Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Прочная связь. Карьера Елены Шматовой прочно связана с компанией «Вымпелком». Придя в 1999г. финансовым контролером, она выросла до гендиректора всего российского подразделения.

В 2003г. Елена Шматова заменила Джери Калмеса на посту главного финансового директора компании. Очередное повышение обеспечил Александр Изосимов – тогда гендиректор российской компании «Вымпелком», ныне живущий в Швеции, CEO международного холдинга Vimpelcom Ltd. Покорение очередной карьерной ступеньки Елены связано именно с его уходом-возвратом. В марте 2009г. Александр Изосимов заявил, что покидает компанию: решил больше времени проводить с семьей. Но спустя несколько месяцев вернулся, чтобы заниматься развитием бизнеса на международном уровне. А российскому подразделению как раз потребовался новый руководитель. Выбор Изосимова пал на давнюю знакомую Елену Шматову. Кто, как не она, знает компанию изнутри?

Пока Елене Шматовой приходится нелегко: российский «Вымпелком» уступил второе место «Мегафону». В апр. конкурент обогнал по числу абонентов, а в дек., когда стали известны результаты третьего квартала, – и по выручке. «Перед кризисом мы завершили приобретение «Голден Телекома». В результате долговая нагрузка выросла. Учитывая неопределенность экономической ситуации, руководство решило подойти очень консервативно к денежным средствам и максимизировать денежный поток. Пришлось сократить инвестиции в сеть, маркетинг. Но конкуренты продолжили инвестировать, и это сказалось на нашей доле на рынке», – объясняет Елена Шматова. Она рассчитывает восстановить рыночные позиции компании в мобильном сегменте уже в 2011г. и, соответственно, увеличить темпы роста выручки. «Мы повысили активность по стратегически важным направлениям: развитие сетей, активное присутствие на рынке и работа с дилерами, хорошие ценовые предложения, развитие программ лояльности и нашего брэнда».

Кроме этих неприятностей, Елена Шматова получила «в нагрузку» проблемы с владельцами. Одним из акционеров сотового оператора является норвежский телекоммуникационный холдинг Telenor, чьи взгляды на управление и доходность весьма консервативны и во многом противоречат мнению второго акционера – «Альфа-групп». Злые языки говорили, что Александр Изосимов ушел потому, что устал работать меж двух огней. Согласившись на престижную должность, Елена Шматова оказалась в центре исторически тлеющего конфликта. Например, планируя мировую экспансию, Александр Изосимов предложил объединить «Вымпелком» с холдингом Wind Telecom. Однако у последнего много высокорисковых активов, а общий долг по завершении сделки вырастет почти в 4 раза до 25,7 млрд.долл. Доли в акционерном капитале распределятся уже иначе. В результате конфликт «Альфы» и Telenor разгорелся с новой силой, а Елене Шматовой приходится «задабривать» недовольные стороны за счет финансовых возможностей подотчетной ей компании. Например, обсуждается увеличение дивидендных выплат за 2010 год почти в 1,5 раза – с 600 млн.долл. до 850 млн.долл. На фоне сокращения динамики роста, падения доходности и грядущей сделки это может быть тяжелым решением для Елены Шматовой.

Есть и хорошая новость: предстоит интересная работа по развитию в России сетей 4G. Операторы стоят на пороге новой технологической гонки. «Вымпелком» в консорциуме с другими операторами «большой тройки» и «Ростелекомом» начал организацию опытно-изыскательских работ в разных полосах частот. Задача – найти в занятом диапазоне частоты для коммерческих сетей LTE. Но пока сферы ответственности участников не обсуждались. «Юристы должны как-то формализовать последующую деятельность консорциума», – поясняет первые шаги Елена Шматова. Наталья Анищук

«Евросеть», которая пообещала открыть в этом году только для «Вымпелкома» 1 тыс. салонов, часть помещений для них собирается отобрать у ближайшего конкурента – «Связного». От ценовой войны выиграют лишь арендодатели: они будут повышать ставки и получать компенсацию за досрочное расторжение контрактов с предыдущим партнером.

Почти все помещения сотовые ритейлеры арендуют. О том, что крупнейший из них, «Евросеть» (4,01 тыс. салонов на начало фев.), перекупает торговые точки у «Связного» (2,4 тыс. салонов), их менеджеры жалуются уже несколько недель. В пятницу президент «Евросети» Александр Малис подтвердил, что такова стратегия его сети: «Мы рассчитываем переоформить на себя 500 лучших магазинов «Связного», больше нам не надо». Он утверждает, что с 14 фев. «Евросеть» заполучила 273 салона «Связного».

Найти свободные помещения, чтобы открыть в 2011г. 1 тыс. салонов, обещанных «Вымпелкому», сложно, пояснил Александр Малис агрессивность «Евросети». 8 фев., ритейлер заключил соглашение со своим акционером («Вымпелком» владеет 49,9% «Евросети») о развитии нового формата магазинов «Билайн», его вознаграждение за управленческие услуги за десять лет составит 6,3 млрд. руб.

Президент группы «Связной» Максим Ноготков настаивает, что де-юре пока ни один салон «Связного» не был досрочно переоформлен на другого арендатора. «Где-то может истекать договор, но о сотнях магазинов речь категорически не идет, «Евросеть» распространяет недостоверную информацию»,- утверждает он. Источник, близкий к «Связному», уточнил, что по более чем 50% салонов сети договор аренды заключается на 11 месяцев, как правило, это уличные магазины, еще возможны варианты соглашений на 2-3г. и на 5 лет (в торговых центрах).

Источник, близкий к «Евросети» утверждает, что «войну» развязал сам «Связной», когда в нояб. 2010г. снизил цены на многие ходовые модели телефонов – «стал торговать ими чуть ли не в убыток», пытаясь нарастить продажи. «Ценовые войны и раньше случались, но никогда не длились так долго. Поэтому «Евросеть» нанесла ответный удар», – поясняет он. Глава PR-службы компании Елена Ноготкова утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

Максим Ноготков спокоен: «В 2011 мы прирастем на 500 салонов независимо от действий наших конкурентов. Например, в 2010 мы открыли 469 точек в России, закрыли 73». По его данным, в янв. «Связной» прибавил 23 магазина, в фев. – 62. «Наши торговые точки действительно очень интересны конкурентам, учитывая, что наши средние продажи на точку в 2010 оказались на 75% выше, чем у «Евросети»«,- добавил он.

Управляющий директор консалтинговой компании Praedium Oncor Михаил Гец говорит, что в среднем компенсация арендатору за преждевременное выселение составляет три-шесть ставок месячной аренды. ««Евросеть» для переоформления салона на нее предлагает арендодателю выплатить десять месячных платежей наличными»,- осведомлен топ-менеджер одной из розничных сетей (господин Малис опровергает это – «Ъ»). По данным собеседника «Ъ», сейчас средний по России арендный платеж в месяц за помещение сотового салона составляет 100-120 тыс. руб., но если салон расположен в удачном месте, эта цена умножается в 2,5 раза.

Гендиректор РТК (управляет розничной сетью МТС, 3,6 тыс. салонов) Сергей Румянцев считает, что единственными, кто выиграет от противостояния между сотовыми ритейлерами, будут арендаторы: «Мы даже не исключаем, что РТК придется пересмотреть бюджет на аренду в сторону увеличения». Он убежден, что существенного перераспределения рыночных долей «Евросети» и «Связного» не произойдет.

По словам господина Геца, в 2010г. ставки при аренде площадей до 200 кв.м. на улицах выросли на 20-25%, в торговых центрах и галереях – на 15%. «Эта ситуация (противостояние «Евросети» и «Связного».- «Ъ») негативно отразится на всех арендаторах, которые задействует мелкие форматы,- аптеках, ювелирных салонах, банках»,- расстроен руководитель одной из сетей.

По данным Cushman & Wakefield, на начало этого года в среднем по России на 1 тыс.чел. приходилось 184 кв.м. торговых площадей, а, например, во Франции – 261,8 кв.м., в Норвегии – 689,5 кв.м. «Конечно, за хорошие арендные места нужно бороться, просто выйти на улицу и сразу их найти невозможно, они заняты, но ротация есть всегда»,- говорит гендиректор компании «Магазин магазинов»/CB Richard Ellis Анна Ширяева. «Евросети» нужно фактически открывать по три точки в день, приходится перебивать цену, рассуждает она.

Кадровый голод - самая большая проблема, встающая на пути расширения горнодобывающей промышленности на севере Швеции при наличии миллиардных инвестиций.

Планируется открыть 1500 новых рабочих мест, и преимущественно на севере. Гиганты горнодобывающей индустрии, такие как «Boliden» и LKAB, вкладывают миллиарды шведских крон в расширение существующих рудников, в частности в Гялливаре и Кируне.

- Сомнительно, чтобы работников с необходимой квалификацией можно было набрать среди местного населения, - сказал Леннарт Густавсон, глава независимой организации горнодобывающего бизнса «Georange» в интервью газете «Norrländska Socialdemokraten».

По его словам, не исключено, что квалифицированные работники будут работать вахтовым методом, как на нефтяных платформах.

В Пайала компания «Northland» недавно начала подготовку к закладке новых железорудных рудников, которые планируется ввести в эксплуатацию со следующего года. Для добычи и транспортировки руды будут созданы сотни новых рабочих мест.

В LKAB сообщают, что откроют три новых рудника к югу от Кируны, но весь вопрос в том, где взять собственно шахтёров. Множество шведских горняков переехало в Киркенес (Северная Норвегия), где местная горнометаллургическая компания «Sydvaranger Gruve» предлагает более высокую оплату.

- Нам необходимо найти пути привлечения иностранцев на работу в горнодобывающей отрасли на севере Швеции, - сказала министр энергетики и предпринимательства Швеции Мауд Олофсон в интервью телеканалу к SVT на прошлой неделе в ходе визита в Лулео.

Набрать шахтёров из Норвегии или Финляндии может оказаться нелегко - горная отрасль активно развивается на севере обеих стран.

Правительство Норвегии предпринимает меры, нацеленные на то, чтобы предоставить российским гражданам рабочие места на севере Норвегии. Кроме того, в прошлом году после приезда в Апатиты делегации северного шведского муниципалитета Сорселе с предложением переехать на работу заинтересованность в переезде проявило 700 человек.

За один год через отдел по борьбе с преступностью пограничной службы Финляндии проходит более 5000 дел о нарушениях на границе.

С момента учреждения в 2004 году отдел стал активно расширяться, сообщил полковник Юсси Саинио в интервью финской телерадиокорпорации Yle. По его словам, финские пограничники расследуют практически все виды преступлений, происходящих на границе, за исключением связанных с наркотиками:

- Речь идёт о въезде без необходимых документов, нарушении границы, торговле людьми, подделке документов, разливе нефтепродуктов и вождении в пьяном виде и управлении водными средствами транспорта в состоянии интоксикации.

В настоящее время пограничная служба расследует около 5000 дел в год. В штате криминального отдела - более ста человек.

У пограничной службы имеется обширная сеть контактных лиц за границей. Эти лица имеют доступ к базам данных государственных властей, благодаря чему имеется возможность проверять данные о тех, кто обращается за финской визой, пишет Yle.

Финляндия, имеющая более чем 1300-км границу с Россией, входит в европейское агентство по управлению пограничным сотрудничеством Frontex, а кроме того, выдаёт российским гражданам больше шенгенских виз, чем любая другая страна. В 2010 году консульские учреждения Финляндии в России выдали около одного миллиона виз.

По итогам переговоров Правительства России с Комиссией Евросоюза В.В.Путин и Ж.М.Баррозу провели совместную пресс-конференцию

В.В.Путин: Уважаемые дамы и господа!

Действительно, наша работа сегодня проходит очень конструктивно, носит такой многообразный характер. Мы обсуждаем наше сотрудничество по очень многим направлениям, и уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать углублению наших отношений прежде всего в сфере экономики, будет придавать нашим отношениям новую динамику.

Сейчас господин Президент сказал очень хорошую фразу, формулу, сформулировал очень хорошую идею – я даже записал. Он сказал, что российская энергетика является залогом процветания Европы. В принципе на этом можно было бы пресс-конференцию закончить, если бы мы не обсуждали большое количество других, не менее важных и перспективных вопросов.

Сегодня утром состоялись контакты между руководителями соответствующих ведомств Правительства России, нашими министрами и их европейскими коллегами и еврокомиссарами. И все мы отмечаем, что благодаря скоординированным антикризисным мерам, которые реализованы Правительством Российской Федерации, Еврокомиссией, правительствами европейских стран, темп экономического роста в 2010 году стал увеличиваться.

Мы, правда, с вами сейчас видим риски и угрозы, связанные с ростом цен на энергоносители. Сегодня уже биржи зафиксировали 118 долларов за баррель, это «брэнт». Это, конечно, серьёзная угроза экономическому росту в мире, это очевидный факт. Если и дальше будет продолжаться такой же процесс, хочу вам сказать: и российская экономика в этом не заинтересована. Мы хотим справедливых цен. Мы понимаем, что, если темпы мировой экономики будут снижаться, это негативным образом отразится и на нашей экономике. Поэтому мы будем делать всё для того, чтобы в контакте с нашими, в данном случае европейскими партнёрами, не допускать такого негативного развития событий, хотя, разумеется, повлиять на эти процессы впрямую мы не можем.

Вместе с тем постепенно восстанавливается уровень товарооборота между Россией и европейскими странами. По итогам прошлого года он вырос на 30%, составил более 300 млрд долларов.

Говоря о торговле, мы не обошли стороной один из самых актуальных вопросов – это вопрос вступления России во Всемирную торговую организацию. Это выгодно и России, и Евросоюзу. Я хочу напомнить, что для нас Евросоюз – крупнейший торгово-экономический партнёр. На долю Евросоюза приходится более 50% товарооборота России, 68% нашего экспорта. Доля товарооборота ЕС по России занимает третье место после Соединенных Штатов и Китая. Понимаем, что это очень значимая величина. Вступление России в ВТО придаст дополнительный импульс и переговорному процессу по проекту нового базового соглашения России и ЕС, что мы считаем очень важным сегодня, – мы тоже сегодня об этом говорили. Уже состоялось 12 раундов переговоров, проделана большая конкретная работа, довести её до финала – наша общая задача.

Сегодня мы обменялись информацией о состоянии национальных экономик, о прогнозах их развития. В ходе нашей дискуссии я позволил себе даже реплику, когда один из наших партнёров рассказывал об этом. У меня создалось впечатление, что я нахожусь на заседании Правительства Российской Федерации. Почти всё слово в слово повторялось то, что мы обсуждаем у себя в Москве на заседаниях Правительства России. Это в целом очень неплохой такой фон. Это говорит о том, что мы думаем над решением одних и тех же проблем, ищем пути их решения. И должен сказать, что очень часто наши подходы к решению этих сложных проблем совпадают.

Схожесть стоящих перед нами задач в экономической сфере – это своего рода аргумент в пользу реальной интеграции России и ЕС. И сегодня мы говорили о координации наших действий, в том числе о перспективе разработки совместных, долгосрочных сценариев развития конкретных отраслей – и сельского хозяйства, автомобильной отрасли, судостроения, медицины, фармацевтики, возможности создания здесь стратегических альянсов (по факту жизни они уже создаются).

Также мы говорили о важности перехода на безвизовый режим поездок между гражданами стран ЕС и гражданами России. И хочу ещё раз сказать: при моих многочисленных встречах с представителями европейского бизнеса именно европейские партнёры всё чаще и чаще поднимают этот вопрос, указывают нам на то, что визовый режим поездок между Россией и странами ЕС становится реальным препятствием на пути экономического взаимодействия и развития.

Ещё один приоритет нашего сотрудничества – это энергетика. Россия – крупнейший, как уже мой коллега сказал, поставщик энергоресурсов на Европейский континент. И это особая ответственность, мы её понимаем. Мы заинтересованы в эффективных и справедливых условиях работы на рынке для всех участников. Сегодня мы вновь подняли тему и «третьего энергетического пакета», энергопакета ЕС, чётко обозначили свою озабоченность некоторыми параметрами этой инициативы. Я никакого секрета не открываю: мы обменялись информацией. Мне было приятно услышать, что наши коллеги действительно озабочены некоторыми нюансами, связанными с реализацией этой инициативы и этих решений. Очень надеемся, что мы найдём развязки, приемлемые как для России, так и для наших европейских партнёров – они возможны. И, кстати говоря, в области энергетики наши коллеги – с российской стороны это Министерство энергетики и комиссия по энергетике от Евросоюза – договорились и, по сути, вышли на подписание четырёх очень важных соглашений, которые будут направлены на совершенствование системы раннего предупреждения о возможных проблемах. Будут нацелены на то, чтобы искать быстро, оперативно пути решения этих проблем. И, самое главное, нацелены на то, чтобы выработать общую карту взаимодействия, сотрудничества в этой очень важной для России и для наших европейских партнёров сфере. Вот эта «Дорожная карта» энергосотрудничества России и ЕС до 2050 года уже разрабатывается. Рассчитываем, что партнёры отнесутся к нашим предложениям с должным вниманием. Я хочу искренне поблагодарить и председателя Еврокомиссии господина Баррозу, и всех наших европейских партнёров за сегодняшний очень конструктивный и глубокий диалог.

Убеждён, как я уже сказал в начале своего выступления, сегодняшняя встреча будет способствовать углублению наших взаимоотношений и придаст им новый, заметный импульс. На фоне сложных процессов, которые происходят сегодня в Северной Африке, мы должны координировать наши усилия как в области внешней политики, так и в области экономики. На это и была нацелена наша сегодняшняя встреча, и она прошла успешно. Большое спасибо вам за внимание.

Вопрос: Вопрос к обоим спикерам. Россия и ЕС уже долгое время не могут перезаключить базовое соглашение о сотрудничестве. Вы не могли бы подробнее обозначить главные недоговорённости и есть ли в этом списке данных недоговорённостей визовый режим? Благодарю вас.

В.В.Путин: Мы исходим из того, что важнейшим условием на сегодняшний день заключения нового базового соглашения является присоединение России к Всемирной торговой организации. Первое.

Второе. Мы считаем, что это должно быть рамочным соглашением. И определение принципов нашего сотрудничества по отраслям должно быть закреплено в соответствующих отдельных соглашениях.

Но в целом мы постепенно сближаем наши позиции. И с учётом того, что прежнее соглашение действует, сегодня никакой неурегулированности в отношениях у нас нет. У нас есть правовая база для сотрудничества. Я согласен с нашими европейскими коллегами и с Президентом Баррозу в том, что если выходить на заключение нового соглашения, то оно должно быть хорошо проработано. И считаю, что мы сегодня, сверяя позиции по отдельным направлениям нашей деятельности, серьёзно продвинулись в направлении заключения такого соглашения.

Ж.М.Баррозу (как переведено): Я полностью согласен с тем, что сказал господин Премьер-министр. Действительно, мы достигли прогресса, но вопрос состоит в следующем. У нас хорошая база подведена под наши отношения, и тут нет большой проблемы , если нам придётся подождать несколько месяцев. Но важно – действительно заключить такое всеобъемлющее соглашение. Есть, правда, различия в отношении, что конкретно является темами, которые должны быть охвачены этим всеобъемлющем соглашением, и поэтому мы ведём разговор об этом. У нас есть и компромиссы с нашими партнёрами в этом плане, но единственное, что могу твёрдо сказать: можно по-разному к этому подходить, но я думаю, что обе стороны понимают важность стратегического партнёрства. Недавно я прочёл интересную статью, которую написал господин Премьер-министр Путин. Он говорил о единой зоне от Лиссабона до Владивостока, и мне очень понравилось это выражение. Действительно, с точки зрения экономического пространства это очень правильно. И важно также, что есть определённое видение – возможность создания общего экономического пространства для всей Европы. И мы считаем, что это соглашение, о котором мы говорим, могло бы стать важной частью этого продвижения к углублению наших экономических (и не только экономических), но и других отношений.

Вопрос: Вопрос Премьер-министру Путину. Вы выразили озабоченность в связи с ценами на нефть. Беспокоит ли Вас, что волнения в арабском мире могут повлиять на ситуацию на Кавказе и какие в этом плане, Вы думаете, факторы являются угрожающими?

И вопрос к господину Баррозу: какие имеются препятствия в сотрудничестве? Какие возможности сотрудничества между Россией и Европейским союзом в связи с событиями на Востоке?

В.В.Путин: Что касается событий в Северной Африке, в арабском мире и возможной связи с процессами, которые происходят на Северном Кавказе России. Вызывает ли это у нас озабоченность? У нас вызывает озабоченность, во-первых, количество жертв в событиях на севере Африки. И у нас вызывает озабоченность то, что, несмотря на успокаивающие тезисы по поводу того, что приход к власти или усиление влияния радикальных групп в североафриканских странах маловероятны, всё-таки нас это беспокоит. И, если это будет происходить, это не может не сказаться на других регионах мира, включая, конечно, и Северный Кавказ.

Вы знаете, сегодня мы высказываем озабоченность по поводу того, что происходит в Ливии. Обратите внимание, и североафриканская ячейка «Аль-Каиды» тоже высказывает жёсткую озабоченность по поводу того, что происходит в Ливии. Как вы думаете, это случайное совпадение?

Я позволю себе немного заглянуть в историю. Бывший руководитель иранской революции, Хомейни, он ведь где жил? Он жил в Париже. И в целом пользовался поддержкой западного сообщества. А теперь всё западное сообщество борется с иранской ядерной программой. Я помню, как совсем недавно наши партнёры активно выступали за проведение честных демократических выборов в Палестинской автономии. Классно, молодцы. Ну и победил «Хамас». Его тут же объявили террористической организацией и начали с ним бороться.

Надо дать людям самим определять свою судьбу и свое будущее. Надо дать им возможность естественным путем, без всякого вмешательства извне строить свою судьбу. Общество должно двигаться к демократическим институтам, к своей саморегуляции, к своему устройству, исходя из внутренних процессов развития.

Вот мы сейчас находимся в Брюсселе. Бельгия – замечательная страна. У нас в России много о ней знают и любят эту страну, но она более 250 дней существует без центрального правительства. А я помню, когда у нас в 1999 году прошли выборы, демократические выборы, в одной из северокавказских республик выборы шли по этническому принципу и победила та сторона, у которой было больше голосов. В эту же ночь – я хочу подчеркнуть: в эту же ночь – люди взялись за оружие и началась стрельба, и пошли первые жертвы. Абсолютно разные условия. Нельзя кальку просто переносить на другие регионы мира, привычную и удобную. Надо с уважением относиться к тому, что происходит в других регионах мира, в других странах. Конечно, нужно аккуратно поддерживать то, что должно иметь перспективу, но ни в коем случае нельзя вмешиваться.

Беспокоит ли нас то, что происходит в Северной Африке и не может ли это иметь какие-то негативные последствия для Северного Кавказа? Беспокоит. Но это может иметь негативные последствия не только для Северного Кавказа, но и для других регионов мира, включая Европу. Поэтому мы сегодня так много внимания уделили этой проблеме и наши министры иностранных дел приняли совместное заявление.

Ж.М.Баррозу : Действительно, министр иностранных дел Лавров и верховный представитель госпожа Эштон (Кэтрин Эштон – Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности) провели заседание. Была согласована общая позиция в отношении последних событий в Ливии и вообще в арабских странах. И при этом Европейский союз и Российская Федерация (как входящая в квартет по Ближнему Востоку) активно сотрудничают. Я думаю, это очень конструктивные отношения во внешней политике и по вопросам безопасности. И мы приветствуем те отношения, которые у нас сложились с российскими партнёрами.

Это очень важно с точки зрения общего подхода к процессу на Ближнем Востоке. Я считаю также, важно максимально придерживаться единой позиции международного сообщества. И, кстати, Совет Безопасности выразил эту позицию в совместном заявлении и представил анализ того, что происходит в Ливии. Так что я прямо отвечаю: у нас действительно очень хорошее сотрудничество с Россией по этим вопросам.

Вопрос: Вы эту тему затрагивали, но хотелось бы ещё раз спросить. Как события в странах арабского мира скажутся на экономике Европы, на мировой экономике? Вы уже говорили о высоких ценах на нефть. Каковы могут быть глобальные последствия этих событий? И в продолжение этого вопроса: всё-таки что Вы услышали от представителей Европы, Владимир Владимирович, по «третьему энергопакету»? Вы сказали, что возможны развязки. Какие, если возможно об этом сказать? Спасибо.

В.В.Путин: Возможны ли какие-то негативные последствия для мировой экономики в связи с событиями на севере Африки. Ну так они уже наступают: 118 долларов за баррель. Некоторые аналитики говорят: будет 220 долларов. Это же не я говорю – аналитики энергетического рынка говорят. Для нас это будет очень тяжёлым испытанием, если мировая экономика начнёт сокращаться. У нас металлургическая промышленность, угольная промышленность, химия, которая работает подчас на 40– 60% на внешний рынок (прежде всего рынок США, Европы, того же Китая), будет сокращаться. Чего же тут хорошего? Именно поэтому мы искренне говорим, без всяких шуток: мы не заинтересованы в безграничном росте цен на энергоносители. У нас всё взаимосвязано в отличие от других нефте- и газодобывающих стран. У нас экономика более диверсифицирована, и мы делаем упор как раз на инновационные отрасли экономики – на машиностроение и так далее. Ну как же они будут развиваться? Им будет тяжелее. Но хочется верить, что этого не произойдёт.

Кстати говоря, в этой связи все наши проекты инфраструктурного характера по доставке наших углеводородов, скажем, в Европу, на европейский рынок - и «Северный поток», и «Южный поток» - приобретают особую актуальность. Вот этих рисков для Европы было бы гораздо меньше, если бы эти два проекта уже работали. Гораздо меньше, и озабоченности было бы меньше. Я думаю, что, кстати говоря, и цены чуть-чуть были бы поменьше, несмотря на имеющиеся проблемы. Мы сегодня об этом подробно говорили, без этого контекста – мы просто рассматривали проблемы, которые мы видим в связи с принятием «третьего энергетического пакета». Я считаю, и я пытался доказать нашим партнёрам, что он противоречит действующему базовому соглашению – в частности, статья 34, пункт 1, где говорится о неухудшении деятельности наших предприятий на рынках партнёров. А «третий энергетический пакет» совершенно очевидно ухудшает деятельность наших энергетических компаний. Это факт, если речь идёт о фактической конфискации собственности. Как вы знаете, российские и немецкие партнёры даже в суд обращаются по этому вопросу. Но я бы здесь не стал ничего излишне полемически заострять. У наших партнёров одно видение, а мы излагаем (сегодня ещё раз изложили) своё. Это дискуссия, и сегодня она велась очень конструктивно. Я даже позволил себе обратиться ко всем нашим европейским коллегам: мы считаем, что полная и механическая реализация этого пакета может привести к повышению цен на энергоносители на европейском рынке. А в этом, кстати говоря, не заинтересованы другие отрасли европейской экономики, кроме энергетики. Вот эта дискуссия была откровенной, очень конструктивной, и мы на профессиональном уровне, на экспертном, эту дискуссию продолжим. Например, по-моему, до сих пор нет разрешения немецкого регулятора на прокачку нашего газа даже по «Северному потоку» со ссылкой на «третий энергетический пакет». Я надеюсь, хотя бы вот эта техническая проблема будет в самое ближайшее время решена. Наши коллеги нас услышали, мы это видим и будем вместе с ними работать. Мы нащупаем это решение к взаимному удовлетворению.

Ж.М.Баррозу: Я хочу добавить следующее: действительно, мы считаем, что наш внутренний рынок и вот этот «третий энергетический пакет» не являются дискриминационными, то есть мы обращаемся к иностранным компаниям с просьбой принять те же самые правила, которые мы применяем к собственным компаниям. И как уже сказал Премьер-министр Путин, есть разногласия, мы немного по-разному смотрим на этот «третий энергетический пакет». Но у нас прошли очень откровенные обсуждения этого вопроса. И я подчеркну, что «третий энергетический пакет» для внутреннего рынка на самом деле имеет даже больше положений и преимуществ, чем предыдущий. Хотя есть, конечно, какая-то озабоченность, потому что у него есть специальные инструменты, которые могут решать те вопросы, которые поднимала Российская Федерация. Самое главное – следующее: мы хотим, чтобы Россия оставалась самым главным партнёром, особенно в области газа. Благодаря российскому газу работает наша промышленность, тепло в наших домах, но нам приходится за этот газ платить и мы платим хорошую цену. Мы являемся хорошими клиентами России в Европейском союзе, и поэтому это интерес обеих сторон – и России, и Европейского союза, – чтобы иметь предсказуемые подходы к таким вопросам. Именно поэтому сотрудничество протекает плодотворно. Как сказал также Премьер-министр Путин, было подписано несколько соглашений, они работают. Я надеюсь, что сотрудничество будет продвигаться и протекать в плодотворном ключе, и все разногласия будут разрешены. И мы считаем, что этот «третий энергетический пакет» на самом деле совместим и с правилами ВТО и так же совместим с нашими двусторонними отношениями: он им не противоречит.

В.В.Путин: Считаю правильным довести до широкой общественности нашу позицию. Здесь ничего сложного нет, и нет ничего секретного. Вот смотрите, что происходит. Я сегодня эти аргументы приводил в дискуссии. Нам говорят: «Те, кто владеет газом, не должны владеть транспортом». Вот «Газпром» вместе с европейскими партнёрами (немцами, голландцами) построили трубу по Балтийскому морю, по дну. Нам говорят: пустите туда третьего участника. Куда его пустить? Газ мы добываем в России вместе, транспортируем его по нашей общей собственности. Куда мы пропустим третьего партнёра? В трубу? Там дырку просверлят? Откуда он газ возьмёт? Нам говорят: а вы, по сути, к чему сводите? Продайте на входе в Евросоюз, и появится третий участник – собственник этого газа. Но если он купит, этот третий участник, он же маржу должен, прибыль получить от своей работы? Он же должен заработать на этом бизнесе. Раз – сразу цена вырастет!

Потом газ пошёл по трубам низкого давления либо по странам европейским… Вот этот транспортный бизнес в области энергетики очень низкорентабельный – 8–10%. И если все эти трубы будут разобраны мелкими компаниями, они должны будут выживать. Они вам сразу повысят тариф на транспорт – ещё одно повышение на энергоносители. Это достаточно простая вещь.

Связана эта позиция наших партнёров с тем, что в период кризиса цены по долгосрочным контрактам стали выше, чем на спотовом рынке. Но сейчас эти цены изменились. Сейчас цены на спотовом рынке уже выше, чем по долгосрочным контрактам. И я убеждён, что долгосрочные, базовые, фундаментальные интересы европейской экономики связаны не только с нашими источниками, но и наши партнёры заинтересованы, чтобы были стабильные поставки. Вот это самое главное – стабильность. Но, повторяю ещё раз, конечный выбор форм регулирования, конечно, за Еврокомиссией, за нашими партнёрами. Мы будем доказывать преимущество своего подхода, они излагают свою позицию. Ещё раз хочу подчеркнуть: уверен, что мы найдём приемлемое решение.

Ж.М.Баррозу: Я уверен, что мы найдём приемлемое решение. Несколько слов о транспарентности. Хочу объяснить: мы приняли «третий энергетический пакет», потому что согласно нашему пониманию в Евросоюзе (не только в Комиссии, но и среди членов Евросоюза) мы поддерживаем разделение по видам деятельности. Есть разные типы разделения. Можно разделять, например, в зависимости от пожеланий страны-члена одну из трёх моделей, которые предусматривают директиву по газу. Некоторые члены пошли по самому трудному пути, то есть разделения: производство – отдельно и распределение – отдельно. Я понимаю, что Вы выразили свою обеспокоенность достаточно энергично, очень чётко выразили эту обеспокоенность с российской стороны. Но, с другой стороны, в Евросоюзе – я уже подчеркнул следующие вещи – это законодательство не является дискриминационным, оно применимо и к российским компаниям, и к норвежским компаниям, к любым компаниям и к нашим собственным компаниям в Евросоюзе. Конечно, у нас могут быть разногласия о том, как применять правила конкуренции, но, как Вы сказали сегодня, мы действительно провели открытую, откровенную дискуссию, и мы друг друга поняли. Поняли озабоченность российской стороны, и теперь пойдёт работа, которая может решать те разногласия, те противоречия, которые вызвали обеспокоенность в наших отношениях. Большое спасибо.

Вопрос: У меня пара вопросов к Премьер-министру Путину. Последнее десятилетие Россия хотела налаживать экономические отношения и торговые отношения с Ливией. И вот через итальянскую компанию INE она вышла на ливийский рынок газа. Теперь вопрос следующий: если принимать во внимание то, что происходит сегодня в Ливии, Вы до сих пор хотите поддерживать экономические отношения с режимом Каддафи? Второй вопрос: как бы Вы определили отношение Каддафи к собственному народу? Потому что Верховный представитель по правам человека, Комиссар по правам человека сказал, что это преступление против человечности.

В.В.Путин: Я уже в ответе на вопрос российского журналиста дал такую, мне кажется, развёрнутую картину моего представления о том, что нас может ожидать и с чем мы можем столкнуться. И поэтому ещё раз хочу сказать: сегодня наше Министерство иностранных дел и коллега нашего министра иностранных дел, европейская коллега согласовали и подписали соответствующее заявление по событиям в Ливии. Вы его внимательно прочитайте, там всё сказано. Там взвешенная позиция с озабоченностями по поводу жертв среди мирного населения. Что касается экономического сотрудничества, то оно в значительной степени, на мой взгляд, должно быть лишено политической или идеологической окраски.

Но, как мы с вами понимаем, сегодня для реализации планов, которые были сформулированы российскими и итальянскими партнёрами для совместной работы на ливийском рынке, нет таких условий. Кто же туда поедет? Как вы знаете, мы вывозим оттуда своих граждан – и самолётами, и морскими судами.

Посмотрим, как закончатся эти тяжёлые процессы, которые происходят в североафриканских странах и в Ливии в частности. И, исходя из этого, будем и принимать дальнейшие решения.

Я хочу вас заверить, что и Россия, и страны Евросоюза заинтересованы в расширении географии своего сотрудничества, в том числе и на рынках третьих стран. Ливия – один из крупнейших поставщиков энергоресурсов на европейский рынок. Мы готовы были принести и свои технологии, и свои инвестиции для совместной работы, но сейчас для этого, конечно, не время.

Универсальный оператор связи «ВымпелКом» уточнил планы по интеграции приобретенного недавно заполярного оператора «Поларком». К концу года бренд «Поларком» будет ликвидирован, а все абоненты компании перейдут на обслуживание в «Билайн».

Напомним, что сделка по приобретению ОАО «Поларком» была завершена в конце 2010г., сумма сделки составила 179 млн. руб. при том что годовая выручка «Поларком» по итогам 2009г. составила 156 млн. руб., протяженность сети оператора более 250 км., а общее число абонентов 5 тыс.чел. «Столь «низкая» цена приобретения, не означает, что компания «Поларком» была неээфективной, скорее это заслуга наших переговорщиков по приобретению», – поясняет старший менеджер департамента по развитию корпоративных продаж в регионах ОАО «ВымпелКом» Сергей Якимчук.

При интеграции «Поларкома» в единую компанию, планируется, как и при покупке операторов в других частях компании перейти на принцип «Единой точки контакта». т.е. в компании будут интегрированы системы обслуживания абонентов, при которой они получают все услуги связи по одному договору, общий счет за услуги и персонального менеджера ответственного за все вопросы, возникающие у клиентов.

«Сейчас интеграция компании находится в активной фазе и мы постараемся чтобы для наших клиентов этот процесс прошел наименее чувствительно», – гендиректор мурманского филиала ОАО «ВымпелКом» Дмитрий Ухов

На текущий момент сформирован план интеграции компании, идет формирование единого филиала и интеграция IT-систем (биллинг и т. д.). «В среднем процесс полной интеграции занимает 6-9 месяцев», – говорит Сергей Якимчук.

Бренд «Поларкома» исчезнет вместе с юридическим слиянием обеих компаний, вероятнее всего до конца 2011г. Приобретение «Полракома» не стимулировало «ВымпелКом» для построения собственного канала связи в Мурманскую обл. «Нас пока устраивают арендованные каналы связи, которые мы берем у «Ростелекома» и других операторов, в дальнейшем при росте бизнеса, если такая линия будет себя окупать, мы инвестируем в строительство собственной магистрали», – говорит Сергей Якимчук.

При этом «ВымпелКом» уже ведет переговоры со своим вторым акционером – норвежским оператором Telenor – об организации трансграничного перехода между Мурманской обл. и Норвегией.

В январе через КПП Салла на границе между Россией и Финляндией прошло более 16.000 человек - на 6.000 больше, чем в январе прошлого года, согласно статистическим данным финской пограничной службы.

На 1000 человек больше прошло через КПП Лотта/Рая-Йосеппи, самый северный КПП между Россией и финской Лапландией. Впрочем, здесь относительный прирост оказался намного скромнее, чем на КПП Салла.

Большинство предпочитает ехать через Саллу, а не через Лотту, поскольку дорога от Мурманска до границы на этом направлении намного лучше. Кроме того, в Рованиеми на отдых и за покупками ездит больше мурманчан, чем в маленький Ивало.

На норвежско-российской границе (КПП Стурскуг/Борисоглебск) поток проезжающих вырос в январе на 36% относительно января 2010 года. В общей сложности границу пересекло 13.611 человек, сообщили в руководстве полиции Восточного Финмарка.

Несмотря на то, что 2010 год принёс норвежской нефтяной компании «North Energy» убытков на сумму 8,3 млн. евро, в компании возлагают большие надежды на разведочную кампанию в Баренцевом море, запланированную на 2011 год.

По итогам четвёртого квартала, потери компании составили 45,7 млн. крон (6 млн. евро) в сравнении с 8,3 млн. крон убытка годом раньше, пишет сайт Hegnar.no. Потери связаны с участием компании в проходке разведочной скважины «Stirby», оказавшейся пустой.

В «North Energy» возлагают большие надежды на запланированные на 2011 год разведочные работы. В прошлом году компания получила пять лицензий и в 2010 году намеревается принять участие в бурении как минимум трёх разведочных скважин в Баренцевом море, что делает её одной из самых активных нефтяных компаний в этом районе.

В настоящее время «North Energy» участвует в 19 лицензиях, в том числе в двух на правах оператора.

Норвегия хотела бы более тесного военного сотрудничества с Россией, заявила министр обороны страны Грате Фарему.

- У Норвегии и России имеются хорошие двусторонние связи, а на севере перед нами встают одинаковые проблемы, - сказала Грете Фарему после состоявшейся на прошлой неделе встречи с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Николаем Макаровым.

Фарему подчеркнула, что в интересах обеих стран тесное сотрудничество, поддержание стабильности в регионе, охрана окружающей среды, удержание рыболовного промысла на рациональном уровне и забота о природных ресурсах, сообщается на сайте министерства.

В 2011 году норвежским и российским вооружённым силам предстоит ряд совместных учений. Наиболее значительными будут учения «ПОМОР-2011», которые будут проходить в Баренцевом и Норвежском морях с 7 по 17 мая.

Норвегия, кроме того, пришлёт своих Королевских гвардейцев в сентябре на ежегодный военный парад на Красной площади в Москве, сообщила Грете Фарему.

Учения «ПОМОР-2011» стартуют в Североморске и финишируют в Тромсё. Военным обеих стран предстоит отработка сложных ситуаций, от походов и сеансов связи до совместных стрельб, абордажа и взаимодействия с авиацией, сообщил в интервью BarentsObserver'у подполковник Йон Эспен Лиэн, представитель Объединённого командования ВС Норвегии.

Добыча нефти в Ливии сократилась почти на четверть в связи с приостановкой рядом иностранных компаний операций в этой стране на фоне продолжающихся там антиправительственных выступлений, сообщает в среду агентство Рейтер.

В течение последних нескольких дней о временном сокращении объема или прекращении работ по добыче нефти и газа в Ливии объявили британская BP, итальянская Eni, французская Total, норвежская Statoil и англо-голландский концерн Shell. В среду о намерении свернуть работу в стране заявили также австрийская OMV и немецкая Wintershall.

Агентство Рейтер, пользуясь данными, предоставленными самими компаниями и источниками в отрасли, подсчитало, что из-за отказа международных концернов продолжать работу в Ливии добыча нефти в этой стране сократилась на 300-400 тысяч б/д. Всего в Ливии добывается 1,6 млн. бар. нефти в сутки, что составляет 2% мирового производства. 1,3 млн. бар. ливийского черного золота поставляется на экспорт, главным образом, в Европу.

По мнению британской газеты Financial Times, если беспорядки на Ближнем Востоке и Северной Африке продолжатся, политический кризис очень скоро может перерасти в нефтяной. Уже сейчас цена на нефть торгуется на уровне двухлетних максимумов. Так, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов во вторник повысилась на 0,04 долл. – до 105,78 долл. за бар.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 7,37 долл. – до 93,57 долл. за бар. Цена на апрельские фьючерсы в Нью-Йорке поднялась на 5,71 долл. – до 95,42 долл. на бар.

Организация стран-экспортеров нефти заявила во вторник, что при необходимости готова увеличить нефтедобычу, чтобы компенсировать недопоставку углеводородного сырья из Ливии, однако на данный момент картель не видит такой необходимости.

Испано-аргентинская нефтегазовая компания Repsol YPF приостановила все операции – добычу нефти и газа – в Ливии из-за беспорядков в стране, сообщает Dow Jones.

В Ливии с 15 фев. проходят массовые акции протеста против правящего в стране режима Муаммара Каддафи. По данным международных правозащитных организаций, в ходе подавления демонстраций погибли 500 чел., ранено 4 тысяч. Ливийские власти опровергают сообщения о массовой гибели людей.

Своих сотрудников из страны уже эвакуировали британская BP, итальянская Eni, французская Total, норвежская Statoil и англо-голландский концерн Shell. Работающие в Ливии российские компании «Газпром» и РЖД также собираются вывезти из страны своих сотрудников.

Нефтегазовая группа Repsol YPF создана в 1999г. путем слияния испанской Repsol и аргентинской YPF (концессия на 20 лет). Группа широко представлена в Латинской Америке, входит в десятку крупнейших нефтегазовых компаний мира, ведет добычу нефти и газа в 29 странах. Ежедневная добыча нефти и газа – 1,2 млн. бар. в нефтяном эквиваленте. Основные акционеры: Sacyr Vallehermoso S.A. (20,01%), Criteria Caixa Corp. (14,29%), Petroleos Mexicanos (4,90%), Chase Nominees (9,83%), Axa S.A. (4,21%). Чистая прибыль Repsol за девять месяцев 2010г. составила 1,786 млрд. евро.

Итальянская энергетическая компания Eni – лидер по добыче углеводородного сырья в Ливии приняла решение перекрыть газопровод GreenStream, по которому ливийский газ поступает в Италию, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Через газопровод GreenStream Апеннины получают из этой североафриканской страны 9,2 млрд.куб.м. газа в год. По данным источников, решение о постепенном сокращении поставок по газопроводу было принято в целях безопасности.

В Ливии с 15 фев. проходят массовые акции протеста против правящего в стране режима Муаммара Каддафи. По данным международных правозащитных организаций, в ходе подавления демонстраций погибли 500 чел., ранено 4 тысяч. Ливийские власти опровергают сообщения о массовой гибели людей.

Международные энергетические компании эвакуируют из страны своих сотрудников. Это уже сделали британская BP, итальянская Eni, французская Total, норвежская Statoil и англо-голландский концерн Shell. Работающие в Ливии российские компании «Газпром» и РЖД также собираются вывезти из страны своих сотрудников. Наталиия Шмакова

На конец 2010г. население страны увеличилось на 74 888 чел. по сравнению с 2009г., по данным Центрального статистического бюро. Продолжает расти число новорожденных, тогда как количество иммигрантов сократилось – впервые с 2004г.

Население выросло в 149 из 290 муниципалитетов/коммун Швеции и сократилось в 140.

Мы приводим и цифры о количестве проживающих в Швеции граждан из стран бывшего СССР.

На млн. выросло число жителей Швеции с 1987г., на два млн. с 1958, на три млн. с 1941г. Тогда в Швеции проживало 6.5 млн.чел. По сравнению с 2009г., в 2010 жителей в Швеции стало больше на 74 888.

Продолжался рост рождаемости:

115 641 ребенок, в 2009 на 4 000, примерно, меньше было новорожденных.

В Швеции, как и в других странах мира, по-прежнему больше рождается мальчиков – 59 385 мальчиков и 56 256 девочек. В марте и июле рождается детей больше всего, а самым обильным днем 2010 по числу рождений стало – 13 июля, 397 новорожденных.

Смертность держится на примерно одинаковом уровне в Швеции, и уже достаточно давно: в 2010г. умерли 90 487 чел. и такой же уровень смертности обнаруживаем и в 1976г. и в 1982, то есть, во времена, когда людей в Швеции было куда меньше.

Соответственно, продолжительность жизни растет. Тех, кому перевалило за сто, было на конец пред.г. 1659 чел., на 23 больше чем годом ранее. Долгожители эти преимущественно женщины – их было 1414, а мужчин 245. В 1968г. в Швеции насчитывалось только 105 чел. отпраздновавших свой столетний юбилей. Самым старым человеком Швеции на 31 дек. 2010 была дама в возрасте 111 лет.

Впервые, начиная с 2004г., уровень иммиграции в Швецию не увеличивался. Было их, иммигрировавших в страну 98 801 чел. на 3 500 меньше чем в 2009. А выехали из Швеции за год, т.е. – эмигрировали 50 000 чел.

Надо отметить, что в графу иммигранты/эмигранты попадают и коренные шведы; все кто выезжает из Швеции на срок более года считаются эмигрантами, те, кто въезжает обратно – иммигрантами. И они в этой статистике доминируют. Больше всего шведов вернулось на родину из Норвегии, США, Великобритании и Дании.

Вторая по численности группа иммигрантов – из Сомали, далее из Ирака. И в статистике получивших шведское гражданство, иракцы на первом месте.

Всего 32457 чел. получили шведское гражданство в пред.г. и это на 10% больше чем в 2009. Из них 1795 это граждане государств бывшего СССР. 865, из этих новых шведов – россияне.

Сколько в Швеции живет выходцев из Советского Союза, есть какие-то цифры? Подсчитать сложно, именно в силу того, что люди меняли гражданство, плюс распад СССР путаницы к этим исчислениям добавил. Но какие-то цифры назвать можно:

Так, в 1990г., т.е. в советские еще времена, в Швеции проживали 2 200 советских граждан.

На 2009г. в Швеции постоянно живут 29 000 граждан из государств бывшего СССР.

Больше всего, 7 000 – россиян, на втором месте, порядка – 5 500 – граждане Литвы. И это, подчеркнем, именно граждане этих государств, а не люди имеющие, например, двойное гражданство. Те, кто получил шведское и сохранил российское гражданство, в этой статистике числятся уже как шведы.

Существующая в России монополия госкомпаний на обладание шельфовыми лицензиями, станет, по всей вероятности, причиной отсрочки многообещающих проектов в пограничных районах Баренцева моря, считает советник Даниэл Фьертофт (консалтинговая организация «Econ Pöyry»).

На прошлой неделе норвежский Стортинг ратифицировал договор о делимитации границы в Баренцевом море, то же должна сделать российская Госдума позже в этом году. На фоне снижения объемов добычи нефти и газа на норвежском шельфе огромное значение для нефтегазодобывающей промышленности имеет обнаружение новых крупных, и самое главное – рентабельных месторождений.

По мнению Даниэла Фьертофта, советника консалтинговой компании «Econ Pöyry», освоение пограничных районов Баренцева моря находится в зависимости от активности промышленников как на норвежском, так и на российском шельфе. В наст.вр. российские государственные нефтяные и газовые компании могут и не проявить особой заинтересованности в новых проектах на акватории Баренцева моря.

Изучая перспективы, открываемые договором о границе, Даниэл Фьертофт пришел к выводу, что ресурсы здесь есть, но пройдет еще немало лет, пока откроется возможность для их освоения.

• Пока монополию на освоение ресурсов российского шельфа держат государственные «Газпром» и «Роснефть», Россия, вероятнее всего, не будет вступать в новые проекты в Баренцевом море, – сказал он в интервью BarentsObserver'у.

Штокмановский проект и другие масштабные проекты, к примеру, сахалинские, отнимают все материальные и кадровые ресурсы «Газпрома» и «Роснефти». Даниэл Фьертофт считает, что если будет открыто крупное месторождение на норвежской стороне новой границы, для его разработки потребуется участие российской стороны – и при оценке размеров открытия, и при создании необходимой инфраструктуры.

• Если принять во внимание большие затраты на обустройство месторождений нефти и газа в здешнем тяжелом климате, рентабельность почти любых проектов в этом секторе будут находиться в зависимости от тесного сотрудничества между норвежскими и российскими компаниями.

По мнению Фьертофта, важно, чтобы норвежские власти и норвежские компании использовали все возможности, чтоб добиться от России изменений в современной лицензионной политике на шельфе. Если этого не случится, весьма сомнительно, что на востоке Баренцева моря в ближайшем будущем будет разворачиваться какая-то деятельность.

• Если в России позволят иметь шельфовые лицензии компаниям типа «Лукойла», можно будет надеяться, что в приграничных областях в ближайшее время начнутся какие-то работы, – считает Даниэл Фьертофт.

Финляндия, которая в 2011г. возглавила Совет министров северных стран (СМСС), планирует уделять значительное внимание проблемам, связанным с изменениями климата, сообщил министр Финляндии по делам сотрудничества Ян Вапаавуори.

«Основной приоритет – борьба с изменением климата. У северных стран есть накопленный ноу-хау экологических решений», – сказал он журналистам в четверг после заседания министров по делам сотрудничества Северной Европы.

В качестве других приоритетов программы председательства Финляндии Вапаавуори выделил вовлечение молодежи в общую деятельность Северных стран и укрепление приграничного сотрудничества.

Выездное заседание министров по делам сотрудничества пяти стран Северной Европы (Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии и Дании), а также трех автономных территорий (Аланских островов, Гренландии и Фарерских островов) прошло в Петербурге.

В повестке дня были вопросы бюджета на 2012г., а также обсуждение сотрудничества с Россией и различных инициатив по вопросам глобализации.

Председательство в Совете министров северных стран ротируется ежегодно, в минувшем году его возглавляла Дания, а в 2012г. наступит очередь Норвегии. Совет министров северных стран сотрудничает с Россией с 1995г., но впервые официальное заседание проводится на территории России, что, по словам участникам заседания, демонстрирует важность сотрудничества с РФ.

В 2010г. Территориальная генерирующая компания №1 экспортировала 1,3 ТВтч электроэнергии в Финляндию и Норвегию.

ТГК-1 – ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-западном регионе России – в 2010г. увеличила экспорт электроэнергии в соседние страны на 1,2% до 1,3 ТВтч, сообщает Oilru.com со ссылкой на РИА Новости.

В наст.вр. ТГК-1 поставляет электроэнергию в Финляндию от каскада Вуоксинских ГЭС (Лесогорская ГЭС-10 и Светогорская ГЭС-11) в Ленинградской обл. Максимальная мощность поставки составляет 76 мвт., объем поставки колеблется в пределах 400-500 млн.квт.ч в год. Кроме того, Финляндия получает электроэнергию с ГЭС-4 Кайтакоски каскада Пазских ГЭС (Мурманская обл.). По Паз-реке, на которой стоит каскад, проходит граница между Россией и Норвегией.

В Норвегию электроэнергия поставляется ТГК-1 с Борисоглебской ГЭС-8, также входящей в Пазский каскад. Максимальная мощность поставки может достигать 56 мвт., в нормальном режиме работы мощность передачи составляет 28 мвт.

Финляндия также покупает у России электроэнергию, вырабатываемую на АЭС, в т.ч. на Кольской АЭС, находящейся в г. Полярные Зори Мурманской обл.

Этим летом Норвегия и Россия отправляют совместную экспедицию в Карское море к местам затопления реакторов атомных подводных лодок. Будет ли безопасно поднять старые реакторы и доставить их на берег?

В период советской истории к востоку от Новой Земли было затоплено в общей сложности 16 реакторов с АПЛ.

Реакторы затапливали, поскольку любые чрезвычайные происшествия с ними порождали высокий уровень радиации. Военные верфи Северодвинска и Кольского полуострова не рисковали располагать их на хранение поблизости от населенных районов и не могли утилизировать их надлежащим образом.

Затопить их в отдаленных арктических водах было «легким» решением проблемы.

Наиболее серьезную угрозу представляют шесть реакторов, затопленных вместе с отработавшим ядерным топливом.

В начале 90у мест затопления в Карском море побывало несколько экспедиций норвежских и российских экспертов. Обнаруженное ими лишь отчасти не давало повода для беспокойства. Ряд проб показал слабую утечку в зоне затопления, тогда как некоторые реакторы не смогли обнаружить.

Последняя совместная норвежско-российская экспедиция в Карское море состоялась в 1994г. С тех пор разрешение на посещение районов затопления давалось только российским ученым.

На этой неделе в Осло Магатэ проводит семинар с участием представителей из разных стран, участвующих в операциях по обеспечению радиационной безопасности на северо-западе России. Преследуется цель инициировать дальнейшее обследование затопленных в Северном Ледовитом океане подводных лодок и реакторов, а также сформировать стратегию решения существующих проблем.

По информации Норвежского агентства по защите от радиационной угрозы, на сегодня стоит задача отправить новую совместную экспедицию к районам затопления реакторов и подлодок. Экспедиция пройдет этим летом, в ее состав, кроме норвежских и российских специалистов, войдут эксперты Магатэ.

Самый важный вопрос – возможно ли поднять затопленные реакторы и доставить их на военную судоверфь без риска утечки радиации.

В 90никто не думал поднимать затопленные в Карском море реакторы. В то время специалисты и общественность были озабочены теми 120 атомными подводными лодками, что ржавели на военных базах, верфях и ремонтных предприятиях Кольского полуострова и Северодвинска. Сегодня основная масса списанных подлодок утилизирована, а их реакторам обеспечено надежное хранение на берегу в Сайда-губе к западу от Мурманска.

Кроме 16 реакторов, затопленных в Карском море, экспедиция обследует ситуацию в районе АПЛ K-159, списанной подводно лодки, затонувшей у входа в Кольский залив в авг. 2003г.

K-159 с двумя реакторами с отработавшим топливом лежит на дне в одном из важнейших рыбопромысловых районов Баренцева моря.

В 160 км. к югу от о-ва Медвежий на дне моря покоится АПЛ «Комсомолец», затонувшая в апр. 1989г. На борту подлодки имеется один реактор и две боеголовки, но она находится на слишком большой глубине (1600 м.), чтобы пытаться ее поднять.

Если Швейцария не модернизирует практику предоставления правовой помощи по налоговым вопросам, то ее могут опять занести в «черный» или «серый» список ОЭСР. Правительство опасается международных санкций по отношению к швейцарским фирмам и намерено «расширить» существующие соглашения об избежании двойного налогообложения.

Первая же реакция политических партий страны не оставила никакого сомнения в том, насколько «взрывоопасна» эта тема, даже если речь идет, по сути, всего лишь об уточнении и совершенствовании чисто технических деталей.

«Мы имеем дело с тайной операцией, производимой под покровом ночи», – критикует партия либералов (FDP). Правоконсервативная партия SVP усматривает в этом «ползучее ослабление Швейцарии как мирового финансового центра», намереваясь «решительно отвергнуть угрожающие жесты из-за рубежа».

Кристиан Левра (Christian Levrat), председатель партии швейцарских социалистов, считает «как можно более широкую правовую помощь (иностранным государствам по налоговым вопросам) политически и экономически оправданной». Министр юстиции Эвелинн Видмер-Шлумпф (Eveline Widmer-Schlumpf) очень надеется, что «данная тема не станет предметом предвыборных баталий». Так о чем конкретно идет речь?

Федеральный совет хочет расширить практику предоставления правовой помощи зарубежным странам по налоговым вопросам в том смысле, что при подаче ходатайства на оказание такой помощи не надо будет больше в обязательном порядке указывать имя конкретного подозреваемого в уклонении от налогов.

Тем самым, по сути, Швейцария будет иметь право оказывать такую помощь даже при наличии только международного номера банковского счета (IBAN), или «другой информации, позволяющей произвести четкую персональную идентификацию».

«Одного только номера счета все равно будет недостаточно», – уточняет Э. Видмер-Шлумпф порталу swissinfo. – «Кроме того, как и раньше, будут исключены проведение «фишинговых экспедиций» по швейцарским банкам и подача коллективных ходатайств».

Под давлением со стороны ОЭСР

Причиной ситуации является тот факт, что в наст.вр. «Глобальный фонд транспарентности и обмена информацией» («Global Forum über Transparenz und Informationsaustausch») проверяет, насколько Швейцария соблюдает положения статьи №26 рамочного соглашения ОЭСР об оказании правовой помощи.

Поскольку в прошедшие месяцы стандарты ОЭСР в этой области не стояли на месте, а развивались, то уже одобренные швейцарским парламентом соглашения об избежании двойного налогообложения, которыми обычно регулируется порядок предоставления правовой помощи по налоговым вопросам, «соответствуют стандартам ОЭСР не в полной мере», – разъяснила Э. Видмер-Шлумпф.

В связи с этим, считает министр, возможны международные санкции против швейцарских кампаний, или даже не исключено, что Швейцарию опять занесут в «серый», а то и в «черный» список ОЭСР, что стало бы ущербом для Швейцарии в качестве мирового промышленного и финансового центра.

В каждом ходатайстве – имя…

И вот, чтобы предотвратить такое развитие ситуации, говорит министр юстиции, Федеральный совет и принял решение действовать на опережение. В конце фев. Эвелинн Видмер-Шлумпф намерена, по ее словам, сообщить «Глобальному фонду транспарентности и обмена информацией», что в Швейцарии предпринимаются усилия в плане введения «расширенного толкования принципа правовой помощи по налоговым вопросам».

Такое толкование «будет касаться только пяти процентов всех ходатайств (об оказании правовой помощи), т.к. 95% таких обращений содержат, как правило, имена и фамилии лиц, подозреваемых в уклонении от налогов», – разъясняет министр. В техническом плане это будет означать, что Швейцария должна будет дополнить все заключенные ею в последние два года соглашения об избежании двойного налогообложения так называемыми «толковательными параграфами» («Auslegeregel»). Данная операция находится в руках парламента.

«Не исключено, что мы представим парламенту три федеральных правительственных постановления», – говорит Э. Видмер-Шлупмф, – «Одно постановление будет касаться десяти новых, еще не одобренных парламентом, соглашений (об избежании двойного налогообложения), второе – десяти соглашений, уже вошедших в силу, и, наконец, отдельное постановление о соглашениях с США и Сингапуром». Напомним, что федеральные правительственные постановления могут выноситься на факультативный референдум.

Соглашение с США

Министр юстиции не согласна с тем, что речь в данном случае опять идет о попытке «разрулить» ситуацию, которую вовремя никто не отметил, а парламенту ничего не будет оставаться делать, как, скрепя сердце, дать свое добро.

Ведя переговоры с США о заключении соглашения об избежании двойного налогообложения, Федеральный совет выступал в роли «совершенно добросовестного» переговорщика. Однако затем произошли «форс-мажорные» события, стандарт ОЭСР претерпел изменения и обновления, а, кроме того, соглашения в старой версии подписали и другие государства, которые теперь тоже будут обязаны произвести их «апдейт».

Справка. Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные Швейцарией в соответствии со «старыми» стандартами ОЭСР.

Вошли в силу соглашения со следующими государствами:

Дания, Финляндия, Норвегия, Франция, Великобритания, Катар, Люксембург, Мексика, Австрия (с 1 марта 2011г.), Греция, Испания, Канада, США (одобрено парламентом, но пока не вступило в силу).

На рассмотрении в парламенте:

Нидерланды, Турция, Япония, Польша, Индия, Германия, Казахстан, Уругвай, Канада.

Подписаны:

Гонконг, Южная Корея, Словакия.

Парафированы:

Ирландия, Мальта, Оман, Румыния, Швеция, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты.

Экологические активисты Финляндии и России выразили крайнее удивление тем, какие экологические соображения приводит норвежская компания по производству минеральный удобрений «Yara» в пользу решения об обогащении минерального сырья на Кольском полуострове вместо финской Лапландии.

В направленном BarentsObserver'у пресс-релизе мурманская организация «Природа и молодежь» и «Luonto-Liiton Pohjois-Suomen» утверждают, что вариант с Ковдорским ГОКом не является экологически приемлемым.

BarentsObserver сообщал сегодня, что для «Yara» было бы выгоднее отправлять рудные хвосты с несуществующего пока рудника Сокли в финской Лапландии на Ковдорский ГОК (Кольский полуостров).

В своем заявлении экологические группы подчеркивают, что обогащение руды в России может привести к еще более высоким выбросам, чем в Финляндии. Это связано с менее строгими ограничениями выбросов и слабовыраженным контролем за соблюдением экологических норм в России.

• Все Северное сотрудничество в области промышленности должно включать жесткие требования к сокращению выбросов, – говорит представитель «Финской лиги природы» в Оулу Сенни Луосуярви.

Ковдорский горно-обогатительный комбинат, входящий в состав компании «ЕвроХим», сливает недостаточно очищенные сточные воды в близлежащие водоемы. По этой причине он оказался в конце составленного Северным экологическим финансовым фондом НЕФКО списка экологических горячих точек Баренцрегиона, где тяжелое положение с экологией требует принятия срочных мер.

Экологи подчеркивают, что в России не так просто выразить свое мнение по поводу подобных экологических проблем. Кроме того, в наст.вр. лишь немногие жители Мурманской обл. слышали о проекте «Yara». Мурманские экологические организации столкнулись с трудностями поиска информации по этому вопросу на любом другом языке, кроме финского.

• Мы готовы комментировать экологическое воздействие проекта, если представится такая возможность, пока мы собираем информацию – говорит Дарья Чернышева, председатель Мурманской обл.ой молодежной общественной экологической организации «Природа и Молодежь».

Ээро Хемминг, координатор технико-экономического обоснования плана горных разработок в Сокли (Финляндия) и обогащения руды в Ковдоре (Россия) в качестве одной из причин в пользу такой схемы назвал сокращение ущерба для окружающей среды в районе Сокли.

Окончательное решение по вопросу о добыче и переработке сырья в «Yara» должны принять в течение 2012г.

Норвежско-российское военное сотрудничество на севере имеет такой широкий охват, что в генеральном консульстве Норвегии в Мурманске должен быть свой военный атташе, считает глава норвежского Баренцсекретариата Рюне Рафаэльсен.

В пятницу на прошлой неделе в офисе Баренцсекретариата в Киркенесе прошло совещание норвежских военных чиновников и представителей российской погранслужбы по вопросам нового в гражданском трансграничном сотрудничестве на севере.

Глава секретариата Рюне Рафаэльсен воспользовался возможностью подчеркнуть значение добрых отношений как между гражданскими лицами, так и между людьми в форме, находящимся по обе стороны российско-норвежской границы.

• При отсутствии напряженности и хороших отношениях, которые мы наблюдаем сегодня между военным руководителями на Крайнем Севере, я думаю, для Норвегии назрел момент ввести военного атташе в штат генерального консульства в Мурманске, – сказал Рафаэльсен.

По словам Рафаэльсена, солидная доля военных контактов Норвегии с Россией имеет место как раз на севере, поэтому атташе будет находится в гуще важных событий.

• Именно на севере у нас общие интересы на море, береговая охрана обеих стран совместно контролирует рыбные ресурсы, здесь у нас общая граница, и вообще интерес к Арктике растет во всем мире, – сказал Рюне Рафаэльсен.

Сегодня в посольстве Норвегии в Москве имеется один военный атташе, заместитель военного атташе и и два секретаря по военным вопросам.

Как особо подчеркнул министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, крайне важно защитить хрупкую природу Арктики. Формируя государственную стратегию по арктическому региону, Швеция следует в этом за Норвегией и Финляндией.

В среду Карл Бильдт преподнес парламенту страны сюрприз, сообщив, что весной этого года правительство представит шведскую Арктическую стратегию.

Выступая в парламенте с докладом о внешней политике страны, Бильдт подчеркнул, что значение севера страны постоянно растет.

• Вопросы, касающиеся Арктики, приобретают растущее значение для международного сообщества, и не только из-за изменения климата. Для Швеции крайне важно защитить уязвимую природу этого региона, – сказал Карл Бильдт.

В наст.вр. Швеция председательствует в Совете Баренцрегиона, и на этот период Карл Бильдт также провозгласил продвижение в вопросах охраны окружающей среды самой важной задачей сотрудничества с Норвегией, Финляндий и Россией.

• В мае Швеция примет председательство в Арктическом Совете и будет играть ключевую роль в координации усилий в этой стратегически важной сфере, значение которой постоянно растет, – сказал Бильдт, выступая перед депутатами.

Правительство Норвегии представило свою стратегию по Крайнему Северу в 2005г., в Финляндии Арктическая стратегия вышла в 2010г. В обеих странах подчеркивают, что эти документы имеют исключительное значение для развития БАренцрегиона и Арктики в тесном сотрудничестве с Россией.

Затронув тему России, шведский министр иностранных дел сказал, что в интересах Европы, чтобы Россия развивалась в полноценного политического и экономического партнера и следовала главенству закона при полном соблюдении прав человека и демократии.

По сравнению с Норвегией, Швеция традиционно более критически настроена в отношении антидемократических и милитаристских тенденций в России.

Швеция, сказал Карл Бильдт, будет продолжать бороться за сокращение тактических ядерных вооружений, что послужит укреплению стабильности и безопасности, и не только в непосредственной близости от шведской территории. BarentsObserver уже писал об обращении Карла Бильдта к России с призывом убрать тактическое ядерное оружие с Кольского полуострова

В Мурманске готовы применить опыт Ставангера, норвежского города, за считанные годы превратившегося в нефтяную столицу страны. На прошлой неделе регионы подписали два соглашения о сотрудничестве.

На несколько десятилетий нефтегазовые ресурсы Северного моря превратили Ставангер из рыбацкого портового городка в центральный узловой пункт для нефтяных и газовых компаний. Сейчас это один из богатейших городов мира, отметил губернатор Мурманской обл. Дмитрий Дмитриенко, сообщается в пресс-релизе.

На прошлой неделе губернатор подписал два соглашения о сотрудничестве с губернией Рогаланд, где находится Ставангер.

• Могу сказать, что уже сейчас мы многое делаем, опираясь на этот опыт. А более тесное сотрудничество позволит решить много практических вопросов, которые возникают в нашей ежедневной деятельности, – сказал Дмитриенко.

Соглашения базируются на меморандумах о взаимопонимании, подписанных летом пред.г. В соглашениях идет речь о развитии делового сотрудничества между Рогаландом и Мурманском, особенно в нефтегазовой сфере, отмечает губернатор Том Тветд в пресс-релизе. Деятельность губернии в Мурманской обл. осуществляется также в тесном сотрудничестве с губерниями Трумс и Финмарк, самыми северными губерниями Норвегии.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Николай Макаров во вторник прибывает с рабочим визитом в Норвегию, где обсудит перспективы военного сотрудничества, сообщает управление пресс-службы и информации минобороны РФ.

По данным ведомства, Макаров встретится с министром обороны Норвегии Гретой Фаремо, главнокомандующим Вооруженными силами генералом Харольдом Сюнде, руководителем внешнеполитического ведомства Йоносом Гаром Стере.

«В ходе совместной работы планирует обсудить широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности, состояние и перспективы военного сотрудничества двух стран, развитие военно-политической обстановки в арктическом регионе, координацию условий в обеспечении безопасности в Северной Европе, совершенствование взаимодействия в рамках Совета Россия-НАТО», – говорится в сообщении.

В нем уточняется, что руководитель российского генштаба также посетит в Осло пехотный батальон Королевской гвардии, где ознакомится с организацией процесса обучения, условиями службы и быта военнослужащих, образцами вооружения и военной техникой. Визит, по сообщению ведомства, завершится 16 фев.

Валютные войны

Кто оплатит выход из кризиса?

Резюме: Инструменты, имеющиеся у мирового сообщества для урегулирования валютного спора между США и Китаем, весьма ограничены. При неблагоприятном сценарии конфликт выльется в общий рост протекционизма. В случае второго витка долгового кризиса он приобретет геополитическое измерение.

«Сегодня, как и в прошлом, обострение экономических и финансовых проблем приводит к нарушению социального равновесия, подрыву демократии, падению доверия к институтам, и может перерасти в войну – гражданскую или международную».

Доминик Стросс-Кан, директор-распорядитель МВФ, 8 декабря 2010 года

В 1990-е гг. Международный валютный фонд с подачи Соединенных Штатов настойчиво рекомендовал странам с переходными экономиками привязывать обменные курсы к сильным и устойчивым мировым валютам, то есть к американскому доллару. Жесткие курсы минимизировали валютные риски зарубежных инвесторов и таким образом стимулировали приток иностранных капиталов, особенно в страны Юго-Восточной Азии.

В середине десятилетия США подняли ставки для борьбы с инфляцией. Чтобы удержать фиксированные курсы, развивающиеся страны были вынуждены тоже поднять ставки. Их валюты стали дорожать, что тормозило экспорт и увеличивало внешнюю задолженность. В 1997 г. на фоне обрушения тайского бата, индонезийской рупии, филиппинского песо и малайзийского ринггита Юго-Восточная Азия оказалась во власти сильнейшего финансового кризиса.

Понесенный ущерб фактически был той ценой, которую страны региона заплатили за одностороннее приспособление к денежно-кредитной политике Вашингтона. Теперь, 15 лет спустя, угроза односторонней адаптации нависла над Соединенными Штатами. Огромный дисбаланс по внешним расчетам, особенно с Китаем, делает американцев зависимыми от курса юаня. Впервые в современной истории страна – эмитент главной мировой валюты борется за проведение независимой экономической политики. До сих пор это право принадлежало ей безоговорочно и безраздельно.

Линия фронта

После окончания острой фазы кризиса главным стал вопрос о том, кто заплатит за восстановление экономического роста. Средства платежа определены заранее – безработица и снижение уровня жизни.

По официальным данным, рецессия в США закончилась в середине 2009 года. В четвертом квартале 2009 г. и в первом квартале 2010 г. ВВП рос со скоростью 4–5% годовых. Но во втором и третьем кварталах, когда отменили фискальные стимулы, темпы упали до 2% годовых. А этого явно недостаточно для сокращения безработицы, которая за время кризиса увеличилась вдвое – с 5 до 10% рабочей силы. Из потерянных к концу 2009 г. 8,4 млн рабочих мест за последующие три квартала удалось восстановить только 900 тысяч.

В начале ноября руководство Федеральной резервной системы (ФРС) объявило о втором этапе количественного смягчения: до конца второго квартала 2011 г. планируется скупить казначейских облигаций на общую сумму в 600 млрд долларов. Глава ведомства Бен Бернанке, выступая 19 ноября во Франкфурте-на-Майне, так объяснял это решение: «При нынешней траектории экономического развития Соединенные Штаты подвергаются риску иметь на протяжении многих лет миллионы безработных… Как общество мы должны признать этот выход неприемлемым». Согласно позиции ФРС, поддержка экономического роста в США вносит вклад в общий рост мировой экономики, а также повышает устойчивость доллара, который играет ключевую роль в международной валютно-финансовой системе.

Правда, ФРС умалчивает, что дальнейшая накачка долларовой ликвидности способствует долговременному обесценению доллара. А также о том, что дополнительная эмиссия всегда ведет к инфляции, и только страна с доминирующей в мире валютой может, по меткому выражению французского экономиста Жака Рюэффа, позволить себе «дефицит без слез». ФРС привычно рассчитывает на то, что новая порция избыточной долларовой массы будет размазана по миру, и потому не вызовет всплеска цен в самих Соединенных Штатах. То есть в денежно-кредитной политике Вашингтон действует по праву сильнейшего игрока: защищает национальные интересы и не слишком беспокоится об интересах партнеров.

Но есть сфера, где эта независимость уже нарушена. Речь идет о хроническом дисбалансе внешних расчетов США по текущим операциям, в том числе о значительном превышении импорта над экспортом (Рис. 1). В 2008 г. отрицательное торговое сальдо превысило 800 млрд долларов, увеличившись с 2001 г. вдвое. За тот же период времени дефицит в торговле с Китаем вырос в 3,2 раза, а доля КНР в данном показателе поднялась с 20 до 32%. Уже в 2004–2005 гг. Соединенные Штаты всерьез озаботились проблемой недооцененного курса юаня и начали требовать от Пекина его ревальвации. Американская позиция нашла поддержку на встречах министров финансов G7. Результатом этой кампании стало то, что Народный банк Китая (НБК), то есть центробанк, официально перешел от фиксированного курса юаня к управляемому плаванию.

Рис. 1. Баланс США по торговле товарами в 2001–2010 гг., млрд долл.

Примечание: 2010 г. – данные за 10 месяцев. Источник: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division

В июле 2005 г. обменный курс, находившийся долгие годы на отметке 8,28 юаня за 1 доллар, повысился до 8,11. Следующие три года он плавно рос и в сентябре 2008 г. достиг 6,82 юаня за доллар. В общей сложности за это время юань подорожал на 20%. Дальше случился глобальный кризис. Инвесторы стали уходить из валют развивающихся стран в доллары, считавшиеся самым надежным вложением. Хотя США находились в эпицентре кризиса, доллар испытал повышательное, а не понижательное давление рынков – исключительно благодаря статусу главной мировой валюты. Соответственно, укрепление юаня к доллару прекратилось, но, в отличие от многих других валют развивающихся стран, юань не обесценивался. Полтора года курс стоял на месте, а летом 2010 г. наметилось новое, очень осторожное повышение.

По итогам 2009 г. Соединенные Штаты значительно сократили импорт – с 2,1 до 1,6 трлн долларов, что позволило на 40% уменьшить дефицит торгового баланса – с 840 до 500 млрд долларов. В торговле с Китаем успех был минимальным, в результате на него пришлось чуть менее половины всего внешнеторгового сальдо США. Данные за десять месяцев 2010 г. немного лучше, но общей картины они не меняют. Американские власти убедились, что они могут сократить дефицит по внешним расчетам, но, увы, не с Китаем. Поднять пошлины на китайские товары или ограничить их ввоз количественно не позволяют правила ВТО. Остается только заставить Пекин ревальвировать юань. Для этого Вашингтону нужна широкая международная поддержка, особенно в лице МВФ и «Большой двадцатки».

На последнем саммите G20, состоявшемся 11–12 ноября 2010 г. в Сеуле, вопросам курсообразования придавалось первостепенное значение. В принятом совместном плане действий на первом месте значатся меры, призванные «обеспечить дальнейшее восстановление и устойчивый рост [мировой экономики], а также повысить стабильность финансовых рынков, в особенности за счет движения к рыночным системам курсообразования и поощрения гибкости валютных курсов». Участники саммита заявили о стремлении «воздерживаться от конкурентных девальваций». Развитым странам с резервными валютами было рекомендовано «избегать излишней волатильности и беспорядочных колебаний обменных курсов».

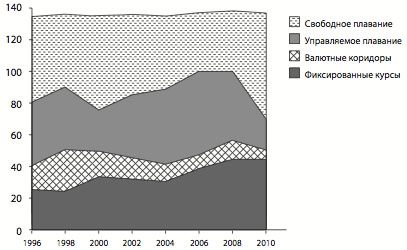

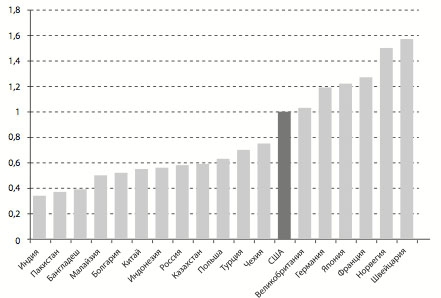

Саммит ясно обнаружил две точки зрения на происходящее в мировой валютной системе – развитых и развивающихся стран. У первых (главным образом в лице Соединенных Штатов) вызвал недовольство заниженный курс юаня и то, что были девальвированы некоторые другие валюты быстро растущих экономик. Вторые обеспокоены сильными колебаниями курсов доллара и евро, а также безответственной, по их мнению, денежно-кредитной политикой Вашингтона. И тех и других курсы валют волнуют по той причине, что в них сегодня уперся вопрос о глобальной стратегии возобновления экономического роста. То есть о том, какие страны будут на выходе из кризиса руководствоваться исключительно национальными интересами, а каким придется приспосабливаться к политике более сильных игроков. Важны не курсы сами по себе, а то, кто сможет навязать свою волю партнерам и переложить на них плату за восстановление мировой экономики.