Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Владимир Пучков встретился с Президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером

Сегодня в рамках рабочей поездки в Женеву глава МЧС России Владимир Пучков встретился с Президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Основное внимание было уделено дальнейшему расширению гуманитарного взаимодействия.

«Взаимодействие между нашими организациями имеет многолетнюю историю, и мы имеем возможность «сверить часы» по всем направлениям сотрудничества. Думаю, что во многом благодаря этому оно развивается успешно и поступательно», - сказал Владимир Пучков.

В ходе встречи Владимир Пучков подвел итоги работы МЧС России в международных гуманитарных операциях и оказания гуманитарной помощи населению стран, пострадавших в результате кризисов и конфликтов, за последние годы. Он отметил, что за трехлетний период - с марта 2012 года по октябрь 2015 года - авиацией МЧС России осуществлено 49 рейсов с целью выполнения эвакуационных мероприятий и доставки в Сирию грузов гуманитарной помощи в разные страны.

«Всего за указанный период доставлено 1146,24 тонн гуманитарных грузов, эвакуировано 1429 человек», - сказал глава МЧС России.

Владимир Пучков отметил постоянные рабочие контакты МЧС России с МККК, которые полностью соответствуют с Договору о сотрудничестве, подписанном Академией гражданской защиты МЧС России и Региональной Делегацией МККК 5 лет назад.

«Осуществляется регулярный обмен информацией, проведение совместных мероприятий, эксперты МККК привлекаются для чтений лекций по тематике международного гуманитарного права в соответствии с учебными планами», - сказал глава МЧС России.

Глава МККК обратил внимание министра России на работу глобальной лаборатории в области оказания гуманитарной помощи, которая недавно была открыт ав Швейцарии и предложил МЧС России принять участие в совместных разработках.

«Все, что касается гуманитарной лаборатории, МЧС России готово поддержать. У нас есть свои подходы в области оказания гуманитарной помощи. Кроме того, мы взаимодействуем с Российской академией наук и готовы работать в тесном взаимодействии со специалистами из Лозанны и Европы», - отметил глава МЧС России Владимир.

В свою очередь Петер Маурер сказал, что у МККК много проектов.

«Мы заинтересованы в двухстороннем сотрудничестве с МЧС России по оказанию гуманитарной помощи и обмену опытом с российским чрезвычайным ведомством», - сказал Петер Маурер. Он добавил, что делегация МККК в конце ноября приедет в Москву для дальнейшего взаимодействие.

«Мы хотели бы ознакомиться с вашими технологиями в области гуманитарной деятельности», - сказал он.

В ходе рабочей встречи Владимир Пучков и Петер Маурер также обсудили гуманитарную ситуацию в Юго-Восточных регионах Украины, выразив уверенность в том, что это стало новой отправной точкой двустороннего взаимодействия.

«В период с августа 2014 года и по настоящее время МЧС России, во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организовало 56 гуманитарных конвоев. При этом очередная гуманитарная колонна полностью сформирована и уже на днях отправится в Донбасс», - рассказал министр. Он добавил, что Российская Федерация и в дальнейшем намерена последовательно продолжать и наращивать усилия по оказанию гуманитарной помощи пострадавшему населению Юго-Востока Украины до тех пор, пока этого будет требовать ситуация.

«Я предлагаю продолжать наше сотрудничество. Мы готовы включить в состав нашей гуманитарной колонны ваш груз и представителей», - подчеркнул Владимир Пучков.

В свою очередь представители Международного комитета Красного креста положительно оценили работу МЧС России в вопросах помощи гражданам юго-востока Украины.

«Позвольте подчеркнуть, что мы положительно оцениваем любую помощь Российской Федерации. Мы заинтересованы в продолжении плотного взаимодействия не только на юго-востоке Украины, но и во всех остальных вопросах, касающихся нашей совместной деятельности», - сказал Питер Маурер.

Вместе с этим, глава МЧС России подчеркнул реализацию Минских договорённостей.

«Хотел бы подчеркнуть реализацию всех Минских договоренностей. При осуществлении гуманитарных миссий мы выполняем всю работу строго ориентируясь на то, что прописано в соответствующих документам», - сказал министр.

В заключение встречи Глава МЧС России поблагодарил Петера Маурера за содержательную и продуктивную беседу. Он отметил конструктивную позицию МККК и личные инициативы его руководителя.

Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса, Москва, 25 октября 2016 года

Как сказал поэт, «мороз и солнце – день чудесный». Мы стараемся продолжать выполнять свою работу. Прежде всего, хотел бы поблагодарить Т.Штерцеля и всех членов Ассоциации европейского бизнеса в России за возможность в очередной раз выступить перед членами Ассоциации. Наше регулярное общение стало доброй традицией, которую мы хотим всячески поддерживать.

Сегодня деловым кругам, «бизнес-дипломатии» принадлежит особая роль в поддержании доверия и взаимопонимания между народами. Мы знаем о вашем стремлении наращивать взаимовыгодное сотрудничество, продолжать активно работать на российском рынке, о вашем понимании контрпродуктивности конфронтации и логики санкций. Ценим и разделяем такой подход.

К сожалению, с момента нашей последней встречи ситуация в мировых делах не стала проще. Продолжает кровоточить регион Ближнего Востока и Севера Африки, пламенем войн охвачены Сирия, Ирак, Йемен, Ливия. Особую опасность для всех нас представляет беспрецедентный всплеск терроризма и экстремизма. Многочисленные акты террора в самых разных частях мира, захлестнувший Европу поток беженцев говорят о том, что построить «оазисы безопасности», отгородиться стенами от угроз и вызовов невозможно. Они общие для всех нас и решать их необходимо сообща.

Нынешнее не самое радужное, мягко говоря, положение дел – прямое следствие порочной практики геополитической «инженерии», вмешательства во внутренние дела суверенных государств, смены неугодных режимов, в том числе силовым путем. Нас искренне удручает, что после окончания «холодной войны» США и некоторые их союзники не отказались от архаичной политики сдерживания. Глубокую озабоченность у нас вызывают такие действия, затрагивающие национальную безопасность России, как приближение военной инфраструктуры и силового присутствия НАТО к нашим границам, развертывание системы ПРО в ее европейском и азиатском сегментах.

Кризис на Украине пытаются использовать для достижения собственных геополитических целей, не считаясь с принципом равной и неделимой безопасности, что лишь усугубляет и без того непростую ситуацию на нашем общем континенте. Россия последовательно добивается политико-дипломатического урегулирования внутриукраинского кризиса на основе честного всеобъемлющего выполнения Минских договоренностей. Для этого, как мы вновь убедились на недавней встрече в Берлине в «нормандском» формате, Киев должен последовательно пройти свою часть пути: законодательно закрепить особый статус Донбасса, провести конституционную реформу и амнистию, организовать местные выборы. Эти вопросы мы стремимся решать через диалог в рамках «нормандской четверки», но окончательное слово, безусловно, за межукраинским форматом. Этот формат создан в виде Контактной группы и ее соответствующих подгрупп.

Как я уже сказал, эту ситуацию мы обсуждали в Берлине 19 октября. Рассчитываем, что наши западные партнеры по «нормандскому» формату убедят украинское руководство заняться делом и прекратить разыгрывать политический фарс.

В качестве очередного предлога для усиления давления на Россию, для пресечения любых позитивных инициатив на российском направлении со стороны отдельных стран-членов Евросоюза стала использоваться ситуация в Сирии. Россия, как вы знаете, последовательно выступала и выступает за скорейшее мирное и справедливое урегулирование сирийского кровопролитного конфликта. В качестве главных задач видим полное искоренение террористической угрозы на территории этой страны и параллельный запуск всеобъемлющего политического процесса на основе резолюции 2254 СБ ООН и соответствующих решений, принятых в рамках МГПС. Пути достижения этих целей также обсуждались в Берлине во время переговоров Президента Российской Федерации В.В.Путина с лидерами Германии и Франции 19 октября, перед этим они обсуждались в т.н. «лозаннском» формате. Наш вывод остается прежним: важнейшее условие – безотлагательное и полное отмежевание т.н. умеренной сирийской оппозиции от ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» и им подобных. Наши американские партнеры обещали нам это сделать 8 месяцев назад, но до сих пор ничего не произошло. Трудно поверить в беспомощность США, которые постоянно заявляют о своей исключительности и незаменимости в мировых делах. Наверное, эти качества, если американский народ и руководство их ощущают, необходимо использовать во благо — решить проблему изолирования террористов и обеспечить их уничтожение.

Российские ВКС размещены в Сирии по просьбе легитимного правительства. При этом мы заинтересованы в том, чтобы борьба с терроризмом велась коллективно на прочной международно-правовой основе. Об этом чуть больше года назад во время своего выступления на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке говорил Президент Российской Федерации В.В.Путин. Сожалеем, что наши европейские коллеги, ЕС, свернули сотрудничество с нами в сфере антитеррора, как и во многих других областях. Нас, конечно, удивляет, что прагматичные члены ЕС, которые традиционно славились приверженностью реальной политике, вслед за русофобским меньшинством требуют в отношениях с Москвой поставить политику выше экономики. По крайней мере, когда мы слышим такие заявления от руководства Германии, нас это удивляет. Наверное, мы совсем ошибались, когда делали оценки о немецком характере на протяжении многовековых связей с этой великой страной.

Тем не менее политику ставят выше экономики. Как следствие стратегический обзор отношений с Россией, который был проведен на заседании Европейского совета неделю назад, 20-21 октября, показал, что ЕС по-прежнему не готов выработать прагматичную, отвечающую собственным интересам линию применительно к нашей стране. Если читать итоговый документ по обзору отношений с Российской Федерацией, то итоговое заключение саммита содержит только одну фразу: «на заседании Евросовета состоялись дебаты о стратегической линии в отношениях с Россией». Мы знаем, об этом писали в прессе, что такая фраза закамуфлировала довольно серьезные, порой даже полярные, суждения о том, как дальше вести дела с Москвой. За этой достаточно нейтральной фразой, конечно, скрываются противоречия.

Но мы исходили из того, что Евросоюз должен сначала сам разобраться в своих делах. Поэтому нас сильно удивило, что Председатель Евросовета Д.Туск взял на себя смелость, выйдя к журналистам, невзирая на свой статус, который должен обеспечивать обобщающие подходы, выступил как бы от имени всех членов Евросоюза с откровенно русофобских позиций, с русофобской характеристикой состоявшейся дискуссии. Он даже утверждал, что ни у кого нет сомнений, что главная цель России – ослабить Европейский союз. Ничего не может быть дальше от истины, чем подобные голословные утверждения. Мы не раз говорили и доказывали на деле, что мы хотим видеть ЕС, единым сплоченным и самостоятельным. Мы убеждены, что только в таких условиях потенциал этого колоссального по своей значимости проекта может быть полностью реализован.

Рассчитываю, что недальновидная позиция, в т.ч. которую я только что описал, и с которой выступил Председатель Евросовета Д.Туск, не будет впредь поддерживаться, поскольку она негативно отражается на всем комплексе российско-есовского взаимодействия, прежде всего на его торговой и инвестиционной составляющей. Не буду приводить статистику, она вам знакома. Скажу лишь, что разрушая устоявшиеся связи, в Брюсселе, по сути, отказываются от концепции, которая на протяжении двух последних десятилетий лежала в основе нашего диалога, – поступательного сближения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих экономик в интересах повышения их конкурентоспособности за счет естественных преимуществ, которыми они обладают. Долгосрочный отягчающий фактор – утраченное доверие, восстановить которое будет весьма непросто.

Отдельная тема – перспективы сотрудничества в энергетике, которая на протяжении долгого времени играла цементирующую роль в российско-есовских отношениях. Россия всегда была надежным поставщиком углеводородов, а наша газовая инфраструктура десятилетиями «затачивалась» под потребности именно Европы. Несмотря на неоднократные предложения Еврокомиссии, которые мы слышали на протяжении последних двух лет, о том, чтобы вернуться к полноформатному энергодиалогу, слова Брюсселя пока остаются словами.

Блокируются либо тормозятся такие совместные чисто коммерческие проекты, поддержанные странами-членами ЕС и европейскими энергокомпаниями, как, например, «Южный поток» и «Северный поток-2». Между тем, большинство серьезных экспертов утверждают, что, учитывая планы ЕС по декарбонизации экономики и снижение объемов добычи газа в европейских странах, в обозримом будущем странам-членам ЕС без российских энергоносителей обойтись будет трудно.

Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по «Турецкому потоку», предусматривающее в том числе строительство пока одной нитки газопровода в направлении Европы, в частности Греции. После неудачи с «Южным потоком» будем готовы продлить ее на территорию Евросоюза лишь после получения на бумаге недвусмысленных официальных гарантий реализации этого проекта.

Ни для кого не секрет, что значительная часть антироссийских установок как в энергетической, так и в других сферах рождается в Вашингтоне, а потом осуществляется в Европе в рамках пресловутой «трансатлантической солидарности». Парадокс в том, что подобная политика американцам ничего не стоит: потерь они особых не несут и даже рассчитывают заставить европейцев переключиться с российского газа на более дорогой американский сжиженный природный газ. Европейцам решать, насколько данная ситуация отвечает их интересам, особенно в условиях, когда Старый свет ищет свое место в мировой политике, сталкивается с многочисленными вызовами и угрозами.

По нашим наблюдениям, далеко не все в ЕС довольны нынешней ситуацией. В политических, деловых и общественных кругах многих стран все активнее выражается несогласие с политикой санкций, общественное мнение консолидируется в пользу нормализации отношений с Россией. Надеемся, что в Евросоюзе смогут преодолеть «инерцию мышления», станут самостоятельно определять свои приоритеты без оглядки на внерегиональных игроков, а также не идти на поводу у русофобского меньшинства внутри самого ЕС.

Попытки прибегать к наказаниям путем санкционного давления за независимый внешнеполитический курс, за отстаивание справедливости в международных делах результатов не дали и не дадут. Об этом сказал еще Александр Невский, я имею ввиду его знаменитую фразу «Не в силе Бог, а в правде». Как нам обещали два года назад из Вашингтона, «порвать в клочья» российскую экономику не удалось и не удастся. Уверен, что вы знакомы с ее состоянием и вас не нужно убеждать, что Россия достаточно уверенно стоит на ногах, адаптировалась и к незаконным рестрикциям, и к конъюнктуре мировых рынков углеводородов.

Мы продолжаем наращивать плодотворное сотрудничество со всеми, кто в этом заинтересован. Это касается торгово-экономической области и любой другой. Мы открыты к взаимодействию со всеми, кто готов работать с нами на взаимоуважительной основе, на основе баланса интересов, а таких в мире – абсолютное большинство.

Как известно, Президент В.В.Путин выдвинул инициативу по формированию Большого Евразийского партнерства с участием широкого круга стран, входящих в ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. Об интересе к нашему предложению свидетельствуют итоги саммитов Россия-АСЕАН в мае и ШОС – в июне этого года. Россия твердо привержена формированию таких экономических пространств, которые носили бы открытый характер, опирались бы на принципы ВТО, а не создавали бы риски разрушить глобальную торговую систему путем продвижения закрытых региональных проектов наподобие транстихоокеанского и трансатлантического партнерств.

При этом хочу еще раз сказать, что делая акцент на «восточный вектор», мы не только не отказываемся от идеи создания с Евросоюзом единого экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока, но считаем эту идею весьма перспективной для обеспечения устойчивого развития всего евразийского континента, неотъемлемой частью которого являются территория ЕС и территория России. Как сказала после саммита ЕС Канцлер ФРГ А.Меркель: «We share the same landmass». Это немного отличается от того, что мы раньше называли стратегическим партнерством, но хотя бы география заставляет нас мыслить в русле взаимодействия, а не разбегания в разные стороны. Убежден, что взаимодополняемость экономик и поступательное объединение рынков позволило бы нам эффективнее решать многие проблемы, включая ускорение роста. Это касается и России, и ЕС. Это позволило бы обеспечить всем нам достойное место в складывающейся полицентричной системе мироустройства, повысив конкурентоспособность в этих процессах России и ЕС.

Мы давно предлагаем начать диалог между ЕАЭС и ЕС. То, как наладить взаимодействие между ними, обсуждали в ходе Петербургского экономического форума Президент В.В.Путин и Председатель Еврокомиссии Ж.-К.Юнкер. Мы передали Еврокомиссии наши соответствующие предложения. По некоторым признакам, они не очень хорошо известны странам-членам, но мы все-таки попросили Еврокомиссию, чтобы эти предложения были распространены среди стран, входящих в ЕС. Мы уважаем принципы, на которых работает ЕС, включая делегирование значительной части компетенции Брюсселю, но утаивать от стран-членов конкретные предложения, с которыми выступает Россия, точно неправильно.

Очевидно, что наши усилия по выстраиванию диалога едва ли могут увенчаться успехом, если мы будем игнорировать закрепленные в Уставе ООН основополагающие принципы межгосударственного общения, включая суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела. Конечно, необходимо отказаться раз и навсегда от «игр с нулевым результатом» и приступить к предметной работе по формированию в Евро-Атлантике архитектуры равной и неделимой безопасности, когда никто не будет пытаться укреплять свою безопасность за счет ослабления безопасности других. Под этим давно подписались все страны-члены ОБСЕ, страны, входящие в Совет Россия-НАТО, который сейчас тоже «заморожен». На деле этот красивый, торжественно провозглашенный принцип не реализуется. Хотя именно в создании архитектуры равной и неделимой безопасности мы видим единственно возможный фундамент для выстраивания эффективного общего экономического и гуманитарного пространства.

Надеюсь, что в этих устремлениях мы все являемся единомышленниками. Рассчитываю, что мы будем вместе продвигать, способствовать продвижению положительной, устремленной в будущее повестки дня, доводить до широкой общественности перспективы и выгоды от нашего конструктивного взаимодействия. Мы ценим то, как вы подходите к сотрудничеству с российскими партнерами в соответствующих областях и отраслях экономики и торговли. Считаем важным поддерживать сотрудничество между бизнес-структурами. Знаю, что периодически возникают вопросы, которые мы стараемся решать через специальные механизмы, созданные при Правительстве России. Убежден, что ваш интерес в том, какую политику проводит Россия на международной арене, является весьма обнадеживающим. Если и говорят, что политика должна стоять выше экономики, наверное, мы должны доказать, что экономика является лучшим базисом, на котором можно выстраивать разумную, а не идеологизированную политику.

Благодарю за внимание и готов ответить на ваши вопросы.

Вопрос: Компания «Сименс» имеет очень долгую и богатую историю в России. Мы на российском рынке находимся уже 160 лет и осуществили достаточно много проектов в Российской Федерации в сфере инфраструктуры и энергетики. К сожалению, я должен констатировать, что тема санкций сейчас негативно влияет на наш бизнес в России. Как Вы видите изменение данной ситуации? Мы надеемся, что санкции будут прекращены. Видите ли Вы какие-либо позитивные перспективы в этом вопросе? Видите ли Вы эти позитивные перспективы в связи с выборами в США? Скажется ли их результат как-то положительно на развитии российско-американских отношений?

С.В.Лавров: Я не буду комментировать перспективы выборов в США. И так уже искусственно, по крайней мере, у американской общественности создается впечатление, что Россия активно вмешивается в эти процессы. Наверное, кандидатам особенно и нечего сказать по реально важным для американских избирателей вопросам, если Россию превращают в главную тему дискуссий: кто является чьей марионеткой и т.д. и т.п. Для меня это просто поразительно: даже с учетом весьма серьезной специфики американской политической культуры, нынешняя кампания является уникальной и, по-моему, не делает чести нашим американским коллегам.

Что касается санкций, то вы знаете, что этот инструмент был использован нашими западными партнерами под предлогом их как бы возмущения тем, что произошло в Крыму, тем, что люди в Крыму, включая легитимно избранный еще по украинским законам Верховный Совет, отказались признать антиконституционный государственный переворот, совершенный на утро после того, как оппозиция вместе с президентом В.Ф.Януковичем подписала соглашение об урегулировании кризиса. Под этим документом свои подписи поставили министры иностранных дел Германии и Польши и руководитель департамента континентальной Европы МИД Франции. Эти подписи не продержались и суток. Когда состоялся государственный переворот, нам стали достаточно стыдливо говорить о том, что президент В.Ф.Янукович сбежал из Киева. Во-первых, президент Украины В.Ф.Янукович поехал в Харьков. Как бы к нему ни относиться, как бы ни оценивать проводимую им политику, он был легитимно избранным главой государства и в качестве такового был всеми признан. Никуда он из страны не убегал, он был в Харькове. Во-вторых, соглашение, которое подписали оппозиция и В.Ф.Янукович, засвидетельствованное Германией, Францией и Польшей, совершенно не было посвящено судьбе В.Ф.Януковича, кроме того, что он обязывался провести досрочные выборы, которые он точно проиграл бы. Соглашение было посвящено политическому урегулированию. Первым пунктом этого соглашения стояло создание правительства национального единства. Вот, что главное. Когда состоялся переворот, А.П.Яценюк поехал на Майдан и торжественно и победоносно заявил, что сформировано «правительство победителей». Почувствуйте разницу: «национальное единство» или «победители» и «побежденные». Эти «победители» тут же приняли закон, который, правда, не был подписан, хотя был все же принят, который резко ущемлял позиции русского языка на Украине. Целый ряд высказываний тех, кто совершил госпереворот, просто свидетельствовал о том, что они намерены принудительно и силовыми методами подрывать позиции русского языка и русской культуры, искоренять русскую культуру. Как сказал печально знаменитый лидер партии «Правый сектор» Д.А.Ярош, который теперь из лидера радикал-националистической группировки стал депутатом Верховной Рады Украины, «русский никогда не будет думать по-украински, никогда не будет чтить украинских героев, поэтому русских из Крыма нужно изгнать». Я это так подробно объясняю, чтобы было понятно, в какой ситуации вводились санкции. Народ Крыма взял свою судьбу в свои руки через, повторю, по всем параметрам легитимный Верховный Совет, избранный по украинскому закону. В Донбассе сказали, что они не признают переворот и просили оставить их в покое, чтобы они могли жить дальше. Не Донбасс напал на остальную часть Украины. Когда в январе — начале февраля кризис на майдане достигал кульминации, было сделано несколько заявлений НАТО и ЕС, призывающих В.Ф.Януковича не использовать армию против собственного народа. Когда после переворота мы поинтересовались у стран НАТО, как насчет аналогичного призыва к новой администрации, которая пришла к власти через силовую смену режима, то нам уже не говорили, что не надо использовать армию против собственного народа. Когда началась т.н. «антитеррористическая операция» против собственного народа, отказавшегося принять итоги переворота, Брюссель призывал к тому, чтобы новые власти применяли силу против протестующих пропорционально. Между «не использовать» и «применять пропорционально» тоже есть небольшая разница.

Кстати говоря, рассуждая о том, как те или иные страны относятся к смене режима путем переворота, давайте просто перенесемся из Украины в Йемен, где пару лет назад тоже произошел государственный переворот. Президент Йемена М.Хади был вынужден бежать в Саудовскую Аравию, где он пребывает и по сей день. Уже два с лишним года все мировое сообщество требует, чтобы президента М.Хади вернули в Йемен и подтвердили его легитимность. На наш вопрос к европейским политикам, занимающим такую позицию, почему нельзя было такую же принципиальность проявить на Украине и заставить оппозицию выполнить то, под чем они подписались с участием Франции, Германии и Польши (все равно там были бы досрочные выборы, которые В.Ф.Янукович проиграл бы), нам ничего не отвечают. Такое отношение наводит на мысль, что почему-то к Йемену и йеменской политической системе относятся с большим уважением, чем к украинской, а на Украине можно продолжать ставить эксперименты. Страна от этого страдает уже не один десяток лет.

Надеюсь, все освежили в памяти, когда и за что принимались эти санкции. Мы никогда не инициируем дискуссию относительно того, когда они могут быть сняты, потому что теперь, когда мы поняли, какие решения могут приниматься в западных столицах – в Вашингтоне и Европе – мы считаем своей главной задачей и хотим обеспечить себе такую ситуацию, когда мы будем не то что бы на сто процентов независимыми, но в ключевых, жизненно важных вещах для экономики, государства и социальной сферы мы не будем полагаться на милость тех или иных наших партнеров. Безусловно, не без труда, но у нас это получается.

Об этом неоднократно и подробно говорили Президент России В.В.Путин и Председатель Правительства России Д.А.Медведев. Насколько эти санкции будут длительны, повторю, вопрос не ко мне. Я теперь уже ничему не удивляюсь, потому что вслед за «украинскими» санкциями ЕС, как я понял, очень долго искал ответ на вопрос, как им быть после подписания Минских соглашений. Дело в том, что санкции вводились несколькими «волнами», одна из которых (в сентябре 2014 г.) состоялась практически день в день с подписанием первых Минских соглашений в начале сентября. Я знаю, что потом у некоторых глав государств и правительств были проблемы, потому что вроде бы обнаружилось, что договаривались через неделю после прояснения того, будут ли подписаны Минские договоренности или нет, главы правительств и государств вернутся к обсуждению вопроса о возможном введении пакета санкций в сентябре 2014 года. Оказывается, он был введен брюссельской бюрократией, что вызвало не публичные, но достаточно жесткие претензии со стороны, по крайней мере, отдельных стран-членов ЕС. То же самое касается и следующего пакета санкций. По сути дела он введен в момент, когда подписывались Минские договоренности февраля 2015 года. Потом была изобретена формула, заключающаяся в том, что санкции будут сняты, как только Минские договоренности будут выполнены. Получается, что ЕС помогает Президенту Украины П.А.Порошенко, который не хочет или не может выполнить то, что он выполнить обязался. Сейчас ему фактически дают в руки инструмент, который ему позарез нужен: чем дольше он будет саботировать выполнение своих обязательств по Минским договоренностям, чем дольше они будут оставаться на бумаге, тем дольше будут сохраняться антироссийские санкции, которые он предъявляет своему электорату в качестве доказательства эффективности своей политики. Это если буквально. У меня даже нет сомнений, что все это – звенья одной цепи.

Я понимаю, что долго отвечаю на этот вопрос, но он важен для того, чтобы понимать, какую политику проводят западные правительства. Наши американские партнеры, включая и моего коллегу, не раз нам говорили, что мы представить себе не можем, как моментально нормализуются все отношения России и США после урегулирования кризиса на Украине.

Я не наивный человек, и не думаю, что и мои собеседники, которые говорили мне такие вещи, глядя в глаза, наивные люди. Значит, за этим скрывается что-то другое. Я в тот момент еще у них спрашивал, не захотят ли они потом ввести санкции в связи с Сирией. Они говорили, что только в связи с Украиной. Сейчас Сирия уже вовсю упоминается как очередная тема, за которую можно зацепиться русофобам и, спекулируя на страданиях людей и гуманитарных аспектах сирийского кризиса, можно попытаться всех остальных — не русофобов — затащить в очередную антироссийскую санкционную кампанию. Это просто неприлично, непорядочно и цинично. Надеюсь, что все это понимают. Я не могу гадать, насколько это понимание будет учитываться при принятии конкретных решений, насколько это понимание сможет переломить абсолютно очевидный заказ в некоторых столицах на усиление антироссийской политики. Это очень сложно предвидеть особенно с учетом того, что происходило в последние годы. Могу только подтвердить, что мы никогда не будем идеологизировать наши подходы, мы всегда будем открыты для честного взаимовыгодного разговора, для преодоления проблем, возникших не по нашей вине. Но делать это будем впредь не на основе «business as usual», а только поняв, что наши партнеры действительно готовы работать честно.

Даже в нынешней ситуации мы взаимодействуем и достаточно небезуспешно работаем с теми, кто имеет мужество и понимает свой реальный интерес в сотрудничестве с Россией. Уверен, что, в конце концов, все наносное будет сметено, все то, что вбрасывается в сферу экономического взаимодействия и нацелено на подрыв этой сферы ради достижения неких геополитических результатов и внутриполитических раскладов с учетом электоральных циклов, будет смыто чистой волной экономических интересов.

Вопрос: Как можно было бы дальше активно следовать в фарватере унификации технических стандартов между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом? Я продолжаю верить, что рано или поздно единое экономическое пространство может стать реальностью.

С.В.Лавров: В долгосрочном плане для взаимодействия от нас требуется унифицировать стандарты и регламенты. Мы к этому готовы. Стоит это дорого, поэтому требуется время. Президент России В.В.Путин неоднократно касался этой темы в своих контактах с европейскими партнёрами. В том числе и поэтому мы достаточно долго (около 18 лет) вели переговоры относительно нашего присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО). Мы «выторговывали» себе время, чтобы у нас окрепла банковская система, страховая сфера, чтобы на какой-то период было защищено сельское хозяйство, согласованы различные периоды защиты внутреннего рынка. Эти сроки нам были нужны в том числе для того, чтобы модернизировать нашу систему технических регламентов. Мы всегда были заинтересованы в том, чтобы делать это с учетом и даже в значительной степени на основе соответствующих норм и стандартов Европейского Союза.

Если мы приступим к строительству общего экономического пространства, к этой теме нам придется вернуться. Я не специалист в этих вопросах, но с точки зрения политического преломления этой задачи, наверное, нельзя будет просто сказать, что мы поссорились, а теперь помиримся и начнем переходить на общие стандарты и регламенты. Придется как-то политически провести «разбор полетов» и понять, насколько мы и вы, Евросоюз, можем сразу приступить к долгосрочным проектам, которые сформируют нормы, стандарты, регламенты на длительную перспективу, насколько все это будет защищено от возможных новых вспышек идеологизации, политизации экономического сотрудничества.

Повторю, я не эксперт в этих вопросах, но такая тема должна неизбежно возникнуть прежде, чем мы начнем просто работать над выстраиванием ткани общего экономического пространства. Нам нужно будет определиться и с политикой, и со своими взаимными обязательствами в этой сфере.

Вопрос: Мой вопрос о финансировании. Это внутренний вопрос, но он также касается взаимоотношений между Россией, Бразилией, Индией и Китаем и будущего успеха банковской системы, которая бы позволила стране диверсифицировать свои ресурсы и инвестировать в такие проекты, как строительство жилья для людей с низким доходом, развитие образовательной системы и здравоохранения. Есть Банк, объединяющий страны БРИКС. Какие есть возможности в этом плане?

С.В.Лавров: Наверняка, живя в России, Вы следите за дискуссией, которая идет вокруг политики Центрального банка. Ставка рефинансирования обсуждается экспертами, наверное, с диаметрально противоположных позиций, с точки зрения выбора между макроэкономической стабильностью и ускорением роста. Я не готов давать какие-либо советы или оценки в этой сфере. Не считаю себя компетентным в этом вопросе. Но то, что эта задача является одной из наиболее актуальных в дискуссиях в рамках Правительства, между Правительством и Кремлем, между ними и ЦБ, Вы, наверняка, видите собственными глазами. Знаю, что нам в очень непростых условиях приходится решать задачи финансовой и макроэкономической стабильности. Но заверяю Вас, что у Президента и Правительства России нет недооценки тех шагов, которые необходимо предпринять, чтобы обеспечить экономический рост. Как это будет сделано, не знаю. Это задача тех, кто работает на этом направлении.

Мы будем стараться делать все, чтобы обеспечить благоприятный внешний фон. Рассчитываю, что и вы, присутствующие в зале, готовы этому способствовать. У вас есть каналы прямого общения с Правительством Российской Федерации. Уверен, что все пожелания и рекомендации, которые будут сформированы на базе вашего личного опыта в России, на базе того, как вы видите перспективы, будут рассмотрены самым внимательным образом.

Вопрос: Одна из целей Ассоциации европейского бизнеса – следить за условиями торговли и инвестициями в Россию, в особенности за реализацией соглашений с ВТО, которые Россия подписала несколько лет назад. Вне формата санкций некоторые министерства Российской Федерации, например, сельского хозяйства, пошли на решения, которые противоречат реализации подписанных Россией соглашений с ВТО: например, запрет на свинину, налогообложение винодельческой продукции. Как бы Вы как Министр иностранных дел могли нам помочь в общении с Вашими коллегами, представляющими российские министерства, попросить их все-таки с уважением относиться к договоренностям, подписанным Россией.

С.В.Лавров: Есть другая точка зрения о том, что мы не нарушаем никаких соглашений, а это сделал Евросоюз. Я сейчас тоже не буду вдаваться в подробности. В политическом плане мы заинтересованы в том, чтобы все эти споры были урегулированы к обоюдному удовлетворению. Я знаю, что мои коллеги в Министерстве экономического развития занимают ту же позицию. Их предпочтением является не идти в Орган по разрешению споров (ОРС) ВТО, а договариваться напрямую, по-доброму, в несудебном, в неарбитражном порядке. Насколько я слышал, аналогичный подход преобладает и в Еврокомиссии. Мы всячески будем это поощрять.

Есть и путь «сугубо легалистский»: идти в ОРС и там погрязнуть в обоюдных претензиях на очень длительный период. Компании, министры, комиссары друг друга знают очень давно, все прекрасно понимают, где какая проблема может быть решена. Как говорят у нас, «сам Бог велел» договариваться напрямую.

Вопрос: Мой вопрос касается инициативы импортозамещения, внедряемого в России. Есть ощущение, что оно как-то связано с санкциями. Действительно ли это так? Какой подход по импортозамещению сейчас отрабатывается в России?

С.В.Лавров: Это не наш выбор. Не хотели и не хотим впадать в самоизоляцию. Но в ситуации, когда были введены санкции, когда под них попали российские банки, которые кредитовали наше сельское хозяйство, ничего не делать означало бы оставить наших сельхозпроизводителей в менее выгодной конкурентной позиции по сравнению с европейскими экспортерами продовольствия и сельхозпродукции, которые, как Вы знаете, получают льготное кредитование, огромные субсидии, в разы превышающие те, что были «выторгованы» нами при вступлении в ВТО. Это то, что касается рынка продовольствия.

Что касается отраслей, от которых напрямую зависит наша способность развивать свою экономику, инфраструктуру, получать современные технологии, обеспечивать нашу обороноспособность, то здесь никто не будет задавать вопрос, почему мы занялись импортозамещением перед лицом такой массированной атаки из некоторых ведущих западных столиц, их заявлений, что это «всерьез и надолго». Когда мы слышим, как я уже сегодня упоминал, что наша главная цель, якобы, ослабить Евросоюз, поэтому нужно мобилизовать единый антироссийский фронт, как мы можем полагаться в ключевых вещах для обеспечения безопасности страны на то, что нам будут продавать нужные нам технологии и комплектующие. Мы все будем делать сами, уже делаем, мы практически уже стали самообеспеченными в целом ряде сфер.

Повторю, это не означает, что мы захлопнули дверь и больше никого сюда не пустим. Примеров тому множество, как даже в этой ситуации. Те, кто действительно заинтересован нормально с нами торговать, всегда могут договориться о таких формах сотрудничества, которые, не нарушая наши встречные меры, обеспечивают нормальное ведение бизнеса.

Вопрос: Последние годы мы видим, что изменилась официальная позиция министров иностранных дел, которые становятся т.н. «менеджерами по продажам» во всех странах и занимаются гораздо больше экономикой, чем политикой. Вы уже семь лет здесь с нами работаете. Как Вам кажется, изменилась ли Ваша официальная позиция или она осталась такой же: больше внешней политики, меньше экономики? Или Вы, как и в других странах, стали «директором по продажам» страны, который часто повышается до «генерального директора компании»? Насколько это Вам интересно в качестве следующего шага в карьере?

С.В.Лавров: У нас несколько иная иерархия. В МИД нет «менеджеров по продажам», но есть Генеральный директор — он занимается обеспечением нашей работы с точки зрения административной, хозяйственной и финансовой деятельности.

Что касается моего круга ведения, и чем мне приходится в основном заниматься. Не хочу быть нескромным, но меня достаточно часто показывают по различным телевизионным каналам. Наверное, два процента времени я уделяю ответам на вопросы по экономике, все остальное время посвящается политическим кризисам, которые разрастаются и которым конца, к сожалению, пока не видно. Политика диктата оказывается очень заразительной. Вслед за американцами, которые отучились полагаться на дипломатические методы, и как только что-то выходит не по их задумке, сразу хватаются за санкционный инструментарий, к огромному сожалению, ЕС идет по тому же пути: как только они наталкиваются на необходимость достаточно тщательно и сбалансированно выработать подход к той или иной проблеме, как только понимают, что их подходы на сто процентов не могут быть приняты, они тоже начинают грозить санкциями. Работая над урегулированием украинского и сирийского кризисов, мы не можем отделаться от впечатления, что в том и в другом случае применяется одна и та же логика. На Украине произошел переворот — виновата Россия, поэтому Минские договоренности, которые должен выполнить Киев, должны стать критерием снятия санкций с России. По Сирии. Мы с американцами на очень солидной основе в деталях договорились, ставили последнюю точку после того, как Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент США Б.Обама в Китае согласовали очень важный аспект этих договоренностей. Договоренности приняты, американцы из них вышли, потому что опять обвинили нас в том, что не прекращаются боевые действия. То, что они восемь месяцев не могут выполнить свое обязательство убрать умеренные вооруженные формирования с тех территорий, которые занимает «Джабхат ан-Нусра», на это они разводят руками — не получилось.

В случае с Украиной — Киев не выполняет, санкции против нас. В случае с Сирией — американцы не выполняют обещания отмежевать оппозицию от террористов и грозят нам санкциями. Вот и вся логика. В такой ситуации, конечно, мы добиваемся справедливости, добиваемся того, чтобы все, о чем мы договаривались, делалось. Это является вкладом в обеспечение благоприятных внешних условий для экономического развития нашей страны. Когда мы эту абсолютно неприемлемую логику подхода к отношениям с нами поломаем, то, наверное, будут сняты преграды для нормального экономического сотрудничества.

Конечно, в принципе у нас есть концепция внешней политики, сейчас завершается подготовка ее новой редакции, но ее ключевые направления остаются без изменений. Наша главная задача — обеспечивать максимально благоприятные внешние условия для экономического развития страны, повышения благосостояния наших граждан и обеспечения возможности для наших граждан и нашего бизнеса свободно, без какой-либо дискриминации работать во вне нашей страны, на международной арене. Это касается экономических и инвестиционных проектов, а также просто туристических и иных поездок наших граждан.

Вопрос: Мне уже в седьмой раз предоставляется честь встречаться с Вами, одним из мудрейших людей, находящихся в эпицентре внешней политики. Полностью согласен с Вашим анализом Украины, даже сам исследовал этот вопрос.

Как Вы пару раз уже говорили, один из вопросов, связанных с сирийским конфликтом, это неспособность американцев отделить «Нусру» от антиправительственных сил, учитывая тот факт, что они потратили более 500 млн. долл. США на подготовку, тренировку антиправительственных сил, на борьбу с ИГИЛ. Всего же они рекрутировали фактически 10 человек. Считаете ли Вы, что у них есть способности и желание отмежевать «Нусру» от антиправительственных сепаратистов?

С.В.Лавров: Помню статистику, которую вы сейчас упомянули насчет того результата, который был достигнут после вложения 500 млн. долл. США. Эта программа продолжается, и мы об этом знаем. Регулярно обсуждаю это с Госсекретарем США Дж.Керри. Буквально вчера, в очередной раз я у него поинтересовался, как обстоят дела с размежеванием «умеренных» и террористов. Не хочу подозревать Госсекретаря США Дж.Керри и правительство США в целом, что они сознательно затягивают процесс этого размежевания, но от этого не легче.

Когда мы начинали помогать сирийскому правительству в Алеппо, мы создали коридоры, по которым могли выйти все мирные жители, которые захотят. Два коридора были созданы для боевиков. Тогда нас американцы сильно критиковали, говорили, что это похоже на этническую чистку и спрашивали, куда уйдут боевики, потому что у многих там семьи, родные очаги, дома, домашний скарб. Вчера по телефону я спросил у Госсекретаря США Дж.Керри, как насчет Мосула, где готовят операцию по освобождению этого города от террористов, который, как и Алеппо, нужно освободить от террористов. В Мосуле с таким же призывом, как мы делали в Алеппо, выйти оттуда американская коалиция обращается к жителям города. Точно так же, как и в Алеппо, оставлен коридор, чтобы ушли боевики, а там не боевики, а чисто террористы ИГИЛ. Я спросил Госсекретаря США Дж.Керри, что он думает о том, что они призывают мирных жителей уйти от своих очагов, с насиженных мест, из своих домов, на что он ответил, что это совсем другое дело. Я это серьезно говорю. Я спросил почему. Он ответил, что в Мосуле они заранее планируют, а у нас в Алеппо не спланированно и страдают мирные люди. Но по оценкам ООН, если операция в Мосуле, которая, судя по всему, пойдет как планировали, количество беженцев, которые убегут из своих домов и от своих очагов, может достичь от нескольких сотен тысяч до почти миллиона человек.

Наверное, нам всем необходимо определяться с приоритетами. Если мы хотим бороться с терроризмом и пресечь терроризм хотя бы в его нынешней, достаточно опасной стадии, то мы должны продумать комплексные меры, которые должны максимально защищать гражданское население, но не должны основываться на желании выиграть что-то еще, выиграть в одностороннем порядке. Например, в Мосуле нужно победить за пару-тройку недель, поскольку будут определенные события, а в Алеппо необходимо все прекратить немедленно, потому что там гибнут и страдают мирные жители. В Мосуле они тоже страдают, но мы об этом говорить не будем.

Уже нужно перестать быть наивным человеком, но мне все еще хочется верить, что люди будут с тобой сотрудничать честно, но получается не всегда.

Вопрос: Мне кажется, что вопрос о террористической кампании должен объединить различные мнения и людей в ЕС. Хочу вернутся именно к теме ЕС и спросить о том, как Вы видите роль России через двадцать лет во взаимоотношениях между ЕС и Россией.

Я хотел бы также согласиться с тем, что политиков нельзя сравнивать с теми, кто отвечает за продажи, но с другой стороны, работая в компании «Porshе» в России, надеюсь, что мои продавцы будут внимательно следить за тем, как политики защищают свой национальный бренд, который с ними ассоциируется, так, как делаете это Вы. Завтра мы планируем встречаться с губернатором Алтайского региона. Я знаю, что Вы тоже общаетесь с этим человеком и бываете там. Каким образом Вы сочетаете исполнение всех своих обязанностей и оставляете время для решения личных вопросов?

С.В.Лавров: Если я расскажу все, у меня могут быть неприятности на работе.

Что касается отношений между Россией и ЕС через 20 лет, как в утопии «Город солнца», я сторонник того, что совсем не утопично мечтать, а может быть даже не столько мечтать, сколько заниматься тем, чтобы через 20 лет мы все-таки создали то самое общее экономическое, гуманитарное пространство, которое опиралось бы на систему равной неделимой безопасности, когда никто не будет друг друга пытаться обмануть, никто не будет пытаться создавать какие-то зоны влияния, никто не будет пытаться науськивать общих соседей на то, чтобы с одним из соседей дружить, а с другим — нет. Все это, к сожалению, сейчас имеет место, поэтому искоренять придется многое, «изгонять бесов» из каждой страны. Но я бы был сторонником того, чтобы двадцатилетний период, который лежит перед нами, увенчался именно общим экономическим, гуманитарным пространством. Это однозначно, существенно и резко повысило бы конкурентоспособность ЕАЭС и ЕС, повысило бы конкурентоспособность всех нас в ситуации, когда мир становится все более конкурентным, охватывает очень многие сферы, появляются новые полюса, которые определяют будущее мировой экономики, торговли и инвестиций.

Вопрос: Как Вы оцениваете изменение гендерного индекса в Европе и в мире в целом? Ряд авторов говорят, что в отличие от предыдущих времен, когда преобладал мужской рационализм, сейчас мы имеем дело с более эмоциональными, женскими, чувственными ценностями?

С.В.Лавров: Под эмоциональными Вы имеете ввиду более жесткие, чем у мужчин, или как?

Вопрос: Более эмоциональные.

С.В.Лавров: Но эмоции бывают негативные и позитивные. Пока мы достаточно ровно и позитивно относимся к тому, что представители двух традиционных полов занимают важные позиции. В этом смысле гендерное равенство наверняка пробивает себе дорогу. Мы в России тоже активно поддерживаем всех, кто талантлив, независимо от того, мужчина это или женщина. У нас в Министерстве мы стараемся выдвигать женщин на важные посты. Здесь присутствует М.В.Захарова. Многие из вас, наверное, уже с ней познакомились и знаете насколько эффективно она работает, насколько быстро реагирует на все, что требует реакции с нашей стороны. В принципе подчеркну еще раз, я не хочу разбирать конкретные примеры, но это нормальный процесс. Не нужно впадать в другую крайность — делать принадлежность к женскому полу критерием, который должен все решать. Я все-таки за то, что женщин не надо обижать, не надо делать им поблажки. Женщины не менее умны, энергичны и эффективны, чем мужчины. Если делать выбор просто на основе профессиональных качеств, я думаю, этого будет достаточно и это будет справедливо.

Вопрос: Одна из самых больших проблем в Европе – иммиграция, особенно страдает от нее Италия. Почему Россия не предлагает помощи в решении этого вопроса? Это могло бы стать положительным шагом в сторону нормализации отношений с Европой?

С.В.Лавров: Международное гуманитарное право требует, чтобы беженцы, подпадающие под категорию «беженцы» и спасающиеся от политических или природных катаклизмов в своих странах, к которым не приравниваются экономические мигранты, допускались в те страны, в которых они хотят остаться или провести какое-то время. Насильно затаскивать беженцев невозможно. Я видел статистику, на сколько граждан ЕС приходится один мигрант. Согласно ей, на несколько сотен европейцев приходится один мигрант. Если вы возьмете ту же матрицу и примените ее, скажем, к Иордании, Ливану или Турции, там речь идет о двух-трех десятках. Так что получается немного разная картина, разная нагрузка.

У нас были единичные случаи, когда через нашу территорию беженцы из региона Ближнего Востока (скорее, это были мигранты, потому что у них у всех были деньги, они покупали сначала велосипеды, потом машины) ехали в Норвегию, они хотели туда. Российская территория была им удобна по тем или иным причинам. Мы никого не выгоняли, никуда насильно не выселяли. Более того, в тот период, о котором мы говорим, Россия приняла более миллиона украинцев из Донбасса. Треть из них обратилась за постоянным статусом беженца в расчете потом получить вид на жительство и гражданство, а остальные просто признаны беженцами по критериям Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Огромная нагрузка легла, прежде всего, на Ростовскую область. Затем практически все российские регионы предложили свои возможности. Большинство беженцев из Донбасса разъехались по тем адресам, которые были им приемлемы.

Мы тоже несем эту нагрузку, и тоже были вынуждены принимать людей, оказавшихся в беде, под обстрелами, ставших «мишенью» т.н. антитеррористической операции, объявленной против лиц, отказавшихся принять государственный переворот. Мы все-таки считаем, что страны, которые принимают решение, влекущее за собой потоки мигрантов и беженцев, должны тоже осознавать свою ответственность. Я не говорю сейчас о том, как вам в ЕС нужно делить этих беженцев: принимать ли квоты и чем все это может закончиться. Повторю, что есть международное право, требующее принимать беженцев в тех странах, куда они хотят попасть. Экономические мигранты в эту категорию не входят, поэтому применительно к ним должно вырабатывать линию каждое правительство или, если хотите, весь Евросоюз. Это разные вещи. Мигранты, которые приезжают с большим количеством наличных денег, имеют с собой атрибуты состоятельных людей, это проблема страны, куда они попадают.

Давайте не будем забывать, что первые потоки беженцев начались с момента операции в Ливии, когда в нарушение резолюции СБ ООН, которая ввела оружейное эмбарго, туда поставлялось оружие. Об этом, не стесняясь, говорила, по крайней мере, одна страна-член ЕС, требовавшая свержения режима. Потом была вторая резолюция СБ ООН, устанавливавшая режим «бесполетной зоны» над Ливией и означавшая, что просто нельзя допускать полетов авиации М.Каддафи. Эта резолюция была грубо использована для того, чтобы начать смену режима путем бомбардировок. Ливия, в итоге, превратилась в рассадник терроризма, в территорию, через которую пошли первые потоки мигрантов, прежде всего, в Италию. Вы все хорошо знаете, что этот бизнес зародился именно на ливийской территории. Потом уже из Африки южнее Сахары по этому коридору пошла новая волна из других стран.

Знаете, в начале 2012 г. мне позвонил бывший тогда министром иностранных дел Франции Л.Фабиус и сказал, что в Мали очень тяжелая ситуация. Там был французский контингент, который готов сдержать напор террористов, идущих на Мали с севера. Он просил нас проявить понимание в СБ ООН, чтобы Совет Безопасности каким-то образом это все осветил. Я сразу ответил, что мы, конечно, проявим понимание, потому что в Мали, действительно, террористическая угроза. Но я спросил моего друга Л.Фабиуса, отдают ли французы себе отчет в том, что эти террористы, которые шли на Бамако, были вооружены тем оружием, которое им в Ливии поставляла Франция в расчете на то, что они свергнут М.Каддафи, а потом с ними можно будет договориться. Он сказал, что они это осознают, это «с’est la vie». Обидно, что «с’est la vie» превращается в политику. Очень надеюсь, что мы таких ошибок больше повторять не будем.

Вопрос: Проживая в Москве, мы имеем возможность услышать Ваше мнение. Это поразительно, потому что в западной прессе часто пишут о третьей мировой войне или вероятности новой «холодной войны». С Вашей точки зрения, насколько действительно ситуация складывается именно таким образом?

С.В.Лавров: Знаете, многие говорят, что идет идеологическая и не только идеологическая третья мировая война с риском превратиться в «горячую», либо второе издание «холодной» войны. Все-таки мы имеем разные ситуации. У нас сейчас нет никаких идеологических противоречий. Демократия, свободный рынок восприняты той и другой стороной. Другое дело, что не может быть демократии, которая «стрижет» всех под одну гребенку. Не может быть оправдания тому, что называют «демократизаторство» любой ценой: разрушение обществ, наплевательское отношение к их традициям, культуре, ценностям. Мы видели, к чему это привело в Афганистане, Ираке, Ливии. Сейчас пытаемся предотвратить аналогичный сценарий в Сирии.

Свободный рынок тоже достаточно емкое понятие, куда вмещается не одна, и даже не дюжина, а намного больше различных экономических систем. Сингапур, США, можно привести массу других примеров, которые доказывают, что не может быть единообразного стандарта для всех и вся. Точно так же, как и политический режим, государственное устройство не должны приноситься в жертву желанию к определенной дате в календаре предъявить своим избирателям сообщение о том, что в Ираке установлена демократия, как было объявлено в мае 2003 г. Это было провозглашено победой демократического мира.

У нас нет идеологических противоречий, которые делали бы неизбежной «холодную войну». С другой стороны, во время «холодной войны» были какие-никакие, пусть неписаные, но все-таки правила, которым стороны следовали, всячески стараясь не создавать каких-то ситуаций, которые могут быть восприняты другой стороной как опасный «сюрприз».

Сейчас ситуация иная, потому что правила подвергаются большому сомнению. Вроде бы, после «холодной войны» были написаны новые правила, когда создавался Совет России-НАТО. Та самая равная и неделимая безопасность, когда никто не будет пытаться укреплять свою безопасность, ущемляя безопасность других. Это политическое обязательство было принято и провозглашено на высшем уровне. Потом началась эпопея с ПРО, когда наши американские коллеги вышли из соответствующего договора. Президент России В.В.Путин не раз вспоминал, как в то время Президент США Дж.Буш младший в ответ на вопрос, зачем они это делают, сказал, что это борьба США против Ирана. Если это задевает интересы России, то пусть она принимает любые ответные меры, мы – не враги, и Россия может делать все, что считает необходимым для обеспечения своей безопасности. Буквально.

Потом были попытки договориться по ПРО. Нас поставили перед фактом, что будет либо так, как задумали они, либо они с нами не будут разговаривать. Затем нам обещали обеспечить круглосуточное дежурство российских офицеров на объектах, которые тогда планировались в Польше и Чехии. К.Райс и Р.Гейтс предложили это, когда приезжали. Мы сказали, что это, конечно, не совместная работа, но хоть что-то. По крайней мере, мы будем видеть, что происходит, и что эти противоракетные системы не будут использоваться против интересов России. А потом и это отозвали. Никакого круглосуточного дежурства предложено не было. Сказали, что по нашему желанию они будут рассматривать на разовой основе возможность для нашего посещения. После этого нам стало понятно, что провозглашенный на высшем уровне политический лозунг о неделимости безопасности не работает. Тогда, для того чтобы этот девиз, это провозглашенное главами государств политическое обязательство, не осталось на бумаге, мы предложили, придать ему юридически обязывающий характер, кодифицировать его в Евроатлантическом договоре (Договоре о евроатлантической безопасности). Нас даже слушать не стали, сказав буквально следующее: «юридические гарантии безопасности будут даны только тем, кто вступит в НАТО», что однозначно противоречило обязательству обеспечения равной и неделимой безопасности. Уже тогда было ясно, что курс на расширение НАТО был идеологической и геополитической целью, задачей было сдерживание России, отрыв от нас не только соседей, но даже просто государств, желающих нормально сотрудничать с нами. Это правило, которое, казалось бы, было сформулировано для периода после «холодной войны», не сработало. Сейчас не срабатывают правила, которые формируются по ходу действия.

Что касается Минских договоренностей, то вроде бы, нашли, каким образом преодолеть кризис, но договоренности не выполняются. Поскольку киевские власти пользуются полным покровительством наших американских коллег и отдельных европейцев, то они и делать ничего не хотят, а нам говорят, что им трудно это сделать, поскольку у них там начнутся народные волнения. То же самое по Сирии. Договорились с США, но они настаивают, что нужно по-другому. В Алеппо так, а в Мосуле – иначе.

Ситуация гораздо более флюидная, чем в эпоху «холодной войны». Нет никаких идеологических причин для того, чтобы нам ссориться друг с другом, но ожесточенность некоторых наших партнеров, в том числе публичная, зашкаливает гораздо больше, чем в период «холодной войны». Я уверен, что историки когда-нибудь найдут термин для описания нынешней эпохи. Надеюсь, что это будет скоро, и она долго не продержится, хотя надежды, как вы знаете, не всегда сбываются.

Вопрос: Вы говорили о том, что существуют проблемы с «Северным потоком–2», с т.н. «Турецким потоком», сложившиеся вследствие политизации этих вопросов. Мы получаем газ из СССР и России уже на протяжении 45 лет, и в течение этого периода было зарегистрировано лишь 13 дней, когда российский газ не поступал в Европу. Это является признаком надежности и говорит о том, что мы выбрали и имеем правильного партнера.

Соглашение по «Северному потоку–2» было подписано во время Восточного экономического форума во Владивостоке. Пять транснациональных компаний, включая «Газпром», заключили это соглашение между собой. Поразительно, что все было построено исключительно на коммерческой основе. Однако наши друзья, члены ЕС, в частности, Польша приняли закон, положивший, по сути, конец этому проекту, вследствие чего западные партнеры были вынуждены выйти из консорциума.

Мое заявление сводится к следующему. Я считаю, что ситуация, в которой был подписан первый контракт на поставку газа из СССР, характеризовалась большими противоречиями в период «холодной войны», но проект прошел путь до своего запуска. Сегодня мы сталкиваемся с аналогичной ситуацией, когда еще нет «холодной войны», но обстановка в отношениях между Россией и Европой, Россией и США довольно критическая. Вице-президент США Дж.Байден в Стокгольме выступил с заявлением, в котором сказал, что «Северный поток–2» – это «мертвый» проект для Европы. Спасибо г-ну Дж.Байдену за подобный совет, но это не способ решения проблемы. Таким образом готовится «мягкая посадка» американского сланцевого газа на европейском континенте.

С.В.Лавров: Дж.Байден сказал не только это. Недавно мы вспоминали, как два года назад (в 2014 г.) он выступал в каком-то американском университете и уже тогда сказал (точную цитату можно найти в Интернете, передам только смысл), что в Сирии нет умеренных оппозиционеров, все там – террористы и экстремисты. Сейчас мы напоминаем об этом нашим американским коллегам, а они говорят, что он, мол, высказывал свое собственное мнение.

Насчет того, что Вы сказали о попытках сорвать «Северный поток–2», то я разделяю Ваши оценки. Но давайте не будем забывать о том, что призыв поставить в ситуации нынешних отношений между Россией и Западом политику выше экономики прозвучал именно из Германии. Именно в Германии было сказано, что ради антироссийского единства бизнес должен страдать. Я просто не хочу обижать ни поляков, ни немцев. Эту ситуацию создали путем постоянного инерционного наращивания конфронтации, когда, как Вы абсолютно правильно сказали, чисто коммерческий выгодный проект, который сокращает стоимость транзита, пытаются сделать каким-то «жупелом» и требуют искусственно сохранять ненадежные каналы транзита в Европу. А каналы действительно ненадежные как политически, так и физически. Все это знают.

Олимпийские чемпионы-армейцы посетили российскую авиабазу в Киргизии

На российской авиабазе в Канте (Киргизия) прошла акция «Кинодесант» в рамках Года кино, во время которой известные спортсмены ЦСКА встретились с военнослужащими Воздушно-космических сил.

В акции приняли участие олимпийские чемпионы майор Алексей Мишин (греко-римская борьба), лейтенант Джамал Отарсултанов (вольная борьба) и Хаджимурат Гацалов (вольная борьба).

Поездка была приурочена к 13-й годовщине российской авиабазы в Канте. Армейские чемпионы проявили неподдельный интерес к акции, с удовольствием проведя мастер-класс для российских военнослужащих и воспитанников детско-юношеских спортивных школ Киргизии. Затем для олимпийцев провели экскурсию по авиабазе.

«Никогда не думал, что окажусь здесь и увижу многое своими глазами, – поделился своими впечатлениями майор Алексей Мишин. – Мы пообщались с нашими солдатами и офицерами. Все они оказались скромными, но в тоже время сильными и мужественными. Настоящие воины».

Ранее представители ЦСКА посетили российских военнослужащих на авиабазе в Сирии. В посадке деревьев на территории базы Хмеймим приняли участие заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка подполковник Светлана Ишмуратова (биатлон), двукратная олимпийская чемпионка майор Елена Исинбаева (прыжки с шестом), олимпийская чемпионка капитан Анна Чичерова (прыжки в высоту), победители Олимпиады-2016 капитан Софья Великая (сабля), капитан Алексей Черемисинов, прапорщик Артур Ахматхузин и Тимур Сафин (все – рапира), младший сержант Сослан Рамонов (вольная борьба), а также серебряные олимпийские призеры Сергей Каменский (пулевая стрельба) и Аниуар Гедуев (вольная борьба).

Центральный спортивный клуб Армии

Операция в Мосуле может стоить Турции потери геополитического статуса (I)

Петр ИСКЕНДЕРОВ

Начатая правительством Ирака и западной коалицией во главе с Соединёнными Штатами операция по освобождению Мосула от террористов запрещённого в России «Исламского государства» (ИГ) вне зависимости от её конечного военного результата может развалить саму коалицию и провести новые линии противостояния на Ближнем Востоке. Это вытекает, прежде всего, из противоречивых интересов основных участников операции, по-разному понимающих смысл борьбы с ИГ, будущее территориально-политическое устройство Ирака и свои цели в этой борьбе.

Ключевую роль в развале действующей под эгидой США коалиции вольно или невольно способна сыграть Турция.

Интересы Анкары и лично президента Эрдогана в Ираке можно свести к достижению четырёх геополитических целей.

Во-первых, сделать Турцию ключевым участником решения проблем Ближнего Востока, для чего необходимо укрепить её военно-политические позиции в регионе. Во-вторых, противодействовать росту влияния курдских сил, в том числе играя на противоречиях турецких, сирийских и иракских курдов. В-третьих, не допустить усиления влияния Ирана, этого основного конкурента неоосманистов, нацеленных на восстановление влияния Анкары среди мусульман Закавказья, Ближнего и Среднего Востока и Средней Азии. В-четвёртых, держать под контролем маршруты транспортировки энергоресурсов, влияя тем самым на перспективы конкурирующих проектов (в первую очередь, российских и иранских).

Среди четырёх означенных целей одна традиционно особенно важна для турецких властей. Речь идёт о курдах. Анкара откровенно недовольна составом участников начавшейся операции по освобождению Мосула. Прежде всего, участием в операции по освобождению города курдских отрядов, действующих при американской поддержке. Такое же недовольство вызывает привлечение к наступлению на Мосул шиитской милиции.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что его страна будет вынуждена «принять меры в случае необходимости». Он также предложил Багдаду согласиться на участие в операции по освобождению Мосула армии Турции, но натолкнулся на решительный отказ своего иракского коллеги Хейдара аль-Абади.

Именно Хейдар аль-Абади отдал 17 октября приказ о начале наступления на Мосул с участием полицейских сил и национальной гвардии, но боевые возможности этих вооружённых формирований оцениваются не очень высоко, отчего к операции были привлечены лучше подготовленные подразделения курдов и шиитов. Последние при этом больше ориентированы не на Багдад, а на Тегеран.

Турецкие СМИ высказываются еще более жёстко, чем Бинали Йылдырым, усматривая в военно-политическом сотрудничестве США и курдов прямой вызов интересам Турции. Издание Akşam считает, например, что для турецких властей возникает императив изменения своей внешнеполитической ориентации. «Сегодня очевидно, что отношение [Турции] к Западу вступило в новую фазу. Сначала сирийский вопрос, затем события в Мосуле. Даже если отбросить в сторону поддержку, которую западные «службы» оказывают таким террористическим организациям, как Рабочая партия Курдистана / партия «Демократический союз», FETÖ Фетхуллаха Гюлена… нельзя не видеть, что антагонизм по отношению к Западу в Турции не есть нечто преходящее. Он перестаёт быть предпочтением одной правящей партии и становится институциональным выбором государства», - пишет Akşam.

Однако операция в Мосуле может обернуться для Турции более значительными геополитическими потерями, чем укрепление влияния курдов и углубление противоречий с Вашингтоном. Речь идёт о начале глубоких перемен в масштабах всего Ближнего Востока, в результате чего Анкара рискует оказаться в одиночестве перед лицом усиления позиций России, Ирана и Сирии. Как подчеркивает турецкое издание Odatv.com, «после попытки государственного переворота террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена 15 июля позиции Турции в дипломатии стали еще слабее. А влияние России и Ирана в регионе окрепло. Их пространство для маневра расширилось в связи с сирийскими ходами России и ядерным соглашением, которое Иран заключил с Западом… Снова стало очевидно, что в борьбе против ИГИЛ, в сирийском вопросе США и ЕС нуждаются в России и Иране. Это усилило положение Асада. Турция не смогла увидеть, что в ссоре с Россией, Ираном, Ираком, Сирией, Египтом она не сможет стать региональной силой, центром притяжения, энергетическим узлом. Поэтому она была отстранена, окружена, изолирована», - заключает Odatv.com, отмечая, что политика Турции в Северном Ираке «зашла в тупик».

Растущая изоляция Турции стала прямыми следствием политики США в регионе, создающей новые узлы противоречий. Один из элементов данной политики - стремление администрации Барака Обамы привлечь на свою сторону Иран, с тем чтобы, во-первых, противодействовать формированию военно-политического альянса Москвы и Тегерана, во-вторых, получить дополнительный рычаг воздействия не только на Турцию и Ирак, но и на монархии Персидского залива, особенно на Саудовскую Аравию и Катар.

Сегодня политика США на Ближнем Востоке направлена на то, чтобы «заполучить Иран, и обнаружилось это прежде всего в Ираке», замечает турецкое издание Star gazete и продолжает: «В противовес сложившемуся в Сирии альянсу «асадовский режим - Иран - Россия» США пустились на поиски баланса «багдадский режим - Иран - США» в Ираке. Эта инициатива, с одной стороны, пошатнула союз «руководство Эрбиля [главный город Иракского Курдистана. – П.И.] - США» в Ираке, с другой - осложнила позиции Турции и Израиля… Нельзя сказать, что этой политикой США ради того, чтобы заполучить Иран, подавляли Турцию, Израиль, Саудовскую Аравию, не позволяя им стоять на пути у Ирана; достаточно было, чтобы возникла ситуация «Иран на стороне США». В итоге США и Иран не смогли перетянуть на свою сторону, и доверие своих традиционных союзников потеряли», - делает вывод турецкое издание.

Существуют серьёзные сомнения и относительно военной составляющей операции в Мосуле, на чём тоже, разумеется, способно сыграть турецкое руководство. «Действия западной коалиции в Сирии и Ираке являются такими же непоследовательными и неправильными, как и всё, что мы в последнее время делаем на Ближнем Востоке, начиная от вторжения в Ирак и поддержки химерических восстаний в ходе «арабской весны», до катастрофической и глупой интервенции в Ливии», - пишет британский The Spectator. Автор статьи, ссылаясь на данные ООН и Международного комитета Красного Креста, предупреждает о том, что «более одного миллиона жителей станут беженцами в результате «славного» освобождения Мосула». И ответ на вопрос, куда устремятся эти беженцы, известен заранее: в Турцию, чтобы оттуда попробовать перебраться в Европу вслед за сотнями тысяч беженцев из Сирии. Что ж, это даст президенту Эрдогану ещё один рычаг в давлении на Европейский союз.

(Окончание следует)

Операция в Мосуле может стоить Турции потери геополитического статуса (II)

Петр ИСКЕНДЕРОВ

Мосул расположен в одной из крупнейших нефтегазовых областей Ирака, а сама эта страна входит в тройку мировых лидеров по запасам нефти, хотя после американского вторжения в 2003 году нефтедобыча в Ираке резко упала. В то же время иракский север - это территория, контролируемая курдами. И то и другое делает Мосул для Турции стратегически важным.

Доказанные запасы нефти в Иракском Курдистане (в первую очередь, на месторождениях Киркука, примерно в 150 километрах к юго-востоку от Мосула) составляют 4 млрд баррелей. В то же время, согласно некоторым экспертным оценкам, ещё неразведанные запасы могут превышать эту цифру в 15 раз, достигая 60 млрд баррелей (40 % углеводородных ресурсов всего Ирака).

В последние годы Турция много делает, чтобы получить контроль над нефтью северного Ирака. В частности, в январе 2014 года заработал нефтепровод, связавший месторождение Хурмала к юго-западу от Эрбиля с сетью трубопроводов на турецкой территории, обеспечивающих доставку нефти в средиземноморский порт Джейхан. Вопрос был решён путём подписания в июле 2012 года соглашения между Анкарой и региональным правительством Иракского Курдистана в обход Багдада. Соглашение предусматривает поставки Турцией в Эрбиль продуктов нефтепереработки (прежде всего, топлива) в обмен на сырую нефть с месторождений северного Ирака. Кроме того, власти Эрбиля, всё так же минуя Багдад, заключают нефтяные контракты с ExxonMobil, Total, Chevron и Marathon. К 2019 году суточная добыча нефти на месторождениях Иракского Курдистана может подняться до 2 млн баррелей (в 2014 году - 400 тысяч баррелей).

Север Ирака важен для Турции не только с точки зрения получения оттуда сырья и торговли нефтепродуктами, но и в плане обретения «контрольного пакета» в трансконтинентальных проектах транспортировки энергоресурсов в Европу с месторождений Прикаспия и Средней Азии. Эти проекты либо завязаны на Ирак, Сирию, Турцию, либо могут идти в меридиональном направлении – через Иран к терминалам Персидского залива.

Активизация военных действий в районе Мосула с середины октября последовала за достигнутыми летом текущего года договорённостями между правительством Ирана и региональным правительством Иракского Курдистана о сооружении трубопровода мощностью до 250 000 баррелей в сутки для перекачки сырой нефти в Иран. Труба должна соединить нефтяное месторождение Койсинджак в Иракском Курдистане с иранской провинцией Керманшах, где развита нефтепереработка. В дальнейшем новый трубопровод должен быть подключён к разветвлённой иранской нефтепопроводной системе с подачей нефти к Персидскому заливу. Технические аспекты проекта оговорены, остаются его политическая и коммерческая составляющие.

Существенно, что данный проект может быть увязан с прокладкой через территорию Ирана международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг», начинающегося в России. Как подчеркнул в августе в интервью азербайджанскому информагентству «АзерТАдж» президент России Владимир Путин, проект «Север – Юг» «направлен на создание оптимальных возможностей для перемещения транзитных грузов из Индии, Ирана, стран Персидского залива на территорию Азербайджана, Российской Федерации и далее в Северную и Западную Европу».

В настоящее время у Турции нет возможностей помешать ни упрочению позиций Ирана в регионе, ни перспективной переориентации энергетических потоков с широтного на катастрофическое для турецкого транзита меридиональное направление. Не поможет и военное присутствие Турции в северном Ираке. В частности, это касается расквартированных на нескольких базах в провинции Дахук в 30 километрах от турецкой границы двух тысяч турецких военнослужащих и бронетехники.

В таких условиях предпочтительным вариантом для Анкары может стать дестабилизация северного Ирака и, возможно, районов иранского Курдистана, а также игра на противоречиях в лагере иракских курдов - с учётом того, что если Демократическая партии Курдистана Масуда Барзани ориентируется на Анкару, то Патриотический союз Курдистана Джаляля Талабани поддерживает тесные связи с Тегераном.

Чтобы играть подобающую роль в событиях, которые только начинают разворачиваться на севере Ирака, Турция должна выйти из ситуации, в которой, как отмечает турецкое издание Birgün, она «сброшена со счетов».

«Мосул - город стратегического значения, богатый нефтяными месторождениями... Причина кризиса, который привёл к региональной схватке между Анкарой, Багдадом, Эрбилем, Тегераном и Вашингтоном, сводится к тому, как произойдет передел этого города после ИГИЛ... Иракское правительство, курдская администрация, суннитские арабские племена, шиитские силы, США, Россия, Иран, Турция, Саудовская Аравия стремятся иметь право голоса в отношении Мосула», - пишет Birgün.

Президенту Турции Эрдогану предстоит разложить, возможно, свой самый сложный геополитический пасьянс. И отправным моментом здесь может стать стремление максимально затянуть операцию по освобождению Мосула от боевиков «Исламского государства», чтобы турецкая игра на неизбежных противоречиях между многочисленными участниками этой операции стала более успешной.

По информации турецких СМИ, ещё до начала операции в Мосуле Анкара разработала три плана действий - «А», «В» и «С». План «А» предусматривал участие в операции в составе международной коалиции, но он сразу же провалился из-за сопротивления этому Багдада. План «В» был нацелен на достижение тайного соглашения Анкары и Эрбиля на предмет пропуска турецких войск в Мосул. Однако и этот план был сорван в силу осторожной позиции иракских курдов и конкретно Барзани, заявившего, что «если Анкара хочет участвовать в операции, она должна договориться с Багдадом».

Согласно плану «С», Турция должна возглавить коалицию суннитских племён со всего Ирака, которая представлена примерно 400 лидерами, но реализация данного плана означала бы для Турции прямой конфликт с Багдадом, шиитским ополчением (а значит, и с Тегераном) и, скорее всего, с Соединёнными Штатами.

Остаётся тот самый план «D». Его, скорее всего, и держат в голове турецкие руководители: дестабилизация всего северного Ирака с использованием в том числе отрядов ИГ. С этой точки зрения скорое падение Мосула для Анкары нежелательно.

Что не сумел Эштон Картер в поездке к линии фронта у Мосула?

Николай БОБКИН

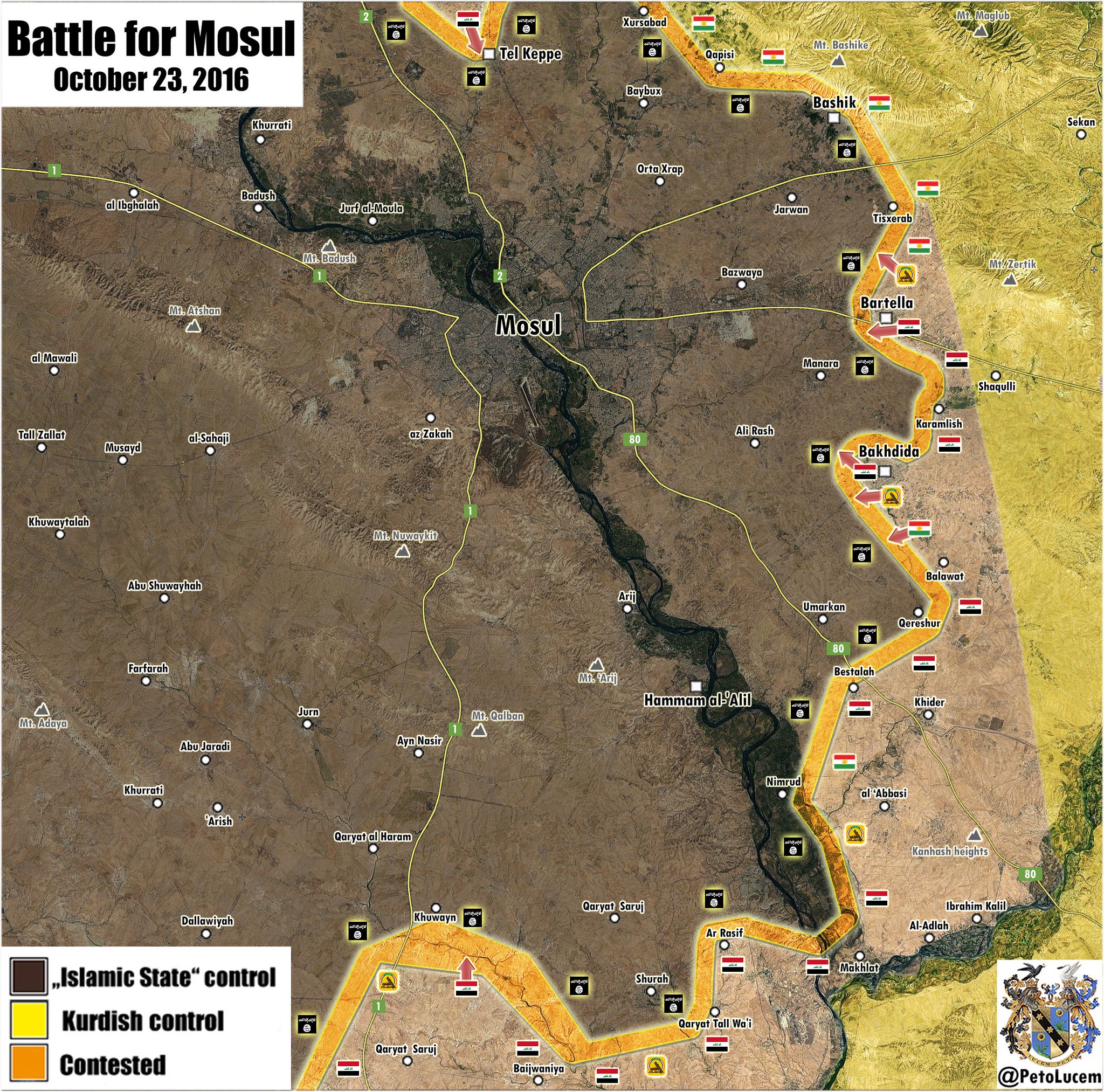

Начавшаяся 17 октября наземная военная операция по освобождению Мосула продолжается. Армия Ирака и части курдского ополчения открыли два новых фронта к северо-востоку от города. Шиитские добровольческие отряды «Аль-Хашд аш-Шааби» во взаимодействии с курдскими отрядами пешмерга наступают на Мосул с запада. Наступающим удалось взять под контроль несколько десятков населённых пунктов. Мосул сейчас в полукольце, в его южных окрестностях начались уличные бои, но уже первые боестолкновения подтвердили, что лёгкой битва за Мосул не станет.

Вокруг Мосула началась сложная геополитическая игра. Тон в ней опять же задают США. Не надо думать, что для Вашингтона иракский Мосул и сирийский Алеппо – одно и то же. Цели заявлены общие – борьба с терроризмом, но если в Сирии правительство США ещё силится переложить ответственность за гуманитарные последствия операции на Россию, Иран и правительство Башара Асада, то за Мосул отвечать придётся исключительно Белому дому. Других вариантов нет.

Не потому ли администрация США упорно стремится не допустить прямого участия американских войск в мосульской операции? В Ираке сегодня американский военный контингент насчитывает более 4800 человек, а в районе Мосула в рядах иракской армии – всего около сотни военнослужащих сил специальных операций. Пентагону, впрочем, не привыкать воевать чужими руками.

В Ираке только что побывал министр обороны Эштон Картер, пытавшийся оценить прогресс в боевых действиях по штурму Мосула. На встречах с американскими офицерами ему пришлось услышать серьёзные предупреждения о недопустимости форсирования военной операции. Успехи наступающих на окраинах Мосула не стоит преувеличивать. В городе остались до 5000 боевиков ИГ. Они не покинут Мосул ни при каких условиях. Они препятствуют выходу из города мирных жителей, прикрываясь ими как живым щитом, а работа ООН по строительству лагерей для заселения туда перемещённых лиц из Мосула мало что даёт.

Мосульской операции предшествовали воздушные удары, которые США и международная коалиция начали наносить ещё 15 октября, но их эффективность в борьбе с рассредоточенными отрядами обороняющихся невысока. Главные задачи возложены на сухопутные силы. Их численность превышает 60 тысяч человек, но многократный перевес в данном случае не гарантирует лёгкой победы. Как только бои дойдут до центральных кварталов города, защитники Мосула пустят в ход миномёты, реактивные снаряды, террористов-смертников, другие средства нетрадиционной вооружённой борьбы.

В качестве примера решимости террористов применить любые средства приводится пример преднамеренного поджога боевиками завода по производству серы к югу от Мосула; в результате от токсичных газов в рядах наступающих пострадали более 1000 человек; среди пострадавших были и американские военнослужащие. Командующий американской коалицией генерал-лейтенант Стивен Таунсенд предостерёг главу Пентагона: пока окраины Мосула обороняются пассивно, но это может измениться в любой момент.

Эштон Картер, похоже, к советам генерала не прислушался. Он пообещал премьер-министру регионального правительства Курдистана Нерчивану Барзани «воздушную поддержку», если курды пойдут вперёд. И самоуверенно заявил, что США «воодушевлены прогрессом» военной кампании. Более того: оказывается, американский министр обороны уже размышляет об «отчаянной потребности в стабилизации и реконструкции» Мосула. После американской воздушной кампании потребность и вправду может быть отчаянной – только не в реконструкции, а восстановлении города из руин.