Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

США обеспокоены партнерством Тегерана и Москвы

«Американцы не хотят, чтобы ни Иран, ни Россия выступали в качестве региональных держав, - сказал иранский эксперт в интервью Mehr News. - США также не хотят, чтобы Тегеран и Москва были партнерами».

Отмечая 100-летие установления дипломатических отношений, Иран и Россия становятся свидетелями непрерывного развития их взаимных связей. Они ведут конструктивные переговоры по СВПД, сирийскому кризису, текущим делам в Ираке, Йемене, Ливии, а также о региональном и международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

Обе страны верят в принципы, включая сопротивление гегемонии ведущих западных держав в регионе, сохранение региональной стабильности и безопасности, уважение суверенитета других стран и невмешательство в их внутренние дела.

Тегеран и Москва заинтересованы в расширении общих экономических и торговых связей, а также в сотрудничестве в парламентской, энергетической, культурной, научной и политической сферах, помимо военной. Стороны планируют в будущем обновить документ о сотрудничестве, создать коридоры Иран-Россия-Европа, Иран-Ирак-Россия и Россия-Иран-Афганистан, а также создать таможенный «зеленый коридор» друг с другом.

В интервью информационному агентству Mehr, иранский эксперт по России Шуайб Бахман подробно остановился на различных аспектах экономического и политического сотрудничества между двумя странами.

Полный текст интервью приводится ниже:

Вопрос: Не могли бы вы дать общее представление об экономических сделках между Ираном и Россией?

Ответ: Чтобы получить всесторонний обзор экономических связей Ирана и России, мы можем изучить их с разных сторон.

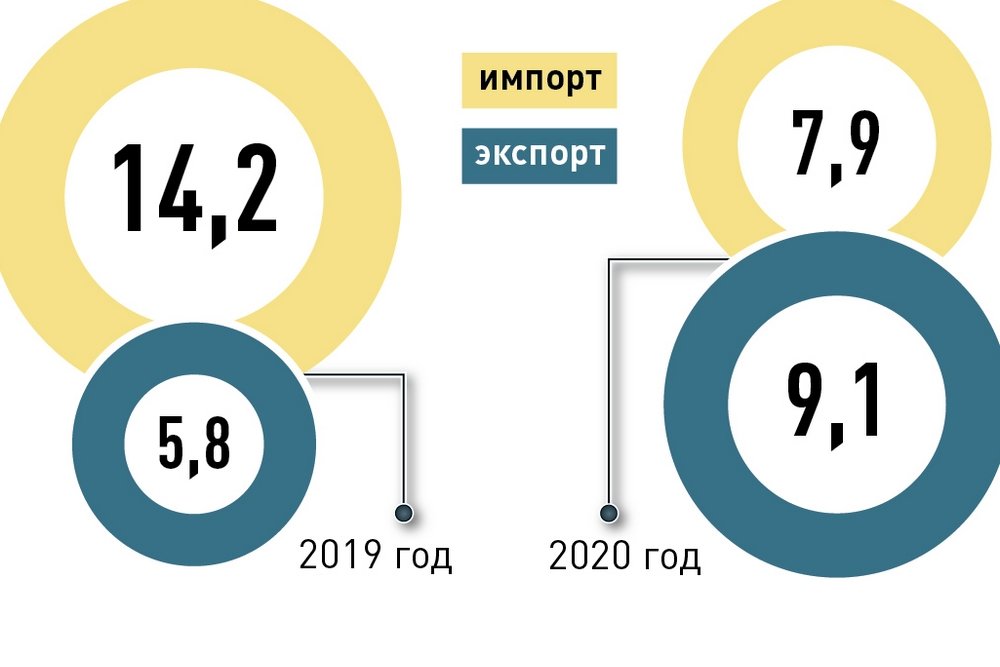

Одна из них - это товарообмен между двумя сторонами, в котором в последние годы не наблюдалось заметного роста. В последние два-три десятилетия эта цифра была ниже 2 миллиардов долларов, что очень мало. Объем торговли между двумя странами не продемонстрировал заметного роста по ряду причин, среди которых я могу назвать банковские и таможенные препятствия, а также санкции США, политические вопросы и нежелание менеджеров обеих стран расширять такие связи. Я считаю, что последний фактор наиболее актуален. Конечно, у обеих сторон была возможность, в частности после одобрения соглашения между Ираном и ЕАЭС, осуществлять свои финансовые операции независимо от SWIFT или других западных каналов и через собственные финансовые механизмы, то есть иранскую SEPAM и российскую платежную систему "Мир".

Стоит отметить, что между Тегераном и Москвой подписаны взаимно подписанные соглашения на сумму более 25 миллиардов долларов, однако они пока не реализованы. Я могу сказать, что основная причина проблемы - это склонность некоторых иранских менеджеров к представителям Запада, которая коренится в их незнании технологических и технических достижений, потенциала и возможностей России. Например, россияне разработали ГЛОНАСС (глобальную навигационную спутниковую систему), которая является конкурентом американской GPS (глобальной системы позиционирования), или у них есть уникальные и современные технологии для расширения сети морских трубопроводов природного газа из России в Германию через Балтийское море.

В последние годы, Иран импортировал из России различные виды масел, крупы, сталь, бумагу, запчасти для железных дорог и т. д. Но на самом деле российский рынок намного больше, и, если лучше с ним познакомиться, наш импорт может быть более разнообразным, и Иран может импортировать из страны многие другие товары, в том числе технические и технологические.

Мы не должны забывать, что в настоящее время развитие и модернизация основных отраслей промышленности Ирана, включая железную дорогу, сталелитейную промышленность, машиностроение и т. д., осуществляются с помощью восточных стран, таких как Китай и Россия.

Это при том, что жители Запада не были склонны передавать знания и технологии Ирану, даже когда эта страна была среди их союзников. Если мы изучим внешнюю торговлю России за последние годы, то увидим, что страна расширила свои экспортные направления, а также количество товаров для экспорта.

Говоря о двусторонних экономических отношениях, можно также упомянуть строительство различных фаз Бушерской АЭС с помощью россиян или строительство гидроэлектростанций и соглашение об электрификации железнодорожных дорог в Иране.

Между двумя сторонами есть также некоторые соглашения об оружии и военном деле, экономические аспекты которых значительны.

Вопрос: А как насчет политических связей Тегерана и Москвы?

Ответ: Политические отношения между Ираном и Россией в последние годы были свидетелями взлетов и падений, в частности, после Исламской революции в Иране или распада Советского Союза. Но можно сказать, что после того, как президент Путин занял свой пост во второй раз, у сторон наметилась тенденция к улучшению двусторонних отношений. Однако, несмотря на рост связей, мы все же не можем сказать, что общие отношения вышли на стратегический уровень.

Вопрос: Как вы оцениваете сотрудничество двух сторон в региональных вопросах?

Ответ: Тегеран и Москва начали свое региональное сотрудничество с поездки в Москву мученика генерал-лейтенанта Сулеймани. В 2014-2016 годах он провел встречи и переговоры с президентом Путиным, когда убедил президента России в военном присутствии в Сирии. Можно сказать, что командующий КСИР заложил основу связей Тегеран-Москва в регионе. После состоявшихся встреч стороны также начали новый этап общих отношений. Например, Россия впоследствии возобновила поставки Ирану ракетного комплекса С-300. Можно сказать, что после этого Иран и Россия начали беспрецедентное региональное сотрудничество, которое продолжилось ослаблением террористов ИГИЛ в Сирии. Они также могли бы наладить сотрудничество для разрешения кризиса в Сирии, не отдавая при этом роль западным странам.

Ключевая роль командующего КСИР генерал-лейтенанта Сулеймани в развитии отношений между Ираном и Россией и их сотрудничества в Сирии неоспорима.

Вопрос: Можно ли считать Россию и Иран соперниками в Сирии?

Ответ: Конечно, у сторон есть некоторые разногласия по сирийскому вопросу, что естественно, но мы не можем назвать их конкурентами. Стоит отметить, что все ролевые игроки, участвующие в разрешении сирийского кризиса, и все сформированные коалиции между такими странами, как Турция, Катар, Египет, Эмираты, Саудовская Аравия и США, не только потеряли свое предыдущее сотрудничество, но и нашли некоторые разногласия, споры и враждебность по поводу своих позиций по этому вопросу. При этом, Тегеран и Москва смогли успешно наладить сотрудничество в Сирии, несмотря на все различия в их интересах. У двух партнеров также есть некоторые планы на будущее сотрудничества в Сирии.

Вопрос: Учитывая, что и Иран, и Россия являются крупными экспортерами энергии, можем ли мы сказать, что они могут столкнуться с некоторыми конфликтами в их общих интересах в долгосрочной перспективе?

Ответ: Кто-то может сказать «да», учитывая тенденцию обеих стран экспортировать нефть и газ в Европу или другие рынки.

Но мы должны помнить, что быть крупными экспортерами нефти и газа не обязательно значит быть конкурентами. Возможно даже обратное; две страны могут достичь взаимных интересов, если будут идти рука об руку.

Иран и Россия могут играть большую роль на международном энергетическом рынке, устанавливая цены, контролируя поставки и т. д. Например, идея создания Форума стран-экспортеров газа была первоначально выдвинута Ираном, а затем поддержана Россией. То же самое и с ОПЕК +.

Фактически, Тегеран и Москва могут больше выиграть, если будут партнерами, а не соперниками.

Кроме того, следует отметить, что по некоторым причинам Россия не следует своей прежней политике эксклюзивного экспорта энергии в Европу. Теперь у них есть хорошие покупатели на востоке, то есть в Китае. Россияне обнаружили, что их усилия стать единственным экспортером газа в Европу не принесли результатов, в частности, за последнее десятилетие Россия потеряла около 20 процентов своей доли на европейском газовом рынке, поскольку европейцы были склонны диверсифицировать своих поставщиков энергии.

Другой вопрос касается Ирана, который применяет жесткие санкции. Санкции США против Ирана помешали стране развивать свои энергетические связи с Европой. Кроме того, если Иран выйдет из-под санкций и разрешит все споры с европейцами, стране потребуется около 10 лет, чтобы подготовить инфраструктуру и взносы для начала экспорта энергии в Европу.

Поэтому нельзя рассматривать Иран и Россию как соперников в этом секторе.

Вопрос: Чем вы объясняете позицию России в отношении экспорта иранского газа в Турцию?

Ответ: Не следует винить Россию в этом. Сложности с экспортом иранского газа в Турцию следует объяснить спорами Тегеран-Анкара. Именно турки решили перенести своего поставщика газа из Ирана в Россию. Турция сейчас делает огромные инвестиции в средиземноморские газовые и нефтяные ресурсы, что избавит страну от потребности в иранских энергоресурсах. Страна планирует превратиться в крупнейший энергетический узел региона.

Вопрос: Может ли сотрудничество Тегерана и Москвы противостоять гегемонии США, то есть их политическому, экономическому или военному превосходству?

Ответ: Мы не должны забывать, что время формирования блоков, восточных или западных, прошло, но дело в том, что сотрудничество Тегерана и Москвы может иметь большое влияние на гегемонию и одностороннюю политику США. Такое сотрудничество, в том числе и с Китаем, может нейтрализовать антииранские санкции. Это также может негативно повлиять на США в долгосрочной перспективе.

Гегемония США в долгосрочной перспективе может принести Америке нежелательные результаты. Но все это не означает формирование антиамериканского или восточного блока.

Вопрос: Как Россию можно считать значимым партнером для Ирана?

Ответ: По сравнению с западными странами, Россия никогда не пыталась оказать давление на Иран и не нанести вред государственности. Страна выступает за расширение связей с Ираном в различных сферах. Это делает Китай и Россию важными партнерами для Ирана.

Следует отметить, что, несмотря на пропаганду врагов, Россия - хороший партнер, а враги всегда стремились представить ее, как ненадежного.

Западные СМИ сравнили план 25-летнего сотрудничества Ирана и Китая с Туркманчайским договором, чтобы показать иранскому народу, что ни одна из этих стран не является надежным партнером для Ирана.

Западные СМИ начинают различные кампании против любого сотрудничества между Ираном и другими странами, кроме западных. То же самое и с 25-летней "дорожной картой" Иран-Китай. Ожидается, что то же самое произойдет с неизбежным долгосрочным соглашением о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией.

Запад никогда не был заинтересован в налаживании какого-либо сотрудничества между Тегераном и Москвой по нескольким причинам.

Прежде всего, это геополитическая причина. Объединившись, Иран и Россия могут создать уникальный географический путь, который простирается от Персидского залива до Восточной Европы и к западу от Китая.

Второй - коэффициент энергии. Тегеран и Москва могут иметь огромное влияние на международный энергетический рынок.

Третий фактор - независимая внешняя политика, которую проводят обе страны. Они обе выступают бок о бок против гегемонии США, хотя сами по себе являются крупными державами в регионе.

Мы не должны забывать, что после распада Советского Союза, США всегда считали сдерживание региональных держав одним из своих главных приоритетов. Поэтому американцы не хотят, чтобы Иран или Россия выступали в качестве региональных держав, и они также не хотят, чтобы Тегеран и Москва были партнерами.

Как мы стали свидетелями, западные СМИ сравнили план 25-летнего сотрудничества между Ираном и Китаем с Туркманчайским договором, который был заключен между Персией и Российской империей еще в 1828 году. Это сравнение должно было показать иранцам, что ни Китай, ни Россия не являются надежными партнерами для их страны.

Несомненно, враги развернут кампании против любого возможного долгосрочного сотрудничества между Ираном и Россией и в будущем.

Интервью взял: Хания Садат Джафария

Александр Засыпкин: Ливан находится у опасной черты

Ливан подсчитывает ущерб, нанесенный в результате крупнейшей в истории катастрофы – недавнего взрыва в порту Бейрута. Положение в стране и без этого усугубляется в политической, экономической и финансовой сферах. Посол России в Ливане Александр Засыпкин в интервью РИА Новости рассказал об ожидаемых вмешательствах во внутренние дела Ливана под предлогом помощи в ликвидации последствий взрыва, а также дал оценку глубокому финансово-экономического кризису и напряженной ситуации на ливано-израильской границе.

– Наверное, весь мир потряс страшный взрыв, прогремевший вечером 4 августа в порту Бейрута. Как заявил премьер-министр Ливана Диаб, это стало катастрофой для всей страны. Имеются многочисленные жертвы, разрушения в центре столицы. Хотя расследование не завершено, преобладает версия о техногенном характере взрыва. Что вы можете добавить как очевидец трагического события?

– У нас, как и у всех жителей, находившихся на достаточно удаленном расстоянии, было вначале ощущение, что началось землетрясение, а затем был удар взрывной волны, который выбил окна, двери. В основном людей порезали вылетевшие стекла. Но чем ближе к эпицентру взрыва, тем больше разрушений, вплоть до обрушения домов. Все это ужасно. Размеры ущерба не поддаются подсчету. Но самое страшное, что погибло много людей. Это невосполнимые потери.

– Были ли пострадавшие российские граждане?

– Наше консульство сразу же стало отслеживать ситуацию, но тревожных сообщений не поступало. Стеклом была порезана жена сотрудника посольства. Ей в госпитале быстро зашили рану. В комплексе посольства, Культурном центре были повреждены окна и двери.

– По поводу причин случившегося сразу стало распространяться много версий, в том числе об обстреле с воздуха, теракте. Какова, на ваш взгляд, наиболее убедительная версия?

– Уверен, что ни при каких обстоятельствах нельзя заниматься политическими спекуляциями, а особенно, если пострадали тысячи людей. Согласно наиболее убедительным данным, в ходе ремонтных работ произошло возгорание, а затем чудовищный взрыв ангара, в котором с 2014 года хранилась конфискованная с поврежденного судна аммиачная селитра, так что речь идет о вопиющих нарушениях техники безопасности.

Сейчас многие в Ливане, и в этом есть большая доля истины, говорят, что в данной трагедии отразились недостатки ливанской действительности, существующие проблемы в государственных структурах, взаимодействии ведомств. Это были явный недосмотр и халатность соответствующих контрольных органов, хотя, как сообщалось, вопрос об утилизации взрывоопасной селитры регулярно ставился на повестку дня.

– Есть информация о развертывании международного содействия Ливану. Каков в это вклад России?

– Действительно, многие страны выразили намерение помочь в разных формах. С нашей стороны по линии МЧС направляются спасатели, полевой госпиталь, лаборатория для тестирования на коронавирус, а также продукты питания.

– В Ливане с октября прошлого года до весны проходили массовые акции с требованием кардинальных реформ. Но потом наступило затишье. Это произошло из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом или были какие-то иные причины? И каковы перспективы развития ситуации в стране, учитывая, что протестное движение сопровождалось кризисом банковской системы и ухудшением материального положения населения?

– Действительно, проблемы никуда не делись, и по-прежнему Ливан находится у опасной черты, причем динамика остается негативной. Коронавирус безусловно ослабил общественную активность. Однако, на мой взгляд, сыграло свою роль и то, что протестное движение не предложило согласованной программы преобразований. Выдвинутый с самого начала лозунг о смене всего политического класса звучал вроде бы как воплощение народных чаяний о переменах, а фактически означал призыв к восстанию. Причем достаточно быстро начались беспорядки, столкновения провокаторов с правоохранителями. В результате значительная часть участников манифестаций ушла с улиц, не желая ассоциироваться с погромщиками, невольно подыгрывать тем, кто стремится разжечь смуту.

Но верно и то, что если процесс деградации не прекратить, то дело может дойти до еще более масштабной волны протестов с непредсказуемыми последствиями. При этом поступает информация о подозрительной активности в ряде районов страны – оживление радикалов, поступление им денег и оружия. В то же время следует подчеркнуть, что армия и органы безопасности остаются надежными гарантами стабильности, не вмешиваясь в политические распри.

Действующая власть в лице, прежде всего, правительства Хасана Диаба пытается осуществлять кризисное управление путем решения самых срочных вопросов. Но постоянно находится под жесткой критикой со всех сторон. Это понятно, поскольку кризис имеет комплексный характер. У правительства хватает денег только на поддержание цен на товары первой необходимости. Курс ливанского фунта упал к доллару в несколько раз. Счета вкладчиков в банках практически заморожены. Электричество дают по несколько часов в сутки.

Президент Мишель Аун призвал наладить национальный диалог для обсуждения основных насущных проблем, но пока смогли собраться в основном только его союзники. Даже под угрозой распада страны политики не могут найти общего знаменателя позиций. Есть попытки представить кризис в стране исключительно в качестве результата деятельности нынешней власти. Такой подход выхолащивает сущность проблем Ливана, которые обусловлены, в первую очередь, существованием конфессиональной системы. Еще в Таифских соглашениях 1989 года отмечалась необходимость упразднения конфессионализма. Но движения в этом направлении нет, хотя именно конфессионализм препятствует борьбе с коррупцией, независимости судебной системы.

– Если задача остановки движения к краху вообще решаема, то что для этого надо задействовать в первую очередь?

– В центре внимания всех – вопрос о финансово-экономических реформах. Есть соответствующий план правительства, есть предложения банков, экспертов. Суть состоит в том, чтобы прояснить реальное состояние дел, особенно в сфере финансов, и начать осуществление конкретных шагов по оздоровлению экономики. Неотложный характер имеет выправление положения в электроэнергетике.

Надо принимать во внимание, что если раньше Ливан стабильно на протяжении многих лет получал иностранную помощь, то в настоящее время этот источник перекрыт. Чтобы вновь открыть каналы содействия, в том числе по линии курируемой Францией конференции "Кедр", идут переговоры с Международным валютным фондом. Но пока существенного прогресса не достигнуто. В этой связи западные партнеры упирают на то, что ливанцы, мол, слишком медленно проводят реформы. В свою очередь премьер-министр Диаб высказал мнение, что дело не в этом, а в том, что пока на международном уровне вообще не принято принципиального решения о возобновлении помощи Ливану. Вообще-то говоря, это близко к истине, поскольку соответствует настороженному отношению США и их арабских союзников к ливанскому правительству, которым, как они считают, руководит "Хезболлах".

– К тому же США продолжают санкционное давление. Как с этим обстоит дело, каковы перспективы?

– По замыслу американцев санкции должны так или иначе задевать "Хезболлах", наносить ей ущерб. Но в финансовой сфере повлиять на нее не могут, потому что у партии нет счетов в банках. Так что речь идет о том, что могут пострадать те, кого "назначат" в качестве лиц или организаций причастных к деятельности "Хезболлах". Периодически поступают сигналы о грядущих рестрикциях в отношении политических союзников "Хезболлах". В общем, американцы скорее всего будут продолжать искать способы для повышения эффективности ограничительных мер. Но надо учитывать, что эти попытки будут вести к ухудшению общей ситуации в Ливане, в то время как позиции "Хезболлах" наверняка лишь усилятся.

– В последнее время получила известность идея развивать сотрудничество Ливана на "восточном направлении". Это можно рассматривать как альтернативу застопорившимся отношениям с Западом и Заливом?

– Ни в коем случае это не альтернатива, а подтверждение того, что Ливан нуждается в развитии сотрудничества по всем направлениям. Причем это его историческое состояние – быть связующим звеном цивилизаций и пунктом транзита от Средиземного моря вглубь Аравийского полуострова.

В первую очередь речь идет, конечно, о Сирии – ближайшем восточном соседе, значение связей с которым нельзя переоценить. Конфликт в Сирии тяжело сказался на Ливане. В страну пришло более полутора миллионов беженцев, на ливанскую землю проникли террористы. Сейчас ситуация изменилась, и появились возможности для восстановления стратегически важных для обеих стран связей, а также для возвращения сирийских беженцев на родину. Правда, реализация всех этих возможностей остается под вопросом. В частности, пресловутый "закон Цезаря" в США, накладывающий санкции на тех, кто сотрудничает с Сирией, может существенно притормозить процесс укрепления ливано-сирийского взаимодействия.

Далее на востоке Ирак и Иран, которые могут многое предложить Ливану в рамках взаимовыгодного сотрудничества, в том числе закупать широкую номенклатуру товаров. Наконец, следует указать на усиление внимания Китая к Ливану, в первую очередь, в плане перспектив реализации инфраструктурных проектов. Вот это и есть "восточное направление", и если тему не политизировать, то она звучит вполне прагматично и позитивно с точки зрения национальных интересов Ливана.

– А где в этом случае место России?

– Россию как правило причисляют к "восточному направлению" из-за нашей активной роли в Сирии и широкого поля взаимопониманий с Китаем по международной повестке дня. Вместе с тем, все это достаточно условно, и каждый имеет свои специфические возможности. Уверен, что российские компании способны активно работать в Ливане в ключевых отраслях. Причем в последние годы есть два хороших примера такой работы: "Новатэк" участвует в консорциуме по разведке углеводородов на Средиземноморском шельфе, "Роснефть" получила в операционное управление терминал по хранению нефтепродуктов.

– Не могу не спросить о ситуации между Ливаном и Израилем. Регулярно происходят обострения вдоль "голубой линии". Вот и в эти дни обстановка неспокойная. Главная забота у всех – не будет ли новой войны?

– Всплески напряженности возникают в случае, если "Хезболлах" несет потери в результате израильских налетов на объекты в Сирии. Сейчас именно так и произошло – был убит член "Хезболлах" в зоне аэропорта Дамаска. За это по "правилам игры" полагается адекватный ответ, который израильтяне ждут. В такой нервной обстановке произошел израильский обстрел ливанской территории в районе Ферм Шебаа вроде как по лицам, пытавшимся пересечь "голубую линию". Однако "Хезболлах" это опровергла. Так что пока напряженность сохраняется, каждый день есть тревожные сообщения. Поэтому главное сейчас – не допустить эскалации.

Что касается крупного военного конфликта, то в нем не заинтересованы вовлеченные стороны. Есть спекуляции, что, мол, либо Израиль, либо "Хезболлах" решат взорвать обстановку, чтобы отвлечь от внутренних проблем, существующих у тех и других. Однако с учетом огромного ущерба, который был бы нанесен обеим сторонам, масштабная конфронтация усугубила бы ситуацию для всех, трудности для всех только бы возросли.

– К тому же ВСООНЛ (временные силы ООН в Ливане – ред.) внимательно отслеживают развитие событий и оказывают сдерживающее влияние. Как известно, есть идеи расширить их мандат, как к этому относятся непосредственно вовлеченные стороны?

– Мы ориентируемся, в первую очередь, на позицию Ливана как страны, в которой располагаются ВСООНЛ. Ливанцы не хотят менять мандат, исходя из того, что силы ООН хорошо справляются с возложенными на них задачами, содействуют поддержанию стабильности. Что касается резолюции 1701 СБ ООН, то фиксируются ежедневные нарушения ливанского суверенитета израильтянами, особенно в воздушном пространстве. Если же попытаться, как этого хотят американцы и израильтяне, возложить на ВСООНЛ проведение прочесывания на юге Ливана везде, включая объекты частной собственности, то это неминуемо привело бы к трениям с местными жителями. Россия же заинтересована в том, чтобы ВСООНЛ и впредь контролировали обстановку без проблем.

– В связи с чудовищным взрывом в порту Бейрута почти сразу появились признаки возможного политического использования новой ситуации. С одной стороны, раздаются призывы к сплочению, как внутри Ливана, так и внешним сторонам в интересах скорейшего преодоления последствий трагедии. С другой стороны, высказываются опасения, что в условиях шока в ливанском обществе и мировом сообществе произойдет обострение противоречий. Какой сценарий, на ваш взгляд, более вероятен?

– Нет сомнений, что и одно, и другое присутствуют на общественно-политической арене и в информационном поле. То есть все делают заявления в поддержку Ливана, многие направляют помощь в том или ином виде, выражают надежды, что в беде люди объединятся. Реальность другая, и важно четко отслеживать обстановку на предмет того, чтобы под прикрытием гуманитарного бедствия не произошло вмешательство во внутренние дела Ливана. Сейчас раздаются голоса фактически в пользу интернационализации ливанской проблемы. Это опасный путь, который лишь еще больше обострит ситуацию. Россия, в свою очередь, сразу направила помощь без какого-либо политического подтекста.

Фредди Крюгер неуиновен

когда масштаб поражения Бейрута стал очевиден, Израиль и Ливан быстро сообразили, что рассказ надо менять

Исраэль Шамир

Мир несправедлив к серийным убийцам. Нашли убитую проститутку – сразу Джек Потрошитель. Нашли зарезанного – сразу Фредди Крюгер. А может, Фредди в это время кофе пил? Но это присказка, сказка будет впереди.

Отгрохотал бейрутский взрыв, один из самых мощных в истории и сравнимый с ядерным. Более ста погибших, три тысячи раненых, сотни тысяч бездомных; страшный удар по Ливану, который переживает тяжелое время и без того. Тяжелое время из-за американских санкций против Сирии. Ведь Ливан – это приморская провинция Сирии, оторванная в XIX веке европейцами, но сохранившая массу связей с Сирией и регионом. Деньги Сирии крутились в ливанских банках, импорт/экспорт Сирии шел через ливанские порты. Когда США наложили санкции на Сирию, сразу рухнул ливанский фунт, безработица зашкалила. То есть Ливан – это еще один фронт войны за Сирию.

А в последние дни там обострение между Израилем и ливанской организацией Хизбалла. Обострение дошло до того, что новый министр обороны Израиля, Бенни Ганц, обещал уничтожить ливанскую инфраструктуру, а его коллеги призвали вернуть Ливан в каменный век. Последние дни израильская авиация без перерыва бомбит Сирию и цели в Ливане, не очень-то отрицая свою работу. Когда рванул Бейрут, сначала и сомнений не было – ещё одно израильское преступление.

Не было и сомнений, что удар был нанесён по складу оружия и боеприпасов Хизбаллы. Израильские обозреватели были довольны результатом и объясняли его так: ливанцы поймут, что Хизбалла – опасные соседи, и прогонят их из Бейрута, а потом и вовсе из большей части Ливана, на самый юг, на израильскую границу, а там их уже разбомбит Израиль. То есть главная задача – вбить клин между Хизбаллой и прочими ливанцами. Вторая задача – сорвать поставки иранской техники и перевооружение ракет. У Хизбаллы множество ракет, но в основном это неточная амуниция. Иран умеет превращать их в современное точное оружие.

Когда масштаб поражения Бейрута стал очевиден, Израиль и Ливан быстро сообразили, что рассказ надо менять. Израиль, конечно, никогда не задумывался дважды перед массовым убийством арабов. Евреи убили двадцать тысяч ливанцев (в основном – гражданское население) в ходе своего блицкрига в 1982 году, и это не считая 3000 зарезанных вручную палестинских женщин и детей в Сабре и Шатиле. Но особенно зрелищные удары по гражданскому населению вызывали негативную реакцию в мире. Так, в апреле 1996 года израильская артиллерия ударила по лагерю ливанских беженцев в деревне Кана, и убила более ста человек, и мир ужаснулся. Поэтому официальный Израиль быстро отмежевался от взрыва в Бейруте.

Но и ливанцам первоначальный рассказ не подходил. Получалось, что лучше прогнать Хизбаллу из Бейрута, и вообще из Ливана. Или воевать с Израилем, чтобы отмстить за погибших при взрыве. Оба варианта не подходили – Израиль пока слишком силен, а Хизбалла – единственное ополчение, сумевшее дать Израилю отпор.

И тут появился замечательный рассказ о грузе селитры, хабаровском бизнесмене, бейрутских разгильдяях. Он всех вполне устроил. Масса подробностей делала его убедительным. Да может он и был верным. Просто в обычной ситуации взрыв приписали бы Израилю, но тут – не подошло. Так и Фредди Крюгер – не всегда виноват и не в каждом убийстве.

Есть небольшие нестыковки в новом рассказе. Приближение четырех американских самолетов-разведчиков к будущему месту взрыва (видно на радаре), обещание израильского министра обороны Ганца ударить по инфраструктуре Ливана, слова Трампа о том, что ему генералы сказали «Это похоже на бомбу», израильские самолеты в небе Бейрута, и ещё десяток косвенных подтверждений.

Есть и промежуточные версии. Силберштейн, американский еврей, внимательно следящий за происходящим в Израиле и зачастую публикующий сенсации, сообщил, что по словам его информантов, Израиль отбомбился по складу иранского оружия, принадлежащему Хизбалле, и случайно попал и в склад, где хранилась селитра.

И это возможно. А уверенность в том, что это сделал Израиль, оставим израильским политикам второй руки, вроде Мойше Фейглина, который поздравил своих сторонников с роскошной пиротехникой, устроенной "нашими героями", по его словам.

Лекарство от кризиса

генеральный секретарь Коммунистической партии Сирии Аммар Багдаш о правоте Маркса

Екатерина Глушик

"ЗАВТРА". Аммар Халедович, в мире уже и не сыскать уголков, кроме затерянных где-нибудь в океане островов, где было бы спокойно. Но в современном мире почти нет вспышек народного волнения, которые не были бы организованы или поддержаны некими силами, отнюдь не из числа бедствующего и униженного народа, основной боевой силы этих действий. Но вот сейчас и Америку, которую многие считают организатором "цветных революций" по всему миру, сотрясают волнения.

Аммар БАГДАШ. Позвольте не согласиться с мнением, что беспорядки организуют исключительно извне. Когда происходят массовые волнения, нельзя говорить, что все участники — чьи-то агенты. Если бы не было почвы, то не было бы и волнений, как бы ни старались внешние силы. Другое дело, что внешний фактор действительно играет определённую роль во многих странах. Почва для волнений возникает из-за многих причин. Основными, конечно, являются причины социально-экономические. В некоторых странах внешний фактор старается направить объективное недовольство народа в выгодное ему русло.

Так что в утверждении, что волнения вызваны лишь внешним влиянием, есть большая доля субъективизма.

Что касается нынешних событий в Америке, то следует учитывать, что все центры мировой империалистической системы подвержены очень сильному экономическому кризису, имеющему циклический характер, о чём мы говорили в прошлой нашей беседе "Политэкономия кризиса". И вследствие усиления бедности, безработицы, социальной неустойчивости, неуверенности в завтрашнем дне недовольство у широких народных масс накапливается. А поскольку это недовольство объективно, поскольку у него есть реальные основания, то его нельзя изъять из общества, избавиться от него. И для финансовой олигархии очень важно направить это недовольство в нужное ей русло, в нужный фарватер. Чтобы это недовольство не вылилось в классовые выступления с ясными классовыми требованиями, его направили в сторону антирасистских выступлений, которые мы и наблюдаем.

Несомненно, расизм в Америке имеет глубокие корни, и от него одним махом не избавишься. Но почему эти выступления столь активны сейчас, после гибели довольно неоднозначной фигуры, упокой Бог его душу. Он не был ни революционером, ни значительным деятелем антирасистского движения. Он был известен в других сферах, не будем сейчас о них говорить.

Но его задержание чётко сняли на видео, широко распространили, и в итоге накопившееся в обществе социальное недовольство пошло по нужному олигархии руслу. То есть вместо гнева против капитализма, вместо выступлений против него стали выступать против расовой дискриминации, которая, конечно, — явление отрицательное. Но её испытывают, от неё страдают 13% населения США. А от бедности и неуверенности в будущем, что является результатом этого кризиса, страдает большинство населения. Так что финансовой олигархии очень выгодно свернуть зреющие "гроздья гнева", о которых говорил в своём известном романе Джон Стейнбек, когда описывал кризис 30-х годов прошлого века, в выгодное ей русло. А самое безопасное русло для них сейчас как раз связано с расовой проблемой, проблемой расовой дискриминации. Поэтому можно сказать, что финансовая олигархия с помощью рычагов, которыми она владеет, то есть средств массовой информации, смогла свернуть народный гнев с магистрального направления: не против капитализма, не против власти финансовой олигархии, а в сторону расовых волнений, которыми, конечно, не будет охвачено всё население Соединённых Штатов Америки.

Так что пока у них получилось направить недовольство людей в нужную сторону. Но таким лекарством не могут быть вылечены последствия экономического кризиса, который только начинается. Осенью произойдёт его углубление: все признаки этого налицо, все данные свидетельствуют об этом.

"ЗАВТРА". Вы учились в Советском Союзе, знаете историю нашей страны, менталитет людей, следите за ситуацией во всём мире, в том числе и в России. Возможно, вы знаете, что наблюдается удивительная тенденция: люди у нас сейчас более нетерпимо относятся в коррупционерам, чем к убийцам. И уже больше тех, кто настаивает на смертной казни для расхитителей, чем тех, кто ратует за смертную казнь даже для маньяков.

Аммар БАГДАШ. Я не намерен вмешиваться во внутренние дела вашей страны, вам лучше знать настроения людей. Но коль подходить к этому вопросу в общем, то надо отметить, что если в какой бы то ни было стране господствует власть буржуазии, а вы ратуете за смертную казнь, то надо смотреть, в руки какой власти вы даёте то или иное оружие. Нет понятия "надклассовое государство". Любое государство представляет классовые интересы. Поэтому требовать тех или иных мер наказания при социализме — это одно. А то же самое оружие при капитализме может повернуться совсем в другую сторону. Вообще, во время экономического кризиса усиливается тенденция ужесточения власти. Это можно наблюдать во многих странах, потому что если власти капитала не помогают справиться с недовольством людей социал-демократы, то эта власть просит помощи у крайне правых. Так было в посткризисной Европе в 1930-е годы. Тот же Гитлер был результатом большого экономического кризиса, который охватил Германию, и крупный немецкий капитал решил, что альтернативой социализму, который был очень возможен в ситуации посткризиса, является фашизм, с его террористическими методами против широких слоёв трудящихся, и вообще против всего населения.

Поэтому смертная казнь едва ли в этой ситуации будет использоваться как средство борьбы с коррупционерами, думаю, она будет применена против прогрессивных сил и антикоррупционеров.

"ЗАВТРА". Речь о настроении людей: они более терпимо относятся к убийцам, чем к коррупционерам. Понимают ли коррупционеры опасность для себя? Если им придётся куда-то убегать со своими капиталами, осознают ли они, что вне страны они защиту не обретут?

Аммар БАГДАШ. Нужно понимать, что единичные меры против отдельных коррупционеров малоэффективны. Система, которая порождает такую коррупцию, — вот проблема. Что такое коррупция? Это ограбление государства и народа одновременно. Тут вопрос не в лечении единичных случаев, исправлении отдельных недостатков. Кардинально нужно подходить к этой проблеме, что было очень успешно сделано во многих странах мира, в том числе — в Советском Союзе.

"ЗАВТРА". Экономический кризис уже завершается, пик его, наконец, пройден?

Аммар БАГДАШ. То, что происходило в конце 2019—начале 2020 годов, является лишь первой фазой, или преддверием кризиса. А впереди — неизбежная вторая фаза, которая обычно характеризуется сильным падением производства, банкротством, распространением бедности на широкие слои, обнищанием масс. Первая фаза кризиса совпала с карантином, и люди уже не знают, кого ругать, в чём искать причину своего бедственного положения: в этом коронавирус или корона капитала виноваты? Накопления закончились, работы нет — значит, продолжится снижение уровня реальных доходв, ухудшение во всех областях жизни. Это очень болезненный для большинства населения процесс. Но если этот процесс не направить на правильный путь социально-экономического протеста, то капитал выкрутится. Как говорил мой большой учитель Карл Маркс: капитал может найти выход из любой ситуации, если не найдётся той силы, которая его подтолкнёт, чтобы он упал.

А эта сила — сила организованного народа. Именно она может положить конец господству капитала.

Кризис развивается. И тут не только внутренний фактор играет роль, не только внутреннее напряжение действует, но также внешняя экспансия. Обычно внешняя агрессия вызвана тем, что страны, проявляющие агрессию, хотят перенести внутренний кризис за границу, и тем самым смягчить последствия для себя. Как правило, это бывает в посткризисный период. Сейчас можно заметить, что эти агрессивные намерения проявляются всё сильнее и сильнее, и это будет продолжаться вплоть до окончания кризиса. В этом ряду многое можно перечислить, но возьмём самые яркие примеры. Например, усиление напряжения между американским империализмом и Китайской Народной Республикой. Ливийское противостояние, в котором участвует целый ряд международных игроков, в том числе и Россия. Это недавние эксцессы между Азербайджаном и Арменией. Это постоянное нагнетание обстановки между США и Израилем — с одной стороны, и Ираном — с другой стороны. К этому числу можно отнести и всё то, что происходит вокруг Сирии. Сейчас воспаляются старые конфликтные очаги, но в то же время появляются новые, и каждый из них несёт угрозу большого военного противостояния. К этому надо относится со всей серьёзностью.

"ЗАВТРА". Хотя, казалось бы, куда уж серьёзнее те противостояния, которыми охвачен мир!

Аммар Халедович, в Сирии прошли выборы, вы избраны в парламент страны. Поздравляем вас.

Аммар БАГДАШ. Спасибо. В парламент я избран в пятый раз, это значит, что люди доверяют коммунистам, особенно — население столицы, это у нас традиционно. Первый депутат-коммунист в арабском мире был избран в сирийский парламент в 1954 году именно от Дамаска.

"ЗАВТРА". Это был ваш отец, легендарный Халед Багдаш. Достойная династия.

Аммар БАГДАШ. Благодарю.

"ЗАВТРА". А виден ли конец страданиям сирийского народа и возможен ли выход из сложившейся ситуации?

Аммар БАГДАШ. Что касается положения в Сирии, тут играют роль многие факторы. Мы боремся за полную независимость, за полный суверенитет и за единство национальной территории. Надо не забывать, что в настоящее время значительная часть нашей территории оккупирована иностранными войсками. Я имею в виду северо-восток Сирии — тот район, который иногда называют Заевфратьем. Большая часть его оккупирована американскими войсками и их ставленниками. Там стоят несколько американских военных баз. Есть ещё одна крупная военная база на юге Сирии, в треугольнике границ Сирии, Иордании и Ирака, эта база создана в интересах Израиля. И значительная часть территории Сирии на севере, северо-западе, около 10 тысяч квадратных километров, оккупирована войсками Турции — страны, которая тоже является членом НАТО. И сейчас основное направление нашей борьбы — это полное освобождение национальной территории от оккупантов.

К сожалению, даже некоторые дружественные нам государства не вполне понимают важность именно этой борьбы — за освобождение от оккупантов, под каким бы благим прикрытием те не действовали. И на полосах вашей газеты в некоторых материалах как альтернатива освободительной борьбе предлагается империалистический суррогат, чем является решение Совета безопасности ООН 2254. Ведь что предлагает этот документ? Рекомендуется беспринципное соглашение с силами, являющимися союзниками империализма. Надо заметить, что это решение Совета Безопасности ООН 2254 основано на соглашении, принятом на первой международной конференции по Сирии "Женева-1", которая состоялась 30 июня 2012 года. Она была проведена в рамках "Группы действий по Сирии". Но на принятии этого соглашения не было ни одного представителя Сирии: ни от правительства, ни от так называемой оппозиции. Просто собрались представители мировых центров и стали решать судьбу народа Сирии. Это практика конгрессов времён колониализма. Когда на Берлинском конгрессе решали судьбу славянских балканских народов без участия их представителей. Есть и другие примеры, когда судьбы народов решали без их участия, составляя те или иные договоры. Могу привести в качестве примера Севрский договор, Лозаннский договор и так далее. Эта практика идёт от времён и психологии колониализма. Собираются большие страны и решают судьбы народов так называемой периферии. Это договоры между империалистическими центрами.

Мы будем бороться против такой колониальной направленности, мы твёрдо уверены в том, что судьбу Сирии может решать только сам сирийский народ, и не собираемся находиться ни под чьей пятой. Что нам предлагают? Достигайте соглашения с агентами империализма — и всё будет хорошо. Но такое соглашательство может привести к очень плачевным результатам.

Вспомним в этой связи судьбу Слободана Милошевича. Ему сказали: согласись с тем-то и тем-то — и мы тебя больше не будем трогать. Он договорился с сателлитами империализма, и через 3 года его убрали в результате так называемой цветной революции. Надо извлекать уроки из истории.

Но, как бы ни разворачивались события, я — исторический оптимист. Мой оптимизм исходит из материалистического понимания истории, из понимания того, что общество капитализма, угнетающего большинство населения мира, в особенности — населения так называемого "третьего мира", должно закончиться. Как сказал Карл Маркс: "Исчезновение капитализма не будет происходить постепенно, он взорвётся".

Он обязательно взорвётся. Но главное, чтобы он при этом не взорвал всё человечество. И когда речь идёт об альтернативе "обществу джунглей", то есть капитализму, мы не витаем в облаках. Мы с вами, человечество, видели реальную альтернативу, которой был Советский Союз. Некоторые говорят, что в СССР производили только галоши. Но хочу этим господам сообщить, что там производили ракеты, космические спутники, высокотехническое оборудование.

Общество можно оценивать по его отношению к детям. Вы знаете, какое отношение было в Советском Союзе к детям, я это видел собственными глазами.

Мы не будем вдаваться в причины падения Советского Союза. Мы просто говорим, что на земле было общество, которое антагонистически противостояло капитализму, и люди в этом обществе были уверены в своём будущем и в будущем своих детей.

Мы будем бороться за такое общество, но уже в улучшенном варианте. Мне очень нравится надпись на памятнике Марксу и Энгельсу в Восточном Берлине: "Товарищи, в следующий раз будет намного лучше".

И я говорю: "Товарищи, в следующий раз будет намного лучше!"

"ЗАВТРА". Вы — экономист. Ныне экономическая наука предлагает какие-то методы улучшения экономической ситуации, или она только объясняет стихийные движения рынка, следует за ними?

Аммар БАГДАШ. Как экономист я вижу правоту Маркса. И кризисы, которые сотрясают общество каждые 10- 15 лет, доказывают правоту марксистского учения. Это признают даже буржуазные деятели. Однако они признают правильность марксистского диагноза, но не признают, марксистских методов лечения. Эти методы, требующие замены капиталистического строя социалистическим, для них неприемлемы. Но здесь невозможно достичь результата ретушированием или пластическими операциями. Требуется кардинальное изменение общественного строя: только власть масс, социалистическая власть может сменить производственные отношения в пользу трудящихся. Это я говорю именно как экономист.

"ЗАВТРА". Современные экономисты обслуживают строй и объясняют, как, почему кризисы идут один за другим. Начинают искать этому какие-то оправдания и причины. А это уже не наука.

Аммар БАГДАШ. В данный момент они не могут найти кризису даже такого рода оправданий. В прошлый кризис, 2008-2009 годов, они говорили, что во всём виноват либерализм, что это пережиток. А сейчас развивается кризис пострашнее прежнего, и они говорят, что во всём виноват вирус. То есть уже не находят объяснений в экономической сфере, а ищут в биологической.

"ЗАВТРА". Вот комета пролетела — она тоже оказала влияние на финансовое положение…

Аммар БАГДАШ. Когда не можешь найти социальное оправдание своей системе, а ищешь биологическое, зоологическое, расовое и бог знает, какое ещё, — это показатель бессилия. С каждым днём фиаско капитализма всё яснее. И у вас это тоже будет сильно выражено.

Повторюсь: я ни в коем случае не вмешиваюсь в дела вашей страны, но говорю как экономист: возможно, в военном плане вы — сильная держава, но по экономической структуре вы ближе к государству, существующему за счёт сырьевых поставок на международный рынок. Кризис обязательно ударит по данному сектору — возможно, не одновременно с ударом по центрам, но удар будет, и он окажется даже посильнее. Вспомните дефолт 1998 года, вспомните головокружительное падение рубля в 2014 году. Такие явления больше свойственны странам капиталистической периферии, чем странам-империалистическом центрам. От каждой экономики следует ожидать того, чем она является, последствия исходят от её структуры. То, чего можно ожидать от развитых экономик, таких, как Соединённые Штаты, Германия, Франция, Британия, Китай, нельзя ожидать от Аргентины, России, Саудовской Аравии, Мексики. Результаты работы экономик, последствия кризиса у этих стран будут разные, способы проявления разные. Но результат один и тот же — обеднение масс, притом очень сильное. Капиталистические центры ещё как-то могут с этим бороться, в том числе — за счёт периферии, а вот самой периферии будет намного тяжелей.

"ЗАВТРА". На этой не вполне оптимистической ноте позвольте закончить и поблагодарить вас за беседу. Но всё-таки возьмём с вас пример и будем оптимистами.

Аммар БАГДАШ. Благодарю и вас.

Игорь Шиляев: мы не зацикливаемся на гигараме — мы давно ушли дальше

"Армия памяти", "Дамасский дневник", "Разбитое сердце Парижа"… Эти и другие медиапроекты созданы командой единомышленников "Гигарама", работающей в холдинге News Media. Такое название энтузиасты новых визуальных форм в интернет-журналистике придумали сами. Слово даже прижилось в профессиональной среде как термин, однако его авторы убеждены, что уже выросли из формата гигарамы, но хотели бы сохранить память о том, как все начиналось, в названии компании. О том, что же такое гигарама, как создавался "Русский пантеон" и какое отношение к этому имеет Трамп корреспонденту РИА Новости Карине Ивашко рассказал соавтор проектов "Гигарамы" Игорь Шиляев:

- Игорь, что за формат такой – гигарама, как вы к нему пришли?

- Мы с коллегами работали в отделе фото и видео издания Life. Когда CNN опубликовал гигапиксельную панораму с инаугурации Трампа, где можно было увеличивать разные ее сегменты, разглядывать, вращать изображение, мы прониклись столь интересными техническими возможностями. Тогда никто не знал, как это делать, и мы решили изучить вопрос. Все шишки набивали себе сами. Конечно, в России были фотолюбители, которые делали панорамные пейзажи, но в журналистике такого формата не было. А мы хотели освоить его именно для новостной журналистики. Первым нашим проектом стала съемка "Бессмертного полка" в 2017 году. Материал набрал наибольшее число просмотров и репостов за всю историю сайта Life, и это показало, что у формата есть будущее. Тогда мы продолжили делать проекты гигапиксельных панорам в рамках холдинга. В этом году, благодаря новому руководству, было реализовано множество инновационных проектов.

- А слово гигарама сами придумали?

- Да, этот термин придумали мы. Это соединение слов "гигапиксельный" и "панорама". И когда мы выделились в отдельный проект, поначалу сконцентрировались именно на гигапиксельных панорамах, которые можно вращать и приближать. Разглядывая гигараму, зритель может увидеть событие целиком и во всех деталях. Но сейчас мы от этого формата уже далеко ушли – он лишь один из патронов в обойме, а гигарама для нас, скорее, имя собственное. Хотя есть примеры, когда панорамы 360 так и называют, то есть слово стало и нарицательным.

В общем, "Гигарама" - это теперь наша команда, студия-лаборатория, где мы занимаемся жанровыми исследованиями, ищем новые форматы для новостной интернет- и иммерсивной журналистики. Как новостники, мы понимаем, что ложка дорога к обеду. А гигапиксельные панорамы – это довольно трудоемкий процесс, который требует много времени, терпения, огромных усилий и вычислительных мощностей. С "Бессмертным полком" мы сидели четверо суток в редакции, а бывают события, на которые реакция должна быть мгновенной. Как, например, ситуация с Нотр-Дамом, которую мы отработали очень оперативно. И наш проект "Разбитое сердце Парижа", действительно, был первым взглядом с высоты на сгоревший собор. Но без поисков и наработок, которые у нас были к тому времени, мы бы этого сделать не смогли.

- И насколько далеко вы ушли от изначальной гигарамы?

- Мы научились снимать гигапиксельные панорамы с дрона. В 2018 году для блога мэра столицы сделали масштабную "Гигараму Москвы" из 17 гигарам. А весной этого года сняли строящуюся инфекционную больницу в ТиНАО в рекордном разрешении 220 тысяч пикселей! На сегодня это самая большая гигапиксельная панорама, снятая с дрона. Тут нужно специальное оборудование и пока оно есть только у нас.

Но мы не зацикливаемся на гигарамах. К примеру, веб-приложение к десятилетию "Сапсана" делали совсем иначе. Задача была - показать зрителю, как преобразился интерьер поезда – в сравнении. На мой взгляд, мы нашли остроумное решение, использовав радиоуправляемую машинку, как делают при киносъемках. На нее поставили самую продвинутую камеру, которая снимает сразу в восьми направлениях, проехали с одной и той же скоростью в старом и новом вагонах и сопоставили картинку.

Или другой пример - музей РЖД в Питере. Огромный современный музей… Как его показать, чтобы зритель не заскучал? Мы были просто счастливы, когда пришло озарение. Нашли самого крутого пилота гоночного дрона в России и показали музей так, как никто никогда не показывал. 9 мая мы сняли воздушный Парад Победы в слоу-мо - в технике замедленной видеосъемки, показав пролет военных машин над Москвой совсем по-новому.

Или, скажем, второй раз "Бессмертный полк" мы снимали уже не одной панорамой, а серией – через каждые пять-семь минут. На каждой из них появлялась новая "порция" людей, которые проходят через точку съемки. А в этом году сконструировали прибор из 12 камер – они одновременно снимают панораму, и она почти сразу же публикуется. Подготовка к "Бессмертному полку" заняла очень много времени – было множество согласований по установке камер, чтобы попасть на тот же Храм Василия Блаженного и другие точки, но из-за пандемии, увы, все отложилось до 2021 года.

- И все же без дела вы в самоизоляции не сидели…

- У нас была целая череда проектов! Уже упомянутые "Небо Победы", строительство больницы в Новой Москве… Мы сделали проект "Улица Мира 2020", сравнив две жизни Никольской – во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году и этой весной при COVID-19. Ко Дню России мы реализовали масштабный проект "Русский пантеон" - 3D-обзор легендарного монумента "Тысячелетие России". Уже совершенно по другой технологии!

- Расскажите подробнее об этом проекте.

- "Русский пантеон" – это медиапроект на основе фотограмметрии. Мы долго выбирали, что сделать ко Дню России, и мой коллега Марат Сайченко предложил показать во всей красе новгородский памятник. "Тысячелетие России" - это же огромный монумент высотой с пятиэтажный дом! Более сотни персонажей - скульптурных фигур, множество символов… Мало того, что нужно попасть в Великий Новгород, чтобы рассмотреть этот памятник, нужно еще взять с собой бинокль, чтобы разглядеть всех этих персонажей и подписи к ним. Ответ на вопрос, как это показать, пришел сам собой: очевидно, что это должна быть 3D-модель, которую можно покрутить-повертеть-рассмотреть. Дальше уже дело техники. И самое сложное – как это показать на телефоне. Представьте, тысячи фотографий складываются в одну большую модель, которая разбивается на множество маленьких фрагментов. Технология схожа с тем, как это делается на Google Планета Земля, когда в 3D-виде можно смотреть на города. Так и здесь: мы смотрим на модель, подгружается текстура, геометрия в той части, на которую смотрим… Но все же нужно было создать свой алгоритм. В общем, задача стояла амбициозная, и мы ее решили.

- Это была исключительно ваша идея и реализация?

- У нас нет никакой "политики партии". Мы сами ставим себе творческие задачи, и нам повезло, что нас во всем поддерживают. Есть и коммерческие заказы, но большинство проектов – это наши идеи и наши технические наработки. То есть сначала мы придумываем, как что-то сделать технически, а когда происходит некое резонансное событие, уже выбираем, что использовать.

Конечно, мы следим за новостями – мы вышли из этой среды. Почему удалось так быстро сделать Нотр-Дам? Потому что, повторю, уже были наработки. Или, скажем, испробовать формат фотограмметрии мы загорелись, когда в Москве сносили Ховринскую больницу. Но это оперативные истории, а когда идет работа над долгосрочным творческим проектом, мы не прибегаем к готовым рецептам. У нас, кстати, есть и документальные проекты в современных визуальных форматах. Мне кажется, классно получился сюжет "Великая суббота" о схождении благодатного огня в Иерусалиме и "Дамасский дневник", снятый в Сирии. Последствия взрыва жилого дома в Магнитогорске, который произошел 31 декабря, снимались, понятно, как оперативный проект (и он был опубликован 1 января), но мы дополняли его документальными зарисовками с места трагедии в формате видео 360. Нам важно, чтобы человеку было понятно, что произошло и как. И важно раздвигать границы форматов, придумывая все новые способы быстрого погружения зрителя в определенную реальность – будь то сегодняшний день или тысячелетняя история страны.

Главное оружие Ирана

беседа с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали

Андрей Фефелов

Андрей ФЕФЕЛОВ. Господин Посол, Иран много лет находится под санкциями Западной Европы и США. Как ваша страна преодолевает эти санкции?

Казем ДЖАЛАЛИ. Во имя Всевышнего! Да, Исламская республика Иран с самого своего основания, с начала Исламской революции 1979 года находится под санкциями. Сегодня все народы мира знают, что Иран постоянно боролся и борется с этими санкциями.

Если мы будем перечислять причины, почему иранскому народу удаётся так долго сопротивляться, это будет очень длинный список. Однако можно указать на главное.

Первый фактор — это мудрое руководство. И Имам Хомейни, и аятолла Хаменеи — мудрые лидеры.

Второй фактор — это народ Ирана, который очень хорошо осознал философию своей революции. Философию, которая заключается в независимости, в том, чтобы не разрешать чужим вмешиваться в наши дела. Мы можем видеть это осознание народа на различных аренах нашей революции. Так, наш народ восемь лет сопротивлялся Саддаму Хусейну, которого поддерживали тогда многие страны мира.

Третья причина заключается в том, что мы следуем заветам Имама Хомейни — доказать, что мы можем стоять на своих ногах. Поэтому во многих сферах мы сейчас сами являемся производителями.

Санкции настолько велики и тяжелы, что если бы не было этих трёх факторов, на которые я указал, любая страна была бы уничтожена.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Исламская республика Иран сильно пострадала из-за эпидемии COVID-19. Насколько велики потери? Каков ущерб, нанесённый экономике страны?

Казем ДЖАЛАЛИ. Мы потеряли примерно 15 тысяч человек. И сейчас, к сожалению, некоторое число наших сограждан ежедневно умирает.

Нет сомнений, что пандемия есть везде, и, к сожалению, многие люди во всех странах мира каждый день из-за неё уходят из жизни.

Однако в Иране в некоторых смыслах эта ситуация отличается. Мне кажется, что санкции очень влияют на гибель людей. В первую очередь — в плане обеспечения медикаментами. Американцы сказали, что у Ирана нет никаких проблем с поставками медикаментов, и что Иран может обеспечивать людей необходимыми препаратами. Однако это ложь и лицемерие.

Во-первых, мы не можем пользоваться финансовыми ресурсами, которые "заморожены" в других странах. Ими не разрешается пользоваться даже в ситуации, когда наш народ находится в тяжёлом состоянии. Во-вторых, американцы заблокировали банковскую систему, и даже если у нас есть деньги, мы не можем производить с ними какие-либо операции.

Конечно, в ситуации коронавирусной пандемии мы и не ждали, что с нас снимут санкции. Мы не просили, чтобы нас жалели. В этой сложной обстановке наше правительство, наши вооружённые силы, наш народ явили такие картины действия, подобных которым нет в мире.

Андрей ФЕФЕЛОВ. А какова позиция Ирана в связи со статусом Каспийского моря? Насколько Иран удовлетворён существующим положением вещей?

Казем ДЖАЛАЛИ. В последние годы были проведены очень успешные переговоры относительно статуса Каспия. В Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной в августе 2018 года всеми пятью прикаспийскими странами: Азербайджанской Республикой, Исламской Республикой Иран, Республикой Казахстан, Российской Федерацией и Туркменистаном, — очень много положительного. Почти по 90% вопросов у нас есть консенсус и единая точка зрения. По очень важному вопросу окружающей среды на Каспии у пяти стран есть полное взаимопонимание. По ещё одному важному вопросу, о недопущении чужих иностранных сил к Каспию, тоже есть согласие всех сторон.

Некоторые вопросы мы надеемся обсудить в ходе дальнейших переговоров. Это вопросы исходной линии и недр. С учётом взаимопонимания, которое существует между пятью странами, это решаемо.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Вновь, увы, разгорелся конфликт между Арменией и Азербайджаном. Какова позиция Ирана в этом вопросе?

Казем ДЖАЛАЛИ. Армения и Азербайджан являются нашими соседями. Поскольку конфликт между ними может распространиться на весь регион, все страны должны стремиться как можно быстрее его затушить.

Мы считаем, что наилучшим способом разрешения конфликта являются прямые переговоры между Арменией и Азербайджаном. Исламская Республика Иран всегда старалась в этой связи играть положительную роль. И мы надеемся, что путём терпения и сотрудничества между соседями и странами региона это вопрос будет решён.

Андрей ФЕФЕЛОВ. "Астанинская тройка" в составе России, Ирана и Турции была создана с целью урегулирования ситуации в Сирии. Насколько устойчиво взаимодействие держав в рамках Астанинского процесса?

Казем ДЖАЛАЛИ. Я думаю, что Астанинский процесс являлся и является одним из самых успешных механизмов для разрешения сирийского конфликта. Если вы посмотрите на другие механизмы, которые были предложены или созданы с той же целью, вы поймёте, что это именно так.

В любом случае сирийский вопрос — это такой вопрос, на который надо смотреть под несколькими углами. Первое — это нахождение в Сирии террористов, которые очень опасны и для региона, и для мирового сообщества. И они до сих пор опасны. Иран и Россия очень успешно вместе борются с терроризмом.

Второе — это поддержание стабильности внутри Сирии и существование там центральной власти. Посмотрите на Ливию! Центральная власть уничтожена в этой стране, и до сих пор Ливия не может обрести стабильность. Эту вторую задачу в Сирии мы смогли решить благодаря солидарности Ирана и России.

Третье — это вопрос будущего Сирии. Чтобы можно было в рамках политического процесса, в рамках межсирийских переговоров, собрать всех сирийцев и решить вопрос будущего. Благодаря Астанинскому процессу для этого созданы хорошие условия.

Таким образом, мы смотрим на Астанинский процесс как на интеграцию между Ираном, Россией и Турцией и оцениваем его положительно.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Влияние Ирана в Сирии достаточно велико, и оно, скорее всего, будет расти. Какие цели ставит перед собой Иран, осуществляя это влияние?

Казем ДЖАЛАЛИ. Наши отношения с Сирией — это исторические отношения, они имеют давние корни. Даже во время войны Саддама против Ирана Сирия была одной из самых верных арабских стран, то есть государство и народ Сирии поддержали Иран. Иранский народ — благодарный народ. У нас хорошая историческая память, и мы не забываем ни добра, ни зла.

Сейчас уже доказано: всё, что Исламская Республика Иран и Россия говорили о Сирии, — это были правильные вещи. Если бы правительство Сирии было свергнуто, представьте, кто бы сидел на его месте? На месте правительства Башара Асада сидели бы террористы, которые ножами отрезали головы своим жертвам. Сидели бы те люди, которые из высоких зданий выбрасывали людей. Сидели бы те люди, которые заживо сожгли иорданского лётчика внутри клетки. Сидели бы те люди, которые продавали сирийских женщин на рынках в качестве наложниц.

Террористы, которые были в Сирии и в Ираке, — это новое поколение террористов, отличающееся от старых. У новых террористов были деньги и возможности, хорошее оборудование. Их поддерживали региональные и внерегиональные державы. Поэтому противодействие иранского народа террористам и помощь центральной власти в Сирии — это была принципиальная борьба. И это, конечно, способствовало укреплению отношений между двумя народами в эмоциональном плане.

Мы верим, что судьба сирийского народа в его руках, и сирийцы своим выбором будут определять эту судьбу. Мы не вмешивались и не намерены впредь вмешиваться во внутренние дела Сирии.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Недавно прошла операция специальных сил Исламской республики Иран в Курдистане. Параллельно шла операция и со стороны военных Турции. Значит ли это, что отношения между Ираном и Турцией на этом направлении укрепились?

Казем ДЖАЛАЛИ. У нас с Турцией по многим направлениям близкие позиции. Турция — наш сосед, и мы всегда стремились к тому, чтобы иметь хорошие отношения с турками. Наши страны имеют большой экономический, исторический и культурный потенциал. Нас многое сближает. Турецкий народ — это мусульманский народ, мы единоверцы. Во многих сферах мы сотрудничаем.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Ещё одна проблемная зона — Афганистан. Есть ли какая-то координация дипломатических усилий Москвы и Тегерана на этом направлении?

Казем ДЖАЛАЛИ. Афганистан — страна, которая является нашим соседом. И, естественно, стабильность или нестабильность в этой стране влияют на национальную безопасность Исламской Республики Иран. У нас протяжённая общая граница с Афганистаном. Есть много вопросов, которые обязывают нас стремиться к тому, чтобы в этой стране были мир и стабильность.

Как вам известно, недавно состоялся успешный визит министра иностранных дел Афганистана в Иран. А заместитель по политическим вопросам министра иностранных дел Ирана уважаемый Аббас Аракчи совершил хорошую поездку в Афганистан. Мы надеемся, что межафганские переговоры вскоре будут проведены, и будет достигнуто некое единство между афганцами по вопросам будущего этой страны.

Для Исламской Республики Иран стабильность, безопасность и целостность Афганистана очень важны. Также для нас важно, чтобы в этой стране был республиканский строй, демократия, чтобы корни терроризма внутри Афганистана высохли.

Всё это требует налаживания диалога между различными группами в Афганистане. Мы считаем, что присутствие внерегиональных сил: хоть в военном, хоть в политическом плане, — нанесёт вред Афганистану.

Исламская республика Иран всегда приветствует консультации с региональными странами по вопросу Афганистана. Естественно, Россия является одной из важных стран, с которой мы советуемся.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Похоже, что Израиль любой ценой готов ограничивать влияние Ирана в Сирии и в регионе в целом. Как вы считаете, политика США идёт в канве интересов Израиля?

Казем ДЖАЛАЛИ. Это действительно так. И американцы, и израильтяне стремятся не позволить Ирану иметь влияние в регионе. Однако корни их взглядов, их подходов имеют дефект. Поскольку они не разобрались в сути вопроса, они предлагают неправильные решения.

Они говорят, что Исламская республика Иран с помощью денег и оружия распространяет своё влияние в регионе. Но тогда возникает вопрос: мы же страна, которая находится под санкциями, и у нас нет особых финансовых ресурсов. А рядом с нами есть очень богатые страны, которые тратят в регионе миллиарды долларов. И в нашем регионе, и вне его пределов есть государства, которые поставляют в регион огромное количество оружия. Почему же эти страны не имеют и десятой доли того влияния, которое есть у Исламской республики Иран?

Мы не отрицаем своего влияния. У нас есть влияние, однако наше влияние не основывается на деньгах или военной силе. Главное оружие Ирана — это комплекс идей. Наше влияние опирается на наш диалог, на наш дискурс, инициированный Имамом Хомейни в Иране и распространившийся на весь регион. Наш лозунг сопротивления исходит из принципа справедливости, из принципа "верить себе". Поэтому мы советуем американцам и израильтянам: если хотите уничтожить наше влияние, побольше читайте, и тогда будете знать, о чём идёт речь.

Аналогичную ошибку они совершают и по внутренним вопросам Ирана. Некоторые оппозиционеры, которые очень любят деньги, из Ирана поехали на Запад. И постоянно дают, как говорится, неправильный посыл американцам. Уже 40 лет они говорят: "Исламская Республика Иран вот-вот (через два месяца, через три) исчезнет!"

А эти западные страны ни разу не спросили у оппозиционеров: "Почему вы доставляете нам неверную информацию? Почему вы говорите, что через два-три месяца Исламская Республика исчезнет, а она до сих пор на месте?" Ответ очевиден: иранская оппозиция хочет получать деньги и потому должна произносить те слова, которые нравятся США и другим западным странам.

И ещё возникает вопрос: почему у американцев, которые очень много тратят в нашем регионе, нет влияния? Ответ ясен: потому что американцы не выполняют в регионе того, о чём заявляют на мировом уровне. Американцы говорят, что придерживаются принципа либеральной демократии, а на деле поддерживают самые деспотические страны в регионе. У молодёжи, которая живёт в этих странах с очень опасными режимами, нет работы, нет никаких возможностей. Они на кого смотрят и какую причину ищут? Поэтому и секрет нашего влияния и секрет невлияния Америки и других стран очень легко можно понять.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Провокации нынешнего года, в том числе теракт в отношении генерала Сулеймани, показали, что какие-то силы в США и в Израиле заинтересованы в эскалации конфликта. Насколько этот сценарий реалистичен?

Казем ДЖАЛАЛИ. Это верно. Они добиваются эскалации ситуации в регионе. Террор в отношении генерала Сулеймани — это, с одной стороны, потеря. Но с другой стороны, это для нас победа. Потеря в том смысле, что мы потеряли великого генерала. Однако наша победа и потеря для американцев заключается в том, что лицо генерала Сулеймани, как генерала сопротивления, стало известным и ясным для всего мирового сообщества.

Посмотрите на церемонию похорон генерала Сулеймани, проходившую от Ирака до юга Ирана, потом через города Тегеран, Мешхед и Керман! Мы сами не ожидали такого масштаба похорон. Подумайте, сколько нам потребовалось бы потратить денег, чтобы создать образ генерала Сулеймани и показать миру! Его смертью этот вопрос для мирового сообщества решён. Позиции, которые заняли разные страны и ООН в этом вопросе, показывают, что действия США были абсолютно противозаконными.

Андрей ФЕФЕЛОВ. А каково состояние военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном? А также сотрудничества в области ядерной программы?

Казем ДЖАЛАЛИ. Сотрудничество Ирана и России в области ядерной энергии имеет давнюю историю. Россия — это страна, которая создала первую атомную станцию в Иране. Нами были заключены контракты на создание второго и третьего блока АЭС в Иране, и русские сейчас занимаются строительством этих блоков. Наше сотрудничество в области мирного атома очень серьёзно.

С другой стороны, с Россией, как сильной страной, которая является членом СВПД, мы сотрудничаем и в области политического атома.

Что касается военно-промышленного оборонного комплекса, то во время войны с Саддамом мы почувствовали, что нам надо укрепиться. Тогда никто нам не помогал. С того времени мы начали работать в этом направлении и приобрели много технологий. Однако мы заинтересованы в том, чтобы продолжать военно-техническое сотрудничество с дружественными нам странами. Одной из таких стран с большим потенциалом является Россия. Мы сотрудничали с Россией и раньше, и в дальнейшем будем сотрудничать.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Большое спасибо, господин Посол!

Казем ДЖАЛАЛИ. Я также благодарю вас и желаю вам успехов!

К 2028 году в составе вспомогательного флота ВМФ появятся ещё более 180 морских и рейдовых судов обеспечения.

В настоящее время в составе вспомогательного флота насчитывается 445 морских и рейдовых судов, которые поддерживаются на уровне, гарантированно обеспечивающем выполнение поставленных задач по обеспечению корабельных группировок ВМФ в дальней морской зоне, а также мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности флотов в пунктах базирования и ближней морской зоне.

Сегодня вспомогательный флот – это многочисленный (более 10 тысяч человек) высокопрофессиональный и сплочённый коллектив, решающий на всех флотах и флотилиях, во всех пунктах базирования разноплановые задачи материально-технического обеспечения.

В 2019 году судами вспомогательного флота выполнено 15 боевых служб, пройдено более 476 тысяч морских миль, перевезено и подано 328 тысяч тонн различных грузов, обеспечено 209 стрельб (67 ракетных и 142 артиллерийских), выполнено 175 ледовых обеспечений, отремонтировано 308 км подводных кабелей, проведено 14 962 буксирные операции, морскими плавучими кранами обработано 91,5 тысячи тонн груза, проведено 952 замера физических полей и размагничиваний кораблей и подводных лодок Военно-морского флота.

С начала операции в Сирии, то есть с 2015 года, судами отдельно сформированной группы судов обеспечения Черноморского флота было перевезено более 112 тысяч тонн различных грузов.

В соответствии с Концепцией развития вспомогательного флота с 2012 по 2020 год построено 105 современных судов (морских судов обеспечения – 27, рейдовых судов обеспечения – 78). При этом, основным приоритетом в развитии вспомогательного флота является строительство универсальных и многофункциональных судов, сокращение многообразия проектов, способность комплексно решать задачи материально-технического обеспечения, в первую очередь при обеспечении корабельных группировок в удалённых районах Мирового океана.

Проводится обновление буксирного флота. За последние годы построено и передано в состав флотов более 50 новейших морских и рейдовых буксиров.

Обновляется состав морских самоходных плавучих кранов. Уже построена серия из 11 судов, и до 2028 года будет поставлено ещё 8 морских самоходных плавучих кранов.

В 2017 году в состав ВМФ принят дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», который выполняет задачи ледокольного обеспечения на Северном флоте. В 2027 году планируется поставка мелкосидящего ледокола на Тихоокеанский флот.

В 2018 году на Северный флот прибыло головное судно тылового обеспечения «Эльбрус», способное выполнять задачи материальнотехнического обеспечения в любой точке Мирового океана. Аналогичное судно будет поставлено на Черноморский флот.

В декабре 2019 года завершены государственные испытания и подписан приёмный акт головного среднего морского танкера проекта 23130 «Академик Пашин». Судно вошло в состав Северного флота.

Впервые за последние 37 лет в состав ВМФ принят средний морской танкер. Судно построено с применением современных технологий и обладает усиленным ледовым классом, способно перевозить более 7,5 тысячи тонн грузов различной номенклатуры и обеспечивать их выдачу на ходу одновременно трём кораблям.

В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации предусмотрено строительство серии из пяти средних морских танкеров проекта 23130, что позволит обновить состав танкерного флота.

Развитие отечественного судостроения позволило начать строительство современных кабельных судов, малых танкеров и транспортов вооружения.

В рамках опытноконструкторских работ также ведётся разработка новых проектов судов, таких как универсальное судно контроля физических полей и размагничивания, плашкоута, судна-нефтемусоросборщика, пассажирского катера.

В результате опытноконструкторской работы «Платформа-ДТО» были определены подходы к унификации судов вспомогательного флота и разработаны четыре технических проекта судов вспомогательного флота на базе унифицированной платформы (килекторное судно, универсальный танкер, универсальный транспорт, многофункциональное судно тылового обеспечения с размещением на борту штатного судового госпиталя). На этих судах применены унифицированные модуль-отсеки, позволяющие сократить время строительства судов и расширять их тактико-технические характеристики и возможности.

До 2028 года (в соответствии с государственной программой вооружения) будет построено ещё более 180 морских и рейдовых судов обеспечения, что увеличит долю современных судов в составе вспомогательного флота до 70 процентов.

Владимир Мохов, «Красная звезда»

МИД Ирана осудил грабеж нефтяных ресурсов Сирии со стороны США

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что нефтяной контракт США с курдской группой нарушает национальный суверенитет Сирии.

Во вторник, Мусави отметил, что нефтяной контракт США с курдской группой в Сирии нарушает международные правила и национальный суверенитет и территориальную целостность Сирии, сообщает Mehr News.

«Подписание этого соглашения США, как незаконной оккупационной силы на сирийской земле, не имеет юридической силы, и является еще одним шагом, предпринятым этой страной для разграбления природных ресурсов Сирии», - добавил он.

США недавно подписали соглашение с курдской ополченческой группировкой в Сирии, по-видимому, для модернизации нефтяных месторождений в северо-восточной части страны. МИД Сирии осудил этот шаг и назвал его грабежом сирийской нефти под надзором и поддержкой правительства США.

Иран: нефтяной контракт США с курдами в Сирии не имеет юридической силы

Нефтяной контракт США с «курдской группой, являющейся незаконной оккупационной силой на сирийской земле, не имеет юридической силы», заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Мусави. По его словам, заключение нефтяной сделки США с курдской группой в Сирии противоречит международному праву и нарушает принципы национального суверенитета и территориальной целостности Сирии.

«Это еще один шаг, предпринятый Соединенными Штатами для разграбления природных ресурсов Сирии», — цитирует Мусави ИА ABNA.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил со ссылкой на командира военизированных формирований СДС генерала Мазлума Кобани, что Сирийские демократические силы (СДС, альянс курдов) подписали сделку с американской нефтяной компанией о модернизации нефтяных полей на северо-востоке Сирии. Название компании не уточняется. По данным американского арабоязычного спутникового телеканала «Аль-Хурра», контракт с американской нефтяной компанией подписал Мазлум Абди, командующий курдской милицией, известной как ССДС).

В воскресенье МИД Сирии назвал соглашение кражей сирийской нефти, подчеркнув: «Это соглашение является недействительным и незаконным».

МИД Турции в понедельник, также осудив соглашение, подписанное между курдскими ополченцами, известными как Сирийские демократические силы (СДС), и американской нефтяной компанией, назвал это «нарушением международного права».

Минами по Красному кресту

Текст: Юрий Гаврилов

Во вторник на российской авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия торжественно открыли мемориал, посвященный военным медсестрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой. Четыре года назад они погибли во время артиллерийского обстрела террористами нашего полевого госпиталя в городе Алеппо.

Церемония открытия прошла по всем воинским традициям - играл оркестр, был памятный оружейный салют и возложение цветов к мемориалу. Их в том числе принесли военные медики, которые сейчас служат в Хмеймиме в медицинском отряде особого назначения.

"На территории медицинского отряда вами установлен памятник сержантам Дураченко Надежде Владимировне и Михайловой Галине Викторовне, трагически погибшим при выполнении воинского долга в городе Алеппо. Открывая этот памятник, мы выражаем глубокую благодарность всем, кто с честью до конца выполняет свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике", - сказал на церемонии командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

В декабре 2016 года мобильный госпиталь Минобороны России в Алеппо прямо во время приема местных жителей обстреляли из ствольной артиллерии боевики. Одна из мин угодила в палатку приемного отделения, где находились врач-педиатр Вадим Арсентьев и медсестры Надежда Дураченко и Галина Михайлова. Мужчина получил тяжелейшее ранение, но выжил. А вот "сестричкам" уже ничто не могло помочь.

Весть об этом варварском акте террористов в считанные часы облетела всю страну. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении сержантов медицинской службы Надежды Дураченко и Галины Михайловой орденами Мужества - посмертно.

Россия и Турция: лицом к лицу

Американский политолог Рамис Юнус проанализировал новый этап в противостоянии Москвы и Анкары.

"После временного консенсуса, которого достигли Россия и Турция в Сирии в районе Идлиба, противостояние этих двух стран перекинулось сначала в Ливию, а теперь эти страны уже демонстрируют мускулы на постсоветском пространстве, где с 12 июля наблюдается резкая эскалация напряженности на границе между Азербайджаном и Арменией, которые уже более 30 лет находятся в состоянии войны за азербайджанский анклав Нагорный Карабах. На фоне обострения на границе между Арменией и Азербайджаном, где уже погибли десятки людей с обеих сторон, Анкара и Баку с 29 июля начали масштабные военные учения, а Россия с 31 июля стала проводить батальонные тактические учения в войсках Южного военного округа, которые охватили полигоны в Армении, Волгоградской и Ростовской областях.