Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

"Южный газовый коридор" позволит создать инфраструктуру газопроводов в Юго-Восточной Европе - министр.

Реализация проекта "Южный газовый коридор" позволит создать в Европе сложную инфраструктуру газопроводов и обеспечить ряд стран азербайджанским газом, сказал в четверг министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев в Баку в ходе конференции Caspian Oil & Gas-2016.

По его словам, реализация проекта предполагает создание технически сложной инфраструктуры газопроводов в Юго-Восточной Европе.

"Планируется строительство Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), через который азербайджанский газ сможет попасть в Черногорию, Хорватию и Боснию и Герцеговину, а также строительство интерконнектора Венгрия-Румыния пропускной способностью до шести миллиардов кубометров газа, который также будет подсоединен к системе "Южного газового коридора". Уже завершено строительство интерконнектора Словакия-Венгрия мощностью пять миллиардов кубометров в год. В целом, реализация проекта позволит создать более 30 тысяч рабочих мест ", - сказал Алиев.

Юрий Андропов: инакомыслие на экспорт

Тет-а-тет с Андроповым я виделся всего один раз, хотя по телефону, вертушке или кнопочнику, как называли правительственную связь, приходилось говорить неоднократно.

Он тогда только что был назначен секретарем ЦК КПСС, в связи с чем покинул пост председателя КГБ, и приглашал к себе для беседы одного за другим руководителей так называемых идеологических ведомств, к которым было причислено и ВААП.

Беседуя со мной, он выразил обеспокоенность тем, что в "толстых журналах" публикуется слишком много художественных произведений острой критической направленности.

В результате происходит сгущение красок, и представление о реальной действительности искажается.

— Нет, мы не против критики. Но пусть бы каждый журнал публиковал в год одну — две вещи такого толка, и достаточно. Мера была бы соблюдена. И в очернительстве никто бы не стал упрекать. И к народу писателям надо ближе быть. Встречаться с людьми на предприятиях, в колхозах.

Я вспоминал разговоры с сыном Юрия Андропова, моим добрым знакомым, мидовцем Игорем Андроповым, который сказал как-то отцу, еще в бытность того главою всесильного КГБ: вы что же, не видите, что у вас под носом делается?

— Все видим, не только то, что под носом, но и в носу. Но поделать пока ничего не можем.

Моя встреча с Андроповым, который вскоре сменил Брежнева, неожиданно для меня закончилась его предложением уступать права на написанные "в стол" рукописи западным издателям. Мол, и авторов поощрим, и нашу публику защитим от дурного влияния.

Василий Аксенов, примерно в ту пору эмигрировавший в Америку, как-то сказал:

— К моим трудам в СССР относятся как к черной икре: для своих она недоступна, а на экспорт — пожалуйста.

Борис Ельцин: и царствовать, и править

С Ельциным я познакомился раньше, чем с Горбачевым.

Одна из наших встреч произошла в Праге, где я был послом, вскоре после избрания Бориса Николаевича председателем Верховного Совета РСФСР. Избранный за несколько месяцев до этого президентом новой Чехословакии Вацлав Гавел захотел познакомиться с Ельциным, в котором видел родственную бунтарскую душу, альтернативу Горбачеву, который, по убеждению Гавела, начинал политически окостеневать.

Но чувства чувствами, а протокол — протоколом. Для всех, но не для Ельцина. Хотя приглашение, с оглядкой на Москву, было направлено от имени его чешского коллеги, то есть председателя парламента Чехии, одной из двух республик тогдашней Федерации, он, кроме "Вацлава", никого не хотел знать.

Сгладить неловкости решил Александр Дубчек, вернувшийся из ссылки и избранный председателем Национального собрания всей ЧССР. На второй день визита он рано утром приехал на правительственную дачу, ставшую резиденцией гостя, чтобы позавтракать вместе. Это был знак особого, неформального расположения. Мы втроем сидели за круглым столиком около часа, и почти все это время Ельцин каменно молчал, а говорил, скрадывая неловкость, Дубчек. Да я, в помощь ему, подавал реплики, обращаясь то к одному, то к другому. Кончилось тем, что Ельцин неожиданно встал, бросил на стол салфетку и вышел.

— Борис Николаевичу надо переодеться к следующей встрече, — смущенно пробормотал подлетевший к столу российский шеф протокола. Мудрый Дубчек сделал вид, что не заметил неловкости, а Ельцин, которому я рискнул шутливо попенять, непонимающе пожал плечами.

И я тогда спросил самого себя: а отдает ли Борис Николаевич отчет в том, что такое и кто такой Александр Дубчек?

Последний, меж тем, попросил меня сделать еще одну попытку оставить его наедине с Ельциным. 10-минутный тет-а-тет удалось устроить лишь в зале ВИП аэропорта, куда Дубчек приехал, опять-таки вопреки протоколу, проводить гостя. Когда самолет с Ельциным и всей его командой поднялся в воздух, я спросил у Дубчека, о чем он говорил с Ельциным.

— Я убеждал его не ссориться с Горбачевым. Если будут держаться вот так, — он скрестил пальцы рук, — страна справится со всеми проблемами.

— И что он?

— Кивнул.

Через несколько месяцев произошел августовский путч 1991 года. Через три месяца после него — беловежские соглашения. Горбачев лишился своего поста, советский народ — своей страны. Ельцин взошел на трон. Дубчек погиб в автомобильной катастрофе.

Эти три месяца в Москве между первым и вторым путчем, как я называю Беловежскую пущу, запомнились мне, тогда министру иностранных дел СССР, помимо прочего, фразой, произнесенной Ельциным с трибуны Верховного Совета РСФСР: "Союзный МИД надо сократить в 10 раз".

Ее вслед за Ельциным произнес на пресс-конференции Козырев. Я в это время вместе с Горбачевым был в Мадриде на международной конференции по Ближнему Востоку, где арабов и евреев впервые удалось усадить за стол переговоров.

Журналисты спросили меня о тираде Ельцина.

— Знаете, — сказал я, — если ты встретишь человека, с которым давно не встречался, и он скажет: "Не видел тебя тысячу лет", ты же не воспримешь это всерьез, буквально?!

Но выяснилось, что Ельцин с Козыревым понимали все именно буквально.

Первое, что сказал мне мой первый заместитель Владимир Петровский, который встречал меня по возвращении из Мадрида, было:

— Ельцин отключил от финансирования все союзные ведомства, включая нас, то есть МИД.

— Обращались к Горбачеву, но он сказал: "Звоните Ельцину", — закончил свой рассказ Петровский.

Я так и сделал. Ельцин словно бы ожидал звонка.

— Было, было, — пробурчал он. — Но с МИДом это Геращенко (председатель Центробанка) постарался. Я скажу, чтобы отменил.

И после короткой паузы:

— Но вообще-то ты имей в виду. Это сигнал.

Запомнилась еще фраза, которой Ельцин посчитал нужным подбодрить меня, когда, оставив пост министра иностранных дел СССР, я собирался в Лондон, послом в Великобритании.

— Шеварднадзя есть Шеварднадзя, — сказал мне Ельцин, имея в виду моего одновременно предшественника и преемника на час.

Впереди у меня была третья посольская миссия, после Стокгольма и Праги, где судьба снова свела меня с Борисом Николаевичем. Он — уже в вожделенном положении первого лица, первого президента нового государства, Российской Федерации, посетил Соединенное Королевство дважды.

Первый раз в ноябре 1992 года по пути в Нью-Йорк, на Генеральную ассамблею ООН.

На завтраке, данном от имени королевы, он сидел по правую руку Ее Величества. Я, как посол, — по левую, так что хорошо слышал разговор, вернее, обмен репликами с помощью переводчиков, которые стояли за их креслами. Королева, рассказывая о стране, о ее государственном устройстве, упомянула как само собой разумеющееся, что реальной власти она, собственно говоря, не имеет. Царствует, но не правит.

Ельцин категорически запротестовал. Наверное, в существовании такого феномена он почувствовал опасность для своего положения

— Ну нет, — сказал он, знакомо повышая голос, в котором прозвучала направленная непонятно на кого ярость, — мы с Вашим Величеством первые лица. Вы — Королева, Я — президент, и чтоб ни-ни!

Программа первого рабочего визита в Лондон была столь плотной, что на посещение посольства оставалось не более получаса. Мы провели их в старинном особняке на Кенсингтон палас гарден стрит, стоя с бокалами в руках.

— Вот первый раз делаю глоток в стенах р-р-одного посольства Р-р-р-росийской Федерации, — прогудел наш высокий гость.

Всю дорогу до Хитроу, разогретый теплым приемом в посольстве, Борис Николаевич рассказывал, как принимал из рук Горбачева реквизиты власти, включая ядерный чемоданчик.

— Только вот от сейфа генеральных секретарей отказался. А зачем мне это? Я генсеком не был и не собираюсь.

— Но вы с Горбачевым еще увидитесь, конечно?— спросил я, чтобы как-то поддержать разговор.

— А зачем?— удивился собеседник и, не дожидаясь ответа, продолжил рассказ.

Представить образ Горбачева в формате избранного мною жанра арабесок так же трудно, как это было с Бушем-старшим. Но свидетелем пары всплесков Михаила Сергеевича, один из которых имел самое прямое отношение ко мне, все же довелось стать.

Начало моей министерской карьеры пришлось, помимо прочего, на дни особенно ожесточенных военных столкновений между Сербией Милошевича, которая все еще называлась Югославией, и Хорватией Франьо Туджмана. Я предложил Горбачеву пригласить обоих лидеров в Москву и попытаться принудить их к миру. Он не сразу, но согласился.

В поведении и манерах Туджмана я не отметил ничего привлекающего к себе внимание. Милошевич же, когда он вошел, настороженно вглядываясь в ожидавших его собеседников, напоминал посетителя цирка, который нечаянно попал на арену с хищниками. Постепенно, но не сразу, его настороженность, не сказать, набыченность, таяла, и покидал он кабинет молодцеватой походкой человека, приблизившегося к заветной цели.

— О, гляди, — забыв о дипломатии, сказал Михаил Сергеевич, провожая взором уходящего, — второй Борис Николаевич.

Результатом переговоров стало соглашение о перемирии, которое подписали лидеры республик и Горбачев.

— О Франю, Франю, — словно в трансе, повторял Милошевич, касаясь плеча невозмутимого Туджмана.

Вскоре после этого независимость объявила Босния и Герцеговина, ФРГ ее признала, и только что вступившее в силу перемирие было оборвано.

Второй эпизод имел место позднее и произошел в кабинете министра иностранных дел, где мне предстояло передать бразды правления внешней политикой Эдуарду Шеварднадзе. Как оказалось, всего на две недели.

Раз на тот момент нельзя было избавиться от МИДа, избавились от министра, который провозглашал: "Одна страна — одна внешняя политика".

Прежде чем выйти в конференц-зал, к мидовцам, мы трое, Горбачев, Шеварднадзе и я, обсуждали в кабинете сценарий предстоящего действия.

Впрочем, мы — это сильно сказано. Говорил, как всегда, один Горбачев: "Я сяду посредине. Ты, Эдуард, слева, Борис справа…. Сначала я скажу о Борисе, потом о тебе. Потом ты…"

Я, не выдержав, съехидничал: "А мне-то дадут слово сказать, Михаил Сергеевич?"

И тут он произнес, нет, выпалил фразу, ради которой я и рассказал всю эту историю: "Борис Дмитриевич,… твою мать, ну не сыпь ты соль на раны…"

И за эти столь неожиданные в его устах слова я много готов был ему простить.

Что именно? Это уже отдельная тема.

Борис Панкин, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Росаккредагентство обменялось опытом оценки качества высшего образования с иностранными коллегами

Руководитель Росаккредагентства Лемка Измайлова приняла участие в международных мероприятиях, посвященных вопросам оценки качества высшего образования, которые прошли в Венгрии, Австрии и Польше.

Росаккредагентство – подведомственная организация Рособрнадзора, осуществляющая организационно-техническое и информационно-аналитическое сопровождение процедур государственной аккредитации образовательных программ вузов.

В рамках Шестого форума членов Европейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании (ENQA), прошедшего в Будапеште, Росаккредагентству удалось восстановить старые деловые контакты, а также наладить новые, среди которых Независимое агентство аккредитации и рейтинга и Независимое казахское агентство по обеспечению качества в образовании (г. Астана, Казахстан), Национальный центр обеспечения качества профессионального образования (г. Ереван, Армения), а также Агентство по развитию высшего образования и гарантии качества (г. Сараево, Босния и Герцеговина). С некоторыми планируется подписание соглашений о сотрудничестве.

В июне 2016 года Росаккредагентство также намерено провести рабочее совещание с коллегами из постсоветского пространства, на котором будут обсуждены вопросы рабочего взаимодействия и обмена экспертами.

Рабочий семинар, прошедший в Вене, был посвящен Стандартам и рекомендациям для гарантии качества высшего образования (ESG). ESG – основной документ, регулирующий гарантии и оценку качества высшего образования в Европе. В 2015 году утверждена новая версия стандарта, особенность которого студентоориентированное обучение, привлечение студентов к работе в экспертных группах, участие студентов в создании учебного процесса, появление новых форм обучения, нацеленность на результаты обучения, ответственность вузов за трудоустройство выпускников.

Российская система государственной аккредитации соответствует большей части европейских стандартов. Там же, где наблюдается полное или частичное несоответствие, проводится работа по их устранению и приближению к требованиям ESG. Так в рамках требования по включению студентов в анализ качества высшего образования Росаккредагентство инициировало сотрудничество с Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи» (РСМ) для участия представителей РСМ в работе экспертных групп при внешней оценке качества деятельности вузов.

Представители Росаккредагентства также приняли участие в рабочем семинаре и Генеральной ассамблее Европейской сети агентств гарантии качества высшего образования, проходивших в Кракове (Польша), на котором обсуждались вопросы трансграничного образования и трансграничной аккредитации.

«У ряда специалистов возникают опасения, связанные с приходом на национальные рынки большого количества зарубежных вузов, предлагающих образовательные услуги сомнительного качества. В данной ситуации России интересен европейский опыт регламентации транснациональных форм обучения», - отметила Лемка Измайлова.

На Генеральной ассамблее представители Росаккредагентства рассказали об особенностях российской системы гарантии и оценки качества образования. Особенно заинтересовал зарубежных коллег опыт проведения ЕГЭ как единого экзамена в качестве как выпускного так и вступительного для получения высшего образования.

Расширение НАТО не представляет собой опасность ни для России и ни для европейских стран, вместе с эти вопрос членства Грузии в НАТО на Варшавском саммите решен не будет, заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в Тбилиси.

"Ни Россия и ни одна другая страна не должна тревожиться по поводу опасности, которая якобы поступает со страны НАТО. Расширение не означает опасность для России, а также мы уверены, что новые члены НАТО будут содействовать стабильности Европы", — заявил Аппатурай в интервью телекомпании "Имеди".

По словам спецпредставителя, "если страна-кандидат готова к членству, то безусловно Альянс сам принимает решение", однако по его словам, "вопрос членства Грузии не будет решен на Варшавском саммите"

Аппатурай так же отметил, что ни одна страна не будет представлена на саммите в таком "высоком качестве", как Грузия.

"Отмечается очень много прогресса в отношении Грузии и НАТО и мы хотим это подчеркнуть, но пока рано говорить о каких-либо датах", — добавил спецпредставитель.

Главы МИД 28 стран-членов НАТО на встрече в декабре 2015 года официально пригласили Черногорию начать переговоры о вступлении. В марте этого года премьер-министр Черногории заявил, что его страна может стать полноправным членом НАТО к середине 2017 года. Оппозиция выступила против вступления страны в альянс, потребовала отставки премьер-министра, формирования переходного правительства и назначения новых парламентских выборов с последующим референдумом о вступлении в организацию.

НАТО вступила в полосу крупномасштабного расширения после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора: с 1999 по 2009 год в альянс вступили почти все страны бывшего восточного блока, кроме четырех республик бывшей Югославии (Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины и Македонии), а также три республики Прибалтики.

Мэги Кикалейшвили.

Хорватский сценарий для Донбасса? Исключено

Елена ГУСЬКОВА

В связи с появлением сообщений о том, что некоторые украинские политики продвигают так называемый хорватский сценарий для Донбасса, следует напомнить, как выглядело в условиях 1995 года уничтожение хорватами Республики Сербская Краина (РСК) и почему подобная аналогия, мягко говоря, хромает на обе ноги.

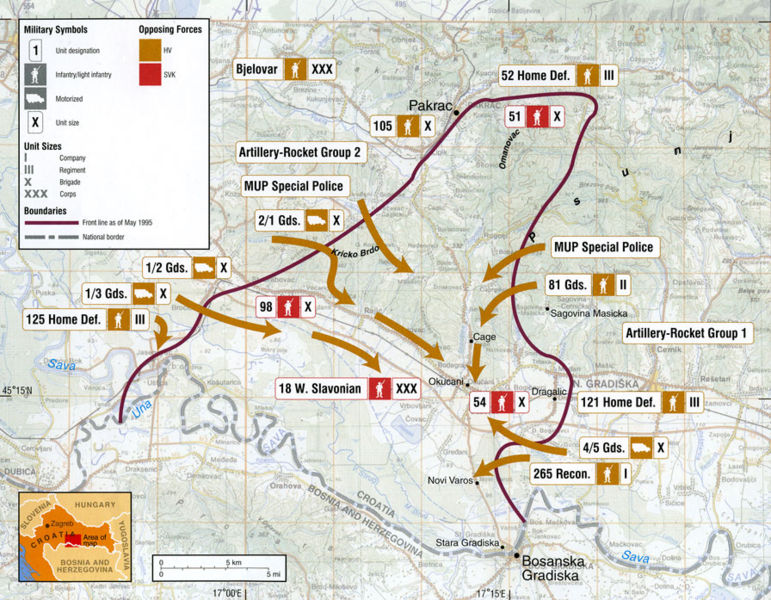

Для хорватской армии это была не просто вооружённая акция, а хорошо спланированная многоэтапная армейская операция при полной поддержке США и Германии с подключением миротворческих сил ООН, размещённых на территории Хорватии.

РСК провозгласила свою независимость в 1991 г. после того, как Хорватия отказалась предоставить сербам автономию. В 1992 г. по границе между восставшими сербами и хорватами разместились миротворческие силы ООН. До 1995 г., находясь под защитой «голубых касок», РСК сумела укрепить независимую от Хорватии территорию, состоявшую из трёх областей. Были созданы политические структуры – скупщина, правительство, министерства, органы внутренних дел, армия, развивалась экономика.

Летом 1994 г., хотя и с большим трудом, начались переговоры по экономическим вопросам между Хорватией и РСК. Осенью начали работать совместные комитеты (военный и по сельскому хозяйству), которые обсуждали вопросы прекращения огня, проезда гуманитарных конвоев, выдачи родственникам тел погибших в боях, организации сельхозработ. В начале декабря 1994 г. был подписан Договор о нормализации экономических отношений между Краиной и Хорватией.

В январе 1995 г. Книну (столица Республики Сербская Краина) и Загребу был предложен план политического урегулирования, так называемый план «Загреб-4», согласно которому Книнская область должна получить автономию, а Западная и Восточная Славония – интегрироваться в Хорватию. Однако хорватов этот план не устраивал. Они продолжали готовить операцию по возвращению Краины военным путём.

В мае и августе 1995 г. хорватские вооружённые силы провели две военные операции, результатом которых должно было стать присоединение к Хорватии двух из трёх территорий Краины, имея в виду, что эти территории должны были быть присоединены без людей (без сербов).

Первая операция под названием «Блеск» (1 мая 1995 г.) формально имела целью освободить 40-километровый участок автомагистрали Белград - Загреб, блокированной сербами после ряда инцидентов на этой дороге. На самом деле в ходе операции должна была быть произведена зачистка Западной Славонии от сербов.

Ещё в 1991 г. сербское население было полностью изгнано из 280 сёл Западной Славонии, а 1 и 2 мая 1995 г. сербов не стало и в остальных 65 сёлах. Перед началом операции хорватские власти заручились дипломатической поддержкой Германии и США, а также добились изменения статуса миротворцев в Хорватии. Численность войск (четыре гвардейских бригады, одно соединение и три отряда), участвовавших в операции «Блеск» в Западной Славонии, составляла 12 тыс. человек. Им противостояли 4 тыс. сербских солдат РСК и вооруженное население сёл. В 2.30 ночи 1 мая командир Оперативной зоны Беловар хорватский полковник Лука Джанко направил в штаб миротворцев депешу, в которой те оповещались о возможных военных действиях. Миротворцам предлагалось отойти в безопасные места. Они отошли, и 15 тыс. сербского населения Западной Славонии остались без защиты.

Уже к концу дня 2 мая сопротивление сербов было локализовано, а население, попавшее в окружение, истреблено хорватскими солдатами. Были уничтожены более 9 тыс. домов, разрушены все православные церкви. В Пакраце, например, хорваты убивали всех оставшихся в городе мирных жителей, трупы сжигали, женщин и детей уводили в неизвестном направлении. По разным данным, в городе погибло от 2 до 5 тыс. человек. Наблюдателям ООН удалось зафиксировать, что из Пакраца вывезли в неизвестном направлении 15 автобусов с гражданскими лицами, о судьбе которых оставалось только гадать.

До 5 мая хорватские власти не позволяли представителям международных и гуманитарных организаций посетить места боёв, захваченные города и сёла, чтобы успеть уничтожить следы военных преступлений. Число беженцев из Западной Славонии составило более 20 тыс. человек. Создававшаяся несколько лет система охраняемых ООН районов потерпела в Западной Славонии полное крушение.

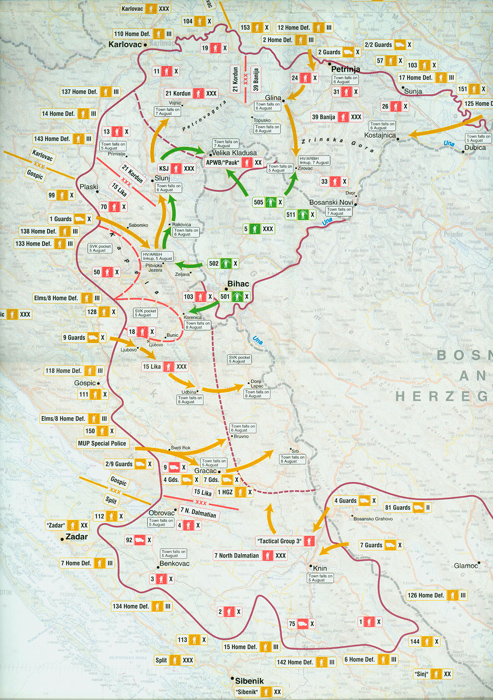

Молчаливое одобрение «мировым сообществом» этнических чисток в Западной Славонии позволило Хорватии в августе 1995 г. провести новое наступление на самые крупные территории РСК, так называемую Книнскую Краину. Несмотря на решение руководства РСК начать мирные переговоры с Загребом, на предложенную заместителем Генерального секретаря ООН Ясуши Акаши программу мирного урегулирования, Хорватия начала осуществлять план разгрома РСК. Операция проводилась под кодовым названием «Буря». 4 августа 100-тысячная хорватская армия начала широкомасштабное наступление на Республику Сербская Краина по всей линии фронта, составлявшей 630 км. Массированная артподготовка продолжалась целый день, заградительный огонь покрывал метр за метром каждый уголок небольшого города – столицы РСК Книн. Затем на Книн из двух направлений пошли танки и пехота.

Армия РСК была рассеяна и неорганизованно отступала, население бежало из своих домов. Нагруженные автомобили, тракторы, грузовики в спешке покидали город, создав колонну длиной более десяти километров. Колонна беженцев была у хорватских военных как на ладони, и они огнём с земли и с воздуха расстреливали ничем не защищённых людей.

Входя в Краину, хорватская армия жгла и уничтожала на своём пути буквально всё. Хорватские офицеры использовали разведывательные данные самолетов НАТО, патрулировавших территорию военных действий. «Сегодняшняя Краина – это спалённая и опустошённая земля, попавшая в руки вандалов», – писал бельгийский журналист, попавший в Краину в дни хорватского наступления (1).

Специальная миссия ЕС, посетившая Краину, зафиксировала, что в период с 7 по 22 августа на территории сектора «Юг» было уничтожено от 60 до 80% имущества сербов, что сербов осталось всего 2–5% от числа тех, кто здесь жил раньше, что уничтожен весь скот, что сёла сожжены дотла (2) .

А что же «мировое сообщество»? Свой голос подали лишь Москва и Белград, но тогда их никто не услышал. 10 августа 1995 года СБ ООН принял резолюцию№1009, призывавшую Загреб прекратить военные действия и позволить гуманитарным организациям прибыть в РСК, но в целом международные организации, как и ведущие державы, остались абсолютно равнодушными к сербской трагедии.

Если сегодня кто-то на Украине, глядя на результаты хорватских операций «Блеск» и «Буря», когда земли, очищенные от сербов, вернулись в состав Хорватии, подумывает о том, чтобы повторить подобное с Донбассом, то ему надо протрезветь. За двадцать лет мир очень изменился.

Если Республика Сербская Краина имела слабую армию, то защитники Донбасса уже убедительно продемонстрировали и силу своей военной организации, и решимость отстоять свою землю. Если в 1995 г. военные действия Хорватии поддержали Германия и США, то сегодня эти и другие западные державы связаны единогласно принятой 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 Совета Безопасности ООН, неотъемлемой составной частью которой являются «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», а также Декларация президентов России, Франции, Украины и канцлера ФРГ в поддержку данного «Комплекса мер».

И наконец Республика Сербская Краина не получила никакой поддержки извне (перед хорватской армией расступились даже миротворческие силы) и была брошена на произвол судьбы. Однако, если какой-то безумец в Киеве вообразит, что подобное может повториться сегодня с Донбассом, он здорово просчитается. А вместе с ним просчитается вся Украина.

1) Bilten Vesti. Moskva, 1995. 22 avg.

2) Српска Крајина, август 1995: Изгон. Жртве агресије Хрватске војске на Републику Српску Крајину. Београд/Цетиње: Веритас/ Светигора, 1997. С. 75

Донбасс. Ни мира, ни войны

Арина ЦУКАНОВА

Киев, похоже, определился с судьбой Донецкой и Луганской народных республик. Точнее, со своим участием в их судьбе.

Взят курс на выжидание. Будут ждать. Результатов президентских выборов в США. Результатов выборов – досрочных или срочных – в украинский парламент. Результатов выборов нового президента Украины, также досрочных или срочных.

Украинская политическая верхушка делает ставку на выборы досрочные. Так сказать, нога в ногу с заокеанскими хозяевами.

Минские соглашения фактически свёрнуты. После «пасхального перемирия» на майскую встречу трёхсторонней контактной группы (ТКГ) не прибыл представитель Украины Владимир Горбулин. Кто-то из экспертов было порадовался: Горбулина считают махровым «ястребом», выступающим за возвращение Донбасса и Крыма в украинское лоно путём войны, поэтому «вылет ястреба» из переговоров по ДЛНР был воспринят как желание Украины продемонстрировать гибкость. Однако не тут-то было. В Минск украинская сторона под предводительством бывшего президента Леонида Кучмы привезла ворох обвинений в адрес республик: здесь и «нарушение перемирия», и «угрозы ОБСЕ», и «заложники», и военный парад в День Победы. В довершение Украина потребовала «освободить» Дебальцево. И заявила, что проведение выборов в Донбассе нереально из-за существующих угроз безопасности.

Без решения всего блока вопросов по безопасности, возвращения Украине контроля за украинско-российской границей, вывода с территории Украины военной техники и иностранных подразделений, освобождения всех заложников ни о каком прогрессе в политической сфере не может быть речи, заявил Кучма уже в Киеве заместителю помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк. И напомнил про обязательства Штатов защищать территориальную целостность Украины в рамках Будапештского меморандума. Понятно, что не в компетенции заместителя помощника госсекретаря США принимать какие-либо решения по Украине, но формальности соблюдены – аборигены отчитались.

Накануне встречи ТКГ в Минске помощник госсекретаря США Виктория Нуланд провела пару дней в Киеве, а затем направилась в Москву «обсудить Донбасс», как писали об этом украинские СМИ. Переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым и заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым она назвала «конструктивным раундом»: «Это очень важно — поддерживать разговор, пытаться разрешить проблемы совместно». А еще сказала прессе о том, что Вашингтон настаивает на безукоснительном выполнении минских соглашений: «Сейчас время нажать на газ и увидеть, наконец, эти соглашения выполненными». Одновременно с этим Нуланд заявила, что США не признают выборов в ДНР и ЛНР, если они не будут проведены в соответствии с «украинскими стандартами». И попыталась пообещать россиянам «печенья»: дескать, Запад снимет санкции с РФ, если минские договоренности будут выполнены.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит Нуланд, произнес совсем другие слова: «Это был краткий обмен мнениями. Вы знаете, что США не являются участником нормандского процесса, так что было принято решение делиться информацией из первых рук, установить такой рабочий механизм обмена мнениями». И заметил, что переговоры Нуланд и Суркова «не должны были принести никаких результатов».

Учитывая дальнейшее развитие событий, действительно никакого конструктива приезд Нуланд в Москву не дал: вместо того чтобы в соответствии с рекомендациями Вашингтона «нажать на газ», Украина всё так же наваливается на тормоз. Сложно поверить, что делается это без ведома американских кураторов.

– Во-первых, законодательного обеспечения выборов в Донбассе «по украинским стандартам» не существует: парламент не принял никаких законов на сей счёт и не сподобился внести изменения в конституцию, обеспечивающие республикам особый статус.

– Во-вторых, закона об амнистии тоже нет. Как нет и обмена пленными по формуле «всех на всех». Вместо этого украинская сторона передёрнула карты, назвала военнопленных «заложниками» и потребовала от ДНР и ЛНР обеспечить доступ к ним международных миссий и освободить их без всяких формул и параллельных шагов со своей стороны.

– В-третьих, Украина настаивает на своей интерпретации минских соглашений: сначала возвращение контроля над участком границы, затем выборы. Для ДНР и ЛНР это неприемлемо: украинская сторона постоянно оглашает сценарии «десепаратизации Донбасса», предполагающие частью физическое уничтожение жителей республик, не поддерживающих киевский режим, частью поражение их в правах, судебное преследование и выселение из страны. Чего стоит одно заявление Георгия Туки, заместителя министра по вопросам оккупированных территорий, бывшего главы военно-гражданской администрации части Луганской области, подконтрольной Украине: «Прежде всего, надо самим себе ответить на три вопроса, какую мы имеем конечную цель: это возвращение территорий без людей, возвращение людей или возвращение территорий с людьми. Самое сложное – последнее». Иными словами, самым привлекательным остается лозунг «Донбасс будет или украинским или безлюдным».

В Киеве не меняют риторики, не ищут путей урегулирования конфликта и не пытаются предлагать варианты решений, которые устроили бы мятежный Донбасс. Украина видит решение проблемы Донбасса в том, чтобы получить доступ на приграничные территории, взять республики в кольцо и задушить их методами военного давления и экономической блокадой.

Вполне вероятно, что Нуланд как раз об этом и «обменивалась мнениями» с Сурковым, пытаясь продавить вопрос о границе и, соответственно, свести на нет минские соглашения как таковые. В обмен на обещание снять санкции. Потом. После того как Россия вернёт ещё и Крым. И Украину, и её американских кураторов очень бы устроило, если бы Москва согласилась «играть в паззлы», то есть рассматривать комплекс мер, предусмотренных минскими соглашениями, не так, как это записано в документе, а в произвольном порядке, вне всякой очерёдности. Такая ревизия означала бы только одно – с Украины снимаются все обязательства, оговоренные минскими соглашениями. Если уж сейчас Киев не выполнил своих обязательств, то в случае «паззл-соглашений» никто и не вспомнит, что такие обязательства существовали.

Негласно участвуя пятой стороной в «нормандском формате», США ничуть не способствуют разрешению конфликта Киева с Донбассом дипломатическим путем. Либо США, управляя, по сути, Украиной из посольства, совсем не заинтересованы в минских соглашениях в существующем виде, либо остаётся предположить, что украинские власти настолько строптивы и своевольны, что действуют без оглядки на американских кураторов, исключительно по своему усмотрению. Поэтому и жмут со всей мочи на тормоз, в то время как Нуланд подталкивает их вроде бы к педали газа (делая это почему-то не в Киеве, а в Москве).

И снова требовательно заговорила улица. 20 мая по украинской столице промаршировал корпус «Азов», выдвинувший лозунг «Требование нации – нет капитуляции!». Шагая в чёрном дыму под барабанный бой, «чернорубашечники» протестовали против выборов в Донбассе, если территории республик не перейдут под контроль Украины.

«Они знают только язык испуга, – заявил в адрес парламентариев перед стенами Рады Андрей Билецкий, прошедший путь от руководителя неонацистских организаций до народного депутата Украины. – Если они будут видеть нас, если они будут знать – в случае попытки проведения таких предательских выборов, мы вынесем эту Раду – этих выборов никогда не будет. Сегодня это только начало, но это не конечная акция. Мы будем ожидать, мы будем вести борьбу, мы будем объединять наши ряды в единое монолитное идейное движение. Тогда со временем, быстро, мы сможем изменить здесь всё. Это им предупреждение».

Заявление «чернорубашечников», смыкающих ряды в «едином монолитном идейном движении», звучит предельно определённо: если выборы в ДНР и ЛНР состоятся, неизбежен «чёрный майдан».

Похоже, выборы в республиках станут тем спусковым крючком, который определит судьбу Киева. Пока в Донецке и Луганске голосуют, в украинской столице на штыках «Азова» выносят власть. Во всяком случае, Билецкий во всеуслышание заявил именно об этом.

С таким сценарием соотносится и недавнее заявление бывшего посла Украины в Хорватии Маркияна Лубкивського, служившего советником у бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко, а ныне продвигающего со своим патроном общественно-политическое движение «Справедливость». Лубкивський считает, что с Донбассом следует поступить так, как хорваты потупили с сербами: «Шли долгие переговоры с участием западных партнеров, были свои «минские соглашения» – план «Загреб-4», предполагавший широкую автономию вплоть до права самоопределения сепаратистской Республики Сербская Краина. Параллельно с мирными переговорами хорватская власть разрабатывала военный сценарий восстановления своей территориальной целостности. Как только стало ясно, что "Загреб-4" невозможно реализовать, власти Хорватии приняли стратегическое решение: военным путем вернуть оккупированные земли. Были проведены две успешные военные спецоперации – "Буря" и "Блеск", Хорватия восстановила суверенитет и контроль над своей территорией».

Бывший посол и советник умолчал о том, что операции «Буря» и «Блеск» отличались исключительной жестокостью по отношению к сербскому населению Республики Сербская Краина, с территории РСК в страхе перед бессудными расправами вынуждены были бежать порядка 250 тысяч сербов (более половины населения). Ничего страшного, по мнению Лубкивського, в этом нет – Международный трибунал всё списал и хорватских генералов, которые обвинялись в военных преступлениях, в конечном счёте оправдал.

Предложенный сподвижниками Наливайченко «хорватский сценарий» для Донбасса – это всё та же формула «Донбасс украинский или безлюдный». Упоминание в этом контексте о Сербской Краине говорит о многом. Киев вполне устраивает вытеснение ещё полутора миллионов жителей ДНР и ЛНР в Россию и серия показательно жестоких преступлений в отношении мирного населения в расчёте на то, что в Гааге всех украинских преступников простят, как простили хорватских. Единственное, что не даёт «хорватскому сценарию» воплотиться в жизнь, – минские соглашения.

О недопустимости назначения даты выборов в Донбассе заявил и спикер парламента Андрей Парубий, в феврале 2014 года руководивший штурмовиками «Самообороны майдана», совершившими государственный переворот на Украине. Теперь он, считая себя представителем законной власти, рассуждает о том, что в ДНР и ЛНР выборы не могут быть назначены: «Я считаю неприемлемым для себя вообще допускать дату выборов, пока оккупационные российские войска на нашей территории». Это непрерывное повторение тезиса об «оккупационных войсках» означает только одно: «паззлы» договорённостей, достигнутых в Минске, Парубий намерен сложить по своему усмотрению.

«Процесс будет растянут более, чем на два года. И это оптимистический сценарий. Если досрочные выборы в Раду состоятся через год-полтора, конечно же, на оккупированных территориях они не пройдут» – это в общий хор противников выборов в республиках вписывается Центральная избирательная комиссия Украины. Сетует, что реестр избирателей придется восстанавливать долго.

Президент Украины, которому по должности положено быть запевалой в хоре, вслед маршу «Азова» в Киеве спел старую песню о том, что военного пути урегулирования ситуации на Донбассе не существует. Что он – за мир. И тут же сложил минские «паззлы» так, как ему удобно, добавив от себя «заведение специальной вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, которая поможет мирным путем обеспечить переходный период».

А пока идёт игра в паззлы, Донбасс продолжает жить в ситуации «ни мира, ни войны».

Пресс-релиз

О завершении погашения задолженности бывшего СССР перед Государством Кувейт

Минфин России сообщает о завершении 26 апреля с.г. погашения задолженности Российской Федерации по обязательствам бывшего СССР перед Государством Кувейт.

Задолженность перед Кувейтом возникла в результате привлечения в 1991 г. бывшим СССР у Кувейтской стороны финансовых кредитов в целях исполнения текущих финансовых обязательств и оплаты “критического” импорта.

Вследствие неспособности бывшего СССР исполнять обязательства по государственному внешнему долгу и необходимости достижения Россией новых договоренностей с внешними кредиторами бывшего СССР о реструктуризации советских долговых обязательств 30 мая 2006 г. было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Кувейт об урегулировании задолженности бывшего СССР.

В соответствии с Соглашением задолженность России перед Кувейтом по основному долгу в сумме 1,1 млрд. долларов США была погашена денежными средствами, а долг по начисленным процентам в сумме 620 млн. долларов США - поставками российской высокотехнологичной продукции.

В настоящее время остается непогашенной задолженность Российской Федерации по обязательствам бывшего СССР перед Республикой Кореей, Македонией, а также Боснией и Герцеговиной.

Черногория убегает в НАТО

НАТО принимает в свои ряды Черногорию и обсуждает отношения с Россией

Александр Братерский (Брюссель)

В Брюсселе открылась встреча глав МИД стран — членов НАТО. Одна из главных тем — как наладить отношения с Россией на фоне растущей напряженности. Впрочем, подписание протокола о вступлении Черногории в НАТО на саммите позитивным сигналом Москве точно не станет.

Встреча глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе должна будет определить политическую повестку для саммита в Варшаве в начале июля. В польской столице саммит пройдет впервые. Здесь в мае 1955 года был подписан Варшавский договор, который юридически закрепил зону влияния СССР в Европе. Теперь на фоне нового периода напряженных отношений между НАТО и Россией перед Североатлантическим альянсом вновь возник вопрос: до какой степени он может себе позволить ухудшение отношений с Москвой?

На этой неделе в Польше начались учения сил немедленного реагирования в преддверии варшавского саммита. Всего в учениях, которые продлятся до конца мая, принимает участие 31 тыс. человек более чем из 20 стран — членов альянса. Около половины военнослужащих американские.

Создание подразделений немедленного реагирования НАТО стало реакцией на действия России в Крыму, которые, как считают в альянсе, нарушили международное право и стабильность в регионе.

Состояние диалога с Россией министры НАТО обсудят за ужином. Некогда партнерские отношения были заморожены после Крыма, однако в альянсе заявляют, что возможности для консультаций сохраняются.

Накануне встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подход альянса к России будет «сочетанием сильной обороны, сдерживания и диалога».

Генералы сдерживания

Слово «сдерживание» относится к языку «холодной войны». Обострение противоречий во многом и подтолкнуло НАТО и Россию возобновить хотя бы ограниченный диалог.

В конце апреля прошла первая за два года встреча совета Россия — НАТО, в которой принял участие постпред РФ при альянсе Александр Грушко. 18 мая Столтенберг не исключил проведения еще одной подобной встречи в ближайшее время. Он отметил, что напряженные отношения между Россией и НАТО придают диалогу «беспрецедентную важность».

Как объяснил «Газете.Ru» представитель министра обороны США при НАТО Роберт Белл, в своих отношениях с Россией альянс придерживается итогового коммюнике «посткрымского» саммита в Уэллсе в 2014 году. «С одной стороны, документ дает ясно понять: действия России в Крыму фундаментально изменили ситуацию, поэтому лидеры 28 стран — членов альянса не могут вести дела с Москвой в прежнем формате. С другой стороны, союзники выразили надежду, что изменение российского поведения приведет к сотрудничеству», — заявил Белл.

О том, что Россия и НАТО могут продолжать работать вместе там, где их интересы совпадают, рассказал в среду на пресс-конференции в Брюсселе председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел. По его словам, главные направления — это Афганистан, Сирия и международный терроризм.

Впрочем, как рассказал Павел, ранее он связывался с главой Генштаба России генералом Сергеем Герасимовым с предложением о сотрудничестве. Тот не проявил заинтересованности в диалоге.

Новый главком сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти на брюссельской пресс-конференции также старался говорить о России максимально дипломатично. По-видимому, альянс стремится задать новую тональность в диалоге с Москвой, особенно если вспомнить предшественника Скапаротти генерала Филипа Бридлава. Тот был известен своими жесткими эскападами в адрес России, что сделало его одним из центральных персонажей антинатовских сюжетов на центральных отечественных телеканалах.

Впрочем, быстро улучшить климат отношений, похоже, не получится. На этой неделе масла в огонь между Россией и НАТО подлил другой отставник альянса, бывший заместитель главкома ВС НАТО в Европе британский генерал Ричард Ширефф. Он опубликовал книгу под названием «Война с Россией в 2017 году». В ней изложен апокалиптический сценарий ядерного конфликта НАТО с Россией. Это произойдет в том случае, если ВС России вторгнутся на территорию прибалтийских стран, утверждает Ширефф. По словам автора, этот сценарий прорабатывался генералитетом НАТО, когда Ширефф входил в его состав.

Реакция российских политиков на книгу генерала-отставника была достаточно резкой. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков назвал автора безумцем.

Генерал Скапаротти комментировать книгу не стал, отметив лишь, что ее содержание является мнением автора. «Я не думаю, что можно говорить о каком-то конфликте», — заявил он.

Непредсказуемая Россия

По словам постпреда США при НАТО Дугласа Люта, западные страны более всего обеспокоены не тем, что Россия стремится отстаивать свои интересы, а тем, что ее решения непредсказуемы.

«Впрочем, мы имеем дело с Россией, которая есть, а не с той, которую мы хотели бы видеть», — рассказал дипломат.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» высокопоставленный источник в НАТО, между Россией и альянсом существуют проблемы понимания понятия «оборонительных действий». Речь идет в том числе о последних инцидентах, связанных с маневрами, которые российские военные самолеты совершали в опасной близости от военных кораблей США и других объектов НАТО.

«Многие в России считают, что все нынешние действия ВС РФ подпадают под определение обороны», — сказал представитель альянса. Однако страны НАТО, по его словам, рассматривают эти действия совершенно по-другому. «Конкретные шаги показывают, что Россия не соблюдает международное право», — считает собеседник «Газеты.Ru».

В то же время представитель НАТО признал, что претензии России в принципе можно понять. «Россия чувствует себя зажатой в кольцо из-за ЕвроПРО и расширения НАТО», — добавил источник.

Упомянув о том, что у России появились новые современные возможности в сфере вооруженных сил, Дуглас Лют подчеркнул, что военные возможности стран НАТО «на порядок значительнее российских».

Видимо, поэтому Лют не видит необходимости пересматривать основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года, на котором по-прежнему строятся их отношения. Главным положением документа является обязательство НАТО не размещать значительное число войск возле российских границ. Для того чтобы не нарушать соглашение, силы НАТО в этих районах пребывают на условиях ротации.

Тем не менее основополагающий акт Россия — НАТО не стал препятствием для строительства на территории Польши базы, обслуживающей элементы американской системы ЕвроПРО под управлением НАТО. Первый камень был заложен на прошлой неделе.

«А иных друзей у России пока что нет»

Встреча глав МИД НАТО 19 мая также будет посвящена принятию в состав альянса Черногории. В церемонии подписания протокола о вступлении примет участие премьер-министр страны Мило Джуканович. По иронии судьбы, во время югославского периода, когда Черногория пребывала в составе одного государства с Сербией, Джуканович был преданным сторонником «злейшего врага» НАТО Слободана Милошевича, умершего в гаагской тюрьме в 2006 году.

После подписания протокола Черногория будет участвовать во встречах альянса — но пока на правах наблюдателя. Полноценное членство страна получит только тогда, когда его одобрят национальные парламенты всех 28 стран НАТО. Этот процесс может растянуться на месяцы или даже на годы.

Россия активно возражает против вступления Черногории в НАТО. В феврале этого года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что это «искусственное решение» не сделает НАТО безопаснее. Москва неоднократно призывала Подгорицу провести референдум о вступлении альянс, поскольку, как утверждают отечественные власти, в черногорском обществе нет однозначного мнения по этому вопросу.

Формально поводов для беспокойства по поводу расширения НАТО за счет Черногории нет. Эта небольшая страна — излюбленное место туризма для россиян и не обладает серьезным военным потенциалом. Но все-таки «уход» черногорцев в НАТО крайне обиден для Кремля. Православная Черногория почти всегда считалась союзником России. По этому поводу даже можно вспомнить знаменитую фразу российского императора Александра III, однажды поднявшего такой тост: «Пью за здоровье моего единственного друга, короля Черногории, а иных друзей у России пока что нет».

Однако Москву беспокоит, что членство Черногории в НАТО может «дурно повлиять» на соседнюю Сербию, важного политического союзника России в Восточной Европе. Руководство Сербии в последнее время активно расширяет связи с альянсом.

В НАТО также не скрывают, что принятие в альянс Черногории посылает сигнал другим странам, размышляющим об интеграции с альянсом, однако о Сербии пока не говорят. «Это важный импульс для Македонии, а также Боснии и Герцеговины. Мы даем понять, что дверь открыта», — отметил Лют.

Дверь открыта, очевидно, и для Грузии, которая уже давно ведет с НАТО соответствующий диалог. Присоединение Грузии к альянсу не может не вызвать раздражение Москвы. Кроме того, это обострит противоречия вокруг Абхазии и Южной Осетии, а также приведет к большим политическим изменениям во всем регионе.

«В случае вступления Грузии в НАТО у Армении, которая сейчас является союзником России, тоже может появиться альтернатива. Это может изменить расклад сил», — рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный источник во властных кругах одной из закавказских стран.

Республика Сербская: отложенная цветная революция?

Елена ГУСЬКОВА

Республика Сербская (РС) в опасности – таков общий знаменатель событий, развернувшихся 14 мая в столице республики Баня-Луке. На этот день был запланирован «Народный протест» под лозунгом «Освободим Сербскую», организованный «Союзом за перемены» и поддержанный рядом других партий, например Сербской демократической партией (СДП), которую создавал Радован Караджич. Митинг планировался в парке им. Младена Стояновича, что недалеко от центра, затем демонстранты намеревались колонной двинуться по улицам города к площади Краины.

Президент РС Милорад Додик, озабоченный последствиями этой демонстрации, призвал своих сторонников провести на площади Краины контрмитинг. Главным лозунгом сторонников власти было: «Сердцем за Республику Сербскую! Стоп предательству!»

В дни, предшествовавшие 14 мая, я была в Баня-Луке и видела, как в городе нарастало напряжение. Казалось, уличных стычек не избежать. Старались и СМИ. Статьи выходили под заголовками «В субботу в Баня-Луке ожидается хаос», «Мусульманские братья» силой смещают Додика» и т.д.

Полиция РС опубликовала данные о готовящихся беспорядках, о том, что в Баня-Луку съезжаются группы и отдельные лица “с плохими намерениями” из Федерации Боснии и Герцеговины, Хорватии и Сербии. “Эти группы, если им удастся вызвать массовые беспорядки, хотят повести массы к зданиям парламента и правительства РС”, – сообщил журналистам министр внутренних дел РС Драган Лукач. Якобы отдельные подразделения Агентства разведки и безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) поддержали группы экстремистски настроенных бошняков из региона Бихача. Милорад Додик в свою очередь заявил, что получена информация о том, что оппозицию поддерживают представители Великобритании и Турции, а также лидер боснийских мусульман Бакир Изетбегович, член президиума БиГ.

Напряжённость передалась и соседям. Премьер-министр Сербии Александр Вучич выступил с заявлением о том, что разведслужбы располагают данными о готовящихся в РС беспорядках, и призвал стороны сохранять мир. Белград пообещал, что экстремисты из Сербии не смогут приехать в Баня-Луку. Патриарх Сербский Ириней призвал стороны вообще отказаться от митингов. Обеспокоен был и Радован Караджич, он звонил из Гааги председателю СДП Младену Босичу и предупреждал своего преемника по партии об ответственности, если на протестах прольётся кровь.

Додик пообещал, что отменит митинг, если это сделает оппозиция, но оппозиционный лагерь решил идти до конца. Согласно некоторым изданиям, оппозиционеры планировали своё мероприятие сделать долгоиграющим: демонстранты после митинга переночуют в парке, где будут жечь покрышки, вызывая беспорядки, а наутро продолжат протесты. Речь шла о запуске сценария очередной цветной революции с целью сместить президента Республики Сербской Милорада Додика. Тот в свою очередь заявил, что уйдёт в отставку и перестанет заниматься политикой, если оппозиция соберёт на демонстрацию протеста 40 тыс. человек.

На этом тревожном фоне в газете «Информер» появилась статья, в которой говорилось, что якобы российские спецслужбы предупредили Белград о готовящейся Соединёнными Штатами новой балканской войне – сначала в Республике Сербской, потом в Македонии, а затем в Сербии. Суть замысла: сместить власть в РС путем уличной революции, показать слабость существующих властей в других балканских странах, взять их под полный западный контроль и покончить с влиянием Москвы на Балканах.

По данным «Информера», за протестом оппозиции в Баня-Луке стоит Джордж Сорос. Газета опубликовала документ, из которого видно, что лидеры оппозиции Младен Босич (председатель СДП), Дарко Бобаль (депутат от СДП), Драган Чавич (депутат скупщины РС), Славко Вучуревич (мэр Требиня), Обрен Петрович (мэр Добоя) получали деньги через соросовский Фонд открытого общества в Будапеште, в общей сложности около полумиллиона долларов. Из того, как оппозиция определяла свою главную задачу (смена режима в Баня-Луке), было ясно, что выполнение её требований поведёт просто-напросто к ликвидации Республики Сербской.

К моменту начала двух митингов выяснилось, что у Милорада Додика явное преимущество. Оппозиция свозила своих сторонников на митинг из разных районов Республики на 150 автобусах, но это не помогло. К оппозиционерам должны были присоединиться болельщики футбольного клуба «Звезда» из Сербии, а к Милораду Додику – представители патриотических сербских партий и движений. Администрация города фактически блокировала оппозиционеров в парке, запретив им движение до площади, где должны были собраться приверженцы Додика. Улицы охраняли 2000 полицейских. В городе была запрещена продажа алкоголя, закрыты рестораны и кафе. На границах РС проверяли все автобусы и машины, а каждый автобус с оппозиционерами сопровождал полицейский. Министр внутренних дел Сербии проинформировал, что 120 человек из Сербии не пропустили на территорию Республики Сербской.

Оба митинга начались одновременно в полдень 14 мая. Оппозиция собрала в парке, по разным оценкам, от 5 до 10 тыс. человек, в то время как на митинге сторонников Додика заявили о 35 тысячах присутствующих. Оба митинга начались песнями и протекали мирно. На митинге оппозиционеров выступила Соня Караджич - дочь Радована Караджича, призвавшая присутствующих не совершать того, чего завтра они будут стыдиться. Оппозиция, однако, выставила власти шесть требований, главные из которых были не экономическими, а политическими: организация внеочередных парламентских и президентских выборов, формирование переходного правительства национального спасения.

На митинге сторонников действующей власти аплодисментами было встречено выступление Дарко Младича - сына генерала Ратко Младича. Он говорил о необходимости единства всех жителей РС, об опасности конфликтов для существования Республики Сербской. Особо сильное впечатление произвела пламенная речь президента Додика, посвящённая защите республики от тех, кто предаёт её интересы. Полемизируя с оппозиционерами, призывавшими к свободе, он сказал: «Надо бороться за государство: не может быть свободы, если нет государства». Закончил Додик своё выступление известной сербской песней «Нам никто ничего не может сделать». Песню подхватила вся площадь.

Уличных столкновений в этот день не произошло, но требование «смены режима», выдвинутое противниками президента Милорада Додика, сохраняется. Оппозиция, как заявили её вожди, поворачивается к власти спиной и предупреждает, что её протест – это «начало конца действующей власти в Республике Сербской».

Борьба или бегство

Выбор Америки на Ближнем Востоке

Кеннет Поллак – старший научный сотрудник в Институте Брукингса.

Резюме Политическая система США склонна избегать решительных действий, и следующая администрация почти неизбежно с горем пополам завершит то, что делала предыдущая. Нежелание выбирать может оказаться худшим выбором из всех возможных.

Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 2, 2016 год. © Council on Foreign Relations, Inc.

На Ближнем Востоке редко царит спокойствие, но так плохо, как сегодня, не было еще никогда. Полномасштабные гражданские войны охватили Ирак, Ливию, Сирию и Йемен. Новые конфликты зреют в Египте, Южном Судане и Турции. Последствия этих войн угрожают стабильности Алжира, Иордании, Ливана, Саудовской Аравии и Туниса. Напряжение между Ираном и Саудовской Аравией достигло новых высот, так что над регионом нависла угроза религиозной войны. Израиль и палестинцы перешли в режим вялотекущего насилия. Кувейту, Марокко, Оману, Катару и ОАЭ до сих пор удавалось избежать потрясений, но даже их страшит то, что происходит вокруг. Такого хаоса на Ближнем Востоке не было со времени монголо-татарских нашествий XIII века.

В ближайшее время положение вряд ли улучшится. Сколько бы раз американцы ни повторяли, что жители Ближнего Востока, предоставленные самим себе, одумаются и справятся с трудностями, этого никогда не случится. Без внешнего влияния лидеры региона раз за разом выбирают стратегии, усугубляющие конфликт и питающие постоянную нестабильность. Гражданские войны – это особо сложные проблемы, и без решительного вмешательства извне они длятся десятилетиями. Гражданская война в Конго продолжается уже 22-й год, в Перу – 36-й, а в Афганистане – 37-й год. Нет оснований надеяться, что ближневосточные конфликты разрешатся сами собой.

Следующему американскому президенту предстоит сделать непростой выбор: прилагать гораздо больше усилий для стабилизации на Ближнем Востоке или более решительно отдалиться от этого региона и его проблем. Но, учитывая, какие бури бушуют сейчас в этой части мира, оба варианта обойдутся Соединенным Штатам намного дороже, чем принято считать. Стабилизация региона почти наверняка потребует больше ресурсов, энергичных усилий, внимания и политического капитала, чем это признают и понимают сторонники активизации внешнеполитической линии США. Но и отказ от контроля над регионом и от ранее взятых обязательств будет связан с несравненно более серьезными рисками, чем признает большинство сторонников ухода из региона. Затраты на укрепление присутствия на Ближнем Востоке более управляемы, чем риск оставить его на произвол судьбы, но любой из вариантов лучше, чем постоянные колебания и нерешительность.

Человек, государство и гражданская война

Чтобы осознать реальный выбор, перед которым оказались на Ближнем Востоке Соединенные Штаты, нужно честно понимать, что там происходит. Хотя модно объяснять беды региона древней враждой и ненавистью или дурной картографией мистера Сайкса и месье Пико, реальные проблемы коренятся в современной системе арабских государств. После Второй мировой войны арабские страны обрели независимость. Большинство стряхнули колониальную власть европейцев, и все взяли на вооружение более современные политические системы, будь то светские республики (читай «диктатуры») или новоиспеченные монархии.

Ни одно из этих государств не функционировало достаточно хорошо. Их экономика во многом зависела от нефти – либо напрямую, поскольку они ее добывали, либо опосредованно через торговлю, социальную помощь и денежные переводы работников. Эти экономики-рантье создавали слишком мало рабочих мест и слишком много богатства, которое их гражданское население не контролировало и не производило, что побуждало правящие элиты относиться к своим гражданам как к иждивенцам. Нефтедоллары служили питательной средой для массовой коррупции, а также раздутого госсектора, не заинтересованного в потребностях или устремлениях широких слоев населения. Положение усугублялось тем, что арабские государства образовались на месте европейских колоний и Османской империи и сохранили их традиционные социокультурные системы, которые нефтяная автократия сочла возможным использовать.

Эта модель кое-как работала несколько десятилетий, но в конце XX века начала разваливаться. Нефтяной рынок стал менее стабильным, длительные периоды низких цен создали экономические трудности даже в богатых нефтью странах, таких как Алжир, Ирак и Саудовская Аравия. Глобализация привнесла в регион новые идеи о связи между правительством и народом, а также влияние иностранных культур. Арабы (и иранцы) все чаще требовали от правительств решения своих проблем, но встречали полное пренебрежение.

К 1990-м гг. народное недовольство стало распространятся на всем Ближнем Востоке. «Братья-мусульмане» и их многочисленные филиалы быстро разрастались в качестве политического противодействия режимам. Другие стали прибегать к насилию – мятежники в регионе Неджд Саудовской Аравии, исламистские повстанцы в Египте и различные террористические группировки в других местах, – и все они пытались свергнуть существующие режимы. В конце концов некоторые из этих групп решили, что для начала им необходимо изгнать всех иностранных спонсоров своих правительств, начиная с США.

В 2011 г. долго сдерживаемое разочарование и жажда политических перемен вырвались наружу во время «арабской весны», когда почти во всех арабских странах начались крупномасштабные протесты, и в пяти государствах правящий режим оказался свергнут или серьезно ослаблен. Но революции – коварная вещь. Особенно ярко это проявилось в арабском мире, где автократы позаботились об устранении всех оппозиционных лидеров, способных объединить страну после падения режима, и где нет альтернативных идей по поводу того, как организовать новое государство. Поэтому в Ливии, Сирии и Йемене итогом стал крах государственности, вакуум в сфере безопасности и гражданская война.

Если проблема первого порядка на Ближнем Востоке – крах послевоенной арабской государственной системы, то не менее важная проблема второго порядка – гражданские войны. Эти конфликты уносят немало жизней, дестабилизируя ситуацию не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире, представляют непосредственную угрозу для жителей региона.

Гражданские войны имеют свойство перекидываться на территорию соседних стран. Границы пересекает не только огромное число беженцев, но и не меньшее число террористов и вооруженных боевиков, а также революционная идеология, боевые действия и изоляционизм. Таким образом, нестабильность перетекает к соседям, где тоже может начаться внутренний конфликт. Исследователи уже выявили закономерность, согласно которой самым верным признаком приближающейся гражданской войны служит соседство с государством, где она уже идет полным ходом.

Стремясь защитить свои интересы и предотвратить распространение конфликта, государства обычно решают поддержать конкретных боевиков или полевых командиров на сопредельных территориях. Но это разжигает конфликт с другими державами, которые выбирают иных фаворитов. Даже если конкуренция опосредована, она может быть изматывающей в экономическом и политическом смысле и даже губительной. В худшем случае вспыхивает региональная война, когда государство, уверенное в том, что его доверенные лица плохо выполняют работу, отправляет в зону конфликта войска. Чтобы убедиться в этой закономерности, достаточно посмотреть на саудовскую интервенцию в Йемене или на военные операции Ирана и России в Ираке и Сирии.

Симптомы самоустранения

Как будто краха послевоенной системы арабской государственности и начала четырех гражданских войн было мало, США вдруг решили дистанцироваться от этого региона. Начиная с османских завоеваний XVI века, Ближний Восток не оставался без надсмотрщика в лице какой-либо великой державы. Это не означает, что внешний гегемон всегда был абсолютным добром, но он часто играл конструктивную роль, помогая смягчить конфликт. Хорошо это или плохо, государства региона привыкли взаимодействовать друг с другом в присутствии третьей доминирующей силы, иногда в переносном, но чаще в буквальном смысле.

Отказ от военного и политического влияния привел к самым плачевным результатам в Ираке. Вывод американских войск из страны стал самым важным фактором втягивания ее в гражданскую войну. Исследователи давно признают, что для выхода из междоусобного конфликта требуется внутренний или внешний миротворец, гарантирующий выполнение соглашения по разделу власти между враждующими партиями. Со временем эта роль может становиться все более символической, как случилось с НАТО в Боснии. В течение примерно пяти лет альянс сократил свое присутствие там до уровня незначительного воинского контингента, но по-прежнему играл важную политическую и психологическую роль в смысле умиротворения соперничающих фракций, чтобы не допустить возврата к насилию. В Ираке такую функцию исполняли США, и их самоустранение в 2010 и 2011 гг. привело к исторически закономерным последствиям.

Этот феномен проявляется на всем Ближнем Востоке. Вывод американских войск заставил правительства по-новому взаимодействовать друг с другом, поскольку исчезла надежда на то, что Вашингтон обеспечит решение проблем безопасности, которых хватает в этом регионе, и предложит путь реального сотрудничества. Уход Соединенных Штатов усугубил опасения многих государств, что другие страны поведут себя более агрессивно без сдерживающего фактора в виде американской военной мощи. Эти страхи заставляют их самих действовать агрессивнее, что, в свою очередь, провоцирует других на более серьезные контрмеры – снова в ожидании того, что США не будут сдерживать ни первоначального действия, ни противодействия. Особенно остро динамика проявляется в отношениях Ирана и Саудовской Аравии по принципу «око за око и зуб за зуб». Обмен агрессивными выпадами становится все более ожесточенным. Саудовцы пошли на дерзкий шаг, осуществив прямое вмешательство в гражданскую войну в Йемене против этнического меньшинства хуситов, которых они считают проводниками иранских интересов.

Хотя Ближний Восток выходит из-под контроля, никто не спешит оказать помощь. Политика администрации Обамы не направлена на смягчение остроты реальных проблем, не говоря уже о том, чтобы разрешить их. С тех пор как президент Барак Обама вступил в должность, положение ухудшилось, и нет предпосылок к тому, что станет лучше после того, как он покинет Белый дом. В Каирской речи 2009 г. Обама заявил, что США попытаются помочь региону приблизиться к созданию новой арабской государственной системы, но не подкрепил призыв реальной политикой, не говоря уже о финансовых ресурсах. В 2011 г. его администрация не смогла разработать последовательную стратегию в отношении «арабской весны», чтобы помочь странам осуществить переход к более стабильным, плюралистическим системам правления. Упустив возможность, Вашингтон теперь едва ли даже на словах признает потребность в постепенных и долгосрочных реформах.

Администрация сосредоточена лишь на устранении симптомов гражданских войн, пытаясь сдерживать их побочные эффекты путем нанесения ударов по ИГИЛ, приема некоторых беженцев и действий по профилактике терактов на собственной территории. Однако история показывает, что бороться со следствиями вместо причин чрезвычайно трудно, и сегодняшний Ближний Восток – не исключение. События в Сирии стали искрой, воспламенившей огонь в Ираке. В свою очередь, отголоски иракского и сирийского катаклизма породили гражданскую «войну низкой интенсивности» в Турции; Иордания и Ливан также стоят на пороге междоусобиц. События в Ливии дестабилизируют Египет, Мали и Тунис. Гражданские войны в Ираке, Сирии и Йемене втягивают Иран и страны Персидского залива в ожесточенное опосредованное противостояние на всех трех полях сражений. А беженцы, террористы и радикализация, становящиеся неизбежным итогом этих войн, создают новые трудности для Европы и Северной Америки.

Искоренить симптомы невозможно, если не лечить основной недуг. Неважно, сколько тысяч беженцев примут на Западе – пока продолжается братоубийство, миллионы будут стремиться прочь. И не имеет значения, сколько террористов уничтожили американцы – если не положить конец гражданским войнам, ряды террористов будут и дальше пополняться за счет молодых людей. За 15 лет угроза джихадизма салафитского толка возросла на несколько порядков. И это несмотря на урон, нанесенный «Аль-Каиде» в Афганистане. В местах, раздираемых усобицами, новые группировки, включая ИГИЛ, рекрутируют новобранцев, находят новые пристанища и поля для джихада. Но там, где удается навести порядок, они рассеиваются. Ни «Аль-Каида», ни ИГИЛ не обрели популярности в немногочисленных сильных государствах Ближнего Востока. Когда США к 2007 г. добились, наконец, стабильности в Ираке, местная ячейка «Аль-Каиды» оказалась на грани исчезновения. Ее спас 2011 г., когда гражданская война вспыхнула в соседней Сирии.

Вопреки распространенному мнению, третья сторона может положить конец внутреннему конфликту задолго до того, как он угаснет сам собой. Исследователи гражданских войн обнаружили, что в 20% случаев после 1945 г. и примерно в 40% случаев после 1995 г. внешняя сила помогала выйти из тупика. Конечно, это нелегко, но вовсе не обязательно так дорого и болезненно, как пришлось делать американцам в Ираке.

Держава, осуществляющая интервенцию, должна выполнить три задачи. Во-первых, изменить динамику ведения боевых действий так, чтобы ни одна из воюющих сторон не думала, будто сможет одержать победу на поле боя, и ни одна из сторон не опасалась, что ее бойцы будут убиты, если сложат оружие. Во-вторых, предложить соглашение о разделе мест в правительстве между различными группировками, чтобы все они участвовали в управлении страной. И в-третьих, создать институты, которые убедят все стороны, что первые два условия будут выполнены. В какой-то степени неосознанно НАТО точно выполнила эту дорожную карту в Боснии в 1994–1995 гг., а Соединенные Штаты следовали ей в Ираке в 2007–2010 годах.

История также свидетельствует, что когда внешние силы отходят от данного подхода или выделяют недостаточно ресурсов для урегулирования, их интервенция неизбежно заканчивается неудачей и лишь удлиняет конфликты, делая их более кровавыми и менее сдержанными. Неудивительно, что политика США в отношении Ирака и Сирии (не говоря уже о Ливии и Йемене) провалилась после 2011 года. И до тех пор, пока Вашингтон будет избегать единственного действенного метода урегулирования, нет оснований надеяться на что-то иное. Максимум, чего Соединенные Штаты могут добиться нынешней кампанией против ИГИЛ в Ираке и Сирии – то же, чего они добились, осуществляя удары по «Аль-Каиде» в Афганистане: нанести серьезный урон ИГИЛ, но если не положат конец питающим эту организацию конфликтам, она видоизменится, распространится по всему региону, и со временем ей на смену придет «достойный» преемник подобно тому, как само «Исламское государство» подхватило знамя «Аль-Каиды».

Укрепление ближневосточного курса

Стабилизация на Ближнем Востоке потребует нового подхода, при котором будут устранены глубинные причины всех бед в регионе, но для этого нужны ресурсы. Главной целью должно быть окончание гражданских войн. В любом случае это потребует для начала изменить динамику на поле боя, чтобы убедить все враждующие фракции, что военными средствами победу не одержать. В идеале потребуется отправка небольшого (около 10 тыс. солдат) воинского контингента США в Ирак и, возможно, в Сирию. Но при отсутствии политической воли даже для столь скромного вмешательства следует увеличить число военных советников, боевых самолетов, активизировать обмен разведданными и обеспечить логистику, хотя вероятность успеха при таком подходе снижается.

Помимо этого Соединенным Штатам и их союзникам придется помочь проблемным ближневосточным странам создать новые армии, способные победить террористов, ополченцев и экстремистов, чтобы затем стать фундаментом нового государства. В Ираке это означает поддержание и реформирование сил безопасности в гораздо большей степени, чем предусматривает нынешняя политика США. В Ливии и Йемене это означало бы создание местной традиционной армии (при значительной американской помощи), способной победить любого потенциального соперника, защитить гражданское население и обеспечить соблюдение постоянного прекращения огня.

Во всех четырех гражданских войнах американцам и их союзникам придется приложить серьезные политические усилия к тому, чтобы выработать справедливые соглашения о разделе власти. В Ираке Соединенным Штатам следует вести к выявлению минимальных потребностей и потенциальных областей достижения согласия между шиитскими и суннитскими фракциями, как это делал Райан Крокер, посол США в 2007–2009 гг., и его команда. Это, а также выделение материальных ресурсов умеренным политическим лидерам Ирака и их избирателям среди шиитов и суннитов должно способствовать выработке новой сделки по разделу власти. Ее задача – положить конец отчуждению суннитского населения, которое остается главной причиной нынешних проблем Ирака. В свою очередь, данное соглашение позволит правительству Абади и Соединенным Штатам выступить в защиту суннитских военных формирований, чтобы помочь освободить от ИГИЛ районы с преобладающим суннитским населением и ослабить шиитских ополченцев, поддерживаемых Ираном.

Международные мирные переговоры по Сирии должны послужить отправной точкой для политического урегулирования. Большего вряд ли удастся добиться, потому что военная ситуация не способствует достижению реального политического компромисса, не говоря уже о постоянном прекращении огня. Ни режим Асада, ни оппозиция, поддерживаемая Западом, не верят, что могут позволить себе прекратить боевые действия, и каждая из трех самых сильных повстанческих группировок – «Ахрар аль-Шам», «Джабхат аль-Нусра» и ИГИЛ – все еще уверена в том, что сможет одержать полную и безоговорочную победу. Поэтому до тех пор, пока не изменится положение на фронтах, не стоит ждать каких-то ощутимых сдвигов за столом переговоров. Если же полевая обстановка станет другой, западные дипломаты обязаны помочь основным сообществам в Сирии прийти к соглашению о справедливом разделе политической власти и экономических выгод. В сделке должны участвовать и алавиты, но вовсе не обязательно сам президент Башар Асад, и нужно будет заверить все основные фракции, что новое правительство не станет их угнетать, как это делалось в прошлом, когда алавитское меньшинство третировало суннитское большинство.

Ливийская неразбериха – зеркальное отображение положения дел в Сирии, хотя мировое сообщество уделяет Ливии намного меньше внимания. Первый шаг для Соединенных Штатов – убедить партнеров играть более конструктивную роль. Если США возьмут на себя руководство ситуацией в Ираке и Сирии, то Европе пора взять ответственность за Ливию. В силу экономических связей и географической близости ливийская ситуация больше угрожает интересам Европы, чем Америки, и роль НАТО в интервенции 2011 г. может стать предпосылкой европейского лидерства в разрешении этого конфликта. Конечно, европейцы не примут этот вызов, если не убедить их, что Соединенные Штаты сделают свою часть работы по тушению пожара гражданских войн. И это еще раз подчеркивает важность последовательной стратегии, опирающейся на необходимые ресурсы. Чтобы помочь Европе в борьбе за стабилизацию в Ливии, Вашингтону, вне всякого сомнения, придется обеспечить материально-техническое снабжение, командование, контроль, делиться разведданными и, возможно, даже военными советниками.

В Йемене кампания ВВС стран Персидского залива не привела к желаемым результатам; однако интервенция немногочисленного наземного контингента во главе с Объединенными Арабскими Эмиратами позволила потеснить повстанцев, создав возможность для мирных переговоров. К сожалению, страны Персидского залива не демонстрируют готовности предложить йеменской оппозиции условия справедливого раздела политической власти и экономических выгод, а также предоставить гарантии безопасности. Соединенным Штатам и их союзникам необходимо поощрить своих партнеров в Заливе, чтобы они пошли на значимые уступки. Если не сработает, то самое полезное – уговорить монархии свести к минимуму присутствие в Йемене, прежде чем эта интервенция, поглощающая немало ресурсов, поставит под угрозу их собственную внутреннюю целостность.

После окончания нынешних гражданских войн следующим приоритетом в более активной стратегии США на Ближнем Востоке будет поддержка государств, которым больше всего угрожает сползание к ним: Египта, Иордании, Туниса и Турции. Именно крах государственности, а не нападение ИГИЛ, «Аль-Каиды» или иранских сателлитов, – истинный источник конфликтов на Ближнем Востоке. Эти четыре страны пребывают в зоне риска и отчаянно нуждаются в экономической помощи и в развитии инфраструктуры. Однако в первую очередь им нужна политическая реформа, чтобы избежать краха государственности. Следовательно, стоит предложить этим странам торговые преференции, финансовые стимулы и экономическую помощь в обмен на поэтапные, но конкретные шаги в направлении политической реформы. В данном случае целью должна быть не демократизация как таковая (хотя Тунис следует решительно поощрить, чтобы он не сворачивал с этого пути), а эффективное управление в виде системы правосудия и власти закона, прозрачности и справедливого распределения государственных благ и услуг.

Последняя часть головоломки – усилия в направлении более широких экономических, социальных и политических преобразований. Даже если США и их союзники сумеют найти способ умиротворения воюющих сторон, но на смену недееспособным государствам не придет новая государственная система, старые проблемы вскоре снова дадут о себе знать. Лидеров региона будет трудно убедить в необходимости реформ, поскольку они уже давно сопротивляются им из-за опасения потерять власть и положение. Однако парадокс в том, что гражданские войны способны подсказать решение этой проблемы. Все державы в этой части мира страшатся, что конфликты перекинутся на их территорию, и отчаянно нуждаются в помощи американцев для отвода угрозы. В частности, многие арабские союзники США расстроены выгодами, которые извлек Иран, эксплуатируя вакуум власти. Это означает, что Соединенным Штатам и их союзникам следует предложить хрупким государствам региона экономическую помощь в обмен на реформы. Условие следующее: мы приложим усилия к тому, чтобы положить конец гражданским войнам, только если все страны региона, в том числе более сильные арабские государства, согласятся на необходимые перемены.

Уход с Ближнего Востока

Если следующий президент США не будет готов удвоить усилия ради стабилизации положения на Ближнем Востоке, единственная реальная альтернатива – сделать шаг назад и отмежеваться. Без солидной продуманной стратегии и достаточного финансирования гражданские войны все равно не остановить, а делать что-либо вполсилы – значит заведомо выбросить деньги на ветер. Возможно, даже с противоположным эффектом. Проводя политику реального самоустранения, США станут вообще воздерживаться от участия в гражданских войнах. Вместо этого они попытаются ликвидировать последствия этих войн, как бы трудно это ни было, но если не получится и этого, Вашингтон вернется к защите исключительно своих ключевых интересов на Ближнем Востоке.

Администрация Обамы до сих пор осуществляла похвальную работу по поддержке Иордании на фоне хаоса в Ираке и Сирии, и даже в случае ухода из региона США могли бы продолжать помогать Амману и соседним странам, которым грозит сползание в болото гражданской войны – Египту, Ливану, Тунису и Турции. Все они нуждаются в западной экономической, дипломатической, технической и военной помощи. Но поскольку гражданские войны имеют свойство перекидываться на соседей, одна или более из вышеперечисленных стран – в зоне риска. А это, в свою очередь, снова вызовет цепную реакцию.

Поэтому уход из региона также потребует от Вашингтона беспощадной оценки минимума, который Соединенные Штаты могут предпринять, чтобы обезопасить свои жизненно важные интересы. Связаны они по большей части с Израилем, угрозой терроризма и нефтью.

Как показывают все последние опросы общественного мнения, большинство американцев по-прежнему считают, что безопасность Израиля важна для них и для Соединенных Штатов. Однако США уже делают для ее обеспечения все, что могут. Израильская армия в состоянии нанести поражение любому противнику, оснащенному обычными вооружениями, и способна сдерживать потенциальные угрозы использования оружия массового поражения. Американцы защищали Израиль дипломатическими и военными средствами несчетное число раз, включая неявную угрозу начать ядерную атаку против Советского Союза во время войны Судного дня 1973 года. Соединенные Штаты даже сняли с повестки дня иранскую ядерную угрозу, по меньшей мере на следующее десятилетие, благодаря сделке, которую удалось заключить в прошлом году. Единственное, от чего США не могут спасти Израиль, – его хроническая гражданская война с палестинцами. Но лучшим решением конфликта остается мирное урегулирование, в котором ни израильтяне, ни палестинцы особо не заинтересованы. Короче, Израилю вряд ли нужно от Соединенных Штатов нечто радикальное, чтобы защититься от внешних врагов. А то, что Израилю может понадобиться (например, продажа вооружений), США легко обеспечат, даже если уйдут с Ближнего Востока.