Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Сирийский срез российско-турецких отношений (II)

Петр ИСКЕНДЕРОВ

Операция турецкой армии в Сирии, начатая 24 августа, обретает черты долговременного военного присутствия. Власти Турции направили в район боевых действий танковые подкрепления и предъявили ультиматум местным курдским формированиям из «отрядов народной самообороны». Ультиматум рассчитан на неделю и предусматривает отход курдов на восток, за Евфрат, а также отвод их подразделений от сирийско-турецкой границы, что должно позволить туркам взять границу под полный контроль.

При этом турецкая сторона отказывается называть даже примерные сроки завершения операции. Первоначально турецкие источники говорили о том, что целью является обеспечение взятия города Джараблус силами «Свободной сирийской армии». Однако затем министр обороны Турции Фикри Ышык дал понять, что речь идёт о решении задачи, требующей значительно большего времени. По его словам, «недостаточно» просто зачистить территорию, контролируемую боевиками «Исламского государства» (ИГ): необходимо добиться, чтобы эта территория не перешла под контроль курдской партии «Демократический союз» (ПДС) и её отрядов народной самообороны. «Самая большая мечта ПДС - объединить западный и восточные районы. Мы не должны этому дать случиться», - заявил Фикри Ышык турецкому телеканалу NTV.

Это создаёт предлог для долговременного присутствия турецких сил на сирийской территории – тем более что курды не намерены выполнять требование Анкары. Курдские силы на западе Евфрата находятся в своей стране и не уйдут оттуда лишь потому, что так хочет Турция, подчеркнул представитель отрядов народной самообороны Редур Кселил.

Возникает вопрос: как далеко может пойти Турция в эскалации боевых действий против курдов и какова будет реакция США, ранее называвших курдскую ПДС своим ключевым союзником в борьбе с ИГ?

Вашингтон, похоже, не ожидал столь стремительного развития событий. Турецкое издание Habertürk ссылается на доклад, подготовленный аналитиками Stratfor ещё в октябре 2015 года. «В ближайшие месяцы США сосредоточатся на районах к востоку и западу от реки Евфрат, - говорилось в докладе. На востоке США будут наращивать поддержку курдских сил и их союзников для проведения операции против ИГИЛ в Ракке. Американская поддержка курдов не понравится турецким лидерам, но США одновременно будут наращивать помощь повстанцам, контролируемым турками к западу от Евфрата. Здесь США и Турция будут работать вместе, чтобы создать очищенную от ИГИЛ зону. Однако американцы не закрывают глаза на вероятность того, что ярлык «безопасная зона» может сделать эту операцию частью новых, более амбициозных планов Турции».

Как видим, в докладе Stratfor нет ни слова о возможном танковом вторжении Турции, но зато присутствует показательная оговорка насчёт «безопасной зоны» и её сомнительного характера с точки зрения интересов США. Можно предположить, что затягивание военного присутствия Турции в Сирии будет вызывать растущее раздражение американцев.

Разумеется, в Анкаре отдают себе отчёт в опасности усугубления разногласий с Вашингтоном в результате собственных односторонних действий. А потому в ход пущена сомнительная версия, согласно которой подготовка операции «Щит Евфрата» началась ещё в июне 2015 года, но её проведению якобы помешали военные, позднее принявшие участие в попытке переворота. Согласно этой версии, «некоторые командиры в турецкой армии упорно трудились над тем, чтобы сорвать план Турции по наступлению на ИГИЛ. Они вновь и вновь придумывали отговорки вроде недостатка военных мощностей, не позволявшие осуществить план правительства».

Такая версия, однако, весьма сомнительна и выглядит попыткой задним числом успокоить американских союзников, представив нынешнюю операцию как давно запланированную. Кроме того, связывать все внутренние и внешние проблемы Турции (в том числе и сбитый российский военный самолет) с заговорщиками стало одним из излюбленных приёмов Эрдогана. Должна существовать более веская причина, толкнувшая Анкару на прямое вооруженное вмешательство в сирийский конфликт именно сейчас.

И такая причина имеется. По данным турецких СМИ, она связана с укреплением военно-политического взаимодействия России и Ирана, а непосредственный импульс дала Анкаре операция 16 августа, проведенная в Сирии российскими дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и бомбардировщиками-истребителями Ту-22М3 и Су-24, использовавшими иранскую авиабазу "Хамадан".

Перспектива углубления российско-иранского военного взаимодействия, способного сыграть решающую роль в событиях в Сирии, побудила президента Эрдогана активно вмешаться в сирийский конфликт даже ценой обострения отношений с Вашингтоном. Тем же была обусловлена попытка Анкары сблизить свои позиции по Сирии с Москвой и Тегераном (26 августа Эрдоган лично позвонил Путину). Операция в Джараблусе «пришлась на тот момент, когда наша сирийская политика менялась; в Сирии обнаружилось одно из последствий сближения с Россией», пишет турецкое издание Hürriyet и делает вывод: Турция вошла в «блок, образованный Россией, Ираном и Сирией и отстаивающий территориальную целостность Сирии».

Наконец, у турецкой военной операции в северной Сирии имеется ещё один аспект – энергетический. В Турции отмечают понижение энергетического статуса страны и связывают это с её слабыми позициями в сирийском урегулировании. «В том, что в неявно набирающих силу энергетических играх позиции Турции на Кавказе, Балканах и Каспии ослабевают, присутствует влияние споров вокруг Сирии», - пишет издание Habertürk. В качестве примера приводится решение о маршруте Трансадриатического газопровода (TAP), который будет проложен в Италию, а не в Боснию и Герцеговину (на чём настаивала Турция). «Направление TAP определили британцы, BP, Россия, Италия и Азербайджан. Влияния Турции здесь не было», - констатирует Habertürk. И это так.

Если это всё так, то от турецкого руководства можно вскоре ожидать новых шагов, так или иначе связанных с Сирией – от попыток «переформатировать» карту сирийского урегулирования и произвести раздел сфер влияния в этой стране до выдвижения энергетических проектов и попыток шантажировать Европейский союз мигрантами. Некоторые из таких шагов могут в той или иной мере совпасть с интересами России, но, скорее всего, это совпадение будет носить временный характер.

Мышь победила слона - и это уже не сенсация

Volkswagen получил удар в спину от мелких поставщиков комплектующих, которые решили диктовать условия автогиганту. Им это удалось

Немецкий концерн Volkswagen снова оказался в центре скандала. На этот раз он связан не с утаенными выбросами выхлопных газов и исками американских экологов. Концерн получил удар в спину от мелких поставщиков комплектующих, которые решили диктовать условия автогиганту. Как ни удивительно, но у них это получилось.

Конфликт возник как будто на ровном месте. Как сообщает немецкое агентство DPA, руководство концерна предложило саксонской «дочке» боснийской фирмы Prevent готовиться к переходу на выпуск новых чехлов для самой популярной модели Golf. В ответ поставщики предложили заказчику инвестировать в модернизацию производства 56 млн евро. К переговорам подключилась еще одна «дочка», поставлявшая на конвейер детали коробки передач.

А когда боснийцы убедились, что партнеры уступать не намерены, у заказчиков начались проблемы с комплектующими. В результате с 20 августа головной завод в Вольфсбурге вынужден был приостановить сборку Golf. А еще 30 тысяч сотрудников других заводов в Касселе, Брауншвейге перешли на укороченный рабочий день.

Судебное разбирательство было назначено на 31 августа. Но каждый день отсрочки множил многомиллионные убытки автогиганта, и руководство посчитало меньшим злом пойти на уступки. В минувшую среду после 20-часовых переговоров было объявлено, что взаимные претензии урегулированы, поставки комплектующих возобновляются и со дня на день сборочный конвейер выйдет на обычный режим работы.

Детали соглашения не раскрываются, но деловое издание Handelsblatt узнало некоторые подробности. Автоконцерн согласился на участие в модернизации производства, хотя речь пока идет об инвестициях в 10-12 млн евро. В качестве компенсации Volkswagen заключает с мелкими, но норовистыми партнерами долгосрочный контракт на поставку комплектующих. При этом заказчику разрешается найти еще одного поставщика, но доля последнего в общем объеме не должна превышать 20%.

Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung цитирует Александра Гертунга, коммерческого директора одной из дочерних фирм Prevent: «Благодаря соглашению мы получили портфель заказов на долгосрочную перспективу и сохраняем более 400 рабочих мест». А вот эксперты, участвовавшие в переговорах на стороне Volkswagen, признавались, что партнеры выдвигали «неприемлемые требования», а самые откровенные для характеристики происходившего без обиняков употребляли слово «шантаж».

Немецкая пресса не исключает, что конфликтная ситуация была спровоцирована намеренно. Дело в том, что группа Prevent принадлежит семье известных боснийских промышленников Hastor. Этот клан владеет крупными производственными активами, считается одним из самых мощных и влиятельных на территории бывшей Югославии. Есть версия, что интересы бизнеса местных олигархов пострадали от агрессивной политики головного автоконцерна, который активно продвигает собственную дилерскую сеть на Балканах. И таким способом обиженные решили поквитаться и хотя бы отчасти компенсировать потери.

В любом случае, как отмечают эксперты Frankfurter Allgemeine, эта история может иметь далекоидущие последствия. Структура немецкой автомобильной промышленности такова, что все без исключения крупные концерны опираются на сотни мелких поставщиков. До сих пор считалось само собой разумеющимся, что последние всем обязаны первым и в коммерческих спорах готовы идти на уступки, лишь бы только сохранить стабильный заказ. Но, оказывается, при определенных условиях «мыши» тоже могут диктовать условия, от которых «слоны» не в силах отказаться.

Ну, а мы с вами можем перефразировать известную пословицу и сказать: что для немца сенсация, то для русского привычная рутина. Достаточно вспомнить затяжной конфликт бывшего президента «АвтоВАЗа» Бу Андерссона с партнерами. Вскоре по прибытии в Тольятти швед с удивлением обнаружил, что многие формально российские фирмы занимаются реэкспортом китайских запчастей. Два года он пытался навести порядок, разрывал договора с необязательными партнерами и наказывал их рублем. Но курс на улучшение качества компонентов привел к внутреннему конфликту, а деятельность Андерссона вошла в противоречие с интересами дочерней компании «Ростеха», поставлявшего на конвейер волжского автогиганта узлы и агрегаты. В итоге в отставку пришлось отправиться строптивому шведу. А поставщики, получается, выиграли — как и сейчас в споре с немецким концерном.

Василий Соболев

Керри и Лавров споткнулись о Турцию

В Женеве проходят переговоры Лаврова и Керри по Сирии

Александр Братерский, Михаил Ходаренок

В Женеве проходят переговоры между госсекретарем США Джоном Керри и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встрече могут быть достигнуты практические договоренности о возможности совместных военных действий против исламистов в Сирии после вступления в конфликт армии Турции.

На встрече в столице Швейцарии министры должны обсудить результаты ранее проведенных переговоров в рамках рабочих групп «по стабилизации ситуации в Сирии и в районе Алеппо, а также возможное сотрудничество по военной линии в Сирии», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российский дипломатический источник.

Американские и российские военные специалисты завершили дискуссии накануне. Их переговоры длились три дня. Подробности переговоров неизвестны, однако признаки определенного сближения между Москвой и Вашингтоном в Сирии есть.

Главком американских сил в Ираке генерал-лейтенант Стивен Таунсенд сообщил журналистам, что США передали россиянам информацию о собственной дислокации. Это делается для того, чтобы избежать «дружественного огня» со стороны российских Военно-комических сил (ВКС), которые ведут операцию в Сирийской Арабской Республике (САР). Российские и американские военные также работают в совместном Центре по примирению, который должен способствовать режиму прекращения огня в САР.

В Женеве же будет обсуждаться еще более тесная координация военных. «Речь может идти о совместной контртеррористической операции», — заявил источник «Газеты.Ru», близкий к дипломатическому процессу.

Турция в российских коридорах

Впрочем, скоординировать совместную российско-американскую операцию с подключением сирийских сил, лояльных обеим странам, будет трудно. Одним из главных препятствий к этому является ситуация в городе Алеппо, который находится в долговременной осаде со стороны войск, лояльных президенту САР Башару Асаду, союзнику Москвы.

Американский обозреватель Роджер Коэн в статье для The New York Times сравнивает осаду Алеппо с многомесячной осадой Сараево во время войны в Боснии. В городе происходит гуманитарная катастрофа. Москва заявила о создании гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц и боевиков, решивших сложить оружие.

«В данный момент есть конкретные предложения от России по Алеппо, но они еще обсуждаются, — считает эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин. — Прошлые гуманитарные коридоры показали, что немногие гражданские лица готовы ими воспользоваться, так как уровень доверия к России в Восточном Алеппо очень низок».

По мнению Бармина, хорошим вариантом для совместных действий была бы российско-американская гуманитарная операция, но «в таких условиях никто на это не решится». США не хотят рисковать жизнями американских солдат во время операции. В Сирии работают около 250 представителей американского спецназа. Вашингтон в основном полагается на различные группировки «умеренных» вооруженных оппозиционеров, которых ВС США готовы поддерживать ударами с воздуха.

Чтобы в настоящее время представить себе, например, на командном пункте российской группировки на авиабазе Хмеймим оперативную группу американских офицеров, нужно большое воображение. Большие вопросы вызывают и перспективы совместной работы американских и российских военных в ходе согласования целей и задач любой из предстоящих операций. Сегодня даже элементарный обмен данными об обстановке вызывает массу затруднений и препятствий, на которые жаловалось в том числе Минобороны России.

В основе такого состояния дел лежат не трудности перевода и военно-технические затруднения. Дело в том, что конечные политические цели обеих сторон военной кампании в Сирии до сих пор сильно различались. Американские военные с большой неохотой шли навстречу любым предложениям со стороны командования российской группировки в САР, включая взаимный обмен данных разведки и организацию спасения экипажей при поражении самолетов коалиции средствами ПВО.

Схожие претензии высказывала и американская сторона в адрес российских военных. Ранее источник CNN из руководства США выражал сомнения, что Москва «будет выполнять свою часть сделки», а также добавил, что более конструктивным решением России было бы прекращение ударов по силам «сирийской умеренной оппозиции».

Ранее командующий войсками США в Ираке и Сирии генерал Стивен Таунсенд в интервью информационному агентству Associated Press предельно ясно заявил: «Как солдат я довольно скептически отношусь к русским. Я не знаю, насколько я склонен верить в возможность сотрудничества с ними».

Самые болезненные проблемы при организации взаимодействия между вооруженными силами разных государств заключаются в формах подчиненности. Иными словами, кто, кому и по каким вопросам повинуется в ходе проведения совместных военных действий. Опыт миротворческих операций в Югославии показал, что с американцами по этому спектру проблем договориться крайне сложно. Самое реальное, что можно в подобной ситуации предпринять, — разграничить действия войск обеих сторон по зонам и секторам. Однако даже до этого дело в Сирии пока не дошло.

До недавнего времени США и Россия оставались фактически единственными международными гарантами того, что сирийский военный конфликт не будет выходить из определенных рамок и сохранит общий вектор контртеррористической операции. Однако на этой неделе ситуация изменилась. В сирийский конфликт вступила Турция: подразделения турецкой армии начали наступление на Джараблус, который находился под контролем террористической группировки «Исламское государство» (деятельность этой организации запрещена на территории России и в ряде других стран) при поддержке американской авиации и лояльных США боевиков «умеренной оппозиции».

Турция преследует в Сирии собственные цели. Прежде всего это подавление курдских боевых подразделений. Анкара опасается курдского сепаратизма, который может перекинуться на юг Турции.

Если наступление на Джараблус разовьется, это может серьезно изменить ситуацию на севере Сирии и затруднить координацию между Россией и США. Кстати, Джараблус находится в той же провинции, что и Алеппо, так что турецкая операция с применением танков и авиации может быстро стать фактором, влияющим на гуманитарную операцию России.

Ведущий эксперт группы Gulf State Analytics в Вашингтоне отмечает, что в связи с различными факторами расклад сил на земле меняется, и это усложняет обстановку, «особенно когда военные операции разных стран основаны на противоречащих друг другу позициях».

Российские проблемы

По мнению Юрия Бармина, все будет зависеть от того, как российские и американские «прокси» (то есть материально поддерживаемые союзники) в Сирии воспримут сделку двух держав. Один из главных вопросов здесь, смогут ли США отделить «умеренную оппозицию» от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», недавно переименованной в «Джебхат Фатх аш-Шам». «Чисто технически это сложно представить», — говорит эксперт. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что американская сторона на в состоянии разграничить зоны ответственности террористов и нетеррористов. Это существенно усложняет переговоры. Дело в том, что требование разграничить эти зоны было одним из ключевых в соглашении, которое предлагал Москве Вашингтон.

Позицию России усложняют и противоречия с главным союзником в Сирии — Ираном. По мнению Бармина, «операционные разногласия по Сирии стали явными после инцидента с базой Хамадан». Тегеран пустил на свою базу российскую авиацию, но после нескольких дней успешных операций с Хамадана резко сдал назад и объявил, что ВКС России пора покинуть иранский аэродром.

По мнению эксперта, две страны по-разному видят устройство послевоенной Сирии, и это делает Москву и Тегеран лишь ситуативными союзниками.

Проблемы у России есть и с президентом САР Асадом. В последние месяцы он не особенно оглядывается на Москву в своих действиях. Кроме того, Асад неоднократно выступал с заявлениями, которые шли вразрез с российской позицией. Это происходит даже несмотря на то, что Дамаск полностью зависит от Москвы и Тегерана в военном отношении.

Москва, как утверждает Белый дом, уже дистанцируется от режима Асада. Как заявил на днях пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст, Россия «разделяет оценку, что Асад не должен продолжать управлять страной».

Впрочем, это вовсе не означает, что все влиятельные игроки внутри американской администрации поддерживают идею сотрудничества с Россией в Сирии. Руководство Пентагона, в отличие от военных «на земле», традиционного критически относится к подобному сближению. Имея «мандат» от президента США Барака Обамы, Керри сталкивается с немалым сопротивлением внутри правящей элиты, и это хорошо понимают в Москве.

Между Керри и Лавровым есть и личная симпатия, что дало им возможность выстроить хорошие отношения для переговоров. Частые поездки Керри в Москву даже дали российским дипломатам повод пошутить, что госсекретарю «нужно снять квартиру» в российской столице. Однако на своем посту Керри осталось пребывать всего лишь несколько месяцев, что оставляет Москве и Вашингтону совсем немного времени для разрешения сирийского конфликта при нынешней администрации Обамы.

В Орловской области договорились о строительстве фабрики детского питания

Производитель детского питания ООО «Атлантик Бренде» подписал соглашение о строительстве новой фабрики в Орловской области. Запуск фабрики запланирован на конец 2017 года.

«Этот проект не только принесет нам прибыль, – сказал генеральный директор ООО «Атлантик Бренде» Эмир Хркович. – Он позволит орловскому потребителю оценить высокий уровень качества детского питания «Беби», будет способствовать здоровому росту и развитию малышей».

«Мы открыты для инвесторов, для взаимовыгодного сотрудничества. Безусловно, мы предоставим компании «Атлантик Бренде» хорошие преференции, избавив ее от всевозможных бюрократических проволочек», - прокомментировал Губернатор Орловской области Вадим Потомский. Он также добавил, что на Орловщина созданы комфортные условия для размещения нового производства: отличная сырьевая база, удачное расположение с точки зрения логистики, низкий налог на прибыль, полностью готова территория индустриального парка «Зеленая роща».

Подписание соглашения состоялось 24 августа во время встречи главы региона и представителей ООО «Атлантик Бренде». Во встрече приняли участие заместитель Председателя Правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов, генеральный директор ООО «Атлантик Брендс» Эмир Хркович, директор по инвестициям и управлению производством детского питания «Беби» Грегор Хеферли, директор бизнес-подразделения детского питания «Беби» и директор проекта по строительству в Орле Бранислав Чучкович, руководитель юридического департамента стран Сербии, Боснии и Герцеговины, стран СНГ и Балтии ООО «Атлантик Брендс» Юрий Журей, финансовый директор ООО «Атлантик Брендс» Ася Семочкина.

По сведениям Администрации Губернатора и Правительства Орловской области, компания ООО «Атлантик Бренде» входит в состав крупного восточноевропейского холдинга Atlantic Grupa. Штаб-квартира Atlantic Grupa находится в г. Загребе, производственные предприятия расположены в Хорватии, Германии, Словении, Сербии и Македонии, а представительства расположены в 12 странах мира. Детское питание «Беби», которое производит ООО «Атлантик Бренде», уже широко представлено в России, странах СНГ и Западной Европы.

Россельхознадзор: фермеры Боснии и Герцеговины производят достаточное для экспорта количество фруктов и овощей

В ходе визита в Боснию и Герцеговину сотрудники Россельхознадзора установили, что фермерские хозяйства страны производят фрукты и овощи в количествах позволяющих экспортировать ее в Российскую Федерацию.

Визит делегации российских специалистов под руководством члена Коллегии Россельхознадзора В.В. Поповича состоялся с 17 по 20 августа 2016 года.

Целью визита, говорится на сайте ведомства, «являлось ознакомление с системой контроля этой страны по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой в Российскую Федерацию продукции высокого фитосанитарного риска к которой относятся фрукты, овощи, картофель, виноград, плоды бахчевых и орехоплодных культур, а также установление возможности производства этой продукции в объемах, поставляемых ею в Российскую Федерацию».

Участники делегации отметили, что в системе фитосанитарного контроля есть недостатки. Фермеры Боснии и Герцеговины выращивают и готовят к поставкам фрукты и овощи без учета фитосанитарных требований Российской Федерации. Не учитывают российские требования и при проведении фитосанитарного контроля продукции, а бланки фитосанитарных сертификатов хранятся в доступном для посторонних лиц местах.

Россельхознадзор обратился к Министерству внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины с просьбой принять соответствующие меры по устранению указанных недостатков в возможно короткий срок. Именно Министерство внешней торговли и экономических отношений этой страны отвечает за обеспечение фитосанитарного контроля. После устранения недостатков Россельхознадзор готов рассматривать возобновление поставок продукции растениеводства из Боснии и Герцеговины в Российскую Федерацию.

О результатах визита специалистов Россельхознадзора в Боснию и Герцеговину.

В период с 17 по 20 августа 2016 года делегация российских специалистов под руководством члена Коллегии Россельхознадзора В.В. Поповича посетила Боснию и Герцеговину.

Целью этого визита являлось ознакомление с системой контроля этой страны по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой в Российскую Федерацию продукции высокого фитосанитарного риска к которой относятся фрукты, овощи, картофель, виноград, плоды бахчевых и орехоплодных культур, а также установление возможности производства этой продукции в объемах, поставляемых её в Российскую Федерацию.

В результате установлено, что фермерские хозяйства Боснии и Герцеговины производят указанную продукцию в количествах позволяющих экспортировать ее в Российскую Федерацию.

Вместе с тем в системе указанного контроля имеется ряд существенных недостатков.

В первую очередь, выращивание фермерами, подготовка экспортерами к отправке (сортировка, упаковка) и фитосанитарный контроль осуществляется без учета фитосанитарных требований Российской Федерации. Кроме того, бланки фитосанитарных сертификатов хранятся в доступном для посторонних лиц местах.

В целях возобновления поставок Боснией и Герцеговиной в Российскую Федерацию продукции растениеводства Россельхознадзор обратился к Министерству внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины, ответственному за обеспечение фитосанитарного контроля, с просьбой принять соответствующие меры по устранению указанных недостатков, о чем проинформировать Россельхознадзор в возможно короткий срок.

В горах Пиндос (Пинд) на севере Греции обнаружена старейшая в Европе сосна, насчитывающая 1075 лет жизни. Дерево относится к виду Pinus heldreichii (сосна Гельдрейха или Боснийская сосна), и приблизительное время прорастания семени - 940-е годы.

Как сообщает журнал National Geographic, сосна была обнаружена международной командой физиков и ботаников из Стокгольмского университета, университета Майнца и Университета Аризоны, назвавших дерево «Адонисом».

По мнению ученых, в этом же районе произрастают по крайней мере ещё десять деревьев, возраст которых насчитывает тысячу и более лет.

Чтобы определить возраст сосны, учёные взяли пробу его древесины из ствола и подсчитали годичные кольца, которых оказалось 1075.

«Поразительно, что этот сложный и крайне интересный организм смог выжить в столь беспокойной среде, а также в районе, который был населён людьми уже более трех тысяч лет», отмечает дендрохронолог Пол Крусич (Paul Krusic) из университета Стокгольма (Швеция).

Как отмечают учёные, в Европе есть и другие деревья, которые кажутся более древними, чем сосна Пиндоса. Однако, в отличие от «Адониса», очень сложно вычислить их точный возраст из-за деформаций ствола, и, вследствие этого, невозможности подсчитать годичные кольца. Поэтому возраст таких деревьев определяется на основании размера и теоретической скорости роста видов, к которым они принадлежат. Так, на Крите (Колимбари) растёт оливковое дерево «Вувон», возраст которого, возможно, превышает 2000 лет.

Область Пиндоса заинтриговала Крусича еще несколько лет назад, когда он прочитал диссертацию, в которой упоминался этот лес. Его цель состояла не в том, чтобы найти самое старое дерево в Европе, а чтобы с помощью местной флоры обнаружить информацию об истории изменения климата и других экологических изменениях, которые происходили в прошлом. Исследование деревьев-долгожителей и их годичных колец обеспечивает информацию о климатических и экологических условиях на протяжении всего времени, которое дерево успело прожить на Земле.

По словам Крусича, много событий, происшедших в районе за тысячу лет, могли бы привести к его гибели. К счастью, этот лес оставался в основном нетронутым в течение всего этого периода.

Дерево в Пиндосе пережило завоевание Греции Османской империей и оккупацию Греции нацистской Германией и её союзниками.

Бунт подрядчиков против Volkswagen

Решение крупнейшего в мире автопроизводителя прекратить взаимодействие с боснийским предпринимателем, который поставляет запчасти, выглядит впечатляюще.

В минувший понедельник Volkswagen AG заявили об остановке или частичной приостановке работы шести крупнейших сборочных заводов, на которых занято в общей сложности 28000 работников, в связи с конфликтом с двумя поставщиками запчастей, ES-Automobil Guss GmbH и Car Trim GmbH (компании находятся под контролем частной компании Nijaz Hastor).

Обе компании с прошлого четверга отказались поставлять VW компоненты трансмиссии и чехлы для сидений в знак протеста против решения VW относительно отмены крупного контракта с группой два месяца назад.

Необычно для консенсус-одержимой Германии вести себя так резко и публично. Причина этого - последствия скандала VW относительно выбросов дизельных автомобилей, разразившегося в начале года.

"То, как VW ведет себя с поставщиками не приемлемо и может разрушить любую небольшую компанию", - сказал на выходных главный операционный директор ES-Automobilguss Александр Герстунг изданию Sueddeutsche Zeitung.

"Поставщики играют в грязную игру с нами, - сказал в понедельник в интервью газете Bild представитель VW Бернд Остерлох. - Это приводит меня в ярость".

Когда в сентябре Маттиас Мюллер занял пост генерального директора, одним из его первых действий было найти 1 млрд евро путем экономии средств. Но VW вместе с членами профсоюза, а также вместе с главой его мощного производственного совета Берндом Остерлохом, были полны решимости остановить любые потери рабочих мест.

"До тех пор пока я глава Совета не будет никаких сокращений рабочих мест из-за вопросов бизнеса. Основная рабочая сила - ядро рабочей силы, - сказал Остерлох Bild. - Если кто-то думает, что ее можно сократить, то нужно сократить и менеджмент".

Остерлох, который также является заместителем председателя наблюдательного совета, часто упоминается, как наиболее влиятельный человек в VW, даже в более влиятельный, чем Мюллер. Топ-менеджменту придется экономить в другом месте.

Согласно информации Manager Magazin, глава группы VW по закупкам Франсиско Хавьер Гарсия Санс в июне написал поставщикам, что компания "должна быть гораздо более эффективной в плане стоимости закупок... Мы хотим добиться этого в рамках сотрудничества".

Вскоре стало ясно, что VW подразумевает под "необходимой тщательностью." В конце июня, по данным Sueddeutsche Zeitung, VW отменили контракт на 500 миллионов евро ($ 555 млн) с Car Trim, ссылаясь на мнимые дефекты качества в кожаных сидениях поставленных для Touareg и Porsche Cayenne.

Полезные убытки

Prevent подали иск на 50 млн евро, которые должны были быть выплачены в качестве компенсации за работу, которую они уже сделали на своих объектах для заранее законтрактованных поставок. VW отказались платить. Prevent отказались делать поставки и пошли в суд.

Как всегда, когда речь идет о VW, косые взгляды падают на политиков, которым частично принадлежит компания. Перевес сил в спорах по контрактам, как правило, на стороне автопроизводителя по причине его более широкого признания и большего значения для местной налоговой базы. Но общественное сочувствие к VW сильно уменьшилось после дизельного скандала. Prevent ощутили, что сейчас наступает хороший момент для того, чтобы представить себя в качестве отважного аутсайдера, над которым незаслуженно издевается корпоративный гигант. Олаф Лис, министр экономики Нижней Саксонии, который также является членом совета директоров VW, заявил в понедельник, что если спор затянется, то "не хочется даже думать о последствиях, которые это будет иметь. Не совсем понятно, как мы будем разбираться с ситуацией".

По словам Стефана Брацеля, директора Центра автомобильного управления в Бергиш Гладбах под Кельном, данная стратегия является высокорисковой для Prevent. Брацель сообщил немецкому общественному телеканалу ARD, что "подобное поведение аналогично хара кири ... и ставит под угрозу дальнейшие заказы, при этом компания подвергает себя огромным рискам требований компенсации."

Суд в Брауншвейге уже мешает Prevent продолжить выполнять свои собственные обязательства по контракту. Но простои заводов VW, скорее всего, продлятся до конца недели: протест Prevent против запрета VW продолжится до 31 августа, в соответствии с Automative News. В то же время, VW подал заявку на получение разрешения забрать необходимые запасы с помощью судебных приставов.

Аналитики оценивают, что затраты VW, вероятно, увеличатся на десятки миллионов евро. Брацель сказал, что они могут легко потратить 100 миллионов евро, если спор затянется.

Но в то время, как VW оказывается в качестве потерпевшей стороны, временное закрытие может быть не совсем нежелательным. Продажи самой популярной модели Golf снизились в Германии на 14% до июля и на 9% за год. Шокирующие показатели для лидера местного рынка. По всей Европе ущерб имиджа от дизельного скандала поставил бренд VW под давление, несмотря на агрессивное дисконтирование. Хотя в первом полугодии регистрация автомобилей в ЕС выросла на 9%, продажи марки VW увеличились только на 0,8%. Предлог сокращения производства может быть полезным.

"Мы выживем, потому что мы делаем крутые автомобили, такие как новый Tiguan, - сказал Остерлох Bild. - Но, к сожалению, вряд ли кто-то говорит о наших автомобилях в данный момент".

Автор: Смит Джоффри @Fortune

Границы Русского мира глазами сербов

Сербия - как укрепить патриотический, консервативный и пророссийский сектор

Слободан Стойичевич

Россия, как один из трёх лидеров современного мира, вероятно, может позволить себе сомнения и колебания на тему: "ЧТО ЕСТЬ РУССКИЙ МИР и ГДЕ ЕГО ГРАНИЦЫ?" Мы же в Сербии, как малый народ, в последние 16 лет практически живущий в состоянии оккупации, окружённый в основном враждебными народами и почти полностью окружённый НАТО, такого преимущества не имеем. Сегодня для сербского народа принадлежность к Русскому миру — вопрос выживания. Там, где Россия установит или примет установленными границы своего мира, — там будет проходить линия её защиты. Если Сербия останется вне этих границ, то самое большее через один-два десятка лет она превратится в анациональную, мультикультурную и ассимилированную страну, после чего (а частично и до завершения этого процесса) как независимое государство исчезнет.

Поэтому сегодня для нас в Сербии вопрос о том, как определят и установят русские границы Русского мира, — это вопрос жизни и смерти.

С исторической точки зрения Сербия и Россия принадлежат к одному миру уже более тысячи лет. Нет никакой необходимости снова рассматривать этот вопрос и пытаться выдумать новый ответ на него — его уже давно решили наши предки. Это всё тот же Православный мир, веками объединяющий нас, хотя его центр и даже название менялись в соответствии с актуальным соотношением геополитических сил. Но и тогда, когда он назывался "Византийским миром", и тогда, когда соседи называли его "Восточной ересью", — всегда, когда орды с Востока и Запада нападали на него, — Россия и Сербия сражались на одной стороне.

Веками Россия помогала православным на Балканах. Недавно мне представился случай посмотреть записи по истории сербской Царской лавры Хиландара на Святой горе Афон. В библиотеке Хиландара находится книга XVIII века под названием "Книга сбора пожертвований в России" (сербск. "Књига прошње у Русији"): когда Сербия находилась под властью турок, сербские монастыри, чтобы выжить, посылали монахов собирать пожертвования в России.

Россия самоотверженно помогала балканским братьям освободиться от османского владычества. Первая мировая война началась, когда святой царь-мученик Николай II не пожелал оставить без помощи сербских братьев. Всегда, когда это было возможно, Россия-матушка помогала западным и южным славянам, заботясь о своих западных границах — западных границах Русского мира.

С другой стороны, когда часть русского народа после Октября 1917 г. и Гражданской войны в России была вынуждена оставить Родину, многие нашли в Сербии свой новый дом. Сербия — единственная страна, которая тогда приняла всех русских беженцев, пожелавших поселиться здесь, как и целую армию генерала Врангеля (который завещал похоронить себя в Белграде). Только в Сербии офицеры Российской царской армии автоматически получали аналогичные чины и должности в Сербской армии. Только в Сербии произошёл единственный прецедент в истории Православия, когда внутри территории одной поместной Церкви была основана другая "экстерриториальная" поместная Церковь: в Сремских Карловцах основана Русская православная церковь заграницей.

И во времена, когда Россия переживала смуты, времена переопределения своего мира, Сербия всегда знала, что мы являемся частью одного мира, даже если тогда он не назывался "русским". Можно с уверенностью сказать, что в период 1920-40-х годов ХХ века "(царско)-русский" мир жил в Сербии (или, возможно, и в Сербии, если их было два: один "царско-русский", а второй "советско-русский").

На Ялтинской конференции Сербия вошла в "Советско-русскую" сферу влияния, и то разделение, тот договор, оставались в силе до 90-х годов прошлого века. С некоторыми вариациями Сербия, даже в социалистической Югославии, оставалась прорусской.

Во времена "новой смуты" 90-х годов, в период анархо-либерального безвластия в России, когда в стране хозяйничали западные наймиты, Сербия снова, как единственный в тот момент непокорённый оплот "восточного русского мира", стала предметом беспрецедентного давления со стороны победителей в холодной войне: на неё обрушились экономические санкции, политические унижения, отстранение от участия в "мировой политике", исключение из всех международных организаций и в конце концов — бомбы НАТО. Можно с уверенностью утверждать, что Сербия, Черногория и Республика Сербская в тот момент больше были на линии идей Русского мира, чем сама ельцинско-гайдаровская Россия. Именно поэтому сначала Республика Сербская, а потом и СР Югославия подверглись бомбардировкам и военной интервенции.

Конечно, многолетняя либеральная оккупация и разорение не прошли без последствий. России потребовалось определённое время, чтобы снова подняться и снова определить границы и принципы устройства своего мира. Мюнхенская речь президента В.В. Путина 2007 года ознаменовала возвращение России-матушки на мировую сцену и, что для нас в Сербии ещё важнее, возвращение концепции Русского мира и борьбы России за своё и своих.

Где же сегодня, в 2016 году, Сербия на карте Русского мира?

Если говорить о политической карте Европы — несомненно, глубоко вне российского влияния. Квислинговская сербская власть стремится к вступлению в ЕС, к включению сербской экономики в европейский рынок, к вступлению в НАТО и погружению Сербии в Европу.

Но если посмотреть на исследования общественного мнения и на желания сербского народа — Сербия и дальше, как это было всегда, является частью Русского мира. Посмотрим результаты официальных опросов:

— при выборе между ЕС и Россией — 70% граждан выбирают Россию;

— за вступление в НАТО проголосовало бы менее 10% граждан Сербии;

— за вступление в ЕС проголосовало бы 45% граждан Сербии, против — 55%;

— российского президента В.В. Путина поддерживает 72% граждан Сербии (это намного превышает число поддерживающих любого сербского политика или политическую партию).

Но — и это невероятно! — из 250 депутатов сербского парламента все 250 — за вступление в ЕС! Ни одной пророссийской партии в парламенте! В начале февраля 2016 года парламент Сербии ратифицировал соглашение с НАТО, практически подчиняющее Сербию НАТО (НАТО получило полную свободу передвижения, свободу использования всех военных и гражданских объектов, дипломатическую неприкосновенность и иммунитет от уголовной ответственности для своих военнослужащих в Сербии!).

Народ желает одного, а власти предержащие и коррумпированная "элита" — противоположного. И чтобы мрачная реальность была ещё хуже, на более-менее регулярных выборах уже годами побеждают еврофанатики!

В чём же тайна такой "шизофренической демократии"?

Ответ очень прост: непроглядный медийный мрак, в котором пребывает сегодняшняя Сербия, и хорошо скоординированные действия западных НПО. Специальная операция против сербского народа продолжалась годами после октябрьского переворота 2000 года. Десятки НПО создавали "учреждения гражданского общества", пока СМИ постепенно переходили в собственность западных заказчиков и меняли сознание среднего сербского избирателя. Финалом этого процесса стал 2015 год, когда по новому (европейскому) закону все СМИ окончательно были приватизированы. Нет больше ни одного телеканала, который не был бы в собственности подконтрольных Западу лиц.

Уже несколько лет идут разговоры об основании русского телевидения, кабельного канала или интернет-телевидения. Но создаётся впечатление, что такие слухи и новости распускают западные спецслужбы с целью дать сербам ложную надежду, а через некоторое время победоносно сообщить, что "русские олигархи опять остались ни с чем". У среднего гражданина создаётся впечатление отсутствия альтернативы "европейскому пути". Россию представляют расслабленным и неактивным медведем, который может действовать только ракетами и оружием и не способен к более тонкой защите своих интересов. Планомерно и продуманно в народе культивируется идея "отсутствия" России, её неспособности использовать "мягкую силу", идея о том, что Россия может реагировать, только когда, как в Сирии, ситуация доходит до бомбардировок.

Поэтому-то и становится возможным, что большинство народа желает одного, а голосует за другое.

Кто-то скажет, что существует "Russia today", которая достигла огромного успеха на Западе. Это так — в том, что касается Запада. Но нужно иметь в виду, что Сербия — не Запад. Во-первых, мало кто в Сербии смотрит телевидение на иностранном языке. А во-вторых, что ещё важнее, Сербия, как и 16 лет назад, — полигон для испытаний преэмптивной, информационной технологии. То, что происходит в последние два года на Украине, происходило в Сербии 16 лет назад, а то, что происходит в Сербии сегодня, через несколько лет будет происходить на Украине (будем надеяться, что через десяток лет Украина будет иметь проценты поддержки русской идеи, какие демонстрирует сегодня Сербия).

"В войнах нового типа фронты пролегли не по обрывистым берегам рек и не по укрепрайонам, а по культурно-цивилизационным разломам", — совершенно правильно отмечает Леонид Ивашов.

Почему же, несмотря на всю любовь сербов к России, на политической сцене Сербии нет ни одной пророссийской партии в парламенте? Патриотические, пророссийские, консервативные партии существуют, конечно, на политической сцене Сербии. Они действуют в периодах между выборами и имеют поддержку электората. Но вследствие непроницаемого медийного мрака проевропейской власти очень легко скомпрометировать отдельного политика, партию или целое направление непосредственно перед выборами. Любимая техника властей заключается в создании впечатления существования "широкого спектра политического предложения" и объявления всех независимых политических субъектов экстремистами, ультранационалистами и даже просто хулиганами.

Самый показательный пример этого — чудесное появление с последующей трансформацией "патриотической" "Сербской передовой партии" (сербск. Српска Напредна Странка, СНС) в "современную проевропейскую партию" последних лет. Созданная как чадо пророссийской патриотической "Сербской радикальной партии" (сербск. "Српска радикална странка", "СРС") Воислава Шешеля, "СПП" в своё время оттянула на себя значительную часть патриотического электората, чтобы после победы на выборах начать постепенное, но неуклонное скольжение влево к вдруг появившейся у неё высокой цели создания "современной европейской Сербии".

Абсолютно ясно, что политическая сцена Сербии от выборов к выборам, словно на огромном виртуальном преэмптивном конвейере, неуклонно и всё быстрее скользит справа налево!

Западные инженеры человеческих душ и специалисты по специальным операциям, как и в конце 90-х, за время борьбы против Милошевича прекрасно поняли, что не имеет смысла непосредственно противодействовать патриотическим и русофильским чувствам и устремлениям сербов. Вместо этого они создают контролируемые "патриотические пророссийские" опции, разбивающие силы патриотического крыла. В случае успеха на выборах эти марионеточные организации действуют в интересах своих западных содержателей и хозяев.

В конце 90-х малое полувиртуальное "политическое движение" "Отпор", обученное, проинструктированное и щедро проплаченное Западом, нанесло решающий удар Милошевичу во время переворота 5 октября 2000 года. Сегодня, по прошествии 16 лет, "бескорыстные герои сопротивления Милошевичу" имеют печальную известность во многих странах благодаря активности НПО CANVAS, которая на протяжении многих лет финансируется западными спецслужбами. Деятельность этой организации заключается в том, чтобы по всему миру обучать "демократические силы" способам и технике свержения власти. Эта техника, впервые применённая в Сербии, стала "экспортным продуктом"!

Очень вероятно, что проходящие сегодня обкатку в Сербии техники борьбы с патриотическими и пророссийскими склонностями электората через создание "патриотических партий" с их последующим скольжением влево через несколько лет также станут экспортным продуктом какого-нибудь нового (или старого) CANVAS-а.

Как может сербский народ противостоять этому? Ответ очень прост: без помощи России — никак! Средний сербский гражданин без объективной информации из СМИ, без независимого сектора НПО в сегодняшней политической системе дезориентирован. Если власть, СМИ и сектор НПО находятся в руках западных служб, сознанием граждан манипулируют так, что ни о каком свободном выборе говорить не приходится.

Что же может сделать Россия, чтобы помочь и укрепить свою сербскую часть Русского мира? Как защищать эту его часть, фактически юго-западную границу Русской цивилизации? Через открытие своих СМИ в Сербии и укрепление патриотического, консервативного и пророссийского сектора. Без появления независимого и объективного источника информации и создания неправительственного сектора, который бы защищал и пропагандировал семейные и консервативные общественные ценности, непрестанно, постоянно и последовательно, а не от случая к случаю, "по вдохновению", патриотическая часть электората от выборов к выборам будет уменьшаться, теряя в основном молодых. Нужно иметь в виду и особенности национального характера, а именно — знаменитое сербское упрямство. Намного легче (и дешевле) привлечь молодых впервые проголосовать за какую-либо партию, чем заставить старого избирателя изменить свои политические симпатии. Если партия, за которую он голосовал раньше, разочаровала его, то он скорее вообще не пойдёт на выборы (этим частично и объясняется низкий уровень электоральной активности), чем проголосует за тех, кто ещё вчера были его политическими противниками.

Технологии обычной и специальной войны в последнее время развивались очень высокими темпами. Россия идёт в ногу со временем в области создания новых ракет, современных танков и других видов оружия. Но в области техники специальной войны она почему-то отстаёт. Что может быть причиной этой расслабленности?

Выскажу своё мнение: это кадры в двух областях — СМИ и НПО

Начнём со СМИ. В ноябре прошлого года ваш покорный слуга вместе с несколькими журналистами из ещё выживших сербских патриотических СМИ попытался найти в России поддержку этим изданиям, изо всех сил борющимся с нуждой, откровенной враждебностью властей и властями же инспирированными нападениями всех видов, от легальных до откровенно хулиганских. Мы обратились к "России сегодня", как к лидеру российских СМИ. Наше предложение состояло в организации переводческого сервиса, который снабжал бы все (а не только патриотические) СМИ переведёнными новостями из России, репортажами и художественными программами российских СМИ. Это одновременно могло стать поддержкой патриотических СМИ и обеспечить вход через "заднюю дверь" в обычные СМИ и ТВ, которым тогда как раз предстояла приватизация и которые, вероятно, брали бы бесплатные и интересные программы и новости.

Но увы: реакция в Москве оказалась отстранённой и холодной. Молодой, но занимающий ответственный пост сотрудник МИА "Россия сегодня" объяснил нам, гордо вручив визитки на английском языке, что уже создана и достигла огромного успеха "Russia today", и что причина этого успеха в профессионализме и высоком качестве её продукции (с чем мы немедленно согласились). Но логика на этом закончилась: "Чтобы создать что-то похожее на Балканах, необходимы большие деньги, а их не имеет смысла вкладывать в такой ограниченный медийный рынок, как Балканы", — услышали мы от представителя организации, занимающейся, по его собственным словам, "продажей новостей".

Немного опешив от такого подхода к вопросу, мы попытались объяснить, что Сербия не (или хотя бы не только) "медийный рынок" и что не стоит соревноваться с Западом таким образом. Что важно и необходимо основать хотя бы малый альтернативный канал информации и пропаганды семейных ценностей, традиционализма и консерватизма. Слова "Русский мир" произносить уже не хотелось, поскольку пристегнуть их к идее продажи новостей совсем не получалось. Но наш собеседник только повторял что-то о "рентабельности медийного пространства" и "визуальном восприятии таргетируемых групп", снабжая всё это таким обилием англицизмов, что мы чуть не предложили перейти с русского на английский.

Некоторого эффекта позволила добиться американская пословица "Not to do things right, but to do right things", которую мы употребили, пытаясь объяснить, что говорим не о "медийном проекте", а об "идеологическом средстве". Эффект состоял в том, что молодой человек, вероятно сам не осознавая важность того, что говорит, вдруг вопросил: "Да что же это со всеми вами? Вчера на вашем месте сидели греки и предлагали то же, что и вы!".

Что же это со всеми нами? Как объяснить этому молодому, образованному, владеющему английским, московскому "медиа-менеджеру", что наших (и греческих) дочек в школе обучают одеванию презерватива на огурец? Что сербский министр просвещения предлагает отменить в школах постоянно расшатываемый предмет "Закон Божий"? Что на наших улицах вовсю организуются "парады" содомитов и наши сыновья смотрят на это? Он не понимает этих проблем, они слишком далеки от него.

Невероятно, но факт: будь на его месте какой-нибудь серьёзный представитель старой гвардии, из тех, кого называют "силовик в отставке" (желательно, фронтовик), — вероятно, мы лучше поняли бы друг друга. После этой встречи я понял, почему в деле возрождения России В.В. Путин опирается на кадры из "силовых структур".

До одной из важнейших сторон обоснования нашего предложения мы на этой встрече так и не дошли: бойкот патриотических и пророссийских политических партий в СМИ не только маргинализирует их, помещая в область политического экстремизма и чудачества, но — что, вероятно, ещё хуже в долговременной перспективе — делает эти партии и движения крайне чувствительными к манипулированию со стороны западных спецслужб. В случае, когда эти партии лишены "окна" в СМИ, легко может произойти (и происходит) то, что упомянутые службы искусственно создают партии, представляемые избирателям как патриотические и пророссийские, как это было с находящейся теперь у власти, уже упоминавшейся "Сербской передовой партией" в начале её деятельности. За последние год-два в Сербии создано не менее десятка "патриотических пророссийских организаций"! Скорее всего, не менее половины из них с самого начала — проект западных спецслужб или их сербских исполнителей. Неактивность России в создании независимых СМИ открывает бесконечный простор для манипулирования чувствами сербских избирателей. И в значительной степени это относится именно к России.

Другая проблема — НПО

В пост-милошевичевской "демократической" Сербии США и разные западные фонды щедро финансируют сектор неправительственных организаций. Очевидно, что за протекшее время эти НПО вместе со СМИ полностью изменили семейную модель сербского общества, ставя в центр своей деятельности расшатывание института семьи и традиционного способа жизни, пропагандируя систему ценностей, полностью чуждую сербам и сербскому обществу.

Примеров достаточно, уже не говоря о печально знаменитом ЛГБТ секторе, который добился, чтобы от полного запрещения, всеобщего презрения и игнорирования за десять последних лет мы дошли до проведения "парада гордости". Его в полностью блокированном и безлюдном городе охраняли десятки тысяч полицейских. В тот раз на "параде" было больше иностранных послов и сотрудников западных посольств, чем представителей всех "секс-меньшинств" вместе взятых, но всё ещё впереди.

Но вот пример, который наглядно иллюстрирует, как и с какими целями действуют НПО. На крайнем юге и юго-востоке Сербии находятся Пчиньский округ с центром в г. Вране — слаборазвитая область, основными проблемами которой являются бедность и безработица. Это, вероятно, самая патриархальная часть Сербии. Именно здесь, где людям необходимы рабочие места, где нужно открывать предприятия, чтобы молодые могли работать и основывать семьи, европейское командование армии США вкладывает 213.000 $ (!) в открытие убежища для женщин — жертв семейного насилия! За строительством объекта надзирал инженерный корпус армии США, а "Убежище" торжественно открыл и передал избитым и лишёнными всяческих прав сербским женщинам американский посол Майкл Кирби лично. Интересно, что проект "Убежище" во Вране является совместным для сербских властей, НПО и частного сектора. При этом характерно, что весь проект целиком стоил 217.000 $, и европейское командование армии США дотировало 213.000, в то время как все остальные субъекты вместе потратили 4.000 $!

Конечно, как и следовало ожидать, очень скоро после открытия "Убежища" в регионе произошёл настоящий взрыв семейного насилия. Было зарегистрировано очень много таких случаев, пришлось организовать многоканальный SOS-телефон, на который жертвы могли бы позвонить. Случаи насилия, в связи с которыми произошли звонки, стали регулярно попадать в СМИ (невзирая на закон о защите личной жизни граждан). Одним словом, началась скоординированная кампания по разрушению семьи через муссирование темы "семейного насилия".

И конечно, если СМИ непрестанно говорят о "женщинах, подвергшихся насилию в семье", и никогда — о женщинах, которые рожают детей, растят их и заботятся о своей семье и счастливы в браке, — со временем девушки и женщины понимают свою возможную роль в семье как роль жертвы насилия. Стоит ли винить их в том, что они не желают идти на каторгу и погибель, каковыми им представлены брак и семья?

За прошедшие годы появилось немало православных обществ, защищающих семью и традиционные ценности, но все они имеют схожие проблемы: недостаток финансирования и недостаток поддержки в СМИ. За деньги, которые командование армии США вложило в один единственный проект "убежища", можно открыть русское интернет-ТВ или кабельное телевидение! Но исключительно сложный путь получения поддержки из России делает практически невозможным осуществление любого русского проекта в Сербии, не говоря уже об осуществлении долгосрочного влияния и включения Сербии в границы Русского мира как его части, что жизненно необходимо Сербии, но так же необходимо и для защиты юго-западной границы самого Русского мира.

Каждой третьей иностранной компанией в Черногории владеют россияне

В 2015 году в балканской стране было зарегистрировано 4190 компаний с зарубежным капиталом. Из них 32% принадлежат гражданам РФ.

По данным статистического агентства Monstat, 18,7% хозяйствующих субъектов с иностранным капиталом владеют жители Сербии, 4,9% - Боснии и Герцеговины. С каждым годом в Черногории фиксируется значительный рост числа организаций и предпринимателей, учредителями которых выступают граждане Украины, пишет Balkanpro.ru.

Самый высокий процент доли иностранных компаний зарегистрирован в Подгорице (25,8%). За ней следуют Будва (21,8%), Бар (19,4%) и Герцег-Нови (12%). Минимальное количество компаний с заграничным капиталом - в городах Андриевица, Гусинье, Мойковац и Жабляк.

По данным Monstat, иностранные компании ведут деятельность, прежде всего, в сфере оптовой и розничной торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов (22,6%), профессиональной, научной и технической деятельности (15,3%), строительства (14,3%) и сфере операций с недвижимостью (8%). В прошлом году существенно увеличилось присутствие зарубежного капитала в секторе информации и коммуникации.

Помимо вложений в местный бизнес, россияне остаются одними из главных покупателей недвижимости в Черногории.

Дело Слободана Милошевича в МТБЮ десять лет спустя

Александр МЕЗЯЕВ

20 августа исполняется 75 лет со дня рождения Слободана Милошевича. Это уникальный государственный деятель, занимавший пост главы трёх государств: он был четырнадцатым президентом Социалистической Федеративной Республики Югославия (1), первым президентом Сербии и третьим президентом Союзной Республики Югославия. (2) Он умер, а точнее был убит, в тюрьме Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге в марте 2006 года.

Его убийство стало для гаагских судьей и прокуроров необходимым, поскольку «дело» Милошевича буквально рассыпалось. С.Милошевич не только сумел доказать несостоятельность выдвинутых против него обвинений, но и представил доказательства преступности самого МТБЮ, в частности показал грязную кухню фабрикации ложных доказательств и подготовки ложных свидетелей.

Факт убийства установлен и зафиксирован в официальных бумагах трибунала, хотя не признан официально. Впрочем, такого признания и не требуется. В крови С.Милошевича был обнаружен препарат, используемый для нейтрализации ядов. Однако судья МТБЮ К.Паркер, проводивший расследование обстоятельств смерти С.Милошевича, сделал следующий вывод: «Возможно (! – А.М.), господин Милошевич сам принимал этот препарат без ведома тюремных властей».

И вот теперь, десять лет спустя, в Гаагском трибунале принято решение, которое вызвало большой резонанс в прессе. Многие комментаторы расценили его как фактическое признание невиновности С.Милошевича. Так, например, одно из изданий утверждало, что заявление американского исследователя Балкан Энди Уилкокссона о том, что МТБЮ фактически оправдал бывшего главу Югославии Слободана Милошевича по нескольким ключевым обвинениям (в первую очередь по обвинению в геноциде мусульман в Сребренице), вызвало настоящий ажиотаж и это оправдание может разрушить всю систему Гаагского трибунала.

Причиной столь неожиданного поворота событий послужил приговор бывшему президенту Республики Сербской Радовану Караджичу. В этом приговоре четверо судей заявили, что у них нет достаточных доказательств, «доказывающих, что Слободан Милошевич согласился с общим планом об удалении боснийских мусульман и боснийских хорватов с территорий, которые были провозглашены сербскими».

В другом параграфе судьи отметили, что с 1992 года «отношения между Милошевичем и обвиняемым [Р.Караджичем] ухудшились, и к 1994 году их понимание хода действий было совершенно различным. С марта 1992 года С.Милошевич и другие сербские лидеры на встречах с международными представителями открыто критиковали лидеров боснийских сербов за совершение преступлений против человечности и этнические чистки…».

Касательно представленных в качестве свидетельства записей перехваченных телефонных переговоров судьи отметили, что С.Милошевич «выражал сомнение в том, насколько оправданным является использование незаконных действий в ответ на другие незаконные действия, в частности, в отношении создания Ассамблеи боснийских сербов». Судьи отметили, что С.Милошевич задавал Р.Караджичу вопрос о правомерности исключения из этой Ассамблеи мусульман, которые выступали за сохранение Югославии, а также о правомерности требований половины территории Боснии со стороны той же Ассамблеи, представлявшей лишь одну треть населения республики.

Приговор по делу Р.Караджича содержит также указание на факты, свидетельствующие, что во время частных встреч С.Милошевич «был чрезвычайно раздражён на боснийских сербов за их отклонение мирного плана Вэнса - Оуэна», что он «выражал понимание законных интересов сербов в Боснии, но считал, что главное – это остановить войну».

Как видим, приговор Р.Караджичу действительно содержит факты, которые говорят о миролюбивой позиции Слободана Милошевича, которая никак не стыкуется с выдвигавшимися против него обвинениями. Однако говорить об оправдании С.Милошевича (даже об оправдании de facto) не приходится. Во-первых, в составе судебной палаты Р.Караджича находился судья, заседавший также в составе судебной палаты по делу С.Милошевича (южнокорейский судья О Гон Квон). Эта судебная палата в своё время вынесла немало решений, в которых бывший руководитель Югославии уже признавался виновным, например, в решении 2004 года по запросу об оправдании. Было бы странно ожидать, что судья Квон вдруг изменил своё мнение о С.Милошевиче. Во-вторых, цитируемые из приговора Р.Караджича факты не являются новостью. Все эти факты были представлены в качестве показаний на процессе Милошевича, но никакого воздействия на судей не произвели: судьи просто проигнорировали эти показания.

Напомним, что дело против С.Милошевича завершилось скандалом, когда в последние дни процесса главный прокурор Дж.Найс прямо в зале суда признал, что у Милошевича не было умысла на совершение преступлений. Это признание вызвало шок у судей, они, кажется, даже заподозрили, что прокурор не здоров. Ведь единственным доказательством умысла С.Милошевича на совершение геноцида и других преступлений была приписанная ему теория «Великой Сербии», в состав которой должны были войти территории Хорватии и Боснии, населённые сербами. На этом были построены все показания, а тут прокурор вдруг признал, что «Милошевич никогда эту теорию не поддерживал».

Все «оправдательные» выводы в отношении Слободана Милошевича в приговоре Радована Караджича – это очередное лицемерие Гаагского трибунала. Так называемые оправдательные показания в отношении С.Милошевича цитируются отнюдь не с целью отдать должное его попыткам сохранить единое югославское государство и остановить вызванную разрушением этого государства войну. Приговор Р.Караджичу относится только и исключительно к Р.Караджичу. Соответственно, все факты приводятся в приговоре ради одного – осуждения Р.Караджича.

Приведение «оправдательных» показаний в отношении президента Слободана Милошевича важно в другом смысле: оно показывает, насколько обанкротившимся учреждением является этот злосчастный трибунал по бывшей Югославии, в деятельности которого нет признаков ни права, ни морали. И мы имеем ещё одно подтверждение: уничтоженный в застенке МТБЮ Слободан Милошевич – невиновен.

(1) СФРЮ в составе шести республик (Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Словении, Македонии и Черногории).

(2) СРЮ в составе двух республик (Сербии и Черногории).

О визите делегации Россельхознадзора договорились на встрече с представителями Боснии и Герцеговины

Рабочая встреча заместителя Руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене с Директором Администрации BIH по защите растений Министерства международной торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Руденко Радовичем состоялась 16 августа текущего года в Москве по инициативе боснийской стороны.

В переговорах также приняли участие представители Посольства Боснии и Герцеговины в России, а также Министерства иностранных дел России.

Юлия Швабаускене сообщила об обеспокоенности Россельхознадзора, вызванной двукратным увеличением поставок боснийской растительной продукции в Россию, а также отсутствием информации об объемах выращиваемой и экспортируемой плодоовощной продукции. В целях защиты интересов государства и обеспечения фитосанитарной безопасности страны Россельхознадзором было принято решение о введении с 4 августа 2016 года временных ограничений на ввоз в Россию продукции высокого фитосанитарного риска из Боснии и Герцеговины.

В настоящее время после обращения боснийской стороны был оперативно спланирован визит официальной делегации Россельхознадзора в Боснию и Герцеговину для посещения мест выращивания, упаковки и отгрузки растительной продукции, а также подробного ознакомления с системой фитосанитарного контроля и сертификации плодоовощной продукции, предназначенной для экспорта в Россию.

Российская сторона также подчеркнула, что данный визит будет способствовать выстраиванию алгоритма дальнейшего взаимодействия компетентных ведомств. Одним из аспектов такого сотрудничества может стать использование боснийской стороной функциональных возможностей электронного модуля «Аргус-Фитч», разработанного Россельхознадзором для авторизации фитосанитарных сертификатов, в сопровождении которых плодоовощная продукция поставляется в Россию.

Раденко Радович поблагодарил российскую сторону за организацию предстоящего на этой неделе визита и отметил, что окажет всемерное содействие в его проведении. Директор Администрации BIH по защите растений Боснии и Герцеговины также выразил желание наладить эффективное двухстороннее сотрудничество, содействующее росту взаимовыгодной торговли.

Стороны также договорились обсудить в ходе посещения российскими экспертами Боснии и Герцеговины концепцию Протокола о сотрудничестве, который может быть согласован и подписан в дальнейшем.

Над Донбассом сгущается тень войны

Алексей ТОПОРОВ

16 августа Министерство государственной безопасности Луганской народной республики сообщило, что украинская сторона готовит многочисленные диверсии и провокации с целью обвинить вооружённые силы мятежных республик Донбасса в нарушении «Минска - 2».

В официальном заявлении МГБ ЛНР говорится о том, что Киев намерен представить ситуацию так, будто в результате массированных атак «сепаратистов» и «российско-террористических войск» Вооружённые силы Украины понесли серьёзный урон.

«Сорвать "Минск-2", обвинив в несоблюдении режима прекращения огня подразделения Народной милиции ЛНР и Министерства обороны ДНР, Украина планирует путем уничтожения большого количества макетов, сооруженных из вышедшей из строя и негодной к ремонту военной техники, а также путем обстрелов нежилых домостроений, расположенных в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения», - говорится в сообщении на сайте республиканской спецслужбы. Как следует из ряда секретных документов, полученных Министерством госбезопасности ЛНР, «не исключено, что для наглядности потерь в живой силе, действия ВСУ будут аналогичны действиям лета 2014 года, направленных на имитацию массовых потерь среди мирного населения, якобы от рук ополчения Донбасса. Освещение данной акции запланировано в украинских СМИ».

Официальный сайт приводит и фотографию одного из попавших в руки луганских разведчиков документов за подписью начальника Первомайского районного управления МВД Украины в контролируемой киевским режимом части Луганской области полковника Кравцова. Из текста следует, что милицейский чин недвусмысленным образом дает приказ организовать следующую провокацию: при помощи неопознанных тел, хранящихся в местных моргах, сфальсифицировать массовые захоронения «жертв незаконных вооружённых формирований» в окрестностях города Золотое. После чего настоятельно рекомендуется провести «эксгумацию» с привлечением экспертов миссии ОБСЕ.

Планы, вынашиваемые сегодня киевским режимом в отношении Донбасса, напоминают, какую зловещую роль сыграли в 90-е годы в войнах на территории Югославии взрыв на рынке Маркале и инцидент в селе Рачак. (Взрыв устройства неизвестного происхождения на городском рынке Маркале в Сараеве, во время которого погибли несколько десятков мусульман, администрация США использовала как предлог для бомбардировок авиацией НАТО позиций сербов в Боснийской войне 1995 года. В селе Рачак [Косово] маскарад с переодеванием в одежду мирных жителей албанских террористов, убитых в январе 1999 года в ходе операции югославской полиции, стал предлогом для начала массированных натовских бомбардировок Югославии. В обоих случаях имели место провокации).

«Я оцениваю вероятность возобновления полноценных боевых действий как пятидесятипроцентную, - говорит луганский блогер «Ватник», старший лейтенант Народной милиции ЛНР, в прошлом днепропетровский журналист Сергей Василевский. – Очевидно, что сейчас Киев пытается решить вопрос с неподконтрольными добровольческими батальонами, о чем свидетельствует накал страстей вокруг процесса над насильниками и истязателями из подразделения «Торнадо». Видно, что на попытки поступить по закону националистические добровольцы отвечают сплочением, так в поддержку торнадовцев уже выступил депутат Верховной рады, в прошлом командир батальона «Донбасс» Семенченко, посмотрим, как поведет себя командир «Азова» Билецкий. В создавшейся ситуации киевскому режиму будет крайне выгодно отправить добробаты на убой, как в 2014 году, другое дело захотят ли они выступить в подобной роли?»

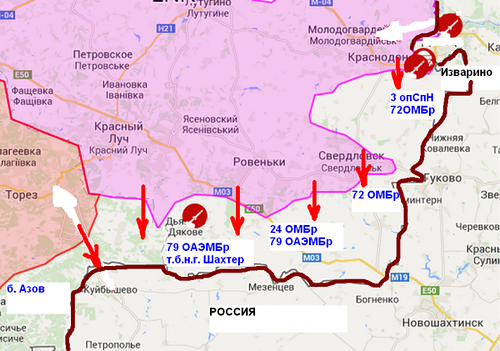

Слова Сергея Василевского косвенно подтверждают и последние разведданные Народной милиции ЛНР о переброске сил наёмников и националистических батальонов к линии разграничения. На минувшей неделе в контролируемый Украиной город Попасная Луганской области для усиления 10-го батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ прибыли шесть бронемобилией с боевиками «Правого сектора». Там же, а также в Старобельске и Станице Луганской расположились националистический батальон «Азов» и чеченский батальон им. Джохара Дудаева. Аналогичная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах «украинской» Луганщины. В районе села Болотенное Станично-Луганского района размещено подразделение турецких и чеченских наемников из организации «Серые волки». В город Счастье прибыло подразделение из трёх сотен боевиков, одетых в чёрную форму с надписью «Север». В Новоайдарском районе замечены вооружённые люди, на форме которых нашиты шевроны с красно-белыми полосами (предполагают, что они прибыли из Польши).

При этом если в более спокойном Луганске рассуждают о возможности войны, то для жителей Донецка страшной «нормой» стали ежедневные обстрелы. «Обстрелы происходят ежедневно, причём снаряды и мины попадают уже в те районы Донецка, которые ранее война щадила, - делится своими впечатлениями перебравшийся в столицу ДНР координатор движения «Интербригады», в прошлом начальник штаба артиллерии Второй бригады Народной милиции ЛНР Сергей Фомченков. – «Тыловые» подразделения республики, бойцов которых ранее было невозможно увидеть «на передке», теперь постоянно находятся у линии соприкосновения в полной боевой готовности. Согласно поступающим ко мне разведданным ВСУ, вопреки минским договорённостям, подтянули к линии разграничения самоходные 203-мм артиллерийские установки «Пион», дивизионы «Градов», тяжелые 150-мм тяжелые гаубицы. При этом их диверсионные отряды постоянно нащупывают слабые места в обороне ДНР».

Есть зловещая символика в том, что нынешнее летнее обострение в Донбассе происходит во вторую годовщину изваринского и иловайского котлов. 6 августа 2014 года в ходе ликвидации изваринского котла, по данным штаба Народной милиции ЛНР, украинская армия потеряла от 4000 до 5000 человек убитыми, ранеными и пленными. А в 20-х числах августа 2014 года после «схлопывания» иловайского котла потери украинской стороны составили более тысячи человек.

…Сегодня на Украине не осталось ни одной области, которая регулярно не принимала бы «груз 200», поступающий из Донбасса. Жатва смерти становится всё обильнее. Иногда возникает ощущение, что народ и дальше готов заниматься самоистреблением, соглашаясь с тем, чтобы его сыновей посылали на убой те, кто в феврале 2014 года насилием захватили власть над страной и, оказавшись в тупике, страшатся эту власть потерять.

О переговорах Россельхознадзора с Национальной организацией по карантину растений Боснии и Герцеговины.

Рабочая встреча заместителя Руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене с Директором Администрации BIH по защите растений Министерства международной торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Раденко Радовичем состоялась 16 августа текущего года в Москве по инициативе боснийской стороны. В переговорах также приняли участие представители Посольства Боснии и Герцеговины в России, а также Министерства иностранных дел России.

Юлия Швабаускене сообщила об обеспокоенности Россельхознадзора, вызванной двукратным увеличением поставок боснийской растительной продукции в Россию, а также отсутствием информации об объемах выращиваемой и экспортируемой плодоовощной продукции. В целях защиты интересов государства и обеспечения фитосанитарной безопасности страны Россельхознадзором было принято решение о введении с 4 августа 2016 года временных ограничений на ввоз в Россию продукции высокого фитосанитарного риска из Боснии и Герцеговины.

В настоящее время после обращения боснийской стороны был оперативно спланирован визит официальной делегации Россельхознадзора в Боснию и Герцеговину для посещения мест выращивания, упаковки и отгрузки растительной продукции, а также подробного ознакомления с системой фитосанитарного контроля и сертификации плодоовощной продукции, предназначенной для экспорта в Россию.

Российская сторона также подчеркнула, что данный визит будет способствовать выстраиванию алгоритма дальнейшего взаимодействия компетентных ведомств. Одним из аспектов такого сотрудничества может стать использование боснийской стороной функциональных возможностей электронного модуля «Аргус-Фито», разработанного Россельхознадзором для авторизации фитосанитарных сертификатов, в сопровождении которых плодоовощная продукция поставляется в Россию.

Раденко Радович поблагодарил российскую сторону за организацию предстоящего на этой неделе визита и отметил, что окажет всемерное содействие в его проведении. Директор Администрации BIH по защите растений Боснии и Герцеговины также выразил желание наладить эффективное двухстороннее сотрудничество, содействующее росту взаимовыгодной торговли.

Стороны также договорились обсудить в ходе посещения российскими экспертами Боснии и Герцеговины концепцию Протокола о сотрудничестве, который может быть согласован и подписан в дальнейшем.

Вице-президент США Джозеф Байден своим визитом в Белград "осквернил" сербскую землю, заявил лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель на протестном митинге в центре сербской столицы.

Байден во вторник находится с официальным визитом в Сербии, а из Белграда направится в столицу Косово Приштину для переговоров с косовоалбанскими властями края.

Митинг сербских радикалов прошел в центре Белграда в Пионерском парке, расположенном между зданиями резиденции президента страны, столичной мэрией и национальным парламентом. Перед акцией пришедшим раздали одну тысячу маек с цветным изображением кандидата в президенты США Дональда Трампа — политического противника Байдена. Единственным условием получения майки было то, что она должна была быть сразу надета.

"Сербия никогда не забудет, что Джозеф Байден был одним из самых больших сторонников бомбардировок сербского народа, убийства наших детей, разрушения, захвата сербских земель — святых Косово и Метохии, большой части Республики Сербской, целой Республики Сербской Краины", — заявил Шешель.

По его словам, недопустимо, что "такой злодей и преступник вновь здесь принимает почести, а для его встречи поставлена сербская гвардия". При этом лидер радикалов также напомнил о многочисленных проалбанских и антисербских высказываниях вице-президента США.

Одновременно Шешель выразил поддержку кандидату в президенты США Дональду Трампу. Сербский политик объяснил это тем, что "американцам пора избавиться от большого позора в своей истории" и сменить нынешние власти страны.

"У Америки есть надежда и перспектива, у Америки есть Дональд Трамп. И мы, сербские радикалы, всеми силами поддерживаем Трампа и призываем наших сербских братьев, живущих в США, голосовать за него", — заявил Шешель.

По его словам, Трамп стремится к сотрудничеству с Россией и "является одним из немногих высокопоставленных американских политиков, которые попросили прощение у сербского народа за бомбардировки".

Сербская радикальная партия, идеологией которой является сербский национализм, входит в парламент страны. Лидер партии Воислав Шешель находился в Гаагском трибунале по обвинению в военных преступлениях в ходе вооруженных столкновений на территории бывшей Югославии в 1991–1993 годах и был оправдан в марте 2016 года.

"Газпром" в I полугодии сократил поставки газа в Турцию на 8,2%.

"Газпром" в первом полугодии 2016 года сократил поставки газа в Турцию на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 11,958 миллиарда кубометров, говорится в отчете компании по РСБУ за второй квартал 2016 года.

Поставки российского газа в Турцию в 2015 году составили 27,015 миллиарда кубометров, что практически соответствует предыдущему году. Турецкие газовые компании получают российский газ по Трансбалканскому газопроводу, а государственная Botas — по газопроводу по дну Черного моря "Голубой поток". В первом квартале 2016 года "Газпром" сократил поставки газа в Турцию на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 6,419 миллиарда кубометров.

Поставки газа "Газпрома" в Западную Европу в первом полугодии 2016 года выросли на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 69,828 миллиарда кубометров. Больше всего было поставлено в Германию (22,706 миллиарда), Италию (12,550 миллиардов кубометров), Турцию и Великобританию (9,338 миллиарда кубометров).

В Центральную Европу в первом полугодии "Газпром" реализовал 15,124 миллиарда кубометров газа. В частности, в Польшу — 5,692 миллиарда кубометров, в Венгрию — 2,597 миллиарда кубометров, в Чехию — 2,086 миллиарда кубометров, Словакию — 1,828 миллиарда кубометров, Болгарию — 1,554 миллиарда кубометров. В остальные страны региона (Румыния, Сербия, Словения, Босния и Герцеговина, Македония) было реализовано менее чем по 1 миллиарду кубов.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) выросли на 15,4% — до 2,309 миллиарда кубометров.

«США и Китай могут быть вовлечены в войну»

Мэтью Берроуз, директор прогнозного центра Atlantic Council и бывший прогнозист Национального совета по разведке США, — в интервью «Газете.Ru»

Александр Братерский

Вопросы долгосрочного прогнозирования — одна из важных составляющих американской политической аналитики, ориентированной на десятилетия вперед. О том, какие угрозы ждет мир в будущем, будет ли конфликт между Китаем и США и почему администрация США видит в России угрозу, «Газете.Ru» рассказал директор прогнозного центра экспертного центра Atlantic Council, в прошлом высокопоставленный аналитик, прогнозист Национального совета по разведке США Мэтью Берроуз.

— Дональд Трамп — очень необычный кандидат для Республиканской партии США, и кажется, что он уже пришел к нам из времени, о котором вы говорите в ваших долгосрочных прогнозах. Можно ли рассматривать его как попытку попытаться спасти Америку от потери влияния?