Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано считает, что нынешние переговоры агентства с Тегераном окажут положительное влияние на предстоящую в ближайшие дни встречу представителей Ирана с "шестеркой" международных посредников, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на иранское ТВ.

В понедельник в столице Ирана Тегеране прошли переговоры между МАГАТЭ и ИРИ по ядерной программе страны.

"Безусловно, прогресс в переговорах (с МАГАТЭ) окажет благоприятное влияние на переговоры Ирана с группой "5+1" ("шестеркой" международных посредников)", - приводит агентство слова Амано.

По словам гендиректора МАГАТЭ, переговоры в Тегеране были "очень полезными", "насыщенными" и прошли в "благоприятной атмосфере".

Как отмечает агентство, такого же мнения придерживается и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Саид Джалили.

"Сегодня мы провели очень хорошие переговоры с господином Амано", - заявил Джалили по окончании двухчасовой встречи с главой МАГАТЭ.

Очередной раунд переговоров представителей Тегерана и "шестерки" состоится в Багдаде 23 мая.

Предыдущие переговоры Ирана и МАГАТЭ прошли 14-15 мая в столице Австрии Вене. Главный эксперт МАГАТЭ по иранской ядерной программе Герман Накертц заявил по окончании встречи, что в переговорах с Ираном наметился прогресс.

"Шестерка" международных посредников с 2003 года совместно с МАГАТЭ добивается от Ирана приостановки работ по обогащению урана, которые могут представлять угрозу режиму ядерного нераспространения. В середине мая после более чем годового перерыва, стартовали переговоры по ядерной программе Ирана в формате "5+1".

В конце января 2012 года ЕС одобрил пакет ограничительных мер в отношении Ирана, введя запрет на импорт, приобретение и транспортировку иранской нефти и нефтепродуктов, а также на относящиеся к ним финансовые и страховые операции. Полностью нефтяное эмбарго в отношении Ирана должно вступить в силу 1 июля. Поводом для санкций стал доклад МАГАТЭ, в котором говорилось, что Иран до 2003 года вел работы по созданию ядерного оружия и что эти работы могут продолжаться до сих пор.

Несмотря на то, что иранское правительство заявляет о мирном характере своей ядерной программы, США, Израиль и ряд стран Запада подозревают Иран в попытках создать ядерное оружие.

В рамках 12-й Московской Международной ярмарки путешествий «MITF-2012» 18 мая впервые в России был презентован венгерский термальный курорт Бюкфюрдо.

Как было отмечено на презентации, этот курорт только начинают продвигать в России, и гостей из нашей страны в городе Бюк, где расположены термальные источники, пока почти нет. Зато возвратность туристов из Европы на курорт практически 100%. Чаще всего улучшить состояние здоровья или вылечиться с помощью насыщенной микроэлементами воды сюда едут гости из Австрии, Чехии, Словении, Германии.

Стоит отметить, что минеральная вода из источников Бюкфюрдо оказывает благотворное действие на организм человека еще более 6 месяцев после посещения курорта.

Для привлечения туристов весной этого года начала работать небольшая принимающая компания «Ingrid Buk tour», которая планирует выйти с предложением о сотрудничестве на российских туроператоров по Венгрии.

Как рассказали организаторы презентации, Бюкфюрдо расположен в самом центре Венгрии и представляет собой один из лучших термальных курортов в Европе, в первую очередь с точки зрения качества самой воды. В состав курорта входят 32 бассейна, а территория составляет боле 14 гектаров. Бюкфюрдо самый молодой термальный курорт в Венгрии, что также говорит в его пользу.

В августе2012 года ему исполнится 50 лет.

Как уточнила руководитель принимающей компании Ирина Некрасова, минерализация воды на курорте самая высокая в Европе и составляет порядка 15 тысяч 200 миллиграмм на литр. Эту воду добывают из скважины глубиной более 1 километра.

Исполнительный директор 19-ой Международной выставки моющих и чистящих средств, средств гигиены и соответствующего оборудования Али Моради во время встречи с журналистами заявил, что количество зарубежных участников выставки выросло на 10% по сравнению с подобной выставкой, которая проводилась в прошлом году, сообщает агентство ИРНА.

В текущем году в выставке принимают участие 140 отечественных и зарубежных компаний, которые демонстрируют свои последние достижения в выставочных павильонах общей площадью более 8,4 тыс. кв. м.

Свою продукцию вниманию посетителей выставки, которая будет открыта до 20 мая, представляют компании из Италии, Испании, Турции, Австрии и Китая и наиболее известные иранские компании.

Открытие выставки состоялось вчера, 17 мая, в Тегеранском выставочном центре.

Средняя стоимость модернизации железнодорожного пути составляет 5 млн грн за 1 км, сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

В рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу Евро-2012 железнодорожники оздоровили около 1 тыс. км путей.

При этом для проведения путевых работ было использовано оборудование, произведенное на украинских предприятиях.

Согласно сообщению, "Старокраматорский машиностроительный завод" совместно с австрийской компанией Plasser & Theurer по заказу "Укрзализныци" изготовит две машины для выправки пути и три машины для глубокой очистки балласта. В 2011 году такие машины использовались на участках строительства скоростного коридора Львов - Киев - Харьков - Донецк.

Кроме того, оборудование для путевого хозяйства "Укрзализныци" поставляет Днепропетровский завод "НПК Днепроспецмаш" и "Каховский завод электросварочного оборудования".

Справка. Путевое хозяйство железных дорог Украины обслуживает 1695 машин, в том числе 47 единиц техники госпредприятия "Украинский центр механизации путевых работ".

Акционеры ОАО "Архангельский ЦБК" (город Новодвинск, Архангельская область), крупного лесохимического предприятия России, на годовом общем собрании 15 мая приняли решение выплатить дивиденды за 2011 год в размере 1,15 тысячи рублей на одну обыкновенную акцию номиналом один рубль, говорится в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов за 2011 год компания направит 897,259 миллиона рублей. По итогам 2010 года АЦБК выплатил дивиденды из расчета 165 рублей на одну акцию.

На годовом собрании также утвержден годовой отчет за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе бухгалтерский отчет о прибылях и убытках. На собрании была избрана ревизионная комиссия общества и утвержден аудитор - ЗАО "БДО" (Москва).

Акционеры также переизбрали совет директоров компании в количестве семи человек: Хайнц Циннер, Врольд Эмиль Вролдсен, Тимур Соколов, Валерий Кудрявцев, Павел Соловьев, Виталий Баско, Михаил Папылев. В новом составе совета директоров генеральный директор АЦБК Михаил Папылев был избран вместо Дитера Веховски. Других изменений в совете директоров не произошло.

Архангельский ЦБК в 2011 году получил чистую прибыль в размере 2,37 миллиарда рублей, выручку - 17,45 миллиарда рублей.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году, является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, ДВП, бумаги и бумажно-беловых изделий. По итогам 2011 года занимает первое место по производству тарного картона, второе - по объемам варки целлюлозы. Уставный капитал составляет 780,225 тысячи рублей и разделен на 780,225 тысячи обыкновенных акций номиналом один рубль. 97,42% акций принадлежит Pulp Mill Holding GmbH (Австрия).

Польская государственная железнодорожная компания PKP Intercity специально к Евро-2012 украсила 16 принадлежащих ей локомотивов в цвета национальной символики участников чемпионата и еще 4 - в изображения польских футбольных арен, где в начале лета пройдут матчи этого международного мероприятия.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, специализирующая по перевозкам между крупнейшими городами в стране компания намерена, начиная с 19 мая, презентовать в столице страны все локомотивы, часть из которых уже курсирует по железным дорогам.

"Специальные локомотивы Евро-2012 будут ездить шесть месяцев до ноября 2012 года. За это время каждый из них проедет 120 тыс. километров, а все вместе - 2,5 млн километров. Согласно нашим оценкам, приблизительно 1,5 миллиона человек смогут их увидеть", - отмечает пресс-служба компании.

Изображение на локомотивах, которое размещено на специальной наклеенной фольге, разрабатывала компания, занимающаяся дизайном для производителя бижутерии Swarowski.

На каждом из "национальных" тягачей также есть придуманный PKP Intercity слоган, написанный по-польски и на языке страны-участника Евро-2012.

"Наш проект обусловлен желанием продемонстрировать симпатию и гостеприимство футбольным фанатам, которые приедут в Польшу со всей Европы", - сказал глава правления компании Януш Малиновский.

PKP Intercity отмечает, что реализовать этот проект ее вдохновили железнодорожные компании Австрии и Германии, которые делали подобное во время проведения Евро 2008 и чемпионата мира по футболу в 2006 году, отметив, что Польша украсит рекордное количество локомотивов.

Компания также сообщила, что один из поездов, который больше всего понравится пассажирам, будет ездить по стране до июня 2013 года.

"Это уникальное и необыкновенное начинание. Много людей - как работающих в компании, так и других - принимали участие в реализации этого проекта", - сказал глава правления компании, отметив, что переводить слоганы на национальные языки, в частности, помогали сотрудники посольств.

PKP Intercity рассчитывает перевезти на Евро-2012 между польскими городами-организаторами чемпионата почти 0,5 млн болельщиков из 0,8-1 млн, которые, по оценкам польских властей, приедут в страну на матчи чемпионата.

Входящая в государственный холдинг РКР компания не раскрывает данных о том, сколько она планирует дополнительно заработать благодаря проведению чемпионата в Польше, отмечая, что июнь должен стать одним из лучших месяцев в году.

Справка. В прошлом году PKP Intercity ежемесячно перевозила в среднем 3 млн пассажиров (от 2,6 до 3,2 млн).

11 мая в Украинском Дунайском пароходстве отметили 15-летие пассажирской линии от Пассау (Германия) до украинских портов Измаил, Вилково с посещением биосферного заповедника "Дунайские плавни".

По этому случаю на Измаильском морском вокзале иностранных туристов, прибывших на теплоходе "Молдавия, который стал первооткрывателем новой линии, торжественно встретили руководители местных органов власти и государственных структур Придунавья, Украинского Дунайского пароходства, Измаильского МТП, депутаты Верховной Рады, Одесского облсовета, представители средств массовой информации, жители города.

На пресс-конференции, состоявшейся в связи с этим значительным событием в жизни региона, и.о. председателя правления ЧАО "УДП" А.П. Долгов отметил, что с выходом на дунайские просторы теплохода "Амур" в 1971 году Украинское Дунайское пароходство целенаправленно занимается круизной деятельностью на Дунае. За это время пароходство сумело завоевать репутацию стабильного и надежного партнера.

Регулярная международная круизная линия от Пассау до украинской дельты Дуная стала логическим продолжением, но уже в обновленном виде, традиционной линии "От Альп до Черного моря", которая пользовалась большим спросом на туристическом рынке Европы и США. Однако в 1991 году, в связи с началом военных действий на территории бывшей Югославии, а также с введением экономических санкций против этой страны, 18-дневные рейсы речного пассажирского флота с подключением морского теплохода "Айвазовский" были трансформированы в короткие 7-дневные и 10-дневные круизы по маршруту Пассау - порты Венгрии - Пассау.

В новых политических и экономических реалиях необходимо было предложить новый туристический продукт, исходя из того, что в Придунайском крае сконцентрированы уникальные возможности для развития внутреннего и международного туризма. Для подготовки и реализации комплекса мероприятий по организации иностранного туризма на украинской территории Придунавья в пароходстве было создано обособленное структурное подразделение "Транскруиз", сертифицированное и лицензированное под туристическую и экскурсионную деятельность.

Большую помощь в реализации намеченного оказал Посол Украины в Австрии Николай Петрович Макаревич. В своем письме на имя министра иностранных дел Украины Г.И. Удовенко, главы Одесской облгосадминистрации Р.Б. Боделана посол подчеркивал: "Инициатива УДП по разработке и освоению круизных маршрутов в заповедную зону украинской дельты Дуная заслуживает одобрения как с экономической, так и с политической точки зрения".

Сегодня круизную линию поддерживают пассажирские теплоходы "Украина", "Молдавия", "Волга" и "Дніпро".

"Важность возрождения круизной линии "От Альп до Черного моря", но уже в обновленном виде, трудно переоценить как для Придунайского региона, так и для Украины в целом, - отметил на пресс-конференции А.П. Долгов. - Ведь до этого иностранные суда заходили только в румынскую дельту. За 15 лет в порты Измаил и Вилково выполнено 597 судозаходов круизных судов УДП, иностранных фрахтователей и судовладельцев - швейцарских, немецких, французских. 76933 туристов приняли участие в береговых и водных экскурсионных программах, включая посещение Дунайского биосферного заповедника с выходом к Черному морю и нулевому километру, пешеходные экскурсии по Вилково, автобусные - по Измаилу. За этот период получено 1257380 евро доходов. О растущей популярности линии говорит хорошая загрузка пассажирских судов, следующих в дельту. В 2012 году запланировано 114 судозаходов. Рекордной ожидается и цифра туристов - до 10 тысяч".

На пресс-конференции шла речь и о перспективах пассажирских перевозок. В частности, отмечалось, что сегодня крайне актуален вопрос строительства новых круизных судов. Теплоходы УДП, построенные еще в советские годы, физически и морально устаревают, требуют значительных средств на ремонт и модернизацию. Нужно обновлять флот и параллельно развивать туристическую инфраструктуру. Ведь, по большому счету, до сих пор пароходство расширяло иностранный туризм в Придунавье только за счет собственного энтузиазма и собственных денежных средств. Чтобы развивать это направление, необходимы серьезные инвестиции и конкретные усилия всех причастных к дунайскому судоходству. Давно назрела и необходимость пересмотра неоправданно высокого уровня тарифов по портовым сборам в украинских дунайских портах с тем, чтобы повысить привлекательность и конкурентоспособность круизных перевозок по Дунаю.

В 1 кв. 2012 г. чистый убыток ОАО "Белозерский леспромхоз" (Вологодская обл.), крупнейшего предприятия в составе холдинга "Череповецлес", составил 28,14 млн руб. по сравнению с чистой прибылью в размере 7,03 млн руб. в аналогичный период 2011 г., об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении компании.Выручка предприятия увеличилась на 16,1% до 138,91 млн руб.

Основным рынками сбыта продукции ОАО "Белозерский леспромхоз" в настоящее время являются внутренний рынок России, а именно потребители, находящиеся на территории Вологодской, Нижегородской областей, Карелии, на внешнем рынке можно отметить Финляндию, Швецию, Голландию, Швейцарию, Бельгию, Германию, Чехию и Австрию.

Российские военные опять трясут мошной на Западе, вызывая приступы праведного негодования у ревнителей отечественной "оборонки". То вертолетоносцы-"Мистрали", то броневики IVECO, то конкурс на снайперские винтовки, выигранный австрийской Steyr-Mannlicher SSG 04. Теперь новая напасть. На российских полигонах гоняют образцы итальянской колесной БМТВ (боевой машины с тяжелым вооружением) Centauro. И, как сообщил РИА Новости источник в "Рособоронэкспорте", по итогам испытаний возможна закупка лицензии на производство этих машин.

Впрочем, первый зампред Военно-промышленной комиссии Юрий Борисов тут же поправил товарищей из оборонной монополии, заявив, что если что и будет закупаться, так малые разовые партии образцов для ознакомления с характеристиками и освоения технологий.

Что перед нами - хитрый ход, действительно призванный ознакомить российских военных с новинками натовской "оборонки"? Или новое свидетельство развала отечественного ВПК и пренебрежения интересами национального промышленника - традиционного поставщик "уникальной, не имеющей аналогов" продукции, "не уступающей, а в чем-то даже превосходящей" лучше зарубежные образцы?

Линия фронта в головах

Размораживание сюжета с закупками оружия за границей происходит по большей части в мозгах. Взращенные на том факте, что советские слоны - самые большие слоны в мире, российские обыватели с большим трудом отходят от этой системы отсчета.

Одни по-прежнему полагают страну мировым лидером, а оборонку - кладезем золотых рук, которым только надо дать заказ и вот тогда-то... Другие, накормленные досыта казенной пропагандой позднего Союза, отказывают отечественному ВПК (да и промышленности вообще) в какой бы то ни было технологической и производственной самостоятельности и перспективах.

Налицо типичнейшая битва двух психологических травм. Практика же несколько более многогранна. Советский Союз на пике своей мощи в 70-е - 80-е годы по целому ряду направлений был признанным мировым лидером, а в чем-то едва-едва успевал консервировать свое технологическое отставание от уходящего вперед Запада.

Прорывов было много, но в целом уровень был ниже "вражьего", а как только от "вылизанных" лабораторных стендов начинали переходить к заводским линиям, пропасть расширялась. Словно на глазах сбывался клеветнический анекдот: "можем сделать один уникальный спутник, но не можем сделать две одинаковые табуретки".

С 1991 года ситуация поменялась кардинально, но отнюдь не в лучшую сторону: местами утрачены даже те недостаточные технологии и компетенции, которые имелись. По некоторым направлениям это стало предельно очевидно после начала массированной накачки гособоронзаказа в самом конце 2000-х годов: целый ряд "головных разработчиков по направлению" продемонстрировали категорическую неспособность выкатить на полигон более-менее работоспособный образец того, что в тех же Штатах уже давно и устойчиво признано вчерашним днем.

Как быть в этих условиях политическому руководству страны, которая привыкла считать себя державой первого эшелона, но все меньше может поддерживать материальную и научно-техническую базу такого лидерства?

Вариантов ровно три

Можно закрыть весь оборонный сектор от контакта с иностранцами, огосударствить его обратно, восстановить "девятку" (систему оборонных министерств Союза), и загрузить промышленность контрактами, а оборонные НИИ - заказами на НИОКР. Потому что кругом враги, и мы сами все должны делать, своими руками. Иначе сожрут, а потом поработят.

В текущих условиях такой выбор еще сильнее перекосит отечественное машиностроение и сектор НИОКР, и без того живущие в каком-то откровенно припадочном режиме. А, кроме того, изоляция не только не сократит разрыв, но и усугубит его: отставание уже носит системный характер, и "с опорой на собственные силы" его не ликвидировать.

Можно поступать по принципу: есть деньги - покупаем необходимое. У своих (если могут произвести) или за рубежом (во всех остальных случаях). Что получится в качестве идеального конечного результата такой политики, можно понять, внимательно изучив, например, опыт Саудовской Аравии, в которой закупка современного вооружения на нефтедоллары стала чем-то вроде спорта и источника персонального обогащения для правящих кругов.

И есть третий вариант, который, в отличие от первых двух, требует качественного менеджмента, еще более высококачественной научной и инженерной экспертизы, а заодно (так, в качестве побочной задачи, не более) формулировки десятков эдак трех-четырех стратегий, посвященных вопросам развития инновационного сектора и обрабатывающей промышленности на горизонте в 15-20 лет.

Ну и до кучи - выстроенной линии внешнеэкономической политики глобальной интеграции (именно так), позволяющей играть на противоречиях иностранных государств, чтобы получать от них максимум возможного. Всего-то лишь.

Мичуринская прививка технологий на пустыре

Лучшим примером зачаточного применения этого третьего варианта будет, пожалуй, сотрудничество отечественных оптоэлектронщиков с французскими оборонными холдингами. Советский ВПК регулярно и системно отставал в целом ряде оптико-электронных технологий. Например, настоящей бедой были и остаются отечественные тепловизоры и инфракрасные камеры, чуть лучше ситуация с оптико-локационными станциями.

Работа с французами развивается по уже знакомому пути: сначала попытка воспроизведения конструкции, для производства которой нужна отсутствующая технология. И, после освоения, - старт с новой позиции. Так, в Вологде по лицензии компании Thales собирают французские тепловизоры для танков Т-90, идущих на экспорт. А Уральский оптико-механический завод в сотрудничестве с другой компанией - Sagem - также занимается выпуском тепловизионных камер.

Этот метод очень любили в раннем Советском Союзе. Собственно, именно он лежал в основе форсированной модернизации вооруженных сил и технологического перевооружения промышленности, осуществленных Иосифом Сталиным. Тогда по целому ряду направлений пропасть между СССР и индустриально развитыми западными странами была едва ли не больше.

Закупая опытные партии интересующих образцов вооружения и оборудования, копируя их, ставя на конвейер (а следующим тактом - совершенствуя своими научно-инженерными силами на базе уже отработанной "чужой" технологии), советскому правительству почти удавалось поддерживать уровень высшей лиги.

Притом практика неплохо существовала как до Второй мировой войны (параллельно с созданием собственно тяжелой промышленности), так и сразу после, когда копировались ключевые, по-настоящему критические решения (например, крылатые и баллистические ракеты, авиационные реактивные двигатели, а также можно вспомнить бомбардировщик Ту-4 - "нелицензионную" копию американского Б-29).

Это тяжелая, многолетняя, кропотливая работа, требующая въедливой отраслевой экспертизы, уверенного владения технологической "картой" промышленности (с пониманием узких мест и потенциальных точек роста) и максимальной очистки итоговых рекомендаций от местечкового и ведомственного лоббизма, а также коррупционных интересов.

Результатами этой работы не получится бравурно отчитаться к концу финансового года перед первыми лицами государства, чтобы на следующий день забыть о запущенном процессе и произведенных тратах, как это нередко бывает сейчас с бюджетоемкими инфраструктурными проектами.

Однако если речь идет о долгосрочной промышленной и технологической политике правительства, альтернативы такому подходу не просматривается. Осталось понять, о чем на самом деле идет речь, - и что взойдет на пустыре через 10-15 лет, кроме бурьяна, который уж точно никуда не денется? Константин Богданов, обозреватель.

Немецкий концерн RWE пересматривает свое участие в газовом консорциуме Nabucco, пишет Focus. Об этом журналу Der Speigel сообщили в компании.

Причиной могло послужить увеличение стоимости проекта с 8 до 15 млрд евро, отмечает издание. Окончательное решение пока не принято.

В феврале этого года представители консорциума обсуждали возможность уменьшения масштабов проекта. Первоначально планировалось, что длина газопровода составит 3 900 километров от восточной границы Турции с Грузией через Болгарию, Румынию, Венгрию в Австрию при проектной мощности в 32 млрд кубометров в год.

В марте в Берлине прошла конференция под названием "Туркменистан - Европа: перспективы сотрудничества", на которой, в частности, обсуждалось сотрудничество в нефтегазовой отрасли. Министр нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркмении Байрамгельди Недиров заявил, что процесс обсуждения строительства трубопровода в европейском направлении активизировался. В пользу южного коридора, фрагментом которого стал бы и газопровод "Набукко", высказывался директор по поставкам RWE Вольфганг Петерс.

Переговоры о возможном партнерстве между "Газпромом" и RWE были прекращены в декабре прошлого года. Стороны не смогли прийти к взаимовыгодному соглашению.

Чистая прибыль RWE за прошлый год сократилась на 45,4% и составила 1,8 млрд евро. Выручка увеличилась до 51,7 млрд евро. RWE входит в пятерку крупнейших европейских энергетических концернов, запасы компании составляют 179,4 млрд кубометров газа.

Государственный оператор почтовой связи «Польская почта» опубликовал свою инвестиционную программу на 2012-2015 гг., согласно которой в 2012 году на закупку новейшего оборудования и информационных технологий будет направлено свыше 170 млн злотых. Компания планирует также до 2015 года инвестировать 750 млн злотых в внедрение новой системы оплаты труда и переподготовку кадров. По оценкам экспертов, данные меры позволят компании укрепить свои конкурентные позиции в связи с либерализацией рынка почтовых услуг, которая намечена на начало 2013 года. Согласно реформе почтовых служб стран членов ЕС, национальные государственные почтовые операторы лишатся своей монополии на доставку всех видов почтовых отправлений, включая письма весом меньше 50 грамм. По мнению Еврокомиссии реформа почты придаст ускорение внедрению новых технологий доставки, снизит стоимость почтовых услуг, благодаря усилению конкуренции и приведет к появлению новых почтовых операторов. О своих планах выхода на польский рынок почтовых услуг уже заявили «Почта Австрии», занимающая 36 процентов данного рынка стран Центральной и Восточной Европы и литовская «Логинпост» (Loginpost), планирующая инвестировать свыше 20 млн евро в развитие 380 почтовых терминалов в стране.

Производство премиального компакта японской марки будет налажено на мощностях на заводе Magna Steyr в австрийском городе Грац. Конвейер по сборке автомобиля, который в Европе выступит конкурентом Audi A3, BMW 1-й серии, Mercedes-Benz A-класса, заработает через два года.

На сегодняшний день известно, что товарный вариант Infiniti Etherea будет спроектирован на платформе MFA. "Тележка", разработанная компанией Mercedes-Benz, подходит для установки как бензиновых и дизельных двигателей, так и агрегатов, работающих на альтернативном топливе.

Велика вероятность, что в гамму моторов Infiniti Etherea войдут 4-цилиндровые установку, собранные на предприятии в США. На днях концерны Daimler и Renault-Nissan в городе Дечерд, штат Теннесси, заложили первый камень в строительство нового завода, на котором будут производить бензиновые агрегаты с четырьмя цилиндрами для моделей Infiniti and Mercedes-Benz.

Марсоход "Оппортьюнити", который почти пять месяцев простоял на склоне Грили Хэйвен, успешно пережил свою пятую марсианскую зиму и продолжает научную работу, говорится в сообщении Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА.

Марсоход, работающий на Красной планете девятый год, остановился на хорошо освещаемом солнцем склоне в декабре 2011 года. "Припаркованный" марсоход во время вынужденной паузы изучал состав пород на склоне с помощью своих спектрометров, а отслеживание сигналов неподвижного аппарата позволило ученым получить новую информацию о внутреннем строении Марса.

Во вторник, 8 мая, марсоход после 19 недель зимних "каникул" проехал первые 3,67 метра вниз по склону. Команда инженеров, работающая с "Оппортьюнити", продолжает отслеживать уровень энергии, получаемой с солнечных батарей, на которых скопилось большое количество пыли. Если ветер не очистит их, в ближайшие несколько недель марсоход не сможет работать на южных склонах.

"Мы направимся на юг как только энергоснабжение будет достаточным для того, чтобы покорить склоны там, куда мы собрались. В районе Кейп Йорк есть отложения, в которых, по нашему мнению, можно найти древние глины", - сказала заместитель научного руководителя миссии в JPL Дайана Блэйни (Diana Blaney).

Марсоходы "Оппортьюнити" и "Спирит" были высажены на Красную планету в январе 2004 года. Рассчитанные на 90 дней работы, "близнецы" весной 2010 года преодолели рекорд продолжительности миссии на поверхности Марса, установленный "Викингом-1", - шесть лет и 116 дней. В конце мая 2011 года НАСА официально объявило о завершении миссии марсохода "Спирит" и о переходе проекта на "одиночный режим" - работу с оставшимся в одиночестве "Оппортьюнити".

В середине 2008 года "Оппортьюнити" отправился к кратеру Индевор, на дорогу до которого ему потребовалось три года. Добравшись до края Индевора в августе 2011 года, марсоход обнаружил породы более древние, чем все, что он изучал ранее. Кроме того, в декабре 2011 года ученые НАСА сообщили, что "Оппортьюнити" нашел на поверхности Марса светлую жилу - минеральную "вену", возможно, сформировавшуюся из гипса, оставленного здесь жидкой водой.

Ученые надеются, что "пожилой" аппарат, лишившийся одного из инструментов и вынужденный ездить с не полностью сложенным манипулятором из-за проблем с "суставами", сможет проработать у Индевора еще несколько лет.

Новый марсоход НАСА, Curiosity ("Любопытство"), должен совершить посадку в кратере Гейла в августе 2012 года. В этом кратере находится конус выноса осадочных пород, вероятно, сформированный потоком воды. Подножие горы в центре кратера содержит соединения серы и глину, которые формируются в присутствии воды. Географическое положение кратера увеличивает вероятность обнаружения следов воды.

Госсекретарь Франции по внешней торговле Пьер Лелюш не поехал бы на Евро-2012 в Украину из-за процесса против экс-премьера страны Юлии Тимошенко, однако не советует европейцам рвать отношения с Киевом, заявил он в эфире телеканала iTele.

Лелюш в 2009-2010 годах занимал пост госсекретаря по европейским делам, а в ноябре 2010 года был назначен госсекретарем по внешней торговле. В связи с поражением Николя Саркози на выборах президента Франции, в четверг премьер-министр Франсуа Фийон подаст президенту прошение об отставке правительства.

"Решение будет принимать будущий глава государства, но я бы лично не поехал, хотя позволил бы футболистам принять участие в Евро-2012. Это важно для Европы и, в частности, для Польши", - сказал Лелюш.

По его словам, своей поездкой в Украину европейские лидеры "примут то, что (президент Украины Виктор) Янукович делает с бывшим премьер-министром".

Он считает, что в отношениях с Украиной "нужно использовать экономическое давление, в том числе соглашение о свободной торговле", но не рвать с ней отношения.

"Это страна транзита газа, поставляемого из России в Европу, у нее есть значительные преимущества в космической сфере и в сельском хозяйстве. Хотим ли мы, чтобы Украина перешла в лагерь России вместе с Казахстаном... или мы пытаемся привязать ее к ЕС?" - сказал Лелюш.

По его словам, условия транзита газа через территорию Украины очень "темные", "что и заставило немцев строить собственный газопровод". Однако, отмечает госсекретарь, это не дает права нынешним властям сажать за решетку бывшую премьер-министра по обвинениям в газовых махинациях.

"Бывших премьер-министров не сажают в тюрьму по политическим соображениям", - считает Лелюш.

На прошлой неделе австрийские СМИ сообщили, что ни один член правительства Австрии не приедет на Украину на матчи чемпионата Европы по футболу в связи с ситуацией вокруг Тимошенко.

Ранее о намерении бойкотировать запланированные в Украине мероприятия в рамках Евро заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Также, по данным немецких СМИ, канцлер Германии Ангела Меркель намерена приехать на ЧЕ по футболу только в том случае, если украинского экс-премьера освободят из тюрьмы.

Тимошенко была осуждена в октябре 2011 года на семь лет лишения свободы за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в колонии в Харькове. Запад считает уголовное преследование экс-премьера политически мотивированным, украинские власти это отрицают.

На прошлой неделе экс-премьер Украины через соратников заявила, что при перевозке из колонии в больницу ее тащили в простыне, скрутив ноги и руки. Сотрудники колонии, по словам Тимошенко, ударили ее в живот, и она от сильной боли на время потеряла сознание. Тимошенко объявила голодовку в знак протеста против жестокого обращения в тюрьме и подала жалобу на действия конвоиров.

Чемпионат Европы пройдет в Польше и в Украине с 8 июня по 1 июля.

Музей партизанской славы "Большой дуб", расположенный в семи километрах от города Железногорск Курской области, - место особое. Во время экскурсий здесь задумчиво молчат даже самые непоседливые школьники, а гости, которые планировали десятиминутный визит, задерживаются на часы. Сотрудники музея говорят, что дело в положительной энергетике, которой обладает эта земля, несмотря на свою трагическую историю.

Это единственный в России музей, расположенный на месте сожженной деревни Большой дуб, которую в советской печати называли сестрой белорусской Хатыни, уничтоженной немецкими карателями в 1943 году.

"Убивай всякого русского"

Семьдесят лет назад на месте стотысячного Железногорска был густой лес. В окрестностях будущего города находились лишь небольшие деревни, которые и были оккупированы фашистами в октябре 1941 года.

По словам директора музея "Большой дуб" Валентины Башкировой, многие мужчины и подростки из этих деревень, не попавшие на фронт, сразу после оккупации ушли в партизаны. Немецкие железнодорожные составы летели под откос, гибли от рук подпольщиков и сами фашисты. Но за успех партизанских операций и сотрудничество с Первой курской партизанской армией поплатились жизнями мирные жители.

"Нашей территории не повезло: здесь остановились карательные войска "СС". Наказывая мирных жителей за помощь партизанам, нацисты окружали деревни, расстреливали и сжигали стариков, женщин, детей", - рассказывает директор музея.

В кармане у каждого эсесовца лежала агитка: "Убивай всякого русского, советского. Не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик"...

И они убивали: 624 мирных жителя из 17 сел и деревень Михайловского района Курской области уничтожили фашисты во время двухнедельной карательной операции "Белый медведь" в октябре 1942 года. Пять населенных пунктов больше не восстановились никогда: Холстинка, Звезда, Комарий, Бугры и Большой дуб.

Назвали это небольшое село из 14 домов в честь 600-летнего дуба, стоящего в центре. Именно здесь по вечерам устраивали посиделки старики, играли дети и молодежь.

В отличие от своего символа, деревня была молодой. Она образовалась только в 1926 году, и из 44 уничтоженных жителей 26 были детьми. Расправившись с людьми, фашисты облили бензином дерево и подожгли. Могучий дуб выстоял, но начал медленно погибать, и через несколько лет после войны его сломала буря.

Не оставляя свидетелей

Каратели не оставляли свидетелей своих злодеяний, поэтому очевидцев трагедии курских деревень можно пересчитать по пальцам. Ими оказались дети, гостившие у родственников, чудом выжившие взрослые, а также подростки из соседних поселков, которых немцы спустя несколько дней после расправы заставили хоронить погибших.

Сегодня никого из этих людей в живых не осталось. Тех, кто хочет узнать о трагедии, в музее ждут только магнитофонные записи и письменные свидетельства очевидцев. Но даже их достаточно, чтобы представить, как страшно было утром 17 октября 1942 года в Большом дубе.

"Я возвращалась домой из поселка Золотой. Это было часов 9 утра. Когда я подходила к колхозным постройкам, то увидела, что из леса выходит группа фашистских карателей, около 30. Запрятавшись в кустарник, я стала наблюдать", - цитирует в своей статье воспоминания местной жительницы Анастасии Ворониной бывший научный сотрудник музея Павел Курских.

"Часть карателей быстро зашла в поселок, а остальные начали окружать его. Те, кто ворвались в населенный пункт, начали выгонять жителей из домов. Крик, ругань... Всех сгоняли в центр, к хате Антоненковых. А потом послышались выстрелы из автоматов, крики, плач. Это было недолго. Я поняла, что наших уничтожают. Заплакала, испугалась и бросилась бежать в лес... Расстреляли мою мать, брата и двух сестер. Только через пять дней нам разрешили похоронить расстрелянных. Я с трудом узнала своих, так как они все обгорели. Их фашисты облили бензином и сожгли", - вспоминает Воронина.

"В Большом дубе были убиты мои друзья Вася Воронин, Гриша Митюгов, Кондрашов Андрей и многие другие. Спалили этот поселок по-варварски. Расстреливали в упор. Перед этим расстрелом немцы заехали к нам. Они тоже собрали нас и окружили пулеметами. Но почему-то потом отпустили по домам. После этого немцы у нас простояли около недели. А потом спалили Большой дуб", - звучит на магнитофонной пленке голос умершего в 1993 году ветерана Дмитрия Горохова, жившего в соседнем с Большим дубом поселке Каменец.

"Не стреляй нас, дяденька!"

По словам Валентины Башкировой, понять логику палачей и узнать, по какому принципу эсесовцы выбирали деревни для уничтожения, невозможно. Зачастую свою роковую или спасительную роль в этом играли не столько немцы, сколько сотрудничающие с ними местные жители. Некоторые из работавших на фашистов сообщали односельчанам о том, что готовится расправа, и люди уходили в лес. Так спасся, например, поселок Золотой.

Но жителей Большого дуба не предупредили.

"Несколько лет назад к нам в музей часто приходил полубезумный старик, отсидевший 25 лет в лагерях за сотрудничество с нацистами. Накануне трагедии он приехал в Большой дуб и вывез свою семью, а остальным ничего не сказал. Мужчина оставлял в музее свои записи, стихи о Боге. Видимо, к концу жизни решил покаяться", - рассказывает директор музея.

Каяться было в чем: умирали жители Большого дуба и других сожженных деревень ужасно. Павел Арбузов, которого через несколько дней после уничтожения Большого дуба фашисты вместе с другими подростками пригнали хоронить погибших из соседней слободы Михайловки, вспоминал, как они доставали из погреба расстрелянные там тела женщин и грудных детей.

"Женщины прижимали к себе детей так называемой мертвой хваткой, и даже после смерти их было не разъединить. Одна из матерей укрывала ребенка полой своей шубы. Трупы были изрешечены десятками пуль", - пересказывает директор музея воспоминания Павла Ивановича, который уже настолько слаб, что сам их повторить не может.

Выжившая жительница одного из сел Анна Капустина в своих интервью рассказывала, что помнит, как рядом с ней четырехлетняя Валя Рязанцева просила эсесовцев: "Не стреляйте нас, дяденька!".

По ним звонит колокол

Убитая фашистами четырехлетняя Валя, а также другие дети, женщины и старики похоронены в пяти братских могилах на территории музея.

Именно там, где когда-то находились дома селян, сегодня стоят семь срубов. Памятная табличка установлена и на месте погреба, в котором уничтожали женщин с детьми. В центральной части территории музея воздвигнут памятник жертвам трагедии. И колокол здесь звонит каждые 125 секунд по каждому из похороненных.

Экспозиция музея производит гораздо более тяжелое впечатление, чем территория. В архиве хранятся фотографии фашистских зверств, списки жертв, фотографии и воспоминания очевидцев.

На стенде - фотография женщины в черном платке. Варвара Капустина - единственная выжившая из села Веретенино. Пулеметная очередь задела только ее ноги, а солому, которой фашисты подожгли ее вместе с телами погибших, потушил дождь. Муж, трое дочерей и трое внуков женщины были убиты карателями, и траура она не снимала до самой смерти.

Девятого мая в Большой дуб приходят до 4 тысяч человек - это потомки жертв трагедии и просто неравнодушные люди. В прошлом году фотографии из экспозиции музея побывали на выставке в Страсбурге.

Большой дуб входит в Союз сожженных деревень, включающий поселки Чехословакии, России и Франции. Иностранцы часто сами приезжают сюда на экскурсию. Сложнее всего, по словам сотрудников, работать с туристами из Германии и Австрии.

"На экскурсиях они ведут себя очень тактично. Но бывали случаи, когда в частных беседах они доказывали, что во время войны более цивилизованные немцы пытались принести России благо. Мы согласны, что в некоторых населенных пунктах немцы хорошо относились к местным жителям. Но здесь про благо слышать более чем странно" - говорит Башкирова.

Новый Большой дуб

В этом году исполняется 70 лет со дня трагедии в Большом Дубе, а самому музею - 30 лет. Часто посетители музея спрашивают сотрудников, как им удается ежедневно работать на месте таких ужасных событий.

"Я обычно отвечаю, что именно поэтому обязанностью моих подчиненных является начинать день с анекдотов. А если серьезно, то мне кажется, что у этого места очень хорошая энергетика. Иногда в день сюда приезжают более десяти свадебных кортежей. А дети у нас никогда не бросают бумажки. Мне кажется, существует какая-то магическая связь между живыми и теми, кто здесь покоится. Им нравится, когда к ним приходят. Поэтому многие, гуляя по нашей территории, отдыхают душой", - рассказывает Башкирова.

В музее действительно хорошо и умиротворенно. Яблони и груши, которые помнят произошедшую здесь трагедию, соседствуют с выросшими намного позже соснами и плакучими ивами. Здесь же растет и молодой дуб, посаженный в 1973 году на месте, где когда-то стоял уничтоженный фашистами великан.

"Дети, приезжавшие на экскурсию из Москвы, сказали мне: "Хорошо, если дуб простоит 600 лет!". А, может быть, и больше", - улыбается директор музея.

Развитие прямых отношений товаропроизводителей обсудили 25 апреля в Сыктывкаре глава Коми Вячеслав Гайзер и руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в России в Екатеринбурге Виктор Полянин, сообщает пресс-служба губернатора.

В. Полянин, находившийся в Сыктывкаре с рабочим визитом, представил перспективы развития сотрудничества деловых кругов республик, а также рассказал о возможностях расширения установленных культурных связей.

Как отметили представители сторон, в вопросах экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Коми наметилась положительная динамика. "И хотя сегодня, в большей части, наше совместная деятельность затрагивает топливно-энергетический сектор, у нас имеется большой потенциал для дальнейшего развития связей и в других сферах экономики, например, машиностроении и развитии лесопереработки", - подчеркнул Вячеслав Гайзер.

В свою очередь Виктор Полянин также рассказал о передовом опыте Беларусии в сельском хозяйстве и рыбоводстве. "Для нас это одно из основных направлений, и хотя наши климатические условия серьёзно отличаются, у Беларусии есть разработки, позволяющие аграриям успешно работать в регионах, так называемого, рискованного земледелия. Для нас очень важно, чтобы между нашими регионами было максимально сокращено количество посреднических барьеров, которые сегодня существуют, например, в виде крупных торговых сетей. Прямые отношения между товаропроизводителями позволят вывести эту работу на более высокий уровень", - отметил он.

Вячеслав Гайзер поддержал предложение и поручил сотрудникам аппарата администрации главы Коми совместно с органами исполнительной власти республики проработать необходимость подготовки совместного документа, в котором были бы отражены шаги и возможные механизмы по усилению сотрудничества между регионами.

Во встрече также приняли участие министр экономического развития Коми Антон Фридман и председатель национально-культурной автономии "Беларусь" Аркадий Крупенько.

Республика Беларусь - один из основных партнеров Коми во внешнеэкономической деятельности. По данным на 2011 год, Беларусь занимает 7 место по импорту - 6% (после Германии, Финляндии, Швеции, Китая, Австрии и Украины) и 2 место по экспорту (после Нидерландов) - 15%.

Внешнеторговый оборот между Коми и Республикой Беларусь имеет тенденцию к росту, обусловленную ростом поставок в Беларусь минерального топлива. В 2009 году он составил более 7 млрд рублей, в 2010 году - около 8 млрд рублей, в 2011 году - около 11 млрд рублей.

Основу номенклатуры импортных товаров составляют продукция химического производства (химические волокна, вата, войлок, нетканые материалы), электромашины, оборудование и средства наземного транспорта, а также изделия из камня, гипса, цемента асбеста.

Товарная номенклатура экспорта Коми в Республику Беларусь представлена минеральным топливом (нефтью), продукцией лесопромышленного комплекса (бумага, картон), текстильными материалами.

Избранный президент Франции социалист Франсуа Олланд в ближайшие дни намерен работать над международными делами и не будет заниматься составом будущего правительства, заявил директор кампании Олланда Пьер Московиси.

По окончательным данным МВД, в воскресенье Олланд получил 51,62% голосов против 48,38%, которыми заручился Николя Саркози. Передача полномочий от Саркози Олланду по договоренности команд обоих политиков состоится 15 мая.

"Олланд на этой неделе работает над вопросами передачи власти, иностранными делами, контактами с иностранными партнерами, в ближайшие дни он не будет заниматься составом будущего правительства", - сказал Московиси на пресс-конференции в Париже.

По его словам, в понедельник контакты с иностранными партнерами заняли большую часть рабочего дня Франсуа Олланда. Переговоры с иностранными лидерами начались в воскресенье вечером со звонка канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Олланд принял поздравления, обсудил желание сотрудничать и получил приглашение в Берлин", - сказал Московиси, отметив, что желаемое Олландом внесение изменений в европейский бюджетный пакт пока не обсуждались. По его словам, визит в Берлин состоится вскоре после 15 мая, дата пока не определена.

Избранный президент также пообщался с итальянским премьером Марио Монти и с президентом Италии Джорджо Наполитано, премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном, премьер-министром Канады Стивеном Харпером.

"Президент США Барак Обама позвонил Олланду вчера вечером. Президент пригласил Обаму не только на саммиты G8 в Кэмп Дэвиде и НАТО в Чикаго, но также предложил провести двухстороннюю встречу до саммитов в Вашингтоне. До проведения саммитов состоится его встреча с новым президентом Франции", - подтвердил Московиси.

Олланд также пообщался с премьер-министром Японии Есихико Нода, с главой правительства Испании Мариано Рахоем, президентом Польши Брониславом Комаровским и с главами европейских институтов, в том числе председателем Европейского совета Херман ван Ромпеем, чтобы обсудить даты следующего неформального саммита ЕС. Состоялись контакты с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Боррозо, главой Европейского парламента Мартином Шульцем и главой Еврогруппы Жан-Клодом Юнкером. Олланда также поздравили премьер-министры Австрии, Дании и Бельгии.

Московиси отметил, что избранный президент получил поздравительные сообщения от президента РФ Владимира Путина, президента Турции Абдуллаха Гюля и премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга. В ближайшее время он собирается пообщаться с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также с премьер-министром Турции Тайипом Эрдоганом.

"Турецкие власти пожелали улучшения отношений между Францией и Турцией", - сказал Московиси.

С избранием Олланда поздравили король Марокко, президент Кипра и президент Алжира.

"Олланд принял посла Китая, который передал поздравительное сообщение китайского президента КНР (Ху Цзиньтао), мы намерены наладить с Китаем отношения и обсудить значительные вопросы", - сказал Московиси, который сам в понедельник принял посла США Чарльза Ривкина.

«Евро-2012» пройдет с бойкотом

Украина рискует столкнуться с реальными санкциями со стороны Европы из-за дела Тимошенко

Виктория Кузьмина, Жанна Майская

У Украины не будут отнимать право проведения чемпионата Европы по футболу, однако турнир проигнорирует большинство европейских лидеров. Такой бойкот может стать генеральной репетицией для введения реальных санкций в отношении Украины после парламентских выборов 2012 года.

УЕФА и ФИФА решили поставить точку в разговорах о том, что «Евро-2012» могут отобрать у Украины в качестве наказания за осуждение Юлии Тимошенко. «Чемпионат состоится через несколько десятков дней в Польше и на Украине», — твердо заявил директор по вопросам коммуникаций УЕФА Александр Фуртуа в интервью польскому телеканалу TVN24. Европейских спортивных коллег поддержал и президент международной футбольной федерации (ФИФА) Йозеф Блаттер: «Чемпионат должен проводиться там, где и запланировано».

Правда, это не остановит европейских политиков от бойкота турнира. Вслед за президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу все 27 еврокомиссаров (представляют страны — члены ЕС), а также ряд членов правительств Австрии, Нидерландов, Бельгии и Чехии заявили, что не приедут на «Евро», если Тимошенко не выпустят на свободу.

Нынешний бойкот может быть лишь разминкой перед осенними парламентскими выборами, к которым скорее всего отбывающая наказание Юлия Тимошенко не будет допущена. В разговоре с «МН» политолог Владимир Корнилов предположил, что Европа может не признать результатов парламентской гонки без Тимошенко, а Украину ожидают серьезные санкции. Многие чиновники могут стать персонами нон грата, как их белорусские коллеги. Для украинских политиков этот процесс будет болезненнее, поскольку они больше интегрированы в европейский бизнес. Эксперт Вадим Карасев, наоборот, не думает, что Украине следует бояться блокады от Запада. «Там не захотят отталкивать Украину в сторону России, превращать Украину в «черную дыру», — уверен Карасев.

Любопытно, что в защиту Украины выступила Польша. «Я считаю, что призывы к бойкоту полностью неадекватны ситуации на Украине. В разных странах при старых демократиях бывали случаи осуждения или обвинения президентов, премьеров в разных плохих вещах, но никогда это не приводило к бойкоту таких соревнований», — заявил президент Польши Бронислав Коморовский. Поляки традиционно опасаются, что слишком жесткое давление Европы на Украину может бросить ее в объятия Москвы.

Тем более что Киев пока не демонстрирует стремления к компромиссу. Вчера генеральный прокурор страны Виктор Пшонка заявил, что прокуратура не установила факта применения насилия к Тимошенко (напомним, снимки с синяками на ее теле в конце апреля попали в интернет и вызвали грандиозный скандал).

«Реально у нас никто не верит в возможность введения санкций, — сказал «МН» источник в украинском правительстве. — Да и расклад на грядущих парламентских выборах будет для власти некатастрофичен — голоса оппозиции распылят между множеством мелких проектов, большинство депутатов, прошедших по мажоритарным округам, примут сторону правящей Партии регионов. Финансовые потери из-за отказа МВФ кредитовать Украину и из-за отказа России снижать цену на газ будут компенсированы снятием моратория на куплю-продажу земли, на которую уже есть покупатели из Китая и стран Персидского залива. Поэтому, хотя во власти и есть сторонники идеи отпустить Тимошенко на волю, не думаю, что их мнение возобладает. Власть не считает свое положение безвыходным».

Между тем противоречивая информация поступает относительно организаторов серии взрывов в Днепропетровске 27 апреля, ставших одним из катализаторов европейского демарша по «Евро-2012».

«Сейчас количество версий сужается. Но выделить основную я еще не могу», — уклончиво сказал глава МВД Украины Виталий Захарченко.

В то же время источники «МН» в службе безопасности Украины утверждают, что заказчики терактов — бизнес-партнеры убитого не так давно в Днепропетровске известного бизнесмена Геннадия Аксельрода. «Цель терактов не гибель людей, а привлечение внимания руководства Украины к убийству Аксельрода, расследование которого до того шло ни шатко ни валко, — говорит источник. — Для этого специально использовали похожий тип взрывчатки, который использовался ранее при покушениях на Аксельрода и его партнеров. Это по логике организаторов терактов позволит объединить все дела в одно и наконец-то докопаться до бизнес-группы, которая и заказала убийство Аксельрода. При этом я не уверен, что этой версии дадут ход. Партнеры Аксельрода — люди очень влиятельные. Это одна из крупнейших бизнес-групп страны. Но если ход таки дадут, то у этой бизнес-группы могут начаться очень большие проблемы».

Эффект заморозков

В Европе бензин подорожал почти на 10%, в России цены сдерживали административно

Ирина Кезик

Эксперты «РИА-Аналитика» продолжают отслеживать ценовые тенденции на потребительском рынке топлива Европы. На этот раз они сравнили данные за март 2012 года с декабрем 2011-го и выяснили, что в европейских странах бензин подорожал почти на 10%, а в России розничные цены не изменились. Если бы не административное давление, цены на бензин у нас также выросли бы на 10%, подсчитали аналитики по просьбе «МН».

При подготовке рейтинга эксперты основывались на данных официальной статистики европейских стран. В качестве базового показателя брали стоимость бензина Аи-95, которая приводится в пересчете на рубли по курсу Банка России. Эксперты также подсчитали, сколько бензина может купить гражданин каждой из стран, включенных в рейтинг, с учетом средней зарплаты.

Исследование (предыдущее было опубликовано 10 февраля) показало, что самый дорогой бензин в Европе по-прежнему продается в Норвегии, Италии и Греции. В этих странах он стоил к началу апреля 75,7, 71,6 и 71,3 руб. за литр соответственно. Во всей Европе топливо в среднем подорожало на 9,7%, а наибольший рост цен на бензин в первом квартале 2012 года наблюдался в Венгрии (на 15, 6%), далее следуют Польша (15,1%) и Болгария (14,9%).

Россия занимает третье место с конца — 30-е из 32, мы уступили позицию Казахстану, который теперь занимает 31-ю ступеньку. На отечественном рынке за первый квартал текущего года средняя цена на Аи-95 не изменилась. Однако стоит напомнить, что с начала года цены в России не росли из-за административного давления на участников рынка. В частности, Минэнерго взяло обещание с крупнейших нефтяных компаний заморозить розничные цены до выборов президента страны, затем мораторий нефтяников был продлен до вступления в должность Владимира Путина. Производители топлива потеряли не так много, как это могло быть, поскольку в декабре прошлого года, когда правительство включило ручное управление ценами, нефтяники в течение недели повысили стоимость Аи-95 сразу на три рубля в среднем по стране — с 25,44 до 28,54 руб. за литр. С тех пор цена не изменилась. На 28 апреля, по данным ИАЦ «Кортес», 95-й бензин в среднем стоит все те же 28,54 руб. Таким образом, если брать за точку отсчета начало декабря прошлого года, то на конец апреля рост стоимости Аи-95 составил 10,8%.

Поэтому результаты опроса, проведенного «РИА-Аналитика», не удивляют: более 50% принявших в нем участие значительно сократили поездки на своих автомобилях из-за роста цен на топливо, а 20% готовы так поступить при цене 35 руб. за литр. При относительно невысокой стоимости топлива расходы на бензин обременительны для многих российских граждан, поскольку средний заработок у нас значительно ниже, чем в развитых странах Европы. По оценкам экспертов, больше всего бензина на свою среднюю зарплату могут купить жители одной из самых богатых стран мира, Люксембурга, — целых 3,2 тыс. литров в месяц. На втором месте страна с самым дорогим бензином — Норвегия, граждане которой могут позволить себе приобрести 3 тыс. литров топлива. На третьем месте Австрия — 2,8 тыс. литров 95-го бензина в месяц могут приобрести австрийцы на свой средний заработок после уплаты налогов. Замыкают первую пятерку Бельгия и Швеция.

Россия по этому показателю находится на 22-м месте — с 0,74 тыс. литра бензина в месяц мы расположились между Эстонией и Венгрией. Получается, что на среднюю зарплату россиянин может позволить себе в четыре раза меньше нашего не очень дорого бензина, чем норвежец, который платит за топливо больше всех в Европе.

По оценке Андрея Полищука, аналитика Райффайзенбанка, если бы не мораторий нефтяников, сегодня Аи-95 стоил бы 31 руб. Роман Беседовский, управляющий активами УК «Финам Менеджмент», напоминает, что нефть за первый квартал подорожала почти на 13% (марки Brent).

Розничные продажи в Евросоюзе в марте выросли на 1% в годичном исчислении и на 0,7% - в месячном, сообщает Евростат. В еврозоне продажи упали на 0,2% по сравнению с мартом 2011 года и выросли на 0,3% по сравнению с февралем этого года.

В месячном исчислении продажи продуктов питания и табака не изменились ни в еврозоне, ни в ЕС. Сектор непродовольственных товаров вырос на 0,1% и 0,6% соответственно. Розничные продажи выросли в 10 странах, снизились в девяти и остались стабильными в Ирландии и Швеции. Активнее всего стали покупать в Болгарии, Польше, Австрии и Великобритании.

В годичном исчислении продажи продуктов питания и табака не изменились в ЕС и снизились на 0,3% в еврозоне. Сектор непродовольственных товаров вырос на 0,3% и 2,2% соответственно. Активнее всего стали покупать в Латвии, Эстонии и Люксембурге. Жители Португалии, Испании и Мальты предпочли экономить.

В феврале продажи в еврозоне сократились на 0,1% в месячном выражении и на 2,1% в годовом. По уточненным данным, в январе продажи в месячном выражении выросли на 1,1% в еврозоне и на 0,9% - в ЕС.

Председатель крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал в пятницу УЕФА перенести финал предстоящего летом чемпионата Европы по футболу из Киева в Варшаву.

В среду австрийские СМИ сообщили, что ни один из членов правительства Австрии не будет присутствовать на матчах чемпионата Европы по футболу на Украине в связи с ситуацией вокруг экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Ранее в понедельник председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу также заявил, что не намерен участвовать в запланированных на Украине мероприятиях, приуроченных к чемпионату. Также не поедет на Евро-2012 министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, а канцлер ФРГ Ангела Меркель, по данным немецких СМИ, может порекомендовать членам правительства Германии бойкотировать чемпионат. По информации немецких СМИ, сама Меркель собирается поехать на Евро-2012 только в том случае, если Тимошенко освободят.

"УЕФА следует как минимум перенести финал чемпионата из Киева в Варшаву", - написал Качиньский в своем блоге на портале www.salon24.pl.

По мнению польского политика, только энергичное давление на украинские власти может изменить отношение режима Виктора Януковича к оппозиции.

Качиньский считает, что геополитическая ситуация Польши в большой степени зависит от ситуации на Украине.

"Украина наш сосед, который практически с самого начала своего существования (как независимого государства) сталкивается с попытками втягивания в сферу влияния России. Поэтому мы не можем молчать в деле Юлии Тимошенко и стандартов на Украине. Поэтому мы должны громко требовать изменения курса украинского правительства", - пишет лидер "Права и справедливости".

Чемпионат Европы по футболу пройдет в июне на Украине и в Польше. Матчи первенства примут четыре украинских города - Киев, Харьков, Донецк и Львов, и четыре польских - Варшава, Гданьск, Вроцлав и Познань.

Экс-премьер Украины Тимошенко была осуждена в октябре 2011 года на семь лет лишения свободы за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в колонии в Харькове. Запад считает уголовное преследование экс-премьера политически мотивированным, украинские власти это отрицают.

На прошлой неделе экс-премьер Украины через соратников заявила, что при перевозке из колонии в больницу ее тащили в простыне, скрутив ноги и руки. Сотрудники колонии, по словам Тимошенко, ударили ее в живот, и она от сильной боли на время потеряла сознание. Тимошенко объявила голодовку в знак протеста против жестокого обращения в тюрьме и подала жалобу на действия конвоиров. Леонид Свиридов.

В начале апреля 2012 года специалисты компании "Доктор Веб" обнаружили первую в истории масштабную бот-сеть, состоящую из компьютеров, работающих под управлением операционной системы Mac OS X. Она была создана с использованием вредоносной программы BackDoor.Flashback.39. Чуть позже компания объявила об установлении контроля над ботнетом Win32.Rmnet.12, численность которого превысила 1 млн инфицированных компьютеров.

Еще в конце марта "Доктор Веб" стал получать сообщения о том, что преступники активно используют известные уязвимости Java с целью распространения вредоносных программ для Mac OS X. BackDoor.Flashback.39, как и многие другие подобные ей программы, имеет встроенный алгоритм подбора доменных имен, которые впоследствии используются троянцем в качестве управляющих серверов. Такой подход, во-первых, позволяет значительно увеличить "живучесть" сети, а во-вторых, оперативно перераспределять нагрузку между командными центрами, если создаваемый ботами трафик превысит некие критические значения. С другой стороны, это дает возможность специалистам по информационной безопасности вычислить используемый троянцем метод выбора управляющих центров и создать поддельный командный сервер с целью собрать необходимую статистику или даже перехватить управление сетью. Данный подход носит наименование "sinkhole" и широко используется в антивирусной практике.

Для того чтобы заразиться троянской программой, в операционной системе должна быть установлена Java и пользователь должен открыть в браузере один из инфицированных веб-сайтов. Таковыми являются как специально созданные злоумышленниками веб-страницы, так и взломанные ресурсы, к которым вирусописатели получили доступ. Вредоносная веб-страница загружает апплет - специальную микропрограмму, написанную на языке Java. Используя уязвимость Java-машины, апплет сохраняет на жесткий диск компьютера Apple исполняемый файл и специальный файл .plist, отвечающий за запуск приложения. После этого апплет использует сервис launchd, которому передается сохраненный на диске конфигурационный файл, что позволяет запустить троянца без участия пользователя.

Большая часть заражений пришлась на долю США (56,6% инфицированных узлов). На втором месте расположилась Канада (19,8%), на третьем - Великобритания (12,8%), на четвертом - Австралия (6,1%).

4 апреля Apple выпустила обновление Java, закрывающее используемую троянцем BackDoor.Flashback уязвимость, однако если компьютер уже был инфицирован ранее, установка обновления не защищала пользователя от действия вредоносной программы. Вскоре количество зараженных устройств превысило 800 000.

По заявлению компании "Доктор Веб", одно из лидирующих мест среди угроз, заражающих рабочие станции под управлением Microsoft Windows, сегодня занимает файловый вирус Win32.Rmnet.12. Его распространение происходит несколькими путями, в частности, с использованием уязвимостей браузеров, позволяющих сохранять и запускать исполняемые файлы при открытии веб-страниц. Вирус выполняет поиск всех хранящихся на дисках файлов html и добавляет в них код на языке VBScript. Помимо этого, Win32.Rmnet.12 инфицирует все обнаруженные на дисках исполняемые файлы с расширением .exe и умеет копировать себя на съемные флеш-накопители, сохраняя в корневую папку файл автозапуска и ярлык, ссылающийся на вредоносное приложение, которое в свою очередь запускает вирус.

Наибольшее количество зараженных ПК приходится на долю Индонезии (27,12%). На втором месте находится Бангладеш (14,08%), на третьем - Вьетнам (13,08%). Далее следуют Индия (7,05%), Пакистан (3,9%), Россия (3,6%), Египет (2,8%), Нигерия (2,3%), Непал (2,3%) и Иран (2,0%).

В середине апреля в антивирусную лабораторию "Доктор Веб" стали поступать сообщения от иностранных пользователей, пострадавших в результате действия троянцев-энкодеров и прежде всего вредоносной программы Trojan.Encoder.94. Как и другие представители данного семейства шифровальщиков, троянец отыскивает на дисках инфицированного компьютера пользовательские файлы, в частности, документы Microsoft Office, музыку, фотографии, картинки и архивы, после чего шифрует их. Зашифровав пользовательские файлы, троянец выводит на экран сообщение, требующее выплатить злоумышленникам сумму в размере 50 евро или фунтов стерлингов с помощью платежных систем Ukash или Paysafecard.

Троянец имеет англоязычный интерфейс, но случаи заражения уже были зафиксированы в Германии, Италии, Испании, Англии, Польше, Австрии, Норвегии, Болгарии и некоторых других странах. Тревожные сообщения поступали и от жителей Бразилии, Аргентины, других государств Латинской Америки. География заражений троянцем охватила практически всю Европу, включая такие страны, как Хорватия, Швейцария, Нидерланды, Словения и Бельгия, Франция, Венгрия и Румыния.

Какова цель «целевой модели»?

Новации на европейском газовом рынке и интересы России

Резюме: Поскольку разработка документов, развивающих Третий энергопакет в целом и Целевую модель рынка газа в частности, продолжится в Европейском союзе как минимум до конца 2013 г., важно использовать все возможности для постоянного мониторинга и взаимодействия с участниками этого процесса.

«Такое впечатление, что мы гребем против течения, и стоит прекратить грести, как нас немедленно затянет в противоположном направлении». Это высказывание комиссара ЕС Гюнтера Эттингера, прозвучавшее в сентябре 2011 г. на конференции по внутреннему энергорынку Евросоюза, относилось к судьбе Третьего энергетического пакета. Еврокомиссия очень обеспокоена заметным колебанием государств, продолжил он, министры не продвигают Третий пакет. Это заявление отражает вялый и довольно запутанный процесс внедрения нововведений в реальное правовое и деловое поле стран – членов Европейского союза.

Риски Третьего пакета

Третий энергопакет, направленный на развитие конкурентного энергетического рынка ЕС, вступил в силу в марте 2011 года. К 3 марта 2012 г. все государства-члены должны были перенести его требования в национальное законодательство. Однако дело идет медленно. После дискуссий, сопровождавших принятие этих документов летом 2009 г., европейские чиновники говорили на эту тему скупо и неоднозначно, умалчивая, что и Второй пакет (2003 г.) приняли лишь немногие страны.

На настоящий момент Еврокомиссия не имеет претензий к десяти государствам из 27, это – Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия, Мальта, Португалия, Франция и Чехия. Австрия и Латвия сообщили о внедрении директив только в отношении рынка газа. Сертификация сетевых операторов, что также является одним из требований, начата или уже завершена в Австрии, Венгрии, Дании и Франции (только для электроэнергетики).

В конце февраля 2012 г. оглашен и «черный список». Болгария, Кипр, Испания, Люксембург, Нидерланды, Румыния и Словакия вообще не проинформировали Еврокомиссию о шагах в заданном направлении. В их адрес направлены предупреждения о необходимости исполнить свои юридические обязательства в течение двух месяцев, в случае их неисполнения дело будет передано в суд. К неблагополучным относятся Великобритания, Ирландия, Литва, Польша, Словения, Финляндия и Эстония. С этими государствами, принявшими лишь частичные меры, Еврокомиссия будет разбираться в ближайшее время. В результате, по данным на 23 марта 2012 г., в отношении 17 стран начаты процедуры по устранению нарушений в переносе требований Третьего энергетического пакета из общесоюзного в национальное правовое поле. Вывод очевиден: даже под угрозой судебных разбирательств страны ЕС по сути саботируют принятие Третьего пакета. И не будь серьезного административного давления союзных структур, законопослушных стран оказалось бы еще меньше.

Минувший год показал, что намеченные преобразования легче идут в электроэнергетике, где выше уровень рыночной зрелости и не столь острым является конфликт интересов. Этот сектор менее монополизирован, чем газовый: в 14 странах по итогам 2010 г. на долю одного генератора приходится до половины рынка, в то время как газовый рынок почти всех стран Европы высоко или очень высоко концентрирован (индекс HHI от 2800 до 10 000). В электроэнергетике активнее идут и интеграционные процессы. Уже к концу 2012 г. должно закончиться ценовое объединение в рамках Северо-Западной Европы, окончательное формирование единой европейской ценовой зоны предполагается завершить к концу 2014 года.

Основные проблемы и риски Третьего энергопакета сосредоточены в газовом сегменте. Разделение вертикально-интегрированных компаний по видам бизнеса (добыча и транспортировка) разорвало сложившийся десятилетиями порядок исполнения договоренностей, породив контрактное несоответствие. Отныне объемы и сроки поставок газа по долгосрочным контрактам не связаны с контрактами на транзит, что всегда было решающим условием надежности поставок.

Подчеркнутый в Третьем энергопакете обязательный доступ третьих сторон к газотранспортной инфраструктуре не только снижает гарантии прокачки законтрактованных объемов газа, но и повышает риски для крупного проектного финансирования. Инвестору нужны твердые гарантии возврата вложений. А в таких долгосрочных и капиталоемких проектах, как сооружение газовых трубопроводов, где рыночные механизмы практически не работают, единственной надежной гарантией является наличие соответствующего контракта на транзит, что Третий пакет как раз и отменяет.

Национальные и европейские регуляторы получают беспрецедентные, в том числе и юридически обязывающие, полномочия, становясь менее зависимыми от национальных правительств и более подчиненными союзным структурам. Достаточно вспомнить недавние громкие имущественные споры в Литве и Польше по газотранспортной инфраструктуре, которая была сооружена еще в советские времена и частично принадлежит «Газпрому». Именно национальные регуляторы оказываются инструментом в достижении государствами своих политических целей, что резко увеличивает риски в этой сфере для всех игроков.

Участники газовой конференции в Вене (январь 2012 г.) подчеркивали, что волна регулирования несет в себе как позитивные, так и негативные влияния. Так, трансграничные инвестиции в развитие инфраструктуры со свободным доступом к ней становятся крайне неопределенными в силу неясности процесса их расширения, структуры собственности и воздействия национальных норм и требований.

Вся основная идеология Третьего пакета разрабатывалась восемь-десять лет назад. За эти годы произошли события, резко изменившие картину рынков. Глобальный экономический кризис затормозил крупные инвестиции в добычу, транспортировку и сжижение газа. Нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке, вероятнее всего долгосрочная, создала серьезные риски для поставок с юга. Ресурсная база собственно Европы и Северного моря необратимо сокращается. Трагедия в Японии перекроила маршруты СПГ, оттянув на себя значительные его объемы. Антиядерные настроения во многом оборачиваются выгодой для газового сектора, поскольку газ позволяет замещать выбывающие атомные мощности практически без дополнительной нагрузки на окружающую среду. Влияние всех этих событий будет сказываться многие годы, но ни одно из них не принималось в расчет при разработке основ Третьего энергетического пакета. Этот набор документов исходил из других, куда более комфортных для Европы реалий, и он не обнаруживает стремления к гибкому реагированию на смену декораций.

Сланцевые мечты

Немалую роль в пренебрежении позициями стран-поставщиков, очевидную в Третьем пакете, сыграли и надежды европейцев на собственный новый ресурс – сланцевый газ. Однако этим надеждам, скорее всего, не суждено сбыться. Первые изыскательские работы по обнаружению сланцевого газа Европа, вслед за Соединенными Штатами, начала еще в 2007 году. Наиболее перспективной в этом отношении считают Польшу, хотя одновременно работы шли и в Германии, Австрии, Венгрии. Международное энергетическое агентство, повторяя в своем прогнозе WEO 2009 крайне умозрительные, по его собственным словам, расчеты Ханса-Хольгера Рогнера, предположило, что на территории Европы залегают 15,6 трлн кубометров сланцевого газа. Эти обнадеживающие оценки повторялись вплоть до 2011 г., когда Министерство энергетики США опубликовало работу «Мировые запасы сланцевого газа: первичная оценка 14 регионов за пределами Соединенных Штатов», сделанную по его заказу консалтинговой компанией Advanced Resources International.

Удивительным образом значительная их часть предполагается в регионах с истощенными или небольшими собственными ресурсами традиционного газа – Европе, Китае, Южной Африке. Если прежде на долю Европы отводили чуть более 15 мифических триллионов кубометров сланцевого газа, то теперь – 72 трлн, из которых более 17 трлн технически извлекаемы. Польша (5,2 трлн), Франция (5 трлн), Норвегия (2,3 трлн), а за ними и Украина (1,2 трлн) получили от американского министерства щедрые авансы. Наиболее активно изучалась территория Польши. Разведочные работы по сланцевому газу идут там с 2008 г., к февралю 2012 г. выдано 109 лицензий 18 крупнейшим международным компаниям, но пока не сообщаются результаты. А им уже пора появиться: только в 2011 г. в Польше заложены 22 разведочные скважины, из них девять – с гидроразрывом, еще 14 запланированы на 2012 год.

Сделанная прежде геологическая съемка в Польше практически бесполезна для оценки перспектив сланцевой газодобычи, ибо не особенно учитывала важные для сланцевого газа характеристики пород, прежде всего – наличие органики. Силурийские граптолиты – так называются жившие 400 млн лет назад древнейшие животные, которым сегодня обязан своим существованием сланцевый газ.

Из двух скважин, пробуренных ранее польской компанией PGNiG, одна оказалась сухой, вторая (Вейхерово) дала положительный результат, однако говорить о промышленной добыче газа здесь можно будет только через год, после проведения всех лабораторных исследований. Скупые сведения, сообщаемые международными компаниями (Lane Energy, 3Legs Resources, BNK Petroleum, ExxonMobil), носят негативный характер: результаты разочаровывают.

21 марта 2012 г. опубликован правительственный доклад по итогам совместного исследования Польского института геологии и Геологической службы США, согласно которому извлекаемые запасы сланцевого газа в Польше составляют 346–768 млрд кубометров (в среднем – 557 млрд), а потенциальные – 1,92 трлн кубометров. Таким образом, прежняя американская оценка в 5,3 трлн кубометров снижена в десять раз. И этот результат нельзя назвать окончательным.

Надеждам европейцев на повторение у себя американского «сланцевого бума», скорее всего, не суждено сбыться. Даже если в итоге какие-то запасы и подтвердятся, а их извлечение окажется экономически оправданным, решающую роль могут сыграть протесты населения. Ведь гидроразрывы несут высокие экологические риски. Франция и Болгария уже запретили подобные работы, активные дискуссии идут и в других странах.

Еще один «ресурс надежды и свободы» для Европы – сжиженный природный газ (СПГ), доля которого в потреблении 2010 г. составила 24%, или 81,6 млрд кубометров, хотя уже сегодня мощности по регазификации построены с большим запасом – 186 млрд кубометров, к концу 2015 г. их станет 259 млрд, а в планах – еще на 439 миллиардов. Мощности по приему импортного СПГ явно избыточные. Средневзвешенная оценка для Европы по импорту СПГ к 2035 г. – до 35% от общего потребления, и вряд ли этот порог будет превышен. Около 70% импортного газа по-прежнему будет поступать к европейским потребителям по трубам, соответственно и Третий пакет останется доминирующим регулятивным инструментом.

Его положения должны полностью интегрироваться в законодательства государств – членов Евросоюза и в действующую практику бизнеса к марту 2014 года. За это время предполагается выпустить еще 12 новых и, что важно, юридически обязывающих документов (сетевых кодексов), детализирующих требования директив. Кроме того, разрабатывается ряд добровольных рамочных руководящих методик по управлению транспортными перегрузками и распределению мощностей. В этот же пакет развивающих документов должна войти и активно обсуждаемая Целевая модель газового рынка Европы, на чем остановимся подробнее в силу ее крайней значимости для будущего российского экспорта газа в Европу. Эти находящиеся в разработке документы пока оставляют пространство для маневра и корректировки условий работы российских компаний на европейском рынке.

Цель и средства

Впервые тему Целевой модели газового рынка ЕС подняли на 17-м заседании Мадридского форума (Европейский форум регулирования газового сектора) в 2010 году. Исходные предложения касались преимущественно форсированного перевода продаж газа в форму спотовой торговли на виртуальных хабах в рыночных зонах. С ноября 2010 г. прошло пять заседаний рабочих групп с участниками рынка, многочисленные переговоры, публичные слушания. Важно, что два минувших года идут консультации и с российской стороной. В итоговом документе 21-го заседания Мадридского форума, прошедшего в конце марта 2012 г., еще раз подчеркивается, как важно не терять темп подготовки новой архитектуры европейского рынка газа.

Предполагаемое деление европейского газового рынка на зоны «вход-выход»

Источник: материалы 21-го Мадридского форума, март 2012 г.

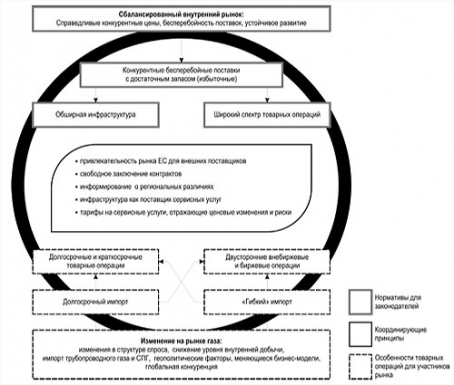

Основу Целевой газовой модели составляет деление рынка на зоны. Вместо традиционных национальных рынков предлагается создать несколько зон по принципу «вход-выход» с виртуальным торговым хабом в каждой. Инфраструктура должна позволять свободно доставить газ любому потребителю внутри зоны. Напомним, сейчас в Европе существует шесть национальных рынков газа с объемами от 40 до 100 млрд куб. м, четыре национальные системы с объемами от 12 до 18 млрд и 15 национальных систем от 1 до 9 млрд, которые предполагается превратить в десяток лишенных страновой привязки зон с перспективой создания в итоге единой для всей Европы зоны к 2014 году. Стремясь преодолеть национальные границы, которые тормозят потоки газа, авторы Целевой модели предлагают сократить число торговых зон с потреблением в каждой не меньше 20 млрд куб. метров. Разработка сетевых кодексов, руководящих методик по распределению мощностей и управлению перегрузками, баланс рынка в пределах одной зоны и между ними, развитие торговли в хабах, по замыслу авторов, должны окончательно снять все препятствия на пути газа к потребителю и максимально задействовать трансграничные мощности. Понятно, что государствам с небольшим потреблением придется объединяться или присоединяться к более крупному рынку. Ни количество, ни контуры будущих зон пока не определены.

В снижении трансграничных барьеров и формировании единого рынка можно усмотреть рациональное зерно, однако есть несколько принципиальных соображений. Первое видят и сами европейские регуляторы – текущее состояние рынка газа Европейского союза с его огромной страновой и ценовой дифференциацией, растущей зависимостью от импорта, отсутствием конкуренции, нехваткой мощностей, недостаточной развитостью рыночных механизмов далеко до запланированного на 2014 г. единого, отлаженного и конкурентного панъевропейского рынка.