Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Как концепция ЕАЭС создаст общий рынок лекарств для всех стран союза

Формирование общего рынка лекарственных средств ЕАЭС успешно продолжается

Татьяна Батенёва

Месяц назад, 15 августа 2025 года, принята Концепция развития общего рынка лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Работа над документом началась в 2019 году и проводилась при участии ведущих экспертов в сфере обращения лекарств каждой из стран ЕАЭС. О ее значении для устойчивого лекарственного обеспечения населения стран-участниц "РГ" рассказал министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валентин Татарицкий.

Валентин Болеславович, каковы основные положения Концепции развития общего рынка лекарств ЕАЭС?

Валентин Татарицкий: Хочу напомнить, что в 2019-2020 годах завершился первый переходный период на пути к формированию общего рынка лекарств, предусмотренного Соглашением о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС от 23 декабря 2014 года. В концепции представлен краткий обзор современного состояния общего рынка лекарств, отражается динамика его развития в 2021-2025 годах. А также сформулированы проблемные аспекты его функционирования, цели и задачи основных направлений интеграции, включая взаимодействие на международном направлении, а также механизмы достижения поставленных целей.

Концепция определяет два важнейших направления развития общего рынка лекарств. Во-первых, это углубление процессов интеграции в области обеспечения качества при производстве фармацевтической продукции. Во-вторых, расширение взаимодействия уполномоченных органов наших стран на цифровых платформах союза и дальнейшее совершенствование их работы.

На современном этапе развития интеграции именно цифровые платформы союза - общий реестр зарегистрированных лекарственных средств и связанные с ним информационные базы - станут ключевым фактором успешного и бесперебойного функционирования общего рынка лекарств. Стабильная работа этих систем зависит сейчас не только от работы ЕЭК, но и от слаженного взаимодействия профильных министерств и ведомств стран-участниц. Мы полагаем, что реализация принятой концепции будет являться надежным ориентиром для координации работ в этой сфере, цель которых - обеспечение доступности качественных, безопасных и востребованных лекарственных средств для населения стран союза.

Единый фармрынок ЕАЭС продолжает свое развитие в изменившихся геополитических условиях. Как сегодня продвигается международное направление развития общего рынка?

Валентин Татарицкий: Наиболее ярко оно проявляется в области фармакопейного сотрудничества и фармакопейного нормирования.

С 2024 года ЕЭК совместно с Фармакопейным комитетом союза прорабатывает вопрос развития международного сотрудничества в рамках работы PDG (неформальная Фармакопейная дискуссионная группа, цель которой - гармонизация фармакопейных стандартов качества для фармакопей всего мира. - Прим. ред.). Представители Фармакопейного комитета ЕАЭС и эксперты сторон заняты гармонизацией текстов Фармакопеи союза с текстами PDG, что, как мы полагаем, будет способствовать экспорту фармацевтической продукции.

Осуществляется взаимодействие с Европейским региональным бюро ВОЗ. В качестве наблюдателей в процессах подготовки и обсуждения фармакопейных статей союза принимали участие представители Фармакопеи США, уполномоченных органов Республики Узбекистан и Республики Куба, а с декабря 2024 года обсуждается участие наблюдателей от Исламской Республики Иран.

Цифровые платформы ЕАЭС обеспечат бесперебойное функционирование общего рынка лекарств

Большая работа в комиссии проводится по гармонизации актов союза с важнейшими для отрасли документами Международного совета по гармонизации технических требований к регистрации лекарств (ICH) в сфере фармацевтической разработки, производства и изучения лекарственных средств. Завершаются работы по актуализации Правил GMP (надлежащей производственной практики) союза. Отрасль сможет пользоваться обновленной редакцией правил уже в 2026 году.

Таким образом, вектор международной ориентированности общего рынка лекарственных средств союза сохраняется и является одним из активно развивающихся направлений.

Как сегодня выглядит единый фармрынок ЕАЭС в цифрах?

Валентин Татарицкий: С 2023 года динамика регистрации лекарственных препаратов приобрела экспоненциальный характер, ежегодные приросты регистрации составляют по 100-110 процентов. На 1 августа 2025 года в работе сторон находилось 37 267 заявлений, из которых 12,5 процента - заявления на регистрацию новых лекарственных препаратов, 40 процентов - заявления на приведение в соответствие (которые можно рассматривать как особый вариант внесения изменений в регистрационное досье) и 47,5 процента - заявления собственно на внесение изменений в регистрационные досье. Подобное распределение экспертных работ по регистрации лекарств существовало в каждом из государств-членов и при работе по национальным правилам (новые регистрации составляли около 12-15 процентов, а внесение изменений в регистрационные досье - 85-87 процентов). Общий рынок лекарств стал естественным преемником рынка национального, и при переходе на него характер насыщения фармрынка лекарственными препаратами не изменился.

Если рассматривать общий рынок регистрации лекарств в разрезе приведения регистрационных досье в соответствие с актами союза, то здесь лидерство с 2021 года сохраняет Российская Федерация (в 2019-2020 годах - основная часть работ по регистрации и приведению в соответствие выполнялась силами Республики Казахстан). В 2025 году на долю РФ приходится 65 процентов всех работ, по 13-14 процентов - на долю Республики Беларусь и Республики Казахстан и по 3-4 процента составляет доля таких работ в Республике Армения и Кыргызской Республике.

Россия держит лидерство по приведению регистрационных досье лекарств в соответствие с актами ЕАЭС - на ее долю приходится 65 процентов всех работ

В области фармацевтического инспектирования на соответствие производителей требованиям правил GMP союза по состоянию на 1 августа 2025 года проведено 3373 инспекции и подано 4718 заявлений на выполнение инспекций площадок, расположенных как на таможенной территории союза, так и за ее пределами. По результатам фарминспекций выдано 2925 сертификатов.

Обсуждается ли вопрос, что в будущем в ЕАЭС мог бы появиться единый регулирующий орган общего рынка лекарств?

Валентин Татарицкий: Этот вопрос не просматривается в ближайшей перспективе дальнейшей интеграции государств-членов в процессе развития общего рынка лекарственных средств. Как вы знаете, с 2026 года на смену Стратегическим направлениям развития евразийской экономической интеграции до 2025 года приходит подписанная главами государств в Санкт-Петербурге в 2023 году Декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030-го и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь". Согласно декларации, дальнейшее развитие интеграционных процессов в области регистрации лекарств в рамках общего рынка планируется развивать за счет гармонизации подходов при сохранении национальных регистрирующих организаций, выработки общих протоколов и экспертных подходов к оценке регистрационных досье.

В связи с этим отдельно хотелось бы отметить слаженную работу экспертных организаций государств-членов. По состоянию на 1 августа 2025 года среди 1045 регистрационных удостоверений, выданных референтными государствами и признанных в одном и более государств признания, только в 32 случаях имело место непризнание отчетов со стороны государства признания, что составило немногим более 3 процентов. Это соответствует аналогичным показателям других региональных объединений (например, Евросоюза, где доля непризнаний отчетов составляла до 4 процентов). На наш взгляд, этот показатель, с одной стороны, красноречиво свидетельствует в пользу очень близких, практически идентичных подходов к экспертизе со стороны экспертных организаций государств-членов, а с другой - указывает на сохранение объективности оценок, поскольку показатели отклонений не превышают общемирового фона подобных случаев.

Как на форуме объединенных культур в Петербурге вручали Эрмитажную премию

На Форуме объединенных культур в Петербурге вручили Эрмитажную премию

Мария Голубкова

В Георгиевском зале Зимнего дворца состоялась третья торжественная церемония вручения Эрмитажной премии. По традиции она проходит в последний день Петербургского форума объединенных культур, который в этом году состоялся в одиннадцатый раз.

Премию учредили в 2023 году совместно оргкомитет форума и один из самых авторитетных музеев мира, постановив ежегодно отмечать двух деятелей культуры за значительный вклад в ее развитие и продвижение - одного российского и одного иностранного. Первыми лауреатами стали худрук Мариинского театра маэстро Валерий Гергиев и хореограф Начо Дуато. В прошлом году - художественный руководитель Театра балета Бориса Эйфмана хореограф Борис Эйфман и музыкант, композитор, "золотой голос Советского Союза" Полад Бюльбюль оглы.

Выбор Эрмитажной премии всегда в точку: вчера было рано, завтра - поздно, а сегодня - да

Лауреаты Эрмитажной премии известны заранее. В нынешнем году имя иностранного получателя награды - копии Большой Колыванской вазы - назвал гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский: им стал греческий и российский дирижер, руководитель коллектива musicAeterna Теодор Курентзис.

А заместитель председателя правительства РФ - председатель оргкомитета Культурного форума Татьяна Голикова объявила, что в этом году награжден будет и сам Михаил Пиотровский.

Курентзис не смог присутствовать на церемонии, но направил письмо с благодарностью оргкомитету, а копию Колыванской вазы за него получил директор оркестра musicAeterna Павел Курдаков.

Гендиректор Эрмитажа, принимая награду, отметил, что премия вручена не ему лично, а всему коллективу.

По уже сложившейся традиции значимость церемонии вручения в Георгиевском зале Эрмитажной премии подчеркивает сопровождение военного оркестра. В исполнении оркестра штаба Северо-Западного округа войск Национальной гвардии под управлением подполковника Евгения Чубарева прозвучали Встречный Преображенский марш, гимн Великому городу и официальный гимн Эрмитажа - песня Александра Городницкого "Атланты".

Прямая речь

Михаил Пиотровский - об особом характере премии

Михаил Борисович, поздравляем вас с Эрмитажной премией. Интересен характер премии: она вручается не за конкретные музыкальные или литературные достижения, а некоему универсальному деятелю культуры...

Михаил Пиотровский: В принципе она может вручаться просто очень хорошим людям, чье присутствие в культуре значимо. В ней есть еще такая хорошая тонкость и хитрость одновременно: она вручается российскому деятелю и иностранному, но связанному с Россией. Но я должен сказать, что на самом деле нет ни одного интересного деятеля культуры, который тем или иным образом не был бы связан с Россией - корнями, творчеством, опытом, знанием, интересом...

Много ли кандидатов на премию в вашем списке?

Михаил Пиотровский: Список есть, но мы начинаем активно думать о возможных лауреатах премии ближе к форуму. Наша премия связана со временем, с тем, что сегодня важно. И всегда наш выбор попадает в точку - вчера было рано, завтра - поздно, а сегодня - да.

Беседовала Елена Яковлева

Лауреат

Теодор Курентзис - о симфонии переживаний

Одним из лауреатов стал всемирно признанный греческий дирижер Теодор Курентзис, очень много работающий в России. В послужном списке музыканта немало созидательных деяний - вот лишь несколько. Он среди тех, кто стоял у истоков международного фестиваля - школы современного искусства "Территория", основанного в 2006 году. Он худрук Дягилевского фестиваля (с 2012 года). Он главный дирижер симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии (с 2018 года). В прошлом году в сотрудничестве с Outhere Music основал собственный лейбл Theta. Он, наконец, создатель и худрук оркестра и хора musicAeterna и Utopia.

Будучи греком по крови и месту рождения, он считает себя русским музыкантом, учеником легендарного Ильи Мусина.

Он не смог присутствовать на церемонии награждения Эрмитажной премией, так как срочно вылетел в Грецию из-за плохого самочувствия своей матери. Отменены и ближайшие выступления (15 и 16 сентября) musicAeterna в Петербурге. Но ожидается, что Теодор Курентзис со своим коллективом совсем скоро приедет в Москву - можно сказать, по следам Дягилевского фестиваля. На подмостках театра "Новая Опера" с 21 по 24 сентября будет представлена опера Passion ("Страсть") Паскаля Дюсапена в постановке Анны Гусевой. Эта российская премьера оперы одного из ведущих современных композиторов Франции состоялась в 2024 году в Перми.

11 и 12 октября в концертном зале "Зарядье" исполнят церемонию Hændel, посвященную Георгу Фридриху Генделю, а сразу после этого представление будет показано в Греции и Испании. Теодор Курентзис построил пастиччо в стиле священнодействия (режиссура Елизаветы Мороз) таким образом, чтобы тема фатума, доминирующего над волей людей, объединяла как хиты, так и редко звучащие вещи. "Я хочу, - говорит Теодор Курентзис, - привнести в музыку не сильные эмоции, не громкость и не безупречную форму; я хочу привнести в нее "цветок раны" - совершенство церемонии, на которую собираются 110 музыкантов, чтобы поведать о наших ранах и наших переживаниях..."

Подготовила Мария Бабалова

В Мурманской области откроют музей под землей

Алексей Михайлов (Мурманск)

В Печенгском округе Мурманской области завершается создание туристического маршрута, включающего в себя законсервированный рудник "Каула-Котсельваара", где добывали медно-никелевую руду, и комплекс Кольской сверхглубокой скважины.

Разработка рудника прекратилась в 2023 году. И теперь в этом уникальном промышленном объекте будут добывать не руду, а впечатления, эмоции и знания. Спускаться в шахту смогут только организованные группы, которые будут сопровождать аттестованные гиды.

Началом маршрута станет здание дробильно-шихтовочного отделения на территории бывшего плавильного цеха местного градообразующего предприятия в Никеле. И позволит путешественникам на некоторое время ощутить себя настоящими горняками и понять, каким трудом добывается руда, содержащая металлы. Такую возможность дадут различные интерактивы.

Для членов тургрупп предусмотрены различные роли - маркшейдер, диспетчер, секретарь, директор, водитель электровоза, проходчик, взрывник, крепильщик и другие.

Кто-то из экскурсантов будет работать с образцами горной породы. Кому-то придется бороться с "задымлением", возникшим в шахте, выполнить ряд задач в случае землетрясения или провести срочную эвакуацию рабочих из шахты.

На данный момент рассматриваются три варианта экскурсии. Самый длительный вариант, в ходе которого туристы смогут пройти по штольням рудника, займет около четырех часов.

Теперь в уникальном промышленном объекте будут добывать не руду, а впечатления, эмоции и знания

Впечатлений у туристов будет масса. Чего стоит одно только ощущение того, что ты находишься под землей на многометровой глубине, а протяженность выработок рудника составляет сотни километров. При этом в руднике в значительной мере сохранялся ручной труд. Инструмент для работы в шахте весит около 40 килограммов, и туристы также смогут подержать его в руках.

Кроме того, в руднике планируется создать первую в России подземную картинную галерею. По словам методиста по научно-просветительской деятельности Историко-краеведческого музея Печенгского округа Анны Чурлик, в этой галерее планируется выставлять картины местных художников.

Не менее удивительным будет один из основных пунктов маршрута - Кольская сверхглубокая скважина, глубина которой составляет 12 тысяч 226 метров. До сих пор этот рекорд не удалось побить ни одной стране мира.

Проект реализует местное градообразующее предприятие. Инвестиции в данный проект оцениваются примерно в 70 миллионов рублей. Новый маршрут практически готов. Теперь все зависит от того, когда с рудника Ростехнадзор снимет статус опасного производственного объекта.

Баланс между сохранением национальных ценностей и открытостью: О чем говорил Владимир Путин на Форуме объединенных культур

Путин призвал к балансу между национальными ценностями и открытостью в культуре

Кира Латухина ("Российская газета", Санкт-Петербург)

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур призвал стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к влияниям, которые способствуют прогрессу.

В Большом Екатерининском дворце в музее-заповеднике "Царское Село" собрались деятели культуры из самых разных стран. Тема форума - "Возвращение к культуре - новые возможности". Место было выбрано неслучайно, оно символично. Великолепие Екатерининского дворца и парковых ансамблей рождено гармонией разных культурных традиций и воплощает способность народов объединяться идеями. "Все это служит зримым свидетельством объединяющей и созидательной силы культуры", - заявил Путин. "Мы в России твердо знаем: национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами", - сказал президент. "Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная", - напомнил он.

"История доказывает: самые яркие периоды расцвета культур происходят во времена их активного взаимодействия с внешним миром", - заметил глава государства. "И наоборот, когда общество замыкается в себе и слепо догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими, наступает период духовного и интеллектуального кризиса, а следом - упадок культуры и стагнация", - обозначил он. Путин призвал стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу. "Смешение традиций и техник зачастую создает шедевры мирового уровня", - отметил он. А личные контакты помогают находить нестандартные формы реализации талантов, стимулируют появление новых направлений.

"Особую значимость диалог культур приобретает сейчас, в эпоху стремительного развития технологий, включая и искусственный интеллект", - продолжил президент. Они открывают огромные возможности для смелых экспериментов и новаторства. "При этом наша общая задача - избежать рисков, негативных социальных и общественных последствий, в частности, размывания, девальвации ценности свободы и прав человека, этических и нравственных норм, утраты национальных особенностей и культурного разнообразия, без которых мировая гармония невозможна", - предостерег Путин. Технологии способствуют ускоренному распространению идей, но эти решения, способные привести к открытиям и прорывам, могут дать лишь вдохновение и гений человека, считает он.

"Человечеству предстоит освоить новую реальность и одновременно сохранить корни, которые служат нам опорой", - заявил Путин. "Мы верим, что мир будущего - это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу "каждый сам за себя", а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним", - сказал он.

Национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами

"Для России приоритет - поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей",- сообщил президент. "Ведь наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье", - сказал он и назвал семью главным хранителем российской культуры. Доступное и качественное обучение одаренных детей обеспечивает не имеющая в мире аналогов отечественная система непрерывного творческого образования. Ежегодно проводится множество фестивалей и конкурсов. Есть система премий, грантов и стипендий, напомнил президент. "Рассчитываем, что наши успешные практики в сфере культуры могут быть востребованы и в других странах нашими друзьями, и мы, безусловно, готовы делиться этим опытом со всеми партнерами", - заверил Путин. Он напомнил о решении России возродить Международный музыкальный конкурс "Интервидение". Президент уверен, что там сохранится атмосфера творчества и дружбы.

Путин убежден, что роль культуры в международном сотрудничестве, в противодействии неонацизму, русофобии, антисемитизму и расизму должна только расти. Президент призвал объединять усилия для сбережения самобытности и многообразия культур, поддерживать новаторство, противодействовать угрозам исчезновения малочисленных культур и продвигать принципы справедливости и равенства, освобождая мир от предрассудков, двойных стандартов и попыток отменить ту или иную культуру. "Мы должны стремиться к открытости и уважению друг друга, быть готовы учиться новому, вносить свой вклад в укрепление и развитие мирового культурного пространства", - заключил глава государства.

Откройте границы, Интерпол! Национальному центральному бюро Интерпола России - 35 лет

Михаил Фалалеев

О том, как российское бюро Интерпола справляется со своими обязанностями в условиях санкций и СВО, "Российской газете" рассказал генерал-лейтенант МВД РФ, Исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ Юрий Жданов.

Юрий Николаевич, насколько сложнее сегодня стало работать российским сотрудникам Интерпола?

Юрий Жданов: Ваш вопрос, собственно, и не вопрос, а констатация факта. Да, свой очередной день рождения Интерпол отмечает в непростых условиях - как криминальных, так и международных. Именно межгосударственные противоречия и даже вооруженные конфликты порой мешают Интерполу исполнять свои сугубо аполитичные (как указано в законодательстве), исключительно полицейские обязанности.

Чтобы разобраться во всем этом, надо вспомнить историю создания Интерпола, хотя бы вкратце. Такое полицейское содружество пытались создать еще до Первой мировой войны. Но что-то не срослось - опущу подробности. И все же в Вене 7 сентября 1923 года на Международном конгрессе криминальной полиции, созванном по инициативе тогдашнего шефа австрийской и венской полиции Иоганна Шобера, была учреждена Международная комиссия криминальной полиции со штаб-квартирой в той же Вене. Как видно из названия, она была создана для борьбы с международными преступниками. Так появилась Международная организация уголовной полиции - International criminal police organisation (ICPО).

Официально наименование Интерпол она получила лишь в 1946 году. Первым ее президентом стал все тот же Иоганн Шобер.

Сегодня Интерпол объединяет 196 стран. Это первая в мире международная межправительственная организация, которая по количеству стран-членов превышает число членов ООН (193).

На 59-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола, состоявшейся в Оттаве 27 сентября 1990 года - 35 лет назад, в состав организации приняли СССР. После распада Советского Союза Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола в России стало правопреемником НЦБ Интерпола в СССР. А 77-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола состоялась уже в России, в Санкт-Петербурге, 7-10 октября 2008 года.

Но, как известно, у Интерпола были и темные, мягко говоря, страницы истории?

Юрий Жданов: Были. Увы, в 30-х годах к руководству Интерпола пришел Рейнхард Гейдрих, второе после Гиммлера лицо в гитлеровской полицейской иерархии. Сейчас эту строку в биографии стыдливо замалчивают. (Гейдриха убили в Праге британские коммандос и бойцы чешского Сопротивления).

Тогдашний Интерпол (тогда он именовался иначе) стал частью пятого отдела РСХА, а четвертым отделом было гестапо. В январе 1943 года главой РСХА и СД был назначен шеф австрийской полиции Эрнст Кальтенбруннер, который автоматически стал президентом международной комиссии уголовной полиции (МКУП). Кальтенбруннер, как известно, оказался одним из 20 главных обвиняемых на Нюрнбергском процессе, был признан виновным в преступлениях против человечества и повешен в октябре 1946 года. Нацисты в своей преступной деятельности активно использовали архивы МКУП. В течение Второй мировой войны не было ни одного официального конгресса МКУП.

Что тревожно, эстафету нацистов сейчас пытаются перехватить Украина, Британия и Германия.

Каким образом?

Юрий Жданов: Еще до начала СВО Украина, а затем и Британия предложили исключить Россию из Интерпола. Однако, если до этого многие санкционные инициативы против России проходили в Европе "на ура", к этой идее в мировом полицейском сообществе отнеслись, мягко говоря, сдержанно. Как ни печально для некоторых европейских "партнеров", Россия в Интерполе остается. Согласно уставным документам Интерпола, "запрещается любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера". И, кроме того, "мандат Интерпола не включает введение санкций или принятие карательных мер, а в конституции нет никаких положений о приостановлении или исключении страны-члена".

Тем не менее сотрудничество с НЦБ Интерпола Украины до начала СВО как-то выстраивалось?

Юрий Жданов: Да, до начала спецоперации Украина, наряду с Германией, Польшей, Литвой, Бельгией, США и Чехией, входила в число государств, взаимодействие с которыми по каналам Интерпола характеризовалось высоким уровнем информационного обмена. Такой авторитет России сформировался не на пустом месте. Фундамент уважения и взаимополезного сотрудничества, доверия и настоящего боевого товарищества с коллегами из разных стран заложили такие руководители российского НЦБ Интерпола, как генерал-лейтенант Василий Игнатов, нынешний советник министра внутренних дел генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский, а также генерал-лейтенант милиции Иван Сардак, который сейчас возглавляет российскую секцию Международной полицейской ассоциации. Опять же, среди знаковых сотрудников Интерпола - бывший начальник отдела экстрадиции, а ныне заместитель Генерального прокурора России Петр Городов. Что важно, именно в период деятельности этих офицеров российское НЦБ вошло в десятку наиболее результативных структур Интерпола, что дорогого стоит. Заметьте, это - среди почти двух сотен других участников организации.

Интерпол объединяет 196 стран. Это первая в мире международная организация, по количеству стран превышающая число членов ООН (193)

Кстати, с начала года, предшествующего СВО, на территории России по запросам Украины было задержано 15 разыскиваемых лиц, а выдано для привлечения к уголовной ответственности - 13. На территории Украины было задержано 17 лиц, разыскиваемых по инициативе наших правоохранительных органов, а выдано 11. И когда такое сотрудничество прекратилось, все только проиграли. Прерванный полет.

А затем украинские власти зачем-то выпустили из тюрем тысячи уголовников и раздали им оружие. Сомневаюсь, что все "отпущенники" стройными колоннами, в "вышиванках" и с народными песнями-"коломийками" отправились на фронт. Уголовная преступность на Украине возросла кратно. И о каком сотрудничестве теперь может идти речь? Хотя, конечно, может, - Россия готова к совместной борьбе с криминалом. Но власти Украины должны отловить, разоружить и вернуть на нары отпущенных бандитов, а кого не поймают - пусть предоставят ориентировки: появятся у нас - вернем.

Вычеркнуть Россию из Интерпола не удалось?

Юрий Жданов: И не удастся. Россия, как известно, в розыске преступников сотрудничает с 83 странами. К нашему НЦБ в Москве регулярно обращаются за помощью, в том числе израильтяне, американцы и англичане. Пока не зафиксировано случаев отказа России: мы находим и выдаем всех, кого наши партнеры разыскивают. Кстати, помимо вышеназванных, к нам обращаются за помощью на 20 процентов больше, чем мы к кому-либо. Больше всех просят помочь Германия, страны СНГ, Прибалтики, бывшей Восточной Европы и, опять же, Израиль.

Зато на просьбы России следует не всегда адекватная реакция. Нам отказывают все чаще - в обвинениях, предъявляемых Генпрокуратурой РФ, усматривают политические мотивы.

А таких мотивов у нас нет?

Юрий Жданов: Нет, конечно. Все дело в том, что Интерпол, мягко говоря, - весьма демократическая организация. И просьбы какой-либо из стран-участниц о международном розыске лица, которое в этой стране считается преступником, вовсе не являются обязательными к исполнению. Более того, Интерпол не рассматривает дела, связанные с политическими, военными и расовыми преступлениями. Вообще же, как известно, Интерпол сам жуликов не ловит. В центральной штаб-квартире в Лионе из 280 штатных сотрудников только 80 - полицейские, представители 30 национальных полиций. Остальные - программисты ЭВМ. Именно они обрабатывают и лелеют досье на всевозможных злодеев. И уведомляют местные полиции о пожеланиях зарубежных коллег. Полицейские по просьбе Интерпола могут задержать объявленного в розыск. И все - дальнейшую судьбу задержанного будут решать местные органы власти. По своим законам. Если суд страны решит не выдавать человека чужому правосудию - так тому и быть. Его могут посадить в свою тюрьму, а могут и вовсе оставить на воле.

Что вообще собой представляет Интерпол? В литературе и кино этот, так сказать, бренд овеян романтикой сыска, погонь и перестрелок.

Юрий Жданов: На самом деле все не совсем так. Хотя, конечно, бывает всякое. Да, это уникальная международная организация, принимающая участие в предупреждении и подавлении международной преступности. Но описания, как вы говорите, погонь, перестрелок, эффектных расследований не годятся для того, чтобы составить представление о каждодневном труде сотрудников Генерального секретариата (штаб-квартира в Лионе, Франция) и национальных центральных бюро Интерпола во всем мире. Своими силами Интерпол не может вести расследования, заниматься раскрытием преступлений и розыском преступников в разных странах. Таких оперативных сил нет, да и с точки зрения современного международного права такая деятельность невозможна. Но он может координировать практические операции полиции нескольких стран, способствовать слаженности и одновременности их проведения, согласовывать с заинтересованными и занятыми в них странами начало и сроки таких операций, объявлять международный розыск скрывшегося преступника.

Интерпол для работы использует семь региональных офисов - в Аргентине, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Сальвадоре, Кении, Таиланде и Зимбабве, а также имеет представительский офис в ООН в Нью-Йорке. В каждой стране - члене Интерпола есть свое национальное центральное бюро, персонал которого состоит из высококвалифицированных в области полицейских расследований офицеров. Для Генерального секретариата, региональных офисов и стран - членов Интерпола, нуждающихся в содействии при проведении ими зарубежных расследований, определении местонахождения разыскиваемых лиц и их задержании, НЦБ является пунктом связи.

Если без погонь и стрельбы - то как тогда работают сотрудники Интерпола?

Юрий Жданов: В основном головой. И еще - различными техническими средствами.

Какими? Или секрет?

Юрий Жданов: Если вдаваться в конкретные детали, то, конечно, секрет. Но скажу, что основное оружие Интерпола - его информационные ресурсы. На сегодня совокупный объем записей в учетах Интерпола - 100 миллионов файлов. В арсенале Интерпола есть цифровая картотека отпечатков пальцев и профилей ДНК не только известных разыскиваемых преступников, но и неустановленных лиц, оставивших следы на месте преступления. Генеральным секретариатом разрабатываются и внедряются системы распознавания лиц и голоса.

И этот банк данных помогает сыщикам.

Юрий Жданов: Еще как! И такое информационное хранилище не одно. Так, Интерпол создал информационный банк ICSE - Международную базу данных, содержащую фото и видеоизображения несовершеннолетних, подвергшихся сексуальной эксплуатации. Это помогает определить, к примеру, место, где находится похищенный или эксплуатируемый ребенок, и освободить его.

Какие еще имеются базы данных?

Юрий Жданов: Есть именная информация - база содержит сведения об известных международных преступниках, о пропавших лицах и о погибших вместе с их уголовной биографией, фотографиями, отпечатками пальцев и т.п.

Есть данные об украденных и утерянных проездных документах - база содержит информацию с заявлениями из 125 стран о 15 миллионах документов. Такая база данных позволяет НЦБ и сотрудникам других организаций, отвечающих за обеспечение правопорядка, таких как иммиграционные органы и органы пограничного контроля, за секунды устанавливать легальность подозрительного дорожного документа.

А затем украинские власти зачем-то выпустили из тюрем тысячи уголовников и раздали им оружие. Сомневаюсь, что все "отпущенники" ушли на фронт

Есть база украденных административных документов - этот раздел содержит информацию о 185 тысячах документов, способствующих идентификации объектов, например регистрационные транспортные документы и сертификаты, удостоверяющие оплату импортных или экспортных пошлин.

Угнанные автомашины - этот раздел базы предоставляет уточняющие идентификационные сведения по 3,9 миллиона транспортных средств, заявленных в качестве угнанных по всему миру.

Краденые произведения искусства - раздел позволяет государствам - членам Интерпола находить сведения в мировом масштабе в отношении 31 тысячи произведений искусства и культурного наследия, заявленных в качестве украденных.

Опять же, характеристики ДНК - для каждого человека они имеют уникальную цифровую генетическую кодовую маркировку, что позволяет сравнивать их по схемам от лица к лицу, от лица к объекту, от объекта к объекту и идентифицировать пропавших людей или неопознанные трупы. Сведения не содержат поименной информации, потому государства - члены организации могут проверять или контролировать через базу свои собственные данные.

Отпечатки пальцев - раздел предоставляет доступ к базе данных в отношении отпечатков пальцев, хранящихся в автоматизированной идентификационной системе Интерпола, дает возможность производить передачу отпечатков пальцев в соответствии со стандартом Интерпола для электронного обмена файлами. Он содержит информацию, введенную в него путем сканирования или скачивания электронных файлов или скрытых следов отпечатков, собранных в местах совершения преступлений. Эти базы данных уже помогли следователям установить личности жертв и освободить по всему миру более 550 человек.

Как вы с зарубежными коллегами определяете степень важности и срочности запроса - какой сигнал требует, предположим, немедленной реакции? И - какой реакции: немедленно задержать или всего лишь взять под наблюдение?

Юрий Жданов: В Интерполе сформирован уникальный набор инструментов международного полицейского сотрудничества. Основные из них - это разыскные циркуляры и уведомления. Например, уведомление с "красным углом" (Red Notice) представляет своего рода международный ордер на арест преступника. В целом же существует специальная база данных, где концентрируется информация обо всех разыскиваемых лицах.

Сколько таких "углов"?

Юрий Жданов: Семь. Красный (о котором уже говорили) - поиск местонахождения преступника или его арест для экстрадиции. Синий - соберите информацию о лицах, в отношении которых ведется расследование. Зеленый - предупредите власти о преступниках. Желтый - поиск пропавших без вести или неопознанных лиц. Черный - опознайте умерших. Оранжевый - предупреждение об угрозе общественной безопасности. Фиолетовый - описание преступных методов.

То есть самый важный и действенный - "красный угол"?

Юрий Жданов: Получается, так. Правда, жизнь показывает, что не все страны реагируют на эти уведомления как на сигнал к задержанию разыскиваемых. Уже говорилось о демократизме Интерпола. Судить о правильности этого не берусь. Каждая страна - член организации обладает суверенитетом и руководствуется в своей деятельности внутренними законами, правилами и процедурами. Страны - члены Интерпола по-разному определяют значимость уведомления с "красным углом". В одном случае оно рассматривается как простая сигнальная информация о розыске, в другом - как официальный запрос о предэкстрадиционном аресте. Потому окончательное решение о выдаче всегда остается за властями страны задержания обвиняемого. Работа оперативников Бюро не заканчивается после установления местонахождения преступника, так как российским компетентным органам еще необходимо добиться его выдачи.

Какова численность российского НЦБ Интерпола? Они лично участвуют в операциях или занимаются только координацией и аналитикой?

Юрий Жданов: Как я уже говорил, созданный киноиндустрией образ сотрудника Интерпола как некоего супермена, мечущегося по всему миру с пистолетами в поисках особо опасных преступников, далек от реальности. Кстати, об этом очень хорошо заметил великий разведчик и интеллектуал Ким Филби, считавший, что главная задача разведчика - не рыскать по сейфам, а сидеть дома и думать.

Ежедневная работа сотрудника Интерпола связана с обработкой огромного информационного массива, координацией усилий российских и зарубежных правоохранительных органов для решения задач по международному розыску лиц, раскрытию и расследованию трансграничных преступлений. Зачастую ориентировки о розыске преступника или жертвы преступления содержат лишь обрывочные данные об их возможном местонахождении. В таких случаях задача сотрудников - это сложная аналитическая работа, итогом которой становится освобождение жертвы, задержание и экстрадиция преступника. К вопросу о "погонях со стрельбой" - в повседневную деятельность все больше внедряются современные технологии, позволяющие, не выходя из рабочего кабинета, установить местонахождение преступников. Дальше остается скоординировать деятельность разыскных подразделений и принять меры к задержанию.

Это работает?

Юрий Жданов: Безусловно. Так, в Москве в 2017 году запущена крупнейшая в мире система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, которая приносит свои плоды.

Кого чаще всего объявляют в розыск по линии Интерпола?

Юрий Жданов: Наиболее разыскиваемые - киберпреступники, террористы и экономические жулики. Сейчас в международном розыске по инициативе российских правоохранительных органов находятся свыше 10 тысяч человек, среди которых не только преступники, но и без вести пропавшие.

Болезненный вопрос: как российские полицейские взаимодействуют по линии Интерпола с американскими коллегами?

Юрий Жданов: Вопрос вполне закономерный. Тут все происходит в рамках двусторонних договоренностей и Устава Интерпола. Идет обмен информацией полицейского характера по преступлениям экономической направленности, наркопреступлениям и другим. Устанавливаются факты пребывания обвиняемых и подозреваемых на территории США, получения сведений об используемых ими паспортах, водительских удостоверениях, иных документах, выдаваемых американскими властями. Выявляются факты отмывания денег. Американцы регулярно (спасибо им за это) направляют нам т.н. сигнальные сообщения об опасном или запрещенном контенте, размещенном в российском сегменте сети Интернет.

То есть во взаимоотношениях с американскими коллегами все благостно?

Юрий Жданов: Сами понимаете, что нет. Как говорится, есть нюансы. Негативно на эффективность международного розыска влияет отсутствие договора между Россией и США о выдаче. Да, имеются способы преодоления имеющихся барьеров, в частности - институт депортации. Но американцы крайне редко пользуются такой возможностью. Из-за этого нередко разыскиваемые нами преступники наслаждаются свободой, зная, что шанс на их выдачу в Россию стремится к нулю. Вызывает озабоченность уровень нашего сотрудничества и в противодействии киберпреступности.

Кто "первая скрипка" в Интерполе? Есть ли злоупотребления инструментами этой организации в политических целях?

Юрий Жданов: Ну, это очевидно - кто платит, тот и заказывает музыку. Увы, эта тенденция не обошла и "аполитичный" Интерпол. На долю США и других западных государств приходится половина взносов в бюджет организации. На руководящих должностях в штаб-квартире также преимущественно работают сотрудники правоохранительных органов западных стран. Вспомните, какую реакцию на Западе вызвало выдвижение российского кандидата на пост президента Интерпола в 2018 году, и сразу станет ясно, как ревностно нашими "партнерами" охраняется сложившийся в организации порядок.

И все-таки, возбуждается ли вопрос о членстве России в Интерполе в угоду Украине и прочим "желающим"?

Юрий Жданов: В Интерполе, конечно же, понимают, какую роль в борьбе с преступностью играет Россия. Даже в условиях СВО из России по каналам Интерпола были экстрадированы обвиняемые в преступлениях по запросам Латвии, Литвы, Эстонии, Бразилии, Черногории, Чехии, Северной Македонии, Португалии, Испании, Доминиканской Республики и др. Среди экстрадированных - наркоторговцы, террористы, финансовые мошенники, члены ОПГ, грабители и разбойники, налоговые преступники. Конечно, ряд разыскиваемых преступников передали и нам.

И это, подчеркну, невзирая на существующие противоречия. Для нормально мыслящих, адекватных полицейских очевидно, что, когда Европа уже в ближайшее время начнет задыхаться от разгула деятельности ОПГ, в том числе и этнических украинских (что неминуемо), все политические мотивировки и толерантные установки могут отойти на второй план. Это значит, что все мы буквально обречены на сотрудничество.

Разве это было не понятно раньше?

Юрий Жданов: Согласен, речь не идет о внезапном чудесном прозрении наших коллег. Напомню, еще до начала СВО Россия в рамках Интерпола взаимодействовала по поимке и экстрадиции преступников с Украиной, Польшей, Германией, Францией. Было усилено взаимодействие с правоохранителями Китая и Вьетнама, в РФ открыты онлайн-курсы повышения квалификации полицейских стран Африки и АСЕАН - Мьянмы, Камбоджи, Филиппин, Малайзии, Вьетнама, Индонезии, Лаоса, Бруней-Даруссалама и Таиланда. Так что от "закрытия" российского Интерпола - если до этого дойдет, чего, надеюсь, не случится, - проиграет только сам Интерпол. Но - не дождетесь: не Россия.

В 81 регионе завершился Единый день голосования: первые результаты

В 81 регионе завершился Единый день голосования

Валентина Егорова,Татьяна Замахина

В России прошел Единый день голосования, последний перед большой федеральной кампанией по выборам депутатов Госдумы IX созыва. Они намечены на третье воскресенье сентября 2026 года. Избиркомы по всей стране проверили свою готовность к проведению выборов на фоне различных вызовов: где-то сказывалась близость зоны боевых действий, где-то течение процесса нарушали провокаторы и хакеры, а где-то в избирательные процедуры вмешалась стихия. Тем не менее голосование по всей стране прошло без серьезных нарушений и при довольно высокой явке.

Эти выборы в Центризбиркоме оценили как масштабные. С 12 по 14 сентября на участки пришли жители 81 региона, на выборах разыгрывалось 46 тысяч мандатов и должностей, в том числе 21 губернаторское кресло и места в 11 законодательных собраниях регионов. В списки избирателей были внесены около 55 миллионов человек. Голосование проходило во всех часовых поясах - от Камчатки, где выбирали губернатора, до Калининграда, где состоялись небольшие муниципальные выборы.

Явка и первые результаты

За первые два дня голосования на обычные и цифровые участки пришла почти треть от списочного состава избирателей регионов. "Что мы имеем на текущий момент по всей стране: уже проголосовало свыше 16 млн человек", - рассказала Элла Памфилова на брифинге в ЦИК утром в воскресенье. На федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) явка традиционно высокая. За первый день в 24 регионах, которые использовали цифровой формат, проголосовала почти половина избирателей, к утру воскресенья - 85% от общего количества зарегистрировавшихся.

Активно проходило и голосование на экстерриториальных участках в Москве, где жители 19 регионов смогли поучаствовать в выборах губернаторов. Всего на такое голосование было зарегистрировано 17,9 тысячи человек (граждане должны были подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября). "Проголосовали 13 600 избирателей", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

К середине дня в ЦИК представили данные по явке на выборах глав регионов. Лидером оказалась Еврейская автономная область. Тут активность избирателей превысила показатель прошлых выборов главы округа (73,05%) и составила к 18.00 местного времени 73,15%. Далее следовали Краснодарский край (55,2%), Ленинградская (50,49%) и Ростовская (48,63%) области. Во всех этих регионах голосование было многодневным.

Тройка лидеров по явке на выборах депутатов законодательных органов субъектов к тому моменту выглядела следующим образом: Белгородская область - 50,25%, ЯНАО - 43,73%, Воронежская область - 42,83%. Во всех этих регионах голосование было также трехдневным.

Что касается победителей выборной гонки, то на момент подготовки материала подсчет голосов по центральной России только начался. Предварительные данные из регионов Дальнего Востока и Сибири свидетельствовали об убедительной поддержке действующих глав субъектов Федерации. В Ненецком автономном округе Ирина Гехт была избрана на пост губернатора членами Собрания депутатов НАО из трех кандидатов, представленных президентом. Врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк ("Единая Россия") лидирует на выборах в регионе, набрав 81,62% голосов по итогам обработки 75,45% протоколов. На выборах губернатора Иркутской области лидирует действующий глава региона Игорь Кобзев ("Единая Россия"). Он получил поддержку 61,66% избирателей по итогам обработки 20,45% протоколов. На Камчатке после обработки 90,45 протоколов действующий губернатор Владимир Солодов набирал 62,39 голосов при явке 44,79%.

Подсчет результатов Единого дня голосования будет идти всю ночь, а в понедельник в 11 утра по московскому времени Центризбирком соберется, чтобы сообщить предварительные итоги выборов по стране.

Под наблюдением партий и общественников

"Текущая избирательная кампания показывает тенденцию к снижению обращений, которые содержат сведения о принуждении и предполагаемых нарушениях законодательства в целом", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК в воскресенье. По ее словам, жалоб на ход голосования практически нет. Это подтверждают и наблюдатели. "Эти выборы обеспечены беспрецедентным уровнем общественного контроля. На избирательных участках в 81 регионе порядка 165 тысяч наблюдателей от кандидатов, от политических партий, общественников", - отметил председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член СПЧ Александр Брод, который наблюдал за выборами в Краснодарском крае.

Эти выборы обеспечены беспрецедентным уровнем общественного контроля

Все три дня, пока шло голосование, в Ситуационном центре в Общественной палате РФ организаторы наблюдения собирали информацию от коллег из регионов. Первые итоги они подвели после закрытия участков на Дальнем Востоке и в части сибирских регионов. Так, на Камчатке, рассказала руководитель общественного штаба региона Татьяна Михайлова, последний день голосования завершился без серьезных нарушений. Информацию о якобы вбросе на УИК № 11 наблюдатели оперативно проверили, она не подтвердилась.

По словам члена ОП РФ Дарьи Кислицыной, которая находится в Иркутской области, "определились тренды на снижение количества нарушений год от года и увеличение явки". По ее мнению, это связано с консолидацией общества.

Тем не менее без происшествий не обошлось. В воскресенье на брифинге с участием избиркомов регионов в Информационном центре ЦИК разобрали несколько инцидентов. Так, в ГУМВД России по Саратовской области сообщили, что в отдел полиции в Саратове утром в воскресенье поступило сообщение о конфликте между председателем УИК и одним из членов избирательной комиссии от КПРФ. Инцидент произошел на избирательном участке № 131 в Саратове. Еще одна потасовка случилась в Астраханской области между кандидатом от КПРФ и членом избирательной комиссии.

Председатель ЦИК рассказала, что обратится к председателю партии Геннадию Зюганову по поводу этих происшествий. "Я думаю, что партия еще и поблагодарит нас за то, что они вовремя от подобных недостойных членов КПРФ будут избавляться, и другим впредь тоже неповадно будет", - сказала она.

По словам Эллы Памфиловой, в регионах зафиксировано несколько вбросов недостоверной информации о выборах. Так, кандидат в губернаторы Краснодарского края от КПРФ Александр Сафронов опубликовал обращение к руководителю Следственного комитета Кубани в связи с якобы обнаруженными расхождениями в результатах первого дня голосования в Лабинском и Тимашевском районах края. Представитель крайизбиркома по ВКС пояснил на брифинге в Центризбиркоме, что кандидат выдал результаты тестирования оборудования перед началом голосования за итоги первого дня. Глава ЦИК посоветовала Сафонову и другим кандидатам более подробно изучать избирательные процедуры.

По мнению Эллы Памфиловой, на Западе идет системная работа для того, чтобы дискредитировать российские выборы, особенно в преддверии предстоящей в 2026 году кампании по выборам депутатов Госдумы IX созыва. "Очень много стереотипов - грязных, устаревших стереотипов о том, что выборы в России такие-сякие, все не так… Мы столкнулись с целым рядом радикальных проявлений со стороны наших западных уже давно не друзей, постоянно идет системная работа, они кормят, платят, воспитывают своих апологетов для того, чтобы дискредитировали наши выборы, сносили, устраивали провокации", - подчеркнула она.

Мы полагаем, что западники рассматривают сегодняшние выборы как подготовительный этап к выборам 2026 года

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев также заявил о провале попыток Запада повлиять на результаты выборов. "Мы полагаем, что западники рассматривают сегодняшние выборы как подготовительный этап к выборам 2026 года", - заявил он, выступая в Информационном центре ЦИК. По его словам, на Западе идет активная подготовка провокаторов и агентов влияния на избирательную кампанию. Однако многочисленные попытки вмешательства извне не работают благодаря слаженной работе всех ветвей власти и ЦИК РФ, считает Пискарев.

Цифровые вызовы

На протяжении всех трех дней голосования хакеры не оставляли вниманием ресурсы Центризбиркома и инфраструктуру дистанционного электронного голосования. Однако на ход голосования это никак не повлияло. "На текущий момент зафиксировано около 290 тысяч атак на портал Центральной избирательной комиссии России и более 300 на дистанционное электронное голосование", - сообщила Элла Памфилова в воскресенье. Она подчеркнула, что эти атаки не влияют на инфраструктуру выборов, поскольку новая цифровая платформа ГАС "Выборы", как и ее аналоговая предшественница, не имеет выхода в интернет и неуязвима для атак из Сети. Специалисты ЦИК, по словам председателя, отслеживают такие атаки и продолжают обеспечивать бесперебойную работу всех систем. "На войне как на войне", - прокомментировала Памфилова вредоносную активность в Сети.

Несмотря на атаки хакеров, исправно отработала и инфраструктура ДЭГ. Результаты голосования подводили отдельно по четырем часовым поясам, а сборка ключей расшифрования проходила в ЦИК по заранее определенному графику, без задержек.

Виталий Савельев посетил передовую инженерную школу Российского университета транспорта

Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев и Министр транспорта Андрей Никитин ознакомились с ключевыми разработками передовой инженерной школы «Академия ВСМ» Российского университета транспорта.

Академия открыта в декабре 2023 года по итогам отбора в рамках федерального проекта Минобрнауки России «Передовые инженерные школы». В академии сегодня реализуются следующие направления работы: подготовка инженерных кадров и специалистов нового поколения, научно-техническое и экспертное сопровождение первой высокоскоростной магистрали – ВСМ-1 Москва – Санкт-Петербург на стадии проектирования и строительства, формирование инновационной базы для развития транспортной отрасли страны.

Вице-премьеру и министру продемонстрировали цифровую модель участка ВСМ Москва – Санкт-Петербург, созданную студентами и преподавателями в рамках сквозного инженерного проекта. Цифровая модель основных элементов инфраструктуры магистрали (железнодорожный путь, земляное полотно, искусственные сооружения и др.) позволяет произвести оценку выявленных коллизий на стадии проектирования.

В ситуационном центре Виталий Савельев и Андрей Никитин ознакомились с системой мониторинга строительства, которая объединяет в себе данные онлайн-камер, съёмок БПЛА, спутниковые снимки и ортофотопланы участков строительства ВСМ. Данные обновляются в реальном времени и показывают ход работ, количество техники и специалистов, использование финансирования и результаты устранения замечаний экспертиз.

Учёные Академии ВСМ представили первый в России измерительный комплекс для контроля геометрии пути высокоскоростных магистралей. Специальная тележка, испытанная в реальных условиях, фиксирует малейшие отклонения пути от проекта.

«Академия ВСМ Российского университета транспорта – уникальный научный центр подготовки высококвалифицированных специалистов, которые будут востребованы на линиях ВСМ. Здесь формируется серьёзный технологический и кадровый потенциал, который будет задавать тренды в развитии транспортного комплекса страны», – отметил Виталий Савельев.

Сегодня в академии обучаются 230 студентов по шести образовательным программам. Ещё 370 слушателей пройдут обучение по дополнительным профессиональным курсам до конца 2025 года. Первый набор состоялся летом 2024 года – 50 лучших третьекурсников из пяти транспортных вузов России.

Инфраструктура академии включает многофункциональный кампус на 34 рабочих места, три специализированных образовательных пространства и две учебные лаборатории. Это позволяет студентам работать в условиях, максимально приближенных к реальной инженерной практике.

«Важно, что реализация научных проектов Академии ВСМ осуществляется с привлечением высокотехнологичных партнёров: ОАО “РЖД„, “Синара – Транспортные машины„, Департамент транспорта города Москвы. То есть это не только исследования, но и апробация их результатов на практике с реальными заказчиками этих проектов», – подчеркнул Андрей Никитин.

Оперативное совещание с вице-премьерами

В повестке: о программе комплексного восстановления и развития Белгородской, Брянской и Курской областей, о плане мероприятий по развитию улично-дорожной сети, о расширении программы льготных перелётов на Дальнем Востоке.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Доброе утро, уважаемые коллеги!

Прежде всего о принятых решениях по нашим приграничным районам – Курской, Белгородской и Брянской областям.

Президент обращал особое внимание на то, что нужно помочь людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, родные посёлки, сёла. Наладить всю транспортную и другую инфраструктуру, устойчивую работу промышленных и сельхозпредприятий, поддержать предпринимателей и их коллективы.

Для выполнения этой задачи Правительство по поручению главы государства подготовило программу комплексного восстановления и развития этих территорий. Она нацелена на создание комфортных условий для наших граждан и эффективной работы бизнеса.

Будут строиться больницы и поликлиники, детские сады и школы, ремонтироваться автомобильные дороги, мосты, котельные, а также спортивные клубы.

Денис Валентинович (Мантуров) расскажите подробнее о предусмотренных мероприятиях и как в целом планируется выстроить эту работу.

Д.Мантуров: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Разработанная по поручению Президента программа по восстановлению Белгородской, Брянской и Курской областей является продолжением уже реализуемых мер государственной поддержки этих трёх регионов.

В прошлом и текущем годах акцент был сделан на предоставлении гражданам денежных выплат, льгот и жилищных сертификатов суммарно более чем на 150 млрд рублей. Многие люди вынужденно покинули свои дома. Поэтому новая программа прежде всего нацелена на воссоздание условий для их возвращения на родную землю.

Во главу угла поставлено решение вопросов повышения безопасности, а также восстановления транспортной, энергетической, коммунальной, информационной и, конечно, социальной инфраструктуры населённых пунктов. Для этого Правительством и властями регионов запланировано около 60 мероприятий. Исходим из того, что комплексно работать по всем вопросам возможно пока только в населённых пунктах, расположенных на расстоянии более 30 км от линии боевого соприкосновения.

Это относительно безопасная зона, где уже проведены работы по разминированию. Это позволяет осуществить ремонт сотен километров дорог и порядка двух десятков мостов, восстанавливать объекты ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также электросетевую и газораспределительную инфраструктуру, вышки сотовой связи и интернет.

Кроме того, новая программа предусматривает поддержку аграриев, промышленных предприятий и малых компаний разного профиля. В том числе – через создание новых точек экономического роста за счёт преференциальных режимов, льготных схем фондирования инвестпроектов и открытия индустриальных парков, а также технопарков.

Что касается населённых пунктов, близко расположенных к линии фронта – менее 30 км от ЛБС, здесь в приоритете разминирование, приведение в нормативное состояние объектов гражданской обороны, дооснащение пожарно-спасательных подразделений и других специальных служб. В части ремонта акцент будет сделан на самых важных объектах, которые определяют жизнеобеспечение территорий и выполнение социальных функций государства. В экономическом плане на этих территориях ключевыми являются помощь пострадавшим предприятиям и поддержка действующего бизнеса.

Суммарно на все мероприятия программы на 2025–2027 годы предусмотрено финансирование в объёме около 80 млрд рублей. Это позволяет реализовывать задачи безотлагательно. Главы регионов должны на текущей неделе представить планы-графики, и каждый месяц по ним будет осуществляться контроль выполнения мероприятий.

Учитывая специфику ситуации, сейчас исключено проведение ремонтных и строительных работ в зонах, где сохраняется повышенная опасность. Из них отселены практически все жители. Вместе с тем в отношении таких, по сути, закрытых на время населённых пунктов предусмотрена подготовка мастер-планов. Они станут основой для определения состава, сроков работ и объёмов финансирования. Тем самым мы должны выйти на максимальное восстановление нормальной жизни на всей территории Курской, Белгородской и Брянской областей. И придать этим регионам необходимые стимулы для опережающего развития.

М.Мишустин: Спасибо. Надо завершить все мероприятия в установленные сроки с учётом обратной связи от местных жителей, чтобы как можно быстрее восстановить там дома, социальные объекты, предприятия. Чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни.

Теперь к вопросу о расширении строительства и обустройстве автомобильных дорог. Как подчёркивал Президент, транспорт, логистика – это всегда основа, база для повышения экономической активности, а значит, и комфорта. Это очень важно для укрепления территориальной связанности нашей большой страны – с такими разнообразными климатическими и погодными условиями.

По поручению главы государства для роста эффективности модернизации дорог разработан комплекс мероприятий. План их реализации утверждён. Он направлен на достижение целей национального проекта «Инфраструктура для жизни», рассчитанного на пять лет.

Марат Шакирзянович (обращаясь к М.Хуснуллину), расскажите подробнее о том, как планируется развитие улично-дорожной сети.

М.Хуснуллин: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Одна из национальных целей развития нашей страны указом Президента определена как улучшение качества жизни в опорных населённых пунктах на 30% к 2030 году и на 60% – к 2036 году.

Для достижения этой цели требуется приоритетное развитие социальной, энергетической, коммунальной, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе улично-дорожной сети населённых пунктов.

Во исполнение указания главы государства по результатам проверки исполнения законодательства и решений по развитию и приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети мы утвердили план мероприятий по совершенствованию и улучшению ситуации в данной сфере.

Первый блок – мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы. Здесь предусмотрено нормативное закрепление порядка выявления аварийно-опасных участков дорог и рекомендаций по подготовке и реализации мероприятий по ликвидации таких участков. Также будут закреплены критерии определения мест концентрации ДТП, что позволит повысить уровень безопасности дорожного движения.

Второе. Планом предусмотрены мероприятия по совершенствованию инструментов статистического наблюдения и контроля, включая внедрение целевых показателей по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние. Это касается учёта состояния сети опорных населённых пунктов и определения исходных данных, которые необходимы для мониторинга. Раньше мы не вели этот мониторинг. Это была исключительно муниципальная функция, региональная. И такие данные не были увязаны со всеми дорогами. Теперь мы будем чётко их мониторить.

И третий блок – согласно утверждённому плану, устанавливается обязанность регионов вносить сведения об улично-дорожной сети населённых пунктов в систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов. Это будет проводиться в рамках поэтапного перехода на цифровые платформенные решения для оперативного управления.

Все эти меры направлены на главное – создание комфортной и безопасной среды для жизни наших граждан. Они окажут прямое влияние на повышение безопасности и качества дорожной сети. Надёжные дороги – это фундамент благополучия для всей страны и для каждого гражданина. Основа стабильной экономики, своевременной медицинской помощи, доступного образования и уверенности в завтрашнем дне. Когда дороги в порядке, товары и услуги доставляются вовремя, скорая помощь успевает спасать жизни, а дети безопасно добираются до школы. При этом людям неважно, на чьём балансе находится дорога – федеральная она, региональная или муниципальная. Поэтому крайне важно проводить работы комплексно как за пределами населённых пунктов, так и внутри.

Мы подписали меморандумы со всеми регионами. Приняли обязательства, настроили инструментальное обследование всех дорог. И могу сказать, как позитивный пример, что по новым регионам мы подписали такие меморандумы до 2030 года в увязке – то есть сюда включены федеральные, региональные и муниципальные дороги. И даже в опорных пунктах каждую улицу прописали – в каком году, за какие деньги она будет сделана. Эту работу мы хотим комплексно завершить по всей стране, используя данный план действий.

Хочу поблагодарить за поддержку Президента страны Владимира Владимировича Путина, Вас, Михаил Владимирович, за постоянное внимание к вопросам дорожной отрасли и всех коллег за эту большую работу. Надеюсь, она реально приведёт к улучшению качества дорог.

М.Мишустин: Спасибо.

Для любого жителя России, конечно, важны комфорт и безопасность, а их обеспечивают качественные, соответствующие современным требованиям дороги, магистрали.

Марат Шакирзянович, просьба держать эти вопросы на личном контроле.

Ещё об одном решении. Оно направлено на дополнительную поддержку воздушного сообщения на Дальнем Востоке. В связи с его уникальной географией, сложным климатом, конечно, авиационный транспорт там имеет стратегическое значение.

Такие темы находятся в зоне постоянного внимания Президента. Совсем недавно эта тема обсуждалась на Восточном экономическом форуме.

У людей должно быть больше возможностей для путешествий между городами макрорегиона, включая самые отдалённые и труднодоступные районы.

Для этого мы расширили программу льготных перелётов внутри федерального округа по поручению Президента, включили в неё ещё один маршрут – между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком. О чём жители полуострова просили. Ведь добраться оттуда до материковой части страны можно только на самолёте. Стоимость авиабилета станет теперь фиксированной.

И в целом Правительство продолжает активно субсидировать внутрироссийские пассажирские авиаперевозки. Не только на социально значимых направлениях – это Калининградская область, дальневосточные города, но и на многих других – для стимулирования прямых перелётов, без пересадки в Москве.

Важно, чтобы полёты для молодёжи, многодетных семей и ещё ряда категорий стали более доступными.

Виталий Геннадьевич (обращаясь к В.Савельеву), просьба рассказать, как выстроена такая работа и в целом о её результатах.

В.Савельев: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Благодарю Вас, Михаил Владимирович, за принятое решение по поддержке воздушного сообщения на Дальнем Востоке.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября Росавиации будет дополнительно направлено 148,5 млн рублей на финансовое обеспечение воздушных перевозок по социально значимому маршруту Петропавловск-Камчатский – Владивосток и обратно для пассажиров, имеющих постоянную регистрацию в субъектах Дальневосточного федерального округа.

В рамках указанного распоряжения в период с 1 сентября по 30 ноября текущего года планируется перевезти 16,5 тысячи человек.

В Российской Федерации поддержка воздушных перевозок осуществляется в рамках трёх программ субсидирования. Они обеспечивают поддержку перевозок социально незащищённых граждан, субсидирование перевозок по региональным маршрутам в обход Москвы, а также перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа.

В 2024 году на поддержку гражданской авиации Правительством было выделено 39,7 млрд рублей, из них 11 млрд рублей – на субсидирование закрытых аэропортов юга России и 28,7 млрд рублей – на перевозку пассажиров в рамках трёх программ субсидирования. На перевозки по Дальнему Востоку пришлось 22,7 млрд рублей.

Всего за прошлый год в рамках этих программ перевезено 5,4 миллиона пассажиров, из них 2,5 миллиона перевезено по 134 дальневосточным маршрутам.

В 2025 году в рамках трёх программ планируем перевезти около 5 миллионов человек. Объём программ субсидирования перевозок в 2025 году составит 24,6 млрд рублей. Почти 16 млрд рублей от этой суммы выделено на маршруты в Дальневосточном федеральном округе. Планируем перевезти 1,6 миллиона пассажиров. Маршрутная сеть будет расширена до 147 направлений.

По итогам 2024 года дальневосточной авиакомпанией «Аврора» перевезено около 2,6 миллиона пассажиров.

Кроме того, «Аэрофлот» на протяжении 10 лет реализует программу плоских тарифов. Всего на Дальнем Востоке в рамках данной программы перевезено более 11 миллионов пассажиров. С 15 мая текущего года данная программа расширена и теперь включает перелёты из Москвы в девять городов Дальнего Востока и обратно.

Уважаемый Михаил Владимирович! Минтранс России и Росавиация продолжат работу по обеспечению доступности воздушных перевозок в России и, в частности, на Дальнем Востоке.

М.Мишустин: Спасибо, Виталий Геннадьевич.

Нужно, конечно, продолжать принимать все необходимые решения для поддержки воздушного транспорта, повышения его доступности для людей, совершенствовать инфраструктуру, строить новые аэропорты, ремонтировать полосы и аэропорты, которые на сегодняшний день имеют высокий износ. Особенно в тех регионах, где нет альтернативы самолётам.

Татьяна Голикова вручила третью Эрмитажную премию

В заключительный день XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур в Георгиевском зале Зимнего дворца состоялась торжественная церемония вручения Эрмитажной премии в области культуры и искусства.

«Эрмитажная премия родилась как знак уважения к отечественным и иностранным деятелям культуры за вклад в развитие мировой культуры и формирование культурного диалога. В первые два года её лауреатами стали знаковые в мире люди – Валерий Гергиев, Борис Эйфман, Начо Дуато, Полад Бюльбюль оглы», – отметила Заместитель Председателя Правительства России, председатель оргкомитета форума Татьяна Голикова.

Она поблагодарила всех участников XI Санкт-Петербургского форума объединённых культур и гостеприимный Санкт-Петербург, выразив надежду, что дискуссии, которые проводились во время форума, пойдут во благо развития культуры государств.

«Эрмитажная премия подчёркивает значение Петербурга как хранителя мирового наследия, города, объединяющего культуры и народы. Сегодня мы награждаем двух выдающихся людей. Без них сложно представить культурную жизнь Петербурга. Поздравляю лауреатов Эрмитажной премии от имени всех жителей города. Пусть Петербург всегда вдохновляет вас к новым успехам!» – сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он особенно поблагодарил всех зарубежных гостей форума, которые приехали в Санкт-Петербург, невзирая на сложности.

Российским лауреатом Эрмитажной премии в области культуры и искусства этого года стал Михаил Пиотровский, известный учёный, востоковед с мировым именем, интеллигент, эрудит, более трёх десятков лет возглавляющий Государственный Эрмитаж.

Награду ему вручили вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Это огромная честь, я потрясён. Такой получился год: Президент лично вручил мне орден “За заслуги перед Отечеством„ I степени, теперь Эрмитажная премия. Она носит имя великого музея, которому я и моя семья отдали жизнь. И нет ничего более замечательного быть признанным своим музеем. Эта премия Эрмитажу, который постоянно подтверждает свою роль в мире, в культуре, в искусстве, своё право носить это замечательное, многозначное для всего мира имя. Эрмитаж старается многое делать, чтобы Форум объединённых культур — мощная инновация в мировой культурной жизни — процветал и дальше», – подчеркнул Михаил Пиотровский.

Зарубежным лауреатом Эрмитажной премии стал Теодор Курентзис, дирижёр, художественный руководитель musicAeterna. Он не смог присутствовать на торжественной церемонии. Памятный диплом премии за него получил Павел Курдаков, директор оркестра musicAeterna.

«Теодор Курентзис очень известный в мире дирижёр, человек, который творчеством и духом выбрал нашу страну, который с большим удовольствием развивает мировое и российское искусство. Уверена, что вклад всех лауреатов Эрмитажной премии в развитие российской и мировой культуры будет продолжен», – отметила Татьяна Голикова.

Эрмитажная премия вручается с 2023 года. Её символ – копия Большой Колыванской вазы, шедевра русского камнерезного искусства начала XIX века, знаменитого экспоната Государственного Эрмитажа.

В столичном темпе: строительной сфере Москвы некогда отдыхать

Вопреки кризисным явлениям в экономике, различного рода санкциям и ограничениям, а также заявлениям бизнеса о беспрецедентном падении продаж жилья, стройотрасль столицы остается стабильной и демонстрирует очередные успехи. Мэрия Москвы не только не сворачивает стройку, но даже запускает новые программы и проекты. И все это происходит на фоне продолжающегося разворота градостроительной политики в сторону человекоцентричности и гуманизации городской среды.

Реновация

Программа реновации жилого фонда — крупнейшая в стране по вводу жилой недвижимости. Всего с момента старта программы в 2017 году построено и принято в эксплуатацию 6,1 млн кв. м жилья, при этом в 2025 году введено около 10% от общего объема — 600 тыс. «квадратов». Благодаря такому темпу реализации программы 220 тыс. человек переселены или начали переселяться в новое комфортное жилье — каждый шестидесятый житель столицы.

Успехи этой программы позволили столичным властям задуматься о ее продлении и после заявленного ранее 2032 года. «У нас глобальная стратегическая задача — работать так, чтобы жилищный фонд Москвы постоянно обновлялся. Ничего вечного нет: сначала одна серия домов может устаревать, потом другая, третья, четвертая. Поэтому, заканчивая основную программу реновации до 2032 года, мы должны создавать заделы для перехода к другим сериям домов, включая девятиэтажные дома», — поделился планами мэр Москвы Сергей Собянин.

Социальная инфраструктура

Москва демонстрирует системный подход к развитию человеческого капитала, активно наращивая объемы строительства объектов образования, здравоохранения и спорта. Сейчас в столице ведется строительство одновременно около 1,9 млн кв. м социальной инфраструктуры — это пространство, сопоставимое с небольшим городом, целиком состоящим из школ, поликлиник и спортивных центров.

Накопленные результаты впечатляют: с 2011 года введено 1 157 социальных объектов. Из них только в 2025 году уже сдано 38 объектов, что подтверждает устойчивые темпы реализации городских программ.

Создание рабочих мест и комплексное развитие территорий

Одним из главных приоритетов градостроительной и социальной политики Москвы в последние годы стало создание рабочих мест в шаговой доступности от жилья. Решению этой задачи — и в связи с этим сбалансированному развитию города — способствует механизм комплексного развития территорий (КРТ), принятый в 2020 году. Уже заключенные контракты предусматривают строительство почти 15 млн кв. м коммерческой недвижимости и создание около 350 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест.

Такой подход к переформатированию городских пространств способствует реализации концепции 15-минутного города, обеспечивая доступность ключевых объектов для каждого москвича. Эффект этой работы высоко оценивают все участники городского общежития — и горожане, и бизнес. «Эта концепция направлена прежде всего на снижение внутригородской маятниковой миграции, возникающей из-за ежедневных поездок горожан на работу из отдаленных районов и пригородов в центральную часть города. Жителям столицы реализация такой концепции, безусловно, приносит пользу — экономит время и силы. Бизнес также заинтересован в расширении доступа горожан к коммерческим сервисам и услугам», — отметил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

Метро

Строительство метрополитена остается одним из доминантных проектов московского правительства. Учитывая его важность, в городе реализуется масштабная программа развития подземки: одновременно ведется сооружение трех новых линий — Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской, а также станции «Достоевская» в центре. При этом надо понимать: метро — не просто транспортная система, открытие новых станций и пересадочных узлов служит катализатором всестороннего развития территорий, вокруг них формируются современные жилые районы, деловые и общественные центры, объекты социальной инфраструктуры, что, в свою очередь, создает дополнительные рабочие места. «Строительство новых линий и станций не останавливается ни на один день. Сейчас метростроевцы возводят 16 станций в разных районах столицы, а пять тоннелепроходческих комплексов одновременно прокладывают пути на двух будущих линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Кроме того, уже в сентябре откроем для пассажиров новый участок Троицкой линии, которую запустили годом ранее», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Дороги

Другим не менее важным инструментом решения транспортных проблем мегаполиса является строительство дорог. Стоит напомнить, что за период с 2011 года в Москве создана существенная инфраструктурная база: введено в эксплуатацию 1 516 км дорог, построено 470 инженерных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад), обустроено 343 пешеходных перехода. Специалисты и эксперты отмечают, что эти сооружения не только увеличивают пропускную способность улично-дорожной сети, но и стимулируют развитие смежных территорий, повышая их коммерческую и градостроительную ценность.

Устойчивость выбранного курса подтверждается динамикой текущего года. Так, по итогам I квартала сдано 17,5 км новых магистралей, а в планах на оставшийся период — ввод порядка 100 км дорожной инфраструктуры, что свидетельствует о сохранении высоких темпов строительства.

Среди наиболее значимых объектов, открытых в этом году, — трасса «Солнцево— Бутово—Варшавское шоссе». Ее запуск позволил разгрузить одну из ключевых автомагистралей юго-запада, оптимизировать грузопотоки и улучшить транспортную связность всего макрорайона. Еще одним проектом стало строительство транспортной развязки у станции метро «Корниловская» в Новой Москве. Такие инфраструктурные вложения создают каркас для дальнейшего экономического роста и улучшения делового климата мегаполиса.

Железнодорожный каркас

В столице осуществляется грандиозный проект по интеграции железнодорожного транспорта в единую городскую транспортную сеть. Запущенный 14 лет назад, он уже сегодня кардинально меняет логистику мегаполиса. Достаточно сказать, что за это время построено и реконструировано 392,9 км путей и 87 остановочных пунктов.

В рамках проекта отмечается стабильно высокая динамика строительства — только с начала этого года город получил два ключевых объекта. В районе ЗИЛ, например, открылся новый железнодорожный путепровод, который обеспечил надежную транспортную связку с «Московским мельничным комбинатом №3». Кроме того, запущен автодорожный тоннель под путями МЦД-4 в районе Новомещерского проезда: эта развязка разгрузила магистрали на поверхности, избавив водителей от неминуемых пробок перед железнодорожным переездом.

Архитектурные конкурсы и глас народа

Помимо масштабного строительства жилья, трансформации городской среды и развития инфраструктуры, 2025-й запомнится несколькими важными архитектурными премьерами, причем важными не только для Москвы, но и для всей страны.

В первую очередь речь идет о проекте реконструкции Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Предложенный мэрией первый проект не вызвал одобрения горожан, и его пересмотрели. Новое здание цирка построят в Мнёвниковской пойме, а устаревший комплекс на юго-западе столицы реконструируют, приспособив под современное использование.

Аналогичная ситуация сложилась и вокруг проекта реконструкции высотки СЭВ на Новом Арбате. Лишь после голосования на платформе «Активный гражданин» было решено сохранить здание-книжку, а рядом построить новую высотную доминанту.

Идеи развития инфраструктуры и трансформации городской среды достойно продолжат концепции крупнейшего в стране музейно-депозитарного комплекса на территории административно-делового центра в Коммунарке, а также будущего национального центра «Россия» на месте морально устаревшего здания «Экспо».

Авторы: Антон МАСТРЕНКОВ

Номер публикации: №33 12.09.2025

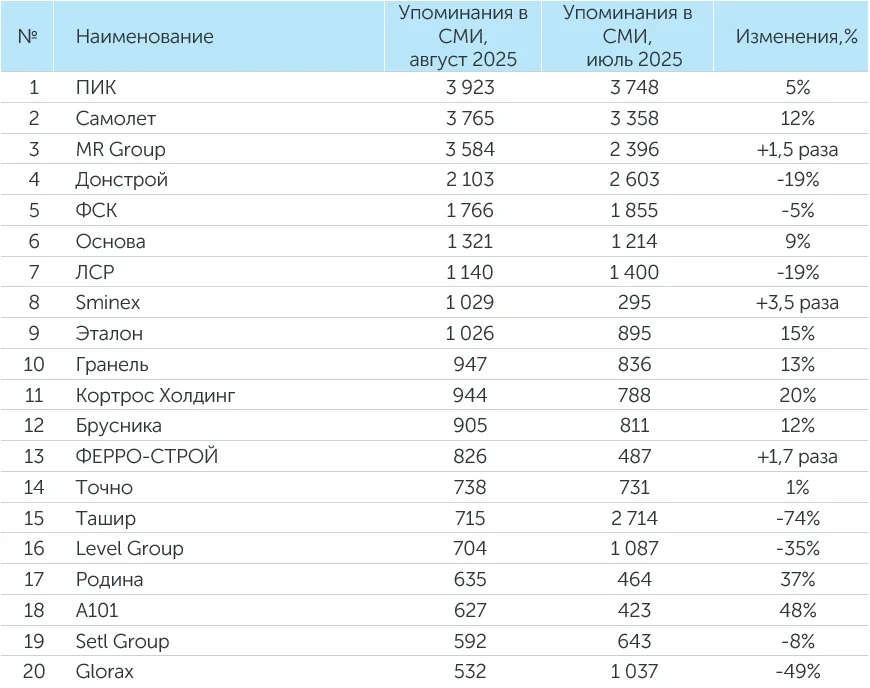

Рейтинг компаний–девелоперов за август 2025 года

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом «Строительной газеты» подготовили медиарейтинг девелоперских компаний за август 2025 года. В рейтингах девелоперов в августе 2025 года сохранили свое присутствие ГК ПИК и ГК «Самолет». Также в топ-3 вошли MR Group, Группа «Эталон» и ГК «А101».

ГК «Самолет» в августе 2025 года заняла второе место по количеству упоминаний, первое место по индексу заметности и охвату аудитории.