Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Новгородские врачи совместно с коллегой из НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России восстановили все функции позвоночника у молодого человека, пострадавшего в ДТП

Скорая помощь доставила пациента в Новгородскую областную клиническую больницу. Сложность была в том, что у пациента диагностировали тяжелую травму грудного отдела позвоночника с вывихом одного из грудных позвонков.

Кроме того, ситуация могла осложниться нарушением функции спинного мозга. Это накладывает дополнительную ответственность, поскольку надо ее не повредить при вправлении позвонков.

В ходе операции врачам удалось, не повредив спинной мозг, полностью восстановить все функции позвоночника.

Восстановление и имплантацию позвонков, провел нейрохирург НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России Денис Годанюк.

— В такой операции участвует вся больница, начиная от приемного отделения, заканчивая теми, кто работает в операционной. Это большая совместная работа, она проводится в первую очередь коллегами здесь, которые собрали полную информацию о пациенте в таком виде, чтобы заочно, принять верное тактическое решение, — сказал Денис Годанюк.

Сейчас прооперированный молодой человек чувствует себя хорошо, уже идет на поправку.

Главный врач Новгородской областной клинической больницы Илья Кяльвияйнен в свою очередь отметил, что в медучреждение налажено взаимодействие практически со всеми ведущими медицинскими институтами страны, что помогает оказывать помощь жителям области на высоком уровне.

Достаточно обратиться в консультационную поликлинику областной больницы. Специалисты разработают тактику эффективного лечения, и при необходимости пригласят коллег из Санкт-Петербурга и Москвы.

После операции, которая одновременно была мастер-классом для новгородских нейрохирургов, их ждет дополнительная стажировка в НМИЦ им. Алмазова Минздрава России, чтобы в последующем выполнялись подобные операции региональными специалистами.

В Петербурге 28 июня пройдет главный праздник выпускников

Ольга Гуго (Санкт-Петербург)

28 июня вечером выпускники Петербурга и других регионов России соберутся на Дворцовой площади, чтобы встретить начало новой самостоятельной жизни. В основе концепции праздника - семья. Ценности родственных связей проходят через всю концертную программу.

Личные билеты получили не только молодые жители Петербурга, но и лучшие выпускники школ Севастополя. Так же, как и в прошлые годы, к празднику присоединятся выпускники из Мариуполя и Ленобласти.

Праздник будет состоять из двух ярких частей - концерта и водного шоу. Представление на сцене разделится на тематические блоки, которые расскажут истории нескольких семей. Героями станут родители разных профессий и дети с уникальными хобби. "У нас родилась идея сделать облик сцены похожим на дерево, у которого есть корни, ствол, крона. Экраны будут символизировать крону, под которой пройдут номера, раскрывающие понятие "семья", - рассказал художник концертной части "Алых парусов-2024" Николай Орлов.

А кульминацией праздника станет фейерверк и грандиозный выход брига "Россия" в Неву. Но в этот раз белоснежное судно с алыми парусами пройдет по новому маршруту. Сначала - в створ Троицкого моста, потом двинется вдоль Дворцовой набережной и, выйдя за мост, грациозно развернется. В ключевой момент скорость судна достигает 8 узлов, или 15 километров в час. Чтобы бриг точно проследовал по маршруту, трудится вся команда. Каждый год улучшают техническое состояние и работоспособность механизмов.

Программа на сцене продлится почти три часа. Начнется концерт в 22.00. А в 00.40 свой незабываемый выход совершит бриг "Россия". Это шоу зрители со всей России смогут увидеть по телевизору.

Диплом технического вуза гарантирует его обладателю зарплату на 40-45% выше, чем средняя по региону

Валерий Выжутович: Профессия инженера снова приобретает популярность

Общее число студентов, учащихся на вузовских программах по инженерным, технологическим и техническим наукам, в этом году превысило 1,3 млн человек. Это максимальный показатель за последние девять лет. Таковы результаты исследования, проведенного специалистами Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Исследователи отмечают, что численность студентов на инженерно-технических специальностях увеличивается год от года, и за последний год прирост составил 4,7 процента. Так, в 2023 году общее количество поступивших на инженерные направления в вузы составило 409,9 тысячи, и более 60 процентов от этого числа - прием на бюджетные места. Но увеличенный план обучения инженерным специальностям вынуждает вузы принимать абитуриентов с невысоким уровнем подготовки, отмечают эксперты ИСИЭЗ. Например, в 2023 году средний балл принятых на бюджетные программы такого бакалавриата составил 68 против средних 70,3 (на аналогичных программах по искусству и культуре - 79,6; наукам об обществе - 78,9; гуманитарным наукам - 75,3). При этом спрос на инженеров рос быстрее: до 79,8 тыс. человек в 2022 году - на 43,5 процента выше, чем в 2021-м. Наиболее остро дефицит инженерных кадров ощущается в промышленности.

Как бы то ни было, профессия инженера снова приобретает популярность. По данным опросов, проводимых ВЦИОМ в канун выпускных школьных экзаменов, эта профессия стала считаться более привлекательной. В 2022 году среди 25-34-летних граждан на первом месте были профессии медработников (34 процента), на втором - занятость в информационных технологиях (23), третью позицию по престижности занимали специалисты образовательной сферы (17), на четвертой строчке, набрав по 15 процентов, - специалисты в области юриспруденции и военнослужащие, на пятой позиции - профессия инженера в различных отраслях (11). В топ-10 востребованных технических специалистов сегодня входят наладчик производственного оборудования, инженер-технолог производства, оператор станков с программным управлением, инженер сельскохозяйственного производства, инженер-конструктор микроэлектроники, инженер-схемотехник, инженер-электроник...

А сам выпускник школы, выбирающий профессию инженера, - кто он в среднестатистическом измерении? Как показывают исследования, это юноша, обучающийся в обычном классе общеобразовательной школы. Его родители, как правило, не имеют высшего образования, являются служащими, рабочими или обслуживающим персоналом. Они и влияют на выбор профессии. Выпускник школы планирует поступать в вуз для повышения своего социального статуса, построения успешной карьеры, получения в будущем высокооплачиваемой работы.

На подготовку современных инженеров нацелен правительственный проект "Передовые инженерные школы". Такие школы уже открыты на базе 30 университетов, а до конца 2024 года их число намечено довести до 50. "Рынок формирует запрос на определенных специалистов, - говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. - Например, в сфере машиностроения уже недостаточно инженера-конструктора в прежнем формате, требуются специалисты по проектированию и строительству автомобилей на электроприводе, это новая тема. А это совершенно уникальный сегмент инженерии, для обучения по которому необходимы отдельные образовательные программы. Аналогичная история в сфере разработок беспилотных технологий разного назначения, нового экономичного энергетического оборудования, нового поколения ядерных реакторов и так далее". Задача "Передовых инженерных школ", куда входят не только образовательные учреждения, но и промышленные партнеры, улавливать эти запросы на ранней стадии и обеспечивать подготовку кадров по необходимым специальностям до того, как на рынке возникнет дефицит таких специалистов, считает эксперт.

В советской России профессия инженера пережила сначала стремительный взлет, связанный с индустриализацией, потом долгий застой. В СССР середины 80-х инженеров насчитывалось более 5 миллионов. Столько стране не требовалось. Но технические вузы работали как конвейер, безостановочно выпуская энергетиков, металлургов, машиностроителей. Готовили специалистов "вообще", для будущего, впрок, по формуле "чем больше, тем лучше" - не соизмеряя их количество с реальными потребностями экономики. Об инженерах, просиживавших штаны в невнятных НИИ и КБ или бегавших по заводским цехам и выбивавших у смежников опоки, штыри, шплинты, были написаны сотни газетных статей, в том числе знаменитая "Растрата образования" Анатолия Аграновского.

За последние два десятка лет картина изменилась и продолжает меняться. Появляется все больше различных производств, где требуются квалифицированные технические специалисты. При высоком спросе на инженеров их доходы растут. Диплом технического вуза гарантирует его обладателю зарплату на 40-45 процентов выше, чем средняя по региону. Средняя зарплата инженера в целом по России достигает 68 705 рублей. В Санкт-Петербурге она составляет 56 814 рублей, в Новосибирске - 46 512, в Екатеринбурге - 47 685, в Казани - 45 320.

Спрос на технических специалистов остается высоким. Работу новых предприятий должны обеспечивать высококвалифицированные инженеры, а значит, престиж этой профессии будет повышаться.

Валерий Выжутович

политический обозреватель

Нургалиев: Хельсинки вынашивает новые чудовищные планы по уничтожению славян

Иван Егоров

Первый заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев в канун 80-й годовщины освобождения Петрозаводска от оккупации напомнил о зверствах финнов по отношению к советскому населению, а также о расцветающей в Финляндии русофобии и планах на реванш под "зонтиком" НАТО.

"Почти восемь десятилетий мы писали новую летопись советско-финских отношений, основанных на взаимопонимании и обоюдовыгодном сотрудничестве. Верили в восстановление нерушимого мира и дружбы между нашими странами. Однако сегодня с подачи Вашингтона и Лондона Хельсинки изо всех сил пытается захлопнуть "прорубленное" Петром Первым "окно в Европу", - заявил Нургалиев в своей статье, опубликованной на сайте СБ РФ.

По его словам, Финляндия в расчете на реванш входит в антироссийские альянсы и вынашивает новые чудовищные планы по уничтожению славян и в связи с этим поддерживают киевский неонацистский режим. А также позволяет себе, вызывающую антигуманную риторику в отношении населения России.

Замсекретаря Совбеза напомнил, что под предлогом защиты от иллюзорной "российской агрессии" в апреле 2023 года Финляндия стала 31-м членом НАТО. В начале же этого года в рамках так называемой блоковой дисциплины Хельсинки разрешили авиации США и других стран НАТО базироваться на финских аэродромах, предоставили американцам беспрепятственный доступ к военным объектам.

"В ближайшей перспективе следует ожидать, что эта страна станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений альянса. Более того, в Финляндии предполагается размещение штаб-квартиры командования НАТО в регионе Северного и Балтийского морей, а новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб настаивает на размещении в стране ядерного оружия", - подчеркнул Нургалиев.

Кроме того, по его мнению, Вашингтон "под зонтиком" блока НАТО поставил Финляндию в полувассальную зависимость и пытается в очередной раз сделать из нее "анти-Россию", заставить пожертвовать собственным благополучием ради чужих геополитических задач.

Западные информационно-пропагандистские ресурсы раскручивают чувства превосходства финнов над славянскими народами, параллельно пытаясь возродить идеи "Великой Финляндии". Как напомнил замсекретаря Совбеза РФ, к чему привели и чем закончились эти попытки в прошлом столетии, хорошо известно.

Как отметил Нургалиев, официальные финские документы 1940-1941 годов подтверждают, что против русского народа был спланирован беспрецедентный акт геноцида. Маннергейм 8 июля 1941 года за день до наступления финских войск в направлении севернее Ладожского озера издал приказ №132, четвертый пункт которого гласил: "Русское население брать в плен и отправлять в концлагеря". Тем самым участь русского населения была предрешена еще до захвата территории. Для русских в Карелии, а также жителей Вологодской и Ленинградской областей было создано 14 концентрационных лагерей.

Крупнейшим центром сосредоточения концентрационных лагерей стал Петрозаводск. Финские нацисты не строили в нем газовых камер и не проводили массовых расстрелов, но умерщвляли людей намеренным созданием невыносимых условий для жизни. Голод, тяжелая изнурительная работа и массовые заболевания убивали заключенных. Одними из самых жутких свидетельств жестокости финнов были лагеря для военнопленных. У пленных солдат там отнимали обувь и шинели, раздетыми и босыми их отправляли на самые тяжелые работы. Запрягали в сани, на которых возили воду и бревна, стегая плетьми, чтобы заставить обессиленных людей двигаться быстрее. Избивали до смерти. За попытку побега одного расстреливали весь барак.

Сегодня Хельсинки и западные псевдоисторики заявляют, что финны не участвовали во Второй мировой войне на стороне Германии, а вели отдельную войну против СССР, называя ее войной-продолжением "зимней" войны 1939-1940 годов. Однако, как заметил Нургалиев, Карельскому фронту противостоял хорошо вооруженный и подготовленный враг, который с маниакальным упорством пытался воплотить идеи своего руководства.

Он также напомнил, что из всех фронтов Великой Отечественной войны именно Карельский фронт был самым протяженным почти 1600 км, и действовал самое продолжительное время - 3,5 года в особо сложных северных природно-климатических условиях.

О чем говорили в своих лекциях на ПМЮФ Валерий Зорькин и Александр Бастрыкин

Мария Голубкова,Наталья Козлова,Владислав Куликов

В рамках Петербургского международного юридического форума состоялась традиционная открытая лекция председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина.

В этом году она была посвящена теме, вызывающей интерес и широко обсуждаемой во всех странах - искусственному интеллекту (ИИ).

Полный текст лекции "Право и вызовы искусственного интеллекта" размещен на официальном сайте "Российской газеты", однако позиция главы высшего юридического органа страны по данному вопросу абсолютно ясна из нескольких важных тезисов.

Риски, объективно связанные с искусственным интеллектом, огромны - от возможных и при этом неконтролируемых искажений в алгоритмах принятия социально значимых решений до лежащих на поверхности рисков неблагоприятных последствий для рынков труда, неприкосновенности частной жизни, физической неприкосновенности, гражданских свобод и даже глобальной безопасности.

Для привлечения искусственного интеллекта к ответственности нет ровно никаких оснований. Их нет уже по одной причине отсутствия субъективной стороны - вины.

Отсутствие вины как внутреннего психического отношения к совершенному деянию, эмоций как душевного состояния в момент противоправного посягательства. Нет смысла придумывать для программы наказание, негативные эмоции от которого она не будет переживать.

"Возможно ли оцифровать человечность, любовь, эмпатию - всё то, что слагает нашу идентичность? Отвечаю - нет", - подчеркнул Валерий Зорькин. А потому, уверен он, мыслительный процесс искусственного интеллекта никогда не будет подобен человеческому.

Для того чтобы обладать дееспособностью и самостоятельно реализовывать личные права, требуется набор психических свойств. Их отсутствие у искусственного интеллекта хотя и не аксиома, но неопровержимая презумпция. В противном случае ввиду громадных и принципиально непредсказуемых рисков для человечества искусственный интеллект просто не имел бы права на существование.

Главной проблемой является не столько искусственный интеллект как особый источник повышенной опасности. А та зловещая интенция, которая сквозит в попытках его субъективации. Мировоззренческая матрица, порождающая в том числе идеи наделения искусственного интеллекта личным статусом. Имя ей трансгуманизм. Трансгуманизм втягивает нас в неконтролируемую гонку человеческого и искусственного интеллектов, полностью высвобожденных от всего, что составляет "высокую метафизику" человеческого духа.

По мнению главы КС РФ, моделирование статуса искусственного интеллекта инспирировано корпорациями, алчущими сверхприбылей при полной безответственности. Тем не менее люди склонны полагаться на уверения технологов в отношении ценностных характеристик, будто бы заложенных в продвигаемые ими продукты. Не исключая искусственного интеллекта.

В онтологическом плане большое беспокойство вызывает не только создание киберсущностей, похожих на нас (искусственный интеллект), но и еще больше стремление сделать человека схожим с машиной (кредо трансгуманизма). Устранение национальной самобытности, вызванное вторжением технологий, воспринимается как неизбежность.

Искусственный интеллект и его внедрение может фатально изменить представление людей о самих себе, привести к распаду человеческой идентичности.

Валерий Зорькин уверен, что ответ на технологические сверхвызовы, очевидно, не в том, чтобы позволить искусственному интеллекту разгуляться и в конечном счете высвободиться из-под контроля создателя-человека. И не в том, чтобы нам самим стать киборгами, то есть частично машинами, дабы иметь возможность подключаться к искусственному интеллекту и устремляться вслед за ним, куда бы он нас ни вел. И не в том, чтобы наделить искусственный интеллект личными правами. Ведь все это создает предельно комфортные условия для антигуманного и аморального трансгуманистического будущего без Человека.

Так из чего же, обобщая вышесказанное, нужно исходить с позиций Права, встречая не только будущее, но и настоящее, уже пронизанное искусственным интеллектом? ИИ не является носителем критически важных составляющих личности (души, свободного сознания, чувств, интенциональности, личных интересов). Поэтому, несмотря на сверхмощную скорость обработки информации, в разы превосходящую возможности человека, искусственный интеллект остается программой с привязанным к ней материально-техническим обеспечением.

Моделирование правового статуса искусственного интеллекта должно базироваться на двух краеугольных принципах.

Во-первых, на принципе защиты прав и свобод человека, в том числе права на труд, а также создание благоприятных условий для адаптации человека, не отягощенного специальными инновационными компетенциями, к цифровой экономике.

Во-вторых, на принципе безопасности через противодействие противоправному использованию искусственного интеллекта, а также предупреждение рисков негативных последствий даже правомерного использования соответствующих технологий, подчеркнул председатель Конституционного суда РФ.

На XII Петербургском международном юридическом форуме выступил и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он говорил о влиянии миграционных процессов на экономическую, политическую и социальную сферы государства и общества. Председатель СК России привел данные о количестве преступлений приезжих. Так, в прошлом году увеличилась доля расследованных особо тяжких преступлений в общем массиве преступности мигрантов с 19% до 26%. Бастрыкин выразил обеспокоенность увеличением по итогам прошлого года половых преступлений, совершенных иностранными гражданами, экономических, в сфере незаконного оборота наркотиков и экстремистского характера.

Глава СК заявил, что его ведомство видит, как расширяется география миграционной преступности. Значительное число таких преступлений фиксируется в Самарской и Челябинской областях, в Алтайском крае, в Ямало-Ненецком АО, Тамбовской, Кемеровской, Пензенской областях и ряде других регионов. Наряду с преступлениями мигрантов расследуются дела против должностных лиц, совершивших преступления в сфере миграционного учета.

Следователями Следственного комитета в этом году привлечены к уголовной ответственности 77 человек, среди которых сотрудники миграционных подразделений органов внутренних дел.

Еще Бастрыкин говорил о важности синхронизации процедуры получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет. Он подчеркнул, что в октябре 2023 года в СК России создана специальная группа. В результате приложенных усилий во взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами поставлены на воинский учет более 30 тысяч так называемых новых россиян, 10 тысяч мигрантов направлены в зону проведения СВО.

Александр Бастрыкин подчеркнул, что Следственным комитетом в пределах компетенции "осуществляется весь комплекс процессуальных мероприятий, направленных на предотвращение преступности мигрантов, однако исключительно мерами уголовно-правового характера преодолеть негативные тенденции крайне затруднительно".

Глава следственного ведомства предложил задействовать граждан России в тех сферах, где сейчас преобладают иностранцы: "Самое главное - изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы", - резюмировал Бастрыкин.

Также в рамках ПМЮФ прошло совещание министров юстиции из двадцати четырех стран. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко, выступая, подчеркнул: прошедшее совещание демонстрирует, что отношения между странами основываются на взаимовыгодном партнерстве.

"Широкий и представительный круг участников совещания показательно демонстрирует, что отношения между нашими странами основываются на крепкой дружбе и взаимовыгодном партнерстве. В прошлом году данный формат оправдал ожидания и подарил нам глубокую дискуссию, которая позволяет осветить все многообразие задач, стоящих перед нашими министерствами", - сказал Константин Чуйченко.

Участникам совещания министров юстиции подарили сувенир со следом амурского тигра. "Это реальный след, - пояснил Константин Чуйченко. - Он оставлен на берегу бухты Петрова в Лазовском заповеднике 17 января 2024 года". Он отметил, что амурский тигр, который обитает на территории РФ, является самым крупным представителем кошачьих в мире.

"Защита и охрана этого прекрасного хищника является личным проектом нашего президента Владимира Владимировича Путина. Я по его поручению возглавляю наблюдательный совет центра "Амурский тигр", на который возложена задача поддержки этой всей большой работы", - подчеркнул министр юстиции РФ.

Ранее на форуме Константин Чуйченко заявил, что ключевые события истории России связаны с иностранным вмешательством.

На одной из сессий форума также прозвучала мысль, что одним из важнейших аспектов обеспечения коллективной безопасности государств - членов ОДКБ является защита от деструктивного иностранного влияния в различных сферах общественной жизни.

По словам экспертов, нужен государственный контроль за иностранным финансированием и иностранным влиянием, подрывающим суверенитет соответствующего государства.

Кризис международного права и стремление одних стран доминировать над другими порождает реальные поводы к войне - казус белли. Такое заявление сделал в ходе пленарного заседания форума заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Мы - юристы, у нас не должно быть юридических иллюзий. Дело не в том, чтобы возродить международное право, нужно возродить дух сотрудничества, само желание договариваться. Баланс сил, согласование воль - это и есть основа международного права, не может быть международного права одной страны. Напряженность в мире постоянно растет и становится слишком велика для нашего небольшого мира. Однако нельзя согласиться с решениями, которые коллективный Запад принимает исключительно в свою пользу. Экономическое давление на Россию - еще один пример нечестной игры, где ситуация вокруг Украины - всего лишь формальный повод. Поэтому урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с РФ", - заявил Дмитрий Медведев.

Если санкции останутся, значит, и кризис будет продолжаться, - констатировал он и добавил, что "весь реальный ущерб, причиненный нашей экономике, российским гражданам, российским компаниям, а также упущенную выгоду от ограничений экономической деятельности мы должны обязательно подсчитать".

Сейчас прорабатывается вопрос о создании специального реестра ущерба. В дальнейшем требования о компенсациях будут предъявлены как в РФ, так и в международных юрисдикциях.

Еще одно предложение заместителя главы российского Совета безопасности - вернуться к идее создания объединения стран, в отношении которых введены массовые санкции.

Оно будет полезно, уверен Дмитрий Медведев, уже не только для проведения правовых консультаций, но и для обсуждения вопросов коллективной защиты против тех, кто подверг государства нелегитимным ограничениям, "включая даже вопросы коллективной самообороны в необходимых случаях".

Росстат: Цены на АЗС в этом году не обгонят инфляцию

Сергей Тихонов

С конца марта этого года средние розничные цены на бензин выросли более чем на рубль. По данным Росстата, подорожание на заправках с начала года (2,7%) все еще сильно отстает от инфляции по стране (3,82%), но темпы подорожания увеличиваются. Опрошенные "РГ" эксперты уверены, что рост цен на АЗС в этом году не превысит инфляцию, но не исключают возобновление правительством запретов на экспорт топлива для сдерживания подорожания.

С января к концу марта бензин прибавил в цене всего 30-40 копеек в зависимости от марки. Основное подорожание пришлось на неполные три последних месяца. Если смотреть подорожание год к году, с конца июня 2023 года, то средняя цена на бензин выросла на 3 руб. 65 копеек (на 7%).

У нас есть установка - розничные цены на топливо не должны превышать уровень инфляции за год, но это не значит, что они должны строго следовать за средними показателями по стране или дорожать, к примеру, на 0,1% в неделю, говорит заместитель председателя набсовета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев. Темпы подорожания могут быть разные. Розничные цены на топливо имеют полное право вырасти, как и на большинство товаров, в рамках инфляции, это нормальный процесс и ничего в этом страшного нет. Но для того, чтобы цены на топливо превысили уровень инфляции, сейчас факторов нет, уверен Гусев. Нет какого-то резкого увеличения спроса или снижения предложения.

Рост розничных цен на дизельное топливо пока в два раза отстает от темпов инфляции

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, цены на бензин на российских АЗС ускорили темпы роста на фоне увеличения стоимости оптовых цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Кроме того, сейчас рост цен на АЗС также обусловлен увеличением потребительского спроса на топливо на фоне сезона отпусков, уточняет эксперт.

С этим согласен аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. В последние 2-3 недели наблюдался заметный рост оптовых цен на бензин (АИ-95 с минимумов начала июня подорожал более чем на 20%), уточняет он. Настолько резкие движения неизбежным образом влияют на розничные цены, особенно когда до этого рост розничных цен с начала года был крайне умеренным.

По его мнению, возвращение запрета на экспорт бензина в июле может стать ключевым фактором для стабилизации цен на оптовом рынке, что также ограничит их рост в рознице. При этом в целом по итогам года рост цен на топливо не должен превысить общего уровня инфляции, то есть будет ниже 6-7%.

Запрет на экспорт бензина был введен 1 марта и приостановлен с 1 до 30 июня с возможностью пролонгации. При этом нельзя сказать, что розничные цены отреагировали на снятие запрета бурным ростом, они уверенно шли вверх еще в период его действия. А вот что отреагировало на снятие запрета, так это биржа. Котировки пошли в рост, добавив факторов для подорожания топлива в рознице.

Как отмечает Гусев, запрет на экспорт бензина играет скорее роль психологическую и политическую, нежели реальную экономическую. Это скорее знак рынку, что нужно сдержать аппетиты. Наш экспорт бензина незначителен, основной потребитель - внутренний рынок, к тому же по межправительственным соглашения в ЕАЭС поставки бензина за границу продолжаются и в период действия запрета.

Отдельный разговор про дизельное топливо (ДТ). Темпы его подорожания пока сильно ниже, чем у бензина. С начала года - на 1,4%. Но цены на ДТ в России традиционно быстро растут во второй половине года. Неслучайно правительство, запретив с марта экспортировать бензин, не трогало ДТ, которое значительно больше зависит от экспорта, поскольку за границу отправляется до половины его объемов, производимых в России.

С середины лета спрос на ДТ возрастает вместе с началом уборочных сельскохозяйственных работ, поясняет Чернов. Правительство и ФАС сдерживают рост цен на него, чтобы не увеличивать издержки сельскохозяйственных предприятий, потому что в дальнейшем это выльется в ускорение темпов роста продовольственной инфляции в стране. В условиях высокой инфляции и ожидания ужесточения денежно-кредитной политики в текущем году за ценами на дизельное топливо на АЗС будет особый контроль со стороны ФАС, считает эксперт.

В крайнем случае возможен ввод полного запрета на экспорт ДТ, но эта мера может быть только временной, поскольку грозит затовариванием внутреннего рынка.

По словам Чернова, запрет на экспорт ДТ позволит насытить им внутренний рынок и остановить рост цен на бирже, что уже было доказано на практике в прошлом году (запрет был введен в сентябре). В таком случае для повышения розничных цен на АЗС не будет оснований, а ФАС будет ограничивать их рост.

МЧС завершило спасательные работы на месте крушения пассажирского поезда в Коми

Денис Гонтарь (Республика Коми)

Девять сошедших с рельсов вагонов, более 50 пострадавших, трое погибших. Так в цифрах можно описать последствия аварии поезда Воркута - Новороссийск, которая произошла 26 июня на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги.

На месте продолжают работать следователи, спасатели и медики. Власти Коми тем временем ввели в республике режим ЧС. Корреспондент "РГ" попытался выяснить, что могло стать причиной трагедии, что сейчас с пострадавшими и какую помощь им оказывают.

По словам очевидцев, все произошло внезапно. Состав следовал привычным маршрутом, многие пассажиры находились в предвкушении отпуска в Новороссийске, делились впечатлениями. На насыпи в районе города Инта поезд неожиданно затормозил, люди почувствовали удар, после чего вагоны начало стаскивать с железнодорожных путей. Хвостовая часть поезда (девять вагонов) в итоге перевернулась и сползла в кювет.

Всего в поезде на тот момент, по данным РЖД, находились 232 пассажира. Выбраться из перевернувшихся вагонов им помогали очевидцы и спасатели, вовремя подоспевшие на место аварии. Для этого пришлось разбить окна. Травмы различной степени тяжести получили не менее 50 человек. Трое пассажиров, к сожалению, погибли. Тело 16-летней девушки спасатели обнаружили спустя почти сутки в перевернутом вагоне.

Ситуация осложнилась тем, что данный участок железной дороги находится в глухой тайге. Туда невозможно добраться на автомобиле или автобусе. Единственные варианты - поезд и вертолет.

По этой причине сразу после получения сигнала об аварии на место крушения направили специализированный железнодорожный состав с медиками на борту. Именно они вовремя оказали пострадавшим первую медицинскую помощь: останавливали кровотечения, фиксировали переломы и вывихи, обрабатывали ссадины. Это, по словам региональных властей, помогло избежать более тяжелых последствий.

- По последним данным, 17 пассажиров вернулись на восстановительном поезде в Инту, десять из них госпитализированы. Двоих пострадавших, здоровью которых ничего не угрожает, доставят в ближайшее время в их родной город Воркуту. Из оставшихся восьми пассажиров мы особенно переживаем за 14-летнюю девочку, которая находится в тяжелом состоянии. Ее вместе с родителями доставили в больницу на вертолете. По воздуху также госпитализировали мужчину, у которого диагностировали компрессионный перелом четвертого и пятого позвонков, - рассказал глава Республики Коми Владимир Уйба. Он также добавил, что в Интинской центральной городской больнице на лечении остаются три человека.

Все остальные пассажиры несчастливого рейса решили двигаться по ранее запланированному маршруту в Новороссийск. Для этого РЖД направили дополнительный поезд из Воркуты. Пострадавших обеспечили водой и питанием. Родственникам погибших в компании пообещали выплатить страховку в размере 2,25 миллиона рублей, госпитализированным пассажирам - по одному миллиону рублей, остальным пострадавшим - по 500 тысяч рублей.

Железнодорожники официально заявили, что трагедия могла произойти из-за подмыва полотна. На кадрах, которыми в социальных сетях делились свидетели крушения и сами пассажиры, отчетливо видно, что насыпь, по которой проходил участок железной дороги, была сильно размыта, полотно провисло.

На днях в Коми прошли сильные ливни, синоптики говорили о превышении месячной нормы осадков на 150 процентов. Потому оперативные службы не исключают, что рельсы попросту "поплыли". Машинист вовремя среагировал и попытался затормозить, однако избежать схода состава не удалось.

Разбираться во всех подробностях произошедшего будет следствие. Уже возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Соответствующую проверку инициировала и прокуратура республики.

Жители Коми тем временем говорят о том, что проблемы на этом участке железной дороги появились не вчера.

"У меня жена ехала этим же маршрутом в рабочую командировку дней пять назад. Тогда в республике уже шли сильные дожди. Говорят, что поезд буквально проползал насыпь в Инте. Видимо, рельсы уже тогда были не в порядке, а вчера наступил час икс", - рассказал "Российской газете" житель Воркуты Максим Цыганков.

С ним согласна воркутинка Лана Борисова. По ее словам, подобный "размыв" уже случался в Ухте в 2019 году. Тогда с рельсов сошел грузовой состав. "Я должна была уехать на пассажирском поезде, но не получилось - пути были разрушены. Пришлось лететь самолетом. А составы тогда стояли около двух недель, пока полотно восстанавливали", - поделилась своей историей женщина.

В целом жители Коми грешат на недостаточный контроль за состоянием железной дороги, особенно в таких таежных районах. Ведь прошедшие ливни - далеко не самые сильные за историю республики. Многие вспоминают, что раньше на участках чуть ли не круглосуточно работали обходчики, стрелочники и дефектоскописты. Сегодня, к сожалению, большую часть из них "оптимизировали".

На данный момент региональные власти ввели в республике режим ЧС. Его продолжительность будет зависеть от скорости ликвидации последствий аварии. Работы уже начались. Для этого задействовали 150 железнодорожников, три противоразмывных поезда, два восстановительных поезда и прочую спецтехнику. Бригаде предстоит убрать вагоны, укрепить насыпь, уложить 200 метров поврежденного полотна и выправить рельсы.

Причина схода с рельсов поезда на участке Инта-1 - Угольный Северной железной дороги в республике Коми установлена. Трагедия произошла из-за размыва верхнего строения пути. Об этом сообщил "РГ" президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

По его словам, в результате воздействия осадков на земляное полотно произошло разрушение элементов верхнего строения пути, повлекшее за собой обрушение призмы. Учитывая, что головная часть поезда проследовала опасное место и опрокинулась только хвостовая часть поезда, то разрушение было в момент движения поезда по опасному участку, пояснил он.

Иванкин также обратил внимание, что регламент обслуживания пути подразумевает под собой различные виды мониторинга состояния верхнего строения пути, включая визуальный. Но поставить на каждом метре пути осмотрщика пути невозможно. Он подчеркнул, что при последнем визуальном осмотре проблем, требующих закрытия движения, не было выявлено. "Можно предположить, что разрушение призмы началось в следствии накопления неблагоприятных факторов, и как следствие, за счет воздействия поезда на путь, разрушения призмы", - предположил эксперт. В то же время, Иванкин считает, что рассматривать произошедшее можно, как совокупность человеческого и техногенного факторов, но версию о перегрузке вагонов он исключил. "При оформлении перевозочных документов невозможно указать вес груза в вагоне выше грузоподъемности вагона. Все происходит в автоматическом режиме на железнодорожных весах. Кроме того, максимальный вес поезда на участке ограничен весовой нормой и мощностью локомотивов", - заключил эксперт.

Между тем, жители республики Коми подтверждают, что в регионе последнее время шли долгие и сильные дожди. Но, основной причиной трагедии они считают нехватку рабочих рук. "Думаю, виновата не только погода, большая проблема для нас - сокращение сотрудников, на железной дороге в том числе. Наверное, поэтому так всё и сложилось", - говорит житель города Инта Кристина Осенчук.

Ее слова подтверждает эксперт "Российской газеты" Георгий Бовт. Он подчеркнул, что есть определенные требования к частоте осмотров для каждого участка железнодорожных путей в зависимости от их состояния. Делать это должен начальник участка. Регламент не обязует его прогонять дрезину, измерять расстояние между рельсами, но предусмотреть и спрогнозировать возможность опасности после проливных дождей этот человек должен был", - говорит Бовт.

Между тем, в компании "Российские железные дороги" сообщили, что сейчас на участке схода поезда ведутся восстановительные работы. В них задействовано более 150 железнодорожников, 3 противоразмывных поезда, 2 восстановительных поезда и другая специализированная тяжелая техника.

Трагедия произошла в среду. В настоящее время известно о двух погибших. Один пассажир пропал без вести. Число пострадавших уточняется. Всего в поезде в момент аварии находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

Отмечается, что родственники погибших получат страховую выплату в размере 2,025 млн рублей, еще 2 млн рублей им выплатят дополнительно "Российские железные дороги". По одному млн рублей получат граждане, которые попали в больницу, и по 500 тысяч - все остальные пострадавшие.

Подготовили Елена Манукиян, Ангелина Азольева

Qatar Airways назвали лучшей авиакомпанией мира на церемонии вручения наград World Airline Awards 2024. Уточняется, что перевозчик получает титул «Авиакомпании года» уже восьмой раз за 25-летнюю историю существования награды.

Премия World Airline Awards, известная как «Оскар авиационной отрасли», является независимой и беспристрастной, поскольку все расходы на опросы респондентов и вручение наград оплачиваются компанией Skytrax.

Победитель конкурса «Авиакомпания года 2023» — Singapore Airlines — заняла второе место в мире в 2024 году, Emirates — третье место, ANA All Nippon Airways разместилась на четвертом, а Cathay Pacific — на пятом месте. Всего было исследовано более 350 авиакомпаний мира.

Две крупнейших авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов – Emirates и Etihad – ранее запустили совместный проект, направленный на развитие въездного туризма в Объединенных Арабских Эмиратах.

Теперь пассажиры могут прилететь в страну рейсом Etihad, а улететь – на борту Emirates, или наоборот, не меняя билетов. Эта программа предоставляет дополнительные возможности для путешествий в Абу-Даби, Дубай и другие эмираты.

Проект представляет собой обычное интерлайн-сотрудничество, но в то же время имеет свои особенности. Так, она будет распространяться на рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Австрии, Бельгии, Китая, Дании, Германии, Швейцарии и Великобритании.

АВИАКОМПАНИИ ПРОДАЛИ БОЛЕЕ 469 ТЫС. БИЛЕТОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СУБСИДИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК В МАЕ

Российские авиакомпании продали по трем федеральным программам субсидирования воздушных перевозок в мае 469,5 тыс. билетов и перевезли 385,2 тыс. пассажиров.

За пять месяцев 2024 года авиакомпании продали более 2,9 млн билетов и перевезли 1,8 млн человек.

Больше всего проданных билетов и перевезенных пассажиров в мае — 269,5 тыс. и 224,1 тыс. соответственно — пришлось на программу субсидирования перевозок, реализуемую согласно постановлению правительства от 25.12.2013 года № 1242. Она охватывает 270 межрегиональных маршрута в обход Москвы.

Далее следует программа субсидирования перевозок на Дальний Восток и в Калининград — реализуется согласно постановлению от 02.03.2018 года № 215. По ней в мае продано 153,3 тыс. билетов и перевезено 132 тыс. пассажиров.

По поручению президента Владимира Путина, Минтранс и Росавиация разработали совместно с правительством Калининградской области изменения в программу субсидирования перевозок в Калининград. В нее включены жители, зарегистрированные или обучающиеся на территории региона. Продажи льготных авиабилетов для новых категорий граждан открыты с 1 мая 2024 года.

По программе субсидирования перевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа (постановление от 13.07.2021 № 1172) в мае продано 46,7 тыс. билетов и перевезено 29,1 тыс. пассажиров.

Все три программы охватывают в совокупности 397 маршрутов, по которым летают 25 авиакомпаний. На реализацию программ в 2024 году, а, следовательно, на повышение доступности перелетов по России и развитие связности страны, только из федерального бюджета выделено 25,1 млрд руб.

Мнение эксперта

Александр Фридлянд

Директор Центра научного обеспечения государственной политики в области гражданской авиации подведомственного Росавиации ФГУП «ГосНИИ ГА»

«Согласно статистическим данным, перевозки пассажиров по отраслевым программам субсидирования в мае 2024 года выросли на 7,8% относительно аналогичного периода прошлого года.

Данная динамика демонстрирует успешное развитие и повышение эффективности реализации отраслевых программ субсидирования».

Врачи Городской клинической больницы №40 успешно внедрили эндоскопическую методику в хирургии пищевода для помощи уральцам

Врачи-эндоскописты Городской клинической больницы №40 (ГКБ №40) освоили щадящую методику, которая позволяет помочь пациентам с деформацией слизистой оболочки пищевода. Первую операцию медики успешно провели 71-летней жительнице Екатеринбурга, которая несколько лет испытывала дискомфорт от постоянного ощущения кома в горле и хронического кашля, не получала удовольствия от еды, не могла полноценно дышать и спать. Вмешательство, занявшее 36 минут и не оставившее шрамов, полностью избавило женщину от проблем, которые снижали качество её жизни.

До внедрения максимально бережной, не оставляющей следов на коже методики в Экспертном эндоскопическом центре ГКБ №40 пациенты с дивертикулом (выпячиванием слизистой оболочки) пищевода, как правило, получали аналогичную помощь в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь помочь уральцам, которым показан этот вид вмешательства, готовы врачи Городской клинической больницы №40. Доступность бесплатной высокотехнологичной оперативной помощи гарантирована жителям благодаря президентскому национальному проекту «Здравоохранение».

— Все наши врачи-эндоскописты прошли обучение у ведущих специалистов в этой области в клиниках Москвы и Северной столицы. Внедрение комбинированной методики удаления дивертикула не потребовало новых инструментов и оснащения. Это вмешательство технически простое, но оно способно существенно улучшить качество жизни наших пациентов, — отметила заведующий оперблоком ГКБ №40, главный внештатный эндоскопист Минздрава Свердловской области Ксения Мерсаидова.

Первую тоннельную эндоскопическую операцию по поводу дивертикула Ценкера врачи ГКБ №40 провели 71-летней екатеринбурженке. Женщина несколько лет испытывала дискомфорт от ощущения кома в горле, хронического кашля, не получала удовольствия от еды, не могла полноценно дышать и спать. Причину недуга выявили в поликлинике Центральной городской больницы №1 Екатеринбурга с помощью рентгенологического исследования и направили пациентку на операцию.

— Дивертикул можно сравнить с карманом, набитым едой, который образуется у пожилых людей в горле из-за слабости мышц. По мере увеличения размеров дивертикула нарушается проходимость пищевода, появляется ощущение кома в горле при волнении и при глотании. Возможными осложнениями дивертикула Ценкера являются рецидивирующая пневмония, связанная с хронической аспирацией, кровоточивость, свищи. Если не устранить источник проблемы, у пациента может развиться злокачественная опухоль, — рассказал оперирующий эндоскопист ГКБ №40 Максим Першин.

Проблему 71-летней екатеринбурженки благодаря новой методике врачи ГКБ №40 успешно решили всего за 36 минут щадящего вмешательства под общим наркозом — все неприятные симптомы бесследно исчезли. Через два дня после операции женщина вернулась домой. Соблюдая рекомендованную медиками диету, она сможет вести комфортный образ жизни, не испытывая проблем со сном, дыханием, глотанием.

— Моя жизнь изменилась. Я до слёз благодарна врачам, ведь менее, чем за час все мои проблемы остались в прошлом, — подчеркнула пациентка.

Стоит отметить, что дивертикул Ценкера обычно диагностируется у людей в возрасте 70-80 лет, причём мужчины с этой проблемой сталкиваются в 1,5 раза чаще, чем женщины Свердловские медики призывают уральцев не терпеть дискомфорт и обращаться с жалобами к участковому врачу, ведь неприятные симптомы могут развиться в тяжёлые, смертельно опасные заболевания.

В Архангельске состоялось совещание по вопросам безопасности объектов ТЭК

Минэнерго провело рабочее совещание по вопросам безопасности объектов топливно-энергетического комплекса с Правительством Архангельской области.

В обсуждении также приняли участие представители организаций ТЭК, осуществляющих свою деятельность на территории региона.

В рамках встречи были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК.

Особое внимание было уделено защите энергетических объектов от атак с использование беспилотных воздушных систем.

Ранее аналогичные совещания были проведены в ряде других регионов России.

Чемпионат «Профессионалы» будет включать педагогические компетенции

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов вместе с губернатором Санкт–Петербурга Александром Бегловым посетил Педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова – одно из старейших образовательных учреждений Санкт–Петербурга. Они осмотрели отремонтированный учебный корпус и вручили дипломы лучшим выпускникам колледжа.

Сергей Кравцов отметил, что сегодня Санкт-Петербург по праву занимает одно из лидирующих мест в системе образования страны, в том числе в вопросах подготовки кадров для школ и учреждений дополнительного образования.

«Вместе с Александром Дмитриевичем Бегловым подвели итоги программы, которая реализуется в Санкт-Петербурге по строительству школ. За пять лет построено более 100 новых школ, порядка 200 детских садов. Параллельно идет программа подготовки кадров для новых образовательных организаций. Яркий пример – педагогический колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова, который реализует программу, по которой студенты во время обучения объединяются в педагогические команды, а после они приходят в новые школы и фактически закрывают имеющуюся кадровую потребность. Система образования Санкт-Петербурга сегодня находится на очень высоком уровне, здесь готовят лидеров для экономики нашей страны», – сказал Сергей Кравцов.

Три года назад для решения задачи опережающей подготовки кадров для начальной школы и детских садов в Санкт-Петербурге при участии РГПУ им. А.И. Герцена был создан педагогический образовательный кластер, включивший три колледжа, в том числе Некрасовский колледж.

Сергей Кравцов поблагодарил Александра Беглова за внимание, которое уделяется в городе системе образования и подготовке педагогов.

«Опыт Санкт–Петербурга бесценен, многие ваши решения мы используем в других регионах. Вы готовите будущих лидеров. Ежегодно по поручению Президента в Санкт-Петербурге проходит чемпионат «Профессионалы». По предложению Александра Дмитриевича, чемпионат, который состоится в ноябре, впервые будет включать направление по педагогике, в том числе по таким компетенциям, как преподавание в младших классах и дошкольное воспитание», – сказал глава Минпросвещения России.

В этом году дипломы получают 1130 выпускников Педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова – это будущие воспитатели, учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования, логопеды, дефектологи, тренеры по адаптивной физической культуре, вожатые.

В Некрасовском колледже состоялась также церемония награждения педагогических сотрудников. За заслуги в сфере среднего профессионального образования и многолетний добросовестный труд благодарственными письмами Минпросвещения России отмечены преподаватели Ольга Арсеньева, Елена Воробьева, Светлана Журавлева, Оксана Малачинская, Алена Федорова.

Благодарственные письма Минпросвещения России за подготовку и внедрение в действие образовательного полигона по педагогическим компетенциям получили заместители директора колледжа Альбина Салманова и Вячеслав Юрченко.

«Город уже готов предоставить вам современные рабочие места, возможности для профессионального и карьерного роста. В этом году мы откроем рекордное количество объектов образования – 37 школ и 56 детских садов. Все они построены и оснащены по «петербургскому стандарту качества» – с бассейнами, спортивными площадками, мультимедийными библиотечными центрами, лабораториями и классами, оснащенными современным оборудованием», – сказал на церемонии вручения дипломов Александр Беглов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Санкт–Петербурга Александр Беглов посетили также гимназию № 74 в Выборгском районе, которая прошла реновацию по национальному проекту «Образование», завершившуюся в 2023 году.

Сергей Кравцов подчеркнул, что под руководством губернатора Александра Беглова очень много сделано для развития образования.

«В гимназии № 74 Санкт-Петербурга полностью обновилось здание, теперь это новый современный корпус, отвечающий всем требованиям. Здесь оборудованы хореографический зал, бассейн, комплексное спортивное ядро. Все больше таких школ появляется в Санкт-Петербурге, и дальше строительство в городе будет продолжаться. Особое внимание уделяется районам с плотной застройкой. В них есть определенные сложности, но руководство города находит оптимальные решения. Один из приоритетов для администрации – развитие системы образования и создание соответствующих условий для учеников», – сказал Сергей Кравцов.

Как отметил губернатор, в Санкт-Петербурге стартует программа обновления старых школ, построенных в советский период. Уже намечен предварительный список из десяти школ, которые будут реконструированы. Опыт 74-й гимназии будет использован при реализации новой программы.

В ходе визита Министр просвещения и губернатор встретились с молодыми специалистами, участниками проекта РГПУ им. А.И. Герцена «Команда школьных педагогов «Под ключ». Они пообщались с педагогами и ответили на их вопросы.

Сергей Кравцов представил макеты обложек новых учебников по истории для 5–9-х классов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступил на дискуссионной сессии «Правовые аспекты в новой программе по обществознанию» в рамках XII Петербургского международного юридического форума. Он рассказал о подготовке новых учебников по истории для 5–9-х классов и по обществознанию для 9-го класса, а также представил макеты их обложек.

«Я впервые хочу показать макеты обложек новых учебников по истории для основной школы – с 5-го по 9-й класс. Новые государственные учебники хорошего качества, в твердой обложке, срок использования может составлять несколько лет. В этом году мы провели аукцион, порядок которого был согласован с Федеральной антимонопольной службой. По его итогам стоимость учебников будет составлять 208–209 рублей. Это фактически в четыре раза дешевле коммерческих учебников. Они позволят снизить нагрузку на региональные бюджеты. Цена включает не только тиражирование учебников, но и доставку до соответствующего субъекта Российской Федерации», – сказал Сергей Кравцов.

Для пятого класса предусмотрен один учебник – по всеобщей истории. Далее для шестого–девятого классов по два: по всеобщей истории и истории России. На обложках изображены знаковые полотна великих российских художников, а также памятники скульптуры и архитектуры. Картина В.М. Васнецова «Богатыри» размещена на учебнике для шестого класса, а картина В.А. Серова «Петр I» и здание Зимнего дворца Франческо Растрелли – на учебнике для восьмиклассников. Учебник по обществознанию для девятых классов представляет собой книгу в цветах государственного флага Российской Федерации с изображением памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде.

Глава Минпросвещения России напомнил, что по предложению учителей истории и обществознания было принято решение об увеличении количества часов на изучение отечественной истории в основной школе. Оно увеличено в полтора раза. Согласно изменениям обществознание будет изучаться с 9-го по 11-й класс.

Помощник Президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отметил единый стиль учебников, он добавил, что по каждому из макетов обложек продолжается работа. Владимир Мединский рассказал, что помимо трех основных авторов, над учебниками по истории и обществознанию работают около 25 человек.

«Благодаря инициативе Минпросвещения России эти учебники впервые в истории новейшей России прошли многоуровневую академическую экспертизу. Руководителем коллектива рецензентов выступает авторитетнейший академик, президент исторического факультета МГУ Сергей Карпов. Издания прошли через рецензирование Института российской истории, Института всеобщей истории, Института археологии РАН. Подобного внимания к малейшим нюансам исторической фактологии не было никогда», – подчеркнул помощник Президента России.

Он также сообщил, что в учебниках для студентов колледжей и техникумов несколько изменена методика и дополнительные тексты. Помимо этого, благодаря новым подходам издательствам удалось снизить стоимость учебников.

Начальник Департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах Администрации Президента Российской Федерации Владислав Кононов отметил, что подготовка учебника по обществознанию находится на завершающей стадии. Он прокомментировал, что существовавший курс был избыточен по содержанию и благодаря принятым изменениям удастся создать принципиально новый курс.

Ректор Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Сергей Тарасов подчеркнул, что обновленная программа по обществознанию предлагает нахождение разумного баланса между интересами личности, государства и общества. По его словам, преимуществом нового курса стало снижение перегруженности содержания и усиление практико-ориентированности.

Стартовал XI Форум регионов Беларуси и России

Тысячи гостей и участников - представители 64 регионов России приехали в Витебск на форум, посвященный межрегиональному сотрудничеству в построении инновационной экономики Союзного государства. Деловая программа масштабная и многогранная, охватывает практически все сферы народного хозяйства двух стран - от промышленности до медицины, фармацевтики и сотрудничества в образовании.

Выставки, презентации, диалоги

Три города встречают гостей форума. Витебск, Полоцк и Новополоцк достойно подготовились к столь важному мероприятию. Кроме участников, сотни жителей приграничных Псковской и Смоленской областей специально приехали в Беларусь, чтобы поучаствовать в публичных мероприятиях форума. Сергей и Виктория Севастьяновы, например, работают на швейном предприятии в Демидове.

- Нашу продукцию сегодня презентуют в Витебске. Будем болеть за своих и наслаждаться видами города, - улыбаются молодожены. - Вообще-то мы часто бываем в Беларуси, у нас здесь много друзей. Сейчас только из кассы - пользуясь моментом, купили билеты на "Славянский базар".

Времени оценить красоту витебских интерьеров хватит и участникам форума. Но дело - прежде всего. А программа очень плотная. Уже сегодня, кроме всевозможных выставок и ярмарок, в ВГУ имени Машерова пройдет совместное заседание Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь и Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Здесь же, на сессии контрольных ведомств, специалисты Беларуси и России обсудят тему инноваций как важнейшего фактора экономической безопасности Союзного государства, а также общие цели и приоритеты государственного финконтроля.

Торгово-промышленные палаты двух стран вместе выработают общий план действий. Вопросы инновационной медицины и фармации Союзного государства профессионалы двух стран обсудят в ВГМУ. Сотрудничество в сфере легкой промышленности - на ОАО "Витебские ковры". Секционные заседания по вопросам развития межрегионального сотрудничества и эффективной реализации законодательства пройдут в Полоцке. А в Новополоцке состоится диалог об инновациях в сфере образования и обеспечении технологической независимости. Всего в первый день работы форума состоится девять секций по разным темам межгосударственного сотрудничества. В программе второго дня - встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями белорусских регионов и субъектов Российской Федерации, пленарное заседание, подписание соглашений.

Деловой портфель и новые партнеры

Беларусь и Россия провели огромную предварительную подготовку к форуму. Около 50 предприятий Витебщины уже подписали 394 коммерческих контракта на реализацию белорусской продукции в России. Сумма такой сделки, сообщила заместитель председателя Витебского облисполкома Анжелика Никитина, - свыше 59 миллиардов российских рублей. Это при том, что с начала года экспортные поставки в Россию в денежном выражении достигли 650 млн долларов. Еще восемь коммерческих контрактов на общую сумму в 175 миллионов российских рублей и 29 миллионов долларов будут подписаны в дни форума.

Новые маршруты обоюдовыгодного сотрудничества будут определяться и в ходе презентации регионов, а также во время масштабной выставки достижений народного хозяйства Беларуси и России, которая проходит на площадке культурно-спортивного комплекса Летнего амфитеатра. Участие в ней принимают около 30 российских и более 90 белорусских предприятий и организаций.

- В работе форума задействованы 20 наших резидентов, - рассказал глава администрации свободной экономической зоны "Витебск" Михаил Скурат. - На выставке они представляют свои новейшие разработки, импортозамещающие товары, предлагают перспективные проекты для совместной реализации с россиянами. Мы подпишем два соглашения о сотрудничестве с зарубежными партнерами - с Корпорацией инвестиционного развития Смоленской области и смоленским ООО "АльфаТранс Альянс" - оно является управляющей компанией особой экономической зоны "Стабна".

Кстати, с начала текущего года резиденты СЭЗ "Витебск" заключили более 450 контрактов с предприятиями и организациями Российской Федерации на общую сумму в 50 миллиардов российских рублей.

- Наш "Энергокомплект" имеет уже 25 действующих контрактов, телезавод "Витязь" - 13, по 7 контрактов - "Альянспласт" и "Продэксим", - конкретизирует Михаил Скурат.

Интересно, а чем удивляет на выставке "Витязь", чья продукция хорошо известна и в России?

Генеральный директор предприятия Геннадий Азаров знакомит с экспонатами: это новые модели телеприемников на основе OLED-мониторов и уникальные разработки в сфере медицинского оборудования - все ноу-хау интересны как для профессионалов, так и для рядовых потребителей.

В масштабной выставке участвуют около 30 российских и более 90 белорусских предприятий и организаций

В этот раз Форум регионов пройдет сразу в трех городах - Витебске, Новополоцке и Полоцке.

В ходе форума планируется подписать несколько важных стратегических документов. Среди них - план мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и администрацией Волгоградской области о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2024-2026 годы. Новые возможности для партнеров двух стран откроют также соглашения между Витебским облисполкомом и Правительствами Нижегородской и Оренбургской областей. Будет подписан также ряд договоров на уровне городов и районов двух стран.

Текст: Елена Бегунова

Авторы Ржевского мемориала: Снос памятников за рубежом - попытка стереть прошлое

За создание мемориалов, посвященных знаковым событиям отечественной истории, скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин удостоены Госпремии России. Среди их совместных работ мемориальный комплекс "Курская битва" в Курской области, мемориал в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Ленинградской области, Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области. За эту работу Андрей Коробцов и Константин Фомин были удостоены премии Союзного государства.

"СОЮЗ" связался с лауреатами Госпремии, чтобы поздравить и узнать, над чем они работают сейчас.

Ваши памятники посвящены ключевым моментам новейшей истории, обращаетесь к теме Великой Отечественной войны. С чем связана эта линия в вашем творчестве?

Андрей Коробцов: Пагубная и позорная тенденция сноса памятников за рубежом является примером попыток стереть память о прошлом. В Европе уже демонтировано более трех тысяч памятников советским воинам-освободителям. Но когда в Европе памятники сносят, в Союзном государстве их открывают. Мы гордимся, что в нашей стране подвиги предков чтут и увековечивают в мемориалах, которые останутся в веках.

Константин Фомин: Я воспринимаю эту награду не как личную, а как награду всем тем, кто трудился вместе с нами. Это наше общее дело и наша общая награда.

Госпремию вам вручал в Кремле президент России Владимир Путин. Как провели этот памятный день?

Константин Фомин: С родными Андрея и моей женой поехали на Поклонную гору. Там было много мероприятий в День России - поднятие флага, концерт...

В ходе боев за Ржев и Ржевский выступ с октября 1941 года по март 1943 года Красная Армия потеряла, включая раненых и пропавших без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 человек. На ваш взгляд, это памятник Победе или трагедии?

Константин Фомин: Это неоднозначные страницы Великой Отечественной войны. Но мы выстояли и победили - без этого не было бы общей победы в сорок пятом.

Ржевский мемориал возведен при поддержке Союзного государства.

Андрей Коробцов: Бюджет создания Ржевского мемориала - 650 миллионов рублей. 200 миллионов выделил Постоянный Комитет Союзного государства, остальную сумму собирали народными пожертвованиями. Большой театр перечислил сборы от спектакля "Лебединое озеро" - 13 миллионов рублей. Московская государственная филармония провела благотворительный концерт "Героям Ржева посвящается" и перечислила 5 миллионов рублей. Много пожертвований пришло от белорусов.

В ходе конкурса по созданию Ржевского мемориала было отобрано 13 проектов из России и Беларуси, они были представлены на выставке в Музее Победы на Поклонной горе. Ни один проект не был единогласно поддержан в первом туре...

Андрей Коробцов: Мы с Костей на победу не рассчитывали, ведь участвовало свыше пятидесяти мастеров. Нам посоветовали "добавить души". Мы с Костей прониклись стихотворением Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом": создали образ бойца, который как бы растворялся в воздухе. Сначала это был солдат, края шинели которого разлетались на молекулы, но потом решили заменить их на журавлей, которые символизировали души павших воинов.

С кого лепили лицо солдата?

Андрей Коробцов: Минобороны предоставило фотографии реальных участников битвы, по ним сделан собирательный образ героя.

Труд скульптора тяжелый?

Андрей Коробцов: Физическая работа - ерунда. Когда сутками увлеченно работаешь, усталость не замечаешь. Намного тяжелее "увидеть" образ героя. Иногда это мука настоящая.

Константин Фомин: Параллельно шло строительство музея, на металлообрабатывающем заводе в Санкт-Петербурге сделали панели из кортеновской стали, на которые нанесли десятки тысяч имен погибших подо Ржевом солдат.

30 июня исполнится четыре года со дня открытия Ржевского мемориала президентами России и Беларуси. Памятник посетило более пяти миллионов человек. Семье показывали мемориал?

Андрей Коробцов: Сегодня Ржевский мемориал - одна из самых узнаваемых и посещаемых достопримечательностей Верхневолжья. Здесь часто проводятся патриотические акции, проходят мероприятия международной вахты памяти "Ржев. Калининский фронт". 22 июня прошел концерт-реквием, приуроченный ко дню начала Великой Отечественной войны. Я показывал мемориал своей семье - жене (Евгения Образцова - прима-балерина Большого театра. - Прим. авт.) и дочкам, артисткам Мариинки.

В 2022 году на сцене "Славянского базара в Витебске" вам была вручена премия Союзного государства за мемориал. Помню, как после пресс-конференции подходили к вам другие лауреаты, журналисты и говорили: "Спасибо, ребята, молодцы!"

Андрей Коробцов: Это было трогательно до слез, тем более что мы были впервые в Беларуси.

Понравилось?

Константин Фомин: Витебск - восхитительный старинный город с красивыми ландшафтами.

Над чем работаете сейчас?

Андрей Коробцов: К 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Гатчинском районе в этом году открыт Мемориал жертвам нацистского геноцида. Со школьной скамьи я запомнил страшное число 27 миллионов, столько людей потерял Советский Союз в ходе Великой Отечественной войны. 18 миллионов из них были мирными жителями. Это первый памятник мирным жителям.

На Аллее Славы в Старом Осколе открыли бюст Героя России Георгия Шуваева. Событие состоялось в День России, за которую он отдал свою жизнь. В день 80-летия со дня окончания сражения на Курской дуге рядом с поселком Поныри была открыта первая очередь мемориального комплекса "Курская битва". Теперь будет сооружаться вторая. В ходе конкурса по созданию Курского мемориала были определены два проекта-финалиста. Один проект был представлен нами, второй со скульптурой Е.В. Вучетича Студией военных художников имени М.Б. Грекова. Курские власти решили осуществить оба.

Что входит во вторую очередь?

Константин Фомин: Сооружение небольшой часовни, благоустройство территории. Основному памятнику Евгения Вучетича, автору Воина-освободителя в Трептов парке и комплекса "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане в Волгограде, будет придан более современный вид. Работы будут завершены к 9 мая 2025 года.

Хотят ли ваши дети быть художниками и скульпторами?

Константин Фомин: Они хотят быть пожарными (смеется). Сын рисует, дочь увлечена балетом. Открыли семейную выставку в Липецке "Древо жизни". С женой Маргаритой познакомились в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, где учились. Выставка "Древо жизни" - это антология работ трех поколений семейной династии художников Салычевых-Цыциных-Фоминых. На выставке "Древо жизни" представлены рисунки младших членов нашей семьи Марка и Софии, которые выросли в творческой атмосфере и, возможно, тоже станут художниками и продолжат семейную династию.

Есть там же в фотографиях реализованный наш проект с Маргаритой в Донецке "Шурф Шахты 4/4 бис".

Во время оккупации Донбасса фашисты сбросили сюда более 75 тысяч мирных жителей, многих похоронили заживо. В 2023 году Российское военно-историческое общество сделало масштабную реконструкцию мемориала. Его дополнили скульптурной композицией в виде падающих в шахту тел.

Текст: Татьяна Хорошилова

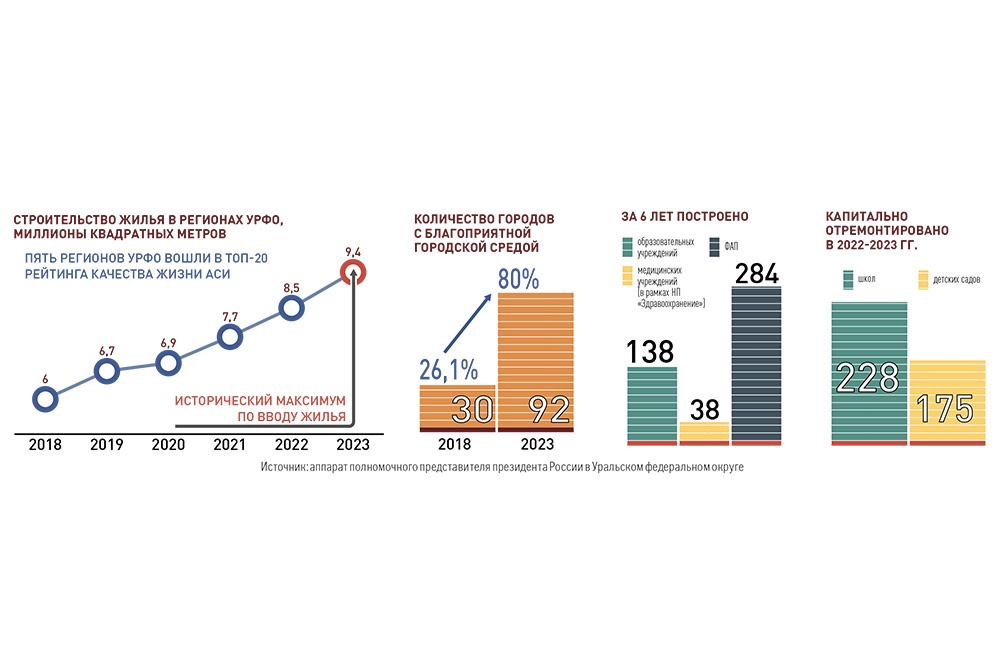

Сказались ли нацпроекты на качестве жизни уральцев

Константин Балагаев

В этом году истекают сроки реализации принятых в 2018 году национальных проектов. С какими результатами регионы УрФО подходят к их завершению? Об этом корреспонденту "РГ" рассказывает полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Владимир Якушев: Нацпроекты дали регионам возможность системно, планомерно решать проблемы, копившиеся десятилетиями. Если оглянуться назад и посмотреть, с чем мы начинали реализацию нацпроектов и что имеем сейчас, мы увидим колоссальную разницу.

Преобразились города, дороги стали ровнее и безопаснее. Благоустраиваются дворы, парки и скверы. Строятся и ремонтируются школы, больницы, детские сады, библиотеки, дома культуры. Появляются современные спортивные центры и дворовые площадки для занятий физкультурой. Ликвидируются свалки. Реки, озера и воздух становятся чище. Растет производительность труда, расширяются возможности для занятий наукой. Все это дополняется культурными, просветительскими, спортивными и волонтерскими активностями, в которых участвует огромное количество людей.

Объективно, без преувеличений: качество жизни за последние пять лет заметно выросло. И мы увидели, что останавливаться на достигнутом нельзя. Много задач еще не решено, и с этим предстоит разбираться: так же системно и основательно, как и в предыдущие годы, теперь уже под эгидой новых нацпроектов.

Российская газета: Вы говорили, что важно провести работу над ошибками - чтобы новые национальные проекты реализовывались максимально эффективно. Что именно нужно исправить?

Владимир Якушев: Пять лет работы над нацпроектами показали: для их реализации созданы эффективные инструменты. Откровенно нерабочих механизмов нет и не было. Но зачастую случалось, что тот или иной инструмент показывал лучший результат, потому что был более удобным, быстрым, понятным. Сейчас, завершая нацпроекты, нужно провести их инвентаризацию: понять, какой инструмент в каких обстоятельствах обеспечивает более высокую эффективность и почему так происходит. И на основе такого анализа планировать работу по новым нацпроектам.

Регионы УрФО практически полным составом стабильно входят в топ-20 рейтинга АСИ по качеству жизни. Тюменская область не опускается ниже третьей строчки, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Ямал и Югра держатся в первой десятке, Свердловская и Челябинская области - ближе к концу первой двадцатки. В чем секрет успеха?

Владимир Якушев: Рейтинг АСИ - это комплексная оценка уровня жизни в регионах, качества предоставляемых услуг, сервисов, инфраструктуры. Она затрагивает разные сферы жизни. Оценка включает субъективные показатели удовлетворенности, объективные характеристики среды и один из важнейших показателей - динамику изменений. Поэтому, отвечая на вопрос, скажу, что секрет успеха - в движении, и это - приоритет государства. Не случайно же президент предложил использовать рейтинг качества жизни АСИ в качестве механизма оценки действий региональных правительств, причем особое внимание обращать на субъекты, показавшие наибольшую положительную динамику.

Что касается позиций регионов УрФО, то, конечно, приятно видеть в двадцатке лучших сразу пять наших субъектов, каждая региональная команда заслуживает самых высоких похвал. Уверен, очень скоро УрФО в топ-20 АСИ будет представлен полным составом: Курганская область взяла высокий темп развития и демонстрирует впечатляющие результаты.

В последние годы природные стихии часто испытывают регионы УрФО на прочность. В прошлые годы это были пожары, в этом - сильное половодье. Вы решили создать совещательно-коллегиальный орган при полпреде для борьбы с ЧС. Чем он будет заниматься?

Владимир Якушев: Работа по формированию этого органа - межведомственного штаба - еще идет. Он создается для выработки согласованных межведомственных предложений и практических мер по предупреждению возникновения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций регионального и межрегионального характера. Основная работа штаба будет связана с координацией работы ведомств и органов власти, комиссий по ЧС, анализом ситуации, определением уровня опасности и разработкой совместных решений.

Планируем, что в состав штаба войдут главные федеральные инспекторы регионов УрФО, представители МЧС, МВД, ФСБ, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС, департаментов лесного хозяйства и Росприроднадзора. При необходимости на заседания могут быть приглашены представители других профильных структур.

Появился ли в регионах опыт противодействия природным пожарам и наводнениям, который стоит тиражировать на другие субъекты Федерации?

Владимир Якушев: Опыт, который накопили регионы УрФО, строится на системной работе над ошибками по природным ЧС прошлых лет. Важную роль в этом году также сыграло усиление межведомственного взаимодействия.

Площадь ландшафтных пожаров в 2024 году в 30 раз меньше прошлогодней, лесных пожаров - практически в 400 раз. Этому во многом способствовали комфортные погодные условия. Но повлияли также и дополнительные меры, о которых мы договаривались с регионами. Субъекты опережающими темпами вводили особые противопожарные режимы и ограничения на пребывание в лесах. Развивали системы раннего выявления очагов возгорания, такие как "Лесохранитель", стали активно использовать беспилотную авиацию для мониторинга ситуации. Как результат: оперативность тушения природных пожаров в УрФО в первые сутки обнаружения сейчас составляет 95 процентов. В прошлом году было 62 процента.

Что касается паводка, то здесь главными алгоритмами стали своевременная эвакуация людей, возведение или укрепление защитных сооружений, оперативное наращивание группировки сил и средств как за счет межрегионального маневра внутри УрФО, так и с привлечением федеральных ресурсов.

Не первый год в зоне вашего внимания - помощь участникам специальной военной операции и их близким, в том числе работа волонтеров. Расскажите, кто из земляков вас поразил, какие инициативы удивили?

Владимир Якушев: Интересных и достойных инициатив много. Но я остановлюсь на Гуманитарном добровольческом корпусе, который недавно отметил пятилетие.

С началом специальной военной операции он сразу включился в работу, и то, что делает эта команда, вызывает искреннее уважение и восхищение. Корпус оперативно запустил сборы гуманитарной помощи для мирных жителей, а также для военнослужащих и военных госпиталей в сотрудничестве с Центральным военным округом. В этих сборах принимают участие тысячи людей разных возрастов и сфер деятельности.

Гумкорпус был первым, кто наладил в Мариуполе обеспечение жителей пострадавших территорий горячим питанием. Позже команда отправилась в Лисичанск, сейчас ребята находятся в Рубежном. За весь период гуманитарной миссии выдано более миллиона порций.

С декабря прошлого года Гумкорпус сопровождает военнослужащих в полевых и военных госпиталях. Добровольцы помогают с транспортировкой раненых, делают перевязки и другую работу санитаров и самое главное - морально поддерживают бойцов.

Деятельность Гумкорпуса - это уже не просто проекты. Это идея, символ единства и взаимовыручки. И особенно отрадно, что миссии наших добровольцев приобрели международный характер - к ним все охотнее подключаются добровольцы из других стран.

Частные компании начали вкладывать миллиарды рублей в подготовку кадров

Марина Гусенко

В ближайшие три года в России должен быть подготовлен миллион специалистов для высокотехнологичных отраслей - такую задачу поставил президент России Владимир Путин.

Готовы ли работодатели включиться в подготовку этих кадров и какие конкретно шаги для этого они делают, рассказали "Российской газете" представители бизнес-сообщества.

Так, член генсовета "Деловой России", основатель и генеральный директор производственной компании "Верстакофф" Игорь Силин пояснил, что одна из задач, которую решают крупные промышленники, - сохранение молодежи в регионах. Чрезвычайно важно сохранить рабочие руки в моно- и небольших городах, замотивировать жителей, особенно молодых, не переезжать, а остаться в своем городе и работать на ключевом производстве. "Поэтому мы наладили сотрудничество с непрофильным аграрным колледжем в городе, где размещено наше металлообрабатывающее предприятие. А в прошлом году выступили с инициативой перепрофилировать его под задачи нашего завода: создать факультеты сварщиков, операторов ЧПУ, технологов. Глава Республики Мордовия Артем Здунов нашу инициативу поддержал, и мы в короткий период совместными усилиями разработали план работы по подготовке кадров для нашего предприятия", - говорит Игорь Силин.

В учебный процесс введены программы дополнительного образования по нужным предприятию профессиям с прохождением практики на нем. Следующим этапом компания намерена вводить факультеты по требуемым специальностям. "Безусловно, часть учебных затрат мы берем на себя и организуем практики на нашем производстве. Все студенты, которые пришли к нам на обучение по дополнительным специальностям (а это студенты 3 и 4 курсов), остались у нас работать на вакантных должностях", - добавил Силин.

По словам директора по персоналу IEK GROUP Наталии Бельской, развитие профессиональных компетенций и рынка труда - одна из приоритетных целей компании как лидера в отрасли. С каждым годом она увеличивает инвестиции в это направление. Одно из важных мероприятий - ежегодный Открытый чемпионат электриков, который организовывает компания. Образовательным партнером чемпионата является НИУ "Московский энергетический институт".

"Также с 2016 года IEK GROUP - единственная компания на российском электротехническом рынке, которая участвует в разработке отраслевых стандартов, а в 2023 году мы стали разработчиком Стандарта по компетенции "Электромонтаж". В рамках чемпионата высоких технологий, который состоится в октябре в Великом Новгороде, мы запустили компетенцию "Диспетчеризация технологических процессов". Основой станет российская программа MasterSCADA, которая разрабатывается компанией. Здесь инженер сближается с IT-специалистом, так как от него требуется знания специализированных программ и облачных сервисов", - рассказывает она.

И продолжает: чтобы усилить систему профессионального образования, мы помогаем разрабатывать новые дисциплины. Компания с 2014 года развивает СПО. Теперь студенты активно используют цифровые навыки, программируют на международном языке FBD в программе ONI PLR STUDIO.

Кроме того, компания открывает лаборатории в учебных заведениях. "Среди наших партнеров - крупнейшие технические вузы России в Москве, Казани, Самаре, Томске, Новосибирске, Санкт-Петербурге. Так, например, в Казани мы создали проект по управлению освещением - более сорока линий управляются с панели", - говорит Бельская.

В школах у компании тоже есть лаборатории, она активно участвует в федеральных проектах по профориентации и запускает свои. "Мы создали в 2016-м юниорское движение, участник которого получил самое высокое количество баллов за всю историю WSI (WorldSkills International) на чемпионате мира в Казани", - продолжает она.

В большей степени компания планирует развивать центры компетенций, их уже начали проектировать: практику на базе сузов, теорию - на базе вузов. В Москве это колледж "26 КАДР" и МЭИ. Замыкать треугольник со стороны бизнеса будет IEK GROUP, уточнила она.

Цифровизация рынка труда более чем на треть увеличит ВВП страны

Денис Гонтарь