Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Карьер высокой культуры

Высокотехнологичное предприятие стало драйвером развития территории

Михаил Пинкус

Побывав в августе этого года на Томинском ГОКе, председатель правления Сбербанка Герман Греф поставил его в один ряд с ведущими европейскими концернами, отметив "высочайший уровень производственно-инженерной культуры и отношения к людям".

Такая оценка может показаться слишком лестной, пока не познакомишься с предприятием лично. С первых шагов по территории ГОКа начинаешь понимать, с какой тщательностью здесь продумана каждая мелочь.

Пыль остается под землей

Начать хотя бы с графика движения служебных автобусов на остановках, которые мы изучаем на пути к проходной. Предприятие ежедневно доставляет персонал из Челябинска, Коркино, Розы, Еманжелинска и других окрестных населенных пунктов. Причем движение организовано с точностью до минуты - рабочие и инженерно-технический персонал не должны терять время на дорогу.

Второе открытие - чистый без какого-либо налета снег, которого просто не может быть на предприятии, добывающем руду открытым способом. Извлекаемая здесь медная руда имеет все оттенки серого. Однако даже на краю карьера, с которого многотонные БелАЗы кажутся размером с божью коровку, все белым-бело. По всей видимости, все, что поднимается в воздух при добыче, оседает там же - на дне карьера.

- На всех основных участках производства установлено аспирационное оборудование, которое позволяет собирать пыль, - поясняет начальник отдела охраны окружающей среды Валерия Филиппова.

Оказывается, пыли на промплощадке взяться особенно и неоткуда, потому что вся добытая руда передвигается по конвейерной ленте глубоко под землей. Выглядит это так: вереница груженных рудой машин ссыпает каменное сырье в жерло гигантской дробилки, работающей по принципу миксера или кофемолки, после чего раздробленный на мелкие фракции камень подается конвейером на мельницы обогатительной фабрики - огромные крутящиеся барабаны, в которых руда перемалывается металлическими шарами. Измельчение проходит в три стадии: фрагменты руды под воздействием металлических шаров постепенно превращаются в порошок.

Интересно, что, несмотря на характерный для дробления породы гул, вокруг мельниц практически нет людей. Процессы полностью автоматизированы, а персонал в цехах появляется только для обслуживания оборудования или поддержания чистоты с помощью специальных поломоечных машин. Как поясняет начальник главного корпуса обогатительной фабрики Виталий Басенко, чистота нужна для бесперебойной работы автоматики. Поэтому ей уделяется особое внимание.

Эффект волшебных пузырьков

Далее измельченная руда поступает в цех флотации, где порошок в громадных открытых чанах перемешивается с водой и вспенивателем - специальной присадкой, отделяющей медь от пустой породы. Частицы меди приклеиваются к пузырькам воздуха и поднимаются на поверхность емкости, где при бурлении переливаются через край. По специальным трубопроводам медный концентрат направляется на осушение, а пустая порода постепенно оседает вниз. Насколько это экологически чистый процесс, гостям ГОКа предлагают убедиться, прогулявшись по металлическим мосткам, проложенным над бурлящими емкостями. Ни неприятных химических запахов, ни клубов пара или дыма корреспондент "РГ" там не заметил.

Кстати, цех флотации тоже полностью автоматизирован. Им управляют из центра управления обогатительной фабрикой, куда в режиме онлайн стекается вся информация с установленных в цехах датчиков. И, как ни сюрреалистично это выглядит, всем процессом управляют два оператора, считывающие показания с нескольких установленных перед ними экранов. Оказывается, белыми могут быть не только машиностроение и металлургия. Понятно, чему так удивлялся Герман Греф.

Ресурс многоразового использования

Еще одна гордость предприятия - полностью замкнутая система водооборота. Во-первых, для щадящего процесса обогащения руды воды требуется много. Во-вторых, она нужна для важной экологической миссии предприятия: по соглашению с правительством региона ГОК проводит рекультивацию Коркинского угольного разреза - самой глубокой рукотворной впадины в Евразии и второй по глубине в мире. Наследие советской угледобычи давно превратилось в головную боль из-за угрозы оползней бортов и ежегодных техногенных пожаров. Поэтому еще на стадии проектирования на предприятии решили производить из пустой породы специальный закладочный материал, с помощью которого ликвидируют накопленный экологический ущерб. Проект этот уникален - материал транспортируют к Коркинскому разрезу по трубопроводу длиной 13,7 километра.

По двум его веткам суспензия, по густоте напоминающая сметану, круглосуточно подается в разрез, заполнив его, если на глазок, уже больше чем на треть. Насосы качают зимой и летом.

Дальше происходит тот же процесс, что и во время флотации: закладочный материал оседает на дно карьера, а вода поднимается наверх и отстаивается, а затем забирается предприятием обратно в пруд-накопитель для вторичного использования на производстве.

Именно этот круговорот воды позволил ГОКу без ущерба для окружающей среды наращивать производственные мощности. При увеличении объемов переработки с 28 до 45 миллионов тонн сырья в год потребление воды из внешних источников осталось на прежнем уровне. Сегодня даже согласованный объем в размере 24,6 миллиона кубометров в год используется предприятием не полностью. 20 миллионов кубометров отстоявшейся, близкой по качеству к питьевой воды ежегодно возвращается на производство с поверхности Коркинского разреза.

Все для людей

Томинское месторождение считается сегодня одним из крупнейших в мире. Его суммарные запасы оцениваются в 1,16 миллиарда тонн руды, или 4,04 миллиона тонн металла. Открыли эти залежи еще в 1957 году, но разрабатывать тогда отказались из-за слишком низкого по советским канонам содержания металла 0,4 - 0,15 процента.

Современные технологии позволяют извлекать медь из еще более бедных по содержанию руд и получать на выходе 25-процентный медный концентрат. А потому построенное с нуля в чистом поле предприятие обосновалось здесь всерьез и надолго, по расчетам специалистов, не менее чем на 30-40 лет.

Именно этим обстоятельством и можно было бы объяснить ту основательность, с которой на предприятии подошли к решению всех организационных вопросов. Однако сопровождающие нас заверяют: "Это обычная практика компании на всех предприятиях".

- При наборе персонала всегда отдается предпочтение жителям близлежащих населенных пунктов, - поясняет заместитель начальника отдела управления персоналом Ольга Лапунова. - Естественно, приоритетными становятся не только организация комфортных условий труда и отдыха сотрудников, но и помощь их территориям. Заключены договоры социального партнерства, в рамках которых комбинат участвует в ремонте и содержании социальных объектов, поддерживает спорт и культуру, помогает развивать инженерную инфраструктуру, оказывает поддержку социально незащищенным категориям граждан.

За время работы предприятия в Томинском сельском поселении появились храм с воскресной школой и детской игровой площадкой, футбольное поле с искусственным покрытием, теннисный корт и современная хоккейная коробка, проведен капитальный ремонт в спортивной и художественной школах. Ежегодно выделяются средства на приобретение спортивной формы и инвентаря. Началось строительство общественных пространств, появился первый учебный класс под открытым небом и библиотечный дворик.

- У нас много проектов, наработок идей, и мы их сначала обсуждаем с жителями, с советом депутатов, - подтвердила глава поселения Татьяна Голубицкая. - А благодаря существующему договору с Томинским ГОК уверены, что любое из предложений будет реализовано.

Своим сотрудникам предприятие предлагает расширенный социальный пакет, возможность санаторно-курортного лечения, посещения спортивных учреждений, проводит праздники для взрослых и детей и предоставляет бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Предусмотрены дополнительные выплаты к знаковым датам и событиям.

"Батискаф" для нефтепроводчиков

Тюменский завод выпустил герметизирующую камеру для работы под водой

Ирина Никитина

Выезды на Тюменский ремонтно-механический завод компании "Транснефть - Сибирь" для журналистов всегда событие. Потому что обязательно сопряжены с производственной премьерой.

За последнее время здесь освоили более 40 новых наименований номенклатуры плюсом к уже существующей "коллекции" в 2,5 тысячи. Директор предприятия Александр Кунгуров поясняет, что среди свежего - торцевые уплотнения к насосам, роторы для повышения КПД участков магистральных нефтепроводов, оборудование для очистных сооружений.

Но самое, пожалуй, невероятное - что тут выпустили: это герметизирующая камера шахтного типа (ГК-15) для акционерного общества "Транснефть - Подводсервис". По-простому - батискаф. Он нужен, чтобы устранять дефекты на подводных переходах магистральных нефтепроводов. Желтую "капсулу" длиной 9 метров и диаметром 3 метра как бы "надевают" на трубу на дне водоема, откачивают из нее воду, включают системы жизнеобеспечения - приточно-вытяжную вентиляцию с подогревом воздуха, контроль уровня загазованности, освещение, видеонаблюдение, видеофиксацию, двустороннюю связь, аварийную эвакуацию, контроль крена, якорение и так далее. Внутрь по пятнадцатиметровой шахте спускаются специалисты (одновременно там могут размещаться четыре человека) и ремонтируют проблемный участок.

- Мы получили задание спроектировать подобный объект с учетом пожеланий водолазов, которые обслуживают нефтепроводы на дне водоемов, учесть недостатки прошлых конструкций. В июле на реке Туре успешно провели эксплуатационные испытания и получили максимально положительные отзывы. Подводники отметили эргономику, удобство, безопасность. Такая камера пока одна, она будет работать по всей России, но в перспективе обязательно сделаем еще - потребность на такое оборудование имеется, - рассказал Александр Кунгуров.

Вообще уходящий год для ТРМЗ - "пионерский" по опытно-конструкторским разработкам: завод выпустил два новых типа самоустанавливающихся, гидродинамических подшипников для электродвигателей и магистрального насоса, двойные торцевые уплотнения с системой затвора. Все новинки прошли горнило предварительных и приемочных испытаний, в том числе в составе насосных агрегатов на спецстенде, и на ура подтвердили заявленные характеристики.

Впереди, кстати, еще три новых проекта, уже по направлению экологической безопасности: станция биологической очистки хозбытовых сточных вод производительностью 15 кубометров в сутки с использованием мембранного биореактора и плавающей загрузки, мобильная установка для очистки сточных вод после проведения гидроиспытаний магистральных нефтепроводов и передвижная установка для промывки турбопоршневых поверочных установок. Для несведущего человека - это как все учебники по физике и химии и прочим естественным наукам разом, но для специалистов - песня, ведь каждая рожденная в недрах завода деталь помогает отрасли становиться эффективнее, мобильнее, безопаснее.

Как рачительные хозяева сотрудники завода планируют работу на пять лет вперед. В будущем году продолжат расширять станочный парк, начнут производство составных частей комплекса по очистке газовоздушной смеси, выделяемой при наполнении танкеров в морских портах. Также в 2025-м на предприятие доставят 3D-принтер, который печатает литейные формы, чтобы выпускать корпусные детали для тяговых двигателей скоростного поезда и грузового электровоза. Прекрасные старты!

Классные перемены

В Свердловской области создаются школы лидерского уровня

Ирина Горохова

Уникальный образовательный комплекс открылся в первый день учебного года в Екатеринбурге - Губернаторский лицей. Он не только поражает масштабами, архитектурными решениями и современным оснащением, лицей, по сути, наглядно демонстрирует новые подходы в образовательном процессе, которые внедряются в регионе.

- Это суперсовременное здание станет ядром образовательной инфраструктуры, центром притяжения талантливой молодежи, а также инновационной площадкой для профессионального и творческого развития. Мы формируем проактивную образовательную среду, которая позволит создавать кадровый фонд для экономики будущего, - раскрыл суть проекта глава региона Евгений Куйвашев.

Несмотря на статусное название, Губернаторский лицей не элитная гимназия для избранных, а крупный образовательный центр, рассчитанный на 1200 учеников. Причем в первые классы принимают всех без отбора ребятишек, проживающих в ближайшем жилом микрорайоне Солнечный. Губернаторский статус лицей получил и благодаря поддержке проекта главой региона, и новому подходу в обучении и воспитании ребятишек. Не случайно лицей называют школой будущего.

В стране уже два года реализуется программа модернизации школ. Главная цель, поставленная президентом Путиным, - преобразование к 2030 году всех учебных заведений. В Свердловской области по этой программе уже к 2026 году планируется реконструировать и оснастить передовым оборудованием 170 школ. Еще одна задача - создание в регионах средних образовательных учреждений лидерского уровня. В пилотные проекты Министерства просвещения РФ включено пять регионов, но в Свердловской области стартовали раньше и, опередив время, открыли своего лидера.

Проект Губернаторского лицея настолько инновационный, что его презентовали и на всероссийском форуме строителей 100 +, и на международной промышленной выставке "Иннопром". Идея обучать ребятишек не только основам знаний, но и давать углубленные программы профильного характера, исходя из потребностей социально-экономического развития региона, была принята на ура.

Открывшийся лицей приятно поразил и педагогов, и учеников, и родителей. Впечатляет здесь все: и огромные коридоры с зонами отдыха, и оснащение лабораторий, и классы с учебными досками, которым не требуется мел, интерактивные мониторы, мобильные (поскольку на колесиках) парты и стулья. Обучающие программы тоже необычные. Лицей работает по системе полного дня, и это не банальная продленка. Здесь действуют детский технопарк, кванториум, общественный центр, амфитеатр для театралов. Рядом на трех гектарах - стадион, волейбольные и баскетбольные площадки, скалодром…

- Четно говоря, я по-хорошему завидую детям: им очень повезло с педагогами и лицеем в целом. Сам бы с удовольствием сел за парту, - признался в день открытия лицея Евгений Куйвашев.

Его поддержали обычные жители, в соцсетях не умолкали восторженные комментарии. "Потрясающе! Мечтаю, чтоб дочь училась здесь. Красиво, современно, просторно! Даже не верится, что это не в Москве…", - в частности, написала екатеринбурженка Екатерина Манахова.

Но Губернаторский лицей - одна из ступенек преобразований, подчеркивают областные власти. Школы нового формата продолжат открываться не только в Екатеринбурге, но и в других в городах региона. К примеру, в Верхней Пышме планируется строительство новой школы № 1, где помимо современных классов предусматриваются мастерские по разным направлениям профессионального образования - от кулинарии до металлообработки.

между тем

Ориентировка на раннюю профориентацию - один из ведущих трендов современности. В Свердловской области в новом учебном году начали работать порядка 3 тысяч профильных классов, которые будут готовить будущих врачей, инженеров, педагогов, ИТ-специалистов, агрономов.

Институт экономики РАН рассказал о векторах и проблемах развития регионов УрФО

Юлия Санатина

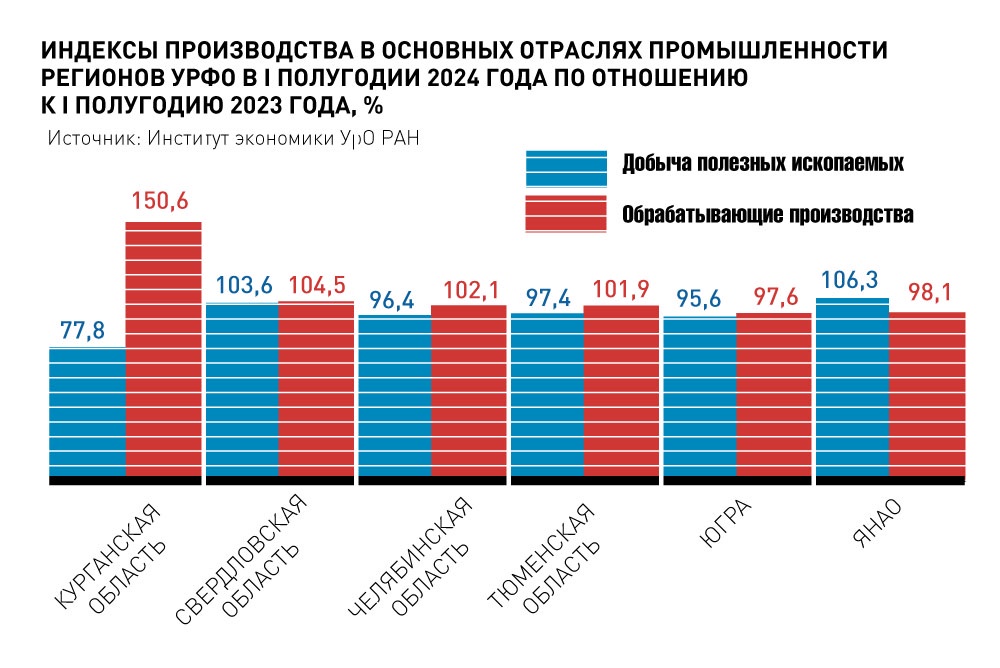

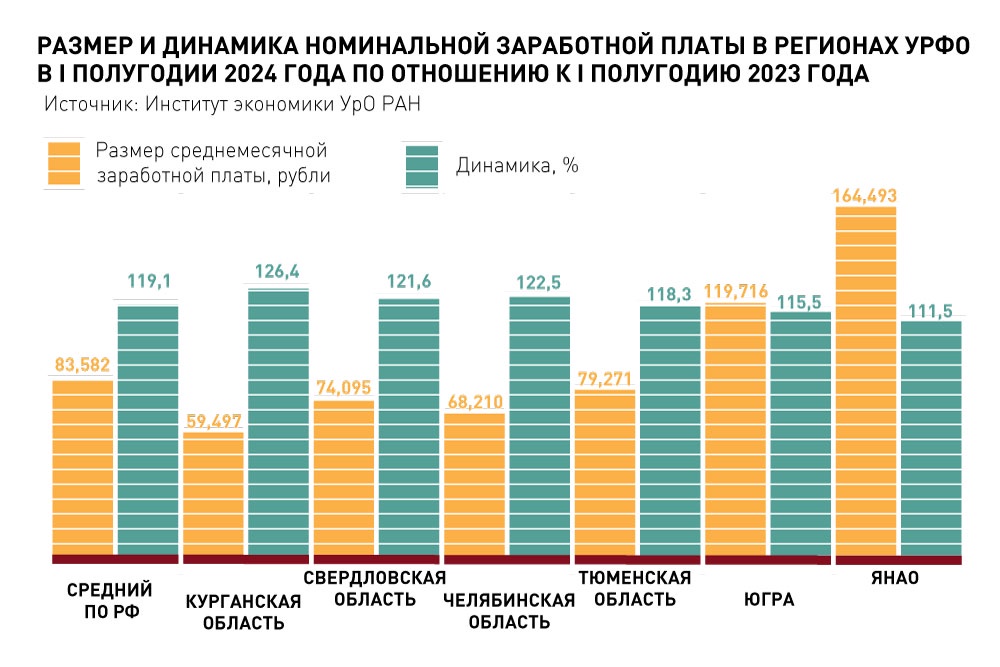

С 2023 года в экономике Уральского федерального округа отмечается снижение вклада добывающих отраслей и повышение роли обрабатывающих производств. О новых векторах и старых проблемах, тормозящих социально-экономическое развитие регионов, рассуждает директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.

Российская газета: Юлия Георгиевна, ваш институт системно отслеживает ситуацию в экономике регионов УрФО. Какие наиболее значимые тенденции вы зафиксировали в 2024 году?

Юлия Лаврикова: Кардинальное изменение трендов. У нас десятилетиями была устоявшаяся картина: северные регионы - Югра и ЯНАО - передовики, у них все хорошо с объемами добычи нефти и газа, с бюджетами, с занятостью и так далее. Курганская область всегда была отстающей. И вот второй год подряд она показывает просто фантастические темпы роста! Происходит слом стереотипов: нет ничего раз и навсегда застывшего, устойчивый тренд в экономике вполне можно изменить, создав условия, в которых ранее слабые регионы проявят себя.

РГ: В Зауралье развит оборонно-промышленный комплекс. Предположу, что сегодняшний взлет - это результат роста гособоронзаказа. Но тогда после завершения СВО курганское "экономическое чудо" тоже завершится?

ЮЛ: Да, сегодня это основной фактор роста Курганской области. Думаю, в ближайшие 7-10 лет он сохранится, государство будет активно поддерживать обороноспособность страны - такая сейчас ситуация в мире. Ну а в дальнейшем предприятиям ОПК, которые нарастили мощности, компетенции, кадровый состав, будет гораздо легче переориентироваться на выпуск высокотехнологичной гражданской продукции. А ведь именно такая задача поставлена руководством страны - достигнуть технологического суверенитета, и ОПК может сыграть здесь значимую роль.

Отмечу: очень важен еще и психологический фактор - ощущение востребованности продукции предприятия, людей, занятых ее выпуском, изменение роли региона, который больше не является аутсайдером. Очень надеюсь, что со временем это скажется и на демографических процессах, хотя до сих пор некоторый отток населения из Зауралья сохраняется. К сожалению, заработная плата в регионе растет не такими темпами, как объемы промышленного производства. Точнее, она повышается в отдельных секторах, что не сопровождается таким же ростом в других сферах, например в бюджетной, в итоге усиливается социальное расслоение внутри общества. Кроме того, по законам экономики сначала столь же высокими темпами должна расти производительность труда, но этого не происходит.

РГ: Другие субъекты УрФО в этом году показывают довольно скромные результаты. Понятно, что на экономику наших нефтегазовых провинций влияет ситуация на мировом рынке, на промышленных регионах сказывается снижение экспорта металлов. Значит ли это, что их ожидает экономический спад?

ЮЛ: Полагаю, что в ближайшие 8-10 лет предприятия Свердловской и Челябинской областей, а это главным образом металлургия и машиностроение, будут загружены заказами для повышения стратегического потенциала нашей страны. И второй фактор, который благоволит местной промышленности, - запуск масштабных инфраструктурных проектов, например, строительство высокоскоростных магистралей, где востребованы и рельсы, и вагоны, и современные локомотивы, которые производят на Урале.

Ситуация в северных регионах, конечно, сильно зависит от мировых цен на нефть и газ, к тому же запасы сырья становятся все более трудноизвлекаемыми, что влечет рост себестоимости и снижение рентабельности добычи. Тем не менее здесь тоже есть новые возможности. Так, газификация всей страны переориентировала газодобытчиков на внутренний рынок. Кроме того, она ощутимо повышает комфортность проживания населения вне крупнейших городов, что положительно сказывается на социально-экономическом развитии территорий.

Кстати, о позитивных тенденциях в экономике говорит и рост занятости населения - в целом по УрФО в первом полугодии 2024 года она увеличилась примерно на 60 тысяч человек.

РГ: По-видимому, люди уходят из теневого сектора и устраиваются на предприятия, где растут зарплаты?

ЮЛ: Да, если раньше теневая занятость составляла порядка 20 %, то сейчас - около 15. Ее, конечно, невозможно оценить точно, но тренд прослеживается.

РГ: Подводя итоги первого полугодия, вы приводили такие данные: хотя количество субъектов МСБ в УрФО увеличилось, наблюдается некоторый отток работающих из этого сектора. Не несет ли это угрозу для малого бизнеса?

ЮЛ: Малый бизнес очень гибок и динамичен. Во время пандемии этот сегмент пострадал сильнее всех, но государство его поддержало, и он быстро восстановился. Сейчас ситуация иная: растут доходы населения, а значит, увеличивается и потребность в услугах, которые как раз оказывает малый бизнес. Так что с ним все будет хорошо.

РГ: А меняется ли структура МСБ? Он по-прежнему сосредоточен в основном в сфере торговли и услуг или стали чаще появляться малые производственные компании?

ЮЛ: На мой взгляд, более активному их формированию способствует сосредоточение технологических цепочек внутри страны, необходимость замещения импорта. Сейчас как раз время малого наукоемкого бизнеса, который работает в кооперации с крупным.

Но здесь есть момент, который меня очень тревожит. Налаживание производственных цепочек, решение государственной задачи обеспечения технологического суверенитета очень сильно тормозится из-за отсутствия межрегионального и межмуниципального взаимодействия. Это мешает не только бизнесу, но и социально-экономическому развитию территорий.

РГ: В чем это проявляется?

ЮЛ: Условно говоря, три муниципалитета расположены на расстоянии 10-15 километров друг от друга и каждый из них хочет иметь у себя всю инфраструктуру: физкультурно-оздоровительные комплексы, учреждения здравоохранения, рекреационные объекты и т. д. С точки зрения экономической эффективности эти вопросы логичнее решать сообща: сесть за стол всем главам и посмотреть, где и что следует развивать в этом "кусте". Скажем, одна территория могла бы специализироваться на спорте, другая - на общепите и т. д. А пользоваться построенными объектами могли бы жители всех близлежащих территорий, конечно, при условии, что муниципалитеты совместно развивали бы и транспортное сообщение между ними. В результате мы получили бы огромную экономию бюджетных и внебюджетных средств и сделали территории более комфортными для проживания. Сегодня в нашем сознании часто преобладает местечковость, при этом жители чувствуют себя некомфортно и уезжают в более крупные города. А это уже очень сильно тормозит экономику.

Нужен рациональный подход к размещению производительных сил, и это задача не только Федерации, но и губернаторов

РГ: А что на уровне регионов? Там тоже каждый на себя одеяло тянет?

ЮЛ: Да, например, в части реализации федеральных инфраструктурных проектов. Они по определению затрагивают интересы нескольких регионов, но вместо сотрудничества порой возникает конкуренция. К примеру, в Свердловской области есть проект "Сухой порт", и она заинтересована в выходе к Северному морскому пути, взаимодействуя с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами. Но в стране уже появились конкурирующие проекты: получить выход на Севморпуть также хочет Новосибирск, о том же заявляет Кемеровская область. Представителям регионов и федеральных органов нужно вместе прорабатывать такие вопросы, обсуждать, какие федеральные проекты на каких территориях выгоднее реализовать. При этом инициатива может исходить не только от федерального центра, но и от субъектов РФ. Но им нужно научиться договариваться между собой, чтобы другие регионы поддержали проект, убедить их, что им это тоже будет выгодно.

РГ: Пока регионы стремятся получить федеральные субсидии и быстренько их освоить. А есть ли на уровне страны какие-то стимулы, поощряющие межрегиональное взаимодействие?

ЮЛ: Появился такой инструмент, как офсетный контракт, позволяющий участвовать в проекте нескольким регионам. Но примеров пока немного: все боятся ответственности за трату денег вне территории субъекта РФ. То есть для развития межрегионального сотрудничества необходимо дорабатывать нормативную базу.

РГ: Порой в соседних областных центрах почти одновременно проходят конгрессные мероприятия на одну и ту же тему - ИТ, градостроительство. Может, и в этом случае лучше сотрудничать, а не конкурировать?

ЮЛ: Думаю, объединив усилия, регионы могли бы провести более яркий и представительный форум, показав к тому же пример конструктивного взаимодействия. Но сегодня даже стратегии развития субъектов РФ не очень-то учитывают планы соседей - например, в регионах одновременно строятся дублирующие друг друга производственные мощности. Нужен рациональный подход к размещению производительных сил, и это задача не только Федерации, которая пытается решить ее с помощью стратегии пространственного развития страны, но и губернаторов. Нужно сверять планы, договариваться для экономии средств или взаимной выгоды. И речь идет о взаимодействии не только в рамках Уральского федерального округа, а гораздо шире. Как я уже говорила, нет раз и навсегда устоявшихся вещей, все меняется, и, чтобы сохранить динамику роста, даже успешным регионам нужно задуматься о диверсификации экономики, поиске новых векторов развития. И гораздо эффективнее это получится в сотрудничестве.

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Лабиринты Шнитке"

Лариса Барыкина

90-летие Альфреда Шнитке всколыхнуло интерес к творчеству одного из самых значимых отечественных композиторов XX века. Его музыка парадоксальна, внутренне диалогична, наполнена поразительными контрастами как, собственно, его жизнь и судьба.

Долго и упорно отвергаемый советским официозом, Шнитке тем не менее стал культовой фигурой в среде интеллигенции, а в его близких друзьях и соратниках оказались крупнейшие музыканты своего времени: Геннадий Рождественский, Наталия Гутман, Гидон Кремер, Олег Каган, Юрий Башмет… Один из тройки признанных советских авангардистов "Губайдулина-Денисов-Шнитке", композитор много работал в сфере кино и театра, объяснял свою музыку термином "полистилистика", а главной целью жизни считал преодоление разрыва между "Е" (Ernst - серьезный) и "U" (Unterhaltung - развлечение). Будучи по происхождению немцем Поволжья, Шнитке в результате долгих духовных исканий принял католическое крещение, но исповедовался православному священнику и, умерев в Германии, завещал похоронить себя в России.

Антитезы сопровождают музыку Шнитке и после ухода ее создателя: в мире у него репутация одного из самых исполняемых и записываемых авторов, а вот в России, кажется, пару десятилетий она почти не звучала. В этом году ситуация резко изменилась, юбилей отмечается повсеместно. Не просто "датский концерт", а целый фестиваль концептуального свойства этому событию смогли посвятить лишь немногие концертные организации. В их числе Свердловская филармония, в 90-е годы первой начавшая проводить фестивали композиторов-современников. Тот факт, что исполнение масштабных симфонических произведений Шнитке филармония может реализовать собственными силами, конечно, сыграл свою роль. К Уральскому филармоническому оркестру под управлением Дмитрия Лисса, Симфоническому хору (Андрей Петренко) и Уральскому молодежному симфоническому оркестру под руководством Дмитрия Филатова присоединились приглашенные музыканты: Квартет имени Бородина, едва ли не главный российский виолончелист Борис Андрианов, скрипач Сергей Поспелов.

Шнитке ставил задачу преодолеть разрыв между искусством "серьезным" и развлекательным

Фестиваль "Лабиринты Шнитке" предложил четырехдневное глубокое погружение в его музыку, представив панораму сочинений 70-80-х годов, главного по продуктивности периода творчества композитора. Мощными кульминациями фестиваля стали два струнных концерта (тембр струнных у Шнитке часто персонифицирован как "голос от автора"). Феноменально прозвучавший на открытии Первый виолончельный (УАФО, Лисс, Андрианов), написанный композитором после выхода из тяжкого недуга, с просветленным финалом-надеждой. И Четвертый скрипичный концерт (УМСО, Филатов, Поспелов), с зашифрованными темами-монограммами коллег и друзей, словно обзор жизни с нездешних высот. Солист играл этот концерт впервые, вполне достойно, но зачем-то смазал впечатление, решив "угостить" публику виртуозным сольным бисом.

На открытии же прозвучал знаменитый Реквием с каноническими текстами на латыни, позднее использованный в спектакле "Дон Карлос" по драме Шиллера. В череде последующих реквиемов (Денисова, Слонимского, Тищенко, Мартынова и других) шнитковский в 70-е был первым. От него протягиваются нити к другим сакральным сочинениям Шнитке, которым был отдан отдельный вечер: "Три духовных хора" на тексты православных молитв и изумительный Хоровой концерт на стихи средневекового армянского поэта Григора Нарекаци из "Книги скорбных песнопений" (в переводе Наума Гребнева), ставший премьерой для екатеринбургского хора.

Затейливо, но логично выстроенной показалась программа вечера камерной музыки: сначала Квартет им. Бородина сыграл Большую фугу Бетховена, одного из любимейших композиторов Шнитке, а продолжил концерт его Третьим квартетом, где основная бетховенская тема была им использована. Прозвучал и знаменитый Квинтет (к бородинцам присоединился екатеринбургский пианист Константин Тюлькин), позднее превращенный автором в симфоническую партитуру In memoriam. Триада "жизнь - смерть - бессмертие" в нем завершается темой с излюбленным мотивом "хрустальных часов вечности".

Весь фестиваль венчала Сюита из музыки к фильму Михаила Швейцера "Мертвые души", которую Дмитрий Филатов вместе с музыкантами молодежного оркестра весело разыграли как лихое театральное представление. Конечно, добавив красок к портрету композитора, ведь Шнитке был не только тонко чувствующим философом, но и человеком с прекрасным чувством юмора, не чуждым самоиронии.

Фестиваль, как принято, сопровождался просветительской линией: прошли лекции, открыта выставка Российского музея музыки "Звуковые лабиринты Альфреда Шнитке". У екатеринбургской публики, ежедневно заполнявшей филармонический зал (открытие и закрытие - на аншлагах), была возможность многое узнать, открыть, вероятно, вспомнить и вновь прочувствовать, а в итоге понять очень важное: юбилей - лишь побудительный мотив. На самом деле Альфред Шнитке с его всеохватностью и контрастами, "полистилистикой" и универсализмом - идеальный автор XXI века, и, может быть, именно сейчас наступает его время.

Как режиссер Александр Титель перевернул прежние представления об опере и построил новый театр-дом

Худрук МАМТа Александр Титель отмечает 75-летие

Валерий Кичин

Режиссура - дело тонкое. Особенно в опере, где нередко вместо спектакля - костюмированный концерт. Режиссер Александр Титель из тех, кто эту традицию решительно сломал. В день его юбилея вспомним, как это было.

Фигаро - здесь!

Дело было в Свердловске, куда он приехал практикантом. Театр там был сильный, молодой, дерзкий, с историей и традициями. Одна из традиций - ставка на молодость: вскоре 30-летнему Тителю доверили пост главного режиссера. Первой его постановкой стал "Севильский цирюльник", и дебютант устроил на академической сцене озорную игру.

Премьера расколола публику, поделив ее на негодующих консерваторов и восторженных прогрессистов. Судьбу спектакля и его создателей определила статья в газете, где автор писал о свежей струе, прорвавшейся на заболоченную оперную сцену. Он отметил главное: "Режиссер нашел сценический эквивалент музыке Россини. Все на сцене: жизнь духа, мимика, пластика, действенный ряд, мизансцены - рождено музыкой..."

В обновляющийся театр снова стало не попасть. Одно за другим возникали неожиданные, сражающие свежестью прочтения: "Борис Годунов", "Сказка о царе Салтане", "Катерина Измайлова". Почти половина премьер той "эпохи Тителя" - новые сочинения: на афише "История Кая и Герды" Сергея Баневича, "Антигона" Василия Лобанова, "Чудаки" Отара Тактакишвили, "Пророк" Владимира Кобекина... Диковинный для столичных сцен репертуар здесь стал обычным явлением, создавая в отмирающем, как писали, жанре иллюзию клокочущей открытиями жизни.

Фирменным стилем Тителя стал "синтез слышимого и видимого", это с удивлением отмечали прилетавшие на премьеры рецензенты. Посмотреть "свердловский феномен" слетались меломаны из городов ближних и дальних: это были уже не отдельные прорывы безумцев, а сыгранная, бесконечно талантливая молодая команда, творящая новое искусство оперных гармоний: режиссер Александр Титель, дирижер Евгений Бражник, художники Эрнст Гейдебрехт, Юрий Устинов, Валерий Левенталь.

Что отличало предложенную Тителем концепцию оперного спектакля? Максимальное сближение с текущей жизнью. Необязательно с современным антуражем, но с иными скоростями мышления; отказ от расслабленно созерцательной лени в пользу любознательной смышлености. Когда уже в новом тысячелетии его пригласили в Екатеринбург поставить "Кармен", он перенес действие в Испанию 30-х годов ХХ века, поглазеть на работниц табачной фабрики хор донжуанов приезжал на трамвае, контрабандисты развозили товар на грузовике, опера обрела современную энергетику, ее было интересно смотреть.

Травиата в три обхвата

Ему понадобился новый тип исполнителя - обладателя не только голоса, но и актерских качеств. "Давно прошли времена, когда на оперной сцене стояли любовники, которые не могли обнять друг друга из-за объемов их пуз, - объяснял Титель. - Мы долго бились над тем, как делать Юродивого в "Борисе Годунове". Ведь сегодня уже нельзя это красиво выпевать!" И безногий, на кустарно сколоченной тележке Юродивый у свердловского тенора Олега Савки звучал так, словно и тебя в зале выворачивали наизнанку.

Еще одно качество новой режиссуры: способность видеть в оперном сюжете не просто историю конкретного Хозе или Онегина, но категории общие, вечные. К этому звала опять-таки музыка, которую интересует жизнь чувств, движение народных масс, скрежет валов истории. Отсюда другие уровни сценической образности.

Событием стали "Сказки Гофмана" Оффенбаха, их в 1986 году Титель поставил впервые на советской сцене. Все три главные партии режиссер отдал одной солистке, что само по себе было актом отчаянной смелости: они входят в число труднейших. Сложность задач воодушевляла театр, и спектакль получился редкостно гармоничным, в нем была прекрасная амбициозность, какая только и способна привести к победе. "Когда мы играли в Москве последний гастрольный спектакль "Сказок Гофмана", в зале сидели на ступеньках, - вспоминает режиссер. - Вышли на аплодисменты попрощаться с публикой - с балкона кричали: "Оставайтесь!" Я им в ответ: "У вас же есть свой замечательный театр!" - "А вот пусть они и едут туда, а вы оставайтесь здесь!" Это было и смешно, и приятно".

Заслуженные Татьяны республики

Вскоре так и случилось: Александр Титель перешел в театр, который имел все основания считать своей alma mater - в Московский музыкальный имени Станиславского и Немировича-Данченко. Театр любовно звали Стасик, и он был в раздрае. Труппа только что "съела" главного дирижера Евгения Колобова ("Я пятьдесят лет пою Татьяну, у меня опыт!"), тот ушел создавать "Новую оперу". Театр лежал в руинах. Память о традициях, заложенных его основателями, еще теплилась, но в оркестре оставалось семь человек, в хоре - шесть, треть солистов ушла с Колобовым. Перед Тителем предстали пустая оркестровая яма и заслуженные Татьяны с полувековым стажем. "Были развалины - человеческие и художественные. Надо было заново собирать и хор, и оркестр, и труппу, учить их заново".

Теперь он работал под девизом "Спокойнее! Не всё сразу!". Он теперь был дипломатом. Труппа обновлялась постепенно, театр возрождался годами и практически из пепла. Титель со товарищи его отстроили с нуля по освященным традициями чертежам: "Каждый спектакль должен быть порождением именно этого театра. Его эстетики. Мы не можем быть манкуртами. Мы - наследники, мы стоим на плечах наших предшественников".

Но судьба, благоволившая дерзким, теперь сопротивлялась. Едва театр стал подниматься, едва прошли успешные премьеры "Руслана и Людмилы", "Эрнани" и "Богемы", как в театре вспыхнул пожар, и он надолго стал бездомным. И снова Титель со товарищи поднимали его из пепла. Надев каску, он гордо показывал мне большой зал в ремонтных лесах, водил на сцену, где сооружались новые пандусы, карманы и техника, о какой он мог тогда лишь мечтать. Когда театр открылся вновь, его уже ждали как возвращения любимого оперного дома. "Без любви ничего не бывает. Надо влюбиться в театр, в актеров, в дорогу от дома до театра и обратно".

И снова пошла командная работа: талантливый директор Владимир Урин, замечательно умный художник Владимир Арефьев... Ведя свой курс в ГИТИСе, Александр Титель вместе с Игорем Ясуловичем пестовали новые таланты певцов-актеров, возникли звезды международного класса. Востребованные лучшими оперными домами мира, они все равно возвращались в свой главный дом - московский.

Титель стремился импортировать из Свердловска традицию ставить неизвестные публике названия. Но московская инерция была неодолима: здесь зритель ходил только на знакомое до последней ноты. Эту идею удалось осуществить с появлением Малой сцены. Там Титель и ставил оперы Журбина, Кобекина, прозрачную акварель Моцарта "Так поступают все". В репертуаре обеих сцен появлялись сочинения Дебюсси, Бартока, Сати, Мийо, Мартину, Вустина - оперы, о которых Большой театр с его туристической публикой не стал бы и думать. Впервые в Москве засветился Нино Рота с "Волшебной лампой Аладдина". Спектакль поставила Людмила Налетова, но в его появлении чувствуется рука худрука: Титель любит кино и знает его лучше иных киноведов. Что сказалось в его московском "Севильском цирюльнике".

Выйдя на экраны кинотеатров в рамках проекта "Театр в кино", этот спектакль смотрелся как драйвовая кинокомедия. Действие было перенесено в северную Италию, в мир итальянского кино. Персонажи Бомарше стряхнули пудру вместе с париками и стали героями неореалистической комедии. И мы становились участниками интриги, развернувшейся в многоквартирном доме песенного Неаполя, где лопают спагетти, галдят дети, полно любопытных соседей и влюбленным негде уединиться. Сюжет старой комедии изумительно вписался в этот антураж, напомнив, что он - вечный.

Еще одна особенность таланта Тителя: он умеет сопрягать условность оперного мира и его гипертрофированных страстей с реализмом деталей. В "Богеме" Пуччини он выпускал в зал голубей из голубятни, в "Робинзоне Крузо" Оффенбаха одеяло на себя тянул живой попугай; "Обручение в монастыре" Прокофьева продолжало курс на театр-озорство, сцену в контакте с умным зрителем, способным в этом участвовать. В Стасик теперь ходили не только слушать, но и смотреть, ждать сюрпризов.

Прогремела "Хованщина", где режиссер снова воплотил не только фабулу либретто, но трагическое движение исторических пластов, закономерности русской судьбы. Буклет спектакля открывался словами Пушкина о любви к родному пепелищу, к отеческим гробам как синдрому, заставляющему страну снова и снова повторять свой беличий круг. Эпика Мусоргского далека от быта, и Титель работал крупными мазками, он лепил образы человеческих состояний. Ухарства, готового сорваться в безрассудство. Жертвенности - во имя мифа, предрассудка, пустоты. Вечного блуждания в поисках хоть какого-нибудь света, а если разгульности, то без удержу и разума. Конкретная история хованщины раздвигалась до пределов всей русской истории, включая наши тревожные дни. Мизансцены фронтальны, но сколько высокого трагизма в этой многолюдной фреске, где каждый жест, поза выразительны, как на катастрофическом полотне Брюллова.

Спектакль строился на контрастах: ширь родных просторов - и ощущение клаустрофобии. Тревожное послевкусие прошедшей перед тобой Истории - разорванной на куски, эклектичной, но постоянной в своем роковом течении.

Алгебра гармонии

Так кто же он, режиссер Александр Титель, в оперном поле? Рационалист-математик, до сантиметра вычисляющий движение актерских масс на сцене? Романтик, для которого театр - место силы, требующее всей жизни без остатка? Физик и лирик в одном лице?

Я видел его репетиции в китайском Тяньцзине, куда театр привозил "Войну и мир" в качестве совместного проекта: Китай обеспечивал изготовление декораций и 350 человек массовки. Толпа китайских студентов, не имеющих представления ни о Кутузове, ни о Прокофьеве, должна была превратиться в строй французов, при этом создав на сцене воплощенную в пластике музыку - качество, для Тителя крайне важное.

В эти минуты он был полководцем и дирижером. Он разводил эти массы по площади огромной сцены, намечая стратегические линии их движения. Он укрощал свое раздражение от языковых нестыковок, плохого перевода и неизбежной инерционности статистов с мобильниками. Он брал лаской и комплиментами по случаю любой, самой микроскопической победы. Он двигал полки и загибал фланги - выстраивал из хаоса только ему видимые траектории, шеренги, линии, овалы, то, что на сцене составит пластическую музыку действа.

В этом многофигурном спектакле, где в очень сильной теперь труппе театра для каждой партии был свой исполнитель, Титель еще раз продемонстрировал мастерство работы с людскими массами, с мощными звуковыми валами, которые низвергаются со сцены в зал, сменяясь минутами пронзительной тишины - стона, жалобы, едва слышной мольбы. "Театр - поле для авантюры, - объяснял он. - Каждый спектакль - приключение. Там формируются легенды, рождаются герои, опровергаются успехи или неудачи. Фантом оперы - это ведь не только персонаж мюзикла. Он реально существует - старый Дух оперы. Он требует жертв".

Открылась бездна...

А самое важное свойство режиссуры Тителя в оперном мире встречается редко: абсолютный слух на музыку. Гораздо чаще режиссеры развивают свои действа независимо от партитуры. Музыка для них - саундтрек драмы. Иногда она им мешает, и они ее режут, всячески уводя "за кадр". Режиссура Тителя музыкой вдохновлена изначально. Музыка - воздух, поддерживающий полет его фантазии. Именно поэтому на его спектаклях как бы заново открываешь для себя Чайковского, Мусоргского, Верди, Бизе...

Внимательный к деталям бытового окружения героев, он этот вещный антураж ощущает как метафору. Поэтому сценография чаще всего парадоксальна, неожиданна и вместе с развитием музыкальной драматургии постепенно раскрывает свои смыслы. В его "Дон Жуане" Моцарта в пустоте сцены громоздилась странная конструкция, сложенная из старых пианино; они были выстроены в пять этажей и зияли отверстыми чревами с обнажившейся грудной клеткой струн. Костюмы персонажей тоже не содержали указаний на время и обстоятельства действия, герои на балу пили из горла, перебрасываясь бутылками. В этом вневременном пространстве и разворачивалась комедия-драма страстей, в которых, как мухи в паутине, барахтались люди. А вот отношения между ними были разработаны так подробно и фактурно, как это умел только Титель. И ничто не отвлекало от прихотливой игры притяжений и отталкиваний, соблазнов и робкой пугливости, обаятельной наглости и неспособности устоять перед нею. И сценическая конструкция, которая поначалу озадачивала, постепенно открывала свои тайные недра: становилась лабиринтом лестничных клеток или бездной звезд. Она сама - полифония, сшибка солнечного света и кладбищенского мрака, контрастна и обманчива, как эта опера, где комическое опрокинуто в трагедию.

Уроженец знойного Ташкента, Титель подростком выходил на сцену Театра имени Навои в толпе "эфиопов" и любую партию "Аиды" знал наизусть. Но пошел в Политехнический - в стране гремели споры "физиков" и "лириков", хотелось чего-то нового. Победила, как мы знаем, лирика, но рационалистичность Политеха всегда при нем. Он новатор и консерватор, физик и лирик в одном лице.

Называется: единство противоположностей. Еще одно необходимое условие для гармонии творчества.

О главном

...В английском языке есть понятие Opera House. Дом, выстроенный для оперы. Александр Титель - убежденный приверженец концепции оперы-дома. Признает достоинства системы stagione - "театра-отеля": прилетел - спел - улетел. И в оперной секции МАМТа тоже ставили и пели приглашенные суперзвезды. Но в числе необходимых ему строительных материалов для театра всегда числилась его атмосфера. С семейным укладом, особым характером взаимоотношений, с домашним уютом. Он умеет строить оперный дом и готов его защищать.

За свою жизнь в искусстве он выдержал уже так много атак со всех сторон, что ему впору дать орден за стойкость. Он по природе строитель и болезненно воспринимает наскоки прирожденных разрушителей: зачем убивать уже налаженное, строй другой театр рядом - будут два театра!

КС РФ изучает жилищный вопрос военных

Мария Голубкова

КС начал рассмотрение дела об обеспечении жильем семей военных. Речь идет о ситуациях, когда государство уже вроде бы выполнило свои обязательства перед теми, кто ему служит, но не прямо, а опосредованно.

Юлии Митрофановой квартиру в Ростове-на-Дону предоставили как вдове погибшего офицера. На тот момент она тоже являлась военнослужащей. Расчет предоставляемой площади произвели на троих - она, погибший муж и общий ребенок. Позднее квартира была приватизирована, а когда подполковника Митрофанову перевели на службу в Санкт-Петербург, она подарила свою долю сыну. Спустя пять лет женщина обратилась в жилищную комиссию с просьбой о постановке на учет в качестве нуждающейся в жилье - к этому моменту выслуга самой Юлии составила необходимые по закону двадцать лет. Однако сначала военные чиновники, а затем и суды отказали ей на том основании, что государство уже давало ей квартиру.

В подобной ситуации оказался и подполковник Иван Рыбаков, участник боевых действий, который отдал службе почти четверть века. В свое время его супруге была предоставлена служебная квартира в Новоуральске. В 2010 году ее удалось приватизировать, однако Рыбаков отказался от своей доли в пользу дочери. Но и в его ситуации суды напомнили, что в соответствии с пунктом 14 статьи 15 ФЗ "О статусе военнослужащих" право на обеспечение жилым помещением предоставляется один раз.

Все представители органов власти отметили, что не считают акт противоречащим Конституции РФ

В ходе слушаний все представители органов исполнительной и законодательной власти РФ отметили, что не считают оспоренный акт противоречащим Конституции РФ и дело лишь в толковании нормы.

Так, по мнению полпреда Госдумы в КС Юрия Петрова, рассматриваемый закон не предполагал, что особые жилищные гарантии для военнослужащих будут ограничены подобным образом. А суды должны принимать во внимание, было ли реализовано право военнослужащего на жилье как основное или же как производное от права другого члена семьи.

- В указанных делах их права были производными, и возникшее затем самостоятельное право не может быть ограничено пунктом 14 ФЗ "О статусе военнослужащих", - полагает Петров.

В свою очередь судья ВС РФ Игорь Крупнов отметил, что даже после отказа от приватизации члены семьи получателя жилья сохраняют право бессрочного пользования, то есть теоретически жилье у них есть. А граждане, имеющие право на социальные гарантии, в соответствии с принципом однократности должны выбирать, реализовать их самостоятельно или как члены семьи другого получателя таких гарантий.

То есть Юлия могла бы отказаться от квартиры как вдова погибшего майора Митрофанова и ждать, когда жилье дадут именно ей.

С подходом ВС категорически не согласился полпред Генеральной прокуратуры РФ Вячеслав Росинский.

Во-первых, условием приватизации должно быть уже существующее право на жилье, отметил он, а ни у Митрофановой, ни у Рыбакова его не было - квартиры давали не им.

А во-вторых, реализация права одним субъектом не может быть препятствием для реализации такого права другим субъектом.

- Дела заявителей потребуют нового судебного рассмотрения, - убежден он.

Судьи КС РФ еще раз изучат доводы сторон в закрытом режиме, о дате провозглашения решения объявят дополнительно.

Что будет с рублем в декабре

Панические настроения на российском валютном рынке, пик которых пришелся на среду, погасли. Тем не менее курс рубля могут ждать не только непростые ближайшие дни, но и ближайший месяц: российская валюта все это время легко может быть склонна к приличным колебаниям, допускают аналитики. Но контуры будущего ее курса, компромиссного курса, курса "новой нормальности" вырисовываются прямо сейчас. И это трехзначный курс рубля к доллару и евро.

Что случилось

Нынешняя неделя выдалась для рубля жесткой. Паника на валютном рынке нарастала постепенно и достигла апогея 27 ноября, когда курс рубля колебался в широком диапазоне от 105,8 до 111,05 руб. по "вечному" фьючерсу на доллар, от 111,2 до 116,5 руб. по евро и от 14,3 до 15,17 руб. по юаню, следует из данных Мосбиржи. Курс в 120 руб. за доллар на чисто спекулятивном форекс-рынке оставим за скобками.

Днем в четверг "вечные" валютные фьючерсы колебались уже в других коридорах, рубль окреп, но шатало его тоже прилично. По доллару они шли в коридоре 105,8-109,15 руб., по евро - 111,5-114,6 руб., а по юаню - 14,32-14,82 руб.

Панику на рынке погасили действия Банка России. В среду вечером ЦБ объявил, что прекращает покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций минфина по бюджетному правилу. Теперь до конца года ЦБ будет только продавать валюту на 8,4 млрд руб. ежедневно. Ниже спрос - ниже цена актива, что и проиллюстрировало снижение курсов иностранных валют.

Почему рубль так резко ослаб

По мнению главы минэкономразвития Максима Решетникова, с фундаментальными факторами ослабление рубля не связано. "Базово можно сказать, что это вызвано двумя факторами: во-первых, укреплением доллара к мировым валютам, во-вторых, опасениями участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против РФ", - сообщил он.

Речь о последнем раунде антироссийских санкций 21 ноября, которым подвергся в том числе Газпромбанк (бывший ключевым звеном в расчетах за газ с зарубежными покупателями), а также еще несколько десятков российских банков с международными связями. "Новые ограничения, скорее всего, привели к проблемам с поступлением экспортной выручки. При этом спрос на валюту в конце года традиционно является высоким. В результате возникший дисбаланс мог привести к резким колебаниям курса. Кроме того, новостной фон поддерживает девальвационные ожидания и мог вызвать дополнительный рост спроса на иностранную валюту", - говорит старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Плюс "запас прочности" рубля в случае стрессов заметно ослаб после последнего смягчения мер по контролю за движением капитала (снижения до 25% с 50% норматива продажи экспортной выручки), полагает главный экономист "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин. Другое дело, что повысить до высоких уровней их тоже сложно, так как это вызовет проблемы уже с расчетами за импорт.

Резкие колебания рубля и его ослабление спровоцировал последний раунд антироссийских санкций

Прогнозы на декабрь

По мнению Кузьмина, наиболее вероятно, что нынешняя ситуация закончится "перестановкой" рубля на новый "равновесный" уровень, от которого рынок впоследствии будет строить новые прогнозы. Ответ на вопрос, какой это уровень, станет окончательно понятен в ближайшие дни.

Декабрь для рубля будет волатильным, в том числе из-за геополитической ситуации и негативной сезонности конца года, подчеркивает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Мы ожидаем, что в декабре курс рубля будет торговаться в широких диапазонах 105-120 руб. за долл., 110-128 руб. за евро, 14-16,5 руб. за юань", - прогнозирует он.

Динамика курса рубля в декабре будет зависеть от скорости адаптации к новым санкциям, добавляет Ващелюк. "В запасе у власти остаются меры по валютному контролю, интервенции на валютном рынке, договоренности с экспортерами, развитию инфраструктуры для международных расчетов", - перечисляет эксперт.

Причем здесь ключевая ставка

Внеочередных заседаний Банка России по ключевой ставке ждать при этом пока не стоит, солидарны аналитики. Сейчас она и так находится на очень высоком уровне - 21% годовых. Следующее плановое заседание ЦБ по ставке пройдет 20 декабря. "Мы ожидали повышения ключевой ставки до 23% в декабре даже до введения последних санкций против банков и ослабления рубля. Высокая ставка сдерживает ослабление рубля: если бы процентные ставки были ниже, падение курса рубля было бы более существенным", - говорит Ващелюк.

По словам Кузьмина, высокая ставка, безусловно, помогает рублю, однако такое сильное движение курса при высоких ставках подтверждает тезис, что основная причина ослабления связана с необходимостью адаптации системы расчетов к новому раунду санкций - процесс, на который ставка имеет очень ограниченное влияние.

Судя по событиям вечера среды, обвал рубля удалось купировать, и если тенденция сохранится, то не понадобится экстренных мер, соглашается главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. "Валютный рынок разбалансировался. Можно вполне аргументированно говорить, что это временное явление, но регулятор в таких случаях должен вмешиваться либо интервенциями, либо другими мерами, чтобы стимулировать продавцов валюты к активности. Поэтому такие меры мы, скорее всего, увидим в ближайшее время, просто чтобы поддержать рынок до того, как удастся купировать последствия новых санкций на ряд банков и в целом общую рыночную ситуацию", - уточняет он.

Куда держит курс рубль

Ответ на вопрос, каким будет курс рубля в "новой нормальности", даже не однозначный - он, скорее, трехзначный, следует из комментариев аналитиков. "Полагаем, новый равновесный курс при текущих ценах на нефть - 100+ за долл. Рубль станет крепче, только если мы увидим рост цен на нефть или заметное снижение геополитической напряженности", - отмечает Кузьмин.

По мнению Васильева, компромиссный курс рубля через несколько месяцев найдет себя в коридорах 100-110 руб. за долл., 105-115 руб. за евро и 13,7-15,1 руб. за юань.

Можно посмотреть на проблему слабого рубля и шире. Безусловно, низкий курс ведет к удорожанию импорта и через это влияет на общий показатель инфляции - это существенный минус для нас как потребителей. Обратная сторона - слабая национальная валюта дает больше рублей в федеральный бюджет от зарубежной выручки компаний-экспортеров. "Я не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту", - указывал во вторник министр финансов Антон Силуанов.

Ситуация с экспортными ценами достаточно комфортная, ставки высоки, соглашается Табах. Поэтому если текущая разбалансировка будет компенсирована, то курс вполне может уйти и в коридор 95-98 руб., не исключает он. "Однако, во-первых, у более слабого курса в России достаточно много выгодоприобретателей, за исключением Банка России. Во-вторых, падать легко, а лезть обратно сложнее. После 100+ руб. за долл. в октябре 2023 года к этому лету курс был 82,5 руб. за долл. - это надо держать в голове, слушая паникеров. Волатильность - это сейчас норма жизни", - резюмирует Табах.

Что в регионах?

Корреспонденты "РГ" в регионах сходили в обменники и выяснили, сколько стоит доллар, есть ли очереди и выдают ли купюры нового образца.

Санкт-Петербург

В популярном у петербуржцев центре обмена СКВ неподалеку от Московского вокзала доллары и евро можно купить свободно, без предварительной записи. Доллар сегодня продается по 112 рублей, евро - по 116. Если клиент готов купить больше, чем 1000 единиц той или другой валюты, то получит еще и символическую скидку - минус пять копеек к цене каждого доллара или евро. Правда, клиентам приходится ждать некоторое время своей очереди к кассирам. "Валюта у нас всегда есть", - заверили корреспондента "РГ", спросившего, можно ли прямо сейчас купить 500 долларов. Выдаются доллары нового образца. Если же посетитель хочет продать старые доллары, то за прием купюры номиналом 100 долларов США образца 2006 года и ранее с него возьмут комиссию 500 рублей. Добавим, что в петербургских офисах Сбербанка курс продажи долларов и евро в настоящий момент немного ниже, чем в упомянутом обменнике, но никакого ажиотажа это также не вызывает.

Омск

В обменниках омских банков курс доллара варьируется от 109 до 115,5 рублей. Очередей в кассы не наблюдается.

"Желающих поменять рубли на доллары по такому курсу крайне немного, - пояснил сотрудник одного из обменников. - В основном валюту покупают туристы, у которых путевки уже на руках и скоро выезжать на отдых. Потому что, несмотря на невыгодный курс, другого выхода у них нет".

Как пояснили "РГ" в обменнике банка "Авангард" доллары есть в наличии в достаточном количестве. Нет необходимости заказывать валюту заранее. "Синие" купюры нового образца есть практически везде.

К слову, обменники криптовалюты - еще один выход из ситуации для тех, кому доллары срочно необходимы. Курс здесь на несколько рублей ниже, чем в банках. Однако доллары в криптообменниках можно приобрести только в электронном варианте.

Волгоград

В волгоградских банках доллары продают от 109 до 115 рублей. При этом за операцию берут комиссию 200 рублей. Очередей и ажиотажа нет. Деньги есть. Правда, в одном из учреждений осталась последняя купюра. При этом в наличии лишь банкноты старого образца.

"Новые еще вчера были, но их все раскупили, - сказали корреспонденту "РГ" в кассе одного из банков. - Мы работаем по фактической купле-продаже. Если кто-то принесет продать доллары, то они у нас будут. А специальных пополнений валюты не бывает".

Надо сказать, что за последнее время ситуация мало изменилась. И раньше зеленые (старые) доллары в Волгограде было найти проще.

Калининград

В Калининграде валютного ажиотажа не наблюдается. В двух отделениях "Сбербанка", где побывал корреспондент "РГ", доллар продают за 110,8 рублей, покупают за 99,2. По словам сотрудников, все спокойно, наплыва валютных клиентов они не видят. Очередей в обменниках также нет.

Для небольших сумм - до 500 долларов - записываться заранее необязательно. А вот если валюты нужно больше, то, как говорят сотрудники, лучше заранее запланировать визит через банковское приложение. Это не связано с дефицитом, просто так удастся сократить время как для себя, так и для банка. Цены на старые и новые доллары в Калининграде не различаются - оба варианта есть в наличии.

Екатеринбург

В Екатеринбурге корреспондент "РГ" зашел в два крупных банка - в ВТБ и Сбер - в центре города. Филиалы распложены буквально в пятистах метрах, но ситуация там разная, как и курсы. В ВТБ курс продажи 110,75, в Сбере - 110,20, покупки - 105.15 и 102.40 соответственно. Но в середине дня в филиале первого банка валюта была, во втором не было. "Вчера, - рассказала сотрудник Сбера, - очень активно покупали валюту, всю ее продали. Сегодня инкассации еще не было. Ждем. Приходите, пожалуйста, завтра. Купите".

И в том, и в другом банке продают банкноты только старого образца.

Подготовили Наталья Граф, Роман Мерзляков, Денис Гонтарь, Владислав Краев, Сергей Панасенко

Роман Маркелов

Тюменские врачи спасли жизнь на плановом приёме

Врачам реабилитационного отделения Областной больницы № 3 удалось предотвратить жизнеугрожающее состояние у пациента, который перенёс инсульт несколько месяцев назад. Он обратился к неврологу Наталие Усольцевой для прохождения третьего этапа реабилитации в условиях дневного стационара. Во время приёма врач зафиксировала высокое давление — 190/100 — и редкий пульс в 30 ударов в минуту.

Для уточнения состояния пациента провели совместный осмотр с кардиологом Вероникой Сайфуллиной, которая выполнила электрокардиограмму и диагностировала полную атриовентрикулярную блокаду — опасное состояние, угрожающее жизни, при котором электрические сигналы из предсердий не достигают желудочков.

Врачи немедленно вызвали скорую помощь и пациент был экстренно госпитализирован в кардиологическое отделение, где рентгенэндоваскулярный хирург Артём Рожков успешно имплантировал кардиостимулятор, что позволило нормализовать состояние.

Благодаря профессионализму и внимательности наших специалистов, удалось своевременно распознать очень опасное состояние и спасти жизнь пациента. Мы гордимся нашими специалистами и благодарим коллег за высокий уровень медицинской помощи!

Врачи настоятельно рекомендуют регулярно измерять артериальное давление, следить за пульсом и не откладывать визит к врачу при появлении любых настораживающих симптомов, таких как головокружение, слабость, отдышка или боль в груди.

Глава Большого театра Беларуси Дулова: Проект "Патетический дневник..." могут показать в Москве

В декабре жизнь в Большом театре Беларуси будет бить ключом: начинается сезон "Щелкунчиков". Удовольствие, доступное лишь самым расторопным: достать билеты в дни рождественских и новогодних праздников чрезвычайно трудно. В этом году, впрочем, театр постарался пойти навстречу зрителям, "Щелкунчики" будут идти почти бесперебойно и по два раза в день. Но не только сказкой Гофмана в эти дни живет Большой. 30 ноября здесь представят еще одно произведение Чайковского, над которым не властно время, - оперу "Евгений Онегин". Эта постановка станет восьмой на сцене театра. Накануне ее сдачи мы встретились с генеральным директором Большого театра Екатериной Дуловой.

Екатерина Николаевна, совсем скоро исполняется 25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Знаю, что белорусским зрителям по этому поводу вы готовите особенный подарок...

Екатерина Дулова: Действительно, 8 декабря Мариинский театр представит на нашей сцене одну из мощнейших исторических драм - оперу "Хованщина" Модеста Мусоргского. Инициатива исходила от маэстро Валерия Гергиева, он же лично встанет в этот вечер за дирижерский пульт. Ждем весь состав первых звезд Мариинского театра. Когда-то "Хованщина" шла и у нас, но для России это, безусловно, одно из самых знаковых музыкальных сочинений наряду с "Борисом Годуновым".

Кроме звезд Мариинского театра, в декабре в Минск впервые приедут артисты Чувашского государственного театра оперы и балета "Волга Опера". Неожиданное, казалось бы, сотрудничество.

Екатерина Дулова: Наоборот, долгожданное. Начнем с того, что за два последних года театр подписал меморандумы о сотрудничестве с 16 зарубежными театрами, 10 из которых представляют Россию.

Это позволило нам расширить контакты и организовать масштабные обменные гастроли, в том числе с Большим театром России, выступить в Астраханском и Самарском театрах оперы и балета, а также на Новой сцене Мариинского театра. Кроме того, наш балет побывал с коммерческими (и очень успешными!) гастролями в Йошкар-Оле, Казани, Уфе, Челябинске, Тюмени... За это же время, с 2022 по 2024 год, на сцене нашего театра представили свои спектакли 11 ведущих коллективов России. К слову, в декабре на Минский международный Рождественский оперный форум к нам приедет не только "Волга Опера" со своим нашумевшим "Главным вопросом", но и наш давний партнер - Воронежский театр оперы и балета. Также на форуме совместно с "Культурным центром Елены Образцовой" пройдет гала-концерт с участием победителей Международного конкурса молодых певцов Елены Образцовой.

Беларусь сейчас активно развивает экономическое сотрудничество с самыми дальними регионами России. А что по связям культурным?

Екатерина Дулова: Дальние регионы тоже задействованы: скажем, совсем скоро наши артисты отправятся с гастролями в Новосибирск. Вели переговоры с Республикой Саха (Якутия), где есть прекрасный театр "СахаОпераБалет". Думаю, вернемся к этой теме в 2025 году.

И еще раз о новогоднем. Как вы думаете, почему Новый год и "Щелкунчик" неразделимы?

Екатерина Дулова: Знаете, я много лет пытаюсь анализировать этот феномен. Причем мы наблюдаем его на территории всего Союзного государства, особенно в Москве и Петербурге, где ситуация с билетами еще более взвинченная. Почему-то многим кажется, что без присутствия на "Щелкунчике" все последующие праздники не состоятся. Причем после 31 декабря наблюдается спад интереса к спектаклю... Самое примечательное, что "Щелкунчик" - это явление, которое вдруг стало абсолютно славянским. Ведь изначально это немецкая сказка, которая в интерпретации Петра Чайковского стала совершенно русской, близкой и понятной всем нам. Этому, кстати, способствовало и переименование главной героини из Клары в Машу. Так вот, отвечая на вопрос, почему именно "Щелкунчик"? Потому что это спектакль о чуде, об удивительном погружении в мир елочных игрушек, о той самой новогодней магии, на которую в глубине души надеются не только дети, но и взрослые.

С 2022 по 2024 год на сцене Большого театра Беларуси представили свои спектакли 11 ведущих коллективов России

Хорошо, посоветуйте тогда альтернативу "Щелкунчику" для тех, кто, предположим, не успел купить билеты.

Екатерина Дулова: Назову даже несколько спектаклей из нашего репертуара. Во-первых, новая постановка "Золушки" Сергея Прокофьева. Это ведь тоже своего рода новогодняя сказка. Во-вторых, в декабре 2022-го у нас появился совершенно замечательный семейный спектакль "История Кая и Герды". 45 лет назад Сергей Баневич написал настолько доступную, теплую и трогательную партитуру, что все эти годы она не теряет своей актуальности. Ну и, конечно, порекомендую "Летучую мышь" со всем известной музыкой Иоганна Штрауса. На мой взгляд, это произведение, которое всегда создает настроение праздника.

А каких спектаклей, как вам кажется, не хватает в репертуаре?

Екатерина Дулова: Вы знаете, долгое время я вынашиваю замысел большой сказки - оперы "Руслан и Людмила" Михаила Глинки. Но пока этот спектакль в силу разных причин нам не по силам. А ведь эта опера могла бы стать настоящим украшением афиши. Музыка великолепная! Недавно я вернулась из Москвы, где была в жюри Международного конкурса вокалистов им. М.И. Глинки. Отслушала огромное количество арий из оперного репертуара композитора и в очередной раз убедилась, как точно эта музыка выдает профессионализм артистов, раскрывает их голоса в полной мере. Поэтому взять в репертуар такое произведение, как "Руслан и Людмила", - настоящее профессиональное испытание для труппы. Кроме того, хочется, чтобы эта сказка была решена современно, с использованием всех технологий, с летающим Черномором в том числе. Поэтому пока мы только на пути к реализации этой задумки. Планирую также кардинально обновить "Баядерку". Ведь спектакль - это не музейный экспонат, его можно и нужно освежать. Так в 2022-м у нас произошло с "Жизелью". Мы стали замечать, что у публики упал интерес. Но стоило обновить спектакль, придать ему шарм и стиль, как он стал одним из самых востребованных в репертуаре.

С "Евгением Онегиным" такая же история?

Екатерина Дулова: Абсолютно. Это был очень статичный спектакль, который очевидно требовал нового взгляда, свежего дыхания, которое в него вдохнула главный режиссер Большого театра Беларуси Анна Моторная.

Планы на новый год уже можете озвучить?

Екатерина Дулова: Обсуждается возможность показа в Москве нашего масштабного вокально-хореографического проекта "Патетический дневник памяти" - выдающегося, на мой взгляд, сочинения, созданного за счет средств фонда Президента по поддержке культуры и искусства. В основу этого произведения легла музыка отечественных композиторов, которую дополнили документальные свидетельства трагедии и героизма белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Задействована практически вся труппа - 305 человек! Есть предложение показать "Патетический дневник..." в Большом театре России в День единения народов Беларуси и России. В год юбилея Великой Победы, мне кажется, это будет особенно актуально.

Текст: Юлиана Леонович

Самые успешные коллекции локальных дизайнеров созданы по мотивам фольклора

Ольга Фаткуллина (Екатеринбург)

В Екатеринбурге прошел XXI сезон Недели моды, который объединил 70 дизайнеров со всей страны. "РГ" поинтересовалась у начинающих модельеров, почему покупатели потянулись к локальным брендам.

Форма с изюминкой

Создать имидж кафе или ресторана можно не только с помощью особого меню и интерьера, подумала два года назад дизайнер Екатерина Дмитриева и предложила… униформу для официантов в стиле бохо. Свободный крой не сковывает движения, изюминку придают элементы этнических мотивов. Формируя общую концепцию ресторана, одежда сохраняет индивидуальность: в костюм вплетаются разноцветные шнурки по настроению и желанию сотрудника. Всего же в коллекции 48 позиций. Молодой бренд полюбился руководителям заведений общепита Москвы и Санкт-Петербурга еще и потому, что плотный хлопок достаточно износостойкий - не придется обновлять гардероб официантов каждый сезон.

Впрочем, униформой ассортимент бренда не ограничивается, поэтому среди покупателей не только корпоративные заказчики, но и молодежь, которая отказалась от масс-маркета. Главное бизнес-правило, которого придерживается Екатерина, - работать на оборотные средства и не брать кредитов.

- Развиваемся небольшими шагами, но за последний год прирост продаж составил 250 процентов. И это не может не радовать, ведь вкладываешь в дело все силы и душу. Современный дизайнер прилагает максимум усилий, чтобы его бренд был замечен и признан, при этом он сам себе конструктор, модельер, портной, бухгалтер и маркетолог, - рассказывает Дмитриева.

Против масс-маркета

Интерес к нестоличным производителям одежды растет последние пять лет, делится наблюдениями гендиректор онлайн-универмага локальных брендов одежды Акмаль Саидханов. Платформа объединяет около сотни российских модельеров, среди которых есть и уральские. Анализ показал, что даже без рекламы платформы ее товарооборот в этом году вырос на 10-15 процентов при среднем чеке 10-20 тысяч рублей.

Одежду с отголосками культурного кода люди готовы носить повседневно и надевать на деловые приемы

- Ситуация складывается так, что люди, которые копили на автомобиль или жилье, простились с этой мыслью из-за высоких банковских ставок и стали тратить деньги на себя, на какие-то дофаминовые радости, начиная с похода в ресторан и заканчивая покупкой одежды, - рассуждает Саидханов. - А та категория населения, которая привыкла носить одежду люксовых брендов, расширила гардероб за счет изделий российских модельеров.

Последняя тенденция даже подтолкнула производителей намеренно переводить продукцию из масс-маркета и мидл-сегмента в премиальный класс, чтобы подогреть интерес к своим новинкам. Кстати, несколько уральских брендов именно так обозначили свои планы.

По словам эксперта, помимо интернет-торговли местные производители используют и офлайн-продажи: выставляют продукцию в торговых центрах, на площадках креативных кластеров, в шоурумах, музеях и на других туристических объектах.

В поисках корней

Так поступает, например, керамист, художник и модельер из Югры Артур Юнусов, который привез для показа в Екатеринбурге мужскую коллекцию с пиксельной графикой по мотивам остяко-вогульской вышивки. По его словам, узор на одежде несет смысл оберега. Пиксель - это квадратик, и в народной вышивке много геометрических изображений дерева с парными птицами, заключенных в квадрат, - это образ жизненной силы рода.

- Одежду с отголосками культурного кода люди готовы носить повседневно и надевать на деловые приемы. Чем чаще дизайнер дает покупателю возможность демонстрировать свою принадлежность к определенной культуре и этносу, тем более устойчивым становится этот тренд, - уверен Артур.

Конечно, дебют в этой сфере - всегда большой риск. Создание коллекции обходится минимум в 1-5 миллионов рублей (затраты на аренду швейного оборудования и площадей, закупку тканей и фурнитуры, наем моделей для показа, расходы на перелет и гостиницу и т. д.). Но прогнозов окупаемости заранее сделать нельзя.

Впрочем, отмечает искусствовед, член Союза дизайнеров России Ксения Илауски, для развития модной индустрии в России сейчас благоприятные условия. Только в Югре развиваются как минимум восемь региональных брендов одежды, и их владельцы не обижены вниманием властей: получают гранты и субсидии на развитие. Кроме того, крупные компании и властные структуры часто заказывают корпоративные подарки с местным колоритом - это тоже хорошая поддержка мастеров.

- Но 30-40 процентов их товарооборота уже приходится на розничную продажу - для нас это индикатор успеха. Заметно растет спрос на такие изделия и на интернет-площадках. Наша целевая аудитория теплее, она идет за особым смыслом, за локальной идентичностью, - резюмирует югорский модельер.

В Челябинске откроют школу подготовки кадров для творческих отраслей

Евгений Китаев (Челябинская область)

На базе детской художественной школы искусств им. Н.А. Аристова в Челябинске откроют школу подготовки кадров для креативных индустрий. Ей передано отдельное помещение, где в течение двух лет будут заниматься ученики 5-11 классов. Вначале посещать новое образовательное учреждение будут 120 школьников, через год их количество удвоится. Занятия бесплатные, но попасть в группы смогут только самые мотивированные ребята.

- Мы определили пять направлений: звукорежиссура и звуковой дизайн, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, интерактивные цифровые технологии, а также неклассический театр и школа документального кино. Пятое направление не входит в федеральный проект, поэтому будем финансировать его самостоятельно, - рассказывает директор школы искусств Елена Бетехтина.

Но перечень креативных индустрий этим не исчерпывается, эксперты относят к ним по меньшей мере полтора десятка направлений: ИТ, моду, визуальный дизайн, архитектуру, гастрономию, маркетинг, рекламную деятельность и т. д. Сейчас многие регионы пробуют силы в их развитии, в частности, такие стратегии обсуждали на состоявшемся в Челябинске Русском экономическом форуме. Кстати, не так давно область приняла еще одно мероприятие федерального уровня - форум "Российская креативная неделя - Урал" и выработала дорожную карту развития.

- Начали лето с очень красивой истории - Парижской недели моды: 14 дизайнеров показали свои коллекции под сводами южноуральской "Эйфелевой башни" в селе Париж. У нас открылся кампус "Школы 21", действительно уникальный проект подготовки ИТ-кадров. Создан профильный информационный портал, - перечисляет замдиректора Агентства международного сотрудничества области Ирина Чиркова.

Главная задача - диверсифицировать экономику промышленного региона, создать условия для развития ИТ, индустрии моды, архитектурных и дизайн-бюро, кино- и видеопроизводства, других отраслей, - согласна и старший комьюнити-менеджер кампуса "Школы 21" Юлия Мужагитова. При этом аналитики сходятся во мнении: этот сегмент экономики стал одним из самых быстрорастущих. По данным Агентства стратегических инициатив, доля креативного сектора в России уже приближается к пяти процентам ВВП, а к 2030 году предполагается достичь общемирового показателя - 6-7 процентов.

Главная задача - диверсифицировать экономику промышленного региона

- Культурный продукт, который выходит на коммерческий рынок, зачастую из ничего формирует добавленную стоимость. Наша цель - создать условия для развития компаний, которые не будут просить денег у государства, а сами обеспечат дополнительный финансовый поток, - ранее обрисовал перспективы новой отрасли начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Между тем вклад культурных продуктов измеряется не только чистой математикой, они влияют и на создание атмосферы в обществе, без которой не совершить экономический рывок. Хотя эта среда неоднородна и на каждой территории проявляется по-особому. Так, на фестивале "Креадром", первом масштабном смотре сил творческих отраслей в Челябинске, пришли к выводу: наиболее перспективным и востребованным на Урале, в крае реального производства, может стать индустриальный дизайн. Директор центра исследований и инновационных разработок Российского художественно-промышленного университета имени Строганова Сергей Смирнов полагает: от такой специализации зависит качество проектных решений, цифровые интерфейсы, внешний вид изделий.

- Есть международный индекс, который показывает: бизнес, если не пренебрегает визуальным рядом, идет вдвое лучше. Когда спрашивают, нужно ли вкладываться в эти "художества", можно перефразировать: а следует ли инвестировать в конкурентоспособность? - рассуждает ректор базирующегося в Челябинске Международного института дизайна и сервиса Максим Усынин.

На Южном Урале внимание к творческим отраслям стали проявлять несколько лет назад, сформирован даже особый департамент в правительстве. В 2023-м регион вошел в число лидеров по продвижению креативных индустрий: сегодня на них ориентирована каждая 14-я компания. Первый вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк, отметив важность принятия федерального закона о развитии креативных индустрий, вступающего в силу в 2025 году, анонсировал и расширение региональной господдержки этого сектора.

Кстати

Напомним: ранее власти Южного Урала приняли решение о создании комиссии, которая займется возмещением из бюджета части затрат, понесенных производителями фильмов во время съемок на территории Южного Урала. Претендовать на рибейт вполне мог бы и вышедший недавно в широкий прокат фильм об адвокате Плевако, роль которого исполняет Сергей Безруков. Ленту снимали в южноуральском Троицке, да и сам герой родом из наших мест. Такие фильмы представляют территорию в выгодном свете и меняют ее привычный промышленный имидж, повышают узнаваемость, а значит, работают на привлечение инвестиций, дальнейшее развитие региона.

Молодые курганские ученые нашли способ замедлить коррозию имплантатов

Валентина Пичурина (Курганская область),Анна Лебедева

Это одно из важных направлений исследований в области реконструктивной хирургии. Как рассказали в пресс-службе КГУ, в производстве имплантатов применяются сплавы, для которых не характерно окисление, в первую очередь на основе титана - металла, достаточно устойчивого к агрессивным химическим средам. Но внутри человеческого организма даже он иногда подвержен коррозии. Такие случаи, как правило, связаны с комплексным биохимическим воздействием, в том числе продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, образующихся на поверхности имплантата при развитии инфекции. Поэтому ученые занимаются созданием таких поверхностей титана, которые смогут противостоять и коррозии, и бактериальному заражению.

В производстве имплантатов применяются сплавы, для которых не характерно окисление. Но внутри человеческого организма даже титан иногда подвержен коррозии

По словам проректора по научной работе КГУ Артема Шарова, работа идет по двум направлениям. Первое - использование и исследование антикоррозионных свойств экстрактов лекарственных растений. Второе - разработка веществ и изучение их потенциальных антимикробных и антикоррозионных свойств. Вещество, которое синтезировали специалисты молодежной лаборатории, - производное известного лекарственного препарата, оно на 90 процентов замедляет коррозию за счет образования на поверхности металла адсорбированного слоя.

- Мы провели исследования, используя методы предварительного компьютерного моделирования, - поясняет Артем Шаров. - Изначально программу испытаний начинаем с более подверженных коррозии сплавов, в частности, стальных, затем переходим к титановым образцам с моделированием воздействия биологических сред и электрических потенциалов. Проведенные испытания дали хороший результат в отношении свойств вещества как ингибитора коррозии.