Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Самые маленькие квартиры в РФ строят в Ленинградской области, а самые большие — в Чечне

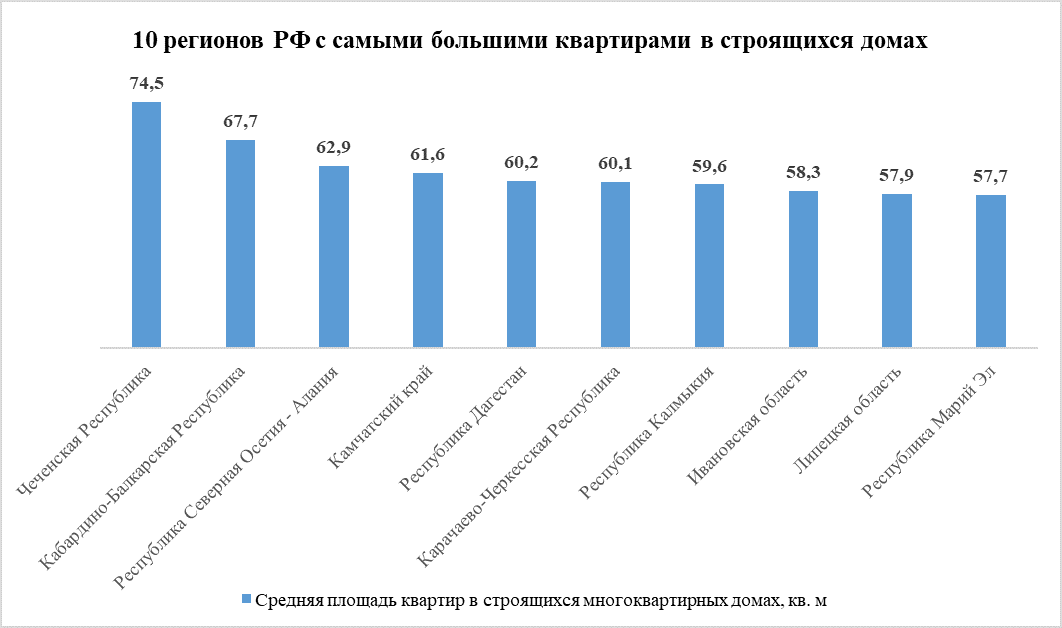

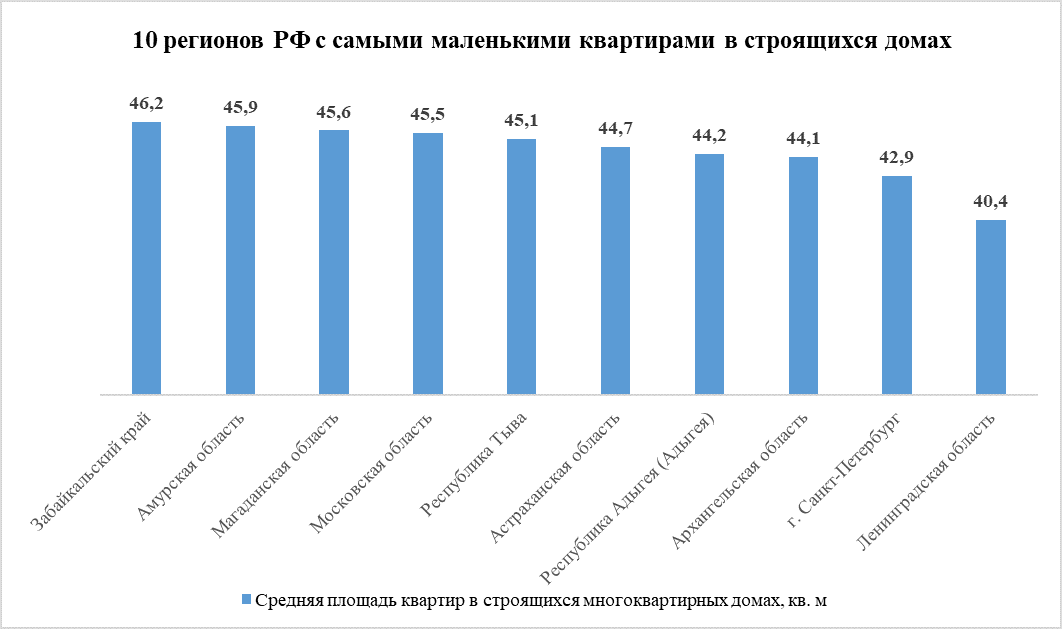

Аналитики компании KEY CAPITAL провели исследование, в ходе которого проанализировали среднюю площадь квартир, возводимых в разных регионах России. Выяснилось, что самые маленькие квартиры строят в Ленинградской области, где их средняя площадь составляет 40 кв. м. В то время как самые большие квартиры строятся в Чечне, их средняя площадь достигает 75 кв. м. В целом наблюдается следующая тенденция: чем больше объемы строительства в регионе, тем меньше площадь квартир.

Для исследования специалисты разделили суммарную площадь строительства на количество квартир в каждом регионе (по данным Единой информационной системы жилищного строительства), исключив при этом те, где строится менее тысячи квартир. В результате оказалось, что средняя площадь квартир по России составляет 49 кв. м, в Москве — 53 кв. м. За прошедший год эти показатели не изменились — 12 месяцев назад средняя площадь строящихся квартир в РФ и Москве была такой же.

На уровне федеральных округов самыми маленькими оказались квартиры в Северо-Западном федеральном округе, где их средняя площадь составляет 44 кв. м. В Южном федеральном округе квартиры чуть больше — около 47 кв. м. Примерно одинаковая площадь квартир — около 49 кв. м — зафиксирована в Уральском и Дальневосточном федеральных округах. В Центральном и Приволжском федеральных округах квартиры в среднем имеют площадь около 51 кв. м. Самые большие квартиры строятся в Северо-Кавказском федеральном округе, где их средняя площадь достигает 59 кв. м. Таким образом, на Северном Кавказе среднестатистическая квартира почти на 10 кв. м больше (сопоставимо с площадью небольшой комнаты), чем в среднем по стране.

Год назад в СЗФО средняя площадь строящихся квартир также равнялась 44 кв. м., как и в ЮФО — 47 кв. м. При этом в УФО и ДФО строящиеся квартиры были в среднем на один квадратный метр больше, чем сейчас (50 кв. м и 51 кв. м соответственно). В ЦФО и ПФО средняя площадь строящихся квартир не изменилась (год назад она составляла также 51 кв. м). В СКФО год назад также строились самые большие квартиры, но их средняя площадь была на один квадратный метр больше (60 кв. м).

Если рассматривать ситуацию в разрезе регионов, то самые маленькие квартиры строят в Ленинградской области (40 кв. м), Санкт-Петербурге (43 кв. м) и Архангельской области (44 кв. м). Самые большие квартиры возводятся в Чечне (75 кв. м), Кабардино-Балкарии (68 кв. м) и Северной Осетии (63 кв. м).

Год назад список лидеров и аутсайдеров был немного другим. Самые маленькие квартиры строили в Ленинградской области (40 кв. м), Республике Коми (42 кв. м) и Санкт-Петербурге (43 кв. м). Самые большие квартиры строили в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках (71 кв. м), а также в Карачаево-Черкессии (65 кв. м).

На уровне федеральных округов в Центральном округе самые большие квартиры строят в Ивановской области (58 кв. м), а самые маленькие — в Московской области (46 кв. м). Год назад ситуация в округе была такой же, как и средняя площадь строящихся в Ивановской и Московской областях квартир.

В Северо-Западном округе лидер по максимальной площади — Калининградская область (53 кв. м), а аутсайдер — Ленинградская область (40 кв. м). Год назад средними габаритами строящихся квартир выделялись те же регионы, но в Калининградской области средняя площадь строящихся квартир была больше (56 кв. м).

В Южном федеральном округе максимальную площадь квартир зафиксировали в Калмыкии (60 кв. м), а наименьшую — в Астраханской области (45 кв. м). Год назад в ЮФО самые большие квартиры также строили в Калмыкии (60 кв. м), а самые маленькие – в Республике Адыгея (44 кв. м).

В Северо-Кавказском округе самые просторные квартиры возводят в Чечне (75 кв. м), а самые маленькие — в Карачаево-Черкесии (60 кв. м). Год назад, помимо Чечни, в площади строящихся квартир в СКФО лидировала Кабардино-Балкария (71 кв. м), а самые маленькие квартиры строили в Северной Осетии (64 кв. м).

В Приволжском округе крупнейшие квартиры строят в Марий Эл (51 кв. м), а самые компактные — в Башкортостане (47 кв. м). В ПФО также самые большие квартиры год назад строили в Марий Эл, но их площадь была заметно больше (60 кв. м), а самые маленькие квартиры в Башкортостане в среднем были на один квадратный метр больше (48 кв. м).

В Уральском округе самые большие квартиры находятся в Ямало-Ненецком автономном округе (52 кв. м), а самые маленькие — в Свердловской области (47 кв. м). Двенадцать месяцев назад в УФО самые большие квартиры строили в Ханты-Мансийском автономном округе (56 кв. м), в то время как самые маленькие — в Свердловской области, но они были на один квадратный метр больше (48 кв. м).

В Сибирском округе крупнейшие квартиры возводят в Красноярском крае (53 кв. м), а самые маленькие — в Республике Алтай (47 кв. м). Год назад самые большие в СФО строящиеся квартиры также были в Красноярском крае, но их площадь достигала (55 кв. м), а самые маленькие квартиры возводили в Тыве (44 кв. м).

На Дальнем Востоке самые просторные квартиры строятся в Камчатском крае (62 кв. м), а самые компактные — в Магаданской области (46 кв. м). В прошлом году самые большие квартиры строили также в Камчатском крае, но их площадь достигала в среднем 64 кв. м, а в Магаданской области средняя площадь самых маленьких квартир округа достигала 45 кв. м.

«В целом, площадь квартир в России остается относительно небольшой, что ставит страну в число отстающих по этому показателю как среди развитых, так и среди развивающихся стран, — отмечает Ольга Гусева, генеральный директор KEY CAPITAL. — Исследование показывает, что существует зависимость между объемами строительства и средней площадью квартир: чем больше строится жилья в регионе, тем меньше площадь квартир. Вероятно, это объясняется высокой конкуренцией на рынке, которая стимулирует рост цен и сокращение площади жилья. Именно поэтому в столичных и крупных регионах, характеризующихся большим населением и высоким экономическим ростом, квартиры, как правило, меньшего размера. Впрочем, большая площадь еще автоматически не означает функциональность, равно как небольшие размеры квартиры не предопределяют её неудобство. Важна продуманность планировок, гибкость возможных планировочных решений, которые могут принимать уже сами владельцы квартиры. Для формирования таких планировок застройщикам нужно обращаться к опытным консультантам по продукту».

Источник: KEY CAPITAL

Источник: KEY CAPITAL

Авторы: СГ-Онлайн

Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов и рабочая группа НМИЦ кардиологии им. ак. Е.И. Чазова Минздрава России провели выездное мероприятие в Ханты-Мансийском автономном округе

В рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» сотрудники Управления по реализации задач НМИЦ в субъектах РФ НМИЦ кардиологии им. ак. Е.И. Чазова Минздрава России под руководством главного внештатного специалиста кардиолога Минздрава России по ЦФО, УФО, СФО, ДФО, ДНР и ЛНР Сергея Бойцова провели 10–12 сентября 2024 г. выездное мероприятие в ХМАО Уральского федерального округа в городах: Сургут, Нягань, Нижневартовск.

Эксперты посетили региональные сосудистые центры в БУ «Окружная клиническая больница» г. Ханты-Мансийск, в БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница», г. Нижневартовск, в БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» г. Сургут; станции Скорой медицинской помощи в г. Нягань, г. Нижневартовск, г. Сургут; БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №4»; региональный центр по лечению больных с хронической сердечной недостаточностью в БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» г. Сургут. Состоялась встреча Сергея Бойцова со студентами и преподавателями Сургутского государственного университета.

Во время визитов специалистами оценивалось качество организации и оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях на всех её этапах. Изучались вопросы кадрового обеспечения кардиологической службы, профильного лекарственного обеспечения населения и медицинских организаций, соблюдение клинических рекомендаций, развитие информатизации, автоматизации и применения телемедицинских технологий в лечебной и диагностической работе медицинских организаций округа. Особое внимание было уделено достижению целевых значений показателей и выполнению мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в I полугодии 2024 года, а также выполнению организационно-методических рекомендаций НМИЦ кардиологии им. ак. Е.И. Чазова Минздрава России.

По завершении проверки состоялось рабочее совещание с директором Департамента здравоохранения ХМАО Алексеем Добровольским, представителями Территориального фонда обязательного медицинского страхования ХМАО, главными внештатными специалистами кардиологами Уральского федерального округа и ХМАО и др.

В ходе встречи специалистами НМИЦ кардиологии им. ак. Е.И. Чазова была дана высокая оценка качеству организации и оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях в округе. Отмечены резервы в развитии кардиологии: создание организационно-методического центра на базе БУ «Окружной кардиологический диспансер. «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» г. Сургут с целью совершенствования управления медицинской помощью по профилю «кардиология» в округе, совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом (ОКС) в части своевременности обращения за медицинской помощью, медицинской эвакуации в региональные сосудистые центры из отдаленных районов округа, организации телемедицинского сопровождения больных с ОКС на всех этапах оказания помощи, включая пациентов с ОКС вне сети первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров до момента госпитализации в региональный сосудистый центр, организация консолидированного мониторинга качества диспансерного наблюдения пациентов высокого сердечно-сосудистого риска, дальнейшее развитие амбулаторной телекардиологии по округу, а также совершенствование медицинской информационной системы.

Подробные выводы и рекомендации по результатам мероприятия будут представлены руководству и профильным специалистам здравоохранения ХМАО, а также в Минздрав Российской Федерации.

Куда едут россияне в бархатный сезон

Отдыхать в традиционные школьные каникулы дороже, чем в каникулы по триместрам

Марина Трубилина

Самыми популярными направлениями для путешествий по России в бархатный сезон стали Краснодарский край и Калининградская область, рассказали аналитики "Авито Путешествия". На них приходится 17% и 6% от всех бронирований посуточной аренды на первую половину осени. Третье место поделили Татарстан и Ставропольский край (доли по 4%).

В среднем по России квартиры в этот период бронируют на 4 ночи. Самый продолжительный отдых планируют в Краснодарском крае и Крыму (по 6 ночей), а также в Ставропольском крае и Калининградской области (по 5 ночей). В посуточные квартиры селятся обычно по 2 человека.

Дешевле всего среди популярных регионов снять сейчас посуточную квартиру в Дагестане (2900 руб. за ночь), Ростовской области (3000 руб.), Свердловской области и Ставропольском крае (по 3100 руб.). Наиболее высокие цены - в Краснодарском крае (4400 рублей) и Нижегородской области (3900 рублей).

В сегменте посуточной аренды загородного жилья больше всего объектов на бархатный сезон забронировано в Подмосковье (12% от всех бронирований по России), Краснодарском крае (11%) и Ленинградской области (9%). Дома снимают, как правило, на две ночи. На 5-6 ночей - в основном, в курортных регионах - в Крыму, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях. Дешевле всего среди популярных регионов сейчас арендовать загородный дом в Крыму (4900 руб. за ночь), а дороже всего - в Подмосковье (13 тыс. руб.) и Татарстане.

"Мы видим разницу в сценариях путешественников, снимающих посуточные квартиры и загородные объекты. Среди регионов-лидеров в сегменте квартир - традиционные отпускные направления. И жилье там снимают на 4-6 ночей, что хорошо вписывается в рамки недельного отпуска. Загородные объекты бронируют чаще всего на уикенд, чтобы отдохнуть на природе после рабочей недели в мегаполисе или отпраздновать какое-то событие недалеко от дома. Это объясняет лидерство Московской области, посуточное загородное жилье в которой, вероятно, бронируют сами же москвичи", - комментирует руководитель направления "Авито Путешествия" Артем Кромочкин.

Квартиры арендуют посуточно для отпуска, дома- для отдыха на выходных

На первых осенних каникулах топ-регионов примерно тот же. Как рассказали "РГ" в "Яндекс Путешествиях", на 7-13 октября (каникулы в школах, которые учатся по триместрам) чаще всего бронируются номера в отелях Краснодарского края (средняя стоимость ночи здесь - 9200 руб.), Москвы и Подмосковья (8300 руб.), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (6500 руб.), Калининградской области (7500 руб.), Ставропольском крае (6500 руб.). Далее следуют Татарстан, Нижегородская, Владимирская, Ярославская области и Дагестан.

Из заграничных направлений популярны Беларусь (8300 руб. за ночь в отеле), Турция (10 700 руб.), Абхазия (5 900 руб), Италия (22500 руб. за ночь), Франция (18 100), Узбекистан (8100), Япония (9 900 руб.), Грузия (7300), Армения (8000 руб.) и Испания (25 300 руб.).

В даты традиционных осенних каникул (конец октября - начало ноября) спрос на отели чуть смещается на юг - в десятку популярных российских регионов входят еще и Карачаево-Черкесия и Адыгея, а к заграничным направлениям - Таиланд, ОАЭ, Китай. При этом средние цены на отели как в России, так и за границей большей частью выше, чем в начале октября. Иногда в полтора раза.

Пока же, по данным руководителя "Циан.Аналитики" Алексея Попова, базовые ставки посуточной аренды в наиболее крупных городах и туристических центрах снижаются. В среднем аренда такого жилья подешевела за последние 30 дней на 6%. Сильнее всего - в Ярославле, Волгограде и Нижнем Новгороде (здесь - с 4,9 до 4 тыс. руб.). Рост продолжается лишь в Челябинске, Уфе и Подмосковье. В Москве ставки не изменились (4,77 тыс.).

В структуре спроса происходит смещение от приморских локаций к крупным городам. Это связано и с активизацией туризма выходного дня, и с поездками командированных, поясняет Попов.

В России вырос спрос на маршруты, связывающие города с туристическими регионами

Анастасия Вяткина

Российский рынок транспортных услуг демонстрирует сильный рост в продаже авиационных и железнодорожных билетов за последние восемь месяцев. Согласно статистике перевозок "РЖД в цифрах", по итогам января - августа 2024 г. количество пассажирских перевозок увеличилось на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

За эти восемь месяцев было перевезено 844,4 млн российских туристов, за аналогичный период прошлого года транспортными услугами воспользовались 785,6 млн пассажиров. Особенной популярностью пользуются внутренние маршруты, связывающие крупные города с туристическими регионами. В РЖД отмечают высокий спрос на поезда, отправляющиеся в направлении Черноморского побережья в летний сезон.

"С мая по август перевезли в сообщении с Югом России более 11,7 млн человек (+4,5% к уровню 2023 года). Из них в поездах ФПК - 9,3 млн пассажиров (+2,6%) и в поездах "Гранд Сервис Экспресс" - 2,4 млн (+14%)", - подвели итог в РЖД. От всего вагонного парка было выделено 40% поездов для транспортировки пассажиров на южные направления, а для их назначения использовалась максимальная пропускная способность магистрали.

Значительный рост продаж билетов наблюдается и в авиационном сообщении. В итоговом отчете группы "Аэрофлот" пассажиропоток за прошедшие восемь месяцев составил 37,2 млн человек, что на 19% больше, чем за такой же период прошлого года. Из этого числа на внутренних авиасообщениях было перевезено 28,8 млн пассажиров (+14% к 2023 году).

По данным крупнейших аэропортов Москвы - Шереметьево, Домодедово и Внуково - наиболее популярными зарубежными направлениями у российских путешественников стали Анталья, Стамбул, Дубай, Пекин, Гуанчжоу, Алма-Ата, Баку, Мале и Ереван. Эти города остаются одними из самых востребованных благодаря удобству перелетов, разнообразию туристических предложений и отсутствию строгих ограничений на въезд.

"Среди внутрироссийских направлений наиболее востребованными были Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Минеральные Воды, Хабаровск, Махачкала, Уфа", - отметили в пресс-службе Шереметьево. В Домодедово добавили, что на внутренних авиалиниях аэропорт Сочи также лидирует по популярности: более 24% пассажиров, летавших внутри страны, выбрали курорт в Краснодарском крае.

Одним из ключевых факторов роста продаж авиа- и железнодорожных билетов стал рост внутреннего туризма. По результатам совместного исследования ВЭБ.РФ и АНО "Национальные приоритеты", отдых в пределах России предпочитают около 63% россиян. Эту тенденцию связывают с увеличением объема доступной информации о туристических местах и услугах, а также ростом количества предложений и направлений для путешествия по стране. Российские туристы все чаще выбирают для посещения города Золотого кольца, Байкала и других культурных и природных достопримечательностей.

Среди внутрироссийских направлений наиболее востребованными стали Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Владивосток

Высокий интерес к отпуску в России - важный показатель и для городских управленцев, заинтересованных в развитии отрасли и создании новых возможностей для экономики, и для малого и среднего бизнеса, полагает главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин. По его мнению, аргументом в пользу выбора того или иного направления будет не только приближенность к морю, но и наличие инфраструктуры для отдыха, возможности получить впечатления и открыть для себя что-то новое.

Ранее, в январе этого года, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) прогнозировали продолжение активного развития внутреннего туризма и увеличение турпотока в России на 10-15%.

Правительство активно поддерживает программы, направленные на развитие внутренних поездок и туристической отрасли в целом. Это включает субсидирование билетов на поезда и самолеты для повышения доступности, а также увеличение числа рейсов в туристические регионы.

Кстати

Российские туристы стали чаще путешествовать по выходным. В период с мая по август спрос на короткие путешествия на уик-энд (с пятницы по воскресенье) вырос на 10%, посчитали в сервисе "Островок". В этот период на поездки выходного дня приходилось каждое третье путешествие по стране.

Популярностью пользуется Московская область - здесь путешествовать по выходным стали на 27% чаще. Лидируют по приросту спроса Коломна, Звенигород, Истра. Туристы готовы проехать и чуть дальше от столицы: в Плесе рост спроса составил 59%, в Смоленске - 30%, в Суздале - 16%, в Твери - 12%, в Переславле-Залесском - 11%, в Сергиевом Посаде - 10%.

В этом году туристы также проявили повышенный интерес к городам неподалеку от Нижнего Новгорода. Так, число бронирований в Муроме и селе Дивеево, входящих в состав Золотого кольца России, на выходные дни выросло на 27% и 20% соответственно.

Наиболее популярными регионами для поездок на выходные стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область, Республика Татарстан, Ростовская, Нижегородская, Ярославская, Калининградская и Владимирская области.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах на выходные дни в этом сезоне составляла 5400 рублей - на 15% выше, чем в прошлом году.

Как боевой лазерный комплекс ПАПВ мог бы помочь очистить небо от дронов

Сергей Птичкин

Тучи вражеских беспилотников, как назойливые комары-кровопийцы, висят над позициями наших войск в зоне СВО. Активно применяются они украинскими дроноводами и на захваченных территориях Курской области. Одолеть их, кажется, невозможно. А ведь почистить небо от "трутней" вполне реально.

На линии боевого соприкосновения с подразделениями ВСУ наши бойцы сами ищут и находят способы уничтожения мелких беспилотников. На ближних дистанциях эффективными считаются гладкоствольные охотничьи ружья, стреляющие связанной картечью.

На более дальних расстояниях успех достигается повышением плотности огня. В связке крепят несколько автоматов или пулеметов, которые ливнем пуль поражают вражеские дроны. Однако, если такой способ был оправдан в 1941 году при защите неба Москвы, то он выглядит странно спустя более чем 80 лет.

Многоствольные малокалиберные самоделки - вынужденный "окопный" паллиатив на фоне того, что в арсеналах наших Вооруженных сил есть мощные многоствольные пушки, созданные для поражения воздушных целей. Например, авиационная шестиствольная пушка ГШ-6-23М калибра 23-мм, имеющая самую высокую в мире скорострельность - до 10 000 выстрелов в минуту. ГШ-6-23 со всем оснащением имеет длину 140 см и ширину 25 см. По весу и габаритам она вполне подходит для установки на любой бронетранспортер или в кузов грузовика. Появись такая зенитно-артиллерийская шестиствольная "метла" в зоне СВО, воздух над головами наших бойцов сразу бы стал чище.

Увы, в этом направлении в ОПК не работают. Почему-то в голову не приходит адаптировать авиационное оружие в интересах сухопутных войск. Кстати, очистить небо от убийственных "трутней" можно и без зенитной артиллерии.

Работоспособны беспилотники, пока видят цель. Стоит их ослепить, и даже самый мощный в боевом отношении дрон, как сказочный циклоп, лишившийся глаза, станет беспомощным. А сделать это можно лишь при помощи лазера.

В начале 2000-х годов подростки баловались тем, что слепили пилотов пассажирских самолетов в районе аэропортов. Делали они это, используя мощные китайские лазеры, доступные в свободной продаже. Опасное увлечение, казалось бы, прекратилось. Увы, в ночь на 15 сентября была предпринята попытка ослепить на взлете экипаж Boeing-738, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Челябинск. Самолет взлетел благополучно. Полиция ищет злоумышленников. Им грозит уголовное наказание.

Кстати, наиболее продвинутые ветераны СВО давно самостоятельно приобретают те самые китайские сверхмощные лазеры, чтобы бить их лучом в объектив FPV-дрона, лишая его технического зрения.

А ведь Российская армия имеет давно принятый на вооружение боевой лазерный комплекс ПАПВ - переносной автоматизированный прибор визирования. Несмотря на безобидное название, это настоящий терминатор-уничтожитель вражеских оптических систем любого назначения.

Лазерный луч, излучаемый в невидимом частотном диапазоне, автоматически сканирует потенциально опасный сектор. Как только в зону действия сканирующего устройства попадает вражеский оптический прибор, по нему наносится удар боевым лазером, мощный луч которого выжигает оптику. Лазерные установки ПАПВ могут сканировать воздушное пространство днем и ночью. Мгновенно определять наличие в небе любого беспилотника и нейтрализовать его.

Создавались ПАПВ еще в конце 1980-х. Эти приборы были успешно испытаны, в начале 1990-х годов приняты на вооружение, подготовлены к серийному производству. Однако в силу объективно-субъективных причин до войск так и не дошли. И о них просто забыли.

На "Армии-2024" я спрашивал об этом приборе и у тех, кто приехал на форум с передовой, и у офицеров различных управлений минобороны, носивших погоны полковников. Никто из них о ПАПВ даже не слышал.

Между тем техническая документация на этот прибор наверняка сохранилась. Производство его вполне можно воссоздать на новом технологическом уровне. И, наконец-то, очистить зону СВО от дронов всех мастей, прежде всего FPV.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин принял участие в Международном научно-практическом симпозиуме НИУ МГСУ

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин принял участие в Международном научно-практическом симпозиуме «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития – 2024», который состоялся в Московском государственном строительном университете. В рамках мероприятия Министр Ирек Файзуллин осмотрел выставочную экспозицию, принял участие в заседании Попечительского совета НИУ МГСУ, который прошел под председательством вице-премьера, Председателя Попечительского совета НИУ МГСУ Марата Хуснуллина, а также в пленарном заседании симпозиума.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин осмотрел выставочную экспозицию в рамках симпозиума. Глава Минстроя России ознакомился с модульными конструкциями и префаб-технологиями в рамках «Модуль Экспорт». Выставка демонстрирует новейшие достижения в области префабрикации, инновационных технологий и методов быстрого строительства, в том числе, применения модульных конструкций на одной площадке. На одном из стендов был представлен крупногабаритный железобетонный модуль для многоквартирных домов, который значительно снижает трудоемкость на стройплощадке, благодаря высокой механизации и роботизации. 90% трудозатрат перенесены на завод-изготовитель.

На выставке также был представлен гостиничный модуль, разработанный с использованием композитных материалов. Применение такой технологии облегчает конструкцию, исключает коррозию каркаса и значительно увеличивает срок службы строения.

Министр Ирек Файзуллин осмотрел со стендами научного центра Минстроя России. Осмотрели стенд Международного конгресса молодых архитекторов и дизайнеров, который пройдет на площадке МГСУ с 17 по 20 сентября. Цель мероприятия – обсудить роль архитектуры и дизайна в достижении целей устойчивого развития для создания комфортной и безопасной инфраструктуры.

Министр также ознакомился со стендом Учебного центра ФАУ «РосКапСтрой». В 2024 году ФАУ «РосКапСтрой» на базе Екатеринбургского филиала запущен Региональный центр подготовки рабочих кадров в области строительства и ЖКХ Уральского федерального округа. Центр решает кадровые проблемы отрасли, объединяя усилия производителей и подрядчиков.

ФАУ «РосКапСтрой» является исполнителем Федерального проекта «Новый ритм строительства», в рамках которого обучатся 19,500 специалистов в 2022-2024 годах, включая 6,500 специалистов ежегодно.

В рамках мероприятия состоялось заседание Попечительского совета НИУ МГСУ под председательством вице-премьера, Председателя Попечительского совета НИУ МГСУ Марата Хуснуллина. В заседании также приняли участие Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ректор МГСУ Павел Акимов.

В ходе мероприятия рассмотрели промежуточные итоги исполнения Программы развития НИУ МГСУ в рамках программы «Приоритет-2030», вопрос создания на базе НИУ МГСУ кампуса мирового уровня для реализации прорывных проектов по наиболее востребованным отраслевым направлениям, а также системную работу по популяризации строительных профессий. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин отметил высокую востребованность научной работы в строительной отрасли и развитие системы высшего образования в сфере ЖКХ.

«Хочется отметить то развитие, которое с предыдущего попечительского совета произошло. Активно развернули специальности по ЖКХ – не только в МГСУ, но и в других вузах, являющихся членами отраслевого консорциума. Только за предыдущий период организована и уже начала работать школа дизайна, передовая инженерно-строительная школа. Новые направления подготовки были утверждены благодаря поддержке Министерства образования и науки. Хочу также отметить текущие итоги исполнения Программы развития НИУ МГСУ, которая, начиная с 2021 года, реализуется в рамках программы «Приоритет-2030». За последние четыре года объем выполняемых НИР и НИОКР в интересах отрасли, вырос почти в два раза и достиг 1,6 млрд рублей только в МГСУ», – заявил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В рамках заседания обсудили исполнение решений заседания Попечительского совета НИУ МГСУ, состоявшегося в прошлом году. Одним из выполненных поручений стало совершенствование образовательных программ, в том числе, их гибкости. В качестве экспериментальной площадки для интеграции программ среднего и высшего образования выбраны Колледж современных технологий в Москве (КСТ) в сотрудничестве с Департаментом образования и науки города, что позволило улучшить качество подготовки и увеличить количество высококвалифицированных кадров уровня СПО для строительной отрасли.

Попечительский совет МГСУ был создан в 2004 году с поддержкой Правительства Москвы для объединения заинтересованных в развитии университета и его роли как центра подготовки квалифицированных специалистов строительной отрасли.

На пленарном заседании Международного научно-практического симпозиума Глава Минстроя России Ирек Файзуллин рассказал о формировании нового национального проекта и развитии кадрового строительного потенциала. В пленарном заседании также приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин и ректор МГСУ Павел Акимов.

Страна находится на стадии активного многоэтажного строительства. Применение современных технологий, а также оптимизация всех сопутствующих процессов станут новым импульсом роста производительности труда. Большие объемы индивидуального жилищного строительства добиваются в том числе за счет строительства модульных конструкций и применения префаб-технологий, продемонстрированных в рамках «Модуль Экспорт».

В рамках новых национальных целей формируется Национальный проект «Инфраструктура для жизни», который включает в себя развитие 2000 опорных населенных пунктов.

Сегодня в рамках совершенствования инвестиционно-строительного цикла с каждым органом исполнительной власти отрабатывается признание социальных объектов, - школ, детских садов, медицинский учреждений, - типовыми, которые будут попадать в программу.

Новые квалифицированные кадры дадут новый импульс к развитию строительной отрасли.

«Сегодня объем поступающих во все наши строительные вузы и учебные заведения, связанные со строительными специальностями, показывает, что отрасль востребована, и спектр очень широкий. Работы в стройке всегда много и работы очень интересной. Желаю студентам удачного трудоустройства и успехов во всем», – сказал Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В рамках заседания обсудили планы развития движения студенческих и строительных отрядов, в том числе для привлечения на знаковые строительные проекты страны.

Приключенческая семейная лента «Мой дикий друг» российского производства вышла в прокат в кинотеатрах Объединенных Арабских Эмиратов. Фильм демонстрируется с английскими и арабскими субтитрами.

В основе сюжета – история дружбы семиклассника Саши и дикого лисенка, спасенного мальчиком из рук браконьеров. Фильм можно посмотреть в кинотеатрах сетей Reel Cinemas и Roxy Cinemas.

Производством картины Анны Курбатовой занимались компании «Смарт Фильм», «Пропеллер Продакшн», «Интерфест», Свердловская киностудия и «Союзмультфильм». Фильм снят при поддержке Фонда кино РФ.

Как сообщил ранее генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, медиа-холдинг снимет новый сериал для телеканала ТНТ, участие в котором примут как российские, так и арабские актеры. «Мы найдем ту золотую середину, которая произведет продукт, интересный и для арабского мира, и для Российской Федерации, мы находимся в этом процессе», - уточнил Александр Жаров.

По его словам, партнерство с дубайскими продакшен-студиями основано на компетенциях, настроенности на инновации и бизнес-подходы, а также опирается на традиционные ценности, объединяющие две культуры. «Мы видим бизнес-успех от тех продуктов, которые мы уже произвели, и перспективы дальнейшего сотрудничества», - заявил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга».

Он также рассказал, что «Газпром-Медиа Холдинг» давно рассматривал сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами как перспективное направление, а уход из России западного контента стал катализатором для запуска новых процессов.

Динамичный сектор: в сегменте ИЖС новые технологии появляются ежегодно

Крупнейшая в России выставка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) Open Village в этом году прошла уже в восьмой раз, и с каждым годом она становится все более масштабной. Помимо расширяющейся экспозиции домовладений, она стала актуальной площадкой для дискуссий отраслевого сообщества с привлечением представителей федеральной и муниципальной властей. О будущем этого проекта, а также о перспективах рынка ИЖС в целом «Стройгазета» побеседовала с основателем и неизменным организатором Open Village Владиславом КОПИЦЕЙ.

Владислав Николаевич, каким вы видите будущее выставки Open Village, в каком направлении планируете развиваться дальше?

В данный момент проект Open Village начал масштабироваться в регионы России, по федеральным округам: мы открыли компании в Уральском федеральном округе — Open Village Урал — и в Сибирском федеральном округе — Open Village Сибирь. В этих регионах началась работа по формированию собственных сообществ сферы ИЖС — объединению строительных, производственных компаний в бизнес-экосистему ИЖС. Планируем уже в 2026 году провести летние Фестивали загородной жизни в Екатеринбурге и Новосибирске.

На выставке в Подмосковье в этом году было представлено более 55 домов в разных архитектурных стилях, произведенных разными строительными компаниями с применением 22 строительных технологий — от классических до совершенно уникальных. В следующем году локация изменится.

Вы часто меняете места проведения выставок в Подмосковье, с чем это связанно и где пройдет следующая?

Смена локаций дает возможность каждые два года строить новые дома по современным проектам с использованием самых популярных на этот момент технологий. Сейчас все так быстро меняется, технологии строительства так стремительно развиваются, что, если выставку проводить в одном месте более четырех лет, то она превратится в выставку «прошлых достижений». А наша задача как раз в том и состоит, чтобы показывать людям новые возможности и решения, высокотехнологичные достижения в сфере индивидуального жилищного строительства. В следующем году Open Village пройдет в КП «Павловы озера» в Истринском районе, а последующую уже планируем провести на Дмитровском шоссе.

Загородная жизнь в последние годы стала очень популярна у россиян. Практически половина введенных за прошлый год жилых метров в России — это индивидуальное жилье. На волне такого спроса какие вы видите основные риски для отрасли?

Основной риск один — повышение стоимости строительных материалов. Ну и, конечно же, у заказчиков увеличились риски попасть в сети мошенников или ненадежных строительных компаний, которые обманывают конечного потребителя или строят некачественные дома. Такие случаи участились, их счет идет на сотни, а возможно, и на тысячи — это потерянные миллиарды. На рынке присутствуют массовые недострои и судебные иски к подрядчикам — это правда. Кроме того, на рынок влияют изменения условий льготной ипотеки для заемщиков — это стало реальностью, уже происходит, и мы как эксперты, погруженные в вопрос, наблюдаем эти проблемы уже сейчас.

Не секрет, что во многом такой спрос на индивидуальное жилье обусловлен резким ростом цен на городские квартиры, которые, в свою очередь, подорожали изза льготных ипотечных программ. Возможно ли повторение такого сценария на рынке ИЖС?

Рост цен на индивидуальное жилье спровоцировали пандемия и появившиеся сразу за пандемией льготные ипотеки. Потом СВО и закрытые границы также простимулировали спрос. Да, в какой-то момент инвесторы, спекулировавшие на купле-продаже квартир, переключились на ИЖС, но это не настолько существенный фактор, чтобы повлиять на рост цен.

А как вы оцениваете транслирование опыта эскроу, не станет ли это очередным драйвером роста цен?

Вполне возможно, из-за введения эскроу-счетов стоимость приобретения или постройки загородных домов и повысится, но зато это может помочь большому количеству людей не стать жертвами мошенников.

Какие, на ваш взгляд, меры регулятора могут поддержать рынок ИЖС?

Сегодня ситуация на рынке такова, что стимулировать рост рынка ИЖС, к сожалению, могут только льготные ипотеки, но я не являюсь сторонником таких мер, поскольку они ведут к повышению цен. На мой взгляд, регулятору давно стоит более внимательно проработать проектное финансирование с поддержкой региональной власти. Я считаю, региональные власти должны создавать и развивать инфраструктуру: дороги, коммуникации, детсады, школы, медицину. Они должны захотеть, чтобы на их территории расширялось индивидуальное жилищное строительство. К развитию ИЖС должен быть комплексный подход, начинающийся в районах, где находится земля. Уже несколько лет я говорю про то, что нужен единый оператор по развитию ИЖС, который будет владеть всей необходимой для этого информацией. Для этого нужно в каждом городе или районе с населением от 100 тыс. человек назначить в администрации одного ответственного и указать его контакты на сайте города. Так как в России всего 172 города с населением от 100 тыс., то получается 172 ответственных, плюс над ними по одному ответственному в каждом федеральном округе — это еще 8 человек, плюс один в министерстве. Что мы получим? На всю страну 181 человек, отвечающий за развитие ИЖС. Их задача — собирать всю проблематику, владеть информацией, как и где можно развивать ИЖС, консультировать бизнес. В пример приведу Истринский район Подмосковья, где зарегистрированы около 150 тыс. человек, проживают постоянно около 250 тыс., а в летний сезон население увеличивается до 500 тыс. При этом медицина, полиция, МЧС рассчитаны на 150 тыс. человек, с мощностями по электричеству и газу в Истринском районе сложности. Однако бизнес продолжает вовсю строить коттеджные поселки. Кто контролирует эту ситуацию?

Какие самые интересные и перспективные технологии строительства появились на рынке ИЖС в последние годы? Что сейчас пользуется популярностью у наших соотечественников? Какие интересные тенденции приходят из других стран?

Активно развиваются технология CLT (многослойные клееные деревянные панели) и MHM (стеновые монолитные панели из дерева), начали появляться дома, напечатанные на 3D-принтере, но более популярными и перспективными продолжают оставаться газобетон и каркас. Панельно-каркасная технология стимулирует развитие префаб-технологии. Префаб — это практика сборки компонентов конструкции на заводе или другой производственной площадке и транспортировки полных сборок или узлов на строительную площадку, где будет расположен дом.

Строительство стен дома из газобетонных блоков на данный момент остается самым популярным в России. Почему?

Сложно ответить. Это либо хорошо проведенная рекламная кампания производителя, либо золотая середина между ценой и качеством, либо соответствие пословице «Мой дом — моя крепость».

В целом очевидно, что мода, если это можно так назвать, движется в сторону одноэтажного строительства и повышения качества и комфорта жизни в собственном доме на своем участке земли. Самые популярные по площади и конструктиву дома — одноэтажные, площадью 130-200 кв. м. А самая любопытная на сегодняшний день тенденция — почти полное отсутствие тенденций и веяний из других стран. Российские девелоперы и строители уже научились создавать свой качественный продукт

Авторы: Сергей ВЕРШИНИН

Номер публикации: №35 13.09.2024

Инновационные российские разработки представили на научной конференции Российско-Китайской ассоциации медуниверситетов

В Екатеринбурге стартовала Российско-Китайская научная конференция РКАМУ - Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов.

С видеоприветствием к участникам обратился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он напомнил, что в июне этого года Российско-Китайская ассоциация медицинских университетов отметила десятилетие своей деятельности.

— Достижения Ассоциации укрепляют позиции наших стран на международной арене. Мы гордимся тем, что Ассоциация активно способствует обмену знаниями и опытом между нашими странами. Уверен, что новые инициативы и проекты, поддержанные Ассоциацией, будут продолжать укреплять здоровье наших народов и повышать доступность и качество медицинской помощи, — сказал в видеобращении министр.

Мероприятие посвящено медицинским инновациям и технологическому партнерству обеих стран.

Участие приняли ректоры и сотрудники более 40 ведущих российских и китайских медицинских университетов, академий наук, фармацевтических компаний.

Академик Ян Баофэн отметил, что Китай и Россия продолжат развивать медицинское образование, поддерживать друг друга, развивать практическое сотрудничество в различных областях и продвигать стратегическое партнерство на благо народов обеих стран.

Ректор Сеченовского университета Минздрава России Петр Глыбочко отметил, что за прошедшие 10 лет РКАМУ стала надежной платформой для совместной работы по:

Повышению качества медобразования и подготовки специалистов;

Ускорению разработки и внедрения инновационных медицинских технологий;

Развитию медицинской науки — через совместные исследования и внедрение новых технологий.

Ректор Сеченовского университета Минздрава России также рассказал про конкретные инновационные разработки Сеченовского университета Минздрава России.

Например, Sechenov.AI_ Nephro. Создается 3D-модели патологических процессов, чтобы хирурги могли учитывать их в предоперационном планировании. Это позволит снижать вероятность врачебных ошибок.

Решение упрощает работу хирургов и открывает новые возможности для телемедицины и обмена данными между регионами.

Среди других инноваций — системы «Робоскоп Патолоджи» и «Робоскан».

«Робоскоп Патолоджи» автоматизирует получение и анализ гистологических изображений, а «Робоскан» предназначен для дистанционного выполнения ультразвуковой диагностики.

Еще одна высокотехнологичная разработка — тулиевые волоконные лазеры для лечения мочекаменной болезни и рака мочевого пузыря. Разработку дополнили датчиками для анализа мочевых камней. Лазеры повышают эффективность и безопасность операций. Их уже применяют как в России, так и за рубежом.

Среди российско-китайских совместных исследований — глобальное исследование Сеченовского Университета и Университета Фудань в рамках Международного консорциума «Феном человека».

Цель — поиск многоуровневой связи между генами, окружающей средой и фенотипами.

В целом в 2024 году университеты РКАМУ запустили более 15 совместных проектов, посвященных инновационным методам лечения онкозаболеваний, использованию ИИ в клинической практике, а также регенеративной медицине и тканевой инженерии.

С докладом на пленарной сессии также выступила ректор Уральского государственного медицинского университета Минздрава России Ольга Ковтун.

Академик РАН рассказала о направлениях, которые развивает университет в области, новых материалов для хирургии, травматологии, ортопедии и стоматологии.

Совместно с индустриальными партнерами университет разрабатывает:

Линейку новых отечественных аппаратов ИВЛ для стационарного и домашнего применения;

Первый пульсоксиметр в России.

Ректор также пригласила коллег из Китая к участию в высокотехнологичных проектах университета.

Художники-каллиграфы – россиянин Вася Бас и Sneakhotep из Объединенных Арабских Эмиратов – расписали опору Макаровского моста в Екатеринбурге.

Авторы объединили в мурале культуру двух стран. На левой половине опоры можно узнать древнерусскую стилистику Васи Баса, которая в центре переплетается с вязью Sneakhotep. Правая сторона оформлена арабской вязью.

В создании работ Sneakhotep вдохновляется арабскими, готическими и другими письмами. Он называет свою манеру исполнения «стилем хопеша» в честь меча эпохи фараонов, клинок которого можно разглядеть в его каллиграфии.

Работу на Макаровском мосту назвали «Любовь на всех языках» или «Двухсторонний самоанализ». Еще один объект автора из ОАЭ появился на Академика Шварца, 18. Sneakhotep украсил вязью бочку, продемонстрировав таким образом свое прочтение мезенской росписи.

Работы были выполнены в рамках фестиваля Stenograffia, который проходит в Екатеринбурге уже 15 лет. Как сообщалось ранее, фестиваль уличного искусства может также состояться в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщил представитель министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Кавказский. По его словам, речь идет о коллаборации российских и местных художников, для реализации которой может быть выделен какой-либо район.

«Мы хотим сделать выездной сет фестиваля в Дубае. Уже есть неформальная договоренность. У нас есть "Русский дом", он базируется в "ЭКСПО", это пространство на 4 тысячи квадратных метров. И в октябре, ноябре или декабре мы могли бы там сделать первый в истории выездной фестиваль Stenograffia», - сказал Андрей Кавказский.

ДМИТРИЙ ЯДРОВ И ВЛАДИМИР МАЗУР ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ АВИАТРАНСПОРТА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Планы по развитию воздушного транспорта в Томской области, включая интеграцию в ее экономику беспилотных авиасистем, обсудили на встрече в Москве руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и губернатор региона Владимир Мазур.

В Томской области проживают чуть более 1 млн человек и зарегистрированы три аэродрома гражданской авиации — Томск (Богашёво; код ИКАО: UNTT), Пионерный (UNSP) и Стрежевой (UNSS). В прошлом году их суммарный пассажиропоток составил почти 625 тыс. человек — рост на 12,4% к 2022 году.

В августе в томском аэропорту ввели в эксплуатацию современный пассажирский терминал внутренних авиалиний.

«Новый аэровокзал сделал перелеты для наших жителей и гостей еще более комфортными. Особенно это будет ощущаться зимой, ведь теперь в аэропорту есть телетрапы, которые позволяют пройти из самолета сразу в здание», — отметил Владимир Мазур.

По его словам, жители Томской области, учащиеся вузов региона заинтересованы в развитии программы субсидируемых перелетов по России. Пока рейсы в Богашёво субсидируются только в рамках федеральной программы поддержки перелетов в обход Москвы (постановление правительства России №1242 от 25.12.2023 года). Речь идет о направлениях в Екатеринбург, Казань, Красноярск, Махачкалу, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Самару, Тюмень и Улан-Удэ.

«Мы видим потенциал для перелетов в регионы Дальнего Востока. Сейчас изучаем динамику спроса на поездки из Томска в крупные дальневосточные города и прогнозные показатели. При участии Росавиации готовы проработать возможность прямых регулярных рейсов на наиболее востребованных направлениях при федеральной и региональной поддержке», — отметил Владимир Мазур.

Отдельное внимание в ходе встречи стороны уделили реализации в регионе мероприятий национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Томская область — один из пилотных российских регионов по интеграции в экономику гражданских беспилотников. В ближайшее время администрация области определит три населенных пункта для создания и функционирования площадок по тестированию БАС.

«Они необходимы в том числе для решения реальных производственных задач, доставки грузов, мониторинга местности и других хозяйственных вопросов. Важным условием функционирования таких площадок станет их совместное использование с пилотируемыми воздушными судами, в частности вертолетами санавиации», — подчеркнул Владимир Мазур.

Нацпроект «БАС» инициирован президентом России Владимиром Путиным, реализуется с 2024 года. Он предполагает значительный рост объемов выпуска гражданских дронов в России, их внедрение в различные отрасли национальной экономики: сельское и лесное хозяйство, энергетику и строительство, логистику и др.

«Президент России определил беспилотную авиацию направлением, по которому мы должны обеспечить технологическое лидерство нашей страны. У Томской области, экономика которой стабильно развивается, есть все возможности, чтобы начать активнее использовать дроны в интересах работающих здесь предприятий и местных жителей. Безусловно, поддержим и инициативы региона по развитию пилотируемого воздушного транспорта — уровень авиационной подвижности сибиряков, связность российских регионов должны расти. Это одна из ключевых задач Росавиации», — прокомментировал Дмитрий Ядров.

ПАССАЖИРОПОТОК АВИАКОМПАНИЙ РОССИИ В АВГУСТЕ ВЫРОС НА 2,8%

По предварительным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в августе вырос к аналогичному месяцу 2023 года на 2,8%, — до 12,1 млн человек.

Процент занятости кресел вырос на 1,3 п.п. — с 91,7% до 93%.

В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли «Аэрофлот», «Сибирь» (S7), «Россия», «Победа» и «Уральские авиалинии».

Суммарно они перевезли 8,4 млн человек: рост составил 3,4% относительно августа прошлого года.

Мнение авиакомпаний

Павел Екжанов

Генеральный директор авиакомпании «Азимут»

«Мы продолжаем оптимизировать нашу маршрутную сеть. В 2024 году открыли 11 новых направлений: из Минеральных Вод в Кемерово, Иваново, Ханты-Мансийск, Киров, Чебоксары, из Сочи — в Астрахань, Магас, Нижневартовск, из Уфы — в Кемерово и Тбилиси, из Самары — в Нижневартовск. В том числе благодаря этому динамика роста пассажиропотока авиакомпании в августе была выше, чем в среднем по рынку. По занятости кресел авиакомпания «Азимут» традиционно входит в число лидеров среди авиаперевозчиков России, что свидетельствует о росте эффективности использования парка воздушных судов»

Вадим Долев

Директор коммерческого департамента «Azur Air»

«Этим летом значительно вырос спрос на отдых в Турции у российских туристов, это позволило нам увеличить пассажиропоток в целом по итогам лета, и на 18% — в частности в августе. Загрузка кресел составила 99%, что подтверждает высокую востребованность зарубежного отдыха у соотечественников.

Помимо Антальи, более популярными направлениями стали Бодрум и Даламан. Здорово, что спрос на отдых за рубежом растет не только в Москве: мы также увеличили количество рейсов из городов Урала, Поволжья, Сибири, в частности Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Красноярска и других. При этом регулярность полетов в августе составила 98% — обеспечение высоких показателей регулярности является одной из приоритетных целей авиакомпании».

Мнение эксперта

Олег Пантелеев

Исполнительный директор агентства «Авиапорт»

«Полеты к местам массового отдыха остаются важным драйвером для отечественных перевозчиков, поэтому в августе авиакомпании традиционно работают с максимальным напряжением всех ресурсов. Показательно, что увеличение количества обслуженных пассажиров опережает рост занятости кресел. Это говорит о том, что улучшение показателей достигнуто за счет эффективного использования флота, который авиакомпании успешно поддерживают в исправном состоянии.

Очевидно, что повышение уровня тарифов относительно 2022-2023 годов не оказало существенного негативного влияния на спрос на перевозки. Воздушный транспорт остается доступным по цене. А благодаря намеченной на нынешнее десятилетие масштабной реконструкции аэропортов появятся предпосылки для увеличения интенсивности полетов по ряду востребованных направлений».

Первые пациенты из Обнинска (Калужская обл.), Химок (Московская обл.), Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, Томска, Тамбова получили радиофармацевтический лекарственный препарат на основе радия-223 российского производителя компании «Простор Фарма». Препарат входит в перечень ЖНВЛП.

Рак предстательной железы — одно из наиболее часто регистрируемых онкологических заболеваний у мужчин среднего и пожилого возраста. Риск появления злокачественного новообразования простаты увеличивается с возрастом. В большинстве случаев у таких пациентов развиваются костные метастазы, в том числе множественные, что влечет за собой осложнения со стороны костной ткани и значительно снижает качество жизни пациентов.

При наличии костных и отсутствии висцеральных метастазов, одним из эффективных методов лечения является системная радионуклидная терапия радиофармацевтическим лекарственным препаратом на основе радия-223. Действующее вещество радия хлорид, 223 Ra, имитирует кальций и образует комплексное соединение с минералом костной ткани гидроксиапатитом. После внутривенного введения радий-223 быстро выводился из системного кровотока и накапливался в первую очередь в костях и костных метастазах. Благодаря этому изотоп радия избирательно воздействует на костную ткань, в частности на костные метастатические очаги рака предстательной железы.

Для пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы применение РФПЛ на основе радия-223 — это большая надежда на продление жизни, уже сегодня пациенты российских регионов могут получать лечение отечественным препаратом.

Дмитрий Чернышенко: Общая история России и Белоруссии демонстрирует примеры бескорыстной взаимопомощи и дружбы

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников Форума молодых историков Союзного государства, который проходит в рамках XVII фестиваля «Молодёжь – за Союзное государство» и объединил более 70 студентов, аспирантов, преподавателей, общественных деятелей, государственных служащих из России и Белоруссии.

В обсуждении также приняли участие губернатор Смоленской области Василий Анохин, Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник. Также перед присутствующими приветственные слова от Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина и Председателя Палаты представителей Национального собрания РБ Игоря Сергеенко зачитали депутат Госдумы РФ Артём Туров и депутат Палаты представителей РБ Сергей Клишевич.

«Отношения между Россией и Белоруссией всегда носили стратегический характер, строились на принципах взаимного уважения и учёта общих интересов. В основе нашего Союза – братство двух народов, их духовная и культурная близость. Сегодня ключевой становится наша способность сообща отстаивать традиционные духовно-нравственные ценности – они у России и Белоруссии едины. Наша общая история демонстрирует немало примеров дружбы и бескорыстной взаимопомощи, стремления действовать вместе ради достижения высших целей», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В декабре исполнится 25 лет подписанию Договора о создании Союзного государства, а в следующем году члены Союзного государства вместе отметят великий праздник – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Историки и архивисты Союзного государства реализуют общие проекты. В прошлом году завершилась большая работа над шеститомным сборником «Без срока давности. Беларусь».

Ведутся совместные проекты Смоленского и Псковского государственных университетов. В СмолГУ действует центр «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем», а в ПсковГУ создана научно-образовательная лаборатория по изучению Второй мировой войны и противодействию фальсификации истории.

Кроме того, недавно было принято решение об учреждении отдельной Премии Союзного государства для молодых учёных.

Фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство» проходит на смоленской земле в третий раз. Участниками фестиваля являются солисты и коллективы из разных уголков России. Например, в этом году на сцену выйдет молодёжь Смоленска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Краснодара, Ростова-на-Дону. В составе белорусской делегации – представители из Минска, Витебска, Бобруйска, Брестской и Гомельской областей. Также в этом году к фестивалю присоединились участники из Мариуполя.

«История не только связывает прошлое и настоящее, но и формирует систему ценностей, закладывает такие качества, как патриотизм и гражданственность. Сегодня, когда против нас ведут полномасштабную информационную войну, пытаются раскачать изнутри, внести в общество раскол, подорвать доверие к власти, очень важно уметь грамотно защищать национальные интересы, традиционные ценности, историческую память. Эту важнейшую государственную задачу мы решаем вместе с братским белорусским народом. Наш форум – это мощный сигнал того, что российская и белорусская молодёжь не поступается принципами и вместе со старшим поколением защищает уроки Второй мировой и Великой Отечественной войны, противостоит современному нацизму, строит сильное и авторитетное Союзное государство», – отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Число участников фестиваля, не считая экспертов и гостей, по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое – почти до 400 человек. На открытии присутствовали почти 3 тысячи зрителей – втрое больше, чем раньше.

«Важно, чтобы молодёжь России и Беларуси не забыла о своем долге гражданина перед своими государствами и долге памяти перед поколениями победителей. За три года Постоянный комитет почти вдвое увеличил число мероприятий Союзного государства гражданско-патриотической направленности», – рассказал Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Ещё одним пунктом рабочего визита Дмитрия Чернышенко стала Смоленская академия градостроительства и архитектуры. Вице-премьер совместно с губернатором Смоленской области Василием Анохиным осмотрел мастерские и лаборатории в учреждении, созданные по федпроекту «Профессионалитет».

«Смоленская область активно участвует в программе „Профессионалитет“. Этот федпроект – важный инструмент подготовки квалифицированных кадров. Сегодня колледжи и техникумы становятся теми социальными лифтами, которые помогают студентам получить нужные специальности, быстро выйти на рынок труда, получить достойную зарплату, оставаться в регионе, строить здесь семьи и работать на благо области и страны», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Смоленская академия градостроительства и архитектуры – это базовая организация образовательно-производственного кластера строительства, который признан Минпросвещения России одним из лучших в стране. В него входят еще 7 колледжей и техникумов, а также 9 отраслевых компаний. В этом году 650 выпускников объединения пошли работать в предприятия смоленского стройкомплекса, дорожного хозяйства и ЖКХ.

«Работодатели довольны уровнем квалификации новых молодых специалистов. Такую модель подготовки кадров планируем внедрить для всех ключевых отраслей. В этом году открыли кластеры медицины и машиностроения, а в следующем – химической промышленности и сельского хозяйства. Смоленская область – это лидер в Центральном федеральном округе по количеству заключённых договоров целевого обучения. В 2022 году число целевиков составляло 50, а в этом – уже более тысячи ребят, которые станут работниками учреждений и предприятий с нехваткой кадров. Ввели для этого целый комплекс мер поддержки – дополнительные стипендии, помощь с жильём, выплаты и прочее. К 1 сентября 2025 года по программам „Профессионалитета“ в области будут обучаться более 5,4 тысячи студентов. Для их подготовки создадим почти 60 современных учебно-тренировочных зон и лабораторий. Общее количество организаций-работодателей, участвующих в подготовке специалистов в кластерах, составит 85», – отметил Василий Анохин.

В ходе визита в Смоленскую академию градостроительства и архитектуры вице-премьер и губернатор оценили мастерские и лаборатории, работающие по федпроекту «Профессионалитет». Они посвящены материаловедению, газовому делу, IT-решениям для бизнеса и сметного дела, цифровым технологиям в строительстве, автоматизированному проектированию в строительстве.

Также Дмитрий Чернышенко и Василий Анохин ознакомились со студенческими архитектурными проектами и пообщались со студентами – участниками программы привлечения абитуриентов академии.

В Нижнем Тагиле получили компенсации жители дома, разрушенного взрывом газа

Ольга Фаткуллина

Все собственники жилья, утраченного первого августа в результате взрыва газа в жилом доме Нижнего Тагила, получили материальные компенсации.

Трагедия, напомним, случилась в многоквартирном доме на Сибирской, 81: от хлопка газа обрушились два подъезда, 11 человек погибли, из-под обломков удалось спасти 16 человек.

Чтобы пострадавшие снова обрели крышу над головой, подписаны 79 соглашений на предоставление компенсационных выплат за жилье, еще для двух семей были заключены договоры социального найма, заявили в администрации муниципалитета.

"67 собственников уже оформляют документы на новое жилье, которое они для себя подобрали. А 44 семьи уже провели сделки и занимаются переездом, - заявила начальник управления по учету и распределению жилья города Викторина Пырина".

Большинство приобретают квартиры недалеко от прежнего места, чтобы не менять привычный для себя образ жизни. Как, например, Ольга Буренина, которая теперь поселится на улице Зари. А Алевтина Афонасьева воспользовалась выплатами, чтобы перебраться поближе к дочери: именно в ее районе она подыскала и купила квартиру.

Заниматься проблемами горожан, чьи квартиры разрушил взрыв, муниципалитет начал сразу после ЧП. Оперативно среагировала и администрация региона, единовременные выплаты пострадавшим были увеличены со 150 до 500 тысяч рублей. А затем из резервного фонда правительства Свердловской области бюджету города на расселение поврежденного строения было выделено 316 миллионов 235 тысяч рублей.

Следствие, которое должно выяснить, что привело к трагедии, продолжается. Пока представители органов не оглашали никаких версий случившегося.

Как белорусский легпром замещает западные марки

После введения санкций популярные иностранные бренды одежды, обуви, косметики, белья ушли с российского рынка. Поначалу модники выезжали в специальные шопинг-туры в Беларусь, открывая для себя белорусских дизайнеров. А теперь тренд поменялся. На смену ушедшим маркам пришли новые. В торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Башкортостана открыты фирменные магазины белорусских производителей: одежда, обувь, косметика, текстиль, мебель, товары для дома. Растут офлайн- и онлайн-торговля.

До введения санкций на российский рынок приходилось около 60% товаров белорусского легпрома, сейчас эта цифра превысила 80%, сообщила ранее председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

Отрасль легкой промышленности Беларуси - это почти две тысячи организаций, где работают более 76 тысяч человек. Половину общего объема товаров легкой промышленности выпускают предприятия концерна "Беллегпром". В это объединение, созданное в 1992 году, входит более 60 организаций.

В 2023 году экспорт предприятий концерна охватывал 75 регионов России, с увеличением поставок в 39 регионов. Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Краснодарский край и Ставропольский край стали ключевыми регионами.

Экспорт включает в себя чулочно-носочные и корсетные изделия, ткани, пряжу, трикотаж, готовую одежду, обувь и ковры.

То, что белорусские товары легкой промышленности имеют высокий спрос в России, отмечалось на XI Форуме регионов Беларуси и России. В рамках форума предприятия "Беллегпрома" заключили контракты с российскими партнерами на сумму свыше двух млрд российских рублей.

После введения санкций "Беллегпром" стал больше развивать промышленную кооперацию с Россией, рассказала "СОЮЗу" Татьяна Лугина.

"В российских регионах есть компании, которые взаимодействуют именно с промышленными площадками. Мы хорошо работаем с Екатеринбургом, Новосибирском, Грозным - у нас есть там коллеги, два предприятия, с которыми мы работаем именно по промышленной кооперации. Мы открываем свои торговые сети "До дому". Два магазина уже открыты в Екатеринбурге и Новосибирске, еще восемь планируем открыть в городах-миллионниках", - рассказала Татьяна Лугина. По ее словам, основное направление взаимодействия - текстильное. Большой интерес к детской одежде и деловому стилю. За прошлый год динамика по России равнялась 137 процентам экспорта.

Руководитель Комитета по легкой промышленности при Деловом центре экономического развития СНГ, президент Ассоциации текстильщиков России Шамхал Ильдаров уверен, что у белорусских предприятий легкой промышленности большие перспективы.

Российских потребителей привлекают доступность и высокое качество белорусских косметических брендов

"Взаимодействие между производителями России и Беларуси имеет сейчас особое значение. Рынок России освобождается от европейских компаний. Наши предприятия нашли эффективное взаимодействие именно с белорусскими производителями", - отметил Шамхал Ильдаров. По его словам, транспорт и логистика позволяют оперативно заключать новые контракты. Кроме того, у россиян и белорусов общий менталитет. Мы жили одним государством долгие годы. Поэтому сегодня на фоне всех изменений преимущество, конечно, у белорусского соседа, с которым Россию связывает давняя добрая дружба, уверен президент Ассоциации текстильщиков России.

Высокий спрос на белорусскую продукцию показывает и российский рынок косметики. За последние два года белорусские компании потеснили мировые бренды. Например, сеть фирменных магазинов "Бк Белорусская косметика" сегодня входит в топ 15 розничных сетей в России по доле рынка косметики. Сеть представлена 220 магазинами в 46 регионах.

По данным информационного портала компании "Магнит" - Shopper"s, после того как многие зарубежные производители косметики ушли с российского рынка, ретейлеры начали заполнять пустоту продукцией белорусских брендов. В частности, в сети магазинов "Подружка" представлено более 700 товарных позиций белорусской косметики, а в "Лэтуаль" добавили свыше 5 тысяч новых позиций. В "Магните" также можно найти уходовую и декоративную косметику из Беларуси. Причем два популярных бренда декоративной косметики категории масс-маркет - Luxvisage, Belor Design - входят в топ-10 продаваемых марок в сети.

Увеличение объема продаж отмечают и на онлайн-площадках. На Wildberries и Ozon продажи белорусских товаров в прошлом году увеличились более чем на 80 процентов. Самые популярные бренды на площадках - Luxvisage (средства для макияжа бровей и блеск для губ), Relouis (уход за ногтями) и "Белита" (тональные увлажняющие кремы и тушь для ресниц).

Эксперты отмечают, что российских потребителей привлекают доступность и высокое качество белорусских косметических брендов.

Текст: Юлия Васильева

Как паблик-арт преображает Тюмень и другие российские города

Ирина Никитина (Тюмень)

Минувшим летом российские города вновь накрыла волна фестивалей паблик-арта: Уфа, Мурманск, Южно-Сахалинск, Саратов, Екатеринбург, Тюмень... Мы словно торопимся наверстать упущенное в этом жанре время, ведь многие страны уличному искусству открылись еще в 1960-х, а Россия - только 20 лет назад. Сейчас мало кому нужно доказывать, что муралы, городская скульптура, инсталляции и другие арт-объекты - доступнейший язык для общения художников с самой широкой, не обязательно профессиональной аудиторией вне стен музеев и прочих культурных площадок. А урбанисты приписывают паблик-арту еще одну важную суперспособность - "мягкого" изменения пространства города, наполнения его новыми смыслами. О будущем жанра в регионах России корреспондент "РГ" поговорила с руководителем тюменского мультицентра "Контора пароходства" и профильного фестиваля "Морфология улиц" Юлией Саначиной.

Юлия, давайте обозначим сразу: стрит-арт, паблик-арт - в чем отличия и как к этим явлениям относиться?

Юлия Саначина: По-простому: стрит-арт - стихийные граффити, возможно, на злобу дня, но не согласованные ни с кем. Кто-то называет их авторов хулиганами, вандалами, но все же это другое - они художники, только действующие сами по себе. Паблик-арт - согласованное создание арт-объектов, то есть утвержденные властями и общественностью работы без политического, религиозного и прочего подтекста: так как это делается для города, то должно быть неконфликтным, чтобы никого не обидеть.

В стрит-арте присутствует соревновательный эффект: быстрее отреагировать на перемены вокруг. Представители паблик-арта думают о том, как их творчество приживется в городской среде, как на нее повлияет, что ей даст. Все же недаром мастера этого направления серьезно сотрудничают с лидерами мнений, мэрией, застройщиками, другим бизнесом. Однако не будь граффити, стрит-арта, не появился бы и паблик-арт. Не будь хаоса, не возник бы порядок. Многие востребованные художники паблик-арта выросли из граффитчиков.

Можно ли назвать современный паблик-арт меткой урбанистики?

Юлия Саначина: Это не просто признак развития городского пространства, а мысль и действие на опережение. На Западе было заведено: один процент прибыли застройщик обязательно тратит на искусство, создание в своем районе чего-то заметного и ценного для жителей. Воплощалось по-разному, не всегда уместно. Можно отлить огромную брендированную букву и поставить на лужайке, но разве это отразит суть города, вызовет положительные эмоции у жителей и туристов? Планировать общественное пространство с паблик-артом нужно еще на этапе проектирования ЖК. В Москве, например, есть кварталы, куда логично и умно заведено разное современное искусство. В регионах, увы, это редкость. Хочется делать классные, а не номенклатурные вещи, но пока такого не случилось - есть лишь идеи.

Недавно обратились местные застройщики: а перерисуйте-ка на стену картину известного художника. "А как же с авторским правом?" - спрашиваю я у них. Нет, не слышали… Бывает, предлагают расписать рифленый забор так, как придумают, вставить логотип - и за наш же счет. Это, по их представлению, и есть паблик-арт. Скажу, в чем ошибка: такими проектами у застройщиков за отсутствием профильных команд занимаются отделы маркетинга и пиара. На них, бедных, и так все свалено - от продвижения до инфоповодов, а сверху еще и "искусство", да еще и какое-то "современное". Часто заказчик сам не знает, что ему нужно, как это воплотить, а цена вопроса - и вовсе отдельная большая боль…

Философия простая: изменение городского пространства, поддержка начинающих художников, вклад в креативные индустрии

Способно ли уличное искусство взбодрить старинные города? Ведь у них длинная история, традиции, уставы и правила, а тут - почти безграничные фантазии.

Юлия Саначина: Возраст населенного пункта и паблик-арт в нем абсолютно не связанные вещи. Нижний Новгород, Казань гораздо старше Тюмени, но сколько там современного актуального искусства, которое ты принимаешь с первого взгляда! Жизнь и успех паблика зависит только от инициативы - художников, партнеров, может быть, власти. Наша "Контора" размещается в историческом здании XIX века, но, если бы мы в нем ходили в платьях того времени, выглядело бы странно. Да, есть традиции, айдентика, но есть и современный мир, с которым надо считаться, держа баланс.

Как действовать правильно? Художникам - узнавать место, куда приедут работать, беседовать с жителями, чиновниками, бизнесом, выясняя, кто здесь главный двигатель всего прогрессивного, и на основе этого придумывать образы. Вспоминается прекрасный опыт Выксы, паблик-арт в которой поддержал металлургический завод. В Альметьевске был классный проект "Сказки о золотых яблоках" на основе татарского фольклора. В Дербенте создали серию муралов, которые отражают быт местного населения. А в Тюмени, кстати, паблик-арта до сих пор, спустя семь лет жизни "Морфологии улиц", мало - можно двигаться в любую сторону. Мы пошли к жителям, стали работать вместе.

Как появилась тюменская "Морфология"?

Юлия Саначина: Первый пробный фестиваль в 2017 году организовали команды "Цвет города" и "Моя территория". В 2019-м перед открытием "Конторы пароходства" мы провели серию событий, чтобы рассказать горожанам о векторах работы будущего мультицентра. Вспомнили про "Морфологию", ее сильную образовательную составляющую и решили возродить, но при условии, что это будет всероссийский проект. Познакомились с екатеринбургской "Стенограффией", стали искать художников по всей стране, приглашать, рассказывать, что у фестиваля есть потенциал. Нашим учредителем является региональный департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, но важно привлекать и коммерческих партнеров: бизнес должен вкладываться в город, коль он тут пустил корни. Признаюсь, поначалу все двигалось вяло, но с 2021 года обозначились перемены - появились спонсоры из числа банков, например, активна администрация, не говоря про обычных тюменцев.

Последние сезоны "Морфология" успешно сотрудничает с Центральной городской управой: прошлым летом команда "Дайте стену" нарисовала тюменский ковер на фасаде жилого дома в рамках реновации гостевой улицы Ленина, вписав историю и традиции в современный уклад жизни. Полтора месяца назад благодаря поддержке управы в строящемся сквере имени Згерского появился мурал в честь первого директора филармонии.

С паблик-артом происходят интересные метаморфозы: сначала горожане против, потом влюбляются, а когда работы закрашивают или портят, сильно возмущаются. Какое все-таки у него место в Тюмени? Какая философия?

Юлия Саначина: Это вопрос про то, зачем мы поменяли вектор, отказавшись от большого числа муралов и профессиональной образовательной программы в пользу соучастного проектирования. Шел 2022 год, всех штормило, многие не понимали, что делать, как работать. И мы меж тем стали искать другой путь, задумались, что непременно надо объяснять горожанам смыслы, которые художники закладывают в работы. Лучше всего для этого привлекать жителей в качестве помощников творческих лабораторий: к тому, в создании чего участвовал, человек по-другому относится. Опасались скатиться к самоделкам, но процесс четко контролируют кураторы: они единственные авторы идей, эскизов и головой отвечают за результат. Философия "Морфологии" простая: изменение городского пространства с помощью молодежи, создание альтернативного досуга для жителей, поддержка начинающих художников, вклад в креативные индустрии.

Удалось ли фестивалю воспитать у тюменцев культуру отношения к современному искусству?

Юлия Саначина: Вода камень точит. В идеале нужен отдельный информационный ресурс, не обязательно чисто фестивальный, а в принципе культурно-образовательный, где бы копились тематические статьи, интервью, фоторепортажи. Еще логична коллаборация со смежным событием. Если бы мы занимались стрит-артом, не зацикливались бы на чужом мнении - там ведь главное ажиотаж, даже скандал. Паблику это не присуще - здесь все честно, серьезно. И открыто, буквально оголено перед диванными критиками. Мы выслушиваем горожан, допустим, впервые столкнувшихся с современным искусством, но не спорим. Потому что это дело неблагодарное и неблагородное. Но все же большинство работ "Морфологии" у тюменцев вызывает теплые чувства. Назову мозаики на улице Челюскинцев и Водников, уже упомянутый ковер, связанные крючком цветы на заборе близ пешеходной улицы Дзержинского.

Этой сфере присуще соперничество или партнерство? Фестивалей много, в соседнем регионе проходит похожее событие. И почему среди участников много приезжих?

Юлия Саначина: Мы дружим со "Стенограффией" и специально планируем новые сезоны на разные даты, чтобы художники из разных регионов могли поработать и там, и тут. В каждом городе своя атмосфера, и мастера выбирают ту, в которой им комфортнее. Но если бы в Тюмень зашел федеральный проект, мы бы сильно удивились, ведь здесь есть свое, доморощенное и довольно неплохое.

Участники отбираются на опен-колле. Из Москвы и Петербурга много заявок. Из Тюмени, увы, мало - наши ребята чаще уезжают в Центральную Россию искать себя. Однако растет смена: впервые в этом году участвовал подросток - Еве Голянской 14 лет, у нее большое будущее в искусстве. Опять же действует кемп волонтеров - готовим сопричастных к паблик-арту ребят-помощников.

Организовывать такие фестивали дорого?

Юлия Саначина: Каждый год все дороже. Даже не потому, что приезжают художники с именами - Максим Има, Красил Макар, Настя Иванникова, Андрей Люблинский - они у нас работают без гонораров. Но посмотрите, как поднялись цены на материалы! На один средний мурал уходит 300-400 тысяч рублей, а то и больше. Только аренда автовышки на один час - 2,5 тысячи. А еще нужно готовить стены, привозить, размещать и кормить мастеров. Общий бюджет - около 4-5 миллионов. Поэтому мы теперь не планируем супербольших работ, иначе "Морфология" ограничится лишь двумя рисунками, а делаем выбор в пользу недорогого и любопытного. Гранты выигрывать пока не удается, но попыток не оставляем.

А есть перспективы в малых городах области, нужен ли им паблик-арт?

Юлия Саначина: Конечно, но надо понимать, зачем туда стремиться, как это будет выглядеть, кто возьмется курировать, верно поняв вкусы города и горожан. Малый город - априори компактная история. Если стартуешь ошибочно, условно говоря, с веселых картинок, можно все испортить. Ишим, Ялуторовск - прекрасные площадки для паблик-арта. Он непременно нужен молодежи, чтобы как минимум дать беспокойному мозгу пищу для размышлений. У искусства нет границ и рамок, но каждому городу, как и человеку, требуется свое.

В Челябинске увеличат площадь теплиц на месте бывшей свалки

Евгений Китаев (Челябинск)

Администрация Челябинска решила увеличить количество теплиц, размещенных на территории бывшей свалки, рекультивация которой стала важным шагом к очищению городского воздуха. Когда-то выброс загрязняющих веществ в атмосферу в этом месте оценивался в 60 тысяч тонн в год, теперь же сократился в 896 раз.

Теплица площадью 720 квадратных метров, рассчитанная на 25,5 тысячи растений, вносит в улучшение экологической ситуации в Челябинске двойной вклад. Во-первых, биологический газ, который образуется в теле изолированной от окружающей среды свалки, здесь превращается в тепло и свет для выращиваемых растений. Светодиодное освещение искусственно регулирует продолжительность светового дня, ускоряя вегетацию, а дешевая генерация снижает эксплуатационные расходы - она обеспечивает полностью автономное электроснабжение.

Во-вторых, комплекс работает на озеленение города. Здесь готовят рассаду для оформления цветников и кашпо вдоль улично-дорожной сети, а также выращивают саженцы ели, которая хорошо зарекомендовала себя в городских условиях. Ну а сосна предназначается для восстановления зеленых территорий, примыкающих к областному центру. Сейчас ведутся также работы по разбивке питомника, где саженцы кустарников и деревьев из теплицы собираются доращивать, чтобы затем поставлять для озеленения общественных пространств.

На максимальную мощность комплекс выйдет в феврале-марте 2025-го. Сам же биологический этап рекультивации свалки продлится, как ожидается, до конца того же года. В будущем по мере завершения этих процессов территорию предстоит вводить в оборот - превращать в экопарк, учитывая ее непростое прошлое.

"Теща Лара" и "Пилюли счастья": В Кургане выбрали лучшие сувениры Урала

Валентина Пичурина

Более 170 изделий авторов и фирм-производителей из Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Югры и Ямала были допущены к участию в финале окружного этапа всероссийского конкурса "Туристический сувенир-2024". Итоги подвели в минувшую субботу в Кургане на "Александровской ярмарке".