Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Чем известен объявивший об отставке премьер-министр Японии Кисида

Максим Макарычев

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что не будет баллотироваться на пост лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в следующем месяце. Это решение автоматически повлечет за собой его уход с поста главы кабмина.

Предпринятый в сезон отпусков неожиданный шаг Кисиды, который находится у руля с октября 2021 года, предпринят на фоне растущей критики со стороны рядовых членов партии и низкого рейтинга премьера, который проводил выраженный курс на сближение с Вашингтоном и поддержку Киева.

Сам премьер, его кабинет и ЛДП на протяжении нескольких месяцев сталкивались с растущим народным недовольством, особенно из-за скандала с политическим финансированием, потрясшего партию в конце прошлого года, отмечает The Japan Times (JT).

Рейтинги Кисиды начали стремительно падать после разоблачений связей ЛДП с противоречивой "Церковью объединения", сообщает Reuters. Его популярность еще больше упала, когда был обнаружен тайный фонд среди незарегистрированных политических пожертвований, сделанных на мероприятиях по сбору средств ЛДП. Недавний опрос телеканала NHK показал, что уровень поддержки Кисиды в августе составил 25%, что ниже, чем в ноябрьском опросе, проведенном как раз перед тем, как всплыла информация о "фонде подкупа". В опросе газеты Asahi Shimbun, проведенном в июле, 74% респондентов заявили, что не хотят, чтобы Кисида оставался на своем посту после сентябрьских выборов.

В попытке смягчить общественное и партийное недовольство Кисида уволил скандальных членов своего кабинета и некоторых деятелей партийного аппарата. Но это, в свою очередь, усугубило его положение в партии, побудив некоторых членов ЛДП открыто призвать к его уходу после окончания парламентской сессии в июне. В течение последнего месяца Кисида неоднократно встречался с высокопоставленными партийными деятелями, включая вице-президента Таро Асо и председателя по общим вопросам Хироси Морияму, что было истолковано как попытка оценить обстановку в преддверии сентябрьских выборов.

Сам премьер после объявления об отставке рассказал о своих достижениях, включая усилия по оживлению японской экономики, содействию увеличению расходов на оборону и социальное обеспечение, развитию ядерной энергетики, а также о дипломатических усилиях.

За время его правления рост заработной платы достиг невиданных за десятилетия уровней, но стремительно растущие в стране цены по-прежнему сдерживают потребительские расходы, отмечают эксперты. На дипломатическом фронте Кисида добился существенного улучшения отношений между Японией и Южной Кореей, наладил отношения с президентом Юн Сок Ёлем и продвинул трехстороннее сотрудничество в сфере национальной безопасности с Сеулом и Вашингтоном.

В апреле он стал всего лишь вторым премьер-министром Японии, выступившим перед совместной сессией конгресса США - до него это сделал лишь Синдзо Абэ в 2015 году. Вскоре после этого посол США в Японии Рам Эмануэль назвал Кисиду "настоящим другом Соединенных Штатов", Японию - "настоящим глобальным партнером Америки". "Работая бок о бок с президентом Байденом, премьер-министр Кисида помог выстроить сеть альянсов и партнерств в сфере безопасности по всему Индо-Тихоокеанскому региону, которые выдержат испытание временем", - сказал Эмануэль.

Кисида вывел Японию из пандемии COVID-19 с помощью масштабных расходов на стимулирование экономики. Он же назначил ученого Кадзуо Уэду главой Банка Японии, чтобы вывести экономику из радикального денежно-кредитного стимулирования. В июле Банк Японии неожиданно повысил процентные ставки на фоне усиления инфляции, что способствовало нестабильности фондового рынка и резкому росту курса иены.

Находясь у власти более 1000 дней, Кисида является восьмым по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Японии в послевоенную эпоху. Во время своей кампании Кисида обещал избирателям то, что он назвал новой формой капитализма, которая делает упор на рост и распределение. Вскоре он сосредоточил свою политику в трех областях: оборона, зеленая трансформация (GX) и меры по стимулированию рождаемости в стране. Инициатива GX включает в себя усилия правительства по декарбонизации для достижения цели нулевых выбросов к 2050 году, уточняет JT.

Кисида пообещал увеличить расходы на оборону на 43 триллиона иен (292 миллиарда долларов) в течение пяти лет до 2027 финансового года, кардинально пересмотрев положение дел в сфере безопасности страны. В конце 2022 года ЛДП согласилась на повышение налогов для покрытия части расходов. Но когда именно это будет реализовано, по-прежнему остается неясным. Кисида также пообещал увеличить ежегодные расходы на 3,5 триллиона иен в течение трехлетнего периода для борьбы с рекордно низким уровнем рождаемости в стране и инвестировать 20 триллионов иен в GX-инвестиции в форме переходных облигаций в течение 10-летнего периода.

Но как все эти инициативы будут оплачиваться, до сих пор неясно. Опасения, что Кисида повысит налоги, чтобы оплатить свои планы, привели к тому, что его стали критиковать как "четырехглазого налогового спекулянта", что в свою очередь побудило его провести крайне сокращение налогов для части категорий и подоходного налога.

Кто бы ни стал преемником Кисиды на посту лидера ЛДП, ему придется восстановить доверие общественности к партии и заняться проблемами роста стоимости жизни, эскалации геополитической напряженности в отношениях с Китаем и возможным возвращением Дональда Трампа на пост президента США в следующем году, заключает Reuters.

Для строителя лучший проект – тот, который только предстоит реализовать

Руководитель «Мосинжпроекта» о ближайших планах компании.

В столице открываются новые станции метро, участки дорог, возводятся уникальные здания и сооружения. В преддверии Дня строителя генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков рассказал о том, как крупнейший инжиниринговый холдинг, входящий в Градостроительный комплекс города Москвы, встречает профессиональный праздник.

- Сергей Анатольевич, в преддверии профессионального праздника какие из реализованных за многолетнюю деятельность проектов Вы чаще всего вспоминаете?

– В стройотрасли я работаю с 1996 года и могу уверенно сказать, что для строителя лучший проект – тот, который только предстоит реализовать. Но если все-таки оглянуться назад, то, конечно, больше всего за последние 10-12 лет запомнилось участие в масштабной программе развития московского метро, инициированной Мэром Москвы Сергеем Семёновичем Собяниным. Это и тоннелепроходка в условиях сложнейшей гидрогеологии, и строительство станций и пересадок на глубине более 70 метров, и интеграция новых станций в систему действующего метро – практически ювелирная работа, особенно если дело касается старейших подземных комплексов. Особое место среди реализованных проектов занимает Большая кольцевая линия метро – она навсегда в сердце любого, кто принимал участие в этом грандиозном проекте.

Девять из 31 станции Большого кольца соорудило АО «Мосметрострой», которым я руководил с 2013 года (до перехода в АО «Мосинжпроект» в 2024 году. – Прим. ред.). Компании были доверены самые сложные участки, включая три станции глубокого заложения, – это «Савёловская», «Марьина Роща» и «Рижская».

- Какие первоочередные планы у компании на этот год? Давайте начнем с метро.

– Прежде всего нужно решить поставленную Мэром и руководством Градостроительного комплекса города Москвы задачу по вводу первого участка Троицкой линии метро. Сейчас на четырех станциях – от «Новаторской» до «Генерала Тюленева» – ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования, завершается монтаж архитектурных элементов, проводится благоустройство территории. В высокой степени готовности находится станция «Корниловская» в ТиНАО.

В этом году активизировались работы над другой радиальной линией – Рублёво-Архангельской. В мае стартовала проходка двух шестиметровых тоннелей от станции «Народное Ополчение» до «Бульвара Генерала Карбышева». До конца года начнем строительство еще двух однопутных тоннелей в сторону станции «Шелепиха», чтобы соединить строящийся и готовый участки. К осени готовится старт 10-метрового щита-гиганта для сооружения двухпутных тоннелей от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Серебряного Бора», а затем и до станции «Строгино».

Продолжаем высокими темпами строительство электродепо «Южное» для обслуживания Замоскворецкой ветки и «Столбово» для Троицкой и Сокольнической линии, реконструируем депо «Владыкино» и «Выхино».

И конечно, продолжаем развивать инфраструктуру уже введенных объектов метро – проводим благоустройство территории, реконструируем улично-дорожную сеть, сооружаем новые выходы и пересадки.

- Расскажите, пожалуйста, о других направлениях работы, которые считаете важными?

– АО «Мосинжпроект» продолжает создавать и реконструировать участки улично-дорожной сети Москвы, а среди них такие важные магистрали, как Московский скоростной диаметр и Южная рокада.

Продолжается строительство храма на северо-востоке Москвы, где с помощью цифровой информационной модели реализуется архитектурное решение в традициях XII века.

Еще один важный проект – капитальный ремонт здания Ленинградского вокзала. Это ответственная задача, поскольку речь идет об объекте транспортной инфраструктуры, крайне востребованном москвичами и гостями нашего города, и в то же время – об историческом здании, формирующем архитектурный ансамбль площади трех вокзалов.

- Как развиваются региональные проекты компании?

– Сегодня в работе проект городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске. Так, этим летом около северного входа открылся светомузыкальный фонтан общей площадью более 3,5 тыс. кв. метров. Также продолжаем реконструкцию трамвайных маршрутов в рамках развития электротранспорта в Саратове – осенью на двух линиях уже планируются пробные пуски.

География проектов имеет хорошие возможности для расширения: радует, что опыт столичных проектировщиков и строителей помогает преображать российские города.

- Каких успехов компания достигла в цифровизации рабочих процессов?

– В «Мосинжпроекте» успешно прошла цифровая трансформация, внедрены собственные инновации, в частности, в области технологий информационного моделирования (ТИМ).

В компании впервые полностью на отечественном программном обеспечении создана единая цифровая информационная модель крупного транспортного инфраструктурного объекта – будущего электродепо «Бирюлёвское». В рабочих процессах помогают собственные цифровые решения. Так, системы «МИПОССиГ» и «РейСкан» служат для контроля перевозок строительных отходов, а недавно представленная коллегам по отрасли разработка «МИП Ресурс» позволяет оперативно собирать данные со строительных площадок – это часть формируемой единой экосистемы по управлению строительными проектами «Цифровой офис». Планируем развивать эти и другие сервисы.

- Что бы вы хотели пожелать коллегам в День строителя?

– Мы часто слышим от горожан, что Московский метрополитен – самый красивый в мире, удобный и функциональный, который значительно облегчает жизнь. И это самая высокая оценка нашей работы. Мэр Москвы и руководство Градостроительного комплекса делают все для того, чтобы столичная подземка продолжала расти, чтобы наш город продолжал развиваться.

Желаю всем причастным к профессии, в том числе нашим дорогим ветеранам отрасли, здоровья, успехов и семейного благополучия. Строительство – это тяжелейший труд, особенно для метростроевцев. Я испытываю безграничное уважение и благодарность к тем, кто начинает свой рабочий день в шахте. Хочу пожелать коллегам как можно больше производственных побед, чтобы наша профессия становилась более популярной среди молодежи. Россия – огромная страна, так что строители будут востребованы всегда и работы хватит на всех.

МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Контрабанду немецких госнаград первой половины ХХ века перехватили таможенники

Сотрудники Центральной и Уральской оперативных таможен обнаружили 57 немецких государственных наград времен Первой и Второй мировых войн в посылке из Мюнхена.

Отправление предназначалось жителю Екатеринбурга. Им оказался учитель физкультуры. Мужчина заказал награды через интернет-аукцион и планировал продать их коллекционерам в России. При получении товара в одном из почтовых пунктов столицы Урала его задержали.

Изъяты наградные кресты 1913-1925 гг., медали, знаки отличия и значки 1933-1945 гг., среди них «Железный крест» Третьего рейха, медали за выслугу в вермахте, крест «За военные заслуги» 2 степени, значок с имперским орлом и др.

Экспертиза признала награды культурной ценностью, так как они были созданы более 50 лет назад. Рыночная стоимость партии составляет порядка 300 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 (контрабанда культурных ценностей). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Как за 300 лет изменились здания на центральных улицах Екатеринбурга

Наталия Тихонова (Екатеринбург)

В музее истории Екатеринбурга открылась выставка "Растущий организм. Город как конструктор": посетители могут лично оценить, как менялись центральные улицы сегодняшнего мегаполиса.

- Мы постарались отобрать 15 самых ярких, на наш взгляд, объектов, охватывающих период с XVIII века до наших дней, - говорит Светлана Булатова, заместитель директора музея по проектной и научно-исследовательской деятельности.

Хрестоматийный пример - здание Горной канцелярии, первое капитальное в городе, датируется 1736-1739 годами. При этом корпус, выходящий на улицу 8 Марта, - новодел 1966 года, его автором был зодчий Моисей Рейшнер. Поразительно, но по этажности, геометрии окон и даже типу колонн строение полностью повторяет стиль фасада XIX века, к которому приложил руку самый известный дореволюционный архитектор Екатеринбурга Михаил Малахов.

В 1923-м город стал административным центром Уральской области, после чего начался реформаторский бум. В ту пору не испытывали пиетета перед историческими памятниками, легко включали старинные усадьбы в новые многоэтажные гиганты. Так, здание мэрии подвергалось реконструкции трижды: еще в 1913 году на этом месте находился гостиный двор. При городском голове Александре Обухове заложили новый корпус, окнами на Кафедральную площадь. Северную часть закончить не успели, надстроили только в 1928-1930 годах в конструктивистском стиле. С того времени здесь размещались разные конторы и магазины, позже горсовет. Следующая реконструкция случилась во второй половине 1940-х по проекту Георгия Голубева и Анатолия Романова. Известный уралмашевский мастер Михаил Новаковский работал над убранством фасада. Его дополнили парадными колоннами, барельефами, цоколь облицевали гранитом, а по периметру крыши расставили 16 фигур: рабочего, колхозницы, шахтера, спортсмена, ученого и т. д. В 1954-м все это увенчалось башней с курантами.

Не менее интересная история у здания "Уралтеста": в 1926-м палату мер и весов поселили в скромном двухэтажном строении. Когда рядом появились гостиница "Большой Урал", Дом промышленности, Дом печати, над соседом нависла угроза сноса, слишком устаревшим он казался. Но градостроительная горячка поутихла после того, как в 1934-м Свердловск перестал быть центром Уральской области. После Великой Отечественной войны площадь Парижской Коммуны еще раз реконструируют: архитектор Калашников наращивает здание за счет боковых крыльев и увеличивает этажность с двух до пяти. Именно в таком виде, неоклассическом, оно нам более привычно.

- Подобных случаев у нас десятки, - отмечает ученый секретарь музея Евгений Бурденков.

Даже старожилы вряд ли знают, что офисник на перекрестке Ленина-Карла Либкнехта - это не одно строение, а два, причем разных времен. Когда-то на этом месте стояла двухэтажная гостиница "Пале Рояль", в 1930-е ее надстроили, после чего сюда заехал Уралэнерго. А вот корпус института Уралтеплоэлектропроект как логическое продолжение появился только в конце 1950-х, хотя сегодня кажется, что это одно целое, декор на фасаде одинаковый.

Конкурс на возведение Дома энергетиков объявили в 1954-м, развязалась настоящая архитектурная битва, о чем писали в "Вечернем Свердловске": маститый Александр Тафф против молодого Гуго Шауфлера. Несмотря на то что победил Шауфлер, Тафф добился в министерстве энергетики утверждения своего замысла, и только известное постановление 1955 года "Об излишествах в архитектуре" помешало осуществить замысел. Решили строить в более скромном стиле, так называемом софт-модернизме.

Особенно впечатляют на выставке стенды "было-стало", где фото из музейных фондов соседствуют с современными, раскрывая непростую судьбу архитектурных ансамблей. Экспозиция будет работать до 6 октября.

По хорошей дороге домой

На Среднем Урале отремонтируют 400 километров трасс

Дарья Борисова (Свердловская область)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что на качество жизни уральцев, развитие промышленных и сельскохозяйственных предприятий, экономики региона в целом напрямую влияет состояние транспортной системы. При этом на Среднем Урале есть все ресурсы, чтобы дороги были безопасными. На ближайшие три года перед министерством транспорта и дорожного хозяйства поставлена задача привести в соответствие требованиям свыше 400 километров магистралей. Речь идет о 188 объектах, причем значительная часть дорог и мостов включена в список по просьбам уральцев. Как уточнил губернатор, отремонтируют и трассы, связывающие малые населенные пункты с Большой землей, - до 2026 года обновят 13 участков проезжей части с твердым покрытием. В 2024-м согласно нацпроекту количество дорог, соответствующих нормативным требованиям, в муниципалитетах должно достичь 85 процентов, регионального значения - 53,1 процента, входящих в опорную сеть - 66,7 процента.

Чтобы сэкономить время и выдержать сроки, капремонт начался еще зимой. Дорожники выполняли работы, которые можно проводить при любых температурах. Так, приступили к реконструкции девяти искусственных сооружений регионального значения - путепроводов на Серовском тракте, эстакады на 42-м километре ЕКАДа, мостов через реки на севере области. На объекты завозили грунт и инертные материалы, а обновлением дорожного полотна занялись, когда установилась сухая погода и среднесуточная температура не опускалась ниже плюс пяти градусов по Цельсию.

- Среди крупных проектов текущего года - строительство развязки в районе переулка Базового в Екатеринбурге. И, конечно, наш стратегический проект - федеральная трасса М-12 "Восток" с запуском движения от Казани до Екатеринбурга. Для этого мы сосредоточили усилия на реконструкции Пермского тракта с расширением с четырех до шести полос и разделением встречных потоков транспорта. Одновременно продолжаем модернизацию трассы в направлении Тюмени, - рассказал Евгений Куйвашев.

По нацпроекту к декабрю нынешнего года в регионе пройдут работы на 79 дорожных объектах. Например, село Верхнемакарово - самая отдаленная часть Екатеринбурга. До центра города через Горный Щит 37 километров. Причем связь Верхнемакарово с другими населенными пунктами обеспечивает единственная дорога. По ней курсируют школьные и рейсовые автобусы, сельчане добираются на работу, в поликлиники и другие социальные учреждения, возят ребятишек в детские сады и школы. Кроме того, на территории немало дачников, многие выбирают село на живописном берегу реки Чусовой местом жительства - растут коттеджные поселки. По данным администрации Чкаловского района Екатеринбурга, в Верхнемакарово живет около полутора тысяч человек, и в перспективе население будет расти. Поэтому в приоритете - развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, газификация, повышение транспортной доступности.

Магистраль, ведущая в Верхнемакарово, имеет высокую социальную значимость, поэтому в 2024-м начался ее ремонт по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". К началу августа техническая готовность объекта протяженностью 16,5 километра составила 80 процентов. Дорожники используют материалы местных производителей и современные технологии. Выравнивающий слой из асфальтобетона укладывают, предварительно покрыв основание битумной эмульсией, что повышает водостойкость и долговечность асфальта. Параллельно подрядчик укрепляет обочины, ремонтирует водопропускные трубы - это позволит обеспечить отвод воды и предотвратить преждевременное разрушение полотна. Вдоль трассы появятся барьерное ограждение, сигнальные столбики и остановочные комплексы. Контракт двухлетний, но к концу августа планируется выполнить основной объем.

Пять вечеров с "королем инструментов" - звезды фортепиано слетаются в Екатеринбург

В Екатеринбурге стартует Второй пианистический марафон

Валерий Кузнецов

Сегодня в Екатеринбурге стартует теперь уже традиционный Второй пианистический марафон. Эти фортепианные вечера на открытом воздухе Green Royal Fest возобновятся после четырехлетнего перерыва. Их задача - продемонстрировать богатую жанровую палитру "короля инструментов" от академической классики до джаза.

Фортепианный фестиваль oper-air откроется в знаменитом Саду близ Свердловской филармонии концертом восходящей звезды нашего пианизма, победителя Международного конкурса молодых музыкантов "Евровидение-2018" Ивана Бессонова и Уральского академического филармонического оркестра с дирижером Алексеем Доркиным; прозвучат концерт №23 Моцарта, Третий концерт Рахманинова и "Испанское каприччио" Римского-Корсакова.

Второй вечер "Рояль-гала" будет отдан выступлениям лауреатов XVII конкурса имени Чайковского пианистов Сергея Давыдченко, Валентина Малинина, Ильи Папояна и Станислава Корчагина - сольным, в фортепианных дуэтах и даже в шесть рук.

Затем последует концерт лауреата Первой премии Конкурса имени Чайковского Сергея Давыдченко - любители классики услышат его в Первом фортепианном концерте Чайковского и в Рапсодии на темы Паганини Рахманинова.

Полным ярких сюрпризов обещает стать вечер "Рояль в джазе" - на открытую эстраду выйдут Даниил Крамер (фортепиано), Дарья Чернакова (контрабас), Давид Ткебучава (ударные) и "российская Элла Фитцджеральд" Мари Карне.

И завершит пятидневный музыкальный марафон Денис Мацуев, который исполнит с Уральским филармоническим оркестром Третий фортепианный концерт Бетховена и Второй концерт Рахманинова.

Как сообщили на пресс-конференции, будущий сезон Свердловской филармонии будет посвящен искусству фортепиано, и этот фестиваль - своеобразная к нему увертюра.

В Суздале нашли дружинника времен Ярослава Мудрого

Аркадий Симонов

Уникальное погребение воина-всадника обнаружили археологи во время раскопок древнерусского могильника Гнездилово во Владимирской области. Рядом с останками молодого мужчины лежали боевой топор, удила, подпружная пряжка и пара стремян. Это очень редкая находка, за 170 лет изучения Северо-Восточной Руси нашли лишь 15 подобных погребений.

- Погребение со всадническим снаряжением, открытое в 2024 году, - одно из двух захоронений такого рода в землях Северо-Восточной Руси, документированных по современным стандартам, - рассказал директор Института археологии РАН, вице-президент РАН Николай Макаров. - Редкость подобных погребений в древнерусских могильниках связана как с общим архетипом славянского языческого обряда, для которого не характерно присутствие в захоронениях оружия, так и с быстрой христианизацией древнерусской элиты, значительная часть которой уже в XI веке отказалась от помещения в могилы каких-либо предметов, символизировавших социальный статус умершего. Раскопки в Гнездилове дают уникальную возможность во всей полноте восстановить погребальный обряд русской дружины эпохи Ярослава Мудрого и его наследников и общий облик воинской культуры этой эпохи.

Этот памятник был открыт в 1851 году А.С. Уваровым, но сегодня на поверхности земли не сохранилось никаких следов курганных насыпей. Найти могильник удалось лишь в 2019 году благодаря использованию новых технологий и методов геофизики.

По словам академика Макарова, находки из Гнездилова по-новому открывают историческое место Суздаля и Суздальского Ополья как одного из центров концентрации военной элиты и формирования воинской культуры Северо-Восточной Руси. Они вносят в общую панораму наследия Суздальской земли яркие, ранее неизвестные памятники, отражающие исторические события, приобретающие особую ценность в год празднования 1000-летия Суздаля.

В Магнитогорске усовершенствовали космического робота

Евгений Китаев (Челябинская область)

Магнитогорское предприятие, занимающееся разработкой андроидной техники, создало новый образец антропоморфного робота, которого назвали Марфой. Это более продвинутая версия получившего широкую известность робота Федора, с которым в августе 2019 года на международной космической станции проводились эксперименты, чтобы определить его пригодность к "высотной" работе.

Федор стал первым в мире механическим космонавтом, завершившим полный цикл полета на околоземной орбите и вернувшимся после выполнения научной программы на Землю. Тогда операторы, вооружившись задающим устройством копирующего типа и шлемом виртуальной реальности, управляли "руками" робота, а специалисты снимали показания до и после полета, чтобы оценить изменения в работе всех членов экипажа. Эти данные и были учтены при создании улучшенной вариации.

Новая модель отличается внешне и функционально. Марфа похожа на мифологического кентавра - наполовину андроид, наполовину колесная тележка-платформа, а вместе - "интеллектуальный" грузовик, в задачу которого входит сбор и доставка образцов внеземного грунта и других полезных грузов.

Сейчас Марфу, к примеру, готовят для возможной лунной миссии, выполнения задач на поверхности спутника. В земных условиях она может транспортировать груз весом до пяти килограммов, а в пересчете на лунный эквивалент гораздо больше - около 30. Питается за счет батарей, заряда которых в экспериментальных условиях хватает на 2,5 часа, но в реальных предполагается использовать более мощные источники.

Марфа, кстати, уже сдала первый звездный экзамен. Как отмечают ее разработчики, испытания проводили специалисты Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Имитацию десантной операции выполнили, изучая управление роботом на расстоянии, в условиях микрогравитации, тестируя системы автоматизации и самообучения. "Думающая" помощница должна была подъехать к функциональной панели, забрать научную аппаратуру, разместить на своей грузовой платформе и перевезти в нужную точку.

- У Марфы несколько режимов управления: может действовать автоматически, но в случае нештатных ситуаций космонавт возьмет управление на себя. Кроме того, существует супервизионный режим. То есть робот самостоятельно подъезжает к объекту по заранее заданной программе, распознает кнопки или тумблеры и нажимает на них, выполняя определенные действия. Как и положено антропоморфному существу, реагирует на голос: получив устную команду, отправляется ее выполнять, - рассказывает начальник управления научно-прикладных исследований проблем подготовки космонавтов Владимир Дикарев.

Состоявшийся эксперимент SIRIUS-2024, как отмечают его участники, стал шагом вперед в развитии технологий, открывающих новые возможности освоения Солнечной системы. После тестирования специалисты Центра им. Ю.А. Гагарина должны передать разработчикам из Магнитогорска свои рекомендации. Исследование робототехнической системы планируют включить в тренировки будущих экипажей.

Правила рыболовства для Западной Сибири хотят подкорректировать

Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна. В том числе актуализируются требования по промысловой отчетности в связи с переходом на электронный рыболовный журнал.

Проект соответствующего приказа министерства размещен на портале regulation.gov.ru для оценки регулирующего воздействия, сообщает корреспондент Fishnews.

Предлагаемые поправки актуализируют требования по промысловой отчетности в связи с применением электронного рыболовного журнала. Вносятся дополнения в список запретных для промышленного и любительского лова водных объектов Курганской области, корректируются другие меры регулирования рыболовства.

Дата окончания публичного обсуждения документа — 2 сентября.

Fishnews

В ЧЭМК назначили нового генерального директора

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) генеральным директором АО «ЧЭМК» назначен Анатолий Бровко. До этого Анатолий Бровко занимал должность заместителя генерального директора комбината. Он имеет богатый опыт управления российскими металлургическими предприятиями, а также опыт государственного управления.

В понедельник 12 августа Анатолия Бровко коллективу ЧЭМК представил руководитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях Виталий Корниенко.

Ашинский МЗ планирует первую выплату дивидендов после 20-летнего перерыва

Совет директоров ПАО "Ашинский металлургический завод" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 1-го полугодия 2024 года в размере 77 рублей на каждую обыкновенную акцию, говорится в сообщении предприятия.

На выплату дивидендов предполагается направить чистую прибыль, полученную по итогам первого полугодия 2024 года, и нераспределенную прибыль прошлых лет.

Общая сумма планируемых дивидендов - 38 млрд 381,021 млн рублей.

По ценам акций до выхода этой новости дивидендная доходность превысила 80%. При этом в ходе торгов на Московской бирже акции взлетели 12 августа в цене на 22,2% (до 113,04 рубля за штуку) на дивидендных новостях.

Последний день для покупки акций под дивиденды— 26 сентября. Ашинский металлургический завод более 20 лет не выплачивал дивиденды держателям акций. Окончательное решение примут акционеры по собрании 12 сентября.

Уверенный оптимизм — обзор активности региональных застройщиков РФ за первое полугодие 2024 года

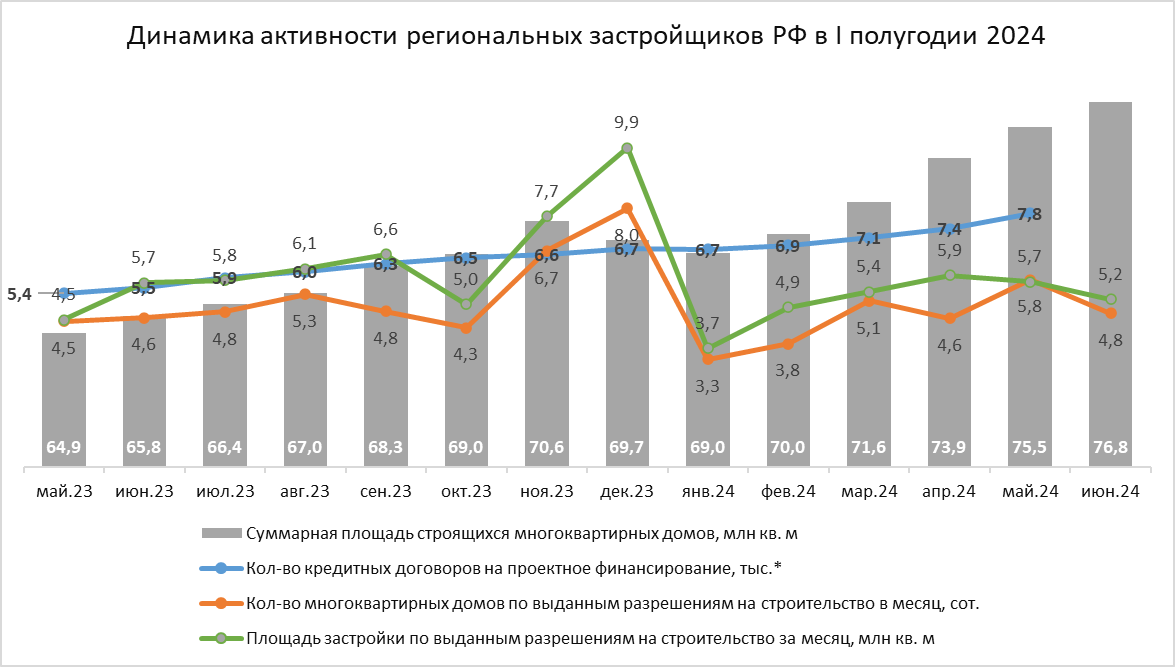

Суммарный объем текущего строительства в регионах увеличился на 17%. Наибольшая активность застройщиков наблюдается на Северном Кавказе, в Южном и Дальневосточном федеральном округах. Об этом «Стройгазете» сообщили эксперты аналитического центра компании KEY CAPITAL, которые провели исследование активности региональных застройщиков в России.

Эксперты проанализировали количество кредитных договоров между банками и застройщиками (по данным Банка России), количество домов и общую площадь застройки по выданным за исследуемый период разрешениям на строительство (по данным Единой информационной системы жилищного строительства — ЕИСЖС). Также были подсчитаны количество юридических лиц-застройщиков, которые действуют в стране (на основе рейтинга Единого ресурса застройщиков — ЕРЗ.РФ). Наконец, эксперты проанализировали динамику суммарной площади строящегося в РФ жилья (по данным ЕИСЖС).

Аналитики подсчитали эти показатели как с включением данных по Москве, Санкт-Петербургу, Московской, Ленинградской областям, так и без них. Поскольку масштабы деятельности застройщиков в этих агломерациях (далее «столичные агломерации») крайне высоки и сильно влияют на общую статистику активности застройщиков по стране, эксперты затем исключили их из подсчетов, чтобы получить не искаженную картину активности региональных застройщиков РФ.

Региональные застройщики занимают все больше денег на стройку

Проектное финансирование остается главным источником средств на жилищное строительство в России, поэтому суммарное количество действующих договоров между банками и застройщиками отражает текущую и перспективную активность девелоперов. По данным Центробанка России, к началу июня 2024 года в России действовали 10,7 тыс. соглашений между застройщиками и банками о проектном финансировании. На 1 января 2024 года их насчитывалось 9,4 тыс. Таким образом, с начала года показатель увеличился на 14%. По подсчетам аналитиков KEY CAPITAL, без учета Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области к началу июня действовали 7,8 тыс. кредитных договоров против 6,7 тыс. в начале года. Таким образом, активность в получении кредитов у региональных застройщиков увеличилась за прошедшие пять месяцев на 16%, а в годовом измерении показатель увеличился на 46%.

Наибольшее увеличение проектного финансирования строек наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе, где с начала года число кредитных договоров застройщиков и банков увеличилось на 56%, а относительно середины 2023 года — в два раза. На 22% выросло число договоров проектного финансирования в Уральском федеральном округе (61% за год), на 18% за полугодие — в Дальневосточном федеральном округе (62% за год) и в Южном федеральном округе (30% за год). На 16% увеличилось число кредитных договоров в Северо-Западном федеральном округе без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области (33% за год). В Приволжском федеральном округе с начала года число соглашений между застройщиками и банками увеличилось на 12% (40% за год), в Центральном федеральном округе без учета Москвы и Московской области — на 11%, а в годовом выражении — на 33%.

Региональным девелоперам разрешили строить меньше домов

Следующим показатель активность застройщиков — получение ими разрешений на строительство. По подсчетам аналитиков на основе данных ЕИСЖС, за первое полугодие 2024 года в стране выданы разрешения на строительство более 3 тыс. многоквартирных жилых домов, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, когда застройщикам разрешили построить 3,2 тыс. зданий. Без учета столичных агломераций за первое полугодие региональные застройщики получили разрешения на строительство 2,7 тыс. дома против 2,9 тыс. в аналогичный период 2023 года. Таким образом, показатель в регионах сократился на 3,7%.

«Увеличилась доля крупных проектов, — отметила Ольга Гусева, генеральный директор компании KEY CAPITAL. — По нашим данным, за последний год количество обращений застройщиков за разработкой проектов на крупных участках (от 60 гектаров) увеличилось не менее, чем на 40%. Помимо этого, появились запросы на разработку проектов для территорий больше 100 гектаров, их доля составила не менее чем 30% запросов. Все это говорит о том, что девелоперы начали выводить крупные проекты и КРТ, и для таких сложных и крупных проектов важно привлекать внешнюю экспертизу».

Аналитики KEY CAPITAL отмечают, что динамика числа разрешенных для строительства жилых зданий по федеральным округам России была неоднородной. В Южном федеральном округе показатель увеличился за полугодие на 59% относительно I полугодия 2023 года, в Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) — на 22%, в Северо-Кавказском федеральном округе – на 18%, Северо-Западном федеральном округе (без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области) – на 3%, в Дальневосточном федеральном округе — на 2%. В остальных округах показатель заметно снизился: в Приволжском федеральном округе он сократился на 33%, в Уральском федеральном округе — на 20%, в Сибирском федеральном округе — на 4%.

Другая картина в разрезе суммарной площади зданий, которые застройщикам разрешили возвести в I полугодии 2024 года. Показатель увеличился на 1% в целом по стране, а без учета столичных агломераций — на 3%. В Северо-Кавказском федеральном округе рост составил 41%, в Южном федеральном округе — 22%, в Северо-Западном федеральном округе — на 12%, в Приволжском федеральном округе — 8%. Сокращение зафиксировано в Сибирском федеральном округе на 18%, в Дальневосточном федеральном округе — на 7%, в Уральском федеральном округе — на 6%, в Центральном федеральном округе — на 3%.

«Региональные застройщики реализуют разные по масштабу проекты, — указала Ольга Гусева. — Можно получить разрешение на строительство целого квартала небольших малоэтажных домов, и их суммарная площадь будет меньше, чем у практически точечной застройки одного-двух высотных зданий. Возможно, мы наблюдаем постепенное увеличение масштабов и плотности застройки жилых кварталов в регионах. При такой тенденции девелоперам неизбежно придется задуматься о многофункциональности пространства, которое они создают в городах для большого числа людей — рядом с жилыми корпусами должны появляться рабочие места, образовательные и технологические центры, спортивные объекты и т. п.».

Число игроков регионального девелопмента растет

Количество застройщиков, работающих в России, за прошедшие 12 месяцев также увеличилось. По подсчетам аналитиков KEY CAPITAL, в июне 2024 года в рейтинге Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) участвовали почти 2,9 тыс. застройщиков, из которых зарегистрированными за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей были около 2,5 тыс. компаний. Между тем в июне 2023 года в рейтинге участвовали 2,6 тыс. застройщиков, из которых региональную «прописку» имели 2,2 тыс. игроков. Таким образом, общее количество застройщиков в стране увеличилось за год на 10,5%, а число региональных застройщиков — на 12,5%.

Объемы текущего строительства в регионах РФ выросли

Суммарная площадь строящегося жилья по данным ЕИСЖС в июне 2024 года составила почти 115 млн кв. м. За первое полугодие 2024 года этот показатель увеличился на 8%, а по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — на 13%. Без учета столичных агломераций в июне 2024 года региональные застройщики возводили более 76,8 млн кв. м жилья против 69,7 млн кв. м в начале 2024 года, подсчитали аналитики KEY CAPITAL. Таким образом, за полугодие объем текущего строительства в регионах увеличился на 10%. В июне 2023 года суммарная площадь строящихся жилых домов в регионах составляла 65,8 млн кв. м, что означает увеличение на 17% в годовом выражении.

Наиболее заметный прирост показателя зафиксирован за полугодие в Дальневосточном федеральном округе — на 18%, далее следуют Северо-Кавказский федеральный округ (рост на 17%), Уральский федеральный округ (плюс 16%), Северо-Западный федеральный округ (увеличение на 14%) и Южный федеральный округ (рост на 10%). Наиболее скромные показатели зафиксированы в Сибирском федеральном округе (плюс 4%), Приволжском федеральном округе (рост на 6%) и Центральном федеральном округе (увеличение на 9%).

В годовом измерении однозначным лидером по объемам текущего строительства стал Северо-Кавказский федеральный округ, где показатель вырос на 51% по сравнению с июнем 2023 года. Далее следует Дальневосточный федеральный округ (рост на 41%), Уральский федеральный округ (рост на 27%). Более скромные показатели роста за год зафиксированы в Приволжском федеральном округе (плюс 8%), в Сибирском и Южном федеральных округах (12%), в Центральном федеральном округе (13%) и Северо-Западном федеральном округе (15%).

«Анализ активности региональных застройщиков показывает, что масштабы деятельности строителей в регионах как в первом полугодии 2024 года, так и за последние 12 месяцев расширяются, — резюмировала Ольга Гусева. — Увеличиваются объемы кредитования застройщиков, то есть девелоперы продолжают активно занимать деньги на новое строительство, ожидая дальнейшего роста спроса. Увеличивается количество домов, предусмотренных разрешениями на строительство, и растет объем текущего строительства. Это говорит о том, что девелопмент в целом с уверенным оптимизмом смотрит на свои дальнейшие перспективы, несмотря на изменения в господдержке ипотечного спроса. Особенно заметный рост наблюдается в тех регионах, где долгие годы жилищное строительство отставало от общих федеральных трендов. Это, в частности, Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа. Местные застройщики смотрят еще более оптимистично в будущее благодаря программам субсидированного кредитования, таким как семейная ипотека, которая будет популярна в северокавказских республиках с высокими показателями рождаемости, и дальневосточная ипотека, стимулирующая местный спрос и строительство».

*Данные на май 2024

Источник: KEY CAPITAL по данным ЦБ РФ, ЕИСЖС

Авторы: СГ-Онлайн

Врачи из Сургута прооперировали пациентку с редкой патологией нёбных миндалин 1

10-летняя девочка поступила для проведения операции к оториноларингологам Сургутской окружной клинической больницы с жалобами на длительное ощущение инородного тела и постоянный дискомфорт в горле, который усиливался при глотании.

Обследование показало, что состояние вызвано двусторонним увеличением небных миндалин с нетипичной конфигурацией сосочковой поверхности. Гистологические исследования показали редкую форму лимфоидно-сосочковой гиперплазии небных миндалин.

Случай единичный на территории России. Впервые патология зарегистрирована в Японии и описана в научной англоязычной литературе. В настоящее время этиология сосочковой гипертрофии остается неизвестной.

В результате обследований, врачи приняли решение о проведении операции. Специалисты отметили, что, несмотря на то, что клинические признаки аномалии имитируют онкологическую опухоль, процесс — доброкачественный, и лечится стандартной операцией двусторонней тонзилэктомии.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, на седьмые сутки после операции ее выписали домой.

Более 1,4 млн штук молоди сибирского осетра выпустили в реку Иртыш в Тюменской области

В Тобольском районе Тюменской области хозяйствующим субъектом АО «Транснефть-Сибирь» в соответствии с договором на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов силами Нижнеобского филиала подведомственного Росрыболовству ФГБУ «Главрыбвод» осуществлен выпуск 1 434 515 экз. молоди сибирского осетра в реку Иртыш.

Данные мероприятия проводятся в целях компенсации ущерба, нанесенного хозяйствующими субъектами водным биологическим ресурсам и среде их обитания.

Перед выпуском водных биологических ресурсов была определена площадь акватории выростного пруда, установлены зоны учета, произведен облов выростного пруда, определена средняя штучная навеска и произведен расчет количества водных биоресурсов в пруду.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Мост через Каму в Татарстане дорожники запланировали сдать раньше срока

Олег Платонов

Мост через Каму в Татарстане сдадут на год раньше. Новый дорожный объект - самое крупное искусственное сооружение на строящемся обходе Нижнекамска и Набережных Челнов. Дорога войдет в состав трассы М-12 "Восток", поможет разгрузить города от транзитного транспорта и повлияет на развитие всей территории.

На мосту через реку Каму в Татарстане завершилась надвижка пролетного строения. Это технологически сложный и один из важнейших процессов возведения искусственного сооружения. Теперь, когда он позади, дорожники могут обозначить сроки завершения работ. Готовность- 85%, и уже к концу года по нему пустят рабочее движение.

Мост протяженностью 1,3 км строят на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Одна из ключевых целей- разгрузка плотины Нижнекамской ГЭС, которую из-за трафика невозможно полноценно отремонтировать. Другая задача - снять напряжение на трассе М-7, которая сейчас является единственной дорогой, соединяющей берега Закамья.

- Пролетное строение моста через Каму будет состоять из двух частей: русловой и эстакадной, - говорит начальник ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" Илдар Мингазов. - Русловая часть моста представляет собой единую цельнометаллическую конструкцию протяженностью 792 метра, собранную из 65 блоков. За 14 месяцев мостостроители собрали конструкцию массой более 11 тысяч тонн и надвинули на опоры моста.

Монтаж выполняли с помощью метода продольной надвижки, когда пролеты перемещают горизонтально строго по оси моста и точность движения контролируют с помощью датчиков, установленных внутри пролетного строения. Затем специалисты должны опустить конструкцию на опорные части. Этот процесс завершат в октябре.

- Работы ведутся с опережением почти на год, - отметил глава региона Рустам Минниханов. Челны и Нижнекамск - два крупных промышленных центра нашей страны. Раньше были проблемы с логистикой, с доступом к заводам. Теперь все эти вопросы сняты.

В составе строящегося обхода 81 км современной четырехполосной дороги IБ категории, еще 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений. Мост через Каму называют одним им основных объектов и ключевой частью нового скоростного маршрута Казань - Екатеринбург в Татарстане.

Между тем

На М-12 откроются новые многофункциональные зон. Сейчас на маршруте от Москвы до Казани их 19, к концу года на этих 810 км вместе с крупнейшими федеральными топливными операторами планируется запуск еще пяти, сообщили в ГК "Автодор": две МФЗ появятся по обе стороны от дороги на 483 км М-12 в Перевозском городском округе Нижегородской области, еще две зеркальные МФЗ начнут работать на площадках отдыха, расположенных на 778 км М-12 "Восток" в Татарстане. И пятая должна заработать на 616 км в сторону Москвы в Шумерлинском муниципальном округе Чувашии. На территории комплексов будут расположены АЗС, сервисное здание для обслуживания водителей и пассажиров с супермаркетом и кафе. Для удобства автомобилистов предусмотрены дополнительные парковочные места для грузовых и легковых авто. Также на МФЗ будут устроены рекреационные зоны со спортивными тренажерами и детские площадки. Кроме того, по новой М-12 разрешат движение беспилотным грузовикам. Соответствующее постановление о введении экспериментального правового режима подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. До этого такие перевозки разрешались только по М-11 "Нева".

Ямал экспериментирует с искусственным воспроизводством хариуса

На Собском рыбоводном заводе в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках научно-исследовательской деятельности занялись выращиванием хариуса. Основная задача сейчас — формирование ремонтно-маточного стада.

Уже благополучно пройдены этапы оплодотворения и инкубации икры, а также выклева и выдерживания предличинок. Мальки хариуса встали на плав и перешли на активное внешнее питание, а вес самых ранних особей достиг 40 мг, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального департамента агропромышленного комплекса.

«Работы по искусственному воспроизводству хариуса в России имеют давнюю историю, но пока не настолько масштабны, как выращивание осетровых, лососевых и сиговых рыб. В Обь-Иртышском рыбохозяйственном бассейне на Полярном Урале к таким работам приступили впервые», — отметила директор завода Елена Рябова.

В рамках исследования планируется выращивание молоди хариуса в заводских условиях не менее одного года с постоянным наблюдением за темпами роста. Основная цель ямальских рыбоводов — формирование ремонтно-маточного стада. В случае успешного завершения эксперимента на Собском заводе приступят к разведению хариуса.

Воспроизводство ценных видов рыб в ЯНАО — комплексная работа правительства автономного округа, научно-исследовательских организаций, а также недропользователей, подчеркнули в пресс-службе. За восемь лет работы Собский рыбоводный завод выпустил в реки Ямала около 120 млн молоди ценных видов, преимущественно муксуна и чира. В этом году предприятие впервые участвовало в воспроизводстве нельмы.

Fishnews

За полгода прибыль СИБУРа по МСФО взлетела вчетверо

СИБУР нарастил чистую прибыль по МСФО в более чем 4 раза в первом полугодии 2024

СИБУР нарастил чистую прибыль в 4 раза, хоть выручка выросли лишь на 16%

СИБУР нарастил чистую прибыль по международным стандартам б/у за шесть месяцев 2024 года вчетверо, до 151,4 млрд руб. Прибыль, приходящаяся только на акционеров умножилась в 4,5 раза, до 145,3 млрд руб.

Компания получила за январь–июнь 570 млрд руб. выручки, что на 16% выше, чем год назад. Чистый долг СИБУРа при этом уменьшился в сравнении с уровнем конца прошлого года на 1,6%, до 627 млрд руб.

КТЗМ запустил в эксплуатацию линию по производству холодногнутого швеллера

Кольчугинский Трубный Завод Металлинвест (КТЗМ) запустил в эксплуатацию во Владимирской области собственную линию по производству холодногнутого швеллера, с толщиной стенки от 3 до 6 мм из различных марок стали (ст. 3 СП, 09Г2С). Швеллер производится на импортном оборудовании в соответствие ГОСТ.

Стабильно высокое качество готовых изделий обеспечивает не только современное оборудование, но и высококвалифицированные специалисты - прокатчики завода.

Преимущества использования гнутого швеллера:

- Уменьшение массы конструкции до 30% без снижения несущей способности.

- Точность размеров по сравнению с г/к прокатом, толщина г/к профилей неравномерная, что отрицательно сказывается на сварке и прочих операциях.

- При изготовлении гнутого швеллера на профилегибочных станах все дефекты заготовки удаляются, что позволяет исключить дальнейшую обработку изделия

- Относительно невысокие цены на гнутый швеллер вместе с прочностными характеристиками обеспечивают высокую экономическую эффективность применения таких изделий в различных отраслях промышленности и строительства.

На данный момент прокатаны три группы размеров: 80х60х4 мм, 120х60х4 мм, 250х60х6 мм. Продукция соответствует всем требованиям ГОСТа и ожиданиям потребителей. Новое современное оборудование позволит производить гнутые швеллера следующих размеров: h (высота) 80, 100,120,140,160,180,200,250 мм; b (ширина полки) 50,60,70,80,100 мм; s (толщина стенки) от 3 до 6 мм.

Открытие нового участка производства на КТЗМ (входит в состав УК "Металлинвест", Нижний Тагил) позволит увеличить присутствие на рынке труб и профилей и продолжить освоение новых видов продукции.

Дефицитные площади: переосмысление форматов в коммерческой недвижимости

Председатель комитета по офисной недвижимости НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» Гайк ПАПОЯН рассказал «Стройгазете» о том, что происходит на рынках складской, торговой и офисной недвижимости.

Гайк Гамлетович, какова ситуация на рынке офисов в различных городах?

В текущем году офисный рынок Москвы и регионов очень активен. Количество и объем сделок как аренды, так и продажи бьют исторические рекорды. Сработали отложенный спрос, скопившийся за последние два года, развитие экономики и низкий ввод новых зданий. В таких городах, как Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара и Новосибирск за последние 5-7 лет не строилось даже двух зданий классов А/В в год, которые бы соответствовали общероссийской классификации офисных зданий РГУД.

Основными арендаторами и покупателями выступают компании из финансового сектора и IT, а также госструктуры и госкомпании. Ставка аренды и стоимость продажи выросли на 10-20% в зависимости от класса здания. Доля свободных помещений снижается седьмой квартал подряд, достигнув минимальных значений: 6-7% в классе А и около 5% в классе В.

Для определения класса здания и, соответственно, стоимости продажи и ставки аренды стороны ориентируются на общероссийскую классификацию офисных зданий РГУД, позволяющую объективно и беспристрастно дать оценку класса здания.

Особо хочу отметить тот факт, что предложение сдвинулось от аренды в сторону продажи: если раньше спрос был 80/20, то сейчас он 30/70. Это обусловлено повышением стоимости заимствований для девелоперов, что, соответственно, ведет к критическому повышению ставки аренды, которую уже не готовы платить арендаторы, более длительной окупаемости и снижению доходности проекта. Поэтому девелоперы приняли решение продавать проекты по частям и фиксировать прибыль сейчас, тем более есть спрос и на небольшие блоки от 50 кв. м у частных инвесторов. Кроме того, продавая помещения в состоянии shell&core, девелоперы экономят на отделке самих офисов, которую они бы обязательно делали при сдаче в аренду.

В ближайшие 2-3 года дефицит на офисном рынке не исчезнет, так как не будет достаточного объема нового строительства из-за высокой стоимости фондирования. Будут достроены те объекты, которые уже на продвинутой стадии готовности и которые правильнее достроить, а не замораживать.

Есть ли нестандартные офисные решения?

Собственники начали внедрять современные энергоэффективные технологии, информационное моделирование, цифровые и иные решения, для того чтобы здания стали соответствовать тому или иному классу согласно классификации офисных зданий РГУД. Арендаторы и покупатели стали предъявлять повышенные требования к качеству и уровню решений в офисных зданиях. Для них важны планировки agile, эргономичная мебель, пространства для коллективной работы, цифровизация взаимодействия с собственником, датчики контроля влажности и СО2. Все это требует изначального внедрения таких решений уже на стадии проектирования.

Какова себестоимость и маржинальность офисного строительства?

Себестоимость строительства за последние два года поднялась на 50-75%. Основные драйверы роста очевидны: изменение курса рубля, сложная логистика, дорогое фондирование. Однако в последние 3-4 месяца наметилась тенденция к снижению стоимости за счет развития и поддержки государством локального производства, а также стабилизации логистических цепей поставок.

Маржинальность у строителей никогда не снижалась, а у девелоперов она немного снизилась (до 15-20%), что напрямую повлияло на их стратегию продавать, а не сдавать в аренду.

Насколько актуален сегодня light industrial?

Данный формат впервые был озвучен лет 10 назад и был экзотикой, такой же, как и коворкинги. Все говорили, что на Западе это очень актуальный формат и пользуется большим спросом, но в реальности не до конца понимали, для кого и чего он нужен, кто потребитель данного продукта.

Новый, он же реальный, виток развития данный формат получил после начала пандемии в 2020 году, когда бурно начала развиваться сфера услуг доставки продуктов питания и готовых блюд, которые и стали основными потребителями данных площадей, а не мелкие производства, как представляли себе девелоперы.

Нельзя не отметить и усилия правительства Москвы по стимулированию мелкого и среднего производства в столице, в том числе и высокотехнологичного, что подтолкнуло спрос на высококачественные помещения light industrial. Кроме того, девелоперы получают льготы при строительстве таких площадей, что повышает доходность проектов и делает их интересными для девелоперов. Этот продукт обычно продается в мелкую нарезку, что предполагает быстрый возврат инвестиций девелоперов.

Сейчас заявлено много проектов light industrial, однако возможно затоваривание рынка так же, как в свое время с коворкингами или, как их модно сейчас называть, сервисными офисами. Около трех лет назад все устремились в этот сегмент, но со временем рынок перегрелся, и сейчас мы видим «похмелье». Light industrial — нишевый продукт, который, несомненно, нужен, но из-за отсутствия аналитики по объему платежеспособного спроса на ближайшее 2-3 года и, соответственно, понимания, что, где и сколько строить, девелоперы могут столкнуться с длительной реализацией проектов и возвратом своих инвестиций.

Чем обусловлено активное развитие коммерческих объектов?

Я бы не стал утверждать, что коммерческая недвижимость развивается. Скорее, происходит ее переосмысление. Кроме того, развитие рынка невозможно с такой высокой стоимостью заимствований. Многое будет зависеть от того, когда ЦБ снизит ключевую ставку. Из-за высокой ставки новое строительство ограничится только теми объектами, которые находятся на продвинутой стадии и которые логичнее достроить, а не заморозить. Но количество таких объектов ограничено, и они вымоются с рынка в следующие 15-18 месяцев.

Торговые центры пытаются понять, как им жить после ухода мировых брендов и спада покупательского трафика и как конкурировать с маркетплейсами. Большинство арендаторов платит арендную плату в виде процента от оборота, а со снижением покупательского трафика снижаются и оборот, и сумма, которую арендатор ежемесячно платит девелоперу. Девелоперу становится сложнее обслуживать свой кредит, что может привести к переходу недвижимости к банку.

Офисная недвижимость переживает рост, но он временный. Повторяется ситуация 2019 года, когда был рост экономики после четырехлетней стагнации, но из-за низкого ввода предыдущих лет возник дефицит предложения, что привело к росту арендных ставок и стоимости продажи. В 2012 году была примерно такая же ситуация после кризиса 2008-го. На мой взгляд, рынок стабилизируется в течение следующих 9-12 месяцев.

Склады развиваются по своему вектору, на который влияет только развитие e-commerce. На сегодняшний день зафиксирован исторически самый низкий показатель вакансии — около 3%. Возможно, сейчас склады — наиболее надежный сектор коммерческой недвижимости.

Авторы: Сергей ВЕРШИНИН

Номер публикации: №30 09.08.2024

Развитие экосистемы: ситуация на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и других крупных городов

Отечественные девелоперские компании активно реализуют разнообразные проекты, осваивают новые для себя рынки и направления деятельности. О некоторых аспектах российского девелопмента «Стройгазете» рассказала исполнительный директор, вице-президент НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» Елена БОДРОВА.

Елена Сергеевна, охарактеризуйте особенности и перспективы комплексного развития территорий в Петербурге.

Программа КРТ по примеру московской в Санкт-Петербурге так и не заработала. Было предложено переселить людей из «хрущевок» в новостройки, однако без предоставления равнозначной площади в том же районе, как это делается в Москве. Поэтому возникло недовольство, и депутаты Заксобрания заморозили закон о КРТ.

В Москве программа реализуется с 2020 года, и в работе 41 проект в 34 районах столицы. В Екатеринбурге компания Брусника показала мастер-план первого проекта КРТ в микрорайоне Уралмаш, да и в других городах есть проекты КРТ. На мой взгляд, в Санкт-Петербурге в этом вопросе и законодательная база, и заинтересованность со стороны властей должны подняться на новый уровень.

Идет ли на рынке укрупнение управляющих и девелоперов?

Конечно, есть такая тенденция — укрупнение игроков на рынке недвижимости и развитие экосистем вокруг них. Однако укрупнение идет не только за счет покупки, когда крупную девелоперскую компанию привлекают в другой фирме имеющиеся ресурсы. Проблемы с привлечением проектного финансирования привели к тому, что основные объемы строительства теперь концентрируются у нескольких крупных девелоперов. К примеру, с января по июнь 2024 года под застройку в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было приобретено 540 гектаров, из них 221 гектар купила GloraX и 258 — Dogma, то есть 88,7% купленных земельных участков — у двух девелоперов, это и есть укрупнение.

Укрупнения управляющих компаний пока не видно. Однако есть тенденция: девелоперские компании создают не только свои УК, но и собственные архитектурные компании.

Как вы оцениваете результаты внедрения проектного финансирования?

Проектному финансированию менее 10 лет, но уже видны некоторые итоги. Улучшение контроля за финансовыми потоками и общей организацией бизнес-процессов привело практически к искоренению такой проблемы, как обманутые дольщики, да и в целом к снижению рисков. Благодаря этому произошла стабилизация рынка жилой недвижимости. Но выяснилось, что зачастую проектное финансирование доступно в первую очередь крупным девелоперским компаниям, которые устойчивы и имеют хороший «послужной список». После введения эскроу-счетов стоимость новостроек выросла на 10-15%, так что этот процесс можно прокомментировать: дороже, но надежнее.

Какие сегодня самые востребованные направления в девелопменте?

Смотря у кого востребованные. Для девелоперов остаются доходными и жилая, и коммерческая недвижимость. С января по июнь этого года было заключено 44 тыс. сделок по жилой недвижимости — на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. После отмены льготной ипотеки этот высокий спрос спадет, но останутся другие программы. Покупатели адаптируются, а девелоперские компании предложат новые выгоды для людей.

По данным «Петербургской недвижимости», объем предложения на первичном рынке жилья в петербургской агломерации с июня 2023 года снизился на 10%. То есть спрос есть, а квартир меньше, значит, и направление остается востребованным у обеих сторон интересантов.

Строительство складов всегда оставалось надежным и стабильным сектором для работы. За полгода можно возвести постройку, и строительство простое по сравнению с другими сегментами. Тем более, что в последнее время запрос на складскую недвижимость увеличился.

Если говорить про инвесторов, то жилье в долгосрочной перспективе неуклонно дорожает, поэтому интерес инвесторов к нему и не слабеет. Оживление сферы гостеприимства дает инвесторам надежду на стабильный доход в сегменте апартаментов, ведь потоки отечественных туристов внутри России только увеличиваются, развиваются апарт-отели там, где их раньше не было. И две столицы активно работают с этим форматом. Объем предложения апарт-отелей в Санкт-Петербурге, согласно данным VALO Service, на март составил 5,5 тыс. юнитов, в Москве, по данным Ricci, — 3,3 тыс. номеров. Сервисные апартаменты в Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Новосибирске хотя не занимают пока заметных объемов, но имеют тенденцию к росту.

Авторы: Сергей ВЕРШИНИН

Номер публикации: №30 09.08.2024

Архитектура должна быть технологичной: девелоперские проекты предполагают не только использование стандартов, но и творческий подход

Человека встречают по одежде, девелоперский проект — по внешнему облику. Застройщики отошли от стандартных решений — архитектура жилья и бизнес-центров крайне разнообразна и поражает воображение. О том, как компании выбирают, что появится в том или другом городе и как технологии влияют на эстетику современных проектов, «Стройгазете» рассказал генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав КИСЕЛЁВ.

Станислав Владиславович, как девелопер выбирает архитектурный облик, от чего он зависит? Насколько активно компании идут на эксперименты?

У девелоперов есть два подхода к архитектуре. Первый — технологичный, когда подбираются выверенные с точки зрения технологии решения, которые можно эффективно реализовывать на площадке.

Второй — каждый раз подходить творчески к конкретной территории. «КОРТРОС» склонен ко второму подходу. Однако творчество, конечно же, не исключает технологического фактора: не каждое архитектурное решение может быть реализовано.

Тем не менее, если говорить про региональные особенности, все архитекторы, с которыми мы работаем, начинают разработку концепции с погружения в специфику локации, в которой предстоит реализовать проект.

Как вы выбираете архитекторов для сотрудничества? Когда вы работаете в других городах, вы привлекаете местных специалистов или приглашаете кого-то извне?

Мы везде стараемся отталкиваться от взаимодействия с региональными реалиями. Но не в каждом регионе можно найти архитектора, подходящего нашим задачам: все же у нас ощущается большой дефицит специалистов в регионах. Могу привести пример проекта «Гулливер» в Перми. Перед тем, как выйти на эту площадку в центре города, мы столкнулись с дилеммой: сделать в Москве быстрый, простой продукт, который бы точно себя оправдал с точки зрения экономики, или выполнить задачу уровнем выше в Перми — найти региональную специфику, сделать проект, который станет знаковым для города, добавит качества окружающей среде в целом.

Тогда мы пригласили французских специалистов, которые… не смогли сразу справиться с этой площадкой. Тогда нам на помощь пришел главный архитектор города Олег Горюнов, увидевший, что на эту территорию просится силуэтная, акцентная застройка. Никто и представить себе не мог, что там можно построить самые высокие здания в Перми и это будет адекватно и гармонично смотреться, впишется в ландшафт.

Эта идея как раз-таки соответствует местной специфике. Стало очевидно, что город в своем развитии подошел к высотной застройке, что в нем не хватает ярких доминант. После этого проект стал таким, каким его видим сегодня. Мы вытянули его технологически вопреки скепсису местного архитектурного сообщества.

Опять же, в любом регионе есть конгломерат — лидеры общественного мнения, архитекторы, которые принимают решение согласовать или не согласовать тот или иной проект, которые говорят «нет, это нельзя, для города плохо, а это, наоборот, хорошо».

В итоге проект проходит через фильтр местного восприятия. Поэтому важно не просто амбициозно заявить о проекте, но и убедить всех в том, что он имеет право на существование на данной территории.

Можно ли говорить, что у проектов «КОРТРОСА» есть единый архитектурный код? Какой он? Что объединяет, к примеру, ваши московские проекты — HEADLINER, «Серебряный бор», TATE и iLove? Един ли он для всей страны?

Мне сложно выделить этот код, я не архитектурный критик, но могу сказать, что каждый проект «КОРТРОС» не похож на предыдущий. Разные архитектурные решения можно найти и в рамках одного проекта. Например, в том же iLove у корпусов разные архитектурные детали, дополняющие друг друга и создающие единый ансамбль. Любое архитектурное решение в наших проектах — это, прежде всего, профессиональное решение.

Понятно, что где-то есть то, что можно усовершенствовать, но, скажем так, это не сразу можно заметить. Однако, будьте уверены, на следующем проекте таких погрешностей уже точно не будет.

Более того, мы готовы к смелым экспериментам. Например, в нашем новом проекте Secret Garden на улице Архитектора Власова в Москве удивительная архитектура — три разноэтажных корпуса напоминают хрупкие бутоны экзотических цветов. Мы взялись за такой сложный проект, поскольку понимаем, что, во-первых, справимся, а во-вторых, что от этого будет эффект во всех смыслах — и для города, и для бизнеса. С точки зрения сложности архитектуры, это новый шаг в технологическом развитии компании, и, реализуя этот проект, мы инвестируем в том числе в свои компетенции.

В свое время HEADLINER был первым проектом высотной жилой застройки в Москве. Мы тоже очень серьезно смотрели на него с точки зрения возможности реализации: высотная застройка в то время, когда мы стартовали, была не самым эффективным бизнес-решением. Мы, тем не менее, пошли на это, набили руку, отработали решения технологически и сейчас можем их эффективно транслировать в других проектах.

Сегодня город принял решение поставить архитектурный облик проекта на первое место, даже до параметров площадки. Вам такое решение нравится? Не помешает ли оно бизнесу?

Я вижу здесь серьезный плюс. Понятно, что город решает свои задачи, девелопер — свои. Задача города — общий архитектурный ландшафт, инфраструктура, качество среды. Власти стремятся сделать так, чтобы в столицу было интересно и полезно приезжать абсолютно всем. Задача девелопера — прибыль. Даже если появляются какие-то сомнения или противоречия, сильный, профессиональный девелопер всегда может найти компромисс — где-то пойти на сложное для себя решение, но при этом суметь не только привнести в облик города что-то новое и красивое, но и получить прибыль.

Если говорить о бизнесе — может ли архитектура быть «продающим» фактором?

Архитектура — одна из составляющих продаж, но не самый главный фактор, на основании которого покупатель делает выбор. Можно придумать красивую обертку, но не «дотянуть» содержание. При этом если проект архитектурно неприглядный, его просто никто не заметит. Конечно, любому жителю приятно возвращаться домой в то здание, на которое можно гордо бросить взгляд, которое имеет привлекательный фасад и отличается от соседних серых строений, а не быстро, опустив взгляд, пройти в свою квартиру.

Определенно, нам как девелоперу важно, чтобы архитектура была технологичной, обеспечивала не только красоту, но и безопасность, энергоэффективность. Есть базовые требования, не только влияющие на эстетику, но и гарантирующие последующую правильную эксплуатацию.

Например, на фасадах HEADLINER мы ставим фотоэлектрические панели. Здесь на первое место выходят функциональность и безопасность во всех ее аспектах. Ведь мы замещаем элемент ограждающей конструкции неким инженерным решением, генерирующим электричество. В свою очередь, электричество должно собираться, проходя через кабель, который также пронизывает фасад, — и это тоже должно учитываться. Технологию мы начали отрабатывать в Екатеринбурге в проекте «Академический», установив там 140 панелей. На HEADLINER эта технология уже усовершенствована, здесь панели четырех цветов и их более тысячи.

Чтобы сделать девелоперский проект более узнаваемым и уникальным, мы можем использовать и другие инструменты. Один из них — это архитектурное освещение. Сложные проекты требуют подсветки декоративных элементов, тогда как при работе со зданием в стиле минимализма следует лишь подчеркнуть его форму за счет лаконичного освещения. Так, при разработке концепции архитектурной подсветки семейного квартала iLove мы руководствовались тремя принципами: эстетикой, реализуемостью и экономической целесообразностью. Подсветка за счет своей оригинальности (асимметричное освещение фасадов с превалирующими вертикальными линиями) впечатлила жителей квартала и получила массу позитивных отзывов в домовых чатах. Более того, в вечернее время наш комплекс стал яркой и издалека заметной доминантой Останкинского района.

В своих проектах вы устанавливаете произведения современных художников. Зачем это нужно компании и что дает проектам?

Мы находимся в постоянном творческом поиске. Интерьеры домов испокон веков украшались произведениями искусства. Мы пошли по тому же пути, но украшаем «интерьеры» наших территорий. Искусство — это возможность концентрированно добавить проекту новое качество, создать точку притяжения, привлечь внимание, удивить клиента.

В объединении девелопмента с искусством у общественных зон появляется новый смысл: необычные формы вызывают интерес, это можно почувствовать. Развитие этого направления позволяет трансформировать мышление и образ жизни, оживить пространства. Более того, мы подходим к реализации жилья не как к строительству «жилых квадратных метров», а как к созданию многофункциональных комплексов, заранее планируя сервисы, насыщая проекты опциями, а самое главное — смыслами.

В чем-то это тот самый «дизайн-код» компании, о котором мы говорили. Может быть, это решение для кого-то выглядит спорно, но, тем не менее, это определенный маркер места, попытка от этого решения получить обратную связь. В любом случае создается элемент общения на одном языке с архитектурным и городским сообществом.

В «Академическом» у нас много разных элементов, которые так или иначе маркируют район, подчеркивая ту идею, которую мы закладываем в развитие территории, те смыслы, которые нам хотелось бы вложить — семья, любовь, счастье, уют, красота. Также и в московских проектах мы уже установили в ЖК HEADLINER скульптуру Льва Ефимова под названием «Источник», в ближайшее время мы представим сообществу паблик-арт инсталляцию «Погода в доме» от известного современного художника Марины Звягинцевой на тему любви и семьи в ЖК iLove, а в нашем новом проекте на территории Южного порта появится арт-объект «Люминетика» от молодого художника Ивана Калиничева.

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номер публикации: №30 09.08.2024

Феномен отечественного строительного рынка: Один из старожилов отечественной стройотрасли отмечает 60-летний юбилей

1 октября 2024 году флагману Тюменского домостроения – Акционерному обществу «Тюменская домостроительная компания» (АО «ТДСК») исполняется 60 лет.

Компания приобрела колоссальный опыт создания уникальных масштабных проектов по комплексному освоению территории. «ТДСК» возводит жилую и коммерческую недвижимость, в копилке реализованных проектов есть и объекты социального назначения: детские сады, поликлиника, котельная, школа.

Сегодня каждый четвертый житель города Тюмени живет в квартирах, построенных «Тюменской домостроительной компанией». Это предприятие с огромным потенциалом в виде производственных, финансовых и управленческих ресурсов.

Секрет лидерства

В новостройках «Тюменской домостроительной компании» представлено жилье массового спроса класса стандарт и комфорт в панельном и каркасно-монолитном исполнении. Панельное домостроение вписано в летопись истории «ТДСК» с момента основания. Отвечая запросам времени компания и сегодня создает современные качественные панельные дома, квартиры в которых пользуются стабильно высоким спросам.

Дом новой серии 121/60Т, был построен и введен в эксплуатацию в этом году и приурочен к Юбилею «ТДСК» (60 - это 60 лет компании «ТДСК», а Т - это тюменская серия). Запуск новой серии потребовал от Компании значительных вложений на переналадку оборудования завода. Отличительными чертами дома новой серии стали: обновленный архитектурный облик и увеличение площади квартир.

Все необходимые изделия для возведения панельного дома компания производит на собственном заводе КПД. Он работает в три смены, дисциплинируя и организуя всю организацию.

Завод КПД занимает внушительную часть территории комплекса «ТДСК» площадью 14 Га и находится в состоянии постоянного развития и модернизации материально-технической базы и технологии производства выпускаемой продукции. В последние годы здесь были заменены металлоформы, закуплены машины для сварки арматурных сеток и каркасов, сваенавивочные машины, модернизировано сварочное производство. Территория компании пополнилась новыми цехами: арматурным, СМК, цехом сантехзаготовок и др., которые укомплектованы современным отечественным и зарубежным оборудованием из Германии, Австрии, Финляндии, Италии и других стран.

В этом году обновление коснулось крупного подразделения - Управления механизации. На территории производственной базы «ТДСК» открыли автомойку, оснащенную современным оборудованием и 2 новых бокса для обслуживания и ремонта авто- и дорожно-строительной техники. Данные проекты были реализованы в сжатые сроки.

Секрет лидерства АО «ТДСК» в каждодневном и непрерывном труде, способности предвидеть экономически важные для развития компании события, умении стратегически мыслить с опережением на несколько лет, в правильном управлении, в гибкости мышления, в сплоченности, в богатом опыте, в сложившихся традициях и жажде успеха.

Уникальный Тюменский застройщик

«Тюменская домостроительная компания» — это единственный застройщик Тюмени, реализующий только готовое жилье, построенное за счет собственных средств компании без привлечения кредитных. Ежегодно «ТДСК» получает разрешения на ввод в эксплуатацию 160-180 тыс. кв. метров жилья.

Готовое жилье – это прозрачность сделки и отсутствие рисков для покупателя, который минуя стадию дольщика сразу становится собственником выбранной квартиры.

Сегодня «ТДСК» реализует два крупнейших проекта за свою историю – жилой район «Ново-Патрушево» и жилой комплекс «Ново Комарово». Каждый из данных проектов является востребованным и перспективным.

Благодаря реализации готового жилья, широкому выбору планировочных решений, достойным ценам в сочетании с качеством работ, компания зарекомендовала себя на рынке недвижимости как добросовестный и благонадежный застройщик и партнер.

Авторы: Владимир ЧЕРНОВ

Номер публикации: №30 09.08.2024

Город на этапе реновации: как реализовать ключевые преимущества КРТ?

Город функционирует подобно живому организму, его нельзя законсервировать либо заставить коснеть прошлым. По мере изменения потребностей людей преобразуется и городское пространство. Такую закономерность стараются учитывать и власти, и девелоперы, и профессионалы строительной отрасли.

Эффективный инструмент

Известно: значительная часть населения России проживает в индустриальных городах, но многие ли из них можно назвать хорошими? В каждом крупном населенном пункте имеются пространства, актуальные для предыдущих эпох. Однако сегодня они утеряли или утрачивают ценность, «выпав» из организма города. Яркий пример инфраструктурной эрозии — территории индивидуального жилого строительства (ИЖС). Проблема общая: в ряде городов они расположены чуть ли не в центре. Ни о каких упорядоченных кварталах не идет и речи. Часто наблюдается хаотичная застройка без внутренней логики, удобных дорог, общественных пространств, инфраструктуры. Очевидно, что такая ситуация недопустима в современном городе.

В чем же главная ценность постиндустриального города? Это мобильность, предполагающая снижение издержек на смену жилья. Отсюда неизбежен запрос на стандартные, ликвидные квартиры, подходящие большинству, а также разнообразие потребностей, которые можно реализовать с помощью обновленной комфортной среды. Что препятствует городам развиваться в этом направлении? По оценке руководителя девелоперской компании Брусника Алексея Круковского, это неактуальные стратегии городского развития.

«Они по-прежнему транслируют ценности и подходы прошлой индустриальной эпохи, для которой были актуальны две задачи: дать людям квадратные метры и обеспечить базовые потребности, — отметил он. — Здесь не думали об интенсивном использовании территории, что вело к «расползанию» города. В современном городе пространственная политика должна быть подчинена идее компактности, интенсификации использования пространства и многофункциональности».

По его мнению, важнейшую роль в решении проблемы в обозримом будущем должна сыграть реализация комплексного развития территорий (КРТ). «Ключевое преимущество КРТ в том, — убежден Алексей Круковский, — что оно объединяет интересы города, горожан, включая жителей депрессивных территорий, девелоперов. КРТ — единственный эффективный инструмент качественного обновления среды, возвращения к жизни больших пространств, сшивания городской ткани».

Проекты комплексного развития территорий неумолимо продвигаются нарастающими темпами. Важно сохранить достигнутые динамику и качество диалога власти и строительного сообщества, максимально использовать потенциал девелоперов быть драйверами процессов КРТ.

Конкурентоспособные характеристики

Современный город — ключевое условие привлечения и удержания людей; а люди, их интеллект и знания — сегодня главный фактор конкурентоспособности территории.

«Какими характеристиками обладает хороший город? — рассуждает директор по земельному банку Брусники Дмитрий Ступин. — Компактность, связность, проницаемость, человеческий масштаб. Это плотная, разнообразная квартальная застройка, где приоритет отдан пешеходам, средствам индивидуальной мобильности, общественному транспорту, где четко разделены частное и приватное пространства, создан качественный ландшафт. Наконец, в этой застройке учтены контекст, идентичность, история места».

КРТ — очень эффективный механизм комплексной реновации, учитывающий интересы всех сторон и работающий в разных масштабах. Тонкость в том, что к этим масштабам, как считает Дмитрий Ступин, необходимо применять разные подходы. К примеру, небольшой проект реновации (1-2 гектара) реализуется на подготовленной, развитой территории; он практически не предполагает инфраструктурных и смысловых изменений, большого расселения. Это аккуратная, точечная замена морально и физически устаревших зданий. И для таких проектов лучше всего работает механизм аукциона, где ключевую роль справедливо играет цена.