Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

12 марта 2015 года в Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) состоялся круглый стол «Фармацевтический рынок: создание справедливых правил игры» с участием представителей антимонопольных органов стран БРИКС, СНГ и Европейского Союза.

В ходе выступлений участники круглого стола заостряли внимание на одних и тех же проблемах: коррупции, большом количестве посредников, задержке выхода дженериков на рынок, непропорциональности доходов от патентов и влиянии врачей на выбор пациентами лекарственных средств.

В России и ЮАР в отличие от Индии, например, существует еще одна проблема – большая импортозависимость. Как сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, в России производится только 25% в денежном эквиваленте лекарственных средств, необходимых гражданам нашей страны.

В ЮАР, по словам первого заместителя руководителя конкурентного ведомства Мулала Хардина Ратхисусу, местных фармпроизводителей всего около 8. Наблюдается спад в фармпроизводстве, закрываются заводы. В связи с этим доля импорта становится еще больше, лекарства – дороже. На данный момент около 25 компаний являются иностранными.

В Индии нет такой зависимости от импорта, однако есть другая проблема – отсутствие выбора. Пациенты покупают то, что прописал врач.

В целом же Индия сделала большой шаг вперед по развитию здравоохранения.

«Государство устанавливает потолок на один лекарственный состав, а затем фармкомпании конкурируют друг с другом, – рассказала советник Арчана Гойал Гулати из Комиссии по защите конкуренции Индии. – Не все выбирают препарат по максимальной цене».

В Молдавии сейчас тоже активно начали заниматься развитием здравоохранения. Такой курс для себя определило новое Правительство. Причем, как сообщила президент Конкурентного ведомства Молдавии Виорика Кэраре, нарушения со стороны фармкомпаний пытаются пресечь не с помощью санкций, а за счет адвокатирования конкуренции.

Представитель Министерства национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин в свою очередь обратил внимание на проблему БАДов. Их название и упаковка довольно часто похожи на внешнюю оболочку лекарственных средств, что вводит покупателей в заблуждение.

Юрист конкурентного ведомства Венгрии Эстер Ковакс Хум рассказала о защите фармацевтических данных. В некоторых случаях такая защита дает фармкомпаниям конкурентное преимущество. «Если информация блокируется, быстро выпустить дженерики на рынок достаточно сложно».

В Венгрии в перспективе планируется создать базу судебных дел по фармацевтике. Приблизительный срок – май 2016 года.

ФАС России совместно с итальянским конкурентным ведомством тоже занимается разработкой информационной платформы. Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Тимофей Нижегородцев предложил Венгрии и другим странам присоединиться к ее созданию:

«Мы хотим, чтобы Правительство при ценовом регулировании опиралось на рефицируемые данные о ценах, складывающиеся в других странах с похожим уровнем доходов населения».

Начальник Аналитического управления ФАС Алексей Сушкевич в свою очередь подчеркнул, что те лекарственные препараты, которые уже получили допуск в другие страны, должны беспрепятственно попадать и на наш рынок.

Глава ФАС Игорь Артемьев согласился с этим. Особенно в отношении лекарств, которые получили допуск в Европейский союз и США, где к лекарственным препаратам предъявляются самые серьезные требования.

Власти России обещают включить Приднестровье в программу импортозамещения рынка

Об этом, как сообщает «Первый приднестровский телеканал», в рамках и по итогам прошедших в Москве деловых встреч проинформировала Алевтина Слинченко, министр экономического развития ПМР.

По словам г-жи Слинченко, между Россией и ПМР уже подписан протокол с договоренностями, затрагивающими экспорт сельскохозяйственной продукции из Приднестровья на российский рынок.

- Мы получили уверения, что никаких прекращений работы с нашими предприятиями не будет. Для этого мы сегодня готовим проект информационного письма в адрес всех российских компаний, которые работают с нашими предприятиями для того, чтобы наши отношения не прекращались, а продолжали работать,- добавила министр.

В рамках данного протокола российские власти уже запросили у партнеров перечень организаций, планирующих и заинтересованных в экспорте. Кроме этого, в будущем в Приднестровье откроют российский центр сертификации, который, как ожидается, «упростит процедуру продвижения приднестровских товаров на российский рынок и позволит нашим производителям соблюдать обязательства по обеспечению качества и безопасности продукции, независимо от решений молдавских чиновников».

По итогам 2014 года крупнейшими направлениями перевода денежных средств из России стали Узбекистан и Таджикистан: порядка 50% от всего объема переводов, пишет finance.uz. При этом, объем переводов в Узбекистан снизился на 10%, в Таджикистан - на 6%. Третья по значимости страна – Украина, падение по этому направлению было самым значительным – 27%, поскольку было связано не только с экономической, но и с политической ситуацией.

Эксперты аналитического агентства TMT Консалтинг и Аналитического центра платежной системы Contact основной причиной спада назвали изменение курсовой стоимости рубля по отношению к доллару и евро.

По прогнозам специалистов, динамика рынка в 2015 году будет определяться в первую очередь изменениями миграционных потоков из стран СНГ, а также курсовой стоимостью рубля по отношению к ведущим мировым валютам. С учетом этого и при сохранении текущего валютного курса можно ожидать сокращения рынка трансграничных переводов в 2015 году на 25-30%.

Стоит отметить, что, по данным Всемирного банка, от денежных переводов зависит 12% экономики Узбекистана, 21% экономики Армении, 12% экономики Грузии, 31,5% экономики Кыргызстана, 25% экономики Молдавии, 42% экономики Таджикистана. При этом большую часть переводов в эти страны как раз составляют денежные средства, поступающие из России.

АН Podrobno.uz, 10.03.2015

Власти Приднестровья обещают до 12 марта передать Москве перечень всех приднестровских организаций, которые готовы начать поставки своей продукции в Россию, заявила в эфире местного телеканала "Первый приднестровский" министр экономического развития ПМР Алевтина Слинченко.

"Мы сегодня готовим проект информационного письма в адрес всех российских компаний, которые работают с нашими предприятиями для того, чтобы наши отношения не прекращались, а продолжали работать", — сказала Слинченко.

По ее словам, Россия готова содействовать увеличению поставок из ПМР и даже намерена открыть сертификационный центр, который будет выдавать российские документы на товары, произведенные в республике. Более того, в Москве запросили перечень всех приднестровских организаций, в перспективе планирующих начать поставки в Россию. Министр утверждает, что до 12 марта этот список будет направлен в Москву.

"Есть такие компании, как "Интерцентр Люкс", которая сегодня очень заинтересовалась экспортом в РФ. Учитывая, что они расширяют свои площади и объёмы производства в мясной и швейной продукции, сегодня они хотели бы работать с РФ, и такой список готовится и будет направлен", — добавила Слинченко.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Владимир Сандуца.

Международный химико-фармацевтический концерн Bayer объявляет о смене руководителя российского подразделения. Согласно сообщению пресс-службы компании, с 1 марта 2015 года пост генерального директора ЗАО «Байер» занял Нильс Хессманн, также Хессманн назначен генеральным представителем Bayer в СНГ.

Нильс Хессманн родился в Бельгии, изучал прикладную экономику в Университете Антверпена. Свою карьеру в фармацевтическом бизнесе он начал в 1992 году в компании Schering на должости менеджера по исследованиям рынка. С 1996 года возглавлял отдел маркетинга Schering в Румынии и Молдавии. В 1999 году вступил в должность генерального директора Schering в Казахстане, отвечал за развитие компании в Средней Азии.

В 2001 году стал генеральным директором Schering в Греции, в 2007 – возглавил подразделение компании в Нидерландах, где также в рамках своих полномочий занимал должность генерального представителя Bayer HealthCare. В этот период Хессманн координировал процесс интеграции Bayer с Schering.

С ноября 2015 года Нильс Хессманн занимал пост генерального директора и генерального представителя Bayer HealthCare в Южной Корее.

Предшественница Хессманна в должности гендиректора Bayer в России Вера Хан продолжит карьеру в штаб-квартире компании в Германии.

Приднестровский Каменский консервный завод может начать поставки в российские регионы

В этом месяце делегация из Астраханской области уже посетила предприятие Приднестровья, где ознакомилась с производственным процессом, мощностями хранения, а также продегустировала консервацию Каменского завода.

Сейчас складские мощности предприятия уже заполнены практически полностью, что обусловлено резким ростом объемов производства. Так, только в 2014 году в рамках Каменского консервного завода были произведены 8 млн банок зеленого горошка и 3,5 млн банок с консервированной кукурузой. Но этим двумя наименованиями ассортимент предприятия не ограничивается, в него также входят различные соки, джемы, повидло и прочие виды консервов.

- В 2014 году мы поставляли на российский рынок, в Беларусь, Казахстан, Молдову, Украину. В этом году поставили пару фур на Беларусь, на Молдову и пока все. Трудности сейчас мы испытываем с реализацией продукции, а именно, потому что в столь сложное время, когда у наших соседей не совсем все просто и обычно, все-таки мы ориентированы на российский рынок,- рассказал Руслан Спатарь, исполнительный директор Каменского консервного завода.

В свою очередь Ирина Бажова, заместитель министра АПК и торговли Астраханской области, высоко оценила результаты визита делегации региона в Приднестровье.

- Наши люди сегодня требуют качественной продукции и все, что произведено по госту, оно пользуется достаточно повышенным спросом у населения. Поэтому здесь уже надо говорить о ценах, чтобы эта продукция была конкурентоспособная, чтобы она не только стояла на полках, но и могла быть продана,- отметила г-жа Бажова.

В российской промышленности необходимо внедрять принципы «зеленой экономики», когда утилизация является незаменимым звеном жизненного цикла произведенной продукции. Мы больше не имеем право скатываться на уровень лишь потребления и примитивной потребительской политики. Мы больше не имеем права лишать наших детей будущего, разбазаривая природные и человеческие ресурсы. Об этом заявили участники XI международного форума «Лом черных и цветных металлов», который собрал в Москве 19-20 февраля 2015 года более 400 делегатов.

Сегодня потребление в развитых странах мира в 10 раз больше, чем может прокормить Земля, если бы все жители планеты имели такой уровень жизни. Уже в ближайшие два десятилетия прогнозируется острый дефицит всех видов природных ресурсов, который будет расти с каждым годом. Именно поэтому глобальная экономика толкает Россию на сырьевой путь, на котором бесценное сырье продается по бросовым ценам. Чтобы этого избежать, профессиональное сообщество требует от Государственной Думы скорейшего принятия законов об обороте природных ресурсов и вторичных металлов.

Стоимость разведанных запасов твердых полезных ископаемых по черным и цветным металлам в России превышает 11 триллионов долларов США, а стоимость всего металлофонда – более 1 триллиона. Задача государства состоит в том, чтобы постоянно исследовать экономическую эффективность отрасли переработки вторичных ресурсов и делать все от него зависящее, чтобы эта отрасль росла и процветала. Законы, налоговое регулирование, общественное мнение – все должно быть поставлено на службу отрасли рециклинга.

На фоне разворачивающихся кризисов в целых отраслях промышленности и падающих мировых рынков было интересно узнать, что думают о будущем специалисты разных стран. Прозвучали доклады и экспертные мнения от представителей Бельгии, Великобритании, Германии, Ирана, Италии, Молдавии, России, США, Украины, Финляндии, Швеции и Японии. Особенно тепло приветствовали на форуме делегатов и докладчиков из Украины.

Генеральный партнер форума, «Альфа Мет», официальный партнер форума, «Уралметком», и спонсор форума, «Метсо Минералз СНГ», выступили на открытии мероприятия, пожелав всем успешной работы. Делегатам запомнилось выступление коммерческого директора компании «Альфа Мет» Александра Николаевича Мосягина, поскольку он заявил, что компания станет номером один на российском рынке. Когда модератор спросил, как это получится сделать, ответ был: «Потому что мы будем лучшими». Организаторы форума поблагодарили «Уралметком» за поддержку и выразили уверенность, что совместная работа будет эффективной для всех участников рынка. А компанию «Метсо Минералз СНГ» особо отметили за стабильность: даже в условиях кризиса не была прервана многолетняя поддержка форума. Модератор провел здесь аналогию, что этим и отличается европейское оборудование - стабильностью работы и надежностью отношений. Поэтому на церемонии награждения заслуженную награду «Надежному партнеру» получил Исполнительный директор «Метсо Минералз СНГ» Сергей Юрьевич Бабушкин.

Первый заместитель генерального директора ФБУ «ГКЗ» и директор АООН «НАЭН», Артур Евгеньевич Растрогин, выступил на тему регулирования рынка первичных и вторичных ресурсов. Требуется новый подход к государственному управлению природными ресурсами, когда рациональное недропользование рассматривается не только как передача прав на добычу ресурсов недропользователям с последующим контролем со стороны государства. Это – пройденный этап. В развитых странах управление ресурсами и сохранение природных богатств рассматривается в тесной привязке к отрасли утилизации и переработки вторичных ресурсов.

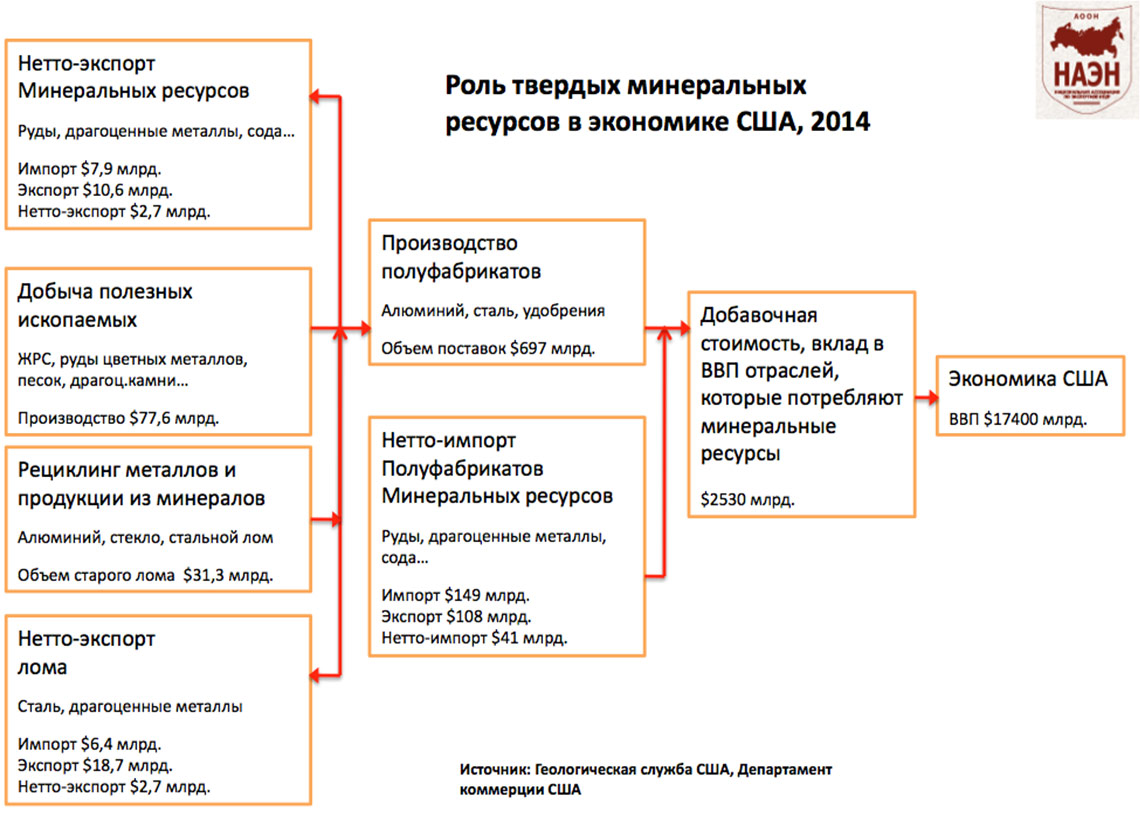

Модератор форума, Виктор Викторович Ковшевный, отметил, что ежегодно именно геологическая служба США (USGS) публикует мониторинг по состоянию минерально-сырьевой базы, где по каждому металлу анализируется состояние рынка вторичных ресурсов, какая доля от рынка приходится на вторичные металлы. Переработка черного и цветного металлолома, электронного лома и транспортных средств является существенным источником сырья для промышленности. Когда в центре внимания будет как добыча минеральных ресурсов, так и сбор и переработка вторичных металлов, такой подход позволит говорить об устойчивости и устойчивом развитии в минерально-сырьевом комплексе России.

Нельзя сразу объять необъятное. Необходимо начать с изучения тенденций рынка вторичного алюминия, кобальта, меди, железа, свинца, никеля, олова и вольфрама. А затем уже довести картину и до таких металлов как, например, ртуть, которая сегодня в России просто выбрасывается на свалки в виде миллионов непереработанных люминесцентных ламп, отравляя землю и воду.

Далее представитель BIR Joost Van Kleef рассказал о мировом рынке лома, при этом акцент был сделан на лом специальных сталей, потому что спецметаллургия имеет значительно больше перспектив для роста по сравнению с рынком углеродистых сталей. Также он отметил, что большую роль в установлении профессиональных стандартов для работы на рынке лома играют сами участники рынка. Государство может выступать исключительно наблюдателем, но не законодателем мод, потому что оно в принципе не в состоянии разбираться в технических деталях и отраслевых профессиональных секретах. Уже потом, в кулуарах форума, докладчик заявил о политических мотивах санкций в отношении России, поскольку бизнесу никакие ограничения не нужны – европейские компании видят в России надежного и сильного партнера.

Аналитик CRU International Дмитрий Попов сделал интересный доклад о состоянии международного рынка лома и возможностях для экспортёров из СНГ. После доклада завязался диалог о перспективах российских и украинских металлургов, в связи с тем, что по снижению себестоимости они вышли в мировые лидеры. Причиной послужила девальвация национальных валют. В сегодняшних условиях для экспорта это хорошо. С другой стороны, правительство говорит о регулировании экспорта, потому что потребители металлопроката один за одним жалуются на рост цен, которой они не могут выдержать. Даже Тверской вагоностроительный завод недавно остановился на 1 месяц.

Следом начался круглый стол, посвященный новому закону о ломе. Модератор попросил экспертов кратко выразить свою позицию по ряду вопросов. В дискуссии приняли участие: «АКРОН», Морозов Павел Анатольевич, генеральный директор; «ОМК-Экометалл», Красильщиков Владимир Борисович, генеральный директор; «Промтехносеть», Артюх Игорь Владимирович, председатель совета директоров; ПК «Втормет», Шаруда Александр Николаевич, председатель совета директоров; «МАГЛЮГ», Лалаян Герман Григорьевич, генеральный директор; Володькин Владимир Владимирович, президент НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

1-й вопрос. Зачем что-то менять? Устраивает ли действующая система с лицензированием? Эксперты объединились в одном мнении: действующая система себя изжила. Государство не может контролировать ситуацию на местах, и в результате лицензии стали инструментом не контроля, а дополнительных поборов. В случае с Москвой вообще был введен запрет и лицензию можно получить только по решению суда. Существует проблема для «белых» компаний, которые имеют большое количество филиалов в регионах. Непредсказуема ситуация с проверками: пожарные, экологические, налоговые, а смысл всех проверок сводится к тому, чтобы разжиться за счет бизнеса.

Много трат на ненужные вещи: например, на ККМ у средней компании уходит более 300 тыс. рублей в год, а потери в масштабах страны превышают 1 млрд. рублей. Естественно, все это отражается на цене лома, а в конечном счете – на цене металлопроката. Вспомнили и государственную «программу утилизации», когда фактическая бесконтрольность утилизации привела к тому, что более 60% направленных на переработку машин оказались у «авторазборщиков».

2-й вопрос. Готово ли государство передать свои полномочия? Эксперты и члены рабочей группы РУСЛОМ.КОМ, участники встреч с Аппаратом Правительства и Минпромторгом РФ, заявили, что государство готово. Сама идея передачи контрольных функций государства рынку активно обсуждается уже более двух лет. В российском законодательстве для этого предусмотрен институт саморегулирования. Но если государство передает свои полномочия, то все это должно быть по-настоящему – участие в саморегулируемой организации должно стать обязательным. Можно посмотреть на проблему и с другой стороны: когда государство активно уходит или ушло из многих критически важных для экономики отраслей, образуется «вакуум», который должны заполнить сами участники рынка. Об этом говорит и мировой опыт. Также коснулись темы долгих поправок в Федеральный закон об отходах производства и потребления.

3-й вопрос. Кто может и должен взять на себя полномочия государства? Как это может произойти? Эксперты рассказали, что в 2012 году учреждена национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и утилизации транспортных средств РУСЛОМ.КОМ, т.е. инструмент саморегулирования уже есть. Новый закон о ломе будет представлять из себя несколько статей, которые войдут в Федеральный закон об отходах производства и потребления. Этот закон введет обязательное саморегулирование и становит полномочия саморегулируемых организаций. Главное – не повторить ошибок, допущенных при введении саморегулирования в строительстве.

4-й вопрос. Хочется вспомнить известный детский мультфильм о козленке, который умел считать до десяти. Кого будет затрагивать закон, и как он поделит участников рынка? Давайте вместе подсчитаем. Эксперты обратили внимание, что ключевая задача закона – определить полномочия СРО: что регулирует «саморегулирование» и каким образом. Укрупненно, есть 4 вида деятельности на рынке лома: сбор, реализация, переработка, хранение. Идея нового закона состоит в том, чтобы максимально упростить, либерализовать два первых вида, потому что лома требуется все больше и больше. Но и здесь есть вопросы для обсуждения. Статус физических лиц: разрешить всем или нужно, чтобы они приобретали патент, тогда надо определить разумный размер патентных сборов. Другой вопрос: суть саморегулирования – это не только регулирование, но и страхование ответственности – СРО имеет компенсационный фонд. Какие могут быть потери или ущерб, который можно компенсировать? Очевидно, что это экологический ущерб, а значит компенсации должны быть привязаны к действующим площадкам. Тогда надо определить размер компенсационного фонда исходя из количества площадок. Этот уровень определит Федеральный закон. И здесь сразу встает другой вопрос: допуск на рынок от СРО получает организация, а как быть с площадками? Пока все склоняются к мнению, что на каждую площадку должен быть отдельный допуск СРО. Также участники обсуждения отметили, что компенсационный фонд размещается в управляющих финансовых компаниях и может быть потрачен только на возмещение ущерба.

5-й вопрос. У нас экспертами являются представители компаний, которые уже вступили или собираются вступить в НСРО «РУСЛОМ.КОМ». Прокомментируйте, почему вы это сделали. Что вы хотите сказать другим участникам рынка? Каждый из экспертов изложил свой взгляд и рассказал о своем решении вступить. В целом получилось, что все вновь повторили, что «Не хотим, чтобы было как в строительстве, когда 1000 организаций, а по сути непонятно кто и за что несет ответственность. Нам нужна единая организация, выражающая консолидированное мнение отрасли и, одновременно, являющаяся инструментом управления этой отраслью. Во всем мире давно действует принцип, что именно профессиональные объединения (гильдии, союзы, ассоциации, …) устанавливают стандарты отрасли. Приглашаем всех присоединиться! Сейчас созданы условия вступления, посильные для всех – в зависимости от размера компании. Это отнюдь не «драконовские» взносы, непосильные для многих».

Модератор форума подытожил: главное, что мы, участники НСРО «РУСЛОМ.КОМ», не держим что-либо в тайне, поэтому и новый закон сейчас обсуждаем публично. Затем делегатам форума было предложено проголосовать и выразить свое отношение: нужен нам новый закон или нет? Более 90% проголосовало за необходимость разработки и принятия нового закона о ломе.

«Дорожная карта», укрупнено, будет следующей. Точка отсчета – форум. После форума на основе собранных замечаний создается проект будущего закона, который затем исправляется и редактируется в соответствии с замечаниями делегатов форума, а потом – и с замечаниями Правительства, Минпромторга, Минфина, ФС РФ, НП «Русская сталь». Административно-организационные действия по принятию закона во всех принимающих решение коридорах власти. PR-работа по продвижению закона, разъяснению его необходимости и основных положений. Параллельно – укрепление НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» новыми участниками: минимум – 100 новых членов за 2015 год. Параллельно – разработка правил и стандартов и организационная работа внутри «РУСЛОМ.КОМ» для работы в условиях действия нового закона о ломе.

«Рынок лома в 1999-2030 годах» – это доклад Олега Станиславовича Рябко, вице-президента НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и управляющего директора ООО «Уралметком», который представил и озвучил модератор форума. Если мы обратимся к Стратегии развития черной и цветной металлургии на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года, принятую Минпромторгом РФ, то о рынке лома, кроме общих и завышенных цифр, мы ничего не увидим. И мы знаем, что если ничего не предпринимать, то ломосбор будет падать. «РУСЛОМ.КОМ» сегодня – единственная организация, которая может доносить интересы ломозаготовителей до государства. Раньше громким голосом независимых переработчиков была компания «МАИР», хорошо известная в конце 90-х - начале 2000-х. Эта компания, без преувеличения, была лидером отрасли. Становление многих участников рынка прошло в этой организации. У РУСЛОМа есть общее с МАИРом – это амбициозные цели и команда единомышленников. А главное отличие состоит в том, что «РУСЛОМ.КОМ» отстаивает интересы всего рынка, а не отдельной компании.

Мы не собираем столько, сколько можем. Ежегодный потенциальный объем металлургического сырья (амортизационного лома) оценивается в 3% от металлофонда. Как показывает мировой опыт, до 1,5% металлофонда ежегодно теряется в результате взаимодействия металла с внешней средой, что составляет около 22 млн. т в год. Эта цифра близка к объему потребления металлолома в России в настоящее время. Количество амортизационного лома, с учетом его доли в 2-3% от металлофонда, достигнет 35-45 млн. т. Однако, необходимо учесть долю собираемости лома из потенциального объема металлофонда. Практика показывает, что собираемость лома в России не превышает 70%, следовательно объем доступного амортизационного лома составит 27-32 млн.

Миссия НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» состоит в том, чтобы возглавить отрасль. Задать новый формат взаимоотношений потребителей и поставщиков лома для развития данного рынка. Создать условия для эффективных отношений между поставщиками и потребителями. Среди первоочередных задач – создание отрасли утилизации транспортных средств.

Структура рынка лома в России

По мнению Олега Станиславовича Рябко, важно, чтобы в НСРО «РУСЛОМ.КОМ» вступили все потребители лома, как управляющими компаниями, так и операционными, а также ломоперерабатывающими компаниями из всех субъектов федерации. Критически важно участие независимых заготовителей лома. Условия по вступлению должны быть доступны для всех и проработаны в зависимости от размера компаний. Федеральный уровень – это участники, которые желают влиять на ситуацию во всей отрасли. Региональный уровень – это компании, которым интересны их регионы присутствия. Один в поле – не воин. Никто из нас по отдельности не может ничего сделать, причем неважно какого размера компания – небольшая или крупная, как наша. В одиночку никто не будет услышан. «РУСЛОМ.КОМ» должен включать в себя как можно больше участников рынка, чтобы быть реальной силой.

Вопросы взаимодействия поставщиков и потребителей лома обсуждались в зале «Семь сестер». В это же время о регулировании экспорта лома в основном зале форума выступал бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Управления Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ Ильдар Алиевич Неверов. Как повлияет пошлина на экспорт лома в размере 40%? Или запрет, как предлагает Минпромторг? Были озвучены обращения участников рынка с озабоченностью о возможном запрете экспорта лома черных металлов с целью «защиты отечественных металлургических предприятий от негативных рыночных колебаний на стальную продукцию и регулирования экспорта металлопроката путем ограничения сырьевых потоков».

Ильдар Неверов рассказал, что сегодня экспорт металлолома в объеме около 3,5 млн. тонн в год не является и просто не может являться существенным фактором ценообразования на рынке лома и отходов черных металлов при общем годовом потреблении металлолома в РФ в 45 млн. тонн. В то же время, экспортеры этого сырья представляют большую группу предприятий и организаций, занятых в сфере обращения с ломом и отходами металлов, с выручкой около 900 млн. долларов США в год, современным производственным оборудованием, с десятками тысяч рабочих мест, укомплектованных квалифицированным персоналом, с успешной историей развития за последние 20 лет, со сложившейся репутацией на международной арене. Кроме того, наличие экспорта является стабилизирующим фактором как для цен на внутреннем рынке, так и для объемов заготовки лома и баланса спроса и предложения.

В результате обсуждений, делегаты форума пришли к выводу, что запрет или заградительная пошлина на экспорт лома черных металлов снизит его цену на внутреннем рынке и через это немедленно окажет резко отрицательный эффект на объемы ломосбора, поскольку при цене лома ниже определенного уровня заниматься его сбором и переработкой нерентабельно. А падение ломосбора ударит по производству стали в России, т.е. эффект будет обратным задуманному. Особенно тяжело придется новым электросталеплавильным мощностям. Скажется запрет экспорта или заградительная пошлина и на продажах российского металлопроката на мировом рынке, поскольку Российская Федерация является членом Всемирной Торговой Организации (ВТО) с определенными обязательствами по либерализации ввозных и вывозных пошлин на отдельные группы товаров. Так, ежегодно, начиная с даты вступления, вывозная пошлина на лом черных металлов уменьшалась с 15% на 2.5% и сейчас составляет 10% от таможенной стоимости. В течение двух лет по соглашению с ВТО пошлина должна быть снижена до 5%. Любые тарифные ограничения на данную товарную группу или ограничения пунктов пропуска немедленно повлекут за собой квотирование или импортные тарифы на стальную продукцию при поставках в Европу.

Уже есть прецеденты отмены введенных ФТС ограничений на экспорт лома в судебном порядке по обращению российских ломопереработчиков. Так, 2 декабря 2008 г. Федеральная таможенная служба выпустила Приказ №1514 об ограничении пунктов пропуска лома и отходов черных металлов, оставив только незначительные для целей экспорта порты, например, Магадан, Петропавловск-Камчатский. В результате последовавшей серии судебных разбирательств участники рынка получили решение Высшего арбитражного суда РФ об отмене этого приказа и компенсации причиненных убытков экспортерам.

Правительству предложили рассмотреть иные варианты по стабилизации цен на стальную продукцию в РФ, помимо ограничения экспорта лома и отходов черных металлов. НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» готово принять активное участие в обсуждении проблемы и поиске ее решения.

В первый день прошла интересная презентация спонсора форума. Сергей Юрьевич Бабушкин, исполнительный директор «Метсо Минералз СНГ», привел много любопытных фактов о ломопереработке и показал, как выглядела техника для нее 100 лет назад. Одновременно, он не забыл отметить, что представляет собой техника METSO текущего, уже пятого, поколения.

Георгий Владимирович Гончаров, коммерческий директор «METALRESEARCH» в первый день рассказал о влиянии курса доллара на торговлю черными металлами в РФ, а на второй день форума сконцентрировался на цветных металлах.

Швеция представила доклад о повышении дохода в цепи поставок от лома до стали. Выступил Rutger Gyllenram, глава компании «Kobolde & Partners». Делегаты обратили внимание на него, потому что всегда о чем-то размышляющий и что-то пишущий в кулуарах форума, он с радостью общался со всеми и делился своим опытом.

Президент НП «Объединение ломопереработчиков Северо-западного региона» Альберт Александрович Ищенко сделал содержательный доклад «Рынок лома и электрометаллургия» с анализом ситуации на отечественном рынке лома и прогнозом на ближайшее будущее.

Андрей Георгиевич Моисеенко от компании «Укрмет» выступил с обзором украинского рынка лома и рассказал, как текущая ситуация влияет на Россию.

Представитель «LIBERTY COMMODITIES LTD» Hadi Hami говорил о ближневосточном рынке лома и железорудного сырья. Затем к нему обратились компании, которым интересен рынок Ирана.

Динамично прошли и 15 минут экспресс-объявлений о поиске партнеров. 1 минута давалась на выступление делегатам форума по записи в первой половине дня. Здесь выступили и российские компании, такие как логистическая «НТК» или лидер ломопереработки в Краснодарском Крае – «Ферратек-Юг», и зарубежные участники из европейских и азиатских стран.

На форуме прошла церемония награждения «Лучший на рынке лома». Лидером рынка среди крупных компаний (холдингов) был признан «Вторчермет НЛМК». Лидер программы утилизации – «АКРОН». Лидер по автоперевозкам – «Северо-Западная Транспортно-Логистическая Компания». Лидер в области транзитных поставок – группа компаний Юрия Поспелова. Лидер рынка среди независимых компаний – «Орис Пром». Лидер железнодорожных перевозок лома – «ПГК». Самый надежный поставщик – «Промтехносеть». Лидер по качеству лома – ПК «Втормет». Лучшее территориальное подразделение – Московский филиал МК «ОМК Эко-Металл» (Серебряков Андрей Валентинович, директор филиала). Также были отмечены как надежные партнеры: «Металика», «Ферратек-Юг», «МЕТСО», «СГМК», «Terex», «ЛЕВЕЛ», «Профит» и ряд других компаний.

Второй день форума, и сессия «Авторециклинг» открылись вводным докладом модератора, руководителя департамента аналитики НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Михаила Родионова «Итоги «программы утилизации» 2014 г. и ближайшая перспектива», посвященным анализу хода выполнения Правительственной программы обновления автопарка в сентябре-декабре 2014 года и продлению ее действия в текущем году. Так, согласно заявлениям Минпромторга, из 170 тыс. машин «по утилизации» было продано 66% новых автомобилей, по схеме трейд-ин – оставшиеся 34%. Однако, по данным объединения ломопереработчиков, до профессиональных утилизаторов дошло и было ими утилизировано лишь 42,3 тыс. вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС), что составляет 38% от числа подлежащих утилизации и 25% от общего числа реализованных по программе автомобилей. Судьба же остальных 69,9 тыс. ВЭТС неизвестна. По словам Родионова, до 20% из них могло быть «более-менее безопасно» утилизировано, а остальные, скорее всего, пополнили вторичный рынок автомобилей и их узлов и компонентов.

Между тем, до 30% «б/у запчастей» можно отнести к критически важным для безопасности деталям и узлам (шины, детали тормозной системы и подвески, ремни и подушки безопасности, …), а общий объем этого рынка в минувшем году оценивается Аналитическим агентством АВТОСТАТ более чем в 21,1 млрд. долл. США. В итоге, по мнению докладчика, получается, что в процессе «успешного выполнения правительственной программы обновления автопарка» порядка 40% средств, выделенных на компенсации скидок автозаводам, де-факто уходит на стимулирование теневой экономики - т.н. «авторазборок», не платящих никакие официальные налоги и сборы, не соблюдающих ТК и не обеспечивающих технику безопасности и охрану труда, выбрасывающих опасные отходы вместо их утилизации и продающих изношенные «б/у запчасти», которые становятся причиной трагедий на дорогах.

В ходе последующей дискуссии генеральный директор компании «АКРОН» (член «РУСЛОМ.КОМ) поделился и другими проблемами. «АКРОНу» удалось наладить экономически оправданную транспортировку ВЭТС автовозами от дилеров LADA на свои производственные мощности, однако, конкурировать с нелегальной «утилизацией» тяжело за счет заведомо меньших издержек «черных утилизаторов» за счет «экономии на налогах». Несмотря на то, что «Акрон Метал Груп» утилизировано 6,5 тыс. машин (лидер по объемам утилизации ВЭТС), данный вид деятельности из-за высоких издержек на обеспечение безопасности технологического процесса для окружающей среды и персонала обеспечивает крайне небольшую часть прибыли и является, по сути, больше «показателем социальной ответственности бизнеса, чем бизнесом».

Заместитель директора компании «Кировчермет» (член «РУСЛОМ.КОМ) Фаиль Хайдаров оказался более оптимистичен в оценках «программы утилизации»: несмотря на почти вдвое меньший объем утилизированных ВЭТС (3,3 тыс. машин), компании помогает удачное расположение пунктов приема и перерабатывающих мощностей, а также региональные особенности автопарка и рынка рабочей силы.

В ответ на вопросы участников Форума Михаил Родионов рассказал о работе НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» по проблемам утилизации транспортных средств. На протяжении всего 2014 года «РУСЛОМ.КОМ» активно участвовал в целом ряде автомобильных конференций, проводимых Ассоциацией автомобильных инженеров, ОАО «Автосельхозмаш-холдинг», АА «АВТОСТАТ», с обзорными докладами о текущем положении дел с утилизацией ВЭТС, передовых практиках компаний-утилизаторов, имеющихся проблемах и предлагаемых путях их решения. В ходе этих мероприятий руководство НСРО встречалось с президентом ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссоном, вице-президенту по продажам и маркетингу ОАО «АВТОВАЗ» Денису Петрунину был лично вручен запрос о включении участников «РУСЛОМ.КОМ» в перечень утилизаторов АВТОВАЗа. Много сделано и в ходе мероприятий, где НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» выступало организатором или соорганизатором, как, например, на конференции «Утилизация транспортных средств» 23-24 сентября 2014 года в Москве. По ее итогам удалось наладить взаимодействие с Минпромторгом в части еженедельной подачи сводных данных СРО по утилизации ВЭТС и доступа Минпромторга к базе данных VIN-номеров фактически утилизированных ТС для контроля утилизации. Достаточно посмотреть на «шлейф» публикаций в федеральной, региональной и отраслевой прессе по итогам конференции: например, журнал «Новости автобизнеса» опубликовал целый цикл развернутых статей по проблемам, связанным с авторециклингом, не только содержащий все ключевые данные из докладов, но и сопровожденный комментариями других экспертов из разных сфер бизнеса и власти.

Вместе с тем, есть и нерешенные пока вопросы. Несмотря на то, что НСРО «РУСЛОМ.КОМ» сформирован Единый реестр пунктов приема ВЭТС на утилизацию из более чем 350 промплощадок членов организации, а в созданную Единую базу данных Актов об утилизации ВЭТС вносят данные еще около 400 приемных пунктов кандидатов в члены Национальной СРО, успешно прошедших инспекционные проверки комиссии СРО, пока Минпромторг лишь в рекомендательном порядке предложил автопроизводителям, дилерам и утилизаторам пользоваться этим удобным инструментом подготовки и оформления Актов об утилизации и учета и контроля утилизации ВЭТС. Некоторые крупнейшие автопроизводители вообще игнорируют официальные предложения включить участников «РУСЛОМ.КОМ» в собственные перечни «рекомендованных дилерам утилизаторов», никак не комментируя наличие таких перечней и принципы включения в них утилизаторов. Получается, что основные бенефециары программы обновления парка не горят желанием наладить строгий учет и контроль утилизации ВЭТС по их VIN-номерам, что позволило бы экономить бюджетные средства на выплате субсидий за автомобили, проданные со скидкой за сданные ВЭТС, фактическая безопасная утилизация которых не подтверждается записью в базе данных профессионального сообщества утилизаторов. Отсутствует нормативно установленный регламент взаимодействия участников (автопроизводителей, утилизаторов и т.д.) государственной программы утилизации и обновления парка колесных транспортных средств в России, не внесены необходимые изменения в нормативно-правовые акты Российской Федерации. Соответствующее обращение с предложением установить и нормативно закрепить учет и контроль утилизации ВЭТС направлено Директору Департамента транспортного и специального машиностроения Минпромторга России Александру Морозову.

В ответ на реплики участников конференции с предложениями по теории построения системы авторециклинга генеральный директор компании «ПРОФИТ» (член «РУСЛОМ.КОМ) Андрей Антонов пояснил, что недостатка в теоретических изысканиях на данную тему нет. Имеются весьма разнообразные и хорошо зарекомендовавшие себя в разных странах практики авторециклинга, имеющие в своей основе, по сути, две основные модели его организации «полная утилизация» (например, в пресс-ножницах или шредерах) или «разборка на запчасти» (исключающая, разумеется, попадание на вторичный рынок компонентов, повторное использование которых запрещено - тормозные трубки, блоки подушек безопасности, ремни безопасности и т.д.). Более того, готова достаточно детальная концепция построения системы (в отличие от имеющихся пока ее компонентов) авторециклинга на региональном и федеральном уровнях. В России проблема сейчас не в том, что мы не знаем как и что хотим построить. Проблема в том, что мы не знаем, где взять деньги на недостающие компоненты системы (переработку стекол и пластиков, например) и как законодательно и нормативно обеспечить функционирование такой системы, сняв проблему недобросовестной конкуренции со стороны «черных утилизаторов». Безусловно, тут могли бы помочь собранные с автопроизводителей и импортеров сотни миллиардов рублей утилизационных сборов, если хотя бы их часть использовалась по назначению - на утилизацию автомобилей и создание ситемы их утилизации. Но про эти деньги почему-то никто не вспоминает.

По итогам дискуссии было подготовлено нижеприведенное письмо в Минпромторг:

Директору Департамента транспортного

и специального машиностроения

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

А. Н. Морозову

Уважаемый Александр Николаевич!

На повестке дня в России стоит создание новой отрасли утилизации транспортных средств, поэтому предлагаем функционально передать все вопросы авторециклинга под управление и контроль Департамента транспортного и специального машиностроения Минпромторга РФ. Во всех развитых странах мира утилизация транспортных средств является ключевым элементом автопрома, что отражено в стратегиях устойчивого роста мировых автоконцернов: Ford, BMW, Toyota, Honda, Hundai, Reno, и др. Связано это с тем, что автопроизводители включая утилизацию в жизненный цикл автомобиля, показывают потребителям свою ответственность за качество материалов, из которых создан автомобиль.

Вопрос совершенствования законодательства, нормативной правовой базы в области автомобилестроения и создания системы утилизации автотранспортных средств назван одной из основополагающих задач государственной Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной Приказом Минпромторга России от 23 апреля 2010 г. № 319.

Некоммерческое партнерство переработчиков лома «РУСЛОМ.КОМ» выражает озабоченность тем фактом, что начавшийся процесс формирования современной эффективной системы утилизации автотранспортных средств тормозится отсутствием правовой схемы контроля процесса авторециклинга, его экологической безопасности, глубины, качества переработки полученного вторичного сырья и его возвращением в экономику страны.

В настоящее время в связи с отсутствием регламента системы сбора и утилизации вышедших из эксплуатации автотранспортных средств, судьба большой доли автомобилей, сданных на утилизацию, неизвестна. Количество основного вторичного сырья – металлолома, полученного в процессе авторециклинга, также не контролируется. Ежегодно в Российской Федерации выбывает из эксплуатации и требует утилизации 0,9 - 1,5 млн. единиц транспортных средств (3,0-3,9% всего парка). Большая часть таких автомобилей поступает в компании, не имеющие лицензии на сбор и переработку черных и цветных металлов, не обладающие необходимыми производственными мощностями и подготовленным персоналом для надлежащей переработки старой техники. Зачастую весь процесс сводится к разбору автомобиля на запчасти. При такой «утилизации» узлы и агрегаты возвращаются на вторичный рынок запасных частей, что перечеркивает весь смысл проводимой правительством РФ программы по утилизации «автохлама».

Правильная организация процесса утилизации позволит увеличить объем сдаваемых на утилизацию автомобилей, станут экономически эффективными переработка вторичного металлургического сырья, вторичного пластика, и многих других материалов, применяемых в автомобилях. Произойдет стимулирование спроса и производства новых автомобилей и новых запасных частей на территории Российской Федерации. Будет обеспечено экологически безопасное обращение с отходами.

По результатам проведенной отраслевой конференции «Утилизация транспортных средств в России 2014», прошедшей в Москве 23-24 сентября 2014 г., членами НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ», представителями региональных органов власти, компаний автопроизводителей и их дилеров, металлургических предприятий и предприятий, занимающихся утилизацией транспортных средств было принято решение о формировании Реестра пунктов приема вышедших из эксплуатации транспортных средств (далее по тексту - РППУ ВЭТС) на утилизацию, а также создание Единого реестра утилизированных ВЭТС на основе разработанного Партнерством программного продукта.

Пункты утилизации, которые включены в РППУ ВЭТС, обладают достаточными мощностями и готовы в полной мере обеспечить реализацию Программы в части утилизации ВЭТС.

Утилизаторы, включенные в РППУ ВЭТС, под эгидой НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»:

создали единый реестр легальных пунктов приема транспортных средств на утилизацию;

ведут мониторинг утилизированных транспортных средств, с внесением в единую базу данных всех данных утилизированного ВЭТС;

создали систему оформления и мониторинга актов об утилизации, которая позволяет делать каждой компании-утилизатору многоуровневый доступ, организовывать необходимое количество рабочих мест для сотрудников, занятых утилизацией автомобилей;

разработали специальные программные блоки, позволяющие экспортировать данные в БД из 1С, есть возможность программного создания актов для пунктов приема ВЭТС на утилизацию, не имеющих постоянного устойчивого подключения к Интернет.

Таким образом, созданы все условия, чтобы за автомобили, которые не были надлежащим образом утилизированы, государство не выплачивало компенсации. Такой порядок выгоден и автопроизводителям: нелегальный рынок запчастей ударяет по ним самим.

Между тем, обращаю Ваше внимание, что до настоящего времени отсутствует нормативно установленный Регламент взаимодействия участников (автопроизводителей, утилизаторов и т.д.) государственной программы утилизации и обновления парка колесных транспортных средств в России, не внесены необходимые изменения в нормативно-правовые акты Российской Федерации. В результате до сих пор не созданы предпосылки для формирования цивилизованного рынка утилизации автотранспортных средств, со стороны Минпромторга, как генератора программы утилизации, отсутствует координация этого процесса.

Просим Вас возобновить работу по созданию нормативной базы, как основы цивилизованного, прозрачного и управляемого процесса утилизации ВЭТС. Со своей стороны готовы оказать содействие в решении данного вопроса в рамках компетенции нашей общественной организации.

Семинар для владельцев, директоров, финансовых руководителей и главных бухгалтеров ломоперерабатывающих компаний «Дамоклов меч» открыл заместитель директора НП «МеталлАльянс» Сергей Кравченко обзором имеющихся в отрасли проблем взаимодействия с контролирующими органами, работы с физлицами и использования ККМ, нюансов лицензирования отдельных видов деятельности и т.п.

Следующим выступал Юрий Костин, генеральный директор компании «Меркурий Урал», представитель НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в Удмуртской республике, рассказавший о системе обучения персонала приемных площадок в соответствии с требованиями лицензирующих органов.

Затем начался круглый стол с вопросами зала и ответами экспертов со сцены. Генеральный директор компании «Дельфи» Наталья Беляева вновь пояснила ряд ставших уже, пожалуй, традиционными вопросов:

Да, использование контрольно-кассовых машин при расчетах с физлицами обязательно (единственная законная альтернатива - безналичный перевод на банковскую карту (счет) физлица, но никак не «бланки строгой отчетности»).

Нет, отдельная лицензия в каждом регионе не нужна, лицензиат имеет право вести свою деятельность на всей территории РФ, однако, требования к нему в разных субъектах федерации могут отличаться.

Да, вы обязаны проявлять «должную осмотрительность» в выборе контрагентов и на практике даже закрытие фирмы-контрагента из-за смерти единственного ее учредителя и директора не освободит вас от претензий налоговой.

Нет, вы не являетесь налоговым агентом для физлиц, сдающих вам металлолом, поэтому их расчеты по НДФЛ - это их, а не ваша головная боль.

Были и более оригинальные вопросы.

- Существует ли лимит выплат денег за сданный лом «на один паспорт»?

- Нет, такого лимита нет, но надо понимать, что если ломосдатчик окажется «слишком крупным», но не уплачивающим НДФЛ, то вопросы могут появиться и к вам.

- Что делать, если машину с ломом останавливают сотрудники ГИБДД и взвешивают на непонятных передвижных весах и заставляют водителя подписывать протокол о перевесе в 500 кг?

- Раздать водителям решение суда о незаконности таких взвешиваний. Взвешивать можно только на стационарных постах.

- Что делать, если налоговая интересуется у ломосдатчика, сдавал ли он лом, а он утверждает, что ничего не сдавал, подпись поддельная и т.п., чтобы не платить НДФЛ или «с испугу»?

- Доказывать в суде, но экспертизы и судебные издержки - за ваш счет, а там - как докажете. Решайте сами.

В своем ответе на вопрос модератора дискуссии «А как конкурировать с «черными утилизаторами»?» представитель ДЭБ МВД РФ рекомендовал в случае выявления фактов нелегальной «утилизации» ВЭТС, незаконной продажи их частей на вторичном рынке и т.п. обращаться сразу и напрямую в Министерство внутренних дел. «Только МВД!», - заявил он.

Резюмируя, можно отметить, что несмотря на профессионализм, осведомленность и наличие богатого опыта у отвечавших на вопросы зала экспертов, многие спрашивавшие остались не удовлетворены ответами. Но не тем, что они их не получили, а тем, что в реальности их бизнес слабо защищен как от недобросовестных конкурентов, так и от контролирующих органов. Бремя доказательства собственной добросовестности, осмотрительности, невиновности в случае претензий ИФНС, Росприроднадзора, пожарных и других ложится на предпринимателя, руководителя компании, главного бухгалтера, что, фактически, идет в разрез с декларируемой законодательством презумпцией невиновности.

В свою очередь, такое положение вещей провоцирует предпринимателей и должностных лиц на попытки обхитрить, недоплатить, незадекларировать, выбрать пусть сомнительных, но более выгодных контрагентов: «все равно ведь придут, найдут к чему докопаться и оштрафуют» - так вынужденно рассуждают по своему опыту, конечно, не все, но многие. Единственный путь исправить ситуацию - налаживать диалог с властью, например, в формате СРО, и постепенно устранять все эти «узкие места».

И, традиционно, параллельно официальной деловой программе в конференц-зале проходила и программа встреч и деловых переговоров в специально арендованном Оргкомитетом зале «Семь сестер». И если первая программа собрала более 400 делегатов, то вторая – еще около 270 компаний, специально приехавших на переговоры.

Корреспондент норвежской газеты «Афтенпостен» в Москве Стейнар Дирнес считает, что Президент России Владимир Путин не достиг своей намеченной цели, которая заключается в попытке помешать Украине интегрироваться с Западом и «максимум чего ему удастся добиться ? дестабилизировать страну на долгое время и создать у её границ несколько бедных пророссийских государств-анклавов».

В качестве примера Дирнес приводит Грузию и Молдавию, которые так же как и Украина подписали и ратифицировали соглашения о создании зоны свободной торговли и политической ассоциации с ЕС и которые «аналогично Украине имеют у своих границ непризнанные мировым сообществом пророссийские дотационные государства».

Войну на юго-востоке Украины, норвежский журналист называет «регулятором громкости для Путина», который по мере необходимости «увеличивает громкость», помогая ополченцам наносить унизительные поражения президенту Украины Петру Порошенко, или же «громкость уменьшается», когда начинается очередной раунд переговоров о перемирии.

«Регулятор громкости слишком дорого обходится Путину», ? считает Дирнес. По его словам, закончится всё тем, что «Путин останется с тяжелой экономической обстановкой в своей стране, в руках у него будет захудалый регион Украины, в который необходимо вложить огромные капиталы, а Украина все равно интегрируется с Западом».

газета «Афтенпостен»

Война, которой мы не хотели.

Россия против своей воли оказалась втянута в тотальное информационное противостояние с Западом. В этих условиях нам необхоимо не только решать множество локальных и тактических оборонительных задач, но и разрабатывать концептуальные основы самостоятельного "идеологического полюса".

Упущенное время

Ещё несколько лет назад далеко не всем был очевиден масштаб той информационной войны, которая ведётся против России. Сегодня этот факт уже никто не отрицает.

Отметим, что Россия в период относительного спокойствия 2000-х годов имела все возможности развивать технологии собственной "мягкой силы" и могла заниматься информационной работой с различными зарубежными аудиториями во вполне мирных форматах - наращивая объёмы иновещания, больше работая в сфере общественной дипломатии, создавая сеть дружественных НГО, поддерживая потенциальных союзников и партнёров. В то время Россию воспринимали как одну из стран БРИКС. Это в принципе позволяло выносить на повестку дня в культурно-экспертных форматах в том числе и вопросы о ценностях.

Однако этого не было сделано. "Мягкая сила" - инструмент тех, кто планирует влиять на умы идеями. В России пытались найти какие-то идеи для внутренней аудитории, для взаимодействия же с соседями был выбран прагматизм: мол, и мы и вы люди деловые, договоримся к взаимной выгоде без всякой лирики о ценностях. Убеждённость в том, что пусть и с проблемной экономикой, но мы всё же вписались в глобализированный мир, в котором, конечно, есть локальные конфликты, но в целом всех интересует лишь взаимовыгодная торговля, оказала России плохую услугу. Причём мы не переоценили себя, а недооценили - недооценили, до какой степени нас считают опасными для действующего миропорядка, причём опасными просто по факту нашего существования. И это, кстати говоря, показывает, насколько иллюзорна была вполне искренняя вера как многих россиян, так и российской власти в то, что Запад признал Россию равноправным партнёром или уж как минимум неотъемлемой частью глобального пейзажа.

Если иностранный бизнес все эти годы с энтузиазмом осваивал российские рынки, то политики и медиа на Западе не переставали рассматривать путинскую Россию как потенциальную опасность, питая надежды на смену режима и разворот России к состоянию колониального самоуничижения, в каком она пребывала в 90-е. Достаточно вспомнить большинство резолюций ОБСЕ по России за последнее десятилетие - бесконечные обвинения и призывы в чём-то покаяться. Пока на бесчисленных форумах российские политики и эксперты рассуждали о путях экономического сотрудничества, западная медийная машина упорно формировала образ России как врага демократии и опасного тоталитарного государства. Параллельно трансатлантистский Запад организовывал одну за другой "цветные революции", где информация становилась главным оружием. Пока Россия "договаривалась" с партнёрами по бизнесу, оппоненты работали с населением, особенно с молодёжью. И пример Украины наглядно доказал: последнее куда действеннее. Все кулуарные договорённости превращаются в ничто, если противники могут вывести на ваши улицы тысячи людей, мотивированных искренней верой в борьбу за правое дело.

Россия - враг номер один

Сегодня на смену возможным дискуссиям и диалогам (сколько бы мы ни ставили под сомнение их эффективность) пришла открытая информационная война. Теперь продвигать свои идеи, позиции и смыслы придётся, увы, в достаточно резких формах, наталкиваясь на тотальное отрицание, искажение фактов и ложь, а также попытки ограничить распространение каких-либо мнений и позиций с российской стороны в прямом смысле. Как написал недавно автор "Известий" Игорь Караулов, "нам придётся привыкать к тому, что международные рейтинги, списки, хит-парады, которые и прежде не страдали объективностью, становятся территорией войны. (...) Пушки молчат, самолёты стоят на аэродромах, но пропагандистская машина Запада отмобилизована и готова "жечь напалмом". Ставится задача мар- гинализировать Россию, загнать её в параллельную реальность, в пещеры Тора-Бора, в подземелья морлоков".

Степень антироссийской истерии, заполняющей информационное пространство, связана, как кажется, не столько с самими решениями России и Владимира Путина по Крыму и Украине, сколько с осознанием, что эти решения отражают реальные настроения российского общества. Выяснилось, что власть в России, начав апеллировать к тем самым "национально-имперским" историческим смыслам, не только не потеряла поддержку населения, а напротив, приобрела её, причём в невиданном масштабе (и здесь не надо путать страхи и недовольство населения ухудшающейся экономической ситуацией и понимание моральной правоты России во внешней политике). А это только подтверждает, что опасен для глобализаторов не только Путин и его власть, а вся Россия и весь её народ. Отсюда становится понятным пассаж Обамы о том, что Россия несёт такие же угрозы миру, как исламский терроризм и вирус Эбола. Если принять, что под словом "мир" понимается "их мир". И это именно то, что не могут осознать наши либералы с их вечными жалобами на "оборонное сознание" россиян, в то время как, по их мнению, "никому мы не нужны, никто нам не грозит".

Здесь можно вспомнить размышления британского философа Бертрана Рассела об устройстве единого мира с единым правительством, опубликованные в 1946 году в статье "Атомная бомба и предотвращение войны" (The Atomic Bomb and the Prevention of War): "На определённом этапе, когда созреют... планы по созданию международного правительства, им (США и Британии) следует предложить эти планы миру... Если Россия с готовностью уступит и согласится, всё будет хорошо. Если нет, то надо будет оказать на неё давление, даже если это создаст риск начала войны". В победе сомнений не было: "В ближайшем будущем мировая война, какой бы ужасной она ни была, скорее всего, закончится победой Америки без уничтожения цивилизации в Западном полушарии. Нет сомнений, что победа Америки приведёт к созданию мирового правительства при гегемонии США". Впоследствии, когда оказалось, что у СССР тоже есть атомная бомба, военного энтузиазма у тогдашних глобализаторов поубавилось. Однако интересно тут другое: предполагается, что единственная страна, которая потенциально может бросить вызов "единому миру при гегемонии США", - это Россия.

Как следует из недавно опубликованных в Великобритании документов, поняв, что СССР нельзя остановить методами обычной войны, Черчилль предлагал США нанести по Советскому Союзу превентивный ядерный удар, дабы "спасти мир от коммунизма". Представление о том, что именно Россия является главным врагом западного мира, глубоко и прочно укоренено в менталитете западного истеблишмента. И как ни прискорбно это осознавать, действительно лишь наличие у СССР, а затем у России мощного ядерного арсенала является фактором сдерживания наших "партнёров" от попыток военного решения "русской" проблемы.

Именно такой взгляд на Россию (Россия - враг номер один) и лежит в основе нынешнего конфликта с Западом, способного превратиться в новую затяжную холодную войну. Понимая это, нужно отдавать отчёт в том, что никакие уступки и никакие компромиссы с нашей стороны эту точку зрения не изменят. Остаётся лишь надеяться, что, возможно, на смену нынешним западным политикам придёт новое поколение, свободное от этих русофобских шор.

С кем разговаривать?

В итоге мы на полном ходу "въехали" в пока ещё, к счастью, не горячий, но тем не менее полноценный конфликт, где информационная сфера и есть поле боя. Причём мы не были готовы к сражению - как технологически, поскольку просто не занимались проблемами "мягкого влияния", так и морально. Ведь "воевать" приходится против тех, кого совсем недавно мы считали пусть не друзьями, а скорее прагматичными и даже циничными соседями, но уж никак не врагами.

Что Россия делает в этом информационном противостоянии? Мнения о том, насколько эффективно она использует "информационное оружие", сильно разнятся. Если на уровне официальных лиц используется внятная риторика, и поэтому довольно большие аудитории как в России, так и за рубежом имеют представление о позициях руководства РФ по ключевым геополитическим вопросам, то усилия общественной дипломатии, медиа явно недостаточны. Исключением является, пожалуй, работа телеканала Russia Today, но даже самый успешный проект, не будучи частью большой системы, не может иметь решающего значения.

Даже если не заниматься детальным анализом тех аудиторий, на которые может быть направлен вектор информационной политики России, есть как минимум три больших пространства, на которых Россия должна вести активную информационную политику, - это сама Россия, ближнее и дальнее зарубежье. Последнее распадается на две большие группы - Запад и не-Запад.

В свою очередь, западная аудитория состоит из двух частей. Первая часть - это непосредственные инициаторы, сторонники и участники идеологической холодной войны (антироссийски настроенные политики, эксперты, дипломаты, журналисты и т.п.). Вторая часть - население данных стран, которое неоднородно по своим взглядам и включает как жертв глобализаторской пропаганды, так и тех, кто является противником неолиберальной американской гегемонии (даже и в самих США), а потому в той или иной степени разделяет/понимает позицию России или как минимум видит всю одиозность и лицемерие русофобской медийной кампании.

Незападная аудитория - это "внешние наблюдатели". И это самая большая группа, включающая практически все "незападные" регионы мира - Латинская Америка, Африка, Большой Ближний Восток, Индия, Китай и Юго-Восточная Азия. Люди в этих странах внимательно наблюдают за дуэлью России и трансатлантистского Запада. Но их симпатии и лояльность возможно завоевать лишь в случае результативной политики и предъявления доказательств дееспособности России как геополитического и идеологического субъекта.

Бой на своей территории

Что касается внутренней аудитории, здесь задача состоит в защите цивилизационного суверенитета от внешней идеологической агрессии. Причём ситуация далека от какого-либо баланса: это мы должны защищать своё внутреннее информационное пространство, но мы и отдалённо не имеем аналогичных возможностей отстаивать свои интересы и доносить свои взгляды и позиции до населения тех стран, которые пытаются "демократизировать" Россию. Каждый день где-то в Европе или США проходят конференции и семинары, на которых открыто обсуждается, как изменить политическую систему России, сменить режим, распространять среди её населения определённый набор ценностей. Представим себе, какой была бы реакция Запада, если бы в России начали проходить мероприятия, на которых обсуждалось бы, какими методами можно изменить политическую систему какой-нибудь европейской страны, добиться смены её руководства, заставить её граждан отказаться от привычных им норм морали, как нужно поддерживать в этой стране НГО и политические партии, добивающиеся смены власти. Всё это было бы отнесено к планам российской агрессии, попыткам вмешательства во внутренние дела других государств, экспансионистской политикой.

Считается, что свою собственную территорию в информационном смысле России удалось отстоять - как минимум косвенно об этом свидетельствуют высказывания специалистов по информационной войне "с той стороны". Так, ещё летом в журнале National Interest появилась статья "Москва побеждает Запад в информационной войне", автор которой Илан Берман, вице-президент Американского совета по внешней политике, утверждает: "Не встретив противодействия, российская пропаганда сумела произвести нужный эффект. Внутри страны наблюдается сейчас беспрецедентный всплеск популярности президента Путина - ведь внутренней аудитории вторжение на Украину было представлено как стратегическая победа России. Согласно недавно опубликованному социологическому опросу "Левада-Центра", Путина сегодня поддерживают 82% россиян в возрасте от 40 до 54 лет. А среди молодёжи, не помнящей времена Советского Союза, этот показатель ещё выше. На международной же арене в целом ряде стран в общественном мнении прижилась мысль, что аннексия Крыма Россией была более-менее оправданна, да и её дальнейшие действия на Украине, пусть и нежелательные, всё же имели свои причины".

США, в свою очередь, в ответ стараются усилить свой традиционный пропагандистский аппарат - "Радио "Свободная Европа" и "Голос Америки". Однако, как признаёт автор, чтобы эффективно соперничать с Россией в работе с общественным мнением, американским СМИ, прежде всего, не хватает материальных ресурсов: "Финансирование русской службы "Голоса Америки" в настоящее время составляет жалкие 13 млн долларов в год. Один только телеканал Russia Today, по некоторым оценкам, ежегодно тратит на выпуск своих специфических "новостей" 300 млн долларов. При столь неравных возможностях американской публичной дипломатии просто не хватит широты охвата, чтобы бороться с Кремлём в русскоязычном информационном пространстве".

Совет управляющих по вопросам вещания США (Broadcasting Board of Governors) - основного органа управления внешнеполитической про- пагандой на очередном заседании также пришёл к выводу, что нужен "перезапуск" американской пропаганды в России. Замгоссекретаря США по публичной дипломатии Ричард Стенгел был удивлён высокой организацией работы российской стороны, особенно в соцсетях. "Как и вы, я считал, что СШАдоминируют в этой сфере, но на самом деле это не так". Как сообщает "Российская газета", коллега Стенгела, один из основных внешнеполитических советников президента США, Бен Роде сказал, что США должны "очень агрессивно исправлять" результаты российской информационной кампании по событиям на Украине, а также "агрессивно использовать различные коммуникационные инструменты для вещания на Украине и в регионе в целом". Опасения у США вызывает то, что Москва инвестирует "значительные ресурсы в своё вещание, прежде всего, по каналу Russia Today, но также активно используя другие платформы - YouTube и Twitter, социальные сети, телевидение".

На этом совещании прозвучал такой вывод: "Необходимо производить контент для глобальной аудитории, и в этом никто не должен быть лучше США, поскольку мы являемся культурным лидером". Все интересующиеся деталями могут посетить интернет-сайт Совета управляющих по вопросам вещания США и посмотреть там рабочие презентации, в которых по пунктам изложены информационные цели США на Украине: сколько украинцев должны посмотреть соответствующие передачи, посетить сайт "Радио Свобода", как нужно работать с "молодыми лидерами" и ориентировать их на западные ценности.

Нельзя не согласиться с американскими дипломатами, которые говорят, что Россия и Запад занимаются "конкуренцией на информационном рынке". По сути, сегодня вообще речь не идёт об объективной подаче информации - важно лишь, кто победит в битве интерпретаций. А если копнуть глубже - чей взгляд на мир окажется более жизнеспособным в информационном пространстве. Здесь традиционно возникает возражение со стороны поборников объективной истины: мол, нужно всегда уметь бесстрастно проанализировать эти взгляды и понять, что каждый по-своему прав. Однако Россия сегодня - объект атаки, и в этой ситуации она отстаивает своё видение мира, понимая, что на кону стоит её будущее.

Ближнее зарубежье: провалы и неизвестный позитив

Гораздо хуже обстоят дела с информационной политикой в ближнем зарубежье. Она не проводилась системно, наглядным примером чего является Украина. Особенно плохо то, что Россия не занималась созданием своих НГО и, таким образом, практически не участвовала и не участвует в формировании взглядов общественно и политически активных групп, особенно молодёжи. В результате в общественно-информационном поле бывших советских республик влияние России незначительно, и единственное, что спасает ситуацию, притом что в этих государствах активнейшим образом действуют западные игроки, - это менталитет населения. Оно (независимо от прагматической позиции элит) по-прежнему относится к России положительно, а её ориентация на консервативные ценности пока для многих выглядит куда привлекательнее сомнительного либертарианского набора "прав человека", первым делом предлагающего отказаться от традиционных норм, связанных в том числе и с религией (что особенно важно для мусульманских стран и Закавказья).

Этим летом МИА "Россия сегодня" провело несколько мероприятий, где эксперты и журналисты из стран СНГ могли обсудить вопросы информационной политики на евразийском пространстве. Они показали, что в этой сфере существует масса нерешённых проблем. Одна из них состоит в том, что даже имеющиеся успехи в продвижении идей евразийской интеграции мало кому известны. Нет никакого "пиара" позитивных новостей.

Например, любое негативное событие, будь то определённые экономические разногласия или скандальная интерпретация высказываний руководителей РФ и РБ, сразу же оказывается на первых полосах и в топе новостных лент. Всё это должно ставить под вопрос стратегический союз двух государств. Однако практически ничего не сообщается о позитивных трендах и успешной совместной работе. Так, летом в Анапе состоялся очередной фестиваль Союзного государства "Творчество юных". Разумеется, для центральных СМИ мало интересного в том, что где-то собрались юные таланты, победители национальных и региональных конкурсов из России и Белоруссии в вокальном, хореографическом, цирковом, инструментальном и других видах искусств. Как рассказала заместитель начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Ольга Виноградова, под эгидой Постоянного комитета проходит более десяти крупных мероприятий, нацеленных на молодёжь. Это и научно-технический конкурс "Таланты XXI века", который собирает юных "технарей", и фестиваль "Молодёжь за Союзное государство", где представители молодёжных движений могут обмениваться мнениями и работают на различных площадках. Непосредственно участвуют в этих мероприятиях около 10 тыс. детей и подростков. Однако у каждого ребёнка есть семья, есть ещё зрители, и в информационном поле этих событий оказываются десятки тысяч человек.

При этом выясняется, что государственные российские СМИ не занимаются освещением мероприятий Союзного государства. В Белоруссии тематика Союзного государства представлена гораздо шире, чем в России, где население толком и не знает, что это за интеграционное объединение. Между тем Союзное государство - пилотный проект для евразийской интеграции. По мнению Ольги Виноградовой, тот позитивный опыт, который наработан в программах России и Белоруссии, практически не попадает в медийное поле. Ситуация на Украине привела к тому, что теперь все в России осведомлены об украинской географии, политиках, экономических проблемах и т.д. А вот о Белоруссии, с которой, несмотря на все сложности, интеграционный проект развивается, не знают почти ничего.

Ресурсы общественной дипломатии

Подобная ситуация складывается и с другими соседями из ближнего зарубежья. Мы знаем всё о малейших политических разногласиях и возникающих конфликтах и почти ничего об успешных программах в образовательной, культурной сфере. Позиция СМИ тут очень простая: там, где нет негатива, нет информационного повода. Но как тогда предполагается развивать евразийскую интеграцию в сфере смыслов - ведь не только и не столько экономические проекты, нефть и газ являются её "строительным материалом". Свой проект необходимо подавать как ценностно позитивный, что должно быть проиллюстрировано успешными начинаниями и достижениями в сфере культуры, образования, гражданского общества. Именно так поступают те, кто продвигает проект глобализированных западных ценностей, - и главным двигателем своего проекта они как раз считают общественное мнение, которое должно ориентироваться на некие идеалы стиля жизни, образа того мира, в который предлагается вступить. Другой вопрос, что в реальности никто из "новообращённых", разумеется, не получит этих молочных рек и кисельных берегов. Но на той же Украине население весьма успешно удалось убедить в наличии какого-то "европейского пути", который сделает жизнь автоматически богатой и прекрасной (тогда как на самом деле ассоциация с ЕС может лишить рядовых граждан многих привычных радостей, вроде возможностей продавать на рынке продукты со своего огорода, в разы увеличить стоимость коммунальных услуг и так далее).

У России же сегодня нет никакого своего PR-проекта. Да, интуитивно он многим понятен, и только на этом и держится в реальности его общественная поддержка - что в самой стране, что за рубежом. Как обычно, рядовые граждане делают самостоятельно то, что должно быть системной, поддерживаемой комплексно работой целого ряда государственных и негосударственных структур. Тогда как если бы эти общественные инициативы были встроены в общий проект продвижения российской "модели ценностей", они продвигались бы куда эффективнее.

Однако если внутри собственного национального информационного поля работа идёт более-менее успешно, в регионе СНГ существует масса сложностей и недоработок. На медиаконференции "СМИ в новых геополитических реалиях" МИА "Россия сегодня" в Коктебеле этот вопрос обсуждали эксперты из Армении, Грузии, Украины, Молдавии, Приднестровья, Казахстана, Белоруссии, Киргизии. Выяснилось, что работа России с аудиториями этих стран имеет массу слабых мест. Например, справедливо было отмечено, что работать надо на том языке, на котором говорит население. Люди в регионах любой страны больше интересуются местными новостями и местной прессой. В этой сфере Россия не работает.

Даже в тех случаях, когда государство-сосед объективно заинтересовано в интеграции по экономическим или военным причинам и уже встало на этот путь, это не значит, что не нужно работать с его населением. Потому что его обязательно будут обрабатывать западные медиа и НГО. И в ситуации, когда население настроено антироссийски, оно вполне способно вопреки всей прагматической логике требовать смены курса, что и произошло на Украине. Россия и так опоздала почти на 20 лет, позволив расплодиться в странах СНГ тысячам НГО с иностранной поддержкой и ничего не противопоставив этому тренду, делая ставку лишь на адресную работу с элитами, политиками и чиновниками. Именно поэтому здесь так важен ресурс общественной дипломатии.

Консерватизм и его союзники

Ну и наконец, самый сложный вопрос - в состоянии ли Россия бороться за умы аудитории дальнего зарубежья? Существует мнение, что это невозможно просто в силу неравных финансовых и организационных ресурсов - США для продвижения своих интересов в этой сфере тратят миллиарды, имеют опыт десятков лет работы по пестованию НГО, социальных и культурных проектов в "странах-мишенях", при этом сами никому не позволяют внедряться с подобными программами на их территорию.

У России же в запасе есть лишь опыт СССР - да, успешный, но базировавшийся на продвижении левой идеологии, которую поддерживали в мире самые разные силы. Можем ли мы сегодня консолидировать вокруг себя или, по крайней мере, искать тактические союзы с какими-то общественными, политическими движениями за рубежом? Теоретически да, но опять же лишь при условии внятного формулирования своей ценностной модели, а также, что очень важно, расшифровки того, чем именно эта модель близка потенциальным союзникам. Это и традиционные консервативные ценности, и вектор прагматизма в международной политике, и свой понятийный аппарат в сфере общественных наук - последнее нечасто упоминается, однако если Россия не наполнит своим содержанием такие универсальные понятия как "свобода", "права человека", "справедливость", "развитие", то они, будучи узурпированными либералами, будут оружием, направленным против России.

Наша страна может предложить свои консервативные ценности в качестве инструмента освобождения от глобализаторской парадигмы. В условиях когда под лозунгами защиты чьих-то прав и толерантности на самом деле происходит агрессивное навязывание определённых норм, либертарианцы-неопрогрессоры сами стали доминирующей и подавляющей других "Системой". Как заметил недавно известный американский консерватор Пэт Бьюкенен, "переосмысление в правящих кругах многих стран моральных и этических норм, навязываемое обществу недемократическим путём, сопровождается разрушением традиционных ценностей и основывается на абстрактных идеях, противоречащих воле большинства населения". Неолиберальная революция, одержав свои победы над традиционными национальными государствами, превратилась в диктатуру - со всеми имиджевыми издержками, автоматически подарив противникам образ притесняемых борцов за свободу. Сегодня быть "против" и быть "борцом против Системы" - значит как раз быть консерватором.

Запад - друзья и враги

Как уже было сказано, следует разделять а) непосредственных участников идеологической холодной войны и б) население данных стран. В этой связи всегда необходимо подчёркивать, что Россия сегодня противостоит не западным или европейским странам, а тем их политическим элитам, которые ведут свои страны и их население к кризису и тупику конфронтации с Россией. "Отказ от Европы" - неприемлемый лозунг ещё и потому, что Европа всегда была и будет важным геополитическим партнёром России и всего евразийского пространства, а не дать России сблизиться с Европой - одна из ключевых целей трансатлантистов.

Как Россия может относиться к своему главному противнику - западным элитам, политическим и медийным группам, которые сознательно ведут информационную войну против России? Эти люди либо сами заражены неолиберально-глобализаторскими идеями, либо используют их инструментально, будучи политическими прагматиками. Пытаться доказать им моральную правоту России бессмысленно. На них можно воздействовать только демонстрацией успехов той идеологической модели, которую избрала наша страна. Это факторы поддержки населением консервативно- патриотических идей, состояние сферы СМИ, эффективность зарубежной общественной дипломатии и информационной политики.

Если же речь идёт о населении западных стран, то очевидно, что в Европе, и даже в США, у России есть союзники - как идеологические, так и прагматические. Вовсе не все европейцы разделяют набор ценностей постхристианской, постмодернистской парадигмы. Те, кто выступает против неолиберального глобализма, подвергаются демонизации и маргинализации не меньше, чем Россия. В этой ситуации Россия может быть для них привлекательной как страна, позиционирующая себя вовсе не как часть Азии или условной "не-Европы" (подобная позиция будет способствовать окончательному отрыву России от её потенциальных союзников в ЕС), а как наследницу классической Европы с её культурой и традициями. И более того - защищающей эту подлинную европейскую идентичность. Это открывает возможности для диалога об общности ценностей российского консерватизма и классических европейских ценностей, в том числе христианских.

В Европе существует немало политиков и представителей бизнеса, которые ориентируются на прагматизм и не приветствуют крестовые походы за идеи "евроценностей" - они заинтересованы в политической вменяемости и экономической надёжности на европейском пространстве. Транс- атлантистские силы, напротив, предлагают сегодня вместо такого добрососедства наращивание напряжённости, в том числе и военной, рост военных бюджетов и убытки для европейских экономик и бизнеса, работающего с Россией.