Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

О СИТУАЦИИ С РОССИЙСКИМИ ТУРИСТАМИ В КОРОЛЕВСТВЕ ТАЙЛАНД

10 февраля 2020 г. в Королевстве Таиланд в порту острова Пхукет произошло столкновение двух скоростных катеров, в результате которого погибло двое детей из России. Ростуризм выражает глубокие соболезнования семье погибших.

Всего на одном из катеров находилось 39 российских туристов, на втором катере туристы отсутствовали. Местные власти выясняют обстоятельства случившегося.

В настоящий момент все пострадавшие туристы находятся под наблюдением врачей. Медицинские расходы на территории Королевства Таиланд осуществляются за счет страховой компании - АО «ЕРВ Туристическое Страхование».

Принимающий офис туроператора поездки — «Pegas Touristic» держит ситуацию под контролем, специалисты компании находятся непосредственно с туристами.

Ростуризм следит за ситуаций и находится на постоянной связи с туроператором.

Рост на 146%

Именно такие темпы роста продемонстрировали DDoS по итогам ушедшего 2019 г. по данным компании Qrator Labs. При этом ситуация в таких сегментах, как криптобиржи, банки, платежные системы, интернет-магазины и сайты знакомств, еще более напряженная.

Яков Шпунт

Как отметил технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков, в 2019 г. злоумышленники продолжали использовать технологии амплификации, позволяющие им значительно усиливать мощность своих атак. Атакующие отправляют запрос на уязвимый сервер, принадлежащий третьей стороне, который этим сервером многократно тиражируется и направляется на веб-сайт жертвы. В течение 2019 г. выявлены новые амплификаторы (PCAP), а также на практике впервые зафиксирован уже давно известный в теории вектор атаки с использованием TCP-амплификации (реплицированный SYN/ACK-флуд).

Такие атаки стали одной из наиболее серьезных сетевых угроз. Трафик амплификации SYN/ACK достигал пиковых значений в 208 млн пакетов в секунду, что соответствует скорости в 170 Гбит/с, а длительность составляла до 11,5 часа. При этом отражение данного типа атак требует целого комплекса мер, что для небольших компаний может создавать не всегда легко преодолимые сложности. При этом для исполнителей применение данных технологий никаких проблем не составляет. Ими пользуются даже злоумышленники подросткового возраста.

Никуда не исчезли и традиционно используемые для организации DDoS-атак ботнеты. Росло как их количество, так и число устройств, которые такой ботнет объединяет. Причем, помимо компьютеров, все чаще используются и устройства интернета вещей, особенно уязвимые. В качестве примера таких устройств Артем Гавриченков привел устройства, созданные на основе "полуфабрикатов" от китайской компании Xiaonmai, где в фирменной прошивке открыт один из портов, к которому любой желающий может получить доступ с использованием широко известных инженерных паролей. А на данной платформе производят видеорегистраторы несколько десятков компаний из разных стран.

Руководитель отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгений Гнедин также обращает внимание на то, что ботнеты интересны злоумышленникам и потому, что их можно использовать для широкого спектра атак: "Сегодня преступники могут монетизировать ботнет-сети несколькими способами. Наиболее распространенные из них - реализация сервисов DDoS-атак, майнинг криптовалют, использование в целевых атаках, в частности для подбора паролей к серверам, или просто сдача ботнета в аренду. При этом мы наблюдаем появление по-настоящему многофункциональных ботнетов, яркий тому пример - Neutrino, который не только эксплуатирует уязвимости для взлома серверов и майнит криптовалюту, но и взламывает чужие веб-шеллы, перехватывая контроль над уже взломанными кем-то ресурсами. В настоящее время Neutrino входит в тройку лидеров по числу атак на ханипоты Positive Technologies".

В 2019 г. выявлен новый потенциальный источник проблем, связанный с использованием так называемых BGP-оптимизаторов, которые перенаправляют трафик, как оказалось, далеко не всегда корректно. Первый громкий инцидент произошел 24 июня, когда трафик многочисленных клиентов оператора Verizon начал идти через инфраструктуру одной небольшой компании, которая с таким объемом не справилась. В итоге многие сервисы оказались недоступными в течение трех часов, среди которых были Cloudflare, Facebook, Akamai, Apple, Linode и Amazon AWS. В январе 2020 г. на одну из точек обмена трафиком в Петербурге внезапно были перенаправлены маршруты до Google, Facebook, Instagram от провайдера из Донецкой народной республики. "Многие компании в России начинают закупать BGP-оптимизаторы для снижения расходов на трафик, что в свете введения в действие законодательства про точки обмена трафиком и автономные системы может дать очень неприятный кумулятивный эффект", - предупреждают в Qrator Labs.

Другой потенциальной угрозой являются возможные атаки на инфраструктуру промышленных сетей. Как отметил Артем Гавриченков, такие атаки чреваты крупным финансовым ущербом для их потенциальных жертв, что открывает большие возможности для кибервымогателей и шантажистов. Однако организация такой атаки все же требует довольно высокой квалификации от исполнителей и тщательной разведки.

При этом среднее время атаки уменьшилось на 20%. Артем Гавриченков особо отметил, что стало больше атак длительностью менее минуты, своего рода "пробы пера" злоумышленников, которые пытаются осваивать такой инструментарий.

Атаки проводятся по разным мотивам. Среди них, как отметил Артем Гавриченков, есть как корыстные (шантаж, вымогательство, маскировка других действий, например целенаправленной атаки или кражи), так и просто самореклама, хулиганство, политические и идеологические причины, желание не допустить распространения какой-то информации.

Но в целом DDoS-атаки стали рутиной. Генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин сравнил их с зимой, которая приходит всегда, но каждый раз по-разному.

«Академик Черский» пошел в Сингапур

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое считается основным претендентом на достройку газопровода «Северный поток — 2», 9 февраля вышло из порта Находки. Судно, свидетельствуют данные мониторингового сайта Vesslfinder, направляется в Сингапур, куда должно прибыть 22 февраля.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп, напоминает «Коммерсант», подписал законопроект об оборонном бюджете, в котором предусмотрены санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Причиной ограничений Вашингтон назвал «защиту европейской энергетической безопасности». После этого трубоукладчик «Северного потока — 2» компания Allseas Group SA приостановила работы и вывела из Балтийского моря свои суда. В результате срок готовности проекта сдвинулся. Глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что трубопровод будет пущен до конца 2020 года, и что Россия сможет сама его достроить. Правда, по словам Новака, для достройки газопровода судно «Академик Черский» необходимо дополнительно подготовить, на что понадобиться время.

Краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский» с 2016 года находится в эксплуатационном управлении «Газпром флота».

По словам эксперта Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, «Академик Черский» вполне в состоянии завершить укладку труб. «Теоретически есть риск, что какие-то вещи придется дорабатывать на месте, возможно, нужно будет что-то усовершенствовать. Но я не думаю, что это такое сложное задание, с которым не справится „Академик Черский“. Он справится», — сказал Митрахович в эфире радио Sputnik.

Круизная компания выплатит компенсации пассажирам Diamond Princess

Круизная компания Princess Cruises выплатит компенсации всем пассажирам судна Diamond Princess, стоящего на карантине у японского порта Йокогама, сообщается на сайте компании.

"Из-за чрезвычайных обстоятельств на борту Diamond Princess Princess Cruises компенсирует полную стоимость всем пассажирам", - говорится в сообщении.

"Princess Cruises сообщила о намерении компенсировать полную стоимость круиза для всех пассажиров Diamond Princess, которые сейчас находятся на лайнере из-за вынужденного карантина по поводу коронавируса. Туристам вернут все средства, потраченные во время путешествия и карантина", - сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Кроме того, по данным ведомства, помимо стоимости круиза туристам компенсируют "авиаперелет, размещение в гостинице, наземный транспорт, заранее оплаченные береговые экскурсии, чаевые и другие расходы". С туристов не взимается плата за борт в течение дополнительного времени на борту, а также плата за какие-либо расходы на борту во время действия карантина. Члены экипажа судна в свою очередь получат вознаграждение за выполненную работу.

"Princess Cruises также предоставит пассажирам будущий кредит на круиз, равный стоимости круиза, оплаченного за рейс, который закончился 4 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в каюты туристов будут доставлены письма с инструкциями о том, как оформить возврат средств.

Всего на судне у берегов Японии к югу от Токио находятся около 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин введен предварительно до 19 февраля после того, как сошедший в Гонконге с судна пассажир заболел из-за инфекции нового коронавируса. В понедельник представители японского ведомства сообщили, что число зараженных новым коронавирусом на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии возросло на 60 человек и достигло 130.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.

Открытый дипломат

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал "РГ" о важнейших международных проблемах, а мы поздравили его с Днем дипломатического работника

Текст: Николай Долгополов, Евгений Шестаков

Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся? На эти и многие другие вопросы глава российской дипломатии Сергей Лавров ответил на "Деловом завтраке" в "РГ". Первая часть беседы с министром была опубликована номере "РГ" 5 февраля 2020 года.

Вопросы стратегической стабильности долгое время являлись одним из столпов российско-американских отношений и в какой-то степени залогом стабильности во всем мире. Но в последние годы американская администрация предприняла действия, которые частично обернули этот былой прогресс вспять. В частности, американцы откровенно тормозят возможность продления Договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). На ваш взгляд, может ли измениться ситуация после президентских выборов в США? Работает ли по вопросу о продлении СНВ-3 группа по разрешению спорных вопросов, о создании которой вы договаривались еще с Рексом Тиллерсоном в его бытность госсекретарем США?

Сергей Лавров: Начну с конца. Группа работает, но пока без особых успехов. За последние годы состоялось 12-13 заседаний, точно не вспомню количество. Еще до Тиллерсона на этих встречах все сводилось к тому, что российский представитель зачитывал своему американскому коллеге перечень проблем, неприемлемых действий со стороны американской администрации, приводил примеры, передавал памятные записки. Там перечислялось все, начиная от захвата российской дипломатической собственности и волюнтаристского сокращения персонала российских дипмиссий до похищения россиян - В.А.Бута, К.В.Ярошенко, Р.В.Селезнева, многих других. Проблема заключалась и в том, как к россиянам относятся в американских тюрьмах, обеспечивают ли им нормальные условия и прочее.

Американская сторона нам отвечала, что будет этим заниматься, но Россия, мол, должна перестать вмешиваться в американские дела, потому что все взаимосвязано и не бывает наказания без преступления. Такая сказка про белого бычка, как раньше говорили. Когда я был в Вашингтоне в декабре прошлого года, мы с госсекретарем Майком Помпео условились придать новый импульс российско-американскому диалогу, чтобы был хотя бы какой-то прогресс. Президент США Дональд Трамп также говорит, что нам надо "ладить". В Москву приехал новый посол США Джон Салливан. Он уверяет, что хотел бы конкретно помогать продвигаться хотя бы по некоторым вопросам, но для начала надо все-таки нормализовать отношения между странами. Перспективы конкретных шагов весьма туманны. Вроде бы с горем пополам удалось возобновить в прошлом году диалог по контртерроризму - в этих вопросах уж точно не следует возводить искусственные препятствия.

Американцы нам передали пару раз за последние несколько лет информацию, которая позволила предотвратить теракты в России. Мы тоже им передаем соответствующую информацию еще со времен бостонского марафона. И у нас вроде бы возобновились контакты. Когда в октябре 2019 года Вашингтон предложил продолжить консультации, мы договорились, что к моему визиту приурочим принятие совместного заявления по контртерроризму, чтобы обозначить позитивный сигнал - есть темы, по которым Россия и США могут действовать с единых позиций и под которыми могут вместе подписываться. Но когда я приехал, оказалось, что они "опять что-то не успели согласовать". Трудно сейчас с нашими американскими партнерами работать конкретно.

Вернемся к стратегической стабильности. Эта тема волнует не только Россию и США, но и весь остальной мир. Разрушается каркас соответствующей архитектуры. После ликвидации Договора по ПРО исчез Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Наше предложение о моратории на создание и развертывание этих ракет отметается. По ДРСМД нас обвиняют в хитрости. По их мнению, наш мораторий означает следующее: у нас уже есть "Искандеры", оснащенные запрещенными по договору ракетами, а у США средств средней дальности нет. И мы хотим, мол, сохранив свои ракеты средней дальности, лишить американцев возможности их создавать.

На это мы отвечаем достаточно конкретно. Прошлой осенью, после того как США вышли из ДРСМД, президент России Владимир Путин направил послание главам более 50 государств и правительств - американцам, всем натовцам, остальным не натовским нейтральным странам Европы, а также государствам Азиатско-Тихоокеанского региона (поскольку у США есть намерение развернуть РСМД именно в этой части мира). Текст послания мы не публиковали, но в нем изложили предысторию вопроса, подчеркнув, что нет ни единого факта, который оправдывал бы обвинения США в наш адрес об испытании ракеты 9М729 на запрещенную ДРСМД дальность. США, имея возможности спутниковой съемки, могли бы показать хотя бы один снимок, подтверждающий их правоту, и тем самым опровергнуть российские доводы. Но нет у них доказательств, что Россия нарушила договор. Американцы отказались посетить показ новой крылатой ракеты, который проводило Министерство обороны России вместе с МИД России в январе прошлого года, запретив остальным натовцам присутствовать на этом мероприятии. Назвали все это "показухой и инсценировкой". Но так серьезные дела не ведутся. Если ты хочешь доказать, что это "показуха", приди и докажи. Там же была возможность задать вопросы, выступить с комментариями. Два часа российские представители проводили брифинг, отвечали на вопросы. Но из представителей НАТО на презентацию пришли только греки, болгары, турки. А у них все-таки нет такой экспертизы, какая есть у американцев. Присутствие американских экспертов на презентации позволило бы им самим разобраться, с чем они имеют дело.

В послании Владимира Путина было сказано: мы предлагаем США и их союзникам присоединиться к нашему мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности, включая создание возможного механизма верификации. Это пытаются вообще игнорировать, не упоминают в принципе. Нам говорят: нет, вы обманываете, у вас уже есть такие ракеты, они стоят на боевом дежурстве, они уже давно были созданы, развернуты в нарушение тогда еще действовавшего договора. А предложение о моратории с мерами верификации они пытаются забалтывать. Только президент Франции Эмманюэль Макрон публично высказался в том плане, что у него по-прежнему сохраняются проблемы в отношении того, как Россия выполняла договор, но он готов откликнуться на послание Владимира Путина. Все остальные натовцы (видимо, им приказали из Вашингтона) молчат.

У американцев есть планы развертывания ракет средней и меньшей дальности в АТР. При этом упоминаются Япония и Южная Корея. Обе эти страны заявляли, что у них намерений в отношении развертывания таких ракет нет. Но если американцы всерьез захотят разместить там ракеты, я не думаю, что это невозможно. Упоминают также экзотические острова в средней части Тихого океана. Понятно, и они этого и не скрывают, что эти меры направлены на сдерживание Китая. Но географические расстояния таковы, что если в этих точках будут размещены американские ракеты средней и меньшей дальности, то значительная часть территории России окажется под ударом, а в случае с Японией и Кореей - вся наша территория до Уральских гор. Конечно, мы будем вынуждены реагировать. Поэтому мы со странами АСЕАН, АТР, включая Японию, Южную Корею, ведем очень конкретный разговор о том, какими рисками чреваты все эти "игры".

Говоря про СНВ-3, мы многократно предлагали его продлить. Владимир Путин на саммите "Группы двадцати" в Осаке в июне прошлого года говорил своему американскому коллеге о важности продления договора. Причем принять решение на этот счет желательно как можно скорее. В мае прошлого года президент России обращал на это внимание и госсекретаря США М. Помпео, когда тот приезжал в Сочи.

Американцы постоянно навязывают тему присоединения Китая к обсуждению тематики и ракет средней и меньшей дальности, и СНВ. Но ведь есть неоднократные публичные заявления Пекина о том, что он не будет к таким переговорам подключаться, потому что у Китая структура ядерных сил принципиально иная, нежели у России и США. И по количественным характеристикам они далеки от того, чтобы выходить на переговоры о каком-то балансе. Если Китай вдруг изменит свое мнение, пожалуйста, мы будем участвовать и в многосторонних переговорах. Но уговаривать Пекин мы не будем. Если американцы убеждены в бессмысленности каких-либо дальнейших действий по тематике СНВ без подключения Китая, пусть они этим и занимаются. Мы же считаем, что есть смысл в том, чтобы продлить срок действия Договора СНВ-3, который истекает через год. После 5 февраля 2021 года этого соглашения уже не будет, если его не продлить.

Даже если завяжется многосторонний процесс, он будет очень длительным - не бывает переговоров на такую серьезную тему, которые завершились бы за несколько месяцев. Поэтому иметь страховочную сетку в виде продленного СНВ-3 следует даже с точки зрения соображений политической репутации России и США, чтобы никто не обвинил нас в развале юридически обязывающего инструмента в сфере стратегической стабильности. Все это мы американцам сказали. Они до сих пор молчат. Были ли у них какие-то опасения, что мы будем им выдвигать предварительные условия для продления этого договора? Ничего подобного. Владимир Путин неоднократно публично заявлял, что мы предлагаем продлить Договор СНВ-3 незамедлительно и без предварительных условий. Но американцы постоянно вбрасывают в медийную сферу вопрос о подключении к этому соглашению Китая.

Повторю, если дело дойдет до многосторонних переговоров в отношении СНВ-3 и все согласятся в них участвовать, конечно, Россия тоже будет частью этого процесса. Но многосторонность предполагает не просто какие-то тройственные беседы. Есть еще и две другие официальные ядерные державы - Великобритания и Франция. Есть Индия и Пакистан, которые де-факто являются ядерными державами, хотя и не участвуют в Договоре о нераспространении ядерного оружия. Есть еще пара стран, у которых имеется ядерное оружие. Мы готовы участвовать в переговорах о дальнейших сокращениях, ограничениях ядерных вооружений в любой конфигурации. Считаем абсолютно обязательным продление Договора СНВ-3 с тем, чтобы сохранялась какая-то база для наших последующих разговоров и для практических действий.

Американцев интересуют наши новые вооружения. Мы уже упоминали, что часть этих новых вооружений, по крайней мере "Авангард" и "Сармат", наши военные готовы рассматривать в контексте критериев договора. Все остальное не подпадает под ограничения, содержащиеся в договоре 2010 года, но и на эту тему мы тоже готовы разговаривать. Правда, уже в контексте тех обстоятельств, которые, собственно, изначально и повлекли работу над созданием таких вооружений. А обстоятельства эти были связаны с развалом Договора о противоракетной обороне. Сейчас, спустя пару десятилетий после того, как тот договор прекратил свое существование, обсуждать любые вопросы, связанные с новыми типами вооружений, необходимо исключительно в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Помимо противоракетной обороны это и набравшая обороты американская концепция "Быстрого глобального удара", которая предполагает использование неядерных стратегических вооружений. Поставлена цель - достижение любой точки земного шара максимум за час. Конечно, это новый дестабилизирующий фактор. Сюда же необходимо отнести уже официально объявленный США отказ присоединяться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и планы по выведению оружия в космос. Кстати, об этом объявили не только американцы, но и французы. Они это сделали в достаточно обтекаемом виде, но мы пытаемся через наш диалог понять, что имеется в виду под новой французской космической доктриной. Плюс натовцы публично заявили, что космос и киберпространство теперь являются официальными средами приложения сил альянса, включая, как я понимаю, задействование статьи 5 Североатлантического договора.

Там много что происходит. Конечно, мы готовы обсуждать наши новые вооружения, как и новые вооружения других стран, причем делать это с учетом совокупности всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. И если нам будут предлагать поставить свои вооружения под ограничения, а сами будут неограниченно развивать все то, о чем я сейчас рассказал, конечно, такой разговор никуда нас не заведет.

В СМИ появилось много сообщений о подготовке самых масштабных за последние четверть века американских учений в целом ряде стран Восточной Европы. Речь идет о предстоящих в мае Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020"). В контексте охлаждения в отношениях между Россией и НАТО становимся ли мы сегодня свидетелями зарождения новой "холодной войны"?

Сергей Лавров: В "холодную войну" проводились большие операции по наращиванию вооруженных сил в Европе, включая усиление американского присутствия. Была даже операция Return of forсes to Germany (REFORGER), когда американцы "обживали" Германию, где сейчас десятки военных объектов. В современной ФРГ колоссальное присутствие иностранных военных. Но это натовские дела.

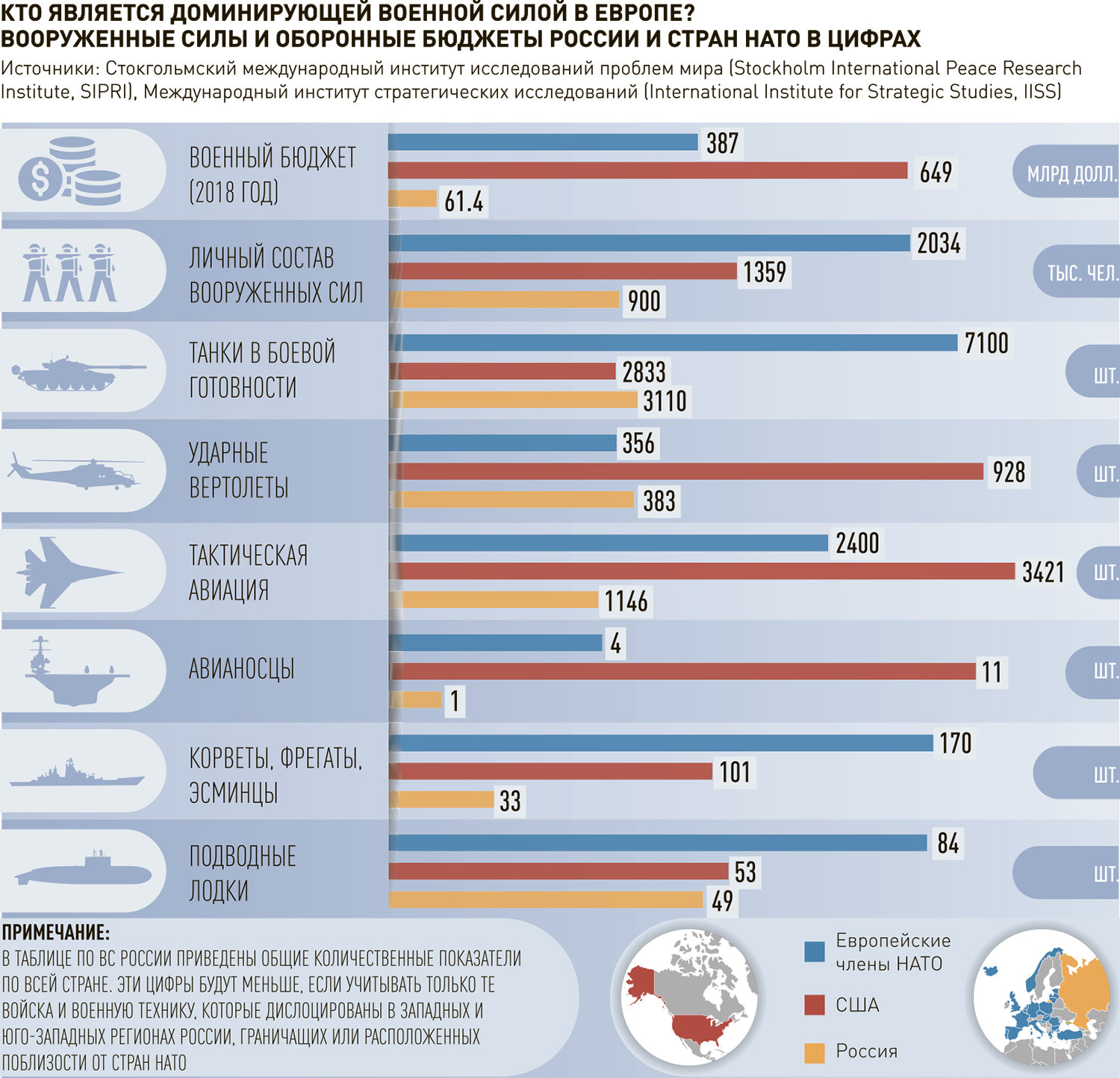

Defender - "защитник". Мы спрашиваем: от кого защищаться? Они говорят, что не от России, а от сопоставимого с точки зрения военного потенциала НАТО противника. Тут трудно найти правильный, отвечающий критерию сопоставимости объект применения этих усилий. Если посмотреть на официальные данные (не наши, а зарубежные) по военным расходам, военной технике - по всем без исключения видам вооружений (танки, боевые самолеты, ударные вертолеты, БМП, БТР, боевые корабли, подводные лодки) - только европейские члены НАТО, без учета американских цифр, превосходят наши вооруженные силы более чем в два раза. Где они нашли сопоставимого противника, я не знаю.

Россия точно не является доминирующей военной силой в Европе. Таковой является НАТО. Несмотря на то что уже и так все пространство здесь перенасыщено военными объектами, вооружениями, несмотря на то что движение Североатлантического альянса на Восток уже создало достаточно серьезные проблемы в сфере стратегической стабильности в Европе, продолжается сращивание НАТО с Евросоюзом. Натовцы пытаются проводить совместные учения, завлекают в них под предлогом членства в ЕС нейтральные государства - такие как Финляндия, Швеция. Придумали в контексте сотрудничества НАТО с ЕС в военной сфере термин "военный Шенген", предполагающий модернизацию всех транспортных артерий вплоть до восточной границы альянса таким образом, чтобы любая самая крупная боевая техника могла беспрепятственно проходить на Восток. Думаю, одного этого достаточно, чтобы понять опасность подобных игр.

Учения Defender Europe 2020, которые планируются в апреле-мае текущего года (подготовка к ним началась достаточно давно), предполагают в дополнение к уже размещенным здесь военным контингентам, которые я упомянул, переброску многих тысяч единиц американской техники и более 20 тысяч американских военнослужащих. Формально, кстати, учения объявлены как американские, но с приглашением и других натовцев, и партнеров по НАТО. Интересный момент. Не знаю, чем это вызвано, но одна из возможных причин заключается в том, что американцам гораздо проще самим все планировать и реализовывать по собственной схеме, а не будучи даже символически связанными какой-то натовской дисциплиной. Хотя командующий силами США в Европе одновременно является командующим силами НАТО в Европе. В общей сложности более 40 тысяч человек участвуют в этих учениях. Разумеется, мы будем реагировать. Мы не можем игнорировать процессы, которые вызывают очень большую озабоченность. Но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков.

Это неизбежно. Надеюсь, любой нормальный военный и политик это понимает. Круги, которые провоцируют проведение такого рода абсолютно неоправданных учений, хотят, чтобы последовали ответные меры, что приведет к дальнейшему нагнетанию напряженности. Но немаловажный аспект - все, что предпринимается нами в ответ на создание натовцами угроз безопасности России, мы делаем исключительно на своей территории. Равно как и все российское ядерное оружие находится на нашей территории в отличие от американского.

Говоря о Defender Europe 2020, я упомянул Германию. Мы понимаем, что в НАТО, в Евросоюзе есть небольшая группа стран, которые нагнетают исторические фобии в отношении России. Они постоянно призывают сдерживать Россию, не ослаблять санкционное давление, которое сохраняется под абсолютно необоснованным предлогом невыполнения нами Минских договоренностей, - это отдельная тема. Но вдруг фобии и тему возможного нападения на Европу стали обсуждать публично и официальные лица такой страны, как ФРГ. Какое-то время назад президент Франции Э. Макрон заявил о необходимости радикальной реформы НАТО, о том, что у альянса наблюдается "смерть мозга" и надо что-то делать. Помните, как Берлин не согласился публично с этим выводом? Мой коллега, министр иностранных дел ФРГ Х. Маас сказал, что они не согласны с Парижем. У них выходит, что НАТО нужно, в том числе Германии, поскольку кроме альянса никто Германию не защитит. Мы тут же поинтересовались у Берлина, от кого они хотят защищаться с помощью НАТО? Они ничего не ответили. А затем аналогичное заявление прозвучало и из уст федерального канцлера Ангелы Меркель. И тоже нам немецкие коллеги пока не смогли объяснить, кого боится Германия.

Можно ли говорить о том, что с выходом Великобритании из Евросоюза эпоха единой Европы завершается? Сможет ли Евросоюз когда-либо обрести единый голос?

Сергей Лавров: Термин "единая Европа", или еще говорят "большая Европа", уже воспринимается, в том числе журналистами, политологами, однозначно как синоним Евросоюза. А мы все-таки предпочли бы под "большой Европой", под "единой Европой" понимать то, что еще Шарль де Голль предвидел как единое пространство от Атлантики до Урала. Потом уже другие великие люди говорили, что единая Европа должна простираться от Атлантики до Тихого океана.

В контексте того, что сейчас происходит с интеграционными процессами в Евразии, в контексте создания Евразийского экономического союза, его контактов с АСЕАН, ШОС, уже можно говорить о едином пространстве Евразии, скажем, от Лиссабона до Джакарты. Почему бы и нет? Президент России Владимир Путин выдвинул инициативу Большого Евразийского партнерства. Это было на саммите "Россия - АСЕАН" в 2016 году в Сочи. Он отметил, что мы хотим идти от жизни, признавая наличие интеграционных процессов и налаживая связи между ними не путем каких-то искусственных, навязываемых сверху договоренностей, а путем определения, выявления общих, практически реализуемых проектов и по линии ЕАЭС, и по линии АСЕАН, и по линии ШОС.

Поэтому большая Европа, единая Европа для нас - это наше общее пространство. Кстати, Евросоюз подписался под этой концепцией в декабре 2010 г. на саммите ОБСЕ в Астане. Там впервые за долгие годы была принята политическая декларация. Надо отдать должное казахстанским хозяевам того саммита, ведь с тех пор на саммитах ОБСЕ политических деклараций не принималось. Принятая декларация провозгласила необходимость построения и укрепления единого пространства безопасности и сотрудничества в Евроатлантике и Евразии, а это и есть пространство ОБСЕ. Конечно, Евразия шире, чем территория, которую занимают евразийские члены ОБСЕ, но тем не менее. Это концепция того, что у нас пространство единое, и оно должно занимать всю ту территорию, на которую европейскую цивилизацию распространяли прежде всего наши предшественники. Не бескровно, но тем не менее это факт.

Когда мы проводили один из саммитов "Россия - Евросоюз" в Хабаровске, тогдашний руководитель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу совершенно ошеломленный ходил по набережной, по городу и говорил, что они летели 12 часов из Брюсселя в Хабаровск, но по-прежнему находятся в европейской среде. Это было для них поразительно. Я думаю, что нынешние более молодые политики из Евросоюза могли бы тоже постараться осознать значение этого цивилизационного завоевания, цивилизационного процесса. При этом европейские цивилизационные нормы были "продвинуты" здесь без подрыва прав коренных народов, благополучие которых мы постоянно подчеркиваем, в том числе в рамках международных организаций.

Теперь насчет единства Евросоюза. Я уже упомянул, что там есть небольшая, но очень агрессивная группа стран, которые настраивают всех на конфронтацию с Россией, на продолжение санкций до тех пор, пока "Минские договоренности не будут выполнены Москвой". Этим пользовался экс-президент Украины Петр Порошенко, этим же сейчас пользуются новые украинские власти. Они ничего делать не будут, ведь без их действий Минские договоренности не будут выполнены, но Евросоюз по своей логике будет сохранять санкции против Москвы. А Украина получит некие дотации по линии западной помощи. Это уже не практическая политика, а какая-то одержимость санкциями. Хотя всем известно, что европейский бизнес несет от них убытки, исчисляемые многими десятками, если не сотнями миллиардов евро. Таким образом, русофобское меньшинство в Евросоюзе явно спекулирует на принципе консенсуса. Нам многие представители стран - членов Евросоюза в беседах с глазу на глаз говорят, что они против санкций, что санкции вредят. Но у них принцип солидарности, принцип консенсуса. В моем понимании консенсус - это согласие всех. И если кто-то, а таких немало, как нам говорят в двусторонних контактах, против санкций, то не должно быть консенсуса. А пока получается так, что это русофобское меньшинство активно, грубо злоупотребляет правилом консенсуса, чтобы всем остальным навязывать сохранение совершенно искусственной и абсурдной увязки санкционного режима с выполнением Минских договоренностей.

Насчет "брекзита". Как говорят сами англичане, демократия сработала. 51 процент жителей королевства высказался за выход из ЕС. Потом были сомнения, терзания, колебания. В итоге произошли перемены в Консервативной партии Великобритании, пришли к власти люди, которые колебания отмели. Британцы в Евросоюзе всегда держались особняком и всегда старались вести свою игру - это тоже факт. Они получали экономические, торговые выгоды, но в политическом плане постоянно держались на дистанции и старались продвигать в Евросоюзе свои интересы да и интересы Вашингтона (тут нечего скрывать). Поэтому не зря они не были участниками многих процессов, которые проходили в ЕС. Этот особый путь был виден, даже когда Великобритания была членом Евросоюза. Поэтому я не думаю, что ЕС сильно пострадает от "брекзита". Если это поможет ему быть более целостным объединением, укреплять свою независимость и самостоятельность не на основе русофобии (Лондон играл немалую роль в том, чтобы так оно и было), мы будем такую тенденцию только приветствовать.

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины возобновляются некие взаимоотношения с Украиной, по крайней мере на уровне президентов и их помощников. Но из наблюдений за украинским МИДом создается ощущение, что он по-прежнему отодвинут от общения с Россией напрямую. Возможно, там происходит какое-то изживание, избавление от тяжелого наследия Павла Климкина и Петра Порошенко. Есть ли перспектива возобновления не квазидипломатических, а нормальных дипломатических отношений с Украиной?

Сергей Лавров: Вы правы. Со своим нынешним украинским коллегой Вадимом Пристайко я виделся вживую один раз - на Нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года. Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз. Собственно, у нас и поводов для контактов больше не было, потому что о двусторонних встречах, о визитах друг к другу по понятным причинам речь не идет. Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях. И, конечно, неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта да и просто для общения. Кто-то съездил в Крым, и всё - человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива.

С Павлом Климкиным мы общались, но на полях каких-то мероприятий: в Минске, когда были выработаны Минские договоренности; в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате"; затем по тому же поводу в Берлине. В промежутках пересекались на министерских встречах "нормандского формата", советах министров иностранных дел ОБСЕ. И каждый раз на этих форумах мы встречались и разговаривали - бывало и с помощниками или просто один на один. Не скажу, что это были какие-то агрессивные разговоры. Многие украинские партнеры в беседах стараются прагматично подходить к проблемам, которые существуют и которые вредят, в том числе украинцам и Украине. Но на публике практически каждый из них говорит по-другому. Наверное, такой сейчас существует запрос, который преодолеть нельзя, настолько велико влияние националистов всех мастей, включая тех, кто марширует со знаменами эсэсовцев по улицам городов, с факелами. И нормальные политики вынуждены на это оглядываться.

Но мы заинтересованы в контактах. Владимир Путин общался с Владимиром Зеленским в Париже. Результатом, как вы знаете, стала договоренность по газовым делам, важная и для обеих стран, и для Европы. Да и для создания более конструктивной атмосферы тоже.

Состоялся и обмен удерживаемыми лицами. Сейчас Зеленский анонсировал, что дополнительно к декабрьскому российско-украинскому обмену будет и украинско-украинский обмен. То есть Киев и Донбасс обменяются лицами, задержанными в контексте конфликта в Донбассе. Конечно, позитивно, что Зеленский проявил политическую волю, несмотря на очень непростую внутриполитическую ситуацию на Украине, и все-таки выполнил решение двух предыдущих Нормандских саммитов - Парижского 2015 года и Берлинского 2016 года. Достигнут прогресс по вопросу обмена удерживаемыми лицами. Наблюдается он и в том, что касается разведения сил и средств. Очень важно, что в Париже на декабрьском саммите 2019 года был принят итоговый документ, где помимо необходимости продолжать разведение сил и средств, а также соблюдать и пресекать нарушения прекращения огня, фиксируется и значение политического процесса в соответствии с Минскими договоренностями, в том числе "формулы Штайнмайера", и необходимость закрепления в украинском законодательстве на постоянной основе особого статуса Донбасса, с которым связана "формула Штайнмайера", - то есть, как и договаривались в Минске, в контексте конституционной реформы по децентрализации.

Но опечалило нас то, что заранее подготовленный документ, согласованный и помощниками лидеров "нормандского формата", и министрами иностранных дел, был "вскрыт" украинской делегацией, лично президентом Зеленским в самом начале заседания, прежде всего в том, что касалось разведения сил и средств. Те, кто готовил саммит, согласовали (украинцы под этим подписались) договоренность о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения. Зеленский же резко заявил, что он на это пойти не может, а разведение возможно только в отношении трех населенных пунктов дополнительно к Петровскому, Золотому и станице Луганской. По его словам, в станице Луганской, в Петровском и в Золотом разведение заняло пять с лишним месяцев, поэтому если экстраполировать этот темп на всю линию соприкосновения и количество населенных пунктов на ней, это займет 10-15 лет. Достаточно странная логика. Потому что если тянуть с каждым населенным пунктом, то можно и полвека разводить. Тогда Владимир Путин предложил записать, что стороны начнут с дополнительных трех населенных пунктов, но их цель, и они будут над этим работать, заключается в том, чтобы линия соприкосновения была освобождена от сил и средств противоборствующих сторон. В ответ - категорический отказ.

Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на Нормандском саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон. Видимо, поддержание этого конфликта в некой контролируемой фазе соответствует интересам США с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство. Но повторю, мы все-таки убеждены, что дальнейшая работа Контактной группы (а именно там должны конкретно решаться все вопросы и обменов, и разведения) будет по-прежнему нацелена на полное выполнение всех договоренностей и на то, чтобы не забывать о гуманитарных и экономических вопросах, которые просто игнорируются Киевом в том виде, в котором их надо было бы выполнять по Минским договоренностям.

И, конечно, политический процесс. Нас тревожат недавние заявления Вадима Пристайко о том, что, если в ближайшее время не состоятся какие-то позитивные шаги, опять же со стороны России, Киев может задуматься над альтернативой Минским соглашениям. А какие альтернативы? Это то, что наши американские коллеги активно продвигают, а под их прикрытием - киевские власти. Дескать, сначала отдайте нам границу, а потом все будет хорошо. Президент России Владимир Путин в ответ на эти заявления не раз обращал внимание на то, какие люди собираются на Украине под неонацистскими знаменами, как они грозятся применить силу. Даже члены нового правительства, депутаты Верховной рады нового созыва говорят, что нельзя исключать силового сценария. И этим людям отдать полный контроль над границей? Так дальше можно забыть и про особый статус, и про выборы, и про все остальное. Местное население там просто задушат. И даже если у руководства Украины есть твердое намерение не допустить насилия по отношению к жителям Донбасса, я не вижу, чтобы все добровольческие батальоны, которые там по-прежнему в большой силе, были готовы выполнять приказы Верховного главнокомандующего. Все видели, как Владимир Зеленский ездил на передовую уговаривать их на разведение сил и средств в тех самых районах, согласованных еще в 2015 году.

Какую из ваших командировок вы бы назвали самой трудной и почему? И бывало ли такое, что, возвратившись из командировки, немножко отдыхая, думаете: "Боже мой, как все хорошо. Ай да Сергей, ай да молодец!"

Сергей Лавров: Как у Пушкина, "ай да сукин сын"? Если, вступая в переговоры, не иметь в виду конкретный результат, то лучше их и не начинать. Это не значит, что каждый раз получается все, что задумано. Так не бывает ни у кого и никогда. Но без четко поставленной цели на нее не выйти. Конечно, при понимании, что любая поставленная цель должна быть реалистична, и предполагать необходимость компромиссов. Потому что дипломатия - это достижение договоренностей с кем-то. Это не то, что ты сам придумал и сам в одиночку делаешь, но всегда диалог, всегда нацеленность на консенсус, а это может быть только через компромисс.

Что касается командировок, которые запомнились, - мы сегодня говорили о Сирии. В первых числах осени 2013 года, когда американцы всерьез готовили удары по САР, делегаты приехали на саммит "Группы двадцати" в Санкт-Петербург. Никаких встреч между Владимиром Путиным и Бараком Обамой там не планировалось. Более того, Барак Обама, обидевшись за получившего у нас убежище Эдварда Сноудена, отменил планировавшийся накануне саммит в Москве. Хотя на что тут обижаться? Человек попросил убежище, потому что дома ему грозил электрический стул. Тем более пока он летел из Гонконга в Москву для пересадки, его паспорт был аннулирован. Так вот, американский президент отменил планировавшуюся встречу, хотя готовился к подписанию очень интересный документ о стратегической стабильности. Такая манера ставить личное над государственным у него все-таки проявлялась. Так же, как она проявилась, когда в декабре 2016 года, уже уходя с поста президента, он "хлопнул дверью", отняв российскую дипсобственность, выгнав дипломатов и тем самым оставив Д. Трампу отвратительное наследство в отношениях с Россией, что до сих пор в известной степени сказывается.

Но на саммит "Группы двадцати" в Санкт-Петербург Обама все же приехал. Никаких планов двусторонней встречи даже "на ногах" не было. В какой-то из перерывов, когда случилась пауза, он попросил о разговоре с Владимиром Путиным. Говорил, что невозможно терпеть ситуацию в Сирии. Потому что тогда уже были первые сообщения о применении химического вещества против мирных граждан. Именно в этом разговоре родилась инициатива, которую выдвинул наш президент: добиться решения Б. Асада о присоединении САР к Конвенции о запрещении химического оружия. Это было в принципе одобрено двумя президентами, и нам с госсекретарем США Джоном Керри поручили все оформить. Оформляли мы это в сентябре того же года сначала в Женеве, потом в Нью-Йорке. По линии Совета Безопасности ООН подготовили резолюцию, которая была единогласно принята и потом на 100 процентов выполнена. Причем в выполнении участвовали военные и специалисты по химоружию из России, США, Китая. Такая вот интернациональная операция, по итогам которой экспертами ОЗХО было зафиксировано полное отсутствие химического оружия в Сирии. И эта организация затем получила Нобелевскую премию мира. Это на самом деле вызвало очень большое удовлетворение от реально проделанной работы. Ведь и "на бумаге" бывает трудно договориться, а здесь, помимо согласования всех слов и предложений, все это оказалось еще реализованным на практике.

Другое дело, что сейчас американцы пытаются поставить под вопрос тогдашний вердикт о выполнении Дамаском всех обязательств, хотя он был универсальным и все под ним подписались.

Из других ситуаций с чувством глубокого удовлетворения я бы упомянул Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы, который согласовывался несколько лет, в том числе в ходе многочисленных продолжительных сессий в Лозанне, Женеве и Вене, где многое решалось в формате "шестерка плюс Иран", а многое - в формате "США - Иран" и в рамках наших прямых двусторонних переговоров с Джоном Керри. Это тоже было весьма и весьма продуктивно опять же потому, что не просто программа была согласована, а она была одобрена Советом Безопасности ООН и заработала. По крайней мере Иран выполнял все, что ему надо было выполнять, и из обязательного, и из добровольного.

Поначалу не было каких-либо попыток прекратить законную торговлю с Ираном. Тегеран пошел на беспрецедентные обязательства сверх того, что требуется от всех остальных по ДНЯО, и по соглашению с МАГАТЭ, и по дополнительному протоколу к этому соглашению. Иран пошел на 5-7 дополнительных необязательных шагов, которые были описаны во всеобъемлющем плане действий как добровольные. Поэтому, когда США резко передумали и в 2018 году сказали, что они не будут ничего выполнять, а всем остальным запрещают торговать с Ираном, Тегеран долго терпел, но потом начал все-таки сокращать добровольные обязательства. Еще раз подчеркну, Иран пошел на беспрецедентные добровольные ограничения сверх ограничений универсальных. А в ответ по согласованному всеми плану не получал ничего беспрецедентного - с ним просто возобновлялась нормальная, непреференциальная, обычная торговля. И вот эта ответная мера в отношении Ирана - нормальная торговля - была запрещена всем со стороны Вашингтона. Затем Тегеран и сам перестал выполнять свои добровольные обязательства в рамках плана. США же потребовали, чтобы он вернулся к выполнению своих обязательств, в обмен на которые они - США - обещали с ним просто торговать, и не более того. Это же нонсенс! Неприемлемое высокомерие!

Другой пример. Договоренность о химической демилитаризации Сирии, выполнение которой было подтверждено по линии ОЗХО, сейчас подвергается ревизии администрацией США. СВПД тоже был всеми верифицирован и утвержден Советом Безопасности ООН, а сейчас его разваливают американцы, что вызывает вопрос с точки зрения договороспособности Вашингтона в отношении решений, которые единогласно одобрены и признаны обязательными к исполнению резолюциями Совета Безопасности ООН.

И, конечно, снова упомяну Минские договоренности. Они тоже были единогласно утверждены Советом Безопасности ООН и сейчас также подвергаются испытанию со стороны в том числе Вашингтона, который хочет убедить всех, что первым шагом должно стать установление полного контроля над Донбассом украинского правительства и оккупационных войск "под крышей" миротворческих сил ООН. К сожалению, и здесь мы видим проблему договороспособности. Но не теряем настроя на совместную работу, будем продолжать со всеми нашими партнерами добиваться выполнения всего, о чем договаривались, и достижения новых договоренностей, которые позволяли бы снижать напряженность в мире и продвигаться к урегулированию конкретных, к сожалению, сохраняющихся на земле многочисленных конфликтов.

Вопрос от партнеров "РГ"

Газета "Амурская правда" (Благовещенск)

Сергей Викторович, сейчас предпринимаются беспрецедентные меры по поддержке Дальнего Востока. Но мы в регионе видим еще один ресурс - сделать Дальний Восток безвизовым для ближайших соседей России - Китая, Японии и Кореи. Считаете ли вы это возможным, учитывая, что россияне из западной части страны редко долетают до Сахалина и до Дальнего Востока - для них это и дорого, и далеко. Может ли Дальний Восток стать безвизовым?

Сергей Лавров: Дальний Восток в известной степени уже стал безвизовым - пока на экспериментальной основе. Уже полтора года действует система электронных виз, которые выдаются бесплатно. Вечно бесплатными они не будут, но сейчас ими пользуются десятки стран. Есть специальный список государств, который приложен к постановлению правительства о введении электронных виз в Дальневосточном регионе. И Китай, и Япония, и Республика Корея входят в этот список. В обозримой перспективе есть планы, утвержденные правительством Российской Федерации, ввести систему электронных виз для всех регионов нашей страны для посещения всеми желающими из зарубежья. Но, учитывая, что это будет сопряжено с серьезными затратами на соответствующие оборудование и технологии, эти визы будут все-таки платными.

Сама форма подачи заявки на визу в электронной форме предельно удобна. Между прочим, за последний год за электронной визой для посещения Дальневосточного региона, если я правильно помню, обратились где-то 110 тысяч человек из всех стран, не только из трех упомянутых. При этом около 40 процентов получивших эти визы ими не воспользовались. Так что опыт применения электронной визы тоже нужно проанализировать. Но есть принципиальное решение президента и правительства переходить на электронный формат выдачи виз для посещения всех регионов Российской Федерации.

Ключевой вопрос

Не могу представить ситуацию, когда роботы будут решать вопросы Сирии, Ливии, Палестины

10 февраля - День дипломатического работника. У российской дипломатии богатейшая история, берущая начало с основания Посольского приказа в 1549 году. Не могли бы вы назвать отличительные черты российской дипломатической школы? И можно ли сказать, что в современной дипломатии появилась "школа Сергея Лаврова"? Даже наши оппоненты об этом говорят.

Сергей Лавров: Что касается отличительных черт российской дипломатии - в первую очередь это должна быть профессиональная работа, которая предполагает в нашем случае как минимум идеальное знание иностранных языков. Сейчас для того чтобы попасть на работу в МИД России, требуется владение не менее двумя иностранными языками. Эта работа предполагает также серьезное погружение в историю дипломатии и специализацию на регионе или проблеме глобального масштаба, которая носит функциональный, а не географический характер. Предполагается также знание фактов - до последних мелочей. Ведь если ты не знаешь азов, при всех существующих сегодня возможностях (искусственный интеллект, получение доступа к любым сведениям через интернет) ты просто куда-то кликнул, почитал, а знания эти от тебя ушли.

Этими возможностями нужно пользоваться. Получение доступа к большому объему информации, первый прикидочный ее анализ - все это могут делать машины, искусственный интеллект и т.д. Но решение все равно должен принимать человек. Не могу представить себе ситуацию, когда роботы будут решать вопросы Сирии, Ливии, Палестины и т.д.

Еще со времен Российской империи отличительной чертой отечественной дипслужбы была специализация. У американцев, европейцев в подавляющем большинстве случаев подход другой. Они считают, что нужно ротировать людей из Африки в Европу, из Европы в Латинскую Америку, а оттуда - в Азию. Дипломаты в каждом регионе работают по два-три года. Исходя из нашего опыта, этого недостаточно по двум причинам. Во-первых, это продолжительность командировки. Как показывает практика, первый год человек, приехавший в новую страну, входит в курс дела. Только со второго года он начинает "выдавать на-гора". Ну а если на третий год ему предстоит переезд в другую страну, то, наверное, у него будет много причин отвлекаться от своей основной работы. Поэтому у нас обычный срок командировки составляет от четырех до шести лет: для стажеров и молодых дипломатов - поменьше, для старших коллег и послов - побольше. А второй отличающий нас момент - организация ротации. У западников она не предполагает глубоких знаний каждой из стран, по которым человек перемещается. Начиная с Российской империи, у нас были т.н. драгоманы, специализировавшиеся исключительно на одной стране или даже на одном ее конкретном регионе, либо на одной конкретной проблеме. Безусловно, когда именно эта проблема становилась предметом большой политики, им цены не было. Сейчас это не столь востребовано, но тем не менее знания предмета, географии того региона, которым человек занимается, или знание глобальной проблемы, которая обсуждается в ООН, ОБСЕ, других многосторонних структурах, - это величайшее качество.

Что касается "школы Лаврова", я бы не персонифицировал современную дипломатию. Во-первых, внешнюю политику у нас определяет президент. Весь настрой, вся нацеленность нашей внешней политики действительно задается той линией, которую определяет глава государства. Этот курс, закрепленный во всех принимавшихся с 2000 года редакциях Концепции внешней политики России, позволил нам обрести принципиально новые качества на международной арене, восстановить свой статус великой державы. Буду называть вещи своими именами - статус ключевого игрока по основным международным проблемам, статус страны, без которой, по признанию всех наших партнеров, включая и объявившие санкции западные страны, которые сейчас твердят о необходимости продолжать жесткий курс в отношении Москвы - все они подтверждают, что без России проблемы в мире решать трудно, если не невозможно. Все выступают за диалог с нами.

Это следование традициям, которые были заложены А.М.Горчаковым, А.А.Громыко, Е.М.Примаковым. Важнейшее достижение современных дипломатов в том, что мы по поручению президента смогли и продолжаем работать так, чтобы не дать подорвать эту традицию, а всемерно ее укреплять.

ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» вновь организовало ускоренный сервис доставки контейнеров из Санкт-Петербурга в Новосибирск, сообщается в пресс-релизе группы компаний «Евросиб». Первый поезд отправился из логистического комплекса Янино 7 февраля, время в пути составит пять суток.

Поезд доставит в Новосибирск продукцию компаний из Ленинградской области и изделия зарубежных производителей, импортируемые через порт Санкт-Петербург. Основу груза составляют товары народного потребления и строительные материалы.

Следующий рейс контейнерного поезда назначен на 13 февраля. «В ближайшие месяцы перевозки по данному маршруту будут осуществляться на постоянной основе – один раз в неделю, по четвергам. К середине года компания планирует увеличить количество отправок», – сообщают в группе «Евросиб».

Открытие направления Санкт-Петербург – Новосибирск реализовано в соответствии с программой развития сети собственных контейнерных поездов предприятия. Сервис встроен в логистику терминала компании – транспортно-логистического центра «Евросиб – Терминал – Новосибирск» (входит в ЗАО «Евросиб СПб-ТС»). По данным компании, это позволяет эффективно использовать парк фитинговых платформ и расширять линейку продуктов в соответствии с запросами клиентов.

Санкциям вопреки: что будет с «Северным потоком — 2»

В МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен

Иван Апулеев

В МИД России заявили, что «Северный поток — 2», несмотря на давление США, будет достроен. Само министерство пообещало активно этому способствовать. Тем временем судно-трубоукладчик, способное завершить укладку труб газопровода, вышло из дальневосточного порта Находки и направилось в Сингапур.

В МИД России заявили, что, несмотря на санкции, проект газопровода «Северный поток — 2», находящийся сейчас в финальной стадии, будет завершен. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА «Новости».

«Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать», — пообещал Панкин.

Дипломат напомнил, что задержку вызвало «вмешательство Вашингтона, продолжающего цинично в собственных интересах использовать зависимость мировой экономики от доллара США».

Тем временем морской трубоукладчик «Академик Черский» вышел из порта Находки на Дальнем Востоке и направился в Сингапур. Как сообщает сайт порта Vesselfinder, плавание должно продлится 12 дней — в сингапурскую гавань принадлежащее «Газпром флоту» судно прибудет 22 февраля.

Именно «Академик Черский» может принять участие в завершении укладки последних километров газопровода «Северный поток — 2».

Ранее компания Allseas из Швейцарии приостановила работы по укладке трубы для СП-2 и отозвала свои суда, работавшие в Балтийском море. Это произошло из-за угрозы санкций со стороны США.

Напомним, в декабре 2019 года американский президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете Штатов. В него был включен пункт о санкциях против «Северного потока — 2» и иностранных компаний, которые согласились участвовать в проекте.

Еще в январе глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что СП-2 будет достроен своими силами — технологических препятствий для этого нет. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, именно судно «Академик Черский» может принять участие в строительстве.

Однако для этого необходимо провести некоторое переоборудование судна, отмечали в ведомстве. Запустить СП-2 предполагается до конца текущего года. К настоящему моменту достроено порядка 93% трубопровода — уложено более 2,3 тыс. км труб из 2,46 тыс. км.

Всего в СП-2 включены две нитки газопровода, их суммарная мощность — 55 млрд кубометров газа в год. Проект транснациональный — в Европе партнерами «Газпрома» выступают немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская компания Shell.

В конце декабря 2019 года издание Forbes сообщило, что ограничения США против «Северного потока — 2» — запоздалая и бесполезная мера.

«Санкции задержались где-то на год, они бесполезны. Санкции <...> не понравятся даже тем, кто относится к России с ненавистью», — утверждают американские журналисты.

Кроме того, в статье отмечается, что власти Германии и Франции «все больше раздражены по поводу новой «холодной войны» с Россией».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти США признают — завершению строительства газопровода «Северный поток — 2» уже не помешать. Вашингтон будет противодействовать реализации других российских проектов в энергетической сфере.

Но рычагов влияния на Россию и Германию в ситуации с газопроводом у Штатов нет.

29 декабря канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила настрой на поддержку газопровода «Северный поток — 2» в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Российские власти очередные санкции восприняли негативно — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что санкции, направленные против газопровода «Северный поток — 2», — это наглое и циничное вмешательство в дела европейского бизнеса. Американцы и их союзники активизировались именно из-за завершения строительства, добавил министр.

Ранее в ходе опроса немцы высказались об их отношении к строительству «Северного потока — 2». Две трети граждан Германии считают российский проект «Северный поток — 2» безопасным. При этом около 90% немцев уверены, что противодействие газопроводу со стороны США связано с попытками Вашингтона увеличить поставки СПГ в Европу, свидетельствуют данные опроса социологического института Forsa.

Логично, что и Украина выступает против прокладки «Северного потока — 2».

В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. Лидеры Латвии и Литвы наряду с президентом Польши считают, что у строительства газопровода политические мотивы.

Ранее Украина призвала ФРГ не поддерживать новый закон, который может защитить «Северный поток — 2».

«Украина имплементирует европейские правила. Мы разочарованы отказом той же Европы придерживаться этих правил. Украина призывает Германию не поддерживать «освобождения» газпромовского [потока]», — говорилось в обращении премьер-министра страны Алексей Гончарук.

Россия не раз подчеркивала, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект.

В порту Владивостока обнаружили радиацию

Таможенники нашли в морском пункте пропуска Владивосток восемь радиационно опасных приборов, норма излучения которых в 95 раз выше допустимой, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию от Владивостокской таможни.

"Источник радиации находился внутри лома черных металлов, планируемых для отправки на экспорт. Радиационно опасные предметы представляли собой стрелочные измерительные приборы общим весом более 21 килограмма. Уровень гамма-излучения на их поверхности составил от 3 до 10 мкЗв/ч. Кроме того, на поверхности объекта было обнаружено загрязнение бета-активными радионуклидами", – говорится в сообщении.

Опасные объекты переданы в специальную организацию для дальнейшего захоронения. Как рассказал начальник подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максим Шестернин, за последние три года это уже девятый случай выявления радиоактивных источников в экспортной партий лома черных металлов.

Первое судно с цитрусовыми готовится к отправке из Сирии в Россию

Первое судно с грузом цитрусовых объемом более 1,5 тысячи тонн отправится из Сирии в Крым в ближайшее время, сообщило министерство транспорта САР в воскресенье.

"Судно, оборудованное 58 холодильными установками, будет перевозить более 1500 тонн груза за один рейс, продолжительность пути составит 6 суток", - говорится в пресс-релизе министерства.

Отмечается, что транспортировка цитрусовых будет осуществляться на регулярной основе.

Комментируя ситуацию вокруг ожидаемых поставок сирийских товаров в Россию, генеральный директор управление поддержки и развития местного производства и экспорта (EPSDA) Ибрахим Мейдх заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете al-Watan, что первое судно с грузом цитрусовых должно отплыть "в течение ближайших нескольких дней", всего же планируется осуществлять три рейса в месяц. Мейдх отметил, что груз должен был быть отправлен в крымский порт Керчь ранее, однако произошла задержка в связи с плохими погодными условиями у сирийских берегов.

В октябре 2018 года в ходе визита крымской делегации в Сирию стороны подписали меморандум об экономическом сотрудничестве, а также утвердили планы совместных действий. В документах речь шла в том числе о взаимных поставках товаров. Заместитель председателя совета министров Крыма, постпред при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил РИА Новости в августе 2019 года, что морской коммерческий маршрут между Крымом и Сирией пройдет через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, опасений по поводу возможных задержаний судов нет.

Мурадов также указал, что перевозка грузов между Крымом и Сирией "уже происходит", но пока "фрагментарно". По его словам, задача властей состоит в формировании значительных грузопотоков, которые будут выгоднее для морских грузоперевозчиков.

Мурадов сообщил, что Сирия может поставлять РФ целый ряд производимых там сельскохозяйственных товаров, которые в России не произрастают: южные фрукты, цитрусовые различных видов, орехи, ранние фрукты и овощи, которые постоянно востребованы на российском рынке. Кроме того, интересны текстильные товары, фосфаты и другая продукция. РФ же в свою очередь может поставлять и пищевые товары: мясо птицы, консервы различного вида, рыбную продукцию определенных видов.

В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта

Славянский судоремонтный завод (СРЗ) в Приморье ожидает прибытие плавучей платформы "Морской старт" из США в начале марта, сообщил РИА Новости гендиректор СРЗ Андрей Якимчук.

В декабре 2019 года группа S7 сообщила, что госдеп США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию. По данным группы, новым портом приписки плавучей платформы станет поселок Славянка южнее Владивостока. Отмечалось также, что переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт планируется в 2020 году. Славянка находится в 80 километрах от границы с КНДР. Якимчук сообщал РИА Новости, что подписан договор на стоянку и ремонт. Стоянка - до тех пор, пока компания не найдет себе базовый порт или не построит его, договор подписан на год. Источник сообщал, что перевод пусковой платформы Odyssey и командного судна предварительно планируется на февраль-март 2020 года.

"(Ожидаем) в начале марта", - сказал Якимчук. Он отметил, что конкретная дата прибытия пока неизвестна, все будет зависеть от условий на море.

"Когда будет на траверзе Владивостока, будут понятны конкретные сроки", - добавил собеседник.

В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.

В рамках покупки группе компаний S7 перешел весь имущественный комплекс проекта "Морской старт": судно Sea Launch Commander (с которого осуществляется управление пуском), собственно морской космодром - платформа Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.

США не против. Достроит ли "Академик Черский" "Северный поток-2"?

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может принять участие в завершении укладки "Северного потока-2", вышло из Находки. О возможных помехах судну в достройке газопровода в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Дмитрий Солонников.

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток-2", вышло из порта Находки и направилось в Сингапур, следует из данных, представленных Vesselfinder.

По информации портала, судно "Газпрома" должно прийти в Сингапур 22 февраля.

Министр энергетики Александр Новак называл "Академика Черского" судном, способным достроить газопровод.

Ранее немецкая деловая газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщила, что США могут ввести новые санкции против проекта, если Россия попытается завершить строительство трубопровода, их целью могут стать инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из трубопровода.

В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников поделился мнением, может ли что-то помешать трубоукладчику "Академик Черский" приступить к работе.

"Пока это единственный вариант, который есть у России. Нет никаких препятствий, чтобы ему запретили работать. Он полностью подходит под параметры датского законодательства, и технически он способен проводить данные работы. Санкции США могут быть наложены только на само судно и на компанию, которая им владеет, но это российская компания, она уж как-нибудь с этим разберется. Новые санкции, которые рассматривают в США, касаются потребителей газа, то есть американцы не против строительства газопровода, а против его запуска и функционирования. Эти санкции могут касаться немецких компаний, поэтому дальше вопрос к Германии и противостоянию США и Западной Европы", – считает Дмитрий Солонников.

В конце декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который, в частности, было включено положение о санкциях в отношении газопровода "Северный поток-2" и компаний, согласившихся принять участие в данном проекте. Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, прокладывавшая трубы для "Северного потока-2", приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте.

"Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Некоторые государства, в частности, Украина, Литва, Латвия, Польша и Соединенные Штаты выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа. США продвигают свой СПГ на европейском рынке. Страны Прибалтики и Варшава, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным" проектом.

Российские власти, а также Берлин и Вена не раз подчеркивали, что "Северный поток-2" – исключительно коммерческий проект, направленный на повышение энергетической безопасности стран Европы.

Фитосанитарный контроль на таможне

Автор: Литвинова Елена, руководитель таможенного отдела OnlogSystem

Фитосанитарный контроль — совокупность мер по выявлению продукции растительного происхождения, не соответствующей российским требованиям, а также по обеспечению сохранности российского биологического разнообразия от воздействия карантинных объектов, произрастающих в других странах.

Прохождение фитосанитарного контроля, который также называют карантинным фитосанитарным контролем или сокращенно КФК, осуществляется как при ввозе растительных товаров (импорте), так и при вывозе (экспорте).

Обеспечение проведения профессионального и объективного КФК положительно влияет на качество иностранной продукции, импортируемой на территорию РФ, а также отечественных товаров, экспортируемых за ее пределы.

Какие категории товаров попадают под фитосанитарный контроль

Подтверждение соответствия всем фитосанитарным требованиям является обязательным условием для ввоза/вывоза всей продукции растительного происхождения, в том числе, относящейся к категориям:

- скоропортящейся (овощи, фрукты, зелень, срезанные цветы и растения);

- сыпучей (крупы, мука, злаки);

- леса и лесоматериалов (вне зависимости от породы);

- срезанных и горшечных цветов и растений, саженцев, почек, листьев и других категорий растительной продукции.

Полный список товаров растительного происхождения, подлежащих фитосанитарному контролю утвержден Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 318.

Какие категории товаров не попадают под фитосанитарный контроль

При транспортировке в неповрежденной потребительской/фабричной тары, не требуют подтверждения фитосанитарной безопасности следующие категории товаров:

- чай, расфасованный в партии весом не более 3 килограмм;

- кофе (растворимый/обжаренный в зернах/молотый), фасованный упаковку вакуумного типа, для розничной продажи;

- фасованные жареные орехи;

- материалы, произведенные из гофрированной бумаги/картона, в которые упакован декларируемый товар.

В отношении вышеперечисленных категорий под потребительской тарой/упаковкой понимаются:

- банки, изготовленные из металла, стекла и различных полимеров;

- пакеты изотермического типа, выполненные из ламинированных термосвариваемых материалов на основе алюминиевой фольги и металлизированной пленки;

- герметичные пакеты вакуумного типа, сделанные из плотной бумаги.

Уровни фитосанитарного риска

Вся растительная продукция разделяется на два уровня риска: низкий и высокий.

Низкий уровень фитосанитарного риска

В список товаров с низким уровнем фитосанитарного риска входят, в основном, упаковочные материалы, в которые упакован декларируемый товар. Например, бумага и картон гофрированные, перфорированные или неперфорированные, а также ящики, коробки и другие типы тары, изготовленные из них.

Для товаров, относящихся к данной категории фиториска, требуется прохождение только карантинного фитосанитарного контроля (КФК). Получение фитосанитарного сертификата не требуется.

Высокий уровень фитосанитарного риска

В перечень товаров с высоким уровнем фитосанитарного риска входит большая часть продукции растительного происхождения, в том числе: натуральный необработанный паркет, чай и необжаренный кофе (в том числе расфасованный в фабричную упаковку), злаки, свежие овощи и фрукты; семечки, орехи, сухофрукты и смеси из них, срезанные и живые цветы и т.д.

Для товаров, относящихся к данной категории фиториска, требуется как прохождение карантинного фитосанитарного контроля (КФК), так и наличие фитосанитарного сертификата (в оригинале).

Для автоматизации оформления и упрощения дальнейшего учета документов, подтверждающих прохождение фитосанитарного контроля, была разработана специализированная информационная система — ФГИС «Аргус-Фито». Ее использование не только позволят исключить влияние субъективного (человеческого) фактора, но и организованно вести единую базу данных:

- фитосанитарных сертификатов;

- карантинных сертификатов;

- актов карантинного фитосанитарного контроля.

Кто и где осуществляет КФК: новые правила фитосанитарного контроля

По состоянию на 2019 год проводить проверку соответствия товаров фитосанитарным требованиям в России уполномочены два ведомства:

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор);

- Федеральная таможенная служба (ФТС).

Однако полномочия в части проведения контрольных мероприятий у вышеперечисленных ведомств разные.

Должностные лица Россельхознадзора уполномочены проводить проверку товаров растительного происхождения как с низким, так и с высоким уровнем фитосанитарного риска, а также отбирать пробы и образцы продукции, необходимые для проведения экспертизы. Контрольные мероприятия при этом могут производиться как в приграничных, так и во внутренних пунктах пропуска, оборудованных в соответствии с требованиями правил и норм обеспечения карантина растений.

Ниже представлены списки мест осуществления карантинного фитосанитарного контроля для разных регионов и субъектов РФ:

- ВНИИКР;

- Территориальные управления.

Должностные лица ФТС уполномочены проводить документальную проверку только в отношении товаров с низким уровнем фитосанитарного риска в местах, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации №1491 от 6 декабря 2018 года и Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2016 № 792, которыми являются следующие пункты пропуска:

- Морской порт Восточный;

- МАПП Вяртсиля;

- МАПП Шумилкино;

- МАПП Яраг-Казмаляр.

В случае невозможности принятия решения, полученные сведения передаются должностным лицам Россельхознадзора.

При наличии всех необходимых разрешительных документов экспортный карантинный контроль фитотоваров может быть осуществлен в любом пункте пропуска.

Порядок проведения фитосанитарного контроля

Процедуру проведения КФК можно поэтапно представить для каждого из уровней риска.

Этапы осуществления фитоконтроля для товаров с низким уровнем риска:

Подготовка пакета необходимых документов, в состав которого входят:

коммерческие документы (инвойс, упаковочный лист, спецификации);

оригинал коносамента;

обращение в таможенные органы в письменной форме.

Отправка подготовленного набора документов в отдел специальных таможенных процедур (ОСТП). Данный этап проводится сразу после фактического прибытия груза в приграничный пункт пропуска.

Документальная и/или физическая проверка партии, которая проводится инспектором Россельхознадзора или должностным лицом ФТС.

Нанесение отметки «Ввоз разрешен» на транспортные документы.

Прохождение таможенных формальностей.

Этапы осуществления фитоконтроля для товаров с высоким уровнем риска:

- Подготовка пакета необходимых документов, в состав которого входят:

- коммерческие документы (инвойс, упаковочный лист, спецификации);

- оригинал коносамента;

- оригинал фитосанитарного сертификата, выданного уполномоченным органом государства места отправления (срок действия — до 30 календарных дней с даты выдачи);

- обращение в таможенные органы в письменной форме.

- Направление письменного обращения во ВНИИКР (Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений), уполномоченный Россельхознадзором на проведение отбора и экспертизы продукции растительного происхождения.

- Проведение лабораторных испытаний отобранных проб и образцов с целью определения соответствия установленным требованиям и подтверждения отсутствия карантинных объектов.

- Изъятие фитосанитарного сертификата, получение акта КФК и нанесение на транспортные документы отметки «Ввоз разрешен».

- Прохождение таможенных формальностей.

Для экспорта растительных товаров необходим фитосанитарный сертификат, выдаваемый Россельхознадзором.

Особенности осуществления фитосанитарного контроля

Основную долю товаров, для которых прохождение карантинного фитосанитарного контроля является обязательным условием ввоза/вывоза, составляют свежие фрукты, овощи, срезанные цветы и другая продукция с коротким сроком хранения. При прохождении контрольных мероприятий на границе (таможенное оформление, КФК) стоит учитывать, что максимальное время проведения их проверки не может превышать 24 часов с момента задержания.

В случае необходимости помещения фитопродукции под процедуру таможенного транзита, проведение карантинного фитосанитарного контроля происходит в два этапа:

- по факту прибытия груза на приграничную территорию осуществляется первичный карантинный фитосанитарный контроль, который заключается в проведении документальной проверки пакета документов и/или осмотра груза должностным лицом уполномоченного ведомства;

- по факту прибытия груза на место назначения проводится вторичный карантинный фитосанитарный контроль.

В случае проведения двухэтапного КФК, оригинал фитосертификата должен быть предъявлен контролирующему органу:

- по прибытию товара в пункт доставки — для авто- или авиатранспорта;

- в течение 3-х дней с момента прихода груза в порт — для морского транспорта.

Доставка и таможенное оформление продукции растительного происхождения — сложный, многоэтапный процесс с большим количеством особенностей. Если вы не уверены, относится ли ваша продукция к числу контролируемых или не имеете достаточного опыта в оформлении фитогрузов, во избежание недостоверного декларирования, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалам.

СЕРГЕЙ ПУЗЫРЕВСКИЙ: УСИЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНОПОЛИЗМА – НЕГАТИВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Проблемам и перспективам развития антимонопольного регулирования посвятил свой доклад заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Сергей Пузыревский, выступая 7 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге на научно-практической конференции «Правовые и экономические вопросы оценки состояния конкуренции на товарных рынках»

Сергей Пузыревский отметил, что в России имеются негативные для конкуренции тенденции, а именно - усиление государственного монополизма. Сокращается частный сектор в экономике, увеличивается доля контролируемых государством компаний и государственных корпораций, происходит монополизация целых отраслей экономики, растет количество унитарных предприятий и дискриминируется частный бизнес.

Для решения этой проблемы ФАС России разработала закон о ликвидации ГУПов и МУПов.

«В конце 2019 года Президент России подписал закон, согласно которому большинство государственных и муниципальных унитарных предприятий должны быть преобразованы в другие формы собственности: или акционированы или реорганизованы в другие, более прозрачные формы собственности с участием государства - учреждения», - сказал Сергей Пузыревский.

«Это большая реформа, рассчитанная до 2025 года. Но уже с 8 января этого года законом запрещено создавать новые унитарные предприятия на конкурентных рынках. Надо обеспечить конституционный принцип равенства всех форм собственности в России», - уточнил замруководителя ФАС России.

В законе обговорены исключения: унитарные предприятия сохранятся в районах крайнего Севера, в сферах деятельности естественных монополий и в сфере культуры.

Вторая проблема, которая беспокоит ФАС России, и которую озвучил Сергей Пузыревский – это неэффективность государственного регулирования субъектов естественных монополий.