Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утверждён план развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года (СМП). Об этом говорится в материалах Кабмина.

План сформирован исходя из прогноза всех существующих и перспективных групп грузопотоков, включающих: грузы сырьевых проектов, реализуемых ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Газпром нефть", ПАО "ГМК "Норильский никель"", а также планируемых к реализации проектов ООО "УК "ВостокУголь"", АО "Независимая нефтяная компания", ООО "ГДК "Баимская"" и KAZ Minerals PLC, ООО "Восток Инжиниринг", ООО "Северная звезда", транспортируемые по СМП на экспорт и внутри страны; грузы, завозимые по СМП для нужд этих сырьевых проектов; грузы жизнеобеспечения арктических территорий Республики Саха (Якутия), Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа и Красноярского края с использованием для транспортировки участков СМП; грузы экспортно-импортных и транзитных грузопотоков, проходящие через морские порты Мурманск и Архангельск в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе перенаправляемые с южных маршрутов (включая Суэцкий канал) на СМП; грузы, дополнительно направляемые на СМП после расширения сети железн ых дорог в районе тяготения к Арктической зоне за счёт оптимизации логистики единой транспортной системы России.

Планом предусмотрена как реализация мероприятий федерального проекта "Северный морской путь" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, так и реализация дополнительных мероприятий, направленных на развитие сырьевой базы и СМП на период до 2035 года.

В частности, предусмотрены такие дополнительные мероприятия, как разработка и утверждение параметров развития сырьевой базы на период до 2035 года, транспортировка грузов которой будет осуществляться по СМП; разработка программы развития и государственной поддержки отечественного судостроения для обеспечения перевозок прогнозной грузовой базы на период до 2035 года в части разработки проектов и постройки современных грузовых судов; организационные мероприятия по развитию гидронавигационной, метеорологической, аварийно-спасательной, коммуникационной и информационной инфраструктуры СМП; разработка системы централизованного оперативно-тактического управления круглогодичным судоходством на всей акватории СМП на базе создания единого диспетчерского центра управления судоходством на СМП и организации перевозок на регулярной основе.

Жареные поросята в самый раз!

В главную базу Тихоокеанского флота возвратился отряд кораблей.

В составе отряда во главе с командиром дивизии Приморской флотилии разнородных сил капитана от 1 ранга Александром Шварцем – ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Борис Бутома». Около трёх месяцев похода они демонстрировали Андреевский флаг в морях и портах Азиатско-Тихоокеанского региона, выполняли учебно-боевые задачи и участвовали в реализации программы международного военного сотрудничества.

Ныне военные моряки встречают новогодний праздник в кругу родных и близких, однако каждый из названных экипажей уже не раз отмечал это событие вдали от родных берегов. Взять хотя бы прошлый год, когда в океанских просторах оказались те же крейсер «Варяг» и БПК «Адмирал Пантелеев». Они «пропахали» в 2018 году более 14 тысяч морских миль, побывав в восьми морях и участвуя в международном военно-морском параде в акватории Восточно-Китайского моря у берегов Республики Корея, в совместных с индийской стороной учениях «Индра Нэви-2018». В родную гавань – порт Владивосток – вернулись только 24 января 2019 года.

По рассказам, к примеру, пантелеевцев, и в море встречу Нового года никто не отменял. Более того, экипаж к ней основательно готовился. Украсили кубрики и общие помещения новогодней мишурой, соблюдая все правила техники безопасности, выпустили стенгазеты, организовали творческие конкурсы. И, конечно же, 31 декабря от каждой боевой части были выделены группы матросов для массовой лепки пельменей. А ещё корабельные коки, используя «штатные» сгущёнку, варенье и другие ингредиенты, мастерски запекли пироги, сделали оливье и салаты, добавили на праздничный стол фрукты. Обязательно по традиции в столовой команды, кают-компаниях офицеров и мичманов были установлены зелёные красавицы-ёлочки. Вокруг же ёлки на вертолётной площадке развернулось целое театрализованное действо с участием талантов из военнослужащих, наряженных Дедом Морозом и Снегурочкой, в которое вовлекли личный состав, не занятый на вахтах.

Добавим, что БПК «Адмирал Пантелеев» – один из самых ходовых кораблей Приморской флотилии. В минувшие годы он не раз бросал якоря у Рога Африканского, а в нынешнем под командованием капитана 1 ранга Дмитрия Тихомирова успешно участвовал в российско-японском учении по поиску и спасению на море «Сарекс-2019», дважды возвращался из дальних походов.

Кстати, с Новым годом его поздравит не только командование. Поздравят и шефы из рыбацкого посёлка Преображение. База тралового флота уже много лет поддерживает неформальные связи с этим боевым кораблём.

Константин Лобков, «Красная звезда»

Объем отгруженной российской нефти через порт Козьмино достиг 250 миллионов тонн с момента запуска трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан в 2009 году.

Партия нефти сорта ESPO (ВСТО) в объеме 104,5 тыс. тонн была отгружена на танкер Fos Picasso в направлении Китайской Народной Республики. Эта страна является крупнейшим получателем российской нефти, экспортируемой через порт Козьмино. Fos Picasso стал 2490-м танкером, который обслужили специалисты терминала за десять лет деятельности.

Нефтеналивной порт в бухте Козьмина был введен в эксплуатацию 28 декабря 2009 года для обеспечения танкерных поставок нефти в страны АТР. С момента запуска его грузооборот удвоился вдвое, что свидетельствует о тенденции спроса на российскую нефть в странах Азии.

Объем российской нефти, отправленной на экспорт из дальневосточного терминала ПАО «Транснефть», за 11 месяцев текущего года составил 30,3 млн тонн сырья. Среди импортеров-получателей: Китай – 23,5 млн тонн (77,6%), Япония – 2,2 млн тонн (7,3%), Ю. Корея – 2 млн тонн (6,5%), Малайзия – 0,8 млн тонн (2,6%), США – 0,2 млн тонн (0,7%), Сингапур (1,8%) и Новая Зеландия (1,6%) - по 0,5 млн тонн, Таиланд – 0,4 млн тонн (1,2%), Филиппины – 0,2 млн тонн (0,7%).

Росприроднадзор направил АО «Хатангский морской торговый порт» требование о возмещении вреда на 783 тыс. рублей

В августе 2019 года Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора при проведении плановой выездной проверки в отношении Акционерного общества «Хатангский морской торговый порт» выявлен факт порчи земель в результате пролива нефтепродуктов. Пролив произошел на участке размещения емкостей из-под ГСМ промышленной площадки базы технического обеспечения предприятия, расположенной в с. Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Площадь загрязненного земельного участка составила 580 м2.

На основании ст.77 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора направило в адрес АО «Хатангский морской торговый порт» требование о добровольном возмещении вреда, причиненного почве вследствие нарушения земельного законодательства, на сумму 783,0 тыс. рублей. При отказе от добровольной оплаты причиненного вреда будет предъявлен иск на соответствующую сумму в арбитражный суд, с отнесением на ответчика расходов по государственной пошлине и иных судебных расходов.

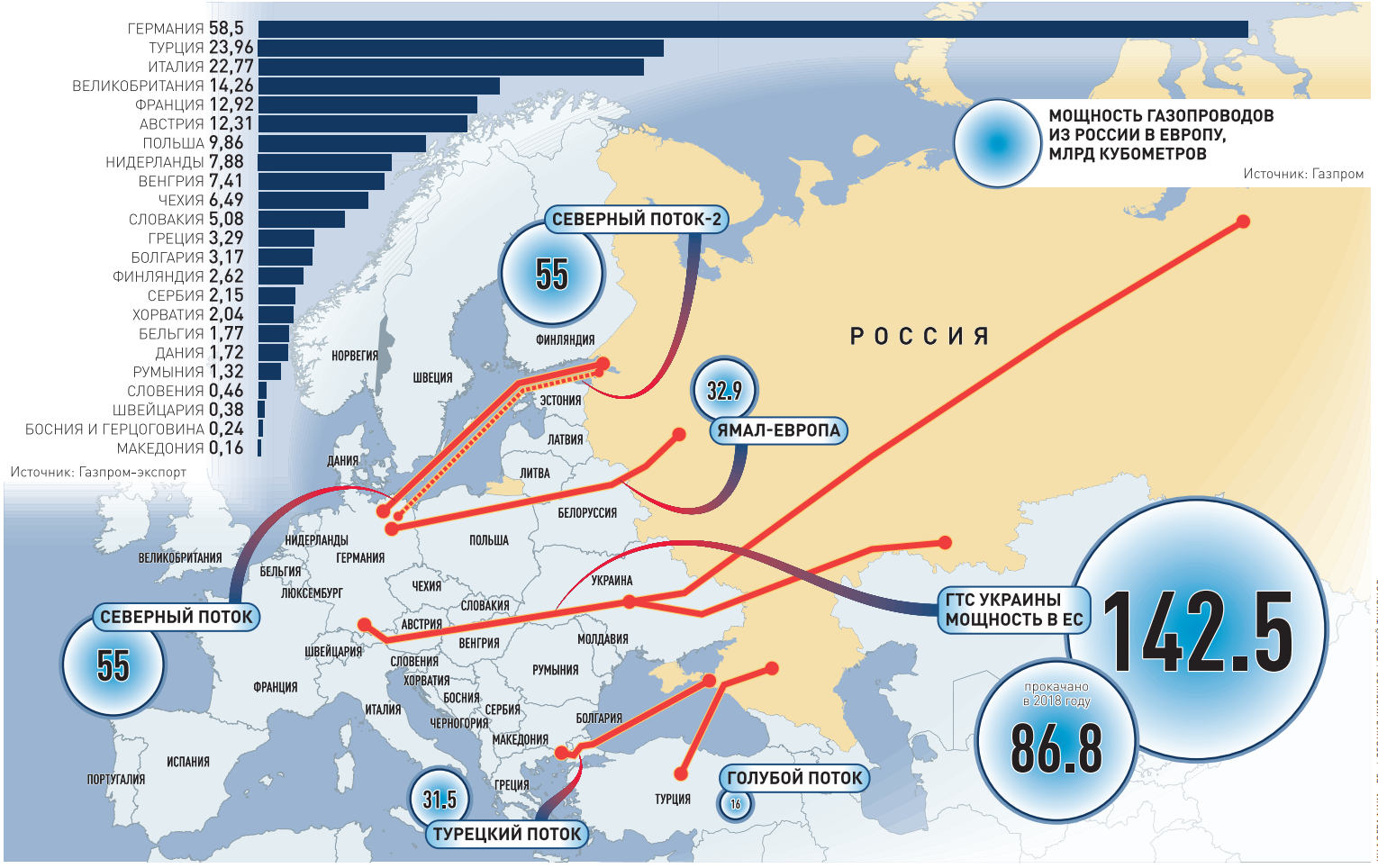

Тема недели: транзитные эмоции

Информационный фон прошедшей недели во многом определялся новыми американскими санкциями против российских газотранспортных проектов. Масла в огонь подлил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, позволив себе ряд эмоциональных заявлений, в том числе о возможности отобрать у России одну или две нитки нефтепровода «Дружба». Примечательно, что сообщил он об этом в интервью весьма экстравагантному для официального Минска средству массовой информации — радио «Эхо Москвы».

«Через Польшу, это самый дешевый маршрут. Я могу взять саудовскую нефть или американскую с рынка в Гданьске и по трубе завезти в Белоруссию реверсом… На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю нефть на НПЗ. Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально — я заберу реверсом вторую трубу, у вас останется одна труба. Вы поставляете под 70 млн тонн по этим трубам нефть на премиальный западный рынок. Если я забираю две трубы, скажем, на 60 млн (тонн), у вас останется для прокачки 20 млн тонн, но не 60», — заявил белорусский президент.

Официальная реакция России на данный выпад Лукашенко была весьма сдержанной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Белоруссия вольна воспользоваться любыми вариантами поставок нефти, если они выгоднее того, что предлагает Россия. Он также пояснил, что при нынешнем уровне интеграции двух стран речь идет о коммерческих вопросах. «В данном случае речь идет, естественно, о вопросе коммерческом. Безусловно, при нынешнем уровне нашей интеграции нельзя говорить о равных условиях для российских и белорусских потребителей по всем параметрам, нынешний уровень интеграции этого не предусматривает… Со временем и в рамках ЕврАзЭС, и в рамках Союзного государства, после того как интеграционные процессы пойдут дальше, уже возможна имплементация каких-то иных, более продвинутых режимов», — указал Песков.

Позже глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими. «Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят», — заявил Токарев.

Стоит отметить, что переговоры России и Белоруссии по вопросам развития Союзного государства и стоимости российского углеводородного сырья идут практически весь 2019 год.

При этом Минск всегда подчеркивал свое несогласие идти на большую интеграцию с Россией, но указывал на свою политическую лояльность Москве. Такая позиция, по мнению белорусских властей, предполагает экономические преференции в виде компенсаций за российский налоговый маневр, а также газ по ценам внутреннего рынка РФ.

20 декабря Лукашенко сообщал, что Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям. Он пояснил, что объемы поставок топлива Белоруссии составят порядка 20 млрд кубометров газа и 24–25 млн тонн нефти. По его словам, точная цена на газ будет определена в ближайшие дни, но в целом останется на уровне текущего года. Стоимость нефти также будет на уровне 2019-го. Ранее Минск неоднократно требовал снизить цену на поставляемый республике российский газ. 19 декабря президент Путин на большой пресс-конференции, напротив, подчеркнул, что Россия не может себе позволить продавать газ Белоруссии по требуемой цене. Таким образом, очевидно, что, несмотря на заявление белорусского лидера о концептуальных договоренностях, переговоры далеки от завершения. И его последние эмоциональные слова о реверсе нефти из польского порта в Гданьске только подтверждают это.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков напомнил, что президент Белоруссии хочет от России распространения действия демпфирующих надбавок для белорусских НПЗ. «Сейчас стоимость нефти для белорусских НПЗ растет, и к 2024 году они будут покупать сырье по мировым ценам. Второй вопрос — это цены на газ. Если до нового года Москва и Минск не подпишут межправительственное соглашение, стоимость голубого топлива для Белоруссии повысится до $150 за тысячу кубометров, в настоящий момент она составляет примерно $130. Лукашенко считает, что цена газа для Белоруссии должна быть как в Смоленской области — $70–80 долларов за тысячу кубометров. Путин же говорил о том, что у России нет возможности сделать цены на газ для Белоруссии такими же, как в Смоленской области, поскольку последняя — российская территория. Это своеобразный намек на то, что приравнивание цены на углеводороды к российскому внутреннему рынку может быть только пакетом в рамках более серьезной интеграции. Белоруссия, в свою очередь, на нее не согласна. По мнению Минска, дальнейшая интеграция может происходить только за счет снижения суверенитета Белоруссии. Россия же, напротив, уверена, что мяч на стороне Белоруссии и они должны что-то предлагать российской стороне», — пояснил эксперт.

Он также считает, что Минск может пойти на покупку нефти из других стран.

«Опыт такой стратегии — „назло бабушке отморожу уши“ — у них есть. В начале 2010-х годов Белоруссия уже покупала венесуэльскую нефть. Она была в два раза дороже российской — более $800.

Россия в то же время продавала за $400. Тогда это сработало. Мы стали продавать им все 18 млн тонн беспошлинно, хотя предлагали только 6 млн, которые идут для внутреннего рынка. Сейчас ситуация похожая. Нефть из России в любом случае будет дешевле, так как не требует дополнительных трат на доставку. К тому же через Польшу 18 млн тонн купить невозможно. Пропускная способность порта Гданьск не позволит это сделать, у них нет лишних объемов. Кроме того, при полном переходе на нефть из другой страны требуется перенастройка НПЗ», — рассказал Юшков.

Он подчеркнул, что если Лукашенко заберет одну или две нитки для реверса, то Белоруссия потеряет транзитные деньги. «После аварии и остановки транзита российской нефти по нефтепроводу „Дружба“ Белоруссия предъявляла претензии именно из-за сокращения объемов транзита. Они очень щепетильно относятся к этим доходам. Согласно последнему предложению Лукашенко, Белоруссия хочет добровольно отказаться от транзитных доходов», — заметил эксперт.

По словам Юшкова, ошибочно считать, что с потерей белорусского нефтяного рынка Россия будет вынуждена сокращать добычу.

«Нефть мы как раз пристроим. Более того, для бюджета РФ потеря белорусского рынка выгодна, поскольку с объемов, поставляемых в Белоруссию, не взимаются таможенные пошлины.

Кроме того, сейчас все больше и больше нефти уходит в восточном направлении. Компании хотят отправлять сырье из Западной Сибири по ВСТО на азиатские рынки, поскольку тогда легкая малосернистая сибирская нефть не смешивается с тяжелой нефтью Поволжья и продается дороже. На западном направлении это смешение идет, за счет этого „Дружба“ уже сейчас недозагружена, и одну нитку нефтепровода можно было бы безболезненно перевести в оставшиеся две. Если буду забирать две нитки, то нефтеналивные порты Новороссийск, Усть-Луга и Приморск большую часть экспорта нефти возьмут на себя», — пояснил эксперт.

Юшков также считает, что ситуация с газом совершенно иная. «По газу мы эти объемы никуда не денем. Если Россия сокращает поставки в Белоруссию, должна будет сократиться и российская добыча», — указал эксперт. Он напомнил, что ГТС Белоруссии полностью принадлежит «Газпрому», поэтому им сложнее будет обосновывать какие-либо заградительные меры для этого газопровода, альтернативным газом заполнить трубу будет нельзя. «Минск может сократить закупки российского газа, но не из-за спора о цене, а по причине запуска АЭС. Два блока станции способны уменьшить потребление газа республикой на 6 млрд кубов», — рассказал аналитик.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач также подтвердил, что транзиту газа по газопроводу Ямал — Европа, проходящему по территории Белоруссии, ничего не угрожает, если только Минск не предпримет каких-то действий, выходящих далеко за пределы правового поля и здравого смысла.

Финансовый аналитик компании «БКС Премьер» Сергей Дейнека напомнил, что теоретически Белоруссия могла бы забрать часть ниток нефтепровода «Дружба».

«Юридически нефтепровод „Дружба“ принадлежит Белоруссии.

С технической точки зрения реализация реверсных поставок из Польши потребует соответствующей доработки станций. Другое дело, что на практике экономическая целесообразность таких изменений для самой Белоруссии, мягко говоря, совсем не очевидна: любые альтернативные поставки обойдутся Минску дороже российских», — заметил аналитик в комментарии для «НиК».

Он отметил, что апрельский инцидент с приостановкой «Дружбы» из-за загрязнения нефти показал, что у РФ существуют возможности достаточно оперативно перенаправлять транзитный поток на порты в Ленинградской области. «Речь идет примерно о 20% сырья, которое прокачивается по системе „Транснефти“. В этой связи гипотетическая ситуация с организацией Минском обратного реверса вряд ли может стать для российского экспорта критическим вызовом», — подчеркнул Дейнека.

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов указал на то, что переговоры России с Белоруссией идут достаточно часто. «Существует распространенная практика весьма эмоциональных публичных заявлений Александра Лукашенко на различные темы российско-белорусского сотрудничества, особенно в сфере энергетики. На мой взгляд, маловероятно, что Белоруссия всерьез может угрожать полным или частичным перекрытием экспорта российской нефти. Это просто переговорная позиция. Она показывает, что те условия, на которых сейчас осуществляется транзит российской нефти, вкупе с другими энергетическими вопросами не совсем устраивают белорусскую сторону. В частности, помимо вопросов по условиям поставок российской нефти на белорусские НПЗ, тяжело идут переговоры по формированию единого рынка газа и нефтепродуктов между странами Евразийского экономического союза, в том числе из-за позиции Белоруссии», — пояснил эксперт в интервью «НиК».

По его словам, в данном случае эти яркие заявления белорусского лидера направлены на то, чтобы подготовить общественную почву для его переговорной позиции с российским руководством.

«Заявления Лукашенко — это некая подготовка его переговорной позиции в публичном пространстве перед ближайшей встречей президентов России и Белоруссии, которая наверняка состоится, скорее всего, в начале следующего года», — предположил Громов.

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев считает, что заявления Александра Лукашенко о возможном перекрытии одой или двух ниток «Дружбы» для российского экспорта свидетельствуют об определенной экономической неадекватности президента Белоруссии. «Альтернативы российской нефти для Белоруссии нет. Однако Лукашенко считает, что он так торгуется. Подобные заявления он себе позволял много раз, он и перекрывал нефтяной экспорт. Тем не менее все закончится, как обычно, миром и дружбой, но осадок, конечно, останется», — заявил аналитик в интервью «НиК».

Вместе с тем напомним, что политическую подготовку своей переговорной позиции Александр Лукашенко ведет очень активно.

Например, на днях он весьма эмоционально описал все ужасы возможных столкновений России с НАТО из-за Белоруссии.

При этом белорусские СМИ отмечают, что на руку Лукашенко играют и протесты белорусской оппозиции против интеграции с Россией. В частности, они сообщают, что за последние две недели в Минске прошло четыре таких акции и ни одна из них не закончилась жесткими разгонами и задержаниями.

В то же время опыт бывшего президента Украины Виктора Януковича отчетливо показывает, что заигрывание с оппозицией и Западом может быть весьма губительным. Итогом его правления стал майдан, который в первую очередь коснулся самого Януковича. Теперь уже почти никто и не вспомнит, что изначально главные разногласия в позициях Москвы и Киева касались газовых вопросов. И именно для их решения Янукович посчитал правильным сделать ставку на западных партнеров. Александр Лукашенко, скорее всего, прекрасно понимает, что даже при общей русофобии западной элиты ему не стоит разжигать оппозиционные настроения в стране, так как в случае экспорта технологий майдана на белорусскую территорию он первым потеряет свой пост и, если не успеет спрятаться в России, его ждет незавидная участь.

Екатерина Вадимова

В иностранных армиях

Индия

Со скоростью быстрее звука

Вооружённые силы провели на минувшей неделе два испытательных пуска высокоточной сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос» (BrahMos), сообщили представители оборонного ведомства страны. Ракета, стартовавшая с мобильной пусковой установки на полигоне Чандипур, поразила на дальности около 290 км учебную цель – корабль в Бенгальском заливе. А с истребителя Су-30МКИ была запущена ракета воздушного базирования в районе полигона Чандипур на востоке Индии. Ракета BrahMos принята на вооружение в Индии в вариантах наземного, воздушного и морского базирования. Её скорость в 2,5-2,8 раза превышает скорость звука.

США

Модернизируют авиабазу

Пентагон заключил с рядом турецких компаний контракт на проведение проектировочных и строительных работ на авиабазе Инджирлик (провинция Адана) на срок до конца 2024 года и общую сумму 95 млн долларов. Работы будут закончены к 31 декабря 2024 года. На авиабазе Инджирлик в настоящее время развёрнуто 39-е авиационное крыло ВВС США.

Турция

Укрепляют подводный флот

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии спуска на воду подводной лодки «Пири Рейс» (Piri Reis) на военной верфи Гельджук на северо-западе страны. Выступая 22 декабря перед собравшимися, турецкой лидер сообщил, что начиная с 2022 года ВМС республики ежегодно будет передаваться по одной подлодке. По его словам, планируется построить шесть субмарин. Вторая подлодка предположительно будет спущена на воду в 2022 году. Шестую подлодку планируется передать ВМС не позднее 2027 года. Первая лодка типа 214TN названа в честь османского мореплавателя и картографа. Она стала первой для Турции субмариной собственной сборки и была произведена совместно с немецкой верфью HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft). Глубина её погружения – до 400 метров, длина – 68 метров, подводное водоизмещение – 1850 тонн. Сообщалось, что лодки будут оснащены комбинированными энергоустановками, позволяющими двигаться без всплытия длительное время.

КНР

Одна страна – две системы

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своей поездки в Макао отдал распоряжение дислоцированным там солдатам и офицерам Народно-освободительной армии Китая (НОАК) твёрдо защищать принципы «одна страна – две системы», содействовать сохранению национального единства КНР. «Размещённые в Макао солдаты НОАК за последние 20 лет хорошо выполняли свой долг, следуя указаниям Коммунистической партии Китая и Центрального военного совета, придерживаясь воинского устава, базового закона этого специального административного района», – заявил китайский лидер. По его словам, чтобы выполнить эту задачу, солдаты и офицеры НОАК должны проходить хорошую идеологическую подготовку, чтобы всегда быть в курсе, как должен себя вести военнослужащий в новую эру социалистического развития. Макао, бывший долгое время португальской колонией, вернулся под суверенитет Китая 20 декабря 1999 года по формуле «одна страна – две системы» и является одним из двух специальных административных районов КНР, наделённых правами расширенной автономии (наряду с Гонконгом).

Украина

Заход в порт Одессы

Американский эсминец USS Ross (DDG-71) зашёл в одесский морской порт 24 декабря утром. Он пришвартовался к причалу на Карантинном молу. Цель визита американского эсминца не сообщается. В 2019 году военные корабли ВМС стран НАТО 30 раз заходили в Чёрное море, 15 из них пришвартовывались в Одессе.

Россия меняет мир

Константин Косачев о 20-летии внешней политики Владимира Путина

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)

Недавно журналисты спросили меня об оценках внешней политики В.В. Путина за минувшие 20 лет. И это стало поводом для данного размышления о том, насколько действия России на международной арене в новом тысячелетии изменили не только ее собственную роль в мире, но и сам мир.

При том что модальности самой внешней политики России при главе правительства и президенте России В.В. Путине визуально менялись. Однако это не было эволюцией взглядов самого Путина на какие-то цели и принципы самой российской внешней политики, как это иногда интерпретируют. Он не пришел от "западничества" к "ревизионизму", от "Европы" к "Азии", от демократизма к "державничеству" во внешней политике. Просто внешние условия диктовали ту логику, которую попросту пришлось принять примерно к концу "нулевых": слабых не слушают.

Задача первых лет - восстановление суверенной великой державы, затем укрепление международных позиций, и, наконец, переход к инициативной внешней политике - все это следствие той обстановки, в которой приходилось продвигать интересы страны. Одна из самых лаконичных и точных формулировок, которой В.В. Путин охарактеризовал эту трансформацию, содержалась в Послании Федеральному Собранию в 2018 году: "Нас никто не слушал. С нами никто по существу не хотел разговаривать. Послушайте сейчас".

Россия действительно буквально заставила считаться с собой, причем на стадии, когда игнорирование ее интересов со стороны прежде всего Запада (но не только) стало уже представлять собой серьезную угрозу. Мы действительно могли бы сейчас жить в мире, где в Севастополе был бы флот НАТО, в Сирии власть была бы поделена между ставленниками США и ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), а Каракас, Тегеран и Пхеньян обстреливали бы ракетным оружием по примеру Багдада или Белграда.

Ничего такого, к счастью, нет, и это прямой результат энергичной и эффективной внешней политики России при Путине. Но сам факт, что все это воспринимается весьма болезненно теми, кто не привык считаться с Россией и ее союзниками, вытекает из упущенных возможностей первого десятилетия нового века.

Напомню, что после теракта 11 сентября 2001 года Путин поддержал операцию США в Афганистане и не препятствовал развертыванию американских вооруженных сил в Средней Азии. Увы, это было ошибочно интерпретировано как подчинение, а не как солидарность. Выступая в германском бундестаге в 2001 году, он заявил: "Сегодня мы должны раз и навсегда заявить: с "холодной войной" покончено!" Но, вспоминая эту историческую фразу, забывают ее продолжение: "Мы понимаем - без современной, прочной и устойчивой архитектуры безопасности нам никогда не создать на континенте атмосферу доверия".

И опять ошибка интерпретации: не "поражение России в "холодной войне" - гарантия мира и безопасности в Европе, но формирование системы безопасности на новых принципах. Однако и последовавшее через несколько лет российское предложение о разработке соответствующего Договора о европейской безопасности было вновь показательно проигнорировано.

Еще одна попытка достучаться в закрытые двери - выступление В.В. Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года. "Однополярный мир не состоялся", сказал российский лидер, поскольку "он означает на практике только одно: это один центр власти, один центр принятия решения. И это ничего общего не имеет с демократией". А потому для современного мира однополярная модель "не только неприемлема, но и вообще невозможна". Между тем, как отметил Путин, "все (!), что происходит сегодня в мире… - это следствие попыток внедрения именно этой концепции в мировые дела - концепции однополярного мира".

Я был на той исторической конференции и слышал, как некоторые германские политики в кулуарах говорили: российский президент озвучил вслух то, что многие из них думают про себя. Но на публику звучали совсем другие тезисы - так, министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг тогда заявил: "Мы должны поблагодарить президента Путина, … который ясно и убедительно доказал, почему НАТО должно расширяться". Они опять ничего не поняли…

А вот в России был сделан однозначный вывод: однополярный мир не отвечает интересам России. Задачи внешней политики - обеспечение благополучного и мирного развития страны в интересах ее граждан - попросту не могут быть реализованы в такой модели. Как говорится, "ничего личного" к тому же Западу, а исключительно живой опыт: "товарищ волк кушает - и никого не слушает".

Поэтому ставка России на многополярный мир - не антизападная, а пророссийская. Тем более логичная для страны, большая часть территории которой находится в Азии. И уж тем более в условиях опережающего роста на Востоке и Юге планеты. Не случайно еще до Мюнхена-2007 состоялось одно очень важное событие, значение которого мы в полной мере можем оценить сегодня: 14 октября 2004 года лидеры России и Китая подписали дополнение к соглашению о российско-китайской государственной границе, согласно которому произошла ее демаркация. В мае 2005 года Государственная Дума ратифицировала это соглашение, и я очень хорошо помню, с каким жестким сопротивлением со стороны оппозиционных фракций мы тогда столкнулись (против тогда проголосовали 80 депутатов, воздержались двое).

Именно тогда удалось снять потенциально очень опасный территориальный вопрос в российско-китайских отношениях, что дало "зеленый свет" дальнейшему прогрессу на этом направлении. Итог (и явно промежуточный) на сегодня президент подвел на своей недавней пресс-конференции: главное в российско-китайских отношениях - не цифры торговли, но "беспрецедентный уровень доверия, который сложился между нашими странами". Это факт, который сегодня трудно отрицать даже скептикам.

На этом непростом фоне развивался и евразийский интеграционный проект, сначала в виде Таможенного союза, а затем в формате более продвинутого ЕАЭС. Но и здесь объединение бывших республик СССР с целью облегчения торговли и передвижения людей, товаров и капиталов - не самоцель. 8 мая 2015 года миру было представлено Совместное заявление Российской Федерации и КНР о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. А В.В. Путин предложил концепцию Большого евразийского партнерства, то есть проект "интеграции интеграций", совмещения всех существующих интеграционных проектов на огромном евразийском пространстве в интересах населения всех без исключения стран миллиардного континента.

Противоречит ли это интересам Европы, как и европейской самоидентификации большинства населения России? Ответ на эти вопросы российский лидер дал еще в 2012 году в своей программной статье в "Московских новостях" под названием "Россия и меняющийся мир": "Россия - неотъемлемая, органичная часть большой Европы, широкой европейской цивилизации. Наши граждане ощущают себя европейцами". Но именно поэтому Россия не собирается входить на подчиненных условиях в чужие структуры, а "предлагает двигаться к созданию от Атлантики до Тихого океана единого экономического и человеческого пространства, … поработать в пользу создания гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до Владивостока. А в будущем выйти и на формирование зоны свободной торговли и даже более продвинутых механизмов экономической интеграции".

И это показывает, что Путин мыслит более широкими и стратегическими категориями, чем те же европейские лидеры. Они по-прежнему видят свой интеграционный проект неким "венцом эволюции", под правила которого должны подстраиваться все остальные. Впрочем, Россия и Китай, живущие более отдаленными перспективами, умеют ждать. В том числе того времени, когда в Европе появятся политики, равные по масштабам творцам современного европейского проекта - де Голлю или Аденауэру. Сегодня, чтобы быть лидерами мировых держав, им уже понадобится выйти за сугубо европейский горизонт, и в этом их, безусловно, поддержат на Востоке.

Мощным дипломатическим успехом внешней политики В.В. Путина стало и возвращение России на африканский континент, увенчанное громким саммитом "Россия - Африка". Как и бесспорно решающее слово в предотвращении силовой операции против Венесуэлы, да и в целом рост российского влияния в Латинской Америке.

Но самым впечатляющим оказался, безусловно, ближневосточный прорыв, под которым нужно понимать не только военную операцию в Сирии. Предотвращение иракского и ливийского сценариев в этой стране и конструктивная дипломатия в диалоге со всеми важными игроками, включая таких непростых и во многом антагонистичных, как Иран, Турция и Израиль, сделали роль России важнейшей в позитивном развитии как сирийского сюжета, так и в ближневосточных процессах в целом. Ее дипломатия выгодно отличается от западного подхода, строго делящего Ближний Восток (как, впрочем, и любой другой регион мира) на своих и чужих. Чужих, соответственно, объявляют "диктаторами", "коррупционерами", "нарушителями прав человека" и т.п., что автоматически выводит их, по версии Запада, из правового и гуманитарного поля - с их интересами можно не считаться, их можно подвергать жесточайшим санкциям, от которых страдают простые люди, к ним "можно" (то есть разрешают самим себе) даже применять силу без санкции Совбеза ООН.

Подобная обвиняющая "прокурорская" линия, в отличие от посреднической "арбитражной", конечно, дает большие преимущества одной из сторон сложных конфликтов, но ни в коей мере не решает их и не создает основу для прочного и долгосрочного урегулирования. На этом фоне российская внешняя политика выглядит качественно иной, что создает ей авторитет в глазах даже враждующих сторон, тем самым кратно усиливая реальное влияние нашей страны относительно ее объективных экономических или политических возможностей.

Именно этим объясняется трансформация международных позиций России даже по не самым лояльным к ней оценкам от статуса "региональной державы" в 2014 году по версии тогдашнего президента США Б. Обамы до второй по влиянию державы мира в 2019 году в рейтинге издания US News & World Report. Наша страна не совершила за этот период никаких экономических рывков - что и понятно в условиях тотальных санкций и слабой конъюнктуры на энергоносители. А потому подобный прогресс целиком приходится на эффективную внешнюю политику страны, определяемую ее президентом.

При этом, как я уже отмечал, сама эта политика в своих принципиальных основах не претерпела коренных изменений за 20 лет - ее цели и принципы остаются прежними. Изменилась среда, в которой она реализуется, но изменилась она не сама по себе. Можно сказать, Россия во многом изменила мир, и сегодня он уже не таков, каким он был на рубеже тысячелетий. В современном мире уже бы никто не атаковал Белград ракетами. В нем не играет существенной роли "Большая семерка" после выхода из нее России, зато выросла роль институтов, не находящихся под влиянием Запада - "двадцатка", ШОС, БРИКС. И накал санкционного давления на Россию - очень точный индикатор сопротивления происходящим под ее влиянием изменениям в мире. Те, кто объявляют санкции, прекрасно видят источник этих изменений, иначе нас бы скорее всего попросту игнорировали, как это делали в 90-е. Сегодня уже не получается.

Аомэнь на пути прогресса

Успех региона отражается в повышении уровня жизни его граждан

Текст: Чжан И

Особый административный район Аомэнь уже добился больших успехов после возвращения на родину два десятилетия назад. Он обязательно воспользуется возможностью интегрироваться в общее развитие страны для лучшего будущего, говорят руководители Аомэня.

За последние 20 лет Аомэнь стал свидетелем заметного прогресса в различных начинаниях, а устойчивый экономический рост и обильные налоговые поступления значительно улучшили жизнь людей.

ВВП особого административного района вырос с 51,9 миллиарда патак (6,4 миллиарда долларов) в 1999 году до 444,7 миллиарда патак в 2018 году (55,6 миллиарда долларов). ВВП на душу населения увеличился с 120 000 патак в 1999 году до 670 000 патак в 2018 году и, согласно официальным данным, является одним из самых высоких в мире.

"Когда Аомэнь вернулся на родину в 1999 году, для региона это было трудное время из-за слабой экономики, высокого уровня безработицы и серьезных проблем с безопасностью. Поэтому я пообещал в своей кампании, что сделаю все возможное, чтобы улучшить экономику", - сказал в интервью первый глава администрации Аомэня Хэ Хоухуа.

"Я поставил перед собой цель, чтобы регион строго соблюдал Основной закон, и мне удалось добиться того, чтобы в Аомэне реализовался принцип "одна страна, две системы", - сказал Хэ, занимавший должность главы администрации с 1999 по 2009 год. "Я был рад видеть, что Аомэнь значительно улучшился за последние 20 лет. Этого нельзя было достичь без поддержки страны или без усилий народа Аомэня", - добавил он.

Как в свою очередь отметил его преемник с 2009 года Цуй Шиань, для описания последних 10 лет Аомэня лучше всего использовать слово "стабильность".

Региональное правительство уделяет первостепенное внимание улучшению жизни людей. Каждый год профицит бюджета распределяется по мере возможности, чтобы служить интересам жителей.

В Аомэне любой человек старше 65 лет получает среднюю ежемесячную пенсию и субсидию в размере 6099 патак от правительства. Продолжительность жизни одна из самых высоких в мире и составляет около 84 лет. С 2007 года учащиеся Аомэня могут получать бесплатное образование в течение 15 лет - начиная от детского сада и заканчивая старшей школой. По словам Цуя, успешная практика Аомэня показывает, что принцип "одна страна, две системы" является работоспособным и популярным. Этот принцип гарантирует, что Аомэнь ощущает сильную поддержку со стороны страны и пользуется преимуществами двух систем, что дает району высокую степень автономии.

Как говорит Хэ Хоухуа, основная ценность реализации этого принципа в Аомэне - "любовь и эмоции людей по отношению к Аомэню и стране". "За последние два десятилетия Аомэнь объединил свою судьбу с судьбой Родины", - отмечает он.

Чтобы жители Аомэня лучше понимали историю и развитие страны, каждый год нескольким группам людей, особенно молодежи, предоставляется возможность посетить материк. Традиция должна быть продолжена, добавляет он.

Цуй говорит, что такие поездки и другие мероприятия помогают жителям Аомэня получить хорошее представление о стране и укрепить чувство своей национальной идентичности: "Такой патриотизм может укрепить силы, когда возникают трудности. Аомэнь уверен в правильном применении принципа "одна страна, две системы", потому что мы знаем, что родина всегда окажет нам своевременную поддержку в случае необходимости. Кроме того, когда бедствия происходили на материке, жители Аомэня также всегда были готовы прийти на помощь. Эмоциональные связи между двумя сторонами глубоко укоренились".

Хэ Ичэн, который вступил в должность главы администрации 20 декабря этого года, в 20-ю годовщину возвращения Аомэня, сказал, что в регионе будет создана собственная база патриотического воспитания, чтобы больше людей имели доступ к истории региона и страны. Такая база планируется и должна включать историю, восходящую к династии Цин (1644-1911), сказал Хэ Ичэн.

"Молодое поколение должно знать, почему Аомэнь был оккупирован чужой страной и почему нация в то время не была сильной, у них должно быть лучшее понимание страны и более сильное чувство национальной идентичности", - отметил он.

Экономика Аомэня, которая сильно зависит от игорной индустрии, нуждается в улучшении, добавляет Цуй. По его словам, важно содействовать ее умеренно диверсифицированному развитию, снизить зависимость от одной-единственной отрасли и искать возможности для регионального сотрудничества.

Как говорит Хэ Ичэн, Аомэнь использует свои активы для интеграции в район Гуандун - Сянган - Аомэнь. По его словам, для диверсификации экономики следует поощрять отрасли, подходящие региону, в том числе традиционную китайскую медицину.

Будет также предпринята попытка превратить Аомэнь в глобальный центр туризма и отдыха, платформу для делового сотрудничества между Китаем и Португалией, а также центр культурного обмена между Китаем и западными странами.

"Региональное правительство и народ Аомэня должны, как всегда, использовать эти возможности и объединить свои собственные верования и мечты с верой страны в стремление к лучшему будущему", - сказал Хэ Хоухуа.

25 декабря на Северо-Кавказской дороге был установлен абсолютный рекорд выгрузки за всю историю магистрали - 7562 вагона. Об этом сообщили Gudok.ru на СКЖД.

По данным специалистов, этих показателей удалось достичь за счет своевременного подвоза груза в порты и качественной организации развоза местного груза. Так, в первую половину суток было развезено более 4 тыс. вагонов, или более половины суточной нормы. Всего развоз местного груза в эти сутки составил 7,3 тыс. вагонов. Кроме того, на рост выгрузки повлияло отсутствие штормовых предупреждений и наличие свободных емкостей практически под все номенклатуры груза по основным терминалам припортовых станций.

Большая часть вагонов – 4583 (61%) – выгружена на припортовых станциях. Максимальная выгрузка отмечена по станциям Новороссийск – 1802 вагона, Туапсе – 850 и Вышестеблиевская – 872 вагона.

Наибольший объем в выгрузке дали нефть и нефтепродукты, каменный уголь и черные металлы.

Куда уходят деньги

Какое жилье и зачем покупают российские инвесторы за рубежом

За два неполных года — 2018-й и 11 месяцев 2019-го — россияне инвестировали в иностранную недвижимость 2,144 млрд долларов США. Это почти на 9% больше чем за 2016 и 2017 годы: в условиях снижения доходов, население ищет новые варианты для вложения средств. Аналитики компании Tranio подготовили для «Стройгазеты» исследование об особенностях инвестиционного поведения россиян на зарубежных рынках недвижимости.

В основе исследования — данные опроса, проведенного компанией в 4-м квартале 2019 года среди риелторов, брокеров, застройщиков и консультантов из 38 стран.

Куда едем?

Россияне чаще всего обращают свое инвестиционное внимание на европейские страны, отдавая предпочтение их столицам. Такая сфокусированность на главных городах объясняется не столько их высокой доходностью, сколько неопытностью многих покупателей — поверхностные знания об инвестициях в недвижимость толкают их на выбор наиболее известного рынка.

Переоценивать активность россиян на зарубежных рынках не стоит — 42% участников исследования отметили, что русскоязычные покупатели пока малозаметны на фоне других инвесторов. Меньше всего, по отзывам игроков рынка, россиян-инвесторов на рынках Великобритании, ОАЭ, Португалии и Швейцарии. В 2016 году было заметное увеличение интереса к рынку Британии в связи с Брекситом — российские инвестиции в местную недвижимость подскочили на 20%, но в дальнейшем спрос уже не рос так стремительно.

Есть и несколько стран, где российских инвесторов много. Так, около 70% работающих с покупателями-иностранцами игроков рынка отметили, что наших сограждан много на Кипре и в Черногории. Восточная Европа, в целом, интересна россиянам из-за низкой стоимости недвижимости и близкого расположения к России. Интерес же к Кипру подогревается крайне низкими налогами на недвижимость, которые можно свести практически к нулю.

Жилье за 300

Русскоязычные инвесторы, чаще всего, готовы вкладывать в зарубежную недвижимость небольшие суммы: как правило, бюджет сделки не превышает 300 тысяч евро. Распределение бюджетов клиентов Tranio подтверждает выводы исследования: средний бюджет уже на протяжении четырех лет держится именно на уровне 300 тысяч евро. Разумеется, в пределах этой суммы покупатели могут рассчитывать на жилье разного уровня — в зависимости от цен на рынке конкретной страны. Самые доступные направления — Болгария, Турция и Чехия, самое дорогое — США.

От 30 до 40% всех инвестиций со стороны российских покупателей приходятся на доходную недвижимость — доходные дома и апартаменты минимальной площади. Основной пласт покупок доходной недвижимости приходится на Восточную Европу, доходные дома чаще всего ищут в Хорватии, а микроаппартаменты — в Болгарии. К слову, популярность этого формата жилья у россиян значительно выросла относительно 2016-2017 годов — вполне вероятно, сказался рост предложения квартир и апартаментов минимальной площади в новых российских проектах.

Реже всего россияне вкладываются в офисы, такие сделки заключаются нечасто, но если все-таки да, выбор обычно падает на Словению, Кипр или США.

Россияне предпочитают готовые объекты — лишь 17% инвесторов готовы заниматься ремонтом объекта или девелопментом.

А почему так ма..?

Чаще всего — примерно в 60% случаев — россияне, вложившиеся в доходную недвижимость за рубежом, довольны этим решением и готовы подтвердить, что размер выручки от вложений совпал с их ожиданиями. Тем не менее, в 23% случаев фиксируется разочарование из-за низкой доходности: обычно реальность не совпадает с ожиданиями примерно на треть. Хуже всего, как показывает исследование, у наших соотечественников получается рассчитывать доходность на рынке Германии: здесь рынок не принес ожидаемую доходность примерно половине инвесторов из России.

При этом именно Германия — самый востребованный россиянами рынок для вложений в доходную недвижимость. По данным исследования, до 70% сделок, заключаемых здесь россиянами, инвестиционные. Похожие показатели (около 65%) только у Таиланда. На уровне выше 50% показатель также в Чехии и Австрии, тогда как антилидером этого рейтинга можно назвать Францию: здесь доля инвесторов среди русскоязычных покупателей — всего 11%, оставшиеся 89% покупают жилье для собственного проживания.

В целом, завышенные ожидания от доходности — самая главная причина срыва сделок со стороны инвесторов-россиян. Еще одна причина, по которой не сложилась значительная часть сделок, — сложности подбора объекта, что также связано с завышенными ожиданиями инвестора (как свидетельствует наш опрос, россиянам довольно сложно угодить). Третья по распространенности причина — сложность получения кредита и подтверждения легальности средств инвестора.

Автор: СГ-Онлайн

Росрыболовство рассчитывает на народную рыбу

Несмотря на «неурожайный» год по лососю рыбаки почти дотянулись до прошлогодних рекордных объемов вылова. Направлениями роста в 2020 г., по мнению Росрыболовства, станет промысел иваси на Дальнем Востоке и кильки на Каспии.

Оперативная статистика по вылову показывает около 2% отставания от графика 2018 г. «Мы в принципе такую динамику и ожидаем, что мы выйдем где-то на 4,94 млн тонн», – рассказал на встрече с журналистами руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По данным отраслевого мониторинга, по сравнению с прошлым годом заметно упали уловы в Северном бассейне, втором по значимости в стране, – на 14,5%, сообщает корреспондент Fishnews. Лососевая путина, хоть и оправдала прогнозы по верхней планке, до показателей прошлого года тоже не дотянула.

«В основном снижение происходит за счет того, что снизился объем вылова лосося. Хотя в этом году он у нас рекордный по отношению к «неурожайным» годам, но в целом по сравнению с рекордным 2018 годом снижение все равно есть», – констатировал глава федерального агентства.

Выпавшие объемы частично удалось заполнить мощным подъемом на промысле пелагических видов рыб – скумбрии, сайры и сардины-иваси. «Добыто на Дальнем Востоке этих объектов 200 тыс. тонн, это на 32% больше уровня 2018 года. В принципе наши рыбаки научились работать с этими сложными объектами, научились реализовывать, в том числе и за рубеж – достаточно неплохо стал Китай покупать сардину-иваси», – добавил Илья Шестаков.

По его словам, именно за счет этих трех видов ведомство рассчитывает серьезно нарастить уловы. «В этом году мы планировали порядка 150 тыс. тонн взять, а уже взяли 200 тыс. тонн. В следующем году мы, думаю, до 300 тыс. тонн точно доведем объемы вылова», – дал прогноз глава Росрыболовства.

Еще один резерв регулятор видит в развитии промысла на Каспии. «В этом году мы впервые после долгого перерыва начали активный вылов в Каспийском море. Пошла добыча кильки. Сейчас там работают три судна из Краснодарского края. В целом на следующий год планируется, что группировка судов там будет увеличена, и мы сможем до десяти судов задействовать. Туда придут суда из Крыма и Севастополя, а также с Балтики», – рассказал Илья Шестаков.

Он отметил важную роль отраслевой науки в возобновлении килечного промысла, которая занималась как разработкой и тестированием орудий лова, так и организационными вопросами. «Дополнительные возможности дает то обстоятельство, что на причалах Нацрыбресурса ведется активная модернизация, они ремонтируются, строятся. По плану там будет построен новый, хоть и небольшой, но холодильник, в порту Махачкала. Поэтому в целом мы считаем, что на ближайшую перспективу Каспийский бассейн сможет значительно нарастить объемы. Уже в этом году он нарастил – на 8% объемы вылова, но в следующем году это будет еще более значительная цифра», – заключил Илья Шестаков.

Fishnews

Первый контейнерный поезд из Китая в Европу через Среднюю Азию запустят в начале 2020 года

На встрече в Ташкенте представители железнодорожных администраций Азербайджана, Грузии, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана, а также Минтранса Узбекистана договорились об открытии мультимодального маршрута «страны АТР – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Европа».

Участники встречи обсудили единство подходов по ускоренному пропуску контейнерных поездов и договорились установить на маршруте специальные конкурентоспособные транзитные тарифные ставки (в том числе на морские перевозки).

Стороны будут принимать согласованные меры по развитию маршрута и привлечению грузов на него. По итогам встречи было принято решение о создании Координационного комитета в составе руководителей железных дорог стран-участниц под председательством Министерства транспорта Республики Узбекистан.

Потребуется развитие логистической инфраструктуры на всем протяжении пути Кашгар (Китай) – Ош (Киргизия) – Андижан (Узбекистан) – Фарап (Туркменистан) – порт Туркменбаши – порт Алят (Азербайджан) – Гардабани (Грузия) и далее в двух направлениях: либо в порты Грузии, либо через Ахалкалаки (Грузия) и Карс (Турция) до портов Турции.

Ускоренный пропуск контейнерных грузов по маршруту повлечет за собой необходимость проработки вопроса с таможенными и пограничными органами всех стран-участниц.

Первый поезд для тестирования маршрута будет запущен в первом квартале 2020 года.

Развитие нового транзита станет драйвером наращивания торговли между Китаем, государствами Средней Азии и Закавказья, Турцией и другими странами Евразии.

25 декабря первый контейнерный поезд с грецкими орехами, выращенными в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, отправился в порт Мерсин на юго-восточном побережье Турции. Ожидается, что он достигнет пункта назначения через 18-20 дней. Это первый случай экспорта грецких орехов из СУАРа на рынок Европы в таких промышленных объемах.

Орехи были выращены на юге СУАРа, в округах Кашгар, Хотан и Аксу. Оператором маршрута выступила Синьцзянская китайско-европейская объединенная логистическая компания, а грузоотправителем — Синьцзянская фруктовая промышленная группа. Для реализации проекта грузоотправитель создал 4 новых предприятия по хранению и переработке орехов в СУАРе. Орехи были доставлены в Урумчи из городов СУАРа поездом, по аналогии с первым сборным сервисом в Москву. Такой вид логистики позволяет сэкономить около 30% средств — по сравнению с автомобильными перевозками.

Второй «ореховый» поезд из Урумчив Турцию будет отправлен в январе.

Китайские предсказания и итоги года уходящего. Часть 2

ChinaLogist попросил известных российских экспертов, живущих в Китае, подвести итоги уходящего года и поделиться ожиданиями от наступающего. Итак, главные события года со знаком «плюс» и «минус», новые тренды и предсказания на 2020 год.

Часть 1

Сергей Цыплаков, руководитель представительства ПАО «Сбербанк» в Китае. В 2001-2013 годы — глава Торгпредства РФ в КНР

Отношения России и Китая в экономической сфере в 2019 году продолжали продвигаться вперед, однако темпы их прироста по сравнению с 2018 годом резко упали. Тем не менее, если принять во внимание общее сокращение стоимостных объемов внешней торговли Китая и общее уменьшение стоимостных показателей экспорта России, то даже такие результаты можно считать в общем удовлетворительными. По данным китайской таможенной статистики за 11 месяцев 2019 года, оборот взаимной торговли чуть превысил отметку в 100 млрд. долларов, так что можно ожидать, что за год в целом он будет где-то на уровне порядка 110 млрд. долларов.

Самым положительным событием года я считаю состоявшийся в декабре пуск в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири». Газопровод имеет не только огромное экономическое, но и политическое значение. Это одна из основ материального фундамента отношений всеобъемлющего партнерства и сотрудничества между двумя странами. Иногда высказывается мнение, что «Сила Сибири» обрекает Россию на зависимость от Китая. Отчасти это так, но в тоже время нельзя забывать, что возникает обоюдная экономическая взаимозависимость, то есть в том числе и зависимость Китая от России. Такая обоюдная взаимозависимость очень важна и нужна, поскольку надолго и надежно страхует от разного рода потенциальных рисков отношения двух государств в политической области.

Если говорить о событиях со знаком «минус», то я бы предпочел сказать о нерешенных проблемах и препятствиях. Их довольно много, но остановлюсь только на двух. Во-первых, очень медленно реализуются проекты трансграничной транспортной инфраструктуры. Здесь самым негативным моментом была очередная затяжка со сроками введения в эксплуатацию железнодорожного моста Нижнеленинское – Тунцзян. Отсутствует прогресс в реализации проектов транзита китайских грузов через порты Дальнего Востока, хотя их экономическая целесообразность очевидна, а сами проекты обсуждаются уже много лет. Тормозятся проекты сооружения новых погранпереходов, например, Лесозаводск – Хулинь. Во-вторых, российской стороне следует все-таки более четко определить свое отношение к китайским инвестициям, особенно в таких «чувствительных» сферах как лес и сельское хозяйство. Здесь продолжают существовать некоторая невнятность и разноголосица. Партнеры это ощущают и выжидают, когда принимающая инвестиции сторона определит приемлемые правила игры.

От 2020 года каких-либо головокружительных прорывов не жду. Реальная задача — добиться дальнейшего роста взаимной торговли и поворота к лучшему в инвестиционном взаимодействии. Конкретные темпы роста будут зависеть от макроэкономической ситуации в Китае, в России, в мире в целом. Здесь слишком много неопределенности, поэтому предсказывать трудно. У российского бизнеса сейчас может быть хорошая потенциальная ниша на аграрном рынке Китая (зерновые, масличные, соя). Однако эту возможность еще следует реализовать. Необходимо решить, будет ли российский бизнес делать это самостоятельно или в кооперации с китайскими партнерами. И тот и другой вариант возможны, но в каждом случае тактика будет отличаться. Конкуренция в этом сегменте китайского рынка высока, а в том случае если договоренности Китая с США даже в какой-то части реализуются, она станет еще жестче. В общем, следует действовать по Мао Цзэдуну, который любил говорить: «Не бойся медлить — бойся остановиться».

Артем Жданов, владелец торговой марки LaoWaiMe и совладелец консалтинговой компании UCHINA

Самое важное событие со знаком «плюс» — безусловно, 70-летие Китая и 70-летие дипломатических отношений России и Китая. Очень много анонсировалось разных вещей. Много было к этому событию приурочено мероприятий. Как общеобразовательного плана, так и бизнес-плана. Благодаря этому еще больше россиян и китайцев узнали о наших странах различной полезной информации, которой часто не достает для продуктивного общения.

Про «минусы» даже не знаю, что сказать. Я бы не утверждал, что ужесточилась политика китайских банков в отношении россиян. Просто стало понятно, что дружба в политическом плане и дружба в экономическом плане — это разные вещи. Многим людям в этом году пришлось испытать на себе то, что компаниям с российскими учредителями не так легко открыть счет в китайском банке.

Павел Бажанов, юрист, специалист по законодательству КНР, живет в Гонконге

С точки зрения юриста основным трендом Китая в уходящем году стало упрощение условий для ведения бизнеса в стране и поддержка предпринимательской деятельности. В течение года в КНР уменьшились налоги и для населения, и для бизнеса: была понижена ставка НДС, уменьшились суммы налога на доходы физических лиц, были упрощены условия для возмещения НДС при экспорте. Для малого бизнеса были расширены налоговые льготы по всем основным налогам.

Эти меры уменьшают негативное влияние на экономику торговых войн с США — за счет улучшения условий ведения бизнеса и создания у населения дохода, который может быть направлен на внутреннее потребление. Кроме того, КНР в 2019 году активнее избавлялась от барьеров и ограничений на иностранные инвестиции: для иностранцев теперь открыты большинство видов деятельности в финансовой сфере.

С другой стороны, КНР продолжает создавать систему кредитоспособности, которая позволит эффективнее регулировать предпринимательскую деятельность после снятия барьеров на этапе допуска к деятельности. Теперь госорганы активнее обмениваются информацией по всем правонарушениям и обязаны учитывать в своей работе правонарушения, допущенные организациями перед остальными органами власти. Например, неуплата налогов или нарушение правил бухучета может оказать влияние на выдачу лицензий, участие в конкурсах и тендерах, а также госзакупках.

В будущем году стоит ожидать продолжения тех же тенденций. С 1 января 2020 года в Китае вступает в силу Закон КНР «Об иностранных инвестициях», который упростит создание предприятий с иностранным участием и гарантирует для них в большинстве видов деятельности национальный режим (равные условия с собственно китайскими предприятиями). Одновременно с этим продолжится открытие для иностранцев тех видов деятельности, которые сейчас относятся к ограничиваемым для иностранного капитала: КНР нуждается в иностранных инвестициях.

Одновременно с этим можно ждать улучшения контроля за сбором налогов и борьбы с любыми правонарушениями: если раньше это осложнялось большой трудоемкостью работы, то теперь для этого КНР будет активнее использовать новые технические возможности (анализ больших данных, искусственный интеллект).

Улов готов к торгам

Рыбную биржу создадут в 2020 году

Текст: Алена Узбекова

В Росрыболовстве надеются на принятие в 2020 году законопроекта о создании рыбной биржи. Об этом журналистам сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Принятие закона немного затянулось, так как не готова инфраструктура, пояснил Шестаков. Площадка для биржевой торговли рыбой может открыться, например, во Владивостокском морском рыбном порту, уточнил он. Сейчас в порту реализуется инвестиционный проект, который предполагает, в частности, установку холодильников для перевалки рыбной продукции. "То есть будут установлены к площадкам определенные качественные требования, и в случае соответствия этим требованиям на этих площадках можно будет организовать непосредственно биржевую торговлю", - сказал Шестаков.

Введение биржевой торговли рыбой сделает рынок более прозрачным. Рыбопромысловые компании смогут быстрее реализовать товар по справедливой цене, а рыбоперерабатывающие предприятия, прежде всего российские, получат прямой доступ к качественному сырью. Он отметил, что участвовать в механизме биржевых торгов сможет любая площадка, подходящая под набор требований, но наиболее подходящими являются мыс Назимова и Владивостокский морской рыбный порт.

Вылов биоресурсов в России в этом году, по предварительным данным, составил 4,94 млн тонн, чуть меньше, чем в прошлом году. "На данном этапе у нас отставание около 2% к рекордному 2018 году", - сказал Шестаков. Такой результат был вполне ожидаем, так как уменьшается вылов лосося, пояснил он. Зато хорошо обстоят дела с выловом другой рыбы. Скумбрии, сайры и сардины иваси в этом году добыли больше, чем в прошлом. Например, на Дальнем Востоке вылов этих видов рыбы достиг 200 тысяч тонн, на 32% больше уровня 2018 года.

По итогам девяти месяцев этого года в стране на 36% выросло производство аквакультуры и достигло 202 тысяч тонн. В четвертом квартале, данные за который пока не получены, также ожидаются хорошие результаты, отметил Илья Шестаков.

Акватория черного краба

Текст: Дмитрий Лисицын (руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина")

Угольную промышленность экологически вредным производством сегодня делает в первую очередь организация хранения и перевалки угля в морских портах. На Дальнем Востоке твердое топливо повсеместно складируется на открытых площадках, а погрузка осуществляется с использованием открытых терминалов.

Поднимающаяся при этом в воздух угольная пыль оседает не только в порту. Она покрывает и соседние территории, на которых часто располагаются жилые дома, социальные и детские учреждения. В ветреную погоду облака пыли разносит на очень большие расстояния. Жители прилегающих к портам жилых районов сильно страдают от угольной пыли, которая проникает буквально везде, ложится черным слоем на поверхности, забивает дыхательные пути. Черным налетом покрываются посадки в садах и огородах.

Попадая в водоемы, пыль разносится течением и оседает на дне, отравляя донные организмы.

По словам многих дайверов, вблизи портов, где ведется погрузка угля, морское дно черного цвета. Такую же окраску со временем приобретают и населяющие акваторию морские обитатели. Рыбаки сообщали о выловленных в "запыленных" районах крабах, у которых даже мясо под панцирем было темным.

Несмотря на то что сама по себе угольная пыль химически вроде бы инертна, ее механическое воздействие очень тяжелое.

Эта проблема особенно актуальна для материковых дальневосточных портов - Находки, Посьета, Совгавани, Ванина. Жители этих портовых населенных пунктов уже давно ведут борьбу за свое право на менее пыльную жизнь.

В 2011-2012 годах, когда объемы перевалки угля в морских портах увеличились, выяснилось, что далеко не все из них для этого приспособлены. На Дальнем Востоке проблеме добавили остроты низкая влажность в зимние месяцы и сильные ветра. Плюс значительная часть угля поступает в порты по Транссибу в открытых вагонах, и по пути "черное золото" настолько высушивается сибирскими морозами, что пылит просто нещадно. Такие уникально неблагоприятные условия есть только здесь.

На Сахалине перевалка угля ведется в портах Невельск, Шахтерск, Бошняково, но по сравнению с гаванями Приморского и Хабаровского краев ее объемы не настолько велики. Да и перемещают твердое топливо перед погрузкой на суда на сравнительно небольшие расстояния. Тем не менее проблема угольной пыли обострилась и здесь.

Несколько лет отстаивают свое право на благоприятную окружающую среду жители портового города Невельска, некоторые районы которого чернели по мере нарастания объемов перевалки через морские ворота продукции ООО "Горняк-1". (Это предприятие имеет угольный склад в центре города.) В 2018 году недовольство невельчан вылилось в массовые акции протеста.В декабре того же года в Невельске проведены исследования атмосферного воздуха на содержание пыли каменного угля, и выяснилось, что на улице, прилегающей к порту, среднесуточная концентрация этого загрязнителя превышает предельно допустимые уровни, создавая угрозу жизни и здоровью людей.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по региону, проводивший проверку, составил протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности Невельского морского торгового порта. Суд также пришел к выводу о необходимости приостановить перевалку угля в порту.

В марте 2019 года компания "Горняк" сообщила об установке почти 2700 квадратных метров пылезащитных экранов по периметру порта, а также о работах по пылеподавлению. Чтобы грязь не выносилась в город на колесах автомобилей, работает моечный пункт. Горняки организовали и бригаду, которая отмывает стены запыленных зданий и детские площадки.

Но уже давно доказано, что эти меры не решают проблему, а лишь снижают ее остроту. Реальным решением сложной ситуации является только строительство на территории порта полностью закрытого терминала перевалки угля. В таких сооружениях уголь абсолютно изолирован от окружающей среды, целиком закрыты и транспортеры. Во всем мире строительство таких терминалов стало общепринятым стандартом. Открытых угольных терминалов почти нигде не осталось. Даже новый терминал, который китайцы строят в Северной Корее для экспорта угля, тоже закрытый.

Только на Дальнем Востоке, где в силу природных и климатических особенностей необходимость в таких терминалах особенно остра, их нет.

В свое время приморские ученые и общественники смогли добиться внесения изменений в постановление "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае". И теперь строительство новых перегрузочных комплексов для пылящих навалочных грузов разрешено "только с использованием технологий, не допускающих прямого контакта груза с окружающей средой, исключающих вынос пыли во внешнюю среду". Но это мало что изменило, потому что деятельность уже существующих терминалов продолжается, и строить им замену пока никто не собирается.

Настораживает и тот факт, что, несмотря на заявления о строительстве в Приморском крае закрытых терминалов в бухте Суходол и порту Вера, оба сооружения по факту оказались открытыми.По соглашению, которое было подписано между инициативной группой граждан Невельского района, мэрией и ООО "Горняк-1" в 2018 году, в течение трех лет, то есть до конца 2021 года, на территории порта должен быть построен крытый ангар. Но нет уверенности в том, что это полностью избавит город от черной пыли, равно как и в реализации этих обещаний.

Госкорпорация по организации воздушного движения и компания «Азимут» вошли в Ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика»

ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» и АО «Азимут» (входит в Госкорпорацию «Ростех») стали новыми участниками Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ). Об этом по итогам общего собрания членов ЦТЛ рассказал заместитель министра транспорта, председатель Наблюдательного совета ЦТЛ Алексей Семёнов.

Замминистра отметил, что расширение важно для ЦТЛ как центра компетенций по ведомственному проекту «Цифровой транспорт и логистика», одобренному 19 декабря Правительственной комиссией по цифровому развитию. «Глобальный опыт новых участников позволят ускорить реализацию таких пилотных проектов Ассоциации, как комплексная национальная система управления дронами и система полетов по согласованной цифровой траектории. Также включение ведущих компаний в области аэронавигационного обслуживания необходимо при формировании единых стандартов для отраслевой системы управления данными. Они сейчас разрабатываются на базе ЦТЛ», - пояснил Алексей Семенов.

Генеральный директор «Госкорпорации по ОрВД» Игорь Моисеенко подчеркнул, что цифровая трансформация национального провайдера аэронавигационного обслуживания нацелена на дальнейшую реализацию транзитного потенциала России и повышение эффективности за счет внедрения сквозных технологий. «В сфере аэронавигационных услуг происходят масштабные изменения, совместная работа российских компаний позволит лидировать в этом процессе и закрепить наше воздушное пространство в качестве главной транзитной территории. Помимо этого, внедрение цифровых технологий может значительно снизить издержки аэропортов и авиакомпаний», - отметил он.

По словам генерального директора АО «Азимут» Аскера Саидова, компания сейчас реализует масштабный проект по организации цифрового обмена данными между диспетчерами управления воздушным движением и экипажами воздушных судов. «Международной организацией гражданской авиации одобрен ряд проектов, предусматривающих расширенный обмен данными межу провайдерами аэронавигационных услуг, эксплуатантами и бортовыми системами, создание доверенной цифровой платформы. Мы понимаем, что только объединенными усилиями членов Ассоциации и при поддержке Минтранса возможна реализация столь масштабных проектов», - рассказал Саидов.

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» учреждена при поддержке Минтранса России компаниями «Российские железные дороги», «Аэрофлот —российские авиалинии», «РТ-Инвест Транспортные Системы», «ЗащитаИнфоТранс», «ГЛОСАВ» и НПП «Цифровые радиотехнические системы». О планах по вступлению в ЦТЛ ранее заявили Госкомпания «Автодор», «Восточный Порт», «Компания ТрансТелеКом», «Почта России», и Российский университет транспорта (МИИТ). Стратегическими партнерами Ассоциации ЦТЛ являются Яндекс.Такси, АНО «Цифровая экономика», Гамбург Порт, МАДИ и Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ).

Корни и плоды

по следам политической биографии Си Цзиньпина

Юрий Тавровский

Пожалуй, самой сильной стороной "нового лидера китайской нации", как всё чаще стали называть Си Цзиньпина, является способность выдвигать и осуществлять долгосрочные идеи. Целенаправленная реализация рассчитанного до 2049 года плана "Китайская мечта" ежегодно даст 1-2% прироста ВВП, полагают экономисты. Социологи отмечают роль входящих в "Китайскую мечту" стратегий "Искоренение нищеты", "Новая нормальность", "Управление через законы", "Шёлковый путь", "Зелёный Китай" — для мобилизации и объединения весьма разнородной нации в 1,4 миллиарда человек. Эти и иные идеи зарождались и формулировались их автором не в уютном кабинете, а в сложных, порой драматических условиях.

Мне, как автору двух книг о Председателе КНР, недавно удалось совершить поездку по связанным с ним местам. Всего 10 дней ушло на повторение пути, проделанного Си Цзиньпином за 40 лет и завершившегося в Чжуннаньхае, резиденции руководства Компартии Китая. А начался этот путь в глухой деревне Лянцзяхэ, забытой всеми богами Поднебесной. Туда в 1969 году прислали группу молодых ребят из Пекина на "перевоспитание со стороны бедняков и низших середняков". 11 ребят и 4 девушки подселили к крестьянам в их вырытые в мягком грунте жилые пещеры. Спать приходилось вповалку на циновках, кишевших всякой живностью. Вниз подкладывали унесённые с полей гербициды. "Городских умников" недолюбливали и использовали на тяжёлых работах. Бригада Си Цзиньпина срыла, например, кусок холма, чтобы создать новое поле под кукурузу. Ребята строили дамбы и мотыжили поля, таскали на коромыслах навоз и уголь, мешки с зерном.

Целых 7 лет провёл будущий Председатель КНР в Лянцзяхэ, которая стала для него "малой Родиной". Тогда-то у Си Цзиньпина, наверное, и родилась мечта избавить своих соотечественников от нищеты и убожества. Уже в те годы появились его знаменитые "придумки". То он предложит создать кузницу и самим делать нехитрый, но дорогой, если покупать на стороне, крестьянский инвентарь. То построит простейшую установку по производству биогаза, информацию о которой почерпнул из районной газеты. Лянцзяхэ стала первой в провинции Шэньси деревней, обеспечившей себя теплом и электричеством. Получив в качестве премии мотоцикл, Цзиньпин обменял его на ручной трактор и мощный водяной насос для всей деревни.

Сейчас Лянцзяхэ "музеефицировали". Туда со всего Китая в рамках программ "красного туризма" привозят бесконечные группы членов партии, студентов, военных. Бывшая школа превращена в музей, филиалами которого стали некоторые пещеры. В этих пещерных "квартирах" сейчас живут немногие из 1600 жителей деревни — те, кому повезло во время наводнения мелкой, на первый взгляд, речки. А у большинства пещер смыло их "фасады" вместе с деревянными дверями, и местные власти построили для крестьян несколько многоквартирных трёхэтажек. В ставших экзотикой пещерах живут либо зажиточные люди, либо те, кто так или иначе был связан с юношескими годами Си Цзинпина. Настоящих бедняков в Лянцзяхэ давно уже нет. Да и во всей традиционно бедной Шэньси нищих (здесь "черта отсечения" составляет 3200 юаней, или примерно 30000 рублей на человека в год) сейчас — 0,06% по сравнению с 13,3% всего 4 года назад.

Примерно та же картина — в соседнем городе Яньань, который в 30-е—40-е годы ХХ века был "столицей" Специального района Шэньси—Ганьсу—Нинся, главной базы коммунистов Китая. Там тоже много (445) музеефицированных зданий и иных объектов, повествующих о важнейшем этапе истории КПК. Туристов переводят от просторных пещер Председателя Мао Цзэдуна и Главнокомандующего Чжу Дэ — к редким и весьма скромным зданиям партийных канцелярий, залов собраний, военных штабов. Расположенная вдали от главных фронтов войны с Японией революционная база неспроста старалась спрятаться в земле. Японские бомбардировщики всё же иногда долетали до Яньани, но существенных разрушений и потерь коммунистам удалось избежать

Мао Цзэдун прожил в Яньани 13 лет, выстраивая партийные структуры, накапливая вооружённые силы, разрабатывая китаизированную версию марксизма-ленинизма. Среди его сподвижников был и Си Чжунсюнь, отец Си Цзиньпина, который отвечал за материальное обеспечение небольшого автономного государства, которым, по существу, являлся Особый район Китая. Он наладил отношения с местными крестьянами, не допускал раскулачивания и чрезмерных налогов, чего требовали ретивые "теоретики классовой борьбы".

Сейчас Яньань ежегодно посещают 60 миллионов туристов. Шумная публика делает "селфи", перетекая из одной пещеры до другой, выстраиваясь для групповых фото то на месте проведения партийного съезда, то в партийной канцелярии. "Революционная база" действовала с ноября 1938 по март 1947 года. А материализация "духа Яньани" началась в 1959 году, когда открылись первые музеи. Сейчас накатывается новая волна прославления "революционеров первого поколения" во главе с Мао Цзэдуном. Китайцам напоминают о "духе Яньани", призывают "не забывать о первоначальном замысле, придерживаться исторической миссии". Этот лозунг встречается повсеместно по всему Китаю, но именно в Яньани я впервые прочёл его на банкетном столе — большие иероглифы были выложены из крашеных в красный цвет зёрен риса.

Ещё недавно бедный и малолюдный городок Яньань, единственной достопримечательностью которого была красавица-пагода на горе, стал вполне развитым, даже по китайским меркам, райцентром. Население выросло с 2 тысяч человек в 30-е годы до нынешних 500 тысяч. Уже в 8 утра наш автобус попал в пробку. Местная гостиница с огромным мраморным холлом вполне может поспорить с пекинскими или шанхайскими отелями. Типичные микрорайоны из восемнадцати- и двадцатиэтажных жилых зданий уже не умещаются в старом городе, и ради расширения площадей нового района сравняли 38 гор и холмов. Помимо туризма, город кормят нефтепереработка и яблоки. Каждое четвёртое китайское яблоко — выращено в Яньане, с гордостью сообщила экскурсовод, и затем затянула знаменитую песню "Восток заалел, солнце взошло. В Китае родился Мао Цзэдун". Оказывается, революционный куплет был написан здешним коммунистом в 30-е годы и добавлен к старинной крестьянской песне этих мест. Рождённую в Яньане знаменитую мелодию передавал на весь мир первый китайский искусственный спутник Земли, запущенный в 1970 году.

Вниз по лестнице, ведущей вверх

За 7 лет, проведённых в глухой деревне, Си Цзиньпин не только превратился в статного и красивого молодого человека. Его переполняла внутренняя энергия и жажда творчества. Он придумывал всё новые усовершенствования, стал неформальным лидером "грамотной молодёжи" и авторитетным участником "народной коммуны". Много читал, хотя за книгами приходилось отправляться пешком за несколько километров в ближайший городок. Ему хотелось учиться. В 1973 году сосланным предложили заочно пройти вступительные экзамены в престижный пекинский университет Цинхуа. Цзиньпин успешно выдержал испытание и вошёл в квоту из двух человек, выделенную на весь уезд. Но власти университета не могли зачислить юношу с "контрреволюционной" биографией. К счастью, в том же году дело отца, Си Чжунсюня, было переквалифицировано на более мягкую формулировку, что отразилось и на других членах семьи. В 1974 году Си Цзиньпину с десятой попытки позволили вступить в КПК, а вскоре даже избрали секретарём партийной ячейки деревни. Уже на следующий год, по рекомендации "бедняков и низших середняков" Лянцзяхэ, его зачислили на химико-технологический факультет университета Цинхуа.

За четыре студенческих года в жизни Си Цзиньпина и всего Китая произошли важнейшие перемены. В 1976 году умер Мао Цзэдун. Власть у его вдовы Цзян Цин и других творцов "культурной революции" быстро перехватили военные и ветераны партии, отца выпустили из застенков и вернули в Пекин, дав поручения государственного значения.

Молодой инженер-химик Си Цзиньпин сразу по окончании университета попал не на производство или в лабораторию, а в одно из самых могущественных учреждений Китая — Военный совет ЦК КПК. Молодой ординарец в безупречном форменном френче НОАК чётко выполнял приказы и поручения начальства. В свободное время вращался в кругах элитной молодёжи и "принцев" — таких же, как и он сам, отпрысков высших руководителей КПК и КНР. Ему предлагали стать дипломатом, делали иные лестные карьерные предложения. Тем удивительнее было его решение перейти на низовую партийную работу и уехать из столицы в провинцию Хэбэй: граничащую с Пекином, но далеко не самую процветающую. Думаю, что 29-летний молодой человек прислушался к советам отца и его соратников встать на путь высокого государственного служения, как это предписывает не только партийная, но и традиционная конфуцианская этика.

В марте 1982 года в парткоме уезда Чжэндин, что в провинции Хэбэй, появился новый заместитель первого секретаря. Мне не удалось осмотреть кабинет или служебную квартиру молодого Си Цзиньпина — они просто не сохранились за годы бурного роста Китая. К тому же, очень скоро будущий Председатель КНР стал первым секретарём, по существу — правителем уезда с населением почти в 4 миллиона человек, и редко засиживался на одном месте. Он предпочитал на велосипеде объезжать ближние и дальние уголки, встречаться с людьми. Из этих поездок и встреч рождались всё новые "придумки", которые складывались в первые стратегии — пока ещё местного масштаба.

Главная из них получила название "наполовину город, наполовину деревня". В самом деле, расположенный не так уж далеко от Пекина, уезд Чжэндин включал в себя как обширные сельские районы, так и довольно развитый одноимённый город с 1600-летней историей, с широкой прослойкой образованных людей. Создать критическую массу из этих двух половинок и запустить цепную реакцию ускоренного развития, запустить высокодоходные производства ради повышения уровня жизни людей — вот что замыслил молодой руководитель.

Для начала было решено наладить выпуск медицинской косметики из местного сырья. В Чжэндине не нашлось необходимых специалистов, и Си Цзиньпин с коллегой отправились в провинциальный центр Шицзячжуан, чтобы переманить к себе нужного им человека. Правда, они знали только его имя, но не адрес. Стали выкрикивать имя на перекрёстках и, в конце концов, нашли! С тех пор почтение к учёности и интеллекту стали неотъемлемой чертой политики Си Цзиньпина.