Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Российские и финские железнодорожники подвели итоги работы за год

Рост пассажирооборота между двумя странами превысил в этом году 15%

В Санкт-Петербурге завершило работу двухдневное совещание ОАО «РЖД» и VR Group Ltd. по делам российско-финляндского прямого железнодорожного сообщения. В итоговом протоколе, который подписали главы делегаций – первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Анатолий Краснощёк и президент VR Group Ltd. Рольф Янссон, стороны подвели итоги грузовых и пассажирских перевозок, а также сформировали планы на следующий год.

Как отметил Анатолий Краснощёк, сотрудничество российских и финских железных дорог – хороший пример конструктивного сотрудничества. «Благодаря совместной работе нам удалось находить компромиссы, которые позволяют добиваться результатов и хороших показателей, – сказал он. – Для примера: три года назад мы думали, как повысить пассажирооборот, а сейчас мы наблюдаем рост больше чем на 10%. По грузовым перевозкам три года назад были проблемы с падением грузопотока, а сегодня он растёт».

За 11 месяцев в сообщении между двумя странами были перевезены 583,7 тыс. пассажиров (рост на 15,9% к уровню 2018-го). При этом большая часть перевозок – свыше 511 тыс. пассажиров (рост на 15,7%) – пришлась на поезда «Аллегро». В сообщении Москва – Хельсинки поездами «Лев Толстой» и дополнительными поездами было перевезено 72,4 тыс. пассажиров (рост на 17%).

«В сообщении Хельсинки – Санкт-Петербург – Хельсинки поездами «Аллегро» до конца года прогнозируется перевезти около 545 тыс. пассажиров, что на 13% больше уровня 2018-го. В сообщении Москва – Хельсинки – Москва с учётом дополнительных поездов прогнозируется перевезти 78,4 тыс. пассажиров, что на 14% выше показателей 2018-го. Таким образом, количество перевезённых пассажиров превысит 600 тыс. человек, что даже выше запланированного в прошлом году», – отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

В 2020 году железнодорожники обеих стран планируют превысить показатель этого года на 2% и перевезти 649 тыс. пассажиров. Уже известно, что в период новогодних каникул будет назначено больше дополнительных рейсов поездов «Аллегро» и «Лев Толстой», чем в прошлом году.

Стороны также обсудили вопрос выполнения графика движения. Они отметили, что этот показатель у поездов «Аллегро» продолжает ухудшаться: за 11 месяцев выполнение графика по прибытию на станции назначения составило 74,5%. Причём по прибытию в Санкт-Петербург исполнение графика движения составило 92,1%, а по прибытию в Хельсинки – 56,9%. Основной фактор, вызывающий опоздания, – техническое состояние путевой инфраструктуры в Финляндии, за которую отвечает Агентство транспортной инфраструктуры. Только на путевую инфраструктуру пришлось 78% случаев опозданий. Причины – ограничения скорости, установленные агентством, регулировка движения, осуществляемая компанией Finrail, путевые работы, состояние контактной сети, сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и связи. «Более 70% опозданий связаны с состоянием железнодорожной инфраструктуры Финляндии. Это то, над чем должно поработать наше государство и Агентство транспортной инфраструктуры. К счастью, новое правительство взяло на себя очень большие обязательства по таким инвестициям», – рассказал Рольф Янссон.

Руководство пассажирского комплекса VR Group, ОАО «РЖД» и Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии 12 ноября провели встречу по вопросам исполнения графика движения поездов «Аллегро». Согласно полученной от агентства информации, в этом году на маршруте следования поездов «Аллегро» проведены работы по развитию инфраструктуры с общим объёмом инвестиций в размере 20 млн евро. Так, были отремонтированы пути в местах, подверженных вспучиванию, на участке Коувола – Луумяки. Проведены работы по удлинению путей, замене и модернизации стрелочных переводов, модернизации устройств СЦБ на пограничной станции Вайниккала, ремонт стрелочных переводов раздельного пункта Райппо.

По прогнозам железнодорожников, основанным на полученных от клиентов данных, общий объём перевозок в российско-финляндском сообщении по итогам года снизится примерно на 8% по сравнению с прошлыми годом: сюда входят экспорт в Россию – 20%, транзит через Финляндию – 7%, импорт в Финляндию – 9%. По перевозкам через погранпереходы Бусловская – Вайниккала и Светогорск – Иматранкоски ожидается рост, в то время как на других погранпереходах имеется тенденция к снижению. Стороны ожидают рост транзитных перевозок удобрений, угля и зерна, а также перевозок химических грузов. Кроме того, в порту Пори планируется открытие нового угольного терминала портовым оператором Oy M. Rauanheimo Ab с перерабатывающей способностью 5 млн тонн в год на первом этапе. В 2020 году рост объёмов грузовых перевозок в сообщении между Россией и Финляндией ожидается на уровне не менее 2%.

Яна Позолотчикова

Новый Шелковый путь в Голландию через Каспий откроется летом

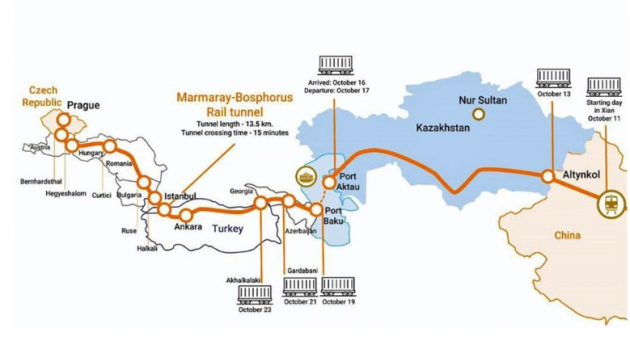

20 июня 2020 года будет дан старт регулярным железнодорожным контейнерным перевозкам через Транскаспийский коридор по маршруту Сиань (Китай) – Венло (Нидерланды). Об этом сообщает Railfreight.

Новый маршрут презентовал Питер Пардоэль, глава голландской компании Cabooter Group, на саммите по Европейскому Шелковому пути, проходившем в Венло 27 и 28 ноября. Cabooter Group — оператор железнодорожного терминала в Венло, где будут получать грузы из Китая. В обратную сторону поедут контейнеры с товарами из различных стран Европы.

Открытию сервиса предшествовали четыре года напряженной работы. Изначально поезда будут отправляться раз в две недели, а затем сервис станет ежедневным.

Запуск маршрута стал возможным благодаря соглашению между портом Баку и логистическим подразделением австрийской железнодорожной монополии ÖBB Rail Cargo Group, которая станет основным оператором сервиса. Соглашение было подписано в Вене 26 ноября. А 27 ноября представители австрийской, азербайджанской и голландской транспортных компаний обсудили будущее сотрудничество на форуме в Венло.

Маршрут стартует в Сиане (Восточный Китай) и пройдет через Казахстан и Каспийское море, где контейнеры будут перемещены на регулярное фидерное судно. Затем они будут погружены на поезд Баку – Тбилиси – Карс, который доставит их в Турцию. Поезд проедет через Мармарай, подводный железнодорожный тоннель под Босфором, в Стамбул, откуда его путь лежит в Прагу. Конечным пунктом путешествия станет голландский Венло.

Почему австрийский и голландский операторы выбрали маршрут через Транскаспийский коридор, а не транзит через Россию? Railfreight отвечает на этот вопрос с определенностью, не оставляющей вопросов: голландская компания хочет действовать самостоятельно, не попадая под давление российских операторов на маршруте. В Европе многие по-прежнему считают, что путешествие по Новому Шелковому пути через Россию связано с политическими рисками. И, видимо, это основная причина выбора сомнительного и дорогого маршрута через Каспий и Турцию.

Railfreight пишет, что Новый Шелковый путь по Транскаспийскому коридору исполнен возможностей и послужит развитию многих стран, через которые пролегает. По словам Питера Пардоэля, сервис позволит забирать попутные грузы из таких городов, как Стамбул, Прага, Будапешт, Вена.

У голландского оператора пока есть опасения, что обратные поезда в Сиань не будут такими же нагруженными, как поезда из Китая. Он надеется расширить сеть европейских партнеров: собирать грузы из скандинавских стран, Португалии… Вино с юга Европы, лосось с севера… Например, маршрут сможет привлечь шведских грузовладельцев, так как осенью этого года было запущено прямое контейнерное сообщение между Венло и шведским Мальмё.

В дальнейшем планируется расширить и китайскую географию перевозок. После Сианя на очереди Ухань и Чжэньчжоу. Китайские компании также заинтересованы в открытии европейских рынков.

Cabooter Group готовится к приему, хранению и отправке грузов в родном городе. Венло скоро получит крупнейший в Нидерландах железнодорожный терминал длиной 900 м и площадью 280 тыс. кв. м. Сейчас Cabooter Group управляет двумя железнодорожными терминалами. А с введением в эксплуатацию нового терминала Венло сможет обрабатывать огромные объемы грузов. По словам Пардоэля, город получит весомые преимущества перед такими привычными хабами, как Тилбург и Дуйсбург и сможет стать главным центром Шелкового пути в Западной Европе.

Русский национализм и российская геополитика

Пойдет ли Россия путем Турции?

М.В. Ремизов – кандидат политических наук, президент Института национальной стратегии.

Резюме Сегодня «национальный проект» мог бы одержать в своей большой исторической дуэли «техническую победу» – за неявкой соперника. Но для этого необходимо как минимум явиться самому. Вовремя и в адекватной исторической форме.

Статья была опубликована в журнале «Россия в глобальной политике», №3 за 2012 год.

Для исследователя национализма, как и для его идеолога, одна из главных проблем – парадоксальное словоупотребление. С одной стороны, «национализм» – одиозное, маргинальное явление, синоним социальных девиаций. Эталонной в этом отношении можно считать формулировку из проекта предвыборной программы Владимира Путина («Программы 2012–2018»), опубликованной на старте кампании: «Мы будем бороться с попыткой использовать информационное пространство для пропаганды жестокости, национализма, порнографии, наркомании, курения и пьянства». Думаю, многие шедевры политической пропаганды меркнут перед красотой этого логического ряда.

С другой стороны, «национализм» – один из бесспорных соавторов современной эпохи, common sense исторического модерна. Так называемый принцип национальности стал решающим не только и не столько в перекройке территориальных границ старого имперского миропорядка, сколько в ревизии его социальных, сословных границ. Утверждение гражданского равенства в череде европейских революций и реставраций было движимо пафосом национального достоинства. Сначала средние, а затем и массовые слои общества перестали быть «низшими сословиями» именно постольку, поскольку стали «англичанами», «немцами», «французами». «Национализм стал стимулом… перехода от статуса… подданных к статусу граждан», – пишет Юрген Хабермас, которого вряд ли можно заподозрить в симпатиях к национализму. Американский исследователь Лия Гринфельд добавляет к этому, что основанная на культуре национальная идентичность «довела до конца то, что Просвещение не смогло: уравняла их («неприкрепленных интеллектуалов» и представителей образованной буржуазии. – Авт.) в человеческом отношении с любым представителем высшего класса».

«Национализмом» в широком смысле является сама манера структурировать социальное пространство в национальных категориях. Энтони Смит называет это «методологическим национализмом», а Майкл Биллинг – «банальным национализмом». Ни первое (дискриминационное), ни второе (рамочное) понятие национализма не пригодно для выявления содержательной стороны позиции.

Первое – просто в силу жанровых соображений. Вряд ли стоило бы вести передачу «Международная панорама» в категориях передачи «Дорожный патруль». «Национализм», идущий через запятую с курением и пьянством, является не политическим, политико-полемическим понятием, а просто ругательством с использованием переноса значения.

Со вторым понятием несколько сложнее. Оно как раз является политико-полемическим. Несмотря на свою широту, оно включено в довольно интенсивную оппозицию – есть «вещь», которую оно оспаривает и которая оспаривает его. Это глобализация. Тоже в широком, методологическом смысле, как о ней рассуждает, например, Ульрих Бек.

«Глобализация, – пишет он, – означает разрушение единства национального государства и национального общества (т.е. разрушение одной из главных «привычек» методологического национализма. – Авт.). Образуются новые силовые и конкурентные соотношения, конфликты и пересечения между национально-государственными единствами и акторами, с одной стороны, и транснациональными акторами, идентичностями, социальными пространствами, ситуациями и процессами – с другой».

Т.е. как раз в контексте международных отношений эта оппозиция критически важна. Но все дело в том, что перед лицом того превращения, о котором говорит Бек, «методологический национализм» уже не может оставаться всего лишь методологическим. Он либо просто теряется, размывается в мире трансграничных идентичностей, либо перестает быть банальной привычкой, когнитивной рамкой, становясь активной и осознанной нормативной концепцией. Точнее сказать – вновь становясь. Поскольку именно осознанной нормативной концепцией он и был в период своего становления, когда деление мира на нации было не банальностью, а вызовом самим основам феодально-династической картины мира.

Упрощенно смысл этой нормативной концепции я бы свел к двум постулатам.

1. Понимание легитимности государства/государственной власти через нацию.

На этом уровне национализм противостоит династическим, теократическим, идеократическим концепциям власти. Можно было бы сказать, что речь просто-напросто о демократии. Это так. Но речь не о процедурной демократии как таковой, а о ее основании, каковым является современная концепция суверенитета.

Положение Декларации прав человека и гражданина 1789 г., гласящее: «Источником суверенной власти является нация», означает, что суверенная власть имеет в своей основе не проекцию трансцендентного порядка («божественное право» королей) или, забегая вперед, не проекцию утопии/модели будущего в настоящее («всепобеждающее учение» генсеков), а некую представительную способность. Т.е. способность олицетворять народ как целостность, как политическую личность. Чтобы было понятно, что дело не в процедурной демократии (выборы – лишь технология представительства), напомню: представительной способностью может обладать и монарх, если его власть истолкована как функция народного суверенитета, а он сам – как «представительное лицо». Это означает безусловный разрыв с традиционной концепцией монархии, благодаря которому, собственно, многие монархические дома и сохранились в современную эпоху, продемонстрировав завидную ловкость в переоблачении феодального института в национальные одежды.

2. Понимание нации не через абстракцию общественного договора, а через идею совместного наследия. На этом уровне национализм противостоит либерализму и, шире, универсализму Просвещения (включая и тот строй мысли, в котором выдержана упомянутая Декларация 1789 года). Но противостоит не обязательно в качестве антагониста, а подчас в качестве имплицитного знания. Знания о том, что общность правовых институтов, как правило, возникает и развивается на базе общности культуры, языка, исторического самосознания.

Условный «общественный договор» заключается не между случайными друг для друга людьми, а между людьми, имеющими минимум взаимного доверия, способными друг друга понимать, различающими «своих» и «чужих» и, соответственно, знающими, с кем именно необходимо достичь соглашения. И все подобные свойства обеспечиваются не «естественной природой» людей, а их совместной историей.

Поэтому в «гражданском состоянии» имеют значение не только индивидуальные права и публичные институты для их реализации, но совместное достояние (материальное и нематериальное), которое делает возможным то и другое. Отсюда присущее национализму понимание природы государства. Оно воспринимается как механизм политики идентичности. Его целью видится не только обеспечение индивидуальных прав, но и сохранение/воспроизводство совместного наследия, передаваемого от поколения к поколению.

Гражданство воспринимается не как формальное членство, а как соучастие в общем деле/общей судьбе, которое невозможно вне способности говорить на одном языке (в прямом или переносном смысле) и чувства сопричастности, присущих национальному единству. «Если в народе нет чувства солидарности, если он говорит и пишет на различных языках, то не может существовать объединенного общественного мнения, необходимого для представительного правления», – пишет Джон Стюарт Милль.

Национализм: историческая ситуация

Милль был одним из немногих либеральных теоретиков, признававших националистический фундамент современного демократического государства. Чаще это оставалось за скобками и не артикулировалось явным образом. Что, с одной стороны, понятно: многие вещи лучше практиковать, не декларируя явным образом. Но с другой стороны, чревато проблемами: нация относится к числу самореферентных общностей, т.е. общностей, воспроизводящихся через знание о себе, и это знание должно быть по возможности адекватным. Чтобы воспроизводить базовое свойство современного национального государства – синергию политической власти и культурной однородности, – его необходимо адекватным образом артикулировать, что оказалось невозможно в силу табу на национализм на определенном этапе европейской истории. Стоит отметить, что этапом, на котором возникло это табу, стал отнюдь не собственно послевоенный период. В этот период как раз отдельные европейские национализмы деятельно праздновали свою победу над нацизмом, примерами чему служат феномен голлистской Франции или послевоенные этнические чистки в странах Центральной и Восточной Европы. А вне европейского ареала – не будем забывать – век национализма вообще только начинался. Скорее, табу на национализм (на артикуляцию национальной «предвзятости» современных демократических государств) возникло по итогам культурной революции 1960–1970-х гг. прошлого века, бросившей вызов «консервативным» основаниям западной цивилизации и серьезно изменившей ее моральный облик.

Эту эволюцию современного государства, которое сначала порождается национализмом, затем предпочитает о нем забыть и, в конечном итоге, от него отказаться, декларируя свою универсальность и практикуя культурный нейтралитет, обосновывает Хабермас. Если «в начале своего развития», утверждает он, национальному государству «вряд ли хватило бы сил на достижение… нового… уровня общественной интеграции» без «культурной интерпретации прав политического участия», то в фазе зрелости оно больше не нуждается в доминирующей культуре – достаточно чисто правовых форм интеграции.

Но нации – это не достигнутые состояния, это процессы, которые необходимо снова и снова возобновлять на всех уровнях, и все усилия по правовой и политической интеграции общества без его культурной интеграции будут бесплодны. Кстати, в отличие от Хабермаса, это хорошо понимает Верховный суд Германии, который по запросу в связи с Маастрихтским договором признал: «Конституционное государство требует определенной культурной однородности граждан».

Дав трещину в фундаменте, здание современности начинает проседать. Множественные кризисы «позднего модерна» – кризис демократического участия, кризис социального государства, кризис образования и воспитания – имеют в общем знаменателе эрозию национального единства, утрату оснований морального консенсуса и социальной солидарности.

Этим задана историческая повестка нового национализма.

Если национализм «первой волны» был идеологией в целом революционной (он революционизировал общество, будучи новым принципом легитимности власти и, шире, новым принципом социальной картографии – я имею в виду членение социального и географического пространства на нации), то национализм сегодняшнего дня является скорее консервативной идеологией. Консервативной – в смысле возобновления истоков, защиты основ, а не сохранения статус-кво.

Его миссия – артикуляция непризнанных и, как следствие, рискующих быть утраченными оснований проекта «модерн». Т.е. – национальных, партикулярных оснований того, что воспринимается как нечто универсальное. О каких взаимосвязях идет речь, думаю, в целом уже понятно:

культурная целостность и суверенитет как основание представительной демократии,

национальная солидарность («горизонтальное братство» национализма) как основание социального государства,

национальный эгоизм промышленной политики как основание экономического богатства,

стандартизация общества на базе национальной высокой культуры («ассимиляционизм») как основание современных систем массового образования/воспитания,

унаследованная христианская идентичность европейских народов как основание культуры прав человека.

И так далее.

Если всмотреться в этот «дискурс об основаниях», балансирующий где-то на грани банальности и неполиткорректного радикализма, можно заметить, сколь сильно изменились отношения национализма с либерализмом как главной фасадной идеологией современности. Если на раннем этапе он идет с либерализмом рука об руку (они едины в преодолении феодальных порядков), то сегодня оказывается по отношению к нему в глубокой оппозиции. Во многом – вынужденной, поскольку либерализм главным образом и стал идеологией той самой глобализации, которая, по Ульриху Беку, «разрушает единство национального государства и национального общества», а вместе с ним – и субстанцию проекта «модерн».

Глобализацию в этом значении не стоит понимать как объективный процесс развития средств связи, а скорее – как проект своего рода двойной эмансипации, «сверху» и «снизу». Субъектами «эмансипации сверху» являются те элиты, которые давно тяготятся национальным государством как системой связывающей их хозяйственной, культурной, политической солидарности. В их логике разрушение национальных барьеров равнозначно снижению издержек. Субъектами «эмансипации снизу» являются меньшинства, тяготящиеся доминированием культуры национального и морального большинства. На пересечении обоих процессов происходит размывание «среднего класса» и далеко идущая фрагментация общества.

Правый антиглобализм: повестка для России

Перед лицом этих вызовов национализм лишается счастливой возможности быть локальным сознанием. Отвечать на вызовы проекту национальных государств нужно на том уровне, на котором они возникают. А это глобальный уровень, уровень развертывания глобализации как исторического проекта. Поэтому национализм в своем международном измерении предстает как правый антиглобализм.

Однако здесь возникает очевидный парадокс, напряжение между национальными целями подразумеваемой «реконкисты» (возвращение национальным государствам, насколько это возможно, внутренней целостности и суверенности) и очевидной недостаточностью национального масштаба (масштаба отдельно взятых государств) для их достижения.

Этот парадокс хорошо заметен в риторике обновленного «Национального фронта» – самой яркой из националистических сил последнего времени. Идеи Марин ле Пен действительно можно назвать правым антиглобализмом – она мыслит комплексно и находит общий знаменатель для проблем, которые действительно имеют общую природу, в качестве ипостасей глобалистского проекта (аутсорсинг, экспансия китайского бизнеса, безответственность крупных ТНК, массовая иммиграция, геттоизация, мультикультуралистская реформа школьного образования, размывание среднего класса и т.д.). Но уже в рецептах очевиден разрыв. С одной стороны, рекомендуемый ею протекционизм (миграционный, промышленный, да и культурный) может быть стратегически эффективен только в европейских масштабах, с другой – именно евроинтеграция оказывается одной из главных мишеней пропаганды.

И это не субъективное заблуждение, а отражение реальной дилеммы: наднациональные интеграционные структуры ЕС действительно часто оказываются проводниками неолиберального проекта и своего рода «точками входа» глобализации в Европу, но и демонтаж наднациональных конструкций не выход. Закрыться от разрушительного действия глобализации невозможно в масштабе компактного национального государства, необходимо защищенное «большое пространство».

Глобализацию вряд ли можно победить, зато из нее можно «выйти» большими политико-региональными группами. Поэтому геополитика «пан-регионов» сегодня не альтернатива геополитике национальных интересов, а одна из ее проекций. Собственно, это главная дилемма правого антиглобализма – необходимость поиска адекватных наднациональных форм для решения национальных задач. Или, точнее сказать, – интер-национальных форм. Сегодня актуально новое прочтение интер-национализма, на этот раз через дефис. Т.е. программы взаимной соотнесенности «националистов» разных стран, чьи проекты были бы как минимум не враждебны друг другу, как максимум – совместимы в едином геокультурном, хозяйственном, оборонном пространстве.

Как общий принцип это понятно. Но формулу «интер-национального» баланса придется искать применительно к каждому конкретному случаю. Случай, который интересует нас больше других, – это Россия. Поэтому дальше речь пойдет о том, как специфицируется повестка правого антиглобализма применительно к нашей стране.

Попробую выразить эту специфику в нескольких постулатах.

1. Россия сверхтипична. Мы любим говорить о своей исключительности. Но наша сегодняшняя ситуация является типовой, даже модельной для современного мира. Наверху – предательство элит: жизненный выбор в пользу внешних центров цивилизации, восприятие страны как добычи, вывод капитала/отказ от его концентрации на национальном уровне, конвертация национальных ресурсов в гипотетическое членство в клубе глобальных элит и/или сверхпотребление («нефть в обмен на удовольствие»).

Внизу – экспансия меньшинств: консолидация «этносословий» (удачный термин Павла Крупкина для коалиций этнических кланов – криминальных, коммерческих и административных) в условиях атомизированного общества и слабых институтов правопорядка. Массированная замещающая иммиграция с «бедного юга» (пока без образования компактных гетто, но с тенденцией к появлению широкого мультиэтничного гетто «бедного юга» внутри страны, в которое рискуют войти все, кто не может физически и социально изолироваться от мигрантизированного/архаизированного социума).

В середине – даже не размывание «среднего класса», а его обвал, с гибелью под обломками больших масс людей и элементов социального уклада. Я имею в виду гибель советского «среднего класса» в десятилетие победного шествия глобализации, каковым были 1990-е годы.

В минувшее десятилетие рост показателей уровня жизни позволил говорить о формировании нового среднего класса. Но он явно не становится и не станет в обозримое время доминирующей социальной силой. Во-первых, потому что рост ВВП происходил параллельно росту социального неравенства. Во-вторых, потому что «средний класс» – это не столько характеристика уровня дохода, сколько показатель уровня социальной интегрированности, который, в свою очередь, зависит от качества социальных инфраструктур (образование, здравоохранение, правовая защищенность). А оно в целом продолжает снижаться, что тоже, увы, соответствует глобальным трендам (одно из главных измерений нового неравенства в развитых обществах – деградация общедоступных социальных инфраструктур).

Иными словами, мы в целом движемся в общем, «глобальном» русле. Но с большим опережением. Опережение связано с тем, что нам ощутимо не хватает тех барьеров, которые сдерживают разрушительные проявления глобализации в других государствах. В развитых странах это механизмы представительной демократии, сильное гражданское общество, система правопорядка и т.д. Где-то это, напротив, традиционные социальные структуры и религиозные нормы. В развивающихся странах сглаживать многие проблемы позволяет сама динамика экономического роста плюс сильная, национально ответственная власть (Китай, Бразилия в последнее десятилетие).

Всего перечисленного нам отчетливо недостает, отсюда – сомнительная честь быть витриной глобализационной динамики социума и в очередной раз играть роль марксова «язычника, страдающего от язв христианства». Собственно, это известно давно: противоречия цивилизационного уклада острее проявляются на периферии. Но благодаря этому на периферии могут быть даны и более острые ответы. Позволю себе предположить, что правый антиглобализм в России имеет не только особую актуальность, но и особые шансы на успех.

2. Россия обладает потенциалом самодостаточности. «В период дебатов о глобализации и всеобщей зависимости, – пишет Эмманюэль Тодд, – Россия… может стать гигантской демократической страной, имеющей равновесие внешнеторгового баланса и обладающей энергетической независимостью. Короче говоря, в мире, где доминируют Соединенные Штаты, она может стать воплощением голлистской мечты». В случае с голлистской мечтой Тодд, возможно, сказал больше, чем хотел. Ведь это не просто мечта о реальном суверенитете, это мечта о суверенитете в ситуации, когда планета стала ареной для игры превосходящих сил. Чужой игры, в которую так легко быть втянутыми на чужих условиях.

Для де Голля такой игрой была американо-советская биполярность, для современной России – американо-китайская. При всех различиях между ними в обоих случаях речь идет о конфликтном сосуществовании двух сверхдержав (в американо-китайском случае – конфликтном симбиозе, что чревато еще большим напряжением), от которых зависит положение дел в мире и которые испытывают его на прочность. Сегодняшняя нестабильность в Северной Африке, на Ближнем и Среднем Востоке вполне может быть прочитана как ситуация косвенного конфликта сверхдержав (через посредничество третьих сил) в условиях невозможности их прямого военного столкновения. Т.е. как нечто относительно знакомое по американо-советскому опыту.

Существенное различие состоит в том, что если в эпоху прежней биполярности угроза миру исходила от взаимных противоречий сверхдержав, то сегодня также (а возможно, и прежде всего) – от их внутренних противоречий.

Эмманюэль Тодд много пишет о тех внутренних проблемах, которые делают Соединенные Штаты «опасной державой», отнюдь не безумной, но вынужденной реализовывать «стратегию умалишенного». «Блуждающая и агрессивная, напоминающая походку пьяницы стратегическая траектория “одинокой сверхдержавы” может быть удовлетворительно объяснена только на пути выявления нерешенных или неразрешимых противоречий и вытекающих отсюда чувств неудовлетворенности и страха».

Это эффект неожиданной бесполезности, постигший США после окончания холодной войны. Новая биполярность не имеет открытой блоковой формы и реализуется преимущественно в экономической, а не военной сфере. В этой ситуации откровенная избыточность (с точки зрения интересов союзников и мира в целом) инфраструктуры глобального военного присутствия Соединенных Штатов может камуфлироваться только за счет генерирования и консервации множественных локальных конфликтов и конструирования вспомогательных «осей зла».

Это огромный внешний долг и внешнеторговый дефицит, критическая зависимость от внешнего мира в экономической сфере, балансируемая позицией эмитента «мировой валюты». Необходимость обеспечения такой позиции под залог внеэкономических активов (политический контроль за мировыми ресурсами, военное превосходство) опять же отсылает к стратегии генерирования локальных кризисов.

Эти и подобные обстоятельства делают США державой «эксцентричной» во всех смыслах – вынужденной хронически «выходить из себя», сбрасывая внутреннее напряжение во внешний мир. Но ровно то же самое, хотя и в силу иных обстоятельств, можно сказать о КНР. Совокупность вызовов, с которыми сталкивается Китай, – демографических, социально-экономических, экологических, идеологических – может находить разрешение или хотя бы отсрочку только на пути разноплановой глобальной и региональной экспансии (об этом подробно пишет Александр Храмчихин).

Таким образом, обе глобальные сверхдержавы, чтобы поддерживать свою внутреннюю устойчивость (в одном случае за счет высоких стандартов потребления, в другом – высоких стандартов роста), вынуждены (или будут вынуждены) продуцировать нестабильность вовне. Сама конструкция миропорядка эпохи американо-китайской биполярности генерирует кризис.

Если дополнить это картиной стихийных вызовов (изменение климата, новое «великое переселение народов», ресурсные кризисы, религиозные войны новой волны – болезненное протекание урбанизации, демографического перехода в исламских регионах и т.д.), то «глобальный мир» предстанет совсем не тем местом, куда мы должны как можно глубже интегрироваться. Напротив, критически важно сохранять по отношению к нему автономию – силовую, хозяйственную, ценностную.

Разумеется, это не значит, что все двери должны быть закрыты. Но двери должны быть. И ключи должны оставаться внутри. Собственно, это и называется суверенитетом.

3. Россия достаточно однородна. Владимир Путин как-то сказал, что реальный суверенитет – эксклюзивная вещь в современном мире. Это действительно так. Стран, обладающих большой территорией, разнообразными природными ресурсами, более или менее многочисленным населением, научно-технологическим и оборонным потенциалом, традицией государственности, на планете совсем не много, и Россия, безусловно, входит в их число. При этом от большинства из них она отличается одним весьма важным свойством: при своем масштабе пространства она удивительно однородна в культурно-этническом отношении. По крайней мере, пока.

К этническому ядру здесь принадлежит порядка 85% населения (русские, белорусы, украинцы – внутри Российской Федерации они по-прежнему могут считаться единым народом). Русский язык безоговорочно доминирует практически на всем пространстве страны (за исключением относительно компактных анклавов иноязычия). Этнические меньшинства в целом в немалой степени русифицированы, внутри самого русского ядра нет таких барьеров для взаимопонимания (диалектных, социокультурных), какие есть между, например, «северянами» и «южанами» у ханьцев или итальянцев.

Это противоречит дежурным рассуждениям об «уникальной многонациональности» России. Но уникальным в национальной конструкции нашей страны является разве что тот самоотверженный радикализм, с которым большевики реализовали принцип институционализации этничности в территориальном устройстве, а «демократы» ельцинского призыва возвели его на новую ступень в асимметричном федерализме.

По аналогии с «институциональными ловушками», по которым мы блуждаем весь т.н. переходный период, можно говорить об «институциональных минах», заложенных в этно-территориальном устройстве страны, что, несомненно, ограничивает мой тезис об однородности. До тех пор, пока это пространство не разминировано (желательно не посредством стихийных подрывов), говорить о его однородности можно лишь условно. Это однородность с изъянами.

Вопреки другому официальному трюизму, гласящему: «В многонациональности – наша сила», территориализация этничности – основной пункт стратегической уязвимости нашей страны. В той ситуации кризисогенного мира, о которой шла речь выше, значение имеет не только потенциал самодостаточности пространства, но и уровень его внутренней консолидации. Задача стратегии реального суверенитета – сбалансировать эти сложно сопрягаемые императивы, найти оптимум между ними.

После распада СССР «золотая середина» в стратегии российского суверенитета не могла остаться прежней, она кардинально сместилась в сторону «однородности». После 1991 г. попытки стилизовать Россию в виде поликультурного «гуляй-поля» отдают зловещим анахронизмом. «Почему никто не видит нелепости всего этого? – писал о подобных попытках еще в 1990-е гг. Вадим Цымбурский. – Разве на наших глазах от России не отслоились периферии, как раз и представлявшие переходы от нее к соседним цивилизациям, разве не выделилось ее доимперское культургеографическое ядро с прочным и абсолютным преобладанием русских»?

Иными словами, распад Союза – не только геополитическая катастрофа, но и геополитический шанс. Шанс заново консолидировать российское пространство на национальной основе.

4. Россия застряла между империей и национальным государством. Об этом доселе нереализованном шансе, вслед за Цымбурским, писал и другой крупный политический теоретик – Дмитрий Фурман: «Россия – значительно более “русское” государство, чем СССР. В отличие от СССР, русские в нем составляют несомненное большинство… Но при этом термины “русские” и “русское государство” тщательно избегаются новой властью. Вместо них пропагандируется лишенный этнической нагрузки термин “россияне”. Русское сознание вновь вводится в привычную для него имперскую форму, в рамках которой… наднациональный характер государства компенсируется тем, что русские – “главный” народ империи».

Эта компенсаторная логика хорошо заметна в статье Владимира Путина о национальном вопросе. С одной стороны, русский народ признается «скрепляющей тканью», «стержнем» и даже «государствообразующим» народом «по факту существования России». А с другой стороны, раздраженно отвергаются «насквозь фальшивые разговоры о праве русских на самоопределение» и «попытки проповедовать идеи построения русского “национального”… государства».

На чем основан этот необычный софизм: народ признается государствообразующим «по факту, но не по праву» (хотя, казалось бы, право, даже фактически реализованное, должно оставаться правом)?

В подтексте очевидно банальное нежелание придать признанному факту правовой характер (например, зафиксировать его в Конституции в той или иной форме). Но если вдуматься, формула «по факту, но не по праву» довольно точно отражает реальное положение русского народа в Российской Федерации, при котором он обеспечивает само существование и устойчивость этого государства. Но не определяет его целевую функцию. Т.е. является донором, но не субъектом. Отсюда, очевидно, особенности политики предоставления гражданства, безразличной к положению русских как разделенного народа, миграционной политики, стимулирующей замещение населения, этнотерриториального устройства, сочетающего государственный статус меньшинств с безгосударственным статусом большинства и т.д. Собственно, это ровно та малость, которой ему не хватает, чтобы считать это государство в полном смысле своим («национальным»).

Автор статьи «Россия: национальный вопрос» в известной степени прав, утверждая, что стремление к национальной государственности «противоречит нашей тысячелетней истории». Он забывает лишь упомянуть о том, что эталонных национальных государств это касается в ничуть не меньшей мере: такое стремление на тот момент, когда оно возникает, действительно «противоречит истории». Истории династических государств и аграрно-сословных обществ, в недрах которых постепенно вызревает «национальная альтернатива». Где-то династии, вольно и невольно, взращивают ее сами (как взрастили революционный французский национализм Бурбоны), где-то ветер истории скорее заносит ее извне, как разнесли национализм по континенту наполеоновские войны, «заразив» им немцев и русских. Неслучайно одним из ранних провозвестников национального поворота в нашей истории стало вышедшее из горнила первой Отечественной войны декабристское движение.

Это повод вспомнить, что национальный принцип власти стал актуальным для нас примерно тогда же, когда и для остальной Европы. Но в силу разного рода превратностей оказался не вполне реализованным по сей день. Поэтому сегодня, в отличие от национализма других европейских народов, русский национализм не может ограничиться консервативной повесткой дня. Предметом его заботы является не только то, что возникло и подвергается эрозии (такая постановка вопроса для нас актуальна, например, в отношении национальной культуры), но также и то, чему лишь предстоит возникнуть (национальное государство).

Россия – опять же процитирую Фурмана, – «переживает в XXI веке процессы, пережитые другими странами в XIX – начале ХХ веков. Она вынуждена строить то, что в иных местах не только построено, но уже перестраивается». И учитывая это активное перестраивание (кризис проекта национального государства на глобальном уровне), русский национализм оказывается в сложном положении. Он вынужден вести войну на два фронта и противостоять не только грядущей «империи» глобального миропорядка (условной «Империи» Антонио Негри и Майкла Хардта), но и фантому своей прежней империи.

В данном случае очень важно понять, что речь идет именно о фантоме, о ситуации «мертвые хватают живых». Антиномия национальной идеи (в первую очередь как национального принципа легитимности власти, о котором велась речь выше) и имперской идеи (как легитимации власти через глобальную миссию вкупе с масштабом и разнородностью пространства) долгое время определяла содержание русского исторического сознания и оставалась для него неразрешимой. Причем не только как предмет полемики сословного консерватизма, стоящего на страже империи, с одной стороны, и русского протонационализма – с другой. Но в том числе и как внутренняя дилемма русского протонационализма. Характерна полемика в среде тех же декабристов по поводу возможности отделения «царства Польского» как этнически чуждой и «не ассимилируемой» периферии. Или полемика другого пророка национальной альтернативы – Солженицына – со своими, в общем, единомышленниками из белой эмиграции, оказавшимися не в силах преодолеть, вопреки логике политического момента, догматику «единой и неделимой».

Но в определенный момент дилемма оказалась разрешена самой историей. В свое время евразийцы подчеркивали, что не они, а «сама жизнь» сделала выбор в пользу их концепции, лишив русский народ статуса «единственного хозяина государственной территории» (имелся в виду революционный распад страны и ее пересборка в формате советской империи). Так вот, сегодня можно сказать, что не русские националисты, а «сама жизнь» сделала прямо противоположный выбор.

Во-первых, в нашем распоряжении просто нет ресурсов легитимации имперской/наднациональной власти. Она не может опереться ни на династический принцип легитимности, ни на идеократический. Банально, за неимением соответствующих «идей». Даже если закрыть глаза на все издержки идеократической модели и масштабы политического насилия, связанного с ее утверждением, в нашем распоряжении просто не существует всепобеждающего «учения», способного выдержать такие нагрузки, обеспечить такую энергию и собрать государство на вненациональных принципах.

Во-вторых, в составе нашего государства больше нет тех обширных иноэтничных/иноцивилизационных периферий, которые перевешивали бы его русское ядро. Геополитически мы слишком далеко ушли и из Европы, и из Азии, чтобы увлекаться евразийством. Скорлупа империи треснула, осталось, еще раз цитируя Цымбурского, «доимперское культургеографическое ядро с прочным и абсолютным преобладанием русских».

Эти два обстоятельства в корне меняют соотношение между «имперским» и «национальным» проектами в нашей истории. Раньше русский национализм был для России и самого русского народа своего рода резервным историческим проектом, который пунктирно заявлял о себе в переломные моменты, но не мог всерьез оспорить имперского мейнстрима. Теперь имперского проекта (как альтернативы национальному) в России больше нет, есть только имперские фантомные боли.

Сегодня «национальный проект» мог бы одержать в своей большой исторической дуэли «техническую победу» – за неявкой соперника. Но для этого необходимо как минимум явиться самому. Вовремя и в адекватной исторической форме.

Несмотря на то, что Россия в острой форме «больна глобализацией», у нее есть все необходимое для того, чтобы излечиться:

потенциал самодостаточности в «мультикризисном» мире (объем территории, номенклатура ресурсов, количество и качество населения, научно-технологический и оборонный задел и т.д.),

потенциал этнокультурной однородности/внутренней консолидации (редкостный для большого государства),

везение на глобальную конъюнктуру (даже американо-китайская биполярность в чем-то неплохая новость, учитывая, что и обе сверхдержавы, и те, кто обеспокоенно наблюдают за схваткой, с одной стороны, заинтересованы в России, с другой – не слишком погружены в ее дела).

Все, кроме одного: внутреннего стержня. Механизма, который перерабатывал бы обстоятельства в интересы, вызовы в ответы. Таким механизмом традиционно считается тойнбиевское «творческое меньшинство», элита, на отсутствие которой мы часто жалуемся. Но отсутствие адекватной элиты – это не отсутствие адекватных людей, а отсутствие адекватной точки сборки. Что в нашем случае обусловлено тем промежуточным положением между «уже не империей» и «еще не национальным государством», о котором шла речь выше.

У нас равно отсутствует «имперская» элита – объединенная дисциплиной большого наднационального проекта. И элита «национальная» – объединенная дисциплиной лояльности по отношению к жизненным интересам своего народа. В лучшем случае присутствует довольно узкая правящая группа, осознавшая, что для сохранения элитного статуса нужно хотя бы «сохранить государство в существующих границах» (наиболее емкая и внятная формулировка исторической сверхзадачи, прозвучавшая в одном из интервью Дмитрия Медведева в его бытность главой администрации). Но во имя чего? Сохранения статус-кво? Приверженности принципам «хельсинкской системы»? С таким же успехом можно строить государство на могильной плите Леонида Ильича Брежнева.

Вместо заключения: терапия для «больных людей»

Пожалуй, только здесь я могу вернуться к заголовку статьи. Понятно, что между «русским национализмом» и «российской геополитикой» – сложные отношения. С одной стороны (со стороны «национализма») – переживание «пространственного проклятия» как препятствия для обретения своего национального дома. Из заметных фигур особенно остро это переживание у Солженицына. «Я с тревогой вижу, – пишет он в 1990 г., – что пробуждающееся русское национальное самосознание во многой доле своей никак не может освободиться от пространнодержавного мышления, от имперского дурмана». И дальше: «Не к широте Державы мы должны стремиться, а к ясности нашего духа в остатке ее».

С другой стороны (со стороны «геополитического» сознания) – упреки в «развале страны» с угрозой гибели под обломками чуть ли не самого русского народа. Чтобы далеко не ходить, сошлюсь на уже упоминавшегося автора: «Попытки проповедовать идеи построения русского “национального”… государства… это кратчайший путь к уничтожению русского народа» (Владимир Путин. «Россия: национальный вопрос»).

Таковы полюса, непримиримые кредо. Казалось бы, какие мосты могут быть между ними? И все же мосты наводить возможно и необходимо. Но не по принципу компромисса, поиска усредненных вариантов. А по принципу углубления, если угодно, даже радикализации обеих позиций.

Радикальное осознание национализмом своей исторической повестки дня, повестки вызовов и ответов, приводит к выводу, что ее проведение в жизнь требует реального суверенитета (как силовой, хозяйственной, ценностной автономии по отношению к глобализационному миропорядку), который, в свою очередь, возможен лишь в довольно объемном геополитическом и геоэкономическом пространстве. Этот вывод прорабатывается в логике того комплекса идей, который я предлагаю называть правым антиглобализмом.

Радикальное осознание «имперской мыслью» той исторической ситуации, в которой оказался многовековой российский имперский проект, приводит к выводу, который напоминает слова радикального монархиста Доносо Кортеса, сказанные еще в разгар века революций: «Теперь не может быть монарха иначе, чем по воле народа». Так вот, отныне не может быть «российской империи» иначе, чем через русское национальное государство.

Выше я преимущественно сосредоточился на первом выводе (повестке «правого антиглобализма»). Возможно, потому, что мне кажется, что сегодня оправдание «российской геополитики» в глазах «русского национализма» в чем-то более насущно, чем обратная задача. Тем не менее и оправданию «русского национализма» с позиций «российской геополитики» стоит посвятить в завершение хотя бы несколько слов.

Если считать императивом этой геополитики (а я думаю, к этому есть основания) воссоздание прежнего имперского ареала в виде преимущественной сферы влияния, то наиболее поучителен для нас не интеграционный опыт ЕС, с которым мы себя то и дело сверяем, а тот длинный путь, которым пошла постимперская Турция.

Сначала – прощание с призраками «имперского величия» на фоне решимости «выгрызть» из обреченной имперской ойкумены крепкое этническое ядро. Безоговорочное переопределение государства как национальной территории титульного этноса. В итоге ядро получается немаленьким, поскольку сам этнос крупный, а идея своего национального дома дает ему силы бороться.

Затем – рост национального государства: повышение внутренней однородности (ассимиляционизм), наращивание внешней гравитации. Молодой хищник держится в орбите западного союзничества, но вместе с тем не перестает охотиться самостоятельно (мягкий, но настойчивый пантюркизм).

И наконец, окрепшая, снявшая остроту внутренних противоречий «Турция для турок» расправляет крылья. Одно – в сторону арабского мира, другое – в сторону Европы с ее исламскими этническими анклавами. Медленно, но верно Турция становится исламской державой номер один, которая может свободно комбинировать влияние на арабскую и отчасти европейскую улицу с более традиционными инструментами геополитики, которая по-прежнему пользуется преимуществами западного союзничества, но уже с позиций сильного.

Т.е. перед нами реинкарнировавшая – в куда более здоровом теле – Османская империя. Диалектическим условием этого перерождения была решимость безоговорочно порвать со старой имперской оболочкой в пользу идеи строительства национального дома. Между тем для Турции не меньше, чем для постсоветской России, был велик соблазн держаться до последнего за фантомные пространства «империи, которую мы потеряли». Как напоминает Цымбурский, идеология османизма с ничуть не меньшим энтузиазмом, чем наше евразийство, утверждала «братство народов Оттоманской Порты по тем же основаниям “судьбы” и “пространства”».

Представьте себе Турцию, которая провела бы свой постимперский век в этой ретроспективной позиции. Чем она была бы? В лучшем случае предметом насмешек и циничной эксплуатации чувств для молодых, вылупившихся из оттоманского кокона национализмов «братских народов».

Получилось иначе. Легкость в расставании с прошлым сулила ей большее будущее. «Больной человек Европы» прошел хорошую терапию. Интересно в этой связи – что ждет «больного человека Евразии»? Готов ли он учиться на чужих успехах? Или, по старой привычке, предпочтет учить на своих ошибках – чужих?

«Остров Россия» и российская политика идентичности

Неусвоенные уроки Вадима Цымбурского

Борис Межуев - кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ, председатель редакционного совета сайта «Русская идея».

Резюме Российские реалисты, которые были вынуждены вести диалог с реалистами западными, не могли объяснить, между чем и чем Украина является «буфером», прямое столкновение чего с чем она могла бы предотвратить. У России не было внятной политики идентичности, которую она могла бы предъявить Западу для обоснования своей позиции.

Статья была опубликована в журнале «Россия в глобальной политике», №2 за 2017 год.

Разговоры о «большой сделке» России с Западом, возможной после прихода в Белый дом Дональда Трампа, человека, если не прямо расположенного к России, то относящегося к ней без привычной англосаксонской враждебности, включают в себя, помимо других сюжетов, сюжет украинский, который можно было бы также назвать «восточно-европейским». Сама эта сделка – точнее, разговоры о ней – стала допустимой реальностью в тот момент, когда умные геостратеги разных стран, но в первую очередь Соединенных Штатов, пришли к выводу, что соперничество России и Европы по поводу вхождения Украины в тот или иной экономический блок – Евразийский или Европейский – рискует обернуться не просто распадом страны (что де-факто стало реальностью уже в феврале 2014 г.), но и полномасштабным военным конфликтом «за украинское наследство».

Напомню, что уже 22 февраля 2014 г., в день государственного переворота в Киеве, в газете Financial Times Збигнев Бжезинский выступил со статьей, в которой призывал Украину смириться с ее нейтральным статусом, а Россию принять факт «финляндизации» своего соседа, то есть экономической и культурной интеграции Украины с Западом при всех возможных гарантиях ее невступления в НАТО. Впоследствии, уже в период минских соглашений, тема Украины как «буфера» между двумя полюсами силы на континенте стала пунктом консенсуса между трезвыми реалистами США и России. В своем интервью газете «Коммерсант» 28 февраля 2017 г. политолог, руководитель Kissinger Associates и бывший помощник президента Джорджа Буша-младшего Томас Грэм отметил наличие у Соединенных Штатов и России общей базы для договоренностей:

«В конце концов все заинтересованы в том, чтобы ситуация на Украине стабилизировалась. И мы знаем, какими должны быть очертания возможного урегулирования. Они включают внеблоковый статус Украины, уважение ее суверенитета, децентрализацию власти, уважение прав национальных меньшинств, а также помощь Украине в восстановлении Донбасса и ее собственной экономики».

Фактически о том же в своей программной статье «2016 – победа консервативного реализма» пишет и ведущий российский эксперт в области международных отношений Сергей Караганов:

«Продолжая настаивать на выполнении Минских договоренностей, строя обходные транспортные магистрали, стоит сделать ставку на опережающее предоставление высокой степени автономии Донбассу в границах Украины, через шаг – вести дело к формированию нейтральной, независимой, дружественной России Украины или украин, если Киев не сможет удержать контроль над всей территорией нынешней страны. Единственный способ выживания соседнего государства – его превращение из субъекта соперничества в мост и буфер».

Видно, что представления об Украине как «буфере» у российских и американских реалистов не совсем совпадают: в российском изводе все звучит намного жестче, и территориальная целостность соседнего государства ставится в прямую зависимость от его способности вместить в себя регионы с неотменяемой пророссийской ориентацией. Но в целом – пространство возможного диалога с Западом по поводу Украины задано императивом сохранения ее нейтрального, внеблокового положения, не ущемляющего интересы ни одной из частей этой страны.

Не эпоха старой Realpolitik

Вроде бы все понятно. И тем не менее трудности возникают, и не только практические, но и концептуальные, которые также имеют существенное значение для продолжения диалога о судьбе Украины и Восточной Европы в целом. Современная эпоха – это не эпоха старой Realpolitik, в которой проблема буферных территорий решалась предельно просто: полюса силы могли в случае необходимости разделить буферные земли, как это сделала Россия вместе c германскими державами по отношению к Польше в XVIII веке, а впоследствии СССР с Германией в веке XX. Как в конце XVI века по итогам длительной войны Польша, Швеция и Дания поступили с Ливонией, а Франция в XV веке с Бургундией, которая являлась своеобразным буфером между ней и Священной Римской империей.

Западные державы не стесняются раскалывать страны, когда они находятся внутри их зоны влияния: от Югославии были отторгнуты вначале Словения с Хорватией, затем Босния с Сербской Краиной, потом Черногория и, наконец, автономный край Косово. Но одно дело раздел страны, находящейся внутри европейского геополитического пространства, другое – расчленение государства, одна часть которого тяготеет к Западу, другая – к иному полюсу силы, причем непосредственно примыкая к его рубежам. Думается, для Запада оказывается морально неприемлем не столько раздел государства, сколько сделка с внешней – незападной – силой. Здесь для начала современному Западу, который при всем своем постмодернизме абсолютно не плюралистичен, нужно признать, что тяготение к России какой-то части населения представляет собой реальность, а не политтехнологический фантом, обусловленный российской пропагандой и активностью ее силовых структур. Нужно признать, что свободные граждане могут свободно не хотеть присоединяться к западному миру.

Но даже в случае допущения реальных оснований россиецентризма едва ли западные державы будут готовы принять мягкий развод различных частей территории Украины (или, скажем, Грузии и Молдавии) просто в качестве жеста доброй воли. Этот шаг вызвал бы бурю возмущения в европейских странах, был бы назван новым Мюнхеном, новой Ялтой, со всеми вытекающими из такого сопоставления уточнениями. Поэтому раздел буферных государств на сферы влияния может быть осуществлен лишь односторонними действиями России, что, конечно, сужает ее дипломатические возможности. Европейские реалисты теоретически допускают сохранение нейтрального статуса буферных стран, однако согласие и на этот шаг тоже требует признания культурно-политической неоднородности этих государств.

Но из подобного признания проистекает следующий вопрос – что разделяет Украина, между чем и чем она является буфером? Понятно, что разделяет она не отдельные страны и не только военные блоки, поскольку Запад, или Евро-Атлантика – это некоторое сообщество государств, объединенное целым рядом обязательств – оборонительных, правовых и культурных. Если Россия – европейская страна, если она культурно и цивилизационно принадлежит Западу, то по какой причине ее следует отделять от Запада какими-то промежуточными, лимитрофными территориями? Увы, и сама Россия долгое время не имела четкого ответа на этот вопрос, предпочитая объяснять неприятие расширения НАТО на Восток боязнью отпасть от родной Европы. Это было вполне возможным аргументом вплоть до момента спора с Европой по поводу «Восточного партнерства», а затем перипетий, связанных с намерением Украины подписать соглашение о Евроассоциации. Как только спор зашел о странах, входящих в своего рода цивилизационное поле России, возникло естественное недоумение: если мы так боимся нашего отрыва от Европы, видимо, считая проевропейскую ориентацию совместимой с российской идентичностью, то на каком основании удерживаем от присоединения к ней других? Невнятность цивилизационной самоидентификации проявилась и в невнятности нашей дипломатической стратегии в целом, направленной и на то, чтобы экономически и культурно интегрироваться в Европу через голову лимитрофных государств, и на то, чтобы не допустить самостоятельных попыток этих государств приобщиться к Европе, в том числе за счет отсоединения от России.

Самоопределение России

Итак, спор по поводу расширения НАТО и цивилизационного самоопределения Украины неизбежно выходил на проблему цивилизационного самоопределения России. Россия не могла, начав борьбу за Украину, не обнаружить скудость своего геополитического и геокультурного концептуального арсенала. Если проевропейская ориентация – единственно возможная для славянских народов, включая русский, на каком основании мы можем оспаривать проевропейский выбор украинского народа?

У России явно обнаруживался дефицит политики собственной идентичности. Выражение «политика идентичности» имеет сразу два никак не связанных между собой значения. В одном случае речь идет о требованиях этнических, гендерных или иных меньшинств признать их идентичность равноправной с идентичностью большинства. В данной статье мы говорим не об этом. Елена Цумарова предложила определение, которое мне кажется относительно операциональным и удобным:

«Политика идентичности – это деятельность политических элит по формированию образа “мы-сообщества” в существующих административно-территориальных границах. Основные направления политики идентичности: символизация пространства, ритуализация принадлежности к сообществу, формирование представлений о “мы-сообществе” и установление границ “свой – чужой”. Символизация пространства происходит посредством принятия и тиражирования официальных символов, а также культивирования природных и культурных особенностей сообщества».

Важное дополнение к этому определению – существующие административно-территориальные границы здесь принимаются как некая данность, тогда как «политика идентичности» теоретически может работать как на признание, так и на непризнание существующих границ. И таковой – ревизионистской – являлась по существу вся геополитика имперской России, равно как и политика многих других стран – германского Рейха, реваншистской Франции в конце XIX века, да и сегодняшней Японии, мечтающей о Курилах. Народы могут проводить весьма революционную по отношению к миропорядку «политику идентичности». Но в целом процитированный исследователь прав: для закрепления и внутреннего признания существующих границ требуется особая – консервативная – «политика идентичности», нацеленная на поддержание статус-кво против всех попыток радикального пересмотра баланса сил. Но именно такой политики у России в нужный момент и не оказалось.

В течение десятилетия, разделившего два Майдана, вакуум «политики идентичности», релевантной для решения «украинской проблемы», начинает в России заполняться двумя очень простыми идеологиями – имперством и национализмом, которые немедленно вступили в борьбу друг с другом за лидерство в патриотическом лагере. Имперцы и националисты попытались дать ответ на явно не решаемый в рамках официальной идеологии вопрос: зачем России нужна Украина? Российское неоимперство в каком-то смысле обязано Збигневу Бжезинскому, обронившему, кажется, в книге «Великая шахматная доска» 1997 г., что Россия будет оставаться империей, если сохранит Украину, и неизбежно перестанет быть империей, если ее потеряет. Поскольку империя, согласно имперцам, – единственно возможная форма существования России, а эпоха, начавшаяся в 1991 г., представляет собой просто временный коллапс традиционной государственности, то любая полноценная стратегия восстановления величия страны должна неизбежно предусматривать задачу реинтеграции Украины – полностью или частично. Если не в состав России, то в некое контролируемое Россией надгосударственное образование, типа Евразийского союза, который при этом мыслился бы не как прагматическое экономическое объединение, но как первый шаг к воссозданию имперского гроссраума.

Националисты в отличие от имперцев были гораздо в меньшей степени озабочены обретением прежнего государственного величия, для них Украина была просто искусственным образованием, насильно удерживающим территории с русским населением и русской идентичностью при постоянных попытках их украинизации. Соответственно, лучшим способом разрешения украинского вопроса было бы выделение русских регионов из Украины и присоединение их к России. Не столько для воссоздания империи, сколько для завершения процесса строительства русского национального государства, увеличения числа русских внутри России и коррекции всей внутренней политики в целях защиты интересов титульного этнического большинства.

Мы видим, как по-разному действовали сторонники имперской и национальной политики в ситуации украинского кризиса 2013–2014 годов. Имперцы были наиболее активны на первом этапе, когда речь шла о перспективах вступления Украины в Евразийский экономический союз. Националисты активизировались в эпоху «русской весны», когда возник шанс расколоть Украину и отделить от нее все так называемые русскоязычные регионы. Мы видим, что в конце концов обе линии оказались фрустрированными и не до конца отвечающими задаче обеспечения какого-то дипломатического диалога с Западом по поводу Украины. Ни имперцы, ни националисты, исходя из своих представлений об идентичности России, не могли согласиться считать Украину «буфером». Имперцы хотели интеграции этого государства в некое неоимперское образование, националисты – раскола по этнокультурным границам.

С другой стороны, политические реалисты, которые как раз были вынуждены вести диалог с реалистами западными, не могли объяснить, между чем и чем Украина является «буфером», что в культурно-политическом смысле она призвана разделить, прямое столкновение чего с чем она могла бы предотвратить. Получается, что у России не было в запасе никакой внятной политики идентичности, которую она могла бы предъявить Западу для обоснования своей позиции – с ее жесткими условиями и с возможными компромиссами. Вот, собственно, именно эта ситуация идеологического вакуума и сделала геополитическую концепцию «Острова Россия» Вадима Цымбурского (1957–2009) практически безальтернативной для обеспечения любой потенциальной «сделки» с Западом.

Цымбурский написал эссе «Остров Россия. Перспективы российской геополитики» в 1993 г., впоследствии он несколько раз уточнял и корректировал свои выводы, суть которых оставалась, однако, неизменной. И нам сейчас – в рамках нашей темы – не следует далеко уходить в обсуждение эволюции его мировоззрения. Достаточно знать, что Цымбурский считал распад Советского Союза отделением цивилизационной ниши России от территорий, которые пространственно соединяли ее с платформами других цивилизаций, что смысл имперского расширения России в сторону Запада и Юга объяснялся им стремлением разрушить барьер между Европой и Россией или же образовать вопреки Европе свое собственное геополитическое пространство, которое могло бы служить противовесом романо-германскому миру. И в этом смысле сброс этих территорий не приближал, а отдалял Россию от Европы, что не было адекватно понято и осмыслено постимперской политической элитой. Поэтому, полагал Цымбурский, только отказавшись от идеи воссоединения с Европой или от проектов воссоздания под «зонтиком» какой-либо антизападной идеологии новой империи, мы сможем укрепить свою безопасность, разумеется, в том случае, если евроатлантические структуры не попытаются взять под контроль так называемый пояс Великого Лимитрофа, то есть все огромное пространство от Средней Азии до Прибалтики, овладение которым являлось целью геостратегии России в великоимперские века ее истории.

Теория Цымбурского, в отличие от всех иных концепций внешней политики, позволяла ответить на два ключевых вопроса – почему Россия может принять существующие границы своего государства, не думая ни про имперский реванш, ни про националистическую ирреденту, но почему в то же время Россия должна всеми силами препятствовать полному взятию лимитрофных территорий под контроль структурами Евро-Атлантики. Для понимания того, чем является Россия и почему ей следует сохранять геополитический суверенитет, Цымбурский обращался к цивилизационной теории, моду на которую в начале 1990-х гг. установил Сэмюэль Хантингтон с его знаменитой статьей «Столкновение цивилизаций», которая вышла в тот же самый год, что и «Остров Россия». Цымбурский расходился с Хантингтоном в вопросе о статусе лимитрофных территорий. Согласно Хантингтону, следовало бы разделить территорию Евразии на пространства отдельных цивилизаций, чтобы минимизировать конфликты на их рубежах. С его точки зрения, Запад должен был ограничить марш на Восток протестантскими и католическими государствами, в минимальной степени помышляя о распространении НАТО на государства с исторически православным населением. С точки зрения Цымбурского, разделить всю территорию Европы на какие-то однозначно устойчивые сферы влияния невозможно: ряд лимитрофных государств будут всегда играть на противоречиях внешних центров силы, маневрируя между ними, другие же страны при попытках их полного включения в структуры какой-либо одной цивилизации неизбежно распадутся на части.

Два де-факто «расколотых» государства существовали с момента распада СССР – это Молдавия и Грузия. Обе эти республики могли сохранять целостность, только находясь в российской зоне влияния, что было неприемлемо для большой части титульных народов этих стран. В 1994 г. Цымбурский высказал уверенность, оказавшуюся, увы, пророческой, что в случае кризиса украинской государственности от нее отпадут Крым, Новороссия и Днепровское левобережье, причем он настаивал на том, что при таком раскладе Россия может ограничиться признанием отпавших частей Украины как независимых государств, не помышляя о территориальном расширении: «Что же касается украинских дел, то глубочайший кризис этого государственного образования мог бы пойти на благо России, если она, твердо декларировав отказ от формального пересмотра своих нынешних границ, поддержит в условиях деградации украинской центральной власти возникновение с внешней стороны своих границ – в Левобережье, Крыму и Новороссии – дополнительно буферного слоя региональных “суверенитетов” в украинских рамках или вне их».

Трансформация «островной» концепции

Мне уже доводилось писать о том, что когда Цымбурский только приступал к разработке своей концепции «Острова Россия» в 1993–1994 гг., он исходил из оказавшегося в конце концов ошибочным предположения – Запад не сможет включить в себя территории Восточной Европы – и основывал эту гипотезу на трудностях экономической интеграции Восточной Германии. Он считал, и считал обоснованно, что присоединение стран – бывших членов Варшавского договора и тем более бывших республик СССР к ЕС и НАТО ослабит эти организации. Когда расширение альянса на Восток стало фактом, концепция «Острова Россия» в ее ранней, излишне оптимистической версии стала представляться не слишком убедительной, в том числе, вероятно, и самому автору, который на долгое время предпочел не искать ответ на самый болезненный для его системы взглядов вопрос – какую политику следует проводить России на «территориях-проливах», разделяющих ее с Евроатлантикой, ввиду наступления последней.

Цымбурский в конце 1990-х – начале 2000-х гг. посвящает целый ряд статей обсуждению перспектив Шанхайской организации сотрудничества, требует недопущения проникновения США в среднеазиатское подбрюшье России, ищет возможности экономического и стратегического сотрудничества с Китаем, наконец, размышляет о рациональности переноса столицы России на восток, ближе к ее реальному географическому центру и подальше от становящихся все более напряженными западных границ. Все это сообщает теории Цымбурского отчасти евразийский или, точнее, восточнический оттенок, которого совершенно не было в ранней версии его концепции. Одновременно Цымбурский всецело посвятил себя изучению истории российской геополитики, для чего приступил к написанию фундаментального труда «Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX века», который оставил незаконченным, но который тем не менее, выйдя в свет в прошлом году при поддержке фонда ИСЭПИ, составил увесистый том. Тем не менее «украинский вопрос», точнее, вопрос о переднем для России крае западной части Великого Лимитрофа, оставался неразрешенным в его теории, и сам геополитик чувствовал, что «островная» концепция требует коренной переделки, для того чтобы отвечать вызовам времени.

После августовской войны 2008 г. Цымбурский приходит к выводу о необходимости дополнить свой прежний анализ Великого Лимитрофа особой концептуализацией тех его сегментов, которые исторически и культурно тяготеют к России и, соответственно, будут готовы выйти из состава своих стран, если их государства попытаются окончательно интегрироваться в НАТО или Евросоюз. Он заимствует у своего давнего коллеги и соавтора, политолога Михаила Ильина термин «шельф острова Россия». По определению Цымбурского, «шельф – это территории, которые связаны с нынешними коренными российскими территориями физической географией, геостратегией, культурными связями». Геополитику представлялось очевидным, что «Восточная Украина… Крым… определенные территории Кавказа и Центральной Азии принадлежат к российскому шельфу». В одном из последних публичных выступлений в конце 2008 г. Цымбурский делает знаменательное различие «геополитики пространств» и «геополитики границ»: смысл этого разделения раскрывается в последующих отрывочных замечаниях. Цымбурский по-прежнему убежден, что Россия не заинтересована в радикальном пересмотре своих контуров, что ее геополитическая ниша в целом отвечает ее интересам. Но вот «геополитика границ» – дело совсем другое, она «требует детального, скрупулезного анализа и учета в конкретной ситуации ввиду существования шельфа России и ввиду оценки ситуации на этом шельфе с точки зрения наших интересов и нашего будущего».

Хотя различие между двумя типами геополитики не доведено Цымбурским до логического конца, складывается впечатление, что автор «Острова России» после военного конфликта с Грузией уже не стоял жестко на той точке зрения, что формальные границы РФ не могут быть пересмотрены в сторону расширения, если часть «шельфа острова Россия» отколется от сплачиваемого Евро-Атлантикой в единое целое лимитрофного пояса государств. Цымбурский надеялся, что данное допущение ревизионистского пересмотра границ государств ближнего зарубежья радикально не изменит суть его «островной» теории. Россия останется «островом», даже если «осушит» часть берегового шельфа, соберет под свою опеку тяготеющие к ней земли и народы.

Гипотезу о том, что Цымбурский планировал очередную фундаментальную переработку своей геополитической теории с использованием понятия «шельф острова Россия», подтверждают строки из его мемуарного очерка «Speak, memory!», написанного в последние месяцы жизни, примерно в конце февраля – начале марта 2009 г.:

«Год 2008-й с пятидневной войной и заявлениями российских лидеров о наличии территорий за пределами России, представляющих для нее особую значимость, стал для меня намеком на возможность следующего доосмысления концепции, с особым упором на выдвинутое еще в 1994 г. понятие “шельфа острова Россия”. Этот шельф видится как области на Лимитрофе, в том числе за государственной российской границей, состоящие с Россией в особой, требующей признания и учета физико-географической, культурно-географической, экономической и стратегической связи. Мировой кризис отдалил актуальность подобного пересмотра концепции, который остается в резерве».

Можно предположить, что события 2014 г., если бы Цымбурский смог оказаться их современником, сделали бы «пересмотр» концепции «Острова Россия» вполне актуальным. Увы, судьба не отпустила Вадиму Леонидовичу шанса развить концепцию «островного шельфа», хотя отсылка к 1994 г. заставляет предположить, что Цымбурский вспомнил уже цитировавшуюся фразу о возможности создания ориентирующейся на Россию «буферной зоны», состоящей из Крыма, Левобережной Украины и Приднестровья. Между тем выдвинутое им различие между «геополитикой пространств» и «геополитикой границ» позволяет сделать и более смелый вывод, что ученый считал допустимым – в критической ситуации – воссоединение России с определенными частями ее «шельфа». Из этого следует, кстати, что попытка некоторых украинских экспертов увидеть в Цымбурском вдохновителя нынешней политики России в отношении Донбасса – то есть приписать ему игру с этими землями в духе циничной Realpolitik – не вполне справедлива. Ученый явно отделял территории «шельфа» от собственно лимитрофных пространств, за которые Россия и в самом деле не несет особой ответственности и по отношению к которым может вести себя сугубо прагматически.

Цивилизационный реализм

Итак, из самого позднего геополитического творчества Вадима Цымбурского могла бы вполне логично вытекать стратегия, которую мы в ряде публикаций назвали «цивилизационным реализмом». Состояла бы она в следующем: Россия и Евроатлантика признаются отдельными цивилизациями, со своей орбитой тяготения, в случае России – гораздо более скромной, но тем не менее реальной. «Русский мир» в этом смысле освобождается от узко-этнической трактовки, поскольку в это пространство могут быть включены и другие народы, тяготеющие к российской цивилизации, в частности, абхазы и осетины, но вполне возможно, что и белорусы, и гагаузы, и таджики, а также сербы и целый ряд других народов, которые будут стремиться остаться в цивилизационном поле России. Территориальная целостность государств, в которых существует неодинаковое представление об их цивилизационной идентичности и в которых ориентация на Россию характерна для целого ряда регионов, ставится нашей страной в зависимость от нейтрального статуса этих стран и готовности признавать «русский мир» в качестве культурно-политической реальности. Между тем Россия ни в коей мере не расположена к изменению формата существующих границ и по-прежнему заинтересована в поддержании консервативного статус-кво в Восточной Европе, который подрывают революционные действия Евроатлантики.

Цымбурский считал нерациональным и невыгодным для России разрушение, как он называл его, «полутораполярного мира», в котором США занимают преобладающее положение, но при этом вынуждены считаться с региональными центрами силы. Ученый полагал, что если Евроатлантика обвалится как цивилизация и все игроки, до сих пор подчинявшиеся воле Вашингтона, начнут самостоятельную игру, это ни в коей мере не будет выгодно России. Последующие события отчасти подтвердили его правоту: игра Парижа и Лондона в Ливии и поддержка Саркози и Кэмероном вооруженной оппозиции против режима Каддафи вынудили Барака Обаму на роковое для судьбы этой арабской страны вмешательство, чтобы сохранить лидерство в западной коалиции. Временное ослабление США в тот же период стимулировало разрозненные действия различных игроков на Ближнем Востоке, преследовавших свои собственные интересы – Турции, Саудовской Аравии, Катара, Израиля, что практически превратило регион в поле классической «войны всех против всех». Едва ли Цымбурский с восторгом относился бы к перспективе возникновения на месте ЕС освобожденной от американского контроля «Европы Отечеств», поскольку каждое из таких Отечеств совершенно не обязательно проводило бы политику, отвечающую интересам России. В его представлении Россия заинтересована в сохранении баланса сил между вашингтонским глобальным и различными региональными центрами силы, не допускающим изменения этого равновесия ни в сторону однополярного, ни в сторону всецело многополярного миропорядка. В этом также проявляется «цивилизационный реализм» Цымбурского: России следует отстоять положение одного из региональных центров с конкретной орбитой притяжения, но не добиваться окончательной фрагментации всей полутораполярной конструкции.

Безусловно, модель Цымбурского, которую мы решились назвать «цивилизационным реализмом», теоретически допускает сценарий дробления буферных государств и присоединения отдельных их частей к ядрам своего цивилизационного тяготения, однако этот сценарий оценивается как крайний, обусловленный внешним давлением и сугубо нежелательный. Разумеется, в рамках «цивилизационного реализма» возникает вопрос об отношениях России и Евроатлантики – модель «Острова Россия», и это прямо признавал ее автор, была нацелена в том числе и на то, чтобы снизить возможность прямых конфликтов между Россией и западными державами. Цымбурский прекрасно понимал, что Россия останется – при любом раскладе – великой державой, и отечественным либералам при всем желании не удастся превратить ее в аналог Канады – другого северного гиганта с весьма ограниченными геополитическими притязаниями. Россия будет стремиться быть таким же самостоятельным игроком на поле мировой политики, какими являются Китай, Индия или США. Россия всегда будет отличаться от современной Европы и в социокультурном отношении: ученый считал совершенно нормальным воскрешение в современной России устаревших для Европы идей суверенитета и национального государства, поскольку Россия, согласно его хронополитике, вступает в тот самый период истории, период модерна, из которого выходит Европа. Особенно большое внимание он уделял необходимости подъема малых городов России в противоположность крупным космополисам, связанным с глобальным миром как бы вопреки собственной стране. Он рассчитывал на возникновение такого специфического идейного комплекса, как русское викторианство, под которым понимал способность консервативно ориентированных средних классов, наследников пуританской революции, принуждать высшие классы к внешнему аскетизму и нравственной добропорядочности.