Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В 2019 году «Золотая виза» Греции перешагнёт порог в 2 000 основных заявителей. И на 40% опередит ближайшего конкурента

Греческая программа гражданства за инвестиции собирает €23 млн в неделю. Объёмы продолжают расти.

Статистика. В то время как число основных заявителей выросло на 621 только за третий квартал 2019 года, власти одобрили не менее 742 заявок в период с конца сентября по 1 декабря 2019 года. Темпы роста числа заявителей набирают обороты, сообщает IMI.

Подробности:

682 из 742 вновь одобренных заявок (92%) поступили от китайских инвесторов, которые всего два года назад составляли менее 40% от общего числа заявителей. Сегодня на их долю приходится 68% всех участников программы с момента ее запуска в 2013 году.

При 6 044 основных заявителях Греция с самого начала привлекла минимум €1,51 млрд, примерно треть из которых – только за 2019 год. В целом же ВНЖ Греции за инвестиции владеют более 15 000 человек во всём мире.

Даже без учёта декабря Греция уже превзошла количество одобрений заявок за весь 2018 год на 11% и готова побить свой годовой рекорд на 21% в этом году, предполагая, что ежемесячные объемы заявок остаются относительно стабильными.

Программа резиденции Греции через инвестиции стала самой популярной в Европе в 2018 году. Одобрено 1795 основных претендентов по сравнению с 1409 в Португалии – ближайшего конкурента в Европе. В 2019 году греки опередят своих иберийских соперников более чем на 40%.

Что было сделано? Заслуги по раскрутке программы можно смело приписать новому правительству Греции. С момента вступления в должность в июле 2019 года премьер-министр Кириакос Мицотакис быстро внёс множество законодательных поправок, направленных на то, чтобы сделать Грецию более привлекательным местом для инвестиций:

В течение первых двух месяцев своего пребывания в должности кабинет Мицотакиса объявил трёхлетний «отпуск» по НДС для застройщиков, снижение налога на имущество на 22% и налоговые вычеты на реконструкцию в размере 50%.

Затем министр одобрил оплату пластиковой картой, что чрезвычайно полезно для китайцев.

В ноябре 2019 года Кириакос Мицотакис ввёл закон, который обеспечивает иностранным инвесторам стабильный налог на прибыль, начиная с €25 000 в год.

Правительство официально опубликовало в своей газете ряд новых инвестиционных вариантов, включая такие новые классы активов, как облигации, публичные акции и инвестиции в бизнес.

Автор: Виктория Закирова

Норвежский лосось поедет в Китай через Калининград?

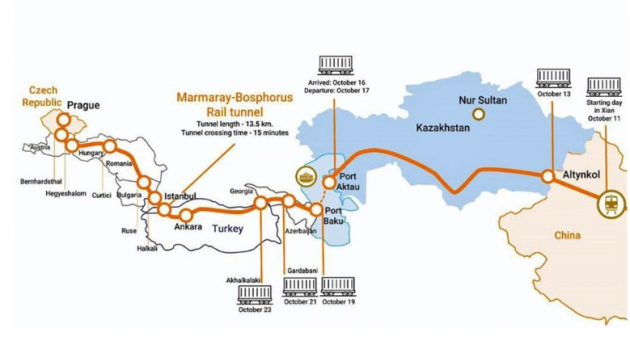

В борьбу за грузы из Северной Европы в Китай включилась Калининградская железная дорога. Руководители КЖД встретились с представителями логистических компаний Норвегии для презентации китайско-европейского маршрута через Калининград. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Двухдневные переговоры калининградский структуры РЖД с норвежскими транспортниками прошли в офисе порта Осло при участии Торгпредства России в Норвегии. Инициатива встречи принадлежала российской стороне. Глава КЖД Виктор Голомолзин презентовал преимущества нового транзита через Калининградскую область. На сегодняшний день это самый быстрый и эффективный вариант перевозок.

В переговорах со стороны Норвегии приняли участие крупнейшие компании, в том числе представительства европейских и китайских транспортных гигантов: OsloHavnAS, Maersk, CMACGM, Cosco, Cargonet, StenaLine, SamskipAS, HavnAS, CoopASA, MarineHarvestAS, Scanshipping, UnilAS, ShortSeaShipping, ExpeditorsAS, Viasea, Viking-ShippingAS, DampenAS, «Норвежские железные дороги», DFDSLogisticsOslo, UnifeederLtd., TschudiLogisticsAS, Collicare, HevoldAS, BringLogisticsAS, DSVGlobalTransportandLogistics, FrejaAS.

Итогом встречи стала договоренность о том, что в 2020 году делегация КЖД проведет презентацию калининградского транзита во время одного из заседаний Норвежско-российской Торговой палаты (НРТП). Кроме того, торговый представитель России в Норвегии Александр Аникин предложил Виктору Голомолзину провести роуд-шоу по основным городам Норвегии (Осло, Кристиансанн, Ставангер, Берген, Олесунн и Тронхейм) с презентацией проекта. Норвежская сторона поддержала инициативу российского Торгпредства.

Важным решением, определившим возможность перевозок норвежского лосося через российскую территорию в Китай, стало снятие запрета на транзит по РФ санкционных грузов из Европы, которое вступило в силу 1 июля. КЖД участвует в борьбе за норвежские грузы с лоббистами других транзитных маршрутов в Северную Европу. Например, развиваемого совместно Австрией, Азербайджаном и Голландией маршрута через Транскаспийский коридор. Не сходит с арены и традиционный маршрут через Малашевиче, который недавно протянулся до польского Гданьска. Сервисы мультимодальных перевозок связывают Норвегию со многими балтийскими портами. Тема тоннеля Таллин – Хельсинки пока поставлена на паузу. Но строительство его, скорее всего, все же когда-нибудь начнется, потому как это, пожалуй, самый смелый логистический проект в Европе.

Флот надёжно защищает Арктику

Обеспечение безопасности государства в своей операционной зоне

для североморцев – задача номер один.

Об успехах и достижениях по итогам 2019 учебного года и о планах на ближайшую перспективу наш разговор с командующим Северным флотом Героем Российской Федерации вице-адмиралом Александром Моисеевым.

– Александр Алексеевич, наша встреча проходит накануне 9 декабря – Дня Героев Отечества. Это праздник для вас лично и для всех, удостоенных этого высокого звания. Сколько сегодня среди них североморцев? Есть ли, на ваш взгляд, профессиональная специфика у героизма?

– На сегодняшний день на Северном флоте числится более 30 Героев России. Несколько человек удостоены этого высокого звания посмертно. Например, матрос Сергей Преминин, заглушивший реактор на атомной подводной лодке К-219 во время аварии в Саргассовом море в 1986 году, лейтенант Юрий Курягин и сержант Владимир Таташвили, погибшие в неравном бою с террористами на Северном Кавказе в 1999-м. По итогам участия усиленного десантно-штурмового батальона морской пехоты Северного флота в боевых действиях в 1995 и 1999–2000 годах Героями Российской Федерации стали 10 военнослужащих. Совсем недавно в гарнизоне Спутник на территории отдельной Краснознамённой Киркенесской бригады морской пехоты была открыта Аллея Героев, на которой установлены их бюсты. Ежегодно в соединении проходит турнир по рукопашному бою памяти Владимира Таташвили. Память о погибших героях жива и будет жить в наших сердцах и в сердцах следующих поколений воинов-североморцев. Их имена носят улицы и школы гарнизонов Северного флота. Как вы знаете, в Североморске-3, где служил один из основоположников палубной истребительной авиации ВМФ России генерал-майор Тимур Апакидзе, есть улица, названная в его честь.

Что же касается профессиональной специфики героизма, на мой взгляд, она, безусловно, есть. Каждый выбравший профессию защитника Родины рано или поздно может с этим столкнуться. Но есть такие военные профессии, где подвиг – повседневная работа. Как бы пафосно ни звучало, но это действительно так. К примеру, все погружения на глубину моряков-подводников связаны с риском для жизни. То же самое касается палубных лётчиков-истребителей, которые взлетают и садятся на авианосец в море, испытывая колоссальные перегрузки и стрессы.

– Какими событиями был насыщен уходящий учебный год для представителей этих героических военных профессий и для всех североморцев?

– Среди мероприятий боевой и оперативной подготовки были уникальные походы отрядов боевых кораблей и судов обеспечения флота в Арктику, Средиземное море и другие районы Мирового океана. Североморцы приняли участие в крупнейших за последние годы манёврах ВМФ России «Океанский щит – 2019», провели ряд специальных и участвовали в отдельных эпизодах стратегических учений «Центр-2019» и «Гром-2019». Северный флот в очередной раз подтвердил готовность решать все поставленные перед ним задачи.

Всего в завершившемся учебном году североморцами было выполнено около 4200 зачётных мероприятий боевой подготовки, больше половины из которых – боевые упражнения с практическим применением оружия. Проведено 187 учений, отработано и сдано 174 курсовых и 78 противолодочных задач, осуществлены 152 ракетные стрельбы.

Общая наплаванность подводных лодок превысила запланированные показатели на 41 процент, а надводных кораблей – на три процента. Это позволило нам эффективно подготовить личный состав к решению задач по предназначению.

Задачи боевой подготовки в море успешно решили экипажи 53 боевых кораблей и подводных лодок. Они выполнили 500 боевых упражнений практическим оружием. Интенсивность боевой подготовки по сравнению с прошлым годом выросла более чем на 10 процентов.

Североморцы показали высокие результаты в состязаниях профессионального мастерства военнослужащих Военно-морского флота России «Кубок моря» и в очередной раз заняли лидирующую позицию среди флотов, завоевали 13 призов главнокомандующего ВМФ по видам боевой подготовки.

Впервые в нынешнем году силы Северного флота были столь масштабно представлены в межфлотском учении «Океанский щит – 2019». На различных этапах манёвров было задействовано свыше 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также до 20 самолётов и вертолётов противолодочной, истребительной и бомбардировочной авиации. Непосредственно участвовали и обеспечивали действия сил Северного флота более 4,5 тысячи военнослужащих.

Главной особенностью данного учения стали практические действия в новых районах – в акваториях Северного и южной части Норвежского морей. Управление силами Северного и Балтийского флотов в море осуществлялось с ракетного крейсера «Маршал Устинов». В ходе учения «Океанский щит» североморцы выполнили более 100 боевых упражнений с применением боевого и практического оружия. В этих районах также уверенно действовала наша дальняя противолодочная авиация во взаимодействии с авиацией ВКС России.

– Расскажите подробнее, чем отличились подводники-североморцы в 2019 году?

– Регулярно выполняли задачи боевых служб и боевого патрулирования, боевых дежурств, плавали в глубоководных районах и подо льдами Арктики, совершенствовали свою боевую выучку и решительно действовали в различных районах Мирового океана.

В августе подводные силы Северного флота провели уникальное мероприятие боевой подготовки – по единому замыслу два атомных подводных ракетоносца нанесли удар баллистическими ракетами из разных районов по цели, расположенной на полигоне Кура на Камчатке. Стрельбу из приполюсного района осуществил экипаж «Тулы», из акватории Баренцева моря – «Юрия Долгорукого».

Главным экзаменом на проверку готовности действовать по предназначению для нас стало участие в учении «Гром-2019», по итогам которого Северный флот получил высокую оценку от руководства. В нём не только были задействованы подводные силы флота, но и отрабатывались задачи комплексного применения высокоточного ракетного оружия надводными кораблями и субмаринами – носителями крылатых ракет «Калибр». Экипажи головных кораблей своих проектов – атомной подводной лодки «Северодвинск» и фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из акватории Баренцева моря успешно поразили береговые цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

В очередной раз подтвердили готовность действовать по предназначению морские стратегические ядерные силы. Пуск межконтинентальной ракеты морского базирования «Синева» из Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке был успешно осуществлён с подводного ракетного крейсера «Карелия».

Хочу также отметить, что задачи боевого патрулирования и боевого дежурства непрерывно решаются не только экипажами субмарин Северного флота, но и личным составом армии ВВС и ПВО. Постоянно совершенствуют своё боевое мастерство на полигонах военнослужащие армейского корпуса и отдельной бригады морской пехоты. Кстати, морские пехотинцы в этом году в очередной раз представляли Северный флот на параде Победы на Красной площади.

– Чем ещё был знаменателен уходящий год?

– В 2019 году Северный флот продолжил активно действовать в Арктике. Отряд боевых кораблей и судов обеспечения флота совершил восьмой по счёту дальний поход по морям Северного Ледовитого океана. Он стал одним из самых масштабных по объёму решаемых задач и продолжался около двух месяцев. За это время корабли прошли более 5600 морских миль. Силы отряда действовали на трассе Северного морского пути, у арктических архипелагов Новая Земля, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа, а также на полуострове Таймыр. Было проведено более 10 масштабных учений на море и на суше, а корабельных – свыше 200. Отработано взаимодействие по обеспечению безопасности на трассе Северного морского пути с пограничниками. Одними из ключевых этапов похода стали учения по защите островных территорий в районе архипелага Земля Франца-Иосифа и важного промышленного объекта на Таймыре, переход боевых кораблей по Енисею, высадка сил отряда на остров Большевик, обследование островов Визе и Уединения в Карском море.

В составе отряда действовали большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», спасательно-буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов». На отдельных этапах похода выполнял задачи и ледокол «Илья Муромец».

Ещё одно важное направление деятельности в Арктике – проведение комплексных экспедиций на острова арктических архипелагов. В этом году при поддержке Русского географического общества она состоялась на архипелаг Земля Франца-Иосифа. Это уже вторая экспедиция в Арктику. Напомню, что по итогам первой – в 2018 году, Объединённое стратегическое командование Северного флота было удостоено национальной премии «Хрустальный компас».

За это время были выполнены уникальные океанологические и гидрографические исследования, уточнены координаты критических точек для определения границ территориальных вод Российской Федерации и её экономической зоны, зафиксировано образование новых географических объектов на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Экспедиция повторила маршруты исследователей и первооткрывателей Юлиуса Пайера, Фредерика Джексона и Георгия Седова. Удалось осмотреть места их зимовок, а также провести ряд патриотических акций, приуроченных к юбилеям первого подъёма флагов Российской империи и Советского Союза над островами архипелага Земля Франца-Иосифа.

В 2019 году задачи дальних походов на Северном флоте выполняли около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения

– А какие ещё задачи решает Северный флот в своей арктической зоне ответственности?

– Основная задача – обеспечение безопасности нашего государства в своей операционной зоне. Решая её, моряки Северного флота продолжают активно осваивать и изучать Арктику. Как я уже говорил, стала повседневной практика походов кораблей и судов флота на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земля Франца-Иосифа. На арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная разветвлённая военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах – в воздухе, на воде и под водой.

В интересах обеспечения безопасности России в Арктике государством построены здесь уникальные объекты. Таких административно-жилых комплексов, как «Арктический трилистник» на архипелаге Земля Франца-Иосифа и «Северный клевер» на Новосибирских островах, в настоящее время больше нет ни у кого в мире.

Уже сданы в эксплуатацию и функционируют объекты первой очереди блочно-модульного военного городка в якутском посёлке Тикси. Здесь на опытное боевое дежурство заступили подразделения нового соединения противовоздушной обороны, которые предназначены для обеспечения безопасности воздушного пространства над Северным морским путём. В перспективе мы планируем наращивать возможности противовоздушной обороны северных рубежей России.

Наряду с формированием военной и жилой инфраструктуры происходит оснащение и переоснащение зенитных ракетных и радиотехнических войск новой техникой. В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство системы С-400. Планируется, что в ближайшие годы все наши арктические дивизионы будут оснащены подобными комплексами и фактически над российской частью Арктики будет создан противовоздушный купол. Это значит, что Заполярье будет прикрыто от любых средств воздушного нападения противника, будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты.

Также хочу отметить, что Северный флот постоянно совершенствует свою организационную структуру в рамках отведённой штатной численности. К примеру, с началом нового учебного года в составе армии ВВС и ПВО прошли плановые преобразования. Отдельными воинскими частями стали гвардейский смешанный авиаполк и корабельный противолодочный вертолётный полк, которые 10 лет назад были объединены в авиационную базу.

– Вы уже вскользь коснулись темы перевооружения. Насколько Северный флот идёт сегодня в ногу со временем с этой точки зрения?

– Доля новой техники и вооружения в среднем составляет порядка шестидесяти процентов, а по отдельным позициям, как например бронетанковая техника, значительно опережает.

Ни для кого не секрет, что Северный флот получил и успешно эксплуатирует фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», океанографическое исследовательское судно «Янтарь», которое, кстати, сейчас выполняет задачи очередного дальнего похода.

Ещё одно важное направление деятельности в Арктике – проведение комплексных экспедиций на острова арктических архипелагов. В этом году при поддержке Русского географического общества она состоялась на архипелаг Земля Франца-Иосифа. Это уже вторая экспедиция в Арктику. Напомню, что по итогам первой – в 2018 году, Объединённое стратегическое командование Северного флота было удостоено национальной премии «Хрустальный компас».

За это время были выполнены уникальные океанологические и гидрографические исследования, уточнены координаты критических точек для определения границ территориальных вод Российской Федерации и её экономической зоны, зафиксировано образование новых географических объектов на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Экспедиция повторила маршруты исследователей и первооткрывателей Юлиуса Пайера, Фредерика Джексона и Георгия Седова. Удалось осмотреть места их зимовок, а также провести ряд патриотических акций, приуроченных к юбилеям первого подъёма флагов Российской империи и Советского Союза над островами архипелага Земля Франца-Иосифа.

В 2019 году задачи дальних походов на Северном флоте выполняли около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения

– А какие ещё задачи решает Северный флот в своей арктической зоне ответственности?

– Основная задача – обеспечение безопасности нашего государства в своей операционной зоне. Решая её, моряки Северного флота продолжают активно осваивать и изучать Арктику. Как я уже говорил, стала повседневной практика походов кораблей и судов флота на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земля Франца-Иосифа. На арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная разветвлённая военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах – в воздухе, на воде и под водой.

В интересах обеспечения безопасности России в Арктике государством построены здесь уникальные объекты. Таких административно-жилых комплексов, как «Арктический трилистник» на архипелаге Земля Франца-Иосифа и «Северный клевер» на Новосибирских островах, в настоящее время больше нет ни у кого в мире.

Уже сданы в эксплуатацию и функционируют объекты первой очереди блочно-модульного военного городка в якутском посёлке Тикси. Здесь на опытное боевое дежурство заступили подразделения нового соединения противовоздушной обороны, которые предназначены для обеспечения безопасности воздушного пространства над Северным морским путём. В перспективе мы планируем наращивать возможности противовоздушной обороны северных рубежей России.

Наряду с формированием военной и жилой инфраструктуры происходит оснащение и переоснащение зенитных ракетных и радиотехнических войск новой техникой. В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство системы С-400. Планируется, что в ближайшие годы все наши арктические дивизионы будут оснащены подобными комплексами и фактически над российской частью Арктики будет создан противовоздушный купол. Это значит, что Заполярье будет прикрыто от любых средств воздушного нападения противника, будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты.

Также хочу отметить, что Северный флот постоянно совершенствует свою организационную структуру в рамках отведённой штатной численности. К примеру, с началом нового учебного года в составе армии ВВС и ПВО прошли плановые преобразования. Отдельными воинскими частями стали гвардейский смешанный авиаполк и корабельный противолодочный вертолётный полк, которые 10 лет назад были объединены в авиационную базу.

– Вы уже вскользь коснулись темы перевооружения. Насколько Северный флот идёт сегодня в ногу со временем с этой точки зрения?

– Доля новой техники и вооружения в среднем составляет порядка шестидесяти процентов, а по отдельным позициям, как например бронетанковая техника, значительно опережает.

Ни для кого не секрет, что Северный флот получил и успешно эксплуатирует фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», океанографическое исследовательское судно «Янтарь», которое, кстати, сейчас выполняет задачи очередного дальнего похода.

В настоящее время в море находится отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, возглавляемый ракетным крейсером «Маршал Устинов». Он выполняет не менее важную миссию. Дальний поход ракетного крейсера Северного флота, который был флагманом Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и с борта которого осуществлялось руководство учением кораблей ВМФ России «Океанский щит», продолжается уже почти полгода. Североморцы действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи. В южной части Атлантического океана в районе мыса Доброй Надежды североморцы впервые провели международное учение с фрегатом военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Вэйфан» и фрегатом ВМС ЮАР «Аматола».

– На чём будут сосредоточены усилия Северного флота в ближайшей перспективе?

– Одна из приоритетных задач, стоящих перед моряками Северного флота, – это комплекс мероприятий по освоению Арктики. В 2020 году североморцев ожидают новые походы не только в Северный Ледовитый, но и в Атлантический океан и в Средиземное море. Нам предстоит продолжить освоение новых образцов вооружения и техники. Личный состав флота будет участвовать в программах испытания новейших кораблей и осваивать их с приёмом на вооружение. Также предстоит подготовиться к участию в целом ряде плановых мероприятий боевой и оперативной подготовки, учениях и манёврах различного уровня, достойно представить флот на конкурсах и состязаниях Армейских международных игр. Отдельная задача – празднование 75-летия Великой Победы и Дня Военно-морского флота России.

Ещё одно направление нашей деятельности – это экологическая безопасность и очистка арктических территорий от мусора, оставшегося там с советских времён. Северный флот планомерно вывозит из Арктики скопившийся металлолом и решает другие задачи по охране окружающей среды. В 2020 году личный состав экологического взвода, который успешно решает задачу по очистке Арктики от мусора уже в течение пяти лет, продолжит свою работу.

Мы на регулярной основе будем присутствовать в различных районах Северного Ледовитого океана, нести боевое дежурство под водой и в воздухе, обеспечивать безопасность судоходства на трассе Северного морского пути.

Юлия Козак, «Красная звезда»

Стивидоры были предупреждены о принятии кардинальных мер за неисполнение требования по переходу на закрытую перевалку угля

О необходимости перехода на новые экологические требования при перевалке пылящих грузов Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин предупредил стивидорные компании Приморского края еще в октябре. В ходе совещания в режиме ВКС министр рекомендовал в кратчайшие сроки представить реальные механизмы, выбранные предприятиями для поэтапного перехода до 2020 года включительно на технологии закрытой перевалки угля.

«Речь идёт об экологической безопасности. Переход на закрытую перевалку – это стандарт. И его надо принять к исполнению. Если требуется переходное время для компаний, давайте обсуждать. Иначе будем принимать кардинальные меры за неисполнение, чего, конечно, не хочется», – подчеркнул Д.Кобылкин.

Несмотря на то, что вопрос о борьбе с угольной пылью в регионе, где традиционно фиксируется высокая экологическая нагрузка от деятельности угольных компаний и портов перегрузки, находится на контроле у Президента страны, не все предприятия с должной ответственностью подошли к исполнению данных Минприроды России поручений.

Напомним, что ранее Тихоокеанское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приморскому краю проверило АО «Порт Восточные Ворота – Приморский завод», после чего в дело вмешалась прокуратура и 5 декабря Находкинский городской суд приостановил деятельность по перегрузке каменного угля на данном предприятии.

Предприятие перегружало каменный уголь для транспортировки по морю по схеме «вагон – склад – судно», а также осуществляло хранение сырья на открытых складах. Деятельность приостановлена до оснащения причалов порта специальными сооружениями для охраны от загрязнения, а также до разработки и утверждения нормативов допустимых сбросов, получения согласования хозяйственной деятельности Росрыболовства и оборудования складских помещений подпорными стенками.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова считает, что работа по приведению в соответствие с природоохранным законодательством деятельности портов должна быть продолжена. «В законе необходимо прописать понятие «закрытая перевалка угля», а предприятия должны провести мероприятия по модернизации до полного соответствия работы портов с требованием экологического законодательства. Эта работа не должна ограничиваться бумагами и выданными разрешениями, и должна быть видна каждому жителю Находки. Отсутствие угольной пыли на улице, детских площадках, на снегу – именно то, к чему мы в данном случае стремимся», – пояснила С.Радионова.

В целях обеспечения благоприятных экологических условий для жизни и здоровья населения Приморского края министр Д.Кобылкин поручил Росприроднадзору усилить контроль за деятельностью стивидорных организаций и за их безусловным исполнением взятых на себя обязательств по переходу на технологии закрытой перевалки угля.

Напомним, в марте 2019 года приказом Главы Минприроды России образована межведомственная рабочая группа по разработке комплексной методики исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде, и методики исчисления размера вреда, причиненного здоровью, имуществу граждан и юридических лиц, а также окружающей среде загрязнением атмосферного воздуха, в том числе угольной пылью.

В настоящее время министерством прорабатываются вопросы формирования данных методик, а также осуществляется подготовка материалов о правовом закреплении понятия «закрытая перевалка угля» и требований к нему.

Украинское мелководье

Сергей Плохий – профессор украинской истории и директор Института исследований Украины в Гарвардском университете.

Мэри Элизе Сарот – заслуженный профессор истории в Университете Джонс Хопкинс.

Резюме Поначалу может показаться странным, что Украина – страна на задворках Европы – внезапно оказывается центром турбулентности американской внешней политики. Требование импичмента добавляет еще больше пикантности истории о попытках администрации Трампа увязать американскую помощь в обеспечении безопасности Украины с сотрудничеством этой страны в расследовании деятельности демократических противников Дональда Трампа...

Эта статья двух ведущих американских исследователей емко суммирует трактовку событий на Украине за тридцать лет, которыми руководствуется большая часть политического мейнстрима в Соединенных Штатах. Исторические неточности и интерпретации оставлены без комментариев и даны так, как они изложены в оригинальном тексте.

Поначалу может показаться странным, что Украина – страна на задворках Европы – внезапно оказывается центром турбулентности американской внешней политики. Требование импичмента добавляет еще больше пикантности истории о попытках администрации Трампа увязать американскую помощь в обеспечении безопасности Украины с сотрудничеством этой страны в расследовании деятельности демократических противников Дональда Трампа, и это притом, что само президентство Трампа сегодня висит на волоске. Последствия расследования могут завести еще дальше, поскольку вопрос касается легитимности и устойчивости самой власти в США.

То, что Украина оказалась в центре этого шторма, не должно никого удивлять. За последние четверть века почти все серьезные усилия по установлению прочного порядка на евразийском континенте после окончания холодной войны увязали на украинском мелководье. Именно на Украине ярче всего проявилась нестыковка триумфалистских заблуждений о конце истории с реальностью конкурентной борьбы между крупными державами.

Большинству американских политиков Украина представляется смелой молодой страной, которая, несмотря на бремя истории, успешно встала на путь демократического развития как неотъемлемая часть нового мирового порядка после падения Берлинской стены. Между тем для Кремля она остается незаменимой частью давнишней сферы влияния – той, которая во многом действует по старым правилам власти. Разница в этих взглядах в немалой степени объясняет, почему надежды, возникшие после окончания холодной войны, уступили место вражде и неопределенности современного мира.

Американские и другие западные политики давно обходят трудные вопросы о месте Украины в евразийском порядке, а также о ее роли в сложных отношениях между Вашингтоном и Москвой. Хотя конец холодной войны, возможно, ознаменовал окончание одной геополитической конкуренции, он не стал концом геополитики. Распад Советского Союза не означал исчезновения тревог, амбиций и возможностей России. На бумаге Советский Союз, быть может, и прекратил существование в декабре 1991 г., но его влияние не исчезло. Империи не исчезают так просто. Они умирают долгой и мучительной смертью, отрицая свой закат при любой возможности, отказываясь от господства, когда другого выбора нет, и начиная ирредентистские движения там, где чувствуют и понимают их перспективность. И нигде последствия все еще продолжающегося распада СССР не проявляются яснее, чем на Украине – стране, срывающей одну попытку за другой установить устойчивый порядок на евразийском континенте.

История Украины за прошедшие четверть века – это история поразительной устойчивости несуразных мнений и болезненной расплаты за эти иллюзии не только украинцев, но и все в большей степени американцев.

Конец эпохи

В начале 1990-х гг., после падения Берлинской стены и последующего распада Варшавского договора, последний советский лидер Михаил Горбачев и первый российский президент Борис Ельцин полагали, что могут переформатировать Советский Союз, но не распустить его. Они продвигали в массы идею нового союза – более свободной федерации на основании договора между 15 республиками, входившими в СССР. Им казалось, что они смогут добиться этого, не дав гражданам реального выбора: хотят они остаться в реформированной империи или нет.

Как часто происходит в политическом центре империи, Горбачев и Ельцин совершенно неправильно оценивали настроения людей на имперской периферии. Подавляющее большинство украинцев не хотели сохранить остатки или рудименты империи; они стремились к полной независимости. Без участия второй по численности славянской республики ни Горбачев, ни Ельцин не видели жизнеспособного пути к созданию нового союза. Они не хотели, чтобы неславянские республики приобрели больший вес в неполноценном союзе; кроме того, они понимали, что без Украины России будет трудно финансировать такой союз и осуществлять в нем полицейские функции.

Что касается американского президента Джорджа Буша-старшего, то он пал жертвой собственного несуразного мышления. Хотя он возглавлял страну, рожденную в результате восстания против империи, Буш-старший также надеялся убедить Украину остаться в Советском Союзе. Он опасался, что в случае распада СССР рискует стать много худшим изданием Югославии: этнические чистки и войны при наличии ядерного оружия. В июле 1991 г., совершая последнюю поездку по умиравшему Советскому Союзу, Буш произнес бесславную речь, названную потом «Котлета по-киевски» в надежде предотвратить выход Украины из состава Союза. «Свобода и независимость – это не одно и то же, – поучал он украинский парламент. – Американцы не поддержат тех, кто стремится к независимости только для того, чтобы заменить тиранию из далекого центра местным деспотизмом». Горькая ирония этой речи заключалась в том, что президент США активно пытался продлить существование страны, которая до недавнего времени была главным врагом Соединенных Штатов.

Бушу не удалось переубедить украинский парламент, который воспользовался слабостью Москвы после неудавшегося государственного переворота, чтобы заявить о намерении сделать Украину полностью независимой страной. Киев организовал двойное голосование в декабре 1991 г., чтобы дать украинцам возможность высказаться за независимость Украины после того, как она фактически была объявлена парламентом, и выбрать нового президента. Свыше 90% тех, кто пришел на избирательные участки, отдали голоса в пользу независимости, включая и 54% проголосовавших в Крыму – полуострове, населенном преимущественно русскими и славящемся крупным черноморским портом Севастополь. В восточно-украинском регионе Донбасс более 80% проголосовавших граждан поддержали идею полной независимости.

Ельцин, который к тому времени вытеснил Горбачева и стал наиболее влиятельным лидером в Москве, слишком поздно осознал, как сильно он недооценивал желание украинцев освободиться от разваливавшейся советской империи. После неудавшегося государственного переворота он попытался удержать Украину в союзе, угрожая Киеву аннексией Крыма и Донбасса. Однако декабрьские выборы доказали, что угрозы Ельцина возымели обратный эффект: они усилили сопротивление в Киеве и встревожили остальные советские республики (а также Вашингтон).

Ельцин понял, что ему придется резко изменить курс. Он решил встретиться с лидерами Украины и Белоруссии через неделю после того, как украинцы проголосовали за независимость, в Беловежской пуще – охотничьих угодьях на территории Белоруссии близ польской границы. Поняв, что он не сможет удержать Украину в союзе и многие другие республики последуют примеру Украины и отделятся, он решил уничтожить союз – единственный известный ему политический порядок, вместо того чтобы выстраивать новый союз с неславянскими республиками. Три лидера договорились о том, чтобы объявить о конце Советского Союза, но поставить в известность Горбачева лишь после звонка Бушу.

Рожденная ядерной

После обретения независимости Украина сразу же стала прямой угрозой для Запада: она «родилась ядерной». Новая страна унаследовала примерно 1900 ядерных боеголовок и 2500 единиц тактического ядерного оружия. Конечно, это было чисто номинальное ядерное оружие на ее территории, поскольку так называемая «ядерная кнопка» по-прежнему находилась в руках Москвы. Однако в долгосрочной перспективе это не имело большого значения с учетом больших месторождений урана на Украине, впечатляющих технологических навыков и производственных мощностей – в частности, производства ракет. Например, все советские баллистические ракеты, доставленные на Кубу в 1962 г., были произведены на Украине.

Украина сразу стала третьей ядерной державой мира, обладая более внушительным арсеналом, чем Китай, Франция и Великобритания (две другие вновь образовавшиеся независимые страны – Беларусь и Казахстан – также унаследовали ядерное оружие, но далеко не в таком количестве). Украинские стратегические вооружения могли уничтожить города США, поэтому администрации Буша нужно было понять и точно представлять себе, кто имеет операционный контроль над этими вооружениями и способен реально запускать ракеты с ядерными боеголовками.

Государственный секретарь Джеймс Бейкер жестко оценил последствия этих событий для Буша. Бейкер сказал Бушу: «В стратегическом смысле ни одна другая внешнеполитическая проблема не заслуживает вашего внимания или времени больше», чем проблема советского ядерного потенциала после распада страны. Ситуация, напоминающая югославский сценарий при наличии 30 тыс. ядерных боеголовок, представляет невероятную опасность для американского народа. Люди это знают и спросят с нас, если мы не отреагируем адекватно».

Бейкеру казалось, что для Соединенных Штатов ядерная конкуренция между бывшими советскими республиками не представляет никакой выгоды, зато несет большие риски. По его мнению, после распада СССР должна была остаться только одна ядерная держава: Россия. Отчасти подобные предпочтения объяснялись тем, что у Вашингтона была длительная история взаимодействия с Москвой по вопросам контроля над вооружениями. Бейкер считал, что лучше иметь дело с уже знакомым бесом, нежели с целым новым набором ядерных держав. В итоге интересы Вашингтона и Москвы внезапно совпали: обе страны хотели, чтобы все ядерное оружие бывшего СССР было уничтожено или перемещено в Россию. Администрация Буша и ее преемница работали не покладая рук в сотрудничестве с Ельциным, чтобы добиться такого исхода, используя целый ряд стимулов и дипломатию выкручивания рук.

Потрясенные ужасами ядерной катастрофы в Чернобыле, когда большие площади на территории Беларуси, Украины и других европейских стран оказались зараженными радиацией, украинцы были склонны согласиться с планом избавления от ядерного оружия. Этот план был предложен им США и Россией. Однако имперские замашки России, продолжавшей спорить с Украиной о статусе Крыма, заставили Киев пересмотреть свою позицию. В мае 1992 г. произошла стычка между Москвой и Киевом по поводу судьбы Черноморского флота СССР, базировавшегося в Севастополе. Спор о разделе флота и контроле над портом тянулся целых пять лет. По мере обострения напряженности украинский парламент начал выдвигать новые требования в обмен на отказ от бывших советских ракет: финансовую компенсацию, формальное признание границ Украины и гарантии безопасности.

На международной конференции в Будапеште, который состоялся в декабре 1994 г., планировалось создание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на базе ранее существовавшей одноименной конференции – при участии лидеров более чем 50 стран. Британские, российские и американские лидеры использовали эту встречу как повод предложить Киеву так называемый Будапештский меморандум, стремясь снять озабоченности Украины. Цель меморандума – вернуть страну к программе избавления от ядерного оружия и его вывода с территории Украины. В обмен на расставание со всем ядерным оружием Украина получала заверения в территориальной целостности – заверения, но не гарантии. Разница между двумя понятиями довольно существенная, хотя в головокружительной и полной надежд атмосфере, царившей после окончания холодной войны, это различие казалось несущественным.

К тому времени Вашингтон также возглавил создание организации по безопасности, связанной с НАТО, под названием «Партнерство ради мира». Это партнерство было открыто для постсоветских государств и означало, что Украине предлагалась еще одна подушка безопасности и еще один стимул отказаться от ядерных вооружений.

Украина решила подписать меморандум, хотя и не получила более твердых гарантий. Киев сделал это из-за своей слабости: страна находилась на грани экономического коллапса. А поскольку против нее в этом вопросе объединились США и Россия, перед Украиной маячила перспектива международной изоляции в случае отказа подписать соглашение, которое казалось способом избежать подобной изоляции и получать финансовую помощь, в которой страна отчаянно нуждалась.

Поначалу казалось, что Будапештский меморандум – важный момент общего торжества и единства Вашингтона и Москвы. Президент США Билл Клинтон убеждал Ельцина, что они вместе участвуют в достойном деле: «Впервые с момента возникновения национальных государств у нас есть шанс добиться мира для всего европейского континента». Клинтон правильно подчеркивал, что Украина является ключевым элементом в этих усилиях. Однако недавно рассекреченные документы свидетельствуют о том, что триумф был неполным, потому что Украина согласилась на этот шаг вынужденно, под давлением обстоятельств. Перед подписанием Будапештского меморандума украинский дипломат признался своим визави из США, что его страна «не питала иллюзий по поводу того, что русские будут неукоснительно выполнять подписанные соглашения». Киев знал, что старый имперский центр так легко не отпустит Украину. Вместо этого правительство Украины просто надеялось «получить соглашения, которые дадут Киеву возможность обратиться за помощью на мировых форумах, когда русские нарушат достигнутые договоренности».

И в качестве предзнаменования того, что худшее еще впереди, Ельцин ошеломил Клинтона на той же конференции, раскритиковав планы США по расширению НАТО и сказав, что Клинтон выдавливает наши страны из холодной войны в состояние «холодного мира». В недавно обнародованных документах раскрывается, что эта резкая критика привела к выяснению отношений в Вашингтоне накануне Рождества 1994 года. Министр обороны США Уильям Перри настоял на аудиенции с президентом, чтобы предупредить его, что «раненая» Москва жестко отреагирует на расширение НАТО и пустит под откос переговоры по стратегическим вооружениям.

Однако усилия Перри были напрасны. Когда после подписания Будапештского меморандума возобновился вывод ядерных вооружений с территории Украины, эта страна перестала волновать Вашингтон. Между тем противники «Партнерства ради мира», чаявшие скорейшего расширения подлинного НАТО, ограниченного несколькими избранными государствами, не желая выстраивать еще один не тесно спаянный альянс от Атлантики до Тихого океана, получили новый импульс. Это было связано с победой Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре 1994 года. Как известно, республиканцы выступают как раз за более тесное сплочение ядра НАТО. Но, несмотря на усилия Перри, Клинтон дал понять своему министру обороны, что США скоро приступят к расширению НАТО на страны Центральной и Восточной Европы.

Таким образом, положение Украины становилось все более опасным и бедственным: страна оказалась на краю усеченной Российской империи, мечтавшей оправиться от недавнего унизительного поражения, а также на периферии формирующегося западного порядка после завершения холодной войны. Она не была членом какой-либо крупной и сильной организации в сфере безопасности и не имела даже ясных перспектив присоединения к такой организации, которой в период после окончания холодной войны все же оказалось НАТО, а не Партнерство ради мира или ЕС. Украина вела борьбу за демократизацию общества, сражаясь с коррупцией и собственными внутриполитическими демонами. В результате страна слабела и чахла в серой зоне, что стало приглашением для российских ирредентистов.

В конечном итоге борьба Украины получила резонанс за ее пределами, имея негативные последствия для того порядка, который складывался после окончания холодной войны. Оказав помощь в избавлении Украины от ядерных вооружений, Вашингтон думал, что по большому счету можно больше не беспокоиться об этой стране, поскольку ее независимость – свершившийся факт. В действительности же Москва так по-настоящему и не согласилась с независимостью Украины – отчасти потому, что она не только считала Украину ключевым элементом своей бывшей империи, но также историческим и этническим сердцем современной России, неотделимым от тела этой большой страны.

Будапештский меморандум не мог бесконечно затушевывать или сглаживать это противоречие. Если бы в Меморандуме были даны недвусмысленные гарантии территориальной целостности, которые украинцы хотели получить вместо простых заверений, тогда России было бы намного труднее нарушить границы Украины, в том числе в Крыму и Донбассе. Еще одной политической альтернативой было бы укрепление Партнерства ради мира, членом которого Украина являлась, вместо вытеснения этого партнерства на периферию и содействия расширению НАТО с целью включения в него небольшого количества стран. Пройдет еще немного времени, и последствия отсутствия таких сдержек станут очевидными.

Дурные предзнаменования

Несуразное мышление Вашингтона снова проявилось во всей красе, когда бывший агент КГБ Владимир Путин внезапно был назначен исполняющим обязанности президента России 31 декабря 1999 года. После тайной сделки, которая, по всей видимости, была заключена (обмен власти на защиту после ухода в отставку), Ельцин выступил с неожиданным телевизионным обращением в канун Нового года о том, что он уходит в отставку и передает бразды правления Путину. В мгновение ока стратегическая обстановка стала менее терпимой к продолжающимся усилиям Украины по укреплению своей независимости. В отличие от Ельцина, Путин приложил все усилия к тому, чтобы снова утвердить влияние России в постсоветском пространстве – сначала политическими и экономическими средствами, а затем и военной силой. Однако западные политики по-прежнему придерживались мнения, будто Путин стал преемником для того, чтобы продолжать внутриполитический и внешнеполитический курс Ельцина.

Ошибочность такого мышления стала не сразу очевидна, поскольку поначалу казалось, что Путин готов к сотрудничеству с Западом, особенно после терактов 11 сентября. Однако Путин не считал это сотрудничество отражением или выражением общих интересов, а уступкой, в ответ на которую Москва вправе рассчитывать на ответные уступки со стороны Запада. Но Вашингтон отказался сделать то, что ожидал от него Кремль в обмен на поддержку американского вторжения в Афганистан – то есть, предоставить ему полную свободу действий на постсоветском пространстве. Вместо этого США продолжали курс на поддержку суверенитета постсоветских республик и отказались признать неизменное право России на доминирование в своей бывшей империи, на чем настаивал Путин.

Проблемы усугубились, когда дальнейшее расширение НАТО и ЕС на Восточную Европу, по сути, положили конец короткому медовому месяцу в отношениях между Путиным и президентом США Джорджем Бушем младшим. В марте 2004 г. НАТО приняло в свои ряды три прибалтийских государства: Эстонию, Латвию и Литву, которые когда-то входили в состав СССР, а также четыре других государства. Вступление стран Балтии в НАТО стало сигналом, что расширение этой организации не остановится на бывшей границе Советского Союза. В мае 2004 г. последовало и расширение ЕС на восток, когда к нему присоединились несколько бывших советских республик и союзников, включая прибалтийские государства, Чешскую Республику, Венгрию, Польшу, Словакию и Словению. Поскольку Путин, будучи лидером империи, отказывающейся признавать свой закат, по-прежнему придавал большое значение бывшим советским границам, он воспринял эти действия как дерзкий вызов.

Экспансия высветила уязвимость Украины. Будучи одной из немногих полностью функциональных демократий к востоку от границ НАТО и ЕС, Украина внезапно оказалась в особенно болезненном тупике между Востоком и Западом. Оранжевая революция отчасти стала своеобразной реакцией на это затруднительное положение. С ее помощью украинцы дали ясно понять свое стремление вступить в ЕС. Толпы людей вышли на улицы Киева в ноябре и декабре 2004 г. после президентских выборов сомнительной легитимности, преуспев в своих требованиях подлинно свободных новых выборов, которые завершились успехом проевропейского кандидата Виктора Ющенко.

Для Путина Оранжевая революция была двойным поражением. Мало того, что его кандидат проиграл (несмотря на то, что российский президент лично прибыл на Украину, чтобы поддержать его кампанию); демократические протесты на Украине углубили антироссийские настроения в двух других государствах, где также произошли «цветные революции»: в Грузии и Кыргызстане. Путин особенно болезненно реагировал на народные движения, которые могли спровоцировать широкие уличные демонстрации и протесты. (Он служил в Восточной Германии в качестве агента КГБ, и как раз в это время, а точнее в 1989 г., аналогичные протесты дестабилизировали ситуацию в стране, так что над просоветскими лидерами ГДР нависла реальная угроза.) Поскольку он отказался принять тот факт, что Украина по-настоящему вышла из-под его опеки и больше не находится под влиянием Москвы, ему казалось, что уличные демонстрации неотделимы от протестов против его власти внутри России. В его глазах все они были прямой угрозой его режиму, и в этом смысле мало чем отличались друг от друга.

Однако администрация Буша сделала заключение, что настал благоприятный момент для дальнейшего расширения НАТО и включения в него Грузии и Украины. В ретроспективе понятно, что худшего времени для этого трудно было придумать. Соединенные Штаты ранее упустили две возможности обеспечить безопасность Украины с более низкими издержками: они могли бы предоставить Киеву гарантии, которые он хотел получить в рамках Будапештского меморандума в 1994 году, либо сделать Партнерство ради мира более представительной организацией, чем НАТО. Вместо этого администрация Буша взялась за расширение НАТО в тот момент, когда постимперская травма России вот-вот могла вылиться в акт агрессии. Администрация хотела использовать саммит НАТО 2008 г. в Бухаресте, чтобы санкционировать начало процедур приема Грузии и Украины. Но после вмешательства французских и немецких политиков в самый последний момент, на саммите просто было объявлено, что Грузия и Украина станут членами НАТО в будущем. Иными словами, эти страны получили расплывчатые обещания членства, но дверь в альянс для них была закрыта. Однако урон уже был нанесен.

Вскоре после этого Путин решил осуществить вторжение в Грузию; но Запад в то время не понял значения этого сигнала в полном смысле. Это вторжение не было одноразовой акцией, вызванной безрассудным поведением Грузии; скорее оно показало глубину той травмы, которую Россия пережила из-за продолжающегося краха империи и ненависти к США и их политике в регионе. Однако большая часть политической элиты в Киеве тоже тешила себя иллюзиями, соглашаясь с западными коллегами, что Украину подобная участь не постигнет, поскольку война между двумя крупнейшими постсоветскими государствами стала практически невозможной в мире после окончания холодной войны, как им казалось. С учетом исторических и культурных связей между двумя славянскими нациями мало кто в Киеве мог себе представить, что русские и украинцы начнут стрелять друг в друга. Российско-грузинская война в то время считалась просто кочкой на пути к «перезагрузке американо-российских отношений» при новом российском президенте Дмитрии Медведеве. Отношения между Россией и США на короткое время улучшились, что дало возможность подписать новый Договор СНВ в 2010 г. при американском президенте Бараке Обаме. Тем не менее, подобно Будапештскому меморандуму 1994 г., это новое соглашение, хотя в целом способствовало делу нераспространения ядерного оружия, не укрепило безопасность, прежде всего, на постсоветском пространстве.

Россия на подъеме

В 2014 г., через 20 лет после Будапештского меморандума, произошла новая вспышка агрессии, когда Киев после неудачной попытки добиться членства в НАТО, попробовал укрепить отношения с ЕС, оговорив условия подписания торгового соглашения с Европой. Эта новое усилие Украины по укреплению своей независимости не на шутку разозлило Путина. Россия также стремилась сохранить свою сферу влияния в постсоветском пространстве, остановив расширение НАТО и ЕС на западных рубежах Украины. Путину удалось надавить на президента Украины, пророссийского политика Виктора Януковича, и вынудить его отказаться от предложенной торговой ассоциации, но он был шокирован яростной реакцией неуступчивого украинского народа, организовавшего протесты на Майдане в конце 2013 – начале 2014 года.

Разъяренный этими протестами, Путин дал волю своим имперским инстинктам. В нарушение Будапештского меморандума российские регулярные войска и ополчение взяли под контроль Крымский полуостров. Путин попытался открыто реинтегрировать постсоветское пространство в новый евразийский военно-политический и экономический союз, чтобы уравновесить влияние ЕС и Китая. Россия также начала гибридную войну на востоке Украины в регионе Донбасс. Цель Москвы состояла в том, чтобы вынудить Украину начать федерализацию, при которой каждая из ее областей будет сама определяться с внешнеполитической линией, потому что это положило бы конец прозападным устремлениям Украины.

На митинге в поддержку интеграции с ЕС, который состоялся в Киеве в ноябре 2013 г., Украина оказала сопротивление всеми имеющимися в ее распоряжении средствами, включая помощь добровольческих батальонов и собственных вооруженных сил, которые были быстро восстановлены после долгих лет забвения. В результате Россия превратила гибридную войну в обычную войсковую операцию, отправив на поле сражения регулярные части. Европейские лидеры вмешались для выработки Минских соглашений в сентябре 2014 г. и в феврале 2015 г., чтобы таким образом, по крайней мере, создать рамки для диалога. Однако боевые действия до сих пор продолжаются, и они уже унесли 13 тыс. жизней, включая солдат, ополченцев и гражданских лиц. Миллионы стали беженцами и около четырех миллионов людей оказались заперты в непризнанных сепаратистских республиках, финансируемых и получающих военно-политическую поддержку от России, хотя в экономическом смысле они с трудом выживают.

Сумев завоевать территорию и дестабилизировать Украину, Путин осмелел настолько, что стал осуществлять экспансию в другие регионы. Его режим проецировал военную силу за пределами постсоветского пространства – на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. Он также существенно усилил военные действия в киберпространстве, прежде всего в США, где в 2016 г. была осуществлена попытка повлиять на волеизъявление американских граждан. Это было сделано в 25-ю годовщину того события, которое так раздосадовало Путина: распад СССР. Россия попыталась вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатов с помощью социальных СМИ и других онлайновых инструментов. С учетом того, что Путин считает распад Советского союза «величайшей геополитической катастрофой» ХХ века (хотя многие другие события вполне могут претендовать на этот печальный титул), едва ли можно было ожидать, что он устроит празднование этой даты. Вместо этого он решил отомстить бывшему Госсекретарю США Хилари Клинтон, которую считал организатором многих протестов на постсоветском пространстве от имени Госдепартамента, путем вмешательства в американские выборы на стороне ее оппонента, что имело фатальные последствия. Неверно понятые обиды старого имперского центра снова сокрушили надежды на создания долговечного порядка в мире после холодной войны.

Гнойная рана

Поскольку вопросы безопасности Украины и ее места в новом мировом порядке десятилетиями не решались, страна превратилась в зону повышенной опасности – арену столкновения великих держав, причем ни один конфликт не был до конца разрешен. Она также стала местом заработка для внешних консультантов, которые советовали местным политикам, как лучше перехитрить своих противников.

Особенно отличился на этом поприще один американец: Пол Манафорт. Янукович стал президентом Украины в 2010 г. в немалой степени потому, что его избирательной компанией руководил Манафорт. В обмен на это Манафорт получил от Януковича больше денег, чем задекларировал перед американскими властями. Роковое решение Трампа предложить Манафорту управлять собственной президентской кампанией также привело Трампа и его советников на украинское мелководье. Вскоре после этого начался «Украина-гейт», когда документы, показывающие незаконные выплаты Манафорту, просочились в украинские газеты. Тесные связи Манафорта с Януковичем стали предметом расследования ФБР, что привело к его отстранению с поста руководителя президентской кампании Трампа. Манафорта судили в 2018 г. за уклонение от уплаты налогов и мошенничество, и он был приговорен двумя окружными судами США к тюремному заключению сроком 90 месяцев. Однако до того, как попасть за решетку, Манафорт и его пророссийские украинские подельники, похоже, внушили Трампу, что коррумпированные украинские чиновники намерены запятнать его репутацию как президента.

У президента вскоре появились собственные несуразные суждения об Украине. Несмотря на консенсус разведывательного сообщества в США, он решил не верить в то, что Россия влияла на ход президентских выборов в его пользу посредством взлома компьютерных сетей. Вместо этого он утвердился во мнении, что Украина занималась хакерством в пользу Клинтон. Он также ухватился за теорию заговора, согласно которой бывший вице-президент США Джо Байден, являющийся сейчас кандидатом в президенты, помог уволить коррумпированного Генерального прокурора Украины не в рамках проведения Соединенными Штатами антикоррупционной политики, как было на самом деле, а чтобы защитить своего сына Хантера Байдена. Хантер стал членом Совета директоров «Бурисмы» – крупнейшей газовой компании Украины, против которой велось расследование по делу об отмывании денег. Практическим итогом несуразных мнений Трампа стала приостановка военной помощи США, что преподнесло более чем приятный сюрприз Москве и сильно подорвало репутацию США в регионе. Путину удалось привлечь Трампа на свою сторону в проведении ирредентистской кампании против Украины.

Существует также реальная угроза того, что иллюзии и заблуждения Трампа могут подорвать уже пошатнувшуюся веру избирателей в американскую демократию и окончательно уничтожить веру остального мира в жизнеспособность миропорядка под руководством США, который, как ожидалось, должен был обеспечить несколько десятилетий мира и процветания после окончания холодной войны. Прошлые импичменты американских президентов происходили по причине их безнравственного поведения или незаконной внутриполитической деятельности, тогда как во главе угла нынешнего процесса импичмента поставлено расследование злоупотребления президентом американской властью и силой за рубежом. Спустя десятилетия после предположительного исчезновения имперских амбиций Москвы Путин успешно реализует их через сеть, тянущуюся из Кремля через Украину к Белому дому – и это грозит подорвать устои самой американской демократии!

Между тем вопрос о безопасности Украины остается открытым. Прошедшие десятилетия ясно показали, что до тех пор, пока статус Украины не определен, последствия ее уязвимости будут вызывать резонанс далеко за ее пределами. Вашингтон полагал, что сможет гарантировать Украине свободу в принятии решений, касающихся ее участи, без особых усилий и с низкими издержками. В действительности же ему это не удалось. Что еще хуже, лучшие средства обеспечения безопасности Украины сегодня можно наблюдать в зеркало заднего вида. Расширение НАТО и принятие Украины в эту организацию сейчас, скорее всего, приведут к обострению, а не к снижению противостояния с Россией. Лучший вариант для Вашингтона на данном этапе – укреплять двусторонние политические и оборонные связи с Украиной и тесно работать с ее европейскими союзниками с целью обеспечения способности Украины защищать свой суверенитет. Хотя Трамп вряд ли это сделает, ему следует прекратить игры с экономической помощью, которую он обещал Украине; ему нужно сделать главным приоритетом помощь в сфере безопасности и дипломатическое взаимодействие вместо несистемных действий в зависимости от текущей ситуации. Превыше всего остального, Вашингтон должен защитить процесс импичмента от российского вмешательства и избавиться от иллюзии, что ему удастся обеспечить стабильный политический порядок у себя дома или за рубежом без действенной навигации на украинском мелководье.

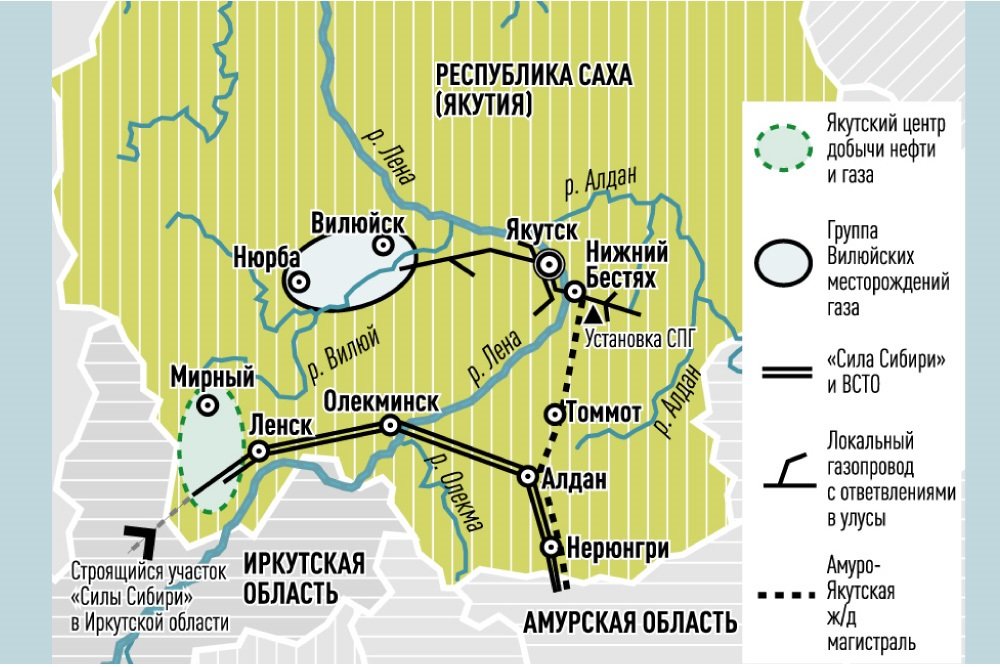

«Сила Сибири» озадачила Запад

Недавний ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» ведущие мировые СМИ восприняли как несомненный знак укрепления России на мировом энергетическом рынке, а для ряда комментаторов российско-китайский проект стал поводом напомнить о том, что США теряют свой геополитический вес. Россия подтвердила свои планы осуществить «разворот на Восток», чтобы смягчить последствия санкций Запада — таков общий мотив недавних публикаций западной прессы, в которых, впрочем, акцентирован и еще один момент: стоимость российского газа для Китая держится в строгом секрете.

«Россия открывает сибирский трубопровод в Китай в момент, когда Пекин расширяет свое влияние в Арктике», — гласит заголовок посвященного запуску «Силы Сибири» материала ведущей американской сети деловых новостей CNBC.

«Этот трубопровод диверсифицирует внешние поставки газа для Китая, — прокомментировал событие для CNBC Скотт Дарлинг, руководитель по исследованию товарных рынков Азиатско-Тихоокеанского региона инвестиционного банка J.P. Morgan. — На границе этот газ будет очень конкурентоспособен, и я полагаю, что газификация северо-восточной части Китая постепенно улучшится. Одна из целей Китая — найти более дешевые, более чистые и более экологичные альтернативы, чтобы удовлетворить свой спрос на энергию. Думаю, что действия китайских властей в данный момент вполне логичны. Сейчас мы говорим о „Силе Сибири-1“, и если они действительно смогут договориться о разумной цене, то может появиться и „Сила Сибири-2“, причем, вероятно, даже на более долгосрочных условиях».

«Северо-Восточный регион Китая является привлекательным рынком для России, поскольку для него характерны низкий уровень газификации и высокая стоимость газа в отличие от более южных регионов, где уже есть давно сложившиеся газовые рынки с набором диверсифицированных поставок.

Увеличение экспорта на этот быстрорастущий рынок газа является стратегией роста для „Газпрома“, однако главным приоритетом все так же остается европейский рынок», — говорится в обзоре консалтинговой группы IHS Markit, который цитирует CNBC.

Китайское издание Global Times, англоязычная версия главного печатного органа Компартии Китая «Женьминь Жибао», также подчеркивает выгоды «Силы Сибири» для приграничных с Россией провинций северо-востока КНР. Шао Хуа, генеральный директор подразделения компании China Gas в приграничном Хэйхэ, сообщил Global Times, что этот город с населением почти 2 млн человек по-прежнему вынужден главным образом использовать для отопления уголь, однако с открытием газопровода он получит долгожданный доступ к чистой энергии. Для полной газификации Хэйхэ потребуется год.

Аналитики знаменитых американских исследовательских центров Stratfor и RAND Corporation, с которыми удалось пообщаться CNBC, рассматривают запуск «Силы Сибири» прежде всего в контексте усиления конкуренции в Арктике, напоминая о том, что Китай уже заявил о своих интересах в этом регионе.

«Пока Москва удовлетворяет потребности Китая, открывая доступ к своим ресурсам, Пекин предлагает ей капитал, необходимый для развития Арктики, в условиях, когда Россия имеет ограниченный доступ к внешнему финансированию из-за санкций США и Евросоюза.

До последнего времени подобное сотрудничество фокусировалось в первую очередь на развитии энергетики. По мере того, как Пекин продвигает свой проект Полярного Шелкового пути, китайские инвесторы скупают доли в проектах и компаниях, работающих в Арктике», — отмечает старший аналитик Stratfor по Восточной Азии Чжисин Чжан, имея в виду в первую очередь вхождение китайских инвесторов в проект «Ямал СПГ» компании НОВАТЭК. Российские планы по наращиванию развития перевозок и портов во всем Арктическом регионе могут стимулировать более масштабное сотрудничество с Китаем, добавляет аналитик.

Амбиции Китая стать «приарктическим государством» уже вызвали определенное недовольство у ряда стран этого региона, напоминает CNВС. На майской встрече министров Арктического совета госсекретарь США Майк Помпео усомнился в арктических притязаниях Китая, заявив, что Вашингтон недоволен позицией Пекина. В дальнейшем США отказались признать требования по климатическим изменениям, утвержденные Арктическим советом, в результате чего не удалось принять общую финальную декларацию его участников.

«Помимо борьбы за крупные месторождения полезных ископаемых со стороны США растет озабоченность потенциальной милитаризацией Арктики Китаем и Россией. Но несмотря на всю шумиху, реальные усилия США по противостоянию Китаю и России в Арктике по-прежнему недостаточны», — констатирует Чжисин Чжан.

Все это демонстрирует «растущую настойчивость со стороны США, которые прежде считались, возможно, наименее участвующим в делах Арктики государством этого региона. Некоторые страны уже проявляют активность во многих частях Арктики, добывая там нефть, газ и полезные ископаемые. Однако в ряде спорных зон месторождения будет невозможно разрабатывать еще, вероятно, целые десятилетия», — заявила CNВС Стефани Пезар, старший политолог RAND Corporation.

Арктика «легкодоступна для всех соседей этого региона, но никто из них не способен контролировать ее. Именно это делает Арктику предметом стратегического соперничества. Арктика с громадными ресурсами, скрытыми под водой, особенно нефтью и газом, — один из самых вожделенных регионов мира», — добавил Джереми Сьюри, профессор Университета штата Техас.

Образцом алармизма, испытываемого в США по поводу «Силы Сибири», может служить опубликованный CNN материал одного из патриархов американской международной журналистики Дэвида Энделмена под заголовком «Зловещая новая дружба России и Китая». Именно так он воспринял заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Владимир Путин является его лучшим другом, прозвучавшее в ходе летнего визита товарища Си в Москву.

«Этот трубопровод соединяет двух главных противников Америки, которые порой находятся в разногласиях друг с другом, но теперь в силу внутренних и внешних обстоятельств стали ближе, чем в какой-либо другой момент в их истории», — комментирует Энделмен слова Путина о том, что запуск «Силы Сибири» стал «знаменательным историческим событием».

Стиль статьи Энделмена выдержан в лучших традициях риторики Холодной войны — автор статьи в CNN по-прежнему воспринимает Россию и Китай как «коммунистические нации». «Не так давно СССР опасался, что китайские коммунистические группы будут просачиваться сквозь границу и наводнять Советский Союз точно так же, как потомки Чингисхана семью столетиями до этого, — пишет американский журналист. — В 1969 году в течение нескольких месяцев шла пограничная война, во время которой Москва даже рассматривала возможность предупреждающего ядерного удара по Китаю. До сегодняшнего дня Китай и Россия (а также ее давний союзник Монголия) по-прежнему имеют разную ширину железнодорожной колеи, поэтому поездам, въезжающим в Китай, нужно менять ходовую часть при пересечении границы. Теперь, когда обе страны все больше связаны экономическими и политическими темами, они совместно противостоят Америке и Западу. И Россия, и Китай ищут альтернативы европейским и американским рынкам».

Пока этот альянс складывается не в пользу США, признает автор CNN, напоминая американскому читателю, что в совокупности Россия и Китай имеют площадь 10,3 млн квадратных миль, что почти втрое превосходит территорию США, и 1,58 млрд человек населения, или почти 20% населения все планеты. «Совокупная сила их рынков, объемов производства, природных ресурсов, не говоря уже о военной мощи, представляет собой угрозу. Если эта сила будет грамотно направлена, она сможет эффективно нейтрализовать большинство последствий санкций или повышения тарифов», — резюмирует Дэвид Энделмен, напоминая, что Россия и Китай уже обсуждают новые энергетические проекты, такие как «Сила Сибири-2» (с точкой входа на северо-западе Китая) мощностью 30 млрд кубометров газа в год и менее масштабный газопровод с Сахалина.

Совершенно иначе восприняли запуск «Силы Сибири» в соседней Канаде, где уже много лет не могут довести до ума проект 670-километрового газопровода Coastal GasLink от сланцевого бассейна Досон-Крик до города Китимат в Британской Колумбии, где планируется построить экспортный терминал СПГ. Основные строительные работы на действующем с 2012 года газопроводе должны начаться в 2020–2021 годах, а СПГ-терминал планируется сдать не ранее 2025 года. В связи с этим издание Financial Post отреагировало на запуск «Силы Сибири» статьей с заголовком «Пока Канада колеблется, Россия строит 3000 километров газопровода в Китай всего за пять лет». Ее автор Виктор Феррейра напоминает читателю, что протяженность «газового исполина» «Силы Сибири» сопоставима с расстоянием от провинции Онтарио на западе Канады до Британской Колумбии на востоке страны, то есть почти всей протяженности Канады с запада на восток.

«Пока Россия расширяет свои газовые рынки, инфраструктурные проекты Канады отстают, — прокомментировал для Financial Post запуск „Силы Сибири“ Джордан Макнайвен, аналитик компании Tudor, Pickering Holt & Co. — Весь канадский экспорт газа направляется в США, и хотя Китай остается привлекательным рынком, на который Канада нацелена, у нее нет даже терминала СПГ, который позволил бы ей стать глобальным экспортером. Определенно существует риск, что чем дольше все это тянется, тем меньше потенциальная доля рынка, которую сможет занять Канада».

Тем не менее, добавил Макнавейн, спрос на газ в Китае настолько значителен, что даже если «Сила Сибири» выйдет на полную проектную мощность, для других добывающих газ стран все равно останется множество возможностей. «Китай в 2019 году импортирует порядка 63 млн тонн СПГ, а возможности „Силы Сибири“ эквивалентны 10 млн тоннам. Может показаться, что Россия отрезала себе гигантский ломоть этого рынка, однако к 2025 году китайский спрос на импортный газ прогнозируется на уровне около 100 млн тонн, то есть Россия сможет обеспечивать его только на 10%. У Канады по-прежнему останется хорошая возможность агрессивно войти на этот рынок, если данные прогнозы подтвердятся, однако все зависит от ценовой конкурентоспособности», — приводит слова эксперта Financial Post.

Похожую оценку перспектив китайского рынка дает аналитик рынка природного газа Международного энергетического агентства Жан-Батист Дебрейль, которого цитирует в своем материале Reuters. По словам этого эксперта, сейчас ожидается замедление роста спроса на газ со стороны Китая в сравнении с предыдущими годами, однако спрос остается высоким, а в первые десять месяцев 2019 года его увеличение оценивается в 10% год к году.

«Наш среднесрочный прогноз предполагает, что до 2024 года спрос на газ в Китае будет расти в среднем на 8% в год — для сравнения, в мировом масштабе это 1,6%», — добавляет Дебрейль.

Аналитики S& P Global Platts, которых цитирует CNN, полагают, что уже к 2022 году «Сила Сибири» будет обеспечивать около 10% общего потребления газа в Китае и поможет укрепить энергетическую безопасность страны. Россия же «не только создает новые потоки финансовых поступлений, но и страхует и укрепляет свое стратегическое положение. Ни „Газпром“, ни Кремль не потеряют свою способность сталкивать друг с другом разные силы.

Три ее газовых проекта — „Сила Сибири“, „Северный поток-2“ и „Турецкий поток“ — свидетельствуют о том, что российская газовая отрасль, этот ключевой элемент мирового газового рынка, становится более зрелой», — заявил японскому изданию Japan Times Эндрю Хилл, руководитель группы газовых и энергетических аналитиков S& P Global Platts EMEA.

Наконец, китайские эксперты акцентируют прежде всего выгоды силы «Силы Сибири» для КНР.

«Газопрововод поможет стабилизировать поставки газа в Китай и гарантировать энергетическую безопасность страны, даже если произойдут какие-либо изменения в водных поставках по определенным коридорам, таким как Южно-Китайское море. Строительство газопровода отвечает стратегическим планам страны в сфере энергетики», — заявил китайскому изданию Global Times Цзин Лей, профессор Китайского университета нефти, отметив, что у Китая уже есть трубопроводная система Китай — Центральная Азия на северо-западе, нефте- и газопровод Китай — Мьянма на юго-западе и около 20 терминалов по приему СПГ на востоке страны.

«Сотрудничество России в сферах энергетики и финансов укрепляет многосторонний характер взаимодействия стран, — резюмировал в комментарии Global Times директор Китайского института международных отношений в Университете Ренмин (Пекин) Ван Ивэй. — Россия не только деловой партнер, а в большей степени стратегический партнер в политике и дипломатии. Успех газопровода усилит китайско-российское сотрудничество в других направления, включая межрегиональную кооперацию и кибербезопасность. На фоне международной ситуации, когда США продолжают сдерживать Китай, даже жертвуя собственными интересами, Китай, поддерживая Россию, поддерживает самого себя».

Перевод: Сергей Танакян

Минэнерго России продолжает мониторинг качества нефти в порту Усть-Луга

В целях информирования участников рынка о качестве нефти в порту Усть-Луга Минэнерго России сообщает, что, по информации ПАО «Транснефть», по состоянию на 00:00 09.12.2019 года содержание хлорорганических соединений в нефти, отгружаемой в порту Усть-Луга, составляет 2,0 ppm*.Резервуарный парк порта Усть-Луга на данный момент не содержит некондиционной нефти.

Ожидаемое качество нефти в порту Усть Луга по данному показателю в период 09.12.2019 – 15.12.2019 года будет находиться в диапазоне 1,4-3,7 ppm. Минэнерго России продолжит мониторинг качества нефти в порту Усть-Луга с еженедельным информированием на официальном сайте.

Примечание: * - ppm (parts per million) – частей на миллион (т.е 1% = 10 000 ppm). Показатель отражает массовую долю органических хлоридов во фракции нефти, выкипающей до температуры 204 °С.

«Справочно: В соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 045/2017) массовая доля органических хлоридов во фракции нефти, выкипающей до температуры 204 °С, должна быть не более 6 ppm.

Пограничники сообщили о задержании российского краболова

Погрануправление ФСБ России по Приморскому краю распространило информацию о задержании в Японском море российского судна «Крымский». По данным ведомства, оно осуществляло промысел краба в закрытом для добычи районе.

«Малое добывающее судно «Крымский» (порт приписки – Владивосток) было обнаружено пограничным сторожевым кораблем в территориальном море на траверзе острова Аскольд. Экипаж судна осуществлял рыболовство с помощью придонных орудий лова, использование которых в данном районе запрещено. При этом установлено, что промысел осуществлялся в течение 5 дней без разрешения», – заявили Fishnews в пресс-группе пограничного управления.

По информации ведомства, на момент проверки в крабовых ловушках обнаружено более 11 100 особей краба-стригуна опилио общим весом свыше 13 тонн. Под контролем осмотровой группы весь улов был возвращен в естественную среду обитания.

Предотвращенный ущерб оценивается в сумму порядка 53 млн рублей, заявила представитель погрануправления Альбина Проскуренко.

Судно доставлено в порт Находка. В отношении капитана проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение. К сообщению прилагается видеосъемка.

Судовладелец в пресс-релизе пограничного управления не указан, в Регистровой книге судов собственником «Крымского» значится ООО «Примкраб».

В 2017 г. РРПК приобрела на аукционы квоты вылова крабов – синего, волосатого четырехугольного и стригуна опилио – в подзоне Приморье. Для освоения ценных биоресурсов был создан «Примкраб».

На аукционе по распределению нового вида квот добычи крабов в октябре 2019 г., компании, связанные с РРПК, также купили доли для промысла на Дальневосточном бассейне.

Fishnews

Против пластика в море запустили GloLitter

Международная морская организация и ФАО объявили о запуске глобального проекта GloLitter по борьбе с пластиковыми отходами в море. Предполагается проверять сооружения по приемке мусора в портах, поощрять маркировку орудий лова, проводить просветительские мероприятия.

Эти и другие меры предусмотрены принятым в 2018 г. планом действий Международной морской организацией (ИМО) по решению проблемы морского пластикового мусора. Проект будет также способствовать реализации соответствуюших документов Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), включая добровольные руководящие принципы по маркировке орудий лова, сообщили Fishnews в пресс-службе ИМО.

Для управления проектом организаторы выбрали десять стран из пяти приоритетных регионов (Азия, Африка, Карибский бассейн, Латинская Америка и Тихоокеанский регион). Предполагается, что на уровне государств GloLitter расширит возможности правительств по контролю за портами и будет способствовать правовым, политическим и институциональным реформам в этой области, подчеркнули в ИМО. Ожидается, что у проекта будет несколько спонсоров. Первым стало правительство Норвегии, выделившее 4,4 млн долларов.

Fishnews

Инновации на экспорт. Как работают московские технологические компании

Москва остается одним из крупнейших производственных центров в России, более того, компании, работающие в городе, все активнее поставляют собственную продукцию на экспорт. Этому способствует то, что производители наукоемких и инновационных товаров имеют особые преимущества, позволяющие повысить конкурентоспособность не только на внутреннем, но и на зарубежных рынках. «Ъ-Review» поговорил с представителями четырех технологических компаний, успешно работающих в городе.

Трансформация в энергетике

Цифровизация является ключевым трендом современной электроэнергетики, так как позволяет провести широкую автоматизацию материалоемких (material-based) предприятий. Основным игроком в этой области в России является компания «Профотек» — производитель оптических электронных трансформаторов тока и напряжения.

«Профотек» был основан в декабре 2010 года. Группа ученых фрязинского Института радиоэлектроники разработала технологию проведения высокоточных измерений на объектах с напряжением от 110 до 750 кВ с дальнейшим формированием данных в цифровом формате. Этот проект привлек внимание РОСНАНО: совместно с другими партнерами в «Профотек» было инвестировано около 1 млрд руб. Изначально производство находилось во Фрязино, но в 2018 году компания стала резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва», куда были перенесены лаборатории компании.