Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ниточки Дзюбы: Крымский фермер рассказал о своем ценном урожае

Сергей Винник (Симферополь)

Своим увлечением Андрей Дзюба занимается уже пять лет и за это время увеличил участок под луковицами шафрана (он же крокус посевной) с 2 до 10 соток. Первый урожай "ниточек", как он сам называет тончайшие рыльца крокуса, составил, внимание, 20 граммов! Чтобы их получить, он потратил 100 тысяч рублей, которые занимал у всех друзей. А уж сколько ушло на эти граммы нервов и усилий, не сосчитать.

Со временем пришел опыт. На участке он экспериментировал, пробовал голландскую технологию посадки, иранскую, пока не разработал свою, крымскую. Растение удивительное, потому что весь его жизненный цикл от посадки до сбора урожая длится всего около 45 дней. Сажают его в августе, а убирают в октябре.

Цветок срывают исключительно вручную. Три тонких волоска-рыльца нужно отделить от всего остального бутона. Только эти ярко-оранжевые невесомые рыльца представляют ценность. Мало того, после сбора их на шесть часов отправляют в специальную печь, где они высушиваются. Чуть запоздаешь, и цветок начнет увядать, тогда выполнить операцию разделения будет еще труднее. Поэтому при температуре воздуха +20 градусов Цельсия на все про все есть один день. Так что вкалывать, согнувшись в три погибели, а то и на коленях, нужно от зари до зари. В эти дни с Андреем работает вся семья. В самый пик уборки на его поле одновременно распускается примерно 20 тысяч цветов.

- Плантация зацветает не одновременно, процесс цветения длится около двух недель, - рассказал фермер. - Вот в это время нужно собирать цветы с утра до вечера.

Крымский фермер получил сертификат качества своей продукции по стандартам ЕАЭС. И, как знать, может быть, через несколько лет на мировом рынке появится новый бренд - "Шафран крымский" авторства Андрея Дзюбы.

Справка "РГ"

Шафран не только специя, он является настоящим эликсиром мужского здоровья, восстанавливает гормональный фон, укрепляет иммунитет, улучшает зрение даже пожилых людей. Чтобы собрать один килограмм специи, нужно обработать 340 тысяч цветков. Во всем мире производится около 450 тонн этой приправы.

В Узбекистане открылся агрологистический комплекс с участием российских инвесторов

В узбекском городе Джизаке при поддержке Минэкономразвития России состоялось открытие агрологистического комплекса. Мощность российско-узбекского предприятия составит порядка 240 тыс. тонн агропродукции в год.

Комплекс будет предоставлять компаниям двух стран услуги по сортировке, переработке, хранению, санитарному и таможенному оформлению, подготовке к транспортировке и логистике плодоовощной продукции.

«Оборот сельскохозяйственной продукции между Россией и Узбекистаном на сегодняшний день составляет порядка 1 млн тонн в год, – привел данные заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. – Мощности нового предприятия позволят предпринимателям двух стран оптимизировать торгово-логистические маршруты и снизить транспортные расходы при трансграничном перемещении агропродукции».

Запуск столь важного агропромышленного объекта, по словам замминистра, – результат слаженной совместной работы российской и узбекской сторон. Это очередной последовательный шаг на пути расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Ожидается, что агрологистический комплекс станет частью проекта «Агроэкспресс» – специализированного сервиса по доставке агропродукции с помощью ускоренных железнодорожных перевозок.

«В настоящий момент нам удалось реализовать около 62% мероприятий, запланированных на 2023 год, которые необходимы для запуска «Агроэкспресса». Рассчитываем, что первый поезд с продукцией отправится уже в 2024 году, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Для удешевления и повышения удобства транспортировки товаров в рамках «Агроэкспресса» важно наладить организацию прямого железнодорожного сообщения Узбекистана с агрологистическим комплексом».

История и технологии Алексей Емельянов о «своих и чужих» материалах и решениях для реставрации

С 30 ноября по 3 декабря в Москве в историческом здании типографии Ивана Сытина на Пятницкой улице проходит вторая выставка «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях». Первая выставка состоялась в центре современного искусства «Винзавод» ровно год назад, ее посетили 6 тыс. человек; в рамках мероприятия прошли круглые столы, презентации, творческие мастер-классы и студенческий конкурс. Главное — выставка оказалась востребованной среди профессионального сообщества, инвесторов, ее участники заявили о себе, презентовали новые технологические решения, установили контакты.

Актуальность выставки по-прежнему высока: реставраторы продолжают работать в условиях ограниченного доступа к иностранным технологиям и материалам. При этом за два года только в столице отреставрировано более 400 памятников архитектуры.

Сложно ли работать реставраторам в новой реальности? Об этом перед открытием выставки «Стройгазета» поговорила с руководителем Департамента культурного наследия Москвы Алексеем ЕМЕЛЬЯНОВЫМ.

Алексей Александрович, для начала расскажите о предстоящей выставке.

В этом году на выставке запланировано 200 мероприятий деловой программы, мастер-классов для взрослых посетителей и детей. При этом расширилась не только программа, но и площади — экспозиция развернулась на 4,5 тыс. квадратных метров, здесь российские производители презентуют более 100 передовых решений и технологий для сохранения памятников архитектуры, а около 30 отечественных поставщиков — новейшие разработки. Будет представлено более 20 материалов российского производства, таких как метлахская плитка и стеклоблоки Фальконье. У нас выпускаются качественные отечественные сухие смеси, терразитовая штукатурка, керамическая плитка, краски для фасадов и интерьеров, материалы для докомпоновки керамики, изготовления полов терраццо и другие.

Какие этапы реставрационного процесса сейчас наиболее импортозависимы?

Я хотел бы начать с того, что в нашей стране и в Москве в частности достаточно ресурсов, технологий и мощностей, чтобы обеспечить эффективную работу специалистов реставрационной отрасли. Именно поэтому масштабная реставрационная программа, запущенная по инициативе мэра в 2011 году, не приостанавливается, несмотря ни на что, а наоборот, только набирает темпы.

Ежегодно в работе у столичных реставраторов более 500 памятников истории и культуры, на более чем 200 из них работы завершаются. В 2023 году мы перешагнули знаковый рубеж — более 2 тыс. отреставрированных объектов культурного наследия (ОКН) с 2011 года: усадьбы, доходные дома, объекты промышленной архитектуры и культового зодчества. Большинство из них сохраняет свое историческое назначение. Многие приспосабливаются к современному использованию и начинают новую жизнь — в них работают люди, открываются музейные пространства, кафе, творческие и научные мастерские.

Количество объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 7,6 раз (с 1 325 в 2010-м до 175 в настоящее время). Доля ОКН в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 61% в 2010 году до 96,5%.

Следует отметить, что доля импортных компонентов и технологий в реставрационных работах на протяжении нескольких последних лет сокращалась и к 2022 году стала незначительной. В основном это диагностическая и аналитическая аппаратура, применяемая на этапе обследования реставрируемых объектов, плюс некоторые специфические полимерные составы, химические добавки для изменения, улучшения свойств используемых компонентов и придания материалам характеристик, требующихся для конкретного объекта реставрации. Выделить точный процент участия импортных материалов в процессах реставрации довольно сложно. В любом случае, еще раз подчеркну: сейчас нет существенной зависимости от импортных материалов и оборудования.

А какими своими достижениями мы сегодня богаты?

Отечественные поставщики успешно применяют в столице новейшие разработки, например, при возвращении исторического облика павильонам ВДНХ. При реставрации павильона №5 «Физика» специалисты использовали российские материалы для воссоздания люстр и витражей, стекло для них отливалось в отечественных мастерских.

Чтобы отремонтировать фонтан перед павильоном №30 «Микробиологическая промышленность», до реставрации находившийся в руинированном состоянии, специалисты в лабораториях Московского химико-технологического института смогли восстановить состав элементов, входивших в глазурь изразцов. Для этого пришлось воссоздать целое производство. Еще один пример — стеклянные блоки Фальконье. В столице сохранилось много памятников архитектуры с данным видом остекления. Технология производства таких блоков была утрачена, но специалистам удалось ее возродить. Такие блоки использовались, например, при реставрации усыпальницы крупнейших предпринимателей конца XIX века — семейства Кноп — на Введенском кладбище.

Как ситуация в целом повлияла на российских производителей? Достаточный ли объем необходимых материалов сегодня производится, нет ли дефицита?

Каких-то существенных изменений не произошло. Так сложилось, что не все отечественные производители уделяют необходимое внимание вопросам продвижения своей продукции, находящимся, как правило, на втором или даже третьем плане. Некоторые компании, способные прекрасно справиться при реставрации памятника архитектуры с задачей восстановления по сохранившимся образцам того или иного элемента, например, плитки пола тераццо, предпочитают оставаться в тени. Такие выставки, как «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях», как раз и направлены на то, чтобы о российских производителях и их технологиях узнавало как можно больше заинтересованных в сохранении наследия.

Отдельный вопрос, требующий внимания, — обеспечение отрасли реставрационным инвентарем и лабораторным оборудованием. Например, пробоотборники для цемента и сыпучих материалов, инъекционные колонки для оценки проникающей способности инъекционных смесей, оборудование по оценке ремонтных смесей выпускаются только иностранными производителями. Соответствующие ГОСТы написаны при участии компаний, которые занимаются продажей, в том числе импортной продукции. Именно поэтому важно переходить на нормирование требований к материалам и технологиям в реставрации, основываясь на отечественных стандартах, предусматривающих применения отечественного оборудования.

Как я сказал ранее, в России и в Москве достаточно собственных технологий, ресурсов и мощностей для эффективной работы в сфере реставрации. Мне не известно ни об одном случае, когда реставрационная компания не смогла закончить работы из-за санкций или отсутствия каких-то материалов или оборудования.

Пришли ли к нам новые материалы из «дружественных» стран? Какие? Насколько качественные? Нет ли нареканий у реставраторов?

Мы всегда с удовольствием обмениваемся опытом и готовы к сотрудничеству с нашими зарубежными коллегами. Эксперты из Китая, Таджикистана выступили на пленарной сессии нашего VI форума «Наследие», мы обсудили перспективы развития реставрационной отрасли и попытались найти баланс между аутентичностью и современностью.

Во второй выставке «PROреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях» принимают участие эксперты из 14 «дружественных» стран: Азербайджана, Армении, Ирана, Китая, Кореи, Мали, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана и других. Эксперты выступят в деловой части и расскажут о своих проектах комплексного сохранения объектов культурного наследия, некоторые даже презентуют свои технологии, как, например, Иран — на выставке реставраторы из этой страны покажут технологию реставрации ковров.

Также сейчас мы совместно с коллегами из Белоруссии, Индии, Ирана, Китая проводим исследование по международному опыту охраны памятников.

Корректировалась ли стоимость реставрационных работ в связи со сменой отдельных материалов и компонентов?

Сметные нормы и расценки, утвержденные столичным правительством, не изменились. При этом ежемесячно применяется коэффициент обновления к стоимости материалов. Смена материалов и недоступность привычных обычно стимулируют научную мысль. Что происходит у нас? Чем можем похвастаться?

В России мощная научная база, в том числе и в реставрационной отрасли. Так, научные институты РАН, со своей стороны, разрабатывают новые методы исследования. Ученые Института ядерных исследований, например, вместе с реставраторами в этом году работали в Успенском соборе Московского Кремля. Они провели цифровую реконструкцию с помощью портативного прибора неразрушающего рентгенофлуоресцентного анализа, чтобы понять, как менялся цвет фресок. Кстати, в рамках выставки Московский музей современного искусства презентует «Комплекс физико-химических методов исследования живописных материалов Научно-исследовательской лаборатории ММОМА. Предреставрационные исследования».

Компанией «РУНИТ» был запатентован способ модификации известкового вяжущего, позволяющий существенно улучшить технологические и эксплуатационные свойства реставрационных растворов, произведенных по технологии сухих смесей.

Сотрудники лаборатории изучения культурного наследия ИТМО создали полуколичественную методику, основанную на инфракрасной спектроскопии. С помощью новой разработки можно за полминуты решить сразу несколько задач: установить химический состав картины и определить столетие, в котором были нанесены конкретные слои краски. Методика поможет ученым и искусствоведам понять, подлинное ли перед ними полотно, подвергалось ли оно каким-либо реставрационным вмешательствам, а также найти в масляных красках пигменты и связующие вещества, характерные для творчества художника.

И это далеко не все научные разработки, поэтому могу с уверенностью сказать, что похвастаться нам точно есть чем.

Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ, руководитель Департамента культурного наследия Москвы:

«В России и в Москве достаточно технологий, ресурсов и мощностей для эффективной работы в сфере реставрации»

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номер публикации: №45 01.12.2023

Антидемпинговые пошлины на алюминиевую ленту хотят расширить?

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии 27 ноября объявил о начале повторного антидемпингового расследования в отношении алюминиевой ленты, происходящей из Азербайджана и Китая и ввозимой на таможенную территорию Евразийского экономического союза на основании результатов рассмотрения заявления, поданного Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия».

Под расследование попадает алюминиевая лента (прямоугольные плоские алюминиевые изделия, свёрнутые или несвёрнутые в рулоны) толщиной более 0,2 мм, но менее 3 мм, с покрытием или без, классифицируемая кодами 7606 11 910 0, 7606 12 200 3, 7606 12 200 8, 7606 12 920 3, 7606 12 920 8 ТН ВЭД ЕАЭС.

Антидемпинговая мера в отношении алюминиевой ленты, происходящей из Азербайджана и Китая, введена с 24 октября 2020 и действует до 23 октября 2025 года. Размер пошлины составляет 13,14% от таможенной стоимости для китайской продукции, 16,18% — для азербайджанской.

В заявлении указано, что для уклонения от уплаты антидемпинговой пошлины в алюминиевую ленту из Азербайджана вносятся изменений, которые позволяют ее классифицировать кодами ТНВЭД 7606 11100 0 либо 7607 11900 0, либо отнести ее к разновидностям, на которые пошлина не распространяется.

Как указано в уведомлении ЕЭК, порядка 80% поставок алюминиевой ленты из Азербайджана на территорию ЕАЭС осуществлялось в обход антидемпинговой пошлины, что привело к снижению средневзвешенной стоимости произведенного в ЕАЭС товара на 11% при снижении себестоимости только на 9% и сопровождалось ростом убытка отрасли экономики от реализации аналогичного товара в ЕАЭС в 12 раз.

Всемирный банк окажет содействие Узбекистану в развитии цифровой экономики и создании рабочих мест в сфере информационных технологий

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил льготный кредит в размере 50 млн долл. для реализации проекта «Цифровая инклюзия в Узбекистане». Проект поддержит усилия правительства в области развития цифровой экономики, а также в расширении доступа тысяч молодых людей в сельских и отдаленных районах к обучению навыкам работы с цифровыми технологиями и возможностям трудоустройства в сфере услуг, основанных на информационных технологиях (ITES-услуг).

Узбекистан продемонстрировал значительный рост экспорта в секторе ITES-услуг с 600 тыс долл. в 2017 году до 140 млн долл. в 2022 году, сопровождавшегося увеличением количества компаний и высокооплачиваемых рабочих мест в секторе информационных технологий (IT-сектор). Несмотря на позитивные тенденции, вклад всего сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в ВВП страны всё ещё остается скромным и составил 1,9% в 2022 году.

Стратегия развития страны до 2030 года (стратегия «Узбекистан-2030») предусматривает, что к концу текущего десятилетия страна трансформироваться в центральноазиатский хаб информационных технологий («IT-HUB»), довести объем экспорта IT-услуг до 5 млрд долл. в год, увеличит количество представительств IT-компаний в Узбекистане до 1000, а также обеспечит занятостью 300 тыс. молодых людей в IT-секторе.

Для достижения этих смелых целей Узбекистану потребуется инвестировать значительные ресурсы в подготовку кадров с соответствующими навыками в области цифровых технологий, развитие необходимой IT и офисной инфраструктуры, разработку законодательства и стратегий для развития IT-сектора, а также предоставления стимулов для привлечения иностранных и местных инвестиций в данную отрасль.

Инвестиции в цифровую экономику Узбекистана смогут также помочь в сокращении количества молодых людей, включая женщин, которые в настоящее время не получают образования, не имеют профессиональной подготовки и не трудоустроены.

«Новый проект, поддерживаемый Всемирным банком, поможет Узбекистану использовать сектор ITES-услуги в качестве катализатора экономического роста, создания рабочих мест и привлечения иностранных инвестиций. Он будет осуществляться IT-Park при Министерстве цифровых технологий с целью обучения тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет, проживающих в сельских и отдаленных районах страны. В рамках проекта ITES-компаниям, которые будут принимать на работу этих лиц, будут предоставляться различные стимулы», - отметил Марко Мантованелли, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане.

В 2029 году, ко времени завершения проекта, по прогнозам, в секторе ITES-услуг Узбекистана будет трудоустроено около 25 тыс. человек и около 15 тыс. человек смогут получить работу в смежных отраслях. Проект призван внести вклад в достижение этих целей посредством поддержки различных мероприятий, включая следующие:

Запуск деятельности до 11 региональных ITES-центров по всей стране, предлагающих современные офисные пространства. Данные меры будут стимулировать ITES-компании открывать свои представительства в регионах Узбекистана.

Обучение около 6200 молодых людей, включая 3100 женщин и 250 лиц с инвалидностью, по программам развития основных профессиональных навыков, включая навыки коммуникации, владения компьютером и знание языков (английского и других иностранных языков, востребованных в ITES-компаниях).

Трудоустройство около 9000 молодых людей, включая 4500 женщин и 360 лиц с инвалидностью, в заинтересованных ITES-компаниях, которые в рамках проекта получат финансовые стимулы для зачисления вышеназванных лиц в свой штат.

Разработка нормативно-правовых документов, принятие которых необходимо для создания благоприятных условий для деятельности иностранных и местных ITES-компаний в Узбекистане.

Благодаря вышеупомянутым проектным мероприятиям около 240 новых ITES- компаний станут резидентами IT-Park и начнут свою операционную деятельность в Узбекистане.

Россия 24, «Интервью». Интервью Руслана Давыдова

Ведущий: Таможня дает «зеленый свет» добросовестным компаниям, снижает количество проверок. Для бизнеса действуют меры поддержки, а процесс подачи и обработки декларации автоматизирован. О приоритетах и планах Федеральной таможенной службы моей коллеге Марине Громовой в программе «Есть решение» рассказал временно исполняющий обязанности руководителя ФТС России Руслан Давыдов.

Корр.: Руслан Валентинович, здравствуйте.

Руслан Давыдов: Здравствуйте.

Корр.: Как за последние годы изменилась ситуация в вопросах взаимодействия Федеральной таможенной службы и бизнеса. Какой сейчас свет чаще горит для бизнеса красный или зеленый?

Руслан Давыдов: Зеленый свет у нас горит и давно уже. Гораздо чаще, чем красный. Красный, на самом деле, очень редко загорается. Если начать с красного цвета, то досмотры проводятся всего лишь в отношении 1% товарных партий. 1,3% по импорту и примерно 0,3% экспортных деклараций подвергается такой процедуре, как досмотр. Если брать последние 10 лет, то это было 15%. И вот мы за 10 лет с 15% ушли на 1%. С момента начала СВО мы где-то в два раза сократили нагрузку на участников внешней экономической деятельности. То есть было около 2% досмотров, сейчас около 1%. Но в первую очередь это коснулось, конечно же, добросовестных участников - уполномоченных экономических операторов, компаний низкого уровня риска.

Корр.: Цифровизация, автоматизация таможенных процессов, что сделано в этом направлении?

Руслан Давыдов: Наверное, надо вернуться назад, в 2018 год, когда мы по решению Владимир Владимировича Путина начали реализовывать нашу комплексную реформу всей таможенной системы Российской Федерации. Тогда мы ушли от огромного количества, там было порядка 560 постов, каждый из которых имел право оформлять декларации. То есть мы теперь ушли на территориально распределённую систему центров электронного декларирования. Их у нас 16 всего по всей стране. И вот там сконцентрировано все таможенное оформление. И соответственно, оформление идёт в электронном виде. Инспектор, который находится в этом центре электронного декларирования, не контактирует сам с бизнесом. Поэтому снижаются коррупционные риски. Поскольку все в электронном виде, высокая степень автоматизации возможна, и, соответственно, скорость совершения операции. При том, что снижаются меры контроля, досмотры - 1%, как я сказал, документальные проверки преддекларирования - это примерно 27%. То есть, по сути дела, у нас 3/4 практически всех деклараций, по ним нет никаких контактов, нет никаких проверок.

Корр.: Как санкции повлияли на взаимодействие таможни и бизнеса и вообще были ли вы готовы ко всем вызовам времени?

Руслан Давыдов: Та реформа, которую мы по поручению президента выполнили и завершили в конце 20-го года, в начале 21-го мы уже окончательно перешли на эту систему. Именно она нам позволила во многом снивелировать эти санкционные эффекты, потому что эта территориальная система центров электронного декларирования позволяет гибко перераспределять нагрузку. И сейчас продолжают границы закрывать. Финны закрыли границу. То есть у нас продолжается давление на Северо-Западе, где раньше было окно в Европу, где было 54% наших операций внешнеторговых, которые шли через Европейский союз. Сейчас все сместилось на Дальний Восток. Я считаю, что мы как-то сплотились с бизнесом в результате этих незаконных западных санкций. У нас достаточно большое количество форматов, в которых мы взаимодействуем с бизнесом. Это общественные советы, экспертно-консультативные советы при региональных таможенных управлениях. Бизнес прямо в наших штабах участвовал, прямо на штабе разбирали конкретные кейсы и сразу же решали эти вопросы. Это позволяло и нам, и бизнесу быстрее адаптироваться к этим изменениям колоссальным, потому что в любом случае декларация - это две стороны. Кто-то ее должен подать, а мы ее должны обработать. Вопрос от бизнеса только один. Своевременно подать достоверную информацию о той товарной партии, которую они перемещают. У добросовестного бизнеса все в порядке, смотрите, 73% случаев, когда мы вообще их никак не проверяем при декларировании.

Корр.: То есть чем меньше давления, тем меньше нарушений, правильно я понимаю?

Руслан Давыдов: У нас все участники ВЭД, а их при последнем категорировании было 122 тысячи - компании, которые подают хотя бы одну декларацию. У нас есть критерии, которые машина объективно без участия человека считает, распределяет их по категориям. Низкий уровень риска, средний уровень риска и высокий уровень риска. Сколько баллов набрал - в такую категорию попал. К низкому уровня риска отношение самое щадящее. Средний уровень риска - это не наказание, это просто обычное отношение, стандартное, а к высокому уровню риска повышенное внимание.

Корр.: Мне кажется, это можно сравнить с получением полиса ОСАГО.

Руслан Давыдов: Да, тот же рискоориентированный подход, баллы, банковское категорирование идет. Кредитные истории.

Корр.: Какие есть еще решения, меры поддержки для бизнеса со стороны Федеральной таможенной службы?

Руслан Давыдов: Я бы сказал, меры поддержки со стороны государства. По прошлому году таких мер финансовой поддержки было реализовано через институт таможенной службы на 1,1 трлн, в этом году уже на 457 млрд. Бизнес адаптировался. С начала СВО оказано бизнесу мер финансовой поддержки государством на более чем 1,5 млн рублей. Ударили по финансовым расчетам западники, по логистике. Если у тебя удлиняется плечо, у тебя логистика дороже, это отражается на цене товаров. Государство предоставляет льготу, например, освобождает от пошлины ввозной. Это в рамках ЕАЭС делается, но тем не менее. Тем самым бизнесу компенсируют эти дополнительные затраты. К оборудованию, аналоги которого не производятся в России, применяется ставка 0 при его ввозе.

Корр.: Если говорить про параллельный импорт, любимая волнующая всех тема.

Руслан Давыдов: То, что называется в быту «параллельный импорт», на более профессиональном языке называется международный принцип исчерпания права. То есть при одной продаже в любой стране считается, что право интеллектуальной собственности на товар исчерпано. Темпы растут ввоза этого параллельного импорта, потому что это логично и понятно, потому что компании приспосабливаются. Оказалось, несколько десятков компаний всего в мире, которые занимаются страхованием морских перевозок, подавляющее большинство из них в Великобритании. Наш, так сказать, недруг: «А я не буду страховать перевозки в Россию». Поэтому приходилось уже и эту проблему решать в первую очередь нашему бизнесу.

Корр.: Кстати, о ввозе, в том числе нелегальном. Раньше же уничтожали, теперь это же передают военнослужащим.

Руслан Давыдов: Нелегальный - слово не очень хорошее, с нарушениями какими-то. Правительство и наш законодательный орган приняли решения, которые упростили процедуру передачи изъятого товара, в том числе для нужд СВО, в том числе для нужд детских домов. Цифры довольно приличные, это исчисляется сотнями миллионов рублей, значит, десятками автомобилей, если, наверное, уже не сотнями (последние цифры). А если подделка, то это контрафакт, а с контрафактом, как я говорил, боролись, боремся и будем бороться. Для таможни очень удобно работать с маркированной продукцией, потому что так мы остановили, проверили, открыли, маркировано, навели телефоном на Честный знак.

Корр.: Так все понятно и прозрачно для всех участников.

Руслан Давыдов: Конечно, из 122 тысяч примерно 13-14 тысяч - это компании низкого уровня риска, то есть чуть больше 10%, где-то 11%. Основной массив - это компании, естественно, среднего уровня риска, 102 из 122. Кстати, мы им тоже сделали небольшой подарок накануне Дня таможенника, мы начали применять автоматический выпуск товаров для компаний среднего уровня риска.

Корр.: Серверы справляются с таким количеством, с таким объемом?

Руслан Давыдов: Серверы... Нагрузка растет и растет, но мы в декабре сейчас сдаем в эксплуатацию Главный центр обработки данных, наш собственный. Он теперь полностью в Твери, и у нас все основные ресурсы будут в Твери обрабатываться. А здесь останется только тестовый контур, который, в принципе, сейчас подходит к исчерпанию возможностей, но там у нас будет целый отдельный ЦОД.

Корр.: Практически ЦУП - центр управления полетами деклараций.

Руслан Давыдов: Да, во сне и наяву.

Корр.: Спасибо вам огромное, что нашли на нас время.

Руслан Давыдов: Спасибо вам.

Оригинал публикации: https://smotrim.ru/video/2722549

Россия 24, «Есть решение». Автоматизация прохождения таможни – о цифровизации таможенных органов и взаимодействии с бизнесом в современных условиях, комментарии Руслана Давыдова

Ведущая: Расширение торговли с дружественными странами должно обеспечить дальнейший рост российской экономики. Решать эту задачу помогает автоматизация прохождения таможни. Как организован этот процесс и как ФТС помогает экспортерам и импортерам, расскажет Марина Громова в программе «Есть решение».

- Едем в огромное количество стран, в африканские страны, едем в Турцию, даже в Болгарию едем.

- Продукция едет, а мы не едем.

- Если строить аналогию с этой линией розлива, которая производит 12 тысяч бутылок в час, то если бы старыми механизмами мы работали и взаимодействовали с таможенной службой, это было бы две бутылки в час.

- Какой сейчас свет чаще горит для бизнеса? Красный или зеленый?

Руслан Давыдов, врио руководителя Федеральной таможенной службы: Зеленый свет у нас горит и давно уже, гораздо чаще, чем красный. Если начать с красного цвета, то досмотры проводятся всего лишь в отношении 1% товарных партий.

Михаил Мишустин, глава Правительства: Необходимо продолжать сокращать сроки проведения таможенных операций и активнее внедрять решения на основе искусственного интеллекта. Сформировать единую цифровую платформу, которая должна быть интегрирована не только с базами данных всех контролирующих органов, но и с программным обеспечением технических средств.

Ведущая: Примерно такую стопку документов, 3 кг, раньше приходилось собирать участникам рынка для оформления таможенных деклараций. А инспекторам проверять их в ручном режиме. Российская таможня выбрала путь цифровизации, и сегодня 100% деклараций оформляются в электронном виде. У этого есть ряд плюсов: снижается риск коррупции, повышается уровень автоматизации и, что очень важно для бизнеса, растет скорость операций. Оформление товаров в среднем занимает 56 минут при импорте и 31 - при экспорте. А для выпуска таможенной декларации требуется всего 2-3 минуты. Так ли это в действительности? Проверим.

Засечем таймер, поставим секундомер.

Владимир Орлов, специалист по таможенному декларированию ООО «Кроношпан»: Начата процедура декларирования, то есть на таможню декларация попала, уже находится на стадии обработки.

Ведущая: Все, да?

Владимир Орлов: Пока еще нет. Декларации присвоился номер.

Ведущая: А сейчас, как?

Тем временем, за окном на большегрузах подвозят лес. В цехах производят древесные плиты, напольные покрытия, ламинат. Несколько лет назад предприятие получило статус уполномоченного экономического оператора. Зона таможенного контроля, можно сказать, представительство ФТС, находится прямо на территории производства.

Представим, что я таможенный инспектор. Вы представитель компании. Насколько упрощена процедура?

Анастасия Пенчук, начальник таможенного оформления ООО «Кроношпан»: Вы приехали с бумажками. Мы показываем, где находится вагон. Инспектор смотрит, что за груз и что находится внутри, что он соответствует товаросопроводительным документам. Закрывает вагон и навешивает пломбу.

Ведущая: Сколько у нас с вами уйдет на это времени?

Анастасия Пенчук: Я думаю, что минут 40, наверное, уйдет. Раньше надо было открывать временную зону таможенного контроля, то есть в среднем уходило 2-3 дня. Так как мы являемся уполномоченными экономическим оператором, количество досмотров и осмотров у нас минимизировано. То есть в среднем это 3-4 досмотра таможенных в год. Это очень выгодно.

Ведущая: У компании 5 производственных площадок в России. Экспортируют в Таджикистан, Грузию, Азербайджан, Узбекистан, страны Евразийского экономического союза. В месяц специалисты оформляют около 250 таможенных деклараций.

Ведущая: А сейчас?

Владимир Орлов: Все наша декларация готова. 3 минуты.

Ведущая: 2 минуты, 54 секунды.

Владимир Орлов: Точность - вежливость королей.

Ведущая: Таможня дала добро.

Владимир Орлов: Таможня дала добро.

Ведущая: Отлично. В этом году из 3,25 миллионов деклараций на товары почти 85% зарегистрировали в автоматическом режиме, а выпустили более 27%. В Федеральной таможенной службе, как и во многих других органах власти, действует система управления рисками. Чем добросовестней компания, тем меньше внимания к ней, в том числе со стороны ФТС. Число таких игроков на рынке только растет, а количество проверок снижается. В текущем году под документальной контроль попали 28% деклараций. Для сравнения в 2021-м этот показатель был больше 37%.

Ведущая: А вы сами любите пиво?

Вадим Дешевкин, управляющий частной пивоварней «Афанасий»: Я не хочу сказать, что я любитель пива. Моя работа обязывает дегустировать не только свой продукт, а еще и продукты конкурентов.

Ведущая: Дегустаторы настоящие, говорят, сплевывают, нет?

Вадим Дешевкин: Нет, нет. В пятницу вечером не сплевывают.

Ведущая: Честно вести бизнес выгодно. Это подтверждено временем. История Тверской пивоварни началась в 1976-м году. Продавали и продают по всему миру. Сейчас компания переориентировалась на Китай и Восток. Да, например, в Иране любят и пьют российское безалкогольное.

Вадим Дешевкин: Пиво состоит из четырех элементов. Это вода, это солод, это хмель и дрожжи. Но есть пятый элемент. Я считаю, основополагающий. Это совесть пивовара.

Ведущая: Добросовестность - это вообще залог успеха во всех, наверное, отраслях вашей работы. Таможня тоже ждет от производителей добросовестности.

Вадим Дешевкин: Таможня, конечно, ждет добросовестности. Таможня ждет правды.

Руслан Давыдов: У нас достаточно большое количество форматов, в которых мы взаимодействуем с бизнесом. Это общественный совет, экспертно-консультативный совет, советы при региональных таможенных управлениях. Бизнес в наших штабах участвовал. Прямо на штабе разбирали конкретные кейсы и сразу же решали эти вопросы.

Ведущая: То есть при взаимодействии с бизнесом важно идти не сверху, а снизу.

Руслан Давыдов: Вы знаете, мы как-то все-таки по горизонтали. Мы на встречу друг другу. Разумные люди давно уже поняли, что лучше заплатить налоги и спать спокойно. Поэтому вопрос от бизнеса только один. Своевременно подать достоверную информацию о той товарной партии, которую они перемещают. В 73% случаев мы вообще их никак не проверяем при декларировании.

Ведущая: Выйти на мировой рынок может даже начинающий предприниматель. Новые горизонты и страны для бизнеса открывает нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Получить консультацию по логистике, помощь в сертификации, в поиске покупателей, заказать аналитику и подать заявку на участие в выставке - все можно сделать в режиме одного окна. На платформе «Мой экспорт» работают более сотни сервисов, и зарегистрировано свыше 22 тысяч компаний. Кстати, подавляющее большинство из них - это малый и средний бизнес. В период перемен, когда многие отечественные производители разворачиваются на Восток и ищут новые рынки, такая поддержка особенно актуальна. В субъектах страны работают региональные экспортные центры, которые в свою очередь тоже помогают предприятиям.

Вадим Дешевкин: В чем заключается их помощь? Мы совместно с другими предприятиями в Тверской области выступаем на едином выставочном стенде в различных странах. Был Стамбул, были в Шанхае, были выставки. И все организовывал этот региональный экспортный центр, и за стенд мы не платили ни копейки.

Дмитрий Трушков, директор Воскресенского завода минеральных удобрений: Федеральная таможенная служба оказывает значительное влияние вообще на всех экспортеров. За последние годы это влияние исключительно положительное. Взаимодействие, которое есть у нас с Федеральной таможенной службой, оно прямое, диалог открытый.

Ведущая: А может быть, в этот чан мёда добавить какую-то ложку дёгтя?

Дмитрий Трушков: Слушайте, на самом деле дёгтя нет.

Ведущая: Холдинг по производству удобрений, куда входит Воскресенский завод, один из самых больших в стране, один из крупнейших экспортеров в России. Мощность всех предприятий - 23 миллиона тонн продукции в год. Можно ли сказать, что цифровые сервисы таможенной службы помогают компании так же, как ваши удобрения.

Дмитрий Трушков: Одно из последних улучшений, которое даёт нам возможность маневрировать, особенно в текущих условиях, это удалённое декларирование. То есть с завода раньше мы, отгружая товар, обязаны были предусмотреть - это идет на экспорт или внутри страны. Сейчас мы понимаем, что есть возможность нам отгрузить товар, не декларируя изначально, он может перемещаться и храниться внутри страны.

Ведущая: Благодаря системе удалённого декларирования производитель может менять планы и управлять партиями товара так же легко, как я этим погрузчиком. Например, переоформить покупателя или даже страну, в которую отправить товар. Компания не только экспортирует, но и импортирует оборудование, линии производства, не сложно догадаться, из какой страны завезена эта тепловая турбина. Общий язык с китайскими производителями найден.

Дмитрий Трушков: В декабре прошлого 22 года прибыла из Китая. Сегодня у нас ноябрь. Она уже месяц работает. Соответственно, за 9 месяцев была смонтирована, обеспечивает завод электроэнергией.

Ведущая: При ввозе товаров в страну на продажу предприниматели могут рассчитывать на помощь государства. В 2022 через институт таможенной службы мер поддержки было реализовано на 1,1 трлн руб. Государство предоставляет льготы, освобождая предпринимателей, например, от ввозной пошлины в рамках ЕАЭС, эти меры покрывают дополнительные расходы, в том числе на логистику, чтобы они не сказались на конечной цене товаров.

Анастасия Камышникова, представитель автомобильного маркетплейса «Фреш авто»: У нас 34 салона, примерно 700 штук автомобилей в месяц мы продаем китайских.

Ведущая: Потенциал китайского автомобильного рынка в этом дилерском центре почувствовали еще в 2019 году. Сегодня российские водители все чаще присматриваются к азиатским производителям, несмотря на рост активности, сроки процессов растаможивания не увеличились.

Анастасия Камышникова: Растаможка китайских автомобилей занимает от 70 часов до 15 суток. Но опять же, если у вас все платежи проведены, то это все делается в течении суток, 72 часа максимум. Электронные документооборот в режиме реального времени позволяет видеть ключевые изменения, на какие товары есть запреты, на какие товары есть изменения.

Ведущая: Можно попробовать примерить?

Руслан Давыдов: Конечно, конечно. Тут петельки такие крепкие. Здесь комсомолка, спортсменка должна быть. Элегантный головной убор будете?

Ведущая: Конечно. Меняется форма. Можно ли сказать, что темпы перемен ускорились.

Руслан Давыдов: Наша жизнь ускорилась в разы просто. И работа таможни, она тоже, так сказать, вынуждена была ускориться в разы. В первую очередь, конечно, это цифра. Даже при всех западных санкциях у нас в прошлом году было чуть больше 4 миллионов деклараций — это только декларации на товары. Это не считая транзита, работы границы, всего остального. В этом году мы тоже выходим примерно на четыре миллиона.

Ведущая: Принимайте на службу.

Руслан Давыдов: Приказ несите, подпишу.

Ведущая: На работу в таможню меня приняли. Только из 80-х, серая форма оттуда, перенесемся в недавнее прошлое. Еще несколько лет назад, таможенный инспектор, оформляя декларации, ставил личную номерную печать. Теперь и она ушла в прошлое. Ее заменила электронная цифровая подпись. Этот центр электронного декларирования открыли в этом году. В ходе реформы ФТС по всей стране таких центров создано 16. Можно сказать, таможенные ЦУПы. Только следят в них не за полетом космических объектов, а за полетом деклараций и работа по оптимизации деятельности таможни не останавливается.

Самый большой пласт среди участников внешней экономической деятельности - это бизнес среднего уровня риска. С конца октября возможность выпускать таможенные декларации в автоматическом режиме распространили и на него. Процедура занимает несколько минут, это почти так же быстро, как пройти таможенный контроль в таможенной зоне аэропорта. А теперь для 102 тысяч компаний горит «зелёный» свет, есть удобное и быстрое решение.

Оригинал публикации: https://smotrim.ru/video/2722649

В Университете INHA в Ташкенте прошло мероприятие для девушек о Stem-образовании и профессиях для женщин, организованное ПРООН

С приветственным словом выступили исполняющая обязанности постоянного координатора ООН в Узбекистане Консуэло Видаль Брюс, исполняющий обязанности постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Рам Айер, заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Шахло Турдикулова и ректор Университета INHA в Ташкенте Музаффар Джалалов.

ПРООН раскрывает ключевые идеи о расширении прав и возможностей девушек и женщин в сфере STEM-образования и профессий в Узбекистане. Лаборатория Программы развития ООН (ПРООН) в Узбекистане представила результаты своего исследования, подготовленного в рамках проекта гендерного равенства.

Было проведено исследование, в городе Ташкенте, Ферганской, Андижанской и Сурхандарьинской областях, целью которого является выявление факторов, положительно влияющих на выбор девушками и женщинами STEM-образования и профессий.

Ш.Турдикулова обратилась к участницам мероприятия с мотивационной речью:

- Получайте образование, работайте над собой и развивайтесь. Никто не сможет отнять у вас эти навыки. Если вы поставите перед собой четкую цель, преодолеть трудности будет легко. Должность даётся нам временно, но знания всегда будут с нами. Поэтому используйте все возможности, которые вам предоставлены, и ничего не бойтесь.

Узбекистан будет сотрудничать с Великобританией по совершенствованию модели управления и повышению качества образования в вузах

27-30 ноября текущего года в Лондоне состоялось 27-е заседание Узбекско-британского совета по торговле и промышленности («UBTIC - Uzbek-British Trade & Industry Council»).

В рамках настоящего мероприятия состоялась отдельная сессия, посвящённая двухстороннему сотрудничеству в области образования, в котором приняла участие делегация из Узбекистана во главе с первым заместителем министра высшего образования, науки и инноваций Комилжоном Каримовым в составе представителей ряда высших образовательных учреждений, университеты, консалтинговых фирмы и другие организации с британской стороны..

Модератор сессии, директор Представительства Британского Совета в Узбекистане Д. Уоддингхэм в своем выступлении отметила расширяющиеся связи между вузами обеих стран.

Представитель Британского Совета подтвердила готовность британской стороны содействовать в совершенствовании модели управления и дальнейшем улучшении качества образования в вузах Узбекистана.

В этих целях в сотрудничестве с Министерством высшего образования, науки и инноваций РУз будут реализованы два отдельных проекта, посвящённых совершенствованию управления в вузах и улучшения качества образования в вузах с привлечением экспертных образовательных организаций Великобритании.

Д. Уоддингхэм поддержала инициативу узбекской стороны о продолжении практики проведения Форума вузов Узбекистана и Великобритании в Ташкенте. Озвучена инициатива проведения очередного Форума в 2024 году в г. Ташкенте на базе Международного Вестминстерского университета.

Заместитель директора Ассоциации британских вузов «UUKi» Э. Мор остановилась на последних тенденциях в узбекско-британских межвузовских связях. Она отметила, что число британских вузов, имеющих свои образовательные программы в Узбекистане за последние годы заметно выросло.

- С учетом проявляющегося большого интереса со стороны вузов Узбекистана, Ассоциация намерена продолжить серию вебинаров для вузов с акцентом на возможностях внедрения образовательных программ британских вузов в университетах Узбекистана, - отметила Э. Мор.

Также в рамках мероприятия состоялись встречи с участием представителей вузов двух стран, в ходе межвузовских переговоров подписан ряд соглашений.

Владимир Калинин: банки Лаоса начали принимать карты "МИР"

В 2024 году к Лаосской Народно-Демократической Республике от Индонезии переходит председательство в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Лаос, будучи одной из наиболее дружественных России стран в регионе, нацелен на дальнейшие расширение двустороннего сотрудничества: в планах развитие в форматах БРИКС, ЕАЭС и ШОС. Более того, как рассказал в интервью РИА Новости посол России в Лаосе Владимир Калинин, уже запущена важнейшая для российских туристов инициатива – первые банки Лаоса начали принимать карты платежной системы "МИР". Беседовала Ульяна Мирошкина.

– В 2024 году Лаос станет председателем в АСЕАН. Какие задачи ставят перед собой власти страны в рамках председательства в ассоциации? Нацелены ли они на расширение сотрудничества Россия-АСЕАН?

– Лаос активно готовится к своему председательству в АСЕАН в 2024 году и ставит перед собой амбициозные цели. Согласно официальным заявлениям, основные усилия будут сосредоточены на продвижении "асеановского видения", обеспечении политической стабильности и мирного развития в регионе, расширении и укреплении взаимодействия с другими членами АСЕАН и партнерами по диалогу. Как видится руководству, все это будет способствовать укреплению внутриасеановской солидарности и единства – так называемой "асеаноцентричности", а также повышению взаимосвязанности и устойчивости региона.

Можно полагать, что председательство в АСЕАН создаст для Лаоса дополнительные возможности для достижения целей социально-экономического развития страны, в том числе совершенствования рекреационно-туристической отрасли, продвижения национальных традиций и культурного наследия и реализации торгово-инвестиционного потенциала.

Россия и Лаос являются стратегическими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мы разделяем близкие подходы к основным общемировым проблемам, что позволяет нам успешно взаимодействовать на международной арене и в региональных делах. Между нашей страной и асеановской "десяткой" также установлено стратегическое партнерство, пятилетнюю годовщину которого мы отмечаем в текущем году. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество сохранится и в рамках работы наших стран на площадке АСЕАН при лаосском председательстве в 2024 году.

– Как вы считаете, может ли Лаос рассмотреть присоединение к БРИКС в следующем году? Возможно, такие инициативы, как дедолларизация близки властям страны?

– Новые форматы экономического взаимодействия, включая БРИКС, ЕАЭС и ШОС привлекают особое внимание руководства Лаоса. С повышенным интересом в местных политико-экономических кругах был воспринят прошлогодний визит министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева во Вьетнам, в рамках которого обсуждалась, в частности, возможность подключения Лаоса к деятельности ЕАЭС в качестве наблюдателя. Растет интерес наших лаосских партнеров к деятельности ШОС, тем более, что торгово-экономическое сотрудничество Вьентьяна, в частности с Китаем, динамично развивается. Более того, ряд лаосских банков приступил к практической реализации проекта по обслуживанию российских карт "МИР", что будет способствовать расширению двусторонних туробменов.

Идея перехода в расчетах на национальные валюты также рассматривается лаосской стороной с заинтересованностью.

– Какие перспективы есть у развития Лаоса как туристического направления для россиян?

– Лаос – удивительная страна. Экзотическая природа, дружелюбные люди, особая атмосфера спокойствия и гармонии никого не могут оставить равнодушным. Мне кажется неоправданным, что пока такая самобытная страна, как Лаос, где можно насладиться удивительной красотой природы, узнать больше о буддийской культуре, ознакомиться с памятниками истории и культуры, пока недостаточно известна нашим согражданам. Надеюсь, с открытием дополнительных авиарейсов россияне смогут чаще посещать эту страну, тем более, что 2024 год объявлен в Лаосе "Годом туризма", и полюбят ее также, как любим ее и мы.

– Ранее сообщалось, что Лаос планирует интеграцию российских карт платежной системы "МИР". Близка ли дата принятия финального решения в этом вопросе?

– По имеющейся информации, некоторые банки уже принимают карты "МИР", а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме.

– Лаос является партнером России в сфере военно-технического сотрудничества. Планируются ли какие-то мероприятия в этом отношении в ближайшем будущем?

– Военно-техническое сотрудничество между нашими странами – одна из важных сфер взаимодействия, что подтверждается поступательным наращиванием взаимодействия в области обороны и безопасности.

С декабря 2022 года по март этого года в провинции Кхаммуан прошел очередной пятый этап работ по гуманитарному разминированию территории страны саперами Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с военнослужащими инженерных войск Народной армии Лаоса. Пятнадцатого ноября начался шестой этап работ по гуманитарному разминированию вблизи Вьентьяна. В рамках этой деятельности российские саперы не только очищают территорию Лаоса от неразорвавшихся боеприпасов, но и проводят тренинги для лаосских коллег.

В декабре 2022 года состоялось другое значимое совместное мероприятие – российско-лаосские антитеррористические учения "ЛАРОС-2022", в которых приняли участие 800 военнослужащих Восточного военного округа из Приморского края и Народной армии Лаоса.

В 2024 году эту важную работу по гуманитарному разминированию и содействию нашим лаосским партнерам в военно-технической сфере планируется продолжить.

В настоящее время в российских военных вузах проходит обучение около 500 лаосских студентов.

– Есть ли какие-то качества, стремления и особенности, объединяющие лаосцев и россиян?

– В первую очередь хочется сказать, что сразу обращаешь внимание на подчеркнуто уважительное отношение к нашей стране и знание русского языка лаосцами – многочисленными выпускниками советских и российских вузов.

С первых минут пребывания на лаосской земле вы неизбежно проникаетесь огромной симпатией к этим искренним, доброжелательным и отзывчивым людям, по своему характеру во многом похожих на россиян. У народа этой страны особая ментальность: буддистская философия учит спокойно и с достоинством принимать все, что преподносит жизнь, и с пониманием относиться к слабостям других, а присущее лаосцам чувство юмора заставляет посмотреть под иным углом на многие жизненные ситуации и найти в каждой что-то позитивное.

Эти и другие особенности удивительной лаосской ментальности отражены в цикле стихотворений моей супруги Татьяны Калининой (Басманова), который написан под впечатлением от этой уникальной страны. Поэтический сборник "Очарованная Лаосом" появился в 2021 году. Насколько я знаю, это единственная книга о Лаосе, написанная в стихах. И мне особенно отрадно осознавать, что она вышла на русском и лаосском языках.

Специалисты по работе с молодежью стран СНГ прошли стажировку в России

Завершилась стажировка для специалистов по молодежной политике из Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана.

Участие приняли 30 представителей вузов, общественных объединений и государственных учреждений. Они обсудили перспективы развития молодежной политики на пространстве Содружества, поделились лучшими практиками, реализуемыми в своих странах, и познакомились с актуальными методиками профилактики деструктивного воздействия на молодежь в Интернете и социальных сетях.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова подчеркнула, что в Нижегородской области накоплен большой опыт работы с молодежью.

«До назначения в Минобрнауки я работала как раз в системе образования и воспитания Нижегородской области. И не понаслышке знаю, насколько развита экосистема молодежной политики в регионе. Коллеги реализуют десятки интересных для современного поколения проектов и инициатив, они экспериментируют с форматами, открыто общаются с молодыми людьми. И такая активная работа дает положительные результаты. Я уверена, что этот опыт может быть полезен и коллегам из других стран», — подчеркнула Ольга Петрова.

В Нижнем Новгороде и Дзержинске гостям представили деятельность наиболее успешных организаций области, реализующих молодежную политику. О работе Министерства молодежной политики региона рассказал заместитель министра Лев Скитневский.

Также в рамках стажировки состоялась презентация деятельности Совета по делам молодежи государств — участников СНГ и Российского технологического университета МИРЭА, который выступает базовой организацией государств — участников СНГ по работе с молодежью.

Программа стажировки реализуется Министерством науки и высшего образования РФ совместно с Институтом молодежной политики и международных отношений РТУ МИРЭА.

Транзит товаров через Иран вырос более чем на 28% за 8 месяцев по сравнению с прошлым годом

Транзит товаров через Иран увеличился на 28,2 процента в период с 21 марта по 21 ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил заместитель министра транспорта.

Шахрияр Афандизаде объявил о достижениях, достигнутых в результате продвижения транзитных переговоров в увеличении транзита страны в этом году, и сказал, что за первые восемь месяцев транзита через Иран было провезено 9 458 862 тонны товаров.

Постоянная тенденция недавних данных о транзите через страну и растущий интерес правительств, торговцев и лиц, работающих в транспортном секторе из соседних, региональных и внерегиональных стран, к ситуации с транзитом и логистикой в Исламской Республике Иран указывают на плодотворность трансформационного подхода 13-го правительства к стратегическому вопросу транзита с упором на развитие всесторонних экономических связей с соседями, подчеркнул чиновник.

Как заявил министр транспорта и городского развития Мехрдад Базрпаш, инициатива «Иранский путь», выдвинутая нынешним иранским правительством, позволяет соседним странам использовать Иран в качестве маршрута или решения, облегчающего их доступ к международным водам.

Инициатива «Иранский путь» является воротами в страну транзитных возможностей Ирана, подчеркнул министр.

Как ранее заявлял Афандизаде, в прошлом 1401 иранском календарном году (завершившемся 20 марта) через страну было провезено 10,8 млн. тонн товаров.

Чиновник также сообщил, что Иран зарегистрировал новый рекорд по транзиту 8,3 млн. тонн ненефтяных товаров в 1401 году, добавив, что в прошлом году через страну также было транзитировано 2,5 млн. тонн нефтепродуктов.

"Учитывая транзит 7,5 млн. тонн ненефтяных товаров в 1400 году, мы наблюдаем 10,7-процентный рост транзита этого вида товаров в 1401 году по сравнению с предыдущим годом", - сказал он.

«В 1401 году мы стали свидетелями важных событий и достижений в стратегических и операционных сферах транзита страны, окончательное влияние которых будет постепенно и неуклонно проявляться в росте транзита через страну в 1402 году и в последующие годы», - заявил заместитель министра транспорта.

Затем Афандизаде пояснил: «В связи с активизацией и развитием Международного транспортного коридора Север-Юг, на трехсторонней встрече в сентябре прошлого года между высокопоставленными должностными лицами нашей страны и Российской Федерации и Азербайджанской Республики в Баку, в то время как с целью добиться транзита 15 миллионов тонн товаров по этому коридору к 2030 году, были достигнуты договоренности в области укрепления сотрудничества трех стран в области совместных инвестиций и финансирования, завершения и развития ключевых инфраструктур и их эксплуатации, особенно строительство железнодорожной линии Решт-Астара, облегчающей трансграничные перевозки грузов и повышающей качество и количество этих перевозок», - добавив, что реализация этих соглашений отслеживается.

Далее он сказал: «Одним из самых важных событий прошлого года стало полноправное членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Через короткий промежуток времени после встречи глав Шанхая в сентябре 1401 года в Самарканде, в Тегеране состоялась первая шестисторонняя встреча министров транспорта Ирана и стран Средней Азии, помимо России и Азербайджана, с целью достижения 20 миллионов тонн ежегодного транзита между Ираном и странами Центральной Азии, как территории с очень высокой ролью и значением в транзите восток-запад и север-юг, особенно после недавних региональных и международных событий, что было одобрено членами».

В этом году вопрос транзита и участие в крупных программах, таких как программы, связанные с китайской инициативой «Один пояс - один путь», Шанхайской организацией сотрудничества, Организацией экономического сотрудничества (ОЭС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), являются одним из главных приоритетов Минтранса в развитии транспортных связей с региональными и внерегиональными целевыми странами, отметил замминистра транспорта.

После семи лет сокращения транзита товаров из страны, траектория роста транзита возобновилась в 1400 иранском календарном году (закончившемся 20 марта 2022 года) и с прохождением 12,65 млн. тонн товаров через Иран, рост был достигнут показатель в 68 процентов.

Политика внимания к соседям и развития политических и экономических отношений с соседними странами в нынешнем правительстве, повышение внимания к автомобильным и железнодорожным маршрутам в мире, а также усилия и сотрудничество транспортных и торговых организаций в создании или активации коридоров через страну, привела к значительному росту транзита товаров через Иран.

Иран является одной из стран с особым статусом в торговых и транзитных отношениях благодаря своему стратегическому положению и особой географии, поскольку через страну проходят несколько важных международных коридоров.

Учитывая свое географическое положение, Иран может играть значительную роль в транзите товаров в регионе и в этом отношении получить большую выгоду от своего статуса.

Уделяя внимание первоначальным документам, особенно планам развития страны, и решению правительства развивать транзит, уделяя особое внимание развитию инфраструктуры, сокращению времени транзита, удешевлению пересечения Ирана и получению большего количества преимуществ перед конкурентами из-за короткого пути для клиентов, может привести к облегчению развития транзита, чтобы страна могла достичь желаемого роста в этом отношении.

В начале июня Афандизаде объявил, что Министерство транспорта и городского развития готовит пятилетний комплексный план по расширению транспортных и транзитных отношений со странами Центральной Азии, а также странами Персидского залива и Оманского залива.

План включает в себя основные стратегии и пошаговую дорожную карту действий на ближайшие пять лет и будет отражать эволюцию двусторонних транспортных и транзитных отношений с целевыми странами, включая страны Центральной Азии и Персидского залива и Оманского заливае, пояснил Афандизаде.

В этом году вопрос транзита и участие в крупных программах, таких как программы, связанные с китайской инициативой «Один пояс, один путь», Шанхайской организацией сотрудничества, Организацией экономического сотрудничества (ОЭС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), являются одним из главных приоритетов Минтранса в развитии транспортных связей с региональными и внерегиональными целевыми странами, отметил замминистра транспорта.

По решению Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вступают в силу изменения, которые упрощают процедуру приведения регдосье в соответствие.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии № 114 от 20 октября 2023 года «О внесении изменений в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения» вступит в силу с 20 декабря 2023 года. Об этом сообщает «Фарвестник».

Изначально срок вступления документа был 180 дней с момента опубликования, то есть 1 мая 2024 года. Но Совет ЕЭК внес изменения в эту часть.

Решение № 114, в частности, меняет правила выдачи бессрочных регудостоверений лекарств в рамках процедуры приведения в соответствие, зарегистрированных более пяти лет в референтном государстве. При этом оптимизированы возможности внесения изменений в регдосье одновременно с процедурой приведения в соответствие.

К тому же уточняются требования к объему представляемых документов в составе регдосье для уже обращающихся на рынке ЕАЭС лекарств в рамках процедуры приведения в соответствие и регистрации при наличии указанных документов в других процедурах контроля.

Миссия выполнима

Телепроекту по международному культурному обмену помогли дипломаты

Михаил Пинкус

В марте прошлого года на челябинском телеканале ОТВ стартовал необычный проект "ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ МИССИЯ": о представителях более 150 народностей, которые населяют Южный Урал, этнических землячествах, диаспорах и их взаимоотношениях. Гости программы - дипломаты иностранных консульств, официальные представители республик и руководители национальных культурных центров.

Именно они рассказывают о своих народах, обсуждают наиболее интересные направления для сотрудничества и представляют героев-земляков, проживающих на Южном Урале. По словам автора и ведущего программы "ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ МИССИЯ" Амура Хабибуллина, интерес к ней понятен: все неизвестное привлекает и одновременно отталкивает. К инородцам относятся настороженно, пока не узнают их поближе. И в этом сближении участники проекта видят свою миссию.

В выпуске, посвященном 100-летию чеченской государственности, представитель главы республики на Южном Урале Арби Яхъяев рассказал о традициях своего народа и известных представителях чеченского землячества, а именно о заместителе начальника челябинского управления Росгвардии полковнике Лом-Али Дааеве и председателе депутатского собрания Верхнеуфалейского городского округа Сергее Ханине. Благодаря Арби Абдрахимовичу были подготовлены отдельные сюжеты.

Консул Республики Таджикистан в Екатеринбурге Сайидзода Зафар Шерали поделился своими взглядами на трудовую миграцию и планах о сотрудничестве с Челябинской областью, которая могла бы оказать неоценимую помощь в индустриализации его страны. Он познакомил южноуральцев с главой таджикской диаспоры Исламуддином Раджабовым и предпринимателем Мусогоном Додобоевым, который переехал жить в Челябинск в 1993 году.

- Особенно запомнился разговор с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана Каземом Джалали, - вспоминает Амур. - Это было первое интервью, которое мы взяли через переводчика. Но высказанные в нем мысли о гегемонии Запада в области медиа и острой необходимости получать информацию друг о друге в ходе прямого обмена, а не через западные СМИ показались актуальными и, если хотите, даже выстраданными. Вот эти прямые каналы связи со СМИ в дружественных государствах мы сегодня и пытаемся выстроить. Начали с регионов, с которыми у Челябинской области заключены соглашения о сотрудничестве.

Съемочная группа телеканала ОТВ выезжает туда, чтобы рассказать о том, в каких направлениях развиваются взаимоотношения. А также встречается с представителями ведущих медиа регионов и договаривается об информационном обмене, дабы удивить искушенных челябинских зрителей.

- Хорошим примером начала такого сотрудничества можно назвать Иссык-Кульскую область Киргизской Республики, Самарканд и Ташкент в Узбекистане. Мы провели там встречи, которые, надеюсь, со временем выльются в совместные проекты, - поделился Амур планами развития проекта "ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ МИССИЯ".

Каждая третья ДСП в Екатеринбурге делается в Югре

Наталия Тихонова

Завод в городе Советском, где проживает всего-то 30 тысяч человек, - самый крупный в УрФО, здесь выпускают 270 тысяч кубометров древесно-стружечной плиты (ДСП) в год, в том числе ламинированной (ЛДСП).

Главные покупатели - мебельщики из соседних регионов, каждая третья ДСП в Екатеринбурге - из Югры, в Тюмени - две из трех. Кроме того, продукция северян экспортируется в Казахстан и Узбекистан. Первой "советской" плите исполнилось уже 46 лет, она хранится в местном музее. Завод, где мы побывали в рамках пресс-тура, организованного Природнадзором Югры, - производство уже нового времени.

Огромные барханы на заднем дворе при близком рассмотрении оказываются щепой, которая получается при измельчении деревьев, пней, сучков. Также в ход идет горбыль, отход распиловки бревен на доски. Все сырье привозят с расположенных по соседству лесопилок.

- Не называйте это отходами - лучше побочным продуктом, - просит Юрий Кожевников, представитель предприятия. - Так они лежали бы и гнили, а мы перерабатываем 1000 кубов в сутки. Чтобы понять сколько это: в грузовой вагон входит 50 кубометров.

После того как щепу превратили в тоненькую стружку, она по транспортерам подается в огромную циклонную сушилку. На входе влажность может быть от 60 до 120 процентов в зависимости от сезона, на выходе - всего 2-3. Высушенное сортируется: более крупные частицы идут на верхний и нижний слои, мелкие - в середину. Древесный ковер протягивают по двум лентам через непрерывный пресс - чем-то похоже на отжим белья на валиках старых стиральных машин.

Из каждой партии произвольно выбирают два образца и испытывают на изгиб, растяжение, разрыв по слоям, разбухание, содержание формальдегида. Последнее очень важно, поскольку ЛДСП идет в том числе на создание детской и медицинской мебели.

- В чистом виде формальдегид на производстве не используется, только малотоксичная карбамидоформальдегидная смола. Плита сертифицирована на класс эмиссии Е1 и Е0,5, то есть концентрация формальдегида в ней не превышает восьми миллиграммов на 100 граммов ДСП (минимум - Е0, максимум - Е2. - Прим. ред.), - заверяет начальник лаборатории завода.

Инженер-химик показывает, как ведется контроль: обрезок плиты кладут в газовый анализатор и закачивают туда воздух. В камере создают определенную температуру и влажность на четыре часа, каждые 60 минут берут пробы. По ним высчитывается среднее значение - эти цифры тоже нормированы ГОСТ.

К слову, зарабатывать на отходах лесопиления пытаются не только в Советском. В соседнем поселке Коммунистическом в этом году запустят производство древесной муки. Фонд развития Югры предоставил на эти цели льготный заем в 41,2 миллиона рублей. Мощность цеха - 7,2 тысячи тонн продукции в год, в ней нуждаются предприятия химпрома и строительных композитов, в том числе выпускающие ламинат.

Железную дорогу Ивдель-Приобье в ХМАО в 1959-1969 годах строили как лесовозную, причем она окупила себя сразу. Вдоль 372-километровой ветки возникли поселки заготовителей: Березовский, Малиновский, Пионерский, Комсомольский (Югорск), Советский, Зеленоборск, Коммунистический, Унъюган, Нягань. И кто знает, как повернулась бы история, если бы параллельно геологи не нашли в Западной Сибири нефть и газ.

Уральцы запустили в серию гигантские буровые установки

Константин Балагаев

Екатеринбургское предприятие, специализирующееся на проектировании и производстве горно-шахтного оборудования, приступило к выпуску буровых станков, которые призваны заменить шведские и американские аналоги.

Для изготовления огромных установок, которые с поднятой мачтой выше 6-этажного дома, предприятие создало новый цех, инвестировав в производственные площади 200 миллионов рублей. Это позволит выпускать до 100 бурильных машин в год. В целом же, по словам управляющего Дениса Парыгина, начиная с 2006 года в развитие производственных мощностей было инвестировано около четырех миллиардов рублей, что позволило увеличить годовую выручку с 61 миллиона до 17 миллиардов рублей, а число сотрудников — со 180 до полутора тысяч. Чтобы работать еще эффективнее, предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда».

Оборудование екатеринбурского производителя приобретают крупнейшие горнодобывающие и металлургические компании России, оно поставляется в Белоруссию, Казахстан, Монголию, Киргизию, Узбекистан, Албанию, Анголу, Саудовскую Аравию и другие страны. Появление новой крупногабаритной машины снизит санкционное давление на выполнение буровых работ в стране.

О чем сигналят поезда

Статистика железной дороги говорит: Южный Урал выдержал санкционное давление

Михаил Пинкус

Для промышленно развитых государств одним из самых показательных индикаторов деловой активности является динамика грузоперевозок.

Если растут перевозки, появляются новые направления доставки грузов, значит, есть что перемещать - кто-то что-то произвел и отправляет потребителю или купил и везет себе, импортирует или экспортирует. Следовательно, экономика развивается и можно ждать улучшений.

Вместе с Южно-Уральской железной дорогой "РГ" решила посмотреть статистику магистрали за десять месяцев этого года и пришла к отнюдь не пессимистическим заключениям.

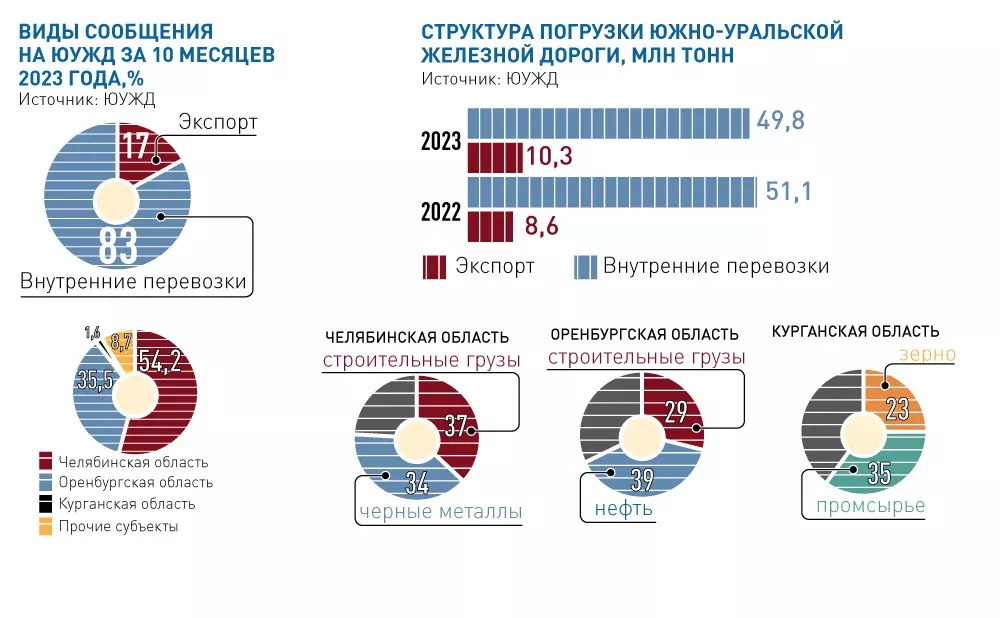

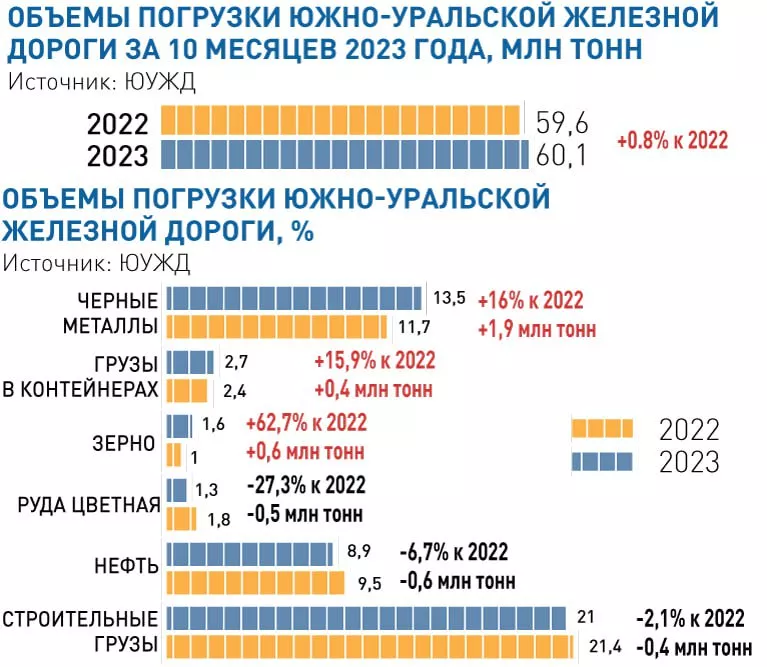

Хоть маленький, но рост

Несмотря на санкционные ограничения, оказавшие влияние на грузовые перевозки, по итогам 10 месяцев 2023 года фиксируется положительная динамика - с полигона дороги отгружено на 0,8 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом произошли изменения в структуре видов перевозок: внутрироссийские несколько сократились, а экспортные значительно выросли. Челябинская область прибавила больше других регионов, входящих в зону обслуживания магистрали - один процент.

Челябинская область в структуре погрузки занимает первое место, на втором - Оренбургская область, третье делят Курганская область, Башкирия и Северный Казахстан.

Рост внутреннего потребления и импортозамещающих производств, заключение дополнительных контрактов положительно сказались на отгрузке черных металлов, зерна и контейнерных перевозках. Переориентация предприятий с запада на восток, выстраивание новых логистических цепочек позволили развивать новые направления. Так, из Челябинской области экспорт в Казахстан в сравнении с прошлым годом увеличился почти на 50 процентов, в Киргизию - на 80, в Узбекистан - на 59, в Китай на 35, в Таиланд - в 16 раз. Сформировано 118 контейнерных поездов (рост почти в 2 раза к 2022 году) а в целом по ЮУЖД отправлено 197 контейнерных поездов - на треть больше, чем в прошлом году.

Рост внутреннего потребления и импортозамещающих производств, заключение дополнительных контрактов положительно сказались на отгрузке черных металлов, зерна и контейнерных перевозках. Переориентация предприятий с запада на восток, выстраивание новых логистических цепочек позволили развивать новые направления. Так, из Челябинской области экспорт в Казахстан в сравнении с прошлым годом увеличился почти на 50 процентов, в Киргизию - на 80, в Узбекистан - на 59, в Китай на 35, в Таиланд - в 16 раз. Сформировано 118 контейнерных поездов (рост почти в 2 раза к 2022 году) а в целом по ЮУЖД отправлено 197 контейнерных поездов - на треть больше, чем в прошлом году.

Новые направления

Изменение геополитической ситуации стало серьезным вызовом для всех участников транспортного рынка, и железнодорожники приложили немало усилий к освоению новых маршрутов и отправке грузов в Среднюю Азию, на Дальний и Ближний Восток, в частности в Иран. Пришлось перестроить логистику, предложив новый путь доставки продукции отечественных предприятий потребителям по восточной ветке международного транспортного коридора "Север-Юг". И отклик бизнес-сообщества не заставил себя ждать. Сейчас это направление приобретает все большую популярность. С апреля 2023 года из Челябинска ежемесячно отправляется по одному контейнерному поезду с дальнейшим их следованием через порты Ирана в Индию, Саудовскую Аравию и ОАЭ, и для развития этих перевозок у Южного Урала еще большой потенциал.

Что везем

С начала года вдвое увеличился экспорт зерна в Тунис, Саудовскую Аравию, Афганистан и страны бывшего СНГ, почти в два раза - продукции химической промышленности в Казахстан, на 20 процентов - экспорт черных металлов в страны СНГ, настолько же экспорт нефтепродуктов в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. Большим спросом, судя по перевозкам, пользуются огнеупоры и строительные материалы. Однако основную долю в структуре перевозок по-прежнему занимают внутренние направления. Железная дорога остается главной транспортной артерией отечественной экономики. И тот факт, что эта артерия наполнена потоком грузов, а сам поток находит себе новые русла, свидетельствует: предприятия приноравливаются к новым, довольно жестким условиям работы. По статистике видно, какой из регионов, использующих магистраль для отправки продукции и получения грузов, лучше адаптировался к санкционному давлению. Судя по цифрам, это Челябинская область.

Что помогает

Железнодорожники помогли предприятиям-экспортерам и импортерам оперативно переориентировать направления отправки и получения грузов, выстроить новые кооперационные цепочки благодаря тому, что выстроили с ними эффективную систему коммуникаций через центры продаж транспортных услуг, работающих в формате "одного окна". Такие центры созданы в Челябинске и Оренбурге, представители центров работают в Златоусте и Кургане. Промышленным партнерам, имеющим потенциал роста перевозок, предлагается уже не только доставка груза по железной дороге, а комплексное транспортно-логистическое решение технического и технологического характера с использованием других видов транспорта. До конца этого года планируется открыть офис магистрали в терминально-логистическом центре на станции "Челябинск-Грузовой" общей площадью более 400 тысяч квадратных метров. Это позволит повысить качество обслуживания грузоотправителей.

Как отметили в управлении дороги, последовательно реализуется уникальный пилотный проект "Цифровая железнодорожная станция". Он объединяет все современные технологии - интернет вещей, машинное зрение, искусственный интеллект, большие данные и цифровых двойников. Прежде на станции "Челябинск" уже внедрили несколько цифровых решений, направленных на автоматизацию работы. Это, например, интерактивный пульт комплексной системы автоматизации управления сортировочным процессом, который позволяет повысить уровень его безопасности. В ближайшие годы магистраль планирует полностью завершить переход к концепции "Цифровая станция".

Михаил Фаустов: Ярмарка Non/fiction представляет проект "Читающая Россия"

Анастасия Скорондаева

Сегодня в московском Гостином дворе открывается ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction №25. 340 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры станут участниками смотра. В программе - встречи с Михаилом Шемякиным, Евгением Водолазкиным, Павлом Басинским, Юрием Ростом, Зельфирой Трегуловой, Вадимом Пановым и многими другими. Будет представлен и масштабный проект "Читающая Россия". Зачем в цифровую эпоху проводить книжные ярмарки на площадях и в парках? Как книги меняют городское пространство? И в каком регионе живут самые активные читатели? Об этом "РГ" рассказал директор Ассоциации книжных фестивалей Михаил Фаустов.

Михаил, в этом году вы возглавили Ассоциацию книжных фестивалей - проект "Читающая Россия". Что уже получилось? В 2024 году ждем книжные фестивали во всех регионах?

Михаил Фаустов: Этот год был пилотным. Планировалось 7 фестивалей, но получилось 10. Проект "Читающая Россия" только появился, а желающих участвовать в нем уже очередь. Про каждый из этих фестивалей можно отдельную статью написать. Расширение географии в 2024 будет значительным. Сейчас на карте "Читающей России" 23 точки. Этот план мы себе поставили и намерены его выполнить. Мы хотим возродить из небытия фестивали в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, поддержать яркие проекты, например в Томске, Челябинске, Волгограде. Впервые пройдет книжная ярмарка в Бийске - наукограде, находящемся на границе степного и Горного Алтая. И это далеко не все. И это - только начало.

А в чем основная задача проекта? Просто проводить фестивали в разных уголках страны?

Михаил Фаустов: Книжный фестиваль - это, пожалуй, наиболее эффективная форма вовлечения общества в книжную культуру. Задача простая - объединить лучшие фестивальные практики, взять опыт лучших, таких, как книжный фестиваль "Красная Площадь", например, и масштабировать его на большинство российских регионов. Думаю, нам вполне по силам проводить под флагом "Читающей России" 70-80 фестивалей уже в обозримом будущем.

Книжных фестивалей должно быть много, книжные фестивали должны быть разные, при этом должны соблюдаться некоторые общие принципы, стандарты. Когда мы говорим, что региональные проекты должны использовать модель проведения книжного фестиваля "Красная Площадь", это вовсе не значит, что нужно копировать московский опыт. Нужно принимать и понимать принципы, по которым проводится фестиваль. В первую очередь это открытость и доступность. Все мероприятия книжного фестиваля должны быть бесплатными для посетителей, участие в книжной ярмарке должно быть бесплатным для издательств.

В цифровую эпоху зачем все это? Книги можно заказать в интернете, а с писательскими встречами прекрасно справляются библиотеки…

Михаил Фаустов: Ничто не заменит живого общения. Вообще, книжный фестиваль, пожалуй, одно из немногих массовых мероприятий, где зритель и спикер могут встретиться взглядами. Это "глаза в глаза" не заменить никакой видеоконференцией.

Аудитория книжного фестиваля на открытой площадке - это не обязательно активные читатели. Очень часто это случайные люди, для которых книга вовсе не предмет ежедневной необходимости. И если хотя бы один такой случайный посетитель, придя на книжный фестиваль изменит свое отношение и начнет читать - можно считать фестиваль удался.

Книга привлекает другие креативные индустрии, творческие проекты. "Белый Июнь" в Архангельске начинался как книжный проект, но очень быстро прирос другими направлениями - Музыка, Кино, Игра, даже Еда. Вот еще одна модель развития книжного фестиваля, достойная подражания.

А вы перенимаете зарубежный опыт, там проходит нечто подобное на площадях и в городских скверах?

Михаил Фаустов: Открытые книжные ярмарки проходят по всему миру - в самых разных странах, как Швеция и Вьетнам, Испания и Италия, США и Чехия. На всех континентах, разве что в Антарктиде пока не получается. Книга выходит в город, книга становится частью городской среды. В России открытый книжный фестиваль - вполне обычное явление. Мы живем в огромной стране, у нас есть регионы, где можно выходить на улицу с книжным фестивалем и в марте, и в ноябре, а вот в июле как раз не рекомендуется. Существуют примеры, когда книжные фестивали проходили в торговых центрах, это было неожиданно, но эффективно, ведь мы же хотим привлечь фестивалем новых читателей.

А как сейчас с международными участниками, они приезжают на книжные фестивали?