Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Глава МИД Италии Паоло Джентилони подтвердил готовность официального Рима оказывать правительству национального согласия (ПНС) Ливии гуманитарную и медицинскую помощь.

Как сообщило во вторник итальянское внешнеполитическое ведомство, Джентилони провёл телефонные переговоры с главой ПНС Фаизом Сараджем.

"Министр Джентилони подтвердил, что Италия по-прежнему готова предоставить правительству национального согласия помощь, о которой они могут попросить, в частности гуманитарную и медицинскую", — говорится в ноте.

Кроме того, глава МИД в очередной раз поблагодарил Сараджа за ту работу, которую ведёт ПНС, чтобы постепенно вернуть стабильность стране.

Наталия Шмакова.

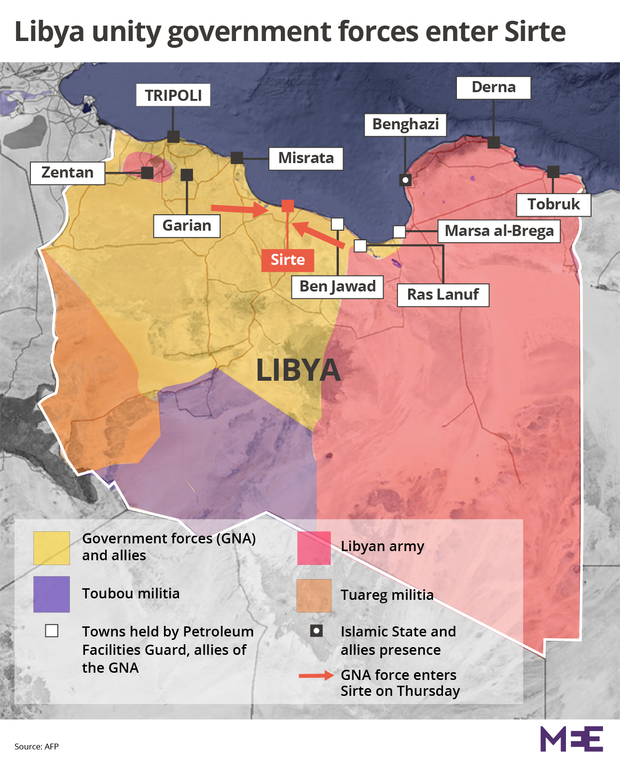

Число боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирте составляет до одной тысячи человек, заявил журналистам представитель Пентагона Питер Кук.

"Наша оценка такова, что их число сократилось, их количество ближе сейчас к 1 тысяче человек", — сказал Кук. По его словам, в Сирте сосредоточены основные силы ИГ в Ливии.

США ранее нанесли удары по позициям ИГ в районе Сирта по запросу правительства национального согласия Ливии.

Алексей Богдановский.

США не исключают дальнейших ударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ливии, заявил журналистам представитель Пентагона Питер Кук.

Ранее американские военные сообщили, что США нанесли авиаудары по позициям ИГ в Сирте по запросу ливийского правительства национального согласия (ПНС).

"США продолжат направлять дополнительные авиаудары на ИГ, чтобы позволить ПНС получить решающее стратегическое преимущество", — сказал Кук. Он подчеркнул, что сегодняшние удары были произведены по запросу властей Сирии и что в будущем США готовы "внимательно рассмотреть любой запрос на военную помощь".

Подробностей авиаударов представитель Пентагона не привел.

Алексей Богдановский.

США не поставляют оружие властям Ливии, ограничиваясь авиаударами в поддержку правительственных сил, заявил журналистам представитель Пентагона Питер Кук.

"Нет, этого мы сейчас не делаем. Наша военная поддержка правительству национального согласия на данный момент ограничивается авиаударами", — сказал Кук в ответ на вопрос, поставляется ли в Ливию оружие.

Ранее американские военные сообщили, что США нанесли авиаудары по позициям ИГ в Сирте по запросу ливийского правительства национального согласия (ПНС) и по распоряжению президента Барака Обамы.

Алексей Богдановский.

Италия позитивно оценивает нанесение авиаударов со стороны США по некоторым объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ливии, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

"Италия позитивно оценивает начатую сегодня военно-воздушную операцию США против позиций ИГ в Сирте. Она осуществляется по просьбе правительства Ливии в качестве помощи силам, поддерживающим правительство, с общей целью восстановить мир и безопасность в Ливии", — отмечается в заявлении МИД.

В понедельник США нанесли удары по группировке "Исламское государство" в ливийском городе Сирт по запросу правительства национального согласия (ПНС) страны. По словам представителя Пентагона Питера Кука, удары распорядился провести лично президент Барак Обама.

Кроме того, в ноте внешнеполитического ведомства Италии отмечается, что Рим высоко оценивает усилия, предпринятые правительством национального согласия во главе с Файезом Сараджем для ликвидации терроризма, в частности операцию по освобождению города Сирт от ДАИШ (арабское название ИГ).

Апология международного права

Почему упреки в его адрес несправедливы

Кира Сазонова – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС при президенте РФ.

Резюме: Журналистскому клише о международном праве – неэффективном, беззубом, ответственном за все беды мира противостоит юридическая концепция международного права как явления гибкого, многослойного и ориентированного на военно-силовую сферу.

За последние три-пять лет сомнения в целесообразности международного права, сетования по поводу его неэффективности и слабости, а также прогнозы о его скором крахе стали не просто часто встречающейся, но доминирующей моделью высказывания историков, политологов, экспертов и специалистов в области международных отношений. Действительно, ситуация выглядит не слишком радужно: громоздкая бюрократизированная Организация Объединенных Наций; попытки установления однополярного мира на базе силового диктата Соединенных Штатов; исламский халифат на Ближнем Востоке, терроризирующий весь мир; «великое переселение народов» на евразийском континенте, – список можно продолжать. На этом фоне заявления о «руководящей и направляющей» роли международного права в самом деле могут показаться излишне громкими.

В католическом институте канонизации существовала неофициальная должность «адвокат дьявола». Занимающий ее опытный священнослужитель выискивал компромат на потенциального святого, доброе имя которого отстаивал «защитник божий». Впоследствии именно эта традиция легла в основу оппонирования при защите диссертаций.

Представим себе подобный процесс, на котором рассматривается современное международное право как определенная интеллектуальная концепция, которой нужно либо дать шанс развиваться дальше, либо отказаться от нее как от устаревшего пережитка. В качестве «адвоката дьявола» в данном случае выступает едва ли не вся мировая общественность, выдвигающая длинный список претензий и упреков. Автор попробует выступить с позиции «адвоката Божьего», ответив на десять наиболее популярных претензий в адрес международного права, с которыми часто сталкивался и в процессе своей преподавательской деятельности, и в процессе работы в качестве юриста-международника.

Претензия № 1. Международное право не развивается с 1945 г., оно архаично и не соответствует реалиям сегодняшнего дня.

Международное право не столько архаично, сколько консервативно, впрочем, как и любое право. На самом деле данная отрасль если и не опережает время, то по крайней мере идет в ногу с ним – космическая и атомная отрасли, едва возникнув, практически сразу же были «закованы» в панцирь международно-правовых норм. Кроме того, многие события и явления Ялтинско-Потсдамского периода вообще беспрецедентны: например, никогда в истории не было органа международного правосудия, подобного Международному уголовному суду (МУС), который начал свою деятельность лишь в 2002 г., то есть по историческим меркам буквально вчера. Методом проб и ошибок возникло коллективное миротворчество на базе ООН – от робких «голубых беретов» до вполне серьезных «операций по принуждению к миру». За сравнительно небольшой срок кодифицировано большинство международно-правовых отраслей, которые формировались сотни лет и существовали лишь на уровне обычаев.

Высказывание Дэн Сяопина о том, что исторические итоги Великой французской революции 1789 г. даже двести лет спустя еще рано подводить, хорошо отражает специфику действующего этапа международного права. Плюсы и минусы Ялтинско-Потсдамской системы можно будет оценить только после ее завершения, а она, хоть и похожа на продуваемый всеми ветрами покосившийся дом, стоит на прочном фундаменте.

Подтачивает фундамент лишь то, что вся система действующего «ооноцентричного» международного права создавалась государствами и для государств, в то время как современное мироустройство все в большей степени зависит не от государств и их суверенитета, а от транснациональных корпораций и их интересов. Эпоха суверенных государств не то чтобы уходит в прошлое, но ей приходится делить эфирное время с эпохой транснациональных корпораций, негосударственных акторов, частных военных структур и террористических организаций.

В результате классический «вестфальский» суверенитет размывается. Чем более бурным становится водоворот глобализации, тем теснее интеграция в рамках региональных объединений. Чем большее количество сфер международного взаимодействия обретают правовую регламентацию, тем более призрачным и зыбким становится государственный суверенитет.

Претензия № 2. ООН не выполняет свои функции и нуждается в реформировании.

Сегодня ООН действительно представляет собой огромный неповоротливый механизм, пытающийся охватить широчайший круг международных вопросов. Из-за невероятного разброса тем, стоящих на повестке дня этой организации, главная цель ее существования ускользает от внимания.

Между тем цель весьма амбициозна и содержится в первых же строках преамбулы Устава ООН – «избавить грядущие поколения от бедствий войны». С позиции 1944 г., когда писался Устав, вполне логично предположить, что речь шла о глобальном конфликте. С учетом того, что Третьей мировой войны пока не было (хотя ее контуры намечаются все явственнее), можно констатировать, что главную задачу ООН все-таки выполняет. И это на фоне того, что число стран-членов за семьдесят лет возросло почти в четыре раза, и управляться с этой пестрой, многонациональной и многоконфессиональной толпой все сложнее.

Вопрос о реформировании ООН стоял на повестке дня и десять, и двадцать, и тридцать лет назад. По сути, организация нуждалась в реформе с первых дней существования.

Что касается права вето, которое якобы нарушает принцип равноправия и является пережитком прошлого, следует признать, что только благодаря данному принципу ООН не развалилась в первые же годы своего существования, подобно Лиге Наций. То, что послевоенный мир неминуемо расколется на два лагеря, как только общие задачи будут решены, было очевидно еще до Фултонской речи Черчилля. Благодаря ООН и возможности ветирования резолюций Совета Безопасности двум непримиримым лагерям пришлось делать усилие и договариваться. ООН изначально строилась на компромиссе, никто из отцов-основателей не считал ее всесильным «мировым правительством» или панацеей от всех бед, чего почему-то ждут от этой структуры сегодня.

Нужно ли расширять Совет Безопасности? Теоретически такое можно сделать, и, наверное, это будет красивый и демократичный жест со стороны великих держав. Однако, скорее всего, дальше всеобщего ликования и громких статей в СМИ дело не пойдет, потому что Совбез окончательно превратится в громоздкую и неэффективную структуру.

Заменить ООН можно лишь одним способом – сломав нынешнюю Ялтинско-Потсдамскую архитектуру международных отношений и создав какую-то другую. Важное уточнение – история убедительно демонстрирует, что смены подобных систем происходят путем войн, причем войн глобальных. Вероятно, и через это придется пройти, но хотелось бы наступление этого черного дня максимально оттянуть.

Можно ли вообще обойтись без ООН или подобной универсальной структуры? Конечно, можно! Тем более опыт работы с универсальными международными организациями у человечества сравнительно небольшой – всего лишь с 1919 г., когда была создана Лига Наций. Никогда не поздно вернуться в Средневековье с его многочисленными военными альянсами и «войной всех против всех». Другой вопрос, что данная перспектива представляется малопривлекательной.

Претензия № 3. В основе современного международного права лежит принцип «неприменения силы и угрозы силой», однако сила продолжает оставаться важнейшим фактором мировой политики.

Во-первых, из принципа неприменения силы есть два существенных исключения – самооборона и миротворческая деятельность под эгидой ООН. Именно в формат данных исключений многие государства и пытаются вписать собственные огрехи. Во-вторых, из-за многочисленных попыток отдельных стран и собственные национальные интересы продвинуть, и формальный запрет на вооруженное воздействие соблюсти в последние полвека разработано множество весьма изощренных приемов, позволяющих это сделать. Например, появилась масса мутаций непопулярного ныне понятия «война», добавляются прилагательные, призванные подчеркнуть невооруженный, ненасильственный характер воздействия – «война экономическая», «информационная», «гибридная». Кроме того, когда речь заходит о войне в прямом смысле этого слова, ее в последние годы дипломатично называют «вооруженным конфликтом».

По сути, все, что остается правомерным сегодня, связано либо с экономическим, либо с информационным воздействием на противника. Отсюда такой расцвет санкций и контрмер, щедрое финансирование оппозиции за рубежом, активное продвижение неправительственных фондов и других инструментов «мягкой силы».

Именно попытки обойти военно-силовой запрет в последние годы привели к всплеску тематики, связанной с санкциями. Часто можно услышать, что санкции являются бессовестным способом воздействия на противника, грубо нарушающим нормы международного права. Именно поэтому делегация Бразилии на заре деятельности ООН предлагала включить санкции в перечень действий, составляющих содержание категории «неправомерное применение силы». Однако сейчас нет никаких документов, прямо запрещающих санкции, а значит их нельзя назвать неправомерным способом воздействия. Более того, можно констатировать, что неготовность принять бразильскую инициативу сослужила добрую службу – поставив экономическое давление под запрет наравне с вооруженным воздействием, Ялтинско-Потсдамская система вряд ли бы протянула хотя бы пару десятков лет.

Еще в XVII веке Гуго Гроций утверждал, что «не существует промежуточного состояния между войной и миром». «Нет, существует!» – с уверенностью отвечают современные юристы-международники. Если очень нужно надавить на противника, в ход идут индивидуальные и коллективные санкции, «контрсанкции», а также весьма скользкая, однако применяемая практика «государственного терроризма».

Претензия № 4. Международное право регулирует деятельность не всех акторов международных отношений.

С этим не поспоришь. Более того, именно по этой причине международное право далеко от той универсальности, в которой его периодически подозревают. Список субъектов международных отношений длиннее перечня субъектов международного публичного права минимум раза в три. Это означает, что деятельность огромного числа международных структур, в том числе частных военных и охранных предприятий, транснациональных корпораций, международных информационных холдингов, международных неправительственных организаций и фондов регулируется в лучшем случае каким-либо национальным законодательством.

Данный феномен вполне объясним: в реалиях 1945 г. главными «вершителями судеб» мыслились лишь государства. Именно они заключают международные соглашения, берут на себя международные обязательства, несут (хоть и крайне редко) международную ответственность. Международной правосубъектностью, помимо государств, обладают межправительственные организации, а также «народы и нации, борющиеся за самоопределение». Последняя формулировка, конечно, весьма условна, поскольку писалась специально для сюжетов, связанных с освобождением от колониальной зависимости. Сегодня единственный народ, обладающий правосубъектностью – палестинцы. Курды, баски, каталонцы, шотландцы и прочие жаждущие самоопределения группы в международно-правовом смысле субъектами не являются, оставаясь «под колпаком» национального законодательства.

Почему данный вопрос принципиально важен? Потому что только с субъекта международного права можно хоть что-то спросить в том случае, если он совершит международное правонарушение. В последние годы ситуация осложняется тем, что некоторые радикальные и террористические структуры, обладающие разветвленной глобальной сетью, начали присваивать себе функции, которые традиционно ассоциировались лишь с государством. Так, настоящим вызовом классической концепции международного права стало появление «Исламского государства Ирака и Леванта» (запрещено в России. – Ред.), которое многие страны классифицируют как террористическую организацию, что порождает массу вопросов относительно международно-правового статуса данной структуры.

Претензия № 5. Нормы международного права часто нарушаются.

Нормы международного права нарушаются не просто часто, они нарушаются постоянно. Чаще Устава ООН нарушается только уголовный кодекс. При этом ни в одной стране регулярно совершаемые убийства и грабежи не становятся поводом для отмены уголовного законодательства.

Современное международное право – одна из самых эффективных отраслей юриспруденции. Если его сверхзадачей является «избавление грядущих поколений от бедствий войны», которое сулит нам Устав ООН, то можно констатировать, что семьдесят лет без мировых войн являются весьма достойным показателем.

Основная проблема при работе с международно-правовыми нормами состоит не в том, что они нарушаются, а в том, что они по-разному интерпретируются государствами. Собственно, большая часть сложностей международно-правового характера заключается в различном толковании положений международных документов в национальных доктринах России, Великобритании, США, Израиля, Нидерландов, Франции, Австрии, Норвегии и Германии. Это объясняется несколькими факторами: существенными различиями правовых систем, особенностями национальной юридической техники, а также несовпадением внешнеполитических задач.

Большая ошибка – верить в неангажированность юристов-международников. Также как и специалисты в области конституционного, административного, финансового или любого другого права, они работают прежде всего с национальным законодательством, адаптируя его положения к конкретным международно-правовым обязательствам, которые взяло на себя государство, и в соответствии с его национальными интересами. Показательный пример – концепция справедливой войны (just war concept), теряющаяся корнями в глубоком Средневековье и трудах Фомы Аквинского, Макиавелли и Клаузевица. Данная концепция, скорее всего, ни о чем не скажет современному российскому юристу, однако она очень дорога сердцу большинства американских экспертов, которые вдохнули в нее новую жизнь.

Кроме того, большую сложность в международном праве представляет прохождение стадии имплементации, когда все нормы сформулированы, все документы подписаны и все ходы государств, казалось бы, просчитаны. Однако именно на этой фазе, когда положения полученного документа должны путем рецепции, инкорпорации или отсылки начать работу в корпусе национального права, и начинают проявляться фундаментальные различия правовых систем.

Претензия № 6. В международном праве существуют «двойные стандарты» относительно признания самопровозглашенных государств.

На самом деле все обстоит еще печальней. Отсутствие должного правового регулирования признания самопровозглашенных государств порождает полную самодеятельность в данном вопросе.

США признали Косово, но не признали Абхазию и Южную Осетию, а Российская Федерация, в свою очередь, признала Абхазию и Южную Осетию, но не признала Косово. Как же так? Но ведь нет ни одного документа, в котором было бы внятно написано, кто, как, в какой форме и по каким критериям должен признавать новые государственные субъекты на международной арене. Кстати, Секретариат ООН и Генеральный секретарь от этой темы всячески открещиваются, оставляя ее на откуп самим государствам, которые, в свою очередь, решают данную задачу исходя из собственных интересов.

Возникает резонный вопрос: почему бы не выработать и не подписать единую конвенцию, регламентирующую проблемы признания? Ответ прост: потому что ее текст будет крайне сложно согласовать, и весьма вероятно, что данная конвенция так и не вступит в силу из-за малого числа участников.

Претензия № 7. Права человека не соблюдаются, хотя объявлены высшей ценностью в международном праве.

Как и международное право в целом, права человека оказались жертвой синдрома завышенных ожиданий. Фактически «права человека» стали бесконечно тиражируемой в СМИ волшебной формулой, призванной обвинить, оправдать, придать весомость аргументам.

В итоге именно эта категория оказалась предметом наиболее ожесточенных международно-правовых спекуляций. Совершенно очевидно, что различия в правовом, социально-экономическом и культурном аспектах не позволяют современным государствам одинаково исполнять общую императивную норму «уважения прав человека». Например, странно ожидать идентичного исполнения данного принципа в странах, принадлежащих к англо-саксонской правовой семье, с одной стороны, и к системе шариата, с другой. Самым показательным примером является правовая регламентация смертной казни, которая весьма существенно отличается в различных государствах, несмотря на закрепленное во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. «право на жизнь». Также характерны полярные позиции по вопросам эвтаназии, абортов, деятельности ЛГБТ-сообщества.

Кроме того, тематика защиты прав человека бесконечно далека от универсальности трактовок. Например, возьмем понятия «геноцида» и «апартеида». Казалось бы, правовая база для определений данных преступлений достаточно четкая – Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г. и Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него от 30 ноября 1973 года. Однако, несмотря на наличие данных документов, государства не спешат единогласно признавать геноцид армян или же дружно пенять Соединенным Штатам на геноцид индейцев и расовую сегрегацию, а Китаю указывать на права жителей Тибета. Права человека были и продолжают оставаться предметом преимущественно внутреннего регулирования.

Претензия № 8. Положения международного права не имеют обязательного характера.

По большому счету, так оно и есть. Несмотря на существование десяти императивных норм международного права, которые составляют его фундамент, в целом международное право является «безбрежно диспозитивным». Салтыков-Щедрин говорил, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Данный афоризм весьма актуален применительно к международному праву. В результате возник феномен «международного мягкого права» (international soft law), к которому относится огромный массив решений и резолюций международных организаций, которые сами по себе обязательной силы не имеют, однако «давят на подсознание» государственных деятелей и постепенно закладывают фундамент новых отраслей.

Если представить международные отношения, регулируемые международным правом, в виде цветной диаграммы, где, например, красным будет выделена сфера военного взаимодействия, желтым – торгово-экономические отношения, а серым – сферы, вообще не урегулированные международным правом, то превалирующим цветом будет именно серый. Ощущение международного права как всемирного кодекса, свода законов, нерушимой твердыни, регулирующей все сферы межгосударственного взаимодействия, представляется в корне неверным. Фактически оно регулирует лишь те сферы, по которым удалось достичь компромисса. Все остальное по-прежнему остается «серой зоной» вне правового поля.

Концепция «универсальности» международного права, весьма популярная в СМИ, на практике оборачивается настоящим вредительством по отношению к этой и без того проблемной сфере. Когда в какой-то новостной передаче или ток-шоу звучат формулировки «запрещенное оружие», «нарушение международных норм» и т.д., первое, что нужно сделать – найти ту конкретную норму конкретного документа, которая якобы нарушена, а затем проверить, подписало ли данный документ государство, обвиняемое в правонарушении. И если этой подписи нет, значит, с данного конкретного государства крайне сложно что-либо спрашивать.

Любой международно-правовой документ обязателен только для тех, кто его подписал, и никто не вправе возложить на страну обязательств больше, чем она готова на себя взять. Не хотите признавать юрисдикцию Международного уголовного суда и подписывать Римский статут – пожалуйста. Не считаете для себя необходимым запрещение противопехотных мин или лазерного оружия? Не присоединяйтесь к соответствующим документам – и можете пользоваться. Именно по данной схеме часто действуют США, не подписывая такие важнейшие документы, как Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Конвенция по морскому праву 1982 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г. и многие другие, не беря на себя, таким образом, обязательства, содержащиеся в данных документах.

Претензия № 9. США – главный враг системы международного права.

Представляется категорически неверным весьма распространенное представление о том, что Соединенные Штаты презирают международное право и постоянно нарушают его нормы и положения. Во-первых, американские юристы были одними из наиболее деятельных архитекторов Ялтинско-Потсдамской системы. Как бы они ни сокрушались впоследствии, что Устав ООН – это фактически устав «доатомной» эпохи, а из послевоенного расклада можно было выжать еще больше, тем не менее очевидно, что сложившаяся конфигурация, при которой США наряду с Великобританией, Россией, Францией и Китаем имеют особые полномочия на фоне формального демократизма и равноправия – это, безусловно, весьма удобно.

Во-вторых, если почитать американские специализированные издания по международному праву, становится ясно, что американские юристы тратят массу сил на то, чтобы придумывать новые способы интерпретации международно-правовых норм в формате, соответствующем внешнеполитической линии Соединенных Штатов. Для этого используются особые методы юридической техники, а также прием расширительного толкования.

В итоге, если посмотреть ключевые международно-правовые концепции последних тридцати лет, целью которых является обоснование необходимости применения силы в рамках номинального правового поля, – в большинстве случаев в списке их авторов мы увидим юристов из США. Концепция «гуманитарной интервенции» (humanitarian intervention), «справедливой войны» (just war concept), «ответственности за защиту» (responsibility to protect), «несостоявшихся государств» (failed states concept) – вот далеко не полный перечень доктрин, разработанных американскими специалистами для придания легитимности агрессивным действиям Соединенных Штатов в глазах международного сообщества.

Бойня на территории бывшей Югославии, вторжения в Ирак и Афганистан, создание бесполетной зоны над Ливией путем полного уничтожения ливийского военно-воздушного флота – под все эти неправомерные, с точки зрения российской доктрины международного права, действия была подведена четкая правовая база в американской международно-правовой доктрине. Как отмечал Уильям О’Брайен, «военные операции подразумевают планирование, тренировки и контроль за исполнением, а с недавних пор и легитимацию».

Претензия № 10. Международное право лояльно к его нарушителям.

Поскольку аппарата принуждения в международном праве фактически нет, а наднациональный уровень едва намечается, большинство нарушителей пока могут спать спокойно.

Мягкость и фактическая необязательность многих норм международного права объясняется тем, что эта отрасль международной ответственности практически не развита. Нормативная база ее сводится лишь к Проекту статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния (2001 г.) и Проекту статей об ответственности международных организаций (2011 г.). Однако главная проблема кроется не в документах, а в необязательности большинства решений органов международного правосудия, а также в отсутствии у большинства из них соответствующей компетенции.

Какие образы возникают в голове человека, замыслившего преступление? В зависимости от страны и эпохи – разные: гильотина; тюремные застенки; электрический стул; смертельная инъекция. Угроза какого наказания может напугать или остановить государство и его политических лидеров? Какие образы должны возникать в сознании тех, кто принимает решение о начале войны или геноцида? Каким должно быть «международное сообщество», грозный призрак которого сдержит потенциальных агрессоров и нарушителей? Очевидно одно – современное международное право не имеет такого уровня принуждения, который мог бы остановить страну, вознамерившуюся нарушить нормы Устава ООН.

Ситуация усугубляется, когда речь заходит об ответственности международных организаций, например НАТО. Что можно взять с альянса, превысившего мандат на применение силы в миротворческой операции? Конфликт на территории бывшей Югославии убедительно продемонстрировал, что ничего – по той простой причине, что ни в одном органе международного правосудия дело о неправомерном применении силы, стороной которого является международная организация, рассматриваться не будет. В результате Европейский суд по правам человека перекладывал дела на Международный суд ООН, и оба органа заявляли об отсутствии необходимой юрисдикции. Единственным форматом привлечения к ответственности стал Международный трибунал по бывшей Югославии, который обладал компетенцией лишь в отношении индивидов, не имея возможности судить государства.

Многое осложнялось также тем, что войска НАТО в Югославии частично действовали по мандату ООН, и возникал «эффект матрешки», когда государства объединены в организацию, а та, в свою очередь, находится под руководством другой организации. Например, вопрос об ответственности ООН за действия НАТО поднимался в суде Нидерландов в связи с массовыми убийствами в Сребренице, и суд постановил, что «эти действия и бездействие должны в строгом смысле присваиваться ООН». Однако, рассматривая апелляцию по данному делу, суд постановил, что ответственность за события все-таки должны нести Нидерланды. Нидерланды, в свою очередь, заявили, что они в глубине души выступали против бомбежек бывшей передовой страны соцлагеря и что они, в сущности, не виноваты – виноват альянс как таковой. И далее по кругу. А уж если в подобных операциях принимают участие частные военные и охранные предприятия, чьими услугами сегодня активно пользуются и государства, и международные организации – концов не найдут никогда.

Показательно, например, что в отчетах НАТО продолжает фигурировать понятие «сопутствующие издержки», к которым относятся жертвы среди мирного населения, при этом никто не несет ответственности, а если и осуществляются какие-то выплаты пострадавшим, то исключительно добровольно, в формате так называемых платежей ex gratia, без признания собственной вины.

Можно констатировать, что крайне низкая степень развития отрасли международной ответственности представляет собой фундаментальный недостаток современного международного права и его подлинную «ахиллесову пяту».

* * *

Международное право создавалось и согласовывалось весьма прагматичными людьми, перед которыми стояли вполне конкретные задачи. Оно имеет ограниченную юрисдикцию и действует для строго определенного круга субъектов.

При этом вплоть до 1945 г. международное право скорее напоминало дипломатический этикет, представляя совокупность норм, правил, обычаев и традиций, делавших международные отношения чуть более упорядоченными, но которые никем из участников этих отношений не воспринимались всерьез. Именно поэтому весьма забавно сегодня звучат заявления о том, что международное право находится в глубоком кризисе. На самом деле оно из него никогда не выходило. Еще не было в обозримой истории человеческой цивилизации периода, когда международно-правовые нормы неукоснительно соблюдались, государства вели себя исключительно мирно и достойно, а международная атмосфера была проникнута духом любви, добра и понимания.

Вполне возможно, что Ялтинско-Потсдамскую систему ждала та же участь, что и ее предшественниц – Версальско-Вашингтонскую, Венскую, Вестфальскую. Однако после первого применения атомного оружия картина мира радикально изменилась. В политологический оборот вошли термины «игра с нулевой суммой» и «взаимное гарантированное уничтожение». Сохранение международного права и поддержание его авторитета сегодня – задача, связанная с вопросом выживания и затрагивающая основополагающий инстинкт человека – самосохранение.

Феномену международного права как журналистского клише – порицаемого, неэффективного, беззубого, ответственного за все беды мира – противостоит юридическая концепция международного права как явления гибкого, многослойного и, в сущности, весьма узко ориентированного на сферу военно-силового взаимодействия государств. Права человека, экология, гуманитарное сотрудничество, международная интеграция – все это прекрасно и имеет под собой определенную международно-правовую базу, однако данные отрасли бесконечно вторичны по сравнению со стержневой задачей поддержания глобального мира и безопасности.

Больше всего удивляет, с какой ожесточенностью политологи, журналисты и эксперты обличают международное право и все, что с ним так или иначе связано. Любой эксперт, мало-мальски знающий расклад сил в современных международных отношениях, а также представляющий, хотя бы гипотетически, последствия возможного применения оружия массового уничтожения, на мой взгляд, должен грудью вставать на защиту международного права. Сценарии настоящего и будущего, написанные без учета международно-правового фактора, больше напоминают сюжет антиутопии или апокалиптического блокбастера.

Повлечет ли попытка госпереворота в Турции подобные события в соседних странах

Всего через два дня после неудачной попытки государственного переворота в Турции диссиденты в соседней Армении захватили полицейское управление, взяли нескольких заложников, потребовали освобождения популярного лидера оппозиции и призвали президента Сержа Саргсяна немедленно уйти в отставку. Боевики никогда не представляли реальной угрозы для политической элиты, и нет никаких доказательств более широкого заговора с целью свержения правительства, но наблюдатели поспешили назвать этот инцидент попыткой переворота. Реакция правительства была одновременно быстрой и не отвечающей масштабу происшествия, поскольку режим заблокировал социальные сети, приостановил трансляции новостей и арестовал политических оппонентов по всей стране.

Эти события говорят о том, к каким последствиям ведут попытки переворота. Уязвимые лидеры в соседних странах, чтобы подавить своих соперников, не могли не отреагировать на произошедшее в Турции. Неудавшийся турецкий переворот повлиял на то, как армяне и международные средства массовой информации рассматривают кризис с заложниками. Недавно опубликованные данные о репрессиях, связанных с попытками военного переворота, показывают, что это не редкость. Необоснованные обвинения в попытке сменить власть вероятны и в других странах.

Опасения переворота провоцируют репрессии

Данные из Тропической Африки показывают, как попытки государственного переворота в одних странах становятся поводом для репрессий в соседних странах. Мы исследовали, к каким последствиям привели недавние попытки переворота в регионе и были ли случаи, в которых государственные лидеры без предъявления каких-либо доказательств устраивают политические чистки и аресты, утверждая, что раскрыли антиправительственный заговор. Выяснилось, что подобные события не редкость для стран Тропической Африки, где с 1960-го по 2012 год произошло 250 подобных случаев. Недавний пример - июньская зачистка 30 представителей военной элиты в Уганде.

Мы выяснили, что количество попыток переворотов в Тропической Африке в течение предыдущих трех месяцев было фактором, который привел к репрессиям. Такие попытки резко увеличивают число арестов в соседних странах. Пример такой причинно-следственной связи был весной 2009 года. Вскоре после успешного переворота на Мадагаскаре лидеры во всем регионе стали обвинять своих соперников в заговоре с целью переворота, как правило, без предъявления каких-либо доказательств. В течение следующих пяти недель, публичные объявления в попытках переворота были использованы в качестве основания для арестов в Камеруне, Того, Лесото, Гвинее, Эфиопии и Кении. До этого подобные обвинения не предъявлялись в Тропической Африке на протяжении шести месяцев.

Репрессии, связанные с переворотами происходят даже без самих переворотов

Репрессии, связанные с попытками переворота, распространяются по регионам, пересекая границы. Этот страх проявляется в заявлениях мировых лидеров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно сравнил меры, предпринятые после переворота с целью подавления сопротивления, с борьбой против вируса. Эта аналогия отражает общее убеждение, что перевороты могут быть «заразными». Такие ученые, как Самюэль Хантингтон и Рут Фёрст наблюдали за волнами попыток переворотов, охвативших Латинскую Америку и Тропическую Африку в 1960-х, и аналогичным образом предупреждали международное общество об угрозе распространения переворотов.

Тем не менее более поздние исследования дают мало оснований для того, чтобы лидеры агрессивно реагировали на попытки переворотов в соседних странах. Наиболее полное и точное исследование по этой теме можно найти в работе Майкла К. Миллера, Майкла Джозефа и Дороти Oл. Они не обнаружили никаких доказательств того, что перевороты действуют как вирус, в глобальном или региональном масштабе. Это не означает, что перевороты никогда не провоцируют подобные события в других странах, просто это не является общей тенденцией.

Вполне возможно, что попытки государственных переворотов не распространяются как вирус, потому что лидеры, учитывая события в других странах, успешно ликвидируют очаги сопротивления прежде, чем могут произойти перевороты. Шон Йом предлагает подобное объяснение в качестве причины, почему арабские монархии - Марокко, Саудовская Аравия и Кувейт - были более стабильными в течение «арабской весны» 2010-2011 годов, чем страны, не являющиеся монархиями, такие как Йемен, Ливия, Египет и Сирия. К сожалению, единственное, что, как правило, усваивают лидеры в результате попыток переворота это то, что они должны выявлять и устранять потенциальных заговорщиков, прежде чем они столкнуться с подобной проблемой.

Все это наводит на мысль о том, что попытка переворота в Турции может иметь худшие последствия скорее для политических диссидентов в других странах, чем для мировых лидеров. Хотя попытки переворота редко происходят в виде региональных волн, страхи, связанные с ними, распространяются наряду с пагубными последствиями. Скорее всего, будут предприняты действия, подобные жестким мерам Эрдогана в ответ на попытку переворота, который вызвал последний кризис в Турции, чем сами перевороты.

Washington Post

На пороге новой интервенции

Автор: Сергей КОЖЕМЯКИН.

Одной из главных «горячих точек» Ближнего Востока остаётся Ливия. Раны развязанной пять лет назад войны так и не зажили. Вернее, затянуться им не даёт продолжающееся вмешательство извне. Ставка Запада на происламистское правительство «национального единства» грозит стране новым витком конфликта.

Фальшь запоздалых покаяний

В последние месяцы в западных странах, ответственных за развязывание войны в Ливии, вдруг «вспомнили» о последствиях этого преступного шага. Во время одного из выступлений Барак Обама заявил, что вмешательство в ливийский конфликт в 2011 году было самой большой ошибкой его администрации во внешней политике. Этот провал президент США объяснил «недостатком информации»: дескать, решения приходилось принимать, основываясь на предположениях. Многие из которых, как показало время, были неверными.

Республиканская партия в свою очередь подготовила специальный доклад, посвящённый событиям 2012 года в Бенгази. Тогда, напомним, толпа исламистов разгромила американскую дипломатическую миссию и расправилась с послом США Кристофером Стивенсом. В докладе прямо указывается на вину Белого дома и лично тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон, которые бросили дипломатов на произвол судьбы.

Но искренность подобных откровений весьма относительна. Нельзя забывать, что через считанные месяцы в Соединённых Штатах пройдут президентские выборы. Республиканцам в этих условиях важно опорочить кандидата от Демократической партии в глазах избирателей, и ливийская авантюра — весьма удобный предлог. При этом «слоны» старательно замалчивают собственную причастность к преступлениям в Ливии: развязывая агрессию, Обама и Клинтон опирались в том числе на республиканскую фракцию в конгрессе. Что касается президента, то он перед уходом с должности примеривает тогу миротворца и кается в былых прегрешениях. Демократам перед выборами нужно смыть с себя стойкий имидж «ястребов». А для этого можно и голову пеплом посыпать: ради власти идут и не на такие жертвы!

Но главным доказательством фальшивости подобных признаний является нынешняя политика США и их союзников в Ливии. Напомним, что военная операция 2011 года привела страну к настоящей катастрофе. Некогда богатейшее государство Африки находится в глубочайшем экономическом, социальном, политическом кризисе, выхода из которого пока не видно. До сих пор около 500 тысяч человек из шестимиллионного населения Ливии являются внутренними беженцами. В стране не работает 60 процентов больниц, закрыты многие школы. Социальные гарантии, которые при Каддафи обеспечивали безбедное существование всему населению, ликвидированы.

Страна погрузилась в хаос. Волна насилия, искусственно поднятая пять лет назад, не спадает. В Ливии действуют сотни вооружённых группировок, занимающихся переделом сфер влияния, вымогательствами, похищениями людей. Единое государство осталось только на картах.

При этом формально все эти годы в стране имелась центральная власть. Однако ни Переходный национальный совет, являвшийся высшим органом власти до 2012 года, ни сменивший его Всеобщий национальный конгресс даже не пытались положить конец бандитской вольнице, которая запросто диктовала свои условия депутатам и министрам.

Некоторые надежды появились в 2014 году, когда на сцену вышел генерал Халифа Хафтар. Фигура достаточно неоднозначная — некогда ближайший сподвижник Каддафи, а затем злейший его враг, получивший убежище в США, — Хафтар, однако, стал первым, кто объявил войну исламизации Ливии и царившей в стране анархии. Созданная им Ливийская национальная армия взяла курс на сплочение государства и тем самым привлекла в свои ряды многих сторонников свергнутого лидера. В ходе операции «Достоинство Ливии» армия развернула наступление на позиции исламистов в Дерне, Бенгази, Триполи и Сирте.

Ставка на исламистов

До недавнего времени казалось, что дело Хафтара обречено на победу. Сформированная по итогам выборов 2014 года палата представителей и обосновавшееся в Тобруке правительство полностью поддерживали генерала. Легитимность этих органов подтвердили ООН и большинство стран мира. Параллельные парламент и правительство контролировали лишь северо-западную часть Ливии с Триполи и Мисуратой. Состояли они из исламистов, опирались на разношёрстное ополчение (читай: вооружённые банды) и поддерживались более или менее открыто только Катаром и Турцией. А главное, тобрукское правительство удерживало за собой большую часть месторождений нефти и нефтеналивные порты на берегу залива Сидра.

Но эта самостоятельность, видимо, напугала Запад. Он не только не оказал реальную помощь Ливийской национальной армии, но и в итоге стал на сторону исламистов. Сделано это было под внешне благовидным предлогом. Миссия ООН запустила процедуру «национального примирения». Целью процесса объявлялось создание легитимных общеливийских органов власти. После многомесячных переговоров в Схирате (Марокко) стороны конфликта, наконец, пришли к компромиссу. Законодательная власть оставалась за тобрукской палатой представителей, а исполнительными функциями наделялись создаваемые правительство национального единства и президентский совет.

Но в процессе формирования этих двух органов большинство мест в них получили либо исламисты, либо зарубежные марионетки, часть из которых даже не имеют ливийского гражданства. И правительство, и президентский совет возглавил Фаиз Сарадж, его первым заместителем в этих двух органах является Ахмед Майтиг. Оба они представляют именно триполийские и мисуратские «элиты», связанные с исламистскими ополчениями. А нового министра внутренних дел аль-Хогу даже на Западе открыто называют отпетым радикалом.

Генерал Хафтар в органы власти допущен не был. Ливийская армия — единственная сила, способная навести порядок в стране, была, таким образом, отстранена от процесса «национального примирения». Но эта участь постигла не только армию — в новом политическом режиме не нашлось места для всех светских сил. Палата представителей отказалась выносить вотум доверия правительству и президентскому совету, хотя без одобрения депутатами эти институты не имели права начинать работу. Спикер палаты Салех Иса заявил, что новые власти являются неконституционными, поскольку не признают светский характер государства.

В Тобруке указывают на то, что кабинет Сараджа находится под полным контролем представителя госдепа США по Ливии Джонатана Уинера и спецпредставителя генсека ООН Мартина Коблера. Ни одна из кандидатур в новые органы власти не проходит без их одобрения. В частности, Запад активно проталкивает в правительство Абдельхакима Бельхаджа. Этот лидер Ливийской исламской боевой группы являлся наиболее одиозным главарём мятежа 2011 года, а сегодня считается неофициальным вождём исламистов, пользующимся громадным влиянием в Триполи.

В этих условиях внешние силы пошли на фактический переворот и бойкот Схиратских соглашений. 16 мая на встрече в Вене главы МИД более двадцати государств (в том числе России) выразили полную поддержку кабинету Сараджа. А 31 мая Правительство национального единства официально признала Лига арабских государств. Евросоюз, в свою очередь, ввёл санкции против Салеха Исы за отказ поддерживать исламистский режим.

На Тобрук в настоящее время оказывается сильнейшее давление. Тамошним властям, к примеру, запретили экспортировать нефть. Главной целью нового правительства является организация бесперебойных поставок сырья за рубеж. Но для этого им нужно овладеть крупнейшими месторождениями, контролируемыми Тобруком. Если эта цель не будет достигнута в ближайшее время, не исключено развязывание очередной военной авантюры с участием западных войск.

Рокировки и авантюры

Вероятность такого развития событий довольна высока, тем более что иностранные подразделения уже находятся в Ливии. Поводом для их появления стала операция против «Исламского государства». Этим событиям нужно уделить особое внимание. Начнём с того, что появление ИГ в Сирте не было случайным. Этот город, ставший последним оплотом Каддафи, был захвачен отрядами мятежников из Мисураты. Боевики установили здесь настоящий режим террора и вынудили бежать тысячи семей.

В начале 2015-го здесь появляются группировки под флагом «Исламского государства», в мае того же года неожиданно легко установившие полный контроль над Сиртом и прилегающими к нему районами. И тогда, и сейчас в Ливии многие считают это простой рокировкой. Все последние годы исламисты уверенно чувствовали себя и в Триполи, и в Мисурате. Здесь существовали (а по некоторым данным, существуют и сейчас) лагеря, в которых боевики со всей Северной Африки проходили подготовку и затем отправлялись в Сирию и Ирак. Куратором этой схемы, финансировали которую Катар и Турция, являлся упомянутый выше Абдельхаким Бельхадж. Он же, если верить источникам в Тобруке, стоял у истоков ливийского отделения ИГ.

Объединившая боевиков из Туниса, Алжира, Египта и самой Ливии, эта группировка развязала террор против инакомыслящих и пыталась захватить нефтяные объекты, контролируемые тобрукскими властями. Неудивительно, что вплоть до последнего времени реальное сопротивление ИГ оказывала только Ливийская национальная армия Хафтара. С Триполи у исламистов был твёрдый мир. Другими словами, «Исламское государство» можно считать неким «иностранным легионом» триполийского правительства — формально неподконтрольным, но в действительности выполняющим приказы кураторов.

И вдруг в одночасье фронт развернулся в другую сторону. Весной этого года «Исламское государство» перешло в наступление в районах, контролируемых правительством Сараджа, и поразительно легко захватило огромные территории. Армии Хафтара, собиравшейся ударить по исламистам с востока, был послан жёсткий сигнал не вмешиваться. Вместо этого в бой вступили разношёрстные ополчения из Триполи и Мисураты. В течение месяца они очистили от ИГ занятые районы. Сегодня группировка лишь частично контролирует Сирт.

Эта более чем странная кампания, больше похожая на заранее спланированное представление, имела, однако, далеко идущие последствия. Во-первых, она укрепила сомнительную легитимность правительства Сараджа и позволила поставить вопрос о снятии с Ливии оружейного эмбарго. 13 июля глава миссии ООН Коблер открыто призвал начать поставки вооружений в Триполи «для эффективной борьбы с терроризмом». В то же время в отношении Тобрука эмбарго никто отменять не собирается.

Во-вторых, в наступлении на Сирт активно участвовали американские, британские и итальянские спецподразделения. Это вмешательство под предлогом отражения террористической опасности, вероятнее всего, будет продолжено. Выступая в конце июня в американском сенате, новый глава Африканского командования вооружённых сил (АФРИКОМ) США Томас Вальдхаузер припугнул собравшихся перспективами усиления ИГ в Ливии. По его словам, исламисты рассматривают эту страну в качестве запасного варианта базирования в случае поражения в Сирии и Ираке. При этом генерал пожаловался на недостаток полномочий и призвал наделить Африканское командование правом самостоятельного, без согласования с Вашингтоном, нанесения ударов. Наконец, Вальдхаузер заявил о поддержке Соединёнными Штатами правительства Сараджа. О палате представителей не было сказано ни слова.

Это может свидетельствовать о скором начале операции против Тобрука и Ливийской национальной армии с участием иностранных подразделений. Мартин Коблер уже заявил о необходимости подчинения генерала Хафтара правительству в Триполи. «Единственным выходом является создание объединённой ливийской армии под командованием президентского совета», — заявил он 17 июля. А министр обороны Махди аль-Баргати отдал приказ ополченцам готовиться к «освобождению» нефтяных месторождений. По последним данным, в районе города Адждабия начались боевые столкновения между войсками Хафтара и боевиками из Мисураты.

Тем самым Ливию ввергают в ад новой гражданской войны. Уничтожая все более или менее самостоятельные силы, США и их союзники пытаются превратить страну в послушный источник сырья и плацдарм для новых преступных авантюр на Ближнем Востоке. Нелишним будет отметить, что АФРИКОМ до сих пор не смогло договориться ни с одним государством континента о базировании своей штаб-квартиры. Сегодня она находится в германском Штутгарте. Вполне возможно, роль главного африканского сателлита Вашингтона уготована Ливии. Стране эта «честь» не принесёт ничего хорошего. Дальнейший распад и кровавый хаос — вот что ждёт Ливию на этом пути.

Libya is Getting Transformed into a Battlefield Yet Again

Martin Berger

The global war against extremism is not only being waged in Iraq and Syria, which is clear if one takes into consideration the fact that Libya is now being transformed into one of the key strongholds of ISIS. This is a deeply troubling development, since Libya is situated in immediate proximity to the European coastline. Libya used to be a vital barrier for the Greater Maghreb and southern Europe, but now the country is becoming gradually transformed in a battlefield yet again, where NATO forces are engaging “radical Islamists,” or at least we are being told so.

Fearing the danger of Libya being turned into a terrorist-run state, which may be used by ISIS to enhance its terrorist activities in Europe or even launch a missile strike against the south of the Old World, European political and military leaders, together with Washington, have started developing a comprehensive plan to launch a military intervention in Libya yet again, which should provide “radical solutions to the problems of jihadism.”

But there’s a slight problem that Western politicians have encountered along the way – for this plan to succeed NATO states must persuade regional players to get involved in new military aggression against Libya, especially states like Egypt and Algeria.

Thus, France and the United States have been hard at work trying to persuade Algerian politicians that they must send troops to Libya. According to Washington’s plan, Algeria should be playing the primary role in the so-called “pacification of Libya.” They will position Algeria as a major anti-terrorist force in the region, which, unlike its neighbors, has managed to isolate itself from the militant threat, even thought it took it a number of years to succeed along this path. According to this plan, Algerian armed forces must invade Libya to “cleanse” its western region of radical militants. In turn, Egypt is supposed to occupy the eastern region of Cyrenaica, taking advantage of close air support provided by French and, supposedly, American aircraft.

While Cairo has formally agreed to fulfill this mission, Algeria doesn’t seem to be so determined to get itself stuck in a war. In spite of the temptation to take advantage of the situation in Libya and stop a constant string of attempts to destabilize the situation on the Libyan-Algerian border, Algiers has so far taken no steps to intervene in Libya. And this position seems to be perfectly rational, after watching the steps that Washington has taken to destabilize Libya and Syria, Algerian politicians are fairly concerned that they too may be subjected to a somewhat similar treatment. And one can hardly blame them for taking a cautious approach, since we’ve all seen the fruits of “Western democratization.”

Their concerns are further aggravated by the fact that Washington, Brussels and Paris have been regularly criticizing Algeria for not adhering to the defense of democratic and civil liberties. Western politicians have traditionally criticized the state of media freedom, the absence of Berber cultural that is being actively supported by France, and the absence of any compliance with the Algerian Constitution, since the notion about the limited number of presidential terms has been violated repeatedly. Therefore, Algeria’s restrained position on Libya has triggered an ever increasing amount of pressure being applied on the local political and military circles by Washington, Paris, and Brussels.

At the same time, so-called Western coalition forces have been preparing for renewed military aggression against Libya. For instance, Britain has already sent its troops to Tunisia, as it was announced by the UK Defense Secretary Michael Fallon last March. In addition, there are new states that are going to be engaged in the new military adventure in Libya, like Italy and Spain,who have been receiving instructions and objectives for the future military operation. The plan includes the deployment of troops in Libyan territory under the guise of carrying out military exercises, even though troops will be given specific instructions to engage hostile forces if they run into them. Similar “military exercises” are being held in Iraq, Ukraine and Mali.

It’s clear that NATO strategists have already developed plans to assist future Libyan state institutions along with ways to enhance combat capabilities of the local security forces. While numerous Libyan militant groups adhere to extremist ideologies and can be considered terrorist in nature, Western politicians are happy to arm them as long as they keep pushing ISIS forces back. Against this background, the arms embargo that was introduced by the UN, is being clearly ignored. There’s rumors that British, French, Italian and even American special forces are assisting local militants in the operation that is aimed at capturing the town of Sirte.

In spite of the apparent desire of certain Western forces to hide these plans from the rest of the world and pretend that NATO troops are not being deployed in Libya, it seems to be too tall a task for them to handle. Therefore, on July 20, the French Ministry of Defence was forced for the first time to officially acknowledge the presence of French troops in Libyan territory, by reporting the deaths of three French servicemen that were serving in special forces units.

There’s little doubt that the international community must join hands in the fight against terrorism and its current manifestation – ISIS. However, this fight should be taking place within the legal bounds of international law. There must be no repeat of illegal activities against Libya and other states, which were destroyed and transformed into failed states under the guise of this “fight against terrorism”

In the meantime, we see French soldiers being killed, while acting in direct violation of international norms, without a UN mandate or an official request issued by the Libyan authorities. Moreover, Libyan authorities have already declared an official protest against such actions on their territory. There’s little doubt that no one is capable of defeating terrorism while encouraging illegal interventionism, and there must be no second opinion about that.

«Победа над ИГ только усилит угрозу в Европе»

Власти Германии вынуждены стремительно менять миграционную политику

Игорь Крючков, Антон Самойленко

Четыре нападения на мирных граждан, которые произошли в Германии менее чем за неделю, поставили власти страны перед необходимостью стремительно менять политику. Каждый инцидент связан либо с беженцами, либо с натурализовавшимися иммигрантами с Ближнего Востока. Поэтому ожидаются изменения внутреннего законодательства ЕС и усиление борьбы с террористами в Сирии и Ираке. Однако все это может привести к усилению террористической угрозы в Европе.

«Партия Меркель: Спасибо за террор в Германии и Европе!» — написал в Twitter Андре Поггенбург, руководитель регионального отделения ультраправой партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии-Анхальте. Немецкие политики, пытающиеся набрать очки на череде нападений, которые произошли в стране менее чем за неделю, 25 июля резко усилили критику правительства ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель.

«Наши соболезнования пострадавшим и скорбящим, наше отвращение сторонникам Меркель и идиотам-левакам, несущим ответственность!» — гласило сообщение Поггенбурга.

В воскресенье в Германии произошли сразу две атаки. В Ансбахе злоумышленник взорвал вместе с собой рюкзак со взрывчаткой и металлическими предметами внутри. В тот же день в Ройтлингене мужчина убил мачете женщину и выбежал на улицу в поисках других жертв, пока не был задержан. Атакующие в обеих случаях были беженцами из Сирии, они находились на территории Германии не более двух лет и действовали в одиночку. Из-за взрыва пострадали 14 человек, трое из которых получили тяжелые ранения. Женщина, погибшая от удара мачете, была беременной.

За день до этих атак Меркель уже выступала с официальным заявлением, в котором выражала соболезнования жертвам других нападений. «Правительство и службы безопасности страны продолжат делать все, чтобы обеспечить безопасность и свободы всех жителей Германии», — обещала она.

22 июля немец иранского происхождения открыл стрельбу по людям в крупном торговом центре Olympia города Мюнхен, после чего застрелился сам. Погибли 10 человек, ранения получили, по разным данным, от 16 до 35 человек. 18 июля в Баварии произошла резня в поезде. На пассажиров напал мужчина с ножом и топором. Ранения получили около 20 человек, некоторых из них пришлось госпитализировать. Позже МВД Баварии Йоахим Херманн сообщил о том, что нападавшим оказался выходец из Афганистана. Нападавший был уничтожен полицией.

Ответственность за это событие сразу же взяла на себя террористическая группировка ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявив, что афганец — ее боевик. Во время обыска его дома полицейские нашли в том числе самодельный флаг ИГ.

«Мигранты почувствуют реакцию властей»

Первая реакция критиков Меркель заключалась именно в том, что к череде нападений привела провальная политика правительства в отношении мигрантов. За последние полтора года Германия приняла у себя 1,1 млн мигрантов, и примерно половина из них подала документы на предоставление статуса беженца, рассказал Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН.

«Однако нужно отдавать себе отчет, что далеко не все злоумышленники были мигрантами. В Мюнхене теракт совершил немец иранского происхождения, то есть речь идет о проблемах, которые не исчерпываются только сменой миграционного законодательства», — считает собеседник «Газеты.Ru».

По его словам, в ближайшее время правительство Меркель будет ужесточать методы работы с мигрантами. «Они это почувствуют. Прежде всего, на региональном уровне, — объясняет эксперт. — Основная работа с мигрантами находится в ведении федеральных земель Германии».

Кроме того, Белов ожидает некоторое увеличение финансирования органов безопасности страны.

«Контроль над оружием — важный момент. Мы должны продолжать делать все возможное по ограничению доступа к оружию и контролировать эту сферу», — уже объявил изменения в подходах вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль, комментируя стрельбу в Мюнхене в интервью газете Berliner Morgenpost.

В настоящий момент в стране проводятся 708 расследований по подозрению в исламском терроризме, в списке подозреваемых — 1029 человек.

Ханс-Георг Маассен, глава разведывательной службы Германии, подчеркнул, что страна является столь же уязвимой для атак ИГ, как и Франция, где на позапрошлой неделе произошел страшный теракт в Ницце с более чем 80 жертвами.

Простые решения

Власти Германии по-разному трактуют последние нападения, напомнила Евгения Гвоздева, директор программ Европейского центра стратегических исследований и безопасности (ESISC, базируется в Бельгии). Помимо нападения в Мюнхене, где действовал террорист-одиночка, кричавший, что он немец и, похоже, бравший пример с фашиста-убийцы Андерса Брейвика, который отбывает пожизненное наказание в норвежской тюрьме. Таким образом, этот теракт может быть не связан с ИГ и исламским терроризмом.

Нападение с мачете в Ройтлингене полиция, в свою очередь, называет преступлением на бытовой почве. Сириец-убийца лично знал свою жертву и, по имеющимся данным, нанес ей удар в результате ссоры.

«Но как бы то ни было, очевидно, что достигнута некая критическая масса инцидентов, которую невозможно игнорировать, — подчеркнула собеседница «Газеты.Ru». — Перед Германией и ЕС в целом встала задача не только усиливать контроль во всех транспортных хабах и на границах. Проблема исходит еще и от тех людей, которые приехали в Европу и получили местный паспорт лет двадцать назад».

Особое беспокойство эксперта вызывают сообщения о терактах, которые германским спецслужбам пока удается предотвратить. «На днях была информация о том, что полиции удалось выявить ячейку ИГ, которая готовила теракт в Дюссельдорфе. Он был запланирован с гораздо большим масштабом, по схеме парижских или брюссельских атак, — рассказала Гвоздева. — В рамках этой операции были задержаны несколько сирийцев, которые находились в пунктах по распределению беженцев». Иными словами, опасения того, что с миграционным потоком на территорию Европы могли проникнуть сотни боевиков ИГ, начинают оправдываться.

Американское издание The Wall Street Journal 25 июля опубликовало заметку о том, что новые реалии в Европе начинают беспокоить спецслужбы США. «Мы живем в страхе, исходит ли он от террористов или психически нездоровых людей, — цитирует газета анонимного американского дипломата, работающего в Европе. — Это две проблемы, и решать нужно обе. Главный тренд — это радикализация, которая охватывает все общество. Я не знаю, как это остановить».

Джерри Хендрикс, аналитик вашингтонского Центра новой американской безопасности, рассказал изданию о традиционном рецепте: ЕС должен усилить сотрудничество с США и НАТО. Альянс, в свою очередь, по мнению эксперта, должен быть готов к «волевым решениям».

Между тем усиление действий западной коалиции против ИГ и союзных им террористических группировок в Сирии и Ираке может привести к обратному эффекту, предупреждает Гвоздева. «ИГ уже обратилась ко всем своим сторонникам с рекомендацией не ехать на территорию своего «халифата» в Сирию, остаться в своих странах и вести «джихад» дома, — рассказала собеседница «Газеты.Ru». — Если террористический «халифат» в Сирии и Ираке будет разгромлен, то в Европу начнется обратный поток радикалов, получивших боевой опыт и решивших вернуться на родину».

Кроме того, по ее мнению, в исламском мире могут очень быстро возникнуть новые очаги террористической угрозы. Это Ливия, Египет, северный Синай и Турция (если властям страны не удастся стабилизировать ситуацию после попытки военного переворота).

Волонтеры обнаружили тела 41 погибшего мигранта на пляже города Сабрата к западу от ливийской столицы Триполи.

"Мы думаем, эти люди утонули около пяти-шести дней назад", — сообщил агентству Франс Пресс представитель местных властей. Он также добавил, что ежедневно море выбрасывает на берег одно-два тела.

Перед захоронением специалисты проведут анализ ДНК погибших.

В последние годы в связи с волной революций на Ближнем Востоке, сменой режима в Ливии, разгаром гражданской войны в Сирии беспрецедентно увеличился поток нелегальных мигрантов из этого региона. Множество беженцев из Ливии пытаются добраться по морю на ненадежных судах до берегов Италии.

Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», Владимирская область, 22 июля 2016 года

Спасибо за приглашение. Это уже второй раз, когда мне предложили приехать сюда и выступить перед участниками смены «Территории смыслов». Как я понимаю, здесь преобладают специалисты в области национального вопроса и межнациональных отношений. Эта тема сейчас становится одной из наиболее острых в мировой политике. Практически любой кризис, так или иначе стоящий на повестке дня в международных отношениях, связан с обострением межнациональных, межрелигиозных, межэтнических противоречий. Это приходится учитывать в практической политике буквально повседневно.

Происходящее на Ближнем Востоке и Севере Африки – прямой результат очень неграмотного, непрофессионального отношения к ситуации, к тенденции, которая наблюдается сейчас в мире: противоречия между объективным процессом формирования полицентричного миропорядка, в котором множество центров силы и влияния, с одной стороны, а с другой – стремлением стран Запада, которые несколько столетий считались «законодателями моды» в мировых отношениях, любой ценой, без преувеличения всеми средствами сохранить свое доминирующее положение. Понятно, что это никому не удастся, в истории это тоже никому не удавалось – даже в колониальные времена приходилось как-то договариваться, а не диктовать свою волю. Тем более это не удастся сейчас, когда биполярная система советско-американского противостояния исчезла, больше нет Варшавского договора и идеологических противоречий, но наряду с Европой и США в качестве экономических гигантов поднимаются Китай, Индия, Бразилия, Африканский континент считается богатейшим с точки зрения природных ресурсов. Появляются новые центры экономического роста и финансового влияния, а с экономической мощью и финансовым влиянием приходит соответственно и политическое влияние.

В стремлении сохранить свое доминирование наши западные партнеры, к сожалению, действовали «как слон в посудной лавке». В Ираке под ложным предлогом было объявлено свержение режима, туда вторглись американские и другие натовские войска, под ложным предлогом поиска ядерного оружия и другого ОМУ свергли президента, каким бы авторитарным он ни был. Никакого терроризма и ИГИЛ в то время не существовало. ИГИЛ появился после вторжения США в Ирак. Совсем недавно бывший премьер-министр Великобритании Т.Блэр, поддерживавший бывшего президента США Дж.Буша в той интервенции, прямо сказал, что ИГИЛ возник после интервенции в Ирак в 2003 г.

Одним из результатов американского вторжения было желание все переделать по своему разумению, которое было очень примитивным. Они взяли и выгнали всех суннитов, которые при С.Хусейне были правящей группой мусульман в Ираке, хотя и в меньшинстве, и передали все функции шиитскому большинству. Сунниты были выброшены из армии, службы безопасности, полиции – из всех мало-мальски значимых силовых ведомств и не только. Они оказались без работы, а в большинстве своем это были люди, прекрасно владевшие оружием и мало что умевшие еще. Сейчас костяк ИГИЛ – это бывшие офицеры армии С.Хусейна, которые не имеют ничего общего с идеологией исламизма, радикализма, экстремизма. Их наняли на работу те, кто манипулируют общественным сознанием и апеллируют к религиозным чувствам, лозунгам о необходимости восстановления справедливости. Арабские страны предстают в качестве жертв в плане того, что западная цивилизация игнорирует их интересы, внутри обществ есть огромная проблема нищеты, недоразвитости, отсутствия доступа к образованию. Под этими лозунгами молодежь вербуется для участия в террористических бригадах, а то и просто надевать «пояс шахида».

Это пример того, как абсолютное игнорирование этнического, конфессионального, межрелигиозного состава иракского населения привело к фатальной ошибке. Страну, в которой хотя и существовал авторитарный режим, но была полная стабильность и предсказуемость, а все вопросы, связанные с подозрением о наличии оружия массового уничтожения были урегулированы, просто превратили в государство на грани развала, каковым сейчас является Ирак. Мы всячески стремимся помочь иракскому обществу, прежде всего, подавить угрозу терроризма и, во-вторых, восстановить единство. Для этого необходим межнациональный диалог, чтобы сунниты, шииты и курды, если мы говорим о многообразии, чувствовали себя комфортно.

То же самое произошло, когда состоялась агрессия против Сирии путем натравливания на законное правительство террористического интернационала в лице ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» и многих других группировок, которые наши партнеры считают приемлемой оппозицией и которые регулярно блокируются с «Джабхат ан-Нусрой», осуществляют совместные операции. Примеров тому множество, если у вас будет интерес, об этом можно будет подробнее рассказать.

Ведется война, которая обрела конфессиональное измерение. Б.Асад – это не сунниты, которых большинство в Сирии, но традиционно они были не у власти. Сейчас под этим «соусом» пытаются опять же использовать раскол внутри ислама на суннитов и шиитов для свержения неугодного режима. Права меньшинств и большинства очень важны, но этот вопрос нужно решать не войной или свержением суннитами шиитов или наоборот. В Ираке ради свержения суннитов привели к власти шиитов, а в Сирии ради свержения Б.Асада пытаются привести к власти суннитов.

Межнациональные проблемы (наверняка в зале много специалистов, которые разбираются в этом лучше, чем я) можно решать только через диалог и поиск согласия. Сирия состоит не только из мусульман – шиитов и суннитов. Это колыбель христианства. Ближний Восток вообще является колыбелью христианской религии – это место, где тысячелетиями сосуществовали три великих мировых религии: ислам, иудаизм и христианство. Происходящее там сейчас реально грозит разрушить баланс, который при всех кровопролитнейших войнах, при том, что случилось в результате крестовых походов, все же сохранялся. Если наша просвещенная эпоха будет свидетелем разрушения этого баланса, это будет позор на все наши головы.

Число христиан стремительно сокращается. В Сирии и Ираке их стало на порядок меньше. Эта тенденция должна быть остановлена. Мы вместе с коллегами, в том числе из Ватикана, проводим серию мероприятий для привлечения внимания к недопустимости христианофобии. В рамках ОБСЕ принято решение осоздании специальных докладчиков по проблемам христианофобии, исламофобии и антисемитизма. Сегодня только равным отношением к религиям и национальностям можно решать любые проблемы.

Если говорить о кризисе, который сопряжен с мигрантами в Европе, то это одна из сторон той же самой проблемы. Мигранты сначала пытаются адаптироваться, и у них это не очень получается. Западноевропейские общества на каком-то этапе, когда пошли первые волны трудовых мигрантов (когда еще не было спасающихся от конфликтов мигрантов-беженцев), пытались воспользоваться американской концепцией «плавильного котла», согласно которой все живут вместе, женятся друг на друге, рожают детей и становятся одним единым целым. Однако в Европе «плавильный котел» не получился. В США, кстати, этот «котел» дает регулярные протечки. Происходящее сейчас с насилием полицейских против чернокожих и с ответной реакцией чернокожих против правоохранительных структур – это серьезный звонок, о чем был вынужден публично говорить Президент США Б.Обама. Американцам еще предстоит это осмыслить. В Европе тоже не получилось «плавильного котла». Мигранты в большей части селились компактно, воспроизводились в своем кругу, смешения браков было относительно немного. После этого европейцы придумали другую концепцию – мультикультурализма, предполагающую, что мигранты, приехавшие в Европу, живут своими общинами, пользуются определенными правами на свои язык и традиции. Это тоже не сработало, прежде всего, по моему убеждению, из-за того, что европейская элита стремилась проводить политику ложно понятой политкорректности.

Один пример. Лет 15 назад, когда ЕС решил разработать европейскую конституцию, этим занималась комиссия, которую возглавлял бывший президент Франции В.Ж.д’Эстен. В итоге конституцию не смогли принять, а приняли Лиссабонский договор, который сейчас тоже подвергается испытаниям. Когда же речь шла о конституции, В.Ж.д’Эстен без всяких колебаний в проекте, который он готовил для рассмотрения европейскими странами, записал, что Европа имеет христианские корни. Когда это стали обсуждать, у многих возникли сомнения, поскольку это неправильно, так как в Европе сейчас живут мусульмане и представители других религий. Европа, конечно, складывалась на основе христианства, но теперь открыта для всех других конфессий. По моему убеждению, это было колоссальной ошибкой. Стали говорить, что не очень правильно бравировать тем, что ты христианин и показывать принадлежность к какой-то религии вообще (как вы помните, стали даже запрещать изображение креста на общественных зданиях и в школах, рекомендовали гражданам не носить крест на виду).

Мое глубокое убеждение, что как только ты забываешь о своих нравственных и духовных корнях, тебе скоро становятся безразличны духовные корни и нравственные ценности других. Поэтому исламофобия в Европе сейчас набирает силу. Мигрантов обвиняют в абсолютно неприемлемом поведении. Вы видите, как эти обвинения подтверждаются фактами. Но одновременно эту проблему пытаются «замести под ковер». Происходит обратная реакция – мигранты ведут себя так, как хотят, поскольку утеряны нравственные ориентиры, их не хотят возрождать и о них стыдно упоминать. В ответ они получают исламофобскую реакцию.

Здесь я остановлюсь в своем вступительном слове, потому что на эту тему можно долго рассуждать, приводить примеры. Мне кажется, будет правильно, если мы пообщаемся с вами интерактивно. Мне хочется послушать вас, узнать, какие вопросы вас интересуют, а я постараюсь отреагировать максимально откровенно.

Вопрос: Параллельно со Всероссийским молодёжным образовательным форумом «Территория Смыслов на Клязьме» в Крыму проходит Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида». Не первый год в Форуме принимают участие иностранные участники, в том числе из т.н. санкционных стран. Мы не находим никаких противоречий, а наоборот общаемся, находим общий язык, в том числе, и на других международных площадках. Но, когда молодые люди взрослеют, отношения становятся напряженными, против нас применяют санкции. Как Вы думаете, почему это происходит?

С.В.Лавров: Как пел В.С.Высоцкий в известной песне, «значит, нужные книги ты в детстве читал», если ты остался человеком. Если у тебя выработались какие-то конфронтационные подходы к жизни, свои собственные конфронтационные установки, значит, не дочитал ты нужных книжек, либо вообще ничего не читал, учитывая, что сейчас электронный век.

Единственную причину найти невозможно. Каждый человек по-своему развивается как личность и воспринимает происходящее по-разному. Главное, наверное, то, что каждый человек по-разному восприимчив к пропаганде. То, что происходит конкретно с санкциями, безусловно, это явление в решающей степени создано пропагандой – демонизация России, обвинение во всех грехах.

Посмотрите, такая же ситуация с Крымом. Как все произошло? Нас просто обвиняют в том, что мы, ни много ни мало, аннексировали территорию суверенного государства. Абсолютно отказываются принимать легитимность референдума, который там прошел. Хотя те европейские политики, а их было немало, которые честно подходят к проблемам сегодняшнего дня и которые поехали смотреть, как будет организован этот референдум, в один голос сказали, что там не к чему было придраться. Нам говорят, что надо было бы подождать пару месяцев, хорошо подготовиться, пригласить ОБСЕ, потому что они за одну неделю не приезжают, а должны приехать за 90 дней и объяснить, как все устраивать. Это абсолютно циничная позиция тех, кто закрывает глаза на генезис этой проблемы.

21 февраля 2014 г. подписывается соглашение между Президентом Украины В.Ф.Януковичем и ведущими оппозиционерами, которые сейчас у власти. Соглашение засвидетельствовали и поставили под ним свои подписи министры иностранных дел Германии, Польши и Франции. Утром оно было «растоптано». Сказали, что В.Ф.Янукович исчез. На самом деле он поехал на съезд своей партии в г.Харьков. Но даже если он уехал бы куда-то еще. Наверное, просто сказать – государственный переворот, президент-то исчез. Посмотрите, как сейчас реагировали на попытку государственного переворота в Турции. Тут же все сказали, что необходимо соблюдать конституцию, только в рамках закона. Почему же украинский президент недостоин такого отношения, как президенты других стран, которых пытаются свергнуть?

В Йемене полтора года назад был переворот. Президент убежал за границу, в Саудовскую Аравию. Его до сих пор требуют вернуть в Йемен, а В.Ф.Януковича не требуют. Причем в Йемене и в Турции никакие западные страны не подписывались под какими-то соглашениями. А в отношении Украины немцы, поляки и французы подписались под тем, о чем договорилась оппозиция с президентом. А утром даже публично не смогли сказать, что это плохо, что оппозиция нарушила свои обязательства, и необходимо вернуться к тому, о чем было договорено.

22 февраля 2014 г., когда переворот уже произошел, в Харькове проходил съезд народных депутатов Украины всех уровней – Верховной Рады, местных законодательных собраний юго-восточных областей, депутаты Крыма и Севастополя. Они приняли единогласное решение, что не согласны с незаконным антиконституционным переворотом, и до тех пор, пока не будет восстановлена конституционная власть и порядок, депутаты, избранные украинским народом в разных регионах, берут на себя всю полноту ответственности за положение на Юго-Востоке Украины, а также в Автономной Республике Крым и в г.Севастополе. Это все, что они сделали. Они не поднимали никакие народные ополчения, чтобы брать штурмом Киев и свергать путчистов, а сказали, что они, живущие там, через избранных ими депутатов, не принимают государственный переворот и будут отвечать за покой, порядок и организацию жизнедеятельности на этих территориях.