Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Когда грузовики без водителей поедут по всей России и нужны ли беспилотные автобусы в городе

Беспилотные грузоперевозки породили ажиотажный спрос

Мария Кузнецова

Нужны ли беспилотные автобусы в городе, когда грузовики без водителей поедут по всей России и почему с их бортов убрали предупреждающие надписи, рассказала в интервью "Российской газете" директор Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова.

Беспилотная доставка грузов активно развивается. Куда едут фуры без водителей?

Полина Давыдова: На сегодняшний день высокоавтоматизированные грузоперевозки стали уже не просто пилотным проектом, а коммерчески прибыльным бизнесом. В 2021-2022 годах мы вместе с рынком - транспортно-логистическими компаниями, производителями беспилотных машин, минтрансом, оператором платных дорог "Автодор" - несколько месяцев прорабатывали подходящую бизнес-модель. Сегодня в экспериментальном правовом режиме участвуют Х5, "Магнит", ПЭК, "Газпромнефть-Снабжение", Globaltruck, транспортно-логистическая компания КАМАЗа - NATCAR и перевозчик Navio. Пока автономное движение осуществляется только по трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург. Беспилотник работает как челнок, в течение суток он может два раза обернуться, в отличие от машины с обычным водителем за рулем, которому нужно соблюдать режим труда и отдыха.

Насколько сейчас перевозчикам это выгодно?

Полина Давыдова: Этот проект вызывает ажиотаж. Он интересен в том числе с точки зрения оформления перевозки, так как используются электронные документы, позволяющие действовать оперативно. Кроме того, тариф внутри экспериментального правового режима дешевле рыночного, а проезд по М-11 для участников эксперимента бесплатный. Это отличные условия, которые были предоставлены нашим правительством для тестирования высокоавтоматизированных технологий. Я считаю, что это невероятно интересный бизнес-проект, в который поверили и производители транспортных средств, и грузоперевозчики. Сейчас у нас более 50 беспилотных грузовиков. И, судя по тому, что компании постоянно проявляют интерес к расширению таких перевозок, за ними будущее. Более того, мы распространяем автономные грузоперевозки на новые трассы. ЦКАД и М-12 тоже вошли в экспериментальный правовой режим.

Беспилотное движение по Центральной кольцевой автодороге вокруг Москвы запустят до конца марта, а в 2026 году - на М-12 Москва - Казань

По каким дорогам поедут беспилотные машины?

Полина Давыдова: Изначально мы выбирали длинные, прямые трассы, без светофоров, переходов и людей, такие как, например, М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом, М-12 от Москвы до Казани. На дороге должен быть устойчивый сигнал связи, чтобы автомобиль мог ехать в беспилотном режиме, она должна быть оцифрована, чтобы информация о состоянии дороги оперативно передавалась в цифровой двойник и от него - к машине. Пока оцифрована только М-11, в ближайшее время цифровой двойник будет у ЦКАД, беспилотное движение по Центральной кольцевой автодороге вокруг Москвы запустят до конца марта, затем - в 2026 году - на М-12 Москва - Казань.

Когда беспилотный транспорт появится в городах?

Полина Давыдова: Беспилотные технологии внутри города развиваются на гораздо более низких скоростях. Беспилотные трамваи, метро, электрички вполне реальны, так как это рельсовый, обособленный вид транспорта. И в Москве это направление сейчас активно и успешно развивают. Насчет беспилотных автобусов - не уверена, нужны ли они. Я считаю, что любой вид беспилотного транспорта нужно развивать на удаленных, например северных, территориях, на воде и на крупных автомагистралях. Мы уже и так далеко продвинулись, выведя на дороги общего пользования беспилотники. Они уже с нами в потоке по трассе ездят. Правда, предупреждающие надписи с их бортов пришлось убрать, потому что водители их подрезали и вели себя не очень корректно. Уверена, автономные грузовики и до других регионов со временем доедут - поступают запросы из Нижегородской, Самарской областей, на Крайнем Севере тоже в них очень заинтересованы.

Минэкономразвития раскрыл статистику по эксперименту с беспилотными легковыми автомобилями. За два с половиной года зафиксировано только два ДТП по вине таких машин. Появятся ли у нас беспилотные такси?

Полина Давыдова: О коммерческом запуске беспилотных такси говорить пока рано.

Минтранс опубликовал планируемые поправки в концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотного транспорта. Кроме того, в министерстве разрабатывают соответствующий закон. В 2025 году произойдут глобальные изменения в этой сфере?

Полина Давыдова: В России экспериментальный правовой режим для отработки высоких технологий появился несколько лет назад. И на транспорте сейчас самое большое количество таких режимов. По итогам работы мы определим наиболее эффективную модель и концепцию с точки зрения технологии и организационного процесса и будем предлагать заложить ее в федеральный закон, который сейчас разрабатывается. К марту мы совместно с бизнесом представим проект в минтранс. На мой взгляд, это очень правильная логика - создавать законодательство после того, как пройдет тестирование в рамках экспериментальных правовых режимов. В других странах сначала беспилотники выезжают на дороги, потом с ними начинают происходить разные ситуации, и проекты закрываются из-за опасности для окружающих.

В прошлом году многие процессы, сопровождающие грузоперевозки, перевели в цифровой формат. Что это дало?

Полина Давыдова: В прошлом году мы запустили создание национальной транспортно-логистической платформы "Гослог". Это своего рода Госуслуги для грузового бизнеса России. "ГосЛог" необходим и для властей - в части обеления рынка, и для бизнеса - чем быстрее ты оформишь все транспортные документы, тем быстрее получишь расчет за поставку. Более того, "ГосЛог" также позволит нам лучше взаимодействовать с дружественными странами, увеличить товарооборот, ускорить провоз грузов. Предстоит масштабная работа, стандарты невозможно принять за один год. Думаю, что в 2025 году мы запустим "единое окно" для подачи всех перевозочных документов в электронном виде, а стыковка с другими странами - это на перспективу.

Кому выгоднее цифровизация транспортной отрасли: бизнесу или власти?

Полина Давыдова: Это дорога с двусторонним движением. Мы предложили создать инструмент, при котором можно будет загружать все документы в электронном виде в "едином окне". Это и ускорит бизнес-процессы, и данные будут видны всем заинтересованным госорганам. Или, например, еще одно выгодное и для бизнеса, и для государства решение - использование навигационных пломб. Механизм не только ускоряет доставку, что на руку бизнесу, но и позволяет отслеживать товарооборот. С 27 января использование пломб распространено на перевозки некоторых видов грузов между Россией и Беларусью. Подготовка к этому велась четыре года. Механизм дает минтрансу возможность анализировать работу транспортной системы: где нужно увеличить пропускную способность дорог, где поставить больше пунктов контроля, достроить больше хабов. Такой транспортно-экономический баланс без цифровизации в принципе невозможен.

В Совфеде необычной фотовыставкой напомнили о важности особой помощи людям с орфанным недугом

В Совфеде открылась фотовыставка ко Дню орфанных заболеваний

Ирина Невинная

В эти дни в здании Совета Федерации на Большой Дмитровке проходит необычная фотовыставка. С постеров на нас смотрят дети и взрослые, которым выпала нелегкая участь родиться с редким (орфанным) недугом. Проблемы у "редких" пациентов часто начинаются буквально с пеленок. Без помощи государства и общества, то есть всех нас, большинство таких больных были бы обречены. Собственно, выставка "России важен каждый" и проводится для того, чтобы напомнить об этом.

"Первый раз я столкнулся с этой темой несколько лет назад, когда мне предложили поучаствовать в подготовке подобной фотовыставки. Но была пандемия, я заболел ковидом, и мне пришлось срочно искать коллег в разных городах, где жили наши герои, чтобы не сорвать фотосъемки. И прямо скажу, это было непросто, желающих было немного, - рассказал автор всех фотографий, фотокорреспондент "Российской газеты" Сергей Куксин. - Почему-то многие стараются не вникать в проблемы тяжелобольных людей, возможно, считая, что их это не касается. И вот на этот раз проект состоялся с моим участием. Мне хотелось не просто помочь, но и показать то, что я увидел, когда начал работать с этими детьми и взрослыми. Они борцы. Многие из них знают, что их жизнь не будет долгой, но это их, наоборот, заряжает дополнительной жаждой жить на полную катушку. Многим из них мы на самом деле можем помочь. Запомнилась одна девочка из Калининграда, она считала себя некрасивой, не любила смотреться в зеркало. А между тем, она умница, учится в Университете Канта и пишет книги. После нашей работы и съемок она буквально расцвела".

Программа ранней диагностики - неонатальный скрининг, доступность современных лекарств меняют реальность "редких" пациентов, улучшают их жизнь

"Мы сопроводили каждый фотопортрет короткой историей о заболевании и, главное, тезисом, что нужно делать, чтобы помочь таким пациентам. В качестве эмблемы выставки выбрали зебру. Во-первых, это симпатичная и живая лошадка, а полоски на ее шкуре напоминают нашу жизнь: то черная полоса, то белая. Во-вторых, у каждой зебры этот рисунок уникален. Так же, как уникальна история каждого нашего героя", - рассказала "РГ" председатель правления Всероссийского общества орфанных заболеваний (ВООЗ) Ирина Мясникова.

Редких заболеваний много - более семи тысяч, и пока не все поддаются диагностике и лечению. Сегодня в нашей стране, по оценкам экспертов, более 70 тысяч таких пациентов. Две трети орфанных недугов проявляются очень рано, поэтому примерно половина больных - дети. Диагностировать эти болезни сложно, лечить - очень дорого, поэтому семьям крайне важна и доступность медицинской помощи, и моральная и эмоциональная поддержка.

"В последние несколько лет в государственной политике в отношении орфанных пациентов произошел буквально прорыв. Это касается и диагностики - была расширена программа неонатального скрининга и доступности применения самой современной терапии. Новыми редкими нозологиями пополнилась федеральная программа "14 высокозатратных нозологий". А лекарственное обеспечение всех детей с орфанным диагнозом взял на себя специально созданный фонд "Круг добра". Все эти инициативы меняют реальность "редких" пациентов, увеличивая продолжительность жизни и ее качество", - сказала "РГ" председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

Сегодня все дети, которым благодаря скрининговой программе орфанный диагноз был поставлен на самом раннем этапе, начинают получать лечение еще до того, как болезнь проявит себя и обернется тяжелыми, часто необратимыми последствиями.

Но проблемы остаются. Редкие заболевания трудно диагностировать, значит, важно развивать у педиатров "орфанную настороженность", создавать в регионах центры орфанных заболеваний, готовить специалистов. Предстоит продолжать работу по разработке геннотерапевтических методов лечения. Решения также требует еще одна острая проблема: когда подопечный "Круга добра" становится взрослым, ему нужно обеспечить преемственность лечения. В регионах с закупкой лекарств для взрослых по-прежнему бывает сложно.

Владимир Путин ответил на вопросы о переговорах по Украине и отношениях с США

Путин: Зеленский загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с РФ

Айсель Герейханова

Президент РФ Владимир Путин высказался о перспективах переговоров по Украине, роли в них США и Европы. Кроме того, российский лидер оценил возможность совместных проектов Москвы и Вашингтона. В частности, Путин заявил, что РФ готова сотрудничать с США по редкоземельным металлам, в том числе и в новых регионах. Эти и другие заявления прозвучали в интервью Владимира Путина журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Один из первых вопросов президенту РФ - о его отношении к возможному соглашению между США и Украиной по редкоземельным металлам. "Нас это не касается. Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему. Конечно, надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны, сколько этих ресурсов, сколько они стоят и так далее. Но это, повторяю, не наше дело", - заявил Путин. Президент добавил, что интересы РФ сосредоточены на ее собственных редкоземельных металлах. Так, по его словам, у России много запасов, и Москва даже готова предложить совместную работу Вашингтону в этой сфере. "Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить (сотрудничество) и американским нашим партнерам, - когда говорю "партнеры", то имею в виду не только административные и правительственные структуры, но и компании, - если бы они проявили интерес к совместной работе", - сказал он.

Путин отметил, что в России на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. "Они у нас имеются и на Севере - в Мурманске, на Кавказе - в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области и в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими", - добавил президент. Он также подчеркнул, что это же касается и новых территорий. "Мы готовы привлечь так называемых иностранных партнеров на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав РФ. Там тоже есть запасы", - сообщил Путин.

Кроме того, Россия и США также могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия. "Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по выпуску алюминия", - сказал он. Путин считает, что если американские компании будут работать в РФ, они и "будут зарабатывать прилично". "И соответствующие объемы алюминия будут поступать на внутренний рынок по абсолютно приемлемым рыночным ценам. Здесь есть над чем подумать", - сказал президент. "Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно два миллиона тонн на американском рынке продать", - добавил он. Путин также сообщил, что сейчас компании РФ и США обсуждают крупные экономические проекты в рамках украинского урегулирования.

Президент РФ охарактеризовал ситуацию, которая складывается сейчас в отношениях между США и Украиной. В частности, Путин прокомментировал жесткую позицию Трампа в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Президент РФ заявил, что действия американского лидера в отношении киевских властей основываются не на эмоциях, а на рациональном холодном расчете. "Действующий президент (США. - Прим. "РГ") объявил о том, что он хочет добиться мира - кстати говоря, мы тоже, - и как можно быстрее. А действующий глава режима стоит на пути к достижению этой цели", - объяснил Путин. Президент констатировал, что сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины и для общества в целом, потому что отдает нелепые приказы. По его словам, они продиктованы политическими, а не военными соображениями. "А это ведет к неоправданно большим потерям, если не сказать, к очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии", - сказал он. Путин также добавил, что Зеленский загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с РФ по мирному договору. Президент РФ уверен, что Зеленский уклоняется от переговоров, потому что это так или иначе приведет к необходимости отмены военного положения и ему придется идти на выборы. И с этим у Зеленского уже возникнут проблемы. Так, по словам российского президента, рейтинг Зеленского ровно в два раза ниже, чем у его ближайшего возможного соперника, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. "Шансов у действующего главы режима победить на выборах абсолютно никаких нет. Они равны нулю", - уверен Путин.

Понимают ли европейские лидеры объективную ситуацию вокруг Украины? Путин отметил, что в отличие от нового президента США они связаны с нынешним киевским режимом, ангажированы. "И они много слишком наговорили и наобещали, и теперь им, извините за простоту выражения, "отруливать" от этой позиции очень сложно или практически невозможно без потери лица", - сказал президент. А вот у Трампа руки свободны. "Он свободен от этих пут, которые не дают двигаться вперед и работать в сторону разрешения конфликта, и в характере у него, наверное, - он действует прямолинейно и без особых стеснений. У него положение уникальное: он не просто говорит то, что думает, а он говорит, что хочет. Что же, это привилегия лидера одной из крупных, великих держав", - оценил президент.

Первый шаг должен быть посвящен повышению уровня доверия между обоими государствами. Именно этим мы и занимались в Эр-Рияде

Путин также добавил, что и в телефонном разговоре с Трампом, и на встрече в Эр-Рияде затрагивались проблемы, связанные с украинским кризисом. "Но он сам по себе сущностно не обсуждался. Мы только договорились о том, что мы подойдем к этому. В этом смысле и в этом случае, конечно, мы не отказываемся от участия европейских стран", - сказал президент. Он подчеркнул, что участие Европы в переговорном процессе востребовано. "Мы никогда не отказывались, мы же вели постоянные дискуссии с ними. Это в какой-то момент, под всякими надуманными идеями нанести России поражение на поле боя они сами отказались от контактов с нами. Захотят вернуться - пожалуйста", - сказал президент. В то же время он добавил, что никаких требований к России предъявлять никто не может. "Пускай они требуют от кого-нибудь другого. Они на протяжении тысячелетий требовали от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой", - отметил Путин. Важна и роль БРИКС в мирном процессе. Президент РФ заявил, что Россия с уважением относится и к позиции членов БРИКС, которые создали группу сторонников мира.

Президента также попросили прокомментировать идею Трампа о сокращении оборонных бюджетов вдвое - для России, США, Китая. "Мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50 процентов, и мы сократили бы на 50 процентов, а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее, и готовы к дискуссиям на этот счет", - сказал Путин.

Большая африканская экспедиция: научно-исследовательское судно «Атлантниро» готовится ко второму этапу изучения водных биоресурсов континента

Судно «Атлантниро» ошвартовано в п. Агадир, Марокко для смены экипажа и межрейсового технического обслуживания. Плановые работы на завершающем этапе. Ученые готовятся ко второму этапу экспедиции в африканских водах.

Научно-исследовательское судно «Атлантида» после бункеровки в п. Канакри, Гвинея следует в п. Мапуту, Республика Мозамбик. По маршруту перехода ведутся попутные научно-поисковые работы. На борту работают 12 исследователей.

Эксперты ГНЦ РФ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) и Министерства рыболовства и развития аквакультуры Республики Гана (MoFAD) согласовали предварительную программу совместных исследований в исключительной экономической зоне Ганы.

Российская сторона предложила выполнить на судне «Атлантида» две съемки в водах Республики Гана в феврале-апреле 2025 года:

тралово-акустическую съемку по оценке биомассы мелких пелагических рыб со сбором данных о среде их обитания;

учетную траловую съемку для оценки биомассы демерсальных водных биологических ресурсов.

Представители Ганы выразили большую заинтересованность в проведении предлагаемых исследований, которые позволят осуществить мониторинг морской среды, анализ влияния изменения климата и оценку запасов водных биоресурсов.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

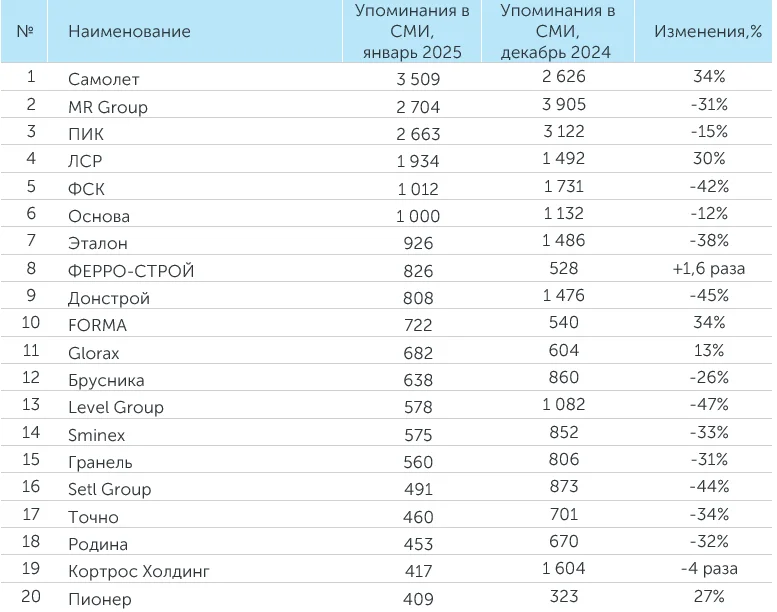

Рейтинг компаний–девелоперов за январь 2025 года

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом «Строительной газеты» подготовили медиарейтинг девелоперских компаний за январь 2025 года.

Большая часть девелоперских компаний показала снижение результатов по всем трем показателям, что вероятно, связано с большим количеством праздничных дней в январе. В рейтингах девелоперов в январе 2025 года сохранили свое присутствие ГК «Самолет», ГК ПИК и MR Group. Помимо данных компаний в ТОП-3 вошли «Группа ЛСР» и «Брусника».

ГК «Самолет» в январе 2025 года заняла первое место по количеству упоминаний и индексу заметности, второе место по охвату аудитории с сообщением о том, что девелопер и гостиничный оператор Cosmos Hotel Group заключили соглашение о стратегическом партнерстве с целью развития внутреннего туризма в России. Первым совместным проектом в рамках этого договора станет пятизвездочный отель на территории загородного курорта Port Emm Zavidovo в Тверской области от «Самолета». В рамках партнерства Cosmos Hotel Group возьмет в управление гостиничный комплекс.

ГК «Самолет» приобрела 75% в компании «Место для жизни», владеющей почти 750 гектаров под малоэтажную застройку в поселении Щаповское в Новой Москве.

Группа «Самолет» и министерство жилищной политики Московской области подписали договор комплексного развития территории, согласно которому в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья на нескольких участках общей площадью 322,8 гектаров будет построен малоэтажный жилой кластер.

«Самолет» запускает программу по выкупу своих облигаций объемом до 10 млрд рублей.

ЕРЗ.РФ: ГК «Самолет», лидировавшая в промежуточных рейтингах по вводу жилья с мая 2024 года, заняла, как и в 2023 года, второе место. Ее показатель - 1,31 млн кв. метров.

Девелопер «Самолет» купил 76% IT-компании «Клиентский сервис», которой ранее владели структуры ВТБ. Как пояснил представитель «Самолета», купленный актив будет использован для развития нового проекта застройщика «Цифровая УК», который объединит в себе набор сервисов для жителей многоквартирных домов – бытовых и других видов услуг.

Группа компаний ПИК заняла третье место по количеству упоминаний, второе место по индексу заметности и первое место по охвату аудитории в январе 2025 года

ГК ПИК, по предварительным итогам 2024 года (по данным ЕРЗ.РФ), сохранила многолетнее первенство по вводу жилья в России, сдав в эксплуатацию 1,68 млн кв. метров жилья (91 многоквартирный дом в 46 ЖК), опережая «Самолет» на 364 тыс. кв. метров. Большая часть введенного жилья расположена в Москве (64%) и Московской области (16%). По итогам 2023 года застройщик занимал первое место с объемом ввода 2,68 миллиона квадратных метров».

При этом по объему текущего строительства жилья по состоянию на 1 января 2025 года первое место, по данным ЕРЗ.РФ, занимает «Самолет» с показателем 5,21 млн кв. метров. ПИК – на втором месте, объем текущего жилищного строительства компании составляет 4,34 млн кв. метров. Замыкает тройку лидеров краснодарская компания «Точно», у которой в строительстве находится 2,14 млн кв. метров.

Кроме того, девелопер вновь возглавил рейтинг застройщиков по текущим объемам строительства жилья в Москве «РБК-Недвижимости». На начало января 2025 года ГК ПИК возводит в Москве 62 жилых дома (50,2 тыс. квартир) общей площадью 2,09 млн кв. метров. Проекты ПИКа занимают 11,8% в общем объеме возводимых в столице новостроек. В январе 2024 года ГК ПИК также была первой в рейтинге по объемам строительства жилья в столице.

Tekta Group выкупила у ГК ПИК долю в элитном проекте в центре Москвы. Входящая в ГК ПИК компания «ПИК-инвестпроект» продала 49% фирмы «Специализированный застройщик (СЗ) «Пыжевский 5», которая выступает девелопером элитного жилого комплекса Mono Kami в Пыжевском переулке недалеко от Третьяковской галереи, структуре Tekta Group.

ЖК «Бусиновский парк» девелопера ПИК занял третье место в списке самых продаваемых массовых новостроек Москвы за 2024 год по данным «Метриум».

MR Group заняла второе место по количеству упоминаний в январе 2025 года.

Завершено строительство всех корпусов жилого комплекса «У реки. Эко Видное 2.0» от MR Group.

MR Group строит две школы на 1 365 мест суммарно в жилых комплексах City Bay на северо-западе столицы и «Метрополия» на юго-востоке Москвы.

Компания MR Group заняла третье место в топе застройщиков по годовому объему продаж жилья, строящегося в границах «старой» Москвы. За 12 месяцев в проектах девелопера было продано 205 тыс. кв. метров. Команда MR Group улучшила собственные показатели 2023 года на 8% по числу сделок и на 9% по площади.

MR Group заняла четвертое место в рейтинге «РБК-Недвижимости» по объему строительства жилья в Москве. Доля девелопера на рынке новостроек Москвы составляет 6%. MR Group строит 1 млн кв. метров в 22 домах на 18,6 тыс. квартир. По сравнению с показателем годичной давности девелопер поднялся на одну строчку – с пятой позиции на четвертую.

Девелоперская компания MR Group совместно с международной ярмаркой современного искусства Cosmoscow представила первый арт-объект для будущего парка скульптур ЖК JOIS. Скульптура «Космонавт», созданная художником Сергеем Шеховцовым, после завершения работ по благоустройству займет центральное место в парке.

«Группа ЛСР» в январе 2025 года заняла третье место по индексу заметности.

По данным «Метриум» первое место в списке самых продаваемых массовых новостроек за 2024 года впервые заняли ЖК «Лучи» от «Группы ЛСР». За 12 месяцев 2024 года в нем заключено 1499 договоров долевого участия (в среднем 125 сделок в месяц).

Тиражировалось в ведущих СМИ сообщение компании о результатах деятельности за 2024 года «Группа ЛСР» в 2024 года снизила продажи на 24,5% - до 163 млрд рублей. В общей сложности группа реализовала 664 тыс. кв. метров недвижимости (снижение на 39,5%). В Петербурге в 2024 года продажи группы в денежном выражении составили 52 млрд рублей (снижение на 54%), в натуральном - 265 тыс. кв. метров (снижение на 60,3%). В Москве компания заключила контракты на продажу 322 тыс. кв. метров недвижимости (рост на 11%) общей стоимостью 102 млрд рублей (рост на 16%). В Екатеринбурге продажи упали на 40% - до 9 млрд рублей, было реализовано 77 тысяч кв. метров (снижение на 45%).

«Группа ЛСР» к январю 2025 года вложила в реализацию двух проектов в Сочи (восстановление санатория «Волна» и строительство нового комплекса санатория «Кристалл») около 27 млрд рублей. Из них более 12 млрд рублей направлено на «Кристалл» и более 14,5 млрд рублей – на «Волну».

«Группа ЛСР» приобрела 100% уставного капитала московской компании «Кеско-Терминал», занимающейся транспортной обработкой грузов. «Данные активы приобретены холдингом в рамках стратегии по развитию земельного банка в Москве», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Группы ЛСР».

«Брусника» заняла в январе 2025 года третье место по аудиторному охвату. Компания упоминалась В СМИ в связи с заключением под стражу экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, который в настоящее время занимает должность советника директора строительной компании «Брусника».

Девелопер выкупил у ГК «Самолет» жилой комплекс в Москве. Площадь участка составляет 23,7 гектаров, общая продаваемая площадь – около 850 тыс. кв. метров, а 647 тыс. кв. метров из них – жилье. На этом участке расположатся дома высотой от 6 до 55 этажей, поликлиника, детский сад и воспитательно-образовательный комплекс для дошкольников и учеников начальных классов.

Отрасль. Основные темы публикаций

1. ЕРЗ.РФ: лидерами по вводу жилья в России в 2024 года стали ГК ПИК, ГК «Самолет» и ГК «ЮгСтройИнвест»

2. ЕРЗ.РФ: в ТОП-3 по объему текущего строительства жилья в РФ в 2024 года вошли «Самолет», ГК ПИК, ГК «Точно»

3. «РБК-Недвижимость»: ТОП-3 застройщиков по объемам возводимого в Москве жилья в 2024 года составили ГК ПИК, ГК «Самолет» и ГК «А101» (по данным ЕИСЖС)

4. «Метриум»: общая выручка 10 самых успешных девелоперов «старой» Москвы за 2024 года составила порядка 960 млрд руб.

5. ГК ПИК продала 49% фирмы «СЗ «Пыжевский 5» структуре Tekta Group

6. Группа «Эталон» в 2024 года увеличила продажи на 39% по сравнению с предыдущем годом - до 146,2 млрд руб.

7. ГК ФСК увеличила выручку в 2024 года на 20% до 293 млрд руб.

8. ГК «Самолет» направит до 10 млрд руб. на выкуп своих облигаций

9. «Группа ЛСР» в 2024 года сократила продажи на 25%, до 163 млрд руб.

10. Группа «Эталон» выходит на рынок недвижимости Калининградской области

11. Setl Group построит храм Воскресения Христова в Калининском районе Петербурга у Пискаревского кладбища

12. Sminex нашел партнера для реконструкции московского стадиона «Торпедо» – ГК «Сибпромстрой»

13. Capital Group выкупила у властей Москвы здания на территории стадиона «Метеор» рядом с Кутузовским проспектом

Справочно:

СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и

анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и

официальных источников.

Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

Методика

В рейтинге участвовали основные игроки рынка недвижимости, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 76 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Январь 2025.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 25.02.2025.

Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения.

Нежилые помещения в "советских" районах могут быть интересны не только бизнесу

Владислав Краев (Санкт-Петербург)

В сложившихся в советское время районах Санкт-Петербурга помещения на первых этажах неглавных улиц часто оказываются невостребованными. Из-за низкого пешеходного трафика и небольшой, по сравнению с новыми районами, плотности населения предприятиям малого бизнеса в сфере торговли и услуг такие объекты менее интересны. В то же время в этих локациях, где велика доля пожилого населения, есть потребность в расширении сети социальных и досуговых учреждений. Как считают эксперты, городу пора предпринять определенные усилия для того, чтобы вдохнуть новую жизнь во "встроенную" нежилую недвижимость.

Как отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина, вакантность помещений первых этажей в районах старой, советской застройки Санкт-Петербурга выросла с 15 процентов в начале 2000-х годов до 45-50 процентов к 2025-му. Для сравнения: на ключевых торговых улицах города уровень вакантности помещений сегодня колеблется в районе пяти процентов (по данным Nikoliers).

Анализ структуры коммерческого использования первых этажей показывает фундаментальные изменения в потребительском поведении населения и логистике. Если в начале нулевых годов здесь доминировали продуктовый ретейл (38 процентов) и предприятия бытового обслуживания (27 процентов), то сегодня почти половина помещений простаивает. Причины кроются в низкой инвестиционной привлекательности таких объектов, объясняет Капустина. При средней арендной ставке 700-900 рублей за квадратный метр и операционных расходах 250-300 рублей необходимый объем первоначальных инвестиций в 15-20 тысяч рублей на квадратный метр делает срок окупаемости неприемлемым для малого бизнеса в текущих экономических условиях.

По мнению эксперта, сегодня помещения на первых этажах в большей степени могут быть востребованы не торговыми, а медицинскими или образовательными организациями. Так, медцентры при относительно небольших вложениях (семь-восемь миллионов рублей) обеспечивают стабильный поток в 30-40 пациентов в день. Образовательные проекты в некоторых случаях способны окупиться за два года. Там, где для этого есть необходимые условия и согласие владельцев помещений, могут разместиться производственные мастерские: в этом случае вложение трех-четырех миллионов рублей может окупиться за 2,5-3 года при рентабельности 25-30 процентов.

Вадим Кашкин, глава департамента коммерческой недвижимости "НДВ Супермаркет Недвижимости", среди других вариантов коммерческого использования первых этажей называет небольшие коворкинги и мини-офисы: спрос на близкие к месту жительства рабочие пространства в последние годы растет среди самозанятых горожан. А маркетплейсам такие объекты могут быть интересны в качестве не только обычных пунктов выдачи заказов, но и малых логистических центров (складов). Кроме того, здесь может быть успешен стрит-ретейл специфических товаров (корм для животных, товары для рукоделия, запчасти и инструменты и др.).

Гендиректор проектной компании WildTeam Мария Болдырева также считает, что в "старых" районах необходимо делать акцент на локальные сервисы и гибкие форматы, для которых некритичен низкий трафик, но важна целевая аудитория. "Подобный малый бизнес все чаще ориентируется не на случайных клиентов, а на локальное комьюнити. Другой путь - социальное использование. Пространства можно отдавать под кружки, клубы, образовательные проекты, волонтерские центры", - считает Болдырева.

Специалист по управлению активами Владислав Скворцов предлагает активнее использовать механизм государственно-частного партнерства для развития социальной инфраструктуры, например локальных культурных площадок. При правильном подходе пустующие помещения могут получить вторую жизнь, повысив общее качество городской среды, что в целом сделает район более привлекательным и для бизнеса. "Главное, создавать точки притяжения для жителей - они увеличат трафик. А если среда становится удобной и интересной, бизнес подтянется сам", - соглашается с таким подходом Мария Болдырева.

Чтобы ускорить освоение пустующих помещений, городские власти могут использовать меры поддержки арендаторов с учетом специфики конкретного района. "Расчеты показывают: субсидирование 40-50 процентов арендной ставки в сочетании со снижением налоговой нагрузки и льготным кредитованием способно обеспечить возврат инвестиций за три-четыре года даже в наименее привлекательных локациях", - отмечает Надежда Капустина.

Чтобы ускорить освоение пустующих помещений, нужны меры поддержки арендаторов

В межотраслевой ассоциации СРО "Перспектива" предлагают стимулировать привлечение арендаторов из числа НКО и социальных проектов. Для этого, помимо льгот по аренде и налогам, имеет смысл упростить процедуру согласования помещений под некоммерческие цели и организовать интернет-платформу, с помощью которой жители предлагают свои идеи, а предприниматели их реализуют.

Юрист в сфере ЖКХ Екатерина Машкова тоже полагает, что многое зависит не только от властей, но и от самих обитателей домов, где расположены пустующие помещения. Если речь идет о простаивающей муниципальной собственности, то жители могут инициировать размещение на этих площадях необходимых социальных объектов, коллективно обратившись в администрацию муниципалитета или района.

В Петербурге все больше домов строятся с видом на кладбище

Владимир Линов (заслуженный архитектор России, член Градостроительного совета Санкт-Петербурга)

Новые жилые комплексы в Петербурге осваивают территории, прилегающие к действующим городским кладбищам. Потребность в местах для захоронения умерших также пока не уменьшается, и со стороны кладбищ тоже идет расширение на соседние земли. Эти встречные процессы создают конфликтные ситуации, которые не имеют простого решения.

Существуют градостроительные нормы, которые, во-первых, определяют, какая территория должна быть у кладбищ. Это диктуется численностью населения и его предполагаемым ростом. То есть в генплане должны быть зарезервированы определенные участки под кладбища. Зная, как делается генплан, уверен: этих территорий вполне достаточно, то есть с дефицитом мест под захоронения мы не столкнемся.

Во-вторых, четко определено минимальное расстояние между границами кладбища и жилой застройкой - 100 метров. На первый взгляд кажется мало. Но давайте сравним с шириной сквера на площади Искусств. Примерно столько же. Важно другое: как именно выглядит эта стометровка.

Если расстояние заполнено смешанным лесом - не только с лиственными деревьями, но и соснами и елями, - это хороший зрительный барьер, отделяющий жилье от могил.

Посмотрите, многие кладбища, например Смоленское или же старые, успевшие за 50 лет хорошо зарасти лесом участки на Северном кладбище, используются местным населением как прогулочные зоны. Там мам с колясками можно встретить. С точки зрения психологического восприятия никого такая картина не смущает. Потому что сугубо кладбищенские атрибуты - могилы, памятники - скрыты деревьями и кустарниками. К тому же мы все знаем: жизнь человеческая конечна, и такое соседство навряд ли кого может оскорбить.

Другое дело, если и кладбище - только могилы, без леса, и буферная зона - пустырь. Да, созерцать такое не очень приятно. Нужно срочно засаживать буферную зону. Кстати, в ней вполне можно разместить такой архинужный объект, как площадка для выгула собак. Согласно нормативам, подобные площадки нельзя организовывать ближе чем в 40 метрах от домов, поэтому, кстати, найти место под площадку в зоне интенсивной жилой застройки и сложно. К тому же даже на 40 метрах жители будут возмущаться, что слышен лай, существует опасность для детей. А в зоне между кладбищем и домами подобным площадкам - самое место. Можно, конечно, сделать в таких зонах и спортивные площадки. Но обязательно должно быть хоть какое-то озеленение. Оно нужно и с точки зрения человеческого восприятия, и с учетом экологической составляющей.

Очень сложная ситуация, когда частные жилые дома расположены менее чем в 100 метрах от ограды кладбища. Проблем у владельцев будет много. Они могут продать собственность, запрета нет, но есть запрет на новое строительство жилья. То есть нельзя старый, ветхий дом снести и построить коттедж. Это значит, что со временем внешний вид жилой застройки в такой зоне будет только ухудшаться.

В городе активно обсуждается вопрос расширения территории крематория. Поскольку всем понятно: захоронения урн в любом случае занимают гораздо меньше территории, чем традиционные. Но пока сильных изменений в отношении к похоронам мы у петербуржцев не наблюдаем. Все-таки большинство предпочитает похоронить близких в землю.

Если же многоквартирные дома оказались ближе 100 метров к ограде - это, как вы понимаете, серьезное нарушение.

Нехватка кадров мешает развиваться рынку биотехнологий

Марина Ледяева (СЗФО)

По прогнозам, российский рынок биотехнологий к 2033 году вырастет в два раза. Главный драйвер - высокий спрос со стороны промышленности. Проекты в этой области развиваются в Петербурге, Ленинградской, Архангельской областях и других регионах СЗФО. Но пока инновационная сфера не обеспечивает потребности производства в полной мере. В числе главных причин эксперты называют нехватку специалистов и учебных программ, а также законодательные и финансовые барьеры.

Биотехнологии применяются в самых разных сферах. Агропром использует их при производстве удобрений и продуктов, фармацевтика - в лекарствах и вакцинах, энергетика - в биотопливе. Инновации с приставкой "био" особенно важны для экологии: они могут заменить пластик и нефть. Но в России технологическая зависимость от импорта в этой области составляет 80 процентов, отмечалось при обсуждении темы в СФ. От санкционных ограничений больше всех пострадал АПК. Так, из семи аминокислот, без которых не обойтись в сельском хозяйстве, в стране пока выпускают только две, но уже на подходе третья.

На Северо-Западе по развитию биотеха лидирует Петербург - прежде всего за счет медицинской промышленности. До пандемии ее продукция экспортировалась в 119 стран, сообщила президент наблюдательного совета "Кластера медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий" Марина Гирина. С тех пор экспорт сократился, но компании переориентируются на новые направления.

Некоторые биотехнологии еще недавно казались фантастикой. Так, в Ленинградской области работает завод по производству биопротеина из природного газа. Как пояснил гендиректор инвестиционной группы Даниил Новицкий, источником богатой белками биомассы служит бактерия, растущая на газе. Полученный порошок идет на корм животным. Производство пользуется налоговыми льготами на уровне региона.

Целлюлозно-бумажная промышленность СЗФО также освоила выпуск распушенной, или флафф-, целлюлозы. До 2022 года этот наполнитель для подгузников и других гигиенических изделий в России не производился вовсе.

Биотопливо из отработанного растительного масла, биогаз из отходов птицефабрики, способный обеспечить теплом тысячу домовладений, индивидуальные лекарства под ДНК пациента - у "живых" технологий большие перспективы. Но для новых стартапов нужны хорошо подготовленные специалисты.

- Кадровый дефицит в этой области остается серьезной проблемой, - отметил член комитета СФ по экономической политике Иван Евстифеев. - У нас нет достаточного количества программ по подготовке специалистов в области биотоплива и биофармацевтики. Только начинают формироваться программы обучения на стыке биотехнологий и других наук. Например, для создания генетической платформы по селекции одновременно нужны биоинформатики и специалисты по клеточным технологиям.

Вместе с тем образование в этой области тоже не стоит на месте. В Петербурге специалистов по биотехнологиям готовят около десяти вузов. Так, в Политехническом университете Петра Великого более десяти лет выпускают биотехнологов.

- Образовательная программа бакалавриата "Биотехнология" направлена на подготовку кадров для фармацевтической, пищевой промышленности и АПК, способных осуществлять процесс производства, контроль качества и реализации продукции, а также научно-исследовательскую и проектную деятельность, - пояснил "РГ" директор Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Андрей Васин. - На набор 2025 года выделено 30 бюджетных мест. Конкурс в 2024 году составил 33 человека на место. Выпускники работают в научно-исследовательских институтах и центрах, фармацевтических компаниях, пищевой индустрии и других отраслях.

В вузе также готовят биоинженеров, биофизиков и специалистов в области биомедицины. Образовательная программа "Биотехнические системы и технологии" направлена на подготовку кадров, работающих на стыке физики, химии, биологии и медицины. Такой "сплав" позволяет создавать совершенно новые методики. В 2024 году прошел первый набор на новую программу специалитета "Биоинженерия и биоинформатика". Для желающих продолжить обучение в магистратуре есть более десяти образовательных программ.

Технологическая зависимость от импорта в этой области составляет 80 процентов

В подготовке кадров для инновационной сферы участвует и бизнес. Одна из компаний по производству удобрений, работающая в СЗФО, совместно с учеными разрабатывает биотехнологические препараты и решения для сельского хозяйства.

- Все результаты мы публикуем в виде научных статей и на их базе ведем образовательную программу, - рассказал начальник центра инноваций компании Дмитрий Демидов. - Это более 450 лекций по агрономии, агрохимии, экономике и климатической повестке. Программу используют сорок вузов. Мы хотим, чтобы к выходу на работу студенты были готовы к применению препаратов, которые сейчас только разрабатываются.

В апреле ожидается утверждение нового нацпроекта "Биоэкономика". Можно полагать, что число бюджетных мест в вузах по этим направлениям будет расти.

Для развития биотеха также нужны серьезные капиталовложения и крепкая связка науки с бизнесом. По словам эксперта РАН Николая Пименова, главная проблема для исследователей в этой области - долгий путь к коммерческим структурам. Для получения грантов нужна поддержка инвестиционных партнеров. Поэтому в биотехе будут синхронизировать финансовую и научно-техническую политику.

Тем временем

Развитие биотехнологий сдерживают и законодательные ограничения. В 2016 году в России запретили выращивание и разведение генно-инженерно-модифицированных растений и животных, напомнил Иван Евстифеев. Исключение сделано только для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ. По его мнению, требуется новое регулирование и законодательное сопровождение биотехнологий.

Квартиры в обмен на землю: в Поморье будет выгодно расселять дома досрочно

Татьяна Сухановская (Архангельская область)

В Архангельской области частные компании, участвующие в масштабных инвестпроектах по строительству жилья, смогут досрочно передавать квартиры в государственную собственность - это позволит быстрее обеспечивать жильем детей-сирот, а также расселять огромный аварийный фонд региона. Соответствующие поправки в региональном законодательстве депутатский корпус Архангельской области поддержал в первом чтении.

Дело в том, что каждый инвестиционный проект в Архангельской области занимает в среднем от пяти до восьми лет: в его рамках строится не только жилье, но и коммунальная инфраструктура, спортивные комплексы, детские сады. При этом государство передает инвестору землю без торгов, а бизнес в ответ на эту привилегию бесплатно предоставляет государству семь процентов квартир в качестве социальных.

Новый законопроект позволит увеличить эту долю до десяти процентов - в том случае, если социальные квартиры будут предоставляться после завершения инвестпроекта. А если жилье будет оформляться как ранее, сразу после сдачи каждого конкретного дома, государственная доля останется прежней - семь процентов. То есть переселение людей в новые квартиры частным инвесторам станет выгоднее вести в сжатые сроки.

"РГ" попыталась выяснить, как к законодательным новшествам относится сам бизнес, ведь нагрузка на него вырастет. Вопреки ожиданиям, увеличение государственной доли жилья, а также ускорение передачи квартир крупные компании считают закономерным процессом.

- Сейчас у нас заключено пять инвестиционных соглашений с правительством Архангельской области, в рамках которых мы передаем в собственность региона семь процентов жилой площади во вновь построенных домах, а также построили детский сад на 140 мест, появятся парк площадью два с половиной гектара и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, - рассказал "РГ" председатель правления группы "Аквилон" Александр Фролов. - Первые 26 квартир будут переданы уже в мае. Увеличение объема передаваемого жилья с семи до десяти процентов вполне закономерно, мы к этому были готовы. Сейчас у нас подготовлены еще два инвестиционных проекта, которые будут реализованы уже с учетом вступивших в силу поправок к закону. В них планируется передать государству порядка 4,5 тысячи квадратных метров жилой площади.

На эти метры очень надеются жители. Как рассказали в правительстве региона, сегодня в Архангельской области переселения в новые квартиры из аварийных деревяшек ждут почти 74 тысячи северян. Длина очереди из детей-сирот составляет около двух с половиной тысяч человек. Для того чтобы обеспечить их жильем за счет бизнеса, в регионе начали 13 инвестпроектов. Благодаря этому новые квартиры смогут бесплатно получить 600 человек.

В правительстве уточняют также, что "государственные проценты" должны располагаться только в пределах микрорайона (квартала или округа), в котором этот инвестиционный проект реализуется. "Это позволит обеспечить соблюдение единообразия качественных характеристик передаваемых инвестором в государственную собственность жилых помещений", - считают власти.

Как пример, новый квартал в архангельском округе Майская горка, получивший название "Сосновка". Здесь по масштабному инвестпроекту будет построено более десяти многоэтажных домов, ФОК с бассейном и детский сад. Сейчас три многоэтажки уже растут, а детсад коммерческая компания возведет за свой счет и передаст мэрии Архангельска.

Соблюдение принципа "в пределах микрорайона" важно и для транспортной доступности новых домов. То есть жители не будут чувствовать себя "депортированными" из развивающихся центральных округов на новые территории, где нет парков, скверов и стадионов.

Новые поправки в региональном законодательстве помогут выровнять и ситуацию с предоставлением служебных квартир: часть вновь построенной площади, которую инвесторы обязаны передавать государству, будет использоваться для обеспечения жильем работников бюджетной сферы. Тем временем для государственных учреждений запланированы нежилые помещения - они поступят в пользование учреждений. Это позволит сократить растущие из-за инфляции государственные траты на аренду кабинетов.

Плюс к этому изменятся критерии отнесения инвестиционных проектов к категории масштабных: речь идет о новом требовании к бизнесу использовать общий (а не специальный льготный) режим налогообложения. По мнению экспертов, новый выбор положительно скажется на отчислениях в региональную казну - это подтверждает опыт Бурятии и Хакасии, где общий режим налогообложения является обязательным для крупных инвесторов.

Кстати

У собственников аварийных квартир в Архангельской области есть право выбора: они могут получить либо жилье, либо денежную компенсацию, чтобы купить новую квартиру самостоятельно. В прошлом году архангелогородцам было выплачено для этого 180 миллионов рублей. Плюс еще 175 миллионов - в виде субсидий и иных выплат.

Представители различных отраслей оценили последствия введения маркировки

Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

Товары без маркировки, конфискованные по решению суда, пойдут на благотворительность. Соответствующий законопроект разработал Минпромторг РФ. В случае его принятия можно будет передавать нуждающимся продукты, одежду и другую запрещенку. Тем временем обязательная маркировка охватывает все новые товарные группы. С 1 марта к системе подключат бакалею, бытовую химию и косметическую продукцию. Какие объемы будут направляться на гуманитарные цели, во многом зависит от того, как бизнес справится с внедрением системы.

О проблемах при маркировке товаров громче всех заявили продавцы одежды. Но с трудностями сталкивается не только легпром. Речь идет прежде всего о малом бизнесе, микропредприятиях и индивидуальных предпринимателях из разных отраслей.

Так, в сентябре 2024 года маркировку пришлось осваивать фермерам, которые производят и продают молочную продукцию.

- Я называю себя нанопроизводителем: работаю с 2017 года, делаю сыр, сотрудников у меня нет, - рассказала на конференции в Петербурге индивидуальный предприниматель из Архангельска Оксана Харьковская. - До 2024 года в нашем городе работало пять маленьких сыроварен. Сегодня их всего две вместе с моей. Дело в том, что мы не вытягиваем маркировку физически и финансово. Чем меньше производитель, тем дороже обходится ему внедрение этой системы. Мне придется поднять стоимость сыра на 40 процентов, а ручной труд и без того дорог. Поэтому мой бизнес на грани закрытия.

Проблемы с внедрением системы могут вынудить десятки фермеров региона прекратить работу, отмечает президент Ассоциации крестьянских хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда. По его данным, из 250 активных производителей молока маркировку ввели единицы.

- Один из фермеров подсчитал свои затраты на внедрение системы, и у него вышло на круг под миллион рублей. А тех, кто будет продавать свою продукцию без соответствующего знака, ждут штрафы. Но никто по миллиону выплачивать не будет - проще закрыться. И проблема не только в расходах. Я сам раньше занимался компьютерами, но разобраться в системе маркировки с наскока у меня не получилось. В ее работе бывают задержки, а молоко - скоропортящийся товар, - пояснил руководитель ассоциации.

С 1 июля 2025 года надо также маркировать бакалею, в том числе специи. В этой области часть проблем связана с фасовкой, указала представитель микробизнеса Ксения Коротченко.

- Я изготавливаю смеси пряностей по рецептуре заказчиков для ресторанов и небольших производств. Маркировка делает невыгодной фасовку специй по 60, 100, 250 граммов под заказ. А в больших объемах никто пряности не закупает. Я не могу приобрести сразу 20 килограммов черного перца, потому что через два-три месяца он потеряет свои качества. А на каждую упаковку смеси нужна новая марка. Но у меня нет такой линии, которая бы фасовала специи и наклеивала марки на тысячи упаковок. Я работаю одна, - подчеркнула Ксения Коротченко.

По ее подсчетам, расходы на внедрение системы составят пятую часть годового оборота. При этом до 90 процентов специй не производится в России, да к тому же зависит от урожая. К примеру, на треть подорожал кардамон. Держать цены очень сложно, добавляет предприниматель. Эксперимент по маркировке бакалеи проводился на крупном предприятии, но особенности микробизнеса не учитывались.

В августе этого года подобный эксперимент завершится в области радиоэлектроники. Изначально целями маркировки были прослеживаемость движения товаров и защита от контрафакта, напомнил представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Василь Шарифуллин. Конкретно в радиоэлектронике с помощью QR-кодов также хотят ввести контроль российского происхождения продукции и ее качества.

- Но маркировка в ее нынешнем виде не решает поставленные задачи. Источники контрафакта импортной продукции находятся за рубежом, и он будет спокойно ввозиться под видом маркированных товаров. При этом только стоимость логистики пересечения границы после введения маркировки, по нашей оценке, вырастет в три раза. Не решается и вопрос контроля российского происхождения товара, - полагает эксперт.

С 1 февраля стартовала тестовая маркировка отдельных видов автомобильных запчастей. Здесь сложилась особенно интересная ситуация: по закону о защите прав потребителей за качество детали, которую ставят в машину при ремонте, отвечает не производитель, не импортер и не оптовик, а автосервис, указал член правления Союза автосервисов России Александр Пахомов.

- Поэтому мы больше всех заинтересованы в качестве запасных частей. Но пока мы не видим возможности с помощью маркировки получить качественную деталь, - признался представитель отрасли.

В каждом автомобиле примерно 30 тысяч наименований деталей. Каждая - от разных производителей. Это миллионы названий и миллиарды штук. До 90 процентов автомобильных частей импортные. Зарубежные производители не будут наносить на них российские марки. В связи с этим представители отрасли прогнозируют не только рост цен, но и возможный дефицит недорогих деталей, продажу которых маркировка сделает невыгодной.

Предприниматели подчеркивают: эта система, безусловно, необходима, но нуждается в корректировке. В частности, они предлагают сделать ее добровольной или вовсе отменить для микробизнеса. Оператор системы во многом идет навстречу - например, в Петербурге открылся центр по поддержке малого бизнеса в вопросах маркировки товаров легпрома. Но диалог с предпринимателями необходимо продолжать.

Тем временем

Оператор системы маркировки сообщил о разработке программы поддержки для участников рынка легкой промышленности. При ее формировании учитывается опыт других отраслей. В частности, могут ввести компенсации до 50 процентов затрат на покупку оборудования для введения системы. Планируется также развивать сеть региональных центров поддержки бизнеса в этой сфере.

Роскачество разрабатывает новые стандарты для продукции общепита

Александр Левиков (юрист со специализацией в области ветеринарии и санитарно-эпидемиологического благополучия)

К концу года Роскачество должно представить ГОСТ на шаурму. Также обсуждается возможность внедрения стандартов на суши.

Разработку и введение новых ГОСТов можно рассматривать как позитивное явление, так как не исключено, что немало производителей согласятся на их использование на добровольной основе. Это хороший шаг для производителя в том, чтобы убедить потребителей в более высоком качестве производимой продукции.

В случае если же инициаторы внедрения новых ГОСТов рассчитывают за счет нововведений обеспечить большую безопасность продукции и снижение количества отравлений, полагаю, что достижение данной цели крайне маловероятно.

Дело в том, что безопасность пищевых продуктов обеспечивается комплексом мер, предусмотренных Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", а также техническими регламентами на молоко, рыбу, мясо, в том числе и мясо птицы. Данный комплекс мер достаточный для того, чтобы шаурма, суши и роллы были безопасными для потребителей, главное - его исполнять.

Основой безопасности пищевых продуктов является производственный контроль, основанный на принципах системы пищевой безопасности ХАССП и согласно которому необходимо обеспечить прослеживаемость сырья для производства готовой продукции, в том числе с помощью федеральных государственных информационных систем, а также обеспечивать минимальную периодичность лабораторных исследований.

Именно от исполнения мер производственного контроля во многом зависит безопасность продукции. Но будет ли индивидуальный предприниматель, владелец точки по производству той же шаурмы обременять себя качественным исполнением требований технических регламентов, когда за их нарушение ему грозит штраф по части 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) всего до сорока тысяч рублей? При миллионном обороте такой штраф предприниматель может даже не ощутить. В этой связи внедрение новых ГОСТов мало что изменит. Пока штрафы будут ниже, чем минимальные расходы на обеспечение безопасности пищевых продуктов, ждать изменения ситуации не приходится.

ГОСТ поможет убедить потребителей в более высоком качестве производимой продукции

Поэтому для реального повышения дисциплины производителей фастфуда, а также других пищевых продуктов нужно не внедрение новых ГОСТов, а внедрение оборотных штрафов, которые сделают совершенно невыгодным производство небезопасной пищевой продукции. Это позволит исключить в деятельности производителей пищевых продуктов надежду по принципу "авось меня пронесет и люди не отравятся".

Кроме того, желательно законодательно ограничить количество предостережений в год для одного производителя пищевых продуктов в количестве не более двух, так как когда производители собирают пачки предостережений, потребитель от этого практически ничего не выигрывает. Необходим баланс интересов бизнеса и безопасности потребителей.

Таким образом, подчеркну, что для безопасности пищевых продуктов сегодня актуальнее оборотные штрафы, чем новые ГОСТы, принятие которых мало что изменит для безопасности потребителей.

Власти проверят обоснованность и качество застройки на побережье Балтики

Денис Гонтарь (Калининградская область)

Министерство градостроительной политики региона начинает масштабную инвентаризацию всех строек в прибрежной зоне. Соответствующее поручение дал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Особое внимание уделят проектам, еще не получившим разрешение на строительство. Эксперты связывают усиление контроля с многочисленными жалобами со стороны местных жителей и нарушениями подрядчиков.

Сегодня побережье застраивается очень плотно. Землю там преимущественно выкупают или берут в аренду крупные инвесторы, готовые вложиться в отели, гостиницы, рестораны и спа-комплексы для туристов. Казалось бы, в этом нет ничего плохого, ведь инфраструктуры гостеприимства в регионе отчаянно не хватает.

- Сейчас средства размещения уже забронированы на 80 процентов на майские праздники и первый месяц лета. Не хватает не только гостиниц, но также комплексных объектов с конференц-залами, где можно проводить мероприятия. Их нехватка обострилась в последние годы, когда мы наблюдаем стабильный поток бизнес-туристов, приезжающих в Калининградскую области на пару дней, - прокомментировала руководитель туристско-информационного центра региона Галина Офицерова.

Проблема заключается в том, что инвестор предпочитает вложиться в земельный участок под строительство на побережье Балтийского моря, территория которого сильно ограничена и часто входит в охранную зону. При этом земли в центральной и восточной частях эксклава, не столь привлекательные для туристов, пустуют.

Одним из самых резонансных проектов является, конечно, гостиничный комплекс в поселке Рыбачьем на Куршской косе. Отдельные здания, согласно документации, будут достигать в высоту 21 метра, а их стеклянные панели создадут прямую угрозу для птиц, которые прилетают на местную орнитологическую станцию.

- Все экологическое сообщество выступило против этого проекта. За калининградцев вступилась межрегиональная общественная организация "Экспертный совет по заповедному делу", которая подала соответствующую жалобу в Генеральную прокуратуру РФ. Однако пока должного результата мы не получили, - рассказала калининградский эколог Анастасия Краснова.

Что интересно, в октябре 2024-го Минприроды России издало приказ о расширении охранной зоны национального парка, однако новые границы обогнули инвестпроект. В администрации "Куршской косы" прокомментировали, что здания планируют строить непосредственно на территории населенного пункта, который не входит в охранную зону.

- Чисто юридически возведению гостиничного комплекса ничто не мешает, даже если он вплотную будет прилегать к "забору" национального парка. По кадастру это совершенно разные территории. Однако какое влияние окажет такое соседство на хрупкую природу всей территории косы, уже другой вопрос, - добавил руководитель калининградского юридического бюро Антон Цепин.

Еще одним непростым проектом на побережье стало строительство двух оздоровительных комплексов в поселке Малиновка. Их анонсировали еще в 2023 году. На сегодня инвестор должен был подготовить всю необходимую документацию для прохождения экспертизы, однако сроки сдвинули на 2026 год.

Проект потребовал изменений, которые внесли и одобрили на региональном инвестиционном совете. В итоге один из оздоровительных комплексов стал банным, но с оговорками. Поскольку строят его на авандюне, то с учетом мнения общественности и экологов площадь решили сократить с двух тысяч до 890 квадратных метров. Закончить стройку подрядчик обещает в 2028 году. А вот физкультурно-оздоровительный комплекс, напротив, подрос - с 1,5 до 2,6 тысячи квадратных метров. Сдать его в эксплуатацию планируют не раньше 2032-го.

Нельзя терять территории для отдыха калининградцев в угоду туристам и бизнесу

Основные жалобы от населения поступают на вырубаемые в больших количествах лесные насаждения, а также на разрушение береговой линии. В правительстве Калининградской области их приняли во внимание и подчеркнули, что все проекты застройки в обязательном порядке должны пройти экологическую экспертизу и получить положительное заключение. В противном случае объект не разрешат построить на берегу Балтийского моря.

Ситуацию осложняет отсутствие единой концепции развития береговой линии. Инвесторы готовы строить на побережье отдельные объекты, которые часто никак не связаны друг с другом.

Во многом из-за этого в регионе решили провести масштабную инвентаризацию. Она поможет своевременно купировать риски.

- От застройки на побережье никуда не деться, но мы не должны терять территории для отдыха калининградцев в угоду туристам. Сейчас каждый проект будет согласовываться с министерством градостроительной политики на предмет возможного ущерба экологии, а также жизни и здоровью жителей региона. Важно понимать, что побережье Балтийского моря - ценный ресурс, - подчеркнул губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

По словам главы региона, многие проекты уже получили отказ или отправлены на доработку, поскольку не соответствовали экологическим требованиям. Однако здесь важно соблюсти баланс, чтобы добросовестные инвесторы продолжили вкладывать средства в экономику региона.

Прямая речь

Виктор Данилов-Данильян, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук:

- Такие большие стройки особенно вредят нашим водным объектам. Я считаю, что нужно повысить плату за сбросы загрязняющих веществ. Сегодня она в 50 раз ниже, чем в развитых странах, и в десять раз ниже, чем в Беларуси и Казахстане. Да, конечно, нужно щадить наш бизнес, поскольку ему сейчас трудно, но не в ущерб экологии. Эта помощь должна оказываться другими способами. Социально значимым или оборонным предприятиям теоретически можно доплачивать за каждый произведенный продукт при повышении платы за негативное воздействие на окружающую среду. Такая схема стимулировала бы бизнес сокращать вредные выбросы и одновременно наращивать объемы производства. Это и есть эколого-экономическое регулирование.

Тем временем

По информации регионального министерства по культуре и туризму, в прошлом году в Калининградскую область приехали свыше 2,2 миллиона гостей со всей России. Однако в предстоящем высоком сезоне их количество увеличится, по самым скромным подсчетам, на десять процентов.

Работавшие за рубежом калининградские дальнобойщики начали возвращаться в регион

Денис Гонтарь (Калининградская область)

За последний год количество транспортных предприятий в российском эксклаве сократилось на 300 штук. По примерным подсчетам, около четырех тысяч водителей ушли с регионального рынка труда в другие сферы либо уехали на заработки за пределы региона. Однако с начала 2025-го они начали возвращаться обратно в Калининградскую область. Причина - в еще более тяжелых и несправедливых условиях труда, чем на родине. Смогут ли дальнобойщики заняться привычным делом и что в целом ждет одну из главных отраслей региональной экономики, рассказали эксперты.

Дальнобойщик Сергей, с которым удалось переговорить корреспонденту "РГ", раньше активно возил мебель и автозапчасти из Польши и Литвы, с которыми граничит эксклав. Бизнес был отлажен, и за месяц дальнобойщик мог совершить до восьми или даже десяти рейсов.

Однако после введения антироссийских санкций ситуация заметно ухудшилась. По словам Сергея, небольшая компания, на которую он работал, практически сразу закрылась, поскольку не смогла переориентироваться на работу с российскими поставщиками.

- Это было тяжелое время. Тогда отрасль в целом сильно лихорадило. Многие не понимали, как жить дальше. Серьезные компании продолжали перевозить грузы через границу уже на основную территорию страны. Кто-то искал лазейки для привычных поездок в Европу, - поделился своей историей водитель.

Он стал одним из тех, кто решил поработать на польскую логистическую фирму. К русским там всегда хорошо относились, за долгие годы сотрудничества сложились крепкие рабочие отношения. Так калининградец сел за руль уже польской фуры и продолжил совершать рейсы в регион и обратно. Однако затем гайки начали закручивать.

- Польские власти очень сильно давили на бизнес, чтобы он разрывал деловые связи с россиянами. В итоге нас сначала вывели за штат и работали мы, по сути, неофициально. Затем урезали зарплату, а потом вовсе попросили на выход. Я вернулся в Калининград, однако не уверен, что пока хочу садиться за руль, - заключил дальнобойщик.

История Сергея не является уникальной для Калининградской области. По информации региональной ассоциации автоперевозчиков, с начала года водители постепенно возвращаются из Литвы и Польши, откуда они возили грузы преимущественно на Россию. В качестве причин называют ухудшившиеся условия труда, недельные простои на границах, а также бесконечную нервотрепку из-за постоянно меняющихся требований стран Прибалтики к перевозимым грузам и самим фурам.

Удастся ли им устроиться на работу в отечественные логистические компании, большой вопрос. По информации областного правительства, сегодня потребность в автомобильных грузоперевозках закрывают 700 предприятий. На машинах в регион преимущественно доставляют различное оборудование, товары народного потребления, стройматериалы и продукты.

Проблема заключается в том, что часто эти фуры приходится грузить на паромы, поскольку проходить сухопутную российско-литовскую границу каждый день становится все труднее. В результате дальнобойщики совершают не восемь рейсов в месяц, как раньше, а от силы три-четыре. Говорить о больших доходах с учетом всех издержек не приходится.

- По нашей оценке, для стабильного обеспечения грузопотока через границу ежедневно должны проходить более 200 автопоездов. В прежние времена слаженная работа таможенников и пограничников России и Литвы позволяла пропускать в предпраздничные дни до 400 фур в сутки. Однако сейчас шлагбаум преодолевают не более 70 автомобилей. Во многом это связано с действиями литовской стороны и системой электронной очереди, - подчеркнул заместитель председателя правительства Калининградской области - министр развития инфраструктуры региона Александр Рольбинов.

Ситуацию пытаются выправить. Так, для машин, везущих через границу скоропорт, отдали 30 процентов всех слотов, доступных по предварительной записи. Выделять их начали днем, чтобы водители перестали дежурить по ночам в попытке записаться на нужное время. Постепенно будут увеличивать и размер приграничного накопителя.

Сейчас шлагбаум преодолевают не 400, а 70 фур в сутки

Однако все это лишь временные меры. Калининградские перевозчики теряют львиную долю прибыли, поскольку не могут конкурировать со своими коллегами из "большой" России. Дело в том, что большинство местных фур растаможены исключительно для работы в эксклаве. Чтобы передвигаться между остальными регионами страны, растаможка должна быть российской. Размер этой пошлины часто составляет половину стоимости автомобиля. Далеко не все компании готовы нести такие расходы. Иногда проще целиком релоцировать бизнес за пределы Калининградской области.

Логистические компании совместно с региональными властями обратились в федеральное правительство с просьбой разрешить машинам с калининградской растаможкой совершать рейсы по основной территории России. Однако инициатива не нашла поддержки в Минфине.

- Мы знаем об этой ситуации и готовы поддержать калининградских перевозчиков. Однако Минфин России небезосновательно отклонил инициативу. Здесь есть два пути решения проблемы. Первый - вносить изменения в Таможенный кодекс ЕАЭС, однако на это уйдут годы. Второй - уменьшить пошлины на российскую растаможку специально для Калининградской области. Думаю, именно по второму пути нужно двигаться дальше, - сообщил "РГ" президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Цифра

3 тысячи грузовых автомобилей продали или вывели из эксплуатации в Калининградской области в 2024 году.

Кстати

Еще в начале прошлого года в российском эксклаве было зарегистрировано примерно 1,3 тысячи транспортных предприятий. Сегодня их количество сократилось почти вдвое. Ущерб от санкций отрасль оценила в девять миллиардов рублей.

.jpg)

На Севере России обсуждают стратегию развития заповедных территорий

Татьяна Сухановская (Архангельская область )

Заповедная Россия из закрытой зоны должна превратиться в отрасль экономики страны: особо охраняемые территории РФ наконец-то подсчитают, управление донастроят, для развития привлекут бизнес, а для кадрового обеспечения введут новую специальность "сотрудник заповедного дела". Проект стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий, разработанный в Минприроды России, впервые представили на суд общественности в Архангельской области.

Выбор площадки для открытого диалога - его начали в Кенозерском национальном парке - понятен: на европейской территории России наиболее масштабные площади ООПТ находятся в СЗФО. Список возглавляет Республика Коми, в которой "заповедная страна" занимает пять миллионов гектаров. На втором месте - Архангельская область, где нацпарки и заказники раскинулись на три с половиной миллиона гектаров. В Карелии они занимают более миллиона гектаров.

Ранее концепция особо охраняемых природных территорий существовала, но действовала только до 2020 года, не имела законодательного статуса и охватывала лишь федеральные ООПТ. А региональные и местные - их в России около 12 тысяч - нет. В итоге 200 миллионов гектаров оставались без системного государственного регулирования. В том числе ботанические сады, дендрологические парки, природные памятники - ООПТ, про которые ранее почему-то вообще забывали.

В последние годы в Минприроды провели анализ огромного природного наследия России. "Только сейчас мы подходим к адекватной реальной картине по количеству существующих в России природных территорий", - говорилось на Общественном совете Минприроды РФ во время выездного заседания в кенозерской деревне Вершинино.

- Система управления требует ключевых новых подходов, пересмотра, - считает директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Ирина Маканова. - И абсолютно справедливо, что подходить к системе управления, не понимая стратегии развития, это путь в никуда.

При этом "подход к снаряду" должен учитывать региональную специфику.

- Следует понимать, что федеральные и региональные ООПТ, а также ООПТ местного значения находятся в совершенно разных географических и климатических зонах нашей большой страны. Заповедные территории находятся в изначально разных стартовых условиях с точки зрения инфраструктуры, доступности и возможности для развития, - отметил глава Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин.

Для кадрового обеспечения ООПТ введут новую специальность "сотрудник заповедного дела"

Сегодня речь идет и об инвентаризации природного наследия: создавать ООПТ дальше или фокусировать ресурсы на тех, что уже созданы? Эксперты считают, что "момент достаточности природных территорий" должен иметь научное обоснование.

Вместе с тем заповедная система РФ долгое время оставалась закрытой, поэтому проблемы в ней только накапливались. Взять, к примеру, территориальное планирование: генпланы ООПТ и сегодня двигаются тяжело, а ведь только на их основе, а также после установки кадастровых границ появляется возможность решать земельные и жилищные вопросы.

В том числе местного населения. Общепризнанный факт - администрации особо охраняемых природных территорий и жители местных деревень долгое время находились по разные стороны фронта. И только в 2021 году после внесения изменений в федеральное законодательство удалось расшить главную проблему - люди поняли, что они имеют право жить, трудиться, оформлять имущественные и земельные правоотношения в границах своих заповедных сел и деревень.

- В вологодском городе Кириллове, включенном в национальный парк "Русский Север", люди лишь недавно вздохнули свободно и смогли реализовывать программу переезда из ветхого и аварийного жилья. Ранее это было им запрещено, - привели пример в Минприроды РФ.

Кстати, молодежь нацпарков, планирующая остаться работать на родной земле, совсем скоро сможет получить профильную специальность: новый профессиональный стандарт "Сотрудник заповедного дела" будет рассмотрен уже в феврале. В итоге в следующем учебном году в России начнут готовить специалистов для ООПТ. Планируется, что не только с высшим, но и со средним образованием.

По словам руководителя Кенозерского нацпарка Александры Яковлевой, одной из ключевых проблем ООПТ остается транспортная доступность. Кенозерью, к примеру, нужен автомобильный мост через реку Онегу, ждет ремонта и дорога Конево - Вершинино. Иначе как туристов возить?

Кстати, туризм должен стать базой для "заповедной" экономики. И хотя первые маршруты уже утвердили, включив их в реестр Минприроды, расчеты рекреационной емкости ООПТ (а именно от них зависит поток туристов) идут медленно: это связано с недооформленными земельными отношениями, отсутствием лесохозяйственных регламентов, устаревшим "заповедным" законодательством.

В конфликт с законом вступают Лесной и Земельный кодексы, а значит, доработки требуют и законодательные акты. В Минприроды рассказали, что после утверждения стратегии планируется принять обновленный закон "Об особо охраняемых природных территориях", учитывающий всю современную специфику ООПТ.

Но главный вызов - недофинансированность, за которой продолжают тянуться основные проблемы "заповедной страны". В качестве решения в Минприроды предложили механизм привлечения инвесторов. В экспертном сообществе считают, что это правильный путь, но его недостаточно. Неясно пока и то, ради чего все ООПТ России объединять в единую систему, существуют ли пределы развития заповедных территорий и какие качественные критерии должны предъявляться для создания новых ООПТ.

- Главное, чтобы не получилось, что мы стреляем из пушки по воробьям, - отмечалось во время обсуждения стратегического документа.

Тем не менее стратегию необходимо откорректировать и внести в кабмин до 1 июля 2025 года. Кстати, в целом на развитие системы ООПТ РФ в ближайшие три года заложен 41 миллиард рублей. Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отметил, что до 2030 года в национальных парках страны появится не менее 30 визит-центров, более 400 километров экологических троп и маршрутов, а также 300 мест для размещения туристов.

Что сдерживает развитие гастрономического туризма в Черноземье

Татьяна Ткачёва

IX ежегодный Сырный саммит пройдет в Воронеже 1 и 2 марта. Гости смогут попробовать крафтовые сыры из пяти регионов и блюда на их основе в ресторанах города, познакомиться с производителями и узнать много нового о российских деликатесах. Гастрономические события считаются одним из драйверов внутреннего туризма, который в последние годы получил мощный толчок к развитию. Чем привлекают гурманов в Черноземье и какие проблемы при этом приходится преодолевать?

Традиции как аперитив

Воронежские рестораторы объединяются в рамках фестивалей еды уже не в первый раз. В последние дни Масленицы гастроужины с продукцией сыроделов из Калужской, Белгородской, Воронежской, Пензенской и Тамбовской областей состоятся в заведениях по улице Комиссаржевской.

Месяц назад часть этих же кафе и ресторанов была вовлечена в проект "Воронеж - родина Нового года". Специальное меню "в русском стиле" вводили с середины декабря до конца января в расчете на то, что и местные жители в связи с праздниками станут чаще питаться вне дома, и туристов прибавится. Подключилось 53 заведения, в том числе сетевые (против 15 в предыдущем фестивале завтраков). Всего по Воронежу это около 150 объектов, в том числе кофейни, бары, точки стритфуда и кулинарии, сообщили в проектном офисе по туризму ассоциации "Центральный федеральный округ", где выдвинули саму идею этой акции. Цель - закрепить за городом новый зимний бренд. Подсчитать экономическую отдачу оказалось затруднительно.

Впрочем, сложности с оценкой возникают не только в Воронеже. К примеру, в столице проводились похожие зимние фестивали "Московский завтрак" и "Московское чаепитие".