Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Новое оборудование в Усинской районной больнице позволит спасать самых маленьких пациентов

В отделение реанимации и анестезиологии Усинской районной больницы поступила система неинвазивной вентиляции легких «medinCNO» - инновационное решение для поддержки дыхания новорожденных.

Аппарат обеспечивает эффективную поддержку дыхания пациентов. Особое внимание уделено комфорту и безопасности - интерфейс маски и дыхательных трубок обеспечивает мягкое и плотное прилегание к лицу. При этом минимизируется риск утечки воздуха, параметры системы можно настроить индивидуально под каждого ребенка.

Оборудование отличается простотой в использовании, врачи и медицинский персонал уже освоили систему и готовы эффективно применять ее для обеспечения оптимального дыхания самых маленьких пациентов.

Вторая партия оборудования поступила в операционное отделение. Речь идет о наркозно-дыхательном аппарате «Mindray WATO EX-35», который предназначен для общей ингаляционной анестезии.

Особенность данного оборудования - сенсорный экран с функцией быстрого доступа к настройкам. Пользовательский интерфейс позволяет производить настройки режима вентиляции и параметров монитора легче и быстрее, чем ранее на аналогичных устройствах. В ситуациях, когда счет идет на секунды, это очень важно.

Этот аппарат также адаптирован для работы с новорожденными пациентами, но может использоваться для помощи и другим категориям больных.

Новым оборудованием пополнилось отделение лучевой и функциональной диагностики. Здесь появился суперсовременный аппарат УЗИ «GE Vivid T9». Он используется для кардиологических и общих исследований у взрослых и детей, имеет расширенные возможности диагностики в акушерстве и гинекологии, урологии, исследовании органов брюшной полости, малых органов, мышечно-скелетной системы.

В ближайшие дни аппарат будет установлен в специально подготовленном для него кабинете, и врачи приступят к работе.

Сотрудники уже прошли обучение работе на новом оборудовании, оценили его уровень - отзывы только положительные. Подобная техника позволит показывать достойные результаты в работе - сохранять жизнь и здоровье пациентов.

Напомним также, что работа Министерства здравоохранения Республики Коми ведется в рамках Региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Так, больницы и поликлиники Коми в этом году получат в рамках нацпроекта 2942 единицы оборудования.

Все оборудование поступило в рамках Региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Напомним, правительство Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми ведет серьезную работу в этом направлении. Например, больницы и поликлиники Коми в этом году получат в рамках нацпроекта 2942 единицы оборудования. В конечном итоге, от оснащения медицинских учреждений зависят два главных параметра деятельности отрасли здравоохранения: качество и доступность медицинских услуг.

Врачи кардиоцентра спасли 53-летнего мужчину, выполнив ему сложную экстренную операцию

Врачи Калининградского кардиоцентра помогли выжить пациенту с расслоением аорты. По словам пациента, еще 22 февраля он внезапно почувствовал боль за грудиной и вызвал скорую помощь. Мужчину с подозрением на острый коронарный синдром доставили в кардиоцентр. После ряда проведенных обследований специалисты диагностировали острое расслоение аорты. Медлить было нельзя, и в День защитника Отечества операционная бригада, возглавляемая главным врачом Федерального центра высоких медицинских технологий, кардиохирургом Юрием Шнейдером, провела пациенту сложную комбинированную операцию на открытом сердце с искусственным кровообращением.

— Расслоение аорты у пациента было масштабным и охватывало практически всю аорту, а это очень редкая клиническая ситуация. В любой момент самый крупный сосуд организма мог прорваться в любом месте, а это быстрая массивная кровопотеря, которая в подавляющем большинстве случаев заканчивается летальным исходом. Мы выполнили протезирование аортального клапана сердца, протезирование восходящего отдела, дуги аорты, брахиоцефального ствола, сонной и подключичной артерий с имплантацией стент-графта в нисходящую аорту. В ходе вмешательства применили ряд методик, разработанных в нашем Центре и успешно внедренных в кардиохирургическую российскую практику. Установили пациенту Отечественный стент-графт, который сконструирован томскими коллегами и производится на заводе «Мединж» в Пензе, — говорит Юрий Шнайдер.

Отметим, что операция длилась 6 часов и прошла успешно. Через два дня пациент был переведен из отделения анестезиологии-реанимации в обычную палату. Сейчас чувствует себя удовлетворительно и готовится к следующему этапу реабилитации после вмешательства. При этом операции на грудной аорте проводятся только в крупных специализированных клиниках. В кардиоцентре ежегодно выполняется порядка 70 плановых операций на грудной аорте, а при острых ее расслоениях около 10-15 экстренных вмешательств.

Первая лапароскопическая операция проведена в Каменско-Днепровской ЦРБ под руководством нижегородского специалиста

Вчера в Каменско-Днепровской центральной районной больнице (ЦРБ) сделали первую лапароскопическую операцию. Руководил процессом заведующий операционным блоком Новгородского областного клинического онкологического диспансера Максим Карпеченко.

Для новгородского врача-онколога это не первая командировка в Запорожскую область. В прошлом году он несколько раз выезжал в город Каменка-Днепровская, работал в городской больнице, кроме круглосуточных дежурств в стационаре, проводил операции, амбулаторный прием пациентов.

Ранее Максим Карпеченко обучил своих коллег из Каменско-Днепровской ЦРБ работать на новом высокотехнологичном оборудовании, которое было приобретено Новгородской областью для подшефного региона. Вчера впервые эндоскопическая стойка была использована в работе.

– Подобное вмешательство впервые сделано в Каменско-Днепровской больнице. Поэтому все мои коллеги находятся в большом воодушевлении и приподнятом настроении. Пациентке проведена холецистэктомия (удаление желчного пузыря). Операция прошла успешно, без осложнений. Женщина чувствует себя хорошо. На этой неделе планируем сделать еще одну подобную операцию, – прокомментировал Максим Карпеченко.

С помощью современного оборудования оказание медицинской помощи с использованием современных эндоскопических методов диагностики и лечения станет более доступным и эффективным для жителей Запорожской области. Напомним, что новгородский врач оказывает помощь пациентам Каменско-Днепровской ЦРБ с 28 января.

Ученые оценят запасы донных видов в водах Гвинеи-Бисау

В акваториях Гвинеи-Бисау к исследовательским работам приступило российское научное судно «Атлантниро». Специалисты планируют собрать данные для оценки биомассы демерсальных видов рыб и беспозвоночных.

В рамках второго этапа Большой африканской экспедиции (БАЭ) научно-исследовательское судно «Атлантниро» прибыло к берегам Гвинеи-Бисау. В феврале в водах этого государства тралово-акустическую съемку по оценке численности и биомассы эксплуатируемых мелких пелагических видов рыб завершил другой участник БАЭ — НИС «Атлантида».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, цель научной группы «Атлантниро» — оценка биомассы демерсальных ресурсов, обитающих на шельфе и верхней части континентального склона до глубины 800 м. Участники рейса выполнят учетную траловую съемку и соберут данные для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава рыб и беспозвоночных.

Программа исследований была согласована с Национальным институтом рыболовства и морских океанографических исследований Гвинеи-Бисау.

После прибытия группы бисайских специалистов 7 марта НИС «Атлантниро» проследовало в район полигона, на котором предстоит провести исследовательские работы.

Fishnews

Сохранение биоресурсов и тонкая донастройка нормативной документации — ключевые моменты для отраслевого законодательства

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию регулярно проводит обсуждения по самым разным темам рыбной отрасли: это и тонкости законодательства об инвестиционных квотах, и поддержка рыбопереработки, и развитие аквакультуры, и восстановление биоразнообразия водоемов, и многое другое. Вопросы отраслевой повестки в интервью журналу Fishnews прокомментировал заместитель председателя комитета, сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

— Игорь Дмитриевич, при вашем назначении на должность заместителя председателя комитета в октябре прошлого года коллеги-сенаторы сделали акцент как раз на работе по вопросам рыбохозяйственного комплекса. Понятно, что проблематика отрасли очень обширная. И все-таки на каких темах в рыбной отрасли сейчас сосредоточены в комитете?

— Отвечая на первую часть вопроса, скажу, что коллеги-сенаторы, голосуя за мое назначение замом по вопросам рыболовства, учли то, что я с середины нулевых годов владел и руководил различными предприятиями рыбной отрасли. Впоследствии я возглавлял общественные организации рыбаков, принимал участие в работе различных рабочих групп по совершенствованию законодательства в рыбной отрасли при Минсельхозе.

Сенаторы занимаются практически всеми вопросами рыбного хозяйства. Мне даже сложно выделить что-то конкретное по значимости. Да, самым большим по выручке и, соответственно, по уплаченным налогам является океаническое рыболовство. И, конечно, невозможно недооценить его вклад в экономику страны.

Однако не стоит забывать, что в любительском рыболовстве, которое не приносит никакой выручки и налогов, задействовано 28 млн граждан нашей страны. И это гораздо больше, чем число работающих во всей рыбной отрасли. Поэтому любительским рыболовством нельзя не заниматься и умалять его значение. На всех водных объектах в каждом из регионов — своя специфика правил лова, в каждом субъекте — свои правила. И туристов, которые сегодня активно ездят по стране, необходимо информировать об этом. Они должны знать, где и в какое время можно ловить, какие орудия лова разрешены. Люди не должны страдать от неосведомленности, получая вместо качественного спортивного отдыха штрафы.

Если говорить об аквакультуре, то развитие этой отрасли напрямую зависит от настройки законодательства и мер поддержки. И нам еще очень далеко до достижения предельных результатов разведения и выращивания рыб.

Что касается промышленного рыболовства, то у нас сейчас идет масштабная реструктуризация отрасли: это процессы с рыболовными участками, инвестиционными квотами на различные виды биоресурсов, строительство логистических центров, рыбоперерабатывающих фабрик. Это — обновление флота. Эксперимент по такому мощному строительству был ранее только во времена СССР.

В рамках работы комитета рассматривается абсолютно весь спектр вопросов. Каждый из них широко обсуждается, тщательно изучается, о чем бы ни шла речь: об интересах граждан или предприятий.

— Сегодня Совет Федерации как раз обеспечивает площадки, где в широком составе, с участием представителей отраслевого сообщества, обсуждаются вопросы строительства рыбопромыслового флота, участков для промысла лососей, потребления рыбы, любительской рыбалки, экологии водоемов и другие.

— Совершенно верно.

— Вы коснулись такой непростой темы, как масштабная программа квот под инвестиции. В 2017 году она была запущена . Как вы считаете, какие основные вопросы должны решаться при непосредственном участии государства, чтобы эта программа была успешно реализована?

— Вы, как наше профильное издание, освещали тематику квот под инвестиции с самого момента их введения. Для вас не секрет, что разговоров о надобности или ненадобности этой программы было очень много. Я расскажу, как виделась ситуация с точки зрения разных сторон.

Например, многие предприниматели были против нового механизма. Хотя наши рыбопромышленники не относятся к людям, которые ничего не понимают в экономике. Их точка зрения была такая: государство соберет деньги по результатам квотных аукционов, программы инвестиционных квот, но предприятия впоследствии не внесут в бюджет налогов на гораздо большую сумму. Об этом заявляли и губернаторы всех приморских регионов. Не у всех предприятий есть свободные средства (а речь идет о миллиардных вложениях), чтобы осуществлять масштабные инвестиции. Требуется привлекать заемное финансирование. И, может быть, на данном этапе кому-то покажется, что главный выгодоприобретатель всей программы — это банки, потому что они получали прибыль и меньше всех рисковали (выдача кредитов обычно перекрывается активами в несколько раз). Это все действительно так. Все сроки строительства «ушли вправо». Предприятия до сих пор возвращают кредиты и обслуживают банковские гарантии.

По моему мнению, реализация программы, безусловно, стала нелегким делом. Процесс создания береговых фабрик был проще, а вот все сроки по строительству судов сдвигались. Сейчас из 107 судов построено 38 (это если учитывать два этапа программы: по рыболовным судам и краболовам). Прошлый 2024 год стал рекордным по введенным в эксплуатацию судам — 17 единиц флота.

После 2022 года, когда мы столкнулись с мощным санкционным давлением, ни у кого уже не вызывает сомнений, что государство, начиная программу, сделало то, что сейчас все равно пришлось бы сделать. Мы приобрели неоценимые компетенции в строительстве гражданского флота. В СССР была большая программа по постройке флота, но и тогда суда строились за пределами страны. В основном в странах Восточной Европы. Новая программа стала определенным испытанием для всех. На первых международных отраслевых форумах иностранцы не верили до конца, что правительство кинет самому себе столь серьезный вызов и примет решение о строительстве промыслового флота на отечественных верфях. И можно сказать, что на данный момент мы с этой задачей справились. Не все идет гладко, некоторые предприятия даже отказались от строительства. Но это единичные случаи. В основном, на 90%, программа будет реализована. И кто знает, может быть, будут желающие взять на себя и строительство тех объектов, от которых ранее инвесторы отказались.

Новый флот обеспечит освоение ресурсной базы, а значит, будут высвобождаться мощности. И у предприятий должна появиться возможность для расширения географии промысла, чтобы флаг нашей страны присутствовал у дальних берегов, в других полушариях.

Повторюсь, мы приобрели неоценимое — компетенции, не хуже тех, которыми мы обладаем в строительстве ледокольного флота. И сейчас, на мой взгляд, перед страной, перед правительством, перед государственной корпорацией ОСК стоит задача эти знания и умения не растерять, а сохранить и преумножить. Это значит, прежде всего, сохранить людей, рабочий и инженерный состав предприятий. Наша страна должна самостоятельно уметь строить все типы судов.

— Неоднократно от руководителей компаний приходилось слышать, что будет некий отложенный негативный эффект. Уже сейчас говорится о закредитованности предприятий. Что вы об этом думаете? Может быть, за яркими успехами последуют спад и откат?

— Ни одна, наверное, широкомасштабная программа не проходит так, чтобы это устраивало все стороны, чтобы никто не пострадал. Я здесь с коллегами абсолютно согласен. Есть же цифры. Прибыльность рыбной отрасли, действительно, падает. Люди несут огромные затраты на инвестиции, на уплату процентов по кредитам. Рыбная отрасль имеет самую высокую закредитованность из отраслей сельского хозяйства. У тех, кто достроил береговые фабрики и суда, начинается амортизация этих основных фондов — опять-таки идет снижение налогооблагаемой базы.

Безусловно, и регионы понесли потери, поскольку прибыльность предприятий падает. Но мы не будем забывать о том, что предприятиям дают эксплуатировать государственный ресурс. И в какой-то момент страна решила, что будет развивать собственное судостроение. К сожалению, вся нагрузка по реализации программы легла на рыбаков.

И тут основной вопрос: выдержат предприятия или нет. Пока обанкротившихся нет. Хотя маржинальность рыбной отрасли стабильно падает. Сегодня у нас, законодателей, и у государства задача одна: очень внимательно следить, постоянно донастраивать законы и подзаконные акты, чтобы не потерять ни одного предприятия.

— Совет Федерации, я думаю, продолжает следить за реализацией программы . Этот вопрос держит на контроле спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

— Если говорить о настройке законодательства, то Валентина Ивановна всегда требует от сенаторов стоять на страже интересов регионов.

Вместе с правительством мы, безусловно, мониторим изменения законодательства в сфере рыбного хозяйства. Вообще за то время, которое я проработал в рыбной отрасли и парламенте, федеральный закон о рыболовстве претерпел даже не десятки, а сотни поправок. И я считаю, это абсолютно нормально: как показывает практика, жизнь на земле намного богаче закона, написанного на бумаге. Мы вынуждены вносить коррективы. А что касается программ инвестиционных квот, это вообще новеллы последнего десятилетия, никогда ранее не применявшиеся. Поэтому думаю, что закон нужно постоянно донастраивать.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Николаевич Патрушев проводит заседания «Инцидент № 42», собирающие за одним столом все заинтересованные ведомства. Это как раз и есть один из ярких примеров тонкой донастройки происходящих в отрасли процессов. Рабочая группа разбирает все спорные вопросы, неординарные ситуации в сфере строительства судов. На данный момент она урегулировала уже немало спорных вопросов.

Также вносятся изменения в постановление правительства от 25 мая 2017 года № 632 (регулирует подготовку и заключение договоров на инвестквоты — прим. ред.). В Совете Федерации создана рабочая группа по мониторингу законодательства в области рыболовства.

Последняя доработка касалась, в частности, освобождения от ответственности инвесторов за невыполнение норматива по выпуску продукции на береговом заводе под инвестквоты в первый год работы предприятия. Мы в Совете Федерации изучили практику Минпромторга, у которого большой опыт программ поддержки бизнеса, правда, не через предоставление доступа к ресурсу, а с помощью субсидий. И нигде речи не идет о том, чтобы инвесторов штрафовали за невыполнение обязательств в первый год работы. Это же производство, которое нужно сертифицировать, получить все необходимые документы, провести пусконаладку оборудования. Какое-то время уходит на то, чтобы наладить процессы. И зачастую за первый год промышленники просто не в состоянии выполнить возложенные на них обязательства по выпуску продукции.

Мы, сенаторы и агентство по рыболовству, провели определенную работу, были подготовлены документы. Проект постановления правительства разместили на портале regulation.gov.ru. Это было еще в 2024 году. Предусматривалось освобождение инвестора от ответственности за невыполнение обязанности в первый год работы. Нас поддержали РСПП, «Опора России», все рыбопромысловые объединения, Минпромторг.

Однако могу сказать, что проект «завис». Мы следим за его судьбой. В настоящее время документ находится на рассмотрении в федеральных органах исполнительной власти, идут консультации, но пока изменения так и не вышли. Рыбопереработчики постоянно обращаются с вопросами, мы пишем обращения. Надеемся, что в кратчайшие сроки этот вопрос удастся решить, потому что штрафы, которые заложены для предприятий, исчисляются сотнями миллионов рублей, а для некоторых — миллиардами. Зачастую это больше годового оборота таких производств, и инвесторы не способны выплатить такие суммы. Да, бывают яркие злоупотребления ресурсом, с этим надо разбираться, но в большинстве случаев с этими проблемами сталкиваются ответственные инвесторы и производители. Повторюсь: задача государства — не потерять ни одного предприятия. Тем более что они расположены в отдаленных приморских регионах, где производства играют особую роль. Там каждое рабочее место на счету.

Подводя итог по вопросу о программе квот под инвестиции, хотел бы отметить, что ряд верфей, такие как Выборгский ССЗ, Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», Северная верфь, успешно справляются с выполнением заказов на строительство судов. Есть примеры и завершения строительства серий. ОСК стала менять директоров старой формации. Надеюсь, симбиоз опыта кораблестроения и финансовой грамотности, технократичности, которую привнесут новые руководители, даст ощутимый результат.

— Вы представляете в Совете Федерации Республику Карелия — регион с богатыми традициями в рыбной отрасли. Как сегодня работает карельское рыбное хозяйство?

— Рыбохозяйственный комплекс Карелии — это и океаническое рыболовство, и добыча на внутренних водных объектах, и специализированная рыбопереработка, и товарное рыбоводство.

За 2024 год общий вылов составил 109,3 тыс. тонн. Это несколько меньше, чем в предыдущем году, но тут сказались промысловая обстановка и снижение квоты.

Производство рыбной продукции за год предварительно оценивается в 99,8 тыс. тонн — 101% к показателю 2023 года.

В садковой аквакультуре наша республика занимает в стране лидирующие позиции. Мы находимся на третьем месте по общему результату и на первом — по объему выращивания форели. При этом около трети рыбоводных хозяйств в регионе располагают собственными мощностями по производству продукции аквакультуры: действуют 26 цехов на базе 21 предприятия. В прошлом году введено в строй новое производство в Сортавальском районе.

Для того чтобы аквакультура в регионе развивалась, ведется работа по импортозамещению в сфере производства кормов и посадочного материала. В прошлом году компания «Инарктика СЗ» запустила в Кондопоге завод по выращиванию крупного посадочного материала лососевых рыб. В Лахденпохском районе компания «Карельская форель» ввела в эксплуатацию цех по выращиванию мелкого посадочного материала. В высокой степени готовности — проект компании «Аква Фид» по созданию комбикормового производства в поселке Березовка Кондопожского района.

Компании региона участвуют и в программе инвестиционных квот. В Санкт-Петербурге предприятия океанического лова строят пять судов. Общий объем инвестиций — 12 млрд рублей. В 2024 году первое судно серии — «Гандвик-1» — передали заказчику.

То есть в отрасль привлекаются инвестиции, создаются новые мощности, развиваются новые направления.

— Недавно вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев анонсировал создание рабочей группы, которая будет курировать вопросы охраны, воспроизводства водных биоресурсов Онежского озера и развития его туристского потенциала. Как сенатор от Карелии, вы планируете активно участвовать, с чего начнете работу?

— Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию стал заниматься судьбой атлантического лосося, обитающего в Онежском озере, еще в прошлом году. Карелия, Вологодская и Ленинградская области, регионы, которые делят Онего, выразили готовность объединиться для защиты истребляемой браконьерами рыбы. Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев и председатель нашего профильного комитета Александр Двойных поддержали субъекты. В Совфеде считают, что сегодня необходимо уделить особое внимание сохранению водных биоресурсов Онежского озера, чтобы оно стало еще более притягательным как для местных жителей, так и для туристов. Собственно, этим и будет заниматься новая рабочая группа, создаваемая в рамках Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования.

Так, мы считаем, что сегодня необходимо наделить охотничьих инспекторов и инспекторов рыбоохраны полномочиями по проведению контрольных рейдов в акватории озера. Госинспекторы должны иметь право составлять протоколы на нарушителей-браконьеров.

Министерству экономического развития РФ мы рекомендовали рассмотреть вопрос о выделении средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на создание межрегионального Национального туристского маршрута «Вокруг Онежского озера» (Петрозаводск — Лодейное Поле — Вытегра — Медвежьегорск).

Важнейшей рекомендацией Федеральному агентству по рыболовству стало увеличение госзадания Карельскому филиалу Главрыбвода на ежегодный выпуск лосося на 40%, а также увеличение госзадания на выпуск сига с софинансированием со стороны Карелии, Вологодской и Ленинградской областей. Без этих конкретных результатов по увеличению выпуска восстановить ресурсы лосося в нашем озере будет практически невозможно.

Мы подготовили и ряд других рекомендаций для различных ведомств. В мае-июне проконтролируем ход их исполнения. В это время в Карелии пройдет выездное заседание Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

— Законодательство — база рыбного хозяйства, от которой многое зависит. Каким ключевым моментам, на ваш взгляд, такая основа должна отвечать, чтобы отрасль успешно работала и развивалась?

— Рыбная отрасль зависима от состояния биоресурсов. И ее законодательная база должна быть прежде всего нацелена на сохранение биологического ресурса и разнообразия животного мира. Если ресурсы будут в порядке, это обеспечит основу для развития бизнеса. Поэтому основная задача законодателей — регулировать работу отрасли таким образом, чтобы сберечь биоразнообразие для будущих поколений.

Я также уже говорил о важности совершенствования законодательства. Мы в Совете Федерации сейчас разработали еще три законопроекта по регулированию в сфере аквакультуры. Инициативы подготовлены по итогам встреч с представителями этого бизнеса.

Один из законопроектов дает возможность предприятиям аквакультуры назначать ответственных производственных инспекторов (такая возможность уже предполагается при заключении новых договоров на рыболовные участки — прим. ред.). Наши фермеры страдают от того, что кто-то постоянно пытается воспользоваться их ресурсами. Аквакультурная деятельность осуществляется на открытых водоемах, которые охранять достаточно сложно. Мы предлагаем дать право подготовить инспекторов рыбного хозяйства, чтобы они могли составлять материалы, фиксировать нарушения, например, с помощью фото, и передавать все это компетентным органам для принятия мер. Кроме того, думаем над тем, чтобы подготовить поправки в Уголовный кодекс: сейчас в нем нет действенных средств борьбы со злоумышленниками, специализирующимися на хищениях объектов индустриальной аквакультуры.

Другой из подготовленных нами законопроектов позволит производить корректировку границ рыбоводных участков. Речь идет о возможности сдвигать участок; что важно, без изменения его общей площади. Считаем, что это поможет повысить эффективность хозяйств аквакультуры.

Таким образом, на мой взгляд, перед законодателями сегодня стоит две основные задачи. Первое — это сохранение многообразия и объема биоресурсов. Второе — тонкая донастройка правовой базы для того, чтобы развивались все виды предприятий рыбной отрасли.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал Fishnews

Петербургские эксперты оценили по достоинству работу кардиослужбы области

Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России побывали в лечебных учреждениях Саратова и области

Начальник службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов Светлана Виллевальде и специалист отдела мониторинга и анализа показателей регионального здравоохранения Управления по реализации федеральных проектов Дарья Недбаева побывали в лечебных учреждениях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эксперты посетили отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, отделения неотложной кардиологии с палатами интенсивной терапии, обсудили итоги работы и перспективы развития сосудистых центров, планы по развитию в учреждениях «инсультной программы».

Подводя итоги, гости отметили значительную динамику в организации работы региональных сосудистых центров, где отработаны вопросы внутренней маршрутизации, а оказание помощи проводится в соответствии с Клиническими рекомендациями и отрегулировано взаимодействие с амбулаторным звеном в вопросе своевременного лекарственного обеспечения.

— Нам очень лестно, что эксперты такого высокого уровня не оставляют без внимания наш регион. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одно из приоритетных направлений нацпроекта «Продолжительная и активна жизнь». Надо отметить, что нам есть чем гордиться. Снизить летальность среди пациентов с острыми сосудистыми патологиями помогают сосудистые центры. Достигнуты хорошие показатели по коронарографии и стентированию. Совместно с экспертами определен план мероприятий по дальнейшему совершенствованию работы кардиологической службы, — подытожил министр здравоохранения Владимир Дудаков

Школа для пациентов с артериальной гипертензией открывается в поликлинике № 4 Великого Новгорода

Первое занятие в рамках школы для пациентов с артериальной гипертензией состоится 13 марта.

Приглашаются пациенты с диагностированной артериальной гипертонией, их родные, которые хотят лучше понять, как поддерживать здоровье близких, а также все желающие.

Гипертония – опасное заболевание, которое часто никак себя не проявляет на ранних стадиях. Многие люди долгое время не подозревают, что у них развивается это состояние.

Серьёзные осложнения гипертонии - острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, заболевания периферических артерий. Эти страшные последствия можно избежать, если пациент будет понимать, как контролировать своё состояние.

— В Школе для пациентов с артериальной гипертензией мы дадим знания о том, как управлять артериальным давлением, как правильно принимать лекарства и какие изменения в образе жизни помогут предотвратить осложнения, — поделился Александр Виноградов, врач-кардиолог, заведующий Межрайонным центром управления сердечно-сосудистыми рисками Ценртальной городской клинической больницы.

Занятия Школы для пациентов с артериальной гипертензией будут проходить по четвергам, в 15:00.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями находится в числе приоритетных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Школы для пациентов с артериальной гипертензией также откроются в других поликлиниках Великого Новгорода

Новая поликлиника открылась в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области

В Ленинградской области для жителей поселка Новоселье Ломоносовского района открылась новая поликлиника.

— Новая поликлиника построена в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение», учреждение рассчитано на 600 посещений в смену, из них 440 — взрослых и 160 — детских. Кроме стандартных и обязательных поликлинических служб и отделений в состав поликлиники входит станция скорой помощи, полноценное травматологическое отделение с операционной и стоматологическое отделение для обслуживания взрослых и детей. Поликлиника оснащена новым высокотехнологичным оборудованием: цифровые флюорограф, маммограф и рентген-аппарат, современные стоматологические установки, — рассказал глава Комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

Здание поликлиники представляет собой пятиэтажный медицинский комплекс, предназначенный для оказания амбулаторной помощи. Общая площадь — 10 614 квадратных метров. В здании предусмотрено пять лифтов, входные группы оборудованы с учётом потребностей маломобильных граждан, что обеспечивает доступную среду.

В состав поликлиники входит:

- Отделение скорой медицинской помощи;

- Травматологическое отделение;

- Рентгенодиагностическое отделение;

- Стоматологическое отделение (в отделении выделено 3 кабинета, для обслуживания детского населения).

Взрослое отделение:

• отделение (кабинет) неотложной помощи;

• инфекционный бокс с отдельным входом;

• отделение женской консультации;

• хирургическое отделение;

• физиотерапевтическое отделение;

• отделение профилактики;

• лечебно-диагностическое отделение;

• дневной стационар на 16 коек;

Детское отделение:

• отделение (кабинет) неотложной помощи;

• инфекционный бокс с отдельным входом;

• блок амбулаторной детской хирургии;

• центр здорового ребенка;

• детское поликлиническое отделение;

• отделение узких специалистов;

• дневной стационар на 4 койки;

• кабинет врача-инфекциониста.

Новая поликлиника построена в поселке Новоселье, Ломоносовского района Ленинградской области. Адрес: г.п. Новоселье, наб. р. Кикенки, д. 7. Проектирование объекта началось в 2020 году, в 2021 году получено разрешение на строительство (14.12.2021 года заключен контракт).

Основными задачами медицинского учреждения являются:

- оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи населению обслуживаемого района непосредственно в поликлинике и на дому;

- организация и проведения комплекса профилактических мероприятий для населения Ломоносовского района;

- организация и осуществление диспансеризации населения, в т.ч. детей и подростков.

- улучшение качества и доступности медицинской помощи для лиц репродуктивного возраста.

Новоселье — молодой и активно развивающийся поселок, поэтому с открытием поликлиники жители Ломоносовского района Ленинградской области будут обеспечены максимально возможным спектром медицинских услуг. Поселок является одним из самых быстрорастущих населенных пунктов Ленинградской области и Ломоносовского района. Еще десять лет назад здесь проживало чуть более двух тысяч человек, сейчас же население приближается к 10 тысячам (9082 человека).

Одна из причин — быстрое развитие инфраструктуры и развернувшееся в поселке жилищное строительство. Прогнозная численность жителей городского поселка Новоселье достигнет 87 тыс. человек к 2030 году. Численность жителей Аннинского поселения к 2030 году достигнет 116 тыс. человек.

В Сланцевской больнице Ленинградской области появилось новое оборудование

В Сланцевской больнице появилось новое оборудование — стационарный рентгендиагностический комплекс «Ренекс».

— Новый цифровой рентгенодиагностический комплекс установлен в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Это аппарат российского производства, универсальный, удобный в работе, с минимальной, безопасной лучевой нагрузкой для пациента. Комплекс позволит выполнять полный спектр рентгенографических и рентгеноскопических исследований для пациентов Сланцевской больницы на абсолютно новом клиническом уровне, — рассказал глава Комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

«Ренекс» предназначен для рентгенологических исследований грудной клетки, позвоночника, суставов, кистей, стоп, черепа и мягких тканей. Аппарат также позволяет проводить комплексные многосторонние исследования: рентгенографию в положениях сидя, лежа, стоя (для снимков в положении стоя имеется вертикальная передвижная стойка), рентгеноскопию и линейную томографию.

Управляемый стол-штатив может принимать любое положение в зависимости от задачи исследования. Это, в том числе, облегчает проведение исследований пациентов с ограниченной подвижностью.

Эксперты НМИЦ ТО имени Р.Р. Вредена Минздрава России побывали в медицинских организациях Новгородской области

Эксперты Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена Минздрава России в рамках выездного мероприятия побывали в медицинских организациях Новгородской области. Их задача — усовершенствовать работу травматологических служб в Новгородской области.

Специалисты посетили Боровичскую и Старорусскую центральные районные больницы. В Великом Новгороде они работали в клинике №1 Центральной городской клинической больницы и в Новгородской областной клинической больнице.

Эксперты проанализировали путь пациента от бригады скорой медицинской помощи до травматолого-ортопедического отделения, провели обходы, оценили организацию работы операционных, проверили соответствие назначенных препаратов клиническим рекомендациям.

Также они поделились опытом, разъяснили важные организационные аспекты, ответили на вопросы и дали рекомендации.

Рабочие встречи с коллегами из национальных медицинских исследовательских центров проводятся регулярно и помогают новгородским медикам улучшить региональную систему оказания медицинской помощи.

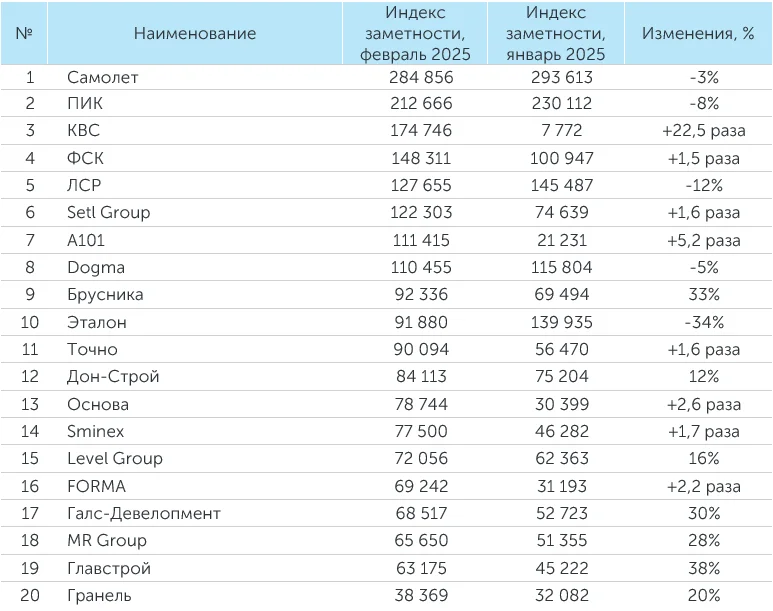

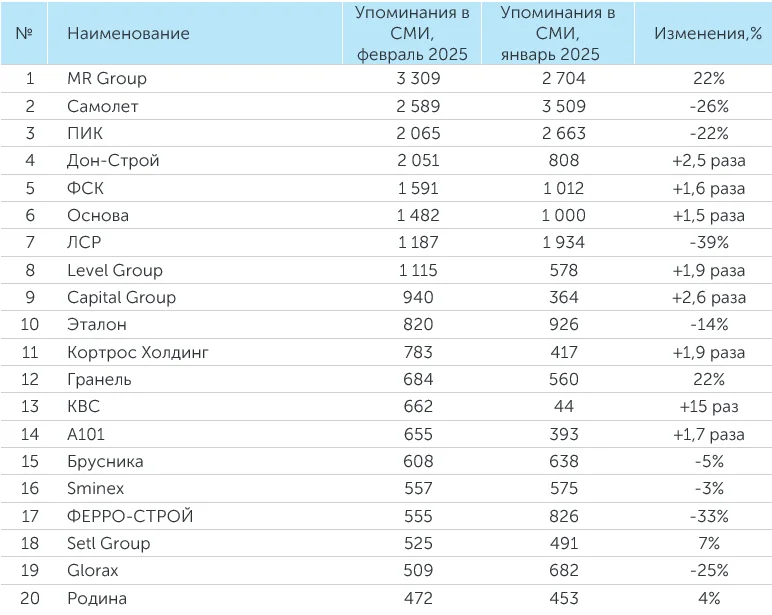

Рейтинг компаний–девелоперов за февраль 2025

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом «Строительная газета» подготовили медиарейтинг девелоперских компаний за февраль 2025 года. В лидерах рейтинга свое присутствие ГК «Самолет», ГК ПИК и MR Group. Помимо данных компаний в ТОП-3 вошли «КВС» и А101.

Группа компаний ПИК заняла третье место по количеству упоминаний, второе место по индексу заметности и первое место по охвату аудитории в феврале 2025 года.

Администрация Котельников требует с ГК ПИК 5,5 млрд рублей за строительство инфраструктуры. Представитель ПИК от комментариев отказался.

ГК ПИК сохранила лидерство среди девелоперов по текущим объемам строительства жилья в Москве в рейтинге «РБК-Недвижимости», составленном на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

По объему текущего строительства в Москве, по данным ЕРЗ.РФ, на 1 февраля лидирует ГК ПИК (почти 2,4 млн кв. метров).

ГК ПИК застроит бывшую территорию московского винно-коньячного завода «КиН». На купленном участке общей площадью 3,3 гектара девелопер Forma (входит в ГК ПИК) построит жилой комплекс бизнес-класса.

ГК «Самолет» в феврале 2025 года заняла второе место по количеству упоминаний и первое место по индексу заметности с сообщением о том, что девелопер вышел на рынок Уфы. Группа приступила к реализации первого проекта в Уфе, в рамках которого планируется построить более 304 тыс. кв. метров жилья.

Инвесторы предложили ГК «Самолет» выкупить у них облигации на 2 млрд рублей. Ранее компания объявила, что планирует направить на реализацию программы выкупа четырех выпусков облигаций до 10 млрд рублей. По итогам процесса заявки на выкуп были получены на объем около 2 млрд рублей, что с одной стороны свидетельствует о доверии со стороны инвесторов к компании, а с другой позволяет нам снизить процентную нагрузку на привлекательных с инвестиционной точки зрения условиях», - заявила финансовый директор группы «Самолет» Нина Голубничей.

Девелопер «Самолет» в 2024 году сократил продажи на 17% до 1,3 млн кв. метров, в денежном выражении продажи сократились почти на 2% - до 282 млрд рублей. Средняя цена кв. метра в проектах компании выросла на 15% год к году - до 213,5 тыс. рублей. Доля ипотечных сделок составила 71% против 89%.

Девелопер «Самолет» сохраняет первое место в России по объему текущего строительства жилья, подсчитали специалисты ЕРЗ.РФ. На 1 февраля «Самолет» лидирует с показателем 5,3 млн кв. метров. Компания возводит 63 жилых комплекса, в составе которых 269 многоквартирных домов и десять домов с апартаментами.

По объему текущего строительства в Москве, по данным ЕРЗ.РФ, на 1 февраля компания занимает второе место (1,6 млн кв. метров).

Группа «Самолет» разработала и внедрила собственную платформу качества данных, которая позволяет автоматизировать процессы проверки данных и обеспечивает контроль метрик качества. Платформа является инструментом реализации стратегии Data Governance в части обеспечения согласованности, актуальности и целостности данных.

Группа «Самолет» начала строительство жилого комплекса «Квартал Ауруум» на улице Вилонова в Екатеринбурге. Проект будет реализован в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). На участке площадью более двух гектаров построят четыре корпуса переменной этажностью от 14 до 31 этажей.

MR Group заняла первое место по количеству упоминаний в феврале 2025 года.

Аналитический центр MR Group подвел итоги 2024 года на московском рынке недвижимости. Спрос, а вслед за ним и предложение в старых границах Москвы сместились в сторону проектов бизнес-класса и выше, говорится в исследовании. Кардинально изменились за год финансовые стратегии приобретения недвижимости. После отмены массовой льготной ипотеки в июле 2024 года на фоне заградительных ипотечных ставок началось резкое снижение ипотечных сделок. На смену ипотеке пришла рассрочка, наиболее востребованная в проектах класса «бизнес» и выше.

Генеральный директор MR Group Мария Литинецкая вошла в жюри Архитектурной премии Москвы.

Девелопер MR Group вошел в топ-10 застройщиков по вводу жилья в 2024 году по данным ЕРЗ. Кроме того, компания MR Group также вошла в топ-5 наиболее перспективных девелоперов Москвы по объему текущего строительства.

ГК «КВС» впервые попала в ТОП-3, заняв третье место сразу в двух рейтингах: «заметности» компании в СМИ и охвату аудитории, с сообщением о том, что девелопер стал новым собственником бывшего имущественного комплекса тюрьмы «Кресты» на Арсенальной набережной стоимостью 1,316 млрд рублей По планам девелопера, здесь появится музей, гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства. «Преобразование «Крестов» станет одним из самых амбициозных градостроительных проектов Санкт-Петербурга. Мы понимаем ответственность, которую берет на себя наша компания. «Кресты» – не просто здание, это историческая веха, значимая не только для Петербурга, но и для всей страны. Мы создадим пространство, где культура, наследие и современность соединятся, и сделаем его местом притяжения, способным рассказать его подлинную историю», – подчеркнул генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко.

Церковь святого Александра Невского, которая расположена на территории «Крестов» передадут Русской православной церкви. О таком решении сообщил директор по реализации федерального имущества «ДОМ.РФ» Николай Сарокваша. Стало известно, что храм не входил в лот, поэтому не может перейти в собственность ГК «КВС», которая выиграла торги.

«А101» в феврале 2025 года заняла второе место по охвату аудитории.

Представители компании активно комментировали в ведущих и специализированных СМИ ситуацию в отрасли. Если раньше участники рынка обсуждали риски «ипотечного пузыря», то сейчас есть все основания говорить о формировании «пузыря рассрочек», заявил директор по ипотечным продажам группы компаний «А101» Рустам Азизов. «Есть такой термин, как «ипотечный пузырь», а сейчас формируется «пузырь рассрочки», потому что ее доля от застройщиков действительно растет. Сейчас предлагаются совсем лояльные условия [рассрочки], ее доля в продажах может достигать и 60%. <…> Наверное, это не очень хорошая тенденция», – сказал он на XI Российском ипотечном конгрессе Cbonds.

Снижение объемов строительства и импортозамещение может привести к стабилизации цен на стройматериалы, заявила директор по закупкам девелоперской компании «А101» Елена Леликова. По ее словам, ранее стоимость стройматериалов увеличивалась до 50% в год, а на данный момент по ряду позиций наблюдается снижение цен. Леликова отметила, что кладочные материалы стали дешевле на 10%. Она добавила, что отделочные и инженерные материалы подорожали в прошлом году на 5-10%, что связано с общим падением темпов строительства.

Отрасль. Основные темы публикаций

1. ЦБ РФ зафиксировал рост продаж жилья в рассрочку вместо классической ипотеки и обсуждает с профильными ведомствами регулирование этой практики

2. ЕРЗ.РФ: В ТОП-10 по объему текущего строительства жилья в России вошли «Самолет», ГК ПИК, «Точно», ФСК, Dogma, ЛСР, «Брусника», «А101», ССК и «Югстройинвест»

3. ЕРЗ.РФ: В ТОП-10 по объему текущего строительства в Москве на 1 февраля вошли ГК ПИК, ГК «Самолет», ГК «А101», MR Group, «Донстрой», ГК ФСК, Level Group, Группа ЛСР, «Абсолют» и Sminex

4. «РБК-Недвижимость»: Первую тройку рейтинга застройщиков по объемам возводимого в Москве жилья в феврале 2025 г. составили группы компаний ПИК, «Самолет» и А101

5. По итогам января 2025 г. спрос на новостройки в Московской области сократился на 5,5% относительно декабря 2024-го и составил 3,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ)

6. Мария Литинецкая, генеральный директор «МР Групп», и Алексей Тулупов, президент компании Sminex, вошли в обновленный состав жюри Архитектурной премии Москвы 2025

7. Бывшее СИЗО «Кресты» выкупила на торгах за 1,136 млрд рублей ГК «КВС»

8. Администрация Котельников требует с ГК ПИК 5,44 млрд рублей

9. Sminex вложит 7 млрд рублей в реконструкцию стадиона «Торпедо» в Москве

10. Forma (входит в ГК ПИК) построит жилой комплекс на бывшем участке винно-коньячного завода в Москве

11. Структура группы ФСК построит новую тренировочную базу футбольного клуба ЦСКА в Химках стоимостью 6,2 млрд рублей

12. «Самолет» получил заявки на выкуп облигаций на 2 млрд рублей

13. «Основа» выпустила ЦФА федеральной сети городских курортов Termoland на платформе Альфа-банка с доходностью 28%

Справочно:

СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и

анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и

официальных источников.

Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

Методика

В рейтинге участвовали основные игроки рынка недвижимости, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 76 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Февраль 2025.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 12.03.2025.

Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения.

Авторы: СГ-Онлайн

Приветственное слово Юрия Трутнева гостям и участникам Международного арктического форума «Арктика – территория диалога»

Из стенограммы:

Ю.Трутнев: Интерес мирового сообщества к Арктике с каждым годом растёт. Наравне с арктическими, присутствовать в регионе, участвовать в его освоении и развитии стремится всё большее число стран, не имеющих прямого выхода к Северному Ледовитому океану.

Это, с одной стороны, открывает широкие возможности для международного экономического, экологического, научного сотрудничества, с другой – требует большего регулирования, более внимательного отношения к хрупкой экосистеме Арктики.

Сегодня главная международная площадка для сотрудничества по устойчивому развитию региона – Арктический совет – фактически приостановила свою работу. Значит, нам нужно искать новые форматы взаимодействия.

Форум «Арктика – территория диалога» может стать одним из них.

В этом году девиз форума – «На Севере – жить!».

Ключевые темы обсуждения – стратегия развития Северного морского пути и формирование новых логистических цепочек, сохранение уникальной природы, поддержка туризма, привлечение новых кадров, совершенствование государственной поддержки инвестиционных проектов в Арктике.

Правительство Российской Федерации проводит большую работу по социально-экономическому развитию Арктики, созданию за полярным кругом условий, в которых действительно хочется жить.

Это и крупные инвестиционные проекты, дающие технологичные высокооплачиваемые рабочие места, и социальная инфраструктура, возводимая и реконструируемая в рамках единой субсидии и национальных проектов, и предоставление гектара земли, и арктическая ипотека. Развивается Северный морской путь. По решению Президента России разрабатываются мастер-планы реновации арктических опорных пунктов.

Форум должен помочь нам найти новые решения для устойчивого развития Арктики, расширить взаимодействие со странами-партнёрами.

Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов представили промежуточные итоги чемпионата высоких технологий и «Профессионалов»

Около 300 тысяч студентов и школьников стали участниками соревнований регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, которые в настоящее время проходят по всей стране.

Соревнования по компетенциям чемпионата «Профессионалы» продлятся до 15 марта. Соревнования по компетенциям чемпионата высоких технологий будут проводиться до конца апреля.

«Популярность Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству показывает, что в России много мастеров своего дела, которые развивают нашу страну и приближают достижение национальных целей, поставленных Президентом Владимиром Путиным. Соревнования по компетенциям “Профессионалов„ уже завершились в 55 из 89 регионов, количество конкурсантов приближается к отметке 300 тысяч. Желаем им всем интересных задач, высоких результатов и запоминающегося опыта», – заявил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание, что особенно отрадно видеть такой живой интерес ребят к рабочим специальностям в год 85-летия системы СПО.

«Мы ещё раз убеждаемся, что Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству – мощный импульс для развития современной системы СПО. Это самые востребованные для экономики компетенции, работа в тесной связке с тысячами работодателей по всей стране, высокие стандарты подготовки специалистов и возможность для участников реализовать себя в любимом деле», – отметил Сергей Кравцов.

Перечень компетенций регионального этапа чемпионатного движения состоит из 296 наименований: 281 компетенция чемпионата «Профессионалы» (наиболее востребованные и популярные) и 15 компетенций чемпионата высоких технологий (инновационные).

Соревнования проводятся по наиболее востребованным компетенциям на рынке труда. По направлению «Промышленность» самыми популярными стали «Сварочные технологии», «Инженерный дизайн САПР», а для отрасли «Строительство» – «Электромонтаж», «Малярные и декоративные работы».

В числе компетенций, наиболее востребованных регионами, оказались «Преподавание в младших классах», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское дело» и «Дошкольное воспитание».

В соревнованиях принимают участие студенты колледжей и техникумов (основная категория), а также юниоры – школьники от 14 лет. Каждого конкурсанта сопровождает эксперт-наставник.

В этом году итоговый (межрегиональный) этап соревнований состоится с 1 по 30 апреля на площадках ряда регионов страны и федеральных технопарков; с 1 апреля по 17 августа – на площадках предприятий – партнёров чемпионатного движения.

Конкурсантами станут более 6 тысяч человек: около 4,8 тысячи студентов и свыше 1,4 тысячи школьников.

Финал чемпионата высоких технологий состоится в сентябре 2025 года в Великом Новгороде. Финалы чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по трём тематическим блокам компетенций запланированы: на май в Нижнем Новгороде, август – в Калуге и ноябрь – в Санкт-Петербурге.

Встреча Михаила Мишустина с депутатами фракции партии «Справедливая Россия – За правду» в Государственной Думе

Встреча состоялась в рамках подготовки к ежегодному отчёту Правительства в Государственной Думе.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Уважаемый Сергей Михайлович! Уважаемые коллеги!

Рад вас всех приветствовать.

Наша встреча с фракцией «Справедливая Россия» сегодня – первая в череде встреч при подготовке отчёта Правительства в Государственной Думе. Они состоятся со всеми парламентскими фракциями.

Такие консультации очень важны для законодательной работы, обеспечивая надёжную обратную связь. Они способствуют повышению качества принимаемых решений и эффективности реагирования на запросы граждан и регионов, которые вы представляете.

Как отмечал Президент, ваша партия с первых дней своего создания занимает твёрдую патриотическую позицию. Также вы последовательно отстаиваете ценности социальной справедливости.

Этот подход видим не только в совместной деятельности по подготовке нормативных актов, но и в многочисленных инициативах, которые выдвигают члены вашей фракции.

Одна из них – это шефство над семьями участников специальной военной операции, которое взяли представители «Справедливой России». Причём такую работу ведёте не только Вы лично или члены фракции в Думе, но и ваши однопартийцы на местах. Хочу поблагодарить Вас и коллег за такое отношение и за помощь защитникам Отечества и их близким.

Следует отметить целый ряд других решений в сфере законотворчества, которые были подготовлены при активном содействии ваших депутатов.

Мы с вами год назад обсуждали вопросы поддержки семей с детьми. Вы, Сергей Михайлович, предлагали увеличить налоговые вычеты на второго, третьего ребёнка и последующих детей и удвоить такую выплату для несовершеннолетних с ограничениями по здоровью.

Правительство поддержало вашу инициативу, поправки в Налоговый кодекс были внесены. Соответствующий федеральный закон парламент одобрил. Это один из примеров результативного взаимодействия фракции, министерств и ведомств.

Ещё «Справедливая Россия» вместе с коллегами по Думе разработала изменения в закон об образовании, чтобы снизить нагрузку на педагогов, чтобы учителя могли больше времени уделять ученикам, детям, а не оформлению документов.

Также положительно расцениваем и совместную работу по корректировке законодательства о банках, страховании и кредитовании. В прошлом году был принят большой пакет поправок в действующие нормативные акты. В его рамках предусмотрены особые услуги кредитных организаций для граждан в трудной жизненной ситуации. Это социальные банковские счета, вклады, введение которых позволит малообеспеченным гражданам получать гарантированный доход.

Более жёсткие требования теперь установлены и при рекламе займов. Людей обязаны предупреждать обо всех условиях при заключении договора. Рассчитываем, что это сделает отношения между банками и потребителями их услуг открытыми и прозрачными.

Уже подписан Президентом федеральный закон, благодаря которому через полтора года в России начнёт действовать система выплат по договорам страхования жизни. Даже если у компании была отозвана лицензия, её клиентам гарантированно перечислят положенные им средства. Эти изменения разработаны вами вместе с другими фракциями, а также с участием сенаторов.

Знаю, что вместе с Советом Федерации успешно взаимодействовали и при подготовке мер поддержки для наших малых и средних предприятий, чтобы законодательно закрепить ограничения для увеличения переменных ставок по кредитам и системно помочь нашим предпринимателям в новых условиях, в нынешней экономической ситуации.

Уважаемые коллеги! Таких примеров эффективного диалога немало. Важно, что «Справедливая Россия» не менее внимательно относится и к необходимости осуществлять парламентский контроль за тем, как исполняются уже принятые решения. Рассчитываем, что и в дальнейшем, в ходе реализации задач, которые были поставлены главой государства, наше конструктивное сотрудничество будет продолжено.

Уважаемый Сергей Михайлович, Вам слово.

С.Миронов: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые члены Правительства!

Не могу не сказать: приятно, что мы первые. Хочется быть первыми не только в очереди на встречах с Правительством, но это уже наши партийные дела.

Должен сказать объективно – и мои товарищи по партии, по фракции меня полностью поддерживают: весь прошедший год Правительству пришлось работать в очень непростых условиях. Отвечать на многочисленные вызовы, многие из которых были непредсказуемы. И, надо отдать должное, Правительство в целом сумело преодолеть санкционную блокаду, сумело стабилизировать экономическую ситуацию и поддержать уровень жизни населения. Мы это отмечаем в том числе исходя из писем наших граждан.

Проблемы есть, и, конечно, ниже я о них скажу. Но в целом, должен сказать, эти результаты работы Правительства России удивили и наших недругов, и экспертов. Это демонстрирует, что стратегия по укреплению самодостаточной российской экономики срабатывает и принесла ощутимые результаты.

Мы очень рады, уважаемый Михаил Владимирович, что любой член Правительства всегда открыт к диалогу, всегда доступен. И мы очень за это признательны. От моих коллег ни разу не было какого–то сигнала или жалобы, что выходят на того или иного члена Правительства – и там в ответ тишина. Этого нет.

Мы очень рады, что многие наши позиции были Правительством поддержаны. Не могу не сказать и о прогрессивной шкале подоходного налога, и о возращении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Регулирование миграции. Эти вопросы Государственная Дума сейчас активно решает. Расширение программы материнского капитала. И практически все наши предложения по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Надеемся на такое же плодотворное сотрудничество и в будущем.

Повторю, экономическое положение нашей страны стабильно, но есть целый ряд проблем, которые, с нашей точки зрения, надо начинать решать, чтобы они не застарели и не стали тормозом в нашем экономическом развитии. Прежде всего это, конечно, дефицит на рынке труда, рост цен, недостаток вложений в основной капитал. И мы все эти проблемы видим.

В последнее время экспертное сообщество говорит о так называемой мягкой посадке экономики – сворачивании темпов экономического роста, которое Центральный банк называет охлаждением перегретой экономики.

Но мы уверены, что никакой перегретости нет и никакой мягкой посадки при идеальном шторме быть в принципе не может.

И в этом году мы видим, что многие проблемы, в том числе мировой экономики, вольно или невольно сказываются и на нашем развитии.

Нас очень беспокоит, что, к сожалению, в силу в том числе высокой ключевой ставки у нас, по сути, сложилось две экономики. Первая экономика, которая получает кредиты по линии государства. И здесь всё работает как надо. И вторая экономика, которая регулируется банковскими кредитами со всеми вытекающими последствиями. И мы видим, что между этими двумя экономиками постепенно вырастает непреодолимая стена, которую, я уверен, всё–таки нам совместными усилиями нужно преодолевать.

У нас, конечно, есть разные точки зрения, прежде всего на социальные проблемы. Самая главная проблема, которая сегодня волнует наших граждан, – это рост цен. Даже проблемы жилья, здравоохранения – всё уходит на второй план. Первое – это рост цен, на продукты питания прежде всего. И в этой связи наше давнишнее предложение об установке Правительством перечня продуктов, которые люди покупают каждый день, и введении правила, что торговая наценка в любой торговой точке – не более 15% от первой оптовой закупки, остаётся в силе. Должен сказать, что Минсельхоз поддерживает это наше предложение, однако Минфин и Федеральная антимонопольная служба высказались против. Хотя сам же руководитель ФАС недавно сетовал на необоснованные наценки на хлеб, достигающие 60–100%. Мы, конечно, будем работать вместе с Правительством над этим дальше.

В условиях крайне низкой безработицы разговоры о том, что нас спасёт миграция, – это миф. Я буквально вчера был в Калужской области, которая первой ввела ограничения. У них 14 позиций запретов на работу в разных сферах. Ничего не случилось. Наоборот, развивается и сельское хозяйство, и промышленность. И вполне успешно. Это было отработано ещё в Советском Союзе, вахтовый метод: приехал, отработал, заработал деньги и уехал. Никаких гражданств, никаких преференций и никаких семей здесь быть не должно.

В прошлом году мы к нашим многочисленным демографическим предложениям добавили ещё два – это беспроцентный жилищный заём для многодетных семей, где родители до 35 лет, и повышение маткапитала для регионов с низким коэффициентом рождаемости.

Уверены, что нужно дифференцировать в том числе прогрессию материнского капитала с учётом реалий рождаемости в разных регионах. Если в целом у нас 1,4 – очень низкий, есть регионы, где и 1,2, 1,1. Здесь, конечно, есть большие проблемы.

Мы неоднократно поднимали вопрос о метраже строящегося жилья. Вот эти «человейники», башни, где квартирки по 20 метров, а есть ещё даже и меньше. Количество предложений по продаже такого, назовём аккуратненько, компактного жилья выросло в целом за прошлый год на 33%. Есть рекордсмены – в Калининградской области число таких предложений увеличилось в 6 раз, в Волгограде – в 5 раз, в Рязани – в 4,3 раза.

И конечно, здесь необходимо принимать серьёзные решения, если мы говорим о демографии. Никто никогда в этих малогабаритных квартирах, естественно, детей рожать не будет.

Мы настаиваем всё–таки на увеличении строительства социального жилья. Думаю, Галина Петровна (Хованская) сегодня об этом скажет. Потому что это тоже вопрос, связанный с решением демографической проблемы.

Наше требование – разобраться с тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Официально повышают на 10%, реальные платёжки – и 20%, и 25%. И люди не видят улучшения качества обслуживания. Управляющие компании задирают цены, ничего не ремонтируя, ничего не делая. Мы уверены, что рано или поздно надо устанавливать мораторий на повышение тарифов и разбираться в том числе с теми, кто является хозяином различных и управляющих компаний, и поставщиков ресурсов. Потому что здесь, с нашей точки зрения, неправильно была сделана приватизация. Частник не хочет ничего ремонтировать, он только собирает деньги. Кроме государства, никто это не сделает.

Когда мы говорим о таких предложениях, нам всегда отвечают, что денег нет. Их всегда нет, но нам непонятно, почему Минфин с 7 февраля повышает компенсацию банкам по семейной ипотеке. За прошлый год они заработали рекордные 3,8 трлн рублей. Наверное, хватит им наживаться.

И то, что у нас стоимость 1 кв. м жилья в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличилась на 10%, говорит о том, что здесь идёт рост цен, и все эти деньги оседают в карманах застройщиков. Другие наши предложения, о которых сегодня мои коллеги будут говорить, остаются актуальными и в силе.

Но завершить всё–таки хочу на позитиве. Я уверен, что в постоянном рабочем контакте с Правительством мы ещё сделаем важные шаги в укреплении экономического суверенитета нашей страны.

И ещё раз хочу сказать, чтобы это прозвучало абсолютно чётко: мы, наша партия, высоко оцениваем работу Правительства в нынешних условиях. Да, у нас есть претензии, есть разногласия, но в целом с учётом внешних обстоятельств Правительство, уважаемый Михаил Владимирович, работает отлично, за что Вам огромные слова благодарности.

М.Мишустин: Сергей Михайлович, спасибо за Ваше детальное выступление. Вы затронули очень серьёзные вопросы, каждый из них важен. Предлагаю в деталях обсудить все вопросы вместе с Вашими коллегами.

Научно-исследовательское судно «Атлантниро» начало работы в водах Гвинеи-Бисау

Основная цель исследований – оценка биомассы демерсальных (придонных) водных биоресурсов. Ранее научно-исследовательское судно «Атлантида» выполнило оценку численности и биомассы эксплуатируемых мелких пелагических видов рыб.

Интересный факт:

Последняя съемка по оценке биомассы демерсальных водных биологических ресурсов в зоне Республики Гвинея-Бисау проводилась в 1990 г.

Весной 2025 года ученые будут изучать состояние популяций, обитающих на шельфе и верхней части континентального склона до глубины 800 метров. На борт СТМ «Атлантниро» также прибыли три бисайских специалиста, которые будут работать вместе с российскими коллегами в предстоящей экспедиции.

Специалисты Атлантического филиала ГНЦ РФ «ВНИРО» и Национального института рыболовства и морских океанографических исследований Республики Гвинея-Бисау (INIPO) согласовали программу совместных исследований. Планируется выполнить около 70 донных тралений, 38 гидрологических станций и 19 планктонных станций.

В настоящее время СТМ «Атлантниро» вышел из порта Бисау и следует к месту проведения исследований.

Новый метод диагностики онкологии освоили в Вологодской областной клинической больнице №2

В Вологодской областной клинической больнице №2 состоялся мастер-класс от врача-онколога из Санкт-Петербурга Александра Петрачкова. Он поделился опытом проведения биопсии сторожевых лимфоузлов флуоресцентным методом (ICG-биопсия).

Раковые клетки скапливаются в ближайшем к опухоли лимфоузле – его называют сторожевым – и распространяют заболевание. ICG-биопсия позволяет своевременно выявить изменения в сторожевых лимфоузлах и удалить их.

Выполняется операция с помощью специального оборудования. На его закупку из бюджета области было выделено 14,6 млн рублей. Пациенту вводится препарат, обладающий флуоресцентной способностью. Во время операции инфракрасный свет направляется на лимфоузлы. Те, что накапливают препарат, а, значит, и раковые клетки, светятся зеленым. В результате врач четко видит, какие лимфоузлы удалять для исследования.

Методика помогает уточнить диагноз, стадию заболевания, выбрать тактику лечения. Онкологи ВОКБ2 выполнили уже более 20 операций. Отметим, что борьба с онкологическими заболеваниями - важное направление нацпроекта «Активная и продолжительная жизнь», реализуемого по инициативе Президента страны.

По словам министра здравоохранения области Николая Гонтюрёва, на Вологодчине наблюдается положительная динамика по выявляемости онкозаболеваний на ранней станции. Во многом этому способствуют профилактические осмотры и диспансеризация, которые можно пройти во всех поликлиниках области.

Татьяна Голикова: Важно, чтобы все сферы работали на инфраструктуру семьи

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела совещание по вопросам организации работы Совета при Президенте по реализации государственной демографической и семейной политики. На совещании выступила Заместитель Председателя Правительства, заместитель председателя совета Татьяна Голикова.

В своём выступлении Татьяна Голикова подчеркнула, что в рамках работы совета предстоит находить решения очень широкого круга вопросов – от укрепления института семьи, семейных ценностей до повышения рождаемости, здоровьесбережения и снижения смертности. Эти темы являются ключевыми в достижении главной национальной цели развития, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, – сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи.

По мнению вице-премьера, один из самых сложных вопросов – обеспечение устойчивого роста рождаемости. «Мы не можем ограничиваться нацпроектом “Семья„ и социальной сферой. Важно, чтобы все сферы работали на инфраструктуру семьи, и такую задачу нам Президент поставил: сделать семейноцентричность ключевым фактором политики во всех отраслях», – сказала Татьяна Голикова.

По её словам, совет мог бы взять на себя мониторинг исполнения «просемейных» показателей и мероприятий в нацпроектах, а также выработку предложений по их усилению и расширению.

Говоря о текущей ситуации в сфере демографии, вице-премьер сообщила, что предварительные итоги 2024 года показывают: суммарный коэффициент рождаемости почти не изменился по сравнению с 2023 годом – 1,4. При этом в 18 регионах отмечен рост уровня рождаемости. Важно, что впервые за долгое время среди них есть и регионы Центральной России и Северо-Запада – это Смоленская, Орловская, Рязанская, Ленинградская и Калининградская области.

«Сохранилась положительная динамика роста рождений третьих и последующих детей – на 1,1% к предыдущему году. Вырабатывая стратегию работы совета, считаю, мы должны опираться на те демографические тренды и новые тренды развития института семьи, которые сейчас видим», – подчеркнула Татьяна Голикова.

На их основе сформировано семь ключевых направлений.

Первое – реализация подхода «плюс один ребёнок в каждой семье». Целевой ориентир – многодетность.

Указ Президента сформировал целевые ориентиры по суммарному коэффициенту рождаемости к 2030 году – 1,6, к 2036 году – 1,8. Это связано прежде всего с тем, что вплоть до 2046 года будет сохраняться тренд по снижению количества женщин репродуктивного возраста.

В этих условиях приоритет – увеличение рождений у женщин в возрасте от 30 до 39 лет. Сейчас эта возрастная группа прошла пик своей численности и постепенно убывает. «Это состоявшиеся женщины, которым важно не потерять работу и которые могут иметь второго и третьего ребёнка, а может быть, даже и более, но для этого важно создать для них соответствующие условия», – подчеркнула Татьяна Голикова.

Также в приоритете создание условий для рождения детей у молодых родителей. Это растущая возрастная группа, которая имеет шанс в последующем стать многодетными родителями.

Второе – выравнивание высокой региональной дифференциации уровня рождаемости. По предварительным итогам 2024 года она не изменилась и продолжает сохраняться на уровне 3.

«Помимо федеральных зонтичных мер нам нужно помогать регионам вырабатывать решения и оказывать соответствующую финансовую поддержку тех мер, которые являются важными для конкретного региона. Такая работа ведётся», – сказала Татьяна Голикова. Она отметила, что важно прицельно работать в рамках совета с отдельными группами регионов, поддерживая их с федерального уровня. Вице-премьер напомнила, что в соответствии с указом Президента 41 региону, имеющему суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского, определена дополнительная поддержка. Совместно с Правительством актуализированы региональные программы.

С 2025 года суммарный коэффициент рождаемости включён в показатели эффективности работы глав регионов.

Третье – создание условий для гармоничного совмещения профессионального развития с рождением и воспитанием детей.

Важно вовлекать в решение задач демографии корпоративный сектор. Вице-премьер отметила, что многие кадровые службы предприятий при принятии женщин на работу задают им вопрос, планируют ли они в ближайшее время заводить детей. Это недопустимая ситуация.

Совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Федерацией независимых профсоюзов России разработаны рекомендации по реализации корпоративной социальной политики.

Четвёртое – повышение рождаемости в сельской местности.

Суммарный коэффициент рождаемости на селе держится сегодня на уровне, которого необходимо достичь по всей стране) к 2030 году. Важно удержать рождаемость на этой планке и по возможности нарастить.

Пятое – повышение благополучия семей, чтобы они принимали решения о рождении ещё одного ребёнка.

Введение в последние годы новых адресных мер поддержки дало результат. Уровень бедности находится на минимуме с начала 2000-х годов. При этом дальнейшую динамику необходимо будет обеспечить экономическими инструментами.

Шестое – укрепление репродуктивного здоровья, развитие детской медицины. Правительство продолжит наращивать дополнительные инвестиции в инфраструктуру и технологии в здравоохранении.

Важно продолжить работу по профилактике абортов. Индивидуальный подход к каждой женщине в этом вопросе даёт высокие результаты. По предварительным итогам 11 месяцев 2024 года более 37 тысяч женщин, планировавших аборт, встали на учёт по беременности.

Седьмое – укрепление ценностей института семьи. Многое было сделано в Год семьи. Но нужно не менее четырёх-пяти лет постоянной коммуникационной активности, чтобы получить заметный результат. Эта работа должна быть более активной и, главное, более содержательной.

В совещании участвовали сенаторы, полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе, председатель попечительского совета Института демографической политики им. Д.И.Менделеева Игорь Щёголев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, президент Российской академии наук Геннадий Красников, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, представители научных и общественных организаций.

Опубликована деловая программа Международного арктического форума – 2025

На официальном сайте опубликована деловая программа Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» (МАФ), который состоится 26–27 марта в Мурманске под девизом «На Севере – жить!». Организатор форума – фонд «Росконгресс» при поддержке Правительства России.

«К Арктике сегодня приковано беспрецедентное внимание. Природные ресурсы и логистические возможности делают её территорией с жёсткой экономической и геополитической конкуренцией. Россия остаётся открытой для сотрудничества, потому что Арктика – важная часть международного взаимодействия. Мы продолжим обсуждать вопросы логистики, экологии и жизни людей в этом регионе. Страны, которые выйдут из этого сотрудничества, проиграют. Если говорить об экономике российской Арктики, то здесь создано три территории опережающего развития и самая большая в мире свободная экономическая зона площадью 5 млн кв. км. Начата реализация почти 1 тыс. новых проектов с общим объёмом инвестиций более 2 трлн рублей, из которых 800 млрд рублей инвестиций уже вложено в экономику. Введено в эксплуатацию 300 предприятий. Создано 18 тыс. рабочих мест. Это только инвестиции резидентов преференциальных режимов. Всего объём реализуемых в Арктике инвестиционных проектов превышает 35 трлн рублей. Российская Арктика является стратегически важным регионом для обеспечения национальной безопасности, развития экономики и международных транспортных связей. На форуме мы будем работать по всем ключевым направлениям», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Деловая программа МАФ-2025 включает порядка 20 тематических сессий, разделённых на четыре блока: «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов», «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций», «Арктика и СМП: развитие опорных населённых пунктов», «Международное сотрудничество и экология».

«Арктика – это не только уникальный регион с богатейшими запасами природных ресурсов, но и стратегически важная территория для всего мира. Её устойчивое развитие, использование инновационных технологий и практик для освоения Крайнего Севера – приоритет для России, особенно в современной геополитической ситуации. Деловая программа Международного арктического форума отражает темы, которые являются основополагающими в глобальной повестке, среди них – роль Северного морского пути в мировой логистической системе, формирование новых подходов к добыче полезных ископаемых и сохранение биоразнообразия для поддержания экологической безопасности. Мероприятие станет площадкой для консолидации усилий государства, бизнеса и научного сообщества в целях комплексного развития Заполярья», – подчеркнул советник Президента России, ответственный секретарь организационного комитета МАФ-2025 Антон Кобяков.

Одним из центральных блоков станет «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов». Участники оценят текущее состояние Северного морского пути и определят стратегические перспективы Арктики в глобальной логистике. В частности, эксперты проанализируют перспективы развития ледокольного флота, портовой инфраструктуры, открытие новых торговых связей, обеспечение работы маршрута без привязки к сезону, рост смежных экономических отраслей и другие вопросы.

В рамках трека «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций» обсудят совершенствование мер поддержки для бизнеса, работающего в условиях Крайнего Севера, в том числе за счёт преференциальных режимов, а также развитие добычи полезных ископаемых и повышение доли туристических поездок в Заполярье.

Направление «Арктика и СМП: развитие опорных населённых пунктов» станет площадкой для обсуждения инфраструктурных проектов, государственной поддержки северного завоза и гармонизации отношений между бизнесом и коренными малочисленными народами Севера. Отдельное внимание будет уделено возможностям профессионального роста и построения карьеры в Арктике в рамках кадрового проекта «Муравьёв-Амурский 2030».

Трек «Международное сотрудничество и экология» объединит экспертов для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия между странами, а также роли бизнеса и государства в решении гуманитарных и экологических задач. Особый фокус будет сделан на научных исследованиях, включая мониторинг геотехнических процессов и разработку мер по адаптации к таянию вечной мерзлоты.

Также состоится презентация итогов Международной научно-практической конференции «Вселенная белого медведя: эффективное сотрудничество в Арктике», которая состоится накануне форума, 18–21 марта. Конференция, организованная под эгидой Международного арктического форума, пройдёт в Москве, Анадыре, Санкт-Петербурге и Якутске, будет организован телемост для участия арктических регионов.

В рамках деловой программы запланировано совместное заседание комиссий Государственного совета по направлениям «Северный морской путь и Арктика», «Эффективная транспортная система» и «Международная кооперация и экспорт».

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

На официальном сайте до 14 марта открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на мероприятия форума.

Подробнее о мероприятии – на сайте forumarctica.ru.

Фонд «Росконгресс» – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодёжных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента России.

Фонд учреждён в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия фонда собирают участников из 209 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках «Росконгресса», в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5 тысяч экспертов в России и за рубежом.

Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество с 212 внешнеэкономическими партнёрами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 86 странах мира, с 293 российскими общественными организациями, федеральными и региональными органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.