Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

5 ФЕВРАЛЯ МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ МАКСИМ СОКОЛОВ ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ НА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» В РАМКАХ XV СЪЕЗДА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Во вступительной части доклада М. Соколов рассказал, что за предыдущие четыре года работа транспортного комплекса России вне зависимости от складывающейся экономической ситуации носила устойчивый и поступательный характер. При активной поддержке депутатского корпуса «Единой России»Министерство в 2015 году реализовало мероприятия по развитию транспортного комплекса страны в объеме 905 млрд рублей. В прошедшем году объем инвестиций в основной капитал в транспорте составил, по предварительной оценке, 1,9% ВВП.

По словам Министра, воздушный транспорт развивался наиболее высокими темпами. В 2014 году было перевезено более 93 млн пассажиров, в 2015 году – более 92 млн. Программы субсидирования сделали региональные и местные перевозки доступными для широких слоев населения. Это маршруты с Дальнего Востока и Сибири в центральную часть России, а также из Калининграда, региональные маршруты на территории Северо-Западного, Приволжского, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Всего субсидируется 288 маршрутов. Авиаперевозки осуществляются в том числе между населенными пунктами, где отсутствует железнодорожное сообщение. В 2015 году из федерального бюджета в рамках программы было выделено более 9 млрд рублей, а количество перевезенных пассажиров за прошлый год превысило 1,5 млн человек.

Аэропорты по итогам прошлого года обслужили более 126 млн российских и иностранных граждан на внутренних и международных рейсах. Широкомасштабное строительство и реконструкции аэропортовых и аэродромных комплексов проводились в связи с проведением саммита АТЭС во Владивостоке, всемирной летней Универсиады в Казани, зимних Олимпийских игр в Сочи, встречей глав государств и правительств БРИКС, заседания Совета глав государств-членов ШОС.

Как сообщил М. Соколов, в последние годы целый ряд аэропортов и аэродромов строится и модернизируется по всей стране, в том числе и в отдаленных районах. Ключевыми мероприятиями по развитию инфраструктуры гражданской авиации стали реконструкция и развитие аэропортовых комплексов Московского авиаузла: открытие терминала во «Внуково», начало строительства новой ВПП в Домодедово. Сегодня перед Минтрансом России стоит очередная масштабная задача – обеспечить строительство и модернизацию аэропортов к проведению Кубка Конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Впечатляющую динамику демонстрирует аэропорт Симферополь, который уже вошел в пятерку крупнейших аэропортов России по пассажиропотоку: в прошлом году он принял более 5 млн пассажиров. В мае 2016 года в Симферополе начнется строительство нового терминала аэропорта, который позволит обслуживать более 7 млн пассажиров в год, конец строительства намечен на второй квартал 2018 года.

Министр отметил, что по решению Президента РФ идет качественное преобразование БАМа и Транссиба. В первую очередь ведется масштабная модернизация Восточного полигона, направленная на увеличение его пропускной мощности на 66 млн тонн в год. Уже завершены строительство Кузнецовского, ?реконструкция Кипарисовского тоннелей. В 2016 году в процессе реализации находятся 867 объектов строительства и реконструкции Восточного полигона.

Возобновились перевозки грузов через железнодорожный пограничный переход Хасан – Туманган на российско-северокорейской границе. Совместно с китайскими коллегами начато строительство трансграничного железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян.

Для беспрепятственного прохождения грузов в сторону портов Азово-Черноморского бассейна полным ходом идет реконструкция Новороссийского и Краснодарского железнодорожных узлов, а также реконструкция железнодорожных линий от Волги до Дона. Реализуются программы по развитию железнодорожных подходов к портам на Балтике. Открыто рабочее движение по основному ходу железнодорожного пути между станциями Лосево и Каменногорск.

М. Соколов напомнил, что при подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года в Адлере был построен один из самых современных в Европе железнодорожных вокзалов с пропускной способностью 15 тыс. чел. в час. Также он упомянул строительство уникальной совмещенной автомобильной и железной дороги между Адлером и горноклиматическим курортом «Альпика-Сервис».

В мае прошлого года в присутствии руководителей России и Китая состоялось подписание меморандума о формах сотрудничества и финансирования проекта ВСМ «Москва – Казань».

Масштабный проект реконструкции Малого кольца Московской железной дороги, по мнению Министра, позволит связать пригородные перевозки и городской общественный транспорт столицы в единую транспортную систему. Услугами дороги смогут воспользоваться не менее 250 млн пассажиров в год.

В своем докладе М. Соколов затронул и тему пригородных пассажирских перевозок. В целях обеспечения их доступности и снижения финансовой нагрузки на бюджеты субъектов был установлен льготный тариф для перевозчиков за использование инфраструктуры железнодорожного транспорта (0,01). Кроме того, приняты изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие установление нулевой ставки НДС, что позволило снизить расходы пригородных пассажирских компаний на сумму около 8 млрд рублей. На компенсацию потерь в доходах ОАО «РЖД» от льготного тарифа в 2015 году из федерального бюджета было выделено около 34 млрд. рублей. В текущем году на эти цели запланировано порядка 37 млрд руб.

Министр проинформировал собравшихся, что за четыре года объем перевалки грузов в российских морских портах вырос почти на 20%, превысив в 2015 году отметку в 676 млн тонн (в 2012 – 567 млн). Это стало возможно благодаря росту мощностей морских портов, которые возросли за указанный период на 13% и к концу 2015 года составили более 943 млн тонн. Также глава Минтранса рассказал, что сейчас ведется работа по расширению мощностей транспортного узла Восточный – Находка в Приморье, комплексному развитию Мурманского транспортного узла, развитию портов Азово-Черноморского бассейна, а также портов на Балтике. Растет число проектов, где основным источником являются частные инвестиции. Яркими примерами государственно-частного партнерства являются создание в ЯНАО морского комплекса по перевалке нефти на западном побережье Обской губы и арктического порта Сабетта, а также создание под Санкт-Петербургом многофункционального комплекса «Бронка», где уже осуществляется поэтапный ввод объектов в эксплуатацию.

Ранее в рамках подготовки к Олимпийским играм в Сочи были построены 7 современных морских пассажирских терминалов и грузовой порт в Имеретинской бухте, фактически был создан новый Сочинский пассажирский морской порт. Керченская паромная переправа за прошлый год обеспечила перевозку на паромах 4,8 млн пассажиров в обе стороны. При этом за 3 летних месяца перевезено почти 2,5 млн человек, что сопоставимо с результатами всего 2014 года.

Также М. Соколов сообщил о модернизации ледокольного флота. К настоящему моменту заложены кили на четырех современных дизель-электрических ледоколах – одном мощностью 25 МВт и трех по 16 МВт, а также на атомном ледоколе мощностью 60 МВт. В конце прошлого года государственный флаг России был поднят на двух дизель-электрических ледоколах мощностью 16 МВт – «Владивосток» и «Мурманск».

Объем перевозок грузов по Севморпути в 2015 году впервые в постсоветское время превысил рубеж в 5 млн тонн и вырос на 40 % по сравнению с 2012 годом. В 2015 году Правительством утвержден Комплексный проект развития Северного морского пути.

Министр подчеркнул, что за прошедшие четыре года доля судоходных гидротехнических сооружений, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, снизилась и составляет на данный момент менее 17%, доля сооружений, имеющих опасный уровень эксплуатации, снизилась до 1,2%. Проведена реконструкция Рыбинского гидроузла и гидротехнических сооружений Беломорско-Балтийского канала. Для устранения лимитирующих участков в текущем году завершается первый этап проектирования Нижегородского низконапорного гидроузла на Волге и начинается проектирование второго этапа, начало строительства запланировано на 2017 год. Также в этом году будет начато проектирование Багаевского гидроузла на реке Дон.

В сфере дорожного хозяйства М. Соколов в первую очередь отметил уникальные мостовые сооружения, построенные к саммиту АТЭС: мост на остров Русский и мост через пролив Золотой Рог. В рамках подготовки к Олимпийским играм в Сочи было построено и реконструировано почти 400 км автодорог, движение по которым обеспечивают 22 новых тоннеля. На принципах государственно-частного партнерства реализованы проекты северного обхода г. Одинцово и участки новой автодороги М-11 Москва – Санкт-Петербург.

По словам главы ведомства, постоянно ведется строительство мостов, обходов городов, ?вводятся в эксплуатацию современные участки на федеральных трассах. Продолжается строительство центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) Санкт-Петербурга, начата реализация одного из крупнейших проектов федерального уровня – возведение Керченского моста. Начались строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области, масштабная реконструкция федеральной трассы «Скандинавия» (А-181) до границы с Финляндией.

Впервые за многие годы финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения производится в полном объеме в размере 100% от нормативов. Всего за период с 2012 года было построено и реконструировано более 2 тыс. км федеральных трасс. За этот же период было введено в эксплуатацию около 9 тыс. км дорог регионального и местного значения.

Министр особо отметил знаковый для отрасли проект – Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр в Республике Татарстан, который был введен в эксплуатацию в самом конце прошлого года. Он расположен в зоне прохождения международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» и на пересечении еще двух транспортных коридоров: «Север-Юг» и «Запад-Восток».

М. Соколов рассказал, что для решения задач эффективного мониторинга состояния транспортного комплекса страны и уровня его технологической безопасности была создана отраслевая государственная система мониторинга и управления транспортным комплексом (АСУ ТК), которая интегрирована со всеми важнейшими информационными и телематическими ресурсами как транспортной, так и других отраслей экономики. С 1 января 2015 года введена в промышленную эксплуатацию государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС». По оценкам экспертов потенциальный экономический эффект от ее использования превышает 0,5% ВВП страны.

В рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте была введена в эксплуатацию Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), в состав которой входят автоматизированные базы персональных данных о пассажирах. В ходе реализации этой программы количество защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям безопасности, возросло с 26% до 77%, а уровень профессиональной подготовки сотрудников подразделений транспортной безопасности увеличился с 16% до 62%.

Также Министр ответил на вопросы, которые наиболее остро проявляются в регионах в части строительства и содержания дорог.

Правительство Японии направило по дипломатическим каналам в Пекине новый протест КНДР в связи с планируемым в период с 8 по 25 февраля запуском ракеты, вызывающей опасения соседних стран, передало информационное агентство Киодо.

Со ссылкой на правительственные источники агентство сообщает, что Япония "решительно потребовала от Пхеньяна сдержанности".

Ранее правительство Японии также требовало от КНДР воздержаться от запуска ракеты со спутником, который рассматривается соседними странами как возможное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. С учетом развития ядерной программы КНДР, такие запуски запрещены Пхеньяну рядом резолюций Совета Безопасности ООН.

Для перехвата северокорейской ракеты или ее обломков при возникновении угрозы для Японии на архипелаге Сакисима будут размещены зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот" (РАС-3). Кроме того, для перехвата ракеты в Японское и Восточно-Китайское моря направлены три японских военных корабля, оснащенные противоракетной системой "Иджис" (Aegis).

Иван Захарченко.

Алтайские мукомолы подняли вопрос о расширении внешних рынков сбыта

В конце февраля – начале марта в Белокурихе состоится Зимняя зерновая конференция. Ожидается приезд высокопоставленных чиновников Минсельхоза, в частности, заместителя министра сельского хозяйства. На конференции алтайские мукомолы также планируют поднять тему стимулирования правительством расширения внешних рынков сбыта.

В прошлом году, по предварительным данным Алтайкрайстата, индекс производства сельхозпродукции в хозяйствах края составил 107,5%. В то же время алтайские крупянщики и мукомолы несколько снизили объемы производства. «АП» решила разобраться в причинах с помощью руководства Союза зернопереработчиков Алтая.

Росли вместе с долларом

Чтобы лучше понять настоящее, вернемся немного назад. Прошлый аграрный сезон 2014/15 года с точки зрения сбыта был для мукомолов удачным. Вместе с укреплением доллара по отношению к рублю российское зерно стало весьма конкурентным на мировом рынке. Трейдеры бросились скупать его в европейской части страны, чтобы продать за границу. Российский экспорт зерна в 2014 году бил рекорды: продали за рубеж более 31 млн тонн. Такого не было никогда.

Ажиотажный спрос вызвал вначале рост цен на все зерновые культуры, в том числе на пшеницу, а потом и на муку. Затем цену на сырье подняли алтайские мукомолы, так как у них появилась возможность продавать свою продукцию подороже. Чтобы выполнить текущие контракты по поставке муки, в декабре 2014 года трудились даже в новогодние праздники.

В текущем сезоне 2015/16 года ситуация сложилась похуже. С одной стороны, получили больший урожай и были лучше обеспечены сырьем, но цены на муку, ограниченные покупательским спросом и перепроизводством ее в России, практически оставались на прежнем уровне. При этом затраты мукомолов (зерно, электроэнергия, запчасти) подросли, что повлияло на прибыльность. Прошлым летом тонна пшеницы третьего класса снижалась до 9,5 тыс. руб., а уже осенью 2015-го поднималась до 12 тыс. руб.

– Нас никто не убеждает платить крестьянам за зерно больше. Если цена муки на российском рынке выросла, то мы, конкурируя между собой за сырье, здесь же поднимаем цену на зерно, – объясняет Валерий Гачман, вице-президент Союза зернопереработчиков Алтая.

В 2015 году часть перерабатывающих предприятий не только не снизили позапрошлогодний уровень, но даже превзошли его, другие существенно сократили выпуск продукции, а кое-кто даже свернул производство. В каждом конкретном случае причины разные, но общая негативная тенденция связана со снижением спроса на продукцию. В итоге в 2015 году в Алтайском крае произведено 1056 тыс. тонн муки и 308 тыс. тонн крупы, что составляет 86,7 и 95,6% соответственно от показателей 2014 года.

Стратегическая задача

По мнению президента Союза зернопереработчиков Алтая Виктора Фоминых, внутренний российский рынок муки уже полностью насыщен и даже стагнирует. Мукомольные мощности в стране загружены только на 45%, а в крае – на 65%. В прошлом году Россия продала за рубеж более 31 млн тонн зерна, при этом российские мукомолы реализовали за границу лишь 100 тыс. тонн муки, из них алтайские –30,3 тыс. тонн. И сегодня стратегическая задача – завоевание новых рынков сбыта.

– Алтайские производители зерна жестко привязаны к переработчикам как основным платежеспособным покупателям алтайского зерна, которые продвигают на рынки муку и крупы. И если мы не расширим объемы продаж за границу, то у аграриев не будет возможностей увеличить производство и тем самым укрепить своё финансовое положение, – считает Виктор Фоминых.

В правительстве начинают это понимать. Минсельхоз разработал закон о поддержке экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Сейчас он проходит обсуждение на местах.

Виктор Фоминых называет закон хорошим, но не имеющим механизма реализации, то есть из проекта нормативно-правового акта пока неясно, кто будет его непосредственно выполнять.

В сентябре прошлого года в Ростовской области президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития АПК, на котором помимо прочих поставил две задачи. Во-первых, создать долгосрочную стратегию развития зернового комплекса и, во-вторых, разработать программу поддержки экспорта. Во исполнение этих задач в конце декабря состоялись первые заседании межведомственных рабочих групп. Благодаря усилиям губернатора края Александра Карлина в ее состав вошли представители Союза зернопереработчиков Алтая.

На заседании группы Валерий Гачман сказал, что развитие сельского хозяйства Алтайского края приведет к росту производства зерна и продуктов его переработки. Для достижения этого необходимо расширение рынков сбыта, в особенности за пределами страны. И продукция должна вывозиться из Алтайского края в переработанном виде. Для этого требуется активизация деятельности торговых представительств РФ. Там нужны специалисты по продвижению на рынки российского продовольствия. Они должны снабдить российских бизнесменов информацией о спросе и правилах торговли на местных рынках. Везде в мире такие маркетинговые услуги оплачивает государство-экспортер.

Говорил представитель Алтая и об устранении административных барьеров. Сегодня согласно наложенным на КНДР международным санкциям все банки отказываются подписывать паспорт сделки по поставкам продовольствия в Северную Корею, ссылаясь на указ о запрещении косвенного финансирования ядерной программы КНДР. А КНДР покупает за рубежом около 200 тыс. тонн муки, что больше всего российского экспорта. В России, по мнению Валерия Гачмана, процедура оформления сертификатов происхождения товаров является самой продолжительной и затратной, а ценности не имеет никакой. Не развита инфраструктура контейнерных перевозок, например, в Алтайском крае только одна станция Барнаул имеет возможность работать с морскими контейнерами.

В-третьих, считают в Союзе зернопереработчиков Алтая, требуется заменить в гуманитарных поставках зерно на продукты его переработки. Проявив настойчивость, мы могли бы отправлять не пшеницу, а муку, загрузив работой отечественных переработчиков, как это делают другие государства-доноры. Только выполнение этого решения в разы увеличит российский экспорт муки.

Транспортные расходы

И традиционно важной проблемой для алтайских переработчиков являются затраты на транспортировку. Самая короткая дорога от нас до порта растянулась на 3800 км (Барнаул – Санкт-Петербург). Чтобы конкурировать с иностранными производителями муки, нужно снижать железнодорожный тариф.

Напомним, что с 1 декабря 2008 года алтайские производители платили 50% от железнодорожного тарифа, начиная с расстояния 1100 км. Благодаря этому на отгрузке муки и крупы производители экономили ежегодно более 500 млн руб., что позволяло алтайской муке и крупе сохранять конкурентоспособность на рынке. Но эта льгота была исключительной, поэтому губернатору и краевому профильному управлению приходилось ежегодно в правительстве доказывать ее обоснованность. С 2012 года эту льготу заменили на другую, постоянную, внеся изменения в прейскурант тарифов ОАО «РЖД»: коэффициент 0,3 от тарифа, но с 2000 километра. Это сделало перевозку более дорогой. Но губернатор продолжает подписывать письма в адрес главы правительства, Минэкономразвития и Минсельхоза с просьбой установить коэффициент 0,3 с первого километра при транспортировке на расстояние дальше 1100 км. Правительство всякий раз аргументированно отклоняет предложение. Главные оппоненты алтайских мукомолов – ОАО «РЖД» и Федеральная служба по тарифам, которая, конечно же, стоит на стороне железнодорожников.

Правительство РФ должно договориться с казахстанскими коллегами о снижении ж/д тарифов на перевозки через дружественную России страну. По информации Валерия Гачмана, затраты на транзит через Казахстан в 2,5 раза выше, чем приходится платить за такое же расстояние при поставках муки и крупы для внутреннего рынка Казахстана.

ВТО

Мешают развитию экспорта и условия, на которых Россия вошла во Всемирную торговую организацию. Переговоры по вступлению в ВТО шли за закрытыми дверями. Боясь плохо выглядеть в глазах будущих партнеров по ВТО, наши переговорщики даже отказывались рассматривать установление льготного тарифа для перевозок муки, так как это якобы противоречит правилам ВТО. В результате Россия обязана постепенно отменить пошлины на ввоз из других стран сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Российское правительство не имеет права субсидировать свой экспорт. А большинство стран, являющихся нашими конкурентами на международном рынке, это делают, продвигая свою продукцию за рубеж. Турция – главный конкурент России на международном рынке муки. Она ежегодно экспортирует ее 2,5 млн тонн. Покупая российское зерно дешевле, чем оно стоит внутри своей страны, турки продают муку, например, в Индонезию ниже себестоимости за счет субсидирования экспорта.

Желанный для алтайских мукомолов рынок сбыта – Китай. Но власти КНР агрессивно защищают страну от импорта, невзирая на требования ВТО.

Китай через сто лет: до и после Азиатской войны

В числе ключевых вопросов и вызовов, которые будут определять будущее Китая в XXI веке, часто называют следующие.

Сохранит ли китайская экономика высокую динамику или замедлится вплоть до стагнации?

Сможет ли Китай продемонстрировать способность к прорывным научно-технологическим инновациям или по-прежнему будет заниматься в основном копированием западных продуктов и технологий?

Каким будет политический строй страны? Сохранится ли однопартийная автократия или будет движение в сторону демократии? Какой модели будет отдано предпочтение — мягкого авторитаризма Сингапура или плюралистической демократии Тайваня?

Сумеет ли Китай справиться с надвигающимся демографическим кризисом, связанным со старением населения?

Все эти вопросы, разумеется, крайне важны. Однако, на наш взгляд, самая главная переменная в бесконечно сложном уравнении о будущем Китая — это национализм. В настоящей статье предпринята попытка дать ответ на вопрос, какую роль могут сыграть национализм и спровоцированные им конфликты в судьбе Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Будущее Китая в прошлом Европы?

Сегодня Китай во многом напоминает вильгельмианскую Германию: экономический колосс с растущими геополитическими амбициями, подкрепленными усиливающимся военным потенциалом.

Если верить бывшему премьер-министру Сингапура Ли Куан Ю, «XXI век будет ознаменован соревнованием за лидерство на Тихом океане… кто не имеет твердых позиций в Тихоокеанском бассейне не может оставаться в роли мирового лидера». Вместе с тем ключ к пониманию будущего Азии, а вместе с ней и Китая может дать история Европы. Как считают Барри Бузан и Оле Вэвер, Азия схожа с Европой XIX века [1]. По мнению Аарона Фридберга, прошлое Европы может стать будущим Азии, которая превратится в «главный театр конфликта великих держав» [2].

Политики также не избегают соблазна провести исторические параллели. Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что усиливающиеся китайско-японские противоречия напоминают конкуренцию между Германией и Британией накануне Первой мировой войны.

В конце XIX века европейское равновесие было нарушено стремительным ростом германской мощи. Германская империя, превратившаяся в доминирующую державу на европейском континенте, требовала себе места под солнцем. Для этого должны были потесниться другие ведущие игроки — прежде всего Британская империя, а также Россия и Франция, к чему они, разумеется, не были готовы.

Сегодня Китай во многом напоминает вильгельмианскую Германию: экономический колосс с растущими геополитическими амбициями, подкрепленными усиливающимся военным потенциалом. Подобно Германии, занимавшей место в центре Европы, Китай находится в сердце Азии. Это дает ему геостратегическое преимущество осевой позиции, но в то же время делает уязвимым перед угрозой стратегического окружения и войн на нескольких фронтах (очень похоже на преследовавший Германию «кошмар коалиций»).

Как и Европа сто лет назад, Китай и большинство других стран Азии переживают подъем национализма. Отодвинув марксизм на второй или даже третий план, национализм фактически превратился в главную идеологическую опору Коммунистической партии Китая. Лидер КНР Си Цзиньпин провозгласил «великое возрождение китайской нации» в качестве основного лозунга своего правления. Два других ключевых азиатских государства, Индию и Японию, также возглавляют политики националистического толка — Нарендра Моди и Синдзо Абэ. Мало сомнений в том, что те, кто придет им на смену, тоже будут активно апеллировать к идее «великой нации» — китайской, японской, индийской, вьетнамской, корейской и т.д.

Вестфальские принципы переместились из Европы в Азию.

Интенсивный национализм во многом связан с тем, что в Азии (и Китай не исключение) процесс формирования модерновых наций-государств еще продолжается. На Востоке он начался гораздо позже, чем на Западе, и, возможно, сегодня азиаты находятся на той стадии, которую европейцы проходили в конце XIX — начале XX веков. В Европе это было время, когда государство классического вестфальского типа, базирующееся на принципах неограниченного суверенитета и агрессивного национализма, переживало пик своего развития. Эпоха безраздельного господства Вестфальского порядка закончилась на Западе после 1945 г. во многом вследствие двух чудовищных войн. Однако вестфальские принципы переместились из Европы в Азию. По мнению Муфии Алагаппы, «среди стран мира именно азиатские государства в наибольшей степени приближаются к вестфальскому государству» [3]. С этим мнением солидарен и Генри Киссинджер, считающий, что в Азии принципы суверенитета господствуют «даже в большей мере, чем на том континенте, откуда они происходят» [4].

Национализм уже стал главным фактором политического поведения Китая и останется таковым на протяжении как минимум нескольких десятилетий.

Вестфальская система суверенных наций в сочетании с феноменом массового национализма ведет к обострению международных конфликтов. Европа в полной мере испытала это на себе во время войн первой половины XX века, в которых участвовали почти все европейские государства. В Азии еще не было своей, «общеазиатской» войны, но уже есть конфликты, напрямую связанные со столкновением «суверенных национализмов». Отношения Китая и Японии были мирными на протяжении столетий, однако в конце XIX века, когда обе страны приступили к строительству модерновых государств, между ними начался антагонизм. Индия и Китай сосуществовали исключительно мирно на протяжении тысячелетий — до тех пор, пока не превратились из империй-цивилизаций в нации-государства вестфальского образца. Рифы в Южно-Китайском море были никому не нужны, но стали яблоком раздора после того, как прибрежные государства начали распространять на морские пространства вестфальский принцип территориальности, воспринимая их как свою священную «голубую почву».

Национализм уже стал главным фактором политического поведения Китая и останется таковым на протяжении как минимум нескольких десятилетий. Современный китайский национализм отличается от традиционного синоцентризма, который, во-первых, был распространен преимущественно среди элиты (крестьянскому большинству населения было до него мало дела) и, во-вторых, делал акцент скорее на культурное превосходство Поднебесной, чем на геополитическое доминирование. Нынешний китайский национализм больше похож на британский джингоизм или великодержавный шовинизм Российской империи вековой давности, которыми в равной мере были заражены и просвещенная элита, и полуграмотная чернь. Примечательно, что в Европе на рубеже XIX–XX веков одним из главных рассадников националистических настроений в народе служила недавно появившаяся массовая печать — ежедневные газеты и популярная литература. В современном Китае схожую роль играют интернет-медиа, например социальная сеть Weibo.

На пути к Азиатской войне

Когда Китай достигнет военного паритета с США и ликвидирует асимметричную зависимость от экономик стран Запада, его внешняя политика с большой долей вероятности приобретет более жесткий характер.

Подъем великоханьского национализма, усиление комплексной мощи Китая [5], встречный национализм азиатских соседей Поднебесной и нежелание нынешнего гегемона, США, идти на значимые компромиссы с Пекином — все это создает ситуацию «идеального шторма». Впрочем, буря вряд ли грянет сейчас или в ближайшем будущем. Китай будет вести себя достаточно осторожно, понимая, что он — пока более слабая сторона. Урок Японии, которая в декабре 1941 г. рискнула с заведомо более слабой позиции бросить вызов Соединенным Штатам, хорошо усвоен пекинскими стратегами.

Во-первых, вооруженные силы КНР все еще значительно отстают от ВС США. Китаю может потребоваться 15–20 лет, чтобы достигнуть военного паритета с американо-японским альянсом в Восточной Азии. Во-вторых, несмотря на все разговоры об экономической взаимозависимости, Китай зависит от Соединенных Штатов гораздо сильнее, чем они от него. Он критически зависит от США и их союзников, стран Европы и Японии, в качестве своих главных экспортных рынков и источника высоких технологий. Кроме того, поскольку Китай импортирует существенную долю жизненно необходимого сырья и транспортирует его преимущественно по морю, он чрезвычайно уязвим для морской блокады, к которой Вашингтон может прибегнуть в случае крупного конфликта с Пекином (1, 2).

Укрепление стратегического партнерства Китая с Россией и продвижение евразийской интеграции в виде «Экономического пояса Шелкового пути» призвано, помимо прочего, ослабить уязвимость от контролируемой флотом США морской торговли и создать собственный континентальный рынок. Этому же будет способствовать и переход от экспортно ориентированной схемы развития к модели, в которой главным двигателем выступает внутренний спрос. Однако все эти меры Пекина дадут нужный эффект далеко не сразу — для их полного осуществления потребуются многие годы.

Можно предположить, что решающий сдвиг в соотношении сил наступит не раньше 2030 г. Когда Китай достигнет военного паритета с США, по крайней мере в западной части Тихого океана, и ликвидирует асимметричную зависимость от экономик стран Запада, его внешняя политика с большой долей вероятности приобретет более жесткий характер. Если Соединенные Штаты и их союзники не пойдут на серьезные уступки, открытый конфликт может стать неизбежным. Такие уступки от американцев вряд ли последуют. В отличие от постмодерновых стран Европы, США сохраняют многие признаки классической вестфальской державы. Американский национализм не менее, а, может быть, даже более воинственен, чем китайский. Более того, согласно предостережению А. Фридберга, если относиться к Пекину как к врагу, то рано или поздно он таковым и станет [6].

По оценке авторитетного австралийского аналитика Хью Уайта, линии поведения Вашингтона и Пекина в отношении друг друга ведут к катастрофе. При сохранении имеющихся тенденций война рискует вспыхнуть в промежуток от 2030 до 2050 гг. Casus bellum может послужить любой из следующих конфликтов или их комбинация: тайваньская проблема, территориальные споры в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, китайско-индийский антагонизм, кризис на Корейском полуострове. Не исключено возникновение нового спора, о котором в 2015 г. еще ничего неизвестно.

При сохранении имеющихся тенденций война рискует вспыхнуть в промежуток от 2030 до 2050 гг.

К 2030-м годам Соединенным Штатам, по-видимому, удастся сформировать индо-тихоокеанский аналог НАТО, куда помимо США могут войти Япония, Индия, Филиппины, Вьетнам, Австралия. Война Китая с одним из участников этого альянса будет означать войну со всеми. Впрочем, Пекин сможет опереться на евразийский альянс с участием России, центральноазиатских государств и Пакистана, который обеспечит ему надежный тыл и ограниченную военную поддержку.

Выстрелит ли в Азии ядерное оружие?

К 2030-м годам Соединенным Штатам, по-видимому, удастся сформировать индо-тихоокеанский аналог НАТО.

Азиатская война станет первым в истории прямым столкновением великих ядерных держав. Обладание ядерным оружием и стратегическими носителями — традиционно достаточное основание для поддержания постоянного диалога на высшем уровне и мощный фактор сдерживания. Как отмечал Эвери Голдстейн, ситуация ядерного сдерживания существенно уменьшит угрозу от обретения Китаем статуса глобальной державы, так как его поведение станет более предсказуемым [7]. Однако пока США и Китай не находятся в подобной патовой ситуации. Стратегические ядерные силы КНР ограничены количественно и качественно препятствиями технологического характера, что делает невыгодным любое упоминание в политическом диалоге о собственном ядерном оружии. Пекин также полагается на действенность своего заявления о неприменении ядерного оружия первым против любого противника в качестве гарантии от ядерного удара.

Ситуация может коренным образом измениться к 2030 г. ввиду проводимой Китаем форсированной политики наращивания стратегических ядерных сил (СЯС). При всей несомненной привлекательности идеи «ядерного нуля» она вряд ли будет реализована даже в XXI веке. Однако к 2030 г. Россия и США, вероятнее всего, взаимно сократят число развернутых на стратегических носителях боеголовок до 500. К этому же времени их догонит, а возможно, и перегонит Китай, поскольку в процессе сокращения стратегических наступательных вооружений в духе ст. VI [8] Договора о нераспространении ядерного оружия он пока не был задействован. Свидетельством усиления политического значения СЯС по мере их технологического совершенствования может считаться «Белая книга по вопросам обороны» 2013 г. В документе уже нет упоминания о неприменении ядерного оружия первым. Подтверждается только часть о том, что Китай ни при каких обстоятельствах не будет угрожать ядерным оружием государствам, не обладающим им, а также входящим в зоны, свободные от ядерного оружия.

Уже сегодня Китай ставит на вооружение новые подводные лодки с баллистическими ракетами, мобильные наземные комплексы с ракетами, оснащенными разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН). В недалеком будущем потенциал СЯС будет дополнен ракетами средней дальности, способными достигать Гуама и территорий всех американских союзников в Восточной Азии. Ведутся работы в области перспективных систем — гиперзвуковой ракеты, а также баллистической ракеты, способной атаковать морские цели. НИОКР сконцентрированы и вокруг повышения возможностей преодоления любой противоракетной обороны вероятного противника. В связи с этим ведутся разработки маневрирующих боевых частей, легких и тяжелых ложных целей для размещения на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) и баллистических ракетах подводных лодок с РГЧ ИН, противоспутникового оружия кинетического и электронного воздействия. Китайский ВПК работает над повышением точности стратегических и нестратегических боевых систем, включая совершенствование астрокоррекции и систем управления.

Как считают эксперты издания «Jane’s Defence Weekly», наибольшую опасность для США представляют МБР с РГЧ ИН на мобильных платформах и новые китайские атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), находящиеся в патруле. По их мнению, уже к 2020 г. китайские СЯС смогут серьезно подорвать американскую стратегию сдерживания и поставят крест на Японии и американских военных базах в Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии как на «непотопляемых авианосцах». Численность китайской спутниковой группировки превысит 100 аппаратов, что существенно укрепит архитектуру C4ISR [9] и повысит эффективность всех вооруженных сил в целом.

В ситуации наращивания Китаем «ядерных мускулов» и нерешенности проблемы с КНДР на обладание ядерным оружием могут решиться Япония, Республика Корея и, возможно, Австралия, что значительно осложнит обстановку в регионе.

Понимая, что обмен термоядерными ударами приведет к взаимному уничтожению, воюющие стороны, скорее всего, воздержатся от применения своих ядерных арсеналов и других видов оружия массового уничтожения. Это будет напоминать ситуацию времен Второй мировой войны, когда ее участники не стали применять друг против друга химическое оружие.

Вместе с тем полностью сбрасывать со счетов ядерный фактор нельзя. К 2030 г. США существенно укрепят потенциал глобальной ПРО: часть национальной территории будет защищена противоракетами GBI на Аляске и в Калифорнии, а зарубежные военные объекты и частично территории союзников — морским компонентом на основе системы «Aegis», наземными комплексами противоракетной обороны театра военных действий THAAD и зенитно-ракетными комплексами «Patriot». В результате у американцев может возникнуть иллюзия безнаказанности: оборонительные системы формально будут способны перехватить некоторую часть китайского стратегического потенциала первого запуска, а средства поражения в рамках стратегии «Глобального удара» — исключить возможность его перезарядки для повторного применения. Однако сложно предсказать, что к 2030 г. окажется эффективнее в традиционном противостоянии «брони и снаряда» — высокотехнологичные противоракетные системы или «умные» средства ядерного нападения. Кроме того, в ситуации наращивания Китаем «ядерных мускулов» и нерешенности проблемы с КНДР на обладание ядерным оружием могут решиться Япония, Республика Корея и, возможно, Австралия, что значительно осложнит обстановку в регионе.

Ситуация ядерного плюрализма и неопределенной возможности победы в ядерном конфликте, вероятно, уменьшит масштаб конвенциональных боевых действий. Сознавая, что противник может пустить в ход свои арсеналы как последнее средство, например в случае массированного вторжения на его территорию или бомбардировок крупных городов, стороны ограничатся действиями в периферийных, малолюдных или вовсе безлюдных районах. Главные сражения развернутся на море (и в воздухе над ним), в горных районах, космосе и киберпространстве.

Модернизация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) осуществляется в соответствии с доктриной операций по ограничению доступа к определенным территориям (anti-access/area denial — A2/AD). Фактически это асимметричный ответ на американскую концепцию «воздушно-морской операции» (air-sea battle). Китай форсированными темпами создает «флот открытого моря», который видится Чжуннаньхаю (китайскому Кремлю) мощным политическим инструментом по защите собственных интересов в АТР. Деятельность ВМС НОАК объективно будет захватывать в сферу своего военного доминирования американских союзников. К 2020 г. Пекин планирует получить возможность активного противодействия военно-морским силам США в «средней зоне» — Охотском, Японском морях и на пространствах до Марианских и Каролинских островов. А вскоре после этого он собирается обрести потенциал противостояния американскому флоту в «дальней зоне» — до Гавайских островов. Бесспорно, такие действия инициируют ответ со стороны США и их союзников.

Азиатская война может занять всего несколько недель или месяцев. После интенсивных и крупномасштабных сражений на разбросанных участках индо-тихоокеанского театра военных действий она закончится либо решительной победой одной из сторон, либо компромиссной ничьей. Но с такой же вероятностью эта война может затянуться на годы, а может быть, и на десятилетия (новая Тридцатилетняя война). В этом случае конфликт, скорее всего, примет вялотекущий характер и будет вестись со слабой или средней интенсивностью, позволяя государствам избежать тотальной мобилизации экономических и человеческих ресурсов для фронта. Во время Азиатской войны будут продолжать функционировать дипломатия и международные институты, сохраняя коммуникации между противниками. Возможно, воюющие стороны даже продолжат торговать друг с другом, совершая сделки через нейтральные страны (Корея, Сингапур). Конфликт в Азии будет напоминать скорее войны XVIII века (например, войну за испанское наследство или Семилетнюю войну), чем Первую или Вторую мировые. Однако даже в таком лайт-варианте это будет именно война — с человеческими жертвами, материальным уроном, постоянным страхом и угрозой эскалации до ядерного порога.

После войны

Основной итог Азиатской войны будет заключаться не в том, кто одержит военную победу — Китай или его противники, либо дело завершится ничьей. Главное — станет ли война для Азии таким же трансформирующим экзистенциальным шоком, каким для Европы послужили Первая и Вторая мировые войны? Сможет ли она покончить с агрессивным «вестфальским» национализмом в Азии?

После горячей войны в Азии может установиться холодный мир. АТР будет по-прежнему расколот на враждебные блоки. Национализм сохранится и будет лишь ждать удобного момента, чтобы привести к новой войне.

Тем не менее есть надежда, что большая война в Азии дискредитирует национализм и заставит отказаться от конфронтационной логики. Так же как когда-то в послевоенной Европе, бывшие противники установят прочный мир и создадут Азиатское сообщество. Китай и Индия будут в нем лидерами подобно тому, как во второй половине XX века два бывших непримиримых противника — Германия и Франция — возглавили процесс европейской интеграции.

Каким будет «послевоенный» Китай в конце ХХI — начале XXII веков? С большей или меньшей долей уверенности можно предположить, что Поднебесная сохранится на политической карте мира — в отличие от многих нынешних государств, которые канут в небытие. Для Китая наконец начнется эпоха постмодерна. Однако это будет постмодерн с китайской спецификой, возможно, весьма далекий от его западных эталонов.

1. Buzan B., Waever O. Regions and Powers: The Structure of International Security. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 174.

2. Friedberg A.L. Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia // International Security. 1993/1994 (Winter). Vol. 18. № 3. P. 7.

3. Alagappa M. Constructing Security Order in Asia // Alagappa M. (ed.) Asian Security Order: Instrumental and Normative Features. Stanford: Stanford University Press, 2003. P. 87.

4. Kissinger H. On China. N.Y.: Penguin Press, 2011. P. 527.

5. Термином «комплексная мощь» в Китае обозначают всю совокупность геополитических рычагов и ресурсов государства, прежде всего военную силу, экономический и научно-технологический потенциал, политико-дипломатическое влияние.

6. Friedberg A. A Contest for Supremacy: China, America and the Struggle for Mastery in Asia. N.Y.: W.W. Norton & Company, 2012. P. 5.

7. Goldstein A. Great Expectation: Interpreting China’s Arrival // International Security. 1997/1998 (Winter). Vol. 22. № 3. P. 70.

8. «Каждый Участник настоящего Договора обязуется в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем» (ст. VI ДНЯО http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml).

9. Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR) — сетевые системы управления, связи, сбора данных, наблюдения, разведки местности и передачи информации.

Артем Лукин

К.полит.н., доцент кафедры международных отношений Восточного института — Школы региональных и международных исследований ДВФУ

Андрей Губин

К.полит.н., руководитель Азиатско-Тихоокеанского центра РИСИ, доц. кафедры международных отношений ДВФУ, эксперт РСМД

Приоритеты Пентагона и «быстрый глобальный удар»

Игорь ШУМЕЙКО

На днях Пентагон внёс, а президент Обама одобрил предложение увеличить расходы на новейшее оружие и усиление позиций американских военных в Европе. Стратегическое значение этого шага вполне характеризуется статьёй Мисси Райан, опубликованной 2 февраля в The Washington Post: «Пентагон раскрыл бюджетные приоритеты на 2017 год: сохранение военного преимущества над Россией и Китаем».

Как видится американским военным содержание понятия «военное преимущество над Россией и Китаем»?

Фундаментальные константы соотношения сил в мире были зафиксированы еще в 1970-е годы, и они выглядели так: существует примерный ядерный паритет СССР и США, достигнут уровень гарантированного взаимного уничтожения. Договор по ПРО 1972 года ограничил гонку вооружений, уменьшил риск третьей мировой войны и ввел важнейший принцип, безотказно проработавший 30 лет советско-американского противостояния: согласие сторон ограничить противоракетную оборону, исходящее из признания того, что открытость для ответного удара – самое надежное средство сдерживания.

И с тех пор практически всю историю США можно рассматривать как череду бесконечных усилий по обходу этих констант. «Звёздные войны» обернулись неудачей: чисто технологически США не смогли уйти в отрыв от СССР настолько, чтобы обойти страшное для них гарантированное взаимное уничтожение. Полный провал потерпела идея сооружения орбитальных платформ, вооруженных лазерами и кинетическими перехватчиками… Более удачным для американцев стало уничтожение во времена Горбачёва и Шеварднадзе советских ракет средней и меньшей дальности без пропорционального снижения потенциала США.

Последующие шаги – попытки обхода Договора по ПРО - завершились односторонним выходом США из Договора под предлогом угроз уже не от России, а от «стран-изгоев». Окончательно Договор по ПРО прекратил действие 12 июня 2002 г. Несколько ранее, в 2001 году, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку Договора по ПРО, за которую проголосовали более 80 государств. Против были только США и Израиль.

Уже тогда определился стиль дипломатических и пропагандистских действий США на этом поприще: демонизация «стран-изгоев», многократное преувеличение угроз, от них исходящих. Вдумайтесь в эту перемену: если раньше многие десятилетия переговорщики СССР и США точно считали уровни потенциалов и получали цифры, взаимно признаваемые обеими сторонами, то в XXI веке США стали монопольно замерять уровень военных потенциалов Северной Кореи, Ирана, Ирака. И так же монопольно отмеривали уровень своего противостояния этим «угрозам». Для Ирака в 2003 году такой образ действий США обернулся интервенцией.

Интересна ситуация 2015 года. С приближением подписания соглашения по ядерной программе Ирана, то есть с исчезновением даже повода для продолжения работ по новым позиционным районам ПРО, американская дипломатия проделала два новых кульбита. Первое: было объявлено, что США продолжают работы по ПРО с целью предотвратить безработицу («занять соответствующий сектор промышленности»). Второе: была предпринята попытка обойти принцип гарантированного взаимного уничтожения и пренебречь правом на равную безопасность, выдвинув концепцию «быстрого глобального удара» — удара неядерным оружием по любой точке планеты.

В чем принципиальная новизна этого плана?

1. Ранее американские наборы крылатых ракет, управляемых бомб с неядерными зарядами не могли нанести существенного урона ядерным силам СССР/России. А в войнах после 1991 года (Югославия, Ирак) уже были «обкатаны» удары с огромных расстояний.

2. Ключевым словом в словосочетании «быстрый глобальный удар» является «быстрый». Это атака в течение одного часа.

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин комментирует: «В США разрабатывается концепция «молниеносного глобального удара», которая позволяет добиться преимущества над ядерным государством, благодаря лучшим техническим характеристикам вооружения, в том числе большей его скорости. В частности, речь идет о летательных аппаратах (в том числе беспилотных) и ракетах, способных двигаться в 6-20 раз быстрее скорости звука».

К средствам «быстрого глобального удара» относятся межконтинентальные баллистические ракеты морского базирования типа Trident II D5, имеющие высокоточные неядерные боевые блоки, а также испытываемые американцами гиперзвуковые крылатые ракеты и другие гиперзвуковые аппараты (Falcon HTV-2 и AHW). Конструкторы полагают, что подобные устройства могут вообще не комплектоваться боеголовкой, поскольку их скорость и энергия будут достаточны для уничтожения цели прямым попаданием. Гиперзвуковая крылатая ракета большой дальности способна достичь цели в 5–6 раз быстрее, чем дозвуковая ракета «Томогавк».

Ещё одно средство «быстрого глобального удара» - кинетическое оружие. Это тяжелые тугоплавкие стержни из вольфрама, которые будут сбрасываться на цель с огромной высоты. В ходе испытаний американцы пришли к выводу, что стержень длиной 6 метров и толщиной 30 см выйдет на цель со скоростью 3500 м/сек., а в точке удара произойдет высвобождение энергии, эквивалентной взрыву 12 тонн тротила!

Это означает, что в случае вооружённого конфликта со страной, имеющей ядерные силы сдерживания, первоочередным становится фактор времени. Всё будут решать скорость, внезапность. Ведь решиться нажать «ядерную кнопку» гораздо сложнее, чем ударить неядерными силами. Информационным обеспечением таких действий может послужить тезис «агрессором следует признать того, кто первым пустит в ход ядерное оружие!».

Возьмём аналогию из шахмат. Допустим, у вас есть средства произвести «размен ядерных фигур». Есть на это и время: зафиксировал пуск ядерных ракет противника - пускай свои. А теперь представьте, что вам грозит размен ваших ядерных фигур на неядерные пешки противника, при этом его ядерные фигуры сохраняются в целости. А пропаганда уже включила рёв сирен: «Кто первым тронет фигуру на шахматной доске – тот и агрессор!»

И ещё одна аналогия из шахмат. Как известно, чемпионы выходят на серьёзные матчи не в одиночку, с ними целые команды: тренеры, секунданты… А если в команде вдруг обнаруживает себя группа (колонна №5), ретранслирующая «план игры» того, кто играет на противоположной стороне доски? «Нельзя! Мы станем агрессорами!»

И в этой ситуации – всего час на раздумья! Вполне, кстати, шахматный интервал времени.

Именно час, шестьдесят минут оставляет для принятия решения «быстрый глобальный удар». Сие означает, что понятие порога ядерной войны размывается, что требуется изменение механизмов принятия решений…

Возможно, именно это имел в виду заместитель министра иностранных России Сергей Рябков, когда сказал: «Развитие разрабатываемой в США системы «глобального молниеносного удара» может привести к конфликту с апокалипсическими последствиями».

Украинские предприятия впервые начали получать квоты на крупные поставки муки в ЕС

3 февраля первый экспортер получил разрешение на беспошлинную поставку 5 тыс. тонн муки – Ассоциация мукомолов.

Украинские предприятия впервые начали получать квоты на крупные поставки муки в ЕС, в частности, 3 февраля первый экспортер получил разрешение на беспошлинную поставку 5 тыс. тонн муки, сообщил директор объединения «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский.

«До этого года поставок больше 50-100-200 кг или 2-3 тонны не было вообще. Был определенный механизм работы, который в прошлом году отработали несколько предприятий и вчера получили первые квоты. Идет речь о получении одним конкретным предприятием квоты в 5 тыс. тонн», - сказал Рыбчинский.

По его словам, еще три предприятия ожидают получения квоты на общий объем поставок в 15-17 тыс. тонн. Рыбчинский отметил, что украинские мукомолы испытывают трудности с выходом на европейский рынок. Они вынуждены соперничать с экспортерами зерна при получении квоты, поскольку ЕС выделяет одну квоту на пшеницу и муку.

«Мы хотим выйти на то, чтобы украинские мукомолы имели квоту отдельно от экспортеров пшеницы, потому что у них возможность выбрать квоту больше, чем у нас», - сказал Рыбчинский.

В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, действующая квота на беспошлинный ввоз мягкой пшеницы и муки в ЕС для Украины составляет 950 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, объем производства муки по итогам 2015 года составил 2,02 млн тонн, что на 10,2% меньше, чем в 2014 году. При этом, по данным Государственной фискальной службы, Украина в 2015 году поставила на внешние рынки 304 тыс. тонн пшеничной муки, что на 23% больше, чем в 2014 году.

«Мукомолы Украины» отмечают, что объем экспорта муки 2015 года является рекордным для нашей страны.

Наибольшим спросом украинская мука пользуется в Корейской Народно-Демократической Республике (Северной Корее). За шесть месяцев нынешнего маркетингового года (июль 2015 – июнь 2016) в КНДР отгружено более 94 тыс. тонн, или больше половины общего украинского экспорта муки за этот период. Крупными импортерами являются также Израиль, Палестина, Молдова и Индонезия.

Экстрадиция на тот свет

Россия будет экстрадировать северокорейских перебежчиков обратно в КНДР

Артур Громов

Россия собирается экстрадировать северокорейских нелегалов обратно в КНДР, где их практически гарантированно будут ожидать лагеря и расстрелы. Соответствующий договор, подписанный накануне ФМС России и МИД Северной Кореи, уже вызвал критику в ООН и правозащитных организациях. «Газета.Ru» попыталась разобраться, почему было принято данное соглашение и к чему оно приведет.

За последние несколько лет Россия и Северная Корея подписали немало договоров: о сотрудничестве при расследовании уголовных дел, об авиационном взаимодействии, о списании долга в $11 млрд (разумеется, северокорейского). Теперь в копилке России и КНДР есть еще одно соглашение — о взаимной выдаче «лиц, незаконно въехавших и незаконно пребывающих» на территориях двух стран.

«Сегодня в Москве заместитель руководителя ФМС России Николай Смородин и заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мен Гук подписали межправительственное соглашение о передаче и приеме (реадмиссии) лиц, незаконно въехавших и незаконно пребывающих на территории Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики, а также исполнительный протокол о порядке его реализации», — говорится в пресс-релизе, опубликованном накануне на сайте ФМС.

Срок передачи задержанных нелегальных мигрантов другой стороне не будет превышать 30 дней. В миграционном ведомстве подчеркнули, что заключение российско-корейских международных договоров о реадмиссии будет способствовать сокращению количества нелегальных мигрантов, прибывающих в Россию и КНДР. «Всего на сегодняшний день Российской Федерацией заключено 18 соглашений о реадмиссии и накоплен богатый опыт по их реализации», — добавили в ФМС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что в качестве головного ведомства выступила именно Федеральная миграционная служба.

«Заключение соглашения будет способствовать совершенствованию договорно-правовой базы», — отметила она.

Ни для кого не секрет, что любого беглеца из Северной Кореи на родине ждет практически неминуемая гибель. В расследовании ООН от 2014 года говорится, что насильно возвращенные граждане КНДР на родине подвергаются казням, заключениям, пыткам и сексуальному насилию. Российские чиновники настаивают на том, что экстрадиция не будет касаться тех, кто может подвергнуться преследованию со стороны властей КНДР. Но в действительности перебежчику еще надо доказать, что по возвращении на родину его ждет смертная казнь: если соответствующих доказательств предоставлено не будет, власти России могут этого человека депортировать.

На прошлой неделе большой резонанс получила история 36-летнего гражданина КНДР, который бежал в Китай во время голода в 1997 году, был оттуда депортирован на родину, где был подвергнут пыткам и отправлен в трудовой лагерь, а в 2013 году все-таки сбежал в Россию. Наши правоохранители арестовали перебежчика, но затем были вынуждены предоставить ему временное убежище после того, как он объявил голодовку. В 2014 году ему уже отказывали в убежище, однако тогда он смог выиграть апелляцию и добиться продления своего пребывания в стране. В январе этого года ФМС отказала ему во временном убежище. «Свой отказ миграционная служба мотивировала тем, что беженец не доказал, что его в КНДР могут убить: не привел соответствующие статьи корейских законов», — написала в фейсбуке зампредседателя комитета помощи беженцам «Гражданское содействие» Елена Буртина.

Стоит добавить, что после многочисленных публикаций в СМИ ФМС все-таки пригласила этого мужчину подать повторное заявление о предоставлении временного убежища — этот статус позволит ему избежать высылки.

По данным «Гражданского содействия», с 2004 по 2014 год с ходатайствами о признании беженцами в ФМС России обратились 211 граждан КНДР, с заявлениями о предоставлении убежища — 170 граждан. При этом статус беженцев получили только два человека, еще 90 было предоставлено временное убежище — но только на один год. Как правило, северокорейцы не убегают далеко от своей родины и остаются на Дальнем Востоке: в Приморском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области.

Подписанный накануне договор о взаимной выдаче уже вызвал беспокойство в ООН, о чем свидетельствует заявление спецдокладчика ООН по правам человека в Северной Корее Марзуки Дарусмана. «Я был сильно разочарован, когда прочитал о том, что Россия подписала с Северной Кореей договор о взаимной экстрадиции», — признал Дарусман, добавив, что соглашение может де-факто поспособствовать экстрадиции в КНДР политических беженцев.

Впрочем, как выяснила «Газета.Ru», относительно этой инициативы существуют и другие мнения. «Я не вникал в этот договор, но уверен: у России аналогичные соглашения заключены и с другими странами, это обычная практика, — считает руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин. — Не думаю, что пойманных нелегалов обязательно ждет расстрел. Зачем повторять за западной пропагандой?»

С востоковедом не согласна юрист Благовещенского пункта сети «Миграция и право» Любовь Татарец, занимающаяся в том числе северокорейскими беженцами. «Договор о взаимной выдаче вызвал бы у меня улыбку, если бы не возможные страшные последствия для беглецов. Смешное слово «взаимное»: вы считаете, что в КНДР есть хотя бы один беженец из России?» — усмехается юрист.

По ее убеждению, бóльшая часть так называемых перебежчиков будет выдана КНДР, однако какое наказание будет применено к ним со стороны властей КНДР — сказать невозможно. «Те случаи, о которых нам известно, — за пределом человеческого понимания», — поделилась она в переписке с «Газетой.Ru».

Как отмечает Татарец, для северокорейцев существуют два способа остаться в России: либо убежать от работодателя, уже находясь на территории России, либо незаконно пересечь границу.

Впрочем, таких перебежчиков в стране не так уж много: по ее оценке, за последние пять лет их было чуть больше 200 по всей России.

И это объяснимо, ведь их положение в России едва ли можно назвать роскошным. «Граждане КНДР занимаются в основном лесозаготовками, строительством, сельским хозяйством. Они завозятся сюда по квотам, причем по приезде у них у всех отбираются паспорта», — рассказала Татарец.

Глава представительства Amnesty International в России Сергей Никитин говорит, что понятие «права человека» для Северной Кореи имеет только теоретическое приложение. «То есть северокорейские товарищи могут говорить о правах человека, и даже несколько месяцев назад проходила удивительная информация, что, опять же, российские власти обсуждали проблему прав человека со своими северокорейскими коллегами. Ну, с таким же успехом можно обсуждать гуманизм с какими-нибудь людьми, которые едят людей», — пояснил «Газете.Ru» Никитин.

Организация использует снимки с космических спутников, чтобы следить за лагерями для заключенных на территории КНДР.

По изменениям правозащитники судят о происходящем там и считают, что «ситуация жуткая». При этом северокорейские власти отказываются пустить представителя ООН, чтобы тот провел проверку прав людей. «Таким образом, договор между Российской Федерацией и Северной Кореей рождает тревожные мысли. Потому что люди, которые фактически умирают от голода, люди, которые могут подвергаться преследованиям со стороны северокорейских властей всего лишь за мирную критику в свой адрес, должны по законам международного права получать убежище. И если Российская Федерация намеревается выдавать всех северокорейцев, которые сюда попадут, то это означает, что российская власть абсолютно не интересуется тем, что произойдет с этими людьми.

Я уверен, что люди, которые будут подписывать документы на передачу северокорейцев в эту страну, они наверняка знают, что на самом деле ожидает этих беженцев. Это представляется очень антигуманным», — считает Никитин.

Он подчеркнул, что недоумение и тревогу вызывает позиция России, которая делает вид, что Северная Корея — это страна, в которой нет нарушения прав человека. «Это удивительно, поскольку МИД России является высокопрофессиональным институтом. И эта организация, выпуская доклад о нарушениях прав человека во всем мире, заостряет свое внимание на таких странах, как США или Украина. А Северная Корея не находит должного описания в документах МИДа», — добавил представитель Amnesty International.

Сбить нельзя помиловать

Япония собьет ракету КНДР со спутником

Екатерина Згировская, Павел Котляр

КНДР обнародовала примерные даты запуска своей космической ракеты со спутником наблюдения, чем обеспокоила всю мировую общественность. Минобороны Японии даже пригрозило сбить северокорейскую ракету. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что заявлениями об испытаниях и запусках ракет КНДР пытается манипулировать своими соседями.

Южная Корея, Япония, США и Китай дружно бьют тревогу после того, как в КНДР объявили о намерении в скором времени осуществить старт ракеты для запуска космического спутника. Паника поднялась еще 28 января, когда японское агентство Kyodo сообщило о намерении Северной Кореи запустить ракеты. Правда, тогда сообщалось о готовящемся испытании баллистической ракеты дальнего радиуса действия, на что указывал анализ активности на космических снимках полигона Сохэ на западе страны.

Сразу после этого власти Японии разместили в центре Токио на территории министерства обороны страны зенитно-ракетный комплекс Patriot, а накануне глава военного ведомства Японии отдал приказ об уничтожении в случае угрозы северокорейской ракеты.

Для этого в районе Японского моря повышена готовность оснащенных ракетами SM3 кораблей с системой ПРО Aegis. Не исключено, что в других районах страны, как и в Токио, также развернут батареи PAC3. И лишь накануне в самой КНДР заявили, что готовятся запустить не баллистическую ракету, а спутник «Кванмёнсон». Об этом стало известно из уведомления генерального директора Морской администрации КНДР Джон Ки Чхола, направленного в Международную морскую организацию (IMO).

Пхеньян уведомил организацию о намерении запустить ракету в период с 8 по 25 февраля.

«Информирую Вас о решении правительства КНДР запустить наблюдающий за Землей спутник «Кванмёнсон» в рамках национальной космической программы развития», — говорилось в уведомлении. В другом письме, направленном в Международный союз электросвязи, КНДР сообщает, что спутник должен проработать на орбите четыре года.

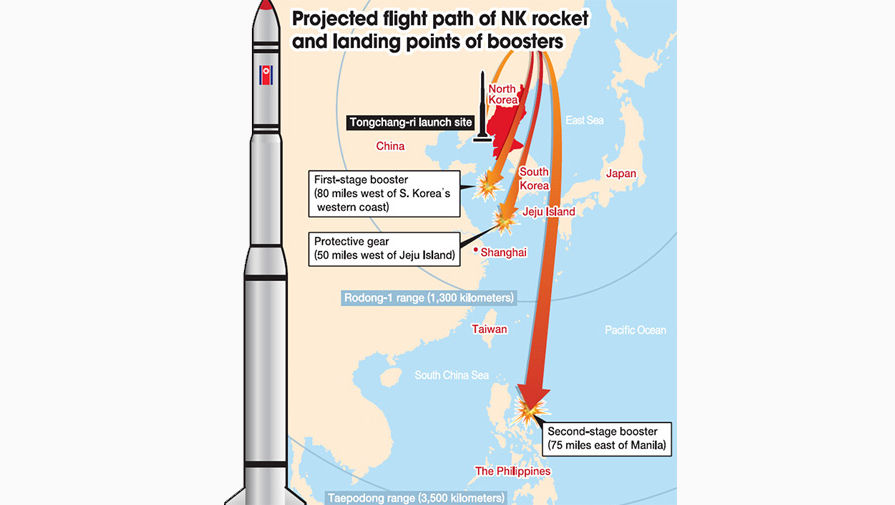

Спутник должен быть запущен в один из дней с 7 до 12 часов утра по пхеньянскому времени (00.30 — 5.30 мск), также Пхеньян направил координаты падения ступеней ракеты.

Из предоставленных КНДР данных следует, что старт ракеты запланирован не традиционно — с запада на восток, а с севера на юг. Южнокорейское министерство морского транспорта и рыболовства предупредило суда об угрозе падения в 80 милях к западу от Кунсана, в 50 милях к западу от города Чеджу, а второй ступени — в 75 милях к востоку от филиппинской столицы Манилы обломков первой ступени ракеты КНДР.

Ожидается, что первая ступень ракеты должна упасть в Желтое море, обтекатель головной части — в Восточно-Китайское море, а вторая ступень — в Филиппинское море.

«Это солнечно-синхронная орбита. Она удобна для наблюдения Земли. Когда спутник идет по этой орбите, он видит объекты под одним и тем же углом солнца — удобно сравнивать. Так работают спутники-шпионы и аппараты дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)», — пояснил «Газете.Ru» директор Института космической политики Иван Моисеев.

Он вспоминает, что в КНДР уже были аварийные запуски первых спутников, которые в Пхеньяне выдавали за успешные. «Обнаружить спутник и отследить его возможно. Если это не совсем маленький спутник, а аппарат нормальных размеров, тем более по объявленной орбите, он засекается по радиоизлучению и наблюдению», — считает эксперт.

Южная Корея и Япония 3 февраля заявили, что КНДР заплатит высокую цену, если попытается запустить ракету. Премьер Японии Синдзо Абе назвал это серьезной провокацией. Эксперты отмечают, что резолюции ООН запрещают КНДР использование любых испытаний баллистических ракет. «Это классический ход — пока не стихла реакция на ядерное испытание, вы проводите запуск ракеты. Север стремится делать такие вещи вместе», — рассказал изданию Defense News профессор Университета Енсе в Сеуле Джон Делури.

По мнению Моисеева, в случае запуска КНДР очередной ракеты есть два повода для беспокойства. «Первое, это что под прикрытием спутниковой программы КНДР разрабатывает свое ракетное оружие — это очень легко замаскировать. Есть и опасения, что не столь надежная ракета летит над чьей-то территорией — это вызывает беспокойство», — уверен эксперт.

Ранее, в начале января, КНДР объявила о первом в истории страны испытании термоядерного оружия. Государственное телевидение КНДР также рапортовало, что испытания водородной бомбы «прошли на 100% успешно» и были проведены исключительно с использованием северокорейских технологий. Южнокорейские аналитики отмечали, что взрыв ядерной бомбы мог быть приурочен к 33-му дню рождения главы КНДР Ким Чен Ына, который страна отмечала 8 января.

Теперь эксперты уверены, что февральский запуск спутника состоится к очередной годовщине со дня рождения Ким Чен Ира, отца нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына.

По мнению доктора экономических наук, завсектора общих проблем АТР Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александра Федоровского, КНДР использует ракетные испытания как шантаж, рычаг для своих партнеров на получение финансовой помощи в ответ на обещание придержать свои наступательные программы, то есть для манипуляции.

«Во-вторых, это важный аспект мобилизации общества внутри страны. Всякая квазирыночная деятельность несет в себе элемент расшатывания системы. Эта мобилизация общества вокруг вождя, вокруг внешней угрозы — очень важна, — считает эксперт. — Третий аспект, страна должна показать, что власть легитимна, там управляет сила. В КНДР очень развит военно-промышленный комплекс, и он должен демонстрировать свои результаты, показывать, какая страна могучая, идет верным путем, противостоит большой внешней угрозе».

Он также отметил, что не стоит забывать о проблемах взаимоотношений между соседями КНДР: Китаем, Россией, США, Японией и Южной Кореей. По его словам, для Северной Кореи ситуация, когда партнеры находятся в состоянии полемики, «является лучшим вариантом и средой для политического маневра и достижения своих политических целей».

В прошлый раз КНДР заявила об успешном запуске спутника в декабре 2012 года, нарушив резолюции СБ ООН, запрещающие ей ядерные и ракетные испытания. Соседи КНДР опасаются, что ракеты для запуска спутников могут быть использованы как баллистические ракеты дальнего радиуса действия, которые могут быть начинены ядерными боеголовками.

Запуск ракеты «Ынха-3» со второй модификацией спутника «Кванмёнсон-3» был произведен тогда с того же космодрома (Сохэ) в уезде Чхольсан провинции Пхёнан-Намдо.

Год свободы не видать

Россия оказалась в аутсайдерах популярного международного рейтинга

Алексей Голяков

Российская Федерация заняла 153-е место в опубликованном накануне «Индексе экономической свободы», ежегодно составляемом американским фондом Heritage Foundation совместно с влиятельным изданием The Wall Street Journal. По мнению авторов рейтинга, место России ниже, чем у Таджикистана и Гаити, и чуть выше, чем у Алжира. В рейтинге, который регулярно публикуется вот уже 20 лет подряд, дается оценка ситуации в 178 государствах.

Эксперты Heritage Foundation определяют экономическую свободу как «отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой». Индекс экономической свободы авторы базируют на 10 индексах, измеряемых по шкале от 0 до 100. В числе критериев составителями индекса были взяты права собственности, защита от коррупции, положение в области налогообложения, госрасходы, ситуация на рынке труда, а также свобода предпринимательства и целевое использование денежных средств.

По сравнению с прошлогодним «Индексом экономической свободы» наша страна откатилась сразу на 10 позиций. Исходя из этого, авторы исследования включают Россию в группу стран с «преимущественно несвободными экономиками». Более того, аналитики фонда прямо указывают – долгосрочные перспективы России с точки зрения устойчивого экономического роста «остаются мрачными».

Главные претензии к России макроэкономического порядка сформулированы следующим образом: в стране отсутствует эффективно функционирующая правовая база, правительство продолжает вмешиваться в частный сектор через «мириады госпредприятий». На этот и без того крайне негативный фон, по мнению аналитиков, накладывается разбухающая коррупция, предстающая в отчете как все более актуальный фактор торможения российской экономики. Авторы индекса прямо указывают, что коррупция «продолжает подрывать доверие к властям».

Едва ли не единственным успехом российской экономики за минувший год названо наличие «налоговой свободы».

У партнера РФ по Союзному государству – Белоруссии также незавидные результаты: она лишь углубила свое «движение» вниз, со 153-й на 157-ю строку. Украина за год так и не сдвинулась с 162-го места. Вместе с еще 23 странами она отнесена к категории «подавленных экономик».

Стоит заметить, что для определения итогового места страны в рейтинге немаловажное значение имеет ее инвестиционный облик. При этом уровень развития и объем экономики по методике Heritage Foundation далеко не всегда гармонирует с показателями экономической свободы в конкретной стране. Так, Италия заняла в списке лишь 86-е место, а Китай – 144-е. Лидерами же рейтинга являются Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия. Замыкают список из 178 государств Северная Корея, Венесуэла и Куба.

Экономическая свобода, считают авторы рейтинга, напрямую влияет на рост ВВП, уровень доходов, общее благосостояние, продовольственную безопасность и экологическую обстановку. Старший научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков, комментируя «НИ» данные рейтинга, заметил, что показатели в любой стране могут кардинально изменяться в течение одного года и их усреднение не всегда объективно отражает ситуацию. В частности, эксперт не согласен с тем, что в России все хорошо с «налоговой свободой». Так, по данным Мирового банка, уровень налоговой нагрузки сегодня в РФ выше среднемирового – 47% против 40%. Для сравнения: в США, с их традиционно высокими налогами, этот показатель равен 43%. В таких странах, как Канада и Швейцария, он находится в пределах 30%.

«Что же касается концептуальной части индекса Heritage Foundation, то при всех замечаниях к методологии его выводы справедливы: мы действительно зависли во второй сотне государств, ранжированных по степени экономической свободы», – констатировал эксперт.

Сегодня в Москве заместитель руководителя ФМС России Николай Смородин и заместитель Министра иностранных дел КНДР Пак Мен Гук подписали межправительственное Соглашение о передаче и приеме (реадмиссии) лиц, незаконно въехавших и незаконно пребывающих на территории Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики, а также Исполнительный протокол о порядке его реализации.

Заключение российско-корейских международных договоров о реадмиссии будет способствовать сокращению количества нелегальных мигрантов, прибываюших в Россию и КНДР.

Всего на сегодняшний день Российской Федерацией заключено 18 соглашений о реадмиссии и накоплен богатый опыт по их реализации.

Продукция из глубоководных крабов может появиться на российском рынке

На данный момент глубоководные крабы – мало осваиваемые объекты, почти вся продукция из крабов-стригунов красного и ангулятуса идет на экспорт, в том числе из-за пробелов в российских санитарных нормах

В Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственном центре состоялось заседание биологической секции Ученого совета, на котором представлен путинный прогноз «Крабы-2016».

Как сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории промысловых ракообразных Алексей Слизкин, в настоящее время главными объектами отечественного крабового промысла являются четыре вида: краб-стригун опилио, бэрди, красный и ангулятус. Всего в 2016 году рекомендуется к освоению примерно 41,5 тыс. тонн крабов-стригунов.

Из них наиболее массовым и самым востребованным объектом является краб-стригун опилио, на его долю приходится 59,2% от всего объема допустимых уловов крабов-стригунов в текущем году.

Примерно половину общих допустимых объемов от шельфовых крабов составляют глубоководные крабы-стригуны – красный и ангулятус. Однако их объем не выбирается в полной мере. По мнению ученых, увеличить их добычу может только большое выставление флота.

Недоосвоение ресурсов глубоководных крабов (красного и ангулятуса) добытчики связывают с достаточно ограниченным рынком сбыта. Поставки крабовой продукции осуществляются только на внешний рынок. Экспорт живого краба в 2014-2015 годах в Республику Корею, Японию и Китай увеличился почти на 100%.

Поставкам же на внутренний рынок глубоководных крабов препятствуют отнюдь не экономические причины, а формальное превышение норм СанПиН. Было отмечено, что в настоящее время отсутствует разделение мышьяка на органически связанный (по литературным данным, безопасный для человека) и неорганический. В настоящее время НИИ питания РАМН совместно с отраслевой наукой разработана методика раздельного определения органически связанного и неорганического мышьяка в морепродуктах. Внедрение этой методики и внесение соответствующих изменений в нормативы позволит выйти крабовой продукции и на внутренний рынок, а появление спроса, возможно, будет стимулировать добычу в больших объемах. Также специалист напомнил, что в последние годы был принят ряд мер по предотвращению незаконного экспорта российских крабов. Вступили в силу международные соглашения с Японией, Республикой Кореей о борьбе с ННН-промыслом, действуют аналогичные соглашения с КНР и КНДР, а также ужесточен контроль за импортом российской продукции в США.

Ученый совет одобрил представленный путинный прогноз и рекомендовал подготовить его к распространению среди пользователей.

Обвинения на высшем уровне

Георгий Бовт о последствиях коррупционного скандала между Вашингтоном и Москвой

Прямые обвинения Владимира Путина в коррупции вызвали предсказуемое возмущение Кремля. Глава МИДа Сергей Лавров назвал их «беспардонными». Обвинения прозвучали в фильме «Би-би-си», посвященном «тайным богатствам Путина». Доказательная база слабовата, но тут главное — создать впечатление, а слово «коррупция» там произнес замминистра финансов США Адам Шубин, отвечающий за борьбу с «грязными» деньгами. Из Москвы потребовали разъяснений, и Белый дом официально поддержал своего чиновника: мол, мнение полностью разделяем.

Возмущение Москвы понятно. И не только потому, что еще, кажется, ни одного русского правителя так вот прямо в лоб в коррупции не обвиняли. В чем угодно обвиняли. Чаще всего в деспотизме. Обвиняли в коррумпированности режима в целом — скажем, ельцинского. Но лично лидера — нет.

Кроме того, такие манеры вообще не приняты в отношениях между крупными странами, имеющими дипотношения и ведущими конструктивные переговоры по ряду важных вопросов. Даже в условиях санкций. Кстати, далеко не самых жестких, если сравнить с Ираном, Кубой или КНДР.

Россия — это не «банановая республика» в северном исполнении.

От взаимодействия с Москвой зависит сирийское урегулирование, не говоря об украинском. В конце концов в мире полно стран, к которым можно предъявить претензии по части коррупции, при этом указав недвусмысленно на правительство. Однако Америка не разбрасывается такими же прямыми и официальными обвинениями. Не говоря о существовании режимов и лидеров, которых в Вашингтоне могут считать сущими «сукиными детьми», но «нашими».

Почему сейчас? Каковы будут последствия? Одно очевидно точно: отношения Москвы и Вашингтона выходят на новый, скандальный уровень.

Подобные оскорбительные обвинения первого лица прощать не принято.

Они могли прозвучать из уст американского чиновника и раньше, и позже. Вряд ли Шубин согласовывал формулировки интервью с Госдепартаментом и тем более с Обамой. Однако он исходил из того, что подобные речи в адрес Кремля сегодня в Вашингтоне непредосудительны и нечего, мол, деликатничать.

Еще подразумевается, что в свете таких обвинений против иностранного политика Америка, настаивающая на распространении своей юрисдикции чуть ли не на весь мир (в частности, в борьбе против «грязных» денег), непременно будет такого политика преследовать, едва с него спадет дипломатическая неприкосновенность. Не круто ли забирают? Не могут не отреагировать на это в России.

Представления о ситуации в России из Вашингтона укладываются в простецкую схему: падение нефтяных цен и давление санкций приносят результаты, Москва вынуждена будет пойти на уступки по всем направлениям — от Сирии до Украины. Она более не является ключевым партнером даже по тем переговорам, которые еще сохраняются: не захотят сотрудничать, справимся без русских. Тратить дополнительные усилия для прессинга режима Путина, скажем, провоцируя его масштабными поставками оружия на Украину, излишне. Достаточно американских инструкторов, тренирующих ВСУ, и вежливого сдерживания киевских политиков, поскольку большая война на Украине Америке просто не нужна. Там считается, что время на юго-востоке работает не на Москву.

Такая схема грешит сильными упрощениями, непониманием многих тонкостей российской политики (американцы вообще не любят разбираться в чужих тонкостях) и искажениями, проистекающими из дефицита в нынешней администрации США глубоких специалистов по России. «Русское направление», если сравнивать со временами «холодной войны», давно утратило приоритет. Его можно доверить чиновникам не первого ряда. Как ту же Украину, где ситуацию в свое время профукали, доверив кураторство «серым стратегам» из Брюсселя.

Влияние санкций на устойчивость режима в России в Америке, на мой взгляд, сильно преувеличивают, а инерцию системы и готовность людей приспосабливаться к трудностям, напротив, недооценивают.