Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Правительство внедрило ИИ в государственную систему управления нацпроектами

Олег Капранов

Правительство внедрило технологию искусственного интеллекта в государственную систему мониторинга и управления нацпроектами и госпрограммами, об этом "РГ" рассказали в аппарате вице-премьера - главы Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

ИИ-модель в онлайн-режиме анализирует все мероприятия и показатели нацпроектов и госпрограмм России, сопоставляя их с показателями установленных Президентом национальных целей развития.

Такая аналитика помогает выявить связи между госпроектами, в том числе неочевидные. Это необходимо для разработки эффективного плана достижения национальных целей и принятия точных управленческих решений. Зачастую мероприятия и показатели одного нацпроекта (или госпрограммы) тесно связаны с мероприятиями другого. Например, для обеспечения доступности жилья на первичном рынке важно учитывать не только объемы строительства жилья и его стоимость, но и финансовые возможности граждан. Следовательно, отмечают в аппарате Григоренко, важно понимать, какие мероприятия запланированы для поддержки граждан в приобретении жилья. ИИ-модель позволяет выявлять подобные взаимосвязи. Применение искусственного интеллекта также позволяет своевременно получать информацию о рисках невыполнения одного мероприятия из-за отставаний в графике реализации других или их пересмотра.

"Правительство на сегодняшний день использует искусственный интеллект, в том числе и для анализа прогноза невыполнения различного рода программ и мероприятий. В частности, мы используем ИИ в системе управления нацпроектами и госпрограммами. Искусственный интеллект анализирует запланированные мероприятия, процессы их выполнения и прогнозирует риски. Точность такого прогноза уже достигает 96%. Это важно, потому что наша задача не фиксировать по факту, что где-то что-то не сделано, а делать так, чтобы все было исполнено", - отметил Григоренко.

Вице-премьер также подчеркнул, что искусственный интеллект не принимает финальное решение, а является инструментом, упрощающим работу человека.

Технология ИИ позволяет значительно сократить время на анализ показателей и мероприятий. ИИ-система обрабатывает более 1 тыс. возможных вариантов в минуту для определения верных взаимосвязей, то есть случаев, когда одно мероприятие или показатель влияет на достижение конкретной национальной цели развития страны. Ранее такой анализ осуществлялся вручную. Так, чтобы оценить почти полмиллиона потенциальных взаимосвязей между показателями национальных целей и всеми мероприятиями, потребовалось бы привлечь 76 экспертов из 38 отраслей, при этом ручной анализ занял бы у них порядка 4 лет. Искусственный интеллект позволяет проделать эту работу за 1 день.

"Внедрение ИИ кардинально меняет подход к управлению национальными проектами и госпрограммами. Это мы ярко видим в кейсе Правительства РФ: ИИ позволяет автоматизировать рутину при работе с данными, выявлять закономерности и тренды, предлагать более точные решения на основе данных. Это не только колоссальная экономия времени и ресурсов, которые раньше уходили на рутинные подсчеты, но и возможность сосредоточиться на том, что действительно важно: реальной помощи людям. Благодаря такому подходу чиновники смогут посвятить больше времени более сложным управленческим решениям. И, конечно, нельзя забывать, что ответственность за окончательные решения всегда останется за человеком. Искусственному интеллекту может быть делегирована только рутинная часть процесса", - комментирует "РГ" руководитель IT-подразделения Агентства «Полилог», автор телеграм-канала "Богатырёва о цифре" Людмила Богатырёва.

На сегодняшний день ИИ-модель выявила более 8 тыс. новых связей. Все они направляются на верификацию в федеральные органы исполнительной власти, которые в свою очередь могут подтвердить взаимосвязь или отклонить ее и направить информацию о ней для более детального анализа в Центр проектного менеджмента РАНХиГС. Таким образом, искусственный интеллект служит инструментом, ускоряющим процесс работы, но финальное решение всегда остается за человеком.

Эксперты отмечают, что повышение эффективности при использовании ИИ для выявления и анализа неочевидных связей, равно как и возможность работать в проактивном режиме с использованием ИИ-агентов, способны внести существенные коррективы в госуправление, работу банковской сферы, закупочные процедуры и ряд других сфер.

ИИ-модель разработана одной из крупных российских ИТ-компаний и находится в защищенном контуре, не имеющем выхода в интернет, обращает внимание первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Это очень важно, учитывая участившиеся попытки хакерских атак. Пока они больше бьют по российскому бизнесу, но государственные системы представляют для них не меньший интерес. А возможность как-то повлиять на работу искусственного интеллекта, состоящего на госслужбе, может стать для хакеров приоритетной целью", - заявил Горелкин.

В продаже появились детские игрушки - фигурки героев спецоперации

Иван Дергилев

Коллекция игрушечных фигурок, созданная по мотивам реальных историй участников СВО, стала победителем всероссийского конкурса в номинации "Сюжетно-образная игрушка". Серию "Маленькие герои" создали в Белгородской области. Церемония награждения прошла 9 сентября в Национальном центре "Россия" в рамках Фестиваля детства.

Вдохновением для проекта послужил поступок мальчика Алёши из Белгородской области, который каждый день встречал военнослужащих у дороги. Его образ отразили в игрушке "Алёша-танкист".

В серию также вошли "Катя-медсестра" - прототип военного фельдшера Екатерины Ивановой, эвакуировавшей раненых с поля боя; "Гриша-ПВО" - образ оператора радиоперехвата войск ПВО Григория Вершинина; "Наташа-волонтер" - собирательный персонаж, основанный на образе волонтера Натальи Ульянцевой.

Конкурс организован обществом "Знание" и "Движением Первых". Всего на участие поступило 28,2 тыс. заявок из всех 89 регионов страны. В финал прошли 59 проектов, которые оценивали 45 экспертов - педагоги, психологи, технологи и производители игрушек.

Победителей поздравил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Теперь белгородскую разработку ждет серийное производство - игрушки появятся на прилавках магазинов по всей России, а также в детских садах и школах.

Единый день голосования-2025: Кого выбираем, как голосуем, что нового в этом году

Элла Памфилова: Избирательная система готова к старту голосования

Галина Мисливская

Российская избирательная система научилась работать в самых сложных условиях, и нынешний Единый день голосования - очередное тому подтверждение. В четверг, накануне открытия участков, глава Центризбиркома Элла Памфилова представила доклад о готовности регионов к выборам и рассказала о технических и законодательных новинках этого сезона.

"В последние годы с учетом той обстановки, которая сложилась, - развязанной Западом разнузданной кампании против страны, против России, многих действий, которые были с этим связаны с их стороны, ставят нас часто в экстремальные условия", - сказала она. "Но мы и сообщество избирательных комиссий страны четко понимаем свою задачу, научились проводить выборы даже в самых экстремальных условиях", - подчеркнула председатель ЦИК. Противники России были бы рады отмене или переносу выборов, но "мы такого подарка им не сделаем", добавила она.

Кого выбираем

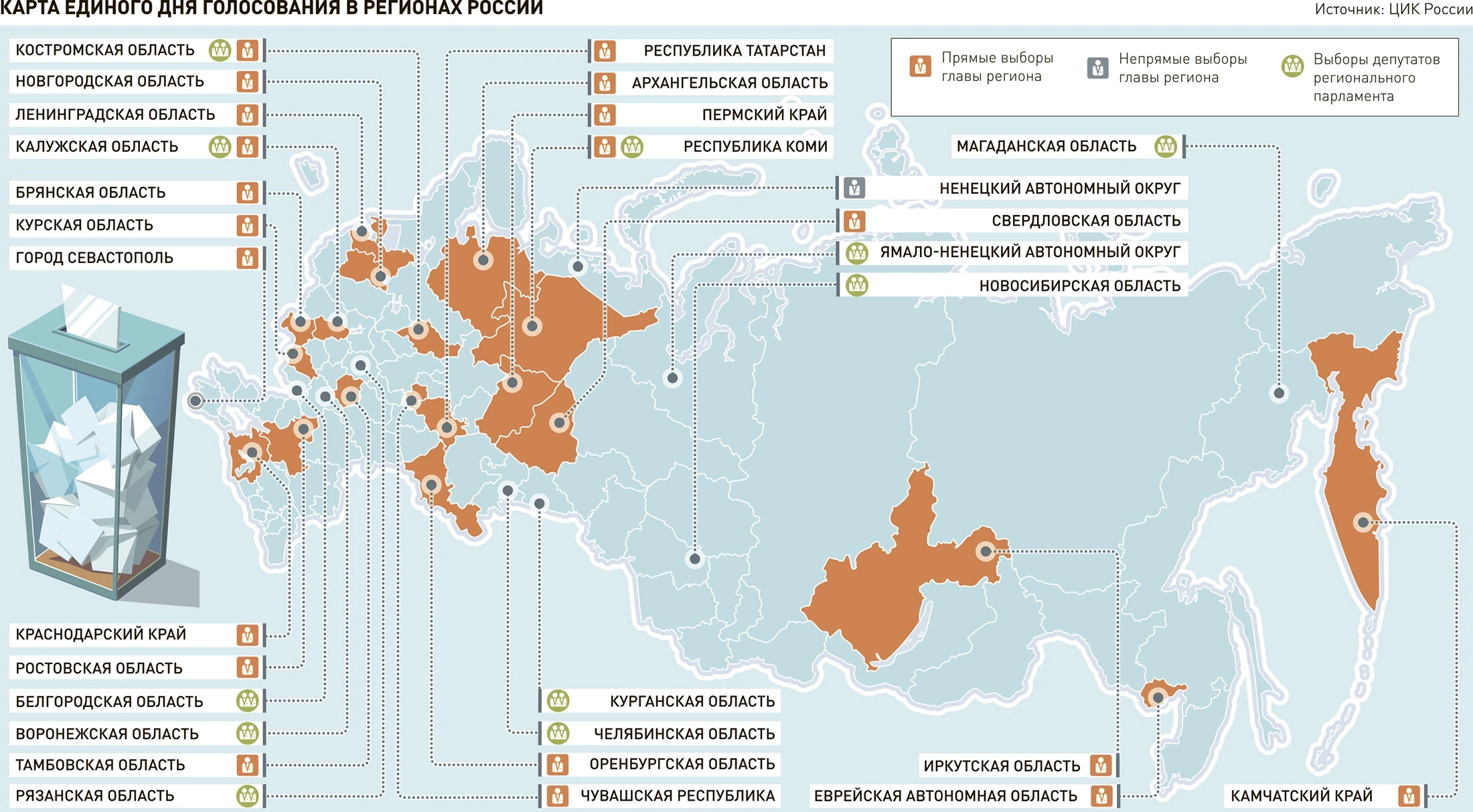

Избирательную кампанию 2025 года в ЦИК оценивают как "масштабную, серьезную и мощную". В Единый день голосования в 81 регионе России пройдет порядка пяти тысяч кампаний разного уровня, в том числе 20 прямых выборов глав регионов. Согласно данным ЦИК, на эти посты претендуют всего 94 кандидата, то есть средний "конкурс" по регионам - пять человек на место. 93 кандидата выдвинуты 10 политическими партиями и всего один пробился в бюллетень в порядке самовыдвижения. В одном регионе - Ненецком автономном округе - главу субъекта выберут депутаты законодательного собрания из числа кандидатов, представленных президентом.

За кресла в 11 законодательных собраниях регионов поборются более пяти тысяч представителей 10 политических партий и 14 самовыдвиженцев. А всего в выборах разного уровня, включая муниципальный, кандидатов зарегистрировали 19 из 23 действующих в стране партий. По итогам Единого дня голосования будет замещено порядка 46 тысяч мандатов и выборных должностей.

Как голосуем

Почти во всех регионах, где пройдут прямые выборы губернаторов и законодательных собраний, местные избиркомы решили провести трехдневное голосование - 12, 13, 14 сентября. Исключений два: избирком Курганской области постановил провести выборы областной Думы в два дня - 13 и 14 сентября. Хранителем традиционных электоральных ценностей выступил Татарстан: участки по выборам главы республики (раиса) будут открыты только в воскресенье, а голосовать татарстанцы смогут только бумажными бюллетенями и в пределах региона.

Остальные организаторы губернаторских выборов решили воспользоваться цифровыми технологиями и дать своим землякам возможность проголосовать в Москве. В столице организованы 14 экстерриториальных участков, где жители 19 субъектов смогут отдать голоса за кандидатов в губернаторы своих регионов с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ). По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, заявления для голосования в Москве подали через Госуслуги около 18 тысяч иногородних избирателей.

Всего по стране будет работать 118 экстерриториальных участков, в том числе 68 - на территории Донбасса и Новороссии.

Кроме того, впервые электронное голосование с помощью переносных ТЭГов пройдет 12 сентября в восьми московских СИЗО - для жителей регионов, где проходят губернаторские и другие выборы.

ДЭГ: наблюдаем ажиотаж

В этом году право провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) получили 24 региона. В том числе пять - Северная Осетия, Удмуртия, Курганская, Магаданская и Смоленская области - впервые. По данным ЦИК, заявления на участие в онлайн-голосовании подали 1,7 млн избирателей. "В этом году мы наблюдаем небывалый ажиотаж, - сказала Элла Памфилова. - Возрастает потребность в ДЭГ". Замглавы комиссии Николай Булаев назвал лидера по активности - это Чувашия, там заявления на ДЭГ подали 21,6% избирателей.

В Единый день голосования в 81 регионе России пройдет порядка пяти тысяч кампаний разного уровня

Добавим, что всего онлайн-голосование до сих пор хотя бы раз проводили 37 регионов, форматом воспользовались более 21 млн избирателей с 2019 года в рамках 1800 кампаний. "Мы не форсируем применение ДЭГ повсеместно, а даем добро на его использование только в том случае, если соответствующий регион сам готов к проведению онлайн-голосования. Причем как на уровне запроса от самих избирателей, так и на уровне технической готовности инфраструктуры", - отметила глава ЦИК.

Особенные регионы

В нескольких регионах комиссии приняли решение использовать дополнительные формы голосования. Речь идет в основном о тех субъектах, которые находятся недалеко от зоны боевых действий. Позже этот список пополнила Камчатка, где 30 июля произошло мощное землетрясение.

Дополнительные формы - это различные виды выездного голосования. Избирательная комиссия может отправить, например, специально оборудованный автобус в населенный пункт, где нет возможности организовать обычный участок или устроить место для голосования на придомовой или другой подходящей территории. Главное требование к такому участку - наличие всех необходимых атрибутов для соблюдения процедуры голосования: стола для комиссии, кабинки для заполнения бюллетеней с загородками или шторками, ящика для голосования, мест для наблюдателей.

Всего дополнительными возможностями, рассказала Элла Памфилова, воспользуются 38 регионов. В двух - в Курской области и в Камчатском крае - организуют голосование на придомовых территориях.

Новинки сезона

Впервые за много лет в Единый день голосования не проводятся дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам, хотя в палате по разным причинам оказались вакантными восемь мандатов. Дело в том, что в мае парламент принял поправки, согласно которым довыборы не проводятся в год, предшествующий избранию нового созыва законодательного органа. Таким образом, свободные места в Госдуме будут заполнены в 2026 году, после выборов девятого созыва палаты.

Кроме того, теперь избиратель сможет получить только один бюллетень взамен испорченного. Если же он повторно обращается с такой просьбой, то правомерность запроса оценит избирком. Такие изменения позволят комиссии, рассмотрев все обстоятельства, принять мотивированное решение, чтобы не допустить умышленную порчу бюллетеней, объяснил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Этим летом вступил в силу Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления". Теперь мэров городов, являющихся административными центрами субъектов РФ, будут выбирать не напрямую, а голосами депутатов городского парламента из числа кандидатов, предложенных губернатором региона. Теперь местное законодательство везде будет приведено в соответствие с федеральным.

Кроме того, в этом году были законодательно разделены понятия "электронное голосование" и "электронное дистанционное голосование", изменился порядок рассмотрения обращений в избиркомы и кандидаты получили право открывать избирательные счета дистанционно.

"Мы проделали всю подготовительную работу, она позволит мне сказать, что избирательная система России, всех субъектов, где будут проходить выборы, полностью готова к проведению избирательной кампании на высоком, на должном уровне", - заявила Элла Памфилова.

В течение всех дней голосования в Центризбиркоме будет работать информационный центр, куда будут стекаться данные о ходе выборов в регионах. А в понедельник федеральная комиссия подведет предварительные итоги Единого дня голосования.

Владимир Путин оценил работу АСИ по улучшению инвестклимата

Кира Латухина

Президент Владимир Путин встретился с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в Кремле. Речь шла о работе по улучшению инвестклимата и оценке эффективности реализации госуслуг для бизнеса.

АСИ воспользовалось международными рейтингами Всемирного банка, чтобы самим подсчитать в нем место России. "Если провести весь анализ, все показатели мы собрали, Российская Федерация занимала бы четвертую позицию из 51 страны", - сообщила Чупшева.

По Национальному инвестиционному рейтингу российских регионов в лидерах Москва, Татарстан и Нижегородская область. При этом растут отстающие регионы. А показатели Татарстана и Нижегородской области, занявших второе место, уже соответствуют прошлогоднему индексу Москвы на первом месте. "Все растут", - подытожил Путин.

В АСИ также определили реформы, которые нужны, чтобы продвинуться и в международных рейтингах и обеспечить лучшие, конкурентные условия для предпринимателей и инвесторов, как отечественных, так и иностранных, в регионах России. Первый пакет реформ, около 250 мероприятий, уже находится в кабмине, и все ведомства его изучают. Причем инициируют реформы сами предприниматели, и они также будут включены в вопросы мониторинга и контроля того, как это работает на федеральном и региональном уровне, сообщила Чупшева.

Гендиректор АСИ отметила улучшение качества жизни в России. Даже иностранцы, которые приезжают, разделяя традиционные ценности нашей страны, по ее словам, отмечают, что и не думали, как комфортно в российских городах. "Синхронизировали региональную методологию рейтинга качества жизни с международными метриками, с национальными целями и с ключевыми показателями эффективности губернаторов. Поэтому сегодня вся эта работа выстроена на всех уровнях", - заявила Чупшева.

Методология рейтинга качества жизни АСИ синхронизирована с мировыми показателями

"Вот я смотрю ваши материалы - Business Ready, три направления оценки. Нормативно-правовая база - первое место, качество реализации услуг - первое место, эффективность реализации госуслуг - 22-е место. Это что?" - спросил Путин. "Это как раз говорит о том, что все, что касается нормативно-правовой базы - это наличие тех или иных документов, которые регулируют работу или поддержку для инвестиций. И у нас здесь все есть, мы на первом месте", - пояснила Чупшева. "Качество реализации госуслуг - это как раз государственные услуги и сервисы, очень много у нас сегодня в онлайне, это быстро и просто для бизнеса", - сказала она.

"А вот что касается эффективности реализации услуг - это правоприменение и операционная деятельность", - продолжила глава АСИ. "Иногда у нас законы приняты, услуги работают, но по каким-то мероприятиям бизнес сталкивается с административными барьерами, например", - добавила она.

"Правоприменительная практика", - сказал Путин. А Чупшева привела пример - в части налогового администрирования. Налогоплательщик на налоговую отчетность в течение года в России тратит 160 часов при среднем показателе по 50 странам - 120-130 часов. "Сейчас договорились, - в принципе, понимаем, как двигаться, - чтобы сократить до 90 часов в год все, что касается времени, которое затрачивается на налоговую отчетность", - сообщила глава АСИ.

"Мы по каждому направлению определили, где у нас есть как раз резервы, которые мы можем вместе с федеральными ведомствами улучшить", - заявила Чупшева. "Это очень важно", - оценил президент и попросил продолжить эту работу. "Потому что одно дело - принять нормы, мы во многих сферах, к сожалению, с этим сталкиваемся, а другое дело - их исполнение реальное. Нам же нужна реальная отдача от того, как они работают", - подчеркнул глава государства.

Чупшева попросила поддержки в этой работе, потому что не все направления касаются деятельности правительства. Например, по части финансовых услуг много вопросов регулируются Центробанком. "И опять же, коммерческие споры, судебные споры - это Верховный суд", - сказала она.

Суды завалены коммерческими делами, и можно донастроить так, чтобы была досудебная медиация, чтобы работали третейские суды и регламентировались сроки по коммерческим спорам, считает глава АСИ. Судебные споры по коммерческим делам в одних странах занимают три месяца, а в других - до пяти лет. "Поэтому, если можно, мы бы тоже такую работу с коллегами провели в этой части", - сказала Чупшева. "Хорошо", - ответил Путин.

В Москве состоится Всероссийский форум развития ЖКХ и X Юбилейный всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта

В Москве с 17 по 20 сентября пройдет Всероссийский форум развития жилищно-коммунального хозяйства, организованный Минстроем России совместно с Правительством Москвы. В рамках форума также состоится X Юбилейный всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта. Мероприятие станет ключевой площадкой для обсуждения стратегических направлений развития отрасли, вопросов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и совершенствования системы государственного жилищного надзора.

В Форуме примут участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных и региональных органов исполнительной власти, законодательных и контрольно-надзорных органов, а также профессиональных объединений, научных учреждений и организаций жилищно-коммунального хозяйства. В этом году предусмотрено расширенное участие представителей субъектов РФ, включая организации, управляющие многоквартирными домами и ресурсоснабжающие организации.

«Всероссийский форум развития жилищно-коммунального хозяйства станет важнейшей площадкой для обмена опытом и обсуждения стратегий развития сферы ЖКХ для всех ключевых участников отрасли: представителей власти, бизнеса, научного сообщества, надзорных органов, производителей и экспертов. В ходе таких мероприятий, обсуждаются актуальные вопросы и выявляются ключевые тренды сферы ЖКХ, вырабатываются предложения по совершенствованию работы на всех уровнях государственного управления. Выработанные на форуме решения способствуют достижению ключевых показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни», включая параметры по улучшению качества коммунальных услуг для 20 миллионов человек к 2030 году», – отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Центральным событием форума станет пленарное заседание с участием первых руководителей федеральных органов власти и контрольных ведомств, которое пройдет в концертном зале «Москва».

Программой форума запланированы круглые столы и панельные дискуссии.

В ходе обсуждений будут рассмотрены вопросы совершенствования нормативного регулирования в сфере капитального ремонта и управления многоквартирными домами, технического обследования многоквартирных домов, модернизации инженерных систем, реализации инвестиционных и производственных программ коммунальных предприятий. Кроме того, участники обсудят совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности в жилищной сфере, внедрение цифровых технологий в процессы управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Круглые столы пройдут в формате интерактивных обсуждений, тренингов и мозговых штурмов.

Участники форума также посетят предприятия Комплекса городского хозяйства Москвы, где познакомятся с передовыми технологиями в сфере ЖКХ и обменяются опытом в решении проблем отрасли.

Регистрация на мероприятие открыта до 12 сентября 2025 года на официальном сайте Форума: http://forumgkh2025.ru.

В здании учебно-лабораторного корпуса на базе кампуса в Орле завершаются монолитные работы

В здании учебно-лабораторного корпуса, который строится на базе межвузовского кампуса Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, завершаются монолитные работы. Объект реализуется ППК «Единый заказчик» в рамках Реестра объектов капитального строительства, входящего в комплексную государственную программу «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

«В настоящее время на стройплощадке межвузовского кампуса задействовано около 250 специалистов. Общая площадь здания составит более 27 тыс. кв. метров. Учиться в пятиэтажном современном корпусе смогут около двух тысяч студентов. Сейчас на объекте завершается устройство монолитных конструкций. Параллельно на уже готовых этажах здания строители ведут устройство наружных стен», – сообщил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

В новом здании создадут учебно-лабораторные помещения, зоны для самостоятельной работы учащихся, центр прототипирования и реинжиниринга, зрительный зал с фойе. В корпусе появятся модульная библиотека, копировальный центр, столовая, служебно-бытовые, технические и другие помещения.

«На территории кампуса также возводится комплекс общежитий, который будет состоять из трех зданий общей площадью около 60 тысяч кв. метров. Для комфортного перемещения студентов и преподавателей их соединят между собой надземными и подземными переходами», – отметил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

На территории образовательного пространства будут созданы коворкинги, фудкорт, фитнес-зона и футбольное поле с искусственным газонным покрытием и трибунами на 500 мест. Студенческий городок станет современным открытым пространством для образования, науки и бизнеса.

Сергей Данкверт подвел итоги визита белорусской делегации в Россию

12 сентября 2025 года в Москве Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт провел переговоры с Председателем Государственного комитета по стандартизации Белоруссии Еленой Моргуновой в рамках визита иностранной делегации в Россию.

Стороны обсудили развитие сотрудничества и итоги плодотворного взаимодействия компетентных служб двух стран.

По результатам встречи договорились о продолжении активной работы по интеграции информационных систем прослеживаемости подконтрольной продукции и автоматическому обмену сведениями между Россией и Белоруссией.

Визит белорусских коллег состоялся с целью ознакомления с российской системой государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, определения остаточного содержания пестицидов, а также с учетом договоренностей, достигнутых на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства 28 мая 2025 года в Смоленске.

В соответствии с программой специалисты из Белоруссии с 11 по 12 сентября 2025 года посетили филиал подведомственного Службе ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области, где познакомились с полным циклом проведения лабораторных исследований и современным оборудованием. Особое внимание было уделено работе с библиотекой пестицидов филиала, насчитывающей 1000 наименований, методам определения микотоксинов и тяжёлых металлов. Также обсудили участие в межгосударственных и межлабораторных сличительных испытаниях.

Марат Хуснуллин: Одобрены заявки ещё пяти регионов на новый этап программы расселения аварийного жилья

Программа переселения россиян из аварийного жилья продолжается в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На реализацию нового этапа одобрены заявки Хабаровского края, Чеченской Республики, Республики Хакасия, Вологодской и Курской областей. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства, председатель наблюдательного совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Марат Хуснуллин.

«В прошлом году были успешно завершены задачи по нацпроекту “Жильё и городская среда„, а показатель по расселённому аварийному жилфонду перевыполнен. Эта работа теперь продолжается по нацпроекту “Инфраструктура для жизни„. К новому этапу программы подключились ещё пять регионов. Согласно одобренному решению Фонда развития территорий, на эти цели будет направлено 4,32 млрд рублей для переселения порядка 5 тысяч человек из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Планируется расселить порядка 75,4 тыс. кв. м непригодного жилищного фонда. Прошу все регионы активно включиться в работу по этому направлению», – сказал Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, Хабаровскому краю одобрено финансирование в размере 2,78 млрд рублей на переселение 3344 человек из аварийных домов площадью 47,8 тыс. кв. м, Чеченской Республике – 1,09 млрд рублей на переселение 751 человека из аварийных домов площадью 13,7 тыс. кв. м, Вологодской области – 338,7 млн рублей на переселение 670 человек из аварийных домов площадью 11,65 тыс. кв. м, Республике Хакасия – 61,1 млн рублей на переселение 135 человек из аварийных домов площадью 1,35 тыс. кв. м, Курской области – 54,8 млн рублей на переселение 68 человек из аварийных домов площадью 0,92 тыс. кв. м.

Программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда курирует Минстрой России. Её оператором выступает Фонд развития территорий.

«На сегодня в целом фондом уже одобрены заявки 17 регионов на общую сумму около 14,62 млрд рублей. Это позволит переселить порядка 17,2 тысячи человек из аварийных домов общей площадью около 278 тыс. кв. м», – отметил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» к 2030 году планируется переселить 345 тысяч граждан из 6,2 млн кв. м аварийного жилья.

Итоги августа 2025 года на первичном рынке массового сегмента Москвы

В августе 2025 года на рынке новостроек массового сегмента экспонировалось 13,6 тыс. лотов в проектах, где 12,2 тыс. – квартиры и 1,4 тыс. – апартаменты. Объем предложения за месяц сократился на 4% и на 40% за год. Такие данные «Стройгазете» предоставили в компании «Метриум».

В августе 2025 года на рынке открыты продажи в двух новых проектах массового сегмента – «Онежский квартал» и «Квартал Мит»

По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена кв. метра квартир и апартаментов по итогам августа 2025 года составила 365 480 рублей (+2% за месяц, +11% за год). Средневзвешенная цена квартир – 371 470 рублей за кв. метр (+1% за месяц, +10% за год), апартаментов – 303 850 рублей за кв. метр (+2% за месяц, +10% за год).

Рейтинг самых доступных апартаментов в августе 2025 года:

– Wellbe: апартамент площадью 19,3 кв. м. за 5,0 млн руб.;

– «Citimix Новокосино»: апартамент площадью 22,4 кв. м. за 5,8 млн руб.;

– «Пятницкое 58»: апартамент площадью 20,46 кв. м. за 6,3 млн руб.

Рейтинг самых доступных квартир в августе 2025 года:

– «Зеленый парк»: квартира площадью 19,8 кв. м. за 6,1 млн руб.;

– «Никольские луга»: квартира площадью 19,1 кв. м. за 6,8 млн руб.

– «Молжаниново»: квартира площадью 20,21 кв. м. за 6,9 млн руб.;

В августе 2025 года на рынке новостроек массового сегмента было зарегистрировано 2,2 тыс. ДДУ (-10% за месяц, +30% за год).

«За прошедший год в массовом сегменте стартовало всего пять проектов, два из них – в августе, – отметил Ярослав Гутнов, основатель компании SIS Development. – Это не случайность. Действительно девелоперы массового сегмента возобновляют активность, тем более, на рынке уже сформировался дефицит доступных предложений. В то же время формат новостроек меняется. Большинство премьер за последний год, включая «Первый Рязанский», относятся к классу комфорт+. Потребители не готовы на первичном рынке приобретать жилье с морально устаревшими концепциями. Даже в массовом сегменте клиенты нацелены на эргономичные планировки, высокий класс энергоэффективности, наличие собственной инфраструктуры. И девелоперы реагируют на этот запрос. Дешевых, но типовых, несовременных вариантов для желающих сэкономить достаточно на вторичном рынке».

Доля сделок с привлечением ипотечного кредита в августе составила 74% (+4 п.п. за месяц). Средняя ставка по рыночной ипотеке за месяц сократилась на 2 п.п. и составила 22,5%.

В августе максимальное число сделок было зарегистрировано в ЮВАО (19%, без изменений за месяц), второе место по числу сделок приходится на ВАО (17%, +7 п.п.), третью позицию занимает САО (16%, без изменений за месяц).

Основные тенденции

«Снижение объема спроса в августе (2,2 тыс. ДДУ) на 10% к июлю является технической коррекцией после высоких показателей прошлого месяца, – резюмирует Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Итоги июля были обусловлены крупными скидками в отдельных проектах. С учетом сворачивания существенных дисконтов базовая динамика рынка остается стабильной. В августе доля сделок с ипотекой выросла на 4 п.п., составив 74%, а средняя ставка по рыночной ипотеке снизилась на 2 п.п. до 22,5%. Рост доли ипотечных сделок объясняется двумя основными факторами. Во-первых, формирование нисходящего тренда ключевой ставки создало психологический эффект ожидания дальнейшего снижения стоимости кредитования. Во-вторых, предлагаемые девелоперами программы с льготными периодами, позволяют покупателям заключать сделки на доступных условиях и рассчитывать на последующее рефинансирование».

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин совершил рабочую поездку в Курскую область

В Курске состоялась рабочая встреча Главы Минстроя России Ирека Файзуллина с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Обсудили вопросы восстановления жилья и инфраструктуры, реализацию ключевых строительных проектов в регионе, приоритетные задачи развития строительного и жилищно-коммунального сектора, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В фокусе внимания восстановление и капремонт пострадавшего жилья, а также благоустройство общественных пространств. Так, во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды от Курской области в 2025 году одержали победу 4 проекта: возрождение парка «Советский сад» в пгт Медвенка, пешеходная зона «Аллея поколений 2.0: спорт для всех» в городе Железногорске, благоустройство прибрежной территории залива Голубой Лог в городе Курчатове и городского пляжа «О.Берег» в городе Обоянь.

Отдельно обсудили комплекс мероприятий, необходимых для реконструкции системы биологической очистки на городских очистных сооружениях Курска.

Благодаря средствам механизмов «Инфраструктурного меню» в Курской области реализован ряд социальных и коммунальных проектов, в том числе уже открылся детский сад по проспекту Надежды Плевицкой в Курске.

В рамках рабочей поездки Главы Минстроя России в Курскую область состоялось совещание по вопросам развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства региона, которое провел Ирек Файзуллин совместно с Александром Хинштейном. В совещании приняли участие представители Минстроя России, региональных органов власти и организаций, которые работают в сферах строительства и ЖКХ Курской области.

На повестке – текущие показатели и планы по развитию жилищного строительства, реализация федерального проекта и мероприятий национального проекта «Инфраструктура для жизни», развитие инженерных сетей. По данным Росстата за семь месяцев 2025 года введено более 463 тыс. м² жилья.

Сегодня в регионе активно работают 16 застройщиков многоквартирных домов, а по договорам долевого участия строится 35 домов, это 326 тыс. м² жилья.

Представители компаний, вовлеченных в жилищное строительство, в ходе совещания рассказали про текущие проекты и презентовали планы по дальнейшему развитию. Часть жилья на рынке реализуется с использованием ипотечных программ: за 7 месяцев было выдано 584 кредита на 2,48 млн руб. Отдельное внимание на совещании было уделено вопросу финансирования инженерных сетей.

Ирек Файзуллин и Александр Хинштейн вручили работникам строительной отрасли и ЖКХ региона ведомственные награды Минстроя России. Министр выразил благодарность представителям отрасли за их труд и подчеркнул личный вклад каждого в развитие области в нынешних условиях.

В ходе рабочего визита были осмотрены объекты первой очереди восстановления приграничных территорий. Делегация посетила Большесолдатский район, где планируют восстановление объектов инфраструктуры в двух населенных пунктах. В перечень первоочередных и планируемых к восстановлению объектов инфраструктуры вошли школы и детские сады, дом творчества, а также объекты культуры, здравоохранения, спорта и административные здания.

Продолжается работа по оказанию поддержки жителям приграничных районов. По линии Минстроя России выделяются средства на восстановление и капремонт пострадавшего жилья, а также компенсации гражданам за утраченное жилье.

Осмотрели площадку реконструкции системы городских очистных сооружений в Курске. Реализация объекта – в центре особого внимания региона. Проектом предусмотрено повышение пропускной мощности очистных сооружений до 150 тыс. м³ в сутки, что должно обеспечить качественную очистку сточных вод с учётом потребности в развитии новых объектов инфраструктурного строительства.

Кроме того, Ирек Файзуллин принял участие в заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию, подключившись по видеоконференцсвязи. Мероприятие состоялось под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. В ходе заседания обсудили предварительные результаты работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», вопросы кассового исполнения по программам, а также рассмотрели очередные заявки на финансирование проектов с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов.

Трубы из высокопрочного чугуна ЛТК «Свободный сокол» восстановят водоснабжение Донбасса

Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом бренда «НАШ ВЧШГ», произведенные Липецкой трубной компанией «Свободный сокол», применяют при строительстве водовода для переброски воды из Павлопольского в Старокрымское водохранилище в Мариуполе. Проект является стратегическим, отметили в пресс-службе компании. Работы идут ускоренными темпами с опережением графика: из 17 километров трубопровода уже уложено более 11.

Завершение намечено на декабрь 2025 года, после чего планируется запуск объекта. Надежность и простота монтажа липецких труб позволяют значительно ускорить строительство. Благодаря современным замковым соединениям и продуманной конструкции монтаж происходит быстро. Не требуется сложной сварки или громоздких инструментов. Проект призван спасти водный баланс Донбасса и вернуть в Мариуполь стабильное водоснабжение.

«Для нашей компании это заказ особого уровня, стратегический. Мы активно участвуем в обеспечении водного суверенитета новых территорий и делаем все, чтобы жители получили стабильное водоснабжение», — подчеркнул значимость проекта президент ЛТК «Свободный сокол» Игорь Ефремов.

Старокрымское водохранилище — единственный источник водоснабжения Мариуполя — в последние годы оказалось в критическом положении. Засушливая погода и малое количество осадков привели к тому, что вместо необходимых 42 миллионов кубометров воды в нем осталось всего около 14 миллионов.

Протяженность нового водоводасоставит 17 километров, диаметр трубы — 1000 миллиметров. После запуска водовод сможет подавать до 90 тысяч кубометров воды в сутки, что позволит наполнить Старокрымское водохранилище до проектных объемов и вернуть городу стабильное водоснабжение.

Строительство водовода для переброски воды в Мариуполе — это только один из проектов в ДНР с использованием труб из ВЧШГ. До конца ноября завод должен произвести 75 км труб для водоснабжения Донбасса.

При этом пуск нового комплекса центробежного литья на заводе, запланированный в 2025 году позволит ему выпускать трубы большого диаметра (до 1200 мм).

Второй форум студентов-целевиков ОАК стартовал в МАИ

На площадке Московского авиационного института стартовал Второй форум студентов-целевиков Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех). В мероприятии принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Геннадий Абраменков.

Более 330 студентов из 17 вузов страны стали участниками форума. Они учатся по наиболее востребованным для ОАК направлениям подготовки в ведущих вузах страны.

Геннадий Абраменков зачитал приветственное слово первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова участникам форума.

«Современные вызовы авиастроительной отрасли требуют усиления конструкторской подготовки и внедрения инновационных решений. Главную роль в этом процессе будут играть молодые инженеры. Ваш выбор направления в образовании сегодня закладывает основу достижений отрасли, способствует развитию инноваций, повышению конкурентоспособности и качества отечественных решений. Пусть обмен идеями на форуме станет прочным фундаментом для современных проектов, междисциплинарных исследований и практических разработок, находящих применение в производстве», – говорится в обращении от имени Дениса Мантурова.

Форум способствует формированию единого сообщества студентов-целевиков ОАК, их активному профессиональному взаимодействию и обмену знаниями.

«Вы выбрали правильную специальность в абсолютно правильное время. Авиационная отрасль испытывает подъем, одновременно в настоящее время проходят испытания самолеты МС-21, SSJ New, Ту-214, Ил-114, Байкал и вертолеты Ми-38, Ансат, Ми-171 А3. В ближайшее время к ним присоединяться самолеты Ладога и Освей, вертолеты Ка-62 и Ми-34. Вас точно ждет успешное будущее, говорю как выпускник МАИ», - обратился Геннадий Абраменков к студентам-целевикам.

Перед участниками выступили руководители ОКБ Сухого и ОКБ Микояна, ПАО «Яковлев», ПАО «Ил» и ПАО «Туполев». Они рассказали о своем личном опыте развития в профессии и о актуальных трендах развития авиационной техники в военной, пассажирской и транспортной авиации.

В Бресте завершается Международный театральный фестиваль "Белая Вежа"

В Бресте завершается XXIX Международный театральный фестиваль "Белая Вежа", который с 5 по 12 сентября превратил город в большую яркую сцену.

- В этом году мы получили более 50 заявок. Экспертный совет отобрал лучшие спектакли, учитывая возможность их показа на наших площадках, - рассказала генеральный директор Брестского академического театра драмы Анна Сеньковец. - Изначально мы не планировали такого совпадения, однако 29-й театральный фестиваль покажет ровно 29 спектаклей. На сцене выступили театры из шести стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Беларусь на фесте представлена семью театральными труппами. Нас порадовали и новые коллективы, которые приехали из Кемерово, Ставрополя, Северодвинска.

Театральный фестиваль для многих не просто культурное событие, а настоящий праздник души. Это отметил и министр культуры, заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Чернецкий, который вышел на сцену как актер в спектакле, открывавшем фестиваль:

- "Белая Вежа" - это больше, чем просто фестиваль. Это дом, где тебя ждут, где царит атмосфера сердечности и искренности, окутывающая с первых минут. Здесь словно открывается окно в мир прекрасного и душе не хочется покидать его пределы...

Максим Хвостишков, директор Фонда развития русской культуры, приехал из Иркутска, чтобы оценить масштаб брестского театрального форума:

- Наш фонд уже более пяти лет активно поддерживает русскую культуру, аккумулируя и направляя на эти цели существенные средства: свыше 40 миллионов российских рублей. Мы видим "Белую Вежу" как важную площадку для культурного обмена и продвижения театрального искусства. Поэтому рассматриваем возможность оказания финансовой поддержки российским театрам, желающим участвовать в юбилейном, 30-м фестивале в 2026 году. Культура - это мост, соединяющий народы.

В этом году было подано более 50 заявок. Эксперты выбрали лучшие спектакли театров из шести стран

Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова впервые приехал на фестиваль в Брест. В его исполнении зрители увидели детский спектакль "Бах-бах-бах". Смелое сочетание темы войны и эстетики циркового представления заставило публику задуматься о сложных вопросах, говорить о которых с детьми бывает особенно непросто.

Выбор именно этой постановки для фестиваля режиссер Павел Акинин объяснил актуальностью темы:

- Контраст между военными действиями и цирковым весельем - намеренный прием, подчеркивающий трагичность внезапного вторжения войны в жизнь человека. Веселишься, веселишься, а что-то приходит внезапно. Эта внезапность и есть трагедия.

Спектакль, несмотря на серьезность темы, рассчитан на детскую аудиторию (возрастное ограничение 6+). Павел Акинин отметил, что именно кукольная форма позволяет говорить о сложных вещах более деликатно и понятно, а техника "черного кабинета" усиливает эмоциональное воздействие спектакля:

- Техника "черного кабинета" создает завораживающий эффект, когда куклы оживают на глазах у зрителей, а актеры словно растворяются в пространстве.

Богдан Арина (arinabogdan87@gmail.com)

Курьеры в Москве стали получать до 250 тысяч рублей в месяц

Востребованность курьеров растет, а вместе с этим растут их заработки. В российской столице опытный автокурьер может в месяц заработать до 250 тысяч рублей, рассказали "СОЮЗу" эксперты. Средние заработки курьеров на велосипедах в разы меньше, как и в Беларуси.

Как в России

Доход курьера формируется из нескольких факторов. Это количество отработанных часов, объем и сложность заказов, скорость и качество их исполнения, поделились в пресс-службе сервиса доставки продуктов и товаров "Купер". Большинство курьерских служб, поясняет менеджер по подключению ключевых клиентов компании ATU Express Виктор Герасев, перешли на гибкую модель оплаты. Она включает фиксированную ставку за заказ и бонусы. Также есть бонусы за доставку крупных и отдаленных заказов, чаевые. В результате средний заработок курьера в крупном городе, по оценкам Виктора Герасева, варьируется от 50 до 120 тысяч рублей в месяц.

В Москве из-за высокой плотности заказов ставка курьера ниже, чем в Подмосковье, замечает зам. генерального директора по коммерции службы доставки Dalli Екатерина Анциферова. Тем не менее начальная зарплата курьера в Москве составляет около 150 тысяч, в "высокий" сезон курьеры могут зарабатывать до 250 тысяч рублей и более.

При этом доходы новичка и опытного сотрудника могут кардинально отличаться.

В целом, отмечают эксперты, большинство курьерских служб уже перешли на официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Это, по словам Екатерины Анциферовой, дает стабильный оклад, оплачиваемые больничный и отпуск, а иногда и социальный пакет. Такую стабильность эксперт связывает с ростом рынка.

По данным Dalli, в 2025 году было сделано почти 7 млрд заказов, а дефицит примерно в 200 тысяч курьеров делает работу в доставке стабильным источником заработка. При этом логистические компании предлагают достаточно гибкие графики: 2/2, 5/2, работа в вечерние часы или по выходным. Это позволяет рассматривать сотрудничество как на постоянной основе, так и в качестве подработки.

Потребители так привыкли к курьерам, что теперь заказывают доставку даже из близлежащего пункта выдачи заказов или ресторана

"Свой первый заказ я доставил, еще когда был студентом. Времени для постоянной работы из-за учебы не было, поэтому вариант с самостоятельным выбором графика оказался для меня оптимальным. Брался за несколько заказов после университета, а их оплата помогала покрывать съем квартиры и базовые студенческие расходы", - делится Михаил, курьер службы доставки маркетплейса OZON. Сейчас, добавляет он, уже перешел на работу на весь день и берет больше заказов. Соответственно, зарплата стала гораздо выше.

Спектр товаров, доставляемых курьерами, за последние годы также заметно расширился. Так, "Купер" начинал с доставки товаров из супермаркетов, а сейчас в компании отмечают растущий спрос на самые различные товары: от электроники и предметов интерьера до автотоваров и украшений.

"Мощным катализатором выступила пандемия. Люди привыкли к тому, что можно на дом получить не только новую пару обуви раз в месяц, но и свежие продукты из супермаркета, готовую еду из ресторана, корм для питомца и т.д. По сути, курьер стал персональным снабженцем", - поясняет Виктор Герасев.

Вполне закономерно, что последним трендом, добавляет Екатерина Анциферова, стала гиперлокальная доставка, когда курьер приносит заказ уже из близлежащего пункта выдачи заказов, даркстора или ресторана. Это сверхбыстрая доставка, которая иногда занимает даже меньше получаса.

К тому же, по словам экспертов, расширился спектр нестандартных заказов. Теперь курьеры доставляют, например, живые растения и цветы в специальной упаковке, дорогостоящую электронику и даже такие товары из категории "премиум", как украшения или брендовая одежда.

Как в Беларуси

Профессия курьера в Беларуси также стала одной из самых востребованных. Заказы поступают через приложения и сайты, сотрудник доставляет их пешком, на велосипеде, самокате, мотоцикле или автомобиле.

Курьеру достаточно документа о среднем образовании и паспорта. Все остальное объясняют во время стажировки: как правильно заполнить накладные, принять и выдать заказ, что делать в нестандартных ситуациях. В Беларуси стать курьером можно с 14 лет, но только при условии легкой работы и с письменного согласия родителей. С 16 лет подросткам разрешается доставлять заказы пешком или на велосипеде, а вот сесть за руль автомобиля и развозить покупки по городу получится только с 18 лет и при наличии водительских прав.

Чаще всего доставка становится первой ступенькой в трудовой биографии студентов. Однако среди работников немало взрослых и даже пенсионеров. Самый очевидный вариант, где можно устроиться, - крупные курьерские сервисы. Некоторые организации нанимают собственных доставщиков - либо в штат, либо по договору. В последнем случае наличие статуса самозанятого идет в плюс. В маленьких компаниях стоит заранее уточнить объем работы: загрузки может не хватить, и тогда вместе с заказами уменьшится и зарплата. В фирмах экспресс-доставки требования к сотрудникам выше, зато и система работы выстроена четко.

Доход зависит от города, вида транспорта и количества заказов. Пеший курьер в среднем получает около 640 белорусских рублей в месяц (примерно 17 330 российских), на велосипеде - до 800 (21 660 российских), на автомобиле - уже более 2000 рублей (около 54 150 российских). Чем быстрее и больше будете доставлять заказов, тем выше заработок.

На доход дополнительно влияет платформа: у каждой своя система оплаты, проценты и комиссия. В перечне "грузов" все, что сегодня люди привыкли получать до двери: еда из ресторанов, продукты, детские товары, техника. Иногда заказывают доставку от одного человека к другому - подарков, документов или даже ключей.

Пешие и велокурьеры обычно переносят заказы весом до 10 килограммов. Те, кто работает на авто или мотоцикле, берут посылки до 20 килограммов. Оплата проходит либо напрямую при встрече с клиентом, либо через сервис, после чего вознаграждение поступает курьеру.

Текст: Полина Кутепова (soyuzbr@rg.ru), Валерия Курневич (kurnevich@sb)

Почему Дальнему Востоку Беларусь уделяет пристальное внимание

Пространство сотрудничества в рамках Союзного государства простирается от Бреста до Владивостока. Это не просто цитата от Президента Беларуси Александра Лукашенко. За последние годы интенсивность и глубина взаимодействия между регионами Беларуси и России вышли на принципиально новый уровень, и Дальний Восток играет здесь особую важную роль.

Сегодня этот регион, развитие которого обозначено в качестве национального приоритета России на весь XXI век, для Беларуси также является перспективной зоной для взаимной российско-белорусской торговли и промышленной кооперации. Но он также, обладая уникальными ресурсами и стратегически выгодным положением, приобретает глобальное значение. Приморье - это возможность выхода на рынки всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Так что Дальний Восток уже давно называют парадными воротами России для внешнеэкономических связей. Об этом говорили на площадке юбилейного, десятого Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

В работе форума приняли участие порядка 8 тысяч человек из 75 стран и территорий, включая Россию. Было подписано 358 соглашений, договоров, меморандумов, планов и дорожных карт. Общая сумма подписанных документов, информация о которых не является коммерческой тайной, и непубличных соглашений Минвостокразвития России и АО "КРДВ" составила 6 трлн 58,2 млрд рублей.

Точка притяжения

О том, что Дальневосточному федеральному округу (ДФО) уделяется самое пристальное внимание, говорит повышение дипломатического статуса Республики Беларусь в регионе. В апреле этого года отделение Посольства Беларуси в России здесь было закрыто и вместо него открыто Генеральное консульство Республики Беларусь во Владивостоке. Шаг закономерный с учетом того, что на Дальнем Востоке пересекаются интересы Евразийского пространства и Юго-Восточной Азии. Так что этот регион очень важен для Беларуси, как и для России. Об этом "СОЮЗу" на площадке ВЭФ рассказал Генеральный консул Республики Беларусь во Владивостоке Игорь Сокол. По его словам, большой интерес для Беларуси представляет промышленный, горнодобывающий потенциал Дальневосточного федерального округа, а также логистические возможности региона.

"После того как западные границы Союзного государства закрылись, закрылись и многие порты, находящиеся в Беларуси. Для нас интересна портовая инфраструктура России. Мы интересуемся Балтийскими портами, но для торговли с Юго-Восточной Азией приоритет отдается ДФО. Это крупнейший логистический хаб в макрорегионе", - отметил Игорь Сокол. По его словам, Генконсульство было открыто для укрепления связей между Беларусью и регионами Дальнего Востока, а также для развития торгово-экономического и культурного сотрудничества. Он отметил, что на решение повлияло увеличение товарооборота между Беларусью и регионом, за шесть лет объем торговли значительно вырос.

Промышленный, горнодобывающий и логистический потенциал ДФО важен и для России, и для Беларуси

Кроме того, по словам Генконсула, на Дальнем Востоке проживает очень много этнических белорусов, а также граждан Беларуси, которые здесь живут, работают, особенно вахтовым методом, учатся. В Генконсульство они обращаются по различным консульским вопросам, например, кто-то решил жениться и ему нужны необходимые справки, кто-то потерял паспорт и так далее. Консульский округ включает: Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, а также Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ.

Мультибрендовый центр и белорусский фермер

Белорусские продукты и техника пользуются особой популярностью на Дальнем Востоке. Как заявлял губернатор Приморского края Олег Кожемяко, у белорусских производителей высокое качество, и регион заинтересован в их поставках. Кстати, в этом году автобусы Минского автомобильного завода перевозили участников и гостей Восточного экономического форума.

А уже в октябре, по словам Игоря Сокола, во время проведения Дней Беларуси в регионе запланировано открытие мультибрендового центра белорусской техники.

"Единый центр продаж белорусской техники откроется в муниципальном округе Михайловское под Уссурийском. Он уже почти готов. Там будет продаваться вся линейка востребованной на Дальнем Востоке белорусской техники", - отметил Генконсул. По его словам, немаловажной составляющей белорусского экспорта в ДФО является белорусское продовольствие.

"Мы работаем как напрямую, с крупными торговыми сетями, так и с предпринимателями. Например, российские предприниматели открыли сеть "Белорусский фермер". Таких магазинов уже более 17 по всему ДФО. Только во Владивостоке их семь. Регулярно проходят ярмарки белорусских товаров", - рассказал Генконсул. По его словам, логистика уже давно не составляет проблемы. Что-то доставляется фурами, в среднем это занимает около 8-10 суток. Есть белорусские производители, которые поставляют товар напрямую самолетами.

Мы заглянули в один из магазинов "Белорусский фермер". Старший продавец Юлия Сухова работает в магазине уже более четырех лет. По ее словам, с каждым годом растет ассортимент товаров и растет поток покупателей.

Российские ученые на Дальнем Востоке работают с коллегами Беларуси над технологиями выделения опасных радионуклидов

"В будние дни всегда много народу, а в предпраздничные - еще больше людей. Все хотят белорусской продукции. Наибольшей популярностью пользуются сыры, колбасы, молочная продукция, бакалея, сладости, консервы, в том числе и знаменитая белорусская тушенк, и белорусский квас. Замороженная продукция - мясные подушечки, пельмени, вареники, много всего берут", - поделилась Юлия Сухова.

Здесь ждут студентов

На Восточном экономическом форуме традиционно представлена и молодежная повестка. Сам по себе форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Это один из крупнейших вузов на Дальнем Востоке России, академический форпост страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ДВФУ рассматривает белорусских партнеров как ключевых союзников в развитии научно-образовательного сотрудничества в рамках Союзного государства. Об этом "СОЮЗу" рассказал проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета Евгений Власов.

По его словам, в ДВФУ традиционно присутствуют студенты из Беларуси, и их количество имеет потенциал для роста. Географическая удаленность Дальнего Востока исторически влияла на академические потоки, однако развивающиеся экономические связи между Приморским краем и Республикой Беларусь создают новые возможности для образовательного сотрудничества. Университет активно развивает программы академической мобильности и заинтересован в увеличении числа белорусских студентов, рассматривая это как часть стратегического партнерства между регионами.

"Университет намерен расширять взаимодействие как в существующих областях, так и в новых перспективных сферах. К таковым относится взаимодействие в области востоковедения и азиатских исследований. Вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) актуализирует потребность в экспертах по странам АТР, что открывает возможности для сотрудничества с Восточным институтом ДВФУ - крупнейшим в России центром по изучению языков и культур Азии. ДВФУ готов предложить Беларуси программы подготовки специалистов по китаеведению, корееведению и японоведению, организацию стажировок в странах Азии, а также совместные исследовательские проекты по экономике, политике и культуре региона. Это может усилить позиции Беларуси в диалоге с восточными партнерами и способствовать реализации совместных инициатив в рамках ЕАЭС и ШОС", - рассказал Евгений Власов.

Он также отметил, что ДВФУ поддерживает договорные отношения с девятью ведущими университетами и научными центрами Беларуси. Ключевыми партнерами являются Национальная академия наук Беларуси (НАН Беларуси), Белорусский государственный университет и Белорусский национальный технический университет.

Соглашение с НАН Беларуси реализуется в рамках химического и материаловедческого направлений. Ученые Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ совместно с коллегами из Института общей и неорганической химии НАНБ работают над технологиями выделения и концентрирования опасных радионуклидов. Важным достижением стала разработка композитных сорбентов для очистки радиоактивных вод и переработки твердых ядерных материалов. Кроме того, в рамках международных научных групп (с участием ученых из России, Беларуси и Китая) синтезирован сорбент, способный концентрировать редкоземельные элементы из водных растворов и извлекать высокотоксичные загрязнители, включая тяжелые металлы и радионуклиды. Эта разработка имеет практическое применение в атомной промышленности и экологии.

Текст: Юлия Васильева (julia@rg.ru)

Участники форума в Могилеве объединились для сохранения исторической памяти

Текст: Татьяна Седунова (sedunova@sb.b), Юлия Подольская (podolskaya@sb.by)

Масштабная встреча собрала молодежь Беларуси и России. Участники нашли точки соприкосновения не только в творчестве - дискутировали, обменивались мнениями и вырабатывали общие подходы в темах сохранения исторической правды и формирования единого образовательного пространства. На протяжении трех дней Могилев принимал XVIII фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" и форум "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Взять верные ориентиры

Общались молодые люди, которые приехали из 20 регионов Российской Федерации и всех областей Беларуси, на профессиональном языке: в рамках отдельных секций и стратегических сессий. Итоги диалога молодых историков, депутатов, парламентариев, общественников подводили на большом пленарном заседании, где были заданы патриотические ориентиры. Они едины для народов Союзного государства, уверен председатель Госдумы Федерального Собрания РФ, председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин:

- Наша задача, чтобы такие подходы сохранялись в будущем. Разговор о патриотизме - больше, чем просто история, культура, язык и вера. Наш разговор о защите суверенитета, независимости наших граждан. Руководители наших государств сделали все для того, чтобы наши страны были суверенными и мы имели возможность сами планировать свое будущее, сохранили идентичность. В рамках Союзного государства мы решаем общие задачи и делаем все для того, чтобы этап истории, где плечом к плечу наши деды стояли насмерть, был защищен. Это укрепляет наши отношения и делает нас друг к другу ближе.

Одно из предложений форума - создать образовательный историко-патриотический центр

Важная роль в такой консолидации у молодежи, считает председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, первый заместитель председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Игорь Сергеенко:

- Мы представляем разные возрастные поколения, но вместе с тем являемся наследниками победителей. Поэтому должны объединить усилия по недопущению реабилитации нацизма. Фальсификация истории как компонент информационной войны - серьезная угроза национальной безопасности. Мы видим, как, используя самые современные технологии, нам пытаются навязать безразличие к подвигам наших предков. Но сила и правда белорусов и россиян в общих ценностях: братстве, единстве, сплоченности и стремлении самостоятельно определять свою судьбу.

Растить патриотов

Работа с молодежью - вопрос стратегический, и он должен решаться на практике. Одно из предложений форума - создать в Могилевской области под эгидой Парламентского Собрания Союза Беларуси и России образовательный историко-патриотический центр для молодежи с возможностью круглогодичного пребывания. Еще один шаг - общий учебник по истории, над которым, по словам Госсекретаря Союзного государства Сергея Глазьева, уже идет работа.

"Общими усилиями мы заинтересовали молодежь изучать историю, чтобы она хорошо понимала, что человек, не помнящий родства, потеряет корни и координаты в мире. Согласно социсследованиям, более половины молодых людей хорошо знают историю и черпают знания из учебников. Поэтому необходимо продолжать работу над формированием общего пособия по истории. Это одна из задач комиссии по сохранению и защите исторической памяти. А также думать о том, чтобы в наших дружеских государствах учебники по истории создавались в соответствии с исторической объективностью", - сказал Сергей Глазьев.

Проект "Звездные походы" собирает молодежь из России, Беларуси, Армении, Китая, Казахстана и других стран

Важна патриотическая работа на местах: в школах, колледжах, вузах. Один из проектов, который реализуется уже шесть десятилетий, - "Звездные походы" Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка. Эту инициативу на форуме презентовал преподаватель кафедры истории Беларуси и славянских народов этого вуза Александр Давыдовский:

- Сегодня остро стоит вопрос поиска новых форм работы с молодежью для воспитания их патриотами. "Звездные походы" - такой проект. Он собирает не только представителей университета, но и студенческую молодежь из России, Армении, Азербайджана, Китая, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Проект помогает узнать историю своей семьи. В 2019 году студент из Казахстана смог найти своего прадеда, который был захоронен в братской могиле в деревне Шапуры Витебского района. Он даже собрал землю на могиле, чтобы отвезти на родину.

Кумиры для молодежи

Под впечатлением от форума Владислав Жуков - специалист Федерального центра научно-методического сопровождения педагогических работников Смоленского государственного университета:

- Встретил компетентных и интересных модераторов, участников и специалистов, которые анализируют проблемы и поднимают очень важные вопросы. Плюс приглашенные гости такого высокого уровня как с белорусской, так и с российской стороны. На форуме удалось совместить две главные вещи: первое - пообщаться и подискутировать, второе - познакомиться с белорусской культурой и выдающейся историей.

По мнению Владислава Жукова, о сохранении исторической памяти важно говорить на всю союзную аудиторию:

- Патриотизм должен быть настоящим, искренним, осесть на подкорке и когнитивном уровне. Сегодня молодежи нужны правильные кумиры, на которых хочется ориентироваться: это как исторические личности, которых мы помним и чтим, так и герои наших дней - своим примером они призывают нас к правильным, благородным и честным вещам.

Эти ориентиры легли в основу работы новой Комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти, первое заседание которой прошло на площадке форума. Выработаны цели и задачи, озвучены конкретные предложения. Направления - поисковая работа, научные исследования, вопросы законодательства двух стран, модельное законодательство в рамках деятельности Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. При комиссии Парламентского собрания будут созданы дополнительные структуры.

Творческий порыв

В Могилеве также назвали победителей фестиваля "Молодежь - за Союзное государство", который собрал 230 участников. Гран-при в номинации "Хореография" присуждено представителям Луганска - ансамблю современного и эстрадного танца "Славяночка". Лучшим вокалистом стал Эдуард Бирюков из Белгорода:

- На могилевской сцене я презентовал свой регион и свою страну. Уверен, что для каждого фестиваль станет прорывом в карьере. Это опыт и незабываемые эмоции!

Как возродить прибрежные морские пассажирские перевозки в Приморье

Андрей Пушкарев (Владивосток)

В столице Приморья пассажирские суда долгое время были еще одни видом общественного транспорта. В столице края действовали маршруты на мыс Чуркина, в бухту Диомид, к улице Калининской, островам Русский, Попова и Рейнеке. Владивосток также был в разное время связан линиями со Славянкой, Находкой, Перевозной, Безверхово, Зарубино, Большим Камнем, Преображением и другими населенными пунктами.

Доставить по назначению

Сейчас же морской пассажирский транспорт во Владивостоке ходит только до островов Попова, Рейнеке и полуострова Песчаный (это тоже городская территория, которая расположена на другой стороне Амурского залива). Есть еще и "краевой" маршрут на остров Путятина. Сразу отметим, что туристам на этих рейсах, мягко говоря, комфортно вряд ли будет. И дело даже не в удобстве как таковом. У небольших судов есть задача доставить островитян в "цивилизацию" и вернуть их назад. Поэтому сначала суда для местных жителей, для них же продают льготные билеты, а потом только начинают запускать туристов. Летом не попасть, а если и залез, то сразу думай, как назад выбираться.

Обновления материальной базы не было десятки лет. За одним исключением. К саммиту стран, входящих в организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который в 2012 году принимал Владивосток, начали строить два пассажирских катамарана - они должны были возить гостей мероприятия. Их даже успели назвать "Москва" и "Санкт-Петербург". Назвать успели, а вот достроить нет. В итоге катамаран "Москва" вышел в свой первый рейс только в июле 2013 года, а "Санкт-Петербург" из-за проблем с оплатой долго стоял законсервированным на территории верфи да так и не покинул ее. "Москву" передали транспортной компании. Там быстро пожалели о подарке судьбы. Катамаран получился "сырым" и проблемным. У него часто барахлил двигатель. Бывало, что "Москва" замирала без движения прямо посреди моря, загруженная под завязку с 230 пассажирами и экипажем.

Недавно на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе в Приморье спустили на воду грузопассажирское судно "Алексей Старцев". Оно будет перевозить грузы и пассажиров на остров Путятина. Заказчиком строительства выступило министерство транспорта и дорожного хозяйства края. Это судно круглогодичной эксплуатации, вместимостью 30 человек и три автомобиля. Может работать в режиме паромной переправы, причаливать на необорудованный берег. Эдакая продвинутая десантная самоходная баржа.

Государство должно разработать и принять первоначальную стратегию развития пассажирского пароходства, помочь конструкторским бюро создать современные модели судов и запустить их в серии

Но это, конечно, вовсе не возрождение пассажирской прибрежки, а скорее поддержание на плаву того, что осталось. А вот следующая информация уже более серьезная.

В правительстве Приморского края "РГ" сообщили, что заключен контракт с АО "Государственная транспортная лизинговая компания" на приобретение современного судна катамаранного типа. Его также построят в Ливадии, выход на линию запланирован на 2027 год.

Отличительными особенностями катамарана станут эксплуатационная скорость до 35 узлов, способность перевозить 200 пассажиров, которые будут располагаться на двух палубах, небольшая осадка судна, позволяющая швартоваться у пирсов в бухтах со сравнительно небольшими глубинами. Перевозки планируют осуществлять на маршрутах в пределах Приморского края. Предварительно речь идет о направлении Владивосток - Большой Камень - Находка.

Начинать нужно со стратегии

Важно разобраться, что именно нужно краю развивать в направлении морских перевозок.

- Скептики скажут, что морское сообщение в прибрежной зоне часто дублирует автомобильные дороги и сегодня выгоднее ездить везде на машинах. Дублирует, но в ряде случаев по морю добираться до городов и поселков все же выгоднее и быстрее, - считает президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский. - К примеру, в случае с Приморьем морское сообщение между городами Владивосток, Находка и Большой Камень, где развивается огромный судостроительный кластер, обязательно должно быть. Из столицы края Большой Камень видно на другой стороне Уссурийского залива без бинокля. А чтобы доехать до него на автомобиле, необходимо 2,5-3 часа. В Славянку явно будет быстрее добраться на скоростных катерах. Зарубино, Андреевка, Посьет сегодня принимают тысячи туристов, а ехать туда на автобусе и легковом автомобиле нужно многие часы. На север края тоже добираться очень долго. Но, конечно, все нужно считать.

Губернатор края Олег Кожемяко подчеркнул, что в Приморье необходимо развивать прибрежное сообщение, строить новые суда.

- После того как высвободятся мощности, где создаются краболовы, мы приступим к строительству быстроходных пассажирских судов - катамаранов, которые могут перевозить пассажиров, туристов на дальние расстояния, связывать острова с материком, - сказал он.

Не против развивать морскую пассажирскую составляющую транспортной сети Владивостока и мэр приморской столицы Константин Шестаков. Приобретение новых судов российского производства и организация маршрутов с более понятной периодичностью обсуждались властями города, но все упирается в бюджет.

- Хочется, конечно, приобрести суда, чтобы помимо безопасности мы еще говорили о комфорте пассажирских перевозок. Но это все про финансы. Пока берем эти суда в аренду, хоть и хотелось бы построить для города собственный флот и оставить его у нас. Это было бы очень хорошо, - считает глава города.

Но есть еще очень важный нюанс. Его "РГ" озвучил доктор экономических наук, профессор Владивостокского государственного университета Александр Латкин.

- Возрождать пассажирское пароходство, в том числе и прибрежное, придется вовсе не бизнесу, а государству. Бизнес подключится позже. Именно государство должно разработать и принять первоначальную стратегию развития этой подотрасли, именно оно обязано помочь конструкторским бюро создать современные модели судов и запустить их в серии на заводах. Возможно, пассажирской транспортной сфере придется дать определенные преференции, - высказался ученый.

Кстати

Недавно Минтранс РФ подготовил проект новых правил морской перевозки пассажиров. Их предполагается доработать к марту 2026 года. Транспортники сейчас активно эти поправки изучают и считают, что надо серьезно поработать над упрощением обязанностей и смягчением ответственности капитанов и судовладельцев. Сегодня бизнес из-за чрезмерной жесткости действующего регламента, списанного с установок так называемой Афинской конвенции, часто просто опасается заходить в эту сферу. Тем более что рисков на море стало заметно больше. Пассажирским морским перевозчикам нужно дать время встать на ноги и развиться.

На Урале перевозчики массово оспаривают штрафы с пункта весогабаритного контроля

Евгений Китаев (Челябинская область)

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров инициировал проверку работы автоматического поста весогабаритного контроля (АПВГК) на дороге Восточный обход Челябинска. Ее провела прокуратура региона с участием представителей областного министерства дорожного хозяйства и транспорта, Ространснадзора, а также представителя аппарата бизнес-омбудсмена.

К этому побудили многочисленные жалобы грузоперевозчиков. В обращении Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, к примеру, сообщается о неправомерно вынесенных штрафах. Компаниям из разных регионов России после проезда через "рамку" стали приходить постановления, вынесенные управлением службы по надзору в сфере транспорта по ЦФО, о привлечении этих перевозчиков к административной ответственности за нарушение правил движения тяжеловесных и крупногабаритных машин. Внушительные штрафы начислены за перевес или превышение габаритов. По мнению авторов обращений, это результат некорректной работы АПВГК, поскольку есть акты и фотоматериалы, подтверждающие, что у машин нет каких-либо конструктивных деталей, выступающих за дозволенные пределы. Эксперты объясняют это тем, что поток воздуха раздувает тент на автомобиле, увеличивая габариты. Но штрафовать за исполнение законов физики - все равно что с помощью запретов бороться с плохой погодой.

11 августа 2025 года ситуация обострилась настолько, что вынудила перевозчиков фактически перекрыть одну полосу движения на трассе между поселком Березово и деревней Козырево. По информации заявителей, в Копейском городском суде находится более 80 жалоб от грузоперевозчиков на необоснованные санкции. Штрафы варьируются от 300 до 600 тысяч рублей, что грозит малым предпринимателям разорением.

По словам Александра Гончарова, впервые с некорректной работой АПВГК на магистралях области столкнулись в 2021 году. Тогда тоже поступила масса обращений от транспортных компаний и ИП, а общая сумма штрафов превысила миллиард рублей. Совместно с региональной властью удалось оперативно купировать проблему: работа "рамок" была переведена в тестовый режим, а перевозчикам порекомендовали обращаться для отмены штрафов в суд. Был достигнут и более фундаментальный результат: по инициативе правозащитников Административный кодекс дополнили - ввели нештрафуемый порог превышения габаритов машин на 10 сантиметров.

- Думаю, теперь мы тоже должны в короткие сроки решить вопрос, ведь сейчас, в условиях охлаждения экономики, падения спроса и деловой активности, крайне важно помочь бизнесу организовать нормальную работу, - заключает бизнес-омбудсмен.

Результаты проверки автоматического поста на Восточном обходе ожидаются в ближайшее время и будут доведены до всех заявителей.

Из Петербурга Петр Шерешевский привез в Москву своих "Трех сестер"

Анна Чепурнова

Москвичи впервые посмотрели последнюю питерскую премьеру одного из ведущих российских режиссеров Петра Шерешевского - спектакль "Три" Камерного театра Малыщицкого показали на малой сцене столичного театра "Шалом". История по мотивам чеховских "Трех сестер", написанная создателем спектакля под псевдонимом Семен Саксеев, далеко отошла от оригинала.

Действие происходит в пандемийные времена, герои совершенно по-чеховски пытаются найти ответы на вопросы, что мешает нам слышать друг друга и быть счастливыми...

Режиссер Петр Шерешевский работает на два города: с декабря 2023 года он главный режиссер московского ТЮЗа, но при этом уже 10 лет занимает такой же пост и в Камерном театре Малыщицкого. И с успехом выпускает премьеры здесь и там. На спектакль "Три" билеты в Питере раскуплены на два месяца вперед, так что московский показ в малом зале театра "Шалом" сопровождался понятным ажиотажем.

В "Трех" присутствуют многие приметы фирменного стиля Шерешевского, за исключением разве что больших экранов на сцене, ведь в питерском театре камерное пространство. Режиссер любит переносить героев классических пьес в современность, причем в тот город, где он создает спектакль (а география постановок Шерешевского обширнейшая). Вот и в "Трех" действие происходит в 2020-2021 годах, герои живут в Северной столице, призывов "В Москву, в Москву!" здесь нет, как нет и мотива разоренного в финале домашнего гнезда. Главные герои Ольга, Ирина и Андрей (Надежда Черных, Светлана Грунина и Иван Вальберг) в спектакле не сестры и брат, они лишь вместе снимают трехкомнатную квартиру у Ивана Романыча (Геннадий Алимпиев), который, как и его чеховский прототип Чебутыкин (он, правда, сам в пьесе Чехова жил у сестер), нежно опекает молодежь. Но отношения между героями почти родственные.

Друзей часто навещает несчастливо замужняя Маша (Татьяна Ишматова). Однажды она приводит к ним своего бывшего одноклассника Александра (читай - Вершинина), работающего теперь врачом и случайно встретившегося в магазине...

Военных в спектакле нет. Соперничающие за любовь Ирины тихий и трепетный Николай и нахальный Солти (что напоминает фамилию чеховского персонажа Соленого) - айтишник и арт-перформер. Ольга и муж Маши Федор преподают в вузе. Андрей - филолог и пишет диссертацию, а Ирина, одержимая желанием помогать людям, работала психологом, но переучилась на массажистку. Наташа, которую Андрей как-то ночью, будучи нетрезв, привел домой и на которой потом женился, поэтесса-графоманка.

От Чехова остались некоторые темы, узнаваемые фразы героев и разговор о странностях любви, заставляющей забыть и совесть, и собственное достоинство. Маша жаждет переманить к себе женатого, у которого больная супруга и маленькая дочь. Федор знает, что жена ему изменяет, но терпит, потому что не может без нее. Правда, однажды напился и сорвался в истерику, эффектно сыгранную актером Александром Худяковым. Чем-то его герой напоминает Ипполита из "Иронии судьбы", и это явно неспроста. Спектакль буквально прошит отсылками к этому фильму.

"Иронию судьбы" смотрят перед расставанием Маша и Александр. В другой сцене звучит музыка из этой картины. И последнее действие по совпадению происходит в канун Нового года.

Режиссер круто меняет судьбу чеховских персонажей. Нечто подобное делал Тарантино в фильме "Однажды в Голливуде", да и сам Шерешевский в "Ромео и Джульетте" в МТЮЗе

"Три сестры" многие любят за то, что Чехов не дает прямых ответов на вопросы. Почему младшая из сестер хочет, но не может никого полюбить? Отчего так груб и жесток Соленый? Режиссер по-своему пытается осмыслить это и сочиняет для персонажей собственные истории.

В спектакле в анамнезе у Ирины отношения с абьюзером, после которых ей сложно довериться мужчине, даже такому безобидному, как Николай. Его соперник Солти стал злым и грубым после детской травмы, о которой он рассказывает Ирине как любимой женщине и психологу одновременно.

Нечто подобное делал Тарантино в фильме "Однажды в Голливуде", да и сам Шерешевский в своем тюзовском спектакле "Ромео и Джульеттеа", главные герои которого не умирают. Вот и теперь режиссер круто меняет судьбу чеховских персонажей. В "Трех" поединок с Солти не заканчивается для Николая трагически, перед ним даже открывается перспектива взаимной любви.

В финальной сцене встречи Нового 2022 года надежду на счастье, кажется, испытывают все, радуясь, что ковидные ограничения позади. Мы можем относиться к их оптимистическим мечтаниям скептически. Но герои молоды, в них столько жизненной энергии, желания любви и добра, что верится: преодолеют всё. В финале, несмотря ни на что, ощущение света.

Русский музей прислал драйверы в помощь пострадавшим музеям Курской области

Иван Владимиров