Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Депутаты одобрили законопроект об отказе от двойного НДС при продаже автомобиля

Владимир Баршев

В профильном комитете Госдумы по бюджету одобрили законопроект, который отменяет двойной НДС при перепродаже автомобилей. Поможет ли это снизить стоимость подержанных машин для конечного покупателя?

Что предлагают? Сейчас, по мнению депутатов, да и дилеров, есть некие недочеты в налоговом законодательстве. В частности, создает дополнительные препятствия в сегменте CBBC-сделок (client to business to business to client) для подержанных автомобилей. В переводе это означает - клиент - бизнесу, бизнес - бизнесу, бизнес - клиенту.

Что это означает на практике? Автовладелец продает свою машину по трейд-ин дилеру в Москве. В Москве рынка на эти машины нет. Зато на них есть спрос в Челябинске. Но у дилера нет там своего филиала. Тогда он перепродает машину автосалону, который находится там.

И тут происходит первое начисление НДС. Автосалон перепродает авто клиенту. И тут снова начисляется НДС. Для последнего покупателя машина обходится, как минимум, на 40 процентов дороже, чем была принята дилером.

Разберем на простейшем примере. Машина была принята за 800 тысяч рублей. Дилер накинул 200 тысяч и перепродал ее другому дилеру. Но тот заплатит за нее 1,2 миллиона, с учетом НДС. А он заложит свою маржу в 200 тысяч. Но с учетом НДС машина будет выставлена в продажу по цене 1,68 миллиона рублей. В общем, для последнего покупателя машина доходит с ростом стоимости более чем в два раза. Вот именно эту схему предлагается сломать. Законодатели и предлагают отказаться от двойного налогообложения. То есть убрать второй НДС.

Как прокомментировал это депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, законопроект распространяется только на подержанные автомобили с пробегом. Это обусловлено тем, чтобы продавцы не искали лазейки в законодательстве и не пытались вообще избежать уплаты налогов. К тому же, в феврале 2023 года зафиксировано сокращение продаж автомобилей на 43% по сравнению с прошлым годом.

По словам депутата, сейчас важно поддержать отрасль и настроить налоговое законодательство так, чтобы "не зажимать" людей в жесткие рамки, а скорее наоборот - ослабить давление, чтобы рынок не боялся легальных и чистых сделок.

Однако, надо учитывать, что НДС возвращается. Таким образом дилеры не только получают прибыль от продажи автомобилей, но еще и возвращают уплаченный налог. Который, кстати, оплатил автолюбитель, купивший машину последним в этой цепочке. Так что автовладелец платит сполна, а не автосалон.

Максим Кадаков, редактор журнала "За рулем":

- Машины в результате не подешевеют. Чем больше бэушных автомобилей затягивается под дилеров, тем они дороже становятся. И каждая перепродажа все равно поднимает цену.

Продажа подержанных машин через дилеров - это более цивилизованная и удобная форма продажи. Но при нынешнем дефиците автомобилей дилеры в любом случае будут их продавать по максимальной рыночной цене. Вне зависимости от двойного или "справедливого" НДС.

Игорь Моржаретто, автоэсперт:

- Это станет более удобной системой для автодилеров. Позволит снизить издержки. И позволит снизить стоимость подержанных машин для конечного потребителя.

Опера поля боя

это новое искусство, рождённое донбасской войной, искусство Специальной военной операции

Александр Проханов

Состоялось ещё одно представление оперы Александра Агеева «Хождение в огонь». Эта опера уже звучала в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» в танковом цеху. Она звучала в Коврове на заводе имени Дегтярёва, строящем русские пулемёты. Теперь певцы и танцоры выступали в Омске на машиностроительном заводе, производящем танки. В огромном цеху была поставлена тысяча стульев. И все они были заняты рабочими, инженерами, конструкторами, экипажами танков. Сценой служили огнемёт «Солнцепёк» со своими огнедышащими трубами и танк Т-80, только что вернувшийся из боя, с пробитой бронёй, изуродованными катками, иссечённый осколками. Опера исполнялась на броне, которая ещё недавно горела, стреляла, служила последним прибежищем танкистам.

Эта опера была не развлечением, не продуктом шоу-бизнеса, не дивертисментом для отдыха. Эта опера среди грохочущих танковых конвейеров была своеобразным храмовым действом, где музыка, танец, живопись, взиравшие на сцену тысячи глаз складывались в мистерию. Проходило своеобразное крещение танков. Опера вселялась в танк и становилась его элементом наряду с пулемётами, пушкой, лазерными прицелами, космической связью. Танк, который сходил с конвейера, уносил с собой эту оперу, и она двигалась на поле боя.

Этот танк, получивший крещение оперой, был взят на учёт, его номер зафиксирован. Часть, куда он поступает, уже известна, будут известны имена экипажа, и историк станет следить за судьбой этого танка, за его боями, его победами, будет считать число царапин, оставленных на броне осколками и пулями. Если танк будет подбит, его станут восстанавливать. И опера о русском воине, русской победе будет сопутствовать экипажу в бою.

Авторы оперы, её молодые прекрасные исполнители посвящают свой талант русским оружейникам, военным, оборонщикам, которые круглосуточно в три смены создают могучее русское оружие. Опера будет окормлять оборонные заводы, крестить своей музыкой, страстью, молитвой, волей к победе русские самолёты, корабли, подводные лодки, системы залпового огня, противовоздушную и противоракетную оборону. Это новое искусство, рождённое донбасской войной, искусство Специальной военной операции. Это вклад русских художников, вклад движения Русской Мечты в нашу грядущую победу.

Ермаку и Ермолову – слава!

России отступать некуда, ибо позади — Царствие Небесное

Александр Проханов

Карабах оплавлен азербайджанскими реактивными снарядами. Армяне гоняют Пашиняна, как зайца, а тот делает заячьи вскидки в сторону то Франции, то Америки. Русских миротворцев в чёрных мешках отправляют из Лачинского коридора. Русские военные грузовики увозят из Степанакерта обезумевших армянских женщин с недокормленными грудными детьми. Московские высоколобые эксперты сеют ненависть: одни — к армянам, другие — к азербайджанцам. А я? Я-то что?

Я – горький сын Советского Союза, для которого Рязань и Калуга так же дороги, как Ереван и Баку. Азербайджан и Армения — это моя Родина, как бы её ни рубили топорами и ни растаскивали крюками. Лукавые политики, разодрав на части красную страну, хотят уверить меня, что теперь Азербайджан и Армения мне чужие. Они думают, что я отрёкся от своей Родины, нарушил присягу, считаю Грузию, Украину, Киргизию чужими для меня землями. Не чужими. Любимыми.

Азербайджан дал приют моим предкам молоканам, и на чудесных холмах Шемахи по сей день существуют русские молоканские деревни, существует моя прародина Ивановка, где веками бок о бок с азербайджанцами русские люди сажали хлеб, торили дороги, и никто не смел обижать моих бородатых пращуров. Азербайджанцы и русские дарили друг другу виноградные кисти.

Как чудесна Армения! Как прекрасны её горные яблоневые сады, среди которых я, молодой, легконогий, двигался, осыпаемый лепестками яблонь, и смуглые армянские крестьяне чистили арыки, обрезали старые сучья, а утомившись, сидели под яблонями, постелив на землю скатёрку, доставали лепёшки, сыр и чудесную армянскую чачу. И я, двигаясь от села к селу, был зазываем к себе этими крестьянами, они потчевали меня своими хлебами, своей огненной чачей.

И когда я спустился с горы, я любил весь мир. Этим миром была для меня Армения, её седые каменные церкви, её Бюракан, где в телескопах сверкали далёкие спирали галактик. Севан — озеро такой синевы, что ночью эта синева рождала счастливые сны.

Советский Союз был грандиозной невиданной цивилизацией, где каждый народ, каждый язык, каждое верование, каждая краска, каждый звук, каждый ручей, каждая горная вершина, каждая пролетавшая птица складывались в потрясающую гармонию, красоту и величие. Эта цивилизация жила, дышала, развивалась, преодолевала несовершенства, изживала недуги. Стремилась сочетать в себе в великой гармонии множество земных начал, устремляя их в восхитительное сказочное грядущее, в рай земной, где каждый народ, каждая песня, каждый труженик и поэт воспевал эту будущую великую Родину — венец всех земных царств.

Когда назревал азербайджано-армянский конфликт, когда открылась крохотная кровавая ранка, Горбачёв отказался её лечить, отдал её на откуп местным врачевателям. И эти врачеватели отыскались.

Армяне погнали из Кафана азербайджанцев, и те — дети, старики и женщины — брели по перевалу, падали, изнемогая, и гибли. Изгнанные кафанцы, изуродованные и изнасилованные, явились в Сумгаит и учинили там чудовищную армянскую резню, беспощадную и кровавую, как средневековые бойни.

Карабах ощетинился, создал боеспособную армию, отбил у Азербайджана семь районов, проточил в Армению Лачинский коридор и, пользуясь бездарностью азербайджанского Эльчибея, стал строить великую Армению.

Эльчибей канул в вечность. Вернулся Гейдар Алиев. Бакинская нефть превратилась в новейшие системы оружия, прекрасно обученную армию, и начались сражения, которые ещё не видывал этот район земли. Плавились танки, сёла сгорали и превращались в пепелища с обугленными трупами жителей. Ненависть была безграничной. В этой ненависти испепелялась мечта о великой Армении.

Турция приходила в Азербайджан со своими советниками, со своими боевыми навыками, обретёнными на полигонах НАТО. Армяне сдавали города, зазывали Россию вмешаться в карабахский конфликт. Россия, с отпавшими от неё великими землями, городами и народами, оскорблённая, обманутая, измученная, как могла, усмиряла эту бурю ненависти.

Пала великая советская геополитика, пал великий советский централизм, умевший управлять множеством пространств и народов. Наступила пора распада, который длится и по сей день.

Сегодня Россия — это осаждённая крепость с плохо построенными фортификационными сооружениями. Разворачивается огромная русская геополитическая драма. По всем границам Российского Государства создаются гроздья антироссийских государств, глядящих на Россию сквозь прицелы своих исторических претензий. Вчерашние братские народы становятся плацдармами для антирусской экспансии. Мирный развод, который нам обещал Борис Ельцин, превратился в череду кровавых столкновений и войн.

Таджики резали друг друга в гражданской войне. Не просохла кровь на лезвиях киргизских ножей. Таджики с узбеками готовы воевать за драгоценные воды. Таджики с киргизами готовы воевать за пашни и выпасы. В Казахстане всё больше китайских дорог, китайских заводов и фабрик, всё меньше русского языка, всё меньше русских географических названий.

Грузия харкает кровью. Её кровавая слюна летит в Абхазию и Южную Осетию. А порт Поти становится всё больше натовским портом. Украина — громадный окровавленный коготь, который НАТО запустило в русское тело. Прибалтика и Финляндия формируют батальоны, подобные тем, что во время Великой Отечественной войны вторгались в Россию, творя чудовищные злодеяния, которым удивлялись даже немецкие каратели.

С ледовых морей Америка грозит России всей мощью своих дальнобойных ракет. Германия терпеливо ждёт, когда, проглотив подаренный ей Горбачёвым жирный кусок, она вернётся в Калининград, и в Кенигсберге появятся Фридрихштрассе и Адольфплац. Япония терпеливо и неутомимо подкрадывается к Курильским островам, нанося их на японские карты.

У России тяжкие времена. Распад Союза породил распад России, который проявился в двух чеченских войнах и в безумствах суверенитетов — якутском, башкирском, татарском. На суверенитеты была наброшена смирительная рубашка. Они присмирели, но не выздоровели. Безумие тлеет, и в Тобольске не смеют произносить имя Ермака, а на Кавказе — имя Ермолова. Русский народ мелеет, и русские бесшумно, незримо для глаз уходят с Кавказа, из Якутии и Тувы. Мы пожинаем удар чугунной бабы, которую раскачал Горбачёв и которой ударил Ельцин, разрушив великую русскую цивилизацию. Этот удар продолжает катиться в глубь России, и мы в наших русских домах чувствуем трясение земли. От этого трясения бьётся посуда в буфетах Севастополя, качаются люстры в домах Белгорода и Брянска.

Золотой петушок на шпиле кремлёвского дворца не устаёт кукарекать и плещет крыльями на все стороны света. Россия обожжёнными губами пьёт свою отравленную чашу.

У русского народа есть танки. Есть бесстрашные русские солдаты. Есть прозорливые дипломаты. И есть президент. Всё это складывается в русский централизм, который является основой сохранения и сбережения России. Ослабление и разрушение этого централизма является катастрофой.

Роман Абрамович, Алишер Усманов, Михаил Прохоров, Потанин и Дерипаска перестали быть опорой государства, каковой они были в проамериканском ельцинском государстве. «Альфа-банк» Фридмана не является национальным банком России. Всё это племя ушло из России, и его удел – тлеть и обугливаться в топке чужих цивилизаций. Россия — наедине со своей историей, наедине со своей великой Русской Мечтой. России отступать некуда, ибо позади — Царствие Небесное.

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры создаются для развития туристических кластеров

Во многих странах мира, включая Россию, 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. С 2021 года Минстрой России курирует федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры», входящий в состав нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Перед нами стоит ответственная и важная задача обеспечить туристической инфраструктурой регионы России. Сегодня на развитие туротрасли направлены существенные меры поддержки. Это и создание объектов обеспечивающей инфраструктуры, необходимых для туробъектов, и финансирование проектов с участием Корпорации Туризм.РФ. Сегодня выстраивается новая система развития таких проектов, которая в будущем позволит обеспечить качественный отдых всем туристам. Новые проекты создаются уже с учетом круглогодичной работы, а также с сокращенным периодом окупаемости для инвесторов. В части строительства туробъектов и обеспечивающей инфраструктуры к ним необходимо уже на этапе проектно-изыскательских работ обеспечить надлежащий контроль за ходом выполнения работ и осуществлять его на всех этапах строительства», - отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

«Для дальнейшего интенсивного развития внутреннего туризма и реализации масштабных проектов важно сохранить сформированный и успешно действующий механизм комплексных мер поддержки, очень востребованных у отраслевых инвесторов. Это позволит сохранить растущую инвестиционную активность в развитии туристической инфраструктуры», – сообщил генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов.

В рамках федерального проекта Минстрой России оказывает поддержку в реализации инвестиционных проектов с участием Корпорации Туризм.РФ, а также предоставляет субсидии субъектам для создания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. По результатам отборов Минстроем России отобраны 11 субъектов, где будет создано 44 объекта инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристических кластеров.

Речь идет об объектах в Адыгее, на Камчатке и Кузбассе, Пермском и Приморском краях, Тверской, Воронежской, Иркутской, Пензенской, Челябинской, Ярославской областях. Всего планируется создать 44 объекта на сумму почти на 50 млрд рублей.

Так, в Республике Адыгея с опережением графика на три месяца ведется реконструкция участка автомобильной дороги Даховская - плато Лаго-Наки протяженностью 1 км. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию уже в октября этого года.

В Рамонском муниципальном районе Воронежской области в начале октября начнутся строительно-монтажные работы Туристического культурно-развлекательного и спортивного центр «Ямань SPA RESORT».

В Ярославской области ведется реконструкция автомобильной дороги от Р-132 до с.Красное общей протяженностью 12 км.

Также в рамках федерального проекта Корпорацией Туризм.РФ разработаны 9 мастер-планов развития туристских территорий: «Три вулкана» (Камчатский край), «Лагонаки» (Адыгея), «Кондуки» (Тульская область), «Абрау-Дюрсо» и «Долина Васта» (Краснодарский край), «Байкальская слобода» (Иркутская область), «Долина Айна» (Сахалинская область), «Казань Марина» (Республика Татарстан) и «Белокуриха Горная» (Алтайский край).

Проекты помогут в решении задачи, поставленной Президентом, по ускоренному созданию туристической инфраструктуры. Их реализация позволит создать в Татарстане, Алтайском крае, Иркутской и Сахалинской областях более 8,5 тыс. комфортных гостиничных номеров и свыше 10 тыс. новых рабочих мест, благодаря чему турпоток к 2030 году на эти курорты потенциально составит 2,3 млн человек.

В Саратовской области по программе «Стимул» построены новые инженерные сети

Федеральная программа стимулирования жилищного строительства федпроекта «Жилье» способствует обеспечению новых жилых микрорайонов, строящихся по всей России, социальными объектами, транспортной и инженерной инфраструктурой. В рамках программы Правительство РФ выделяет денежные средства на возведение школ, детских садов, поликлиник, дорог, инженерных коммуникаций, тем самым обеспечивая создание этих объектов параллельно с возведением жилья, ускоряя развитие строящихся районов и формируя полноценные комфортные условия проживания в них.

«С начала 2023 года в 12 регионах страны по программе «Стимул» построены и введены в эксплуатацию 20 инженерных систем, их суммарная протяженность составила около 350 километров. Так, новые сети появились в этом году в Белгородской, Волгоградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Челябинской областях, Кабардино-Балкарской и Удмуртской Республиках, Республике Башкортостан. Работа этих коммуникаций незаметна, но они являются главным фактором жизнеобеспечения любого города», – отметил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин.

Также замминистра сообщил, что в городе Энгельс Саратовской области завершено строительство двух объектов инженерной инфраструктуры – системы водоснабжения и водоотведения квартала жилой застройки по улице Тургенева и по улицам Вокзальная-Гоголя-Калужская-2-я Советская. Суммарная протяженность сетей составляет более семи километров. Это первые инженерные объекты Саратовской области, введенные в эксплуатацию с начала 2023 года благодаря программе «Стимул». На сегодняшний день в субъектах возводится 70 объектов инженерной инфраструктуры: сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, водоочистные сооружения, системы канализации, а также канализационные коллекторы.

«На территории Саратовской области в период с 2018 года по сегодняшний день введены в эксплуатацию 13 объектов. Это три детских сада на 480 мест, взрослая и детская поликлиника на 500 и 350 посещений в смену соответственно, пять автомобильных дорог протяженностью почти 4,5 км, три объекта инженерной инфраструктуры, которые построены за счет средств федерального бюджета по программе «Стимул»», – отметила руководитель Проектной Дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.

Кроме того, на данный момент в регионе строится еще 6 программных объектов, в том числе 2 объекта инженерной инфраструктуры.

Александр Широв: Период адаптации к изменившимся внешнеэкономическим условиям завершен

Александр Широв (член-корреспондент РАН, директор института народно-хозяйственного прогнозирования РАН)

Главным результатом развития экономики в первой половине 2023 г. стало превышение по большинству показателей уровня 2021 г. Это позволило большинству экспертов говорить о том, что период адаптации к изменившимся в 2022 г. внешнеэкономическим условиям завершен. Теперь есть возможность начать реализацию этапа структурно-технологической перестройки экономики для повышения устойчивости к внешним воздействиям на основе инвестиций, развития производства и повышения его эффективности.

В 2023 г. сформировались условия для позитивной реализации особенностей регионального развития. Рост промышленного производства составил 2,2% в сравнении с первым полугодием 2022 г. При этом рост обрабатывающих производств был существенно выше - 5,5%. В условиях ускоренного роста машиностроительных производств и импортозамещения преимущество получили регионы с развитой промышленностью. В динамике промпроизводства лидируют Центральный федеральный округ - 9,4% и Приволжский федеральный округ - 5,4%. В части обрабатывающих производств наиболее динамичный рост показывали старопромышленные регионы России: Центральный федеральный округ (+11,4%), Уральский федеральный округ (10,2%), Приволжский федеральный округ (+7,3%).

Рост промпроизводства является базой, которая обеспечивает рост доходов населения. Ситуация на рынке труда постепенно разворачивается в пользу работников, и значимый рост производства сопровождается увеличением зарплат. В целом по экономике их рост в первом полугодии 2023 г. составил 6,8%, а среднемесячная зарплата по стране достигла уровня 70 189 руб. Наибольший рост зарплат наблюдался в Приволжском (10,7%), Уральском (9,3%) и Сибирском (9,4%) федеральных округах. Абсолютным чемпионом по росту средней зарплаты стала Оренбургская область, где ее рост составил 17,8%. Правда ее уровень все еще находится существенно ниже среднего показателя по стране и составляет 50 761 руб.

Общие выводы по итогам анализа развития экономик регионов России подтверждают тезис о фронтальном характере роста, который вышел далеко за пределы простого посткризисного отскока. Экономика получила новый импульс, связанный с задействованием новых факторов роста в результате совместных действий бизнеса, населения и государства. Теперь необходимо сохранить позитивную динамику и обеспечить вовлечение в экономическую активность все новых факторов роста, создающих новые доходы и повышающих качество жизни в нашей стране.

Регионы пытаются навести порядок в медицинском обслуживании населения

Михаил Пинкус (Челябинск),Валентина Пичурина (Курган)

Если власти Южного Урала намерены запретить главврачам государственных учреждений здравоохранения параллельно руководить частными медцентрами, то в Курганской области всем врачам предложат вести платный прием в своих больницах в нерабочее время. Чем это вызвано, разбирались корреспонденты "РГ".

Как объяснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, нынешняя практика приводит к тому, что пациентов направляют на лечение к тем же врачам, но за деньги, а не по полису ОМС. И чаще всего эту ситуацию намеренно провоцируют главврачи. И эта проблема не только челябинская. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время поездки в Саратовскую область этим летом возмутился, что иные главврачи зарабатывают больше губернатора, получая доходы от аффилированных частных клиник. В Челябинской области считают, что эту проблему можно решить ужесточением контроля и введением поправок в законодательство.

В Курганской области на это взглянули с другой стороны. Всем врачам будет предложено вести платный прием на своем рабочем месте, но в нерабочее время. Им предложат увеличенный по сравнению с частной клиникой процент от приема, а в случае необходимости пересмотр стоимости услуг в сторону увеличения. Это не касается специалистов, которые оказывают в частных клиниках пациентам ту помощь, которую пока еще не могут оказывать в полном объеме в своей системе, например некоторые виды помощи по флебологии, эндокринологии, стоматологии и другие.

По словам директора регионального департамента здравоохранения Алексея Сигидаева, госучреждения тратят огромные средства на повышение квалификации, профессиональную переподготовку, дополнительное образование, закупку и ремонт оборудования. Если медработник принимает решение приносить доход не своей родной организации за счет платной деятельности, а предпринимателю, то он вправе просить у этого предпринимателя средства на обучение и оборудование.

"На совещании с главными врачами относительно графика закупки оборудования и плана по обучению специалистов заявлено следующее: если в учреждении есть врачи, которые работают не только в государственных больницах, но и в частных клиниках, они не будут иметь права на обучение, как и на закупку оборудования под свои цели из общего бюджета, - рассказал Алексей Сигидаев. - Когда врач или, что особенно печально, руководитель вкладывает средства не в ту больницу, где работает, у него не будет и заинтересованности в развитии родного учреждения".Средства на обучение и закупку оборудования будут направлены прежде всего в те учреждения, которые приносят доход в свою организацию.

Студенты аграрного вуза в Тюмени вырастили для нуждающихся борщевые наборы

Ирина Никитина

Социальной акцией "От всего сердца" уборку урожая завершили студенты Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Нуждающимся тюменцам, а среди них ветераны труда и агропромышленного комплекса, инвалиды, многодетные и малоимущие семьи, ребята передали 150 борщевых наборов общим весом почти 6,5 тонны.

Директор Агротехнологического института Михаил Коноплин уточнил: каждый мешок вытянул на 43 килограмма. Внутри - картошка, свекла, морковь, капуста и лук-репка. Этого по нормам СанПиНа должно хватить на четыре месяца. Все корнеплоды будущие агрономы, садоводы и кадастровые инженеры вырастили самостоятельно на институтском опытном поле. Сами и развезли по домам.

- Нашему доброму делу второй год, - рассказывает Михаил Андреевич. - Весь город, конечно, охватить не можем - работаем прицельно по административным округам. Нынче выходили в Центральный. Для студентов младших курсов полевая страда сопрягается с проведением научных работ, у старших это производственная практика фактически с апреля по сентябрь. Ну а для всех разом - воспитание патриотических чувств. Помогают нам и хозяйства-партнеры.

Накануне агросезона студенты с преподавателями прикинули, сколько овощей нужно отправить в вузовские столовые, и добавили в список горожан. В прошлом году их было 200, в этом - 150. В следующем, надеются в агротехнологическом институте, снова постараются сформировать две сотни мешков - главное, чтобы капризная сибирская погода не подвела.

- Помогать нуждающимся - особая миссия, - заметила староста группы агрономов Любовь Васильева.

А получать слова благодарности за свой труд, каких за целый год не услышишь, - еще приятнее.

Хабаровский край стал 29-м участником "Императорского маршрута"

Татьяна Хорошилова (Хабаровск)

В Доме офицеров Восточного военного округа прошло подписание трехстороннего Соглашения о включении Хабаровского края в федеральный культурно-исторический "Императорский маршрут", уже объединяющий 29 регионов Российской Федерации.

Соглашение подписали губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

"Императорский маршрут" популяризирует знания о 300-летней истории императорской России, объединяет не только места памяти представителей императорского дома Романовых, их официальных визитов и паломничеств, образа жизни и воспитания, но дает глубокое погружение в историю своего края - что хорошо знаем, то и любим. ЕСПО отвечает за историческую правду и осуществляет концептуальное руководство", - рассказала глава Фонда ЕСПО Анна Громова.

В городах, где проходит "Императорский маршрут", фондом ЕСПО создано более 10 музеев. Среди них - единственный в стране федеральный музей семьи императора Николая II в Тобольске и "Напольная школа" в Алапаевске, а также музейный мемориальный кластер в Подмосковье на территории бывшего императорского имения "Ильинское-Усово".

У Хабаровского края богатое культурно-историческое наследие, связанное с императорским домом Романовых. Хабаровск помнит визиты представителей царской фамилии. В честь побывавшего здесь сына императора Александра II - великого князя Алексея Александровича - была названа Алексеевская улица, первое учебное заведение тогдашней Хабаровки.

Весной 1891 года Хабаровка принимала цесаревича Николая Александровича, который пожертвовал значительные средства на благотворительные нужды края. Будущий император Николай II принял участие в открытии памятника генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому.

Цесаревичу шел 23-й год, когда по решению отца, Александра III, он как старший сын - наследник царского престола России - отправился в поездку для ознакомления с достижениями мировой цивилизации Востока. 11 мая 1891 года он прибыл во Владивосток на фрегате "Память Азова". Пробыв в городе 11 суток, цесаревич направился к Амуру на лошадях, затем пересел на пароход, по извилистой речке Сунгаче поплыл к Уссури, а затем по Амуру добрался до Хабаровки (будущий город Хабаровск). 31 мая цесаревич отбыл на пароходе "Граф Муравьев-Амурский" вверх по Амуру в сторону Благовещенска. Спустя время цесаревич, узнав, что на далекой окраине России создается Приамурский отдел императорского Русского географического общества, а при нем музей и библиотека, прислал 453 книги из личного фонда для общественного доступа. Еще 880 книг прислали великие князья (они хранятся сегодня в хабаровском архиве).

В год приезда цесаревича стартовали сложнейшие работы по строительству Южно-Уссурийской дороги. Старт начала строительства Великого сибирского пути дал император Александр III. Его сын, цесаревич Николай, заложил фундамент Транссиба на Дальнем Востоке, но одним из первых идейных вдохновителей постройки железной дороги по праву считается генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский. Памятник этой исторический личности изображен на пятитысячной рублевой купюре РФ, а на обороте - Амурский мост. Генерал-губернатор сыграл важнейшую роль не просто в освоении Дальнего Востока, а в том, что этот потрясающий по красоте и своим богатствам край стал русским.

Еще до губернаторства Муравьев заручился поддержкой Невельского, исследовавшего устье Амура, который подтверждал доступность реки для морских судов, а значит - связь с Тихим океаном. Приближавшийся разрыв с западными державами заставил правительство России обратить внимание на защиту Камчатки. Единственным путем, по которому можно было туда отправить войска, был водный по Амуру. Муравьеву предоставили право вести все переговоры с китайским правительством по разграничению восточной окраины.

Постоянное железнодорожное сообщение от Владивостока до Хабаровска протяженностью около 800 километров запустили осенью 1897 года. В 1916 году был построен железнодорожный мост через Амур. Пуском моста, названного в честь наследника престола Алексея Николаевича, было завершено строительство Транссибирской магистрали. Амурский мост до 1917 года стал частью Транссибирской магистрали и федеральной автотрассы М58 Амур. По мнению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, Дальневосточная железная дорога, Амурский мост, в основе которого до сих царская колея, опровергает положение, что Россия была лапотной.

Об истории развития Транссиба и железнодорожного дела в России можно узнать из открывшейся в этот же день в Доме офицеров передвижной стендовой выставки "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых". Она создана научным коллективом Фонда ЕСПО в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории Российской академии наук.

- Мы сейчас строим Тихоокеанскую железную дорогу на берег Охотского моря, сдадим через пару лет, - рассказал Михаил Дегтярев, - пойдут грузы на экспорт, будет построен новый порт, а благодаря открывшейся выставке мы узнали, что так происходило и сто лет назад.

- Эта выставка о великом подвиге нашего народа, который был созидателен в единении, - подытожила глава Фонда ЕСПО Анна Громова. - Строительство Транссиба было миссионерским проектом в целях освоения Сибири и Дальнего Востока. Люди сейчас не любят выходить из состояния комфорта, а люди, строящие Транссиб, Амурский мост, думая о сохранении границ, оставили нам цветущую землю.

Выставка уже побывала в 9 регионах страны: в Тюмени, Омске, Чите, Иркутске, Красноярске, Владивостоке. Останется в Хабаровском крае и будет перемещаться по городам и поселениям региона.

Новые правила приема в вузы: Минобрнауки предлагает отказаться от бумажных документов

Мария Агранович

Министерство науки и высшего образования подготовило проект приказа о правилах приема в вузы в 2024 году. Главные нововведения, как уточняют в ведомстве, направлены на повышение "открытости процесса и полезного опционала для вузов и абитуриентов". Что изменится?

Без бумаг

Разработчики предлагают оставить в прошлом бумажные оригиналы документов. При зачислении их требовать не будут - хватит и их электронного подтверждения в государственных информационных системах или на "Госуслугах".

По часам

Конкурсные списки на сайтах вузов будут обновляться ежечасно, с самого первого дня подачи документов. Новый онлайн-сервис позволит мониторить свою позицию в рейтинге и укажет, в каком вузе поступающий потенциально рекомендован к зачислению.

Университеты смогут следить за наполнением конкурсных групп, что даст им возможность определять актуальное положение приемной кампании и принимать меры по привлечению студентов.

В приоритете

Абитуриент может по-прежнему подать заявления в пять вузов на пять разных направлений подготовки. Но если в эту приемную кампанию те, кто поступал на бюджет, могли расставлять по приоритетам только выбранные специальности в рамках одного вуза, то теперь приоритетные списки можно будет формировать и из самих вузов.

"Новые правила ощутимо упростят и вузам, и будущим студентам весь процесс такого тревожного периода как вступительная кампания, - отмечает замглавы Минобрнауки Дарья Кирьянова. - Теперь абитуриент сможет постоянно отслеживать свои позиции и грамотно распоряжаться шансами, выстраивая гибкую траекторию при выборе вуза.

В прошедшей приемной кампании также были новшества: с 10 до 5 уменьшилось количество направлений, по которым можно одновременно участвовать в конкурсе, а также были установлены единые сроки приема на бюджетные места по всем формам обучения.

Всего вузам было выделено 630 тысяч бюджетных мест, включая места для университетов из новых регионов. Первокурсниками стали более 1,2 миллиона человек.

Активнее всего в этом году абитуриенты выбирали информатику и вычислительную технику, педагогику, экономику, юриспруденцию и менеджмент. Самые популярные вузы - РАНХиГС, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет, ВШЭ и Финуниверситет.

Под звук паровозного гудка

«Гудок» рассказывает о путешествиях на паровой тяге

Сегодня Всемирный день туризма. «Гудок» рассказывает о путешествиях на паровой тяге, интерес к которым растёт с каждым годом. Они притягивают своей историей, яркими впечатлениями, а также развивают пригородное и межрегиональное сообщение.

25 паровозов в настоящее время курсируют в составе ретропоездов на сети российских железных дорог

Под звук паровозного гудка

Александр Львов, генеральный директор железнодорожного туристического оператора «Ретро-Туризм»:

– В компании «Ретро-Туризм» разработаны и успешно реализуются туристические продукты с включённой в пакет железнодорожной перевозкой.

Основная особенность наших программ в том, что при доставке групп к местам экскурсионного обслуживания на отдельных участках используются настоящие паровозы, которые сами по себе – точка притяжения для туристов. Когда поезд на паровой тяге стартует, весь вокзал сбегается сфотографироваться с паровозом. Именно так, под пронзительный гудок и сквозь клубы пара, специальные составы выезжают из Адлера, Волгограда, Кисловодска, Новороссийска, Москвы, Ростова-на-Дону.

Основное направление нашей деятельности связано с формированием и реализацией школьных экскурсионно-познавательных маршрутов патриотической направленности. Поездки к знаковым местам времён Великой Отечественной войны на поезде с паровой тягой оставляют особые впечатления. В качестве примера можно привести наш федеральный проект «Правнуки Победы», в рамках которого дети совершают однодневные путешествия в Волгоград и Новороссийск. Города выбраны не случайно: в этом году отмечаются многие памятные даты, среди которых 80-летие победы в Сталинградской битве, 80 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск в Новороссийске, 80-летие окончания битвы за Кавказ.

С познавательной точки зрения одного дня вполне хватает, чтобы посетить все основные исторические локации городов-героев и дать школьникам возможность получить максимально полную картину героического прошлого Родины. В местах экскурсионного обслуживания детские группы получают продукт под ключ: современные автобусы, профессиональных гидов-экскурсоводов, трёхразовое питание в кафе и ресторанах городов. Во время поездки мы знакомим ребят с культурно-историческим наследием российских железных дорог, а также при активном участии сопровождающих сотрудников транспортной полиции проводим уроки по основам безопасности жизнедеятельности и транспортной безопасности.

Особенность данных продуктов в том, что мы собираем целые детские поезда (от 400–500 школьников с сопровождающими). На регулярной основе (обычно это осенние и весенние каникулы) дети ездят в Волгоград и Новороссийск из Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод и Ростовской области. Этой осенью у нас в проект включился Ульяновск.

Кроме того, на текущий учебный год запланирован новый патриотический проект «Битва за Москву». Он ориентирован в первую очередь на московских школьников, которые в течение двух-трёх дней посетят знаковые исторические локации: военно-исторический музей в Снегирях, разъезд Дубосеково, города Волоколамск, Ржев, Тулу, а также парк «Патриот».

Ещё одно направление, где используется поезд с паровой тягой, – это Великий Устюг. Наши экскурсионные продукты «На день рождения к Деду Морозу», «Встреча Нового года» и «Новогодние каникулы» пользуются особым спросом не только у детской, но у взрослой аудитории.

Мы хотим развивать маршрутную сеть и дальше.

«Генерал» по-прежнему в строю

Владислав Гурницкий, технолог сектора по организации работы паровозов службы эксплуатации Дирекции тяги:

– В 2023 году на сети РЖД паровозы обеспечивают курсирование поездов на 11 участках эксплуатации.

С развитием внутреннего туризма всё больше пассажиров предпочитают в качестве отдыха путешествие по бескрайним железным дорогам России. Вояж на ретропоезде под паровой тягой превращает поездку в сказочное путешествие. Стальные гиганты XX века – паровозы, клубы пара из трубы, звонкий гудок паровозного свистка, соответствующее оформление интерьеров пассажирских вагонов и платформ, поездные бригады, облачённые в форменную одежду прошлых лет, – всё это погружает пассажиров в неповторимую атмосферу прошлого.

Назову флагманские проекты туристических маршрутов дальнего следования с использованием паровозов. Это прежде всего «Рускеальский экспресс» по маршруту Сортавала – Рускеала. Ведёт поезд паровоз серии Л «лебедянка». В составе купейные вагоны, стилизованный вагон-ресторан и фотокупе. Интерьеры «Рускеальского экспресса» воссоздают атмосферу вагонов «Николаевского экспресса», ранее курсировавшего между Санкт-Петербургом и Москвой. В 2022 году «Рускеальский экспресс» был отмечен премией Правительства РФ в области туризма.

«Уральский экспресс» идёт по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – Электролитная – Музей гражданской и военной техники «УГМК». С ним работают паровозы серий Л и ЛВ, а также электровоз ЧС2 1963 года постройки. В состав входят вагоны в историческом стиле начала XX века, вагон-ресторан, вагон-буфет и фотокупе.

«Байкальский экспресс» и «Байкальская сказка» курсируют на участке Слюдянка – Байкал. Ретропоезд следует по Кругобайкальской железной дороге, которая является уникальным памятником инженерного искусства начала ХХ века и одной из живописных достопримечательностей Прибайкалья. Поездка по КБЖД проходит на паровозе, как это было и 100 лет назад, что придаёт ей особый колорит.

Специально для туристического поезда «Ладожская нерпочка», следующего по маршруту Сортавала – Валаамский причал, был восстановлен маневровый паровоз серии 9П. Он почти в два раза меньше обычного за счёт отсутствия тендера.

«Зимняя сказка» курсирует на участке Первушино – Кострома Новая. Поезд следует с паровозом Л «лебедянка», на фоне которого все желающие могут сделать эксклюзивные фотографии.

В числе пользующихся спросом проектов поездов пригородного сообщения на паровой тяге в 2023 году отмечу «Селигер» (Бологое – Осташков). Этот поезд курсирует по субботам и воскресеньям по историко-заповедной зоне Октябрьской железной дороги. Линиям этого направления нет равных по исторической сохранности и целостности архитектурных сооружений и объектов железнодорожной инфраструктуры. «Селигер» был запущен в сентябре 2018 года и стал первым пригородным маршрутом на паровой тяге в России.

«Графский поезд» ездит по участку Воронеж – Графская – Рамонь к замку Ольденбургских. Здесь был капитально отремонтирован вокзал на станции Графская, реконструированы в ретростиле станционные здания в Бору и Рамони. На станции Графская развёрнута экспозиция «Зал ожидания XIX века», а на станции Рамонь – «Быт начальника станции XIX века».

«Дорогой мужества» по маршруту Старый Оскол – Сараевка ретропоезд идёт с паровозом серии Л по субботам и воскресеньям. Проект «Дорогой мужества» посвящён 80-летию Победы в Курской битве и памяти строителей 95-километровой железнодорожной линии Старый Оскол – Ржава.

Ретропоезд на участке Ярославль – Рыбинск следует с паровозами серии Л и П36 и стилизованными вагонами. Также на полигоне Северной железной дороги в течение августа действовал экскурсионный ретропоезд на паровой тяге в Республике Коми по маршруту Сыктывкар – Микунь. Впервые он был запущен в 2022 году в дни празднования 100-летия республики.

Ретропоезд по маршруту Нижний Новгород – Арзамас следует с паровозом П36 «генерал». В путешествии пассажиров ждёт экскурсия с интерактивной программой. По прибытии в Арзамас можно ознакомиться с историей города, а также посетить местные достопримечательности.

По маршруту Ростов-Главный – Таганрог поезд ведут паровозы ЛВ или П36. Состав сформирован из современных комфортабельных вагонов с сопровождением экскурсоводов.

В гости к Чехову и контрабандистам

Путешествие из Ростова-на-Дону в Таганрог поездом на паровозной тяге – бестселлер среди туристических программ Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании. За два года, что состав курсирует на постоянной основе, его пассажирами стали более 10,5 тыс. человек, это притом что ретропоезд ходит только по субботам в летний сезон. В последний рейс в этом году он отправится 30 сентября.

Таганрог привлекает туристов старинной архитектурой, интересной историей, уютными улочками и тенистыми парками, множеством музеев, прекрасными морскими видами и особой атмосферой.

Мимо красавца паровоза П36, пускающего клубы пара на перроне пригородного вокзала Ростов-Главный, никто не проходит равнодушно. Многие останавливаются, чтобы сделать фото, держа в одной руке телефон, а в другой – увесистый чемодан.

Большинство пассажиров, которые занимают места в вагонах поезда, купили комплексные турпакеты, разработанные пригородной компанией совместно с туроператорами Ростова-на-Дону и Таганрога. Всего турпрограмм около десяти. В стоимость включены перевозка пригородным поездом и экскурсионным автобусом, сопровождение гида, билеты в музеи и театр – с начала года их продано около 5 тыс. В каждом таганрогском туре есть своя изюминка: иммерсивный театр, гастрономические сюрпризы, различные интерактивности. Экскурсия «Маленький Ла Скала: истории и легенды театра им. Чехова», например, даёт возможность попасть не только на спектакль, но и за кулисы. Программа «Легенды и мифы Богудони» знакомит путешественников с рыбацким районом города, где когда-то орудовали контрабандисты. Туристов ждут прогулка по атмосферным улочкам и ужин в одном из двориков с видом на закат над морем.

Таганрог – родной город Антона Чехова, и многие экскурсии посвящены писателю. Как раз в такой тур 23 сентября отправились две группы: из взрослых туристов и пятиклассников ростовской гимназии № 25. На перроне Нового вокзала Таганрога путешественников встречали сам «Антон Павлович» с «супругой». В ходе автобусной обзорной экскурсии гиды рассказали о том, как был основан город, где располагалась крепость, построенная по указу Петра I. В музее «Домик Чехова» маленьких путешественников удивило, что семья писателя из восьми человек жила в тесном флигеле, который арендовала у купца. В гимназии, где учился будущий писатель, ребят впечатлил карцер для провинившихся гимназистов. И взрослые, и дети с удовольствием поучаствовали в театрализованной части экскурсии – небольшой викторине по творчеству Чехова, дефиле в элегантных шляпках.

«Мы часто ездим в Таганрог на машине. Давно хотели отправиться в путешествие на ретропоезде и купили экскурсионные билеты на сайте Северо-Кавказской ППК, – рассказали ростовчане Оксана и Максим Морозовы. – Правда, ожидали, что вагоны тоже будут старинные, а не обычные плацкартные, но так даже удобнее: многие попутчики воспользовались возможностью полежать на верхних полках. Очень понравилась экскурсия – интересно и насыщенно. Была возможность заказать дополнительные услуги, например прогулку на яхте. Здорово, что программа предусматривает и свободное время для самостоятельной прогулки по городу».

В этом году совместно с Агентством по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области пригородная компания запустила программу лояльности маршрута «Таганрогский экспресс». Приобретение проездного абонемента на пригородные поезда даёт право совершить пять поездок из Ростова-на-Дону в Таганрог, делая остановки по пути для знакомства с достопримечательностями на берегах Таганрогского залива. К абонементу прилагается пакет скидок и бонусов от партнёров: кафе, ресторанов, гостиниц, развлекательных комплексов и парков.

Незабываемые выходные на «Селигере»

Пять лет назад, 29 сентября 2018 года, в первый рейс по маршруту Бологое – Осташков отправился ретропоезд «Селигер» Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Движение регулярных поездов на паровозной тяге в Тверской области возобновилось после 42-летнего перерыва.

В прошлом году пассажирами «Селигера» стали 10 тыс. человек, за восемь месяцев 2023-го – уже 6 тыс.

Туристический ретросостав курсирует по субботам и воскресеньям, даря возможность посетить в выходные заповедные земли близ озера Селигер. Кстати, название для проекта выбирали почти год из пяти вариантов, среди которых были «Паровоз на Селигер» и «Селигерская кукушка».

Туристы, решившие отправиться в путешествие, погружаются в историю уже на вокзале Бологое. Эта станция появилась в составе Петербурго-Московской железной дороги около 170 лет назад. В 1854 году здесь достроили типовое одноэтажное каменное здание вокзала, близ станции возвели круглое кирпичное паровозное депо на 22 секции.

Ретропоезд на Осташков уходит в 9.15. Незадолго до отправления к двум стоящим на путях зелёным вагонам подъезжает паровоз серии Л 1953 года выпуска, и публика на перроне заметно оживляется.

Форма проводников и интерьер вагонов, выпущенных Тверским вагоностроительным заводом, по стилю напоминает 1950-е, но удобства в них современные: мягкие кресла, система климат-контроля, биотуалеты.

Один из ключевых моментов путешествия на «Селигере» – получасовая остановка на старинной станции Куженкино. Этот исторический комплекс работники Московской дистанции гражданских сооружений Октябрьской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений воссоздали по чертежам конца XIX – начала XX века всего за один год. В здании вокзала – массивные деревянные скамьи с аббревиатурой МПС на спинке, касса, за стеклом которой керосиновая лампа и счёты. Настенные часы, люстры, другие предметы интерьера и экстерьера – всё напоминает о прошлом.

В 12.49 «Селигер» прибывает в Осташков. У туристов есть выбор: остаться здесь на ночёвку и вернуться на ретропоезде в Бологое на следующий день или за пару часов ознакомиться с городом на берегу Селигера.

Кстати, летом Московско-Тверская пригородная пассажирская компания организовывала бесплатную автобусную экскурсию «Путешествие в Осташков» по знаковым местам города.

Надежда Кожухова, Евгения Лебедева, Мария Трошина

Встреча Михаила Мишустина с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским

Руководитель ФАС проинформировал Председателя Правительства об организации контроля за необоснованным повышением цен на социально значимые товары, тарифами на коммунальные ресурсы, а также о работе по снижению административного давления на бизнес и контролю за цифровыми товарными платформами.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Уважаемый Максим Алексеевич!

Вы возглавляете Федеральную антимонопольную службу – ведомство, которое фактически имеет все необходимые инструменты для мониторинга и в том числе реагирования на возможные варианты необоснованного повышения цен на социально значимые товары. Это очень важная функция и задача, особенно в условиях санкционных ограничений. И от вашей системной работы зависит напрямую благополучие наших граждан.

Здесь в приоритете я бы назвал, наверное, три направления.

Первое – это, конечно, лекарства, особенно жизненно важные лекарства. Второе направление – продукты. Это для всех людей также очень значимо. И третье очень важное направление – это стройматериалы, поскольку здесь повышение цен может негативно сказаться на темпах возводимого жилья. Это волнует практически всех, кто собирается приобретать новое жильё либо делает ремонты.

Видим, что многие крупные торговые сети ведут себя ответственно и не повышают цены на социально значимые товары. Считаю, что это очень правильно. Безусловно, такую практику нужно не просто поощрять, а ещё и активно развивать и распространять в наших регионах.

В зоне особого внимания службы находится тарифное регулирование.

Какова в целом ситуация по этим направлениям? Особенно хотел бы, чтобы Вы остановились на искусственном завышении цен, если такое фиксирует ФАС. Что с этим делаете?

М.Шаскольский: Уважаемый Михаил Владимирович!

Действительно, самое пристальное внимание уделяется работе на продовольственных и непродовольственных товарных рынках. В прошлом году и в текущем году обеспечен постоянный контроль за ценообразованием на социально значимых товарных рынках, в том числе в новых субъектах Российской Федерации.

Большинство товарных рынков у нас является высококонкурентными, с большим количеством участников, поэтому меры антимонопольного реагирования здесь не применяются. В такой ситуации ведётся работа над повышением социальной ответственности производителей и торговых сетей. В результате наших договорённостей торговые сети добровольно снижают наценки на так называемые товары первой цены, наиболее доступные в каждой товарной категории.

Благодаря проведённой нами работе удалось снизить средний совокупный уровень наценок 11 крупнейших федеральных торговых сетей в 25 категориях социально значимых продуктов питания за 2022 год на 8%, а за весь период мониторинга – на 15%. И сегодня предложенную ФАС России практику ответственного ценообразования и ограничения наценок на социально значимые продовольственные товары поддержали ещё порядка 98 региональных торговых сетей, а также множество несетевых магазинов.

Кроме того, по предложению ФАС России компании «Детский мир», «М.Видео», «Ситилинк», DNS зафиксировали цены на отдельные категории наиболее востребованных непродовольственных товаров. И, по данным торговых сетей, в настоящий момент нет дефицита этих товаров.

Для дальнейшего распространения такой практики Правительством Российской Федерации принято подготовленное ФАС России постановление о случае допустимости соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары, включённые в перечень социально значимых. Эта мера предоставляет властям регионов возможность в случае необходимости принятия оперативных мер по стабилизации цен заключать соглашения с хозяйствующими субъектами о сдерживании цен и добровольных обязательствах об ограничении торговых надбавок.

Важно сказать, что решена задача обеспечения отечественных сельхозтоваропроизводителей удобрениями по доступным ценам. Совместная работа с коллегами из министерств позволила разработать торгово-сбытовые политики, согласовать необходимый уровень цен на удобрения, порядок их индексации, процент вознаграждения дистрибьюторов. Все крупнейшие производители удобрений такие торгово-сбытовые политики разработали, с нами согласовали. И мы следим за их соблюдением.

На текущий момент цены зафиксированы на уровне средних цен в мае – июле 2021 года с индексацией только на 10%.

Кроме того, ФАС России продолжает работать над обеспечением равного доступа сельхозтоваропроизводителей к субсидиям из бюджета. Мы проанализировали 417 нормативных правовых актов регионов, которые регламентируют предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение затрат на производство и реализацию зерновых и сырого молока.

Органам власти субъектов Российской Федерации выдано семь предупреждений.

Важным решением Правительства, позволившим дать новый импульс развитию малого и среднего предпринимательства, обеспечить потребителей товарами по доступным ценам, исключить дефицит, стало разрешение параллельного импорта.

На сегодняшний день в перечень для параллельного импорта включено более 50 групп товаров – от обуви и одежды до транспорта. Эта мера позволила также стабилизировать, а в некоторых случаях даже снизить цены, расширить ассортимент ввозимой продукции.

Параллельный импорт применяется в большинстве ведущих экономик мира. Этот механизм снижает рыночную власть правообладателя и позволяет множеству импортёров конкурировать между собой.

По лекарственным препаратам регулирование и контроль цен ведётся в отношении препаратов, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В 2022 году мы проанализировали 9 тыс. цен на лекарственные препараты, из которых согласовали 8 тыс. За первое полугодие 2023-го – 4,5 тыс. цен, из них согласованы 3,8 тыс. Несогласованные цены признаны необоснованными и отозваны. По ним работа продолжается.

Также мы ведём постоянный сравнительный анализ цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты с ценами в референтных странах. И если видим, что у нас цены выше, то уведомляем производителей о необходимости снижения этих цен.

С начала 2022 года по уведомлению ФАС России фармацевтические компании снизили 155 предельных отпускных цен на лекарственные препараты в среднем на 14%.

В 2023 году ФАС России продолжила участие в переговорах между фондом «Круг добра» и фармацевтическими производителями о поставках незарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов. Нам удалось снизить на ряд дорогостоящих лекарственных препаратов цены в среднем на 49%. В итоге расчётная экономия составила порядка 8,6 млрд рублей. Снижение цен на закупаемые фондом «Круг добра» лекарственные препараты позволяет обеспечить детей с тяжёлыми заболеваниями дополнительными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и необходимым объёмом медицинской помощи. Мы эту работу с фондом продолжаем.

Как Вы отметили, рынок строительных материалов также является социально значимым. Проверяя ценообразование в 2022 году, мы выявили нарушения антимонопольного законодательства путём злоупотребления доминирующим положением на рынках листового стекла, стройматериалов из древесины, газобетонных блоков, линолеума, горячекатаного плоского проката.

По итогам рассмотрения дел выданы предписания для обеспечения конкуренции, сдерживания цен, разработки торгово-сбытовых политик, направленных на приоритетное обеспечение интересов российских потребителей. В результате ценовая политика компаний стала более сдержанной, осторожной. Видим отказ от следования на внутреннем рынке за ценой так называемой экспортной альтернативы и снижение цен по ряду материалов.

В 2023 году такая работа продолжается. Например, мы выявили признаки нарушения антимонопольного законодательства на рынке сырья для производства керамической плитки, где также приняты меры антимонопольного реагирования.

Мы внимательно следим за тарифами на мобильную связь, получая большое количество обращений от потребителей. Сотовые операторы занимают доминирующее положение. По этой причине мы проверяем повышение тарифов на предмет их экономической обоснованности. В случае если мы видим рост выручки и при этом снижение затрат, неисполнение инвестиционных программ, рост затрат по направлениям, не связанным с предоставлением услуг связи, выдаём операторам предписание либо пересмотреть тарифы и снизить их до экономически обоснованных, либо вообще отменить повышение.

В целом государственное регулирование тарифов, как Вы отметили, это одно из приоритетных направлений работы Федеральной антимонопольной службы. И основным принципом здесь является необходимость достижения баланса экономических интересов между регулируемыми организациями и потребителями. Инфраструктура по-прежнему нуждается в обновлении, инвестициях, ремонте, реконструкции, однако темпы изменения тарифов должны учитывать интересы потребителей.

Сейчас совершенствуется законодательство для привлечения инвестиций в энергетику и ЖКХ. Правительством Российской Федерации утверждена концепция долгосрочного тарифного регулирования. 31 августа Вы подписали постановление Правительства Российской Федерации о соглашениях об условиях осуществления регулируемых видов деятельности, утверждающее механизмы реализации регуляторных соглашений в электроэнергетике и предусматривающее установление долгосрочных тарифов на срок не менее пяти лет. Это повысит инвестиционную привлекательность и надёжность работы отрасли.

Одновременно мы ведём работу по выявлению и исключению экономически необоснованных затрат. В 2023 году мы провели 57 плановых и внеплановых проверок и ещё 14 проверок совместно с Генеральной прокуратурой. Мы проверили 1 тыс. тарифных решений, принятых региональными регуляторами, выдали 58 предписаний об исключении экономически необоснованных затрат. В результате исключено 9,27 млрд экономически необоснованных расходов, учтённых органами регулирования в составе необходимой валовой выручки.

Эта работа позволяет снизить тарифную нагрузку на потребителей, прежде всего граждан. Надо сказать, что у нас 28 тыс. регулируемых организаций, которые имеют суммарную валовую выручку 5 трлн рублей. В этой ситуации мы решили значительно увеличить масштабы работы по выявлению экономически необоснованных расходов и приняли решение о наделении территориальных управлений Федеральной антимонопольной службы полномочиями по самостоятельному проведению проверок региональных органов регулирования. Ранее эти полномочия относились к исключительной компетенции центрального аппарата ФАС России.

Мы разработали проект документа, он внесён в Правительство, мы рассчитываем, что такая мера приведёт к более заметному результату в деле исключения из тарифов для потребителей необоснованных расходов.

М.Мишустин: Очевидно, что спрос на отечественные товары растёт и будет расти. И в связи с этим ценообразование – это очень важный фактор.

Наши потребители, граждане России, должны быть надёжно защищены от недобросовестных поставщиков товаров и услуг. И конечно, ФАС в этом смысле – такой, можно сказать, барьер на пути к недобросовестности.

Что касается уровня оплаты коммунальных ресурсов, электроэнергии, Вы абсолютно верно сказали, он должен быть экономически обоснованным. Чтобы найти баланс между интересами поставщиков услуг и крупными промышленными, другими предприятиями и людьми, гражданами, кто потребляет эти ресурсы.

Другая приоритетная задача службы – это снижение административного давления на бизнес.

Чтобы стимулировать деловую активность, следует помогать в первую очередь субъектам малого и среднего предпринимательства. Создание условий для бесперебойной деятельности таких предприятий, отраслей –очень важная задача.

Для этого надо повышать эффективность надзора в этой области, в том числе в сфере государственного заказа. Поскольку государственный заказ во многом формирует профиль работы малого и среднего предпринимательства.

Очень важно отслеживать появление картелей, действия которых могут ограничивать конкуренцию. Именно ограничение конкуренции – препятствие для малого и среднего бизнеса, о чём коллеги при встречах с членами Правительства говорят.

Как организована работа на этих направлениях?

М.Шаскольский: Уважаемый Михаил Владимирович, по поручению Президента, Правительства Российской Федерации службой реализован ряд мер, направленных на снижение административной нагрузки. Например, увеличены пороговые значения с 400 млн до 800 млн рублей для сделок, требующих предварительного согласования. Эта мера носит постоянный характер. Есть временные меры – до конца текущего года упрощён порядок согласования сделок с активами от 800 млн до 2 млрд рублей. Такие сделки теперь могут быть совершены без предварительного согласования, но с уведомлением службы. При этом мы сохранили инструменты антимонопольного контроля. Рассмотрев уведомление, ФАС России может выдавать предписания о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Надо вообще отметить высокий уровень деловой активности и конкуренции при контроле за экономической концентрацией, то есть когда идёт приобретение предприятий или компаний. В 2022 году мы рассмотрели 1164 ходатайства – это больше, чем в 2021 году. При этом по ряду сделок поступили ходатайства от нескольких заявителей.

Внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Для субъектов малого и среднего предпринимательства допускается снижение размера штрафов до половины от наложенного за антиконкурентные соглашения.

До 2023 года предусмотрен уведомительный порядок предоставления преференций субъектам малого и среднего бизнеса.

Снижению административного давления на бизнес также способствует реализация механизмов предупреждений и предостережений. Применяя эти превентивные меры, нам удалось за последние пять лет снизить нарушения антимонопольного законодательства в два раза.

В рамках контрольно-надзорной деятельности принято 1239 решений по фактам выявленых нарушений антимонопольного законодательства, выданы 2000 предупреждений по признакам нарушений, из которых 89% уже исполнены.

Как Вы отметили, заметный вред экономике причиняют картели. В рамках работы по пресечению картелей в 2022 году возбуждено 305 дел, принято 292 решения о нарушении антимонопольного законодательства, вынесено 960 постановлений на общую сумму более 5 млрд рублей. Лидерами по количеству выявленных нарушений остаётся сфера дорожного строительства, сферы ЖКХ, фармацевтики, реализации недвижимости.

ФАС России ведёт постоянную работу по контролю за проведением государственных закупок, которые во многом являются механизмом развития конкуренции. В рамках контроля в сфере государственного заказа в первом полугодии 2023 года рассмотрено 23 тыс. жалоб, из которых 43% – признаны обоснованными. Проведено 16 плановых и 5440 внеплановых проверок. Выдано 8600 предписаний об устранении нарушений законодательства.

В отдельных регионах отмечается рост конкуренции в сфере государственного заказа. Если в 2022 году только в 10 регионах количество участников на одну закупку составляло три компании, то в 2023 году три компании и более на одну закупку наблюдаются уже в 24 регионах Российской Федерации. Существует прямая корреляция между количеством участников и экономией средств бюджета при проведении госзаказа. Лучшие результаты экономии бюджетных средств показали Липецкая область, Челябинская область, Камчатский край.

Мы продолжаем совершенствовать законодательство о государственных закупках. В 2022 году вступили в силу изменения, направленные на борьбу с так называемыми профессиональными жалобщиками. В результате в 2022 году мы получили около 37 тыс. жалоб – это на 30% ниже, чем в 2021 году. Это связано с положениями закона, которые усложнили профессиональным жалобщикам возможность вмешиваться в конкурентные процедуры. Теперь к участникам закупки предъявляются дополнительные требования: наличие опыта исполнения контракта не менее 20% от первоначальной суммы закупки. Организации, которые этому не соответствуют, не могут подавать жалобы и препятствовать проведению закупок.

Возросло количество жалоб, признаваемых обоснованными, поэтому можно сказать, что участники рынка адаптировались к требованиям законодательства.

Мы продолжаем работу по направлениям, в том числе в рамках реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2021–2025 годы.

М.Мишустин: Здесь очень важно внимательно следить за обеспечением равного доступа к системе государственных закупок. Потому что проведение открытых конкурентных торгов – один из самых важных, ключевых факторов, которые способствуют эффективному расходованию бюджетных средств.

Ещё одна тема, которую хочу обсудить. Сейчас очень активно распространяются новые формы и форматы торговли. Уже на сегодняшний день маркетплейсы и соответствующие агрегаторы обгоняют традиционные магазины по объёму оборотов. И на сегодняшний день цифровые платформы в рамках совершенствования законодательства регулируются.

В сентябре вступил в силу пятый антимонопольный пакет. Это достаточно серьёзный закон, который вводит ряд определённых ограничений в отношении и крупных маркетплейсов, и крупных агрегаторов.

Как вашей службой выстроен контроль за деятельностью именно таких компаний?

М.Шаскольский: Уважаемый Михаил Владимирович, с увеличением рыночной власти цифровых монополий одной из важнейших задач становится защита потребителей на цифровых товарных рынках. Поэтому ФАС разработаны изменения в законодательство, которые 1 сентября вступили в силу. Это так называемый пятый антимонопольный пакет. Теперь в законе о защите конкуренции установлена совокупность условий, при наличии которых владелец цифровой платформы будет считаться занимающим доминирующее положение.

Первое – сетевой эффект даёт возможность оказывать влияние на рынок. То есть чем больше становится покупателей и продавцов на рынке, тем сильнее проявляется рыночная власть у владельца платформы.

Второе – доля сделок, заключаемых между покупателями и продавцами, на данном товарном рынке превышает 35%.

И третье условие – выручка цифровой платформы на соответствующем товарном рынке превышает 2 млрд рублей.

В этих случаях будет работать пятый антимонопольный пакет.

При несоблюдении цифровыми платформами запретов на злоупотребление доминирующим положением, соответственно, будут приниматься меры антимонопольного реагирования.

Отмечу, что антимонопольные запреты не распространяются на небольшие цифровые платформы с выручкой менее 2 млрд рублей.

Уважаемый Михаил Владимирович, хочу поблагодарить Правительство Российской Федерации за работу по принятию пятого антимонопольного пакета. Это существенно расширило наши возможности при защите потребителей на цифровых рынках.

М.Мишустин: Очевидно, что цифровые платформы будут играть всё более значимую роль в экономике страны. Это перспективное направление, в основе которого именно инновационные решения, которые предприниматели наши так или иначе внедряют непосредственно в повседневную жизнь. Их применение не только удобно и комфортно, но и сулит для потребителя серьёзную финансовую выгоду. Это тоже очень важно. Поэтому нужно максимально ответственно подойти к регуляторике, к правоприменению, для того чтобы в первую очередь потребитель, как Вы правильно сказали, был защищён. И я хочу, чтобы вы эффективно с этим справлялись.

«УМК-Сталь» подала иск к «Уралвагонзаводу» на сумму около 40 млн рублей

Металлургическая компания «УМК — Сталь» из Верхней Пышмы подала в суд на «Уралвагонзавод», требуя вернуть долги на сумму около 40млн рублей. Соответствующее определение о принятии иска к производству опубликовано на сайте Арбитражного суда.

Как следует из определения, ООО «УМК — Сталь» требует взыскать с УВЗ задолженность по договору поставки в размере 37млн 158,9тысячи рублей, а также неустойку в размере 2млн 613,8тысячи рублей.

Предварительное заседание суда назначено на 16октября 2023 года. Процесс будет проходить в здании Арбитражного суда Свердловской области.

С 30 сентября российская авиакомпания Utair начнет выполнять рейсы из Сургута в Дубай (аэропорт Аль Мактум). Полеты запланированы один раз в неделю, по субботам. Время в пути — 6 часов 10 минут.

«Прямые рейсы в Дубай важны для наших пассажиров из Югры, поскольку ОАЭ — одно из самых востребованных направлений для отдыха и рабочих поездок, а также крупнейший в мире транзитный пункт. Отмечу, что новое направление мы открываем как раз осенью — в высокий сезон делового туризма и путешествий в страны Ближнего Востока. Кроме того, в сентябре мы возобновили полеты в Дубай из Тюмени», — рассказал президент «Utair — пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

С 1 сентября 2023 года Utair запустила регулярные рейсы из Тюмени в Дубай. Сейчас рейсы выролняются по пятницам, однако со 2 октября добавится еще один рейс – по понедельникам.

Самолет будет вылетать из аэропорта Тюмени в 04:55 утра по местному времени и приземляться в аэропорту Дубая в 09:20. Обратный рейс с берега Персидского залива будет отправляться в 10:25 и прибывать в российский город в 16:35. Всего в пути пассажиры проведут чуть больше 5 часов.

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», ранее сообщила о запуске ежедневных прямых регулярных рейсов между Сочи и Дубаем с 30 сентября 2023 года.

Рейс SU/FV6781 будет отправляться из олимпийской столицы в 01:00 ночи по местному времени и приземляться на берегу Персидского залива в 05:50 утра. Обратный рейс SU/FV6782 отправится в путь в 07:05 и прибудет в Россию в 10:00. Время в пути – около 4 часов. На этой линии летают лайнеры Sukhoi SuperJet 100.

Российский бюджетный перевозчик «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», расширит полетную программу в Объединенные Арабские Эмираты и запустит рейсы из Владикавказа в Дубай с 31 октября 2023 года. Полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и субботам.

Как известно, с 29 октября 2023 года «Победа» будет летать из Москвы (аэропорт «Внуково») в Абу-Даби, а с 31 октября – из Волгограда в Дубай.

Какие технологии используют в России для безопасной езды на самокатах

Михаил Нестеров

На днях в Москве автомобиль сбил человека, который пересекал проезжую часть на самокате. И такие грустные новости в последнее время, увы, не редкость. За три года в России количество ДТП с участием электросамокатов и гироскутеров выросло в семь раз.

Если в 2019 году было зафиксировано 142 аварии, то в 2022-м уже 941. В первой половине года число подобных аварий увеличилось еще на 56 процентов. Лидером по их количеству является Краснодарский край. Далее следуют Тюмень, Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург. По данным ГК "Автодом", в ДТП с участием СИМ попадали 26 процентов автомобилистов.

Часто виновником ЧП становятся сами самокатчики, налетая со всего маху на пешеходов. Краш-тесты показывают, что столкновение с самокатом на скорости всего 20 км/ч надолго может уложить человека на больничную койку, случаются и летальные исходы.

Сегодня в России работает около 40 компаний, сдающих в аренду электросамокаты. Так называемый кикшеринг действует более чем в 170 городах. Только в столице парк прокатных машин составляет 60 тыс. единиц. По данным департамента транспорта Москвы, с начала сезона самокаты арендовали 7 миллионов раз. К концу 2023 года количество поездок может достичь 50 миллионов. По мнению экспертов, количество аварий с участием СИМ будет только расти.

А вот в Париже с нарушителями правил решили бороться радикально. С сентября столица Франции объявлена зоной, свободной от электросамокатов. Компании кикшеринга перенесли свои парки в другие города. А в России нашли решение, позволяющее водителям автотранспорта сделать езду более безопасной.

"Интеллектуальная система, интегрированная в автомобиль, решает сразу несколько задач. В том числе в базовый функционал заложена возможность определения пешехода на пути автомобиля. Как просто пешехода, так и человека на самокате. Как только в поле зрения интеллектуальной камеры появляется самокат, система мгновенно реагирует и предупреждает водителя об опасности возможного столкновения. Это решение значительно снижает риски возникновения аварии", - рассказывает коммерческий директор ГК "Монтранс" Сергей Кулаков.

В свою очередь компании кикшеринга внедряют технологии, делающие более безопасными как сами электросамокаты, так и поездки на них. Точнее, нарушения ПДД на СИМ становятся невозможными. Так, летом в столице по инициативе ЦОДД началось тестирование государственной информсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", нацеленной на повышение безопасности дорожного движения с участием электросамокатов. Особое внимание уделяется "медленным зонам" города, где скорость самокатов ограничена 10-15 км/ч. К примеру, это ВДНХ, Арбат, парк Горького и т.д.

Как известно, в любой транспорт, предназначенный для аренды, встроены GPS-приемники: без них не состоялись бы коммерчески успешные сервисы каршеринга и проката самокатов. Так вот, специализированный IoT-модуль отечественного производства, интегрированный в отечественную систему мониторинга электрических СИМ, при въезде самоката в "медленную зону" автоматически даст ему команду снизить скорость до разрешенной, даже если лихач на нем из всех сил будет жать на газ. Кроме этого, по словам гендиректора компании "ИТ-Резерв" Павла Мясоедова, маячок передает "кому положено" данные о работе бортового оборудования, уровне заряда батареи, скорости и направлении движения, длительности простоя, нахождения на парковке и т.д. Он также контролирует нагрузку на ось (вдвоем не покатаешься). Правила на самокате, оборудованном усовершенствованным маячком "ЭРА-ГЛОНАСС", лучше не нарушать. Данные о конкретном номере устройства и его действиях агрегируются в системе и передаются уполномоченным ФОИВ и ЦОДД. И жди, лихач, "письмо счастья"!

С марта этого года изменились Правила дорожного движения, согласно которым скорость СИМ в черте города не может превышать 25 км/ч. Кроме того, на двухколесном транспорте нельзя ездить вдвоем, а пересекать "зебру" разрешается только в пешем порядке. За превышение скорости на 10 км/ч водителю грозит штраф до 800 рублей. Осенью депутаты Госдумы внесут проект о новых штрафах для самокатчиков. Предлагается за превышение скорости на 20 км/ч штрафовать на 5 тысяч рублей. За езду вдвоем виновных накажут на 2 тысячи, а за пьяное вождение задержанный заплатит 10 тысяч.

Цифровые помощники помогут жителям городов выбрать необходимые сервисы

Алена Узбекова

Уже в ближайшие годы в технологии "умных городов" внедрят различного рода голосовых помощников с генеративным искусственным интеллектом, которые будут советовать горожанам выбрать тот или иной сервис, услуги, маршруты, магазины и прочее.

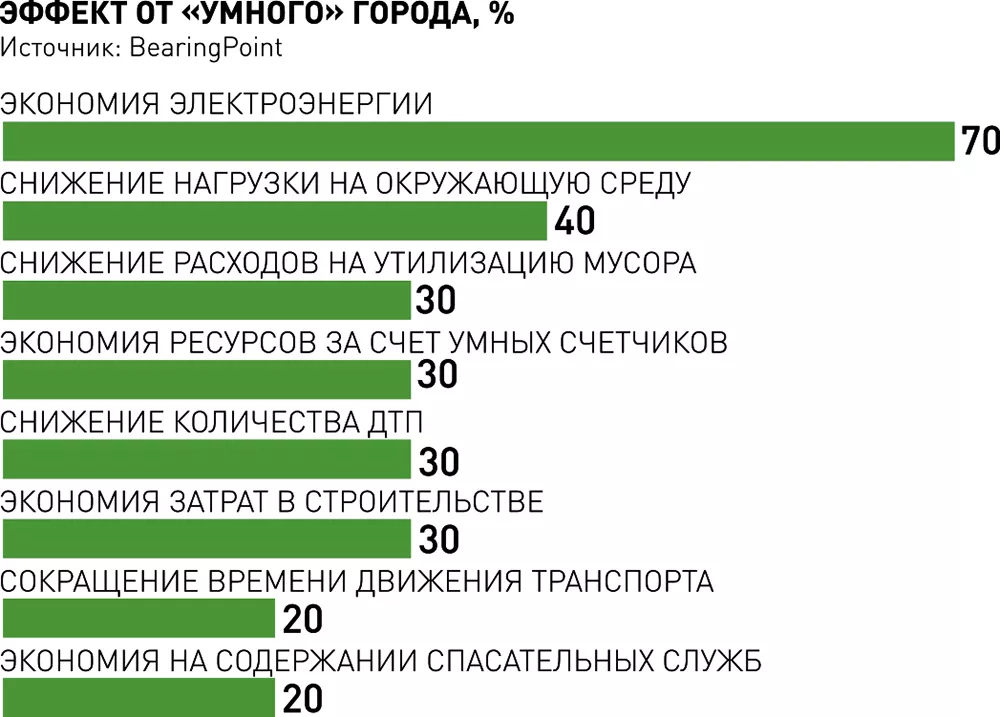

Понятие "умный город" сегодня - это пять ключевых принципов: ориентация на человека; технологичность инфраструктуры; повышение качества управления городскими ресурсами; комфортная и безопасная среда; экономическая эффективность, отмечает в разговоре с "РГ" эксперт в сфере ИТ, директор компании "Юникорн" Светлана Перминова. Изначально, говорит она, "умный город" представлял собой планы по налаживанию простой и эффективной коммуникации граждан с властью. Несколько лет назад фокус сместился на вопросы безопасности общественных пространств. А затем - на цифровизацию городского хозяйства.

Критерии "умного города" индивидуальны для каждой страны. "В России есть стандарт минстроя "Умный город", в котором рассмотрены требования к мероприятиям в сферах: городское управление, умное ЖКХ, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей и связи, туризм и сервис. Согласно индексу IQ городов, определяющему базовый уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность решений по проекту "Умный город", лидер рейтинга - Москва", - говорит руководитель проектов консалтингового бюро ATLAS Елена Трубина.

При этом среднее значение индекса цифровизации городов России "IQ городов" по итогам 2022 года выросло относительно показателя 2021 года на 4,5 процента и составило 55 баллов из 120 возможных, сообщили в правительстве России.

Будущее - за встраиванием искусственного интеллекта в решение самых разных задач. "Умный город" будет способствовать повышению уровня комфорта и безопасности зданий, предугадыванию пожеланий людей в их взаимодействии с коммунальной и городской инфраструктурой. Однозначно будет конкуренция городов в стремлении удовлетворить потребности жителей", - говорит Светлана Перминова.

При этом ИИ будет подстраиваться под пользователя. "Сейчас многие сервисы информативные. При этом крупные корпорации в сфере ИТ уже прорабатывают тысячи различных сценариев "умных" сервисов и сфокусированы на развитии систем на основе ИИ под запросы пользователей. Есть беспроводные датчики, которые могут распознавать запахи, звуки, изображения, идентифицировать пользователей через мобильные устройства, понимать их тип транспортного средства. Датчики оценивают даже состояние здоровья человека. Кроме того, используются беспилотные летающие и наземные транспортные средства.

Это лишь некоторый перечень технологических возможностей систем умных городов, которые создаются по всему миру", - рассказывает "РГ" Михаил Комаров, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель программы "Электронный бизнес и цифровые инновации".

По прогнозам экспертов, с 2030 по 2060 годы произойдет колоссальный рост темпов трансформации рабочей силы: половина видов трудовой деятельности может быть автоматизирована. Будут полноценно внедрены чат-боты, аналитика на основе ИИ, самообслуживание клиентов, сокращение времени ожидания ответа.

"Кроме того, появятся цифровые модели городов. А с помощью 3D-моделей можно будет наблюдать за процессом строительства и реконструкции объектов, а также оценивать существующую и планируемую инженерную нагрузку. В России подобные инструменты уже используются для разработки мастер-планов новых районов. Цифровые макеты есть у Москвы, Екатеринбурга, Нижневартовска, Оренбурга. В дальнейшем технологии цифровой модели также будут развиваться, в том числе благодаря нейросетям, - это один из векторов оптимизации процессов", - говорит Елена Трубина.

Самые ожидаемые технологические решения - беспилотные автомобили и сервисы доставок, применение альтернативной энергии, мобильные точки доступа к интернету, за счет которых эффективнее будут функционировать интернет вещей, дополненная реальность.