Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

УГМК-ОЦМ решили ликвидировать

АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании, УГМК) приняло решение ликвидировать ООО "УГМК-ОЦМ", говорится в материалах "Федресурса". Соответствующее уведомление размещено 22 сентября.

"В течение 2022 года "УГМК-ОЦМ" прекратило свою деятельность по направлению оптовая торговля цветного проката. В течение 2023 года планирует осуществлять деятельность только в качестве держателя охотхозяйственного соглашения в Курганской области", - говорится в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности "УГМК-ОЦМ" за 2022 год. В связи со сменой деятельности в 2022 году выручка компании по РСБУ снизилась более чем в 6 тыс. раз (с 14,4 млрд рублей в 2021 году до 2,3 млн рублей в 2022 году). Чистый убыток за прошлый год составил порядка 57 млн рублей против чистой прибыли в размере 46,4 млн рублей годом ранее.

УГМК в 2021 году продала "Уралэлектромеди" за 55 млн рублей 100%-ю долю в уставном капитале ООО "УГМК-ОЦМ". В настоящее время "УГМК-ОЦМ", как и УГМК с "Уралэлектромедью", находится под блокирующими санкциями США.

В Москве назвали имена призеров конкурса «Директор года России – 2023»

В рамках Большой учительской недели в Москве завершился второй тур Всероссийского конкурса «Директор года России – 2023». В Корпоративном университете московского образования состоялась торжественная церемония объявления призеров.

В Год педагога и наставника призерами конкурса «Директор года России – 2023» стали:

Говорова Нина Германовна, директор МАОУ «Лицей № 82», Нижегородская область;

Мокрушин Алексей Николаевич, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» города Калуги, Калужская область;

Чепурин Анатолий Викторович, директор МАОУ «Лицей № 2» города Перми, Пермский край;

Щербакова Марина Александровна, директор МБНОУ «Городской классический лицей» города Кемерово Кемеровская область – Кузбасс;

Юрьева Юлия Евгеньевна, директор МБОУ «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки, Донецкая Народная Республика.

3 октября призеров ждет конкурсное испытание «Мастер-класс». Тему и форму проведения мастер-класса конкурсанты определяют самостоятельно.

Финальное испытание для призеров состоится 4 октября, они примут участие в состязании «Пресс-конференция «Вопрос директору года».

Имя победителя объявят 4 октября в рамках Большой учительской недели на площадке Ситуационного центра города Москвы.

Награждение победителя Всероссийского конкурса «Директор года России» состоится 5 октября, в День учителя, на сцене Государственного Кремлевского дворца. Победителю вручат главный приз конкурса – «Большой хрустальный кристалл» – и сертификат на 200 тысяч рублей.

Организатором конкурса «Директор года России» является Министерство просвещения Российской Федерации.

Справочно

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» проводится с 2021 года. Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации.

Он ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования, распространение моделей успешной работы.

Победителем Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России – 2022» стал Павел Терехов, директор московской школы «Покровский квартал».

На заочный этап конкурса «Директор года России – 2023» было подано свыше тысячи заявок. В финальный этап прошли 30 руководителей общеобразовательных организаций из Москвы и Санкт-Петербурга, Владимирской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Тамбовской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областей, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, республик Бурятия и Саха (Якутия), Донецкой Народной Республики, Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского и Пермского краев.

Торжественные мероприятия по подведению итогов и награждению победителей конкурса «Директор года России – 2023» входят в программу Большой учительской недели.

Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента Российской Федерации. В связи с возросшим вниманием общества к вопросам образования и воспитания Большая учительская неделя в этом году пройдет с увеличенным количеством мероприятий и участников. Мероприятия Большой учительской недели охватят все регионы страны. Центральными федеральными событиями станут финальный тур Всероссийского конкурса «Учитель года России», объявление победителей Всероссийских профессиональных конкурсов «Мастер года», «Педагог-психолог России», «Директор года России», «Учитель-дефектолог России», «Воспитать человека», «Первый учитель», а также Форум классных руководителей в Москве, пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и Собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов. Победители и участники всех профессиональных конкурсов посетят праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце в День учителя. В финале Большой учительской недели пройдет Всероссийская акция «День с педагогом и наставником».

Образовательные учреждения Урала под защитой интеллектуального видеонаблюдения

"Ростелеком" завершил работы по созданию системы "Интеллектуальное видеонаблюдение" для образовательных учреждений Урала.

Компания "Ростелеком" в Югре оснастила все филиалы Югорского государственного университета (ЮГУ) отечественной системой видеонаблюдения. Цифровой каркас безопасности, включающий более 350 IP-камер, появился на территории учебных корпусов вуза в Лянторе, Нефтеюганске, Нижневартовске и Сургуте. Ежедневно филиалы учебного заведения в этих городах посещают около 5 000 человек.

"Наш вуз – это большая экосистема, где все подразделения работают в едином информационном и цифровом поле. Большая модернизация системы видеонаблюдения позволила нам усилить визуальный контроль процессов, происходящих в вузе, и держать руку на пульсе. В первую очередь, видеонаблюдение – это безопасность учащихся, педагогов и гостей Югорского госуниверситета", - сообщил Роман Кучин, ректор Югорского государственного университета.

Согласно законодательству, сегодня все образовательные учреждения страны должны быть оснащены системами видеонаблюдения. Технологическое решение призвано обеспечить антитеррористическую защищенность объектов путем сбора видеоинформации и незамедлительного реагирования в рамках проекта "Безопасный город". Камеры помогают выявлять факты вандализма, краж и иных правонарушений внутри и снаружи зданий. Оператор, для которого создается новое полноценное рабочее место, в режиме реального времени следит за состоянием материальных ценностей, действиями сотрудников, учеников и гостей учреждения.

"У нашей компании в Югре богатый опыт организации систем видеонаблюдения для государственных учреждений и частных компаний любого масштаба. Мы создаем на объектах цифровой каркас безопасности. Ранее мы установили IP-камеры видеонаблюдения на территории Югорского государственного университета в Ханты-Мансийске, а также подключили к единой системе уже существующие устройства. Масштабное цифровое решение объединило более 600 видеоприборов", - прокомментировал Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании "Ростелеком".

"Мы создаем интеллектуальные решения по услуге "Видеонаблюдение и видеоаналитика" фактически во всех городах России, используя только эффективные подходы, основываясь на своем многолетнем опыте. На сегодня комплексный подход "под ключ" позволяет строить масштабную экосистему и адаптировать проект под любые задачи наших заказчиков. После введения в эксплуатацию системы, процесс реагирования на каждый инцидент становится оперативным, а возможность просмотра и прослушивания записей в архиве становится объективной доказательной базой в случае возникновения инцидентов", - отметила Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" на Урале.

Победитель Конкурса им. Чайковского Сергей Давыдченко выступил с Госоркестром Татарстана

Ольга Русанова

Только Прокофьев и ничего, кроме Прокофьева. Нестандартно открыл свой абонемент в Московской филармонии Александр Сладковский и Госоркестр Татарстана. Солист - новоиспеченный победитель конкурса имени Чайковского, 19-летний пианист Сергей Давыдченко.

Монографический концерт вообще-то дело рискованное: публика любит разнообразие, однако авторитет оркестра таков, что слушателей репертуар не испугал. И, действительно, программа прозвучала свежо и нескучно, ибо была построена на контрастах. Три произведения представили трех разных Прокофьевых: Первая ("Классическая") симфония (1917), Пятый фортепианный концерт (1932) и Пятая симфония (1944). От простого к сложному, от лаконичного к протяженному, от раннего периода к позднему- как видим, драматургия продумана до мелочей, всё шло по нарастающей.

Первая симфония послужила как бы увертюрой к программе. Эта 13-минутная шутка гения сразу, с самой мировой премьеры в апреле 1918 года, стала хитом. Но тогда успех для автора был неочевиден, и сегодня так странно читать в его дневниках такие строки: "Когда наши классически настроенные музыканты и профессора… услышат эту симфонию, то как они завопят о новой прокофьевской дерзости, о том, что он и Моцарта в гробу не оставил, и к нему полез со своими грязными руками, пересыпая чистые классические перлы грязными прокофьевскими диссонансами. Но истинные друзья поймут, что стиль моей симфонии именно настоящий моцартовски-классический, и оценят, а публика - та, вероятно, просто будет рада, что несложно и весело, и, конечно, будут хлопать". Конечно, публика будет рада, особенно если высоко качество исполнения. В данном случае и говорить нечего: ГАСО Татарстана отщелкал "Классическую" как орешек.

Дальше было нечто удивительное: Пятый концерт, крайне редко играемый. Почему? Потому что не такой страстный и драматичный, как Второй и Третий, не такой яркий и острый запоминающийся, как Первый. И не такой мелодичный, как все они, вместе взятые. История этого концерта и его признания была прямо противоположной той, что сложилась с Первой симфонией. Прокофьев писал: "Концерт я вначале не хотел делать трудным и даже предполагал назвать его "Музыкой для фортепиано с оркестром"... Но кончилось тем, что вещь все-таки оказалась сложной… В чем объяснение? Я искал простоты, но больше всего боялся, как бы эта простота не превратилась в перепевы старых формул, в "старую простоту", которая мало нужна в новом композиторе".

Словом, судьба этого произведения с самого начала не задалась. Ни мировая премьера в октябре 1932 года с Берлинскими филармониками (дирижер В.Фуртвенглер, солист - сам автор), ни последовавшая за ней ноябрьская премьера в СССР с оркестром Большого театра и опять-таки соло самого Сергея Сергеевича успеха не имела. Только Рихтеру удалось сломать предубеждение публики, но все равно Пятый и сейчас трудно назвать репертуарным. Сергей Давыдченко и Александр Сладковский в один голос называют это произведение недооцененным. Забегая вперед, скажу, что компактный 24-минутный опус в пяти очень разных частях, вместе напоминающих некий калейдоскоп, на сей раз пришелся аудитории по вкусу. Не в последнюю очередь, как мне кажется, потому, что это виртуозное произведение нашло своих идеальных исполнителей. 19-летнего студента 2-го курса Ростовской консерватории Сергея Давыдченко даже называют "прокофьевистом" - столь большое место занимает в его репертуаре музыка Сергея Сергеевича. Сам он, правда, сказал мне, что не вполне разделяет это мнение: "На самом деле у меня пять любимых композиторов: Чайковский, Шуберт, Шостакович, Шнитке, ну и конечно, Прокофьев".

Как бы там ни было, но в этом сезоне Сергей Сергеевич Давыдченко собирается дважды сыграть полный цикл фортепианных концертов Сергея Сергеевича Прокофьева: в декабре с Валерием Гергиевым в Петербурге и в мае с Александром Сладковским в Казани. И это невероятно: такие "тяжелые штанги" в таком юном возрасте! Я вот слушала Сергея и думала: а что же он будет делать дальше, если уже достиг вершин, к которым пианисты идут всю жизнь?

Восторг публики Сергей вознаградил номером на бис, и это опять-таки была музыка Прокофьева: нежная, тихая вторая часть Восьмой сонаты. Неожиданно! Оказывается, Сергей не только технически оснащенный пианист, с легкостью преодолевающий бравурные прокофьевские пассажи, но и тонкий лирик. И еще - он в равной степени хорош и в партнерстве с оркестром, и как солист. Сидевший в зале его педагог Сергей Осипенко, кажется, остался доволен, как и все мы. Прав Денис Мацуев, сравнивший юного пианиста с "колодцем, где дна не видно, так как у него гигантский потенциал".

И вот венец программы - Пятая симфония. Написанная в годы войны (1944), она была впервые исполнена 13 января 1945 года в Большом зале Московской консерватории Госоркестром СССР под управлением автора, и это, кстати, было его последнее выступление в качестве дирижера. Пятая считается вершиной прокофьевского симфонического творчества, "сочинением совершенным", причем успех пришел к ней с самого начала - ее высоко оценили и коллеги-композиторы, ставшие первыми слушателями (Шостакович, Мясковский, Кабалевский, Мурадели), и публика в столичной консерватории. Вроде напрямую не связанная с военными событиями, но она, тем не менее, стала сочинением, в котором, по меткому определению Геннадия Рождественского, "Прокофьев суммирует, обобщает в форме музыкальной саги пережитые нашим народом страшные военные годы"... Ему вторит и Святослав Рихтер: "В Пятой симфонии он встает во всю величину своего гения. Вместе с тем там время и история, война, патриотизм, победа… Победа вообще и победа Прокофьева. Тут уж он победил окончательно. Он и раньше всегда побеждал, но тут, как художник, он победил навсегда".

Филигранным, точным и очень эмоциональным исполнением Пятой симфонии Александр Сладковский поставил красивую точку в первом концерте своего московского абонемента. Но была еще и "вишенка на торте": один из главных прокофьевских хитов - марш из оперы "Любовь к трем апельсинам". Любит маэстро подарить публике праздник, и на сей раз он вполне удался!

В Крыму и на Урале обустраивают туристические тропы

Сергей Винник,Светлана Добрынина (Симферополь - Екатеринбург)

Туристический маршрут "Большая Крымская тропа" общей протяженностью 750 километров начали обустраивать на полуострове. Всю трассу разбили на 52 этапа, а в этом году начали благоустройство ее первого отрезка. А вот на уникальном туристическом маршруте "Большая Уральская тропа" волонтеры уже промаркировали краской тысячи деревьев. И сейчас туристам будет сложно заблудиться.

До конца года в Крыму будут обустроены в общей сложности четыре маршрута большой тропы длинной 75 километров. Они пройдут по Кировскому району, а также городам Судак и Феодосия. Непосредственно маршрут "Загадочный Меганом" соединяет Солнечную Долину с Судаком и пройдет через местные достопримечательности, включая сам мыс Меганом, Акулью бухту, арт-кластер "Таврида", бухту Капсель и другие уголки восточного Крыма.

Интересно, что каждый из 52 отрезков большой тропы рассчитан на однодневный пешеходный переход. Многие из этих маршрутов уже давно пользуются популярностью у туристов, но до сих пор не были благоустроены. При этом пешеходный экологический туризм становится все более массовым явлением на полуострове и его создание требует необходимой инфраструктуры.

Проект "Большая Крымская тропа" объединит более трех тысяч туристических объектов, находящихся на пути следования и в непосредственной близости от них. В их числе - Караларский парк, Осовинская степь, Тихая бухта, тропа Волошина, тропа Грина, пещерные города Бахчисарая, Большой каньон Крыма, мыс Меганом, горы Демерджи и Ай-Петри, турмаршрут "Малый Иерусалим", Атлеш, Тарханкутский парк и многие другие.

А общее расстояние уральской тропы значительно больше крымской - она растянулась на 2500 километров. Это длиннее, чем путь от Екатеринбурга до Москвы. Тропа протоптана любителями пеших походов вдоль Уральского хребта от степных оренбургских краев до северных приполярных гор. В общей сложности захватывает пять российских регионов. Ее отрезки пересекают множество заповедников, причем предусмотрен маршрут как для любителей дальних, многодневных походов, так и для желающих отправиться на природу только в выходные. На сегодня это самый протяженный в стране маршрут для любительского туристического отдыха.

- Тропа проложена и в цифровом формате, информация о предстоящем пути со всеми изгибами, достопримечательностями и сложностями доступна в интернете. Так что определиться: как зайти и где выйти из леса, легко могут и школьные группы, и начинающие туристы, - пояснил "РГ" руководитель проекта Вячеслав Пестриков.

Понятно, что сигнальную маркировку волонтеры проложили прежде всего на самых популярных и общедоступных туристических участках. К примеру, у скал Чертово Городище и Семь братьев, что в десятке километров от Екатеринбурга. Готов встречать туристов Висимский заповедник: после маркировки число путешественников там возросло в пять раз. А вот на Конжаковский Камень - самую высокую гору Северного Урала, что находится в таежных районах, рискнет пойти не каждый. В прошлые годы здесь не однажды терялись любители "диких" походов. Сейчас, благодаря прорисованной сигнальной разметке, даже экстремалы смогут из чащи найти дорогу к турбазе.

- Для муниципалитетов, расположенных вдоль тропы, маршрут является отличным стимулом для развития сферы туризма. Мы уже отмечаем рост трафика на промаркированных и оцифрованных участках "Большой Уральской тропы", - отметила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

"РГ" выяснила, с чем связан дефицит водителей общественного транспорта в регионах

Андрей Куликов,Светлана Добрынина,Лариса Ионова,Ольга Гутман,Константин Бахарев,Елена Мационг

Дефицит водителей общественного транспорта в регионах достиг 30 процентов, в отдельных городах не хватает половины работников. Из-за этого часто простаивают даже новые автобусы. К такому выводу пришли корреспонденты "РГ", изучив проблему на местах.

Так, в Саратове сейчас на линию не выходит каждый четвертый автобус. Городские власти решили заполнить вакансии водителей сельскими шоферами, после того, как они закончат жатву. Таким изобретательным методом в городе хотят решить проблему хотя бы до весны.

- Некомплект водителей общественного транспорта в Саратове достигает 40 процентов. Вместо двух смен техника работает в одну, потому что людей не хватает, - объясняет гендиректор автотранспортного предприятия "Межгородтранс" Михаил Любарский.

Средний возраст водителей саратовских автобусов приближается к пятидесяти годам. Молодежь на такую работу не стремится, даже несмотря на высокую по местным меркам зарплату, от 60 до 100 тысяч рублей, в полтора - два с половиной раза выше средних заработков в регионе. Отпугивают большие нагрузки. Так, чтобы выйти вовремя на маршрут, водителю автобуса нужно встать в половине четвертого утра.

В Ростове-на-Дону ситуация еще острее. Здесь не хватает половины водителей общественного транспорта. Работает на линиях 1004 водителя, нужно еще столько же. В результате автобусы простаивают в автопарках. А люди жалуются, что вынуждены идти домой пешком с детьми из-за нехватки транспорта, особенно вечером.

Удивительно, но возникла парадоксальная ситуация: на Дону активно обновляется подвижной состав, только в этом году на маршруты выйдут почти 200 новых автобусов, а управлять ими некому. Салоны автобусов пестрят объявлениями о найме с обещаниями высоких зарплат. Но водители туда не спешат. Почему?

Портал "Ростовский городской транспорт" провел анонимный опрос среди водителей. Из 50 человек 38 пожаловались на плохие условия работы: отсутствие туалетов, мест для перекуса и отдыха на конечных остановках. Практически все упомянули длинный рабочий день, с 6 утра до 22 часов, приходится работать и по 16 часов. Реальная зарплата вместо обещанной в 80 тысяч часто не доходит и до 55. Из них вычитаются "коммунальные платежи" гаражу. Иногда приходится самим покупать запчасти на машины, а то и топливо. Очень напрягает водителей спускаемый на них план по перевозкам.

Депутат Гордумы Ростова, он же президент Ассоциации перевозчиков Ростовской области Магомед Дарсигов связал дефицит водителей с их уходом в такси. Правда, вывод из этого сделал своеобразный, предложив уменьшить квоту на такси в десять раз, с 12 тысяч машин, работающих в городе, до 1,2. По этому поводу в Ростове иронизируют, мол, тогда и на такси не уедешь, придется передвигаться только пешком. Но надо признать, что тот же Дарсигов на недавнем совещании с участием губернатора области внес и разумное предложение по решению проблемы - ввести льготную ипотеку для молодых водителей. И транспортные предприятия уже готовы выступить поручителями. Решено выйти с этой инициативой на федеральный уровень. При этом на местном уровне депутаты Ростова уже поддержали идею о предоставлении водителям муниципальных перевозчиков служебных квартир.

Пытаясь решить кадровую проблему, в каждом из регионов изобретают свои методы. Так, в Екатеринбурге власти готовы организовать доставку работников из небольших городов области и соседних регионов для работы вахтовым методом. При этом даже крыша гарантируется - общежитие. Но большого наплыва желающих пока нет. Только в одном предприятии "Гортранс" не хватает 800 работников.

И с нынешним дефицитом кадров на общественном транспорте Среднего Урала за руль автобуса частники, кажется, готовы усадить всех желающих. Так, недавно в северном городке Ивдель Свердловской области водитель автобуса так устал от непрерывной работы, что доверил руль знакомому пассажиру.

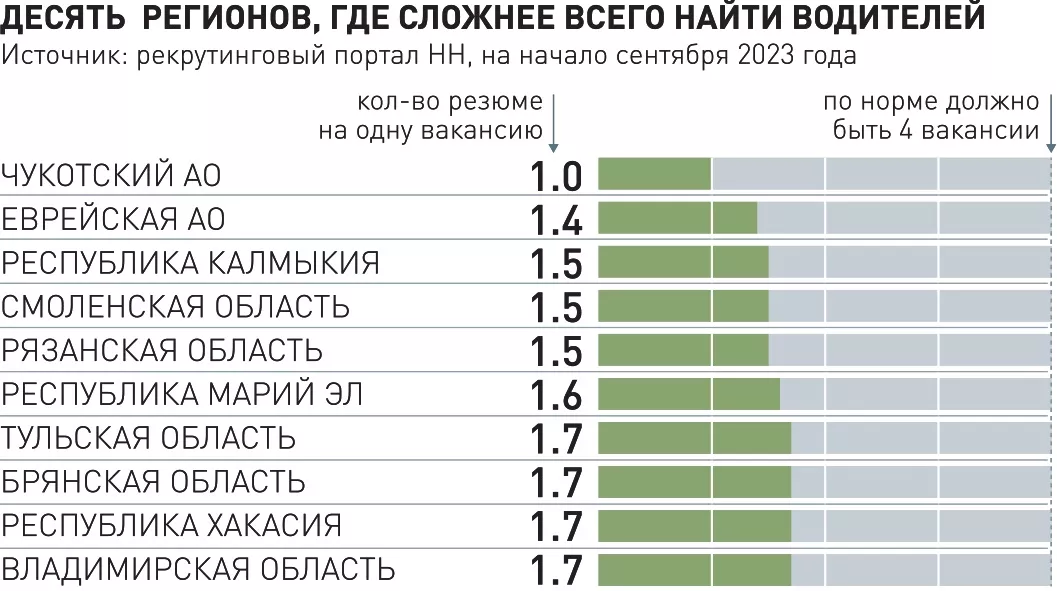

По данным рекрутингового портала hh.ru, с января по сентябрь этого года спрос на водителей в стране в целом вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот число резюме за этот период сократилось на 17%. И это при том что водителям предлагают неплохую в общем-то зарплату, сегодня она составляет 83 600 рублей, еще год назад была 68 700 рублей.

Усугубило проблему и снижение курса рубля, что стало решающим фактором для многих водителей-мигрантов. Практически во всех регионах они годами спасали и местами до сих пор спасают ситуацию. Так, на одном из новосибирских автотранспортных предприятий нехватку кадров всегда решали за счет привлечения шоферов из Киргизии. По закону, гражданам этой страны разрешается работать в России, используя национальные водительские удостоверения категории D без переобучения. Однако, как рассказал управляющий компании-перевозчика Михаил Большов, за прошедший год 60 процентов сотрудников-иностранцев в возрасте до 35 лет уволились и уехали на родину. "Из-за курса рубля им стало невыгодно работать у нас", - говорит Михаил Большов.

И такая ситуация в большинстве регионов. Как говорят эксперты отрасли, перелома в решении проблемы в ближайшее время не предвидится. А это значит, что регионам придется и дальше быть особо изобретательными, чтобы нивелировать остроту дефицита кадров. Поднимать зарплаты, стремиться обеспечивать водителей социальным пакетом, организовывать их обучение и даже заманивать сельчан на зиму на работу в город, как это делают в Саратове. А иначе, если не делать ничего, так и ездить скоро будет некому.

В 70 регионах вырастут выплаты на покупку жилья

Выплаты на приобретение жилья в четвертом квартале увеличатся почти во всех регионах. Минстрой определил среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья для каждого региона на четвертый квартал нынешнего года.

В подавляющем большинстве регионов официальная стоимость квадратного метра в четвертом квартале повысится. В некоторых регионах - сразу на несколько тысяч рублей. Так, в Курганской области "квадрат" подорожает с 56 456 до 61 360 рублей, в Тыве - с 113 312 до 117 253 рублей, в Республике Алтай - с 105 109 до 111 970 рублей, в Еврейской АО - с 74 869 до 80 725 рублей.

В Санкт-Петербурге и на Чукотке (165 315 и 155 442 рубля соответственно), а также в новых регионах стоимость квадратного метра не изменится.

Еще в 13 регионах "квадрат" немного подешевеет. Среди них - Белгородская, Воронежская, Тверская, Тульская, Ярославская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Новосибирская области, Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Приморский и Забайкальский края.

Самое дорогое жилье, по подсчетам Минстроя, как обычно, в Москве - 165 610 рублей за квадратный метр. В Санкт-Петербурге оно чуть дешевле - 165 315 рублей. Далее следуют Чукотка и Краснодарский край (155 340 рублей).

Самое дешевое жилье - по-прежнему в Кабардино-Балкарии: 45 100 рублей за "квадрат".

Официальная стоимость квадратного метра используется при расчете социальных выплат на приобретение жилья, идущих из федерального бюджета. Они, как правило, рассчитываются с учетом рыночных цен на первичном и вторичном рынках.

Повышение официальной стоимости жилья свидетельствует о росте рыночных цен в том или ином регионе. С другой стороны, оно увеличивает и размер социальных выплат.

Марина Трубилина

Марат Хуснуллин: В России построено более 1 тыс. км автомобильных дорог по программе «Стимул»

В России с 2018 года реализуется федеральная программа «Стимул», которая в настоящее время входит в состав национального проекта «Жильё и городская среда». Благодаря «Стимулу» строятся школы, детские сады, медучреждения, автомобильные дороги, а также подводятся инженерные коммуникации к новым жилым микрорайонам, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«С 2018 года по настоящее время в регионах России по программе “Стимул” построено 278 объектов дорожной инфраструктуры. Их общая протяжённость составляет более 1 тыс. км. Благодаря этому созданы межквартальные и внутриквартальные дороги, подъездные пути, развязки и магистральные улицы общегородского и районного значения в строящихся микрорайонах. Данные проекты простимулировали строительство жилья общей площадью 7,66 млн кв. м в 54 регионах страны», – отметил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что дороги выступают наиболее востребованным типом инфраструктуры по программе «Стимул».

«С каждым годом всё большее внимание уделяется строительству транспортной инфраструктуры в новых жилых микрорайонах: в 2018 году благодаря “Стимулу” построено 16 дорог, в 2019-м – 38, в 2020-м – 62, в 2021-м – 69 и в 2022 году – 78 дорог. В текущем году работа продолжается, уже введено 15 объектов протяжённостью 17,9 км, из них 14 были построены с нуля, 1 объект реконструирован. Созданные в 2023 году дороги станут стимулом для строительства 800 тыс. кв. м жилья», – подчеркнул Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

В целом по итогам текущего года строительство инфраструктуры по программе «Стимул» будет способствовать вводу почти 11 млн кв. м жилья.

«Наиболее активное дорожное строительство с целью стимулирования жилищного строительства за прошедшие пять лет велось в Белгородской области, где возведено 42 объекта транспортной инфраструктуры, в Самарской и Свердловской областях, а также в Республике Мордовия – построено 19 автодорог, в Калужской области и Республике Башкортостан – по 12 новых дорог, а также в Тамбовской области и Республике Татарстан, где появилось 11 и 10 автодорог соответственно», – отметила руководитель Проектной дирекции Минстроя Дина Сафиуллина.

В 2023 году новые дороги по программе «Стимул» были построены в 12 регионах страны. Это Ивановская, Ленинградская, Пензенская, Свердловская, Тамбовская, Тверская, Тюменская области, Алтайский и Пермский края, республики Ингушетия, Мордовия и Удмуртская Республика.

Российские университеты в системе Евразийского образования

Российские вузы представили образовательные программы школьникам и студентам из Киргизской Республики. Презентации состоялись в рамках международной «Выставки Евразийского образования», которая объединила на одной площадке ведущие университеты и колледжи из стран СНГ.

Посетители выставки смогли узнать информацию об условиях поступления и обучения в университетах России, а также о возможностях прохождения практики и стажировок в современных высокотехнологичных компаниях.

Всего на выставке было представлено 37 образовательных организаций из России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Среди ведущих российских вузов были представлены Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации (МГИМО), Уральский государственный юридический университет (Екатеринбург), Московский политехнический университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова (Москва), Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского и др.

Для повышения интереса киргизских школьников и студентов к обучению в России на стенде Представительства Россотрудничества в Бишкеке была представлена подробная информация о квоте Правительства РФ, по которой иностранные граждане могут обучаться в России бесплатно.

В рамках визита российская делегация приняла участие в круглом столе, посвященном вопросу комплексной подготовки кадров для аграрного сектора Киргизии. Стороны обсудили текущее состояние кадровой ситуации в отрасли и оценили потребность в специалистах. Российские вузы выразили готовность в обучении киргизских студентов по необходимым направлениям, а также определили перспективы для дальнейшего взаимодействия с колледжами республики.

Вместе с тем в ходе деловой программы российская сторона посетила одну из крупнейших школ Киргизии — «Школу Газпрома». Представители университетов выступили с презентациями перед старшеклассниками. Директор «Школы Газпрома» Татьяна Кузнецова выразила готовность к сотрудничеству с вузами и реализации совместных образовательных проектов.

География проведения выставки включала 6 городов Республики Киргизии и собрала рекордное количество участников - более 6 тыс. человек.

Международная «Выставка Евразийского образования» организована при поддержке Минобрнауки России, Посольства России и Представительства Россотрудничества в Киргизии и Министерства образования и науки Киргизской Республики.

В Туле названы десять призеров конкурса «Мастер года – 2023»

В Туле объявлены имена десяти призеров Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года – 2023». Они показали лучшие результаты по итогам двух испытаний заключительного этапа: «Конкурса образовательных кейсов» и «Открытого урока».

Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин приветствовал финалистов и отметил, что конкурс «Мастер года» уже с самого начала его проведения в 2021 году объединял представителей всех регионов России. Количество участников год от года растет и каждый раз конкурсанты подтверждают свое мастерство на самом высоком уровне.

«Уважаемые педагоги, вы действительно делаете систему СПО привлекательной, эффективной, устойчивой. Вы нужны своим регионам, своим городам, и мы искренне вами гордимся», – сказал Виктор Неумывакин.

Призерами конкурса «Мастер года – 2023» стали:

Ананьева Анастасия Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия Гагарина», Волгоградская область;

Андреев Дмитрий Васильевич, преподаватель ГБПОУ «Марийский радиомеханический техникум», Республика Марий Эл;

Бахмудова Амина Магомедовна, мастер производственного обучения ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж», Республика Дагестан;

Белевич Андрей Вячеславович, преподаватель ГБУ КУ ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства», Калининградская область;

Городилова Елена Владимировна, преподаватель АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», Удмуртская Республика;

Зарубин Иван Юрьевич, мастер производственного обучения ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства», Тюменская область;

Козачко Ольга Юрьевна, преподаватель БПОУ ОО «Омский аграрнотехнологический колледж», Омская область;

Меньшикова Анастасия Николаевна, преподаватель БПОУ ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», Курская область;

Таран Андрей Михайлович, преподаватель ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака», Новосибирская область;

Томилина Мария Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ РО «Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения», Ростовская область.

Теперь призерам предстоит выполнить финальное конкурсное задание «Влюбить в профессию». На нем они продемонстрируют свои профессиональные компетенции по формированию мотивации у молодых людей к выбору профессии.

Победитель Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года – 2023» будет объявлен 2 октября, в День среднего профессионального образования на церемонии награждения призеров конкурса. В этот же день будет дан старт Большой учительской неделе – ключевому событию Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента Российской Федерации.

Официальные сайты конкурса:

https://masterofrussia.ru/, https://мастергода.рф.

Справочно

Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и направлен на формирование и развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования. Организаторы конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, Государственный университет просвещения и Общероссийский Профсоюз образования.

Победителем конкурса в 2022 году стала Демихова Ирина Юрьевна, представительница Тульской области, преподаватель специальных дисциплин Донского колледжа информационных технологий.

Торжественные мероприятия по подведению итогов и награждению победителей конкурса «Мастер года» входят в программу Большой учительской недели.

Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента Российской Федерации. В связи с возросшим вниманием общества к вопросам образования и воспитания Большая учительская неделя в этом году пройдет с увеличенным количеством мероприятий и участников. Мероприятия Большой учительской недели охватят все регионы страны. Центральными федеральными событиями станут финальный тур Всероссийского конкурса «Учитель года России», объявление победителей Всероссийских профессиональных конкурсов «Мастер года», «Педагог-психолог России», «Директор года России», «Учитель-дефектолог России», «Воспитать человека», «Первый учитель» и других, а также Форум классных руководителей в Москве, пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и Собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов. Победители и участники всех профессиональных конкурсов посетят праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце в День учителя. В финале Большой учительской недели пройдет Всероссийская акция «День с педагогом и наставником».

Имена 15 лауреатов конкурса «Учитель года России – 2023» объявили в Подмосковье

В Московской области завершился первый тур финала Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023». Позади семь конкурсных дней, во время которых все 90 финалистов написали педагогический диктант, представили на суд жюри свои уроки и внеурочные занятия. В Гимназии имени Е.М. Примакова состоялось торжественное награждение и объявление имен 15 лауреатов – конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов. Они продолжат борьбу во втором очном туре.

На торжественной церемонии закрытия первого очного конкурсного тура всех финалистов приветствовал директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Павел Кузьмин.

Он отметил, что «Учитель года России» – это конкурс, который объединяет всех его участников в единую команду.

«Важно, чтобы у каждого ребенка была такая команда учителей. Уверен, что каждого из вас ждут замечательные перспективы!» – обратился к участникам конкурса Павел Кузьмин.

Министр образования Московской области Илья Бронштейн рассказал, что организаторы конкурса сделали все для того, чтобы финалисты сосредоточились на профессиональных испытаниях и смогли проявить свои таланты.

«На самом деле в этом конкурсе не существует никаких мест – вы все суперучителя, вы все представляете яркую палитру образования в Российской Федерации. Мы гордимся вами!» – подчеркнул Илья Бронштейн.

По итогам первого тура наибольшее количество баллов набрали 15 учителей – они стали лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023».

Лауреаты Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023»:

Базюк Кирилл Сергеевич, учитель физической культуры, Томская область;

Батуров Владимир Валерьевич, учитель английского и немецкого языков, Курская область;

Валюгин Сергей Викторович, учитель русского языка и литературы, Москва;

Гурьянов Павел Сергеевич, учитель истории, Ленинградская область;

Дьяконов Иван Герасимович, учитель физики, Республика Саха (Якутия);

Журбин Андрей Алексеевич, учитель русского языка и литературы, Астраханская область;

Кандауров Антон Владимирович, учитель физической культуры, Луганская Народная Республика;

Константинова Евгения Владимировна, учитель русского языка и литературы, Краснодарский край;

Костанян Арман Артурович, учитель математики, Республика Татарстан;

Ладных Михаил Сергеевич, учитель физики, Белгородская область;

Пиреева Ольга Павловна, учитель начальной школы, Кемеровская область – Кузбасс;

Прокопенко Наталья Михайловна, учитель русского языка и литературы , Тюменская область;

Чистякова Юлия Андреевна, учитель английского и французского языков, Ярославская область;

Яндиева Бэлла Башировна, учитель иностранного языка, Чеченская Республика;

Янковский Олег Игоревич, учитель русского языка и литературы, школа МИД РФ.

В Год педагога и наставника финальные испытания второго тура пройдут с 1 по 4 октября. Лауреаты проведут авторские мастер-классы, будут участвовать в пресс-конференции «Вопрос учителю года» и выступят с лекцией «Слово учителю». Оценивать их работу будут члены Большого, родительского, ученического и студенческого жюри.

Церемония награждения победителя и призеров 2023 года состоится в рамках Большой учительской недели в Государственном Кремлевском дворце 5 октября. Победителю вручат главный приз конкурса – «Большого хрустального пеликана».

Все конкурсные испытания и торжественные церемонии будут транслироваться в прямом эфире на сайте конкурса и в официальном аккаунте состязания в социальной сети «ВКонтакте».

В Год педагога и наставника впервые победитель профессионального конкурса получит главный приз в размере 1 миллиона рублей, а призеры – по 500 тысяч рублей.

Справочно

За более чем 30-летнюю историю Всероссийский конкурс «Учитель года России» стал самым масштабным состязанием профессионального мастерства среди учителей страны. Ежегодно он собирает более 100 тысяч педагогов-участников, объединяя все больше творческих педагогов и формируя профессиональное экспертное сообщество.

Учредители конкурса – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».

В 2022 году победителем конкурса стал Дмитрий Лутовинов, учитель истории школы № 16 города Орехово-Зуево (Московская область).

В 2023 году конкурс проводится в 34-й раз.

Торжественные мероприятия по награждению победителя конкурса «Учитель года России – 2023» войдут в программу Большой учительской недели. Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента Российской Федерации. В связи с возросшим вниманием общества к вопросам образования и воспитания Большая учительская неделя в этом году пройдет с увеличенным количеством мероприятий и участников. Мероприятия Большой учительской недели охватят все регионы страны. Центральными федеральными событиями станут финальный тур Всероссийского конкурса «Учитель года России», объявление победителей Всероссийских профессиональных конкурсов «Мастер года», «Педагог-психолог России», «Директор года России», «Учитель-дефектолог России», «Воспитать человека», «Первый учитель», а также Форум классных руководителей в Москве, пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и Собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов. Победители и участники всех профессиональных конкурсов посетят праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце в День учителя. В финале Большой учительской недели пройдет Всероссийская акция «День с педагогом и наставником».

10 лауреатов конкурса «Директор года России – 2023» продолжат борьбу за победу в состязании

В Москве завершился первый тур Всероссийского конкурса «Директор года России – 2023». Позади первый конкурсный день, во время которого все 30 финалистов представили на суд жюри подготовленные видеоролики и рассказ о себе, своих школах и проектах.

В Школе «Покровский квартал» состоялась торжественная церемония объявления лауреатов конкурса.

В Год педагога и наставника лауреатами конкурса «Директор года России» стали:

Говорова Нина Германовна, директор МАОУ «Лицей № 82», Нижегородская область;

Кучина Ирина Викторовна, директор МБОУ «Лицей № 1», Владимирская область;

Лаптева Наталья Александровна, директор МОУ «Магнитогорский городской многопрофильный лицей при Магнитогорском государственном техническом университете (МГТУ) им. Г.И. Носова», Челябинская область;

Мирушина Оксана Ивановна, директор гимназии ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», города Москвы;

Мокрушин Алексей Николаевич, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» города Калуги, Калужская область;

Сутугин Василий Александрович, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» города Назарово, Красноярский край;

Чепурин Анатолий Викторович, директор МАОУ «Лицей № 2» города Перми, Пермский край;

Чечуков Андрей Владимирович, директор МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 27», Ульяновская область;

Щербакова Марина Александровна, директор МБНОУ «Городской классический лицей», Кемеровская область – Кузбасс;

Юрьева Юлия Евгеньевна, директор МБОУ «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки, Донецкая Народная Республика.

Следующий тур стартует 2 октября. В конкурсном испытании «Стратегическое решение» лауреатам предстоит совместно с управленческим составом своей школы в режиме видео-конференц-связи разработать и презентовать проект на основе материалов из кейса-задания.

3 октября финалисты продемонстрируют профессиональное мастерство в конкурсном испытании «Мастер-класс». Тему и форму проведения мастер-класса конкурсанты определяют самостоятельно.

Последнее конкурсное испытание состоится 4 октября. Пять финалистов примут участие в состязании «Пресс-конференция «Вопрос директору года».

Имя победителя объявят 4 октября в рамках Большой учительской недели.

Награждение победителя Всероссийского конкурса «Директор года России» состоится 5 октября, в День учителя, на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Организатором конкурса «Директор года России» является Министерство просвещения Российской Федерации.

Справочно

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» проводится с 2021 года. Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации.

Он ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования, распространение моделей успешной работы.

Победителем Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России – 2022» стал Павел Терехов, директор школы «Покровский квартал», из Москвы.

На заочный этап конкурса «Директор года России – 2023» было подано свыше тысячи заявок. В финальный этап прошли 30 руководителей общеобразовательных организаций из Москвы и Санкт-Петербурга, Владимирской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Тамбовской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областей, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, республик Бурятия и Саха (Якутия), Донецкой Народной Республики, Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского и Пермского краев.

Торжественные мероприятия по подведению итогов и награждению победителей конкурса «Директор года России – 2023» входят в программу Большой учительской недели.

Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента Российской Федерации. В связи с возросшим вниманием общества к вопросам образования и воспитания Большая учительская неделя в этом году пройдет с увеличенным количеством мероприятий и участников. Мероприятия Большой учительской недели охватят все регионы страны. Центральными федеральными событиями станут финальный тур Всероссийского конкурса «Учитель года России», объявление победителей Всероссийских профессиональных конкурсов «Мастер года», «Педагог-психолог России», «Директор года России», «Учитель-дефектолог России», «Воспитать человека», «Первый учитель», а также Форум классных руководителей в Москве, пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и Собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов. Победители и участники всех профессиональных конкурсов посетят праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце в День учителя. В финале Большой учительской недели пройдет Всероссийская акция «День с педагогом и наставником».

В Челябинске провели игру для детей «День цифры»

В Нижегородской области пройдет бесплатный интенсив по информационной безопасности

В Санкт-Петербурге при помощи робота обработали 44 тысячи документов архива

В Самарской области завершилось международное состязание по кибербезопасности

В Калужской области открылся центр цифрового образования детей «IT-куб»

дайджест 20.09, 29 сентября 2023, г. Москва

В летний сезон в России рост турпоездок составил 16% – Решетников

Минэкономразвития России подвел предварительные итоги летнего сезона. Число турпоездок за май-август выросло на 16%, таким образом, в высокий летний сезон отдохнуло 32 млн человек, что на 5 млн больше, чем годом ранее, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании с регионами по итогам летнего туристического сезона.

«Собрались в широком составе, чтобы подвести предварительные итоги летнего сезона. Главный показатель, на который ориентируемся, – число туристических поездок. Это ключевой для нас показатель, то есть, число туристов, которые остановились в коллективных средствах размещения. Этот показатель вырос за май-август почти на 16%, и по сравнению с прошлым годом, на 5 млн турпоездок люди совершили больше. Это хороший результат, который поддержал общую тенденцию к росту поездок», – сказал министр Максим Решетников.

Традиционно популярными направлениями для туристов остаются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Татарстан, Крым, Свердловская, Тюменская и Нижегородская области.

Одним из лидеров по приросту турпоездок является Дагестан, также высокую динамику показали Республики Алтай и Адыгея, Магаданская и Ленинградская области. Там турпоездки выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Максим Решетников обозначил стратегические приоритеты для развития туризма на федеральном уровне. «Очевидно, что спрос на внутренние поездки будет расти и дальше. Не так давно прошла стратегическая сессия у Председателя Правительства Михаила Мишустина. Поставлена задача нарастить число турпоездок до 140 млн к 2030 году. Для этого нужно в первую очередь наращивать предложение. Стоят задачи по расширению номерного фонда, по формирую новых точек притяжения, по повышению транспортной доступности», – отметил министр.

С учетом новых точек притяжения и развития круглогодичной инфраструктуры к 2030 году действующие гостиницы смогут принять дополнительно 21 млн туристов. Для реализации всего потенциала необходимо создать еще 238 тысяч номеров.

Таких показателей предполагается достичь, в том числе, благодаря программам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в том числе, программе субсидирования строительства модульных гостиниц, а также программе льготного кредитования крупных отелей, отбор по которой планируется объявить уже в октябре.

Представители 26 регионов защитили проекты по созданию и развитию ОЭЗ

На площадке первого Международного форума особых экономических зон-2023 завершилось обучение по федеральной образовательной программе «Лидеры развития территорий: создание и развитие ОЭЗ».

26 региональных управленческих команд представили 11 проектов по созданию особой экономической зоны и 16 проектов по развитию действующих ОЭЗ.

Программа обучения разработана Институтом экономики знаний и состоялась при поддержке Минэкономразвития России и Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Курс рассчитан на руководителей региональных органов исполнительной власти, ответственных за формирование и развитие территорий с преференциальным режимом, управляющих компаний, действующих и потенциальных инвесторов.

«Оценивали проекты по комплексу показателей - подготовленной дорожной карте создания или развития уже действующей ОЭЗ, разработанную бизнес-модель, источники финансирования на создание инфраструктуры, а также социально-экономические эффекты от запуска проекта», - отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

«На протяжении месяца региональные управленческие программы действующих ОЭЗ и планирующих создание новых ОЭЗ приобретали необходимые компетенции, которые позволят эффективно реагировать на изменения в условиях функционирования отечественной экономики», – прокомментировала исполнительный директор Института экономики знаний, оператор программы. Юлия Артамонова.

В программу обучения вошли ключевые темы по нормативному регулированию создания и деятельности ОЭЗ, оценке эффективности преференциальных режимов в России, внедрению стандартов ESG в деятельность ОЭЗ, а также особенностям работы с инвесторами.

«Мы давно получали запрос от наших членов Ассоциации на проведение такой специализированной программы. В ходе обучения участники получили инструменты для оптимального осуществления перехода к импортозамещению промышленной продукции и созданию новых технологических цепочек», – отметил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

Три лучших проекта за разработку проекта создания особой экономической зоны и три лучших проекта развития действующих ОЭЗ отметили дипломами.

Замминистра вручил диплом за 1 место управленческой команде Ростовской области за разработку проекта создаваемой ОЭЗ «Ростовская» - замминистра экономического развития Ростовской области Сергею Кононенко.

Диплом за второе место - управленческой команде Волгоградской области за разработку проекта создаваемой ОЭЗ «Хипром» - заместителю председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Антонине Некиной.

Диплом за третье место - управленческой команде Челябинской области за разработку проекта создаваемой особой экономической зоны «Южноуральская»-первому замминистра экономического развития Челябинской области Елене Раевской.

Также в защите проектов по создаваемым ОЭЗ принимали участие управленческие команды из Республик Хакасия, Карелия, Чечня, Удмуртия, Татарстан, а также Вологодской, Новосибирской, и ХМАО – Югры.

В защите проектов развивающихся ОЭЗ принимали участие управленческие команды из Москвы, Оренбургской, Московской, Свердловской, Калужской, Курской, Астраханской, Омской, Псковской, Саратовской, Ульяновской, Ивановской, Владимирской, Новгородской, Иркутской областях и Алтайского края.

По итогам обучения все участники получат удостоверения о повышении квалификации АНО ДПО «Институт экономики знаний».

Человек и стройка: чего ждать от юбилейного 100+ TechnoBuild?

С 3 по 6 октября в Екатеринбурге пройдут X Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. За десять лет мероприятие зарекомендовало себя эффективной коммуникационной площадкой для профессионалов российского стройкомплекса, обсуждения насущных проблем рынка, презентации новых технологий и решений. В этом году оно будет посвящено «Строительству человечности». Что стоит за этой формулировкой, как она связана с текущей ситуацией в сфере строительства и куда движется отрасль — об этом и многом другом «Стройгазете» рассказал заместитель председателя оргкомитета 100+ TechnoBuild, первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ.

Аркадий Михайлович, предстоящий 100+ TechnoBuild юбилейный, а будет ли он особенным?

За 10 лет ни одно из наших мероприятий не было похоже на предыдущее. Напомню, в 2014 году, когда это все только начиналось, основная идея 100+ была заточена на высотное строительство: для Екатеринбурга тогда это было, пожалуй, особенно актуально, город интенсивно рос ввысь. Чуть позже у страны появилась потребность в более детальной проработке уже уникальных зданий и сооружений, в том числе связанных с Олимпийскими играми, с чемпионатом мира по футболу. Стали предъявляться весьма серьезные требования к урбанистике, городской среде. Естественно, все эти вопросы не могли оставаться вне нашего поля зрения как организаторов мероприятия — и в той или иной степени они находили отражение в тематиках форумов, экспозициях выставок. Сегодня 100+ TechnoBuild по праву — одно из самых знаковых событий в сфере строительства, переросшее сначала региональный уровень, потом общероссийский и превратившееся в международную отраслевую площадку.

Что касается юбилейного 100+ TechnoBuild 2023, хочу отметить два главных момента — экспозиционные масштабы выставки и насыщенную деловую программу форума. Так, выставка будет самой многочисленной за всю свою историю — более 500 экспонентов. Она полностью займет три павильона комплекса «Екатеринбург-Экспо» общей площадью почти 40 тыс. квадратных метров. Для сравнения: в прошлом году стендов было 320, в 2021-м — 230. Прирост за два года практически вдвое. При этом участие подтвердили компании из 33 регионов и 65 городов России, а также шести стран (расширение географии на 50%). Они представлены в направлениях: производство и дистрибуция стройматериалов, техники и оборудования, цифровые технологии, девелопмент и архитектура, дизайн интерьеров, энергоснабжение, освещение. Кластер последних, к слову, появится на площадке 100+ впервые и соберет свыше 50 российских компаний-производителей. Уже традиционно — в виде парка под крышей на 1,5 тыс. «квадратов» — будут оригинально представлены решения для благоустройства.

программа насчитывает 220 секций. Помимо «вечных тем» — проектирования, строительства и эксплуатации уникальных зданий и сооружений (этому будет посвящено примерно 40 мероприятий — около 20% от всех), на обсуждение вынесены «зеленое» строительство, энергоэффективность и безопасность, инновационные материалы и технологии информационного моделирования (ТИМ). Особое внимание уделят импортозамещению в строительстве. В третий раз на площадке пройдет Уральский форум по недвижимости, а также выставка «Уралэкспокамень». Состоятся, как и ранее, Российский форум ТИМ-технологий, Международный форум конструкторов-строителей и инженеров-расчетчиков «Интерконстрой 2023», Форум дизайнеров интерьера, Форум комфортной городской среды, Арх-Евразия, Форум климатехников и Форум государственного стройнадзора.

Общее количество спикеров 100+ TechnoBuild 2023 превысит 700 человек — ведущих российских и международных экспертов и специалистов отрасли.

Какие-то необычные, особенно интересные мероприятия можете выделить?

В деловой программе будут не только классические, дискуссионные секции, но и настоящий «баттл» специалистов. «Битва геотехников», организованная НИЦ «Строительство», пройдет между представителями России и Китая — они сравнят достижения последних пяти лет, а компетентные судьи решат, кто же оказался более продвинутым.

Примечательным будет, естественно, и вручение премии 100+ AWARDS — своеобразного российского инженерно-архитектурного «Оскара». Заявок на сегодняшний день подано несколько сотен, поэтому жюри придется очень серьезно поработать, чтобы выбрать наиболее достойных во всех предложенных номинациях.

А что скрывается за главной темой 100+ TechnoBuild 2023 — «Строительство человечности»?

Мы считаем, что вести речь о строительстве без акцента на людях — неправильно. Человек и его потребности — это ядро, без которого все остальное просто не имеет смысла. Поэтому к участию в 100+ TechnoBuild и привлекается так много ученых, представителей власти и бизнеса. Все они хотят через диалог друг с другом прийти к пониманию, как же сделать жизнь каждого из нас действительно комфортной.

Вся повестка деловой программы форума формировалась, исходя из текущей ситуации?

Несомненно. Понятно, что у нас появились проблемы, связанные именно с сегодняшним международным положением, с экономическими вопросами, которые регулярно возникают. В первую очередь это импортозамещение. Хотя, надо сказать откровенно, стройотрасль, может быть, в меньшей степени, чем другие направления российской экономики, завязана на импорт, но, тем не менее, такие вопросы существуют, и они должны решаться. При этом стройка не должна прекращаться: мы не можем себе этого позволить!

Вторая, тоже немаловажная тема — кадры. На мой взгляд, есть четыре составляющие успешного решения кадрового вопроса в отрасли: повышение престижа профессии, уровня производительности труда, работа над качеством подготовки молодых специалистов (особенно в сегменте средне-специального образования) и наведение порядка в системе привлечения иностранной рабочей силы, в первую очередь в части уровня их квалификации.

Возвращаясь к складывающейся экономической и политической ситуации… Как вы считаете, справился ли российский стройкомплекс с санкционным давлением?

Насколько он сейчас стабилен? Есть формальные критерии, объективно дающие информацию о состоянии всей отрасли. Если ориентироваться на объемы сдачи жилья, то прошлый год с этой точки зрения был рекордным. Строительство не остановилось, работа продолжается, значит, принятые государством меры поддержки — корректировка нормативной документации, поощрение и стимулирование застройщиков, помощь потенциальным покупателям жилья (льготная ипотека) — принесли положительные результаты. Поэтому, говоря о формальных итогах, да — рынок с вызовами справился.

Но все ли так хорошо? Тут мы должны понимать, что процессы окончательно не урегулированы, то есть дальнейшая работа стройкомплекса в значительной степени все же продолжает зависеть от общеэкономической ситуации. И мы прекрасно понимаем те угрозы, которые сегодня существуют. К основной отношу резкое увеличение стоимости квадратного метра. С одной стороны, очень хорошо, что правительство, несмотря на существенные затраты, поддержало продление субсидируемого кредитования. Но ведь, с другой стороны, в этом и одна из причин роста цены «квадрата».

Соответственно, нужно понимать, что сегодня стройотрасль — это то направление экономики, где рыночные отношения укоренились наиболее плотно. Что я имею в виду? Основная часть деятельности по строительству осуществляется частными, коммерческими структурами. Поэтому говорить о том, что здесь можно на государственном уровне все отрегулировать, что-то предложить, кого-то обеспечить, — достаточно сложно: это рынок. Хотя общие координирующие усилия власти здесь, безусловно, нужны. В целом, я считаю, Минстрой России с этими проблемами справляется. Но, по моему исключительно личному мнению, есть определенные проблемы, связанные с управлением. Строительством как таковым занимается одно ведомство, а стройиндустрией — другое: производители стройматериалов находятся в ведении Минпромторга РФ. Но ведь все взаимосвязано, поэтому стройкой в целом должно заниматься одно министерство, и это мог бы быть как раз Минстрой. Я сейчас не буду погружаться в причины, которые привели к нынешней ситуации, просто напомню про Госстрой СССР, весьма успешно координировавший усилия всех направлений промышленности и экономики, так или иначе связанных со строительством. Этот опыт в значительной степени можно было бы использовать и сейчас.

Сегодня строительство — фактически единственная отрасль, где создан и полноценно функционирует институту саморегулирования. Как вы считаете, что способствовало тому, что он состоялся?

Это произошло по трем главным причинам. Первая — потому что в нем четко прописана компетенция и финансовая ответственность саморегулируемых организаций (СРО) за собственных членов. Вторая причина — не менее жестко законодательно определен статус СРО и создана материальная база. Ну и наконец — это результат деятельности НОСТРОЙ, который сегодня самым серьезным образом погружен в практику законодательства по всей вопросам, связанным со стройкой и защитой строительного бизнеса. Саморегуляторы как «люди с земли» являются одними из самых важных участников разработки всех строительных регламентов, хотят быть полезными отрасли. Мы стараемся использовать весь существующий в нацобъединении потенциал, чтобы поддерживать тесную связь с профсообществом, оперативно реагировать на все его запросы, вникать в его инициативы, брать на себя ответственность за то, чтобы разумные и реальные предложения, улучшающие работу строителей, как можно скорее находили свою короткую дорогу в жизнь.

Кстати, на 100+ TechnoBuild 2023 НОСТРОЙ проведет три тематических круглых стола: «Создание реестра добросовестных производителей и поставщиков строительной продукции», «Консорциум среднего профессионального образования в сфере строительства» и «Переход на ресурсно-индексный метод и реализация мероприятий по наполнению информацией ФГИС ЦС». Первый круглый стол будет посвящен обсуждению вопросов, связанных с противодействием фальсифицированных стройматериалов на рынке и с созданием реестра, который разрабатывается НОСТРОЙ совместно с Минстроем и Минпромторгом. В рамках второго речь пойдет о подготовке кадров для отрасли. А главными темами третьего круглого стола станут практики перехода регионов Урала и Сибири на ресурсно-индексный метод, проблемы, с которыми они столкнулись, и пути их решения.

Аркадий Михайлович, подводя итог нашей беседе, как вы считаете, сейчас, в сентябре, можно сказать, что непростой 2023 год стройотрасль закончит хорошо, а впереди ее ждет только светлое будущее?

Да, можно! По достигнутым на данный момент показателям уже видно, что результаты по итогам года будут неплохие. А дальше нужно работать с теми вызовами, которые реально существуют. Никто от этих проблем не отворачивается, наоборот, постоянно ищутся пути их решения.

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, зампредседателя оргкомитета 100+ TechnoBuild, первый зампредседателя Законодательного собрания Свердловской области, вице-президент НОСТРОЙ:

«Строительство не остановилось, работа продолжается, а значит, принятые государством меры поддержки принесли положительные результаты»

«Сегодня 100+ TechnoBuild по праву — одно из знаковых событий в сфере строительства, переросшее региональный, общероссийский уровни и превратившееся в международную отраслевую площадку»

Ирек ФАЙЗУЛЛИН, министр строительства и ЖКХ РФ:

«Свердловская область очень серьезно относится к подготовке мероприятия. Рост количества участников показывает особый интерес к 100+ TechnoBuild 2023»

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

«За десять лет 100+ TechnoBuild уверенно закрепил за собой статус международной площадки для обсуждения стратегических вопросов отрасли и демонстрации достижений»

Авторы: Сергей ВЕРШИНИН

Номер публикации: №36 29.09.2023

Путешествие к центру земли: в России впервые отмечается День метростроителя

Весной этого года в ходе церемонии открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 2 октября Дня метростроителя. И такое решение имеет под собой основу: в последние годы работы по строительству метро продолжаются не только в Москве, такие проекты активизировались еще в пяти крупных городах страны.

«Метромоторы»

Первые проекты отечественного метро разрабатывались еще в Российской империи, всего к рассмотрению тогда было предложено не менее пяти вариантов разной степени проработанности и реальности. Наибольший резонанс в обществе имело предложение инженера Петра Балинского, представившего проект линии от строившейся в то время окружной железной дороги возле Петровско-Разумовского через центр к Красной площади и храму Василия Блаженного и далее, по эстакадам через Москву-реку, к Большой Ордынке и Серпуховской заставе с выходом к Павелецкому вокзалу; по ряду обстоятельств, связанных с финансовыми, имущественными и даже духовными вопросами, этот проект не был одобрен. Были и другие предложения, разрабатывавшиеся в последующие годы, но они не получили развития из-за начавшихся Первой мировой войны и революции.

К идее строительства подземки вернулись только в период сталинской индустриализации и мегапроектов. Идейным вдохновителем проекта и основным его «мотором» стал первый секретарь Московского горкома ВКП(б) Лазарь Каганович. Совнаркомом СССР 2 октября 1931 года было принято положение о «Метрострое», после чего и началась ударная стройка, а уже 15 мая 1935-го в Москве открылась первая очередь метрополитена от «Сокольников» до «Парка культуры» с ответвлением до «Смоленской».

Впоследствии, по укоренившейся в СССР традиции, на проекты метрополитена могли претендовать только города-миллионники. Во многом благодаря работам, проводившимся в советский период, подземка сегодня имеется помимо Москвы в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре и Санкт-Петербурге. Кроме того, в Волгограде действует скоростной трамвай, часть станций которого построена под землей по стандартам метро. После распада СССР в 90-е годы в стране было не до сложных и дорогих строек, тем более метро: даже столица под управлением инициативного Юрия Лужкова со всеми своими финансовыми, административными, профессиональными и трудовыми ресурсами открывала лишь по нескольку новых станций, и то не каждый год. Лишь в настоящее время проекты строительства метро активизировались сразу в нескольких городах.

Москва

Столичная программа строительства метро — самая масштабная в России и одна из крупнейших в мире: с 2011 года протяженность московской подземки выросла более чем в полтора раза, было построено и реконструировано свыше 230 км линий метро, 114 станций, четыре дополнительных вестибюля и 11 электродепо. «Ключевым событием стало завершение мегапроекта мирового уровня — БКЛ. Однако на этом мы не намерены останавливаться: в ближайшие десять лет планируется построить еще 39 станций», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

В настоящее время развернуты работы по строительству Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий, по продлению Сокольнической и Арбатско-Покровской веток. Кроме того, возводятся станции на уже действующих Кольцевой и Люблинско-Дмитровской линиях.

Санкт-Петербург

Второй по масштабам и сложности метрополитен страны расположен в Северной столице. В свое время старт строительства подземки там был намечен на 1941 год, однако из-за Великой Отечественной войны его пришлось перенести. К строительству долгожданного метро вернулись лишь в 1947 году, и уже в 1955-м была открыта первая ветка от «Площади Восстания» до «Автово».

Сегодня в системе Петербургского метро пять линий с 72 станциями. Однако уже в 2024-2025 годах планируется продлить существующие ветки: будут построены участки Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до «Путиловской» и Лахтинско-Правобережной линии от «Спасской» до станции «Морской фасад». Проекты предусматривают возведение станций, вестибюлей и административного здания; их реализация запланирована на 2024-2025 годы.

Самара

Самарская область, также уже имеющая собственное метро, планирует построить более 2 км линии и ввести в эксплуатацию станцию «Театральная». Новая станция свяжет административный и культурный центр города с промышленными районами, ее предполагается расположить рядом с площадью Куйбышева и Самарским театром оперы и балета имени Шостаковича. Сейчас уже готовятся к запуску тоннелепроходческие комплексы для строительства перегонных тоннелей, активно идут работы по устройству котлована станционного комплекса.

Челябинск

Метро в Челябинске — это объект незавершенного строительства: после первых разговоров о подземке в 1967 году к строительству приступили только в 80-х. Однако и позднее из-за недостатка финансирования работы то начинались, то приостанавливались, а в 2014-м и вовсе были заморожены. И лишь сегодня идею метрополитена возродили, но в виде проекта скоростного трамвая. С использованием средств инфраструктурного кредита предстоит построить линию «Север—Юг», которая соединит северо-западную часть города и Металлургический район с железнодорожным вокзалом, и линию «Восток—Запад» от станции «Площадь Революции» до Южно-Уральского университета.

Помимо этого, в рамках проекта предстоит предусмотреть и осуществить модернизацию путей существующей трамвайной сети и тяговых подстанций, реконструкцию двух трамвайных депо и строительство нескольких платформ. Таким образом, перед строителями стоит задача в 2026 году запустить свыше 11 км обновленных линий метротрамвая с тремя наземными и тремя подземными остановками.

Красноярск

Аналогичную челябинской систему метротрамвая планируется создать на базе существующего метро в Красноярске. Первый этап предполагает строительство линии протяженностью более 10 км через центр города, расположенный на левом берегу реки Енисей; здесь предусмотрено сооружение четырех подземных и двух наземных остановочных пунктов. Планируется, что линия будет запущена в эксплуатацию в 2026 году.

Вторая часть проекта — линия от улицы Шахтеров до Ястынской — еще разрабатывается. Здесь предполагается построить шесть наземных станций, а также создать систему транспортно-пересадочных узлов, где будут пересекаться маршруты других видов наземного транспорта. Предварительный срок реализации проекта — до 2028 года.

Нижний Новгород

В ближайшие годы в городе планируется продлить сразу две ветки метро. Предполагается, что тоннель Автозаводской линии проложат под улицей Горького до площади Свободы, где будет построена пересадочная станция с двумя вестибюлями и переходами. Далее тоннель пройдет под улицей Горького с выходом на Большую Печёрскую и улицу Белинского, при этом строительство затронет также улицы Новосолдатскую и Тургенева. Проект продления второй линии — Сормовско-Мещерской — предусматривает строительство 2,3 км путей, возведение станций мелкого заложения «Варя» и «Сормовская».

Марат ХУСНУЛЛИН, вице-премьер РФ:

«Работы по новому метростроительству в стране во многом стали возможны благодаря созданию в 2021 году механизма инфраструктурных бюджетных кредитов: порядка 238,5 млрд рублей было направлено как раз на строительство метро и метротрамваев в разных городах. Это позволило запустить проекты метро в Нижнем Новгороде, Самаре и СанктПетербурге, а также начать проектирование и строительство метротрамваев в Красноярске и Челябинске»

Авторы: Антон МАСТРЕНКОВ

Номер публикации: №36 29.09.2023

«Движение» вышло в город: в Светлогорске обсудили перспективы развития территорий

Организаторы федерального форума недвижимости «Движение» запустили новый формат — региональную конференцию по развитию территорий. Первая состоялась в конце сентября в Калининградской области. По словам основателя форума Ильи Пискулина, главная цель мероприятия — организовать конструктивный полилог между властью, строительным бизнесом и гражданами по вопросам формирования комфортной городской среды и благоустройства.

Основной блок двухдневного «Движения. Конф» проходил в Светлогорске в «Янтарь-холле» и собрал свыше 1,5 тыс. человек — жителей региона, местных девелоперов, архитекторов и риелторов. Жаркие дискуссии между ними начались с детских площадок, которые должны стать развивающими пространствами — плейхабами. Договорились даже до того, что они сегодня и вовсе не нужны, а ребенку для нормального развития и счастливого детства достаточно палки, которая может быть в играх чем угодно — от лошади до меча и посоха. Потом, правда, «сдали назад», решив, что площадки нужны, но не стандартные, а развивающие. Взрослым для счастья тоже оказалось достаточно газона, правда, такого, как в петербургской Новой Голландии — стриженного, аккуратного и с урнами по периметру, фотографией которого было проиллюстрировано выступление архитектора Никиты Маликова.

Понятно, что горожане вряд ли будут все время лежать на газоне, поэтому предусмотрительным застройщикам спикер посоветовал заранее проектировать «зоны для греха», где жители могли бы провести вечер «по-взрослому». Архитектор считает, что это уменьшит число конфликтов. «Мы — не идеальное общество из утопических романов, — отметил он. — Несмотря на то, что у нас регулируется распространение алкоголя, люди продолжают курить на улицах и выпивать в парках. Иногда они это делают тихо и никому не мешают, а иногда это вызывает конфликты. А, как известно, если не можешь подавить бунт, возглавь его».

Генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров настаивает, что красивое благоустройство способствует добрососедству, что, в свою очередь, влияет на уровень счастья жителей. «Подсмотрели у коллег историю про подземные паркинги и теперь озеленяем их, — поделился он. — Когда паркинг зеленый, въезжать в жилой комплекс (ЖК) приятнее, острее чувство дома, людям неудобно приезжать на грязной машине — внутри стало аккуратнее».

«Крутые» девелоперские проекты не только продаются лучше, но и влияют на весь город, который в вопросах благоустройства, по мнению архитектора и основателя Wowhaus Олега Шапиро, играет не меньшую роль: «Если он создал высокие стандарты, как Москва, застройщик не сможет предлагать здесь плохой продукт. Взаимодействие города и стройбизнеса — один из способов развивать город».

Светлогорская конференция была полна и информационных сюрпризов, важных не только для Калининграда. Один из них — объявление о выходе на рынок Тюмени новой девелоперской компании «Творчество», получившей разрешение на строительство в городе своего первого объекта, в который будет вложено более 1 млрд рублей.

Стоит отметить, что тюменский рынок новостроек сегодня довольно активен: спрос, по данным федеральной компании «Этажи», за первые восемь месяцев 2023 года выше аналогичного периода прошлого года на 64,5%, а средняя цена квадратного метра выросла на 14,3%.

При этом презентовавший компанию Илья Пискулин подчеркнул, что для «Творчества» Тюмень — это только начало: в планах, помимо еще одного проекта в ней, экспансия в другие российские города — Екатеринбург, Мурманск, Новосибирск и Челябинск. «В ближайшие три года мы хотим анонсировать старт восьми проектов, на данный момент в них (в земельный банк) уже вложено свыше полумиллиарда рублей», — уточнил он, пообещав, что все идеи, услышанные на конференции, будут творчески переработаны и применены в новых проектах молодого девелопера.

Еще одной премьерой «Движения.Конф» стал старт продаж квартир в первой очереди ЖК комфорт-класса, возводимого компанией ССК в городе-спутнике Калининграда Гурьевске. Здесь тоже будет благоустройство, созданное для добрососедства, — ландшафтные дворы без машин и озеленение, включая высадку каштанов, кленов, робиний, барбариса Тунберга и рододендрона. На придомовых территориях ЖК будут обустроены места для отдыха и площадки для занятий спортом. Во дворе первой очереди предусмотрено шесть интерактивных зон для детей — с безопасным покрытием и игровыми комплексами.

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номерной фонд: российская туриндустрия пополнится новыми проектами

Всемирный день туризма отметили в России 27 сентября. Для отечественной туриндустрии 2023 год стал по-настоящему прорывным и рекордным: к началу осени внутренний туризм в стране вырос, по данным Российского союза туриндустрии, на 12%. Только с июня по август россияне совершили 17 млн поездок по РФ (годом ранее — немногим больше 15 млн). Летний турсезон наиболее наглядно показал эффективность мер господдержки туризма.

В различных регионах страны активно обновляется и создается туристическая инфраструктура, в том числе благодаря инструментам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Среди них — предоставление субсидий субъектам РФ для создания объектов инженерной и транспортной инфраструктур, бюджетные инвестиции АО «Корпорация Туризм.РФ» на реализацию инвестпроектов и разработку мастер-планов, выдача льготных кредитов на строительство и реконструкцию отелей и санаториев и так далее. Реализуются они преимущественно в рамках мероприятий входящего в нацпроект федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры», который с 2021 года курирует Минстрой России.

«Перед нами стоит ответственная и важная задача — обеспечить туристической инфраструктурой регионы России, — подчеркивает министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. — Сегодня на развитие туротрасли направлены существенные меры поддержки: это и создание объектов обеспечивающей инфраструктуры, необходимых для туробъектов, и финансирование проектов с участием АО «Корпорация Туризм.РФ». Сегодня выстраивается новая система развития таких проектов, которая в будущем позволит обеспечить качественный отдых всем туристам. Новые проекты создаются уже с учетом круглогодичной работы, а также с сокращенным периодом окупаемости для инвесторов. В части строительства туробъектов и обеспечивающей инфраструктуры к ним необходимо уже на этапе проектно-изыскательских работ обеспечить надлежащий контроль за ходом выполнения работ и осуществлять его на всех этапах строительства».