Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В 2023 году грузопоток через переход «Покровка» в Хабаровском крае вырос на 813%

В 2023 году объем грузов, перевезенных через пункт пропуска Покровка — Жаохэ на границе с Китаем превысил 13,5 тыс. тонн , сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

«В 2023 году было перевезено 13 776 тонн груза, что составляет 813,1% к уровню 2022 года», — цитирует ТАСС сообщение в регионального министерства.

В январе 2024 года через Покровку перевезли более 3,3 тыс. тонн груза. В Китай отправили 177 грузовых автомобилей с товарами, в Россию прибыло 159. За первые дни февраля через пункт пропуска прошло 993 тонны груза.

В Тверской области и Республика Мордовия создадут новые ОЭЗ

На заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, прошедшей под руководством заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, поддержано создание двух новых промышленно-производственных ОЭЗ: «Эммаусс» в Тверской области и «Система» в Республике Мордовия. Также одобрено увеличение площади трёх действующих промышленно-производственных ОЭЗ: «Липецка», «Калуги» и «Узловой» в Тульской области, а также ТОР «Володарск» Нижегородской области.

«На территории России действует 50 ОЭЗ. Общий объём инвестиций по проектам составляет 6,2 трлн рублей, из которых 1,2 трлн уже осуществлено. Объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней, составляет 190 млрд рублей. В моногородах и ЗАТО созданы 92 территории опережающего развития. Осуществлено более 305 млрд рублей инвестиций. Количество резидентов, реализующих проекты на преференциальных территориях (ТОР и ОЭЗ), составляет почти 2,5 тысяч, создано более 172 тысяч рабочих мест. В будущих новых особых экономических зонах планируются к реализации проекты, имеющие большое значение для развития экономики нашей страны. В их числе - производство высокотехнологичных деталей для турбомашин, производство оптоволокна, а также отечественных канатных дорог», – заявил Юрий Трутнев.

«Особые экономические зоны показали свою эффективность, и мы поддерживаем инициативы по созданию новых площадок и расширению действующих ОЭЗ, показавших хорошие результаты. Положительный бюджетный эффект от работы ОЭЗ по итогу трех кварталов 2023 года оценивается в более чем 57 млрд рублей. На 329 млрд рублей господдержки пришлось более 386 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей», ?- отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

ОЭЗ «Эммаусс» в Тверской области создается по поручению по поручению Президента РФ. Формируются условия для создания сразу нескольких отраслевых кластеров - логистического, промышленного, химического. Резиденты планируют создать более 8 тысяч новых рабочих мест.

«Прогнозируется, что совокупный объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за указанный период превысит 38 млрд рублей, страховых взносов 25,5 млрд рублей. В настоящее время готовность к участию в проекте подтвердили 8 компаний. В том числе это производства, не имеющие аналогов в России, чья продукция будет востребована для развития инфраструктуры всей нашей страны. Все проекты находятся в высокой степени готовности, в 1 полугодии 2025 года планируется запуск первых производств», – доложил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Новая ОЭЗ «Система» появится в г. Саранске и в Лямбирском районе Республике Мордови. Планируется реализация целого ряда высокотехнологичных проектов. Резиденты планируют создать более 760 новых рабочих мест.

«Задача обеспечения технологического суверенитета, поставленная Президентом России, сейчас ключевая для всей страны. Мордовия проводит большую работу по созданию комфортных условий для инвесторов в нашей республике. Важнейший механизм - создание особой экономической зоны. Будем поддерживать импортозамещающие проекты именно в сферах высокотехнологичного производства», - прокомментировал глава Республики Мордовия Артём Здунов.

Увеличение площади ОЭЗ «Липецк» проводится по указанию Президента России. Расширение ОЭЗ направлено на развитие современного сельскохозяйственного машиностроения. Новая площадка ОЭЗ создается на территории бывшего Липецкого тракторного завода, где компания «Амкодор» из Республики Беларусь намерена локализовать производство прицепного оборудования и сельхозмашин. Резидентами планируется создать 2,5 тысячи рабочих мест.

На расширенной территории ОЭЗ «Калуга» планируют развивать фармацевтический кластер. На текущий момент заявлено 3 проекта на сумму с инвестициями на более 17 млрд рублей с планами по созданию 2 тысяч новых рабочих мест.

Проект расширения территории ОЭЗ «Узловая» в Тульской области предполагает строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа.

Во Владивостоке прошел семинар-совещание по повышению качества общего образования в Дальневосточном федеральном округе

Представители десяти регионов Дальневосточного федерального округа стали участниками семинара, посвященного реализации проекта по повышению качества общего образования, который осуществляется в округе с 2023 года под руководством Минпросвещения России. Мероприятие прошло во Владивостоке 14–15 февраля 2024 года.

Представители региональных министерств образования, институтов развития образования и институтов повышения квалификации, центров обработки информации и методисты представили анализ работ по подготовке учеников 11-х классов к ЕГЭ за первое полугодие. Участие в мероприятии также приняла заместитель директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева. Она рассказала об основных методических аспектах повышения качества образования в стране.

Участники мероприятия определили планы работы на второе полугодие учебного года.

В ходе семинара обсуждался в том числе проект «Я сдам ЕГЭ», направленный на повышение качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике, химии, физике и биологии.

Мероприятия проекта по повышению качества образования в Дальневосточном федеральном округе в 2023/24 учебном году включают в себя анализ результатов ЕГЭ-2023, формирование дорожных карт для регионов, проведение установочных семинаров для методистов, выстраивание траекторий изучения предметов для школьников с разным уровнем подготовки, организацию цикла предметных вебинаров и трех диагностических работ, оказание консультаций педагогам округа.

Южная Корея снизила импорт СПГ с начала года

Южнокорейские закупки сжиженного метана снизились, но выросла в них доля российского СПГ

Являясь третьим в мире импортером СПГ, Южная Корея в январе снизила объемы закупки сжиженного газа на 3% от прошлогоднего показателя за этот период. Январские закупки СПГ достигли отметки 4,912 миллиона тонн, сообщает южнокорейская таможня.

При этом данные таможни показывают рост объема поставок СПГ с российских проектов до 252 тысяч тонн, что почти вдвое больше объемов января прошлого года. В основном РФ экспортировала СПГ в Южную Корею со своих проектов «Сахалин-2» и «Ямал СПГ».

На прошлогоднем уровне остались объемы поставок сжиженного газа из Австралии, который является крупным экспортером СПГ в Южную Корею. Австралия продала 1,18 миллиона тонн, а вот Катар и Соединенные Штаты тоже прибавили в объемах поставок на 32% и 34% соответственно.

По свежим оценкам МЭА, в текущем году в Южной Корее произойдет уменьшение потребления газа на 2%. Эксперты связывают это с увеличением выработки энергии на АЭС и увеличением доли возобновляемых источников в энергетике страны.

Дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке в 2029–2030 годах составит не менее 1348 МВт

Глава Системного оператора выступил на форуме «Электроэнергетика России: вызовы, строящие перед отраслью, и потенциал для дальнейшего развития» в рамках мероприятий Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей.

Федор Опадчий отметил, что на сегодня с учетом интенсивного экономического роста на Дальнем Востоке перспективный дефицит в этом регионе на горизонте 2029–2030 годов составит не менее 1348 МВт, а с учетом решения задач обеспечения балансовой надежности для условий маловодного года и опережающего развития – до 1935 МВт. Так, в прошлом году на территории ОЭС Востока рост потребления электроэнергии составил 3,3% при среднем по стране 1,4%.

«Пока ОЭС Востока является неценовой зоной, мы не можем использовать принятый в стране механизм инвестирования новой генерации КОМ НГО. Поэтому для восполнения дефицита мощности и электроэнергии необходим взаимоувязанный набор решений – определиться с ценовой зоной и после этого проводить конкурентные отборы мощности, причем как на тепловую генерацию, так и на ВИЭ», – подчеркнул председатель правления Системного оператора.

Он отметил возможность проведения на Дальнем Востоке расширенного «технологически нейтрального» конкурсного отбора новой генерации, который позволит покрыть часть потребности в электроэнергии с помощью ВИЭ, что, по его мнению, в данном случае может оказаться более эффективным, чем строительство традиционной генерации.

«Не все растущие энергетические потребности на Дальнем Востоке можно будет решить с помощью ВИЭ, но ввод до 2 ГВт СЭС и ВЭС – может быть вполне экономически оправданным решением», – сказал Федор Опадчий.

Кроме Дальнего Востока в России есть ещё две территории, отнесенные к числу территорий технологически необходимой генерации. Это юго-восточная часть Сибири и юг России.

Глава Системного оператора сообщил, что по ОЭС Сибири КОМ НГО уже стартовал, он должен быть проведен до 1 марта. По итогам конкурса будут отобраны наиболее экономически эффективные проекты строительства 1225 МВт новой генерации в Забайкалье, Бурятии и южной части Иркутской области.

В ОЭС Юга уже строится и поэтапно включается Ударная ТЭС установленной мощностью 560 МВт. Вместе с тем, экономически рост в регионе и подтвержденные заявки на техприсоединение новых потребителей создают необходимость не менее, чем 957 МВт новой генерации.

Подводя итоги профессиональной дискуссии, Федор Опадчий обратил внимание на то, что разрабатываемая в настоящее время Системным оператором Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на период до 2042 года направлена на формирование наиболее оптимальной структуры генерации в стране.

«Разработка перспективных планов развития электроэнергетики должна проводиться с учетом территориальной распределенности, текущих доступных технологий, топливообеспечения, готовности отечественного машиностроения и других факторов. Такие долгосрочные стратегии позволят развивать машиностроение, а также сочетать планы по генерации с планами по развитию сетевой и газотранспортной инфраструктуры», – резюмировал председатель правления Системного оператора.

В форуме приняли участие директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов, председатель комиссии по энергетик РСПП Михаил Андронов, председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров, член правления, замгендиректора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Алексей Мольский, председатель совета директоров «Сибирской генерирующей компании» Степан Солженицын, председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики», член правления, руководитель блока трейдинга ПАО «Интер РАО» Александра Панина, председатель наблюдательного совета Ассоциации «НП Сообщество потребителей», директор по энергетике и ресурсообеспечению ООО «СИБУР» Владимир Тупикин, замгендиректора концерна «Росэнергоатом» Александр Хвалько, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

Стартует очередная экспедиция по развертыванию нейтринного телескопа на Байкале

На озере Байкал начинает работу очередная экспедиция по строительству глубоководного нейтринного телескопа кубокилометрового масштаба Baikal-GVD. Эта уникальная научная установка является новым мощным методом исследования Вселенной. За два месяца команде предстоит провести ряд работ, в том числе модернизировать ранее установленные кластеры и вмонтировать новый 13-й.

С помощью нейтринного телескопа Baikal-GVD ученые исследуют эволюцию галактик, формирование сверхмассивных черных дыр, механизмы ускорения частиц, а также процессы с огромным выделением энергии, которые происходили в далеком прошлом. Чтобы это определить, установка регистрирует и исследует потоки нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников.

Ежегодно с середины февраля по середину апреля на Байкале проходят экспедиции, в ходе которых устанавливаются новые кластеры и модернизируются ранее установленные. В течение многих лет работами на льду руководит Игорь Белолаптиков, исполняющий обязанности начальника экспедиции, начальник установки Baikal-GVD в лаборатории ядерных проблем им. В.П. Джелепова Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

«Подготовка по материально-техническому обеспечению к запланированным работам была проведена на хорошем уровне, и надеемся, что погодные условия и ледовая обстановка позволят нам реализовать все наши планы», — отметил Игорь Анатольевич.

Сегодня установка состоит из 12 кластеров, расположенных на расстоянии 250–300 метров друг от друга. В каждом кластере по 8 вертикальных гирлянд, на каждой гирлянде 36 модулей. В настоящее время оптическая система телескопа включает в себя порядка 3500 фотоприемников. По проекту, к 2027/2028 годам объем установки должен составить порядка одного кубического километра. Он расположен на озере Байкал на расстоянии 3,6 км от берега, где глубина озера достигает 1300 м.

В экспедиции примут участие сотрудники Иркутского государственного университета, НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына, МГУ имени М.В. Ломоносова, Морского университета Санкт-Петербурга и Лимнологического института Сибирского отделения РАН. В ходе экспедиционных работ ожидается, что в установке телескопа примут участие около 60 человек.

Телескоп строится силами международной коллаборации с ведущей ролью Института ядерных исследований РАН, основоположника этого эксперимента и направления «нейтринная астрономия высоких энергий» в мире, и Объединенного института ядерных исследований.

Примсоцбанк упорядочил и цифровизировал взаимодействие с клиентами благодаря Dynamika CRM

Компания «Динамика» внедрила в Примсоцбанке CRM-систему, которая помогает оцифровать весь процесс продаж. Решение систематизировало информацию о клиентах для формирования маркетинговых кампаний и упорядочило процесс взаимодействия между клиентом и банком. Dynamika CRM повышает эффективность коммуникаций, что впоследствии повысит результативность контактов. Об этом CNews сообщили представители компании «Динамика».

Благодаря Dynamika CRM Примсоцбанк повысил эффективность маркетинговых кампаний. Решение позволяет сегментировать клиентов на основе имеющейся о них информации и проводить рекламные кампании в различных каналах индивидуально для каждого сегмента. Такой подход увеличил конверсию кампаний и продажи продуктов, как текущим клиентам, так и новым.

Внедрение CRM-системы от «Динамики» упорядочило отношения сотрудников с клиентами. Теперь процесс от выявления интереса до заключения договора построен в виде последовательности задач, которые назначаются сотруднику в едином окне. Это приводит к снижению риска «потери» клиентов и сокращает время, потраченное на сделку, а также повысит число потенциальных клиентов банка, которые доходят до сделки.

За счет маркетинговых кампаний Примсоцбанк начал выявлять больше заинтересованных в покупке клиентов, а за счет стандартизации процесса продаж эти клиенты чаще доходят до заключения сделки. В совокупности, эти положительные изменения повышают качество и эффективность работы подразделений продаж.

Сотрудничество Примсоцбанка и компании «Динамика» продолжается, как по текущим проектам, так и по разработке новых. На сегодняшний день активно ведется работа по внедрению новых решений, а также доработки и усовершенствование текущих проектов.

***

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — представитель банковской сферы Дальнего Востока, региональная сеть которого насчитывает 55 точек присутствия в 36 населенных пунктах России. Компания «Динамика» сотрудничает с банком с 2018 г., и за это время в ИТ-ландшафт было внедрено несколько компонентов ИТ-экосистемы Dynamika: «Dynamika Фронт-офис» для обслуживания физических лиц, «Dynamika Кредитный конвейер», «Dynamika AML» и «Онлайн-офис».

Решения компании «Динамика», резидента «Сколково», покрывают все основные направления деятельности банков: продажи, кредитование и маркетинг. При этом компоненты могут работать как отдельно, так и в связке, сопровождая весь путь клиента.

Мобильный интернет ускорился на берегу байкальского залива Провал

Жители и гости бурятского села Оймур, расположенного на берегу Байкала, смогут по достоинству оценить новую скорость мобильного интернета «МегаФона». После строительства нового телеком-оборудования в населенном пункте, она достигает 108 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый телеком-объект работает в низких и средних частотных диапазонах. Первый имеет радиус охвата до 35 км, что позволяет обеспечить необходимую территорию покрытия и стабильную передачу сигнала, также он лучше проникает внутрь зданий и проходит через другие препятствия. Среднечастотный диапазон увеличивает скорость передачи данных и позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей.

Село Оймур находится на берегу Байкала в Кабанском районе Бурятии. От столицы республики – Улан-Удэ ехать на автомобиле 150 км. В населенном пункте постоянно проживают более 1300 человек. В основном, они занимаются подсобным хозяйством. В селе есть библиотека, детский сад, школа и больница, а также гостевые дома для туристов.

«Понимая, что популярность Байкала растет с каждым годом, мы последовательно модернизируем телеком-объекты и улучшаем покрытие сотовой сети в туристических местах. Оймур стал двадцать третьей по счету локацией на берегу самого глубокого озера в мире, где мы обеспечили надежную связь 4G. Ранее этот населенный пункт обслуживала другая базовая станция, расположенная в 5 км от села. Сигнал был не такой сильный и устойчивый, как сейчас, что влияло и на скорость передачи данных, и на емкость сети, и на качество сотовой связи в целом. Теперь наши абоненты не ограничены в своих цифровых возможностях и желаниях», — сказала директор «МегаФона» в Бурятии Олеся Степанова.

Абонентам доступны мобильный интернет третьего и четвертого поколения, а голосовая связь – не только в стандарте 2G, но и с помощью современной технологии VoLTE, зона обслуживания которой расширилась благодаря строительству дополнительной инфраструктуры в селе. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

Скорость передачи данных до 108 Мбит/с позволит местным жителям и туристам в Оймуре еще с большим комфортом звонить по видеосвязи родным и близким, смотреть потоковое видео в самом высоком разрешении, слушать онлайн музыку, работать удаленно, пользоваться современными цифровыми сервисами и образовательными платформами. Скачивание или загрузка «тяжелого» контента займет считанные минуты, а блогерам-визитерам станет намного проще вести прямые эфиры в соцсетях и записывать сторис.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

«МегаФон» расширил покрытие сети 4G на популярном горнолыжном комплексе Хехцир

«МегаФон» увеличил территорию покрытия и надежность мобильного интернета в разгар горнолыжного сезона на открывшемся в начале года горнолыжном комплексе «Хехцир» недалеко от Хабаровска. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры провели модернизацию существующего оборудования, что позволило расширить территорию покрытия сети 4G для отдыхающих на территории комплекса гостей, обеспечив более стабильное LTE-соединение.

Современный горнолыжный комплекс «Хехцир» - первый крупный курорт вблизи города, где можно отдыхать зимой. Раньше в окрестностях были только небольшие базы, поэтому поклонники горнолыжного спорта выезжали на комплексы Комсомольска-на-Амуре. Новую спортивно-туристическую территорию в Хабаровске создали на месте существовавшей здесь когда-то базы «Спартак». Строительство подъемников, прокладывание трасс, создание системы искусственного оснежения и всей необходимой инфраструктуры займет не один год, но первая очередь курорта приняла любителей горных лыж и сноуборда уже в 3 января 2024 г. Планируется создать не просто горнолыжный комплекс, а современный круглогодичный курорт мирового уровня, который сможет принимать более 200 тыс. гостей в год. В перспективе на курорте хотят принимать как обычных отдыхающих, так и профессиональных спортсменов из Хабаровского края, ближайших российских республик, краев и областей, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«На Дальнем Востоке сезон катания обычно открывается в декабре и длится почти до конца апреля. Поскольку курорт намерены сделать всесезонным, организовав зоны для развлечений в другое время года, мы расширили зону покрытия мобильного интернета уже сейчас и запланировали установку новой базовой станции, чтобы сеть 4G надежно покрыла всю территорию комплекса, позволяя жителям и гостям Хабаровского края не отказываться от своих цифровых привычек где бы они не находились», – отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

Горнолыжный комплекс «Хехцир» в Хабаровском районе является частью флагманского проекта губернатора Михаила Дегтярева «Край притяжения. Туризм в удовольствие», также спортивно-туристический центр вошел в национальный проект «Туризм», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. В конце 2023 г. ГЛК «Хехцир» удостоился звания «Инвестиционный проект года» на федеральном уровне.

Концепция комплекса предусматривает семейный отдых, поэтому на склонах горы оборудуют две горнолыжных трассы: одна для начинающих, «Зеленая трасса» на правом склоне и более крутая для опытных горнолыжников - «Красная трасса». Обе примерно одинаковы по протяженности – 1200 метров. На «Хехцире» также разместятся гостиницы, рестораны, оздоровительные комплексы и краевая школа по горнолыжному спорту.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

ТТК провела модернизацию сетей в Забайкальском крае

Федеральный оператор связи компания ТТК провела модернизацию технической инфраструктуры в Забайкальском крае. Это позволило повысить надежность и стабильность работы сети в Чите, Краснокаменске и Борзе.

Реализованный план модернизации позволил обновить узлы концентрации трафика в перечисленных населенных пунктах, и в несколько раз увеличить пропускную способность до некоторых узлов агрегации. Всего смонтировано и приобретено несколько десятков агрегационных коммутаторов, а также проведено строительство нескольких километров ВОЛС в Чите.

«Мы понимаем, насколько для наших абонентов важны качество и непрерывность доступа в интернет. От этого зависят и возможность смотреть видеоконтент, и сетевые игры, требующие быстрого соединения, и удаленная работа, которая уже прочно вошла в нашу жизнь. Проведенные работы повысили надежность сервисов для абонентов ТТК», –сказал директор макрорегиона Сибирь компании «ТТК-Связь» Артем Базылев.

МТС прокачала скорости для забайкальских экотуристов

ПАО «МТС», цифровая экосистема сообщает о модернизации мобильной сети в селе Домна на участке трассы «Чита-Ингода». Благодаря переводу частот на современный стандарт LTE, скорость мобильного интернета для жителей села и транзитных туристов выросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Село Домна располагается в живописном месте на берегу реки Ингоды рядом с оживленной автодорогой на выезде к федеральной трассе «Байкал». Туристы и путешественники часто выбирают эту дорогу, отправляясь на отдых в санаторий «Кука» или в многочисленные природные парки и заповедники Забайкалья, чтобы насладиться природой и увидеть диких животных.

По данным специалистов «МТС Тревел», Забайкальский край попал в топ-5 регионов, где можно понаблюдать за животными в естественной среде обитания. Ежегодно в край приезжают путешественники и натуралисты увидеть миграцию быстроногих антилоп дзеренов, дикого кота манула, верблюдов, редких видов птиц и других животных. Новые скорости мобильного интернета позволят выстраивать маршрут в навигаторах, просматривать информацию о привычках и повадках диких животных, местах их обитания на специализированных порталах, загружать видео и фото на странички соцсетей и личных блогов, приобретать билеты и заказывать трансферы.

«Домна – крупное село, располагающееся недалеко от краевой столицы рядом с оживленной трассой «Чита-Ингода», поэтому здесь наблюдается высокий автомобильный трафик в теплое время года, когда наступает пора отпусков и школьных каникул. Перераспределение частот и усиление LTE-сети в пригороде Читы позволяет значительно увеличить доступ к быстрому мобильному интернету, а местным жителям и туристам с комфортом пользоваться экосистемными сервисами даже в часы максимально нагрузки на сеть», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.

ТТК провел модернизацию сетей в Забайкальском крае

Компания ТТК провела модернизацию технической инфраструктуры в Забайкальском крае. Это позволило повысить надежность и стабильность работы сети в Чите, Краснокаменске и Борзе.

Реализованный план модернизации позволил обновить узлы концентрации трафика в перечисленных населенных пунктах, и в несколько раз увеличить пропускную способность до некоторых узлов агрегации. Всего смонтировано и приобретено несколько десятков агрегационных коммутаторов, а также проведено строительство нескольких километров ВОЛС в Чите.

"Мы понимаем, насколько для наших абонентов важны качество и непрерывность доступа в интернет. От этого зависят и возможность смотреть видеоконтент, и сетевые игры, требующие быстрого соединения, и удаленная работа, которая уже прочно вошла в нашу жизнь. Проведенные работы повысили надежность сервисов для абонентов ТТК", - рассказал директор макрорегиона Сибирь компании "ТТК-Связь" Артем Базылев.

Доля в «Сахалин-2» по-прежнему ищет инвестора, но правила ее получения изменились

Правительство поменяло критерии отбора претендентов на долю Shell в проекте «Сахалин-2»: газовозы больше не требуются, но опыт продаж должен быть

Кабинет министров РФ изменил требования к претендентам на долю британской Shell, покинувшей проект «Сахалин-2». Теперь компании не обязательно обладать действующими договорами на фрахт газовозов объемом более 4 млн кубометров, но она должна иметь контракты на поставки сжиженного газа со сроком действия более пяти лет.

То есть компания, желающая купить долю проекта, обязана не только иметь опыт управления СПГ-заводом мощностью более 4 млн т в год, но и уметь продавать эти объемы газа.

Напомним, что летом 2022 у «Сахалин-2» поменялся оператор. Им стала российская «Сахалинская энергия». После этого Shell с долей в 27,5% решила покинуть проект.

Ее долю хотели купить индийские компании, но их не устроили условия сделки. Однако недавно они подтвердили, что до сих пор интересуются вхождением в «Сахалин-2». В то же время на долю Shell претендует и российский НОВАТЭК, и в том году вроде бы вопросы по вхождению в проект были улажены. Но официальных заявлений о закрытии процесса не было.

Ключевым акционером «Сахалин-2», напомним, является «Газпром», еще 10% и 12,5% — у Mitsubishi и Mitsui из Японии.

Главрыбвод рассказал о рекордах по выпускам

За прошедший год в рамках госзадания ФГБУ «Главрыбвод» вырастило и выпустило в водные объекты рыбохозяйственного значения около 2,5 млрд штук личинок и молоди. План перевыполнен на 21,5%.

На рыбоводных заводах Главрыбвода в 2023 г. было выращено и выпущено 944,14 млн экземпляров ценных видов рыб. 870 миллионов — по государственному заданию и 74,14 миллиона — в рамках компенсационных мероприятий, рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения.

Водоемы пополнились белорыбицей, кижучем, кумжей, кутумом, атлантическим лососем, муксуном, нельмой, неркой, байкальским омулем, сигом, судаком, симой, стерлядью, тайменем, чавычей.

Кроме того, в прошлом году филиалы Главрыбвода выпустили около 42,9 млн экземпляров особо ценных видов рыб: более 38 миллионов в рамках госзадания и свыше 4,9 миллиона «компенсационных». К таким рыбам относятся белуга, калуга, амурский, русский, сибирский осетры, севрюга.

Также было выпущено более 10,1 млн «краснокнижных» рыб. Свыше 2,3 миллиона переселили по государственному заданию и более 7,8 миллиона — в рамках компенсационных мероприятий.

Отдельно учреждение приводит статистику по осетровым. В 2023 г. Главрыбвод выпустил в реки страны рекордное количество этих рыб — около 42,75 млн штук (при утвержденном плане примерно в 25,3 миллиона). Государственное задание выполнено на 160%.

Кроме того, в рамках компенсационных мероприятий выпущено более 16 млн штук осетровых.

Fishnews

Росприроднадзор требует возмещения ущерба за брошенный сейнер

В Приморье Росприроднадзор намерен через суд взыскать 12,7 млн рублей компенсации вреда окружающей среде с компании, которая, по информации ведомства, является собственником брошенного на мели судна типа МРС.

Исковое заявление Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора поступило в Арбитражный суд Приморского края. Как следует из материалов дела, в районе бухты Подъяпольского Уссурийского залива Японского моря находится судно, севшее на мель, сообщили Fishnews в пресс-службе суда.

По информации пресс-службы Росприроднадзора, брошенный сейнер был обнаружен в марте 2023 г. в ходе выездного обследования. «Затонувшее судно является источником засорения, а также загрязнения водного объекта», — сочли в ведомстве.

В ноябре управление направило компании, которой, по информации ведомства, принадлежит судно требование о возмещении вреда в добровольном порядке. В связи с неоплатой служба обратилась в суд.

Fishnews

Рыбохозяйственную заповедную зону предложили организовать на Камчатке

Рыбохозяйственную заповедную зону предложено создать на реке Опала в Камчатском крае — проект такого приказа подготовило Министерство сельского хозяйства России.

Предложенный документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбохозяйственную заповедную зону «Река Опала» в Усть-Большерецком районе планируется создать для сбережения лососевых видов, говорится в проекте паспорта РХЗЗ. Предлагаемая площадь зоны — более 3 тыс. кв. км.

В проекте предложены ограничения для определенных видов хозяйственной деятельности. Например, ограничение движения водного транспорта, за исключением применения маломерных судов для рыбохозяйственной, охотничьей деятельности и туризма. Предложены возможные ограничения по рубке леса, строительству промышленных объектов, разведке и добыче полезных ископаемых.

Напомним, что изменения по рыбохозяйственным заповедным зонам были внесены в законодательство в конце 2021 г. и вступили в силу с 2022 г. По закону, РХЗЗ могут быть объявлены водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов.

В таких зонах устанавливается особый режим хозяйственной и другой деятельности — для сбережения водных биоресурсов и обеспечения условий для развития аквакультуры и рыболовства. Закон предусматривает виды деятельности, которые могут быть запрещены либо ограничены в РХЗЗ.

Fishnews

Координационный совет работает с депутатами по важнейшему для рыбаков вопросу

Проблематику перезакрепления участков для промысла члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудили с представителями аппарата фракции ЛДПР в Госдуме.

Напомним, что сейчас продолжается подготовка правовой базы для реализации закона о новых принципах закрепления рыболовных участков. Внимание к этой теме привлечено прежде всего в связи с перезаключением договоров на участки для добычи тихоокеанских лососей. Также предполагается принятие еще одного закона в этой сфере.

Основной вопрос, волнующий предприятия, — плата, которую предполагается взимать за перезаключение договора на участок без торгов, сообщает корреспондент Fishnews. Если следовать формуле, представленной для обсуждения в декабре Минсельхозом РФ, нагрузка на бизнес будет избыточной, считают в отраслевых объединениях. Об этом же заявили губернаторы основных рыбодобывающих регионов Дальнего Востока.

Получается, что предприятие заплатит за воду, куда должна заходить рыба, на 20 лет вперед, прокомментировал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко на встрече, которую проводил руководитель аппарата фракции Максим Зайцев.

При этом спрогнозировать, как будет меняться ситуация с ресурсом, сложно: подходы лосося способны сильно колебаться. «У нас, в частности, по Амуру в 2014-2016 годы ловили до 50-60 тыс. тонн, а на 2022 год прогноз 7 тыс. тонн всего. Падение в десятки раз! И это может случиться в любом регионе», — обратил внимание руководитель краевого объединения.

Слишком высокая плата за перезаключение договора способна свести на нет один из ключевых посылов, с которым принимался закон, — поддержка добросовестных пользователей, отметили в координационном совете. Предложенная в декабре формула не сильно отличается от проектируемого механизма расчета начальной цены лота на аукционах, считает председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Пользователи участков для вылова анадромных видов рыб также должны будут выполнять соглашение об участии в социально-экономическом развитии региона — и это надо учитывать при оценке общей нагрузки, указал руководитель АДЛК. Кроме того, подчеркнул он, нельзя забывать и о росте налоговых обязательств предприятий: сбор за пользование водными биоресурсами серьезно увеличился — это уже свершившийся факт.

Расчеты показали, что финансовая нагрузка заключения договора составит для большинства предприятий сумму, равную прибыли за 12 лет, привел данные Владимир Галицын.

Между тем изъятие прибыли за 8-10 лет — это уже вопрос по поводу существования предприятий, их рентабельности, рассказал руководитель камчатской ассоциации. Ни о каком развитии пользователей в этом случае речь не идет.

Предприятия готовы к внесению единоразового платежа и к участию в социально-экономическом развитии территорий (такая работа ведется и сейчас), но нагрузка должна все-таки быть посильной, и регионы предложили распределить плату во времени, подчеркнули в совете.

На встрече руководители ассоциации подняли и вопросы с договорами, срок действия которых прекращается до 1 сентября 2024 г. — даты вступления в силу закона, позволяющего перезакрепить участок без торгов. Когда срок действия договоров завершится, в Приморском крае как раз будет идти лососевая путина, акцентировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

«То есть мы, не завершив путину, должны будем закрыть все участки», — обрисовал последствия руководитель АРПП.

Тема актуальна не только для Приморского края. «У нас в Хабаровском крае 13 участков также «выпадают: срок действия договоров заканчивается в июне-июле 2024 года», — сообщил Сергей Рябченко.

Максим Зайцев попросил ассоциации направить свои предложения по проблеме, чтобы их можно было изучить вместе с юристами аппарата фракции и в рабочем порядке обсудить вопрос с Минсельхозом.

Депутат отметил, что работа по проблематике перезаключения договоров на рыболовные участки будет продолжена. Встреча с членами координационного совета была организована по итогам поездки в Приморье председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.

Fishnews

Озеро Ханка порадовало январскими уловами

В январе на пресноводных водоемах Приморского края рыбаки освоили 50,2 тонны, прибавка по сравнению с уровнем прошлого года составила 80%. При этом более 99% уловов принесло озеро Ханка.

Январский вылов на Ханке составил 49,9 тонны, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского территориального управления Росрыболовства. Сазана добыто 10,2 тонны, коня — 7,7 тонны, толстолобика — 7,4 тонны, карася — 7,3 тонны, монгольского краснопера — 6,2 тонны.

Сейчас пресноводный промысел на территории края ведут 12 предприятий, отметили в теруправлении.

Fishnews

На промысле минтая сохраняется положительная динамика

К 13 февраля суммарный вылов минтая в Дальневосточном бассейне достиг 394 тыс. тонн, на 9,5% превысив уровень прошлого года. Сельди добыто 107,7 тыс. тонн (+73%).

Удачно идет и промысел трески: с начала года на Дальнем Востоке освоено почти 19 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Показатель на отчетную дату 2013 г. превышен на 11%.

«В экспедиции работают более 100 рыбопромысловых судов — крупно- и среднетоннажных — и 34 транспортных судна. В районе находятся 40 госинспекторов Пограничной службы ФСБ России, контролирующих перегрузы. Кроме того, на промысловых судах находятся научные наблюдатели из дальневосточных филиалов ВНИРО», — рассказали в федеральном агентстве.

Безопасность работы флота обеспечивает ледокольно-спасательное судно «Суворовец».

На 13 февраля общая загрузка рыбных холодильников в Приморском крае составляла 51%. По данным ФАР, в терминалах находится 58,4 тыс. тонн свежемороженой рыбной продукции, в том числе 27 тыс. тонн белой рыбы (минтай, сельдь, треска, навага), 9 тыс. тонн лососевых и другие виды (тунец, камбала).

На подходе к портам Приморья находилось 33 судна с 50,1 тыс. тонн рыбопродукции на борту, в том числе 26,6 тыс. тонн минтая и 16,4 тыс. тонн сельди.

Fishnews

Электронная карта поможет белорусским строителям выйти на российский рынок

У строительных организаций Беларуси появилась возможность активнее выходить на российский рынок. Выбрать верный ориентир поможет созданная недавно специализированная электронная платформа - интерактивная карта экономической эффективности экспорта строительных услуг на территории России. Чем полезна новинка и как она работает, разбиралась корреспондент "СОЮЗа".

Посетив информационно-аналитический портал budexport.by, понимаешь: создателям ресурса - ОАО "НИИ Стройэкономика" - удалось совместить масштабность решаемых задач и простой, понятный пользователю информативный интерфейс. С главной страницы жмем на подсвеченную красным "Экспортную карту РФ", затем выбираем графу "Экспортная карта регионов Российской Федерации". Два клика - и у нас в руках достаточно информативная картинка, раскрашенная в разные цвета.

Два оттенка зеленого выделяют высокомаржинальные и доходные регионы в гражданском строительстве для реализации внешнеэкономических контрактов на экспорт строительных услуг, с пометкой - возможность реализации комплексных проектов. К первому пункту, например, относятся Московская, Ленинградская области, Краснодарский край и другие, ко второму - Воронежская, Ростовская области, Ставропольский край... Желтым обозначены среднедоходные регионы, в частности, такие отдаленные, как Приморский край, Сахалинская область, Якутия. Красным обозначен регион низкодоходный, но где тем не менее имеется возможность реализации разовых проектов с участием административного ресурса с использованием бюджетных средств.

Наводя курсор на каждый цвет, дополнительно получаем и справочную информацию о каждом регионе. Например, в информации о Краснодарском крае есть его рейтинг не только от "НИИ Стройэкономика", но и от агентства РИА и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Имеются материалы для скачивания о приоритетных инвестпроектах промышленного и гражданского, дорожного строительства, обзор состояния рынка. С интерактивной карты можно кликнуть и перейти на интерактивную статистику, ознакомиться с приоритетными проектами, которые реализуются при поддержке республиканских органов госуправления, и даже на перспективу подключиться к видеосвязи, чтобы участвовать в заседаниях по экспорту. Одним словом, есть все, чтобы проанализировать ситуацию и принять верное решение.

Несомненно, ресурс, который продолжает развиваться и дополняться информацией, будет полезен всем, особенно новичкам на российском рынке. А то, что работать в соседней стране выгодно, знают те белорусские стройпредприятия, которые уже построили в России десятки знаковых объектов и сегодня показывают достойные экономические результаты. Показатель по экспорту строительных, инженерных и архитектурных услуг белорусских организаций в 2023 году при задании 106 процентов достиг 107,6 процента.

- В абсолютных цифрах за январь-ноябрь это более 611,5 млн долларов, - комментирует начальник отдела внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства Беларуси Алексей Шило. - Экспорт данного вида услуг только в Россию составил 442,6 млн долларов при темпе роста в 116,6 процента. Что касается организаций Минстройархитектуры, за январь-ноябрь 2023 года экспорт услуг в Россию составил 18,5 млн долларов.

Добиться таких успехов, по его словам, удалось благодаря выстроенной в развитие Указа N 534 схеме реализации экспортных контрактов, которая подтверждает свою эффективность для участников строительной деятельности и банков.

- В итоге рентабельность от реализации экспортных проектов составляет 8-12 процентов, обеспечивается своевременный возврат кредитных ресурсов. Доля применения белорусских материалов по таким проектам составляет порядка 20 процентов.

В качестве примера специалист привел строительство школы на 1000 мест в Балабаново Калужской области России. Реализация проекта позволила РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР" получить прибыль более 64 млн российских рублей, часть которой реинвестировали в реализацию нового экспортного проекта.

Солидной площадкой для развития экспортного потенциала Беларуси в области строительства эксперт назвал Форум регионов Беларуси и России, благодаря которому при поддержке руководства Совета Республики и Совета Федерации претворяются в жизнь многие амбициозные проекты.

- Имиджевым для Беларуси является образовательный центр на 2860 мест, возведенный в Воронежской области в неимоверно сжатые сроки - за 23 месяца вместо 52 - и торжественно открытый 1 сентября 2023 года, - называет конкретный адрес начальник отдела.

Текст: Вера Артеага

В Нижнем Новгороде откроется Генконсульство Республики Беларусь

До конца нынешнего года в Нижнем Новгороде планируется открытие Генерального консульства Республики Беларусь. Об этом СМИ сообщил представитель Министерства иностранных дел России Сергей Малов.

По мнению Сергея Малова, новый государственный орган внешних отношений позволит активней развивать торговые связи между Россией и Беларусью. К слову, инициатором открытия трех консульств на территории России - в Нижнем Новгороде, Калининграде и Владивостоке - стала Республика Беларусь.

Кроме того, весной этого года планируется возобновление работы отделения Посольства Республики Беларусь в Смоленске, которое приостановило свою деятельность во время пандемии коронавируса.

"Это существенно упростит наше сотрудничество, поможет дальнейшей интеграции Смоленской области с областями Беларуси", - отметил губернатор российского региона Василий Анохин. По объему товарооборота Смоленская область входит в число пяти ключевых партнеров Беларуси. Общими усилиями реализуются проекты в сельском хозяйстве, образовании, дорожном и жилищном строительстве, машиностроении, транспорте и культуре. В Смоленской области зарегистрировано более 4,5 тысячи совместных предприятий.

На Урале выросла добыча золота при ее снижении в целом по стране

На Среднем Урале выросли объемы добычи драгоценного металла

Светлана Добрынина (Свердловская область)

В Свердловской области увеличили добычу золота. По данным Союза золотопромышленников Урала, в прошлом году из недр извлекли более 6,3 тонны драгоценного металла - на 10 процентов выше показателя 2022 года.

Средний Урал традиционно является лидером среди регионов УрФО по добыче золота. В среднем федеральный округ ежегодно поставляет государству около 20 тонн, вклад свердловчан - более трети. Конечно, от сибирских и дальневосточных золотодобытчиков уральцы заметно отстают: в тройку российских лидеров традиционно входят Красноярский край (64 тонны), Магаданская область (51), Якутия (46).

Как сообщают аналитики в сфере недропользования, в стране пока фиксируют спад производства золота: за прошлый год его объемы упали на 2,5 процента. А вот на Среднем Урале тенденция противоположная. Заметный рост, по мнению экспертов, связан с перевооружением предприятий, которое началось еще до введения западными странами ограничительных мер.

Так, летом прошлого года под Краснотурьинском компания, входящая в группу "Полиметалл", запустила новую обогатительную фабрику проектной мощностью 450 тысяч тонн руды в год. Строительство нового производства началось еще осенью 2020 года, объем инвестиций в проект превысил 7 миллиардов рублей. Фабрика обеспечит переработку руды с месторождения Пещерное, запасы которого составляют, по расчетам, около трех тонн чистого золота. Его планируется разрабатывать в течение семи лет.

Компании, работающие в северных районах области, обеспечивают львиную долю - не менее половины - объема золотодобычи региона. Среди передовиков помимо упомянутой компании - артель старателей "Нейва" и Березовский рудник.

Между тем

В прошлом году Роснедра внесли в реестр новое перспективное месторождение благородных металлов на Урале, открытое в районе Нижней Салды, - Павловское, содержащее, по предварительным оценкам, 21,5 тонны золота и около трех тонн серебра.

Хабаровский край нарастит производство беспилотников

Ирина Троценко (Хабаровский край)

Сегодня в Хабаровском крае работают три инновационных предприятия по выпуску БПЛА. Одно их них недавно освоило производство новых моделей и переехало в более просторный и оснащенный цех. С его работой ознакомилась корреспондент "РГ".

Флот дронов

Представить обстановку внутри производственного помещения легко любителям "Звездных войн" - в киноэпопее так изображали базу повстанцев: большая часть площади отдана под флот дронов. Периодически над ними с механическим жужжанием пролетают "новички" - так сотрудники компании проверяют свои творения в воздухе. Комплектующие для них создают тут же на специальном оборудовании, еще несколько парней что-то сосредоточенно мастерят, не обращая внимания на посетителей. Здесь вручную собирают "полуфабрикаты", из которых потом получатся дроны. Останавливаться и отвлекаться нельзя - на линии фронта ждут их продукцию.

Два крупных ярких "самолета" с размахом крыльев свыше двух метров и десятки более мелких, размером с лист формата А3, беспилотников замерли на полу. Первые называются "Заря", они могут вести за собой стаю маленьких "Пчел". Такое имя дроны получили неспроста - "ужалив" противника, они погибают.

Мне дают подержать "Пчелу" в руках. Легкая - весит около 700 граммов. На себе может утащить до трех килограммов. С такой ношей маленький дрон пролетает до шести километров, набирая высоту до 3,5 километра. К нему крепится боеприпас, сработает он, когда решит пилот - в модели предусмотрено все, чтобы не произошло нештатной детонации.

- Одна "Пчела" собирается за 1,5 часа, - рассказывает Александр Мелека, коммерческий директор "ХабИнноТех". - Быстро, но работа очень ответственная, я каждый день напоминаю нашим сотрудникам, что от малейшей ошибки или неточности зависит чья-то жизнь.

Широкий диапазон задач

Для транспортировки готовые дроны запаивают как соты. Сейчас к отправке собрана партия около 700 штук. Ранее за месяц на предприятии собирали триста единиц, новые площади, куда въехала компания, позволяют увеличить мощности.

- Чем больше БПЛА попадает в зону СВО, тем ближе наша победа, - уверен Александр Мелека. - Мы находимся в постоянном контакте с военнослужащими, учитываем их замечания, дополняем, совершенствуем модели дронов. Беспилотники "Заря" могут выполнять широкий диапазон задач, в том числе выступать ретранслятором, по сути, вести за собой "Пчел". Или производить разведку - подняться на высоту до пяти километров над зоной боевых действий и зависать, собирая сведения. Дальность полета "Зари" - 800 километров, длительность полетного времени - 15 часов, скорость - 90 километров в час.

Такой дрон способен нести груз до 13 килограммов. Ему также найдут применение в сельском хозяйстве либо в поисково-спасательных операциях. С его помощью станет проще отыскать в лесу "потеряшку", вручить ему маячок, фонарь и прочее необходимое, с чем веселее дожидаться подмоги.

Готовь кадры смолоду

- Комплектующие для беспилотников в основном производим сами, разработали программное обеспечение, антенны и радиопередатчики, - перечисляет Александр Мелека. - Все это позволит делать больше дронов, а значит, понадобятся еще опытные кадры.

Специалистов для перспективного направления будут взращивать с младых ногтей - в этом году в 18 школ Хабаровского края направят произведенные в компании дроны, чтобы ученики специализированных классов могли изучать БПЛА.

- Сегодня перед нами стоят задачи по привлечению инвестиций в отрасль, созданию научно-производственного центра, развитию инфраструктуры беспилотной авиационной системы и обеспечению кадрами, а также разработке отечественных систем, - подчеркнул Денис Кирюхин, начальник управления промышленной политики министерства промышленности и торговли Хабаровского края. - Мы поддерживаем предприятия финансово, компенсируем средства, потраченные на закупку оборудования. Регион также подал заявку в Минвостокразвития России на предоставление поддержки наших производителей в рамках ТОР "Патриотическая". Общее финансирование программы - 1,2 миллиарда рублей, 500 миллионов из них приходится на выпуск беспилотников.

Производство БПЛА в Хабаровском крае организовано в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", разработанного правительством РФ по поручению президента страны.

Как модернизируют дорожную инфраструктуру на Дальнем Востоке

Сергей Набивачев (ДФО)

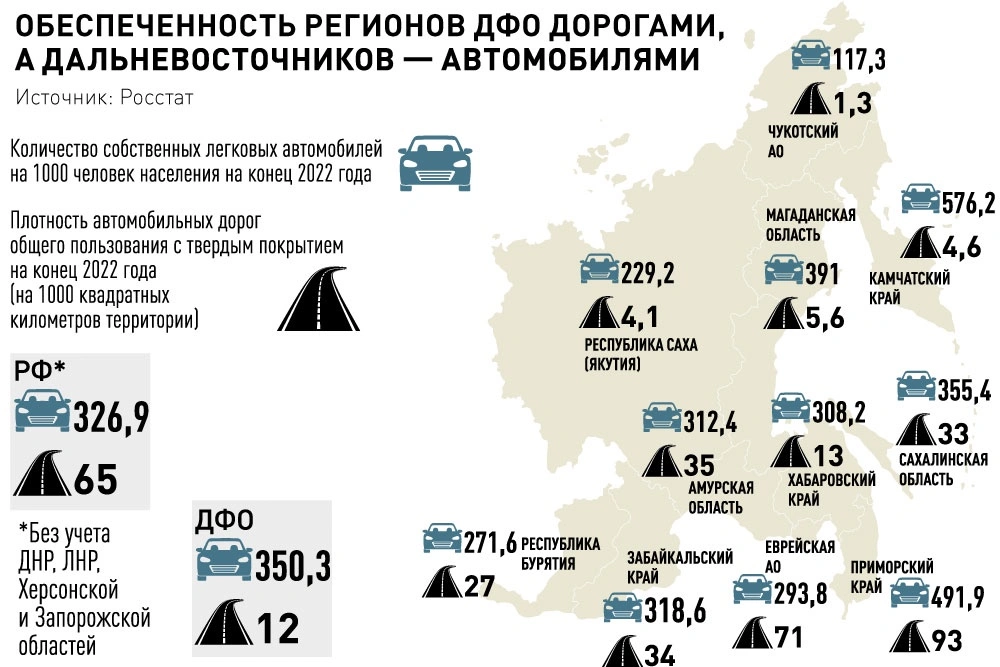

В регионах Дальнего Востока идет активная модернизация дорожной инфраструктуры. Макрорегиону нужно постараться, чтобы догнать общероссийские показатели по обеспеченности транспортными артериями с твердым покрытием. Пока же, по данным Росстата, на конец 2022 года количество километров в расчете асфальтированных дорог на 1000 квадратных километров территории в ДФО почти в пять с половиной раз меньше, чем в среднем по России.

При этом от субъекта к субъекту дела обстоят по-разному. Например, Приморье серьезно опережает российские показатели, Еврейская автономия - тоже. А вот в северных регионах ДФО дорожная сеть развита слабо, учитывая огромные территории и сложность природно-климатических условий.

Лидер - он же аутсайдер

Дальний Восток - место контрастов. Если касаться автомобильной темы, то лучший пример тому - Камчатка. Именно здесь люди обеспечены личными машинами лучше всех в России. А вот по плотности дорог с твердым покрытием регион на одном из последних мест в стране - 82-й. Тем не менее проблему решают. По нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" с 2019 года в крае активно ведется ремонт дорог, мостов, устанавливаются камеры фиксации нарушений ПДД. Основная цель - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году.

В этом году в Петропавловске-Камчатском планируют привести в порядок участок федеральной трассы от морского порта до выезда из города.

- Это доставит некоторые неудобства автомобилистам, - предупредил губернатор Владимир Солодов. - Сейчас уже продуманы объездные пути, но, конечно, в момент проведения ремонтных работ возникнет непростая дорожная обстановка. Но зато по итогам мы будем иметь капитально перестроенную современную трассу с развязками, пешеходными путями и необходимыми примыканиями.

Ремонт федеральной трассы Морпорт - Аэропорт стартовал в 2020 году, заказчиком выступил "Росавтодор". Загородный участок дороги уже стал четырехполосным: здесь установлены 18,5 километра осевого барьерного ограждения, 18,2 километра стационарного электроосвещения, 23 светофорных объекта на примыканиях и пешеходных переходах, камеры фотовидеофиксации, оборудованы тротуары и 29 остановочных павильонов.

При строительстве применялись современные технологии: верхний слой состоит из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который позволяет сохранить хорошее качество дороги на годы вперед.

Дорога к воздушной гавани

Дорожная инфраструктура развивается и в Амурской области. Так, международный автомобильный мост через Амур, движение по которому открыли в 2022 году, появился не сам по себе - к нему "прилагалась" автодорожная сеть, соединяющая его с федеральной трассой.

Сейчас активно модернизируется благовещенский аэропорт: он уже обзавелся новой взлетно-посадочной полосой, возводится новый пассажирский терминал, расширяется география полетов. Очевидно, что трафик между городом и воздушной гаванью будет только расти. Так называемая "аэропортовская трасса" последние десятилетия считалась аварийно-опасной. Но в ближайшие годы она преобразится. Реконструкция стартует в этом году. Дорога станет четырехполосной, с разделением потоков парапетным ограждением, безопасными развязками и современным освещением.

Как рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Дмитрий Лучников, всего планируется привести в порядок 17 километров трассы Благовещенск - Бибиково. Дорога разбита на пять участков, реконструкция пройдет в несколько этапов. Дорожные работы начнутся со стороны находящегося рядом с аэропортом поселка Игнатьево - первый двухкилометровый отрезок проходит по населенному пункту. Проект этого этапа полностью готов и сейчас находится в завершающей стадии экспертизы. Весной строители планируют приступить к работам и выполнить их до конца года.

Для второго и третьего участков проектно-сметная документация будет готова в 2024-м. В районах поворотов на поселок Чигири и новому микрорайону "Игнатьевская усадьба", где уже ведется малоэтажная застройка, появятся кольцевые развязки.

- Реконструкцию аэропортовской трассы необходимо завершить к концу 2027 года. Это одно из поручений президента страны, которое он дал по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов. На данном этапе очень многое зависит от проектировщиков - необходимо максимально ускориться с подготовкой проектно-сметной документации. Все работы должны быть выполнены качественно и в срок, - подчеркнул губернатор Василий Орлов.

100 километров асфальта

Активнее всех на Дальнем Востоке, если судить по данным Росстата, асфальтированными дорогами покрывается Сахалинская область. С 2006 по 2022 год их плотность увеличилась втрое. А в прошлом году на острове покрыли новым асфальтом ровно 100 километров - 69 километров региональных дорог и 31 - федеральной трассы Южно-Сахалинск - Оха. На этой трассе работы продолжатся и в 2024-м.

Кроме того, в прошлом году начали строить так называемый Западный обход Южно-Сахалинска. Завершить создание совершенно новой дороги протяженностью более 40 километров планируется в 2026-м.

- Автомагистраль обеспечит вывод транзитного грузового транспорта за пределы областного центра, позволит снизить нагрузку на внутригородские улицы, улучшит экологическую ситуацию и в конечном счете создаст более благоприятные условия для жителей, - объяснил руководитель Сахалинавтодора Вадим Думанский.

Какие целебные источники в ДФО бесцельно изливают свои воды

Леонид Тимченко (кандидат сельскохозяйственных наук, Хабаровск)

Приморский и Хабаровский края богаты лечебными минеральными источниками. На базе некоторых функционируют санатории и лечебницы. Но многие, особенно малоизученные, бесцельно изливают свои целебные воды, несмотря на близкое расположение населенных пунктов.

На Дальнем Востоке широко известен Шмаковский санаторий, расположенный в поселке Горные Ключи Кировского района Приморского края. Он знаменит своим нарзаном, излечившим тысячи людей от желудочно-кишечных заболеваний. Но район стал бы более привлекательным для населения, если бы руководство своевременно обратило внимание на другие, не менее ценные источники, расположенные всего в 50 километрах от райцентра Кировский за деревней Марьяновка. Местное название урочища - Кислые Ключи, и здесь не одну сотню лет стихийно оздоравливаются люди с болезнями опорно-двигательного аппарата.

Я стал свидетелем, как встал на ноги мужчина, которого родственники привезли на носилках. Через десять дней лечения он ушел в тайгу корневать женьшень. Чудодейственную силу этих родников испытал на себе: плетью повисла правая рука, но принял десять сеансов по 12 минут в воде цвета охры, и больше она в жизни не беспокоила.

Полезными источниками богат и Хабаровский край. К сожалению, часть из них пока не задействована для укрепления здоровья людей.

В Вяземском районе, буквально в двадцати километрах от федеральной трассы по дороге на поселок Шумный, истекает из-под известняковой скалы Теплый ключ. Так он назван местными жителями из-за своей постоянной температуры во все сезоны. Неглубокий водоем у основания скалы "принимает" пациентов, занимающихся самолечением кожных болезней.

По этой же дороге в двух-трех десятках километров за Шумным, почти на самой границе с Приморским краем - нарзановый источник. Родник в запустении, подход к нему - по болотине, по настилу из редких досок.

К следующему известному, но также заброшенному источнику надо ехать примерно 80 километров за поселок Мухен Лазовского района. Благо, родник находится недалеко от лесовозной дороги. Целительная вода изливается в овраг по проложенной трубе. В конце прошлого века предприниматели привозили мухенскую воду в Хабаровск на завод в огромных автоцистернах. Именовали ее "Столовая №1, №2, №3". Вода пользовалась огромным спросом у населения и отличалась низкой ценой. Но от поставщиков потребовали оплаты полного дебита скважины, то есть платить и за ту воду, которая изливается в овраг в промежутки между заполнением цистерн. В итоге жители города остались без полезной для здоровья минералки.

Вот так получается: природа нас одарила, а мы не смогли достойно оценить и использовать дар. Есть надежда, что в стране найдутся заинтересованные бизнесмены и сделают эти источники полезными для населения.

Сегодня благодаря сложившимся обстоятельствам в экономике России наступила новая эпоха. Природные ресурсы приобретут своих хозяев и станут служить не только улучшению здоровья дальневосточников, но и удержанию их на этой территории.

Как реализовать крупные экономические проекты и не навредить природе Севера

Кузнецов Михаил (директор ФАНУ "Востокгосплан")

Развитие Арктики (а это стратегический приоритет государственной политики РФ) обязательно должно идти в связке с сохранением экосистемы территории. Тезис бесспорный. Другое дело, что четкой дорожной карты действий еще нет. И стоит поторопиться ее создать.

Российская Арктика - это 4,8 миллиона квадратных километров, 28 процентов площади страны, богатейшие запасы природных ископаемых. Ключевой элемент арктической транспортной системы - Северный морской путь, самая короткая дорога из Европы в Азию, дающая возможность доставки углеводородного сырья на отечественный и международный рынки, важный фактор жизнеобеспечения арктических регионов (северный завоз).

Понятно, что арктические недра нужно осваивать, а главный драйвер развития Севморпути - увеличение объема грузоперевозок. То есть расширять масштабы промышленной деятельности необходимо. Но реализация крупных бизнес-проектов, да еще на фоне происходящих и прогнозируемых климатических изменений, может нести риски для хрупкой природы Севера.

При этом нельзя забывать, что Арктика - территория мирового значения. Например, на одной из сугубо "арктических" конференций я встретил делегата из Индии. Спрашивается, что он там делал? Да очень просто: у них от изменений в Арктике зависит урожай.

Экологических рисков в акватории СМП и на прилегающих территориях достаточно много. Вот основные: разлив топлива (нефти, метанола, аммиака, водорода, СПГ), выбросы парниковых газов от судоходства, аварии при реализации проектов по недропользованию и развитию минерально-сырьевой базы, радиационное загрязнение отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами.

Негативное влияние на экологическую безопасность территории оказывают и другие факторы - хозяйственная деятельность человека, рыбный промысел (легальный и нелегальный), световое и химическое загрязнение среды, а также засорение водных объектов микропластиком. Губительными для уникальной арктической фауны могут стать нарушение и сокращение местообитаний зверей и птиц, изменение миграционных стоянок и кормовой базы.

Я уже не говорю о накоплении отходов, формирующихся при осуществлении северного завоза (например, тары и упаковки от завозимых грузов, в том числе топливных).

Риски можно перечислять долго. Важно другое - можно ли их минимизировать?

Можно. Например, надо разработать руководство по ответственному судоходству в акватории СМП. Оно должно включать определение оптимальных маршрутов прохождения судов, требование к снижению их скорости в определенных районах, и даже создание базы данных о встречах с морскими млекопитающими в арктических морях России для обмена этой информацией между судами в режиме реального времени.

В единой системе государственного экологического мониторинга необходимо сформировать подсистему "Государственный мониторинг в акватории СМП". Для утилизации отработавшего ядерного топлива и реабилитации территорий понадобятся суда обслуживания объектов использования атомной энергии в Арктике.

Очень большое значение имеет модернизация флота с переходом на экологически чистое топливо, а также установка мобильных комплексов для ликвидации аварийных разливов нефти и водолазных систем на атомные ледоколы.

Конечно, обязательно, на мой взгляд, совершенствование законодательства в сфере охраны окружающей среды. Так, чтобы оно, например, включало требование по распространению мониторинга и системы контроля выбросов загрязняющих веществ не только на объекты I категории, но и на "менее опасные". Кроме того, на федеральном уровне должны быть прописаны и другие требования: по созданию постов наблюдения в зоне перегрузки пылящих грузов, а также по их перевалке и хранению в границах населенных пунктов только закрытым способом. Наконец, надо разработать методику расчета "пыли каменного угля" от стационарных неорганизованных источников выбросов.

Одна из сильнейших климатических угроз для нашей страны - таяние вечной мерзлоты. Процессы изменения климата на Севере идут быстрее, чем в других частях планеты. Ученые отмечают, что за последние 20-30 лет температура мерзлотных грунтов в Арктике поднялась на 0,5-2 градуса, это увеличило глубину подтаивания порой до 40 сантиметров.

Переход вечной мерзлоты в нестабильное состояние (то самое таяние) влечет за собой снижение несущей способности грунтов. По подсчетам экспертов, совокупный экономический ущерб от деформации и разрушения зданий и сооружений в Арктической зоне может достичь пяти триллионов рублей в нынешних ценах.

К сожалению, сегодня у нас недостаточно развита сеть мерзлотных наблюдений для мониторинга температур и свойств грунтов. И что не менее важно - нет межведомственной системы государственного комплексного мониторинга и управления состоянием вечной мерзлоты. А она нужна, очень нужна. И в процессы взаимодействия в такой системе должны быть включены самые разные министерства и ведомства. Эксперты ФАНУ "Востокгосплан" разработали конкретные предложения, как это сделать. Я очень надеюсь, что они будут рассмотрены и приняты.

Перевалка грузов портами ДФО в минувшем году превысила 240 миллионов тонн

Ирина Дробышева (ДФО)

По оценке сотрудников Морского государственного университета имени Невельского (Владивосток), за последние пять лет ни пандемия, ни санкции, ни прочие политические потрясения не остановили рост грузооборота Дальневосточного бассейна в целом, в отличие от портов Северо-Западного, Азовско-Черноморского и Каспийского бассейнов.

Объяснимая динамика

Перевалка грузов морскими портами Дальнего Востока выросла по итогам минувшего года на 4,5 процента, превысив 240 миллионов тонн. Главную роль в увеличении общего грузопотока играли внешнеторговые перевозки.

- Динамика в текущих геополитических условиях вполне объяснима. Экспорт традиционно рос за счет сырьевых товаров, импорт - за счет грузов в контейнерах, прочие генеральные, включая грузы ро-ро* (в основном автомобили и спецтехника), сократились. Незначительный спад каботажных перевозок топлива был отчасти компенсирован ростом перевозок в контейнерах, - прокомментировал заведующий лабораторией пространственной логистики морского университета Александр Гаврилов.

В транспортировке наливных грузов, несмотря на санкции, установлен рекорд - 81,1 миллиона тонн. Его обеспечил преимущественно приморский порт Козьмино, через который идет на экспорт сырая нефть, и отдельные терминалы, специализирующиеся на бункеровке нефтепродуктов.

Проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2", пережив сложные времена, восстановили добычу на докризисном уровне. После почти двукратного сокращения перевалки в 2022 году порт Де-Кастри (Хабаровский край) практически вернул утраченные позиции. В Пригородном (Сахалинская область) из-за сокращения экспорта в Японию, выхода из проектов американских инвесторов и ремонтных работ перевалка сырой нефти упала на 19 процентов, СПГ - на девять.

- Через Дальний Восток пошел на экспорт метанол. Первые 150 тысяч тонн отправлены через "Восточный нефтехимический терминал" в 2022 году, в прошлом - порядка 720 тысяч тонн. Основные производители, ранее отгружавшие товар в Европу через порты Северо-Запада, Черного моря и Финляндию, переориентировались на Восток. Специализированный комплекс для перевалки метанола, построенный в Приморье в 2004 году, долгое время работал не по основному проектному назначению, осуществляя перевалку нефтепродуктов. Сегодня рядом с ним строится Находкинский завод минеральных удобрений, где метанол тоже будет производиться, - отметила эксперт лаборатории пространственной логистики морского университета Анна Вороненко.

Долгожданный рост

Перевалка угля традиционно дала рост объемов по совокупности портов, несколько сократили экспорт АО "Дальтрансуголь" (Ванино, Хабаровский край) и порт Посьет (Приморский край). Ключевые причины - традиционные проблемы из-за перегруженности БАМа и Транссиба. По оценке экспертов, свою роль в этом также сыграли рост внутреннего потребления угля в Хакасии, проблемы с выгрузкой вагонов в портах, простои магистральных локомотивов в депо у сервисных компаний, а также резкий отказ Японии от российского угля. Не всем угольщикам удалось диверсифицировать поставки за счет новых партнеров в странах Юго-Восточной Азии.

Долгожданный рост перевалки зерновых грузов дали Владивостокский морской торговый порт и морской порт в бухте Троицы (Зарубино). Экспортные направления - КНР, Республика Корея и Япония.

- Несмотря на отсутствие портовых элеваторов приморские стивидоры давно отгружают пшеницу, кукурузу, рис и сою по прямому варианту (вагон - судно), без складирования на причале. Пропускная способность с использованием этой технологии небольшая, но позволяет осуществить перевалку без специализированных складов, - объяснил Александр Гаврилов.

Больше всего просел экспорт лесных грузов. В 2023 году лесопродукция, включая щепу, клееную фанеру и другие материалы, попала в санкционные списки недружественных стран.

Перевалка генеральных грузов сократилась в первую очередь из-за снижения импорта автомобилей, традиционно ввозимых через порты Приморья. Как известно, Япония и Южная Корея ввели ограничения на экспорт в Россию новых и подержанных машин. А рост импорта техники из КНР обеспечила преимущественно железная дорога. Из-за санкций падение экспорта черных и цветных металлов в Японию и Южную Корею за счет поставок на другие рынки компенсировать пока не удалось.

Пиковые нагрузки

Контейнерные мощности Дальнего Востока, продолжив рост по всем традиционным направлениям, за исключением транзита, не всегда справлялись с пиковыми нагрузками. Порты Дальневосточного бассейна приняли на себя более 52 процентов контейнеров, обработанных в российских портах.

В лидерах - Приморье. Четвертый год подряд растут показатели Владивостокского морского торгового порта. ВМТП обработал почти 860 тысяч TEU, обновив собственный рекорд годичной давности. Стабильное увеличение контейнеропотока показали также Владивостоксий морской рыбный порт и Восточная стивидорная компания (порт Восточный). Положительная динамика у Находкинского рыбного морского порта и у терминала Астафьева, активно развивающего совместно с китайскими морскими перевозчиками контейнерное направление.

Порты Хабаровского края, сосредоточившись на работе с углем и имея проблемы с организацией ритмичного расписания для контейнерных поездов, а также сложную ледовую обстановку по некоторым терминалам, напротив, перевалку контейнерных грузов сократили.

Реальное значение отрасли

Доля морских портов Дальневосточного бассейна в грузообороте портов РФ по итогам минувшего года превысила 27 процентов. По прогнозам экспертов, суммарные мощности портов макрорегиона в ближайшие два года увеличатся почти на 30 миллионов тонн. Прирост ожидается в Приморье, Хабаровском крае и на Камчатке.

Как сообщил замглавы правительства Приморского края Николай Стецко, каждый второй морской контейнер в стране обрабатывается в портах региона. К 2030 году их грузооборот планируется удвоить. Транспортно-логистический комплекс края обеспечивает примерно четверть валового регионального продукта.

- Этот показатель отражает роль транспорта в масштабе микроэкономики и учитывает не все платежи в консолидированный бюджет, генерируемые комплексным обслуживанием внешнеторговых операций. Реальное значение отрасли еще выше, - прокомментировал помощник ректора по научной работе морского университета имени Невельского Михаил Холоша.

Новые проекты

По распоряжению правительства РФ от 10 октября 2023 года морской терминал "Порт Эльга" (проектная мощность - 30 миллионов тонн в год) внесен в границы порта Ванино. Уголь с Эльгинского месторождения в Якутии будет поступать сюда по Тихоокеанской железной дороге, первый балкер планируется обслужить в начале 2025 года.

Разрабатывается проект модернизации Магаданского рыбного порта.

- Опыт этого года, когда двукратно увеличились совокупные издержки при доставке рыбы из районов промысла в центр России, показывает - мы достигли пика, за которым начинается торможение и снижение потребления рыбной продукции. Модернизация логистики, создание опорных точек там, где их не было, или там, где они раньше существовали, а потом пришли в упадок, крайне необходима, - заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

На Сахалине планируется увеличить мощности порта Корсаков на 8,25 миллиона тонн в год и построить комплекс по производству СПГ в Поронайске (14 миллионов тонн в год к 2026 году).

Очевидно, что разворот участников ВЭД на Восток России требует ускоренного развития сквозной мультимодальной инфраструктуры, где морские порты - один из элементов транспортно-логистической сферы.

В правительстве идет работа над единым планом развития всех транспортных сегментов. Пока в проект включены шесть федеральных программ, связанных с обеспечением грузопотоков. Итогом нацпроекта "Транспорт-2030" (вероятно, из-за масштаба задачи ее продлят до 2035 года) должно стать создание единой экономически сбалансированной системы перевозок людей и грузов.

* Ро-ро (от англ. roll-on/roll-off, букв. "вкатывать-выкатывать") - разновидность транспортировки грузов, для которой используются ролкерные суда - баржи, грузовые суда, а также паромы.

В Иркутске вспоминают первых строителей БАМ

Екатерина Дементьева (Иркутск)

День строителя БАМа отмечается 8 июля - в этот день 50 лет назад было подписано постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о начале строительства Байкало-Амурской магистрали. Однако первый десант бамовцев выдвинулся раньше - в январе.

Это были 18 строителей-дорожников, которые отправились со станции Лена в городе Усть-Куте к реке Таюра, чтобы пробить в тайге зимник и основать поселок для будущих строителей магистрали. Их фотография и открывает выставку в Центре документации новейшей истории - филиале Государственного архива Иркутской области, которую сотрудники подготовили к юбилейной дате.

"Мы назвали ее "Эта удивительная трасса", как книгу иркутского журналиста Бориса Ротенфельда, который стал настоящим летописцем Байкало-Амурской магистрали, посвятил ей множество репортажей, был на самых разных участках стройки. Его личный архивный фонд сегодня хранится в филиале, и много экспонатов мы взяли именно оттуда", - рассказывает Ксения Литвинцева, ведущий архивист отдела информации, публикации и научного использования документов Центра документации новейшей истории - филиала Государственного архива Иркутской области.

Конечно, чтобы представить все документы, посвященные БАМу, из хранилищ архива, не хватит выставочных площадей. Одних только фотографий больше 50 тысяч! От постановления ЦК КПСС до "золотой стыковки" прошло более десяти лет, география стройки - более полутора миллионов квадратных километров, в нее были вовлечены территории Иркутской области, Якутии, Бурятии, Забайкалья, регионов Дальнего Востока.

Сотрудникам Центра пришлось поломать голову: как выбрать самое важное? И решили рассказать о западном участке БАМа, который находится в Иркутской области. Показать самые яркие моменты. Вот первая бригада, которая готовила место под поселок для бамовцев, или майский документ 1974 года о формировании первого комсомольского ударного строительного отряда Иркутской области из 200 человек.

"А вот что изображено на этой фотографии, мы узнали прямо на открытии выставки: снимок узнал председатель областного совета ветеранов БАМа Василий Антонович Швайкин. Это встреча участников того самого первого отряда со строителями Братской ГЭС, которые давали напутствие молодежи. Буквально через несколько часов после того, как был сделан снимок, эти ребята и девушки отправились на самые разные участки стройки", - рассказывает Татьяна Коннова, начальник отдела информации, публикации и научного использования документов Центра документации новейшей истории.

Кстати, это большой вопрос - как опознать, что за событие зафиксировал фотограф. Не все снимки подписаны. Поэтому сотрудники хотят пригласить ветеранов БАМа помочь опознать людей, места на снимках. Особенно интересно, когда бамовцы приходят не поодиночке: кто-то вспомнил одного человека, еще кто-то другого. Один знает имя, а другой фамилию. В памяти всплывают обстоятельства, при которых сделан этот снимок. Люди узнают себя, друзей. История оживает.

Среди экспонатов выставки и протоколы с партийных и комсомольских совещаний, и документы с таблицами расчетов: сколько денег, техники, людей необходимо для стройки. Считали на пятилетку вперед! Есть протоколы с собраний, где сами строители указывали на недоработки: не хватает техники, слишком много ручного труда, нужна механизация. А еще есть письма от молодых людей: комсомольцы хотели попасть на стройку века, просили дать рекомендацию.

"Я в 1976 году заканчиваю Читинский педагогический институт, физико-математическое отделение. Я очень хочу работать на БАМе, но распределения на БАМ нет. Говорят, для этого нужен запрос. Очень прошу помочь мне в этом!" - писала некая Андронова Татьяна Сергеевна. Удалось ли ей исполнить мечту? Сотрудники архива считают, что очень может быть - на магистрали требовались не только строители, но и учителя, воспитатели, врачи.

Писали на БАМ и школьники. Впечатляет география обратных адресов: Крым, Алма-Атинская область, Киев, Ташкент. Есть письмо от девятиклассников из литовского городка Кведарна. Письма отправляли без индекса, просто: Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Звездный, в комитет комсомола.

"Если говорить о современных школьниках, то выставка вызывает у них много вопросов: как жили в палатках в морозы, без света, тепла? Почему первые бригады отправлялись зимой, а не летом? И самый частый: почему хотели попасть именно на эту стройку? Правда, когда видишь лица ветеранов БАМа, сразу становится понятно почему", - улыбается Ксения Литвинцева.

Как в полевых сервис-центрах делают и ремонтируют дроны

Иван Петров

В минобороны впервые рассказали о функционирующих в зоне спецоперации лабораториях по ремонту и изготовлению дронов-камикадзе. Военные всех уровней признали, что "птички" превратились на поле боя в одно из самых необходимых и эффективных вооружений. Поставки боевых дронов с предприятий удалось наладить. А чтобы "птичек" хватало, военные оборудовали собственные лаборатории прямо в зоне боевых действий и там мастерят дроны-камикадзе. На размещенном минобороны видео операторы боевых БПЛА группировки войск "Восток" готовят, по их выражению, карающие ВОГи - выстрелы осколочные гранатометные, прикрепленные к дронам. Затем беспилотник "с прицепом" отправляют к позициям противника в поисках цели.