Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Новые сорта овощей вывели хабаровские селекционеры

Ирина Троценко (Хабаровский край)

Впервые дальневосточные ученые-аграрии получили томаты для вяления. Сорт называется "Красно пузо", и он готов составить конкуренцию по качеству и по цене даже раскрученным брендам.

Адаптироваться к капризам

Ученые Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства (ДальНИИСХ) трудятся над выведением томатов, огурцов, баклажанов и бахчевых, приспособленных к местным погодным условиям. На Дальнем Востоке климат капризный и суровый - это любой дачник подтвердит.

На каждый сорт уходит не менее семи лет, но и после сертификации его надо поддерживать, чтобы не терял своей способности давать урожай в тяжелых условиях. Первый разработанный в Дальневосточном НИИ сорт огурцов районировали (то есть подтвердили, что он адаптирован именно к этому региону) еще в 1950 году, и продолжают работать над ним до сих пор. За это время ученые вывели десять сортов огурцов, одиннадцатый пока находится на испытании.

- Задачи нашего института - проводить все научные исследования, в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина, а также импортозамещения, чтобы обеспечить край конкурентоспособными культурами. В сельском хозяйстве должно быть не менее 75 процентов местных сортов, - говорит директор ДальНИИСХ, заместитель председателя Общественного совета при минсельхозе Хабаровского края Татьяна Асеева. - Есть успехи по зерновым культурам - районировано два вида овса, которые идут на зерно и зеленый корм, по овощным - один сорт огурца "Дерсу" и два новых томата. Шаг за шагом движемся вперед, чтобы обеспечивать отрасль, фермеров и дачников сортами, которые дадут хороший урожай.

Ежегодно на селекционную работу региональный минсельхоз выделяет два миллиона рублей. 2023-й, по словам ученых, выдался урожайным - произвели 290 тонн семян сои, 1,5 тонны - огурцов, 30 килограммов - томатов различных сортов. На семена хабаровской селекции отмечается высокий спрос от дальневосточных аграриев, в частности, их приобретают те, кто выращивает овощи в открытом грунте.

Какой-то ты вялый

Три новых сорта овощей (два томата и один огурец) внесены в государственный реестр России. Четвертый ждет своей очереди - дело затратное, и на него попросту не хватило средств. Ученые объясняют - чтобы зафиксировать новый сорт, надо следовать предписаниям. Скажем, огурец испытывают два года на трех сортоучастках. За один участок в год надо отдать 97 тысяч рублей, итого новый огурчик окажется "золотым" - за него придется заплатить около 600 тысяч рублей.

- Томаты в основном выращивают для засолки, но сейчас стали популярны вяленые, их используют в различных кухнях, в том числе и для фаршировки, - рассказывает Галина Кузницкая, ведущий научный сотрудник отдела овощных культур и картофеля ДальНИИСХ, кандидат сельскохозяйственных наук. - В магазинах небольшая баночка стоит от нескольких сотен рублей! Всего несколько сортов используется для такого направления, и как раз наш новый "Красно пузо" и второй - "Сердце Амура" - универсального использования. Последний по своему типу относится к томатам "Бычье сердце": напоминает их по форме, вкусу, мясистости, только по цвету отличается - розовый, а не красный.

В этом году дачники Хабаровского края уже смогут опробовать новые сорта, выведенные учеными ДальНИИСХ, и на практике убедиться, что они дают хороший урожай.

Нет плохой погоды

Сейчас аграрии готовятся к новому посадочному сезону. Весной в институте начнется "посевная" - с апреля станут выращивать рассаду томатов. Пока же в лабораториях НИИ исследуют зерновые. Две сотрудницы вручную проверяют всхожесть семян сои: аккуратно, в перчатках, при помощи пинцетов достают маленькие ростки из ватного кокона. Осматривают и сортируют - на сотне зерен разных сортов изучают урожайность. В другой лаборатории слишком тепло для дальневосточной зимы - здесь непрерывно кипят колбы сразу на десяти плитках.

- Мы делаем биохимический анализ пшеницы на белок по методу Кьельдаля, - демонстрирует лаборант Ольга Шевченко. - Сначала на мельнице развеем зерна, сжигаем в серной кислоте и смотрим: чем выше содержание белка, тем лучше сорт. Его наличие зависит от погодных условий, в которых созревали злаки. И тут ученым надо определяться, как их усовершенствовать, чтобы не теряли полезные свойства, несмотря на непогоду.

Климатические изменения сказываются на сортах - часть из них приходится адаптировать под новые погодные условия.

По наблюдениям ученых, на Дальнем Востоке потеплело, но это не всегда повод для радости.

- С 1960 года наш институт следит за изменениями климата и фиксирует показатели по десятилетиям, - объясняет Татьяна Асеева. - Среднегодовая температура воздуха в первое десятилетие составила минус 0,1 градуса, а сейчас плюс 3,4 градуса. Тепла стало накапливаться больше, плюсовые температуры начинаются раньше и заканчиваются позже. То есть теперь на Дальнем Востоке можем возделывать сорта с более продолжительным периодом, а это увеличивает урожайность. С другой стороны, потеплело - начали зимовать вредители, отмечается рост болезней и числа паразитов, которых не было прежде. Надо воспользоваться положительными моментами и составить представление, как избавиться от проблем, которые несет с собой изменение климата.

Могут ли горнолыжные комплексы ДФО конкурировать с зарубежными курортами

Ирина Андреенко (ДФО)

Завтра, 9 февраля, возобновляются туристические поездки из РФ в КНДР. Первая группа российских туристов из ста человек, куда вошли жители разных регионов страны, отправятся из Владивостока в Пхеньян, а далее попадут на корейский горнолыжный курорт Масикрен - он является главной целью путешествия.

Из столицы Приморья до Пхеньяна лететь всего один час 20 минут. За четыре дня и три ночи в КНДР путешественники заплатят по 750 долларов (примерно 68,2 тысячи рублей по текущему курсу). В стоимость входят перелеты, туристическая виза, страховка, проживание в гостинице и завтраки, экскурсии с русскоговорящим гидом. Все остальное - за отдельную плату.

Примечательно, что в первый тур на корейский курорт удалось попасть не всем желающим - в туркомпании даже составили лист ожидания. Между тем регионы ДФО также могут предложить интересные места для катания - по эту сторону границы.

Один из самых известных горнолыжных курортов Дальнего Востока - "Горный воздух", действующий в рамках одноименной территории опережающего развития на Сахалине. Сегодня комплекс - это две вершины: "Большевик" - 601 метр над уровнем моря и "Красная" - 779 метров. 22 трассы общей протяженностью более 41 километра подойдут для спортсменов с разным уровнем подготовки.

До 2030 года на склонах вершин "Красная" и "Острая" будет построено еще 45 километров трасс, две подвесные дороги, рассчитанные на 2,4 тысячи посетителей в час. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор вложит в проект более 5,2 миллиарда рублей.

- По сути, с помощью мер господдержки, которые получит резидент ТОР, местный курорт станет мини-городом с полным набором туристических и городских услуг, которые будут оказывать по самым высоким международным стандартам, - отметил директор КРДВ Сахалин и Курилы Михаил Алешин.

Планируется, что после реализации проекта туристический поток возрастет до 600 тысяч человек за год, а "Горный воздух" войдет в топ-5 горнолыжных курортов РФ.

Еще одна горнолыжка - "Фома" - находится в Еврейской автономной области, в семи километрах от Биробиджана. Возможно, она не столь известна массовому туристу, однако опытные спортсмены советуют выбирать этот ГЛК тем, кто только учится кататься либо просто хочет провести время с детьми. Трассы здесь не такие сложные, да и подъемники поменьше.

В Хабаровском крае сразу два горнолыжных комплекса - "Холдоми", расположенный в 40 минутах езды от Комсомольска-на-Амуре, и недавно открытый под Хабаровском "Хехцир".

На московских международных конгрессах "Холдоми" дважды признавался "Лучшим горнолыжным курортом Дальнего Востока России". Здесь оборудовано 25 километров трасс различного уровня сложности и три подъемника. У курорта своя фишка - ночное катание, для этого склоны оснащены специальной подсветкой. Есть сноуборд-парк с перилами, рейлами и трамплинами. Гости могут проживать в коттеджах или гостинице на выбор.

"Хехцир" открылся в начале января 2024-го. В рамках флагманской инициативы "Край притяжения. Туризм в удовольствие" и нацпроекта "Туризм" в строительство вложено около миллиарда рублей. Здесь оборудовано две трассы с системой искусственного оснежения, четырехместная кресельная канатная дорога протяженностью 1000 метров, учебная зона и пункт проката инвентаря. И это только первый этап развития. В перспективе "Хехцир" должен стать круглогодичным международным курортом, объекты которого разместятся на площади в 360 гектаров.

Другой дальневосточный новичок - "Гора Орлиная" в Бурятии. Горнолыжный комплекс с тремя трассами разного уровня заработал в январе этого года. От столицы республики Улан-Удэ ехать всего 20 минут на авто. Здесь есть паркинг, площадки для накопления снега, сервисный центр. Подъемник рассчитан на 500 человек в час.

Объект - детище частного инвестора. В первую очередь строительства он вложил около 15 миллионов рублей. На втором этапе рассчитывает перейти на государственно-частное партнерство и попасть в госпрограмму "Бизнес-спринт" по развитию горнолыжного спорта. К 2025 году "Гора Орлиная" должна обзавестись дополнительными подъемниками, трассой для соревнований международного уровня, тюбинговой трассой и пунктами питания.

- Нашелся активный человек, который вложил и направил средства на создание такого места притяжения зимних видов спорта - лыжи, сноуборд, тюбинги. Настрой, который у инвестора есть, позволяет убедиться в том, что все будет сделано. Безусловно, много сопутствующих вопросов - электроснабжение, дорога и другие. Мы будем помогать, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Кто стал лауреатом премии президента в области науки и инноваций

Юрий Медведев

8 февраля, в День науки и 300-летия Российской академии наук, президент страны вручит престижные премии трем лауреатам. Строгое жюри подчеркивает, что их работы не просто мирового уровня. О каждой без всякого преувеличения можно сказать "впервые". В каждой автором открыто новое знание, которое до него не знал никто. Экс-президент РАН Владимир Фортов часто повторял: ради этого момента молодой человек приходит в науку, ради него готов работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Все лауреаты родились в 1987 году. Они активно публикуются в самых престижных международных журналах. Их индекс Хирша, который характеризует место ученого в мировом научном рейтинге, - от 21 до 52. Такими цифрами не могут похвастаться многие куда более возрастные ученые. Уровень работ этих трех молодых ученых еще раз подтверждает, что самую передовую науку можно делать в России, что никакие самые жесткие санкции не могут остановить ее развитие. Размер каждой премии составляет 5 миллионов рублей.

Сильный - значит умный

Профессор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Сусанна Гордлеева удостоена награды за разработки в области нейроморфного искусственного интеллекта. Здесь ключевой термин - "нейроморфный". Именно он подчеркивает принципиальное отличие таких систем ИИ от тех, которые сегодня реализуются на уже хорошо известных многим нейросетях.

- Когда люди слышат слово "нейросеть", они уверены, что это почти аналог нашего мозга. Это заблуждение. На самом деле к тому, как устроен и работает мозг, нейросети отношения не имеют, - объясняет Гордлеева. - Скажем, в архитектуре современных компьютеров вычислитель и память разнесены по разным блокам. Поэтому при обработке информации приходится ее постоянно перебрасывать между ними. Это очень серьезный минус нейросетей, реализованных на современных компьютерах.

Уровень работ лауреатов еще раз подтверждает, что самую передовую науку можно делать в России, что самые жесткие санкции не могут остановить ее развитие

Действительно, такая архитектура является их узким местом. Как следствие - задержки в обработке информации, а главное, большой расход энергии. В настоящее время суточное энергопотребление некоторых моделей ИИ на основе нейросетей измеряется мегаватт-часами. Ожидается, что в ближайшем будущем оно достигнет уровня потребления в некоторых странах.

Архитектура нейроморфного ИИ принципиально иная. В ней с помощью электроники воспроизводится устройство и принципы работы головного мозга. Не случайно такие системы называются биоподобные. Скажем, в них, как и в мозге, память и вычислитель объединены, поэтому задержки и расход энергии сведены к минимуму. Например, отечественный нейроморфный процессор "Алтай" потребляет на сравнимых задачах почти в тысячу раз меньше энергии, чем традиционные нейросети.

Но не только экономией энергия привлекают сегодня нейроморфные ИИ. Сверхзадача, а можно даже сказать мечта науки - создать "сильный" интеллект. Пока сегодня царит "слабый". Он стремительно входит в самые разные сферы жизни, становится "героем нашего времени". И все же он "слабый", потому что работает по алгоритмам, заложенным в него человеком. А "сильный" должен сам придумать алгоритмы. Думать почти как человек. Задача крайне заманчивая, но проблема в том, как его этому научить. С этим и связано исследование Сусанны Гордлеевой. В чем его суть?

- Прежде всего надо напомнить, что в мозге помимо всем известных нейронов есть так называемые глиальные клетки, а их самый распространенный тип - астроциты, - говорит Гордлеева. - И хотя астроцитов в 10 раз больше, чем нейронов, но их функции были почти неизвестны. Считалось, что они что-то вторичное, этакая подсобка для прокорма нейронов. Скажем, они не генерируют электрические сигналы, а значит, вообще не могут участвовать в обработке информации. Но недавно в разных лабораториях было показано, что это не так. Что астроциты по-своему, но имеют отношение к работе с информацией. То есть мозг делает это иначе, чем ранее представлялось.

Эти новые знания стали для ученого поводом кардинально изменить взгляд на принципы создания нейроморфного ИИ. Вначале в лаборатории были разработаны математические модели, в которых астроциты были включены в обработку информации. А по их результатам построены новые алгоритмы биоподобного искусственного интеллекта.

- Когда мы его обучили, а потом выпустили решать задачи, то он справлялся с ними намного быстрей и лучше, чем все существующие подобные системы, - говорит Гордлеева. Ученый особо подчеркивает, что создавать такие нейроморфные ИИ можно уже сейчас, для этого имеется вся электронная техника.

По мнению специалистов, работы Сусанны Гордлеевой открывают новое научное направление в области нейроморфных систем искусственного интеллекта.

Наводчик на золото

Кандидат геолого-минералогических наук из Санкт-Петербургского госуниверситета Ольга Якубович удостоена премии за создание новых методов поиска месторождений стратегически важных металлов - золота и платины. Из самой формулировки работы очевидна ее значимость для страны. Автор предложила геологам неожиданный и эффективный инструмент поиска месторождений.

Здесь надо напомнить, что среди многих методов, которые есть в геологоразведке, одним из самых эффективных является определение возраста изучаемых минералов. Суть в следующем. Скажем, сегодня известно, что наиболее богатые золотом руды имеют возраст более порядка 2,5 млрд лет. Они очень перспективны на содержание крупных залежей золота. А значит, здесь имеет смысл разворачивать серьезные поиски. Если же минералы молодые, им, допустим, 1,5 млрд лет, то золото здесь почти наверняка можно не искать. Аналогичная картина и с платиной, и с другими металлами. То есть далекое прошлое, когда тот или иной металл образовался, является сегодня лучшим ориентиром для поиска.

Но оказывается, что определить возраст минералов - очень непростая задача. Они надежно скрывают свои годы. Чтобы "докопаться" до них, есть разные методы, а лучше всего это получается по изотопам рений-187 и осмий-187. Однако у этого подхода масса недостатков: он сложный, дорогой, трудоемкий и занимает много времени.

Ольга Якубович впервые в мире предложила принципиально иной способ вычисления возраста минералов. Его суть: надо заменить изотопы рения и осмия на изотопы урана и гелия. Что вызвало у специалистов массу вопросов. Почему?

- Идея определять возраст минералов по содержанию в них гелия была предложена еще в начале прошлого века лауреатом Нобелевской премии Эрнестом Резерфордом, - говорит Якубович. - Как работает этот метод, нужен отдельный разговор. Здесь важно подчеркнуть, что тогда он выглядел для геологии очень перспективным, и его начали активно применять, но вскоре выявился его главный минус. Оказалось, что в большинстве минералов гелий вообще не сохраняется в течение всей геологической истории. Даже при довольно слабом нагреве он просто улетучивается. И значит, просто нечего измерять. Так что идея великого физика потеряла актуальность. Можно сказать, что ее с почетом похоронили. Мы решили ее возродить.

На первый взгляд, это кажется нереальным. Откуда в минералах гелий, если он из них быстро улетучивается? И вот здесь произошел настоящий прорыв, который кардинально изменил отношение к гелию. "Нам удалось обнаружить, что в самородных металлах - золоте и платине, а также и в некоторых сульфидных минералах, в частности пирите, гелий хорошо сохраняется в течение миллиардов лет. И его вполне можно использовать для определения возраста минералов. Что намного проще, дешевле и быстрее по сравнению с существующими методами", - объясняет ученый.

Предложенные Ольгой Якубович технологии востребованы в геологоразведке в России, а также в ряде африканских стран. Они были успешно опробованы на месторождениях в Хабаровском крае, Южном и Полярном Урале, в Якутии и на Алтае.

Меню для вредителя

За открытие новых механизмов, которые позволяют прогнозировать нашествие насекомых-вредителей сельского и лесного хозяйства, а также эффективных методов борьбы с ними премии удостоен кандидат биологических наук Сергей Павлушин из новосибирского Института систематики и экологии животных СО РАН.

Речь идет о спасении лесов от нашествия непарного шелкопряда. Каждый год из разных регионов страны приходят тревожные SOS о массированных атаках этого опасного вредителя. А скажем, на Алтае он практически прописался, проникая на огромные территории. После таких визитов лес стоит голый, как глубокой осенью.

Кто-то скажет, что этот шелкопряд не вчера появился, он уже основательно изучен наукой. Известно, что многие виды деревьев, например, лиственные, приспособились и способны переносить вредителя без особых последствий. После нашествия они восстанавливаются. Какие-то очень чувствительны, они быстро высыхают. И такая картина на территории страны наблюдалась многие годы. А значит, можно было с высокой точностью прогнозировать, когда и где ожидать нашествие, с какими последствиями.

Сейчас ситуация кардинально изменилась. Виновник этого - климат. Все более ускоряющееся глобальное потепление, говоря образно, привело в движение леса и поля. Они двинулись на север. А с ними вместе туда же направился и непарный шелкопряд. Причем он перемещается гораздо быстрее, что может привести к самым неожиданным сюрпризам. А вот с какой скоростью? Чем это может конкретно грозить? Как с этим врагом бороться? Ответы на эти вопросы искал Сергей Павлушин.

- Мы впервые показали, что вредитель распространяется очень быстро, около 40-50 километров в год, за 10 лет он продвинулся на север примерно на 500 километров, - говорит ученый. - По сути, он уже пришел в тайгу, где для него новый продукт - хвойные деревья. Оказалось, что вредитель довольно быстро адаптируется к этому меню, вырабатывая потенциал для новых нашествий и дальнейшего продвижения на новые территории. Если он начнет на хвое размножаться так же активно, как на лиственных, то урон будет очень серьезный. И тогда масштаб проблемы окажется куда значительнее, чем сейчас.

Как остановить вредителей? Сегодня имеется обширный арсенал различных средств, в основном химических, но для сохранения окружающей среды предпочтительней биологические препараты. Они созданы на основе бактерий и вирусов. Механизм действия у каждого "оружия" разный. И перед работниками лесных хозяйств стоит вопрос: что выбрать?

- Нам удалось впервые в мире показать, что выбор "оружия" можно сделать, зная, как развивалось насекомое, - объясняет Павлушин. - Если оно началось поздней весной, то вредитель более устойчив к бактериальным препаратам и лучше подавляется вирусными. Если же развитие пришлось на раннюю теплую весну, то все наоборот. Зная эту погодную зависимость, можно заранее подбирать максимально эффективные средства борьбы с вредителем.

Работа лауреата позволит прогнозировать развитие событий при дальнейшем потеплении, дает ориентиры, к чему готовиться, какие принимать меры.

Сергей Павлушин выбрал свой путь к науке еще в школе. Когда учился в 9-м классе, то записался в экологическую секцию при Лицее N9, которую организовала сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Богомолова Наталья Викторовна. "Мы начинали с азов, а закончили тем, что многие стали студентами в сфере биологии, а кто-то пришел затем работать именно в этот институт", - говорит Сергей. Кстати, он успевает заниматься не только наукой. У него обширный круг увлечений: "Играю на гитаре, занимаюсь дайвингом, играю в КВИЗ - это молодежная версия "Что? Где? Когда".

Кто должен платить за оборудование для интернета, объяснил Верховный суд

Наталья Козлова

Современные квартиры не могут существовать без свободного доступа к интернету. Поэтому спор управляющей многоквартирными домами компании и провайдера юристы считают исключительно важным для всех, хотя сама история произошла в Хабаровске.

Все началось с того, что известный провайдер обязался платить ТСЖ за размещение интернет-оборудования на крыше многоэтажек, которые коммунальщики обслуживали. Но когда провайдер заключил договоры с несколькими собственниками квартир, он тут же отказался вносить арендную плату. Демонтировать оборудование он тоже не захотел, объяснив, что это противоречит интересам его клиентов.

Коммунальщики пошли в суд. Но им не повезло. Все три местные суда встали на сторону оператора. Почему они не правы, объяснил Верховный суд РФ.

Чтобы продавать населению доступ в интернет, провайдеры устанавливают оборудование и протягивают провода на крышах, чердаках, в подъездах многоэтажек. Все это по закону является общим имуществом жильцов дома.

Интересы операторов связи и управляющих компаний часто расходятся, говорят юристы. В результате первые могут отказаться платить за пользование общим имуществом, а вторые грозят не пускать их в дом вместе с их оборудованием.

А теперь важные детали спора, который заметил портал Право.ru. ТСЖ, которое обслуживало несколько новостроек Хабаровска, заключило договор с провайдером по размещению линий связи. Плата составляла 9000 рублей в месяц и ежегодно повышалась на 10%. Эти условия согласовало общее собрание собственников жилья.

Прошло буквально несколько месяцев, и провайдер уведомил коммунальщиков, что хочет в одностороннем порядке расторгнуть соглашение об аренде. Правда, снимать провода и демонтировать оборудование он отказался. Провайдер сообщил, что уже заключил договоры с несколькими жильцами, а значит, может пользоваться площадями дома бесплатно и без договора с ТСЖ. В ответ управляющая компания пошла в суд, где потребовала демонтировать оборудование.

Три местных суда отказали коммунальщикам. По их мнению, чтобы безвозмездно разместить оборудование и линии связи, достаточно заключить договоры о пользовании интернетом с несколькими собственниками квартир. Они имеют право распоряжаться общим имуществом - крышами, подъездами - и в своих договорах с провайдером разрешили размещать там оборудование. А требование ТСЖ демонтировать оборудование противоречит интересам жильцов, потому что клиенты провайдера лишатся интернета, заявили суды. И коммунальщики пошли в Верховный суд. Там спор изучили и с коллегами не согласилась.

ВС заявил, что договоры о предоставлении интернета с жильцами не освобождают провайдера от оплаты аренды общего имущества. Тем более что вопросы аренды решило общее собрание собственников. Волеизъявление отдельных жильцов не может этому противоречить. "Договоры на интернет с отдельными жильцами не освобождают провайдера от обязанности оплачивать аренду общего имущества", - написал в своем решении Верховный суд. А еще ВС обратил внимание на то, что фактически договорные отношения продолжались, потому что провайдер пользовался оборудованием после отказа от договора.

Все решения местных судов были отменены. И ВС обязал суды пересмотреть дело. При новом рассмотрении дела местному суду придется выяснить, хочет ли ТСЖ продолжать отношения с провайдером, учесть интересы отдельных собственников, которые получают от него интернет, и не забыть о статусе ТСЖ, которое управляет домами в интересах всех без исключения собственников.

По мнению специалистов, в этом споре Верховный суд показал себя убежденным сторонником правового равенства всех субъектов и возмездности экономических отношений. Оператор связи ссылался на то, что его клиенты согласились на размещение оборудования. Но это не значит, что размещение должно быть именно безвозмездным, уверяют юристы. И добавляют, что клиентам, по большому счету, все равно, как провайдер окажет им услуги. К тому же если доступ в интернет для жильцов платный, то почему размещение оборудования должно быть бесплатным.

Эксперты уверяют, что раньше в практике судов по таким спорам преобладала позиция, выгодная операторам. Суды считали, что оборудование связи фактически используют абоненты, а не провайдеры, поэтому плату с компаний брать нельзя. Но этим и другими решениями ВС закрепляет главную роль волеизъявления всех собственников. При этом ТСЖ сохраняет право на компенсацию за пользование имуществом до того момента, когда общее собрание примет решение расторгнуть договор аренды.

Определение Верховного суда РФ номер 303-ЭС17-21770.

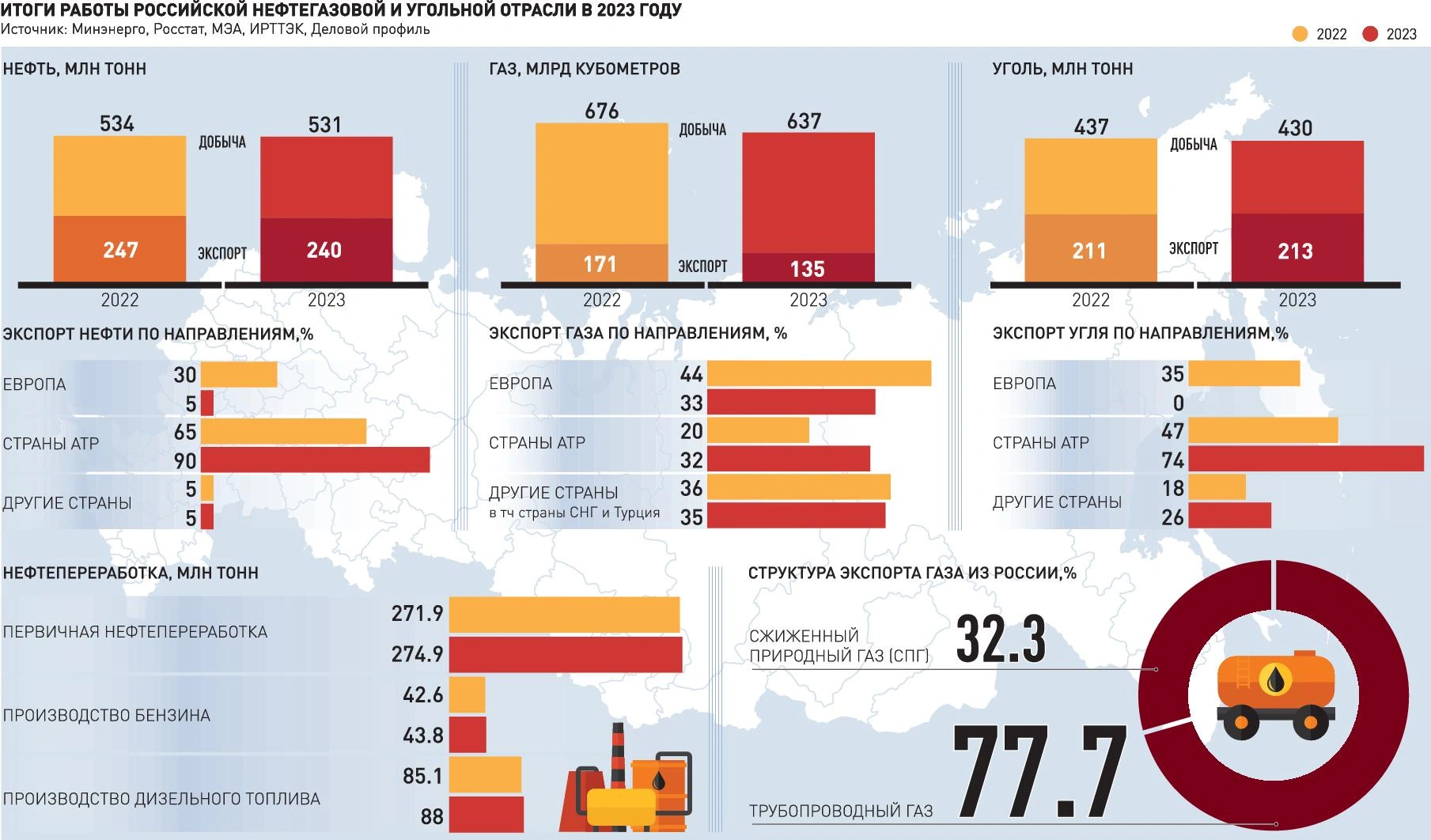

В правительстве обсуждают увеличение налога на добычу угля

Сергей Тихонов

В правительстве обсуждается увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольной отрасли. Как сообщили "Российской газете" в Минфине, вопрос увеличения НДПИ на уголь для компенсации выпадающих доходов бюджета от отмены экспортной пошлины пока прорабатывается.

"Минфин внес такие предложения на рассмотрение в правительство РФ, ждем решения", - сказали в пресс-службе ведомства.

Параметры изменений пока неизвестны, но по сообщениям источников из отрасли, знакомых с ситуацией, речь идет о надбавке к действующим ставкам НДПИ. Схожая мера применялась в начале 2023 года. Тогда угольщикам на три месяца увеличили налог на добычу на фоне рекордных цен на уголь на мировом рынке, что принесло дополнительно в наш бюджет порядка 30 млрд руб. Но сейчас биржевые цены на уголь совсем далеки от рекордных, хотя и выше в полтора раза средних значений кризисного для отрасли 2020 года.

В минфине не случайно уточнили о том, что повышение НДПИ привязывают к компенсации выпадающих доходов бюджета от отмены экспортной пошлины. Ее часто еще называли курсовой пошлиной, поскольку она была привязана к курсу рубля по отношению к доллару - чем слабее рубль, тем выше пошлина. Она была введена в сентябре прошлого года, а с 1 января этого года отменена.

Экспортная пошлина касалась только компаний экспортеров и взималась только с объемов угля, поставляемого за границу. Рост НДПИ затронет все угледобывающие компании и будет взиматься со всего объема угля, добываемого в России. Кроме того, впрямую экспортная пошлина не могла повысить цену угля на внутреннем рынке, а вот рост НДПИ не оказать такого влияния не может. Но оно может быть и незначительным, а вот на экономику угледобывающих компаний рост налогов может повлиять очень сильно.

Как рассказали "Российской газете" в ИГ "ИВА Партнерс", подъем НДПИ или иное увеличение финансовой нагрузки на угольную отрасль сейчас усилит негативное положение, в котором оказалось большинство компаний, поскольку внешняя конъюнктура сейчас негативна, экспортные поставки имеют очень низкую маржинальность или убыточны. Изъятие же еще нескольких десятков млрд рублей ухудшит ситуацию еще больше.

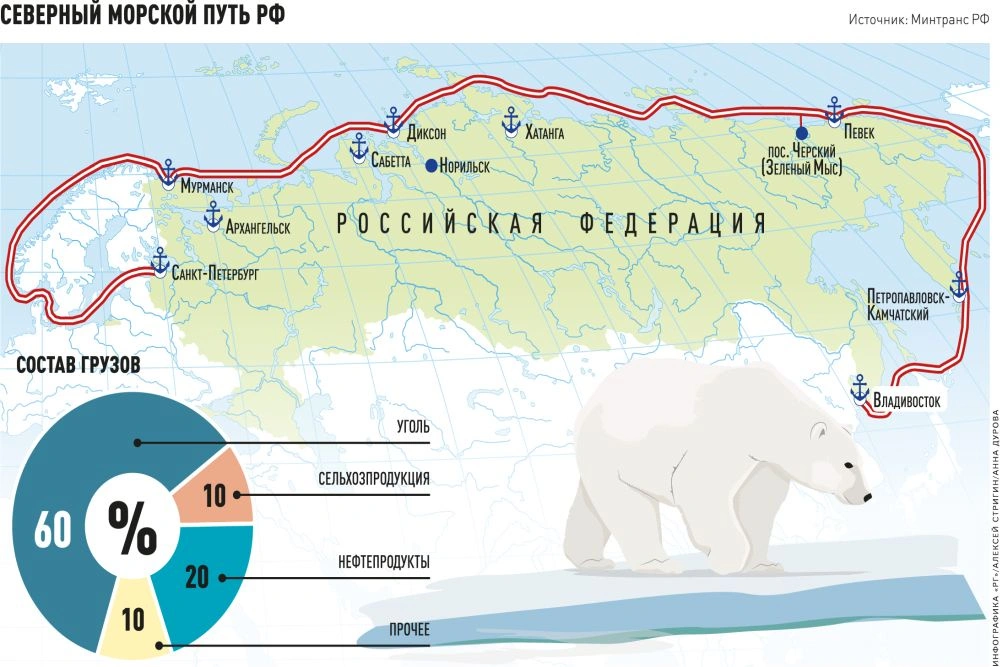

У отрасли есть целый ворох проблем, помимо того, что цены на уголь на мировом рынке ушли вниз. С августа 2022 года на импорт нашего угля введено эмбарго ЕС. Туда отправлялись приблизительно четверть экспортных объемов - около 50 млн тонн. Их пришлось перенаправлять на другие рынки. Хорошо, если это была Турция или страны Северной Африки, логистика почти не менялась. Но при поставках из портов Балтики или Черного моря в Индию или тем более в Китай транспортные расходы вырастали в разы.

Отправить все объемы на восток железной дорогой не получается, ее пропускная способность ограничена. Модернизация Восточного полигона идет (модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, увеличение грузопотока в Китай и восточные порты), но пока все запросы на отправку грузов на Восток удовлетворены быть не могут. Не случайно ранее в минэнерго отмечали, что спрос на российский уголь за рубежом почти в два раза превышает фактически экспортируемые объемы. Причем компании могут увеличить добычу, а вот доставить уголь до покупателя уже нет. По этой же причине наши угольщики не смогли полноценно воспользоваться благоприятной мировой конъюнктурой в 2022 году и первой половине прошлого года.

Эксперт аналитического центра "Яков и партнеры" Нур Шаяхметов считает, что задача бюджета - собрать с угольщиков примерно 150 млрд руб. Доля рентных налогов в черной металлургии составляет 10%, в цветных и драгметаллах - 15%, а в угле - всего 2%. Но рентабельность у отраслей совершенно разная. Ценовое ралли угля давно закончилось, экспорт не через восточные маршруты доставки скорее убыточен. Добыча в Кузбассе сокращается из года в год (в 2023 году упала на 4%, до 214,2 млн тонн, экспорт - на 5%, до 114 млн тонн). Поэтому очередной налог сильно отразится на маржинальности угольщиков. Как вариант, обоснованным выглядит механизм налогообложения угля с зависимостью от цен, в таком случае можно будет и пополнить бюджет и не разорить отрасль, уточняет эксперт.

Как отмечает к.э.н., завкафедрой "Государственное и муниципальное управление" Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина, снизится рентабельность добычи бурого угля (считается менее прибыльным из-за низкого содержания углерода и высокой влажности), антрацита (его добыча изначально является более дорогой), угля с высоким содержанием серы и угля из наиболее удаленных месторождений.

По мнению Шаяхметова, в более выгодном положении по сравнению с теми, кто добывает энергетический уголь, окажутся компании, специализирующиеся на добыче коксующегося угля, поскольку цены на него обычно выше, и спрос более стабилен (он используется в металлургии). А более всех от роста НДПИ пострадают угольщики Кузбасса, считает эксперт.

В копилку к этим проблемам, есть сложности и на экспортных рынках. Основной импортер нашего угля - Китай вернул ввозные пошлины на уголь и возобновил после длительного перерыва закупки австралийского угля. То есть конкуренция усиливается, а цены падают.

С точки зрения директора практики Финансового консалтинга Группы "Деловой профиль" Анны Крысиной, рост НДПИ может негативно отразиться на экспорте, когда российским поставщикам угля, чтобы конкурировать на рынке АТР с другими, придется снова делать дисконт к цене. Новая надбавка к НДПИ, скорее всего, будет действовать, со 2 квартала 2024 года, и, являясь фиксированной, она не будет реагировать на сезонное снижение мировых цен, генерируя убытки. А если оно продолжится, то угольная отрасль вовсе перестанет быть рентабельной. После введения надбавки к НДПИ тяжелее всего придется угольщикам центральной и западной части России, которым экспорт и без того невыгоден из-за высоких расходов на транспортировку, поясняет эксперт.

Есть здесь также нюанс, связанный с наполнением региональных бюджетов и экономикой регионов. Рост издержек снизит налог на прибыль, который поступает в местные бюджеты. А если учитывать, что угледобыча всегда создает много рабочих мест и в некоторых регионах является основой экономики, то возможны и проблемы в социальной сфере.

Боец, в одиночку одолевший троих украинских боевиков, рассказал о себе

Елена Петрова (Нюрба, Якутия)

В одном из недавних номеров "РГ" мы рассказали о подвиге мобилизованного бойца из Якутии с позывным Куба. В рукопашной схватке с тремя боевиками ВСУ ему удалось одного противника обезвредить, другого взять в плен, а третьего обратить в бегство. Куба - мой земляк, уроженец Таркайинского наслега Нюрбинского улуса. Мне все же удалось выйти с ним на связь. Во время нашего общения было такое ощущение, будто мой собеседник находится не на расстоянии, а сидит рядышком. Далее я привожу рассказ Кубы без единого изменения:

- Мой позывной произошел от моей фамилии, по-якутски, это название птицы. В сентябре 2022 года меня призвали во время первого сбора. Вручили повестку прямо на работе. На полные сборы и явку мне давалось три часа. Конечно, это неожиданное известие вызвало в семье переполох и беспокойство, но для себя я уже принял твердое решение и в назначенный срок явился.

Ранее в Нюрбе во время пандемии работал медбратом в реанимационном отделении, после перевелся в Якутск, тоже медбратом в реанимационное отделение второй республиканской больницы.

В неравной рукопашной схватке с тремя боевиками ВСУ нашему бойцу удалось одного противника обезвредить, другого пленить, а третьего обратить в бегство

Сначала нас всех повезли в Хабаровск, потом в Биробиджане я попал в 69-ю бригаду. После почти месячного обучения нас отправили на Украину. Обучали нас, конечно, основательно: оказание первой помощи, психологическая подготовка, об остальном можно и не говорить - инструкторы работу свою хорошо знают и четко выполняют.

В марте 2023 года после ранения в ногу побывал на родине, ездил в отпуск, дали 30 дней на лечение. У меня осколком гранаты был задет седалищный нерв. Пройдя реабилитацию в неврологическом отделении, в мае вернулся в часть.

В тот день мы вошли на территорию дач. Пришел приказ с указанием, какие дома следует штурмовать. Приказы следует выполнять неукоснительно. Все перемещения тоже выполняются строго по приказу, никак иначе. Мы впятером направились в указанное место. При штурме первого дома наткнулись на вэсэушников. Парни мои остались в обороне наверху, я один спустился в подвал.

Темень непроглядная, поэтому никого сначала не заметил. И вдруг со спины сверху на меня кто-то прыгнул. Началась возня, завязалась рукопашная. И в этот момент один из находившихся в подвале, убегая, кинул гранату. Во время жаркой схватки почувствовал на себе руки нового нападавшего и понял, что в одиночку бьюсь с тремя противниками. Все происходило молниеносно, адреналин зашкаливал: либо ты - их, либо они - тебя.

Одного вэсэушника захватил в плен и позвал своих. Мои, оказывается, слышали перестрелку и подумали, что мне конец. Потом, услышав мой крик, в подвал спустился земляк, тоже якут. Только когда все закончилось, я с удивлением обнаружил, что в руке застряли осколки гранаты. К счастью, раны были несерьезные, обошелся перевязками.

Только когда все закончилось, я с удивлением обнаружил, что в руке застряли осколки гранаты. К счастью, раны были несерьезные, обошелся перевязками

Выполняя приказ, дальше двинулись к следующему дому. Когда залегли на позициях, дом взорвали, на нас обрушилось каменное здание. Ногу мне придавило упавшим шлакоблоком, переломав лодыжку. Сгоряча, даже не чувствуя боли, стал вытаскивать из-под руин своих. Боевое братство сближает, роднит, здесь нет места единоличникам.

Очень многое зависит от командиров. Некоторые находятся на передовой неделю - две, а то и месяц. Все зависит от того, насколько быстро придет замена. Бывает по-разному. Сейчас в нашей бригаде восемь якутов. Нас уважают за смелость, смекалку и мастерство.

Из Нюрбы и нашей республики непрерывно идет помощь. Парни с "гуманитарки" работают четко. Мы все здесь на "одной волне".

Скоро начнется весенняя слякоть, дороги развезет. Нужны будут квадроциклы. Для всего, даже для вывоза раненых с поля боя.

Сейчас я в части. Должны дать отпуск на лечение в госпитале. Заветная мечта - побывать на родине.

Материал подготовлен контент-партнером "Российской газеты" сетевым изданием "Улусмедиа - Огни Нюрбы".

Водители на Урале тратят на оформление ДТП по шесть-семь часов

Ольга Медведева (Екатеринбург)

Девятнадцать часов пришлось провести в ГИБДД екатеринбуржцу Юрию Ш., который попал в аварию во время сильных снегопадов. Но и в обычные, без природных катаклизмов дни ситуация немногим лучше: автомобилисты жалуются, что стоят в очереди на оформление по шесть-семь часов и больше.

"РГ" решила разобраться, почему люди вынуждены стоять в очередях. Мы выбрали обычный, без сильного снегопада, день и по два раза, утром и вечером, приезжали в каждый из пунктов, беседовали с водителями, наблюдали, как работают инспекторы. С утра людей собирается по 22-25 человек, к вечеру число автомобилистов вырастает до 40-45. Время ожидания от 3 до 7 часов. Автомобилисты в очереди жалуются, что у инспекторов плохо работают компьютеры, не грузятся фотографии, не открывается база. А когда сотрудники, работающие на приеме документов, выезжают на места ДТП с пострадавшими, работа и вовсе стопорится.

Ко всему затягивают процесс ошибки в заявлениях, ожидание второго участника аварии.

Явно слабое техническое оснащение пунктов оформления ДТП не единственная причина медленной работы и как следствие - больших очередей.

- В Екатеринбурге ситуация с кадрами в ГИБДД одна из самых острых в стране, в этом признаются сами инспекторы, - говорит автоэксперт Анатолий Горлов.

Впрочем, в самом екатеринбургском ГИБДД напрямую об этом предпочитают не говорить. На вопрос, в чем же все-таки причина очередей, сравнимая разве что с многочасовым стоянием за дефицитом в советское время, в ГИБДД эмоционально ответили: "У нас нет ответа. Не знаем, почему так происходит!"

В день визита в пункты корреспондентов "РГ" рекордсменами по времени ожидания в очереди оказались автомобилисты, которые приехали по одному адресу, отстояли там, а потом их направили на противоположный конец города. "Мы позвонили по телефону 112, спросили, куда ехать. Нам назвали два адреса и уточнили, что можно выбрать любой. Так мы потеряли больше двух часов", - возмущается Любовь из Туринска. Ее эпопея с оформлением продлилась 7,5 часа. Ее "коллега" по несчастью Лариса из Екатеринбурга потратила 9 часов.

На сайте инспекции, на сайте ГУ МВД региона, на городском портале, замечу указаны разные адреса пунктов оформления ДТП, включая и те, что прекратили работу. Реально их осталось два, в северной и южной части города. В ГИБДД объясняют это ежегодным снижением числа аварий примерно на 6 процентов и появившейся возможностью самостоятельно оформить ДТП по европротоколу.

Очереди в ГИБДД сравнимы разве что с многочасовым стоянием за дефицитом в советское время

К тому же действующими нормативно-правовыми актами время оформления ДТП не регламентируется. То есть можно стоять хоть сутки, хоть двое, никаких законов это не нарушает. Но почему так? Ведь для постановки автомобиля на учет, для выдачи прав есть жесткие регламенты. Может быть пора и оформление ДТП включить в госуслуги?

- Что касается европротокола, то людей год за годом системно побуждают к тому, чтобы они оформляли ДТП без сотрудников полиции, по европротоколу, - отмечает председатель Свердловского отделения комитета по защите прав автомобилистов Дмитрий Ларионов.- Но пока не приучили...

Составить европротокол в России можно уже 15 лет, с 2009 года. Недавно лимиты для упрощенного оформления ДТП увеличили со 100 до 400 тысяч рублей. С августа 2022 года можно и вовсе подать документы онлайн. Почему же удобным сервисом не воспользовались люди, которые толпились в очередях в день нашего визита в пункты оформления?

Причин много: участники ДТП не пришли к согласию, второй водитель уехал, оба не виноваты - авария случилась из-за дефекта дороги или ущерб от аварии превысил лимит... В общем, далеко не все случаи соответствуют критериям, при которых можно оформить европротокол.

- Но если разобраться, это реально хороший инструмент. Мешают недоработки в части просвещения, документирования, - считает Дмитрий Ларионов.

К слову, он обнаружил нюансы, про которые не говорится даже в официальных документах. Например, оформиться через "Госуслуги Авто" надо успеть за один час. Затянешь на секунду, и лимит сократится до 100 тысяч рублей. Или еще: человек, заявляющий о ДТП, должен быть собственником автомобиля, либо собственник должен ему доверить процесс оформления через приложение "Госуслуги Авто". В общем, без опыта в оформлении разобраться трудно.

Вот и в нашем опросе водителей победил ответ: не оформили, потому что не знали как. Хотя страховщики отмечают, что число электронных извещений о ДТП по всей стране выросло в 2023 году в три раза по сравнению с 2022 годом, а в Свердловской области в шесть раз.

То есть выходит, что уральцы разбираются в тонкостях европротокола не хуже, чем остальные жители страны. И причина длинных очередей в Екатеринбурге кроется все-таки в плохой организации процесса и нехватке сотрудников.

А как у вас?

Оформлением документов в Санкт-Петербурге по ДТП занимаются отделы ГИБДД во всех 18 районах города. Но на это уходит несколько часов. Время ожидания зависит от района - в пригородных ситуация полегче, в "спальниках" - хуже. Во Владивостоке нет проблем оформить ДТП. Звонишь аварийному комиссару, он приедет и поможет оформить документы. Более того, отвезет их в ГИБДД. На следующий день участникам авариия надо прийти за справкой в городскую службу ГИБДД. Полчаса - час может занять ожидание справки в очереди. В миллионном Омске только один пункт оформления ДТП, плюс одно подразделение административной практики. Но пострадавшие тратят не больше двух часов. И то если это час пик или в непогоду. "В среднем одно ДТП наши сотрудники оформляют за 30 минут", - сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Омской области. Все это благодаря службе аварийных комиссаров, которые оперативно выезжают на места, помогают водителям все оформить.

Подготовили Владислав Краев, Светлана Сибина, Ольга Журман

Степашин: Расселение аварийного жилья - уникальная программа, в мире ее ни у кого нет

Почему не заработала пока в полную силу программа "Дальневосточный гектар", как свести к минимуму число аварийных домов в стране и правильно рассчитывать стоимость капремонта, чтобы не росли тарифы в коммунальных платежках жильцов. Об этом и многом другом мы говорили с председателем Общественного совета при Минстрое России и попечительского совета Фонда развития территорий Сергеем Степашиным. А начали с самой актуальной для многих семей темы - покупки жилья. За пять лет оно подорожало относительно их доходов на 67%.

Сергей Вадимович, по поручению президента будет продлена льготная семейная ипотека. 6% по нынешним временам - очень гуманный процент. Есть еще программа по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС), здесь ставка 8%. И уже более половины построенных квадратных метров жилья - малоэтажные загородные дома.

Сергей Степашин: И это здорово! Здорово, потому что у нас огромная страна, большая территория. Я вообще не сторонник так называемых агломераций, когда хотят затолкать людей в "бантустаны". Мы так страну потеряем.

Конечно же, ИЖС надо и дальше развивать. Расширять возможности ипотеки. Но главное - нужна инфраструктура. Почему в полную силу так и не заработала программа "Дальневосточный гектар"? Вроде дали бесплатную землю. А как построишься? Ни дорог, ни газа, ни электричества - ничего нет. Все это государство должно взять на себя, я имею в виду власти регионов. Выделяют участки под застройку, подводят инфраструктуру и только потом - продают или передают.

Знаете, если бы мы не сделали глупость при советской власти, когда ограничили участки шестью сотками, а давали бы по полгектара земли, сегодня большинство россиян жили в нормальных домах. Так что сейчас мы возвращаем долги нашим людям.

То, что вы говорите по инфраструктуре, уже давно находится в зоне ответственности регионов. Не справляются?

Сергей Степашин: Правительство России действительно одобрило такой подход. И большинство регионов как раз справляется. А иначе как бы могло получиться, что из 110 миллионов квадратных метров жилья (это, кстати, рекорд!), сданных в прошлом году, 55-60 миллионов - индивидуальное жилищное строительство?

Может, остальным надо денег подбросить на инфраструктуру? Или регионы только собственными силами должны справляться?

Сергей Степашин: Сегодня у нас менее 30 самодостаточных регионов, которые сами себя обеспечивают. Остальные получают из федерального бюджета серьезные трансферты, в том числе - имеющие целевое предназначение. С учетом этого регионы определяют приоритеты, куда тратить деньги, в том числе - на обеспечение индивидуального жилищного строительства.

У регионов много проблем, они могут развитие инфраструктуры для ИЖС отложить на второй и третий план.

Сергей Степашин: Все в правительстве, от кого зависит развитие ИЖС, в том числе и наш Общественный совет при Минстрое России, активно мониторят ситуацию в данной сфере. Работают с теми, у кого пока еще не все получается.

Квартира - в аренду

Альтернативой собственных квартир в многоэтажке может стать арендное жилье. В девяти регионах Дальнего Востока начинают его строить по программе "Доступное арендное жилье в ДФО". До конца 2025 года планировали запустить проект еще в шести регионах. Как продвигается это направление?

Сергей Степашин: Работаем. Надо четко определить, как эксплуатировать такое жилье. И в каждом регионе просчитать, насколько оно будет востребовано. А сама схема, безусловно, перспективная. Снимаешь квартиру, платишь аренду с возможным последующим выкупом. Не можешь выкупить, останешься в арендном жилье.

Почти два миллиона людей переселили из аварийных домов в благоустроенные квартиры. Это больше, чем жителей в Новосибирске или Екатеринбурге

А когда оно будет по всей стране - сможем легко переезжать в другие регионы в поисках более выгодной работы.

Сергей Степашин: Эта схема, кстати, работает во многих странах мира - до 60% людей так живут. Потенциальными пользователями арендного жилья являются также студенты, молодежь. Тут еще вот что главное - качество жизни.

В среднем в нашей стране ежегодно обеспечивают жильем 4-5% от общего числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся. Сложился значительный слой населения, который не может позволить себе приобрести жилье в рассрочку даже с учетом льготной ипотеки. Если в 2018 году в 17 городах-миллионниках цена жилого помещения в среднем была равна 2,4 годового дохода семьи, то в I квартале 2023 года - уже 4 годовым доходам. То есть жилье подорожало относительно доходов на 67%. Аналогичные выводы можно сделать и в среднем по стране.

Так что надо дать людям еще один вариант выхода из ситуации. Тем более что 20% россиян, желающих улучшить свои жилищные условия, как показывают опросы, не против аренды нового качественного жилья.

Но пока все это в зачаточном состоянии?

Сергей Степашин: Мы в начале пути. По состоянию на середину прошлого года рынок арендного жилья в стране состоял из 33 наемных домов социального использования и 188 коммерческого. В них проживают 11,5 тысячи человек.

Конечно, это капля в море, чтобы кардинально увеличить количество семей, имеющих возможность решить свои жилищные проблемы. В сегодняшних непростых экономических условиях, по мнению экспертов Общественного совета при Минстрое России, надо искать внебюджетные источники. На мой взгляд, заслуживает внимания механизм концессионных соглашений для создания публичного арендного жилого фонда. Это уже проверенный инструмент защиты привлекаемых частных инвестиций. При этом жилье будет находиться, например, в государственной или муниципальной собственности.

Несносные дома

Три региона - Костромская область, Хакасия, Ставропольский край - не выполнили в прошлом году план по расселению аварийного жилья. В чем причина и как им помочь?

Сергей Степашин: Причин три - деньги, кадры и отсутствие надежных строительных организаций. У Хакасии бюджет небольшой, и софинансирование из федерального бюджета не покрывает всех расходов. В Ставропольском крае сменили уже три команды, которые занимались в регионе стройкой.

В энергоэффективном доме на 40% снижаются коммунальные платежи жильцов, экономятся бюджетные средства на оплату субсидий и льгот

И, конечно, очень важно, повторю еще раз, чтобы были надежные строительные организации. Там, где они есть, например в Татарстане, Москве, Ростовской области, Краснодарском крае, есть и результаты.

Благодаря этим передовикам общая картина смотрится победно: план на 2023 год по числу переселенных перевыполнен на 51,6%. Это не может не радовать. Или?

Сергей Степашин: Очень радует. Но при этом главное - не оставить в тени, не забыть о тех регионах, где программа буксует. Там тоже живут наши люди, и у них есть право на переселение из аварийного жилья.

Причины отставания требуют отдельного анализа в каждом конкретном случае. И этим надо заняться незамедлительно. Из личного опыта знаю: формы работы с отстающими регионами существуют и ранее эффективно применялись, включая оказание практической помощи с выездом на места. Есть другие меры. Все это надо обсуждать и не затягивать.

Готовых решений нет. Расселение аварийного жилья - уникальная программа, такой нет ни в одной стране мира. Помню, как она началась. Обсуждали, как распорядиться несколькими миллиардами долларов. Были предложения перевести их в Стабилизационный фонд или пустить на строительство дорог. Я тогда был председателем Счетной палаты, предложил направить на крупные инфраструктурные проекты, реализация которых не влияет на инфляцию. Президент выслушал нас и говорит: давайте-ка мы займемся все-таки аварийным жильем. И тогда же подписал закон о Фонде ЖКХ.

Было это в июле 2007 года. С тех пор мы почти два миллиона людей переселили из аварийного жилья. Это больше, чем население таких городов, как Новосибирск или Екатеринбург. Но надо двигаться дальше с учетом сегодняшней ситуации.

То есть программу будут корректировать? Как?

Сергей Степашин: Перемены будут. Но все это мы должны сначала обсудить с регионами, прежде чем предавать огласке.

Точно знаю, не изменится только одно: аварийное жилье будут расселять. Это не обсуждается! Причем по обеим программам: по жилью, признанному аварийным до 1 января 2017 года и с 1 января 2017-го до 1 января 2022 года. Первую программу досрочно выполнили 14 регионов. Они приступили ко второй.

Мы сможем когда-нибудь обогнать ветшание жилого фонда?

Сергей Степашин: Мы можем снизить темпы его прироста. По данным Росстата, примерно 100 миллионов квадратных метров жилья (5% от общего объема) имеет износ 65%. К 2030 году объем такого жилья может достичь 30 миллионов квадратных метров, на которых будут проживать два миллиона человек.

Для сокращения его роста ежегодно требуется расселять не менее 3-3,5 миллиона квадратных метров. За пятнадцать лет мы расселили около 28 миллионов квадратных метров: примерно по 1,8 миллиона в год.

Впрочем, остановить процесс ветшания жилого фонда нельзя, это естественный процесс. Зато возможно максимально продлить срок его эксплуатации. Главный инструмент продления жизненного цикла многоквартирного дома - своевременный и качественный капитальный ремонт.

Кап-кап ремонт

Капитальным ремонтом теперь рулят собственники квартир. Плохо рулят?

Сергей Степашин: Очень часто они даже не знают, как это делать. Рулят скорее управляющие компании. Покрасят подъезд - красиво, глаз радует. А внутри - трубы, электропроводка гнилые, ветер свистит через окна.

Поэтому, во-первых, Минстрой России утвердил для регионов методические рекомендации по перечню работ и услуг капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Они вступили в силу с марта прошлого года.

Что надо ремонтировать в первую очередь? Те же трубы, электропроводку, водопровод, крышу, другую инфраструктуру. Необходимые нормативные документы регионам подготовлены и через жилищные инспекции, управляющие компании реализуются. Хотя отдельные издержки в организации этих работ по-прежнему сохраняются.

Во-вторых. Долго говорили, как хорошо, что есть спецсчета на капремонт. Однако проверки показали, что там, где есть спецсчета, к сожалению, меньше всего и освоенных денег. Жильцы зачастую не знают, куда и как вложиться. Когда же это передается в фонд регионального оператора капитального ремонта, деньги осваивают эффективнее.

Спецсчета ликвидируют?

Сергей Степашин: Этого мы сделать не можем, они по закону действуют. Но, видимо, будут вносить поправки в правила их использования. Надо сделать так, чтобы деньги не лежали мертвым грузом.

Во-первых, работать с собственниками, убеждать. Показывать примеры. Вот - дом один, где общий котел, где все отремонтировано. А вот - дом второй, со спецсчетом. Пускай посмотрят, сравнят и сделают вывод.

Откуда берутся ржавые трубы? Кто-то вовремя не сделал ремонт, кто-то не заменил оборудование. И у этих "кто-то" есть фамилии, должности и обязанности

Во-вторых, думаю, необходимо усовершенствовать практику проведения общих собраний собственников жилья. Сейчас для принятия решений по многим вопросам управления многоквартирного дома по закону требуется присутствие большинства собственников. В отдельных случаях - не менее двух третей голосов от общего числа собственников. Такой кворум просто нереально собрать. Можно было бы рассмотреть возможность снижения этих пороговых ограничений.

Можно онлайн голосовать.

Сергей Степашин: В организации собраний жителей в электронной форме не все пока проработано.

Решения на этот счет в Жилищном кодексе РФ приняты. Однако на практике здесь существуют различные препоны. Есть недостатки в работе ГИС ЖКХ, являющейся площадкой для проведения таких собраний, отсутствует доступ организаторов к реестру собственников жилья. Сохраняется недоверие граждан к электронной форме голосования, случаются подделки протоколов собраний и другое.

Взносы на капремонт будут повышать?

Сергей Степашин: По необходимости. И это решают регионы. Поймите, надо учитывать рост стоимости работ по капремонту и своевременно пересматривать уровень взносов. Но без рывков.

Нередки, к сожалению, случаи, когда регион не пересматривает размер взносов много лет. А потом, чтобы догнать накопленную инфляцию, повышает сразу в 1,5-2 раза, а то и больше. Кроме того, следует учитывать, что ремонт может состоять из различных работ, например, замена лифтов не выполняется в малоэтажных домах. Значит, и взносы должны быть разными.

Мы говорим о совершенствовании расценок. О пересмотре подходов к планированию расходов на капремонт, когда за основу берут его максимально возможную стоимость. Сейчас Фонд развития территорий совместно с Минстроем России работает над нормативным документом, по которому стоимость работ будет планироваться исходя из средней фактической цены уже проведенных мероприятий по капитальному ремонту. Это позволит более эффективно расходовать средства взносов и не допускать завышения стоимости работ.

Капремонт и повышение энергоэффективности дома пока несовместимы?

Сергей Степашин: Должны стать совместимыми. Экспертно-аналитические исследования Счетной палаты показали, что потенциал энергосбережения при проведении модернизации многоквартирных домов составляет от 40 до 70%.

За этим возникает целый ряд положительных эффектов: на 40% снижаются коммунальные платежи жильцов, меньше вредных выбросов, экономия средств бюджетов на оплату субсидий и льгот.

Хорошо бы в обязательном порядке начать строить умные дома хотя бы при расселении аварийных. Необходимо также развивать практику энергоэффективного капремонта многоквартирных домов. Это, конечно, дороже. Поэтому здесь нужны стимулы. Раньше, когда был Фонд ЖКХ, на энергоэффективный капитальный ремонт он выделял средства из своего бюджета - до 5 миллионов рублей на каждый дом. И это оказывало соответствующее стимулирующее воздействие. Думаю, надо вернуться к этому механизму и следить за энергоэффективностью на всех этапах жизненного цикла многоквартирного дома.

Ключевой вопрос

У кого трубы не ржавеют?

Сергей Вадимович, среди причин аварий в ЖКХ на первое место вы поставили человеческий фактор.

Сергей Степашин: Безусловно, во многих регионах ЖКХ необходима серьезная модернизация. Но вы подумайте, откуда берутся ржавые трубы и прочее? Кто-то вовремя не сделал ремонт и не заменил изношенное оборудование, кто-то разрешил строить новые дома на устаревшую инфраструктуру. И так далее. И у каждого этого "кто-то" есть фамилия, имя, отчество, должность и обязанности.

Правительство России на модернизацию ЖКХ выделяет многомиллиардные средства. И важно, чтобы эти деньги были не просто освоены, а эффективно потрачены. Вот здесь уже начинает работать человеческий фактор.

Но вмиг мы новых специалистов не найдем.

Сергей Степашин: Конечно, за один день не решишь все накопившиеся проблемы. Здесь и сейчас важен оперативный контроль, поддержка со стороны властей регионов.

При необходимости надо принимать жесткие меры к неэффективным компаниям, которые взяли в концессию объекты ЖКХ - котельные, водоканалы и прочее, и не плодить таких партнеров впредь.

Счетную палату можно попросить проверить их - Госдума имеет право дать такое поручение по концессиям. Когда я работал в Счетной палате, мы проверяли в Калужской области коммерческую компанию, которая приобрела водоканал и ничего не делала - ни модернизации, ни ремонта. Денежку скребли с него, и все! Разобрались, доказали, что собственник неэффективный.

Знаете, сколько регион потерял, возвращая в лоно области водоканал? 800 миллионов рублей. Это было более десяти лет назад. Так что советую регионам запомнить эту сумму. Сегодня цена ошибки будет еще выше.

Вернемся к подготовке специалистов. Можно открыть много отличных коммунальных колледжей, но пойдет ли туда молодежь? В тренде сейчас совсем другие профессии.

Сергей Степашин: Надо поднимать престиж специалистов ЖКХ. И вы зря думаете, что молодежи эта профессия неинтересна.

При Минстрое России создан Детский общественный совет. Ни в одном ведомстве такого нет. В нем работают 70 детишек. С удовольствием! Они изобретают приборчики, делают эскизы, как, например, можно недорого обустроить детскую площадку.

Откуда вы таких детей берете?

Сергей Степашин: Объявили конкурс. Со всей страны приехали дети с родителями, каждый со своей идеей, предложением. Лучшие вошли в совет.

Наши дети ездят в строительные университеты, встречаются со специалистами. У нас один мальчик в Удмуртии уже общественным контролером стал по ЖКХ. Приходит, смотрит, свои замечания высказывает. На местном телевидении выступает. Всего 13 лет парню! Вырастет - у такого ни одна труба не заржавеет.

У нас есть великолепная онлайн-игра, учебник для детей: как можно сохранять тепло, электроэнергию в домах. Мы предложили внедрить их как факультатив, а может быть, и как обязательную программу в школах.

Но это все работа на перспективу. А как сейчас привлечь в отрасль хороших специалистов? Зарплату надо повышать.

Сергей Степашин: Конечно, для поднятия престижа профессий дворников, сантехников, электриков и других специальностей необходимо в первую очередь повышать заработную плату. Она сегодня значительно ниже средней в российских регионах, в некоторых - составляет всего 40-60%.

Также надо расширить возможности предоставления служебного жилья работникам ЖКХ, распространить на них льготные условия ипотечного кредитования. И почему бы не учредить в стране отдельный профессиональный праздник - День работника жилищного и коммунального хозяйства?

Панина Татьяна

Дагестан рассчитывает на уловы кутума

Республика Дагестан готовится к промышленному освоению кутума в 2024 г. Благодаря проведенным в прошлом году исследованиям, мораторий на добычу этого вида вводить не стали.

Вопрос промысла кутума обсудили на заседании региональной комиссии по регулированию добычи анадромных рыб. В текущем году лимит добычи кутума составляет 36 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Дагестана.

«В 2023 году в Дагестане была выделена квота вылова кутума в объеме 31,4 тонны, в промышленном рыболовстве были задействованы шесть рыбодобывающих предприятий», — рассказала председатель комитета по рыбному хозяйству республики Хадижат Шамхалова. По ее словам, освоено 92,4% от выделенного объема.

Глава комитета отметила положительную роль рыбохозяйственных исследований по кутуму, выполненных в прошлом году.

«Приезжали представители Астрахани, которые совместно с нашими специалистами, рыбаками и представителями Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства провели ихтиологические исследования. Они дали свои результаты — мораторий на кутума не был введен. Я думаю, с наукой мы все-таки придем к единому решению и дадим возможность людям легально ловить кутума», — подчеркнула Хадижат Шамхалова.

Начальник отдела «Западно-Каспийский» Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Пирмурад Таибов указал, что необходимо оценить минимальное количество рыболовных участков. В регионе их 11, действующими в этом году остаются шесть.

«На юге промысел у нас ведется очень слабо, здесь разрешается весенняя добыча морских видов рыб. Еще с советских времен здесь была сосредоточена добыча сетями с марта по май — это традиционное место лова. В качестве прилова также разрешается добыча кутума. В этом году мы еще раз планируем охватить весенний и осенний промыслы с участием комитета по рыболовству», — сказал Пирмурад Таибов.

По итогам заседания вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов поручил комиссии принять решения по установлению объемов, сроков и мест добычи анадромных видов рыб. Кроме того, он счел необходимым дополнительно изучить ситуацию, посчитать запас и количество кутума в регионе: сколько вывозится и продается, а также насколько легально это делается.

Fishnews

Из минтая сделали уникальную лапшу

Студент Камчатского государственного технического университета разработал технологию получения лапши из минтая. Это уникальный экологичный высокобелковый продукт, аналогов которого в России сейчас нет, отметили в правительстве края.

Студент четвертого курса Артем Бойко в составе команды исследователей департамента «Пищевые биотехнологии» КамчатГТУ работал над темой по заданию Росрыболовства. В ближайшее время будет получен патент на изобретение, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«Это формованное изделие из минтая, имитирующее сублимированное макаронное изделие, которое достаточно залить кипятком. Отличается высоким содержанием животного белка, жирных кислот омега-3 и омега-6, также там присутствует коллаген, селен и все полезные свойства, которые присущи минтаю», — отметил Артем Бойко.

Над уникальной разработкой он под руководством педагога трудился больше года. Сейчас КамчатГТУ готовит документы для получения патента, параллельно идет работа над увеличением срока годности продукта. По мнению ученых, это позволит решить проблему избыточного веса, а рыбопромышленникам — расширить ассортимент выпускаемой продукции.

«У нас есть некие технологические приемы, которые позволяют из обычного минтая делать макароны, у которых приятный молочный вкус. Мы расширяем ассортимент, используя сурими, то из чего делают крабовые палочки, которые имеют легкий рыбный вкус, а также мы разработали продукт, у которого есть кальмаровый вкус, мы продолжаем в этом направлении работать. Здесь действительно нужен очень широкий ассортимент, чтобы как можно большему количеству людей это нравилось», — рассказала доцент кафедры технологии пищевых производств КамчатГТУ Майя Благонравова.

Fishnews

Рыба и крабы стали драйвером агроэкспорта Приморья

По итогам 2023 г. стоимость экспорта продукции агропромышленного комплекса из Приморского края превысила 1,9 млрд долларов. Наибольшей популярностью у зарубежных покупателей пользовались рыба и морепродукты.

Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморского края по итогам 2023 г. составил более 1,5 млн тонн, общая стоимость поставок превысила 1,9 млрд долларов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, на внешние рынки поставлялось около 90 видов сельскохозяйственной продукции. В числе направлений экспорта — Китай (включая Гонконг), Вьетнам, Республика Корея, Беларусь, Казахстан, Грузия.

«Наибольшей популярностью пользуются рыба и морепродукты. Повысился спрос на ракообразные, рыбное филе, экологически чистую растениеводческую продукцию: соевые бобы и кукурузу», — отметил глава краевого минсельхоза Андрей Бронц.

По информации руководства региона, Приморье занимает четвертую позицию в рейтинге субъектов РФ по стоимости экспорта продукции АПК.

Fishnews

Костные остатки последних исполинских саламандр Европы найдены в Краснодарском крае

Исполинские саламандры (семейство Cryptobranchidae) — самые крупные (до 180 см) и необычные современные земноводные. Сейчас исполинские саламандры населяют реки и ручьи отдельных областей Китая, Японии и США, однако в прошлом они были распространены гораздо шире и обитали, в том числе, в Европе.

Новая находка исполинской саламандры рода Andrias из верхнеплиоценовых отложений (возрастом около 3 млн лет) местонахождения Белореченск Краснодарского края России стала первой достоверной находкой этих животных в нашей стране, а также одной из наиболее молодых в Европе.

Местонахождение, открытое в 2021 году на юго-западной окраине города Белореченск в береговой зоне реки Белая, оказалось богато костными остатками позвоночных позднего плиоцена. В их числе найдены кости черепа и скелета исполинской саламандры Andrias sp., часть из которых залегала в анатомической последовательности и, по-видимому, принадлежала одной особи с длиной тела около одного метра. Подсчёт ростовых гребней на сочленовных поверхностях позвонков показал, что в момент смерти белореченская саламандра имела возраст около семи лет и пребывала в стадии активного роста. Вероятно, взрослые особи этой саламандры достигали полутора метров в длину.

Сравнение строения черепных костей показало, что белореченская саламандра отличается от Andrias scheuchzeri, широко распространённого в миоцене и плиоцене Европы, от Ukrainurus hypsognathus из позднего миоцена Украины, а также от всех современных видов Andrias. Среди современных криптобранхид она наиболее близка к китайскому Andrias davidianus по строению лобных костей, а также по размерам тела и темпам роста.

Палеоэкологическая реконструкция местонахождения Белореченск предполагает, что саламандра населяла спокойные пресные водоёмы, берега которых были покрыты лесной и кустарниковой растительностью. По-видимому, тёплый климат позволил исполинским саламандрам дожить в Европе до позднего плиоцена: наиболее молодая находка известна из близких по возрасту с белореченскими отложений в Германии. Это делает белореченскую саламандру одной из последних исполинских саламандр в Европе.

Нужно отметить, что название рода Andrias означает «образ человека». Дело в том, что знаменитый вид Andrias scheuchzeri первоначально, в 1726 году, был описан швейцарским учёным Иоганном Шейхцером как Homo diluvii testis, то есть «человек — свидетель потопа». Метровый скелет без хвоста и задних ног был принят им за останки раздавленного ребёнка. Уже в 1812 году Жорж Кювье выяснил, что эти кости принадлежат гигантской саламандре. Это земноводное стало прототипом человекоподобных существ из романа-антиутопии Карела Чапека «Война с саламандрами», написанного в 1935 году.

Работа опубликован в Comptes Rendus Palevol.

Текст: Е.В. Сыромятникова.

Источник: ПИН РАН.

Геннадий Красников: «Вопросы технологического суверенитета оказались на первом месте»

Цифровые двойники и персональные роботы – это передовые технологии, которые развивают отечественные ученые. Помимо этого, в ближайшей повестке – полеты к Венере, изучение дальних галактик и включение в общую работу научных организаций в новых субъектах РФ. Об этом в интервью «Известиям» накануне 300-летия Российской академии наук сообщил президент РАН Геннадий Красников. Также он рассказал о повышении аспирантских стипендий и увеличении доплат за кандидатские и докторские степени.

«Фундаментальные исследования ведутся широким фронтом»

– Геннадий Яковлевич, страна находится в условиях санкций, какие в связи с этим принимаются меры?

– Российская академия наук состоит в более чем 40 международных научных организациях, и введение санкций практически не повлияло на участие в них. Наши ученые выступают на международных конференциях и участвуют в совместных работах с зарубежными коллегами. В этом смысле платформа для контактов комфортная и взаимовыгодная. К примеру, в общем собрании РАН в декабре 2023 года участвовали многие ведущие ученые из-за границы.

Хотя и сложности тоже существуют. Главным образом они затрагивают поставки научного оборудования. Однако для российской науки и промышленности это, скорее, стимул развивать собственную базу лабораторного оборудования и производство расходных материалов для экспериментов.

– Какие направления могут стать локомотивами для российской науки?

– Современная наука развивается бурно, и зачастую в открытиях присутствует фактор случайности. Поэтому фундаментальные исследования ведутся широким фронтом, чтобы не упустить развитие каких-либо направлений. На этапе прикладных разработок задачи формируются с учетом того, насколько эти исследования полезны для развития конкретных направлений в науке и промышленности.

Сегодня приоритет имеют станкостроение, приборостроение, материаловедение, нейронные сети, генетика, микроэлектроника и другие сферы, которые в ближайшее время будут определять нашу жизнь. Также под нашим пристальным вниманием вопросы, связанные с безопасностью – биологической, продовольственной и информационной.

– Что делает РАН, чтобы научные разработки были востребованы промышленностью?

– Раньше мы жили как в большом супермаркете. Считали, что любую технологию можно купить. Эта уверенность сыграла злую шутку, потому что зачастую руководители компаний лучше знали, что делается за рубежом, чем то, что создают рядом – в соседнем НИИ. Сегодня ситуация поменялась, и вопросы технологического суверенитета оказались на первом месте. Мы видим, что отечественные предприятия заинтересованы в наших исследованиях.

Поэтому вновь формируются технологические цепочки – от научных исследований до реального производства. Многие предприятия развивают собственные опытно-конструкторские подразделения, которые работают в контакте с институтами. Такой процесс важен, поскольку расширяет финансирование науки за счет коммерческого сектора.

– Какие вы можете привести конкретные примеры прорывных российских научных проектов?

– Их много. Для примера можно назвать процессоры с нефоннеймановской архитектурой и устройства мемристорной памяти. На них ученые разрабатывают нейроморфные суперкомпьютеры. Они будут имитировать работу человеческого мозга и выполнять задачи в тысячи раз быстрее современных вычислительных машин. Значительные результаты получены в сфере обработки больших баз данных. Они важны в технологиях расчета свойств материалов, моделирования процессов и создания цифровых двойников устройств.

Большой прогресс наблюдается в развитии нейронных сетей и машинного обучения. Мы ожидаем, что в ближайшее десятилетие эффективность этих систем возрастет в десятки тысяч раз. На предприятиях будут внедрять интеллектуальные системы управления, а в быту нам будут помогать персональные роботы.

Однако у этого процесса есть и обратная сторона, а именно кибербезопасность. В этом направлении российские ученые также достигли весомых успехов.

– Какие успехи можно отметить в микроэлектронике и приборостроении?

– Здесь нужно отметить, что сейчас в России создают новые высокотехнологичные отрасли, такие как производство особо чистых материалов, электронное машиностроение и другие. Это базовые направления, без которых невозможны конкурентоспособные микроэлектроника и высокоточные устройства. Реализация этих программ даст эффект в ближайшие три-четыре года. В результате мы получим качественное увеличение наших возможностей в этих сферах.

«Мы нацелены на изучение Венеры»

– Еще один компонент высокотехнологичного развития – это космос. Как РАН участвует в этом процессе?

– Работа ведется по нескольким направлениям. В частности, усилия ученых обращены на то, чтобы найти ответы на фундаментальные вопросы мироздания. Для этих целей создаются уникальные аппараты. Например, в начале 2030-х годов будет запущена обсерватория «Спектр-М». Ее цель – изучение ядер галактик и экзотических космических объектов, таких как черные дыры, пульсары и реликтовое излучение.

Кроме того, в России строят мегаустановки для воспроизведения космических условий на Земле. Например, проект NICA в Дубне. Это комплекс для ускорения элементарных частиц. На нем, как предполагают ученые, можно в лабораторных условиях воссоздать состояние вещества в первые мгновения после Большого взрыва. Другие установки класса мегасайенс строятся в Москве, Подмосковье, Новосибирске, Владивостоке и на Байкале.

– А что касается изучения Солнечной системы и ближних планет?

– Во-первых, будет продолжена программа по освоению Луны. Также мы нацелены на изучение Венеры. Наша страна была первой в исследовании этой планеты, и традиция будет продолжена. Также комплексные задачи связаны с изучением Солнца и космической погоды.

Вместе с тем академические институты принимают активное участие и решении прикладных задач в ближнем космосе. Например, проектируют системы лазерной связи, квантовой передачи данных, создают метеорологические спутники и аппараты дистанционного зондирования Земли.

– Какие научные работы планируют на новой Российской орбитальной станции (РОС), строительство которой начнется в 2026 году?

– Конструкторы станции внимательно относятся к запросам ученых и с запасом закладывают ресурсы для научных исследований. В частности, энергетика станции будет примерно в 20 раз мощнее, чем на современном российском сегменте МКС. Благодаря этому, к примеру, РОС сможет одновременно проводить съемку Земли в разных диапазонах – оптическом, ультрафиолетовом, инфракрасном и других, – что даст в разы более информативную картину, чем та, которую получают спутники.

В настоящее время ученые формируют программы для научной деятельности на РОС. Большое внимание уделяется медико-биологическим исследованиям для подготовки к полетам в дальний космос, материаловедению и 3D-печати. Рассматривается идея создания отдельного астрофизического модуля.

«65 % родителей хотели бы, чтобы их дети занимались наукой»

– В этом году отменены категории институтов. Почему это важно?

– Система себя изжила. Она мешала развиваться институтам второй и третьей категорий. К примеру, они не могли подать документы на конкурс для приобретения нового исследовательского оборудования. Поэтому мы договорились с Минобрнауки, что все институты в этом вопросе будут находиться в равных условиях.

С другой стороны, для оценки эффективности научных учреждений будут введены рейтинги. Они связаны не только с публикационной активностью, как было раньше на определенном этапе, но в первую очередь с научными достижениями институтов.

Такие рейтинги начнут стимулировать конкуренцию между научными коллективами, но не будут влиять на распределение финансовых средств.

– Какие еще меры для переустройства РАН вы планируете реализовать до конца срока ваших полномочий?

– В стране существует потребность в экспертной оценке проектов по высокотехнологичным программам, таких как дорожные карты в сфере создания новых материалов, развития мобильной связи, квантовых вычислений. Функция экспертизы законодательно закреплена за академией наук. В 2023 году нами было сделано порядка 60 тыс. заключений (в 1,5 раза больше, чем годом ранее). Следовательно, эта деятельность востребована. Поэтому мы оптимизируем экспертные советы, чтобы сделать оценку максимально профессиональной, объективной и независимой.

Также важно проводить со стороны РАН более глубокое планирование научных тематик, работ, которые выполняют наши научные институты. Важно, чтобы институты понимали, кто какую задачу выполняет. Кроме того, нужно настроить систему таким образом, чтобы фундаментальные исследования становились питательной средой для прикладных разработок, а достижения одних ученых внедрялись в работу других.

Сегодня наши отделения более активно участвуют в решении региональных задач развития. Это необходимо для пространственного развития нашей страны. К примеру, на Дальнем Востоке изучено лишь около 40 % его минеральной базы. Для Сибирского отделения актуальны вопросы таяния вечной мерзлоты, освоения Севморпути. А перед Санкт-Петербургским отделением РАН, образованным в прошлом году, например, стоит задача провести новые расчеты возможностей защитной дамбы с учетом климатических изменений.

На юге нужно решать вопросы, связанные с обмелением Волги и Дона, изучением Азовского моря. Кроме того, важно включать в общую работу научные организации на новых территориях. Для оперативного решения этих вопросов они включены в Ассоциацию научных учреждений юга России.

– В науку приходит всё больше молодых ученых? Какие РАН принимает меры, чтобы поддержать их?

– Согласно данным ВЦИОМ за октябрь прошлого года, сегодня 65 % родителей хотели бы, чтобы карьера их детей была связана с наукой. Это показывает качественные изменения, которые происходят в нашем обществе. Академия стремится заинтересовать молодых ученых исследованиями, которые позволят им вырасти до мирового уровня. Также мы стремимся обеспечить молодых ученых достойными рабочими местами с передовой научной аппаратурой. В частности, действует программа РАН и Минобрнауки, по которой так называемые молодежные лаборатории, где много сотрудников до 30 лет, получают дополнительное финансирование.

Одновременно вырабатываются механизмы, чтобы молодые ученые на старте карьеры могли обзаводиться жильем. Решается вопрос о повышении аспирантской стипендии и кратном увеличении доплат за кандидатские и докторские степени.

– В России идет Десятилетие науки и технологий. Проводится много мероприятий для развития и популяризации этих направлений. Какой вы видите российскую науку в 2032 году, кода Десятилетие закончится?