Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Государственный железнодорожный оператор Объединённых Арабских Эмиратов Etihad Rail заключил с китайской корпорацией CRRC контракт на поставку 842 грузовых вагонов. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в социальной сети «Твиттер» 4 августа.

Заказ, относящийся ко второму этапу развития национальной железнодорожной сети, позволит утроить размер парка государственного оператора. Общее количество грузовых вагонов в нём превысит 1 тыс. единиц.

«Новый парк включает четыре типа вагонов с разной вместимостью, которые в совокупности увеличат годовую пропускную способность Etihad Rail до 59 млн тонн», – отмечают в компании.

Как сообщал Gudok.ru, в ноябре 2018 года министерство финансов ОАЭ и финансовый департамент Абу-Даби подписали соглашение о финансировании второго этапа строительства национальной сети железных дорог Etihad Rail протяжённостью 605 км. Основной маршрут пролегает от населённого пункта Эль-Гувейфат на границе с Саудовской Аравией до эмирата Эль-Фуджайра на побережье Оманского залива.

В конце 2015 года завершилась реализация первого этапа проекта – линия длиной 264 км обошлась в $1,28 млрд. Эксплуатация железной дороги, связавшей газовые месторождения Шах и Хабшан близ Аль-Дафра в Абу-Даби с портом Ар-Рувайс в Персидском заливе, началась в 2016 году.

Ожидается, что реализация второго этапа проекта к концу 2021 года позволит увеличить объём грузоперевозок с 7 млн тонн в год до более чем 50 млн тонн. Стоимость всех трёх этапов создания национальной железнодорожной сети ОАЭ протяжённостью 1,2 тыс. км оценивалась в $11 млрд.

Взрыв в Бейруте подбросил цены на нефть

После мощного взрыва в Бейруте во вторник выросла стоимость сентябрьских поставок техасской светлой нефти (WTI) на торгах в США, свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.

К 15:05 по местному времени (22:05 мск) стоимость барреля WTI выросла на $0,64 (1,56%), до $41,65. В течение сессии она превышала $42.

Президент финансовой компании NationsShares Скотт Нейшнс отметил в эфире телеканала CNBC, что взрыв стал одной из главных причин роста стоимости WTI. «Мы опасаемся геополитической нестабильности», — отметил он. По словам эксперта, произошедшее может привести к перебоям с поставками нефти.

На фондовом рынке США основные котировки в течение дня менялись разнонаправленно. Значительных изменений к концу сессии зафиксировано не было.

В среду цена WTI продолжает расти (2,71% до $42,83 за баррель). Также растут сентябрьские фьючерсы на Brent (+2,48% $45,53 за баррель к 13.30 мск). Снижение аналитики объясняют уменьшением запасов нефти в США: по данным Американского института нефти (API, публикует оценку раньше официальной информации EIA), за неделю запасы нефти в США упали на 8,6 млн баррелей до 520 млн баррелей, а аналитики предполагали, что они снизятся на 3 млн баррелей, сообщает Reuters.

Мощный взрыв, уточняет ТАСС, прогремел в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы в радиусе нескольких километров. Обрушились фасады нескольких зданий, повреждены жилые дома и офисы. В порту работают пожарные команды, вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха.

По последним данным, число погибших приближается к 65, более трех тысяч человек пострадали, в том числе россиянка. Взрывной волной задето посольство России.

Глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим заявил, что, по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД страны уточнили, что речь идет о взрыве аммиачной селитры. По некоторым данным, на складе случилось короткое замыкание, вызвавшее пожар, в результате чего и взорвалась селитра.

Нинбо — один из лидеров внешней торговли из относительно небольших (до 15 млн населения) городов Китая. Здесь находится крупный порт, сосредоточено разнообразное производство и отсюда начинается Шелковый путь многих товаров, произведенных в Китае. На примере Нинбо можно делать выводы о положении внешней торговли всех развитых провинций КНР.

В целом, внешняя торговля Нинбо в первой половине 2020 года оказалась более эффективной, чем ожидалось. Импорт и экспорт города достигли $61,7 млрд, что составило 3,03% импорта и экспорта страны (на 0,12 п.п. больше, чем в конце 2019 года). Внешняя торговля Нинбо стабильно росла на протяжении четырех месяцев, начиная с марта.

При этом на экспорт из Нинбо пришлось $39,95 млрд, что составило 3,62% всего китайского экспорта и оказалось на 0,16 п.п. больше в сравнении с концом 2019 года и на 0,3% больше в годовом выражении.

Нинбо стал экспортировать больше высокотехнологичной и ресурсоемкой продукции. Экспорт таких товаров достиг $3,16 млрд, что на 6,3% больше, чем в 2019 году и составляет 7,9% всего экспорта города.

Экспорт одежды, текстиля, изделий из пластмассы, мебели, игрушек, обуви, сумок и других семи категорий ресурсоемких товаров увеличился на 9% в годовом выражении.

Экспорт предметов медицинского назначения увеличился на 427,9% в годовом выражении. В том числе текстильной пряжи, тканей и изделий (включая маски) — на 56,6%.

Экспорт спортивных товаров и оборудования увеличился на 28,7% в годовом выражении.

Экспорт электромеханической продукции снизился до $21,36 млрд. Падение составило 2,6% в годовом выражении.

При этом импорт механической и электротехнической продукции, наоборот, увеличился на 7,7%, до $3,69 млрд, а его доля составила 17% от импорта Нинбо.

Импорт высокотехнологичной продукции достиг $2,5 млрд, увеличившись на 13,1%, что составило 11,5% импорта города, при этом доля увеличилась на 1,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Крупнейшим торговым партнером Нинбо оказались страны ЕС. В первом полугодии импорт и экспорт города с ЕС составил $11,15 млрд (+3,4% в годовом выражении) — 18,1% всей внешней торговли города в стоимостном выражении. Доля ЕС увеличилась на 0,7 п.п.. При этом экспорт составил $9,38 млрд. (рост на 3,2%), а импорт составил $1,77 млрд (рост на 4,2%).

Работа частных компаний — основной силы внешней торговли — привела к значительному росту импорта и экспорта. В первом полугодии экспорт частных компаний составил $30,34 млрд, что на 4,4% больше, чем в предыдущем году. Импорт составил 12,78 млрд (+ 4,7%).

У аналитиков нет никаких сомнений, что внешняя торговля Нинбо будет продолжать расти — в том числе за счет адресной помощи государства, оказываемой бизнесу.

Нинбо — один из лидеров внешней торговли из относительно небольших (до 15 млн населения) городов Китая. Здесь находится крупный порт, сосредоточено разнообразное производство и отсюда начинается Шелковый путь многих товаров, произведенных в Китае. На примере Нинбо можно делать выводы о положении внешней торговли всех развитых провинций КНР.

В целом, внешняя торговля Нинбо в первой половине 2020 года оказалась более эффективной, чем ожидалось. Импорт и экспорт города достигли $61,7 млрд, что составило 3,03% импорта и экспорта страны (на 0,12 п.п. больше, чем в конце 2019 года). Внешняя торговля Нинбо стабильно росла на протяжении четырех месяцев, начиная с марта.

При этом на экспорт из Нинбо пришлось $39,95 млрд, что составило 3,62% всего китайского экспорта и оказалось на 0,16 п.п. больше в сравнении с концом 2019 года и на 0,3% больше в годовом выражении.

Нинбо стал экспортировать больше высокотехнологичной и ресурсоемкой продукции. Экспорт таких товаров достиг $3,16 млрд, что на 6,3% больше, чем в 2019 году и составляет 7,9% всего экспорта города.

Экспорт одежды, текстиля, изделий из пластмассы, мебели, игрушек, обуви, сумок и других семи категорий ресурсоемких товаров увеличился на 9% в годовом выражении.

Экспорт предметов медицинского назначения увеличился на 427,9% в годовом выражении. В том числе текстильной пряжи, тканей и изделий (включая маски) — на 56,6%.

Экспорт спортивных товаров и оборудования увеличился на 28,7% в годовом выражении.

Экспорт электромеханической продукции снизился до $21,36 млрд. Падение составило 2,6% в годовом выражении.

При этом импорт механической и электротехнической продукции, наоборот, увеличился на 7,7%, до $3,69 млрд, а его доля составила 17% от импорта Нинбо.

Импорт высокотехнологичной продукции достиг $2,5 млрд, увеличившись на 13,1%, что составило 11,5% импорта города, при этом доля увеличилась на 1,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Крупнейшим торговым партнером Нинбо оказались страны ЕС. В первом полугодии импорт и экспорт города с ЕС составил $11,15 млрд (+3,4% в годовом выражении) — 18,1% всей внешней торговли города в стоимостном выражении. Доля ЕС увеличилась на 0,7 п.п.. При этом экспорт составил $9,38 млрд. (рост на 3,2%), а импорт составил $1,77 млрд (рост на 4,2%).

Работа частных компаний — основной силы внешней торговли — привела к значительному росту импорта и экспорта. В первом полугодии экспорт частных компаний составил $30,34 млрд, что на 4,4% больше, чем в предыдущем году. Импорт составил 12,78 млрд (+ 4,7%).

У аналитиков нет никаких сомнений, что внешняя торговля Нинбо будет продолжать расти — в том числе за счет адресной помощи государства, оказываемой бизнесу.

Посреднические усилия Пакистана между Ираном и Саудовской Аравией прогрессируют, но медленно

Посреднические усилия Пакистана между Ираном и Саудовской Аравией прогрессируют, но медленно, заявил премьер-министр Имран Хан в понедельник.

По сообщению агентства Рейтер, по инициативе Вашингтона бывший великий игрок в крикет в октябре посетил Тегеран и Эр-Рияд для содействия переговорам после атак на нефтяные интересы Персидского залива, в которых США обвиняют Иран.

«Наше посредничество между Ираном и Саудовской Аравией не прекратилось, и мы прогрессируем, но медленно», - сказал Хан "Аль-Джазире" на прошлой неделе.

«Мы сделали все возможное, чтобы избежать военного противостояния между Ираном и Саудовской Аравией, и наши усилия увенчались успехом», - рассказал Хан.

В октябре прошлого года Имран Хан посетил Иран в рамках пакистанской инициативы по ослаблению напряженности в Персидском заливе и посредничеству между Ираном и Саудовской Аравией.

На совместной пресс-конференции с президентом Ирана Хасаном Рухани в Тегеране он сказал, что Исламабад сделает все возможное, чтобы обеспечить переговоры между Ираном и Саудовской Аравией.

«Пакистан не хочет конфликта между Ираном и Саудовской Аравией ... Я рад содействовать переговорам между Тегераном и Эр-Риядом ... Я очень надеюсь, что у меня были конструктивные переговоры с (иранским) президентом», - сказал он.

Иран всегда говорил, что готов вести переговоры с Саудовской Аравией, с посредничеством или без него.

Перед визитом Хана в Тегеран министр иностранных дел Ирана сказал, что Тегеран приветствует усилия посредников по организации переговоров с Саудовской Аравией.

«Мы всегда были открыты для обсуждения чего-либо с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия - наш сосед. Мы будем здесь постоянно вместе», - сказал Мухаммед Джавад Зариф, сообщает Press TV.

«У нас нет иного выбора, кроме как разговаривать друг с другом, и мы были открыты для общения с Саудовской Аравией напрямую или через посредников», - отметил Зариф.

«Мы никогда не отвергали какого-либо посредника ... Мы всегда были открыты для посредничества, и мы всегда были открыты для прямых переговоров с нашими саудовскими соседями», - отметил главный дипломат.

Отношения между Тегераном и Эр-Риядом начали серьезно обостряться в 2015 году, когда неумелое руководство Саудовской Аравией ежегодного паломничества в хадж привело к давке, в результате которой погибли около 4700 человек, в том числе более 460 иранцев.

Саудовская Аравия разорвала свои связи с Ираном в начале 2016 года после гневных акций протеста перед его дипломатическими миссиями в столице страны Тегеране и священном городе Мешхед против казни королевством старшего шиитского священнослужителя шейха Нимра аль-Нимра.

Трения между Тегераном и Эр-Риядом усилились после нападения 14 сентября на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия бросились обвинять Иран в нападении на объекты, но Тегеран опроверг это утверждение. Затем нефтяной танкер под флагом Ирана был поврежден в результате двух отдельных взрывов у саудовского порта Джидда, что вызвало опасения дальнейшей эскалации.

В последние годы Саудовская Аравия также поддерживает максимальное давление США на Иран после одностороннего выхода Вашингтона из ядерного соглашения 2015 года.

"Поток снизился". Как Прибалтика теряла российский транзит

Антон Лисицын. Евросоюз отказался финансировать модернизацию портов Латвии. Министр транспорта Талис Линкайтис признал: прежнего "расцвета гаваней" не будет. Обстановка сложная, российский транзит все больше идет через собственные хабы. Сказывается и спад в экономике из-за эпидемии. Почему заработки Прибалтики сокращаются, разбиралось РИА Новости.

"Лошадка" экономики

"Позиция ЕС предельно ясна: порты должны финансировать эти работы (по модернизации. — Прим. ред.) из своих средств", — рассказал Линкайтис латвийским журналистам и подтвердил: инфраструктура Лиепае и Вентспилсе не в лучшем состоянии.

Денежный вопрос особенно актуален, ведь грузопоток в портах Латвии в первом полугодии 2020-го уменьшился на треть, а транзит — наполовину.

Ситуация не новая. Еще в 2019-м Джеймстаунский фонд констатировал: объемы падают. В Риге грузооборот за девять месяцев 2019-го сократился на 8,7%, в Лиепае — на 5,1%, в Таллине — на 8,3%. За первую половину того же года российский трафик через эстонские, латвийские и литовские морские порты уменьшился на 12,4%.

Зато увеличился грузопоток в российских хабах в Финском заливе. В Приморске — на 16,7%, Усть-Луге — на 7,3%, Высоцке — на 5,3%. И Москва продолжила сокращать перевозки через порты Латвии, Литвы и Эстонии.

Причем об этом предупреждали. Так, в 2019-м депутат латвийского сейма и бывший министр экономики Вячеслав Домбровский отмечал: "Транзит долгое время был основной "лошадкой" латвийской экономики: почти каждое десятое рабочее место, треть от всего экспорта услуг и так далее".

Он напомнил, что с 2011 года в логистику республики инвестировали почти полмиллиарда евро, деньги дала Европа. Перед Ригой стояла цель — удвоить объемы перевалки к 2020-му. "Увы, грузооборот не только не удвоился, но и несколько снизился", — говорил Домбровский.

Латвия, по его словам, потеряет не только выручку, десятки тысяч рабочих мест и бюджетные доходы. "Это также значит, что железную дорогу придется полностью содержать или пассажирам, или налогоплательщикам. Ну или ее можно просто разобрать — уверен, литовцы это сделают бесплатно, чтобы точно и навсегда избавиться от конкурента", — сообщил парламентарий коллегам.

Суть проблемы, полагал он, в том, что нынешнее правительство Латвии "хочет и на российском транзите зарабатывать, и вести себя, скажем так, не по-соседски".

Имитация бурной деятельности

Домбровский как в воду глядел: в первом квартале железнодорожный грузопоток в Латвии снизился относительно аналогичного периода 2019-го на 48,7%.

"В руководство Latvijas dzelzcels (местный железнодорожный оператор. — Прим. ред.) назначили тех, кто легко отказался от европейских 380 миллионов евро на электрификацию железной дороги, навсегда отдав транзит Клайпедскому порту", — негодовал публицист Бен Латковскис.

Впрочем, Клайпедский порт в соседней Литве еще до эпидемии зафиксировал уменьшение грузопотока почти на 17%.

Тенденции были настолько очевидны, что в феврале министр промышленности и торговли России Денис Мантуров объявил о приостановлении деятельности торгпредств в Вильнюсе, Риге и Таллине. Он пояснил: в Москве хотят избежать "имитации бурной деятельности". "Мы же понимаем, как сейчас складываются наши торгово-экономические отношения", — добавил Мантуров.

В Эстонии железнодорожники тоже отметили спад перевозок. "Транзитные грузы — 3,5 миллиона тонн — падение около 12%. Пассажиропоток снизился на 25%", — сообщал председатель правления оператора республики Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ, отчитываясь за первые пять месяцев года.

Дорого, но эффективно

Политолог Александр Носович видит в этом неизбежную расплату за модель политического поведения, выбранную Вильнюсом, Ригой и Таллином. "Надо было определяться между экономикой, ориентированной на Восток, и сближением с Западом на антироссийской почве", — замечает он.

"Если промышленность и рыболовный флот в независимых государствах погибли почти немедленно, то логистика, как очень консервативная отрасль, сохранилась. Направления транзита формируются десятилетиями, а из России через прибалтийские порты он шел веками. И даже противостояние с Москвой не разрушило эти пути сразу, так велика была инерция", — объясняет Носович.

После распада СССР Россия столкнулась с тем, что транзитные государства использовали инфраструктуру, доставшуюся от советского времени, как инструмент политического давления. Это касается и украинской газотранспортной системы, и морских портов Прибалтики.

"Монополия позволяла и проводить антироссийскую политику, и шантажировать перекрытием потока товаров, — продолжает Носович. — Поэтому Москва отнеслась к строительству транспортной инфраструктуры в Северо-Западном федеральном округе как к вопросу стратегической безопасности. Процесс дорогостоящий, но эффективный".

Попытки спасти лицо заявлениями о том, что на смену российскому транзиту придет китайский, оказались неудачными по чисто политическим причинам, добавляет эксперт. "Вашингтон как раз поставил поддержку своих сателлитов в зависимость от отказа сотрудничать с КНР. Так что о перевозках из Китая было уместно говорить, может быть, вчера, но не сегодня", — подводит итог Носович.

Директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов напоминает: "прибалтийское окно в Европу" имело огромное значение для российской торговли. "Латвия, Литва и Эстония используются и для экспорта, конкурируя с российскими портами, и как офшоры — для отмывания денег", — рассказывает эксперт.

Солозобов проводит параллели с 20-30-ми годами XX века: тогда страна Советов вела торговлю с капиталистическим миром через государства-лимитрофы. "Наш экспорт поддерживал экономику соседей, которые не были нам союзниками", — говорит он. Та же модель возобновилась и после распада СССР. На этот раз бизнес независимых республик вели не комиссары, а бизнесмены из России. Прибалты охотно закрывали глаза на некоторые нарушения финансовой дисциплины. Это повышало привлекательность транзита через Латвию, Литву и Эстонию.

Но ситуация изменилась. В 2018-м премьер Юри Ратас потребовал от властей Украины исключить Эстонию из списка офшорных зон. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США обвинила действовавший в Латвии банк ABLV в отмывании средств. В банке это назвали клеветой, но из него тем не менее вывели крупные средства.

"Евросоюз намерен бороться с налоговыми гаванями, если речь, конечно, не идет о таких уважаемых территориях, как Люксембург или Монако", — дополняет Солозобов. По его мнению, прибалтийский транзит во многом действовал благодаря "жадности и непатриотичности некоторых россиян". "Спасибо надо сказать и нашему правительству, и Евросоюзу, который решил навести порядок в молодых демократиях. Брюссель научил всех родину любить", — заключает Солозобов.

Теперь перед странами Прибалтики открывается новая эпоха: надо существовать в условиях, когда интересы Европы и России почти не касаются экономики Латвии, Литвы и Эстонии.

Петербург лидирует среди городов Европы по снижению доходности гостиниц

Санкт-Петербург показал наибольшие темпы снижения доходности на номер по результатам первого полугодия 2020 года среди других городов Европы, говорится в сообщении компании Cushman & Wakefield.

"Антирейтинг возглавил Санкт-Петербург, где доходность на номер упала на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 14 долларов. В Праге снижение составило 73,6% (до 20 долларов), в Риме – 73,3% (до 32 долларов). Замыкают Топ-5 Афины (- 69%, 32 доллара) и Лиссабон (-68,6%, 33 доллара)", - отмечается в нем.

Основной причиной такого существенного сокращения показателя стало падение загрузки во всех упомянутых городах. В "пятерку" городов, где наиболее существенно снизилась загрузка отелей, попали Рим (-65,1%), Прага (-64,5%), Санкт-Петербург (-62,8%), Бухарест (-61,7%) и Таллин (-61,6%), добавляется в релизе.

"Интересно, что подобное существенное сокращение загрузки отмечено в городах, где значительная доля спроса на гостиничное размещения традиционно приходится на туризм, а не на бизнес-поездки. На этом фоне показатели загрузки на таких ключевых рынках, как Лондон (коррекция на 40,6%), Москва (коррекция на 51,0%) или Париж (коррекция на 51,0%), выглядят совсем иначе и отражают более равномерное распределение спроса между туризмом и бизнес-поездками", – приводятся в релизе слова главы департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марины Усенко.

В лидерах по удержанию доходности и загрузки среди туристических центров Европы оказались Манчестер и Лондон. Показатель доходности на номер в этих городах снизился на 46,3% и 50,2%, загрузка – на 38,8% и 40,6% соответственно. Наименьшее снижение доходности по сравнению с другими городами зафиксировано также в Хельсинки (-51,4%), Цюрихе (-54,7%) и Стамбуле (-54,9%). В Топ-5 по наименьшему снижению загрузки, помимо Манчестера и Лондона, вошли Баку (-41,3%), Эдинбург (- 41,7%) и Мадрид (- 46,5%), говорится в релизе.

Расположенное в городе Дунакеси машиностроительное предприятие, управляемое TMH Hungary (совместное предприятие TMH International – дочерней структуры АО «Трансмашхолдинг», ТМХ, и венгерской компании Magyar Vagon Zrt.), выбрано венгерским оператором пассажирских перевозок MAV-Start для ремонта и модернизации парка, состоящего из 403 пассажирских вагонов. Об этом сообщается в пресс-релизе ТМХ.

Рассчитанный на 4 года проект стоимостью 90 млн евро предусматривает ремонт 194 и модернизацию 209 пассажирских вагонов различных типов: с местами для сидения, спальными местами, для междугороднего и международного сообщения. Модернизируемый подвижной состав оснастят автоматическими дверными механизмами, светодиодным освещением и USB-разъёмами. Также в соответствии с новым корпоративным стилем оператора будет обновлён интерьер и экстерьер вагонов.

Договор подписан спустя месяц после того, как TMH Hungary взял в управление основанное в 1926 году машиностроительное предприятие в Дунакеси. Сегодня на нём работают около 600 сотрудников.

Как сообщал Gudok.ru, в июне стало известно, что «Трансмашхолдинг» приобрёл венгерское машиностроительное предприятие Dunakeszi Jarmujavito (DJJ), расположенное в городе Дунакеси. ТМХ купил пакет в размере 90% акций завода.

DJJ принимает участие в реализации контракта на поставку 1,3 тыс. пассажирских вагонов для нужд Египетских национальных железных дорог общей стоимостью более 1 млрд евро. Поставки финансируются совместно венгерским и российским экспортно-импортными банками, производство подвижного состава осуществляется как в России, так и в Венгрии. Первая партия серийных пассажирских вагонов доставлена в порт Александрия 26 июня.

Олимпийский огонь Юри Тамма

В Таллине отметили 40-летие регаты 1980 года

Текст: Василий Сенаторов (Таллин)

Юри Тамм - настоящий эстонец. Солидный, с неторопливой, но правильно выстроенной речью, с заметным финско-угорским акцентом, который невозможно спутать ни с каким другим. И настоящий атлет, олимпиец, большой и добрый. Он - участник четырех Игр в королевской дисциплине "тяжелой" легкой атлетики - метании молота. Дважды выигрывал бронзовые медали, выступая за СССР: в Москве и Сеуле (1980 и 1988 гг.) дважды потом отстаивал честь Эстонии, в 1992 и 1996 годах.

Именно он придумал и организовал празднование 40-летия олимпийской регаты.

Само событие поразило меня прежде всего тем, что оно состоялось. Уже в другом государстве, но на официальном уровне, с участием руководства мэрии, представителей Национального олимпийского комитета Эстонии, многих участников той Олимпиады, артистов и представителей общественных организаций.

Запомнились слова Вадима Белобровцева, вице-мэра города, который сказал, что жители Таллинна с благодарностью вспоминают события 40-летней давности. Благодаря Олимпиаде столица Эстонии тогда преобразилась, ее инфраструктура тогда пополнилась новыми дорогами, современной канализацией, в городе построили телевизионную башню, почтамт, парусный центр в Пирите и много других важных объектов, которыми жители пользуются до сих пор.

На приеме в посольстве России Чрезвычайный и Полномочный посол Александр Петров рассказал о том, как сильно хотели жители эстонской столицы победить в конкурсе за право принимать олимпийскую регату. У Таллинна были сильные конкуренты - Ленинград, Сочи, Рига. Но победили эстонцы. Больше 50 спортивных сооружений и объектов городской инфраструктуры были возведены за четыре года. Профессиональным строителям безвозмездно помогали простые горожане…

В честь юбилея на Ратушной площади прошла церемония зажжения олимпийского факела. Чтобы не зависеть от капризов погоды, огонь зажгли от вспышки разряда трансформаторов Теслы. Кнопку нажал вице-мэр, а факел увезли в порт на автомобиле "Победа", да не на простой, а электрической, переделанной из легендарной машины 50-х годов. И вся эстафета была тоже организована на электрических машинах и катерах. Это - новое увлечение Юри Тамма, который уже много лет вместе с князем Монако Альбером II занимается пропагандой экологически чистых технологий на службе спорта. Они вместе организовали несколько авторалли на электромобилях из средиземноморского княжества в Таллинн.

Из Таллиннского порта на электрокатере факел в Пириту доставил олимпийский чемпион 1980 года Александр Музыченко. 40 лет назад он завоевал единственную на той регате золотую медаль для советской команды в экипаже "Звездника" с легендарным Валентином Манкиным. Я неплохо знаю Сашу, много лет гоняюсь с ним в одном экипаже, и сейчас видел, насколько он был тронут всем происходящим. "Это было очень неожиданно, но тем более приятно, человечно, я словно окунулся в атмосферу главного события свой жизни", - признался мне олимпийский чемпион.

В Пирите их уже ждали сотни участников любительской регаты, прошедшей в этот вечер в акватории Таллинна. Она стала как-бы прелюдией к задуманному Юри "Олимпийскому водному марафону - 2020" - яхтенному эскадренному плаванию эстонских и российских спортсменов по маршруту Таллин - Санкт-Петербург. Из-за пандемии ее пришлось отложить до сентября.

А закончился тот памятный день грандиозным концертом, на котором в исполнении молодого артиста прозвучала песня Тыниса Мяги "Олимпиада".

Перед расставанием мы вспомнили с Юри и его симпатичной женой Инной наших друзей - спортсменов советской поры, в частности знаменитого Юрия Седых, его не менее именитую супругу Наталью Лисовскую, прославленного Сергея Бубку, с которым Юри проработал много лет в Олимпийском комитете Украины, говорили об олимпийском братстве и о том, как много значит спорт в наше неспокойное время.

Шеф на Марсе

Кинотеатры России открылись путешествием в невиданное

Текст: Валерий Кичин

Дождались: к нам вернулись Большие Экраны. Или мы возвращаемся к ним - как кому угодно

Большие Экраны, но не Большое Кино. С этим придется еще немного подождать - пока угомонится ситуация на главном кинорынке мира - американском. Пока там тоже не откроются кинотеатры - чтобы смогли наконец пройти при положенном шуме и блеске премьеры главных фильмов года.

А пока в ход пошли картины второго ряда. Часто неплохие - но рядовые, без погон и медалей. В России - сразу две о разнообразных животных ("Лесси. Возвращение домой", "Найти панду") и две об экзотических путешествиях: "Хеппи-энд" и "#яздесь". О животных разговор впереди, о "Хеппи-энд" "РГ" уже писала, поговорим о франко-бельгийской картине "#яздесь".

Термины, ухватки и приемы нашего онлайн-общения все чаще становятся языком нового кино - вот и природу этого фильма режиссера Эрика Лартиго легко распознать уже по названию. Еще вчера для среднеарифметического человека оно звучало диковато, сегодня его поймут младенцы возраста #гули-гули. Фильм о том, как виртуальные образы, которые мы себе воображаем, жестоко расходятся с прозой реальности.

Но это вы поймете ближе к концу. А сначала нам наметят нехитрый быт шеф-повара сельского ресторана в Стране Басков, его сложные отношения с сыновьями и его подростковое увлечение SMS-перепиской с кореянкой по имени Су. Масштабы того, что навоображал немолодой шеф, в душе донжуан, трудно предвидеть, но в нем взыграл романтик: ему приспичило лететь к кореянке через полпланеты, чтобы взглянуть на цветение сакуры. Он оставит ресторан на попечение сыновей и сядет в самолет помолодевшим.

Но кореянка Су его не встретила в аэропорту, как обещала, и романтический обед в Сеуле явно не состоится. Зато для авторов фильма вступят в действие силы совсем другого порядка. Я думаю, сам замысел родился оттого, что они слетали в Сеул и остолбенели. От его невиданной в Европе архитектуры. От его рынков, где продается все, что бегает, летает и плавает. И прежде всего от фантастического сеульского аэропорта, о котором авторы слагают форменную кинопоэму. Они не в силах оторваться от его экстерьера в стиле межзвездного линкора и от его интерьеров, где можно блуждать, как в Диснейленде далекого XXII века. Иначе я не могу объяснить тот факт, что прилетевший в Сеул адекватный, хотя и слегка вздрюченный французский гражданин застрянет в аэропорту на несколько ночей, как бы надеясь на появление его Су. Он будет спать на вокзальных скамейках и перезнакомится со всеми обитателями порта от сердобольной уборщицы до баскетбольной команды, коллег-поваров и озадаченной полиции. Он станет местной знаменитостью, и его будут атаковать телеканалы, разнося по стране весть о безутешном французском любовнике.

Зритель, конечно, придет в недоумение от такого безумия и будет спрашивать себя, почему бы добропорядочному мсье не понять, наконец, что Су его тупо кинула, и не спасти остаток отпуска визитом в шикарный Сеул. Объяснение все то же: авторам очень понравился невиданный аэропорт - о нем можно снимать отдельный фильм, что они и сделали. В его циклопических интерьерах они покажут и захватывающую дух икебану, и головокружительные виртуальные миры, куда попадают счастливцы пассажиры, и выступления резвых корейских групп, и даже сам герой даст несколько танцевально-спортивных представлений, пока не окажется под колесами лайнера в момент посадки. Аэропорт им явно должен: он фактически стал главным героем картины, и теперь зритель не уснет, пока не увидит это чудо воочию. Возможно даже, что перед нами лучший из образцов product placement - скрытой рекламы, ставшей предметом целого фильма.

Но чудо и в том, что это не вызывает протеста. Мы получили туристический фильм-путешествие в духе телеканала "Живая планета", который оставит неплохое послевкусие. И еще раз убедились, что мир полон отзывчивых людей, хорош многоцветьем красок, а вот новая эпоха победившего виртуала, в которой мы теперь живем, коварна своей иллюзорностью. Мы относимся к строчкам и образам, возникающим на экране смартфона, как к азартной игре, где любые авантюры доступны и легки, - но, материализовавшись, эти образы обрушат на нас прозу жизни, а воздушные принцессы, сотканные из воображения, станут озабоченными женщинами со своим суровым бытом и детьми. Фильм даже подпустит подобие эфемерной восточной философии нунчи - "тонкого искусства предугадывать мысли и поступки других", которым европеец якобы не владеет, хотя хорошо знает под именем интуиции. Но герой верен своей роли землянина на Марсе и послушно числит нехитрую философию в ряду местных диковинок вроде аэропорта.

Ветеран актерского цеха Ален Шаба, играющий рискового Стефана, обладает главным для такого кино талантом - абсолютной органикой, умением обжить самую дикую ситуацию и сделать ее приемлемой. Поэтому сюжетные натяжки принимаешь как условность компьютерной игры, где все препятствия по твоему мановению рассыпаются, расстояния исчезают, скрытое становится видимым, а у тебя в запасе семь жизней.

1 августа этой картиной кинотеатры вступают в новую постпандемическую эру, робко открывая свои двери публике и пытаясь понять, остался ли у нее аппетит смотреть кино. Большие премьеры приберегаются для момента, когда разгон будет уже взят.

Севморпуть в будущее

вечная тема и современные перспективы

Борис Марцинкевич Андрей Фефелов

"ЗАВТРА". Борис Леонидович, хотелось бы поговорить сегодня про Северный морской путь — одну из основ нашей русской цивилизации.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Тема эта для России вечная, ведь путь этот мы осваиваем с незапамятных времён. В 1913 году первая наша более-менее современная экспедиция под руководством Бориса Вилькицкого сумела пройти по Северному морскому пути целиком. Был открыт новый архипелаг, который до 1926 года назывался Землёй Императора Николая II, а впоследствии — Северной Землёй. Это почти 80-й градус широты, тем не менее, на берегу был обнаружен вбитый в вечную мерзлоту деревянный столб. Никто не мог понять, что это такое; сделали подробные зарисовки, и специалисты потом определили, что это приспособление для вытаскивания лодок, которое использовали архангелогородские поморы ещё в XIII веке! Наша тяга к Северу неистребима: русский народ шёл на Север при князьях, в Смутное время, во время войн и революций… Север — объединитель нашей страны.

В советские времена освоение заполярных акваторий шло невероятными темпами. Если сейчас там насчитывается 7 опорных портов, то в советские времена их было 62! В 1961 году первый в мире атомный ледокол "Ленин" убедительно доказал, что навигацию по Севморпути можно существенно продлить. Хотя, несмотря на все достижения атомного судостроения, круглогодичной она всё же не стала.

Как обычно мы представляем себе Северный морской путь? В виде пунктирной трассы на карте, идущей между Северным полюсом, Европой, Азией и — краешком — Северной Америкой. Но эта линия — плод проекции земного шара на плоскость со стороны экватора.

"ЗАВТРА". То есть налицо аберрация, и с вершины земного шара всё это выглядит по-другому.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Да. Те, кто пользуется Северным морским путём (СМП), смотрят на карту со стороны Северного полюса. Так — реалистичнее и становится яснее, почему прямое отношение к Арктике, помимо России, имеют также США, Канада, Исландия, Дания (Гренландия — её территория), Норвегия и Финляндия.

Другое дело — с точной принадлежностью вод. Пунктир, обозначающий территориальные границы России, сейчас проведен приблизительно так, как это сделал Сталин. Он прочертил линии от крайней восточной точки СССР до Северного полюса (и от западной границы, соответственно).

"ЗАВТРА". То есть Северный полюс — наш?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Если внимательно присмотреться, то мы увидим, что западная граница выписывает зигзаги. Дело в том, что ещё с 1920-х годов у нас шёл спор с Норвегией о Шпицбергене. В 2010 году президент Дмитрий Медведев подписал соглашение о новой линии разделения, она сдвинулась восточнее — часть территории Баренцева моря была отдана Норвегии. Геннадий Зюганов тогда с бухгалтерской точностью подсчитал, что Россия подарила Норвегии углеводородов на 300 млрд. долл.! Управление нефти Норвегии тоже рассчитывало кое-что найти на дарованной территории. Для этого на геологоразведку в период с 2010 по 2018 год Норвегия потратила порядка 18 млрд. долл. И… ничего не нашла!

Последнее, что ещё не обследовано, — свод Федынского, который ещё в 50-х годах наши геофизики считали перспективным по нефтедобыче. Но как раз по нему и проходит новая граница. Тут, в соответствии с соглашением 2010 года, работы должны вестись совместно. Для этого Норвегии требуется найти общий язык с Россией.

Cложности с Северным морским путём возникли автоматически вследствие международных соглашений, к которым мы присоеднились в 80-е и 90-е годы. Как правило, сегодня территориальными признаются воды на расстоянии не более 12 морских миль, отсчитанных от побережья государства. Трасса Севморпути, естественно, время от времени "выскакивает" в нейтральные зоны. Но пройти севернее наших островов пока невозможно, несмотря на россказни одной шведской девочки о глобальном потеплении. В летнюю навигацию ледовая обстановка позволяет обогнуть с севера Новосибирские острова, но обойти все острова по ходу следования невозможно — льды!

"ЗАВТРА". То есть в нейтральных водах Северный морской путь невозможен. Он пролегает по нашим водным пространствам.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Да, никуда от этого не деться, 90% пути — наши. А канонической трассы Северного морского пути, собственно говоря, и нет: с проходом каждого каравана судов она меняется, это зависит от ледовой обстановки.

Понятие "акватории Северного морского пути" расшифровано в статье 51 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации: "Водное пространство, прилегающее к северному побережью Российской Федерации, охватывающее внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую зону и исключительную экономическую зону России и ограниченное с востока линией разграничения морских пространств с Соединёнными Штатами Америки и параллелью мыса Дежнёва в Беринговом пролива, с запада — меридианом мыса Желания <…> восточной береговой линией архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин шар, Карские ворота и Югорский шар".

Почему западная граница акватории Северного морского пути обозначена именно так, сказать сложно. Но данный Кодекс — единственный документ, где это ограничение артикулировано. Основным арктическим портом России является Мурманск. На эту роль может также претендовать Архангельск. Но самое примечательное, что по смыслу формулировок Кодекса, оба эти порта к акватории Севморпути отношения не имеют.

"ЗАВТРА". Это как-то нелогично!

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. И, может быть, когда Владимир Путин говорил о том, что необходимо добиться к 2024 году грузооборота в 80 миллионов тонн, он делал прозрачный намёк правительству: положения о западной границе СМП нужно пересмотреть. Нельзя управлять Севморпутём из Мурманска, не имеющего к нему юридического отношения.

А что касается климатологии и условий, в которых происходит плавание в акватории СМП, то здесь есть одно специфическое ограничение по работе атомных ледоколов. До Северной Земли (и уж тем более — до Диксона) освоен практически круглогодичный ход. Начиная с моря Лаптевых течения и ветры перемещают в акваторию СМП ледовые поля толщиной до 4,5 метров — это пока непреодолимо для наших атомных ледоколов.

"ЗАВТРА". Борис Леонидович, а что представляет собой современный ледокол?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Сейчас самым мощным атомным ледоколом России является ледокол "50 лет Победы". Он справляется со льдами толщиной до 2,5 метров. В период летней навигации он обеспечивает проход от Диксона до бухты Провидения, но не зимой! Это одна из причин, почему конструкторское бюро "Айсберг" занято проектированием атомного ледокола класса "Лидер", который предназначен для прохождения с коммерческой скоростью в 12-15 узлов льдов толщиной до пяти метров.

Корпус ледокола рассчитан так, что он взбирается на лёд и продавливает его своим весом. Атомные ледоколы ничего не возят, кроме "самих себя", т.е. двигательных установок, которые обеспечивают возможность справляться со льдами и прокладывать трассу для грузовых судов. За это "Росатомфлот" получает свои деньги, иначе атомные ледоколы не окупятся никогда.

"ЗАВТРА". А каковы перспективы Севморпути в обороте грузов?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Если говорить о его трассе как международной торговой артерии, то теоретически самый короткий путь от Берингова пролива до Европы идёт через Северный полюс. Если ледовые поля когда-либо исчезнут, морские суда будут ходить именно так.

Однако Севморпуть пока не конкурент традиционному южному — через Малаккский пролив и Суэцкий канал, который, к тому же, обзавёлся второй очередью (дублёром) благодаря усилиям Египта. По итогам 2019 года нам есть чем гордиться: рекордная отметка по грузообороту советского периода, 7,8 млн. тонн, — превышена четырёхкратно, так как "Росатом"флот и наши компании, добывающие полезные ископаемые, обеспечили в прошлом году оборот в 31 миллион тонн. Но грузооборот Суэцкого канала составляет… 1 миллиард тонн в год!

"ЗАВТРА". То есть грузооборот СМП пока в 33 раза меньше?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Да, но наш маршрут интересен всем, ведь он на несколько тысяч морских миль короче, и на его трассе нет препон, которые возникают в южных морях: нет проблем Южно-Китайского моря, нет сомалийских пиратов, нет йеменских террористов, нет очереди на прохождение, как через Суэцкий канал. Правда, если до 2014 года одна страна за другой проверяли трассу СМП, оценивали экономическую выгоду, то с 2015-го объёмы транзитных грузов по СМП уменьшились в разы: цены на нефть упали, и разница между коротким и длинным маршрутом стала не так экономически ощутима.

Что касается ренессанса в арктических проектах России, то старт им был дан майскими указами Владимира Путина от 2018 года. В 2019-м президент призвал правительство и "Росатом" упорядочить ситуацию, привести к единообразию систему управления и развития СМП. Естественно, для этого требуется целый комплекс законов. "Росатом" два года назад стал оператором Северного морского пути. Это логично. Он отвечает за всю инфраструктуру и является главным распорядителем бюджетных средств для приведения трассы в порядок. В апреле 2019 года Владимир Путин выдвинул новое требование к "Росатому" — разработать стратегический план развития Северного морского пути. Морские порты имеют смысл только в том случае, если есть грузы. Не будем забывать в связи с этим про выгодность южного маршрута из Азии в Европу.

"ЗАВТРА". У торговых судов там много промежуточных пунктов погрузки-выгрузки.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. А чтобы в портах появлялись грузы, необходима связь с материком. Поэтому правительству было дано задание до конца 2019 года разработать государственную стратегию в отношении Арктической зоны РФ. Почему такой срок? Предыдущие документы охватывали период с 2013 по 2020 год. И 23 декабря 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план развития СМП, предложенный компетентными специалистами "Росатома". Само же правительство ни основ государственной политики в Арктической зоне, ни стратегии в 2019 году не разработало. Документ под названием "Основы государственной политики" появился только в конце февраля этого года.

"ЗАВТРА". Кто ещё, кроме "Росатома", отвечает за развитие Арктики?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. За арктическую стратегию достаточно много ответственных. У нас, как известно, есть Министерство развития Дальнего Востока, которое теперь называется Министерством развития Дальнего Востока и Арктики. Им руководит Александр Козлов. Кроме того, имеется полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе — это сфера компетенции вице-премьера Юрия Трутнева. В январе он заявил о том, что стратегия развития Арктики будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2020 года. Форум, по понятным причинам, отменили, и никаких комментариев относительно стратегии со стороны Трутнева пока не слышно. То есть официальной государственной стратегии у нас пока нет.

А вот основы государственной политики — имеются (прошли все необходимые утверждения). И есть план развития Северного морского пути, разработанный корпорацией "Росатом" и созданной ею структурой под названием "Дирекция Северного морского пути". Она базируется в Мурманске, повторюсь, не имеющем, повторюсь, ведомственно-географического отношения к СМП. Возглавил её Вячеслав Рукша, до того руководивший "Росатомфлотом". Лучше него обстановку в Арктике не знает никто. Он и подошёл к этому так, как подходит капитан, получивший адмиральский приказ. Его план согласован с руководством всех федеральных округов Арктической зоны. Детально, по датам аккуратно всё расписано! Но "Росатом" не может за государство планировать действия на материковой части этой территории.

"ЗАВТРА". А что у нас сейчас есть на материке?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Давайте по порядку. Во-первых, возникший "из ниоткуда" порт Сабетта, где расположен завод "Ямал СПГ". Это проект, который удалось реализовать консорциуму во главе с ПАО "НОВАТЭК". При этом, в силу того, что НОВАТЭК попал под действие дискриминационных мер со стороны США и им "подхрюкивающей", по меткому замечанию Путина, Европы, с финансированием возникли проблемы. Государство подставило плечо, и порт Сабетта был достроен на деньги, выделенные Фондом национального благосостояния. Их НОВАТЭКу предстоит возвращать. Но порт есть, а месторождений на Ямале значительно больше, чем одно Южно-Тамбейское, являющееся ресурсной базой для "Ямал СПГ". Кроме того, на полуострове имеются месторождения и твёрдых полезных ископаемых: угля и железной руды. Порт Сабетта имеет федеральное значение, и в России так много незаметных чудес!

Ещё одно из них, о котором почему-то очень редко вспоминают, — это самая северная в мире железная дорога. Её строительство связано с тем, что в настоящее время "Газпром" начал развивать нефтегазоконденсатное месторождение Бованенково. Не секрет, что многие месторождения Западной Сибири выходят на третью-четвёртую стадию, то есть исчерпываются. Бованенково находится на Ямале, но не на побережье. Поэтому возник вопрос железной дороги. Пришлось возродить советский проект от станции Обская до станции Карская. И "Газпром", не привлекая кредитных ресурсов, не раccуждая о налоговых льготах, "отмахал" уже 630 километров самой северной железной дороги в мире. При её строительстве было использовано около 200 патентов, потому что прокладывать железнодорожные пути по вечной мерзлоте — особое искусство. Чтобы дорога не исчезала бы всякий раз с оттаявшей вечной мерзлотой, её насыпь делают как термос, который не позволяет температуре под полотном повыситься до плюсовой.

"ЗАВТРА". Уникальное сооружение!

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Абсолютно! Но у нас есть не менее уникальная новейшая Амуро-Якутская магистраль (АЯМ). В 2012 году железную дорогу с БАМа дотянули до до станции Нижний Бестях на реке Лена. Это более 400 километров по вечной мерзлоте. Но об этом тоже крайне редко упоминают.

Мало того, у властей Якутии есть надежда, что удастся форсировать и Лену. Но в районе станции Нижний Бестях никто строить железнодорожный мост не рискнул, так как он был бы длиной порядка 18 километров: нужно преодолевать несколько рукавов реки с изрядно заболоченными берегами. Поэтому мост пройдёт южнее, и будет он всё же автомобильным. Но и это крайне важно для Якутии, ведь этот край — своего рода остров: попасть сюда можно, если не по воздуху, только по морю и по реке.

Но вернёмся на Ямал. Сейчас имеется проект железнодорожного пути поперёк полуострова: от станции Бованенково до порта Сабетта. Это менее 200 километров, соответствующий меморандум подписан "Газпромом", НОВАТЭКом и РЖД. У порт федерального значения появится возможность получать промышленные грузы не только с Ямала, но и с Северного Урала, а, следовательно, и со всей страны. Это значит, что грузооборот в порту будет связан не только со сжиженным природным газом. И, хотя с того момента, как "Газпром" приступил к разработке Харасавэйского месторождения, усилия распылены по обоим ямальским векторам: "новатэковскому" и собственному, — дело того стоит.

"ЗАВТРА". Ведётся сейчас эта работа или нет?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Я могу оперировать только открытыми сведениями. Никакой новой информации за последний год я не видел. Очень надеюсь, что это означает: люди работают, и им не до разговоров. Чтобы понять, с какими сложностями там приходится сталкиваться, приведу простой пример: ямальская река Юрибей шириной 150 метров потребовала моста трёхкилометровой(!) длины, потому что в весеннее половодье она "немножко" разливается.

Есть ещё проект создания глубоководного порта Архангельск — важнейшего звена в проекте железной дороги "Белкомур" (Белое море — республика Коми — Урал). А территория Коми уникальна тем, что плотность населения ненамного превышает ту, что на побережье Северного Ледовитого океана в Якутии. Причём природные условия здесь более щадящие. Плюс огромные запасы лесных богатств, которые без железной дороги остаются неосвоенными.

Но у Северной Двины есть свои причуды. Каждое половодье течение приносит тысячи тонн песка и, соответственно, каждый раз необходимо заниматься дноуглубительными работами. Нашли теперь подходящую бухту восточнее Архангельска. Если новый порт появится, "Росатом" должен быть к этому готов. Однако "Росатом" за материк не отвечает, в его плане глубоководный порт Архангельск упомянут, но детализации нет — корпорация не знает, каковы планы правительства по проекту "Белкомур".

К строительству в 2021 году планировался ещё один глубоководный порт — Индига (на берегу Баренцева моря в Ненецком автономном округе) и железнодорожный проект Баренцкомур. Территориально — логичное, нужное решение. Но воплотится оно ли или нет, пока неизвестно, можно только повторить слова, сказанные про Архангельск и Белкомур.

"ЗАВТРА". Каковы глубины Севморпути?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Глубина проливов в архипелаге Новосибирские острова составляет всего 12 метров. Это ограничивает грузоподъёмность судов. А чем мельче судно, тем дороже обходится его "прогон".

"ЗАВТРА". Естественно. Как же быть?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Вот и в "Росатоме" задают этот же вопрос. Сейчас НОВАТЭК намерен довести до ума следующий проект под названием "Арктик СПГ-2" — по крайней мере, до стадии принятия финального инвестиционного решения проект уже добрался. Находиться он будет напротив Сабетты, на соседнем Гыданском полуострове, отделённом от Ямала Обской губой.

Но возникает проблема аналогичная той, что была в Сабетте: для крупнотоннажных судов надо углублять дно. У России нет флота дноуглубительных судов. Однако под новый порт "Росатому" удалось зафрактовать суда "на стороне". На проведение дноуглубительных работ было выделено государственное финансирование. Антон Силуанов обещал его лишь к октябрю 2019 года. А октябрь — неподходящее время для работ в высоких широтах, где углублять дно реально лишь в течение 2,5 месяцев от силы. "НОВАТЭК" пошёл за помощью к "Росатому," и тот сдвинул по времени финансирование собственных проектов, выручил компанию "НОВАТЭК", изыскав возможность зафрахтовать суда с датскими специалистами. Те своё отработали, в конце года произошёл финансовый "перезачёт". Замечательно!

Но ведь такие же проблемы требуют решения во всех опорных портах Севморпути: на Диксоне, в Индигирке, Тикси, Певеке. Дноуглубительный флот хотелось бы иметь свой, несмотря на то, что это дорогое удовольствие. Именно поэтому "Росатом" обратился к правительству РФ с предложением создать государственную компанию, которая будет специализироваться конкретно на дноуглубительных работах. Правительство обещало помочь в том случае, если для этих кораблей будет найдена работа, которую можно будет вести в течение оставшихся в году 9,5 месяцев.

"ЗАВТРА". Такой флот может быть использован и на реках?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Да, нужны многофункциональные суда. И это возможно — ведь и там, и там предстоит работать в портах, на более-менее спокойной воде.

"ЗАВТРА". Наши реки так давно не чистили!

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. На это прямо и намекал "Росатом", говоря о том, что от развития СМП и другие регионы России выиграют.

Тут надо ещё сказать, что иностранные суда, которые использовали СМП как транзитный путь, выдали ряд замечаний. Все они учтены в плане "Росатома".

"ЗАВТРА". Пока не хватает баз обслуживания?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Прежде всего, нет связи, ни один оператор нормально не работает! Нужны четыре космических спутника связи, говорит "Росатом".

Кроме того, в советские времена вдоль Севморпути было много навигационного оборудования расставлено, которое сейчас пришло в негодность. В 2018 году "Росатому" как инфраструктурному оператору СМП было передано в ведение ФГУП "Гидрографическое предприятие", призванное обеспечивать безопасность, наблюдая за морскими течениями, перемещениями ледовых полей. "Росатом" уже озаботился обновлением его флота, приобретением оборудования и расстановкой его по опорным точкам.

Кроме того, необходимо строить не только атомные, но и обычные ледоколы, которые обслуживают непосредственно порты. Они уже есть; так, Сабетту, например, обслуживают три дизель-электрических ледокола. Кроме того, нужно знать все нюансы требований к портам со стороны международных судовых компаний. А требования о-го-го какие! Судно движется по морю, а тут вдруг пожар — значит, надо иметь пожарные корабли. Или поломка — нужны аварийные буксиры, спасательные суда.

"ЗАВТРА". А между нашими опорными портами порой тысячи километров!

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Где пришвартоваться торговым кораблям и произвести мелкий ремонт? Вот у нас Сабетта, а следующая точка только Диксон, из которого население убегает (проекты, связанные с арктическим углём, там, увы, не пошли). Дальше — Певек. Расстояния серьёзные. Ещё нужны новые вертолёты и самолёты, причём такие, которые имеют возможность садиться на лёд.

"ЗАВТРА". Между Диксоном и Певеком должно быть минимум две опорные базы?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Чем больше, тем лучше. В Певек в конце прошлого года была доставлена самая северная АЭС в мире — первая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". В этом году её присоединят к тепловым сетям Певека (к электрическим уже подсоединили). Был сооружён заградительный мол. ПАТЭС надёжно пришвартована, находится в почти санаторных условиях — волн нет.

"ЗАВТРА". Уникальный опыт и в России, и в мире вообще.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Да, это первый в истории реализованный проект атомной станции малой мощности: 2 реактора по 35 МВт. Над такими проектами трудятся в Китае, США, Великобритании, Канаде. Но реализовать первым удалось нашему "Росатому".

Наверняка у нас появятся заказы от зарубежных государств, особенно островных. Так как строить огромную электростанцию на небольшом острове невыгодно, а строить маленькую — не оберёшься проблем с подвозом топлива. Почему бы не прикупить у России ПАТЭС? Тем более, что конструкция атомных энергоблоков позволяет не только подавать потребителям тепло, но и опреснять воду.

Между прочим, в числе требований, предъявляемых международными корабельными компаниями, значится надёжное обеспечение морских портов теплом и электричеством. Поэтому Росатом готов работать либо над тем, чтобы продолжать выпуск серии плавучих АЭС, либо… этого не делать. Дело в том, что в принятом во всех чтениях документе под названием "Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года" раздела "Энергетика" попросту нет!!! Каким образом можно проводить государственную политику в арктической зоне, не развивая энергетику, я не понимаю.

"ЗАВТРА". А ведь это — основа основ!

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Да. Сейчас всё, что касается тепловой и электроэнергии в нашей арктической зоне, находится в ведении государственной компании "РусГидро". Что мы имеем? Северный завоз никуда ведь не делся, этот ежегодный подвиг происходит по расписанию. Доставили дизельное топливо, допустим, до Тикси на атомных ледоколах… А далее по Якутии речным флотом по населённым пунктам и улусам; суда его имеют средний рабочий возраст пятьдесят с лишним лет! Ледоколов, которые могли бы протиснуть это топливо южнее, нет — приходится всякий раз ждать таяния льда, а потом развозить по малым рекам на специальные склады, ждать зимы и по зимнику транспортировать топливо до самых удалённых посёлков.

Какие-то подвижки на этом печальном фоне компания "РусГидро" пытается предпринять, но...

"ЗАВТРА". Судя по названию, она должна заниматься гидроэлектростанциями?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Да. Но "порадовал" в очередной раз логикой Анатолий Чубайс. Идеей, что в энергетику придут частные компании, построят много электростанций, будут конкурировать, а потребитель вообще перестанет платить, так как цены собьют буквально до смерти… Но все его идеи заканчиваются в Восточной Сибири и далее, где мало населения. Эффективный частный собственник с электростанциями туда не пришёл.

И тогда спросили: "Ну-c, “РусГидро”, у вас есть электростанции на Дальнем Востоке?" — "Есть!" — "Вот и будете заниматься Дальним Востоком! Будете строить угольные и газовые электростанции. Вперёд!.." То есть на компании "РусГидро" сейчас висит и весь Дальний Восток: остров Сахалин, Камчатка и так далее, — и Арктика на нём же! Компания делает, что может. Но что именно? Если кто-то слышит об этом в первый раз, информация не сразу уложится в голове. В Арктике компанией "РусГидро" построено… 19 солнечных электростанций! И они будут продолжать их строить. Они совмещены с дизельными электростанциями. Есть солнце — "крадутся" киловатты у светила, нету — закрываем панельки, и в полярной ночи снова дизелёк тарахтит... При этом "РусГидро" не просит субсидий у правительства, а пересчитывает каждый "украденный" у солнца киловатт-час на сэкономленные бочки солярки. Всё окупается за пять лет.

"ЗАВТРА". Рационализация!

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Да. Есть у них на островах в Охотском море ветровая электростанция, совмещённая с дизелем. В Тикси тоже перезимовала такая станция (проект "РусГидро", реализация японская, но в последнее время и у нас кое-что начинает появляться). А Тикси — это, пожалуй, одно из самых ветреных и морозных мест на трассе СМП.

"ЗАВТРА". Тикси может стать опорной точкой усовершенствованного Севморпути?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Если Якутия достроит Жатайскую судоверфь, Тикси, конечно, будет более чем востребован, так как там хватает проектов, связанных не только с добычей углеводородов, но и другого минерального сырья. Так вот, сделанная в Японии электростанция благополучно перезимовала в Тикси. А сделанная в Германии ветряная электростанция дозимовать там же не смогла: в декабре 2014-го её разломило пополам порывами ветра.

"ЗАВТРА". Не всякой "крылатой мельнице" гарантирована зимовка в этих широтах.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Немцы сразу примчались с повинными заверениями, что сейчас же всё исправят. Но суровые инженеры "РусГидро" настояли на расследовании: что именно сломалось, при какой нагрузке, что из оборудования отработало в штатном режиме и так далее. Результатом стал новый проект, разработанный уже в России. Тендера не было, японцы сами подставили плечо по финансам и производству. Выяснилось, что расчёты компании "РусГидро" оказались верны.

Будет ли развиваться этот проект и дальше, сказать пока сложно. Но у ветряной энергетики самый большой потенциал именно в России. Посмотрите на карту побережья Северного Ледовитого океана. У какой страны протяжённость больше? Сильным ветром мы обеспечены всегда.

Более того, первая в истории ветряная электростанция (ВЭС) была построена в Советском Союзе. Уже в 1935 году под Балаклавой работала крупнейшая на тот момент в мире ВЭС. До 1963 года в СССР ежегодно производилось 7-8 тысяч турбинных ВЭС малой мощности (от 30 до 50 киловатт), которые предназначались для сельского хозяйства. Их расставляли вдоль птицеферм, например.

Потом эта научно-техническая школа тихо сошла на нет — наступила эра "большого газа", рентабельность газовых электростанций оказалась много выше, чем у ветряных. Однако есть попытки "ветряную школу" восстановить в правах хотя бы частично. Целый ряд вузов в прошлом году подписал соглашения. Надеемся, востребованность будет.

"ЗАВТРА". Страна, хоть медленно и со сложностями, но реально развивается. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей в России узнали об этих проектах развития, чтобы они стали интересны будущему поколению!

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Конечно! Чтобы появился, например, близ Архангельска глубоководный морской порт, люди должны взяться за дело как новые поморы! Нужны железные дороги, идущие по тем территориям, которые с некоторых пор стали называть депрессивными.

"ЗАВТРА". Новейшие технологии, новейшие способы управления в условиях, близких к экстремальным, — в этом есть и военно-стратегический аспект. Присутствие военных в этих областях неизбежно и необходимо.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Без ведомства Шойгу там вообще делать нечего. Достаточно посмотреть на карту внимательно, чтобы увидеть в тех широтах близость нашего наиболее вероятного противника — рукой подать через Северный полюс.

Минобороны занимается действительно инновационными вещами. Наша военная база "Арктический трилистник" на Земле Франца Иосифа — это место, где можно автономно жить 365 дней в году. База надёжно обеспечена электрической и тепловой энергией. У нас много таких удивительных прорывных заделов, но они пока носят точечный характер.

Про ПАТЭС "Академик Ломоносов" в чукотском Певеке я уже сказал. Напомню, что Чукотка — это золото, вольфрам, ртуть... — словом, вся таблица Менделеева! В том числе — до сих пор не разработанное крупное месторождение меди, последнее из открытых, но не используемых не только в России, но и в мире. Уже есть проекты развития, добычи, строительства там горно-обогатительных комбинатов. Реакторы Билибинской АЭС будут работать до 2024 года. Поэтому добывать медь можно уже сейчас.

А что после 2024-го? Отдельное конструкторское бюро машиностроения (ОКБМ), которое разработало все судовые атомные реакторы, потирает руки в нетерпении: мы сейчас этот реактор, который ставится на атомные ледоколы нового поколения, сделаем сухопутным! Но тут неожиданно для всех в бой пошёл НОВАТЭК. Компания предложила проект судна, которое будет давать энергию при помощи установки, которая будет регазифицировать СПГ и использовать газ в его уже обычном состоянии для производства тепловой и электрической энергии. Это дешевле и не требует такой охраны и систем безопасности, как атомные объекты.

Вообще, сейчас всё, что связано с углеводородами, вступило в эру глобальных перемен. Толкотня на рынке СПГ царит невероятная, возникает масса новых проектов по сжижению природного газа. Стран, импортирующих сжиженный природный газ, уже 42 из примерно двухсот имеющихся! Да и у нас в стране, кроме новатэковского Ямала, есть газпромовский СПГ-проект на Сахалине. Конечный продукт переработки всего этого сырья — энергия. Можно создавать плавучие электростанции, и наша судостроительная отрасль с этим справится, я уверен. Меньше всего хотелось бы покупать чужие технологии.

"ЗАВТРА". Колоссальные задачи: управленческие, инженерные, цивилизационные! В них заряд огромной силы и бодрости для всех нас. Спасибо за этот мобилизующий экскурс, Борис Леонидович!

Названы страны, предоставляющие самое ценное гражданство в мире

На первом месте оказалось государство, «золотая виза» которого совсем непопулярна у россиян.

Что случилось? Онлайн-платформа по планированию гражданства Best Citizenships составила рейтинг стран с самыми ценными паспортами. Аналитики оценивали государства по 16 ключевым параметрам, среди которых Индекс человеческого развития, Индекс миролюбия, доход на душу населения, число стран для безвизового въезда, уровень безопасности, система образования, уровень здравоохранения, требуемый срок натурализации и даже количество заражённых COVID-19, пишет Citizenship by Investment.

ТОП-10 стран, предоставляющих самое ценное гражданство в мире:

1.Люксембург

2.Исландия

3.Германия

4.Ирландия

5.Австралия

6.Канада

7.Новая Зеландия

8.Великобритания

9.Испания

10.Португалия

«Золотая виза» Люксембурга. Люксембург запустил собственную инвестиционную программу в 2017 году и на сегодняшний день предоставил ВНЖ в рамках неё лишь пяти инвесторам (четырём китайцам и одному австралийцу).

Напомним, главными условиями для получения трехлетнего ВНЖ Люксембурга с возможностью продления являются вложение минимум €500 000 в существующую компанию на территории Великого Герцогства или создание бизнеса при условии трудоустройства минимум пяти сотрудников.

Другой возможностью для иностранцев получить ВНЖ может стать вложение €3 млн в специальную инвестиционную структуру или вклад на сумму €20 млн в банки Люксембурга минимум на пять лет.

Автор: Ольга Петегирич

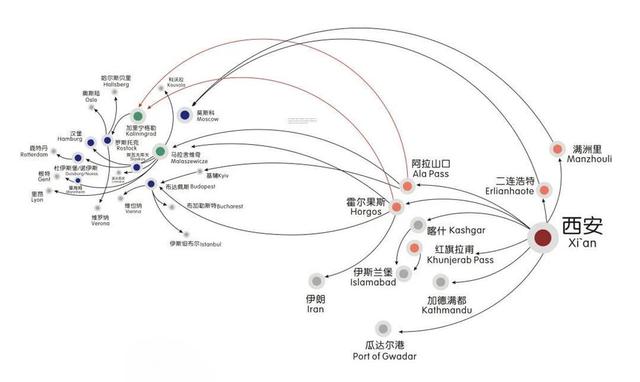

Отправив поезд в Киев в конце июля, Сиань на этом не успокоился. В начале августа в административном центре Сианьского порта подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве LONGi Silicon, DB Schenker и Lugang Group, которые намерены вместе развивать перевозки в южном направлении и запускать поезда «Чанъань» по новым маршрутам. Церемония подписания соглашения состоялась на конференции, посвященной экспрессам «Чанъань» из Сианя.

Линейка европейских продуктов экспрессов «Чанъань» состоит из трех частей: поездов в Восточную Европу, поездов в Центральную Европу и специального киевского (одесского) поезда. Таким образом покрываются наиболее важные магистральные линии. Поезд из Сианя до Киева доезжает всего за 10 дней.

Что касается поезда для LONGi Silicon, то экспресс «Чанъань» из Сианя отправляется в Будапешт через украинский Чоп. Вся поездка займет 13 дней. Грузы с этого экспресса могут быть доставлены в такие страны, как Австрия, Румыния, Турция: покрытие охватывает всю Юго-Восточную Европу.

Стратегическое партнерство двух операторов и крупного производителя поможет и другим предприятиям провинции Шэньси выйти на европейский рынок. В рамках сервиса экспрессов «Чанъань» LONGi и другим производителям предоставляется услуга доставки «от двери до двери».

Экспресс «Чанъань» предполагает индивидуальные логистические решения для предприятий, что очень удобно в новых условиях пандемии. Это повышает эффективность доставки и снижает затраты на логистику.

1 августа принадлежащее корпорации COSCO Shipping грузовое судно «Синьциндао» («Новый Циндао») длиной 280 м и с 5668 стандартными контейнерами на борту было выведено буксиром в море из портовой зоны Цзянъинь города Фучжоу (провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай). Порт официально запустил экспресс-платформу «Морской Шелковый путь».

Экспресс-платформа «Морской Шелковый путь» — это бренд, играющий важнейшую роль в связи китайских портов с портами стран, расположенными вдоль «Пояса и пути».

Все операции в порту были завершены за 9 часов, что на 4 часа короче обычной процедуры. В основе экспресс-отправки — пять приоритетов, которые ускоряют ее: это организация формальностей по отправке судна, технология лоцманской проводки, швартовки и выхода, карантинные операции, погрузочно-разгрузочные операции и проверка грузов. Благодаря таким особенностям, как высокая доля груза одного типа или от одного владельца, высокая доля прямой загрузки и сокращение инспекций, время пребывания судна в порту может быть уменьшено на 20%.

И это не все. Так, благодаря дистанционному осмотру контейнеров на площадке и за ее пределами сократилась необходимость использования оборудования, что позволило сэкономить электроэнергию и сократить выбросы углерода.

«Морской Шелковый путь» в порту Фучжоу реализован под контролем Департамента транспорта провинции Фуцзянь, Национального комитета по развитию и реформам и Муниципального правительства Фучжоу.

На следующем этапе порт Фучжоу будет использовать этот первый рейс в Гонконг в качестве отправной точки, а объединенная судоходная компания создаст экспресс-маршрут «Шелковый путь» с охватом большого количества районов, что придаст новый импульс развитию Шелкового пути. А добавленные модули дистанционного управления и интеллектуальных функций загрузки и выгрузки позволят Фучжоу сделать еще один шаг на пути превращения в «умный порт».

Россия построит новый порт, чтобы увеличить торговлю с Ираном, Индией и Казахстаном

Россия построит новый порт, чтобы увеличить торговлю с Ираном, Индией и Казахстаном, сообщает Russia Today в воскресенье.

Как сообщалось, морской порт мощностью 12,5 млн. тонн будет построен в российской Калмыкии, недалеко от города Лагань. Он соединит действующие порты Ирана, Индии и Казахстана с Россией.

Новый порт будет состоять из 32 разгрузочных терминалов и других объектов, таких как элеваторы вместимостью 300 000 тонн для одновременного хранения зерновых культур, а также терминалов для хранения и отгрузки растительных масел, фруктов, овощей и других товаров.

Зерновой и контейнерный терминалы будут иметь пропускную способность по пять миллионов тонн каждый, в то время как терминал по перевалке жидких грузов будет иметь пропускную способность 500 000 тонн.

Контейнерные перевозки являются одним из перспективных направлений, которое будет реализовано в новом порту, поскольку существующие морские транспортные узлы в соседних регионах не приспособлены для этого. Контейнерные перевозки планируется осуществлять в основном из Индии и стран Персидского залива через Иран.

Во время встречи, проведенной в прошлом месяце посредством видеоконференции, посол Ирана в России Казем Джалали и российские официальные лица в Федеральной таможенной службе, включая заместителя начальника таможни Владимира Ивина, обсудили пути расширения двустороннего таможенного сотрудничества.

Выступая на конференции, Джалали сказал, что Иран готов создать там

«Газпром нефть» стала первой российской нефтяной компанией, включенной в состав участников ассоциации SGMF (Society for Gas as a Marine Fuel). Международное сообщество SGMF объединяет свыше 140 компаний: бункеровщиков, производителей и поставщиков газомоторного топлива, судоходных компаний и операторов объектов СПГ-инфраструктуры.

Ассоциация действует с 2013 года и имеет консультативный статус в Международной морской организации (IMO). Членом SGMF стал оператор флота бункеровщиков «Газпромнефть Марин Бункер» - «Газпромнефть Шиппинг».

Генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункера» Алексей Медведев: «Сжиженный природный газ обладает значительным потенциалом в качестве судового топлива благодаря своим экологическим характеристикам, отвечающим требованиям Международной конвенции MARPOL-2020 как по содержанию серы, так и по концентрации соединений азота. Кроме того, энергетическая ценность и экономическая эффективность использования делают СПГ еще более привлекательным по сравнению с традиционными нефтепродуктами. Участие в работе авторитетного международного сообщества позволит нам объединить усилия по развитию инфраструктурных СПГ-проектов в России и за рубежом, совершенствованию стандартов и нормативов, выработке лучших отраслевых практик по производству, логистике и бункеровке газомоторного топлива».

Генеральный менеджер SGMF Марк Белл: «Мы приветствуем нового члена ассоциации СПГ-бункеровщиков - «Газпром нефть», которая использует в своей работе лучшие практики и технологические решения. Уверен, что передовые разработки и опыт российской компании при реализации собственных СПГ-проектов внесут существенный вклад в развитие всей отрасли».

«Газпром нефть» активно развивает сегмент СПГ-бункеровки на российском рынке судовых топлив. Компания адаптировала и инициировала внедрение в практику отечественного судоходства международный стандарт ISO 20519:2017 «Суда и морские технологии. Требования к бункеровке судов, использующих сжиженный природный газ в качестве топлива». В настоящее время «Газпромнефть Марин Бункер» реализует проект уникального для отечественной судоходной отрасли СПГ-бункеровщика. Ввод в эксплуатацию судна этого типа позволит осуществлять отгрузку СПГ «борт-в-борт» в большинстве портов Балтийского моря.

Ижорские заводы отгрузили транспортный шлюз для индийской АЭС Куданкулам

Транспортный шлюз на АЭС – это герметично запираемая камера для загрузки и выгрузки ядерного топлива и оборудования. Именно он в случае аварии встанет барьером между радиацией и внешней средой. Длина транспортного шлюза – 14 метров, диаметр центральной секции – 9 метров, вес в собранном виде – 280 тонн.

Транспортный шлюз для третьего энергоблока АЭС Куданкулам прошел приемо-сдаточные испытания в конце мая 2020 года. Специалисты предприятия и представители заказчика протестировали работу основных систем шлюза, в том числе в аварийном режиме.

В Индию шлюз отправится морским путем и преодолеет до места назначения более 17 тысяч километров. В настоящее время оборудование отгружено на грузовой причал Ижорских заводов. Для транспортировки шлюз разобрали на два полукорпуса, сняли ворота. Каждая часть была упакована и законсервирована, чтобы избежать механических повреждений, а также вредного воздействия влаги и соли. Для транспортировки этого негабаритного изделия используются специальные гидравлические модульные платформы с низкой рамой (40 сантиметров от земли). Длина платформ с тягачом составляет 25 и 40 метров, а грузоподъемность достигает 250 тонн. По дороге до грузового причала Ижорских заводов на реке Неве транспортный шлюз дважды пересекает пути Октябрьской железной дороги, при этом специальные дрезины поднимают контактные провода, чтобы позволить столь габаритному грузу пересечь железнодорожные пути. На грузовом причале Ижорских заводов оборудование будет перегружено на баржу и доставлено в Морской порт Санкт-Петербурга, а далее – в Индию.

Производство транспортных шлюзов – одного из самых крупногабаритных изделий для атомной энергетики – является традиционным для Ижорских заводов. Сегодня на предприятии на разных стадиях изготовления находятся шлюзы для четвертого, пятого и шестого энергоблоков АЭС Куданкулам.

Инвестиции в развитие Северной железной дороги в первом полугодии 2020 года составили 11 млрд руб., сообщила пресс-служба магистрали.

«Продолжена реализация проектов по увеличению пропускной способности магистрали на подходах к портам Северо-Запада России. Ведутся работы по усилению устройств электроснабжения на данном направлении. Строятся по 3 новых приемо-отправочных пути на станциях Шарья и Череповец-II. Кроме того, на станции Череповец-II будут удлинены еще 13 путей. Завершаются работы по строительству третьего главного пути между станциями Вологда-I и Вологда-II», - говорится в сообщении.

Проектируется строительство новых путей и удлинение существующих еще на 15 станциях Северной железной дороги. Ведется подготовка технико-экономического обоснования строительства третьего главного пути на участке Вологда – Череповец, электрификации направления Новки – Иваново.

За 6 месяцев 2020 года уложено 40,7 км пути, произведена смена 119,1 км рельсовых плетей, капитально отремонтировано 39,2 км железнодорожных путей на всем полигоне Северной магистрали.

Завершается модернизация линий связи на участках Архангельск – Карпогоры, Кинешма – Ермолино, Северодвинск – Нёнокса, выполняется проектирование аналогичных работ на участке Ядриха – Великий Устюг, Иваново – Бельково.

В первом полугодии для Северной железной дороги приобретено 4 новых локомотива серии ТЭП70БС. Они задействованы в пассажирском движении на неэлектрифицированных участках маршрута Иваново — Москва.

На обновление инфраструктуры пассажирского комплекса в январе - июне 2020 года направлено более 650 млн руб. Завершились работы по строительству вокзала Сосногорск, реконструкции вокзального комплекса Иваново, идет адаптация пассажирской инфраструктуры вокзалов Исакогорка, Кинешма и Сыктывкар для маломобильных пассажиров.

Ранее Gudok.ru сообщал, что ОАО «РЖД» в первом полугодии 2020 года инвестировало в развитие Свердловской магистрали 10,8 млрд руб.

Северная железная дорога завершила реконструкцию участка Вологда-I – Вологда-II со строительством третьего главного пути. 31 июля открыто движение поездов по всем главным путям участка, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Работы по развитию Вологодского железнодорожного узла продолжались в течение трех лет. За это время на перегоне Вологда-I – Вологда-II был построен третий главный путь и модернизирован второй, уложены 20 стрелочных переводов, возведен мостовой переход через реку Содему. Кроме того, на станции Вологда-II построен дополнительный станционный путь для оптимизации маневровой работы на путях необщего пользования.

Проект реализован в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по развитию железнодорожных подходов к портам Северо-Запада России.

Вологодский железнодорожный узел – один из самых загруженных на СЖД, обеспечивает ежегодно пропуск 140 млн тонн грузов. Ежесуточно через участок Вологда-I – Вологда-II осуществляется пропуск более 220 грузовых и пассажирских поездов. С вводом в эксплуатацию третьего главного пути пропускная способность направления Кузбасс - Северо-Запад на этом участке увеличится до 300 поездов в сутки. С учетом ранее выполненной реконструкции станции Вологда-I третий путь позволит разделить на этом участке грузовое и пассажирское движение поездов.

Напомним, инвестиции в развитие Северной железной дороги в первом полугодии 2020 года составили 11 млрд рублей.

Еще один танкер с азербайджанской нефтью заказала Белоруссия

Минск заказал еще один танкер с 85 тыс. тонн азербайджанской нефти, сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. «Второго августа из Супсы (Грузия) вышел танкер с азербайджанской нефтью, 85 тысяч тонн. Прибытие в порт «Южный» в Одесской области ожидается 4–5 августа», — говорится в сообщении Тищенко, поступившем в РИА Новости.

Ранее председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков говорил, что госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в 2020 году может поставить в Белоруссию до миллиона тонн нефти.

Белоруссия, отмечает ПРАЙМ, диверсифицирует закупку сырья для двух своих НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу «Дружба» и по железной дороге, Белоруссия также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на эти заводы. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. Из порта в Одессе поставка идет по трубе Одесса — Броды и далее по одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба» — на НПЗ в Мозыре, из порта в Клайпеде — по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.

С начала 2020 года Минск, помимо Азербайджана, также закупал нефть из Норвегии, Саудовской Аравии, США.

Поднебесная подает пример

Восстановление китайской экономики вселяет уверенность в остальные страны мира

Текст: Хэй Инь

Согласно прогнозу, китайская экономика сохранит свой рост в 2020 году, говорится в опубликованном недавно Международным валютным фондом (МВФ) докладе о перспективах развития мировой экономики. Вне сомнений, это обнадеживающая для всего мира новость. На фоне того, как эпидемия СOVID-19 бушует по всему миру, а мировая экономика сталкивается с сильным спадом, устойчивое восстановление китайской экономики придает мощную уверенность экономике глобальной.