Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Хабаровском крае начался "сезон охоты на водоросли"

У мыса Золотой в Хабаровском крае начали вылавливать ценный вид ламинарии, которую планируется использовать в лечебных целях, например изготовлять гель. Продукция будет представлена в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщает сайт правительства края, только одна компания получила разрешение на вылов бурых водорослей в порту.

"На предприятии имеются производственные, складские, холодильные и иные необходимые помещения. Кооператив специализируется на переработке морепродуктов и водорослей, проводит научные исследования в этой сфере и имеет ряд патентов на способы переработки водных биологических ресурсов и методы их применения в лечебно-профилактических целях. Продукция востребована не только в России, но и на зарубежных рынках сбыта, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", — сообщает пресс-служба правительства края.

По словам представителя компании, рыбаки используют любую возможность для выхода в море, даже в ночное время, чтобы успеть переработать улов морской капусты — отмыть, нашинковать и заморозить.

"Однако рыбаки Хабаровского края могли лишится права добычи ламинарии в связи с введением единого промыслового пространства "подзоны Приморье". Ситуацию удалось изменить при содействии Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока. Были внесены изменения в правила рыбалки и было принято решение разделить добычу между рыбаками Приморья и Хабаровского края. Для последних сезон добычи морской капусты стартовал 1 июня", — сообщается на сайте.

Строительство моста через реку Лену в Якутии закончат в 2024 г

Строительство моста через реку Лену в Республике Саха (Якутия) закончится на год раньше — в 2024 году, это не приведет к увеличению доли федерального финансирования, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера Марата Хуснуллина.

Хуснуллин провел рабочую встречу с главой Республики Саха Якутия Айсеном Николаевым

"Правительством Республики Саха (Якутия) совместно с Минтрансом России проработано изменение сроков завершения строительства Ленского моста в пределах 2024 года в рамках сроков реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. При этом перенос сроков завершения строительства с 2025 года на 2024 год и изменение финансовой модели проекта не приведут к увеличению доли федерального финансирования", - говорится в сообщении.

Как отметил глава Якутии, несмотря на планы развития автодорог "Вилюй", "Колыма" и "Лена", для достижения максимального эффекта необходимо их соединение. Строительство мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска свяжет и федеральные, и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт с круглогодичной транспортной сетью РФ.

По итогам обсуждения Хуснуллин поручил министерству строительства проработать вопрос возможности выделения средств на строительство канализационного коллектора в Якутске.

Ранее сообщалось, что "Дочка" "Ростеха" - "РТ-Развитие бизнеса" - и "Группа ВИС" в декабре 2019 года создали консорциум "Национальная инфраструктурная компания" для строительства и эксплуатации моста через Лену. Этот консорциум и победил в конкурсе на финансирование и строительство объекта, сообщили власти Якутии 17 января. Согласно материалам поданной частной концессионной инициативы, общий объем финансирования проекта оценен более чем в 83 миллиарда рублей. В "Ростехе" сообщили, что внебюджетное финансирование может составить около 30 миллиардов рублей. Федеральное финансирование строительства моста на начальном этапе не предполагается, бюджетные средства могут потребоваться в период с 2021 по 2024 годы.

С начала 2020 года в Якутии стартовали работы по строительству моста с привлечением внебюджетного финансирования, использованием механизма ГЧП. Ведутся изыскания и подготовка проектно-сметной документации.

В феврале 2020 года между правительством Республики Саха (Якутия) и ООО "Восьмая концессионная компания" подписано концессионное соглашение на строительство Ленского моста.

Ленский мост включен в проект Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период 2024 года и на перспективу до 2035 года. В соответствии с указом президента РФ Национальная программа будет утверждена в сентябре 2020 года.

«Хабаровские электрические сети» с начала 2020 года построили и ввели в эксплуатацию свыше 13 км ЛЭП

С начала этого года свыше 670 договоров на технологическое присоединение к сетям ДРСК (входит в группу РусГидро) на территории Хабаровского края получили статус «завершено», суммарная мощность вновь подключенных объектов составляет 39 МВт.

Среди наиболее крупных объектов — реконструированный открытый бассейн и дополнительное бизнес-пространство в Хабаровске.

В целом, в рамках инвестиционной программы хабаровского филиала АО «ДРСК» с начала 2020 года для электрификации новых объектов было построено и введено в эксплуатацию свыше 13 км воздушных линий 0,4/10 кВ. Большая часть линий электропередачи проложена для нужд садоводческих некоммерческих товариществ.

«На текущий момент производится строительство еще двух километров новой ЛЭП 10 кВ для обеспечения электроснабжения СНТ „Восток“ вблизи поселка Корфовский Хабаровского района. Сегодня завершаются масштабные работы по расчистке просеки, в ближайшее время начнется установка опор. Полностью объект будет сдан к концу третьего квартала этого года», — рассказал заместитель директора Хабаровских электрических сетей по развитию и инвестициям Сергей Новиков.

В Хабаровских электрических сетях в настоящее время находится почти 1400 заявок на новые подключения суммарной мощностью более 170 мегаватт. При этом только ООО «Ресурсы Албазино», входящее в состав «Полиметалла» и расположенное в районе имени Полины Осипенко, запросило у сетевой компании 40 МВт. Заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью более 23 МВт подало ООО «Порт Дальний» из города Советская Гавань.

Напомним, что с 1 июля 2020 года заявки на технологическое присоединение до 15 кВт (для граждан) и до 150 кВт (для юридических лиц и ИП) принимаются только в электронном виде посредством электронного сервиса, расположенного на официальном сайте АО «ДРСК».

ГЛАВА ФАС АРТЕМЬЕВ: "НУЖНО УПРАЗДНИТЬ ЗАКОН О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ"

Интервью Игоря Артемьева "МК" о ценах на бензин, проблемах ЖКХ и поддельных экспресс-тестах

Федеральная антимонопольная служба справляет юбилей: 14 июля 1990 года был образован Государственный комитет РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур — первое российское антимонопольное ведомство, предшественник нынешней ФАС. Развитие конкуренции и борьба с монополизмом на рынке, тарифное регулирование и контроль за госзакупками, предотвращение картельных сговоров и недопущение недобросовестной конкуренции: за все эти вопросы отвечает антимонопольная служба. Больше половины юбилейного срока ФАС возглавляет Игорь Артемьев, который ответил на вопросы «МК».

— Игорь Юрьевич, главная задача ФАС, как известно, — защита и развитие конкуренции в стране. Какова ваша оценка: наша экономика становится более конкурентной?

— За последние 30 лет у нас произошли в этом смысле тектонические изменения. В советской экономике достаточно было иметь на всю страну, к примеру, один завод-монополист по производству холодильников, один завод по производству радиосистем. В быстро меняющихся условиях четвертой промышленной революции для успешного развития страны этого явно недостаточно. На мой взгляд, в подавляющем большинстве отраслей российской экономики, в том числе в инновационных производствах, уровень конкуренции внутри страны довольно высок. Нередко этому способствует партнерство с зарубежными передовыми компаниями. В условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавируса многие российские компании продемонстрировали удивительную гибкость. Так, во время пика распространения COVID-19 скорость подвоза продуктов в торговые сети увеличилась в 7 раз при росте спроса на продукты в 3 раза. В условиях централизованной советской экономики этого достичь было невозможно. Вместе с тем в последние годы мы видим, что государственные компании все больше и больше укрепляют позиции на рынке. Особенно это заметно в банковском секторе. Кроме того, госкомпании занимают лидирующие позиции в ВПК и сфере безопасности. Отчасти это связано с западными санкциями, которые в первую очередь бьют по финансовому сектору и обороноспособности страны. Однако естественные монополии оправданны только там, где государство стремится обеспечить доступ предпринимателей и граждан к инфраструктуре. При этом они должны находиться под жестким антимонопольным надзором. А в ряде случаев госкорпорации нам вообще не нужны. К примеру, с обязанностями ГК «Автодор», на мой взгляд, отлично справились бы частные игроки.

— За те 16 лет, что вы стоите во главе службы, очень сильно изменилось антимонопольное законодательство. Какие принятые законодательные акты вы считаете наиболее важными?

— Чтобы повысить уровень здоровой конкуренции в российской экономике, мы приняли четыре антимонопольных пакета законов, которые получили высокую оценку у экспертов ОЭСР за рубежом. Напомню, что в прошлом году Россия, в том числе благодаря усилиям ФАС, вошла в топ-10 стран, имеющих лучшее законодательство и правоприменение в антимонопольной сфере. Кроме того, появилось антимонопольное регулирование в отраслевом разрезе. Мы добились более 100 антимонопольных поправок к федеральным отраслевым законам. Дело в том, что во многих отраслях экономики имеется своя специфика. Скажем, энергетика сильно отличается от водоснабжения. С нашей подачи правительство приняло более тысячи антимонопольных актов. В результате была создана понятная и прочная система в антимонопольном регулировании. Но работы в законодательной сфере у нас еще непочатый край.

— В каких именно областях?

— Три с половиной года назад мы подготовили закон об основах тарифного регулирования. Этот акт высшей юридической силы объясняет, что должно быть в тарифе, а чего не должно быть никогда. Потому что сейчас мало кто понимает, как должны формироваться тарифы. Сегодня акты правительства о ценообразовании больше похожи на лоскутное одеяло, они очень сильно отличаются в различных отраслях. Более того, такой «винегрет» порой приводит к тому, что в одном регионе, например, могут по соседству находиться две водопроводные станции, тарифы которых за подачу 1 кубометра подготовленной воды могут отличаться в 50 раз! Подобные негативные тенденции набирают силу и в здравоохранении. Не секрет, что есть фармкомпании, которые по разным соображениям могут отказаться продавать нашей стране, к примеру, единственный существующий в мире препарат, спасающий жизни детей. Также нас очень беспокоит гиперактивность транснациональных IT-гигантов, которые берут под контроль огромные информационные потоки и начинают ими манипулировать, что приводит в некоторых случаях к дискриминации целых государств и народов. Некоторые международные IT-гиганты, пользуясь доминирующим положением на рынке, начинают поднимать цены для потребителей и разоряют конкурентов. Мы намерены жестко пресекать подобную практику. ФАС подготовила пятый «цифровой» антимонопольный пакет. К сожалению, его принятию помешала пандемия, но мы надеемся, что Госдума примет его в осеннюю сессию. В нашем портфеле законопроектов также имеются инициативы в сфере госзакупок и оборонного заказа.

— Много ли нарушений антимонопольного законодательства за год выявляет ваша служба? В каких отраслях экономики больше всего нарушений?

— 10 лет назад центральный аппарат ФАС вел около 2 тыс. антимонопольных дел в год, теперь — около 200. Это свидетельство того, что в нашей стране в лучшую сторону изменились корпоративная культура и ценности. Сегодня почти все крупные компании, за исключением особо одиозных, имеют внутренний антимонопольный комплаенс: там работают комплаенс-офицеры, предотвращающие внутри компании нарушения антимонопольного законодательства. В результате нарушений на рынке становится меньше.

Самые проблемные отрасли — рынок лекарств и рынок дорожного строительства. Картельные сговоры здесь очень дорого обходятся налогоплательщикам и госбюджету. Вместе с правоохранительными органами мы стараемся пресечь такие преступления. Чаще всего дела возбуждаются по ст. 10 Закона о конкуренции — злоупотребление доминирующим положением. И здесь, вне всякого сомнения, абсолютными лидерами уже много лет остаются естественные монополии. В списке злоупотреблений — недопуск к инфраструктуре частных компаний, навязывание кабальных условий, ценовые сговоры и сговоры о разделе рынка. Кстати, за картельный сговор предусмотрены не только оборотные штрафы. Некоторые любители картелей уже попали за решетку. Часто дела возбуждаются из-за недобросовестной конкуренции. Отдельные предприниматели пытаются присвоить чужие товарные знаки, технологии, распускают ложные слухи о конкурентах.

— Считается, что в России немало монополий — как естественных (например, газовая и железнодорожная), так и не очень (например, на уровне региональных ЖКХ). Согласны ли вы с такой оценкой и как ваша служба борется с засильем монополий?

— Я всегда последовательно выступал против естественных монополий. Потому что всегда найдутся корыстные люди, которые, используя свое положение, постараются набить себе карманы. Но важно понимать, зачем строить магистральные газо- и нефтепроводы, когда уже есть трубы «Газпрома» и «Транснефти»? Этого делать не нужно. В этом и суть естественной монополии.

С другой стороны, в московском авиационном узле аэропорты или дальневосточные порты давно конкурируют друг с другом. Но почему они по старинке называются естественными монополиями? Они же жестко конкурируют между собой. Я не выступаю за раздел «Газпрома» или РЖД. Но почему нельзя продать 25% железнодорожной монополии и на вырученные деньги построить новые пути? Государство при этом не потеряет контроль над стратегической отраслью. Зато с удовольствием придут портфельные инвесторы. Поэтому один из грандиозных шагов, который мы хотели бы сделать через национальный план по развитию конкуренции, — это изменить определение естественной монополии. Нужно упразднить закон «О естественных монополиях». А новое определение естественной монополии должно стать обычной главой в законе «О конкуренции». К сожалению, наша законодательная инициатива остается без движения уже 10 лет. Монополии живут хорошо, они хотят жить хорошо и дальше, поэтому противятся любым изменениям.

— Ряд госинститутов развития встали на коммерческие рельсы. Так, госкорпорация Дом.РФ, созданная для поддержки жилищного строительства, вместо того чтобы раздавать деньги через банки-агенты, создала свой банк «Дом.РФ», который всего за полтора года вошел в топ-10 ипотечных банков. Или госкорпорация ВЭБ, созданная в том числе для поддержки малого и среднего бизнеса, раздает деньги через «внучку» — МСП-банк. Как ФАС реагирует на эти конфликты интересов?

— Во всем мире государственные институты развития занимаются развитием инфраструктуры. Нередко они финансируют проекты, которые из-за своей убыточности не интересны частным компаниям. И Россия не является здесь исключением. Нам удалось законодательно обязать институты развития заниматься проектами в интересах граждан и экономики. Согласен, что появление очередного нишевого госбанка — плохой сигнал для конкуренции. Банк «Дом.РФ» появился из-за серьезных изменений на ипотечном рынке. Нужно было решить проблемы обманутых дольщиков и простимулировать жилищное строительство. Новые правила игры и дополнительные требования оказались неприемлемыми для коммерческих банков, поскольку повысили их кредитные риски. Потребовалась помощь государственных институтов с их огромными возможностями бюджетного финансирования, гарантиями и резервными фондами. Это особый случай. Мы оперативно вмешиваемся в процесс, когда госинституты развития выходят на рынок и начинают необоснованно конкурировать с частными игроками.

— Как с развитием конкуренции соотносится принцип тарифного регулирования, в частности, в сфере ЖКХ?

— В 90-е годы в сфере ЖКХ возникла своеобразная плутократия. Согласно практиковавшейся тогда тарифной политике «инфляция плюс», монополисты-поставщики электроэнергии, тепла, газа, воды под разными предлогами раздували тарифы, строили санатории и дворцы. И только несколько лет назад начались попытки искоренить эти безобразия. Пять лет назад правительство начало утверждать так называемые предельные тарифы. Когда ФАС доверили тарифное регулирование, мы утвердили предельные индексы, которые нельзя преодолеть никому без разрешения правительства. Перемены не всегда проходили гладко. Ежегодно мы фиксировали в регионах около 2 тысяч случаев, когда органы местного самоуправления на основании законов, написанных в 90-е годы, повышали свои тарифы ЖКХ как хотели и кому хотели. Одной компании, к примеру, на тысячу процентов, другой — на два. У региональных энергетических комиссий были свои любимчики. Эти особые отношения мы прекратили. В прошлом году мы выявили около 50 случаев действительно обоснованного повышения тарифов. Зато в 2 тыс. случаев повышение было квалифицировано как самоуправство. Часто монополисты закупают услуги у специально отобранных «дружественных» поставщиков по завышенным ценам. Затем дополнительную «нагрузку» жулики транслируют в тариф. Почти каждый месяц антимонопольные органы и РЭКи принимают около 100 решений по снижению тарифов ниже инфляции. Чтобы кардинально изменить ситуацию, ФАС предложила президенту и правительству перейти в тарифной политике на принцип «инфляция минус», поощряющий бережливых и экономных поставщиков коммунальных услуг. И это было поддержано.

— Кроме коммунальной сферы одна из самых проблемных для ФАС — ценообразование на бензин. Вам не кажется, что эту сферу пора либерализировать, чтобы мы увидели наконец не только рост, но и снижение цен на заправках?

— Это был серьезный выбор, который был сделан 2 года назад. Цены на мировом нефтяном рынке имеют очень большую волатильность. Проще говоря, то скачут вверх до $120 за баррель, то падают до $8. Чтобы не зависеть от подобных колебаний, по указанию президента более 10 лет назад был создан Национальный фонд благосостояния, а позднее был введен для отечественных нефтеперерабатывающих заводов так называемый обратный акциз — демпфер, который мы предлагали еще 7 лет назад. В чем его суть? Когда цена нефти на мировом рынке возрастает, демпфер сдерживает рост цен на внутреннем рынке. Когда цена падает, государство, соответственно, снижает акциз для российских НПЗ, чтобы они не разорились. Правда, демпфер не универсален. Когда цены на биржах растут, то маржа маленьких компаний, не входящих в вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), сильно проседает. Поэтому для них с точки зрения налогообложения требуются дополнения. Иными словами, демпфер нужно «докрутить». Тогда можно будет ожидать стабилизации ценников на АЗС.

— Насколько подкосила конкурентную среду в нашей стране пандемия коронавируса, из-за которой многим предприятиям пришлось идти с протянутой рукой к государству?

— Из-за пандемии целые отрасли экономики оказались в тяжелом положении. Особо пострадал малый бизнес, который должен быть основой стабильности любой экономики. А именно массовое предпринимательство — будущее нашей страны. Правительство, как вы знаете, предложило налоговые и арендные каникулы, льготные кредиты. Но этих мер оказалось недостаточно. Сейчас потребительский рынок ожил, стали восстанавливать работу кафе и рестораны. Но многие предприятия из сферы услуг все еще находятся в состоянии глубокой депрессии. Очень сильно пострадали авиаперевозки, индустрия развлечений, туристический и гостиничный бизнес. Из-за пандемии люди просто перестали пользоваться этими услугами. За счет наших резервных фондов требуется, по сути, перезапустить экономику, что сейчас и происходит на наших глазах. Но для этого нужно поддержать предприятия. То есть, прежде чем доить корову, ее надо накормить.

— Недавно «МК» провел расследование, выявив незаконный оборот китайских экспресс-тестов на антитела к коронавирусу. Несмотря на запрет Росздравнадзора, они продавались в аптеках. Обнаружив на сайте аптек прямую рекламу этих тестов, мы направляли в вашу службу подробный запрос, а также ссылку на расследование, опубликованное на нашем сайте. Предварительно пресс-служба ответила, что служба будет учитывать позицию Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Получили ли вы ответы от заинтересованных ведомств и какую позицию занимает ФАС по поводу недобросовестной рекламы этих тестов?

— Значительную часть дел мы возбуждаем, основываясь на признаках правонарушений, которые обнаружили журналисты и написали об этом. За это я вам хочу сказать огромное спасибо. Да, мы получили разъяснение Роспотребнадзора и Росздравнадзора, что использовать тест-системы против COVID-19 могут только квалифицированные медицинские работники, имеющие соответствующие лицензии. Это значит, что продажа гражданам экспресс-тестов в торговых сетях является нарушением законодательства. И с вашей подачи мы готовим соответствующее антимонопольное дело, которое будет в ближайшее время возбуждено, расследовано и виновные понесут за это наказание. Понятно, что люди, не имеющие соответствующей медицинской квалификации, могут в состоянии тревоги совершить трагическую ошибку и нанести вред своему здоровью и здоровью близких. Поэтому призываю всех граждан делать экспресс-тесты в соответствующих медучреждениях. Слава богу, и в Москве, и по всей России их достаточно.

— Какие необычные дела, возбужденные ФАС, вам запомнились больше всего?

— Запомнились знаковые дела. Среди них — серия штрафов для ВИНК. В 2007–2010-х годах крупные нефтяные компании заплатили суммарно в госбюджет антимонопольный штраф на общую сумму в 20 млрд рублей. На тот момент это был 6-й по размеру штраф за всю историю антимонопольного преследования во всем мире, начиная с ХIХ века. Именно тогда нефтяники стали осознавать, что они понесут огромные материальные потери, если продолжат хулиганить. Кроме того, запомнились дела, возбужденные в отношении Google и Microsoft. Мы первыми вынесли такое решение против транснациональных IT-гигантов. Потом Google был оштрафован на $3 млрд в ЕС. Добавлю, что мы получили много позитивных практик в рамках сотрудничества антимонопольных органов БРИКС. Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Россия контролируют почти 50% рынков мирового сбыта. Когда мы объединяем усилия, нас очень внимательно слушают все транснациональные корпорации.

— Во время пандемии Правительство РФ взяло курс на дерегулирование и снижение административного давления на бизнес, однако ФАС в этих условиях настаивает на ужесточении контроля и надзора. Чем это вызвано?

— Наши предложения касались усиления надзора только за цифровыми монополиями, которые значительно выиграли от режима самоизоляции. Мы хотели иметь под рукой адекватные методы обуздать в случае необходимости их аппетиты. Именно в IT-индустрии прошло большое количество антикартельных проверок на фоне пандемии. Но у нас на то были веские основания: мы хотели исключить в коронакризис практики сговоров на продукты питания и лекарства, которые продавались в онлайн-магазинах. Хочу, пользуясь случаем, высказать глубочайшее уважение собственникам и менеджерам аптечных сетей и супермаркетов, которые в сложный период проявили себя выше всяких похвал. Но достойно вести себя смогли не все. Тем важнее для потребителей и для общества в целом выявлять тех отдельных нарушителей, которые пользовались общей тревожной обстановкой для того, чтобы незаконно накручивать себе прибыли.

Законопроект об особенностях регулирования земельных отношений при модернизации магистральной инфраструктуры принят во 2 чтении

Документ предусматривает изменение процедуры подготовки проектной документации

Государственная дума РФ приняла сегодня во втором чтении законопроект «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Об этом сообщается на сайте представительного органа власти.

Документ устанавливает особенности регулирования градостроительных, земельных и иных отношений.

Действие закона будет распространяться на железнодорожную инфраструктуру, на автомобильные дороги общего пользования, морские и речные порты, аэродромы, транспортно-пересадочные узлы и линии связи. При этом в законе сделан акцент на железнодорожную сферу. Это отражается и в тексте документа, и в преамбуле, в которой отмечается необходимость внесения соответствующих изменений в закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

Перечень объектов инфраструктуры, подпадающих под действие закона, будет утверждаться правительством РФ.

Законопроект определяет особенности подготовки и утверждения документации по планировке территории, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. «Отсутствие в утвержденных документах территориального планирования сведений о размещении объектов инфраструктуры не является препятствием для подготовки и утверждения документации по планировке территории таких объектов инфраструктуры», - говорится в соответствующей норме закона.

Вместе с тем, документация по планировке территории до ее утверждения подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляются строительство объектов инфраструктуры.

Отдельно в законопроекте оговорен случай, если документацией по планировке территории предусмотрено размещение объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, на земельных участках, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий регионального или местного значения. В этом случае документация по планировке территории до ее утверждения подлежит согласованию с уполномоченными исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления. Утвержденная документация по планировке территории будет являться основанием для принятия уполномоченными органами власти решений об изменении границ особо охраняемых природных территорий регионального или местного значения в части исключения из границ таких территорий земель и земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов инфраструктуры, а также для перевода указанных земель в земли иных категории.

В марте заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев в интервью газете «Транспорт России» сообщал, что Минтранс РФ подготовил предложения по изменению строительного законодательства для сокращения сроков реализации транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В частности, изменения позволят сократить сроки реализации проектов по строительству и реконструкции БАМа и Транссиба, а также железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) утвержден правительством РФ в 2018 году. Документ рассчитан на период до 2024 года.

Во Владивосток за 10 суток

Этот результат позволяет сформировать план перевозок из шести поездов в месяц

ЗАО «Евросиб СПб – Транспортные системы» открывает регулярный контейнерный сервис на маршруте станция Мыс Чуркин (Владивосток) – Транспортно-логистический центр «Белый Раст» (Подмосковье). Планируемая регулярность отправок – шесть контейнерных поездов в месяц, с осени – восемь поездов в месяц. Ранее ТЛЦ «Белый Раст» на внутрироссийских маршрутах имел железнодорожное сообщение только с Новосибирском, Красноярском и Иркутском.

Как рассказал «Гудку» директор по продажам ТЛЦ «Белый Раст» Ли Цин, тестовый поезд, состоявший из 78 сорокафутовых контейнеров, прибыл на ТЛЦ «Белый Раст» 1 июля – спустя 10 суток после отправки.

«По состоянию на сегодняшний день нами уже приняты два поезда, ещё два находятся в пути. Тестовой отправкой мы довольны, 10 суток в пути – это тот результат, который позволяет нам сформировать план перевозок из шести поездов в месяц», – отметил Ли Цин.

Осенью «Евросиб» планирует увеличить количество отправок со станции Мыс Чуркин направлением на ТЛЦ «Белый Раст» до восьми поездов в месяц.

По словам Ли Цина, в Подмосковье будут доставляться товары народного потребления. «Обратной загрузки не предусмотрено», – отмечает он.

Грузовая база для контейнерных поездов собирается из импортных товаров, приходящих во Владивосток морским транспортом из Китая. Составы формируются на терминале Владивостокского морского порта «Первомайский».

Как отметил Ли Цин, ранее на внутрироссийских направлениях ТЛЦ «Белый Раст» имел железнодорожное сообщение только с Новосибирском, Красноярском и Иркутском.

Ранее контейнерные поезда «Евросиба», следовавшие из Владивостока в Москву, прибывали на станцию Купавна (северо-восток Московской области). Также на данном направлении работают FESCO (поезда прибывают на станцию Силикатная, Новомосковский административный округ, Москва) и ПАО «ТрансКонтейнер» (поезда прибывают на станцию Тучково, запад Московской области).

«Евросиб» намерен развивать импортные мультимодальные сервисы через Владивосток, – рассказал «Гудку» директор по развитию Дирекции контейнерных перевозок ЗАО «Евросиб СПб-ТС» Николай Никитин. – Прежде всего рассматриваем направления из Китая в Москву и Новосибирск. Перевозки до ТЛЦ «Белый Раст» планируется осуществлять с шесть раз в месяц, до терминала компании в Новосибирске – четыре раза в месяц».

Вадим Павлов

Уголь поедет по правилам

Добывающим компаниям Кузбасса выделили квоты на восточное направление

Минэнерго РФ сформировало первый план экспортных перевозок угля железнодорожным транспортом в восточном направлении. С августа ОАО «РЖД» начнёт вывозить сырьё по квотам, которые распределило министерство.

Соответствующий документ размещён на официальном сайте Министерства энергетики РФ – minenergo.gov.ru.

Как сообщил «Гудку» начальник Кузбасского ЦФТО Западно-Сибирской железной дороги Евгений Гулякин, по квотам будут согласовываться объёмы перевозок с грузоотправителями.

«Данные, которые предоставило Минэнерго, используются для согласования объёмов перевозки угля между перевозчиком и грузоотправителями. Несмотря на то что министерство разместило на своём сайте окончательные квоты, ОАО «РЖД» обязано за 15 дней до начала периода перевозок уведомить всех грузовладельцев (о предоставленных квотах. – Ред.), что мы и сделали», – отметил он.

В пресс-службе Минэнерго пояснили «Гудку», что план экспортных перевозок делится на две составляющие – плановый К1 (объём перевозки угля в терминалы (порты), рассчитанный в рамках распределения на I этапе) и плановый К2 (объём перевозки угля в терминалы (порты) и железнодорожные пункты пропуска, рассчитанный в рамках распределения на II этапе).

«Собственно, сумма двух объёмов даёт общий план на месяц», – отметили в пресс-службе.

На август он составляет 2096 вагонов в сутки.

Евгений Гулякин добавил, что Минэнерго согласовывает 50% угольных заявок в обычном порядке (К1), а оставшиеся 50% – пропорционально поставкам на незагруженное западное направление (К2), то есть чтобы получить дополнительный объём на восток, нужно ехать ещё и на запад.

«К1 уже согласован с перевозчиком по форме ГУ-12 (заявка на перевозку грузов. – Ред.) в ЭТРАНе (автоматизированная система подготовки и оформления перевозочных документов. – Ред.), и этот объём уже можно вывозить», – сказал он. К2 будет согласован до начала августа.

Как ранее сообщал «Гудок», принцип распределения квот на перевозку на Восточном полигоне в Минэнерго предлагается следующий. Сначала учитывается потенциальный общий объём перевозки угля с разных станций отправления на восток в порты и на железнодорожные пункты пропуска. Потом для каждого грузовладельца учитываются несколько факторов: объёмы отправки угля за предыдущие три-четыре месяца на Восточном полигоне и объёмы перевозок на других направлениях (морские порты Северо-Запада, Азово-Черноморского бассейна и объёмы перевозок на железнодорожных станциях внутри страны). Больше заявок удовлетворят у тех экспортёров, которые используют в своей логистике не только Восточный полигон, но и иные направления. Грузоотправители, у которых перевозок на западном направлении или внутри страны не было, получат нулевой коэффициент. То есть эти грузовладельцы не получат удовлетворения заявок на Восточном полигоне.

Согласно плану экспортных перевозок угля железнодорожным транспортом в восточном направлении на август Минэнерго выделило квоты 19 компаниям на I этапе и 33 – на II этапе. К примеру,

«СУЭК-Кузбасс» получил разрешение на вывоз 277,6 и 165,4 вагона в сутки соответственно, а «Кузбассразрезуголь» (КРУ) – 227 и 193. Также доступ к инфраструктуре получили «Южный Кузбасс», «СДС-Уголь», Кузбасская топливная компания, «Сибантрацит» и другие.

По словам директора по портовым и железнодорожным проектам ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» Ирины Ольховской, СУЭК сможет сохранить объём вывозимой продукции за счёт введения квот, также, возможно, погрузку сохранит «Евраз», а у КРУ произойдёт снижение.

По словам заместителя генерального директора по логистике СУЭК Дениса Илатовского, принятая методика отражает прозрачный механизм планирования, который нацелен на равномерную загрузку сети РЖД и распределение ограниченных пропускных способностей холдинга.

По данным СУЭК, за 5 месяцев 2020 года предприятие («СУЭК-Кузбасс») смогло нарастить объём в западном направлении на 27%, или 1,3 млн тонн (до 6,274 млн тонн), за счёт чего и получило квоты на II этапе.

Остальные угольные компании, которые получили квоты от Минэнерго, на момент сдачи номера не смогли ответить на вопросы «Гудка».

Согласно оперативным данным ОАО «РЖД», погрузка каменного угля на экспорт в июне перешла к росту впервые с начала 2020 года. Она составила 16 млн тонн (+1,9% к прошлому июню).

При этом рост экспортных перевозок обеспечен прежде всего за счёт увеличения объёмов отправок в адрес припортовых станций Северо-Кавказской дороги (на 17,9%).

Ксения Потаева

Под гордым флагом

Как ВМФ готовится к главному морскому параду

Текст: Юрий Гаврилов

В Финский залив зашли большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и атомный подводный ракетоносный крейсер "Орел" Северного флота. По словам главкома ВМФ Николая Евменова, их экипажи будут участвовать 26 июля в главном военно-морском параде.

"В ближайшие дни отряд приступит к мероприятиям по плану подготовки к параду", - сказал адмирал после совещания в Адмиралтействе, где обсуждали готовность акватории Кронштадтского рейда к временному базированию кораблей крупного водоизмещения. На этом совещании главкому доложили, что команды БПК "Вице-адмирал Кулаков" и атомного подводного ракетного крейсера "Орёл" во время межфлотского перехода отработали ряд корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне, провели тренировки по обмену сигналами в ночное и дневное время и по борьбе за живучесть. "С вахтенными офицерами и штурманами были проведены контрольные занятия познанию навигационных особенностей плавания в акватории Балтийского моря", - сообщили в Минобороны РФ.

Главком потребовал от флотских командиров максимально эффективно и тщательно отнестись к подготовке большого военно-морского парада. Тренировки к нему на Кронштадском рейде и на Неве начнутся уже во вторник. А в Финском заливе торжественный проход уже "проиграли" малые ракетные корабли "Советск", "Великий Устюг", "Мытищи", корабли противоминной обороны "Владимир Емельянов" и "Александр Обухов", новейшие противодиверсионные катера "Юнармеец Дагестана", "Юнармеец Татарстана"", " Юнармеец Заполярья", "Юнармеец Поморья" и "Валерий Федянин"… В общей сложности - это около 20 кораблей и катеров.

Напомним, что в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте должны участвовать 46 кораблей, подводных лодок, 42 воздушных судна и более 4 тысяч военнослужащих.

В конце июня на селекторном совещании в Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу сказал, что по случаю Дня Военно-морского флота также предусматривается провести военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском порту Тартус. "Всего в торжествах будет задействовано порядка 200 боевых кораблей различных классов, свыше 100 единиц боевой техники, до 80 воздушных судов и около 15 тысяч военнослужащих", - сообщил министр.

Шойгу обратил особое внимание на необходимость строгого соблюдения всего комплекса противоэпидемических мер с тем, чтобы исключить любые риски для здоровья участников военно-морских парадов.

Лайнер с пустыми каютами

Круизные теплоходы поплыли по Волге. Но путешественников пока немного

Текст: Элина Труханова

Из-за COVID-19 круизная навигация на Волге в этом году началась с опозданием на два месяца, что не могло не сказаться на турпотоке и коммерческих планах на сезон. Но даже после открывшейся возможности наконец поплыть по волнам многопалубные лайнеры вынуждены брать на борт меньшее число пассажиров, чем способны вместить. Соответственно, и музеи получают сокращенное количество посетителей.

Меньше туристов, больше экскурсоводов

В Ярославль первый круизный теплоход прибывает обычно в конце апреля. В этом году он приплыл 25 июня - четырехпалубный "Ф.И. Панферов" из Казани. По-настоящему же, то есть с несколькими причаливаниями в день, круизная навигация началась здесь только с 1 июля.

- В основном из Москвы идут, из Нижнего Новгорода, Казани, Самары, - рассказывает директор Ярославского бюро путешествий и экскурсий Светлана Даниленко.

По ее словам, люди покупали путевки в круизы начиная с октября прошлого года, когда были хорошие скидки, поэтому пришлось переносить даты путешествий на более поздние летне-осенние месяцы. Хотя и это не всегда решает проблему, потому что с полной загрузкой теплоходы сейчас пока не ходят.

- Ну, вот планировался у нас на завтра теплоход на 240 пассажиров, а разрешили только на 180, - поясняет директор туркомпании. - Их, как гостиницы, запрещено загружать больше чем на три четверти.

Да и на борту особенно не расслабишься: шведские столы отменены, питание в две смены за столами, расставленными не ближе чем в полутора метрах друг от друга. Маски, измерение температуры, в том числе на выходе с судна на причалы, строгие "допуски": на улице разрешено наслаждаться красотами в группах примерно по десять человек, в помещениях музеев - не больше пяти человек на одной экскурсии.

Чтобы развести все эти потоки, хотя и заметно сократившиеся, туркомпаниям и музеям пришлось привлекать дополнительных экскурсоводов, что с экономической точки зрения, конечно, невыгодно, а с организационной - непросто. Но лучше так, чем ничего, признаются представители турбизнеса.

Отдыхающие в общем и целом тоже не ропщут: все так устали от самоизоляции, что рады любой "вылазке" в незнакомое доселе место и даже просто возможности пообщаться.

Переводчики и матросы не требуются

В городах Ярославской области, по данным регионального департамента туризма, в 2019 году круизные теплоходы причаливали в общей сложности около 2,5 тысячи раз. На них путешествовали 360 тысяч туристов, в том числе 180 тысяч - иностранных. Такие суда принимают Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Мышкин, Углич и курорт "Ярославское взморье".

В нынешнем сезоне на Верхней Волге иностранцев не будет совсем. Что заметно скажется не только на круизном, но и на других видах туризма. Например, по словам Светланы Даниленко, их компании зарубежные путешественники давали 60 процентов всего объема. В этом же сезоне многие теплоходы, обслуживающие иностранцев, даже не вышли из затонов.

- Объемы нагнать не получится при всем желании, - не строит иллюзий представитель турбизнеса. - Но хоть немного поправить финансовое положение за оставшееся время навигации мы сможем. Кроме того, у нас много направлений работы: и на наш юг отправляем людей, и за границу, и школьниками занимаемся. Весь интурист московский принимаем полностью. Объемы у нас очень большие, но сейчас просели по всем статьям. Пришлось взять кредит под два процента при условии, что никто из сотрудников сокращен не будет. Думаю, продержимся.

Руководитель направления "Пассажирские перевозки" Ярославского речного порта Андрей Жальнин, сравнивая нынешнюю и прошлогоднюю круизную активность на Волге, тоже ситуацию не приукрашивает:

- Навигация началась, но в малых объемах. В прошлом году у нас ежедневно было минимум по шесть причаливаний, обычно - по 10-12. А нынче самое большее - четыре захода, и то не каждый день. Примерно треть от обычных объемов, если не меньше.

При этом доход порта тоже напрямую зависит от количества пришвартовавшихся судов, потому что, помимо причальных сборов, он складывается, например, из обработки лайнеров самоходной очистительной станцией. То есть специальным плавучим судном, которое забирает с теплоходов сточные и подсланевые (загрязненные нефтепродуктами) воды, а также сухой мусор, после чего вывозит все это к специальному причалу для дальнейшей транспортировки и утилизации.

- Из-за небольшого объема работы у меня сейчас вместо восьми матросов работают четыре, вместо четырех диспетчеров - два. Мы просто не вызываем людей на работу, пока объемы не восстановятся. Но они в эту навигацию не восстановятся, конечно, - делает прогноз Андрей Жальнин.

Плюс на минус

В Тверской области, у истока Волги, первый теплоход нынче встретили 27 июня - в Тверь прибыл "Александр Бенуа". 30 июня круизная навигация стартовала в Калязине. Кроме того, многопалубные теплоходы иногда причаливают в Весьегонске. В министерстве туризма региона рассказали, что больше всего лайнеров в навигацию обычно заходит в Калязин - примерно две сотни. В Твери останавливается около ста судов, в Весьегонске - 10-15. Всего же за 188 навигационных дней 2019 года, например, регион посетили больше 39 тысяч круизных туристов, что оказалось на 10 процентов больше, чем годом раньше. Рост закономерно ожидался и в 2020-м. Но вмешалась пандемия... В результате в самый "круизный" тверской город Калязин, по прикидкам гендиректора местной туркомпании "Пилигрим" Елены Михасик, летом - осенью зайдут ориентировочно всего 60-70 теплоходов, не больше.

- Осталось три месяца навигации, круизным компаниям очень непросто сейчас, требования Роспотребнадзора к ним достаточно суровые по организации путешествий, они переделывают все расписания, можно сказать, "с колес", - говорит Елена Михасик.

Остается уповать на будущее (без COVID-19), в котором, кстати, Тверская область имеет все шансы стать центром речного туризма для всего Волжского бассейна. В правительстве региона сообщили, что проект создания туристско-рекреационного кластера "Волжское море" - единственный в ЦФО - вошел в федеральную программу развития культуры и туризма. Якорным объектом кластера будет транспортно-логистический узел, который свяжет Ленинградский вокзал Москвы с курортом "Завидово" и Московским морем. Планируется строительство железнодорожного вокзала с прямой веткой от основного железнодорожного пути Москва - Санкт-Петербург, а также нового речного порта, аналогичного Московскому речному порту, с современной инфраструктурой и большим трафиком. Общий объем бюджетных инвестиций в проект составит один миллиард 852 миллиона рублей, внебюджетных ассигнований - больше шести миллиардов. Реализация проекта уже началась.

Компетентно

Юлия Рыбакова, директор департамента туризма Ярославской области:

- У нас в регионе есть шесть точек, где причаливают круизные суда. Но мы работаем над увеличением их количества. Это, конечно, усилит конкуренцию между городами, но и создаст разнообразие в представлении о Ярославской области. Вся проблема - в финансировании. К сожалению, соответствующих целевых программ пока не существует. Но мы ждем, что в связи с принятием стратегии развития туризма в РФ, где круизный туризм тоже заявлен, появятся инвестиции с федерального уровня, что нам в этом деле поможет. Кроме того, мы наращиваем внутренние водные перевозки, работаем над тем, чтобы у нас появились разные локальные маршруты. Например, в Ярославле второй сезон прекрасно работает и востребована у населения яхта виртуальной реальности. Тутаев приобрел свой небольшой теплоход "Борис Кустодиев", который может работать и на переправе с одного берега Волги на другой, и на реализации туристических программ. Есть идеи и в Рыбинске. Когда администрация города в прошлом году запустила прогулочный кораблик до села Хопылево, где восстанавливается храм, в котором был крещен адмирал Федор Ушаков, уже в июне все билеты были раскуплены до конца лета. Водные прогулки, путешествия очень востребованы, и мы видим перспективу расширения этого сегмента в том числе за счет развития внутренних водных маршрутов.

Аграрии будут с маржой

Высокие цены на зерно и масличные культуры на мировом рынке обещают отрасли прибыли

Текст: Александр Гавриленко

В России начинается массовая уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. Ситуация в стране крайне неоднородна: основные зерновые регионы юга, например, существенно пострадали от засухи.

На мировом рынке продовольствия все сильнее раскачиваются "ценовые качели", а Минсельхоз РФ намерен продолжить практику квотирования зернового экспорта. Тем не менее цены на сельхозпродукцию даже сейчас, в разгар уборочной кампании, близки к максимальным значениям (стоимость подсолнечника на прошлой неделе вообще побила исторический рекорд). А значит, в этом сезоне сельхозпроизводители, судя по всему, смогут неплохо заработать.

Как говорится в июльском прогнозе аналитического центра "Русагротранс", в ЮФО и СКФО соберут на 12 процентов меньше пшеницы, чем в прошлом году, - 28 против 31,8 миллиона тонн.

- Падение производства в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в меньшей степени в Ростовской области будет частично компенсировано ростом валового сбора в Волгоградской области, - говорит руководитель аналитического центра компании Игорь Павенский. - Урожайность на Кубани и Ставрополье существенно ниже, до минус 30 процентов, но мы рассчитываем, что разрыв с прошлым годом сократится в ближайшие пару недель за счет более урожайных полей и составит около 20 процентов.

- В тех регионах, где в мае пролились дожди, урожай будет хороший. В Ростовской области, например, сильно пострадали восточные районы. Климат там практически полупустынный, и часто урожай пропадает из-за недостатка влаги. Зато в центральных районах и на юге области соберут не меньше, чем в прошлом году, - уверен фермер Роман Алейников. - Честно говоря, небольшой урожай зерна для финансового состояния фермера, может быть, даже лучше. В таком случае цены выше, выше и доходность с гектара. Кроме того, большой урожай еще нужно убрать, привезти, высушить, сохранить и так далее. Если к тому же закупочная цена невысокая, то совсем печально. Ну и, конечно, на нас сильно влияют глобальные экономические процессы. В США в этом году решили больше сеять кукурузы, значит, спрос на пшеницу в мире будет повыше. Для нас это хорошо.

По прогнозу министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, в целом по стране будет намолочено порядка 122,5 миллиона тонн зерна (в том числе до 75 миллионов тонн пшеницы, то есть примерно на уровне прошлого года). По его словам, это позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны и увеличить экспорт. Тем не менее власти намерены продолжить практику квотирования. Правда, они учтут негативный опыт с неполными таможенными декларациями, когда квота была "досрочно" выбрана участниками рынка, и часть экспортеров какое-то время не могла отгрузить зерно по заключенным ранее контрактам. Модель будут совершенствовать, заявил министр.

Вводить экспортные пошлины на зерно Минсельхоз не намерен, также отметил глава ведомства: аграриям нужно дать возможность заработать. Хотя опрошенные фермеры Кубани и Ростовской области считают, что квоты тоже негативно отразятся на их доходах.

- Судите сами. Если объемы экспорта будут большими, то квота будет выбрана, и непроданное зерно останется у нас в хозяйствах. Закупочные цены в таком случае упадут, мы не сможем продать на тех условиях, которые будут у наших конкурентов на мировом рынке. Я искренне не понимаю, зачем ограничивать вывоз зерна, если мы при всем желании не сможем потребить за год внутри страны даже 60 миллионов тонн (с учетом производства кормов, потребностей мукомолов и так далее). Если мы соберем 120 миллионов тонн, то без проблем можем продать половину за рубеж, - говорит один из опрошенных фермеров на условиях анонимности.

Засушливое лето может внести коррективы и в урожай масличных. Правда, аналитики не спешат существенно пересматривать прогнозы: снижение урожайности частично будет компенсировано расширением посевных площадей. В итоге, по прогнозам Масложирового союза России, в этом году будет собрано около 13 миллионов тонн подсолнечника, около пяти миллионов тонн сои и 2,3 миллиона тонн рапса.

Производителей подсолнечника тоже беспокоят ожидаемые ограничения экспортных поставок. И они опасаются, что не смогут продать выращенную продукцию по выгодной цене внутри страны. Однако многие эксперты считают, что защитные меры в период нестабильности мировой экономики - необходимый шаг для обеспечения продовольственной безопасности. Федеральные власти думают и о том, как сохранить ценовой баланс на рынке, ведь если аграрии начнут бесконтрольно вывозить сырье, то отечественные заводы столкнутся с его дефицитом, что в итоге ударит по ценам на подсолнечное масло.

- Более того, экспортировать переработанную продукцию, в данном случае масло и шрот, более выгодно для страны, чем вывозить сырье. По нашим оценкам, в этом сезоне рентабельность производства подсолнечника будет от 60 до 80 процентов. В 10 раз выше, чем у переработчиков, - говорит исполнительный директор ГК "ЭФКО" Сергей Иванов. - И государство обязано сохранять некий отраслевой баланс. В 2008 году я не верил, что Россия когда-нибудь сможет производить 10 миллионов тонн масличных. А сейчас не сомневаюсь, что через пять-восемь лет перешагнем отметку в 40 миллионов, оставив далеко позади нашего главного конкурента на Причерноморском рынке - Украину. А еще выйдем на самообеспеченность соей и начнем экспортировать соевый шрот. Но это возможно только при условии, что внутренние мощности будут достаточно загружены своим, отечественным сырьем.

Комментарий

Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России:

- Ни одна культура не дает такой стабильно высокой маржи, как подсолнечник и соя. Цена на подсолнечник сегодня на внутреннем рынке доходит до 30 тысяч рублей за тонну. Для сравнения: пшеница продается за 12 - 12,5 тысячи рублей за тонну при отгрузке в южных портах, кукуруза еще дешевле, а рынок сахара вообще переживает тяжелейшие времена в условиях перепроизводства. То есть производитель подсолнечника гарантированно получает высокий доход даже без экспортных отгрузок.

Слабый колос

Хозяйства Ставрополья из-за засухи и весенних заморозков работают с минимальной рентабельностью

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В крае подходит к концу уборка колосовых культур. И уже сейчас ясно, что регион, который в предыдущие годы бил рекорды по показателям, в этом недополучит треть от урожая 2019-го. По последним данным ставропольского министерства сельского хозяйства, намолот составил около 4,35 миллиона тонн, то есть регион точно сможет обеспечить зерном себя.

Что касается финансовой составляющей, аграрии надеются выйти хотя бы "в ноль". Всему виной - капризы природы, которые усугубила низкая сезонная цена на зерно. По словам главы министерства Владимира Ситникова, в этом году погода преподнесла аграриям практически все возможные неприятные сюрпризы - заморозки в апреле, засуху в конце весны и в начале лета, а потом град и ливни:

- Во время формирования урожая 2020 года возникла беспрецедентная ситуация. Два раза вводился режим ЧС из-за засухи и заморозков. Это происходило на фоне локального градобития и ливней. В целом пострадало 1900 сельхозпредприятий, потеряны посевы более чем на 220 тысячах гектаров.

Ситников также добавил, что значительный вклад в уборочную кампанию внесли крестьянско-фермерские хозяйства, которые в последнее время значительно увеличили свою долю в общем урожае. Однако, как заявил председатель совета Ассоциации КФХ Ставрополья Василий Лопатин, в этом году урожай и у них сократится на 30 процентов по сравнению с прошлогодним.

- Надеемся собрать шесть миллионов тонн без учета кукурузы, с ней ситуация пока непонятная. Сейчас стоит сильная жара, - поясняет Лопатин. - Наш регион всегда отличался недостаточным увлажнением почвы, но в этом году аграриев сильно подкосило то, что засуха совпала с долгими весенними заморозками. Двойной отрицательный эффект и дал такой результат.

По прогнозам, ниже прошлогоднего будут урожаи поздних культур - сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы.

- На то, чтобы заложить урожай следующего года, зерна хватит. Но если повторится история с погодой, то это может роковым образом сказаться на сельском хозяйстве в крае. Поэтому, думаю, будем менять севооборот, закладывать больше бобовых культур, которые улучшают питание почвы - гороха, нута, сои, - добавил Лопатин.

По его словам, другой негативный фактор - низкая цена на зерно. Она сейчас даже меньше прошлогодней - 11 рублей за килограмм пшеницы и девять - за килограмм ячменя. Но сельхозпроизводители повлиять на рыночную ситуацию не могут.

- Когда крестьянам срочно нужны деньги, мы продаем урожай на 40 процентов дешевле. В конце этого года и в начале следующего цена будет 14 рублей. Но как нам хранить продукцию и не реализовывать ее, когда нужно платить зарплаты и налоги, закладывать новые посевы? Если бы в течение года сохранялась стабильная цена, нам было бы проще. А так нас в этом году природа наказала, и еще перекупщикам отдадим часть заработанного, - посетовал представитель фермеров.

Он пояснил, что все эти обстоятельства привели к тому, что рентабельность хозяйств составит всего пять процентов - это очень низкий показатель. Выходом из ситуации может стать создание кооператива, который бы занялся экспортом зерна за рубеж.

- Поднимать цену на внутреннем рынке нам бы не хотелось - это может увеличить стоимость мучной продукции, в первую очередь хлеба. А народ у нас не такой богатый, чтобы еще и переплачивать за товары первой необходимости, - считает Лопатин. - Значит, нужно увеличивать экспорт. Но и здесь свои трудности - необходимо оформлять лицензию на данный вид деятельности. Без нее нас к портам Новороссийска и Азова не допустят.

Говорить о прибыли уже не приходится, поддерживает главу ассоциации фермер из Андроповского района Сергей Карпов. Он называет этот год одним из самых тяжелых за последние десятилетия:

- Давно на долю тех, кто занимается сельским хозяйствам, не выпадали такие трудности. По урожаю пшеницы нам бы выйти "в ноль". Каких-то сверхдоходов не ждем. Засуха и заморозки сделали свое дело - намолота едва хватит, чтобы рассчитаться с долгами и выплатить зарплату. Спасибо, что нам помог самолет Росгидромета, который нагнал дождевые тучи в начале лета. Конечно, полностью насытить поля влагой не удалось, но и то, что было сделано, позволило нам хотя бы не стать банкротами.

А как у соседей

В борьбе с засухой на богарных площадях (там, где не используется искусственное орошение) аграрии Дагестана делают ставку на чистые пары. В нынешнем году зерноводы республики столкнулись с теми же проблемами, что и их ставропольские коллеги. За последние месяцы выпало крайне мало осадков, не способствовала накоплению влаги и малоснежная зима. К примеру, за весь июнь в Сергокалинском районе Дагестана выпало всего шесть миллиметров осадков при среднемноголетней норме 40 миллиметров. Пострадали значительные площади озимых и яровых зерновых, урожайность на отдельных полях не превышает 7 - 10 центнеров с гектара, а само зерно невысокого качества.

Тем не менее, при совершенно одинаковых условиях на посевах, размещенных по соседству под чистым паром, урожайность превышает 16 - 17 центнеров с гектара. Чистый пар представляет собой поле, которое на протяжении определенного периода до сева озимой или яровой культуры поддерживается в свободном от растений виде путем культивации. И таких площадей на территории района уже немало.

Если раньше у многих хозяйственников вызывало недоумение предложение оставлять поля на "отдых", то теперь приходит понимание, что без чистого пара не будет урожая. Сегодня площадь паровых полей в районе превышает 2200 гектаров, что составляет около трети зерновой севооборотной территории.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарипа Шарипова, в последние годы снижение влагообеспеченности земель требует адаптации земледелия. Во-первых, надо выбирать районированные засухоустойчивые сорта, которые выручают при прочих равных условиях. Во-вторых, необходимо обязательно вносить минеральные удобрения, в том числе в виде подкормок. В-третьих, нужно вводить севообороты с обязательным отведением полей под чистый пар.

- Общеизвестная агрономическая истина гласит, что в районах недостаточного увлажнения чистый пар является способом накопления влаги в почве ко времени сева озимой или яровой пшеницы. К тому же на таких территориях резко сокращается количество вредителей и возбудителей болезней, существенно увеличивается полезная микробиологическая активность почвы, - отметил Шарипов.

Справка "РГ"

С 2001 года в России для регулирования внутренних цен осуществляются государственные интервенции по закупке и продаже зерна. Осенью после поступления урожая на рынок цены снижаются, поэтому государство закупает зерно у аграриев, чтобы поддержать их. А зимой и весной государство продает зерно из интервенционного фонда, чтобы не допустить роста цен.

Нефть и газ в июне 2020

Ежемесячный обзор нефтяного рынка и нефтегазовой отрасли

Рынок нефти. Цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель уже в этом году

В июне цены на нефть продолжали расти, но темпы роста были медленнее, чем в мае. Так, цена Brent в июне повысилась на 7,7% до $41,51 за баррель, преодолев психологически важные уровни в $40-41 за баррель. За июнь цена техасской WTI повысилась больше, на 11%, до $39,61 за баррель. На встрече стран-участниц ОПЕК+ было решено продлить действующую квоту на сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в день до 1 августа, что оказало неплохую поддержку нефтяным ценам. Однако рост в июне сдерживало то, что не все участники соглашения ОПЕК+ дисциплинированно придерживались соблюдения квот. В первую очередь это касалось Анголы и Ирака. Напомним, что по итогам мая страны-участницы ОПЕК+ смогли исполнить сделку только на 87% от плана, сократив добычу всего на 8,4 млн баррелей в день вместо запланированных 9,7 млн б/с.

На заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в середине июня министры стран-участниц соглашения решили, что отстающие страны должны представить графики выполнения квот по сокращению добычи, и это оказалось краткосрочным позитивом для рынка нефти.

Другой вопрос заключался в том, смогут ли США присоединиться к ОПЕК+ или начать сокращать добычу самостоятельно, ведь без сокращения добычи в США, которые стали в начале 2020 года крупнейшим нефтедобытчиком мира, усилия ОПЕК+ по сокращению производства окажутся малоэффективными.

Однако в США добыча нефти в июне сокращалась уже по естественным причинам.

Министерство энергетики США в июне обнародовало прогноз по сокращению добычи нефти в крупнейших нефтяных штатах в июле на 93 тыс. б/с до 7,62 млн б/с. Это произойдёт, считают в министерстве, из-за сокращения добычи сланцевой нефти. Прогнозы уже начали сбываться: ещё в мае западные СМИ сообщали, что около 100 американских сланцевиков не могут вернуть долги кредиторам. А количество активных нефтедобывающих платформ в США к концу июня сократилось до 188 единиц или до рекордного минимума 2009 года. Напомним, что в мае текущего года количество активных буровых установок в США превышало 220, а в июне 2019 года оно превышало 700.

В конце июня американскую и мировую нефтяную отрасль сотрясло важное событие: о банкротстве объявил один из крупнейших производителей сланцевой нефти в США, компания Chesapeake Energy. Дальнейшая судьба пионера американской сланцевой отрасли пока неясна: вероятно, что контроль над компанией получит один из кредиторов. Но уже ясно, что компания не сможет показывать прежних высоких финансовых результатов, так как ей теперь придётся жить в довольно затяжной период низких цен на нефть. А это негативный сигнал для рынка акций компании, и, в конечном счёте, для рынка акций других сланцевых компаний – инвесторы предпочтут вкладывать капитал в более доходные отрасли.

Ещё одним «бычьим» фактором для нефтяного рынка стала новость о том, что несколько крупных китайских корпораций намерены создать альянс по закупке нефти за рубежом.

Уже известно, что в альянс войдут Sinopec, Sinochem, PetroChina и CNOOC. Целью создания альянса является предотвращение ценовой войны между конкурентами на нефтяных торгах. Если такой альянс будет действительно создан, он окажется крупнейшим покупателем нефти на мировом рынке. Причём, как сообщают зарубежные СМИ, этот альянс в первую очередь намерен закупать в России нефть сорта ESPO, то есть нефть, поступающую в КНР по трубопроводу «Восточная Сибирь-Тихий океан».

Напомним, что агентство Bloomberg ранее сообщало, что в мае импорт нефти в Китай вырос до исторически рекордных уровней в 11,34 млн б/с. А из этого следует, что восстановление мирового спроса на нефть не за горами. Так, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в июне заявил в интервью, что, по прогнозам ОПЕК, восстановление баланса спроса и предложения на нефтяном рынке можно будет увидеть уже во втором полугодии 2020 года. В то же время не все эксперты разделают оптимизм ОПЕК.

Например, в Международном энергетическом агентстве считают, что сланцевую отрасль хоронить ещё рано, так как, если цены на нефть поднимутся в этом году уже до $45 за баррель и выше, в США начнётся восстановление сланцевой отрасли и, соответственно, проблема некоторого избытка предложения вновь будет на повестке дня. Однако в текущем году эксперты МЭА прогнозируют, что на нефтяном рынке может образоваться дефицит нефти в связи с беспрецедентно большим сокращением добычи нефти странами-участницами ОПЕК+ и резким подъёмом спроса на нефть в Китае и Индии.

Мы полагаем, что с учётом изложенных выше факторов цены на нефть к концу года могут подняться до $50 за баррель.

Однако путь на этот уровень будет неблизким и непростым: ведь пандемия Covid-19 пока ещё не исчерпалась, а отношения между Китаем и США всё ещё остаются напряжёнными, и эти факторы будут оказывать понижающее давление на цены.

Газовая отрасль. Появится ли «новый газовый ОПЕК»?

Июнь 2020 года для российской отрасли газодобычи не стал исключением из падающего тренда: в июне добыча газа в России снова упала до 47,697 млрд кубометров, что на 9,2% ниже, чем в мае текущего года и на 12,2% ниже, чем в июне 2020 года. По итогам 1 полугодия 2020 года объём добычи газа в годовом выражении снизился на 9,7% до 340,808 млрд кубометров, что было связано с погодными условиями и невысоким спросом на газ в условиях экономического кризиса в Европе.

Однако временное снижение спроса на газ не означает снижение потребности европейских стран в российском трубопроводном газе в будущем.

Видимо, руководствуясь именно экономической логикой, Датское энергетическое агентство (ДЭА) всё-таки выдало оператору «Северного потока-2» разрешение на использование новых трубоукладочных судов на строительстве завершающего датского участка газопровода. Теперь Nord Stream 2 сможет использовать в строительстве суда не только с динамическим позиционированием, как «Академик Черский», ныне находящийся в немецком порту Мукран, но и суда с якорным позиционированием, в том числе трубоукладочную баржу «Фортуна». Ранее ДЭА выступало против использования судов с якорным позиционированием в строительстве газопроводов, объясняя свою позицию требованиями к безопасности строительства, ведь на дне Балтийского моря остаётся довольно много неразорвавшихся снарядов со времён Второй мировой войны, создающих угрозу судам с якорным позиционированием. Однако такие трубоукладчики могут работать в связке с другими судами, имеющими динамическое позиционирование, как, например, «Академик Черский», за путешествием которого из Охотского моря в Балтийское через три океана ещё недавно наблюдал весь мир. При использовании сразу двух трубоукладчиков оператор проекта сможет завершить работу в запланированный срок – к концу 2020 года.

Правда, начало работ будет возможно не ранее августа – из-за периода нереста трески в Балтийском море и из-за особенностей датского законодательства: строительство газопровода можно начинать не ранее, чем истечёт срок для обжалования решения регулятора, то есть примерно месяц.

Тем временем в конце июня в мировой газовой отрасли состоялось ещё одно событие, которое не было замечено широкой общественностью. Речь идёт о первой видеоконференции, которую провели главы нефтяного картеля ОПЕК и Форума стран-экспортёров газа (ФСЭГ). Эту видеоконференцию в совместном релизе назвали первым заседанием технического комитета ОПЕК и ФСЭГ. Глава ФСЭГ Юрий Сентюрин заявил, что Форум стран-экспортёров газа видит ОПЕК как некую модель, которую ФСЭГ могла бы эффективно использовать. В свою очередь, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что две этих организации «имеют много общего».

В принципе, в дальнейшем речь могла бы идти об объединении этих двух организаций, хотя не ясно, стали бы они объединяться на базе ОПЕК, который имеет стаж и политический вес на мировом рынке углеводородов, включая газовый рынок, намного больше, чем появившийся несколько лет назад ФСЭГ с пока ещё неопределёнными задачами и функциями.

Пока спрос на нефть остаётся достаточно высоким, хотя и заметно сократившимся в период пандемии коронавируса, скорее всего, планы объединения форумов экспортёров нефти и газа так и останутся на бумаге.

Однако если из экологических, технологических или иных соображений импортёры нефти начнут уделять больше внимания природному газа как субституту менее экологичных бензина и дизельного топлива, то на повестке дня вновь появится вопрос о более тесной координации усилий экспортёров нефти и газа.

А тревогу экспортёров газа понять можно: спрос на природный газ в Европе в мае и июне упал до рекордно низких уровней, что привело и к падению цен на газ в Европе.

Так, отпускные цены Газпрома в начале июня на электронной площадке падали, по сообщению некоторых западных СМИ, до $80 за тысячу кубометров.

Резкий рост цен на нефть в мае-июне может впоследствии повлиять на рост цен на газ, которые обычно привязаны к цене нефти, однако не стоит ожидать, что в 3 квартале газ начнёт резко дорожать: поставщики газа не хотят терять свои доли на рынке и снижают цены.

Ценовую войну на европейском рынке пытается развязать Катар, поэтому довольно логичной в этом контексте выглядит прошедшая конференция глав ОПЕК и ФСЭГ: цены как на нефть, так и на природный газ надо регулировать. Пока представляется маловероятным, что ОПЕК и ФСЭГ сразу начнут координировать усилия по регулированию цен на газ, как только у экспортёров газа в Европу, прежде всего, у России, Алжира и Норвегии как поставщиков трубопроводного газа возникнут проблемы. Но в будущем такая координация действий стран-экспортёров газа, по нашему мнению, не исключена.

Рынок нефтегазовых акций. Нефтегазовые «фишки», кроме Татнефти, в июне показали динамику хуже рынка

В июне российский фондовый рынок взял передышку в росте и перешёл к стадии слабого понижения. Новости об ослаблении пандемии коронавируса и постепенной отмене связанных с эпидемией ограничений для бизнеса в июне оказались уже учтёнными в котировках акций. Негативом для рынка оказались опасения второй волны коронавируса, которая снова частично затронула Китай, а также США, страны Латинской Америки и ряд стран Азии.

Кроме того, на мировые финансовые рынки вновь вернулись опасения нового торгового конфликта или войны санкций между Китаем и США из-за принятия в Китае закона, который, по мнению американских конгрессменов и Госдепа, ограничивает права человека в Гонконге.

А продолжение роста цен на нефть на котировки большинства нефтегазовых акций в июне не повлияло.

За месяц индекс Московской Биржи снизился на 0,3%, до 2743,2 пунктов. Основным и почти единственным лидером роста в июне стали обыкновенные акции Татнефти, которые выросли в противовес снижению остального рынка, поскольку история этих котировок показывает их наибольшую чувствительность к направлению движения цен на нефть. Кроме того, Татнефть стала единственной из российских нефтегазовых компаний, которая не вышла в убыток по МСФО по итогам 1 квартала 2020 года.

Аутсайдером в нефтегазовом секторе по итогам напряжённого июня оказались акции Роснефти (-4,7%), вслед за ними достаточно сильно упали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-3,8%). Акции ЛУКОЙЛа подешевели за июнь на 0,7%, Газпром нефти – на 1,5%.

Акции газового сектора в июне чувствовали себя довольно плохо: бумаги Газпрома подешевели на 2,8%, НОВАТЭКа – на 2,5% на фоне снижения спроса на газ. Скорее всего, такая слабая динамика нефтегазовых «фишек» в июне была связана с публикацией слабых результатов по МСФО за 1 квартал 2020 года, в котором почти все российские нефтяные гиганты вышли в убыток. Привилегированные акции «Транснефти», которые нередко рассматриваются инвесторами как защитные бумаги на фоне падения рынка, в июне выросли против рынка, но всего на 0,4%.

Наталья Мильчакова, к.э.н., заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»

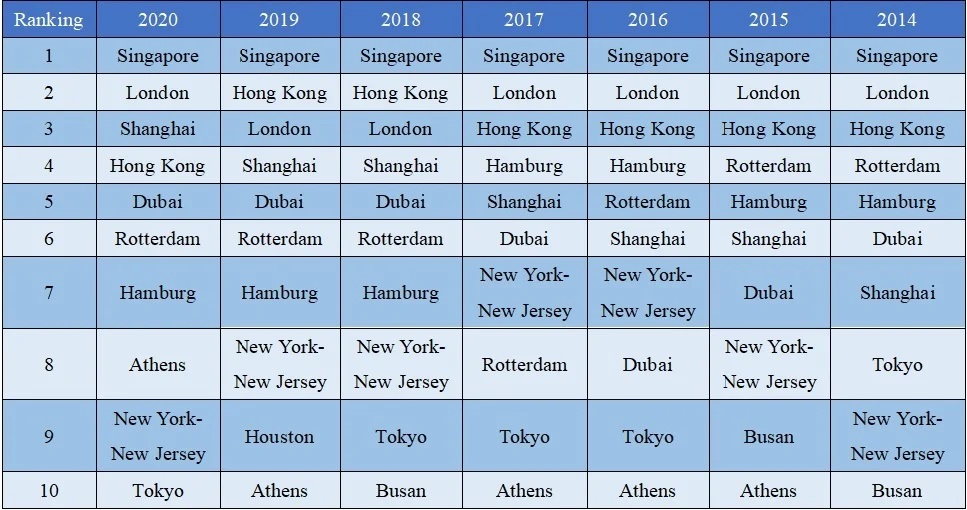

Шанхай поднялся на третье место в рейтинге мировых центров судоходства — после того как два года подряд занимал четвертое. Об этом свидетельствует представленный в субботу в Шанхае Индекс развития международных центров судоходства «Синьхуа-Балтия».

Этот индекс используется для оценки уровня развития мировых центров судоходства по таким критериям, как портовые условия, услуги судоходства и общая деловая среда.

На четвертое место впервые опустился Гонконг, пропустив вперед Шанхай. Первые два места заняли Сингапур и Лондон.

Всего в рейтинге представлены 10 городов, которые показали наилучшие портовые условия, услуги судоходства и деловую среду в этом году: Сингапур, Лондон, Шанхай, Гонконг, Дубай, Роттердам, Гамбург, Афины, Нью-Йорк и Токио.

Сингапур все эти годы был лидером рейтинга. Лондон два предыдущих года уступал «серебро» Гонконгу.

Шанхай поднялся на третье место в этом году благодаря обновлению оборудования, оптимизации цепочки поставок, росту числа клиентов и предложению высококачественных услуг доставки, а Афины достигли 8-го места благодаря участию в стратегической инициативе «Пояс и путь».

Еще в 2019 году, когда Шанхай занимал 4-е место в рейтинге, число партнеров группы порта достигло 629, при этом почти половина из 100 крупнейших контейнерных операторов мира открыла в Шанхае свои филиалы.

Масштабы судоходства Шанхая впервые превзошли показатели традиционного конкурента — Гонконга.

В докладе отмечается, что контейнерные перевозки в Азии, особенно в Восточной Азии, восстанавливаются.

По данным Международной ассоциации портов и гаваней (МАСПОГ, IAPH), пандемия вызвала цифровое преобразование процессов и улучшение обмена информацией в портах, что будет способствовать развитию внешней торговли.

Индекс развития Синьхуа-Балтийского международного центра судоходства был впервые представлен в 2014 году Китайской службой экономической информации (CEIS) информационного агентства Синьхуа и Балтийской биржей, и с самого начала получил статус международного влияния.

Вот как выглядела десятка лучших мировых центров судоходства с 2014 по 2020 годы.

Иран игнорирует санкции, отправляя нефтепродукты по всему миру

Генеральный директор департамента портов и морских перевозок южной провинции Хормозган Аллах-Морад Афифипур рассказал, что 279 судов, загруженных нефтепродуктами, были отправлены из южных портов страны в различные пункты назначения по всему миру с начала текущего 1399 иранского календарного года (20 марта).

Упомянув о санкциях США в отношении судоходной отрасли страны, а также об экспорте нефтепродуктов, Афифипур отметил, что благодаря мерам, принятым правительством, не только экспорт таких товаров не снизился, но также был зафиксирован рост на 2,79 процента. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

Он сказал, что с начала этого года до 5 июля, 331 судно загружало или разгружало свои грузы, состоящие из нефтепродуктов, в нефтяном терминале в порту Шахид Раджаи.

По словам чиновника, в настоящее время осуществляются проекты развития в южных портах страны, включая нефтяной терминал в порту Шахид Раджаи, для увеличения пропускной способности этих портов.

По словам Афифипура, такие меры, как привлечение инвесторов в нефтяной терминал Персидского залива, а также строительство трех новых постов нефтяного пирса, являются одними из важных проектов развития, осуществляемых портовой и морской организацией в этом году.

Эти проекты увеличат экспортные мощности нефтепродуктов из порта Шахид Раджаи более чем на 30 процентов в ближайшем будущем, подчеркнул он.

«Газпром нефть» впервые поставила арктическую нефть в Янтай-Китай

Маршрут танкера из Мурманска в катайский Янтай был проложен через арктические моря и три океана, переход для доставки груза продолжался 47 суток. Объем первой партии составил 144 000 тонн.

«Газпром нефть» осуществила первую поставку арктической нефти в Китай. Нефть сорта Novy Port доставлена в порт назначения Янтай.

«Успешный опыт реализации арктических сортов нефти на европейском рынке и глубокое понимание рынков АТР позволяют „Газпром нефти“ предлагать сорт Novy Port с уникальной схемой круглогодичной логистики азиатским партнерам. С учетом планов компании по расширению географии поставок арктической нефти развитие сотрудничества с покупателями Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона имеет для нас стратегическое значение», - говорит Анатолий Чернер, заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту.

«Газпром нефть» расширяет географию поставок арктической нефти рынками Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона

С начала экспорта в 2013 году нефти, добываемой в российской Арктике, компания поставила в страны Европы более 40 млн тонн нефти сортов ARCO (Приразломное месторождение) и Novy Port (Новопортовское месторождение). Развитие сотрудничества с ключевыми азиатскими переработчиками позволило «Газпром нефти» расширить направления поставок и включить в карту отгрузок арктической нефти Китай, экономика которого активно восстанавливается от последствий пандемии.

Для поставок нефти с арктических месторождений «Газпром нефть» использует уникальную транспортно-логистическую схему, обеспечивающую круглогодичный вывоз с минимальными затратами. Она включает в себя нефтедобывающую платформу «Приразломная», нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» в Обской губе, танкерный флот усиленного ледового класса, в том числе суда на СПГ-топливе, ледоколы сопровождения и рейдовый перевалочный комплекс в Мурманске. Эффективность и безопасность работы обеспечивает первая в мире цифровая система управления арктической логистикой «Капитан».

Маркетинг арктической нефти на зарубежных рынках и фрахтование танкеров для ее вывоза покупателям осуществляет дочернее предприятие «Газпром нефти» — Gazprom Neft Trading GmbH.

Ливийская NOC вновь объявила форс-мажор по экспорту нефти

Ливийская Национальная нефтяная компания (NOC) вновь объявляет форс-мажор по поставкам нефти из-за блокады экспорта, сообщается в релизе компании.

"Ливийская Национальная нефтяная компания (NOC) ... осуждает возобновленную блокаду на экспорт ливийской нефти... NOC вынуждена объявить форс-мажор на весь нефтяной экспорт из Ливии", - говорится в релизе.

Компания 10 июля сняла режим форс-мажор со всех портов для экспорта нефти. Первым судном, на которое была загружена нефть, стал танкер Kriti Bastion в порту Es Sider. Однако уже 11 июля вооруженные силы Халифы Хафтара распорядились остановить дальнейший экспорт, сообщает компания.

Кроме того, была остановлена добыча на нефтяном месторождении Амаль компанией Harouge Oil Operations, сообщили источники агентству Блумберг.

Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов. В стране продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

Первую арктическую нефть поставила «Газпром нефть» в Китай

144 тыс. тонн арктической нефти сорта Novy Port впервые поставила «Газпром нефть» в Китай, говорится в пресс-релизе компании. Нефть доставлена в порт назначения Янтай.

Сообщается также, что «Газпром нефть» с начала экспорта нефти, добываемой в российской Арктике, поставила в страны Европы более 40 млн тонн нефти сортов ARCO (Приразломное месторождение) и Novy Port (Новопортовское месторождение). «Развитие сотрудничества с ключевыми азиатскими переработчиками позволило „Газпром нефти“ расширить направления поставок и включить в карту отгрузок арктической нефти Китай, экономика которого активно восстанавливается от последствий пандемии», — отмечается в релизе.

Транспортно-логистическая схема «Газпром нефти» включает в себя нефтедобывающую платформу «Приразломная», нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» в Обской губе, танкерный флот усиленного ледового класса, в том числе суда на СПГ-топливе, ледоколы сопровождения и рейдовый перевалочный комплекс в Мурманске, уточняют РИА Новости. Эффективность и безопасность работы обеспечивает первая в мире цифровая система управления арктической логистикой «Капитан».

Маршрут танкера из Мурманска в Янтай был проложен через арктические моря и три океана. Переход для доставки груза продолжался 47 суток.

«Успешный опыт реализации арктических сортов нефти на европейском рынке и глубокое понимание рынков АТР позволяют „Газпром нефти“ предлагать сорт Novy Port с уникальной схемой круглогодичной логистики азиатским партнерам. С учетом планов компании по расширению географии поставок арктической нефти развитие сотрудничества с покупателями Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона имеет для нас стратегическое значение», — приводятся в сообщении слова замгендиректора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолия Чернера.

Маркетинг арктической нефти на зарубежных рынках и фрахтование танкеров для ее вывоза покупателям осуществляет дочернее предприятие «Газпром нефти» — Gazprom Neft Trading GmbH.

Вновь объявила форс-мажор по экспорту нефти ливийская NOC