Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Интервью директора департамента внешнеэкономических отношений минэкономразвития России Е.В. Даниловой «Французские инвестиции в Россию – «спектр возможностей огромен», тематическое приложение «Страна-партнер» к еженедельнику «Экономика и жизнь» № 20, Франция и Россия – перспективы сотрудничества. Хорошо, но мало. Франция – один из важных экономических партнеров для России, но ее инвестиции в нашу экономику могли бы развиваться интенсивнее, малый и средний бизнес – проявлять больше активности, а положительный экономический опыт Франции нам еще предстоит перенимать. О том, что делается в этом направлении и над чем следует работать, рассказывает Елена Владимировна Данилова, директор Департамента внешнеэкономических отношений министерства экономического развития и торговли РФ.• Как Вы оцениваете динамику развития экономических отношений России и Франции? В каких сферах сотрудничество эффективно и могут ли эти объективные приоритеты измениться?

Экономические отношения между Россией и Францией подкреплены активным политическим взаимодействием на самом высоком уровне и находятся на подъеме. Проведена реформа Межправительственного совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК), позволившая придать этому органу необходимую гибкость в принятии решений, сосредоточиться на приоритетных направлениях сотрудничества и усилить взаимодействие предпринимателей двух стран. Активно работают представительства по торгово-экономическим вопросам: Торгпредство России во Франции и Экономическая миссия Франции в Москве.

За последние 5 лет объем взаимной торговли между Россией и Францией вырос в 2,5 раза. В 2005г. товарооборот составил 9,8 млрд.долл.(на 30% больше по сравнению с показателем 2004г.), в т.ч. экспорт российских товаров во Францию – 6,1 млрд.долл. (на 38% больше), импорт французских товаров в Россию – 3,7 млрд.долл. (на 19% больше). Структура российского экспорта во Францию традиционна для нашей торговли с развитыми странами и сохраняет свою сырьевую направленность. Ее основу – 84,5% – составили в 2005г. товары ТЭК; продукция химической промышленности (6,5%), черных металлов (2,4%), древесины (1,2%). Хотелось бы, конечно, чтобы на французский рынок активнее выходили российские производители готовых изделий и чтобы во взаимную торговлю интенсивнее вовлекались предприятия малого и среднего бизнеса.

Французский экспорт в Россию, по данным МЭРТ, составляют машины и оборудование (27%), парфюмерная и фармацевтическая продукция (14,0%), продовольственные товары (12,3%), товары химической промышленности, пластмассы, каучук (12,0%), продукция автомобильной промышленности (9,0%), летательные аппараты (7,5%), бытовые приборы (6,0%).

Экономическое сотрудничество не сводится к торговле. Все большее значение приобретают совместные проекты в наукоемких сферах. Это, прежде всего, авиакосмическая область, где российские и французские предприятия вместе разрабатывают двигатель и другие комплектующие для российского регионального самолета, а также сотрудничают по запуску спутников. Широкие перспективы открываются в области развития особых экономических зон, с упором на их инновационный потенциал. Достигнута договоренность о совместной реализации проекта по переводу российского телерадиовещания на цифровой формат. Эти направления приоритетны, и мы надеемся, что вектор развития экономических отношений России и Франции не изменится.

• Самые яркие примеры успешной реализации французских инвестиционных проектов в России?

Прямые французские инвестиции в российскую экономику в 2005г. составляли 905 млн.долл., частично проходя через зарубежные филиалы этих компаний. Мы считаем, что потенциал инвестиционного сотрудничества используется недостаточно.

Для российского потребителя французские инвестиции достаточно узнаваемы: «патриарх» пищевой промышленности «Данон», один из лидеров розничной торговли «Ашан», активно развивающий сеть своих гипермаркетов. В апр. 2005г. на базе совместного предприятия «Автофрамос» в Москве началось производство автомобилей Рено «Логан». Компания «Мишлен» открыло в Московской обл. завод по производству шин. Много успешных проектов ведется в нефтегазовой сфере, в строительстве, в черной металлургии. При участии компании «Тоталь» ведется добыча нефти на Харьягинском месторождении в Ненецком автономном округе. Компании «Электрисите де Франс» и «Росэнергоатом» реализуют проект по повышению уровня безопасности на энергоблоке № 2 Калининской АЭС. Компании «Арселор» и ОАО «Северсталь» создали в Череповце совместное предприятие «СеверГал» по производству листовой стали для автомобильной промышленности. Совместное научно-производственное предприятие «Талес – «Алмаз-Антей» выпускает оборудование для перевода российского телерадиовещания в «цифру».

• В марте российская делегация во главе с Германом Грефом представляла российские регионы на 17-й международной выставке недвижимости MIPIM. Что Вы можете сказать об итогах поездки?

По общему признанию организаторов, участие в выставке российских регионов вызвало живой интерес деловых кругов Франции. В 2006г. Россия была впервые представлена единым федеральным стендом, а также региональными стендами Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока, Дмитрова, Краснодарского и Ставропольского краев, Московской, Липецкой, Ростовской, Пензенской, Ульяновской областей, Республики Татарстан – всего 225 участников, 143 стенда. С презентацией инвестиционных проектов в сфере недвижимости выступили губернаторы Краснодарского края, Калужской и Калининградской областей. Министр экономического развития и торговли РФ Г. О. Греф выступил на конференции «Инвестиции в недвижимость России – регионы на подъеме». Выставка способствовала дальнейшему развитию мирового инвестиционного процесса. И то главное, что, я надеюсь, могло оценить мировое инвестиционное сообщество, – это возросшее качество российского участия, обилие и глубокая степень проработки конкретных проектов, динамизм и перспективность нашего рынка.

• Насколько, на Ваш взгляд, французская модель развития экономики – государство инвестирует в новые проекты, а затем передает их в частные руки, – применима к российской ситуации? Чему Россия может поучиться у Франции?

Говорить о существовании во Франции только такой модели не совсем точно. В 1970-80гг. французское государство приложило немало усилий, в первую очередь финансовых, для развития целого ряда ключевых отраслей: авиастроения, космонавтики, ядерной энергетики, железнодорожного транспорта. Результатом стало появление самолетов «Конкорд» и «Аэробус», ракетоносителя «Ариан», скоростного поезда «ТЖВ». Но эта модель строилась по принципу: «государственные НИОКР – производство в госсекторе – государственный заказ». Сейчас французы убедились, что подобная модель неэффективна и малореализуема в условиях открытости рынков и пристального внимания КЕС и ВТО к государственной поддержке предприятий.

Франция до последнего пыталась использовать старый механизм промышленной и инновационной политики – и не без удивления констатировала снижение своей конкурентоспособности на мировых рынках, особенно в высокотехнологичных отраслях. Именно в этих условиях в 2005-06гг. французское правительство приступило к выработке новой инновационной политики, так называемой «промышленной», в которой государству отводится роль координатора и гаранта крупных проектов в отраслях, где Франция могла бы в ближайшие 20-30 лет стать мировым лидером. С этой целью было создано Агентство по промышленным инновациям, которое будет осуществлять поддержку отбираемых правительством проектов. В апр. 2006г. было отобрано 6 первых проектов: в области программного обеспечения, телекоммуникаций, энергосбережения, экологии и транспорта. Их реализацией займутся частные компании «Томсон», «Aлкатель», «Пежо-Ситроен». Государство окажет содействие в их реализации через совместное финансирование НИОКР и предоставление льготных кредитов (в общей сложности поддержка будет оказана в пределах 25-40% стоимости проекта).

Этот механизм заслуживает пристального внимания, потому что перед нами стоят аналогичные задачи. Насколько данный метод эффективен – покажет время и достигнутые результаты, но учиться выстраивать систему частно-государственного партнерства нам необходимо. Во Франции накоплен определенный опыт в этой сфере, причем не только в области инноваций, но и в управлении инфраструктурными объектами, системой ЖКХ, платными автодорогами.

• Представители французского малого и среднего бизнеса жалуются на наличие в России административных, налоговых и иных преград. Делается ли что-то для разрешения этих проблем? Каким Вы видите вклад французского малого и среднего предпринимательства в нашу экономику?

Малые и средние предприятия обеспечивают половины экспорта Франции в Россию. Мы считаем, что это недостаточно, особенно учитывая, что их прямые конкуренты – немцы и итальянцы – работают в России гораздо активнее. Такая ситуация связана не только с наличием барьеров, но и с национальными особенностями предпринимательства. Французы сами признают, что они слишком осторожны, не имеют достаточной государственной поддержки, разобщены, в то время как в Италии и Германии малые и средние предприятия имеют в своем распоряжении больше инструментов, стимулирующих их внешнеэкономическую деятельность. Другая отличительная сторона французского бизнеса – это их слабое знание российских регионов, нежелание выйти за пределы Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других крупных городов. Так что развитие регионального сотрудничества между нашими странами должно осуществляться, в первую очередь, именно на уровне малых предприятий.

Вместе с тем, есть примеры того, как французские малые предприятия не только занимаются в России торговлей, но и инвестируют в нашу экономику. Спектр их возможностей огромен. Например, у нас производятся французские натяжные потолки или вафельные стаканчики для мороженого. Звучит неожиданно, но, наверное, в заполнении именно таких ниш французский малый и средний бизнес может еще сыграть свою роль в развитии российской экономики.

Существуют и трудности. Избыточность требований, предъявляемых к предпринимателям, отсутствие взвешенного подхода к демонстрации необходимости государственного вмешательства в экономику, – все это не только не обеспечивает безопасность товаров (работ, услуг), но и увеличивает издержки предпринимателей и снижает их конкурентоспособность.

Россия заинтересована в совершенствовании законодательной базы предпринимательства как основы эффективного сотрудничества. Первый этап административной реформы создал необходимые предпосылки для комплексной модернизации системы государственного контроля; результатом стало выделение федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции, и лишение их функций нормативного регулирования.

Правительство РФ определило ряд направлений государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Это поддержка субъектов малого предпринимательства, производящих товары (работы, услуги) на экспорт; развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства; развитие лизинговых отношений в сфере малого предпринимательства; создание и развитие инфраструктуры поддержки малых предприятий в научно-технической сфере; создание и развитие бизнес-инкубаторов, которые будут оказывать предпринимателям поддержку на ранней стадии их деятельности – предоставлять в аренду помещения, оказывать консультационные, бухгалтерские, юридические услуги.

В 2005г. из федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства было выделено 1,5 млрд. рублей. На участие в конкурсах на предоставление средств федерального бюджета в 2005г. было представлено 152 и принято заявок из 61 субъекта Российской Федерации; 108 из них были приняты.

Комплексная программа поддержки малых предприятий-экспортеров в 2006г. охватывает уже 26 регионов страны. Программа кредитования сконцентрирована на поддержке кредитной кооперации, позволяющей финансировать недорогие проекты (до 10 тыс.долл.). В 2006г. на конкурс МЭРТ представлено 60 проектов создания бизнес-инкубаторов на объектах недвижимости. В2005г. в 6 субъектах РФ были сформированы региональные венчурные фонды содействия развитию малым предприятиям в научно-технической сфере, и мы рассчитываем, что в 2006г. такие венчурные фонды будут сформированы уже в 15 субъектах РФ.

Соответственно, французским компаниям можно предложить три формы участия в российском рынке малого и среднего предпринимательства: в качестве управляющей компании по венчурному фонду; в качестве соинвестора венчурного фонда (50% – государственные средства, 50% – частно-предпринимательские инвестиции); соинвестором в компании, в которую инвестирует венчурный фонд.

• Что Вы можете сказать по поводу полемики вокруг вступления России к ВТО, какой линии должна придерживаться Россия?

В 1993г. Россия обратилась с официальной заявкой о присоединении к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ). Была создана Рабочая группа по присоединению России к ГАТТ, которая после учреждения в 1995г. Всемирной торговой организации (ВТО) была преобразована в Рабочую группу по присоединению Российской Федерации к ВТО (РГ). РГ имеет мандат на изучение торгового режима России и выработку условий ее участия в ВТО.

Переговорный процесс по присоединению России к ВТО начался в 1995г. На первом этапе он был сконцентрирован на рассмотрении торгово-политического режима России на предмет его соответствия нормам ВТО странами – участницами РГ. Со всеми членами РГ, кроме США, Австралии и Колумбии, завершены переговоры по условиям доступа иностранных товаров на российский рынок.

Обсуждение условий присоединения с основными торговыми партнерами ведется практически непрерывно. Но Россия не может присоединиться к ВТО на любых условиях. Потенциальные обязательства по всем параметрам (тарифы, обязательства в области сельского хозяйства, доступ на рынок услуг, системные вопросы) будут приниматься на основе реального состояния российской экономики и перспектив ее развития, чтобы обеспечить необходимую защиту национальных производителей при сохранении адекватной конкурентной среды.

Российские деловые круги призывают главу правительства РФ принять энергичные меры по защите интересов российских предприятий, имеющих деловые контакты с Приднестровьем. Об этом говорится в обращении руководителей российских предприятий, осуществляющих торгово-экономические связи с предприятиями Приднестровья, принятом на заседании Торгово-промышленной палаты России. Авторы документа просят принять «энергичные меры» для защиты интересов российских предприятий с тем, чтобы устранить препятствия на пути свободного перемещения товаров через приднестровский участок украинско-молдавской границы. Российские бизнесмены предлагают разработать с участием всех заинтересованных сторон «такой порядок, который определял бы ясные и четкие правила транспортировки грузов, и исключал возможность произвольных действий, наносящих убытки субъектам внешнеэкономической деятельности». Как говорится в обращении, после введения правительством Украины с 1 марта 2006г. нового порядка перемещения грузов через приднестровский участок украинско-молдавской границы, «торгово-экономические связи предприятий России и Приднестровья оказались прерванными». По словам предпринимателей, это привело к нарушению производственных процессов и разрушению традиционных кооперационных схем.

«Более того, из-за непредвиденного прекращения поставок продукции с Приднестровья под угрозой срыва оказались не только внутрироссийские обязательства наших предприятий, но и международные контракты со странами СНГ и дальнего зарубежья, что ведет к финансовым потерям и негативно скажется на имидже России. Круг российских предприятий, ощущающих на себе последствия действий Киева и Кишинева, и приведших по сути к экономической блокаде Приднестровья, с каждым днем расширяется», – подчеркивается в обращении.

По мнению российских предпринимателей, только решительные и последовательные действия руководства РФ способны разрешить весь комплекс политических, экономических и социальных проблем вокруг Приднестровья, а также восстановить доверие и стабильность в регионе. Предприниматели напоминают, что нельзя забывать и о том, что в Приднестровье проживают десятки тысяч наших соотечественников, которые в случае продолжения блокады окажутся в условиях гуманитарной катастрофы. На заседании ТПП было одобрено обращение к президенту Украины Викторы Ющенко с призывом отказаться от таможенной блокады Приднестровья.

В сент.-нояб. 2005г. в России в порядке эксперимента легализованы более 7 тыс. нелегальных мигрантов в десяти регионах страны, сообщил, выступая в среду в Госдуме, замминистра внутренних дел РФ Александр Чекалин. Он уточнил, что эти люди въезжали на российскую территорию в безвизовом порядке.«МИД, МВД, ФМС России практически уже отработана технология оказания помощи трудовым мигрантам в их легализации для ее распространения на другие субъекты федерации. Однако эта акция, по нашему мнению, должна носить разовый характер и находится в строгом правовом поле», – сказал Чекалин.

Он отметил, что в МВД считают разовую легализацию отдельных категорий иностранных граждан оправданной. «Особенно тех, кто длительное время, годами, пребывает на территории России с неоформленным правовым статусом», – сказал Чекалин. «Я бы не стал называть это миграционной амнистией по аналогии с США, но оказание помощи иностранцам в выходе из тени, получении законного статуса и постановке их на миграционный и налоговый учеты принесло бы обоюдную пользу и для государства, и для иностранцев», – сказал Чекалин.

Кроме того, сообщил Чекалин, в 2005г. ФМС РФ и ее территориальные органы оформили 30 тыс. разрешений работодателям на привлечение иностранных работников.

По его словам, также было выдано 550 тыс. разрешений на работу. « 45% иностранцев трудятся в строительстве, до 30% – в оптовой и розничной торговле, 7% – в сельском и лесном хозяйстве, 5% – на транспорте», – сказал Чекалин.

Чекалин также отметил, что по разрабатываемому проекту федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», постоянно проживающие в России иностранные граждане смогут уведомлять власти об изменении места пребывания путем почтового сообщения.

«Новый порядок миграционного учета позволит снять излишние административные барьеры, в т.ч. для тех специалистов, в притоке которых наша страна наиболее остро нуждается», – сказал Чекалин, добавив, что в то же время органы государственной власти получат достоверную статистику о пребывании в России иностранных граждан.

Глава Федеральной миграционной службы РФ Константин Ромодановский выступил против компактного расселения мигрантов в России. «Мигранты должны расселяться равномерно, скопления и концентрации не должно быть», – заявил Ромодановский в Госдуме, выступая в рамках правительственного часа.

По его словам, последние события во Франции, где среди мигрантов происходили массовые беспорядки, показали опасность такой ситуации. «Миграционная служба будет эти процессы контролировать. Думаю, это позволит нам в большей мере достигнуть нужного эффекта», – сказал Ромодановский.

Косово: точка или многоточие?

© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2006

П.Е. Кандель – к. и. н., ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

Резюме Большинство поборников косовской независимости упорно не желают признавать, что создаваемый прецедент будет иметь широкие международно-правовые и политические последствия. Он не может не послужить стимулом и предлогом для всех непризнанных государств добиваться аналогичного решения.

2006 год международное сообщество (говоря точнее, США и Европейский союз) решило сделать датой окончательного определения статуса края Косово, поставив точку в последней главе «югославского кризиса». Поспешность трудно объяснимая, если на минуту принять всерьез декларированную цель – создать в Косово демократическое мультиэтническое общество.

Конечно, реальные мотивы и задачи тех, кто извне определял развитие событий в косовском конфликте, имели мало общего с декларациями. Руководители Миссии Организации Объединенных Наций в Косово (МООНК) – высшей власти в этом международном протекторате – с самого начала последовательно проводили курс на его максимальное обособление от Союзной Республики Югославия (Сербии и Черногории) и строительство самостоятельной государственности. Но в ООН, несмотря на постоянные требования косовских албанцев как можно скорее предоставить им независимость, долго придерживались формулы «сначала стандарты, потом статус»: определению статуса Косово должно предшествовать достижение европейских стандартов демократии и соблюдение прав меньшинств.

В 2005-м формула изменилась на противоположную: «стандарты в процессе и после определения статуса». При этом смена позиции обосновывалась не успехами в осуществлении поставленных задач, а, напротив, их отсутствием. Это наглядно продемонстрировал доклад Кая Эйде – специального посланника генерального секретаря ООН. Дипломат подготовил документ под названием «Всеобъемлющий обзор положения в Косово», на основании которого и должно было приниматься решение.

КОСОВО КАК ОНО ЕСТЬ

«Обзор» производит странное впечатление. Типичная для подобных документов попытка соблюсти баланс позитива и негатива сама по себе неудивительна. Но об успехах говорится в нем преимущественно в сфере институционально-организационного строительства, и притом в самых общих выражениях. В оценке же реального положения дел доклад настолько критичен, что фактически равнозначен приговору пятилетней деятельности международных миротворцев. Подобной оценке в свою очередь прямо противоречат выводы, сделанные в полном соответствии с задачей, заранее поставленной перед автором: обосновать необходимость безотлагательно начать процесс определения статуса края.

Основные тезисы обзора почти исчерпывающе описывают ситуацию в Косово. «Особого прогресса удалось добиться в деле закрепления новых институциональных рамок… К настоящему времени в крае сформирован весь комплекс институтов, включающий исполнительные, законодательные и судебные органы, действующие на центральном и местном уровнях. Существенный прогресс достигнут также в деле создания устойчивой правовой основы».

Однако приводимые далее факты полностью опровергают оптимистические реляции. Косовские албанцы и их политические лидеры рассматривают установление европейских стандартов как навязанное извне требование, продвинуться вперед удается зачастую лишь благодаря международному давлению. «Созданию новых институтов препятствует весьма распространенная среди политических деятелей тенденция считать себя ответственными перед своими политическими партиями, а не перед народом… Назначения на должности, как правило, осуществляются на основе политической и клановой принадлежности без учета компетентности». Утверждению правопорядка «препятствует отсутствие возможностей и готовности обеспечивать соблюдение законности на всех уровнях… Система правосудия Косово считается самым слабым его институтом… объем нерассмотренных дел постоянно увеличивается, и на сегодняшний день он уже составляет несколько десятков тысяч…» Косовской полицейской службе не под силу бороться с особо опасными правонарушениями, связанными с организованной и межэтнической преступностью, коррупцией, да и правительство не принимает необходимых законодательных и административных мер для их пресечения. «Борьбу… затрудняют семейная или клановая солидарность, практика запугивания свидетелей, а также сотрудников правоохранительных и судебных органов».

Не внушает оптимизма и положение дел в экономике: сохраняется предельно высокий уровень безработицы, нищета – повсеместное явление, недостаточные поступления в бюджет приводят к серьезному дефициту, потребители практически не оплачивают электроэнергию, превышает разумные нормы импорт сельскохозяйственных продуктов.

Безотрадная картина складывается в сфере межнациональных отношений. Несмотря на низкий показатель зарегистрированных преступлений, совершенных на этнической почве, часты нефиксируемые случаи преследований, грабежей, похищения скота. Широко распространен незаконный захват собственности, особенно сельскохозяйственных угодий и жилых построек. Имущественные права косовских сербов не соблюдаются, они находятся в фактической изоляции и не рискуют проверять, «является ли свобода передвижения и безопасность иллюзией или реальностью». Подавляющее большинство тех, кто покинул Косово после июня 1999 года, не вернулись, а после антисербских погромов 17–19 марта 2004-го процесс возвращения беженцев обратился вспять. Многие из сербских церквей и монастырей, составляющих часть всемирного культурного наследия, серьезно повреждены или разрушены. Сейчас должно начаться их восстановление, но они и впредь будут нуждаться в международной защите.

Вопреки обещаниям, до недавнего времени не отмечалось реальных попыток и не было проявлено политической воли по децентрализации управления. Параллельные структуры косовских сербов в здравоохранении и образовании – единственное, на что они могут рассчитывать при осуществлении своего права в этих областях. Представители меньшинств привлекаются в органы власти и управления главным образом для заполнения предписанных квот, а не для действительного участия. Опасаясь быть использованными лишь в качестве ширмы, косовские сербы предпочитают бойкотировать центральные органы. Косовские албанцы со своей стороны практически ничего не предприняли, чтобы развеять эти опасения.

Доклад завершается примечательной рекомендацией: оказав активное содействие албанскому населению Македонии и Южной Сербии, отстаивающему свои интересы и самобытность, международное сообщество «теперь должно проявить готовность действовать с той же решимостью для защиты интересов косовских сербов и других общин меньшинств». Не ясно, что мешало это делать в течение пяти прошедших лет и какие мотивы побудят ныне к такой активности?

В полном соответствии с общим содержанием доклада столь же двусмыслен и противоречив вывод, к которому приходит его автор: «Для определения будущего статуса Косово не предвидится какого-либо подходящего момента. Урегулирование статуса по-прежнему будет оставаться крайне чувствительным политическим вопросом. Тем не менее общая оценка ситуации позволяет сделать вывод о том, что пришло время начать этот процесс».

Но если хотя бы декларировавшие свое стремление к нормализации положения и реализации демократических стандартов международные протекторы (впрочем, для этого мало сделавшие) не смогли за пять лет добиться прогресса, то наивно ожидать усердия от будущих албанских властей Косово (уже показавших свою полную незаинтересованность). Вместе с тем некоторые «проговорки» автора обзора свидетельствуют, что он не страдает наивностью. Например, предлагается способствовать возвращению беженцев как на прежние места жительства, в частности в столицу края Приштину, так и туда, где они реально могут жить. Тем самым фактически признается, что добрососедское сосуществование косовских албанцев и сербов – задача не только нерешенная, но и нерешаемая.

Каким быть окончательному статусу края Косово, ни в данном докладе, ни в других документах ООН прямо не говорится – он должен стать итогом переговорного процесса между Белградом и Приштиной при международном посредничестве. Но и в Вашингтоне, и в Брюсселе, откуда ведет свое происхождение данная инициатива, не скрывают, что речь идет об «условной независимости». Косово получит независимость от Сербии, под суверенитетом которой этот край формально еще числится. Однако «международное присутствие» сохранится при большей роли Европейского союза, нежели ООН. «Полную независимость» Косово должно обрести при вступлении в ЕС, в рамках которого это понятие в принципе неприменимо. Остается необъяснимым, зачем спешить с предоставлением независимости, тем более «условной» и промежуточной, требующей продолжения «международного присутствия»?

Реальная причина в том, что западные покровители попросту опасаются своих албанских подопечных, которые погромами 2004 года показали, что для достижения своих целей готовы применить силу (и не только против сербов). Это могло бы вынудить США и ЕС на активные действия против албанцев, что означало бы крах всей западной политики в косовском конфликте, а заодно послужило бы дурным примером для Ирака и Афганистана.

КОСОВСКИЙ ТЕСТ ДЛЯ СЕРБИИ

Перспектива независимости Косово, пусть и «условной», неприемлема для Белграда, но с ним, похоже, решили не слишком церемониться. Об этом говорят принятые в ноябре 2005-го Контактной группой по Косово (Великобритания, Италия, Россия, США, Франция и ФРГ) Руководящие принципы по выработке решения о будущем статусе Косово. Документ, воспроизведя положенные «мантры» о том, что решение косовской проблемы должно соответствовать международным стандартам прав человека, нормам демократии и международного права, включил и положения, во многом предрешающие ход и исход переговорного процесса.

Так, не допускаются раздел Косово и его объединение с какой-либо страной или частью страны, как и возвращение к ситуации до марта 1999 года. Утверждается необходимость соблюдать территориальную целостность и стабильность соседей по региону (хотя предполагаемая независимость Косово прямо нарушает территориальную целостность Сербии). Раз начавшийся, переговорный процесс не может быть блокирован и должен быть доведен до конца, а специальный посланник генерального секретаря ООН по статусному процессу в Косово, бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари имеет право на приостановку полномочий и отстранение от переговоров любого лица или группы, которые, по его мнению, не способствуют прогрессу. Запрещается создание «Великой Албании», но не исключается существование двух албанских государств. Белград же заранее лишается наиболее выигрышных запросных позиций и свободы маневра (предложение раздела Косово, потенциальное требование аналогичных решений для Косово и Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, затягивание переговоров или непризнание навязываемых решений). Сторонам конфликта как бы предложено сыграть шахматную партию, но арбитр заранее лишил одного из игроков наиболее значимых фигур. По сути, сербским властям оставлен лишь выбор способа капитуляции.

В долговременной перспективе сохранение «бумажного» сербского суверенитета над Косово после фактического отторжения края от СРЮ в 1999-м и не нужно, и убыточно для Сербии. Остающийся крайне высоким уровень рождаемости среди косовских албанцев, намного превышающий аналогичные показатели у сербов, аграрная перенаселенность и избыток рабочей силы в крае превращают Косово в пределах сербского государства в постоянный очаг демографической экспансии, грозящей серьезно изменить его национальный состав. Еще в бытность СФРЮ край считался наименее экономически развитым и пользовался значительными дотациями федерации. Возобновление дотирования даже на прежнем уровне при нынешнем состоянии сербской экономики является непосильной ношей. Наконец, трудно вообразить край (для которого албанцы еще в социалистической Югославии добивались статуса субъекта федерации de jure, хотя в 1974–1990 годах он стал таковым de facto) в качестве третьего члена государственного сообщества Сербии и Черногории, если само оно сохранится. Трехчленная политическая конструкция этого сообщества придаст ему крайне невыгодную для Белграда конфигурацию, где Косово будет постоянным дополнительным источником политической конфронтации и непременным участником антисербской коалиции.

Но край этот некогда был колыбелью сербской государственности и является святыней национальной истории, религии и культуры (старинные православные церкви и монастыри, легендарное Косово поле). Отречься от такого наследия не может позволить и влиятельная Сербская православная церковь. Поэтому отказ от Косово, который воспринимается как покушение на национальную идентичность, для любого сербского политика равносилен политическому самоубийству. Не случайно сербский премьер Воислав Коштуница до начала переговоров счел нужным поделиться ответственностью за их исход, заручившись резолюцией парламента и включив в делегацию переговорщиков представителей всех ведущих политических сил.

Косовские албанцы в ультимативной форме настаивают на независимости, тогда как предложения сербской стороны выглядят скорее компромиссными. Они сводятся к тому, чтобы избежать формального провозглашения независимости Косово, примирившись с ней фактически и обеспечив дальнейшее существование косовских сербов путем предоставления им автономии на территории Косово. Сербское общество, как свидетельствуют опросы, сегодня более склонно считаться с нежелательной реальностью. Так, доля согласившихся с тем, что Косово потеряно для Сербии, выросла с 39 % в 2000-м до 48 % в декабре 2004 года. При этом раздел края – вариант, отвергнутый международным сообществом, – большинство находит оптимальным (57 %) и наиболее реальным (35 %). Вместе с тем 64 % опрошенных далеки от того, чтобы принять любое решение, предложенное ООН.

Быть может, сербы и примирились бы с независимостью Косово, если бы святые для них места остались за Сербией, а ей были предоставлены ощутимые компенсации. Но, похоже, Сербию решили «дожать», предложив в качестве единственного вознаграждения «за кооперативность» перспективу заключения Соглашения о стабилизации и ассоциации с Евросоюзом. Вряд ли случайно начало переговоров о его подписании совмещено с первыми шагами в процессе урегулирования статуса Косово.

Слабость нынешних белградских властей порождает надежды на то, что их удастся принудить к подобной сделке. Ведь премьер-министр Сербии Воислав Коштуница (Демократическая партия Сербии) и президент Сербии Борис Тадич (Демократическая партия) представляют политические силы, почти постоянно находящиеся в состоянии жесткой конфронтации с того времени, как был свергнут режим Слободана Милошевича. И сегодня первая находится у власти, а вторая – в оппозиции. Нынешний коалиционный кабинет меньшинства, возглавляемый Коштуницей, удерживается лишь благодаря содействию в парламенте со стороны малочисленной фракции Социалистической партии Сербии – партии Милошевича. Любое серьезное потрясение (а независимость Косово, безусловно, будет таковым) способно свалить его и лишить правительственные партии, и без того постоянно теряющие популярность, каких-либо политических перспектив.

Ситуацию осложняет и предстоящий (предположительно в апреле с. г.) референдум о независимости Черногории. Вопреки своим заявлениям о предпочтительности сохранения сообщества Сербии и Черногории, представители ЕС воздержались от шагов, которые сделали бы такой исход более вероятным. Черногорцы, как показывают результаты многочисленных выборов и опросов, делятся на сторонников и противников независимости примерно поровну. Хотя эта пропорция временами меняется в зависимости от политической конъюнктуры, число противников отделения растет. Так, в декабре 2004-го в Черногории за сохранение общего государства высказывалось 49 % опрошенных, а за независимость – 30 % (в Сербии: 50 % и 29 % соответственно). Поэтому результат волеизъявления предрешается тем или иным определением круга голосующих и способом подведения его итогов. Вокруг этих, казалось бы, процедурных вопросов и развернулась острая борьба между сепаратистскими властями республики и оппозиционными федералистскими партиями.

Согласно принятому властями закону о референдуме, участвовать в нем могут только проживающие на территории Черногории (около 460 тыс. человек). В планы же оппозиции входило распространение этого права на всех ее граждан, что увеличивало бы число голосующих примерно на 260 тыс. человек, для которых местом жительства является Сербия. Власти Черногории заинтересованы в том, чтобы референдум можно было признать состоявшимся при минимальной явке его участников, а решение принималось бы большинством от числа проголосовавших. Это позволит провозгласить независимость на основе вердикта менее четверти граждан. Оппозиция, наоборот, стремится к тому, чтобы необходимая явка составляла более 50 % избирателей, а решение о независимости требовало бы более половины от списочного состава голосующих. Она настаивала также на предусмотренном черногорской Конституцией утверждении итогов референдума в парламенте большинством в две трети голосов.

Венецианская комиссия Совета Европы, на суд которой были вынесены эти спорные вопросы, заняла двусмысленную позицию. Она поддержала власти, сочтя неприемлемым участие в референдуме граждан Черногории, проживающих в Сербии. Но частично удовлетворены были и требования оппозиции: явка для признания референдума состоявшимся рекомендована на уровне не менее 50 %, а утверждение его итогов в парламенте должно соответствовать конституционным нормам. Правда, в окончательной редакции документа формулировки смягчены и лишены обязательной силы, а властям и оппозиции предложено самим договориться, какое большинство будет решающим. Это они заведомо не могут сделать без нового посредничества ЕС, каковое и было предложено. Таким образом, исход политических баталий в Черногории и результат референдума как бы повисают в воздухе, что дает Брюсселю дополнительное средство воздействия на Белград. Последний рискует оказаться и без Косово, и без Черногории, если не пойдет навстречу тому решению косовской проблемы, которое сочтут оптимальным в Европейском союзе.

ЦЕНА ВОПРОСА

Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать наиболее вероятные последствия признания любой формы независимости Косово. Первым результатом станет окончательный исход сербов из края. Руководители Сербии и основные политические партии откажутся признавать навязываемое решение, но это не спасет от политического кризиса в стране, досрочных выборов и прихода к власти националистической Сербской радикальной партии, чей лидер Воислав Шешель вместе со Слободаном Милошевичем коротает время в камерах Гаагского трибунала.

Еще более возрастет вероятность (едва ли «бархатного») распада сообщества Сербии и Черногории. Не исключено резкое обострение межнациональных отношений в Воеводине со значительным венгерским меньшинством и в трех южных общинах Сербии, где проживает достаточно многочисленное албанское меньшинство, что способно вызвать новые потоки беженцев и вынужденных переселенцев.

Пришедшие к власти радикалы, возможно, и не решатся на силовое противоборство с Евросоюзом и США. Пример их идейных собратьев в Боснии и Герцеговине (три националистические партии босняков-мусульман, сербов и хорватов, в свое время развязавшие войну и поныне доминирующие на политической сцене) и в Хорватии (националистическая партия Хорватское демократическое содружество покойного президента Франьо Туджмана, в настоящее время находящаяся у власти и проводящая проевропейский курс) показывает: даже подобные силы достаточно податливы «кнуту и прянику» и управляемы извне. Но в ситуации новой нестабильности многое будет зависеть даже не от лидеров националистов, а от степени народного возмущения. В любом случае демократия в «веймарской» Сербии будет отброшена далеко назад, а ее европейские перспективы окажутся еще более туманными.

Нет оснований полагать, что в «условно независимом» Косово начнут реализовываться европейские стандарты демократии и прав меньшинств. Ведь, как следует из просочившихся в швейцарскую прессу секретных документов германской разведки и полиции ООН, там и сегодня под сенью созданных государственных институтов реально заправляют структуры организованной преступности и наркомафии, сросшиеся с традиционными кланами и группировками бывших боевиков Освободительной армии Косово (ОАК). Они находятся под покровительством ведущих политических деятелей (бывшего политического руководителя ОАК, а ныне лидера второй по влиятельности Демократической партии Косово Хашима Тачи, его заместителя по партии и члена Президиума парламента Ксавита Халити, главы Альянса за будущее Косово и экс-премьера Рамуша Харадиная). Этим поборникам независимости она нужна не для строительства правового демократического государства: в условиях независимости они надеются создать максимально благоприятный климат для криминальной деятельности.

Конечно, с уходом сербов проблема межнациональных отношений утратит остроту сама собой. Но, показав свою податливость силовому шантажу косовско-албанских националистов и наркодельцов, западные покровители сами провоцируют и поощряют их на продолжение подобной тактики. Почувствовав свою мощь, они будут теми же методами вымогать новые уступки. И основным объектом их давления, за отсутствием сербов, окажутся представители международного сообщества, мешающие в осуществлении идеала «пиратской республики». Конечно, «входной билет» в Европейский союз остается большим соблазном для политической элиты Косово, а потому перспектива членства в ЕС представляется относительно эффективным средством управления ею из Брюсселя. Но, привыкнув навязывать собственные условия в диалоге с западными попечителями, косовары вряд ли легко откажутся от этой наклонности. К тому же косовские криминальные структуры без всякого пропуска уже вполне освоились в Европе, контролируя значительный сегмент рынка незаконного оборота наркотиков, оружия и торговли «живым товаром».

Может статься, что понятие «условный» больше подойдет не для характеристики суверенитета Косово, а для международного запрета на объединение с Албанией и присоединения населенных албанцами сопредельных территорий Македонии, Черногории и Южной Сербии. В сегодняшней ситуации независимость Косово будет не средством его «европеизации», а очередным шагом по пути архаизации края и окончательного превращения его в общеевропейский центр международной оргпреступности.

Большинство поборников косовской независимости упорно не желают признавать, что создаваемый прецедент будет иметь широкие международно-правовые и политические последствия. Между тем уже первые разговоры о возможном предоставлении краю независимости вызвали живейший отклик в непризнанных постсоветских образованиях – Приднестровье и Нагорном Карабахе. За ними неизбежно последуют Абхазия и Южная Осетия. И если независимость Косово станет правовой реальностью, это, безусловно, не может не послужить стимулом и предлогом для всех непризнанных, чтобы добиваться аналогичного решения. Легко предположить, что эхо прокатится от Басконии до Курдистана.

Вызывает сожаление, что Россия стала соучастником процесса движения Косово к независимости, поддержав его начало в Совете Безопасности ООН и поставив свою подпись под двусмысленным документом Контактной группы по Косово. Не соглашусь с мнением многих, будто апелляция к истории, религии и культуре является достаточным основанием причислять Балканы к зоне приоритетов Российской Федерации. Учитывая крайне малый удельный вес стран Юго-Восточной Европы в структуре внешнеэкономических и внешнеполитических связей России и присущее им стремление к вступлению в ЕС и НАТО, российские интересы здесь в основном сводятся к тому, чтобы заблаговременно занять выгодные экономические позиции в регионе, который рано или поздно станет частью Евросоюза. Едва ли поэтому стоит тратить значительные политические ресурсы на ссору с Вашингтоном и Брюсселем по косовскому вопросу – делу тем более уже фактически проигранному ранее. Но и ассистировать антисербскому курсу западных партнеров, обесценивая свой авторитет среди сербов, нет резона.

Выразив свое неодобрение и отказавшись участвовать в подобной политике, Россия могла бы выиграть больше не только в сербском общественном мнении. Впрочем, слова президента РФ Владимира. Путина о значимости косовского прецендента для постсоветского пространства на недавней пресс-конференции указывают, где Москва собирается искать свою выгоду.

Леонид Заико

© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2006

Л.Ф. Заико – к. э. н., председатель совета аналитического центра «Стратегия» (Белоруссия).

Резюме Официальные представители Белоруссии и России говорят о необычайных успехах, «как никогда, тесной» интеграции. Однако на самом деле в 2005 году стало очевидно, что в реальности идет процесс дивергенции экономик обеих стран, а Минск переориентируется на западных торговых партнеров.

В пламенных речах, прозвучавших в сентябре прошлого года на экономическом форуме Белоруссии и России, говорилось о необычайных успехах, «как никогда, тесной» интеграции. Однако именно в 2005-м стало очевидно, что в реальности идет процесс дивергенции экономик обеих стран. Геоэкономическая ориентация Минска меняется. По существу, Белоруссия уходит от России.

НА МЕРТВОЙ ТОЧКЕ

Самым точным индикатором степени готовности России и Белоруссии к интеграции является торговля. В 2005 году белорусские субъекты экономики купили российских товаров на 12,7 % меньше, чем годом раньше. Белорусский экспорт в Россию (а это теперь лишь около трети всего белорусского экспорта) упал в физическом объеме на 10,9 % и постепенно замещается поставками из других стран.

Множество нерешенных проблем на общем транспортном «поле» (в частности, вопросы, связанные с транзитными перевозками) являются отражением роста протекционизма с обеих сторон и свидетельствуют об отсутствии общего экономического пространства в данном сегменте рынка. Защитные меры, особенно со стороны правительства Белоруссии, затрагивают и такие сферы хозяйствования, как производство пива, макаронная и мукомольная промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, легкая промышленность. Минск всерьез стремится к вытеснению российских товаров, вводя квотирование и ограничения по ассортименту. По существу, 80 % розничной торговли в Белоруссии составляют отечественные товары. Кроме того, и белорусские предприятия, действующие на российском рынке, и российские компании, работающие в Белоруссии, всё в большей степени ощущают неравенство условий хозяйствования.

Прямое и скрытое субсидирование белорусским государством промышленности и сельского хозяйства не просто продолжается, а переходит в активную фазу. Так, программа возрождения села обойдется бюджету примерно в 10 млрд долларов. Практика предоставления косвенных субсидий крупным предприятиям, препятствующая здоровой конкуренции, является нарушением обязательств, оговоренных в соглашениях с Россией.

Имея асимметричную структуру торговли с Россией, правительство Белоруссии, вопреки расчетам Кремля, ведет себя крайне неадекватно. Эта асимметрия, равно как и нервная реакция на нее белорусской стороны, и обусловила торговые войны на рынке пива, сахара, муки, хлебобулочных изделий и готовых пищевых продуктов в целом. При ухудшении политических отношений кризис белорусского экспорта на восточном направлении неизбежен, особенно в том случае, если снизится интенсивность поставок нефти на перерабатывающие заводы Белоруссии. А ведь именно российский рынок – основной гарант текущей экономической безопасности Белоруссии.

Не сдвинулся с мертвой точки и проект создания общей валюты. Детально продуманный план, предполагавший введение в Белоруссии российского рубля, оказался, по сути, неприемлемым для Минска в силу идеологической и ценностной несовместимости экономической политики обеих стран. Государственная собственность Белоруссии системно не способна интегрироваться с частной собственностью в России. Минск же вообще исключает саму идею взаимного проникновения капитала. Наличие проблем, связанных с расчетами за энергоресурсы, уплатой НДС, участием российского капитала в приватизации целого ряда белорусских предприятий, – признак того, что текущее состояние торговли во многом определяется не столько политикой правительств, сколько традиционными экономическими связями субъектов хозяйствования двух государств.

НОВАЯ ДИНАМИКА-2005

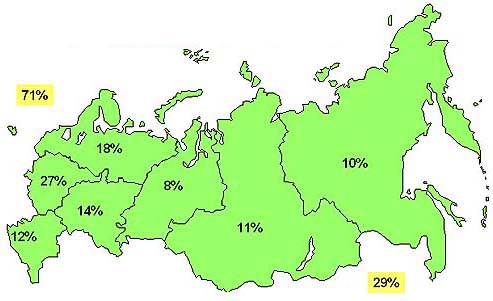

Если в 2004 году экспортная ситуация в Белоруссии складывалась в пользу российского экономического пространства (диаграмма 1), то в 2005-м она существенным образом изменилась (диаграмма 2).

Одни аналитики пытаются объяснить это переходом с 1 января 2005 года на новый принцип взимания НДС (по стране назначения. – Ред.). По мнению иных экспертов, причина в том, что для Минска более выгодными и перспективными стали другие рынки – западные. Западный «империализм», который подвергается ожесточенным атакам со стороны официального Минска, закупает все больше белорусской продукции, причем стратегической – нефтепродукты. На сегодняшний день второй и третьей экспортной площадкой Белоруссии являются Нидерланды и Великобритания – страны, которые, как и весь Европейский союз, осуждают политический режим Лукашенко. В 2005-м Нидерланды закупили в 3,3 раза больше белорусской продукции, чем годом раньше. Не отстает и Франция, покупая в Белоруссии в 3,8 раза больше товаров по сравнению с 2004 годом. Только за первую половину 2005-го голландские потребители (хотя и не только они – сказываются офшорные потоки) заплатили за бензин и дизтопливо свыше 1 млрд долларов, а англичане – 500 млн долларов. За счет разницы цен на нефтепродукты по сравнению с 1999 годом Белоруссия дополнительно получает около 3 млрд долларов в год. Чистая прибыль, естественно, меньше, но сопоставима с 1 млрд долларов. Удивительно, но Соединенные Штаты – «заклятый враг» белорусского руководства – увеличили импорт из Белоруссии почти на 50 %.

Когда ряд стран Восточной Европы вступили в мае 2004-го в Европейский союз, большинство экспертов с пессимизмом оценивали перспективы развития белорусского экспорта. И действительно, начало «новой экономической истории» региона оказалось чревато негативными последствиями для тех, кто оказался за пределами Новой Европы. Вариант некоего «нового соседства», предложенный западными странами в качестве замысловатого педагогического хода (по сути, суррогат полноценной интеграции), не может восприниматься экономистами всерьез. Решающим фактором развития остается международная и региональная конкуренция.

С течением времени, однако, экономические реалии изменили ситуацию к лучшему. Теперь Белоруссия, продавая более дорогие нефтепродукты, может вообще не принимать в расчет роль западных инвестиций. Фиксируется устойчивый рост белорусского экспорта в страны СНГ и другие регионы, находящиеся за экономическими границами объединенной Европы. За первое полугодие 2005 года объем белорусского экспорта вырос на 19,7 %, а объемы внутренних и внешних продаж достигли показателя примерно 20 %.

Формирование нового геоэкономического качества в Белоруссии налицо. Пошли даже разговоры об «автоматической интеграции Белоруссии» в Европейское экономическое пространство.

В то же время в результате сокращения экспорта в Россию на складах белорусских предприятий стал накапливаться экспортный товар, в частности машины и оборудование. По ряду позиций россияне в два раза сократили закупки белорусской техники и комплектующих.

В этих условиях восстановление Белоруссией своих экспортных позиций на восточном фланге становится не только оперативной, но и стратегической задачей. Есть, правда, и альтернатива – вообще отказаться от активности на российском рынке и заняться более далекими и интересными для нас рынками Латинской Америки и Африки.

ЭКСПОРТНОЕ ЛИЦО БЕЛОРУССИИ

Что представляет собой структура экспорта нашей малой открытой экономики? Белоруссия получает значительные доходы от переработки российской нефти, выемки из своих недр калийной соли и производства качественной металлопродукции (Жлобинский металлургический завод, пожалуй, единственный перспективный во многих отношениях потенциальный экспортер). При этом экспортный потенциал нефтепродуктов и калия явно превышает потенциал всех остальных вывозимых товаров. За счет продажи нефтепродуктов и калия за пределами СНГ Белоруссия получает около 4 млрд долларов.

Между тем ни чужая нефть, ни собственные ресурсы не могут быть признаны в качестве ведущей, ударной силы белорусского экспорта. Проходящее под «знаком» нефтепродуктов, повышение объемов белорусских продаж на рынках Европейского союза может в любой момент прекратиться. Следует быть готовыми к такому повороту событий и уже сейчас принимать меры по поиску новых и стимулированию старых рынков.

В первой десятке белорусских товаров нет ни одного обладающего прорывным потенциалом. Технический уровень нефтеперерабатывающей промышленности, равно как и производства черных металлов, возможно, достаточно высок. Но это не отрасли high tech, не новейшие направления мировой экономики, которые могли бы придать мощный импульс развитию экспорта.

В стране отсутствуют сегменты экономики, способные содействовать интенсификации продаж новой белорусской продукции на мировых рынках, где лидируют фармацевтические фирмы, информационные и телекоммуникационные транснациональные корпорации. Нет и эффективных проектов сотрудничества Белоруссии и России по этим направлениям. По существу, происходит столкновение корпоративных интересов лоббистских групп. Два государства борются (не всегда открыто) друг с другом, вместо того чтобы направить свои усилия на выполнение общей системной задачи – создание плацдарма для движения вперед.

СБЛИЖЕНИЕ ИЛИ РАЗРЫВ?

Наше общее движение по пути экономической интеграции отличается низкими темпами и значительной неопределенностью целей. Российское руководство в последнее время ведет себя более эгоистично и уделяет меньше внимания ситуации на постсоветском пространстве, на котором начались дивергентные процессы и усилилось влияние США и стран – членов Евросоюза.

Ситуацию осложняет появление нового вызова и для самой России – необходимость расстаться с привычкой рассматривать свои политические и экономические интересы на постсоветском пространстве как «внутренние». В ближнем зарубежье России стоило бы развивать именно внешнеполитическую активность, формируя вокруг себя новое экономическое и политическое пространство. При таких задачах партнерство с Минском должно медленно, но верно переместиться на более низкий уровень. Конечно, необходимо выдерживать определенный темп, добиваться знаковых успехов, не растрачивать имеющихся ресурсов, но не следует концентрировать усилия на быстрейшей и полнейшей интеграции только с Белоруссией. Союз обеих стран немногого будет стоить, если станет разваливаться СНГ, а стратегические партнеры России уйдут в НАТО и ЕС.

Размежевание если и не произошло окончательно, то с каждым годом все более ощутимо. Бессмысленные информационные атаки на Россию, несколько нервозные, придают больше политического веса белорусским политическим элитам, провинциальным по духу. Россия же по необъяснимой причине отмалчивается, сохраняя традиционно советскую многозначительность, а по сути, проявляя боязнь выступить в качестве сильной державы.

К чему может привести нынешняя белорусско-российская интеграционная действительность? Еще в 2003 году, когда президент Белоруссии однозначно взял курс на суверенность и сохранение государственности, одобренный значительной частью национальной элиты, включая оппозицию, стало очевидно: полноценное единое российско-белорусское государство будущего не имеет. Возможны следующие варианты развития отношений между Минском и Москвой.

1. Инерционный путь. Процесс объединения продолжается, однако принципиальные вопросы и проблемы по-прежнему не входят в повестку дня. Вместе с тем не затихает интеграционная суета и лихорадка, особенно в связи с приближающимися в обеих странах президентскими выборами. Игра в интеграцию лишь запутает партнеров и сделает их заложниками сиюминутных интересов.

2. Новаторская стратегическая модель «четверка». Российская Федерация и Белоруссия развиваются в Едином экономическом пространстве на основе учета интересов всех членов этой организации. Если данный процесс окажется конструктивным, то не исключена и активизация участия в нем Украины.

3. «Постсоветское увядание». Отношения между Белоруссией и Россией как членов Содружества Независимых Государств развиваются в контексте эволюции СНГ. В данном случае, особенно в условиях действия инерционной модели, следует ждать фактического разрушения интеграционных процессов, возникает перспектива длительной исторической неопределенности.

Самой действенной стратегией Минска в этих условиях является использование всех механизмов сотрудничества в целях защиты собственных национальных экономических интересов и приведение их в соответствие с сегодняшними реалиями. Мы уже не можем требовать от России каких-либо привилегий на рынке – в частности, чтобы она продавала нам ресурсы по своим внутренним ценам.

Развитию отношений с Москвой препятствует не только отсутствие политической воли, но также и наличие серьезных формальных барьеров при осуществлении прав граждан обеих стран. Хотя и подписан ряд соглашений о равных возможностях белорусов и россиян в виртуальном «едином государстве», но в реальности их права расходятся. Давно пора менять устаревшие политические традиции. Наша важнейшая общая задача – формирование новой среды обитания граждан двух государств. В этой связи важнейшими являются следующие приоритетные направления белорусско-российского взаимодействия:

- обеспечение действительно свободного движения рабочей силы, товаров, капиталов и ресурсов. Для этого, в частности, необходимо уравнять права белорусов и россиян в таких важнейших вопросах, как регистрация при посещении страны (отмена регистрации), получение экстренной медицинской помощи, лечение в государственных медицинских учреждениях, покупка жилья и земельной собственности, получение высшего образования за счет средств из национального бюджета (по национальным сертификатам или ваучерам);

- совместная добыча нефти и газа за счет образования новых хозяйствующих субъектов, использующих акционерный капитал Белоруссии и ее рабочую силу. Белорусская сторона может сформировать некую местную народную акционерную компанию, которая занялась бы разработкой газовых и нефтяных месторождений для Белоруссии. Такая компания послужила бы моделью нового экономического взаимодействия обеих стран. А приход белорусских АО на российский монополизированный рынок стал бы мощным фактором устранения одиозного олигархата в сырьевых отраслях России. Российский капитал в свою очередь мог бы участвовать в создании в Белоруссии перерабатывающих комплексов на основе действующих химических и нефтехимических заводов. Транспарентные российско-белорусские корпорации имели бы шанс стать совершенно новым экономическим феноменом, способным снизить роль эгоистичных монопольных субъектов и собственников, появившихся на первой стадии неэффективной приватизации;

- создание системы стратегического партнерства в социальных сферах России и Белоруссии (а возможно, и других стран – членов СНГ), предполагающей унификацию или простую совместимость страховых институтов двух государств. Например, следует обеспечить универсальность страховых полисов гражданской ответственности, а в области социального страхования разработать механизм национальных трансфертов в соответствии с индивидуальными страховыми планами. Требуется также универсализация налогового законодательства для физических лиц обеих стран, а впоследствии и для хозяйствующих субъектов.

В результате реализации этих и иных мер исчезнут разделяющие два государства экономические и социальные барьеры. Если это не произойдет, белорусские граждане предпочтут интегрироваться в другое социальное и экономическое пространство – европейское.

|

Экспортные товары Белоруссии, 2004 г. (первая десятка) |

|||

|

№ |

Товарная группа (экспортный товар) |

Объем продаж, млн дол. США |

Стратегический покупатель |

|

1 |

Нефтепродукты |

3295 |

Страны вне СНГ (89 %) (Великобритания, Нидерланды – |

|

2 |

Калийные удобрения |

752 |

Бразилия, Китай, Польша (98 %) |

|

3 |

Черные металлы |

629 |

Россия (41 %), Италия (6 %), |

|

4 |

Грузовые автомобили |

532,5 |

Россия (73,5 %), Украина (6,7 %), |

|

5 |

Одежда (по видам продукции) |

415 |

Россия (40–68 %), страны вне СНГ (58–31 %) |

|

6 |

Молоко и молочные продукты |

368 |

Россия (99 %) |

|

7 |

Тракторы |

339,8 |

Россия (55 %), Украина (11 %), |

|

8 |

Холодильники |

320 |

Россия (86 %), Украина (9 %), |

|

9 |

Запасные части |

298 |

Россия (80 %), Польша (6,4 %), |

|

10 |

Мебель |

277 |

Россия (76 %), Германия (6,4 %), |

Турция: привычка управлять

© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2005

С.Б. Дружиловский – к. и. н., профессор кафедры востоковедения МГИМО(У) МИД РФ.

Резюме Идеи пантюркизма и проявления крайнего национализма уходят корнями в эпоху Османской империи. Стремление к созданию единого тюркоязычного пространства под патронатом Анкары в сочетании с исламским мессианизмом формирует специфическую идеологическую атмосферу.

Нынешней осенью Европейский союз приступил к официальным переговорам с Турецкой Республикой о ее вступлении в это объединение. Решение далось руководителям стран – членов ЕС с большим трудом: большинство жителей единой Европы не хотят видеть Турцию в составе главного клуба Старого Света. Брюссель уже пообещал жестко добиваться неукоснительного соблюдения всех многочисленных условий членства. По сути, от страны требуется прорыв, который по своему историческому масштабу был бы сопоставим с тем, что совершил в свое время Мустафа Кемаль Ататюрк – создатель новой турецкой государственности на обломках Османской империи. На пути в Европу XXI века Турции придется окончательно преодолеть имперское наследие, до сих пор накладывающее отпечаток на политическое сознание. Не случайно одной из самых болезненных проблем, которые придется решить туркам, станет переосмысление событий 1915 года. Европейский союз требует четко и недвусмысленно признать их геноцидом армянского народа, Анкара же от этого категорически отказывается.

Нежелание пересмотреть собственное прошлое – не единственное напоминание о былом великодержавном статусе. Идеи пантюркизма, которые до сих пор разделяет часть турецкого политического класса, и проявления крайнего национализма уходят корнями именно в эпоху Османской империи. Стремление к созданию единого тюркоязычного пространства под патронатом Анкары, с одной стороны, и исламский мессианизм – с другой, формируют специфическую идеологическую атмосферу.

ИСТОРИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Распад Османской империи после Первой мировой войны явился тяжелым испытанием для турок, привыкших рассматривать себя ядром и титульной нацией огромного государства, перед мощью которого некогда склонялись крупнейшие европейские державы. Однако в отличие, например, от коллапса СССР, это событие не стало неожиданностью. Об Османской империи как о «больном человеке» заговорили в Европе еще в начале XIX века, а к середине этого столетия появились первые планы ее раздела.

Все это время турецкие правящие круги предпринимали многочисленные попытки спасти агонизирующее государство. Им даже удалось осуществить ряд радикальных реформ – от ликвидации янычарского корпуса в 1826-м до принятия первой на Востоке Конституции в 1876 году.

Свои рецепты сохранения империи предлагали и турецкие интеллектуалы. Так, в середине XIX века возникло несколько тайных обществ, которые после своего объединения стали называться «Новые Османы». Они предлагали упразднить деление населения на различные этнические и конфессиональные группы и объединить народы империи в единую «османскую» нацию. В 1908 году к власти пришли младотурки (европейское название членов организации «Единение и прогресс», основанной в 1889-м. – Ред.). Осознавая неизбежность распада империи, они призвали объединить все тюркоязычные народы в единое государственное образование с центром в Анатолии. Именно эта идея во многом толкнула Турцию к вступлению в Первую мировую войну на стороне германского блока. Надежда воспользоваться ослаблением России и прибрать к рукам принадлежавшие ей территории с тюркоязычным населением рухнула с поражением в войне. Оно не только положило конец правлению младотурок, но и девальвировало саму идеологию пантюркизма.

Основатель Турецкой Республики (провозглашена в 1923 году) Мустафа Кемаль-паша (Ататюрк) отказался от имперской политики. Он выдвинул лозунг турецкого национализма – концепцию создания государства на территориях, исторически принадлежавших туркам. Политика Кемаль-паши способствовала сохранению государственности, а положение национальных меньшинств, оказавшихся включенными в состав Турецкой Республики, или было слишком ослабленным, или не входило в противоречие с выдвинутой Ататюрком концепцией. Даже курды, восставшие в 1925-м под предводительством шейха Саида, действовали скорее по указке Англии, чем руководствуясь собственным стремлением к независимости.

Руководство страны не поддерживало имперскую ностальгию. Выработке экспансионистских планов во внешней политике препятствовал провозглашенный Ататюрком принцип «Мир в Турции, мир во всем мире». Так, урегулирование кемалистами территориальных споров с Советской Россией позволило приступить к нормализации отношений и заключить Договор о дружбе и братстве (1921), заложивший основы добрососедства между давними непримиримыми противниками.

Тем не менее деятельности пантюркистов не был положен конец. Известный теоретик Зия Гек-Альп опубликовал в 1923 году свою работу «Основные принципы тюркизма», которая на долгие годы стала манифестом его сторонников и последователей. После смерти Ататюрка (1938) в условиях фашистской экспансии правительство страны стало отходить от внешнеполитических принципов, провозглашенных основателем Турецкой Республики. Нападение гитлеровской Германии на СССР всколыхнуло пантюркистские настроения. Анкара стояла на грани вступления в войну на стороне Германии, и только победы советских войск в сражениях под Москвой, а затем под Сталинградом удержали ее от этого шага. Лишь в 1944-м деятельность пантюркистской организации была запрещена, а ее руководители отданы под суд. Впрочем, все они в конечном итоге были оправданы и вскоре вышли на свободу.

Передача власти в Турции. Художник Мим Уйкусуз. 1966 г.

Возросшая военно-политическая мощь СССР даже теоретически не оставляла туркам шансов на ревизию послевоенного мирового устройства. Вступление в 1952 году в НАТО, а также присоединение спустя 11 с половиной лет к Европейскому экономическому сообществу в качестве ассоциированного члена превратило Турцию в младшего партнера европейских держав без права решающего голоса.

Почти с полным подчинением западному влиянию Анкару в какой-то степени должна была примирить ее лидирующая роль в СЕНТО (Организация центрального договора, до 1959-го известна под названием «Багдадский пакт») – антисоветской мусульманской военно-политической группировке из арабских стран, входивших ранее в состав Османской империи. Полностью эту идею реализовать не удалось, поскольку в Багдадский пакт (учрежден в 1955 году) кроме Ирака и Турции, а также Великобритании, принимавшей в нем формальное участие, вошли только два, причем не арабских, государства, никогда не имевших ничего общего с Османской империей, – Иран и Пакистан. Антимонархическая революция в Ираке способствовала его выходу из блока (1958), и штаб-квартира СЕНТО с 1959-го до распада этой организации в 1979 году находилась в Анкаре.

Активное участие в военном блоке вряд ли можно напрямую соотнести с проявлениями имперских амбиций Турции, но оно подчеркивает сложившуюся за века привычку турок управлять, а не быть управляемыми. Несомненно, стремление к господству и почитание «старых добрых времен» стало чертой национального характера, которая культивируется в послевоенной Турецкой Республике. Так, манифестации по случаю государственных праздников непременно возглавляет колонна солдат, одетых в янычарскую униформу, а ежегодно отмечаемая годовщина взятия Константинополя оформляется как костюмированное шествие.

Выйти из-под контроля своих западных союзников Анкара попыталась в период кипрского кризиса 1974 года. Несмотря на протесты Запада, Турция оккупировала северные области Кипра под предлогом оказания помощи тюркскому меньшинству, якобы притесняемому греческим большинством. Несколько десятков тысяч турецких добровольцев были перемещены на Кипр для «выравнивания» пропорции в этническом составе населения острова. Анкара единственная признала самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и оказала ей всю возможную, в том числе военную, помощь и поддержку в последующие годы. Сегодня судьба ТРСК является еще одним камнем преткновения на пути Анкары в Евросоюз.

НОВЫЙ «СТАРШИЙ БРАТ» ВМЕСТО СТАРОГО

С исчезновением СССР роль Турции в качестве южного фланга НАТО существенно снизилась. Это сопровождалось как сокращением экономической и военной помощи, так и болезненным для Анкары отказом ЕС ускорить принятие Турецкой Республики в свои ряды. Зато впервые с момента крушения Османской империи туркам представилась возможность распространить свое влияние за пределы собственных границ. С возникновением новых независимых тюркоязычных государств Центральной Азии и Закавказья перед Анкарой замаячил новый шанс на возрождение былого величия и повышение своей значимости в мировых делах. В начале 1990-х вновь возрождаются традиционные пантюркистские идеи о создании Великого Турана.

Турецкие руководители всерьез заговорили о новой тюркоязычной общности от Адриатического моря до Великой Китайской стены. При этом Анкара не сомневалась в своей способности не только заменить Москву в роли «старшего брата» тюркских народов, но и исключить возможность прямого влияния Запада в регионе. На страницах турецких СМИ стала настойчиво проводиться мысль об историческом шансе «восстановить тюркское единство». Вместо слов «узбек», «киргиз», «татарин» и прочих для обозначения этнической принадлежности стали употребляться такие словосочетания, как «узбекский турок», «киргизский турок», «крымский турок». В обращение вошел термин «внешние турки», под которыми стали подразумеваться тюркские народы, проживающие за пределами Турции.

Прогресс по-турецки: дополтопные орудия уступают место современной американской технике. Журнал "Стрышел" (Болгария), 1954 г.

В декабре 1991 года Анкара первой поспешила признать новые тюркоязычные государства Центральной Азии вскоре после провозглашения ими независимости. А уже в январе 1992-го премьер-министр Турции Сулейман Демирель на встрече с президентом США Джорджем Бушем-старшим заявил об изменении регионального статуса своей страны ввиду открывающихся перед ней возможностей определять политическое будущее мусульманских республик Содружества Независимых Государств (СНГ). В этой связи Турции, по мнению Демиреля, предстояло взять на себя решение двуединой задачи: обеспечить необходимый уровень контактов Запада с этими республиками и убедить их руководителей в том, что Анкара способна служить проводником интересов мусульманских стран СНГ на Западе.

В результате переговоров была достигнута очень важная для Турции договоренность: на нее возлагалось оказание материальной и финансовой помощи тюркоязычным республикам бывшего СССР, при этом понесенные затраты компенсировались Соединенными Штатами и другими западными странами, в том числе через предоставление торговых льгот. При турецком МИДе было создано Агентство тюркского сотрудничества и развития (ТIКА) с целью координации на государственном уровне всех видов деятельности, направленных на единение тюрок, а в правительстве появилась должность министра по связям с тюркоязычными республиками СНГ.

В октябре 1992 года по инициативе президента Турции Тургута Озала в Анкаре состоялась встреча на высшем уровне, в которой участвовали тогдашний президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Аскар Акаев, президент Туркменистана Сапармурат Ниязов и президент Узбекистана Ислам Каримов. Уже в самом начале переговоров обнаружились серьезные разногласия. Анкара ставила во главу угла вопрос о наднациональном тюркском экономическом пространстве, включая формирование общего рынка, единой региональной энергосистемы и системы транспортировки энергоресурсов, учреждение регионального банка развития, создание условий для безвизового передвижения граждан и капиталов, а также определение общего языка для тюркских государств. Лидеры же центральноазиатских республик видели главную задачу лишь в координации совместной деятельности с упором на развитие двусторонних отношений. Так, Назарбаев недвусмысленно заявил, что «создание обособленного национального сообщества по этническому и языковому принципу не сближает, а лишь разъединяет народы».

Анкара, тем не менее, не отказалась от политики, нацеленной на объединение тюркоязычных народов под своим патронатом. Особая роль возлагалась на так называемые курултаи братства и сотрудничества, которые с 1993-го постоянно проводились как в самой Турции, так и за ее пределами, включая субъекты Российской Федерации. Уже на первом таком форуме в Анталье, на котором кроме президента Озала и премьер-министра Демиреля присутствовали руководители других тюркоязычных государств и представители многочисленных общественных организаций, Турция добилась принятия решения о создании наднациональной общественной организации – Высшего совета тюркских республик. На шестом курултае в Бурсе в 1998 году, на котором Сулейман Демирель был провозглашен «отцом тюркского мира», присутствовало 550 делегатов; на восьмом, состоявшемся в марте 2000-го в Самсуне, зарегистрировалось уже 900 делегатов.

ЭКСПОРТ ТУРЕЦКОЙ МОДЕЛИ

С 1992 года на все тюркоязычные республики бывшего СССР транслируются передачи турецкого спутникового телевидения. Кроме уже упомянутого ТIКА свою деятельность в тюркских регионах активизировали Турецкий директорат по религиозным вопросам (TDRA), Образовательный центр религиозной общины Фетхуллаха Гюлена, Турецкий международный исследовательский центр Турана Язгана, фонд «Аврасия Бир» и др.

В активе этих организаций – пропаганда турецкой модели развития, противостояние арабским и иранским исламистам и, пожалуй, самое главное – подготовка кадров различного профиля для центральноазиатских и закавказских республик. Например, Турецкий директорат по религиозным вопросам ставит своей целью укрепление позиций Анкары в тюркоязычных республиках, а также противодействие экспансии здесь шиитского и ваххабитского толков ислама. В противоположность им тип ислама, пропагандируемый TDRA, включает аполитичность, секуляризм, ограничение религии рамками частной жизни граждан. Эта организация занимается также распространением исламских знаний, подготовкой священнослужителей, ремонтом и строительством культовых сооружений.

Из всех неправительственных организаций с наибольшим размахом действовал религиозный центр Фетхуллаха Гюлена. (В конце 1990-х годов Гюлен был вынужден покинуть родину, вскоре против него возбудили уголовное дело за пропаганду исламских взглядов, выходившую за рамки закона.) В Турции общине Гюлена принадлежат 88 фондов, 20 обществ, 128 частных школ, 218 фирм, а также 17 печатных органов, телестанция, две радиостанции, беспроцентный исламский банк и страховое общество. «Асия Финанс банк» с капиталом в 125 млн дол., которым Гюлен владеет с начала 1990-х, инвестировал в различные проекты в республиках Центральной Азии и в Азербайджане: было построено более 80 школ и 4 университета, где преподавание ведется по программам турецких учебных заведений. Турецкий аналитик Шахин Алпай указывает, что в последующем их выпускники, как правило, занимали видное положение в общественной и политической жизни своих республик. Вообще же Анкара ежегодно выделяет несколько тысяч стипендий для обучения студентов и преподавателей из тюркоязычных республик в высших учебных заведениях и научно-исследовательских центрах Турции.

Большую активность по консолидации тюркоязычных народов проявлял турецкий министр по связям с тюркоязычными республиками СНГ Абдульхалюк Чай. Российский МИД, а также руководство отдельных республик неоднократно критиковали его высказывания как вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Однако какая-либо реакция со стороны турецкого правительства долгое время практически отсутствовала.

И все же политика Турции по созданию единого тюркского политического и культурно-идеологического пространства постепенно стала заходить в тупик. Руководители тюркоязычных республик открыто заговорили о нежелании менять русского «старшего брата» на турецкого и стали дистанцироваться от попыток Турции сблизиться на этой основе. Нурсултан Назарбаев в своей книге «На пороге XXI века», изданной в 1996 году, писал: «Многим казалось, что Турция сможет решить все наши проблемы… Но что это означало на деле? Это значило отказаться от только что обретенной независимости, разорвать традиционные отношения с соседями, вместо одного “старшего брата” посадить себе на шею другого». Приблизительно тогда же президент Азербайджана Гейдар Алиев заявил, что определенные круги в Турции поддерживают некоторых лидеров и их вооруженные группы, пытающихся дестабилизировать обстановку в Азербайджане. Как бы в подтверждение предъявленного обвинения турецкая пресса вслед за провалом попытки государственного переворота в Баку, предпринятого 17 марта 1995-го, сообщала, что отдельные министры и сотрудники Службы национальной безопасности Турции были осведомлены о готовившихся событиях.

Признаки охлаждения отношений между Ташкентом и Анкарой появились позже, но зато в более радикальной форме. В 2000 году правительство Узбекистана закрыло все школы, открытые религиозными организациями Турции, и прежде всего учебные заведения, опекаемые Фетхуллахом Гюленом. Из страны власти выслали турецкого атташе по образованию, а все узбекские студенты, обучавшиеся в Турции, были отозваны на родину.

Анкара осознала, что политическая и культурная близость, приверженность новых независимых тюркоязычных республик исламу и тюркизму были преувеличены, а реальностью является государственный национализм, глубоко укоренившийся в самосознании узбеков, туркмен, киргизов и казахов. Ни правящая элита, ни простые граждане не захотят жертвовать своей идентичностью во имя сверхнациональной общности, тюркской или исламской.

В конце 2000 года новый президент Турции Ахмет Неджет Сезер совершил поездку по тюркоязычным республикам и, как свидетельствовала пресса, с пониманием отнесся к предложению развивать дальнейшие отношения на принципах «равноправного партнерства». Конкретным проявлением готовности Анкары скорректировать политическую линию стала отставка в начале 2002-го Абдульхалюка Чая. Несмотря на возражения многих влиятельных членов правительства, он организовал в конце 2001 года очередной курултай тюркских народов, на котором фигурировали лозунги, не созвучные новой политической линии Анкары.

С начала 1990-х Турция пыталась проводить пантюркистскую политику не только в отдельных республиках, но и в других регионах на постсоветском пространстве с компактным проживанием тюркоязычного населения. Ярким примером тому явилось ее отношение к развитию ситуации на Крымском полуострове, куда к концу 1993 года вернулись около 250 тысяч крымских татар, депортированных во время Второй мировой войны. Созданный ими неправительственный орган крымско-татарского народа Меджлис потребовал провозглашения Крымско-татарской республики в составе Украины.