Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Завершился XIV Международный форум и выставка «Транспорт России»

Заключительным мероприятием «Транспортной недели – 2020» стала итоговая пленарная дискуссия, в которой приняли участие статс-секретарь – заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев, заместитель министра транспорта Юрий Цветков и ректор Российского университета транспорта Александр Климов. Модератором выступил председатель Общественного совета при Минтрансе России, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин.

В ходе делового формата говорилось о результатах дискуссий по развитию транспортного комплекса, состоявшихся в рамках главного события отрасли.

Обращаясь к участникам и гостям пленарной дискуссии, Дмитрий Зверев рассказал, что на форуме проведено несколько межправкомиссий, 4 международных заседания, подписан ряд межправсоглашений. Два базовых акцента, которые были внесены в повестку дня – цифровизация и развитие международных транспортных коридоров. «Правительством России в этом году создана Дирекция международных транспортных коридоров. Мы на себя взяли достаточно емкое обязательство по отработке типовой модели на базе ЕЗК во взаимоувязке с существующим инфраструктурным планом и объектами инфраструктуры, которые строятся в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Большой интерес вызывает и то, что Россия начала и разрешила транзитные контейнерные перевозки с азиатскими странами из Европы. На мероприятиях мы смогли сверить программу, которую делает Минтранс России, с потребностями зарубежных стран», – отметил он.

В свою очередь, Юрий Цветков подчеркнул, что на прошедшей «Транспортной неделе» были рассмотрены три блока вопросов в области морского и речного транспорта – формирование национального проекта «Внутренние водные пути», развитие судоходства в Арктике и переформатирование Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2030 года. В настоящее время в рамках реализации КПМИ делается огромный задел на будущее – строятся порты, морские и речные суда, ведется дноуглубление, реконструируются гидротехнические сооружения.

Замминистра подробно остановился на вопросе реализации нацпроекта «Внутренние водные пути», который обсуждался на отраслевой конференции. «При подготовке данного проекта мы детально работали практически с каждым субъектом страны. Напомню, что 60 российских субъектов имеют выход к воде, к внутренним водным путям. И для 78 % территории водные пути является безальтернативным видом транспорта. На конференции мы получили много новых идей, предложений, замечаний. Все они были запущены в работу. Благодаря этому документ должен получиться качественным», – добавил он.

Александр Климов напомнил, что система транспортного образования является одной из крупнейших отраслевых систем высшего и среднего профессионального образования. «На повестке дня стоит вопрос, как нам продолжить качественную и стабильную подготовку студентов при переходе на дистанционный режим обучения. Хочу сказать, что система транспортного образования успешно справилась с этой задачей весной и сейчас мы уже лучше подготовлены к работе в этом режиме. Хотя многое еще предстоит сделать в части оснащения цифровым контентом всех модулей дисциплин, которые формируют профессиональные компетенции», – сообщил ректор РУТ.

В рамках дискуссии были награждены лауреаты национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения». Она учреждена в 2014 году Общественным советом при Минтрансе России и проводится в этом году в 7-й раз. Премия призвана содействовать развитию транспортной инфраструктуры, повышению уровня оказания транспортных услуг, а также стимулированию государственных и коммерческих структур к решению значимых проблем транспортной сферы. В конкурсе участвуют только реализованные проекты или услуги, получившие практическое применение в сфере транспорта.

Победители получили награды в следующих номинациях:

лучший инфраструктурный проект федерального значения – автомобильная дорога «Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь» (трасса «Таврида»), АО «ВАД»; скоростная автомобильная дорога М – 11 «Нева», ГК «Российские автомобильные дороги»;

лучший инфраструктурный проект регионального уровня – Московские центральные диаметры, ГУП «Московский метрополитен» и ОАО «РЖД»;

лучшее решение в области пассажирского транспорта – новая транспортная модель пассажирских перевозок на территории Тверской области (I этап – город Тверь и Калининский район), ГКУ «Организатор перевозок Тверской области» и ООО «Транспорт Верхневолжья»; инновационные цифровые сервисы для пассажиров на общественном транспорте, ПАО «Сбербанк»;

лучшее решение в области логистики - Грузовые шатлы, АО «РЖД Логистика»;

лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники – вагоны метро серии 81-775/776/777 модель «Москва 2020», АО «МЕТРОВАГОНМАШ»;

лучшее решение в области цифровизации транспорта – Единый диспетчерский центр Московского метрополитена, ГУП «Московский метрополитен»;

лучшая PR-активность в текущем году – комплексные меры Международного аэропорта Шереметьево, реализованные с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции на территории РФАО «Международный аэропорт Шереметьево» (АО «МАШ»); аудиогид по М – 11 «Нам по пути», ООО «Магистраль двух столиц»;

лучшее решение для транспортного сектора в период пандемии – логистические решения ПАО Аэрофлот для транспортного сектора в период пандемии COVID-19, ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии».

Росрыболовство призвало продумать грузопотоки в условиях пандемии

Ограничения, которые вводятся из-за коронавируса, меняют привычные условия работы рыбопромышленных предприятий. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук заявил о необходимости быть готовыми к переориентации грузопотоков на случай нештатных ситуации в иностранных портах.

Очередное заседание штаба по предупреждению распространения COVID-19 прошло в Росрыболовстве. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, обсуждалась ситуация с несколькими рыбопромысловыми судами, на которых были выявлены случаи заражения коронавирусом.

По каждому случаю поручено провести детальное расследование для выяснения того, каким образом был нарушен регламент выхода судов в море, исключающий возникновение вспышек болезни на борту. В отношении судовладельцев руководитель штаба, заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук поручил «предпринять самые жесткие меры по системе управления безопасностью (СУБ)». Для проведения тестов в отношении уловов этих судов все данные будут переданы в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Также рассматривалась ситуация с экспортом продукции в КНР. «Из-за того, что власти Китая постоянно выявляют следы вируса на продукции, импортируемой из самых разных стран, в китайских портах введены требования об обязательной дезинфекции всей импортируемой продукции. На данный момент на рейде китайских портов находятся 22 российских судна, сроки разгрузки которых сдвигаются на неопределенное время. В этой связи Петр Савчук поручил провести переговоры с рыбопромышленниками для того, чтобы обеспечить максимальную переработку водных биоресурсов в России», - сообщили в федеральном агентстве.

Кроме того, отмечена необходимость разгрузить холодильные мощности перед началом охотоморской экспедиции. «Надо быть готовыми к переориентации грузопотоков в случае каких-то нештатных ситуаций в иностранных портах, так как в обычное время большое количество продукции по итогам этой экспедиции идет за рубеж», – отметил Петр Савчук.

На прошлом заседании замглавы Росрыболовства поручил отработать вопросы безопасности на холодильных терминалах. «Отмечено, что все мероприятия, предписанные Роспотребнадзором, выполняются. Проводится термометрия личного состава, заключены договоры с компаниями, регулярно проводящими обработку помещений, работники обеспечены всеми необходимыми средствами защиты», - заявили в пресс-службе.

Fishnews

Сенаторы и депутаты предложили устранить пробел по «прибрежке»

Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, призванный урегулировать проблему прибрежного рыболовства на Северном бассейне. Однако документ не предусматривает возможность обезглавливания рыбы на судах после 1 июля 2022 г.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 1 и 20 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части регулирования прибрежного рыболовства» размещен в базе Госдумы. С законодательной инициативой выступили депутаты ГД Алексей Гордеев, Владимир Кашин, Владимир Блоцкий, Олег Лебедев и члены Совета Федерации Сергей Митин, Константин Долгов и Татьяна Кусайко.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается предусмотреть, что «при осуществлении прибрежного рыболовства на судах рыбопромыслового флота допускается проводить обработку уловов водных биоресурсов путем потрошения, обескровливания».

Это пункт вступит в силу с 1 июля 2022 г. Рыбопромышленники уже обратили внимание, что исключено обезглавливание рыбы, хотя именно б/г традиционно принимают фабрики и магазины.

В проекте предусмотрено, что обезглавливать рыбу можно будет до 1 июля 2022 г. При этом законопроект отдельно оговаривает, что головы в этом случае подлежат доставке на берег.

«Законопроектом предлагается установить виды первичной обработки улова водных биоресурсов, допустимые на судах рыбопромыслового флота при осуществлении прибрежного рыболовства», - говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта обращают внимание, что на Северном бассейне нет возможности осуществлять прибрежный промысел вблизи морских портов и пунктов выгрузки рыбопродукции. Доставлять в таких условиях рыбу, не прошедшую первичную обработку, невозможно - в противном случае будут нарушены требования к качеству и безопасности.

Однако пограничная служба заявила, что обработка на борту при прибрежном рыболовстве не допускается законом. Такая ситуация вынуждает рыбопромышленные компании отказываться от «прибрежки» - режима рыболовства, который был специально предусмотрен, чтобы загрузить сырьем береговые производства (а это рабочие места и поступление налогов) и обеспечить поставки для населения.

Fishnews

Почему процедуру биометрии нельзя пройти из дома

Альберт Усенко, руководитель проектов департамента технологического развития СКБ-банка: «Из-за пандемии было предложено разрешить сдачу биометрических данных без посещения офиса банка. В настоящее время обсуждается вопрос проведения удаленной идентификации клиентов — через смартфоны и ноутбуки.»

В России долгое время не было правовой базы для использования биометрической идентификации в банковской сфере. Банки самостоятельно разрабатывали внутренний регламент для использования технологии. Однако ситуация поменялась после внесения поправок в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», прописывающие критерии использования банками биометрии.

Биометрия используется активно во всем мире. Так, например, все, кто хоть раз побывал в странах Евросоюза с 2015 года, знают, что для получения шенгенской визы необходимо помимо фотографирования пройти процедуру сканирования индивидуального рисунка линий на пальцах.

Токио усиленно готовился к Олимпийским играм, которые должны были состояться в этом году. Чтобы гостям проще и удобнее было проходить контроль, организаторы собирались оснастить морские порты и аэропорты биометрическими системами, способными распознавать лица. Также планировалась реализация оплаты покупок в магазинах по отпечатку пальца.

А еще сбор биометрических данных упрощает много задач для государств и если Япония всегда активно внедряла и использовала современные технологии, то Сомали вряд ли у кого-то ассоциируется с высокотехнологичными решениями. Но даже здесь во время проведения выборов в 2017 году использовались биометрические технологии, основанные на сканировании радужной оболочки глаза. А во второй по численности населения стране Индии гражданам не нужно носить с собой паспорт. Там прошла «биометрическая перепись», охватившая в том числе и тех, у кого не было привычных документов. В результате граждане получили цифровой документ, который позволяет проходить контроль в аэропортах, совершать финансовые операции и получать субсидии.

В России процедура сбора биометрических данных пока не является обязательной. Сдача биометрических данных с юридической точки зрения из дома невозможна, потому что российское законодательство четко определяет взятие исключительно в отделениях банках, имеющих специальное оборудование. Особенностью Единой Биометрической Системы (ЕБС) является то, что в ней банк выступает одновременно в качестве поставщика и потребителя данных. В первом случае он собирает биометрические данные и регистрирует их в системе, во втором – использует биометрию для предоставления услуг своим клиентам.

Прежде чем собирать такую информацию, любой банк обязан заручиться предварительным согласием клиента. При сдаче биометрических данных при помощи технических средств делается фотография лица и запись голоса клиента — после чего создаются биометрические контрольныешаблоны, которые хранятся в базе данных. Когда человек обращается за услугой, он проходит процедуру биометрической верификации, при которой его текущие биометрические данные сличаются с контрольными шаблонами в базе ЕБС. Если они совпадают, пользователь получает доступ к сервису. За создание шаблонов и их сравнение отвечают алгоритмы машинного обучения и нейронные сети.

С точки зрения безопасности ЕБС хорошо продумана. Попадание в руки злоумышленников биометрического контрольного шаблона (математической модели, рассчитанной на основе фотографии и записи голоса человека) им ничего не даст. Ценность представляет связка биометрического контрольного шаблона и набор персональных данных пользователей. Поэтому биометрический контрольный шаблон хранится в ЕБС, а набор персональных данных храниться в Единой системе идентификации и аутентификации. Они обе расположены в совершенно разных местах, и никакая напрямую между собой не связаны. Для получения из них сведений используются сложнейшие криптографические технологии. Взлом одной из систем им не поможет, надо будет взломать их обе, что невозможно. В этом и заключается сильная сторона биометрии.

Если законодательство поменяется, в техническом плане осуществление сценария по сбору биометрии дома грозит снижением качества информации для поступления в ЕБС и ростом числа мошенничеств – данные могут попасть в руки злоумышленников.

Железнодорожники Суйфэньхэ круглосуточно сражались со снегом, чтобы открыть дорогу российским поездам

Сотрудники железнодорожного порта Суйфэньхэ круглосуточно убирали снег, чтобы обеспечить доступ на станцию российским поездам. Об этом сообщает ИА Sputnik со ссылкой на народное правительство Суйфэньхэ.

Самоотверженная работа китайских железнодорожников позволила 8 российским товарным поездам 18 и 19 ноября беспрепятственно проехать на станцию.

18 ноября на станции Суйфэньхэ непрерывно шел снег. Это был самый сильный снегопад с начала холодного сезона. Буквально накануне шел дождь, вся земля покрылась ледяной коркой, работать было сложно. Снегопад не утихал и 19 ноября. Снег очень мешал проведению операций по обработке международных грузов.

Железнодорожники Суйфэньхэ действовали в режиме ЧС, сразу же приступив к уборке снега и не прекращая ее ни на минуту. О катастрофической ситуации со снегом предупредили заранее. Благодаря уведомлениям, выпущенным China Railway Harbin Bureau Group и Суйфэньским городским метеорологическим бюро, было создано шесть бригад по уборке снега, одна из которых полностью состояла из членов КПК. В круглосуточной уборке снега было задействовано почти все оборудование терминала. Это обеспечило безопасность и своевременность прибытия всех 8 российских поездов.

Согласно прогнозу, снегопады в районе Суйфэньхэ продолжатся.

Маньчжурский рекорд: 3081 поезд!

18 ноября 2020 года количество поездов Китай – Европа, прошедших в этом году через самую континентальную пограничную станцию Маньчжурия в обе стороны, достигло 3081, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Маньчжурия впервые превысила показатель в 3000 поездов меньше чем за год с момента запуска движения поездов Китай – Европа. Раньше этой цифры не удавалось достичь и за год.

3081-м поездом стал состав с оборудованием, мобильными телефонами, электрическими и осветительными приборами, предназначенными для ТЛЦ «Белый Раст» (Московская область).

3081 состав перевез по маршруту Китай – Европа – Китай через Маньчжурию 280 651 TEU, что на 29,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 1493 поезда из 3081 проследовали из Китая в Европу (рост 46,7%), а 1588 поездов — из Европы в Китай (рост 17,2%).

В настоящее время поезда через Маньчжурию соединяют Китай с 28 городами в 13 странах Европы. Доля обратных груженых контейнеров превышает 90%.

Маньчжурия работает в режиме цифрового порта, укрепляя связи со таможенными службами и транспортными компаниями. Так, в целях повышения эффективности таможенного оформления Маньчжурия обеспечивает круглосуточную обработку входящих и исходящих поездов Китай-Европа.

«Во время эпидемии объем наших грузовых перевозок не только не уменьшился, но и увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом. При поддержке China-Europe Express мы ускорили движение поездов за границу и в Китай. Логистика эффективно функционирует в обоих направлениях», — отметил Юэ Лицзин, менеджер отдела международных перевозок Manzhouli Xinyun Foreign Trade Transportation Agency.

«Чтобы сократить время на перегрузку и стоянку поездов, мы заранее связываемся с Россией и таможней, заранее организовываем работу персонала и техники. Мы позаботились о том, чтобы импортируемое сырье, необходимое отечественным предприятиям, было бы отправлено во все части страны в кратчайшие сроки», — рассказал Цуй Тяньлян, заместитель директора грузового цеха станции Маньчжурия.

Бьют по паспорту

Введение электронных паспортов машин вызвало серьезные проблемы у автовладельцев

Текст: Владимир Баршев, Ольга Журман (Владивосток)

Первый опыт массовой электронной паспортизации автомобилей привел к тому, что многие автовладельцы столкнулись с огромными сложностями. В первую очередь это коснулось тех, кто ввозит б/у машину из-за границы самостоятельно.

Львиная доля таких автомобилей ввозится через Дальневосточный округ, после чего распространяется по стране. И именно там проблема с оформлением ввезенных машин встала наиболее остро. Настолько остро, что неизвестно, когда покупатели смогут получить свои автомобили. Напомним, что с 1 ноября этого года в России на новые и ввезенные автомобили перестали выдавать бумажные паспорта транспортных средств и стали массово оформлять электронные.

У электронного паспорта масса преимуществ. Он не может потеряться, в нем хранится вся история автомобиля с момента его выпуска. За ним будущее, если бы не одно "но". Главный порт страны по ввозу б/у иномарок оказался буквально парализован из-за проблем с оформлением электронного ПТС.

Во Владивостоке, в который поступают тысячами подержанные авто из Японии, к новой системе готовились и понимали, что тестом ее станет не репетиции накануне, а 14 ноября, когда в город придет паром с двумя тысячами авто.

Так оно и случилось: на сегодняшний день в морском порту Владивостока скопилось около трех тысяч автомобилей, ими забита не только автостоянка, но и проходы в порту.

А тем временем организации, оформляющие электронные ПТС, ввели дополнительные платные услуги, которые рассчитываются по человеко-часам. Проверка и корректировка данных в электронной карте заявки - 2000 рублей в час. Исправление ошибок в карточке - столько же. Онлайн-консультирование - еще 2000 рублей в час. Немало.

День пребывания авто на складах Владивостокской таможни обходится в 900 рублей. Таможня из порта машины выпускает. Вывозить их нужно на эвакуаторе. Но в автомобильном Владивостоке Госавтоинспекция проблемы автовладельцев понимает и не останавливает машины без ПТС и номеров.

Напомним, что Администратор электронных паспортов АО "Электронный паспорт" сам электронные ПТС не оформляет. По сути, он содержит лишь их базу данных и обеспечивает взаимодействие системы с системами ГИБДД и таможни.

Оформляют паспорта либо испытательные лаборатории, либо операторы техосмотра. Но так как речь идет о ввозе бывших в употреблении иномарок - то перед тем, как оформить электронный паспорт, нужно получить еще один документ - свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Его оформляют только испытательные лаборатории.

Как сообщили "РГ" в АО "Электронный паспорт", на данный момент в Приморье из 9 таких лабораторий оформляют паспорта 7. Две из них были исключены Росаккредитацией из реестра организаций, которые могут этим заниматься, за незначительные нарушения. Те, кто получил в этих лабораториях свидетельства о безопасности, для оформления электронных паспортов должны обратиться в другие лаборатории. Это около 500 автомобилей.

До недавнего времени эти лаборатории оформляли по 10-15 машин в сутки. И только сейчас вышли на нормальный объем работы - вчера было оформлено 225 паспортов. Всего более 3 тысяч электронных паспортов оформлено на территории Дальневосточного федерального округа с 1 ноября 2020 года, при среднестатистическом еженедельном запросе около 1 тысячи обращений. Система обрабатывает 100 процентов поступающих заявок без ограничений. Так что через неделю проблема рассосется, считают в компании-администраторе. Так же там надеются, что в скором времени к оформлению подключатся и две исключенных лаборатории.

Одна из проблем заключается в том, что не все машины могут получить свидетельство о безопасности. Оно выдается только на технически исправные машины. Если, например, у машины помята дверь - документ не может быть выдан.

Как же надо действовать, чтобы не было проблем с оформлением электронного паспорта, пояснили в компании-администраторе системы ЭПТС.

Порядок действий следующий. Необходимо обратиться в испытательную лабораторию для получения свидетельства о безопасности. После этого там же оформить электронный паспорт. Затем в электронном виде задекларировать автомобиль, заплатить таможенные платежи и утилизационный сбор. После поступления средств в казначейство электронный паспорт получит статус "действующий". И после этого можно ехать в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.

Если автомобиль имеет повреждения, то порядок меняется. На аварийные машины свидетельство о безопасности не может быть оформлено. Поэтому здесь сначала производится таможенное оформление автомобиля. После этого машину необходимо отремонтировать. И только потом получать на нее сначала свидетельство, а затем уже электронный паспорт.

Стоимость оформления свидетельства устанавливает каждая лаборатория самостоятельно. Стоимость оформления электронного паспорта установлена законом - 600 рублей. Но испытательные лаборатории могут устанавливать дополнительную плату за дополнительные услуги. Например, свидетельство о безопасности - это бумажный документ. Его данные в систему электронных паспортов приходится вносить вручную. В электронный паспорт обязательно вносятся фотографии машины. Эти фотографии также необходимо обработать и отформатировать. А испытательные лаборатории, как правило, оценивают свои услуги в нормо-часах. Но, для сравнения, в Москве стоимость оформления электронного паспорта даже при самых тяжелых случаях составляет не более 3 тысяч рублей. А в среднем -1500 рублей.

А как в регионах?

Воронеж

Переход автопроизводителей с бумажных ПТС на электронные прошел нечувствительно для покупателей новых автомобилей. Многие его просто не заметили.

- До 2 ноября к нам приходили машины и с бумажными, и с электронными ПТС - это зависело от завода-изготовителя. Теперь - только электронные. Нам, конечно, удобнее работать с электронными документами - не надо ничего заполнять. К тому же бумажные паспорта приходили вслед за автовозом по почте и, бывало, запаздывали на несколько дней. Теперь мы имеем доступ к паспорту автомобиля еще до того, как он приехал на склад, - рассказала Вера Фролова, логист воронежского дилера Volkswagen.

По мнению начальника отдела продаж автосалона Максима Фадеева, переход на электронные ПТС не вызвал неудобств у покупателей. Многие автопроизводители стали работать с федеральной базой еще в 2019 году, и клиенты успели привыкнуть.

Ростов-на-Дону

Об электронных ПТС здесь только слышали. На крупнейшем автомобильном рынке города "Фортуна" продажа ведется по старинке.

- Нам директор сообщил, что в ноябре переходим на электронные ПТС, но пока никаких конкретных распоряжений не поступало. Я даже пока не представляю, как это будет выглядеть, - сообщил менеджер Алексей.

Врач-анестезиолог Татьяна Федорова из Донецка (ДНР) на прошлой неделе купила в Ростове автомобиль с рук. В местном МРЭО ей выдали привычные документы на бумаге. "Я, конечно, спросила, почему не электронные ПТС. Мне ответили, что по России система пока не заработала, и вообще лучше получить в бумажном виде - так якобы надежней, - рассказала Татьяна.

Санкт-Петербург

В Северной столице большинство крупных салонов продает новые автомобили уже с электронными ПТС.

- Это распространенная сейчас практика - перевод документооборота в электронный формат, - рассказал корреспонденту "РГ" менеджер по продажам известной французской марки, который представился как Кирилл. - Дубликат ПТС на бумаге не выдается, так как в нем больше нет необходимости.

Автомобили с пробегом, на которые были выданы ПТС прежнего образца, выставлены на продажу с привычным для автолюбителей пакетом документов. В этом случае перевести паспорт транспортного средства в виртуальный формат покупатель может, самостоятельно обратившись в ГИБДД или черед посредников. Например, одна из городских аккредитованных лабораторий берет за услугу оформления ЭПТС две тысячи рублей, из которых 600 рублей - госпошлина.

- Необходимо иметь при себе бумажный ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства, а также паспорт владельца и СНИЛС, и приехать на автомобиле, - рассказали в лаборатории. - Процедура оформления займет около 40 минут.

За это время сотрудники лаборатории сфотографируют автомобиль с четырех сторон, зафиксируют VIN-номер и все имеющиеся шильды, оформят необходимые документы. По результатам их работы владелец получит выписку, а электронный ПТС появится во всех необходимых базах на следующий день. Затем в течение 10 дней автомобилисту необходимо обратиться в ГИБДД за заменой свидетельства о регистрации ТС.

«Силовые машины» отгрузили рабочее колесо гидротурбины для Усть-Среднеканской ГЭС

«Силовые машины» изготовили и завершили отгрузку рабочего колеса гидротурбины для Усть-Среднеканской ГЭС РусГидро. 86?-тонное рабочее колесо изготовлено на Ленинградском металлическом заводе и предназначено для гидроагрегата № 1 Усть-Среднеканской ГЭС.

Груз отправится морским путем до Магаданского морского торгового порта?, далее около 450 км автотранспортом на стройплощадку ГЭС. Его диаметр – почти 6 м, высота – больше 3 м. Прибытие на площадку ГЭС запланировано на январь 2021 года.

Оборудование изготовлено в соответствии с договором между «Силовыми машинами» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», подписанным в 2019 году. В обязательства «Силовых машин» входит изготовление и поставка на Усть-Среднеканскую ГЭС двух радиально-осевых рабочих колес для гидроагрегатов № 1 и № 2, а также шеф-монтаж поставленного оборудования.

Завершение изготовления второго колеса запланировано на декабрь текущего года.

Новые рабочие колеса заменят узлы, временно установленные «Силовыми машинами» в 2013 году и рассчитанные на пониженный напор в диапазоне от 24 до 46 м.

Завершение проекта позволит реализовать крупные инфраструктурные проекты в Магаданской области. Помимо этого, гидростанция будет способствовать судоходству, регулируя сток Колымы. Новые энергетические мощности сократят потребление привозного топлива и позволят сдерживать рост тарифов на электроэнергию за счет уменьшения себестоимости ее производства.

Справочно:

Три гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС, эксплуатирующиеся с 2013 года, оснащены оборудованием «Силовых машин». В состав каждого входит гидротурбина мощностью 142,5 МВт, генератор в комплекте с системой возбуждения, а также система автоматического управления (САУ) гидроагрегата.

В 2018 году гидроагрегат №3 стал первым на Усть-Среднеканской ГЭС, где было установлено постоянное рабочее колесо. Это позволило обеспечить совместную работу сменных рабочих колес гидроагрегатов № 1 и № 2 и штатного рабочего колеса третьей машины.

С вводом в эксплуатацию Усть-Среднеканской ГЭС значительно повысилась энергобезопасность региона. До её пуска потребности изолированной Магаданской энергосистемы на 95% обеспечивались всего одной электростанцией – Колымской ГЭС. В настоящее время Магаданская область имеет резервный высокоманёвренный источник генерации, что самым положительным образом сказывается на надежности электроснабжения населения и промышленных предприятий.

Компания «Россети Юг» подключила к своим сетям энергооборудование инженерных сетей нового железнодорожного моста через реку Дон на участке «Морозовская – Волгоград» в Волгоградской области.

Новый железнодорожный мост возведен в Калачевском районе в рамках реконструкции существующего мостового перехода. Старая переправа давно перестала справляться с возросшими грузовыми и пассажирскими потоками: увеличилось время в пути, поездам приходилось стоять и ждать очереди на проезд.

Новый мост позволяет пропускать составы повышенной грузоподъемности - до 12 тысяч тонн. За счет сокращения времени и количества остановок будут пущены дополнительные поезда. Теперь на участке «Морозовская-Волгоград» они смогут следовать со скоростью 90 километров в час вместо прежних 25. Это увеличит пропускную способность на стратегически важном южном направлении, по которому грузы следуют к портам Азовского и Черного морей.

Мощность технологического присоединения составила 273 кВт, которые необходимы для обеспечения электроэнергией зданий и сооружений службы эксплуатации и охраны моста.

«Транссиб Закавказья» для России

Урегулирование конфронтации между Арменией и Азербайджаном - сам по себе факт отрадный и положительный.

Кроме всего прочего, подписанное тремя сторонами соглашение о мире предполагает возобновление работы железнодорожной трассы, связывающей Россию с Турцией и Ираном.

Мы почти забыли о том, что в Советском Союзе существовала железнодорожная магистраль Грузия - Армения - Азербайджан, которая была построена в 1907-1942 гг. вдоль границ с Турцией и Ираном. Она соединяет черноморские порты Грузии с Арменией, Азербайджаном и его портами на Каспии. С ответвлениями из Армении в Турцию и из Азербайджана в Иран. Потому ее и называли «Транссибом Закавказья». И сегодня Россия после 30-летнего перерыва вновь получает доступ к этой трассе (около 750 км), которая обеспечивает прямое железнодорожное сообщение нашей страны и закавказских государств с Ираном и Турцией.

Эта магистраль бездействовала с 1991 г. из-за конфликта Армении и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики с Азербайджаном. Что, разумеется, затрудняло активные экономические связи между Россией и Ираном.

Кстати, участок «Транссиба Закавказья» вдоль иранской границы - пограничная с Ираном Джульфа (Азербайджан) - Южная Армения - Баку - был достроен именно в первые годы Великой Отечественной войны. Что еще раз подтверждает стратегическую роль южного транскавказского коридора.

По предварительным экспертным оценкам, благодаря этой артерии объем российско-иранской торговли наверняка увеличится как минимум на треть. Хотя для полноценного использования аналога Транссиба нужно реконструировать не меньше трети его протяженности. Ибо за 30 лет простоя пришли в негодность немало участков магистрали.

Тем не менее в ее использовании заинтересованы все - судя по тому, что транспортный вопрос включен в трехстороннее соглашение Москвы, Еревана и Баку. Так что «Транссиб Закавказья» вернется к полноценной работе, скорее всего, совместными усилиями России, Ирана, Турции, Армении и Азербайджана.

Андрей Балиев

Экспорт белорусских нефтепродуктов через инфраструктуру РФ обсудили Россия и Белоруссия

Переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества в нефтяной сфере, а также о возможности экспорта белорусских нефтепродуктов через инфраструктуру России провели в Москве вице-премьеры РФ Александр Новак и Алексей Оверчук с вице-премьером Белоруссии Юрием Назаровым, сообщается на сайте кабмина РФ. «Центральное место в ходе переговоров заняли вопросы двустороннего сотрудничества России и Белоруссии в нефтяной сфере, а также возможность использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов», — отмечается в релизе.

По словам Новака, российские компании продолжают поставки нефти на НПЗ Белоруссии и исполняют взятые на себя обязательства. «В соответствии с нашими договоренностями, российские компании продолжают стабильные поставки нефти на долгосрочных и взаимовыгодных условиях», — сказал вице-премьер, подчеркнув, что условия поставок выгодны как для российской, так и для белорусской стороны.

Россия и Белоруссия, отмечает ТАСС, начали прорабатывать вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ из-за заявлений литовской стороны в связи с политической ситуацией в Белоруссии.

По данным Новака, объем перенаправленных поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ может составить до 4-6 млн тонн.

Иран намерен наращивать портовые мощности на фоне развития связей с ЕАЭС

Иран расширяет свои порты как на юге, так и на севере страны, чтобы улучшить торговлю с другими странами и увеличить свою долю в международных коридорах.

Министр автомобильных дорог Мохаммад Эслами и глава Иранской организации портов и морского судоходства Мохаммад Растад, среди нескольких других официальных лиц, открыли проекты в туристическом порту Энзели на берегу Каспийского моря.

Открытие состоялось через несколько недель после запуска некоторых других проектов в стратегическом южном порту Чабахар , единственном океаническом порту страны.

Проекты, открытые в порту Энзели, включают причал для генеральных грузов и зерна, два причала типа «дельфин» для нефтеналивных грузов, зернохранилище вместимостью 50 000 тонн, склад генеральных грузов площадью 4509 квадратных метров, а также фасад ворот номер три порта, установка необходимого оборудования для контроля входящего и исходящего трафика, капитальный ремонт причалов № 4-10, а также укрепление западного волновода.

Также была подготовлена почва для зернохранилища вместимостью 30 000 тонн и резервуаров для депонирования пищевого масла вместимостью 20 000 тонн. Наконец, на новом участке порта начались дноуглубительные работы по удалению более 1 250 000 миллионов кубических метров материала.

В кулуарах мероприятия, министр автомобильных дорог Мохаммад Эслами заявил репортерам, что возможности торговли с использованием контейнеров увеличились с появлением контейнеровоза, который «регулярно» перебрасывает грузы между портами Каспийского моря.

Он также сказал, что судно увеличит вместимость рефрижераторных контейнеров, что в конечном итоге увеличит торговые возможности страны. Эслами сказал, что проекты, которые были запущены в этот день, оцениваются в 2 000 миллиардов риалов (почти 8 миллионов долларов).

По словам министра, за первые восемь месяцев этого года (20 марта - 20 ноября) погрузочно-разгрузочные работы порта Энзели увеличились на 53% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Наши порты на севере страны имеют большую долю в евразийском регионе как в транзитном, так и в гибридном секторах; эти порты будут действовать как пересечение коридоров Север-Юг и Восток-Запад», - сказал Эслами.

Он также сказал, что каждый иранский порт на Каспийском море имеет свои собственные механизмы и клиентов, и между ними необходимо усилить конкуренцию для привлечения инвестиций.

Между тем, глава PMO Мохаммад Растад указал на огромные возможности иранских портов в разговоре с журналистами в кулуарах мероприятия во вторник.

«Торговые порты Ирана расположены в подходящем географическом положении и могут привлекать значительную долю регионального транзита», - сказал Растад, отметив, что в настоящее время порты на севере страны имеют пропускную способность около 30 миллионов тонн в год, сообщает Mehr News.

Он отметил, что с завершением проектов развития в портах, Иран рассчитывает увеличить свою долю в транзите грузов в регионе.

«Согласно определенным целям, мощности иранских торговых портов в настоящее время составляют 246 миллионов тонн в год, и эта мощность будет увеличена до 260 миллионов до конца этого года (март 2021 года)», - сказал он, добавив, что страна к концу следующего года (март 2022 г.) планируется довести этот потенциал до 285 млн. тонн.

Россельхознадзор принял участие в обучающем вебинаре «Требования к контролю экспорта пищевой продукции»

19 ноября состоялся вебинар, посвященный вопросам экспорта пищевой продукции из России на рынки зарубежных стран. Организатором мероприятия выступила компания ООО «биоМерье Рус» совместно с Национальной мясной ассоциацией.

В качестве приглашенного спикера в вебинаре принял участие Помощник Руководителя Россельхознадзора Артем Даушев. Он отметил, что объемы экспорта животноводческой продукции ежегодно увеличиваются, в том числе благодаря деятельности Россельхознадзора по открытию для российских производителей рынков других стран. Ведомство проделало большую работу и зарекомендовало себя как компетентная организация, обладающая серьезной научно-методической, лабораторно-аналитической и правовой базой, комплексом информационных систем и эффективно разработанной программой регионализации территории России по опасным болезням животных. Все это позволило значительно увеличить экспортный потенциал страны и повысить доверие зарубежных партнеров к гарантиям Россельхознадзора.

На сегодняшний день Россия поставляет рыбную и продукцию морского промысла (около 2 млн тонн) в более чем 70 стран, мясо и мясопродукты в 40 стран, молочные продукты могут экспортироваться в 60 стран мира. При этом объем поставок мясной продукции в этом году может превысить 500 тыс. тонн.

Основными условиями для сохранения и преумножения текущего уровня экспорта являются следующие факторы: эпизоотическое благополучие России; наличие программ ликвидации и профилактики заболеваний, в том числе региональных; эффективность работы ветеринарных служб в субъектах РФ. Только при неукоснительном выполнении требований российского и международного законодательства по борьбе с болезнями животных и недопущению их распространения экспорт продукции может осуществлять беспрепятственно и успешно.

Не менее важным аспектом является осуществление поставок продукции компаниями, получившими такое право. Россельхознадзором в настоящее время проводится мониторинг экспортной деятельности российских предприятий, в ходе которого в ряде случаев были выявлены факты отсутствия отгрузок на внешние рынки животноводческой продукции с предприятий, аттестованных на такой вид деятельности, что отрицательно сказывается на репутации всех российских экспортеров. Кроме того, поставки за рубеж могут осуществляться только при условии неукоснительного выполнения предприятиями всех требований стран-импортеров и строго контроля со стороны ветеринарных служб

В ходе вибинара Артем Даушев ответил на многочисленные вопросы производителей и экспортеров продукции АПК, касающиеся требований стран-импортеров, механизмов проведения лабораторных исследований и принципах успешных поставок товаров за рубеж в период пандемии COVID-19.

В частности, были разъяснены новые требования Китая относительно необходимости исследования упаковочного материала на наличие новой коронавирусной инфекции. Ранее Россельхознадзор сообщал, что подведомственным ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» разработана и утверждена методика для выявления двух генов коронавируса SARS-CoV-2 в образцах внешней среды, которую будут использовать при необходимости гарантировать безопасности грузов, экспортируемых из России, в том числе в Китай.

Кроме того, Россельхознадзором были организованы видеоинспекции российских судов для Главного таможенного управления КНР. До конца 2020 года после завершения промысла и захода судов в порт китайской стороне к видеоинспекции будут представлены еще четыре российских рыбоперерабатывающих судна.

На форуме «Транспорт России» подписаны значимые отраслевые документы

Сегодня в рамках «Транспортной недели – 2020» был подписан ряд соглашений в области транспорта. Заключен меморандум о сотрудничестве между Минтрансом России, российским производителем подшипников АО «ЕПК» и американской холдинговой компанией Amsted rail. Со стороны Минтранса документ подписал заместитель министра транспорта – руководитель Росжелдора Владимир Токарев. Он отметил, что перед железными дорогами России остро стоят задачи повышения пропускной способности, снижения эксплуатационных затрат и более эффективного использования подвижного состава. «Меморандум станет важным шагом для развития отечественной транспортной и промышленной отраслей», – сказал он.

«Слаженная работа профильного министерства привела к тому, что долгие переговоры с зарубежным партнером по локализации одного из основных компонентов инновационного подшипника в России завершились подписанием документа. Благодаря этому стало возможным создание полноценных производственных мощностей на территории России. Это пример качественной работы, которую ждет бизнес от органов государственной власти,» – подчеркнул председатель Правления ЕПК Александр Москаленко.

В документе закреплено намерение сторон максимально повысить степень локализации соответствующих технологий в России и в дальнейшем передать их российскому промышленному сектору. В результате реализации предусмотренных меморандумом шагов российская подшипниковая промышленность сможет стать независимой от импортных поставок и обеспечить покрытие российского спроса на инновационную продукцию.

Подписано трехстороннее соглашение об образовании Консорциума «Цифровые транспортные коридоры ЕАЭС» между ООО «Глобальные Системы Автоматизации», научно-инженерным республиканским унитарным предприятием «Институт прикладных программных систем» и ООО «БАНГИТС».

В числе основных направлений сотрудничества – формирование единой экосистемы цифровых транспортных коридоров для выявления удобных маршрутов и условий транспортировки с использованием юридически значимых электронных документов, оптимизации госконтроля на международных пунктах пропуска. Эти меры помогут упростить доставку и декларирование грузов, снизить барьеры и повысить конкурентоспособность добросовестных перевозчиков.

Как сообщил ранее на отраслевой конференции директор департамента цифровой трансформации Минтранса России Дмитрий Баканов, в каждой стране есть свои подходы, стандарты и документы. «Важно все эти стандарты и цифровые решения подвести под один знаменатель, чтобы все пять стран, которые участвуют в проекте, не имели никаких разногласий. Тогда будет единое цифровое поле. Мы считаем, что 2021 год станет ключевым по приросту движения в этом направлении» – сказал он.

Заключен меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности в области производства транспондеров и других компонентов на территории Российской Федерации. Документ подписали генеральный директор ООО «Автодор-Платные Дороги» Дмитрий Дунаев и главный операционный директор Исполнительного Совета «Капш ТраффикКом АГ» Андрэ Лаукс.

Документ предусматривает локализацию производства транспондеров в России. Уже проведены предварительные переговоры по определению площадки, на которой будет организован выпуск отечественных устройств. К К 2021 году в России будет выпускаться от 500 тысяч до одного миллиона транспондеров отечественного производства.

«Наше сотрудничество развивается, оно уже многолетнее. Несколько дней назад «Автодор-Платные дороги» реализовало 1,5-миллионный транспондер. Мы видим прекрасные перспективы дальнейшего сотрудничества», – сказал Дмитрий Дунаев.

В присутствии руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Александра Пошивая подписано соглашение о взаимодействии в реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик».

«По сути это строительство абсолютного нового объекта, уникального для Чёрного моря. Он включает в себя и пассажирский порт, и стоянку для маломерных судов с полным набором услуг и комплексом для обслуживания судов, именно маломерных», – подчеркнул генеральный директор ООО «Морской порт Геленджик» Владимир Колбин.

Заместитель министра транспорта – руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации Концепции развития объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Подписано трехстороннее соглашение между Правительством Московской области, Группой «ВИС» и Газпромбанком о финансировании концессионного проекта по созданию автомагистрали Виноградово – Болтино – Тарасовка в Московской области. «Данное соглашение на сегодняшний день открывает возможность начать строительно-монтажные работы, приступить к строительству дороги с пуском движения в 2024 году», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Автодорога «Виноградово – Болтино – Тарасовка» является одним из первых проектов в сфере автодорожного строительства в России, который будет реализован в рамках частной концессионной инициативы группы «ВИС». Концессионное соглашение было подписано 30 января 2018 года.

В связи со случаями обнаружения следов коронавируса на упаковке замороженной рыбной продукции с трех российских судов и последующего ограничения на неделю импорта с этих судов Россельхознадзор провел переговоры о проведении видеоинспекции этих судов с Главным таможенным управлением КНР. И вот такая инспекция состоялась. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В период с 11 по 13 ноября 2020 года Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики (ГТУ КНР) была проведена видеоинспекция трех российских судов: двух рыбоперерабатывающих и одного транспортного. Суда представили видеоролики, подтверждающие выполнение требований КНР к поставкам продукции и к экспортерам товаров в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Были выполнены все рекомендации, ранее разосланные ГТУ КНР.

Наряду с видеоинспекциями сотрудники ГТУ КНР провели онлайн-собеседования с персоналом судов, ответственным за качество продукции. В переговорах участвовали сотрудники ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» (ФГБУ «НЦБРП»), подведомственного Россельхознадзору, а также представители территориальных управлений и центрального аппарата Россельхознадзора.

О результатах инспекции китайская сторона сообщит дополнительно.

До конца 2020 года после завершения промысла и захода судов в порт китайские специалисты проведут подобные видеоинспекции еще для четырех российских рыбоперерабатывающих судов.

ChinaLogist предлагает вам воспользоваться услугой «Исследование экспорта товаров из РФ с аналитическим отчетом», которое откроет вам дорогу на китайский рынок.

Порт Посьет запустит вторую очередь спринклерной системы орошения угольных складов

Торговый порт Посьет – один из пяти специализированных угольных терминалов в России и один из двух – в Приморском крае. Благодаря проекту техперевооружения основные производственные операции переведены в защищенный от пыления режим.

Порт оснащен современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля. За 9 месяцев 2020 года грузооборот составил 4,3 млн тонн продукции.

ПАО «Мечел» объявляет о подведении промежуточных итогов выполнения пятистороннего соглашения об экологической безопасности, подписанного между АО «Торговый порт Посьет», администрацией Приморского края, ФГУП «Росморпорт», Росприроднадзором и Министерством транспорта РФ. К настоящему времени в порту внедрены семь наилучших доступных технологий пылеподавления.

В рамках соглашения стивидорная компания взяла на себя обязательства по использованию технологий и методов, предусмотренных информационно-техническим справочником ИТС 46-2019 по наилучшим доступным технологиям (НДТ) для угольных терминалов. К концу 2020 года в порту в полной мере реализованы семь из девяти НДТ. К их числу относятся пылеподавление складских площадок путем формирования искусственного снежного покрова и образования водяного тумана, механическая и вакуумная уборка пыли на производственной территории, аспирация организованных источников пыления в здании вагоноопрокидывателей и на пересыпных станциях, обустройство локальных ветрозащитных конструкций (крытое здание вагоноопрокидывателя, крытая галерея между размораживающим устройством и зданием вагоноопрокидывателей, защитные кожухи для беспыльной транспортировки угля по конвейерным линиям). Сотрудники порта продолжили озеленение санитарно-защитной зоны, высадив несколько сотен саженцев деревьев.

Обеспечение постоянного экологического контроля – еще одна НДТ, которой «Торговый порт Посьет» придерживается в ходе производственно-хозяйственной деятельности. Для исследования воды, атмосферного воздуха и замеров уровня шума была привлечена независимая аккредитованная лаборатория. Превышений предельно допустимых концентраций в 2020 году не зафиксировано.

В ближайший год в порту планируется внедрить еще две НДТ: установка пылеветрозащитных экранов высотой 15-20 метров по периметру производственной зоны и применение пылеподавления пеной на конвейерных линиях. В ноябре 2020 года будет введена вторая очередь спринклерной системы орошения угольных складов.

«В дополнение к активному применению НДТ в 2022 году мы планируем запустить автоматизированную судопогрузочную машину, изготовленную мировым лидером в организации перевалки навалочных грузов – корпорацией ThyssenKrupp. Полный комплект оборудования уже закуплен и доставлен в порт. Это позволит нам перейти к беспыльной технологии перевалки. Стивидорная компания осуществляет свою деятельность с соблюдением требований и нормативов действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды. Инвестиции в экологические проекты в ближайшие полтора года составят около 1 млрд рублей», – прокомментировал генеральный директор ООО «УК Мечел-Транс» Алексей Лебедев.

Новый железнодорожный парк «Восточного Порта» принял первый состав с кузбасским углем

Железнодорожный парк «Новый» является самым современным на Дальнем Востоке и построен с использованием всех последних технических решений. Вся поездная и маневровая работа проводится на 12 электрифицированных железнодорожных путях приема общей протяженностью 19 км.

АО «Восточный Порт» запустил железнодорожный парк приема груженых составов «Новый», построенного в рамках модернизации припортовой станции Находка-Восточная Дальневосточной железной дороги. Команду к приему первого состава с кузбасским углем дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Церемония, посвящённая знаковому событию, состоялась на территории железнодорожного парка «Новый» и в режиме телемоста транслировалась на большой экран объединенного стенда управляющей компании ОАО «УГМК», АО «Восточный Порт» и АО «Ростерминалуголь» в столичном «Гостином Дворе», где в эти дни проходит XIV Международный форум «Транспорт России». На экране стенда транслировался запуск и прием первого груженого поезда с углем на пути нового железнодорожного парка с последующей подачей для выгрузки на специализированный терминал АО «Восточный Порт».

- Спасибо большое! От всей души хочу вас поздравить с этим событием, с окончанием таких масштабных работ. И, дай Бог, чтобы все получилось! – поздравил портовиков премьер-министр.

- АО «Восточный Порт», передовая стивидорная компания в России по использованию наилучших доступных технологий, и в железнодорожном проекте воплотила свои основные принципы, важные для Дальнего Востока: объединение экологии, социальной ответственности и управления для достижения высоких результатов работы, – отметила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

Стрелочные переводы и сигналы парка оборудованы микропроцессорной централизацией и управляются с единого поста. Все они оборудованы электрообогревом для бесперебойной работы в период отрицательных температур. Уникальной особенностью является внедрение новой технологии, которая автоматически распознаёт номера всех типов грузовых вагонов при скорости до 60 км/ч. Благодаря парку «Новый» в штате АО «Восточный Порт» будут созданы дополнительно 100 квалифицированных рабочих мест.

Ввод в эксплуатацию парка «Новый» знаменует собой завершение модернизации «последней мили» Транссибирской магистрали – припортовой станции Находка-Восточная – одного из важнейших узлов железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока РФ. В ходе модернизации в 2019 году компания АО «Восточный Порт» построила на станции железнодорожный парк «Б». Пять электрифицированных железнодорожных путей общей протяженностью 7,3 км были безвозмездно переданы на баланс ОАО «РЖД» для общего пользования всеми компаниями в промышленном кластере бухты Врангеля. Общий объем инвестиций в строительство парков составил 5 млрд рублей.

Проект строительства железнодорожных парков реализован частным инвестором АО «Восточный Порт» на принципах государственно-частного партнерства с ОАО «РЖД» в рамках целевых направлений Транспортной стратегии России под эгидой Министерства транспорта РФ. Новая железнодорожная инфраструктура на Дальнем Востоке позволит полностью загрузить новые мощности крупнейшего российского специализированного угольного терминала АО «Восточный Порт» до 55 млн т в год, а также решить проблему «узких» мест на Дальневосточной железной дороге за счет увеличения мощности станции Находка-Восточная на 25 млн т и оптимизации технологии обработки подвижного состава.

Строительство новых мощностей станции связывает между собой программы федерального и международного значения, реализуемые государством и частным бизнесом по увеличению пропускной способности Восточного полигона РЖД и строительству новых морских портов на востоке России с целью выполнения поручения Президента РФ по развитию транспортной инфраструктуры и наращиванию экспортного потенциала страны.

Ирина Ольховская: «Восточный Порт» синхронизировал инвестиции в инфраструктуру порта и РЖД, завершив «последнюю милю» Транссиба

Директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская выступила на XIV Международном форуме «Транспорт России». Она рассказала о значении запуска нового железнодорожного парка «Новый» станции Находка-Восточная ДВЖД для транспортной отрасли и Дальнего Востока в целом.

АО «Восточный Порт» с 2012 года осуществлял реализацию уникального комплексного проекта по системному развитию портовой и железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне РЖД в рамках повышения транспортной доступности большей части России. 18 ноября 2020 года вместе с запуском нового железнодорожного парка окончена модернизация «последней мили» Транссибирской магистрали, одного из важнейших узлов железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока РФ.

"С завершением строительства новых мощностей на 25 млн тонн увеличена пропускная способность станции Находка-Восточная, которая обеспечивает подачу и уборку вагонов, движение грузопотоков. Тем самым мы синхронизировали инвестиции в железнодорожную и портовую инфраструктуру и сняли ограничения на «последней миле» Транссиба, теперь она действительно «зеленая»", – добавила Ирина Ольховская.

Основной вехой железнодорожной модернизации стало подписание договора технического присоединения с ОАО «РЖД». Благодаря поддержке руководства Российских железных дорог проект был успешно реализован на принципах государственно-частного партнерства. Воплощены уникальные решения экономического объединения за счет частного финансирования АО «Восточный Порт» строительства парков. Реализованы уникальные технологические решения, поскольку новая железнодорожная инфраструктура встроена в действующую технологию станции Находка-Восточная для оптимальной организации перевозочного процесса.

Проект модернизации станции Находка-Восточная осуществлен в рамках целевых направлений Транспортной стратегии России под эгидой Министерства транспорта РФ. Новая железнодорожная инфраструктура на Дальнем Востоке позволит полностью загрузить новые мощности крупнейшего российского специализированного угольного терминала АО «Восточный Порт» до 55 млн т в год, а также решить проблему «узких» мест на Дальневосточной железной дороге за счет оптимизации технологии обработки подвижного состава.

Строительство новых мощностей станции связывает между собой программы федерального и международного значения, реализуемые государством и частным бизнесом по увеличению пропускной способности Восточного полигона РЖД и строительству новых морских портов на востоке России с целью выполнения поручения Президента РФ по развитию транспортной инфраструктуры и наращиванию экспортного потенциала страны.

Благодаря строительству новых мощностей численность сотрудников стивидорной компании была увеличена с 1635 до 2300 высококвалифицированных специалистов. Этого требует высокая автоматизация комплексов в порту и на станции.

"Это рост налогов, новые рабочие места, улучшение социальной комфортной среды на Дальнем Востоке. В прошлом году налоговые отчисления АО «Восточный Порт» составили 2,7 миллиарда рублей – это серьезная цифра. В 2020 году мы уже перечислили 1,7 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей это бюджеты местного уровня", – добавила Ирина Ольховская.

Игорь Дейчев: "Ростерминалуголь" осуществляет документооборот с грузоотправителями полностью на безбумажной основе

Представители стивидорного предприятия поделились своим опытом перехода на цифровые технологии с участниками XIV Международной выставки и форума "Транспорт России" в рамках пленарной дискуссии "Цифровые транспортные коридоры".

Крупнейший в европейской части России специализированный угольный терминал АО "Ростерминалуголь" на сегодняшний день полностью осуществляет документооборот со своими грузоотправителями на безбумажной основе. Внедрение цифровых технологий компанией, фактически, произошло задолго до того, как эта тема стала трендом для транспортной отрасли России.

"Цифровое взаимодействие с ОАО "РЖД" было налажено еще в 2016 году после запуска станции Лужская. Теперь на электронные рельсы переведен весь документооборот с железными дорогами. Также в электронном виде через специализированный "Портал Морской порт" в таможенные органы РФ передаются поручения на отгрузку угля на экспорт" – отмечает руководитель делегации АО "Ростерминалуголь" начальник службы коммерческой и складской работы Игорь Дейчев.

В рамках дискуссии представители АО «Ростерминалуголь» выслушали доклад руководителя проектной рабочей группы "Цифровые транспортные коридоры" Министерства транспорта Российской Федерации Максима Галла о том, что в настоящий момент на территории страны активно внедряется ряд сервисов, ведущих к бесшовности транспортных коридоров. Среди них электронная очередь на пропускных пунктах и перевод в безбумажную форму грузовых сопроводительных документов. Развитие данных сервисов получило дополнительный толчок только в последнее время в связи с инициативой Евразийской экономической комиссии по развитию наднациональных цифровых систем.

Благодаря активному внедрению АО "Ростерминалуголь" современных цифровых технологий, взаимоотношения между компанией, государственными контролирующими органами, грузоотправителями и грузополучателями были переведены на безбумажную основу еще в течение последних трех лет. В конце 2019 года завершился процесс цифровизации оформления транспортных и сопроводительных документов с ОАО "РЖД". В октябре 2020 года в рамках инициативы ЕЭК АО "Ростерминалуголь" завершил переход на электронный документооборот с Республикой Казахстан. Эти меры позволили создать бесшовный транспортный коридор на экспортном направлении поставки угля и возврата порожнего подвижного состава.

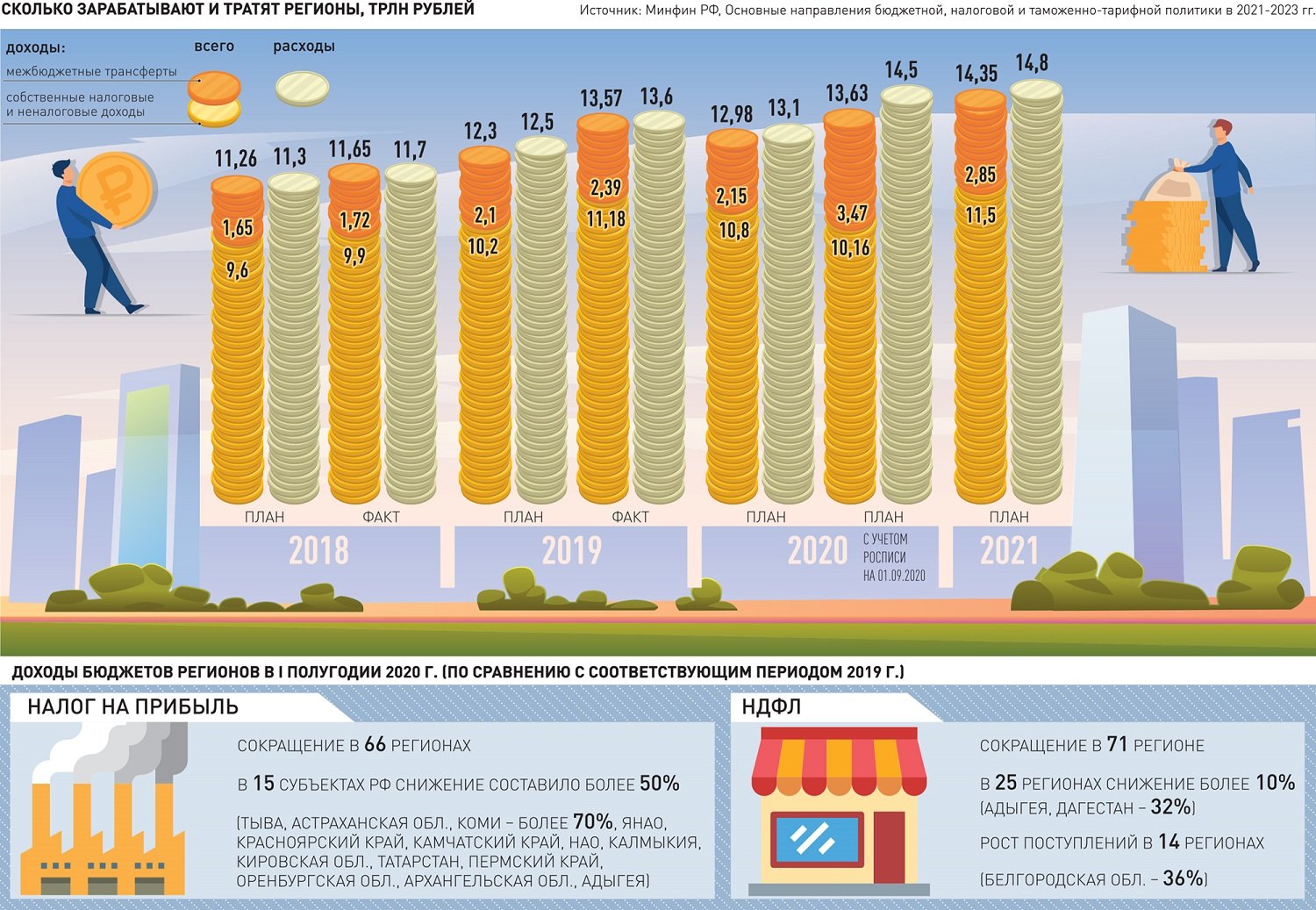

COVID спутал деньги

На чем регионам придется серьезно экономить в ближайшие три года

Текст: Ольга Бухарова, Ульяна Вылегжанина, Елена Мационг, Татьяна Панина, Андрей Чугунов

Сегодня регионы формируют бюджеты на следующую трехлетку. Им необходимо предусмотреть финансовые маневры на случай нового обострения кризиса из-за пандемии.

Какие потери можно компенсировать, а от каких трат придется отказаться? Как защитить региональные финансы от вируса? Об этом на "Совете с экспертом" в "Российской газете" мы говорили с доктором экономических наук, директором Института реформирования общественных финансов, руководителем Центра региональной политики РАНХиГС Владимиром Климановым.

Вопросы задавали наши собкоры, которых волновала ситуация в регионах, где из-за эпидемии бюджеты потеряли налоговые доходы. Были у нас и предложения, как можно пополнить местную казну в это непростое время. Например, выпустить народные облигации. Задали и отчасти провокационный вопрос, который "витает в воздухе": не пора ли обязать власти регионов закупать товары только у своих производителей.

Владимир Климанов - ведущий эксперт по региональным финансам - провел во время видеоинтервью презентацию "Региональные бюджеты в эпоху пандемии". И подробно рассказал, где самое дорогое лечение, другие бюджетные услуги, а где - самое большое падение доходов. И почему Тверская область даже в пандемию оказалась с прибылью.

Нацпроекты - к финансам

Немалые средства тратят сами регионы и федеральный бюджет на защиту от новой коронавирусной инфекции. Это продолжится и в 2021 году.

Недавно регионам распределили миллиард рублей для тестирования на COVID-19. Есть и другие "вливания на корону". Их эффективно тратят?

Владимир Климанов: В мае был конфуз по доплатам медикам. Около 50 регионов не выплатили им вовремя деньги. О чем это говорит? Если сразу более половины регионов что-то не сделали, значит, система не сработала, а не губернаторы.

За этим надо следить и разбираться, почему и на каком этапе произошел сбой. Главный критерий - срок доведения денег до конечного получателя: медика, лаборатории, а не до региона. Чувствуете разницу? В отчетах фиксируется, как быстро деньги дошли до региона. А на местах их, может быть, не могут раскассировать, потому что нет утвержденных правил. Что и было с медиками.

Следует ли в этой ситуации расширять социальные обязательства? Например, в Калининградской области в 2021 году вырастет число занятых в бюджетной сфере, объем средств на благоустройство, дороги, инфраструктуру ЖКХ.

Владимир Климанов: Не исключаю, что деньги на все это идут в рамках одного из нацпроектов. Например, "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда". Там есть наращивание средств, которое обусловлено федеральными трансфертами.

Что касается занятости, то опять, скорее всего, федеральная повестка. Если это так, то бюджету региона ничего не угрожает. А вот с региональными инициативами, вы правы, надо быть осторожнее.

А как дела с расчетом долговой устойчивости регионов? Его хотели ввести с 2021 года.

Владимир Климанов: Принято решение отложить ввод новой системы ранжирования регионов или их групп по степени долговой устойчивости.

Это, конечно, не полный комплект для резильентности (способности противостоять и восстанавливаться от экономических потрясений) или для бюджетной устойчивости в целом. Но хотя бы в части долга - уже хорошо. Но расчет долговой устойчивости опять отложили. И это плохо.

Есть подозрение, что многие регионы пойдут по пути искусственного наращивания объемов, лишь бы потом претендовать на дополнительную финпомощь. Раз все заглушается федеральными деньгами, значит, давайте больше просить дополнительных дотаций.

Народные облигации помогут избавиться от долгов

Если у региона будет дефицит бюджета, значит, и сокращение расходов. Процесс болезненный, предупреждает Владимир Климанов.

Регионы уже начали замораживать свои расходы, чтобы направить деньги на борьбу с распространением COVID-19. Правительство Сахалина, например, прекратило субсидировать авиарейсы Москва - Южно-Сахалинск - Москва.

Владимир Викторович, какие еще статьи расходов замораживают в регионах?

Владимир Климанов: Первое, что сокращают - четвертый раздел расходов бюджета. Это затраты на национальную экономику. В данном случае - региональную.

Здесь значительная часть инвестиций несоциального характера. Строительство не школ и больниц, а дорог, объектов инженерной инфраструктуры. Там же зашиты субсидии производителям. Немало их, например, идет на сельское хозяйство.

Стараются резать и первый раздел - "общегосударственные расходы", в котором зашиты расходы на зарплату чиновников и функционирование органов власти. Но это чаще декларативная вещь, хотя такие расходы нужно сократить.

Но как это сделать адекватно? Многие регионы уже сидят на ограничениях по первому разделу. Минфин при предоставлении бюджетных кредитов или при работе с высокодотационными регионами заключает соглашение, где есть прямой запрет роста расходов на суммарные зарплаты чиновников.

А как вы думаете, в 2021 году регионам придется более активно сокращать расходы? Это будет чувствительно?

Владимир Климанов: Придется. Раз будет дефицит бюджетов, значит, и сокращение расходов. И это может быть чувствительно.

Ведь, если честно, в регионах большая доля того, что сокращать нельзя. До 30-40 процентов - расходы на образование. На среднее и дошкольное. Что сократить? Зарплату учителей? Тем не менее регионы должны будут что-то сокращать.

Правительство готово простить им долги по бюджетным кредитам, если они вкладывают деньги в инфраструктуру. Например, туристическую. А регионы готовы ?

Владимир Климанов: Замечу, речь идет не только о туризме, но и о других отраслях, которые могут дать толчок экономике региона. Но есть исключения, например, добывающие производства.

Все это имеет место быть, но меня волнует то, что на самом деле мы фактически замораживаем ситуацию с долгами. Вместо того, чтобы решить проблему закредитованности, создаем стимулирующие механизмы для новых инвестпроектов.

В моем понимании, задолженность надо бы перевести, например, в дополнительную финпомощь. В любом случае, нужен механизм, чтобы каким-то образом упростить ситуацию с долгами регионов.

Но пока его нет. Подскажите, на чем регионы могут сегодня заработать. На Дальнем Востоке, например.

Владимир Климанов: Мы рекомендуем готовые к реализации новые инвестпроекты с ориентацией на восточные рынки не останавливать, а запускать.

На территории Дальнего Востока действует сочетание самых разных факторов, приемов работы с инвесторами для их локализации в этих местах. Там есть особые экономические зоны, территории опережающего развития, режим свободного порта. Есть поддержка моногородов. То есть все инструменты развития территории.

Но что-то "не стреляет". Почему? Одна из проблем - на Дальнем Востоке очень затратная энергетическая инфраструктура - и по тарифам, и на строительство. Федерация должна договориться с энергетиками, чтобы они эти повышенные затраты компенсировали внутри своих холдингов, а не перекладывали в полном объеме на плательщиков.

Граждане, которые хранят деньги на депозитах и недовольны процентами, готовы дать в долг регионам. Как, по-вашему, будут выпускать народные облигации?

Владимир Климанов: Было бы перспективно пойти по пути роста государственных ценных бумаг. Всё вы правильно говорите: других выгодных способов вложения средств у населения и предприятий практически нет. А свободные ресурсы есть. 35 триллионов лежит на депозитах. Но у регионов нет свободы проводить долгосрочную политику по доступным для населения облигациям. Вся игра идет в бюджетные кредиты. Было их меньше 900 миллиардов, а стало более триллиона. Рост за три квартала - 150 миллиардов.

В пандемию быть бедным оказалось выгодно

Чем выше зависимость региона от федеральной казны, тем меньше он страдает от снижения своих доходов, делает вывод Владимир Климанов. Мы обсудили с ним ситуацию с региональными бюджетами в период карантина.

Выходит, в пандемию быть бедным регионом выгодно?

Владимир Климанов: Действительно, многие сильные регионы пострадали достаточно активно. Упали их доходы, которые в основном формируют налог на прибыль и налог на доходы физлиц (НДФЛ), а у сырьевых - еще и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

По данным на 20 октября, сбор от налога на прибыль в среднем упал более чем на 18 процентов. НДПИ - почти на 7 процентов. И только с небольшим плюсом - НДФЛ. В конкретных регионах минусы, понятно, значительнее.

И беда, что сильным регионам часто дополнительную финансовую помощь не предоставляют. А слабых Федерация вытягивает. Даже распределение дополнительной дотации на сбалансированность - 200 миллиардов рублей - шло по двум критериям. По остроте падения доходов и по объему приоритетных расходов.

Из общего распределения исключили несколько регионов, посчитали, что им не нужны дополнительные дотации. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий АО, Тюменская область, Ненецкий АО, Сахалинская область. И туда почему-то попали еще Чукотка, Магаданская и Амурская области.

Значит, они, наверное, могут справиться сами.

Владимир Климанов: Мы знаем, в Амурской области экономический бум за счет продолжения строительства газохимического комбината. Прибавьте сюда мост через Амур и газопровод "Сила Сибири". На Чукотке тоже рост, надо сказать, неожиданный. Но все остальные регионы - нефтяные и столичные - просто взяли и исключили из анализа. Почему? Не до конца понятно. Татарстан, Башкортостан или Свердловская область, которые вполне регионы-доноры, тем не менее дополнительную финансовую помощь получили, и достаточно большую.

Но в целом федеральная помощь все-таки является инструментом повышения шокоустойчивости регионов. И это правда. Чем выше зависимость региона от федеральной казны, тем он меньше страдает от снижения доходов. Свои дотации и трансферты он в любом случае получит. Чего не скажешь о регионах-донорах. То есть в условиях кризиса 2020 года быть бедным оказалось выгодно.

Пора, наверное, менять такую систему?

Владимир Климанов: Без сомнения. Сейчас, получается, выгоднее прибедняться, а не гордиться достижениями.

Помню, когда Калужская область лет пять назад влетела в компанию регионов-доноров, ее губернатор (тогда им был Анатолий Дмитриевич Артамонов) сразу сказал: "Мы тут же потеряли в деньгах, потому что перешли на другой уровень софинансирования". Он тогда констатировал: странная вещь - регионом-донором быть невыгодно.

Получается, механизмы, которые существуют, являются антистимулами для повышения собственного налогового потенциала. Так что менять систему нужно, она зашла в тупик, это очевидно. И с долгами, и с повышением целевых трансфертов, и в их излишней детализации.

Так насколько критична сейчас ситуация с бюджетами регионов?

Владимир Климанов: Здесь двоякая ситуация. С одной стороны, долг у регионов вроде бы высокий, а в некоторых субъектах - критичный совсем. С другой стороны, Федерация все время не дает доводить ситуацию до банкротства.

Главное, чтобы у Федерации деньги не кончились?

Владимир Климанов: У федерального бюджета подушка безопасности внушительная - 12 процентов валового внутреннего продукта в Фонде национального благосостояния.

Владимир Викторович, пока мы говорили про трудности регионов и резком снижении их доходов, прошло сообщение ТАСС. Объем налоговых поступлений в бюджет Тверской области с начала 2020 года составил 36,9 миллиарда рублей, что на 2,3 миллиарда больше, чем годом ранее. Выходит, и в пандемию можно развиваться?

Владимир Климанов: Там есть рост в сельском хозяйстве, во внутреннем туризме и смежных отраслях. Росатом, конечно, внес свою лепту.

Кроме того, в этом году в области открылся общероссийский распределительный центр одной из крупнейших логистических компаний. И поэтому область, конечно, выиграла в условиях пандемии.

Новость приятная, но такое не всем по силам?

Владимир Климанов: Да. Но нужно к этому стремиться.

Налоги теряют в лесу и на дорогах

Во многих регионах есть программы и акции "Покупай местное". Они помогают производителям, в основном продуктов питания, попасть на полки крупных торговых сетей. Но эти истории еще и финансовые: налоги, зарплата остаются в регионе. И мы задали отчасти провокационный вопрос.

Владимир Викторович, в сложившихся условиях не пора ли обязать регионы закупать товары у своих производителей и только потом искать на стороне? Как считаете, это поможет бюджетам?

Владимир Климанов: В целом я против. Вообще, надо разбираться, как такие преференции стыкуются с законом о конкуренции, с требованиями антимонопольной службы.

Все-таки единое государство подразумевает единый рынок товаров, свободное их перемещение, как и всего остального. А региональные преференции создают пусть не прямые, но ограничения для этой свободы.

Последний раз я слышал о таком в августе 1998 года, когда все начали устанавливать межрегиональные торговые барьеры. До анекдотов доходило. Когда запретили вывоз сельхозпродукции из Краснодарского края, то не могли производить подсолнечное масло. Подсолнечник нельзя было вывезти. Так что это мы уже проходили.

А как же карантинные меры? Вдруг, как весной, регионам придется ограничить въезд?

Владимир Климанов: Карантинные меры - это одно. А хозяйственные связи, которые должны носить общенациональный характер, другое.

Создавать какие-то преференции для регионального брендирования, безусловно, нужно. Понятно и стремление, чтобы поставщики, производители были местными.

Конечно! Налоги останутся в регионе.

Владимир Климанов: Знаете, я многим финансистам говорил: если вы хотите повысить налоговые поступления, пройдите по своим хозяйственным объектам. И заставьте обособленные структурные подразделения, особенно те, что дороги строят, встать на учет в вашем регионе.

Потому что они, как правило, прикомандированные. И ничего не приносят региону. Вся лесозаготовка идет мимо муниципалитета, где она проводится. Ее НДФЛ в местный бюджет не поступает, он идет в бюджет, где зарегистрирована лесозаготовительная компания. Нужно всячески стремиться локализовать налогообложение.

А делать ставку на замкнутость экономических региональных рынков не стоит. Где-то это, может, и оживит на время экономику. А где-то снизит конкуренцию и доступность товаров.

Эпидемия оставила территории без закромов

В Югре из Резервного фонда округа выделили средства на бесплатные лекарства людям старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания. Нас интересовало, какая ситуация в других регионах. Откуда, кроме бюджета, в пандемию они могут взять деньги?

Владимир Викторович, Югра - регион не бедный. А насколько глубоко залезли в карман с неприкосновенными запасами другие регионы?

Владимир Климанов: Есть два вида региональных резервных фондов, это отражено в законодательстве.

Первый - Резервные фонды субъектов Федерации. Есть такой в Югре. На Сахалине когда-то был большой фонд. Второй - Резервные фонды правительств регионов. Они лимитированы 3 процентами от расходной части бюджета.

У Югры большой бюджет. Есть возможность создавать фонды. У слабого региона фонда либо вообще нет, либо он маленький. Но в любом случае, нельзя назвать их "кубышками", "подушками безопасности". Средства из них очень активно тратят в течение года. Я не слышал, чтобы они были неприкосновенными и куда-то переходили.

Сейчас регионы по максимуму, что можно, из своих закромов уже достали. Поэтому им и дают такие огромные дотации на сбалансированность.

Другой вопрос, что у некоторых регионов есть, например, остатки, образующиеся в конце года. Они переходящие и становятся источником финансирования дефицита бюджета в текущем году. В Тюменской области этот остаток составлял миллиард рублей. Это не то что неучтенка, но эти деньги напрямую не видны.

Триллионы в помощь

В прошлом году 2,4 триллиона рублей ушло в регионы в виде трансфертов из федерального бюджета. В этом - планировали меньше, а по факту уже ожидают 3,5 триллиона, сообщил Владимир Климанов.

Доля трансфертов в бюджетах регионов значительно увеличилась. Северный Кавказ - супердотационен. В Сибири есть такие регионы - это Алтай, Тыва, Бурятия.

На Дальнем Востоке не такая острая зависимость от федбюджета, но тоже очень высокая по сравнению с европейской частью и Уралом.

.jpg)

Пути развития

Михаил Мишустин пообещал дополнительное финансирование транспортной отрасли

Текст: Владимир Кузьмин

В ближайшее время при государственной поддержке в регионах будет сдано 1700 километров региональных дорог, еще 16 тысяч отремонтируют. Более триллиона рублей направили на госпрограмму развития транспортной системы России из федерального бюджета в этом году. В 2022-2023 годах правительство намерено увеличить финансирование отрасли, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В среду глава правительства принял участие в работе XIV международного форума "Транспорт России". "Сегодня в ситуации с распространением коронавирусной инфекции крайне важно, чтобы транспорт работал надежно в любой точке страны: чтобы лекарства, средства индивидуальной защиты, продукты питания люди могли получать без перебоев и в срок. Поэтому эта сфера требует сейчас пристального внимания", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Потенциал отрасли востребован для роста национальной экономики. "Это важно для достижения общенациональных целей развития, реализации всех ключевых национальных проектов, федеральных и региональных программ, которые направлены на то, чтобы сделать жизнь людей лучше, комфортнее", - сказал премьер.

Для международной интеграции необходимо создавать общие транспортные сети, магистрали и коридоры, запускать современные цифровые системы логистики. "Все это дает нашей стране с ее огромными расстояниями конкурентные преимущества, укрепляет ее позиции на мировых рынках", - заявил председатель правительства.

В России развитие всех видов транспорта предусмотрено в рамках масштабных проектов, которые, считает Михаил Мишустин, реализуются успешно. В национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" участвуют 83 региона, 105 городов. На госпрограмму развития транспортной системы в бюджете этого года было предусмотрено более триллиона рублей. Дополнительные 100 миллиардов правительство направило на опережающее развитие инфраструктуры дорожного хозяйства.