Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Министерство торговли и промышленности Афганистана сообщило о том, что за прошедший год объёмы экспорта возросли на 12%.

Как заявил министр Хомаюн Реса, внешнеторговый дефицит Афганистана (превышение экспорта импортом) сократился благодаря увеличению объёма экспорта на 12%.

В 2015 году внешнеторговый дефицит составил 7,159 млрд. долларов. Хуже всего ситуация обстояла в предыдущем, 2014 году (8,209 млрд. долларов). За последний квартал 2016 года, приводят слова министра афганские СМИ. Как отметил чиновник, были достигнуты положительные сдвиги в сферах привлечения инвестиций и наращивания объёмов экспорта. Также министр выразил удовлетворение тем, что в Высший совет по экономике были введены представители частного бизнеса.

Напомним, что за последний год Правительство национального единства заключило ряд соглашений, которые должны поспособствовать экспорту афганской продукции в другие страны, в частности, через иранский торговый порт Чабахар. В связи с этим, несмотря на очередные осложнения экспорта через Пакистан, в целом экспорт афганской сельхозпродукции возрос.

В воскресенье состоялась встреча Ашрафа Гани с замминистра иностранных дел Японии Кентаро Сонурой.

Представитель Японии заявил, что Токио готов к дальнейшему сотрудничеству с афганским правительством. В частности, была достигнута договорённость с Индией о совместном использовании торгового порта Чабахар, что открывает Афганистану новые возможности в экспорте сельхозпродукции.

Президент Ашраф Гани поблагодарил Японию за длительную поддержку Афганистана, в частности, за предоставление возможностей обучения афганской молодёжи, отмечается в пресс-релизе президентского дворца «Арг».

Напомним, что ранее состоялась встреча гостя с его афганским коллегой Хекмат Халилем Карзаем. Стороны обсудили различные вопросы: примирение, развитие экономики, проекты развития и региональную кооперацию.

Стоит отметить, что Афганистан активно ищет альтернативные торгово-транзитные пути, поскольку маршрут через Пакистан уже несколько лет неадекватно обслуживается пакистанской стороной и это приводит к огромным убыткам для афганских предпринимателей.

В свободной экономической зоне Jebel Ali Free Zone (Jafza), компании DP World и главном торгово-логистическом центре Ближнего Востока и Африки в Дубае, выпущен новый набор руководящих принципов для резидентов, который позволяет иностранным компаниям передавать и продолжать свою деятельность в свободной зоне без необходимости открытия филиала или организации нового предприятия.

Впервые Jafza объединяет все юридические лица, такие как Free Zone Establishment (FZE), Free Zone Company (FZCO) и филиалы, в рамках единого устава и вводит новое юридическое понятие Public Listed Companies (PLC).

Компании могут реструктуризировать и реорганизовывать свой статус путем преобразования из FZE или FZCO в PLC и наоборот, не прерывая свою деятельность в свободной зоне и получая доступ к финансовой бирже.

Другой поправкой предприятиям теперь разрешается организовываться с достаточным для деятельности капиталом. Прежние правила регламентировали минимальный размер капитала. Минимальное число акционеров в FZCO теперь составляет два человека, а максимальное — 50.

Наряду с другими изменениями вводятся различные классы акций, что позволяет предоставлять акционерам различные права при голосовании и сохранять права на управление компанией.

Султан Ахмед бин Сулайем, председатель группы и главный исполнительный директор DP World и председатель портов, таможни и Free Zone Corporation, сказал: “Новые правила упорядочивают все требования, связанные с регистрацией, администрированием, юридическими выгодами и обязанностями организаций в свободной зоне.”

По итогам 2016 г., объем грузооборота Тяньцзиньского порта составил 550 млн т. Это на 1,9% больше, чем в 2015 г., сообщила портовая администрация.

За прошлый год объем контейнерных перевозок в порту Тяньцзиня составил 14,5 млн стандартных контейнеров. Он увеличился на 2,8% в годовом сопоставлении.

В 2016 г. порт принял 10 новых маршрутов контейнерных перевозок.

Ранее сообщалось, что за январь-октябрь 2016 г. объем грузооборота портов Китая составил 6,74 млрд т. Это на 2,7% больше, чем за январь-октябрь 2015 г. За десять месяцев прошлого года объемы перевалки внешнеторговых грузов в китайских портах достигли 2,81 млрд т, показав рост на 3,4% в годовом сопоставлении. В то же время перевалка каботажных грузов составила 3,93 млрд т, увеличившись на 2,2% относительно уровня десяти месяцев 2015 г.

В частности, только за октябрь 2016 г. грузооборот портов Поднебесной достиг 681 млн т. Это на 7% больше, чем годом ранее. Объем перевалки внешнеторговых грузов составил 279 млн т с приростом на 5%, а каботажных – 402 млн т с увеличением на 8%.

Объем перевозок на водном транспорте Китая за десять месяцев 2016 г. вырос на 2% относительно аналогичного показателя 2015 г. – до 5,19 млрд т. Грузооборот в этом секторе увеличился на 4%, достигнув 7,87 трлн т-км.

В Удмуртии, Татарстане и Дагестане в 2017 году начнут курсировать новые пригородные поезда. С 15 января дополнительная пара пригородных поездов выйдет на маршрут Махачкала — Дербент, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД ) — филиала ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).

«Для удобства жителей Дербента, работающих в Махачкале, поезд со станции Дербент будет отправляться в 06:10. Обратно они смогут уехать электричкой в 17:19 со станции Махачкала-порт», — говорится в сообщении.

Таким образом, по территории Республики Дагестан будут курсировать 5 пар пригородных поездов. По две пары на маршрутах Махачкала — Дербент и Дербент — Граница, а также одна пара на маршруте Махачкала — Хасавюрт.

Также на полигоне Ижевского региона Горьковской железной дороги (ГЖД) — филиала ОАО «РЖД» - с 6 января начал курсировать новый пригородный поезд №6751/6752 сообщением Ижевск — Набережные Челны, сообщила пресс-служба ГЖД.

«Назначение нового поезда связано с увеличением пассажиропотока. График его движения составлен с учетом интересов тех пассажиров, которым удобнее уезжать из Ижевска вечером и приезжать в Ижевск в первой половине дня. Из Ижевска поезд отправляется по пятницам и субботам в 16:09 (московское время), прибывает в Набережные Челны в 22:26. Из Набережных Челнов поезд отправляется по субботам и воскресеньям в 6:18, прибывает в Ижевск в 10:30», — говорится в сообщении.

Также по этому направлению курсирует ежедневный поезд №6677/6678 (отправление из Ижевска в 6:39, отправление из Набережных Челнов в 12:37).

Как сообщал Gudok.ru, с 9 января ОАО «Калининградская пригородная пассажирская компания» (ОАО «КППК») назначило дополнительные пригородные поезда сообщением Калининград — Гурьевск — Калининград.

С 8 января по выходным дням по двум направлениям в Ленинградскую область (до станций Орехово и Шапки) из Санкт-Петербурга начали курсировать специальные пригородные поезда «Лыжные стрелы».

Анна Булаева

Порт Херсон (Украина) в 2016г. в 1,5 раза увеличил отгрузку зерна

Объем грузооборота Херсонского морского порта (Украина) в январе-декабре 2016 года составил 3,71 млн тонн, что на 10,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, передает Центр транспортных стратегий (ЦТС) со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Перевалка наливных грузов составила 161 тыс. тонн, что на 16,3% меньше в сравнении с показателем 2015 года. В том числе обработано 97 тыс. тонн нефтепродуктов (-40,1%), 61 тыс. тонн растительного масла (рост в два раза) и более 2 тыс. тонн химгрузов (годом ранее не было).

Перевалка сухих сыпучих грузов за отчетный период составила 2,96 млн тонн, что практически равно аналогичному показателю 2015 года (-0,4%). Более трети грузопотока пришлось на хлебные грузы - 1,26 млн тонн (+32,6%), в том числе зерно - 871 тыс. тонн (рост в 1,5 раза). Перевалено также 17 тыс. тонн руды (рост в 1,9 раза), 43 тыс. тонн кокса (рост в 1,8 раза), 177 тыс. тонн строительных грузов (-57,2%), 154 тыс. тонн химических и минеральных удобрений (-23,1%), а также 1,3 млн тонн грузов, обозначенных как «другие».

С начала сезона болгарский порт Варна экспортировал 1,3 млн. т пшеницы

В течение первой недели нового года болгарский порт Варна не осуществлял отгрузку зерна. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на МСХ Болгарии.

С начала текущего сезона (1 сентября 2016г.) по 8 января 2017г. объем перевалки пшеницы через порт Варна составил 1,286 млн. т (+18% к аналогичному периоду в прошлом сезоне), ячменя – 13,9 тыс. т (-88%), рапса – 216,5 тыс. т (+208%).

Бразилия неожиданно повысила прогноз импорта пшеницы

Бразильское аналитическое агентство Conab неожиданно повысило прогноз импорта пшеницы в сезоне 2016/17 до 5,95 млн. тонн (эксперты USDA прогнозируют 6,5 млн. тонн). Хотя еще в декабре прогноз импорта находился на самом низком уровне с середины 1990-х годов – 5,10 млн. тонн. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. При этом оценка недавно завершенного сбора пшеницы повышена до рекордных 6,73 млн. тонн.

Таким образом, Бразилия может импортировать самый большой объем пшеницы за последние три сезона.

Несмотря на большой урожай, текущая конъюнктура цен на внутреннем рынке стимулирует импорт. Правительство Бразилии приняло для производящих регионов юга страны программу, в соответствии с которой пшеница закупается у местных фермеров по цене 644,17 реалов за тонну. На свободном рынке цена вскоре снизилась до 662 реалов, что соответствует, примерно 185 $/тонна и достаточно привлекательно для соседних стран-экспортеров. В декабре импортная пшеница на базисе C&F порты Бразилии стоила 185,37 $/тонна.

В результате по итогам прошедшего декабря Бразилия импортировала 713,7 тыс. тонн пшеницы против 464,4 тыс. тонн в декабре 2015г. Всего же с августа по декабрь Бразилия импортировала 1,67 млн. тонн пшеницы из Аргентины и 1 млн. тонн пшеницы из США.

Порт Азов в 2016г. увеличил отгрузку зерна на 4%

Общий грузооборот морского порта Азов за январь-декабрь 2016 года составил 9 млн 755 тыс. тонн различных грузов, что на 0,8% превышает показатель 2015 года. Об этом региональному корреспонденту ИАА «ПортНьюс» сообщил капитан морского порта Азов Владимир Брагин.

В номенклатуре грузов традиционно преобладали зерновые, нефтепродукты и уголь. Объем перевалки зерновых увеличился на 4,1% - до 5 млн 564 тыс. тонн, нефтепродуктов - на 3,8%, до 3 млн 100 тыс. тонн. Напротив, объем обработки угля сократился на 47,6% - до 367 тыс. тонн.

Собственный грузооборот морского порта Азов за отчетный период остался на уровне 2015 года и составил 6 млн 661 тыс. тонн грузов. Объем экспорта вырос на 11,6% - до 4 млн 49 тыс. тонн, транзита - на 2,7%, до 3 млн 94 тыс. тонн грузов. Напротив, импорт снизился на 7,3% - до 260 тыс. тонн, каботаж - на 14,7%, до 2 млн 351 тыс. тонн.

В 2016/17 МГ урожай канолы в Австралии достиг 4-летнего максимума

Согласно оценке аналитиков Oil World, в сезоне-2016/17 урожай канолы в Австралии составил 4,1 млн. тонн, что на 1,1 млн. тонн превысило результат прошлого сезона и стало максимальным показателем для страны за последние 4 года на фоне улучшения урожайности культуры. В то же время аналитики ABARES озвучивают данный показатель на уровне 3,6 млн. тонн, а отдельные эксперты – в диапазоне 4-4,3 млн. тонн.

Как уточняется, основной причиной повышения валового сбора масличной стало увеличение ее урожайности.

Ожидается, что рост внутреннего производства канолы позволит Австралии нарастить в текущем сезоне ее экспорт до 3,1 млн. тонн против 2,01 млн. тонн в 2015/16 МГ. Ключевым направлением отгрузок традиционно станет ЕС, где хороший урожай австралийской масличной сможет снизить имеющийся дефицит семян рапса.

Вместе с тем уточняется, что существенные объемы предложения зерновых в Австралии создадут конкуренцию в портах страны, в результате чего отгрузки канолы в январе-феврале т.г. могут оказаться ниже потенциально возможного уровня.

Порт Ростов-на-Дону в 2016г. увеличил отгрузку зерна почти на 21%

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону по итогам 2016 года составил 19 млн 385 тыс. тонн грузов, что на 13,3% выше уровня 2015 года. Об этом региональному корреспонденту ИАА «ПортНьюс» сообщил и.о. капитана морского порта Ростов-на-Дону Владимир Калашников.

Обработка нефти и нефтепродуктов увеличилась на 32,7% - до 6 млн 873 тыс. тонн, зерновых навалочных грузов — на 20,8% до 6 млн 6 тыс. тонн, угля и кокса навалом — на 1,5% до 1 млн 402 тыс. тонн, металлолома — на 15,5% до 983 тыс. тонн, пищевого налива — на 19,7% до 455 тыс. тонн. Напротив, объем перевалки незерновых навалочных грузов уменьшился на 6,1% до 2 млн 960 тыс. тонн, генеральных грузов — на 25,7% до 480 тыс. тонн, металла — в 3,5 раза до 127 тыс. тонн.

Погрузка в порту по итогам 2016 года увеличилась на 12,6% до 12 млн 673 тыс. тонн, транзит — на 30,4% до 5 млн 911 тыс. тонн грузов. Выгрузка, напротив, снизилась на 39,5% - до 801 тыс. тонн.

О государственном портовом контроле выгрузке рыбной продукции в портах иностранных государств в 2016 году

Баренцево-Беломорское территориальное управление Росрыболовства информирует о результатах осуществления процедуры Государственного портового контроля в конвенционных районах Северной Атлантики за 2016 год

Баренцево-Беломорское территориальное управление Росрыболовства в целях усиления противодействия незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу в конвенционных районах действия Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК) и Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО), осуществляет процедуру Государственного портового контроля в отношении российских судов, имеющих намерения использовать назначенные порты иностранных государств, в том числе для выгрузки или перегрузки рыбопродукции.

Рыбопродукция, изготовленная из ресурсов рыболовства, добытых российскими судами в Конвенционном районе НЕАФК и в районе Регулирования НАФО, в 2016 году выгружалась (перегружалась) в семи странах. Как и в предыдущие годы, наибольшее количество выгрузок пришлось на Норвегию – 484 формуляра ГПК (в 2015 году – 394) и Нидерланды – 385 формуляров ГПК (в 2015 году – 327), на третьей позиции Фарерские острова – 192 формуляра ГПК (в 2015 году – 216). В норвежских портах, в основном, выгружались рыбопромысловые суда, объем выгруженной рыбопродукции составил – 103,14 тыс. тонн (в 2015 году – 83,00 тыс. тонн), а в нидерландских в основном осуществляли выгрузку транспортные суда – 107,27 тыс. тонн (в 2015 году – 102,88 тыс. тонн). Фарерские острова лидируют по количеству выгруженной и перегруженной рыбопродукции с рыбопромысловых судов на транспортные суда – 294,85 тыс. тонн (в 2015 году – 283,06 тыс. тонн).

Общий объем заявленной к выгрузке в 2016 году в рамках ГПК рыбопродукции составил 526,83 тысячи тонн, что на 42,80 тыс. тонн превышает показатели 2015 года.

Всего в 2016 году специалистами Управления проверено 1106 формуляров ГПК (в 2015 году – 978), поступивших от уполномоченных властей Договаривающихся Сторон. По результатам проверки подтверждено 1097 формуляров ГПК. Не подтверждено 9 форм ГПК.

Все согласования были направлены иностранным портовым властям с соблюдением установленного срока.

Россияне стали меньше работать

Россияне работают в полтора раза больше, чем немцы

Елена Платонова, Елена Малышева

Россия вошла в шестерку самых работающих наций в мире, по данным ОЭСР. По статистике, собранной экспертами международной организации, средний россиянин ежегодно проводит на работе больше часов, чем средний житель Германии, Великобритании и даже США при равной длительности рабочей недели, составляющей 40 часов. Но с 2014 года общее количество рабочих часов у россиян сократилось.

Россия заняла шестое место в рейтинге самых работающих наций, следует из данных ежегодного исследования, опубликованных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Средний россиянин проводит на работе 1978 часов в год, и это больше, чем приходится на среднего гражданина Германии (на 44%), Великобритании (на 18%) и даже США (на 10,5%).

Согласно подсчетам, сделанным за 2015 год, россияне сократили количество рабочих часов по сравнению с 2014 годом: вместо предыдущих 1985 жители России провели на работе в среднем в 2015 году 1978 часов.

Для сравнения, немцы, наоборот, за год увеличили количество рабочих часов с 1366 в 2014 году до 1371 в 2015-м.

Самой работящей нацией среди исследуемых 38 стран стала Мексика, которая сохранила за собой первенство в рейтинге: при рекордной 48-часовой рабочей неделе мексиканцы в год работают около 2250 часов. Среди европейских стран, вопреки распространенным стереотипам, самой работающей страной стала Греция: она разместилась на четвертой строчке, обогнав на две позиции Россию. Греки в среднем работали 2040 часов в 2015 году при 40-часовой рабочей неделе.

В азиатском регионе самой работающей страной стала Южная Корея: ее жители в 2015 году в среднем работали 2110 часов.

Рынки труда медленно восстанавливаются после глобального кризиса: три четверти стран ОЭСР по-прежнему имеют повышенный уровень безработицы — он на 2% или даже больше превышает докризисный уровень и как минимум на 5% ниже потенциала, который они имели бы при сохранении тренда роста 2000–2007 годов, отмечается в докладе.

Восстановление докризисного уровня ожидается в 2017 году, однако дальнейший рост тоже под вопросом, так как людей, ищущих работу, в настоящее время стало «больше, чем когда-либо». В частности, на рынок труда приходит все больше женщин, и одновременно пожилые люди более склонны откладывать выход на пенсию. В результате к концу 2017 года уровень занятости будет лишь немногим выше, чем в 2007-м, прогнозируют эксперты.

Несмотря на «беспрецедентный прогресс» второй половины прошлого века, гендерные различия на рынке труда в мире сохраняются и особенно заметны в развивающихся странах, говорится в докладе. Хотя пропорциональность числа рабочих мест, занимаемого женщинами и мужчинами, возросла, представительницы слабого пола продолжают получать работу худшего качества, чем мужчины. Такая картина, по наблюдению ОЭСР, характерна для 16 развивающихся экономик, население которых составляет половину мирового.

Результаты подсчетов в отношении России в целом соответствуют действительности, но надо иметь в виду, что ситуация в нашей стране «очень хитрая» из-за того, что большинство населения работает на дачных и приусадебных участках, отмечает Ростислав Капелюшников, замдиректора Центра трудовых исследований ГУ ВШЭ.

«Труд это ручной, примитивный, и производится там очень небольшое количество ВВП», — говорит он. В том числе отсюда и проблема производительности труда, которая в России, как известно, очень низкая: по словам аналитика, «если один и тот же объем продукции производить с большим количеством часов, производительность, конечно, будет низкая».

Если же сделать расчет без учета дачных участков и выращенной на них продукции (вычесть примерно 2% ВВП), то и производительность труда подрастет, рассуждает он. Россия по этому показателю, как и по числу рабочих часов, тогда может переместиться в середину рейтингов. «В корпоративном секторе в России ситуация очень-очень средняя», — говорит Капелюшников.

Уровень роста доходов после мирового кризиса 2008 года восстанавливается еще медленнее, чем занятость, пишет ОЭСР. Реальный их рост в 2008–2015 годах в таких странах, как Греция, Ирландия, Япония, Португалия, Испания и страны Балтии, резко замедлился по сравнению с динамикой 2000–2007 годов. Во многих странах реальные доходы на 2015 год были более чем на 25% ниже, чем могли бы быть при сохранении докризисной динамики.

В России в результате кризиса последних годов реальные доходы не только прекратили рост, но и падают уже более двух лет подряд, по данным Росстата.

В 2017 году чиновники ожидают перехода динамики в положительную плоскость, отмечая зачатки роста реальных зарплат и номинальных доходов граждан, но эксперты не ожидают восстановления их докризисного уровня в ближайшие годы.

Некоторое облегчение россиянам принесет щедрость бюджета в предвыборном текущем году, отмечала в беседе с «Газетой.Ru» Юлия Цепляева, в частности за счет полной индексации пенсий и частичного повышения зарплат в бюджетной сфере. Но базовый официальный прогноз предусматривает незначительный рост реальных располагаемых доходов на трехлетку 2017–2019: на 0,2–0,8% к предыдущему году.

В то время как за предыдущие три года падение доходов превысило 10% относительно 2013 года.

Относительную надежность своего будущего россияне могут обеспечить только с помощью хорошего образования, отмечают аналитики Superjob на основе изучения тенденций рынка труда в прошедшем году и ожидаемых тенденций на текущий. По их прогнозу, 2017 год станет последним годом, когда в России сохранится общий рост количества рабочих мест. С 2018 года начнется сокращение предложений для сотрудников низкой квалификации на 5% ежегодно, реальная безработица будет расти теми же темпами. В результате к 2022 году уровень безработицы может возрасти в несколько раз, до 20–25%.

За 9 месяцев грузооборот в портах Ирана составил 105,9 млн. тонн нефтяных и ненефтяных товаров

В иранских портах были загружены и разгружены более 105,9 млн. тонн нефти и ненефтяных товаров, в течение первых девяти месяцев текущего 1395 иранского календарного года (с 20 марта по 20 декабря 2016 г.), сообщает Tehran Times.

Согласно отчету, опубликованному Организацией портов и морского судоходства Ирана (PMO), в указанный период, в портах Ирана были загружены и разгружены более 70,5 миллионов тонн ненефтяных товаров и свыше 35,3 млн. тонн нефтепродуктов.

За первые восемь месяцев этого года (с 20 марта по 20 ноября 2016 г.) данный показатель составлял 93,5 миллионов тонн. Таким образом, грузооборот иранских портов за месяц увеличился на 12,4 млн. тонн.

Иран считает Оман идеальным местом для реэкспорта своих товаров

Иранский чиновник подчеркнул идеальную возможность использования Омана для экспорта продукции в третьи страны, с которыми Иран не имеет торговых связей по политическим причинам, сообщает информагентство Tasnim News.

Председатель Ирано-Оманcкой совместной торгово-промышленной палаты Мохсен Зарраби охарактеризовал Оман, как идеальное место для реэкспорта иранской продукции, учитывая богатую историю торгового взаимодействия с султанатом.

Близость Омана и Ирана, огромные инвестиции, сделанные в оманские порты в последние годы и двусторонние торговые соглашения султаната с целым рядом стран, сделали порты Омана хорошей заменой для портов в других странах Персидского залива, отметил он.

Зарраби также обнародовал планы по превращению юго-восточного портового города Ирана Чабахар и оманского порта Сохар в продовольственные товарные хабы региона, в которых иранские пищевые продукты будут обрабатываться и экспортироваться в другие страны.

В ноябре 2016 года, Иран и Оман запустил первую прямую линию пассажирского судоходства между портами Чабахар и Маскат. Обе страны открыли судоходную линию для торговых судов, в феврале того же года между портом Шахид Реджаи и оманским портом Сохар. Маршрут был открыт для облегчения транспортировки сельскохозяйственной продукции и скоропортящихся грузов между двумя странами.

Иран и Оман имеют вековые и близкие дипломатические, экономические, военные и туристические связи.

Иран и Китай создадут совместный Промышленный парк в порту Джаск

Как передает информагентство IRNA, Исламская республика Иран и Китай планируют построить совместный Промышленный парк в южном портовом иранском городе Джаск, находящемся в провинции Хормозган.

Об этом информагентству поведал губернатор Хормозгана Джасем Джадери. Промышленный парк будет создан на участке площадью 2000 гектаров с привлечением частного сектора Ирана, подчеркнул Джасем Джадери.

Для создания Промышленного парка необходимо привлечь 31 млн. долларов инвестиций. Он станет первым совместным промышленным парком в Иране, добавил губернатор Хормозгана.

Город Джаск является исключительно важным портом для нефтяной промышленности Ирана, в котором находятся нефтехранилища объемом 20 миллионов баррелей. Руководство Ирана планирует превратить Джаск в экономический и промышленный экспортный центр нефти.

Афгано-пакистанская торгово-промышленная палата призывает к пересмотру торгово-транзитного соглашения, заключённого Афганистаном и Пакистаном.

Зиа уль-Хак Сархади, вице-президент совместной палаты, заявил, что для улучшения торговых отношений Афганистана и Пакистана необходимо пересмотреть соглашение. Если это не будет сделано, ситуация ухудшится в ближайшем будущем, приводит его слова радиостанция «Салам Ватандар».

По его словам, из-за прохладного отношения к соглашению более 70% бизнесменов перешли к использованию иранских торговых портов Чабахар и Бандар Аббас. В результате торговый оборот Афганистана и Пакистана сократился с 2,5 до 1,5 млрд. долларов. Зиа уль-Хак Сархади призвал к срочному пересмотру соглашения с тем, чтобы довести торговый оборот Афганистана и Пакистана до 5 млрд. долларов.

Напомним, что в последние годы из-за проблем на пакистанской таможне экспортёры скоропортящейся продукции из Афганистана понесли многомиллионные убытки. В конце прошлого года афганское правительство призвало бизнесменов не пользоваться пакистанскими путями сбыта товаров с тем, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Также в прошлом году было подписано соглашение о совместном использовании торгового порта Чабахар Афганистаном, Ираном и Индией.

В 2016 г. объем грузового потока по реке Янцзы достиг 2,31 млрд т. Это на 6% больше, чем в 2015 г., сообщило Управление судоходства по реке Янцзы.

В частности, грузоперевозки через судоходные шлюзы гидроузла "Санься" и грузооборот основных портов крупнейшей реки Китая достигли рекордного уровня.

По итогам прошлого года, через гидроузлы "Санься" и "Гэчжоуба" на Янцзы было перевезено по 130 млн т грузов. Данный показатель вырос на 8,3% в годовом сопоставлении.

Грузооборот основных портов реки составил 2,27 млрд т, а объем контейнерных перевозок – 15,2 млн TEU. На Янцзы насчитывается 14 портов с объемом грузооборота в 100 млн т и более.

Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2016 г., грузооборот через шлюзы гидроузла "Санься" достиг 26,26 млн т. Это на 7,9% больше, чем в январе-марте 2015 г. С 1 января по 31 марта текущего года для прохода судов шлюзы "Санься" открывались 2577 раз. Данный показатель увеличился на 7,2% в годовом сопоставлении. Через гидроузел прошли 10 100 судов. Это на 2,3% меньше, чем годом ранее.

За три месяца 2016 г. пассажирооборот через шлюзы гидроузла составил 27 000 человек. Данный показатель подскочил на 127% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.

Эти гидроузлы играют важную роль в борьбе с наводнениями и засухой, работе речного транспорта и переброске воды. При этом они увеличивают выработку и поставку экологичной электроэнергии.

В одном из магазинов города Санкт-Петербурга сотрудниками таможни было изъято 85 килограммов табака для кальянов.

Отделом таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни совместно с сотрудниками Северо-Западной оперативной таможней при поддержке СОБР СЗОТ проведены мероприятия таможенного контроля после выпуска товаров в отношении индивидуального предпринимателя, уроженца Афганистана, реализующего на внутреннем рынке РФ табачные изделия.

В ходе проведённых мероприятий таможенного контроля установлен факт реализации табачной продукции без маркировки специальными акцизными марками. В результате проведенных мероприятий из оборота изъято свыше 85 кг табачной продукции (табак для кальяна).

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении индивидуального предпринимателя дела об административном правонарушении.

Ранее, летом 2016 года, сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России в морском порту Усть-Луга были выявлены 24 и 22 тонны незадекларированного табака для кальяна. Общая стоимость двух изъятых партий табака составила около 100 миллионов рублей.

Рекордный за всю историю эксплуатационный грузооборот достигнут в 2016 году на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) – филиале ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). Как сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали, по итогам 2016 года он преодолел отметку в 192 млрд т-км.

Прошлый рекорд был установлен по окончанию 2015 года. Тогда ключевой показатель работы магистрали составил 182 млрд т-км.

За 10 лет грузооборот в границах железной дороги увеличился вдвое. Столь стремительная динамика объясняется возросшим грузопотоком в адрес дальневосточных грузополучателей. Основной транспортный тренд сохранился и в 2016 году – ежедневно без учета собственной погрузки на станциях сети российских железных дорог назначением на Дальневосточную магистраль грузилось более 4,4 тыс. вагонов, что на 4% превышает аналогичный показатель года предыдущего.

Преимущественно рост перевозок обеспечен за счет перевалки экспортного угля через порты Ванино-Советско-Гаванского и Находкинского транспортных узлов.

Ирина Таранец

Во Владивостоке прошли памятные мероприятия, посвященные великому русскому флотоводцу Степану Осиповичу Макарову

В Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О. Макарова состоялась научно-историческая конференция, посвященная 169-ой годовщине со дня рождения великого русского флотоводца. Выдающийся моряк, ученый и патриот России внес значительный вклад в освоение территорий Дальнего Востока, создание ледокольного флота и воспитание целой плеяды морских офицеров.

На Тихоокеанском флоте стало традицией чтить память великого флотоводца. Ежегодно 8 января проходят памятные мероприятия, посвященные Степану Осиповичу Макарову. На территории училища состоялось возложение венков и цветов к памятнику С.О. Макарова. В церемонии приняли участие командование вуза, курсанты и ветераны Тихоокеанского флота.

Степан Осипович Макаров родился в 1848 году в Николаеве в семье моряка. Когда мальчику было 10 лет, отца перевели в Николаевск-на-Амуре. С тех пор жизнь великого флотоводца связана с Тихим океаном и Дальним Востоком. В 1869 году Макаров получил первое военно-морское звание. Но уже тогда молодой мичман обратил на себя внимание командования. В журнале «Морской сборник» Макаров опубликовал целый ряд предложений по борьбе за живучесть корабля. Большинство из них используются до сих пор.

С началом русско-японской войны адмирал Макаров, находившийся в Кронштадте, был назначен командующим Тихоокеанской эскадрой. Уже само прибытие Степана Осиповича в Порт-Артур стало важным стимулирующим фактором для всего личного состава. Русский флот стал активно противодействовать кораблям неприятеля.

Во время одного из таких сражений, 31 марта 1904 года, придя на помощь отряду миноносцев, броненосец «Петропавловск», на котором держал свой вымпел Степан Осипович Макаров, подорвался на японских минах. Так погиб великий русский флотоводец.

Японский поэт Исикава Такубоку откликнулся на известие о гибели Макарова следующими строками:

«Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи, Не наносите яростных ударов, Замрите со склоненной головой При звуках имени его: Макаров».

Пресс-служба Восточного военного округа

ТМТП инвестирует в развитие производства более 740 млн рублей

В 2017 году на реализацию инвестиционной программы АО «Туапсинский морской торговый порт» планирует направить 741,2 млн руб., что более чем на 40% превышает показатель 2016 года (523,6 млн руб.), сообщили в компании. Отмечается, что финансирование будет осуществляться за счет собственных средств. Основные вложения – более 483,5 млн руб. – будут направлены на поддержание производственных мощностей и дальнейшее увеличение пропускной способности порта по перевалке сухих грузов: черных металлов, зерновых культур и ро-ро грузов. Будет продолжена программа модернизации портового флота, который планируется пополнить еще одним уникальным многоцелевым судном, совмещающим функции буксира и противопожарного судна. В 2017 году на его строительство будет направлено более 125,7 млн руб. Помимо этого будет проведено переоснащение портовых судов спасательными средствами. 35 млн руб. планируется направить на работы по модернизации систем пожаротушения и повышение уровня экологической безопасности нефтеналивного района. Также инвестиционная программа 2017 года предусматривает приобретение вспомогательного оборудования для обеспечения безопасности порта (28 млн руб.), оборудования связи и информационных технологий (14,5 млн руб.). Еще одним проектом в рамках программы развития является строительство газопровода и перевод котельных на природный газ. В 2017 году будет реализована основная часть вложений по проекту – около 16 млн руб.

Порт Николаев (Украина) в 2016г увеличил отгрузку зерна и растительного масла

Объем грузооборота Николаевского морского порта (Украина/) за январь-декабрь 2016 года составил 22,37 млн тонн, что на 0,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, передает Центр транспортных стратегий (ЦТС) со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Перевалка наливных грузов за отчетный период составила 2,47 млн тонн, что на 40,9% больше в сравнении с показателем 2015 года, нефтепродуктов - сократилась на 14,2% до 366 тыс. тонн, растительного масла - выросла в 1,7 раза до 1,99 млн тонн, химических грузов - выросла в 1,9 раза до 100 тыс. тонн.

Обработка сухих сыпучих грузов составила 16,52 млн тонн, что на 1,7% меньше, чем в 2015 году. В том числе угля перевалено 1,00 млн тонн (-29,1%), руды - 4,00 млн тонн (-11,6%), зерна - 9,05 млн тонн (+3,7%), кокса - 113 тыс. тонн (-72,6%), строительных грузов - 60 тыс. тонн (-34%), химических и минеральных удобрений - 99 тыс. тонн (-44,4%).

Российские производители масел вынуждены работать с нулевой маржой - эксперт

«Масложировые предприятия, которые без глубокой переработки останавливаются только на производстве масла и экспорте, на сегодняшний день, в борьбе за сырье, работают с нулевой маржой», – заявил телеканалу РБК директор по стратегическому развитию ГК «ЭФКО» (4-е место в Рейтинге крупнейших компаний Черноземья «Абирег» ТОП-100 (производители) 2016 года) Владислав Романцев.

Представитель ГК «ЭФКО» пояснил: «После того, как планово упала пошлина на экспорт подсолнечника до 6,5 % и за счет дифференциации пошлин по подсолнечному маслу в 37% и подсолнечнику в 26%, крупнейшему импортеру нашего масла, Турции, выгодно покупать подсолнечник, привозить себе и перерабатывать». Помимо того, что идет потеря производственной базы, конкуренция на мировом рынке, «так мы еще и конкурируем с турками за сырье», по словам господина Романцева.

Рассуждая про возможные меры господдержки АПК, Владислав Романцев подчеркнул, что они состоят не только в субсидировании, но и в том, чтобы «с помощью защитных мер обеспечить сырьем собственный рынок, чтобы на мировой рынок поставлять уже готовую продукцию». Он добавил, что в рамках ВТО это, конечно, непросто.

Как считает главный стратег ГК «ЭФКО», в этом году при рекордном в 10,7 млн тонн урожае подсолнечника у российских производителей «есть перспективы продать на экспорт 2,6-2,7 млн тонн подсолнечного масла».

ГК «ЭФКО» входит в тройку крупнейших агропромышленных компаний России и владеет единственным в стране глубоководным морским терминалом по перевалке растительных масел в порту Тамань, что позволяет ей быть крупнейшим оператором экспортно-импортных операций на отечественном рынке масел. Головной офис ГК расположен в Воронеже, а основное производство – в Алексеевке Белгородской области. Выручка «ЭФКО» в 2015 году составила 81,6 млрд рублей, чистая прибыль – 1,9 млрд рублей.

Белгородская ГК «ЭФКО» вложит 600 млн рублей в строительство селекционно-семеноводческого центра

Группа компаний «ЭФКО» (4-е место в Рейтинге крупнейших компаний Черноземья «Абирег» ТОП-100 (производители) 2016 года) построит к концу 2017 года селекционно-семеноводческий центр по производству семян сои и прочих сельскохозяйственных культур в Алексеевке Белгородской области, сообщили в региональном правительстве.

«ЭФКО» намерена создать мощности по предпосевной доработке семян. Комплекс будет включать в себя семенной завод и лабораторию молекулярного анализа по идентификации сортов и определению сортовой чистоты. Сумма инвестиций в объекты первой очереди – свыше 600 млн рублей.

«К 2020 году компания «ЭФКО» планирует увеличить производство семян до 25 тыс. тонн. Запуск проекта позволит осуществлять полный цикл производства, начиная от выращивания высокопротеиновых сортов семенного материала, его приемки на завод и первичной очистки, до сортировки, химической и биологической обработки, упаковки семян и дальнейшей их реализации», – уточнили в облправительстве.

ГК «ЭФКО» входит в тройку крупнейших агропромышленных компаний России и владеет единственным в стране глубоководным морским терминалом по перевалке растительных масел в порту Тамань, что позволяет ей быть крупнейшим оператором экспортно-импортных операций на отечественном рынке масел. Головной офис ГК расположен в Воронеже, а основное производство – в Алексеевке Белгородской области. Выручка «ЭФКО» в 2015 году составила 81,6 млрд рублей, чистая прибыль – 1,9 млрд рублей. Основной акционер АО «Эфко продукты питания» – кипрская «Эфко фудс плс», которой принадлежит 94,33% акций. Владельцы компании – топ-менеджеры во главе с председателем совета директоров Валерием Кустовым.

Под Вентспилсом построят завод по выпуску рыбной муки. Для Китая

Летом в волости Пузес Вентспилсского края должно начаться строительство нового завода по производству рыбной муки и рыбьего жира. Стоимость проекта составит 6 млн евро. Он будет принадлежать обществу, объединяющего 13 рыболовецких предприятии страны.

Как рассказал руководитель общества «Национальная организация производителей рыбной отрасли» Инарий Войтс, о том, что такой завод латвийским рыбакам остро необходим, он говорил уже несколько лет.

Российское эмбарго закрыло для рыбаков крупнейший рынок сбыта — Беларусь, которая вместе с Россией перестала закупать латвийскую рыбу. И из-за этого рыбаки долгое время не могли сбыть свой улов. Им приходилось продавать сырье единственному предприятию в Латвии, которое производит рыбную муку, — компании Venta FM.

Однако, по словам Войтса, предприятие вело себя неадекватно, сильно занижая закупочные цены. Тогда встал вопрос о том, что рыбной отрасли нужен свой завод, чтобы прекратить монополию, а также не дать отрасли погибнуть. Потому что зарабатывать только на вылове рыбы, считает Войтс, — "это фактически рыть себе могилу".

"Я долго пытался выбить для отрасли деньги на строительство завода, и вот недавно Европа подтвердила финансирование, которое идет по программе "Переработка рыбной продукции". Мы получили письменное подтверждение о том, что нам выделят первые 4 млн. евро, — говорит Инарийс Войтс. — Уже через месяц мы сможем начать работы по строительству завода под Вентспилсом, где у нас уже куплена земля, и в принципе все уже подготовлено для строительства".

По словам Войтса, ситуация в отрасли была настолько критическая, что в прошлом году многие производители рыбы оказались на грани банкротства.

"С 1 января прошлого года Беларусь закрыла свой рынок, куда мы отправляли 19 млн. тонн рыбы, — говорит глава общества. — Для нас Беларусь была в 5 раз важней, чем Россия. Нам говорили, что наша рыба хорошая, и ее готовы покупать, но извините — политика важней.

Теперь латвийские производители рыбы смогут перерабатывать рыбу в муку и жир в своем собственном цеху, а не отдавать конкурентам по бросовой цене.

"Venta FM нас буквально терроризировало, — говорит он. — Они издевались над рыбаками. Представьте, они платили 12-19 центов за килограмм рыбы, в Дании — 25 и выше центов. Но нам же в Данию надо эту рыбу еще доставить, а это транспортные расходы. Если бы Venta FM платила 25 центов за килограмм, у нас бы даже не возникала идея строить свой завод".

Глава общества "Национальная организация производителей рыбной отрасли" говорит, что на новом заводе будет производиться около 15 тысяч тонн муки и жира.

"Практически вся продукция пойдет на китайский рынок. Уже есть договоренность с китайскими представителями. Очень надеемся, что транзитная железнодорожная линия, которая презентована в прошлом году, будет работать, тогда мы будем пользоваться именно ею. Если же нет, то найдем пути отгрузки через порт Вентспилса.

Китайские представители выразили готовность приехать к нам на наше новое производство, чтобы пару месяцев на месте полностью адаптировать продукцию к их внутреннему рынку. Скажу вам, что соваться в Китай с нашими шпротами просто нет смысла. Поэтому нашим переработчикам стоит подумать о чем-то другом — кильку как рыбу в мире практически не знают".

Реструктуризация сырьевых экономик Каспийского региона: Слишком мало, слишком поздно?

Натали Кох - доцент кафедры географии Максвелловской школы по вопросам гражданства и общественных отношений при Сиракузском университете.

Анар Валиев - доцент и заместитель ректора Университета ADA в Баку

Резюме Экономика богатых нефтью и газом стран Каспийского региона – Азербайджана, Казахстана и Туркменистана – росла феноменальными темпами на протяжении большей части 2000-х годов. Однако период быстрого экономического развития, подстегиваемого высокими ценами на энергоносители, теперь остался в прошлом. Все три государства внезапно столкнулись с проблемой огромного бюджетного дефицита, девальвации национальной валюты и стагнации экономики.

Экономика богатых нефтью и газом стран Каспийского региона – Азербайджана, Казахстана и Туркменистана – росла феноменальными темпами на протяжении большей части 2000-х годов. Однако период быстрого экономического развития, подстегиваемого высокими ценами на энергоносители, теперь остался в прошлом. Все три государства внезапно столкнулись с проблемой огромного бюджетного дефицита, девальвации национальной валюты и стагнации экономики. Какие проблемы лежат в основе нынешнего экономического кризиса? Каким образом руководство Азербайджана, Казахстана и Туркменистана намерено их преодолевать? Недавно в этих государствах были обнародованы планы реформ, которые на первый взгляд кажутся довольно радикальными. Однако на самом деле они не представляют собой отхода от нынешней долгосрочной стратегии развития, которая предполагает экономическую модернизацию без политической трансформации.

Что случилось, и почему именно сейчас?

1) Тройной внешний шок

Помимо резкого падения мировых цен на нефть и газ за последние несколько лет, экономический кризис, охвативший страны Каспийского региона, объясняется еще двумя внешними шоками: падением курса российского рубля после введения по американской инициативе санкций против России в 2014 году, а также серьезным замедлением роста экономики и потребления энергоносителей в Китае с начала 2015 года. В течение десятилетия, предшествовавшего этому тройному внешнему шоку, в Евразии сильно возросла степень экономической интеграции. Хорошо известно, что экономика южных республик бывшего СССР сильно зависит от России в связи с трудовой миграцией в российском направлении и денежными переводами, которые мигранты отправляют обратно на родину. Однако помимо этого страны Каспийского региона работали над диверсификацией своего экспорта и импорта, наращивая торговлю с Китаем и увеличивая поставки нефти и газа своему большому восточному соседу. Таким образом, резкое снижение цен на энергоносители совпало по времени с растущими экономическими проблемами, с которыми столкнулись два основных торговых партнера Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Для слабо диверсифицированной экономики всех трех государств это стало серьезным потрясением.

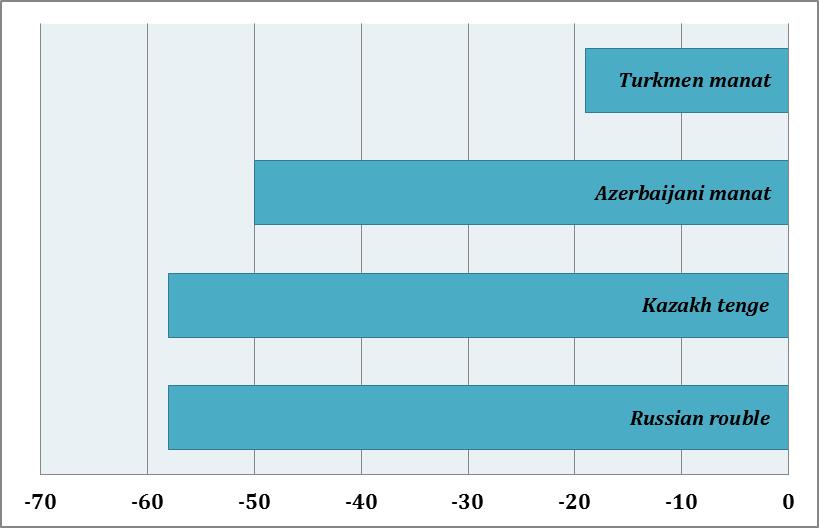

В 2000-х годах ВВП Азербайджана, Казахстана и Туркменистана рос в среднем на 8-10 процентов в год. В 2015 году в Казахстане этот показатель упал до 1,2%, а в Азербайджане до 1,1%. Туркменистан сообщил о росте экономики на 6,5%, однако достоверность этой цифры вызывает сомнения. Казахстан отказался от привязки национальной валюты (тенге) к доллару в августе 2015 года. Азербайджан девальвировал свой манат дважды в течение одного года. Курс туркменского маната тоже резко упал, однако наблюдатели полагают, что эта валюта все еще остается серьезно переоцененной (см. Рис. 1). В связи с потрясениями на валютном рынке Казахстан был вынужден потратить примерно 28 миллиардов долларов из фонда национального благосостояния на поддержку тенге. Глава казахской «Национальной инвестиционной корпорации» Берик Отемурат даже выступил с очень нехарактерной для Казахстана публичной критикой решений правительства, приведших к сокращению размера этого фонда на 17% (до примерно 60 миллиардов долларов) в декабре 2015 по сравнению с пиковым значением августа 2014 года. Он, в частности, заявил следующее:

«Мы “съедаем” Фонд национального благосостояния. Средства, которые удалось накопить, — наши единственные деньги для капитализации. Я думаю, что правительству необходимо сфокусировать внимание на инвестиционном менеджменте Нацфонда.»

Такая откровенность стоила г-ну Отемурату должности, однако тенденция, на которую он указал, характерна не только для Казахстана. Суверенные фонды многих других стран (которые зачастую накапливаются благодаря экспорту природных ресурсов) находятся в аналогичной ситуации. К примеру, суверенный фонд Саудовской Аравии «похудел» на 14 процентов, а Норвегия в 2016 году начала тратить деньги из своего фонда впервые в истории страны.

2) Ресурсное богатство – не проклятие, а проблема менеджмента

За последнее десятилетие руководство стран Каспийского региона не раз говорило о необходимости диверсификации экономики с целью сокращения зависимости от экспорта нефти и газа. Однако реальные шаги, предпринимавшиеся в данном направлении, хорошо укладывались в типичную для рентных петро-государств модель: нефтяное богатство вкладывалось в огромные и дорогостоящие инфраструктурные проекты, которые позволяли элите этих стран накапливать деньги на своих личных оффшорных счетах и обеспечивать выгодными контрактами своих протеже. Типичным примером являются различные проекты экономической диверсификации, направленные на развитие туризма. Так, Азербайджан потратил около 8 миллиардов долларов на проведение первых Европейских Игр в 2015 году. Казахстан, по официальным данным, потратит около 3 миллиардов на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2017 в следующем году, причем цифра эта, вероятно, занижена. А в Туркменистане правительство выбросило миллиарды долларов на развитие прибрежного курортного города Арваза, в котором по-прежнему практически нет туристов.

Независимо от конкретной цены таких грандиозных, но бесполезных проектов, их объединяет одна черта: выгоду из них извлекает преимущественно элита, в ущерб обычному населению. Они представляют собой не социальные инвестиции, а эквивалент предметов роскоши. Однако было бы в корне неверно воспринимать такую нерациональную растрату национального благосостояния как неизбежный результат «ресурсного проклятия». Важно понимать, что в период высоких цен на нефть у руководства стран Каспийского региона были альтернативы подобным проектам. К примеру, они вполне могли бы направить средства от экспорта углеводородов на более полезные в практическом плане долгосрочные инвестиции, удовлетворяющие реальные потребности населения. Но вместо того, чтобы вкладывать деньги в инфраструктуру, а не в показуху, политики в основном занимались удовлетворением своих собственных интересов, еще более усиливая зависимость экономики своих стран от нефти и газа. Теперь пришло время расплачиваться за подобную политику. Руководство Азербайджана, Казахстана и Туркменистана пытается преодолеть внезапно навалившиеся проблемы, запустив целый ряд новых инициатив по диверсификации экономики. Однако, судя по всему, охарактеризовать все эти меры можно фразой «слишком мало, слишком поздно».

Три подхода к реструктуризации

Казахстан

Среди трех рассматриваемых государств Каспийского бассейна в разработке стратегии экономической реструктуризации наиболее далеко продвинулся Казахстан. В конце 2015 года правительство страны объявило о масштабных планах приватизации, в соответствии с которыми в 2016-2020 годах на продажу будут выставлены пакеты акций (вплоть до 100%) 783 государственных предприятий. В приватизационном списке оказались три крупнейших энергетических компании: КазМунайГаз (нефтегазовый сектор), Казатомпром (добыча урана) и Самрук-Энерго (электростанции, в т.ч. угольные и на возобновляемых источниках энергии). В список также вошли такие крупные фирмы, как Казцинк, Темир Жолы (железная дорога), Казпочта, Эйр Астана, Казахтелеком и даже каспийский морской порт Актау. В статье, опубликованной в газете «The Astana Times», Президент Нурсултан Назарбаев заявил, что план приватизации необходим для модернизации страны в период глобальных экономических потрясений. Позднее газета опубликовала редакционную статью, в которой утверждалось, что приватизация позволит выполнить три основных задачи: выручить средства, которые компенсируют сокращение доходов бюджета в связи со спадом экономики; повысить эффективность управления средствами в распоряжении суверенного фонда Самрук-Казына; а также стимулировать конкурентоспособность частного сектора экономики путем «инъекции» внешнего капитала и опыта управления.

Однако иностранные наблюдатели и инвесторы с большой осторожностью отнеслись к казахским планам реструктуризации экономики. Необходимость взять на себя огромные долги приватизируемых государственных компаний не вызовет большого энтузиазма у потенциальных покупателей. К примеру, правительству недавно пришлось выделить компании КазМунайГаз несколько миллиардов долларов дотаций, чтобы спасти ее от банкротства. Перспективы компании выглядят совсем не радужными. Кроме того, инвесторов отпугивает казахская коррупция и недостаточное развитие регуляторной среды. В попытке исправить такую ситуацию правительство Казахстана недавно заявило о планах создания нового международного финансового центра в Астане, призванного стать региональным финансовым хабом. Утверждается, что в новом центре будет действовать английское право, а инвесторам будут предлагаться такие современные финансовые продукты, как исламский банкинг и «зеленые финансы». Масштабы анонсированных реформ поистине грандиозные, хотя и выглядят они не как продуманная стратегия модернизации, а скорее как набор отчаянных мер, вызванных отчаянным положением казахской экономики. При этом, как и в остальных двух странах Каспийского региона, казахские инициативы экономической либерализации совершенно не включают в себя каких-либо элементов либерализации политической.

Азербайджан

В Азербайджане серьезные экономические трудности начались в первом квартале 2015 года. После двух резких девальваций в феврале и декабре, в результате которых манат подешевел почти вдвое, руководство страны перешло к попыткам смягчить удар по экономике путем стимулирования деловой активности. В частности, были отменены лицензии для десятков видов предпринимательской деятельности, а работа налоговых и таможенных органов стала более прозрачной. Стремясь уйти от монопольного характера экономики, правительство также отменило некоторые налоги и сборы на экспортно-импортные операции. В сентябре 2016 года Государственный комитет по вопросам имущества запустил новый «Портал приватизации», который предлагает потенциальным инвесторам информацию о приватизационных программах и нормативных требованиях. На макроэкономическом уровне в руководстве страны была создана новая должность помощника президента по экономическим реформам, которому было поручено составить дорожную карту реформ. Данная работа началась с определения приоритетных отраслей экономики, где можно наиболее эффективно создавать рабочие места и привлекать инвестиции. В Азербайджане также был создан новый орган надзора над работой финансовых рынков, перебравший на себя часть полномочий Центрального банка, и ряд новых комитетов, имеющих разные функции и задачи. Кроме того, правительство, наконец, прислушалось к рекомендациям туристической отрасли по привлечению иностранных туристов в Азербайджан и провело дальнейшую либерализацию визового режима.

Однако углубленный анализ ситуации показывает, что все эти меры пока не возымели какого-либо ощутимого эффекта. В экономике по-прежнему преобладают компании-монополисты, а иностранный бизнес не спешит с инвестициями в Азербайджан. Последние реформы являются по большей части косметическими; они не направлены на устранение глубинных причин проблем в экономике страны, таких как недостаток свободной конкуренции, незащищенность права частной собственности и отсутствие независимых судов. В этой связи все предпринимаемые экономические инициативы остаются – и будут оставаться - бесплодными. Уже в ближайшем будущем правительство Азербайджана, вероятно, столкнется с серьезными трудностями. Стране срочно требуются огромные инвестиции, чтобы выполнить свои обязательства в рамках новых нефтегазовых проектов в регионе, в т.ч. трубопроводных проектов TANAP (транс-Анатолийский) и TAP (транс-Адриатический трубопровод), в которых участвует государственная нефтегазовая компания SOCAR. Между тем Нефтяной Фонд остается единственным имеющимся механизмом, способным стабилизировать финансовую ситуацию в стране – однако в нем недостаточно средств, чтобы профинансировать выполнение других обязательств азербайджанского правительства. Рано или поздно – вероятно, уже в ближайшем будущем – Азербайджану придется обратиться за внешними кредитами к МВФ, Всемирному банку и другим международным организациям, которые в обмен на финансирование могут потребовать проведения серьезных реформ во всех секторах экономики страны.

Туркменистан

Пока Казахстан стремительно проводит реструктуризацию, а Азербайджан колеблется где-то посередине, Туркменистан явно находится на противоположном конце спектра энергичности предпринимаемых мер. Экономика страны – одна из наименее диверсифицированных в регионе. На ее нефтегазовую отрасль приходится 35% ВВП, 90% экспорта и 80% доходов бюджета. В середине июля 2016 года Президент Гурбангулы Бердымухамедов издал указ об упразднении Министерства нефти и газа и Государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов. Их функции были переданы непосредственно Кабинету министров. У наблюдателей нет четкого понимания причин этого шага и его потенциальных последствий – однако не вызывает сомнений, что у государственных нефтегазовых компаний Туркменгаз и Туркменнебит дела в нынешней экономической ситуации обстоят очень плохо. Тем временем правительство Туркменистана по-прежнему настроено резко против привлечения в нефтегазовый сектор иностранных компаний и ищет способы решения проблем внутри страны. К примеру, недавно оно потребовало от туркменской деловой элиты внести в казну по 100 000 долларов. Таким образом, пока что реструктуризация туркменской экономики выражается лишь в новых подходах к еще одному традиционному источнику доходов бюджета страны – выжиманию денег из бизнеса и населения.

Слишком мало, слишком поздно?

В период быстрого роста экономики благодаря высоким ценам на нефть и газ основой внутриполитической легитимности руководства Азербайджана, Казахстана и Туркменистана была перспектива экономического развития взамен на отказ от демократизации. Пока неясно, как нынешний экономический кризис в регионе повлияет на стабильность правящих здесь режимов – но маловероятно, что этот кризис приведет к внезапным потрясениям или призывам к строительству демократии. Вот уже более двух десятилетий руководители государств Каспийского региона приучают население к мысли о том, что демократия означает нестабильность и хаос. Приводя в качестве примера сложный период 1990-х годов, а также гражданские конфликты в Кыргызстане и Таджикистане, политики и государственные СМИ успешно привили населению глубокий страх перед политической либерализацией и «преждевременной» демократизацией. При этом руководство Азербайджана, Казахстана и Туркменистана приписывает себе и своей централизованной системе государственного управления те экономические успехи 2000-х годов, которые в действительности стали возможными лишь благодаря периоду высоких цен на нефть и газ.

Необоснованность таких претензий теперь стала очевидной благодаря тройному внешнеэкономическому шоку – однако противовесом потенциальным призывам к демократизации региона стало новое стечение внешних обстоятельств. Активизация терроризма и гражданских конфликтов в сочетании с ростом автократических и ксенофобских политических движений за последние несколько лет поставила под удар репутацию даже таких ведущих демократических стран, как США, Великобритания и Австрия. Наибольшую озабоченность в этом плане вызывают Турция и Филиппины, где минувшим летом пролилось много крови и были брошены за решетку тысячи политических заключенных. Меры, предпринимаемые в странах Каспийского региона для преодоления разразившегося экономического кризиса, являются недостаточными и запоздалыми. Однако на фоне нынешней политической турбулентности во многих странах по всему миру граждане Азербайджана, Казахстана и Туркменистана вряд ли начнут требовать политических перемен в краткосрочной перспективе. В этой связи сторонникам проведения экономических реформ в тесной связке с политическими остается лишь надеяться на успех запущенной в Казахстане радикальной программы реструктуризации, которая потенциально может привести к реальным и долгосрочным переменам. Первые результаты этой программы пока не слишком вдохновляют. Тем не менее, сама структура и направленность казахских реформ по крайней мере имеет шанс указать всему Каспийском региону путь к избавлению от нефтегазовой зависимости – а может быть, со временем, и от автократии.

Рис. 1. Девальвация национальных валют (среднее значение в процентах, январь 2014 - январь 2016)

Объем грузоперевозок через Бакинский международный морской торговый порт в 2016 году вырос на 47 процентов по сравнению с показателем 2015 года, говорится в сообщении порта, распространенном в понедельник.

Согласно сообщению, за отчетный период объем грузоперевозок составил 4,5 млн. тонн. На долю транзитных грузоперевозок пришлось 87 процентов от общего объема.

«Наибольший рост был зафиксирован в перевалке колесной техники, в особенности крупнотоннажных транспортных средств. Количество транспорта данного типа, выросло почти втрое - с 8 756 до 23 415 грузовиков. Более половины этих грузовиков (58,3 процента, или 13 791 транспортных средств) были перевезены по направлению Баку-Актау-Баку, а оставшаяся часть большегрузных транспортных средств (41,7 процента, или 9 850 грузовиков) - по направлению Баку-Туркменбаши-Баку», - говорится в сообщении.

Информационное агентство Trend

Верните Крым — вернетесь в ПАСЕ

В ПАСЕ готовятся провалить возвращение российской делегации

Наталья Башлыкова

На неделе в Москву прилетает глава ПАСЕ Педро Аграмунт. Политик встретится с представителями обеих палат российского парламента, а также посетит Гайдаровский форум. Главной темой визита является возвращение российской делегации в ПАСЕ — чего явно хотел бы новый спикер Госдумы Вячеслав Володин. Но в самой ассамблее по-прежнему сильно антироссийское лобби, в которое входят и номинально дружественные РФ Турция и Азербайджан.

Накануне Нового года 66 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поставили свою подпись под обращением к ассамблее о продлении санкций к делегации России. Они считают, что российские власти не выполнили перечень требований, указанных в предыдущих резолюциях ПАСЕ, поэтому дискриминационные меры в отношении россиян в 2017 году должны быть продлены.

В документе 14223, размещенном на сайте ассамблеи, говорится, что ПАСЕ приостанавливала права российской делегации в 2014/15 году после «незаконной аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе», выдвинув «четко определенный перечень требований, при которых это решение может быть пересмотрено».

«В соответствии с резолюциями 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015), ассамблея призвала российские власти, в частности, к возвращению Крыма, отказу от притеснения крымских татар, выполнению минских соглашений, выводу войск с территории Украины, полному сотрудничеству в расследовании гибели голландского авиалайнера MH17, совместному контролю с Украиной государственной границы, освобождению заложников, военнопленных и незаконно задержанных лиц», — говорится в тексте обращения.

В документе констатируется, что Россия не выполнила ни одного из положений вышеупомянутых резолюций. Кроме того, как считают европейские парламентарии, в нарушение международного права на территории Крыма были организованы выборы в Государственную думу.

«Мы твердо убеждены, что позиция ассамблеи по участию российской делегации должна быть последовательной и основываться на вышеупомянутых резолюциях. В противном случае ассамблея де-факто признает свою неспособность обеспечить свой авторитет в Европе и за ее пределами», — подытоживается в тексте обращения 66 из 324 парламентариев.

В числе подписантов оказались представители Украины, Швеции, Польши, Венгрии, Германии, Великобритании, Португалии, Эстонии, Литвы, Грузии, Румынии, Словакии, Финляндии, а также дружественных России стран — Азербайджана и Турции.

Вопрос полномочий делегации России может быть решен уже на первой сессии ПАСЕ, которая пройдет в Страсбурге с 23 по 27 января.

Как сообщается на сайте ассамблеи, среди основных тем ее повестки вопросы свободы слова в Европе, функционирования демократических институтов в Турции и на Украине, ситуация в Сирии и ее влияние на соседние страны. Кроме того, вызовы для региональной стабильности и европейской безопасности в связи с обстановкой в Ливане и гуманитарным кризисом в секторе Газа.

Примет ли участие в работе первой сессии российская делегация, пока неизвестно. Как заявил в конце декабря на встрече с журналистами спикер Госдумы Вячеслав Володин, этот вопрос может стать предметом обсуждения с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом во время его рабочего визита в Москву с 11 по 12 января. По его словам, по итогам этого разговора станет понятно, будет ли участвовать делегация РФ в ближайшей сессии в ПАСЕ.

«…Диалог идет. Нам просто надо с вами исходить из того, что это серьезная работа и работа на конечный результат», — сказал Вячеслав Володин, отметив, что российская делегация будет участвовать в работе ассамблеи только в том случае, если в отношении нее не будут применяться санкции.

Напомним, что с 2014 года делегация России была лишена права выступать и голосовать на заседаниях ассамблеи, участвовать в работе руководящих органов, а также в миссиях наблюдателей на выборах. В январе 2015 года наша делегация в последний раз принимала участие в сессии ПАСЕ, однако сразу же покинула ее после продления санкций, пригрозив прекратить выплату финансовых взносов в Совет Европы.

Стоимость участия для нашей страны составляет около €23 млн за три года. Правда, угрозами в конечном счете ограничились, и взнос был сделан.

Володин считает, что делегации России надо быть готовой к участию в сессии ПАСЕ. По его словам, Аграмунт выступает за то, чтобы в работе ассамблеи принимали участие все 47 членов Совета Европы.

Более пессимистичную позицию по поводу возвращения делегации России к работе высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. На последнем декабрьском заседании верхней палаты она сказала, что России пока не стоит подавать заявку на участие в работе ассамблеи.

«После анализа ситуации в ПАСЕ на сегодняшний день однозначно я полагаю, что российская делегация не должна подавать заявку в январе месяце для участия в ПАСЕ, потому что для этого пока нет предпосылок. Мы будем дальше настаивать на изменении регламента ПАСЕ, чтобы была в принципе исключена норма возможности ассамблеи лишить кого-либо полномочий, ограничивать действия», — сказала спикер, отметив, что полномочия каждому парламентарию дают его избиратели.

По ее словам, вопрос о возвращении в организацию можно будет рассмотреть после внесения данных изменений и «не чувствуя никакой дискриминации».

«Мы будем проводить консультации с Госдумой, я буду встречаться с Вячеславом Викторовичем и будем, естественно, вырабатывать общую позицию Федерального собрания», — отметила она.

Новый состав делегации России в ПАСЕ начал формироваться с конца прошлого года. Ее может возглавить вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Но пока в российском парламенте к возвращению в Страсбург настроены скептически.

«Без участия нашей страны в ПАСЕ просто не о чем поговорить, поэтому они к нам и едут. После подписания этой резолюции мы видим, сколько там особо оголтелых, настроенных против России. На мой взгляд, их не так уж и много от общего числа. Но процедура принятия решений у ассамблеи очень архаична.

Эти 66 человек что-то подписали. Если они будут ходить на каждое голосование, то все их предложения будут проходить, так как подсчет голосов идет не от общей численности, а от количества присутствующих парламентариев», — рассуждает заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.

По его мнению, пока в ПАСЕ сохраняется общий антироссийский фон, а значит, возвращаться в эту организацию любой ценой смысла нет.

«Приедем мы туда, войдем в зал для голосований, и часть депутатов потребует продления санкций, и никакой Аграмунт (выступающий за возвращение России) ничего сделать не сможет… Так устроен регламент этой организации. Если его изменить, запретив лишать полномочий национальные делегации, то, возможно, ситуация изменится. Но пока, на мой взгляд, наши шансы вернуться в ПАСЕ невелики», — говорит член делегации, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Экспорт из Ирана в Таджикистан составляет $ 200-300 млн.

Ненефтяной экспорт товаров и услуг из Ирана в Таджикистан составляет $ 200-300 млн. каждый год, что составляет 80 % от общего объема экспорта Исламской Республики Иран в страны, входящие в Содружество Независимых Государств (СНГ), заявил посол Ирана в Таджикистане Ходжатолла Фагхани, сообщает Financial Tribune.

"Экспортируемые товары, в основном, включают строительные материалы и оборудование, ковры, лекарства, продукты питания и средства личной гигиены", - сообщил иранский посол.

Ранее сообщалось, что Таджикистан проявил заинтересованность в тесном сотрудничестве с Ираном и Индией по развитию торговли и транспортировки через иранский порт Чабахар.

Германия используется для переброски войск США на восток Европы

Наталия МЕДЕН

Среди 16 федеральных земель Германии есть три города - Берлин, Гамбург и Бремен. Понятно, что при образовании ФРГ в качестве отдельных административных единиц были выделены столица и крупнейший порт страны, но почему в этом же ряду оказался Бремен? Может быть, в оккупационной администрации какие-то поклонники братьев Гримм решили сделать отдельной землей старинный ганзейский город в память о бременских музыкантах? Оказывается, нет.

В 1947 году свободный ганзейский город Бремен был выведен из состава британской оккупационной зоны, чтобы стать эксклавом находившейся на юге американской зоны оккупации. Причина была простой: в состав свободного ганзейского города входил не только собственно Бремен, но и Бремерхафен – морской порт, удобство которого с точки зрения логистики американцы оценили очень быстро.

Старинный Бремен расположен в 50 км южнее, на реке Везер, и поэтому интереса в качестве перевалочного пункта по приёму заокеанских грузов не представляет. Зато следует напомнить другое. В 1945 году по заданию британского премьера Уинстона Черчилля был разработан план операции «Немыслимое» (Unthinkable), предполагавшей нападение на СССР с целью «навязать русским волю Соединенных Штатов и Британской империи». По этому плану основные силы военно-морского флота англо-американских союзников должны были базироваться в морском порту Брунсбюттелькооге в устье Эльбы, видимо, не случайно получившем в 1948 году статус города. А в дополнение к этому предполагалось использовать передовые базы на северогерманском побережье, и в первую очередь – Бремерхафен.

Прошло 70 лет, об операции «Немыслимое», предполагавшей нанесение военного удара по Советской России, вспоминают редко, но Бремерхафен вновь служит американцам перевалочной базой. Причём снова против русских: прибытие сюда американской военной техники – часть плана НАТО по «укреплению» восточных рубежей. «Укрепляют» в ответ на действия России - так квалифицирует отправку из США в Европу крупнейшей после окончания холодной войны партии военной техники генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Всего в порт Бремерхафен прибыли 87 американских танков, 18 самоходных артиллерийских установок, 419 автомобилей Humvee и 144 боевых машины пехоты.

Помимо бронетанковой техники, которая из Бременхафена будет переброшена далее в Польшу и Прибалтику, в Германию прибудут 3,5 тысячи американских военнослужащих. В рамках натовской программы по сдерживанию «российской агрессии» американцы отправляют в Польшу батальон численностью в тысячу военнослужащих. Такие же по численности батальоны Канада, Великобритания и Германия направляют в Польшу и страны Прибалтики.

Произведя несложное арифметическое действие, видим, что 2,5 тысячи американцев останутся в итоге в Германии, осев на немецкой земле в качестве своеобразной «компенсации» за переброску тысячи немецких солдат в Литву. Однако не спешите поздравлять немцев с тем, что одного бундесверовца американцы посчитали равным по силе двум с половиной американским солдатам. На самом деле Германия и в этом случае используется как перевалочная база: отсюда американцев перебросят дальше на восток - в Прибалтику, Болгарию и Венгрию.

Со странами Прибалтики всё ясно: их «русской угрозой» пугают уже давно, а вот выбор Венгрии и Болгарии даёт повод задуматься. Не странно ли, что выбор пал именно на эти страны, вообще не имеющие общих границ с Россией (если уж речь идёт о противостоянии угрозе вторжения русских танков)? Или американцы рассчитывают, что их контингенты в форс-мажорной ситуации выступят гарантами сдерживания возможных «неадекватных» действий со стороны политического руководства этих двух стран?

Операция по переброске войск и военной техники на восток - натовская, но перебрасываемые подразделения (и немецкие, и канадские, и британские) остаются под американским командованием. Формально их действия должны координироваться с национальными правительствами, но для передачи их под командование НАТО требуется решение Вашингтона.

Итак, наземная техника поступает (её переброска была ускорена решением уходящего президента США Барака Обамы), личный состав готов к передислокации, но не забыты и ВВС. Бремерхафен – не единственная точка на немецкой земле, куда прибывают американские военные. Более 60 вертолётов, в том числе 50 многоцелевых «чёрных ястребов» и в дополнение к ним 24 боевых «апача» с американских баз Форт-Драм (штат Нью-Йорк) и Форт-Блисс (штат Техас) перемещаются опять же в Германию, на базу Иллесхайм (федеральная земля Бавария).

А как в самой Германии относятся к тому, что вся её территория, словно во времена холодной войны, становится главной американской логистической базой в Европе? Обеспокоенность по этому поводу высказали не только оппозиционные Левая партия и «Альтернатива для Германии», но и представители входящей в правящую социал-демократическую партию. (например, премьер-министр федеральной земли Бранденбург Войдке). А заместитель председателя «Альтернативы» Александр Гауланд заявил: «Бряцание оружием и экономические санкции скорее нанесут вред нам, чем заставят Путина опуститься на колени… Дональд Трамп мыслит как раз в этом плане более правильно… Фрау Меркель должна, наконец, отойти от своей ослеплённой идеологией антироссийской политики. Россия – это не враг, а шанс, и она должна быть подлинным партнёром Германии».

Продолжается охотоморская путина: первую неделю года на промысле сельди флот работал на полную мощность.

Добычу тихоокеанской сельди осуществляют 47 судов, вылов составил почти 20 тыс. тонн. Обстановка на промысле минтая нестабильная.

За первую неделю 2017 года российскими рыбопромышленниками в Охотском море добыто более 23 тыс. тонн минтая и 19,6 тыс. тонн тихоокеанской сельди. Оперативные данные по состоянию на 8 января поступили из района промысла, где продолжается охотоморская путина (Охотское море, исключительная экономзона России). Всего в экспедиции работает 101 судно.

Промысловая обстановка в Северо-Охотоморской подзоне на добыче сельди по-прежнему удовлетворительна. Флот работает практически по потребности загрузки своей производственной мощности, на добыче занято 47 судов – на 20 единиц больше, чем в конце декабря 2016 года. Скопления сельди в основном находятся еще на изобатах 180-230 метров и довольно подвижны. Уловы колеблются от 50 до 200 тонн на судно в сутки.

На промысле минтая обстановка пока нестабильна: скопления сильно разрежены и подвижны. Флот постепенно расширяет район поиска скоплений рыбы, на промысле работают 54 судна.

В частности, в Северо-Охотоморской подзоне добычу минтая ведут 13 судов, среднесуточный вылов составляет 64 тонны, в Западно-Камчатской – 11 судов, уловы доходят до 100 тонн на судно, приловы молоди от 15% до 30%.

В Камчатско-Курильской подзоне промысловая обстановка удовлетворительна: добычу ведут 28 судов, уловы достигают 180 тонн на судно.

8 января в порты направились два транспортных судна с рыбной продукцией на борту: одно идет во Владивосток с 4,76 тыс. тонн (сельдь, мороженый минтай, мука), одно – в Находку с 380 тоннами (сельдь, мороженый минтай).

В районе работы флота находятся шесть научных наблюдателей: один сотрудник ФГБНУ «МагаданНИРО», 4 – «ТИНРО-Центра», один – «КамчатНИРО», а также 25 инспекторов береговой охраны. Часть транспортов с флотом ищут места для перегруза из-за штормового ветра.

Безопасность судов в экспедиции обеспечивает ледокольно-спасательное судно «Сибирский» Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства. В западной части Охотского моря продолжается интенсивное льдообразование. Под влиянием ветров северных направлений наблюдается интенсивный дрейф ледовых полей в юго-восточном направлении. Промысловые изобаты в Восточно-Сахалинской подзоне закрыты полями льда. В восточной части Охотского моря на периферии циклона на юге Камчатки и Северных Курилах ветер достигает 30 м/сек. В центральной части моря ветер – до 20 м/сек. Часть флота ушла в укрытия к берегу.

Россия сократит экспорт нефти в Белоруссию

Иван Соколов

Минэнерго сократит поставки энергоносителей в республику на 12% уже в первом квартале 2017 года. Об этом сообщили источники газеты «Коммерсантъ». Причиной стал неразрешенный спор по долгу Минска.

Как передает издание, согласно новому графику, предъявленному для ознакомления белорусскому руководству 28 декабря, объем поставок в первые три месяца 2017 года составит 4 млн т вместо изначально планировавшихся 4,5 млн т.

Известно, что сокращение экспорта нефти связано с тем, что сторонам до конца 2016 так и не удалось решить спор по выплате долга Минска по газу. Белоруссия не согласилась с новым планом поставок нефти в республику предложенного вице-премьером России Аркадием Дворковичем.

Напомним, ранее руководство республики решило повысить тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на белорусской территории.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал НСН, что снижение поставок нефти в Белоруссию позитивно скажется на российском бюджете.

«Для России эти объёмы незначительны. Мы перенаправим их в порты Балтии, Новороссийск и продадим другим потребителям. У нас нет проблемы продать нефть потребителям. Нам даже это будет выгоднее: если мы продаём другим потребителям, то эта нефть облагается пошлиной. Нефтяным компаниям без разницы, куда продавать, а вот бюджету большая разница, потому что экспортная пошлина идёт в бюджет», - подчеркнул эксперт.

Судно «Академик Борис Петров» вернулось в строй

В китайском порту Тяньцзинь завершился ремонт научно-исследовательского судна «Академик Борис Петров». 5 января корабль с командой ученых на борту отправился в научный рейс. Экспедиция, которая пройдет в Индийском океане, является уникальной. Как отметил руководитель Научно-координационного океанологического центра Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Сергей Шаповалов, благодаря этому рейсу Россия после долгого перерыва возобновляет исследования в этом регионе.

«Российские ученые возвращаются в Индийский океан. Это очень важно. Сейчас идет Вторая международная Индоокеанская экспедиция, из которой наша страна выпала. Мы планируем провести геофизические работы на Восточном Индоокеанском хребте. Это очень интересное геологическое образование, которое простирается ровно вдоль 90 градуса восточной долготы. Для наших ученых это очень важно, потому что геофизики давно не работали в Индийском океане и настроены на новые результаты, новые исследования», - сообщил С. Шаповалов.

Кроме того, в рамках экспедиции запланированы гидрофизические исследования на экваториальном противотечении Тареева, а также работы по изучению состояния экосистемы Индийского океана.

Научно-исследовательское судно «Академик Борис Петров» находилось на аварийной стоянке в Китае четыре года. Поломка случилась до того, как было образовано Федеральное агентство научных организаций. Корабль находится в оперативном управлении Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. Ситуацию удалось изменить после того, как ФАНО России провело реформу системы управления научно-исследовательским флотом. В академическом секторе был создан Центр морских экспедиционных исследований, который централизовал функции, связанные с ремонтом и содержанием судов.

Параллельно с этим ФАНО России модернизировало систему организации морских исследований по принципу «одного окна». Созданный при агентстве Совет по гидросфере Земли проводит экспертный анализ заявок и формирует план-график экспедиций. В результате загрузка флота значительно выросла. Такой системный подход позволил ФАНО России в 2016 году направить на финансирование научного флота и морских экспедиций беспрецедентную сумму - 900 млн рублей. До реформы академического сектора этот показатель был в несколько раз ниже. Как сообщил врио директора института океанологии им. П.П. Ширшова Алексей Соков, благодаря этим усилиям удалось завершить ремонт НИС «Академик Борис Петров».

«Ремонт был проведен на средства ФАНО России, и мы полностью уложились в смету, которая была составлена под этот объем средств. Силами механиков и специалистов центра, мы завершили ремонт судна и заменили экипаж. «Академик Борис Петров» - это уже второе судно, которое специалисты центра вернули в Россию, осуществили ремонт», - подчеркнул он.

Как ожидается, в порт приписки, город Калининград, судно «Академик Борис Петров» вернется в конце марта.