Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Польша считает приоритетным расширение газового интерконнектора с Украиной.

Правительство Польши считает одним из своих приоритетов проект расширения польско-украинской соединительной газовой инфраструктуры, реализация которого позволит втрое увеличить поставки газа на Украину. Об этом, как сообщает сегодня "Газета выборча", заявил представитель правительства республики по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на организованной в среду конференции "Польша - ворота для поставок СПГ из США в Центральную и Восточную Европу".

"Мы думаем об Украине. Я ставлю ее на первое место, так как это действительно крупнейший рынок сбыта газа в регионе. Вместе с тем, с политической, а не только экономической точки зрения, можно ожидать, что украинцы захотят физически получить другие источники поставок, не российские", - отметил представитель польского правительства.

"Существует проект расширения польско-украинского интерконнектора. В настоящее время у нас есть возможность направлять на Украину 1,5 млрд кубометров газа. Но если расширить этот газопровод на украинской стороне - это короткий участок около 120 км, соединяющий польскую границу с первым крупным хранилищем газа на Украине, - мы сможем направить в страну 5 - 6 млрд кубометров газа. Это означает, что будут возможны контракты, в том числе прямые, между потребителями на Украине, а также поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце", - подчеркнул он. Наимский не исключил, что это может быть даже СПГ из США, поставки которого республика планирует осуществлять через новый газовый порт в Свиноуйсьце. По его словам, соответствующие переговоры как с американской стороной, так и с украинской уже ведутся.

Предполагается, что увеличение поставок газа может состояться до конца 2019 года.

В настоящее время Украина импортирует газ из Венгрии, Польши и Словакии, отказавшись закупать российский газ с ноября 2015 г. Однако месяц назад премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил о планах правительства исключить к 2020 году от импорта газа за счет увеличения собственной добычи. По его словам, Украине надо за 5 лет нарастить добычу на 7 млрд куб. м, а "не платить валюту для того, чтобы импортировать".

Камчатка ищет пути решения кадрового вопроса

С началом реализации проектов ТОР и свободного порта на Камчатке возникла потребность в новых специалистах, в том числе в рыбной промышленности, отмечает губернатор Владимир Илюхин. Проблему решают за счет привлечения специалистов из-за пределов края.

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин провел рабочую встречу с первым заместителем гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Павлом Игнатьевым. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, основной темой обсуждения стали перспективы развития кадрового потенциала края.

«С началом реализации проектов ТОР на Камчатке появилась потребность в новых специалистах. В первую очередь в строительной отрасли, в гостиничном и ресторанном бизнесе, в сфере транспорта и рыбной промышленности. Только в 2017 году нам понадобится свыше 5 тыс. человек, которые обладают соответствующими профессиями. На ближайшие несколько лет прогнозируется открытие более 15 тыс. вакансий, - рассказал Владимир Илюхин.

Он отметил, что в регионе принимаются меры для обеспечения края необходимыми кадрами. Потребность в них учитывается при открытии набора в средних профессиональных учебных заведениях. Также по целевым заявкам готовят специалистов высшего звена. «Но пока мы все равно испытываем нехватку кадров, - констатировал губернатор. - Справляемся за счет привлечения специалистов из-за пределов Камчатки».

Глава региона добавил, что в крае успешно реализуется программа переселения соотечественников из-за рубежа: только за прошлый год в край приехали порядка 500 человек.

Павел Игнатьев сообщил, что в рамках визита у него запланирован ряд встреч с руководителями предприятий, ставших резидентами ТОР «Камчатка», а также других компаний, реализующих в крае крупные инвестиционные проекты. Рассматриваются вопросы трудовой мобильности кадров, перспективы трудоустройства на предприятия, взаимодействие камчатских компаний с агентством.

«На Камчатке я в первый раз. Уже обсудил ряд вопросов с представителями рыбохозяйственного комплекса. Планируем продолжить это общение с другими предприятиями», - сообщил представитель агентства.

Взаимодействие правительства Камчатского края и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке осуществляется в рамках соглашения о партнерстве, подписанного в августе этого года. Документ, в частности, предусматривает сотрудничество сторон при разработке инициатив по улучшению качества работы системы занятости региона. Также предусмотрены реализация мероприятий по привлечению работников для замещения вакансий, совместные мониторинги рынка труда.

Заместитель Министра транспорта РФ – руководитель Росморречфлота принял участие в заседании российско-турецкой МПК

10-12 октября в Стамбуле прошло 14-е заседание Смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому между Российской Федерацией и Турецкой республикой.

В заседании принял участие заместитель Министра транспорта – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта В. Олерский.

В ходе экспертных консультаций обсуждался весь спектр актуальных вопросов российско-турецкого сотрудничества в сфере транспорта. Также обсуждались вопросы функционирования железнодорожно-паромной линии между портам Кавказ и Самсун и возможности улучшения ее работы. Также обсуждалась возможность организации круизного сообщения на Черном море между портами Северного Кавказа и Крыма и портами Турции.

Достигнут договоренность провести консультации экспертов морских администраций двух стран в Стамбуле в ноябре-декабре 2016 года.

10-12 ОКТЯБРЯ В СТАМБУЛЕ ПРОШЛО 14-ОЕ ЗАСЕДАНИЕ СМЕШАННОЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

В заседании от Минтранса России принял участие заместитель Министра транспорта РФ – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский.

На экспертных консультациях Комиссии был подробно обсужден весь спектр актуальных вопросов российско-турецкого сотрудничества в сфере транспорта, в том числе условия возобновления международного автомобильного сообщения между Россией и Турцией.

Сторонами были предложены сроки и условия проведения очередного заседания Смешанной комиссии по автомобильному транспорту. Достигнута договоренность провести консультации Авиационных властей России и Турции до конца текущего года в Москве.

Стороны обсудили вопросы функционирования железнодорожно-паромной линии между портами Самсун и Кавказ и договорились рассмотреть возможность улучшения ее работы. Также обсуждалась возможность организации круизного сообщения между портами России и Турции на Черном море (порты Северного Кавказа и Крыма (Российская Федерация) и порты Турции).

Достигнута договоренность провести консультации экспертов морских администраций двух стран в Стамбуле в ноябре-декабре 2016 г.

Александр Рар: «Европейскую элиту пугает самодостаточная Россия»

Татьяна МЕДВЕДЕВА

Известный немецкий политолог русского происхождения Александр Рар выпустил новую книгу: «Россия — Запад. Кто кого?». В ней анализируются причины конфронтации, которая все больше приобретает черты цивилизационного конфликта. При этом Старый Свет уже почувствовал угрозу, исходящую от международного терроризма, опасность исламизации, а тут еще и глобальный экономический кризис. Как же выпутаться из этого клубка противоречий? Своими взглядами автор поделился с «Культурой».

культура: Так кто кого, по-Вашему? Или грядет примирение?

Рар: Четверть века назад, когда рухнул Советский Союз, все восторженно кричали, что наступил вечный мир: Европа сейчас объединится, начнется эпоха полного взаимопонимания. Реальность оказалась, к сожалению, другой. Запад требовал, чтобы ваша страна становилась младшим партнером. В 90-е Россия соглашалась. Но последние несколько лет она из этого состояния выходит и все больше стремится отстаивать собственные интересы.

В своей книге я касаюсь таких узловых моментов, как война в Чечне, грузино-российский конфликт, дело Ходорковского, скандал вокруг «Пусси Райот», события на Украине — все они по-разному рассматриваются в России и на Западе. Это привело к тому, что появились как бы две правды. Важно отметить, Запад давно живет в постхристианском мире, а Россия демонстрирует приверженность традициям. Противоречия копились, и вот в 2010–2011 годах произошел перелом: Россия начала наступать на Запад и отвечать ему. Несходство ценностей переросло в противостояние. Я не берусь прогнозировать, кто кого. Хочу, чтобы читатель принял участие в дискуссии, и мы вместе поняли, как нужно действовать.

культура: Как живется сейчас Европе, какие вызовы стоят перед ней?

Рар: Многие считают, что экономика Евросоюза достаточно сильна, чтобы преодолеть проблемы, но надо признать: вызовы серьезные. Первый из них — финансовый. В Германии его не так остро почувствовали благодаря реформам, проведенным в свое время Шрёдером. Но на юге Европы кризис больно ударил по Греции, Италии, Испании, Португалии. Мы все связаны, и Германия будет вынуждена тушить финансовые пожары, которые могут возникнуть.

Вторая проблема — это беженцы. В ФРГ общество раскололось: половина за прием мигрантов, половина — нет. Но если взять Европу в целом, там 80 процентов — против. Люди боятся, что это ослабит социальные системы их стран. И хотя эти системы довольно прочные, они все-таки должны защищать свое население, а не миллионы пришельцев с юга. Всех невозможно обеспечить, европейские структуры не выдержат. Еще пугает исламизация. Государства Восточной и Южной Европы больше сталкиваются с мусульманским фактором, чем немцы. Есть понимание, что беженцы прибыли из стран, где нет никакой демократии, очень трудно будет их интегрировать. Люди это чувствуют и не поддерживают политику «открытых дверей».

Третий вызов — угроза терроризма. Это мне напоминает чеченскую войну, когда существовала идея построения халифата на территории России. Сейчас подобные силы преследуют похожую цель — дестабилизировать западное общество, создавать свой плацдарм.

Ситуация усугубляется тем, что Европа не является средой солидарности. Великобритания запустила процесс выхода из ЕС. Лидеры Польши и Венгрии говорят: «Мы не хотим, чтобы Франция и Германия руководили Евросоюзом, у нас собственные представления по многим вопросам, в том числе и касающимся отношений с Россией». Еще один фактор — выборы в США. Кандидаты настолько не схожи, что могут получиться две совершенно разные Америки. Эти ожидания тоже влияют на европейцев.

культура: Кстати, как Вы оцениваете роль США в отношениях России и Европы?

Рар: У Вашингтона есть геополитические цели, которые не совпадают с потребностями Старого Света. В ходе украинского кризиса это стало абсолютно очевидно. Американцы стремятся удержать гегемонию. Они шпионили за немецкими политиками, те же вовсе не обиделись, а сказали: значит, было за что. Европейские элиты не хотят оказаться в таком сложном новом мире без защиты из-за океана, поэтому готовы играть роль младшего брата.

культура: Ну не все же в качестве старшего видят одну лишь Америку...

Рар: Действительно, все идет к тому, что в мире появятся три центра силы. Атлантический блок, объединяющий США и Европу, — он будет держаться на общих ценностях и стратегии. Второй центр — это дуга исламского экстремизма, охватившая Северную Африку и некоторые страны Азии. Государства на этих территориях слабы, там остро ощущается влияние других держав, продвигающих свои интересы. Наиболее показательный пример — Сирия. Несчастная страна, она воюет с 2011 года. «Арабская весна» была спровоцирована Западом. Сейчас в конфликт вовлечена и Россия, столкнулись Турция и курды, Иран, Саудовская Аравия, Израиль, исламисты. ИГИЛ будет существовать и в странах Северной Африки. В этом регионе мы расплачиваемся за искусственно проведенные западными политиками границы после окончания эпохи колониализма.

Третий центр силы возникает в евразийском пространстве вокруг таких игроков, как Россия, Китай, Иран, Индия и Турция, — у них собственные приоритеты, и, несмотря на трудности, созданные ими альянсы типа ШОС и БРИКС станут развиваться. Мой прогноз: в XXI веке спор между северными странами и югом продолжится, в разных государствах в той или иной степени повторятся сценарии Сирии и Ливии.

культура: Вы отметили, что многие европейцы против нашествия беженцев. Возможно ли на этой волне становление нового рейха?

Рар: Если говорить о Германии, то там исключено возвращение Гитлера. Политики, выступающие с нацистских, расистских, ксенофобских позиций, не пользуются влиянием. Антиисламское движение есть, но я бы это не сравнивал с Третьим рейхом. Нацистские идеи могут появляться на востоке Европы, а не в Германии.

культура: Вернемся к главной теме разговора: почему на Западе нас так демонизируют?

Рар: Мои предки из России, я хорошо понимаю вашу страну, но вижу, что европейцы по отношению к ней испытывают генетический страх. Если мы вспомним историю, то обнаружим, что до Петра Великого Московию на Западе особо не замечали, хотя уже при Иване Грозном она стала крупным государством. По-настоящему Россия вступила в европейскую большую игру в XIX веке после победы над Наполеоном. Она показала свою мощь, захватив Париж. Если для вас Наполеон — это зло, то на Западе его считают выдающимся человеком: создал правовое государство, принес Европе буржуазное правление. Мы видим разную оценку исторических событий. После Октябрьской революции СССР воспринимался Западом как угроза, поскольку предлагал социалистический проект. Затем «холодная война» — опять противостояние. Сейчас вы усилили военную мощь — и заговорили об опасности «новой российской империи». После конфликта с Грузией и событий на Украине Запад причислил Россию к основным мировым угрозам — наряду с изменением климата и ИГИЛ.

Сегодня некоторые политики пытаются поставить знак равенства между нацизмом и коммунизмом. У многих стран постсоветского пространства, таких, как Латвия, Литва, Эстония, Украина, проявляется комплекс младшего брата, им заразилась и часть европейских элит. За прошедшие 25 лет не получилось создать Большую Европу с участием вашей страны. НАТО наращивает присутствие у российских границ. При этом вы самодостаточное государство. Конфронтация с Западом приведет к тому, что Россия переориентирует свою экономику на Азию.

культура: Есть ли шанс у России и Старого Света стать реальными союзниками?

Рар: Европу активно вовлекают в трансатлантическое сообщество. Но если появятся серьезные проблемы, например глобальные вызовы в лице международного терроризма, это заставит Россию и Запад искать новые формы сотрудничества, и они могут объединить усилия.

Пару дней назад в эфире не самой рейтинговой передачи не самого рейтингового из украинских телеканалов, отвечая на вопрос абсолютно лояльной режиму и совершенно ручной журналистки, глава администрации президента (АП) Порошенко Игорь Райнин констатировал, что в Харькове сохраняется угроза дестабилизации. Сначала эта новость пробежала по украинским СМИ, теперь добралась и до российских.

Опираясь на пересказ урезанной цитаты Райнина, российские эксперты начали гадать, что же вдруг так напугало украинских руководителей, и не готовится ли часом в Харькове вооружённое восстание.

Очаг нестабильности

На самом деле высказывание Райнина не имеет алармистского налёта и является простой констатацией факта.

Харьков в массе своей не симпатизирует украинским властям. Харьковская область имеет протяжённую (около 300 км) границу с Россией и примерно такую же — с восставшим Донбассом. В области сосредоточено 10% переселенцев из Донбасса (не менее 100 тыс. человек).

С точки зрения украинских властей это, безусловно, дестабилизирующие факторы. Райнин отметил, что, если пустить ситуацию на самотёк и не принимать превентивных мер, то дестабилизация возможна.

Ровно то же самое он мог бы сказать об Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях. Везде на юго-востоке Украины ситуация примерно одинакова, с поправкой на местные особенности. Киевские власти не забыли, как в марте 2014 года взмывали триколоры, когда крымская весна едва не превратилась во всеукраинскую русскую весну.

То, что вопрос Райнину был задан именно о Харькове, выглядит вполне логично. В конце концов, на должность главы администрации президента он пришёл с должности харьковского губернатора, да и вся его политическая карьера неразрывно связана именно с Харьковом и областью.

Тем не менее, необходимо учитывать, что все вопросы подобных интервью (особенно "спонтанные") предварительно согласовываются с АП и тщательно прорабатываются. То есть акцентирование внимания на Харькове не может быть случайностью. Если данный фрагмент беседы никак не связан с международной политикой Украины (а Райнин отвечает за внутренние дела, делами внешними Порошенко занимается лично), если не было никаких значительных изменений в сфере безопасности (а их не было), то что же артикулировал Райнин?

Ещё раз подчеркну, что склонные к истерикам на пустом месте украинские СМИ, готовые видеть "российскую агрессию" и "заговоры сепаратистов" даже в перемене погоды, оставили без внимания такой прекрасный повод для выстраивания очередной конспирологической версии. Промолчали и силовики. То есть все поняли, кому посылался вербальный сигнал и не сочли нужным вмешиваться.

Самый главный ястреб

Давайте вспомним, что позиции Петра Порошенко в украинской политике, которые и раньше не отличались прочностью, в последние месяцы дополнительно ослабели. Два года президент балансировал между активными, влиятельными и вооружёнными сторонниками разжигания войны (не только с Донбассом, но и с Россией) и мечтающим о мире большинством населения. Однако в последние месяцы, когда Запад (Франция, Германия и даже США) заняли жёсткую позицию о необходимости незамедлительного выполнения Украиной минских соглашений, Порошенко пришлось определяться.

И он определился, попытавшись стать самым агрессивным из агрессивных — главным ястребом Украины. И сам Порошенко, и его ближайшие сотрудники (включая министра иностранных дел Климкина, который слова не скажет, если оно предварительно не утверждено в АП) едва ли не каждый день публично заявляют, что Минск не будет выполнен никогда, если только все стороны не согласятся читать его так, как читает Украина.

Но вынужденное изменение позиции только дополнительно ослабило Порошенко. Он не может быть большим нацистом, чем лидер полка "Азов" и "гражданского корпуса "Азов" Белецкий. И он не может быть более брутальным, чем министр внутренних дел (так и не ушедший в отставку) Арсен Аваков, недавно публично выяснявший у французского президента Франсуа Олланда, кто он такой.

Я не случайно упомянул Авакова и Белецкого. Они активно сотрудничают в попытках приведения всей украинской нацистской вольницы к одному знаменателю. Именно в составе МВД числится полк "Азов", занимающийся не столько боевыми операциями, сколько политической деятельностью под вывеской одноимённого "гражданского корпуса".

Если у ориентированного на Коломойского Дмитрия Яроша, также попытавшегося создать единую украинскую нацистскую партию под своим руководством, дела идут неважно, то Белецкий при поддержке Авакова уже недалёк от создания классической нацистской партии. В ней "гражданский корпус" будет политической составляющей, а полк "Азов" и аффилированные с ним нацистские подразделения нацгвардии станут аналогом гитлеровских штурмовиков, только в более высоком статусе, поскольку являются официальными частями и подразделениями МВД и имеют на вооружении не только стрелковое оружие, но и бронетехнику.

Необходимо также помнить, что традиционно МВД на Украине обладает и большей численностью и большими возможностями, чем армейские структуры. Именно ведомство Авакова обеспечивает силовой контроль над всей территорией Украины, ещё и умудряется помогать военным на линии фронта гражданской войны.

В момент готовности нацистских политических структур Белецкого к полноценной трансформации в партию, у него с Аваковым окажется достаточный силовой ресурс, чтобы не просто потребовать проведения досрочных парламентских выборов (о которых мечтают все оппоненты Порошенко), но и обеспечить нужный результат избирательного процесса (независимо от реальных итогов голосования). В отличие от Юлии Тимошенко, имеющей политический ресурс в виде партии "Батькивщина", но не имеющей ресурса силового, и от Игоря Коломойского, чьё влияние за пределами днепропетровской области серьёзно урезано, Аваков в тандеме с Белецким может оказаться более чем серьёзной опасностью для власти и жизни Порошенко.

Харьков — последняя надежда президента

Чтобы противостоять этой опасности, необходимо иметь мощную опору в нескольких ключевых областях. Порошенко надёжно опирается только на Винницкую область, которая в качестве базы не может составить конкуренцию ни промышленным областям юго-востока, ни идеологизированным областям запада Украины. Киев с областью, теоретически являющиеся президентской сферой влияния, крайне ненадёжны, наводнены маргинальным элементом, и в лучшем случае могут оказаться нейтральными.

В областях Галиции и Волыни Порошенко откровенно не любят. Центральные области всегда "колеблются с линией партии" и примыкают к победителю. Донбасс наполовину неподконтролен Киеву, а в оставшейся части сильны позиции местного олигархата, который будет раскладывать яйца по всем корзинам. Днепропетровск контролируется командой Коломойского, который имеет с Порошенко неразрешимые противоречия.

Саакашвили в Одессе ничего не контролирует и ничего не может гарантировать, а местная элита всегда озабочена только сохранением своих доходов от контрабанды.

В общем, из серьёзных регионов поддержать Порошенко может только Харьков.

Сидящая в городе и области команда Добкина-Кернеса всегда конкурировала с Аваковым. В случае победы министра внутренних дел в борьбе за власть на Украине ничего хорошего их не ждёт. Придётся либо бежать из страны, либо объявлять Харьковскую народную республику, с неясными перспективами на собственное политическое и финансово-экономическое выживание (по крайней мере, в ДНР/ЛНР новые военные лидеры постепенно вытеснили с территорий республик старых олигархов).

В общем, у Порошенко и у враждебной Авакову харьковской элиты внутриполитические интересы на данном этапе в значительной мере совпадают.

Что сыграло не последнюю роль в назначении харьковчанина Райнина главой админстрации.

Ось "Винница-Киев-Харьков" позволяет контролировать центральные регионы, а также Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и частично Житомирскую области, а также, если и не доминировать, то на равных бороться за влияние в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Получается протяжённый "великокняжеский домен", разрезающий Украину пополам и контролирующий транзит (а в идеале и порты).

Кому грозит Порошенко

Осталось вспомнить, что силы МВД имеют двойное подчинение и в сложных случаях ориентируются на позицию руководителей своего региона, а также что ещё в 2014 году во всех областях созданы части территориальной обороны, подконтрольные местным властям.

А теперь посмотрим, чем завершает свой харьковский спич Игорь Райнин. Он говорит, что пресловутые превентивные меры, которые должны сохранить в области стабильность базируются на программах: "антитеррор", гражданской безопасности и территориальной обороны.

Все три программы находятся в ведении местных властей, "антитеррор" в сотрудничестве с местным управлением СБУ. Фактически речь идёт о создании в Харькове и области некоего контролируемого местными властями и лояльного Порошенко межведомственного силового объединения, которое в любой момент может быть задействовано для подавления любых (далеко не только "пророссийских" или "сепаратистских") волнений.

И предлог благовидный — недопущение дестабилизации области, которая, по словам того же Райнина, является восточным форпостом не только Украины, но и Европы.

В общем, пытаясь удержаться у власти, Порошенко шлёт подсиживающим его нацистам сигнал, что "воевать за Европу" он готов не только с Россией, но и с ними.

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В начале этой недели флагманский корабль 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Черного моря. Экипаж намерен отработать с союзниками по НАТО и региональными партнерами взаимодействие по обеспечению безопасности. Однако флагман, даже без сопровождения ударных кораблей своего флота, остается источником военной опасности и региональной напряженности.

Американский штабной корабль в Черном море — дополнительный элемент разведывательной системы Запада, которая включает сухопутное и космическое наблюдение. Mount Whitney представляет собой сгусток радиоэлектронных приборов, предназначенных для ведения разведки в широком диапазоне электромагнитного спектра, а также для освещения воздушной, надводной, подводной обстановки — в интересах ударных кораблей. Россия приняла меры для снижения радиолокационной активности Черноморского флота.

Флаг Mount Whitney демонстрирует готовность США к проведению агрессивной внешней политики, которая отчетливо проявляется, к примеру, в территориальных водах Йемена.

Пока американский штабной корабль находится в западной части Черного моря, российские военные моряки отслеживают его маневры с помощью стационарных (береговых) средств наблюдения. Если Mount Whitney приблизится к границам России, его встретят корабли и авиация Черноморского флота.

Зачем же американский флагман отправился в Черное море?

Это не круиз

7 октября штабной корабль Mount Whitney вышел из своей базы в итальянском порту Гаэта, чтобы провести учение в Черном море с ВМС и ВВС Румынии по борьбе с надводными кораблями и подводными лодками вероятного противника. Ранее Бухарест предложил план создания черноморской флотилии НАТО.

В западной части Черного моря 6-й флот США имеет устойчивые позиции, используя порты Украины, Румынии и Болгарии. В июле в Черном море состоялись совместные учения Sea Breeze-2016 и отработка "многонациональной операции по восстановлению конституционного строя в кризисном регионе". И, вот — новые маневры, свидетельствующие о повышенном интересе ВМС США к российскому Крыму и Черноморскому флоту РФ.

В силу ограничений Конвенции Монтрё боевые корабли США и основные силы ВМС НАТО не могут свыше трех недель находиться в акватории Черного моря.

И США подталкивают к противостоянию с Россией своих причерноморских партнеров. Американский штабной корабль — им в помощь, а точнее — для руководства возможными боевыми действиями.

Mount Whitney создавался как плавучий командный центр, необходимый для управления и координации действий ВМС и подразделений морской пехоты. Внешне напоминает научно-исследовательское судно или корабль для управления космическими аппаратами — огромная плоская палуба усеяна белыми кожухами антенн. Располагает десятками каналов связи и обмена данными, необходимых для управления боевыми действиями на море, на земле и в воздухе.

Mount Whitney лишен ударных систем, из вооружения — две 25-мм пушки M242, две 20-мм зенитные пушки Phalanx CIWS, четыре пулемета калибра 12,7 мм. Имеет на борту вертолет SH-60 Knighthawk. При этом корабль активно участвовал в различных операциях в Индийском и Атлантическом океанах, Средиземном и Карибском морях. Не раз бывал и в акватории Черного моря (которое входит в зону ответственности 6-го флота ВМС США).

Доставлял гуманитарную помощь Грузии осенью 2008 года (в порт Поти), дежурил в Черном море во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Штабной корабль Mount Whitney находится в боевом строю с 1971 года, водоизмещение — 18400 тонн, длина — 189 м, ширина — 33 м, максимальная скорость — 23 узла (около 40 км/час). Постоянный экипаж — 325 человек, из которых 155 являются гражданскими вольнонаемными лицами.

Вместимость корабля, включая его экипаж, составляет 930 человек.

При всей "полугражданской" наружности, этот корабль создан для боевых действий, и представляет в Черном море командный пункт 6-го флота ВМС США.

Противостояние флотов

После Второй мировой войны американцы оставили в Средиземном море десятки кораблей, и в 1946 году сформировали из них эскадру, которую впоследствии преобразовали в 6-й оперативный флот.

Сегодня боевые корабли США базируются в Испании, Франции, Италии, Греции, Турции (имеются планы освоения восточноевропейских баз). 6-й флот обозначает лишь сферу ответственности, а состав регулярно обновляется — корабли, самолеты и части морской пехоты прибывают в Средиземное море на срок до 8 месяцев. Флагман Mount Whitney находится в регионе годами.

Основа 6-го флота — оперативное соединение в составе двух многоцелевых авианосцев, двух ракетных крейсеров, шестнадцати фрегатов и эсминцев. 6-й флот также располагает подводными лодками и соединениями десантных кораблей с морской пехотой. 70 из 140 палубных самолетов могут нести ядерное оружие.

Американские корабли с боевой информационной системой Aegis (которая интегрирована в систему ПРО) присутствуют в регионе, чтобы отразить или ослабить возможный ответный ракетный удар со стороны России. В качестве проверки и демонстрации возможностей системы в феврале 2008 года ракетой SM-3 из состава Aegis-3 был разрушен старый американский разведывательный спутник весом 5 тонн на высоте 247 км над Землей.

Россия располагает Средиземноморской эскадрой, в которую на ротационной основе входят боевые корабли всех четырех флотов. И все же Черноморский флот играет особую роль, оставаясь ключом России к Средиземноморью.

Воссоединение Крыма с Россией послужило возрождению Черноморского флота, который из-за ограничений с украинской стороны не пополнялся новыми кораблями четверть века.

С марта 2014 года российский противокорабельный комплекс "Бастион", оснащенный ракетами "Оникс" держит под контролем большую часть Черного моря вплоть до турецких берегов и все побережье Украины. Новые возможности открывают ракетные комплексы "Искандер" и "Калибр". В соответствии с Федеральной целевой программой, до 2020 года ЧФ получит около тридцати боевых кораблей и более 86 миллиардов рублей.

Черноморский флот уступает по тоннажу и огневой мощи 6-му флоту США. Однако, учитывая береговую и авиационную составляющую черноморской группировки России, американцы не могут не сознавать, насколько ограниченными могут быть их силовые акции в регионе.

Аэродромы Крыма позволяют значительно увеличить российскую авиационную группировку и завоевать господство на потенциальном театре военных действий (ТВД). Мы помним эмоциональную реакцию Пентагона и Госдепартамента США на полеты российских фронтовых бомбардировщиков вблизи американского эсминца Donald Cook (в Черном и Балтийском морях).

Американское издание The National Interest отмечает: "Имея в своем арсенале крылатые ракеты "Калибр-НК", бомбардировщики большой дальности и подводные лодки, Кремль может наносить ответные удары в пределах огромной географической дальности. Нельзя исключать, что русские ударят в ответ по американским базам в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах или Турции, воспользовавшись высокоточными крылатыми ракетами большой дальности. Российский Черноморский флот и Каспийская флотилия легко могут поразить такие цели… Видимо, было бы благоразумно проявить сдержанность".

Широкомасштабная война маловероятна, и все же отдельные конфликты возможны. Соединенные Штаты надеются на разведывательные полеты и походы альянса, на русофобию и военно-морскую мощь причерноморских государств, на участие в конфликте с Россией средиземноморских стран. Поэтому "волк в овечьей шкуре" и флагман без флота, штабной корабль Mount Whitney и его нетрадиционный экипаж находятся в Черном море.

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В 1 полугодии 2016 г. оборот Sonae Industria увеличился на 3,2%

Консолидированный оборот производителя древесных плит Sonae Industria (г. Майа, Португалия) по итогам шести первых месяцев 2016 г. вырос в годовом исчислении на 3,2%, достигнув 121 млн евро, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении компании.

Прибыль по EBITDA за отчетный период увеличилась на 29% до 19 млн евро. Чистый убыток Sonae Industria в первом полугодии 2016 г. составил 27 млн евро, что на 39% превышает отрицательный результат аналогичного периода прошлого года.

Более 20-ти предприятий Sonae Industria расположены в шести странах на трех континентах, их совокупный штат — более 4 тыс. сотрудников.

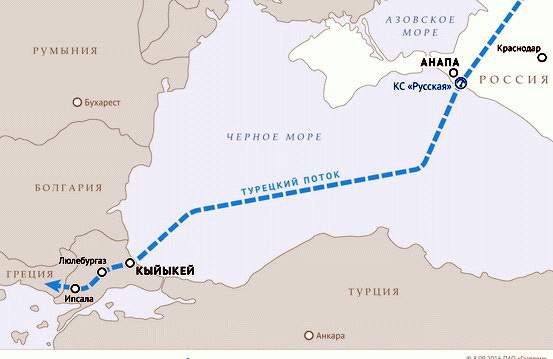

Рустам Танкаев: «"Турецкий поток" позволит не допустить «замерзания» Европы зимой 2020-2021 годов»

Новый Трансчерноморский газопровод политически и экономически выгоден Турции, России и Европе, поэтому у него есть все шансы быть построенным, так считает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев, выступивший на пресс-конференции «Турецкий поток»: российско-турецкое потепление?»

Первоначально планировалось, что «Южный поток» будет иметь пропускную способность 63 млрд кубометров газа в год. Потом, когда речь пошла о переориентации на «Турецкий поток», эта цифра была переложена на него. Позднее выяснилось, что отношения с Европейским Союзом настолько сложны, что гарантировать такой объем приобретения газа невозможно. Поэтому пропускная способность была разделена на две части - было запланировано две очереди из двух ниток по 31,5 млрд кубометров. Сейчас подписаны документы на строительство первой очереди, то есть, двух ниток по 15,75 кубометров газа в год. Из этих двух ниток одна предназначена для поставок на внутренний рынок Турции, она, вместе с «Голубым потоком», гарантирует полный объем потребления газа. Фактически, получается так, что к 2020 году весь рост потребления газа Турцией, который нужно было бы компенсировать увеличением поставок, будет компенсирован, но и только. Вторая нитка рассчитана на поставки на территорию Европы через хаб, но есть очень большое подозрение, что потребление газа в Турции будет расти и, видимо, они начнут «отщипывать» от второй нитки газ на свою территорию.

Полностью финансирует строительство подводных ниток «Газпром». Стоимость проекта – $4,3 млрд. Но курс доллара меняется, меняются и условия ведения строительства, и цифра эта тоже будет меняться. Стоимость других частей этого проекта обсуждать невозможно, потому что речь идет о поставках газа с Ямала до побережья Черного моря в районе Анапы, и это часть единой системы газоснабжения России. Она настолько многосвязна и используется для такого количества разного рода поставок, что сказать, во что именно вложены конкретные деньги, очень сложно. Кто-то говорит, что туда вложили 17 млрд, кто-то, что 5, но посчитать сложно, потому что разделить эти проекты на то, что будет связано с «Турецким потоком», и то, что связано с развитием газотранспортной системы России, невозможно.

Однако есть кое-что, что можно выделить. Дело в том, что технологический коридор от Ямала до побережья Черного моря выстраивался с таким расчетом, чтобы он мог пропустить 63 млрд кубометров, но два года назад «Газпром» отказался от достройки части этих газопроводов. Приблизительно 800 км этого маршрута могут пропускать 31,5 млрд кубометров в год, остальные трубы просто не были уложены и не были достроены.

Интересы Турции и интересы России в этом проекте различны. Интересы покупателя и интересы продавца несколько расходятся между собой, но при этом и одна сторона, и другая чрезвычайно сильно заинтересованы в этом проекте.

Начнем с Турции. Если говорить о стратегии, то главная стратегическая задача президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его приходом к власти состояла в том, чтобы сделать Турцию главным мировым узлом по торговле нефтепродуктами, нефтью и газом. Речь шла о том, чтобы стать посредником при поставках углеводородного сырья с Ближнего Востока в Европу. В значительной мере эта задача была решена: была построена масса объектов - и нефтепроводов, и газопроводов, и портов. Все мы помним о роли Джейхана в поставках нефти на мировой рынок с Ближнего Востока, о газопроводах, которые строились из России, Ирана, Азербайджана. В общем, тут очень много проектов, и, конечно, ключевую роль в этих проектах играла Россия и контакты с Россией.

С момента ухудшения отношений между государствами и с того момента, когда был прерван «Турецкий поток», как будто злой рок начал преследовать все энергетические проекты Турции. Это неслучайно, потому что Россия была в них в той или иной мере всегда задействована. Я хочу напомнить, что из-за войны на Ближнем Востоке турецкие порты работали чрезвычайно плохо, при борьбе с контрабандой, конечно же, задели и гражданские объекты, не только объекты террористов. Курды чрезвычайно активны сейчас, а газопровод, который идет из Ирана в Турцию и дальше в Европу, проходит полностью по территории Курдистана.

Поэтому восстановление «Турецкого потока» и дальнейшее развитие энергетических проектов Турции для Эрдогана и для Турции как государства чрезвычайно важно. Но это только стратегия, есть еще и тактика.

За последние 10 лет потребление газа в Турции выросло в два раза. И этот рост является также стратегической задачей для правительства и для промышленности страны. Газ – самый чистый энергоноситель в мире. Чем больше доля газа в энергопотреблении любого государства, тем чище его территория, тем лучше экономические показатели. В настоящий момент потребление газа в Турции соответствует примерно 50 млрд кубометров в год. В прошлом году потребление составляло 46,7 млрд кубометров, тогда приблизительно 60% всего газа, который потребляла Турция, поставлялось из России. 20% поставлялось из Ирана и порядка 7% из Азербайджана. Таким образом, Россия доминирует на турецком рынке, и расширение поставок из России критически важно для экономики Турции. При этом примерно половина газа поставляется через «Голубой поток», через акваторию Черного моря - об этих поставках можно не беспокоиться, они вполне гарантированны. Но другая половина, может быть, чуть меньший объем, поставляется через территорию Украины и дальше по Трансбалканскому газопроводу.

Этот маршрут чрезвычайно ненадежен и по политическим причинам, и потому, что экономические условия там постоянно меняются, плата за транзит через территорию Украины меняется. Но есть еще и технологическая составляющая, о которой можно сказать даже более ответственно, чем об экономических показателях. Технологическая составляющая состоит в том, что сама по себе газотранспортная система Украины постепенно выходит из строя, на нее нужно потратить $200 млн, а Украина тратит $20 млн – 10% от того, что нужно. Конечно, этих денег недостаточно.

На настоящий момент пропускная способность этих газопроводов составляет менее 60 млрд кубометров в год, при том, что исходно она составляла 238 млрд кубометров. То есть, в настоящий момент система работает уже на 25% своей проектной мощности, и постепенно этот показатель будет падать. По расчетам инженеров, основанных на оценке состояния компрессорных станций и контрольно-измерительного оборудования, которое там стоит, срок жизни украинской ГТС истекает в 2020 году. В 2020 году транзит через территорию Украины может прекратиться не потому, что там кто-то с ними не перезаключит договор, а потому, что сама система «сдохнет».

Тогда перед Европой встанет страшный «призрак» холодной зимы 2020-2021 годов. Вот такая странная дилемма. Турция так же заинтересована в том, чтобы найти какой-то обходной путь и исключить рискованную часть украинского транзита из поставок газа на свою территорию. «Турецкий поток» как раз и является решением этой проблемы и мы видим, что у Турции здесь интересы не только стратегические, но и абсолютно тактические. Для Турции это жизненно важно.

В чем состоит интерес России? Для нашей страны интерес тоже очень серьезен. Да, действительно, может наступить страшная зима 2020-2021 годов, когда поставки газа из России очень сильно сократятся и будет страдать Юго-Восточная и Южная Европа. Конечно, их каким-то образом можно будет заместить, но цены на газ поднимутся «до небес», и это приведет к различным социальным последствиям для Юго-Восточной Европы, и последствия эти будут «приписаны» России. Несмотря на то, что Россия сделала все, чтобы организовать поставки помимо территории Украины, никто об этом вспоминать не станет, и мы будем виноваты перед всей Европой.

Конечно, этого хотелось бы избежать. Таким образом, для России «Турецкий поток» как обходной маршрут важен с точки зрения отношений с Европой, но кроме этого есть и другие соображения. За последние 15 лет Россия очень много потеряла на внешнем рынке газа - экспорт газа из России сократился на 40%. Конечно, основное сокращение дала Украина, но, кроме Украины, пострадали и некоторые другие направления, и сейчас «Газпром» их старательно восстанавливает. Но если у нас будет такой провал, который может ожидаться в связи с падением ГТС Украины, то мы можем потерять еще большую часть рынка, что категорически неприемлемо. И «Турецкий поток» является выходом из этого положения. Причем выход этот достаточно безопасный для «Газпрома».

Если «Газпром» выходит на европейскую территорию, пусть даже на берег Болгарии или на берег Германии со своим газом, то он уже нарушает «Третий энергопакет» и это вызывает противодействие Евросоюза. Но если «Газпром» выходит на территорию Турции, где находится хаб по торговле газом, то он становится уже не российским, а итальянским, греческим, венгерским – любым другим, но только не российским, и поставкам этого газа никто в Европе препятствовать уже не сможет и не будет. Таким образом, «Турецкий поток» позволяет обойти требования «Третьего энергопакета» и для России это тоже чрезвычайно интересно.

Мария Платонова

Круизная морская линия свяжет китайский порт Тяньцзинь, корейские Пусан и Сокчо, японские Сакайминато и Хаката и российский Владивосток. К концу ноября корейская сторона предоставит расписание, регулярные рейсы начнутся с февраля 2017 года, сообщил президент Морского туристического центра провинции Кангвон Руспублики Корея Пак Тэ Ук на встрече с администрацией Приморского края.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, на встрече корейские партнеры были готовы обсуждать детали регулярной круизной линии между Китаем, Японией и Приморским краем. В частности, представители корейской туриндустрии заявили о намерении сделать Владивосток одним из узлов круизной и паромной линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как отметил Пак Тэ Ук, первое круизное судно из Республики Корея - лайнер «Коста Виктория» - посетил Приморье в мае 2016 года, пассажиры остались довольны визитом. В 2017 году планируется шесть судозаходов «Коста Виктории» во Владивосток, а также ещё около 10 рейсов других компаний.

Что касается паромного сообщения Сокчо - Зарубино, трехстороннее соглашение о возобновлении которого было подписано на саммите губернаторов регионов стран Северо-Восточной Азии, первый рейс планируется летом следующего года. После модернизации порт Сокчо может принимать суда водоизмещением до 100 тыс. тонн, и у корейской стороны большие планы по развитию паромного сообщения. На линии планируется использовать суда вместимостью около тысячи пассажиров, кроме того, паромная линия сможет перевозить в два раза больше контейнерных грузов, чем ранее.

Президент Морского туристического центра провинции Кангвон отметил, что запуск регулярного круизного сообщения в АТР имеет особое значение в рамках концепции Олимпийского пути. В ближайшие годы в странах Северо-Восточной Азии пройдут сразу три Олимпиады: в 2018 году – в провинции Кангвон Республики Корея, в 2020 году – в Токио, в 2022 году – в Пекине. Это уникальная возможность выстроить транспортные коридоры в макрорегионе, отметил Пак Тэ Ук.

Отметим, в этом году Приморье посетили пять круизных лайнеров, шестой судозаход во Владивосток ожидается 20 октября. В следующем году количество судозаходов круизных лайнеров увеличится в три раза.

Топливо вернули в коридор

Условия перевозки угля уравняли со всеми экспортно ориентированными грузами

Заметно выросшие мировые цены на энергетический уголь позволили правлению ОАО «РЖД» отменить льготную экспортную надбавку в 1,3%. Это автоматически повлекло применение к этому грузу верхней планки тарифного коридора в 13,4%, которая была установлена в 2015 году для экспортной продукции.

Как пояснила «Гудку» руководитель управления по тарифам ЦФТО ОАО «РЖД» Ирина Ажикина, в прошлом году льготный низкий коэффициент для угля был установлен потому, что отрасль оказалась неконкурентоспособной на мировых рынках из-за падения цен на этот вид топлива. Тогда они составляли порядка $40 за тонну, в то время как сейчас поднялись до $70, а по отдельным позициями уже даже до $80. Это неплохая цена, которая приближается к уровню благополучного 2010 года.

«У РЖД появилось право отменить ранее принятое решение при изменении технико-экономических показателей, – говорит Ирина Ажикина. – В любом случае этот коэффициент прекращал бы своё действие 29 января 2017 года. В конце сентября проводилось совещание с руководством всех угольных компаний, и они знали о том, что у РЖД есть намерение отменить эту льготу».

В целом верхняя планка тарифного коридора в 13,4% увеличит стоимость перевозки тонны угля на $1–1,5. Это позволит ОАО «РЖД» получить дополнительные доходы и снизить убыточность транспортировки угля. Сейчас цена перевозки составляет 750–800 руб. за тонну. Представители угольных компаний не считают, что это повышение серьёзно отразится на их бизнесе, однако полагают, что к нему добавится рост цен на вагоны и услуги по перевалке в портах. Как сообщил представитель одной из крупных угольных компаний, они ждут до конца 2017 года увеличения стоимости на 500 руб. за тонну в целом.

Как замечает доцент МИИТа Фарид Хусаинов, уголь является очень значимым грузом на железной дороге, его доля в перевозках с 1999 года постоянно растёт. В 2015 году она составила уже 26,6%, увеличившись за 16 лет в полтора раза. При этом 47% угля идёт на экспорт. Однако РЖД получают от перевозки 1 тонны угля в 1,7 раза меньше средств, чем от перевозки тонны груза по сети в среднем. Если средневзвешенная доходная ставка в прошлом году составляла 3,96 руб. за 10 тонн на километр, то у угля – 1,63 руб.

«В результате при перевозках угля на расстояние свыше 4 тыс. км этот груз становится для перевозчика неприбыльным, а в разные годы на такое расстояние перевозилось от четверти до трети всего объёма, – говорит Фарид Хусаинов. – При росте погрузки уголь вытесняет из перевозок высокодоходные грузы».

Сейчас в рамках работы над новым Прейскурантом 10-01 вопрос о перевозках низкодоходных грузов железнодорожным транспортом является основным, и по нему ещё предстоит принять решение.

Сергей Плетнёв

Кризис Евросоюза всё более очевиден

Автор: Анна СЕМЁНОВА.

Антинародная политика Европейского союза, осуществляемая под прямым давлением США, вызывает активный протест левых сил континента. Они стремятся противопоставить режиму жёсткой экономии, проводимому тройкой международных кредиторов (Международный валютный фонд, Европейский центральный банк и Еврокомиссия), программу совместных действий. Существенным её элементом является проведение саммитов по так называемому плану Б. Первый из них состоялся в январе этого года в Париже по инициативе Левой партии Франции (см. «Правда», №11 с.г. от 4 февраля), второй — весной в Мадриде, и третий должен пройти в середине ноября в Копенгагене.

НАПОМНИМ, план А предполагает отказ ряда стран от выполнения навязанных им европейских договоров, которые обрекли их на бесконечную долговую яму. Прошлогодний пример Греции — яркое тому свидетельство. На последней сессии Европарламента 5 октября представитель греческой партии «Народное единство» Николаос Шунтис в резкой форме обратился к еврокомиссару по вопросам экономики и финансовым делам Пьеру Московиси, назвав его губителем народа Греции: «Вы — лицемеры и спекулянты, потому что вместе с греческим правительством вы разграбили общественное достояние моей страны, именно вы вынудили 40% греческих граждан жить за чертой бедности».

Греческий печальный опыт заставил левых политиков Европы сделать свои выводы, чтобы никогда не оказаться в подобной ситуации, заметил известный французский политик, евродепутат, создатель движения «Франция непокорённая» Жан-Люк Меланшон — главный инициатор современного плана Б. Этот проект, включающий выход из зоны евро, должен начать действовать при неудаче плана А. Разработанный вчерне ещё первым греческим правительством Ципраса и не реализованный на практике план Б обрёл новый стимул после выхода Великобритании из Европейского союза.

Ещё раньше Меланшон неоднократно обращал внимание на то, что в современных условиях ЕС, Европа всё больше становится «тюрьмой народов», подчиняясь инструкциям из Брюсселя. Конкретные эпизоды репрессивной деятельности, которая ведётся против народов при любой их попытке вырваться из долговой петли, приобретают форму политического шантажа, что проявилось не только в ситуации в Греции, но и по отношению к Испании и Португалии. Кризис Евросоюза стал особенно очевиден при развитии ситуации с беженцами и принятием под давлением США антироссийского курса. Об этом свидетельствовал саммит глав государств в Братиславе в сентябре этого года, показавший, по словам военного аналитика Левой партии Франции Джордже Кузмановича, «разноголосицу и разброд в ЕС при отсутствии какой-либо легитимности» и усиление милитаристской направленности против России.

Добавим к этому тотальную коррупцию в руководстве Европарламента, когда еврокомиссары, завершая свой срок пребывания в должности, переходят на работу в мировые коммерческие структуры, что не только запрещено, но и аморально, а некоторые ухитряются сочетать свою деятельность в руководящих структурах Европарламента с финансовыми аферами в офшорах, что является, по мнению Меланшона, ярчайшим примером «сговора европейской технократии с мировой олигархией». В этой ситуации, считает политик, есть только одна альтернатива: изменить Евросоюз или выйти из него.

Все эти темы обсуждались на состоявшейся в конце сентября в Берлине встрече представителей левых партий во главе с Оскаром Лафонтеном (Левая партия Германии) и Жан-Люком Меланшоном. Десятичасовая дискуссия продемонстрировала единство мнений участников о провале политики неолиберальной Европы и необходимости совместных действий. Давая интервью около Бранденбургских ворот, лидер движения «Франция непокорённая» подчеркнул, что вместо прежней стены «укрепляется новая, не материальная, но гораздо более жёсткая — из денег, разделяющая в каждом городе, в каждой стране бедных и богатых. При этом богатые всё больше обогащаются, а число бедных растёт». Напомнил Меланшон и о роли Красной Армии, освободившей мир от нацизма, и о колоссальных жертвах, понесённых советским народом. «Мы несправедливы, забывая об этом!» — сказал он.

На встрече в Берлине много говорилось о предстоящем в ноябре саммите по плану Б в Копенгагене. Призыв к его проведению подписали многие представители левых партий Европы, включая лидеров испанских «Объединённых левых» во главе с коммунистами. Имея в виду печальный опыт Греции, организаторы встречи подчеркнули: «Нам срочно нужен сильный и чёткий отклик слева. Нам нужны альтернативные решения и стратегии, которые могут предотвратить любое повторение этого опыта». В документе констатировано, что в рамках ЕС идёт движение к усилению политики жёсткой экономии, наступлению на социальные права трудящихся, включая право на труд. Отмечена тесная связь между действиями тройки международных кредиторов в Греции и других странах с попытками ужесточить трудовое законодательство во Франции, в Бельгии, Италии.

Обозначены и основные темы для дискуссии на саммите. Возможно ли реформирование экономического и валютного союза в рамках существующей структуры ЕС или необходим разрыв с ней? Что может быть альтернативой евросистеме? Как левые могут влиять на новую Европу, которая складывается после выхода из ЕС Великобритании? Какие стратегические вопросы могут объединить левые силы в Европе в ближайшие годы? Особенностью предстоящего саммита станет участие в нём представителей левых партий из Северной и Восточной Европы, некоторые из которых, кстати, взяли на себя организацию самой встречи (речь идёт о Красно-зелёной коалиции (альянсе) Дании и Левой партии Швеции). В саммите предполагается участие ведущих экономистов и известных политиков.

В заключение отметим, что на фоне разнузданной антироссийской истерии, развёрнутой на Западе в связи с событиями в Сирии, Жан-Люк Меланшон на последней сессии Европарламента голосовал против резолюции, осуждающей действия России в Сирии, дав при этом развёрнутое обоснование своей точки зрения и обвинив США в политике двойных стандартов. Выступая 11 октября на одном из центральных телеканалов Франции, он вновь подчеркнул, что США и зависящий от них Евросоюз провоцируют войну с Россией, а дипломатия Франции, в частности действия президента Франсуа Олланда, представляет собой «жалкое зрелище».

Новый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш способен ответить на вызовы, которые в настоящее время стоят перед организацией и миром, считает президент Франции Франсуа Олланд.

"В настоящее время, отмеченное кризисами, терроризмом, проблемами климата, гуманитарными трагедиями, мир как никогда нуждается в том, чтобы ООН была сильной, эффективной и объединенной вокруг задач мира, безопасности, развития и защиты прав человека", — сказано в заявлении главы французского государства.

По словам Олланда, Гутерреш в полной мере способен ответить на данные вызовы, поскольку речь идет о человеке вовлеченном, обязательном и привыкшем действовать решительно, который на посту премьер-министра Португалии и верховного комиссара ООН по делам беженцев доказал свой гуманизм, приверженность фундаментальным ценностям и способность ставить цели, управлять и проводить реформы.

Президент Франции также отметил, что Гутерреш прекрасно владеет французским языком и может рассчитывать на полную поддержку со стороны Парижа.

«Шёлковая» стратегия

Китай разворачивается на Запад

Юрий Тавровский

Выдвинув 3 года назад инициативу под названием Новый Шёлковый путь, Китайская Народная Республика опирается на собственный опыт возрождения отсталых западных провинций и предлагает соседям по Евразии программу совместного процветания.

Китай всей своей мощью разворачивается на Запад. Такое впечатление сложилось у меня за последние 10 месяцев после поездок по важнейшим районам на Новом Шёлковом пути — провинциям Хэнань и Цзянсу, Ганьсу и Шэньси, Нинся-Хуэйскому и Синьцзян-Уйгурскому автономным районам.

Для китайцев "Запад" — не то же самое, что для нас: традиционно враждебное пространство, насылающее одну волну завоевателей за другой. Для китайцев Запад — это мечта и романтика, новые просторы и новые богатства. "Западным краем" в древности называли неведомые земли нынешней Центральной Азии, Персии, Индии. На Западе царила хозяйка Рая богиня Сиванму, росли персики бессмертия и водились стремительные "летающие кони". Туда обращали свои взоры властители древнекитайских царств, посылавшие гонцов в поисках продлевающих жизнь снадобий и, что ещё важнее, союзников. Именно так был открыт путь в эллинистические царства Ферганской долины, Афганистан и Индию. Посланный на Запад ханьским императором У-ди (156-87 до н.э.) дипломат и разведчик Чжан Цянь после полутора десятилетий плена, побегов и скитаний по пустыням вернулся со сведениями, позволившими вскоре начать караванную торговлю с соседями. Кстати, тогдашняя столица Чанъань, нынешний Сиань, была расположена гораздо западнее столицы нынешней, что стимулировало участие китайцев в делах народов Запада, а их — в делах китайских.

Предшествовавшая Хань династия Цинь (221-207 до н.э.) вообще была создана самым западным из враждовавших между собой семи древнекитайских царств. Его правитель Цинь Шихуан-ди повелевал полукочевыми племенами, которые превосходили в воинских умениях оседлых жителей Центральной равнины, и впервые объединил Поднебесную.

Великая династия Тан (618-907 н.э.), при которой расцвёл Шёлковый путь, была примером не только взаимопроникновения товаров и предметов культуры, но также смешения кровей. Окитаивание тюрков приняло такие же масштабы, как обрусение татарской знати со времён Золотой Орды. В свою очередь, императорский двор Тан, его аристократы и воинство долго не признавались в других царствах Поднебесной китайцами, а именовались "племя табгачи". Симбиоз китайских и тюркских народов не только создал "гремучую смесь" пассионарности и ускорил развитие новой нации, но и помог державе Тан сильно расшириться на Запад.

Активность на западном направлении была характерна как для большинства китайских династий, так и для соседних народов, не раз покорявших Поднебесную. Завоевав Китай и двигаясь по Шёлковому пути, монгольские орды династии Юань (1279-1368 н.э.) покорили полмира, дошли до Карпат и Чёрного моря. Спустя три века насчитывавшие всего 500 тысяч человек племена маньчжур сначала победили правившую Китаем династию Мин (1368-1644 н.э.), а затем расширили пределы своей династии Цин (1644-1911 н.э.) на Синьцзян, Монголию, Тибет. После свержения власти Цин в Китае начался период смуты и войн, западные окраины попадали под контроль разных военных группировок, но оставались частью Поднебесной.

Ситуация в западных областях начала меняться к лучшему после провозглашения в 1949 году КНР. Советская помощь в создании новых отраслей промышленности, неизвестных ранее областей науки и техники преображала Китай, особенно западные провинции. Но период стабильности и развития продолжался недолго, и с началом "великого скачка" в 1958 году китайский Запад разделил участь всей страны. Только после 1978 года Китай вернулся на траекторию развития. Однако локомотивом прогресса стали приморские провинции на Востоке, где были созданы специальные экономические зоны, куда потекли капиталы и технологии сначала "заморских китайцев" из Гонконга, Тайваня и других районов "Большого Китая", а затем Японии, США, государств Европы.

Тень отсталости и бедности накрыла китайский Запад, в состав которого сейчас включают провинции Ганьсу, Гуйчжоу, Цинхай, Шэньси, Сычуань, Юньнань, а также город центрального подчинения Чунцин и пять автономных национальных районов (Нинся-Хуэйский, Синьцзян-Уйгурский, Гуанси-Чжуанский, Внутренняя Монголия и Тибет). На эти районы приходится свыше 70% территории КНР, но менее 30% населения и всего около 15% ВВП. Диспропорция в развитии восточных и западных провинций стала не просто очевидной, но и опасной.

В 1999 году в Пекине приняли стратегическую программу "Великое открытие и развитие западных районов". Конечно, и до этого решения на китайском Западе кое-что открывали, кое-что развивали. Достаточно вспомнить о железной дороге между Ганьсу и Синьцзяном, о первой в мире высокогорной скоростной Цинхай-Тибетской железной дороге. Космодромы Цзюцюань в провинции Ганьсу и Сичан в провинции Сычуань. Центры ядерных исследований в Ганьсу и Цинхае. Нефтяные прииски Юймэнь и предприятия цветной металлургии в Цзяюйгуань в той же Ганьсу. Нетрудно заместить, что эти, да и большинство других новостроек имели военное, стратегическое значение и несильно поднимали уровень благосостояния. Вот почему принятая в 1999 году программа считается точкой отсчёта новой комплексной политики одновременного наращивания производственного потенциала и улучшения жизни людей, которую можно назвать "Разворот на Запад".

Дан приказ им всем — на Запад!

Для начала, как водится в КНР, была создана специальная рабочая группа во главе с премьер-министром Чжу Жунцзи. Группа подключила учёных и местные власти, разработала обширный многолетний план. Акцент в нём делался на развитие путей сообщения и телекоммуникаций, энергетику, борьбу с загрязнением окружающей среды. Только за одну 10-ю пятилетку, к 2006 году, на развитие инфраструктуры было потрачено более 1 триллиона юаней (около 120 млрд. долл.). Стимулирование сразу принесло плоды — западные регионы на протяжении последующих лет показывали средний рост ВВП на уровне свыше 10%.

Ещё одним толчком стал мировой финансовый кризис 2008-2009 годов. Китайское руководство решило бороться с ним за счёт резкого увеличения вливаний средств в инфраструктурное и жилищное строительство. Именно тогда по всей стране началось создание сети скоростных железных и шоссейных дорог. Современные терминалы аэропортов и вокзалов, университетские городки и школьные комплексы, административные здания и музеи, идеальные шоссе между большими и малыми городами преобразили западные провинции.

Посетив недавно провинции Шэньси и Ганьсу после десятилетнего отсутствия, я просто не узнал старые места. Практически в любом городе и городке появились кварталы новостроек, сгруппированные в "район развития", к которым от старой застройки ведут отменного качества широкие дороги. Отстроенная за счёт государства инфраструктура быстро обросла объектами частных инвесторов: многоэтажные жилые комплексы, торговые центры. Удобные транспортные магистрали привлекли новые предприятия, как китайские, так и иностранные.

Существенную роль сыграли дополнительные льготы для заморских инвесторов в западные районы: на 15% снизили налог на прибыль, позволили вкладывать капиталы в энергетику, сельское хозяйство, сферу услуг, телекоммуникации, создавать филиалы инженерно-проектных компаний, адвокатских контор, страховых компаний. Стоит упомянуть и про льготы, предоставленные местными властями. Это освобождение от налога на прибыль, на импорт материалов и оборудования на 2-5 лет, сокращение вдвое регистрационного сбора и сбора за аренду земли, разработку природных ресурсов. Синергия правительственных мер стимулирования и местных льгот позволила добиться зримых успехов в то самое время, когда во всём мире только и говорили про финансовый кризис, про рецессию и стагнацию. Но самое интересное было ещё впереди…

Разворот на Запад идёт по Шёлковому пути

Осенью 2013 года китайский руководитель Си Цзиньпин выдвинул инициативу создания "Экономического пояса Шёлкового пути", подразумевающую ускоренное совместное развитие Китая и стран, расположенных в ареале знаменитого торгового маршрута. Эта инициатива, вскоре дополненная ещё одной под названием "Морской Шёлковый путь XXI века", оказалась настолько неожиданной и масштабной, что поначалу вызвала непонимание и даже недоверие в странах Евразии, в том числе и России. Прошло немного времени, и недоверчивые взгляды стали меняться на восхищённые. Предсказавший как-то "конец истории" американский философ японского происхождения Фрэнсис Фукуяма назвал двойную инициативу, получившую общее сокращённое название "Один пояс и один путь" (ОПОП), не иначе как "крупнейшей стратегией XXI века". В своей статье для "Проджект Синдикейт" он написал: "Если проект ОПОП оправдает ожидания китайских плановиков, то вся Евразия — от Индонезии до Польши — преобразится в течение жизни одного поколения. Китайская модель будет процветать вне Китая, повышая доходы, а значит, и спрос на китайскую продукцию на новых рынках, которые заменят стагнирующие рынки в других частях света".

Действительно, предложив соседям по Евразии эскиз колоссального плана совместных инфраструктурных и промышленных проектов, Китай исходит из понятного стремления увеличить сбыт своей продукции за счёт создания новых и расширения существующих рынков. Китай уже осуществляет строительство дорог, туннелей и плотин, технопарков и зон свободной торговли в странах Центральной Азии, в Пакистане, Индонезии и на Цейлоне, в Греции, Венгрии, Сербии и Белоруссии.

При этом Китай никого не хочет "осчастливить" насильно. Впрочем, добровольцев хватает с избытком. По состоянию на середину 2016 года соглашения о сотрудничестве с Китаем в рамках ОПОП подписали более 30 стран, создано 46 зон сотрудничества с 17 странами. В созданный недавно для финансирования программ ОПОП Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с капиталом в 100 млрд. долл. вступили 57 стран. Ещё бы, Пекин объявил о намерении вложить 1.4 трлн. долл. в реализацию программ наземного и морского Шёлковых путей! Ещё один новый финансовый институт — Фонд Шёлковый путь с капиталом в 40 млрд. долл. — нацелен в первую очередь на Россию и страны Центральной Азии.

В нашей стране к Новому Шёлковому пути относятся неоднозначно. Ориентирующиеся на США и его европейских союзников политические силы, СМИ и наладившие коррупционные схемы с Западом деловые круги то открыто, то исподтишка критикуют китайскую инициативу. Пекин подозревают то в стремлении "колонизировать" Россию при помощи более эффективной экономики, то, наоборот, в стремлении использовать наши природные и людские ресурсы ради предотвращения неминуемого краха якобы идущей на дно китайской экономики.

Как складывается паззл под названием "Шёлковый путь"

Нынешнее состояние инициативы "Один пояс и один путь" похоже на большой "паззл", фрагменты которого только начинают собираться. При этом китайская часть "паззла" уже в значительной степени готова. В этом я убедился, совершив в течение 2016 года серию поездок по всей протяжённости Нового Шёлкового пути.

В самом начале я осмотрел огромный морской порт Ляньюньган, где сходятся наземный и морской участки Нового Шёлкового пути, откуда берут начало железнодорожный "Новый Шёлковый путь" и скоростное шоссе "Китай-Западная Европа", которое должно дойти до Санкт-Петербурга. В городе Чжэнчжоу я увидел перекрёсток уже построенных высокоскоростных железных и шоссейных дорог, которые пересекают весь Китай с Севера на Юг и с Востока на Запад. Там же мне показали фундамент "электронного Шёлкового пути" — недавно открытый логистический терминал электронной торговли для зоны Нового Шёлкового пути. Я видел, как в "сухопутном порту" поезда загружаются контейнерами, которые через Казахстан, Россию, Белоруссию и Польшу отправляются в германский Гамбург.

В Сиани, который на протяжении двух тысяч лет был столицей Поднебесной и служил отправной точкой старинного Шёлкового пути, мне показывали не только терракотовое воинство императора Цинь Шихуан-ди, но и созданные в расчёте на взаимодействие со странами Запада "Зону освоения высоких технологий" и новый логистический центр.

Провинция Ганьсу поразила темпами развития "Нового Ланьчжоу" — созданного по мировым стандартам кластера заводов, лабораторий, логистических центров неподалёку от стратегической железной дороги "Новый Шёлковый путь" и скоростного шоссе "Китай — Западная Европа". Построенный с советской помощью в 50-е годы завод тяжёлого машиностроения, переместившийся на новую площадку, дал продукцию через 20 месяцев после начала строительства. Завод лаков и красок — через 8 месяцев. Эти и другие предприятия уже выпускают товары для стран Центральной Азии и Ближнего Востока, планируют расширить экспорт в Россию, Иран, на рынки Восточной и Западной Европы. В пустыне я объехал поля с тысячами ветрогенераторов и солнечных батарей, объединённых в экспериментальную электросеть. В древнем городе Увэй я бродил по циклопическим залам нового Центра радиационной медицины с уникальными установками облучения раковых клеток тяжёлыми ионами. Прямо со стен средневековой крепости Цзяюйгуань на Шёлковом пути я отправился в цеха металлургического завода, выплавляющего специальные стали с добавками редкоземельных элементов.

В Синьцзяне, граничащем сразу с восемью государствами Евразии, мне показали Зону свободной торговли Хоргос на стыке рубежей Китая и Казахстана. Именно из Хоргоса может начаться движение по южному маршруту Нового Шёлкого пути — на Пакистан и Иран. Через другой пограничный город, Алашанькоу, через Казахстан идут поезда, проходящие по территории России. В главном городе Синьцзяна Урумчи быстро достраивают собственную СЭЗ. На улицах пятимиллионного города видно немало студентов из стран Центральной и Южной Азии.

Совершенно очевидно, что, приступая к нынешней фазе "Разворота на Запад", китайцы не собираются заниматься благотворительностью. Они "переходят реку, ощупывая ногами подводные камни". Развивая инфраструктуру Нового Шёлкового пути, они в первую очередь заботятся о скорости перемещения грузов между собственными промышленными центрами, об удобстве всё более мобильных граждан Китая — предпринимателей, рабочих, студентов, туристов. Наращивая производство высокотехнологичной и экологичной продукции, они заботятся о выравнивании уровней развития западных и восточных провинций. Предлагая сотрудничество соседям по Евразии, китайцы не только стремятся выйти на их рынки, но и готовы открыть собственные, в том числе и рынок быстро растущей электронной торговли.

Обустройство китайского Запада ещё далеко не завершено. Ещё не слились в общенациональные сети скоростные железные и шоссейные дороги, не заполнены новые технопарки и зоны свободной торговли. Ещё не распаханы все залежные земли, не устранены бедность сельских жителей и экологические проблемы промышленных центров.

Однако достижения первых трёх лет после выдвижения инициативы "Один пояс и один путь" дают основания полагать, что китайский "Разворот на Запад" действительно становится "крупнейшей стратегией XXI века" и ещё при нашей жизни до неузнаваемости преобразит огромные пространства Евразии.

На текущий момент «Совкомфлот» обслуживает три ключевых арктических нефтегазовых проекта – месторождения «Приразломное», «Варандей» и «Новый порт», а треть судов компании обладает высоким ледовым классом.

Так, в рамках проекта «Варандей» работает три танкера «Совкомфлота» ледового класса Arc6. С начала эксплуатации месторождения в июне 2008 года на суда СКФ было безопасно отгружено более 47,3 млн тонн нефти, по состоянию на 1 октября 2016 года совершено 687 рейсов. «Приразломное» обслуживают два челночных танкера «Совкомфлота» ледового класса Arc6, «Кирилл Лавров» и «Михаил Ульянов», построенные на петербургских «Адмиралтейских верфях». С апреля 2014 года танкеры перевезли около 2,5 млн тонн нефти, совершив к началу октября 36 рейсов. Игорь Тонковидов отметил, что 16 сентября с.г. уникальный арктический челночный танкер «Совкомфлота» ледового класса Arc7 «Штурман Альбанов» успешно доставил первую крупнотоннажную партию сырой нефти Новопортовского месторождения в порт Мурманск. До конца года работу в рамках проекта «Новый порт» начнут еще два танкера СКФ, один из которых, «Штурман Малыгин», пополнил флот компании 7 октября.

ПАО «Совкомфлот» и Российский морской регистр судоходства (РС) провели конференцию «Полярный кодекс и безопасность судов ледового плавания». Мероприятие было посвящено особенностям внедрения в России Полярного кодекса, вступающего в силу с 1 января 2017 года и призванного обеспечить безопасную для экологии эксплуатацию судов в полярных водах. Конференция, которая прошла в Санкт-Петербурге в рамках Международной выставки «ТРАНСТЕК-2016», стала площадкой для продуктивного диалога между представителями судоходных компаний, научных центров и Регистра.

Конференцию открыли выступления генерального директора РС Константина Пальникова и первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Совкомфлот» Игоря Тонковидова. С приветственным словом к участникам обратился директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса Виталий Клюев. Также в мероприятии приняли участие президент Российской палаты судоходства Алексей Клявин и технический офицер Международной морской организации (ИМО) Михаил Гаппоев.

Игорь Тонковидов выступил с докладом о современных транспортных решениях как ключевом элементе крупных индустриальных проектов в Арктике. В своем выступление Игорь Тонковидов рассказал об уникальном опыте работы в арктических и субарктических морях, который Группа компаний «Совкомфлот» накопила за последнее десятилетие. «Именно наличие таких компетенций, квалифицированного судового персонала и системы специальной подготовки экипажей к работе в условиях северных морей является залогом надежной транспортной составляющей нефтегазовых проектов в арктической зоне», – подчеркнул Игорь Тонковидов.

Он отметил, что в «Совкомфлоте» разрабатывается система удаленного мониторинга технического состояния флота, которая позволяет дополнительно контролировать качество и безопасность судоходства. «Внедрение систем удаленной превентивной диагностики позволяет на постоянной основе получать все необходимые данные о состоянии ключевых механизмов. Это особенно актуально для обеспечения непрерывного цикла работы флота в отдаленных районах Арктики, труднодоступных для посещения судов сервисными инженерами и другими квалифицированными специалистами», – подчеркнул Игорь Тонковидов.

Завершая свой доклад, он отметил, что в дальнейшем «Совкомфлот» продолжит укреплять сотрудничество с профильными научными организациями и регуляторами – РС, Центральным научно-исследовательском институтом морского флота и Крыловским государственным научным центром – в поиске применимых технических решений, позволяющих эффективно и безопасно осуществлять морские операции в суровых климатических условиях Арктики.

Российский морской регистр судоходства представил на конференции «Руководство по применению положений Полярного кодекса». С докладом о принципиально важных аспектах этого документа выступил начальник отдела корпуса и судовых устройств РС Михаил Кутейников. Он отметил, что документ разработан Регистром для удобства клиентов и является инструментом для определения перечня требований Кодекса, применимых к конкретному судну. Руководство не дублирует текст Полярного кодекса и не содержит дополнительных требований. Документ описывает порядок выдачи свидетельства судна полярного плавания, а также содержит требования по эксплуатационной и экологической безопасности судов, предназначенных для работы в полярных водах. Он будет применяться при освидетельствовании судов и судового оборудования, рассмотрении проектной документации и документации на суда в постройке и эксплуатации.

О том, как после принятия Полярного кодекса предполагает строить свою работу в вопросах арктического судоходства ИМО, рассказал технический офицер Организации Михаил Гаппоев. Преимущества использования методов математического моделирования для определения безопасных условий маневрирования судна во льдах и выработки конкретных рекомендаций осветил доцент Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова Андрей Ершов. Об опыте разработки рекомендаций по допустимым и опасным режимам движения судна во льдах рассказал профессор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Владимир Тряскин. С материалами выступлений можно ознакомиться на сайте РС.

Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети завершает ремонт оборудования на ПС 110 кВ «Новороссийская», которая обеспечивает электроэнергией более 20 тысяч потребителей и градообразующие предприятия, в том числе Новороссийский морской торговый порт, судоремонтный и шиферный заводы.

Энергетики отремонтировали силовые трансформаторы, масляные выключатели и разъединители, заменили морально устаревшее подстанционное оборудование на современное.

– Ремонт одной из ключевых подстанций Новороссийска значительно повысит надежность электроснабжения как бытовых потребителей, так и крупных предприятий города. А самое главное то, что работы проводились без отключения населения, – отметил директор Юго-Западного филиала Дмитрий Головаха.

В настоящее время энергетики производят покраску конструкций подстанции, обновляют диспетчерские наименования и знаки безопасности. В целях пожарной безопасности на территории энергообъекта выкошена растительность.

Мероприятие проводятся в рамках ремонтной программы Кубаньэнерго на 2016 год. Стоимость ремонтных работ на подстанции «Новороссийская» составляет более 2 млн руб.

Порт Вентспилс (Латвия) начал принимать пальмовое масло

Грузооборот порта Вентспилс (Латвия) за январь-сентябрь 2016 года снизился на 21% в сравнении с показателем аналогичного периода 2015 года - до 14 млн тонн. По данным администрации порта, за сентябрь 2016 года было перегружено 1,2 млн тонн грузов.

В том числе за 8 месяцев 2016 года объем перевалки через терминал Ventspils Nafta termināls составил 6 млн тонн (-23%), через Baltic Coal Terminal сократился на 49% - до 767 тыс. тонн (в сентябре было обработано первое судно за последние 5 месяцев), через «Вентспилский морской торговый порт» снизился на 31% - до 1,6 млн тонн, через терминал Ventall Termināls сократился на 48% - до 525 тыс. тонн. Грузооборот терминала Ventbunkers снизился на 24% - до 1,7 млн тонн, терминала SIA Ventamonjaks сократился на 14% - до 326 тыс. тонн.

Через терминал Ventspils Grain Terminal было перегружено 294 тыс. тонн зерновых, а объем перевалки через терминал Ventplac возрос на 14% - до 363 тыс. тонн. Объем грузооборота через Ventamonjaks Serviss увеличился на 9% - до 150 тыс. тонн, через Noord Natie Ventspils Terminals возрос на 15% - до 1,9 млн тонн.

Кроме того, в апреле 2016 года начал работать терминал Eurohome Latvija, через который было перегружено 199 тыс. тонн.

В сентябре в порту начал работать терминал Overseas Estates, через который было перегружено 5 тыс. тонн пальмового масла.

В ДАНИИ БЕГСТВО 80 ТЫСЯЧ ВЗРОСЛЫХ ФОРЕЛЕЙ УГРОЖАЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ БАЛАНСУ

Власти страны призвали рыбаков срочно вылавливать беглецов

Власти Дании обратились к рыбакам с призывом выловить 80 тысяч радужных форелей, случайно выпущенных на волю после того, как грузовое судно врезалось в рыбоводческое хозяйство. ЧП случилось на полуострове Ютландия.

Опасения специалистов вызваны тем, что крупные особи весом до трех килограммов могут нарушить экологический баланс, начав поедать игру и молодь других видов рыб, в том числе морской форели.

По словам члена Ассоциации рыбаков Дании Сорена Кнабе, сейчас наступил худший период для того, чтобы производить массовый выпуск радужной форели. «Морская форель сейчас прибывает к острову Фюн для метания икры, а ее икра является любимой пищей для радужной форели. Сбежавшая радужная форель последует за морской форелью и будет поедать ее икру», – приводит ВВС слова Кнабе.

По словам одного из рыбаков, рыбе потребуется четыре или пять дней на то, чтобы приспособиться к новым условиям и начать поедать икру, передает агентство «Рейтер». Врезавшееся в рыбоводческое хозяйство судно направлялось из российского Калининграда в датский морской порт Коллинг.

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) определили самые безопасные страны мира. Лидером рейтинга, в который вошло 141 государство, стала Финляндия, сообщается в отчете ВЭФ.

На втором месте находится Катар, замыкают тройку ОАЭ. Исландии и Австрии достались четвертая и пятая позиции в списке соответственно.

В первую десятку рейтинга в порядке убывания также были включены Люксембург, Новая Зеландия, Сингапур, Оман и Португалия. Россия в списке ВЭФ заняла 126-ю строчку. Последнее место в рейтинге отдали Нигерии.

При создании этого перечня учитывались такие критерии, как ситуация с преступностью в стране, включая терроризм, уровень доверия населения к правоохранительным органам, способность стражей порядка защитить граждан и другие параметры.