Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Россия отправляет первый транзитный поезд через Иран в Саудовскую Аравию

Российский грузовой поезд отправился из страны в Саудовскую Аравию, впервые пройдя через Иран, сообщает IRIB.

По словам главы таможенного управления Исламской Республики Иран (IRISL), упомянутый транзитный груз прибыл в Иран через пограничный переход Инче-Борун с Туркменистаном, направляясь в Бандар-Аббас на юге, для отправки в Саудовскую Аравию.

Поезд, состоящий из 36 контейнеров, проходит через Иран в рамках Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC), сказал Миад Салехи.

Предполагается, что новый маршрут сократит время доставки на несколько дней, добавил чиновник.

Стоимость транзита через МТК снизилась почти вдвое в результате снижения таможенного тарифа, подчеркнул чиновник.

Ожидается, что товары из Индии, Китая и Восточной Азии на сумму около 250 миллиардов долларов будут доставлены в Европу по упомянутому коридору.

Государства-основатели Международного транспортного коридора Север-Юг, а именно Иран, Россия и Индия, в третий раз собрались в Тегеране в начале июля, чтобы обсудить решения по продвижению транзита грузов через недавно созданный международный коридор.

В мероприятии, получившем название “Иран Рах”, приняли участие высокопоставленные должностные лица из трех стран, в том числе министр транспорта и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш, глава Организации портов и судоходства Ирана (PMO) Али-Акбар Сафаи, заместитель советника по национальной безопасности Индии Викрам Мисри и старший помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин.

Выступая на встрече, Базрпаш подчеркнул некоторые из основных принципов Исламской Республики в отношении продвижения INSTC, включая многосторонность, партнерство, транзитное соседство, создание сетей, упрощение торговли и интеллектуальное и технологическое развитие транзита, и призвал к максимальному сотрудничеству для развития обменов через INSTC.

Далее на встрече глава PMO Али-Акбар Сафаи упомянул некоторые преимущества транзита через Иран для стран региона и сказал: “Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и Евразийский экономический союз предоставит уникальные возможности торговым партнерам страны, и Исламская Республика полна решимости устранить все свои тарифные и нетарифные барьеры в кратчайшие сроки”.

По словам Сафаи, основным обоснованием этих трехсторонних встреч является содействие грузовому транзиту между Индией и Россией и другими странами Персидского залива и Каспийского моря.

В другом месте встречи Мисри подчеркнул решимость Индии сотрудничать с Ираном и Россией для завершения строительства INSTC, сказав: “Индия была участником различных инициатив и проектов, касающихся коридора север-Юг, и всегда была привержена предоставлению своих ресурсов наилучшим образом исполнителям, чтобы этот коридор развивался наилучшим из возможных способов”.

Лавитин, со своей стороны, назвал INSTC гуманитарным коридором и попросил страны региона присоединиться к этому коридору для достижения его целей.

Он подчеркнул определение единой политики для торговли через этот коридор как наиболее важное требование для развития торговли в рамках этой инициативы и добавил: “Основной вопрос, обсуждаемый на этой встрече, заключается в определении одинаковых рамок и достижении общего понимания для всех бизнес-операторов, которые готовы использовать этот маршрут”.

Созданный в 2000 году Ираном, Россией и Индией, этот МТК протяженностью 7200 км работает как мультимодальная сеть морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов для перевозки грузов между Индией, Ираном, Азербайджаном, Россией, Центральной Азией и Европой.

Географически территория Ирана, особенно порт Чабахар, имеет очень важное стратегическое значение для активации INSTC, связывающего Индию с Россией.

INSTC также является важной транспортной программой, которая, как ожидается, значительно увеличит транзит и торговлю Ирана и России со странами Каспийского моря и Персидского залива.

Судоремонт в новых условиях стал одним из ключевых вопросов для рыбаков

Бесперебойный ремонт промыслового флота в условиях санкций — одна из важных для отрасли задач. Об этом говорилось и на недавнем совещании у президента. Судоремонт сейчас особенно сильно влияет на производственный процесс, отмечает гендиректор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

На совещании у президента 16 августа глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал среди важных для отрасли вопросов ремонт промыслового флота. Ряд недружественных стран ввели запрет на заход российских рыболовных судов в свои порты, прекратили выполнять ремонтные работы.

«Ремонт флота — сейчас для нас это одна из существенных проблем. Рыбаки уже пошли в судостроение, сейчас уже сами вынуждены идти в вопросы, связанные с судоремонтом», — обратил внимание руководитель федерального агентства. Он отметил, что для решения проблем нужен комплексный подход и координация работы всех ведомств.

О вопросах судоремонта говорят и в бизнес-сообществе. Выполнение ремонтных работ сейчас очень сильно влияет на производственный процесс, прокомментировал генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

В нынешних условиях — при сломе традиционных логистических и торговых цепочек — ремонт серьезно затягивается. При планировании работ нужно сразу закладывать больше времени на доставку ЗиП. «Но даже это не панацея, ведь все равно в процессе ремонта возникает потребность что-то дозаказать, и это удлиняет сроки судоремонта», — подчеркнул собеседник Fishnews. Между тем в это время судно должно трудиться в районе промысла. Таким образом, решение вопросов судоремонта сейчас требует особого внимания в отрасли.

Fishnews

В Нигерии заработают четыре НПЗ до конца 2024 года

Министр нефти Нигерии Хайнекен Локпобири заявил, что страна должна в ближайшее время отказаться от импорта нефтепродуктов

Первым по плану в Нигерии хотят запустить нефтеперерабатывающий завод в Порт-Харкорте. Его открытие анонсировали на конец 2022 года, однако компанию накрыла волна неудач в работе по реконструкции, пишет Reuters. Новая дата открытия — декабрь 2023-го.

Еще три предприятия, в том числе в Кадуне и Варри, много лет назад были признаны аварийными. Общая производительность нефтяных гигантов в годы активной работы составляла 4,4 млн баррелей в день. Их обещают запустить до конца 2024 года.

При этом за последние месяцы в Нигерии правительственными войсками, причем с применением авиации, уничтожено более 35 НПЗ!

Страна борется с повальным воровством нефти и нелегальной переработкой.

Нигерии даже не хватает собственной нефти для переработки и её приходится импортировать.

По оценкам властей страны, она производит на 1 млн б/с меньше, чем могла бы, и не выбирает квоту по добыче, определённую ОПЕК +.

"До летального исхода". Есть ли польза от антидепрессантов

Сальма Султанова. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, за последние два десятилетия в Европе в два раза выросло потребление антидепрессантов. Эти препараты прописывают все чаще везде, в том числе в России. В то же время о них до сих пор спорят ученые. О том, какие есть сомнения, — в материале РИА Новости.

Случайное открытие

Лечить депрессивные расстройства не умели вплоть до конца 1930-х. Первые препараты нашли совершенно случайно. В поисках нового средства от туберкулеза компания Hoffmann-La Roche синтезировала ипрониазид. Это вещество при клинических испытаниях вызвало у пациентов необычные побочные эффекты — эйфорию и гиперактивность. И мир получил первое поколение антидепрессантов — ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО).

Практически одновременно на рынке появились трициклические антидепрессанты (ТЦА). И снова по стечению обстоятельств. В этот раз ученые искали лекарство от шизофрении. Надежды подавал имипрамин — его тестировали в психиатрических клиниках. Антипсихотических свойств средство не показало, зато улучшило состояние пациентов с тяжелой депрессией.

"Они снова начинают что-то делать, ищут контакта с другими людьми, развлекаются, участвуют в играх, становятся более жизнерадостными и могут смеяться. <...> Больные отмечают, что чувствуют себя намного лучше, исчезают усталость и ощущение тяжести в конечностях, а стеснение в груди сменяется облегчением", писал доктор Роланд Кун, работавший в клинике.

Он отметил, что ни у одного из пятисот принявших имипрамин человек не возникло серьезных побочных эффектов, что давало серьезное преимущество перед ИМАО. В 1959-м имипрамин одобрили для лечения клинической депрессии.

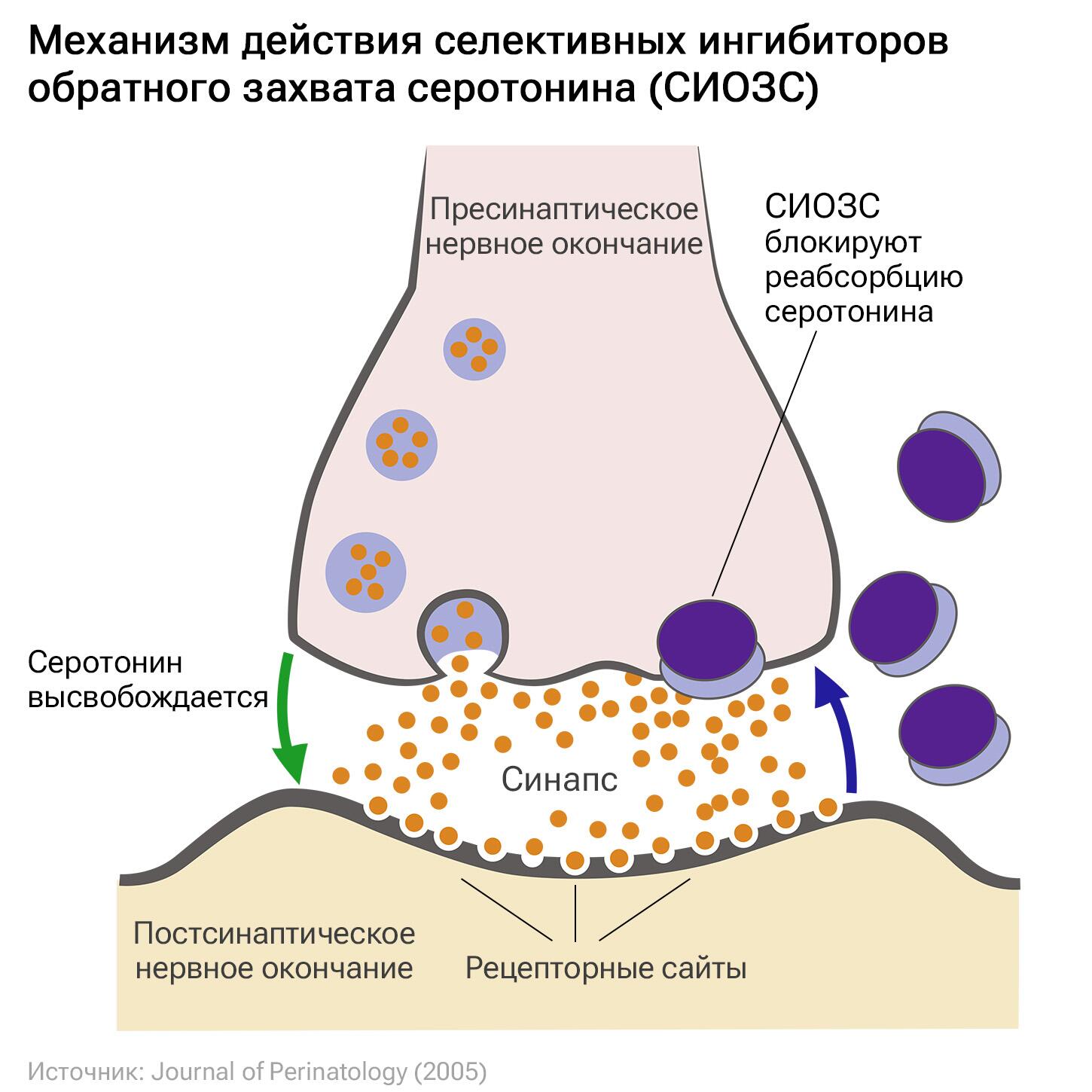

В 1960-х в Великобритании предположили, что главная причина клинической депрессии — нехватка серотонина в организме. Его дефицит обнаруживался в тканях самоубийц, страдавших при жизни этим недугом. Фармацевтическая компания Eli Lilly приступила к разработке селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Нужно было создать новое поколение антидепрессантов, которые поднимают уровень этого нейромедиатора в организме, но не приводят к тяжелым побочным эффектам, как предшественники. В результате синтезировали несколько химических соединений из дифенгидрамина (антигистаминного препарата). Одно из них — флуоксетин — избирательно блокировало обратный захват серотонина. В 1987-м его одобрили для лечения клинической депрессии. К 1990-м препараты на его основе стали самыми продаваемыми антидепрессантами.

Как действуют антидепрессанты

Большинство исследователей склоняется к мнению, что все группы антидепрессантов воздействуют на такие нейромедиаторы, как серотонин, дофамин и норадреналин. Это биологические молекулы, передающие сигналы к нервным клеткам и влияющие на настроение, эмоциональное состояние. Есть версия, что дисбаланс нейромедиаторов приводит к различным заболеваниям, в том числе депрессии.

Наибольшей популярностью до сих пор пользуются антидепрессанты группы СИОЗС. После передачи сигнала серотонин обычно реабсорбируется нервными клетками, это называется "обратным захватом". Полагают, что СИОЗС могут каким-то образом блокировать данный процесс, и серотонина сохраняется больше. Врачи рекомендуют СИОЗС при генерализованном тревожном, обсессивно-компульсивном, паническом, посттравматическом стрессовом расстройствах, всяческих фобиях, булимии. Серьезных побочных эффектов, как правило, не возникает. Однако возможны бессонница либо, наоборот, сонливость, головная боль, затуманивание зрения, ослабление либидо, трудности при достижении оргазма, диарея.

У ТЦА предположительный механизм другой. Они нацелены на синапс — место, где контактируют нейроны. ТЦА блокируют обратный захват серотонина и норадреналина в пресинаптических окончаниях, что позволяет увеличить концентрацию нейромедиаторов в синаптической щели. Вероятно, этим объясняется их антидепрессивный эффект. ТЦА назначают при умеренной и тяжелой депрессии, если не помогли СИОЗС. Из "побочек" — запор, головокружение, сухость во рту.

Считается, что ИМАО действуют блокированием моноаминоксидазы — фермента, выделяемого печенью. Он расщепляет такие ценные нейромедиаторы, как дофамин, норадреналин и серотонин. ИМАО выписывают при биполярном, паническом, социально тревожном, посттравматическом стрессовом и других расстройствах, а также болезни Паркинсона. Согласно отчету Королевского колледжа психиатров Великобритании, эти препараты назначают реже остальных. Они могут нанести больший вред при передозировке, чем СИОЗС, не сочетаются с другими лекарствами, требуют диетические ограничения. К ИМАО прибегают, лишь когда не сработала остальная терапия.

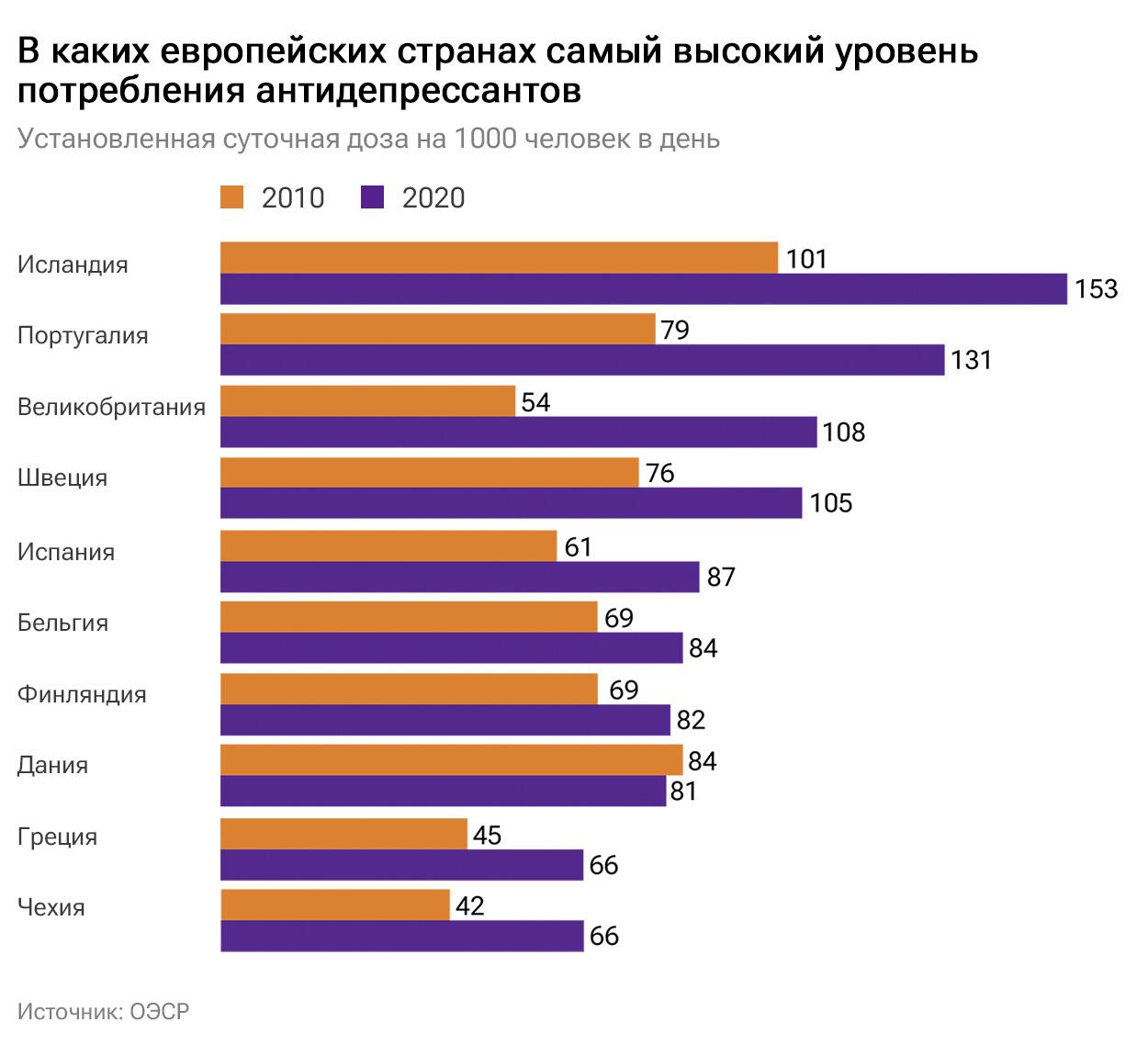

Выздоровление через осведомленность

Данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) свидетельствуют, что за последние 20 лет в Европе потребление антидепрессантов увеличилось более чем вдвое. В 2020-м лидировали Исландия, Португалия и Великобритания. России в списке нет, однако, по словам старшего преподавателя кафедры "Клиническая психология и психофизиология" Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) Светланы Сердюк, у нас тоже стали чаще принимать эти медикаменты.

"В стране выросла информированность об антидепрессантах. Люди поняли, что, если принимать антидепрессанты по назначению врача, результат будет — и с минимальными побочными эффектами. Развеялись мифы. К тому же такие препараты выписывают не только в психиатрии, но и при соматике, различных неврологических заболеваниях и против болевого синдрома. Спектр применения расширяется, у пациентов к антидепрессантам все больше доверия", — говорит эксперт.

Нельзя сказать, правильно ли столь широкое применение антидепрессантов, поскольку все индивидуально, продолжает Сердюк. Кто-то может справиться без них, другим же нужны медикаменты. Решение принимает врач.

Препараты назначают по одной схеме: собирают жалобы пациента, смотрят на историю развития заболевания, оценивают общее и психическое состояние, обращают внимание на преморбидные особенности (то есть предшествующие болезни). И врач выносит вердикт.

Работают или пустышки? Данные науки

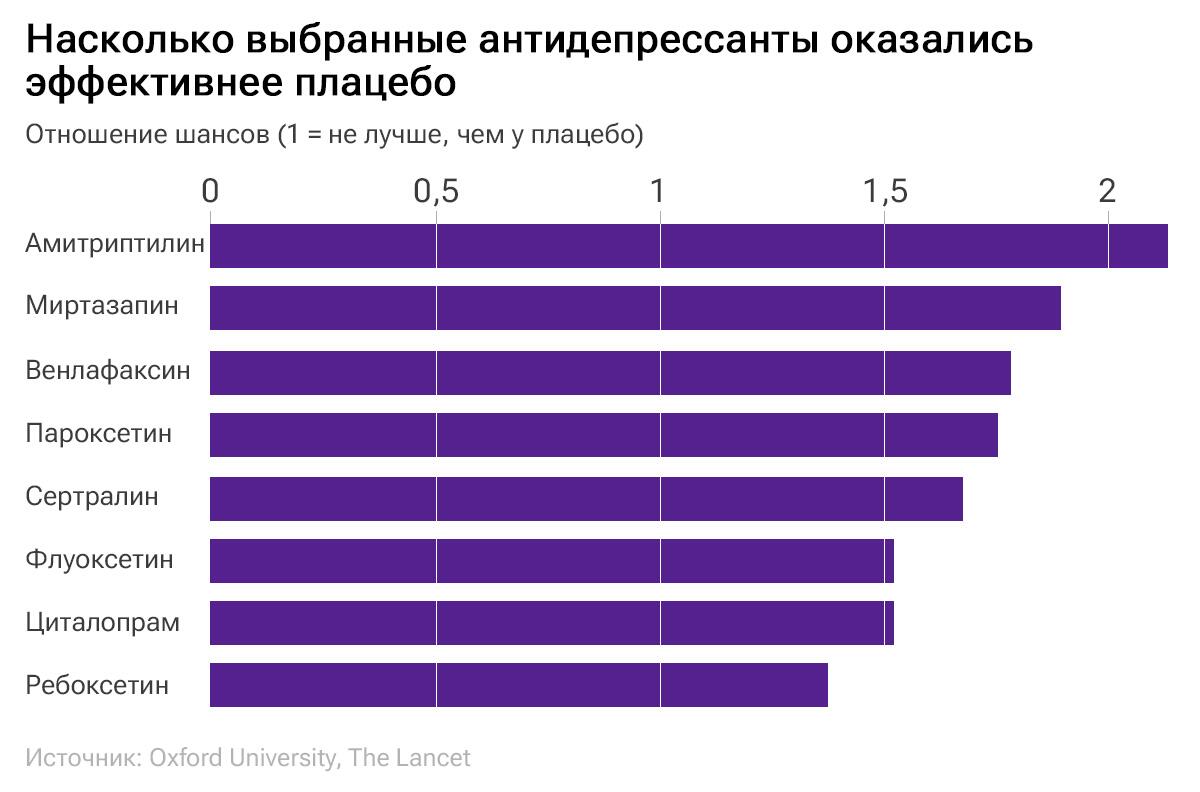

Некоторые специалисты считают, что антидепрессанты действуют как плацебо, так что широко применять их не стоит. Есть данные как за, так и против.

Шведские ученые проанализировали результаты плацебо-контролируемых испытаний антидепрессантов класса СИОЗС — пароксетина, циталопрама, сертралина и флуоксетина. Данные по 18 таким исследованиям с участием 6669 человек запросили у компаний Lundbeck (Дания), GSK (Великобритания), Eli Lilly (США) и Pfizer (США). Повторно оценив 32 анализа, где антидепрессанты сравнивали с плацебо, шведы заключили, что в 29 из них препараты продемонстрировали стабильный антидепрессивный эффект.

Международная группа ученых изучила результаты клинических испытаний 21 антидепрессанта и на основе 522 экспериментов пришла к выводу, что во всех случаях антидепрессанты были эффективнее пустышек. Лучшим признали амитриптилин.

Но исследователи из Саудовской Аравии, проанализировав электронную базу с опросами граждан и поставщиков медицинских услуг в США, заявили, что качество жизни поменялось мало. Так, показатели психического здоровья у тех, кто принимал лекарство, увеличились на 2,9 процента, физического же упали на полтора. Психическое здоровье остальных улучшилось на 2,2 процента, а физическое снизилось на 1,3.

"Безусловно, от антидепрессантов есть польза. Мы видим это на практике", — подчеркивает Светлана Сердюк.

Но при самолечении картина иная — как, впрочем, с любыми другими препаратами. В лучшем случае антидепрессанты не помогут, в худшем — вызовут неприятные побочные эффекты и осложнения различной степени тяжести — от легкой слабости до летального исхода.

"У многих заболеваний схожие симптомы. Плохое настроение, нарушение сна, тревога бывают не только при депрессии. Терапию может назначать только врач, и при малейших побочных эффектах он ее незамедлительно скорректирует", — добавляет эксперт.

Серотонин ни при чем?

В чем причина депрессии — загадка. Долгое время это связывали с избытком или недостатком определенных нейромедиаторов. В частности, указывали на серотонин. Но теория "химического дисбаланса мозга" сейчас подвергается сомнению.

"Психические расстройства, в том числе депрессия, сопровождаются изменениями содержания разных нейромедиаторов. Нервная система человека — сложная, саморегулируемая система. Научные представления постоянно развиваются", — отмечает Светлана Сердюк.

Недавно международная команда ученых сообщила, что пониженный уровень серотонина не связан с депрессией. Это подтверждается метаанализом 2007 года и рядом более поздних исследований.

Возникла горячая дискуссия. Пришлось уточнять: никто не утверждает, что антидепрессанты неэффективны в клинической практике. Имеется в виду, что механизм их действия неизвестен.

Ведущий автор той работы, профессор психиатрии из Университетского колледжа Лондона (UCL) Джоанна Монкрифф пояснила в СМИ, что депрессию не стоит рассматривать как химический дисбаланс. По большей части, это результат жизненных обстоятельств.

"Мы не знаем, что антидепрессанты делают с мозгом, особенно в долгосрочной перспективе. Назначать их следует осторожнее", — указала она.

С другой стороны, эксперты напоминают: множество медикаментов — от аспирина до пенициллина — успешно применялись задолго до того, как ученые выяснили механизм их действия.

ОАО «РЖД» и Белорусская железная дорога договорились о развитии инфраструктуры в направлении портов Северо-Запада

Цель соглашения – освоение перспективных объёмов грузов, перевозимых по 9-му общеевропейскому транспортному коридору

На железнодорожном салоне «PRO//Движение. Экспо» подписано соглашение о сотрудничестве по модернизации и развитию участков инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.

Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Анатолий Храмцов и главный инженер Белорусской железной дороги Сергей Новодворский.

Цель соглашения – освоение перспективных объёмов грузов, перевозимых по 9-му общеевропейскому транспортному коридору в направлении портов Северо-Западного региона России.

Соглашение предусматривает рассчитанный до 2026 года план мероприятий инфраструктурного развития. Каждая из сторон будет реализовывать проекты на своей территории.

В частности, план предусматривает развитие направления Новосокольники – Дно – Батецкая – Луга-1 со строительством пяти разъездов. На участке Батецкая – Луга-1 намечено техническое перевооружение сетей связи, а на направлении Луга-1 – Псков – строительство двух разъездов. Также в перспективе предполагается развитие железнодорожных подходов к многофункциональному перегрузочному порту Бронка.

В Белоруссии планируется усиление инфраструктуры и капитальный ремонт искусственных сооружений на направлении от станции Жлобин до границы с РФ. Кроме того, стороны совместно проработают вопрос электрификации линии от Жлобина до станции Луга-1.

Железная руда отступает после многосессионного ралли

Как сообщает агентство Reuters,фьючерсы на железную руду упали в четверг, поскольку трейдеры зафиксировали прибыль после самого продолжительного роста цен в Сингапуре с июня и роста индекса Даляня за 10 сессий, а также на фоне сохраняющихся опасений по поводу экономического спада в Китае и проблем в секторе недвижимости.

Самый активный сентябрьский контракт на сталелитейную продукцию на Сингапурской бирже снизился на 1,4% до $111,65 за метрическую тонну после роста в течение пяти сессий подряд и достижения четырехнедельного пика ранее в тот же день.

Самая продаваемая январская железная руда на Даляньской товарной бирже Китая завершила дневные торги снижением на 0,9% до 811 юаней ($111,39) за тонну после предыдущих торгов вблизи двухлетнего пика среды в 832,50 юаней.

Железорудное сырье в Даляне и Сингапуре на этой неделе подорожало примерно на 7% и 5% соответственно, в то время как спотовые цены также достигли четырехнедельного максимума, поскольку политическая поддержка Китаем медленного восстановления экономики усилила склонность к риску.

Сокращение запасов железной руды в портах крупнейшего производителя стали в Китае и увеличение производства стали в преддверии сезонного оживления внутренней строительной активности с сентября по октябрь подлили масла в огонь ралли.

Но аналитики говорят, что осторожность должна преобладать.

«Даже если Китай существенно усилит дополнительную политическую поддержку сейчас, все равно пройдет некоторое время, чтобы ее эффект проявился», - отмечают аналитики Citi.

Однако любое снижение цен на железную руду может быть ограничено из-за отсутствия четких и свежих директив китайских властей по ограничению производства стали в этом году в рамках политики, направленной на ограничение выбросов углекислого газа.

"Ожидается, что рынок продолжит играть в игры до введения политики ограничения производства", - отмечают аналитики Zhongzhou Futures.

Большинство сталелитейных компаний в Шанхае и других производителей стали в Даляне также снизились.

Коксующийся уголь подешевел на 1,4%, а кокс потерял 1,7%.

Акции на арматуру упали на 1,2%, горячекатаный рулон упал на 1,6%, а катанка подорожала на 2,9%. Нержавеющая сталь опустилась на 1,5%.

Во Владивостоке торжественно встретили новое судно "Владимир Сунгоркин"

Ольга Журман (Владивосток)

В порт Владивосток прибыл буксир "Владимир Сунгоркин", названный в честь создателя одного из ведущих информационных холдингов страны - "Комсомольская правда".

На торжественной церемонии, посвященной встрече судна, присутствовали его вдова Татьяна и сын Григорий. Татьяна символически разбила о борт буксира бутылку шампанского. А гости поднялись на капитанский мостик и посидели за пультом управления.

Судно построено в КНР, оно пополнит вспомогательный флот Владморрыбпорта и из четырех имеющихся на предприятии будет самым мощным. И надежным, как Владимир Николаевич Сунгоркин - дальневосточник, родившийся в Хабаровске, окончивший университет во Владивостоке, начавший работу собкором "Комсомолки" по БАМу, затем - "Советской России" по Приморью и Сахалину. Далее его карьера была прочно связана с "Комсомольской правдой" в столице.

И ушел Владимир Сунгоркин на Дальнем Востоке - от сердечного приступа во время экспедиции в Приморье. Журналист собирал материалы для книги о первопроходце этих мест, исследователе Владимире Арсеньеве. В родном Хабаровске в честь журналиста назвали улицу. И теперь "Владимир Сунгоркин" будет продолжать работать во благо Дальнего Востока, сопровождая проход судов порта Владивосток.

Буксир имеет улучшенную маневренность и безопасность при выполнении швартовых операций. И что важно при буксировке больших судов - обладает кормовым расположением азимутальных полноповоротных винторулевых колонок, что позволяет быстро разворачиваться на 360 градусов. Специалистами Российского морского регистра судоходства проверены его эксплуатационные характеристики, рабочее состояние оборудования, функционирование средств автоматизации, навигации и связи.

- Мы не знали, что судно будет названо в честь мужа, это для нас стало полной неожиданностью. Но символично, что буксир носит его имя. Это очень похоже на Владимира, быть деятельным, надежным, всем помогающим, тащить на себе тысячу дел, - говорит вдова журналиста Татьяна.

Семь футов под килем, "Владимир Сунгоркин"!

Владимир Путин провел встречи с Денисом Пушилиным и Владимиром Сальдо

Екатерина Котова

В четверг вечером врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо доложили президенту о ситуации в своих регионах. В сентябре здесь пройдут выборы в местные парламенты.

"Сложно, тяжело, напряженно, но контролируемо", - оценил Пушилин обстановку в ДНР. Говоря об обстрелах, он отметил, что за три летних месяца ситуация ухудшилась, причем это касается именно гражданского населения. "Потому что противник начал применять кассетные боеприпасы", - объяснил врио главы ДНР. "В том числе по гражданским объектам", - прокомментировал Путин.

В сентябре в ДНР пройдут парламентские выборы. Республика к ним готова, заверил Пушилин. "Безусловно, вопросы безопасности волнуют. Но все это выстроено, система с силовым блоком отработана", - заявил он.

Врио главы ДНР также рассказал о социально-экономическом развитии региона. Так, диспансеризация детей помогла выявить многие болезни на ранней стадии. "Сейчас очень важно наметить план работы по тем детям, которым требуется помощь дополнительная", - указал президент. По словам Пушилина, такая работа уже идет. В республике набирает обороты и диспансеризация взрослого населения.

Путин обратил внимание - важно оснащать медучреждения современным оборудованием и заниматься подготовкой медиков. Региону нужно включаться в общероссийскую программу подготовки и переподготовки медперсонала, считает он. Пушилин отметил, что дефицит кадров в больницах республики составляет более 50%, но помогают бригады из других регионов. Идет поддержка и по линии обновления материально-технической базы. "У нас не было столько МРТ, не было столько рентген-аппаратов, и это же современное все", - сказал Пушилин.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо начал доклад с ликвидации аварии после прорыва Каховской плотины, который, отметил он, "подлым путем совершила киевская власть". По его словам, всего лишь за два месяца благодаря слаженной работе федеральных и местных ведомств последствия аварии практически ликвидированы. "Это все, что касается нижней части Днепра, там 17 населенных пунктов. Восстановлено электроснабжение, газоснабжение, дороги, которые размыло, связь - абсолютно все. И это привело к тому, что люди начали возвращаться", - отметил Сальдо. Путин в ответ поручил проследить, чтобы вся необходимая материальная помощь дошла до пострадавших и семей погибших из-за подрыва Каховской ГЭС. "Надо помогать восстанавливать жилье, потому что ну хорошо, деньги деньгами, но еще стройматериалы там, транспорт, по документам наверняка очень много вопросов", - сказал президент.

На фоне прекращения зерновой сделки Сальдо предложил возобновить паромную переправу между Херсонской областью и Турцией, которая действовала в 2007 году и перевозила грузы от Скадовского порта до Зонгулдака. Президент обещал рассмотреть этот вопрос. Еще одно предложение Владимира Сальдо - сделать дорогу через Арабатскую стрелку, чтобы соединить регион с Крымом. Затронули и выборы. "Подготовка к выборам идет полным ходом. Я сам зарегистрировался в "Мобильном избирателе", - рассказал Сальдо. Путин пожелал ему успеха в реализации пассивного и активного избирательных прав.

Порт Невельска избавляют от останков судов

В морском порту Невельск на Сахалине активно поднимают и утилизируют затонувшее имущество. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

Так, в морском терминале Северо-Курильск из девяти объектов в процессе утилизации уже находятся шесть, сообщили Fishnews в пресс-службе Администрации морских портов Сахалина, Курил и Камчатки.

По ее данным, в акватории морского терминала Невельск в процессе утилизации находятся еще два объекта. В ближайшее время компания-подрядчик приступит к подъему двух судов.

Все объекты включены в перечень затонувшего имущества, удаление которого предусмотрено дорожной картой правительства РФ «Генеральная уборка». Она призвана очистить побережье Дальнего Востока от ржавеющих останков судов.

Отмечено, что служба капитана морского порта Невельск контролирует исполнение всех работ, ведет фото- и видеофиксацию.

Fishnews

КНР построит новый терминал в пункте пропуска Хуньчуня

Как увеличить объем торговли и грузооборота через железнодорожный пункт пропуска Махалино — Хуньчунь и автомобильный пункт пропуска Краскино — Хуньчунь обсудили на международной выставке «Китай — Северо-Восточная Азия» зампред правительства Приморья Валерий Прокопчук и вице-губернатор провинции Цзилинь, сообщает портал правительства Приморского края.

«Китайская сторона заявила о намерении строить новый терминал в пункте пропуска для того, чтобы обрабатывать возрастающие объемы грузов из Приморья в провинцию Цзилинь и обратно», — говорится в сообщении правительства Приморья.

Железнодорожный пограничный переход Махалино (Приморский край) — Хуньчунь (Китай) — часть международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-2», связывает китайскую провинцию Цзилинь с приморским портом Зарубино (бухта Троица). Этот пункт пропуска из-за загруженности перешел на круглосуточный режим работы с 1 сентября 2022 года. Автомобильный пограничный переход Краскино (Приморский край) — Хуньчунь (Китай) — один из четырех автомобильных пунктов пропуска в Приморье на границе с КНР, через которые идет грузовой транзит.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, Йоханнесбург, 24 августа 2023 года

Уважаемые дамы и господа,

Завершился саммит БРИКС, в котором Президент Российской Федерации В.В.Путин принял участие по видеосвязи. Мне было поручено представлять нашу страну непосредственно здесь «на месте».

По итогам саммита БРИКС сегодня состоялась пресс-конференция наших руководителей. Все пять лидеров изложили свои оценки, начиная с Президента ЮАР С.Рамафозы как председателя Организации в 2023 г. Он анонсировал принятие итоговой политической декларации и особое внимание уделил решению о расширении полноправных членов БРИКС на шесть государств.

Сейчас уже начался «БРИКС плюс». Приглашено более шестидесяти стран, заинтересованных в развитии отношений с нашим объединением в форматах «БРИКС плюс/аутрич» и стран-партнёров. Это новый формат, одобренный на нынешнем саммите. Конкретное преломление этой договорённости в список претендентов на статус страны партнёра поручено подготовить к следующему саммиту, который состоится осенью 2024 г. в Казани. Министрам иностранных дел поручено продолжать эту работу.

Вопрос: Все чаще звучит термин «единая расчётная единица». В том числе, во время пленарной сессии его озвучил Президент Бразилии Л.Лула да Силва. Обсуждались в ходе саммита уже какие-то более детальные подробности ее внедрения (в частности сроки), функционирования и действительно ли она может стать быстрой альтернативой «единой валюте» БРИКС?

С.В.Лавров: Про единую валюту сейчас никто не говорит. Сейчас всё внимание сосредоточено на поиске путей обеспечения взаимной торговли, экономических проектов и инвестиций таким образом, чтобы не зависеть от системы, контролируемой США и их западными союзниками, быть независимыми от доллара, евро и той же иены.

Эти страны доказали свою способность и готовность активно злоупотреблять своим статусом эмитента резервных валют для того, чтобы достигать политических целей в нарушении всех правил свободного рынка, международной торговли и ВТО.

Достаточно давно после создания Нового банка развития БРИКС сформировался ещё один проект в рамках «пятёрки» под названием «пул резервных валют». Это предтеча шагов, которые мы сейчас планируем предпринимать по облегчению использования национальных валют и самое главное по формированию альтернативной платёжной системы. Её конкретизацией поручено заниматься министрам финансов и председателям центральных банков наших стран. Они должны сформировать соответствующую рабочую группу и подготовить рекомендации для глав государств к следующему саммиту в Казани.

Вопрос: Как тяжело проходили переговоры по расширению? Удалось ли согласовать критерии по приёму в Организацию новых членов? В связи с этим изменит ли БРИКС свое название? Чем Вы объясняете возросший интерес многих десятков стран к вступлению в это объединение?

С.В.Лавров: Обсуждение шло достаточно интенсивно. Не могу сказать, что без проблем, но с нацеленностью каждого государства на принятие решения о приёме новых членов.

Конечно, учитывались критерии и процедуры, одобренные для стран-партнёров. Прежде всего в расчёт принимался вес, авторитет, значение той или иной страны-претендента на членство и её позиция на международной арене. Все выступают за то, чтобы мы пополняли наши ряды единомышленниками, странами, которые верят в многополярность и необходимость в более демократичных и справедливых международных отношениях, настаивают на повышении роли Глобального Юга в механизмах глобального управления. Шесть стран, чьи названия были сегодня оглашены и в полной мере отвечающие этим критериям, с 1 января 2024 г. будут полноправно участвовать в работе БРИКС. Напомню, что это Саудовская Аравия, ОАЭ, Аргентина, Эфиопия, Иран и Египет. Все они высказывали настойчивое желание присоединиться к этой группе. Из двадцати трёх официально поступивших заявлений было рассмотрено шесть, о которых я упомянул.

В чём причина такого взрывного роста БРИКС? Мне кажется, что она заключается в понимании странами, которые хотят сблизиться с «пятёркой», глубинных причин процессов, происходящих на международной арене. Они обнажили абсолютную заряженность Запада на сохранение любой ценой своей гегемонии. Они прекрасно осознают причины, по которым Запад пытается добиваться своих целей, используя в данном случае Украину против Российской Федерации. Всё это отчётливо проявилось в ходе дискуссий и наших бесед со странами, представленными сегодня на заседаниях в Йоханнесбурге. Понятно, что этот гегемонизм глобален. Все осознают, что цель США не в том, чтобы «наказать» Россию, используя нацистский украинский режим, а в устранении несогласных и инакомыслящих на международной арене. Это ярко проявляется в последнее время.

Мы сейчас находимся в Африке. Посмотрите, как американцы «обхаживают» африканские страны, буквально диктуя им свою волю. В прошлом году в Соединенных Штатах был принят закон, который называется «О противодействии злонамеренной деятельности России в Африке». Когда его приняли в Палате представителей США (ещё до Сената), африканцы возмутились, возвысили свой голос против такого хамского к ним отношения. Сейчас в этой Палате думают, как изменить название. Но суть этого закона останется прежней. Американцы приняли свою Стратегию в отношении стран Африки южнее Сахары. Этот документ содержит всего семнадцать страниц, но там семь раз упоминается Россия и Китай как главное препятствие для процветания Африки. Может быть это рассчитано на неискушённых людей, кто ничего не понимает или ничего не читали об истории. Но для африканских стран это очередное оскорбление. Это означает, что игнорируется их суверенное право выбирать себе партнёров. Осенью 2022 г. прошли заседания МВФ и Всемирного банка, в ходе которых министр финансов США Д.Йеллен «учила жизни» африканские страны и сказала, не краснея и не стесняясь, что они должны помнить, кто им даёт деньги. Вот так просто и без всяких дипломатических «замысловатостей». На недавнем межафриканском мероприятии Президент Кении У.Руто публично в микрофон рассказывал, как американцы и их ближайшие союзники требуют от африканских стран принимать приглашения на мероприятия, в которых заинтересован Запад, и не участвовать в проводящихся с участием Российской Федерации. Это всё видно.

Нормальная страна не может потерпеть такого отношения к себе. Многим кажется, что в одиночку не очень сподручно противостоять такому нажиму. В Организации они видят союзников, оплот того самого многополярного мира, который мы все должны формировать, следуя объективным тенденциям мирового развития.

БРИКС, безусловно, особенно окрепший и расширившийся – это одна из ведущих и несущих опор того, что будет справедливым миропорядком с опорой на принципы Устава ООН. Причём не в их извращённом толковании, как это делает Запад (в том числе в отношении происходящего на Украине), а исключительно во всей полноте и взаимосвязи этих принципов Организации Объединённых Наций.

Что касается названия. Все за то, чтобы оно осталось. Это уже стало брендом. Никто из вновь вступивших в ряды БРИКС не предлагал иного. Мне кажется, что все понимают, что лучше оставить «всё как есть». Это будет подчёркивать преемственность нашей работы.

Вопрос: Сегодня в Йоханнесбурге собрались представители Мирового большинства. Мы видим, насколько интересы этого, мягко говоря, «большинства» не стыкуются с повесткой стран «коллективного Запада». Что должно произойти, чтобы эти страны начали менять свою внешнюю политику, разворачивая её в сторону здравого смысла?

Затрагивались ли в ходе Ваших встреч «на полях» саммита вопросы демократизации деятельности ООН, в частности, возрождения ее центральной роли в согласовании интересов государств-членов?

С.В.Лавров: Солидный вопрос. Замах на лекцию. Постараюсь ответить ёмко.

Что касается перспектив того, когда Запад развернётся в сторону здравого смысла. Не могу судить. «Деятели», возглавляющие сейчас западные правительства в подавляющем большинстве стран, проявляют сплочённость под руководством Вашингтона в продвижении американской повестки дня. В том числе (как мы это видим в Европе) в ущерб себе, своей экономике и гражданам. Это абсолютно идеологизированная группа стран, которая, как однажды выразился Президент В.В.Путин, «возомнила себя небожителями и пытается подменить господа Бога».

С такими людьми иногда сталкиваемся, проходят разговоры с ними «в кулуарах», но никакого проблеска здравого смысла там не видно. «Вы должны», «вы обязаны». Кому мы должны и обязаны? Это не тот случай, когда можно рассчитывать через диалог донести до собеседника свою точку зрения и ожидать, что он, как минимум, её услышит.

Мы всегда открыты к дискуссиям, но не собираемся отвечать призывами к дискуссии на хамские ультиматумы, на шантаж и угрозы в наш адрес. Если здравый смысл не возобладает…Западники сами говорят, что они должны «победить» Россию на поле боя и «нанести ей стратегическое поражение». Вот что у них сейчас пока вместо здравого смысла. Значит будем работать на этом «поле», не на дипломатическом или международно-правовом, а на поле боя.

Они прекрасно понимают, но не могут этого произнести. Им запрещено. Они знают, за что мы там воюем. Об этом четко сказал Президент России В.В. Путин, выступая на саммите БРИКС: за свою безопасность, за интересы людей, которые хотят говорить по-русски, обучать своих детей на русском языке, пользоваться плодами русской культуры на землях, которые столетиями обустраивали их предки. Это вещь, которая должна быть понятна всем.

Что касается демократизации ООН. Мы давно разговариваем о необходимости реформы Организации Объединенных Наций. За последние 15 лет многие нововведения были сделаны, созданы различные комиссии по миростроительству (такая тема появилась на повестке дня), по вопросам климата, по вопросам искусственного интеллекта и информационных технологий. Многое сделано. Это способствует тому, что Организация адаптируется к развитию мира, науки и технологий.

Главный вопрос - это реформа Совета Безопасности. Именно этот орган символизирует ООН в глазах подавляющего большинства людей. Он обладает полномочиями, которыми не обладает никто другой, включая решения вопросов войны и мира, а также вопросы принудительных мер наподобие санкций. Когда мы говорим о справедливости и демократизации, нельзя мириться с тем, что из 15 членов Совета Безопасности 6 представляют «лагерь» Соединенных Штатов, полностью подчиненный их воле.

Мы обсуждали это вчера и сегодня. В документах, которые мы приняли, есть параграф, который подтверждает приверженность стран БРИКС реформе Совета Безопасности в интересах повышения представленности развивающихся стран. Там упомянуты Индия, Бразилия и ЮАР, как государства, чью активную роль во всемирной Организации мы ценим и хотим, чтобы она укреплялась в рамках Совета Безопасности.

Впервые в документах БРИКС записано, что мы поддерживаем реформу СБ ООН через расширение представленности развивающихся стран во всех категориях членства, что включает и постоянное.

Мы вновь разъяснили нашу позицию относительно двух других претендентов на постоянные места. Индия и Бразилия давно и официально внесли свои заявки. Вместе с ними то же самое сделали Германия и Япония, так называемая «группа четырех». У них в ситуативном смысле интересы совпадают, но в смысловом плане не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности на постоянной основе, тем самым усугубив несправедливость. Более трети нынешнего состава Совбеза представляют страны так называемого «золотого миллиарда», а остальные 7 миллиардов недопредставлены. Ни Германия, ни Япония не привнесут ничего нового в дискуссии Совета Безопасности. Они послушные исполнители воли Вашингтона, как и практически все остальные западные страны. Редкие голоса о «стратегической автономии» Евросоюза просто тонут в окрике «держать дисциплину» и «не выбиваться из рядов».

Сегодняшнее решение, которое огласили утром на пресс-конференции, будет способствовать дальнейшему усилению нашей координации. БРИКС и так регулярно проводит в рамках ООН мероприятия. Например, в сентябре будет Генеральная Ассамблея ООН. Каждый год мы там собираемся на уровне министров нашего объединения.

Мы не будем дожидаться 1 января 2024 года, а заранее начнем налаживать контакты (как будущий председатель БРИКС) с новыми членами, поможем им «войти в дело», чтобы к саммиту в Казани все 11 (такая футбольная команда у нас получилась) были в полной мере погружены в субстанцию вопросов, которые наше председательство уже анонсировало.

Сегодня Президент России В.В.Путин рассказал о том, чем мы планируем заниматься в 2024 в развитии решений и результатов, достигнутых под председательством Южной Африки.

Вопрос: Председательство в БРИКС в следующем году переходит к России. Вы уже упомянули, что саммит Организации пройдет в Казани. Нам пожелали удачи в итоговой декларации. Мы готовы к саммиту? Каким будет наше председательство? Что мы хотим сделать?

С.В.Лавров: Если вы следите за нашей жизнью последние двадцать лет, то мы ко всему готовы.

Президент России В.В.Путин анонсировал все приоритеты, которые мы будем продвигать. Во-первых, есть переходящие обязанности. В частности выполнение Стратегии экономического партнёрства нашего объединения. Есть и План действий стран БРИКС в области инновационного сотрудничества на 2021-2024 гг. На председательстве лежит обязанность обеспечить выполнение всех проектов, которые в нем заложены. Если говорить о Плане действий в области инновационного сотрудничества, то во время пандемии COVID-19 в БРИКС были созданы структуры по борьбе с инфекционными заболеваниями, создан Совместный центр по исследованию вирусов и многое другое. Учитывая нашу ведущую роль в этой сфере, мы будем делать здравоохранение одним из наших приоритетов.

Во-вторых, продолжит работу Деловой совет, Женский деловой альянс, созданный по инициативе России, Молодежный форум, интенсифицируются контакты между учеными, деятелями культуры, в сфере образования (сетевой университет БРИКС). При нашем председательстве запланирован ряд мероприятий на уровне высших учебных заведений всех 5 стран (в будущем году их будет уже 11).

Если говорить об энергетике. У нас давно существует созданная по нашей инициативе платформа энергетических исследований. Она функционирует, содержит полезную информацию. Теперь, когда к нам присоединятся такие крупные игроки на рынке энергоносителей как Саудовская Аравия и ОАЭ, тема энергетики засверкает новыми гранями и будет весьма востребована. Удача всегда нужна. Гарантирую вам, что она обеспечена.

Вопрос: Накануне саммита ряд аналитиков и СМИ заявили, что расширение БРИКС станет моральной победой Москвы и Пекина. Общий вес Организации в глобальной экономике и геополитике действительно увеличится. Что можно сказать об удельном весе России в объединении, учитывая, что этим летом Новый банк развития БРИКС из-за санкций отказался от новых инвестиционных проектов в России?

С.В.Лавров: Вес России не связан с тем, что решает Новый банк развития. Но принятые решения о «заморозке» уже одобренных проектов на территории Российской Федерации были неправомерны. Прежние руководители этого банка превышали свои полномочия и искажали уставные цели, которые стояли при создании Нового банка развития.

Новый президент Д.Руссефф полностью понимает задачи, которые стоят перед ней в соответствии с упомянутыми уставными документами: развивать банковские отношения и финансирование промышленных и прочих проектов в интересах стран-членов Нового банка развития, не завися от тех искусственных препон, которые строят международные валютно-финансовые структуры под руководством Соединенных Штатов.

Есть договоренность начать предметную работу над созданием альтернативных платёжных систем. Это будет еще один вклад в обеспечение эффективной работы Нового банка развития.

Я бы не стал говорить о чьём-то удельном весе, хотя, в конце концов, удельный вес каждой страны можно измерять по членству в ООН: сколько там у каждой страны «веса», сколько сотрудников по ее квоте работают в Секретариате.

Отличие БРИКС от той же «семерки» и других западноцентричных структур состоит в том, что там все слушают Соединенные Штаты. Есть какие-то нюансы, кто-то где-то что-то «пробивает» в дополнение к той стратегической линии, которую определяет Вашингтон, но генеральный курс определяет именно он.

В нашем объединении совершенно другой подход к работе. Сегодня и вчера на закрытой встрече много об этом говорили. Не случайно, отвечая на предыдущий вопрос, я сказал о взрывном интересе к взаимодействию с БРИКС, к вхождению в Организацию. Всё это отражает подобные тенденции. У нас по-другому, по-честному: равноправие обеспечено для каждого участника. Если кого-то не устраивает то или иное решение, значит, консенсуса не будет. Если у кого-то есть дискомфорт, все остальные всячески стараются найти формулировки и решения, которые будут помогать обеспечивать единство. Это значит достигать консенсуса, а не выполнять команды «главного начальника». Консенсус занимает больше времени, но зато подобным образом достигнутые договоренности гораздо более устойчивы, долговременны и результативны.

Читал и видел по телевидению перед началом этого саммита, что западные каналы, анонсируя открытие саммита Организации, поясняли, что БРИКС – это «экономический клуб». В известной степени, экономика играет важную роль, учитывая, что по паритету покупательной способности нынешняя «пятерка» опередила членов «Группы семи», а с добавлением шести новых членов этот разрыв еще больше увеличится. Мы многое делаем в экономике. Уже перечислял, какие работы предстоят для наших центральных банков, министерств финансов, энергетики и транспорта.

Одна из важных инициатив, которые выдвинул Президент России В.В.Путин, анализируя ситуацию с цепочками поставок и вообще логистической инфраструктурой, – о перспективном проекте, который сейчас обретает приоритетное значение, – Международный транспортный коридор «Север-Юг». В связке с Северным морским путем эти маршруты создают принципиально иные возможности для повышения темпов роста мировой экономики и государств, расположенных в Евразии. С подключением стран Ближнего Востока, стран Персидского залива возможности для эффективной реализации этих логистических проектов только возрастают.

Президент России В.В.Путин предложил создать комиссию по вопросам транспорта в БРИКС. Думаю, сделаем это при нашем председательстве. Точно также все поддержали предложение Премьер-министра Индии Н.Моди создать комиссию по исследованию космоса. Очень хорошее предложение. Мы все поздравили индийских друзей с результативной посадкой спускаемого аппарата на ту сторону Луны, где ее поверхности не касалось ничто, сделанное человеком. Космос – перспективная тема. Так же как и энергетика.

Есть огромный экономический потенциал. Но называть БРИКС «экономическим клубом» – это пытаться принизить его реальное значение. В политической декларации четко зафиксировано наше требование демократизации международных отношений, повышение роли Глобального Юга в механизмах глобального управления, записано, что мы будем соблюдать международное право и Устав ООН во всей полноте и взаимосвязи содержащихся в нем норм и принципов.

Мы высказались за реформу Совета Безопасности ООН исключительно в пользу развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Помимо того, что мы должны активизировать реформу СБ ООН, страны БРИКС также будут продолжать свою скоординированную деятельность по обеспечению более справедливых порядков в Бреттон-Вудских институтах –Международном валютном фонде, Всемирном банке и Всемирной торговой организации.

Расширение БРИКС достаточно быстрое и крупное. Решение о том, что на следующем этапе мы также определим дополнительную категорию партнёров, – это результат подходов Организации к международным политическим проблемам и видению будущего международных отношений на основе содействия объективным тенденциям многополярности, когда формируются центры роста, финансовой мощи, политического влияния, которые не готовы просто слепо выполнять «поручения» Запада, не способного отделаться от своих колониальных привычек и пытается жить за счёт других.

Нам африканцы и на этой встрече, и на саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге говорили, что, не надо им поставлять продовольствие, просили дать технологии, как эффективно выращивать зерно, как его обрабатывать, перерабатывать. Тоже самое относится и ко многим другим вещам.

Президент Уганды Й.К.Мусевени приводил такой пример. Мировой рынок кофе исчисляется чуть больше 450 млрд долл., из которых страны-производители кофейных бобов, сырья получают только 25 млрд долл. Если взять Африку, то все африканские страны получают меньше 3 млрд долл. за продаваемые на Запад кофейные бобы. В то время как одна Германия, продавая переработанное сырье как готовую продукцию, получает 7,5 млрд долл. В 2,5 раза больше, чем вся Африка. Вот об этом мы говорили.

Этот саммит поднял на качественно новый уровень дискуссии о справедливости, о том, что нельзя вечно жить за счёт ресурсов развивающихся стран. Африканцы хорошо помнят колониальные времена и за что они боролись. Получив независимость, они увидели, что их опять пытаются содержать только за поставщиков ресурсов по низким ценам, а всю добавленную стоимость и её преимущество будет иметь Запад. Их это не устраивает.

Сейчас наступает достаточно серьёзный переломный момент. Мы не зря говорим о том, что началась эпоха перехода к многополярности. Её невозможно остановить. Этот процесс исторически предопределен.

Вопрос: Учитывая, что в число членов БРИКС вошли нефтедобывающие государства, предлагала ли Россия учредить Энергетический союз БРИКС или, может быть, в его рамках Энергетический банк БРИКС? Если предлагала, то даны ли соответствующие поручения рабочим группам?

С.В.Лавров: У нас есть структуры в рамках БРИКС, занимающиеся энергетикой. Когда у нас будут новые члены, посмотрим, какие у них есть инициативы. Если они будут пользоваться поддержкой, то мы их будем реализовывать.

Вопрос: Выступая на саммите БРИКС, Президент В.В.Путин заявил о готовности России вернуться к «зерновой сделке» в случае, если будут выполнены все условия, которые были согласованы в Турции в прошлом году. Есть ли признаки того, что Запад готов выполнить свои обязательства ради возвращения к «зерновой сделке»?

С.В.Лавров: Мы пока таких признаков не видим. Запад лишь призывает нас поддержать предложения ООН.

Сегодня буду встречаться с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем. Конечно, поговорю с ним об этом.

Предложения ООН, неоднократно вносимые, в том числе в мае с.г. и начале июля с.г., заключались в следующем: не нужно отзывать согласие России на украинскую часть «пакета», пусть всё идёт, как шло, мол, добавят ещё пару портов, количество инспекций, чтобы этот объём постоянно увеличивался. Если мы так сделаем, то тогда они начнут разговор о том, чтобы якобы месяца через три вернуть АО «Россельхозбанк» в систему SWIFT, и также будут убеждать страховые компании, чтобы они не очень «задирали» ставки, и будут договариваться о том, чтобы российские корабли могли заходить в какие-то порты.

Ничего из этого мы принять не можем. Обещаниями по этой конкретной теме нас «кормили» уже целый год. По другим вопросам, не относящимся к «зерновой сделке», а к нашим связям с Западом – нас многократно «кормили» теми же обещаниями, которые никогда не выполнялись.

Один пример. Казалось бы, вообще ничего не стоит урегулировать ситуацию с российскими удобрениями (260 тыс. тонн), арестованными в портах Евросоюза ещё более года назад. Компания, владеющая этими удобрениями, уже заявила, что мы бесплатно отдаём их развивающимся странам. Президент России В.В.Путин публично призвал Европейский союз разблокировать эти нужные для тех же африканцев удобрения, которые мы готовы бесплатно, за свой счёт, доставить в места назначения. За более чем год с того времени, как мы объявили об этом, из 260 тыс. тонн первая партия в 20 тыс. тонн с огромным трудом (пять месяцев ушло на согласование) направлена в Малави. Ещё через три месяца 34 тыс. тонн направили в Кению. Остальные более 200 тыс. тонн так и лежат. Не очень хорошо для качества удобрений, когда они «мёртвым грузом» находятся в портах. Аналогичная сделка для Нигерии по непонятным для нас причинам тормозится. Вот чего стоят «обещания» Запада, даже когда ты им даешь что-то бесплатно только чтобы передать нуждающимся странам.

Как недавно еще раз подтвердил Президент России В.В.Путин, как только все, что нам обещано, будет выполнено, то одновременно в тот же день и час мы готовы возобновлять украинскую часть «пакета». Это был, действительно, «пакет». Мы под ним подписывались, как под решением, обе части которого взаимосвязаны.

Вопрос: Мы с Вами уже три дня в Африке. Вопрос по региональной тематике. Обсуждаете с кем-то из коллег по африканскому континенту и по БРИКС ситуацию в Нигере? Какой будет реакция России и стран БРИКС в случае возможного вторжения ЭКОВАС в эту страну?

С.В.Лавров: Мы не обсуждали специально ситуацию в Нигере. Она не фигурировала. Здесь этим занимается ЭКОВАС, но не в полном составе. Не все члены сообщества поддерживают интервенцию.

Запад любит вырывать из контекста и в русле «культуры отмены» любое событие, которое он хочет объяснить так, как ему надо, рассматривает изолированно, отменяя все другие факторы, всю предысторию вопроса.

Сахаро-сахельская зона в Африке страдает от терроризма, начиная с 2011 г., когда НАТО развалила Ливию, разрушила Ливийское государство, поддерживая террористов, которых они «науськивали» против М.Каддафи. Когда Ливия перестала существовать, то стала «черной дырой», «проходным двором», через который на север ринулись миллионы нелегальных мигрантов, а на юг – те самые бандиты, которых Запад использовал для свержения режима М.Каддафи. Сейчас эти «ребята» уже создали здесь и укрепляют аффилированные с ИГИЛ и «Аль-Каидой» группировки. Французы, долгое время активнейшим образом поддерживавшие оппозицию М.Каддафи и помогавшие им оружием, сейчас уходят из Мали. И миссия Евросоюза тоже.

Надо видеть истинные причины этих переворотов. Если посмотрим на то, что Африка имеет от сотрудничества с Западом (только что об этом говорил подробно), то добавленная стоимость «уносится» с африканского континента. Отсюда забираются только ресурсы.

Мы всегда, еще с советских времен, старались вести себя по-другому, создавали основы промышленности, системы образования, медицины.

То, что называют переворотами, уже произошло в Мали, Гвинее и Буркина-Фасо. Глубоко этим не занимался. Когда определенная часть общества, в данном случае – военные – видят, что система отношений с Западом, которую правители этой соответствующей страны выстроили и которой они лично довольны, не помогает решать проблемы всего населения, то нельзя эти факторы «скидывать со счетов».

Не думаю, что вторжение будет кому-то на пользу. Из другой части ЭКОВАС уже создается сила для противодействия вторжению. Не желаю африканцам такого рода сценария. Это будет разрушительно и губительно для большого количества стран и тысяч людей.

Вопрос: Накануне Президент Франции Э.Макрон заявил, что готов поговорить с Президентом России В.В.Путиным, когда «это будет полезно». У него не получилось приехать на саммит БРИКС, теперь он хочет в Москву? Когда подобный диалог может стать полезным для России?

С.В.Лавров: Не слежу за высказываниями о том, кто что собирается делать в отношении России и говорит об этом публично. Если ты в чем-то заинтересован, то элементарные приличия и правила дипломатии требуют, чтобы ты свою заинтересованность (идет ли речь о встрече, телефонном разговоре) донёс по дипломатическим каналам. Год назад Президент Франции Э.Макрон и Канцлер ФРГ О.Шольц говорили, что они продолжают диалог, что они, мол, ещё своё слово скажут. При этом заявляют публично о том, как и когда будут возвращать Россию в «цивилизованное сообщество». Я перестал читать и обращать на это внимание. Если ты говоришь об этом публично, значит, тебе интересна аудитория, которая тебя слушает (твои избиратели, партнёры по Евросоюзу). Непонятно какие сигналы посылаются такого рода заявлениями.

Вопрос: На днях французский президент в очередной раз сказал, что Франция не может допустить поражения Украины и что Киев должен готовиться к долгосрочному противостоянию. Французская Республика в свою очередь обеспечит поставки ракет дальнего радиуса действия. При этом Президент Э.Макрон позиционирует себя как потенциальный медиатор украинского конфликта, готовый к разговору с Президентом России В.В.Путиным. Он выражал желание принять участие в саммите БРИКС. На Ваш взгляд, может ли Франция стать посредником в урегулировании конфликта? Как Вы оцениваете подобные противоречащие друг другу высказывания французского президента?

С.В.Лавров: Уже коснулся этой темы. Исхожу из того, что, если кто-то хочет внести лепту в поиск путей к урегулированию, то это делают не через микрофон, а по соответствующим каналам. Всем это известно. С какой целью делаются публичные, громогласные заявления то на одну, то на другую тему, неизвестно. То они будут посредниками, то дадут ракеты дальнего радиуса действия, чтобы они стреляли по российской территории. Мне трудно выводить какие-то соображения из этих высказываний. Зная, что сейчас происходит в Европе, наверное, это желание напоминать о себе, показать, какой ты активный и как тебя нужно поддерживать. Могу только гадать.

Франция уже была в посредниках. Г-н Ф.Олланд был «гарантом» Минских договоренностей. Потом с гордостью в 2022 г. сказал, что ничего они не собирались выполнять, несмотря на то, что эти договоренности утвердил Совет безопасности ООН. Им нужно было выиграть время, чтобы накачать Украину оружием против России. Поэтому когда Э.Макрон говорит, что дадут ракеты дальнего радиуса действия – это то же самое, что говорил Ф.Олланд, будучи посредником. Судите сами.

Вопрос: В преддверии саммита в Йоханнесбурге некоторые западные СМИ отмечали, что этот саммит БРИКС заострил внимание на отношениях ЮАР с Москвой. Как бы Вы охарактеризовали нынешний уровень взаимодействия между Москвой и Преторией?

С.В.Лавров: Отношения великолепные. В этом году Президент С.Рамафоза дважды посетил Российскую Федерацию. Первый раз в июне, когда он без всякой рекламы по-деловому, как это положено, попросил Президента В.В.Путина принять делегацию семи африканских лидеров для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Второй раз, когда приезжал для участия в саммите Россия–Африка в Санкт-Петербург в конце июля с.г. В обоих случаях состоялись двусторонние, доверительные, откровенные, полезные переговоры. Президенты определяли (и еще будут этим заниматься) пути дальнейшего развития наших отношений во всех областях: в экономике, сфере инвестиций, высоких технологий, науки, образования, спорта, военного и военно-технического сотрудничества.

Считаю, что эти отношения на подъеме. Ценим, как помнят все ведущие политики Южно-Африканской Республики роль Советского Союза в борьбе с апартеидом, но и в деле деколонизации всей Африки. У нас солидный исторический политический фундамент. Мы сейчас все больше внимания уделяем сферам материального сотрудничества, о которых я упомянул. Нет сомнений, у нас хорошие перспективы.

Вопрос: В Нигере и других африканских странах, в частности Мали и Буркина-Фасо, наблюдаются народные акции. Люди выходят на улицы с призывами к России и её партнерам сыграть активную роль в защите стран региона от иностранного вмешательства, и от неоколониализма в целом. Какова позиция России по отношению к угрозам внешнего вмешательства в Нигере? Какую роль могут сыграть Россия и её союзники в этом кризисе?

С.В.Лавров: Сразу вскоре после того, что произошло в Нигере, были робкие, но достаточно громкие попытки обвинить Россию в том, что это мы организовали смену власти путем государственного переворота. Но очень быстро даже в ведущих западных странах официальные лица поспешили заявить, что у них нет данных, подтверждающих подобные утверждения.

Эти демонстрации, российские флаги – это, прежде всего, по моему убеждению, отражение чувств, которые испытывают жители (в данном случае Нигера) в том, что касается их повседневной жизни. Нигер был одним из надежнейших союзников Запада, Франции. Там находится американская военная база. Наверное, люди анализируют это многолетнее, продолжавшееся несколько десятилетий приоритетное партнерство с Западом и понимают, что оно не очень много им дает, что они остаются в подчиненном положении, их собственное развитие не сильно двигается. Это неудовлетворенность западными практиками, которые базируются на колониальных методах, а с другой стороны, есть память о том, как мы вместе боролись с колониализмом. Думаю, это нельзя списывать со счетов. Это не просто высокие слова. У африканских лидеров и у народов – это на самом деле глубоко укорененное убеждение.

Надо всем переходить на равноправные отношения, уважать друг друга, искать баланс интересов, никому ничего не диктовать и чтобы все правительства следовали требованиям, которые в полной мере соответствуют Уставу ООН, где записано, что Организация основана на суверенном равенстве всех государств – больших и малых. Если хоть раз Запад попробует вести свою политику в соответствии с этим требованием, под которым он подписался и которое он ратифицировал при создании ООН, то тогда, может быть, здравый смысл получит какой-то шанс.

Встреча с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо

В Кремле состоялась рабочая встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо.

В.Путин: С чего начнём, Владимир Васильевич?

В.Сальдо: Сначала доложу результаты работы.

Вчера состоялось заседание рабочей группы под председательством Хуснуллина Марата Шакирзяновича по вопросам завершения ликвидации аварийной ситуации после прорыва Каховской плотины, который подлым путём совершила киевская власть – подорвала, знала, что это им ничего не даст в военном положении, но тем не менее это было совершено.

И всего лишь за два месяца, Владимир Владимирович, благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений, ведомств – федеральных, наших, – последствия этой большущей аварии практически ликвидированы. Это всё, что касается нижней части Днепра, там 17 населённых пунктов, вся 15-километровая зона, которая находится от линии Днепра, там Днепр идёт в своём природном русле. Восстановлено электроснабжение, восстановлено газоснабжение, дороги, которые размыло, связь – абсолютно всё. И это привело к тому, что люди начали возвращаться.

В.Путин: Дай бог.

Надо знаете что, Владимир Васильевич, надо, конечно, смотреть по каждой семье. Обязательно, я Вас очень прошу, индивидуально подходить, потому что в каждом конкретном случае – я уже с этим много раз сталкивался при чрезвычайных ситуациях, – в каждом конкретном случае есть свои нюансы.

В.Сальдо: Да. Как раз выплачено уже более 300 миллионов денег разной помощи: есть 10 тысяч, есть 50 тысяч, есть 100 тысяч – в зависимости от материального ущерба.

Владимир Владимирович, сначала, после всего того, что произошло, было у людей какое-то состояние оцепенения, но потом благодаря такой работе, помощи мы почувствовали просто сильное плечо сильной семьи, и люди просто-напросто уже ждали, пока вода сойдёт, и начали туда возвращаться и восстанавливать своё жильё сами. И эта беда ещё больше объединила, ещё больше убедились в том, что Россия – великая страна и в ней никто никого не бросает.

Поэтому благодаря Вашему контролю – Вы постоянно звонили, спрашивали, интересовались, – благодаря слаженной работе всех, абсолютно всех, Администрации Президента… Все уделяли огромнейшее внимание.

Всё-таки вчера уже было принято решение: чрезвычайная ситуация заканчивается, она остаётся локальной – была федерального уровня, [теперь] локальная, мы оставим её в 15-километровой зоне. В общем-то, задача выполнена. Огромнейшее спасибо.

В.Путин: Надо помогать восстанавливать жильё, потому что – хорошо, деньги деньгами, но ещё стройматериалы, транспорт, очень много вопросов. По документам наверняка много вопросов.

В.Сальдо: Утонули у многих же.

В.Путин: Я же про это и говорю. Поэтому нужно просто внимательно подойти к каждому, к каждой семье.

В.Сальдо: Спасибо.

Люди Вам передают самый большой привет. Когда я приезжаю, выхожу на улицу, первое – это слова поддержки. Никто ничего не просит: мы тут сами, нам только дайте материалы.

В.Путин: Да, я знаю.

В.Сальдо: 57 человек мы потеряли там всё-таки, утонули. 57 смертей. Потом всех нашли, но 57 человек эта беда всё-таки унесла.

В.Путин: Надо помочь семьям погибших обязательно.

В.Сальдо: Да. По Вашему Указу там у нас есть право семьям погибших, умерших оказывать помощь.

В.Путин: Вы просто проконтролируйте, чтобы всё дошло, потому что указов много, а не всегда всё доходит.

Что с самой станцией-то?

В.Сальдо: Сейчас больно на всё это смотреть, признаюсь, да и Вам больно – тогда же звонили сразу же, в первые дни, 6 июня всё произошло.

Станции практически нет, плотина размыта. Но если смотреть с точки зрения инженерии, она, как и всё другое, подлежит восстановлению, и это восстановление, очевидно, возможно после прекращения активных действий, потому что всё-таки обстрелы продолжаются, и та сторона ведёт себя просто самым наглым образом: уже маленькими FPV-дронами бросают даже на легковые автомобили небольшие такие гранатки.

Но с ними уже тоже научились бороться – и наши военные, и те, кому положено с этим бороться, уже придумали «противоядие» против всего этого. «Противоядие» бывает очень даже простое, народ смекалистый – и военные, и подразделения. У нас там есть добровольческий батальон имени Маргелова, командование хвалит его работу, они научились сбивать эти дроны: когда они ниже летят, просто-напросто обычное стрелковое оружие – охотничье ружьё, дробью сбивают.

Возникла задача, вызывающая сложность через восемь-девять месяцев: всё-таки в связи с понижением уровня воды Днепр ушёл в свои берега, а за все эти годы работы Каховской плотины, Каховского водохранилища бо́льшая часть населённых пунктов, которые находились выше плотины, брали воду за счёт повышения внутренних горизонтов, и система мелиорации, которая была построена, она осталась цела.

Сейчас в Каховском и Северо-Крымском магистральном каналах вода ещё остаётся, и за счёт этой воды снабжаются населённые пункты. Но, по расчётам, этой воды хватит месяцев на восемь.

Сейчас проводятся изыскательные работы, изучаются варианты на время – всё равно когда-то настанет время, всё будет восстановлено, но пока так: изучается возможность добычи воды из других горизонтов. Работают геологи, смотрят, как скважины бурить, как воду передавать и каким образом снабжать населённые пункты.

Поэтому у меня есть одна просьба. Можно я с ней обращусь?

В.Путин: Да, конечно.

В.Сальдо: Есть план социально-экономического развития [Херсонской области], утверждённый весной, [федеральный проект] «Чистая вода» – там предусмотрены эти работы. В связи с тем, что… Вы знаете об этом, есть всемирно известный заповедник «Аскания-Нова», там есть Институт животноводства, там есть посёлок Аскания-Нова, где-то около шести тысяч человек там живёт, – водопровод сделан ещё давным-давно из асбестоцементных труб и на муфтах, которые сейчас вообще СНиПом запрещены. Всё заросло, мы пытаемся его ремонтировать, но не получается.

Есть просьба ускорить этот процесс, там деньги подъёмные, я разговаривал с Маратом Шакирзяновичем [Хуснуллиным], просьба ускорить процесс, чтобы это было сделано именно уже в этом году.

В.Путин: Ладно, рассмотрим.

Извините, а здесь у Вас это что за карта?

В.Сальдо: Перехожу к перспективному планированию.

В связи с тем что на сегодняшний день зерновая сделка уже отсутствует, есть предложение возобновить торговый путь, который, когда я ещё работал мэром, в 2007 году мы запустили из Скадовского порта на Чёрном море до Зонгулдака, там есть город Зонгулдак, и до Стамбула ходил паром, паромная переправа работала, и было более 1200 иностранных судозаходов.

Паромы брали на борт «тиры» [TIR], большегрузные автомобили. В общем-то, им или вокруг всего Чёрного моря надо было ехать – или с той стороны, или с той стороны, – а тут напрямую всего 295 миль до Зонгулдака.

Зонгулдак является городом-побратимом Херсона, это единственный город в Турции, который добывает каменный уголь. Там есть шахты, и там есть порт.

Если эту паромную переправу восстановить сейчас, её действие, тогда получается, что у нас появляются новые торговые пути, абсолютно новые – по прямой там быстро, 20 часов всего. Я сам на том пароме пересекал Чёрное море напрямую и бывал в Зонгулдаке. Мы можем тогда эти дороги, которые здесь показаны, они могут перехватить ту часть…

Кстати говоря, могу похвастаться: уже 1,5 миллиона тонн собрали зерновых.

В.Путин: Много.

В.Сальдо: Всё равно земля даёт свои плоды, их же надо транспортировать куда-то. Вот прямой путь, возобновление – перед встречей с Президентом Турции. Может быть, обсудить этот вопрос.

В.Путин: Хорошо.

В.Сальдо: Даже больше не наше [предложение].

В.Путин: Понимаю, региональное. А это что [на карте]?

В.Сальдо: Это вторая часть предложения по развитию. Это Арабатская стрелка, на которой сейчас мы начали строительство тех административных зданий и сооружений по Вашему поручению.

Практически все здания уже близки к завершению. Единственная проблема в том, что, когда мы начинали всё это делать, территория не была опасна для подлёта ракет. Сейчас «Стормшэдоу» достаёт, уже были поражения.

Предложение какое? По Арабатской стрелке сделать дорогу. Арабатская стрелка всё равно соединена с Крымом, по ней там 130 километров.

Дорогу берётся делать компания, которая не требует бюджетных средств, за счёт 105-го закона ФКЗ, где можно сделать это на концессионных условиях. Предложение поддержать их – бюджет не просят.

В.Путин: Нужно посмотреть экологическую составляющую, конечно.

В.Сальдо: Уже всё отработали. Там же есть дорога. До населённого пункта Стрелковое она есть, а дальше стрелка, коса, сужается, и там материковая дорога, песок, мы по ней ездим.

В.Путин: То есть она существует, вопрос только в том, чтобы привести её в нормативное состояние.

В.Сальдо: Да.

Сейчас её используют военные. О работе с военными я расскажу потом.

В.Путин: Хорошо, ладно.

В.Сальдо: Такое письмо тоже – просьба поддержать.

В.Путин: Хорошо.

В.Сальдо: Потом рекреационная зона, та, что в кластере у нас есть, она будет иметь развитие.

И немножко о выборах.

В.Путин: Да, конечно.

В.Сальдо: Да, немножко о выборах. Идёт подготовка к самому избирательному процессу. Ещё раз, Владимир Владимирович, действительно, уровень поддержки Ваш растёт. Да, чуть-чуть было после всех этих событий, но сейчас люди убедились, и у нас народ, в общем-то, верит в руководство и считает, что сила и крепость – это залог успеха будущего. Мужество, с которым они всё это воспринимают, тоже не может не радовать.

В.Путин: Это точно.

В.Сальдо: И поэтому подготовка к выборам идёт полным ходом. Уровень доверия высок, очень высок – и у «Единой России». Здесь отдельная благодарность самой большой политической силе, которая ни одного дня, подчёркиваю, ни одного дня после освобождения Херсонской области не пропустила на территории: и воду возят, и помогают просто людям, населению, гуманитарные центры созданы. Практически везде волонтёры присутствуют, причём с горящими глазами, хотят помогать людям, хотят участвовать в историческом процессе, не ради галочки, что я вот там побывал, а по-настоящему.

Поэтому избирательный процесс готов. Система мобильного избирателя – новая система, дающая возможность даже тем, кто не находится в своих домах, домовладениях, могут через эту систему зарегистрироваться и проголосовать в любой точке Российской Федерации.

Я сам воспользовался, два дня назад уже зарегистрировался. Я же живу-то в Херсоне, я прописан в Херсоне, но, поскольку я временно проживаю не в Херсоне, но на территории Херсонской области, я уже зарегистрировался, уже имею право голосовать. Поэтому, пользуясь случаем, хочу тоже сказать спасибо, что всё идёт вперёд, всё развивается.

В.Путин: Хочу пожелать Вам успехов в реализации своих пассивных и активных избирательных прав.

В.Сальдо: Спасибо.

В.Путин: Работаете Вы активно в прямом смысле этого слова, но по проблемным вопросам, конечно, напрямую с людьми надо связываться. И уверен, что Вас поддержат.

В.Сальдо: Спасибо.

MEPS: европейский стальной рынок ищет направление движения

Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd, cезон отпусков в Европе в самом разгаре, что усугубляет и без того слабый спрос на сталь. В августе закупки были приостановлены. Дистрибьюторы и сервисные центры ждут сентября, чтобы оценить направление цен.

Перед летним карантином производители попытались поднять цены как на плоский, так и на сортовой прокат. В основном это происходило во время обсуждения цен, но некоторые заводы направили покупателям официальные письма о повышении цен. Покупатели отклонили эти предложения как неработоспособные.

Лишь немногие дистрибьюторы чувствовали себя обязанными закупить акции накануне праздников. Товарные позиции легко доступны, и решения могут быть отложены.

В этом месяце заводы проводят плановое ежегодное техническое обслуживание. Столкнувшись с нехваткой заказов и неизбежным негативным давлением на цены, они продлевают карантин до шести недель.

Переработчики стали, которые остаются открытыми во время курортного сезона, сталкиваются с двойной проблемой: сокращение портфелей заказов и отсутствие персонала. Многие сократили рабочие смены. Они рассматривают возможность введения двухнедельного летнего закрытия предприятий в будущем, как и производители стали.

Квоты ЕС и Великобритании на горячекатаный рулон из «других стран» были полностью подписаны в начале текущего периода. Участники рынка ожидают, что 1 октября предложение по той же категории будет сильно перегружено, что приведет к перегруженности европейских портов.

Поэтому покупатели не склонны размещать новые импортные заказы, которые поступят позднее в четвертом квартале, поскольку на них автоматически будет распространяться полный 25-процентный тариф. Европейские заводы считают, что такое нежелание увеличит внутренний спрос и даст возможность поднять цены. Однако прибытие более миллиона тонн импортного горячекатаного рулона может насытить слабый рынок и иметь противоположный эффект.

Политическая ситуация также влияет на настроения рынка. В Испании недавние досрочные всеобщие выборы оказались безрезультатными. Переговоры по конституции начинаются, но ни одна партия не имеет явного большинства. Следовательно, инвестиционные решения приостановлены.

Тем временем в Германии уверенность в способности государства действовать находится на новом минимуме. Согласно недавнему опросу, 69% граждан считают, что государство неспособно выполнять свои задачи. Инфраструктура, инвестиции в защиту климата и расширение возобновляемых источников энергии называются ключевыми областями, в которых отсутствует лидерство. Средние немецкие сталелитейные компании также жалуются на отсутствие государственной поддержки.

Недавнее восстановление спроса на сталь в Китае, похоже, послужило позитивным сигналом для международного рынка. Однако это продолжалось недолго на фоне слабых показателей строительства. Китайские компании по недвижимости испытывают финансовые трудности, снижая спрос на продукцию строительного класса.

В Европе покупательская активность, скорее всего, останется на низком уровне в этом месяце. Заводы будут стремиться поднять цены при первой же возможности. Покупатели будут следить за явными признаками следующего направления, прежде чем совершать новые заказы на акции.

Владимир Путин положительно оценил работу властей ЛНР и Запорожской области

Виктория Ильина

Администрации Луганской Народной Республики и Запорожской области смогли успешно стабилизировать ситуацию в экономике и социальной сфере, считает Владимир Путин. В ночь на среду президент провел рабочие встречи в Кремле с временно исполняющими обязанности глав этих регионов Леонидом Пасечником и Евгением Балицким.

Леонид Пасечник рассказал главе государства, что обстановка на территории ЛНР продолжает оставаться стабильно напряженной, но без каких-либо резких обострений. "Напряженность, безусловно, обусловлена тем, что на какой-то части территории республики и в непосредственной близости - линия боевого соприкосновения, где идет, в общем-то, полноценная война. Однако некая стабильность и все же прогнозируемая ситуация позволяют нам выполнять те задачи, которые перед нами стоят", - пояснил он.

C весны прошлого года на территории республики восстановлены и построены сотни километров дорог, водоводов. Ремонтируются подземные коммуникации, восстанавливаются линии электропередачи, многоквартирные дома в Северодонецкой агломерации. "История преподносит нам очередной урок и говорит о том, что сегодня мы выздоравливаем, и, когда мы объединяемся, мы действительно становимся сильными, мы становимся мудрыми", - заявил Пасечник.

Владимир Путин положительно оценил его работу. "Есть совершенно очевидные вопросы, связанные с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, ЖКХ. Но это все вопросы, что называется, житейские, я уверен, что ваша команда сможет это решить", - сказал президент, обратив внимание на то, что врио главы республики ранее не занимался чисто хозяйственной деятельностью, а работал в органах безопасности. "Я вижу, что в целом у вас получается, получается неплохо", - добавил президент. По его мнению, важен непосредственный контакт с людьми, чтобы получать обратную связь от них. В ЛНР это тем более востребовано, потому что ситуация в республике требует от граждан особой собранности и готовности к серьезной работе. "Конечно, люди у вас талантливые, я знаю это. Никто не стоит, не ждет каких-то подачек, и никто не стоит с протянутой рукой. Все готовы работать и хотят работать, и умеют работать. Мы, безусловно, будем всячески содействовать этому позитивному процессу и очень позитивному настрою", - заверил Путин Пасечника.

Кроме того, ЛНР предстоит еще в полной мере интегрироваться в правовое пространство РФ. Глава государства полагает, что самое главное при этом - наладить хорошее взаимодействие с правительственными структурами. "С тем, чтобы мы общими усилиями, вмонтировав ЛНР в те проекты, которые обеспечены финансированием в России, чтобы мы в ЛНР решали те задачи, которые стоят перед страной в целом. И постепенно, даже сомнений нет, мы очень многие задачи решим в интересах людей, которые там проживают", - подчеркнул Путин.

Он убежден, что упомянутые задачи невозможно решать без решения основной проблемы - обеспечения безопасности. "Сейчас, сами это видите, ситуация на линии соприкосновения стабильная, - пояснил Путин. - Больше того, я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, - у меня такое впечатление, что это не их люди вообще, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары, ведут себя так, как будто это вообще не их граждане, это потрясающе. Но это их дела и их проблемы, а что касается наших, то на базе решения вопросов безопасности, конечно, нужно думать о восстановлении экономики и социальной сферы".