Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Самой юной победительницей "Щелкунчика" стала 11-летняя москвичка

Татьяна Эсаулова

В Концертном зале Чайковского состоялся финал XXIV знаменитого Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик". Главную награду - "Приз зрительских симпатий" вручила пианистке из Екатеринбурга Анне Каракиной президент фонда "Музыкальный Олимп", председатель попечительского совета конкурса "Щелкунчик" Ирина Никитина. В концерте принял участие оркестр Московской филармонии (художественный руководитель Юрий Симонов), которым дирижировал Иван Столбов.

В третий тур вышли девять из 48 юных участников: финалистам от 10 до 13 лет. Самым юным золотым "Щелкунчиком" стала одиннадцатилетняя кларнетистка из Москвы. Двое из трех золотых "Щелкунчиков" - учащиеся Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных.

Вручая награды в этот вечер, член жюри Дмитрий Маслеев, победитель XV конкурса имени Чайковского, признался, что раздал бы золотых "Щелкунчиков" всем финалистам без исключения. После подведения итогов известный пианист поделился впечатлениями с "РГ".

Третий тур "Щелкунчика" был необычен: буквально на глазах у зрителей вершилась судьба юных музыкантов. Какой критерий для вас оказался определяющим?

Дмитрий Маслеев: Я всегда обращаю внимание на сильные стороны музыканта, на то, что мне особенно в нем понравилось. В финале для меня было важным, чтобы ребята внимательно слушали оркестр и дирижера.

Какие плюсы у такого телевизионного соревнования?

Дмитрий Маслеев: Для меня - это, прежде всего, незабываемый опыт. Все ребята невероятно сильные. Выбирать было очень сложно! И очень хорошо, что в прямом эфире на канале "Культура" смотреть выступления участников могут все желающие.

Наверное, авторитетный конкурс кардинально меняет судьбу музыканта, независимо от победы или поражения?

Дмитрий Маслеев: Конечно, тем, кто на этот раз оказался в лидерах, будет оказано большее внимание, у них будет шанс показать себя на большой сцене в выступлении с оркестрами, а также на собственных сольных концертах. Тем же, кто пока не достиг этого результата, я советую не отчаиваться, ведь возможно, у этих ребят звездный час еще впереди...

Что любит слушать ваш маленький сын, которому скоро годик? Когда папа и мама пианисты, для ребенка открывается больше возможностей?

Дмитрий Маслеев: Мой сынишка очень любит запись произведения Свиридова "Время, вперед!". Думаю, важно, когда ребенок с самого детства растет в музыкальной атмосфере, и, конечно, это не может не влиять на его развитие. Однако настаивать на музыкальном обучении мы не будем, если его не увлечет игра на инструменте.

"Мое хобби - это моя работа", - сказали вы однажды… Мир музыки для музыканта-исполнителя никогда не будет тесен?

Дмитрий Маслеев: Думаю, мир музыки вообще никогда не может быть тесен. Конечно, есть произведения, которые будут твоими спутниками всю концертную жизнь. Но, к примеру, фортепианный репертуар настолько обширен, что и за всю жизнь можно прикоснуться только к его части! Это и радует, и огорчает одновременно...

Каков он, золотой лауреат-пианист "Щелкунчика-2023"?

Дмитрий Маслеев: Даже до вынесения решения жюри мог бы с уверенностью сказать, что все участники, ставшие финалистами, невероятно одаренные, талантливые и трудолюбивые музыканты! Большое счастье было их слушать, и очень печально, что нам приходилось выбирать.

Чем может поделиться с младшими коллегами победитель самого главного мирового музыкального турнира - Конкурса Чайковского?

Дмитрий Маслеев: Скорее напутствием: у вас все впереди, продолжайте заниматься любимым делом. Удачи и успехов!

Даниэль Бернбойм, пианист, дирижер, лауреат семи премий "Грэмми":

- Я по собственному опыту хорошо знаю, как это важно с раннего детства знать сцену, играть перед широкой аудиторией. Лично мне это принесло большую пользу. "Щелкунчик" дает юным музыкантам прекрасную возможность выступать в одном из лучших концертных залов мира. Дорогие участники конкурса, наслаждайтесь Музыкой в каждом ее моменте! Музыка обладает созидательной силой, она способна объединять нации и культуры. Несите Музыку миру и в нем будет больше мира и добра.

В номинации "Струнные инструменты" "Золотой Щелкунчик" достался 13-летнему виолончелисту Михаилу Васильеву (г. Санкт-Петербург), "Серебряный Щелкунчик" - у 12-летней скрипачки Василисы Соколовой (Казахстан, Астана), "Бронзового Щелкунчика" получил 10-летний Александр Колесников (г. Москва).

В номинации "Духовые и ударные инструменты" "Золотой Щелкунчик" - у 11-летней кларнетистки Елизаветы Гамарис (г. Москва), "Серебряного Щелкунчика" получил 13-летний перкуссионист Александр Буров (г. Москва), а "Бронзовый Щелкунчик" достался 14-летней кларнетистке Алисе Чередниковой (г. Орел).

В номинации "Фортепиано" "Золотого Щелкунчика" вручили 13-летнему Дени Кохановскому (г. Москва), "Серебряного Щелкунчика" - 12-летней Анне Каракиной (г. Екатеринбург), а 12-летний Владимир Рублев (г. Москва) заслужил "Бронзового Щелкунчика".

Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" учрежден телеканалом "Культура" в 2000 году. Юные артисты, не старше 15 лет, показывают на конкурсе свои творческие достижения, исполняя сложнейшие классические произведения и сочинения современных композиторов. Благодаря прямым телевизионным эфирам и онлайн-трансляциям всех этапов конкурса его участники получают многомиллионную аудиторию, известность в музыкальном сообществе и признание публики.

Выступления юных музыкантов в этом году оценивали: Петр Лаул (Россия), Семен Скигин (Россия / Германия), Дмитрий Маслеев (Россия); Захар Брон (Россия / Германия / Швейцария), Кирилл Кравцов (Россия / Германия), Виктор Третьяков (Россия); Небойша Живкович (Сербия), Максим Рубцов (Россия), Иван Столбов (Россия).

В Екатеринбурге появился "Любовный напиток" по рецепту Доницетти

Мария Бабалова

"Любовный напиток" - очаровательная комическая опера с сентиментальным сюжетом и счастливым финалом, когда все герои остаются живы-здоровы. В театре "Урал Опера Балет" на нее постановщики взглянули каждый по-своему: дирижер Константин Чудовский - легко и очень стильно, а режиссер Елизавета Корнеева - немного суетливо, эклектично и саркастично. Синтез получился веселым и эффектным.

С первых же аккордов оперы публика получает режиссерские предписания. Во-первых, "жить нужно так, чтобы депрессия была у других"; во-вторых, "будь собой - все остальные роли заняты"; в-третьих, "не ждите чуда - чудите сами". На практике не все бойкие установки оказались выполнимы.

Сюжет "Любовного напитка", сороковой (из шестидесяти восьми) оперы Гаэтано Доницетти, написанной им за пару недель в 1831 году на либретто Феличе Романи по мотивам французского либретто Эжена Скриба, абсолютно незамысловат, его спасает только музыка - чистейший образец бельканто, основанного на прекрасном пении.

Первое представление "Напитка" состоялась весной 1832 года в миланском театре "Каноббиана". И с тех пор эта опера не сходит с афиш по всему миру: Адина находит свою любовь в объятьях Неморино; ее неудачливый ухажер - сержант Белькоре не унывает- на свете много и других женщин; а лекарь-пройдоха Дулькамара продолжает делать бизнес на своем "чудодейственном" эликсире, утверждая, что именно он принес в итоге всем счастье. И будто в продолжение темы, в буклете к спектаклю приведено реальное барное меню из семи любовных, но безалкогольных напитков.

В Екатеринбурге приготовили "Любовный напиток" третий раз за историю театра - раньше он появлялся в 1972 и 1996 годах. Основной же принцип нынешней уральской постановки этой оперы, созданной по канонам комедии del arte, совсем не юмор, а задача, чтобы все непрерывно двигалось и мелькало. Действие происходит в итальянской деревне в условные 1950-е годы прошлого века в двух локациях: на фоне ржаного поля и на крыше дома (художник Екатерина Агений) в окружении непонятных людей в полосатых купальниках с надувными кругами, нарукавниками и прочими пестрыми плавательно-спасательными средствами, будто спасающимися от мнимого наводнения. Вообще в спектакле задействовано очень много миманса (хора), миссия которого неочевидна и необязательна. Смыслово и визуально он оставляет впечатление каталога цитат из других, хорошо известных постановок, в основном из числа "Любовного напитка" или "Сельской чести". Ему критически не хватает индивидуальности, отсутствие которой не скрывают даже тотальная яркость, всеобщее веселье и знойное итальянское солнце, нарисованное на картоне.

Адина сопрано Ольги Семенищевой получилась хваткая, волевая, выбирающая мужчину с потенциалом. В любовных сценах вместо нежности и романтики доминируют напор и натиск. При этом виртуозные белькантовые пассажи в пении еще явно требуют детальной технической огранки. На таком фоне Белькоре баритона Максима Шлыкова производит комическое, но абсолютно бесхарактерное впечатление. Прохиндей Дулькамара у бас-баритона Олега Бударацкого немного перебирает с комикованием и часто прибегает к характерной мелодекламации.

Партию влюбленного деревенского парня, непутевого и наивного Неморино, Ильдар Рахимов, обладающий мягким и полетным голосом, воплотил трогательно и чуть нервно. И кульминацией режиссер предсказуемо делает знаменитый романс-хит Una furtiva lagrima ("Слеза украдкой..."), который прозвучал красиво и трепетно, хотя с точки зрения актуальных представлений о стиле бельканто его звук кажется слишком крупным, а интонация чуть приблизительной. Быть может, поэтому премьера обошлась без ставшим уже традиционным сегодня бисированием этой арии.

Главное достоинство этой премьеры - работа оркестра под управлением Константина Чудовского, который ведет спектакль точно, но не громко. Искрящаяся и переливающаяся, ритмичная и оптимистичная, пронизанная красивейшими мгновенно запоминающимися мелодиями музыка великого Доницетти звучит полнокровно, достигая практически идеального взаимодействия оркестра и солистов.

Но уже сейчас "Любовный напиток" способен синтезировать в зале радость и хорошее настроение, предлагая всем мечтателям в финале подняться по лестнице в небо...

Хроника СВО: Уничтожены цеха сборки и ремонта украинских беспилотников

Юрий Гаврилов

О поставке Минобороны России завершающей в этом году партии бронетехники отчитался "Курганмашзавод". Контракт с военными на выпуск современных боевых машин пехоты БМП-3 и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" выполнен полностью и, по сути дела, досрочно.

Кроме того, предприятие закрыло свою часть обязательств по производству БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Как сказал исполнительный директор завода Игорь Гиске, курганцы продолжат изготавливать боевые машины пехоты третьей серии в рамках обязательств по дополнительным объемам.

Вся эта техника главным образом идет в зону специальной военной операции. Поэтому на заводе решают проблему наращивания выпуска бронемашин.

По словам Гиске, сейчас предприятие модернизирует производственные мощности и расширяет штат. Опять же с учетом опыта СВО там по рекомендации заказчика несколько изменили комплектацию боевых машин. Так, на БМП-3 теперь устанавливают противокумулятивные решетки и бронеэкраны.

Бронетранспортеры "Ракушка" специально создавали для оснащения ВДВ. Боевую машину десанта БМД-4М - тоже. Их эффективность уже проверена в зоне спецоперации.

К примеру, именно на "четверке" бронегруппа тульских десантников недавно отличилась в бою к северу от Артемовска. Крылатая пехота поддерживала там действия наших штурмовых отрядов и точно накрыла огнем укрытую в блиндажах вражескую пехоту. Всего было уничтожено до взвода украинских солдат.

А вот что в среду рассказали о ситуации на Донецком направлении в Минобороны России. В районах Клещеевки и Шумов были отбиты четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. Противника накрыли огнем у Красного, Курдюмовки, Кирово и Марьинки.

"Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, три боевые бронемашины, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация", орудие Д-20 и гаубица Д-30", - доложили военные.

На других направлениях противник за сутки потерял еще более 350 человек. Серьезный урон был нанесен и вражеской технике. В числе подбитых немало бронемашин западного производства. Так, на Купянском направлении был сожжен американский бронетранспортер М113. А российские средства ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. К этим потерям надо добавить несколько украинских самоходок "Акация" и "Гвоздика".

В частности, на Херсонщине под удар попали три вражеские САУ "Гвоздика". А еще там ликвидировали пункт управления беспилотниками.

На Краснолиманском направлении бойцы группировки "Центр" продолжали утюжить вражеские позиции в Серебрянском лесничестве.

В районах Пятихатки, Работино и Нестерянка на Запорожском направлении крепко досталось живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й и 65-й мехбригадам ВСУ.

Самых добрых слов вновь заслуживают наши летчики, расчеты беспилотных летательных аппаратов, ракетчики и артиллеристы. Только за минувшие сутки они поразили живую силу и технику противника в 118 районах. "Уничтожены цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов, поражены три склада боеприпасов и склад горючего, украинская радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 "Пеликан", - доложили в Минобороны России.

По данным министерства, были также ликвидированы 6 украинских дронов. Количество сбитых с начала СВО вражеских беспилотников уже приближается к десяти тысячам.

История погребения царя и ход исследований кургана Туннуг показаны в мультфильме

Русское географическое общество и Институт истории материальной культуры РАН уже пять лет исследуют уникальный памятник начала скифской эпохи — курган Туннуг-1. Его изучение открывает самые ранние страницы истории кочевников, осваивавших степи Евразии. Результаты исследований представляют огромный интерес для мировой науки и, несмотря на политическую обстановку, публикуются в лучших европейских научных изданиях.

К настоящему времени раскопана почти половина основной насыпи кургана. Установлена его структура, выявлено расположение центрального погребения, исследованы следы жертвоприношения (скелеты коней и людей), которые окружают и перекрывают главное захоронение. Обнаружены артефакты, оформленные в скифском зверином стиле.

До начала раскопок центр кургана был незаметен, но сейчас его расположение хорошо видно. Есть все основания предполагать, что центральное погребение, ради которого и сооружался весь курган, не разграблено, в нем до сих пор находится погребальный инвентарь — уникальные новые данные о раннем скифском погребальном обряде. Центральное погребение кургана, тем более царское, всегда содержит наиболее ценные и информативные материалы, поэтому главные открытия ещё впереди!

Историю погребения царя и ход исследований кургана Туннуг в доступной форме представляет анимированный фильм.

Источник: РГО.

«Газпром нефть» раньше срока завершила бурение скважины в Узбекистане

Специалисты «Газпром нефть-Ноябрьскнефтегаза» завершили строительство эксплуатационной скважины на месторождении «Шуртан» в Узбекистане, сообщил журналистам генеральный директор «Газпром нефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов.

«Соглашение между «Газпром нефтью» и «Узбекнефтегазом» было подписано в рамках Российской энергетической недели. Специалисты «Ноябрьскнефтегаза» уже завершили строительство эксплуатационной скважины на месторождении «Шуртан» в Узбекистане. При плановом сроке 88 суток скважина была пробурена за 58 суток», - сказал он.

По его словам, специалисты предприятия выступали как консультанты, проектировали скважину, выдавали рекомендации по переоснащению бурового станка, по оснащению необходимым химреагентом, оборудованием и сопровождали на всех этапах строительства, передает ТАСС.

«Также предприятие подписало соглашение на создание в «Узбекнефтегазе» центра управления бурением, который будем сопровождать, делиться опытом и наполнять его составляющей: там будут наши цифровые инструменты. Он будет создан по аналогии с центрами управления бурением «Газпром нефти», - отметил он.

Справочно: «Газпром нефть» с 2012 года создает центры управления бурением, которые повышают эффективность добычи углеводородов и технологических процессов. В настоящее время в периметре компании действуют 10 центров управления строительством скважин с круглосуточным сопровождением бурения высокотехнологичных скважин, доля которых составляет 87% от общего количества.

Новые дороги в Чувашской Республике и Алтайском крае повысили доступность жилых районов для 15,5 тыс. человек благодаря ИБК

В Чувашской Республике и Алтайском крае за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов построили и реконструировали свыше 6,2 км автодорог. Благодаря этому повысилась доступность жилых районов для более чем 15,5 тыс. человек.

«Инфраструктурное развитие регионов – это одна из основных задач Правительства и Минстроя России. За счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов регионы могут построить новую или реконструировать существующую инфраструктуру. Помимо социальных объектов, таких как школы, детские сады и поликлиники, за счет ИБК можно прокладывать дороги, тем самым улучшив транспортную доступность городских районов и снизив загруженность трасс», - подчеркнул первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Путь по Зеленой улице в Заринске Алтайского края – единственная подъездная дорога для района, где живут более 8 тыс. человек, а также функционируют крупные перерабатывающие предприятия. Ежедневный объем грузоперевозок для них составляет десятки тонн продукции и сырья. В результате реализации инвестиционного проекта был реконструирован путепровод над железнодорожными путями, увеличена его грузоподъемность.

Кроме того, специалисты уложили новое дорожное покрытие, расширили пешеходные зоны на мосту, обустроили тротуары и освещение на протяжении всей улицы. Длина обновленного участка дороги составила 2,7 км. Модернизация подъездного пути позволила открыть новое предприятие на территории Заринского элеватора. Завод по выпуску растительных масел способен выпускать 150 тонн сырья в сутки.

В Чувашской Республике в Чебоксарах и Новочебоксарске суммарно ввели в эксплуатацию 3,57 км новых дорог. Они обеспечат подъездными путями около 7,5 тыс. жителей районов «Солнечный», «Новый город» и «Никольский», а также будут стимулировать строительство в них к 2025-2026 годам до 300 тыс. кв. м жилья.

Кроме того, улучшится транспортное обслуживание жителей. Так, в «Новом городе» построенная дорога, обеспечивающая связь с Марпосадским шоссе, оснащена контактной троллейбусной сетью и оборудована остановочными павильонами.

«Инфраструктурные бюджетные кредиты выступают катализатором позитивных изменений в регионах. Благодаря дорогам, построенным или отремонтированным за счет ИБК, мы видим и рост качества жизни людей, и возможности для развития, которые появляются у предприятий и небольших компаний. А эти результаты в свою очередь ложатся в основу поступательного развития каждого субъекта и всей нашей страны в целом», - отметил Генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Инфраструктурное развитие, в том числе в рамках социально-экономической инициативы Правительства «Инфраструктурное меню», способствует достижению показателей национального проекта «Жилье и городская среда» по улучшению жилищных условий граждан и формированию комфортной среды для жизни.

Илья Шестаков: проект программы по восстановлению популяций ценных сиговых в Обь-Иртышском бассейне доработан — принято сбалансированное решение

Завершена работа по подготовке проекта комплексной программы по восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе. Итоговое согласование состоялось на заседании рабочей группы под председательством руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова 13 декабря.

Документ разрабатывался в соответствии с поручением Президента России от 6 марта 2023 года.

Для подготовки проекта программы Росрыболовством сформирована рабочая группа, в состав которой вошли представители органов исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подведомственных Росрыболовству ФГБУ «Главрыбвод» и ФГБНУ «ВНИРО», РАН и иные заинтересованные лица.

Программа включает несколько разделов:

Научно-исследовательские работы

Мероприятия по искусственному воспроизводству ценных сиговых видов рыб

Комплекс рыбоохранных мероприятий

Внесение изменений в нормативно-правовые акты

Финансовое обеспечение.

Проект программы прошел всестороннюю оценку с участием федеральных и региональных органов исполнительной власти, учеными и подведомственными организациями Росрыболовства.

Документ получил положительную оценку на III Конгрессе молодых учёных, который прошёл в ноябре в Сочи.

Как отметил глава Росрыболовства, документ получился сбалансированным. На рабочей группе обсудили оставшиеся разногласия с ХМАО, ЯНАО и РАН. Часть замечаний были учтены, но те, что не имели под собой обоснованной аргументации, — не прошли согласование.

«Считаем, что программа подготовлена с учетом баланса всех интересов. Мы завершаем работу нашей рабочей группы. Хочу поблагодарить всех участников: работа была сложная и напряжённая. Программа получилась действительно комплексной и отражает все те задачи, которые ставились перед нами именно с точки зрения восстановления популяции ценных сиговых видов — национальных рыбных ресурсов. После ее одобрения нам предстоит наполнять программу мероприятиями и их реализовывать», — отметил Илья Шестаков.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Вадим Эйленкриг - о блогерах: Несправедливо, когда люди, которые кривляются под песню, популярнее ее автора

Вадим Эйленкриг (музыкант, трубач, телеведущий)

В Госдуме планируют признать блогерство профессией. Об этом пишет "Российская газета". Это непростая работа. На примитивном уровне ее могут делать практически все, но зарабатывают, ведя свой блог, единицы. Понимаете в чем дело, можно хорошо выполнять работу блогера, то есть выставлять приличный контент, прекрасно владеть русским языком, соблюдать правила орфографии и пунктуации. Быть своего рода профессионалом в кругу таких же ведущих онлайн-дневники. Но это вовсе не значит, что сформировалась отдельная, особая профессия "блогер". Мы должны понимать, что профессиональные качества и профессия - это абсолютно разные вещи.

У некоторых популярность в блоге случается абсолютно неожиданно, ты никогда не знаешь, что выстрелит, а что нет, это вещь относительная. Иногда бывает обидно, когда понимаешь, сколько лет ты отдал своей профессии и как тяжело в ней было добиться успеха, и видишь человека, который выкладывает перепост котика, кивающего головой, и собирает большую аудиторию.

Или знаменитая, совершенно для меня непонятная и отвратительная история с челенджем, где надо повторять друг за другом. Я-то как раз считаю, создавая блог, автор должен быть максимально непохожим на других. А здесь вдруг все стремятся быть одинаковыми.

Вообще несправедливо, с моей точки зрения, когда люди, которые кривляются под песню, более популярны и набирают большее количество лайков, чем человек, профессионал, эту песню придумавший. Вот что вызывает недоумение. Но, с другой стороны, я успокаиваю себя тем, что мне вообще все равно, кто сколько зарабатывает.

Я не верю в блогерство. Если бы в этом был какой-то алгоритм, если бы его можно было как-то просчитать и сделать коммерческим проектом, я думаю, тогда этому занятию можно было бы учиться, вкладывать в него большие деньги.

Одно время очень многие компании, модные бренды активно проплачивали блогеров. И вот прошло определенное количество лет, когда наконец можно сравнить финансовую отдачу, которая приходит от этих лиц... Оказалось, что популярные люди практически не влияют на продажи, потому что на них подписана одна аудитория, а платит за товар другая.

Я больше скажу. Когда я вижу на YouTube какого-то очень популярного человека, который представляется врачом, очень эмпатичным человеком и даже перечисляет какие-то свои регалии, у меня он вызывает сомнения. Я знаком с очень многими докторами и понимаю, что если ты хороший врач, например заведующий каким-то отделением, у тебя физически нет времени, чтобы даже раз в неделю создавать стоящий контент. Потому что ты не просто поставил камеру и говоришь. Надо подготовиться, нужна студия, целая команда.

Кстати, я как-то был на шоукейсе в Екатеринбурге Ural Music Night - "Уральская ночь музыки". Там город становится музыкой. Весь центр Екатеринбурга звучит на тысячи голосов. Можно послушать рок и хип-хоп-исполнителей, джаз и фанк, экспериментальную электронику и клубные хиты, танцевальные коллективы, симфонические оркестры и хоры.

И там случилась забавная история. Приехало огромное количество интернет-музыкантов, и я с облегчением для себя обнаружил, что люди, у которых сотни тысяч подписчиков, не могут собрать клуб в сто человек. А наоборот, музыканты, которых гораздо меньше знает интернет-аудитория, собирают тысячные залы. Просто потому, что их талант звучит вживую более емко и профессионально.

Подготовила Елена Кухтенкова

Эксперты предлагают варианты улучшения лекарственного обеспечения взрослых орфанных пациентов

Татьяна Батенёва

На прошедшем в "РГ" круглом столе по теме "Актуальные направления финансирования лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями в новом бюджетном периоде" члены Экспертного совета Комитета Государственной Думы по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям и представители здравоохранения субъектов РФ говорили о проблемах лекарственного обеспечения взрослых орфанных больных.

- В течение последних трех лет решены многие вопросы с обеспечением лекарствами и средствами технической помощи орфанных детей, - начал дискуссию депутат Госдумы, председатель Экспертного совета, академик РАН Александр Румянцев. - Раньше для их терапии просто не было ни технологий, ни лекарств. А когда они появились, то были слишком дорогими для бюджета здравоохранения. Созданный по инициативе президента России благотворительный фонд "Круг добра" обеспечивает нужным лечением уже 89 нозологических форм редких заболеваний, самая большая группа детей под опекой фонда - больные спинальной мышечной атрофией (СМА). Для этого заболевания появились три препарата, которые могут не только спасать жизнь, но и обеспечить нормальное развитие ребенка. Чтобы организовать плавный переход детей, достигших совершеннолетия, на лекарственное обеспечение субъектами Федерации, был добавлен еще один год, до возраста 19 лет. Но за этот год регионы должны подготовиться к продолжению лечения.

С 2023 года с 5 до 36 заболеваний расширен неонатальный скрининг на редкие болезни, добавил академик Александр Румянцев. Дети, у которых они выявлены, автоматически попадают под опеку "Круга добра". Это гигантский шаг вперед, который дает детям доступ к самым современным препаратам. Решение проблем орфанных пациентов становится стимулом для развития здравоохранения в целом.

Основная финансовая и организационная нагрузка по лечению взрослых пациентов с редкими заболеваниями лежит на субъектах РФ. Поэтому к участию в круглом столе были приглашены представители регионов.

- В нашей области внедрен Единый регистр пациентов, в том числе отдельный подрегистр орфанных больных, - рассказала заместитель министра здравоохранения Ярославской области Надежда Корзина. -Только за последний год из фонда "Круг добра" к нам поступило лекарств на сумму более двух миллиардов рублей. Мы благодарны за то, что программа продлена до достижения детьми 19 лет, но с этого возраста их надо обеспечивать лечением за счет средств региона. В перспективе трех лет расходы на первый год терапии пациентов, выходящих из-под опеки фонда в период 2023-2025гг. составят более 600 миллионов рублей - это для региона огромная сумма. Кроме того, мы обеспечиваем лечением еще 49 пациентов, которые не попали под опеку фонда в связи с возрастом. Они не вошли и в программу ВЗН, закупка препаратов для них остается на плечах региона. Общая сумма их обеспечения - около 570 миллионов рублей.

К сожалению, лекарственное обеспечение взрослых пациентов упирается в финансовый вопрос. И сложилась такая практика, что обеспечиваются пациенты преимущественно по решению суда. Со стороны министерства противодействия нет, потому что нет другого выхода, - поделилась Надежда Корзина.

О своем опыте решения проблемы рассказала Ольга Германенко, директор фонда "Семьи СМА", который объединяет почти 1400 человек, среди которых более 422 взрослых.

- "Круг добра" стал спасением для большого числа детей со СМА. До его создания лекарствами обеспечивались только 24 процента пациентов, сейчас охват детей практически стопроцентный. Но среди взрослых, имеющих на сегодня диагноз СМА, каждый 3-й больной не получает лекарственную терапию. Есть и регионы, в которых вообще не лечат взрослых пациентов со СМА. Например, Свердловская область, Москва.

Ольга рассказала, что взрослых со СМА в регионах на самом деле больше, просто живут они пока без корректно установленного или с неверным диагнозом. Это результат недостаточной настороженности врачей первичного звена, а также неурегулированного права на лекарственное обеспечение. Потому что в регионах знают, что найти такого больного - значит затратить дополнительно 20-30 миллионов в год на его лечение.

Сегодня остро стоит вопрос: что делать с пациентами, которые будут выходить из-под опеки "Круга добра"? Если они являются инвалидами 1 и 2 группы, право на бесплатные лекарства у них остается за счет бюджета региона. Своевременная терапия у детей и подростков в рамках "Круга добра" позволяет сохранить функциональные возможности больного и избежать тяжелой инвалидности. Однако больные без статуса инвалид или с 3 группой инвалидности, выходя в 19 лет из-под опеки фонда теряют право на льготные лекарства, в результате болезнь быстро прогрессирует.

- В РФ действует две льготных программы: федеральная программа ВЗН и региональная - жизнеугрожающих заболеваний, - напомнила собравшимся юрист Национального совета экспертов по редким болезням Наталья Смирнова. - Но в них с 2012 года и до сих пор включено только 28 заболеваний, хотя дополнительно еще около 30 орфанных болезней имеют зарегистрированную в РФ патогенетическую лекарственную терапию. Но они не включены ни в программу ВЗН, ни в региональные программы жизнеугрожающих заболеваний. Это, безусловно, неприемлемая ситуация для гражданско-правового общества. Необходимо включать такие заболевания в действующие программы. Тогда у нас будет создана целостная система, и все пациенты получат равный доступ к необходимым лекарствам.

- Эта драматичная ситуация, - включилась в дискуссию главный внештатный клинический фармаколог Минздрава России по ДФО Екатерина Елисеева. - Мы понимаем, что пациенты старше 19 лет должны получать жизненно необходимое патогенетическое лечение. Но для регионов сегодня это финансовое бремя непосильное. Затраты даже на одного такого пациента сопоставимы с расходами на большую группу пациентов - например с сахарным диабетом. И это создает высокий градус напряжения.

Регионы ДФО прилагают серьезные усилия для увеличения бюджетного наполнения льготных программ. В 2022 году по сравнению с 2021-м общий объем средств на региональное лекарственное обеспечение вырос с 7,6 миллиарда рублей до 10,2. Увеличить эти суммы практически невозможно. Поэтому поддерживаю предложение о переводе финансирования обеспечения взрослых пациентов со СМА на федеральный уровень или выделения федеральных субсидий. На региональном уровне решением может быть дополнение территориальной программы государственных гарантий необходимыми патологиями. Екатерина Елисеева рассказала о положительном опыте минздрава Сахалинской области. Правительство региона уже несколько лет выделяет средства на защищенную статью в терпрограмме для пациентов с онкогематологическими заболеваниями. В приложении к ней обозначены конкретные наименования лекарств, не входящих в перечень ЖНВЛП. Препараты поставляются прямо в областной онкодиспансер, который потом отчитывается по расходу на каждого пациента. Это позволило поднять на эталонную высоту доступность инновационной лекарственной терапии. Такой подход возможен и для редких заболеваний.

- Сегодня у нас в РФ проживают больные с 280 редкими заболеваниями, подчеркнула руководитель проектного офиса "Редкие (орфанные) болезни" Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко Елена Шукан. - Но в рамках госпрограмм мы имеем дело всего с 10 процентами от этого числа. Очень важно, что в этих программах пациенты сохраняют качество жизни и меньше инвалидизируются. Но они все нуждаются в пожизненной терапии. Ежегодно регистрируются новые орфанные препараты - казалось бы, все больше больных имеют возможность получать эффективную терапию. Но на практике такое право есть только у детей благодаря фонду "Круг добра". А среди взрослых лечиться могут только инвалиды. До 40 процентов взрослых больных не учтены нигде. В связи с тем, что учет не налажен, 51 регион вообще не видит таких больных, как орфанных. Они растворены в общем числе региональных льготников-инвалидов. Это неблагоприятная ситуация.

Елена Шукан напомнила, что в 2019 и 2020 годах лекарственное обеспечение пациентов с 7 редкими заболеваниями из региональной программы редких жизнеугрожающих хронических заболеваний было переведено в федеральную программу ВЗН. Средства, которые высвободились у регионов, были перераспределены на оставшихся в региональной программе редких больных. Благодаря этому сейчас по программе редких жизнеугрожающих заболеваний обеспеченность в регистре составляет 64 процента, то есть показатель приближается к показателю федеральной программы.

Но любой источник финансирования, если он является единственным, не сможет справиться с лекарственным обеспечением больных с редкими заболеваниями. Необходимо финансирование из различных источников. В идеале нужен национальный проект по борьбе с редкими заболеваниями, как это сделано во всем мире. В этом году выдвинут ряд законодательных инициатив по переносу обеспечения этих заболеваний с регионального уровня на федеральный. Но пока эти инициативы не встречают поддержки у федеральных властей. В отсутствие долгосрочных решений можно было бы просить о целевых иных межбюджетных трансфертах из федерального бюджета.

- Лучшим решением был бы переход обеспечения орфанных пациентов на федеральный бюджет, - поддержал Елену Шукан сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв. - Но стоит рассмотреть и другие варианты. Интересной является идея субсидий из федерального бюджета на поддержку выполнения регионами их обязательств перед орфанными пациентами, но для этого заболевания, которые потерялись "между" всеми системами, необходимо погрузить в территориальную программу госгарантий.

Вероятно, проблему можно решать временным погружением в систему ОМС, которая, в отличие от систем льготного лекобеспечения, индексируется, и достаточно существенно.

Еще одна очень интересная система - льготное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На него выделяются субсидии из федерального бюджета. И самое главное: эта система не привязана к статусу "инвалид". Всероссийский союз пациентов однозначно готов поддержать любую инициативу. Но пациенты умирают сейчас, и мы эту трагедию должны совместными усилиями остановить, подчеркнул Юрий Жулёв.

Подготовлено при участии Благотворительного фонда "Семьи СМА" - партнера "Российской газеты"

В Калининграде запретили вывески, которые портят вид исторических зданий

Денис Гонтарь (Калининградская область),Татьяна Тюменева,Надежда Столярчук,Оксана Мануковская,Елена Мационг,Елена Мелихова

Вывески и рекламу, которая портит вид исторических зданий, массово снимают в Калининграде. Решение власти объяснили просто: яркий и безвкусный "информационный мусор" портит внешний облик домов с историей. Теперь предприниматели должны либо привести рекламу в соответствие с требованиями культурного кода, либо вовсе отказаться от нее.

Как итог - сразу несколько ТЦ и магазинов сняли вывески. Главное изменение - теперь вывеска или реклама должны гармонировать с цветовой гаммой здания, не препятствовать визуальному восприятию его элементов и не портить архитектурный облик. Рекламу больше нельзя размещать выше уровня первого перекрытия, на витринах, в оконных, дверных и арочных проемах. Предприниматели не могут использовать яркие бегущие строки, режущие глаз, вместе с электронными панелями. Рекламный текст на иностранном языке также попал под запрет. Исключение сделали лишь для надписей на латинице, являющихся зарегистрированным товарным знаком или фирменным наименованием. "Мы не хотим тотального запрета, наша задача - подчеркнуть исторический облик городов и поселков", - отмечает директор службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.

При этом, чтобы рекламы на домах-памятниках было как можно меньше, власти Калининграда повысили и плату за ее размещение, даже той, что соответствует требованиям культурного кода. По подсчетам, новые тарифы позволят в следующем году привлечь в бюджет региона более 1,5 миллиона рублей.

Бизнес все нововведения воспринял болезненно. Недовольство предпринимателей понять можно. Многие из них уже получили разрешение на установку рекламы. Сейчас же их заставляют снова все менять. Это выливается в дополнительные расходы. Ведь многие бренды специально разрабатывали уникальные и узнаваемые баннеры. То же касается фирменных шрифтов, дизайн которых стоит недешево. "Компания тратит деньги. Менять правила и дизайн-коды можно хоть каждый месяц, и бизнесу придется под них подстраиваться. Хотелось бы, чтобы правила были приняты раз и навсегда", - сетует владелец рекламного агентства Александр Иванов.

Игроки рынка покрупнее и вовсе начинают судиться с властями. В Калининграде городская администрация уже проиграла суд против популярного маркетплейса. Онлайн-магазин пытались обязать снять яркую неоновую вывеску с названием компании. Однако суд посчитал, что конструкция соответствует требованиям, не подпадает под действия закона о рекламе и "фактически ориентирует потребителя о месте нахождения, наименовании организации". "Зачастую возникает конфликт интересов. Важно понимать, что вывески не только можно, но и нужно размещать. Это требование закона о защите прав потребителей, он прямо обязывает компании информировать покупателей о своей деятельности, - подчеркнул руководитель калининградского юридического бюро Антон Цепин. - Другое дело, что необходимо все-таки соблюдать принятые требования "дресс-кода" для таких вывесок. Решили в муниципалитете, что на исторических зданиях отныне должны быть вывески только определенного цвета и размера, значит, так тому и быть. Бизнес должен подчиниться. Иначе визуальный порядок в городах никогда не навести".

Олег Харченко, народный архитектор РФ, Санкт-Петербург:

- Помните, было модно вешать перетяжки на Невском проспекте - с одной стороны на другую с рекламой разных спектаклей, магазинов? Когда эти огромные полотна заполонили центральную магистраль и сильно испортили ее внешний вид, был включен административный ресурс. И все это безобразие быстро сняли. Так что для Петербурга инициатива калининградцев уже не так актуальна. Сейчас, по крайней мере, в центре города, реклама и вывески согласованы с властями.

Илья Бейлин, урбанист, руководитель проектов некоммерческой организации "Наш регион", Воронеж:

- У нас в городе на эту проблему обратили внимание в 2014-м году. В итоге был принят дизайн-регламент. Понятно, что снятие рекламы с магазинов и ТЦ вызывает массу возражений собственников. Но следование дизайн-регламенту подчеркивает бережное отношение к культурному наследию. И я рад, что мы взрослеем, демонстрируя в разных городах ответственное поведение.

Кристина Зубова, экскурсовод, Екатеринбург:

- Завидую городам, где уже навели порядок. У нас в Екатеринбурге мне бывает стыдно перед гостями. Даже в центре города, на главной пешеходной улице Вайнера, исторические здания не видны из-за нагромождения вывесок. Все они в разном стиле, разного размера, на разных языках. Разговоры о том, что надо бы избавиться от визуального мусора так и остаются разговорами.

Семен Сендерский, депутат Городского совета, Красноярск:

- Уродливых вывесок на зданиях, тем более старинных, у нас нет еще с 2019 года. Тогда город готовили к Всемирной универсиаде. Да и в целом Красноярск очень бережно относится к историческому наследию. В центре много старинных купеческих зданий, и каким-то из них необходим небольшой ремонт. Но я не могу представить, чтобы на них появились аляпистые баннеры.

Роман Бочарников, основатель градозащитного объединения "МойФасад", Ростов-на-Дону:

- В Ростове-на-Дону уже действуют правила для рекламы. Правда, не всегда выполняются. Особенно на мелких магазинах и лавках в исторических кварталах. И со знаками уличной навигации проблема - нет единообразия в размерах и материалах, продуманной системы размещения и понимания среды. Все это портит общее представление от донской столицы.

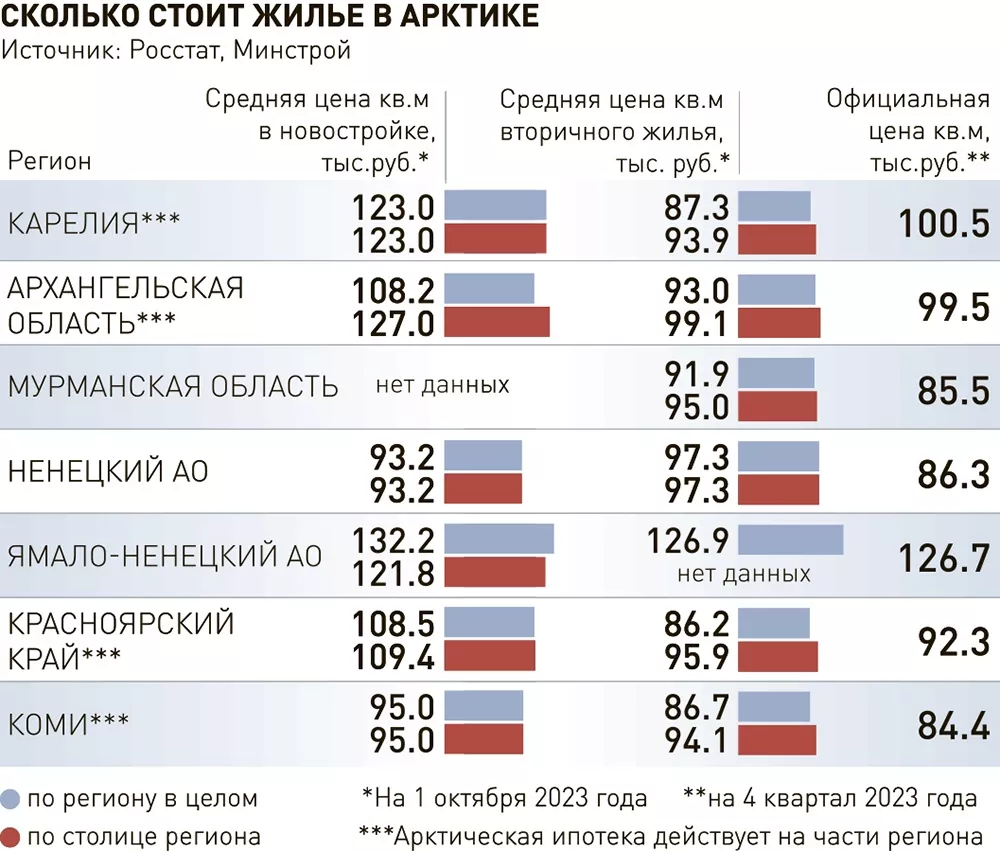

Максимальную сумму кредита по "арктической ипотеке" увеличат с 6 до 9 млн руб. по поручению президента

Максимальную сумму кредита по "арктической ипотеке" увеличат с 6 до 9 млн руб. по поручению президента. Несмотря на то что программа в принципе запустилась недавно, она будет донастраиваться, чтобы, с одной стороны, строительство в Арктике было интересно для застройщиков, а с другой - доступно непосредственно для жителей региона, отмечают в Минвостокразвития.

Прародителем "арктической ипотеки" в России является "дальневосточная ипотека", которая была запущена еще в 2019 году в регионах Дальнего Востока. Тогда на местах ее восприняли неоднозначно: одни не вписывались в лимиты, поэтому на их территории ее реализовать не получалось. Другие говорили, что из-за нее стоимость жилья выросла в 1,5 раза. После разных донастроек, как рассказали "РГ" в Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики, сейчас уже 92,5 тыс. семей смогли приобрести или построить собственное жилье с помощью кредита по программе, а общая сумма выданных кредитов превысила 410 млрд руб. В Дальний Восток входят два арктических региона: Якутия и Чукотка, поэтому там льготная ипотека уже действует. И если у Чукотки скромные показатели, если сравнивать с другими регионами ДФО - всего 247 ипотек, то Якутия занимает второе место по округу - 20,4 тыс. ипотек.

В конце прошлой недели вступило в силу постановление об "арктической ипотеке". Арктика занимает 28% площади России, но население этой территории составляет менее 2% от общероссийского - 2 млн 370 тыс. человек. Из них 86% проживают в заполярных городах, рассказал на встрече с президентом глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Основное отличие "Арктической ипотеки" от других - ограничение стоимости жилья. Квадратный метр в ипотечной квартире должен стоить не более "официальной" стоимости метра, которую раз в квартал определяет Минстрой. Однако найти жилье, подходящее под эти критерии, весьма сложно, а новостройки (а в основном льготная программа направлена на приобретение нового жилья) - практически невозможно. Минстрой уже заявил, что "будет продолжена работа совместно с Минфином и Минвостокразвития по разработке формулы расчета стоимости метра квадратного жилья".

Как рассказывал ранее "РГ" Алексей Чекунков, в первую очередь "арктическая ипотека" поможет жителям моногородов, где разрешена покупка вторичного жилья.

"Во-вторых, разрешена покупка индивидуальных домов без ограничений. В-третьих, в закрытых административно-территориальных образованиях. Что касается нового жилья, то не везде сейчас возможно построить дом за те средства, за ту цену, которая установлена статистикой в качестве ограничения для этой программы. Мы будем следить за тем, чтобы либо статистика подтягивалась - то есть по мере ввода нового жилья скорректируется цена минстроя и станет привлекательной для застройщиков", - пояснил министр.

Он отметил, что главное на этом этапе - не допустить резкого роста цены, ведь на рынке, где и без того высокий спрос, отсутствует новое строительство, резкий поток денег может вынести цены на такую траекторию, которая сделает жилье для большинства жителей недоступным.

Старт "Арктической ипотеки" - крайне своевременная мера, так как только за ноябрь спрос на первичное жилье в регионе снизился на 17,4%, а на вторичные квартиры - на 24,9% по сравнению с ноябрем прошлого года, говорит руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при минстрое Рифат Гарипов. С появлением новых льготных условий кредитования интерес к жилью в Арктической зоне должен вырасти, считает он. "При этом ограничения "Арктической ипотеки" не подогреют спрос на эту стратегически важную и интересную для застройщиков и жителей северных районов программу - из-за ограничений как по размеру кредита в 6 млн руб., так и по цене квадратного метра до 90-100 тысяч рублей. Кроме того, надо учитывать, что льготная ипотека распространяется только на новостройки, себестоимость строительства которых в регионе на 20-40% выше средней по стране". Чтобы повысить маржинальность проектов и получить на выходе приемлемую для покупателей цену жилья, застройщикам в Арктической зоне необходимы дополнительные стимуляционные меры: например, снижение ставки проектного финансирования, считает Гарипов. Тогда можно ожидать появления в регионе крупных федеральных застройщиков, что позволит увеличить число рабочих мест и благоприятно скажется на отрасли в целом.

Из регионов, включенных в программу "Арктической ипотеки", существенный объем новостроек (с реализацией квартир по договорам долевого участия) сейчас представлен в Ямало-Ненецком АО и на севере Архангельской области, говорит руководитель "Циан. Аналитики" Алексей Попов. В других регионах в Арктической зоне сейчас есть лишь единичные объекты на первичном рынке.

В большей части строящихся жилых комплексов квартиры продаются дороже официальной цены минстроя (84-127 тыс. руб.). Средняя цена кв. м в новостройках в ЯНАО и Архангельской области в 2023 году составила 157 и 105 тыс. руб. соответственно, подсчитали в "Циан. Аналитике". При "разрешенной" в 127 и 99 тыс. руб. соответственно.

То есть под озвученные лимиты подойдет меньшая часть строящихся жилых комплексов, отмечает Попов. Еще одна проблема - в необходимости вписаться в абсолютные значения лимита. В программе могут участвовать в первую очередь или молодые семьи, или родитель с ребенком, то есть очень маленькая квартира для такого переезда не подойдет (особенно в контексте специфики жизни на Севере, где нужно банально больше места для хранения сезонных вещей). С учетом этого лимит в 6 млн руб. на фоне достаточно высоких цен (особенно не на любое, а на относительно современное и качественное жилье) получается не таким уж и большим, и программа получается акцентированной на тех, у кого есть первый взнос в 40-50%. Впрочем, вопрос увеличения лимитов по "Арктической ипотеке" уже обсуждается - предполагается, что его повысят до 9 млн руб. при покупке жилья площадью от 60 кв. м. Такие же изменения ожидаются и по программе "Дальневосточной ипотеки".

По "Арктической ипотеке" разрешается покупать вторичное жилье - в моногородах и сельской местности, - которое обычно дешевле, чем новостройки. Однако цена в данном случае - не единственный и не ключевой фактор принятия решения, отмечает Попов. "В ряде населенных пунктов квартиры продаются и за несколько десятков тысяч рублей, но вряд ли это жилье будет привлекательно для потенциальных переселенцев в регионы с суровым климатом. Для переселения в моногорода или в сельскую местность в Арктической зоне первоочередным фактором принятия решения является наличие там работы и необходимой инфраструктуры", - говорит он.

Если бы ограничения по стоимости жилья вводились в регионах действия "Дальневосточной ипотеки", это было бы логичнее - на Дальнем Востоке официальная стоимость метра рассчитывается исключительно из стоимости новостроек, без учета вторичного жилья. В остальных регионах ее считают как среднюю стоимость между ценой на новые квартиры и на вторичку.

По данным Минстроя, в прошлом году в арктических городах ввод жилья вырос на 36%, а с начала этого года уже введено более 2,8 млн кв. м.

Светлана Задера,Марина Трубилина

Делегация депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ посетила завод компании «РТ-Инвест» Госкорпорации Ростех по энергетической утилизации в городском округе Воскресенск. Всего компания «РТ-Инвест» строит четыре таких завода в Подмосковье и один - в Республике Татарстан.

В общей сложности пять заводов смогут перерабатывать 3,35 млн тонн отходов в год.

Выездное совещание с участием членов комитета Государственной Думы по экологии состоялось на площадке строящегося в Московской области завода энергетической утилизации отходов. Это первый завод проекта компании «РТ-Инвест». Проектная мощность предприятия 700 000 тысяч тонн в год, отходы на термическую переработку будут поступать после обязательной сортировки и отбора вторичных материальных ресурсов. Депутаты проконтролировали ход строительства, ознакомились с оценкой воздействия на окружающую среду и провели рабочее совещание под председательством вице-спикера Государственной Думы Алексея Гордеева.

«В мировой практике объекты термической утилизации ТКО, такие как завод, который мы посетили сегодня, являются самым эффективным способом минимизации полигонного захоронения и позволяют в виде вторичных энергетических ресурсов направить в хозяйственный оборот «хвосты», которые не содержат полезных фракций, непригодны для дальнейшей материальной переработки и могут быть направлены исключительно на захоронение», – сообщил вице-спикер Государственной Думы Алексей Гордеев.

Запуск четырех заводов энергоутилизации отходов в Подмосковье запланирован на 2024 год. Уровень локализации оборудования превышает 60%. Технологическими партнерами проекта стали Госкорпорация Росатом, Уральский турбинный завод и компания Hitachi Zosen Inova. Проекты заводов «РТ-Инвест» успешно прошли десять российских и две независимых международных экспертизы. Все заключения подтвердили их экологическую безопасность. Заводы по энергетической утилизации являются финальным и самым высокотехнологичным элементом комплексной системы обращения с отходами. Проект включен в федеральный проект «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология».

«Мировая практика построения эффективной системы обращения с отходами основывается на комплексном балансе материальной и энергетической утилизации. 50% отходов – это вторичные ресурсы, которые перерабатывают в новые товары и вторые 50% – так называемые «хвосты», отправляющиеся на энергоутилизацию. Она применяется для тех видов отходов, которые невозможно переработать и вернуть во вторичный оборот. Это соответствует принципам экономики замкнутого цикла. «РТ-Инвест» реализует программу, миссия которой полный отказ от полигонного захоронения», – отметил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

В рамках создания комплексной системы обращения с отходами компания «РТ-Инвест» строит заводы по энергетической утилизации отходов на территории Московской области и в Республике Татарстан. Предприятия в Подмосковье будут перерабатывать 2,8 млн тонн отходов в год с получением 280 МВт электрической мощности. В Татарстане – 550 тыс. тонн отходов с получением 55 МВт электрической мощности.

Компания «Конданефть» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») ввела в эксплуатацию новую химико-аналитическую лабораторию на Кондинском месторождении. Производственная мощность объекта рассчитана на 130 тыс. испытаний в год, что обеспечит контроль качества нефти и газа, поступающих с месторождений Эргинского кластера.

В здании лаборатории общей площадью более 350 кв. м оснащены аналитические залы для проведения испытаний углеводородного сырья. Современное автоматизированное оборудование позволяет проводить все необходимые испытания и оперативно получать достоверные результаты по ключевым показателям качества нефти и газа, среди которых – определение массовой доли воды, механических примесей, концентрации солей, плотности, вязкости, компонентного состава газа и др. Создание дополнительных рабочих мест и применение высокопроизводительного оборудования позволяет увеличить производственную программу лаборатории и сократить время проведения испытаний.

В состав лаборатории также входит склад для хранения реактивов, оборудования и материалов для бесперебойного проведения испытаний. Специалисты в круглосуточном режиме обеспечивают оценку качества нефти и газа, проверяя их на соответствие действующим стандартам «Роснефти» и нормативным документам.

В здании лаборатории созданы условия для комфортной и безопасной работы персонала, оно оснащено современным системами для обеспечения всех требований промышленной и экологической безопасности.

Справка:

«Конданефть» ведет разработку месторождений Эргинского кластера «Роснефти» на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и в Тюменской области.

Кластер сформирован на основе интеграции Эргинского лицензионного участка с Кондинской группой месторождений. Общая площадь лицензионных участков кластера составляет более 5 тыс. кв. км.

Возможность увеличения эффективности применения наноматериалов в клинической диагностике

Коллектив пермских и екатеринбургских ученых провел исследования, продемонстрировав возможность увеличения эффективности применения наноматериалов, обладающих каталитической активностью, в клинической лабораторной диагностике.

Одним из современных направлений исследования в области химии и науки о материалах является замена ферментов искусственно синтезированными катализаторами, включая и наноразмерные катализаторы.

Такой подход весьма перспективен, например, в области иммунодиагностики, которая включает в себя целый спектр методов, предполагающих использование ферментов: иммуноферментный анализ, вестерн-блоттинг, иммуногистохимия и т. д. Во всех этих методах ферменты (прежде всего пероксидаза хрена) играют ключевую роль. Превращая бесцветные молекулы-субстраты в окрашенные молекулы-продукты, они генерируют цветной сигнал, по которому можно оценить результат анализа и поставить диагноз.

Замена ферментов искусственными наноразмерными катализаторами в таких методах может позволить уменьшить себестоимость анализов, увеличить их чувствительность, решить проблемы с воспроизводимостью свойств ферментных препаратов.

«Новые перспективные каталитические наноматериалы по своим структуре и механизму действия кардинально отличаются от фермента. В связи с этим, логично ожидать, что и оптимальные условия реакции будут для них различны. Тем не менее, в большинстве современных исследований каталитическая реакция проводится при использовании коммерческих субстратов, оптимизированных для применения с ферментом, — рассказал старший научный сотрудник лаборатории клеточной иммунологии и нанобиотехнологии Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН Павел Храмцов. — В исследовании было показано, что оптимизация состава субстратных растворов является простым и дешевым способом существенного увеличения интенсивности сигнала в анализах. Мы надеются, что этот подход станет неотъемлемой частью разработки методов иммуноанализов, в которых применяются наноматериалы».

Работы были выполнены научным коллективом, включающим в себя ученых ИЭГМ УрО РАН (филиал ПФИЦ УрО РАН), студентов биологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета, а также сотрудников лаборатории прикладного магнетизма Института физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН и Центра коллективного пользования Института иммунологии и физиологии УрО РАН (г. Екатеринбург).

Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда и Правительства Пермского края, грант № 22-24-20091 (руководитель М.Б. Раев). Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в журнале Molecules (WoS, Scopus, Q1).

Источник: ПФИЦ УрО РАН.

Модель порошка для 3D-печати магнитов разработали в России

Ученые УрФУ описали процессы перемагничивания нанокристаллических сплавов, которые используются в качестве исходных материалов при 3D-печати магнитных систем. По их мнению, разработка повысит эффективность создания высокотехнологичных устройств для робототехники, электрического транспорта и электроники. Результаты опубликованы в научном журнале Journal of Magnetism and Magnetic Materials.

Постоянные магниты – изделия из магнитотвердых материалов, способные сохранять состояние намагниченности в течение длительного времени. Их используют в качестве автономных источников магнитного поля для преобразования механической энергии в электрическую и наоборот. Области применения постоянных магнитов – робототехника, магнитно-резонансная томография, производство ветрогенераторов, электродвигателей, мобильных телефонов, высококачественных динамиков, бытовой техники и жестких дисков компьютеров.

Использование постоянных магнитов позволяет уменьшить габариты некоторых изделий и увеличить их КПД. Развитие энергетики и робототехники, миниатюризация высокотехнологичных устройств, электрических и гибридных транспортных средств требуют ежегодного увеличения объема производства постоянных магнитов и улучшения их магнитных свойств. При этом одна из важнейших задач при создании постоянных магнитов – повышение их коэрцитивной силы (значения напряженности внешнего магнитного поля, необходимого для полного размагничивания ферро- или ферримагнитного вещества).

В 2020 году группа физиков Уральского федерального университета (УрФУ) и Института физики металлов (ИФМ) совместно с зарубежными коллегами впервые в мире синтезировала с помощью 3D-печати постоянные магниты с высокой коэрцитивной силой без применения тяжелых редкоземельных металлов.

Исследование открыло дорогу к получению с помощью аддитивных технологий эффективных постоянных магнитов любой заданной геометрической формы. Основой для изготовления магнитов послужили порошки из нанокристаллического сплава неодима, железа и бора.

Преимущество сплава неодима, железа и бора состоит в том, что магниты из этого сплава способны при комнатной температуре запасти больше "магнитной" энергии, чем любой другой тип магнитов, а также не содержат дорогостоящий кобальт.

Ученые УрФУ поставили перед собой задачу определить влияние различных микроструктурных особенностей магнита на его свойства, что позволило бы целенаправленно синтезировать магниты с улучшенными свойствами. Они уточнили представления о процессах перемагничивания нанокристаллических сплавов. Кроме того, они объяснили, по какой причине так называемые обменно-связанные сплавы по своим свойствам не смогут превзойти имеющиеся сейчас постоянные магниты, сообщил доцент кафедры магнетизма и магнитных наноматериалов УрФУ Алексей Волегов.

"Мы предложили модель изменения параметров материала вблизи контакта зерен, которая прекрасно описывает экспериментально наблюдаемые свойства. Исследования по схожей тематике время от времени появляются, однако нам первым удалось описать экспериментально наблюдаемые свойства при использовании физически обоснованных подходов", – рассказал Волегов.

По его словам, полученные результаты лягут в основу создания магнитных систем, которые позволят делать высокотехнологичные устройства более миниатюрными, более легкими и, возможно, более дешевыми. Также нанокристаллические материалы смогут служить исходным сырьем для 3D-печати постоянных магнитов.

В будущем ученые планируют исследовать процессы перемагничивания образцов после 3D-печати из этих порошков и найти способы получения магнитных свойств на уровне выпускаемых постоянных магнитов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда.

В вузах нижнего Новгорода прошел финал олимпиады «Иннагрика»

В Нижнем Новгороде на площадках Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского и Приволжского исследовательского медицинского университета прошел финал Всероссийской олимпиады по агрогенетике для старшеклассников «Иннагрика».

120 участников со всей страны предложили практические разработки для нужд агропромышленного комплекса — новые бактериальные удобрения, технологии выведения засухоустойчивых сельскохозяйственных культур, экономически выгодные методы производства белков молока и другие.

«Раньше главной задачей аграриев виделось выращивание сельхозкультур – чем больше, тем лучше. Сегодня развитие отрасли не мыслимо без генетики и селекции. Работа в этих направлениях приобрела особое значение для государства и реального сектора экономики. Количество серьезных и интересных задач по селекции и генетике сельскохозяйственных растений увеличивается день ото дня. Исследования и разработки российских ученых, в первую очередь, направлены на обеспечение продовольственной безопасности и развитие нашей экономики, помощь другим странам и сохранение природных ресурсов», — обратился к участникам Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Олимпиада прошла в три этапа: отборочный тур в формате онлайн-тестирования, полуфинал и финал в формате очных интенсивов на базе научных центров.

«Участники «Иннагрики» уже сегодня предлагают подходы и технологии, которые можно смело дорабатывать в ведущих лабораториях и R&D центрах страны, а затем тиражировать и внедрять в производство. Олимпиада и сопряженные с ней обучающие программы позволяют приводить в агропромышленный комплекс талантливых молодых людей, будущую элиту агротеха и аграрной науки», — рассказал заместитель исполнительного директора — директор по агробиотехнологиям компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко.

Победителями стали:

- Анна Полякова (9 класс), Республика Татарстан — олимпиадное задание «Своевременная диагностика вирусных заболевания пчел для снижения потерь при пчеловодстве и сохранения популяции диких опылителей»;

- Людмила Салунина (9 класс), Москва — олимпиадное задание «Своевременная диагностика вирусных заболевания пчел для снижения потерь при пчеловодстве и сохранения популяции диких опылителей»;

- Алексей Ветюгов (10 класс), Нижегородская область — олимпиадное задание «Развитие молекулярно-генетических методов анализа сортов для успешной селекции пшеницы»;

- Яна Кашина (10 класс), Краснодарский край — олимпиадное задание практического тура «Разработка экономически привлекательных методов биотехнологического производства белков молока для современной пищевой биотехнологии»;

- София Огурцова (10 класс), Белгородская область — олимпиадное задание «Развитие молекулярно-генетических методов анализа сортов для успешной селекции пшеницы»;

- Софья Логинова (11 класс), Санкт-Петербург — олимпиадное задание «Повышение устойчивости риса в неблагоприятных условиях за счет препаратов на основе арбускулярной микрофлоры»;

- Маргарита Родинова (11 класс), Санкт-Петербург — олимпиадное задание «Повышение устойчивости риса в неблагоприятных условиях за счет препаратов на основе арбускулярной микрофлоры»;

- Полина Шишканова (11 класс), Тюменская область — олимпиадное задание практического тура «Создание засухоустойчивых сельскохозяйственных культур путем редактирования генома».

Всероссийская олимпиада по агрогенетике «Иннагрика» проводится для школьников старших классов с целью повышения престижа аграрных профессий будущего и формирования резерва специалистов по аграрной генетике. В 2023 году к сопровождению олимпиады присоединились эксперты Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова и научно-технологического университета «Сириус».

Организаторами мероприятия выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, компания «Иннопрактика», научно-исследовательский центр «Курчатовский институт» и Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. И. Тимирязева. Официальные партнеры: «Россельхозбанк», «Росагролизинг», компания «Иннагро».

О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 30 ноября 2023 г.

В ноябре 2023 г. средства ФНБ размещены в ценные бумаги российских эмитентов:

в сумме 1 800,0 млн рублей – в облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в количестве 1 800 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)»;

в сумме 6 572,5 млн рублей – в облигации ППК «Фонд развития территорий» в количестве 6 572 481 штуки по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния»;

в сумме 12 000,0 млн рублей – в облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в количестве 12 000 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги «Казань - Екатеринбург» на участке Дюртюли - Ачит»;

в сумме 1 551,6 млн рублей – в облигации АО «ГТЛК» в количестве 1 551 604 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг»;

в сумме 10 797,1 млн рублей – в облигации АО «ГТЛК» в количестве 10 797 144 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение воздушных судов для последующей передачи в лизинг национальному перевозчику в Дальневосточном федеральном округе»;

в сумме 5 414,3 млн рублей – в облигации ООО «НЛК-Финанс» в количестве 5 414 254 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей.

В ноябре 2023 г. средства ФНБ в сумме 842,4 млн рублей размещены на депозите в ВЭБ.РФ в целях финансирования проекта ВЭБ.РФ «Обновление подвижного состава ГУП «Петербургский метрополитен» на срок до августа 2047 г. с ежемесячной уплатой процентов по ставке 5% годовых.

В ноябре 2023 г. ООО «НЛК-Финанс» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное (1,5% от номинальной стоимости) погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ в августе 2023 г. (количество – 62 590 589 штук, общая номинальная стоимость – 62 590,6 млн рублей). В результате в ноябре 2023 г. в федеральный бюджет поступили средства в сумме 938,9 млн рублей, которые подлежат перечислению в ФНБ.

В ноябре 2023 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

«Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 139,7 млн рублей;

«Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 109,0 млн рублей.

По состоянию на 1 декабря 2023 г. объем ФНБ составил 13 432 971,8 млн рублей или 9,0% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», что эквивалентно 151 129,1 млн долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

3 268,8 млн евро;

279 773,7 млн китайских юаней;

508 265,3 кг золота в обезличенной форме;

1 187,6 млн рублей[1];

2) на депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ – 658 358,5 млн рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн долл. США;

4) в облигации российских эмитентов:

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» – 386 744,9 млн рублей;

ООО «НЛК-Финанс» – 190 195,1 млн рублей;

ООО «Авиакапитал-Сервис» – 140 891,8 млн рублей;

ППК «Фонд развития территорий» – 117 073,5 млн рублей;

АО «ГТЛК» – 88 556,5 млн рублей;

ООО «ВК» – 60 000,0 млн рублей;

ООО «Инфраструктурные инвестиции-4» – 4 050,0 млн рублей;

иных российских эмитентов – 1 943,5 млн долл. США;

5) в акции российских эмитентов:

привилегированные акции ОАО «РЖД» – 645 300,0 млн рублей;

обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – 137 000,0 млн рублей;

обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 86 046,6 млн рублей[2];

обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 334,0 млн рублей;

привилегированные акции АО «Атомэнергопром» – 57 500,0 млн рублей;

обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 3 110 787,4 млн рублей2;

привилегированные акции Банка ВТБ (ПАО) – 214 038,0 млн рублей;

обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) – 138 806,0 млн рублей2;

привилегированные акции Банка ГПБ (АО) – 89 954,0 млн рублей;

привилегированные акции АО «Россельхозбанк» – 25 000,0 млн рублей;

6) на субординированном депозите в Банке ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 38 433,9 млн рублей.

По состоянию на 1 декабря 2023 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6 746 505,1 млн рублей или 75 902,3 млн долл. США (4,5% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2022 г. по 30 ноября 2023 г. составила 123,5 млн долл. США, что эквивалентно 10 980,4 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 30 ноября 2023 г. в совокупности составили 1 972 422,7 млн рублей, в том числе:

по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – 1 877 876,1 млн рублей (в т.ч. в иностранной валюте – 988 098,8 млн рублей, в золоте – 889 777,3 млн рублей);

по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 55 639,8 млн рублей;

по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 38 906,8 млн рублей.

В ноябре 2023 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 395,8 млн рублей, что эквивалентно 4,3 млн долл. США;

б) в облигации ООО «НЛК-Финанс» – в сумме 234,1 млн рублей, что эквивалентно 2,6 млн долл. США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 г. составил 349 528,8 млн рублей, что эквивалентно 4 114,0 млн долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.

[1] Включая средства в сумме 938,9 млн рублей, зачисленные в федеральный бюджет в результате частичного погашения облигаций ООО «НЛК-Финанс», которые подлежат перечислению в ФНБ.

[2] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 30 ноября 2023 г.

Топ лидеров регионов по динамике погрузки в январе – ноябре 2023 года возглавила Республика Марий Эл

Погрузка выросла в 3,5 раза

РЖД представили топ-5 лидеров российских регионов по динамике и объёмам погрузки.

Как сообщает телеграм-канал холдинга, топ самых «динамичных» регионов в январе – ноябре 2023 года возглавила Республика Марий Эл: рост в 3,5 раза (за счёт увеличения в 15 раз перевозок нефтяных грузов).

Вторую строчку рейтинга заняла Тамбовская область: плюс 44,2% (за счёт увеличения в 1,5 раза перевозок зерна и в 1,6 раза перевозок нефтепродуктов).

Замыкает тройку лидеров Чеченская Республика с ростом погрузки на 27,7%. Положительную динамику в данном случае также обеспечили перевозки нефтепродуктов (рост в 1,6 раза).

На четвертой строчке Орловская область – плюс 26,8% (за счёт увеличения перевозок зерна, плюс 37,2%), Ивановская область – плюс 23,3%. Здесь погрузка выросла за счёт отправления зерна (плюс 63,6%), а также строительных грузов (плюс 48,9%).

Топ регионов по объёмам погрузки с начала года: Кемеровская область – 207 млн тонн, Свердловская область – 61,8 млн тонн, Красноярский край – 44,4 млн тонн, Белгородская область – 40,5 млн тонн и Пермский край – 39,6 млн тонн.

Пассажиры проголосовали за «Финиста»

Посетители портала ОАО «РЖД» выбрали название для нового скоростного электропоезда ЭС104

В голосовании на собственное имя для скоростного электропоезда ЭС104 победил вариант «Финист». За это название проголосовали 23,4% участников опроса, организованного на сайте ОАО «Российские железные дороги».

Голосование стартовало в начале декабря. Участникам предлагалось выбрать подходящее название из таких вариантов, как «Финист», «Аметист», «Байкал», «Ирбис», «Ласка» и «Уралочка».

Название «Финист» отсылает к русской народной сказке «Финист – Ясный сокол», вошедшей в сборник Александра Афанасьева.

Новый электропоезд, произведённый на предприятии «Уральские локомотивы», получил сертификат соответствия требованиям норм Технического регламента Таможенного союза.

До конца этого года ОАО «РЖД» получит 12 пятивагонных составов ЭС104, после чего начнётся подконтрольная эксплуатация на межрегиональных маршрутах в Свердловской области и Пермском крае.

Первые два электропоезда ЭС104 уже прошли испытания в реальных условиях эксплуатации на участке Екатеринбург – Нижний Тагил – Егоршино, которые проводились как в одиночном (5 вагонов), так и в сдвоенном режиме (5+5). На заводе «Уральские локомотивы» сейчас идёт приёмочная проверка ещё двух ЭС104. ОАО «РЖД» в целом законтрактовало уже 22 состава новой серии.

Депо Пермь-Сортировочная усилено 13 мощными магистральными электровозами 3ЭС6 «Синара»

39 новых грузовых локомотивов поступило на Свердловскую железную дорогу в 2023 году, сообщает пресс-служба магистрали.

«25 магистральных тепловозов новой модификации 2ТЭ25Км направлены в локомотивное депо Войновка. Эти более мощные в сравнении с тепловозами предыдущих серий локомотивы используются для вывоза нефтехимических грузов с севера УрФО – на направлении Коротчаево – Сургут – Тобольск – Войновка. Общий парк таких машин на Свердловской железной дороге уже насчитывает более 40 единиц», – говорится в сообщении.

Депо Пермь-Сортировочная усилено 13 мощными магистральными электровозами 3ЭС6 «Синара». Локомотивы данной модификации (с дополнительной бустерной секцией) применяются для вождения грузовых поездов весом более 7 тыс. тонн на главном ходу Транссиба, в том числе по участкам со сложным профилем пути в предгорьях Урала.

В то же депо Пермь-Сортировочная в этом году поставлен маневровый тепловоз ТЭМ14. Он оснащён двумя силовыми установками, что даёт возможность более гибко использовать полезную мощность в зависимости от выполняемых задач и соответственно повышать эффективность маневровой, вывозной работы на станциях.

Шатдаун в ГИБДД по всей России. Почему технические сбои стали хроническими

Автоэксперт Радько назвал пять причин сбоя в работе базы ГИБДД

Денис Буденков

Из-за масштабного сбоя в работе систем ГИБДД столичные автомобилисты не могут зарегистрировать транспортные средства и получить водительские удостоверения. По данным Shot, база ведомства «легла» по всей стране. В МВД России раскрывать конкретные причины сбоя отказались. Однако, по словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, неполадки могут быть связаны с некомпетентностью работников Госавтоинспекции.

Утром Госавтоинспекция Москвы объявила о невозможности регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений в столичных подразделениях.

«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», — сообщили в ведомстве.

Спустя два часа в ГИБДД заявили о возобновлении оказания государственных услуг в подразделениях, расположенных во флагманских многофункциональных центрах (МФЦ). В ведомстве пообещали предоставлять новые данные по мере восстановления работоспособности систем.

По данным Telegram-канала Shot, база ГИБДД «легла» по всей России после попытки обновления программного обеспечения, на устранение неполадок уйдет от нескольких часов до нескольких дней.

За комментарием по поводу сбоя «Газета.Ru» обратилась к старшему инспектору по особым поручениям Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России (ГУОБДД МВД России) полковнику полиции Антону Белану. Информацию том, что неполадки в системе ГИБДД возникли по всей стране, он подтверждать не стал. Пресс-служба МВД России в ответ на запрос «Газеты.Ru» информацию о подробностях сбоя не предоставила, ограничившись ссылкой на сайт «МВД Медиа».

Хронические сбои

Прошлый серьезный шатдаун в системе ГИБДД в Москве произошел в октябре этого года.

Отечественная система ФИС (Федеральная информационная система. — «Газета.Ru») ГИБДД, которую используют для постановки транспортных средств на учет, регулярно виснет и останавливает всю работу, сообщал тогда Telegram-канал Baza.

В межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО) собирались большие очереди автомобилистов.

В регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области технический сбой программного обеспечения случился в начале ноября.