Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Военное положение не привело к оттоку инвесторов с новых территорий

Руслан Мельников (ДНР)

В ДНР начинает работу Корпорация развития Донбасса, которая будет привлекать инвестиции на восстановление промышленности региона. О том, чем она отличается от институтов развития, действующих в других регионах России, "Российской газете" рассказал руководитель корпорации, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

В ДНР объявлено военное положение. Как в таких условиях привлекать инвестиции?

Андрей Шпиленко: Де-факто ДНР находится в состоянии военного положения уже не первый год. И его введение после вступления в состав России никак не ухудшает инвестиционный климат республики. Более того, бизнес уже адаптировался к сложившимся условиям: в ДНР работают предприятия, магазины, кафе. Да, конечно, военное положение - это определенный барьер, но отнюдь не стоп-фактор для привлечения инвестиций.

Бизнес многих российских регионов уже внимательно изучает ситуацию в Донбассе и готов к сотрудничеству. И уж тем более после введения военного положения мы не видим оттока из ДНР инвесторов, которые уже вошли сюда. Конечно, имеется определенная специфика, связанная с переходным периодом и интеграцией законодательства ДНР в российское правовое поле, которая несколько замедляет принятие некоторых управленческих решений. Но это временное явление.

И все же насколько уместны инвестиции, если города республики обстреливают ВСУ, а на линии соприкосновения продолжаются боевые действия?

Андрей Шпиленко: Во-первых, большое количество предприятий находится вне зоны боевых действий.

А во-вторых, что такое бизнес? Это оправданный риск. С моей точки зрения сейчас уникальное, возможно, самое удачное время для инвестиций в Донбасс. Ведь когда все хорошо и рынок поделен, практически не остается свободных ниш для эффективного приложения капитала. Бизнес должен быть слегка авантюрен, он всегда ищет незанятые и перспективные рыночные ниши и получает вознаграждение за риск.

А как насчет безопасности инвесторов?

Андрей Шпиленко: Ее обеспечивает Россия и Вооруженные силы РФ.

В чем заключается основное отличие Корпорации развития Донбасса от корпораций и агентств развития из других регионов?

Андрей Шпиленко: Корпорация является единым оператором по реализации инвестпроектов на территории ДНР. Она предоставляет информацию о подходящих площадках, содействует в оформлении разрешительной документации и регистрации бизнеса в ДНР, помогает в подготовке документов, необходимых для получения господдержки, действующей в РФ. Уже сейчас при взаимодействии с потенциальными инвесторами мы видим, насколько это востребовано в переходный период.

При создании корпорации были использованы лучшие российские практики привлечения инвестиций и реализации инвестпроектов. К тому же в ней объединены сразу три института, действующие в других субъектах обособленно. Это собственно корпорация развития, агентство по привлечению инвестиций и конгрессно-выставочное агентство.

Зачем потребовалось их объединять?

Андрей Шпиленко: Чтобы одновременно выполнять миссию по привлечению инвестиций и реализации проектов от начала до конца. Для этого корпорация должна решать пять задач: повышение инвестпривлекательности региона, стимулирование инвестиционной деятельности, сопровождение проектов от идеи до ее воплощения, реализация наиболее значимых региональных инвестиционных проектов и управление государственным имуществом.

Чтобы повысить инвестпривлекательность и заинтересовать бизнес, нужно ответить на два основных вопроса: куда вложить деньги и как реализовать продукцию. Наша задача - показать перспективные проекты с подтвержденным спросом. Для этого создается экспертно-аналитический департамент. Его специалисты совместно с сотрудниками профильных министерств - минпромом, минэко, минсельхозом - должны создать информационный портал, в котором будут собраны данные об объектах недвижимости и предприятиях, нуждающихся в инвестициях. Затем необходимо проанализировать реально действующие цепочки добавленной стоимости, определить объем использующихся в них комплектующих, сырья и материалов, выяснить, где эти цепочки порвались, и таким образом выявить перспективные ниши.

Выпускался, например, самолет. Один завод делал крылья, другой - двигатель, третий - электронику и так далее. И все прекрасно работало. Но после введения недружественной санкционной политики из цепочки добавленной стоимости начали выбывать предприятия. Но самолет-то не перестал нуждаться в комплектующих. Значит, на этот товар обязательно найдется покупатель.

Полученную информацию мы упакуем в инвестиционные предложения для бизнеса. Это будут конкретные проекты с подтвержденным спросом. Никто в России еще так не делал.

Вторая из названных вами задач - это стимулирование инвестактивности.

Андрей Шпиленко: Да, это значит, что мы должны провести информационную, просветительскую и презентационную работу, чтобы малый, средний и крупный бизнес России и дружественных государств узнал о возможностях, которые предоставляет Донбасс. Для этого мы презентуем наши проекты на всех наиболее значимых и крупных экономических форумах.

Разумеется, у тех, кто заинтересован в сотрудничестве, возникнут вопросы. И на стадии сопровождения инвестпроектов будет создан круглосуточный кол-центр. Его сотрудники ответят любому респонденту - от ИП до руководителя крупного бизнеса - на любой вопрос, в том числе и на вопросы, связанные с привлечением дополнительных мер господдержки. Более того, персональный менеджер окажет содействие в привлечении такой поддержки.

Сейчас между регионами довольно высока конкуренция за инвестиции.

Андрей Шпиленко: Да, мы конкурируем с другими субъектами РФ, но я утверждаю: при прочих равных Донбасс предложит лучшие условия инвесторам за счет клиентоориентированности и предоставления услуг по снижению издержек, в том числе и благодаря инфраструктуре для реализации инвестпроектов.

Речь идет об индустриальных парках и технопарках?

Андрей Шпиленко: Да, корпорация будет заниматься промышленными технопарками, агротехнопарками, агробиотехнопарками, экотехнопарками, которые подходят для малого и среднего бизнеса, а также индустриальными парками, экопарками, агропарками, интересными для среднего и крупного бизнеса. Однако инфраструктура - это важный, но все же вспомогательный элемент. Само по себе большое количество индустриальных парков, технопарков или особых экономических зон не является залогом привлечения инвестиций. В мире уже действует более 42 тысяч подобных территорий с шикарным преференциальным режимом, но при этом за рубежом часто можно видеть полупустые экономические зоны и индустриальные парки. Первичным все же является не создание таких площадок, а анализ цепочек добавленной стоимости и формирование инвестпредложений, подтвержденных спросом.

На какой стадии находится сейчас Корпорация развития Донбасса?

Андрей Шпиленко: Она создана только в начале октября. Идет формирование команды. Мы стараемся пригласить лучших из лучших и ориентируемся на тех, кто уже получил статус лидеров России.

Какие специалисты требуются в первую очередь?

Андрей Шпиленко: Аналитики, специалисты по проектному управлению и конгрессно-выставочным мероприятиям, финансисты, айтишники, представители инженерных специальностей. Мы стараемся привлечь амбициозных профессионалов, потому что не хотим быть рядовым регионом России. Все-таки Донбасс генерировал примерно 25% промышленного валового продукта Украины, и наша задача - вывести регион в топы как можно быстрее, несмотря на разрушения. Будем восстанавливать, строить. Раньше из-за наличия границы существовали некоторые административные и законодательные препоны, тормозившие рост промышленного производства и развитие бизнеса. Даже сейчас люди еще не до конца осознали, что границы больше нет. Причем не осознали и здесь, в Донецке, и в России. Теперь все по-другому. Например, предприятия ДНР и Ростовской области могут конкурировать между собой, а если это необходимо, ничего не мешает набрать специалистов-ростовчан для работы в Донецке.

А чем их мотивировать?

Андрей Шпиленко: Конечно, людям нужно платить достойную зарплату, но я бы не хотел, чтобы сюда ехали только за длинным рублем. Поверьте, я и сам не спрашивал о том, сколько буду здесь зарабатывать. Я готов принимать людей с горящими глазами, желающих принести пользу Донбассу, готов их обучать, отправлять на стажировки. Кстати, практически все субъекты РФ согласны брать наших специалистов на обучение.

В большинстве регионов корпорации развития - это акционерные общества. Мы пока являемся госконцерном, но после вхождения в правовое поле РФ наверняка будет изменена организационно-правовая форма. И если мы перейдем в разряд акционерных компаний, то получим столько, сколько заработаем. Это лучший стимул. К тому же может ведь применяться не только денежное вознаграждение.

Но и поощрение акциями?

Андрей Шпиленко: Вариантов много. Главное - рассматривать территорию Донбасса как площадку для воплощения собственных амбициозных идей и лучшего опыта, наработанного за десятилетия.

Насколько мне известно, уже в самом начале своей работы Корпорация развития Донбасса особое внимание уделяет "Азовстали". Почему?

Андрей Шпиленко: Для нас это знаковый проект. Один из самых приоритетных. На этом предприятии трудились более 20 тысяч человек. В рамках имущественного комплекса "Азовстали" должна быть создана новая промышленная инфраструктура. Задача номер один - обеспечить безопасный доступ специалистов. Это можно сделать только после окончательного разминирования комбината. После этого эксперты металлургической отрасли и профильных институтов должны обследовать предприятие и дать заключение о том, что подлежит восстановлению. Затем будут приниматься решения по зонированию и начнется работа по привлечению инвесторов.

На "Азовстали" мы планируем создать не менее четырех инфраструктурных площадок: индустриальный парк, промышленный технопарк, экопарк и транспортно-логистический центр. Вся эта инфраструктура отвечает потребностям потенциальных инвесторов. Причем экопарк станет уникальной площадкой. Сейчас в России такие парки, предназначенные для хранения, утилизации, переработки и вовлечения во вторичный оборот промышленных отходов, только формируются. На территории "Азовстали" находятся целые горы шлака и шлама, поэтому экопарк там необходим. Тем более что руководство ДНР намерено улучшать экологическую обстановку в Донбассе.

Помешательство элит

зачем мировая олигархия уничтожает белое население

Анатолий Ливри Дионис Каптарь

"ЗАВТРА". Анатолий Владимирович, почему вы, человек, получивший блестящее образование на Западе, живущий в Европе долгое время, вошли в острое противоречие с привычным для вас миром и открыто говорите о целях западных элит по переформатированию и массовой ликвидации целых наций? Почему вы делаете ставку на Россию и Беларусь в противостоянии этим планам?

Анатолий ЛИВРИ. Меня подтолкнул к этому опыт общения с теми, кого в своей последней московской книге я называю "системными антибелыми расистами". Когда-то они были моими коллегами во французских университетах, мы десятилетиями враждовали в Министерстве высшего образования Франции. Речь идёт о профессорах славистики и русистики, тех, кто готовит дипломатический корпус Франции для работы в России и Беларуси, кто определяет видение этих стран из Парижа, Брюсселя, Монреаля. Впоследствии то общение помогло мне проанализировать и понять мышление и рефлексы подобных людей, сформулировать некий системный код их менталитета. Сегодня, когда вся сущность русофобов вылилась наружу, президенты Путин и Лукашенко в своих выступлениях озвучивают очень близкие с моими взглядами мысли, точно реагируют на враждебность западных элит, которые ненавидят восточных славян, пытаются их стравить, при этом рефлекторно ненавидят и собственные народы, всякого, для кого важны история, живая связь времён — связь с предками.

Всегда нужно прислушиваться к тому, что говорят ваши враги, и делать выводы. Например, немецкий канал ZDF привёл слова бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона о Владимире Путине. Ранее глава британского правительства заявил, что спецоперация по денацификации на Украине не началась бы, если бы президент России был женщиной: "Если бы Путин был женщиной, я не думаю, что он начал бы эту мачо-войну. Если вы хотите найти хороший пример токсичной маскулинности, то это именно этот человек — Путин".

"ЗАВТРА". Человеку со здоровой психикой сложно без юмора реагировать на такие выпады. На Западе подобные слова воспринимаются серьёзно?

Анатолий ЛИВРИ. Дело в том, что несколько последних поколений западных элит воспитаны в инстинктивной ненависти к любым традиционным формам поведения своих народов и других белых этносов. Потому что, согласно принятому истеблишментом мнению, преступником — исторически, культурно, расово — является только белый человек, чаще всего — европеоидный мужчина традиционной половой ориентации, воплощение "токсичной маскулинности". Это означает тотальную, я бы сказал, онтологическую вредоносность такого типа белого мужчины, и этот посыл западная пресса разносит по всему миру: данному виду с его маскулинной токсичностью ничего не прощается, поскольку, если только дать ему поблажку, то этот белый европеоид непременно развяжет террор.

И под этим прикрытием террористы ликвидируют белых детей и взрослых.

"ЗАВТРА". Соответственно, тот, кто не принял новой западной парадигмы, становится изгоем?

Анатолий ЛИВРИ. Да. Западный истеблишмент стремится уничтожить лидеров традиционной европейской — будь то западной или восточный — цивилизации. Но перед тем, как их убить (а речь идёт о ритуальном убийстве), их нужно подвергнуть публичному судилищу. Ровно это и произошло, например, с экс-президентом Сербии Слободаном Милошевичем. Его судьба должна послужить тревожным сигналом для всех, кто сопротивляется глобалистскому стиранию белой расы. Каждого из таких традиционных белых мужчин, защищающих свой народ на правительственном посту, может ожидать камера международного уголовного суда в Гааге. Космополитическая олигархия жаждет сделать их марионетками показательного антибелого процесса. Так, совсем недавно председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен недвусмысленно заявила: "Путин должен проиграть войну против Украины, понести за неё ответственность и предстать перед судом в Гааге".

Зная всё это, президент России в своём выступлении 30 сентября, во время подписания договоров о принятии новых субъектов в состав РФ, отметил: "Диктатура западных элит направлена против всех обществ, в том числе и народов самих западных стран. Это вызов всем. Такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты "религии наоборот" — откровенного сатанизма".

Это абсолютно верная оценка происходящего. Формы рефлекторного отторжения своего этноса у психопатической белой элиты Запада чрезвычайно разнообразны, в той же Франции они признаны абсолютной нормой поведения. Публичное высказывание омерзения по отношению к своим белым народам ценится белокожей франкоязычной плутократией столь же высоко, как получение ордена Почётного легиона.

"ЗАВТРА". Русофобия здесь стоит в общем ряду или особняком?

Анатолий ЛИВРИ. Русофобия — одна из главных форм системного антибелого расизма. Важнейшей целью западных элит давно стало уничтожить или "нормализировать" восточных славян. Для этого "демократического" геноцида допускается использование любого оружия. В наше время уже ясно видны последствия и конкретные планы вторжения НАТО в Сербию в конце 1990-х. Сегодня идёт нескрываемый штурм славянского мира, а эпицентром этой длительной гибридной войны на уничтожение является Российская Федерация.

Здесь стоит опять процитировать созвучные с моими умозаключениями слова Владимира Путина: "Западные элиты дискриминируют, разделяют народы на "первый" и "иной" сорта. Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм и расизм. А чем, как не расизмом, является русофобия, распространяемая сейчас по всему миру?" Именно из-за такой своей позиции лидеры России и Беларуси после любого конфликта на своих территориях слышат истерические, полностью анахронические вопли: "КГБ! Шпион ГРУ! Сталинский палач! ГУЛАГ!" И вы можете констатировать мою правоту на геополитической арене. Системный антибелый расист, в том числе русофоб, — тип анахронического регресса. Ситуация со временем только ухудшается. Как верно подчеркнул президент Путин: западный истеблишмент "сделал своим оружием тотальную русофобию, десятилетиями целенаправленно взращивая ненависть к России, прежде всего, на Украине, которой Запад готовил участь антироссийского плацдарма, а сам украинский народ превратил в пушечное мясо и толкнул на войну с нашей страной".

Финальная цель космополитических корпораций, чьей выгодной религией давно стал системный антибелый расизм, не меняется: истребить исконных обитателей восточно-европейских земель, как это уже случилось у нас — на западе Европы. Считаю крайне важным донести эти цели до восточнославянских народов, стараюсь это делать через свои книги и выступления.

"ЗАВТРА". Совершённые на вас покушения, скорее всего, связаны с вашей деятельностью?

Анатолий ЛИВРИ. Да. Было несколько покушений на мою жизнь. В 2004 году меня хорошенько стукнули по голове арматурой. А в этом году, 30 сентября, в Париже, куда я был приглашён на выступление, меня попытались убить прямым ударом ножа в печень. Я избежал смерти только благодаря усиленным тренировкам с профессионалами, подготовившими меня к подобным нападениям. Уверен, что, как и в прошлый раз, ни организатора, ни исполнителя покушения не найдут.

Помимо физической расправы, я постоянно подвергаюсь массированным атакам чёрного пиара. Так было, например, после моего недавнего выступления на белорусских каналах, когда меня просто терроризировали "оппоненты" на антилукашенковских сайтах, "прописанных" в странах НАТО. Также сейчас я жду очередного судебного разбирательства, их против меня регулярно открывают.

Такой комплекс наказаний они организуют строго по определённой системе. Хотя, в общем-то, ничего нового здесь нет. И причины, почему меня пытаются "стереть", тоже понятны.

В течение долгих лет я плотно общался с идеологами антибелого расизма, изучил их генеалогию, знаю всех тех, кто во Франции сотрудничал с Пьером Паскалем, про которого необходимо сказать отдельно. Этот ученик иезуитов, дезертировавший из французской армии, работал в СССР бок о бок с Троцким, и решил использовать троцкизм для разрушения своей родины, а затем и уничтожения Советской России. В марте 1933-го Паскаль вернулся во Францию, получил место сначала доцента, а позже и профессора французского университета, что было бы абсолютно невозможно, не будь этот агент иезуитов также сотрудником французских спецслужб. Во время гитлеровской оккупации бывший большевик, троцкист не был потревожен ни гестапо, ни французской политической полицией, абсолютно свободно преподавал во французском университете, публиковал свои работы. А после того, как к власти пришли голлисты, продолжил свою карьеру, консультируя назначающихся в Советский Союз дипломатов. Пьер Паскаль в течение десятилетий фабриковал профессоров русистики и славистики французского мира. Именно они потом были "дрессировщиками" дипломатов, направлявшихся на работу сначала в Советский Союз и страны Варшавского договора, а потом — в СНГ и бывшие социалистические государства, ставшие теперь членами НАТО.

"ЗАВТРА". Вы часто говорите об использовании университетских профессоров и даже школьных учителей в продвижении глобалистской идеологии в учебных заведениях. Но что ими движет, кто дал им эту установку? Почему нельзя было оставить прежнюю систему, которая привела Запад к успехам в экономике, науке и культуре? Зачем ломать то, что хорошо работало?

Анатолий ЛИВРИ. Это вопрос выбора. Понятно, что существуют силы, дестабилизирующие наш мир. Они делают так, что западные элиты отдают себе моральный приказ на самоуничтожение. И личности с достаточно развитым мышлением оказываются перед выбором: или присоединиться к элитам и участвовать в самоликвидации, или отказаться от этого. Но те, кто отказывается, — всегда в меньшинстве. В основном люди, получившие превосходное образование, связывают свою деятельность — научную, литературную, артистическую — исключительно с куском хлеба. И эти люди с достаточно развитым неокортексом просто банально выбирают сторону тех, кто может победить (сейчас это, например, ярые русофобы, отъявленные антибелые расисты), и становятся их союзниками. Таким сразу вырабатывают рефлекс собаки Павлова: лампочка загорелась — они погавкали и получили миску с пищей, второй раз мигнула — погавкали, получили еду. И так до тех пор, пока они не начнут лаять просто от зажжённой лампочки — лают уже бесплатно, даже миску наполнять не нужно. Человеческую особь очень просто приучить к подобному. Так истеблишмент и ведёт мир к самоуничтожению.

И мне тоже было ясно сказано: "Вас сейчас зовут Ливри, но ваше имя при рождении Лившиц, вносите вклад в уничтожение нашей цивилизации, принимайте в этом активное участие". Я учился в Сорбонне, писал там докторскую диссертацию, преподавал. Ходил в аспирантуру практически всех специальностей, освоил древнегреческую литературу: от Гомера до Нонна Панополитанского, изучал санскрит и древнегерманские языки. Но всюду видел одну и ту же разрушительную тенденцию и ужасался. Сейчас мои бывшие коллеги являются профессорами, часто советниками по культуре в посольствах Франции в Москве и Минске. Как по сигналу, они подписывают антироссийские петиции. Потому что знают, что это для них выгодно. Поступая так, профессор французского университета может получить дипломатический пост, а потом беспрепятственно вернуться назад.

Именно поэтому я начал рассказывать о Пьере Паскале и о его подопечных. О том, как он воспитал научных ничтожеств, русистов, которые не способны были говорить по-русски, не могли процитировать не то что Пушкина или Достоевского, а просто чётко высказывать свои мысли. Потом началась тотальная деструкция университетской мысли Франции, которая тем не менее является примером для всего западного мира. Второе поколение после Пьера Паскаля уже обратилось к некоей форме университетской "проституции": нашли среди эмигрантов из СССР готовых на любую низость носителей русского языка и взяли их на профессорские места Сорбонны. А уже эти профессора с пониженной социальной ответственностью, сделавшие карьеру, управляют кадровой политикой французских дипломатов, работающих с 1991 года в России, Беларуси, и, естественно, на Украине. Весь ужас в том, что именно они сами набирают свою смену. Когда вы видите людей, имеющих высокие учёные должности, при этом подписывающих воззвания против СВО или в защиту неких диссидентов и оппозиционеров в Москве или Минске, вы должны понимать, кем они являются на самом деле.

"ЗАВТРА". Договориться с ними уже не получится?

Анатолий ЛИВРИ. Люди, которые сегодня принимают участие в уничтожении и западных, и восточных славян, не имеют никакого психического равновесия. Вы можете владеть множеством иностранных языков, но всё рано будете общаться с ними в абсолютно разных плоскостях, поскольку у них в мозгу уже булькает некая рефлекторная психическая магма. Так, когда Сергей Лавров говорит со своими западными дипломатами-коллегами о воюющих против жителей Донецка и Луганска нацистах, они не понимают смысла его слов. Потому что для них нацисты, фашисты — это люди традиционных взглядов, это традиционный патриарх-отец и его супруга, воспитывающие своих детей в своей религии и живой связи времён, то есть те, кто для антибелых расистов является врагом.

Создаются целые поколения людей с несовершенным с психической точки зрения мышлением. Но они сегодня занимают высокие должности и имеют определённые полномочия. Это особи с очень частичным человеческим мировоззрением. И именно они способны устроить полномасштабный ядерный конфликт. Тот же Зеленский, обращаясь к своим западным друзьям, говорит, что нужно нанести превентивный ядерный удар по России. И это вовсе не мешало абсолютно серьёзно говорить на Западе о выдвижении его на Нобелевскую премию мира.

Противостоять подобному губительному процессу могут только настоящие личности. Если такие оплоты патриархального мира, как нынешние Россия и Беларусь, которые закрепили традиционность в своих Конституциях и отстояли это на инстинктивном уровне после разрушения "железного занавеса", не скажут "Стоп!" разрушительному процессу, привычный мир рухнет.

Беседовал Дионис КАПТАРЬ

ДЕНИС МАНТУРОВ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНПРОМТОРГА РОССИИ

В режиме видеоконференцсвязи прошло заседание Координационного совета по промышленности под председательством заместителя Председателя Правительства – Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. В нем приняли участие руководители региональных органов исполнительной власти в промышленности, в том числе из новых субъектов.

Сегодня к нам впервые присоединяются коллеги из Донецка, Луганска, Запорожской и Херсонской областей. Я поздравляю вас с принятием судьбоносного решения стать неотъемлемой частью России. Понимаю насколько сложная и напряженная сейчас у вас обстановка. Но мы не можем откладывать «на потом» восстановление промышленности освобожденных территорий, – поприветствовал Денис Мантуров новых членов Координационного совета.

Он призвал субъекты максимально включиться в работу, выстраивать прямые кооперационные связи для оперативного восстановления промышленного потенциала Донбасса и Новороссии.

Также вице-премьер – глава Минпромторга России напомнил о созданном указом Президента Координационном совете при Правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил. В рамках этой работы Денис Мантуров поставил задачу региональным руководителям в промышленности – обеспечить предприятиям ОПК, связанных отраслей и легкой промышленности максимальное содействие в решении логистических вопросов и подключении к кооперации малых и средних предприятий. В первую очередь это касается производства обмундирования и бытового обеспечения военнослужащих.

Отдельное поручение - руководителям промышленного блока ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области. Вы – наши глаза на местах, и я прошу вас со своей стороны тоже отслеживать обеспеченность наших войск всем необходимым. О возникающих проблемах информируйте нас, – отметил Денис Мантуров.

В ходе заседания вице-премьер – глава Минпромторга России обратил внимание на новые меры государственной поддержки и инструменты стимулирования инвестиционной активности. Он обозначил одну из самых ключевых задач – не допустить инвестиционной паузы и поддержать проекты, нацеленные на технологический суверенитет по всем отраслям.

Как отметил Денис Мантуров, сейчас все основные сектора экономики сформировали емкий спрос на отечественное оборудование, технику, комплектующие и материалы. В этой связи промышленность должна оперативно закрывать текущие потребности и обеспечить проекты развития.

Мы уже сориентировали на эту задачу действующие меры поддержки, и получили одобрение Президента и Правительства РФ по запуску дополнительныхобщесистемных механизмов поддержки кластерных проектов. Он ориентирован на привлечение долгосрочных льготных кредитов на производство приоритетной промышленной продукции. Портфель таких проектов предварительно уже сформирован, – прокомментировал Денис Мантуров.

Помимо этого, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации обратил внимание на недавно принятые Правительством РФ меры поддержки. В частности, «промышленная ипотека» и механизм промышленных технопарков в сфере электроники.

Мы рассчитываем поддержать около десятка таких промышленных зон, не менее чем на 2,5 тыс. рабочих мест. И вам, коллеги, предстоит поработать над вовлечением как можно большего числа резидентов, – прокомментировал он.

Кроме того, Денис Мантуров отметил, что в ближайшее время Минпромторг России завершит подготовку нормативной базы к Налоговому кодексу в части льготных режимов для промышленных кластеров. Все обозначенные механизмы будут задействованы с начала 2023 года, необходимые средства в проект бюджета уже заложены. Подробнее о мерах поддержки рассказали заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных и директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Алексей Матушанский. Своим опытом в этой сфере поделились руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладиславОвчинский, заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.

Город с привилегиями: под Челябинском реализуется первый проект КРТ

В 20 минутах езды от Челябинска, в Сосновском районе области на землях финансового института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» завершается строительство нового мини-города. Малоэтажный микрорайон «Привилегия» — один из первых проектов комплексного развития территории (КРТ), осуществляемого в регионе застройщиком «АПРИ Флай Плэнинг». Здесь по стандартам КРТ помимо жилья будет создана вся инфраструктура, необходимая для жизни: школы, садики, парковки, спортивные объекты и т. д. Сегодня проект находится в высокой стадии реализации — построено более 2/3 от запланированного.

Всего «Привилегия» занимает 95 гектаров земли, где будет возведено 284 тыс. кв. метров недвижимости, из них уже сдано в эксплуатацию 230 тыс. «квадратов». Проект расположился на территории со сложным рельефом, благодаря которому из многих квартир хорошо видна водная гладь Шершневского водохранилища. Другая часть микрорайона примыкает к зеленому массиву. В ближайшее время на берегу водохранилища появится всесезонный центр спорта и отдыха фанпарк «Привилегия» с горнолыжным склоном с пятью трассами, оборудованными подъемниками. Летом на склоне можно кататься на горных велосипедах и тюбингах, запускать воздушных змеев и гулять.

В готовой части микрорайона, построенного по квартальному принципу, помимо закрытых дворов без машин, с детскими площадками и ландшафтным благоустройством, есть большие общественные территории, в том числе искусственный пруд с фонтаном и пляжем.

Сегодня в «Привилегии» уже работают частная школа и частный детский сад; для жителей их посещение будет бесплатным до момента открытия муниципальных социальных объектов. Школу на 1100 мест планируют достроить к концу этого года, а садик уже готов и сейчас его передают местным властям. Также на территории микрорайона строится академия спорта, включающая фитнес-центр с бассейном.

Стоит отметить, что в общей сложности в регионе при участии «ДОМ.РФ» в разной степени готовности находятся 33 жилых проекта. Среди них пять комплексных на участках площадью 57,6 гектара с градостроительным потенциалом 419 тыс. «квадратов».

По словам заместителя генерального директора «ДОМ.РФ» Дениса Филиппова, в Челябинской области, как и в других субъектах РФ, видны конкретные результаты применения нового закона о КРТ. «Этот инструмент, в разы ускоряющий запуск строек, позволяет нам эффективно заниматься перезагрузкой неиспользуемых федеральных земель, — пояснил он. — Одновременно наши собственные механизмы — аукционы «за долю» и градостроительная подготовка участков — делают комплексное развитие территорий привлекательным для инвесторов.

Как результат, проекты не остаются на бумаге, идет их активная реализация. Уже скоро на месте пустырей появятся благоустроенные кварталы с необходимой инфраструктурой, а значит, повысится качество жизни людей».

Антон ГЛУШКОВ, президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ):

«До сих пор в приоритете у нас были многоквартирные высотные дома в городской черте, сейчас появляется новый формат жилья — малоэтажное жилье с обособленными территориями. Их жители получают такие же плюсы, как жители загородных поселков и загородных домов. Проектов, где закончена реализация, пока достаточно мало, но если смотреть структуру разрешений на строительство, то около 10% проектов, где сейчас начинается строительство, имеют такой комфортный формат. По этому проекту хотелось бы отметить степень и качество его реализации. Часто рендеры, появляющиеся на старте проекта, расходятся с тем, что есть по факту. Здесь мы видим хороший пример, когда все обещанное застройщиком выполняется».

До 2030 года в Челябинской области при участии «ДОМ.РФ» будет построено свыше 3 млн «квадратов» нового жилья

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номер публикации: №41 28.10.2022

Удержать темп: на 100+ TechnoBuild для отрасли расставили приоритеты

На прошлой неделе в Екатеринбурге в девятый раз прошли ежегодный Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Впервые мероприятия продолжались четыре дня, за которые их посетили рекордные 18,7 тыс. участников из России и стран СНГ (в 2021 году — порядка 13 тыс.). Рекорды были установлены и по другим показателям. Так, на форуме работали 207 секций, где выступили 600 спикеров. На выставке были представлены 320 экспонентов — застройщики, производители стройматериалов и технологий.

Ключевым событием деловой программы 100+ TechnoBuild стало пленарное заседание «Строительство будущего. Новые возможности». Несмотря на внешнюю консервативность — кресла на сцене, мужчины-участники в строгих костюмах, представители органов власти, крупнейших застройщиков и отраслевых объединений, — формат был довольно неожиданным. Вместо традиционных выступлений-докладов с цифрами и графиками модератор заседания, основатель и управляющий партнер компании Everyco Владимир Киселев предложил провести мероприятие в форме вопросов и ответов.

Дискуссия получилась живая, хотя, конечно, основным «ответчиком» был главный московский гость и глашатай правительственной позиции — заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин. Ему и был задан генеральным директором группы компаний (ГК) «Кортрос» Станиславом Киселевым первый и главный вопрос: «На чем строительная отрасль должна сейчас сконцентрироваться, в чем ее нынешняя «великая задача?» И это стало основной темой оказавшейся непростой беседы.

Сохранить привлекательность

Отвечая на поставленный застройщиком от имени всего профессионального сообщества вопрос, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин подчеркнул, что сокращение бюджета не помешает выполнить цели национального проекта «Жилье и городская среда». «Вы знаете, что по всем нацпроектам, по всем статьям федерального бюджета прошелся секвестр. Наша отрасль ничем не отличается, но для стройки остались и защищенные статьи, по которым не произошло «урезания» расходной части, — это отдельные категории граждан. Мы будем стараться сбалансировать имеющиеся денежные средства так, чтобы они были максимально эффективно израсходованы опережающими темпами. Это даст возможность держаться плановых показателей», — заявил Никита Стасишин. По его данным, снижение отраслевого бюджета составит около 10%. При этом, так как по объему бюджетных вложений стройотрасль уступает лишь «оборонке», главные задачи остаются неизменными — увеличение показателя ежегодного ввода нового жилья до 120 млн кв. метров к 2027 году. И бизнесу тут отводится особое место.

Кроме того, по словам замглавы Минстроя России, необходимо обратить внимание на незавершенные объекты и в полтора раза увеличить объем ввода проектов, строящихся с участием бюджетного финансирования — при помощи инфраструктурных кредитов, в рамках нацпроектов, федеральных программ. Помимо этого, как подчеркнул Никита Стасишин, необходимо сохранять темпы и параметры проектного финансирования жилищного строительства, тогда можно будет спокойно все достроить и начать новые проекты.

«Важно очень внимательно отработать с банками по действующему кредитованию, нельзя допустить пересмотра ставок, пересмотра лимитов авансирования, пересмотра ритмичности выборки», — настаивает он, считая, что и самим застройщикам нужно сделать все возможное, договориться с кредиторами, чтобы облегчить условия проектного финансирования.

В свою очередь, заместитель генерального директора финансового института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» Денис Филиппов напомнил, что с целью поддержки отрасли его организация уже более года назад запустила механизм инфраструктурных облигаций, позволяющий давать кредиты бизнесу для строительства инфраструктуры на уникальных условиях — под 4% на долгий срок.

«И все же, как бы мы ни замыкались внутри отрасли, — добавил Никита Стасишин, — внешние вызовы не могут на нее не влиять. Нам нужно пережить это время, чтобы люди опять начали думать о покупке недвижимости, а не о ставках, доступности жилья. Необходимо также думать и о ближайшей перспективе. Да, сейчас наметился спад, что плохо, так как осень — традиционное время приобретения квартир. Если до конца года динамика сохранится, рынок не восстановится как минимум до следующей весны».

Поэтому, по мнению президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова, сегодня как никогда важно сохранить численность строительных компаний в стране. «Невзирая на высокие темпы строительства в последние два года, не снижается количество предприятий-банкротов в строительной отрасли, — посетовал глава профсообщества. — Вопросы сохранения уровня экономической рентабельности, ценообразования в стройке — это очень важные элементы, чтобы отрасль осталась привлекательной».

Антон Глушков подчеркнул, что российский стройкомплекс в целом успешно справляется с санкционным давлением, глобального дефицита стройматериалов и оборудования нет. Отечественные предприятия в достаточном количестве выпускают продукцию для строительства, по крайней мере, для возведения стандартного жилья, где используется почти 100% локальных ресурсов. Формируется и масштабный каталог импортозамещения.

Здесь к дискуссии подключился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, считающий, что над качеством российских аналогов импортных стройматериалов еще предстоит поработать. На что президент НОСТРОЙ отметил, что сейчас продукция включается в Каталог на основании декларируемых производителем технических условий и параметров продукции, а следующим шагом станет проверка заявляемых данных. «Возьмем, к примеру, трубы ПВХ; все представляют, что это такое, но их производителей «миллион», в том числе на территории РФ, и продукция вся разная и по цене, и по своим эксплуатационным характеристикам. Вместе с тем, если мы открываем технические условия к этим изделиям, то видим практически одинаковые параметры, которые вне зависимости от стоимости, толщины стенки, теплотехники, срока службы — абсолютно схожие. Если в стройке у нас все процессы «от и до» четко регламентированы, то все, что связано с производством стройматериалов, не регламентировано никак. Есть оставшиеся старые ГОСТы, которые не обязательно исполнять, есть технические условия, которые производитель устанавливает для себя самостоятельно. Чтобы навести порядок в этой сфере, и было решено, что вся строительная продукция, включенная в Каталог импортозамещения, будет маркироваться специальным знаком качества, который производитель может использовать как подтверждение своей надежности», — сообщил Антон Глушков и отметил, что некоторые импортозамещающие решения и технологии еще в разработке, так что до их появления на стройке пройдет не менее полугода.

Президент НОСТРОЙ также напомнил, что идет активная смена собственников иностранных строительных компаний. Никита Стасишин уточнил: «Это не просто изменение каких-то фамилий, брендов. Все, что сегодня приобретается, переходит в собственность российского бизнеса, при этом приобретается с серьезным дисконтом. Ни один бизнес не уходит, получив полную рыночную стоимость. Это важно и справедливо».

Уральский пример

Успехи Свердловской области — хозяйки 100+ TechnoBuild — тоже стали важной частью повестки пленарного заседания. По словам главы региона, в нем есть все условия, чтобы выполнить поставленную президентом страны перед строителями задачу. «Планы по вводу жилья в Свердловской области будут увеличиваться, — уверен Евгений Куйвашев. — У нас хороший задел на пять лет. В этом году будет сдано около 3 млн новых «квадратов». Точно больше, чем в 2021-м».

Похвалил субъект и Никита Стасишин — за то, что региональные власти заранее готовят документацию на строительство объектов: «Если в бюджете внезапно освобождаются деньги, Средний Урал всегда оказывается в числе первых претендентов».

Далее о позитивных изменениях в архитектуре областной столицы высказался президент Национального объединения проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ) Михаил Посохин: «В Екатеринбурге идет кропотливая работа над эстетикой городской среды, что очень важно. Это сложный процесс, и это невозможно сделать, если интересы власти, архитекторов и строителей не совпадают».

Поддержал коллегу и Антон Глушков: «Екатеринбург опровергает распространенный сегодня тезис, что плотный город — это плохо. Мало кто знает, но у свердловской столицы самая высокая средняя этажность в стране, что никак не ухудшает комфорт проживания здесь. Поэтому те требования, которые сегодня субъекты вводят по ограничению этажности, плотности, не дают должного эффекта — и Екатеринбург может служить примером современной градостроительной политики новых больших городов», — резюмировал президент НОСТРОЙ.

Антон ГЛУШКОВ, президент НОСТРОЙ:

«К работе по маркировке знаком качества стройматериалов, включенных в Каталог импортозамещения, будут привлекаться отраслевые лаборатории, предварительные переговоры с ними уже проведены. Если заявленные производителем характеристики будут соответствовать проведенной экспертизе, то мы своим именем будем подтверждать, что продукция проверена нами и соответствует требованиям. Разработаем специальный товарный знак, условно: «Проверено НОСТРОЙ». Работает нацобъединение сейчас и над созданием Карты российских производителей»

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, первый заместитель председателя Заксобрания Свердловской области, вице-президент НОСТРОЙ:

«100+ TechnoBuild, которая зарождалась по моей инициативе с Гильдией строителей Урала десять лет назад как специализированная выставка высотного и уникального строительства, при поддержке местных властей и Минстроя России превратилась в основную деловую и дискуссионную площадку строительной сферы страны. Сегодня строительство является локомотивом всей экономики. По сравнению с другими отраслями мы в значительно меньшей степени уже зависим от импорта. В целом отечественный стройкомплекс смог опереться на свои собственные материальные ресурсы. Так, несмотря на санкции и ограничения, мы постоянно наращиваем темпы ввода жилья. Например, в Екатеринбурге годовой ввод жилья превысил 1,6 млн кв. метров, а в целом в области строится и сдается 3 млн «квадратов» в год»

Вера БЕЛОУС, руководитель рабочей группы по организации 100+ TechnoBuild:

«Развитие форума и выставки во многом произошло за счет увеличения числа отечественных производителей, работающих в стройотрасли. Также выросло качество экспозиции — и в части размеров стендов, и в части их наполнения, оформления. Нужно отметить, что участники в этом году с особым вниманием отнеслись к налаживанию контактов: искали поставщиков, партнеров, варианты логистических цепочек. Знаю, что больше стало достигнутых соглашений»

Справочно:

На полях 100+ TechnoBuild также состоялась Международная конференция «Развитие института строительной экспертизы», участие в которой приняли представители стройкомплексов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В одном из павильонов МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» на профессиональный конкурс собрались мастера-отделочники из восьми субъектов РФ. Также в этом году в первый раз на мероприятии работало направление по дизайну интерьера. В 2023 году организаторы планируют увеличить количество сессий. Не исключено, что в будущем форум и выставка продлятся более четырех дней. Названы лучшие В Екатеринбурге в рамках форума и выставки подвели итоги второй Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. В этом году на нее претендовали 196 проектов со всей страны, в шорт-листы попали только 74, а статуэтки победителей и дипломы получили 15 компаний в восьми номинациях.

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номер публикации: №41 28.10.2022

МСП Банк предоставил предпринимателям Северного Кавказа по госпрограмме более 2,5 млрд рублей

С начала 2022 года компании Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) получили в МСП Банке финансовую поддержку по госпрограмме на сумму 2,585 млрд рублей. Новые меры Минэкономразвития России и Корпорации МСП позволят увеличить доступность заемных средств для бизнеса в регионе.

В ходе визита в Дагестан Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что для развития бизнеса в регионе предпринимателям не хватает доступных банковских программ. «Мы здесь запускаем большую программу вместе с Корпорацией МСП. По факту федеральный бюджет будет брать на себя часть рисков финансирования проектов на Северном Кавказе. То есть если у банка какой-то кредит по каким-то причинам будет невозвратным, то мы по определенному пулу кредитов часть убытка - будем брать на себя», — пояснил министр.

Высокий потенциал роста для бизнеса региона связан с его выгодным географическим расположением, удобной логистикой, обилием трудовых ресурсов. Для развития бизнеса Северного Кавказа Минэкономразвития России в мае текущего года увеличило капитал МСП Банка на 1,1 млрд рублей.

«В этом году финансовую поддержку от МСП Банка получили порядка 100 малых и средних предприятий региона. В рамках госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа с 2022 по 2025 год бизнесу будет предоставлено 13,9 млрд рублей – поддержку смогут получить не менее 750 заемщиков. Лидерами по объемам выдачи в этом году стали Чеченская Республика, Ставропольский край и Дагестан, но уверен, что новые меры Правительства будут эффективно работать во всех регионах округа», — отметил председатель Правления МСП Банка Петр Засельский.

Также за 9 месяцев 2022 года за счет гарантий и поручительств Корпорации МСП малый и средний бизнес СКФО смог привлечь 740 кредитов на 5,6 млрд рублей. В прошлом году всего 56 компаний получили кредиты под поручительство.

МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, оказывает поддержку предпринимателям Северного Кавказа через 8 центров консультирования, расположенных в Ставрополе, Нальчике, Махачкале, Грозном, Владикавказе, Черкесске, Ессентуках и Магасе. Общий объем поддержки субъектов МСП с 2017 по 2021 год в СКФО превысил 32 млрд рублей.

Развитие сети Центров поддержки технологий и инноваций обсудили в Саранске

27 октября в Саранске на площадке «Технопарка Мордовия» стартовал IX Съезд Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). Участниками пленарного заседания стали Глава Мордовии Артем Здунов, директор Представительства ВОИС в РФ Павел Спицын, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Золотых, а также в формате видео-обращений - депутат Госдумы РФ Владимир Кононов и Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Пленарную сессию модерировал руководитель Роспатента Юрий Зубов. Приветствуя участников мероприятия – представителей ЦПТИ со всей страны – он отметил, что сейчас в России в 62 регионах страны работает 182 центра и это не предел.

«Потенциал для дальнейшего развития сети огромный. Центры выступают драйвером внедрения новейших технологий во всех отраслях в регионах России. Именно благодаря ЦПТИ смогут развиваться новые формы взаимодействия всех участников технологического прогресса и трансфера технологий», - рассказал глава Роспатента.

Глава Республики Артем Здунов отметил, что Мордовия стала одним из регионов, где сформировались ЦПТИ всех трех уровней, и вошла в число лидеров по вкладу в развитие сферы интеллектуальной собственности.

«С учётом активной позиции институтов развития сферы интеллектуальной собственности, трехстороннего соглашения, подписанного между Минэкономразвития России, Роспатентом и Правительством Республики Мордовия, эта работа будет активно продолжаться. Особенно это важно в условиях санкционного давления», - уверен Артем Здунов.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что наиболее эффективные мероприятия для развития сферы интеллектуальной собственности проводятся в тех субъектах, в которых созданы и действуют ЦПТИ.

О поддержке ЦПТИ со стороны Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) рассказал директор российского представительства Павел Спицын. Так, новые ресурсы, разрабатываемые ВОИС для расширения возможностей центров, помогут создать и укрепить инновационные экосистемы, способствовать использованию интеллектуальной собственности для развития бизнеса и выведения инновационных продуктов на рынок. «ВОИС планирует активно работать и развивать ЦПТИ на базе университетов и научно-исследовательских учреждений для управления и обмена знаниями, технологиями, обеспечения доступа к ним», - поделился Павел Спицын.

О правовых аспектах трансфера технологий в условиях санкционного давления рассказала вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Золотых. «Текущая экономическая ситуация требует пересмотра тех методов и правовых инструментов, которыми ЦПТИ пользовались до настоящего времени. Принимая решения об экспорте или импорте технологий, ЦПТИ необходимо дать оценку тех рисков, которые могут возникнуть перед компанией. Необходимо постоянно анализировать то законодательное поле, в котором находится компания», - считает Наталья Золотых.

Особую роль в развитии сети ЦПТИ, по мнению участников пленарной сессии, сыграла Ассоциация ЦПТИ РФ. Она была создана в 2018 году, председателем правления Ассоциации стала профессор СПбГЭУ Елена Богданова.

В рамках пленарной сессии глава Роспатента наградил 15 самых успешных ЦПТИ России. Дипломы получили представители Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева, Астраханского государственного медицинского университета, Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и других.

В пленарной сессии также приняли участие Министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Игорь Губайдуллин, Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, генеральный директор ВОИР Антон Ищенко, руководитель Центра компетенций импортозамещения в промышленности АНО «Агентство по технологическому развитию» Олег Исаев.

Замминистра Юрий Гордеев рассказал о планах реализации комплексной госпрограммы «Строительство»

1 января 2023 года начнет работу новая комплексная государственная программа «Строительство». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» замминистра Юрий Гордеев. Во исполнение поручения Президента России с 1 мая этого года функции и полномочия по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) переданы Минстрою России. С этого момента ведомством проведена масштабная работа по подготовке необходимой нормативно-правовой базы, разработке новых подходов и формирования проекта перечня объектов на 2023-2025 годы и 2026-2027 аналитически. В данный момент документ уже находится на рассмотрении в Государственной Думе и накануне был принят в первом чтении.

«Проект адресной программы ориентирован на обеспечение максимальной социально-экономической эффективности капитальных вложений. Для ускорения строительства, сокращения инвестиционного цикла и оперативного принятия решений по включению новых объектов в рамках действующей программы было принято решение перейти на такой механизм как комплексная государственная программа, чтобы принимать эти решения в сжатые сроки», - отметил замминистра Юрий Гордеев.

Программа аналитически будет учитывать все расходы капитального характера из всех госпрограмм. В качестве показателей эффективности определены следующие цели к 2027 году: увеличение не менее чем в 1,5 раза объема ввода в объектах капстроительства, включенных в адресную программу по отношению к объему ввода объектов в 2022 г. и сокращение не менее чем в 2 раза количества незавершенных объектов, включенных в федеральный реестр незавершенных объектов.

Главная цель работы – максимально быстрое вовлечение бюджетных средств в экономику и ускорение их оборачиваемости за счет оптимизации казначейского сопровождения и других механизмов.

Для формирования целеполагания и приоритетов в сфере управления государственными капитальными вложениями разработана комплексная госпрограмма «Строительство». Стратегические приоритеты и цели данной госпрограммы утверждены Правительством 30 сентября этого года. Одним из важных нововведений является переход к более долгосрочному планированию государственных расходов на строительство - пять лет вместо трех.

В рамках программы «Строительство» Минстроем России подготовлен проект перечня объектов на 2023-2025 годы (проект ФАИП) с учетом новых подходов. Проект ФАИП сформирован на основании предложений ГРБС, которые, в свою очередь, формировали данные на основание заявок регионов. Эти предложения были проверены Минстроем на соответствие приоритетам, указанным в Методических рекомендациях, и далее согласованы в установленном порядке с ответственными исполнителями госпрограмм и коллегией военно-промышленной комиссии.

На реализацию программы в «трехлетке» запланированы бюджетные ассигнования в объеме 2,5 трлн руб. При этом 79% из указанных средств предусмотрены на завершение строительства 1 497 уже начатых (переходящих) объектов и только 21% - на начало 814 новых объектов. По новым объектам имеются соответствующие поручения Президента и Правительства РФ.

Плановый период проекта ФАИП на 2023-2025 годы в рамках комплексной госпрограммы «Строительство» будет дополнен 2026 и 2027 годами, что позволит сформировать 5-летний план строительства.

Планируется утвердить весь перечень объектов на 5 лет одним распоряжением, что позволит в случае необходимости оперативно перераспределять средства федерального бюджета.

В этом году уже проводится работа по оперативному перераспределению бюджетных ассигнований по объектам внутри 2022 года.

«Сегодня удалось наладить оперативное перераспределение в том числе с целью приближения ввода объектов. Таким образом, мы будем стремиться к полному сокращению дефицита средств на объектах», - сообщил Юрий Гордеев.

Помимо формирования проекта новой госпрограммы, Министерством строительства и ЖКХ РФ также принимаются меры по координации и контролю за ходом реализации ФАИП в 2022 году.

Еженедельно совместно с регионами и главными распорядителями средств федерального бюджета в Минстрой России проводит совещания по кассовому освоению бюджетных ассигнований. На встречах обсуждают ход строительства вводных объектов этого года и осуществляется контроль по исполнению распоряжения 292-р, касающегося удорожания строительства. Особое внимание уделяется вопросу доведения средств до подрядчиков.

Данная работа позволила значительно увеличить кассовое исполнение ФАИП. По итогам 10-ти месяцев объем финансирования и процент освоения в 2022 году выше в сравнении с прошлым годом. Кассовое исполнение средств федерального бюджета по расходам инвестиционного характера на 21 октября 2022 года - 63,3%, в аналогичном периоде прошлого года касса составляла - 52,1%.

В проект адресной программы включены объекты капитального строительства, укрупненные инвестиционные проекты, реализация которых направлена на обеспечение достижений национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом Президента от 7 мая 2018 г. и Указом от 21 июля 2020 г. в рамках таких национальных проектов как демография, здравоохранение, образование, экология, комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2027 года, безопасные и качественные автомобильные дороги, наука и университеты, культура, международная кооперация.

В ФАИП входят больницы и поликлиники, школы и детские сады, дороги, аэропорты, инженерные сети, научные объекты, здания судов, различных служб и многое другое. В рамках работы по сокращению к 2027 году в 2 раза количества незавершенных объектов, Правительством РФ утверждены необходимые акты для формирования федерального реестра объектов незавершенного строительства и принятия решения по таким объектам.

Также проводится работа с субъектами в части мониторинга и контроля по разработке региональных нормативно-правовых актов, аналогичных актам федерального уровня, предусматривающих ведение регионального реестра объектов незавершенного строительства.

Сегодня Минстроем осуществлен сбор и анализ от ГРБС сведений о 823 объектах незавершенного строительства, 205 объектов из которых планируется рассмотреть на заседании Межведомственной комиссии по рассмотрению объектов незавершенного строительства, куда входят представители Минфина, Казначейства и Росимущества. Также в качестве экспертов планируется привлечь Счетную палату РФ.

МЭР: в 2022 году инвестиционные комитеты сняли порядка 80 разногласий между властью и бизнесом в регионах

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов провел штаб по инвестициям с регионами и деловыми объединениями. Участники оценили ход создания инвесткомитетов — площадки для разрешения споров и устранения препятствий под руководством главы региона. Это один из пяти элементов нового регионального инвестиционного стандарта. В 2021 году его внедрили 12 субъектов, а в 2022 — 33 региона.

«Инвестиционный комитет – это не только место для разрешения спорных вопросов со стороны бизнеса, но и площадка для выявления барьеров, возникающих перед инвестором, которые, возможно, уже стали восприниматься в регионе в качестве нормы. Это вовсе не способ давления на региональную власть, а инструмент в руках губернатора для улучшения делового климата», — подчеркнул Андрей Белоусов.

«Мы видим, что начала формироваться практика разрешения спорных вопросов. В этом году состоялось 152 заседания инвестиционных комитетов, на которых разрешили 77 разногласий. Большинство проблем связаны с присоединением к сетям, получением земельных участков и разрешительной документации», — отметил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения Минэкономразвития Александр Молодцов. Министерство разработало разъяснение порядка работы инвестиционных комитетов, где более четко зафиксировало функционал института, типы рассматриваемых споров.

«В разъяснениях Минэкономразвития обозначена целесообразность проведения заседаний инвесткомитета под председательством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – это принципиальный момент для бизнеса. Более четко урегулирован перечень необходимых сведений от инвестора, порядок рассмотрения споров. Предложен "маршрут" реализации решений комитета, включая подготовку «дорожной карты решения конкретных вопросов за подписью высшего должностного лица региона», — рассказала исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова. Было предложено проработать формат углубленного участия деловых объединений в работе комитетов для повышения их эффективности.

Также в ходе штаба обсудили инвестиционные декларации регионов. В них обозначаются гарантии субъекта перед бизнесом. «Деловая Россия» и «Агентство стратегических инициатив» оценили увтержденные в 45 регионах документы с учетом мнения регионального бизнеса и его потребностей.

«Базово все инвестиционные декларации соответствуют методическим рекомендациям, но это не значит, что они в полной мере отражают ожидания инвестора. По нашему мнению, инвестиционная декларация должна стать «офертой» между властью и бизнесом. Для этого предстоит скомпилировать наилучший опыт: более полно отразить меры поддержки, обязательства по неухудшению условий, систему работы с инвестором в режиме «одного окна», фиксировать личную ответственность высшего должностного лица», — сообщил председатель «Деловой России» Алексей Репик.

«Инвестиционная декларация должна стать документом прямого действия и частью регионального инвестиционного законодательства. Для этого предлагаем определить сроки действия декларации, обозначить ответственность членов инвесткоманд, а также степень участия муниципалитетов. Необходимо повысить практическую ценность инвестиционной декларации для потенциального инвестора за счет указания в тексте ссылок на необходимые документы и инвестиционный портал», — отметил Андрей Дорошенко, директор Лаборатории инициатив АСИ.

Для формирования инвестиционной декларации Андрей Белоусов поручил отобрать ряд пилотных регионов с лушей практикой, чтобы дополнить методические рекомендации в пользу соблюдения интересов инвесторов.

В совещании также приняли участие заместитель министра экономического развития Мурат Керефов, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, заместитель руководителя секретариата первого вице-премьера Ильнар Мирсияпов, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев, а также губернаторы и профильные заместители субъектов РФ.

Оптимальный пломбир

Участие в нацпроекте "Производительность труда" помогает предприятиям развиваться даже во времена экономической нестабильности

Светлана Добрынина (Свердловская область)

В национальном проекте "Производительность труда" на Среднем Урале сейчас участвует 171 предприятие, суммарная выручка этих компаний составляет 582 миллиарда рублей в год. В проект вошли и крупные холдинги, и субъекты малого и среднего бизнеса. Как отмечают эксперты, если предприятия-тяжеловесы пришли к участию в нем с четким пониманием необходимых перемен, то не столь крупные компании - в надежде найти оптимальный подход к развитию бизнеса.

- Мы задумались о внедрении принципов бережливого производства еще шесть лет назад, но все руки не доходили. А сейчас, когда появились новые вызовы, поняли: пора действовать, - говорит управляющая АО "Серовский городской молочный завод" Яна Володарская.

На деловом завтраке в редакции "Российской газеты" она вместе с руководителем отдела по экономике и персоналу Жанной Володарской и руководителем проекта Регионального центра компетенций (РЦК) Артемом Рогозинниковым раскрыла секреты, подводные камни и преимущества внедрения механизмов повышения производительности труда.

Почему из всех видов продукции, которые выпускает ваш завод, выбрали для старта проекта мороженое? Пломбир хоть и вкусный продукт, но не базовый для молокозавода.

Яна Володарская: Перед тем как подать заявку, нам самим нужно было определиться: что требует кардинальных изменений? На совете наши специалисты накидали несколько вариантов: производство ряженки, творога, налаживание логистики... Но победило мороженое - любимый нами пломбир. Отчасти потому, что было лето: мы вступили в проект в начале июня, когда пломбир нарасхват. Небольшой участок, где производят мороженое, сталкивается с пиковой нагрузкой сотрудников и оборудования.

Жанна Володарская: Правда, производство не обновлялось уже давно, и мы понимали: оно требует перестройки, в том числе организационной. Но вот с чего начать, не видели - как говорят, глаз замылился. Существующий распорядок сотрудникам казался нерушимым: люди выполняли план, получали премии. Мороженной массы выпускалось столько, что остатками, на которые не хватало вафельных стаканчиков, забивали холодильники. Казалось, вот он, кризис перепроизводства, куда еще наращивать объемы?

Но первые же недели работы на предприятии экспертов РЦК показали: потенциал огромен. Объем как мороженной массы, так и готового пломбира в стаканчиках можно увеличить почти в два раза. И холодильники при этом не будут забиты - весь товар пойдет на реализацию. В конце эксперимента нам удалось доказать, что возможно произвести 2,6 тонны пломбира в стаканчиках вместо прежнего порога - 1,8 тонны. И это без дополнительных вложений в приобретение нового оборудования. Следующая цель - в два раза увеличить объем выпускаемой мороженной массы - до 4,6 тонны в день.

За счет чего побили рекорды?

Артем Рогозинников: Один из первых шагов - диагностика процесса производства и выявление системных проблем. Для этого анализируются производственный и информационный процессы. Потом мы разрабатываем корректирующие мероприятия, организуя работу самым рациональным образом. Анализ показал, что есть множество параллельных, а то и ненужных операций. За смену сотрудницы в помещении площадью всего 40 квадратных метров порой до полукилометра накручивали, чтобы сходить то за коробкой, то за ножом, по сути, отвлекаясь от производственного процесса. Сейчас определены оптимальные маршруты перемещений за счет организации рабочих мест и складов хранения. Траектории оптимального движения обозначены линиями, на каждом столе отмечены места, где должны находиться оснастка и инвентарь.

Как это восприняли работники?

Яна Володарская: В начале проекта персонал даже саму идею оптимизации пломбирного производства принял в штыки. Люди у нас в основном работают возрастные, стаж на предприятии - порой не одно десятилетие, привыкли к устоявшемуся ритму работы. Не только тихо возмущались - иногда это и на саботаж походило. Понятно, никого не наказывали, просто попытались вовлечь в эксперимент, ведь все зависело от совместных усилий. Нужно было выполнить поставленную задачу, несмотря на отношение к процессу.

Мы понимаем, что принципы бережливого производства приживаются не сразу. Но первые конкретные результаты были заметны всем работникам. Они доказали, что есть возможность увеличить объемы производства, а значит, больше зарабатывать.

В результате оптимизации производства сокращения штата не произошло?

Жанна Володарская: Нет. Не только никого не уволили, а даже создали два новых рабочих места в сфере планирования производства. Результаты диагностики показали, что мы можем рационально спланировать не только загрузку людей, но и пересмотреть всю организационную структуру. Здесь тоже были скрытые резервы.

Артем Рогозинников: Это уже второй важный этап преобразований, когда мы с конкретного участка перешли в целом на систему управления. При анализе последовательности планирования производства были выявлены потери, в том числе в принятии управленческих решений. В частности, план производства основывался на статистике прошлых периодов, без учета ожидаемого спроса. На заводе просто ежедневно принимали заявки от клиентов, причем сводили их воедино только к 15 часам, хотя линии начинали работать с семи утра. Целый набор таких "мелочей" привел к незнанию потенциального объема рынка. Ликвидация этих пустот позволила наладить системную работу.

Насколько было вовлечено в этот процесс руководство предприятия? Наблюдали, заслушивали отчеты?

Яна Володарская: Нет, что вы - я все прошла лично и испытала на себе, вплоть до фасовки мороженого. Проверяла, в частности, не устает ли спина, когда так долго стоишь на ногах. Самой было так интересно проводить эксперимент, что включалась в него с утра до вечера. А как иначе вовлечь коллектив, снять стрессовость ситуации? Ну и понять, наконец, алгоритм.

Артем Рогозинников: Вовлеченность в проект руководства предприятия - важная составляющая успеха. Инструментов у нас много, а время ограничено: проект реструктуризации продолжается всего-то полгода. Поэтому и берется конкретный продукт, при производстве которого больше всего потерь и брака. В потоке мы выбираем наиболее трудоемкий и проблемный участок и начинаем его "расшивать", постоянно присутствуя на производстве и на примерах показывая, как и что можно изменить. Через полгода уже ощутим конкретный эффект. Но сама программа рассчитана на три года, оставшиеся два с половиной года предприятие реализует его самостоятельно, а представители РЦК только курируют. Потому-то так важно участие руководителя в эксперименте.

Для РЦК важно, какие у предприятия планы на развитие после эксперимента и насколько активно оно их реализует?

Артем Рогозинников: Конечно. Планы формируются вместе с предприятием. Мы закладываем базу для развития производственной системы и стратегии развития. Если предприятие достигает всех необходимых показателей и выполняет обязательства в рамках проектных мероприятий, то оно может подать заявку в Фонд развития промышленности (ФРП) Свердловской области для получения льготного займа под один процент годовых. Можно получить от 20 до 100 миллионов рублей, если же запросы выше, обращаться нужно уже в федеральный ФРП.

У Серовского молзавода уже есть планы на будущее?

Яна Володарская: Конечно. Хотя проект еще нужно защитить. Одно ясно - эксперимент подарил нам не только технологию развития производства, но и новое видение перспектив. Раньше мы смотрели узконаправленно и стратегия формировалась только на короткий период, цели зависели от динамики рынка и его нестабильности. Проработанная стратегия позволила минимизировать эти недостатки.

По данным РЦК, за время участия в нацпроекте предприятия Свердловской области в среднем подняли выработку в полтора раза, сократили время протекания производственного процесса на 42 процента, а запасы незавершенного производства - на 45.

Для вовлечения большего количества предприятий в национальный проект "Производительность труда" Свердловская область планирует снизить порог вхождения компаний до 200 миллионов рублей выручки. Сейчас областное минпромнауки совместно с Уральской торгово-промышленной палатой готовит расширенный проект региональной программы внедрения инструментов бережливого производства.

Пока один из ключевых критериев отбора - показатель выручки более 400 миллионов рублей. Доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале не должна превышать 50 процентов. Присоединиться к проекту могут компании из пяти приоритетных отраслей: транспорт, торговля, строительство, обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.

Справка РГ

Национальный проект "Производительность труда" реализуется в стране 4 года, завершение запланировано на 2024 год. Задача - обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда и повысить эффективность российских предприятий. Сейчас по всей стране в него вовлечено 4000 компаний, еще 2000 подали заявки на участие. Как недавно сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, половина участников нацпроекта уже смогла на треть повысить скорость производства и на 50 процентов - выработку продукции. Благодаря этому компании увеличили свои доходы на 61 миллиард рублей. Это в четыре раза больше, чем государство инвестировало в нацпроект за время его реализации.

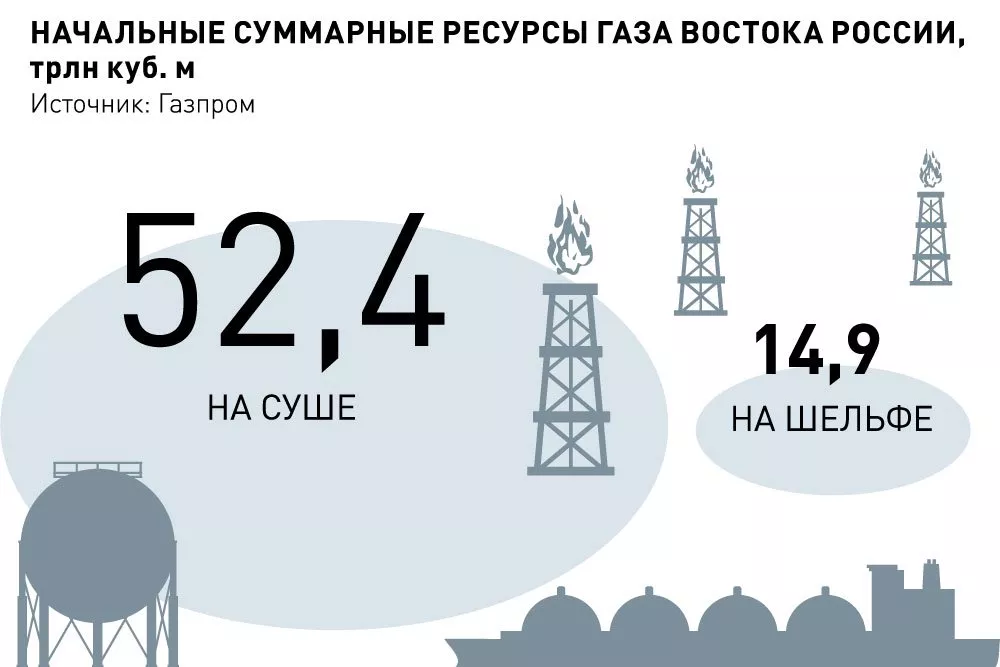

Газификацию Востока России решили вывести на новый уровень

Ольга Журман (ДФО)

Газпром расширил программу газификации регионов согласно разрабатываемой Энергетической стратегии страны до 2050 года, утвердить которую должны в середине 2023-го. Для ДФО предусмотрено строительство отводов от магистральных газопроводов и создание газораспределительных станций.

Свяжем голубые ленты

Сейчас уровень газификации Дальнего Востока не превышает 24 процентов. Пять из 11 регионов округа не имеют сетевого трубопроводного газа. При этом газифицировать ДФО неудобно: территория огромная, затраты большие, потребителей мало. Но надо. И для повышения качества жизни населения, и для удешевления производства, и по другим соображениям, например, геополитическим.

Разные регионы Дальнего Востока могут быть обеспечены голубым топливом разными же технологическими способами. По словам вице-премьера правительства РФ Александра Новака, особое внимание уделят газификации промышленных потребителей и населенных пунктов вдоль трасс магистральных трубопроводов "Сила Сибири-2" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток".

А для газификации отдаленных районов лучше всего использовать гибридную автономную систему.

- В этом случае труба доставляет ресурс в какой-то центр, где он поступает на установку для сжижения, а уже сжиженный природный газ (СПГ) везут в районы и закачивают в газгольдеры, - предложил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Иногда наилучший вариант - использование СПГ.

- Приморские регионы имеют огромные экономические преимущества для транспортировки сжиженного газа морем - это экономия миллиардов рублей, - заметил на отраслевой сессии Восточного экономического форума гендиректор "Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации" Станислав Неверов.

Воспряли духом

Многие дальневосточные проекты, о необходимости которых говорилось уже давно, сегодня начинают воплощаться. В начале октября президент страны дал поручение реализовать план газификации Камчатского края, используя возможности нефтегазового проекта "Сахалин-2". Предусмотрено создание до 2024 года в бухте Раковая Авачинской губы береговой инфраструктуры, способной принимать СПГ. Для этого будут использованы средства федерального бюджета и компаний Газпром и Новатэк.

В конце сентября в Сахалинской области запущена в эксплуатацию газораспределительная станция (ГРС) "Корсаков", которая начнет снабжать природным газом котельную ТЭЦ. Одновременно стартовали возведение аналогичной ГРС на территории Долинска, а также прокладка четырех межпоселковых газопроводов. Всего Газпром до 2025 года должен протянуть в области восемь газопроводов-отводов с ГРС, 39 межпоселковых линий, перемычку между ГРС "Южная" и ГРС в селе Троицком Анивского района.

Расширили планы газификации и в Амурской области. Сначала здесь говорили о строительстве трех газопроводов-отводов с ГРС "Благовещенск", "Свободный", "Покровский рудник" и шести межпоселковых газопроводов. Теперь же есть намерение создать межпоселковый трубопровод - от ГРС "Благовещенск" до поселка

Аэропорт с распределительной инфраструктурой, что позволит газифицировать 600 домовладений и две котельные.

Продолжают работы в Приморском крае. Две недели назад АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" подключило к сетям Уссурийский картонный комбинат.

И свет в конце туннеля забрезжил для Забайкалья. Восточнее него проходит трубопровод "Сила Сибири", а в западном направлении проектируется "Сила Сибири-2". Сам регион все это время оставался без газового пирога. Но сейчас власти субъекта вместе с газовой компанией разрабатывают схему газификации края со строительством отвода от "Силы Сибири-2". В результате экологичное топливо появится на значительной территории Забайкалья и в его столице Чите.

И дома тоже!

Одновременно в регионах ДФО проводят догазификацию - подключение домовладений. Запущенная на Сахалине ГРС "Корсаков" расширяет возможность прихода сетевого газа в частные строения на юго-восточной части острова. В области до 2025 года планируют подключить 4,76 тысячи домов.

- Мы выполняем масштабную программу 100-процентной газификации Сахалина и Курил, - говорит губернатор области Валерий Лимаренко.

По закону подведение газа к границам домовладения бесплатно. Потратиться частному лицу необходимо только на прокладку газопровода по территории своего земельного участка и покупку газового оборудования. Но для некоторых семей это неподъемные расходы. Поэтому президент поручил региональным властям выделить нуждающимся гражданам не менее 100 тысяч рублей на подключение их домов к голубому топливу.

В Приморье краевой закон определяет три категории граждан, имеющих право на льготу. Для них предусмотрена поддержка при покупке и установке внутридомового газового оборудования.

- Домовладение, входящее в ту или иную категорию, может получить 155, 124 и 77,5 тысячи рублей соответственно, - объясняет заместитель председателя правительства края Елена Пархоменко.

Сейчас региональные власти как раз и работают над тем, чтобы довести минимальную субсидию до 100 тысяч рублей. В регионе уже заключено более тысячи договоров на газификацию частных домов. В ближайший год к газу будут активно подключать дома жителей Уссурийского городского округа, сел Славянка и Красный Кут Спасского района, сейчас там идет прокладка внутрипоселковых газопроводов.

Александр Новак, вице-премьер правительства РФ:

- Потенциальный объем потребления газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке может достигнуть 30 миллиардов кубометров в год, а уровень газификации регионов ДФО к 2035 году способен возрасти более чем в два раза (к уровню 2020-го).

Минстрой России предложил установить среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в новых регионах, вошедших в состав РФ

Проектом приказа Минстроя России предлагается внести изменения в Методику определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по стране и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по регионам, и предусмотреть порядок определения показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, которые приняты в состав Российской Федерации на основании федеральных конституционных законов.

В связи с отсутствием в настоящее время официальных статистических данных об уровне цен на первичном и вторичном рынках жилья в указанных регионах, актом предлагается формировать показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на очередной квартал исходя из норматива стоимости одного квадратного метра жилья в целом по стране до момента формирования статистической отчетности.

Таким образом, предлагаемые изменения направлены на обеспечение реализации мер государственной поддержки граждан во всех субъектах Российской Федерации.

В настоящее время документ опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Комментарий главы Минстроя России Ирека Файзуллина о Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом до 2035 года

«На сегодняшний день Стратегия, которую вице-премьер Марат Хуснуллин представил на заседании Правительства РФ, – это основной документ, который определяет направления развития как строительного, так и жилищно-коммунального комплекса страны. Цели и задачи Стратегии ориентированы на взаимоувязку планов по строительству жилья, инфраструктурному развитию и созданию комфортных условий проживания и жизнедеятельности.

Так, большое внимание в документе уделяется улучшению условий жизни граждан, переселению из аварийного жилищного фонда, повышению доступности приобретения жилья, опережающего строительства инфраструктуры.