Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Игорь Юшков: Высокие цены сократили экспорт

2021 год показал, что соглашение ОПЕК+ способно вывести нефтяную отрасль из кризиса, а климатическая повестка, напротив, в состоянии затянуть в кризис не только рынок углеводородов, но и всю мировую экономику. О том, чем жила в уходящем году российская нефтегазовая отрасль, а также какие события может принести ей год грядущий, «НиК» спросил у аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова:

«Безусловно, одним из самых ярких положительных событий уходящего 2021 года для российской нефтегазовой отрасли стало завершение строительства «Северного потока-2». Теперь для его ввода в эксплуатацию необходимо решение только бюрократических вопросов. Напомню, что на данный проект оказывалось беспрецедентное санкционное давление. Поразительно, что в итоге его достраивала якорная баржа «Фортуна», а не краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский», которое изначально считалось более современным судном, и на него возлагались все надежды. Тем не менее укладку первой и второй нитки завершала героическая «Фортуна». Ее пыталось таранить польское рыболовецкое судно, вокруг ходили военные корабли и подводные лодки. То есть работы велись в очень сложных условиях, но, несмотря на все козни противников проекта, это историческое событие состоялось — газопровод был достроен.

Для нефтяной отрасли важным было соглашение ОПЕК+. Оно показало себя как действующий инструмент и позволило на протяжении всего 2021 года иметь довольно высокие цены на нефть. И то, что сделка не развалилась, хотя было множество споров, в том числе России с Саудовской Аравией, это большое достижение. Кроме того, участники ОПЕК+ не поддались давлению со стороны США. Вашингтон призывал увеличить объемы добычи, но ОПЕК+ отказался выставлять на рынок больше нефти. Таким образом, соглашение продемонстрировало свою самостоятельность и суверенность.

Положительным фактором стало также и то, что российские компании продолжали реализацию крупных инфраструктурных проектов. В частности, «Роснефть» развивала проект «Восток Ойл». НОВАТЭК работал над «Арктик СПГ 2», была отлита одна из платформ гравитационного типа, на которой будет непосредственно размещаться первая очередь завода. Заканчиваются все подготовительные работы к строительству перевалочных хабов в Мурманской области и на Камчатке, строится терминал Утренний в порту Сабетта. В 2021 году была запущена четвертая очередь завода «Ямал СПГ», работающая на российском оборудовании. НОВАТЭК, руководствуясь стратегией декарбонизации, перепрофилировал проект «Обского СПГ». Ранее планировалось, что он будет производить сжиженный газ, а теперь предполагается выпуск на нем аммиака.

«Газпром» запустил первую очередь Амурского ГПЗ. Кроме того, активизировались работы по второму газопроводу из России в Китай через Монголию, чаще все это проект называют «Союз-Восток». Компания начала проектировать газопровод на территории России, но физическая реализация будет происходить только после подписания контракта, а китайцы очень сложные переговорщики. В то же время Китай понимает, что при конфликте с США поставки энергоноситей с Юга могут быть перекрыты, поэтому он заинтересован в российских проектах.

Вместе с тем для большинства россиян было более важно то, что 2021 году активно развивалась программа социальной газификации. Приняли нормативные акты, начали подводить газ к участкам бесплатно.

К проблемам года, безусловно, можно отнести высокие мировые цены на газ, поскольку сверхдорогое сырье начинает убивать спрос. Стоит отметить, что в первом полугодии 2021 года «Газпром» поставлял очень много газа в Европу, он шел на исторический рекорд по объемам экспорта, затем, во втором полугодии, произошло замедление экспорта. В итоге за прошедший год мы увидим скромные экспортные объемы в районе 180 млрд кубометров.

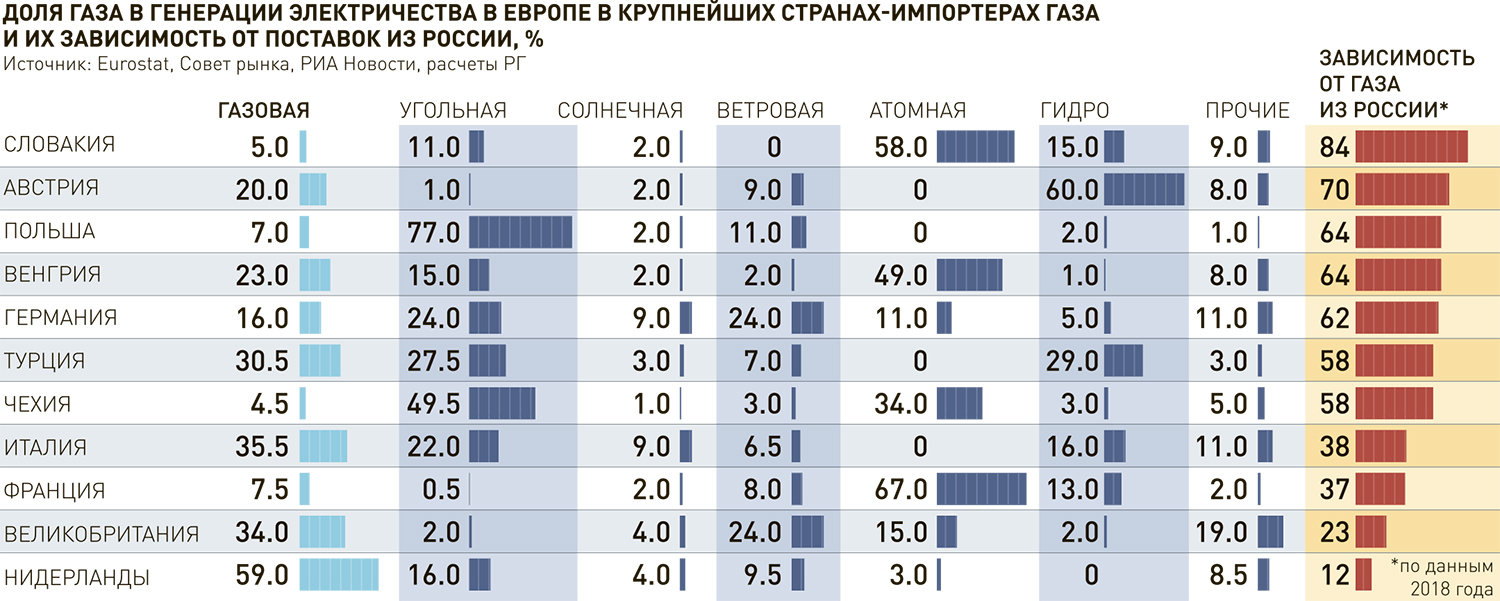

В этом, прежде всего, виновата климатическая повестка. Развитие ветроэнергетики в ЕС уже привело к энергокризису — ветер дул слабее в 2021 году, поэтому ветряки меньше вырабатывали электроэнергию, ее пытаются заместить газовой генерацией, в итоге баснословно подорожал газ. Но в ЕС считают, что надо настроить еще больше ВИЭ. Никакой попытки анализа не делается. Историческим решением стал вердикт суда Нидерландов, который засудил Shell, за слишком мягкую программу декарбонизации. Компанию обязали быстрее отказываться от углеводородов, то есть отказываться от их основного бизнеса. Это очень тревожное событие.

Возвращаясь к российской повестке, стоит напомнить, что большой проблемой стал пожар на газпромовском заводе по подготовке газового конденсата в Новом Уренгое. Кроме того, была авария и на Амурском ГПЗ.

В наступающем 2022 году интересно будет посмотреть на процесс прохождения отопительного сезона в Евросоюзе и на Украине, не случатся ли драматические события с отключениями потребителей при минимальных запасах газа. Самый напряженный период ожидается в феврале — марте 2022 года.

В 2022 ожидается запуск «Северного потока-2». В связи с этим любопытно, какое будет решение по компании оператору, а также будет ли разрешение на 100% загрузку газопровода.

Остается интрига и с Польшей: заполнит ли она газопровод Baltic Pipe. Кроме того, Варшаве надо будет решить вопрос, будет ли она продлевать контракт на поставку газа с «Газпромом», ведь действующий заканчивается 1 января 2023 года.

В нефтяной отрасли в следующем году мы увидим определенные максимумы добычи. Сейчас не все страны, в том числе и Россия, входящие в соглашение ОПЕК+, могут выполнить увеличивающиеся квоты. Добыча выходит на максимумы. И не факт, что при отсутствии инвестиций в 2020-21 годах российские компании смогут выполнять все квоты, как и многие другие страны. Такое ощущение, что скоро ОПЕК+ перестанет быть каким-то ограничителем производства нефти.

При этом я сомневаюсь, что будет всплеск сланцевой добычи, поскольку собственники сланцевых компаний предпочитают выводить деньги из отрасли. Дело в том, что они не понимают дальнейшую политику властей США. Пока Байден вводит большие ограничения нефтегазовой отрасли, страна вернулась в Парижское климатическое соглашение, действует запрет на выдачу лицензий на разработку новых месторождений на федеральных землях, запрещено строительства нефтепровода «Кистоун». В сланцевом секторе подрастает добыча, но очень медленными темпами. Непонятно, почему они сейчас не добывают больше, ведь при нынешних ценах многие месторождения прибыльны. Поэтому, не думаю, что стоит ждать взрывной рост объемов производства нефти в США», — рассказал Игорь Юшков.

Будущее — в развитии российской рыбопереработки

Минтаевая отрасль продолжает испытывать трудности из-за китайского локдауна, на ослабление карантинных мер рыбаки не рассчитывают. О ситуации на внешнем и внутреннем рынках, насущных проблемах и актуальных задачах рыбопромышленников в новых реалиях Fishnews побеседовал с президентом Ассоциации добытчиков минтая Алексеем Буглаком. Также глава АДМ поделился своим взглядом на второй этап программы инвестквот и рассказал, как на отрасль повлияет решение о сокращении общего допустимого улова минтая.

КОРОНАВИРУС И РЫНКИ

— Алексей Витальевич, в апрельском интервью Fishnews вы сказали, что 2021 год войдет в историю рыбной отрасли. Чему, по вашему мнению, научил рыбаков этот год и с какими результатами минтайщики его завершают?

— Если говорить о предварительных итогах, то в этом году вылов минтая сократится на 6%, до 1,67 млн тонн. Как мы и прогнозировали в начале года, значительно вырос объем выпуска продукции глубокой переработки — производство филе, фарша и сурими минтая морской заморозки приблизилось к 120 тыс. тонн. Около 20 тыс. тонн филе и сурими добавят береговые заводы.

На работу рыбодобывающих компаний сильно повлияла пандемия. Уже больше года вся рыбная логистика, все дистрибуционные каналы продаж, прежде всего экспортные, которые выстраивались годами, вынужденно перестраиваются из-за антиковидных мер, введенных в Китае. Отправки рыбопродукции «контейнеризируются», что требует дополнительных работ — выгрузки в порту, помещения на хранение, дезинфекции продукции и упаковки, перетарки в контейнеры и отправки. Ситуация осложнена нехваткой свободных емкостей для хранения на холодильниках и дефицитом рефрижераторных контейнеров в порту Владивосток. В результате дисбаланса на мировом рынке рефперевозок стоимость фрахта рефконтейнеров выросла кратно.

Сложная ситуация и с транзитом через Пусан. Так как с мая текущего года Китай не принимает сертификаты здоровья, выданные российской стороной при транзите продукции через Пусан, сейчас предприятия вынуждены оформлять эту продукцию в Корее как импорт, а потом — как экспорт из Кореи в Китай. Это также влечет дополнительные расходы.

Издержки, которые понес бизнес из-за изменения логистики, не были компенсированы ценой на минтай. Фактически мы видим, что его стоимость в течение года держалась на довольно низком уровне, поэтому все дополнительные расходы — это бремя самих рыбопромышленных компаний.

По нашим расчетам, потери минтаевого сектора от пандемии вследствие вынужденной перестройки логистики, снижения цен, выпадения выручки из-за вынужденного сокращения производства только за первые шесть месяцев текущего года составили 260 млн долларов. Очевидно, что финансовый результат отрасли по итогам 2021 года будет значительно хуже, чем в предыдущем году.

И к сожалению, пока все обстоятельства показывают, что 2022 год будет еще более сложным в плане логистики продукции.

— Если говорить о глобальном рынке — предполагают, что на него повлияет и сокращение добычи минтая Соединенными Штатами. По оценкам профильного ведомства США, приемлемый биологический улов на следующий год составляет 1,1 млн тонн, итоговый лимит для рыбаков, скорее всего, будет еще меньше. Это действительно еще сильнее обострит ситуацию?

— Общий допустимый улов минтая в восточной части Берингова моря на 2022 год снижен на 19% по сравнению с этим годом. Впервые за долгие годы в результате сокращения биомассы «управленческий» ОДУ установлен на уровне «научного». Снижение вылова в США, безусловно, повлияет на рынок.

Мировой рынок филе минтая оценивается в 450–500 тыс. тонн в год. Китай обеспечивает половину этого объема — 260 тыс. тонн. А теперь представим себе, что 100–120 тыс. тонн филе второй заморозки просто нет, потому что китайцы их не произвели. Это приведет к дисбалансу спроса и предложения. Будет расти спрос на филе морской заморозки из Америки и России. А если еще часть американской продукции выпадет с рынка из-за снижения объемов производства в США, то, конечно, это станет дополнительным фактором влияния на рынок.

— Возвращаясь к проблемам отечественной отрасли — есть ли вообще надежда, что ситуация с поставками изменится?

— Я не вижу каких-то значительных позитивных сдвигов в ситуации с Китаем. Вы знаете, что в начале ноября из-за очередной вспышки коронавируса был полностью закрыт Далянь — все предприятия холодовой цепи, включая перерабатывающие заводы, холодильники, порты. Эти ограничения называют временными, но мы должны понимать, что проблемы с логистикой продукции в КНР — и с оформлением, и с дополнительными антикоронавирусными мерами — сохранятся как минимум до середины февраля, окончания китайского Нового года и зимних Олимпийских игр в Пекине. Это первое.

Второе — ситуацию осложняют новые требования по маркировке замороженных продуктов питания, (в том числе рыбопродукции), импортируемых в Китай, эти правила вводятся с января. На маркировке необходимо будет указывать не только все реквизиты производителя, но и транспортное средство, на котором продукция перевозилась, склад и холодильники, где она хранилась. Эти требования выполнить в принципе невозможно, ведь при производстве продукции предприятие-изготовитель не располагает данными о том, на каком транспорте товар будет перевозиться и где храниться.

Остается неясным требование по двойной маркировке: на транспортном мешке и внутренней упаковке. На переговорах, которые прошли в начале декабря, китайская сторона заявила, что эти требования будет касаться только потребительской продукции, но пока официальных документов в подтверждение этой позиции нет.

Чтобы выполнить требования, установленные соответствующим приказом Главного таможенного управления КНР, потребуется перемаркировка всей продукции. Например, в 2020 году в Китай было экспортировано 27 млн мешков мороженого минтая. Перемаркировка каждого места повлечет затраты в общей сумме на 40 млн долларов. А если взять вообще всю мороженую рыбу из России, не только минтай, то расходы оцениваются в 70 млн долларов.

Ассоциация добытчиков минтая направила соответствующие обращения министру сельского хозяйства РФ, руководителю Росрыболовства, в торгпредство России в Китае. Мы видим, что ведомства занимаются этой проблемой. «Рыбная тема» несколько раз звучала в ходе серии межправительственных переговоров в рамках 25-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

— С начала китайского локдауна АДМ находилась в тесном контакте с профильными ведомствами по вопросам упрощения процедур экспорта. Правильно ли я понял, что эта работа государственных органов не принесла существенных результатов?

— Действительно, «коронавирусная» ситуация стала для всех вызовом, в том числе и при оформлении экспорта в целом. Много усилий прикладывают и Минсельхоз, и Росрыболовство, и Россельхознадзор. Подвижки действительно есть.

В частности, мы благодарны Россельхознадзору за то, что удалось упростить процедуру оформления сертификатов здоровья при транзите продукции в третьи страны через Пусан и Японию. Это существенное подспорье для ускорения и упрощения экспорта.

Важно понимать, что в этой ситуации не все зависит от российских регуляторов, ведь речь идет о межгосударственных вопросах.

— А как обстоят дела с открытием новых рынков сбыта? В начале года Россельхознадзор сообщал, что в списке государств — импортеров российской рыбы прибавилось африканских стран. Возможно ли в принципе с помощью новых каналов экспорта заместить Китай?

— Полностью заместить рынок КНР, во всяком случае в ближайшие несколько лет, будет довольно сложно. Во-первых, Китай импортировал очень значительный объем продукции — 500-600 тыс. тонн мороженого минтая. Во-вторых, китайские предприятия закупали минтай не только для внутреннего потребления, а главным образом для дальнейшей переработки и реэкспорта. Если мы говорим о развитии рынков потребления, то такой объем мороженого минтая довольно сложно пристроить.

Но работа по развитию новых рынков идет — прежде всего, в странах Юго-Восточной Азии с развитой рыбопереработкой. Например, в Таиланде довольно мощный сектор по переработке лососевых, Вьетнам специализируется на переработке трески. Эти рынки российские предприятия активно осваивали на протяжении 2021 года, взаимодействовали с покупателями, и объемы поставок туда увеличились. Но там тоже не все так просто, есть сложности с качеством продукции, есть вопросы с логистикой. В течение всего года отмечаем спрос на минтай со стороны африканских стран. Самой верной стратегией в этой ситуации должно стать развитие собственной переработки.

МИНТАЙ НА РОДНОМ БЕРЕГУ

— Давайте поговорим про внутренний рынок. В этом году власти задействовали ряд мер для повышения спроса на минтай — субсидии на перевозку по железной дороге, увеличение госзакупок. Какие из этих мер оказались наиболее действенными и что еще, по-вашему, можно предпринять?

— Субсидия на перевозку — это действительно хорошая идея. К сожалению, в нынешнем году по минтаю она не сработала в полную силу по двум причинам. Во-первых, это двукратный рост стоимости перевозки по железной дороге, который попросту «съел» 6 рублей субсидии. Во-вторых, минтай включили в перечень субсидируемых грузов в конце июля, но предусмотренные на эту программу финансовые лимиты были уже потрачены. Дополнительное финансирование в размере 600 млн рублей выделили только к середине октября. Таким образом, временное окно для грузоотправителей оказалось очень сильно ограничено. Фактически на осуществление перевозки было два месяца — со второй половины октября по начало декабря. Кроме того, основную часть продукции отгрузили на внутренний рынок в первом полугодии. Надеемся, что минтаевая субсидия будет продлена на 2022 год.

Что касается стимулирования институционального спроса — это существенная мера поддержки. Если посмотреть на мировой опыт, то, например, американцы активно поддерживают свою рыбную отрасль именно через госзакупки. Думаю, что нужно развивать программу школьного и дошкольного питания и другие похожие направления. Ведь минтай — это хороший продукт: недорогой и качественный белок.

— Считаете ли вы, что спрос на минтай в потребительском сегменте сдерживает цена? Насколько, на ваш взгляд, допустим контроль цен по всей цепочке поставок?

— Я не сторонник искусственного контроля цен. Считаю, что ни к чему хорошему это не приводит. Если провести аналогии с другими секторами, другими видами продукции на внутреннем рынке — все решения по контролю цен носят очень краткосрочный характер. И потом, когда период регулирования заканчивается, стоимость вырастает еще значительней, чем предполагалось изначально.

Но важно четко понимать, где, как и насколько формируется итоговая розничная цена по всей цепи поставок. Сейчас потребитель приходит в магазины, видит дорогую рыбу и все свои претензии адресует рыбакам. Но если сравнить отпускную цену от самих рыбаков и стоимость этой же продукцию в рознице, мы увидим разницу в два, а то и в три раза. Наценка формируется не рыбаками.

Цена на минтай в этом году была на рекордно низком уровне. В начале года в период охотоморской минтаевой экспедиции она падала ниже 60 рублей за килограмм. Это было связано в том числе и с коронавирусной ситуацией, проблемами экспорта, и с увеличением объема поставок на внутренний рынок. Но розничные цены оторваны от оптовых. Оптовая отпускная цена уменьшилась со 110 до 60 рублей — почти вдвое, но в рознице такого же значимого снижения не случилось. Именно в этом основная проблема.

Конечно, есть объективные причины. Например, рост стоимости перевозки в текущем году. В том числе поэтому субсидия, о которой мы говорили выше, не сработала в полную меру. Если в начале года стоимость перевозки составляла 12-13 рублей за килограмм, то осенью она доходила до 27 рублей. Если взять минтай, килограмм которого условно стоит 65 рублей, то плюс 25 рублей к этой цене — это треть от стоимости!

Очевидно, что вопрос ценообразования очень сложный и болезненный и добиться результата тут можно только с помощью открытого диалога со всеми звеньями цепочки — рыбаками, трейдерами, переработчиками, ретейлерами.

— А если говорить не про контроль стоимости продукции, а про государственное регулирование тарифов на перевозку? Ведь неоднократно отмечалось: как только начинается лососевая или минтаевая путина, цены на доставку растут и в результате рыба дорожает.

— Я считаю, что нужно развивать конкуренцию в транспортном секторе. Не менее важно создавать полноценную инфраструктуру на Дальнем Востоке, в том числе холодильную, чтобы дать возможность нивелировать пиковые сезоны. Тогда не будет необходимости срочно перевезти весь лосось в августе-сентябре. Продукция будет спокойно храниться, даже если она уже продана, и вывозиться в центральные регионы по мере необходимости. Думаю, эти меры будут более действенными.

— Готовы ли россияне есть больше минтая? Как сейчас обстоят дела с внутренним потреблением?

— Внутренний рынок сейчас потребляет 120-130 тыс. тонн мороженого минтая и филе. По моему мнению, это очень существенный объем. Половина приходится на институциональный сектор — госзакупки, армия, система ФСИН, больницы и т.д.

Если посмотреть на потребление минтая на душу населения, то у нас довольно высокий уровень — больше, чем в Соединенных Штатах и в среднем по Европе, но меньше, чем, например, в Германии или в азиатских странах. Так что на российском рынке с минтаем проблем нет.

С учетом номенклатуры продукции, которую мы сегодня производим, существующих ограничений в дистрибуционных каналах, механизма формирования цены, в том числе розничной, думаю, взрывного роста объемов потребления пока не стоит ожидать. Но потенциал для роста, безусловно, имеется.

Изменить ситуацию возможно только развивая переработку. Минтай — отличное сырье для производства различных полуфабрикатов — это большой рынок. Нужно расширять товарный ряд, создавать новые виды продукции, наращивать выпуск потребительской продукции. Важно также повышать эффективность дистрибуционных каналов, что приведет к более адекватной розничной цене.

— Нужны ли механизмы продвижения минтая на внутреннем рынке? Участвует ли в этом АДМ?

— Конечно, внутренним рынком необходимо заниматься. В прошлом году АДМ проводила масштабное маркетинговое исследование внутреннего рынка, были организованы фокус-группы в городах России. Отдельные тезисы, которые мы изначально для себя вывели, подтвердились, другие — нет. С уверенностью можно сказать одно: с потребителем нужно вести работу, рассказывать о преимуществах минтая и в принципе о рыбе как таковой.

Необходимо развеивать мифы, которые формируются у людей из-за получения неверной или искаженной информации. Нужно бороться и с некачественными товарами и контрафактом на внутреннем рынке — они тоже негативно сказываются на отношении потребителей ко всей рыбе в целом. Это комплексная работа, в которой должны участвовать и государство, и бизнес — рыбаки, переработчики и ретейл.

ПРИОРИТЕТЫ ИНВЕСТКВОТ

— Другая тема 2021 года — вторая волна инвестквот. Какова позиция АДМ по законопроекту и будущему программы в целом? Как вы оцениваете результаты первой волны?

— Оценивать результаты первого этапа программы инвестиционных квот преждевременно. На текущий момент просто невозможно как проанализировать влияние инвестквот на всю отрасль, так и посчитать финансово-экономические последствия для отдельных предприятий.

Заявленная инвестпрограмма по строительству флота выполнена всего на 9% — из 65 отобранных проектов построено только шесть судов, на Дальнем Востоке из 30 построено три судна. Практически по всем судам фиксируется срыв графика строительства — от шести месяцев до двух лет. Ясно, что в дальнейшем это отставание будет только нарастать. Минпромторг прогнозирует завершение строительства подписанных проектов не ранее 2026 года.

Запускать второй этап по строительству судов в этих условиях рискованно. Очевидно, что экстенсивное наращивание портфеля заказов без соответствующего производственного, технологического и кадрового обеспечения судостроительной отрасли приведет только к взрывному росту стоимости строительства рыбопромыслового флота. Нужно дать верфям спокойно в плановом объеме завершить проекты и заказы, которые они на себя уже взяли, и только после этого приступать к новому этапу сбора заявок на строительство судов.

Позиция ассоциации в том, что второй этап инвестквот в отношении строительства судов целесообразно начинать не ранее 2026 года. В целом же позиция АДМ, одобренная советом ассоциации, поддерживает распределение мер поддержки поровну между берегом и флотом. При этом мы считаем правильным подойти дифференцированно по срокам начала реализации второго этапа.

— В начале интервью мы говорили о возможном снижении вылова минтая рыбаками США. В России тоже сокращен общий допустимый улов на будущий год. По вашему мнению, правильно ли принято это решение? Нужны ли меры дополнительного регулирования промысла?

— Когда разговор заходит о новых судах, об их строительстве, нужно помнить, что этому флоту нужно что-то ловить. Последние несколько лет мы живем в условиях «природного благоденствия», имея без малого 2,5 млн тонн минтая и сельди. Конечно, хотелось бы, чтобы так было всегда, но у природы свои законы. Ресурс волатильный, у него естественная динамика, сейчас запасы снижаются. Начиная с 2014 года в Охотском море не было ни одного годового пополнения, которое бы превышало среднемноголетний уровень. Поэтому решение по уменьшению ОДУ, которое было принято еще весной, — абсолютно верное, оно отражает динамику запаса, снижение и общей, и нерестовой биомассы.

Кстати, научные съемки, выполненные весной этого года, подтвердили тренд на снижение биомассы и численности охотоморского минтая. Только нерестовая биомасса — заметьте, не всего минтая, а только нерестовой группы — уменьшилась на 5%, это существенно. Доля крупного минтая стала больше, а мелкого — снизилась, ведь в последние годы не было обильного пополнения.

Повторюсь, в уменьшении ОДУ нет никакой трагедии. Наблюдаемое снижение запаса — это не обвал, не перелов, а естественное возвращение на среднемноголетний уровень.

Что касается дополнительных мер регулирования — конечно, они нужны. В прошлом году одной из таких мер стало закрытие для промысла района на Западной Камчатке, где традиционно наблюдался повышенный прилов молоди.

Мы, со своей стороны, особое внимание уделяем вопросам селективности промысла. Уже несколько лет АДМ ведет эту работу, по нашему заказу Полярный филиал ВНИРО выполнил научные исследования и разработал селективную решетку в полужестком каркасе. Она должна обеспечить повышенную селективность промысла и снизить прилов неполовозрелого минтая.

Первый этап — теоретический — завершен, сейчас нужно протестировать предложенное решение на практике. Планируем совместно с дальневосточными филиалами ВНИРО заниматься этой работой в следующем году.

Алексей СЕРЕДА, Fishnews

Anglo American и Vale ведут переговоры о совместной разработке рудника Serpentina

Как сообщает агентство Reuters, компания Anglo American подтвердила в среду, 29 декабря, предварительные переговоры с Vale SA о возможной совместной разработке проекта бразильской горнодобывающей компании Serpentina, примыкающего к руднику железной руды Minas-Rio компании, акции которой котируются на лондонской бирже.

Anglo не разглашала подробностей, но Vale заявила днем ранее, что потенциальное партнерство может использовать «перерабатывающую и логистическую инфраструктуру» Anglo из Minas-Rio, которая включает рудник, транспортный трубопровод протяженностью 529 км (328,7 миль) и порт.

Anglo заявила, что нет уверенности в том, что сделка будет заключена или какими будут ее условия, вторя Vale, которая заявила, что никакого решения по проекту еще не принято. Бразильская горнодобывающая компания сказала, что часто рассматривает партнерские отношения как часть своего бизнеса.

Раскрытие информации Vale во вторник произошло после того, как на прошлой неделе Bloomberg News сообщило, что бразильская горнодобывающая компания рассматривает возможность приобретения миноритарной или контрольной доли в Minas-Rio со ссылкой на людей, знакомых с предварительными обсуждениями.

Anglo купила Minas-Rio в 2007-2008 годах у бывшего бразильского миллиардера Эйке Батиста примерно за $5,5 млрд. В прошлом году рудник показал хорошие результаты, произведя 24,1 миллиона тонн железной руды, что помогло горнодобывающей компании компенсировать некоторый ущерб от пандемии.

"Миллионы молодых жизней ёлок... не должны приноситься в жертву буржуазной затее"

Особенности празднования Нового года в СССР

В европейских странах привычное сегодня празднование Нового года 1 января началось с XVI-XVII веков. В России последний раз Новый год по прежнему календарю (1 сентября) был встречен в 1699 г., а уже 20 декабря того же года царь-реформатор Петр I своим указом перенес начало Нового года на 1 января. В императорской России празднование Нового года окончательно вошло в народные традиции, связанные с русскими зимними праздниками.

После октября 1917 г. традиции празднования Нового года продолжали сохраняться, но их размах зависел от политической конъюнктуры. После окончания Гражданской войны и до середины 1930-х гг. новогодние и рождественские праздники в СССР не особенно афишировались, хотя и продолжали существовать в народной среде. К тому же вместо традиционных торжеств предлагались и различные формы "коммунистических" празднований, особенно распространившиеся в период строительства "нового быта". В сентябре 1929 г. было установлено: "В день Нового года и в дни всех религиозных праздников (бывших особых дней отдыха) работа производится на общих основаниях"1.

Ситуация существенно изменилась в декабре 1935 г. Незадолго до встречи Нового, 1936 г. в Советском Союзе развернулась необычная общественная дискуссия, касавшаяся регулярного проведения детских новогодних мероприятий. Партийный руководитель Павел Постышев2 со страниц "Правды" обратился с открытым призывом "Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!"3 Не всем эта идея пришлась по душе - мы публикуем ее резкую критику, представленную в одном из характерных "писем во власть" (док. N 4). Сталин поддержал ежегодное празднование Нового года, которое постарались отделить от нежелательных с точки зрения атеистической идеологии рождественских торжеств. В декабре 1935 г. Центральный комитет ВЛКСМ принял решение "О проведении вечеров учащихся, посвященных встрече нового, 1936 года". В конце декабря 1935 г. уже буднично ведется елочная торговля, массово производятся и распродаются новогодние елочные украшения, товары и подарки4. С празднованием Нового года было непосредственно связано и принятое Политбюро ЦК ВКП(б) в июле 1936 г. решение о массовом производстве советского шампанского, еще до войны ставшего непременным атрибутом праздничного стола (док. N 5).

С этого времени празднование Нового года становится регулярным, но при этом 1 января долгое время остается рабочим днем. С января 1937 г. в Москве, в здании Колонного зала Дома Союзов ежегодно устраивается Всесоюзная новогодняя елка, на которую съезжается огромное количество детей и взрослых. Новогодняя елка проводилась в столице и в первый год Великой Отечественной войны при встрече Нового, 1942 г., когда гитлеровцы были только что отброшены от Москвы5. А в конце декабря 1947 г. первый новогодний день был объявлен праздничным нерабочим днем6.

В послевоенном СССР праздник Нового года приобретает всенародный и общегосударственный характер. Праздничные мероприятия с размахом устраиваются в детских садах, школах и трудовых коллективах во всех регионах Советского Союза. Формируется привычный образ Деда Мороза, регулярно проводятся детские новогодние елки, массово распространяются новогодние открытки и поздравительные телеграммы. К середине 1950-х гг. новогоднюю елку только в Москве посещали около 100 тысяч детей ежегодно7. Советским новогодним празднованием были охвачены и дети в странах, в которых после войны оставались наши войска; характерный пример тому - елки, которые по случаю нового, 1952 г. устраивала для австрийских ребят в почти тридцати городах советская часть Союзнической комиссии по Австрии (док. N 6). Не забывали и взрослых - в массовом порядке пропагандируются и внедряются традиции не только подготовки и встречи новогоднего праздника, но и проведения праздничных застолий: именно с этой целью был снят и выпущен в широкий прокат накануне нового, 1957 г. фильм молодого Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь".

Ниже публикуются примечательные архивные материалы из фондов РГАСПИ, освещающие эволюцию новогоднего праздника в советских условиях.

Публикацию подготовили главные специалисты РГАСПИ Дмитрий АГАФОНОВ, Наталия ВОЛХОНСКАЯ и специалист 1-й категории РГАСПИ Ульяна ДОГАДОВА.

Текст: Дмитрий Агафонов (главный специалист РГАСПИ) , Андрей Сорокин (кандидат исторических наук, научный руководитель РГАСПИ, ведущий рубрики "Советская история. Документы") , Наталья Волхонская (главный специалист РГАСПИ) , Ульяна Догадова (специалист 1-й категории РГАСПИ)

№ 1. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О праздновании Рождества и Нового года". 13 декабря 1928 г.

Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) N 54 от 13 декабря 1928 г.

Слушали:

п. 20. - О праздновании Рождества и Нового года (тт. Молотов, Бауман8).

Постановили:

а) В целях недопущения простоя в промышленных предприятиях в связи с возможностью невыхода рабочих на работу в понедельники перед праздниками Рождества и Нового года признать необходимым разрешить празднование в рабочие дни 24 декабря (понедельник перед Рождеством) и 31 декабря (понедельник перед Новым годом), заменив их другими рабочими днями либо в ближайшие воскресенья (16, 23 и 30 декабря), либо на второй день Рождества (26 декабря). Установление того, в какие именно из этих дней будет производиться работа, возложить на местные советские и профессиональные органы.

б) Настоящее решение не распространяется на Донбасс, в отношении которого имеется принятое 6 декабря с.г. решение Политбюро о работе в воскресенье и понедельник перед рождественскими праздниками.

в) Обязать партийные и профессиональные органы принять все меры к недопущению двойного празднования Рождества и Нового года (по новому и старому стилю). Поручить Наркомтруду9 СССР сделать об этом соответствующее заявление в печати.

Подлинник. Машинопись.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 716. Л. 6.

№ 2. Письмо секретаря Киевского обкома ВКП(б) П.П. Постышева в редакцию газеты "Правда" (не позднее 28 декабря 1935 г.)

Давайте организуем к новому году детям хорошую елку!

В дореволюционное время буржуазия и ее10 чиновники всегда устраивали на новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богатеев.

Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как "левые", загибщики ославили это прекрасное11 детское развлечение как буржуазную затею.

Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Комсомольцы, пионер-работники должны под новый год устроить коллективные елки для детей12. В школах, детских домах, в дворцах пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах - везде должна быть13 детская елка! Не должно быть ни одного колхоза, где бы правление вместе с комсомольцами не устроило бы накануне нового года елку для своих ребятишек.

Горсоветы, председатели районных исполкомов14, сельсоветы, органы народного образования должны помочь устройству советской елки для детей нашей великой социалистической родины15.

Я уверен, что комсомольцы примут в этом деле самое активное участие и искоренят нелепое мнение16, что детская елка является буржуазным предрассудком.

Итак, давайте организуем веселую17 встречу нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах!

П. Постышев.

Подлинник. Машинопись с рукописной редакционной правкой.

Подпись красными чернилами - автограф П.П. Постышева.

РГАСПИ. Ф. 364. Оп. 5. Вр. N 38. Л. 89.

№ 3. Постановление ЦК ВЛКСМ "О проведении вечеров учащихся, посвященных встрече нового 1936 года" (28 декабря 1935 г.)

Рекомендовать комсомольским и пионерским организациям провести 31 декабря с.г. в школах вечера учащихся 7, 8, 9 и 10-х классов, посвященные встрече нового 1936 года.

Вечера, посвященные встрече нового года, должны пройти весело и организованно на основе самодеятельности самих учащихся: пение, декламация, музыка, физкультурные выступления и игры, самодеятельные спектакли и инсценировки, не допуская на этих вечерах всякого рода докладов о деятельности школы, об общих задачах наступающего года и т.п.

1 января для учащихся младших классов устроить силами комсомола и пионеров елки в школах, детских клубах и детских домах. К организации елок необходимо привлечь родителей, шефов школ и организовать различные подарки детям.

СЕКРЕТАРЬ ЦК ВЛКСМ /А. КОСАРЕВ/

Подлинник. Машинопись с печатью ЦК ВЛКСМ.

Подпись секретаря ЦК ВЛКСМ А.В. Косарева. Имеются рукописные пометы и правки18.

РГАСПИ. Ф. 364. Оп. 5. Вр. N 38. Л. 90.

№ 4. Письмо рабкора Иванова председателю Совнаркома СССР В.М. Молотову с критикой идеи восстановления новогодних елок (зима 1935-1936 гг.)

Совет народных комиссаров Союза ССР

тов. МОЛОТОВУ.

Постышевской затее восстановить елку нужно раз [и] навсегда положить конец. Миллионы молодых жизней елок, [...], пожары и т.п. не должны приноситься в жертву буржуазной затее. Елка может быть заменена новогодними подарками, утренниками, вечерами с коллективным пением и танцами. Миллионы сохранившихся деревьев имеют огромное значение в климате страны, в урожае, в режиме рек. Мы, социалисты, сделали одно хорошее дело, изжив праз[д]ник троицы, где истреблялись миллионы березок. Изживем и рождественские предрассудки. Ждем Вашего авторитетного распоряжения и разъяснения.

Рабкор ИВАНОВ.

Заверенная копия. Машинопись с рукописными пометами.

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1447. Л. 126.

№ 5. Из решения Политбюро ЦК ВКП(б) "О производстве советского шампанского, десертных и столовых вин "Массандра" (28-29 июля 1936 г.)

63. - О производстве советского шампанского, десертных и столовых вин "Массандра".

(Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)).

а) Во изменение решения ЦК от 25 мая 1936 года принять следующее решение (см. приложение19).

б) Разрешить Наркомпищепрому20 командировать за границу сроком на два месяца группу специалистов-шампанистов в числе 9 человек: Бурова И.Н., проф. Фролова-Багреева А.М., Попова К.С., Агапова В.В., Клоца Э.Я., Майданникова, Белоусова С.М., Мигрелишвили Ф. и Дмитриева.

в) Разрешить НКПищепрому заказать за границей необходимое оборудование для реконструкции и механизации винодельческих заводов "Массандра" и "Абрау-Дюрсо" на сумму 180 тыс. руб. зол.

Обязать НКТяжпром21 организовать на своих заводах производство оборудования для винодельческих заводов по образцам, завозимым НКП[ище]П[ромом] из-за границы.

г) Обязать НКВнешторг22 передать НКПищепрому 6000 кубометров французской клепки, находящейся в Одесском и Ленинградском портах, сняв с экспорта указанное количество клепки23.

Подлинник. Машинопись.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 980. Л. 15; Оп. 166. Д. 562. Л. 41.

1. Правда. 1929. 25 сентября. № 221. С. 2.

2. Постышев Павел Петрович (1887-1939) - член партии с дореволюционным стажем (с 1904 г.). В 1933-1937 гг. работал вторым секретарем ЦК КП(б) Украины, первым секретарем Харьковского обкома и горкома КП(б)У (до 1934 г.) и Киевского обкома партии (с 1934 г.). Член ЦИК СССР, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.

3. Правда. 1935. 28 декабря. N 357. С. 3.

4. Правда. 1935. 31 декабря. N 360. С. 8.

5. РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1435. Л. 41.

6. Правда. 1947. 24 декабря. N 343. С. 1.

7. РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1436. Л. 32.

8. Бауман Карл Янович (1892-1937) - член партии с дореволюционным стажем (с 1907 г.). В 1928-1932 гг. - секретарь Московского комитета ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б).

9. Народный комиссариат труда.

10. Добавление "и ее" вписано от руки синими чернилами вместо - "и чиновники буржуазии".

11. Слово зачеркнуто красными чернилами.

12. Предложение до правки синими чернилами выглядело так: "Комсомольцы, пионер-работники][ должны организовать встречу нового года организацией прекрасных коллективных елок для детей".

13. В этом месте от руки синими чернилами зачеркнуты слова: "организована", "устроена", "веселая".

14. Вписано от руки синими чернилами вместо изначального - "РИК ов".

15. Следующий абзац, состоящий из одного предложения, целиком зачеркнут и подчеркнут пунктиром от руки синими чернилами: "Организации детской новогодней елки наши ребятишки будут только благодарны".

16. Изначальная формулировка: "...и тем самым [сломают] какой-то дикий предрассудок..."

17. Добавление "веселую" вписано от руки синими чернилами.

18. Постановление ЦК ВЛКСМ было представлено в редакцию "Правды". В левом верхнем углу документа находится рукописная помета: "Газета "Правда". Просьба опубликовать в газете от 29/XII. 35 г. Николаева. 28/XII".

19. Приложение к постановлению не публикуется. В приложении помещен утвержденный Политбюро текст решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) об одобрении разработанной Наркоматом пищевой промышленности СССР на ближайшие годы программы развертывания производства советского шампанского из винных материалов "Абрау-Дюрсо", Грузии и Крыма, выдержанных десертных и столовых вин "Массандра".

20. Народный комиссариат пищевой промышленности.

21. Народный комиссариат тяжелой промышленности.

22. Народный комиссариат внешней торговли.

23. Клепки - детали поверхности у бондарных изделий (для хранения продукции виноделия и других подобных промыслов).

24. При переподсчете посетителей всех 30 елок получается более значительная цифра - 60 928 детей.

Саратов станет больше Санкт-Петербурга

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В пять раз - до 2100 квадратных километров - увеличится с 1 января 2022 года территория Саратова - в состав городского округа вошел пригородный Саратовский муниципальный район. В результате город, где проживают около 900 тысяч жителей, станет по площади больше Санкт-Петербурга и вторым в нашей стране после Москвы. Какие плюсы и минусы, что ждать жителям?

Город на Волге начали расширять еще в прошлом году, когда были присоединены два соседних сельских муниципальных образования: Багаевское и Красный Текстильщик. За объединение выступила мэрия Саратова. Идею поддержала и область.

В администрации Саратова объясняли, что расширение границ нужно для развития. Кроме того, муниципалитет получит преимущество при участии в федеральных программах. А как же жители окрестных территорий? Им сулят новые рабочие места, повышение уровня жизни и улучшение инфраструктуры. "Границы между Саратовом и пригородом стерты давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане - в областной центр на работу, учебу, в магазины. Развивать эти территории вместе куда логичней, ведь, по сути, у нас единая инфраструктура", - объясняет глава города Михаил Исаев. Тем не менее не все жители пригородных сел захотели стать горожанами. Где-то на общественных слушаниях люди высказывались против присоединения к областному центру. Больше всего они боялись лишиться льгот. И тут же спрашивали, что будет с оптимизацией школ, детсадов, ФАПов и сельских больниц. В мэрии успокаивают: все 79 сел, которые вошли в состав городского округа, сохранят статус сельских поселений, а у жителей останутся все льготы. Обещали власти не сокращать и социальную инфраструктуру.

И это не последнее объединение: председатель областного отделения Союза архитекторов России, бывший главный архитектор Саратова Владимир Вирич говорит, что в регионе продолжается разработка Стратегии развития Саратовской агломерации. Помимо Саратова и Саратовского района агломерация включает еще ряд территорий, в том числе город Энгельс на соседнем левом берегу Волги. "Каждому муниципалитету, прежде чем принять какое-то решение, нужно согласовать его с другими связанными с ним территориями. В этом плане территориальное расширение Саратова должно сыграть положительную роль. С одной стороны, это укрепление властной вертикали, с другой - более стройная и ясная административная система", - считает эксперт.

По словам Вирича, все крупные градостроительные проекты должны управляться из единого административного центра. Это универсальная закономерность, которая работает не только в России, но и во всем мире.

Сейчас как раз на территории Саратовского района реализуются крупные инфраструктурные и логистические проекты. Два года назад здесь было завершено строительство нового аэропорта "Гагарин". Сейчас РЖД ведет масштабный инвестпроект - строительство Западного железнодорожного обхода Саратова. Здесь должна пройти и новая автомагистраль, которая соединит Урал и Поволжье с черноморскими портами.

Владимир Климанов, директор Центра региональной политики РАНХиГС:

- Согласно внесенному в Госдуму законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления в его новой редакции, в перспективе предполагается ликвидировать поселения как саму форму муниципальных образований. Поэтому вскоре вся территория субъектов Федерации должна быть разделена между городскими и муниципальными округами.

Скорее всего, можно во многих случаях ожидать приращения крупных городов за счет ближайших пригородов, куда уже устремились или собираются устремиться девелоперы. Фактически в этом процессе нет ничего необычного. Да, столичные центры растут, вымывая население из малых городов и сельской местности. Иногда формирующиеся агломерации требуют изменения административного статуса, что дает новые перспективы для жителей таких бывших пригородов в виде повышения транспортной доступности, обеспеченности разного рода бюджетными услугами. Однако при этом происходит и потеря сельского статуса, который в отдельных случаях выгоден для жителей. Но в целом все равно процесс урбанизации пока рассматривается как позитивный тренд.

Подготовила Ольга Бухарова

MEPS о новых стальных мощностях в декабре 2021 года

Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., новые стальные мощности в декабре в мире были следдующими:

Европа

Ожидается реконструкция завода по производству плоского проката ArcelorMittal в Фос-сюр-Мер. Проект стоимостью €63 млн. включает установку полностью автоматизированной печи с двумя ковшами и новой установки для удаления дыма. Эти улучшения позволят в пять раз увеличить объемы вторичной стали, производимой на объекте. Ввод в эксплуатацию ожидается осенью 2023 года.

Администрация порта Ардерсьер, расположенная недалеко от Инвернесса, Шотландия, намерена инвестировать £300 млн. в строительство нового сталелитейного завода на базе EAF, работающего за счет сочетания морского ветра и энергии, полученной из отходов. Компания ожидает, что предприятие будет утилизировать один миллион тонн лома в год и, как ожидается, будет введено в эксплуатацию в течение пяти лет. Помимо сталелитейного завода, предложения включают установку по выводу из эксплуатации нефтяной вышки, которая обеспечит до пятнадцати процентов потребности в металлоломе по новой схеме.

Iberdrola и H2 Green Steel объявили о планах инвестировать €2,3 млрд. в новый завод прямого восстановления железа с запланированной годовой производительностью 2 млн. тонн. На заводе также будет производиться водород с мощностью электролиза в один гигаватт, который будет использоваться для питания оборудования на площадке. В настоящее время владельцы проводят технико-экономические обоснования в нескольких местах на Пиренейском полуострове с планами начать производство в 2025 или 2026 годах.

Северная Америка

Nucor объявила о своих планах по дальнейшему увеличению производственных мощностей по производству арматуры за счет строительства нового микрозавода на восточном побережье США. Бюджет в размере $350 млн. был выделен на проект, который после ввода в эксплуатацию будет производить 430 000 тонн в год. В 2020 году Nucor открыла аналогичные предприятия в Миссури и Флориде.

Азия

JFE Steel завершила реконструкцию доменной печи № 4 на своем заводе в Курашики, расположенном в западной префектуре Окаяма, Япония. Производство будет увеличено в течение следующего месяца, и ожидается, что печь выйдет на свою обычную рабочую мощность в 3,8 миллиона тонн в год в начале 2022 года.

Китайская компания Zhejiang Yongjin Metal Technology расширяет производство нержавеющей стали, установив новый прецизионный полосовой стан на своем предприятии в Цзяюйгуане, провинция Ганьсу. Бюджет в размере $193 млн. был выделен на проект, который будет иметь годовой объем производства 220 000 тонн, когда он будет введен в эксплуатацию в конце 2023 года.

Власти провинции одобрили заявку Fujian Hongwang на строительство нового завода по производству холоднокатаной полосы из нержавеющей стали. Завод будет состоять из двух заводов с совокупной годовой производственной мощностью 1,3 млн. тонн. Он будет производить материал толщиной от 0,6 мм до 3 мм и шириной до 1500 мм. Начало работ запланировано на январь, и ожидается, что на их завершение уйдет два года.

Ningbo Baoxin ввела в эксплуатацию новый комплекс по производству ультратонких автоматических листов мощностью 30 000 тонн в год. На заводе размещены 20-прядная линия холодной прокатки, установка светлого отжига и другие вспомогательные средства.

Ученые СПб ФИЦ РАН разработали «систему раннего предупреждения» экологических угроз в Финском заливе

Исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) в составе международной научной группы разработали систему раннего выявления опасной для живых организмов концентрации загрязняющих веществ в акватории Финского залива. Метод основан на анализе функционального состояния моллюсков, обитающих в воде, с помощью специальных биомаркеров. Разработка позволит заранее прогнозировать экологические риски и определять наиболее уязвимые участки российской части Финского залива.

Финский залив является восточной частью Балтийского моря, он омывает берега Финляндии, Эстонии и России. Здесь расположены ключевые российские грузовые и пассажирские порты на Балтике: Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, Усть-Луга и другие. Последние десятилетия экологическое состояние российской части залива является неудовлетворительным: вследствие жизнедеятельности человека в акваторию попадает большое количество загрязнителей. Для контроля качества окружающей среды и обеспечения безопасности ученые трех стран регулярно отслеживают те процессы, которые происходят в водах залива.

«Учеными НИЦЭБ РАН (входит в СПб ФИЦ РАН) был разработан и апробирован метод биоиндикации экологического состояния (здоровья) прибрежных акваторий восточной части Финского залива на основе анализа сердечной деятельности местных видов моллюсков. Например, по времени восстановления частоты сердечных сокращений моллюсков после стресса до фонового уровня можно диагностировать состояние здоровья животных», - рассказывает Андрей Шаров, ведущий научный сотрудник лаборатории биоэлектронных методов геоэкологического мониторинга СПб ФИЦ РАН.

Ученые научились фиксировать токсические эффекты «раннего предупреждения» с использованием, так называемых биомаркеров, которые ранее были разработаны в СПб ФИЦ РАН. Эти биомаркеры позволяют анализировать физиологические параметры беспозвоночных (моллюсков, обитающих в Финском заливе), на основании которых исследователи могут сделать вывод о степени загрязненности любого участка акватории. Для сбора проб в акватории финского залива были организованы несколько экспедиций, в которых приняли участие ученые СПб ФИЦ РАН. В лабораториях центра был проведен анализ содержания опасных химических веществ в воде, донных осадках и биоте, а также изучены биологические эффекты от вредных веществ.

Исследования показали, что большая часть акватории Финского залива, относящейся к России, находится в удовлетворительном состоянии. Содержание кадмия и свинца, нефтепродуктов и полихлорированные бифенилы (ПХБ - стойкие органические загрязнители) на всех изученных участках было низким, как в донных отложениях, так и в тканях водных животных и растений.

Вместе с тем, ученые выявили несколько участков особого риска: они расположены в местах поступления сточных вод и вблизи портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На данных участках зафиксировано воздействие таких опасных веществ, как цинк, полиароматические углеводороды и оловоорганические соединения. Кроме того, на некоторых прибрежных участках залива (районе Сестрорецка и Большой Ижоры) в воде обнаружен опасный фармацевтический препарат диклофенак в концентрации, которая близка к уровню, нарушающему состояние природных комплексов. (Федеральное министерство окружающей среды и охраны природы Германии установило для диклофенака в морской воде один из самых низких уровней безопасного содержания для экосистемы - 5 нг/л).

«Применение таких «систем раннего предупреждения» вредных эффектов позволит надежно прогнозировать их и не допустить их влияния на такие жизненно важные функции организма, как метаболизм, рост и размножение. Именно эти функции играют ведущую роль для благополучия и здорового развития популяций живых организмов и гармоничного сосуществования человека и окружающей среды в Балтийском регионе», - добавляет Андрей Шаров.

Основные результаты проекта будут использованы для разработки стратегии транснационального мониторинга и оценки эффектов опасных веществ не только на акватории исследований проекта, но также и в других регионах Балтийского моря. Проект «Опасные химические вещества в восточной части Финского залива - концентрация и оценка воздействия» (HAZardous chemicaLs in the eastern Gulf of Finland – concentrations and impact assessment (HAZLESS) выполняется при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов. Содержание данной публикации является исключительной ответственностью НИЦЭБ РАН и ни в коей мере не является отражением позиции стран-участниц Программы и Европейского Союза.

Курсом на сотрудничество

Корабли черноморского флота приняли участие в совместных учениях с ВМС Алжира и Египта в Средиземном море.

Силы Черноморского флота ежегодно отрабатывают совместные действия с военно-морскими силами других государств. Основными целями проводимых международных учений является развитие дружеских межгосударственных связей, обмен опытом между флотами и укрепление безопасности в регионе.

В конце текущего года корабельная группа ЧФ приняла участие в учениях с ВМС Алжирской Народной Демократической Республики «Совместные военно-морские манёвры-2021» и ВМС Арабской Республики Египет «Мост дружбы-2021». О том, как черноморцы решают задачи во взаимодействии с иностранными коллегами, рассказал командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов:

– Товарищ командующий, расскажите, пожалуйста, какую роль сегодня играют международные учения в деятельности Черноморского флота?

– Следует отметить, что международные военно-морские учения, как с представителями ВМС одной страны, так и с расширенным числом участников, являются необходимым элементом развития и укрепления военного сотрудничества между государствами-участниками. Их проведение обеспечивает активный обмен опытом между военными моряками по различным аспектам, в первую очередь в сфере сохранения безопасности на море и противодействия пиратству в районах интенсивного судоходства, а также позволяет отработать общие практические подходы к выполнению спасательных и гуманитарных операций, выработать единую тактику действий при возникновении нештатных ситуаций в море. Подчеркну, что международные учения, в которых принимает участие ЧФ, направлены на предотвращение каких бы то ни было кризисных сценариев и не затрагивают интересы безопасности, или морской экономической деятельности иных государств, кроме государств-участников. При этом эти учения, несомненно, играют важную роль в обеспечении безопасности на море и способствуют предупреждению роста напряжённости в регионе.

Силы Черноморского флота принимают участие в учебных мероприятиях международного формата на регулярной основе. Продолжающаяся в настоящее время во всём мире пандемия новой коронавирусной инфекции в значительной степени усложняет процесс организации непосредственных совместных действий военных моряков различных государств. Тем не менее, практика таких взаимодействий не прекращается, что в очередной раз лишь подчёркивает необходимость и значимость этих контактов для укрепления стабильности в морских регионах. При этом участниками международных учений всегда согласуются и реализуются все необходимые меры для обеспечения безопасности здоровья представителей, привлекаемых к совместным действиям.

Напомню, что в 2020 году черноморцы приняли участие в совместном российско-египетском военно-морском учении «Мост дружбы-2020». Учение проходило на объектах Новороссийской военно-морской базы и в морских полигонах Черноморского флота, куда прибыл отряд кораблей ВМС Египта в составе фрегата «Александрия», корвета «Эль-Фатех» и ракетного катера «М.Фахми». Со стороны ВМФ России в мероприятии были задействованы фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», морской тральщик «Железняков» и спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру». Согласно программе мероприятия, в ходе береговой фазы российские и египетские водолазные специалисты провели совместные тренировки на учебно-тренировочном комплексе «Афалина», а также отработали противодиверсионные действия в местах стоянки кораблей. В свою очередь, военнослужащие подразделений специального назначения стран-участниц провели на полигоне практические стрельбы из российского снайперского вооружения.

В ходе морской фазы участники учения выполнили несколько эпизодов, в частности совместные действия по противодиверсионной защите кораблей, проводку тактической корабельной группы за тралами, уничтожение артиллерийским огнём макета плавающей мины, стрельбы из артиллерийских орудий по морским и воздушным целям. Экипажи кораблей провели совместную спасательную операцию по оказанию помощи условно аварийному кораблю, а также во взаимодействии с экипажем вертолёта Ка-27ПС из состава полка морской авиации ЧФ выполнили поиск и спасение условно терпящего бедствие на воде человека.

В феврале текущего года черноморцы успешно действовали на седьмом многонациональном учении «АМАН-2021», проводившемся по инициативе Исламской Республики Пакистан в Аравийском море в районе порта Карачи. В учении, девиз которого «Вместе за мир», приняли участие представители 45 стран, которые отработали взаимодействие в борьбе с терроризмом и пиратством на море. ВМФ России на этом учении представляли корабли ЧФ – фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», спасательный буксир СБ-739. В мероприятии были задействованы вертолёт Ка-27ПС отдельного смешанного авиационного полка морской авиации ЧФ, подразделение из состава отдельного соединения морской пехоты, а также отряд разминирования.

В рамках учения были проведены планирующие конференции, в ходе которых участники согласовали порядок взаимодействия и организации связи. Во время морской фазы экипажи кораблей отработали вопросы взаимодействия при отражении атак быстроходных малоразмерных целей, провели тренировки по приёму грузов с судна снабжения на ходу, совместному маневрированию в составе походных ордеров, а также выполнили артиллерийские стрельбы из различных комплексов корабельного артиллерийского вооружения по надводным и воздушным целям.

– А какие задачи стояли перед российскими участниками международных учений в Алжире и Египте?

– В ноябре текущего года было запланировано и проведено российско-алжирское военно-морское учение «Совместные военно-морские манёвры – 2021», проходившее в западной части Средиземного моря. Основными задачами учения помимо дальнейшего развития и укрепления военного сотрудничества между ВМФ России и ВМС Алжира была отработка вопросов управления силами при организации всех видов охраны и обороны кораблей в море, тренировка совместных действий по обеспечению безопасности судоходства, а также совершение практических артиллерийских стрельб по надводной цели.

Выполнение этих задач в морских полигонах в районе порта Алжир осуществляли корабли ЧФ фрегат «Адмирал Григорович» под командованием капитана 2 ранга Константина Аксёнова, патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», которым командует капитан 3 ранга Егор Тугарин, а также спасательный буксир СБ-742, где капитаном Сергей Хрипунов. На борту нашего фрегата также находился вертолёт Ка-27ПС из состава морской авиации флота. Со стороны ВМС Алжира в мероприятии приняли участие фрегат «Харрат», учебный корабль «Соуммам», спасательное судно «Эль Мунджид», а также патрульный самолёт и поисково-спасательный вертолёт. Руководство учением осуществляли глава российской делегации командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов и командующий центральным военно-морским районом ВМС Алжира генерал Каид Нуритдин.

В ходе береговой фазы учения участники провели совместную планирующую конференцию, где был выработан порядок проведения тактических эпизодов учения, обсуждены вопросы по тактическому маневрированию кораблей, проведены тренировки по связи между кораблями и созданным на время проведения мероприятия береговым штабом учения. Согласно плану учения были проведены тренировки досмотровых групп, в которых с российской стороны принимали участие военнослужащие отдельного гвардейского ордена Жукова соединения морской пехоты ЧФ.

Сценарий морской фазы учения был сконцентрирован на пресечении нелегальных действий в море, в частности пиратства, незаконной транспортировки грузов, связанных с террористической деятельностью и распространением оружия массового поражения. В море корабли выполнили отражение атаки малоразмерной быстроходной морской цели, лоцманскую проводку, контроль судоходства в ограниченном морском районе. Центральным эпизодом морской фазы стал досмотр судна. Экипажи кораблей отработали порядок сближения с условно «подозрительным» судном и ход радиопереговоров с его командой. Досмотровые группы высаживались на борт условно «подозрительного» судна, при этом данный элемент выполнялся военнослужащими, как с использованием быстроходных лодок, так и методом десантирования по канату с борта вертолёта Ка-27ПС.

Кроме того, корабельная группа во взаимодействии с экипажем вертолёта Ка-27ПС отработала практический эпизод поиска и спасения экипажа условного самолёта, терпящего бедствие с использованием так называемого «Оскара» – манекена, имитирующего находящегося в воде человека. Корабли, двигаясь в составе ордера, выполняли маневрирование, в том числе и в ночное время. В ходе отработки было проведено учение по связи, а также отработан эпизод буксировки корабля.

Российско-египетское военно-морское учение «Мост дружбы – 2021» было проведено в южной части Средиземного моря в морских полигонах боевой подготовки ВМС Египта к северо-западу от порта Александрия. К участию в этом международном мероприятии с российской стороны привлекались те же силы и средства, что были задействованы в российско-алжирском военно-морском учении. Со стороны ВМС Египта в мероприятии были задействованы: универсальный десантный корабль «Гамаль Абдель Насер», фрегат «Тахья Миср», корвет «Эль Фатех» и патрульные корабли.

Основными целями учения «Мост дружбы – 2021» стали отработка планирования и подготовки совместных российско-египетских действий, направленных на защиту ограниченных морских районов от различных угроз, в том числе воздушных и радиоэлектронных средств, а также проведение согласованных мероприятий в рамках поисково-спасательной операции, опроса и досмотра подозрительного судна. Перед участниками учения, которым руководили контр-адмирал Виктор Кочемазов и начальник управления боевой подготовки ВМС Египта контр-адмирал Хазим Хелед, ставились задачи по планированию и координации совместной военно-морской подготовки, обмену опытом между флотами по вопросам противодействия военно-морским угрозам, а также дальнейшее укрепление и развитие сотрудничества между ВМФ России и египетскими военно-морскими силами.

В соответствии с планом проведения береговой фазы учения черноморцы предварительно подготовили лекционный материал по ряду заранее согласованных тематических направлений, в частности по противолодочной обороне, радиоэлектронной борьбе, действиям в киберпространстве, оказанию медицинской помощи пострадавшим водолазам под водой, а также по практике опроса и досмотра судна. Кроме того, в этот период учения участники провели практические занятия по борьбе с пожаром на судне и тренировки по связи. В учебном центре ВМС Египта российские специалисты провели учебные погружения, в ходе которых выполнили тренировки по подводным противодиверсионным действиям. Принимающие участие в мероприятии морские пехотинцы ЧФ совместно с египетскими коллегами провели на береговом полигоне практические стрельбы из СВД и автоматов Калашникова в различных условиях обстановки.

Павел Заволокин, «Красная звезда»

Севастополь

Россия рассчитывает на серьёзный, конструктивный разговор в интересах всей Европы

Конфронтационный курс НАТО вынуждает нашу страну жёстко поставить перед альянсом вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для РФ.

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провёл в понедельник брифинг для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве. В своём выступлении заместитель главы российского военного ведомства изложил оценки состояния и характера взаимодействия между Российской Федерацией и НАТО за два последних десятилетия.

Как отметил Александр Фомин, текущее плачевное состояние отношений России и НАТО можно объяснить тем, что альянс зачастую прибегал к использованию «гибридных методов» для сдерживания России, сочетавших диалог с наращиванием военных приготовлений. Публикуем текст выступления заместителя министра обороны РФ.

Уважаемые дамы и господа! Мы пригласили вас для того, чтобы довести наши оценки состояния и характера взаимодействия между Российской Федерацией и НАТО за два последних десятилетия. Полагаем, что такой обзор в настоящее время как никогда востребован для понимания, почему именно сейчас Российская Федерация направила Соединённым Штатам Америки и блоку НАТО проекты юридически обязывающих соглашений о гарантиях безопасности.

Текущее плачевное состояние отношений России и НАТО можно объяснить тем, что альянс зачастую прибегал к использованию «гибридных методов» для сдерживания России, сочетавших диалог с наращиванием военных приготовлений. В последние годы акцент сделан на военном сдерживании, в то время как ранее больше внимания уделялось проектам сотрудничества, интересующим альянс.

После окончания «холодной войны» Российской Федерацией неоднократно предпринимались попытки найти новые формы взаимодействия с НАТО, создать устойчивую, равноправную для всех систему европейской безопасности. Было бы неправильным полагать, что ухудшение отношений Россия-НАТО началось с 2014 года.

Заявленные цели равноправного сотрудничества альянсом не выполнялись гораздо раньше, фактически сразу после развала Варшавского договора. При том, что Россия тогда была беспрецедентно открыта для конструктивного партнёрства с Западом и провела добровольную демилитаризацию страны на своих западных рубежах. Осуществлён также беспрецедентный по масштабам и срокам вывод группировок войск из стран Варшавского договора.

27 мая 1997 года в Париже подписан «Основополагающий Акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора», в котором декларировалось, что Россия и НАТО больше не воспринимают друг друга в качестве противников. В документе были зафиксированы политические гарантии военной сдержанности. В частности, альянс принял обязательства осуществлять свою коллективную оборону имеющимися средствами, без дополнительного размещения «существенных боевых сил».

Было подтверждено, что «государства – члены НАТО не имеют намерений, планов или причин для развёртывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерной политики НАТО». Также была заявлена готовность развивать долговременное партнёрство с Россией, добиваться укрепления стабильности и безопасности в Евроатлантическом регионе на основе общих интересов.

Хотел бы акцентировать ваше внимание на том, что в 1997 году отношения России с Западом были, можно сказать, «безоблачные». С российской стороны на разных уровнях подтверждалась готовность наращивать взаимодействие по всем направлениям, которые на тот период казались наиболее важными с точки зрения европейской безопасности.

Никакие вызовы, требующие расширения альянса, не просматривались. Хотя после воссоединения Германии в 1990 году членом Североатлантического союза стала вся объединённая страна, включая бывшую ГДР. Таким образом, фактически был сделан первый шаг по расширению блока.

В дальнейшем последовали новые волны расширения НАТО. В 1997 году, после саммита НАТО в Мадриде, стартовали переговоры о вступлении в блок Чехии, Венгрии и Польши. 12 марта 1999 года эти страны стали первыми бывшими членами Варшавского договора, присоединившимися к Североатлантическому союзу.

В 2002 году были начаты переговоры о вступлении в альянс Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Словакии и Словении, которые в марте 2004 года также стали членами НАТО. Этот год стал этапом наибольшего расширения НАТО. При этом существенно вырос потенциал блока на восточном фланге. При этом стратегическом плане альянс приобрёл ряд преимуществ.

Во-первых, границы блока передвинулись более чем на 1 000 км на Восток, что обеспечило ему возможность использовать нестратегические вооружения для поражения целей на территории России. Например, минимальное подлётное время с авиабаз в Эстонии до Санкт-Петербурга сократилось до нескольких минут. В зоне поражения только артиллерийских систем оказались большая часть Калининградской области.

Во-вторых, в распоряжение НАТО перешло значительное количество объектов инфраструктуры на территории восточноевропейских стран, что расширило возможности по дислокации и переброске войск.

В-третьих, в арсенал блока было «добавлено» большое количество вооружений и военной техники бывших стран Варшавского договора. Людские ресурсы также увеличились.

В-четвёртых, НАТО получил доступ к портам Балтийского и Черного морей, расширив оперативные возможности военно-морских сил альянса.

Таким образом, за счёт экспансии на Восток потенциал НАТО вырос, причём процесс не был «спровоцирован» Российской Федерацией.

Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы. В 1999 году была проведена несанкционированная ООН военная операция против Югославии. В результате бомбардировок Белграда погибли мирные ни в чём неповинные люди, была нарушена экономика страны. Дезинтеграция Югославии привела к новому шагу расширения блока за счёт включения в его состав Албании, Хорватии и Черногории, а в дальнейшем Северной Македонии.

При этом наши западные партнёры продолжали заверять нас в отсутствии агрессивных замыслов в отношении России. Справедливости ради необходимо отметить, что в Москве верили этим заявлениям, хотя и заморозили взаимодействие с НАТО в 1999 году в связи с силовым решением кризиса в Югославии.

28 мая 2002 года в Италии в Пратика-ди-Маре Россией была подписана декларация «Отношения Россия – НАТО: Новое качество», так называемая Римская декларация, в соответствии с которой был создан Совет Россия – НАТО (СРН) – «всепогодный» механизм для постоянных политических консультаций, выработки и принятия совместных решений, а также взаимодействия России и стран – членов альянса, как равных партнёров в представляющих общий интерес областях.

Для практического взаимодействия в Брюсселе было учреждено Постоянное представительство Российской Федерации при НАТО, в состав которого также входил Главный военный представитель Постоянного представительства России при НАТО. В Москве в феврале 2001 года открылось Информационное бюро НАТО, а в мае 2002 года – Военная миссия связи НАТО. В 2002 году была запущена «Инициатива СРН по сотрудничеству в воздушном пространстве», направленная на предотвращение проявлений терроризма с использованием самолётов гражданской авиации.

В декабре 2004 года был принят «План действий Совета Россия – НАТО по борьбе с терроризмом», который предусматривал обмен разведывательной информацией и оценку террористических угроз, а также укрепление возможностей по предотвращению терактов и ликвидации их последствий.

На афганском направлении была достигнута договорённость об упрощённом порядке наземного и воздушного транзита через российскую территорию нелетальных (невоенных) грузов для группировки Международных сил содействия безопасности.

В сфере миротворческой деятельности и кризисного урегулирования важное значение имела ратификация Российской Федерацией в 2007 году соглашения о статусе сил, которое регламентировало порядок пребывания вооружённых сил на территориях стран – членов Совета Россия – НАТО.

Было активизировано сотрудничество по совместному исследованию нестратегической противоракетной обороны в Европе. Практические вопросы скоординированного применения сил и средств противоракетной обороны России и НАТО отрабатывались в ходе совместных командно-штабных учений, прошедших в 2004-2008 годах.

Под эгидой Совета Россия-НАТО проводились конференции и семинары по проблемам ядерных стратегий, учения по отработке вопросов реагирования на аварии с ядерным оружием, был организован обмен опытом работы в области обеспечения безопасности хранения ядерных боеприпасов. В Совете Россия – НАТО неоднократно обсуждались вопросы и меры по урегулированию международных проблем, связанных с распространением оружия массового поражения и средств его доставки.

Основу военно-морского сотрудничества России и НАТО составили поиск и спасание на море. В феврале 2003 года был подписан рамочный документ между Россией и Североатлантическим союзом по спасанию экипажей подводных лодок, что создало основу для придания взаимоотношениям в данной сфере международноправового статуса.

Боевые корабли ВМФ в 2006-2008 годах принимали участие в контртеррористической операции объединённых военно-морских сил НАТО в Средиземном море под названием «Активные усилия». Была разработана программа сотрудничества в области научно-технических исследований, которая содержала более 50 направлений совместной деятельности. В целом, сотрудничество России и НАТО после подписания Римской декларации приобрело динамичный характер, что способствовало оздоровлению обстановки в Европе.

Но подписание Римской декларации вовсе не означает, что все ранее взятые обязательства были выполнены альянсом. Например, без изменений осталась практика проведения тренировок по применению ядерного оружия в рамках ежегодного учения «Стедфаст нун». Более того, к тренировкам стали привлекаться ВВС стран Восточной Европы, вступивших в альянс. Возросло число стран – участниц учения с шести до девяти, а количество привлекаемых самолётов носителей – с 20 до 50 единиц.

С 2004 года с целью освоения военной инфраструктуры стран Балтии стартовала операция НАТО «Болтик эйр полисинг». На ротационной основе в Латвию, Литву и Эстонию направляются авиационные группы, которые осуществляют воздушное патрулирование вблизи Российской Федерации. Фиксировали постоянный рост как количественного состава авиационной группировки, так и интенсивности её полётов. При этом каких-либо обострений в российско-натовских отношениях в начале XXI века, мы не отмечали.

Вследствие занятой альянсом неконструктивной позиции фактически зашло в тупик сотрудничество в сфере противоракетной обороны. Несмотря на направленные нами альянсу предложения по совместному обеспечению противоракетного прикрытия в Европе, США приступили к развёртыванию районов ПРО в Польше и Румынии. Североатлантический союз отказался представить юридически обязывающие гарантии о ненаправленности данных комплексов против России. В 2016 году в Румынии развёрнут, а в 2019 году – модернизирован американский противоракетный комплекс «Иджис эшор». Строительство аналогичного объекта в Польше завершается.

Комплексы «Иджис эшор» оснащены универсальными пусковыми установками двойного назначения Мк-41, то есть эти комплексы не только противоракетного назначения, но и ударного, которые могут быть использованы для применения крылатых ракет типа «Томахок» с дальностью до 2400 км. В зону их досягаемости попадают объекты на территории РФ. В подтверждение этой возможности США 16 августа 2018 года, через две недели после объявления 2 августа о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, был произведён пуск крылатой ракеты «Томахок» из наземной пусковой установки Мк-41. Это полностью подтверждает российскую аргументацию об ударном потенциале названной системы ПРО.

В ходе грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году руководство альянса поддержало агрессию Грузии и осудило Россию за признание независимости Абхазии и Южной Осетии. На Совете НАТО 19 августа 2008 года было принято решение «заморозить» отношения с Россией. В свою очередь, Президент РФ в сентябре 2008 года принял ответное решение о приостановке взаимодействия с НАТО по военной линии.

Через год отношения были восстановлены. Однако решением Совета альянса от 1 апреля 2014 года вновь было прекращено любое взаимодействие с Россией. В качестве предлога наши западные партнёры использовали события на Украине, которые были спровоцированы самим Западом. Именно США и их союзники поддержали государственный кровавый переворот в стране, признали новую администрацию, пришедшую к власти незаконным путём при поддержке Запада.

Римская декларация до сих пор остаётся в силе. В ней, в частности, определено, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника. И эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия – НАТО в 2010 году в Лиссабоне. Однако в доктринальных документах НАТО последних лет, например, в военной стратегии НАТО 2019 года, Российская Федерация прямо, без каких-либо экивоков, определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности.

Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооружённому конфликту высокой интенсивности с Россией. Ежегодно блоком НАТО проводится 30 крупных учений, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения военных действий против России. В рамках учебно-боевых мероприятий особое внимание уделяется созданию ударных группировок у границ нашей страны. В частности, в мае – июне текущего года проведена серия учений «Дефендер юроп – 2021» с переброской из США и Западной Европы на «восточный фланг» войск усиления численностью до 40 тыс. человек.

Как уже упоминалось, «Основополагающий акт Россия – НАТО» 1997 года предусматривает отказ государств блока «решать задачи коллективной обороны путём дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил». Однако в настоящее время в Восточной Европе на непрерывной основе поддерживается присутствие около 13 тыс. военнослужащих внерегиональных государств блока. Соответствующие формирования имеют на вооружении около 200 танков, 400 бронированных машин, 50 орудий и свыше 30 самолётов и вертолётов.

Под давлением Белого дома главы государств и правительств стран участниц НАТО на саммите в Великобритании в 2014 году приняли обязательства довести к 2024 году объёмы национальных ассигнований на оборону до 2 процентов от внутреннего валового продукта при одновременном выделении из этих средств не менее 20 процентов на закупку вооружения и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В результате реализации указанного решения совокупные затраты союзников на военные нужды в 2021 году достигли 1 трл 174 млрд долларов. Этот показатель превышает военный бюджет РФ более чем в 18 раз. За последние шесть лет рост ассигнований альянса составил 278 млрд долларов (31 процент), а если считать с 1997 года – то 715 млрд долларов, то есть в два с половиной раза.