Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Росрыболовство опровергло сообщения о возможном подорожании сардин иваси

Причин для сокращения вылова в России сардины иваси нет, заявил журналистам представитель Росрыболовства.

В четверг о таких рисках, а также о возможном подорожании некоторых видов рыбы написало РБК. В материале пояснялось, что это связано с вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании "незаходных судов". Мера касается траулеров с иностранным портом приписки, которые хотят добывать рыбу по российским квотам в исключительной экономической зоне России. Рыбодобытчики могут отказаться от лова иваси из-за увеличения трат на растаможивание судов, говорилось в статье.

"На организацию зимне-весенней путины это не повлияет, поскольку в случае отказа одного из добытчиков его место займет другой. К тому же рыбопромышленники, имеющие "незаходные" суда, были осведомлены о готовящемся постановлении задолго до его вступления в силу и имели достаточно времени для подготовки", — прокомментировал представитель ведомства.

Сардина иваси — самая дешевая рыба в России: килограмм с доставкой до порта Владивосток стоит у рыбаков, по словам представителей отрасли, 40-45 рублей. Для сравнения: стоимость килограмма тихоокеанской сельди составляет 65 рублей.

Механизм инвестиционных квот, принятый в 2017 году, позволяет компаниям получать большие квоты на вылов рыбы взамен обязательств по обновлению флота, строительства новых судов на российских мощностях. Прежде квоты на добычу водных биоресурсов распределялись исходя из так называемого исторического принципа, но уже с 2018 года до 20 процентов этого объема выделяется компаниям, построившим суда на российских верфях, — либо тем, кто проинвестировал в береговую рыбопереработку.

В маршрут добавили порт

Первый контейнерный поезд отправлен из города Сианя (провинция Шэньси, КНР) в Хельсинки через Калининградский морской торговый порт. Это новый мультимодальный маршрут, который организован компаниями «ОТЛК ЕРА», немецкой DB Cargo и морским перевозчиком Mann Lines Multimodal. Планируется, что время доставки товаров китайского производства из Сианя в Хельсинки составит 16 дней.

Как рассказала «Гудку» пресс-секретарь ОТЛК ЕРА Мария Тетерина, контейнерный поезд из Китая вышел на территорию Казахстана через пограничный переход Алтынколь – Хоргос, проследовал транзитом по территориям Казахстана, России, Белоруссии и Литвы до Калининградского морского торгового порта. Срок доставки товаров по железной дороге составил семь суток. Данный сухопутный маршрут является регулярным для компании «ОТЛК ЕРА».

Поезд, гружённый 40 40-футовыми контейнерами, доставит в Финляндию товары народного потребления, солнечные батареи, оборудование, инструменты, медицинские маски и комплектующие для автомобилей.

В Калининградскую область на станцию Калининград-Сортировочный поезд прибыл 8 марта, а 10 марта контейнеры отправились в порт Хельсинки на борту судна Dornbusch компании Mann Lines Multimodal.

По словам, начальника Калининградского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» (ТЦФТО) Ивана Беседина, сейчас полносоставные контейнерные поезда перегружаются на суда и прямыми маршрутами сервиса Mann Lines Multimodal доставляются в конечные пункты назначения.

«Среди них порты Дании, Финляндии и Норвегии. Это комплексный проект ОАО «РЖД», ОТЛК ЕРА, DB Cargo и Mann Lines Multimodal. Данная отправка способствует загрузке инфраструктурных мощностей Калининградской железной дороги. Мы давно сотрудничаем с компанией Mann Lines Multimodal и «подпитываем» друг друга грузовыми потоками. Ведь нам необходимо обеспечивать и обратную загрузку поездов. Схема работает в обе стороны», – говорит Иван Беседин.

По словам начальника Калининградского ТЦФТО, обычно китайские отправители товаров стараются расширять логистику доставки, чтобы у них было несколько вариантов для доставки грузов. В случае возникновения каких-либо проблем отправитель может воспользоваться другим, уже проверенным маршрутом. Он также отметил, что первые отправки контейнеров через Калининградский морской торговый порт прошли успешно. Поэтому в перспективе этот маршрут может стать регулярным.

В минувшую субботу, 13 марта, в Калининградский морской торговый порт прибыл ещё один поезд из Сианя с грузом, предназначенным для Дании. Поезд перевозит 36 40-футовых контейнеров с одеждой, фурнитурой, медицинскими масками и расходными материалами, шинами, промышленным оборудованием и бытовой техникой.

По мнению советника генерального директора ООО «Балттранссервис» Владимира Прокофьева, проще отправить поезд по железной дороге напрямую в Финляндию, минуя дополнительные пограничные переходы.

«По моему мнению, отправители решили просто привлечь к работе порт Калининграда, в который из-за его географического расположения направляют сейчас не так много грузов, говорит Владимир Прокофьев. – Данный вариант лучше в том, что он даёт работу многим участникам и в Белоруссии, и в порту Калининграда».

Ранее DB Cargo и Mann Lines Multimodal организовали маршрутные поезда из Китая через Калининград в Германию.

Сергей Волков

Анастасия Баранец

Анна Якушева

Китайско-монгольский переход Эрэн-Хото – Замын-Ууд за первые два месяца этого года зафиксировал рост объема импортных и экспортных грузоперевозок на 2,2% в годовом выражении. Об этом сообщило местное таможенное управление.

Общий объем грузоперевозок через переход за январь и февраль 2021 года достиг 2,58 млн тонн. При этом объем экспортных грузоперевозок вырос на 78,5% в годовом выражении и составил 333 тыс. тонн.

«Основные продукты, поставляемые на экспорт, включают фрукты, товары повседневного потребления и электронную продукцию, а к основным импортируемым продуктам относятся семена рапса, мясо и уголь», -- заявил представитель таможенного управления Ван Майли.

Порт Эрэн-Хото — единственный между Китаем и Монголией. После смены способа преодоления разрыва колеи и модернизации станции Эрэн-Хото ее проходимость значительно выросла. Сейчас через этот переход преодолевают границу поезда Китай – Европа, следующие по 45 маршрутам. 45-м маршрутом стал в конце января 2021 года Аньхой – Гамбург.

Чтобы обеспечивать быстрое оформление поездов, таможня Эрэн-Хото запустила зеленые коридоры для экспорта противоэпидемических материалов, сельскохозяйственной и другой приоритетной для экономики Китая продукции. Поезда, проходящие через Эрэн-Хото, соединяют Китай с Россией, Белоруссией, Польшей, Германией и Бельгией.

Сбербанк поможет Ванинскому порту улучшить экологическую обстановку

Сбербанк профинансировал АО «Ванинский морской торговый порт» на сумму более 10 млрд рублей для рефинансирования кредита в стороннем банке.

Благодаря снижению долговой нагрузки порт сможет рассмотреть варианты модернизации и обновления парка техники и оборудования, реализовать план ремонта гидротехнических сооружений, а также продолжить реализацию мероприятий по снижению воздействия на состояние окружающей среды: до 2024 года будут спроектированы и установлены пылеветрозащитные экраны для предотвращения пыления при перевалке насыпных грузов, что позволит улучшить экологические показатели порта.

Сотрудничество с крупными портами является приоритетным направлением для банка. Грузооборот морских портов с 2000-го года вырос в 4,5 раза. Отрасль по-прежнему остается инвестиционно-привлекательной и сохраняет потенциал роста. Кроме того, реализуя стратегию 2023, Сбер уделяет приоритетное внимание ESG-факторам новых проектов, в том числе мерам по охране окружающей среды, помогая клиентам развивать природосберегающие технологии.

Основанный в 1943 году, порт Ванино расположен в естественной глубоководной бухте Ванина в Татарском проливе, соединяющем Охотское и Японское моря Тихого океана. Крупнейший транспортный узел Хабаровского края входит в десятку самых крупных портов России. Грузы отправляются в северо-восточные регионы России, Японию, Южную Корею, Китай, Австралию, США и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Навигация открыта круглый год.

Ванинский балкерный терминал построен СУЭК для ликвидации дефицита портовых мощностей на востоке страны и ориентирован на поставку угля на растущий рынок стран АТР. Для обеспечения вывоза угля из порта СУЭК заключила долгосрочные чартерные договоры на сухогрузы ледового класса типа Panamax. На терминале также работает собственный буксирный флот.

«Сибантрацит» впервые экспортирует уголь судами вместимостью свыше 160 000 тонн

«Сибантрацит» начал экспорт угля большими судами, отправив 160 000 тонн металлургических углей балкером Maran Fortune класса Capesize из порта Тамань. Продукция предназначена для покупателей из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в первую очередь – из Китая.

«Сибантрацит» начал экспорт угля судами вместимостью свыше 160 000 тонн

«Сибантрацит» отправил 160 000 тонн металлургических углей балкером Maran Fortune класса Capesize из порта Тамань. Продукция предназначена для покупателей из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в первую очередь – из Китая.

«Сибантрацит» впервые экспортирует уголь судами такой большой вместимости и продолжит их использование для поставок в страны АТР. В 2021 г. объем перевезенного судами класса Capesize угля из порта Тамань превысит миллион тонн.

Начало отгрузок большими судами продиктовано необходимостью удовлетворить растущие потребности потребителей из стран АТР в продукции «Сибантрацита». Использование судов большой вместимости позволяет компании оптимизировать процесс отгрузок, экспортируя сразу крупные партии, а также повысить эффективность экспортных операций.

«Сибантрацит» является крупнейшим в мире производителем и экспортером высококачественного антрацита UHG и российским лидером по производству металлургических углей. Свыше 90% продукции компании экспортируется. Отгрузка на экспорт осуществляется из портов Дальнего Востока, порта Тамань, порта Усть-Луга и др.

Магаданэнерго завезет более 300 тысяч тонн угля для следующего отопительного сезона

Для тепловых электростанций Магаданской области ПАО «Магаданэнерго» для отопительного сезона 2021-2022 гг. завезет 306,6 тыс. тонн угля. На закупку топлива и транспортные услуги по его доставке компания направит более 2 млрд. рублей.

На Магаданскую ТЭЦ будет завезено 250,6 тыс. тонн каменного угля. На Аркагалинскую ГРЭС, расположенную в поселке Мяунджа Сусуманского округа, поставят 56 тыс. тонн.

Твёрдое топливо для Магаданской области – груз стратегический. Северный завоз в регионе начинается, когда Охотское море освобождается ото льда. В колымскую столицу первый уголь для нового отопительного сезона поступит в конце мая. Его доставят сухогрузами из порта Ванино в период летней навигации. После разгрузки в морском торговом порту уголь завезут на Магаданскую ТЭЦ. Угольная навигация по графику завершится в ноябре текущего года.

На Магаданскую ТЭЦ в соответствии с условиями договора топливо отгружается в Кузбассе с Талдинского угольного разреза. На Аркагалинскую ГРЭС уголь отгружают с Кадыкчанского угольного разреза Магаданской области. Доставка топлива на станцию идет круглый год. В первом полугодии 2021 года на АрГРЭС завезут более 26 тыс. тонн угля.

На станциях Магаданэнерго продолжается отопительный сезон. В то же время здесь идет подготовка к отопительному сезону 2021-2022 гг. Выполняется плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования, проводятся профилактические мероприятия. Все работы ведутся с соблюдением мер защиты персонала от коронавирусной инфекции.

Осваивать современные способы ведения боевых действий

В войсках и силах Южного военного округа продолжаются плановые мероприятия в рамках зимнего периода обучения.

Ответственность за безопасность Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении возложена на войска Южного военного округа. В нынешней непростой военно-политической ситуации войска ЮВО принимают ответные меры по наращиванию своего боевого потенциала, совершенствованию полевой выучки личного состава, качественному обновлению вооружения и военной техники. С беседы об этом и начался разговор с командующим войсками ЮВО генералом армии Александром Дворниковым.

– Александр Владимирович, перед войсками округа стоят в этом учебном году многоплановые задачи. Конечная цель мероприятий оперативной и боевой подготовки, не секрет, обеспечение требуемого уровня боеспособности группировки войск и сил во всей зоне ответственности ЮВО, включая полуостров Крым. Безопасность России на юго-западных рубежах гарантирована надёжно?

– Есть твёрдая уверенность, что мы справимся с поставленной задачей. Для этого все наши объединения, соединения и воинские части обладают необходимыми современными, мобильными средствами вооружения, которые позволяют в любой момент оперативно создать мощную группировку на операционном направлении, способную защитить российское Причерноморье, включая Крым, и нанести сокрушительное поражение любому, кто посягнёт на целостность России, на безопасность наших граждан. Нисколько не сомневаюсь, что и личный состав Черноморского флота, действуя решительно, умело и ответственно, выполнит любые поставленные задачи.

– Можно ли показателем готовности черноморцев нейтрализовать любые внешние угрозы считать хорошую выучку и способность эффективно решать поставленные перед ними разноплановые задачи, что было продемонстрировано в ходе итогового экзамена за учебный год – стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020»?

– Прежде необходимо отметить значительный рост интенсивности боевой учёбы, что выражается и в количественных, и в качественных показателях. Только в 2020 учебном году на Черноморском флоте было проведено 168 командно-штабных, тактических, тактико-специальных и иных видов учений, в том числе с боевой стрельбой, а также выполнено около 540 боевых упражнений и применений. Корабельные силы Крымской и Новороссийской военно-морских баз, соединения надводных кораблей отработали и сдали более 160 курсовых задач, при этом экипажи кораблей и катеров НВМБ по отдельным показателям смогли даже перевыполнить план.

Важное значение на рост боевой подготовки сил флота оказывают задачи, которые экипажи кораблей и подводных лодок выполняют в дальней морской зоне, в том числе в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. В прошлом году 15 кораблей и судов обеспечения ЧФ выполнили более 40 дальних походов, в том числе в водах Атлантического и Индийского океанов, и осуществили порядка 30 деловых заходов в порты иностранных государств.

В целом наплаванность кораблей, катеров и подводных лодок увеличилась в каждом корабельном соединении. Её общий показатель за год вырос на 36 процентов и составил свыше трёх с половиной тысяч ходовых суток, в течение которых было пройдено более 255 тысяч морских миль.

– Можно ли говорить о каких-либо особых аспектах боевой учёбы Черноморского флота?

– Да, повышенное внимание в ходе процесса боевой подготовки сил флота в первую очередь уделяется решению практических задач, отработке совместных действий и межвидового взаимодействия. Так, по плану артиллерийской подготовки корабельных сил флота проводятся артиллерийские стрельбы по воздушным, морским и береговым целям, значительная часть из которых выполняется экипажами кораблей совместно. В ходе отработки задач по ракетной подготовке корабли выполняют стрельбы зенитными управляемыми и крылатыми ракетами. Причём, количество совместных стрельб было увеличено в два раза по сравнению с минувшим годом. Планом боевой подготовки предусмотрено также выполнение боевых упражнений с применением морского подводного оружия.

При проведении противолодочной подготовки надводными кораблями и подводными лодками флота в прошлом году отработано и сдано 28 специальных задач и выполнено 39 боевых упражнений, а отрядами борьбы с ПДСС отработано 600 боевых и специальных упражнений. Для понимания, боевые пловцы провели под водой в общей сложности около 9,5 тысяч часов, что почти в три раза превышает годовую норму.

– Но ведь ЧФ – это не только морская составляющая?

– Боевая подготовка активно проводится также в воздухе и на земле. Силы морской авиации флота завершили 2020 год с общим налётом около 4,5 тысячи часов. В минувшем учебном году было проведено 10 лётно-тактических учений с эскадрильями и авиационными полками. Всего реализовано более 4 тысяч применений сил морской авиации. В ходе учений с боевой стрельбой экипажами самолётов Су-24М осуществлены практические пуски управляемых ракет «воздух-поверхность» и «воздух-воздух».

Лётчики морской авиации Черноморского флота освоили боевое применение одиночно и в составе тактических групп модернизированного вертолёта Ка-27М. В практику боевой подготовки экипажей Ка-27М включены задачи поиска подводной лодки, посадки на корабль и выполнения бомбометания на авиационном полигоне. В ходе учения с авиационными полками впервые осуществлено применение вертолёта Ка-31Р.

Силами отдельного смешанного авиационного полка морской авиации флота успешно решаются задачи участия в несении службы в Средиземном море в составе экипажей кораблей. В составе корабельных ударных групп в настоящий момент в море одновременно находится по две авиационные группы.

Морские лётчики помимо учебно-тренировочных вылетов выполняют задачи по поддержанию благоприятного оперативного режима, участвуют в мероприятиях стратегического сдерживания, сопровождая корабли и самолёты вооружённых сил НАТО в черноморской морской зоне.

Что касается подготовки береговых войск флота, то как в отдельной бригаде морской пехоты, так и в отдельной бригаде береговой обороны армейского корпуса ЧФ значительно возросло количество проведенных занятий по предметам обучения. В прошлом году в береговых войсках почти в полтора раза было увеличено количество выполненных стрельб из вооружения боевых машин и танков, противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия, а также занятий по вождению бронетехники и автомобилей. Всего проведено почти 2600 огневых тренировок. По итогам проведенных боевых стрельб уровень подготовки подразделений значительно возрос. В мотострелковых ротах и ротах морской пехоты все боевые стрельбы и тактические учения проводятся в двухстороннем порядке.

Летом прошлого года военнослужащие бригад морской пехоты и береговой обороны приняли участие в двустороннем бригадном тактическом учении на полигоне Опук, по результатам которого оба соединения получили оценку «хорошо». Исходя из обстановки, особое внимание мы уделяем отработке действий войск в противодесантной обороне.

– Основная фаза стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016» как раз таки проводилась на побережье Крыма. А какие задачи решались силами Черноморского флота в ходе СКШУ «Кавказ-2020»?

– В ходе СКШУ «Кавказ-2020» к практическим действиям было привлечено 100 процентов боеготовых корабельных сил и воздушных судов, все соединения и подразделения береговых войск. Всего в манёврах было задействовано около 12 тысяч военнослужащих и почти 450 единиц вооружения и военной техники ЧФ. Этапы СКШУ проходили крайне интенсивно и были максимально насыщены практическими элементами. В рамках учения силами флота было проведено 22 тактических учения корабельных соединений (тактических групп), 90 корабельных боевых учений, 128 боевых упражнений с практическим применением оружия. Экипажем фрегата «Адмирал Григорович» выполнена ракетная стрельба ракетным комплексом «Калибр-НК» по наземной цели. Действия экипажа получили оценку «отлично». На «отлично» выполнил стрельбу «Калибром» по береговой мишени и экипаж подводной лодки «Колпино». Корабельная ударная группа соединения ракетных кораблей и катеров совместно с боевыми расчётами берегового ракетного комплекса «Бастион» успешно нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами одновременно с моря и суши по мишенной позиции, имитировавшей корабельную группу условного противника. По итогам учения силы Черноморского флота оценены на «хорошо».

– Какова сегодня основа совершенствования полевой выучки личного состава?

– В настоящее время в основу боевой подготовки войск Южного военного округа ложатся современные способы ведения боевых действий. Мы внимательно изучаем опыт вооружённых конфликтов, в том числе методы борьбы сирийской армии с вооружёнными группировками запрещённых в России террористических организаций. Наиболее удачные тактические приёмы без промедления включаются в методику занятий боевой подготовки, а затем отрабатываются в ходе многочисленных тактических учений и полигонных занятий.

Так, в зимнем периоде обучения в объединениях округа было проведено около 60 тактических учений различного уровня. В летнем периоде этот показатель будет увеличен почти в 2,4 раза. При этом мы проведём порядка 100 ротных тактических учений и более 30 батальонных. Все учения от роты до дивизии будут двусторонними. При этом мы сосредотачиваем основные усилия на маневренной обороне.

– Сегодня применительно к процессу учебно-боевой деятельности всё чаще звучат определения «нестандартные решения», «нешаблонные действия», «инициатива командиров всех звеньев». Чем обусловлено такое доверие к командирам взводов, рот, батальонов?

– Обучение командиров тактического звена самостоятельности в решении общего замысла боя, способности принимать опережающие нестандартные, неожиданные для противника решения позволяет захватить и удерживать инициативу в ходе боестолкновения. А это залог победы. Для того чтобы обладать этими качествами, командиры оттачивают на практике учений эффективные приёмы и способы ведения боевых действий, в том числе вертикальные охваты, когда с целью захвата и удержания выгодных рубежей и районов применяются группы тактического воздушного десанта.

В процессе ротных тактических учений командиры наращивают навыки управления приданными подразделениями, нанесения огневого поражения в системе разведывательно-огневых комплексов, отрабатывают взаимодействие с силами армейской авиации с применением передовых авиационных наводчиков.

В целях повышения защищённости на поле боя и в ходе совершения марша в практику боевой подготовки претворяются требования умелого противодействия ударной беспилотной авиации противника. Практически каждая боевая единица — батальонного либо дивизионного уровня — способна выполнять задачи во взаимодействии с мобильными тактическими группами, предназначенными для защиты от ударов беспилотной авиации. В их составе комплексы войсковой ПВО и средства РЭБ.

Боевая подготовка войск округа нацелена на достижение автономности подразделений в современном бою, а также способности воинских частей, соединений и объединений молниеносно выполнить передислокацию на другое операционное направление для последующего решения задач по своему предназначению.

Способность оперативно принимать решения и действовать на опережение была продемонстрирована нами в сентябре 2015 года в Сирии при создании в кратчайшие сроки полноценной группировки войск. Также оперативно наши подразделения в прошлом году справились с задачей создания миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Внезапность и неожиданность, вызывающие обескураженность противника — в этом, по сути, и заключается успех любой операции с участием войск.

– Недавно авиация и Черноморский флот провели совместные масштабные учения, станет ли это взаимодействие регулярным?

– Без участия авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа сегодня не проводится ни одно тактическое учение. И это касается не только общевойсковых объединений, но и военно-морских. Организация межвидового взаимодействия в рамках плановых мероприятий боевой подготовки войск — сегодня одна из главных задач. В едином тактическом замысле авиация, ПВО, корабельные группы, подразделения сухопутных войск отрабатывают задачи, выступая как во взаимодействии, так и в качестве условного противника.

В ходе упомянутых манёвров, корабельные группировки в отдельных эпизодах играли роль условного противника. Вместе с тем, действовали в системе разведывательно-ударного комплекса при отражении массированного ракетного удара и в ответ поражали разведанные цели совместно с силами авиации и береговых войск артиллерии и ПВО.

Данное учение также было построено по учебному пособию, разработанному на основе опыта практических действий в Сирии. В основу лёг принцип комплексного применения группировок сил флота, морской авиации, объединения ВВС и ПВО, береговых ракетных комплексов, средств ПВО и РЭБ в едином контуре управления с отработкой нестандартных тактических приёмов. Данный подход позволяет повысить слаженность в работе всех родов войск, отработать межвидовое взаимодействие и повысить эффективность применения вооружения.

Увеличение доли участия авиации в мероприятиях подготовки сухопутных, береговых войск и корабельных сил, в сочетании с использованием боевого опыта повысило как качество совместной подготовки войск, так и уровень мастерства лётного состава. Оперативно-тактическая и армейская авиация в ходе совместной подготовки выполнила свыше 500 вылетов, что почти в три раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

Стоит отметить, что в ходе совместных учений нам удаётся на практике отработать элемент передислокации целых соединений на различные операционные направления для прикрытия угрожаемых участков в обороне, что также невозможно осуществить без отлаженной системы взаимодействия. В ходе недавних манёвров штурмовики двух авиационных частей объединения ВВС и ПВО совершили перелёт с аэродромов базирования на Кубани и Ставрополья в Крым, отработав при этом посадку и взлёт на грунтовом аэродроме в Ростовской области с последующим бомбометанием на авиационных полигонах. Подобные мероприятия требуют чёткого взаимодействия с подразделениями обеспечения.

Регулярно осуществляется и передислокация наземных сил, усиливающих оборону на важных направлениях. Переброску общевойсковых соединений и подразделений морской пехоты в рамках внезапных проверок боевой готовности оперативно обеспечивают большие десантные корабли и самолёты военно-транспортной авиации.

– На праздновании 100-летия образования военного округа на набережной Ростова-на-Дону десятки тысяч горожан были свидетелями динамического показа боевых возможностей морских сил Черноморского флота и Каспийской флотилии. Выходит, Каспийское море для флота перестало быть внутренним?

– Межфлотские переходы боевых кораблей и судов обеспечения – уже привычная практика. Это касается в том числе и кораблей Каспийской флотилии, что продемонстрировали, в частности, экипажи малых ракетных кораблей «Град Свияжск» и «Великий Устюг», по Волге и Дону совершившие переход из Каспия в Азовское море, а затем, минуя Чёрное море и проливную зону, вошли в состав сил нашего флота в Средиземном море. Также уверенно чувствуют себя в межфлотских переходах экипажи кораблей Черноморского флота, не раз демонстрировавшие своё присутствие в водах Средиземного и Азовского морей.

– Александр Владимирович, а как сегодня обстоят дела с перевооружением воинских частей и соединений ЮВО, оснащением их современными образцами вооружения, военной и специальной техники?

– Учитывая сложную военно-политическую обстановку в зоне ответственности Южного военного округа, руководство российского военного ведомства придаёт приоритетное значение вопросам оснащения и перевооружения войск. Сегодня показатель оснащённости войск округа новейшими видами вооружения достиг 70-процентной отметки и является самым высоким среди военных округов. Только в минувшем году в соединения и воинские части округа поступило более 2,5 тысячи единиц новейших образцов ВВСТ, включая корабли, самолёты, вертолёты, различную бронетехнику, средства связи, радиоэлектронной борьбы и другие виды.

На сегодняшний день дислоцированные на Крымском полуострове авиационные части объединения ВВС и ПВО ЮВО, на 100 процентов оснащены современными типами самолётов оперативно-тактической авиации и вертолётов армейской авиации. Стоит отметить, что после проведённой реконструкции взлётно-посадочная полоса аэродрома Бельбек позволяет принимать самолёты всех типов.

– Является ли Крым и другие южные регионы России приоритетными для поступления новейших систем ПВО-ПРО С-500?

– На южных рубежах Российской Федерации, включая полуостров Крым, развёрнута достаточно мощная система противовоздушной обороны. Она способна отразить удары воздушного противника, действующего со всех направлений во всём диапазоне высот и скоростей.

На вооружении войск ПВО нашего объединения стоят современные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Несомненно, Южный военный округ является приоритетным в плане оснащения современными образцами вооружения. Поэтому поступление на вооружение нашей армии ВВС и ПВО новейших комплексов ПВО С-500 и С-350 также может произойти в любой момент в рамках её дооснащения. На сегодняшний день подразделения ПВО на территории Крыма вооружены современными ЗРС С-400 2016 и 2017 годов выпуска. Модернизации столь новых комплексов, конечно же, не требуется.

– Сегодня актуальна тема борьбы с беспилотниками, которые активно применяют Украина и другие государства. Разработана ли какая-либо новая тактика для противодействия им?

– Опыт ведения боевых действий в современных вооружённых конфликтах показал существующую угрозу применения боевиками беспилотных летательных аппаратов не только для ведения разведки, но и для совершения терактов и диверсий. В Южной зоне ответственности борьба с БпЛА осуществляется в общей системе противовоздушной обороны. Однако для более качественного её функционирования в части, касающейся борьбы с беспилотниками, разработаны подсистемы: обнаружения и оповещения войск, огневого поражения БпЛА, радиоэлектронного поражения, управления.

Для обнаружения беспилотного летательного аппарата организуется комплексное применение визуальной, слуховой, радиолокационной, радио- и радиотехнической разведки. К огневому поражению БпЛА привлекаются зенитные ракетные, зенитные артиллерийские, зенитные пушечно-ракетные и ракетно-пушечные комплексы, ПЗРК. К радиоэлектронному поражению (подавлению) беспилотников привлекаются расчёты подразделений РЭБ со станциями обнаружения, радиоподавления приёмников спутниковой навигационной системы.

Подсистема управления обеспечивает максимальную эффективность всех выделяемых для борьбы с БпЛА сил и средств. Данная тактика противодействия непрошенным воздушным гостям отрабатывается в процессе ежедневных тренировок. В настоящей момент считаю её достаточно эффективной.

– Если говорить о перспективах ближайшего будущего, то какие основные задачи ожидают черноморцев?

– В текущем году усилия сосредоточены на качественном совершенствовании всех элементов оперативной, боевой и мобилизационной подготовки сил (войск) флота, выполнении задач в дальней морской зоне, в том числе в Средиземноморском регионе. При реализации плана боевой учёбы сил флота особое внимание обращено на подготовку экипажей новейших кораблей, судов обеспечения, вооружения и военной техники, включение которых в состав сил постоянной готовности флота ожидается в ближайшее время. Кроме того, особое внимание сосредоточено на подготовке черноморцев к конкурсам профессионального мастерства в рамках Армейских международных игр.

– Александр Владимирович, насколько хорошо обустроен личный состав Черноморского флота?

– В Крыму созданы все условия для выполнения задач по предназначению. Но процесс совершенствования не останавливается. Ведётся развитие мест базирования соединений, частей и подразделений флота. Это, в частности, работы по созданию нового производственно-логистического комплекса в главной базе ЧФ, продолжение совершенствования инфраструктуры Новороссийской военно-морской базы, обустройство пункта постоянной дислокации отдельного соединения береговой обороны армейского корпуса в Перевальном. Запланировано и жилищное строительство в интересах военнослужащих ЧФ в Севастополе и других населённых пунктах Крыма.

Ростов-на-Дону

Юрий Бородин, «Красная звезда»

Fortescue хочет стать углеродно нейтральной компанией к 2030 году

Как сообщает агентство Reuters, австралийская Fortescue Metals Group Ltd в понедельник 15 марта анонсировала, что намерена построить завод по производству экологически чистого водорода в Бразилии.Так компания выполняет недавно объявленные планы по снижению выбросов углерода к 2030 году.

Fortescue Future Industries (FFI), подразделение компании, подписало меморандум о взаимопонимании (МоВ) с Порту-ду-Асу, крупным бразильским морским портом и промышленным центром, для изучения возможности установки на месте установки экологически чистого водорода мощностью 300 мегаватт. Предварительное соглашение, подписанное в конце февраля, ранее не разглашалось.

Fortescue планирует выйти на нулевой уровень выбросов углерода к 2030 году, что приведет к переносу своей предыдущей цели на 10 лет. В рамках этой цели компания нацелена на производство зеленого водорода в промышленных масштабах к 2023 году.

Природный газ: есть ли место в энергопереходе?Аналитика

Большинство отраслевых агентств и участников рынка сходятся во мнении, что в ближайшие пару десятилетий «голубое» топливо станет неотъемлемой частью и связующим звеном процесса энергоперехода.

2020 год стал беспрецедентным для газового рынка. При общем снижении мирового спроса (примерно на 2,5% г-к-г, по оценкам МЭА) он характеризовался масштабной волатильностью: от экстремального избытка предложения до острого дефицита, вызванного перебоями с поставками и небывало низкими температурами за последние несколько десятилетий, которые наблюдались во всем Северном полушарии — от Японии до Техаса. Цены за 1 млн б. т. е. колебались от $1-2 весной прошлого года до $10 на европейском хабе TTF и $30 в Северо-Восточной Азии в начале 2021 г. Сложившаяся ситуация вызвала множество вопросов со стороны критиков декарбонизации, поэтому сегодня мы хотели бы порассуждать о той роли, которую будет играть природный газ в набирающем обороты энергопереходе.

Большинство отраслевых агентств и участников рынка сходятся во мнении о том, что в ближайшие пару десятилетий «голубое» топливо станет неотъемлемой частью и связующим звеном процесса энергоперехода. Так, в своем ежегодном обзоре рынка СПГ, выпущенном в конце февраля, Shell ожидает, что до 2040 года спрос на газ будет расти в среднем на 1% в год (см. рис. 1) — в большей степени за счет Азии (48% от общего прироста за 20 лет), где необходимо будет существенно сократить долю угольной генерации (57% по состоянию на 2020 г.), чтобы приблизиться к поставленным рядом стран целям по достижению климатической нейтральности к середине века. Большой потенциал англо-голландская компания видит в промышленности (порядка 30% мировых выбросов парниковых газов, см. рис. 2). Например, в процессе производства железа при замене угля газом производители смогут сократить объем выбросов на 36%, что вполне целесообразно до тех пор, пока технология улавливания (85-90% выбросов) и хранения СО2 остается дорогостоящей (до $125 за тонну секвестированного углерода в зависимости от производственного процесса). Помимо этого, на фоне ужесточения требований International Maritime Organization (IMO) по сокращению выбросов парниковых газов от судоходства (на 40% к 2030 г. относительно 2008 г.) ожидается рост спроса на СПГ в качестве бункерного топлива, чему способствует рост численности судов на нем (см. рис. 3) и расширение инфраструктуры (с 60 портов, обеспечивающих СПГ бункеровку, пять лет назад до 128 в настоящее время).

На этом фоне неудивительно, что компании при несколько угасающем интересе к новым нефтяным активам сохраняют фокус на СПГ-проекты, инвестиционные решения по которым в прошлом году были заморожены из-за неопределенности в условиях коронакризиса. При этом, чтобы вписаться в новую модель рынка и оставаться конкурентоспособными, производителям СПГ придется внедрять инновационные решения на всех звеньях производственно-сбытовой цепочки, добиваясь сокращения эмиссии парниковых газов, а также «озеленять» свои поставки в регионы с заявленными климатическими целями (например, путем компенсации углеродного следа сертификатами на выбросы, как это уже делают некоторые компании).

Московский нефтегазовый центр компании EY

Рыбе нужен льготный билет

Правительство поручило субсидировать железнодорожные перевозки морепродуктов с Дальнего Востока

Министерство сельского хозяйства России опубликовало проект постановления правительства о субсидировании железнодорожных перевозок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы до конца 2021 года. Его общественное обсуждение продлится до четверга, 18 марта. Такая мера, как рассчитывают в ведомстве, позволит переориентировать грузовые потоки с экспорта, где Китай временно заморозил приём рыбы, на внутрироссийский рынок – к новым точкам переработки и сбыта. По оценкам операторов, за счёт субсидирования можно увеличить рост объёмов перевозки рыбы из Приморья до 40%.

Проект постановления правительства, подготовленный Минсельхозом, предусматривает установление льготного тарифа при транспортировке по железной дороге рыбы – свежей, свежемороженой и охлаждённой, а также рыбного филе с Дальнего Востока в другие регионы страны до конца 2021 года. Не подпадут под действие льготы только перевозки между субъектами РФ внутри самого Дальневосточного федерального округа, уточняется в документе.

Для введения скидки предполагается внести поправки в действующее постановление правительства № 406 от 6 апреля 2019 года, где регламентированы правила субсидирования железнодорожных перевозок отдельных видов грузов. В настоящее время по льготному тарифу доставляются зерно из ряда регионов Урала и Сибири, минеральные удобрения и овощи на Дальний Восток и соевые бобы с Дальнего Востока в регионы Центрального, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Недополученные доходы за перевозку ОАО «РЖД» компенсирует государство из средств федерального бюджета.

Согласно проекту постановления, менять отработанный механизм предоставления скидки не планируется. Для транспортировки рыбы по льготному тарифу, как и в случае с остальными грузами, грузоотправителям нужно будет заранее согласовать с Минсельхозом свою заявку с указанием точного объёма перевозимой продукции и сроков отправки. Заявление в ведомстве должны рассмотреть в течение пяти дней. При этом даже в случае положительного решения обязанность по оплате дополнительных сборов и услуг включая привлечение подвижного состава оператора остаётся за грузоотправителем.

Судя по данным за январь – февраль, рыбопромышленный комплекс Дальнего Востока пока по-прежнему в большей степени ориентирован на экспорт продукции в азиатские страны. Наибольшую динамику в январе показали экспортные отправки в Японию и Южную Корею – туда доставили более 28 тыс. тонн дальневосточной рыбы, это в три раза больше, чем годом ранее.

На железной дороге ситуация с погрузкой дальневосточной рыбы стабильная. Как сообщили «Гудку» в Центре фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД», за два месяца 2021 года со станций Дальневосточной дороги отправили 83,1 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции (за аналогичный период прошлого года – 88,4 тыс. тонн). В то же время в феврале на ДВЖД зафиксировали существенный рост отправок рыбы в рефконтейнерах: если в январе было перевезено 1,2 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), то в феврале – 1,6 тыс. TEU. «Сейчас мы видим достаточно высокий спрос на перевозку по железной дороге минтая, который на протяжении последних 5–6 лет в таком объёме операторам не предъявлялся. Более 70% этой рыбы экспортировалось в Китай», – отметил член совета Ассоциации организаций продуктового сектора Андрей Гречкин.

Напомним, что правительство поручило ввести субсидии на железнодорожные перевозки рыбы из Дальневосточного региона в феврале, после того как стало понятно, что Китай в ближайшее время не снимет ограничения на её приём в морских портах. Установление льготного тарифа, как рассчитывают власти, сделает более доступной транспортировку рыбы в европейскую часть России – к новым точкам сбыта.

Отметим, что на Дальнем Востоке добывается порядка 70% от всего улова российской рыбы, в абсолютных цифрах это около 3,6 млн тонн в год. Свыше 60% продукции традиционно направлялось на экспорт в Китай для дальнейшей переработки и сбыта. Однако в декабре 2020 года китайская сторона на неопределённый срок ограничила приём российской рыбы: в порту Далянь выгрузка остановлена с 22 декабря, в Циндао суда простаивают до 20 дней в ожидании разгрузки. Своё решение КНР объяснила антиковидными мерами. Из-за ограничения экспортных поставок в ДФО возникла проблема с хранением рыбы – холодильные установки к началу февраля оказались заполнены на 70–80%. Введение субсидии позволит разгрузить склады.

Какая квота будет установлена на перевозку рыбы и рыбной продукции и сколько средств заложено на субсидирование, в проекте постановления не уточняется. В Минсельхозе на момент сдачи номера на запрос «Гудка» о запланированных к перевозке объёмах продукции также не ответили.

По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, пока льготный тариф не установлен, сложно оценить реальную эффективность этой меры господдержки. Впрочем, в ассоциации положительно оценивают введение субсидии. «Сегодня ценовая «наледь» на рыбопродукцию формируется из-за большого числа посредников, а также логистики. Снижение затрат на одно из звеньев этой цепочки положительно отразится на рынке отечественной рыбопродукции», – говорит Герман Зверев.

Как уточнил Андрей Гречкин, если грузовладельцы смогут дать консолидированный прогноз, планы погрузки на ближайшие два-три месяца, то можно будет что-то посчитать. А пока перевозчики работают с колёс. «Приходит судно – и нам говорят, что завтра погрузка», – уточнил Андрей Гречкин.

По оценке президента ООО «Таскор-21» Виталия Момота, после введения субсидии вывоз рыбы с Дальнего Востока по железной дороге может увеличиться до 1 млн тонн в год – столько сегодня способны перевезти операторы рефрижераторного подвижного состава. Как считает эксперт, ключевые маршруты поставок дальневосточной рыбы после введения субсидии не изменятся по сравнению с прошлым годом. «В 2020 году наибольший объём рыбы в рефконтейнерах перевезли с Дальнего Востока в Москву – 250 тыс. тонн. Далее по мере убывания: Екатеринбург – порядка 100 тыс. тонн, Новосибирск – 50 тыс. тонн, Санкт-Петербург – 45 тыс. тонн», – рассказал Виталий Момот.

Андрей Гречкин замечает, что железнодорожные перевозчики получили запросы и на другие направления, в том числе даже в Европу. «Это новые объёмы, которых ранее не было, – пояснил он. – При этом Китай закрылся не полностью. Контейнерные перевозки с небольшими партиями продолжают осуществляться. Есть железнодорожный сервис из Владивостока до китайского Хуньчуня».

Опрошенные «Гудком» эксперты полагают, что субсидии на железнодорожные перевозки рыбы начнут действовать к лету, как раз перед началом лососёвой путины.

Мария Абдримова

Продлен срок приема заявок на Международную премию «КАРДО»

Организаторы Международной премии «КАРДО» продлили прием заявок до 25 марта. Подать заявку и узнать состав жюри конкурса можно на сайте.

За звание лучших поборются представители уличной культуры из 36 стран. Отбор идет в 13 направлениях: скейтбординг, воркаут, паркур, фриран, трикинг, брейкинг, стрит-арт, стрит-дэнс, стритбол, слэклайн, BMX, скут и другие. В заявочном этапе уже приняли участие 1500 человек. В этом году пройдет четвертый сезон – заочный конкурс для номинантов премии и финальные мероприятия для всех желающих: форум, фестиваль, соревнования, концерты и церемония награждения победителей.

«Список стран-участниц продолжает расти, поэтому мы решили увеличить срок приема заявок и сократить заочные отборочные этапы. Теперь в каждой номинации будет определяться ТОП-12, а участникам предстоит выполнить всего два задания. Жюри онлайн- и офлайн-этапов – одни и те же люди. Все они – легенды уличной культуры из 15 стран мира», – отмечает руководитель премии Валентин Работенко.

В мае на финальном этапе премии, который пройдет в Ставропольском крае, организаторы планируют собрать 50 тысяч участников. Финальные мероприятия Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» состоятся в городе Пятигорске Ставропольского края с 19 по 23 мая: съезд участников, церемония открытия «КАРДО» (19 мая), Всероссийский образовательный форум «Улицы России» (20 мая), Международный фестиваль уличной культуры, отбор участников (21 мая), Международный фестиваль, финалы (22 мая), экскурсионная программа и церемония награждения «КАРДО» (23 мая). Регистрация на финальные мероприятия стартует 5 апреля.

За три года премия объединила 27 894 человек, 350 городов, 85 регионов. За звание лучших поборолись 2037 претендентов. В 2021 году Международная премия «КАРДО» расширит свою география для участников в следующих странах: Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Сербия, Азербайджан, Армения, Молдова, Египет, Вьетнам, Филиппины, Сингапур, Республика Корея, Беларусь, Австрия, Великобритания, Франция, Испания, США, Канада, Австралия, Япония, Мексика, Португалия, Украина, Финляндия, Австрия, Израиль, Нидерланды, Германия, Чехия, Швеция, Дания, Азербайджан, Киргизия, Литва, Латвия.

«КАРДО» – международный проект, направленный на развитие и социализацию уличной культуры. Главная цель премии: поддержать талантливых молодых людей и дать им возможность превратить хобби в социально-полезный бизнес.

Организатором премии выступает Молодежная общественная организация «ОФФБИТС» при поддержке Общероссийской общественной организации «Улицы России», Фонда Президентских грантов, Федерального агентства по делам молодежи и Правительства Ставропольского края.

Международная премия «КАРДО» входит в План мероприятий в сфере реализации государственной молодежной политики на территории Российской Федерации на 2021 год Федерального агентства по делам молодежи.

Грузовой поезд Китай – Европа, соединяющий Гуанси-Чжуанский автономный район Китая с Казахстаном, запущен в субботу. По данным Международного железнодорожного порта Наньнина, недавно открытый маршрут протяженностью 5031 км соединяет столицу Гуанси Наньнин и столицу Казахстана Нур-Cултан с остановкой в Сиане, столице провинции Шэньси на северо-западе Китая.

Поезд, загруженный 49 контейнерами с тяжелой техникой, будет находиться в пути 13 дней, прежде чем доедет до Нур-Султана.

Башенные краны, производимые компанией Guangxi Construction Engineering Group Construction Machinery Manufacturing Co. Ltd., очень популярны у клиентов в Казахстане. Однако традиционный метод экспортной транспортировки медленный, и часто возникает риск невыполнения обязательств по своевременной доставке. Открытие поезда успокоило председателя компании Лян Фашена.

Лян Фашен: «Раньше мы перевозили башенные краны в Казахстан в основном автомобильным транспортом, что занимало около полутора месяцев. Теперь доставка из международного железнодорожного порта Наньнин поездом позволяет сэкономить более 30 дней времени. Это безопаснее, эффективнее и быстрее. Это также позволяет избежать риска несвоевременной доставки».

Транспортный центр Наньнин компании China Railway Nanning Bureau Group Co., Ltd. специально открыл зеленый канал, чтобы обеспечить беспрепятственную погрузку тяжелой техники. По данным компании Guangxi Construction Engineering Group Construction Machinery Manufacturing Co., Ltd. на подготовку маршрута в Казахстан потребовалось около 45 дней.

По словам Чжоу Ситуна, заместителя директора департамента компании China Railway Nanning Bureau Group Co., Ltd, это первый поезд Китай-Европа с момента открытия грузового центра Наньнин. Новый маршрут имеет большое значение для продвижения роли Наньнина в инициативе «Один пояс, один путь» и стимулирования промышленного развития прилегающих территорий.

Грузовое судно с 2850 тонн ячменя из России на борту прибыло в город Чжанцзяган провинции Цзянсу. Ячмень предназначен для производства кормов на перерабатывающих предприятиях Чунцина и Чэнду на юго-западе Китая.

Чжанцзяган — один из важных портов Китая для ввоза зерновых, база по масложировому производству и перегрузочный узел для зерновых в бассейне реки Янцзы. Отраслевые эксперты считают, что ввоз первой партии ячменя из России в Китай через порт провинции Цзянсу расширил коридор морской логистики для бассейна реки Янцзы.

Ячмень был выращен в Амурской области на Дальнем Востоке России.

То, что ячмень доставили по короткому маршруту, снижает риск порчи зерна. Это первая партия российского ячменя, поступившая в Китай через порт этой провинции после подписания в 2019 году между Китаем и РФ протокола о фитосанитарных требованиях к ввозу российского ячменя в Китай.

24 вакансии открыла китайско-российская компания с ограниченной ответственностью по строительству моста «Амур» («Хэйлунцзян»). Об этом сообщает портал Biang.

Претендовать на вакансии могут законопослушные граждане КНР с соответствующим образованием, не старше 35 лет. Откликнутся на вакансии можно до 25 марта. Это говорит о том, что мост готовят к открытию.

Всем желающим принять участие в собеседовании предлагается зарегистрироваться посредством QR-кода на специальной платформе и отправить резюме в электронном виде. О различных этапах собеседования будет объявлено дополнительно. Нанятых на работу кандидатов ожидает период тестирования, во время которого им будет выплачиваться 80% заработной платы. Информация о зарплатах не разглашается.

Мост полностью готов к эксплуатации. Открыть его планировали в 2020 году, но это помешала сделать сложная эпидемиологическая обстановка. Ранее сообщалось, что в докладе губернатора провинции Хэйлунзян Ху Чаншина отмечено, что мост будет открыт в ближайшее время.

Также с российской стороны в районе моста ведется строительство транспортно-логистического терминала. Проект реализует группа компаний «Регион». На втором этапе для обеспечения связи с Транссибом на железнодорожной станции Березовка планируется построить «сухой порт» и создать современный контейнерный терминал.

«Северная звезда» отправила на Таймыр технику и оборудование для строительства объектов угольного кластера

Компания «Северная звезда», реализующая проект строительства Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей в статусе резидента АЗРФ, приступила к отправке техники и оборудования на Таймыр.

В порту Архангельска завершилась погрузка всего необходимого оборудования на теплоход усиленного ледового класса «Юрий Аршеневский», он отправился в путь по Северному морскому пути в прошедшие выходные.

На борт судна загружено более 170 единиц различной техники и оборудования. Это автокраны, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, вахтовые автобусы, вездеходы, буровое оборудование, а также административно-бытовые комплексы, складское оборудование, оборудование для обеспечения связи и другие объекты. Планируется, что судно с техникой встанет под разгрузку в порту Диксон в Енисейском заливе на севере Красноярского края в период с 15 по 20 марта.

«Мы приступаем к производственному этапу реализации проекта, – рассказал председатель совета директоров ООО «Северная звезда» Олег Демченко. – Из порта Архангельск отправлена различная техника и оборудование. Мы приходим на Таймыр с новой техникой, которая отвечает всем экологическим требованиям, и начинаем одномоментно строить все объекты».

Олег Демченко отметил важность государственной поддержки для реализации проекта со стороны Правительства Российской Федерации и Правительства Красноярского края, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Напомним, проект компании имеет статус резидента Арктической зоны, соответствующее соглашение с КРДВ было подписано 30 октября 2020 года, а также включен в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».

Как отмечает губернатор Красноярского края Александр Усс, «КИП «Енисейская Сибирь» движется к намеченным ориентирам. Для нас, важны социально-экономические эффекты этого проекта. Их еще предстоит оценить и просчитать, но уже сейчас очевидно, что речь идет о не менее чем двух тысячах новых рабочих мест, строительстве автодорог, объектов социально-бытового назначения. Эта инфраструктура будет работать и на бизнес, и на жителей северных территорий. Важно, что при реализации такого крупного и емкого проекта у угольщиков появится потребность в различных услугах, которые смогут оказать работающие в регионе компании».

ООО «Северная звезда» (входит в холдинг AEON) реализует проект по созданию угольного комплекса на одном из самых крупных месторождений угля в мире – Сырадасайском, расположенном в 110 км юго-восточнее посёлка Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд тонн. Проект включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры, в том числе морского угольного терминала, автодороги, вахтового посёлка, электростанции, аэродрома и других объектов. Общий объём инвестиций в создание всего комплекса – более 45 млрд рублей.

В рамках реализации проекта компанией «Северная звезда» будут применены новейшие технологии добычи, переработки и транспортировки продукции, направленные на исключение экологических рисков и минимизацию антропогенного воздействия на территорию. В частности, будут применены системы улавливания угольной пыли на всех этапах производства, построены уникальные закрытые конвейеры для транспортировки продукции, судопогрузочная машина Tsyssenkrupp с закрытой системой подачи угля, построена автономная электростанция мощностью 10 МВт с уникальной горелкой Carbontechnik с обратной тягой, которая препятствует выбросу вредных веществ.

Проектная документация по разработке Сырадасайского угольного месторождения прошла Государственную экологическую экспертизу, Главгосэкспертизу, получено разрешение на строительство всех объектов: морского порта, автомобильной дороги, обогатительной фабрики, угольного терминала. В результате комплексной оценки определено, что реализация проекта не несет угрозу для экологической безопасности Арктической зоны.

В настоящее время резидентами Арктической зоны РФ являются 64 компании, общий объем инвестиций по соглашениям превышает 185,8 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест — 5 238. На рассмотрении и подписании находятся еще 11 заявок на получение статуса резидента АЗРФ, размер инвестиций по ним составляет 10,4 млрд рублей, предусмотрено создание более 350 рабочих мест.

Прогнозные извлекаемые ресурсы месторождения «Аль-Фараби» превышают 15 млн тонн нефти

15 марта министр энергетики Казахстане Нурлан Ногаев провел встречу с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым.

В ходе встречи министр энергетики РК Нурлан Ногаев и председатель правления АО НК «Казмунайгаз» Алик Айдарбаев обсудили с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым развитие совместных проектов в сфере недропользования и перспективы взаимодействия по проекту «Аль-Фараби».

По итогам встречи был подписан протокол прямых переговоров в рамках совместной разработки на морском участке «Аль-Фараби».

Следующий этап предполагает подписание контракта на недропользование между АО НК «Казмунайгаз» совместно с привлеченным стратегическим партнером ПАО «ЛУКОЙЛ».

«ЛУКОЙЛ» является инвестором в Казахстане с активами в проектах «Хвалынское» (50%), «Центральная» (25%), «Женис» (50%), двух крупных проектах - Тенгиз (5%), Карачаганак (13,5%) и Каспийский трубопроводный консорциум (12,5%).

Участок Аль-Фараби расположен в казахстанском секторе Каспийского моря.

Глубина воды в пределах участка составляет 150-500 м, расстояние до берега - 100-130 км.

Ближайший порт - Актау - находится в 130 км.

Площадь участка составляет более 6 тыс. кв. км.

Акватория участка свободна от льда в течение всего года.

Согласно предварительной оценке ЛУКОЙЛа, прогнозные извлекаемые ресурсы по категории C1 на участке Аль-Фараби составляют 15,1 млн т.онн

Китай увеличивает закупки иранской нефти

Китай, похоже, снова становится крупным импортером иранской нефти, поскольку уровень добычи в Иране, похоже, вырастет благодаря предполагаемому улучшению отношений с США.

За последний год Китай импортировал из Ирана в среднем 306 000 баррелей в сутки сырой нефти в общей сумме 17,8 млн. тонн. Большая часть этого импорта, 75 процентов, шла косвенно через Малайзию, Оман и Объединенные Арабские Эмираты.

По мере роста спроса в марте этого года ожидается, что китайский импорт иранской нефти достигнет уровня 856 000 баррелей в сутки, что на 129 процентов больше, чем в феврале. Сообщается, что внезапный приток иранской нефти вызвал заторы в портах при разгрузке танкеров.

Импорт из Ирана существенно снизился по всей Азии, особенно в Китай, Индию, Японию и Южную Корею, с 2018 года после санкций, введенных в отношении страны администрацией Трампа. Однако поглощение Китаем иранской нефти за последние несколько месяцев предполагает, что эта тенденция, вероятно, изменится при новой администрации Байдена, сообщает Iran Daily.

Импорт из Ирана в Китай никогда полностью не прекращался, но он, безусловно, уменьшился. Однако, по словам Эммы Ли, аналитика по потокам нефти Refinitiv, «объемы начали расти с последнего квартала 2020 года, при этом провинция Шаньдун является основным принимающим регионом, что указывает на то, что независимые заводы являются основными потребителями».

Индия также начала импортировать иранскую нефть в расчете на возобновление торговли с Ираном. Это происходит в связи с тем, что Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) пытается наладить новые партнерские отношения по всей Азии, чтобы повысить свой экспортный потенциал по мере наращивания национального производства.

Представитель правительства Индии считает, что иранские поставки вернутся на рынок в течение трех-четырех месяцев, в ожидании развития дополнительных партнерских отношений после июньских выборов в Иране.

Интерес Китая к иранской нефти неразрывно связан со всеобъемлющим стратегическим партнерством между двумя странами. В рамках инициативы ожидается, что товарооборот между двумя странами достигнет 600 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. Кроме того, Китайская инициатива «Один пояс, один путь» (BRI) пытается укрепить региональные политические, экономические и стратегические связи с упором на энергетическую отрасль.

В недавних энергетических сделках с Китаем, Ирану было разрешено совершать финансовые операции в иностранных валютах, таких как евро, во избежание привязки к доллару США и введения санкций США.

В настоящее время Иран обеспечивает лишь три процента от общего объема поставок нефти в Китай. Однако более тесное сотрудничество между двумя странами в различных отраслях промышленности может способствовать заключению более сильных энергетических соглашений, поскольку санкции США в отношении Ирана постепенно будут ослабевать.

Китай, по всей видимости, останется главным импортером нефти в мире, спрос на нее составляет около 12 млн. баррелей в сутки. Это делает его важным партнером для богатых нефтью стран в установлении долгосрочных торговых связей. Несмотря на падение спроса в связи с пандемией COVID-19, экспорт нефти в Китай в январе увеличился на 32 процента.

Это отражает тенденцию во всем азиатском регионе, который, как считается, увеличил импорт нефти на 7,5 процента в период с декабря по январь.

Похоже, что после многих лет сложных отношений с Ираном, Китай и азиатский регион вскоре возобновят свое энергетическое партнерство с богатой нефтью страной, поскольку она интенсифицирует добычу для удовлетворения возросшего спроса.

Состоялась рабочая встреча министра транспорта с главой Калининградской области

Сегодня в Минтрансе России глава ведомства Виталий Савельев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры региона. В частности, губернатор напомнил о разработанном проекте дорожной карты по обеспечению транспортной доступности Калининградской области и попросил у Минтранса содействия в его согласовании с причастными ведомствами и дальнейшем утверждении.

Отмечен 4-кратный рост транзитных перевозок контейнеров из Китая в Западную Европу через Калининградскую область. В 2020 году их объём вырос более чем в 4 раза по сравнению с 2019 годом.

Также говорилось о развитии морского транспорта. Среди приоритетных проектов – строительство порта в Пионерском, а также реконструкция Калининградского канала в целях обеспечения гарантированных глубин для прохода больших судов. Также ведётся строительство двух паромов для обеспечения безопасности движения по маршруту Усть-Луга – Балтийск. Завершение строительства паромов запланировано на 2021 и 2022 годы соответственно.

Кроме того, затронута тема развития пунктов пропуска через государственную границу. В частности, речь идет о железнодорожных пунктах пропуска Железнодорожный и Мамоново. Также говорилось о развитии авиаперевозок. В прошлом году пассажиропоток аэропорта Храброво превысил 2 млн человек, в планах на текущий год – 2,8 млн пассажиров. Губернатором отмечена необходимость расширения географии полетов из столицы региона.

В сфере дорожного хозяйства реализуются проекты строительства двух «больших колец». Речь идет об окружной дороге — северном и южном обходах Калининграда, а также Приморском кольце вокруг приморской рекреационной зоны. Уже построен участок ответвления к аэропорту Храброво с подъездами к Пионерскому и Светлогорску.

Завершается строительство первого этапа северного обхода Калининграда. Благодаря поддержке Минтранса России стартовал также второй этап строительства этой дороги. В дальнейшем планируется замкнуть окружную дорогу, соединив северный и южный обходы столицы региона. Помимо этого, в рамках реализации проекта строительства Приморского кольца подготовлена проектно-сметная документация дороги от Светлогорска до Янтарного.

Важнейшим городским проектом названо сооружение Восточной эстакады в Калининграде. В настоящее время реализуется второй этап строительства. В следующем году планируется подготовить проект третьего этапа. Восточная эстакада является значимым объектом с точки зрения обеспечения связанности южной части города с северной.

Минтрансом России будет проработан вопрос оказания дополнительной финансовой поддержки в целях реализации дорожных проектов в регионе.

СО РАН выступает интегратором: реальный успех в освоении Арктики возможен только при взаимодействии субъектов Федерации

Председатель СО РАН академик Валентин Николаевич Пармон поделился ожиданиями от предстоящего визита в Якутск и рассказал, какие главные задачи планируется решать на серии встреч с руководством Республики Саха (Якутия) и Красноярского края.

— В Якутске состоится очень важное событие, которое должно объединить все точки тетраэдра Сибирского отделения: региональную власть, бизнес, образование и науку. Речь пойдет о комплексном развитии Российской Арктической зоны, где территория Якутии занимает доминирующую часть.

Делегация СО РАН предполагает участвовать в проведении нескольких круглых столов. Одна из важнейших задач для нас — обратить внимание руководства Якутии и прилегающих регионов (в частности, Красноярского края) на то, что реальный успех в освоении арктических территорий возможен только при взаимодействии нескольких субъектов Федерации.

В частности, мы рассчитываем подробно обсудить один из проектов, который активирован указом президента «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации». В указе упоминается Попигайское месторождение технических алмазов, о котором давно говорят геологи Сибирского отделения РАН.

Специфика территориального расположения этого объекта в том, что он находится на границе Якутии и Красноярского края. Поэтому реальный экономический успех проекта может быть достигнут только в случае, если месторождение, основная часть которого находится в Красноярском крае, будет использовать логистические возможности Якутии, где расположены, например, ближайшие порты.

Мы ожидаем, что состоится продуктивный разговор и о дальнейшем использовании уникального сырья — природных технических алмазов, не имеющих аналогов в мире. В переговорах также должен принять участие представитель Национальной академии наук Беларуси, который отрабатывал новейшие технологии использования этих технических алмазов, дающих потрясающие результаты при изготовлении оборудования, инструментов для обработки металлов, камня и других материалов. При активном взаимодействии всех вершин тетраэдра может сложиться очень продуктивный альянс.

Мы ожидаем от предстоящих встреч конкретных решений и продвижения вперед, чтобы поручения президента начали оформляться в конкретных договоренностях и документах.

Подготовила Мария Евдокимова, пресс-секретарь председателя СО РАН

Цветные металлы дешевеют, но алюминий не подчиняется общему тренду

В понедельник, 15 марта, стоимость трехмесячного контракта на алюминий выросла на LME выше $2200 за т (до $2204 за т). Запасы алюминия на складах биржи сократились на 44,725 тыс. т после притока более 600 тыс. т металла в четверг и среду минувшей недели. В основном отток алюминия произошел со складов в Порт-Кланге (Малайзия), где было размещено большинство новых поступлений металла.

Остальные цветные металлы либо дешевели, либо двигались в целом в боковом тренде в ходе процесса консолидации. «Большая часть цветных металлов или хорошо держалась, или восстанавливалась после ценовой слабости в начале марта; исключением стали никель и свинец, которые характеризовались значительными распродажами, и цены которых снижались», – отметил аналитик Fastmarkets Уильям Адамс.

Цена свинца с поставкой через 3 месяца в понедельник в целом не изменялась относительно показателя пятницы, тогда как котировки цены никеля флуктуировали в диапазоне $16000-$16300 за т на протяжении прошедшей недели, выйдя в понедельник утром на отметку $16195 за т. Стоимость никеля снижается с момента выхода на максимум $20110 за т 22 февраля.

«Рынки беспокоит возможность того, что воздействие всех неэкономических факторов будет приводить к инфляции, и наблюдатели размышляют, заставит ли это центробанки стран ужесточать монетарную политику рано или поздно, однако сигналы со стороны ценробанков говорят о том, что они не спешат вводить более жесткие кредитно-денежные меры, – подчеркнул г-н Адамс. – Принимая это во внимание, мы полагаем, что рынки начнут нервничать перед заседанием Федерального комитета по открытым рынкам в среду и его пресс-конференцией».

Стоимость трехмесячного контракта на медь выросла на утренних торгах на LME на 0,5% относительно значения закрытия пятницы, до $9128 за т.

Олово снизилось в цене на 0,8%, до $25405 за т (в пятницу его стоимость составила $25600 за т).

На утренних торгах вторника стоимость алюминия в Шанхае выросла до более чем 9,5 летнего максимума на фоне озабоченности рынка предложением металла после опубликования новостей о том, что власти китайского города Баотоу во Внутренней Монголии, где расположено много алюминиевых мощностей, распорядились о закрытии ряда предприятий в свете реализации национального плана сокращения выбросов углерода.

Аналитик CRU Вэнь Лин заявил, что данная мера может привести к сокращению производства алюминия на 100 тыс. т.

Апрельский контракт на поставку алюминия на ShFE вырос в цене на 2,6%, до 17980 юаней ($2765,94) за т, уровня, который не наблюдался с августа 2011 г.

На LME трехмесячный контракт на алюминий подорожал на 0,4%, до $2227 за т.

Запасы алюминия на Лондонской бирже находятся вблизи исторических максимумов с марта 2017 г., тогда как запасы металла на ShFE достигли на минувшей неделе максимального значения с апреля 2020 г.

По состоянию на 5:39 мск медь в Лондоне подешевела на 0,9%, до $9071 за т. Стоимость никеля снизилась на 1,1%, до $16040 за т.

Олово на ShFE подешевело на 1,7%, до 173,88 тыс. юаней за т, а цена меди снизилась на 0,6%, до 67,080 тыс. юаней за т.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:24 моск.вр. 16.03.2021 г.:

на LME (cash): алюминий – $2189,5 за т, медь – $9049,5 за т, свинец – $1932,5 за т, никель – $16029,5 за т, олово – $26087 за т, цинк – $2815,5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2214,5 за т, медь – $9030 за т, свинец – $1957,5 за т, никель – $16075 за т, олово – $25185 за т, цинк – $2835 за т;

на ShFE (поставка апрель 2021 г.): алюминий – $2711,5 за т, медь – $10244 за т, свинец – $2277,5 за т, никель – $18508 за т, олово – $26797,5 за т, цинк – $3320 за т (включая 17% НДС);

на ShFE (поставка июнь 2021 г.): алюминий – $2684,5 за т, медь – $10279,5 за т, свинец – $2290 за т, никель – $18518,5 за т, олово – $26971,5 за т, цинк – $3307 за т (включая 17% НДС);

на NYMEX (поставка март 2021 г.): медь – $9054,5 за т;

на NYMEX (поставка июнь 2021 г.): медь – $9045,5 за т.

Стальной мега-гигант в Индии мог бы взять верх над Китаем?

Как сообщает The Hindu, прежде чем сделать последний шаг к реализации 100% стратегической продажи Visakhapatnam Steel Plant (VSP), правительство Индии и соответствующие органы власти должны подумать о его возрождении, сказал бывший совместный директор В.В. Лакшминараяна.

Выступая на пресс-конференции с бывшим председателем и управляющим директором VSP Шивой Сагар Рао, он сказал, что письмо с различными предложениями по возрождению будет направлено премьер-министру Нарендре Моди.

Говоря об альтернативах или предложении возрождения, г-н Лакшминараяна, который также является председателем фонда Join for Development Foundation, сказал, что речь идет о объединении банков, создании мегаполисной нефтяной компании путем слияния ONGC и HPCL или трех других. Крупные порты, захватившие Dredging Corporation of India, правительство могло бы сформировать «мега-сталелитейного гиганта», присоединившись к RINL с NMDC, SAIL, Neelachal Ispat Nigam Limited и Kudremukh Iron Ore Company. По его словам, это действительно было бы идеальным решением.

Каждая компания мегагиганта стали обладали собственным потенциалом, и вместе они могли решать проблемы друг друга и объединять свои силы, чтобы сформировать грозного мирового сталелитейного гиганта, который мог бы победить Китай на мировом рынке, т.к. это был бы крупнейший сталелитейный конгломерат в мире. Предполагается, что слияния могут проводиться поэтапно, в зависимости от требований.

Дешевый стальной импорт попадает в Европу, но покупатели осторожны

Как сообщает агентство Platts, иностранные продавцы вернулись в Европу, поскольку хроническая нехватка стали, длительные сроки поставки с заводов и меньшие возможности для покупок давят на внутренний рынок, сообщили источники S&P Global Platts 15 марта. По слухам, покупатели проявляют повышенный интерес к импортным материалам, некоторые покупатели в Италии, как сообщается, могут получить скидки.

«В последние две недели мы наблюдали бурю. В Европе не хватает материалов, а спрос очень высок, - сказал источник в итальянском заводе. - Сегодня, если вы покупаете импортные товары, вы получаете более или менее такие же сроки доставки. , и вы можете сэкономить около €30-€40 за тонну, если вы достаточно быстро получите распределение ».

Цены на импортный г/к рулон были на уровне €742,50 за тонну ($885,89) CIF Италия, порты за пределами Азии, а цены на холоднокатаный рулон - на уровне €865 за тонну за пределами Азии, причем последний считался «лучшим импортным предложением для заказчиков из Италии », - говорится в сообщении того же источника.

Тот же источник сказал, что не будет сюрпризом, если на этой неделе произойдет стабилизация г/н рулона на уровне €770-€780 за тонну с завода в Италии, что сделает импорт более привлекательным для покупателей.

Platts оценивает цены на г/к рулон в Северной Европе как стабильные на уровне €780 за тонну с завода в Рурской области, а в Южной Европе цены были повышены до €5 за тонну на уровне €765 за тонну с завода в Италии 15 марта.

В Северной Европе импортные цены на г/к рулон составляли €725 за тонну CIF Antwerp ex-Vietnam, а цены на горячеоцинкованную сталь составляли €970 за тонну CIF Antwerp.

Варианты импорта г/к рулонного материала из России и Сербии близки к исчерпанию, при этом оставшиеся квоты составляют 34% и 40%, соответственно, а квоты Южной Кореи достаточно широки - 63%. Между тем баланс квот Индии в настоящее время исчерпан и считается критическим по данным Еврокомиссии 15 марта.

Данные также показали, что квота, не относящаяся к конкретной стране, практически не используется - около 2,69 млн т, или 97%, из которых 320 137 т ожидают распределения в европейских портах.

В то время как импорт предлагает некоторую передышку для повышения внутренних европейских цен, источник в итальянском сервисном центре сказал, что это будет недолгим, поскольку азиатские продавцы, как ожидается, поднимут свои цены на этой неделе, чтобы догнать рост европейских цен.

«Есть возможность для скидки [на импорт], но только потому, что на прошлой неделе в Европе произошло невероятное ускорение», - сказал источник. «Я думаю, что на следующей неделе ситуация изменится, поскольку азиатские и ближневосточные поставщики поднимут цены. Обычно так и было».

Премьер поторопил законопроект об утилизации «подводного флота»

Правкомиссия по развитию Дальнего Востока указала на невыполнение поручений по утилизации затонувших судов и причалам в магаданском порту. Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от ведомств усилить дисциплину и контроль за соблюдением сроков.

Поручения, данные председателем правительства по итогам поездки в ДФО в августе 2020 г., спустя семь месяцев оказались выполнены только частично. На это указали участники совещания, которое Михаил Мишустин провел 15 марта с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, в ходе совещания особое внимание было уделено поручениям, не выполненным в установленный срок. В их числе вопрос инвентаризации гидротехнических сооружений в морских портах Дальневосточного бассейна и Восточной Арктики, закрепленных за Нацрыбресурсом, и передачи причалов магаданского порта в пользование региону.

Еще одно поручение, по которому сорваны сроки, касается внесения в Госдуму законопроектов, регулирующих вопросы подъема и утилизации затонувших судов. Как ожидается, изменения в законодательстве повысят ответственность собственников затонувшего флота и создадут условия для расчистки акваторий.

«Нужен строгий контроль за тем, чтобы все работы по реализации программ и проектов велись в четко определенные для них сроки, – обратился к участникам совещания Михаил Мишустин. – В вопросах исполнительской дисциплины на всех уровнях должен быть наведен порядок. Прошу руководителей профильных ведомств оперативно разработать и представить соответствующие предложения».

Fishnews

За морем распробовали

Животноводы и виноделы полуострова наращивают зарубежные поставки

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

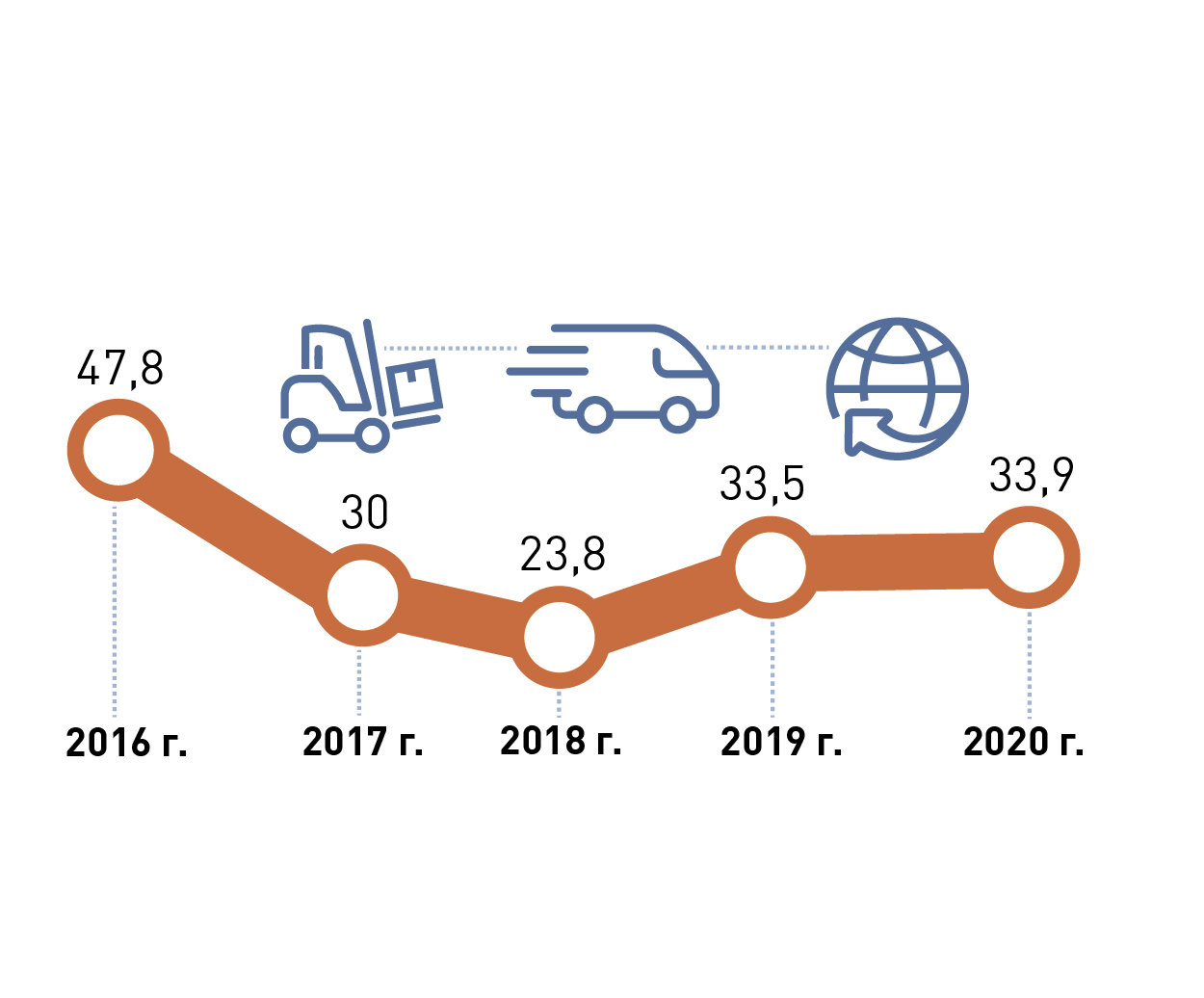

По итогам 2020 года Крым увеличил долю экспорта своей сельскохозяйственной продукции, а в этом году рассчитывает расширить его географию. Согласно данным статистики крымской таможни, в минувшем году республика экспортировала продукцию на 33,9 миллиона долларов. Годом ранее этот показатель был на 400 тысяч долларов меньше. При этом свыше половины всего экспорта региона приходится на сельскохозяйственную продукцию.

В структуре промышленного экспорта Крыма традиционно лидирующие позиции занимает оборудование, транспортные средства и продукция химической промышленности. Далее следуют изделия из пластмассы и резины, а также из черных металлов.

В отраслевом разрезе АПК заметно опережает промышленное производство. Так, в минувшем году сельхозпредприятия экспортировали мяса и мясных субпродуктов на 9 миллионов 256 тысяч долларов. Из них на 3 миллиона 931 тысячу - в страны дальнего зарубежья. За год экспорт в этом сегменте увеличился почти в шесть раз. При этом в экспорте промышленной продукции Крыма наилучшие результаты были у предприятий органической химии, поставивших за рубеж продукцию на 3 миллиона 396 тысяч долларов.

За последние годы в регионе появилось около двух десятков мидийно-устричных ферм и хозяйств, специализирующихся на искусственном разведении рыбы. Эта отрасль стремительно развивается, демонстрируя хорошие результаты. В прошлом году готовых продуктов из мяса, рыбы и переработанных моллюсков было экспортировано на 431 тысячу долларов, в семь раз больше, чем в 2019 году.

Такие же высокие темпы развития демонстрируют крымские виноделы и производители крепкого алкоголя. Если в 2019 году республика поставила за рубеж своих напитков на миллион 879 тысяч долларов, то в 2020 году - на пять миллионов.

- Отечественное вино завоевывает новые рынки. В прошлом году экспорт крымского вина составил почти два миллиона долларов, - сообщил вице-премьер правительства Крыма - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. - Крым - один из крупнейших виноградарских и винодельческих регионов России.

В целом уверенный рост экспорта демонстрируют все отрасли АПК Крыма. Несмотря на затяжную, почти трехлетнюю засуху, результаты в сельском хозяйстве можно считать более чем обнадеживающими.

- Экспорт продукции АПК за 2020 год, по предварительным итогам, составил 18,14 миллиона долларов, что в три раза больше планового значения, установленного региональным проектом ("Экспорт продукции АПК" - прим. ред.) на 2020 год, - сказал Рюмшин.

По его данным, уже с начала нынешнего года агропредприятия полуострова экспортировали продукции на 1,5 миллиона долларов, или 12 процентов от годового плана.

В прошлом году из Крыма, поставлялись за рубеж в основном мясо птицы (44 процента), крепкий алкоголь (17 процентов) и виноградное вино (10,7 процента). В действительности экспорт сельхозпродукции из республики был еще больше, однако зерновая группа фактически не входит в официальную статистику, поскольку экспортируется через порты Новороссийска и Тамани. В 2020 году экспорт злаков из Крыма оценивался всего в 9,7 тысячи долларов. В 2019 году Крым вовсе не поставлял зерно за рубеж. По данным минсельхоза Крыма, в прошлом году республика поставила в две африканские страны - Египет и Нигерию 78 тысяч тонн зерна. Еще годом ранее в Египет, Ливию, Судан и Нигерию из Крыма отгрузили 279 тысяч тонн зерна. Теперь в регионе рассчитывают увеличить поставки, приглашая к сотрудничеству новые страны Африки. Тем более что для увеличения зернового экспорта у Крыма есть все предпосылки.