Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Возвращение Ливии на мировые рынки: благо или проблема?

Открытие ливийских месторождений и портов и, как следствие, возвращение Ливии на мировые рынки нефти станет главным фактором непредсказуемости в 2021 году.

Сейчас, через несколько месяцев после снятия блокады с ключевых объектов нефтяной инфраструктуры североафриканской страны, заявлять об этом можно вполне обоснованно. Только благодаря Ливии в течение нескольких недель в октябре — ноябре 2020 года на мировых рынках появился дополнительный миллион баррелей в день нефти, не подпадающий под какие-либо ограничения со стороны ОПЕК+. Как на традиционных рынках сбыта ливийской нефти в Средиземноморье, так и в других регионах Европы и Азии появление ливийской нефти ощущалось почти всеми — посредством падения дифференциалов или путем ужесточения и без того серьезной конкуренции.

Прекращение горячей фазы ливийского конфликта стало возможным благодаря подписанному 23 октября 2020 года перемирию между Правительством национального согласия (ПНС/GNA) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийской национальной армией (ЛНА/LNA) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. У обеих сторон были причины для прекращения военных действий: силы Хафтара так и не смогли занять Триполи и испытывали серьезные проблемы на фоне активизации турецкого участия в ливийском конфликте, в то же время силы, аффилированные с ПНС, не смогли добиться каких бы то ни было значимых результатов в ходе контрудара по позициям ЛНА, фактически создав патовое положение, когда ни одна из сторон не может нанести решающий удар по другой.

Война убила добычу

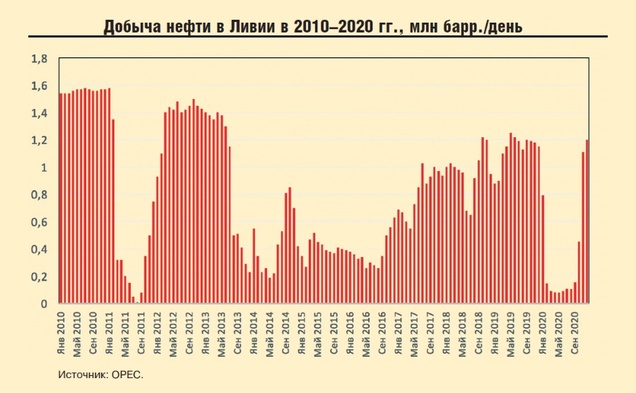

Блокировка портов и месторождений в период с января по октябрь 2020 года привела к падению нефтедобычи в Ливии до самого низкого с 2011 года уровня — объемы выработки колебались вокруг отметки в 0,1 млн баррелей в день. Здесь напрашивается вопрос: как вообще возможна добыча, если все объекты, все нефтеналивные терминалы закрыты? Дело в том, что, помимо «материковых» месторождений, составляющих преобладающее большинство нефтегазовых ресурсов страны, в территориальных водах Ливии разрабатывается два шельфовых месторождения — Бури (Bouri) и Аль-Джурф (Al-Jurf), — где без каких бы то ни было ограничений продолжалась добыча на протяжении всего периода с 2011 по 2020 год. Добытая на этих месторождениях нефть скапливалась в плавучих установках хранения и выгрузки, откуда потом поставлялась на средиземноморские рынки, преимущественно в Италию.

Обладая самыми крупными доказанными запасами нефти во всей Африке — порядка 48,4 млрд баррелей (около 6,5 млрд тонн) — Ливия достигла пика добычи в 1970 году и с тех пор не в состоянии соответствовать статусу ведущей нефтедобывающей державы континента. В то же время на поздние годы правления Муаммара Каддафи пришлось относительное возрождение добычи, когда среднегодовая полка находилась на уровне в 1,8 млн баррелей в день. Однако начало гражданской войны в Ливии поставило крест на амбициозных планах вождя Джамахирии и уронило добычу до самого низкого за последние 60 лет уровня. Раскол страны на два лагеря, девять лет постоянного военного конфликта и невозможность гарантировать сохранность нефтяной инфраструктуры сделали из Ливии второстепенного актора в мировых энергетических кругах.

В 2020 году Ливия, упав на одно место по сравнению с предыдущими годами, стала пятым крупнейшим нефтедобывающим государством Африки после Нигерии, Анголы, Алжира и Египта. Парадоксальность падения Ливии заключается в том, что, несмотря на количественный и качественный спад, Триполи остается в топ-3 нефтезависимых стран мира: на протяжении XXI века Ливия, Ирак и Кувейт безостановочно соперничают за титул максимальной нефтяной ренты (у всех троих в 2000–2018 годах средний процент нефтяных доходов к ВВП составляет 47%). При этом даже к декабрю 2020 года, когда все нефтеналивные терминалы Ливии были разблокированы, экспорт нефти из Ирака в четыре раза превышал ливийские объемы, из Кувейта — в три раза.

Куда хлынула ливийская нефть?

Историческим центром торговли ливийскими сортами нефти является Средиземноморье, неслучайно именно итальянские (ENI), французские (TOTAL) и австрийские (OMV) нефтяные компании играют ведущую роль в сфере разведки и добычи. Для ряда нефтеперерабатывающих компаний в регионе, не обладающих достаточной глубиной для переработки, нефть из Ливии на протяжении долгих лет являла собой оптимальный вариант сырья для обеспечения собственных нужд. При этом компании уже наработали целый пласт знаний касательно того, как справляться с недостатками ливийских сортов нефти: чрезвычайно высокой парафинистостью, положительными температурами застывания (pour point) и др.

Засилье средиземноморского спроса на ливийскую нефть было немного размыто в период с 2018 по 2019 год, то есть до военной блокады портов и месторождений, когда Китай стал все более активно скупать ливийские партии, опередив к концу 2018-го даже Италию в качестве основного рынка сбыта. Более того, поставки нефти в Италию скрывают в себе партии, прибывающие в порт Триеста, которые впоследствии будут перекачиваться по нефтепроводу TAL в направлении Австрии и Чехии, поэтому вполне возможно, что Китай на протяжении 2018–2019 годов являлся ключевым рынком для ливийской нефти. Вместе с тем открытие портов в октябре 2020 года не привело к повторному всплеску интереса со стороны Китая: в ноябре — январе в направлении Поднебесной отправлялось 2–4 судна типа Suezmax.

Внезапное появление дополнительного миллиона баррелей нефти в день на черноморском рынке нефти не могло не сказаться и на региональных конкурентах. Казахстанско-российский сорт КТК (CPC в английской аббревиатуре), алжирский сорт Saharan Blend, азербайджанский сорт Azeri Light — все они только стали восстанавливаться по отношению к мировому эталону Brent после беспрецедентного падения в марте — мае 2020 года, когда возвращение Ливии на мировой рынок вновь стало сдавливать дифференциалы вниз. Также с появлением ливийской нефти средиземноморский рынок стал еще более насыщенным, способствуя экспорту остальных в направлении Азии и других континентов. К примеру, экспорт алжирской нефти в Азию в декабре 2020 года (4,2 млн баррелей) достиг самого высокого уровня с января 2020 года, то есть с последнего месяца до блокировки портов и месторождений Ливии.

Отдельно стоит отметить, что возвращение ливийской нефти на европейский рынок заметно снизило привлекательность американских экспортных сортов, которые по стечению обстоятельств также являются легкими и низкосернистыми, то есть конкуренция между ними прямая (в отличие от российского эталонного сорта Urals). Если на пике американского экспорта в страны Средиземноморья, в июле 2020 года, объемы экспорта составляли 12,6 млн баррелей (соответствует порядка 400 тыс. баррелей в день), то к январю 2021 года импорт из США упал до 4 млн баррелей (чуть более 130 тыс. баррелей в день). Таким образом, непосредственная близость и доступность ливийской нефти приостановили рост американского экспорта: обстоятельство, что логистическое плечо действительно играет роль в определении наиболее выгодных партий, также подтверждается меньшим падением экспортных объемов в Северо-Западной Европе.

Возвращение ливийских объемов помогло европейским нефтепереработчикам, однако для ОПЕК оно стало неожиданной проблемой. Ввиду политической нестабильности в Ливии официальный Триполи смог добиться освобождения из-под производственных квот в рамках договоренностей ОПЕК+, однако по мере нормализации обстановки в стране ближневосточные партнеры непременно начнут требовать включения Ливии в общесогласованный график нефтедобычи.

В период с ноября 2020 по январь 2021 года дополнительные объемы ливийской нефти не обвалили котировки в силу двух фундаментальных причин:

некоторые страны были вынуждены снизить добычу ниже установленных ОПЕК+ квот, так как в течение 2020 года превысили согласованные объемы добычи (Ирак, ОАЭ);

Саудовская Аравия решила не наращивать нефтедобычу ради сохранения благоприятных котировок на нефть и недовыполнила свою квоту.

Приоритет нефтепереработки — домашний рынок

Не весь объем добываемой в Ливии нефти уходит на экспорт, определенная его часть является сырьем для нефтепереработки в рамках самой страны. На территории Ливии имеется пять НПЗ, причем крупнейший из них в городе Рас-Лануф (номинальная мощность — 220 тыс. баррелей в день) не работает с 2013 года из-за длительного спора о правах владения между Национальной нефтяной корпорацией Ливии (NOC) и изначальными владельцами из ОАЭ. Все остальные НПЗ вышли из вынужденного периода простоя параллельно с открытием экспортных терминалов: объекты в Эз-Завие (120 тыс. баррелей в день), Тобруке (20 тыс. баррелей в день), Сарире (10 тыс. баррелей в день) и Сирте (8 тыс. баррелей в день) хоть и не в состоянии полностью обеспечивать потребности Ливии, которые оцениваются в 220 тыс. баррелей в день, но смогут утолить топливный голод страны.

Согласно данным агентства Reuters, Ливия в 2020 году импортировала порядка 2,5 млн тонн бензина и дизельного топлива, что почти на 45% выше показателей 2019-го.

Именно этим объясняется столь пристальное внимание ливийских энергетических кругов к вопросам нефтепереработки: не достигнув точки самообеспечения, Ливия будет и впредь «сжигать» столь ценную валютную выручку на дозакупку топлива. Отдельно стоит упомянуть о проблеме контрабанды автомобильных топлив за пределы Ливии: так как стоимость бензина и дизеля в самой Ливии низка, в трудноконтролируемых и отдаленных районах (например, вдоль границы с Тунисом и Алжиром, но также и на средиземноморском побережье) организован целый поток контрабанды топлив. По оценке NOC, эти противозаконные действия ежегодно наносят казне ущерб в размере порядка $0,7–0,8 млрд.

Что касается непосредственно доходов Национальной нефтяной корпорации Ливии, то восстановление добычи имело место как никогда вовремя: совокупный недополученный доход в течение 2020 года оценивается в $9,8 млрд. В одном только ноябре 2020 года ливийская NOC получила большую выручку, чем в апреле — октябре 2020-го вместе взятых, и это все на фоне необходимости финансировать Гвардию защиты нефтяных объектов Ливии и другие околовоенные формирования (которые, кстати говоря, предотвратили насильственный захват здания корпорации в ноябре 2020 года). Отдельно стоит отметить, что показатели нефтяных доходов отображают положение дел с месячным отставанием, так как продажи, которые, допустим, физически были осуществлены в январе, преимущественно оплачиваются через 30 дней, то есть уже в феврале.

Российский след

Относительная нормализация обстановки в Ливии может параллельно дать толчок возвращению российских компаний, в первую очередь «Татнефти», к оценке тех лицензионных участков, которые уже больше десятилетия простаивают. «Татнефть», видя на тот момент в Ливии самый безопасный и органичный способ расширения своей ресурсной базы, заполучила в последнем лицензионном аукционе 2006–2007 годов восемь блоков, причем все они со 100-процентным участием российской компании. Все разведочные работы были в авральном порядке приостановлены в 2014 году, и первую часть сейсморазведки самых перспективных участков «Татнефть» смогла завершить только в 2020-м.

В конце декабря 2020 года «Татнефть» заявила о готовности возобновить работы на четырех лицензионных блоках (из восьми в целом) на территории Ливии. Хотя ни на одном из блоков пока добыча не велась, стремление «Татнефти» вернуться к разведке и оценке ресурсов является важным для Ливии шагом, учитывая, что российская компания — один из ведущих неливийских игроков в плане масштаба законтрактованных участков. Если вычесть все аффилированные с ливийской NOC компании (Zallaf Oil, AGOCO, Harouge Oil Operations), то «Татнефть» контролирует третьи крупнейшие площади в Ливии (после американской Occidental и британской BP), почти доходящие по общей территории до 20 тыс. кв. км.

В то время как участки «Татнефти» преимущественно нефтеносные, что подтверждает и открытие на них месторождения, другая российская компания — «Газпром» — имеет хорошие шансы стать серьезным игроком на газовом рынке Ливии. Посредством своего партнерства с германской Wintershall Dea «Газпром» обладает долями в нефтедобывающих концессиях C96 и C97 (преобразованы в 2019 году в контрактные площади № 91 и № 107), однако самым перспективным на данный момент кажется шельфовый участок № 19 — права на его геологоразведку и разработку российская компания выиграла в 2008 году, заплатив $200 млн и обязавшись пробурить шесть разведочных скважин в рамках 30-летнего контракта.

Как и в случае с «Татнефтью», «Газпромом» проведены масштабные 3D-сейсморазведочные работы, в ходе которых, к примеру, на блоке № 19 было выявлено три перспективных участка. Однако российский газовый концерн так и не сумел приступить к поисковому бурению, назначенному на лето 2011 года, так как к тому моменту Ливия уже погрузилась в пучину братоубийственного конфликта. Отдельно следует отметить, что «Роснефть» в 2017 году подписала меморандум о сотрудничестве с NOC, однако пока их взаимодействие не переросло в непосредственное участие компании в ливийской разведке и добыче.

Таким образом, Россия находится в парадоксальном положении, когда совокупное участие компаний делает ее одним из ключевых источников инвестиций в нефтегаз, но в то же время добыча фактически не ведется.

Если Ливии удастся прийти к общему пониманию национальных целей, то будущему официальному Триполи, каких бы мастей эти власти ни были, придется нормализовать процесс лицензирования. Последний официальный раунд выдачи концессий состоялся в далеком 2007 году еще при власти Каддафи, с тех пор NOC предоставляла права пользования лицензиями ситуативно, на основе двусторонних переговоров с заинтересованными лицами. Ливийским властям стоит особенно приглядеться к средиземноморскому шельфу страны, который все еще довольно недообследован и недораспределен. К тому же, как показали события последних девяти лет, у шельфовых объектов есть одно существенное преимущество — их безопасность обеспечивается в разы легче.

Как быть дальше?

Существует целый ряд факторов, из-за которых текущее хрупкое равновесие может вновь перейти в непосредственное возобновление военных действий. К примеру, в рамках Женевских договоренностей было закреплено, что к концу января 2021 года Ливию должны покинуть все иностранные боевики. Так как ни одна сторона официально никогда не признавалась, что в ее рядах находятся неливийские граждане, этот предлог может быть весьма удобен для повторного развязывания войны.

Однако ввиду перечисленных выше обстоятельств есть все основания полагать, что самым значимым и в то же время самым геополитически опасным пунктом разногласий является вопрос о распределении нефтяных доходов, которые, как было указано, все еще составляют основную часть ливийского ВВП.

Примечательно, что в вопросе о распределении нефтегазовых доходов вырисовывается конфликт всех против всех: очевидно противостояние ПНС и ЛНА за лавры объединителя страны, однако вялотекущий спор NOC с Центральным банком Ливии (ЦБЛ) привносит дополнительный штрих сложности. Дело в том, что нефтяная корпорация неоднократно отказывалась переводить доходы от продажи нефти ЦБЛ, ссылаясь на отсутствие подотчетности о том, куда именно уходят эти деньги, и выразила готовность сделать так только в случае, если будет сформировано правительство национального единства. В том числе благодаря таким действиям NOC политический вес ее главы Мустафы Саналлы заметно возрос, позволив ему стать необходимым актором будущего политического устройства Ливии.

С точки зрения долгосрочных перспектив нефтегазовой отрасли Ливии то обстоятельство, что месторождения вновь заработали и терминалы вновь открылись, является положительным развитием событий. Более того, каждый месяц простаивания скважин отрицательно сказывался на качестве самой нефти, приведя к появлению сульфаторедуцирующих бактерий, которые превращают ионы сульфатов в крайне коррозионный сероводород. С учетом всех обстоятельств следует сказать, что, вне всякого сомнения, возвращение Ливии на мировые рынки породит множество проблем, разногласий и конфликтов, но в то же время это порой хаотичное, порой чрезмерно эмоциональное сосуществование в разы лучше, чем горячий конфликт и простаивающие скважины.

Виктор Катона

Петербургский нефтяной терминал принял первую партию белорусских нефтепродуктов

Груз мазута объемом 3600 тонн прибыл на ПНТ по железной дороге.

Отгрузки были осуществлены в рамках межправительственного соглашения между Россией и Белоруссией по перевалке более 9,8 млн т белорусских нефтепродуктов в российских морских портах.

Договор предусматривает, что перевалка грузов в 2021 г. составит 3,5 млн тонн, в 2022 г. - 3,2 млн тонн, в 2023 г. - 3,1 млн тонн.

Соглашение может быть автоматически пролонгировано.

По условиям договора, гарантированный объем поставок нефтепродуктов на ПНТ в 2021 году составит 680 тыс. тонн мазута и 130 тыс. тонн смесевого масла.

«Перевалка нефтепродуктов - высококонкурентный рынок на котором ценятся долгосрочные контракты. ПНТ, как сервисная компания, оказывает услуги всем поставщикам и грузоотправителям. Ранее у нашего терминала уже был опыт перевалки небольших партий нефтепродуктов из Беларуси», - говорит председатель совета директоров «Петербургского нефтяного терминала» Михаил Скигин.

Совещание с членами Правительства

Глава государства в режиме видеоконференции провёл совещание с членами Правительства Российской Федерации.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

У нас сегодня в качестве основного вопроса – доклад Алексея Олеговича Чекункова по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктики.

Но начнём, как обычно, с текущих вопросов. Мы сегодня днём с Михаилом Владимировичем [Мишустиным] встречались, он рассказывал о результатах своей поездки в ряд регионов Сибири, и договорились, что он не только мне, но и коллегам поподробнее расскажет о своих впечатлениях и о результатах этой работы в Сибири.

Михаил Владимирович, если можно, с Вас начнём. Пожалуйста.

М.Мишустин: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

На прошлой неделе завершилась рабочая поездка по пяти регионам Сибири. Хочу коротко, как сказал Владимир Владимирович, доложить вам о её результатах.

Мы посетили Алтайский край, Республики Алтай и Тыва, Новосибирскую и Кемеровскую области. Три из них входят в число территорий с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, и для них разработаны индивидуальные программы, на реализацию которых Правительство ежегодно выделяет по одному миллиарду рублей.

Отдельно хочу остановиться на посещении Кемеровской области. Мы на месте детально обсудили ситуацию в экономике и социальной сфере, состояние дел в угольной отрасли. По Вашему поручению Правительство ускорило и завершило разработку программы социально-экономического развития Кузбасса, она утверждена. Программа рассчитана на четыре года, и на её реализацию будет выделено более 51 миллиарда рублей. В программу входит строительство ключевых социальных объектов. По Вашему поручению мы посмотрели инвестиции в транспортную, коммунальную инфраструктуры, а также в туризм. Это позволит создать новые рабочие места в отраслях, которые не связаны с добычей угля, а значит, расширить диверсификацию экономики Кузбасса. На необходимость этого Вы не раз обращали своё внимание, в том числе в ходе совещания неделю назад.

Кроме того, в Кемерове мы провели совещание по вопросам транспортного обеспечения вывоза угля из региона, включая развитие Восточного полигона железных дорог, в том числе расширение БАМа и Транссиба, по всем поручениям, которые Вы дали Правительству. Министерством транспорта уже подготовлен проект поквартального графика строительства с показателями пропускной и провозной способности, предельной средней массы грузового поезда во всех деталях. Скорректируем этот документ с учётом состоявшегося в Кемерове обсуждения и по результатам доложим Вам.

Теперь что касается других сибирских регионов, которые мы посетили: в каждом из них был принят ряд важных решений, все они направлены на повышение качества жизни людей, улучшение ситуации в экономике, в социальной сфере, в науке, в образовании.

Будут выделены средства на завершение строительства школы и детских садов в Тыве, для того чтобы дети могли пойти в них уже в этом году, а также на условиях государственно-частного партнёрства будут построены две школы в Барнауле и новое здание для лицея в Горно-Алтайске.

Продолжим обеспечивать школы современными технологиями и оборудованием. Ученики и студенты в больших и малых городах, в сельской местности и даже в труднодоступных местах получат больше возможностей для обучения и общения. По Вашему поручению до конца года все школы страны должны быть подключены к интернету. Это важно, особенно для сельских школ, и это стоит на особом контроле в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Также в ходе поездки мы посетили Новосибирск, осмотрели крупнейший в Сибири сортировочный центр «Почты России». Он станет одной из ключевых точек на карте международных маршрутов электронной коммерции между Европой и Азией. Это современный комплекс общей площадью 40 тысяч квадратных метров с высокой скоростью обработки – это полтора миллиона отправлений в сутки. Письма и посылки больше не будут сортироваться исключительно в Москве, как раньше, а станут оперативно распределяться в таких центрах, чтобы быстрее доходить до адресатов. Тогда люди во всех уголках нашей страны смогут активнее пользоваться этим сервисом. Именно для этого создаётся сеть таких хабов.

Также мы провели встречи с сотрудниками крупных научных центров, обсудили те проблемы, с которыми они сталкиваются в своей работе. И так же, как в системе школьного образования, им не хватает современного оборудования, лабораторий, отремонтированных помещений для научных исследований и постоянного проживания учащихся.

Такая ситуация и в Специализированном учебно-научном центре в Новосибирске. Там обучаются одарённые дети. Сейчас таких центров, Вы знаете, Владимир Владимирович, пять; в ближайшие три года будут созданы ещё три, и, конечно, в них для будущих учёных и исследователей должны быть созданы все необходимые условия, чтобы дети могли развивать свои способности, заниматься наукой. Таким центрам нужно стабильное финансирование, в том числе и на интернатное содержание. Поэтому был разработан законопроект, который мы оперативно внесём в Государственную Думу, и депутаты смогут рассмотреть его уже в весеннюю сессию.

Для ускорения обновления крупных научных центров мы применяем механизм государственно-частного партнёрства. И в Новосибирском государственном университете инвестор готов вложить средства в строительство новых помещений кампуса, в том числе для Специализированного учебно-научного центра, о котором я сказал ранее.

Во время поездки мы обсудили также уникальные проекты по борьбе с онкологией, опасными инфекциями, в том числе с коронавирусом, и другие достижения сибирских учёных. Поговорили о проблемах, которые волнуют научное сообщество, в первую очередь это финансирование исследований на поиск новых прорывных методов лечения, в частности, онкологических заболеваний, которые ведут в Институте ядерной физики имени Будкера. Мы дополнительно выделим 800 миллионов рублей на эти цели.

Молодым учёным нужна помощь с улучшением жилищных условий. Мы усовершенствуем программу жилищных сертификатов, чтобы получать их могли и преподаватели университетов. Сделаем эту процедуру более доступной и удобной и подготовим необходимые для этого изменения.

Владимир Владимирович, когда я общался с учёными в Институте ядерной физики, они тепло вспоминали Ваш визит, просили Вам передать наилучшие пожелания, и, как я им обещал, исполняю их просьбу.

Мы также в Сибири провели ещё несколько встреч с представителями промышленности, агропрома, туризма. Они высказали ряд предложений, и все их инициативы будут тщательно проработаны.

Ещё я хотел бы сегодня доложить, что, по информации Министерства финансов Российской Федерации, поступили все средства штрафа компании «Норильский никель». Соответственно, компания отказалась от дальнейших претензий. Хотел также сообщить Вам, уважаемый Владимир Владимирович, что этот вопрос на сегодняшний день закрыт.

В.Путин: Спасибо.

Михаил Владимирович, поездка была очень содержательной. Надеюсь на исполнение тех договорённостей, которые были достигнуты в ходе этой работы с коллегами и из Правительства, и из регионов, где Вы побывали. Нужно, безусловно, обеспечить необходимый объём привлечения инвестиций в эти регионы и на этой базе обеспечить достижение конкретных целевых показателей, в том числе и по уровню роста реальных доходов людей, которые проживают в этих регионах страны.

Вы сейчас сказали о планах развития Кузбасса. Вообще, в целом это очень позитивная и, мне кажется, перспективная форма работы – создание индивидуальных программ развития с учётом особенностей тех или других регионов, в том числе в данном случае тех, в которых Вы побывали. Поэтому, мне кажется, практика хорошая, и надо посмотреть, как пойдёт в отношении Кузбасса эта работа. У нас такой опыт есть, и применительно к отдельным регионам можно прорабатывать индивидуальные планы развития.

Мы с Вами, когда сегодня встречались, обсуждали этот вопрос – это касается дифференциации тарифов, прежде всего на электроэнергию. Мы знаем, что разбег очень большой, часто даже у соседних регионов, поэтому прошу Вас обратить на это внимание и в соответствии с нашей сегодняшней утренней договорённостью проработать все эти вопросы самым внимательным образом.

Что касается поступления средств от компании «Норникель», мне кажется, можно с удовлетворением отметить, что компания свои обязательства исполняет. Надеемся, что так и будет дальше.

Как и договаривались, прошу Вас обеспечить использование именно этого объёма прежде всего в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и в прилегающем регионе. Понятно, что сразу такие ресурсы в одном месте использовать эффективно вряд ли представляется возможным. Всё-таки экологические проблемы не концентрируются в одной точке, а имеют более широкую географию, поэтому можно направлять, наверное, эти средства на решение экологических проблем в регионе в целом, имея в виду, что этот объём, 146 миллиардов, в конечном итоге будет направлен на Норильск. Давайте выстроим работу именно таким образом.

Хочу Вас и всех коллег, которые принимали участие в поездке по Сибири, поблагодарить за эту работу. Надеюсь, что все достигнутые договорённости будут в срок и с должным качеством исполняться.

Спасибо.

И хотел бы в этой связи спросить Александра Валентиновича по поводу того, как он оценивает договорённости с коллегами в рамках формата «ОПЕК плюс», имея в виду, что основные добычные активы всё-таки у нас в Сибири и находятся.

Пожалуйста.

А.Новак: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Михаил Владимирович!

По Вашему поручению продолжаем работу по координации действий 23 добывающих стран в целях стабилизации ситуации на нефтяных рынках. Четвёртого марта состоялась очередная встреча, дискуссия была достаточно сложной, но одновременно и конструктивной. Мнения относительно оценки ситуации и дальнейших возможных действий были разные. В результате были достигнуты следующие договорённости, комплекс.

Первое – страны «ОПЕК плюс» договорились о сохранении на апрель текущих уровней добычи, то есть это сохранение добычи в апреле на уровне января этого года. Ранее предполагалось, что в апреле добыча будет увеличена на 0,5 миллиона баррелей. Также Саудовская Аравия объявила о продлении дополнительного сокращения сверх квот в объёме одного миллиона баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия это сделала ещё в феврале и планировала в апреле частично восстанавливать. Таким образом, они продлили также свои сокращения.

Второе – в соответствии с достигнутыми договорённостями Россия в апреле этого года сможет увеличить добычу на 130 тысяч баррелей в сутки. Это наша доля, как если бы общее увеличение добычи составило, как и планировалось в апреле, на 500 тысяч, то есть мы свою долю здесь по увеличению отстояли, сохранили. Это было обусловлено в первую очередь нашей позицией по поводу того, что более благоприятная эпидемиологическая обстановка в России за счёт того, что у нас снятие карантинных мер, и есть необходимость удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты.

Третье – мы также договорились о том, что будут компенсированы недостающие квоты, которые некоторые страны не выполнили. И об этом тоже договорились, что до июля эта работа будет странами, входящими в «ОПЕК плюс», проведена.

И четвёртое – следующая встреча будет проведена в начале апреля. Мы должны будем обсудить объёмы добычи на май.

Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы отметить, что такие позитивные договорённости для нашей страны были достигнуты с основными игроками нефтяного рынка благодаря в первую очередь Вашей поддержке и постоянному вниманию к этому вопросу. Мы, безусловно, также благодарны и нашим партнёрам за конструктивный подход.

В результате этих договорённостей для России общее восстановление, если брать начиная с начала действия соглашения, уже составит 890 тысяч баррелей в сутки. Это 45 процентов от максимального уровня сокращения, которое было в мае-июне прошлого года. То есть мы практически половину добычи уже восстановим в апреле.

Опережающее восстановление добычи относительно графика «ОПЕК плюс» позволит нам дополнительно реализовать около 3,5 миллиона тонн нефти. Имею в виду те дополнительные 130 тысяч баррелей в сутки и февраль-март, когда мы договорились о дополнительных объёмах по 65 тысяч. Это позволит нам дополнительно получить выручку в отрасли около 125 миллиардов рублей, естественно, это дополнительные доходы в субъекты Российской Федерации, в российский бюджет, позволит нам загрузить нефтеперерабатывающие заводы для обеспечения внутреннего рынка и спроса, растущего на внутреннем рынке, и, конечно, это заказ для смежных отраслей промышленности.

Что касается текущей ситуации на рынке, если позволите, несколько слов.

В настоящее время рынок находится в более стабильной ситуации, в том числе благодаря сделке «ОПЕК плюс» и в целом восстановлению спроса.

Спрос постепенно восстанавливается. Я напомню, что в прошлом году он падал в целом в мире на 20–22 миллиона баррелей в сутки. За это время он восстановился примерно на 15–17 миллионов баррелей в сутки. В этом году мы ожидаем, что общее восстановление спроса будет где-то 5,5 миллиона баррелей в сутки. Окончательное восстановление докризисного спроса ожидается в 2022 году.

На рынке в текущее время существует дефицит, то есть недостаток ресурсов, что позволяет снижать накопленные в период пандемии, особенно в прошлом году, когда резко падал спрос, остатки запасов. Мы рассчитываем, что уже в этом году запасы снизятся до среднего пятилетнего значения.

Что касается цен, мы также отмечаем здесь рост. Если в прошлом году цены падали до 20 долларов за баррель в апреле прошлого года, то в этом году цена марки Brent уже превышает 65 долларов. Текущая цена на сегодня — 67 долларов за баррель. Средняя цена с начала года около 60 долларов составляет.

При таких ценах мы ожидаем, что дополнительные поступления в Фонд национального благосостояния могут составить в 2021 году около 2,5 триллиона рублей. Это при среднегодовых ценах в 60 долларов.

Что касается перспектив, есть позитивные и негативные факторы, которые влияют на рынок. Если говорить про позитивные, оптимизма рынку добавляют такие факторы, как начало вакцинации во многих странах: уже на 1 марта вакцинация населения началась в 71 стране мира. Восстанавливается спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе: мы видим, что потребление нефтепродуктов в странах АТР выше прошлого года на этот же месяц почти на миллион баррелей. И позитивно влияет то, что многие страны приняли пакеты стимулирующих мер по развитию своих экономик для восстановления.

Если говорить про негативные факторы, так называемые неопределённости, здесь я бы отметил те карантинные меры, которые ещё действуют в Европе. Несмотря на начало вакцинации, сохраняется часть ограничительных мер во многих странах. Пока ещё отмечается низкая мобильность населения. Если говорить о коммерческих перевозках, авиационных, например, то этот уровень составляет 60 процентов от докризисного, поэтому здесь есть ещё потенциал для роста и для восстановления. И как неопределённость мы отмечаем, что возможно увеличение добычи странами, которые не входят в «ОПЕК плюс», в результате роста цен.

В заключение, Владимир Владимирович, хотел сказать, что мы продолжим мониторить ситуацию на рынках. Мы продолжим взаимодействие с нашими партнёрами по восстановлению рынка, что позволит нам увеличить, в том числе и по мере роста спроса, и в дальнейшем, добычу, обеспечит увеличение инвестиций. Естественно, это повлияет на достижение национальных целей в соответствии с Вашими поручениями.

Спасибо.

В.Путин: Спасибо.

Дефицит на мировом рынке сколько, Вы сказали?

А.Новак: Сегодня цена – 67 долларов за баррель марки Brent, а в среднем с начала года цена составляет 60 долларов.

В.Путин: Не цена, а дефицит на мировом рынке примерно какой?

А.Новак: Владимир Владимирович, извините, не услышал. Дефицит составляет примерно один-два миллиона баррелей в сутки сейчас, то есть ежесуточно уменьшаются остатки примерно на один-два миллиона баррелей.

В.Путин: При таком темпе добычи и при увеличении с нашей стороны, как Вы прогнозируете, когда равновесие должно наступить?

А.Новак: Один из основных показателей, которые характеризуют равновесие рынка, – это снижение остатков до уровня среднего пятилетнего значения. В период, когда в прошлом году максимально упал спрос, а предложение ещё не упало, остатки накопились за март, апрель, май, июнь сверх пятилетнего значения примерно на 230 миллионов баррелей в сутки. На сегодняшний день они снизились до уровня 140 миллионов баррелей в сутки. То есть, если ещё будет дефицит на рынке одного-двух миллионов баррелей в сутки, то примерно получается от 70 до 100 дней – уровень, когда мы сможем достичь пятилетнего среднего [значения]. Тогда считается, что рынок восстановился. При этом не нужно будет сохранять дефицит, а нужно будет сохранять баланс спроса и предложения и по мере роста спроса таргетировать предложение.

В.Путин: Ладно, хорошо, спасибо большое. Это непростая работа была и, в общем, результативная, так что благодарю Вас.

А.Новак: Спасибо.

В.Путин: С топливно-энергетическим комплексом связана и другая проблема или другой большой вопрос, для России он носит сезонный характер постоянно. В этом году аномально холодные стоят температуры во многих регионах Российской Федерации, сейчас тоже, в центральной части.

Как у нас проходит зимний отопительный сезон и как работает энергетика – я бы хотел эти вопросы задать и Иреку Энваровичу Файзуллину, и Шульгинову Николаю Григорьевичу.

Пожалуйста, Ирек Энварович.

Э.Файзуллин: Уважаемые коллеги!

Отопительный сезон идёт к завершению, но этот год характеризуется, конечно, более частой сменой погоды. Аномальные дни были очень часто в этом году: и на юге России в январе-феврале в отдельные дни фиксировалось рекордное тепло до 20 градусов, которое сменялось мгновенно обильными снегопадами; на Урале и в Поволжье морозы от минус 30 до нуля; аналогичные явления наблюдались и на большей части европейской территории России и Дальнего Востока – размах достигал 20 градусов за один-два дня. В таких погодных условиях фиксируется повышенная аварийность на объектах ЖКХ с отключением потребителей.

В целом по России за текущий отопительный сезон зафиксировано более 7300 аварий, более половины из которых произошли в системах водоснабжения. Это характеризует, конечно, сегодня повышенный износ таких сетей.

Например, недавно, 24 февраля, в Саратове из-за аварии был перекрыт магистральный водовод, без воды осталось 2700 многоквартирных домов, более 420 тысяч человек проживали в них, и восемь котельных. Но благодаря слаженным действиям региона, коммунальных служб и МЧС оперативно был организован подвоз технической воды на котельные и питьевой воды – по заявкам населения. Важную роль сыграло и своевременное оповещение населения. Серьёзных последствий аварии благодаря принятым мерам удалось избежать, и 25 февраля уже водоснабжение было полностью восстановлено.

Такие же случаи были у нас и в Новочеркасске Ростовской области, в Тамбове, и длительность восстановительных работ не превысила четырёх-пяти часов.

Отдельно хотел бы остановиться на происшествии в Чукотском автономном округе, где 18 февраля при стабильно низкой температуре из-за аварии без отопления остался целый населённый пункт – национальное село Нунлигран. Авария произошла около пяти часов утра и привела к потере теплоносителя, прекращению циркуляции и остановке работы теплосети. Для оказания помощи в проведении ремонтных работ оперативно был организован вылет ремонтной бригады из посёлка Провидения и доставка необходимых материалов. В других населённых пунктах были развёрнуты места временного проживания, куда эвакуировали 93 ребёнка и 66 взрослых жителей. 28 февраля работы были завершены, и с 1 марта люди вернулись в свои дома.

В целом надо отметить, что необходимые и своевременные скоординированные действия по всем авариям в системах теплоснабжения позволили избежать сложных технологических последствий, то есть разморозки систем и выхода из строя объектов теплоснабжения. Жители были оперативно оповещены о происшествиях и обеспечены автономными источниками тепла.

Непосредственное взаимодействие при авариях осуществляют товарищества собственников жилья, управляющие компании и жилищные кооперативы, поэтому в каждой организации в стране созданы круглосуточные аварийно-диспетчерские службы регионов. Эта служба информирует потребителей об авариях, и, если жалобы на качество коммунальной услуги поступают от потребителя, связываются с поставщиками ресурсов для поиска причин. Эта работа находится в постоянном ведении органов государственного жилищного надзора.

В ноябре я уже докладывал Вам, Владимир Владимирович, о ситуации в Приморском крае. На особом контроле остается ситуация и сегодня. Погода этого года, к сожалению, там тоже не радует. С 28 по 29 января 2021 года на территорию Приморского края снова обрушился циклон. В 44 населённых пунктах, где 47 тысяч населения проживает, было нарушено энергоснабжение. Из-за отключения были остановлены 26 котельных и одна насосная станция. Но в целом с учётом того опыта, который уже был наработан в ноябре, последствия были ликвидированы в максимально короткие сроки, и на объектах инфраструктуры ЖКХ, оставшихся без электроснабжения, буквально в течение двух часов были развёрнуты резервные источники питания. Уже 29 января теплоснабжение и водоснабжение были восстановлены.

В целом отопительный сезон проходит в штатном режиме. Все технологические нарушения на объектах газо-, электро- и теплоснабжения оперативно отражаются в системе мониторинга устранения аварий Минстроя России. Это позволяет максимально быстро получать информацию о каждом происшествии и включаться в решение наиболее сложных проблемных ситуаций.

Благодарю за внимание.

Спасибо за работу здесь и с Министерством Дальнего Востока, и с Министерством энергетики.

Доклад закончил.

В.Путин: Что касается износа сетей – это понятно, это такая уже долгоиграющая проблема. Здесь нужны какие-то системные решения. Не какие-то, а совершенно конкретные, связанные со своевременными ремонтами и заменой. Но всё-таки, несмотря на то что действительно аномальные холода, не с этим, наверное, связано: количество аварий несколько увеличилось, но и среднее время восстановления в случаях масштабных отключений тоже увеличилось, не намного, но всё-таки увеличилось.

Николай Григорьевич.

Н.Шульгинов: Уважаемые Владимир Владимирович, Михаил Владимирович!

Отопительный сезон ещё не закончился, поэтому доложу о текущем положении дел.

Несмотря на экстремальные климатические условия, этой зимой объекты топливно-энергетического комплекса работают в штатном режиме. В целом энергетики справлялись и с сильнейшими снегопадами, когда за сутки выпадала месячная норма, и с ледяными штормами, и с циклонами, с резкими перепадами температуры, гололёдообразованием и другими природными явлениями.

Непроектные нагрузки на электросетевой комплекс вследствие таких природных явлений приводили и к нарушению работы распределительных электрических сетей, и к ограничению потребителей. Аварийным бригадам, которые выезжали на устранение повреждений, из-за ограничения движения сложно было добираться до повреждённых линий, поэтому в этот ОЗП среднее время устранения повреждений и восстановления электроснабжения на полтора часа выше, чем показатели, которых мы достигли ранее.

В Минэнерго находится на особом контроле надёжность электроснабжения в таких регионах, как Республика Дагестан, Тверская область, Псковская область, Приморский край. В энергосистемах этих субъектов Российской Федерации, а также Архангельской, Новгородской, Мурманской областей, Республики Ингушетия, Чеченской Республики устойчивость электросетевых объектов к таким климатическим воздействиям требует, конечно, усиления. По большинству этих регионов разработаны и находятся в разной степени реализации программы реконструкции, модернизации и повышения надёжности электроснабжения потребителей.

Максимум потребления мощности энергосистемы России в этот ОЗП выше на пять процентов предыдущего ОЗП и составил почти 158 гигаватт. Производство электроэнергии также выросло на четыре с лишним процента. Основной прирост пришёлся на тепловые станции. В целом на тепловых станциях было произведено 60 процентов объёма электроэнергии. Тепловые станции имели и имеют достаточный запас основного и резервного топлива – зима ещё не закончилась.

В 11 территориальных энергосистемах установлен исторический максимум потребления мощности. Это такие энергосистемы, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Республика Крым и другие.

Хочу особо подчеркнуть, что экстремальные климатические воздействия, которые обрушились на территорию России, не создавали критических условий для функционирования единой энергосистемы страны, не привели к значимому увеличению оптовой цены на электроэнергию, не приводили к масштабным отключениям больших объёмов генерации и потребителей, как было в других странах. Энергосистема России обладает достаточным запасом резервных мощностей, размещённых на объектах традиционной генерации. Оборудование объектов генерации спроектировано и эксплуатируется в экстремальных температурных условиях.

Не было таких системных аварий, как разделение энергосистемы континентальной Европы на две изолированные части с отключением потребителей. Всё, что происходило в российской энергосистеме, носило и носит локальный характер.

Экстремальные нагрузки из-за погодных явлений испытывали и энергосистемы сопредельных государств, и мы откликнулись на просьбу о поставках электроэнергии на Украину объёмом более 100 миллионов киловатт-часов на коммерческой основе.

Обобщая всё сказанное, считаю, что ответственное отношение энергокомпаний России к подготовке к самому сложному периоду своей работы – осенне-зимнему периоду, в сочетании с внедрённой недавно системой рискориентированного подхода к контролю такой подготовки полностью себя оправдывает.

Сильные снегопады в свою очередь ещё повлияли на запасы воды в снеге, а также на уровни воды в водохранилищах, верхних бьефах водохранилищ. Все эти показатели выше среднемноголетних значений, и мы ожидаем сложное прохождение паводкового периода. К такому периоду мы уже начали подготовку.

Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с Вашим поручением от 9 декабря прошлого года, когда мы докладывали о подготовке к зиме и об аварии в Приморском крае, это поручение касалось консолидации сетевых активов на базе крупнейшей электросетевой организации соответствующего субъекта Российской Федерации для обеспечения надёжности и качества электроснабжения. Мы совместно с регионами и крупнейшими сетевыми компаниями провели работу по уточнению критериев деятельности территориальных сетевых организаций. Окончательные предложения, как и требуется в поручении, мы представим к 30 марта этого года.

В целом Министерство энергетики продолжает осуществлять мониторинг текущей ситуации с электроснабжением населения и других потребителей, реагирует на нештатные ситуации. Кроме того, мы анализируем замечания в работе оборудования энергокомпаний с целью учёта их при формировании планов и подготовке уже к следующему отопительному сезону.

Спасибо.

В.Путин: Спасибо и Вам за информацию.

Хочу вернуться к тому, о чём уже сказал только что, а именно: мы с вами хорошо знаем, в основном все такие заметные аварии связаны с изношенностью сетей. А это, как правило – не «как правило», это ответственность регионов, муниципалитетов, не Правительства вроде бы как напрямую, которое занимается «большой» энергетикой. Но всё-таки с учётом застарелости этой проблемы Правительство должно больше внимания уделить этому вопросу. Здесь и методические рекомендации лишними не будут, и при финансировании со стороны федерации отдельных проектов нужно всё-таки уделять этому больше внимания.

Ясно, что есть законы, есть правила, которые изложены в нормативных актах, но без прямого участия федерации в решении этих вопросов тоже обойтись, видимо, не удастся. Ведь дело в чём? Дело в том, что люди страдают от этих аварий. Да, мы говорим, и сейчас министры докладывали: они носят локальный характер, но тысячи людей, десятки тысяч людей испытывают не просто неудобства – некоторые просто попадают в очень сложное положение, страдают люди.

Это не может остаться в стороне от тех задач, которые решаются на федеральном уровне Правительством Российской Федерации, и нужно здесь наладить тесную работу с регионами в ближайшем будущем. Это касается и проблем ЖКХ, и энергетики. Потом попрошу поподробнее рассказать, какие у вас на этот счёт есть соображения и предложения. Это касается не только Николая Григорьевича и не только систем ЖКХ, строительства, это касается многих других направлений взаимодействия с региональными властями, с региональными командами.

Несмотря на то что аномальные холода практически на всей европейской части сейчас свирепствуют и бушуют, тем не менее зима заканчивается. Как у нас прошёл этот зимний туристический сезон, имея в виду, что мы уделили вопросу развития внутреннего туризма особое внимание в последнее время?

З.Догузова: Уважаемые Владимир Владимирович, Михаил Владимирович! Коллеги!

Всем добрый день!

У нас календарная зима только-только закончилась, но зимний сезон традиционно в марте еще продолжается практически на всех горнолыжных курортах страны, где еще сейчас высокая загрузка, и в ряде регионов, к примеру, на Байкале, где именно в марте высокий туристический сезон, когда многие стремятся попасть на знаменитый лед Байкала.

Вместе с тем уже сейчас можно подвести предварительные итоги зимнего туристического сезона. За три месяца по стране отправились в поездки около 15 миллионов россиян, включая однодневные поездки. Это на 25 процентов меньше показателей доковидных, прошлого года зимы, за три месяца.

У нас падение в первую очередь связано с тем, что культурно-познавательные поездки не восстановились из-за действовавших ограничений и из-за того, что практически отсутствовал деловой туризм, а это очень актуально для крупных городов: Москва, Питер – по ним падение очень сильное, и в целом COVID ударил.

При этом люди отправились за город, на природу, и повышенным спросом у нас пользовались все горнолыжные курорты страны: по ним загрузка выросла где-то на 15–20 процентов. При этом отдельно отмечу Шерегеш и Архыз, куда был особенно повышенный спрос – эти курорты вышли впервые на такой федеральный уровень, и туда поехал турист из крупных городов, из Москвы и Питера.

На 10 процентов зимой выросла загрузка на юге России. Люди ехали туда за относительно комфортной погодой, когда можно гулять, дышать свежим воздухом. И конечно же, там большие возможности для санаторно-курортного лечения, которое тоже в постковидное время большим спросом пользуется.

Мы очень большой спрос, Владимир Владимирович, увидели по новым зимним экологическим направлениям, которые ранее таким массовым спросом не пользовались. Это Алтай, Байкал, Русский Север, Мурманская область, Архангельская, Карелия. Туда люди ехали за такими яркими зимними впечатлениями, как северное сияние, различные виды зимней рыбалки, лед Байкала и многое другое. Здесь у нас рост по некоторым регионам – по Республике Алтай, к примеру, по Байкалу – практически в два раза мы увидели увеличение туристического потока.

Важный итог зимнего сезона, и мы на этом делали отдельный акцент, что он у нас прошел без эпидемиологических вспышек в курортных зонах. Все это благодаря тому, что отрасль очень четко отработала в сезон с соблюдением всех необходимых мер безопасности, которые мы еще в прошлом году с Роспотребнадзором для отрасли согласовали.

Какие меры и новые программы позволили людям доступнее и интереснее путешествовать по стране? Отмечу отдельно несколько моментов.

Мы впервые запустили зимнюю чартерную программу по нескольким направлениям: это Байкал, Мурманская область, Кавказ, Шерегеш. Это были пакетные туры «под ключ». Программа позволила практически в 1,5–2 раза снизить стоимость туров по этим направлениям, то есть люди могли в два раза дешевле путешествовать.

К примеру, на Шерегеш – мы отдельно специально смотрели, и чартерная программа на Шерегеш до сих пор продолжается – от 18 тысяч можно до сих пор полететь на неделю, включая перелет, проживание и завтрак. При этом если посмотреть отдельно на билеты, то они где-то в районе 20 тысяч обходятся, то есть экономия очень существенная получается.

Продолжается чартерная зимняя программа на Байкал. И здесь у нас тоже снижение за счет пакетных комплексных туров практически в два раза – от 22 тысяч на неделю сейчас можно улететь на Байкал из Москвы. Если самостоятельно организовывать такую же поездку, то она где-то в районе 60 тысяч выходит в зависимости от времени вылета.

Туристический кешбэк: конечно, у нас не все получилось, мы полностью не смогли в прошлом году реализовать потенциал этой программы, но вместе с тем на 30–40 процентов «низкий» сезон мы загрузили по сравнению с предыдущим годом, это ноябрь-декабрь.

Впервые при поддержке государства 350 [тысяч] наших граждан смогли отправиться в поездки и сэкономить 20 процентов. Кстати говоря, где-то больше половины из этих людей – это семьи с детьми, для которых экономия особенно существенна. На самом деле, все программы в первую очередь мы делали для семей с детьми.

Важно, что в туристическом кешбэке принимали участие все классифицированные санатории, которые предложили десятки постковидных программ. Люди могли поехать оздоровиться, восстановиться, особенно те, кто к этому моменту переболел. Это то, что касается итогов зимнего сезона.

Мы сейчас начинаем готовиться к летнему сезону. Видим, что ситуация постепенно нормализуется, и это дает нам надежду на полноценный летний туристический сезон. Сейчас с регионами проработали и с туроператорами, и с отраслью, и с крупными отельными сетками, чтобы курортный сезон запустить с 1 мая и завершить его в конце сентября, чтобы расширить «крылья» сезона и дать людям комфортнее и без столпотворения отдохнуть. Надеемся, что и погода нам тоже будет благоволить.

Мы перед собой ставим две, по сути, ключевые задачи. Первая – это показать людям широкие, большие возможности отдыха по стране, а вторая – обеспечить максимально, насколько это будет в наших силах, ценовую доступность таких поездок. Поэтому с учетом опыта прошлого года, тех механизмов, которые мы нащупали в зимнее время, мы хотим к лету масштабировать чартерную программу за счет отдельной субсидии и хотим запустить 12 новых направлений с прямым перелетом сразу из нескольких крупных городов нашей страны.

Мы также проработали с РЖД возможность запуска совершенно нового формата отдыха – так называемые ж/д круизы, когда целые вагоны используются как туристические. Это полностью проработанная программа, когда ты ночуешь в поезде, отправляешься на экскурсии, питание включено. Это новый, интересный формат, который мы в этом году хотим к летнему сезону запустить.

Буквально в ближайшие недели стартует очередной этап, третий уже, туристического кешбэка. Что здесь очень удобно для людей – можно комфортно забронировать гостиницу, получить кешбэк и отправиться в путешествие на личном автомобиле даже в короткую поездку. У нас автомобиль – один из самых популярных видов транспорта, большинство граждан у нас путешествуют на личном автомобиле, поэтому кешбэк дает такой гибкий, удобный способ самостоятельно планировать путешествие, если нашим гражданам это удобнее. Поэтому мы, по сути, охватываем все аудитории: авиа, ж/д и личный автомобиль благодаря этим трем программам.

В завершение скажу, что работа с ценовой доступностью, со спросом – это очень важный блок работы. По сути, мы видим, что спрос часто рождает предложение.

Вместе с тем нам бы параллельно хотелось, конечно же, работать над туристической инфраструктурой. Мы видим, что от общего номерного фонда, который сейчас есть в стране, чуть более 10 процентов, по нашим оценкам, – это действительно качественный, современный номерной фонд.

Именно поэтому, с пониманием этой задачи, мы в этом году впервые запускаем программу льготного кредитования бизнеса на строительство и обновление туристической инфраструктуры. По сути, здесь задача государства – создать условия для бизнеса. Мы рассчитываем, что программа позволит льготно кредитовать бизнес под 3–5 процентов, это очень существенно.

Помимо этого, у нас целый ряд мер поддержки проработан в рамках национального проекта. Это и детские программы, и поддержка малого, среднего бизнеса. По национальному проекту, Владимир Владимирович, мы Вам доложим отдельно.

У меня на этом все. Спасибо большое за внимание.

В.Путин: Смотрите, некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, уже объявляют о том, что они открываются для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать – тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом. Но наверняка у многих наших людей будут и небезосновательные опасения куда бы то ни было выезжать, [в том числе] в страны, которые являются традиционным местом отдыха наших туристов, потому что ситуация там непростая с коронавирусом, если не сказать сложная. Посмотрите на то, что делается в странах Южной Европы, – просто очень сложная ситуация, даже лучше она не становится. Но будем надеяться на то, что вакцинация пойдет более быстрыми темпами и ситуация реально будет меняться к лучшему.

При этом, безусловно, задача не снимается с повестки дня для нас – развитие внутреннего туризма. Нужно сделать все для того, чтобы условия для тех наших граждан, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создавались. Ясно, что с сегодня на завтра этого не сделаешь. Нужно инфраструктуру развивать прежде всего. Это требует и времени, и инвестиций, поддержки со стороны государства. Но ясно также и то, что все программы, направленные на развитие внутреннего туризма, должны быть поддержаны и должны развиваться.

Но туризм – не единственная отрасль экономики, которая пока не восстановилась. Среди пострадавших и не восстановившихся пока – предприятия малого и среднего бизнеса, предприятия таких отраслей, мы знаем с вами об этом хорошо, как общепит, культура, развлечения, спорт. У нас был целый набор программ поддержки этих направлений деятельности, многое закончилось уже. Знаю, что Правительство разработало еще одну программу поддержки, мы с вами об этом договаривались: кредиты под 3 процента (у нас было под 2 процента, сейчас под 3 процента) на 12 месяцев. Попросил бы Решетникова Максима Геннадьевича поподробнее об этом рассказать.

М.Решетников: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Михаил Владимирович! Коллеги!

Владимир Владимирович, если позволите, я начну с некоторых цифр – итогов прошлого года.

У нас на конец прошлого года численность занятых в малых, средних предприятиях и у самозанятых составила 22 миллиона 900 тысяч рабочих мест. При этом по наемной занятости было сокращение чуть больше 4 процентов, но число самозанятых у нас выросло в пять раз, и поэтому общий баланс занятых в МСП оказался плюс 1 процент к 2019 году. При этом, конечно, число субъектов малого, среднего бизнеса и предприятий, индивидуальных предпринимателей несколько сократилось – минус 3,9 процента. Но надо отметить, что никакого массового закрытия предприятий не произошло: у нас закрылось предприятий в 2020 году на 50 тысяч даже меньше, чем в 2019-м, просто число вновь созданных предприятий существенно сократилось. Вполне понятно: люди пережидали ситуацию и не спешили регистрировать новые компании.

При этом, по данным контрольно-кассовой техники, в сегменте МСП за январь-февраль есть стабилизация. Мы находимся чуть выше уровня прошлого года, хотя в декабре, например, мы были на 5 процентов ниже, соответственно, декабря 2019 года.

За счет чего такие в целом достаточно позитивные цифры, учитывая ту сложную ситуацию, которую мы прошли? Работал целый набор антикризисных мер. На сегодняшний момент многие из них продолжают действие.

Во-первых, у нас портфель кредитов по льготным программам на конец прошлого года составил один триллион 300 миллиардов рублей. Это те кредиты МСП, которые были так или иначе поддержаны различными правительственными программами, будь то субсидирование процентных ставок или поручительство Внешэкономбанка по кредитам перед предприятиями.

При этом самая крупная программа – это программа ФОТ 2.0. Это те самые кредиты при условии сохранения занятости с последующим списанием, которые у нас действовали до 1 марта. Под защитой этой программы находились и находятся пока еще 5 миллионов 200 тысяч рабочих мест. 227 тысяч кредитных договоров. В настоящий момент уровень выполнения…

В.Путин: Пять триста там получается. Неважно, это мелочи.

М.Решетников: Извините.

98 процентов всех компаний на сегодняшний момент ковенанты выполняют. Это, кстати, существенно больше даже, чем те цифры, когда мы планировали бюджет: мы рассчитывали, что у нас 90 процентов компаний выполнят; сейчас видим – 98 процентов. Поэтому мы с Министерством финансов еще довыверяем цифры, потому что, вполне возможно, какие-то дополнительные средства потребуются. При этом нам в апреле предстоит списать, мы сейчас оцениваем, 430 миллиардов рублей кредитов.

До 15 марта все предприятия подают отчетность по итогам февраля в Пенсионный фонд Российской Федерации. Эта отчетность сразу же появится на блокчейн-платформе Налоговой службы, посредством которой мы контролируем выполнение каждой компанией условий по сохранению занятости. Соответственно, банки до 1 апреля на основе этой информации примут решение либо о списании кредитов, либо уведомят заемщиков о том, что им нужно будет в течение трех месяцев провести погашение кредита в том случае, если они эти ковенанты не выполнили.

При этом, Вы помните, Владимир Владимирович, мы Вам докладывали, что у нас ряд банков пытались заемщикам, которые не смогли выполнить ковенанты, «драконовские» проценты предъявлять. По Вашему поручению Центральный банк провел работу со всеми банками, мы все эти случаи пресекли, там, где это было, все развернули назад. Поэтому коллегам из Центрального банка большое спасибо.

До 15 апреля, если предприятия вдруг что-то вовремя не подали, что-то не сделали, будет возможность внести изменения. Но это надо будет сделать в первых числах апреля, потому что 15 апреля – это уже дедлайн, когда вся обновленная информация должна появиться на платформе Налоговой службы.

Еще один момент отмечу. Мы в ноябре уточнили ряд спорных моментов по этой программе, спорных в пользу бизнеса, в результате чего 4 тысячи компаний с общей занятостью более 100 тысяч рабочих мест получили возможность и вернулись в программу. То есть они по ряду причин выпадали из нее, но мы внесли необходимые правки, которые бизнес нам предложил, и, соответственно, компании вернулись.

При этом есть у нас, конечно, отдельные случаи, когда компании, сократив четверть занятых, потом взяли кредиты и пытаются эти кредиты списать. Мы здесь занимаем твердую позицию, что у нас 98 процентов компаний выполнили все условия, все правильно поняли, поэтому программа ясная, программа понятная, программа работающая, и к таким компаниям будем подходить, уже исходя из той нормативной базы, которая существует.

Еще один момент отмечу. У нас очень хорошо по прошлому году сработала программа льготного кредитования под 8,5 процента. Это та программа, которая идет в рамках национального проекта. Один триллион рублей кредитов мы выдали по этой программе и провели анализ, что это были за кредиты. Две трети кредитов были под инвестиционные цели, то есть, несмотря ни на какой кризис, несмотря на COVID и так далее, предприятия малого, среднего бизнеса продолжали реализовывать инвестиционные программы. При этом 46 процентов всех компаний – это были строительные компании, следом за ними идут обработка и сектор АПК. То есть малый, средний бизнес в реальном секторе в прошлом году, исходя из этих данных, мы видим, продолжает развиваться.

И по Вашему поручению, Владимир Владимирович, мы с января снизили по этой программе процентную ставку до 7 процентов. Уже чуть больше двух месяцев прошло, 3800 компаний получили кредитов на 224 миллиарда рублей. То есть мы видим, что бизнес активно предъявляет спрос на новые кредиты, активно в это идет, идет в развитие. Не только с точки зрения ККТ, но и с точки зрения кредитной активности малый бизнес видит перспективы и развивается.

Еще на двух моментах хотелось бы остановить внимание. Правительство в прошлом году поддержало инвестиционные программы крупных компаний, в том числе с госучастием. Эти компании предъявили дополнительные заказы в адрес малого, среднего бизнеса. На 6 процентов вырос объем заказов у МСП по прошлому году: 3,9 триллиона рублей было заказано у субъектов МСП по прошлому году.

Второй момент – мы предоставили деньги регионам на докапитализацию микрофинансовых и региональных гарантийных организаций. Мы видим, что регионы в целом эффективно использовали эти средства. 163 миллиарда рублей поручительств региональных гарантийных организаций было предоставлено, и, соответственно, привлечены кредиты и 50 миллиардов рублей выданы в виде микрозаймов. То есть мы ездим по регионам (сейчас в рамках объездов, которые Михаил Владимирович ведет), встречаемся с бизнесом, слушаем, разговариваем с предпринимателями и видим, что эта помощь действительно дошла, особенно до тех, кто не мог в тот момент, что называется, прийти в банки, для малых и микропредприятий в первую очередь.

Возвращаясь, Владимир Владимирович, к тому, с чего Вы начали, – что не все отрасли смогли восстановиться. Мы по Вашему поручению подготовили программу, которая как раз поможет отраслям, которые не восстановились. Вы назвали самые крупные – общепит, гостиницы, туризм, культура, досуг, развлечения. Это действительно пока еще проблемные отрасли. Это те, кто участвовал в программе ФОТ 2.0, то есть те, кому сейчас мы кредиты будем списывать.

Что им предлагается – им предлагаются кредиты под 3 процента на год. При этом первые шесть месяцев бизнес имеет возможность ничего не платить. Соответственно, тело кредита и проценты – 3 процента – он вынужден будет заплатить в течение второго полугодия, вторых шести месяцев. При этом 6 процентов по этому кредиту государство будет дотировать банкам с тем, чтобы банки эти кредиты предоставляли. А главное, Владимир Владимирович, 75 процентов этих кредитов будет покрыто гарантией Внешэкономбанка, потому что без такой гарантии, конечно, банки не готовы брать на себя риски, поскольку не все эти отрасли восстановились. Сумма кредита будет рассчитана исходя из одного минимального размера оплаты труда на 12 месяцев в расчете на каждого работника предприятия. И традиционное уже наше требование – сохранение занятости на уровне не менее 90 процентов от момента входа в программу.

Вот этот набор условий. Все постановления, все порядки выпущены, деньги из бюджета выделены, соглашения с банками подписаны.

Со вчерашнего дня банки принимают заявки, и за первый день подано 750 заявок на один миллиард 300 миллионов рублей, то есть высокий спрос на эту программу идет. Первые заявки сегодня уже одобрены. Мы рассчитываем, что до конца недели первые кредитные договоры будут подписаны, и за счет этого мы поддержим 1,5 миллиона рабочих мест, 75 тысяч компаний, Владимир Владимирович, как Вы и поручали.

Программа достаточно мощная. То есть 5 миллионов у нас в первой программе, и вот сейчас 1,5 миллиона – те, кто продолжает, мы видим, в сложных ситуациях, еще не совсем восстановился. Мы рассчитываем, что это в конечном итоге сохранит занятость, поддержит ее, и мы достигнутый уровень только превысим.

В.Путин: Предыдущая программа под 2 процента себя зарекомендовала очень хорошо, она была очень востребована с учетом изменений на рынке труда, с учетом постепенного восстановления экономики. Думаю, что и эта программа под 3 процента должна также эффективно заработать. Нужно самым внимательным образом отслеживать, как идет эта работа на практике.

Спасибо.

Давайте перейдем к основному вопросу, поговорим о социально-экономическом развитии Дальнего Востока.

Пожалуйста, прошу.

А.Чекунков: Под Вашим руководством мы продолжаем работу, которую на протяжении четырех столетий делали миллионы российских и советских людей – укрепление несущего каркаса России. Если представить нашу страну как дом, то Арктика – это купол над домом, а Дальний Восток – несущая стена, стена, в которую извне упирается тысяча пагод.

На Дальнем Востоке в соответствии с Вашими решениями реализуется комплекс мер для повышения качества жизни и ускорения развития экономики. Такие проекты, как «Сила Сибири», космодром Восточный, судостроительный комплекс «Звезда» будут служить многим поколениям. Ряд программ реализуется впервые: вначале – на Дальнем Востоке и затем приходят в другие регионы России. Это бесплатная выдача земли, льготная ипотека, территории опережающего развития. В этом есть логика, так как Дальний Восток концентрирует в себе все главные особенности России – территорию, высокую плотность населения, суровый климат и волевых предприимчивых людей.

Реализованные по Вашим поручениям меры по опережающему развитию Дальнего Востока дали наиболее быстрый эффект в экономике. С 2015 года в территориях опережающего развития и свободном порту Владивосток стартовали 2700 новых предприятий, которые уже фактически вложили в регион почти 1,5 триллиона рублей. Более 70 процентов – это инвестиции в несырьевые предприятия, которые дают диверсификацию экономики, развитие технологий, повышают компетенции работников. За этот период рост промышленного производства на Дальнем Востоке был в два раза выше среднероссийского – 24 процента в ДФО против 12 процентов в среднем по стране.

Что особенно важно, впервые за многие годы зафиксирован положительный приток молодых специалистов в возрастной категории от 20 до 24 лет. Дальний Восток вспомнил репутацию места комсомольской мечты и снова прирастает энергией молодых.

Улучшился инвестиционный климат: 10 из 11-ти субъектов ДФО показали рост в рейтинге АСИ. Четыре региона в 2020 году попали в топ-30 рейтинга. Еще три года назад там от нас не было ни одного.

Режимы ТОР и свободный порт Владивосток подвергались критике за то, что в них низкие налоги. Действительно, задача стояла как раз сделать наилучшие режимы в России. Несмотря на то, что ТОР и СПВ функционируют недавно, государство уже окупило расходы на их создание: налоговые и таможенные поступления от резидентов составили 94 миллиарда рублей, а расходы консолидированного бюджета на инфраструктуру, плюс налоговые и таможенные льготы резидентам – 75 миллиардов.

Все наши конкуренты по Азиатско-Тихоокеанскому региону достигали высоких темпов экономического роста, только создавая максимально благоприятные условия для бизнеса в рамках подобных преференциальных режимов. Ли Куан Ю в Сингапуре и Дэн Сяопин в Китае следовали принципу, что нация не может дотянуться до процветания, встав на высокие налоги. У процветающих стран Азии конвертировать экономический рост в высокий уровень жизни заняло десятилетия.

Мы осознаем, что ускорение экономики на Дальнем Востоке в последние несколько лет само по себе не позволяет быстро решить самые острые, наиболее волнующие людей проблемы: качество больниц и школ, доступность жилья, комфорт городской среды. На преодоление этих недостатков направлены усилия всего Правительства, всех органов власти.

В соответствии с Вашим указом качество жизни населения на Дальнем Востоке должно расти быстрее, чем в среднем по России. Это справедливо по отношению к дальневосточникам, которые по многим показателям изначально находились в худших условиях.

Для выполнения этой задачи Правительство утвердило Национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года и в перспективе – до 2035 года. Она содержит 804 конкретных мероприятия, из которых 600 – социальные, направленные на повышение качества жизни людей. 90 процентов мероприятий обеспечены финансированием, но ряд еще имеет риски планирования, финансирования и межведомственной координации. Мы благодарим Вас за поручение Совету Безопасности обеспечить безусловное выполнение всех мероприятий национальной программы.

Я обязан назвать еще одну хроническую проблему, которая сдерживает развитие Дальнего Востока, – низкую бюджетную обеспеченность регионов. Десять из 11-ти субъектов ДФО имеют уровень бюджетной обеспеченности ниже среднероссийской даже после дотаций Минфина. Это объективная реальность, что собственные доходы Дальнего Востока из-за низкой плотности экономики пока не соответствуют объему расходов на исполнение всех бюджетных обязательств на территории размером в полтора Евросоюза. В ближайший понедельник Михаил Владимирович Мишустин собирает совещание правительственной комиссии, и мы будем вместе искать решение для этой корневой, по сути, проблемы региона.

Выровнять сохраняющиеся деформации только деньгами нельзя. Прямые денежные субсидии имеют ограниченный эффект, кратковременно поднимают настроение получателям, но не оказывают долгосрочного влияния на качество жизни. Для того чтобы добиться перелома в восприятии людьми Дальнего Востока как дорогой и сложной для жизни территории, необходимо четко расставить приоритеты в соответствии с теми ресурсами, которыми мы располагаем.

Мы определили пять приоритетов.

Первое. Ключевым смыслом всей нашей работы является повышение качества жизни людей. На это направлены субсидирование авиаперевозок, льготная ипотека, а также Национальная программа и поддержка центров экономического роста, так называемая единая субсидия – это средства, в последние два года выделенные Правительством дальневосточным регионам дополнительно к отраслевым программам, на которые создаются более 1200 социальных объектов: школ, поликлиник, спортивных и детских площадок во всех 11 регионах ДФО. Программа очень значимая для регионов, позволяет оперативно решать самые острые проблемы, и ее важно продолжить. Источником средств была часть доходов бюджета от проектов на Сахалине, но сейчас уже необходимо определить иные источники. Мы будем признательны за такое поручение.

Второе – строительство нового комфортного жилья. В соответствии с Вашим указом на Дальнем Востоке необходимо более чем в полтора раза увеличить объем жилищного строительства – до 3,3 миллиона квадратных метров в год. Мы разрабатываем новые механизмы поддержки строительства жилья с тем, чтобы до 2024 года в городах появились «дальневосточные кварталы» – современные микрорайоны с комфортной планировкой, которые зададут новый, более высокий стандарт жизни Дальнего Востока. Ввод нового жилья также позволит удержать рост цен на него.

Третье. Для увеличения собственных доходов Дальнего Востока необходимо обеспечить рост и диверсификацию экономики. Мы видим возможность в три-пять раз ускорить темпы создания инфраструктуры – как промышленной, так и социальной – за счет внебюджетных инвестиций по механизму дальневосточной концессии. Создаем для этого инвестиционный акселератор. Цель – привлечь в него за ближайшие три года проекты объемом 500 миллиардов рублей, что будет означать настоящий инфраструктурный прорыв. Этот механизм также будет обсуждаться на комиссии у Михаила Владимировича 15 марта.

Будем донастраивать преференциальные режимы территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и Арктической зоны Российской Федерации так, чтобы интересы инвесторов и государства были максимально сбалансированы, привлекать инвесторов не только финансовыми льготами, но и возможностью работать быстрее и проще.

Чтобы стимулировать инвестиции в перерабатывающее производство, ввод в экономический оборот нового леса, земли и акваторий, будем продолжать бороться за особые региональные условия в отраслевом регулировании. Дальний Восток и Арктика – это особый экономический пояс, и чтобы в нем экономика работала не планово-убыточно, а выгодно и для государства, и для людей, необходимо точно настроенное регулирование.

Четвертое – технологическое развитие. У Дальнего Востока есть еще одна важная для будущего России роль: если в советское время это была в первую очередь граница, то сегодня для наших азиатских соседей Дальний Восток – это витрина достижений и способностей России.

Через месяц исполнится 60 лет полету Гагарина. Он показал, как важно быть первыми в космосе, в науке и в технологиях. Для того чтобы сконцентрировать усилия по разработке и выводу на рынок новых технологий, в 2020 году на острове Русский стартовал инновационный научно-технологический центр. Задача ИНТЦ – в течение пяти лет привлечь сотни молодых российских ученых в области микробиологии, робототехники, фармакологии, информационных технологий, в том числе тех, кто по разным причинам сейчас работает за рубежом.

Почему они приедут? Первое – это интересные направления исследований, в которых у России уже есть серьезный задел. Второе – это возможность совместной работы с ведущими азиатскими научными долинами. Третье – работа в ИНТЦ ускорит их научную карьеру, и ИНТЦ должен дать российской науке такой импульс, какой советская наука в свое время получила от Новосибирского Академгородка. И пятое – постоянно повышать эффективность самой работы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По поручению Михаила Владимировича мы провели консолидацию институтов развития, объединив три организации в одну, внедрили проектный подход, установили конкретные измеримые цели. Укрепили «Востокгосплан» и совместно с МГУ работаем над созданием современной системы анализа и планирования для повышения точности государственных решений, которую называем «Цифровой госплан XXI века», в том числе для создания индивидуальных программ развития регионов с учетом особенностей каждого. В этом году система будет запущена.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Российская Арктика во многом похожа на Дальний Восток в части экономики, географии и природы, а в ряде регионов они совпадают.

В 2020 году Вы подписали ключевые документы, определившие новую политику по ускоренному развитию Арктики, Стратегию развития Арктической зоны, а также пакет федеральных законов, которые дали Арктике наиболее благоприятный режим для ведения бизнеса, какой только существует в России.

Новые меры получили хороший отклик у бизнеса. Резидентами АЗРФ стали уже 64 предприятия, реализующие проекты общим объемом 185 миллиардов рублей. Шесть проектов получили государственную поддержку: это горно-металлургический комбинат, который будет выпускать металлы для высокотехнологичной продукции, новые портовые терминалы, а также крупная ферма для разведения форели. Реализация данных проектов создаст дополнительный грузовой поток для Северного морского пути.

Через два месяца к России перейдет председательство в Арктическом совете. В этот период будут реализованы не только инициативы в сфере экономики, экологии и международного сотрудничества, но и важные культурные и гуманитарные проекты.

Мы начали создание образовательно-просветительского портала «Дети Арктики» с целью сохранить родные языки народов Арктики, которых на территории России 15. В течение года будут подготовлены учебные материалы, мультфильмы, комиксы на языках народов Арктики. Подобного ресурса в мире не существует. Уверен, сайт «Дети Арктики» станет одним из ключевых проектов Десятилетия родных языков, провозглашенного ООН на 2022–2032 годы.

Уважаемый Владимир Владимирович, в завершение разрешите сделать несколько конкретных предложений по доложенным приоритетам.

Первое. В целях стимулирования создания «дальневосточных кварталов» просим распространить режим территорий опережающего развития на проекты комплексной жилищной застройки объемом от 200 тысяч квадратных метров, предусмотрев меры поддержки по созданию коммунальной и социальной инфраструктуры. Для контроля качества такие проекты будут предварительно рассматриваться правительственной комиссией по развитию Дальнего Востока.

Второе. Российским ученым, которых мы приглашаем в ИНТЦ, необходимо предложить достойные условия работы. Формирование фонда ИНТЦ будет вестись по аналогии с фондом «Сириус» с участием российских корпораций, которые также выступят партнерами по исследованиям и заказчиками для перспективных разработок. Мы были бы признательны, если Вы дадите поручение компаниям с госучастием поддержать деятельность ИНТЦ.

Третье. Для преодоления природных и инфраструктурных ограничений в сельском хозяйстве Дальнего Востока мы предлагаем объявить мораторий на 10 лет либо ввести компенсационные механизмы на экспортные пошлины на масличные культуры с Дальнего Востока, которые составляют основу урожая. Внутренний рынок потребления сои и рапса на Дальнем Востоке незначительный, везти их для переработки через всю страну неэффективно. А для пресечения экспорта по заниженной цене – провести эксперимент по продаже таких культур через товарную биржу.

И последнее. Пандемия закончится, и Дальнему Востоку предстоит бороться за лидерство как туристическому направлению. У нас уникальная природа, но расстояния служат большим барьером для многих россиян, чтобы к ней прикоснуться. Мы предлагаем сформировать целевой фонд развития экологического туризма на Дальний Восток, а в качестве финансового источника возможно было бы рассмотреть целевой сбор на погрузку угля в портах Дальневосточного федерального округа в размере, например, 25 рублей за тонну. Данный сбор можно собирать с судовладельцев, большинство из которых ходят под иностранным флагом. Он составит всего около 1 процента от маржи угольного бизнеса. Данная мера обеспечит поддержку в сфере экологического туризма в объеме более 2,5 миллиарда рублей в год и принесет дополнительный доход занятым в туризме дальневосточникам, мимо которых ежегодно в порты едет 100 миллионов тонн угля.