Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

По оценкам Агентства национальных стандартов Афганистана (ANSA), в страну ежегодно ввозится 1,2 млн. топлива официально и ещё 1.8 млн. тонн — контрабандой.

Как рассказал на пресс-конференции глава ведомства Накибулла Фаик, в настоящее время в приграничных торговых портах Афганистана заработали лаборатории по проверке качества топлива, после чего 2,2 млн. литров топлива были запрещены к ввозу в страну. Он также подчеркнул, что выступает против мафии и контрабанды, передает радиостанция «Салам Ватандар».

В то же время ведомство не может контролировать качество топлива, провезённого в страну контрабандой, а его количество составляет более 50%, добавил высокопоставленный чиновник.

По его оценкам, если бы контрабанду удалось ликвидировать, афганский бюджет получил бы до 500 млн. долларов таможенных пошлин в год.

Отметим, что из-за низкокачественного топлива, поступающего в основном из Ирана, над афганской столицей нередко можно наблюдать смог, крайне вредный для дыхательных органов проживающих в стране жителей, а также приводящий к экологическому загрязнению окрестных территорий.

СТАТУС СВОБОДНОГО ПОРТА РАСШИРЯТ

Госдума РФ во втором чтении приняла поправки, распространяющие особый налоговый режим Свободного порта Владивосток на акватории морских портов ещё 4-х дальневосточных муниципалитетов: на городской округ Петропавловск-Камчатский (Камчатка), Ванинский муниципальный район (Хабаровский край), городской округ Корсаковский (Сахалин) и городской круг Певек (Чукотка).

В прошлом году глава Сахалина Олег Кожемяко предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву ввести режим свободного порта на Сахалине, в трёх городах Корсакове, Холмске и Невельске. Свободная зона должна была быть похожа на Владивостокскую и распространяться на 15 муниципальных образований.

Напомним, в октябре 2015 года вступил в силу закон о «Свободном порте Владивосток», согласно которому режим свободного порта распространяется на часть территории Приморского края, - на ней, в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, установлены меры государственной поддержки предпринимательской деятельности.

ФСК ЕЭС отмечает 14-летие с момента создания компании.

25 июня ПАО «ФСК ЕЭС» (входит в группу компаний «Россети») отмечает 14-летие с момента основания. За время работы компания реализовала комплекс значимых для социально-экономического развития страны проектов, обеспечены высокие стандарты надежности электроснабжения потребителей, положительные финансово-экономические показатели.

С момента выделения ФСК ЕЭС из ОАО РАО «ЕЭС России» в 2002 году с передачей в уставной капитал системообразующего электросетевого комплекса (ЕНЭС) компания прошла этапы трансформации, связанные с консолидацией магистральной электросетевой инфраструктуры. Сегодня ФСК ЕЭС — одна из самых больших в мире публичных электросетевых компаний по протяженности высоковольтных магистральных линий и трансформаторной мощности.

За последние пять лет количество подстанций в собственности ФСК ЕЭС увеличилось с 854 до 931 с объемом трансформаторной мощности 334,5 тыс. МВА. Протяженность линий электропередачи увеличилась более чем на 10% до 139,1 тыс. км.

ФСК ЕЭС обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в 77 регионах России, площадь которых составляет 15,1 млн кв. км. Около 50% всего энергопотребления России обеспечивается за счет электроэнергии, передаваемой по сетям ФСК ЕЭС. Отпуск электроэнергии потребителям в 2015 году достиг 525,7 млрд кВт*ч в сравнении с 2006 годом (433 млрд). С 2015 года – в перечне системообразующих организаций России.

С 2002 года компаний реализован комплекс ключевых проектов, имеющих решающее значение для надежного электроснабжения потребителей и развития промышленного потенциала регионов и страны в целом.

Так, реализованы мероприятия по надежному электроснабжению олимпийских объектов Сочи-2014, Ванкорской группы месторождений нефти, объектов транспортной системы нефти ВСТО-1-2 для транспортировки нефти через Якутию, Амурскую область и Приморский край с выходом к нефтеналивному порту Козьмино, нефтепровода «Каспийский трубопроводный консорциум».

Вводом в работу ВЛ 500 кВ «Курган – Витязь – Восход» ФСК объединены ОЭС Урала и ОЭС Сибири по территории Российской Федерации, сооружено энергетическое кольцо 330 кВ в Санкт-Петербурге, ведется реконструкция энергетического кольца 500 кВ Московской энергосистемы. Реализованы схемы выдачи мощности для атомных, гидравлических и тепловых электрических станций, в том числе Калининской, Ростовской, Белоярской АЭС, Богучанской ГЭС, Няганской, Сургутской, Березовской, Череповецкой, Челябинской, Южно-Уральской ГРЭС, Владимирской ТЭЦ-2 и др.

Компания демонстрирует положительные финансовые показатели, в первом квартале 2016 года отмечен рекордный рост чистой прибыли, по результатам прибыльного 2015 года запланирована выплата дивидендов акционерам. Активно реализуются мероприятия по оптимизации издержек и снижению затрат. Обеспечение финансовой стабильности является основой для эффективной реализации инвестиционной программы, проведения ремонта и модернизации инфраструктуры.

Утвержденный объем инвестиционной программы 2016-2020 гг. составляет 471 млрд рублей, предусматривается ввод в эксплуатацию почти 12 тыс. км дополнительных линий электропередачи и 44,3 тыс. МВА трансформаторной мощности.

Общее количество контрагентов ФСК ЕЭС за 5 лет увеличилось более чем в 3 раза до 473 в 2015 году. Компания с учетом текущих потребностей рынка внедряет гибкие механизмы финансирования проектов, в том числе их совместную реализацию с потребителями (например, компаниями «Норильский никель» и «Полюс Золото»).

ФСК ЕЭС осуществляет техническое обеспечение экспорта электрической энергии, перетоки осуществляется с рядом граничащих государств СНГ, а также Китаем, Монголией и прибалтийскими странами. В 2015 год экспорта по сетям ФСК ЕЭС составил 17 492 млн. кВт*ч.

В магистральном сетевом комплексе наблюдается устойчивая динамика снижения аварийности, с 2010 года этот показатель снизился в 2 раза. Согласно проведенным исследованиям, показатели надежности в магистральных сетях являются одними из лучших в мире.

В последние годы ФСК ЕЭС приступила к реализации новых крупных инфраструктурных проектов. Среди них развитие электросетевой инфраструктуры на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, в том числе связанной с расширением пропускной способности БАМ и Транссиба - помимо нужд транспорта, энергообъекты создадут условия для социального развития территорий и промышленности.

Реализовано первое из шести мероприятий масштабного проекта по укреплению связей между ОЭС Центра и Северо-Запада. До 2019 года должен быть реализован проект энергоинфраструктуры для расширения системы транспорта нефти ВСТО-1 и ВСТО-2 до 80 млн. т в год, предусматривающее строительство более 1500 км воздушных линий и ввод более 1 тыс. МВА мощности. В стадии реализации мероприятия по электроснабжению газотранспортной системы «Сила Сибири», крупных промышленных предприятий.

Кирилл Молодцов рассказал о перспективах запуска экспортных фьючерсов на нефть Urals.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов выступил на конференции «Рынок российской нефти-2016».

Замглавы Минэнерго России рассказал о планах по началу торгов поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть марки Urals. «Затраты на добычу нефти постоянно увеличиваются, поэтому государство сегодня ставит перед собой задачу увеличения доходов от ее реализации. Сегодня этому мешает привязка цены на Urals к котировкам Brent. Создание бенчмарка российской экспортной нефти – ключевой шаг к независимому и прозрачному ценообразованию на российское сырье», - отметил Кирилл Молодцов.

«Первые фьючерсы на Urals буду представлены профессиональному сообществу в ноябре 2016г. Затем в течение года-полутора будет формироваться необходимый объем контрактов – это примерно тысяча баррелей на один фьючерс. Целевым показателем к концу 2017г. можно считать уровень в 10 тыс. контрактов в день или около 200 тыс. контрактов в месяц», – добавил замминистра.

«С учетом успешного старта проекта в конце текущего года мы постепенно будем наращивать объем фьючерсных торгов на СПбМТСБ. В торгах смогут принять участие все российские нефтяные компании», – подчеркнул Кирилл Молодцов.

В перкспективе, по словам замглавы Минэнерго России, объемы фьючерсных торгов будут определяться возможностями физической перевалки в портах. «Например, через порт Приморск можно ожидать поставок в объеме 40-50 млн тонн в год, через порт Новороссийск - около 22 млн тонн», – пояснил Кирилл Молодцов.

«Уверен, что бенчмарк российской нефти сорта Urals сыграет важную роль в формировании самодостаточного финансового и сырьевого рынка нашей нефтяной продукции», – заключил замминистра.

Мариупольский порт привлек 100 миллионов гривен инвестиций

15 июня региональное отделение Фонда госимущества Украины по Донецкой области и ООО «СТТ» по согласованию с Мининфраструктуры заключили договор аренды части склада генеральных грузов, находящегося на балансе ГП «Мариупольский морской торговый порт». При этом при аренде склада частной компанией стивидорная деятельность (погрузка грузов на суда), а соответственно и доходы от нее остаются за портом.

Договор аренды склада генеральных грузов рассчитан на 15 лет. Проект модернизации склада предусматривает увеличение нормы единовременного хранения пищевых грузов до 30000 тонн, а также организацию приема грузов со всех видов транспорта. Эта инвестиция выгодна и арендатору, который получит современные высокотехнологические мощности для хранения пищевых грузов, и Мариупольскому порту, который сможет привлечь новых грузовладельцев и снизить себестоимость перевалки зерна.

В реконструкцию и модернизацию склада генгрузов компания «СТТ» инвестирует 100 млн. грн. в течение трех лет. Технико – экономическое обоснование проекта было рассмотрено Министерством инфраструктуры Украины. По результатам его рассмотрения было вынесено положительное решение для заключения этого договора.

«Заключенный договор говорит о том, что бизнес уже почувствовал – инвестиционный климат в регионе выравнивается. Создание новых мощностей и привлечение дополнительных грузопотоков это, конечно же, наша основная задача. Но при этом мы должны защитить интересы наших людей, которые в будущем перейдут работать на объект аренды», — прокомментировал директор порта Александр Олейник.

Арендатор – ООО «СТТ» — обязуется создать не мене 10 рабочих мест с уровнем социальных гарантий работников не ниже чем в Мариупольском порту. Для этого между Мариупольским МТП и инвестором будет заключен соответствующий социальный контракт.

Справка:

ГП «Мариупольский морской торговый порт» входит в четверку крупнейших портов Украины и расположен на пересечении всех видов транспортных путей. Мощности порта позволяют перерабатывать свыше 17 млн. т грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Территория порта составляет 73,2 га, длина причальной линии – 4,2 км. Порт имеет современные терминалы и комплексы. Эффективность деятельности порта подтверждена сертификатами ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001 и другими.

Компания ООО «СТТ» с 1994 года является постоянным клиентом Мариупольского порта, оказывая услуги по экспедированию грузов. За время сотрудничества компания зарекомендовала себя как достойный, надежный партнер, выполняющий договорные отношения в полном объеме, является самым ответственным плательщиком за оказанные услуги. В акватории Мариуполя ООО «СТТ» является самым крупным экспедитором по объемам перегрузки зерновых, продовольственных и наливных грузов, представляя интересы таких международных трейдеров как Noble Resourse и Cargille.

В структуре добычи «Мечела» увеличились объемы коксующегося угля

За первые три месяца текущего года «Мечел» увеличил продажи концентрата коксующегося угля на 7% по сравнению с предыдущим кварталом благодаря поставкам в рамках контрактов с металлургическими холдингами Азиатского региона.

Наибольший объем экспорта пришелся на долю Южной Кореи (+92% в сравнении с предыдущим кварталом) и Японии (+57% в сравнении с предыдущим кварталом). При этом в абсолютных значениях лидером стала Япония. Статистика показывает, что потребности в качественном концентрате коксующегося угля со стороны Японии, Южной Кореи и Индии растут.

Увеличение продаж углей PCI (пылеугольное топливо) на 16% относительно четвертого квартала 2015 года вызвано заключением нового контракта с одной из южнокорейских компаний. «Мечел» почти полностью переориентировал экспортные потоки PCI с Европы на Юго-Восточную Азию, где сегодня более выгодные коммерческие условия.

На негативную динамику в реализации антрацитов в отчетном периоде повлияло скопление запасов продукции в порту Темрюк – в связи с просьбой ключевого европейского потребителя этого вида угля перенести доставку на второй квартал текущего года. Основной объем экспорта антрацитов (более 80%) был направлен европейским клиентам.

Зафиксированное увеличение в реализации энергетического угля на 7% в сравнении с 4 кварталом, прежде всего, стало следствием увеличения поставок в КНР в зимний сезон. В Китай отгружается, в том числе, энергетический уголь с Эльгинского месторождения.

«В отчетном периоде наша компания отработала ровно и стабильно, с позитивными показателями по большинству параметров. Добыча угля «Мечелом» сохранилась на уровне предыдущего квартала. Важно отметить, что в первом квартале в структуре добычи увеличились объемы коксующегося угля. Что касается коньюнктуры угольного рынка, то она не претерпела изменений: мировые угольные компании находятся под давлением ценового фактора. Тем не менее, в начале второго квартала текущего года цены на коксующийся уголь незначительно, но подросли и на внутреннем рынке, и на экспортных направлениях, что, безусловно, мы воспринимаем как оптимистичный сигнал для всей отрасли», - прокомментировал генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

Предприятия энергетического сегмента в первом квартале текущего года в сравнении с 4 кварталом 2015 года снизили объемы выработки электроэнергии на 7% в связи с проведением ремонтных работ на Южно-Кузбасской ГРЭС. Увеличение выработки тепловой энергии на 21% вызвано сезонным спросом.

Максим Делинад: «У России и Ирана есть товары, возможности и заинтересованность в росте грузооборота. Но надо решить банковские проблемы»

Снятие санкций с Ирана позволит вывести торговлю между Москвой и Тегераном на новый уровень, что потребует развития новых логистических решений в сфере грузовых перевозок. О том, какие транспортные проекты планируются и уже реализуются, а также о перспективах сотрудничества с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Gudok.ru рассказал советник председателя Российско-иранского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Максим Делинад.

- Как повлияло снятие санкций с Ирана на российско-иранские торговые отношения? Насколько вырос грузооборот?

- Существенного роста товарооборота между двумя государствами пока нет, но если взять, например, первые месяцы 2016 года, то видно, что небольшое увеличение есть. Январь и февраль традиционно довольно «вялые», но начиная с марта, по статистике Федеральной таможенной службы, началось повышение. Однако помесячная статистика неполная, нужно дождаться конца июня и делать выводы по итогам полугодия.

В основном поставки из Ирана в Россию остались традиционными: овощи, фрукты, пластмассы и изделия из них, органические химические соединения. Наблюдается увеличение поставок пиломатериалов, но, например, цемент «упал». Что касается экспорта из России, то увеличился объем поставок зерна. Были поставлены и средства наземного транспорта – грузовые автомобили.

В 2015 году общий товарооборот за январь-март составил $334,6 млн, а за три месяца 2016 года – $406,5 млн (рост на 21,5% - прим. Gudok.ru). Общий товарооборот за 2015 год по данным Федеральной таможенной службы составил $1,28 млрд. Если в этом году дойдет до $2 млрд, то это будет очень хороший результат. Маловероятно за один год увеличить товарооборот сразу на несколько миллиардов. Хорошо бы вернуться для начала до показателей 2011 года – до $3 млрд.

У России и Ирана есть товары, возможности и заинтересованность в росте грузооборота. Но надо решить финансовые проблемы, точнее банковские. Иранские банки сейчас подключены к системе межбанковских платежей SWIFT, но встает вопрос о том, насколько заинтересованы российские банки. Санкции не в полной мере снимаются, этот вопрос пока открыт, еще есть недопонимание.

- Недавно в ряде СМИ появилась информация о том, что Иран планирует поставлять рыбу и морепродукты прямым авиарейсом в Астрахань из Тегерана. Кроме того, не первый год идут переговоры о том, чтобы расширить и пассажирское авиасообщение. Какие шаги планируется предпринять в этом направлении?

- Авиасообщение развивается хорошо, в начале июня был осуществлен первый пассажирский рейс Тегеран-Астрахань. Много рейсов летает из Тегерана в Москву, это и IranAir, и «Аэрофлот», и MahanAir. В авиасообщении, если говорить о туристической сфере, проблем нет. На сегодняшний день туристический поток, если и не сказать, что полностью односторонний, но большая часть идет из Ирана в Россию, в основном, в Санкт-Петербург и Москву. Планируют еще сделать рейс в Сочи, но это новое направление, оно пока обсуждается.

Если говорить о грузовом авиасообщении, то оно не из дешевых, и должен быть особый товар для этого. Если говорить о поставках морепродуктов, то их объемы не так уж велики.

В первую очередь необходимо развитие морского и наземного транспорта, причем наземный транспорт уже активно развивается. Российское и иранское правительства подписали ряд соглашений и договорились, в частности, о том, что российские автомобильные фуры смогут беспрепятственно заезжать на территорию Ирана. Это соглашение было подписано в прошлом месяце, но результаты мы увидим ближе к сентябрю, так как летние месяцы традиционно «низкие».

- В мае таможенные службы России и Ирана подписали протокол об организации обмена предварительной информацией о перемещаемых через границу товарах и транспортных средствах. Как, на Ваш взгляд, так называемый «зеленый коридор» повлияет на объемы перевозок между двумя государствами?

- Соглашение по «зеленому коридору» подписали недавно, поэтому выводы делать рано. Но мы надеемся, что все эти шаги приведут к увеличению грузооборота. Договоренности касаются всех пунктов досмотра, там будет упрощенный вариант. Здесь главное даже не «зеленый коридор», а сотрудничество между таможенными службами России и Ирана – и по таможенной цене, и по обмену информацией. Кроме того, стороны договорились перейти на электронную подачу таможенных документов, что значительно облегчит ситуацию и ускорит прохождение таможни. Это особенно важно для перевозки скоропортящихся продуктов, где скорость прохождения таможни играет огромную роль.

- В начале июня руководители железных дорог России, Ирана и Азербайджана подписали соглашение о совместном развитии международного транспортного коридора «Север – Юг». В частности, речь шла о том, что появится замкнутое железнодорожное кольцо вокруг Каспийского моря, которое позволит расширить спектр маршрутов в регионе для грузовых и пассажирских потоков. Как в целом развитие железнодорожного сообщения повлияет на товарооборот между РФ и Ираном?

- Проект строительства железнодорожного кольца вокруг Каспия существует давно, но мешали финансовые и политические проблемы. Сейчас со стороны Казахстана и Туркмении ветка уже есть, а со стороны Азербайджана нужно только «дотянуть» небольшой участок до границы с Ираном. До города Решта покрытие уже готово, нужно только уложить рельсы, а от Решта до Астары будут начинать работать. Для этого нужны финансы, со стороны российского правительства было подтверждение, что оно предоставит кредит. РЖД также в этом заинтересовано и намерено закончить проект, «замкнув» западную часть Каспийского кольца. Этот проект легко можно использовать в качестве транзита, потому что изначально транспортный коридор «Север-Юг» был предназначен для товаров из Индии и стран Персидского залива. В настоящий момент товары из Индии проходят транзитом через Иран, были уже пробные поставки через железную дорогу - это намного сокращает расходы и время. Но запуск этого проекта произойдет не раньше 2017-2018 годов.

- Одним из кратчайших путей все же остается морской. Достаточны ли мощности российских и иранских портов?

- Когда в 2011-2012 годах товарооборот с Ираном был около $3 млрд, морской флот справлялся. Возможности есть, вопрос в том, будет ли такой товарооборот в будущем. Перевозчики говорят: если будет товарооборот, мы увеличим количество транспорта. А поставщики говорят, что если будет больше транспорта, то будем больше поставлять. Я думаю, с постепенным ростом товарооборота будет увеличиваться количество судов и увеличится загруженность портов.

Для перевозки скоропортящихся продуктов по морю необходимы рефрижераторы, но сейчас, к сожалению, они очень дорогие. Некоторые компании их все же используют, но, в основном, на наземном транспорте, идущем через Азербайджан. По идее, перевозка наземным транспортом должна быть дороже, но сегодня для перевозки скоропортящихся грузов между Ираном и Россией это самый дешевый и доступный вариант. Морское сообщение всегда было самым экономичным и надежным, кроме того, мы направляем груз напрямую, без пересечения границ третьих стран.

Мария Платонова

Новая интервенция в Ливии

Александр КУЗНЕЦОВ

Минувшей весной в жизни Белого дома произошло небывалое: президент Соединенных Штатов признал ошибкой американское вмешательство в Ливии в 2011 году, приведшее к свержению Муаммара Каддафи.

При этом вмешательство американцев в Ливии не было спонтанной или непродуманной акцией. Оно было хорошо рассчитанным и преследовало по крайне мере две цели.

Во-первых, агрессия против Ливии должна была остановить успешно развивавшуюся экономическую экспансию Ливийской Джамахирии в Африке. Эта экспансия грозила подорвать доминирующее положение старых колониальных держав – Великобритании и Франции. Оттого-то европейские союзники США по НАТО и выступили в роли застрельщиков вооружённой интервенции.

Во-вторых, явное недовольство западных финансовых кругов вызывала перспектива введения Ливией золотого динара. Ввиду перспективы присоединения к этой валюте стран Африканского союза золотой динар мог подорвать позиции доллара и нанести немалый ущерб международному ростовщическому капиталу.

Уничтожая существовавшее в Ливии политическое устройство, США и их европейские союзники мало задумывались над тем, что придёт ему на смену. Свержение в стране с племенной структурой населения устойчивого авторитарного режима, сплачивавшего ливийцев, не могло не привести к столкновению между племенами и кланами, к «войне всех против всех», в условиях которой сразу поднялись ставки радикальных исламистов.

В настоящее время в Ливии орудуют около 1700 вооружённых формирований, которые и делят власть в этой арабской стране.

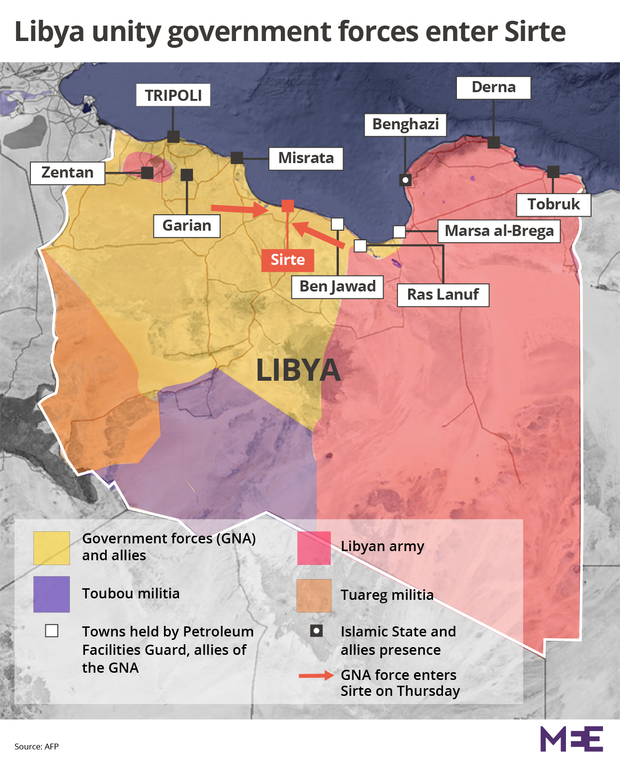

9 июня было объявлено об освобождении от боевиков «Исламского государства» (ИГ) ливийского порта Сирт с нефтяным терминалом. Показательно, однако, что в роли освободителей выступили боевики из клана Мисурата, являющиеся не меньшими радикалами, чем ИГ. Именно мисуратовцы вместе с представителями кланов Бенгази выступили в 2011 году застрельщиками новой ливийской «революции». В то время кланы Киренаики и Мисураты рассматривались как проводники влияния Катара. Доха, стремившаяся к доминированию в посткаддафистской Ливии, делала на них основную ставку. Однако с началом хаоса стало ясно, что нефтяного пирога на всех не хватит. Это привело к дроблению этих кланов, начавших сходить с катарской орбиты.

Яркий пример в этом отношении - губернатор Триполи, в прошлом лидер местной «Аль-Каиды» Абдельхаким Бельхадж. В 2011 году он выступил в рядах мятежников как главный оператор катарской политики в Ливии. Не получив, однако, от катарцев ожидаемого вознаграждения, Бельхадж вначале переориентировался на руководство ЮАР, а сейчас поддерживает самые тесные отношения с алжирскими спецслужбами. Он сменил камуфляж полевого командира на костюм от Brioni и стал ко всему прочему респектабельным бизнесменом. Абдельхаким Бельхадж владеет ныне крупнейшей ливийской авиакомпанией, страховыми агентствами, экспортно-импортными фирмами в Ливии, Тунисе, Судане, Турции. Главным для Бельхаджа, как и для других ливийских «сеньоров войны», является сейчас получение контроля над Ливийской национальной нефтяной компанией, Центробанком и Агентством по инвестициям. Последнее интересно тем, что имеет юридические права на замороженные на Западе авуары Каддафи. В условиях нынешнего хаоса в Ливии США и ЕС отказывают ливийцам в распоряжении данными средствами. Нетрудно представить, какие схватки ещё разгорятся в Ливии за владение этими активами.

Разочаровавшись в возможностях альянса с племенными шейхами, катарцы в конце концов сделали в Ливии ставку на «Исламское государство». Однако Ливия - не Ирак. В Ираке популярность ИГ у части суннитской общины подкреплялась наличием общего врага в лице шиитов. В Ливии такого врага нет, а племенные противоречия здесь гораздо сильнее, поэтому занять значительные территории формирования ДАИШ не смогли.

Обстановку в Ливии всё больше определяет на сегодняшний день эскалация иностранного вмешательства. В боях за Сирт наряду с боевиками клана Мисурата активное участие принимал британский спецназ. Иностранцы присутствуют и в вооружённых формированиях генерала Халифы Хафтара, главного конкурента мисуратовцев. В штурме Бенгази, который генерал Хафтар победоносно провел в начале июня, участвовал французский спецназ. Этого генерала, который командует армией разместившейся в Тобруке Палаты представителей, поддерживают также Египет, Объединенные Арабские Эмираты, а до недавнего времени поддерживала и Саудовская Аравия. Напомним, что в Ливии функционируют два правительства и два парламента: Палата представителей в Тобруке и Всеобщий народный конгресс в Триполи, состоящий из исламистов. В декабре прошлого года их руководители нехотя, под давлением дали согласие на формирование правительства национального единства.

В настоящее время ситуация меняется. Саудиты начали активно работать с полевыми командирами из Триполи и Мисураты, перекупая их на свою сторону и ослабляя тем самым позиции Катара. В качестве примеров можно привести лидера племенного ополчения зувайя Ибрагима Джадрана, а также Исмаила Саллаби, полевого командира «Бригад обороны Триполи» и брата духовного наставника местных «Братьев-мусульман» Али Саллаби. Эти акции проводятся под маркой поддержки правительства национального единства Фаеза Сарраджа, разместившегося в Триполи.

Существуют весьма веские предположения на тот счёт, что Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия, с одной стороны, и западные державы – с другой, преследуют в Ливии разные цели. Саудиты стремятся установить в стране дееспособное правительство, которое поставило бы экономику и политику Ливии под контроль Эр-Рияда. А Великобритания и Франция не возражали бы против нового колониального раздела страны. До получения независимости Ливия представляла собой конгломерат провинций, причём Киренаика находилась под английским контролем, Триполитания – под итальянским, а Феццан – под французским. Повторение такой же схемы раздела Ливии не исключено и сейчас.

ФСК ЕЭС отмечает 14-летие с момента создания компании

С момента выделения ФСК ЕЭС из ОАО РАО «ЕЭС России» в 2002 году с передачей в уставной капитал системообразующего электросетевого комплекса (ЕНЭС) компания прошла этапы трансформации, связанные с консолидацией магистральной электросетевой инфраструктуры.

Сегодня ФСК ЕЭС (входит в группу компаний «Россети») — одна из самых больших в мире публичных электросетевых компаний по протяженности высоковольтных магистральных линий и трансформаторной мощности.

За последние пять лет количество подстанций в собственности ФСК ЕЭС увеличилось с 854 до 931 с объемом трансформаторной мощности 334,5 тыс. МВА. Протяженность линий электропередачи увеличилась более чем на 10% - до 139,1 тыс. км.

ФСК ЕЭС обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в 77 регионах России, площадь которых составляет 15,1 млн кв. км. Около 50% всего энергопотребления России обеспечивается за счет электроэнергии, передаваемой по сетям ФСК ЕЭС. Отпуск электроэнергии потребителям в 2015 году достиг 525,7 млрд кВт*ч в сравнении с 2006 годом (433 млрд). С 2015 года – в перечне системообразующих организаций России.

С 2002 года компаний реализован комплекс ключевых проектов, имеющих решающее значение для надежного электроснабжения потребителей и развития промышленного потенциала регионов и страны в целом.

Так, реализованы мероприятия по надежному электроснабжению олимпийских объектов Сочи-2014, Ванкорской группы месторождений нефти, объектов транспортной системы нефти ВСТО-1-2 для транспортировки нефти через Якутию, Амурскую область и Приморский край с выходом к нефтеналивному порту Козьмино, нефтепровода «Каспийский трубопроводный консорциум».

Вводом в работу ВЛ 500 кВ «Курган – Витязь – Восход» ФСК объединены ОЭС Урала и ОЭС Сибири по территории Российской Федерации, сооружено энергетическое кольцо 330 кВ в Санкт-Петербурге, ведется реконструкция энергетического кольца 500 кВ Московской энергосистемы. Реализованы схемы выдачи мощности для атомных, гидравлических и тепловых электрических станций, в том числе Калининской, Ростовской, Белоярской АЭС, Богучанской ГЭС, Няганской, Сургутской, Березовской, Череповецкой, Челябинской, Южно-Уральской ГРЭС, Владимирской ТЭЦ-2 и др.

Компания демонстрирует положительные финансовые показатели, в первом квартале 2016 года отмечен рекордный рост чистой прибыли, по результатам прибыльного 2015 года запланирована выплата дивидендов акционерам. Активно реализуются мероприятия по оптимизации издержек и снижению затрат. Обеспечение финансовой стабильности является основой для эффективной реализации инвестиционной программы, проведения ремонта и модернизации инфраструктуры.

Утвержденный объем инвестиционной программы 2016-2020 гг. составляет 471 млрд рублей, предусматривается ввод в эксплуатацию почти 12 тыс. км дополнительных линий электропередачи и 44,3 тыс. МВА трансформаторной мощности.

Общее количество контрагентов ФСК ЕЭС за 5 лет увеличилось более чем в 3 раза до 473 в 2015 году. Компания с учетом текущих потребностей рынка внедряет гибкие механизмы финансирования проектов, в том числе их совместную реализацию с потребителями (например, компаниями «Норильский никель» и «Полюс Золото»).

ФСК ЕЭС осуществляет техническое обеспечение экспорта электрической энергии, перетоки осуществляется с рядом граничащих государств СНГ, а также Китаем, Монголией и прибалтийскими странами. В 2015 год экспорта по сетям ФСК ЕЭС составил 17 492 млн. кВт*ч.

В магистральном сетевом комплексе наблюдается устойчивая динамика снижения аварийности, с 2010 года этот показатель снизился в 2 раза. Согласно проведенным исследованиям, показатели надежности в магистральных сетях являются одними из лучших в мире.

В последние годы ФСК ЕЭС приступила к реализации новых крупных инфраструктурных проектов. Среди них развитие электросетевой инфраструктуры на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, в том числе связанной с расширением пропускной способности БАМ и Транссиба - помимо нужд транспорта, энергообъекты создадут условия для социального развития территорий и промышленности.

Реализовано первое из шести мероприятий масштабного проекта по укреплению связей между ОЭС Центра и Северо-Запада. До 2019 года должен быть реализован проект энергоинфраструктуры для расширения системы транспорта нефти ВСТО-1 и ВСТО-2 до 80 млн. т в год, предусматривающее строительство более 1500 км воздушных линий и ввод более 1 тыс. МВА мощности. В стадии реализации мероприятия по электроснабжению газотранспортной системы «Сила Сибири», крупных промышленных предприятий.

НМТП отказался от выплаты дивидендов акционерам за 2015 год

Решение было принято владельцами 86,7% акций компании на общем собрании акционеров

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) не выплатит дивиденды по итогам 2015 года в связи с отсутствием прибыли за отчетный период. Такое решение приняли акционеры НМТП на годовом общем собрании, в котором приняли участие владельцы 86,7% акций компании, сообщает агентство ТАСС.

Чистый убыток группы НМТП по МСФО за 2015 год сократился в пять раз по сравнению с 2014 годом до 5,2 млрд рублей.

По итогам 2014 года компания выплатила дивиденды на сумму 4,499 млрд рублей (0,2336 рубля на акцию) за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Акционеры НМТП на годовом общем собрании приняли решение выплатить дивиденды за I квартал 2016 г. из расчета 0,05 руб. на акцию. Таким образом, общий размер дивидендов за первый квартал 2016 года составит чуть более 1 млрд рублей. Ранее соответствующую рекомендацию акционерам дал совет директоров НМТП.

Чистая прибыль ПАО «Новороссийский морской торговый порт» по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) за первые три месяца 2016 года увеличилась почти в 3 раза по сравнению с первым кварталом 2015 года и достигла $210,2 млн.

Группа НМТП является крупнейшим российским стивидором по объему грузооборота. В состав группы входят порт Балтийск в Калининградской области и два крупнейших порта России - Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском море.

Группа НМТП объединяет ПАО «НМТП», ООО «Приморский торговый порт», ОАО «Новороссийский зерновой терминал», ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», ОАО «Флот НМТП», АО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП», ООО «Балтийская стивидорная компания» и ООО «Новороссийский мазутный терминал».

Грузооборот группы «Новороссийский морской торговый порт» в 2015 году увеличился на 6,5% по сравнению с 2014 годом до 139,7 млн тонн. Группа НМТП по итогам 2016 года прогнозирует грузооборот на уровне 2015 года или его рост.

Крупнейшим акционерами ОАО «НМТП» является Novoport Holding Ltd. (50,1%, паритетное СП «Транснефти» и «Суммы»), «Транснефть» владеет 10,5%, «Сумма» (2,75%), Росимущество (20%) и ОАО «Российские железные дороги» (5%).

Мария Платонова

Рыбная отрасль нуждается в замещении старого подвижного состава современными рефконтейнерами

Развитие отрасли сдерживается целым рядом проблем - от износа терминалов морских портов до высоких тарифов на перевозки

Дальнему Востоку необходимо развитие рыбохозяйственного комплекса. Об этом сообщил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на совместном заседании коллегии Генпрокуратуры Российской Федерации и Минвостокразвития России.

По словам главы ведомства, целый ряд проблем сегодня сдерживает перевалку рыбной продукции в российских морских портах и её дальнейшую поставку в центральную часть России: 75% причалов рыбных терминалов морских портов имеют критический износ; более 40% холодильных мощностей морально и физически устарели; 95% рефрижераторного подвижного состава, в котором дальневосточная рыба доставляется в Москву, к 2020 году выйдет из эксплуатации.

Такая ситуация требует принятия срочных кардинальных мер. Только согласованная совместная работа всех заинтересованных сторон поможет навести порядок в сфере дальневосточной рыбодобычи и переработки. Генеральная прокуратура и органы прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе провели в течение года большую работу в этом направлении. Как отметил министр, выводы были сделаны. В соответствии с ними Минвостокразвития внесло в правительство пакет поправок к закону о территориях опережающего развития, в числе которых поправка о возможности передачи причальных сооружений морских портов в собственность Корпорации развития Дальнего Востока. В Правительстве России прошло согласительное совещание по этим поправкам, они вносятся в Госдуму. «Рассчитываем, что в осеннюю сессию работы парламента поправки будут приняты», - отметил Александр Галушка.

Один из важных вопросов – доставка дальневосточной рыбной продукции в центральную часть России. По словам министра, ключевой задачей здесь является постепенное замещение старого подвижного состава современными рефрижераторными контейнерами, в идеале - отечественного производства. Также нужно создать равные тарифные условия. Сегодня самый дорогой тариф именно на железнодорожные перевозки в рефконтейнерах, подчеркнул Александр Галушка. По мнению главы Минвостокразвития, необходимо вместе с органами прокуратуры выяснить, насколько обоснованной с точки зрения законодательства является существующая разница между тарифами.

Ирина Таранец

Бразилия завершает уборку сои урожая 2015/16 сезона

Внутренние цены на сою в Бразилии в мае достигли рекордной отметки для этого месяца, эквивалентной 9,65 долл./буш. Текущая экспортная цена сои в порту Паранагуа выросла на 26% по сравнению с ценой прошлого года – 472 долл./тонну. Фермеры штата Мату-Гросу продали 91% сои урожая 2015/16, а также 21% урожая 2016/17 сезона по цене 9,08 долл./буш.

Согласно прогнозам операторов рынка, высокая внутренняя цена на сою будет удерживаться еще несколько месяцев, и фермеры смогут продать ее по хорошим ценам. В этом году самым правильным решением для фермеров было сдерживание продаж сои урожая 2015/16 сезона как можно дольше.

Уборка урожая близится к завершению. На начало текущей недели обмолочено уже 91% урожая (87% неделей ранее; 98% в прошлом году). Сев сои под урожай 2016/17 сезона будет проходить с сентября по декабрь текущего года.

Британский референдум по своим последствиям, вероятно, станет одним из важнейших событий первой трети XXI века — наряду с терактом 11 сентября 2001 года и возвращением Крыма в состав России в 2014 году. Сторонники выхода из ЕС одержали победу, несмотря на колоссальное политическое и медийное давление, угрозы со стороны банков, транснациональных корпораций, Брюсселя, США и НАТО.

Последствия британского референдума для Европы будут самые серьезные: усиливается вероятность не только распада ЕС, но и отдельных государств-членов Евросоюза. И, думаю, полностью отпадает перспектива дальнейшего расширения ЕС: Украина, Турция и Грузия никогда не вступят в Евросоюз.

В Европе усилится региональный сепаратизм, подымут голову правые и левые популистские движения — в Нидерландах, Австрии, Франции, Италии, практически во всех странах.

Пошатнулись позиции канцлера Ангелы Меркель в Германии. Баварский премьер-министр Хорст Зеехофер уже потребовал проводить референдумы по всем принципиальным вопросам внутренней и внешней политики: по беженцам, по финансовой помощи Греции и т.д. Для законопослушной Германии это очень тревожный сигнал.

Сопротивление евробюрократии и ее нелепым предписаниям (размеры огурцов и т.д.) в Европе будет усиливаться. Так, маленькая Чехия уже крайне недовольна тем, что громадные сельскохозяйственные площади засеяны рапсом (по квоте ЕС), а некогда свиноводческая страна (опять-таки по решению ЕС) вынуждена закупать в больших количествах польскую свинину, отвергнутую Россией. Германия — эта системообразующая страна ЕС — никак не может преодолеть запреты Брюсселя в вопросе о строительстве "Северного потока-2". И таких примеров бесконечное множество.

К тому же европейцев безмерно раздражает, что великим старым континентом управляют маленькие серые люди — "еврократы", которых никто не выбирал, а набрали по национальной квоте из числа "отработанных" кадров. Штаб-квартира ЕС в Брюсселе превратилась в бюрократического монстра, который пожирает деньги европейских налогоплательщиков.

Особый случай — Италия, один из основателей Евросоюза. Стране тесно в каркасе еврозоны и общеевропейской юрисдикции. В частности, если бы не "коллективное решение" Евросоюза, Италия бы давно вышла из режима санкций против России.

Конечно же, в Европе обострятся старые национальные и территориальные конфликты, которые под "давящей лапой" Брюсселя были просто приглушены. Мадрид уже потребовал у Лондона вернуть Гибралтар, Каталония будет активнее добиваться независимости, поскольку угроза исключения из ЕС уже не будет никого пугать. Можно сказать, что "Брекзит" разрушил важнейший миф о единстве континента, на котором строилась послевоенная Европа. Этот ущерб компенсировать уже невозможно: раз Великобритания выходит из ЕС, значит, другим странам и регионам также "все позволено".

И наконец, важнейший для России момент. До расширения ЕС на восток Россия строила чрезвычайно дружественные отношения со старым "романо-германским" ядром Евросоюза. Эти отношения были в значительной степени подпорчены в результате расширения на восток и откровенно русофобской политики Польши и стран Балтии.

При поддержке Великобритании "младоевропейцы" превратили внешнюю политику ЕС в инструмент НАТО, скомпрометировали выдвинутую генералом Де Голлем идею Европы "от Атлантики до Урала".

Многие в Европе радуются итогам референдума в Великобритании. В комментариях читателей на страницах французских СМИ уже давно звучат призывы выгнать из ЕС Великобританию как "троянского коня" США и главную помеху на пути европейской интеграции.

Что остается в сухом остатке? Остановить процесс распада ЕС еще можно, но это потребует глубоких реформ, вплоть до отсечения стран, которые по менталитету и уровню экономического развития не соответствуют требованиям Евросоюза. Это, несомненно, Болгария, Румыния и Греция, а также, вероятно, Португалия.

Другие страны, такие, как Италия, будут принимать решение о дальнейшем членстве самостоятельно. Вероятно, ЕС останется в рамках "твердого ядра", то есть Германии, Франции, Австрии и Бенилюкса. Многие аналитики видят в такой перспективе разумное зерно.

Дмитрий Добров, обозреватель Inosmi.ru

«Подфлажник» вновь попался на нелегальном крабе.

На Сахалине возбуждено уголовное дело в отношении капитана тоголезского судна, на борту которого пограничники нашли варочный цех и около тонны варено-мороженных конечностей краба. В 2015 г. этот «подфлажник» также задерживался за крабовое браконьерство.

Две рыболовецкие шхуны под флагами Республики Того - Sky Wind и Seven – были задержаны пограничниками в центральной части Охотского моря за незаконную добычу краба в пределах российской ИЭЗ. Нарушителей обнаружили с помощью авиации ФСБ России (самолета Ан-72, и вертолета Ми-8). Для остановки «подфлажников» и фиксации преступлений отрудники подразделения специального назначения высадились на суда с воздуха. С учетом выявленных признаков уголовных деяний для проведения дальнейшего разбирательства шхуны доставили в порт Невельск.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, в результате проведенных контрольно-проверочных мероприятий 21 июня в отношении капитана судна Sky Wind возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

Судно уже задерживалось сахалинскими пограничниками в прошлом году. Приговор суда в отношении капитана вступил в законную силу в январе 2016 г.: штраф в размере 250 тыс. рублей и возмещение более 6 млн. рублей ущерба.

Отличительной особенностью нового задержания стало наличие на борту, кроме промыслового оборудования, цеха по переработке и заморозке уловов. На судне обнаружили 107 ящиков (ориентировочно по 10 кг каждый) варено-мороженных конечностей краба. Водные биоресурсы уничтожены в установленном порядке.

Второе задержанное судно – Seven - также ранее задерживалось погрануправлением с последующим привлечением капитана судна и владельца к уголовной и административной ответственности.

Сейчас в отношении капитана возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство). На оба судна наложен арест.

Россия и Китай — индивидуальные импульсы развития

30 и 31 мая 2016 г. РСМД провел ежегодную конференцию, посвященную различным аспектам российско-китайских отношений. Россия и Китай, несмотря на высокую частоту политических контактов, должны усилить экономическое взаимодействие и увеличить число точечных проектов, которые способны вывести отношения двух стран на качественно новый уровень. РСМД попросил конкретизировать, какие именно сферы стоит развивать Москве и Пекину, какие проекты стоит запустить в первую очередь, чтобы страны стали настоящими стратегическими партнерами, Александра Габуева, руководителя программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги, и Ярослава Лисоволика, главного экономиста Евразийского Банка Развития (ЕАБР).

На Ваш взгляд, какие проекты нужно запустить в ближайшие три-четыре года, чтобы придать новый импульс российско-китайским отношениям?

Александр Габуев

Прежде всего, мне кажется, что отношения не выводятся на новый этап благодаря краткосрочным проектам. Три-четыре года — это средний цикл инфраструктурной стройки, наверно, даже не самой масштабной, и резкое увеличение товарооборота в эти сроки мы не увидим, а к политическому диалогу это несильно добавит.

Мне кажется, что речь должна идти не столько об инвестиционных проектах, сколько о снятии барьеров для двухсторонней торговли, связанных с фитосанитарией, доступом на рынки и так далее. Это первое.

Второе — это заключение хорошего, глубокого соглашения о защите инвестиций и о защите капиталов.

Третье — это, наверное, развитие инфраструктуры для торговли в национальных валютах: доступ на рынки друг друга, доступ российского бизнеса к китайским бондам, к межбанковскому рынку, к покупке юаня по местному, материковому и офшорному курсу и т.д. Но это связано с прогрессом реформ в самом Китае.

Что касается инфраструктуры, мне кажется, что надо достроить мост через Амур, договориться о порте Зарубино, построить туда железную дорогу из Китая с любой колеей, и построить там зерновой терминал. И мне кажется, важно снять барьеры на участие Китая в инфраструктурных стройках в России на приемлемых условиях, например, с российскими партнерами.

Среди таких макропроектов я бы выделил работу в рамках новых институтов развития, это банк БРИКС и АБИИ. Помимо этого, я бы сказал, что необходимо работать над укреплением интеграции в рамках треугольника ШОС — АСЕАН — ЕАЭС. Надо работать над индивидуальными проектами, то есть искать проекты, взаимодополняющие отраслевые структуры стран-участниц нашего региона, и энергетику, и транспортную сферу.

Я бы еще отметил необходимость смотреть на новые подходы в реализации интеграции на уровне предприятий, в частности опыт Китая по перенесению свободных избыточных мощностей в соседние страны, в том числе в такие страны, как Казахстан. Этот можно использовать в текущих условиях и с другими странами, и это может дать обоюдные дивиденды для стран-участниц.

Материал подготовили Дарья Хаспекова, шеф-редактор сайта, и Мария Гурова, редактор сайта РСМД

23 ИЮНЯ В АЛУШТЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА РФ НИКОЛАЙ АСАУЛ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ III КРЫМСКОГО ТРАНСПОРТНОГО ФОРУМА

В своем выступлении Н. Асаул отметил, что с марта 2014 года властями Крыма и Севастополя, Минтрансом России, Единой транспортной дирекцией проделана значительная работа по становлению крымского транспортного комплекса. В 2015 году в Крым и обратно перевезено почти 10 млн пассажиров всеми видами транспорта, за прошедший период текущего года – более 3 млн (увеличение на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом, рост перевозок через Керченскую переправу составил около 30%, что является значительным показателем. Рост объема перевезенных легковых автомобилей по сравнению с 2015 годом составляет 34%, грузовых – 65%. Кроме того, с 30 апреля по «единому» билету на территорию КФО прибыло более 31 тыс. пассажиров, что на 24% превышает показатели 2015 года. «Планируемый пассажиропоток в курортный сезон 2016 года по «единому» билету составляет 400 тыс. пассажиров на территорию КФО и обратно», – уточнил замминистра.

По словам Н. Асаула, в работе переправы планируется дальнейшее увеличение пропускной способности за счет ввода в эксплуатацию или оперативного управления дополнительными площадками и причалами, оборудования имеющихся площадок системами автоматизированного управления транспортными потоками, улучшения качества услуг, повышения комфортности и удобства для пассажиров. Для удобства пассажиров в приобретении билетов введено в эксплуатацию мобильное приложение.

Замглавы Минтранса также напомнил, что ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» предусмотрены мероприятия по строительству аварийно-спасательного флота, оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами транспортной безопасности акваторий морских портов. В рамках программы также предусмотрено развитие аэропорта Симферополя. К настоящему времени в аэропорту проведена масштабная реконструкция терминального комплекса и привокзальной площади. Далее предусмотрена реконструкция летной зоны с удлинением ВПП, строительство перрона перед новым аэровокзальным комплексом, командно-диспетчерского пункта, установка светосигнального оборудования и радиомаячной системы, а также ряд мероприятий по обеспечению защиты объектов аэропортового комплекса от актов незаконного вмешательства.

Для улучшения качества перевозок пассажиров автобусами в КФО введен в эксплуатацию интернет-ресурс для удаленного бронирования и покупки билетов на автобусы. ФЦП также предусмотрена реализация программы некоммерческого лизинга городского пассажирского транспорта, работающего на газомоторном топливе, а также наземного электрического транспорта на территории КФО. С целью завершения работ по созданию на территории России системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в рамках ФЦП введены в эксплуатацию: в Симферополе – навигационно-информационный центр 2-го уровня; в Севастополе – региональный коммутационный узел. Выполнены работы по организации каналов связи, обеспечению информационного взаимодействия системы с дежурными частями МВД России.

Н. Асаул выразил уверенность, что в рамках форума будут обсуждены основные проблемы и выработаны решения для дальнейшего развития транспортного комплекса Крыма.

Остров Сир-Бани-Яс, единственная круизная пляжная остановка в Персидском заливе, может стать главным направлением для эко-туризма в Абу-Даби и в регионе.

Остров Сир-Бани-Яс, расположенный у побережья Аль-Гарбии, Абу-Даби, являющийся единственной пляжной остановкой для круизов по Персидскому заливу, как ожидается, посетят 65 тыс. пассажиров в течение периода с октября по май 2016-2017 годов, по сообщениям представителей портов Абу-Даби.

Островной пляж в данный момент находится в стадии разработки с тем, чтобы превратить его в главное эко-туристическое направление в регионе. На острове в данный момент базируются уже три роскошных курорта. По завершению пляж будет представлен деревянными дощатыми настилами, оборудованием для барбекю и занятием водными видами спорта, гамаками, беседками, ресторанами.

Сир-Бани-Яс, изначально представляющий собой заповедник, начал прием круизных пассажиров в прошлом году. В ноябре 114-местный Island Sky, принадлежащий британскому тур-оператору Noble Caledonia, пришвартовался к острову в ходе однодневного посещения. 450-местное судно Seaborne Sojourn от Carnival Corporation посетило заповедник несколько дней спустя.

С учетом инфраструктуры, которая в данный момент возводится, у острова есть внушительный потенциал для привлечения большого числа круизов, сказал Рашид Абубэкер, заместитель директора в TRI Consulting, дубайской консалтинговой компании.

“Учитывая разнообразие дикой природы, которое можно встретить на острове, и природоохранную деятельность, осуществляемую здесь, это уникальное место, вероятно, сможет продолжать привлекать интерес со стороны как местных, так и иностранных туристов”, — сказал он.

В прошлом сезоне Абу-Даби сообщил об увеличении числа круизных пассажиров на 16%, которое достигло 231,6 тыс. человек. В течение нынешнего сезона порт рассчитывает принять порядка 250 тыс. пассажиров.

“Этот впечатляющий рост в условиях нелегкой экономической ситуации является замечательным достижением”, — сказал Мохаммед Джума аль Шамизи, исполнительный директор портов Абу-Даби, — “Обеспечение того факта, что Абу-Даби остается предпочтительным портом для захода международных круизов, отражает наши обязательства в реализации стратегии мудрого руководства по диверсификации экономики и позиционирования эмирата в качестве востребованного туристического направления.”

Эмират будет предпринимать больше усилий в области маркетинга, чтобы позиционировать себя в качестве археологического, приключенческого и торгового направления, сказал Мохамед аль Мубарак, председатель Управления Абу-Даби по туризму и культуре. Сир-Бани-Яс является ключевым элементом в этой стратегии, которая также будет способствовать развитию тематических парков, музеев и магазинов.

На Дальнем Востоке обсудили вопросы исполнения законодательства в сфере рыбного хозяйства

О реализации национального плана действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла на Дальнем Востоке и предложениях по совершенствованию отраслевого законодательства рассказал заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на совместном заседании коллегий Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, которое состоялось сегодня, 23 июня, в Хабаровске. В нем приняли участие руководство Генеральной прокуратуры, Минвостокразвития, Росрыболовства, главы Дальневосточных регионов, представители правоохранительных органов и отраслевых объединений.

С докладом о работе в области ликвидации ННН-промысла и браконьерства на внутренних водоемах России выступил глава Росрыболовства.

Илья Шестаков отметил, что борьба с ННН-промыслом относится к наиболее значимым направлениям деятельности Росрыболовства. Данная работа осуществляется Агентством по утвержденному Правительством России Национальному плану действий.

Перечень мероприятий, рассчитанный на период 2016-2017 годов, в реализации которого участвует 12 федеральных органов исполнительной власти, предусматривает усиление административных и уголовных санкций в отношении нарушителей законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, усиление контроля за оборотом продукции из водных биоресурсов, совершенствование системы мониторинга рыболовства и создание единой системы контроля за деятельностью судов на базе современных технических средств и информационных технологий, развитие международного сотрудничества по противодействию ННН-промыслу и другие меры. К 2020 году число нарушений законодательства должно снизиться на 40%, кроме того, почти 90% уловов, экспортируемых и импортируемых в Россию, должны иметь подтверждение законности их происхождения.

Так, за последние шесть лет заключено и реализуются пять двусторонних межправительственных Соглашений по противодействию ННН-промыслу (с Республикой Корея в 2009 году, с КНДР, Японией и Китаем в 2012 году, США в 2015 году), а также подписан меморандум с Канадой в 2012 году. Аналогичные вопросы прорабатываются с Королевством Камбоджа и Республикой Индонезия, чьи суда наиболее часто задерживаются в наших водах за незаконную добычу водных биоресурсов.

В результате принятых совместных мер удалось существенно ограничить основные каналы поставок в перечисленные страны незаконно добытых уловов российского происхождения, прежде всего валютоёмких – крабов и крабовой продукции, и достаточно эффективно продолжить работу по пресечению их транзита в третьи страны.

Идет работа по борьбе с ННН-промыслом в рамках международных организаций, в частности на Дальневосточном направлении. Так, Россия присоединилась к Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана, завершив тем самым внутригосударственные процедуры, необходимые для полноправного участия в работе Комиссии СТО.

Вместе с тем, Росрыболовством подготовлены предложения по созданию системы отслеживания происхождения уловов водных биоресурсов на всех этапах перемещения. «Сертификатами законности происхождения сопровождаются до 80% уловов, вывозимых из России, но рыбопродукция, ввозимая на территорию нашей страны, таких подтверждений не имеет. Поскольку эта проблема не может быть решена только силами Росрыболовства, мы считаем целесообразным привлечь и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти», – подчеркнул глава Росрыболовства.

Кроме этого, по словам руководителя Агентства, эффективным инструментом может стать включение в проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза положений об обязательности предоставления сертификата, подтверждающего законность происхождения уловов, при их ввозе на территорию союза. Росрыболовство готово представить конкретные предложения в этом направлении и принять участи в работе по проекту Таможенного кодекса.

Вместе с тем, Росрыболовство продолжает подготовку к практическому внедрению на судах рыбопромыслового флота электронного промыслового журнала: разработано программное обеспечение, даны предложения о необходимости внесения изменений в законодательство по обязательному применению электронного журнала в рыболовной практике. Росрыболовство с июля приступит к опытной эксплуатации на нескольких десятках рыбопромысловых судов, в том числе и на Дальнем Востоке.

Ускорению выполнения национального плана будет способствовать вступившее в силу с 5 июня 2016 года международное Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла, принятое Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) 22 ноября 2009 года. Страны-участницы Соглашения обязаны ввести ряд мер в портах, находящихся под их контролем, с целью выявления ННН-промысла, предотвращения разгрузки и попадания на рынки незаконно пойманной рыбы, а также открытого обмена информацией о недобросовестных судах. К числу таких мер относятся требования к иностранным рыболовным судам, желающим войти в порт. Они обязаны заранее запрашивать разрешение, предоставлять подробную информацию о своей деятельности, документацию, в том числе и на рыбу.

Глава Росрыболовства также проинформировал о работе Росрыболовства в области отраслевого законодательства, в частности по внесению изменений в закон о рыболовстве и совершенствованию механизма компенсации вреда, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания в результате хозяйственной деятельности.

Так, Росрыболовство предлагает увеличить таксы для исчисления размера взыскания за вред, причиненный уничтожением, незаконной добычей водных биоресурсов, от 3 до 8 раз в зависимости от биоресурса. «Наши предложения согласованы всеми заинтересованными ведомствами, теперь нужно решить процедурный вопрос и наделить Правительство необходимыми для принятия соответствующих решений полномочиями», – сообщил Илья Шестаков.

Разработаны поправки, предусматривающие усиление административной и уголовной ответственности за нарушения в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, в том числе дифференциация степени ответственности в зависимости от тяжести совершенных правонарушений.

Глава Росрыболовства затронул в своем выступлении вопросы рыбоохраны на Дальнем Востоке и отметил важность взаимодействия с правоохранительными органами и органами Прокуратуры в этом направлении.

Илья Шестаков подчеркнул, что проводится целенаправленная работа по ориентации на выявления грубых нарушений законодательства. По итогам 2015 года в Дальневосточном федеральном округе 495 материалов передано в следственные органы для возбуждения уголовных дел, что на 17% превышает уровень 2014 года на 28,2% – 2013 года.

На внутренних водных объектах с целью пресечения незаконной добычи тихоокеанских лососей инспекторами рыбоохраны совместно с контролирующими и правоохранительными органами проведено около 8,5 тыс. мероприятий, в том числе 278 на маршрутах транспортировки, в местах хранения и реализации водных биоресурсов и рыбной продукции.

Вместе с тем, злободневными остаются вопросы количества инспекторов рыбоохраны, их оснащения современными средствами борьбы с браконьерством, обновления материально-технической базы, а также финансирования рыбоохраны. В 2016 году в соответствии с решением Правительства штат теруправлений Росрыболовства сокращен на 10%. Если до 2004 года численность сотрудников рыбоохраны составляла 6497 человек, то в настоящее время – всего 2,7 тыс. человек. Границы, контролируемые одним инспектором, увеличились в три раза – до 1,4 тыс. км протяженности речной сети и 19 тыс. га озер и водохранилищ.

В такой ситуации Росрыболовством были приняты меры по оптимизации функционирования системы, благодаря которым в этом году удалось в теруправлениях на Дальнем Востоке сократить только вакансии, а в Охотском теруправлении штатная численность инспекторов даже увеличена. Кроме того, в дальневосточные регионы в 2015 году поставлено 47 новых автомобилей повышенной проходимости, 15 катеров, 30 лодочных моторов.

Одновременно растет рабочая нагрузка на инспекторов в части контроля за соблюдением законодательства в области любительского и спортивного рыболовства. По экспертной оценке, в Российской Федерации этими видами рыболовства занимаются более 20 млн граждан. Инспекторы также обеспечивают контроль за выпуском объектов аквакультуры в водоемы, в периоды активного зарыбления актирование занимает до 20-30% служебного времени.

Очень остро строит вопрос привлечения к уголовной ответственности браконьеров, совершивших нападения на инспекторов. В 2015 году совершено 22 нападения с применением оружия и физической силы, в том числе 7 с применением огнестрельного и холодного оружия, 9 инспекторов рыбоохраны получили телесные повреждения средней и малой тяжести, 2 сотрудника – тяжкие телесные повреждения. Из 22 нападений – 10 случаев произошло на Дальнем Востоке. При этом до судебных органов доведено лишь 4 уголовных дела, реальное наказание применено лишь в одном случае.

В связи с этим глава Росрыболовства выступил с предложением организовать межведомственную рабочую группу по повышению эффективности надзора за исполнением законов в экологической сфере при Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Большие вызовы для неосвоенной страны

Опубликован проект Стратегии научно-технологического развития России до 2035 года

Как обустраивать бескрайние и неосвоенные территории России, находить новые ресурсы и сберегать природу, сохранять прирост населения и развивать технологии — на все это даст ответ Стратегия научно-технологического развития России до 2035 года, проект которой опубликован на днях. Участвовать в обсуждении стратегии может каждый россиянин.

Стратегия научно-технологического развития России — это основной документ, который определит будущее развитие российской науки до 2035 года. Поручение о разработке стратегии было дано Владимиром Путиным на заседании Совета по науке и образованию 24 июня прошлого года. Документ должен быть подготовлен к концу текущего года — об этом президент говорил на заседании Совета по науке 21 января.

«Для обсуждения стратегии создан специальный портал, сформированы экспертные группы по ключевым блокам: например, проблеме взаимоотношений науки и общества посвящена деятельность отдельной группы.

Обсуждение организовано на различных площадках — к примеру, в рамках Научно-координационного совета ФАНО России, Совета по науке Минобрнауки России, активно включились в обсуждение профессора РАН.

Обсуждению различных аспектов стратегии посвящена деятельность межведомственных рабочих групп президентского совета», — рассказывал «Газете.Ru» Федор Войтоловский — председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при президенте РФ по науке и образованию, замдиректора Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН. Он также отметил, что основные подходы обсуждались на Красноярском экономическом форуме, форуме «Технопром» в Новосибирске и на одной из ключевых сессий Петербургского экономического форума.

21 июня текст стратегии был вынесен Министерством образования и науки на общественное обсуждение. Ознакомиться с проектом документа можно на федеральном портале нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Андрей Фурсенко, помощник президента по науке, говорил в интервью «Газете.Ru»: «Стратегия не должна восприниматься как перечисление каких-то проектов. Это более широкая и значимая вещь». По мнению Фурсенко, для разработки документа в первую очередь важно понять, какие глобальные проблемы стоят перед человечеством в целом и перед Россией в частности, а затем — «посмотреть, на какие из этих вопросов мы могли бы ответить наиболее эффективно с привлечением науки, с привлечением каких-то новых технологий».

Акцент на «большие вызовы», характерные для нашей страны, — это одна из особенностей стратегии. Среди таких вызовов — замедление восстановления природной среды из-за возрастающей антропогенной нагрузки, исчерпание традиционных ресурсов социально-экономического роста индустриально развитых стран, демографические проблемы, формирование обособленной группы стран, обладающих продвинутыми технологиями.

Особое внимание авторы стратегии обращают на следующую проблему: сейчас в России интеллектуальный потенциал используется очень несбалансированно, а значительная часть территории страны и ее природных ресурсов и вовсе не освоены.

Именно поэтому развитие транспортной сети, создание цифровой инфраструктуры, а также освоение морского, воздушного и космического пространства разработчики документа называют в качестве одной из целей реализации стратегии. Среди целей документа — и повышение качества жизни жителей России (для этого наряду с развитием транспортной сети и улучшением связей между регионами страны планируется уделить внимание развитию нового поколения медицинских услуг, а также доступных продуктов питания). В частных беседах с корреспондентами «Газеты.Ru» разработчики стратегии отмечали, что данный документ является первым, написанным именно о России и для России, а не просто рассказом о том, какие механизмы развития науки существуют в мире и какие из них Россия может применить для себя.

В целом акцент сделан на том, что в будущем Россия должна постепенно переходить с активного использования природных ресурсов на использование ресурсов интеллектуальных. Это не значит, что страна собирается отказаться от своего естественного преимущества перед другими государствами: «Для устойчивого развития России, усиления ее влияния и позиции в мире необходима системная концентрация интеллектуального, творческого потенциала и сбалансированное дополнение природных, территориальных ресурсных возможностей страны ресурсами интеллектуальными», — сказано в стратегии.

Управление развитием науки также планируется изменить:

если сейчас акцент сделан на управлении подведомственными организациями, то в будущем его планируется сместить на управление приоритетами.

Это значит, что научным организациям будут предложены ориентиры и задачи, отвечающие основным потребностям развития общества и экономики, а ученые смогут самостоятельно выбирать формы и способы их исполнения.

Еще одна проблема развития российской науки, о которой говорится в документе, — это отсутствие исследовательских запросов со стороны бизнеса и, как следствие, незаинтересованность и отстраненность научного сообщества от технологического предпринимательства. Поэтому налаживанию связей между представителями науки и бизнеса в стратегии уделяется особое внимание: предполагается, что реализация стратегии обеспечит вовлечение представителей высокотехнологичного бизнеса в финансирование конкретных научных проектов, причем предприниматели получат возможность участвовать в создании нового продукта на всех этапах: от формирования идеи до воплощения изобретения в жизнь.

«России необходима условная «биржа», куда, с одной стороны, приходили бы представители бизнеса и формировали запрос на нужные для их компаний инновационные разработки, а, с другой стороны, ученые предлагали бы имеющиеся у них технологические решения,

— прокомментировал вопрос взаимодействия науки и бизнеса в России «Газете.Ru» глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков. — Сейчас же в России между этими двумя сторонами существует недоверие: бизнесу кажется, что надежнее вкладывать средства в поиск новых технологий за рубежом, а исследователи считают, что компании не могут сформулировать задачу. Если это недоверие не преодолеть, то изменить ситуацию будет очень сложно. Я считаю, что для укрепления доверия между бизнесом и наукой нужны конкретные примеры успешного сотрудничества между ними, истории успеха, которые у нас точно есть».

Представители Российской академии наук, обсуждая минувшей весной свой вариант стратегии, постоянно высказывали опасения, что на фоне усилий по интеграции науки и бизнеса фундаментальные исследования будут забыты. Из документа следует, что этого не произойдет. В нем говорится, что

доля финансирования фундаментальных и поисковых научных исследований составит не менее «2/3 затрат на исследования и разработки из бюджета в целом».

Фундаментальная наука будет ориентирована на формирование «заделов в новых направлениях развития мировой науки и технологий». Новые циклы фундаментальных исследований будут направлены на поиск ответов на стоящие перед страной «большие вызовы», говорится в стратегии.

Впрочем, комментируя один из предыдущих вариантов стратегии, профсоюз РАН отмечал несоответствие планируемого уровня финансирования масштабу поставленных задач. «Согласно целевому сценарию,

на последнем этапе реализации стратегии предполагается выйти на уровень внутренних затрат на исследования и разработки в 1,73% ВВП.

Такого уровня расходов предлагается достигнуть через 20 лет, тогда как в настоящее время в США внутренние затраты на исследования и разработки составляют 2,8% ВВП, в Китае — 2,1% ВВП, в Японии — 3,4% ВВП, в Южной Корее — 3,8% ВВП, в наиболее развитых странах Европы внутренние затраты на исследования и разработки находятся на уровне 2,5–4% ВВП. Отдельный вопрос — темпы роста: в первой половине следующего десятилетия доля расходов на НИОКР в ВВП должна вырасти до 1,4% ВВП, т.е. выйти на нынешний уровень Испании и Португалии, далеко не самых развитых в научно-технологическом отношении держав», — говорилось в комментарии профсоюза РАН, члены которого также напомнили, что указ президента РФ №599 от 7 мая 2012 года предполагал, что внутренние затраты на исследования и разработки достигнут 1,77% ВВП уже в 2015 году.

Из других недостатков предложенного варианта можно отметить недостаточную проработку механизма распределения ответственности среди организаций за реализацию того или иного положения стратегии. Грубо говоря, в тексте говорится про развитие транспортной сети в России, но ни слова не говорится о том, кто, как и на каких принципах будет взаимодействовать с Росавтодором или РЖД.

Предложения по улучшению и изменению документа принимаются до 5 июля. После этого начнется этап формирования окончательного варианта текста стратегии.

Яна Хлюстова, Николай Подорванюк

За счет внедрения новых технологий на Дальневосточной железной дороге уменьшается количество «брошенных» поездов

Среднесуточно в июне 2016 года от движения отставлялось 12 грузовых составов, год назад - 46

Ритмичный подвод экспортных грузов к припортовым станциям Дальневосточной магистрали и их выгрузка стивидорами привели к снижению в июне числа отставленных от движения поездов более чем в три раза.

Вопросам взаимодействия грузоотправителей, железнодорожников и портовиков было посвящено заседание Дальневосточного межрегионального координационного совета, состоявшегося 23 июня в Хабаровске.

Как отметил первый заместитель начальника Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) по экономике и финансам Геннадий Нестерук, в настоящее время продолжается рост переработки экспортных грузов через морские порты и сухопутные погранпереходы Дальнего Востока. Железнодорожные перевозки в данном направлении с начала 2016 года выросли на 10% к прошлогоднему уровню.

В частности, в июне высокие темпы работ показали стивидорные компании Приморского края. Например, АО «Торговый порт Посьет» (входит в группу «Мечел») увеличил выгрузку до 383 вагонов в отдельные сутки, что превысило норматив на 40%. Выше установленных договорами с ОАО «РЖД» перерабатывающих способностей выгружали и стивидоры, работающие в порту Восточном. В отдельные дни они обрабатывали до 1750 вагонов. Увеличивало слив нефтепродуктов по станции Крабовой ООО «РН-Находканефтепродукт» - до 400 цистерн в сутки.

Несмотря на прирост экспорта, сообщил Геннадий Нестерук, на ДВЖД значительно сократилось количество так называемых «брошенных» поездов. Среднесуточно в июне отставлялось от движения 12 грузовых составов или порядка 700 вагонов, адресованных получателям. Это в 3,8 раза меньше, чем в том же месяце 2015 года. Тогда по неприему грузов терминалами в среднем «бросалось» 46 поездов в сутки.

На повышение качества перевозок повлияло внедрение новых технологий, в том числе планирования перевозочного процесса, уточнил первый заместитель начальника Дальневосточной дирекции управления движения Алексей Новиков. В конце 2015 года был принят порядок согласования погрузки и взаимодействия между логистическим центром Дальневосточной дирекции и Территориальными центрами фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО) железных дорог, с которых идут массовые отправки экспортных грузов в порты. Задача – не допустить скопления вагонов на подходе к ДВЖД и пунктам назначения.

«Сегодня логистический центр совместно с причастными предприятиями ежесуточно проводит планирование погрузки в адрес станций Дальневосточной дороги. Данная мера позволила в оперативном порядке регулировать объем грузопотока в направлении портов, нефтебаз и погранпереходов Дальнего Востока», - проинформировал Алексей Новиков.

На основе информационных систем, добавил он, постоянно осуществляется мониторинг наличия экспортных грузов на Восточном полигоне сети РЖД. Это помогает организовывать своевременный подвод поездов к станциям выгрузки.

По словам и.о. начальника Дальневосточного ТЦФТО Игоря Селютина, совершенствование перевозочного процесса позволяет предлагать более сложные транспортные продукты. «Так, на дороге реализуются первые проекты по оказанию услуги накопления груза в пути следования до судовой партии. В пакет оказываемых услуг в данном случае входит не только предоставление инфраструктуры для временного размещения груза в ожидании накопления, но и производство маневровой работы по формированию прямого поезда до станции назначения, а также его доставка к моменту прибытия судна», - сказал он.

Совершенствуются также технологии обработки грузов получателями. Плюс на ритмичную выгрузку влияет и техническое перевооружение стивидорных компаний, в частности, работающих в Ванино и Посьете. По словам представителя компании «Мечел-Транс» в Хабаровске Романа Вырупаева, в январе-мае грузооборот Ванинского морского торгового порта составил 2,8 млн т, что на треть превышает соответствующий прошлогодний результат. При этом экспортного угля переработано 1,7 млн т – на 45,3% больше, чем в 2015 году. «На сегодняшний день порт Ванино готов освоить 300 вагонов с угольной продукцией в сутки», - уточнил Роман Вырупаев.

Положительная динамика в перевалке грузов наблюдается и у Торгового порта Посьет. За пять месяцев 2016 года там переработано 2,9 млн т угля против 1,8 млн т в 2015-м. Специализированный комплекс в порту способен сегодня выгружать до 500 вагонов в сутки.

Стивидор в настоящее время работает не только с углем, добываемым предприятиями группы «Мечел», но и сторонних компаний. В январе-мае в Посьете было перегружено 287 тыс. т таких грузов, уточнил Роман Вырупаев, тогда как за тот же период 2015 года – 122 тыс. т.

Он также добавил, что на ДВЖД «Мечел-Транс» активно пользуется комплексной транспортной услугой, предусматривающей доставку угля, добываемого на Нерюнгринском и Эльгинском месторождениях в Якутии, до портов Ванино и Посьет по расписанию. «Случаи прибытия груза с отклонением от графика бывали, но они единичны. В основном все выполняется на 100%», - отметил менеджер.

Павел Усов

Чемпионат Европы по провокациям

Игорь ШУМЕЙКО

Самостийному украинству, как известно, всегда не хватало самостийности в своём отношении к Польше. Государственный гимн Украины «Щеневмерлы» - это переложение польского гимна «Несгинелы», Украинский институт национальной памяти вылеплен по шаблону Польского института национальной памяти и так далее. Однако есть, оказывается, и такие области, в которых украинские националисты вполне могут обскакать своих польских коллег. Футбол, например.

Чемпионат Европы по футболу, проходящий во Франции, сразу распался на две составляющих. Без полицейских репортажей – нет и футбольных. Теперь как-то уж и не принято.

Драки между болельщиками перед матчами их команд стали частью обязательной программы. Выглядит это примерно так, как матчи дублёров перед встречей основного состава. Однако драки устраиваются и после матчей. Это уже чем-то напоминает состязания фигуристов – там после спортивной программы следуют показательные выступления.

Французские власти и западные СМИ, как выяснилось, реагируют на дерущихся избирательно. Такая избирательность напомнила тенденцию, характерную для эпохи холодной войны: как и во времена «полубойкота» Олимпийских Игр 1980 года в Москве, спорт снова сильно страдает от политики.

Отдельной темой стала развернувшаяся на Западе «допинговая кампания», которая не только впервые нарушила принцип индивидуальной ответственности, но и вообще свелась к алгоритму: «Узнай, что ел твой соперник вчера, - и объяви сегодня это допингом!»

А футбольный чемпионат во Франции оттенил параноидальные аспекты вторжения политики в спорт: арест российских болельщиков, снисходительность по отношению к провокациям английских болельщиков: пьяные выкрики, топтание перед телекамерами российского флага. И высылка россиян. И комментарии французских стражей порядка, заявивших, что «российские хулиганы были чрезвычайно хорошо подготовлены». И распространение версии о том, что российские фанаты стали оружием Кремля в «гибридной войне» России против Евросоюза…

Правда, в череде ставших уже привычными болельщицких предматчевых «увертюр» бывают и занятные исключения. Перед игрой в Лилле сборных Германии и Украины, проходившей 12 июня, болельщикам, естественно, надо было выпустить пар друг на друга, и вот как это происходило: по улицам Лилля движется жёлто-голубая толпа, навстречу ей выдвигается толпа жёлто-красно-чёрная (немцы). Сойдясь с противником, жёлто-голубые останавливаются и… начинают скакать, скандируя: «Хто не скаче, той москаль!» Немецкие фаны, пораженные неожиданностью маневра и глубиной тактического замысла, некоторое время стоят в молчании...