Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

На Верхней Волге реализуют проекты по глубокой переработке древесины

Текст: Элина Труханова

С 1 января 2022 года в России вводится запрет на вывоз за рубеж необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. В ЦФО нет областей, экспортирующих кругляк в больших объемах, но лесозаготовка и лесопереработка в северных регионах округа вносят существенный вклад в их экономику. Как отразится - и отразится ли - запрет на экспорт кругляка на работе предприятий леспрома Центральной России, выясняла корреспондент "РГ".

Переработаем сами

Согласно информации Минприроды РФ, крупнейшими экспортерами круглых лесоматериалов в стране до последнего времени были Хабаровский край (2,7 миллиона кубометров), Вологодская (2,2 миллиона) и Иркутская (1,9 миллиона) области, Приморский край (1,6 миллиона), Ленинградская область (один миллион), Красноярский край (0,8 миллиона) и Карелия (0,7 миллиона). На долю этих субъектов приходилось 70 процентов всего экспорта необработанных лесоматериалов страны.

Регионы ЦФО в перечень активных экспортеров кругляка не входят: на их территориях запасы леса не столь значительны, как у лидеров. Кроме того, заготовленную древесину здесь стараются перерабатывать в пределах собственных границ. Например, по данным департамента экономического развития Костромской области, доля необработанной древесины в общем объеме экспорта продукции лесопромышленного комплекса региона за первые девять месяцев уходящего года составляла менее двух процентов. В Ярославской области в общей доле всего регионального экспорта необработанная древесина занимает 0,02 процента (данные департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности).

Причем, как говорят специалисты, речь идет, как правило, о так называемой балансовой древесине, то есть верхушках деревьев, отрезах нетолстых стволов длиной до трех метров, которые используются для производства целлюлозы и древесной массы. Остальной деревянный экспорт - это продукция лесоперерабатывающих предприятий, потому что регионы уже не первый год ориентированы на развитие собственных перерабатывающих мощностей. Те же костромичи за первые девять месяцев года продали за границу почти 392 тысячи кубометров древесины, из которой 66 процентов - это клееная фанера и 25 процентов - древесностружечные и древесноволокнистые плиты.

В администрации Костромской области поясняют, что системная работа по снижению объемов вывоза необработанного кругляка из региона началась в 2012 году. И сегодня уже можно сказать, что основная масса заготавливаемой на его территории древесины перерабатывается "дома", местными предприятиями.

- 15-20 лет назад предприятия были ориентированы на экспорт круглых лесоматериалов. Но ситуация изменилась, сегодня мы не зависим от зарубежных потребителей круглой необработанной древесины, - говорит президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Костромской области Андрей Смирнов. - От общего объема древесины ее экспорт составляет незначительный процент. В основном она вся перерабатывается у нас в регионе, поскольку абсолютно у всех предприятий, которые состоят в нашем Союзе лесопромышленников, есть свои перерабатывающие мощности. Вывозить сырье из региона невыгодно.

На экспорт - фанеру

Согласен с коллегой и директор ярославского завода "Парижская коммуна", производящего фанеру и гнутоклееные изделия, Дмитрий Перцовский.

- Запрет на вывоз необработанной древесины - абсолютно логичный ход, который надо было сделать еще лет 10-15 назад, - считает представитель отрасли. - Десятилетиями из нашей страны вывозились огромные объемы леса, целые страны сидели на нашей древесине, и давно надо было изменить эту ситуацию. Наша страна от такого запрета только выиграет. Потому что мы сами будем заниматься переработкой, а значит, создавать рабочие места и выпускать продукт с более высокой добавленной стоимостью. Не иностранцы будут создавать рабочие места, обрабатывая наш кругляк, а мы сами! И те промышленные звенья, которые раньше получали эту готовую продукцию, будут обращаться уже к российским производителям, способным точно так же, добиваясь требуемого качества, ее выпускать.

По словам Дмитрия Перцовского, сейчас примерено 40 процентов продукции передовых отечественных деревообрабатывающих предприятий идет на экспорт. А с вступлением в силу запрета доля экспорта, скорее всего, только возрастет: у кого было 40 процентов - будет ориентировочно 50, у кого было 30 - будет 40. Причем переживать, что внутреннему рынку из-за этого чего-то не хватит, по его мнению, не нужно.

- Действующие предприятия просто нарастят свои мощности. Кроме того, появятся новые отечественные производства, - уверен бизнесмен.

Этот процесс, кстати, активно идет. Так, власти Тверской области, 60 процентов которой покрыто лесами, в этом году приняли решение о поддержке четырех деревообрабатывающих предприятий и предоставлении им субсидий или займов регионального фонда развития промышленности на модернизацию процессов глубокой деревообработки и пополнение оборотного капитала. Сейчас предприятия осваивают производство древесных топливных гранул (пеллет) и брикетов, клееных столярных и конструкционных изделий, развивают выпуск продукции камерной сушки, налаживают переработку лиственного сырья. В частности, заем на обновление производства в 28,6 миллиона рублей на 35 месяцев со ставкой 1,5 процента годовых получит Нелидовский деревообрабатывающий комбинат, выпускающий березовую фанеру и деревянные фанерные панели.

Кроме того, на территории области будет построен высокотехнологичный завод (инвестор - ООО "НТК") по производству топливных брикетов, древесного угля, сухих фасованных дров по европейским стандартам, фанеры, пиломатериалов и погонажных изделий - все стадии реализации проекта, сообщили в правительстве области, уже прошли экспертизу. В 2023 году должен начать выпуск экологически безопасной бумажной упаковки и завод компании "Сегежская упаковка - Центр", ставшей резидентом тверского инновационного промпарка "Боровлево-3". Расширяет производство также Пеновская деревообрабатывающая фабрика.

Лес в аренду

В Галиче Костромской области строится крупный фанерный комбинат группы компаний "Сегежа", а в Шарье - новое производство по выпуску OSB-плит на предприятии Swiss Kron. В галичский комбинат, мощность которого составит 125 тысяч кубометров фанеры в год, инвестор намерен вложить более 12 миллиардов рублей. В шарьинское производство швейцарский холдинг инвестирует 18 миллиардов рублей. Поэтому своя древесина требуется прежде всего самим костромичам.

Более того, с введением новых мощностей сырья может оказаться даже недостаточно, поэтому одновременно со строительством новых производств готовится и сырьевая база. К примеру, для нужд будущего галичского фанерного комбината инвестору уже переданы в пользование лесные участки общей площадью 367 тысяч гектаров в Чухломском, Судиславском, Нейском, Павинском, Мантуровском, Галичском, Кологривском, Островском, Шарьинском и Солигаличском лесничествах, заключено 11 договоров аренды. Всего же в области действует 500 арендных договоров для заготовки древесины (для сравнения: в соседней, менее лесной, Ярославской области таких договоров - 123). Однако в администрации Костромской области подчеркивают, что арендаторы берут на себя обязательства по выполнению работ по охране, защите и воспроизводству лесов. В частности, для лесовосстановления в связи с деятельностью галичского комбината будут использоваться мощности питомника в Шарье.

С кнопочным телефоном

Между тем небольшие предприятия из разряда "лесопилки" сегодня гораздо больше волнует модернизация единой государственной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) и цифровизация лесной отрасли, а именно: отказ с 1 января от бумажных сопроводительных документов для транспортировки древесины и переход к электронным. В Рослесхозе объясняют, что основная задача всех этих нововведений - декриминализация лесного комплекса и повышение его прозрачности. Под контролем окажутся цепочки движения древесины начиная с момента ее заготовки, складирования, транспортировки и производства продукции из древесины. По мнению руководителя Рослесхоза Ивана Советникова, системная работа в этом направлении позволит в течение года полностью "обелить" лесной комплекс, создать в отрасли новые высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места.

Однако бизнесмены, специализирующиеся на первичной переработке древесины, опасаются, что цифровизация может ударить не только по черным лесорубам, но и по законопослушным "мужикам, работающим в лесах без связи, интернета, смартфонов и планшетов, с кнопочными телефонами в карманах".

- В глубинке не все умеют и со смартфонами-то обращаться. Поэтому может сократиться количество заготовителей и начаться опять, как прошлым летом, рост цен, несмотря на то что кругляк будет оставаться в стране, - делает прогнозы глава одного из ярославских предприятий по выпуску пиломатериалов. - Сейчас конкретно нам везут древесину из Пошехонского, Даниловского, Большесельского, Угличского районов, из Костромской области - отовсюду в радиусе примерно 200 километров.

Бизнесмен рассказывает, что занимается первичной переработкой древесины около двух десятков лет, но такого скачка цен на нее, какой случился в 2021 году, больше не припомнит.

- Мы обычную обрезную доску продавали по восемь тысяч рублей за кубометр, но за сезон она подскочила в цене до 22 тысяч. Сейчас продаем ее по 17 тысяч за куб. Что будет с ценами летом, когда они обычно растут, пока предвидеть сложно. Тенденции к серьезному удешевлению пиломатериалов я пока не вижу, - говорит производитель пиломатериалов.

Довольно осторожно делают ценовые прогнозы и представители крупного бизнеса.

- Из-за ограничения рынков мы прогнозируем небольшое снижение цен на круглые лесоматериалы, но, возможно, мы этого даже не заметим, - говорит президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Костромской области Андрей Смирнов.

Тимур Иртуганов, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России:

- Положительный фактор в том, что много сырья будет оставаться внутри страны, поэтому на некоторые продукты ожидается снижение цен. Но, с другой стороны, наши производства всегда изготавливают продукции больше, чем требует внутренний рынок, и неясно, что делать с излишком, который неизбежно возникнет. Раньше этот профицит практически не влиял на цены в стране.

Идея изменений заключалась в дополнительном стимулировании производителей, чтобы меньше зависеть от импорта. При этом мы понимаем, что для таких продуктов, как, например, древесные плиты или фанера, импортозависивомость все равно остается. Дело не только в древесине, но и других компонентах (химические комплектующие, фурнитура и так далее).

Возникает также вопрос, достаточно ли сейчас мощностей - не только непосредственно по переработке, но и по географии распределения. Страна у нас большая, и невозможно везти сырье с Дальнего Востока в европейскую часть. Как действительно это будет работать, можно будет увидеть только через некоторое время.

В европейской части России мощностей для переработки достаточно, но в некоторых регионах в начале следующего года все равно не будет хватать сырья, потому что запрет касается только хвойных и ценных лиственных пород.

В этом недостаток решения властей, ведь в расчёт не берётся берёза. Хотя уже несколько лет идет разговор о том, что нашим фанерщикам не хватает сырья для производства березовой фанеры.

Есть ли подводные камни, которые могут проявиться при работе по новым правилам?

В каких-то регионах появится излишек леса, который будет не востребован. Где-то возникнет нехватка сырья, а везти его из дальних субъектов будет экономически невыгодно.

При подготовке законопроекта правительство учитывало то, чтобы на предприятиях не было сокращений рабочих мест. Но как это будет реализовано на практике, сказать сложно.

Остаётся только надеяться, что в краткосрочной перспективе принятые меры окажут положительное влияние на ситуацию.

Вадим Ковалев, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности:

- Количество необработанных и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород - это около восьми процентов от общего объема заготовленной древесины. Не так много? Верно, причем часто такой заготовкой занимается небольшой и теневой бизнес. Крупные ответственные компании уже давно отошли от нее, ведь чем глубже переработка, тем больше добавленная стоимость.

По регионам ситуация разнится. Примерно 70 процентов экспорта необработанной древесины приходится на долю Хабаровского, Приморского и Красноярского краев, Вологодской, Иркутской и Ленинградской областей, а также Карелии. Причина ясна: близость границ и наличие у соседей мощностей по переработке. Самая сложная ситуация на Дальнем Востоке, и здесь будет нужна помощь от государства: быстро нарастить перерабатывающие мощности практически невозможно.

В целом экспорт кругляка - рудимент, наследие 1990-х. Именно им промышляют черные лесорубы, не проводящие никаких лесовосстановительных мероприятий, не страхующие работников, а порой и провоцирующие лесные пожары. То, что отрасль продолжит "обеление", можно только приветствовать. Но с теми, кто захочет выйти из тени, надо будет организовать взаимодействие - продумать, как подобные компании могут включиться в цепочку поставок большого бизнеса. Тем более что ответственность за поставщиков и локальных производителей - непременная часть ESG-повестки, без которой на международных рынках уже никак.

Кстати

На двух деревообрабатывающих предприятиях Тверской области очень оперативно ответили на вызовы времени, начав производить востребованные при удаленной работе компакт-офисы, позволяющие легко и быстро организовать рабочее место в любом помещении. Мебель-трансформер представляет собой стеллаж с поворотной столешницей, изготовленный из износоустойчивого ЛДСП. По словам производителей, решение о запуске новой продукции было принято в связи с повышенным спросом на такие трансформеры. Они подходит для малогабаритных квартир и могут использоваться в качестве тумбы, столика, а также для зонирования жилого помещения.

Цифровизации в регионах зададут единые стандарты

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В конце декабря состоялось второе заседание обновленной рабочей группы Минстроя России по реализации ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город", который входит в нацпроект "Жилье и городская среда". Эксперты из профильных министерств и ведомств, представители регионов и отраслей, общественных организаций занимаются обновлением Стандарта "Умного города". Наибольший интерес представляет то, что уже сделано на местах. Анализом займутся профильные комитеты по 19 направлениям - от ЖКХ до межрегионального сотрудничества.

Начинать необходимо с модернизации управленческих процессов, уверяют эксперты. Сейчас в Петербурге идет внедрение принципов бережливого производства в органах власти. К концу следующего года система будет охватывать более 60 организаций в сфере государственного управления и городского хозяйства. Цель - повысить эффективность и производительность труда, сократить трудозатраты. Однако для ее достижения необходимы в том числе корректировки федерального законодательства.

Первая касается внедрения электронного голосования. Петербургские специалисты разработали блокчейн-систему для онлайн-голосования "КриптоВече", которую уже эксплуатируют для решения внутренних вопросов президиум РАН, ДВФУ, ГИТИС, органы государственной и муниципальной власти. Применять эту или аналогичные системы для общественных обсуждений и принятия решения законодательство пока не позволяет.

Вторая инициатива Петербурга - приравнять дроны к средствам измерения, прописав в нормативных документах определенную погрешность. Это даст возможность использовать материалы фото- и видео-фиксации, сделанные с помощью беспилотных летательных аппаратов, как доказательство административного правонарушения. Например, плохой очистки кровли от снега или некачественно проведенного ремонта фасадов.

Однако наиболее важная проблема городского хозяйства - и не только в Петербурге, но практически во всех субъектах РФ - синхронизация. "Если я на своей территории спроектирую экологичную велодорожку, но на участке следующего застройщика она не продолжится, а дорожники не спроектируют пешеходный переход, чтобы увязать ее со всей городской системой, то моя затея не имеет смысла, - поясняет генеральный директор компании-девелопера Наталья Осетрова. - И одновременно важно понимать, что не может быть одинаковых стандартов для существующей застройки и новых проектов".

В рамках цифровизации и smart-управления существует и даже уже реализовано множество проектов. "Умный свет" не только экономит электроэнергию, но и за счет правильной освещенности наполовину уменьшает вероятность ДТП на сложных участках. "Умное ЖКХ" позволяет экономить до 50 процентов ресурсов, поскольку снижает потери - а это, в свою очередь, может сказаться и на тарифах. "Безопасный двор" обеспечит фиксацию любых нарушений порядка, отследит угон машины или пропажу детей, поможет связаться с экстренными службами. "Бережливая поликлиника" существенно сократила очереди к врачам. "Умные остановки" укроют от дождя, зарядят гаджет, могут даже зарабатывать за счет размещения рекламы. Однако обеспечить устойчивость единой, непрерывной и взаимосвязанной конструкции "умный дом - умный квартал - умный город" возможно только на государственном уровне. Предполагается, что рабочая группа создаст наборы "стандартных и понятных решений, с прописанными целевыми показателями, контрольными точками и прогнозируемыми результатами".

- На основе понятных и четких стандартов для муниципалитетов и регионов будет прорабатываться вопрос возможности финансирования таких мероприятий, - уточнили в Минстрое. - По сути, будет создан новый механизм многофункциональной экспертной оценки решений, документов и проектов, учитывающий возможности, достигаемые при синхронизации.

Константин Михайлик, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, руководитель проекта "Умный город":

- От того, какие требования будут учтены при актуализации Стандарта, будет зависеть и дальнейший расчет уровня цифровизации городского хозяйства и внедрения решений - IQ городов.

.jpg)

Валерий Фальков встретился с Советом обучающихся при Минобрнауки России

Первое заседание Совета обучающихся при Министерстве науки и высшего образования РФ прошло в формате открытого диалога с главой ведомства Валерием Фальковым в помещении ресурсного центра «Мосволонтер». Во встрече приняли участие более 80 студентов, представляющих вузы своего региона.

В мае уходящего года Минобрнауки России поддержало инициативу студентов о создании при ведомстве органа для прямого диалога со студенческой молодежью, который представлял бы их интересы. Со всей страны было подано более 1,5 тыс. анкет от учащихся вузов разной ведомственной принадлежности. По результатам отбора в Совет вошли представители вузов из 82 субъектов Российской Федерации.

«В завершении Года науки и технологий при Министерстве науки и высшего образования РФ был сформирован Совет обучающихся. Более 80 студентов прошли серьезный отбор с помощью нашей платформы «Россия — страна возможностей». Сегодня мы встретились, чтобы обсудить важные вопросы и обменяться мнениями. Жду от вас предложений, над которыми мы сможем последовательно и совместно работать в 2022 году», — обратился к участникам встречи Валерий Фальков.

Первым был затронут вопрос о выделении грантов на публикации научных статей студентов. Как отметил участник cовета из Благовещенского государственного педагогического университета, многие студенты не имеют возможности издаваться в журналах ВАК или РИНЦ ввиду отсутствия финансирования со стороны вузов.

«Важно, чтобы у студентов было как можно больше возможностей публиковаться бесплатно», — отметил Министр.

Глава ведомства сообщил, что работа в данном направлении уже ведется: государство поддержало изменение стратегии в отношении научных журналов. Кроме того, в 2022 году пройдет конкурс, направленный на поддержку студенческих научных обществ.

Также ребят волновал вопрос влияния дистанта на качество образования и формирования профессионального кадрового резерва в будущем.

Валерий Фальков отметил, что во многом ситуация зависела от специфики университета. Так, в медицинских вузах объем практической части обучения только возрос, гуманитарии пострадали меньше всего.

«На кадровом резерве дистант не отразится. Россия богата талантами. Даже в это сложное время вузы внедряли новые программы и держали высокую планку обучения. И в офлайн-обучении, и в дистанте одну из главных ролей играет личная мотивация и вовлеченность в учебный процесс студентов», — напомнил глава ведомства.

Также был поднят вопрос об индивидуализации учебного процесса, чтобы студенты могли сами формировать свою программу обучения в рамках плана, а также выбирать дисциплины, не предусмотренные для их специальности.

Валерий Фальков рассказал о том, что университеты уже ведут большую работу, чтобы перестроить себя под нужды студентов. В частности, Минобрнауки России запустило программу «Приоритет 2030», одной из задач которой является именно индивидуализация образования. При этом глава ведомства напомнил, что обязательная программа обучения должна оставаться, чтобы вузы могли правильно распределять нагрузку как между преподавателями, так и между студентами.

В завершении мероприятия Валерий Фальков поздравил участников с наступающим Новым годом и предложил провести следующую встречу в первом полугодии 2022 года в одном из регионов страны.

В 2021 году получили финансирование первые 8 проектов университетских кампусов мирового уровня

По итогам 2021 года были отобраны первые 8 проектов университетских кампусов, которые будут реализованы в формате частно-государственного партнерства, все они обеспечены финансированием. Всего до 2030 года Минобрнауки России по поручению Президента Владимира Путина и Правительства РФ в разных регионах страны будет создано не менее 25 кампусов мирового уровня.

Университетские кампусы — это не только современное и комфортное жилье для студентов, но и разнообразная инфраструктура для развития образования, науки и инноваций. Проекты по созданию кампусов включают масштабные программы развития территории, которые призваны задать тон кадровой, технологической, научной трансформации экономики регионов и существенно повысить качество инновационной образовательной среды.

Обязательным условием поддержки строительства кампусов мирового уровня в субъектах РФ станет создание технопарка, где будут обеспечены условия для акселерации научных проектов, их финансирования частными инвесторами, прототипирования и быстрого вывода на рынок.

В этом году Минобрнауки приступило к реализации трех проектов:

— кампус Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана (проектирование и строительство ведется в рамках адресной инвестиционной программы г. Москвы);

— кампус Новосибирского государственного университета (проектирование ведется за счет средств внебюджетных источников);

— межвузовский кампус мирового уровня в г. Томске, планируемый к реализации по модели концессии.

«Строительство нового кампуса Бауманки в Москве откроет перспективы на дальнейшую научную и исследовательскую деятельность университета и обеспечит технологический скачок России. Новая территория позволит расширить научно-образовательное пространство вуза, создать условия для трансформации образовательного процесса под задачи опережающего развития, создать лаборатории и центры мирового уровня для развития науки по приоритетным направлениям: цифровые технологии, квантовые вычисления, экология, новые материалы, биомедицинская техника и другие», — отмечает президент МГТУ Анатолий Александров.

Кроме того, в ближайшие годы кампусы мирового уровня будут построены в Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге. В совокупности они позволят в 2024–2025 годах ввести более 35 тыс. новых мест и создать современную инновационную инфраструктуру в ведущих образовательных центрах России.

«Нео-кампус мирового уровня в Калининграде станет территорией открытой для города и всего мира. Здесь каждый должен почувствовать и использовать возможность создания и управления своим будущим. Нео-кампус объединит в себе все, что необходимо студентам для жизни, учебы, научного, творческого и спортивного развития. Все это станет важным подспорьем для создания совершенно нового уровня высшего образования», — рассказал ректор Балтийского федерального университета им. И. Канта Александр Федоров.

Общая площадь 8 первых кампусов мирового уровня составит порядка 1,5 млн. кв.м. Будет построено 633 тыс. кв. м жилья для студентов, 476 тыс. кв. м научно-образовательной и 100 тыс. кв. м спортивной инфраструктуры, а также 264 тыс. кв. м прочих помещений. Современные студгородки, интегрированные в городскую среду, будут включать многофункциональные трансформируемые пространства для учебы, научных исследований и досуга, доступные не только учащимся вузов, но и местным жителям. Общий бюджет 8 проектов составляет 179,6 млрд рублей, из которых 73,4 млрд рублей будут выделены государством.

Второй отбор заявок на создание кампусов мирового уровня в регионах России будет объявлен в феврале 2022 года.

От геологической карты к недрам России - член-корр. РАН Олег Петров об институте-преемнике традиций Геолкома

26 декабря 2021 года исполнилось 175 лет со дня рождения Александра Петровича Карпинского, «отца русской геологии», первого выборного президента Российской Академии наук, одного из организаторов Геологической службы России. Историческим и научным преемником легендарного Геолкома сегодня является Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского в Санкт-Петербурге.

«Еще в 2010 году мы установили памятник у входа, на 21-й линии. На эту улицу выходят окна кабинета Александра Петровича, и на ней же расположен Горный институт, с котором он тоже был тесно связан всю жизнь», – рассказывает директор ВСЕГЕИ член-корреспондент РАН Олег Петров. В канун юбилея редакция сайта РАН побеседовала с главой института не только о недавно прошедших торжествах, но и о том, в чем специфика отраслевого института, который выполняет геологические задачи, поставленные еще перед Геолкомом (повышение геологической изученности территории страны и прилегающих акваторий, создание государственных геологических карт). А также обеспечивает создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин, решает важнейшие вопросы, связанные с международным сотрудничеством в области геологии и обеспечением геополитических интересов России.

— Олег Владимирович, день рождения А.П. Карпинского научный мир Санкт-Петербурга уже отпраздновал юбилейной конференцией. В институте даже звучал «Ноктюрн», который в 1927 г. написал для него британский дипломат. Что значит для коллектива имя «отца-основателя»?

— Про «Ноктюрн» мы сами, честно говоря, впервые услышали от директора Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники РАН Надежды Алексеевны Ащеуловой. Это замечательная история: консул Великобритании в Ленинграде Томас Хильдебранд Престон написал это произведение в честь 10-летнего пребывания А.П. Карпинского на посту президента Академии наук. Мелодию представили у нас коллеги из Санкт-Петербургского филиала Архива РАН.

Наследие Карпинского значит для института очень много: именно он заложил научные основы российской школы геологической картографии, определил ее развитие в тесной связи с фундаментальными геологическими науками. У нас всю жизнь проработала правнучка Карпинского Ольга Александровна Толмачева, причем часть своей карьеры – в его кабинете. Конечно, А.П. Карпинский обеспечил принципы близкого взаимодействия института с Академией наук. Даже став ее президентом, он оставался почетным председателем Геолкома.

ОБЕСПЕЧИТЬ ПОИСКОВЫЙ ЗАДЕЛ

— ВСЕГЕИ – институт отраслевой. В каких формах флагманское научное учреждение Роснедр взаимодействует с РАН?

— Многие директора нашего института, как и я, были членами-корреспондентами или академиками – это уже само по себе определяет наши взаимоотношения. У нас заключены договора о сотрудничестве почти со всеми академическими геологическими институтами: с Институтом земной коры СО РАН, Дальневосточным геологическим институтом ДВО РАН, Институтом геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН и многими другими – в части реализации программы регионального изучения недр. Их сотрудники ездят с нами на полевые работы, пользуются открытой базой данных геологических карт и нашими лабораториями.

Как пример могу привести мониторинг Государственной геологической карты масштаба 1:2.5 М. Институты РАН получают новые геохронологические данные по магматическим и метаморфическим комплексам в рамках своих исследований, а мы их интегрируем не только в разномасштабные геологические карты, но и в общую базу данных – Геохронологический атлас-справочник. В стенах ВСЕГЕИ работает Межведомственный стратиграфический комитет (его возглавляет академик РАН Алексей Юрьевич Розанов). Он занимается совершенствованием Общей хроностратиграфической шкалы как стратиграфической основы для государственного геологического картографирования. Это требует постоянного отслеживания и интеграции всех фундаментальных данных по стратиграфии и палеонтологии, получаемых, в том числе, и организациями РАН.

— Глава Роснедр Евгений Петров сказал, что лабораторий такого уровня, как во ВСЕГЕИ, в мире единицы. Учитывая ведомственное финансирование, можно ли сказать, что отраслевые институты сегодня находятся в привилегированном положении по сравнению с академическими?

— Основной объем финансирования в части регионального геологического изучения идет на прикладные работы – создание государственных геологических карт. Это процесс производственный, а не научный: систематически, по определенным методикам создаются геологические карты на территорию всей страны. Отраслевые деньги привязаны в основном к подобным задачам для решения проблем воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Конечно, Роснедра финансируют и т.н. тематические работы – внедрение результатов научных исследований в геологическое картографирование. Эти деньги идут на научно-методическое обеспечение производственных работ и на развитие технологической базы этих исследований. Но, поверьте, это очень небольшие деньги. Почти все фундаментальные научные исследования проводятся во ВСЕГЕИ с поддержкой грантов РНФ и РФФИ, их у нас обычно 1-3 в год, а также реализуются в инициативном порядке сотрудниками.

— Региональное геологическое изучение недр – важнейшая часть работ, которые вы проводите как государственное учреждение в интересах недропользователей. На юбилейном заседании Вы лично назвали ситуацию в этой сфере «системным кризисом». Какие тревожные явления на это указывают?

— В результате проведения региональных работ и, прежде всего, геологического картографирования, создается т.н. поисковый задел – обозначаются площади, которые перспективны для более детальных работ, поисковых, разведочных. Эта задача решается на уровне регионального изучения недр. Я уже приводил цифры: в СССР 7-10% от всего объема средств на воспроизводство минерально-сырьевой базы шли как раз на региональные работы, за счет чего выделялось по 300-400 перспективных участков в год.

Сегодня 93-94% задач по решению проблем воспроизводства переложено на плечи компаний. И на региональные работы идет 1% от финансирования, а выделяется, соответственно, 30-40 участков в год. Дошло до того, что в 2017 году целый ряд крупных компаний – «Полюс», «Норильский никель», «Алроса», «Полиметал» и другие – обратились в Правительство РФ в связи с тем, у них нет поискового задела, а они, конечно, хотели бы иметь задел высокого качества в плане открытия там новых объектов. Это был очевидный «звонок» о наступающем кризисе.

Последние семь лет объемы финансирования региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ (в рамках мероприятий Государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов») сохраняются на одном уровне без учета инфляции. А показатели не снижаются. Перспективных участков и так мало, а государство наше при этом продолжает заниматься, как в том же Китае, еще и поисковыми работами наряду с компаниями. Хотя и в «Законе о недрах», и в «Стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ» региональное геологическое изучение недр названо главным приоритетом государства.

В середине прошлого века была такая же проблема – увлеклись разведочными и поисковыми работами, и на региональное изучение, создание геологических карт 1 М, 200 тыс. так же стали выделять недостаточно средств. В 1954 году это потребовало специального постановления Совета Министров СССР «Об усилении роли региональных геолого-съемочных работ». Тогда проблема была решена, сегодня она возникла вновь.

— Если недропользователи так зависимы от картографирования, в чем именно проблема, эти работы настолько затратны для них?

— В финансовом плане начальная стадия – не самая дорогостоящая. Но поскольку фонд легко открываемых месторождений, когда можно идти с поверхности, уже исчерпан, то уже при региональных работах надо использовать все современные геофизические, геохимические методы, чтобы локализовать площади, которые потом будут востребованы компаниями с использованием заявительного принципа лицензирования.

В самих компаниях есть профильные подразделения, но региональное изучение требует очень высокой квалификации геологов. Плюс, человек должен заниматься регионом постоянно – за год-два подготовить такого специалиста практически невозможно. Во ВСЕГЕИ организована структура региональных отделов, поэтому крупнейшие российские компании обращаются к нам.

Ежегодно мы проводим среднемасштабные геологосъемочные работы с созданием комплектов Госгеолкарты-200 на 140 листах, на половине из них ставятся ГДП-200 в различных регионах страны (геологическое доизучение ранее заснятых площадей в масштабе 1:200 000 – прим ред.), формируется фонд перспективных участков недр. Ежегодно более чем на сотне объектов проводятся полевые работы – именно они дают прирост новой информации. Недостаток финансирования сказывается на их эффективности, а также на эффективности комплекса лабораторно-аналитических исследований, в том числе опережающих аэрогеофизических и геохимических работ с последующей заверкой аномалий поисковым бурением и горными работами.

НА ГЛУБОКОВОДНЫХ ОКРАИНАХ

— Институт уже не первый год занимается проектом установления внешней границы шельфа Арктической зоны РФ. На какой стадии картографирование этих районов?

— Шельф, конечно, представляет для всех большой интерес, лицензии на добычу там имеют наши крупнейшие компании – Роснефть, Газпром, Газпромнефть, – и мы в этой части занимаемся, прежде всего, созданием Госгелкарты-1000 третьего поколения (трехмерная карта масштаба 1:1 М – прим.ред.). От предыдущих поколений она отличается тем, что охватывает и сушу, и дно акваторий континентального шельфа, и даже глубоководные окраины, включая Северный Ледовитый океан. Сегодня создано и издано в полиграфическом и электронном виде 195 листов. Оставшиеся листы, в том числе в пределах Якутии, Северо-Востока, акватории арктических и дальневосточных морей будут введены в работу в ближайшие 2-3 года, так что к 2025 году программа завершится.

Одна из наших подрядных организаций – мурманская «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (МАГЭ) – выпустила блестящую монографию, где показано, что именно такие работы во многом позволили оценить ресурсную базу углеводородов на этой территории. Конечно, сотрудничаем и с Роснефтью. В части регионального изучения компания проводит т.н. стратиграфическое, опорное бурение для заверки данных сейсмических исследований. Это совершенно новое направление. Суть в том, что для подтверждения геологического обоснования границ бурение производится как раз там, где горизонты ближе всего находятся к поверхности. Эту программу очень успешно реализовал на своих территориях Норвежский нефтяной директорат (Oljedirektoratet, государственный орган, отвечающий за регулирование нефтяных ресурсов на континентальном шельфе Норвегии – прим.ред). И сегодня наши компании активно реализуют аналогичную на российском шельфе. Это, действительно, очень большой прирост новой информации, нового понимания, а главное, подтверждение достоверности сейсмических построений.

— Очевидно, что это геополитически важный проект. Каков вклад науки в геологическое обоснование прав России на прилегающие морские территории?

— В этой части, особенно в глубоководных акваториях, Россия провела большой комплекс работ (это ГСЗ, глубинное сейсмическое зондирование и МОВ ОГТ – метод отраженных волн с общей глубинной точкой). Были выполнены уникальные работы по опробованию на поднятии Менделеева, и здесь мы активно сотрудничали с РАН и с Министерством обороны РФ. Военные были задействованы в батиметрических исследованиях – использовалась легкая научно-исследовательская подводная лодка, были отобраны пробы в зоне Центрально-Арктических поднятий. Со стороны академии активное участие приняли Геологический институт РАН, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

Все это имеет значение для расширения границы континентального шельфа РФ в Арктике за пределы 200-мильной зоны. Мы с уже названными организациями, а также с Минприроды и МИД работаем над обоснованием Российской Заявки, поданной в Комиссию по Границам Континентального Шельфа при ООН (КГКШ) еще в 2015 году. Сейчас она рассматривается специальной Подкомиссией из группы экспертов КГКШ. Участвуем во всех ее заседаниях, даем разъяснения по геологическому строению, готовим дополнительные материалы по геологическому обоснованию. Значительная часть геологических данных являются уникальными для этого региона, прошли международную апробацию и приняты Подкомиссией. Но работа еще не завершена.

— Есть ли международные проекты в других геополитически важных регионах?

— Мы недавно завершили этап крупного проекта по Центральной Азии – ему скоро исполнится 20 лет, – в нем участвует Китай, Монголия, Казахстан, Южная Корея. Это также атлас геологических карт, включая карту оценки нефегазоносности территории. Сейчас переходим к третьей стадии – созданию 3D-представления территории, расширяем набор карт, куда входят и карта четвертичной геологии, и результаты детального изучения Большого Алтая, включая оценку минерально-сырьевого потенциала. Это приграничная территория, где сотрудничают несколько государств. Реализуем также ряд проектов со странами СНГ, есть международный проект картирования окраинных морей и морей Евразии – мы включили в него Каспий.

— Проведённое ВСЕГЕИ исследование распространения и миграции углеводородов на озере Байкал вошло в список важнейших достижениях российской науки в 2020 году, которому ежегодно посвящает доклад президент РАН. Какие результаты будете подавать на рассмотрение по итогам 2021 года?

— В этом году думаем заявить результаты исследования эволюции морфологического строения береговых линий Финского залива, которое проводит Центр морской геологии ВСЕГЕИ в рамках мониторинга современных опасных геологических процессов морей Северо-Запада России.

Побережье Финского залив – это район очень населенный, с активно застраиваемой береговой зоной, и в результате хозяйственной деятельности там возникают большие риски. Последствия нагрузок на береговые зоны видны невооруженным глазом. Идет строительство портов, причем не одного, извлекается в больших объемах строительный материал – песок. Со временем проблемы могут быть очень серьезные, а в некоторых местах и катастрофические. За экспертной оценкой рисков и рекомендациями к нам сейчас обращаются и строительные организации, и Правительство Санкт-Петербурга. Наиболее интересные результаты получены для восточной части Финского залива: была прослежена геологическая история береговых зон в интервале голоцена, установлены основные природные и антропогенные факторы, определяющие их эволюцию, дан прогноз на будущее.

Долговременные тенденции развития береговых зон определяются геолого-геоморфологическими факторами. Из-за ряда этих факторов (преобладание рыхлых неоген-четвертичных отложений, рельеф, дефицит осадочного материала, скорости гляциоизостатического выравнивания) берег Российской Балтики и, в частности, Финского залива уязвим для абразии. Экстремальные размывы происходят при сочетании трех гидрометеорологических факторов – шторм, подъем уровня воды и отсутствие ледового покрова. В последние десятилетия из-за техногенного воздействия и климатических изменений такие «экстремальные» события происходят чаще. Результаты математического моделирования, выполненного коллегами из ИО РАН, показывают, что в будущем ситуация может стать еще более напряженной.

ВИРТУАЛЬНЫЕ НЕДРА РОССИИ

— Вы также реализуете проект по созданию 3D модели геологического строения подземного пространства Санкт-Петербурга. Что такая объемная картина даст городу, и чем интересна задача самому институту?

— Это направление активно развивается за рубежом. Например, Хельсинки, Стокгольм, Лондон сейчас создают так называемые digital twins или «цифровые двойники» подземного пространства городов и прилегающих территорий. Для береговых зон с их проблемами это особенно актуально, а ведь Санкт-Петербург тоже находится в устье Невы.

Мы уже давно к этой теме подходили, и в 2021 году проект был поддержан правительством Санкт-Петербурга и на федеральном уровне. Одну из геологических карт 200-тысячного масштаба мы сейчас делаем именно в 3D. Объемная модель подземного пространства урбанизированных территорий – это, с одной стороны, инструмент, позволяющий следовать принципу «не навреди» в процессе хозяйствования. А с другой, ее создание интересно самим геологам – мы очень детально изучаем формирование геологической среды. Как человек, долгое время проработавший в Норильске, где строительство ведется на сваях, знаю, как коварна бывает вечная мерзлота. Очень много всего там построили по руслам ручейков и рек, которые были заасфальтированы, но ведь процессы продолжаются под землей. Идет естественное растепление, водосборы никуда не делись, и 40-50 лет спустя мы видим, как рушатся дома – природа есть природа.

— Руководство Роснедр упоминало о скором запуске на сетевых площадках института «единого информационного ресурса», который должен восполнить дефицит общедоступной геологической информации для широкой аудитории. О каком ресурсе идет речь, учитывая, что у вас уже действует система ГИС Атлас «Недра России»?

— ГИС Атлас «Недра России» создавалась в течение 20 лет, но в части накопления данных, в части представления информации ее возможности все время меняются. Изначально одной из основных целей ресурса являлось обеспечение самих Роснедр базовой геологической и геолого-экономической информацией для принятия управленческих решений. Сейчас ГИС-Атлас – самый большой геолого-картографический ресурс по территории России, содержит больше 100 тысяч геологических карт и схем.

Основная часть этой информации уже открыта и доступна в поддомене нашего сайта atlaspacket.vsegei.ru. И за последние 6-7 лет мы отмечаем огромный, я бы даже сказал, взрывной интерес к ресурсу со стороны субъектов федерации, недропользователей, академических институтов и высших учебных заведений. Количество http-запросов напрямую к картографическому WMS серверу ВСЕГЕИ возросло с 3 миллионов в 2015 году до 87 миллионов в 2021 году – в 30 раз! А количество пользователей достаточно специализированного раздела, содержащего «Пакеты оперативной геологической информации», достигло 15 000. Сейчас ГИС-Атлас не только выполняет свои основные задачи, но и фактически превращается в общедоступную национальную информационную систему по геологии России.

— И в чем суть этих превращений?

— Один из приоритетов – интегрировать комплексную геологическую информацию, собранную учреждениями Роснедр (я бы назвал это «федеральным уровнем»), с оперативными геологическими данными, имеющимися в субъектах РФ («уровень местных органов исполнительной власти»). В первую очередь, с информацией по общераспространенным полезным ископаемым – она очень востребована у недропользователей, – и по обеспеченности водными ресурсами.

Последние пару лет мы активно налаживаем связи с региональными комитетами по геологии и недропользованию. Кроме оперативной информации получаем от них и много предложений по справочным материалам о проблемах и перспективах развития минерально-сырьевой базы. А это очень важная обратная связь – иногда проблемы по-разному видятся из федерального центра и с точки зрения местных геологов.

Вся эта комплексная геологическая информация будет собрана на ресурсе Вэб-Гис-Атлас. Cистема будет динамически связана с нашими отраслевыми централизованными хранилищами цифровой геологической информации (по изученности, объектам полезных ископаемых, перспективными участками недр, лицензированию, петротипам и стратотипам, геологическим памятникам и т.д.). Информация будет общедоступна, вам не потребуются никакие коммерческие ГИС или мощный компьютер – достаточно зайти на сайт. Планируем разместить Вэб-Гис-Атлас в уже знакомом пользователю разделе.

— Насколько мощные аппаратные ресурсы для этого потребуются?

— Что касается «железа», то мы развиваем проект на уже существующей в институте аппаратно-технологической базе, у нас для этого выделен высокопроизводительный серверный кластер – это 4 физических узла, на которых работают более 50-ти виртуальных серверов, отказоустойчивая система хранения данных (более 200 ТБ). Также создана сетевая инфраструктура с высокой пропускной способностью.

— Научные институты РАН принимают какое-то участие в создании новых информационных слоев для Вэб-Гис-Атласа?

— Да, в рамках системы будет доступен геохронологический атлас-справочник, который мы сейчас создаем вместе с Российской академией наук. Центр изотопных исследований ВСЕГЕИ – а по комплектации оборудования он в России уникален – накопил большое количество изотопных и изотопно-геохронологических данных. Естественно, многие институты РАН делали эти анализы не только у нас, но и за рубежом. Сейчас мы решили объединить наши и академические базы и открыть доступ для всех желающих. Объединенная информация позволяет по-новому взглянуть на геохронологию, провести корреляции магматических интрузивных образований, что раньше было сделать невозможно.

Беседовала Ольга Калантарова, редакция сайта РАН

Субъектам прописали новые полномочия

Текст: Татьяна Замахина

В российских регионах будет установлен единый срок полномочий губернаторов, при этом запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд отменяется. Это одно из основных положений Закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", который сегодня публикует "РГ".

Документ направлен на реализацию положений обновленной Конституции, в которой впервые был закреплен принцип единства системы публичной власти в результате общероссийского голосования.

Согласно новому закону:

- cнимаются ограничения для губернаторских полномочий, в то время как до вступления в силу новых норм один человек не мог возглавлять регион более двух сроков подряд;

- расширяются основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента. Глава государства сможет сделать руководителю региона предупреждение, выговор, отрешить от должности и временно отстранить;

- главы регионов и сами смогут потребовать отставки мэров за плохую работу. В том числе - если в регионе систематически не удавалось достичь показателей, по которым оценивают эффективность местной власти;

- регионы будут обязаны создать контрольно-счетные органы для проверки бюджетов. Раньше это отдавалось на усмотрение субъектов РФ;

- будет пересмотрен перечень полномочий регионов, благодаря чему должно уйти недопонимание в разделении функций власти. Граждан из-за этого иногда "гоняли по кругу" по инстанциям;

- федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих функций, если это не противоречит Основному Закону;

- глава субъекта одновременно будет считаться и главным региональным чиновником, и федеральным чиновником в регионе. То есть он станет связующим звеном в вертикали власти;

- главы регионов не смогут именоваться "президентами";

- срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит пять лет;

- региональные парламенты получают возможность работать дистанционно. А на их заседаниях смогут выступать депутаты Госдумы и сенаторы, - это делается для того, чтобы обеспечить их рабочую взаимосвязь.

Основные идеи и ряд ключевых положений закона прокомментировали спикеры обеих палат парламента. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "смысл этого закона в одном - создать стройную систему публичной власти, которая позволит повысить эффективность управления огромной многонациональной страной". Цель - чтобы власть была ответственна перед людьми и любой гражданин понимал, что и с кого спрашивать, подчеркнула Матвиенко.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что, оценивая работу губернаторов, важно ориентироваться на то, какие достижения регион продемонстрировал под их руководством. А значит - не нужны федеральные ограничения для губернаторских сроков. Именно от согласованных действий всех уровней власти, напомнил спикер Госдумы, зависит решение важнейших для страны задач. Результатом принятия закона, по словам Володина, должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня подотчетности органов власти. Можно сказать, что формируется единое правовое пространство, считает один из авторов, глава Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Ведь закон, отметил он, направлен на систематизацию публичной власти в стране.

Теперь подробно и детально расписаны многие вещи, которые раньше были обозначены только "крупными мазками", отметил его соавтор, председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Госпрограмма развития Северного Кавказа до 2030 предусматривает рост доходов населения на 40%

Правительство России утвердило изменения в госпрограмму развития Северо-Кавказского федерального округа. На ее реализацию которой до 2030 года планируется направить 169,2 млрд рублей. Переформатирование документа проведено из-за перехода к новой системе управления госпрограммами.

Куратором госпрограммы СКФО выступает вице-премьер РФ Александр Новак.

Реализация госпрограммы рассчитана на повышение уровня социально-экономического развития регионов СКФО, качества жизни населения округа, а также повышение уровня туристической и инвестиционной привлекательности субъектов Северного Кавказа.

«Среди основных показателей эффективности до 2030 года - создание 28 000 рабочих мест и рост среднего дохода населения макрорегиона почти на 40% по отношению к 2020 году. Общий объем финансирования в 2022-2030 гг. составит 169,2 млрд рублей. Средства на ближайшие три года уже заложены в федеральном бюджете. В частности, на 2022 год запланировано 14,8 млрд рублей, на 2023 год - 15,5 млрд руб., а на 2024 год - 13,8 млрд руб», - сообщил Александр Новак, заместитель Председателя правительства РФ.

"Основные изменения касаются структуры программы, теперь она предусматривает достижение целей не только за счет "собственных" мероприятий, но и за счет мероприятий отраслевых госпрограмм. Подход позволяет сделать программу действительно стратегическим документом, закрепляющим межотраслевые цели и задачи опережающего социально-экономическое развития Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года", - прокомментировали изменения Сергей Назаров замминистра экономического развития РФ.

В частности, в рамках госпрограммы в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 34 объекта, из которых одна общеобразовательная и одна хореографическая школы, четыре объекта дошкольного образования, а также два спортивных объекта.

Значительные средства будут нацелены на проект создания туристического кластера. Это одно из важнейших направлений развития для макрорегиона: несмотря на падение туристической отрасли в 2020 году, фиксируется рост туристического потока в северо-Кавказские республики. "Кавказ.РФ" - единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа" - в ближайшие три года завершит строительство 47 объектов на горнолыжных курортах "Ведучи" (Чеченская Республика), "Мамисон" (Северная Осетия), "Эльбрус" (Кабардино-Балкария) и Архыз (Карачаево-Черкессия). Среди объектов – канатные дороги, инженерные объекты и горнолыжные трассы, которые в значительной мере влияют на туристическую привлекательность Северо-Кавказского кластера.

«Переформатирование госпрограмм необходимо для их синхронизации с целями и задачами, которые ставятся руководством страны, а также учёта постоянно меняющейся внешней обстановки. Мы видим, что развитие Северного Кавказа – приоритет. В регионе большой потенциал роста и это стимулируется через программные инструменты. Текущая госпрограмма реализуется с 2013 года и за этот период общий объем бюджетных ассигнований составил более 126 млрд. рублей», – отметила Татьяна Караваева, вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» ЦСР.

Что касается текущего года, в рамках госпрограммы уже введены в эксплуатацию две коррекционные школы-интернаты для детей в Грозном, образовательные учреждения в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, объекты коммунального строительства в Кабардино-Балкарии, а также объект здравоохранения на Ставрополье.

ИНТЕРВЬЮ ЕЛЕНЫ МЕДВЕДЕВОЙ ЖУРНАЛУ «ВЕСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ»

Начало зимнего сезона в нашей стране ознаменовалось ураганными ветрами и снегопадами, приводившими к массовым отключениям потребителей от электроснабжения. Стихия бушевала в пяти из восьми Федеральных округов России. Из-за продолжающейся непогоды только что восстановленные электрические линии нередко вновь выходили из строя. Информация о ситуации на местах, поступавшая из региональных оперативных штабов в Минэнерго России, менялась каждую минуту…

С особенностей прохождения ОЗП-2021/2022началась наша беседа с начальником Департамента оперативного управления ТЭК Министерства энергетики РФ Еленой Медведевой.

- Елена Анатольевна, к отопительному сезону электроэнергетический комплекс страны готовился очень серьёзно. Тем не менее, с самого начала ОЗП стали возникать проблемы. С чем это связано?

- Прежде всего, с беспрецедентной погодной ситуацией. Два циклона, которые проходили отдельно друг от друга над территорией России, объединились, что оказало соответствующее влияние на электросетевой комплекс. Опорная сеть 110 кВ и выше выдержала натиск стихии – отключения напряжения на этом уровне были единичными. А вот распределительная сеть напряжением 6-10 кВ и ниже не везде могла справиться с ураганом и снегом. Основные причины в том, что, во-первых, сложились нехарактерные для ряда регионов экстремальные погодные условия, когда сила ветра превышала расчётный уровень нагрузок сети, что и приводило к обрывам проводов и нарушению энергоснабжения. Во-вторых, дали о себе знать копившиеся годами сложности, связанные с финансированием распредсети по остаточному принципу и, соответственно, минимальными ремонтами.

Отмечу, что в своих инвестиционных программах недобросовестные ТСО предусматривают минимум работ по поддержанию сетевого хозяйства. Есть и такие ТСО, которые вообще не имеют инвестпрограмм, ограничиваются мелкимиремонтами. О доведении электрических сетей до нормативного состояния в обоих случаях говорить не приходится.

В Минэнерго провели детальный анализ работы ТСО и выявили, что плохое содержание распределительных сетей – это не точечная, а системная проблема.

Приказом Министерства утверждены показатели готовности субъектов энергетики к зиме, по которым компаниям выдаются паспорта готовности. Из 454 оцениваемых Министерством энергетики субъектов энергетики на начало ноября 97% подтвердили свою готовность в полном объеме или с незначительными отклонениями. Онив основном успешно прошли и испытание непогодой.

Учитывая, что «слабым звеном» в электроэнергетическом комплексе являются распределительные сети, обслуживаемыетерриториальными сетевыми организациями, по большей части, мелкими, Минэнерго особое внимание стало уделять этому сектору.

Министерством энергетики подготовленыизменения в нормативно-технические акты, позволяющие объективно оценивать состояние распределительной сети и способность ТСО подготовить распределительную сеть к прохождению ОЗП. Изменения касаются не только расчётов индекса надёжного функционирования (когда из определённого набора показателей оцениваются риски вероятности, что сеть не выдержит нагрузки в период ОЗП), но и наделения дополнительными полномочиями региональныхоперативных штабов.

Региональные штабы в соответствии с новыми полномочиями имеют право выставлять оценки готовности территориальных сетевых организаций к ОЗП. Если сетевая организация не справляется с зимними задачами три сезона подряд, – она лишается статуса ТСО и тарифного источника. В таком случае обслуживание сетей и энергоснабжение потребителей вместе с источником финансирования переходит к другой, более эффективной организации.

- Как отразится введение новых критериев для ТСО на количественном составе сетевых организаций?

- В связи с тем, что далеко не все ТСО соответствуют критериям сетевой организации, количество их будет уменьшаться. У нас нет задачи убрать все ТСО с рынка. Задача в том, чтобы остались те организации, которые в полной мере могут выполнять свои функции.

- А какие объединенные энергосистемы находятся на особом контроле Минэнерго?

- Это прежде всего энергосистемы Дальнего Востока, Северного Кавказа, Северо-Запада и Юга страны, которые в период подготовки к зиме столкнулись с наибольшими проблемами, в том числе природного характера – паводками, пожарами и т.д.

С точки зрения системной надёжности здесь опасений нет, но сохраняются локальные проблемы, которые приходится решать уже в условиях зимы. Например, в Якутии, где после паводка подача электроэнергии потребителям осуществлялась по временным схемам, энергетики смогли приступить к работе по обеспечению энергоснабжения по основным линиям только в ноябре, когда стали доступны «зимники» и появилась возможность подъездов к объектам.

Наблюдается предсказуемый рост аварийности по республикам Северного Кавказа, отдельным регионам Северо-Запада, Дальнего Востока, Юга России. Основные причины я уже обозначила – глубокое недофинансирование ремонтов и инвестпрограмм.

В целях повышения устойчивости работы электросетевого комплекса Министерством энергетики РФ совместно с региональными властями и сетевыми компаниями разработаны программы повышения надёжности по республикам Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия и Чечня), Псковской, Архангельской, Мурманской, Новгородской и Тверской областям, Приморскому краю и Сахалину. В этих регионахреализация программ уже идёт. Однако остается открытым вопрос их финансирования за счёт нетарифных источников и обеспечения комплексного подхода в вопросах надёжного энергоснабжения потребителей по всей цепочке.

- Как осуществляется оперативное управление в децентрализованных энергосистемах? Есть ли у Минэнерго инструменты влияния на работающие там компании?

- Министерство энергетики как регулятор осуществляет деятельность на всей территории России, в том числе и в децентрализованных зонах.Все участники децентрализованныхизолированных систем подчиняются единым отраслевым правилам, единому законодательству и единым оценкам. Вместе с тем, есть необходимостьусовершенствовать работу в области оперативно-диспетчерского управления.

Минэнерго России планирует передать функции оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах на уровень «Системного оператора». Уже разработанысоответствующие изменения в Федеральный закон «Об электроэнергетике».

Сейчас «Системный оператор ЕЭС» отвечает только за централизованную энергосистему России, а в децентрализованных изолированных системах пока действуют свои субъекты и свои модели оперативно-диспетчерского управления.

Предусмотренные законопроектом изменения позволят существенно повысить эффективность ОДУ децентрализованных энергосистем не только за счёт внедрения общих принципов управления режимами в их работе, но также за счёт распространения накопленного опыта диспетчеризации и ведения единой технической политики.

- Влияет ли политическая обстановка на надёжность работы ЕЭС? Приведёт ли энергетический кризис, охвативший Европу и значительную часть расположенных в европейской части бывших государств СССР, к дополнительным нагрузкам на ТЭК России и на ЕЭС страны?

- На данный момент Минэнерго не видит рисков и угроз надежному функционированию как ЕЭС России, так и топливно-энергетическому комплексу в целом. Контракты по экспортным поставкамэлектроэнергии мы выполняем неукоснительно.

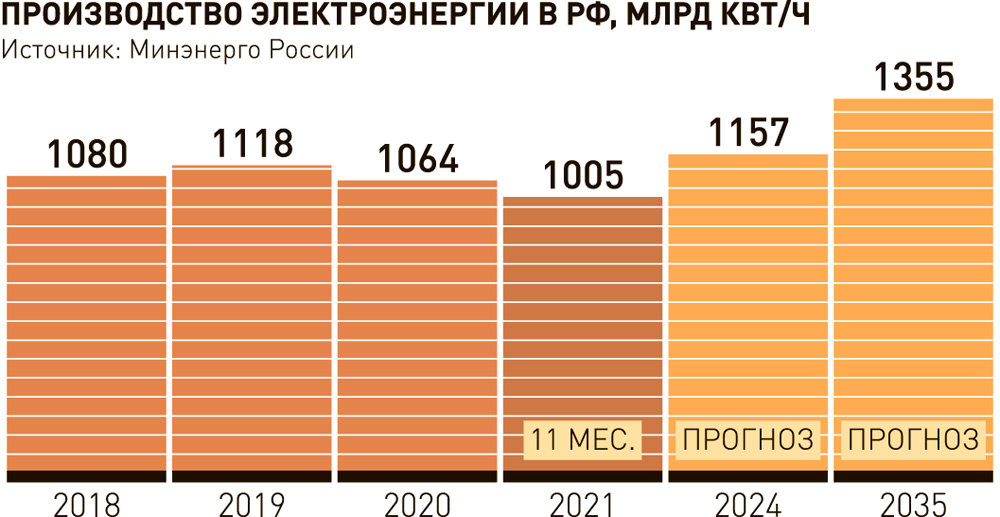

Говоря о потреблении электроэнергии внутри страны, следует отметить, что с начала 2021 года отмечается рост электропотребления в среднем на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Энергосистема России стабильно работает в условиях повышенного спроса.

С точки зрения обеспечения надёжности нашей энергосистемы, мы всегда держим руку на пульсе, просчитываем все возможные сценарии, проводим анализ дополнительных резервов, необходимые испытания, чтобы своевременно отреагировать на новые вызовы.

Энергосистема России работает в синхронном режиме с энергосистемами 11 стран, что обуславливает взаимную зависимость штатной работы в пределах согласованных параметров и максимально допустимых отклонений.

Сотрудничество с иностранными партнёрами строится на основании межправительственных соглашений и принятых в соответствии с ними договоров о параллельной работе энергосистем, совместных регламентов взаимодействия и других документов. По результатам совместной работы уточняем и дорабатываем различные вопросы нашей совместной деятельности.

Такими вопросами являются соблюдение согласованных параметров поставки электроэнергии и мощности, повышения надёжности функционирования работы объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих межгосударственные связи, согласование ремонтных мероприятий на энергооборудовании, повышение эффективности совместной деятельности органов оперативно-диспетчерского управления, а также проведение испытаний по раздельной работе ЕЭС России и энергосистем иностранных государств с целью проверки устойчивости их самостоятельной работы.

Так, в текущем году вопросы совместной работы и направления дальнейшего сотрудничества в электроэнергетике обсуждались руководством Минэнерго России и профильных министерств Казахстана и Монголии.

В частности, в Минэнерго России подготовлены изменения и дополнения в Межправительственное соглашение по обеспечению параллельной работы энергосистем Российской Федерации и Республики Казахстан. Казахстанские коллеги столкнулись с резким ростом электропотребления после того, как в Китае был введён запрет на майнингкриптовалюты. Майнеры со своим оборудованием переместились в сопредельные государства – Казахстан и Россию. Это отразилось на нашей энергосистеме необходимостью обеспечитьдополнительный резерв для сохранения устойчивости в том числе энергосистемы Казахстана.

- Деятельность майнеров в последнее время вызывает большую озабоченность уэлектросетевых компаний. Почему?

- Минэнерго согласно с позицией, что майнинг – вид коммерческой деятельности. А платят майнерыза потреблённое электричество по регулируемым тарифам, установленным для населения. Это может приводить, например, к финансовым потерям для сетевых компаний.

- А какую роль играет цифровизация в развитии отрасли? Почему регуляторы (Минэнерго, СО ЕЭС, НП «Совет рынка» и пр.), да и сами энергокомпании недовольны результатамицифрового перехода? Какие плюсы и минусы на текущем этапе видите вы?

- Начну с того, что цифровизация – это инструмент, а не цель. Поэтому, применяя её, нужно думать прежде всего о том, какую проблему с её помощью мы хотим решить, а не о том, чтобы внедрить «цифру», потому что так принято.

Цифровые технологии открывают перед нами новые возможности, но качественно изменить систему отношений мы сможем только в том случае, если поймём, что цифровое решение – единственный способ повышения эффективности.

В электроэнергетике могут использоваться только те цифровые технологии, которые подтвердили свою зрелость (любая технология имеет свой жизненный цикл, который включает этап созревания, пик популярности, после которого нередко следует провал из-за неоправданных надежд, а потом наступает период зрелости).Использовать технологию, когда она находится на пике популярности и не подтвердила своей зрелости – подвергнуть энергосистему неоправданному риску, потерять целостность и устойчивость. Поэтому цифровизация отрасли идёт эволюционным путём и конкретных дат её завершения никто не определял.

Хочу напомнить, что электроэнергетика – это базовая инфраструктурная отрасль экономики. Попытки непродуманных быстрых преобразований в этой области могут привести к серьезным экономическим последствиям. Базовой целью отрасли остается бесперебойное энергоснабжение всех потребителей и обеспечение развития национальной экономики, в том числе с помощью цифровизации.

Основную ценность преобразований мы видим не в использовании цифровых технологий, и даже не в повышении интеллектуальности систем управления. Ценность – в новых подходах к ведению деятельности, в новых форматах взаимодействий, кратном росте производительности, сокращении времени принятия решений и выполнения операций, в значительном повышении качества принимаемых решений, а значит и повышении качества результатов деятельности.

С начала старта курса на цифровое преобразование базовых отраслей экономики на государственном уровне в 2018 году прошло всего три года. Но уже можно говорить о первых результатах.

Формируется нормативная база для широкого использования цифровых моделей и технологий дистанционного управления: утверждены или находятся в финальной стадии пять национальных стандартов по созданию информационной модели электроэнергетики, которые позволят сформировать унифицированное описание энергосистемы и объектов электроэнергетики. Цифровая информационная модель будет использоваться для решения расчётных, аналитических и статистических задач, а также для информационного обмена между субъектами электроэнергетики.

Опробуются и внедряются технологии автоматизированного дистанционного управления. Например, в этом году были реализованы мероприятия по подготовке внедрения технологии цифрового дистанционного управления графиками нагрузки на ГЭС и ТЭС на объектах электрогенерации 10 генерирующих компаний.

Разрабатываются и внедряются интеллектуальные системы мониторинга и управления с использованием технологий математического моделирования. Так, в 2021 году переведены в промышленную эксплуатацию новые типы интеллектуальных систем мониторинга защиты и состояния оборудования и устройств объектов электроэнергетики. Успешно завершилась опытно-промышленная эксплуатация системы предиктивной аналитики генерирующего оборудования на АЭС. Особенно важно, что новые цифровые продукты базируются преимущественно на российских решениях.

По результатам целого ряда пилотных проектов подготовлены изменения в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и ряд подзаконных нормативных актов.

И это далеко не все. Мы считаем, что любые связанные с цифровизацией изменения в функционировании национальных энергосистем должны предваряться пилотированием и тщательным изучением результатов опытно-промышленной эксплуатации новых решений.

Поэтому можно говорить, что цифровизацияотрасли проходит результативно с учетом этапов развития новых технологий и в соответствии с инвестиционными циклами субъектов электроэнергетики.

- Одним из направлений работы вашего департамента является регулирование инновационного развития энергокомпаний на основе НДТ. А мне хотелось бы спросить просто о современном оборудовании, которое закупают российские энергокомпании. Можем ли мы делать ставку на собственное современное оборудование, необходимое для развития отечественной энергетики? В чём мы выигрываем и проигрываем перед зарубежными аналогами?

- Интеллектуальный задел у нас очень большой. Отечественные заводы-изготовители производят широкую номенклатуру промышленной продукции, часто не уступающую по своим технико-экономическим характеристикам зарубежным аналогам и достаточную для покрытия потребностей энергокомпаний.

К сожалению, еще с начала 90-х, когда импорт буквально «выдавливал» наших производителей,укоренился стереотип, будто импортное оборудование надежней и качественней нашего. Сгодами ситуация с надёжностью и качеством отечественной продукции изменилась, а стереотип остался.

В условиях свободного рынка энергокомпании вправе закупать любое оборудование в рамках действующего законодательства, но в стране взят курс на импортозамещение – это общая стратегия.

Ввозимая из-за рубежа промышленная продукция (или объекты интеллектуальной собственности) постепенно замещаются тем, что производитсявнутри страны. При этом нашим предприятиям далеко не обязательно повторять импортную технологию. У нас достаточно компетенций, чтобы предложить более эффективные технологические решения, собрав, например, иную технологическую цепочку из используемых технологий. В создании собственных НДТ мы должны идти на опережение, а не догонять конкурентов. И такие проекты мы уже реализуем.

Необходимо внедрять эффективные механизмы стимулирования спроса на отечественную промышленную продукцию. Однако, мотивируя энергокомпании на закупку отечественного оборудования, не стоит забывать о том, что снижать долю иностранного продукта следует лишь до некоторого предела, чтобы сохранитьтехнологическую конкуренцию.

- Завершается 2021 год. Какие ключевые изменения в российской электроэнергетике вы бы отметили в уходящем году? И чего нам ожидать от будущего?

- Главное изменение состоит в изменении целевого взгляда Минэнерго на распределительный комплекс, на сети низкого напряжения, которые давно надо приводить в порядок во всех регионах, на нацеленность решать вопросы с собственниками сетей.

Задачи поставлены понятные, но очень непростые: навести порядок в секторе ТСО, расшить проблемы с бесхозяйными сетями, качественно улучшить энергоснабжение конечных потребителей. Для этого Минэнерго подготовлены изменения в ФЗ-35 «Об электроэнергетике», согласно которым вводится статус системообразующей ТСО, гарантировано заниматься оперативно-техническим обслуживанием бесхозяйных объектов и сетей, чей собственник лишится статуса ТСО.

Когда отвечать за местные сети будет компетентная, технически и технологически обеспеченная компания с хорошо подготовленным персоналом, тогда и массовых отключений станет меньше, даже при очень неблагоприятной погоде. Со следующего года эта система заработает. А пока в рамках подготовки к этому мы ведём большую работу в регионах.

- Большое спасибо за интервью. С наступающим!

Беседовала Л. Юдина

Интервью на сайте журнала «Вести в электроэнергетике»: http://vesti.energy-journals.ru/elena-medvedeva-usilit-slaboe-zven/

Ирек Файзуллин встретился с Полномочным представителем Президента в УФО Владимиром Якушевым

На территории Уральского федерального округа успешно реализуются федпроекты «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода».

«В 2021 году в Уральском федеральном округе расселение аварийного жилья идет опережающими темпами, так за период с 2019 – 2021 год нарастающим итогом из аварийного жилья переселили более 70 тысяч человек и расселили 1 млн кв. непригодного жилья. На территории субъектов с января по ноябрь введено в эксплуатацию порядка 6,5 млн кв. метров жилья», - отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

“Плановые показатели по вводу 7,1 млн кв. метров жилья в 2021 году в будут достигнуты», - акцентировал полпред. Владимир Якушев также рассказал, что регионы округа активно используют инструменты, предоставляемые инфраструктурным меню.

В рамках инфраструктурного меню одобрены заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов 5 субъектам, входящим в Уральский федеральный округ - Курганской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областям, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре на общую сумму 40,304 млрд руб. Дополнительное финансирование направят на развитие инфраструктуры в новых микрорайонах, строительство поликлиники, научно-технологического центра, объектов по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов.

Не снижая интенсивности боевой подготовки

Основные усилия командиров всех степеней в войсках Центрального военного округа были сосредоточены на повышении боевой готовности.

Войска Центрального военного округа находятся в авангарде событий в жизни Вооружённых Сил. Всё большее значение приобретают совместные мероприятия боевой подготовки сил и средств ЦВО, в том числе находящихся в составе военных баз за рубежом, и частей и соединений вооружённых сил Киргизии и Таджикистана.

Анализ развития военно-политической обстановки на Центрально-Азиатском направлении показывает, что основным дестабилизирующим фактором остаётся деятельность террористических организаций по укреплению своих позиций в странах региона. Стимулом активизации действий террористических группировок послужили в том числе и процессы, происходящие в Афганистане.

Боевики «Исламского государства», воспользовавшись обострением политической и социально-экономической ситуации, связанной со сменой власти, нарастили террористическую деятельность в полтора раза, особенно в северных провинциях страны. Принимаемые талибами меры по стабилизации обстановки, включающие проведение спецопераций, могут привести к «выдавливанию» боевиков ИГИЛ (организация, запрещённая в РФ. – Прим. редакции) в приграничные районы, что, соответственно, вызовет рост активности бандформирований на таджикском направлении. Об этом и мерах дальнейшего наращивания боевых возможностей войск округа рассказывает «Красной звезде» командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Исходя из складывающейся обстановки, основные усилия в ЦВО были сосредоточены на повышении боевой готовности войск, перевооружении на новейшие и модернизированные образцы вооружения и военной техники и их освоении. При этом особое внимание уделили повышению боевой мощи российских военных баз в Киргизии и Таджикистане.

В этом году, по словам генерал-полковника Александра Лапина, удалось нарастить усилия в межвидовой подготовке войск с учётом накопленного боевого опыта в Сирийской Арабской Республике, активно осваивая новые, нешаблонные способы ведения боевых действий в быстроменяющейся обстановке.

Основное внимание в зимнем периоде обучения было уделено вопросам перевода войск округа с мирного на военное время и их перегруппировке, а также разрешения кризисных ситуаций в странах Центрально-Азиатского региона. А уже в летнем периоде войска отработали вопросы разрешения вооружённых конфликтов и стабилизации обстановки в странах Центральной Азии, оперативного развёртывания с перегруппировкой соединений и объединений на другие стратегические направления, подготовки и участия в стратегической операции.

В системе боевой подготовки основные усилия сосредотачивались на обучении командиров дальнему огневому поражению противника, глубокому манёвру и комплексной защите своих войск.

– Всего в этом году было проведено более 200 учений различного уровня и масштаба, в том числе одно с исследовательскими целями и три внеплановых, где в обязательном порядке были отработаны вопросы ведения боевых действий с использованием нешаблонных способов применения подразделений, воинских частей и соединений, – отметил командующий войсками ЦВО.

В ходе всех манёвров основное внимание уделялось вопросам прикрытия пунктов управления, борьбы с беспилотными летательными аппаратами и диверсионно-разведывательными группами противника. Широко применялись разведывательно-огневые комплексы в ходе огневого поражения общевойсковыми и разведывательными подразделениями, что позволило подготовить подразделения для выполнения задач по предназначению. Воинские части и соединения закрепили практику использования обходящих, передовых и рейдовых отрядов, чередования наступления и разведывательно-поисковых действий, ведения манёвренно-огневых и разведывательно-засадных действий.

Высоким показателям индивидуальной выучки военнослужащих при решении огневых задач способствовало внедрение армейской тактической стрельбы в боевые стрельбы отделений и взводов, а на двусторонних учениях способ столкновения сторон «сквозная атака».

– Хочу отметить, что подготовка органов военного управления к решению задач на Центрально-Азиатском стратегическом направлении проводилась в тесном взаимодействии со странами – членами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, – подчеркнул Александр Лапин. – При этом, адекватно реагируя на угрозы в регионе, мы из года в год наращиваем количество проводимых совместных мероприятий.

Всего в уходящем году в границах ответственности округа было проведено около 50 мероприятий международной деятельности. Основными из них стали 11 совместных учений с привлечением подразделений вооружённых сил десяти государств: Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Венцом совместной подготовки войск в этом году стало совместное учение с миротворческими силами «Нерушимое братство – 2021», которое проходило в Татарстане с привлечением свыше 1,7 тысячи военнослужащих от шести стран – членов ОДКБ. В течение пяти дней миротворцы ЦВО делились с воинскими контингентами иностранных государств бесценным опытом, приобретённым в ходе выполнения задач постконфликтного урегулирования в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе.

В новом учебном году основной направленностью боевой подготовки станет её совершенствование с учётом характера прогнозируемых войн и вооружённых конфликтов, вероятного характера действий противника боевого предназначения войск, форм и способов ведения боевых действий, развития способов огневого поражения противника, в сочетании с развитием разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов, организации их применения, дальнейшее развитие межвидового взаимодействия.