Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Совете Федерации обсудили развитие газификации Московской области и проблемы других регионов

Каждое третье технологическое присоединение к газовым сетям на территории РФ осуществляется в Московской области. Общий объем финансирования программы развития газификации МО до 2025 г. со стороны области – более 27,5 млрд рублей. Накануне в Совете Федерации состоялся круглый стол, посвященный развитию газификации регионов России. Мероприятие прошло под председательством члена Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрия Липатова.

В нем приняли участие заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов, член Правления ПАО «Газпром» Владимир Марков, представители федеральных и региональных органов власти, ГУП МО «Мособлгаз». С докладом о положении дел в Подмосковье выступил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

Подмосковье является одним из крупнейших потребителей природного газа среди субъектов Российской Федерации. По потреблению газа на душу населения Московская область находится на первом месте в России. В год поступает более 25 тысяч заявок на техприсоединение.

При этом правительство Московской области ведет целенаправленную работу по упрощению разрешительных процедур в сфере развития газораспределительной инфраструктуры.

Благодаря инициативам Губернатора Московской области, за последние годы сроки согласования размещения инфраструктурных объектов на территории региона уже сокращены в среднем с 240 до 10 дней.

Кроме того, средний срок подключения к газовым сетям в Московской области за два года сокращен более чем в 2 раза. Если в 2014 году он составлял 257 дней, то в 2016 – 108 дней.

Правительством Московской области реализуется региональная Программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».

Этой Программой предусмотрено создание условий для обеспечения газом 290 тысяч жителей Подмосковья, строительство 2 новых ГРС (в городских округах Красногорск и Жуковский) разгрузка 9 существующих ГРС. Кроме того, в Программе предусмотрены мероприятия по созданию условий для газификации приоритетных инвестиционных проектов – газификация 16 индустриальных парков.

Благодаря реализации Программы «Развитие газификации в Московской области» за последние четыре года темпы газификации региона выросли в пять раз. Так, в прошлом году на территории Подмосковья были созданы условия для газификации 80 населенных пунктов. Для сравнения, в 2012 году было газифицировано всего 16 населенных пунктов.

Уровень газификации Московской области в настоящее время составляет более 96%, при том, что уровень газификации Российской Федерации в среднем – менее 70%

Вместе с тем, существуют проблемы в развитии газотранспортной и газораспределительной систем Московской области. В первую очередь это наличие закрытых для присоединения источников газификации.

«Проблема закрытых ГРС не дает реализовать в Подмосковье более 50 инвестпроектов на сумму более 100 млрд рублей – как российских, так и зарубежных. Реализация данных инвестпроектов позволит создать в Московской области почти 25 тысяч новых рабочих мест. И для нас это очень важно. Но эти проекты лежат на столе по той причине, что на сегодняшний день каждая седьмая газораспределительная станция Московской области исчерпала свои пропускные возможности, 12 ГРС загружены более чем на 90% и тоже на грани исчерпания возможностей. Без модернизации действующих ГРС, без строительства новых станций решить эту проблему невозможно», – сообщил Юрий Липатов.

«Мы отлично понимаем, что существует ряд точек на территории Московской области, которые нуждаются в увеличении пропускной способности газораспределительных систем. Мы осознаем усилия, которые необходимо предпринять для решения этой проблемы. И в ближайшее время на заседании совместной рабочей группы по поручению руководства ПАО «Газпром» и Губернатора Московской области мы рассмотрим план действий – надеемся, они принесут положительный эффект. В прошлом году проделана большая работа – ряд закрытых ГРС уже открыт для техприсоединения. В 2017 году мы планируем сохранить положительную динамику», – отметил Владимир Марков.

В ходе круглого стола было отмечено, что еще одна значимая проблема – отсутствие синхронизации планов по развитию газотранспортной и газораспределительной систем между Правительством Московской области и ПАО «Газпром».

В своем докладе Дмитрий Пестов подчеркнул, что ПАО «Газпром» является крайне важным стратегическим партнером Московской области, с которым поддерживается постоянный конструктивный диалог. Совместным решением Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Московской области Андрея Воробьева была сформирована рабочая группа, которая занимается вопросами синхронизации развития газотранспортной и газораспределительной системы региона. В рабочую группу входят представители центральных органов исполнительной власти Московской области, ПАО «Газпром» и его дочерних структур. Уже есть первые результаты данной работы – сформирован и направлен в ПАО «Газпром» план-график синхронизации первоочередных мероприятий по разгрузке ГРС на территории Московской области.

Значительную динамику в работе по развитию газификации регионов оказало выпущенное в сентябре 2016 года Постановление Правительства РФ № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций». Это крайне важный документ, благодаря которому регионы впервые полноценно вовлекаются в работу по формированию перспективных программ развития газотранспортной и газораспределительной системы.

В настоящее время в Московской области формируется техническое задание на разработку региональной программы газификации в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 903.

При этом в ходе своего доклада Дмитрий Пестов выдвинул ряд инициатив по совершенствованию некоторых положений данного Постановления Правительства РФ. Эти предложения были выдвинуты для рассмотрения профильным комитетом Совета Федерации и Министерством энергетики России. В частности, было предложено сформировать единые требования для всех заинтересованных сторон - как для регионов, так и для собственников газотранспортной инфраструктуры для включения объектов в региональные программы газификации. Также было предложено закрепить обязательства собственников объектов газотранспортной и газораспределительной системы по включению мероприятий, предусмотренных региональными программами газификации, в свои инвестиционные программы, и обеспечению синхронизации сроков реализации данных мероприятий.

Кроме того, участники «круглого стола» отметили, что для повышения эффективности реализации программ газификации регионов, необходимо решить ряд проблем. Одной из наиболее острых остается проблема, что не весь газ, проведенный по газопроводам, доходит до конечного потребителя. Серьезной проблемой является и недозагруженнсть трубопроводов. Еще одной проблемой, тормозящей газификацию регионов, являются несвоевременные платежи потребителей за поставленный газ. При накоплении больших объёмов задолженности «Газпром» в целом ряде случаев сокращает инвестиции и приостанавливает реализацию

программ. Все это необходимо решать, чтобы программы газификации в стране реализовывались планомерно.

Правительство завладеет пармезаном

Подготовлен законопроект о запрете в России отдельных категорий товаров

Рустем Фаляхов

Правительство хочет распоряжаться санкционными продуктами и товарами, ввезенными в Россию по пониженным тарифам через страны ЕАЭС. Речь может идти, например, о китайском ширпотребе или индийских лекарствах. Что чиновники будут делать с изъятыми товарами, неизвестно. Минфин, инициатор соответствующего законопроекта, подробностей не раскрывает. Сейчас «неправильные» продукты давят бульдозерами и закапывают в землю.

Правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект «о возможности ввести запрет на оборот в России отдельных категорий товаров».

«Законопроектом предлагается наделить правительство России правом вводить в стране запрет на оборот отдельных категорий товаров, при ввозе которых на территорию государств Евразийского экономического союза уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от установленных единым таможенным тарифом Союза», — говорится в описании законопроекта, обнародованного на сайте кабмина в пятницу.

В этом случае речь может идти, например, о товарах, поступающих по двусторонним соглашениям из Китая в Казахстан или из Китая в Киргизию и автоматически попадающих в единое экономическое пространство ЕАЭС (входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия). Дешевые китайские товары, к которым Казахстан и Киргизия применяют пониженные таможенные пошлины, отличные от российских, действительно создают неравные конкурентные условия.

Во благо конкуренции

В документе говорится также о наделении правительства полномочиями, которые позволят ему «распоряжаться обнаруженными в торговом обороте товарами». Речь идет о товарах из санкционного списка, то есть о товарах из Европы, США, Японии и пр.

Распоряжаться правительство хочет и теми товарами, которые поступают через внешние границы ЕАЭС из стран-партнеров, таких как Китай, Индия, Бразилия и других. Полного текста законопроекта, детально излагающего полномочия чиновников по распоряжению запрещенным импортом, обнаружить не удалось.

Законопроект внесен по инициативе премьера Дмитрия Медведева, предложившего «сделать таможенные процедуры более современными и эффективными». Эта тема обсуждалась ранее на встрече Медведева с главой Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным.

«Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности контроля за запретом оборота отдельных категорий товаров на территории России, обеспечению единых условий оборота товаров независимо от используемых хозяйствующими субъектами способов их поставки, видов сделок и других факторов», — сообщается на сайте правительства.

Детали не разглашаются

Как именно чиновники намерены распоряжаться изъятыми товарами, «Газета.Ru» пыталась выяснить в Минфине, разработчике соответствующих поправок. «В настоящее время детали проекта решения правительства РФ, направленного на реализацию отдельных норм законопроекта, прорабатываются», — сообщила пресс-служба министерства.

В Роспотребнадзоре — это ведомство обязано «отлавливать» запрещенный товар у ритейла — также не смогли пояснить, как правительство будет распоряжаться изъятым из оборота сыром или колбасой, произведенными, например, в Евросоюзе.

«Все вопросы к разработчику законопроекта», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее это ведомство предложило усилить борьбу против ввоза импортной еды из стран, применивших санкции к России. Ведомство считает необходимым штрафовать за хранение, транспортировку и реализацию санкционных товаров. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей размер наказания будет установлен на уровне 30–50 тыс. руб., для юридических лиц штраф может составить 70–100 тыс. руб.

Не исключено, что наделение правительства правом распоряжаться изъятой продукцией будет увязано с возможностью вынесения штрафных санкций импортерам.

Исполнительная власть не готова раскрывать детали законопроекта. Сейчас смысл слова «распоряжаться» изъятыми санкционными товарами означает только одно – уничтожать их любым удобным способом. Закапывать, сжигать.

За год в России было уничтожено более 7,5 тыc. тонн продукции, запрещенной к ввозу.

«На всей территории России Россельхознадзором организована работа в части уничтожения санкционной продукции. В период с 6 августа 2015 года по 6 августа 2016-го уничтожено 7,282 тыс. тонн растительной санкционной продукции. Продукции животного происхождения за аналогичный период уничтожено 228,642 тонны», — сообщал ранее Россельхознадзор.

Среди уничтоженных продуктов больше всего было яблок, груш, персиков, томатов, перцев, баклажан, клубники, апельсинов, нектаринов, винограда.

Экономические санкции против России были впервые введены весной 2014 года, вскоре после изменения статуса Крыма, и были направлены против российских должностных лиц, причастных, по мнению Брюсселя, к ситуации вокруг Украины. Персональные санкции не раз продлевались, черный список неоднократно расширялся, в последний раз — в сентябре 2016 года.

В июле 2014 года сроком на один год ЕС ввел экономические санкции против России как государства и в последующем не раз продлевал их, расширив от отдельных компаний до целых секторов экономики: в частности, военно-промышленного, сельскохозяйственного и финансового.

Всего в черном списке находятся 146 человек и 36 компаний, которые, как полагает Брюссель, несут ответственность за дестабилизацию обстановки на востоке Украины. Похожие санкции ввели США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и еще несколько стран.

В ответ на санкции Запада президент России Владимир Путин подписал 6 августа 2014 года указ о применении специальных экономических мер «в целях защиты национальных интересов» страны. Указом был введен запрет на ввоз в течение года сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (мяса, масла, молока, овощей, фруктов и тому подобного) из стран, которые ввели санкции против России.

Импорт сельхозсырья и продовольствия, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, составлял в 2014 году до $30 млрд в денежном выражении. Часть импортных продуктов замещается отечественными производителями, дефицит отчасти покрывается за счет импорта из стран БРИКС.

Бульдозер все спишет

Российские власти считают неприемлемым санкционное давление на Россию, но уверены в адекватности ответного эмбарго на ввоз импортной продукции.

Президент Владимир Путин, комментируя итоги октябрьского саммита БРИКС в индийском Гоа, заявил, что нет необходимости отменять контрсанкции в отношении стран, которые ввели санкции против России. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

Путину был задан вопрос о возможности смягчения ответных санкций России против тех стран, которые ввели антироссийские санкции. Ответ был такой: «Фиг им!» В августе прошлого года правительство России продлило до 31 декабря 2017 года срок санкций и, соответственно, возможность уничтожения ввезенного продовольствия, находящегося под эмбарго. По данным Минэкономразвития, Евросоюз, США, Канада, Норвегия и Австралия из-за продэмбарго потеряли рынок сбыта на $8,6 млрд в год.

Поводом для очередного витка ужесточения антисанкционных мер послужила позиция Белоруссии, руководство которой неофициально поощряло реэкспорт запрещенных продуктов из Европы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко даже поручил силовым ведомствам своей страны возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Понятно, что российские власти эту инициативу не поддержат.

Законодательная инициатива правительства, скорее всего, получит поддержку думского большинства в Госдуме. Но единогласное одобрение и автоматическое прохождение такой инициативы через парламент маловероятно.

Даже некоторые единороссы не готовы голосовать за уничтожение импортных продуктов, в чем и признаются в приватных беседах. А думская оппозиция однозначно против уничтожения продовольствия по причине санкций и эмбарго.

Эта законодательная инициатива снова даст повод для горячих дискуссий вокруг санкций.

«Видеть, как бульдозеры уничтожают то, чем можно накормить нуждающихся, тяжело. Отговорки о том, что эта мера антикоррупционная, не выдерживают критики», — говорил Сергей Миронов, глава «Справедливой России». Ориентиром для таких настроений служит позиция РПЦ и Федерации еврейских общин России. Уничтожать продукты питания — грех, следовало бы раздавать «санкционку» нуждающимся.

Кирилл Молодцов рассказал о мерах по модернизации систем газораспределительных станций в субъектах РФ.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов рассказал о мерах по модернизации систем газораспределительных станций в субъектах России на круглом столе Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ.

Заместитель Министра сообщил, что согласно утвержденной Генеральной схеме развития газовой отрасли на период до 2030 года, разработаны и утверждены 82 Генеральные схемы газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации.

«В настоящее время сетевым природным газом газифицировано 67 субъектов Российской Федерации. С 2005 г. было построено около 31 тыс км межпоселковых газопроводов, газифицировано 790 тыс. квартир и домовладений. А также порядка 4,9 тыс. котельных, перевод которых на газ решает как вопросы повышения энергоэффективности, так и экологии. В результате с 2005 г. средний уровень газификации субъектов Российской Федерации природным газом увеличился практически на четверть, с 53,3% до 67,2%, в том числе», - сказал Кирилл Молодцов.

Заместитель главы энергетического ведомства подчеркнул, что переход на «сетевой» природный газ, особенно в сельской местности, позволяет не только создавать необходимые инфраструктурные условия для населения, но и сдерживать рост цен на жилищно-коммунальные услуги.

«Для сохранения высоких темпов газификации Правительством приняты дополнительные меры государственного регулирования, направленные на административное упрощение и удешевление процедур подключения новых потребителей к газораспределительным сетям, что позволит стимулировать потребление природного газа на внутреннем рынке и повысить темпы газификации в стране», - рассказал Кирилл Молодцов.

В целях повышения экономической привлекательности газификации в субъектах РФ Минэнерго России разработало комплекс стимулирующих мер, включив в него, в частности, возможность использовать механизм предоставления встречных гарантий, в рамках которого заинтересованные стороны – поставщик газа, включая независимых поставщиков, и потребитель – предоставляют друг другу финансовые гарантии, которые, в случае неисполнения одной из сторон принятых на себя обязательств, должны обеспечить компенсацию понесенных расходов или режим Take or Pay.

В качестве системной проблемы заместитель Министра выделил нарушение платежной дисциплины потребителями природного газа: на 1 января 2017 года величина просроченной дебиторской задолженности конечных потребителей за поставленный природный газ увеличилась на 10,9 млрд рублей.

«В целях укрепления платежной дисциплины по инициативе Минэнерго России в 2015 году принят федеральный закон об укреплении платежной дисциплины, предусматривающий повышение финансовой ответственности потребителей, предоставление финансовых гарантий и ужесточение административной ответственности. В настоящее время принято 2 подзаконных акта, направленных на повышение ответственности потребителей газа. Предложенные меры позволяют повысить ответственность участников газификации в Российской Федерации и создать необходимые экономические условия для привлечения частных инвестиций в газификацию, что позволит повысить темпы газификации в Российской Федерации», - уверен Кирилл Молодцов.

3 МАРТА МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ МАКСИМ СОКОЛОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО: ИТОГИ 2016 ГОДА, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2017-2018 ГГ.»

В конференции также участвовали помощник Президента РФ Игорь Левитин, руководитель Росавтодора Роман Старовойт, аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов, депутат Государственной Думы РФ Алексей Русских, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Нилов, руководители дорожных организаций, представители профессионального и экспертного сообщества.

В приветственном слове И. Левитин отметил, что Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт проекта «Безопасные и качественные дороги», направленный на приведение 85% процентов дорожной сети 36 крупнейших городских агломераций в нормативное состояние к 2025 году. В этом сезоне на реализацию проекта из госбюджета выделено 30 млрд рублей. По данным субъектов РФ, на эти средства будет отремонтировано почти 5 тыс. километров региональных дорог, также будут ликвидированы более тысячи очагов аварийности.

М. Соколов отметил важность реализации задач, поставленных руководством страны по ускорению роста российской экономики, который невозможен без инновационного развития транспортного комплекса нашей страны, в том числе дорожного хозяйства. Говоря о федеральных трассах, Министр подчеркнул, что за последние годы их доля протяженности в нормативном состоянии увеличилась с 39% до 71%. По его словам, это исторический рекорд в истории нашей страны. Однако дорожники не должны сбавлять набранных темпов, чтобы за два года обеспечить выполнение поручения Президента РФ о приведении всей протяженности федеральных трасс в соответствие нормативам.

Глава Минтранса также отметил успешную работу системы «Платон». По итогам года работы средства, полученные в системе, позволили провести масштабную работу по неотложному ремонту дорог в регионах, а уверенная работа системы дала старт проработке целого ряда крупных ГЧП-проектов в регионах, которые могут быть начаты в ближайшие годы. Кроме того, в прошлом году начато поэтапное внедрение автоматизированной системы весогабаритного контроля на федеральных дорогах, которая призвана навести порядок с обеспечением сохранности автомобильных дорог. В части реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Министр отметил разработанные субъектами РФ программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций (ПКРТИ). Росавтодором заключены почти все соглашения о предоставлении трансфертов из федерального бюджета на реализацию программы. «Проект будет реализован при активном участии общественности, а значит, должна быть налажена система контроля и взаимодействия как с профессиональным сообществом, так и с пользователями дорог», – сказал М. Соколов.

Глава Минтранса обратил внимание Росавтодора на необходимость оперативного и эффективного взаимодействия с региональными транспортными властями, а также подготовки, заключения и контроля соглашений по предоставлению субсидий. Он поблагодарил Росавтодор за эффективную деятельность по разработке Стратегии развития дорожного хозяйства..

Об основных стратегических задачах Минтранса на 2017 год в части дорожного хозяйства рассказал первый заместитель Министра транспорта Евгений Дитрих. Одной из главных задач он назвал обеспечение бесперебойного строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры. В первую очередь, обеспечивающих интеграцию Крымского полуострова в транспортную сеть Российской Федерации и транспортное обеспечение чемпионата мира по футбола 2018 года, предусмотренных федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

В результате строительства новых автомобильных трасс мощный импульс к развитию приобретают прилегающие территории – развивается бизнес, в том числе малый и средний, на территориях формируются кластеры различных отраслей экономики, территории осваиваются для жилищного строительства. Все это дает как косвенный, так и прямой эффект для бюджетов всех уровней. Среди важнейших ведомственных проектов Е. Дитрих обозначил реализацию приоритетной программы «Безопасные и качественные дороги», дальнейшее привлечение внебюджетых средств, в том числе для развития автоматической системы весогабаритного контроля, а также внедрение инновационных материалов и технологий.

Р. Старовойт рассказал об итогах развития дорожной отрасли в 2016 году, а также о планах деятельности агентства на ближайшую перспективу.

В рамках Коллегии ФАС России начальник Управления регулирования в сфере ЖКХ антимонопольного ведомства Алексей Матюхин рассказал об изменениях в Закон о концессионных соглашениях. Он обратил внимание участников мероприятия, что поправки были разработаны Минстроем России.

«ФАС России со своей стороны также направляла свои предложения, которые в конечной редакции законопроекта были учтены, - добавил Алексей Матюхин. – Предложения были направлены на запуск такого механизма, позволяющего как можно больше привлечь инвестиций в такие отрасли как тепло- и водоснабжение».

«Если раньше концессионное соглашение заключалось между муниципальным образованием и инвестором, то теперь будет третья сторона – это глава региона. Это сделано для того, чтобы у концессионера была уверенность в долгосрочном тарифе», - сообщил представитель ФАС.

«Следующее изменение – это возможность такой процедуры как совместный конкурс. Муниципальные образования могут объединиться и единым лотом заключить концессионное соглашение. Такая мера направлена на то имущество, которое является во многих случаях неликвидным и находится в разных муниципалитетах. Теперь муниципалитеты могут создать «лакомый» объект для частного инвестора», - заявил Алексей Матюхин.

В своем докладе представитель ФАС России рассказал о ГУПах и МУПах в связи с вступлением поправок в Закон о концессионных соглашениях. Алексей Матюхин отметил, что будет происходить их ликвидация, если имущество государственного и муниципального предприятия будет в полной мере передано в концессию.

Кроме того, Алексей Матюхин осветил основные положения новой системы обращения ТКО. «С 1 января 2017 года субъект РФ утверждает территориальную схему определения зон деятельности региональных операторов. Затем на сайте torgi.gov.ru размещается конкурсная документация и происходит выбор регионального оператора», - пояснил он.

В завершение Алексей Матюхин призвал территориальные антимонопольные органы направлять практику рассмотрения жалоб в этой части в центральный аппарат ФАС России.

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что по результатам 2016 года был превышен плановый показатель в 50% по доле граждан, использующих электронные государственные услуги.

«Подведены итоги ежегодного исследования доли граждан, использующих электронные госуслуги. В 2016 году в целом по стране этот показатель составил 51,3%, — сообщил директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах. — Это очень важный показатель. И хотя мы считаем задачи на 2016 год по предоставлению услуг в электронном виде выполненными, тем не менее ожидаем, что регионы усилят работу в этом направлении. Для поддержки в 2017 году ряд регионов получат субсидии, направленные на улучшение двух показателей, — доли граждан, пользующихся госуслугами, и числа граждан, которые зарегистрированы на портале госуслуг».

Согласно исследованию, в 2016 году 32 региона превысили плановый показатель в 50%. Лидерами по использованию электронных госуслуг среди федеральных округов стали Центральный (56,3%), Приволжский (55,3%) и Уральский (53,1%). Заданной цели не достигли 53 субъекта РФ. К достижению планового показателя приблизились Южный (48,4%) и Дальневосточный округа (48%). В оставшихся федеральных округах наблюдается некоторая стагнация.

Напомним, по итогам 2016 года общее число пользователей Единого портала госуслуг достигло 40 млн. За 2016 год появилось почти 18 млн новых пользователей. Ежемесячный прирост зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) пользователей портала gosuslugi.ru составлял от 800 тыс. до 2,4 млн человек. Этот максимальный показатель Минкомсвязь России зафиксировала в ноябре 2016 года. В 2015 году в ЕСИА было зарегистрировано 22,5 млн человек, в 2014 году — 13 млн, в 2013 году — 6,9 млн человек. Всего в России действует около 18 тыс. точек для регистрации и подтверждения личности граждан в ЕСИА.

Ежемесячная посещаемость Единого портала госуслуг в 2016 году достигла 33,5 млн. За весь прошедший год пользователи ЕПГУ заказали 380 млн услуг на сумму 7,9 млрд рублей, что почти в три раза превысило объем платежей в 2015 году. Обновленное мобильное приложение «Госуслуги» также демонстрировало в 2016 году значительный рост. Почти 5 млн человек воспользовалось им в 2016 году. Последняя версия приложения оценивается пользователями в магазинах приложений в 4,5 балла из 5 на основании более 140 тыс. оценок.

«Мы связываем такую положительную динамику как с общим ростом количества граждан, пользующихся Единым порталом госуслуг, так и с существенными преимуществами самих электронных госуслуг, их популярностью и удобством. Например, у граждан уже появилась возможность оплатить госпошлину со скидкой в 30% за такие популярные услуги, как регистрация транспортного средства или получение водительского удостоверения», — сказал Владимир Авербах.

Согласно указу Президента РФ №601 «Об основах направления совершенствования системы государственного управления» от 7 мая 2012 года, целевой показатель по доле граждан, использующих электронные государственные услуги в 2018 году должен составлять 70%.

10 отличий рынков жилья Москвы и Петербурга.

На агломерации Москвы и Санкт-Петербурга приходится более 50% от всего российского рынка жилой недвижимости в денежном выражении. Здесь задаются общие по стране рыночные тренды, появляется большинство новых идей и продуктовых решений.

Аналитический центр ЦИАН выделил 10 ключевых отличий рынков жилья столицы и Северной столицы. Некоторые из них обусловлены историческими или естественно-географическими причинами, другие же проявились лишь недавно – как отражение актуальных рыночных тенденций.

1.Особенности жилого фонда

В Москве выше средняя этажность и плотность застройки. В Петербурге жилой фонд ощутимо старше, а исторический центр намного больше по площади занимаемой территории. Невысокая средняя этажность в областях, окружающих столицы, получается за счет удаленных районов, в ближних пригородах и Москвы и Санкт-Петербурга есть муниципалитеты, дома в которых в среднем выше 10 этажей.

Средняя этажность домов в столице (9,6 этажей) делает Москву одним из самых высотных городов РФ. «Выше» нее лишь несколько подмосковных городов, построенных с чистого листа во второй половине 20 века (Котельники, Пущино, Краснознаменск) или те столичные пригороды, где особенно много новостроек, а ветхая малоэтажная застройка была частично снесена в последние 25 лет (Одинцово, Красногорск, Реутов). Самые «высокие» муниципалитеты Москвы находятся на ее окраинах (в Силино (Зеленоград), Некрасовке (ЮВАО), Братеево (ЮАО) средняя этажность дома выше 16 этажей.

В Санкт-Петербурге самые высокие районы на 1-2 этажа ниже (Южно-Приморский округ (15,7 эт.), округ №75 – (14,1 эт.), округ №65 (14,0 эт.)). В Ленинградской области по средней этажности домов лидируют Муринское и Новодевяткинское поселения (10,7 и 10,6 этажей соответственно).

По среднему возрасту застройки северная столица опережает все крупнейшие города страны. Если в Москве в самых старых районах (Арбат, Басманный, Тверской) средний возраст домов лишь приближается к 80 годам, то в Санкт-Петербурге в 8 районах (Сенной, Дворцовый, Адмиралтейский, Литейный, Владимирский, Коломна, Измайловское и №78) «средний дом» был построен в 19 веке.

По доле постсоветской застройки среди столичных субъектов Федерации с заметным отрывом лидирует Московская область. Масштабная застройка ближних пригородов столицы привела к заметному замещению жилого фонда новостройками. В Балашихе, Долгопрудном, Котельниках, Мытищах, Реутове, Химках более 30% от числа домов построено за последние 25 лет.

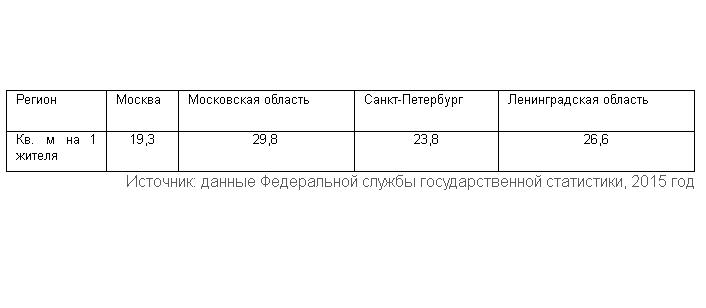

2.Обеспеченность жильем

В Москве рекордные темпы строительства не успевают за миграционным притоком. В Санкт-Петербурге строят немало, но и сальдо миграции ниже. Более высокая обеспеченность квадратными метрами в пристоличных областях — следствие активного малоэтажного строительства в них.

Обеспеченность жилой недвижимостью – один из самых сложных для интерпретации показателей. Казалось бы, чем он выше, тем лучше, но среди всех регионов России в лидерах по жилью, приходящемуся на одного жителя, находятся депрессивные города и регионы с миграционным оттоком населения. В Москве показатель обеспеченности жильем на протяжении последних 15 лет колеблется в коридоре 18-20 кв. м. Это в 1,5-2 раза ниже, чем в западноевропейских столицах, целевые ориентиры градостроительных документов также ориентируются на достижение уровня обеспеченности в 35 кв. м на 1 жителя к 30-м годам 21 века.

Механизм достижения подобных целей не совсем понятен, так как миграционная привлекательность столицы остается очень высокой (и причин к изменению тенденции не видно). Население города будет расти, а новое строительство имеет градостроительные (нельзя застроить все свободные участки и все бывшие промзоны) и отраслевые (кадровые и фондовые лимиты строительного комплекса) ограничения. «19,3 кв. м на 1 жителя» – это значит, что среднестатистический москвич живет в своей комнате не один. До достижения обеспеченности в 28-30 кв. м этот фактор (отсутствие первичного насыщения на рынке) будет продолжать влиять на соотношение спроса и предложения и уровень цен на рынке.

По обеспеченности жильем в столице лидируют наиболее дорогие районы в центре города (Якиманка 41 кв. м, Хамовники 36 кв. м) и по престижным периферийным направлениям (Хорошевский район (40 кв. м) и Раменки (35 кв. м)). Меньше всего квадратных метров на 1 жителя приходится в Капотне (13,0 кв. м), в Нижегородском районе (14,3 кв. м) и в Западном Бирюлево (14,4 кв. м).

В Санкт-Петербургской агломерации характер распределения показателя обеспеченности жильем близок к московскому. Максимумы отмечаются в центре и в периферийных районах с высокой долей современного жилого фонда, а минимумы на окраинах, застроенных панельными домами начала 1970-х. В обеих агломерациях в муниципалитетах, где ведется активное новое строительство в чистом поле, показатели обеспеченности в них искусственно завышаются (так как не все покупатели квартир в новостройках оперативно регистрируются по новому месту жительства). К примеру, в ряде районов Новой Москвы статистическая обеспеченность в 2-3 раза выше средних значений по региону, но это правильнее рассматривать как временное явление.

3.Доступность жилья

Индекс доступности жилья рассчитывается как число лет, за которые доход 3 человек станет равен стоимости 54 средних цен квадратного метра («за сколько средняя семья может накопить на квартиру»). В Ленинградской области индекс доступности составляет 2,67, что является одним из самых высоких значений среди нересурсных регионов РФ. Это объясняется неоднородной структурой этого субъекта Федерации. Низкие цены квартир на окраинах здесь сочетаются с наличием муниципалитетов с высокими доходами (Сосновый Бор, Кириши, ближние пригороды Санкт-Петербурга). Индекс доступности жилья в Московской области (3,17) выше, чем в Санкт-Петербурге (3,39).

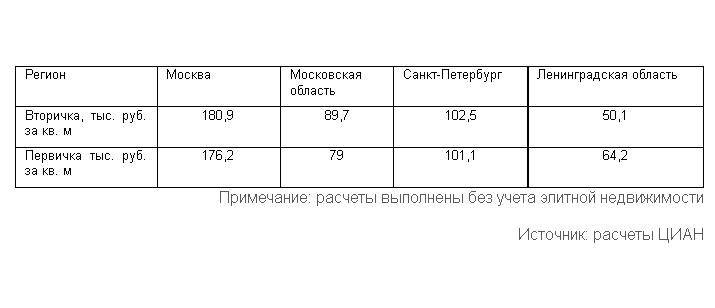

4.Средняя цена квадратного метра

На протяжении всей истории российского рынка жилья стоимость квадратного метра в Москве была в 1,8-2 раза выше, чем в Санкт-Петербурге. Двукратное отличие цены квадрата в двух крупнейших городах — один из индикаторов ренты столичного статуса в Москве. По качеству городской среды, характеристикам жилого фонда, даже по индикаторам рынка труда 2-кратной разницы между двумя столицами не наблюдается и часть этого спреда — незримое выражение столичного статуса. Отношение цены квадратного метра в центре агломерации и в окружающем его регионе и в Москве, и в Санкт-Петербурге одинаково. Центр дороже окружающих регионов в 2 раза. Это правило не выполняется только для отношения цен на первичном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области (но это объяснимо повышенной концентрацией новостроек именно вдоль границ города).

Самый дорогой район Санкт-Петербурга (Дворцовый округ со средней ценой квадратного метра в 233,2 тыс. руб.) находился бы на 21-м месте среди районов Москвы (между Соколом и Сокольниками), а второй по стоимости квадратного метра Чкаловский округ (163,4 тыс. руб.) был бы и вовсе на 82-м месте (между расположенными на периферии города в пределах МКАД – Москворечьем-Сабурово и Лосиноостровским). Стоимость метра в самом дорогом муниципалитете Подмосковья – Новоивановском поселении Одинцовского района (147,1 тыс. руб.), расположенном рядом с инновационным центром Сколково, выше, чем в ряде районов столицы, находящихся в пределах МКАД (Печатниках, Метрогородке, Восточном и Западном Бирюлево, Капотне). В агломерации Северной столицы распределение более стройное. Самый дорогой район Ленинградской области – Заневское сельское поселение (81,0 тыс. руб.) дороже лишь тех районов Петербурга, которые находятся за пределами единой зоны многоэтажной застройки (бывших отдельных городов и поселков, подчиненных городской администрации).

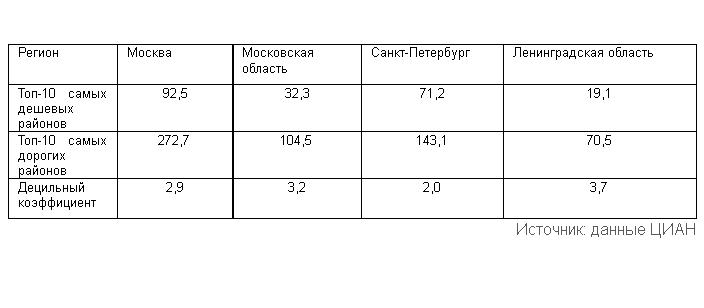

5.Разброс цен

Распределение цен в Санкт-Петербурге гораздо однороднее, чем в Москве. 10 самых дорогих районов в нем лишь в 2 раза дороже 10 самых дешевых. Такое соотношение цен в центре и на окраинах характерно для российских городов-миллионеров, но в 5-миллионном бывшем столичном городе с богатой историей выглядит неожиданно. В столице разброс цен в 1,5 раза больше (а если учитывать элитную недвижимость, то значения децильного коэффциента приближаются к 5). Больший разброс цен в Ленинградской области по сравнению с Московской объясняется отличием их размеров. Удаленные от центра районы востока Ленинградской области находятся за пределами границы влияния центра агломерации.

В данных расчетах Москва рассматривается в новых границах с учетом присоединенных в 2012 году территорий. Подобный подход для сравнения с Санкт-Петербургом представляется корректным, так как и в пределах Северной столицы есть территории, где нет сплошного массива урбанизированного пространства.

Из 10 самых дорогих районов Москвы 8 расположены в его историческом центре и лишь 2 муниципалитета (Раменки и Гагаринский) находятся за его пределами. Все самые дешевые районы находятся в Новой Москве. Средние цены в 10 самых дешевых районах Москвы близки к среднему уровню цен в Санкт-Петербурге в целом. Самые дорогие муниципалитеты Московской области распределены по ее территории неравномерно. Здесь и территория вдоль Рублевского и Новорижского шоссе (Успенское, Барвихинское, Ильинское сельские поселения) и населенные пункты, лидирующие по качеству транспортной доступности (Реутов, Развилка, Совхоз имени Ленина) в разных секторах этого субъекта Федерации.

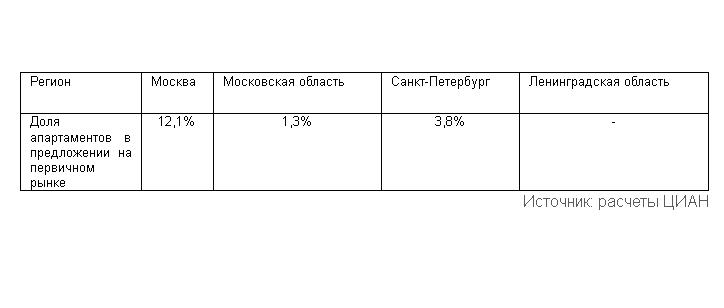

6.Апартаменты

Структура предложения по типу помещений на первичном рынке жилья в Москве отличается от любого другого регионального рынка. 12% лотов относится к апартаментам (несколько лет назад эта доля и вовсе доходила до 20-25% и снизилась лишь в относительном выражении, хотя число лотов и проектов остается высоким). Широкое распространение этого формата жилья — следствие стремления части застройщиков обойти жесткие требования к проектам строительства жилых домов в столице. В Санкт-Петербурге апартаменты также заметны на рынке, в пристоличных областях их доля в предложении минимальна. Высокая доля апартаментов на московском рынке — не самый лучший тренд градостроительного развития Москвы. Формально, эти объекты не являются жилыми помещениями, на них не распространяются нормы по обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, что может обострить, казалось бы, решенную несколько лет назад проблему с очередями в детские сады и школы.

7.Готовые квартиры на первичном рынке

Финансовые модели практически всех проектов на первичном рынке предполагали завершение продаж до сдачи в эксплуатацию. Тысячи квартир в готовых домах, экспонируемые на первичном рынке, — следствие кризиса на рынке, развивающегося в условиях сочетания двух трендов. На фоне снижения реальных доходов населения ("падает спрос"), за счет выводимых в реализацию новых проектов увеличивается число квартир в экспозиции ("растет предложение"). Застройщики не успевают всё продать в рамках 2-3-летнего строительного цикла, и квартиры в новостройках, де-факто, становятся конкурентами для вторичного рынка.

В Московском регионе эта особенность выражена сильнее. Здесь 25,5% лотов в области и 20,2% лотов в центре агломерации приходится на квартиры в сданных домах. В агломерации Санкт-Петербурга аналогичные показатели на 10 процентных пунктов ниже.

8.Распределение «Центр-окраины»

Модель «центр-периферия», описывает отношения между регионами, где небольшой по территории центр, объединяющий наиболее передовые технологические и социальные достижения, противопоставляется огромной периферии — совокупности отдаленных и слаборазвитых территорий. Для рынка жилой недвижимости в пределах Москвы она выражена едва ли не сильнее, чем при межрегиональных сопоставлениях.

Квартиры в центре Москвы почти в 4 раза дороже, чем на дальних окраинах присоединенных в 2012 году территорий. Даже если сравнивать только территории в пределах старых границ (это зона в 16-20 км на востоке и западе и до 25 км на юге и севере), то разница в цене квадрата будет 3-кратной. Помимо центр-периферийного градиента в столице есть еще и ряд субцентров (прежде всего, станции метро), которые формируют локальные максимумы (+10-15% в распределении цен). В Московской области влияние близости к Москве выражено сильнее, чем в агломерации Санкт-Петербурга. От центра к окраинам цена бывает более, чем в 2 раза (по сравнению с 80% снижением в Ленинградской области). В Санкт-Петербурге распределение цен по удаленности от центра совершенно иное. Во-первых, цена убывает от центра к окраинам неравномерно, а, во-вторых, самый недорогой пояс дешевле центра лишь в 1,5 раза.

9.Распределение по секторам

«Дорогой запад и непрестижные восток и юго-восток» — такой формулой описывается распределение цен не только практически во всех российских, но и во многих европейских городах. Западный перенос воздушных масс из влияния Гольфстрима со времен средневековых мануфактур определял размещение производств на юго-востоке и востоке, а жилых кварталов для знати на западе. В Московской агломерации эта закономерность проявляется на всех уровнях. В Москве юго-западный сектор города (именно, геометрическая «фигура», а не одноименный административный округ) почти в 1,6 раза дороже восточного.

Похожий характер распределения цен отмечается в столице внутри каждого из ее «колец» (запад в границах Садового кольца в 1,5 раза дороже востока и т.д.). В Петербурге распределение цен между географическими секторами носит принципиально иной характер. Здесь отмечается не западно-восточный, а северно-южный градиент. Северные окраины в среднем стоят чуть дороже южных; это направление в сторону границы с Евросоюзом, отсюда проще добраться до ландшафтов Карельского перешейка и зон отдыха на берегах Финского залива. Не последнюю роль играет и фактор размещения промышленных зон. Большинство старых заводов северной столицы располагается к югу от ее центра, это определило меньшую привлекательность спальных районов в южной периферии города на рынке жилья.

10.Площади квартир в новостройках

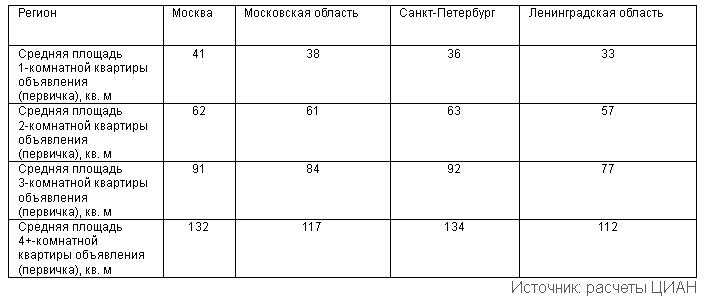

Снижение стоимости входного билета на первичный рынок — один из ключевых инструментов стимулирования продаж в период экономического кризиса и снижения реальных доходов населения. Застройщики неохотно снижали цены квадратного метра, но минимальная стоимость отдельного лота за последние годы стала заметно ниже. На рынке Санкт-Петербурга эта тенденция доведена до абсолюта. 33 квадратных метра в качестве среднего метража 1-комнатной квартиры в Ленинградской области — наглядное свидетельство того, как много новостроек на границах северной столицы состоит из квартир-студий. В Московском регионе средние метражи квартир выше, но и они заметно снизились в последние 2-3 года. 41 кв. м в 1-комнатной квартире или 62 кв. м в двухкомнатной — это значения, которые идентичны стандартным однушкам и двушкам в домах советской постройки. Средняя площадь многокомнатных квартир в Санкт-Петербурге выше, что связано с тем, что здесь такие лоты крайне редко включают в проекты эконом- и комфорт-класса.

В Красноярске обсудили исполнение поручений Президента России, касающихся лесной отрасли

28 февраля 2017 года Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик в Красноярске принял участие в работе совещания «Об исполнении перечня поручений Президента Российской Федерации «О повышении эффективности лесного комплекса Российской Федерации» от 7 мая 2013 г. № Пр-1037.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Президиума Государственного Совета от 17 мая 2013 г. № Пр-1037 Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации является ответственным исполнителем по 17 пунктам из 26.

На сегодняшний день из названных 17 пунктов выполнены в полном объеме 14 поручений Президента Российской Федерации, что позволило существенным образом преобразовать лесное хозяйство России.

Наиболее значимый блок поручений направлен на решение проблем в сфере использования лесов. Разработанные и принятые во исполнение поручения Президента Российской Федерации нормативные правовые акты создали дополнительные условия для инвестиционной привлекательности и повышения эффективности использования лесов – предоставлено право добросовестным арендаторам лесных участков по истечении сроков действия договоров аренды заключить договор аренды на новый срок без проведения торгов, введен типовой договор аренды лесного участка, установлены единые требования к содержанию договора аренды для всех участников лесных отношений и для всех регионов России, определены случаи внесения изменений в заключенные по результатам торгов договоры аренды, что ранее не допускалось.

Малый и средний бизнес получил доступ к лесным ресурсам для заготовки древесины на краткосрочной основе – с января 2016 года в субъектах Российской Федерации проводятся аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений сроком до 1 года, что привело к получению региональными и федеральным бюджетами дополнительных доходов более 1,5 млрд. рублей.

Кроме того, разработан законопроект согласно которому предлагается установить дополнительный способ заключения договора аренды лесного участка – конкурс, помимо уже предусмотренного лесным законодательством аукциона. При этом критериями определения победителя конкурса будут являться наличие и уровень развития производства по глубокой переработке древесины.

«В рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации был разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и особо защитных участков лесов», который комплексно урегулирует вопросы, касающиеся статуса и режима защитных лесов и особо защитных участков лесов. Законопроектом ужесточается режим отдельных категорий защитных лесов, например, орехово-промысловых зон, в которых запрещается заготовка древесины, и оптимизируется режим пользования в других категориях защитности. В настоящее время проект федерального закона готовится к внесению Правительством Российской Федерации в Государственную Думу. Наша задача в год Экологии принять данный проект федерального закона», – подчеркнул в своём докладе Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

В сфере защиты лесов также проделана большая работа – органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений получили право возлагать на подведомственные государственные бюджетные и автономные учреждения проведение мероприятий по защите и воспроизводству лесов на лесных участках, не переданных в аренду, на основании государственного задания, что существенно сократило сроки проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на данных территориях. Кроме того, введен механизм общественного контроля за назначением санитарных рубок.

Усилилась ответственность властей регионов за санитарную обстановку в лесах субъекта, кроме того, теперь акт лесопатологического обследования, утвержденный органом государственной власти или органом местного самоуправления в области лесных отношений, в срок не позднее трех рабочих дней со дня его утверждения должен быть опубликован на официальном сайте уполномоченного органа в целях общественного контроля.

«Пункт перечня поручений Президента Российской Федерации, пока остающийся на контроле, связан с принятием мер, направленных на проведение лесоустройства в границах лесов, предоставляемых в аренду. Чтобы обеспечить лесопользователей достоверной информацией о лесах, необходимо ежегодно проводить таксацию леса на площади около 30 млн. га. Снижение объемов лесоустройства, произошедшее с передачей лесных полномочий субъектам Российской Федерации, еще не преодолено, в том числе из-за недостатка финансового обеспечения. К разработке новых технологий, направленных на снижение себестоимости лесоустроительных работ, в том числе с применением данных дистанционного зондирования земли, активно привлекается научное сообщество. Очередной срок доклада по данному пункту установлен 4 апреля 2017 года», – отметил руководитель Рослесхоза Иван Валентик.

Помимо внесения концептуальных изменений в лесное законодательство, Рослесхозом и органами государственной власти субъектов Российской Федерации проведена большая работа по повышению достоверности учета площади лесов, пройденных пожарами на основе космических данных. Много внимания уделяется расширению применения космических систем дистанционного зондирования земли для контроля за состоянием лесов, для выявления очагов вредных организмов и незаконных рубок, для контроля за выполнением работ по воспроизводству лесов.

Также разработана и внесена в Правительство новая методика распределения субвенций бюджетам субъектов РФ на реализацию переданных полномочий в сфере управления лесами.

В настоящее время продолжается работа по реализации Концепции интенсивного использования лесов при тесном взаимодействии с субъектами Российской Федерации. Одновременно готовятся предложения по совершенствованию механизма реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в части установления единых критериев отбора заявок на включение в перечень приоритетных проектов, усиления федерального контроля за их реализацией, разрабатываются меры по увеличению собираемости платежей за использование лесов, в том числе – при реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Много внимания уделяется вопросам воспроизводства лесов, как в части контроля за качеством выполняемых арендаторами лесных участков работ по лесовосстановлению, так и за способностью арендаторов выполнить взятые на себя обязательства. Внедряются системы контроля за воспроизводством лесов на основе использования спутниковых данных – так называемы системы мониторинга лесоизменений. Они позволяют не только оценить объем выполненных работ по посадке леса, но и проконтролировать выполнение агротехнических уходов за лесными культурами, и обоснованность перевода лесных культур в категорию «земли, покрытые лесом». На 2017 год запланировано лесовосстановление на площади 1 млн. га.

«Хотел бы отметить совместную с Минпромторгом России разработку важнейшего документа отрасли – Стратегии развития лесного комплекса на период до 2030 года, в которой должны найти достойное место наши начинания и предложения», – отметил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

Необходима корректировка государственных программ субъектов РФ

Сегодня чрезвычайно актуальным является вопрос координации деятельности по корректировке государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по осуществлению переданных полномочий в области лесного хозяйства.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации разработан проект новой редакции государственной федеральной Программы «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы. При этом структура и ресурсное обеспечение которой соответствует федеральному бюджету на 2017-2019 годы. В частности, уточнен перечень показателей реализации Программы, как в качественных характеристиках, так и в количественных значениях. Изменено количество программных мероприятий: с 17 до 7. То есть прошло укрупнение данных позиций.

На данный момент проект Государственной программы прошел стадию обсуждения с Общественным советом Рослесхоза. Также в конце декабря 2016 года программа была заслушана на Общественном совете Минприроды России. На обоих совещаниях было получено положительное заключение по программе. Приложения проекта Программы, определяющие целевые значения показателей, согласованы всеми заинтересованными министерствами и ведомствами.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные программы субъекта Российской Федерации также подлежат приведению в соответствие с законом о бюджете субъекта РФ не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

1 марта 2017 года наступает срок внесения Государственной программы в Правительство Российской Федерации. У субъектов Российской Федерации по федеральным округам, в соответствии с действующим законодательством, остается менее трех месяцев на внесение органами власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области лесных отношений, правок в региональные Программы. Счетная палата по итогам прошедших ранее проверок неоднократно отмечала несоответствие муниципальных программ субъектов Российской Федерации государственной программе Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы.

Также данный вопрос обсуждался в Совете Федерации, и было дано поручение проработать вопрос обеспечения единства данных, сведений и показателей по региональным и федеральной программам развития лесного хозяйства. Для своевременного выполнения планов по корреляции показателей субъектам рекомендовано в кратчайший срок. Государственные программы субъектов Российской Федерации должны отвечать как региональному закону о бюджете, так и новой редакции государственной программы Российской Федерации.

Также органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным в области лесных отношений, необходимо обратить внимание на своевременное обновление информации, размещенной на официальных сайтах региональных ведомств, посвященной государственным муниципальным программам.

В рамках расширенного заседания Коллегии ФАС России, которое состоялось 1 марта 2017 года, с докладами о взаимодействии с антимонопольной службой выступили Председатель Генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов Анна Нумерова и Президент некоммерческого партнерства «Объединение Корпоративных Юристов» (ОКЮР) Александра Нестеренко.

Как сообщила Анна Нумерова, в настоящее время Ассоциация направила анкеты в предпринимательские сообщества (РСПП, Деловая Россия, Опора России и др.) с целью оценки ключевых направлений деятельности ФАС России по итогам 2016 года.

Она отметила, что антимонопольное ведомство создало успешную «квазисудебную» систему, основанную на состязательности. «Мы очень ценим деятельность службы, которую она проводит до возбуждения дела, - продолжила Анна Нумерова. – Расширение института предупреждения стало эффективным механизмом в этой части».

Также она заявила о необходимости разработки разъяснений по использованию конфиденциальной информации при рассмотрении антимонопольных дел.

Президент ОКЮР Александра Нестеренко рассказала о различных форматах взаимодействия юристов с ведомством в рамках Соглашения о взаимодействии. Так, руководство ведомства участвует в форумах и круглых столах Объединения, а члены ОКЮР предоставляют свои мнения для включения в Доклад о состоянии конкуренции и высказываются по проектам нормативных актов, которые были разработаны ФАС России.

«2016 год прошел под знаком усердной и плодотворной деятельности по разработке разъяснений Президиума ФАС России совместной рабочей группой ведомства и ОКЮР, - напомнила Александра Нестеренко. – Благодаря новым разъяснениям повысится правовая определённость действий хозяйствующих субъектов».

Также в ходе заседания Коллегии выступил аудитор Счетной Палаты РФ Максим Рохмистров. Он рассказал о правоприменении Закона о контрактной системе и осветил существующие проблемы в системе государственного заказа. Кроме того, Максим Рохмистров поблагодарил антимонопольное ведомство за проделанную работу и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) за последние годы значительно ослабила надзорное давление на бизнес, однако для реального развития конкуренции и увеличения количества предпринимателей и частных компаний нужны дополнительные меры. Такое мнение высказал министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, выступая 1 марта на итоговом заседании коллегии ведомства. Повышению эффективности антимонопольной политики, по словам министра, будет способствовать участие ФАС в приоритетной программе по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, а также реализация национального плана развития конкуренции.

Минувший 2016 год был непростым для ФАС, отметил Михаил Абызов. На этот год пришлись и интеграция с Федеральной службой по тарифам, и принятие функций по контролю за обеспечением гособоронзаказа, и принятие четвёртого антимонопольного пакета.

«ФАС справилась не только с этими масштабными задачами, но и смогла решить ряд проблем, которые сформировались в предшествующий период. Много было упрёков по поводу работы антимонопольной службы в период 2011-2013 годов, когда, зачастую справедливо, критиковали псевдопалочную систему работы территориальных органов и их масштабный контроль за малым и средним бизнесом. Мы эти проблемы в открытом режиме разобрали. Какие-то из них были объективными, какие-то – субъективными и надуманными. Теперь вектор работы ФАС и её территориальных подразделений изменился», - сказал Михаил Абызов.

Министр отметил значительное улучшение качества докладов ФАС о развитии конкуренции, которые ежегодно представляются на заседании правительства. Доклады отражают реальную ситуацию в антимонопольной сфере, нередко в них поднимаются острые вопросы, что вызывает недовольство в некоторых органах власти. Тем не менее, председатель правительства принял принципиальную позицию о том, что эти доклады ФАС согласовывать с другими ведомствами не должна.

Принятие четвёртого антимонопольного пакета существенно изменило позицию антимонопольной службы по отношению к предпринимателям: вместо того, чтобы сразу возбуждать дела против нарушителей, ФАС начала выдавать предупреждение или предостережение.

«Это привело к обвалу дел, которые возбуждают антимонопольные органы по всей нашей стране. Фактически мы освободили предпринимательство от себя больше, чем в 3 раза. Мы с вами долго готовились к трансформации из органа, который непосредственно защищает права, в орган предупредительного контроля. Выдача предупреждений практически по всему периметру антимонопольного законодательства сняла очень существенную нагрузку с бизнеса», - отметил глава ФАС Игорь Артемьев.

Уход от «палочной» модели госконтроля – один из важнейших принципов реформы контрольно-надзорной деятельности, которая реализуется в рамках президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Старшим должностным лицом, ответственным за реализацию реформы, является Михаил Абызов. В соответствующей приоритетной программе на первом этапе участвуют 12 министерств и ведомств, в том числе ФАС. Внедрение новых подходов к осуществлению надзорной деятельности, предусмотренных программой, позволит существенно повысить эффективность антимонопольного контроля, к которой сейчас есть вопросы, полагает министр.

«У нас складывается парадоксальная ситуация: российское законодательство в части конкурентной и антимонопольной политики признано международными организациями одним из лучших в мире. Работа руководства ФАС и территориальных органов - высокого качества. А конкуренции нет. Прозрачности закупок нет. Значит вопрос, в том числе, к эффективности надзора», - сказал министр.

Приоритетная программа предусматривает, в частности, переход на риск-ориентированный подход, при котором проверять будут, в первую очередь, картели, наносящие наибольший ущерб экономике. Большое внимание будет уделено профилактике нарушений, для этого раз в квартал будут проводиться публичные «балансовые» совещания с участием представителей надзорного ведомства и его терорганов, а также предпринимателей. На них будут разъясняться основные результаты надзорной деятельности. Будет развиваться и система оценки эффективности и результативности госконтроля. В ФАС она достаточно давно существует и является одной из передовых, отметил министр.

«Нам необходимо привязывать к результативности и эффективности модель фонда оплаты труда и премий, которые распределяются по итогам деятельности, и сделать её абсолютно понятной и прозрачной», - указал Михаил Абызов.

Информатизация госконтроля, предусмотренная реформой, по словам министра, облегчит выявление сговоров и других нарушений антимонопольного законодательства и увеличит дистанцию между инспектором и поднадзорными субъектами, что позволит сократить коррупционные риски.

Часть накопившихся проблем, по мнению Михаила Абызова, позволит решить национальный план развития конкуренции. Ранее с инициативой разработать такой план и указ президента выступило Открытое правительство и лично министр Михаил Абызов, идея была поддержана антимонопольной службой. Документ разрабатывался при активном участии Экспертного совета при Правительстве, на данный момент он проходит финальные согласования. Предполагается, что план будет регулярно утверждаться указом президента по аналогии с национальным планом противодействия коррупции, который утверждается каждые 2 года.

«План содержит, с одной стороны, подходы по приоритетам и принципам антимонопольной политики. С другой стороны, в нём присутствуют конкретные задачи для конкретных рынков. У нас 6 основных рынков, по которым в целом нам удалось выработать показатели эффективности, которые бы характеризовали, как реализуются задачи по развитию конкуренции в конкретных секторах: дорожном строительстве, лекарственном обеспечении и т.д. Принципиальные вопросы мы сняли. Но теперь необходимо предложить документ для открытого экспертного обсуждения. Национальный план не должен разрабатываться, что называется, под сукном. Его надо предъявить участникам рынка, экономическим субъектам, чтобы они дали свои предложения», - сказал Михаил Абызов.

Игорь Артемьев, в свою очередь, выразил надежду, что принятие национального плана развития конкуренции позволит осуществить прорыв в части перехода ФАС от активных мер по защите конкуренции к активным мерам по развитию конкуренции.

С тем, что уровень конкуренции, в том числе при осуществлении государственных закупок, остаётся достаточно низким, согласны и в Счётной палате, и в самой антимонопольной службе. По словам главы ФАС, при осуществлении закупок госкомпаний по 223-ФЗ есть системные проблемы: доля закупок на неконкурентной основе в 2016 году не изменилась и составила 95%. Конкуренция при закупках по 44-ФЗ также за последнее время не выросла, констатируют в Счётной палате.

Для ФАС одной из «суперзадач» на 2017 год должна стать демонстрация эффективности госзакупок на региональном уровне.

«Резерв экономии бюджетных средств при осуществлении госзакупок огромный. Это половина ВВП. Доля государства в экономике очень большая. Если предприниматели на региональном уровне увидят, что госзакупки стали прозрачными в субъектах РФ, то появятся и новые предложения, и новые инвестиции. Это сформирует доверие, которое позволит нам поднять на другой уровень работу по развитию конкуренции и антимонопольной политики. Главный KPI здесь – появление новых предпринимателей и предприятий», - подчеркнул Михаил Абызов.

В качестве примера одной из лучших закупочных систем, которые есть в российских компаниях, он привёл систему, построенную в корпорации «Росатом».

Министр также выступил за наделение ФАС дополнительными полномочиями для расследования антимонопольных преступлений и предложил ведомству инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании Совета безопасности. На возможные страхи бизнеса по поводу расширения полномочий ФАС ведомство должно отвечать прозрачностью своих решений с повышением ответственности за неправильные решения, полагает министр.

В Федеральной антимонопольной службе готовы к тесному сотрудничеству с коллегами на всех уровнях власти, а также с экспертным сообществом в выработке мер по повышению конкуренции, подчеркнул Игорь Артемьев.

«Наша главная задача на ближайшие годы – переходить от активных мер по защите конкуренции к активным мерам по развитию конкуренции в содружестве с нашими губернаторами, лидерами местного самоуправления, региональными парламентами, федеральным правительством, администрацией президента и федеральным парламентом. Нужно привлекать экспертов, лидеров общественного мнения, политических деятелей к разработке мер по развитию конкуренции», - сказал глава ФАС.

Он также поблагодарил правительство за открытость для диалога и за готовность получать обратную связь от всех сторон процесса.

Площадкой, которая поможет обеспечить прозрачность деятельности ФАС и общественный контроль за осуществлением антимонопольной политики должен стать обновлённый общественный совет при службе. На следующей неделе начнётся его формирование, сообщил Михаил Абызов. Он будет сформирован по новым правилам из представителей общественных организаций – на 75% из кандидатов от Общественной палаты и на 25% - от Экспертного совета при правительстве.

Как обманывали дольщиков в 2016 году

Генпрокуратура о правонарушениях против дольщиков

Александра Дымчишина, Сайхан Цинцаев

Генеральная прокуратура РФ посчитала правонарушения, связанные с правами дольщиков. Только в 2016 году в этой сфере было зарегистрировано более тысячи преступлений (что примерно на треть больше, чем годом ранее), от которых пострадали порядка 40 тыс. человек. «Газета.Ru» выяснила, какие способы обмануть дольщиков были наиболее популярны в прошлом году.

Как сообщили «Газете.Ru» в Генеральной прокуратуре РФ, в 2016 году количество нарушений прав дольщиков только увеличилось. А именно: за год было зарегистрировано 1089 случаев преступлений в сфере долевого строительства, тогда как в 2015 году их было 799.

Чаще всего в прошлом году дольщиков обманывали в Алтайском, Краснодарском, Красноярском и Приморском краях. Кроме того, много преступлений в этой сфере было выявлено в Амурской, Калининградской, Московской, Новосибирской, Ростовской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Проблемные объекты долевого строительства отсутствовали только в 18 субъектах Российской Федерации.

Всего в 2016 году органами прокуратуры выявлено 8,4 тыс. нарушений в сфере долевого строительства. «В результате было внесено 2 тыс. представлений, на незаконные правовые акты принесено 274 протеста, в суды направлено 196 заявлений. По требованиям прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечены около 2,5 тыс. человек и возбуждено 89 уголовных дел», — добавили в ведомстве.

Пострадали от действий мошенников чуть менее 40 тыс. человек, которые так или иначе лишились будущего жилья или вложенных денег (всех или части).

Отметим, что с 1 января 2017 года вступили в силу восемь поправок к 214-му федеральному закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Поправки были приняты, чтобы сделать сферу долевого строительства более прозрачной. В частности, изменениями предусмотрено создание единого реестра застройщиков. Причем застройщики также теперь обязаны размещать актуальную расширенную проектную декларацию в интернете.

Также, согласно поправкам, привлекать средства дольщиков можно только тому застройщику, уставный капитал которого полностью оплачен.

Кроме того, минимальный размер этого уставного капитала привязывается к площади всех возводимых им объектов долевого строительства.

Самым распространенным способом обмана дольщиков в прошлом году стала незаконная растрата и хищение их средств, говорят в Генпрокуратуре. Например, ООО «Архангельск-Инвест» потратило больше 80 млн рублей из средств дольщиков, участвующих в строительстве многоэтажного дома, но квартиры вложившиеся люди так и не получили. На компанию было заведено уголовное дело.

Кроме того, очень часто нечестные компании включают в договоры незаконные условия, отметили в надзорном ведомстве. Чаще всего в 2016 году это встречалось в республиках Бурятия, Хакасия, Приморском, Краснодарском краях, Архангельской, Кировской, Московской и Новосибирской областях. К примеру, ООО «СКМ МЕГА» в Пензе заключило договор с дольщиками, при досрочном расторжении которого каждый собственник должен был заплатить 40 тыс. рублей. Впоследствии директор фирмы был привлечен к административной ответственности.

В Республике Алтай, Красноярском крае, Волгоградской, Кемеровской, Нижегородской, Ростовской областях часто встречались нарушения при строительстве многоквартирных домов, делающие невозможным переезд в новое жилье.

Либо многоквартирный дом сдавали в эксплуатацию, но там не было ни тепла, ни горячей воды — именно это и произошло в Томске. В итоге прокуратура вынесла представление мэру города.

Чаще всего надзорные органы встречаются с целым набором разнообразных схем, при которых строительные организации под различными предлогами заключают с дольщиками договоры, не имеющие юридической силы. Заманивают же дольщиков нередко обещаниями льгот по платежам. «В таких случаях не оформляется договор долевого участия по 214-му федеральному закону. В результате граждане остаются не застрахованными от каких-то ситуаций с потерей их денег и являются кредиторами третьей очереди — то есть шансов на возврат таких денег почти нет», — рассказал «Газете.Ru» первый зампредседателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты России Артем Кирьянов.

Уже на этом этапе можно обращаться в прокуратуру на предмет соответствия такого поведения застройщика закону, говорит Кирьянов. Это не повод для возбуждения уголовного дела, но такие организации попадают в зону особого внимания.

С другой стороны, встречаются и случаи, когда добросовестный застройщик сталкивается со сложной экономической ситуацией и не может самостоятельно выполнять свои обязательства.

Каждая четвертая строительная компания находится на грани банкротства, приводит цифры Кирьянов. «Один из примеров, который мы активно обсуждали, это дольщики печально известного СУ-155, которое сегодня санируется государством. Это недопустимое отвлечение средств бюджета на те цели, которые должны были быть достигнуты предпринимателями, — пояснил эксперт. — Санируя такие крупные компании, как СУ-155, у которых в 15 регионах заморожены объекты, государство тратит десятки миллиардов рублей. Насколько будет возмещен этот ущерб государству при продаже активов компании, еще предстоит выяснить».

Статус ОЭЗ в турзоне в республике Бурятии будет сохранен

«Бурятия и Минэкономразвития РФ пересмотрели принятое осенью 2016 года решение о снятии статуса особой экономической зоны в Бурятии, туристская ОЭЗ в республике сохранится», -заявил Александр Цыбульский на Российском инвестиционном форуме «Сочи -2017».

Замглавы Минэкономразвития напомнил, что осенью 2016 года с правительством Бурятии было согласовано закрытие туристской ОЭЗ на Байкале, а именно снятие статуса особой зоны при сохранении всей туристической инфраструктуры.

По его словам, предыдущий губернатор Бурятии решил закрыть ОЭЗ, а нынешний и.о. губернатора считает важным ее сохранить, и сейчас готовится подписание соответствующего соглашения.

"Мы уже передали полномочия по управлению ОЭЗ на региональный уровень - подписали соглашения с 17 регионами. Осталось одна зона в Бурятии, с которой не подписали соглашение, так как ее предлагалось закрыть, но теперь подпишем и с ними", - пояснил замминистра.

Он также напомнил, что недавно вышло постановление Правительства РФ, в котором четко прописана оценка эффективности ОЭЗ, в том числе через оценку рентабельности, соотношение частных инвестиций и потраченных госсредств.

Сейчас осталось внести изменения в 116-й закон, в котором нужно прописать эти новые подходы на законодательном уровне. Надеемся, в весеннюю сессию поправки будут приняты", - добавил замминистра.

Кроме того, он отметил, что пока в министерство не поступало новых заявок от регионов на создание ОЭЗ, так как действовал мораторий, который будет снят после принятия законодательных изменений. Но в рабочем порядке несколько субъектов рассматривают возможность создания ОЭЗ, в первую очередь промышленно-производственного типа.

Александр Цыбульский сообщил, что в 2017 году уже не предполагается закрывать никакие особые экономические зоны, так как каждый субъект взял на себя обязательства по их развитию.

Росприроднадзор продолжает работу с субъектами Российской федерации по согласованию территориальных схем обращения с отходами. На сегодняшний день согласованы территориальные схемы всех субъектов РФ, однако в 6 регионах они не утверждены региональными властями (Удмуртская Республика, Архангельская, Рязанская, Тамбовская, Тверская и Томская области).

Территориальные схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами рассматривались Федеральной службой по надзору в сфере природопользования на предмет соответствия природоохранным требованиям, в том числе, Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2016 № 197.

Также Росприроднадзором даны расширенные рекомендации по требованиям к содержанию территориальных схем, которые были доведены до сведения органов исполнительной власти субъектов Федерации, ответственных за их разработку. В частности, это касалось требований к опубликованию проектов тер.схем в формате «открытых данных» для возможности открытого обсуждения с широким кругом заинтересованных лиц, включая представителей экологической общественности. Кроме того, территориальные схемы отправлялись Росприроднадзором для обсуждения в Общественную палату Российской Федерации.

В связи с тем, что нормативы накопления ТКО не были представлены по четырем сезонам, в 2017 году территориальные схемы подлежат корректировке и повторному согласованию с Росприроднадзором. Также тер.схемы будут дорабатываться и корректироваться, с учетом вступившего с 01 января 2017 г. запрета на захоронение фракций отходов, подлежащих утилизации.

В настоящее время Росприроднадзором совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации выбраны 26 «пилотных» регионов, в которых будет осуществлен переход до 1 января 2019 года на новую систему обращения с отходами. При этом территориальная схема рассматривается Росприроднадзором как важный инструмент для создания региональных программ по обращению с отходами.

Как спасти Ленобласть от радиоактивного мусора

В ближайшие годы из эксплуатации выведут энергоблоки Ленинградской АЭС, отработавшие расчетный срок. Это означает, что «залежи» в десятки тысяч тонн радиоактивных отходов (РАО) в спецхранилищах на территории Соснового Бора увеличатся в разы. Соответственно, возрастут и экологические риски. Ведь в густонаселенном районе на побережье Финского залива появится большое количество опасного мусора.

На повестке дня жесткое требование — изолировать и захоронить радиоактивные отходы. Но как это сделать без ущерба для природы и негативных последствий для населения? Какую наиболее рациональную и надежную технологию захоронения избрать?

На недавней конференции общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз» (РСоЭС) в Петербурге российские экологи приняли обращение в адрес премьер-министра страны. Они предложили внести дополнения и изменения в некоторые законодательные акты РФ, определяющие порядок обращения с радиоактивными отходами (РАО).

В частности, предлагается уточнить в законе нормы, согласно которым при обсуждении экологических решений в атомной отрасли необходимо более широкое участие общественности. И еще радикальное предложение: повысить статус Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами ( «НО РАО») — вывести его из структуры госкорпорации «Росатом» и подчинить правительству РФ.

В основе этих предложений — международный опыт обращения с РАО, который закреплен в законодательных актах тех европейских стран, где АЭС занимают лидирующее положение в энергетике. Это, прежде всего, Франция, где мирный атом обеспечивает почти 80% энергетических потребностей. Именно эта страна стала первопроходцем в решении вопросов обращения и окончательной изоляции РАО всех классов опасности.

Рассмотрим подробнее французский опыт работы в этой сфере.

Визитная карточка французских атомщиков — Национальное агентство по обращению с радиоактивными отходами, коротко — ANDRA. Его отличает открытость офисов, проектов, архивов, сайтов, самих ядерных объектов. Гласность дискуссий, идей, публикаций, экспертиз, любых предложений. Здесь все нацелено на социальный результат — информирование населения и формирование абсолютного доверия граждан к тем, кто отвечает за обращение с РАО. Обеспечивает эту работу коллектив агентства высокой научной пробы: из 650 сотрудников 400 имеют ученые степени.

Во Франции распространено такое явление, как атомный туризм. Конечно, АNDRA — это не Лувр и не Нотр-Дам-де Пари. Однако объекты агентства и атомной отрасли за год посещают десятки тысяч граждан всех возрастов, сословий, стран. Желания людей очевидны: убедиться в безопасности технологий обращения с мирным атомом.

Утилитарный подход

Исторический факт: французы были в числе первооткрывателей мирного атома. Пока две ведущих державы мира разбирались с боеголовками и ядерными приоритетами, Пятая республика засеивала свои виноградно-яблочные провинции атомными энергоблоками. Еще в 60-х вырастили с десяток станций разных типов. Сегодня в работе 58 реакторов на 19 АЭС. Все аппараты типа «ВВР» (водо-водяные реакторы) обеспечивают почти 80% потребностей в электроэнергии.

Когда в конце 60-х тяжелые углеводородные тучи от ТЭЦ над кантонами и коммунами стали рассеиваться, превращаясь в белые облачка от градирен АЭС, неудержимое накопление в стране опасных РАО стало обрастать злыми проблемами. Тогда и был учрежден отдел по обращению с радиоактивными отходами при комиссариате по атомной энергии Франции — первая официальная структура.

Новичок напрямую подчинялся ведомству — владельцу ядерной энергетики и промышленности. Хозяин давал деньги, от его щедрости, по существу, зависела эффективность всех мер по консервации, переработке, захоронению РАО. Новый отдел взялся за эксплуатацию первого в мире пункта окончательного захоронения (ПОЗ) для РАО 3 и 4 классов, то есть отходов средней и низкой активности.

Переформатирование власти во французской атомной отрасли произошло в 1991 году. Подробности этой реформации, на наш взгляд, могут быть полезны для оценки параллельных проблем в обращении с российскими радиоактивными отходами. Потому выделим важное.