Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Поручено помочь

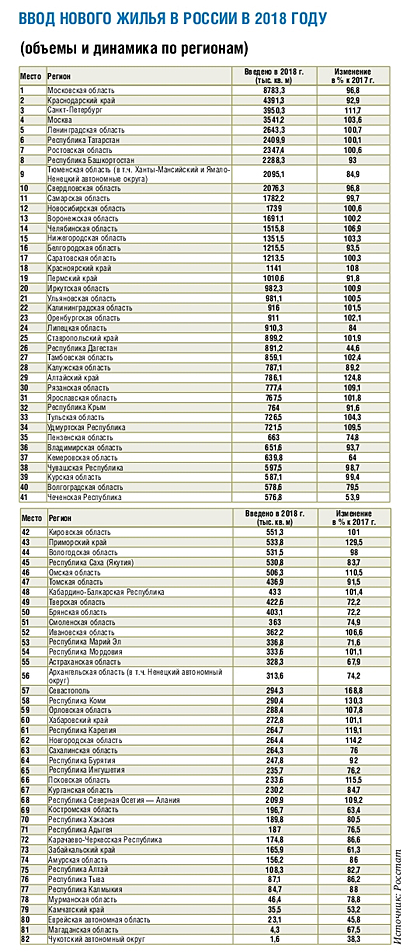

В Казани в воскресенье стартовало расширенное заседание президиума Государственного совета при президенте Росcии. 12 февраля к работе присоединится сам глава государства. Мероприятие посвящено работе органов исполнительной власти субъектов РФ по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды в рамках соответствующего нацпроекта. Предполагается, что в последний день заседания будут озвучены важные меры по господдержке застройщиков жилья. Часть инициатив правительство уже фактически анонсировало.

Итогов заседания с большим интересом ждут представители стройбизнеса, прежде всего, занимающегося реализацией проектов по возведению жилья. Девелоперы, обеспокоенные переходом на новую схему финансирования проектов (через эскроу и проектное кредитование), надеются на запуск программ господдержки застройщиков, например, по субсидированию ипотеки для граждан. Также бизнесмены рассчитывают на доступное финансирование от банков. Кроме того, вице-премьер Виталий Мутко сообщал, что на заседании в Казани будут обозначены критерии для компаний, которые после 1 июля 2019 года смогут продолжить работу без использования эскроу-счетов.

Кстати:

Ранее президиум Госсовета проходил в виде одного совещания под председательством президента. Однако с ноября 2018 года формат заседаний был изменен. Теперь обсуждение заявленной темы ведется в течение нескольких дней и нескольких сессий при участии представителей правительства и регионов. Дискуссии проходят с акцентом на достижение задач, поставленных в приоритетных национальных проектах. Новый формат также предполагает неформальный диалог президента с главами субъектов РФ в закрытом режиме.

Большая часть мер, которые могут быть озвучены в Казани, уже содержится в перечне поручений премьер-министра Дмитрия Медведева по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, который был посвящен нацпроекту «Жилье и городская среда». Документ опубликован на сайте правительства 11 февраля. В целом, Минстрою России совместно с Минпромторгом, заинтересованными ведомствами, представителями субъектов РФ и экспертами до 1 мая 2019 года поручено представить предложения в части увеличения спроса на строящееся жилье, неприменения проектного финансирования (счетов эскроу) к достраивающимся жилым объектам, разработки более гибких механизмов финансирования девелоперских проектов, поддержки индивидуального и малоэтажного строительства, стимулирования обеспечения участков под застройку инженерной инфраструктурой с учетом специфики географии строительства, а также оптимизации стоимости жилищного строительства.

В частности же, Минстрой при участии Минфина при уточнении параметров федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов должен предусмотреть приоритетное направление финансовых средств на дополнительную капитализацию АО «ДОМ.РФ». Средства, которые нужно изыскать до 1 июня этого года, пойдут на реализацию механизма гарантирования, предусматривающего предоставление поручительства госкомпании банкам по кредитам застройщикам и финансирование мероприятий по кредитованию «Банком ДОМ.РФ» проектов строительства многоквартирных домов.

В приоритетном порядке необходимо найти средства и на докапитализацию Фонда защиты дольщиков для финансирования строительства многоквартирных домов, разрешение на строительство которых выдано до 1 июля 2019 года. Речь идет об объектах долевого строительства и объектах, которые имеют недостаточный уровень кредитоспособности. Предполагается, что средства также пойдут на завершение строительства проблемных объектов за счет средств российского бюджета (с учетом остатков средств консолидированных бюджетов). При этом будут использоваться механизмы Фонда или специально учрежденных организаций субъектов РФ с законодательным закреплением критериев распределения ответственности и применением инструментов расширенного банковского сопровождения уполномоченным банком в сфере жилищного строительства (см. ниже).

Минстрою до мая совместно с Минфином, Минпросвещения, Минтрудом необходимо проанализировать ситуацию с обеспечением жильем льготных категорий граждан, представить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации по совершенствованию инструментов поддержки (аренда, социальный наем и иные) и определить необходимый дополнительный объем бюджетных ассигнований, имея в виду необходимость значительного сокращения очередности к 2024 году.

До 1 мая Минстрою вместе с Минфином и ДОМ.РФ нужно подготовить план мероприятий по завершению строительства проблемных объектов дольщиков, предусматривающий наделение оператора единой информационной системы жилищного строительства функциями по ведению реестра проблемных объектов и реестра пострадавших граждан с интеграцией в указанную систему данных Росреестра. К этому же сроку Минфину при участии ЦБ и ДОМ.РФ необходимо разработать план развития рынка ипотечных ценных бумаг, предусмотрев обеспечение кредитного качества и снижение риска, обеспечение ликвидности и развитие диверсифицированной базы инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности таких ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ.

К 1 июня 2019 года Минэкономразвития, Росимуществу поручено усилить контроль за эффективностью использования земельных участков, находящихся в федеральной собственности, обеспечив выявление и информирование ДОМ.РФ о неэффективно используемых или неиспользуемых участках и объектах недвижимости для их вовлечения в оборот для строительства жилья или инфраструктуры. Также до июня Минфину совместно с Банком России, Минстроем, ДОМ.РФ и Фондом дольщиков поручено разработать дорожную карту по созданию на базе АО «Банк ДОМ.РФ» специализированной кредитной организации (уполномоченного банка в сфере жилищного строительства).

Автор: Сергей НИКОЛАЕВ («СГ Онлайн»)

Обман на миллиарды. Жители "человейников" уже не знают, где искать правду

22 миллиарда рублей, заплаченных владельцами новых квартир в Красногорском районе за строительство Культурного центра, дорог и паркингов, исчезли вместе с застройщиком. Пришедший ему на смену ПИК и вовсе "отменил" строительство объектов инфраструктуры.

Станислав Смагин (Московская обл)

Станислав Смагин (Ростов-на-Дону)

В нашей, двух тезок и однофамильцев, статье мы хотели бы рассказать о том, что не только масштабные, стратегического уровня проблемы, но и проблемы относительно (именно относительно) меньшие, локальные и отраслевые, в разных уголках нашей страны тоже «тезки». Отличаются детали сюжетов, но общими остаются жульничество, недобросовестность и странная безнаказанность.

Конкретно на сей раз мы хотели бы поговорить о недобросовестных застройщиках. Московский Станислав Смагин уже неоднократно писал об истории своих мытарств, связанных с компаниями Мортон и ПИК. Вкратце повторим еще раз, с некоторыми новыми подробностями.

В начале 2016 года «московский» Смагин продал квартиру в подмосковном Чехове и стоял перед выбором: где купить квартиру поближе к Москве? Искал хороший район, с развитой инфраструктурой, недалеко от работы и, конечно же, приемлемый по цене. Во время трехмесячных поисков объехал более 30 строек – в Химках, Солнцево, Домодедово, Внуково, Долгопрудном, но приглянулся район Путилково. Застройщиком выступала крупная компания Мортон. Изучив материалы проекта – инвестконтракт, 2 огромных тома ППТ, утвержденных администрацией Красногорска, стало понятно, что Мортонград в Путилково выгодно отличается от других ЖК: рядом Алешкинский лес, природный парк в Куркино у реки Сходня, 2 школы, 4 детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс, воспитательно-образовательный комплекс, торговый центр, под многими домами должны были быть паркинги, а также в утвержденном плане значилось 3 9-этажных паркинга на 7 615 машиномест. Изюминкой района должен был стать Русский культурный центр! Всем жителям при покупке квартир было обещано, что «культурным ядром Мортонграда «Путилково» станет Русский культурно-просветительский центр. В центре будут проводиться творческие выставки и культурно-развлекательные мероприятия: организация сезонных и тематических праздников для детей и взрослых, родительский клуб – беседы и лекции для родителей, организация встреч с интересными людьми, экскурсии и паломнические поездки по святым и историческим местам». Как указано в рекламных проспектах – основные направления работы Русского культурного центра заключались в духовно-нравственном, историко-краеведческом, художественно-прикладном и спортивном развитии детей и взрослых.

Но все это осталось лишь на бумаге. Росчерком пера Администрация Московской области разрешила ГК ПИК строить на месте, предназначенном для Русского культурного центра, жилой трехсекционный 25-этажный дом на 700 квартир. Неужели культура и искусство не нужны жителям д. Путилково? Кем же вырастут дети в бетонных джунглях, окруженные пивными магазинами и торговыми лотками?

Путилковцы не сдаются. Все жители активно включились в борьбу за сохранение района и за свои права. Подано уже более 7 исков против администрации района и застройщика, в том числе и коллективные. Жители трижды писали на обращения Президенту Российской Федерации В.В. Путину, последнее содержало почти 5 000 подписей жителей Путилково, но их все спускали в администрацию Московской области. Также жители записали обращение детей к В.В. Путину на прямую линию, но его не показали. Вот оно: https://youtu.be/9ygS73WEysQ.

Кроме того, жители вышли на импровизированный флешмоб, чтобы достучаться до администрации: https://youtu.be/B3Riko85gbA. А 18 июля 2018 года жители подали иск в суд об оспаривании нормативно-правового акта, чтобы не допустить строительство дома вместо Русского культурного центра, но судья не предпринял обеспечительные меры и намеренно затягивает судебный процесс.

Всех жителей Путилково обманули, наобещав "золотые горы" при покупке квартир. Местные власти совместно с застройщиком отменили проект и вместо важных социальных объектов хотят построить многоэтажные дома! Детей и взрослых лишают спорта, развития и культуры".

Важно отметить, что в договорах долевого участия, по которым жители покупали квартиры в новом микрорайоне, сказано, что 37 600 рублей с каждого квадратного метра идет на строительство утвержденной в ППТ инфраструктуры. Это примерно 22 млрд рублей с микрорайона Мортонград в Путилково, где ГК ПИК застроила 650 000 кв. м жилой площади.

Куда ушли эти деньги?

Фактически муниципалитету не нужно было даже затрачивать бюджетные средства, требовалось только проконтролировать исполнение застройщиком его обязательств по строительству объектов в строгом соответствии с ППТ.

По итогам обращений жителей прокуроры выявили множество нарушений при строительстве Мортонград Путилково. Читая обо всем этом, приходишь в ужас от масштабов беспредела. Сложно подобрать цензурные слова, чтобы охарактеризовать всю эту историю с застройкой Мортонграда. Просто тотальное игнорирование закона на всех стадиях!

Всех жителей очень жестко "кинули". Мы не должны на это спокойно смотреть, бездействовать и тем более это прощать!

По итогам проверок Прокуратура констатирует:

1. Принятие решения об отмене ППТ нарушает Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и законодательство Московской области.

2. Застройщиком ООО "Ривас МО", входящим в ГК ПИК, нарушены сроки по введению в эксплуатацию нескольких инфраструктурных объектов.

3. Застройщиком полностью не выполнены обязательства по возведению автостоянок для постоянного хранения транспортных средств. В соответствии с ППТ суммарно на территории Мортонграда планировалось разместить 9007 машиномест!!! Под корпусами 14, 15, 16, 17, 19, 30, 31, 37, 38, 41 должны были быть расположены подземные паркинги!!!! Их нет и никогда не будет уже.

4. Площадь жилой застройки превысила нормативную почти на 60 тысяч квадратных метров!!!

5. Разрешение на строительство 47 корпуса выдано в нарушение закона.

У 30 000 жителей Мортонграда совсем нет паркингов и администрация Красногорска не может заставить ГК ПИК их построить. О своем бессилии они написали жителям Путилково в очередном ответе, назвав ГК ПИК недобросовестным застройщиком, который ведет социально-безответственную политику! Жители вынуждены парковаться в 5-6 рядов около домов, на тротуарах, газонах и детских площадках. Очереди в детские сады на 400-500 детей! Выезд из заставленных дворов составляет 40-60 минут, а до ближайшего метро 1,5 часа.

Поликлиники в районе нет, скорая помощь не приезжает, уже умерло за год более 3-х человек (последний случай был 18 января 2019 года – скорая ехала почти час).

Пожарные машины не могут проехать и уже пострадало в пожаре несколько квартир.

У жителей Путилково отобрали Русский культурный центр – и это в то время, когда Президент России Владимир Путин объявил 2019 Годом театра и культуры! Когда на строительство Культурного центра в Калининграде выделяют более 20 млрд рублей! А с жителей Путилково застройщик тоже собрал более 22 млрд рублей на инфраструктуру. ГДЕ ЭТИ ДЕНЬГИ?

У детей в Путилково нет ни физкультурно-оздоровительного комплекса, ни хоккейной коробки, ни даже футбольного поля! Кем вырастут дети бетонного гетто - без спорта и культуры?

И за это все это жители Путилково говорят "спасибо" "замечательным" чиновникам и "распрекрасным" застройщикам-спасителям. Чиновникам за то, что подмахивали разрешения на строительство, а затем принимали дома, не соответствующие ППТ. Застройщику за тотальное вранье своим покупателям ради наживы. Подземные паркинги никто и не собирался строить? Их внесли в ППТ, чтобы вписаться в нормативы, пройти общественные слушания и получить одобрение?

Прокурорская проверка занимает 4 тома. Почему на основе выявленных нарушений не отозвали выданные разрешения на строительство незаконных домов? Почему не приостановили строительство новых жилых домов, пока не будет создана инфраструктура? Почему не переданы материалы в Следственный комитет, ФСБ России и Полицию? Почему не возбуждены уголовные дела?

Представление прокурора, вынесенное повторно бывшему главе г.о. Красногорск не исполнено! Администрация Красногорска нагло игнорирует представления прокуратуры и продолжает находиться в состоянии нарушения законности.

Только по отношению к Путилково так происходит или необходимо инициировать проверку всех инвестсоглашений красногорской администрации по всем жилым комплексам?

Крайне возмущает тот факт, что ООО "Ривас МО", застройщику, входящему в группу компаний ПИК, неисполняющему обязательств по строительству инфраструктурных и социальных объектов в Путилково, органы власти ПРОДОЛЖАЮТ ВЫДАВАТЬ разрешения на строительство новых человейников!!! Как такое возможно? Администрация и Министерства совсем потеряли совесть и всякую связь с реальностью?!

Застройщик с самого начала строительства систематически не исполняет обязанностей по инвестконтракту. Паркинги под несколькими домами не построены в нарушение ППТ. А где привлеченные на их строительство деньги дольщиков? Украдены?

Украденная инфраструктура, десятки тысяч обманутых дольщиков и никаких претензий местных властей. ПИК знает, как работать «эффективно».

А почему ни одно должностное лицо Администрации, Госстройнадзора и Главархитектуры, Минстроя не замечало этих нарушений на протяжении многих лет? Почему выдавались разрешения на строительство в нарушении ППТ? Почему стройка не была остановлена? Почему принимались такие дома? Почему не был расторгнут инвестконтракт и не найден новый застройщик, если этот злостно и систематически не исполняет условия соглашения? Почему?

Жители Путилково хотят привлечь к ответственности всех, кто причастен к тотальным нарушениям при строительстве Мортонграда! От деятельности этих вредителей пострадали десятки тысяч людей! У жителей есть все основания полагать, что подобные схемы применяются во всей строительной отрасли по всей стране. А это десятки миллионов пострадавших! Зло не должно остаться безнаказанными!

Сейчас жители Путилково пишут заявления в Следственный комитет Российской Федерации и ФСБ России! Жители будут добиваться возбуждения уголовных дел!

А вот история ростовского Станислава Смагина, в которую оказалась в качестве пострадавшей втянута семья его родственников. С 2008 года денежные средства граждан привлекались для строительства 17 многоквартирных домов в г. Ростове–на-Дону (ул. Тракторная, 48 литеры «а», «б», «г», «и», «л», «п», «к» СНТ «Горархитектор, 7»; ул. Буйнакская, 13; ул. Инициативная, 12; ул. Тамбовская, 2 «А»; ул. 47-я линия, 27; ул. 23-я линия,7; ул. Леваневского, 37; ул. Офицерская, 14; ул. Липецкая, 38, ул. пер. Жизненный,8) по разным договорам участия в строительстве (предварительным договорам купли-продажи, договорам займа, инвестирования ) строительными организациями ООО «ТРЕСТ «Курорт-Строй», ООО «Геометр», КПКГ «Региональное агентство малоэтажного и коттеджного строительства по ЮФО», КПКГ «Воин», КПКГ «Победа», ООО «АЛЕАНДР», ООО «Объединенная дирекция пансионатов» ООО «Южное строительное управление «Защита») в лице руководителей – Захаревича А.С,. Попушенко О.И., Железнова О.В

Застройщики получали разрешения на строительство, строили и сдавали многоквартирные дома, расположенные в частном секторе с 2008 года в нарушение 214- ФЗ « О долевом строительстве», их деятельность не контролировалась должным образом соответствующими надзорными и правоохранительными органами, и не пресекалась.

03.08.2013 следователем ОРП ОТ ОП № 5 СУ МВД России по г. Ростову-на-Дону было возбуждено уголовное дело № 2013498667 в отношении руководителей вышеназванных организаций по факту хищения денежных средств граждан – участников долевого строительства ул. Тракторная, 48. Впоследствии, данное уголовное дело было соединено с другими уголовными делами, возбуждёнными в разных районах города и передано в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области для расследования по факту хищения денежных средств участников долевого строительства, в количестве не менее 341, на общую сумму не менее 248 486 586 рублей, по обвинению Захаревича, Попущенко и Железнова в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

На основании ст. 115 УПК РФ, следователями, в производстве которых находилось данное уголовное дело, в целях обеспечения исполнения приговора, в части гражданского иска и возмещения материального ущерба потерпевшим, должны были быть приняты меры к аресту имущества обвиняемых либо добытого преступным путем. Старшим следователем Рославцевой В.А. потерпевшим, при обращении в следственные органы, были представлены документы, свидетельствующие об этом - протокол наложения ареста на имущество обвиняемых, том числе и земельные участки с незавершёнными объектами строительства от 24.10.2013г. на основании суда от 10.09. 2013г.

На момент возбуждения уголовного дела Захаревич и его сообщники владели на праве собственности рядом земельных участков по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тракторная, 48,литеры «а», «б», «г», «и», «л», «п», «е», «ф», «к», ул. Инициативная, 12. Этого имущества было бы достаточно для удовлетворения гражданских исков потерпевших. Однако не всё так просто. По каким-то «непонятным причинам «, несмотря на решение суда аресты не были наложены, органы Росреестра уведомления из ГСУ не получали. А Областная прокуратура, по проведенным проверкам этого факта отписывается тем, что на момент наложения арестов имущество уже принадлежало добросовестным покупателям. И кто же эти добросовестные покупатели? Сын главного обвиняемого – Лукинов Р.А, а также его родственники и знакомые. Очень загадочная история, и сейчас дольщики могут только догадываться о причинах того, почему же список «арестованного имущества» до сих пор присутствует в обвинительном заключении, почему органы ГСУ в ответных письмах все эти годы писали о полумиллиардном арестованном имуществе, и почему Областная Прокуратура пропустила это дело в суд !

В настоящее время известный ростовский предприниматель С.Т. Казарян, на данный момент планирует строительство гостиницы на « арестованных» земельных участках на ул. Тракторная с недостроенными объектами дольщиков «Трест Курорт-Строй».

Кроме того, потерпевшие, понимая, что их проблема эта лишь частный случай проблемы общероссийского масштаба, хотели бы на своем печальном примере привлечь внимание к проблеме самозастроев, безответственности и безнаказанности местных властей, которые выдавали разрешения на строительство, зная, что застройщик привлекает денежные средства по «серым схемам». Здесь явно имеет место «круговая порука», активисты из числа потерпевших не исключают и коррупционную составляющую. Вопрос в середине декабря поднимался на совещании у донского губернатора, но «поднимался» в текущих отечественных реалиях отнюдь не значит, что он стал хотя бы на шаг ближе к разрешению.

Как мы видим, проблемы во всех российских уголках и домах похожи друг на друга – и в непостроенных, недостроенных и построенных плохо домах тоже. Очевидно, и рецепт решения должен быть плюс минус одинаковым, но, кажется, коллективный властный аптекарь отвернулся в сторону и усиленно изучает угол своего дома, который как раз возведен качественно, в срок и с немалым комфортом.

Важно отметить, что глобальная афера в строительном бизнесе происходит по всей России. Местные чиновники не хотят контролировать застройщиков и закрывают глаза на их махинации. В результате либо строятся бетонные гетто без инфраструктуры, либо вообще появляются обманутые дольщик без квартир. Что это? Халатность? Коррумпированность? Мы надеемся, что бюрократическая машина заработает, Прокуратура, Следственный комитет, Федеральная служба безопасности выявит все связи и причины происходящего и наведет порядок. Не должны граждане России платить за создание инфраструктуры дважды: сначала при оплате квартиры в новостройке, а потом из своих налогов, так как после банкротства крупнейших застройщиков СУ-155, Urban Group – обязанность по созданию инфраструктуры легла на плечи администраций субъектов и на эти цели будут выделены бюджетные деньги. А в случае с успешно работающей ГК ПИК – администрация Красногорска, например, сразу выделяет огромные бюджетные средства на расширение Путилковского шоссе и постройку Культурного центра, хотя все это должно быть сделано застройщиком в соответствии с утвержденным ППТ и инвестконтрактом.

Опрос: сколько россиян считают, что власти скрывают реальное положение дел в стране?

Исследование провел «Левада-центр». «Власти для того, чтобы обновить свою актуальность, нужно предпринимать какой-то апгрейд — политический и социально-экономический», — считает политолог Александр Шатилов

Более половины россиян полагают, что власти скрывают истинное положение дел в стране. Такие результаты показал опрос «Левада-центра».

52% уверены, что власти склонны скрывать правду о реальном положении дел в экономике, медицине, пенсионном обеспечении и борьбе с преступностью. Еще год назад тех, кто не верит властям предержащим, было 37%.

Противоположного мнения придерживаются 12% опрошенных. Еще треть считают, что чиновники иногда говорят правду, а иногда лгут.

Опрос проводили в период с 22 по 28 ноября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ — на дому у респондента методом личного интервью.

Чем вызвана такая волна недоверия? Рассуждает декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России, политолог Александр Шатилов:

«Если сейчас мы посмотрим на большинство стран мира, как ни парадоксально, даже в самых благополучных государствах граждане чаще всего находятся в определенной духовной и даже в какой-то мере политической оппозиции к власти. Взять хотя бы многие опросы общественного мнения в Германии, во Франции, которые демонстрируют серьезное недоверие опять же к существующей власти. На мой взгляд, Россия тоже попала в этот общемировой тренд. И второй момент, конечно, тоже объективный, внутрироссийский, связан с тем, что в последние годы у власти нет динамики, нет драйва. При том, что катастрофы никакой не происходит, нарастает недовольство именно отсутствием перспективы и некоторыми непопулярными мерами, в частности пенсионной реформой, которую власть, на мой взгляд, провела очень топорно и прямолинейно. Ну и из субъективных моментов можно отметить некоторый моральный износ власти, который ощущается сейчас в России. Чем дольше срок пребывания людей у власти, тем больше растет моральная усталость, моральный износ. Власти для того, чтобы обновить свою актуальность, нужно предпринимать какой-то апгрейд — политический и социально-экономический».

Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отмечает: в трудные периоды люди начинают думать, что власть могла бы сделать больше для них, чем она делает, и это естественно.

«Что касается последнего года, здесь существенный прирост недоверия. До выборов людей обнадежили, очень много было выдано авансов, связанных с надеждами на то, что из кризиса мы вышли, что жизнь будет улучшаться и так далее. А в результате после выборов президента был принят целый ряд таких решений, которые сказались в отрицательную сторону на положении людей. Что я имею в виду? Прежде всего, пенсионный возраст был повышен, а это связано с ухудшением жизни тех, кто работал и получал два дохода — работающие пенсионеры. Также в этот период повышен НДС, повышены акцизы на нефтепродукты, налог на добычу полезных ископаемых, тарифы повышены на ЖКХ. С другой стороны, люди становятся свидетелями новых коррупционных скандалов, которые происходят в органах государственной власти, это тоже усиливает недоверие к власти. Системная такая проблема для нашей страны, просто в последнее время она усилилась благодаря вот этим непопулярным, направленным на ущемление интересов простых людей решений. Вот я бы это так интерпретировал».

Если исходить из результатов опроса, около 40% респондентов убеждены, что россияне откровенно выражают свое отношение к власти и, в частности, к президенту Владимиру Путину. Около трети участников опроса уверены, что их сограждане скрывают свое мнение о власти.

Ранее исследователи сообщили: почти половина россиян считает, что страна идет неверным курсом. Количество сомневающихся достигло 45%.

«Левада-центр» признан иностранным агентом по решению Минюста. Организация с этим не согласна.

Правительство РФ изменило правила предоставления финансовой поддержки субъектам РФ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В соответствии с постановлением, в целях финансирования проектов, находящихся в высокой степени готовности, до конца 2019 года приостанавливается предоставление поддержки на подготовку новых проектов.

Средства будут предоставляться только на финансирование проектов, которые находятся на этапе реализации.

Устанавливается также, что финансовая поддержка будет предоставляться на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры населённых пунктов, численность населения в каждом из которых не превышает 500 тыс. человек.

Интервью посла России в Македонии С.А.Баздникина информационному агентству ТАСС, 9 февраля 2019 года

Вопрос: НАТО 6 февраля подписала протокол о вступлении Македонии в альянс. Какова реакция России на перспективу присоединения к НАТО еще одной балканской страны?

Ответ: Позиция России в отношении расширения НАТО, в том числе на Балканах, хорошо известна.

Несмотря на все заявления о том, что этот процесс не направлен против нашей страны, реальные дела говорят об обратном: к нашим границам все ближе подступает военная инфраструктура альянса, официально рассматривающего Россию в качестве своего основного противника. Вкупе с воинствующей и все более агрессивной риторикой натовских "ястребов" — а именно они сегодня "делают погоду" в альянсе — ничего хорошего это, конечно же, не сулит.

Македонское руководство не раз, в том числе публично, заверяло нас в том, что стремление Скопье в НАТО, дескать, не имеет антироссийского подтекста. И у нас нет оснований сомневаться в искренности наших македонских партнеров. Проблема в том, что, вступив в альянс, они будут вынуждены принимать решения, сообразуясь не со своими национальными интересами, а с принципами "атлантической солидарности", по сути, не оставляющими им свободы действий.

Вопрос: По вашей оценке, в какой перспективе теперь можно ожидать вступления Македонии в Евросоюз?

Ответ: Этот вопрос, конечно, было бы уместнее задать властям самой Республики Македонии или соответствующим структурам Евросоюза. Но мне кажется, что ответа на него не знают и они. В Скопье надеются, что решение о начале вступительных переговоров может быть принято в июне нынешнего года. Даже если это так, то длительность переговоров будет зависеть от целого ряда факторов, причем усилия македонской стороны — лишь один из них.

Создается впечатление, что перспектива вступления в ЕС многие годы использовалась — и думаю, еще долго будет использоваться — в качестве своего рода “морковки”, позволяющей Западу вести Македонию, да и другие страны региона в нужном им направлении, а по сути, навязывать им свою политику, которая, кстати, далеко не всегда отвечает их собственным национальным интересам.

Вопрос: Как в Македонии, так и в Греции есть политические силы, которые не поддерживают Преспанское соглашение. Могут ли сохраняющиеся разногласия по этому вопросу дестабилизировать ситуацию в Македонии и регионе в целом?

Ответ: Не столько политические силы, сколько народ. Ведь посмотрите — почти две трети населения бойкотировали 30 сентября 2018 года референдум об отношении к Преспанскому соглашению, так сказать "ногами" проголосовав против навязанного извне договора. Это свидетельствует о том, что раскол в македонском обществе усилился. Разумеется, это не может не иметь долгосрочных негативных последствий в столь взрывоопасном регионе как Балканы.

Мы, разумеется, никоим образом не заинтересованы в дестабилизации ситуации — будь то в Республике Македонии или в балканском регионе — как бы нас не пытались в этом обвинять. Однако необходимо отдавать себе отчет в том, что Преспанское соглашение заключено с серьезным нарушением норм внутреннего и международного права, другими словами, выходит за пределы правового поля. Оно вряд ли сможет быть инструментом достижения справедливого, устойчивого и долгосрочного решения проблемы государственного наименования Македонии. Наоборот, как не раз подчеркивал президент Македонии Гёрге Иванов, вместо решения одной старой проблемы Преспанское соглашение может создать много новых.

Вопрос: Запад не перестает обвинять Россию во вмешательстве во внутренние дела балканских стран. Влияют ли такие заявления на отношения Скопье и Москвы? Насколько подвержены македонские политики западному влиянию?

Ответ: Отдельные страны Запада во главе с США действительно нагнетают русофобию по всему миру, стараются втянуть в свою пропагандистскую орбиту как можно больше стран, в том числе, упирая на все ту же пресловутую "атлантическую солидарность", о которой я уже говорил выше. Такие попытки мы видели и здесь. Одним из практических проявлений этой оголтелой кампании стала высылка из Скопье российского дипломата в марте прошлого года — и снова из солидарности по так называемому делу Скрипалей.

При этом никаких "доказательств" российского вмешательства во внутренние дела Республики Македонии нет и быть не может — нельзя найти кошку в темной комнате, если ее там нет. В последнее время это признают и в Скопье.

Рассчитываем, что македонские политики смогут противостоять давлению и на практике докажут, что их заверения насчет заинтересованности в поддержании дружественного характера отношений с Россией не просто слова.

Вопрос: Российская позиция заключается в том, что тема переименования Македонии может быть рассмотрена Совбезом ООН. Намерена ли Москва поднять этот вопрос в СБ?

Ответ: Мы исходим из того, что резолюция Совета Безопасности ООН 845 (1993) содержит прямое поручение Генеральному секретарю ООН доложить Совету о ходе урегулирования вопроса государственного наименования Македонии. Это поручение, безусловно, должно быть исполнено — решения СБ ООН, как известно, обязательны для всех. Когда это произойдет зависит от множества факторов, в том числе технического и организационного характера.

Вопрос: Посол Македонии в РФ ранее сообщал, что российская дипмиссия в Скопье планирует пополнить и даже расширить свой состав после высылки дипломата из-за "дела Скрипалей". Вы можете подтвердить эту информацию?

Ответ: Расширение штата сотрудников посольства России в Скопье в наши планы не входило и не входит. Наш коллектив вполне справляется с возложенными на нас задачами по осуществлению внешнеполитического курса в существующем, кстати, весьма небольшом составе.

Что касается персональной замены высланного дипломата, то это нормальная практика. Такая замена уже произведена.

Вопрос: Планируются ли в ближайшее время двусторонние визиты официальных лиц России и Македонии?

Ответ: Визиты, особенно на высоком уровне, требуют тщательной подготовки, проработки практических тем для переговоров, проектов документов, которые могут быть подписаны в ходе визита.

Надеемся, что по мере возвращения внутриполитической ситуации в Республике Македония в нормальное русло мы сможем начать предметное обсуждение с нашими партнерами повестки дня российско-македонского взаимодействия. По итогам этой работы и будет определяться возможный график двусторонних контактов.

Вопрос: Есть ли планы у Москвы и Скопье по расширению экономического сотрудничества? Могут ли планы по евроинтеграции страны сказаться на совместных с Россией проектах?

Ответ: С македонскими партнерами мы едины в констатации того, что наращивание экономического сотрудничества в полной мере отвечает интересам народов наших стран. Стараемся выстраивать двусторонние отношения так, чтобы торговля, инвестиционное взаимодействие, деловые связи оставались свободными от политической конъюнктуры.

Потенциал российско-македонского экономического сотрудничества велик, и он далеко не исчерпан. Мы видим множество областей, в которых наши хозяйствующие субъекты могут эффективно взаимодействовать на основе обоюдной выгоды и принципов партнерства — это и энергетика, и транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, туризм и многие другие.

Стремление Республики Македонии интегрироваться в Евросоюз аллергии у нас не вызывает. Надеемся, что этот процесс, как нас заверяют македонские партнеры, не окажет негативного воздействия на качество и интенсивность сотрудничества с Россией.

Вопрос: Сообщалось, что во время голосования в парламенте Македонии по вопросу об изменениях в конституции, необходимых для смены названия страны, в здании находился американский посол в Скопье. Ряд российских СМИ в соцсетях задавались вопросом, где в этот момент находился посол России? Могли бы вы в День дипломатического работника приоткрыть завесу тайны и рассказать, где находился в тот момент глава российского диппредставительства?

Ответ: Никакой тайны здесь нет. Я находился в своем рабочем кабинете и вместе со своими сотрудниками внимательно следил за разворачивающимися событиями по македонскому телевидению, которое периодически давало прямые включения, и тем же социальным сетям. А то, что происходило тогда в парламенте Республики Македонии, действительно, беспрецедентно. Методы, с помощью которых "сколачивалось" требуемое квалифицированное большинство (прямой шантаж, угрозы и подкуп депутатов) еще раз показывают, насколько пренебрежительно и цинично относится на практике Вашингтон к тем "демократическим ценностям", о которых не стесняется трубить по всему миру.

Транзит газа: сжалится ли Россия над Украиной

Россия назвала условия транзита газа через Украину

Россия сохранит транзит газа через Украину только на своих условиях. При этом шантаж помехами с реализацией проекта «Северный поток — 2» не удастся, предупредил замглавы МИД Александр Панкин. Накануне стало известно о том, что ЕС решил распространить действие газовой директивы на газопроводы, которые заходят на территорию союза из третьих стран. Это может создать проблемы для проекта «Северный поток — 2», отмечали эксперты.

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА «Новости».

По его словам, существует «целый ряд элементов», на которые Киев пока не может пойти. Также он указал на неопределенность во всей газотранспортной системе Украины.

«Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт, можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. Но, похоже, Украина такую опцию отвергает», — отметил Панкин.

При этом замминистра подчеркнул, что заставить Россию экспортировать газ через Украину на невыгодных для нее условиях Киеву не удастся. «Номер» с помехами реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» «не пройдет», заключил Панкин.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год — он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Накануне стало известно о том, что ЕС решил распространить действие газовой директивы на газопроводы, которые заходят на территорию союза из третьих стран. При этом новая версия газовой директивы де-факто нацелена на «Северный поток — 2», хотя он нигде не упоминается.

Новый вариант директивы означает, в частности, что все трансграничные газопроводы должны резервировать 50% своей мощности для прокачки газа от независимых поставщиков и что оператор газопровода должен быть полностью независим от газодобывающих компаний.

Для проекта «Северный поток — 2» это будет проблемой. «Газпром» не соответствует требованию о разделении добычи и транспортировки, и он же будет единственным поставщиком газа в трубу. Тем более, что в России за газовым концерном закреплен статус единственного экспортера трубопроводного природного газа.

«И вот тут возникает вопрос относительно того, а допустимы ли отступления (директиве) в отношении «Северного потока — 2». Вопрос вполне справедливый, поскольку соглашение о его строительстве было заключено значительно раньше, не говоря уже о том, что значительная его часть уже профинансирована и построена. Если учитывать тот факт, что даже США не стали распространять на проект санкции, можно предположить, что и директива ЕС не получит обратной силы в отношении строящегося газопровода», — объяснял накануне ситуацию «Газете.Ru» управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что риск заморозки «Северного потока — 2» очень низок.

Как разъяснял Дмитрий Александров, главный стратег «Универ Капитал», механизм отзыва разрешений отдельных стран или наложения запрета на реализацию уже начатого проекта на уровне ЕС и отдельных государств чрезвычайно сложный и может быть оспорен.

При этом строительство проекта «Северный поток — 2» близко к завершению. Как сообщал финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран, выступая на Европейской газовой конференции в январе этого года, строительство первой нитки газопровода завершится в ноябре, второй — в декабре.

Самые активные противники проекта — США, Украина и несколько стран ЕС.

Из-за запуска «Северного потока — 2» в обход украинской территории Киев лишится примерно 4 миллиардов долларов, что является «большими средствами», заявлял ранее депутат Верховной рады от «Батькивщины» Вадим Ивченко.

Депутат от партии «За жизнь» Вадим Рабинович в свою очередь отмечал, что завершение контракта о транзите российского газа через Украину в Европу приведет к краху экономики Украины.

Напомним, газовый контракт по транзиту между Украиной и Россией заканчивается 1 января 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова сохранить транзит после этого срока при условии урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде. Цена вопроса — $2,56 млрд, которые суд присудил в пользу «Нафтогаза», с чем категорически не согласен «Газпром».

На предыдущей трехсторонней встрече по газу в Брюсселе Александр Новак также подчеркивал: «мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений».

Однако на Украине не готовы договариваться. Нафтогаз» всеми способами пытается добиться принудительного взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд и ареста активов компании за рубежом.

По словам Вадима Рабиновича, в случае потери транзита Киеву придется содержать недействующий газопровод и тратить на него огромные средства.

«Первого января (2020 года), после всех их криков, заканчивается контракт с Россией на поставку газа и на гарантированные объемы. Что это означает? Я просто по-русски скажу. Нам для того чтобы обслуживать даже пустую трубу, нужно $3 млрд в год. Теперь не будет ничего — договор новый не заключают», — заявил Рабинович.

При этом США неоднократно прибегали к шантажу, чтобы подорвать строительство проекта «Северный поток — 2».

В частности, президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия фактически будет чуть ли не целиком «контролировать» ФРГ благодаря расширению поставок энергоресурсов посредством трубопровода «Северный поток — 2».

Германия после ввода этого газопровода в строй будет получать около 70% своих энергоресурсов из России. «Как вы сможете работать во благо мира и с позиции силы, если кто-то имеет такую власть над вашей страной?» — заявлял Трамп. «Не думаю, что это хорошо, вы не работаете с позиции силы, вы отказались от всей своей мощи», — настаивал президент США.

«Роснефть» раздвигает горизонты

Захар Антонов

Компания отчиталась о достижениях за 2018 год и задала новые ориентиры в отрасли

На этой неделе крупнейшая в мире публичная нефтяная компания «Роснефть» отчиталась о результатах за 2018 год. Несмотря на влияние ряда внешних факторов, нефтяному гиганту удалось значительно улучшить свои показатели — как финансовые, так и производственные, которые достигли рекордных величин и задали новые ориентиры в отрасли.

Прибыль бьет рекорды

Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам, в 2018 году достигла 549 млрд рублей, увеличившись в 2,5 раза, говорится в финансовой отчетности компании по МСФО. При этом чистая прибыль с учетом миноритарных акционеров достигла рекордного показателя за всю историю компании — 649 млрд рублей. Предыдущий рекорд «Роснефти», составлявший 555 млрд рублей, держался с 2013 года. Однако в то время нефтяные котировки были выше 100 долларов за баррель, в 2018 году цена нефти держалась выше 80 долларов за баррель лишь в течение одного месяца.

Рост чистой прибыли в 2018 году в компании в основном связывают с положительным эффектом курсовых разниц, а также признанием единовременного дохода от приобретения доли в совместном предприятии по разработке месторождений с иностранным партнером и справедливой оценки ранее имевшейся доли в совместном предприятии.

Прибыль до амортизации процентов и налога на прибыль (EBITDA) «Роснефти» за 12 месяцев увеличилась в 1,5 раза, составив 2,1 трлн рублей. Росту показателя способствовало повышение эффективности деятельности, а также благоприятная внешняя конъюнктура рынка и смягчение ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Маржа EBITDA по итогам года выросла на 2,2 процентных пункта, достигнув 24,8%.

Выручка «Роснефти» по итогам прошедшего года достигла рекордного уровня — 8,2 трлн рублей, что в первую очередь обусловлено ростом мировых цен на нефть (+41,2% в рублевом выражении), а также увеличением доходов от совместных российских и международных проектов (+44%).

Кроме того, «Роснефть» является одной из немногих мировых компаний, которая последовательно продолжает реализовывать стратегию по наращиванию свободного денежного потока — он остается положительным уже на протяжении 27 кварталов подряд. По итогам прошедшего года показатель увеличился в 4,6 раза, также поставив рекорд — 1,2 трлн рублей. Высокого показателя удалось достичь благодаря сильным операционным результатам, выполнению мероприятий по снижению оборотного капитала и благоприятной ценовой конъюнктуре.

В течение года «Роснефть» существенно сократила долговую нагрузку — более чем в 2 раза был снижен объем краткосрочных обязательств, значение показателя чистый долг/EBITDA к концу года составило 1,2х в долларовом выражении, снизившись на 40%. Также компания сохранила лидерство среди мировых публичных компаний по удельным затратам на добычу (3,1 доллара на баррель нефтяного эквивалента). В 2017 году этот показатель составлял 3,2 доллара на баррель нефтяного эквивалента.

Факторы успеха

Комментируя итоги года, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратил внимание на то, что в 2018 году компания продемонстрировала успешные финансовые и производственные результаты, несмотря на волатильность нефтяных цен, негативное изменение налогового законодательства, введение регулирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке и влияние ограничений на добычу ОПЕК+.

Важным фактором успеха стало то, что «Роснефть» продолжила реализацию инвестиционных проектов и интеграцию ранее приобретенных активов.

«Свою эффективность подтверждает одобренная год назад стратегия органического роста, направленная на повышение прибыльности бизнеса и максимизацию отдачи от существующих активов. По итогам года компания продемонстрировала значительный денежный поток, в результате чего объем долговой нагрузки был снижен более чем на 14 млрд долларов», — сообщил Игорь Сечин.

Возросшие дивиденды

«Предварительные данные предполагают двукратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей от соответствующего уровня 2017 года», — говорил в июне 2018 года на годовом собрании акционеров Сечин, предупреждая, что это его оценочное суждение. Финансовые результаты компании позволяют сделать вывод, что по результатам 2018 года акционерам «Роснефти» стоит ждать рекордных выплат дивидендов, превосходящих ожидания руководителя нефтяной компании.

С 2017 года у «Роснефти» у-тверждена новая дивидендная политика, которая предполагает выплату не менее 50% от чистой прибыли и направлена на повышение доходности для акционеров и улучшение инвестиционной привлекательности компании.

Только по результатам I полугодия 2018 года дивиденды «Роснефти» составили 154,5 млрд рублей, что уже было в 1,5 раза выше, чем за весь 2017 год (111,1 млрд рублей). Таким образом, общая сумма выплат по итогам 2018 года может составить 274,5 млрд рублей.

«Утвержденная дивидендная политика позволила нам увеличить выплаты акционерам, что положительно сказалось на стоимости «Роснефти» — с момента одобрения стратегии компании в декабре 2017 года рост рыночной капитализации компании составил 40% при средней динамике по российским нефтегазовым компаниям порядка 32%», — заявил Игорь Сечин.

Сегодня акционерами «Роснефти» являются более 100 тысяч физических лиц и более 500 крупнейших международных инвестиционных фондов. С момента проведения IPO в 2006 году объем дивидендов компании превысил 870 млрд рублей.

Оценка аналитиков

Итоги деятельности «Роснефти» в 2018 году были положительно восприняты отраслевыми экспертами и аналитиками, инвестиционными фондами и рейтинговыми агентствами.

На фоне отчетности акции нефтяного гиганта на Московской бирже выросли почти на 4,5%, оказавшись в лидерах роста по итогам дня. При этом за 2018 год ценные бумаги «Роснефти» выросли почти на 50%, в то время как котировки зарубежных компаний отрасли закончили год в минусе: акции ВР потеряли около 3%, Equinor — 1,3%, Shell — 7,2%, ExxonMobil — 18,5%, Chevron — 13,2%.

Во вторник также международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные рейтинги «Роснефти» в иностранной и национальной валютах до инвестиционного уровня. «Прогноз дальнейшего изменения рейтингов — «стабильный», — говорится в пресс-релизе S&P Global Ratings. Кстати, в конце года другое авторитетное международное агентство — Moody’s также повысило кредитный рейтинг «Роснефти» до инвестиционного. Таким образом, теперь у «Роснефти» рейтинг даже выше, чем у российского государства.

Старший аналитик по нефтегазовому сектору компании «Атон» Александр Корнилов связал повышение рейтинга S&P именно с успешной отчетностью «Роснефти» по итогам года. «Это значит, что компания инвестиционно привлекательна», — отметил он. Аналитик пояснил, что эксперты S&P в первую очередь обращают внимание на долговую нагрузку. «Коль скоро они имеют дело с кредитным рейтингом, то, естественно, это основной показатель, на который они смотрят. Кроме того, я думаю, немаловажную роль здесь также играет показатель свободного денежного потока, поскольку это тоже является неким обусловливающим фактором сокращения долга», — рассказал он.

Важность этих двух показателей отметил и старший аналитик БКС Сергей Суверов. «С нашей точки зрения, стоит обратить внимание прежде всего на два момента: рекордные значения свободного денежного потока (примерно 18 млрд долларов по итогам года), позволяющие выплачивать дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, а также стабильно снижать долговую нагрузку. Объем долговой нагрузки в 2018 году был уменьшен на 14 млрд долларов (1 трлн рублей), что в два раза выше цели, озвученной в программе мероприятий по повышению акционерной стоимости, принятой в мае 2018 года и предполагавшей снижение совокупной долговой нагрузки и торговых обязательств не менее чем на 500 млрд рублей. В основе успеха «Роснефти» — не только и не столько благоприятная ценовая конъюнктура, но, безусловно, операционная и финансовая эффективность, а также высокое качество и технологичность инвестиций, позволяющих поддерживать рекордную добычу даже на зрелых месторождениях («Юганскнефтегаз»)», — заявил аналитик.

Суверов также отметил важность того, что «Роснефти» удается поддерживать взвешенное соотношение капитальных вложений и дивидендов и обеспечивать растущие показатели даже несмотря на неблагоприятные внешние условия (увеличение налоговой нагрузки, введение регулирования цен на нефтепродукты и ограничения на добычу согласно сделке ОПЕК+).

«Высокие показатели свободного денежного потока не только закладывают основы для дальнейшего роста дивидендных выплат, но и выгодно отличают «Роснефть», например, от «Газпрома», — сказал Суверов. — Инвестиционная программа «Роснефти» (в 2019 году составит 1,2-1,3 трлн рублей), в частности, нацелена на поддержание добычи на базовых месторождениях, запуск новых газовых проектов, добычу нефти в Восточной Сибири, модернизацию НПЗ. Все это обеспечивает задел на устойчивое долгосрочное развитие на базе органического роста».

Новые ориентиры в добыче

По итогам 2018 года «Роснефть» не только сохранила мировое лидерство среди публичных нефтяных компаний по объему добычи нефти и жидких углеводородов, но и задала новые ориентиры в отрасли.

Несмотря на то что первую половину года действовало соглашение ОПЕК+, «Роснефть» в 2018 году сумела нарастить добычу углеводородов на 1,3% — до рекордных 285,5 млн тонн нефтяного эквивалента. При этом компания установила новый отраслевой ориентир и по добыче жидких углеводородов — 230,2 млн тонн при росте на 2,1%.

Ключевыми факторами роста стали рекордные показатели производства на крупнейшем активе компании — «РН-Юганскнефтегаз», запуск новых крупных месторождений и продолжение активной разработки действующих проектов в условиях выполнения договоренностей по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Именно исполнение последнего пункта позволило «Роснефти» максимально быстро нарастить добычу после смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

За счет оптимизации режимов эксплуатации высокообводненных и низкоэффективных скважин на зрелых месторождениях («РН-Няганьнефтегаз», «Варьеганнефтегаз», «РН-Пурнефтегаз», «Оренбургнефть», «Томскнефть») компании удалось полностью восстановить объемы добычи до уровня начала реализации соглашения ОПЕК+, то есть октября 2016 года, и нарастить добычу на новых проектах.

В 2018 году проходка в эксплуатационном бурении сохранилась на уровне предыдущего года и составила более 12 млн метров, при этом в 2 раза увеличен объем строительства сложных многоствольных и многозабойных скважин. По результатам 2018 года установлен новый рекорд в отрасли по суточной проходке бурения — 56?708 метров. Число новых введенных скважин было увеличено на 3,5% и составило свыше 3,4 тысячи единиц.

Доля горизонтальных скважин при этом выросла до 48%, а количество новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) увеличилось на 51%. Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки составляет более 50%. Рост показателей бурения стал возможен благодаря совершенствованию системы планирования и управления бурением, а также эффективному внедрению новых технологий.

«Роснефть» уделяет особое внимание повышению эффективности разработки основных зрелых активов. Годовая добыча «РН-Юганскнефтегаз» впервые в новейшей истории России превысила 70 млн тонн нефти благодаря применению передовых технологий в бурении, вводу новых производственных мощностей, наращиванию ресурсной базы и разработке трудноизвлекаемых запасов. В конце прошлого года на месторождении был установлен рекорд суточной добычи за всю историю деятельности с 1964 года — 197,5 тысячи тонн нефти в сутки. Компания также установила рекордные для отрасли показатели по проходке и вводу новых скважин из эксплуатационного бурения — пробурено более 5 млн метров горных пород, введено в эксплуатацию более 1,6 тысячи новых скважин, из которых 25% составили скважины горизонтальной конструкции.

Объем добычи трудноизвлекаемых запасов «Роснефти» в 2018 году вырос на 15% — до 18,7 млн тонн, что более чем в 2 раза превышает показатели 2014 года. За прошедший год на залежи ТРИЗ пробурено более 820 скважин. Эффективная разработка трудноизвлекаемых запасов достигается благодаря широкому использованию имеющегося в компании научно-производственного потенциала.

В 2018 году суммарная добыча жидких углеводородов на новых проектах «Роснефти» (Сузунском, Восточно-Мессояхском, Юрубчено-Тохомском и Кондинском месторождениях), то есть запущенных после 2016 года, составила более 10 млн тонн. При этом на Кондинском и Юрубчено-Тохомском месторождениях добыча была увеличена в 4 раза по сравнению с уровнем 2017 года — во многом благодаря оперативному строительству инфраструктуры и внедрению передовых технологий в бурении.

Кроме того, в IV квартале компания ввела в эксплуатацию четыре новых месторождения — Тагульское, Русское, Куюмбинское и вторую очередь Среднеботуобинского месторождения.

В компании рассчитывают, что активное развитие новых перспективных проектов в среднесрочной перспективе увеличит производство. В соответствии со стратегией к 2022 году добыча на новых проектах в России должна обеспечить около 20% общей добычи жидких углеводородов «Роснефти».

Газовые перспективы

Продуктивным для компании оказался год и в части развития газового бизнеса. Согласно планам «Роснефти», к 2022 году доля компании в общей добыче газа по стране должна составить 20% при объеме свыше 100 млрд кубометров. Пока этот уровень составляет 67,3 млрд кубометров. Однако тенденция к росту показателя явно прослеживается.

В 2019 году планируется запуск проекта «Роспан», где в данный момент ведется строительство ключевых объектов инфраструктуры. Планируется, что полка добычи газа здесь составит свыше 21 млрд кубометров в год, жидких углеводородов — более 5 млн тонн в год. В 2020 году также планируется ввод в эксплуатацию Харампурского месторождения с выходом на полку добычи порядка 11 млрд кубометров газа в год.

Важной составляющей развития газового направления компании является освоение месторождения Зохр на шельфе Египта. Крупнейшее на шельфе Средиземноморья месторождение разрабатывается «Роснефтью» совместно с итальянской Eni, британской BP и арабской Mubadala Petroleum. Реализация проекта такого масштаба совместно с зарубежными партнерами позволяет компании расширить опыт в освоении шельфовых месторождений и укрепить позиции на стратегически важном рынке Египта.

В 2018 году добыча на Зохре достигла 12,2 млрд кубометров, хотя в I полугодии на месторождении было извлечено только 3,1 млрд кубометров. Рост объясняется опережающими темпами ввода новых производственных линий на проекте — на протяжении 2018 года мощности Зохра были увеличены с 11,3 млн кубометров до 56,6 млн кубометров газа в сутки. До конца 2019 года планируется нарастить объем добычи газа до проектных мощностей — 76 млн кубометров в сутки.

Увеличение запасов

На протяжении ряда лет «Роснефть» с заметным отрывом лидирует среди крупнейших публичных международных нефтегазовых компаний по уровню обеспеченности доказанными запасами по классификации SEC и коэффициенту замещения доказанных запасов.

По результатам аудита запасов углеводородов, проведенного компанией DeGolyer&MacNaughton, доказанные запасы углеводородов «Роснефти» на конец 2018 года увеличились на 4% — до 41 млрд баррелей нефтяного эквивалента, коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов составил 173%. Обеспеченность компании доказанными запасами углеводородов по классификации SEC составляет уже более 20 лет.

Кроме того, успешность поисково-разведочного бурения «Роснефти» на суше РФ составила 84%, было открыто 230 новых залежей и 23 новых месторождения.

Номер один в переработке

«Роснефть» продолжает оставаться крупнейшим переработчиком России, обеспечивая потребности рынка в качественных нефтепродуктах. В состав нефтеперерабатывающего комплекса «Роснефти» входит 13 НПЗ. Компания является лидером на российском рынке, обеспечивая до 40% внутреннего потребления автомобильных топлив.

За 12 месяцев переработка сырья на НПЗ нефтяного гиганта выросла на 2,8%, составив до 103,3 млн тонн. При этом общий объем нефтепереработки с учетом зарубежных предприятий в 2018 году вырос на 2% и составил 115 млн тонн. Глубина переработки на нефтеперерабатывающих заводах «Роснефти» сохранилась на уровне 75,1%.

При этом компания работает над улучшением своих нефтеперерабатывающих заводов. «Роснефть» реализует беспрецедентную программу по модернизации объемом более 1,4 трлн рублей, на текущий момент инвестировано более 850 млрд рублей. С начала реализации программы уже построены и реконструированы 23 основные установки и комплекса нефтепереработки, что позволило «Роснефти» существенно увеличить выпуск бензина 5-го класса и полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

По итогам 2018 года нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» нарастили объем производства автомобильных топлив на 2% — до 39,1 млн тонн.

Рост в рознице

«Роснефть» полностью выполняет обязательства по стабильному обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктов. Розничные объемы реализации топлива «Роснефти» по итогам 2018 года увеличились на 16%. Это стало возможным благодаря активной работе компании по привлечению контрагентов, расширению ассортимента розничной сети, который отличается высококачественным топливом с многостадийной системой контроля качества.

Выручка от продаж сопутствующих товаров на АЗС «Роснефть» за прошедший год выросла на 6%. Рост был обеспечен за счет расширения ассортимента кафе на АЗС, а также мероприятий, направленных на повышение эффективности продаж, включая обучение и мотивацию сотрудников, внедрение единых принципов работы с ассортиментом, ценообразованием и продвижением товаров и услуг. При этом выручка от деятельности кафе выросла на 14% к уровню 2017 года.

Росту розничных показателей на АЗС «Роснефти» также способствует и успешная реализация программ лояльности: «Семейная команда» и BP Club. Программы действуют в 58 субъектах РФ, а количество клиентов, принимающих в них участие, составляет более 10 млн человек.

Новое фирменное топливо Pulsar от НК «Роснефть» в прошедшем году получило признание экспертов и потребителей, получив премию «Товар года» в номинации «Самая популярная новинка года». Кроме того, компания представила на российском рынке ряд новинок: высокооктановое топливо Pulsar 100, топливо Евро-6 с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами, а также новую линейку топлив с технологией Active для продажи на всех АЗС BP в России.

Качество топлива «Роснефти», продаваемого на АЗС и нефтебазах, контролируется за счет стационарных и мобильных лабораторий. С использованием собственных мобильных лабораторий проведено более 8 тысяч проверок в 47 субъектах РФ. С начала года инспекция качества топлива на нефтебазах и АЗС проводится во всех регионах присутствия розничной сети компании. Кроме этого, «Роснефть» располагает эффективной системой контроля точности налива топлива, что обеспечивает одно из лучших розничных предложений на рынке нефтепродуктов РФ.

Специальные нефтепродукты

Крупнейший нефтяной холдинг России в 2018 году активно развивал канал сбыта премиальных нефтепродуктов.

По итогам 2018 года «РН-Аэро» («дочка» «Роснефти») реализовала в российских аэропортах более 2,3 млн тонн авиакеросина, увеличив этот показатель на 11% по сравнению с 2017 годом. За отчетный период количественный показатель заправок «в крыло» вырос на 8% и составил около 200 тысяч операций.

Общее количество постоянных клиентов «РН-Аэро» по итогам 2018 года насчитывает более 100 компаний. На 2019 год уже заключены договоры на поставку авиатоплива и заправку таких авиационных перевозчиков, как «Аэрофлот», S7, Deutsche Lufthansa, FlyDubai, AirBaltic, Ellinair, Air Astana, «Якутия», «Нордавиа», Red Wings, «Уральские авиалинии» и др.

Объем производства авиационного керосина за 2018 год при этом вырос на 8% и составил 3,5 млн тонн. Таким образом, доля «РН-Аэро» в общем объеме производства авиатоплива по итогам года составила 32,6%, и компания в очередной раз подтвердила свои лидирующие позиции на рынке авиатопливобеспечения России.

По итогам 12 месяцев 2018 года «Роснефти» удалось увеличить и продажи судового топлива. Компания «РН-Бункер» увеличила реализацию этого вида топлива на 10% по сравнению с предыдущим годом — до 3,2 млн тонн. Увеличение объемов продаж бункерного топлива произошло благодаря эффективной операционной деятельности компании, расширению клиентского сервиса и укреплению сотрудничества с крупнейшими зарубежными и российскими потребителями, в том числе в портах Дальнего Востока.

Также в 2018 году «РН-Бункер» удалось нарастить объем бункеровки в порту Калининград (в 2,6 раза) и порту Кавказ (почти в 1,5 раза). Кроме того, были заключены долгосрочные контракты с ключевыми отечественными потребителями — ФГУП «Росморпорт», ООО «Русская рыбопромышленная компания» и ФГБУ «Морспасслужба».

Привлечение партнеров

В 2018 году компания продолжила реализацию стратегии, направленной на привлечение партнеров в собственные крупные проекты. Данная стратегия позволяет обеспечить проведение эффективной разведки и добычи углеводородов, получить доступ к новым знаниям и технологиям, а также разделить геологические и финансовые риски. Интегральный подход «Роснефти» отражает мировую тенденцию к кооперации при реализации крупных нефтегазовых проектов. Этот подход позволяет минимизировать риски участников и гарантировать получение прибыли по всей производственной цепочке. Привлечение партнеров в перспективные проекты увеличивает их прибыльность.

«Наши совместные проекты — это энергетические мосты между странами, устремленные в будущее. Они носят интегральный характер, с участием в добыче, транспортировке, переработке нефти и поставках нефтепродуктов на перспективные рынки и работают во благо всех стран и всех их участников», — говорил Игорь Сечин на ХI Евразийском форуме в Вероне, состоявшемся в октябре 2018 года.

2018 год не стал исключением — был реализован ряд сделок по привлечению иностранных партнеров в проекты «Роснефти».

Еще в конце 2017 года «Роснефть» и BP договорились о совместной реализации проекта по освоению недр Ямало-Ненецкого автономного округа в пределах Харампурского и Фестивального лицензионных участков с общими геологическими запасами более 880 млрд кубометров газа. В апреле 2018 года сделка была закрыта — британской компании досталось 49% в предприятии «Харампурнефтегаз».

Кроме того, в августе 2018 года «Роснефть» получила разрешение правительства на передачу Северо-Комсомольского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе совместному предприятию российской компании с норвежской Equinor — «Севкомнефтегазу». В январе 2019 года сделка была закрыта — Equinor получил 33,33% компании.

В ноябре на полях первого Российско-китайского бизнес-форума «Роснефть» и китайская Beijing Gas подписали соглашение по созданию совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети из 170 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Стороны рассмотрят возможность использования СПГ в качестве моторного топлива. Beijing Gas получит в СП долю в 45%. Развитие сети АГНКС в России соответствует стратегии «Роснефть-2022» и поручению президента РФ о необходимости активного развития рынка использования природного газа как моторного топлива.

Развитие трейдинга

По итогам 2018 года «Роснефть» увеличила оптовые поставки моторного топлива (бензина класса Евро-5 и дизеля) на российский рынок на 5% — до 28,7 млн тонн. За прошедший год компания реализовала в рамках основной торговой сессии на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 5,6 млн тонн моторного топлива, что составляет более 43% от объемов биржевых продаж. Этот показатель является лучшим среди всех компаний-производителей на СПбМТСБ.

Как ответственный участник биржевых торгов «Роснефть» продает большие объемы автобензинов и дизельного топлива, которые существенно превышают биржевые нормативы. За 12 месяцев 2018 года компания превысила нормативы реализации на бирже: 22,9% от производства бензинов (при норме 10%) и 8,9% от производства дизеля (при норме 5%).

В прошедшем году «Роснефть» активно развивала сотрудничество с международными партнерами в части трейдинга нефтью и нефтепродуктами. Поставки нефти в восточном направлении в 2018 году выросли на 24,1%, составив 59,2 млн тонн.

В течение года был заключен ряд новых контрактов на поставку нефти за рубеж. Так, в ноябре в рамках Российско-китайского энергетического бизнес-форума «Роснефть» заключила соглашение с компанией ChemChina на экспорт нефти сорта ВСТО в объеме до 2,4 млн тонн через порт Козьмино. Кроме того, компания договорилась с польской Grupa Lotos о поставке от 6,4 до 12,6 млн тонн нефти и с компанией Total Oil Trading на поставку 4,8-10,8 млн тонн сырья в Германию.

Также были подписаны годовые контракты с Shell и Eni на экспорт сырья в Германию объемом 3,9 млн тонн и c Socar Trading на поставку нефти в адрес турецкого НПЗ в объеме до 1 млн тонн. В рамках развития сотрудничества с Республикой Беларусь компания заключила договоры на поставку нефти общим объемом до 8,7 млн тонн.

В процессе расширения сотрудничества с конечными потребителями заключен контракт с японской компанией JXTG Nippon, предусматривающий поставку более 0,7 млн тонн бензино-газовой смеси в 2019 году.

На полях XXII Петербургского международного экономического форума компания заключила долгосрочные контракты на поставку бензинов и дизельного топлива с крупнейшими монгольскими импортерами нефтепродуктов. Общая стоимость контрактов — 2,1 млрд долларов. Подписанные долгосрочные контракты позволят «Роснефти» сохранить устойчивые позиции на высокомаржинальном рынке нефтепродуктов Монголии и укрепить сотрудничество с монгольскими партнерами.

Международная деятельность

Одной из стратегических целей «Роснефти» является расширение международного присутствия в наиболее перспективных регионах мира, увеличение ресурсной базы и повышение эффективности своих проектов.

В части расширения деятельности за рубежом дочерняя компания «Роснефти», Rosneft Deutschland, подписала контракт с немецкой компанией Bitumina Handel на переработку битума и производство полимерно-модифицированных битумных продуктов «Альфабит» по собственной рецептуре компании. В 2018 году были осуществлены первые физические поставки «Альфабита» потребителям в Германии. С 1 января 2019 года Rosneft Deutschland приступила к прямым продажам всех нефтепродуктов, которые производятся на трех НПЗ с долей участия «Роснефти», включая бензин, дизель, печное топливо, авиатопливо, СУГ, битум, мазут и продукты нефтехимического производства. Компания выступает ведущим оптовым поставщиком нефтепродуктов на рынке Германии с клиентской базой более 500 предприятий в Польше, Чехии, Швейцарии, Австрии и Франции.

Важным для международных перспектив «Роснефти» является развитие индийской компании Nayara Energy Limited, в которой российский гигант владеет 49,13%. Nayara обладает не только крупной сетью АЗС в Индии, насчитывающей около 4,9 тысячи заправок, но и одним из крупнейших в Индии НПЗ мощностью 20 млн тонн в год. В данный момент индийская компания разрабатывает поэтапную программу своего развития, первый этап которой предполагает организацию производства нефтехимической продукции (мощностью 450 тысяч тонн полипропилена в год) и выхода на индийский нефтехимический рынок к 2022 году.

Предварительный общий объем инвестиций на первом этапе составит 850 млн долларов. Финансирование планируется обеспечить за счет собственных средств Nayara, а также с привлечением банковского финансирования. В данный момент проводится экономическая оценка программы, по итогам которой в течение 2019 года будет принято окончательное решение о реализации проекта.

Новая программа развития позволит в среднесрочной перспективе улучшить финансовые показатели Nayara Energy и оптимизировать существующие производственные процессы.

.jpg)

.jpg)

В Санкт-Петербурге обсудили перспективы развития транспортной системы города и области

Совещание, посвященное развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, прошло 8 февраля в северной столице. В нем, в частности, приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих, помощник Президента РФ Игорь Левитин, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко, а также глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров и первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.

Правительство Санкт-Петербурга представило перечень объектов для включения в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. «Мы приступили сегодня к реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который обеспечит связь субъектов РФ между собой и связанность территории страны в целом. В этом проекте заложены задачи по развитию всех видов транспорта: воздушного, морского, дорожного и железнодорожного. И эти задачи нам необходимо выполнять», - отметил министр.

Он также подчеркнул, что в северо-западном регионе необходимо предпринимать все усилия, чтобы работа транспорта позволяла осуществлять бесшовные перевозки, когда поездки жителей региона и гостей Санкт-Петербурга между городом и областью проходили бы незаметно. Речь также шла о создании единых удобных средств оплаты проезда, единых стандартов транспортного обслуживания населения.

По словам главы Минтранса, после утверждения состава Координационного совета по развитию транспортной системы города и области надо будет рассмотреть комплексную программу улучшения транспортной ситуации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Она включает развитие общественного транспорта, мест парковки, схемы движения транспорта, предполагающие появление новых маршрутов, обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта и пригородного пассажирского сообщения. Все составляющие программы должны быть синхронизированы между собой.

Евгений Дитрих предложил руководителям двух субъектов объединить усилия и подготовить единую схему развития агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом всей актуальной информации. «Нужно посмотреть направления транспортных потоков, как они на сегодня построены, в каком направлении имеются точки перегрузки, проблемные места, которые нам нужно расшить в первую очередь. Исходя из прогнозов можно будет понять, в каких точках мы должны приложить первоочередные усилия для того, чтобы развязать те или иные узлы, определить, где на себя возьмут усилия город, область, а где федерация. При этом нужно учитывать и планы городской застройки. Тогда районы, которые строятся сейчас, будут обеспечены транспортной инфраструктурой. Исходя из этой схемы мы могли бы сформировать первоочередные среднесрочные планы на ближайшие годы», - отметил министр. Кроме того, на заседании обсуждались вопросы развития международного аэропорта «Пулково», строительства 7 и 8 этапов скоростной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург и реализации проекта строительства широтной магистрали скоростного движения с переходом через Неву.

В этот же день Евгений Дитрих посетил Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. Там он, в частности, осмотрел музей истории морского флота и академии.

Национальная служба санитарной авиации получила первую партию медицинских вертолетов

Национальная служба санитарной авиации (НССА) получила первые восемь вертолетов – четыре модели «Ансат» и четыре Ми-8, которые встанут на дежурство в Центральном, Северо-Западном, а также в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Передача модифицированной авиатехники специальной желто-красной окраски состоялась на территории летно-испытательного комплекса Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля в пос. Томилино. В ней приняли участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Поставляемые вертолеты полностью оснащены современным оборудованием, которое позволяет проводить в полном объеме весь комплекс реанимационных мероприятий, инфузионную терапию, следить за всеми жизненными показателя пациента, перевозить больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, а также детей, включая младенцев с первого дня жизни. Новые вертолеты будут выполнять санитарные задания в Санкт-Петербурге, Амурской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Магаданской, Свердловской, Тверской областях и Хабаровском крае. В торжественной обстановке министр здравоохранения России Вероника Скворцова вручила руководству этих регионов сертификаты о присоединении к НССА.

«Развитие санитарной авиации, как и всей системы скорой помощи в целом, – важнейший приоритет Министерства здравоохранения Российской Федерации. Эффективная медицина ХХI века немыслима без санитарной авиации. Медицинские вертолеты и самолеты это не только возможность оказать экстренную помощь в отдаленных и труднодоступных районах, но и важная часть системы скорой помощи в крупных городах, с их интенсивным движением и пробками. Уже сегодня санитарная авиация работает в 45 субъектах Российской Федерации. Ближайшая цель – сделать воздушную скорую помощь доступной каждому гражданину страны. Это важнейший социальный проект, направленный на повышение доступности медицинской помощи на местах», – подчеркнула Министр.

Создаваемый парк воздушных судов НССА позволит к концу 2021 года обеспечить полеты по санитарным заданиям на всей территории страны. Это позволит существенно увеличить количество спасенных жизней, сделать высокотехнологичную медицинскую помощь доступнее, снизить смертность как взрослого, так и детского населения.

НССА планирует выполнять более 15,5 тысяч эвакуаций в год с последующим наращиванием объемов услуг. Проект создания единого оператора санитарной авиации предусматривает работу 130 точек базирования воздушных судов, сети мобильных топливно-заправочных комплексов, вертолетных площадок на территориях более чем 1,5 тысячи учреждений здравоохранения.

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ ПЕРЕДАЛИ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ МЕДИЦИНСКИХ ВЕРТОЛЕТОВ

Национальной службе санитарной авиации (НССА) первую партию авиационной техники - 4 вертолета Ансат и 4 вертолета Ми-8 в медицинской комплектации. Всего до конца 2020 года Ростех поставит НССА 104 Ансата и 46 Ми-8 с медицинскими модулями.

Передача авиатехники в специальной окраске и новом модифицированном облике состоялась на территории лётно-испытательного комплекса Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля в поселке Томилино. В мероприятии приняли участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Поставляемые вертолеты – настоящая летающая скорая помощь, машины полностью оснащены современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета, в том числе специальным модулем с системой жизнеобеспечения для транспортировки новорожденных. Вертолеты будут выполнять санитарные задания в Санкт-Петербурге, Амурской, Ленинградской, Московской, Тверской, Новгородской, Новосибирской, Магаданской, Свердловской областях и Хабаровском крае.

Развитие санитарной авиации, как и всей системы скорой помощи в целом – важнейший приоритет Министерства здравоохранения Российской Федерации. Эффективная медицина ХХI века немыслима без санитарной авиации. Медицинские вертолеты и самолеты — это не только возможность оказать экстренную помощь в отдаленных и труднодоступных районах, но и важная часть системы скорой помощи в крупных городах, с их интенсивным движением и пробками. Уже сегодня санитарная авиация работает в 45 субъектах Российской Федерации, ближайшая цель – сделать воздушную скорую помощь доступной каждому гражданину страны - сказала Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.

НССА планирует выполнять более 15,5 тыс. эвакуаций в год с последующим наращиванием объемов услуг. К концу 2021 года создаваемый парк воздушных судов НССА обеспечит возможность совершать полеты по санитарным заданиям на всей территории страны. Это поможет сделать высокотехнологичную медицинскую помощь доступнее и позволит существенно увеличить число спасенных жизней, благодаря экстренным действиям санавиации.

В мае 2018 года Президентом Российской Федерации было поручено обеспечить диверсификацию производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Реализация этого комплексного проекта позволит загрузить производственные мощности предприятий авиационной промышленности до 2020 года гражданскими продуктами, имеющими большую социальную значимость. Масштабные поставки вертолетной техники в рамках национального проекта «Здравоохранение» способствуют значительному обновлению парка воздушных судов, задействованных в работе санитарной авиации в регионах - отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.