Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

25 мая Министр транспорта РФ Евгений Дитрих принял участие в работе панельной сессии «Как реализовать стратегические задачи?», состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума – 2018

Выступая на мероприятии Министр отметил, что с 2017 года в Министерстве транспорта начал реализовываться приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», который доказал свою эффективность и входил в тройку лидеров по узнаваемости, согласно оценке граждан.

Высокие результаты проекта обеспечиваются за счет двух составляющих: качество и безопасность. «Нормативное состояние дорог в этом году должно быть приведено к 50% показателю по регионам-участникам и 85 % – к 2024 году. Безопасность измерялась количеством очагов аварийности. К 2018 году необходимо было снизить в 2 раза данный показатель по сравнению с 2016 годом. Рассчитываем, что к 2024 он составит 85% от первоначального уровня», – сообщил глава Минтранса.

Е. Дитрих уточнил, для реализации проекта потребовалась качественная модернизация системы управления. Сформирован проектный офис Минтранса России, выполняющий функции координатора деятельности команд проекта «на местах». Общее число участников проектных команд составляет более 1000 человек. Проектным офисом организован мониторинг работы проектных команд в субъектах Российской Федерации, позволивший выделить сильные и слабые стороны используемой модели управления проектом.

Для налаживания внутрипроектных коммуникаций сознана единая управленческая среда, которая позволяет не только оперативно обмениваться информацией о лучших практиках, но и получать обратную связь от регионов.

«В данном проекте участвуют 36 субъектов Российской Федерации, 38 крупнейших городских агломераций. Треть населения России – это целевая аудитория, которая посредством удобных для себя каналов связи может направлять свои замечания по выполнению работ», — сказал Министр.

В этот же день Е. Дитрих принял участие в главном мероприятии Петербургского международного экономического – пленарной дискуссии. Участники заслушали выступления Президента России Владимира Путина, Президента Франции Эммануэля Макрона, а также Премьер-Министра Японии Синдзо Абэ.

Кроме того, Министр принял участие в деловом завтраке Сбербанка России, на котором обсуждалась новая экономическая повестка страны. Также глава Минтранса участвовал в заседании консультативной комиссии Государственного совета РФ под председательством помощника Президента России Игоря Левитина.

Помимо этого, Е. Дитрих присутствовал на презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России.

Лоббист соцсферы: сколько дадут на медицину и образование

Вице-премьер Татьяна Голикова уверена, что треть дополнительных расходов бюджета до 2024 года должны поступить на решение вопросов демографии, образования, здравоохранения и науки. При этом действующие меры по стимулированию рождаемости являются недостаточными, рассказала новый лоббист социальной сферы в интервью «Газете.Ru».

--Татьяна Алексеевна, в указе президента о национальных целях и стратегических задачах очень большая доля задач по социальным вопросам. И реализовывать предстоит их вам. Вы можете оценить стоимость дополнительных расходов на них?

— Первое, что хочу сказать, что реализовывать не мне, а правительству. Со всеми коллегами, которые отвечают за соответствующие сферы деятельности: здравоохранение, образование, демография, наука, занятость, и так далее. Что касается оценок, то цифру в 8 триллионов рублей слышали все.

Цифра касается бюджетной системы, федерального бюджета, бюджетов регионов. Сейчас нам предстоит организовать работу. Премьер-министр дал поручение, по поводу того, как мы развернем те приоритеты, которые являются национальными и обозначены в указе, на конкретные мероприятия, цели, сроки, деньги и источники внутри бюджетной системы. Сейчас работа будет происходить на уровне отраслевых министерств вместе с регионами. Потом произойдет сборка всего этого, и окончательная оценка средств, которые потребуются на годичную, трехгодичную и, соответственно, шестилетнюю перспективу. И какие уровни публичной власти будут за это отвечать, и как должна выстроиться вертикаль взаимодействия по этим направлениям.

Сейчас называть цифры по поводу того, сколько будет стоить здравоохранение, а сколько образование, пока преждевременно.

Но я думаю, что из этих 8 триллионов, порядка 2,5 трлн руб., наверное, придется на мой блок – на демографию, образование, здравоохранение и науку.

— Но речь идет именно о дополнительных расходах, а не о перераспределении уже существующих?

— Речь идет и о повышении эффективности. Как вы помните, президент этот источник назвал в качестве первого, когда озвучивал свое послание Федеральному собранию. Это тяжелейшая история. Имея в виду, что мы с Минфином, в рамках моей прошлой должности (председателя Счетной палаты РФ – ред.) уже наработали определенные подходы к повышению эффективности использования ресурсов. Эта работа будет продолжена и, я думаю, в новом качестве, нами всеми. И предполагаю, что в шестилетней перспективе все-таки структура расходов претерпит изменения. Поскольку нужно будет сконцентрироваться на реализации этих приоритетов. И еще раз хочу подчеркнуть, при правильном выстраивании взаимоотношений с регионами.

Я приведу простой пример. Образование – оно сегодня разделено на три уровня. На уровне федеральном находится высшее образование, на уровне региональном, муниципальном – общее и среднее профессиональное образование. Тем не менее, оно обозначено как приоритетное, и касается всех уровней. Соответственно, мы должны правильно выстроить механизмы финансового обеспечения. Что это будет? Это будут расходы регионов и расходы федерального бюджета, или это будет организовано каким-то иным образом? Сегодня образование является ключевым расходом консолидированных бюджетов регионов.

В структуре расходов на образование приходится 25%. Ситуация уже на протяжении большого количества лет не меняется, образование всегда является абсолютным лидером консолидированных бюджетов регионов, и даже бюджетной системы в целом.

Но как правильно выстроить внутри него приоритеты и финансовые взаимоотношения – это нам сейчас предстоит обсудить и решить. То же самое касается здравоохранения. Потому что здравоохранение сегодня – это практически децентрализованная система социального страхования, которая обеспечивается не за счет федерального бюджета.

Федеральный бюджет финансирует только расходы на основные средства и инвестиции. Основные расходы приходятся на Фонд обязательного медицинского страхования, и немножко на бюджеты регионов. Здесь тоже нужно понять, как правильно распределить нагрузку. Что-то из финансового обеспечения изменит тариф оказания медицинской помощи, что-то пойдет как прямые расходы, либо федерального бюджета, либо бюджетов регионов. Либо это будет субсидийная поддержка со стороны федерального бюджета в пользу бюджетов регионов.

То есть, это сейчас ключевые задачи, которые предстоит отстроить, и на это отводится, на самом деле, не так много времени. Потому что не за горами формирование федерального бюджета на 2019 - 2021 годы. И мы даже по времени уже немножко опаздываем.

Почему я вам рассказываю относительно того, как это будет организовано. Потому что все приоритеты, которые обозначены президентом, они, с учетом отраслевого видения и окончательно выработанной консолидированной позиции правительства, должны быть учтены в прогнозе социально-экономического развития и так или иначе повлиять на качественные показатели этого прогноза, и предопределить вытекающие из них бюджетные проектировки. Это очень сложная работа. Так именно мы будем делать работу впервые. Надеемся, что это получится.

— Я правильно понимаю, что, если такой прогноз не сбудется, то это угрожает и доходам бюджетной системы, и, соответственно, размеру расходов?

— Отчасти да, но не все. Зависит от того, как наши структурные изменения в расходах, в поддержке тех или иных отраслей, повлияют на качество и показатели экономического роста. И что мы, собственно, заложим в трех-, а потом в шестилетнюю перспективу.

— В сегодняшней жесткой финансовой конструкции не выгодней ли социальному блоку настаивать на послаблениях, например, снижении уровня бюджетного правила или повышении налогов?

— Нужно понимать и экономические последствия такого рода отстаивания позиций.

Это не значит, что я не являюсь человеком, который не будет поддерживать социальную сферу, ровно наоборот, я теперь должна быть лоббистом социальной сферы. Но лоббизм же он тоже должен быть разумным.

Мы же, в целом, отвечаем за состояние экономики и социальной сферы. Поэтому здесь всегда должен быть разумный компромисс между желаниями и возможностями бюджетов.

— Буквально на днях в Германии отчитались о повышении деторождаемости. Там она стимулируется не только финансовыми средствами….

— Если вы обратили внимание, то в указе стоит не просто показатель увеличения рождаемости, но еще и естественного прироста населения. Вы знаете, что, ввиду понятной нам всем демографической ситуации, демографического спада, который связан с уменьшением количества женщин в детородном возрасте, мы имеем спад рождаемости по 2017-му году. И не случайно поэтому президент принял пакет по демографическим мерам поддержки семей. Я предполагаю, что и этого тоже будет недостаточно.

То есть, мы должны будем предпринимать усилия, которые во всех сферах нашей жизнедеятельности влияют на увеличение так называемого суммарного коэффициента рождаемости. У нас он самый хороший был в 2015-м году, приближался к 1,8. Сейчас, если вы обратили внимание, в указе стоит 1,7. Потому что у нас произошло резкое снижение в 2017 году. И здесь нацеленность на поддержку семей, которые хотят иметь детей, очень важна.

Я думаю, что нам на шестилетней перспективе нужно будет дополнять демографический пакет мерами по поддержке деторождения.

— Достаточно среди этих мер одного материального стимулирования, в виде материнского капитала?

— Нет, конечно. Материнский капитал – это лишь одна из составляющих, которая, в том числе, влияет на финансовое состояние семей и на некие дополнительные возможности, которые предоставляет материнский капитал, по жилью, по образованию, по возможности получить какие-то деньги на приобретение необходимого для того, чтобы обеспечить ребенка. Но есть же еще и другие вещи, которые связаны с функционированием системы здравоохранения, которые связаны с социалкой, как таковой, в широком смысле слова, с функционированием системы образования.

Потому что помимо того, что мы попали в сложную демографическую ситуацию со снижением количества женщин, находящихся в детородном возрасте, мы еще и понимаем, что на это влияет финансовое состояние семей. То есть, бедность.

Если посмотреть статистику Росстата, то мы увидим, что в категорию бедных попадают молодые люди и люди в трудоспособном возрасте, которые имеют детей. И, собственно, поддержка в эту сторону, и анализ и выявление причин попадания в эту ситуацию, мне кажется, это чрезвычайно важно для глобального решения проблем бедности. Помимо того, что понятно, что основой снижения бедности является экономический рост. Все взаимосвязано. Но комплексное воздействие на эту проблему очень важно. Здесь придется взаимодействовать не только в рамках своего блока, но и в рамках расширенного правительства, если можно так сказать.

— Последние шесть лет неуспешно решался вопрос пенсионной системы.

— А почему такая оценка, «неуспешно»?

— Потому что очень долго. Потому что обсуждение было затянуто...

— А как вы думаете, что является залогом успешности, оценки успешности?

— Переход к действию, получение результата и переход к следующему действию...

— Но, тут самое главное – что мы хотим получить в качестве результата.

— Вот поэтому я и хотел вас спросить, а какие факторы будут влиять на скорость решения пенсионной проблемы сейчас?

— Факторы? Скажу, наверное, банальные вещи, опять же, тот же самый экономический рост, рост фонда заработной платы, который, в общем, влияет на сбалансированность пенсионной системы. Это первый и второй факторы.

Третье, чрезвычайно, на мой взгляд, важное, решение проблемы по самозанятым и выработка соответствующего решения относительно того, что мы будем делать с этим контингентом людей. Поскольку даже если они не имеют трудового стажа, достигая определенного возраста, мы им назначаем социальную пенсию. То есть, по сути, вынимаем ресурс у тех, кто заработал. И поскольку это распределительная система, молодые платят за пожилых.

И четвертая, наверное, тема, которую тоже предстоит серьезно оценить. Вы знаете, что есть пониженные тарифы, особенно в системе Пенсионного фонда. Насколько они эффективные, эти тарифы, как они влияют на состояние отраслей, состояние предпринимательского климата? Это не значит, что их надо отменять. Просто надо оценить, либо они такие и мы их фиксируем на какой-то срок, либо мы признаём, что они не оказывают никакого влияния на состояние отрасли, где такая льгота предоставляется.

Безусловно, обсуждается и тема пенсионного возраста, по которой предстоит выработать консолидированное решение. Я говорила о существующей и введенной балльной пенсионной формуле, которая заслуживает отдельного анализа. Я думаю, что не случайно правительство до настоящего времени не приняло методику оценки пенсионного капитала. Видимо, в этом была какая-то сложность. И сейчас нужно оценить, насколько все правильно, что мы сделали, и тогда подтвердить и утвердить эту методику. Либо перейти на другую систему или на другую формулу. Мне кажется, это очень важно.

Но самое главное, что все, что будет происходить в пенсионной системе, требует очень серьезного объяснения. Потому что мне кажется, что в социальной сфере очень важно объяснять, что ты собираешься делать. И вот последовательность шагов и последовательность влияния каких-то действий на процессы – она должна быть объяснена.

Отсутствие объяснений и отсутствие такого, пусть не стопроцентного, но понимания с обществом, она для социальной сферы очень важна. Партнерский диалог, при всех сложностях такого диалога, поскольку мы имеем различные категории населения, в сегодняшней ситуации очень важен.

— Соответственно, с диалога вы и начнете.

— Буду стараться. Во всяком случае, действовать так. У меня есть какой-то опыт работы на разных должностях. И не всегда, может быть, положительный опыт работы. Но, тем не менее, мне кажется, это очень важно: обсуждение, выстраивание аргументов и умение услышать другую сторону. Понятно, что есть вызовы времени, которые не всегда могут быть поняты, но их все равно нужно объяснять. Буду стараться. Но очень рассчитываю на своих коллег, которые находятся и в моем блоке, и, что называется, партнеры из других направлений, которые работают с нами. Очень рассчитываю, что мы будем в диалоге.

— Известна долговая проблема регионов, которая возникла по итогам прошлых шести лет. Предел прочности региональных бюджетов при решении социальных вопросов достигнут, либо есть еще какие-то резервы?

— Я думаю, что предел прочности – он, на самом деле, не этим определяется. Да, мы реструктурировали бюджетную задолженность, помогли реструктурировать отдельным регионам коммерческую задолженность. Это, безусловно, очень серьезный шаг. И за последние шесть лет он был беспрецедентным. Он растянут во времени. И, с одной стороны, он высвобождает нагрузку на регионы, в конкретном периоде времени. А с другой стороны — отодвигает ее на будущее.

Теперь у нас появились 12 плюс 1 новых национальных приоритетов, которые тоже возложат нагрузку на бюджеты регионов, поскольку в основном это их полномочия. Поэтому я и начала с того, что, если мы с самого начала правильно не выстроим это взаимодействие, вертикаль понимания и достижения целей, создания механизмов взаимодействия, нам будет крайне сложно достигнуть тех целей, которые перед нами поставил президент. Потому что это не красивые слова и не фигура речи. Потому что сегодня один на один с населением, в принципе, находятся губернаторы.

Рациональное взаимодействие и желание слышать – очень важно.

Потому что многое из того, что произошло за последние шесть лет, прежде всего закредитованность регионов, в том, что мы зачастую принимали решения, которые налагали на них непосильные обязательства.

Сейчас ситуация, как мне кажется, меняется в лучшую сторону. Как с точки зрения поступлений, я имею в виду доходную часть, так и с точки зрения некоторого улучшения структуры расходов и состояния государственного долга. На 1 мая, все-таки госдолг почти на 100 с лишним миллиардов рублей сократился, по сравнению с 1 января. Он был 2 триллиона 315 миллиардов, сейчас он стал 2,2 триллиона рублей. И, мне кажется, это очень серьезное позитивное движение. Главное, чтобы мы его не утратили.

— Правительство уже несколько лет обсуждает способы перехода на адресную социальную помощь. Вы будете продолжать работу в этом направлении, либо откажетесесь от нее?

— Это уже давно прописано в законе, еще начиная с 2015 года. Другое дело, что движения пока в этом направлении, такого явного, нет. Что важно? Я всегда с этого начинаю, это как бы принцип моей работы.

Пока ты не понимаешь, с каким массивом информации ты работаешь, принимать управленческие решения очень сложно, иначе они будут ошибочными.

Что я имею в виду? Сегодня на базе пенсионного фонда создается система учета социальных обязательств, которые есть у федерации, у субъекта и у муниципалитета. То есть, речь идет о том, что система должна понять и выдать нам результат, какое количество различных социальных пособий, выплат имеет каждый гражданин. Но это еще можно понять.

Но не каждый гражданин у нас знает, а что ему положено. Он как бы получает, получает, а на самом деле, может быть, его возможности существенно шире, чем то, что он получает. Но это нигде, на сегодняшний день, не собрано и не отфиксировано. И, когда будет создана такая система, в принципе, она по идее-то должна уже со следующего года в пилотном режиме начать функционировать, тогда мы начнем понимать, с каким объемом проблемы мы имеем дело.

И только тогда можно принимать какие-то управленческие решения по трансформации этих систем. Что можно убрать, что объединить, где ввести принцип адресности, где оставить категориальные льготы и тд. Мне кажется, вот без этого невозможно просто так пойти и сказать: с завтрашнего дня адресная помощь будет по этим направлениям.

--На форуме было объявлено о создании Фонда инфраструктурных проектов. На первый взгляд, решение вроде бы как не имеет никакого отношения к социальному блоку. Но такой инструмент оттягивает серьезные финансовые ресурсы в том числе и с бюджетной системы, которые могли бы быть использованы и на социальные проекты. Вы такие угрозы видите?

— Я бы не стала так оценивать эту ситуацию. К заимствованиям я отношусь крайне аккуратно, с учетом ситуации, в которой мы находимся. Но тем не менее, если это то, о чем мы говорили с Антоном Германовичем (Силуановым, первый вице-премьер – ред.), то какой-то такой явной угрозы, исходя из называвшихся объемов, я не вижу. Если говорить о том, что это средства, которые отвлекаются от социальной сферы, то это не совсем так. Потому что социальная сфера сама по себе не функционирует.

И, если деньги идут на дороги, то главное, чтобы эти дороги шли в правильном направлении, и решали не только магистральные задачи соединения между двумя крупными центрами. А все-таки чтобы они еще достигали задачи повышения доступности граждан к социальным объектам.

Вот это то, что у нас не получалось всегда. То есть, у нас, как мне кажется, была некоторая отраслевая разобщенность. Преодолеть ее очень сложно. Потому что все-таки отраслевой принцип построения управления. Каждый считает, что вот это важнее и главнее. А вроде как социалка – она всегда была так, чуть побоку и чуть в стороне. Это будет сложно. Удастся, не удастся – не знаю. Но будем стараться, чтобы это удалось.

Отрасли уделяется большое внимание.

Совместная работа бизнеса и власти позволяет создать все предпосылки для развития рыбного хозяйства, считает член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева. На посту сенатора она продолжает плотно заниматься вопросами отрасли. О площадках, которые организованы в Совфеде по этому направлению, парламентарий рассказала в интервью Fishnews.

– Для того чтобы отслеживать ситуацию в сфере законодательства о рыболовстве и аквакультуре, в Совете Федерации создана специальная рабочая группа. Fishnews освещает ее деятельность, на заседаниях рассматривается важная для отрасли информация. Людмила Заумовна, вы, член этой рабочей группы, как оцениваете ее возможности для решения вопросов рыбного хозяйства?

– Прежде всего, это площадка Совета Федерации – верхней палаты российского парламента. А значит, и сама рабочая группа, и ее решения имеют высокий статус. Это позволяет собрать на заседаниях министров, руководителей федеральных ведомств, сенаторов, депутатов Госдумы, регионы, представителей бизнеса, экспертов, глубоко погруженных в те или иные вопросы, – огромное количество людей, которые могут повлиять на законодательство в рыбной отрасли.

Конечно, каждое ведомство, каждая структура, общественность и бизнес имеют свои задачи. Но у всех нас есть общий ориентир – обеспечить комфортные условия для рыболовства, производства продукции из водных биоресурсов, наполнения качественными товарами внутреннего рынка.

– Важная тема – обеспечение отрасли оборудованием. В Совете Федерации для подготовки предложений по развитию машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности создана специальная комиссия. Какое внимание планируется уделять на этой площадке оборудованию для рыбопереработки?

– В апреле на совещании, которое я проводила, как раз обсуждалось техническое обеспечение рыбоперерабатывающих производств. Участвовали руководители ведущих предприятий по переработке рыбы, Минсельхоз, Минпромторг, ВАРПЭ, Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В итоге мы решили, что прежде всего нужно определить потребности: в каких видах оборудования нуждается отечественная рыбопереработка, что целесообразно производить в России.

При комиссии решено создать специальный экспертный совет, который будет заниматься в том числе и вопросами рыбопереработки. По каждому направлению будут определены потребности предприятий. Причем нам нужно сосредоточиться на первоочередных потребностях, не надо распылаться – чтобы хватило сил и ресурсов.

Сейчас будут предоставляться квоты вылова на инвестиционные цели. А это значит, что на российских верфях будут строиться новые суда рыбопромыслового флота – при этом предусмотрены требования к локализации. Будут создаваться перерабатывающие заводы. Проекты уже позволяют говорить, какое оборудование понадобится.

Для развития отечественного машиностроения нужно, чтобы поступали заказы. Министерство промышленности и торговли готово обеспечивать различные льготы, субсидии для поддержки этого направления.

– Мне также кажется, что очень важно внимание уделить именно оборудованию для рыбопереработки, потому что иногда эта тема выпадает из внимания на различных площадках.

– Я бы все-таки хотела отметить, что в последнее время очень большое внимание уделяется рыбохозяйственному комплексу. Могу это сказать со всей ответственностью, ведь в отрасли работаю больше 30 лет. Раньше рыбаков считали и браконьерами, и контрабандистами. Но теперь такое отношение ушло в прошлое. Налажен диалог отрасли и власти.

Укрепили свои позиции отраслевые ассоциации. В каждом регионе такие объединения имеют вес. Они привлекаются к обсуждению на разных площадках, участвуют в различных советах, с ними консультируются, советуются. Посмотрите на ВАРПЭ – это организация не номинальная, она работает. Ни одно серьезное совещание не обходится без представителей Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

В пример можно привести и наше региональное объединение – Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья. Руководство АРПП участвует и в закрытых совещаниях – во встречах в правительстве, в заседаниях межведомственной рабочей группы при контрольном управлении президента.

Поэтому я считаю, что внимание к отрасли есть. Но вопросов, конечно, очень много – и не только в рыбном хозяйстве. Мне кажется, мы сегодня стоим перед выбором: или развиваться, двигаться вперед, или скатиться назад. Думаю, наша страна выбрала первый путь.

– По аквакультуре также проводилось обсуждение – что нужно предпринимателям, для того чтобы развивать свое производство.

– Я думаю, за аквакультурой большие перспективы. Советский Союз добывал 11 млн тонн водных биоресурсов, в прошлом году Россия поймала порядка 4,9 млн тонн. Когда говорится о расширении ресурсной базы отечественного рыболовства, акцент делается на возвращение в Мировой океан. Но с этим связан целый ряд сложностей: промысловую разведку практически забросили, отраслевая наука недофинансируется. Говорится о потенциале промысла пелагических видов – сайры, дальневосточной сардины (иваси) и тихоокеанской скумбрии, однако для работы на этих объектах также нужно выходить за пределы исключительной экономической зоны РФ. И здесь рыбаки, которые поставляют рыбу на российский рынок, сталкиваются с вопросом статуса продукции, произведенной в открытом море.

Президент в послании Федеральному Собранию подчеркнул, что к концу следующего десятилетия Россия должна войти в клуб стран «80 плюс», то есть продолжительность жизни должна превысить 80 лет. Для того чтобы добиться этой цели, нужны качественные продукты питания. В том числе рыба и морепродукты – аквакультура могла бы нам здесь помочь.

Чтобы стимулировать развитие отрасли, предпринят целый ряд шагов. Принят закон, распространяющий государственную поддержку в сфере сельскохозяйственного страхования на товарную аквакультуру. О важности решения этого вопроса говорили, общаясь со мной, многие представители отрасли: объекты аквакультуры нужно страховать и здесь поможет государственная поддержка, как в сельском хозяйстве. Мы уже обдумываем вопросы финансирования.

Близок к решению вопрос с повышением такс для взыскания ущерба, причиненного уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биоресурсов. Долгое время эти таксы не менялись. В том числе по объектам аквакультуры – трепангу, гребешку. Для того чтобы можно было квалифицировать правонарушение по статье 256 УК РФ – незаконная добыча с причинением крупного ущерба, браконьер должен собрать от 180 до 200 кг трепанга, что осуществить очень сложно. В результате многие нарушители остаются безнаказанными и продолжают незаконный промысел. О необходимости повышения этих такс мне говорили и рыбаки, и глава Приморского края. Страдают законопослушные хозяйства аквакультуры, которые выращивают урожай, платят аренду, а собрать ничего не могут: их обходят браконьеры.

Правительство подготовило проект постановления о повышении такс. Например, по трепангу предусматривает увеличение в восемь раз. По этому вопросу я взаимодействовала с Законодательным собранием, администрацией Приморья, Минсельхозом, Росрыболовством. Надеемся, что в скором времени постановление будет принято и это поможет в борьбе с браконьерством.

В прошлом году принят закон по прудам, образованным водоподпорными сооружениями на водотоках. Но вопрос решен не до конца. Предприниматели сейчас могут размещать на участках лишь временные постройки, а ведь хозяйствам нужна инфраструктура. О проблеме я говорила на круглом столе, который проводился в апреле в Госдуме.

– Ранее вы также рекомендовали Минсельхозу и Росрыболовству проинформировать аквафермеров о лучших отечественных технологиях в установках замкнутого водоснабжения.

– Да, мы проводили обсуждение по этой теме с участием компаний – разработчиков УЗВ. Отмечено, что использование таких установок – очень перспективное направление товарной аквакультуры. Современные комплексы, работающие на основе УЗВ, имеют полный замкнутый технологический цикл и могут размещаться в любых климатических поясах России, также для них не нужно рыбоводных участков.

При этом, как сообщили разработчики УЗВ, российские технологические решения по таким комплексам не уступают зарубежным аналогам, а по рядку показателей даже превосходят их.

Совещание позволило выработать комплекс мер: это анализ и обобщение опыта применения отечественных технологий по УЗВ комплексам, их популяризация, господдержка и т.д.

– Вы активно общаетесь с представителями рыбной промышленности. Одна из таких встреч состоялась в марте во Владивостоке. Исходя из общения с рыбаками, какие вопросы вы считаете сейчас первоочередными?

– Все, о чем мы говорили ранее, это как раз и есть приоритеты. А по большому счету, я считаю, что самая важная задача сейчас – контроль за перезаключением договоров о закреплении долей квот на 15 лет. Это основа всего. Именно это процесс определит будущее предприятий, перспективы их дальнейшей работы. Руководство отрасли предусмотрело возможность общественного сопровождения кампании по перезакреплению долей. К работе решено привлечь отраслевые союзы и ассоциации. Их представители, например, помогут информировать пользователей о замечаниях к заявкам.

– Одна из тем, которую подняли представители бизнеса на мартовской встрече, – статус продукции, произведенной в открытом море. Какие шаги предприняты для решения вопроса?

– Этой проблемой я занимаюсь с самого начала своей работы в качестве сенатора. Президент уже не раз давал поручение решить вопрос со статусом продукции, произведенной в открытом море, при ввозе в Россию. Однако задача, поставленная главой государства, до сих пор не выполнена.

В марте сложившуюся ситуацию мы обсудили с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хизировичем Хатуовым. Также я обратилась в Контрольное управление президента с тем, что поручение главы государства не выполняется, и предложила оказать содействие в решении вопроса.

На встрече со статс-секретарем – заместителем министра сельского хозяйства РФ Иваном Вячеславовичем Лебедевым мы также обсудили проблему, я передела все документы. Мне пообещали, что Минсельхоз будет разбираться, мы составим дорожную карту, чтобы поручение президента было выполнено. Я намерена добиться решения вопроса.

– По графику работы на лето. Насколько мы знаем, комитет готовит выездное мероприятие на Камчатке, посвященное вопросам анадромных видов рыб. Что это будет за совещание?

– Действительно, на 14 июня запланировано обсуждение проблематики использования на промысле лососевых жаберных сетей. Напомню, что в октябре 2017 года на сессии Совета Федерации эту тему поднял сенатор Борис Александрович Невзоров. По итогам председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко поручила Комитету по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотреть вопрос совместно с экспертами.

Комитет направил необходимые запросы, я провела такое совещание с участием представителей регионов, федеральных органов власти, науки. Анализ показал, что единая позиция отсутствует. Власти регионов сообщили, что есть места, где без сетей не обойтись. Поэтому Совет Федерации решил организовать выездное мероприятие на Камчатке. Мы пригласим все заинтересованные стороны, представителей дальневосточных субъектов Федерации.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета « Fishnews Дайджест»

Максим Орешкин: нам необходимо создать благоприятные условия для развития ВЭД в регионах

Одним из инструментов реализации майского указа может стать создание комфортной среды для развития внешнеэкономического потенциала региональных экономик, регионального бизнеса, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе Петербургского международного экономического форума.

Министр подчеркнул, что «обеспечение экономического роста невозможно без развития предпринимательства, особенно – малого и среднего». По его словам, Минэкономразвития видит одной из ключевых задач оказание губернаторам всемерной помощи в квалифицированной организации работы по созданию в регионах предпринимательского климата, максимально благоприятствующего внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Среди уже действующих инструментов, призванных оказать помощь региональным предпринимателям, - механизм межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами, сотрудничество в многосторонних форматах, прежде всего, в формате ВТО. Новым направлением взаимодействия Минэкономразвития России с иностранными партнерами будут «Диалоги по экономической политике». «Диалоги» позволят обменяться опытом разработки и реализации приоритетных национальных программ и выявить перспективные ниши для углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Результатом взаимодействия станет эффективное встраивание российских компаний в глобальные цепочки добавленной стоимости.

По словам министра, регионы при формировании своих стратегий социально-экономического развития учитывают и внешнеэкономическую повестку. «Соответствующие разделы есть практически в каждом проекте. При этом, не все регионы готовы взять на себя обязательства по наращиванию ВЭД, соизмеримые с показателями, утвержденными Указом Президента», - отметил он.

Максим Орешкин призвал всех губернаторов выходить с инициативой смелых и масштабных проектов, способных радикально обновить экономику регионов, сделать ее привлекательной для инвесторов и, что самое главное, менять жизнь в регионе к лучшему.

Справочно:

Минэкономразвития России решает ряд принципиально важных задач по обеспечению условий для расширения экспорта российской продукции, в том числе из регионов. С одной стороны, для снижения издержек отечественных производителей действует механизм софинансирования части затрат путем разработанной программы льготного кредитования экспортеров, которая позволяет финансировать экспорт высокотехнологичных товаров, продукции АПК, программного обеспечения, сложных видов услуг, результатов интеллектуальной деятельности. С другой стороны, работает механизм снижения барьеров для выхода на наиболее привлекательные зарубежные рынки путем использования инструментов торговой политики и торговых переговоров. Дополнительным «драйвером» для развития внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации является межрегиональное и приграничное сотрудничество с иностранными государствами.

Экология на благо экономики: как победить свалки

На ПМЭФ обсудили проблемы экологии и свалок

Ольга Тимирчинская

Решение экологических проблем России, самая запущенная из которых – свалки (как легальные, так и нелегальные), — не могут быть решены быстро, но и дают долгосрочный эффект, считают участники дискуссии «Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики», прошедшей в рамках ПМЭФ. Единых решений для всех регионов быть не может, но революцию придется совершить прежде всего в головах: в экологической дисциплине.

Один из рывков России, согласно майскому указу президента, к 2024 году предстоит сделать в сфере экологии: ликвидировать несанкционированные свалки в городах и вообще сформировать систему обращения с отходами, очистить от мусора некоторые реки и озера, уменьшить выбросы в наиболее загрязненных городах на 20%, повысить качество питьевой воды, увеличить площадь особо охраняемых территория на 5 млн гектаров. Одномоментно решить все экологические вопросы невозможно, признает специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Мы, конечно, в Кремле реалисты и прекрасно понимаем, что одномоментно решить все экологические проблемы не только у нас в России, но и вообще в мире, в любой отдельной стране, невозможно», — сказал он в ходе Петербургского экономического форума.

От состояния окружающей природы зависит качество жизни, которое не надо путать с уровнем жизни.

«Я всегда любил подчеркивать, что уровень жизни и качество жизни – это разные вещи. Можно быть богатым, или даже супербогатым, но когда вокруг тебя помойка – это не качество жизни. Качество жизни – это более широкое понятие, в том числе, конечно, учитывающее и состояние окружающей среды, по крайней мере, вокруг того населенного пункта, где ты живешь», — пояснил чиновник.

Чужие грехи

«Может быть, неправильно говорить о национальных чертах, но одна из российских черт – заниматься самокопанием и самобичеванием. Мы почему-то стесняемся говорить, что мы экологический донор планеты. Возьмите объемы наших лесов, тундры, степей, которые поглощают СО2. Территория РФ поглощает углерода намного больше, чем производит. Мы берем чужие грехи на себя и поглощаем их. Да, мы до сих пор не ратифицировали Парижское соглашение (по климату. – «Газета.Ru»), но тут дьявол скрывается в деталях. По американским нормативам каждое растение, выше 1 метра – это дерево. Теперь нам нужно тщательно, из космоса пересчитать всё, что мы имеем, и может оказаться, что мы давно выполнили условия этого соглашения», - отметил Иванов.

Политизация свалок

Одной из самых актуальных и запущенных экологических проблем в стране является ситуация со свалками, что доказали в том числе протесты жителей Московской области. Там по решению президента уже пришлось закрыть полигон «Кучино», но споры вокруг других свалок и системы утилизации мусора в целом продолжаются. Дело принимает политический характер, констатировал Иванов. Свалке около 35 лет, и несколько лет назад вплотную к ней построили дома. Разрешение на строительство было дано в 2008 году. Тут могут быть замешаны немалые прибыли, предположил чиновник.

«У нас есть и чем гордиться – например, по особо охраняемым природным территориям, сохранности диких животных, у нас много чего хорошего. У нас даже норма по очистке воды жестче, чем в большинстве государств мира, но вот по части мусора мы проседаем. Давайте признаем: а почему мы 60-70 последних лет не только ничего не говорили об этом, но ничего и не делали. И вдруг в течение одного года это стало острой социальной и политической проблемой. Как говорил незабвенный Виктор Степанович: «Никогда такого не было, и вот опять»», — сказал спецпредставитель главы государства.

В прошлом году в рамках инициативы «Генеральная уборка» выявлены десятки тысяч нелегальных свалок

«А что, местные власти муниципальные не знали, что у них под боком нелегальная свалка? Да знали прекрасно. Скажу не совсем красиво – может быть, они и в доле были, я этого не исключаю», — сообщил Иванов, отметив, что в прошлом году в экологических мероприятиях приняли участие около 20 миллионов человек.

В прошлом году активистами выявлено 19 000 несанкционированных мест складирования отходов размером до нескольких тысяч кубов мусора, уточнил депутат Госдумы Владимир Гутенев. По словам парламентария, более половины из них уже не существует. «В 85 субъектах РФ была выдвинута инициатива о создании лесопарковых охранных зон. Сейчас эти территории уже нарезаются – это сотни, тысячи гектар. На некоторых территориях мы видим противодействие этому процессу», — заявил Гутенев, обвинив в возникших сложностях «ангажированных экологов».

При этом одинаковых решений для всех российских регионов в деле утилизации ТБО быть не может.

«Россия огромная страна, и даже планировать одинаковую утилизацию отходов в Москве и на Чукотке – это маразм. Около 20% ТБО нужно сжигать. При этом вырабатывается энергия, но она в 2-3 раза дороже, чем классическая энергетика – например, газовая ТЭЦ намного дешевле. Иначе тариф на электроэнергию нужно до космоса поднять», - указал Иванов.

Проблема заключается не только в чиновниках, но и в рядовых россиянах. «Миллионы простых людей, которые едут за город, разводят мангал, но никто не удосуживается собрать за собой мусор. Это же не люди, а свиньи какие-то. Почему нельзя донести это до мусорного бака? Потом наши школьники выходят и убирают это всё. Ежегодно на остров Ольхон высаживается десант из 500 человек, убирающих бытовой мусор, оставленный туристами. Чиновники не дорабатывают, но нужно и чтобы сознание людей изменилось, иначе ничего не получится», - подчеркнул Иванов.

Между ростом экономики и природой

Вместе с тем развитие предприятий и создание новых производств – что необходимо для роста экономики страны – может усиливать экологическую нагрузку. Можно много говорить про здоровье, образование, инфраструктуру, но без создания условий для работы промышленности налогов и доходов у государства не появится, признал министр промышленности Денис Мантуров. Пример возникновения таких противоречий – переработка меди: вывозить катанку или катоды за рубеж не так выгодно, как производить медную фольгу (один из основных элементов при производстве батарей для электромобилей).

«Создание любого производства – это определенная нагрузка на экологическую составляющую. Другой вопрос – как создать условия, при которых нагрузка на экологический сегмент будет минимальной», - заявил министр.

В качестве примера Денис Мантуров привел Михеевский горно-обогатительный комбинат, который Русская медная компания построила в Челябинской области. «Это пример экологической дисциплины во всех ее описаниях – когда ты приезжаешь на Михеевский ГОК, ты сначала не понимаешь, куда попал. Это парк или горно-обогатительный комбинат?», - привел пример глава ведомства, отметив, что по тем же стандартам компания строит в регионе Томинский ГОК. Более того инвестор пошел еще дальше – в ответ на рекомендации экспертов на предприятии разработали проект ликвидации отработанной угольной выработки Коркинского разреза. Этот объект накопленного экологического вреда будет ликвидирован благодаря работе Томинского ГОКа.

«Он давно уже не работает и относится к угольной отрасли. Но за определенное количество лет этот разрез, который сейчас и дымит, будет полностью отсыпан», - рассказал Денис Мантуров.

Экологи против экологии

Еще одна проблема, которая волнует чиновников, — деятельность организаций, называющих себя экологическими. Опасение состоит в том, что намерения некоторых экологов могут быть связаны далеко не с нуждами природы. «К сожалению, очень часто под флагом экологических инициатив решаются совсем не экологические задачи – либо финансово-хозяйственные, либо политические. Меня самого удивила цифра, что среди чистых «иностранных агентов» было 29 экологических организаций, и их деятельность была запрещена. Двадцать девять из 150 – это общее число «иностранных агентов». То есть одна пятая из них действовала под флагом экологии. У нас и протестные экологические акции сейчас активно организуются через соцсети – сначала запугивают людей, пользуясь их безграмотностью, затем выдвигаются какие-то экономические и политические цели, и самое главное, что организаторы этих акций занимаются самопиаром, объявляя себя знатоками экологических проблем. В этой недобросовестной игре ставка, прежде всего, делается на неосведомленность населения и подтасовку фактов», - заявил Иванов.

По словам спецпредставителя президента, «в мире есть международные экологические организации, у которых есть своя разведка, контрразведка, боевые подразделения, а бюджет их превосходит бюджет многих африканских государств».

По словам главы Института Каспийского сотрудничества Сергей Михеев. По его словам, из-за деятельности экологических активистов оказались заблокированы инвестиции более чем на 1 трлн рублей, не удалось создать около 60 000 рабочих мест, из-за чего ущерб от действий протестующих сопоставим с убытком от введения санкций.

Рецепт от первого вице-президента РМК Олега Сиенко – разработка совместных программ бизнесом и экологами, депутата Ирины Яровой – государственная экспертиза самих экспертов по безопасности.

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) представит российским и иностранным участникам новые космические сервисы для глобальной цифровой экономики – геоинформационные технологии, решения в области высокоточной навигации и управления беспилотными авиационными системами (БАС).

В ходе ПМЭФ-2018 представители РКС планируют провести встречи с международными партнерами и руководителями регионов России по тематике развития инфраструктуры для современных сервисов «цифровой экономики».

В формате двусторонних переговоров и круглых столов планируется обсудить ход создания в России на основе технологий ГЛОНАСС сети высокоточной навигации НСВП – важнейшего проекта по интеграции действующих на территории России корректирующих станций в единую сеть с оптимизированной топологией, единым планом развития и соответствующей нормативно-правовой базой. Важнейшей задачей является развитие сети за счет присоединения новых регионов. Ее решение позволит повысить эффективность строительства, земельных работ и сельского хозяйства, а также создаст условия для внедрения новых технологий на базе роботизированной техники.

Субъекты РФ рассматривают возможность внедрения новых геоинформационных решений дочерней компании РКС – «ТЕРРА ТЕХ»: «Ресурсы.РФ», «Территория» и ряд других были представлены широкой общественности на прошедшей вчера в Москве презентации «Современные космические сервисы».

Сервисы позволяют в режиме реального времени вести учет и анализ использования объектов недвижимости, оценивать состояние посевов и отслеживать состояние и использование различных природных ресурсов и объектов инфраструктуры – вырубку леса, добычу полезных ископаемых, состояние свалок и другие. Разработки компании предназначены для повышения эффективности создающихся интегрированных цифровых систем управления экономикой регионов, муниципалитетов и городов.

Иностранным гостям форума представители РКС расскажут о возможностях уже применяемых в России систем, а также о перспективных разработках. Партнерам РКС из стран Латинской Америки, Африки и Азиатско-тихоокеанского региона представят проект перспективной многофункциональной системы спутниковой связи ЭФИР. С помощью этого проекта предлагается создать условия для равного доступа всего населения Земли к инструментам новых отраслей экономики, современной медицине и образованию.

Важнейшая тема, которая на ПМЭФ-2018 будет обсуждаться с представителями российской и зарубежной авиаиндустрии, – это безопасная интеграция беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство. В России и в мире беспилотники различного назначения активно используются уже на протяжении нескольких лет, отработаны сценарии их экономически эффективного применения в области доставки, страхования, мониторинга объектов и ряде других отраслей. Но на пути массового распространения таких аппаратов остается препятствие в виде потенциальной опасности, которую они могут представлять для гражданской авиации и людей на земле.

Для решения этой проблемы в РКС разработана навигационно-информационная инфраструктура, которая позволит снять эти ограничения и форсировать развитие беспилотных технологий. В новой инфраструктуре на системном уровне заложены возможности создания приложений для использования и обеспечения сервисных функций беспилотных авиационных систем. Предлагается масштабирование этой инфраструктуры в России и за ее пределами.

Кабмин планирует снизить акцизы на топливо с 1 июля.

Правительство РФ планирует снизить акцизы на топливо с 1 июля из-за резкого роста цен на АЗС.

Решение принято на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака, который в новом составе кабинета отвечает за топливно-энергетический комплекс. "Ведомости" ознакомились с копией протокола, его подлинность подтвердили чиновники.

На совещании у премьера Дмитрия Медведева во вторник решение поддержано.

Акцизы на бензин могут быть снижены на 3 тыс. руб. за тонну, что приведет к снижению цен на АЗС в среднем на 2,2 руб. за литр, а планируемое снижение акцизов на дизельное топливо на 2 тыс. руб. уменьшит розничную цену на 1,7 руб. на 1 литр.

Планы по снижению акцизов подтвердил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Как сообщали "Вести.Экономика", средняя розничная цена бензина в России за неделю вновь выросла на 1,1% до 41,28 руб. за литр к 14 мая, по последним данным Росстата. За прошедшую неделю в 75 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего цены на него увеличились в Махачкале – на 4,8%, Рязани – на 3,2%, Кирове – на 2,8%.

Если с 1 января по 2 апреля бензин подорожал только на 0,5% (дизтопливо - на 0,1%) и до 2 апреля цены оставались на одном уровне 11 недель подряд, то с 9 апреля цены на автомобильное топливо растут еженедельно примерно на 1%. В апреле цена превысила психологическую отметку 40 руб. за литр, а к 14 мая преодолен новый рубеж в 41 руб.

Минфин против плавающих акцизов.

В случае плавающих акцизов объем перечислений в бюджеты субъектов не будет заранее определен.

Минфин РФ выступил против введения плавающих акцизов в нефтеперерабатывающей отрасли, сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин. «Я не думаю, что плавающие акцизы – это правильно… У нас сейчас уже большая часть акцизов зачисляется в бюджет субъектов. Если мы сделаем плавающий акциз, то объем перечислений в бюджеты субъектов не будет заранее определен, и это теряет смысл. Поэтому в условиях такой бюджетной конструкции, которую мы поменять не можем, плавающий акциз просто невозможен», – пояснил Трунин. По его словам, в условиях роста цен и высокого курса доллара существует высокое давление на цены на внутреннем рынке.

«И чтобы нивелировать такие скачки, нужны механизмы. Мы предлагаем возвратный акциз, мы уже неоднократно об этом говорили. То есть придумать механизм, при котором при выполнении определенных условий плательщикам акцизов, то есть нефтезаводам, которые обеспечат определенные условия по переработке нефти и поставке на внутренний рынок, новый акциз будет возвращаться с повышающим коэффициентом. Это надо делать с учетом того, что у нас проблема сильно обострилась, ситуация напряженная на внутреннем рынке, это надо обсуждать сейчас», – подчеркнул Трунин.

«Ситуация критическая»: акцизы на топливо снизят

Правительство рассматривает вопрос снижения акцизов на топливо

Анатолий Караваев, Дарья Малютина

Правительство готово снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, что приведет к уменьшению цен для розничного потребителя. С начала года цены на бензин выросли гораздо выше темпов инфляции и достигли рекордных отметок на бирже. Эксперт считает, что в «бесконтрольный период между выборами президента и вступлением в должность нового правительства» ФАС несколько ослабила контроль над ценами.

Правительство готово снизить акцизы на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Такое намерение подтвердил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Оно обсуждалось на заседании комитета, на котором также присутствовали энергетики и нефтяники во главе с Заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Козаком. Об этом «Газете.Ru» рассказал сам Москвичев, который принял участие в заседании.

«Такое решение остановит рост цен или даже уменьшит их для розничного потребителя», — сказал «Газете.Ru» Москвичев.

Также о готовности правительства к такому решению заявил на заседании Госдумы первый заместитель председателя комитета по энергетике Сергей Есяков, сообщают РИА Новости. По его словам, акцизы на бензин снизят на три тысячи рублей за тонну, а на дизтопливо — на две тысячи.

Депутат отметил, что с начала года цены на бензин выросли на 4,7 %, на дизтопливо — на 9%. Это гораздо выше темпов инфляции и вызвано тремя основными причинами: повышением акцизов, ростом цен на нефть и укреплением рубля.

Высокопоставленный источник «Газеты.Ru» в сфере ТЭК уверен, что уменьшение акцизов на топливо – это только один шаг на пути к уменьшению цен на бензин. Он обращает внимание, что такого роста цен не было за все время работы биржи.

«Беспрецедентный рост оптовых цен за два месяца прошедших со дня выборов президента до назначения правительства. По сути в этот период бесконтрольности, безвластия действительно оптовые цены выросли почти на 30%.То, что перед выборами держали низкие цены, это очевидно.

А вот то, что потом началось: действительно ситуация толкала цены вверх и должного контроля со стороны регулятора за этим беспрецедентным ростом цен с нашей точки зрения не было. Более того, ФАС постоянно выступала с успокоительными заявлениями: рост рыночных цен обоснован. Но розничные цены уже не в пределах инфляции. Как-то два противоречивых заявления со стороны регулятора получается: Цена уже выросла на 30%, ФАС считает, что все нормально, но при этом пытается сохранить розницу в пределах инфляции. Так не бывает.

На сегодняшний день розничные цены выросли уже на 7% с начала года. Но по сути дела это произошло с марта месяца. А у нас вся инфляция годовая существенно ниже -5%,» — заявил эксперт.

В свою очередь глава Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что так или иначе решать проблему высоких цен необходимо.

«Думаю еще не поздно все исправить, потому что это надо в любом случае решать, ситуация критическая. От этого решения зависит прибыль автозаправочных станций, рост оптовых цен, наполнение внутреннего рынка нефтепродуктами, поэтому нужно решать эту проблему в любом случае,» — сказал Ашихмин.

«Газета.Ru» для разъяснения ситуации отправила запрос в ФАС, однако во вторник, 22 мая, не получила ответа.

Напомним, что по данным Росстата, на 14 мая средняя розничная цена бензина перешла рубеж в 41 рубль за литр, достигнув 41,28 рубля. Как пояснила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, вклад в это внесли подорожание нефти на мировых рынках и рост акцизов в России.

Это привело к тому, что 17 мая Российский топливный союз написал открытое письмо Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву о ситуации на оптовом и розничном рынках нефтепродуктов. В нем говорилось, что рынок автомобильного топлива испытывает ценовые потрясения, связанные с беспрецедентным ростом оптовых цен на бензины и дизельное топливо, при этом уровень цен бьет исторические рекорды.

«По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи на 11 мая биржевые ценовые индикаторы превысили розничные цены на 1,3 рубля за литр по бензину АИ-92 и на 11 рубля по ДТ», — говорилось в направленном Медведеву документе.

В письме также говорилось, что позволить работать в условиях постоянного диспаритета оптовых и розничных цен могут позволить себе только АЗС нефтяных компаний, у которых центр прибыли переносится в оптовое звено и убытки розничных продаж покрываются прибылью от других видов деятельности, а независимые АЗС просто терпят убытки и разоряются.

Таким образом, Российский топливный союз попросил дать поручение принять меры для обеспечения справедливого ценообразования на оптовом и розничном рынках моторного топлива, обеспечивающего работу всем субъектам в равных, конкурентных условиях.

В свою очередь, как ранее сообщало РИА «Новости», Комитет по энергетике Госдумы намерен запросить в правительстве России информацию о причинах роста цен на топливо в нынешнем году, а также о мерах, предпринимаемых для недопущения роста цен. В поручении Думы для комитета отмечается, что в нынешнем году сложилась «нестабильная ситуация на внутреннем рынке топлива, которая выражается в существенном росте цен на ГСМ». ЦБ объясняет рост цен повышением международных цен на топливо и повышением акцизов. Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась в сельскохозяйственной отрасли.

«Цены на дизельное топливо с марта текущего года в среднем выросли на 7%. Это приведет к большим рискам невыполнения в полном объеме сезонных сельскохозяйственных работ», — говорится в поручении ГД.

Контрсанкции по-русски: что запретят и когда заработает закон

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о контрсанкциях

Андрей Винокуров

Законопроект о контрсанкциях прошел третье, окончательное чтение в Государственной думе. Что запретят ввозить в страну и как это отразится на россиянах? «Газета.Ru» отвечает на главные вопросы о законопроекте.

Госдума приняла закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных государств», который в СМИ уже называли «законом о контрсанкциях». «Газета.Ru» рассказывает о том, как изменится жизнь россиян после начала действия нового закона.

Что это за законопроект?

Это законодательная инициатива, внесенная руководством Госдумы и фракций в ответ на антироссийские санкции США и других государств. Подобные ограничения западные страны начали использовать против Москвы еще весной 2014 года, когда Крым вошел в состав России. В пояснительной записке к законопроекту прямо говорится, что его цель — ответ на санкции со стороны стран Запада.

«Проект федерального закона предоставляет Правительству Российской Федерации полномочия по введению ряда мер, имеющих как экономический, так и политический характер, и направленных, прежде всего, на устранение Соединенными Штатами Америки так называемых актов недружественного характера», — говорится в документе.

Одной из самых обсуждаемых мер законопроекта стало введение эмбарго на продукцию, произведенную либо в США и других недружественных странах, либо организациями, находящимися под их юрисдикцией или находящимися под контролем таких организаций (имеют преобладающее участие более 25% в капитале).

Что запретят? Как это отразится на жителях России?

В изначальной версии документа подробно перечислялась продукция, на которую может быть распространено эмбарго. В этом списке были и лекарственные средства, что больше всего возмутило экспертов и общественность.

Противники законопроекта говорили о том, что российские граждане могут лишиться доступа к жизненно необходимым лекарствам, аналоги которых наша фармацевтика произвести неспособна.

Сторонники законопроекта указывали на то, что в документе прописано, что запрет не может быть введен в отношении продукции, аналогов которых РФ не производит. Однако в ответ им предъявлялись аргументы, что формально аналоги могут и быть, но их качество оставляет желать лучшего.

Интересно, что собеседники «Газеты.Ru» в Думе утверждали, что вводимые меры необходимы, чтобы поднять уровень наших лекарств. Один из источников утверждал, что если этого не сделать, то аналогичные меры могут когда-нибудь принять и наши геополитические оппоненты.

Как бы то ни было, законопроект претерпел серьезные изменения по сравнению со своим первоначальным видом.

Закон уже работает? Можно ожидать запрета в любой момент?

Пока что нет. Чтобы стать законом, данная инициатива должна еще получить одобрение Совета федерации и быть подписана президентом.

Как только законопроект подпишут, запрет вступит в силу?

Нет. Согласно документу, законопроект носит «рамочный» характер. Это значит, что он лишь дает возможность введения таких мер. В каждом конкретном случае решение о запретах принимает президент. Перечень запрещаемой продукции, согласно тексту документа, определяет уже правительство РФ.

Запретят ли ввозить лекарства?

Вопрос сложный. Законопроект серьезно изменился. Например, из документа полностью исчезло перечисление конкретных отраслей, которых могут коснуться контрсанкции, в частности, и ввоз лекарственных средств.

Формулировка, касающаяся этих мер, теперь максимально общая. Он просто дает властям возможность ввести запрет или ограничение на ввоз «продукции и (или) сырья», произведенные «недружественными иностранными государствами», либо производителями которых являются организации, находящиеся под их юрисдикцией. Также запрет может быть применен и по отношению к организациям, которыми владеют лица, находящиеся под юрисдикцией иностранных государств.

С одной стороны, ряд экспертов посчитали, что законопроект изменился в лучшую сторону. В частности, высказывалась логика, что перечень конкретных сфер рано или поздно натолкнул бы правительство на мысль об имеющихся у них возможностях. Однако по факту законопроект только расширился.

То, что фармацевтическая сфера не указана в нем отдельно, не означает, что закон не может на нее распространиться.

На одном из обсуждений законопроекта, наоборот, высказывалась мысль, что США всегда внимательно выбирают сферы, на которые должны распространиться санкции, а значит и российские власти должны получить аналогичные возможности, поэтому ограничивать их выбор законопроектом не стоит.

Когда политики утверждают, что законопроект не запрещает ввоз лекарств или любой другой продукции они просто опять же отсылают к тому, что закон «рамочный». Он лишь дает возможность такого запрета президенту и правительству РФ.

Кто придумал этот законопроект? Почему там так много авторов?

На официальной странице законопроекта в качестве субъектов законодательной инициативы действительно указано много фамилий. Но большинство из депутатов лишь позже присоединились к инициативе и не являются ее изначальными авторами. Парламентарии часто присоединяются к выгодным с их точки зрения инициативам. Тем самым они показывают поддержку вводимых мер.

Изначальными авторами законопроекта о контрсанкциях являются спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.

Однако однозначно быть уверенным, что документ подготовили сами депутаты нельзя. Собеседники «Газеты.Ru» в кулуарах Госдумы рассказывали, что инициатива пришла от предыдущего правительства при поддержке руководства администрации президента. Практика показывает, что идея подобных документов почти всегда утверждается на самом верху.

Без законопроекта власти не могли вводить контрсанкции? А как же продэмбарго от 2014 года?

Многие эксперты считают, что законопроект действительно был не нужен, ведь ограничение на ввоз той или иной продукции наши власти уже вводили и без законопроекта. Возможно, что сама инициатива нужна для своеобразного пиара и наши политики лишь напоминают своим зарубежным партнерам, что они могут ответить.

Возможно, расчет шел на внутреннюю аудиторию — как показали президентские выборы, большая часть россиян поддерживает жесткую политику Владимира Путина в отношении западных стран.

Также фигурирует версия, что через законопроект депутаты хотят показать свое влияние и продемонстрировать участие в принятии решений.

Какие еще меры вводит законопроект?

Всего в законопроекте содержится шесть мер воздействия, которые могут использоваться нашими властями. Помимо эмбарго, это:

— Возможность прекращения международного сотрудничества РФ и российскими юридическими лицами сотрудничества с недружественными иностранными государствами или с организациями, находящимися под их юрисдикцией;

— Запрет или ограничение на вывоз из России продукции и (или) сырья недружественными организациями. Мера полностью аналогична той, которая допускает ограничение на ввоз продукции ли сырья;

— Запрет или ограничение на выполнение работ и оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд юрлиц;

— Гражданам и компаниям, связанным с недружественными организациями, может быть запрещено участвовать в приватизации имущества РФ. Россия и ее юридические лица могут прекращать сотрудничество с иностранными государствами и компаниями;

— Другие меры, предложенные президентом РФ. Это наиболее широкий пункт нынешней версии законопроекта. Предположить, какие идеи могут за ним скрываться нельзя. Возможно, об этом и знает только президент России.

Путин: транзит газа через Украину может продолжиться.

Россия всегда рассматривала проект строительства газопровода "Северный поток-2" как сугубо экономический проект, осуществляемый хозяйственными субъектами, заявил президент Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Путин заверил, что транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2", продолжится, если это экономически целесообразно. "Хочу подчеркнуть: поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности", - подчеркнул Путин.

Проект "Северный поток-2" открыт для участия в нем и других партнеров, а не только тех компаний, которые в нем уже участвуют, заявил Путин. Сейчас проект осуществляют "Газпром", Engie, Uniper OMV, Shell и Wintershall.

Со своей стороны Меркель заявила: "Мы убеждены со стороны Германии, что и после строительства "Северного потока-2" роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение. И Германия готова сыграть свою роль и оказать содействие. Надо подумать над гарантиями для Украины в том числе".

Между тем компания Nord Stream 2 AG начала подготовительные работы на морском участке газопровода "Северный поток-2" для укладки труб в заливе Грайфсвальд (Германия).

"Все работы начаты в соответствии с разрешением на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии и на участке берегового пересечения, которое было выдано Горным ведомством Штральзунда 31 января 2018 г. Пять экскаваторов приступили к устройству траншей для двух ниток газопровода", - сообщает Nord Stream 2 AG.

Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода (в России, Швеции и Дании) идут по графику, Nord Stream 2 ожидает получить их в ближайшие месяцы. Начало строительства намечено на 2018 г.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до побережья Германии. Новый трубопровод построят рядом с действующим "Северным потоком".

Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, которые дают ей возможность начать строительство морского участка газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. Кроме Германии, все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода выдала Финляндия. Подготовительные работы на морском участке в Финляндии уже идут.

Остров ожидания.

Квартиры в Ленинградской области маленькие, и строят их долго.

По итогам прошлого года Ленинградская область замыкала первую пятерку российских регионов по объему жилищного строительства («СГ» № 7 от 23 февраля 2018 года). На ее долю пришлось примерно 3,5% от всех новостроек в стране. По данным Росстата, за 2017 год в области было введено в эксплуатацию свыше 2,6 млн кв. метров (на 20,7% больше, чем в 2016 году). При этом Ленобласть — один из немногих субъектов Федерации, который не снижает, а наращивает объемы ввода. Как подсчитали аналитики Института развития строительной отрасли (ИРСО), в 2018 году местные застройщики планируют сдать еще больше «квадратов» — около 3,3 млн.

Где и что строится

На начало весны в Ленинградской области силами 112 девелоперских компаний возводилось 899 домов (156 279 квартир) общей площадью 6 065 907 кв. метров. В основном жилищное строительство ведется в граничащем с Санкт-Петербургом Всеволожском районе. Такая тенденция наметилась еще в 2016 году, и «СГ» подробно писала об этом (№ 22 от 9 июня 2017 года). В настоящее время в 25 населенных пунктах Всеволожского района возводятся 574 дома на 138 306 квартир — это 61,5% от всех строящихся в регионе жилых зданий и 88,5% квартир. В общей сложности на этот «пригород» Северной столицы приходится 5 220 895 кв. метров (86,1% от общей площади возводимого в области жилья).

Больше всего новых домов должно появиться в поселке Мурино, примыкающем к Кольцевой автодороге (КАД), — 71 объект (37 154 квартиры) совокупной площадью 1 347 990 «квадратов» (22,2% региональных площадей). Примерно столько же строится в двух соседних населенных пунктах — Кудрово и Бугры: 821 773 кв. м (13,5%) и 677 496 кв. м (11,2%) соответственно. На долю «районной столицы» — Всеволожска приходится заметно меньше: 6% областного метража (65 домов (9 112 квартир) площадью 365 620 кв. м).

Оставшиеся после Всеволожского района 13,9% текущего строительства делят между собой 12 территориальных образований Ленобласти. В том числе, 4,2% (255 720 кв. м) приходятся на Ломоносовский район (здесь в лидерах поселение Новогорелово — 100 043 строящихся «квадрата»), 2,1% (130 069 кв. м) — на Гатчинский (больше половины этого объема — 67 944 кв. м — в городе Коммунаре) и 1,9% (116 511 кв. м) — на Выборгский (там две трети нового жилья — 96 832 кв. м — появится в сельском поселении Первомайское). А вот наименее привлекательным для областных застройщиков является Тихвинский район, где сейчас возводится всего один дом на 30 квартир площадью 1732 «квадрата».

Основной объем текущего жилищного строительства в Ленинградской области уже традиционно приходится на многоквартирные дома (МКД) — 616 зданий, или 69,3% всех объектов. При этом, если брать количество квартир, то на долю МКД придется уже 98,6% (154 151 жилая единица площадью 5 908 066 «квадратов»). Оставшиеся 2128 квартир (157 841 кв. м) будут находиться в 273 блокированных домах (таунхаусах). Примечательно, что домов с апартаментами, набирающих популярность в соседнем Петербурге (в 2016-м их было 4,9%, а в 2017-м уже 6,5% от общего числа новостроек), в Ленобласти по-прежнему не строится. Таких проектов в текущих портфелях региональных девелоперов аналитики ИРСО не нашли.

Зато они отметили, что по сравнению прошлым годом площадь жилья в Ленобласти стала еще меньше. Так, если в 2017 году площадь среднестатистической квартиры в регионе уже заметно отставала от среднероссийского показателя (40 против 50 кв. м), то сейчас она еще уменьшилась — до 38,8 «квадратов» (при среднероссийских 49,3 кв. м).

Самое «скромное» в регионе жилье средней площадью всего 24 кв. м представлено сейчас в жилом комплексе (ЖК) «Северный вальс», который возводит во Всеволожске стройкомпания «Петрострой». Самые просторные (по местным меркам) квартиры в области — 83,5 «квадрата» — можно найти в том же Всеволожском районе в поселке Мистолово в ЖК «Близкое» от застройщика «ПетроСтиль».

Если брать количество новых ЖК, то их в Ленобласти сейчас возводится 168. В состав самого крупного из них — комплекса «Новые горизонты» (поселок Бугры) — входят 25 домов (11 895 квартир) совокупной площадью 423 824 тыс. кв. м. Этот ЖК возводит девелоперская группа «ЦДС» («Центр долевого строительства»). По количеству жилых «квадратов» этому проекту в регионе нет равных. Ближайший преследователь — застройщик «Лидер Групп» — возводит в ЖК «Три кита» (Мурино) 16 домов на 7228 квартир и «проигрывает» лидеру по общей площади почти 148 тыс. «квадратов». Больше домов в области строит сейчас только группа компаний (ГК) «Кивеннапа» — сразу 187 объектов в ЖК «Кивеннапа север» (Первомайское). Но в этом жилом комплексе будет всего 1394 квартиры площадью 96 832 кв. м. Самым маленьким ЖК в регионе можно считать дом в поселке Починок (Приозерский район), рассчитанный на 14 квартир площадью 600 кв. м от застройщика «ВСИ».

Из чего и какого «роста»

Если рассматривать реализуемые в Ленобласти проекты с точки зрения материалов для стен, то у здешних строителей, как и раньше, в почете «гибридные технологии». «Связка» монолит-кирпич применяется сейчас при возведении 172 домов площадью 2 422 573 кв. м (39,9% от всей площади жилищного строительства в регионе). На втором месте по популярности — блочное домостроение. Именно так возводится 20,9% всей областной жилплощади (411 домов на 1 269 560 «квадратов»). «Чисто» монолитных домов строится меньше — 91, их суммарная жилая площадь составит 1 042 322 кв. м (17,2% от всей площади). Панельных домов в регионе в ближайшее время появится 94, но их совокупная жилая площадь будет равна 768 129 кв. м (12,7% объема рынка). Из «чистого» кирпича в Ленобласти возводится 121 дом площадью 563 323 «квадрата» (9,3% нового жилого метража).

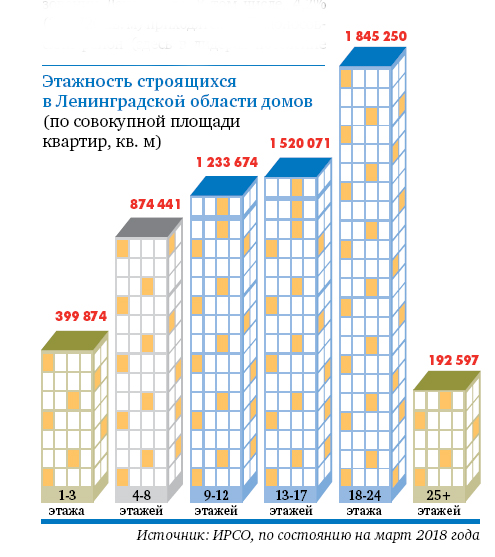

В отличие от «столичного соседа» — Санкт-Петербурга, где средняя этажность текущего жилищного строительства составляет 16,2 этажа (из расчета на строящийся дом) — в области этот показатель составляет всего 7,2 этажа (годом ранее было 8,9). Разница и динамика на снижение обусловлена тем, что больше всего за КАДом сейчас строится домов высотой в 1-3 этажа — 309 зданий (44,9% от всех объектов), в то время как, например, в Северной столице наибольший объем стройки приходится на дома высотой от 18 этажей и выше (47,8% возводимых объектов). Однако, если не брать в расчет такой показатель, как число домов, а сравнить их по количеству квадратных метров, то наибольший объем текущего строительства в Ленобласти будет приходиться на те же 18-24-этажные здания (30,4% от всей жилой площади, детали — см. инфографику). Таковых объектов в регионе сейчас строится 81 (9,1% от числа всех домов).

В остальном высотность возводимых в области жилых зданий распределяется следующим образом: на долю 4-8-этажных домов приходится 22,7% строящихся сейчас объектов (202 дома), 9-12-этажных — 11,6% (103 жилых здания) и 13-17-этажных — 10,7% (95 домов). Появятся в Ленобласти и 9 небоскребов (25 и более этажей). Правда, в общем количестве строящихся домов они занимают 1% рынка, и чуть больше — 3,2% — по количеству жилых площадей. Самым высоким домом, строящимся сейчас в регионе, является 26-этажный многоквартирный дом в муринском ЖК «Девятый вал» (застройщик «Лидер Групп»). На этаж ниже две высотки в Кудрово в комплексах «Лондон» (возводит стройхолдинг Setl Group) и «Новый Оккервиль» от инвестиционно-строительной компании «Отделстрой». К слову, один из корпусов «Нового Оккервиля» считается еще и самым вместительным (по совокупной жилой площади), в нем 75 590 «квадратов» жилья. Сравниться с ним может дом в комплексе «Вернисаж» от «Полис Групп» — 72 608 кв. м.

Самое главное — кто и когда

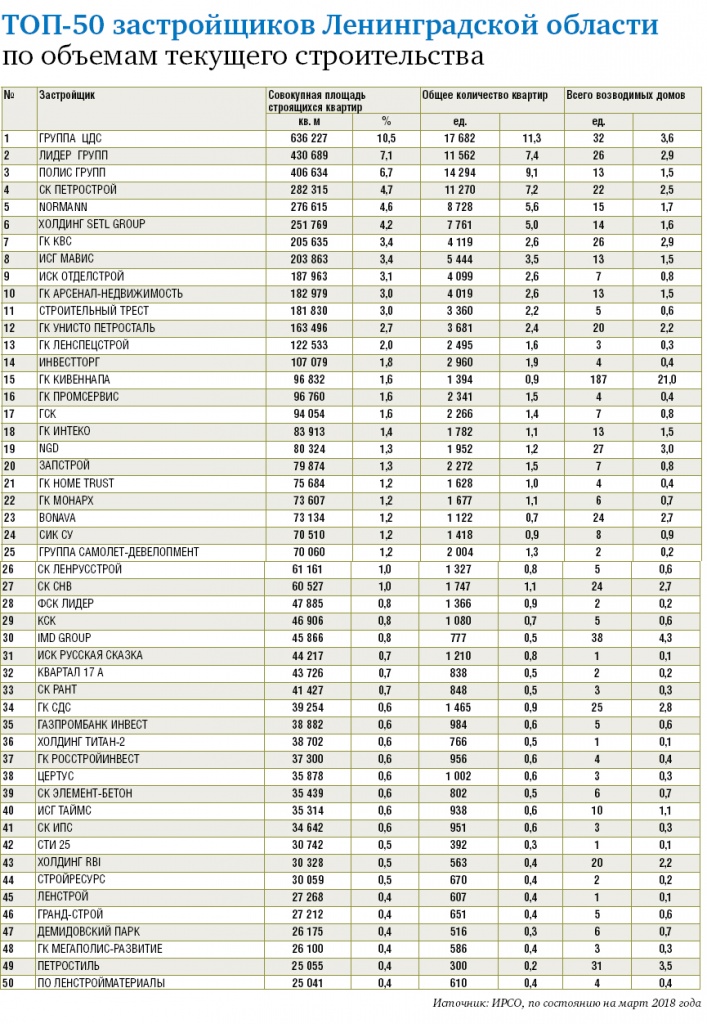

За год, прошедший после нашей предыдущей публикации по Ленобласти, строительных организаций в регионе прибавилось (112 против 107), однако на расстановке главных сил это существенно не отразилось. В 2017 году половина регионального рынка как приходилась на десятку крупнейших компаний, так и сейчас. Остался без изменений и «пьедестал почета». Первое место в регионе занимает «ЦДС», в портфеле которой сейчас 636 227 кв. м жилья (10,5% от общего объема возводимых в ЛО «квадратов»). Далее идут застройщики «Лидер Групп» — 430 689 кв. м (7,1% площадей) и «Полис Групп» — 406 634 кв. м (6,7%). Подробный ТОП-50 по объемам текущего строительства представлен в таблице.

Интересно, что Ленобласть, пожалуй, единственный из описанных «СГ» региональных рынков, где наибольший объем текущего жилищного строительства приходится на объекты, разрешение на которые было выдано в 2014 году. Во всех остальных, изученных нами крупнейших субъектах РФ, старт большинству жилых строений был дан в 2016-2017 годах. Так вот, в Ленобласти четыре года назад приступили к строительству 285 домов на 3 109 522 «квадрата» (51,3% от всех площадей). Годом ранее появились бумаги на запуск 40 объектов, или 689 154 кв. м жилья (11,4%). Еще 191 дом (128 564 кв. м, 2,1% объема) здесь до сих пор возводится по документам, полученным в 2012 году. На долю «свежих» домов, добро на возведение которых было дано в 20152017 годах, приходится 35,3% совокупных площадей (почти 2 млн «квадратов»).

При этом до конца текущего года областные застройщики намерены ввести в эксплуатацию почти две трети (70,8%) строящихся сейчас домов — 629 жилых объектов на 3 309 159 кв. м (это 54,6% нынешней жилой площади). Сдача 26,5% площадей (179 домов на 1 607 182 «квадрата») может состояться в следующем году. На 2020 год намечен ввод еще 1 012 070 кв. м жилья (64 дома, или 16,7% всех площадей). Также застройщиками декларируется, что 2% домов встретят новоселов в 2021-2022 годах — 14 и 4 зданий (1,8% и 0,3% региональных площадей соответственно). Два из возводимых сейчас домов — на 320 квартир площадью 10 879 кв. м — будут заселены согласно проектным декларациям не раньше 2023 года. Однако анализ переносов сроков ввода объектов в эксплуатацию в Ленобласти в пересчете на совокупную площадь говорит, что в эти планы могут быть внесены коррективы, и, возможно, не один раз. Так, например, 5 252 кв. м жилья, объявленных к вводу в этом году, изначально должны были быть сданы еще в 2014 году. Еще 193 254 «квадрата» покупатели ждут с 2015-го. Ввод 400 826 кв. м «переехал» на 2018-й с 2016-го. Год своего жилья не смогут получить владельцы 1 294 851 «квадрата», которые им обещали предоставить в прошлом году. А сдачу еще 187 467 и 25 573 кв. м отложили с 2017 года сразу на 2019-й и 2020-й годы соответственно.

К сожалению, «уточнение сроков ввода», проще говоря, «просрочка» — явление в Ленобласти весьма распространенное. В переносе сроков ввода объектов с прошлых периодов были замечены 76 (!) из 112 местных застройщиков. Корректировка первоначальных сроков сдачи встречается даже среди лидеров по объемам текущего строительства в регионе. К счастью, здесь речь в основном идет о несущественном переносе сроков — на месяц-два и не по всему рабочему объему. А вот стопроцентный перенос ввода объектов с прошлых периодов отмечен у 41 областного девелопера (на их счету сотни тысяч кв. м строящегося в регионе жилья). И средняя «просрочка», встречающаяся у таких компаний, уже составляет год-два. Максимальное «уточнение» сроков ввода объектов в эксплуатацию — 36 месяцев — выявлена у компании «Ленстройматериалы». Уже три года этот застройщик переносит завершение строительства 4 домов на 610 квартир общей площадью 25 041 кв. м в своем ЖК «Янила кантри» (городской поселок Янино-1 Всеволожского района ЛО).

161858 м2 составляет, по данным Росстата, среднемесячный ввод жилья застройщиками Ленинградской области

Справочно

С 2015 года Институт развития строительной отрасли (ИРСО) при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) ведет постоянный мониторинг всех открытых сведений о жилищном строительстве в России, осуществляемом профессиональными застройщиками. Это стало возможно благодаря усилиям государства, направленным на повышение прозрачности деятельности органов власти и бизнеса. В открытом доступе стали появляться муниципальные реестры выданных разрешений на строительство, на ввод в эксплуатацию, проектные декларации застройщиков и многое другое. Весь этот массив важной и технически сложной информации и обрабатывается специалистами ИРСО. Результаты этой большой аналитической работы, посвященной ситуации на крупнейших региональных рынках жилищного строительства, и передаются «СГ» на эксклюзивных условиях. Ранее в «СГ» уже вышли обзоры новостроек Подмосковья (№ 8), Москвы (№ 9), Санкт-Петербурга (№ 12) и Ростовской области (№ 17). С полной версией мониторингов ИРСО можно ознакомиться на портале «Единый реестр застройщиков».

№19 от 18.05.2018

Автор: Андрей МОСКАЛЕНКО

Деньги есть, но вы держитесь

В чем разница между пенсионерами Анной Буяновой и Виктором Вексельбергом

Принимая поздравления по случаю утверждения на пост главы правительства, Дмитрий Медведев начал свою новую каденцию с заявления: вопрос о повышении пенсионного возраста в стране, по сути, решен — несмотря на категорическое против 94% населения России. Но правительство считает, что того требует экономическая ситуация в стране. Все уже затвердили, как «Отче наш»: в казне денег нет. Или все-таки есть, но только для некоторых?