Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Сделан шаг. Власть двинулась навстречу РАН

От имени Президента России в Госдуму внесен законопроект, который содержит целый набор изменений в закон о Российской академии наук (ФЗ №253), принятый в сентябре 2013 года. Эти поправки существенно расширяют задачи, функции и полномочия РАН.

Президент РАН Александр Сергеев несколько раз обсуждал эти проблемы с главой государства и получал заверения в том, что руководство страны готово идти навстречу ученым. И вот, наконец, пришла пора конкретных действий.

Довольны ли в Академии наук получившимся законопроектом? Какие возможности он открывает и как предполагается их реализовывать? На эти вопросы “Поиску” ответил заместитель президента РАН, руководитель Информационно-аналитического центра “Наука” член-корреспондент РАН Владимир Иванов.

- Владимир Викторович, какую основную задачу решает новый закон?

- Выборы нового руководства РАН завершили первый этап реформирования Академии наук. Он растянулся на четыре года вместо трех запланированных. Итоги этого непростого четырехлетия показали, что многие опасения, которые высказывало научное сообщество в период принятия закона о РАН, оправдались. В системе управления, ресурсного обеспечения, распоряжения имуществом возникло множество нестыковок, мешающих развитию не только академии, но и всей науки. За эти годы изменились и внешние условия: против России введены санкции, преодолеть которые можно только за счет повышения эффективности использования научного потенциала. Очевидно, что вектор реформ надо менять. Этот закон должен стать первым шагом на пути перемен. На данном этапе его задача - не меняя базовой конструкции, устранить, насколько это возможно с юридической точки зрения, выявленные проблемы и обозначить направление дальнейшего движения. Следующим этапом станет разработка нового полномасштабного закона о РАН, в котором будет прописан новый статус академии, четко обозначены возложенные на нее функции и механизмы их реализации.

- Внесенные в закон поправки разрабатывались с участием РАН? Есть ли среди них такие, которые вызывают у вас вопросы?

- Документ основан на предложениях Академии наук, которые Александр Михайлович Сергеев передал Владимиру Владимировичу Путину на встрече, состоявшейся в конце января. Очевидно, руководство страны довольно работой новой команды РАН и готово ее поддерживать. Правда, в документе нашли отражение не все предложения РАН. Возможно, что некоторые моменты будут дорабатываться во время прохождения законопроекта через Госдуму.

- Можно ли сказать, что назначение официальным представителем президента при рассмотрении законопроекта в парламенте вице-президента РАН Валерия Козлова - свидетельство того, что по основным положениям закона между властью и РАН достигнут консенсус?

- Да, Валерий Васильевич будет представлять нашу общую позицию. Академик Козлов - успешный действующий ученый, человек, который прекрасно понимает, как устроена наука, как работает РАН. Кроме того, он имеет большой опыт административной работы: был заместителем министра образования, в течение почти 17 лет является вице-президентом РАН, входит в состав Совета по науке и образованию при Президенте РФ и возглавляет Кадровую комиссию совета. Он сможет ответить на все вопросы депутатов и сенаторов.

- Закон закрепляет за академией прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России. Но ведь Академия наук всегда занималась прогнозной деятельностью.

- В законопроекте детализируются моменты, которые были упущены при подготовке ФЗ №253. По сути, академия официально возвращается на позиции, которые ранее занимала. Вопросы стратегического планирования всегда были в поле зрения Академии наук. Однако в законе о РАН об этой функции ничего не было сказано, и поэтому академию фактически из процесса исключили. Этой работой занимались другие структуры. Но прогнозирование должно опираться на серьезную науку. В противном случае возникают проблемы, что мы и наблюдаем.

- В соответствии с новым законом, РАН получает возможность проводить финансируемые из бюджета фундаментальные и поисковые исследования. Здесь имеется в виду научная деятельность академии или наделение ее правом выступать заказчиком части ведущихся в стране научных работ?

- В данном положении речь идет о работах, проводимых самой РАН, а вернее, о законодательной фиксации реальной ситуации. Дело в том, что, в соответствии с ФЗ №253, за академией были закреплены задачи, выполнение которых подразумевает исследовательскую деятельность, например экспертиза, анализ состояния и тенденций развития отечественной и мировой науки. Однако не было определено, что это научная работа. Возникали сложности при формировании госзадания академии. Теперь эти проблемы должны быть сняты.

Что же касается РАН как заказчика работ, то здесь надо обратить внимание на положения законопроекта, наделяющие академию полномочиями по разработке Программы фундаментальных научных исследований (ПФНИ) на долгосрочный период. Возлагая на РАН данные функции, власть фактически дает ей статус заказчика всех ведущихся в стране научных работ и основной организации, формирующей политику в области фундаментальных исследований.

- Кроме разработки ПФНИ, Академия наук должна будет заниматься организацией и координацией исследований в рамках данной программы. Минобрнауки создает для подобных целей специальные органы - дирекции программ. Планируете ли вы делать нечто подобное?

- Не уверен, что такая структура нужна. Наша более чем десятилетняя практика управления Программой фундаментальных исследований государственных академий наук показывает, что можно найти более простые и дешевые решения. Само по себе создание громоздких управляющих органов не гарантирует хорошего результата. Согласно докладу Минэкономразвития, опубликованному в августе прошлого года, гос-программа “Развитие науки и технологий” признана одной из самых неэффективных. Очевидно, что это во многом обусловлено неэффективной системой управления этой программой. Бюрократическая, управленческая и контрольная части чрезмерно раздуты, а это всегда отрицательно сказывается на конечном результате.

- Согласно новому закону, в сферу деятельности РАН будут включены исследования в сфере оборонно-промышленного комплекса. Почему эта часть работ специально выделена?

- До середины 2000-х такого разделения не было. Но в принятой в 2006 году редакции закона “О науке и государственной научно-технической политике” было определено, что фундаментальные исследования должны финансироваться из “гражданского” бюджета. Следование этой логике привело к тому, что ученых “отодвинули” от работ по такому важному направлению, как обеспечение обороны и безопасности.

- Но ведь некоторые академические институты выполняют заказы оборонных предприятий.

- Как правило, они решают конкретные прикладные задачи. Сейчас же речь идет о работе на долгосрочную перспективу, о создании фундаментального задела. Здесь нужен системный подход, который в состоянии обеспечить только РАН. Кроме того, многие научные результаты, как известно, могут использоваться как в мирных, так и в военных целях. Академия, координирующая все фундаментальные исследования, может выделить из общего массива работы, имеющие выход на двойные технологии.

- Сможет ли РАН напрямую финансировать исследования в сфере обороны и безопасности?

- Больших препятствий к этому нет. Предстоит только решить, как правильно организовывать эти работы. По-видимому, имеет смысл преду-смотреть в новой Программе фундаментальных научных исследований соответствующий раздел.

- А что даст Академии наук прописанное в новом законе право направлять в госорганы предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности самой РАН? Разве раньше академия не могла этого делать?

- Напрямую не могла. Как известно, правом законодательной инициативы обладают Президент РФ, депутаты Федерального собрания РФ, Правительство РФ, законодательные органы субъектов РФ. Правительство формирует инициативы в сфере законодательства на основании предложений министерств и ведомств. Однако РАН в число последних не входила и до сих пор могла вносить в правительство свои предложения только опосредованно - через Минобрнауки или ФАНО. После принятия закона она сможет сама взаимодействовать с правительством.

- Академии наук будет поручено организовывать международное сотрудничество в научной и научно-технической сфере. Направления этой работы перечислены в восьми пунктах и охватывают множество областей, в том числе академический обмен, прекращение которого отрицательно сказалось на работе многих институтов. Означает ли это, что Академия наук становится главным субъектом научной дипломатии?

- Думаю, да. Во всем мире взаимодействие ученых организуют сами ученые. Им легче найти общий язык между собой, чем с чиновниками от науки. Отличный пример самоорганизации научного сообщества - международная программа “Один пояс - один путь”. С инициативой развития новых механизмов научного партнерства выступила Китайская академия наук, собравшая пул участников, которые разработали и начали реализовывать этот проект. Аналогичные механизмы можем использовать и мы. Некоторые предложения на этот счет РАН уже сформулировала в процессе подготовки к состоявшемуся 8 февраля заседанию Совета по науке и образованию при Президенте РФ.

Однако о монополии речь не идет. Международное научно-техническое сотрудничество всегда было общим делом, и его успех зависел от слаженных действий многих структур.

- Согласно поправкам, Академия наук будет осуществлять “в порядке, установленном правительством, научное и научно-методическое руководство исследовательскими и образовательными организациями”. Что это изменит для академических институтов? Сможет ли РАН стать их соучредителем?

- Необходимо понимать, что учредителем бюджетных организаций является Российская Федерация. Правительство от ее имени может делегировать функции учредителя различным структурам. То, как распределены полномочия между ними, важнее, чем факт официального учредительства. Новый закон дает возможность четко разграничить функции ФАНО и РАН.

- Значит, финансирование в институты по-прежнему будет поступать через ФАНО?

- По-видимому, да. Главное не в том, откуда идут деньги, а куда они направляются и на что тратятся. Но это тема для дальнейшего обсуждения, сегодня пока еще нет консенсуса по данному вопросу.

- После принятия нового закона процессы реорганизации, ликвидации, изменения типа подведомственных ФАНО организаций, а также прекращение полномочий руководителей, назначение исполняющих обязанности директоров будут происходить по согласованию с РАН. Планирует ли руководство академии внести коррективы в ход реструктуризации?

- В свое время Совет Федерации рекомендовал после завершения первого этапа реструктуризации провести анализ результатов. Представляется, что сейчас самое время это сделать. Посмотреть, скажем, как изменились объемы финансирования объединенных структур, численность научных сотрудников, их зарплаты (реальные, а не подогнанные под майский указ). РАН ежегодно готовит и представляет руководству страны доклад о состоянии фундаментальных исследований и важнейших научных достижениях российских ученых. В этот раз в доклад будет включен раздел о формальных итогах реструктуризации, а в будущем посмотрим на результаты и по существу.

- Не секрет, что многие организации принимали решения о вхождении в интегрированные структуры под административным давлением. Если процесс будет идти под контролем академии, смогут ли желающие вернуть прежний статус?

- Пока говорить об этом рано. Понятно, что целью реструктуризации должно быть не сокращение числа бюджетополучателей, а обеспечение научным коллективам возможностей для эффективной работы. Академии наук поручена координация исследований по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Сейчас советы по приоритетам формируют программы по своим направлениям. Когда станет ясно, какие структуры необходимы для реализации планов, можно будет оценить итоги реструктуризации и принять решение о дальнейших действиях.

- Теперь РАН должна будет представлять президенту и правительству ежегодный доклад не только о состоянии фундаментальных исследований (как это было раньше), но и о реализации государственной научной и научно-технической политики. Не входит ли это положение законопроекта в противоречие с существующим порядком, согласно которому за научную политику отвечает Минобрнауки? Как будут делиться полномочия?

- Предполагается не делить полномочия, а дать возможность научному сообществу участвовать в оценке эффективности проводимой научной политики и выработке рекомендаций по ее корректировке. РАН как ведущая экспертная организация страны должна будет давать оценку ситуации в сфере науки и технологий. Например, согласно майскому указу президента, финансирование науки к 2015 году должно было достичь 1,77% ВВП, но даже и сегодня мы так же далеки от этого показателя, как и в момент принятия указа. Очевидно, что необходимо разобраться в ситуации, понять, какие просчеты были допущены, наметить пути решения проблемы.

- В новом законе говорится, что Академия наук владеет, пользуется и распоряжается переданным ей в оперативное управление федеральным имуществом. Означает ли это, что на оставшееся у РАН имущество больше никто не будет посягать?

- Да, закон четко фиксирует, что РАН передается в оперативное ведение федеральное имущество. В ФЗ №253 прописано только, что имущество институтов передается в ФАНО. Об имуществе, оставшемся у РАН, нет ни слова. Поэтому происходили постоянные попытки его изъять. Теперь они должны прекратиться.

- РАН получила много новых серьезных полномочий. При этом в финансово-экономическом обосновании к закону говорится, что его принятие “не повлечет дополнительных бюджетных ассигнований”. Значит ли это, что деньги на решение дополнительных задач добавлены не будут?

- Очевидно, что расширение полномочий потребует дополнительного финансового обеспечения. Но эти средства можно изыскать, не увеличивая, а оптимизируя бюджетные расходы.

Беседу вела Надежда Волчкова, Поиск

Меньше — больше.

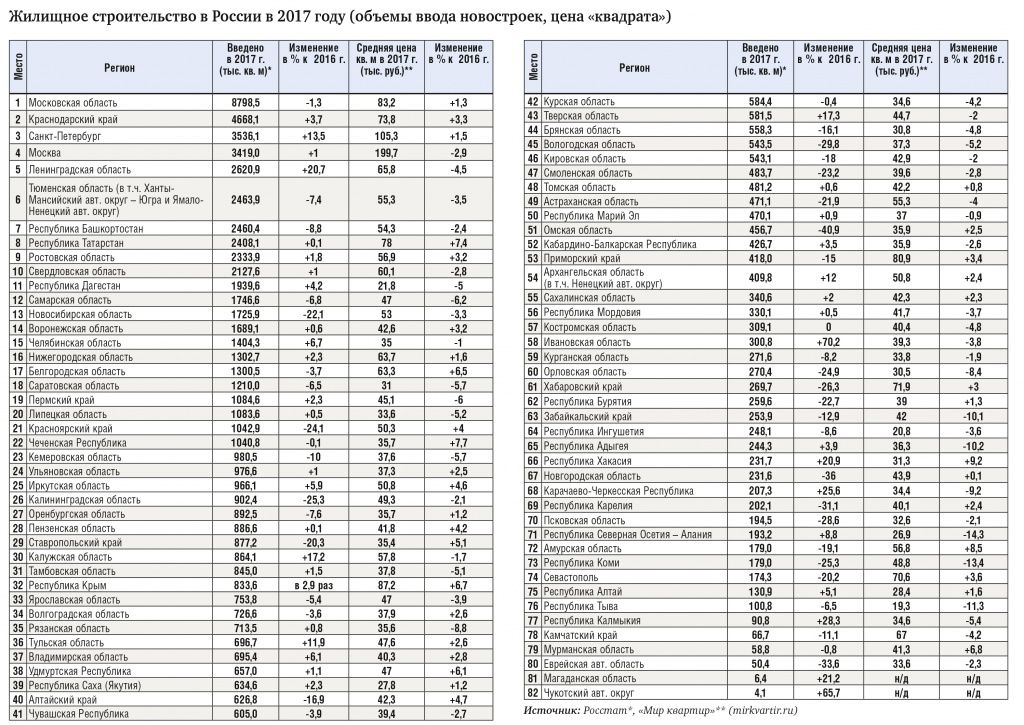

На фоне общего снижения объемов жилищного строительства в 2017 году показатели ИЖС и ввода нового стандартного жилья выросли.

В минувшем году в России было введено в эксплуатацию 78,6 млн кв. метров жилья, что на 2,1% меньше, чем годом ранее (80,2 млн «квадратов» в 2016-м). При этом сегмент стандартного жилья (бывший «эконом-класс») продолжает бить рекорды, а индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) впервые за последние три года показало рост. В целом за прошлый год в эксплуатацию было сдано свыше 1,1 млн новых жилых единиц (квартир и частных домов) по всей стране. Почти треть построенного жилья приходится на Центральный федеральный округ. Здесь же — в одном из субъектов — отмечен и максимальный показатель средневзвешенной стоимости «квадрата». На основе официальной статистики Росстата и с помощью экспертов из Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) и федерального портала «Мир квартир» «Строительная газета» подготовила сводную аналитику по российскому рынку новостроек.

От общего к частному

«Прошедший год можно считать достаточно успешным для строительной отрасли», — заявил «СГ» генеральный директор РАСК Николай Алексеенко. — Так, если в начале 2017 года Минстрой России, основываясь на плановых данных регионов, прогнозировал снижение объема ввода нового жилья по итогам года на 4-5 % (до 75 млн кв. м), то конечные цифры, как видим, оказались лучше».

По большому счету, в 2017 году «просели» лишь показатели ввода премиального жилья, занимающего на рынке и без того небольшую долю — 2% (около 1,6 млн «квадратов»). Статистику «элитка», может, и подпортила, но погоды в отрасли она все-таки не делает. На общую картину влияет, прежде всего, массовое жилье. Из прошлогодних 78,6 млн всех «квадратов» на долю индустриального домостроения (не ИЖС) приходится 46 млн кв. метров (свыше 890 тыс. квартир), из которых 44,4 млн относится к жилью стандартного класса. Ввод последнего за год вырос на 11,2% и составил 56,4% от общего объема нового жилья. Оставшиеся 41,6% общей площади завершенного в 2017 году строительства — на счету индивидуальных застройщиков. К слову, ИЖС, показывавшее снижение с 2014 года, в прошлом году даже неожиданно пошло в рост. «Частниками» в общей сложности было сдано свыше 241,1 тыс. домовладений совокупной площадью 32,7 млн кв. м (+2,8% к 2016 году). А в некоторых субъектах РФ, таких как Республика Алтай, Республика Чечня или Белгородская область, доля ИЖС в общем объеме ввода нового жилья превышает 80%. Николай Алексеенко объясняет это тем, что физические лица стали чаще руководствоваться принципом: «Лучше заплачу чуть больше, но у меня будет не типовая квартира в многоэтажке, а свой, частный, дом с тем уровнем качества и комфорта, который задаю я».

Метролокация

Как и в 2015-2016 годах, наибольшее количество новых квадратных метров жилья было введено в эксплуатацию в прошлом году в Московской области. На Подмосковье приходится свыше 11% (8,7 млн кв. м) от всего, что было сдано за год в стране. Краснодарский край, занявший 2-ю строчку рейтинга (см. таблицу), почти в два раза отстает от лидера. В регионе в 2017-м «ввели в строй» 4,6 млн «квадратов», что составляет около 6% от всего нового российского жилья. «Бронзовый призер» — Санкт-Петербург (3,5 млн кв. м), поменявшийся позициями с Москвой. Обе столицы «держат» почти по 4% годового ввода в стране. К слову, роль Москвы в «общероссийском производстве жилья» год от года становится все меньше. Столица, оказавшаяся сейчас на 4-м месте, имеет в активе лишь треть от показателей соседнего Подмосковья — 3,4 млн «квадратов», а ведь когда-то они строили примерно одинаковое количество метров. Область планомерно отбирает у Москвы ее долю последние восемь лет.

По похожему сценарию развивается ситуация и в сфере жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Правда, пока Северной столице удается обгонять Ленобласть, на которую пока приходится 3% всех российских новостроек (2,6 млн кв. м). Но 47-й регион, замыкающий сейчас ТОП-5 субъектов-лидеров ввода (для справки: по итогам 2016-го был на 9-м месте), наступает Петербургу «на пятки», в котором, как и в случае с Москвой, свободных участков для нового жилищного строительства с каждым годом остается все меньше. Места с 6-го по 10-е занимают соответственно Тюменская область, где в 2017 году было сдано 2,4 млн «квадратов», Республика Башкортостан (2,4 млн кв. м) и Республика Татарстан (2,4 млн кв. м), Ростовская (2,3 млн кв. м) и Свердловская (2,1 млн кв. м) области. «Если посмотреть на топовую десятку, то практически все субъекты в этом списке имеют в своем составе крупные точки притяжения, если говорить современными терминами — агломерации, — отмечает Николай Алексеенко. — Данные территории обладают высоким миграционным притяжением, в них значительно выше уровень доходов, а соответственно, выше и уровень платежеспособного спроса, чем в меньших городах».

Но несмотря на это, положительную динамику, относительно 2016 года, смогли показать не все. Обороты снизили три региона из первой десятки. Так, например, в Подмосковье объемы ввода новостроек за год сократились на 1,3%, а в Тюменской области и Башкортостане нового жилья построили на 7,4% и 8,3% меньше, чем в 2016 году, соответственно.

Всего снижение ввода жилья в 2017 году было зафиксировано в 41 регионе. Рост ввода показали 40 субъектов. И лишь Костромской области удалось сохранить объемы ввода жилья на том же уровне. Для сравнения, в 2016 году снижение было зафиксировано в 49 регионах, а рост был в 38. Самое большое падение в 2017 году было отмечено в Омской области (-40,9%). Наибольший прирост показал Крым — здесь по итогам — больше прошлого года было сдано жилья в 2,9 раза больше, чем в 2016 году.

Регионами с наименьшим количеством введенных квадратных метров (менее 100 тыс.) жилья в 2017 году уже традиционно стали Чукотский автономный округ, Магаданская и Мурманская области, Республика Калмыкия, Камчатский край и Еврейская автономная область. Тем не менее Еврейская АО, Камчатка и Калмыкия смогли все же показать положительную динамику относительно 2016 года.

В прямой зависимости

Как рассказал «СГ» генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, региональные лидеры и аутсайдеры по цене квадратного метра в новостройках сохраняются из года в год, резких изменений тут нет. Так, в числе регионов с самой высокой средневзвешенной стоимостью «квадрата» традиционно оказались обе столицы с прилегающими областями, Крым с Севастополем, а также дальневосточные регионы и Краснодарский край. В числе недорогих регионов — Дагестан, Алтай, Хакасия, Северная Осетия, Тыва, Ингушетия, а также Брянская, Саратовская и Орловская области — именно здесь в 2017 году было представлено самое дешевое в стране жилье.

Больше всего квадратный метр нового жилья подорожал в прошлом году в Хакасии, Ямало-Ненецком АО, Чечне, Татарстане, Крыму, Амурской, Белгородской и Мурманской областях и в Ставропольском крае. «Мы заметили положительную корреляцию роста цен «квадрата» в новостройках с инвестиционным потенциалом, деловой активностью и востребованностью региона, — поясняет Павел Луценко. — По этим причинам росли цены в Татарстане, Крыму, Белгородской области и Ставропольском крае. Другие вышеперечисленные регионы существенно улучшили, согласно исследованию агентства «РИА Рейтинг», условия жизни населения за 2017 год. Этим можно объяснить рост цен на новостройки в них».

Конечно, на рынок новостроек влияют различные факторы, например, затоваренность рынка. Так, в Москве, где уровень жизни самый высокий в стране, конкуренция проектов во всех сегментах такова, что застройщикам уже приходится снижать цены. То же, например, касается и Свердловской области. Но все же сильнее всего цены падают в регионах с низким качеством жизни и плохими экономическими показателями, считает эксперт. К числу таких субъектов относятся Северная Осетия, республики Коми, Тыва, Карачаево-Черкесия и Адыгея, Забайкальский и Пермский края, Рязанская, Орловская и Самарская области. «Корреляция прослеживается прямая», — подчеркивает Павел Луценко.

Прогноз-2018

Николай Алексеенко, генеральный директор РАСК: «Вероятно объем ввода в текущем году практически не изменится по сравнению с 2017 годом. Возможна незначительная корректировка в сторону уменьшения. Наш прогноз по вводу в 2018 году: 74-76 млн кв. метров. Возможно, в первом полугодии будет наблюдаться относительный всплеск по объемам ввода жилья. В основном это связано с новыми требованиями к застройщикам, вступающими в силу в середине года. Логично предположить, что многие строители поспешат ввести ряд объектов до законодательных изменений. А вот во втором полугодии уже начнется снижение. Рынок девелопмента становится все более профессиональным, к застройщикам предъявляется все больше требований, и, прямо скажем, не все компании могут им соответствовать, а это приведет к уменьшению числа малых и средних застройщиков. В свою очередь, крупный бизнес не спешит компенсировать «выпадающие» объемы — снижение предложения на рынке помогает удерживать цены. Можно назвать ряд факторов, которые привносят долю неопределенности: это и реформа ценообразования (переход к ресурсному методу), реализация на практике механизма перехода к проектному финансированию, макроэкономическая ситуация в стране. Все это так или иначе повлияет на рынок, но основной эффект от данных факторов мы ощутим только в 2019 году»

Прогноз-2018

Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир»: «В этом году низкие ставки по ипотеке и ожидание грядущих мер по запрету практики долевого строительства могут подстегнуть спрос. Но главным фактором остается платежеспособный спрос, зависящий от доходов населения. Последние пока не растут, а в лучшем случае топчутся на месте. Будет рост ВВП и увеличение доходов населения — будут расти и спрос, и цены. Пока же мы ограничимся прогнозом на 2018 год в среднем по стране в пределах 1-3% в ту или иную сторону»

54 процента от общего объема нового жилья в 2017 году пришлось на долю индустриального домостроения стандартного класса

47 821 рубль — такова была средняя цена «квадрата» в российских новостройках в прошлом году (-1% по отношению к 2016 году)

Автор: Андрей МОСКАЛЕНКО

Газозаправочная инфраструктура для обеспечения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России будет готова в срок.

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело информацию о проводимой компанией работе по развитию отечественного рынка газомоторного топлива, а также о готовности газозаправочной инфраструктуры для транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

Отмечено, что «Газпром» ведет системную работу по развитию в стране газозаправочной сети. Компания строит новые автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), площадки для передвижных автогазозаправщиков, устанавливает модули по заправке автомобилей сжатым природным газом на АЗС. Также проводится реконструкция действующих объектов газомоторной инфраструктуры.

Особенно активно эта работа ведется в Москве, Санкт-Петербурге, Республиках Башкортостан и Татарстан, Алтайском, Краснодарском, Пермском, Ставропольском краях, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской и Томской областях.

В 2017 году «Газпром» построил и реконструировал 23 газозаправочных объекта общего пользования. Объем реализации топлива по сравнению с 2016 годом вырос на 9,5% — с 480 млн куб. м до 526 млн куб. м.

В 2018 году компания продолжает работу по строительству новых АГНКС, в том числе для заправки автотранспорта, который будет обслуживать Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™. В городах-организаторах чемпионата (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи) будет задействовано 47 станций. В 2017 году к 36 действующим АГНКС добавились четыре новые станции. Еще семь будут введены в эксплуатацию к началу чемпионата.

Профильным подразделениям поручено продолжить работу по расширению газозаправочной инфраструктуры.

Вопрос о развитии рынка газомоторного топлива в Российской Федерации, а также готовности газозаправочной инфраструктуры в субъектах РФ для транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, будет внесен на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».

Андрей Черезов провел совещание о прохождении отопительного сезона 2017-2018 годов субъектов РФ, ситуация в которых находится на особом контроле Минэнерго России.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов провел совещание по вопросам прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов рядом субъектов Российской Федерации, ситуация в которых стоит на особом контроле Минэнерго России:

- об обеспечении надежного теплоснабжения г. Троицка Челябинской области и Серовского городского округа Свердловской области, а также ходе строительства замещающих источников теплоснабжения;

- об обеспечении надежного теплоснабжения г. Юрга Кемеровской области, техническом состоянии и топливообеспечении ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод».

В совещании приняли участие представители Минэнерго России, Ростехнадзора, Минстроя России, органов исполнительной власти Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей, администраций г. Троицка, г. Юрга и Серовского городского округа, ПАО «ОГК-2» и других заинтересованных организаций.

В ходе совещания были заслушаны доклады представителей правительств Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей о текущей ситуации, связанной с обеспечением надежного теплоснабжения потребителей в указанных муниципальных образованиях, доклад ПАО «ОГК-2» о ходе прохождения Троицкой и Серовской ГРЭС осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.

В настоящее время в Челябинской и Свердловской областях продолжается работа по строительству и вводу в эксплуатацию газовых котельных, необходимых для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей г. Троицка Челябинской области, поселков Энергетиков и Пристанционный Серовского городского округа с учетом вывода из эксплуатации оборудования Троицкой и Серовской ГРЭС и прекращения отпуска тепловой энергии для данных населенных пунктов по причине физического износа оборудования станций и их убыточности.

На совещании было отмечено, что в г. Троицке Челябинской области в настоящее время завершены работы по всем этапам строительства котельной, получено разрешение Ростехнадзора на проведение пуско-наладочных работ, получено заключение Госстройнадзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Осуществляются пробные пуски тепловой энергии в теплосеть.

В настоящее время реализуются мероприятия Программы переключений тепловых сетей центральной части г. Троицка для выполнения пуско-наладочных работ тепломеханического оборудования газовой котельной 120 МВт и перевода теплоснабжения потребителей центральной части г. Троицка с Троицкой ГРЭС на замещающую газовую котельную. Поэтапное переключение будет осуществлено до окончания отопительного периода (с учетом погодных условий) в срок до конца апреля 2018 года.

В пос. Энергетиков Серовского ГО Свердловской области завершается процедура госэкспертизы проектно-сметной документации, скорректирован план-график работ. Срок ввода новой котельной в эксплуатацию − 15.09.2018.

На период строительства замещающей котельной в пос. Энергетиков в целях недопущения рисков по надежному теплоснабжению потребителей между администрацией Серовского городского округа и ПАО «ОГК-2» было заключено соответствующее соглашение.

Остается критичной ситуация, связанная с прохождением ОЗП 2017-2018 годов ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод» и обеспечением надежного теплоснабжения потребителей г. Юрга Кемеровской области.

В течение 2017 года подготовка ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод» к ОЗП 2017-2018 годов, в связи с тяжелым финансовым состоянием предприятия и недофинансированием соответствующих мероприятий, находилась под угрозой срыва, ремонты основного оборудования ТЭЦ проводились крайне низкими темпами, были проблемы с накоплением запасов топлива на станции согласно утвержденных нормативов.

В результате усиления работы по подготовке ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод» к ОЗП 2017-2018 годов предприятию был выдан соответствующий паспорт готовности с особым мнением Ростехнадзора. По результатам проверки готовности к отопительному сезону утвержден план устранения выявленных замечаний, который будет реализован в 2018 году.

При этом в настоящее время остаются не решенными вопросы задолженности

ООО «Юргинский машзавод» за потребленные энергоресурсы (уголь и газ); согласованные графики погашения задолженности реализуются со значительными нарушениями. Данная ситуация в течение всего ОЗП приводит к отсутствию регулярных поставок на станцию угля (основное топливо) и отсутствию технической возможности формирования его нормативного эксплуатационного запаса. Отсутствие нормативных запасов топлива не позволяет обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в соответствии с требуемыми параметрами.

Подводя итоги совещания Андрей Черезов отметил необходимость строгого соблюдения графиков строительства замещающих источников теплоснабжения в Челябинской и Свердловской областях, обеспечения надежного функционирования и топливообеспечения ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод», поручил руководству региональных штабов продолжить особый контроль за обеспечением надежного энергоснабжения потребителей в соответствующих муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации.

По итогам совещания будет подготовлен протокол с соответствующими поручениями, ситуация остается на особом контроле Минэнерго России и Федерального штаба.

«Как взрослый человек может прожить на 10 тысяч рублей?»

Около 45 тысяч россиян не смогут получить страховую пенсию в 2018 году

Евгения Петрова

В этом году в получении пенсий может быть отказано порядка 45 тысячам россиян. Что в такой ситуации делать пенсионеру, а также как уровнять минимальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом и почему пора вводить прогрессивную шкалу налогообложения в интервью «Газете.Ru» рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Реальные доходы россиян падают несколько лет подряд. За прошлый год падение составило 1,7%. Верите ли вы в положительный результат по итогам этого года?

— Не верю. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в экономике, начиная с мая. Пока деньги есть или оперативно «находятся», потому что впереди выборы. Но что будет потом? Я не исключаю, например, повышения пенсионного возраста. Мои личные наблюдения говорят о том, что все только ухудшается, особенно в регионах, в глубинке. Там нет работы, завышены тарифы на оплату коммунальных услуг, управляющие компании воруют, лекарства дорожают, медицина недоступна. А люди за все это платят. Отсюда – падение уровня жизни.

— Вы заговорили о повышении пенсионного возраста, и эта тема сейчас активно обсуждается в экспертных кругах. На ваш взгляд, есть необходимость в этом?

— Я категорически против повышения пенсионного возраста. В этом году порядка 45 тысяч граждан и так столкнется с проблемой, когда, даже достигнув пенсионного возраста, они не смогут получить страховую пенсию. Среди основных причин – нехватка так называемых пенсионных баллов, а также страхового стажа. Человек в этой ситуации должен либо продолжить работать, а это не что иное, как искусственное повышение пенсионного возраста, либо ждать еще пять лет и получать социальную пенсию. Получается, это открытая экономия на пенсионерах.

— В этом году страховые пенсии проиндексированы на 3,7%. Сейчас Минтруд предлагает повысить социальные пенсии на 2,9%. Вы выступали за индексацию и для работающих пенсионеров. Есть ли шансы, что и они получат «прибавку»?

— С одной стороны, индексация как таковая – это не повышение размера пенсий, в отличие от того посыла, который пытаются адресовать обществу. Но с другой стороны, пенсия должна быть проиндексирована, причем для всех пенсионеров: и работающих, и неработающих. Для работающих пенсионеров должны быть проведены полноценный перерасчет пенсии и полноценная индексация. Законопроект об этом уже внесен нами в Госдуму. Дело в том, что пенсионные права уже сформированы, вне зависимости от того, работает пенсионер или нет, а индексация в данном случае – это сохранение покупательной способности пенсии.

— Среди экспертов есть мнение, что для некоторых категорий граждан, например, для пенсионеров, прожиточный минимум завышен…

— Это лукавство.

Если бы нашим пенсионерам ничего не нужно было, если бы им всего хватало, тогда они бы не искали на магазинных полках просроченные или слегка портящиеся продукты, на грани окончания срока годности. Они бы не покупали от безысходности этот неликвид.

Когда пенсионер получает на уровне прожиточного минимума, он тут же отдает половину за квартиру, даже на лекарства не хватает.

— Минтруд принял решение не пересматривать потребительскую корзину до 2020 года. Правильное ли это решение на фоне экономической ситуации в стране? Депутаты собираются выйти с предложением о переносе сроков пересмотра потребительской корзины?

— Потребительскую корзину давно нужно пересмотреть, поскольку она определяет прожиточный минимум. Пятилетний срок действия прежней корзины завершился в декабре 2017 года. Автоматическое продление со стороны правительства был своеобразным шагом, неоправданным. В Госдуму уже внесен депутатский законопроект, который предполагает пересмотр уже в 2018 году структуры потребительской корзины, а также процентного соотношения в ней продовольственных и непродовольственных товаров и услуг.

— Уровень жизни в регионах разный, нет ли смысла считать потребительскую корзину относительно к каждому субъекту РФ?

— Прожиточный минимум — это понятие универсальное для всей страны. При этом каждый регион устанавливает свой прожиточный минимум. Например, на территориях с особыми климатическими условиями установлен другой минимум, действуют другие социальные гарантии. Поэтому, в целом, конечно, можно рассмотреть такой вопрос, но здесь не должно быть какого-то перекоса и дискриминации.

— Планка для МРОТ – 11 163 рубля, что составляет 100% прожиточного минимума на второй квартал прошлого года. Можно ли прожить на эти деньги?

— Учтите, что тут мы говорим об 11 тысячах рублей, с которых необходимо уплатить еще и подоходный налог 13%. Конечно, невозможно на них прожить. Вот 10 тысяч рублей. Как взрослый человек может прожить на эту сумму? Даже один. А еще если семья, жилищно-коммунальные услуги сюда же, проезд, прочие расходы. Конечно, это тот самый минимум, который позволяет физиологически выживать людям, не умереть с голоду: покупать недорогие макароны, крупы, воду. Я даже уже о мясных и рыбных продуктах не говорю.

Прожиточный минимум, который уместнее называть «прожиточным мизером», влияет на минимальный размер оплаты труда. Сейчас мы их уровняли. МРОТ в России будет увеличен не с 1 января 2019 года, как планировалось, а уже с 1 мая этого года. Так, наконец-то, мы наконец-то сделали тот самый шаг, который должны были давно сделать. Теперь надо двигаться дальше в этом направлении. Переходить к расчету и фиксации реального прожиточного минимума, а не условного, который есть сейчас.

— Как вы заметили, все же эта сумма МРОТ облагается подоходным налогом. На уровне депутатов этот вопрос как-то прорабатывается, есть мысли, как вернуть недостающие 13%?

— В этом случае, нужно уходить от плоской шкалы налогообложения и освобождать от подоходного налога тех, кто получает до полутора МРОТ, или даже до двух минимальных зарплат. Иными словами,

людей, которые зарабатывают 11 163 рубля, нужно вообще освободить от налога. И наоборот, для тех, кто получает свыше двух МРОТ, нужно ввести прогрессивную шкалу – от 13% до 70% в зависимости от доходов и сверхдоходов.

Ставка 13% была введена в 2000 году, когда задачей федерального центра было вывести из «тени» бизнес. Каким образом? Ввели одну из самых низких ставок налогообложения в Европе. И тем самым постепенно легализовывались трудовые отношения, бизнес выходил из «тени».

Сейчас ситуацию в достаточной степени оздоровили и пришли к новой парадигме, когда необходимо, используя опыт развитых стран, кому-то вводить ставку «ноль», кому-то – повышенную. Сегодня же несправедливо действует одна и та же ставка 13% для всех: и на уровне МРОТ, и на миллион в день.

— Недавно в Госдуму внесен законопроект, который устанавливает ставку 18% по доходам свыше 24 млн руб. в год. Ожидается, что поступления налогов увеличатся на 200 млрд руб. Стоит ли повышать планку в сегодняшних экономических условиях?

— В нынешней ситуации повышение ставки, пожалуй, это неизбежная мера, потому что она позволит снизить градус социальной напряженности. В противном случае правительство вынуждено будет идти на непопулярные меры, например, увеличивать пенсионный возраст, снижать объемы социальных выплат, замораживать индексацию. А что такое заморозка индексации или, проще говоря, неиндексация? Это снижение покупательной способности, которое неизбежно приводит к тому, что все больше людей начинают жить за чертой бедности.

— Нет ли здесь риска, что такие изменения могут сыграть не на пополнение бюджета, а заставят людей искать способы ухода от налогов?

— Риск есть всегда. Но сегодня у нас достаточно полномочий и предусмотрена очень серьезная ответственность за то, что работодатели, работники пытаются уходить в «серые» отношения, нетрудовые отношения, неофициальные. Хотя есть достаточно примеров, когда это происходит за счет нелегального привлечения иностранной рабочей силы.

— Министр экономического развития России Максим Орешкин выступил с предложением рассмотреть возможность введения для самозанятых в стране налоговую ставку в размере 6% от выручки. На ваш взгляд, это эффективная мера? .

— Нет, потому что те, кто хотел, те легализовались через ИП, либо они и так трудоустроены, и им это всё сложно, непонятно, не нужно, обременительно. Нам надо решать вопрос с самозанятыми. Сначала было принято решение: давайте мы позволим самозанятым легализовать отношения с государством и формировать свои права, в том числе пенсионные. Хорошо, теперь не надо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, и уже отдельным законом необходимо теперь прописать порядок действий. Пока идут дискуссии. До чего мы договорились? Теперь министр Орешкин предлагает доходы самозанятых облагать налогом 6%. То есть, это то же, что и в случае с ИП.

Если уж мы хотим сделать так, чтобы самозанятые легализовались, можно предложить им, к примеру, купить патент. Допустим, за 5000 рублей в год. Подал заявление, обозначился как самозанятый, и можешь приобрести этот патент в течение, грубо говоря, трех месяцев, полугода. В рассрочку. Эти деньги надо ведь сначала заработать, откуда взять всю сумму сразу?

Когда я с самозанятыми общаюсь, они прямо спрашивают, зачем им все это. Они не видят смысла ходить куда-то, писать бумаги, платить какие-то налоги.

К примеру, пенсионер сидит дома и занимается репетиторством. Как он будет платить 6%?

— Некоторые дети зарабатывают в соцсетях, например, становясь блогерами. Есть ли планы легализовать их труд?

— Можно подумать о снижении возраста, когда люди могут зарегистрировать ИП и платить налог в 6%. По Трудовому Кодексу, с 14 лет гражданин может трудоустроиться, но это не должно мешать учебе и неблагоприятно отражаться на здоровье. Должно быть и согласие родителей. Давайте обозначим определенные сферы, где можно зарегистрировать ИП, соответственно, уже платить налоги, формировать свои права. Так, и государство доход получает, и человек легализован. Когда мне было 11 лет, я изготавливал изделия из кожи, у меня их забирали начинающие бизнесмены, продавали, даже за границу возили. Я сам хотел зарабатывать деньги, делал мольберты для художественной школы, расписывал шкатулки. В 14 лет уже многие готовы работать, например, проектировать, программировать, делать сайты.

— Какая у вас оценка по теневому сектору и какую долю в нем занимают иностранцы?

— Создан симбиоз нелегальных мигрантов и заинтересованного бизнеса. Потому что эти люди – бесправные, у них нет желания отстаивать свои права, у них нет возможности это делать. С ними можно поступать как с безмолвными орудиями труда, это практически рабовладельческий строй. Таким сотрудникам можно не платить, недоплатить, заставить подписать любые бумаги.

Как с этим борются Минтруд или Роструд? Конечно, они что-то делают. Но прорывных результатов мы пока не видим. Сегодня любого дворника проверь – через одного, наверняка и у него там не всё в порядке с документами. Возьмите граждан России, которые живут в соседних областях – Тульской, Рязанской, Орловской… Множество соседних областей, откуда люди готовы приезжать работать вахтовым методом, но их сюда просто не пускают, потому что рынок заполонен дешевой мигрантской рабочей силой.

— Согласно докладу Международной организации труда, число безработных в мире выросло, достигнув рекордных 192,7 млн человек. В России ситуация иная – количество безработных снижается. Какова реальная ситуация сегодня, может быть, низкий уровень безработицы — это не так и хорошо?

— В России официально зарегистрировано около одного миллиона безработных, и наблюдается тенденция к снижению. Но почему это происходит? Потому, что у нас максимальное пособие по безработице не доходит и до 5 тысяч рублей. Люди просто не видят смысла вставать на учет. Неофициально, по моим данным, речь идет о 10 миллионов безработных.

— Ранее вы неоднократно заявляли о «законном» произволе АСВ, которое заставляет людей в судебном порядке вернуть деньги, снятые перед отзывом у банков лицензии. Вы отправили в ЦБ письмо с просьбой пересмотреть такие полномочия агентства. Были ли получен ответ?

— Ответа пока нет.

— Также в письме к главе Банка России Эльвире Набиуллиной вы затронули тему повышения компенсационных выплат по депозитам в банках-банкротах с 1,4 млн руб. Планируется ли вывести инициативу в законопроект?

— В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возмещение всей суммы депозита. Кроме того, мы сейчас прорабатываем возможность введения гарантированной страховой выплаты для некоммерческих организаций.

Задача — сохранять Канал как единый комплекс. Интервью руководителя Канала имени Москвы Г. Елянюшкина. Журнал «Гидротехника»

Герман Вячеславович Елянюшкин возглавил ФГБУ «Канал имени Москвы» в марте 2017 г. О том, как прошел для него этот год, какие задачи и перспективы развития Канала имени Москвы видит его руководитель, беседует корреспондент медиа-группы «Порт Ньюс»

— Герман Вячеславович, какие проблемы перед вашей организацией стоят наиболее остро и какие задачи вы ставите перед собой и своей командой?

— В отношении Канала имени Москвы и нашей организации целесообразнее говорить не о проблеме, а о государственной задаче — это поддержание Канала имени Москвы и всех его сооружений в эксплуатационном состоянии, чтобы обеспечить его основные функции — прежде всего, снабжение столицы водой, санитарное обводнение рек московского региона и обеспечение безопасности судоходства. Принятая в нашей организации программа модернизации и капитальных ремонтов позволяет нам достаточно успешно эксплуатировать все сооружения. Государство дает достаточно серьезные субсидии, поэтому Канал сегодня находится в работоспособном состоянии, аварийных сооружений у нас нет.

— Как, на ваш взгляд, необходимо решать проблемы санитарного состояния водных путей и береговой зоны, которая активно застраивается, засоряется отдыхающими?

— Задачи по содержанию прилегающих территорий курируют разные ведомства. Это и государственные органы областного уровня, и местные муниципалитеты, и собственники земельных участков. Необходимо эти разрозненные надзорные органы каким-то образом объединять, например, путем создания межведомственных рабочих групп, которые отслеживают санитарный комплекс и решают конкретные проблемы. Думаю, что наиболее эффективны они были бы на уровне муниципалитетов.

— В составе Канала имени Москвы есть уникальные архитектурные сооружения. Каким образом удается поддерживать их в хорошем состоянии? Насколько вы считаете возможным или необходимым заменять исторические деревянные конструкции на современные материалы, здания сайдингом обшивать, что называется, в духе времени?

— Это как раз то, что меня серьезно беспокоит. Конечно, если расставлять приоритеты, то в первую очередь мы следим за безопасностью гидротехнических сооружений и для этого используем самые современные технологии. Но и архитектурный облик тоже важен, поэтому мы стараемся найти средства для его поддержания. Сегодня мы поставили себе задачу обновить фасады зданий и сооружений Канала, для этого ведем проектные работы. Ремонт планируем начать в следующем году.

— Также в структуре Канала более 200 гидротехнических сооружений разного типа — ГЭС, шлюзы, насосные станции. Насколько это оптимально с точки зрения управления? Может быть, передать какие-то сооружения в ведение муниципалитетов, которые их обслуживают?

— На наш взгляд, важно сохранить целостность Канала как системы связанных между собой водных объектов и гидротехнических сооружений, поэтому эффективнее, если управление Каналом будет находиться в одних руках. Канал имени Москвы создавался гениальнейшими инженерами, по техническим решениям он превосходил мировой опыт того времени, и сейчас как инженерное сооружение стоит на высоком мировом уровне. Это не пустые слова. Например, мы проводили ревизию наших гидроэлектростанций, там работает оборудование, которое было разработано, построено и установлено 80 лет назад. На данный момент нет острой необходимости в их модернизации, потому что износ составляет менее 10%, а КПД на уровне 95–98%, – к такому выводу пришли специалисты и эксперты. При модернизации и замене механизмов в Рыбинске мы убедились в том, что те конструктивные решения, которые были разработаны 80 лет назад, актуальны сейчас, и лучше не сделать. Наша задача — сохранять Канал как единый комплекс, пусть очень сложный, но на удивление сбалансированный.

— Каковы ближайшие планы управления по ремонту сооружений Канала?

— В этом году мы ведем ремонтные работы на 54 объектах. По итогам обследований ГТС наши районные структуры составляют предложения по ремонту, мы их анализируем, исходя из финансовых возможностей, расставляем приоритеты — где необходимо, где можно подождать. Как я уже отмечал, аварийных сооружений у нас нет, но есть морально устаревшие, как, например, плотина в Белоомуте — она построена еще до основания Канала, проработала уже 114 лет и могла бы еще использоваться 10–20 лет, но ее эксплуатация требует тяжелого физического труда и небезопасна, поэтому в настоящее время мы занимаемся реконструкцией гидроузла.

В ближайших планах – масштабная работа по замене бетона в камерах всех шлюзов. Она будет выполняться планомерно с учетом выделяемого финансирования.

— Сегодня задача развития внутренних водных путей России выдвинута одной из приоритетных государственных задач. Что, на ваш взгляд, необходимо для ее реализации?

— С нашей стороны, это прежде всего поддержание необходимых глубин на Канале. Для этого мы построили новый гидроузел в Кузьминках, в январе 2019 г. завершится аналогичное строительство в Белоомуте. У нас практически везде необходимые для судоходства глубины будут поддерживаться. Конечно, хотелось бы доходить и до Калуги, но это уже программа перспективного развития. Нашу часть Единой глубоководной системы мы поддерживаем в нормативном состоянии. Что касается пассажирских перевозок, то для развития этого направления есть все предпосылки: спрос на речной туризм высочайший, теплоходы загружены на 80–100%, при этом в среднем 30% туристов — иностранцы. Для обеспечения речного туризма новым флотом, современной портовой инфраструктурой необходимы инвестиции. К счастью, инвесторы есть, строятся новые суда, мы это видим по флотилии «Рэдиссон», которая охватила, и очень качественно, рынок перевозок в Москве. Хотя это и не круизные суда, но, учитывая перегруженность имеющейся туристической инфраструктуры, судостроение дает инвесторам надежду, что это правильное вложение средств.

Беседовала Ирина Денисова

Журнала «Гидротехника» (медиа-группа «Порт Ньюс»).

Канал имени Москвы. Цифры и факты

· Канал имени Москвы — это 12 субъектов РФ, 3842 км внутренних водных путей, в том числе 88 км по городу Москве и 484 км по Московской области. Вместе они формируют Московский бассейн, который включает в себя 50 судоходных артерий.

· Канал как искусственное русло является уникальным гидротехническим сооружением — единственным в мире по своему инженерному исполнению, размерам и мощностям. Протяженность рукотворного русла составляет 128 км. Из-за особенностей рельефа местности Канал построен в виде лестницы с гигантскими водяными ступенями, ограниченными шлюзами. Для перекачки воды с одной ступени на другую устроены насосные станции, которые поднимают ее на высоту 38 м.

· Инфраструктуру Канала формируют пять насосных станций суммарной мощностью 100 мегаватт (перекачивают 1,5 млрд м3 воды в год), семь ГЭС суммарной мощностью 66 МВт ежегодно могут вырабатывать 215 млн КВт*ч энергии), 20 шлюзов, 27 плотин, 37 каналов и 56 причалов — всего около 240 гидротехнических сооружений и 23 гидроузла.

· Потенциально Канал имени Москвы может обеспечить грузоперевозки в размере более 70 млн т ежегодно. С апреля по ноябрь 2017 г. через Московский бассейн прошло около 30 млн т грузов, а соответствующие суда совершили более 32 тыс. рейсов (что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.). В 2017 г. по водным путям Канала было перевезено 1,34 млн человек, в том числе 270 тыс. туристов (что на 15% выше по сравнению с навигацией 2016 г.). Из общего числа туристов треть составляют иностранцы, при этом в навигацию 2017 г. их количество увеличилось более чем на 30% и составило 81 тыс. человек.

Глава МЧС России провел выездное заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

В г. Костроме под руководством главы МЧС России Владимира Пучкова сегодня состоялось выездное заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Наибольшее внимание было уделено вопросам готовности территорий к предстоящему пожароопасному периоду и обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья, совершенствованию государственного надзора. Также члены комиссии заслушали проект Доклада о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2017 году.

При рассмотрении вопроса готовности сил и средств РСЧС к пожароопасному сезону в первую очередь обсуждались меры, принятые для обеспечения безопасности и реагирования на возгорания на территориях природных заповедников и национальных парков.

Было отмечено, что в течение прошлого года зафиксировано 180 природных пожаров на территории 20 национальных парков и 33 заповедников. Всего же в России находятся 90 государственных природных заповедников и 43 национальных парка, на которых расположены лесные участки. Причина возгораний – неконтролируемые поджоги сухой травы на землях сторонних землепользователей и высокая грозовая активность.

Численность служб охраны заповедников и национальных парков составляет около 4 тыс. человек, на их территориях действуют более 100 пожарно-химических станций.

В 2018 году перед природоохранными учреждениями поставлена задача по осуществлению всего комплекса противопожарных мероприятий до начала пожароопасного сезона.

Общая численность группировки по предупреждению лесных и природных пожаров и борьбе с ними превысит 1 млн человек и 180 тыс. единиц различной техники. В ее составе - специалисты различных министерств, ведомств и служб, входящих в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В течение года состоятся тренировки и различные учения по отработке действий оперативных служб и муниципалитетов. В апреле этого года будут проведены всероссийские крупномасштабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасном периоде и пожароопасном сезоне 2018 года.

Для контроля природных пожаров МЧС России активно задействует космический мониторинг. Глава ведомства Владимир Пучков сообщил, что на базе Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России организована круглосуточная работа межведомственных рабочих групп по мониторингу развития пожароопасной обстановки.

Кроме того, регулярно проводятся проверки готовности территориальных сил и средств РСЧС субъектов РФ к тушению крупных природных пожаров и защите населённых пунктов от них.

«Весь комплекс предпринимаемых МЧС России мероприятий позволяет минимизировать риск перехода природных пожаров на охраняемые объекты, защищать жизнь и здоровье людей, уменьшить ущерб объектам инфраструктуры и социальной сферы», - сказал глава МЧС России Владимир Пучков. Он отметил, что органам исполнительной власти субъектов РФ необходимо более эффективно проводить разъяснительную работу с населением по соблюдению требований пожарной безопасности. Также министр поставил задачу усилить контроль «за полнотой проведения мероприятий, выполняемых по поручению Совета безопасности России».

Во время обсуждения совершенствования государственного надзора отмечалось,чтонадзорные органы МЧС России являются динамично развивающейся структурой, отвечающей современным требованиям. Из сферы надзора выведено более 1 млн. объектов низкой категории риска, что составляет свыше 30% от их общего количества. Одновременно, исключены проверки в отношении всех субъектов малого предпринимательства. Их общее количество по линии МЧС России в течение последних пяти лет снижено на 73,6 %. Штрафные санкции в отношении бизнеса снижены более чем в три раза.

На сегодняшний день МЧС России - одно из пилотных ведомств по внедрению риск-ориентированного подхода.

«Благодаря внедрению риск-ориентированного подхода при осуществлении надзорной деятельности устранены сплошные проверки подконтрольных субъектов», - сказал министр.

Владимир Пучков подчеркнул, что для дальнейшего совершенствования этой деятельности необходимо автоматизировать установленные процессы и процедуры, а также продолжать внедрение риск-ориентированного подхода на критически важных объектах экономики, исключив устаревшие технические требования.

Также он отметил, что реализуемая система обеспечения комплексной безопасности на протяжении пяти лет позволяет сохранить положительную

динамику по своевременному снижению бедствий, пожаров и погибших.

Пристальное внимание Правительственная комиссия уделила вопросу подготовки к весеннему половодью и паводкам. В настоящий момент на территориях часть предупредительных мероприятий уже выполнена. Росводресурсом установлены максимальные режимы наполнения всех водохранилищ. На проблемных участках русел рек общей протяженностью 168 км завершены дноуглубительные и руслорегулирующие работы, свыше 300 гидротехнических сооружений оцениваются как работоспособные.

Кроме того, на местах проводится комплекс мероприятий по ослаблению прочности льда - ледокольные и ледорезные работы.

Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в предстоящий период половодья и дождевых паводков планируется восстановление более 350 гидрологических постов и открытие порядка 150-160 временных.

Планируется осуществлять мониторинг затопляемых территорий на основе данных российских спутников и зарубежных космических аппаратов. Специалисты Гидрометцентра России, Росгидромета, НЦУКС и центров управления в кризисных ситуациях МЧС России совместно будут участвовать в работе по предоставлению оперативных информационно-аналитических материалов.

«Прошу довести до всех заинтересованных министерств и ведомств предварительный прогноз весеннего половодья и притока воды в основные водохранилища на реках Российской Федерации во втором квартале», - сказал министр.

Владимир Пучков поставил задачу заблаговременно принять все необходимые меры по минимизации ущерба от предстоящего весеннего паводка.

«Ситуацию необходимо просчитать и свести к минимуму ущерб, сработать на опережение», - подчеркнул министр.

В заключение работы члены Правительственной комиссии одобрили проект государственного доклада о состоянии защиты населения и территорий РФ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2017 году, который предложили представить до 15 марта 2018 г. в Правительство Российской Федерации.

Проект государственного доклада дополнен новыми разделами, отражающими результаты развития РСЧС с 2012 года, итоги выполнения «майских указов» и других поручений Президента Российской Федерации, Совета Безопасности и Правительства Российской Федерации.

Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива.

Заместитель директора Департамента переработки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации Максим Лобанов провел заседание Рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива при Правительственной комиссии по вопросам развития ТЭК. В ходе совещания обсуждались вопросы развития рынка газомоторного топлива во Владимирской области, текущее состояние и планы по обновлению парка транспортных средства на ГМТ, а также перспективы по производству и реализации газомоторных автомобилей и автобусов в РФ.

Представитель Минэнерго России сообщил, что на 1 января 2018 года на территории Российской Федерации насчитывается 354 объектов газозаправочной инфраструктуры. «Фактический объем реализации КПГ в 2017 году составил порядка 600 млн куб.м, что на 65 млн куб. м (+12 %) больше, чем в 2016 году. В соответствии с данными компаний, в 2018 году запланировано строительство и реконструкция 76 объектов газозаправочной инфраструктуры в 32 субъектах страны», - сказал Максим Лобанов.

В соответствии с данным ГИБДД МВД России, на регистрационном учете по состоянию на 01.01.2018 состоит порядка 212 тыс.ед. автомобилей, имеющих возможность использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива. Большая часть из них 127 тыс.- легковые автомобили, 67 тыс. – грузовые и около 17 тыс. – газобаллонные автобусы.

По информации Администрации Владимирской области, на территории субъекта в настоящее время эксплуатируется 339 различных транспортных средств, использующих метан в качестве моторного топлива, в том числе 128 автобусов, а также эксплуатируется 13,6 тыс. единиц техники на сжиженном углеводородном газе (пропан). Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива в 2017 году составил 10,29 млн куб. м, что на 1,14 млн куб. м (+ 12 %) больше, чем в 2016 году, а с 2013 года увеличился на 8,19 млн куб. м (+ 390 %).

По данным субъектов Российской Федерации в целом по России в 2018–2020 годах планируется обновление порядка 27 тыс. единиц транспортных средств на природном газе, в том числе 7,9 тыс. легковых автомобилей, 8,9 тыс. грузовых автомобилей и более 10 тыс. автобусов.

Участники заседания ознакомились с производством автобусов на современном Научно-производственном комплексе «Volgabus» по выпуску газовых автобусов, запуск которого состоялся в декабре 2017 года.

Справка: «Волгабас-Владимир» стал первым автобусным заводом, построенным в России за 30 лет. При этом строительство первой очереди было завершено всего за три года. Новый завод соответствует самым современным стандартам автомобилестроения, включая наличие роботизированных комплексов сварки кузова, лазерного раскроя и обработки металла. Использование высокоэффективных машин позволяет снизить себестоимость продукции, включая затраты на электроэнергию, и повышает производительность труда на предприятии до уровня ведущих мировых автопроизводителей. Общая сумма инвестиций в строительство нового предприятия составила 3,5 млрд рублей. Здесь будут производиться высокотехнологичные машины, в том числе автобусы на газомоторном топливе, электрические и беспилотные машины. При полной загрузке на предприятии будет выпускаться до 1000 автобусов в год. Штатная численность на 01.12.2017 – 286 чел.

Также в рамках заседания положительным опытом эксплуатации газовых автобусов на предприятиях общественного транспорта поделились ГУП «Мосгортранс», СПб ГУП «Пассажиравтотранс», ГУП «Башавтотранс» и другие компании. Представители компаний отмечают, что автобусы на ГМТ зарекомендовали себя как надежная техника, которая использует топливо низкой стоимостью, имеет повышенный уровень безопасности, обеспечивает увеличение срока службы масла, положительно влияет на работу и самого двигателя внутреннего сгорания. Также газовые автобусы имеют хорошие эксплуатационные характеристики в зимний период. Среди проблемных вопросов выделены избыточные требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям для эксплуатации и хранения такой техники и неразвитость газозаправочной инфраструктуры.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев не удивлен решением Администрации США продлить санкции против России. По его мнению, для этого подошел бы любой повод.

"Ничего нового в этой новости, увы, нет, решение было абсолютно предсказуемым. А если бы не было Украины, то обязательно нашёлся другой повод для продления санкций", сказал Косачев РИА Новости в пятницу.

По его словам, любопытно здесь другое — обоснование принятого решения: оказывается, украинский кризис "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США".

"Вроде бы: где Украина и где США? Ан нет. В том то все и дело, что события на Украине, как и до того по Крыму, развиваются не по американскому сценарию. Американский сценарий закончился в феврале 2014 года на Майдане, во многом спровоцированном американским вмешательством. И именно это — сценарии не по-американски где бы то ни было в мире — и представляет для США ту самую "экстраординарную угрозу". В прочтении Вашингтона", — отметил он.

Сенатор считает, что в более глобальном прочтении экстраординарную угрозу миру как раз и представляют "попытки США представить любую неординарную для них ситуацию в любой точке земного шара как угрозу себе самим". Так не должно быть, подчеркнул сенатор. "И так не будет, что и продемонстрировано исчерпывающим образом вчерашним посланием президента России", — заключил парламентарий.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Продлением санкций в отношении России Соединенные Штаты Америки демонстрируют осознание проигрыша в военной политике, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

"Американцы видят, что в военном отношении их политика проиграла, те колоссальные средства, потраченные на вооружение, оказались бесполезными, и то, что они делали, строя недосягаемость, она стала уязвима, они будут искать какие-то другие пути, оказывая давление на нашу страну", — заявил РИА Новости Чепа.

Зампред комитета ГД также считает, что продление санкций США против РФ — это попытка Вашингтона сохранить свое лицо после послания президента РФ.

"Другой реакции сейчас после наших заявлений и не следовало было ожидать. Это попытки США как-то показать свое лицо, это явный проигрыш сегодня в глазах общественности той политики… тех колоссальных затрат на создание противоракетной обороны, которая оказалась дырявым зонтиком", — добавил Чепа.

В четверг в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, несмотря на создание высокоточного стратегического вооружения. В послании Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила о намерении снизить бюрократическую нагрузку на учителей в школах.

"У учителя должно быть три документа: дневник, журнал и примерные учебные программы. Все остальное должно быть на сайте школы", — цитирует слова Васильевой министерство образования Пензенской области, где в пятницу министр встретилась с учителями школы села Верхний Ломов Нижнеломовского района.

Васильева отметила, что федеральный перечень учебников будет пересмотрен. По ее словам, необходимо возвратиться к классике и оставить две-три линейки учебников. "Мы запускаем новый проект — "Российская электронная школа". Это платформа для учителей, на которой будут представлены лучшие уроки, виртуальные музеи, библиотека. Это помощь для вас, педагоги", — сказала она.

Школа в Верхнем Ломове на 150 мест построена в рамках федеральной программы "Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы, оснащена современным компьютерным, интерактивным, лабораторным оборудованием и предметными кабинетами. Министр осмотрела учебные кабинеты и пообщалась с учениками, спросила их мнение о новой школе, нравится ли им учиться.

"Школа замечательная, мы прошлись по классам – они хорошо оборудованы, оснащены всем необходимым, глаза у ребятишек горящие, они понимают, что они делают", — отметила Васильева.

Сенатор Лилия Гумерова: Роспатент провел огромную работу по продвижению региональных брендов

В четверг, 1 марта 2018 года, в Роспатенте состоялась тематическая встреча, посвященная актуальным вопросам правовой охраны наименований мест происхождения товаров. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, юристы, предприниматели и производители из 27 регионов страны – всего более 200 человек.

Участников поприветствовал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, который подчеркнул важность и необходимость развития и продвижения российских региональных брендов, совершенствования законодательства в этом вопросе. «В своем ежегодном послании Президент России Владимир Путин отметил необходимость создания эффективных инструментов роста экономики, актуализации правовой основы под современные вызовы. Уверен, одним из таких инструментов станет развитие региональных брендов, возможность для производителей уникальных товаров защитить права по месту происхождения продукции и наращивать производство, расширять рынок, создавать рабочие места и формировать положительный экспортный потенциал», – подчеркнул глава службы.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова напомнила о том, что после обращения спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко на заседании совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совфеде к руководителям регионов, в субъектах начали активно подавать заявки на регистрацию НМПТ. «За последнее время Роспатент провел огромную работу по этому вопросу», – отметила Гумерова.

«Наименование мест происхождения товаров, будучи зарегистрированным, сопровождает товар на рынке, – сказала заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий. – Это способствует продвижению самого региона, развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, привлекает инвесторов, туристов».

Она напомнила, что в настоящий момент готовятся поправки в Гражданский кодекс по включению понятия «географическое указание», что позволит регистрировать гораздо более широкий круг уникальных товаров.

Кроме того, Любовь Кирий рассказала о запуске специального раздела на официальном сайте Роспатента «НМПТ и региональные бренды», где содержится вся актуальная информация о том, как зарегистрировать наименование мест происхождения товаров.

Представители Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли, Министерства сельского хозяйства и Росалкогольрегулирования рассказали участникам встречи о процедуре выдачи заключения, необходимых для регистрации НМПТ.

На тематической встрече также выступили представители юридических фирм, региональных общественных организаций, предприятий.

Презентации к докладам:

Л.Л. Кирий, презентация к докладу «О значении НМПТ, процедурах регистрации НМПТ и предоставления права его использования» (скачать, PDF, 6 Мб)

Д.Э. Бадлуев, Минздрав РФ, презентация к докладу «Особенности организации предоставления государственной услуги по выдаче заключений о том, что в границах находящегося на территории Российской Федерации географического объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения минеральной питьевой лечебной, лечебно-столовой и минеральной природной столовой воды, заявитель производит минеральную питьевую лечебную, лечебно-столовую и минеральную природную столовую воду, особые свойства которой определяются характерными для данного географического объекта природными условиям» (скачать, PDF, 2 Мб)

Рыбаки назвали ключевые административные барьеры.

Работа пограничной службы в русле общей реформы контроля и надзора, учет уловов по факту выгрузки на берегу, специфика оформления продукции из сырья, добытого в открытой части Мирового океана, - все эти темы были подняты на IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ.

На административных барьерах остановились в своих выступлениях несколько участников Съезда рыбаков, сообщает корреспондент Fishnews. Вице-премьер Аркадий Дворкович напомнил о том, что сейчас идет масштабная реформа контрольно-надзорной деятельности. Предполагается, что контроль и надзор станут более эффективными при снижении нагрузки на бизнес: в этом должны помочь профилактика и риск-ориентированный подход.

Сокращение административных барьеров, избыточного контроля, переход на риск-ориентированные методы управления назвал приоритетными для развития отрасли задачами замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Сенатор Игорь Зубарев обратил внимание на вопрос, который уже давно волнует рыбаков: изменение закона об исключительной экономической зоне РФ для отмены требования о прохождении контрольных пунктов (точек) судами, осуществляющими рыболовство.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов напомнил о проблеме статуса продукции, произведенной на отечественных судах в открытой части Мирового океана из сырья, добытого иностранным флотом. Несмотря на поддержку Росрыболовства, два поручения президента, рыбопромышленники до сих ждут решения этого вопроса, отметил руководитель АРПП.

Зампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын выступил за то, чтобы в кратчайшие сроки внести в правила рыболовства изменения, которые позволят рыбакам Дальнего Востока, доставляющим уловы на берег без переработки и перегрузов в море, вести учет видового и весового состава по итогам выгрузки. Такое решение позволило бы облегчить работу прибрежных предприятий.

«Особенно сегодня это стало актуально для судов с RSW-танками, которые могут доставлять до тысячи тонн улова на берег. Это для них сегодня является самым узким местом, которое явно мешает развитию прибрежного рыболовства», - поддержал инициативу президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

В течение многих лет всеми отмечается, что критику вызывает само отношение к рыбаку, обратил внимание руководитель АРСО. «Действия контролирующего органа по охране водных биологических ресурсов, которые, между прочим, в силу требований ФЗ «О животном мире» в первую очередь должны заключаться в сохранении биологического разнообразия, т.е. в пресечении посягательств на водные биологические ресурсы, находящиеся в состоянии естественной свободы, по сути сводятся к многочисленным проверкам хозяйствующих субъектов», - рассказал глава регионального объединения.

Количество проверок судов в море, по словам Максима Козлова, может достигать 35 раз в год – это каждые 10 дней, причем результативность таких мероприятий крайне низкая. «А экономические убытки, связанные с простоем судов, нами исчисляются только для Сахалинской области более чем в 1 млрд рублей», - отметил президент АРСО.

Вместе с тем нельзя прекращать и борьбу с ННН-промыслом, с попытками судов, не имеющих разрешения на вылов, технических средств контроля и работающими под флагами третьих стран, вести браконьерский лов в наших водах.

В связи с этим в ассоциации предлагают разделить на две основные государственные функции охрану водных биоресурсов от посягательств браконьеров и контроль за легальными хозяйствующими субъектами.

Сегодня готовится к принятию федеральный закон о государственном контроле (надзоре). Однако, согласно редакции, принятой в первом чтении, из сферы регулирования нового документа исключат федеральный госконтроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в части морских биоресурсов. Это беспокоит экспертов.

В число административных барьеров, отметил президент АРСО, входит и вопрос осуществления перегрузов в море без должностного лица органа по охране водных биоресурсов. «Предлагаем внести предложение в резолюцию об исключении указанной нормы из закона «Об исключительной экономической зоне РФ», - заявил Максим Козлов.

Интервью Министра финансов Антона Силуанова журналу "Финансы"

О межбюджетных отношениях, настройке налоговой системы

— Антон Германович, только что завершился Российский инвестиционный форум в Сочи, на котором традиционно обсуждаются вопросы региональной политики. Какие задачи по развитию межбюджетных отношений стоят сегодня перед Минфином?

— Вопросы межбюджетных отношений, безусловно, включают в себя не только межбюджетные трансферты, но и налоговую систему, и полномочия, которые исполняют субъекты Российской Федерации. Поэтому, когда мы говорим о межбюджетных отношениях, подразумеваем более широкую палитру вопросов и проблем.

Важнейшей задачей сегодня является создание условий для развития экономик субъектов Российской Федерации, поскольку именно в регионах формируется инвестиционный климат, именно в регионы приходят инвесторы со своими предложениями. И наша задача - сделать так, чтобы регионы более активно содействовали этому процессу.

С другой стороны, нам необходимо обеспечить финансовыми ресурсами полномочия, которые по законодательству закреплены за субъектами Российской Федерации. Многое для решения этой задачи уже сделано: улучшено качество выравнивания межбюджетных отношений, созданы стимулы для развития, выполнены обязательства, в первую очередь в социальной сфере, которые содержались в майских указах Президента. На всё это у субъектов Российской Федерации есть ресурсы.

— Вы сказали, что стимулы для развития уже созданы. Какие это стимулы?

— Для того чтобы стимулировать региональные власти улучшать инвестиционный климат, Правительство разработало целый ряд инструментов. Это и гранты, которые федеральный центр направляет субъектам за достижение показателей, в том числе по росту инвестиций, созданию новых рабочих мест, росту валового регионального продукта. Это и возврат налога на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет, регионам, которые показали в отчётном финансовом году прирост по этому показателю, то есть обеспечили инвестиционную активность. Также это учёт в расчёте финансовой помощи так называемых «налоговых расходов» или льгот, которые представляют субъекты и которые по нашим критериям подпадают под показатели эффективных льгот.