Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЦП «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2011 - 2018 ГОДЫ»

Федеральное агентство по туризму подвело итоги федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 - 2018 годы».

По итогам 2017 года объем финансирования строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры за счет средств бюджетов всех уровней в 22 субъектах РФ составил 5,02 млрд рублей. Из них за счет средств федерального бюджета – 3,37 млрд. рублей, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 1,65 млрд. рублей.

Всего в 2017 году Программой предусмотрено строительство 36 объектов обеспечивающей инфраструктуры в 23 туристских кластерах.

По состоянию на 1 января 2018 года, 17 субъектов РФ выполнили запланированные мероприятия на 100%. Среди них Республика Адыгея (ТРК «Ворота Лаго-Наки»), Республика Алтай (ТРК «Всесезонный горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Манжерок»), Калининградская область (ТРК «Раушен»), Вологодская область (ТРК «Центральная городская набережная»), Карачаево-Черкесская Республика (ТРК «Эко-курорт Кавминводы»), Удмуртская Республика (ТРК «Камский берег»), Новосибирская область (ТРК «Озерный кластер»), Хабаровский край (ТРК «Остров Большой Уссурийский - Шантары»), Республика Ингушетия (ТРК «Всесезонный туристический центр «Ингушетия»), Республика Бурятия (ТРК «Подлеморье»), Псковская область (РК «Псковский»), Республика Саха Якутия (ТРК «Северная мозаика»), Республика Татарстан (ТРК «Свияжск»), Кабардино-Балкарская Республика (АТК «Зарагиж»), Республика Дагестан ТРК «Золотые пески» и ТРК «Золотые дюны», Чувашская республика ТРК «Этническая Чувашия», Новгородская область ТРК «Старорусский».

В 4 субъектах РФ запланированные мероприятия выполнены более чем на 90%: Ставропольский край (ТРК «Эко-курорт Камминводы»), Липецкая область (АТК «Задонщина»), Мурманская область (ТРК «Хибины»), Тверская область (РК «Верхневолжский»).

Например, в Липецкой области в 2017 году завершено строительство набережной реки Дон, а также построены сети водоотведения для инвестиционных объектов, введен в эксплуатацию объект обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Задонщина». В Ставропольском крае введен в эксплуатацию санаторно-курортный комплекс на 158 мест в городе Кисловодск, создано 107 новых рабочих мест. Также продолжена реконструкция дороги от п. Змейка до п. Привольный с примыканием к ФАД «Кавказ». В Мурманской области введены в эксплуатацию объекты туристской инфраструктуры: «Развлекательно-торговый центр», а также старый корпус санаторно-оздоровительного комплекса «Тирвас» в Кировске и т.д. В Тверской области заключено два контракта на реализацию объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к п. Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» (2 и 3 этап).

Запланированные мероприятия в части федерального бюджета на 1.01.2018 выполнены на 97,9%.

Всего в период с 2011 по 2017 годы в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 - 2018 годы» осуществлялось строительство инвестиционных проектов на общую сумму более 102,2 млрд рублей, из них средств федерального бюджета – 21,2 млрд рублей, бюджета субъектов РФ – 6,9 млрд, рублей и внебюджетных источников - 74,1 млрд рублей.

В настоящее время в программе участвуют 35 регионов РФ, где реализуются инвестиционные проекты по созданию 45 кластеров, в том числе: 38 туристско-рекреационных и 7 автотуристских кластеров.

Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъектов РФ предусматривают создание 201 объекта обеспечивающей инфраструктуры. Из них 140 объектов введено в эксплуатацию, 41 находится на стадии строительства, 20 объектов построены, но пока не введены в эксплуатацию.

В 14 кластерах 13 субъектов РФ введены в эксплуатацию все объекты обеспечивающей инфраструктуры, предусмотренные соглашениями.

В Вологодской области введены в эксплуатацию 4 объекта (ТРК «Центр активного отдыха и туризма «YES») и 1 объект (ТРК «Насон-город»), в Костромской области - 1 объект (ТРК «Кладезь земли Костромской»), в Кемеровской области - 1 объект (ТРК «Шерегеш»), в Липецкой области - 11 объектов (ТРК «Елец»), в Республике Бурятия - 2 объекта (АТК «Кяхта»), в Рязанской области - 11 объектов (ТРК «Рязанский»), в Свердловской области - 1 объект (АТК «Самоцветное кольцо Урала» ), в Чеченской Республике - 1 объект (ТРК «Кезеной-Ам»), в Ярославской области - 5 объектов (ТРК «Золотое кольцо»), в Амурской области - 1 объект (ТРК «Амур»), в Алтайском крае - 7 объектов (АТК «Золотые ворота»), в Мурманской области - 1 объект (ТРК «Хибины»), в Республике Татарстан - 1 объект (ТРК «Свияжск»).

Сводными планами развития туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в субъектах РФ, участвующих в Программе, предусмотрено создание 584 объектов туристской инфраструктуры. Из них 244 введены в эксплуатацию, 252 находятся на стадии строительства, 88 построены, но не введены в эксплуатацию.

В четырех кластерах четырех субъектов Российской Федерации введены в эксплуатацию все объекты туристской инфраструктуры, предусмотренные Сводным планом.

В Костромской области введен в эксплуатацию 1 объект (ТРК «Кладезь земли Костромской»), в Республике Татарстан - 3 объекта (ТРК «Свияжск»), в Свердловской области - 6 объектов (АТК «Самоцветное кольцо Урала»), в Ярославской области - 9 объектов (ТРК «Ярославское взморье»).

В трех кластерах трех субъектов Российской Федерации полностью завершены мероприятия по созданию объектов обеспечивающей и туристской инфраструктуры в рамках Программы. Это Свердловская область АТК «Самоцветное кольцо Урала», Костромская область ТРК «Кладезь земли Костромской», ТРК «Свияжск» в Республике Татарстан.

«Ростуризм тщательно следит за эффективностью использования государственных средств и исполнением регионами-участниками ФЦП своих обязательств. В 2018 году работа по реализации Федеральной целевой программы будет продолжена», - говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Официальный ресурс проектных деклараций долевого строительства Минстроя России гармонизирован с Единой информационной системой жилищного строительства

Информационная система «Проектные декларации долевого строительства» для застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства в строительство многоквартирных домов, и Единая информационная система жилищного строительства наш.дом.рф гармонизированы. При этом для застройщиков система Минстроя России остается первичной для использования. Об этом сообщил глава Минстроя Михаил Мень 31 января по результатам конференции РБК «Инфраструктурный вектор в урбанистике: новые подходы к развитию городской среды».

В рамках реализации положений статьи 19 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» Минстроем России создана система, в которой отражаются все сведения о проектах долевого строительства. До обеспечения такой технической возможности заполнения электронной формы проектной декларации на сайте, определенном Минстроем России, застройщики направляли проектные декларации и изменения к ним в контролирующие органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в порядке, установленном самими органами власти регионов.

«С января все застройщики должны подавать проектные декларации в электронном виде через этот ресурс, заверив их электронной цифровой подписью. Эти данные доступны для единой информационной системы жилищного строительства, задача которой обеспечить полную прозрачность долевого строительства для граждан и всех участников жилищной сферы. Она является единой площадкой, содержащей достоверную информацию по жилищной сфере в обобщенном виде по стране, регионам и по каждому строящемуся объекту в отдельности», - отметил министр.

Он напомнил, что официальный ресурс проектных деклараций позволяет оперативно вносить в них изменения в случае смены сведений о застройщике или об объекте долевого строительства в личном кабинете, а также отправлять эти данные в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий госконтроль в области долевого строительства, и в публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства». Ранее было возможно подавать такие документы лишь в печатном виде.

Проектные декларации могут подавать и те застройщики, которые только планируют получить разрешение на привлечение средств дольщиков, и те, кто уже работает в сфере долевого строительства.

Сайт структурирует и упрощает порядок взаимодействия всех профессиональных участников рынка долевого строительства, повышает эффективность контроля за соблюдением норм законодательства о долевом строительстве, а также позволяет Минстрою России осуществлять мониторинг работы уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ.

Объём рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам 2017 года составил 1.44 тыс., что на 18% выше аналогичного показателя 2016 года. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

Более 45% рынка люксовых автомобилей пришлось лишь на одну модель - Mercedes-Benz Maybach S-Class. В минувшем году её обладателями стали 660 жителей России. Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Maserati с результатом продаж 382 экземпляра. Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Bentley (235 авто).

Также за отчётный период в нашей стране было приобретено 85 новых Rolls-Royce, 31 Lamborghini, 29 Ferrari и 18 Aston Martin.

Порядка 70% всего объёма российского рынка автомобилей сегмента Luxury пришлось на Москву и Подмосковье, где в общей сложности в прошлом году было реализовано 970 экземпляров. Жители Санкт-Петербурга приобрели 115 люксовых автомобилей.

В Краснодарский край отправилась 51 машина, в Татарстан - 19, в Свердловскую область - 18 авто. По 12 автомобилей было куплено в Башкирии и Ростовской области, 11 - в Иркутской области. Жители Нижегородской области стали обладателями 10 люксовых машин. В остальных субъектах РФ этот показатель ниже.

"ВымпелКом" стал ОФД

Анна Устинова

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") получило лицензию на обработку фискальных данных. Соответствующее решение Федеральной налоговой Службы (ФНС) России закреплено внесением компании в реестр операторов фискальных данных (ОФД). Полученный статус позволит в ближайшее время представить бизнес-клиентам сервис обработки фискальных документов, соответствующих требованиям законодательства РФ.

"Получение разрешения на обработку фискальных данных позволит нам дать нашим клиентам нужный и удобный сервис для осуществления рассчетно-кассовых операций, как в области В2С, так и в области В2В. "Билайн" стремится становиться все более надежным партнером для предпринимателей, помогая им развивать бизнес через наши инновационные решения", - рассказал исполнительный вице-президент "ВымпелКома" Арташес Сивков.

Как сообщили корреспонденту ComNews в пресс-службе, "ВымпелКом" планирует занять 5%-ную долю рынка (по количеству онлайн-касс).

По словам руководителя пресс-службы "ВымпелКома" Анны Айбашевой, в данный момент на рынке 16 компаний, получивших статус ОФД. Среди них пять - наиболее крупных, контролирующих существенную долю рынка. Анна Айбашева добавила, что к действующим ОФД уже подключено 1,5 млн единиц ККТ (контрольно-кассовой техники), и это количество удвоится в ближайший год-два.

Представитель пресс-службы "ВымпелКома" отметила, что оператор открыт для сотрудничества с производителями онлайн-касс. Она добавила, что решение "ВымпелКома" будет полезно тем, кому только предстоит начать применять ККТ (в том числе через Интернет) во всех сегментах рынка.

При этом в "ВымпелКоме" пока не стали спешить с заявлениями по поводу того, чтобы самим заниматься поставками онлайн-касс для осуществления комплексной услуги. "Мы пока рассматриваем подобные перспективы и считаем бизнес-кейс", - сообщила Анна Айбашева.

Напомним, что в октябре прошлого года ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) приобрело 50,82% долей в уставном капитале ООО "Облачный ритейл" (торговая марка Litebox) - российского разработчика решений для розничной торговли (см. новость ComNews от 4 октября 2017 г.). После закрытия сделки МТС планирует предложить стартовое коробочное решение для малого бизнеса "МТС.Касса", предназначенное для полнофункциональной автоматизации торговой деятельности предприятия.

Пресс-служба ООО "Т2 Мобайл" (Tele2) тогда же сообщала о том, что компания пока не планирует создавать собственного оператора фискальных данных или покупать подобную компанию. В октябре в пресс-службе оператора рассказали о дальнейших планах: компания в данный момент готовит комплексное предложение, которое будет включать услуги оператора фискальных данных, специальный тариф для онлайн-касс и договор на год.

Другой мобильный оператор - ПАО "МегаФон" сообщило корреспонденту ComNews, что становиться оператором фискальных данных не планирует. В апреле прошлого года "МегаФон" запустил комплексное решение по работе с онлайн-кассами. Как рассказали в пресс-службе оператора, в него входит SIM-карта с поддержкой передачи фискальных данных, специальный тариф для кассовой техники, M2M-платформа для дистанционного мониторинга.

"Для безопасной и стабильной передачи фискальных данных мы заручились поддержкой аккредитованного оператора - OFD.RU, который обладает сертификатом безопасности максимальной категории", - добавили в пресс-службе "МегаФона".

Директор OFD.RU Антон Румянцев обратил внимание на то, что вступившие в силу поправки в Федеральный закон №54-ФЗ о "Применении контрольно-кассовой техники" и вторая волна перехода на онлайн-кассы в текущем году способствуют выходу новых игроков на рынок обработки фискальных данных.

По оценкам OFD.RU, количество пользователей онлайн-касс увеличится на 1,1 млн касс, до 2,6 млн ККТ, за счет малого и среднего бизнеса - организаций и ИП на ЕНВД (единый налог на вмененный доход), применяющих патентную систему налогообложения и использующих вендинговые автоматы, в текущем году.

Антон Румянцев заметил, что в данный момент на рынке уже сформировался топ-5 крупнейших операторов фискальных данных, которые подключили большую часть онлайн-касс.

Он заметил, что новым игрокам будет сложно повлиять на общий расклад сил. По его словам, новые клиенты традиционно выбирают в качестве поставщика услуг проверенных профильных игроков и не склонны делать выбор в пользу новых участников рынка, поэтому завоевать их доверие будет крайне трудно.

OFD.RU оценил возможную долю "ВымпелКома" и других операторов связи до 1% от общего количества подключенных ККТ.

Среди положительных факторов, которые играют на руку операторам связи Антон Румянцев назвал наличие филиальных сетей в регионах и наработанные базы корпоративных клиентов, которые могут помочь в части привлечения представителей малого и микробизнеса.

Генеральный директор оператора фискальных данных "Платформа ОФД" Алексей Баров заметил, что выход на рынок ОФД новых игроков еще раз подтверждает прозрачные перспективы и потенциал сегмента ОФД, онлайн-передачи данных с кассовой техники в целом. В системе "Платформа ОФД" сейчас более 380 тыс. касс.

Основатель ООО "Эвотор" Андрей Романенко положительно оценил выход "ВымпелКома" на новый для него рынок. По его словам, бизнес ОФД очень привлекательный для мобильных операторов, в том числе и потому, что предоставляет доступ к Big Data.

"Но при этом важно помнить, что продать клиенту услугу ОФД без базового сервиса - кассы - невозможно. Поскольку у многих предпринимателей, попадающих во вторую волну реформы, пока вообще нет кассы, им нужно продавать комплекс в виде онлайн-кассы и услуг ОФД", - предостерег Андрей Романенко. Со своей стороны "Эвотор" готов к переговорам с "ВымпелКомом".

Аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын привел цифры, согласно которым российский рынок онлайн-касс (включая установку, обслуживание и т.п.) оценивают в сумму от 9 млрд до 15 млрд руб. Он считает, что в силу ограниченности размера принципиально важным для операторов сотовой связи этот рынок не является. Однако Леонид Делицын не исключил, что благодаря наличию весомых конкурентных преимуществ операторы будут на нем присутствовать. При этом со временем они могут продать свои проекты.

Аналитик "Финам" заметил, что крупнейшие компании на рынке онлайн-касс обслуживают 250-300 тыс. компаний. Чтобы стать заметным игроком, сотовый оператор должен обслуживать хотя бы 100 тыс. компаний.

Старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич назвал решение "ВымпелКома" логичным. По его словам, это дает возможность получить дополнительных клиентов при сохранении практически неизменной текущей инфраструктуры.

Аналитик "Фридом Финанса" обратил внимание на то, что количество клиентов ОФД станет существенно больше, так как с 1 июня 2018 г. пользоваться новыми ККТ должны все субъекты, выполняющие работы и оказывающие услуги населению, владельцы торговых автоматов и т.д.

При этом, по мнению Богдана Зварича, конкуренция в данном секторе пока низкая. Однако, спрогнозировал он, после того как правила окончательно вступят в силу и новыми ККТ будут обеспечены все предприятия, компаниям, представляющим услуги по обработке фискальных данных, придется для привлечения клиентов улучшать условия обслуживания. В частности, через снижение тарифов. Также важным фактором станет программное обеспечение в рамках предоставляемых услуг - удобные мобильные приложения и т.д.

Восхитительная тайна Арктики

"круглый стол" - «Югра в контексте российской геополитики»

Блог Изборского клуба. Олег Розанов, Валерий Коровин, Михаил Кильдяшов, Николай Стариков, Михаил Делягин, Владислав Шурыгин, Александр Проханов

Александр ПРОХАНОВ, писатель, председатель Изборского клуба.

Дорогие друзья, мы рады, что на Югорской земле создано отделение клуба, во главе которого — полюбившийся нам своим отношением к делу Андрей Михайлович Осадчук, и вы включаетесь в нашу общую работу. Государство Российское после 1991 года проделало огромный путь — от своего полного несуществования, когда мы потеряли его и целых десять лет пребывали на руинах, а потом мучительно, эмпирически, безо всякого концептуального плана мы начали создавать государство. И создали его! Создали среди войн, террористических актов, политических заговоров, среди нарастающего расслоения, напастей внешних и внутренних. И наше государство достигло такого уровня, что способно запустить два грандиозных проекта, на которые может решиться только субъектное государство, будучи в состоянии планировать и видеть перспективу.

Первый из этих проектов условно может называться "Южное кольцо", "Южная подкова". После 1991 года, когда мы потеряли Украину и свои позиции на Ближнем Востоке, весь наш южный фланг оказался голым. И вот мы восстанавливаем этот оборонный рубеж — через возвращение Крыма, сохранение Севастополя, через усиление Черноморского флота, и выхода через Босфор-Дарданеллы в Средиземное море, через создание в Сирии двух военных баз… Это огромная проектная работа — военная, дипломатическая, коммуникационная.

Ещё один проект — Арктический. Сегодня, после долгой остановки, после того, как была разрушена Советская арктическая цивилизация, государство Российское создаёт новый вариант Русской арктической цивилизации. Этот проект включает в себя добычу углеводородов, создание Северного пути, оборонную составляющую — мы восстановили по всей кромке океана свои станции и выстроили военные подразделения.

Но проектная концепция могла бы включать в себя и то, что я называю "гуманитарной составляющей", потому что Арктика будет не только снабжать Россию углеводородами, обеспечивать военную безопасность и создавать новые уникальные арктические трассы по океану, но Арктика будет поставлять России новый и одновременно старый, прежний тип людей. Это тип русского человека, который был потерян в конце советского периода, в чудовищную перестройку, в 90-е годы: пассионарного, внутренне целостного, гармоничного и возвышенного человека, способного на освоение великих метафизических русских пространств. Этого человека, который был потерян после развала Советского Союза и рассечения русского народа на фрагменты, Арктика своей экспансией должна восстановить. К тому же восстановить представление русского человека о своей земле, своих пространствах, направить его энергию на создание общества нового типа.

Арктика во все времена манила русского человека своей восхитительной тайной. Арктика — это место, где русский человек полагал существование рая, это пространство, куда шли наши первооткрыватели за золотом и пушниной, но они и шли на мистический свет Полярной звезды. Арктика — это область великой русской мечты, великой русской тайны, куда стремилась русская душа. И арктическому проекту необходима эта идеологическая, духовная составляющая.

Изборяне Югры могли бы внести в создание этой компоненты большой вклад, потому что это ваша земля. Стремление к новой общности, к созданию идеального государства, где нет насилия, воровства, гнёта, неравенства, а есть обожание друг друга, благоговение перед Родиной и перед природой, стремление к Северному полюсу, где ещё очень много тайн, куда проливаются силы, питающие нашу землю — это идеология русской мечты. В ней отразилось чаяние наших древних праотцов, православных святителей, наших великих литературных провидцев, таких как Достоевский и Толстой, большевиков, что хотели построить Царство Божие на Земле. А также наши с вами чаяния, потому что наша цель — не стяжание земного достатка, а стяжание того, что наши предки назвали Царствием Небесным. И идеология Арктики могла бы стать воплощением идеологии русской мечты.

В какой бы регион Руси вы ни попали: на Смоленщину, Псковщину, Курильские острова, — Русская земля вся намолена, везде есть места, где подвизались молитвенники, чудотворцы, всё освящено их молитвенными чувствами. А Арктика — не намолена. Арктика должна быть намолена! Не только в церковном, богословском смысле слова, она должна быть одухотворена, наполнена русским обожанием, нашим молитвенным ощущением своей миссии, своего великого предназначения на земле. Конечно, тут есть наши подводные лодки, и там — молельные комнаты, и они являются нашими подводными храмами. В этом смысле Арктика намолена. Но отсюда должна идти и волна духовного света, чтобы каждый кристалл льда, каждая полынья прошедшего ледокола, каждая тонна добытого сырья были одухотворены.

Мы очень надеемся, что наши новые собратья — изборяне Югры — включатся в эту работу, потому что одно дело — умозрительные представления, а другое — ваши чаяния, ведь ваши стопы идут по этой земле. Они идут до Ямала, затем до Ледовитого океана, туда, где кончается Россия. А мы говорим: "Там, где кончается Россия, начинается Царство Небесное". Давайте посвятим свои усилия одухотворению восхитительной русской Арктики.

Илья ВЕРХОВСКИЙ, руководитель научно-образовательного центра "Югра-социум" Югорского государственного университета, политолог:

Югра — удивительный край с уникальной историей. Это региональная цивилизация, которая наряду с близлежащими Ямальской (Арктической) и Уральской (Горнозаводской) региональными цивилизациями в целом составляет Россию, как радугу регионов. Эта "цветущая сложность", это соцветие и делает нашу страну той самой потаённой империей, которая независимо от времени вливается во всё новые и новые формы (Киевское княжество, Московское, Российская империя или Красная империя). Югра принимала участие во всех важных событиях российской истории. Это первый плацдарм высадки наших казаков — сухопутной колонизации Сибири. Это последнее место всплеска советского энтузиазма: у нас вы можете увидеть фотографии, на которых люди со счастливыми улыбками умывались нефтью в сорокаградусный мороз.

В современности Югру воспринимают с точки зрения энергетического комплекса — энергетического сердца. Но Югра — это ещё и очень тонкое духовное сердце России, некий нерв российской истории. Я и мои коллеги — политологи, философы, эксперты, люди, которые занимаются вполне конкретной политикой, — мы все очень заинтересованы в этом тонком философском измерении. Югра является тайным нервом, тайным сердцем всего российского пространства.

Центр "Югра-социум" создавался два года назад как центр регионоведения Югры, причём регионоведения философского. Мы объездили всю Югру, и пришло понимание, что отдельные районы и города обладают собственным, абсолютно неповторимым образом мира, своим мировидением. Я назвал этот проект "Менталитет и муниципалитет". Причём город Сургут очень отличается от города Нижневартовска, который немногим меньше, но там характер и отношение людей друг к другу, к власти фундаментально разные.

Почему — региональная цивилизация? Я отталкивался от теории локальных цивилизаций. Современное либеральное представление о том, что мировое развитие идёт, отталкиваясь от идеи прогресса, неминуемо порождает западно-центристский культурный расизм: если есть прогресс, значит, есть страны предельно передовые, а есть отсталые. Противовесом является обобщённая теория локальных цивилизаций. Вся планета Земля есть точно такая же радуга различных цивилизаций и мифов, уникальных и дополняющих друг друга. Одна из них — это Российская православная цивилизация. Россия — это радуга регионов, и мы внутри неё можем выделить отдельные цивилизационные зоны, одной из которых является Югра.

Какие чёткие моменты специфики этого региона можно отметить? По данным моих исследований, Югра — это регион-медиатор, который снимает очень многие фундаментальные противоречия. Географически он находится между севером и югом. С одной стороны — это почти Арктика, с другой стороны, Арктика — это Ямал. А у нас в южных районах растут яблони и водятся ежи, то есть это и север, и юг. Противоречие между западом и востоком: с одной стороны, мы видим уже в Сургуте или Ханты-Мансийске здания из стекла и бетона, но с другой стороны, население в городе имеет патриархальное (в самом позитивном русском смысле) сознание. Например, я прекрасно помню, что когда хозяева уходили из дома, ключ клали под коврик. Мы могли войти в любую квартиру, отношения были общинные. На сегодня в больших городах это разрушено, но в Югре эта традиция сохранилась.

Ещё региональная цивилизация снимает противоречия между коренными народами и народами "пришлыми". У нас есть целый поток волн колонизации. Даже сами обские угры в своё время пришли из Южно-Уральских степей и принесли оттуда культ бога Митры и белого коня. Соответственно, мы, здесь родившиеся, живём в пространстве обско-угорских смыслов и в пространстве языка, даже не понимая его. На карте Югры видим два русских муниципальных названия — это Березовский и Октябрьский районы; два советских названия — Пионерский и Советский. Все остальные названия — нерусского происхождения, мы живём в пространстве обско-угорской топонимики. И это естественно для всех нас, родившихся здесь.

Югра — это территория интенсивной сакрализации пространства. Здесь тип сакральности очень архаический. На месте городка князя Самара, где произошла битва с казаками, стояло святилище, и на протяжении трёхсот лет ханты со всей окрестности приходили сюда и приносили бескровные жертвы. Само название Ханты-Мансийск происходит от имени младшего сына верховного бога, который объезжает землю. Я глубоко убеждён, что сакральность этих холмов обусловила впоследствии появление Ханты-Мансийска как столицы Югры. И почти про каждый район мы можем сказать то же самое.

Автохтонная сакральность, потом Крещение Руси и святыни православные, затем нерелигиозная сакральность великого трудового подвига — освоение тюменской нефти, которая тоже наложилась сюда — это всё делает Югру очень своеобразным намоленным местом. Именно это воспето в советских песнях о том, что приехал в Югру "на год, а остался навсегда". Это тяготение к северу и есть потаённое, мистическое, тайное притяжение нашей земли.

Валерий КОРОВИН, директор Центра геополитических экспертиз.

Я постараюсь развить несколько тезисов о том, что Югра является основой евразийского Хартленда, который, в свою очередь, представляет собой самый стабильный геополитический плацдарм, ось истории, определяющую ход мировых исторических событий. Здесь очень важно помыслить о том, как сохранить стабильность этого хартленда, как не вывести его из состояния равновесия, к чему прилагают усилия наши саксонские "партнёры". В этом смысле важно обратить внимание на этносоциологическую стабильность, константность нашего севера в истории нашей более чем тысячелетней государственности. Важно подчёркивать эту вековую преемственность нашей государственности, прошедшей от времён Киевского периода, Московского, Петербургского, Советского — и нынешней, возрождаемой из пепла Российской, вновь имперской, государственности. Именно имперская государственность является неизменной сутью русской государственности как таковой. А основополагающим принципом имперскости является то самое стратегическое единство, многообразие форм культурных, этнических, религиозных, которые наблюдаются сегодня на Русском Севере. Сочетание полиэтничности, интенсивность сакрализации и есть суть нашей имперской константной геополитической русской государственности. Почему мы так легко сочетаем полиэтничность, сакральность, общинность, традиционность этносов, которые населяют наши пространства по сей день? Почему именно русские, как большой народ, создали и сохранили эту государственность, отстояв её суверенитет, пронеся через века? Потому что это гармонично, комплементарно сочетаемые, естественные для имперского образования вещи, и только в рамках государства-империи это многообразие форм может сочетаться и сохраняться. Западные формы государственности (государство модерна, государство-нация) преодолевают более архаичные, как они считают, формы социального устройства. И что мы наблюдаем на Западе? Этносы слились в народы, народы создали европейские империи, империи распались на национальные государства, которые превратились в гражданское общество — плавильный человеческий котел, создавший человеческую биомассу. А следующий этап — создание общества бесполых существ, лишившихся последней коллективной идентичности — половой. Но это тоже не предел — клоны, мутанты и киборги дышат в затылок нынешнему западному человечеству. И этот путь последовательной трансформации предлагают нам и пеняют, что мы недостаточно быстро развиваемся в социальном смысле, недостаточно быстро трансформируем своё общество. Но, глядя на монстров современного запада, которые уже преодолели даже такую категорию, как индивидуум, мы можем только отшатнуться от этих чудовищных десакрализованных форм социального человеческого существования и бытия нынешнего Запада. Поэтому мы обращаем свой взор на то, что продолжает сохранять нас людьми. А нынешние традиционные этносы Русского Севера, сохранившие сакральность и пронёсшие её в веках, как ничто другое восстанавливают в нас человеческое и традиционное, свою бытийную онтологическую основу.

Югра демонстрирует уникальную имперскую сочетаемость изначальных архаичных форм бытия, позволяющих оставаться людьми, и технологического развития.

Михаил МАРТЫНОВ, доктор политических наук, профессор Сургутского государственного университета.

В мире не так много народов, которые совершили деяния исторического характера, оказывали влияние не только на свои страны, но и на другие. Это португальцы и испанцы, совершившие великие географические открытия; англичане, открывшие своей промышленной революцией путь в индустриальное общество; французы, подарившие своей революцией принципиально новые идеи мироустройства; жители североамериканских колоний, которые впервые воплотили эти идеи в жизнь.

Русскому народу в первой половине ХХ века удалось невозможное: сначала совершить революцию, которая разрушила прежний миропорядок, а затем сыграть решающую роль в победе над фашизмом. Думаю, через какое-то время к аналогичным деяниям всемирно-исторического характера, равным по масштабу первым двум, будет отнесено и освоение Севера. Такому труду нет аналогов в истории: производственная деятельность человека в тяжелейших, сложнейших условиях. И апофеозом этого труда стало бы освоение Арктики.

И каким бы мощным не было Российское государство, и оно без поддержки народа этого бы сделать не смогло. Это было нашим общим осознаваемым делом. Народ всегда понимал смысл того, что совершает: и когда совершал революцию, а потом индустриализацию, и когда боролся с фашизмом, и когда осваивал Север. И когда мы говорим о необходимости освоения Севера, нужно объяснить: для чего, какой в этом смысл? Если просто для того, чтобы увеличить экспорт и производство углеводородов и другого сырья, — это не станет мотивом духовного подъёма народа. Совсем другое дело, если мы объясним, что это предпринимается, чтобы развивать собственное производство, в которое новые природные богатства будут вовлечены.

Аллегорически можно Россию сегодня сравнить с человеком, который привольно раскинулся на просторах Евразии, ноги которого упираются в Чукотку и Сахалин, а руки распростёрты вдоль Уральского хребта, и только голова высунута в форточку Европы — на Европу эта голова смотрит, Европой дышит и называет всё остальное своё тело тоже частью Европы.

Но мы живём в мире, где быть частью чего-либо уже невыгодно и опасно, потому что это мир, в котором глобализация заканчивается, распадается ткань социального мироустройства. Выживать в этом мире будет тот, кто в разумных пределах сумеет закрыться от других, кто создаст своё производство, сумеет защитить свою промышленность и экономику, а не будет, высунувшись в форточку, стремиться стать частью чего-либо. Если мы говорим о таком будущем России, то встаёт вопрос: а какие регионы будут той площадкой, с которой новый российский мир будет стартовать?

Югра в этом плане обладает рядом преимуществ. Во-первых, являясь частью Сибири, она ближе расположена к этой кладовой природных богатств. В то же время, по сравнению с остальными регионами Сибири, она обладает несравненно большим потенциалом: сохранённый кадровый потенциал, развитая инфраструктура, мощная энергетическая вооружённость. Эти качества делают Югру несущей конструкцией будущего экономического возрождения. Сегодня географическая ось истории заколебалась, и нужно её восстановить, вернуть то устройство, которое давало миру твёрдость и определённость. Задача Изборского клуба — рождать те смыслы, которые должны вдохновить народ. Нужно, чтобы эти смыслы были понятны народу. Нужно встречаться с людьми, разговаривать, объяснять. Тогда, возможно, вокруг этой оси истории закрутятся новые перемены.

Михаил ДЕЛЯГИН, экономист.

Югра может дать образец новой русской цивилизации. И заслуга вашего руководства в том, что оно добилось, чтобы здесь возникла не одна, а несколько крупных корпораций. Их конкуренция удерживалась в относительно цивилизованных рамках, и их баланс обеспечивал развитие.

Здесь есть рабочие места. Работающая, старающаяся думать, организовывать и менять свою жизнь молодёжь. Есть различие местных культур, что даёт огромную энергетику. К тому же — многонациональность. При этом энергетику разных народов, культур здесь удаётся объединить и направить в нужное русло. Кроме этого, ХМАО — это территория, где люди постоянно работают с современными технологиями. А впереди нас ожидает эпоха новых технологий, закрывающих технологий — сверхпроизводительных и при этом достаточно простых. Это будет новая и довольно болезненная эпоха, но здесь есть инженерно-прикладная грамотность, и при эффективном региональном управлении это позволяет войти в новое будущее и использовать его, стать в этом флагманом для всей России и, может быть, даже для всего мира. У Югры есть великолепные стартовые возможности в создании нового человечества.

Но новые технологии создают чудовищные искушения, они позволяют трансформировать человека. А когда человек становится чем-то другим, он начинает по-другому потреблять, он открывает новые рынки для бизнеса, новые возможности зарабатывания прибыли. Для того, чтобы получать новую прибыль, нужно трансформировать человека. Мы с Западом оба оказались на этой развилке и, не осознавая, что делаем выбор, сделали диаметрально противоположный. Они, выросшие в рамках капитализма, не задумываясь, сказали, что раз они живут ради прибыли, то нужно трансформировать человека. Мы точно так же "на автопилоте" сказали, что деньги — это замечательно, но это всего лишь подтверждение нашей справедливости и человечности, и "расчеловечение" ради этого мы делать не будем.

Прививка от расчеловечения — это традиция. Мы живём в потрясающее время, когда традиция становится революцией. Здесь, в Югре, живёт много традиций: дохристианские, христианские, советские — и я думаю, что эта революционность проявится очень ярко.

Владимир ШАМАХОВ, директор Северо-Западного института управления РАНХиГС, д.э.н., действительный государственный советник РФ I класса.

У нас в Петербурге совсем недавно создано отделение Изборского клуба. Петербургское отделение сосредоточило свою работу главным образом на арктической тематике. Потому что в Петербурге исконно базировались научные, промышленные, военные, технологические организации и предприятия, ведомственные институты, которые работали на Арктику; у нас строятся военные корабли и атомные ледоколы.

Но сегодня: как на уровне государственном, так и на общенародном, — не видно объединения усилий для реализации глобальной задачи планетарного масштаба — освоения Арктики. Поэтому мы выступили с инициативой, которая была поддержана полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и Администрацией президента, о создании в Санкт-Петербурге Центра научно-технологических компетенций по освоению Арктической зоны РФ. Это добровольное общественное объединение. В него вошли более сорока организаций: университеты, институты, научно-промышленные комплексы. И наше отделение Изборского клуба является ядром этого центра. Это не управленческая структура, а некий мозговой центр, в котором мы пытаемся разрешить наболевшие проблемы. И очень заинтересованы, чтобы такой центр, как Югра, подключился к работам наших учёных и промышленников.

Михаил КИЛЬДЯШОВ, председатель Оренбургского отделения Изборского клуба.

Природа для нас — мистическая субстанция. Природа способна породить мечты в нашем народе. На мой взгляд, в сегодняшнем мироздании, в нашей картине мира соединяются две мечты: мечта о тепле (условно "крымская мечта") и мечта о холоде, мечта об Арктике. Но мечта о холоде — это не мазохистская мечта нашего народа. Холод — это всегда движение, это действие, путь, горизонт, это северное сияние. Мечту о холоде мы слышим в курских песнях Свиридова, видим в картине Шишкина "На севере диком", читаем в "Капитанской дочке" Пушкина, когда Гринёв едет в Белогорскую крепость через буран и стужу. Пушкину важно было показать через холод, что он едет, как на край света, что империя наша уже тогда была необъятной. Это понимание мечты о холоде рождает сегодня очень интересные представления, преломления. В фольклоре манси есть легенда о Северном ветре, который разбушевался и стал губить людей. Народ стал замерзать от холода. И в народе нашёлся пассионарий, который вызвал Северный ветер на бой и в бою буквально сломал ему челюсть. Северный ветер перестал дуть, воцарилось тепло, жара, и народ стал гибнуть от жары. Со временем у северного ветра заросла челюсть, но дуть с прежней силой он уже не мог. Но климат самый подходящий, югорский — установился. Так и нам, я думаю, в будущем предстоит на сопряжении этих двух мечтаний открыть какие-то основополагающие смыслы наших ближайших десятилетий.

Владислав ШУРЫГИН, военный эксперт.

Я хотел бы обратить внимание на роль общественных организаций Югры в укреплении национальной безопасности в Арктической зоне России. Начать нужно с того, является ли сегодняшнее понятие "угрозы" актуальным, потому что, казалось бы, Север находится очень далеко от геополитических противников. Можно сказать, что Югра — это средиземное понятие по отношению к нашей огромной стране. На сегодняшний момент признано, что все будущие цивилизации находятся на Севере. Здесь сосредоточено громадное количество природных ископаемых, без которых невозможно нормальное развитие цивилизации, здесь идёт добыча нефти и газа, которые являются основой наших бюджетов. Но здесь и громадные неисследованные территории, а прежде всего — арктический шельф. И здесь — пересечение интересов. На сегодня из восьми арктических стран, как минимум, пять принадлежат к блоку НАТО. И почти со всеми этими странами у нас существуют нерешённые вопросы по признанию северных арктических территорий.

Сегодняшний путь, по которому идёт Россия, вполне цивилизованный: мы не стремимся к конфликту, нами поданы в Международный суд заявки по всем спорным территориям. Но специфика этого суда в том, что рассмотрение таких дел начинается только тогда, когда и вторая сторона подаёт встречный иск. Не все страны (например, Норвегия, Канада) подали встречный иск. Поэтому военная угроза является на сегодняшний момент отложенной. Но это не значит, что мы можем ни о чём не беспокоиться, и прежде всего потому, что за последние 25 лет громадный оборонный щит, который создавался советской властью практически 70 лет, был демонтирован и, фактически, к началу 2000-х разрушен. Была ликвидирована единая система ПВО, утрачено единое радиолокационное поле над страной, когда на каждые 300-400 км сажалось по отдельной радиолокационной роте. И вот эта громадная арктическая цивилизация в 1991-м была признана неактуальной и демонтирована. Сегодня громадными усилиями и ценой очень больших денежных затрат мы восстанавливаем эту цивилизацию. Это процесс очень небыстрый, и тот исторический задел, который нам дан для мирного разрешения, мы должны максимально использовать, чтобы хорошо подготовиться к любому повороту событий.

Если перейти уже непосредственно к северному региону и говорить о вариантах ведения боевых действий, которые здесь могут быть, то на первое место выходят действия небольших подразделений. Война на севере исключает понятие глобальной войны, когда танковые или другие армии начинают сталкиваться на каких-то пространствах. Север — это война компактных подразделений за те немногие точки жизни, которые есть здесь. Создание и подготовка таких подразделений является сегодня для нашей армии задачей приоритетной, и на это тратятся большие силы и ресурсы. Но здесь возникает очень серьёзный вопрос — выживаемости на этих территориях. Научить этому можно только следующими способами: 1) Забросить людей и пусть учатся. Но это не вариант. 2) Попробовать брать всё лучшее, что есть у коренного населения Севера. 3) Обобщить опыт арктических экспедиций.

Второй вариант — при том, что он предпочтительней и интересней, не удовлетворяет Министерство обороны. Потому что жизнь людей на Крайнем Севере имеет свою очень жёстко привязанную специфику. Несмотря на то, что они кочевые, они очень часто привязаны к конкретным точкам. Эксперименты с использованием собачьих или оленьих упряжек показали, что это не годится: олени устают на пятый день пути, собаки более выносливы, но скрытое передвижение с ними невозможно, их лай разносится на значительную территорию. И мы должны решать эти задачи силами и средствами, которые нам предоставляет ХХІ век.

Здесь на первое место выходит опыт арктических экспедиций. И у Югры есть уникальный опыт: на протяжении десяти лет здесь работает арктическая экспедиция — "Северный десант". И этот опыт, на мой взгляд, нужно максимально использовать.

Николай СТАРИКОВ, писатель.

Мне хотелось бы сказать о потенциальных планах наших геополитических "партнёров" в отношении Сибири и Урала как части Российской Федерации. Югра рассматривается в контексте российской геополитики, которая является частью контекста мировой геополитики.

Есть силы, заинтересованные в том, чтобы Россия не развивалась, а была в подчинённом состоянии. Если мы посмотрим на карту, то увидим, что наше огромное государство является как бы мостом, который соединяет Азию и Европу, а конкретнее — Китай как фабрику, производящую товары, и Европу, которая эти товары потребляет. И есть США, которые заинтересованы в контроле и над Россией, и над Китаем, и над Европой.

Мы видим постоянное желание ввести в отношении нас санкции, как-то дистанцироваться, объявить нас государством-изгоем… Деятельность Запада в отношении России будет всегда многоплановой, но она будет постоянно направлена на ослабление России. Исходя из этого, посмотрим, что может быть в отношении Сибири и Урала?

Здесь прозвучал термин, который несёт положительный настрой в одном случае, но может быть использован для деструктивных вещей: это "цивилизация Югры", "цивилизации Сибири и Урала". Очень красивые термины, и я полностью согласен, что Россия — это цветущая общность народов, и "цивилизация" — это термин, который может тут употребляться. Но наши противники будут использовать этот термин совершенно для другого. Мы видим, как его уже сейчас исподволь используют средства массовой информации для создания новой общности: "я сибиряк". Сто лет назад точно такие же силы создали общество "я — украинец". Это примерно то же самое, потому что "Украина" — всего лишь географический термин части Российской империи, великого русского народа. Поэтому, когда мы видим такие же процессы, которые уже дали печальные результаты для откола части народа и столкновения его с целым, мы понимаем, что эта политика будет осуществляться в отношении Сибири и Урала.

Нам внимательно нужно приглядеться к нашей Конституции: там всего один раз используется слово "государство". В том контексте, что Россия состоит из государств. Но откроем Конституцию субъектов РФ. Татарстан: "Главой государства и высшим должностным лицом республики Татарстан является президент". Абсолютно готовый концепт для отделения: есть государство, есть президент. Осталось только запустить этот деструктивный процесс. Дагестан: "Республика Дагестан есть единое демократическое правовое государство в составе Российской Федерации". Да, какое-то время на эти слова никто не обращает внимания, но в нужный момент это будет поднято, как знамя, вплоть до отделения.

Сегодня этого не происходит, потому что авторитет президента В.В. Путина высок. Но эти бомбы, которые заложены в Конституцию 1993 года, продолжат там лежать. И наша задача — сделать так, чтобы они не взорвались никогда. С моей точки зрения, в России должен быть один президент, а слово "государство" должно относиться только к Российской Федерации, всё остальное — это субъекты Федерации.

И совершенно очевидно, что если отделить от России Урал и Сибирь, то наше государство вряд ли переживёт такую ампутацию. Идеология, которую пытаются вбросить на фоне разговоров о формировании некой новой идентичности: "я сибиряк" или "я житель Урала" и "у нас есть природные богатства, которые эти "москали" забирают", — очень напоминает идеологию, под которой когда-то откололась от России Украина. Я убеждён, что будут попытки навязывания разговоров "хватит кормить Москву" и апелляция к тому, что нужно все богатства оставить там, где они производятся, что это приведёт к расцвету края. То же самое говорили всем пятнадцати советским республикам — методичка наших геополитических "друзей" не меняется. Мы это должны понимать и с этим пониманием выстраивать нашу государственную политику.

Олег РОЗАНОВ, первый заместитель председателя Изборского клуба.

Тайна русского человека ещё не раскрыта. Мы трудимся, любим, служим в армии, молимся и мечтаем, сами не осознавая своего масштаба и предназначения. Мы сами для себя не сформулировали образ нашей русской мечты, масштаб и величие которой не дают нам опуститься до статуса "нормальной европейской страны". Наши мечты, наши сны и желания так же загадочны, как бескрайние просторы Русского Севера.

Загадка, видимо, в том, что усердно трудиться мы можем только тогда, когда для всех очевидна общая — предельно ясная и в то же время почти недостижимая — цель. Русский народ не разменивается на стяжание комфорта, прибавление сотой доли ВВП или благоустройство улиц. Всё это фатально недостаточно для широты русского человека.

Наша русская мечта не вписывается в шаблонную схему западного бытосутроительства, индивидуального комфорта и материального процветания. Разве для поиска уютной и комфортной жизни мы растопили полярные льды теплом советских городов, подняли всю мощь ядерного флота, украсили северные границы цепью прекрасных монастырей?

Разгадка мучительного вопроса о русской мечте таится где-то в Сибири и на севере, в Югре или на Чукотке, куда приезжают люди-герои, люди-первопроходцы, молитвенники и первооткрыватели. Следуя за нашей русской мечтой, мы обращаемся взором к снегам нашего Севера, к внутренней геополитике и геостратегии. Ключевые изменения должны начаться и начнутся именно здесь. Все социальные, экономические и географические предпосылки для этого есть.

Александр ПРОХАНОВ.

Я благодарю всех за высказанные интересные суждения. Арктическая тема граничит с русской загадкой, с русской тайной, объединяющей огромный массив пространств и народов. Мне кажется, трудно выразимая категория, которая называется "русская мечта", формируется на протяжении всей русской истории. Сегодня это русское чаяние, русская молитва и русская загадка смогла соединить все наши пространства, все народы.

Каждый клочок нашей земли неповторим и уникален, и югорская мечта, которая соединяет в себе огромное количество тем, ценностей, представлений, могла бы стать предметом осмысления югорского отделения нашего клуба. Это и поэтическая, и технологическая, и военная, и экзистенциальная, и религиозно-историческая тема. Мы убедились, что в Югре есть пытливые мыслители, дерзновенные мечтатели, и эта задача вам, дорогие собратья, под силу.

«Не вам решать»: как США влияют на выборы в России

Политики и эксперты заявили о вмешательстве Вашингтона в выборы президента РФ

Андрей Винокуров, Екатерина Суслова

«Кремлевский доклад» можно расценить как попытку США повлиять на результаты выборов президента России, считают политики и эксперты. В список, составленный американским Минфином, попали 210 высокопоставленных российских чиновников, в том числе кандидат в президенты РФ Борис Титов. «Газета.Ru» узнала у политиков и экспертов, чего добивается Вашингтон и каким должен быть ответ российской стороны.

Плохие парни

Минфин США обнародовал свое «кремлевский доклад», «разоблачающий» ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина, крупных российских бизнесменов и государственные компании. В приложение к докладу его авторы внесли более двухсот имен высокопоставленных чиновников и предпринимателей.

В список «по-настоящему плохих парней», как его назвал экс-координатор санкционной политики Госдепа США Дэниел Фрид, вошло руководство администрации президента России в полном составе, а также все российское правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Критерии, по которым российских чиновников и бизнесменов вносили в список, непонятны, — при прочтении складывается впечатление, что американское министерство финансов просто внесло в перечень все руководство страны и всех россиян, когда-либо фигурировавших в рейтингах Forbes.

Доклад привел в негодование представителей российской политической и бизнес-элиты, чиновники в голос заявили о вмешательстве Вашингтона в дела РФ. «Внесение в подобный список руководства нашей страны, включая премьер-министра, никак иначе нельзя назвать, как грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенного государства», — заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, чье имя также попало в перечень.

«Господа, не вам решать, кто будет руководить страной. Это будет решать наш народ», — обратилась Матвиенко к авторам «кремлевского доклада».

Политики также пообещали Вашингтону «жесткую реакцию» в ответ на публикацию доклада. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, правда, отметил, что этот ответ необязательно будет симметричным.

«К этому нас и толкают представители нынешней американской элиты, переводя противостояние на новый уровень. Сам список «кремлевского доклада», куда вошло практически все руководство России, не только подрывает возможность дальнейшего диалога, но и ставит российско-американские отношения на грань разрыва», — констатировал председатель думского комитета.

Первый заместитель председателя думского комитета по экономической политике Владимир Гутенев в разговоре с «Газетой.Ru» также выразил мнение, что Москве «не стоит увлекаться, пытаясь создавать встречные проблемы». Он пояснил, что Трамп — гибкий политик, и можно надеяться, что в будущем курс на сдерживание России все же изменится и перейдет к политике сдерживания Китая.

При этом Гутенев не сомневается, что действовать надо. «Если и предпринимать какие-то ответные шаги, то оставляя поле для маневра и следя, чтобы эти действия не были обременительными для нашей экономики», — подчеркнул парламентарий.

Вашингтон лезет в российские выборы

Некоторые политики и эксперты утверждают, что «кремлевский доклад» можно расценивать как попытку вмешательства в выборы президента РФ, предстоящие в марте. В список доклада, в частности, попал и кандидат в президенты РФ — бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«То, что в США называют доклад «кремлевским», автоматически вытаскивает на свет их цель: вмешаться в избирательную кампанию. Поэтому оценивать его нужно именно через эту призму: заведомо преступной и недобросовестной логики», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Такое же мнение высказал замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. Политолог отметил, что, хотели этого американцы или нет, они вписываются в сам «контекст» выборов и любой политтехнолог будет это использовать, так как у них, прежде всего, политическая цель.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин тоже считает, что публикация доклада связана с выборами: «Шаг недружественный, очевидный элемент внешнего давления, список странный, его широта оставляет возможность избирательного и ситуативного применения закона. Очевидно, что наигрываются инструменты раскачивания ситуации на поствыборный период», — добавил Костин.

Тем не менее, не все эксперты склонны считать, что публикацию «кремлевского доклада» можно считать попыткой вмешательства в избирательный процесс в России.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев обращает внимание на то, что само обнародование доклада планировалось давно, и тот факт, что он появился именно сейчас, не дает оснований трактовать его как вмешательство в выборы. Кроме того, сам по себе список, считает эксперт, не отвечает целям вмешательства — а именно повлиять на итоги голосования, которые состоятся только в марте 2018 года.

«Доклад» и «санкции»

При всей скандальности доклада не стоит забывать, что сам факт его публикации еще не говорит об автоматическом введении каких-то санкций в отношении России или фигурантов «кремлевского списка».

«Вы знаете, что публикация не является очередной санкционной волной», — напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая перед журналистами 29 января. Кстати, официальный представитель Кремля тоже фигурирует в докладе минфина США. После публикации доклада Песков заверил, что равнодушен к включению своего имени в этот перечень.

Впрочем, американский министр финансов Стивен Мнучин уже отметил, что в США «намерены использовать (обнародованный накануне) доклад и разведданные для того, чтобы вводить дополнительные санкции». Какими они будут и против кого их используют — пока неясно.

Политолог Дмитрий Бадовский отметил, что опубликованный список предельно широк, кроме того, по его словам, может быть еще и «закрытая» часть. «В этом смысле сама публикация списка сегодня не имеет особого значения. Это все равно рамочная вещь, публикация доклада — часть процедуры санкционного закона, большее значение имеет последующее обсуждение в конгрессе», — напоминает эксперт.

«Речь идет о том, чтобы создать неопределенность, подвесить ситуацию, максимизировать риски для фигурантов списка. В этом смысле шаг США недружественный», — пояснил Бадовский.

Об этом говорит и политолог Михаил Виноградов. Эксперт считает, что в составлении доклада логика была явно «подчеркнуто формальная», а является ли это вопрос признака силы и слабости — вопрос интерпретации. Виноградов предположил, что посредством публикации «кремлевского доклада» американская сторона намерена показать всем его фигурантам, что для минимизации риска санкций лучше держаться подальше от номинального представительства в российском истеблишменте.

«Вашингтон дает понять, что фигуранта будут внимательно мониторить и в части финансовых операций, и в части публичной активности — и активность по «спорным» вопросам не останется незамеченной. Тогда получается создание механизма, который можно будет выборочно использовать», — считает эксперт.

В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов выразил мнение, что «кремлевский доклад» следует расценивать как попытку изменить сам характер давления на РФ. «Мы видим, что внешняя политика России не изменилась за время санкций. Они посылают новый сигнал: перестаньте поддерживать власть, иначе против вас будут введены санкции», — поясняет Игнатов. По его мнению, сейчас можно говорить о том, что США достали пистолет и положили его на стол.

Санкции как стиль жизни

Несмотря на то, что публикация столь масштабного списка — первая подобная акция за всю историю российско-американских отношений, многие члены российской политической элиты уже находятся под американскими санкциями. Первые персональные санкции в отношении ряда россиян, включая политиков, США ввели 17 марта 2014 года после проведенного в Крыму референдума, по итогам которого полуостров и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации. Тогда в санкционный список попали 11 человек.

В числе фигурантов оказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин, помощник президента РФ Владислав Сурков, советник президента Сергей Глазьев. В американский black list попали и депутаты Госдумы — Елена Мизулина и Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.

Персональные санкции, как правило, предполагают визовые ограничения и блокирование собственности и счетов фигурантов «черного списка».

С 2014 года Вашингтон расширял санкционные списки уже 17 раз, сейчас персональные санкции действуют в отношении 160 физических лиц, из них 47 человек — российские политики и государственные служащие, в том числе представители крымских властей.

2,5 трлн рублей допдоходов принесли бюджету договоренности РФ и ОПЕК.

Сделка обеспечила 1% к росту ВВП России.

Стабилизация цен на нефть, достигнутая благодаря сделке ОПЕК+, обеспечила 1% к росту ВВП РФ и 2,5 трлн дополнительных доходов бюджету, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя изменение прогноза суверенных рейтингов России агентством Moody's со стабильного на позитивный.

«Позитивный прогноз Moody's отражает восстановление роста экономики России, макроэкономическую стабильность и растущий интерес инвесторов к российским активам. Одновременно со снижением доли ТЭК в ВВП и ростом прямых иностранных инвестиций наши иностранные партнеры строят планы по реализации новых проектов в России. Немаловажную роль сыграла стабилизация цен на нефть, достигнутая благодаря договоренностям России и Саудовской Аравии со странами-экспортерами. По нашим расчетам, это обеспечило дополнительно 1% к росту ВВП и принесло бюджету РФ 2,5 трлн руб. дополнительных доходов», – сказал он.

По словам Дмитриева, в результате роста цен на нефть пополняются резервные фонды, снижается дефицит бюджета и ключевая ставка ЦБ. «И, в целом, проводится последовательная налоговая политика, направленная на создание долгосрочных стимулов и предсказуемых условий в экономике. Все это вместе является драйвером повышения трат экономических субъектов, роста экспорта в денежном выражении и ускорения роста ВВП, которое мы уже наблюдали в 2017 году», – считает он.

В числе причин улучшения прогноза РФ Moody's называет рост экономической и фискальной устойчивости, а также успешное преодоление периода низких цен на нефть.

На ГФ обозначили повышение финансовой грамотности населения как государственный приоритет

18 января, в третий день Гайдаровского форума, эксперты обсудили государственные стратегии повышения финансовой грамотности, возможности внедрения практических компетенций в образование в условиях цифровой экономики и образовательные программы для разных слоев населения, способствующие формированию грамотного отношения граждан к финансам.

Модератор дискуссии – стратегический координатор проекта по финансовой грамотности Министерства финансов РФ Анна Зеленцова – заявила, что у проекта, утвержденного как государственная стратегия, уже существует функционирующая инфраструктура, сильная образовательно-методическая база и многообещающие перспективы развития.

«В цифровую эпоху образование должно быть целостным, ориентированным на практику и интерактивным», – отметила она.

Руководитель Федерального методического центра по финансовой грамотности для школ Николай Берзон поделился итогами работы. За два года функционирования был создан Федеральный методический центр по повышению финансовой грамотности и региональные центры в 15 субъектах РФ, было обучено более 12,5 тысяч учителей. По словам Берзона, целью центра на сегодняшний день является расширение охвата регионов и информационная поддержка уже обученных преподавателей в сфере инноваций, новых финансовых продуктов и нововведений в законодательстве.

«Стратегия повышения финансовой грамотности состоит из инфраструктуры, контента и организационных форм», – сказал ведущий научный сотрудник МГУ Ростислав Кокорев. Он отметил, что инфраструктура функционирует успешно, на сегодняшний момент программой затронуты 96 вузов, полмиллиона студентов, и предложил оптимизировать организационные формы путем сокращения общетеоретической части занятий по экономике и использования этого времени для преподавания базовой основы финансовой грамотности для студентов.

Руководитель Регионального центра финансовой грамотности Томской области Елена Кузьмина поделилась опытом успешного функционирования центра в своем регионе. В Томской области 500 педагогов и 200 финансовых консультантов уже успешно прошли специальное обучение. На данный момент, по словам эксперта, основной обязанностью региона является создание единого центра финансовой грамотности, который будет вырабатывать единую стратегию исходя из особенностей развития региона.

Позитивный опыт Томской области является тем эталоном, к которому должны стремиться другие регионы, заключили участники дискуссии.

Цифровое неравенство.

В пяти регионах страны сосредоточена почти половина текущего жилищного строительства.

Состояние российского рынка жилищного строительства определяется целым рядом показателей, и одним из важных является объем — количество новых квадратных метров. С 2015 года Институт развития строительной отрасли (ИРСО / inrso.ru) при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) ведет мониторинг открытых сведений о текущем многоквартирном строительстве в стране (разрешения на строительство, проектные декларации и пр.). В течение прошлого года «СГ» знакомила читателей с обзорами ИРСО по отдельным регионам, сегодня представляем результаты этой аналитической работы за 2017 год в целом.

Где и что строится

На конец минувшего года в России силами почти 3 тыс. девелоперских компаний возводилось 14 463 дома на 2 349 853 квартиры общей площадью 115 817 529 кв. м. Строится новое жилье в 83 субъектах РФ (не обнаружили новостроек аналитики ИРСО только в Еврейской АО и на Чукотке). При этом почти половина (47,4%) текущих строек сосредоточена всего в пяти (!) регионах.

Наибольший объем жилищного строительства в стране приходится на «московскую агломерацию» (Москва и Московская область). Только в Подмосковье сейчас возводится 2108 домов на 311 275 квартир площадью 15 744 036 кв. м (14,6% от всех объектов, 13,2% от числа квартир, 13,4 % от заявленных площадей). Строительство еще 10,8% всей российской «квадратуры» ведется «по соседству» — в Москве (12 475 216 кв. м в 208 991 квартирах, расположенных в 895 домах). В сумме столица и область забирают 20,8% от всех строящихся в стране домов, 22,1% квартир и 24,2% совокупной жилой площади.

На долю второй «столичной агломерации» — Санкт-Петербурга и Ленинградской области — приходится 649 и 950 домов на 279 663 и 166 343 квартиры площадью 12 166 012 и 6 434 548 кв. м соответственно. Вдвоем они добавляют в «общероссийскую жилищную копилку» еще 16,4% площадей (или 11,1% всех возводимых в стране домов и 19% квартир).

Краснодарский край, входящий в пятерку регионов-лидеров, строит сейчас 977 домов (6,8% от всех объектов в РФ) на 175 874 квартиры (7,5%) площадью 8 233 254 кв. м (7,1%).

А вот наименее привлекательными для российских застройщиков являются окраинные регионы: Республики Калмыкия, Алтай и Тыва, Мурманская область и Камчатский край, в которых на сегодняшний день строится всего по два-четыре новых дома общим метражом от 6 до 30 тыс. «квадратов».

Основной объем текущего жилищного строительства в России приходится сейчас на многоквартирные дома: 12 671 из 14 463 зданий (87,6% всех объектов). При этом совокупная площадь находящихся в них 2 287 935 квартир составляет и вовсе 96,8% строящегося сейчас в стране жилья (112 137 908 из 115 817 529 кв. м). Оставшиеся 61 918 квартир (3,2% площадей) располагаются в 180 апарт-комплексах и 1612 блокированных домах (таунхаусах).

Особо стоит отметить, что за последние годы квартиры, представленные во всех новых домах, становятся меньше. Так, в декабре 2015 года площадь средней российской квартиры составляла 56,8 кв. м, в конце 2016 года — 50,3 «квадрата», а в конце 2017 года — уже 49,3 кв. м. Самое скромное (по метражу) жилье сейчас представлено в Ленинградской области — средняя площадь строящихся квартир здесь составляет всего 38,7 кв. м (на 10,6 «квадратов» меньше, чем в среднем по РФ). Самые просторные (среднестатистисредняя площадь местного жилья на 41,9 кв. м превышает общероссийские показатели.

В настоящее время в России возводится 5 074 жилых комплекса (ЖК). В состав самого крупного из них — ЖК «Чистое небо» (застройщик Setl Group) — расположенного в Санкт-Петербурге, входит 14 домов на 31 207 квартир совокупной площадью 1 009 751 кв. м. По количеству строящихся объектов с «Чистым небом» мог бы, пожалуй, поспорить еще один питерский ЖК — «Цветной город», в котором «Группа ЛСР» строит сразу 75 (!) домов. Однако этот мегакомплекс по общему метражу будет все же на 90 тыс. «квадратов» меньше. Еще один крупный проект — ЖК «Новые горизонты» — находится в приграничном с северной столицей поселке Бугры (Ленобласть). Здесь группа компаний (ГК) «ЦДС» возводит 26 домов площадью в почти полмиллиона «квадратов».

Из чего и какого «роста»

Если говорить об используемых при строительстве материалах, то в большом почете у отечественных строителей «связка» монолит-кирпич. Из этих материалов в стране возводится 3272 дома на 767 906 квартир общей площадью 37 085 805 кв. м. В целом доля «гибридных технологий» в пересчете на площадь составляет 32% от всего российского метража (или 22,6% домов).

На втором месте по популярности — монолит. Его «заливают» в 14,5% всех новостроек в РФ (2094 дома на 488 068 квартир площадью 25 273 052 «квадрата»).

Формально из «чистого» кирпича в России строится больше всего домов, чем из других материалов — 4485 (31% всех объектов), однако на их долю приходится только 19,1% новой жилплощади (22 161 037 кв. м в 440 907 квартирах).

Панельных домов в стране в ближайшее время станет больше еще на 1576 единиц, и их общая жилая площадь составит 15 970 617 кв. м (13,8% объема рынка). По-прежнему востребовано у россиян и блочное домостроение — так, сейчас возводится 2891 объект на 14 760 316 «квадратов» (12,7% площадей).

Встречается на российских стройках, правда, очень редко, и дерево, и легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК). Деревянных многоквартирных домов в стране сейчас строится 37 (из них 28 — каркасно-щитовые). Каркасных строений из ЛСТК и того меньше — 17. На двоих эти «экзотические» стройматериалы набирают лишь 0,4% от всех строящихся объектов.

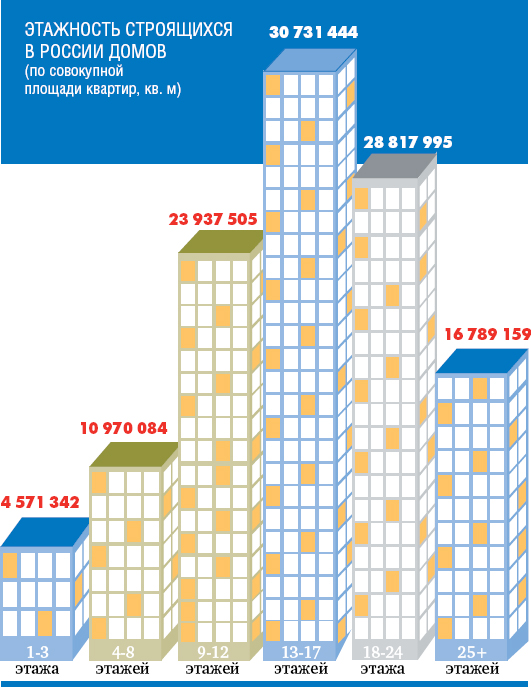

Средняя высотность текущего жилищного строительства в России составляет 10,5 этажа (из расчета на строящийся дом). И это при том, что больше всего в стране возводится домов высотой всего 1-3 этажа — 3648 строений (25,2% от всех объектов). Однако если брать в расчет не количество домов в штуках, а общий метраж находящихся в них квартир (подробности на графике), то тогда в лидеры выйдут уже 13-17-этажные здания. И пусть таких в РФ строится 2496 единиц (17,3%), зато на их счету почти 31 млн кв. м, или 26,5% от всей жилой площади. Общий же метраж всех отечественных «малоэтажек» не превышает 4,5 млн «квадратов» (3,9% площадей).

В остальном высотность возводимых в стране домов распределяется следующим образом: на долю 4-8-этажных домов приходится 18,9% строящегося сейчас жилья (2735 домов), 9-12-этажных — 20,6% (2983 здания), 18-24-этажных — 12,3% (1797 объектов). Замыкают количественный рейтинг небоскребы (25 и более этажей). В ближайшее время в России должны появиться 804 высотки (5,6% от всех жилых строений). Самым высоким строящимся объектом на сегодняшний день считается 77-этажный дом с апартаментами Neva Towers (название не должно вводить в заблуждение, застройщик Renaissance Development возводит этот ЖК в Москве). На 11 этажей отстает от него еще один столичный небоскреб — «Нескучный Home & SPA» от компании Gorn Development. К слову, Москва является лидером среди субъектов РФ по средней этажности строительства с показателем в 21 этаж. А самый «низкорослый» регион — Ненецкий автономный округ, здесь средняя высотность строений составляет 5 этажей.

В Москве, кстати, находится и самый вместительный (по общей жилой площади) объект в России. Это дом-ЖК «Level Амурская», в котором 145 544 «жилых квадратов» (застройщик Level Group).

Кто и когда

На сегодняшний день в стране работает 2961 застройщик. При этом больше четверти российского рынка новостроек (28,7% всех строящихся площадей) контролируют полсотни (!) крупнейших девелоперов (ТОП-50 по объемам текущего строительства представлен в таблице). А десятая часть всех отечественных строек — «на балансе» всего пяти (!) застройщиков. «Пальму первенства» в стране держит ГК «ПИК», в портфеле которой сейчас свыше 4,2 млн кв. м жилья (3,7% от общего объема возводимых «квадратов»). Далее с «отставанием» в 800 тыс. кв. м идет «Группа ЛСР» (3% всех площадей). Места с 3-го по 5-е занимают соответственно стройхолдинг Setl Group (2% рынка), ГК «ЮгСтройИнвест» (1%) и ГК «ЦДС» (0,9%).

К слову, в ТОП-50 крупнейших застройщиков страны пока входит и санируемая под контролем государства ГК «СУ-155». Большинство объектов этого проблемного стройхолдинга достраивается при финансовой поддержке банка «Российский капитал». После ввода в эксплуатацию всех долгостроев СУ-155 (планируется, что это произойдет до конца 2018 года) обанкротившийся застройщик покинет список крупнейших компаний.

Наибольший объем текущего строительства в России приходится на объекты, разрешение на строительство которых было выдано в 2016 году — 5579 домов площадью 43 169 276 кв. м (38,6% от всех строящихся сейчас жилых зданий, или 37,3% по общему метражу).

Строительству 2936 домов (20,3%), составляющих 23,1% всех российских площадей (24 756 256 кв. м), старт был дан в 2015 году. Еще 16,2% строящихся сейчас зданий (2338 объектов) и площадей (18 723 580 «квадратов») начали возводить в 2014 году. По документам, полученным в 2012-2013 годах, строится 1491 дом совокупной площадью 7 516 042 кв. м (8,2% нового «метража»). До сих пор в стране ведутся работы по возведению 389 жилых зданий на 2 251 464 «квадрата», документация на которые была оформлена с апреля 2004 по декабрь 2012 (1,9% от всей площади).

Стоит отметить, что в 2017 году новые стройки открылись сразу по 1730 адресам. На долю таких «свежих» объектов в России приходится сейчас 15% всех площадей (17 399 911 кв. м). В этом году разрешение на строительство (на момент исследования ИРСО) не получил еще ни один девелоперский проект.

Зато уже был задекларирован ввод в эксплуатацию до конца 2018 года 6339 строящихся сейчас домов площадью 47 859 273 кв. м (41,3% от всего находящегося в работе «метража»). Сдача 23,4% площадей (2752 дома на 27 151 480 «квадратов») может состояться в следующем году. В 2020 году будут заселены 948 домов (11 012 051 кв. м, или 9,5% имеющихся сейчас площадей). Ввод еще 3 863 515 «квадратов» (3,2%) в 403 домах намечен на 2021 год. Оставшиеся новостройки появятся, согласно проектным декларациям, изученным ИРСО, после 2022 года и далее.

Вот только проанализировав областную ситуацию с переносом сроков ввода объектов в эксплуатацию с прошлых периодов (в пересчете на совокупную площадь), можно предположить, что не все смогут выдержать обещанные сроки. Так, например, 10 089 649 кв. м жилья, объявленных к сдаче в этом году, изначально должны были быть введены в строй еще в 2010-2017 годах. Значительная часть этого объема — 4 964 842 кв. м — «переехала» с прошлого года. А 10 844 «квадратов» покупатели ждут уже семь лет (с 2010 года). На два года вперед, с 2017 на 2019, перенесся ввод 902 603 кв. м. В следующем году новоселье смогут отпраздновать и обладатели 6682 «квадратов», в которые они вложились еще в 2009 году. Подождать, но уже до 2020-2021 годов придется и тем, кому жилье в 382 904 кв. м изначально обещали сдать в 20142017 годах. Ввод 20 807 прошлогодних «квадратов» отложили вообще на 2025 год.

К сожалению, «уточнение сроков ввода», проще говоря, «просрочка», — очень распространенное явление в стране. В переносе сроков ввода объектов, в том числе неоднократном, аналитиками ИРСО были замечены 80 (!) субъектов РФ. Антилидеры в этом вопросе — Республика Тыва, Омская область и Хабаровский край, здесь сдачу домов задерживают в среднем на 31,8, 14,9 и 14,7 месяцев соответственно. Отрадно, что в большинстве регионов задержки гораздо меньше — от одного до пяти месяцев.

Кстати, корректировка первоначальных сроков ввода в эксплуатацию часто встречается и у компаний из числа 50 самых-самых по объемам текущего строительства (лишь 15 из них сдаются точно в срок). Так, например, из 328 029 кв. м жилья, возводимого сейчас петербургским застройщиком «Л1 СК №1» (43-е место), ввод 155 989 «квадратов» (47,6% «портфеля») был перенесен. «Уточнение» сроков у этого девелопера составляет 17,4 месяца. На 15,3 месяцев «подправляла» даты ввода и краснодарская ГК «Европея» (36-я строчка), сдвинувшая окончание 52,4% своих строек (182 524 из 348 461 кв. м). Первый стопроцентный перенос ввода объектов с максимальным средним уточнением появляется, к счастью, уже далеко за ТОП-50 — у столичной ГК «Небоскреб ГБ». 24,4 месяца этот «корректировщик» никак не может завершить строительство 189 788 «квадратов» жилья в поселении Ивановском (Новая Москва).

3 869 800 м2 составил, по данным Росстата, среднемесячный ввод жилья российскими застройщиками в 2017 году

Автор: Андрей МОСКАЛЕНКО

Экс-депутат Олег Савченко - о себе, санкциях и успехах Волгоградской области

Известный промышленник и общественный деятель считает, что только слепец не видит позитивных перемен.

Сейчас многие предприятия испытывают проблемы из-за санкций, которые ввели западные страны в отношении России. Сказываются ли санкции на предприятиях, которыми Вы руководите?

Конечно, санкции сказываются. Мы привыкли в последнее время к тому, что Россия стала частью глобальной мировой экономики. И когда в той или иной мере перекрывают определённые возможности, это требует определенного перестроения. Это не смертельный вариант для любой отрасли экономики или промышленности, но на переформатирование требуется время. Смотрите... После введения первых санкций прошло уже 3 года. В публичном поле (СМИ, общественность) существуют некоторые противоречивые оценки произошедшего. Кто-то говорит, что все плохо, ужасно, «санкции убивают российскую экономику». Кто-то говорит, что все удачно, здорово, «есть возможность заменить импорт собственной продукцией». Эти противоречия будут и дальше существовать.

Здесь все зависит от собственников предприятий и управленцев, от конкретных руководителей заводов. Смогли ли они перестроиться или не смогли?

В целом обо всей экономике мне говорить сложно, но если брать примеры по отдельным предприятиям, то для кого-то санкции стали смертельной инъекцией, а кто-то совершил очень серьезный прорыв в сбыте своей продукции за рубеж или внутри страны. Кто хочет работать, кто смотрит на несколько лет вперед, у того все сложилось хорошо. А кто не перестроился и, привыкнув получать прибыль ежедневно, забирает у предприятия оборотные средства, тот обрекает свое производство на гибель. К сожалению, таких предприятий сегодня много.

Отрадно, что есть яркие примеры, когда промышленные предприятия «врагам на зло» демонстрируют поистине ошеломляющие результаты работы. Взять хотя бы волгоградский завод «Каустик». Анализируя структуру экспорта предприятия за последние несколько лет, мы видим только позитивные перемены: за прошлый год, к слову, 70 наименований продукции «Каустика» разлетелись по 40 странам мира.

Волгоградский алюминиевый завод, который мы едва не похоронили после консервации несколько лет назад основного производства, оживает на наших глазах. России нужна импортозамещающая продукция, которую, в том числе, может дать наше волгоградское предприятие. В итоге на самом высоком правительственном уровне при участии собственников завода, компании «РУСАЛ», губернатора Андрея Бочарова достигнуты и уже реализуются конкретные договоренности о возобновлении производства первичного алюминия и открытии анодного производства на базе волгоградского завода. Речь идет о создании так называемой "алюминиевой долины", которая даст региону несколько тысяч новых рабочих мест и рост поступлений в бюджет субъекта страны.

Вы по-прежнему остаетесь в большой политике и пристально следите за событиями в стране и мире. Как бы Вы оценили сегодня развитие России, её положение на мировой арене и ситуацию внутри страны?

Вы знаете, я только что был в Давосе, сейчас я уже в Мюнхене. На экономическом форуме в Швейцарии мы подписали достаточно крупный контракт. И это хороший пример того, о чем я говорил раньше: каждое предприятие по-своему развивается в условиях санкций, и для кого-то это возможность сделать прорыв. По этой же аналогии можно говорить и о странах.

У России есть серьезнейший шанс. Если сейчас страна выстоит в этом политическом и экономическом противостоянии, то у нас появляется шанс доказать всему миру, что Россия – супердержава. После такого испытания Россия может поставить жирную точку в вопросе о своей роли на мировой арене, и все противостояния останутся в прошлом.