Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Две китайские корпорации – COSCO и Lianyungang Port Holdings – инвестируют в покупку 49% акций сухого порта, расположенного в специальной экономической зоне "Хоргос-Восточные ворота" в Казахстане. Соответствующее соглашение китайская сторона заключила с национальной железнодорожной компанией Казахстана – АО "НК "КТЖ".

Эта сделка станет первым зарубежным железнодорожным проектом, в который вкладывает свои средства корпорация COSCO.

Сухой порт в Хоргосе выгодно расположен в 15 км от КПП "Хоргос" на китайско-казахстанской границе. Из данного пункта можно добраться до порта Ляньюньган на востоке Китая всего за пять дней.

Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., объем торговли Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, где находится Хоргос, с Казахстаном составил 6,72 млрд юаней ($974 млн). Это на 77,9% больше, чем за январь-март 2016 г., сообщило таможенное ведомство города Урумчи, административного центра Синьцзяна.

За первые два месяца текущего года товарооборот китайского региона с Россией, Монголией и пятью странами Центральной Азии составил 13,12 млрд юаней ($1,9 млрд). Это на 34,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю России, Монголии и пяти стран Центральной Азии пришлось 61,5% от общего объема внешней торговли Синьцзяна.

По итогам января-февраля 2017 г., общий объем внешней торговли этого китайского региона составил 21,32 млрд юаней ($3,1 млрд). Он увеличился на 74,1% в годовом сопоставлении.

Кения исчерпала запасы кукурузы

По данным Национальной зерновой палаты (NCPB), запасы кукурузы в Кении упали до 4,5 тыс. т, что эквивалентно дневному потреблению. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на агн. Bloomberg.

На прошлой неделе NCPB отправила на перерабатывающие предприятия около 36 тыс. т кукурузы. Сейчас она ожидает от Министерства сельского хозяйства информацию о том, как будет пополняться запасы.

Кукуруза из запасов NCPB продавалась по цене 3000 шиллингов ($29) за 90-килограммовый пакет. Её хватило всего на 8-12 дней, что было недостаточно, чтобы снизить розничные цены. Теперь переработчики вынуждены покупать кукурузу на рынке почти на 50% дороже.

Импорт кукурузы из соседней Эфиопии ограничен. Кроме того, цена эфиопской кукурузы достаточно высока: 4200-4400 шиллингов за мешок. Замбия, которая также располагает экспортным излишком, пока не отменила запрет на вывоз кукурузы.

Несколько партий мексиканской кукурузы уже находятся в порту Момбаса, однако разгрузка начнется только 17 мая, если позволит погода. Потребуется целых две недели, чтобы зерно дошло до переработчиков.

Бердянский порт инвестирует 70 млн грн в строительство зернового терминала

Финансовый план Бердянского морского торгового порта на 2017 год предусматривает 70 млн грн инвестиций на строительство зернового терминала.

Об этом сообщает "ПроАгро" со ссылкой на Port Info.

Согласно сообщению, финансовый план Бердянского МТП был утвержден Кабинетом министров Украины 11 мая 2017 года.

Так, проект предполагает строительство на территории порта четырех хранилищ силосного типа для хранения зерновых грузов емкостью 32 тыс. тонн, строительство станций разгрузки и загрузки автотранспорта, строительство станций выгрузки вагонов на железнодорожных путях. Также планируется установка магистральной транспортной галереи и судопогрузочной машины для перегрузки зерновых грузов на суда.

Отмечается, что проект будет реализовываться за собственные средства Бердянского порта, накопленные за период 2014-2015 гг. Терминал планируют построить в течение 2 лет.

Напомним, что по итогам 2016 года Бердянский морской порт перевалил 957,73 тыс. тонн зерна, что 4% больше по сравнению с 2015 годом.

ФАС России и Конкурентное ведомство Бразилии укрепляют двустороннее сотрудничество

Андрей Цыганов: наши бразильские коллеги прилагают все возможные усилия для того, чтобы наша совместная работа как в двустороннем, так и в многостороннем формате была максимально эффективной

10 мая 2017 года в г. Порту (Португалия) на полях Конференции Международной конкурентной сети (МКС) состоялась встреча делегации ФАС России во главе с заместителем руководителя ведомства Андреем Цыгановым с президентом Конкурентного ведомства Бразилии (CADE) г-ном Гильвандро Араухо.

Конкурентное ведомство Бразилии активно готовится к проведению в ноябре 2017 года конференции по конкуренции государств-участников БРИКС. Участники встречи отметили, что подготовка к мероприятию идет в соответствии с планом. Также стороны обсудили вопросы содержательного наполнения пленарных и секционных заседаний конференции. «Мы очень рады, что институциональное оформление сотрудничества и взаимодействия антимонопольных органов стран БРИКС, начало которому положила конференция по конкуренции в Казани в 2009 году, развивается весьма успешно, и наши бразильские коллеги прилагают все возможные усилия для того, чтобы наша совместная работа как в двустороннем, так и в многостороннем формате была максимально эффективной» - отметил Андрей Цыганов.

Как сообщили представители Конкурентного ведомства Бразилии, бразильская делегация примет участие в мероприятиях предстоящего Петербургского международного юридического форума в рамках его антимонопольного трека.

В рамках встречи глава делегации ФАС России поделился идеей создания на базе инновационного центра «Сколково» проектного офиса БРИКС, который будет осуществлять аналитическую и методологическую поддержку конкурентным ведомствам стран БРИКС при проведении совместных расследований нарушений антимонопольного законодательства. Кроме того, важным вопросом стало обсуждение инициативы подписания Совместного заявления стран БРИКС по добросовестному ценообразованию на рынках океанских линейных контейнерных перевозок. «Данная инициатива возникла в рамках расследования, проведенного ФАС России в отношении ряда международных компаний, осуществляющих свою деятельность на глобальном рынке линейных перевозок. Поскольку данные компании представлены во всех странах БРИКС, подписание совместного заявление антимонопольных органов всех пяти стран БРИКС позволит сблизить подходы к определению добросовестных практик в области ценообразования на данном рынке», - заявил Андрей Цыганов.

В продолжение встречи Андрей Цыганов отметил, что в настоящее время ФАС России особое внимание уделяет международным картелям и недобросовестным практикам крупных транснациональных корпораций. Данная проблема является общей для большинства стран мира, поэтому ФАС России вышла с инициативой разработки Инструментария по международному сотрудничеству конкурентных ведомств по противодействию ограничительным деловым практикам крупных транснациональных корпораций, который может быть встроен в систему международных актов по конкуренции и принят на площадке ООН.

В завершение переговоров Андрей Цыганов пригласил бразильских коллег принять участие в международном мероприятии «Неделя конкуренции в России», которое состоится 18-20 сентября 2017 года в г. Великий Новгород.

Андрей Цыганов рассказал об опыте международного сотрудничества ФАС России

Он отметил, что основой взаимодействия является обмен информацией между конкурентными ведомствами в определенных институциональных и правовых рамках

10 мая 2017 года в г. Порто (Португалия) в рамках Конференции Международной конкурентной сети (МКС) состоялась сессия, посвященная международному сотрудничеству конкурентных ведомств.

Модератором сессии выступил главный эксперт по конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Антонио Капобьянко. В числе спикеров мероприятия - Хайдеюки Шимодзу (Конкурентное ведомство Японии), Тереза Морейра (Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Осман Тан Катанкали (Конкурентное ведомство Турции), Паррет Мутето (Комиссия по конкуренции Замбии). О российском опыте международного сотрудничества рассказал заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов.

В ходе выступления Андрей Цыганов рассказал о примерах эффективного взаимодействия конкурентных ведомств, которое осуществляется в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества независимых государств (СНГ) и БРИКС. Андрей Цыганов отметил, что основой взаимодействия является обмен информацией между конкурентными ведомствами, который должен происходить в определенных институциональных и правовых рамках. Примерами успешной институционализации взаимодействия антимонопольных регуляторов являются положения Договора о ЕАЭС, которые закрепляют возможность обмениваться конфиденциальной информацией между конкурентными ведомствами ЕАЭС, а также между национальными органами и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Данный Договор наделяет ЕЭК полномочиями по контролю за соблюдением принципов и правил конкуренции на трансграничных рынках государств ЕАЭС.

Кроме того, на протяжении многих лет ФАС России осуществляет эффективное сотрудничество в рамках СНГ. В целях усиления взаимодействия конкурентных ведомств государств-участников СНГ были созданы Межгосударственный совет по антимонопольной политике (МСАП), а также Штаб по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств-участников СНГ.

Большим достижением и результатом десятилетней совместной работы стало подписание в мае 2016 года в г. Санкт-Петербург Меморандума о сотрудничестве в области конкуренции антимонопольных органов стран БРИКС.

ФАС России также имеет большой опыт расследований нарушений конкурентного законодательства крупными международными компаниями. Примерами таких дел, среди прочих, являются дела в отношении компаний Google, Apple, транснациональных автомобильных и фармацевтических компаний, а также океанских линейных перевозчиков. Подобные дела в настоящее время расследуются по всеми миру и международное сотрудничество при рассмотрении таких дел, по мнению ФАС России, должно идти особенно интенсивно.

Участники сессии уделили особое внимание вопросу обмена информацией между конкурентными ведомствами при рассмотрении конкретных дел. В данном контексте Андрей Цыганов отметил, что в настоящее время современные коммуникационные средства (интернет, социальные сети, международные издания) являются важным источником получения и анализа большого объема информации по делам, рассматриваемым в различных юрисдикциях, во многих случаях устраняя возможные ограничения, связанные с конфиденциальным характером информации.

Антимонопольные ведомства Россия и ЮАР усилят сотрудничество в области конкурентной политики

Взаимодействие будет вестись как в двустороннем формате, так и в рамках БРИКС

10 мая 2017 года в г. Порту (Португалия) на полях Конференции Международной конкурентной сети (МКС) состоялась встреча делегации ФАС России во главе с заместителем руководителя ведомства Андреем Цыгановым с главой Комиссии по конкуренции ЮАР г-ном Тембинкоси Бонакеле.

В рамках встречи обсуждались общие вопросы сотрудничества конкурентных ведомств России и ЮАР, а также взаимодействие в формате БРИКС, в том числе создание на базе инновационного центра «Сколково» проектного офиса БРИКС, подписание Совместного заявления стран БРИКС по добросовестному ценообразованию на рынках океанских линейных перевозок, а также инициативу разработки Инструментария по международному сотрудничеству конкурентных ведомств по противодействию ограничительным деловым практикам крупных транснациональных корпораций.

Стороны обсудили практические вопросы предстоящего визита делегации конкурентного ведомства ЮАР в Российскую Федерацию для участия в мероприятиях Петербургского международного юридического форума.

Особенное внимание было уделено сотрудничеству ФАС России и Комиссии по конкуренции ЮАР в рамках Рабочей группы БРИКС по автопрому. Участники встречи высоко оценили результаты круглого стола по данной тематике, состоявшегося в марте 2017 года в ЮАР, обсудили дальнейшие направления взаимодействия, включая координацию усилий по рассмотрению дел о нарушении конкурентного законодательства на рынке автозапчастей.

В завершение встречи стороны договорились продолжать активный диалог по всем направлениям совместной повестки, а также регулярно проводить двусторонние встречи, в том числе на международных площадках, а также в рамках Петербургского международного юридического форума, который состоится с 16 по 20 мая 2017 года в г. Санкт-Петербурге и в ходе Недели конкуренции в России (18-21 сентября 2017 года, г. Великий Новгород).

«Опыт наших южноафриканских коллег очень интересен, а по некоторым вопросам - уникален. Конкурентное ведомство ЮАР при принятии решений по делам о нарушении антимонопольного законодательства и при рассмотрении сделок экономической концентрации всегда принимает во внимание социальные последствия и оценивает их в более широком контексте», - отметил Андрей Цыганов.

В Португалии состоялись переговоры руководителей конкурентных ведомств стран БРИКС

Главной темой встречи стала подготовка к предстоящей Конференции по конкуренции в Бразилии

10 мая 2017 года в г. Порту (Португалия) на полях Конференции Международной конкурентной сети (МКС) состоялась встреча руководителей конкурентных ведомств стран БРИКС. В мероприятии приняли участие г-н Девендер Кумар Сикри, руководитель Комиссии по конкуренции Индии, г-н Тембинкоси Бонакеле, глава Комиссии по конкуренции ЮАР, г-н Гильвандро Араухо, президент Конкурентного ведомства Бразилии. Делегацию ФАС России возглавил заместитель руководителя ведомства Андрей Цыганов.

Главной темой встречи стала подготовка к предстоящей Конференции по конкуренции БРИКС, которая пройдет в г. Бразилиа (Бразилия) в период с 8 по 10 ноября 2017 года. Участники встречи обсудили организационные вопросы Конференции, а также внесли предложения по наполнению повестки. Среди тем предложенных ФАС России - обсуждение в формате БРИКС таких вопросов, как механизмы и методы международного сотрудничества, эффективность конкурентных ведомств, а также вопросы конкуренции на новых рынках.

Стороны договорились продолжить обсуждение подготовки к Конференции БРИКС в рамках специальной встречи, которая состоится в ходе проведения Петербургского международного юридического форума 17 мая 2017 года в г. Санкт-Петербург с участием руководителей конкурентных ведомств всех пяти государств-членов БРИКС.

В завершение встречи Андрей Цыганов также пригласил представителей всех конкурентных ведомств стран БРИКС принять активное участие в сессии по инструментам и процедурам международного сотрудничества, которая состоится в рамках 16-й сессии Межправительственной группы экспертов (МГЭ) по законодательству и политике в области конкуренции ЮНКТАД (5-7 июля 2017 года, г. Женева, Швейцария). Инициатива по включению данной сессии в повестку дня МГЭ ЮНКТАД была предложена ФАС России в 2016 году и получила поддержку более чем 20 государств-членов ООН.

«Сотрудничество в рамках БРИКС представляет собой пример эффективного взаимодействия конкурентных ведомств, которое строится на принципах взаимного доверия, уважения и заинтересованности в достижении результатов во благо развития экономик и улучшения жизни граждан наших стран», - резюмировала итоги встречи начальник Управления международного экономического сотрудничества ФАС России Леся Давыдова.

Восстановление климата после глобального потепления займет миллион лет

Содержание кислорода и углекислого газа в земной атмосфере и Мировом океане непостоянно. Периодически бурный рост земной растительности приводит к тому, что продуктов ее жизнедеятельности становится слишком много. Моря насыщаются органическими остатками, и изрядная их часть оседает на дно, выводя тем самым заключенный в них углерод из круговорота веществ в природе. Избыток органики исчезает, а очищенная гидросфера вновь насыщается кислородом.

Происходит примерно то, что мы регулярно видим во много меньших по размерам природных водоемах, когда они «цветут», а живущая в них рыба, оставшись без кислорода, погибает. Глобальный процесс отличается от судьбы отдельно взятого пруда тем, что, естественно, требует большего времени и выглядит не так драматично: все-таки «замор» океанского масштаба маловероятен, речь идет о том, что органических остатков становится больше. Самоя же главное различие — во влиянии на климат. Пруды «цветут» жарким летом, при этом повлиять на погоду они не могут. На глобальном уровне зависимость сложнее. Чем больше растительности — тем больше парниковых газов и, соответственно, теплее. А чем теплее — тем больше растений и т. д.

Заканчивается это все тем, что специалисты называют аноксическим событием. Кислорода в гидросфере становится заметно (на проценты) меньше, в некоторых зонах океана и придонных вод — еще меньше. Попадающая туда органика захоранивается, и через некоторое время на очищенной и похолодевшей Земле снова становится легче дышать.

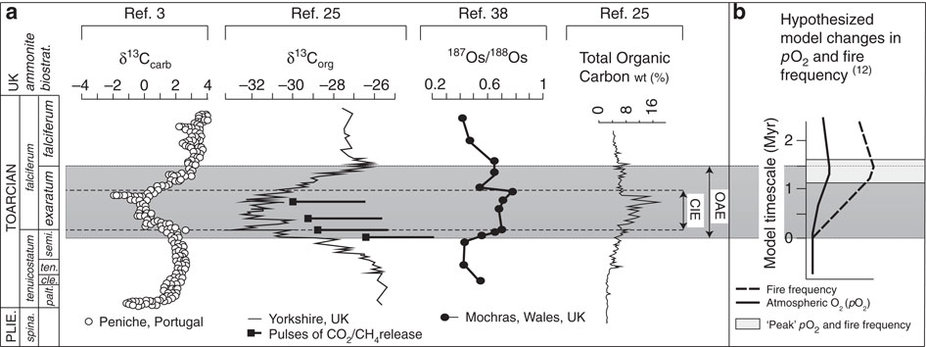

Команда ученых из Университета Эксетера (Англия) задалась целью оценить требуемое «некоторое время»: как долго планетная биосфера в прошлом находилась в режиме аноксического события? Такие события неоднократно прослеживаются в геологической летописи, датировка их начала не вызывает серьезных проблем. Сложнее с окончанием.

Изотопные профили отложений эпохи аноксического события. Рис из обсуждаемой статьи

Специалисты решили, что знаменующий конец «кислородной недостаточности» момент должен запечатлеться в осадочных породах ростом количества следов лесных пожаров. Раз атмосфера насыщается кислородом, находящейся в ней древесине легче загореться.

В качестве объекта изучения выбрали Тоарское аноксическое событие, следы которого можно увидеть в отложениях тоарского яруса нижней юры. Произошло оно примерно 183 миллиона лет назад. Следы окаменелых древесных углей разыскивали в вышележащих породах в Мокрасе (Уэльс) и Пенише (Португалия).

Как показало исследование, последующий за «малокислородным» периодом временной отрезок действительно отличался повышенным содержанием окаменелых следов когда-то бывших лесных пожаров. «Пожарный» период продолжался 800 тысяч лет, а начался он через миллион лет после аноксического события. Видимо, эту цифру и надо считать продолжительностью последнего. Безусловно, масштабы и длительность других аналогичных событий могут отличаться, но порядок величин, видимо, будет таким же.

«Мы утверждаем, что значительное увеличение активности огня было обусловлено главным образом ростом содержания кислорода в атмосфере, — говорит Сара Бейкер (Sarah Baker), географ из Университета Эксетера. — Наше исследование дает первые подтверждения на основе окаменелостей, что такое изменение уровня кислорода в атмосфере может произойти за один миллион лет».

Вполне возможно также, что начавшийся рост числа пожаров сам по себе способствовал прекращению аноксии в океане, так как вел к сокращению наземной растительности, которая, разрыхляя грунт корнями, способствует смыву в океан содержащихся в почве минеральных и органических веществ и сама потребляет много кислорода для дыхания.

О результатах исследования его авторы рассказали в статье, опубликованной в Nature Communications.

Это была хорошая новость. А плохая в том, что современный океан тоже находится «на грани аноксии».

Российские парусники «Мир» и «Надежда» продолжают учебные экспедиции

Парусники «Мир» и «Надежда» успешно продолжают учебные экспедиции 2017 года.

Вышедший из Калининграда 20 апреля фрегат «Надежда» должен совершить «полукругосветку» и в начале августа прибыть в порт приписки Владивосток. В настоящее время парусник находится в Средиземном море. Миновав остров Мальта, фрегат держит курс на египетский порт – Порт-Саид.

На борту судна проходят учебную плавательную практику 120 курсантов МГУ им. адмирала Г.И. Невельского. Ребята получают первичные навыки по своим флотским специальностям и осваивают искусство парусного судоходства. Курсантам предстоит плавательная практика по южному пути: преодолев Индийский и Тихий океаны, посетив множество портов разных стран мира.

Отправившийся из Санкт-Петербурга 15 апреля парусник «Мир» в настоящее время находится в Ларвике (Норвегия), где 17 мая примет участие в праздновании Дня Независимости Королевства. На его борту находятся 131 курсант Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и Арктического морского института имени В.И. Воронина.

Трехмесячная практика курсантов включает получение навыков по специальностям: судовождение, эксплуатация судовых энергетических установок и эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. Кроме того, курсанты изучат парусное вооружение и пройдут практику по работе с парусами.

На обоих судах будущим мореходам скучать не приходится. Помимо приобретения профессиональных навыков на фрегатах проходят спартакиады и конкурсы.

На паруснике «Надежда» стартовала спартакиада и сдача норм ГТО, проходившая под руководством заслуженного мастера спорта, серебряного призера Олимпийских игр по бобслею в Турине Алексея Селиверстова. Проект реализуется в рамках мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Одна из его задач – популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди молодежи.

Конец первой декады мая на фрегатах по традиции был отмечен мероприятиями, посвященными Дню Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные празднования начались на обоих парусниках с построения курсантов и приветствия Знамени Победы. Капитаны «Надежды» и «Мира» Сергей Воробьев и Андрей Орлов поздравили экипажи с главным праздником нашей страны. В торжественной обстановке были подняты государственные флаги Российской Федерации. Вечером состоялись праздничные концерты, подготовленные силами курсантов и моряков постоянных команд.

Попутного ветра, вам, моряки!

О назначении ОАО Авиакомпания «Уральские Авиалинии» регулярным перевозчиком на договорных авиалиниях между пунктами на территории России и пунктами на территории Греции, Дании и Португалии.

В соответствии с нотой МИД России 4189-Н/4ед от 29.03.2017 ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» назначается российской стороной назначается для выполнения регулярных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты по маршрутам:

Жуковский – Афины (Греция) - Жуковский, с частотой 7 рейсов в неделю;

Жуковский - Ираклион - Жуковский, с частотой 7 рейсов в неделю;

Санкт-Петербург - Ираклион - Санкт-Петербург, с частотой 7 рейсов в неделю.

Данная нота отменяет действие ранее направленной ноты от 28 апреля 2008 г. №3924-н/4ед.

В соответствии с нотой МИД России 3240/2ЕД от 28.03.2017 ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» назначается российской стороной назначается для выполнения международных регулярных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты по маршруту:

Жуковский – Копенгаген (Дания) - Жуковский, с частотой полетов 7 рейсов в неделю.

В соответствии с нотой МИД России 3308/Iедн от 29.03.2017 ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» назначается российской стороной назначается для выполнения международных регулярных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты по маршруту:

Москва – Фуншал (Португалия) - Москва с частотой 7 рейсов в неделю.

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что продолжается прием заявок на оформление паспортов футбольных болельщиков зрителям, которые планируют посетить матчи Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Заявки на получение паспортов болельщиков, которые вместе с входными билетами обеспечат зрителям комфортный и быстрый проход на стадионы, уже подали граждане из более чем 100 стран мира: России, Чили, Мексики, Германии, США, Австралии, Беларуси, Англии, Узбекистана, Казахстана и других.

Паспорт болельщика (FAN ID) — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика — обязательный документ для посещения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года, который необходимо получить после покупки билета.

Паспорт футбольного болельщика является именным, оформляется бесплатно на каждого футбольного болельщика и действует при наличии соответствующих билетов на матчи Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства паспорт болельщика дает право въезда без оформления визы в течение десяти дней до проведения первого матча Кубка конфедераций и десяти дней после последнего матча.

Подать заявку на оформление паспорта болельщика можно на сайте fan-id.ru. Получить готовый документ — в одном из десяти центров выдачи паспорта болельщика в России или заказать почтовую доставку. После получения паспорта болельщика можно спланировать передвижение по Российской Федерации с учетом бесплатных маршрутов, которые предусмотрены для футбольных зрителей.

Для иностранных болельщиков в некоторых воздушных, автомобильных и морских пунктах пропуска организуется техническая поддержка: в Москве (международные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково), Санкт-Петербурге (международный аэропорт Пулково), Адлере (международный аэропорт Сочи) и Казани (международный аэропорт Казань); в Ленинградской и Псковской областях (многосторонние автомобильные пункты пропуска Торфяновка, Ивангород и международный автомобильный пункт пропуска Бурачки соответственно); в Санкт-Петербурге (в морском порту «Пассажирский порт Санкт-Петербург»).

Для столичных контролеров проведут уроки этикета и курсы английского языка

Занятия посетят более 600 сотрудников.

В понедельник, 15 мая, контролеры метро и наземного транспорта начнут проходить курсы английского языка и правил этикета. Это поможет им общаться с иностранными туристами, которые приедут в столицу на футбольные матчи Кубка конфедераций 2017 года. Кроме того, для контролеров уже подготовлены памятки-разговорники с популярными фразами на английском языке.

В течение месяца каждый будний день несколько групп по шесть — восемь человек станут посещать занятия по английскому языку. Уроки будут проходить в устной форме. Продолжительность — полтора часа.

«Краткий курс должны пройти более 600 человек. Каждый контролер за это время посетит два-три занятия, — рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок». — В течение месяца контролеров будут не только обучать популярным фразам на английском языке, но и проговаривать с ними наиболее типичные случаи, в которых они могут помочь иностранным туристам и другим пассажирам».

Курсы помогут контролерам не только во время кубка, но и в целом при общении как с туристами, так и с горожанами.

Освежить знания английского языка контролерам поможет специальная памятка-разговорник. В ней, помимо ходовых фраз, будет и транспортная лексика. Контролеры при необходимости смогут подсказать пассажирам, как пересесть на нужный транспорт. Учитывая разный уровень владения языком среди контролеров, для всех выражений и слов дана транскрипция на русском языке.

Памятка-разговорник будет содержать перевод на английский язык таких фраз, как «пожалуйста, покажите паспорт болельщика и билет на матч», «вы можете приобрести билет у водителя», «пожалуйста, не переживайте, это не займет много времени», «хорошего дня».

В конце обучения контролеры пройдут тесты на знание необходимого минимума по английскому языку. Наиболее успешных в изучении языка поставят на основной маршрут, где будут ездить болельщики, — в районе стадиона «Спартак».

Право на бесплатный проезд в дни матчей Кубка конфедераций — 2017 получат болельщики, у которых есть билет на матч, почти две тысячи волонтеров, а также аккредитованные лица, официальные представители ФИФА.

Для бесплатного проезда в дни соревнований зрителям матчей необходимо будет иметь при себе паспорт болельщика и билет на матч. При отсутствии хотя бы одного из этих документов проезд должен быть оплачен.

Волонтеры смогут пользоваться транспортом бесплатно и без ограничения по количеству поездок с 21 мая по 30 июля 2017 года. При себе необходимо иметь карту волонтера и специальный проездной билет.

Лица, включенные в списки ФИФА, смогут пользоваться транспортом бесплатно и без ограничения по количеству поездок с 29 мая по 9 июля. Для бесплатного проезда при себе нужно будет иметь карту аккредитации и специальный проездной билет.

Кубок конфедераций считается своеобразной репетицией перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Кубок конфедераций — 2017 стартует в России 17 июня. В Москве игры примет стадион «Спартак». На столичной арене пройдет четыре встречи: 18 июня состоится матч Чили — Камерун, 21 июня сыграют Россия и Португалия, 25 июня — Австралия и Камерун. 2 июля на стадионе пройдет матч за третье место.

Курсы английского языка перед Кубком конфедераций — 2017 также проходят кассиры в метро и инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Также к кубку объявления станций метро в поездах начали дублировать на английский язык.

Александр Новак осмотрел основные объекты строительства завода «Ямал СПГ» и порта Сабетта.

По окончании визита в Китай Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак совершил рабочую поездку в Ямало-Ненецкий автономный округ, где осмотрел основные объекты строительства завода «Ямал СПГ» и порта Сабетта.

Проект «Ямал СПГ» на базе Южно-Тамбейского месторождения предполагает строительство трех линий по сжижению газа по 5,5 млн тонн СПГ в год каждая. Запуск первой очереди планируется уже в текущем году.

В рамках «Ямал СПГ» также реализуется проект многофункционального порта Сабетта, куда 29 марта прибыл первый в мире танкер-газовоз ледового класса Arc7 «Christophe de Margerie», заправленный тестовым объемом сжиженного природного газа. «Christophe de Margerie» является первым из 15 танкеров-газовозов для проекта «Ямал СПГ». Морское судно способно работать при температурах до минус 52 градусов, проходить через льды толщиной до 2,1 метра. Вместимость танкера составляет 172,6 тыс. кубометров СПГ.

ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА В ПРИМОРЬЕ БУДЕТ СЛЕДИТЬ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

На сегодняшний день уже подготовлено три варианта организации мониторинга

система мониторинга за загрязнением воздуха в Находке должна заработать уже этим летом. Такую задачу поставил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. На сегодняшний день уже подготовлено три варианта организации мониторинга. В их разработке приняли участие специалисты Приморгидромета, МГУ имени Невельского, Института автоматики и процессов управления ДВО РАН, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"На наш взгляд наиболее интересное решение разработали представители Института автоматики и процессов управления ДВО РАН, которые предложили двухуровневую систему контроля", – отметил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Коршенко.

По словам заведующего лабораторией Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Андрея Павлова, их система предусматривает установку большого количества датчиков на границах санитарных зон угольных терминалов. Датчики будут передавать информацию в головной офис.

"На первом уровне датчики будут мониторить общее загрязнение воздуха. Второй уровень контроля – высокоточные датчики по уровню концентрации угольной пыли. Такая система позволит получать оперативную и наиболее объективную информацию по уровню загрязнения воздуха", – пояснил он.

Оператором системы мониторинга станет учреждение по делам ГО и ЧС Приморского края, которое заключит соглашение с Роспотребнадзором и Росприроднадзором об информационном взаимодействии.

Как отметил руководитель Роспотребнадзора по Приморскому краю Дмитрий Маслов, ведомством сейчас нарабатывается административная практика в отношении компаний, загрязняющих воздух.

Отметим, работа по улучшению экологических показателей в регионе ведется в рамках краевой госпрограммы "Охрана окружающей среды Приморского края".

Губернатор Приморья поручил запустить систему мониторинга загрязнения воздуха в ближайшее время.

"Летом система мониторинга в Находке должна уже работать. Датчики должны быть установлены в санитарной зоне каждой кампании, чтобы можно было отслеживать, какие предприятия нарушают допустимые нормы", – заявил глава региона.

Напомним, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил разработать комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в регионе. В первую очередь это касается стивидорных компаний в порту Находки. План включает создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза.

«Газпром» и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании.

Сегодня во время рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Ван Илиня в Пекине стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере поставок российского газа в Китай, сообщает пресс-служба газового холдинга. Миллер отметил, что реализация «восточного» маршрута газовых поставок идет по графику (ранее глава «Газпрома» сообщил, что работы по строительству газопровода «Сила Сибири» даже опережают сроки).

Стороны обсудили сроки начала поставок по газопроводу «Сила Сибири» в рамках текущего контракта, а также приступили к обсуждению проекта поставок газа с Дальнего Востока России – условия поставки компании должны согласовать до конца 2017 года.

Алексей Миллер и Ван Илинь подписали Меморандум о взаимопонимании между ПАО «Газпром», CNPC и China Huaneng Group по сотрудничеству в сфере электроэнергетики на территории Китая. Стороны собираются изучить возможность совместной реализации проектов строительства тепловых электростанций.

Кроме того, «Газпром» и CNPC подписали три контракта на проведение предпроектных исследований для создания подземных хранилищ газа (ПХГ) на базе газовой залежи ШэнШэнь 2–1 (провинция Хэйлунцзян), в водоносных пластах Байцзюй (провинция Цзянсу) и в соляных кавернах ЧуЧжоу (провинция Цзянсу). Данные договоры стали следующим шагом после подписания Соглашения о геолого-техническом изучении создания ПХГ, подписанного обеими компаниями в феврале текущего года.

Четырехсторонний меморандум о сотрудничестве, предполагающий взаимодействие сторон в сфере развития автодорожной инфраструктуры международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай», подписали Алексей Миллер, Ван Илинь, председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах и председатель совета директоров China Communications Construction Company Ltd. Лю Цитао. Меморандум предусматривает взаимодействие сторон в сфере развития автодорожной инфраструктуры маршрута, а также в области применения на нем сжиженного природного газа в качестве моторного топлива.

Напомним, государственная нефтегазовая компания Китая CNPC – основной партнер российского «Газпрома» в КНР. В 2014 г. стороны согласовали условия поставок по «восточному» маршруту газа из России объемом 38 млрд куб. м газа в год. Договор заключен на 30 лет. В 2015 году стороны согласовали условия поставок газа в Китай с месторождений Западной Сибири по «западному» маршруту (газопроводу «Сила Сибири – 2»).

China Huaneng Group — китайская государственная генерирующая корпорация. Занимает первое место в мире по объему установленных мощностей и годовой выработки электроэнергии.

China Communications Construction Company Ltd. специализируется, в основном, на создании транспортной инфраструктуры и тяжелом машиностроении. Ведущая китайская компания по проектированию и строительству дорог, мостов, железных дорог и портов.

США поставили в Судан 51 тыс. т пшеницы

Saiga Company, одна из крупнейших продовольственных компаний в Судане, объявила о том, что 15 мая в Судан прибудет первая с момента смягчения санкций торговая партия американской пшеницы. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на Sudan Tribune.

В январе т.г. США смягчили экономические и торговые санкции в отношении Судана, которые действовали 19 лет. Данное решение стало ответом на сотрудничество правительства Судана по различным вопросам, включая борьбу с терроризмом.

В пресс-релизе Saiga Company говорится, что партия пшеницы из США в размере 51 тыс. т, отправленная компание Cargill Incorporation., прибудет из порта Хьюстон в порт Судан. «Эта поставка знаменует собой возобновление сотрудничества между американскими и суданскими компаниями, что пойдет на пользу этой жизненно важной области».

Ответы на вопросы журналистов.

По итогам рабочего визита в Китайскую Народную Республику Владимир Путин ответил на вопросы журналистов.

В.Путин: Добрый день!

Без всяких вступительных слов хочу просто ответить на ваши вопросы, если они есть. Пожалуйста.

Вопрос: У меня вопрос про форум. Очень большое событие, очень много про него пишут, много говорят, много комментариев, а также есть и много нюансов и, как я понимаю, достаточно много неясностей.

Учитывая эти нюансы, на Ваш взгляд, насколько эта китайская инициатива жизнеспособна, удастся ли её всё-таки сопрячь с проектом Евразийского экономического союза и что в прикладном плане эта инициатива означает для России, что это может означать для всех нас?

Спасибо.

В.Путин: Прежде всего хотел бы сказать, что она очень своевременна, и вот почему. В так называемых кулуарах, естественно, мы обсуждали с коллегами, давали оценки тому, что происходит здесь, в Пекине. Практически все, хочу это подчеркнуть, практически все говорили следующее. В условиях, когда в крупнейших ведущих центрах – политических и экономических – мы наблюдаем растущее количество элементов неопределённости (скажем, в Соединённых Штатах продолжается, как мы видим, острая внутриполитическая борьба, что создаёт определённую нервозность не только в политике, но и в экономике; в европейском сообществе все с тревогой наблюдают за тем, что будет с брекзитом, как он будет проходить, какие будут результаты, да и внутри Евросоюза, вы знаете, много ещё проблем в страновом измерении), конечно, безусловно, очень востребованы сигналы, которые бы давали надежду на какую-то стабильность.

И в этом смысле китайская инициатива очень своевременна и полезна. Более того – это уже не китайская инициатива, а инициатива участников сегодняшней встречи, – она заключается в том, чтобы сделать подобное мероприятие постоянно действующим. И наш ведущий, председательствующий, Президент Китая господин Си Цзиньпин, объявил о том, что следующая встреча в подобном формате состоится в 2019 году.

Насколько это будет эффективно, жизнь покажет, но уже сегодня по факту всё, о чём мы говорили, так или иначе работает, так или иначе мы этим всё равно занимаемся, просто происходит определённая институализация этих ситуаций, которые в жизни и так имеют место.

Что я имею в виду? Во-первых, развивается инфраструктура, причём совместными усилиями. Вы знаете, что мы создаём территории опережающего развития, свободные порты на территории Дальнего Востока (Владивосток, Находка, другие), и много желающих принимать участие в развитии этой инфраструктуры.

Мы говорим, я упомянул это в своих сегодняшних выступлениях, о развитии транспортной инфраструктуры, железнодорожной, авиационной, портовой, аэропортовой инфраструктуры, и здесь тоже есть возможность посотрудничать.

Мы говорим о развитии энергетики. Вы слышали о нашей инициативе большого азиатского электроэнергетического кольца, это может быть интересно и очень полезно для нас, потому что у нас достаточно большие и, можно сказать, избыточные генерирующие мощности, особенно в восточной части страны. А конкретные проекты, скажем, в области энергетики уже сегодня осуществляются за счёт привлечения крупных инвестиций, в том числе и китайских.

Что касается самого названия «Шёлковый путь», «Один пояс, один путь». Смотрите, тот же проект «Ямал СПГ» у нас же осуществляют и с участием европейских партнёров, французских компаний, и китайских. И инвестиции там со стороны партнёров измеряются десятками миллиардов долларов. Это только один проект, а их на самом деле гораздо больше, и будет ещё больше, я уверен. Поэтому инициатива очень полезная, своевременная и, я очень надеюсь, имеющая перспективы развития.

Пожалуйста.

Вопрос: Владимир Владимирович, и на форуме, и на встрече с Си Цзиньпином Вы говорили о том, что главным событием российско-китайских отношений в этом году станет визит Председателя КНР в Россию в июле этого года. Исходя из изречения известного китайского политика, который сказал, что двигаться к цели – шаг за шагом, на каких шагах в ближайшие два месяца, на Ваш взгляд, нужно сосредоточиться нашим переговорщикам? Это или энергодиалог, или поставки российской сельхозпродукции, например мяса птицы, или это инфраструктурные, транспортные проекты, или цены на энергоносители, чтобы добиться цели к визиту Си Цзиньпина и готовящихся к этому визиту документов?

В.Путин: Нам нужно восстанавливать объём товарооборота, который был за последнее время несколько снижен. Хотя результаты прошлого года уже настраивают нас на позитивный лад: рост 4 процента, а за первые два-три месяца текущего года рост уже свыше 30, под 40 процентов рост. Это уже очень серьёзное, позитивное движение вперёд.

Но не это самое главное, потому что эти объёмы, измеряемые в денежном выражении, они имеют значение, но на самом деле это не самое главное. Самое главное, что даже за последние годы, когда мы говорили о некотором спаде в наших торговых отношениях, физические объёмы практически сохранились, даже где-то выросли. Для нас важнее другое – для нас важнее структура этого товарооборота.

Здесь я бы отметил, что мы двигаемся в правильном направлении. Почему? Потому что поставки на китайский (а это очень большой рынок) наших машин и оборудования и сельхозпродуктов резко выросли. Вот эта структура позитивно меняется в течение последних двух-трёх лет, и это нас не может не радовать.

Кроме этого мы сотрудничаем в очень перспективных, высокоёмких областях, имеется в виду космос, авиация. Вы знаете, что у нас на повестке дня широкофюзеляжный самолёт, и здесь очень важным было наличие или отсутствие авиационной двигательной установки. У нас не было своего двигателя (он ещё разрабатывается), но вы знаете, что мы создали впервые за 29 последних лет двигатель – новый, совершенно конкурентоспособный продукт, – новый двигатель со средней тягой. Теперь у нас на повестке дня двигатель с большой тягой – под 35 тонн. Это даёт нам возможность реализовать и идею собственного широкофюзеляжного самолёта вместе с китайскими партнёрами. Есть все шансы это сделать. Это, как вы знаете, такой синергетический продукт, который требует сразу сложения усилий очень многих отраслей и отраслевой науки.

Мы сотрудничаем в космосе достаточно успешно, и есть все шансы, что мы это сотрудничество будем увеличивать. На повестке дня поставки в Китай наших ракетных двигателей.

Я уже не говорю про сотрудничество в военно-технической сфере, где это сотрудничество становится всё более и более технологичным, высокотехнологичным. Поэтому у нас большие перспективы.

Сейчас за скобки вывожу даже энергетику, которая занимает одно из ключевых мест. Но всё-таки два слова скажу. По плану совершенно идёт работа по газопроводу «Сила Сибири». Здесь у нас уже нет никаких споров по ценам, практически всё решено. Сжиженный природный газ будем производить совместно, причём будем выходить на рынки третьих стран достаточно уверенно.

Не знаю, вы обратили внимание или нет на доклад председателя «Газпрома» Миллера, но у нас только на Ямале было 2,7 триллиона кубических метров запаса газа, и сейчас эти запасы приросли на 4,2 триллиона. Это вообще глобальные запасы, и только в одном месте.

Поэтому в этом смысле мы чувствуем себя спокойно, уверенно, нас, честно говоря, даже цены не особенно пугают, потому что мы все проблемы закроем объёмами.

Вопрос: Во время нынешнего форума появились очередные сообщения о ракетном запуске КНДР. Как Вы относитесь к таким сообщениям и как оцениваете угрозы от таких запусков?

В.Путин: Первое, что я хочу сказать, хочу подтвердить, что мы категорически против расширения клуба ядерных держав, в том числе за счёт Корейского полуострова, за счёт Северной Кореи. Наша позиция хорошо известна и нашим партнёрам в мире, и Северной Корее в частности. Мы против и считаем это контрпродуктивным, вредным и опасным.

С другой стороны, мы понимаем, что то, что мы наблюдали в последнее время в мире, а именно грубое нарушение международного права и вторжение на территорию иностранных государств, смена режимов и так далее, подталкивает подобную гонку вооружений. Надо в этой связи действовать комплексно, укреплять систему международных гарантий с помощью международного права, с помощью Устава ООН.

Но в любом случае ни ядерные, ни ракетные испытания мы считаем неприемлемыми. Нужно возвращаться к диалогу с Корейской Народно-Демократической Республикой, прекратить её запугивать и найти способы мирного решения этих проблем.

Возможно это или нет? Я считаю, что возможно, тем более что положительный опыт такого диалога с Северной Кореей был. Если помните, был момент, когда Северная Корея заявила о прекращении своей программы. К сожалению, не хватило, видимо, терпения у всех участников переговоров, но, думаю, к этому нужно вернуться.

Что касается конкретно этого пуска. Сразу же после пуска Министр обороны Российской Федерации доложил мне о том, что происходило, потом это всё было в средствах массовой информации. Комментировать здесь нечего. Непосредственно для нас этот пуск угрозы не представлял. Но это, конечно, провоцирует развитие конфликта, и ничего в этом хорошего нет.

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье провел первую за минувший год пресс-конференцию. В основном вопросы журналистов касались начала работы безвизового режима с ЕС, урегулирования в Донбассе, а также расследования резонансного убийства журналиста Павла Шеремета. Не обошлось и без вопросов на личные темы.

Безвизовый режим и евроинтеграция

В начале выступления Порошенко подробно рассказал о выгодах для украинцев от безвизового режима с Евросоюзом — возможности свободно путешествовать и отсутствии очередей на границе с ЕС. Вместе с тем он в очередной раз подчеркнул, что принятое в четверг решение Совета ЕС по иностранным делам о предоставлении Украине безвизового режима является важным этапом евроатлантической интеграции страны, курс на которую, по словам президента, остается неизменным.

"Всем ясно, что курс (Украины — ред.) на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается точно неизменным", — сказал Порошенко.

Он отметил, что дальнейшие планы и нюансы этого курса будут изложены в начале осени в ежегодном послании президента парламенту. Порошенко в очередной раз подчеркнул, что безвизовый режим, по его мнению, означает разрыв Украины с Россией.

"Если хотите, это преодоление последствий Переяславкой рады, это выход, наконец, Украины из так называемых постсоветских государств… Это еще более глубокое привлечение Украины к общему европейскому цивилизационному пространству. Теперь разве что сумасшедшие могут считать Украину частью так называемого русского мира", — заявил украинский президент.

По его словам, Украина — это часть объединенной Европы "от Лиссабона до Харькова".

При этом председатель Европарламента Мартин Шульц ранее заявлял, что речи о вступлении Украины в Евросоюз не идет.

Урегулирования в Донбассе

Порошенко также уделил большое внимание урегулированию конфликта в Донбассе. Он вновь заверил в преданности Киева минским договоренностям. Президент уверен, что альтернативой "Минску-2" может быть только отказ Киева от Донбасса, что является неприемлемым.

"Есть предложения (как альтернатива Минским соглашениям — ред.): давайте отрежем Донбасс, давайте подарим его кому-то, давайте стену построим, давайте забудем о Донбассе, потому что мы его якобы никогда не вернем. Мне с ними не по пути", — сказал Порошенко.

Он считает нецелесообразным изменение формата по урегулированию в Донбассе, так как минские договоренности работают. Порошенко подчеркнул, что благодаря им в сентябре 2014 года удалось остановить боестолкновения в Донбассе.

Президент также сообщил, что планирует в конце следующей недели обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к очередной встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).

Кроме того, Порошенко заявил, что с 1 апреля, когда был объявлен очередной режим тишины, число обстрелов в Донбассе сократилось в три раза, однако "сейчас количество обстрелов начинает наращиваться".

Телефонный разговор

Порошенко сообщил, что обсуждал по телефону с президентом России Владимиром Путиным вопрос освобождения гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в РФ в шпионаже.

"Мой последний телефонный разговор с Путиным касался только заложников. В том числе мы обсудили мою просьбу немедленно освободить Сущенко из российской тюрьмы. Следствием этих переговоров была организация встречи Романа в тюрьме с семьей", — сказал украинский президент. При этом он не сообщил, когда именно состоялся этот разговор.

Украинское национальное агентство "Укринформ" ранее заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. При этом в МИД РФ отмечали, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации.

Ситуация с главой Нацбанка

Еще одной темой пресс-конференции стал вопрос о назначении нового главы Национального банка Украины.

В частности, Порошенко сообщил, что у него есть несколько кандидатов на пост главы Нацбанка, но он не будет называть имена до согласования с Верховной радой Украины. По его словам, голосование по кандидатуре на пост главы регулятора должно состояться, когда кандидат будет иметь поддержку парламента.

"Я не исключаю, что это может произойти и до летних парламентских каникул, которые начинаются в конце июля", — сказал Порошенко.

В среду Нацбанк Украины сообщил о назначении с 11 мая первого зампредседателя регулятора Якова Смолия исполняющим обязанности главы финучреждения. Ранее глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

Убийство Шеремета

Много вопросов к главе государства было посвящено расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, который погиб в Киеве 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Порошенко сообщил, что он не доволен слишком медленными темпами расследования.

"Я ожидал лучших результатов и не доволен, что до сих пор у нас нет убийцы и он не привлечен к ответственности", — сказал глава государства.

В ответ на критику в свой адрес за слишком медленное расследование дела, несмотря на то, что оно находится под его личным контролем, Порошенко заявил, что расследованием дела занимается не он, а Нацполиция. Президент отметил, что его задача заключается только в обеспечении прозрачности процесса расследования.

Он также поблагодарил журналистов украинского проекта "Следствие.Инфо", которые вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. Порошенко добавил, что в понедельник в рамках дела будет допрошен бывший сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко, который, согласно этому журналистскому расследованию, фигурирует в деле Шеремета.

"Евровидение" понравилось

Порошенко остался доволен высоким уровнем организации прошедшего накануне в Киеве финала песенного конкурса "Евровидение — 2017". По его мнению, даже выходка украинского пранкера не испортила общее впечатление от шоу.

В финале "Евровидения2017" в Киеве молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену во время выступления победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы и снял штаны, после чего был задержан охраной. Как позже выяснилось, им оказался известный украинский пранкер и журналист Виталий Седюк. По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, полиция возбудила против него уголовное дело по статье "хулиганство". В данный момент Седюк находится в СИЗО в ожидании избрания меры пресечения. Ему грозит наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

"Песня победителя из Португалии мне очень понравилась, выступление Джамалы очень понравилось, если бы не… Но все-равно понравилось, потому что всегда найдется кто-то, кто выскочит и что-то покажет, считая, что это — свобода. Я считаю, что очень плохо, когда люди таким способом находят возможность самовыражаться. Двести миллионов смотрят Украину, десятки тысяч людей, включая волонтеров, приложили сверхусилия — не просто сделать этот праздник, а показать Украину миру. И тут влезает одна, извините за слово, "задница", которая думает, что это то, что мир должен видеть из Украины. Я этим разочарован, но считаю, что это нам впечатление от праздника не испортило", — сказал Порошенко.

О воспитании детей

Порошенко также прокомментировал фотографию своего младшего сына в футболке с надписью Russia. Этот снимок ранее опубликовали украинские СМИ, он собрал много критических комментариев со стороны украинцев.

Президент пояснил, что его сын одел эту футболку в качестве костюма на Хэллоуин. "Я расцениваю, что даже на Хэллоуин такое поведение неприемлемо, по этому поводу у меня был разговор с моим 15-летным сыном. Я вас заверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял. Но это не его футболка, он ее не использует в обычной жизни", — заявил Порошенко.

В то же время президент рассказал, что не хочет видеть своих детей "мажорами", он с женой воспитывает их "жестких условиях".

"Они (дети — ред.) заканчивают школу. У меня и старший сын учился на Украине, после чего поступил в международные университеты. Я считаю, что здесь даже проблема не в качестве украинской школы. Я не хочу своих детей видеть "мажорами" и уверен в том, что те условия, которые там созданы, в той школе, делают невозможным (для них) иметь привилегии как детям президента. Поверьте мне, я и моя жена пытаемся все делать, для того, чтобы их воспитывать в абсолютно жестких условиях и правилах", — сказал Порошенко, отвечая на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы дети украинского президента учились в украинских школах.

В семье украинского президента четверо детей — старший сын Алексей (у него уже есть собственные дети), близнецы Евгения и Александра и младший сын Михаил.

КТК ввел в эксплуатацию две нефтеперекачивающие станции в Астраханской области.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел в эксплуатацию две нефтеперекачивающие станции (НПС) в Астраханской области в рамках расширения мощности трубопроводной системы. Ввод обеспечит дополнительный прирост мощности на каспийском участке нефтепровода КТК до 10 млн тонн нефти в год. По словам гендиректора КТК Николая Горбаня, станции повысят нефтетранспортные возможности магистрали Тенгиз-Новороссийск и обеспечат безопасный и надежный транспорт нефти на мировой рынок.

Строительство НПС-4А в Красноярском районе Астраханской области и НПС-5А в Наримановском районе области началось в августе 2013 г. До реализации проекта расширения в Астраханской области действовала одна нефтеперекачивающая станция консорциума - НПС «Астраханская», которая в 2014 г. была модернизирована.

КТК приступил к расширению мощности своей нефтепроводной системы до 67 млн тонн нефти в год в 2011 году. Программа предусматривала модернизацию пяти НПС, строительство 10 новых НПС, увеличение резервуарной емкости морского терминала до 1 млн тонн и замену 88-километрового участка трубопровода в Казахстане на трубу большего диаметра. Проект расширения КТК планируется завершить в 2017 году. Его общая стоимость, утвержденная акционерами, составляет $5,4 млрд, однако Горбань считает, что «проект идет с экономией». Реализация проекта проходит без привлечения займов, за счет собственных оборотных средств компании.

КТК – трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, – 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Калининградскую область могут посетить 1,5 миллиона туристов в 2017 году, сообщил врио губернатора области Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".

"Наши показатели по 2016 году — это где-то 1,4 миллиона, рост был довольно существенный, в районе 30%. В этом году мы консервативно этот рост будем оценивать. Если мы выйдем на 1,5 миллиона, нас это удовлетворит", — сказал Алиханов.

Он сообщил, что в регионе развиваются несколько больших проектов в рамках федеральной целевой программы развития туризма, в частности строительство променада в Светлогорске, которое должно быть завершено в 2017 году.

"Мы хотим договориться на ближайшие десять лет, где и что мы развиваем. Есть несколько конкурирующих проектов, строить три аквапарка в трех разных муниципалитетах довольно бессмысленно. Легче и правильнее сделать один грандиозный, который, обслуживая весь этот поток, был бы новой точкой притяжения", — добавил он.

По словам Алиханова, в середине лета должно быть принято решение о начале строительства грузопассажирского порта в Пионерске, который позволит принимать лайнеры и создаст новый туристический маршрут на Балтике.

По словам Алиханова, по оптимистичным прогнозам, благодаря лайнерам, число туристов может увеличиться на 400 тысяч человек в год. "Но я думаю, что 250-300 тысяч будет более чем достаточно, это серьезная прибавка", — сказал Алиханов.

Папа Римский Франциск заявил, что не собирается делать каких-то политических расчетов и намерен откровенно поговорить с президентом США Дональдом Трампом в ходе их скорой встречи в Ватикане.

В начале мая Святой престол объявил, что президент Трамп совершит свой первый визит в Ватикан 24 мая. Встреча президента США с понтификом состоится утром в Апостольском дворце. Трамп прибудет на Апеннины для участия в саммите G7, который пройдет в сицилийском городе Таормина 26-27 мая.

В субботу в ходе традиционной беседы с журналистами во время перелета из Португалии в Рим понтифик заверил, что "никогда не составляет мнения о человеке, не выслушав его".

"Мы поговорим, и каждый скажет то, что он думает. Каждый выслушает другого", — приводят слова папы Франциска итальянские СМИ, представители которых сопровождали его во время паломничества в португальский город Фатиму.

"Всегда есть двери, которые не закрыты. Стоит искать двери, которые хотя бы приоткрыты, входить в них и говорить об общих вещах, идти вперед шаг за шагом… Конечно, надо говорить другому, что думаешь, но с уважением, идя вместе. Один думает таким образом, другой – другим", — отметил понтифик.

Отвечая на вопрос журналиста, не смягчит ли Трамп свою позицию по ряду острых проблем, в частности, по миграции и климату, после встречи с папой, Франциск сказал: "Это политический расчет, который я не позволю себе делать".

Вечером папа Римский вернулся в Ватикан из двухдневного путешествия в Португалию, приуроченного к столетию явления Фатимской Божией Матери. В ходе торжественной мессы в субботу понтифик причислил к лику святых Римско-католической церкви так называемых "фатимских пастушков" Жасинту и Франсишку Марту, которым в 1917 году близ городка Фатима явился образ пресвятой Девы Марии.

Сергей Старцев.

Флагман ТОФ провел совместное учение с фрегатом ВМС Сингапура

В рамках отработки практического этапа военно-морского учения стран Западно-тихоокеанского морского симпозиума гвардейский ракетный крейсер «Варяг» провел совместное учение по связи и маневрированию с фрегатом «Суприм» ВМС Республики Сингапур в южной части Южно-Китайского моря.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и танкера «Печенга», выполняет задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля 2017 г. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филлипины), Камрань (Вьетнам) и Саттахип (Таиланд). Основная цель похода демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

Пресс-служба Восточного военного округа

Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» вышло в Индийский океан

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский» в рамках океанографического похода проводит работы в Аденском заливе.

ОИС «Адмирал Владимирский» вышел из Кронштадта 6 апреля. За это время судно преодолело Балтику и Северное море. Далее через пролив Ла-Манш «Адмирал Владимирский» вышел в Атлантический океан, миновал Гибралтар и Средиземное море, оставив за кормой более 6 тысяч морских миль.

В рамках одиночного плавания экипаж океанографического судна Балтийского флота с 22 по 28 апреля побывал с деловым заходом в порту княжества Монако. Там «Адмирал Владимирский» находился в период проведения 19-й Международной гидрографической конференции и 1-й сессии ассамблеи Международной гидрографической организации.

В Индийском океане экипаж судна обследует вновь обнаруженные отличительные глубины и навигационные опасности, составит характеристики районов плавания, проведет маршрутный промер и сбор сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания на всем протяжении похода.

Пресс-служба Западного военного округа

В Севастополе отмечают 234-ю годовщину основания Черноморского флота

Сегодня в Севастополе проходят торжества по случаю 234-й годовщины со дня основания Черноморского флота (ЧФ).

Празднование началось с торжественного подъема флагов на кораблях. Затем в храме Архистратига Михаила состоялся молебен во славу моряков флота.

У памятника основательнице Черноморского флота и города Севастополя императрице Екатерине II прошел митинг, в котором приняли участие командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, члены Военного совета флота, руководство Республики Крым и города-героя Севастополя, представители общественных организаций, духовенство.

Выступая перед присутствующими, командующий ЧФ адмирал Александр Витко отметил, что последние три года Черноморский флот находится на этапе модернизации и активного перевооружения. За этот период соединения и части получили более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов. «В настоящее время в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ вместе с фрегатом «Адмирал Григорович» уже действует второй фрегат проекта 11356 «Адмирал Эссен», на переходе с Балтийского на Черноморский флот находится четвертая по счету новая дизельная подводная лодка «Краснодар». В 2017 году подняты флаги на двух новых противодиверсионных катерах проекта «Раптор», новом буксирном судне и гидрографическом катере. До конца текущего года мы планируем прибытие в Черное море еще одного фрегата «адмиральской серии» – «Адмирал Макаров» – и еще двух подводных лодок проекта 636.3 «Колпино» и «Великий Новгород», – констатировал командующий флотом.

Участники митинга возложили к памятнику императрице венок и цветы. Церемония завершилась торжественным прохождением роты Почетного караула ЧФ.

В этот же день моряки соединений и воинских частей ЧФ по сложившейся традиции возложили цветы к памятному знаку Черноморской эскадры, памятным знакам первому командующему флотом вице-адмиралу Ф.А. Клокачёву и адмиралу В.А. Корнилову, к бюстам: адмирала А.П.Лазарева, адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, матроса Петра Кошки, к мемориальному комплексу «Витязям Черноморских глубин», а также к памятникам адмиралам П.С.Нахимову и Д.Н. Сенявину .

В рамках праздничных торжеств в Доме офицеров флота состоится праздничный концерт Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, а на эстраде Приморского бульвара выступит военный оркестр оркестра центра обеспечения управления ЧФ.

Справка:

2 (13 по н.ст.) мая 1783 г. в Ахтиарскую бухту прибыла эскадра из пяти фрегатов и восьми других судов Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Ф.А. Клокачева. С этого времени морские силы на юге России стали именоваться Черноморским флотом

Ахтиарская бухта стала основным пунктом базирования кораблей флота. 3 (14 по н.ст.) июня 1783 г моряками были заложены первые четыре здания будущего города и порта. Первоначально он назывался Ахтиар (Белый утес), а затем в соответствии с указом Екатерины II от 10 февраля 1784 г. был назван Севастополем («Достойный город»). В 1785 г. был утвержден первый штат Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа

Под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова 12 мая состоялось выездное совещание по вопросам строительства Крымского моста и подходов к нему.

В совещании приняли участие заместители министра транспорта РФ Евгений Дитрих и Алан Лушников, глава Росавтодора Роман Старовойт, министр транспорта Республики Крым Анатолий Волков, руководители учреждений и компаний-подрядчиков, участвующих в реализации проектов в Керченском проливе и на его берегах.

Строительство Крымского моста и подходов к нему на обоих берегах Керченского пролива идет в соответствии с графиками. Инфраструктурные проекты, которые обеспечат независимое от метеоусловий транспортное сообщение между Крымом и Кубанью, будут завершены в установленный сроки: первые автомобили пойдут в Крым по мосту в конце 2018 года, поезда – в 2019 году.

«Уже осенью берега Керченского пролива наконец-то соединятся - на фарватере будут установлены арочные пролеты. Все работы не только по строительству самого Крымского моста, но и по формированию ближних и дальних подходов к нему полностью синхронизированы между собой. Мы понимаем, как должно быть в последующем налажено движение - сначала автодорожное, потом железнодорожное, пассажирское и грузовое сообщение», - заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Максим Соколов прибыл в Керчь после символической закладки камня в ознаменование начала строительства трассы «Таврида», прошедшей 12 мая на границе Бахчисарайского района Крыма в Белогорском районе, в 37 километрах от Симферополя. В Керчи уже строится автодорога, которая соединит «Тавриду» с Крымским мостом. Ее протяженность – 8,6 км. Это 4-полосная трасса с расчетной скоростью движения 120 км/ч. Сейчас дорожники завершают работы по снятию растительного слоя, ведут устройство земляного полотна, начинают возведение искусственных сооружений.

Территория строительства автоподходов уже очищена от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, завершаются археологические работы. Министр транспорта побывал на античном кургане «Госпитальный», где сотрудники Института археологии РАН рассказали об итогах исследований по трассе автоподходов к Крымскому мосту.

На Керченском полуострове реализуется еще один проект, который обеспечит связь моста с транспортной инфраструктурой Крыма, - это железнодорожная ветка протяженностью более 18 км. Проект предусматривает строительство шести мостов, одного тоннеля, других искусственных сооружений, а также новой железнодорожной станции Керчь – Южная. Ведется подготовка территории к основным строительно-монтажным работам: разминирование, археологические и инженерные изыскания.

Ход строительства Крымского моста делегация во главе с министром транспорта России Максимом Соколовым проинспектировала по всей трассе сооружения. К 12 мая мостостроители построили 306 опор из 595, предусмотренных проектом. Больше 4 километров автодорожного моста уже перекрыто пролетами. На четырех участках автодорожного моста проект предусматривает устройство железобетонной плиты проезжей части. Такие работы выполнены более чем на 20 %.

В целом собрано более 43 тысяч тонн пролетных строений от проектных 230 тысяч тонн (83 из 593 пролетов моста). На морских участках идет монтаж пролетов методами поперечной и продольной надвижки. На технологической площадке «Керчь» мостовики собирают арки Крымского моста, которые в начале сентября будут установлены в проектное положение, – на две самые массивные опоры моста в районе фарватера Керчь-Еникальского канала. Строители сооружают ростверки этих опор – железобетонную конструкцию, объединяющую свайное основание. На каждый такой ростверк требуется более 6 тысяч кубометров бетона (в то время как на ростверки опор моста на других участках идет от 180 до 850 кубометров бетона).

Всего в сутки на объекте задействовано более 200 основных единиц техники, более 20 единиц различных плавсредств и почти 6000 строителей.

Финансирование строительства Крымского моста идет в соответствии с календарным графиком. С момента подписания госконтракта в феврале 2015 года стройка профинансирована почти на 126 млрд рублей (более 55 % от общей стоимости проекта, включая затраты заказчика). Объем финансирования на 2017 год – 60 млрд рублей. Заказчиком строительства приняты выполненные работы на сумму более 66 млрд рублей (это и гашение аванса, и по факту выполнения строительно-монтажных работ).

На Таманском полуострове участники совещания под руководством Максима Соколова ознакомились с ходом реализации строительства автоподходов к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Это 4-полосная дорога протяженностью 40 км, включающая 5 транспортных развязок и 15 различных искусственных сооружений. Работы по разработке выемки выполнены почти на 80 %, по устройству насыпи – более чем на 70 %, по устройству дорожной одежды – почти на 40 %. В апреле открыто рабочее движение на первом путепроводе транспортной развязки в районе примыкания новой автодороги к федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь.

Железная дорога к Крымскому мосту со стороны Кубани – это один из участков новой 40-километровой железнодорожной ветки, которая строится на полуострове к порту Тамань. В рамках этого проекта строители уже уложили более 60 км главных путей из 85 км проектных, построили и сдали под укладку пути металлический мост и два железнодорожных путепровода, выполнили балластировку пути почти на 50 % от проекта, развернули работы по строительству контактной сети.

Все автодорожные проекты, обеспечивающие транспортную связь Крыма и Кубани через Керченский пролив, будут завершены к декабрю 2018 года. Начало движения по железнодорожной инфраструктуре запланировано на конец 2019 года.

Строители Крымского моста помогли поднять со дна самолет времен Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы экипаж плавучего крана, задействованный в основных строительно-монтажных работах, помог поисковикам поднять со дна Керченского пролива советский самолет времен Великой Отечественной – одномоторный истребитель Р-40, известный под названием «Киттихаук». Он был обнаружен на дне за периметром большой стройки в 6 км от таманского берега.

«Мы сразу поддержали поисковиков, которые обратились за помощью. Вся наша команда, все до единого откликнулись. Водолазы с нашей стройки тоже подключились. Служба капитана морского порта Кавказ оказала максимальное содействие. Для каждого из нас это дань памяти воинам, которые сражались за наше будущее. Мы знаем, какие ожесточенные бои шли на берегах и в проливе, знаем цену этой победы и храним память об этом подвиге», - рассказал капитан плавкрана Игорь Демьяненко.

Краном с глубины 9 метров был поднят фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонн. Сохранилось вооружение – шесть пулеметов «Браунинг» калибра 12,7 мм с боекомплектом. Частично уцелела приборная доска и кресло пилота, а также двигатель с маркировкой. Она поможет установить точную принадлежность воздушного судна, обстоятельства его гибели и судьбу летчика.

Одномоторный самолет американского производства, поставленный на вооружение советских войск по ленд-лизу, пролежал на дне Керченского пролива более 70 лет. Подводные исследования поисковиков позволили предположить, что боевая машина служила в штурмовом авиаполку ВВС Черноморского флота СССР и принимала участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году.

«Во время очередного боевого вылета самолет мог быть поврежден зенитной артиллерией противника. Он лежал на дне носом к таманскому берегу. Видимо, пилот до последнего пытался дотянуть его до своей базы. Самолет не рухнул в пролив. Это видно по корпусу, который сохранил форму. Скорее всего, летчик смог посадить машину на воду и, возможно, выжил», - рассказал руководитель поисковой экспедиции «Большой десант – 2017» Александр Елкин.

Операция по подъему самолета стала одним из этапов двухнедельной поисковой экспедиции, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Экспедиция объединила энтузиастов – поисковиков и дайверов из Москвы, Тулы, Владимира, Сочи, Самары, Тольятти, Харькова. Они обследуют затонувшие в военное время морские и воздушные суда, ведут поиск останков бойцов, погибших в боях за Крым.

Энтузиасты планируют привести поднятый со дна истребитель Р-40 в порядок и установить на одной из многочисленных исторических площадок Керченского полуострова, посвященных подвигу советских военных, сражавшихся в Великую Отечественную. Пока же боевая машина будет храниться в Керченской крепости.

«Это дело объединило многих людей. Для всех нас День Победы – самый важный день в году. Многие строители Крымского моста, отработав смену, 9 мая выйдут с фотографиями отцов и дедов на улицы Тамани и Керчи, присоединятся к колоннам «Бессмертного полка». Моя мама и два ее брата принимали участие в Великой Отечественной войне. Братья не вернулись с поля боя. Мама мне много рассказывала об этом тяжелом времени. И эту память мы должны сохранять и передавать будущим поколениям», - рассказал начальник службы логистики компании «СГМ-Мост» Игорь Сталоверов.

Участие мостостроителей в мероприятиях ко Дню Победы стало традицией. В 2015 году они провели реставрацию мемориала в Тамани – памятника морякам-десантникам Черноморского флота «Пушка Лендера». В 2016 году отремонтировали мемориальный комплекс в Керчи – братское захоронение воинов, павших в Керченско-Эльтигенской десантной операции в годы ВОВ.

Справка

Керченский и Таманский полуострова — зона интенсивных боев в годы Великой Отечественной войны. А в период с 31 октября по 11 декабря 1943 года в Керченском проливе развернулась одна из крупнейших десантных операций в истории ВОВ – Керченско-Эльтигенская, когда советские войска предприняли попытку отбить Керченский полуостров у гитлеровской армии. В той операции с советской стороны участвовало более 130 тысяч бойцов, свыше 250 кораблей и больше тысячи самолетов.

Перед началом строительства Крымского моста вся территория была разминирована. Саперы обследовали более 600 га суши и акватории, где впоследствии развернулись строительно-монтажные работы. В результате было обнаружено и обезврежено более 700 минометных мин, ручных гранат и фугасных авиабомб времен ВОВ.

В четверг Валдайский клуб представил российским СМИ доклад под названием "Неопределенное будущее Евросоюза: что делать России?" Ключевое слово здесь — не "Россия" и не "Евросоюз", а "неопределенность", что наводит на следующую мысль: или авторы доклада действительно не понимают суть происходящих сегодня в странах ЕС процессов, или они настолько сердобольны, что всерьез переживают за судьбу наших европейских "партнеров". Хотя, возможно, дело просто в том, что закат Евросоюза равносилен утрате российскими либералами своей заветной цели (а то и смысла жизни) — превратить Россию в часть единой Европы от Лиссабона до Магадана.

Нас должно волновать будущее России, а не ЕС

С учетом того, что Валдайский клуб раз в год посещает президент России, не могу не прокомментировать названный доклад как документ, обладающий довольно высоким статусом.

Замечу перво-наперво, что опубликован он был день в день с прозвучавшим в ходе заседания СБ ООН заявлением верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, в котором она назвала Евросоюз сверхдержавой. Так вот, авторы доклада, выдержанного в детско-примиренческом духе (помните: "мирись-мирись-мирись и больше не дерись"?) фактически соглашаются с претензиями еврочиновников на сверхдержавность ЕС. Более того, некоторые комплименты, отвешиваемые ими в адрес Евросоюза, почти слово в слово повторяют сказанное Федерикой Могерини.

В частности, авторы доклада утверждают, что "институты Европейского союза, Брюссель всегда и последовательно были готовы выдвигать проекты и инициативы, открывать переговорные площадки и предлагать относительно позитивную повестку по всему спектру отношений".

Замечу: такое говорится в ситуации, когда по отношению к России Евросоюзом были применены экономические санкции, а в ПАСЕ была фактически заблокирована работа российской делегации. Я уже не говорю о том, насколько "позитивны" сегодня позиции ЕС, НАТО, ОБСЕ и прочих европейских структур по ключевым проблемам российско-европейских отношений.

А вот еще одна цитата из доклада Валдайского клуба: "Европейская интеграция стала примером способности суверенных государств мирно разрешать споры, ранее приводившие к кровопролитным войнам".

Тут хочется спросить: а как же война в Югославии, бомбежки Белграда и участие стран ЕС в составе НАТО в войне в Ираке и Ливии? А поддержка нападения Грузии на Южную Осетию и карательных операций Киева в Донбассе? Может быть, правильнее говорить о том, что Евросоюз научился выносить насилие за пределы Европы — в другие страны?

В докладе немало других благостных пассажей, но главный его недостаток не в реферативном уровне оценок ситуации в ЕС и даже не в очевидном желании угодить европейской аудитории, но в рекомендациях, которые сводятся, пожалуй, всего к двум тезисам: "нельзя воспринимать Европу как противника" и "необходимо интенсифицировать диалог с Брюсселем".

Выдающиеся рекомендации, не правда ли?

На этом фоне даже гуттаперчевый Макрон, пригрозивший Польше санкциями, а Евросоюзу фрекситом, удивляет своей решительностью и принципиальностью.

Позиция России по отношению к европейской неопределенности

В российских дипломатических кругах традиционно тиражируется мнение, что Россия "не заинтересована в развале Евросоюза" и что Москве, мол, "проще работать со стабильным и предсказуемым партнером". Ну так это же формулировка дипломатов, призванных приводить риторику по отношению к "партнерам" в идеальную форму. С точки же зрения адекватного аналитика и патриота России — нынешняя "неопределенность" в ЕС должна россиян радовать, а не огорчать.

Евросоюз, объявивший Российскую Федерацию и русских хакеров главной своей угрозой (то есть врагом), слабеет — и разве это не предпосылка к тому, что ЕС может сбавить обороты в своих атаках на наши рубежи?