Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ГИСы инвентаризуют

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план инвентаризации ИТ-ресурсов государственных информационных систем (ГИС). Собирать данные будет главная координационная ГИС Минцифры - ФГИС КИ (координации информации). В нее госведомства будут выгружать информацию об используемых ИТ-ресурсах. По результатам инвентаризации Минцифры до 8 апреля 2021 г. представит в правительство проект доклада президенту о результатах выполнения поручения, а также предложения по дополнительным мерам регулирования в сфере приобретения, использования и учета ИТ-ресурсов.

Юлия Мельникова

Информация об утверждении плана инвентаризации размещена на сайте правительства РФ и имеется в распоряжении Михаила Мишустина, прикрепленном к сообщению. На сайте сказано, что инвентаризация поможет оценить и оптимизировать расходы на ИT-инфраструктуру, обеспечить ее соответствие требованиям к защите информации, наладить регистрацию и учет.

Эксперт в сфере государственных ИТ Альберт Бертяков пояснил корреспонденту ComNews, что задача инвентаризации - провести перепись государственных и типовых информационных систем - на федеральном уровне обязательную, на региональном - вроде бы рекомендованную, но по факту также обязательную (обязательность будет обеспечена соответствующими распоряжениями региональных правительств - поскольку федеральное правительство не может напрямую давать команду в регионы). "Для каждого ведомства нужно составить актуальные списки государственных информационных систем (ИС) - это те, которые используются для оказания госуслуг и исполнения основных полномочий ведомств, и типовых ИС - это СЭД, кадровые системы, системы бюджетного учета и т.п., - рассказывает Альберт Бертяков. - Для всех выявленных и включенных в перечни ГИС и типовых ИС нужно выявить актуальный статус аттестованности по требованиям информационной безопасности - это требование обязательно только для ГИС, - статус передачи в промышленную эксплуатацию и статус принятия к бюджетному учету. Почему нужно это сделать? Потому что все прошедшие годы это делалось очень плохо".

В распоряжении Михаила Мишустина сказано: "Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, в сроки, установленные планом, провести инвентаризацию ИT-ресурсов с использованием федеральной государственной информационной системы координации информатизации, при необходимости осуществив ее доработку". Согласно плану, 15 декабря Минцифры должно направить уведомления в госорганы о проведении инвентаризации ИT-ресурсов, до 25 декабря госорганы должны назначить должностных лиц, уполномоченных на проведение инвентаризации ИТ-ресурсов.

ФГИС КИ (Федеральная информационная система координации информатизации) разработана в соответствии с постановлением правительства от 14.11.2015 №1235, и, согласно ему, Минцифры занимается ее развитием.

Заместитель директора департамента развития архитектуры и координации информатизации Минцифры Алексей Карапузов подтвердил корреспонденту ComNews, что система для целей инвентаризации безусловно будет доработана. "Инвентаризация ИT-ресурсов повлечет временные затраты как сотрудников Минцифры, так и сотрудников органов власти, которые будут задействованы в инвентаризации. При этом прямые затраты на доработку ФГИС КИ не выйдут за рамки запланированного бюджета, то есть не потребуют дополнительных средств. Все уведомления в госорганы будут направлены в соответствии с графиком - 15 декабря", - отметил он.

Альберт Бертяков считает, что явным и публичным образом - через госконтракты - инвентаризация и все доработки ФГИС КИ финансироваться не будут. "С 2017 г. все работы по развитию и сопровождению ФГИС КИ финансируются Минцифры через субсидии на выполнение госзадания, выделяемые подведу - ФГБУ "ЦЭКИ". Этот способ финансирования не очень прозрачный. Но если знать, где искать в открытых источниках, то можно найти цифры расходов на ФГИС КИ в 2017-2019 гг. В среднем ежегодно они составляли порядка 18-20 млн руб. на развитие ФГИС КИ и примерно столько же - на эксплуатацию. Все доработки ФГИС КИ, которые сейчас в экстренном порядке будут делаться для технической поддержки инвентаризации систем, будут финансироваться из средств субсидии. Денег там достаточно. Ведомства же будут заниматься инвентаризацией систем просто в рабочем порядке - хотя наверняка в режиме "срочно-важно-неотложно" - и никакого дополнительного финансирования для этих целей не получат. Грубо говоря, им и не положены за эту работу деньги - они будут доделывать свои недоделки, накопившиеся за прошлые годы", - рассказал Альберт Бертяков.

По результатам инвентаризации Минцифры должно до 8 апреля 2021 г. представить в правительство проект доклада президенту о результатах выполнения поручения, а также предложения по дополнительным мерам регулирования в сфере приобретения, использования и учета ИT-ресурсов.

Альберт Бертяков уверен: доклад будет подготовлен и направлен в правительство и дальше президенту в строго намеченные сроки. "Вопрос в том, что будет написано в этом докладе и насколько данные инвентаризации будут соответствовать реальному положению дел. Вот насчет полноты и качества тех цифр, которые попадут в доклад, у меня есть серьезные сомнения. Я также очень сильно сомневаюсь, что за три месяца удастся навести полный порядок в учете ИС - потому что этот учет находится в запущенном состоянии уже несколько лет. Извините за аналогию, но для того, чтобы расчистить эти авгиевы конюшни, нужен Геракл. А такого Геракла в нашей нынешней госинформатизации, увы, не наблюдается", - рассказывает Альберт Бертяков корреспонденту ComNews.

Генеральный директор АО "ТЭК-Торг" Дмитрий Сытин согласен: для столь масштабной задачи срок в три месяца - очень небольшой, даже несмотря на то, что на этом этапе планируется собирать информацию только по нескольким ограниченным темам.

Генеральный директор ООО "Базальт СПО" (BaseALT) Алексей Смирнов отметил, что ФГИС КИ - одна из тех ИС, которые не требуют от пользователей установки зарубежного ПО. "Не думаю, что затраты на ее доработку будут чрезмерными, учитывая сжатые сроки. И полагаю, что экономия от инвентаризации ИТ-ресурсов будет значительно больше. Наши интеграторы, работая с ведомствами, часто сталкиваются с ситуацией, когда нет достоверной информации, какое ПО реально используется в организации. Часто смотрят, что стоит на балансе в бухгалтерии, но это не отражает реальной ИТ-картины. Рекомендации должны быть разработаны Минцифры к началу апреля. Полагаю, в них войдут меры по защите информации, унификации технологических решений, усилению технологической независимости", - прокомментировал Алексей Смирнов.

Алексей Карапузов (Минцифры) сказал корреспонденту ComNews, что инвентаризация позволит систематизировать сведения об имеющихся ИТ-ресурсах, созданных за бюджетный счет. "В настоящее время исчерпывающие сведения, собранные в одном источнике, отсутствуют, так как учет происходит на разных уровнях - федеральном, ведомственном и региональном. Кроме того, инвентаризация направлена на выявление недостатков существующих механизмов учета ИТ-ресурсов, а также прав на них с целью совершенствования учета и последующего внесения изменений в регулирующие нормативные правовые акты. Поставленные в распоряжении цели собрать информацию о государственных и иных ИС с точки зрения выполнения требований к защите информации, надлежащем оформлении интеллектуальных прав и учете сведений, подлежащих размещению во ФГИС КИ, определенно, должны быть достигнуты", - говорит он.

Альберт Бертяков подтвердил: во ФГИС КИ сведения неполные и неточные - не учтены ИС, созданные и эксплуатируемые в подведомственных учреждениях, числятся на учете устаревшие и выведенные из эксплуатации ИС, не оформлены должным образом права собственности на ИС и права интеллектуальной собственности и т.п. "Это следствие многолетних недоработок и формально-бюрократического подхода и самой Минцифры, как регулятора процессов координации, и всех ведомств, которые спустя рукава относились к своим обязанностям в отношении учета ГИС и ИС. Кто был инициатором этой задачи и появления поручения президента, сложно сказать наверняка. Возможно, это кумулятивный эффект от проверок Счетной палаты. Возможно, само Минцифры инициировало этот запрос на поручение самому себе через "верхи" - потому что других существующих рычагов координации на уровне Минцифры не хватало, чтобы одномоментно заставить все ведомства навести порядок в учете всех ГИС и ИС, находящихся в их собственности. Возможно, сработали советники на уровне вице-премьера. В конце концов, не столь важно, кто был инициатором этого процесса - главное, что процесс запущен. Правда, сомнения в том, что он будет полностью проведен и успешно завершится, есть", - считает Альберт Бертяков.

Счетная палата РФ неоднократно обращала внимание на проблемы в области создания, эксплуатации и учета ГИС. В исследовании "Оценка открытости государственных информационных систем в России", опубликованном в начале 2020 г., авторы отметили ключевые проблемы регулирования ГИС в России: размытость определения термина "государственная информационная система"; отсутствие четких требований по раскрытию информации о ГИС и недостаточный контроль за их соблюдением; длительность сроков изменения правовых актов, регулирующих ГИС, и согласования технических заданий.

В Счетной палате рассказали корреспонденту ComNews, что решение этих и других ключевых задач по созданию и учету ГИС призвана решить инвентаризация ИТ-ресурсов. "Объектами проведения инвентаризации ИТ-ресурсов являются информационные системы, созданные или приобретенные федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами управления государственными внебюджетными фондами. В том числе созданные и приобретенные в целях реализации полномочий подведомственными учреждениями и предприятиями. Принимая во внимание масштабность задачи, сроки ее реализации, а также учитывая потребность повысить личный уровень ответственности заказчиков информационных систем, выбранный механизм проведения инвентаризации, с использованием уже используемого функционала ФГИС КИ внесение информации, предиктивно подготовленной на базе уже имеющихся в ФГИС КИ сведений и заверенной электронной подписью уполномоченных на проведение инвентаризации в органе власти лицом, является на наш взгляд удачным решением. Анализ полученной информации позволит в дальнейшем значительно сократить расходы на создание информационных систем, исключить дублирование затрат на приобретение и разработку ранее созданных компонентов информационных систем и упростит механизм применения уже созданных компонентов и алгоритмов в новых разработках", - рассказала пресс-служба Счетной палаты.

Счетная палата в дальнейшем изучит и оценит результаты проведенной инвентаризации ГИС в ходе экспертно-аналитического мероприятия "Оценка текущего состояния федеральных ГИС с точки зрения перспектив цифровизации государственного управления".

Альберт Бертяков подчеркнул, что шагом, предшествующим инвентаризации, должна была бы стать коренная переработка всей методологии учета, которая существует у нас в сфере госинформатизации. "Методика учета - приказ 127 Минкомсвязи от 2013 г. - была плохо написана с самого начала. И все прошедшие годы она еще и плохо отрабатывалась ведомствами - отсюда и то печальное состояние учета информсистем и всей ИТ-инфраструктуры, которое мы имеем сегодня. Если в процессе стартующей инвентаризации до верхних руководителей и их советников не дойдет понимание, что весь существующий учет нужно ломать и строить все заново, то тогда беда - мы останемся в ситуации имитации бурной деятельности. Но думать об этом не хочется", - рассказывает он корреспонденту ComNews.

Альберт Бертяков уточнил, что задача исследования содержимого систем (инвентаризация информационных ресурсов) тоже стоит на повестке, но она на порядок сложнее - просто потому, что в настоящее время нет определения понятий "информационный ресурс" и "государственный информационный ресурс". "Для того чтобы провести инвентаризацию информационных ресурсов, нужно сначала нормативно определить, что есть "информационный ресурс" вообще и "государственный информационный ресурс", в частности. Эти термины уже больше двух лет употребляются в связи со всем происходящим вокруг НСУД (национальная система управления данными), но и там они введены явочным порядком. И надежды на скорое и адекватное определение этих терминов нет", - прокомментировал Альберт Бертяков.

"Похоже, что мы наблюдаем начало процесса централизации управления ИТ не в техническом плане, а в организационном: единые центры компетенций, единые требования и т.п. Эти шаги проходят все крупные компании, и в этом плане государство, похоже, пойдет по стандартному сценарию, характерному для огромной распределенной корпоративной структуры. Следующий логичный шаг: формализация требований и приведение к единым требованиям. Если опираться на распоряжение, то прежде всего в областях защиты информации и владения правами на ПО и его компоненты. Затем, вероятно, последуют шаги по упорядочиванию и оптимизации функционального назначения, устранение дублей как в функциях, так и в данных. Затем, возможно, оптимизационные шаги в части эксплуатации и развития, а также единые архитектурные принципы", - подвел итог Дмитрий Сытин (АО "ТЭК-Торг").

Досье ComNews

Пока сложно однозначно оценить затраты на государственные информационные системы. Тем не менее эксперты Счетной палаты в докладе "Оценка открытости государственных информационных систем в России" предприняли эту попытку. Публичные источники информации о расходах на ГИС и сферу ИТ обладают существенными недостатками, поэтому расчеты строились на собранной экспертами базе данных, сформированной с учетом этих недостатков. В результате авторы доклада пришли к выводу: "Структура бюджетных расходов, связанных с ГИС, неоднородна: отдельно выделяются затраты на ГИС, ЦОД (центры обработки данных) и ИЭП (инфраструктура электронного правительства), что затрудняет подсчет реальных бюджетных затрат на ГИС". По оценкам авторов доклада, общие затраты на ИТ федерального уровня за 2017-2019 гг. находятся в диапазоне от 100 млрд руб. до 130 млрд руб. При этом доля расходов на ГИС в 2017-2019 гг. составляла 50-60% от ИТ-бюджетов (60-75 млрд руб.), в том числе с учетом затрат на ЦОД и ИЭП.

Школа для Сокола

В Вологодской области продолжается строительство образовательных объектов

Текст: Ян Гриневич (Вологодская область)

В Вологодской области продолжается реализация федеральной "Программы по содействию созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях до 2025 года". Благодаря ей недавно в регионе запущен еще один объект - новая школа в городе Сокол. Таким образом Вологодчина следует к поставленной цели: к 2025 году все дети и подростки области должны обучаться в одну смену.

- Дети продолжают учиться во вторую смену: в некоторых школах цифра достигает 50 процентов. Нам жизненно необходимо продолжать работу по строительству и ремонту школ, - отметил важность поставленных перед регионом задач губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Реализация проекта возведения нового здания школы № 9 имени Н. В. Власовой в Соколе началась два года назад по решению градостроительного совета. Строить школу решили по типовому проекту министерства строительства региона. На эти цели выделили более 800 миллионов рублей из бюджетов разных уровней.

Образовательное пространство состоит из нескольких блоков - для начальной, средней и старшей школ. Кроме учебных кабинетов, рассчитанных более чем на 500 учеников, есть два спортивных зала, столовая и пищеблок, мастерские для уроков труда, библиотека. Школа оснащена и современным оборудованием.

- Теперь у ребят есть современные мастерские, где их с пятого класса будут приучать работать с деревом, металлом. Они смогут получать практические навыки. Девочки тоже будут приходить в мастерские во время внеклассных занятий. В будущем мы планируем делать проекты, которые в дальнейшем украсят школу, - сообщила директор школы № 9 Татьяна Куфарева.

В отдельном здании расположен бассейн. С основным корпусом его соединяет наземный отапливаемый переход. В бассейне предусмотрены две чаши: для обучающихся младших классов и основная чаша. Спортивные занятия будут проходить и на стадионе около школы. Здесь есть футбольное поле с искусственным травяным покрытием, универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол в летнее время. Зимой ее планируется использовать как каток.

- Горжусь тем, что в Соколе теперь есть современная школа. Она будет радовать учеников и педагогов много лет. Благодарю за поддержку правительство области. Решения градсоветов исполняются, жители района видят это и выражают признательность, - отметил глава Сокольского района Юрий Васин.

Всего в школе будет 22 класса. Это ученики из школы № 9, а также учебных заведений № 1 и 3 города Сокола. Сейчас списки уже сформированы, как и укомплектована школа кадрами. Начало учебного процесса в новом здании школы при благоприятной эпидобстановке планируется с января 2021 года.

- Это исторический день для Сокола. Мы подписали акт ввода в эксплуатацию новой школы. Это даже не школа, а современный, а современный многофункциональный образовательный, культурный и спортивный центр. Здесь стоит самое новое оборудование в учебных кабинетах, мастерских, спортивных залах, пищеблоке. Уверен, дети будут рады прийти сюда и будут с удовольствием учиться. Также мы выполним поручение президента РФ и в следующем году ликвидируем вторую смену в школах Сокольского муниципального района, - прокомментировал событие губернатор области Олег Кувшинников, проинспектировавший новый объект.

Напомним, что в октябре этого года с просьбой оказать содействие по продвижению значимых для региона проектов на федеральном уровне на личной встрече губернатор области Олег Кувшинников обратился к сенатору Елене Авдеевой. Речь шла об объектах в Вологде и Череповце.

В Вологде строительство подобной школы начнется уже в 2021 году. В Череповце из-за неготовности проектно-сметной документации решение было отложено. Сейчас, по словам губернатора, весь пакет документов готов. Новые школы должны быть построены в Вологде в микрорайоне Южный и в 106-м микрорайоне Череповца.

- Строительство новых современных школ в Вологде и Череповце просто необходимо. Пакет документов, в том числе проектно-сметная документация и положительное заключение государственной экспертизы, направлены в правительство РФ. Прошу вас содействовать через комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре о включении этих объектов в программу федерального бюджета, - сказал Олег Кувшинников. Таким образом, строительство и ремонт школ в регионе продолжается. Эксперты уверены, что Вологодская область справится с поставленной перед ней задачей и дети уже будут ходить в современные школы, оснащенные по последнему слову техники.

Тем временем

В 2020 году по инициативе губернатора региона Олега Кувшинникова был запланирован ремонт в 111 образовательных учреждениях: в 59 школах, 29 детских садах и 23 техникумах и колледжах.

- На эти цели было выделено 1,2 миллиарда рублей - в два раза больше, чем в прошлом году. В следующем году мы продолжим эту работу. Уже утверждены 40 объектов по всем районам области и предусмотрено более 700 миллионов рублей. По решениям градостроительных советов, которые мы в ближайшем будущем запустим, сумма и количество объектов будут увеличены", - сказал Олег Кувшинников.

Арктика: взгляд из космоса

Текст: Владимир Евсеев (президент Союза литейщиков Санкт-Петербурга)

В нашей стране приняли важнейший документ, который задаст вектор развития Российской Арктике на ближайшие 15 лет. Это Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, введенная в действие указом президента РФ. На стратегическую инициативу, которая будет подкреплена обновленной госпрограммой развития Арктики, возлагают большие надежды и представители научного сообщества, и субъекты бизнеса, и российские регионы. Приступая к ее реализации, очень важно проанализировать ошибки прошлых лет.

Вначале поясним, почему развитие Арктической зоны имеет огромную значимость для нашей страны. Арктика - это не только кладовая ценных ресурсов, площадка для проведения научных исследований и экспериментов и российская акватория Северного морского пути. Это еще и территория, освоение которой оказывает существенное влияние на геополитическую и стратегическую военную ситуацию в мире.

Наша страна обладает самой большой по площади Арктической зоной. Там проживают более двух миллионов россиян - около 40 процентов всего населения мировой Арктики. Что же мешает использовать эти преимущества на сто процентов? Назову ряд причин, которые, по моему мнению, отрицательно повлияли на ход выполнения Стратегии развития Арктической зоны РФ и госпрограммы развития Арктики, действовавших с 2012 по 2020 год.

Во-первых, в нашей стране долгое время отсутствовал системный подход к этой работе. До недавнего момента не существовало даже единой государственной структуры, отвечающей за комплексное развитие АЗРФ. Сейчас ситуация меняется. Определен государственный орган, ответственный за подготовку и реализацию стратегии и госпрограммы развития Российской Арктики. Им стало Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Создан также Проектный офис развития Арктики.

Другая трудность, с которой столкнулись руководители субъектов РФ, связана с зонированием. Дело в том, что границы макрорегионов страны определяются в соответствии сразу с несколькими директивными документами. Например, в Стратегии пространственного развития РФ зонирование проведено на других организационных, экономических и структурных началах, нежели в арктической Стратегии. В результате на один субъект РФ, входящий в несколько зон, возложили не скоординированные друг с другом задачи. Эта ситуация, вызывающая противоречия и рассогласования между соседними регионами, требует исправления.

Есть и еще одна проблема. Ни старая стратегия, ни старая госпрограмма развития Арктики не были подкреплены конкретными стратегическими и региональными проектами. Конечно, госкорпорации, добывающие энергоресурсы в АЗРФ и на ее шельфе, имеют свои инвестиционные проекты по созданию инфраструктуры. Но комплексное внимание также требуется развитию территорий, решению проблем малых народов и городов, борьбе с оттоком населения. Поэтому очень важно, чтобы новые документы заполнялись не только доктринами и преференциями, но и скоординированными между собой общефедеральными, региональными и муниципальными мероприятиями.

В контексте региональных проектов, как и в контексте зонирования, важную роль должен играть Санкт-Петербург. Не следует забывать, что еще в первой половине прошлого века, когда стартовала грандиозная эпопея исследования Севера силами экспедиций "Северный полюс", Ленинград в течение десятилетий обеспечивал и координировал работу первопроходцев. Отсюда отправлялись экспедиции, здесь базировались штабы, обеспечивающие героев-полярников всем необходимым.

Город и сейчас имеет все необходимые ресурсы, позволяющие ему стать локомотивом реализации стратегии и госпрограммы освоения Арктики. Он является центром российской полярной науки, столицей судостроения России с комплексом учебных заведений, исследовательских и проектных учреждений, судостроительных предприятий, создающих самый мощный в мире ледокольный флот.

Здесь базируются крупные промышленные производители разнообразного оборудования, аппаратуры и снаряжения для работы судов в северных широтах. А также множество субъектов малого и среднего бизнеса новой формации, готовых внести свой вклад в развитие Арктической зоны РФ инновационными разработками и услугами. В городе активно проходят стратегические сессии петербургского арктического сообщества.

Есть и конкретные проекты, которые способны реализовать представители науки и бизнеса Северной столицы. Один из них - "Система авиационного и космического мониторинга отечественной и мировой Арктической зоны". Его основа - средства дистанционного наблюдения северных акваторий и территорий с помощью бортовых авиационных и космических комплексов, работающих в различных диапазонах электромагнитных волн.

Подобная система, базирующаяся на авиационной разведке, была создана в СССР в 80-е годы прошлого века. Авиация определяла мощность ледовых образований, указывала караванам на безопасные маршруты и даже спасала суда от ледового плена и гибели. Кроме того, в 70-80-е годы проходили эксперименты по дистанционному зондированию Земли из космоса с помощью пассивных и активных систем радиолокации. Я тогда служил в космической военной системе и работал в общегражданских промышленных отраслях, принимал участие в этой работе.

Если комплексы авиационной и космической разведки, созданные в советские годы, усовершенствовать с помощью современных технологий, мы получим мощнейшую систему мониторинга мировой Арктической зоны. Кроме ледовой разведки и помощи в проводке караванов судов, ее можно использовать для поиска полезных ископаемых, решения экологических проблем на шельфе и на земной поверхности при добыче углеводородов, определения зон вечной мерзлоты и ее мониторинга, решения многих других задач. Подобной системы пока нет в мире, поэтому российская разработка была бы востребована во многих странах. Второй стратегический проект посвящен созданию в Санкт-Петербурге Центра литейных технологий.

Не секрет, что большинство крупных российских машиностроителей, двигателестроителей, другие подобные предприятия покупают качественное литье у зарубежных производителей. Создание Центра литейных технологий позволит добиться реального импортозамещения при реализации инвестиционных программ нефтегазового комплекса в Арктике.

Фискальное недоразумение? Или...

Кто виноват в том, что большинство использующих ЕНВД предпринимателей Ставрополья не определились с налогообложением на следующий год

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

На Ставрополье 94 процента предпринимателей, которые платят единый налог на вмененный доход (ЕНВД), до сих пор не выбрали альтернативу. В 2021 году все они могут столкнуться с тем, что их автоматически переведут на более сложный в использовании общий режим налогообложения (ОСНО). Это, по мнению экспертов, способно привести к массовому закрытию организаций и сворачиванию деятельности индивидуальных предпринимателей.

В федеральном центре несколько лет обсуждалась идея избавить российскую налоговую систему от ЕНВД. По мнению властей, этот режим себя исчерпал и уже неактуален. Более того, он помогает бизнесу скрывать реальные доходы. "Вмененку", как его еще называют, ввели более 20 лет назад, и с тех пор она стала вторым по популярности видом налогообложения после упрощенной системы (УСН). ЕНВД cокращает и упрощает контакты с фискальными службами и выгоден для малого бизнеса.

Суть ЕНВД в том, что, сколько бы предприниматель ни заработал, он платит государству от 7,5 до 15 процентов вмененного дохода - ставку устанавливают власти в каждом регионе. Таким образом, фактическая доходность конкретного предприятия или ИП не учитывается. Минфин считает такой режим устаревшим, его аналогов нет ни в одной другой крупной экономике мира. ЕНВД часто используют для уклонения от уплаты налогов. Так, перевод розничных предприятий торговли на онлайн-кассы, которые автоматически передают данные в фискальную службу, показал, что некоторые компании с миллиардными оборотами, применяя ЕНВД, платят минимальные налоги.

Как выяснил корреспондент "РГ", в Ставропольском крае большинство бизнесменов не готовы к переходу на новую систему налогообложения. А некоторые даже не знают о том, что им нужно обратиться в фискальные органы. Как сообщил заместитель начальника отдела налогообложения юридических лиц регионального управления федеральной налоговой службы Василий Решетов, ведомство будет радо ответить на подавляющее большинство вопросов по этой теме, однако налогоплательщики, мягко говоря, не торопятся уходить с ЕНВД.

- Около 94 процента всех предпринимателей, которые используют единый налог на вмененный доход, так и не заявили о своих дальнейших намерениях. Согласно закону заявление о переходе на УСН можно подать до 31 декабря. А на рассмотрение заявлений от тех, кто выберет патентную систему, требуется 10 рабочих дней, то есть подать их нужно было не позднее 17 декабря, - отметил Решетов.

Он добавил, что в управлении ФНС России предложили в виде исключения отменить в этом году данное требование. Поэтому ЕНВД также можно будет выбрать до 31 декабря.

Сложности переходного периода усугубили и нескоординированные действия федеральных и краевых чиновников. Так, поправки в региональный закон приняли вскоре после утверждения федерального нормативного акта. Но в последний момент выяснилось, что краевой документ основывался на "неправильной" версии федерального - он оказался не в той редакции.

- Несмотря на это, мы готовы работать с представителями бизнес-сообщества. У нас есть возможность скорректировать региональный закон и привести его в соответствие с федеральным, - заявил заместитель министра финансов Ставрополья Юрий Суслов.

В свою очередь министр экономического развития края Сергей Крынин отметил, что пока еще рано давать прогнозы, как изменения повлияют на ситуацию с малым и средним предпринимательством в регионе.

- Министерство просчитывает в данный момент возможные последствия. От имени губернатора края федеральным коллегам ушло не одно обращение с просьбой сдвинуть сроки отмены ЕНВД. К сожалению, реакции нет. Будем работать в тех условиях, которые имеем, - сказал глава ведомства.

Общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Ставропольского края Айрапет Товмасян считает, что отмена ЕНВД хотя и подразумевает больший контроль над бизнесом, тем не менее только увеличит теневую составляющую.

- Большинство пользователей ЕНВД - юридические лица, а не физические. Зачастую они занимаются розничной торговлей. Сейчас начнется сдача помещений в аренду и переход юрлиц в разряд индивидуальных предпринимателей. Патентная же система далеко не всегда выгодна для розничной торговли. Пойдет дробление бизнеса - то, с чем борется налоговая служба.

Его слова подтверждает предприниматель из станицы Баклановской Изобильненского городского округа Виктор Кореняк, который сейчас использует ЕНВД. Он говорит, что ему больше всего подойдет патентная система. Однако с 2021 года цены на патенты вырастут в 12 раз. И в итоге за 50 квадратных метров торговой площади в станице ему придется платить в год 237 тысяч рублей, хотя в Москве за ту же площадь предприниматели отдадут всего 53 тысячи. Так что хоть в чем-то Баклановская переплюнет столицу России. Вот только вряд ли станичные бизнесмены этому обрадуются.

Комментарий

Сергей Владимиров, директор АНО "Центр защиты бизнеса Ставропольского края":

- Об отмене ЕНВД всерьез заговорили в начале года. Но проблема в том, что основой для регионального закона стал не принятый Госдумой РФ нормативный акт, а его более ранняя версия. Об этом ранее заявил замминистра финансов Ставрополья Юрий Суслов.

Федеральный закон включил переходные положения. Суть их в том, что если субъект РФ не успел принять собственный правовой акт до нового года, то по ряду направлений на три месяца начинают действовать временные патенты. Но наши региональные власти поторопились с принятием краевого закона, лишив Ставропольский край возможности воспользоваться переходным положением и усугубив и так непростую ситуацию.

В 2020 году в стране уже свернули свою деятельность 4,5 миллиона предпринимателей. Это огромная цифра. По итогам года, уверен, она еще вырастет. 94 процента ставропольских бизнесменов не выбрали другой налоговый режим, так как они не понимают, как и куда переходить. Можно говорить о полном провале информационного сопровождения этого процесса.

Между тем если они не успеют сделать выбор, то их с первого января 2021 года переведут на общую систему налогообложения, а это значит, что им придется платить НДС, налог на прибыль и НДФЛ. Этого малые и средние предприниматели нашего края могут не пережить.

Из класса - в кассу!

Какой будет новая система оплаты труда педагогов

Текст: Ксения Колесникова

Министерство просвещения, Общероссийский Профсоюз образования и другие профильные ведомства сейчас обсуждают новую систему оплаты труда педагогов. Учителя надеются: их ставки и оклады подрастут. Более того - наконец-то будут рассчитываться по единым федеральным требованиям. Почему это так важно?

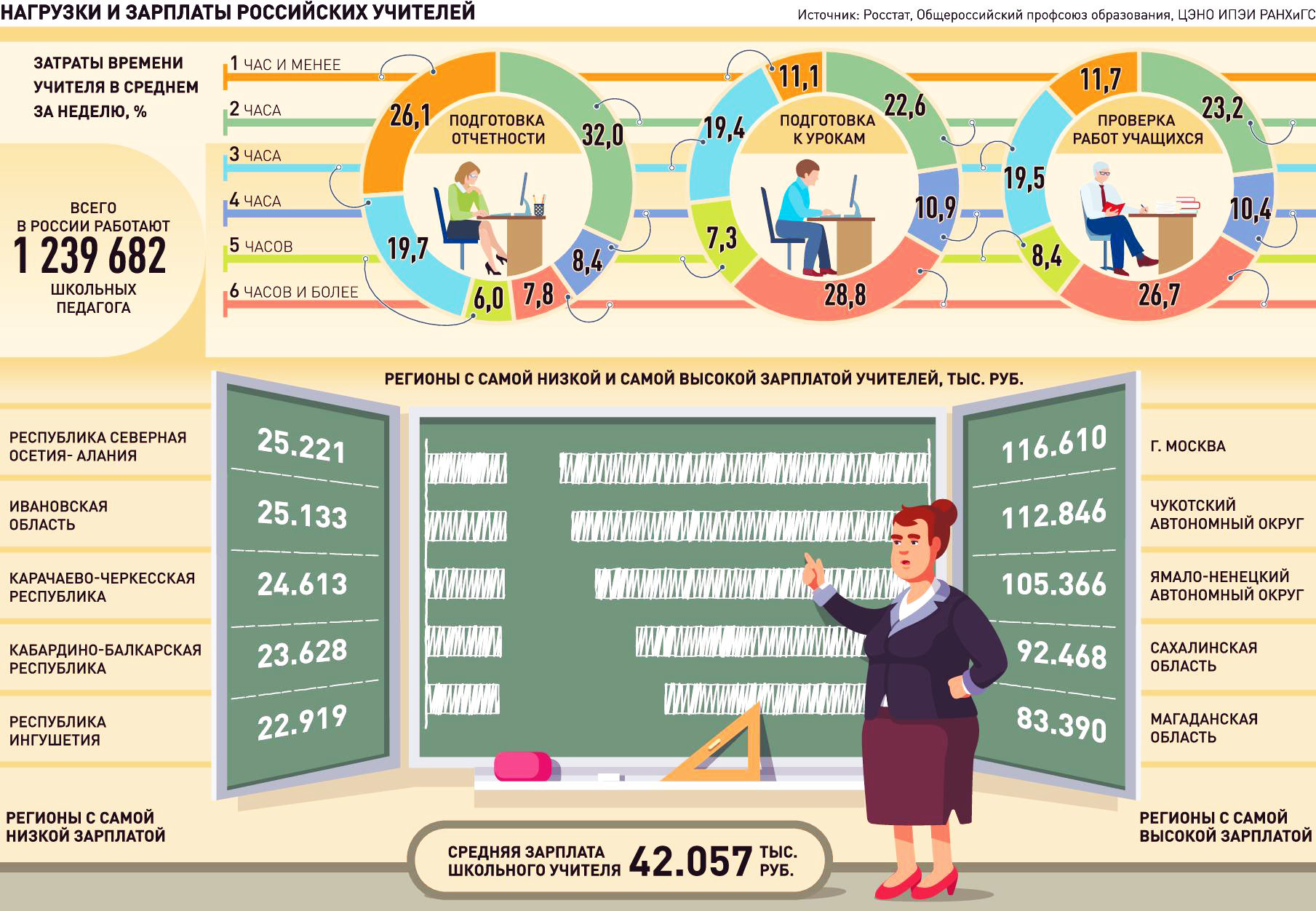

По последним данным Росстата, зарплата школьного учителя в среднем по стране составляет 42 тысячи рублей в месяц. Но сама по себе эта цифра мало о чем говорит. В половине регионов России учителя получают от 23 до 30 тысяч рублей. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе - 103, на Чукотке - 113 тысяч (с учетом "северных" надбавок), а в Москве - 116 тысяч. Но и в Ингушетии, и в Алтайском крае, и в Москве, и во Владивостоке педагогу нужно выполнить федеральный государственный образовательный стандарт, подготовить детей к проверочным работам, экзаменам в 9-м классе и одиннадцатом. Плюс есть план воспитательной работы, нужно провести "внеурочку", заполнить кучу отчетов, за которые учителям оплата, как правило, не производится… "Средняя зарплата по региону достигается за счет того, что учителя берут больше нагрузки", - рассказала "Российской газете" заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова.

- По нашим оценкам, в начале 2020 года учителя работали в среднем не менее чем на 1,7 ставки. И нагрузка еще значительно "подросла" с началом пандемии, - добавила Татьяна Куприянова.

Что это значит на практике? Чем меньше оплата за норму - 18 уроков в неделю - тем меньше учитель защищен от перегрузок. Низкие ставки и оклады - одна из самых наболевших проблем учителей. По данным мониторинга 2020 года, который профсоюз проводил вместе с минпросвещения, в 80% регионов месячная ставка (оклад) учителя за норму часов учебной нагрузки - меньше федерального МРОТ. В некоторых субъектах она и вовсе - три-четыре тысячи рублей. Все, что сверху, - разные выплаты и надбавки, которые начисляются порой по очень сложным и запутанным схемам. Во многих регионах есть система баллов, которые даются за совершенно разные вещи: от применения новых методик, побед учеников в олимпиадах - до выступления на педсоветах, ведения портфолио учеников, оформления коридоров школы. Список того, за что начисляются баллы, может быть настолько большой и "разношерстный", что директор, манипулируя им, легко может добавить баллы "любимчикам" и забрать их у "провинившихся" учителей.

Еще один штрих к общей картине. В регионах могут применяться самые разные системы оплаты труда: в одних она определяется стоимостью образовательной услуги за "ученико-час", в других - ставки формируются на основе профессиональных квалификационных групп должностей, или в зависимости от образования, стажа работы, квалификационных категорий. В итоге, к примеру, в российской глубинке молодой специалист, который не имеет ни нагрузки сверх нормы, ни классного руководства, будет получать ровно МРОТ, то есть 12 130 рублей.

- Минпросвещения, минтруд, минфин и наш профсоюз уже направили свои предложения в правительство. Подходы предлагаются разные. Они сейчас обсуждаются, - рассказала Татьяна Куприянова. - Наши многолетние наработки в рамках социального партнерства - единых рекомендаций, утвержденных Российской трехсторонней комиссией, показывают: гарантированная часть зарплаты учителя за норму учебной нагрузки должна составлять не ниже 70% от средней по региону, а минимальные размеры ставок и окладов работников в виде базовых должны получить статус федеральных гарантий. Ниже МРОТ они падать не должны. Но выше - это порадует всех педагогов!

Кроме того, по словам эксперта, сейчас обсуждается перечень обязательных компенсационных и стимулирующих выплат. Что в него может войти? Профсоюз предлагает ввести обязательные компенсационные выплаты, например, за работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или детьми, нуждающимися в длительном лечении, за работу в сельской местности, с детьми и подростками с отклонениями в поведении. И, конечно, - за классное руководство, проверку письменных работ, заведование учебными кабинетами, мастерскими и лабораториями, руководство предметными и методическими комиссиями... И это далеко не полный список.

Сейчас на федеральном уровне из этого списка установлена только одна выплата - 5 тысяч рублей в месяц классным руководителям. Ее получают более 800 тысяч педагогов. Есть еще стимулирующие выплаты - они направлены на стимулирование работника к качественному результату труда, а также на поощрение за выполненную работу. Эксперты профсоюза предлагают отнести к обязательным - выплаты за квалификационные категории, стаж непрерывной работы в образовательной организации. Плюс - предлагается не просто утвердить их перечень, но и определить на федеральном уровне минимальный размер выплат, ниже которого в регионах они быть не могут. Потому что в одном регионе за первую категорию учителю могут добавлять 300 рублей к зарплате, а в другом за нее же - 3 тысячи.

При формировании единой модели оплаты труда важно не забыть про педагогов-дефектологов, логопедов, психологов, мастеров производственного обучения, методистов. В общем, всех тех, на ком и сегодня школам приходится сильно экономить. И не только работников школ, но и колледжей. То есть учесть работников всех государственных и муниципальных образовательных организаций.

- Все эти меры должны привести к тому, что зарплата учителей вырастет, а дифференциация между регионами уменьшится. Но нужно точно просчитать, какая нужна федеральная поддержка регионам при введении новой системы оплаты труда. Если этого не сделать, большого смысла во всей остальной работе просто не будет, - уверена Татьяна Куприянова. - Если взять все детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, колледжи, детские дома и школы-интернаты, то годовой фонд оплаты труда в этой системе значительно превышает триллион рублей. По некоторым ведомственным оценкам, чтобы базовые ставки и оклады только учителей превысили уровень МРОТ, понадобится дополнительно 200 млрд рублей. По оценкам экспертов Профсоюза, на реализацию этого масштабного социального проекта - введения новой системы оплаты труда в сфере образования - потребуются значительно большие бюджетные ассигнования. Может быть, поэтапно, но решать эту задачу необходимо.

Мнение

Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС:

- Главная проблема в системе оплаты труда педагогов - это большая дифференциация на всех уровнях. Не только между регионами, но и между школами с разной формой собственности. Так, учителя в муниципальных школах получают около 41 тысячи рублей, в региональных - 68 тысяч, а в федеральных - около 80 тысяч. Грубо говоря, если в школе один учитель получает 80 тысяч, а два других - по 20 тысяч, то вместе у них будет средняя по региону. Все зависит от директора: он прекрасно знает, как можно "играть" ставками и разными выплатами. Есть и еще один важный нюанс - многие учителя с невысокой зарплатой, - это педагоги старшего возраста, которые получают еще и пенсию. Директор это прекрасно знает и специально выделяет больше средств молодым, чтобы удержать их в школе. Естественно, учитель со стажем такой ситуацией недоволен. Единая отраслевая модель могла бы сгладить углы. Но проблема еще и в том, что какой бы прекрасной и совершенной она ни была, все упирается в отсутствие у регионов собственных средств на повышение зарплат. Ключевой конструктивный путь - развивать экономику. Если мы сможем пройти пандемию относительно благополучно, то тогда по выходу из нее экономика начнет расти. А вместе с ней - и зарплаты учителей.

Официально

Как рассказали "Российской газете в пресс-службе правительства РФ, "в настоящее время в правительстве идет проработка предложений по созданию единой модели оплаты труда педагогов".

- Совместно с Минтрудом России, Минфином России и при активном участии Общероссийского Профсоюза образования министерство просвещения разрабатывает требования к системе оплаты труда педагогов, учитывающие как особенности формирования ставки (оклада), так и перечень компенсационных и стимулирующих выплат. Соответствующие предложения внесены в правительство и проходят необходимые процедуры доработки и согласования, - рассказали в министерстве просвещения. - Учитывая особый контроль и приоритетный подход к вопросам повышения престижа педагогического труда и формирования достойного уровня заработной платы, в процессе принятия указанные в проекте документы обязательно пройдут экспертное и самое главное общественное обсуждение, прежде всего в педагогической среде. В подобной работе важно опираться на ожидание и мнение самих педагогов, и все механизмы для этого будут задействованы.

Итоги впечатляют, планы нацеливают

В 2020 году органы МТО в очередной раз показали высокую боеготовность и способность качественно и своевременно выполнять сложнейшие задачи.

На протяжении всего года представители МТО оказывали существенную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Внесли огромный вклад в подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы. Приняли самое непосредственное участие в организации быта наших миротворцев в Нагорном Карабахе. Возводили мосты, в том числе гражданского назначения, в различных регионах страны. Об этом, а также о других успехах органов МТО в уходящем году рассказывает заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

– В этом году мы отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране прошло множество мероприятий в честь этой знаменательной даты. Дмитрий Витальевич, как сработала система материально-технического обеспечения в ходе их подготовки и проведения?

– Этот год для нас стал незабываемым, прежде всего в связи со всенародным праздником – юбилеем Победы. Для воинов армии и флота, как и всего нашего

Отечества, это главнейшее политическое событие, которое объединяет нас с героическим прошлым наших предков, вдохновляет на новые свершения.

В честь 75-летия Победы в 28 городах Российской Федерации нами было организовано обеспечение более 47 тысяч участников парадов, двух тысяч образцов техники, 435 единиц самолётов и вертолётов.

Для участников торжественных маршей мы воссоздали более шести с половиной тысяч комплектов исторической формы – точно такой же, какая была на участниках Парада, проведённого 24 июня 1945 года.

На высоком уровне организовали размещение парадных расчётов, перевозку к местам проведения парадов и обратно в пункты постоянной дислокации. В результате руководством страны дана высокая оценка органам управления и структурным подразделениям МТО, которые в очередной раз показали свою высокую эффективность.

Не может не вызывать гордости у моих коллег и подчинённых весомый вклад специалистов материально-технического обеспечения в возведение Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации. В каждом камне этого величественного святилища – частица нашей вечной благодарности воинам, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины ценой собственной жизни.

Задачи, поставленные перед нами министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Кужугетовичем Шойгу по подбору исторических образцов вооружения, военной техники для наполнения залов Музейного комплекса «Дорога памяти», экспозиций под открытым небом и информационного массива участников войны, были выполнены с высочайшей степенью ответственности и в предельно короткие сроки. Все понимали – мы участвуем в проекте исторического масштаба.

Для насыщения «Дороги памяти» и экспозиции «Поле Победы» специалистами ГАБТУ и ГРАУ, Департамента ресурсного обеспечения было собрано, а затем доставлено к храму нашими транспортниками более девяти тысяч единиц бронетанкового вооружения, артиллерийских орудий, автомобильной техники, стрелкового и холодного оружия, а также образцы боеприпасов, артиллерийских гильз, предметов исторической военной формы одежды, в том числе иностранного производства, как стран союзников, так и фашистской Германии.

Специалисты представительств Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в странах пребывания посольств Российской Федерации доставили к Главному храму Вооружённых Сил гильзы с землёй из воинских захоронений советских солдат в Венгрии, Германии, Китае, Польше, Румынии, Словакии, США и Чехии. Так окроплённая кровью наших воинов-освободителей земля легла у стен величественного памятника всем погибшим в этой войне.

Нашими усилиями информационный массив Мемориального комплекса «Дорога памяти» наполнился 33 миллионами персональных данных и почти пятью миллионами фотографий участников Великой Отечественной

войны. Работа в этом направлении не прекращается, и с каждым днём информационный массив «Дороги памяти» пополняется новыми именами и фотографиями, свидетельствами истории. Стоит также отметить, что основную работу по благоустройству ландшафта, окружающего храм, выполнили подразделения Железнодорожных войск.

Как известно, Главный храм Вооружённых Сил РФ накануне 75-летия Победы украсили иконы небесных покровителей всех видов и родов войск. Икона святого преподобного Иосифа Волоцкого, небесного покровителя воинства материально-технического обеспечения Вооружённых Сил РФ, также заняла своё место в храме.

Словом, юбилей Великой Победы личный состав частей и соединений МТО, наши вузы, органы военного управления отметили успешными результатами в профессиональной подготовке и на высочайшем духовном подъёме.

– А теперь хотелось бы задать вопрос, касающийся одной из важнейших задач современности – миротворческой миссии, которую наши военнослужащие выполняют в Нагорном Карабахе. Одно из условий её успешного выполнения – бесперебойное обеспечение российских миротворцев всем необходимым. Как решают эту задачу структуры МТО Вооружённых Сил РФ?

– Российская группировка обеспечена всем необходимым для успешного выполнения задачи, поставленной Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами Российской Федерации. Продовольствием, горючим и смазочными материалами обеспечиваем от местных поставщиков, доставку других грузов осуществляем с территории России военно-транспортной авиацией через Армению, а железнодорожным транспортом – транзитом через Азербайджан. Кроме того, с азербайджанской стороной согласована перевозка воздушным транспортом с использованием международного аэропорта Гянджа.

Хочу отметить, что переброска миротворческих сил была осуществлена военно-транспортной авиацией в самый короткий срок. Всего было выполнено более 250 самолёто-рейсов, перевезено почти 2000 человек личного состава и свыше 530 единиц техники.

В целях обеспечения условий размещения военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе планируем установить на наблюдательных постах 31 блочно-модульный городок различной ёмкости.

В них будет абсолютно всё необходимое для жизнедеятельности наших миротворцев: жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, продуктовый склад, санитарные модули, комната для хранения оружия.

А чтобы наши миротворцы не теряли связи с Родиной, наши повара готовят им лучшие блюда традиционной русской кухни и других народов России.

– Дмитрий Витальевич, по уже сложившейся традиции главный экзамен года в Вооружённых Силах РФ – стратегическое командно-штабное учение, коим в нынешнем году стало СКШУ «Кавказ-2020», – предваряет специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения. Расскажите, пожалуйста, как прошло это учение? Что можно занести в актив?

– Уже традиционно накануне стратегических учений мы проводим комплекс специальных учений по видам обеспечения, нацеленных на создание благоприятных условий для развёртывания и гарантированного выполнения войсками учебно-боевых задач.

Непосредственно в специальном учении МТО были задействованы силы и средства материально-технического обеспечения от войскового до стратегического звена. Они одновременно выполняли задачи на 25 полигонах, аэродромах базирования и подготовленных полевых аэродромах, определённых объектах на транспортных коммуникациях в зоне ответственности Южного военного округа, а также в акваториях Чёрного и Каспийского морей.

Всего в нём приняли участие свыше 27 тысяч военнослужащих, более шести тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 82 летательных аппарата, 56 кораблей и судов.

В ходе учения практически отработаны такие вопросы, как приём, подготовка и массовая выдача запасов войскам материальных средств, оперативное восстановление исправности вооружения и военной техники.

Для обеспечения действий сухопутной группировки войск силами соединений и воинских частей МТО развернули 39 полевых пунктов заправки, 49 продовольственных пунктов питания, 44 комплекта полевых бань, банно-прачечный комбинат и 53-й поезд материального обеспечения.

В интересах авиации выполнен комплекс задач на аэродромах базирования, оперативных аэродромах, в том числе подготовлен полевой аэродром Погорелово с обеспечением посадки и подготовки к вылету летательных аппаратов.

Созданными группировками МТО обеспечены действия сил Черноморского флота и Каспийской флотилии как в пунктах базирования, так и в море.

Особенностью проведённого учения является интегрирование в комплекс его мероприятий специального учения сил и средств МТО государств – членов ОДКБ «Эшелон-2020» с участием воинских контингентов вооружённых сил Российской Федерации, республик Белоруссия, Казахстан и Армения. Всего более тысячи человек. В ходе учения «Эшелон-2020» практически отработаны совместные действия по материально-техническому обеспечению Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Кроме того, впервые было отработано восстановление вооружения и военной техники комплексным применением ремонтно-восстановительных частей и мобильного ремонтно-восстановительного поезда с привлечением выездных ремонтных бригад предприятий промышленности.

В ходе учения снято с длительного хранения, подготовлено и выдано в войска 200 единиц техники, более пяти тысяч единиц стрелкового оружия и свыше 41 тысячи тонн боеприпасов. С семи комбинатов Росрезерва выдано 1680 тонн материальных средств.

Чтобы добиться требуемого результата, созданная группировка МТО должна была действовать как единый механизм. Это наиболее сложная задача, с которой, как показали результаты учения, командование ЮВО успешно справилось.

Не менее важной задачей было сделать правильные выводы из оценки действий сил и средств МТО, извлечь полезные уроки, на основе которых спланировать меры по дальнейшему совершенствованию обеспечивающего процесса.

Наши наработки нашли своё отражение в планах подготовки органов управления, соединений и воинских частей МТО в новом учебном году.

– Подразделения МТО принимают самое непосредственное участие в борьбе с коронавирусом. За примерами далеко ходить не нужно – возведение многофункциональных медицинских центров было бы невозможным без сил и средств МТО. Что ещё было сделано в этом направлении?

– В 2020 году весь мир столкнулся с серьёзным и опасным противником – коронавирусной инфекцией. Специалисты системы материально-технического обеспечения не могли остаться в стороне и были задействованы в борьбе с этой угрозой.

Так, силами Железнодорожных войск от Калининграда до Камчатки выполнены задачи по подготовке площадок под строительство и благоустройство 26 многофункциональных медицинских центров Минобороны России и медицинских учреждений субъектов Российской Федерации.

Объёмы выполненных работ составили более 450 тысяч кубометров перемещённого грунта и свыше 100 тысяч квадратных метров по сглаживанию рельефа.

Кроме того, по решению Президента Российской Федерации, оперативно выполнены мероприятия материально-технического обеспечения по оказанию помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате в посёлке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края, республиках Дагестан и Тыва.

В Красноярском крае для рабочих комбината в кратчайшие сроки с учётом авиапереброски подразделений 100-го отдельного полка обеспечения из Подмосковья был развёрнут полевой обсервационный лагерь на две тысячи койко-мест.

На территории лагеря в полном объёме было организовано обеспечение жизнедеятельности помещённых на карантин рабочих и служащих комбината, в том числе работа столовой, банно-прачечного комплекса, а также оборудованы барьерные зоны для проведения противоэпидемических мероприятий.

В аналогичной ситуации при оказании помощи по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в столице Республики Тыва городе Кызыл был развёрнут мобильный полевой госпиталь на 100 коек.

Для обеспечения личного состава Вооружённых Сил РФ средствами индивидуальной защиты силами вещевых ремонтных мастерских изготовлено более шести миллионов медицинских масок.

Таким образом, силами МТО внесён значительный вклад в борьбу с коронавирусом в масштабе всей страны и специалисты МТО подошли к выполнению этой задачи с полной ответственностью и решительностью. Например, с апреля текущего года силами ветеринарно-санитарных подразделений проведена дезинфекция порядка 18 тысяч объектов МТО Вооружённых Сил.

За прошедшее время мы накопили опыт, расширили возможности для принятия оперативных решений в борьбе с этим всемирным злом и готовы ещё более решительно противостоять пандемии.

– Как всегда, зрелищно проходили конкурсы Армейских международных игр – 2020, которые курируются органами МТО. Это «Военное ралли», «Мастера автобронетанковой техники», «Мастер-оружейник» и самый, так сказать, вкусный конкурс – «Полевая кухня». Планируется ли расширение конкурсной программы Игр с участием представителей других военных специальностей, проходящих службу в структурах МТО?

– В рамках Армейских международных игр – 2020 проведено 30 конкурсов, в которых приняли участие 155 команд из 31 государства.

По службам материально-технического обеспечения проведено четыре международных конкурса, в которых приняли участие 22 иностранные команды из 11 государств.

Во всех этих конкурсах российские команды заняли первые места и установили 11 рекордов, которые, в свою очередь, будут занесены в Книгу рекордов и достижений Вооружённых Сил Российской Федерации.

Обращаю ваше внимание, что абсолютно все конкурсы Армейских игр, где бы они ни проходили – в России или за рубежом, не могут быть проведены без организационного участия структур материально-технического обеспечения. Судите сами – на МТО возложено обеспечение боеприпасами вооружения участников Игр, обслуживание и ремонт техники, на которой соревнуются команды, заправка её топливом, размещение участников соревнований и создание им условий для проживания, организация питания, в том числе с учётом национальных и религиозных особенностей.

Стоит отметить, что участие специалистов МТО в конкурсах не ограничивается АрМИ-2020. В этом году впервые проведён конкурс «Лучший старшина подразделения Вооружённых Сил Российской Федерации».

Старшина подразделения для солдата – отец родной, а для командира – первый помощник. Такой конкурс – высшая форма проверки уровня профессионализма военнослужащих, занимающих должность старшины.

В конкурсе приняли участие 7850 старшин подразделений военных округов, видов и родов войск Вооружённых Сил РФ. Заключительный этап конкурса проводился в Подмосковье на базе

100-го отдельного полка обеспечения. В нём приняли участие 10 лучших старшин – победителей окружных этапов. Участники конкурса оценивались по строевой, физической, военно-политической и профессионально-должностной подготовке, а также по знанию и практическому применению руководящих документов при исполнении должностных обязанностей. Тройка призёров была награждена грамотами и ценными подарками.

Проведённый конкурс стал площадкой для обмена опытом и будет ежегодным мероприятием.

– Как известно, представители органов МТО приняли активное участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Ваши подчинённые были и участниками, и одними из организаторов. Какие новые изделия для формирований МТО, впервые представленные на форуме предприятиями-изготовителями, получили с вашей стороны как заказчика наивысшую оценку и будут поставляться в структуры МТО Вооружённых Сил Российской Федерации? Что экспонировали на форуме сами структуры МТО?

– Да, выполнена большая работа по подготовке и проведению данного форума. С участием представителей МТО прошли круглые столы и конференции, в ходе которых совместно с научными организациями и предприятиями промышленности рассмотрены актуальные вопросы по развитию вооружения и военной техники, уточнены основные требования к перспективным образцам, пути их реализации с применением новых технологий.

Свои экспозиции на мероприятии представили научно-исследовательские организации МТО, в том числе и научная рота Военной академии МТО.

Современные разработки вооружения и техники МТО были широко представлены отечественными предприятиями промышленности.

Среди новинок российского производства наибольшее внимание привлекли несколько экспонатов. Во-первых, бронеавтомобиль «Стрела», исполненный в двух вариантах – аэромобильном и плавающем. Во-вторых, высокоманёвренный внедорожник багги «Тигр» с возможностью установки лёгкого вооружения. Также стоит отметить бронетранспортёр БТР-82АТ с дистанционно управляемым модулем БТР-БМ и боевая машина пехоты «Манул». Это и высокоточный комплекс управляемого вооружения «Гермес» с загоризонтной дальностью стрельбы до 100 км. Ну и в заключение, глиссирующая амфибия «Дрозд» грузоподъёмностью до 1500 кг, что позволяет оснащать амфибию широким спектром оборудования и вооружения.

Реализуемый научно-технический задел, созданный на сегодняшний день, позволяет довести уровень современных образцов техники по номенклатуре служб МТО до установленных показателей, к которым относятся танки и БМП, бронетранспортёры и автомобили, ракетные и зенитные ракетные комплексы, самоходные артиллерийские установки и реактивные комплексы, техника Железнодорожных войск, техника тыла, суда вспомогательного флота и многое другое.

Только за текущий год по линии ответственности МТО принято на вооружение порядка 30 новых образцов вооружения, военной техники. Проведены государственные испытания более 20 перспективных опытных образцов.

Набранные темпы оснащения перспективными и современными образцами техники обеспечивают высокую боеспособность Вооружённых Сил.

– Нынешним летом специалисты отдельных трубопроводных батальонов соединений МТО ЮВО, ЗВО, а также подразделений МТО Черноморского флота завершили строительство водовода Белогорск – Симферополь, тем самым ликвидировав нехватку пресной воды для жителей республиканского центра. Насколько сложна была эта задача?

– Задача по обеспечению пресной водой центральной части Крымского полуострова была поставлена Президентом Российской Федерации.

Преодолевая продолжающуюся «водную блокаду» Республики Крым, трубопроводные подразделения Западного и Южного военных округов в кратчайшие сроки запустили в эксплуатацию водовод. Для выполнения задачи привлекалось более 800 военнослужащих, свыше 250 единиц техники.

Уже 10 августа текущего года, несмотря на высокую температуру воздуха, сложный рельеф местности и большое количество барьерных рубежей, работы были завершены с опережением нормативных показателей.

Всего развернули 15 линий полевого магистрального трубопровода от Белогорского гидроузла до Симферопольского водохранилища общей протяжённостью 819 км, что позволило обеспечить ежесуточную подачу до 50 тысяч тонн воды. Проблема дефицита воды в центральной части республики была решена.

За время работы полевого магистрального трубопровода в Симферопольское водохранилище подано более шести миллионов тонн воды.

Отмечаю слаженные действия, подготовку и морально-волевые качества всего личного состава трубопроводных подразделений и службы горючего, которые с честью выполнили поставленную задачу.

– В текущем году осталась актуальной тема снижения эксплуатационных расходов на объектах инфраструктуры Минобороны России за счёт повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение. Продолжилось ли в 2020 году выполнение программы «Эффективная армия» в части, касающейся материально-технического обеспечения?

– Коммунально-эксплуатационное обеспечение Вооружённых Сил РФ продолжает совершенствоваться.

Системный подход к подготовке и проведению отопительных периодов позволяет ежегодно уменьшать количество аварийных ситуаций. С 2012 года этот показатель сократился в семь раз (с 4271 до 615). В текущем году выполненый капитальный ремонт 36 коммунальных объектов и текущий ремонт 1665 объектов казарменно-жилищного фонда.

Так, в целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры переведены с жидкого топлива на газ две котельные в посёлке Порошино Свердловской области и городе Ахтубинске Астраханской области. Ведутся работы по газификации и техническому переоснащению ещё 10 котельных в восьми субъектах.

Впервые на федеральном уровне заключено концессионное соглашение по строительству и реконструкции 13 котельных и 126 км тепловых сетей на территории Самарской области. В качестве пилотного проекта введены в эксплуатацию две газовые котельные в Мурманской области.

Для обеспечения энергосбережения в военных городках установлено более восьми тысяч шкафов управления наружного освещения, а по энергосервисным контрактам проведена полная модернизация систем освещения в 14 военных городках.

Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» с ПАО «Ростелеком» заключён контракт на создание и внедрение в 2020–2024 годах цифровой платформы инвентаризации, учёта и контроля состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Минобороны России.

Во исполнение поручения министра обороны РФ совместно с акционерным обществом «Радиотехнические и информационные системы» организована работа по развёртыванию на территории Алабинского гарнизона пилотного проекта программно-аппаратного комплекса «Умный гарнизон».

Этот проект позволит организовать централизованную автоматизированную систему контроля и управления повседневной деятельностью, которая объединит существующие и создаваемые системы управления и обеспечит оперативное реагирование, формирование статистических и аналитических отчётов в органы военного управления. Проще говоря, даст возможность контролировать всё, что происходит в воинской части: температуру в казарме, приход и уход военнослужащих, выход техники с показанием расхода её моторесурса, движение материальных средств на складах, видеонаблюдение территории охраняемых объектов. И всё это будет отображаться на всех уровнях от воинской части до Национального центра управления обороной РФ.

При этом на примере Алабинского гарнизона на основе мониторинга потребляемых коммунальных ресурсов прогнозируется годовой экономический эффект до 50 миллионов рублей.

Как видно, в текущем году проведена большая работа по повышению энергоэффективности на объектах Минобороны России.

– В нынешнем году продолжилось возведение военными специалистами железнодорожных и автомобильных мостов в регионах. Например, в кратчайшие сроки был восстановлен железнодорожный мост через реку Северная Кола в Мурманской области. В Тульской области за последнее время возведено около 20 автомобильных мостов. Польза от этого регионам и, следовательно, стране в целом очевидна. Насколько сложны были эти задачи?

– В июне в результате паводка произошло размытие опор и разрушение железнодорожного моста через реку Северная Кола в районе Мурманска. Происшествие приостановило железнодорожное сообщение со столицей Заполярья.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина восстановление железной дороги на этом участке было поручено подразделениям Железнодорожных войск.

Для восстановления движения поездов требовалось соорудить обход протяжённостью шесть километров. Менее чем за сутки необходимые силы и средства были переброшены в район выполнения задачи.

Военные железнодорожники Западного военного округа, в очередной раз проявив высокий уровень мастерства и профессионализма, в течение двух недель выполнили необходимый объём работ и полностью подготовили земляное полотно под железнодорожную магистраль. При этом самым сложным этапом стала выемка 54 тысяч кубических метров скального грунта.

Как результат, оценка действий военных железнодорожников губернатором Мурманской области – «быстро и качественно».

Конечно, это не единственный пример помощи субъектам России в решении вопроса транспортной доступности населённых пунктов.

Так, за последние два года на территории Тульской области дорожными подразделениями ЗВО установлены и сданы в эксплуатацию 19 временных мостовых переходов, что обеспечило круглогодичное транспортное сообщение между социально значимыми объектами и районами в 47 населённых пунктах, где проживает более 20 тысяч человек.

Хочу обратить внимание, что для строительства подобных объектов гражданским организациям требуется до двух лет. Наши специалисты устанавливают такие мостовые переходы в течение двух недель.

– Ещё несколько лет назад арктическая тематика в нашей беседе предполагала бы лишь один вопрос – о Северном завозе. В последние годы мы говорим не только о нём, хотя он по-прежнему нужен и важен. К этой теме прибавилось ещё несколько: экологическая очистка Арктики, развитие инфраструктуры вновь сформированных частей за полярным кругом, испытание транспортных средств и других образцов вооружения и военной техники, а также ГСМ, предназначенных к использованию в условиях сильных морозов. Как выполнялись эти задачи в 2020 году, с какими результатами?

– Действующий на сегодняшний день порядок организации и доставки материальных средств позволяет из года в год гарантированно выполнять план Северного завоза в полном объёме и без срывов.

Всего в текущем году в 152 труднодоступных района Крайнего Севера и Арктики для 192 воинских частей доставлено более 75 тысяч тонн различных материальных средств, что в полном объёме обеспечит автономность воинских частей до завершения навигации 2021 года.

Были задействованы 63 морских и речных судна, 14 воздушных судов военно-транспортной авиации и 122 единицы автомобильного транспорта.

В текущем году с учётом неблагоприятной эпидемиологической обстановки были заблаговременно заключены государственные контракты, накопленные материальные средства, подготовка материально-технической базы к приёму грузов позволили на месяц раньше завершить Северный завоз.

Оптимизирована логистическая схема доставки материальных средств и по реке Лене. Использование вновь построенного участка железной дороги позволило сократить плечо доставки грузов на две тысячи километров и уменьшить время доставки грузов до 12 суток.

Особое внимание нами уделяется качеству питания военнослужащих, проходящих военную службу в районах Крайнего Севера.

Согласно решению министра обороны Российской Федерации в этом году проведены мероприятия по улучшению ассортимента продовольствия и организации круглогодичной доставки скоропортящегося продовольствия, фруктов и овощей воздушным транспортом.

Для того чтобы арктические воинские части и подразделения выполняли задачи по предназначению на должном уровне, на их оснащение поставлена техника, удовлетворяющая сложным климатическим и рельефным требованиям: снегоходы, транспортёры-двухзвенники, грузовые автомобили повышенной проходимости. Использование такой техники значительно повысило автономность и живучесть подразделений в данных районах.

Кроме того, в текущем году мы продолжили мероприятия по экологической очистке Арктики. Силами сформированных экологических подразделений на архипелаге Новая Земля, островах Кильдин и Врангеля, мысе Марре-Сале полуострова Ямал собрано и вывезено более 2,8 тысячи тонн металлолома. При этом на острове Кильдин и мысе Марре-Сале работы по очистке завершены в полном объёме. Всего с 2015 года мы вывезли более 20 тысяч тонн металлолома.

– Дмитрий Витальевич, что бы вы хотели пожелать в новом учебном году своим подчинённым, начиная с центрального аппарата и до войскового звена?

– 2020 год был очень напряжённым во всех отношениях. Вместе со страной и Вооружёнными Силами мы прошли через многие испытания и трудности. Но неизменно проявляли волю и характер, профессионализм и самоотверженность.

Я благодарю своих подчинённых за труд и достигнутые результаты. Пусть в новом году всем им сопутствует успех в почётной и благородной службе Отечеству, пусть все они, их семьи, родные и близкие будут здоровы.

Желаю всем счастья, мира и благополучия!

Роман Бирюлин, «Красная звезда»

Владимир Нетесов: депутаты облдумы ежедневно решают проблемы воронежцев

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов в интервью РИА Новости подвел основные итоги работы регионального парламента в 2020 году, рассказал о важнейших изменениях в законодательстве региона, а также об условиях работы депутатов в пандемию и их помощи нуждающимся гражданам:

– Владимир Иванович, нынешний год почти целиком прошел под знаком пандемии. Удалось ли региону минимизировать его последствия?

– Отложенный эффект пандемии на экономику области мы увидим позже. Но те решения, те действия, которые были совместно предприняты исполнительной и законодательной властью региона еще весной, уменьшили это негативное влияние. В частности, для максимального сокращения текущих издержек бизнеса в сложных условиях принят пакет антикризисных мер, дающий возможность предпринимателям высвободить средства на выполнение обязательств по выплате зарплаты работниками и сохранить занятость. Решением Воронежской областной думы была снижена ставка по налогу для организаций и предпринимателей, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях. Также облдума приняла решение об уменьшении суммы налога на имущество для собственников административно-деловых и торговых центров, уменьшивших сумму арендной платы для своих арендаторов.

Весной при Воронежской областной думе оперативно была создана площадка для адресной работы с предпринимателями. Все предложения и рекомендации тщательно прорабатывались, обобщались и в сжатые сроки доводились до губернатора, правительства Воронежской области и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Предпринятые в тот период действия помогли избежать критической ситуации практически во всех отраслях (особенно на системообразующих предприятиях), что позволило сосредоточить усилия на помощи сектору малого и среднего бизнеса. В результате на сегодняшний день, по предварительным прогнозам, спад региональной экономики по итогам текущего года будет на уровне 2,6%, что значительно меньше, чем в среднем по РФ (3,9%).

– Как повлияла эпидемиологическая обстановка на взаимодействие депутатского корпуса непосредственно с населением?

– Депутаты Воронежской областной думы активно подключились к оказанию прямой помощи гражданам, в том числе, находящимся в группе риска. Они делали это как лично в своих округах, так и в рамках деятельности волонтерского центра. Весной при участии региональных парламентариев было передано порядка 30 тысяч продуктовых наборов многодетным семьям и одиноким пенсионерам, подарено более 500 компьютеров школьникам для дистанционного обучения. Волонтеры привозили пожилым людям на самоизоляции товары первой необходимости, медикаменты, помогали решать бытовые вопросы. Осенью, когда региональные власти приняли решение о возобновлении режима самоизоляции для пожилых граждан, эта деятельность возобновилась. Теперь в ней принимают участие парламентарии, избранные в новый седьмой созыв.

– Как строится работа с обращениями граждан в период пандемии?

– С конца марта парламентарии перешли преимущественно на дистанционный режим работы с обращениями заявителей. Несмотря на сложности и ограничения, связанные с пандемией, работа с обращениями граждан не прекращается и в региональном парламенте, и в партийных приемных, и в личных депутатских приемных в избирательных округах. Депутаты используют различные формы дистанционной работы: прием обращений в письменном виде, по электронной почте, телефону, общение с воронежцами в соцсетях и с помощью видеоконференций. Депутатскому корпусу была поставлена задача не снижать качество обратной связи, оперативно намечать пути решения проблем и в минимальные сроки давать ответ. Наш приоритет в любой, даже самой экстремальной ситуации остается неизменным: это защита интересов граждан и забота о каждом нуждающемся в поддержке жителе Воронежской области. Современные технологии позволяют делать это без потери эффективности и оперативности. В онлайн-режиме мы ежедневно решаем проблемы воронежцев.

– Какие законодательные решения Воронежской областной думы в 2020 году вы бы отметили как ключевые?

– Была проведена большая работа по совершенствованию региональной нормативной базы. В том числе, принят масштабный блок законов, касающийся социальной сферы. Значительная часть этих инициатив связана с улучшением демографии. Так, депутаты единогласно поддержали закон "Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно". Согласно ему, семьи с небольшими доходами начали получать ежемесячную выплату на каждого ребенка. Всего эти ежемесячные пособия на сегодняшний день в Воронежской области получают более 50 тысяч семей. Более полумиллиарда рублей на эти выплаты было выделено только из регионального бюджета.

Весной были приняты поправки в закон "О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области", которые позволили обеспечить бесплатным питанием всех детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года. Сегодня депутаты регионального парламента в постоянном режиме контролируют ход исполнения этого закона: будь то областной центр или небольшой населенный пункт, качество горячего питания не должно вызывать претензий со стороны родителей и учеников.

Совсем недавно был принят закон, касающийся особенностей предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта. Благодаря ему, жители Воронежской области с небольшими доходами смогут получить до 250 тысяч рублей на открытие своего бизнеса.

– Среди важных законодательных решений этого года был блок законов, направленный на привлечение в экономику региона частного капитала. Расскажите об этом подробнее.

– Работа была направлена на снижение административной нагрузки на бизнес, а также расширение круга компаний, которые могут получить различные меры региональной господдержки. В частности, внесены поправки в закон "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области" для привлечения инвесторов в Воронежскую особую экономическую зону "Центр" в Новоусманском районе. Мы расширили перечень критериев отнесения инвестиционных проектов к категории особо значимых. Резидентам предоставляется широкий спектр преференций и налоговых льгот. Инвестиционные проекты обеспечиваются всей инженерной и транспортной инфраструктурой. Внесение изменений позволило предоставлять инвесторам ОЭЗ "Центр" для реализации здесь крупных проектов еще одну меру господдержки – обеспечение их кредитных обязательств залогом областного имущества и государственной гарантией Воронежской области. На территории индустриального парка "Масловский" запущен пилотный проект по предоставлению площадок для организации производства субъектам малого и среднего предпринимательства. Таким образом, сегодня в регионе создана уникальная многоуровневая система поддержки инвесторов. Любому из них Воронежская область может предложить условия для эффективной реализации проектов.

– В сентябре прошли выборы в областную думу седьмого созыва. Помимо пандемии, какие еще были особенности у этой избирательной компании?

– Более половины претендентов на мандаты от партии "Единая Россия" были новыми люди, которые никогда не занимались политической деятельностью. Эта избирательная кампания оказалась одной из самых масштабных и отличалась высокой конкуренцией. Механизм социальных лифтов помог провести ротацию кадров, привлечь молодежь – активных профессионалов, лидеров со свежими идеями и современными взглядами. Благодаря этому, в составе думы седьмого созыва сформировался уникальный сплав опыта и новой энергии. Это дало положительный результат уже с самого начала. Все депутаты активно подключились к работе комитетов регионального парламента, постоянно находятся в личном контакте с жителями, отчитываются о своей деятельности через современные каналы коммуникаций, в том числе, персональные страницы в социальных сетях. Стремление к открытости и максимальной прозрачности – одна из главных особенностей депутатов нового созыва.

Трубопроводная сагаМнение

Проект «Северный поток-2» отражает весь комплекс текущих противоречий между Россией и Западным сообществом

На днях оператор проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о возобновлении строительства газопровода. В заявлении уточняется, что российский трубоукладчик «Фортуна» должен до конца декабря текущего года уложить трубы на небольшом участке (менее 3 км) в исключительной экономической зоне Германии. Кроме того, глава австрийской нефтегазовой компании OMV (одного из основных акционеров Nord Stream 2 AG) Райнер Зеле в тот же день, 11 декабря, подтвердил со своей стороны, что работы по укладке труб газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии должны быть завершены в декабре 2020 г.

Двумя днями ранее, 9 декабря, Конгресс США одобрил новые санкции против российского газопровода в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Согласно этому документу, вводятся новые ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства газопровода, а также против компаний, предоставляющих услуги по установке сварочного оборудования на судах. Но и это еще не окончательно: действующий президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на решение Конгресса по военному бюджету в связи с тем, что что сенаторы не включили в документ инициированные Трампом изменения в законодательстве по деятельности социальных сетей.

Почему российско-европейский международный экономический проект по поставкам природного газа становится субъектом оборонного бюджета США уже второй год подряд, ярко и образно объяснил сенатор от республиканской партии Стив Вомак: «Путин хочет использовать газопровод „Северный поток-2“ в качестве инструмента принуждения. Он хочет подорвать наших союзников в Украине и Польше и увеличить зависимость от российского газа. Я горжусь быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство, и аплодирую Сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны».