Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Конец истории

Завершается достройка проблемных объектов обанкротившегося холдинга «СУ-155»

B 2015 году в результате ухудшения финансового состояния застройщики группы компаний «СУ-155» оказались не способны выполнять взятые на себя обязательства, были нарушены права более чем 27 тыс. дольщиков. В соответствии с решениями, принятыми 9 декабря 2015 года на заседании правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, банку «Российский капитал» (сейчас — «Банк ДОМ. РФ») было поручено организовать завершение строительства 145 жилых объектов ГК (из них 15 домов в городе Звенигороде Московской области позже были переданы для достройки другому застройщику — ЗАО «Стройпромавтоматика»). Сегодня большая работа по достройке домов обанкротившейся группы компаний (ГК) «СУ-155» завершается.

Генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко посетил один из последних достраивающихся объектов из «наследия» СУ-155 — жилой комплекс в столичном районе Чертаново. ЖК на Балаклавском проспекте состоит из трех многоэтажных корпусов на 683 квартиры с встроенными нежилыми помещениями и подземной автопарковкой на 346 машиномест.

«Сегодня мы с вами находимся на последнем объекте, достройкой которого занималась наша компания ДОМ.РФ, он уже готов на 99%, — заявил Виталий Мутко. — Остался вот этот и ЖК в Санкт-Петербурге, но думаю, что до конца года мы вопрос с объектами СУ-155 закроем полностью». По словам руководителя «ДОМ.РФ», в целом по стране уже 95% покупателей квартир компании «СУ-155» получили квартиры.

Завершала строительство объекта в Москве компания «РК Строй», созданная «Банком ДОМ.РФ». Как выяснилось, строительство жилого комплекса велось без разрешительной документации и с многочисленными нарушениями. Годы простоя без консервации усугубили положение. После проведенных обследований оказалось, что часть железобетонных конструкций находилась в ограниченно-работоспособном состоянии, оконные проемы были выполнены не по проекту, часть перекрытий промерзла, основания лифтовых шахт требовали усиления, сами шахты были смонтированы со смещением, лестничные марши смонтированы с нарушением противопожарных норм.

Как рассказала заместитель генерального директора «РК Строй» Дарья Каралли, проектную документацию пришлось полностью перерабатывать, решения десятилетней давности устарели и не соответствовали действующим градостроительным нормам. «Мы столкнулись с рядом трудностей из-за изменившихся за эти годы норм СНиП, особенно по разделам пожаротушения, — пояснила Каралли. — Компанией «РК Строй» было полностью изменено решение по фасадам, инженерии, обновлены технические условия по подключению объекта к сетям. Разработан новый проект благоустройства». Полностью завершить строительство дома планируется до конца текущего года. В итоге будут восстановлены права 371 пайщика СУ-155.

Виталий Мутко напомнил, что после банкротства застройщика в стране осталось значительное количество проблемных домов. «С 2015 года была проделана большая работа по достройке 130 жилых домов общей площадью почти 2,6 млн «квадратов» в 14 субъектах РФ, — сказал глава ДОМ.РФ. — Банкротство СУ-155 стало первой шоковой ситуацией всероссийского масштаба и серьезным вызовом для всей отрасли, приходилось все решать в ручном режиме. Сейчас проблема решена».

Кроме того:

Как сообщил в ходе рабочего визита на стройплощадку СУ-155 генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, госкорпорация сейчас рассматривает возможность создания собственного девелоперского подразделения — «ДОМ. РФ Девелопмент». Решение об этом, по его словам, было принято на последнем заседании правления «ДОМ.РФ». «Компания должна развивать свои компетенции в области жилищного строительства и в ряде случаев самостоятельно управлять крупными проектами, — подчеркнул Виталий Мутко. — Если теперь нас поддержит государство, мы начнем этим заниматься

27649 участников долевого строительства, купивших квартиры у застройщиков ГК «СУ-155», получили жилье или получат его в ближайшее время

Справочно:

Результатом проделанной работы стало завершение строительства в 2016-2020 годах 125 многоквартирных жилых домов СУ-155 в Ивановской области (12 домов), Владимирской области (1 дом), Волгоградской области (6 домов), Калининградской области (4 дома), Калужской области (6 домов), Ленинградской области (4 дома), Нижегородской области (7 домов), Тверской области (7 домов), Тульской области (9 домов), Ярославской области (6 домов), Костромской области (2 дома), Московской области (49 домов), Москве (3 дома) и Санкт-Петербурге (9 домов). По четырем подмосковным объектам в Старой Купавне, Балашихе и Щербинке гражданам выплачена денежная компенсация

№32 14.08..2020

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ, Андрей МОСКАЛЕНКО

Приближая будущее

Российские строители вносят большой вклад в реализацию проекта по расселению аварийного жилья

Девятого августа российские строители отметили свой профессиональный праздник — День строителя. Сегодня в отрасли работают более 6 млн человек, они возводят жилье и социальные объекты, прокладывают дороги и трубопроводы, сооружают промышленные предприятия. Вклад стройкомплекса в развитие российской экономики велик.

В своем обращении к работникам отрасли министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев отметил: «Вы создаете… образ Отечества, которым гордятся многие поколения россиян. Без вашего участия не может быть реализован ни один проект. И именно с вас начинается национальный проект «Жилье и городская среда»!». Как известно, важной составной частью нацпроекта является федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», и роль строителей в его осуществлении трудно переоценить.

Работа по переселению граждан из аварийного жилья ведется в России уже больше десяти лет. В 2008-2018 годах была реализована первая большая программа по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Благодаря осуществлению этой программы в новое благоустроенное жилье переехали более одного миллиона человек! Сегодня в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется новая масштабная программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. По плану, к концу 2024 года из аварийных домов в новое жилье должны будут переехать еще более 530 тыс. человек.

Реализация этого проекта идет высокими темпами, и, по мнению председателя наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергея Степашина, есть все шансы выполнить программу досрочно, на год раньше. «Пожалуй, это единственная программа из национальных проектов, которая перевыполнена с большими показателями, несмотря на пандемию, — подчеркнул Сергей Степашин. — Она создана для людей, которые живут в страшных и тяжелых условиях, в аварийном жилье, в котором жить просто опасно. И я рад, что очень многие субъекты РФ уже в следующем году будут готовы доложить о досрочной реализации программы в полном объеме».

По информации Фонда ЖКХ, в 2019 году из аварийного жилья общей площадью 946,74 тыс. кв. м в новое жилье переехали 57,81 тыс. человек. При финансовой поддержке Фонда ЖКХ было расселено 663,03 тыс. кв. м «аварийки» (в 4,7 раза больше, чем было запланировано) и переселено 40,58 тыс. человек. Кроме того, в 41 субъекте региональные власти запустили свои собственные программы расселения аварийного жилья, и благодаря этому в 2019 году удалось расселить еще 283,71 тыс. кв. м аварийного жилфонда и переселить еще 17,23 тыс. человек. Таким образом, все регионы выполнили целевые показатели прошлого года, а некоторые даже перевыполнили их.

Четкая организация работы позволяет поддерживать высокие темпы расселения. В 2020 году в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» планировалось переселить из аварийного жилья общей площадью 1 млн кв. м 54,60 тыс. человек. Однако за счет перевыполнения плана 2019 года уже к 1 мая план текущего года по расселению аварийного жилья был выполнен.

По состоянию на 1 августа текущего года выполнение целевого показателя 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 16 марта 2019 года №446-р, с учетом перевыполнения плана 2019 года, составляет 141,78% по числу переселенных граждан (77,41 тыс. человек) и 123,5% по расселенной площади (1,24 млн кв. м аварийного жилья).

Целевые показатели 2020 года (с учетом планов 2019 года) перевыполнены в 34 субъектах страны. А всего, начиная с 2019 года, из аварийного жилья площадью 1,38 млн. кв. м переселено 85,61 тыс. человек.

Такая динамика позволяет создать хороший задел на будущее, и сегодня в Фонде ЖКХ ставят новую масштабную задачу: перевыполнить план 2020 года, расселив 1,5 млн кв. м «аварийки» и переселив более 80 тыс. человек. При этом, как подчеркивают в Фонде, надо не только обеспечить безусловное выполнение целевых показателей в квадратных метрах, но и предоставить гражданам современное благоустроенное жилье. В связи с этим в поле зрения Фонда ЖКХ остаются вопросы повышения качества возводимых жилых зданий.

«Строится новое жилье, удобное, комфортное, энергоэффективное, и люди будут жить действительно в тех условиях, в которых должны, — заявил Сергей Степашин. — Важный плюс проживания в энергоэффективном жилье заключается в возможности сэкономить до 40% затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это чрезвычайно важно, сегодня это главное требование, которое мы предъявляем и при проведении капитального ремонта, и при строительстве домов для переселения граждан из аварийного жилья».

Справочно:

В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда», в субъектах РФ с 2019 года расселяется аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года. Всего в 2019-2024 годах предусмотрено переселить 530,9 тыс. человек из аварийного жилья площадью 9,54 млн кв. м.

Справочно:

По данным на 1 августа, в десятку регионовлидеров, перевыполнивших целевые показатели 2020 года по расселению аварийного жилья (с учетом перевыполнения планов 2019 года), вошли город Севастополь (694,12%), город Санкт-Петербург (619,18%), Магаданская область (500%), Сахалинская область (469,30%), Чукотский автономный округ (371,64%), ХантыМансийский автономный округ — Югра (368,76%), Ямало-Ненецкий автономный округ (323,21%), Ненецкий автономный округ (296,17%), Курская область (289,66%) и Воронежская область (279,63%).

ДЕНЕЖНАЯ ПОДДЕРЖКА

В августе прошлого года Фонд ЖКХ предоставил регионам возможность подавать заявки на досрочное финансирование последующих этапов программы — 2020-2021 годов и 2021-2022 годов. Это в значительной степени способствовало успешному выполнению программы расселения аварийного жилья. 16 июля 2020 года в Фонде ЖКХ завершился прием заявок от субъектов РФ на предоставление поддержки на реализацию этапа 2020-2021 годов. Приняты решения о выделении 81 субъекту РФ в общей сложности 35,55 млрд рублей. Эти средства будут направлены на переселение 61,37 тыс. человек из 25 684 аварийных жилых помещений общей площадью 997,27 тыс. кв. м, расположенных на территории 558 муниципальных образований. Кроме того, 51 субъект РФ досрочно представил заявки на получение средств для реализации этапа 20212022 годов программы на общую сумму 27,25 млрд рублей. Выделение этих средств позволит переселить еще 46,67 тыс. человек из аварийного жилья площадью 755,04 тыс. кв. м. В настоящее время Фондом одобрено финансирование программ субъектов РФ на общую сумму 97,97 млрд рублей, что позволит обеспечить расселение аварийного жилья площадью 2,84 млн кв. м, в котором проживают 175,73 тыс. человек.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

В Чеченской Республике до конца года готовы ликвидировать аварийный фонд, расселить который предполагалось в течение двух этапов программы — 2020-2021 гг. и 2021-2022 гг., новые квартиры получат в общей сложности 757 человек (282 человека в рамках первого этапа и 475 человек — в рамках второго). Для них предусмотрено приобретение 263 жилых помещений общей площадью 11,21 тыс. кв. м. Стройки идут в Грозном и Аргуне, в Гудермесском, Наурском и Грозненском районах республики.

«В частности, в 2020 году более ста квартир получат жители города Аргуна, — рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Чеченской Республики Ахмед Газалапов. — Изначально эти мероприятия были запланированы на 2021 год, но благодаря досрочной реализации программы уже до конца текущего года 372 человека смогут улучшить жилищные условия».

На эти цели из средств госкорпорации региону было выделено более 157 млн рублей. Напомним, что Чеченская Республика первой среди субъектов РФ заключила контракты на расселение аварийного жилья для реализации этапа 2019-2020 гг. Кроме того, регион одним из первых досрочно выполнил план по расселению аварийного жилья 2019 года. Жилые помещения построены и приобретены для 281 человека в Гудермесском и Ножай-Юртовском районах региона. А в мае 2020 года между Фондом ЖКХ и Чеченской Республикой было подписано дополнительное соглашение к Договору о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств госкорпорации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В соответствии с этим документом, Чеченская Республика взяла на себя обязательство обеспечить досрочное переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, общей площадью 58,69 тыс. кв. м в соответствии с федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в срок до 31 декабря 2021 года, а не до 1 сентября 2025 года. Как отмечают в Министерстве строительства и ЖКХ Чеченской Республики, в рамках заключенного соглашения в регионе уже в следующем году планируется переселить из аварийного жилья еще 2 427 человек.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

В ближайшее время новоселье отметят жители одного из самых отдаленных районов нашей страны — Командорских островов, входящих в состав Камчатского края. В селе Никольское на острове Беринга построен 12-квартирный дом, в который из аварийного жилья переедут 19 человек. Строительство здания велось на условиях софинансирования с привлечением средств Фонда ЖКХ (93,86 млн рублей). Скоро в Никольском начнется строительство еще двух домов для переселения граждан из «аварийки».

Кроме того, как рассказал врио министра строительства Камчатского края Андрей Дегодьев, в настоящее время ведется строительство двух МКД в селе Лесная Тигильского района. Один дом уже заселен в поселке Оссора Карагинского района и еще один — в селе Вывенка Олюторского района. В селе Мильково для переселенцев из аварийного жилья будет построен 40-квартирный жилой дом, соответствующий муниципальный контракт был заключен 3 августа. Всего в Камчатском крае в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году планируется переселить 259 человек из аварийного жилья площадью 6 тыс. кв. м. На эти цели предусмотрено направить 605 млн рублей, из которых 337 млн рублей составляют средства Фонда ЖКХ.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Как сообщили в Правительстве Челябинской области, в настоящее время бывшие жильцы аварийных домов заселяются в новые МКД №61 и №61б в микрорайоне Чурилово (Челябинск). Новоселье здесь отпразднуют 277 семей из Челябинска, Коркина и Копейска. Рядом с новыми домами расположены детская и спортивная площадки, предусмотрены социальные объекты, включая детсад и места для парковки. «Наш дом был старый, из-за протекающей крыши ремонт приходил в негодность. Печь топили дровами и углем, не было канализации, — рассказал один из новоселов Геннадий Берсенев. — Новая квартира, конечно, очень нравится: светлые комнаты, раздельный санузел с уже установленной сантехникой, вид с балкона на озеро. Будем ходить гулять туда с внуками». Всего в 2020-2021 годах новые квартиры в рамках нацпроекта получат около 3 тыс. жителей аварийных домов в Верхнем Уфалее, Копейске, Кыштыме, Миассе и других городах и районах Челябинской области.

№32 14.08..2020

Автор: Алексей ЩЕГЛОВ

Новые задачи

Фонд ЖКХ могут привлечь к реализации региональных программ капремонта многоквартирных домов

Опыт, накопленный Фондом содействия реформированию ЖКХ за годы деятельности госкорпорации, может быть использован более широко для успешного функционирования региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов. Как заявил недавно Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, Фонду ЖКХ необходимо активно заняться программами капитального ремонта многоквартирных домов.

«Я считаю, что Фонд ЖКХ должен вплотную заняться программой стимулирования капитального ремонта жилья в России, потому что именно от состояния домов зависит, что с ними нужно делать дальше — реновировать, модернизировать, ремонтировать, — отметил вице-премьер. — Нам нужна не просто организация, через которую в регионы идут деньги на расселение аварийных домов, а полноценный институт развития в области работы с уже созданным жилищным фондом, который будет полностью заниматься приведением жилья в нормативное состояние, том числе с использованием рыночных механизмов».

По словам Хуснуллина, уже прошло несколько рабочих совещаний по изменению задач Фонда ЖКХ.

Напомним, что в 2008-2013 годах Фонд уже осуществлял финансовую и методическую поддержку капитального ремонта многоквартирных домов в субъектах РФ. После решения задачи по запуску региональных систем капитального ремонта на госкорпорацию была возложена функция по осуществлению мониторинга функционирования этих систем.

Кроме того, в 2017 году в субъектах Российской Федерации были запущены механизмы предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 января 2017 года №18. Речь идет о софинансировании Фондом ЖКХ мероприятий по энергоэффективному капремонту и с привлечением кредитных средств. Отметим, что регионы все активнее используют такую возможность.

Сейчас все эти компетенции могут быть еще шире задействованы на практике, чтобы, в том числе, помочь регионам ремонтировать дома качественно и с соблюдением всех сроков проведения работ.

«На сегодняшний день Фондом ЖКХ накоплен достаточный опыт для дальнейшего развития систем капитального ремонта многоквартирных домов, и госкорпорация готова работать в данном направлении», — уверен председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин.

№32 14.08..2020

Автор: Алексей ЩЕГЛОВ

Меню раскрыто

С 1 сентября всех младших школьников обеспечат горячим обедом

Текст: Елена Манукиян

Субсидию на бесплатное питание младших школьников в новом учебном году получат все регионы, а не только те, в которых 100% школ приведут в порядок пищеблоки и столовые. Правила предоставления софинансирования поменялись, претендентов на федеральную поддержку решили уравнять в правах. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу до начала учебного года в 85 регионов будут направлены 22 млрд рублей. Федеральные средства распределят между ними пропорционально количеству детей, обучающихся с 1-го по 4-й класс. В Комитете Госдумы по образованию и науке считают, что это решение исключит несправедливость, когда регион мог лишиться денег всего лишь из-за одной неготовой к организации горячего питания школы. А в такой ситуации к концу июля оказались больше половины субъектов.

В начале августа экспертами ОНФ была собрана информация из 27 регионов, которые оставались без федерального финансирования. Выяснилось, что часто причиной отказа в предоставлении субсидии становилось недостаточное количество посадочных мест в столовых или отсутствие пищеблока в старых и малокомплектных образовательных учреждениях.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева отметила, что нет нерешаемых задач, но может быть недостаточно опыта в их решении у конкретного муниципалитета или школы: "Когда ОНФ провел мониторинг, стало понятно, что задача, поставленная президентом, выполнима. В отдельных ситуациях школы могут организовать буфеты и привозить в них горячие обеды. Образовательные учреждения, которые расположены рядом, могут объединиться". С ней согласилась председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты РФ Наталья Починок: "Говорить о том, что средств нет у регионов, уже не придется. Деньги выделены. И теперь все будет зависеть от управлений образования или муниципалитетов по своевременной организации питания. За родителями и общественниками остается контроль".

С 1 сентября бесплатно питаться в школах будут около 6,8 млн детей - все младшие школьники. По прогнозам, в 2021 году их будет уже 7,1 млн, а в 2022-м - 7,2 млн.

До 16-ти не регистрировать

Разработаны правила регистрации самоходных машин

Текст: Владимир Баршев

Зарегистрировать трактор, вездеход и снегоход будет невозможно за тем, кто не достиг 16 лет. Ставить на учет мотоблоки, газонокосилки, а также детские электромобили не придется. Также зарегистрировать эту технику можно только за одним лицом - физическим или юридическим.

Все это прописано в порядке регистрации тракторов и самоходных машин, который утверждается постановлением правительства. Подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы поддержала проект этого документа.

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон о регистрации транспортных средств. Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что согласно статье 28 этого закона решение вопросов, касающихся государственной регистрации самоходных машин, прицепов и других видов техники, принимается органами государственной власти субъектов РФ. Порядок такой регистрации устанавливается правительством. Для этого и потребовалось новое постановление правительства.

В соответствии с этим документом вся подобная техника должна регистрироваться в региональных органах Гостехнадзора. Здесь ничего не изменилось.

Но по аналогии с обычными автомобилями, когда документ вступит в силу, нельзя будет поставить на учет трактор или снегоход за несовершеннолетним, не достигшим 16-летнего возраста. Если ему на праве собственности принадлежит такая техника, то ставить на учет ее нужно за одним из родителей или за опекуном.

Сделано это потому, что те, кто не достиг 16 лет, не могут нести административную ответственность. Многие несознательные граждане этим пользовались, регистрируя автомобили и тракторы на несовершеннолетних. Но для автомобилей такая возможность была пресечена начиная с 1 января, а для тракторов и самоходок - только с момента вступления в силу этого постановления.

Второй важный момент также изменен по аналогии с обычными автомобилями. Зарегистрировать снегоход или трактор можно только за одним лицом. Даже если по документам эта самоходка принадлежит нескольким, в регистрационных документах будет указан только один владелец. Это связано с тем, чтобы в случае какого-либо нарушения было понятно, кому предъявлять претензии.

Трудно представить, чтобы в лесах, полях и прочих местах обитания этой техники за соблюдением правил следили камеры, которые выносят в автоматическом режиме штраф собственнику технику. Но можно предположить, что трактор может использоваться в городе, а его водитель нарушить правила. Не превысить скорость, но развернуться в неположенном месте или без уважительных причин двигаться во встречном направлении.

А вот добиться полной экстерриториальности регистрации этой техники по аналогии с автомобилями не получилось. Ее можно ставить на учет по месту пребывания независимо от места регистрации собственника в пределах одного региона. Это связано с тем, что органы Гостехнадзора - региональные.

Третий важный момент. В документе четко прописано, какую технику нужно ставить на учет в органах Гостехнадзора. Напомним, что согласно действующей формулировке статьи 28 закона о регистрации ставить на учет необходимо самоходные машины и другие виды техники и прицепы к ним при условии, что они имеют двигатель. При этом не важно, какая у этого двигателя мощность. То есть регистрировать надо было бы велосипеды с подвесным двигателем, самоходные газонокосилки, детские электромобили, моноколеса и всю садовую технику, которая может передвигаться.

Правительство уже внесло в Госдуму законопроект, который поправит эту статью. В проекте постановления правительства эти поправки учтены. В документе устанавливается обязанность регистрации только той самоходной техники, на которую оформляются паспорта и электронные паспорта самоходных машин.

То есть те, которые оборудованы двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом более 50 куб. см или электродвигателем мощностью более 4 кВт. Это тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства и прицепы к ним. За исключением тех, которые предназначены для движения по автомобильным дорогам общего пользования, автомототранспортных средств, имеющих максимальную конструктивную скорость более 50 км/час.

При этом к иным самоходным машинам относятся в том числе автомототранспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее или не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования. Отдельно в документе оговаривается, что регистрации в органах Гостехнадзора не подлежат гоночные автомобили, мотоциклы, мотоблоки, а также транспортные средства, собранные в индивидуальном порядке из запасных частей и агрегатов. В зависимости от назначения техники будут выдаваться регистрационные знаки разных видов.

Тип 3: регистрационные знаки для тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин. Тип 4А: регистрационные знаки на внедорожные мототранспортные средства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования. Документ вступит в силу через три месяца после его официального опубликования.

ВСКРЫТ ВТОРОЙ ЭПИЗОД КРУПНОГО КАРТЕЛЯ НА РЫНКЕ РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Новосибирское УФАС совместно с Росфинмониторингом выявило в Сибирском федеральном округе медицинский картель на 89 торгах. ФАС России подозревает его участников в еще одном сговоре на 3 млрд рублей

Ведомством совместно с МРУ Росфинмониторинга по СФО был выявлен картель на рынке оказания услуг по ремонту радиологического оборудования для нужд учреждений здравоохранения Российской Федерации.

Так, Новосибирское УФАС России признало ООО «Сибмер» и ООО «Радиационная техника» нарушившими антимонопольное законодательство при участии в 89 торгах.

Антимонопольный орган установил, что компании сговорились и поддерживали цены на торгах, а также действовали в интересах друг друга,

«Из-за отказа ответчиков от конкуренции на торгах пострадали добросовестные участники, которые могли стать победителями на торгах и заключить контракт по выгодной бюджету цене», - отметила заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Петровна Камнева.

Общий доход этого картеля превысил 260 млн рублей, хозяйствующим субъектам административная ответственность, их должностным лицам - уголовная.

Материалы антимонопольного дела из СФО направлены в ГУ МВД России по Новосибирской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

ООО «Сибмер» и ООО «Радиационная Техника» также являются ответчиками еще в одном антимонопольном разбирательстве ФАС России. Компании подозреваются в поддержании цен на 475 торгах на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского радиологического оборудования. Сумма этих контрактов составила свыше 3 млрд рублей.

«Кроме того, сейчас в отношении должностных лиц компании, проходящей по 2м эпизодам картельных расследований в Москве и Новосибирске, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взяток при проведении торгов. Уверен, что факты картельных сговоров на закупках станут новыми эпизодами в уголовном деле», - подчеркнул начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Партнерами TNF 2020 станут крупнейшие нефтегазовые компании

В этом году Партнерами Тюменского нефтегазового форума выступают крупнейшие нефтегазовые компании, среди которых «Газпром нефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, Татнефть, Роснефть (ООО «Уватнефтегаз»), Сургутнефтегаз, группа компаний Socar, «Газпром» («Газпром недра»).

Впервые столь внушительный состав представителей и топ-менеджеров делегаций нефтегазовых компаний ожидается на Форуме, сообщает оргкомитет TNF. Подтвердили свое участие и традиционные партнеры, такие как Тюменский индустриальный университет, технологическая компания Schlumberger, Backer Huges.

XI Тюменский нефтегазовый форум состоится с 22 по 24 сентября при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ и Правительства Тюменской области. В этом году Форум будет посвящен 60-летию открытия Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Впервые TNF пройдет в комбинированном онлайн- и офлайн-формате. Офлайн-мероприятия: пленарные сессии, круглые столы, мастер-классы, а также Технологические дни традиционно пройдут на базе Тюменского Технопарка. Одновременно будет запущена масштабная онлайн-платформа, что позволит в значительной степени расширить аудиторию Форума.

Главная тема Форума в 2020 году – «Будущее сегодня: новые возможности индустрии». Модератором пленарной сессии выступит заместитель генерального директора ВГТРК «Россия», президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев. Из официальных лиц предварительно подтвердили свое участие в TNF 2020 министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, первый вице-президент ПАО «Лукойл» Азат Шамсуаров.

Ежегодно Форум посещают представители органов федеральной и региональной власти, топ-менеджеры крупных нефтегазодобывающих компаний, представители бизнеса и СМИ. С учетом виртуальной аудитории, по предварительным оценкам, TNF 2020 соберет более 40 тысяч участников на 35 различных площадках, а очное участие подтвердили более 600 человек из 34 субъектов России.

В рамках Форума пройдут Технологические дни нефтегазовых компаний, на которые подано более 300 заявок. Организаторами выступают компании «Газпром нефть», НОВАТЭК, Сургутнефтегаз, Татнефть. На данный момент 40 проектов из общего объема поступивших заявок получили положительное заключение от экспертов нефтегазовых компаний – организаторов Технологических дней и будут презентованы на мероприятии. Всего к защите готовятся порядка 80 проектов.

Выставка инноваций TNF 2020 на 40% увеличилась по сравнению с прошлым годом - выставочный павильон займет 1400 кв. метров и, таким образом, общая площадь выставки увеличится до 2400 кв. метров. На данный момент заявлено более 40 экспонентов, свои стенды представят резиденты компаний «Сколково», ЛУКОЙЛа, ТИУ, группы компаний Socar и других компаний.

Минобороны предлагает еще больше расширить список военных секретов

Министерство обороны России предложило засекретить информацию об оборонной сфере, не являющейся государственной тайной, к категории конфиденциальной и сделать ее служебной тайной.

Соответствующее положение написано в поправках на портале правовой информации. Целью проекта называется предотвращение утечки данных конфиденциального характера и установление ответственности за ее разглашение.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, закон о гостайне не обеспечивает защиту служебной информации ограниченного доступа, образующейся в процессе работы госорганов. Потому в СМИ иногда попадает «служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности и т.п.», указывают авторы проекта.

Потому и было принято решение считать информацию, которая образуется «пари реализации мероприятий в области обороны», и которая государственную тайну не составляет, отнести к категории конфиденциальной. Охранять ее предполагается как семейную, адвокатскую или врачебную тайны.

К такой служебной тайне относятся сведения, образующиеся при осуществлении федеральными органами исполнительной власти, федеральными госорганами, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями и гражданами полномочий и функций в области обороны, а также мероприятий по организации и обеспечению обороны, распространение которых может нанести вред обороноспособности государства, уточняется в документе.

А сведения, составляющие гостайну и информацию, по которой у страны взяты международные обязательства по открытому обмену, к служебной тайне относиться не будут.

Авторы поправок также предлагают не считать служебной данные о ЧП и катастрофах, которые угрожают безопасности и здоровью граждан, а также информацию о последствиях таких происшествий, сведения о нарушениях прав и свобод человека, о нарушении законности органами госвласти, организациями и чиновниками. Не будут считаться гостайной и данные, которые затрагивают права, свободы и обязанности человека и организаций.

Перечень сведений, которые предложено считать гостайной, установит руководство страны.

За разглашение такой информации ведомство предлагает установить административную и дисциплинарную ответственность.

Кстати, общественность указывала на странность в документе о гостайне. В частности, правозащитница Ольга Романова заметила, что в некоторых пунктах указа «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне» нет достаточных разъяснений.

Напомним, что этим летом Госдума приняла закон, запрещающий публиковать информацию о деятельности ФСБ без согласования с руководством. Авторы преследовали цель предотвратить нанесение ущерба репутации службы и не допустить разглашения профессиональной тайны.

Без вины бездомные

Александр Киденис, экономический обозреватель

Откуда сегодня берутся обманутые дольщики

Их ряды никак не редеют — несмотря на регулярные обещания властей всех рангов покончить с этим злом. В Пензе пикетами под окнами местного правительства стоят несостоявшиеся жильцы ЖК «Тернопольский». В Красноярске протестуют почти 2 тысячи семей. В Московской области список недавно пополнили жители Балашихи, а всего в Подмосковье «без вины бездомных» десятки тысяч. Жилищное жульничество процветает в Бурятии, Хабаровске и Приморье. Достроить в 2020 году 22 долгостроя на 4416 уже оплаченных квартир требуют петербуржцы...

Список можно продолжать долго, ибо легко по пальцам пересчитать регионы и города, где нет жуликов-застройщиков и обманутых ими покупателей. Через три года с этой лавочкой обещано покончить — сооружать квартиры в долг на деньги будущих хозяев будет абсолютно запрещено. К этому же сроку региональным и местным властям велено рассчитаться с бедолагами, вложившимися в собственный жилстрой, но получившими кукиш. В стране этой проблемой занимается Фонд защиты прав дольщиков и «ДОМ. РФ» — финансовый институт развития жилищной сферы, созданный правительством РФ «для содействия проведению жилищной политики». В 2017-2019 годах от государства им выделили имущественный взнос в 43,5 млрд рублей, плюс от застройщиков еще 42,4 млрд на пополнение компенсационного фонда (1,2% с каждого договора долевого участия), плюс из бюджетов регионов еще 14,2 млрд. Общая сумма аккумулированных средств — 102,8 млрд рублей, на которые можно было не просто достроить и сдать, а по утвержденным Минстроем ценам в 46 013 рублей за «квадрат» соорудить с нуля 2,217 млн кв. метров современного жилья.

И где они? Гора денег родила мышиную норку. Проверка СП показала, что созданный в 2017-м фонд к 2020 году «помог завершить возведение всего 3 тысяч квартир и выплатил компенсации чуть более чем 1,3 тысячи пострадавшим». Контора оказалась очень «экономной»: за два с лишним года на решение проблемы обманутых дольщиков из полученных на эти цели более 100 млрд фонд потратил лишь 16,6% от собранной суммы. Неиспользованные деньги лежат на депозитах и вложены в облигации. Например, на депозите в «ДОМ.РФ» у фонда — 30,5 млрд под 5,87-6,52% годовых. Почему?

Особенно медленно, говорят аудиторы, тратились деньги из федерального бюджета, ведь за них некому спросить! В 2018-м из предусмотренных 8 млрд фонд использовал только 43,5 млн (0,54%), в 2019-м — 8,11 млрд из 43,56 млрд (18,6%). Причины организационные, отметила в отчете аудитор СП Светлана Орлова: «Не было реестра дольщиков, не была произведена оценка, какие дома относятся к проблемным, какие нужно достраивать, где требуются выплаты». Все это обязаны были сделать сотрудники фонда, которые попросту бездельничали.

Однако СП не учла главного: от хранения денег на банковских депозитах многочисленный аппарат Фонда защиты прав дольщиков имел свою корысть. Изначально этой организации предоставили право вкладывать казенные и общественные деньги в ценные бумаги и банковские депозиты — и половину от такого «инвестиционного дохода» тратить на себя любимых. Они и тратили: в 2017 году средняя зарплата сотрудников фонда составила 372 тысячи в месяц, превышая среднероссийскую в 10 раз (!), через год она выросла до 422 700 рублей. Правда, еще через год упала до 219 тысяч — из-за того, что фонд начал интенсивно «размножаться» и в отпочковавшихся региональных фондах и фондиках новичкам платили меньше, чем в старых. Но в головном офисе в Москве, например, к окладам добавили целевую надбавку на посещение фитнес-центров.

Словом, из общественной организации, созданной для защиты прав обманутых и обиженных, получилась кормушка, на содержание которой требовалось все больше денег. Росли аппетиты и у самих фондовцев. В начале года здесь заявили: на достройку проблемных домов бюджет страны должен выделить 686 млрд рублей. «ДОМ РФ» затребовал еще больше: по его данным, на решение проблем обманутых дольщиков страна должна раскошелиться на 722 млрд. В переводе на среднюю стоимость российского кв. метра (напомним: 46013 рублей — это сооружение с нуля 15,7 млрд кв. метров — по 87 «квадратов» на каждого обманутого (их общую численность примерно подсчитали аудиторы Счетной палаты). Оцените аппетиты радетелей за народные интересы: каждому обманутому обещали соорудить жилой площади в полтора раза больше, чем ныне приходится на человека в США (69,7 кв. метра) — страны с самыми просторными домами и квартирами в мире.

Спрашиваете: зачем так много? У Счетной палаты нашелся ответ: в декабре прошлого, 2019 года «ДОМ.РФ» заключил с Минстроем и Росимуществом договор о предоставлении бюджетных инвестиций на достройку 40 домов обанкроченной строительной компании «СУ-155». Сумма договора — 11,8 млрд. Но аудиторы СП выяснили: уже на момент подписания договора 37 объектов, которые «ДОМ.РФ» собирался «достраивать», были не только полностью готовы, но и введены в эксплуатацию.

«Мы отметили этот факт и отправили документы в прокуратуру», — сообщила Светлана Орлова. И в июле Генпрокуратура сообщила прессе о начале проверки финансового института развития жилищной сферы «ДОМ. РФ» по признакам коррупции — с попыткой выяснить, куда девались сумасшедшие деньги, выделенные для достройки уже построенных домов разорившейся «СУ-155». Но когда этой историей заинтересовались журналисты РБК, представитель «ДОМ.РФ» сообщил им, что никакой проверки не ведется: мол, Генпрокуратура всего-навсего запросила их позицию по выводам СП и получила «исчерпывающие материалы для всестороннего анализа ситуации».

Вот и все. Где и как растворились 11,8 млрд, до сих пор остается неизвестным. Вся деятельность этого финансового учреждения очень напоминает кота Ваську из басни, который «жрал то, что должен был стеречь».

Вы спросите: куда же смотрел все это время Фонд защиты прав дольщиков? А куда он мог смотреть, если гендиректор этого фонда Олег Говорун одновременно был (и нынче остается) заместителем гендиректора «ДОМ.РФ»? А среди строителей жилья он знаменит тем, что является владельцем ну о-очень просторной недвижимости — по данным налоговой декларации, в 9401 кв. метр.

И более ничем. Потому что по образованию он химик-технолог, но по профессии — патентованный начальник. Судите сами: поработав в Альфа-банке в управлении по связям с органами госвласти, стал первым руководителем Главного территориального управления президента РФ, затем — замначальника Управления президента РФ по внутренней политике, начальником этого управления, полпредом президента РФ в Центральном федеральном округе, министром регионального развития в правительстве Дмитрия Медведева, где получил первый президентский выговор и был уволен «по собственному желанию». Но далее — начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а потом с Украиной и непризнанными ДНР и ЛНР. А с мая 2019 года переквалифицировался в строители: сначала — заместитель гендиректора «ДОМ.РФ», с августа еще и гендиректор Фонда защиты прав дольщиков (был назначен Дмитрием Медведевым сроком на три года).

Неудивительно, что после смены правительства, когда вице-премьером по строительству стал профессионал Марат Хуснуллин, выстроивший половину современной Москвы, первым делом он потребовал замены руководства Фонда защиты прав дольщиков на специалиста — своего бывшего подчиненного по московской мэрии Константина Тимофеева, в багаже которого достройка проблемных жилых комплексов «Царицыно», «Терлецкий парк», «Академ-Палас».

Правда, Олег Говорун остается замглавы «ДОМ.РФ», да и гендиректором этой фирмы в январе назначен бывший спортивный министр Виталий Мутко, прославившийся на весь мир допинговым скандалом и получивший пожизненную дисквалификацию МОК. Но так уж повелось в нашей номенклатуре: вылететь из ее списков невозможно даже после очевидных провалов и скандалов. Они и дальше так «руководят», что хоть плачь!

Теперь даже Марат Хуснуллин не обещает скорого решения проблемы обманутых дольщиков. «Мне губернаторы просто присылают письма с просьбой помочь, а документация по проектам не готова, хотя на федеральном уровне есть вполне четко описанная процедура, как получить проблемный дом от внешнего управляющего, — говорит вице-премьер. — Хотелось бы, чтобы главы субъектов четко поняли: чудес в ситуации с обманутыми дольщиками не будет. Проблема накапливалась 10-15 лет, и я ее одним годом не решу. Пускай меня хоть завалят обращениями, хоть расстреляют».

Но былого воровства и неразберихи, похоже, уже не будет.

А в это время

А ведь деньги на решение проблемы есть! В одной лишь Москве ныне заброшено не менее десятка пустырей, владельцы или арендаторы которых на десятилетия затягивают их освоение. Это, например, несостоявшийся «Женский центр» на Цветном бульваре, полугектарный участок под него оценивается в 3-4 млрд рублей, которые охотно заплатят желающие возвести жилой комплекс с ценами от полумиллиона рублей за «квадрат». Это пустырь в Соймоновском проезде напротив храма Христа Спасителя площадью 0,9 га и кадастровой стоимостью 1,7 млрд. Это участок в 0,2 га возле Павелецкого вокзала стоимостью в миллиард и недострой (с 2000 года!) по соседству с бассейном «Чайка» ценой 4 млрд. Это один из самых знаменитых пустырей Москвы в 600 метрах от Кремлевской стены на Никитском бульваре площадью в треть гектара. Это «золотое» место, оставшееся от кинотеатра «Форум» на Садово-Сухаревской, где когда-то собиралась создать свой «Театр песни» Алла Пугачева...

Только на деньги от реализации этих пустырей можно обеспечить новым качественным жильем не меньше половины обманутых дольщиков, которых в столице несколько тысяч. А сколько таких пустырей в других мегаполисах России? Возможно, не меньше, чем недостроенных домов.

Кто разомкнет биржевой круг?

Вопрос развития организованных (биржевых) торгов рыбопродукцией в России все больше напоминает бег по замкнутому кругу. Госструктуры ждут от участников рынка деятельной инициативы, а бизнес от государства – привлекательных условий с сохранением свободы действий. При этом обе стороны ссылаются на отсутствие инфраструктуры биржевых площадок, без которых развитие данного направления, по их словам, невозможно. На этом фоне уже мало кто вспоминает про сами механизмы биржевых торгов. Между тем, напоминают эксперты, как раз сейчас, в условиях кризиса, эти рабочие инструменты способны обеспечить определенные гарантии и продавцу, и покупателю.

Торгам быть

Сложно, конечно, утверждать со стопроцентной уверенностью, но вероятность того, что организованные торги продукцией из водных биоресурсов (ВБР), в том числе на экспорт, в России будут внедряться, достаточно велика. Хотя бы потому, что соответствующие поручения президент Владимир Путин давал уже неоднократно, начиная с 2013 г. А также потому, что механизмы биржевой и аукционной торговли вошли в национальный план развития конкуренции и дорожную карту к доктрине продовольственной безопасности страны.

В 2019 году первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов утвердил отдельный план мероприятий по системному развитию организованных торгов на товарных рынках. Среди прочего в нем предусматривается развитие биржевых торгов продукцией из ВБР и стимулирование хозяйствующих субъектов к такому формату торговли. Вслед за этим последовало утверждение соответствующей дорожной карты, разработанной ФАС России. В нее вошел целый ряд мероприятий с участием министерств и ведомств, биржевых структур, Центробанка, союзов и ассоциаций.

Разработчики плана предусмотрели выработку различных преференций для участников торгов. Например, льготные тарифы на перевозку рыбопродукции, реализованной на бирже, повышение доступности портовой инфраструктуры для такой группы участников рынка.

Параллельно антимонопольная служба предложила и более привычные для себя механизмы «стимулирования интереса» у бизнеса. Для рыбного сектора это подготовка предложений по определению минимальной величины отдельных видов продукции из водных биоресурсов для обязательного выставления на торги. А также проработка идеи увязать участие в организованных торгах с получением права на вылов.

Путем проб

Обсуждение идей по развитию организованных торгов продукцией из водных биоресурсов ведется на заседаниях профильного подкомитета Биржевого комитета ФАС России.

О том, какие пункты дорожной карты были реализованы на практике еще до ее принятия, на заседании подкомитета в ноябре 2019 года рассказал представитель АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» (ДАРД). Говорилось об опыте и выводах, которые позволила сделать работа по организации торгов российской рыбой и морепродуктами на площадке Биржи «Санкт-Петербург» (БСП), начатая еще в 2014 году. Что важно – по инициативе бизнеса.

Помимо проработки аукционных, а затем и биржевых механизмов и выхода на заключение реальных сделок с рыбо- и морепродукцией, в течение пяти лет ДАРД совместно с БСП вели просветительскую работу. Создавались обучающие курсы (на базе ДАРД, Дальневосточного федерального университета, Дальрыбвтуза), для участников рынка проводились семинары и конференции, в том числе международные. В онлайн-торгах, на которых выставлялась продукция непосредственно от производителя, принимали участие отечественные и зарубежные покупатели. Развивался институт брокерства.

Презентации рыбной биржи проходили и на площадке Восточного экономического форума. В 2015 году итогом этого стало подписание соглашений о сотрудничестве в развитии организованных торгов с главами Приморья и Камчатского края.

Однако важнейшим событием этих лет была презентация возможностей биржевой торговли рыбой на объединенном стенде Росрыболовства на ВЭФ-2017. Особую активность в отношении российского биржевого проекта на этом фоне начали проявлять госструктуры Китая и Республики Корея: финансовые организации, частные инвесторы и компании-покупатели из этих стран.

Что касается товарных объемов, то, по информации представителей биржи, к концу 2019 года ежедневно на торги выставлялось более 5,5 тыс. тонн рыбопродукции. Наиболее активные продажи велись в рамках программы «Приморская рыба» с участием регионального ретейла. Однако в этом году удержать взятый темп помешала пандемия коронавируса, болезненно ударившая по сегменту розницы.

Есть у «Дальневосточного аукционного рыбного дома» и опыт заключения форвардных (фьючерсных) сделок. С использованием таких механизмов в прошлом году была продана 1000 тонн рыбопродукции, произведенной камчатской компанией «Корякморепродукт». Результатом остались довольны и продавец, и покупатель.

В ожидании инициативы

Казалось бы, первые шаги сделаны. Опыт доказал: рыба – биржевой товар. Механизм торгов подтвердил свою надежность и безопасность. Активный интерес со стороны иностранных рынков и инвесторов определился сразу.

Однако массового отклика от рыбопромышленных предприятий так и не последовало. Именно на этот факт в первую очередь обратили внимание в Федеральном агентстве по рыболовству. Этим ФАР аргументировало свою позицию в отношении перспектив субсидирования из федерального бюджета льготных тарифов «Российских железных дорог» на перевозку рыбопродукции, реализованной на биржевых торгах. В Росрыболовстве отмечают: такие меры преждевременны.

К слову, по той же причине нецелесообразными в настоящее время такие шаги признали и в самой РЖД.

Не поступало в федеральное агентство и позиций или каких-либо предложений по развитию организованных торгов от участников рынка. Не проявили активность в этом вопросе и субъекты РФ: ведомство заявило об отсутствии предложений по созданию пилотных проектов, которые решали бы вопросы логистики для «биржевой» рыбопродукции или стимулировали интерес участников рынка к торгам.

В Росрыболовстве отмечают: системное развитие организованных торгов продукцией из ВБР возможно только после того, как будет подготовлена инфраструктура биржевых площадок, а рыбохозяйственные организации и ретейл сформируют устойчивый интерес к такому формату торгов.

Вместе с тем определенную оценку и даже предложения от рыбаков по этому вопросу нам все-таки удалось найти. Причем в открытом доступе.

Так, на сайте Всероссийской ассоциации рыбопромышленников 30 сентября 2019 года была опубликована информация о том, что ВАРПЭ направила в антимонопольный орган свою позицию по развитию биржевой торговли. Основную часть мероприятий, предложенных ФАС в рамках дорожной карты, ассоциация поддержала, но по ряду ключевых вопросов выразила несогласие либо предложила свое видение.

Например, отраслевое объединение, как и отраслевой регулятор, не увидело смысла в субсидировании железнодорожных тарифов на перевозку «биржевой» рыбы. Вопрос, по мнению ВАРПЭ, надо ставить о льготных перевозках всех водных биоресурсов. Не согласны в ассоциации и с «необходимостью включения обязательных требований по использованию биржевых торгов для продажи рыбной продукции на экспорт и на внутренний рынок в условия получения квот на вылов».

В то же время объединение готово участвовать в разработке предложений о минимальных величинах по отдельным видам ВБР, выставляемым на организованные торги. В целом поддержала ассоциация и планы по развитию таких торгов рыбной продукцией в регионах, созданию индикатора биржевых цен на водные биоресурсы, запуску торгов фьючерсами на рыбу.

Оценку перспектив развития рыбной биржи и конкретные предложения высказывают и сами рыбопромышленники. Например, такой крупный игрок в отрасли, как группа «Норебо».

В статье, опубликованной на интернет-портале Fishnews.ru, представитель холдинга Сергей Сенников называет нецелесообразными предложения ФАС России сделать биржевую торговлю обязательным дополнительным каналом сбыта рыбной продукции. По мнению группы «Норебо», такая позиция ухудшает конкурентоспособность компаний на внутреннем рынке, создает дополнительную финансовую нагрузку для российских производителей и не позволяет достигнуть целей Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса.

Развитие рыбной биржи необходимо начать с привлечения покупателей, уверены в группе «Норебо». Недостающий на бирже спрос способны восполнить крупные федеральные торговые сети и оптовики, рыбоперерабатывающие предприятия и организации общественного питания. Это же позволит сделать прозрачной систему сетевых наценок и приведет к удешевлению продукции для потребителей.

В связи с этим «пороговые» значения предлагается применить не к продавцам, а к покупателям рыбной продукции. «Для последних должны быть предусмотрены минимальные величины по отдельным видам ВБР и рыбной продукции, закупаемым на аукционных или биржевых торгах», – отмечает Сергей Сенников.

Дополняя список барьеров на пути к бирже, которые определяет для себя бизнес, генеральный директор ДАРД Сергей Лелюхин назвал пресловутый вопрос инфраструктуры. Бизнес, как и государство, рассчитывает на инициативу в этом вопросе со стороны. Ведь инвестировать в создание того, что без поддержки государства может оказаться убыточным, – большой риск для коммерсантов.

Возникает парадокс: и государство, и участники рынка ждут друг от друга инициативы, т.к. без нее никто не решается первым на серьезные шаги. Или по каким-то причинам не хочет этого делать…

Между тем, еще в 2017 году на российско-китайской ЭКСПО в Харбине «Дальневосточный аукционный рыбный дом» представил проект строительства во Владивостоке комплекса для биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией, с оптово-распределительным центром и холодильником. Большой интерес к проекту проявила Хэйлунцзянская корпорация по технико-экономическому сотрудничеству КНР, заключив с ДАРД соглашение о сотрудничестве. Строительство планировалось вести за счет кредитных средств: их российской компании обязался предоставить Банк развития Китая (China Development Bank) через Россельхозбанк. Речь шла об 1 млрд рублей инвестиций на первоначальном этапе. Но в итоге проект уперся в земельный вопрос, который не разрешился до сих пор.

«Я согласен, что строить инфраструктуру надо. Мы в этом направлении сделали все от нас зависящее. Думаю, что дальше эту задачу необходимо решать через механизм государственно-частного партнерства, – отмечает Сергей Лелюхин. – Раз есть заинтересованность обеих сторон, то и движение должно быть встречным».

Но, добавляет он, должна присутствовать в этом процессе и некая структура – государственная, финансовая или общественная, – которая выступила бы организатором этого движения. Движения уже осмысленного, с пониманием того, что должно быть в результате и как это можно достичь. ДАРД, со своей стороны, готов активно содействовать общему процессу.

А чтобы бизнесу не остаться в позиции догоняющих и приспосабливающихся, активность важно проявлять прямо сейчас, уверен руководитель «Дальневосточного аукционного рыбного дома».

Рабочие инструменты

Вместе с тем в процессе обсуждения стратегических вопросов и инициатив ФАС на второй план отошел сам смысл организованных торгов. Но именно сегодня, в условиях кризисного рынка, биржевые механизмы способны стать рабочим инструментом при реализации многих задач, отмечают эксперты.

Так, использование механизма авансового финансирования при заключении сделок на бирже способно помочь предприятиям отрасли в подготовке к промыслу, укреплении и расширении производственной базы. К тому же такой формат повышает оперативность и прозрачность торговых операций, существенно снижая необходимость личных контактов.

«В случае заключения фьючерсного контракта рыбак уже обеспечивает своей будущей продукции сбыт и получает за нее аванс. А покупатель – уверен в том, что товар надлежащего качества будет поставлен в срок, и может рассчитывать на корректировку окончательной стоимости покупки с учетом текущей ситуации на рынке», – пояснил Сергей Лелюхин.

Предварительная реализация продукции на биржевых торгах способна решить и вопрос со сбытом дальневосточной рыбы, которая будет отправляться по Северному морскому пути в западные регионы страны, отмечают в ДАРД. Напомним, что глава Камчатского края Владимир Солодов на совещании у президента обозначил перспективы рыбного потока по Севморпути: на первом этапе он может составить 50-60 тыс. тонн лососевых в год, а в перспективе – до 250-300 тыс. тонн. Но именно проблему реализации своей продукции в регионе доставки рыбаки называют в качестве одного из серьезных препятствий.

Биржа позволяет расширять границы рынка как для товаропроизводителя, так и для покупателя. Тем более что сегодня в торгах на российской бирже полноправно участвуют и иностранные покупатели.

Важную роль механизмы организованных торгов играют также в формировании реальной рыночной цены на продукцию.

Помимо этого, как уже показал опыт, такой инструмент может успешно использоваться для реализации социальных проектов. Сами же рыбаки давно говорят о заинтересованности в госзакупках рыбы на площадке биржи.

«Сегодня весь мир на фоне пандемии осознал, что жить, как прежде, уже не получится. Без освоения новых инструментов и навыков, без привлечения онлайн-технологий не обойтись, – уверен Сергей Лелюхин. – Но если обычный потребитель может закрывать свои потребности за счет интернет-магазинов, то для продаж в масштабах целой отрасли нужны другие инструменты и другие площадки. Биржа – это совершенно другой уровень торговли, настало время его осваивать и рыбакам».

Наталья СЫЧЕВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Единый день голосования -2020: Россия ждет «губернаторов надежды»Аналитика

Мария Дубинская

«Положа руку на сердце, многие ли, помимо экспертов, знают всех этих кандидатов в губернаторы? Некоторые из них во время этапа выдвижения вообще повыскакивали, как чёрт из табакерки!», - говорит директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) состоялся круглый стол по теме «Единый день голосования. Итоги выдвижения и регистрации кандидатов и партийных списков. Новые электоральные реалии». Ведущие политические эксперты, социологи и аналитики рассказали о нюансах этапа регистрации кандидатов, о новичках «партийного строительства» и новшествах выборных процедур. Кроме того, было весьма интересно узнать о том, какие запросы сегодня выдвигает к власти общество, а также о том, какие люди пытались в этом году претендовать на должность высшего должностного лица региона.

По словам модератора обсуждения Фирдуса Алиева, управляющего директора ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, члена Общественной палаты РФ, на площадке института много и подробно освещается ход подготовки к выборам, различные аспекты самого выборного процесса и информационная повестка. «Избирательная кампания, по сути дела, в этом году разворачивалась, когда бушевала пандемия. Многие процессы были сжаты по времени, либо трансформировались. Очень интересно посмотреть, что получается. Сейчас завершился многослойный период регистрации кандидатов в представительные органы власти, кандидатов на пост высших должностных лиц субъектов. Мы активно наблюдаем за процессом с разных сторон. Такой обмен мнениями полезен для понимания момента», - сказал Фирдус Алиев.

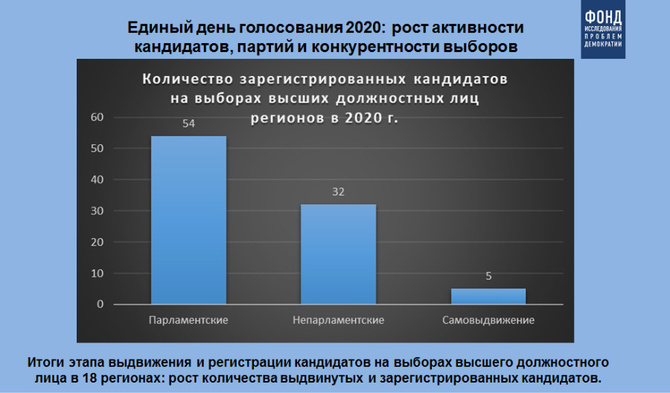

Председатель Координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием и директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, как и в рамках пресс-конференции, прошедшей 11 августа в ТАСС и посвящённой ЕДГ, о которой «Новые Известия» уже писали, поделился основными цифрами минувшего периода регистрации.

«Выборы высших должностных лиц в России в 2020 году проходят в 18 регионах. Мы сравнили цифры с данными за прошлые выборы в этих же регионах: ранее было выдвинуто 122 претендента, а сейчас 147. Это говорит о росте активности кандидатов, выдвигающихся на должность губернатора. Возросло и число зарегистрированных кандидатов. В целом всё это свидетельствует об увеличении конкурентности», - сообщил Максим Григорьев. «54 кандидата принадлежат к парламентским партиям, 32 к непарламентским партиям, в том числе - новым, это большая цифра, которая говорит о том, что и новым партиям достаточно эффективно удаётся проходить муниципальный фильтр. А 5 человек – самовыдвиженцы, это показывает, что данная форма активно используется и востребована».

Максим Григорьев отметил, что новые партии достаточно бодро участвуют в выборах. «Здесь всё ясно и прозрачно, они хотят сформировать фракцию, чтобы потом участвовать в выборах в Государственную Думу. И те, кто идёт на выборы губернатора, тоже хотят подраскрутиться, себя показать, а затем, возможно, пойти на выборы в Госдуму», - сообщил Григорьев.

Достаточно подробно о новых партиях и их шансах в рамках круглого стола рассказал Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«На новые политические проекты, конечно, нужно обратить особое внимание. И причина здесь простая: новые партии, если получают место в законодательном собрании региона, автоматически освобождаются от процедуры сбора подписей на выборы в Госдуму. Это, безусловно, очень важный технологический аспект. Понятно, что для таких партий это существенная помощь: хотя процедура сбора подписей и преодолимая, но всё-таки достаточно сложная, а для новых проектов на федеральном уровне, я считаю, практически невыполнимая, если только у них не безразмерный финансовый ресурс.

Итак, выдвинулись четыре новые партии: «За правду» Захара Прилепина была зарегистрирована в восьми регионах, «Зелёная альтернатива» в двух регионах, «Новые люди» в четырёх регионах и «Партия прямой демократии» в трёх регионах.

Конечно, шансов пройти во всех регионах у них не так уж много. Но если представить себе, что все четыре проекта впоследствии получат право участвовать в избирательной кампании в Государственную Думу без сбора подписей, то на выборах в ГД в 2021 году вполне может появиться 17 политических партий. Напомню.: на прошлых выборах их было 14.

Всё это не исключает, конечно, того, что могут появиться и новые проекты, которые будут собирать подписи, но вероятность этого чрезвычайно низка.

Что касается шансов. «За правду» имеет шансы пройти в двух-трёх регионах (из восьми), «Новые люди» в одном-двух (из четырёх) регионов, «Партия прямой демократии» максимум в одном регионе (из трёх), а «Зелёная альтернатива» тоже в одном (из двух).

Наиболее активную кампанию ведёт партия «За правду». Они выступают с левой патриотической повесткой: богатые должны платить больше, русские регионы нужно поднимать и так далее. У этой партии очень много перспектив, но проблема в том, что они толкаются на довольно насыщенном электоральном поле, где много конкурентов, начиная от «Родины», КПРФ и так далее.

О «Новых людях». Эту партию возглавляет Алексей Нечаев, у неё довольно серьёзный «мессидж», связанный с обновлением, и он хорошо воспринимается. Но в некоторых регионах их пугаются: у них много денег, много возможностей, поэтому кое-где региональные власти их воспринимают, скорее, как угрозу, а не как возможность. Но партия рассчитывает на продвинутые слои, на предпринимателей, молодёжь, так что, вполне возможно, что-то у них может получиться.

«Партия прямой демократии» продолжает оставаться вещью в себе. Кампанию она больше ведёт в соцсетях. Насколько электорат этой партии может проявить себя, пока мы сказать затрудняемся. Но впереди есть ещё месяц, это хорошее время, чтобы успеть что-то сделать.

«Зелёная альтернатива» выстроила свою кампанию в двух регионах, в которых есть экологические проблемы – в Коми и в Челябинской области, поэтому они таргетируют свою кампанию исключительно на тематической основе. Так что в одном из регионов вполне могут получить депутатов».

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что в России наблюдается серьёзное увеличение политической активности. Предстоящее голосование обещает быть весьма конкурентным и даже, вероятно, более конкурентным, чем предыдущее.

«С одной стороны, общество после всей этой пандемической истории соскучилось по нормальной жизни, в том числе и политической, хочется быстрее выйти в нормальную зону функционирования. А с другой стороны, предстоящая кампания в следующем году в Государственную думу подталкивает новые партии к более активному участию, с целью получить представительство в региональных парламентах, чтобы облегчить способ выдвижения в следующем году на думские выборы своих списков, не собирать подписи и так далее.

Для старых партий, для парламентских партий это тестирование всех систем накануне большой федеральной кампании», - рассказал Алексей Мартынов.

Он также подчеркнул, что на площадке Общественной палаты РФ сейчас продолжают совершенствовать механизм, отработанный в ходе голосования по внесению поправок в Конституцию России. «Это крайне важная вещь. Речь о широком общественном наблюдении не только за голосованием, а вообще за всеми предшествующими процессами. Сегодняшний опыт Белоруссии нам красноречиво свидетельствует о том, насколько это необходимо: там такого массового института общественного наблюдения не было. Всё ставилось под вопрос и результат, как говорится, налицо. Вовлечённости широкой общественности в электоральные процедуры в Белоруссии нет. Слава Богу, у нас это есть. И это очень здорово и очень перспективно».

Также Алексей Мартынов отметил, что хотя сейчас мы и видим большое количество зарегистрированных партий и кандидатов, при этом сохраняется «достаточное количество случаев, когда кого-то не зарегистрировали». Кто-то это делал умышленно, у кого-то не было и цели идти дальше. Такая ситуация наблюдается, например, в Архангельске, в Перми.

«С другой стороны, наверное, это моё субъективное впечатление, меняется и отношение организаторов выборов к тем, кто собирается в них участвовать. Оно от сугубо формального отдаляется, приобретая характер не совсем неформальный, но характер такой, что ли, дополнительной заботы. Мне понравился эпизод в Костромской области, когда местные коммунисты провели конференцию, принесли документы, сдали. Но поскольку они заверяли каждого кандидата отдельно и, таким образом, провели процедуру с нарушениями, их документы оказались неправильными. А раньше как было? Формально относились: принесли документы, сдал и сдал, потом их за один день смотрят: «ой, извините, ребята, не принимаем». А в этом цикле избирком ведёт себя иначе: позвали, рассказали о допущенных ошибках, хотя, казалось бы, старая партия, у них все моменты должны быть отработаны автоматически… Но им сказали, исправьте всё, пожалуйста, проведите ещё раз конференцию. Они провели, всё сдали, в итоге всё зарегистрировано. Я не помню, чтобы такие вещи проходили раньше», - рассказал Алексей Мартынов.

В очередной раз, по его словам, оказались посрамлены «громкие несистемные товарищи, которые все эти годы остро критиковали систему муниципального фильтра». Все, кто хотел и всерьёз занимался, так или иначе, собрали нужное количество подписей, всё оформили правильно и зарегистрировали, в том числе, новые партии, которые не имеют ни политического опыта, ни опыта организационной работы.

Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев рассказал участникам встречи о том, что много ездил по регионам и тоже пришёл к понятному выводу на вопрос, почему в этом году так много кандидатов зарегистрировалось именно на губернаторских выборах.

Ответ очевиден: в следующем году выборы в Госдуму и все партии – малые, средние ли, большие ли, стараются использовать повод для участия и пропаганды, для роста рейтинга своей партии, чтобы смелее и бодрее шагать в выборную кампанию 2021 году в Госдуму.

Дмитрий Гусев привёл пример неудачной попытки регистрации кандидата.

«В Перми «Справедливая Россия» нашла кандидата – известного предпринимателя. Но как политик он рейтингами не избалован. Предприниматель хотел за счёт губернаторских выборов решить свои бизнес-проблемы, надавить на региональную власть и выкупить объекты, которые он построил. Партия же хотела выставить кандидата, у которого есть деньги и который хотел бы получить рейтинг, в том числе, и для партии.

Ну и, ещё такой плохой момент: партия понадеялась на предпринимателя, предприниматель понадеялся на партию, а в итоге они не смогли нормально организовать процесс сбора подписей и набрать нужное количество. Наверное, долго торговались, а времени было откровенно мало», - рассказал Дмитрий Гусев.

Есть партии, которые по максимуму пытаются использовать время кампании.

«Кого можно похвалить за это? Конечно, коммунистов. Коммунисты не ставят себе цели победить на губернаторских выборах, они полностью сосредоточились на том, чтобы попасть в медийку, на том, чтобы попасть в скандал.

Например, в Коми выдвинули кандидата. Его даже не все коммунисты поддерживали, не подписывались в его поддержку. Да, у него есть огрехи в биографии, насколько я владею информацией, у человека есть судимость. Ну и, естественно, подписи не собрали, не сдали. И что? Сразу выходят на скандал! А в Севастополе коммунисты даже нужного количества подписей не собрали, знали, что их не хватает, но всё равно принесли в избирком. Опять скандал. В общем, желание победить в следующем году у коммунистов очень высокое и они дерутся.

Ещё один пример – Краснодар. Там коммунисты выдвинули не очень известного молодого деятеля, лет 35-36, но достаточно популярного блогера – у него ролики по 6000 – 10 000 собирали. Настоящий коммунист, преподаватель. Они рассчитывают в этот раз на молодёжную аудиторию. Может быть, они не столько соберут поддержку в этом году, сколько отработают мобилизацию своих сторонников под Госдуму в 2021 году. Вот такая стратегия. Коммунисты используют её максимально широко», отметил Дмитрий Гусев.

По его словам, Владимир Жириновский тоже яркий пример того, как сегодня борются за будущий рейтинг. «Он ведь не за Фургала борется. Жириновский уже сейчас борется за Госдуму. Многие инициативы, которые он выдвигает, Фургалу только вредят, но зато они дают рост рейтинга ЛДПР, особенно на Дальнем Востоке. Впрочем, не только там».

Очень интересный доклад с позиции социологии сделал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«В прошлом году мы фиксировали, что в восприятии людьми врио доминируют эмоциональные аспекты. Позитивное отношение к политику дарит надежу.

Во многих регионах мы даже просто фиксировали словосочетание «губернатор надежды», жители его применяли, произносили.

Скажу удивительную вещь. Критерий «свой – чужой», по итогам прошлого года, не имел такого решающего значения, как иногда про это говорят эксперты.

Мы фиксировали, что кандидаты становятся своими, если работают для жителей, если это эффективно и люди видят результат.

Уже в прошлом году рациональные компоненты носили очень прагматичный характер. То есть люди понимали, что если губернатор может принести пользу и помочь преодолеть какой-то кризис, то они были готовы его поддержать. И в этом смысле, специфика отношений с Москвой и поддержка президента достаточно важный, даже ключевой фактор.

Мы выделили ключевые запросы к руководителю региона. На самом деле, можно сказать, что это запросы в сторону власти и политической системы вообще.

Итак: реальные дела, решение проблем в короткие сроки, открытость в общении с людьми и уважение. Обратите на это внимание: люди уже рефлексировали и выделили эти качества ещё в прошлом году. Далее – контроль на всех уровнях власти и борьба с коррупцией, искренность в диалоге, приоритет решений, а не обещаний; справедливость распределения ресурсов, ресурсы должны быть доступны для жителей; эффективность управления, хозяйственность; должна быть стратегия и ответы на вопросы, что будет происходить с регионом, как он будет выходить из кризиса, если есть кризис, каково дальнейшее развитие и, конечно, актуален такой пункт как привлечение инвестиций в регион.

Сейчас запросы населения в сторону руководителя региона принципиально не изменились. Но, безусловно, специфика, связанная с этим годом, всё же есть.

Два ключевых фактора влияния. Послание президента Федеральному собранию – это системная перезагрузка, которую люди заметили, и которая стала испытанием для политической системы; а второй момент, конечно, коронавирус и всё, что с этим связано. Это «самая тёмная комната в подземелье», которая дала о себе знать в марте и до сих пор ситуация не закончилась. Всё это повлияло на предпочтения людей.

В этой связи мы выделили ряд существенных характеристик, которые фиксируются в этом году. Всем понятно, что выйти без экономических потерь нельзя, это сильно влияет на общественное мнение.

На протяжении всего периода эпидемии, над страхами витальными доминируют страхи экономические. Это не означает, что у нас население – сплошные ковид-диссиденты, люди понимают угрозу, но первичны страхи насчёт безопасности себя и своего окружения именно в плане возможности выполнять свои обязательства перед семьёй, детьми и так далее. Ещё один важный момент – тема ухудшения экономической ситуации является одной из главных в информационном поле

С другой стороны, сейчас доминирует мнение, что в России обстановка в связи с эпидемией лучше, чем в других странах, и что власть скорее справилась и победила коронавирус. На фоне протестных акций в США и разного рода чрезвычайных ситуаций, которыми, к сожалению, богаты ленты новостей, оценки ситуации внутри страны даже в апреле-мае, превышали те оценки, которые граждане России выставляли ситуации за пределами страны.

Далее. Существует дефицит рационального объяснения происходящего или это объяснение носит максимально диссонансный характер.

Есть такой мем в интернете: «Воробьи – дети голубей, но это не точно». Если проводить аналогию, то сейчас у нас, к сожалению, люди находятся в состоянии получения информации вот с этим довеском: «но это не точно». И, на самом деле, это очень серьёзный вызов – преодолеть вот этот «мем». В обществе есть очень мощный запрос на точную информацию о том, что будет происходить, как будет происходить и кто будет нести за это ответственность.

В условиях борьбы с коронавирусом огрехи и неэффективность власти сейчас становятся максимально видны.

Актуализируются механизмы психологической защиты. Повышено внимание к социальной тематике. Ситуация в Хабаровске показала, что население готово вспоминать старые и, даже, казалось бы, преодолённые обиды.

И ещё: запрос на обновление, который мы фиксировали в конце 2019 года как доминирующий, сейчас сменился запросом на стабильность. Но я бы сказал, что речь идёт о новой стабильности, когда должно быть больше патернализма, больше социальной ответственности, и когда должна быть более социальная власть.

Главные запросы граждан к политической системе сводятся к следующим: качество жизни, защита – личная, экономическая, социальная; забота – внимание к ситуации, в которой оказались простые люди», - рассказал Виктор Потуремский.

Он также заметил, что, на его взгляд, «если снизить уровень информационного шума», производимый, в том числе, разного рода экспертами, возможно, «улучшится общее социальное самочувствие».

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в своём выступлении затронул вопрос о том, насколько хорошо люди вообще знакомы с фигурами выдвиженцев.

«Положа руку на сердце, многие ли, помимо экспертов, знают всех этих кандидатов в губернаторы? Некоторые из них во время этапа выдвижения вообще появились, как чёрт из табакерки!

Возьмём, например, Иркутскую область, речь о мэре города Бодайбо. Я решил выяснить, кто же такой это Евгений Юмашев и почему он, якобы, является серьёзной угрозой.

Что происходит в этом городе? И выяснил я следующее. В момент, когда Юмашев пришёл к власти, в 2007 году, в городе проживало чуть более 15 000 человек, а сейчас – 11 000 с чем-то. То есть население городка сократилось на четверть. Дальше: катастрофа с коронавирусом. Город вахтовый, в нём золотодобычей занимаются. Все знают, что старики находятся под главной угрозой. Юмашев не принял никаких мер по обеспечению безопасности в этом районе! На 11000 населения - 400 заражённых! Но это же ненормально! Причём, половина это жители, половина – вахтовики.

Ещё момент. Аварийное жильё. Расселения вообще никакого не происходило за все эти годы! Но при этом этот человек пытался выдвинуться в кандидаты на пост губернатора. Выдвигался он от КПРФ. И, конечно, понятно, почему он хочет перестать быть мэром своего Бодайбо: после таких «успехов» - надо просто бежать, и желательно - за границу. В общем, ясно, что человек, который руководит таким городом, не смог вообще ничего набрать и не был зарегистрирован».

Завершая эту интересную дискуссию, модератор круглого стола Фирдус Алиев отметил, что сейчас Экспертный институт социальных исследований переходит в режим практически еженедельного проведения круглых столов, связанных с подготовкой и проведением Единого дня голосования. «Новые известия» продолжат следить за темой.

Кадры для России

Как привлечь молодежь в науку и заинтересовать ее остаться на родине

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

Новосибирский Академгородок всегда находился в фокусе мировой научной общественности. С началом реализации здесь комплексной программы по развитию Новосибирского научного центра (ННЦ) "Академгородок 2.0", которая включает несколько очень крупных научных проектов, в том числе уровня мегасайенс, повышенное внимание к территории проявляют власти - не только региональные, но и федеральные. Председатель Сибирского отделения Российской Академии наук (РАН), вице-президент РАН академик Валентин Пармон рассказал "РГ", выполнение каких задач позволит Академгородку сохранить лидирующие позиции на новом этапе своего развития.

Валентин Николаевич, недавно Академгородок посетил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Что вам удалось обсудить? На чем был сделан акцент?

Валентин Пармон: Это был первый рабочий визит министра за Урал, и он связан с его желанием воочию увидеть потенциал Сибирского отделения РАН. Для нас было важным показать, что СО РАН - полностью работоспособная структура, которая может выполнять любые поручения государства. Здесь ученые не только пишут статьи, но и готовы масштабировать свои разработки в новые наукоемкие производства.

Прежде всего это экспериментальное производство Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ). Здесь производится уникальное научно-техническое оборудование - ускорительные комплексы, которые сейчас используют ИЯФ и другие научные центры - как в России, так и за рубежом. В ближайшее время эта производственная база будет задействована для создания ключевых элементов Центра коллективного пользования (ЦКП) "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ).

СКИФ - центрообразующий проект программы "Академгородок 2.0" и один из самых крупных для Новосибирской области по объему строительства, по привлеченным средствам и наукоемкости. На его создание выделяется около 37 миллиардов рублей.

Валерий Фальков поддержал необходимость расширения и обновления мощностей опытного производства ИЯФ. Потому что сразу после СКИФа необходимо будет строить еще один синхротрон - в подмосковном Протвино, что предусмотрено федеральной программой.

На площадке будущего СКИФа завершены геодезические и геологические работы, согласованы генплан территории и архитектурный облик ЦКП.