Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Займутся грамматикой

В России создана правительственная комиссия по русскому языку

Текст: Владимир Кузьмин

Правительственная комиссия по русскому языку займется формированием целостной политики для его сохранения и развития как в России, так и в остальном мире.

Сформировать при правительстве межведомственную комиссию, которая занялась бы такой работой, президент поручил по итогам заседания Совета по русскому языку, прошедшего в ноябре прошлого года.

- Наша задача - сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, - отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в четверг. - Для этого необходимо сформировать целостную языковую политику. Решением этого вопроса и станет заниматься правительственная комиссия.

По его словам, прежде всего будет разработана концепция государственной языковой политики, а также определены единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка. "В том числе необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации", - сказал премьер. Важной частью рaаботы станет повышение уровня подготовки специалистов, особенно тех, чья деятельность связана с профессиональным использованием русского языка.

В ходе прошедшего заседания правительство также рассмотрело вопросы о выделении финансирования для поддержки отдельных категорий населения и реализации важных программ.

Почти 12 миллиардов рублей дополнительно направят на частичное или полное погашение ипотеки многодетных семей. Такую помощь по инициативе президента государство оказывает семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей. "Это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки родителей с детьми, и все больше многодетных семей улучшают жилищные условия с помощью ипотеки", - подчеркнул Мишустин.

В этом году на программу уже направлено более 23 миллиардов рублей. "Сегодня дополнительно выделим из бюджета 11 миллиардов 800 миллионов рублей для поддержки не менее 26 тысяч семей", - заявил он.

Около 14 миллиардов рублей правительство выделит на стимулирующие выплаты медицинскому персоналу и другим работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. "Направим более девяти миллиардов рублей 76 регионам на стимулирующие выплаты сотрудникам первичного звена здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из группы риска", - сказал премьер. Такие надбавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку рассчитываются в зависимости от среднемесячного дохода медработников. Еще около пяти миллиардов рублей предусмотрено на выплаты за июль сотрудникам стационаров и службы скорой помощи, непосредственно работающим с больными COVID.

Без участия правительства в ряде регионов могут возникнуть проблемы с реализацией реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Новая система переработки и утилизации ТКО создается в рамках нацпроекта "Экология". В этом году помощь государства на общую сумму 9,25 миллиарда рублей получат региональные операторы из 76 субъектов РФ. "Такие вложения позволят обеспечить их стабильную работу. Услуги по вывозу мусора должны оказываться регулярно", - указал Михаил Мишустин.

Кабинет министров перераспределит межбюджетные трансферты на оплату услуг по вывозу мусора и направит в общей сложности 838 миллионов рублей в республики Алтай, Калмыкия, Карелия, Крым, Волгоградскую, Иркутскую, Саратовскую, Тверскую и Ульяновскую области.

Еще более шести миллиардов рублей получат 14 регионов на опережающий ремонт и модернизацию дорожной сети. "В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и государственной программы "Развитие транспортной системы" до конца 2020 года отремонтируют около 300 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также восемь аварийных мостов", - рассказал премьер-министр о целевом назначении средств. Кроме того, запланированы модернизация уличной сети в городах и населенных пунктах, дальнейшее строительство новых дорог и объектов транспортной инфраструктуры.

Урожайный год

Крупнейшие компании мира готовы вкладывать в тюменский агропром

Текст: Иван Ман (Тюменская область)

Сразу несколько масштабных проектов в агропромышленном комплексе Тюменской области попало в федеральную информационную повестку. Одни - в качестве успешно завершенных, другие - только стартовавшие, причем не типовые как для региона, так и в целом для страны.

Начнем с последних. Группа компаний "Дамате" и правительство области огласили сроки строительства двух племенных предприятий, на которых вкупе будет создано 300 рабочих мест. Одно из них - репродуктор индейки. Саму птицу в солидных объемах в Тюменской области выращивают уже несколько лет, ну а теперь, как ожидается, в Исетском районе появится самый крупный в РФ репродуктор, который через два года обеспечит птицеводам поставку 12 миллионов яиц в год. Второе предприятие - овцеводческая ферма на 4 тысячи маток, и это совершенно новое направление для местного АПК. Ферма получит прописку в Тюменском районе. По словам губернатора Александра Моора, выбор продиктован не в последнюю очередь возможностью сотрудничества специалистов будущего хозяйства с учеными Западно-Сибирского научно-образовательного центра, среди ключевых направлений работы которого - биологические исследования.

Совокупная финансовая емкость названных проектов - 5 миллиардов рублей. Партнером выступит Россельхозбанк, ранее направивший в экономику Тюменской области свыше 70 миллиардов. Правительство региона и кредитное учреждение закрепили дальнейшие планы сотрудничества в соглашении. В числе прочего оно нацелено на создание индустриальных и технологических парков, территорий опережающего социально-экономического развития. Одновременно заключено трехстороннее соглашение, направленное на расширение мощностей тепличного комбината "ТюменьАгро": производство овощей достигнет 14 тысяч тонн в год.

Вернемся к "Дамате". С запуском в Голышмановском городском округе третьей очереди молочно-товарного комплекса инвестор реализовал один из флагманских для России проектов. Дойное стадо в 6 тысяч голов обеспечит производство 55 тысяч тонн молока в год. Как заметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, комплексы такого масштаба, со столь же высоким уровнем автоматизации и цифровизации в РФ можно пересчитать по пальцам.

Ну а компания Danone, зашедшая на рынок региона в 2010 году, порадовала запуском цеха по выпуску сухого молока на комбинате "Ялуторовский". Ежедневно на новом производстве, организованном в рекордный срок, да еще и в условиях пандемии, будут перерабатывать до 250 тонн сырья. Это позволит во многом закрыть потребности в продукте отечественных предприятий, а также нарастить его экспорт в страны Средней Азии и Китай. Ранее компания раздумывала, на территории какого субъекта РФ ей лучше построить цех, но предпочтение отдала Тюменской области с ее благоприятным инвестиционным климатом, подчеркивает гендиректор "Danone Россия" Чарли Каппетти.

- Реализация в регионе крупных проектов - хороший сигнал для инвесторов о том, что в Тюменской области можно успешно делать бизнес в такой сложной и вместе с тем эффективной сфере, как сельское хозяйство. Российский АПК стабильно растет, а мы стремимся не только развивать местные предприятия, но и привлекать федеральных игроков, - говорит губернатор Александр Моор.

Спасибо в слезах

Нюта Федермессер: С точки зрения обезболивания мы живем уже в другой стране

Текст: Елена Яковлева

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подписала в конце июля "дорожную карту" повышения качества и доступности паллиативной помощи. Она подписана по итогам экспертного обсуждения на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Один из "пионеров" в деле создания паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам "Вера", автор проекта ОНФ "Регион Заботы" и предыдущей "дорожной карты" Нюта Федермессер рассказывает "РГ", что изменится после введения новой.

- Новая "дорожная карта" повышения качества и доступности паллиативной помощи охватывает всю специфику оказания паллиативной помощи, начиная от инфраструктуры и заканчивая подготовкой кадров, - прокомментировала появление документа Нюта Федермессер. По ее словам, она создавалась совместными усилиями НКО, минздрава и проекта ОНФ "Регион Заботы". И отличия новой "карты" очевидны. Первая "дорожная карта" была сфокусирована прежде всего на обезболивании. Созданная в 2016 году, когда, по словам Федермессер, "с точки зрения обезболивания, мы жили в другой стране, где оно было практически недоступно", она и посвящена была этому. Сейчас вопрос доступности обезболивающих препаратов решен, считает Нюта, хотя осталась проблема с их назначением: "Врачи по-прежнему опасаются выписывать рецепты". И вот чтобы стимулировать их к этому, в новый документ были добавлены показатели, расписывающие, сколько и каких препаратов должно быть выписано нуждающимся пациентам.

За последние несколько лет нам удалось существенно продвинуться в вопросах оказания паллиативной помощи в стране, считает Федермессер. И приводит в пример запущенный в прошлом году социальный проект ОНФ "Регион Заботы" по защите прав и свобод уязвимых групп граждан. В рамках этого проекта была разработана 21 программа развития системы оказания паллиативной медицинской помощи в регионах РФ, а также инициированы изменения в закон об оказании паллиативной помощи.

"В последние полтора года мы пристально изучили, как работает новая сфера, и увы, пришли к грустному выводу - на паллиативных койках, развернутых за бюджетные деньги по всей стране, лежит всего 30 процентов профильных пациентов", - уточняет она. Все остальные - непрофильные. Да и среди профильных около трети больных на самом деле не нужна медицинская помощь, часто они нуждаются в социальной защите или просто в крыше над головой. Чтобы это преодолеть, в новой "дорожной карте" впервые появился показатель - "доля пациентов, переведенных из паллиативной помощи в организации социального обслуживания". "То есть мы, наконец, сможем освободить паллиативные койки для тех, для кого они были созданы", - уточняет Федермессер.

Сегодня в стране потихоньку начинают появляться и НКО, предоставляющие паллиативную помощь. "Уже работают "Дом с маяком" в Москве, "Дом радужного детства" в Омске, фонд "Инсан" и 3-я больница в Махачкале в Дагестане, "Дом милосердия кузнеца Лобова" в Ярославской области, хосписы в Казани и Самаре", - уточняет Федермессер. По ее мнению, некоммерческий сектор в паллиативной помощи надо развивать для повышения ее доступности и качества. Поэтому в новой "дорожной карте" появился показатель, который фиксирует число НКО, работающих в этой сфере в каждом субъекте Федерации и за государственные деньги.

Еще один важный показатель - удовлетворенность качеством паллиативной медицинской помощи. "Мы впервые измеряем это не формально, а спрашивая тех, на кого помощь обращена", - отмечает Нюта Федермессер, подчеркивая, что оценить это сложно. Ведь оценку дают родственники пациента в тяжелое для них время, когда они уже потеряли близкого. "Но форма их ответа, на самом деле, очень показательна, - подчеркивает Федермессер. - Если родственник отказывается говорить или злится - значит, все было плохо, а если он благодарит и плачет - значит, получил квалифицированную помощь". "Дорожная карта" также обращает внимание на новые сферы оказания паллиативной помощи, например, на помощь людям без определенного места жительства или перинатальную помощь неродившемуся человеку, у которого обнаружились пороки развития, несовместимые с жизнью.

Дача в четвертом измерении

Владельцам станет проще изменить в свою пользу оценку земли, квартиры, дома

"Российская газета" публикует закон, о котором все, кто является собственником любой недвижимости - дома, дачи, гаража или бани - давно говорили и очень его ждали. Точнее, это поправки в закон, призванные усовершенствовать государственную кадастровую оценку.

Любой собственник знает: сегодня кадастровая оценка его недвижимости - важнейший показатель, который влияет на семейный кошелек. От цены дачи или земельного участка зависит сумма налога.

Поэтому с высокой кадастровой оценкой своей недвижимости соглашаются далеко не все собственники. И этот вопрос до недавнего времени был для них весьма болезненным. Историй, когда стоящие рядом дачные домики по кадастровой стоимости в разы отличались друг от друга, было огромное количество. Для разрешения конфликтных ситуаций люди могли либо идти в суд, либо - в Росреестр.

Росреестру пришлось даже создать для недовольных собственников специальную комиссию по пересмотру кадастровой оценки. И работы у этой комиссии оказалось очень много. Показательно - в последние годы в абсолютном большинстве случаев комиссии по пересмотру кадастровой оценки вставали на сторону граждан.

Что же конкретно даст новый закон собственникам недвижимости?

Первое. Расчет налогов в случае ошибок при оценке кадастровой стоимости будет учитываться в пользу собственников. Второе. Кадастровая стоимость в случае ошибочной оценки будет снижаться с момента ее внесения в ЕГРН. Это позволит пересчитать налоговый платеж.

Третье. Гражданам станет проще и удобнее оспорить кадастровую стоимость, не доходя до суда. Заявления об исправлении ошибок собственники смогут направлять через МФЦ.

И, наконец, четвертое. С 2022 года будет введен единый цикл кадастровой оценки и единая дата оценки - раз в четыре года (для городов федерального значения - раз в два года, по их решению). В соответствии с этим циклом будет рассчитываться и размер налога на недвижимость. Что позволит сэкономить гражданам и представителям бизнеса.

Причем если исправление привело к уменьшению стоимости, то новая стоимость применяется ретроспективно взамен оспоренной. Если стоимость увеличилась - она будет учитываться со следующего года.

Как заявил корреспонденту "РГ" руководитель Росреестра Олег Скуфинский, "при разработке закона рассмотрены и максимально учтены предложения граждан и участников рынка. Принятый закон позволит защитить интересы всех заинтересованных лиц".

Напомним, что сегодня кадастровая стоимость участков и зданий определяется в ходе государственной кадастровой оценки независимыми оценщиками. Порядок проведения кадастровой оценки регулируется законом (от 29.07.1998) "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

Судя по принятому закону, теперь будет применяться новый и более совершенный механизм пересмотра результатов государственной кадастровой оценки в случае серьезного снижения цен на рынке недвижимости. С 2022 года появится единый цикл кадастровой оценки и единой даты оценки - один раз в четыре года.

Сегодня в регионах кадастровая оценка проводится неравномерно по разным видам объектов недвижимости. По словам заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, это ставит собственников недвижимости в разных субъектах РФ, в неравные экономические условия.

Закон вводит эффективный административный механизм установления кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере рыночной стоимости.

Причем в государственном бюджетном учреждении, а не у независимого оценщика. Это, утверждают в Росреестре, позволит сократить для людей судебные издержки, если придется доказывать свою правоту.

Сегодня за кадастровую ошибку фактически никто из независимых оценщиков ответственности не несет. Ну, в крайнем случае, может, и пожурят за ошибки, которые и в материальном, и в моральном отношении очень дорого обходятся собственнику той же дачи. Ведь люди годами обивают пороги комиссий, судов, администраций, чтобы доказать - их участок или садовый домик неправильно оценили. С появлением нового закона это останется в прошлом. Ведь в новом законе прописан порядок привлечения к ответственности директоров бюджетных учреждений за некачественную кадастровую оценку, чего никогда не было.

Ответственность директоров будет зависеть от доли подтвержденных судом отказов в исправлении кадастровой стоимости. По новому закону расширяется перечень информации, которую Росреестр предоставляет региональным бюджетным учреждениям для определения кадастровой стоимости. С 1 января 2022 года они начнут получать сведения о ценах сделок и сведения реестра границ.

Появится переходный период - до 1 января 2023 года, в течение которого высший исполнительный орган власти субъекта может самостоятельно определить "момент начала исполнения бюджетным учреждением полномочий по установлению кадастровой стоимости в размере рыночной". Кроме того, сохраняется запрет на проведение бюджетным учреждением всех видов рыночной оценки.

Кроме того, законом скорректированы положения Земельного кодекса и Лесного кодекса России о проведении государственной кадастровой оценки. Федеральный закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Цитата

Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ:

"Концепция закона исходит из принципа - любое исправление ошибок в кадастровой оценке должно толковаться в пользу правообладателей недвижимости".

Текст: Наталья Козлова

Встреча с главой института развития «ДОМ.РФ» Виталием Мутко

Генеральный директор акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталий Мутко доложил о мерах поддержки сферы жилищного строительства и ипотечного кредитования, реализуемых институтом развития в 2020 году, а также о перспективных направлениях его деятельности.

В.Путин: Виталий Леонтьевич, полгода уже работаете [в ДОМ.РФ]. Каковы результаты? Какова ситуация? Как Вы её оцениваете? И какие перспективы?

В.Мутко: Владимир Владимирович, полгода действительно уже прошли. ДОМ.РФ – это институт развития, один из основных институтов развития жилищной сферы. Главная задача у нас – это содействовать реализации жилищной политики страны.

Основные параметры Вы обозначили и в 2018 году в Указе, сейчас уточнённые задачи, которые поставлены в жилищной сфере. Поэтому, конечно, самое главное направление связано прежде всего с доступностью жилья через доступность ипотечного продукта как основного драйвера строительства жилья, выпуском облигаций ипотечных. В прошлом году по Вашему поручению в группе мы уже создали банк [банк «ДОМ.РФ»], он теперь строительный банк, занялся очень активно реформой жилищной отрасли. И мы занимаемся проектным финансированием.

Также мы занимаемся вовлечением земель в оборот. И самое главное, федеральные земли, которые неэффективно используются, вовлечь в оборот, с большим потенциалом строительным. Мы имеем информационную систему, потенциал очень серьёзный аналитический.

Конечно, последние три месяца вся наша работа была нацелена на реализацию тех мер по поддержке строительной отрасли, той антикризисной программы, которую по Вашему поручению реализовывало Правительство. Я хотел бы доложить, что, конечно, я считаю, что эти меры очень востребованные.

Прежде всего, Вы знаете, в марте и апреле, после того как, с учётом пандемии, были объявлены нерабочие дни, эти ограничения, и апрель, и май были тяжёлыми для строительной отрасли. Она рыночная, как Вы знаете, 90 процентов строится за счёт ресурсов граждан. И, естественно, спрос упал, где-то на 30 процентов доходило в некоторых случаях. Естественно, стройка где-то остановилась. В рамках тех мер, по Вашему поручению, ДОМ.РФ как оператор, мы очень оперативно развернули инфраструктуру.

Во-первых, это – субсидирование ипотеки под 6,5 [процента]. Мы увидели очень большой заинтересованный спрос на этот продукт. В общем-то, мы как операторы собрали все заявки из банков – более 57 банков по этой программе нам подали заявки где-то на один триллион рублей. Уже до 400 тысяч заявок подано гражданами, на 80 тысяч уже выплачено. То есть этот спрос удержала эта мера очень сильно, очень эффективно. Мы её применяли, как Вы помните, в 2014–2015 годах, она хорошо сработала.

Второе. Ещё мы являемся операторами всех других ипотечных программ. Это, как Вы знаете, дальневосточная ипотека под два процента, это выплаты по 450 тысяч семьям и плюс ещё семейная ипотека. Всё в комплексе, Владимир Владимирович, сегодня, на наш взгляд, дало очень серьёзный эффект. Сейчас мы видим, что спрос восстановился, уже по июню ипотечное кредитование, запросы на 29 процентов увеличились. С учётом всех этих мер поддержки мы исходим из того, что где-то к концу года мы выйдем, может быть, уже на прежний практически уровень: 1 миллион 200–300 тысяч ипотечных кредитов.

В.Путин: По сравнению с прошлым годом?

В.Мутко: По сравнению с прошлым годом.

Что касается строительной отрасли. Здесь другая мера по Вашему поручению, которую наш ДОМ.РФ развернул. Это кредитование застройщиков, субсидирование процентных ставок, но с условием, когда они сохраняют и сроки ввода, и сохраняют персонал, не увольняют людей. Сюда Правительство направило 12 миллиардов. Мы вместе с Министерством строительства эту программу очень оперативно развернули.

Поэтому в целом я исхожу из того, что, имея в своей структуре информационную систему, которую мы создали, мы видим всех застройщиков страны: все три тысячи застройщиков, все дома, которые строятся сегодня, два миллиона квартир и 9,5 тысячи домов. Мы видим, еженедельно обновляется информация, что в целом эти меры поддержали отрасль очень эффективно. И эта работа, я надеюсь, поможет нам уже заложить будущие проекты. Это антикризисная повестка.

Но, безусловно, Вы сейчас обозначили большую повестку до 2030 года. Нам практически нужно построить до миллиарда квадратных метров жилья, это 70 процентов жилого фонда обновить. Здесь мы видим очень серьёзную свою роль.

Прежде всего это, конечно, доступность сегодня ипотечного кредитования через выпуск облигаций. Я там привёл некоторые цифры. Этот ипотечный продукт, он молодой, 20 лет ему, но облигации как способ привлечения, высвобождения денег банков, как способ привлечения инвестиций, четыре года назад по Вашему поручению мы начали его разрабатывать, – сегодня ДОМ.РФ эмитировал по 500 миллиардов рублей облигаций. Но потенциал очень высокий. Мы исходим из того, что если до 2024 года нам нужно около 20 триллионов денег в стройке (15 триллионов дадут банки по кредитованию), то второй источник привлечения инвестиций – через облигации.

В.Путин: Здесь нужно быть очень аккуратными, конечно. Это нужно контролировать.

В.Мутко: Центральный банк очень серьёзно контролирует. Мы регуляторику практически сделали. Сейчас их и в залоговый, и в ломбардный список берут. Где-то начинаем торговать и среди инвесторов. Сейчас Правительство ставит перед нами задачу выйти на инфраструктурные облигации. Это такая тема, в которой задействованы должны быть и субъекты Российской Федерации. Это такой большой вопрос.

В.Путин: В прошлом году компания работала с хорошей прибылью – свыше 20 миллиардов, по-моему. А как в целом сейчас финансовое состояние?

В.Мутко: Владимир Владимирович, в целом, конечно, в кризис нам удалось сохранить полностью финансовую устойчивость. Это оценивают и наши внешние агентства, которые рейтинги выставляют нам, и, конечно, наши инвесторы. В целом мы смогли устойчивость сохранить. Высокий уровень сегодня кредитной нашей устойчивости. Мы на сегодняшний день выполним все обязательства.

В этом году мы заплатим уже большие, серьёзные 15 миллиардов дивидендов государству. Это, в общем-то, рост очень существенный. Мы закончили год с прибылью 20 миллиардов, а в этом году, сейчас по полугодию, у нас будет прибыль 13 миллиардов.

Мы зарабатываем: в основном это, конечно, облигации, это очень долгий путь, это где-то только в 2024 году, в 2021-м первые результаты будут. Естественно, это как агент государства по вовлечению федеральных земель, неэффективно использованных, в оборот. Это вопросы, связанные с банком, который начинает сегодня очень активно работать на проектном финансировании. По Вашему поручению, когда мы уполномоченный банк создали, как раз в это время в прошлом году мы перешли на новую модель финансирования – проектное финансирование. И сегодня надо сказать, что она себя полностью оправдала, и из 99 миллионов [квадратных метров], которые сегодня в стройке, уже 36 миллионов квадратных метров строится по проектному финансированию. То есть это уже где-то около 1200 договоров и уже где-то 1,5 триллиона рублей – это проектное финансирование.

И вся эта стройка, 36 миллионов, в этот кризис она практически ни на день не останавливалась. Это было фиксированное спокойное финансирование. И уже 500 проектов открыли счета. И наш ДОМ.РФ сегодня, банк, который в структуре ДОМ.РФ, мы третьи где-то по проектному финансированию, мы уже открыли на 600 миллиардов рублей, на 12 миллионов квадратных метров.

Если мы дальше будем последовательно докапитализировать банк, мы хотели бы занять до 20 процентов рынка здесь. Но мы не только занимаемся проектным финансированием, мы обучаем, стандарты, открываем личные кабинеты, дистанционную работу, открытие эскроу-счетов в удалённом формате. Эта работа сейчас.

И надо отметить Центральный банк, его мягкую денежную кредитную политику. Сегодня, если взять в целом, мы с Вами ставили задачу в нацпроекте – 8,7 в среднем в этом году должна быть ипотечная ставка, думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учётом льготных ипотек, и уже рыночные где-то 8,4. Где-то 90 процентов на первичный рынок, конечно, льготная ипотека идёт, очень серьёзно поддерживает.

Третий серьёзный блок – это вовлечение земель в оборот, потому что антикризисные меры есть, но нужна системная, большая работа по закладке нового жилья. Мы разработали стандарт по их освоению. Нам не просто жильё нужно построить, нам нужно – как Вы всё время говорите – среду построить, чтобы это было комфортное жильё, доступное, с хорошей рекреацией.

Должны быть стандарты комплексного освоения. Мы здесь разработали такой стандарт. И сейчас вместе с Министерством строительства пытаемся его внедрять последовательно. И сейчас те земли, которые неэффективно используются, мы вместе с Росимуществом изымаем, разрабатываем их и, конечно, возвращаем в рынок.

Развиваем жилищно-строительные кооперативы. Где-то 117 земельных участков, 117 жилищных кооперативов мы отдали. Это на 30–40 процентов дешевле людям, и землю мы бесплатно отдаём. Тоже такой вид бизнеса.

Развиваем арендное жильё. Вы нам давали поручение несколько лет назад. У нас уже 13 арендных домов, и это очень перспективное направление. Сегодня десять процентов жилого фонда сдаётся в аренду гражданам. Мы хотим, конечно, в этом плане организовать эту всю работу, создать платформу специальную.

Есть ещё ряд задач, которые нам ставятся по комплексному освоению территорий. Сейчас такой большой комплекс задач по жилью. Конечно, надо заниматься серьёзно агломерациями, где сосредоточено жилищное строительство, вовлечением в оборот застроенных территорий. Мы тоже эту работу сейчас по поручению Правительства делаем. Поэтому в целом рассчитываю, что мы очень неплохо закончим год, показатели будут не хуже предыдущего.

В.Путин: Хорошо.

В Волгоградской области благодаря нацпроекту завершены 43 проекта благоустройства

Проекты преображения 33 новых общественных зон и 10 внутридворовых пространств воплощены в жизнь в Волгоградской области. Созданию качественно новых условий в населенных пунктах способствует реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По информации регионального комитета ЖКХ, работы по благоустройству сразу семи общественных пространств завершены в Старополтавском районе, четырех — во Фролово, трех — в Дубовском и Серафимовичском районах, двух — в Урюпинском, Котельниковском, Калачевском и Чернышковском районах. По одному новому парку с малыми архитектурными формами достроено в городах Михайловка, Николаевск, Ленинск, Краснослободск, Палласовка, Стеженском сельском поселении Алексеевского района, Морецком сельском поселении Еланского района, Лысовском сельском поселении Суровикинского района. Семь дворов преобразились в районах Волгограда, три — в городе Котово.

Напомним, в 2020 году в населенных пунктах региона формируются 177 новых важных для жителей территорий для отдыха и досуга. На эти цели предусмотрены свыше 1,3 млрд рублей из федерального, областного и местных бюджетов. Регион эффективно участвует в государственных программах и проектах: Минстрой России включил Волгоградскую область в число лучших субъектов РФ по формированию комфортной городской среды. Региональный опыт также вошел в Федеральный реестр лучших практик. Всего с 2014 года реализовано порядка 750 проектов благоустройства.

Администрация Волгоградской области

Сто соток в одни руки

В северных регионах страны можно будет бесплатно получить земельный участок

На Русском Севере можно будет бесплатно получить гектар земли. Минвостокразвития уже подготовило законопроект по этому поводу. Планируется, что программа заработает летом следующего года. Аналогии с проектом, уже несколько лет действующим на Дальнем Востоке, напрашиваются сами собой, но параметры "арктического гектара" будут отличаться от "дальневосточного". В чем отличия и как получить землю, рассказал "Российской газете" заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Арктический гектар сможет получить любой гражданин России?

Александр Крутиков: В подготовленном законопроекте заложена следующая модель - в первые шесть месяцев действия программы заявку смогут подать только местные жители. На мой взгляд, это справедливо сначала дать возможность тем, кто уже давно живет в Арктике. По окончании этого срока такую возможность получат жители других регионов России.

Здесь мы, конечно, учитывали, что все более и более популярным становится арктический туризм. Я уверен, в центральной части России найдутся предприниматели, которые воспользуются предоставленной возможностью для того, чтобы развивать в Арктике туристическую инфраструктуру. Подобные начинания необходимо всячески поддерживать и стимулировать. Если мы опять-таки проведем аналогию с Дальним Востоком, примерно 10% из 83 тысяч получивших там землю - это не жители региона. Подавляющая их часть взяла землю под развитие туризма в том или ином виде. Есть даже примеры, жители Москвы на Курилах делают туристическую базу. Уверен, так же будет и здесь. Места туристические - Карелия, Кольский полуостров и прочие. Опять же для местных экономик это будет большой плюс. Важно понимать, что мы же не обязываем никого переезжать или регистрироваться. Человек может спокойно жить в любом российском регионе и развивать свой бизнес на дальневосточной земле, а в будущем на арктических территориях.

В представлении многих людей Арктика - это голые скалы, льды, а в лучшем случае тундра. Кому нужна земля в этом регионе?

Александр Крутиков: Так могут думать только люди, которые никогда не были в Арктической зоне России. И, наверное, даже не читали о ней. Арктика - это не только тундра, айсберги, льды и белые медведи. В Арктической зоне России живут 2,5 млн человек. Здесь есть крупные города, такие как Мурманск, Архангельск и еще сотни населенных пунктов по 5-10 тысяч человек. И у этих людей также есть потребность в том, чтобы иметь какое-то приусадебное хозяйство, дачи, жилые дома, заниматься бизнесом. Такая возможность им будет предоставлена.

К нам неоднократно обращались регионы по поводу того, чтобы запустить в Арктике программу, как на Дальнем Востоке, для упрощения получения земли. Окончательное решение мы приняли в крайне непростой период карантина и самоизоляции, когда люди, у которых были дачи или свои дома, оказались в привилегированном положении. Они не были заперты в четырех стенах. А у нас в Арктике 90% населения - это горожане, живущие подчас не в самом качественном жилье. И тогда мы решили, что надо дать им возможность брать землю в первую очередь для того, чтобы строить загородные дома.

Для жителей других регионов "арктический гектар" - это возможность получить участок земли в великолепных, потрясающе красивых местах. Это Кольский полуостров, Архангельская область, север Карелии.

Один гектар - много для дачи, но может быть недостаточно для бизнеса. Можно ли получить участок больше или, наоборот, меньше?

Александр Крутиков: Речь идет о площади до одного гектара на одного человека. Если нужно меньше земли, можно взять 20 или 30 соток. Например, просто для дачи. Таких случаев на Дальнем Востоке было довольно много.

Большая семья может взять участки по 5 и даже по 10 гектаров - по гектару на человека, включая детей. Есть случаи на Дальнем Востоке, когда создавались целые кооперативы, чтобы взять несколько сотен гектаров. Образуются даже небольшие поселения, где люди очень кучно взяли землю и вместе развивают какое-то хозяйство или жилищное строительство. Такая техническая и законодательная возможность предусмотрена. Кроме того, механизм экспериментальный. На Дальнем Востоке мы уже приходим к тому, чтобы люди, успешно освоившие один земельный участок, имели возможность получить землю еще большей площади.

Как будет происходить распределение участков? Например, Чупская губа - очень красивое место. Можно ли будет выбрать участок там?

Александр Крутиков: Возможность выбора обязательно будет.

Сервис для выбора участков на Дальнем Востоке уже создан, предполагаем, что и земли в Арктической зоне будут выбирать там же. Это федеральная информационная система "НаДальнийВосток.РФ". Вы заходите на этот ресурс, перед вами электронная карта, и прямо на ней можно нарисовать свой участок. Там же автоматически формируется заявление. Вы его подписываете и отправляете в электронном виде. Все довольно быстро и удобно. Сейчас Росреестр, кстати, интересуется этим сервисом с точки зрения возможности его технического использования в целом по России. Будет и несколько отличий от "дальневосточного гектара". В Арктике регионы сами определят территории, где будет раздаваться земля. Например, в случае с Чупской губой - решение за Мурманской областью. Сделано это для того, чтобы потом не говорили, будто мы раздаем землю в тундре. А регионы лучше знают, где земля будет пользоваться спросом.

Также на Дальнем Востоке есть ограничение по выдаче земли рядом с городами - буферные зоны. В Арктике смысла в них нет, ровно потому, что коммерческая привлекательность этой земли практически нулевая. Поэтому мы крайне заинтересованы, чтобы открытых зон для предоставления земли было как можно больше. Ее столько - и на Дальнем Востоке, и в Арктике - что каждому жителю нашей страны хватит по гектару. Нас поддержали практически все субъекты РФ. А самое главное, поддержали те регионы, где спрос на землю будет.

Программу "Дальневосточный гектар" много критиковали за проблемы с инфраструктурой - сложный доступ к электричеству, отсутствие дорог. В Арктике предусматриваются какие-то субсидии или льготы для подключения к инфраструктуре?

Александр Крутиков: Мы с самого начала действия программы на Дальнем Востоке говорили, что выделение бесплатной земли - это возможность человеку реализовать какие-то свои идеи, мечты, амбиции. Кто-то будет бизнесом заниматься, кто-то дом построит. Но это лишь возможность, и это всего лишь земля. Сегодня на Дальнем Востоке открыто более 200 млн гектаров. Никаких ограничений. Человек может себе взять участок где угодно, хоть в глубоком лесу. Если бы мы еще взяли обязательства по инфраструктуре, это было бы, мягко говоря, странно. В Арктике, как и на Дальнем Востоке, мы не берем никаких обязательств по инфраструктуре. Это отдельная задача.

В Арктике не будет буферных зон, и мы рассчитываем на то, что регионы выделят под программу территории, где базовая инфраструктура есть. В первую очередь вокруг городов. Я разговаривал практически со всеми мэрами крупных городов в Арктике, выясняя, на каком расстоянии от города у них есть хотя бы дорога, по которой человек может добраться до своего участка. Мне называли разные цифры - от 10 до 30 километров. Такова здесь свободная транспортная доступность.

Вместе с тем мы, конечно, будем помогать с инфраструктурой, если будут появляться, как на Дальнем Востоке, целые поселения. Если люди будут объединяться от 100 человек и больше и вместе создавать новый населенный пункт. Например, в Хабаровском крае объединились больше 200 человек. Туда за счет государственных средств подводится инфраструктура.

На каких конкретно условиях человек получает землю?

Александр Крутиков: Земля предоставляется в безвозмездное пользование на пять лет. За это время участок необходимо освоить: построить дом или организовать там бизнес. Если это условие выполнено, то по истечении пяти лет есть возможность получить его в собственность. За это платить не надо, но в дальнейшем возникает обязанность, как у собственника земли, платить земельный налог. Он привязан к кадастровой стоимости земли. Есть и другой вариант. Если гражданин не хочет нести бремя собственности по тем или иным причинам, он может оформить этот земельный участок в аренду. В этом случае он будет платить арендную ставку, которая также привязана к кадастровой стоимости.

Определить сферу деятельности на участке необходимо до его получения или это можно сделать после?

Александр Крутиков: При подаче заявления человек указывает, что он будет на этой земле делать. Но у него есть возможность изменить свой выбор. Если в процессе освоения участка он, например, решит не заниматься пчеловодством, а захочет построить дом или турбазу, ему нужно в своем "личном кабинете" на сайте изменить вид экономической деятельности. Если хочет построить дачу, так и надо написать: "Строительство дачи".

Будут ли на участников программы распространены меры по поддержке бизнеса в Арктике?

Александр Крутиков: Да, здесь нет никаких ограничений. Федеральные законы о поддержке предпринимательства в Арктике распространяются на всю Арктическую зону от Карелии и Мурманска до Чукотки. Поэтому, где бы гражданин ни взял участок, он сможет получить все льготы и преференции, предусмотренные этими законами. Плюс сейчас каждый регион готовит свои региональные льготы, которые будут затрагивать сегмент микро- и малого бизнеса. Например, по упрощенной системе налогообложения будут снижены ставки для тех, кто будет начинать свой бизнес. Это как раз то, что может быть востребовано при выделении земли в Арктической зоне.

Конечно, мы будем анализировать спрос людей. Если какой-то вид деятельности окажется более популярен, будем думать и над новыми мерами поддержки. Мы заинтересованы в том, чтобы у как можно у большего количества людей в Арктике появилась возможность реализовать себя и свои возможности.

Я убежден, большинство людей будет брать землю для строительства домов. Это тоже требует мер поддержки. Можно, например, упростить доступ к заготовке леса, если кто-то хочет деревянный дом построить. Или инициировать особые программы ипотеки. Но пока это все теории.

Как будут учтены интересы коренных народов Арктики при раздаче гектаров?

Александр Крутиков: Территории для раздачи земли будут определены с учетом интересов коренных малочисленных народов (КМНС). Это прямо указано в законопроекте. Также будет создан общественный совет Арктической зоны, в который войдут представители коренных народов. Его задача среди прочего не допустить возможного конфликта интересов КМНС с промышленностью и в целом с развитием экономики и стараться такие ситуации урегулировать. Те территории, которые регионы определят для раздачи земли, должны быть согласованы с общественным советом. Поверьте, у нас достаточно земли, где коренных народов и их традиционной деятельности нет. Мы договорились с Ассоциацией коренных народов одновременно с запуском "арктического гектара" начать решать проблемы коренных народов, в том числе вопросы с землей. Тут речь о том, что интересы коренных малочисленных народов Севера часто не учитывались, на территорию их хозяйственной деятельности заходили компании и реализовывали свои проекты. Вопрос о том, почему не решали ранее, лучше переадресовать к другим ведомствам, поскольку арктические полномочия Минвостокразвития получило лишь год с небольшим назад, поэтому чисто физически не могло заняться решением этих проблем. А сейчас будем помогать.

Опыт

Накануне Дня коренных народов Севера, отмечаемого 9 августа, в президентский пакет по развитию Арктики включены важные дополнения. Создан Арктический совет коренных малочисленных народов, который будет контролировать освоение Арктики. Принята программа господдержки 13 (оленеводство, рыболовство, охота и т.д.) традиционных видов деятельности народов. В пакет включен "Стандарт ответственности бизнеса перед коренными народами". Речь идет о наступлении городов, нефте- и газовых центров на среду обитания этих народов и видах возмещения потерь народам, которые лишатся возможности заниматься привычной деятельностью.

Также принято решение совершенствовать закон об образовании для народов Севера.

Для 40 народов, или 250 тысяч человек, Севера, Сибири и Дальнего Востока это шанс сохранить вековой образ жизни и идентичность. Так, программа господдержки предусматривает как доступ к высокотехнологичной медицине, так и сохранение кочевого образа жизни. Особая задача - доступ к образованию. В ряду ключевых задач - создание Института переводчиков с национальных языков народов России, расширение принятой программы создания учебников для коренных народов и совершенствование законов, которые позволят ввести понятие "кочевое образование". Его как подход, особенно для средних школ, минобразования пока оспаривает, но согласно "дорабатывать закон".

Подготовил Владимир Емельяненко

Текст: Сергей Тихонов

Состоялся внеочередной Координационный совет Российского движения школьников

В онлайн-режиме прошел Координационный совет Российского движения школьников.

Мероприятие открыл председатель Российского движения школьников, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский. Он поприветствовал участников и рассказал о задачах заседания.

Среди вопросов, представленных к рассмотрению: утверждение изменения структуры четырех направлений деятельности организации; о внесении изменений в финансовый план РДШ и о внесении изменений в план мероприятий на 2020 год. Кроме того, Координационному совету предстояло утвердить кандидатуры председателей региональных отделений.

Докладчиком по первым трем пунктам повестки выступила Исполнительный директор Мария Уварова. Она сообщила, что в связи с работой Министерства просвещения над направлениями воспитательной деятельности возникла необходимость внесения уточнений в деятельность Российского движения школьников. Теперь у традиционных четырех направлений деятельности появятся поднаправления. В отдельные поднаправления выделены творчество, спорт, путешествия, наука и другие.

Касаясь пункта о внесении изменений в финансовый план РДШ на 2020 год, докладчик уточнила, что необходимость перераспределения ресурсов вызвана отменой множества мероприятий РДШ в связи с эпидемиологической ситуацией. «Возникло предложение перераспределить ресурсы в сторону разработки проектов и усиления мероприятий осенне-зимнего периода, которые, мы надеемся, пройдут в обычном режиме. К ним относится и смена «РДШ – Территория самоуправления», и традиционный Зимний фестиваль РДШ, и финалы ряда проектов», – сказала Мария Уварова. Оба пункта повестки были приняты единогласно.

Представляя изменения в план мероприятий, исполнительный директор РДШ сообщила, что в новой структуре большое место уделяется возможности создания программ для начальной школы. Обсуждая этот пункт повестки члены Координационного совета попросили подготовить справку по содержанию новых проектов и рассмотреть вопрос на следующем заседании Координационного совета, который пройдет в заочном режиме.

После этого было проведено голосование по утверждению кандидатур председателей членов региональных отделений Республики Марий Эл, Красноярского края и Республики Татарстан. Кандидатуры утверждены единогласно.

Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года.

Целями организации являются совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.

Председателем РДШ является Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации Сергей Рязанский.

В настоящий момент в России 19 тысяч образовательных организаций реализуют деятельность Российского движения школьников. Региональные отделения РДШ созданы в 85 субъектах РФ. В деятельности РДШ на постоянной основе принимают участие свыше 500 тысяч школьников. Российское движение школьников организует 27 всероссийских проектов, три из которых реализуются в рамках нацпроекта «Образование».

Цифровая трансформация для госслужащих началась по всей стране

Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС запустил первый интерактивный онлайн-курс для госслужащих со всей России. "Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении" - это программа повышения квалификации, рассчитанная на 20 академических часов. В настоящий момент на программы Центра зачислены более 2500 человек из 52 регионов России, в том числе из Приморского края, Новгородской, Владимирской и Иркутской областей, Республики Чувашия и других регионов.

Анна Сапрыкина

Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС запустил первый интерактивный онлайн-курс для госслужащих со всей России.

Образовательная программа предназначена для слушателей с любым уровнем подготовки, в том числе без профильного опыта: она знакомит с основными понятиями и тенденциями цифровой трансформации в мире и в России, а также с реализованными проектами и новыми технологиями, на основе которых создаются масштабные и отраслевые проекты цифровой трансформации. Первый дистанционный курс выпущен Центром в 2019 г.: его прошли 5000 человек в возрасте от 20 до 71 года из 68 российских регионов. На базе первого дистанционного курса для госслужащих весной 2020 г. выпущен открытый онлайн-курс по основам цифровой трансформации для всех желающих, а новый курс для представителей федеральных и региональных органов государственной власти дополнен и перезапущен в интерактивном формате.

Как сообщает пресс-служба Центра цифровой трансформации, образовательная программа интегрирована с кадровыми проектами Центра подготовки руководителей цифровой трансформации: слушатели курса смогут пройти тесты на владение знаниями и навыками, востребованными в эпоху цифровизации. Если по итогам тестирования они получат высокие оценки, то попадут в кадровый реестр высококвалифицированных специалистов и получат возможность участвовать в масштабных проектах федерального уровня и получать другие кадровые предложения.

Первые слушатели начали проходить курс уже 3 августа 2020 г., а последние завершат обучение в середине ноября. Предполагается, что до конца 2020 г. обучение по онлайн-программе "Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении" пройдут около 4000 человек.

Напомним, что центр подготовки руководителей цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO) создан в феврале 2019 г. на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС под эгидой Минкомсвязи и Минэкономразвития. Центр реализует программы для государственных и муниципальных служащих, ответственных за цифровое развитие.

Директор центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Ксения Ткачева, отвечая на вопрос, в чем уникальность именно этого курса, сообщает, что в 2019 г. и начале 2020 г. сотрудники центра активно изучали, как реализуются в разных регионах России государственные цифровые проекты, кто в них работает, какое образование у этих госслужащих, как, чему и насколько успешно они учатся, как организуют свою деятельность. "Мы выяснили, что участники проектов по созданию современных государственных сервисов - люди с очень разным уровнем образования и вовлеченности, к тому же очень многое зависит от региональных особенностей. Кроме того, мы собирали обратную связь от слушателей наших программ в 2019 г. и учли ее при доработке курсов. В частности, мы приняли решение сделать курс интерактивным, а также усилили аспект популяризации: опыт показывает, что даже участники уже существующих цифровых проектов могут быть недостаточно мотивированными, и мы стремимся сильнее вовлечь их в ту работу, которую они уже ведут, рассказывая, как цифровые проекты и современные сервисы могут изменить работу целых отраслей, жизни людей и целых стран", - объясняет Ксения Ткачева.

Она отмечает, что программа стала геймифицированной. "Мы подумали, что идея с преодолением себя на пути к вершине очень хорошо подходит учебному процессу. Новый курс представлен как путешествие к вершине горы, в котором каждый слушатель найдет для себя наиболее удобный формат "восхождения", - рассказывает Ксения Ткачева. По ее словам, программа была доработана с учетом пожеланий участников прошлогодней программы: добавился разбор многочисленных примеров цифровой трансформации, был разработан тезаурус слушателя, собраны блоки рекомендованных материалов для каждого раздела курса. "Мы добавили большое количество вопросов для самопроверки и лучшего запоминания материала, разработали более дружелюбный интерфейс и множество схем и иллюстраций, которые понятнее разъяснят суть ключевых понятий цифровой экономики", - разъясняет Ксения Ткачева. Она также подчеркивает, что все программы Центра реализуются в рамках госзадания, слушатели не должны оплачивать свое участие. Финансирование Центра осуществляется в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика".

По словам Ксении Ткачевой, процесс идет достаточно активно: внедряются новые проекты, разрабатываются крупные сервисы, мы получаем информацию о новых назначениях. "Однако самих образовательных программ, даже самых лучших, недостаточно: должна развиваться экосистема в целом, в том числе инфраструктура для работы с "цифровыми" кадрами в российских органах власти. Такая работа ведется в том числе в нашем центре: например, если по итогам прохождения курса наши слушатели получают высокие оценки, то их включают в кадровый реестр высококвалифицированных специалистов для проектов цифровой трансформации, и они получают возможность участвовать в масштабных проектах федерального уровня и получать другие кадровые предложения", - говорит Ксения Ткачева.

Руководитель образовательной программы бакалаврской подготовки "Цифровая трансформация промышленных бизнес-систем" Государственного университета управления Виктория Борисова считает, что на сегодняшний день подготовку специалистов по цифровой трансформации ведут единичные образовательные организации. "Сложность заключается и в том, кого готовить - пока не сложился окончательный портрет специалиста по цифровой трансформации и нет четкого понимания того, какими компетенциями он должен обладать, - и в том, как готовить такого специалиста. Должен ли он обладать исключительно навыками и знаниями только информационных технологий, включая вопросы Big Data, искусственного интеллекта, блокчейна, интернета вещей и т.д., или, помимо всего прочего, он должен еще понимать ту предметную область, в которой проводится цифровая трансформация?" - объясняет Виктория Борисова. На ее взгляд, если придерживаться понимания цифровой трансформации как изменения бизнес-моделей и процессов организации на основе информационно-коммуникационных технологий и средств бизнес-аналитики, то на первый план выходят знания и понимание объекта цифровой трансформации, дополненные как раз теми самыми цифровыми технологиями, способными коренным образом изменять не только бизнес-процессы организации, но и ее культуру, выступающую базисом подобных преобразований. По мнению Виктории Борисовой, подготовка таких специалистов крайне специфична и требует развернутых знаний не только в области экономики и менеджмента, но и технологических основ производства (если речь идет о цифровой трансформации промышленного сектора).

"С момента определения курса на цифровую экономику в нашей стране подготовка таких высококвалифицированных кадров пока еще не стала широко распространенной. Осознание необходимости цифровизации присутствует во всех сферах экономики - здравоохранении, образовании, финансовом секторе, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, государственном управлении и прочих. И если для одних этот процесс становится залогом успешного ведения бизнеса - ИТ-отрасль, добывающая промышленность, финансовый и банковский сектор, - то для других, например для машиностроения, он сопряжен со значительными трудностями, в том числе из-за отсутствия необходимых кадров. Большая часть подготовки по данному направлению направлена на высшее звено, то есть руководителей цифровой трансформации - например, программа "Сколково" "Управление цифровой трансформацией" для позиции CEO. Однако успешность перевода организации в статус Digital - дело рук не только одного директора по цифровой трансформации. Для эффективного воплощения в жизнь подобных технологических и управленческих изменений крайне необходимы специалисты операционного уровня, в одинаковой степени владеющие как предметной областью, так и прорывными технологиями. А это требует междисциплинарной базовой подготовки и особого сочетания soft и hard skills. Простым повышением квалификации тут вряд ли удастся обойтись", - пояснила Виктория Борисова.

Директор по дистанционным программам Московского физико-технического института Алексей Малеев также отмечает, что кадров с цифровыми компетенциями не хватает. "РАНХиГС создает отличные инициативы в этом направлении, мы хорошо знаем заведующего кафедрой прикладных информационных технологий Павла Голосова, который этот процесс тоже двигает. В апреле мы проводили деловую конференцию в рамках учебного фестиваля программирования и искусственного интеллекта RuCode. Одна из секций была посвящена цифровой трансформации в правительственных субъектах РФ, были интересные примеры, но многие ссылаются на то, что кадров не хватает. Мы видим, что работа в этом направлении ведется: идет переподготовка кадров, увеличивается число школьников, поступающих в университеты на направления, связанные с цифровыми навыками и информатикой вообще", - рассказывает Алексей Малеев. По его словам, каждый человек может взять учебный план любого университета и учиться по нему, сложность скорее с кадрами, которые эти программы реализуют. Из университетов лучшие уходят в индустрию, потому что там тоже не хватает кадров и зарплаты очень высокие. В университетах и школах мало кто остается учить. "Есть такое распространенное мнение, что в ИТ моральная пенсия приходит в районе 40 лет, потому что все быстро меняется. Может быть, столкнувшись с профессиональным потолком, эти люди могли бы стать классными преподавателями в университетах и школах. Мы занимаемся популяризацией цифровых знаний в плотной связке с индустрией. Очень приветствуются совместные программы, где разработчики могли бы качественно транслировать свой опыт в дистанционном формате. Сейчас всем необходимы навыки понимания технологий в дополнение к управленческому опыту, так как любая трансформация - это болезненный процесс. Такие моменты нужно правильно преодолевать и не входить в конфликт, правильно задавать общее настроение в коллективе", - сообщил Алексей Малеев.

Профессор кафедры "Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии" Московского технического университета связи и информатики Татьяна Кузовкова утверждает, что вузов и курсов по цифровой трансформации совершенно недостаточно. "Цифровое развитие касается всех отраслей, секторов экономики и социальной жизнедеятельности, поэтому все отраслевые вузы должны разрабатывать курсы по цифровой трансформации конкретных отраслей и видов деятельности", - считает Татьяна Кузовкова.

По ее словам, подготовка курсов требует научного переосмысления происходящих процессов. При наличии научных и прикладных разработок учебные планы разработать нетрудно.

Похожего мнения придерживается и директор по инновациям ИТ-компании "Крок" Алексей Смирнов. Он говорит, что, несмотря на то что государство уделяет внимание развитию цифровой экономики, и на то, что вузы и корпорации запускают свои программы подготовки, на рынке все еще есть недостаток квалифицированных сотрудников для реализации цифровой трансформации. "Этот кадровый голод можно наблюдать и для инженерных позиций. Например, квалифицированных разработчиков или специалистов по тем или иным информационным системам становится все сложнее нанять не только в Москве, но и в регионах. Необходимо выстраивание полной цепочки обучения, которая будет готовить специалистов и для реализации цифровой трансформации, и для проектирования и управления цифровой трансформацией, уделяя внимание всем аспектам - технологиям, менеджменту, работе с людьми и культурой, новым принципам ведения бизнеса в цифровой экономике, новым бизнес-моделям", - рассказывает Алексей Смирнов. По его мнению, основной сложностью можно назвать необходимость практического применения полученных навыков. "Так как действительно усвоить необходимые для сфер цифровой экономики знания можно только через их активное применение. Если умножить объем этих знаний на растянутость процессов трансформации во времени, а также на скорость изменения технологий в цифровой трансформации, то можно прийти к выводу, что учебные планы должны быть больше ориентированы на постоянное обучение, решение практических кейсов, сессии с менторами и экспертами по применению полученных знаний в компании", - отмечает Алексей Смирнов.

Мнение Алексея Смирнова разделяет директор центра отраслевой экспертизы департамента по работе с промышленными предприятиями компании "Техносерв" Андрей Шуравин. "Сегодня очевидно, что профильных специалистов для проведения цифровой трансформации недостаточно. Однако даже при дефиците кадров по этому направлению в первую очередь нужно поднимать вопрос не о количестве вузов, а о качестве образования. Статус университета предполагает, что его задача - научить специалистов использовать самые передовые, актуальные технологии и при этом объяснить, что любая технология - AI, AR/VR, IoT/IIoT - лишь инструмент, с помощью которого потенциально можно выполнить сложную задачу", - сообщает Андрей Шуравин. По его оценке, процесс подготовки специалистов уже начат, однако пока нет определенности с его функциональной составляющей. Андрей Шуравин считает, что для разработки планов, соответствующих потребностям, во-первых, нужно определить цель и программу обучения, а во-вторых, для их реализации необходимо иметь в своем штате специалистов, глубоко погруженных в предмет и желательно имеющих практические навыки.

"Сегодня высшие учебные заведения активно развивают связи с заинтересованными работодателями - это помогает им получить и экспертизу и необходимые для процесса обучения ресурсы. Например, еще в 2015 г. в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики при поддержке нашей компании создана современная телекоммуникационная лаборатория и центральная аппаратная научно-образовательного центра. Они стали базой для научно-исследовательской деятельности студентов и аспирантов, а также помогали получать практические навыки исследовательской работы в области современных информационных и телекоммуникационных технологий. Стало доступно изучение функционала современного оборудования, его архитектуры и аппаратного состава, интерфейсов управления, сетевых технологий, VoIP, функций операторской сети и пр.", - рассказал корреспонденту ComNews Андрей Шуравин.

Из класса - в кассу

Учителя ждут новую систему оплаты труда

Текст: Ксения Колесникова

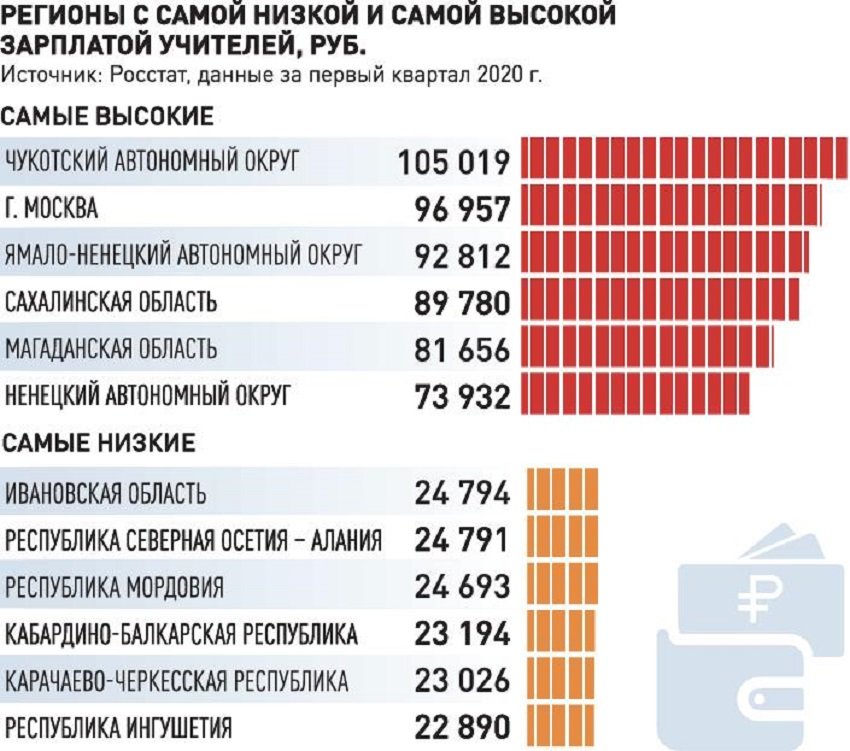

К 1 ноября правительство соберет предложения ведомств и Общероссийского профсоюза образования по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников. Планируется, что параллельно Госдума рассмотрит в осеннюю сессию правительственный законопроект, который позволит кабмину утверждать требования к отраслевым системам оплаты труда бюджетников. Учителя надеются: если он будет принят, правительство повысит размеры их ставок и окладов, которые приобретут статус федеральных гарантий. А в регионах систему оплаты труда педагогов будут устанавливать, опираясь на единые для всех требования. Почему это так важно?

Низкие оклады - одна из самых наболевших проблем для педагогов. В некоторых регионах оплата за норму учебной нагрузки учителя - три-четыре тысячи рублей. Все остальное - компенсационные и стимулирующие выплаты, которые на местном уровне начисляются порой по очень сложным и запутанным схемам. А в некоторых субъектах действует система баллов. Они даются за разные достижения: от побед учеников в олимпиадах до общественной работы. Чем больше баллов заработал учитель, тем больше надбавка. "Провинился" в чем-то перед директором? Заветные баллы можешь и не получить.

И это при том, что из года в год Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направляет рекомендации в регионы о том, как должен распределяться фонд заработной платы учителей: 70 процентов должно гарантированно идти на ставки и оклады.

- В 2020 году в сфере образования проведен очередной мониторинг оплаты труда педагогов. Данные неутешительные. Более чем в половине регионов доля ставок и окладов, то есть гарантированной части в структуре заработной платы учителей, не достигает 30 процентов, - рассказала "Российской газете" заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова. - Более того, по нашим данным, в 80 процентах российских регионов ставки (должностные оклады) учителей за норму учебной нагрузки не достигают даже уровня федерального МРОТ.

Что это значит на практике? С одной стороны, в России средняя зарплата учителя "привязана" к средней по экономике региона. С другой, чем меньше оплата за норму учебной нагрузки - 18 часов, тем меньше учитель защищен и чаще соглашается работать с большей нагрузкой. Многие педагоги вынуждены работать на полторы-две ставки. А ведь кроме преподавательской работы в классе есть еще подготовка к занятиям, проверка тетрадей, классное руководство, бесконечные отчеты и работа с родителями...

- По экспертным данным профсоюза, средняя нагрузка учителя в России - не менее 1,7 ставки. И средняя зарплата по региону достигается за счет того, что учителя берут больше нагрузки. Как это происходит? Конец учебного года, май: директор школы объявляет вакансию, затем все лето ждет, что кто-то на нее придет. И если к сентябрю новый сотрудник так и не появился, нагрузка распределяется между педагогами, которые уже работают в школе, а вакансия закрывается, - говорит Татьяна Куприянова. - Поэтому подсчитать реальную нехватку педагогов в стране очень сложно.

В прошлом году в российских школах были открыты более 13 тысяч вакансий для учителей. Но на самом деле, как считают эксперты, нехватка может быть гораздо больше.

- "Дистанционка" показала всем, насколько важен и сложен труд учителей. Благодаря их самоотверженной работе образовательный процесс в период самоизоляции не прекращался ни на минуту, - рассуждает Татьяна Куприянова. - Поэтому поддержка учителей, так же как и врачей, должна быть первоочередной задачей. Нужно начинать разрабатывать отраслевую систему оплаты труда уже сейчас, не дожидаясь принятия закона. Готовить подзаконные акты. Тем более что есть многолетние наработки: нужно увеличивать гарантированный уровень оплаты труда учителей - а это ставки и оклады. Нужно установить на федеральном уровне четкий перечень обязательных для сферы образования компенсационных и стимулирующих выплат.

По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина к 1 ноября минпросвещения совместно с минтрудом, минфином, Общероссийским профсоюзом образования должны представить предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогов. Что важно - с учетом формирования базовой ставки зарплаты педагога исходя из продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), а также с целевыми показателями уровней зарплаты педагогов, определенными в 2012 году указами президента России. Поручение опубликовано на официальном сайте кабмина.

Официально

"На рассмотрении в Госдуме находится законопроект "О внесении изменений в статью 144 ТК РФ в части установления требований к отраслевым системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений". Законопроектом предлагается наделить правительство России правом устанавливать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая требования к установлению окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, применяемым перечням и условиям назначения выплат компенсационного и стимулирующего характера, - рассказали "Российской газете" в минтруде. - Наделение правительства этим полномочием позволит при необходимости устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда с учетом специфики конкретной отрасли. Предварительная работа по утверждению требований к структуре заработной платы педагогических работников ведется Минпросвещения России в рамках реализации основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников, утвержденной распоряжением правительства РФ от 31 декабря 2019 г. N 3273-р".

Новые "Экспрессы" увеличат пропускную способность группировки ГП КС на четверть

С космодрома Байконур запущено два космических аппарата (КА) - "Экспресс-80" и "Экспресс-103", созданных по заказу ФГУП "Космическая связь" (ГП КС). Всего до 2030 г. ГП КС планирует создание, запуск и ввод в эксплуатацию 12 новых спутников на геостационарной орбите.

Юлия Мельникова

31 июля 2020 г. с космодрома Байконур запущены спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", созданные по заказу ГП КС. Новые спутники выведены на геопереходную орбиту с последующим размещением на геостационарной орбите (ГСО) в позициях 80° и 96,5° в.д. (точка 103 будет работать как резервная). КА изготовлены российским предприятием ракетно-космической отрасли - АО "Информационные спутниковые системы" им. академика М.Ф. Решетнева", а полезную нагрузку для них поставила компания Thales Alenia Space. На борту "Экспресс-80" установлено 18 транспондеров в С-диапазоне, 20 - в Ku-диапазоне и два - в L-диапазоне. "Экспресс-103" оснащен 18 транспондерами в С-диапазоне, 20 - в Ku-диапазоне и одним - в L-диапазоне.

Космические аппараты предназначены для предоставления услуг фиксированной, подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в РФ и за рубежом. Ввод в эксплуатацию ожидается в январе и феврале 2021 г., когда завершится длительный процесс довыведения обоих спутников (по данным презентационных материалов от ГП КС, довыведение займет до 150-160 суток).

Независимый эксперт в области космических технологий Иван Чеберко объяснил корреспонденту ComNews причину столь длительного процесса довыведения спутников: "Потому что на этих спутниках по требованию заказчика размещены по 26 транспондеров в трех диапазонах частот. То есть в полезной нагрузке должны быть еще и антенны в трех диапазонах. Ракета "Протон" и разгонный блок "Бриз-М" выводят на ГСО максимум 3,7 т. А у аппаратов "Экспресс-80" и "Экспресс-103" суммарный вес составил 4 т 400 кг. Для компенсации разницы в массе ИСС им. Решетнева установил на спутники дополнительные двигатели довыведения. За счет их импульсов аппараты сами доберутся до орбитальных позиций, но это займет время".

Изначально пуск этих спутников планировался на конец марта 2020 г., потом запуск перенесли.

Национальное космическое агентство США (NASA) подсчитало, что это был 110-й запуск ракеты "Протон-М" (начиная с первого запуска в апреле 2001 г.), причем 98 из них были успешными. NАSА также отметило, что это первый запуск "Протон-М" в 2020 г. и шестой пуск, проведенный "Роскосмосом" в этом году (включая две ракеты "Союз" со спутниками OneWeb). Это был самый продолжительный запуск за всю историю ракеты "Протон", который длился без одной минуты 18 часов до отделения от разгонного блока первого спутника ("Экспресс-80"), и 18 часов 16 минут до момента отделения второго. По данным NASA, до сих пор самая продолжительная пусковая миссия ракеты "Протон" занимала 15 часов.

Представитель пресс-службы ГП КС сказал корреспонденту ComNews, что всего до 2030 г. предприятие планирует создание, запуск и ввод в эксплуатацию 12 новых спутников на геостационарной орбите (включая эти два).

"С запуском двух новых спутников - "Экспресс-80" и "Экспресс-103" мы на четверть увеличиваем пропускную способность нашей группировки, - отметил и.о. генерального директора ГП КС Юрий Прохоров. - Для ГП КС принципиально важно, что эти космические аппараты, установленные в центральные для Российской Федерации орбитальные позиции, уже востребованы нашими заказчиками. Они позволят телекоммуникационным операторам перевести сети с зарубежных космических аппаратов и предоставить абонентам нашей страны самые современные цифровые услуги связи и вещания, в том числе для доступа в интернет на авиа- и морском транспорте".

"На сегодняшний день ГП КС обладает самой крупной в России орбитальной группировкой из 10 геостационарных спутников, работающих в С-, Ku-, Ка- и L- диапазонах. Орбитальная группировка расположена на дуге геостационарной орбиты от 14° з.д. до 140° в.д., что позволяет ГП КС предоставлять услуги клиентам в 58 странах на всех континентах", - сообщила пресс-служба ГП КС.

Иван Чеберко сказал, что "Экспресс" в точке 80° позволит решить проблемы, недавно возникшие у ГП КС в связи с аварией борта "Экспресс-АМ6". "И в целом позиция 80° - одна из самых выгодных для ГП КС, потому что с нее "видна" вся территория России", - добавил он.

Бенефициар оператора спутниковой связи "КА-Интернет" Сергей Пехтерев считает, что данный пуск хотя и не является историческим, но, тем не менее, очень важен для ГП КС по многим причинам - в первую очередь это первый старт с 2015 г., то есть перерыв с обновлением группировки ГП КС был почти пять лет. "Во-вторых, этот парный пуск с довыводом ИСЗ на ЭРДУ - весьма интересное решение, позволяющее ГП КС практически сэкономить целую ракету. В-третьих, у ГП КС наконец должны появиться спутники с трансроссийским покрытием от Москвы до Владивостока. После аварии "Экспресса-АМ2" более 10 лет назад у ГП КС, в отличие от "Газпром космические системы" с его "Ямалом-401", такого спутника не было. А спутник с таким покрытием очень важен для построения корпоративных сетей и раздачи телевизионных каналов на территории России, так как позволяет сразу покрыть территорию, где живет 95% населения России и находятся практически все, за исключением буквально четырех-пяти, столицы субъектов Федерации. В-четвертых, данные спутники смогут подстраховать "Экспресс АМ6", на котором есть проблемы с системой терморегуляции и который важен для обеспечения трансляции федеральных телеканалов. Так что я очень надеюсь на благополучный исход этого пуска и на то, что "Протону" удастся наконец преодолеть "проклятие точки 80° в.д.", - прокомментировал Сергей Пехтерев.

Запуск спутника "Экспресс-АМ6", как и его предшественника "Экспресса-АМ5", имел уникальную особенность. Если до них все российские космические аппараты (кроме тяжелого спутника "Ямал-402") выводились сразу в плановую позицию на геостационарной орбите, то эти два спутника отделялись от разгонного блока на промежуточной орбите, откуда своим ходом, с помощью электродвигательных установок, в течение нескольких месяцев перемещались в целевую точку. Причиной столь необычной для России схемы запуска стала высокая масса каждого из двух спутников, составляющая около 3400 кг. Ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" способна вывести на геостационарную орбиту лишь около 3000 кг полезного груза (см. новость ComNews от 16 марта 2015 г.).

ОКСАНА КУЗНЕЦОВА: ТЕКУЩИЙ 2020 ГОД СТАНЕТ ГОДОМ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА 2018-2020 ГОДЫ

ФАС России продолжает серию семинаров-совещаний с руководителями территориальных органов

30 июля в Южно-Сахалинске состоялся региональный семинар-совещание территориальных органов ФАС России, расположенных в Дальневосточном федеральном округе.

В ходе семинара выступили представители центрального аппарата и территориальных органов ведомства, а также Правительства Сахалинской области.

Заместитель начальника Правового управления ФАС России Оксана Кузнецова в своем докладе рассказала о развитии конкуренции в субъектах Российской Федерации, реализации Национального плана развития конкуренции и реформе унитарных предприятий.

«В 2020 году завершается трехлетний период первого Национального плана развития конкуренции. Уже можно говорить о предварительных результатах. Так, по сравнению с 2017 годом в 1,3 раза сократилось количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти. По состоянию на начало 2020 года достигнуто 18 из 38 ожидаемых результатов мероприятий Национального плана по развитию конкуренции», - сообщила Оксана Кузнецова.

В рамках реализации мероприятий Нацплана принят ряд федеральных законов, в Правительство РФ внесены пятый «цифровой» антимонопольный пакет, законопроект о реформировании правового регулирования естественных монополий, законопроект об основах государственного регулирования цен (тарифов).

Большими достижениями стали отмена роуминга, ряд реформ в рамках Закона о контрактной системе, развитие биржевой торговли и тарифного регулирования.

Региональный блок мероприятий реализован на 100%: все регионы утвердили ключевые показатели развития конкуренции, новые «дорожные карты», внесли изменения в положения органов исполнительной власти, приняли акты об организации антимонопольного комплаенса.

8 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 485-ФЗ о запрете деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках. Он устанавливает, что не допускается деятельность унитарных предприятий на конкурентных товарных рынках. Исключение составляют случаи, когда выручка унитарного предприятия от деятельности на таких рынках превышает 10% его совокупной выручки за последний календарный год.

«Переходный период для вступления в силу положений Закона в части запрета на осуществление деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках установлен до 1 января 2025 года. В настоящее время при взаимодействии с ФАС России уже согласованы и утверждены планы по реформированию унитарных предприятий в 10 регионах страны: Калининградской, Липецкой, Астраханской, Амурской, Тюменской, Ульяновской, Воронежской областях, Республике Алтай, Республике Тыва, Еврейской АО. В завершающей стадии разработки и утверждения находятся планы по реформированию унитарных предприятий еще в 46 регионах», - отметила Оксана Кузнецова.

ФАС РОССИИ РАЗРАБОТАЕТ НОВУЮ МЕТОДИКУ РАСЧЁТА ПРЕДЕЛЬНЫХ ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК К ФАКТИЧЕСКИМ ОТПУСКНЫМ ЦЕНАМ НА ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Об этом ведомство уведомило региональные органы исполнительной власти субъектов РФ, а также представителей организаций оптовой и розничной торговли, разместив соответствующий Проект приказа на regulation.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба приступает к разработке Проекта приказа, которым будет утверждена новая Методика установления предельных размеров оптовых и розничных надбавок органами исполнительной власти субъектов РФ к фактическим отпускным ценам, которые устанавливаются фармпроизводителями на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП).

«Разработка Проекта приказа обусловлена принятием 475-ФЗ [1]. Новая Методика расчёта предельных размеров оптовых и розничных надбавок к отпускным ценам на жизненно важные препараты позволит привести все нормативные правовые акты в сфере установления надбавок к единообразию и избежать разночтений и противоречий», - поясняет Надежда Шаравская, заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России.

Напомним, в настоящее время предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно важные лекарственные препараты устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Методикой, утверждённой Приказом ФСТ России от 11.12.2009 № 442-а.

Справочно:

[1] Федеральный закон от 27.12.2019 № 475-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Минфин России перечислил второй транш поддержки регионам

Минфин России 31 июля 2020 г., согласно распоряжению Правительства РФ, перечислил второй транш поддержки в объеме 100 млрд рублей 69 российским регионам для компенсации снижения их доходов.

Средства направят в те субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля 2020 года с учетом уже предоставленных в мае 100 млрд рублей были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. Размер дотации определён с учётом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.

Такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Минстрой России провел установочную сессию проектной лаборатории «Город для бизнеса»

В Минстрое России состоялась установочная сессия Проектной лаборатории «ГОРОД ДЛЯ БИЗНЕСА», на которой началась разработка программы, направленной на эффективное взаимодействие бизнеса и органов власти в сфере благоустройства и городской среды. Также программа будет способствовать развитию городских инноваций и ускоренному внедрению цифровых технологий.

Встречу провел заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

«Бизнес — это неотъемлемая часть комфортной городской среды, без него создание удобных, востребованных пространств попросту невозможно. Комфортная среда должна окружать нас повсюду в городе, и предприниматели обеспечивают в ней необходимый уровень сервисов и их разнообразие. К сожалению, сейчас муниципальные власти не всегда привлекают бизнес для создания новых объектов. Такое отсутствие коммуникации создает риски появления в городах неинтересных, «неживых» территорий. Поэтому для исправления ситуации и пресечения бездумного освоения средств на местах, безусловно, мы должны сформировать понятные всем правил взаимодействия», — отметил он.

Инициатором запуска Проектной лаборатории выступила руководитель общественного стратегического проектного офиса по развитию предпринимательства, генеральный директор АНО «Национальное агентство развития предпринимательства», руководитель центра компетенций «Цифровая трансформация бизнеса» Фонда развития цифровой экономики - Юлия Алферова. Она обратила внимание на необходимость синхронизации действий ведомств разных уровней.