Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Штрафы или предупреждения: как накажут нарушителей карантина

Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции

Кристина Сизова

Верховный суд разъяснил, как поступать с теми, кто нарушает правила поведения в период режима повышенной готовности из-за коронавируса. Как граждане, так и юридические лица могут получить за подобные нарушения не штраф, а предупреждение. Это будет зависеть от конкретных обстоятельств правонарушения.

Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса. Это обозначено в утвержденном 21 апреля Президиумом Верховного суда РФ обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории страны COVID-19.

За «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации», наказывают физических лиц, которые нарушили указ мэра Москвы от 5 марта «О введении режима повышенной готовности».

Согласно этому документу, жителям запрещено посещать парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи-усадьбы. В связи с эпидемиологической ситуацией под запрет попали 55 парков и зон отдыха в столице, среди которых — Крымская набережная и зоопарк.

Помимо этого, запрещено посещать помещения для развлекательных, спортивных и иных мероприятий с очным присутствием граждан. Под этот запрет попадают дискотеки, ночные клубы, кинотеатры, детские развлекательные центры, букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок.

В общественных местах нельзя сокращать социальную дистанцию: она составляет 1,5 м. Гражданам также запрещено покидать место проживания. Это возможно только для выхода в ближайшие магазин или аптеку, выгула собак или выноса мусора.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить административное наказание, если нарушат запрет на работу ресторанов, кафе, баров и иных предприятий общественного питания. Исключение составляет только обслуживание навынос.

Кроме того, запрещена работа салонов красоты, СПА и массажных салонов, соляриев, бань и саун. Работать в это время не могут и объекты розничной торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и ряда других.

Административная ответственность за это предусмотрена ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

За нарушение этих правил граждане могут получить предупреждение или штраф от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., должностные лица — штраф от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб., ИП — от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., а юридические лица — от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Предупреждение вместо штрафа за нарушение правил поведения в условиях режима повышенной готовности из-за коронавируса могут получить как к граждане, так и юридические лица. «Исходя из содержания названной нормы, административное наказание в виде предупреждения может быть назначено любому субъекту административного правонарушения (гражданину, должностному лицу, лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридическому лицу) <…> в зависимости от конкретных обстоятельств дела об административном правонарушении», — указано в обзоре с разъяснениями судам.

Как обратили внимание в Верховном суде, если стоит вопрос о назначении наказания за нарушение ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, нужно помнить, что оно должно отвечать «требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами».

Верховный суд также разъяснил ситуацию с теми, кто прибыл в Россию из иностранного государства.

Если они одновременно нарушат требования изоляции в домашних условиях на 14 дней со дня прибытия и запрет посещать территории общегородского значения, их действия будут квалифицировать по ч. 2 ст. 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». За ее нарушение граждане могут получить штраф от 15 тыс. руб.до 40 тыс. руб.

Свыше 5 тысяч жителей, попавших в трудную ситуацию из-за пандемии, получили помощь от волонтеров-участников формирования городской среды

Молодежные организации, которые участвуют в формировании и разработке проектов развития территорий, присоединились к акции «МыВместе» и оказали помощь более 5 тысячам жителей, попавшим в трудную жизненную ситуацию из-за распространения новой коронавирусной инфекции, из 23 субъектов Российской Федерации.

Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии. Добровольцы оказывают, в первую очередь, поддержку пожилым людям, одиноким пенсионерам, ветеранам, покупая лекарства и еду, оказывая помощь в оплате счетов за ЖКУ.

«Непростые времена требуют активных и решительных мер. Радует и вызывает гордость то, что сейчас, в период карантина, когда многие, особенно пожилые, жители нуждаются в помощи, наши волонтеры развития территорий не смогли остаться в стороне и наряду со всеми движениями страны вышли на борьбу с коронавирусом. Это доказывает, что неравнодушные люди способны творить настоящие чудеса: будь то забота о родном дворе или районе или помощь нуждающемуся, соседу», - сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, председатель Координационного совета Минстроя России по популяризации добровольчества и вовлечению молодежи в развитие территорий Максим Егоров.

В настоящее время Минстрой России развивает региональную сеть добровольческих сообществ, которая за два года охватила 45 регионов. «Мы ставим перед собой задачу к концу года существенно расшить представительство в субъектах. По данным регионов, за время реализации проекта формирования комфортной городской среды в проведение мероприятий на разных стадиях было вовлечено порядка 900 тысяч добровольцев», - подчеркнул Максим Егоров.

Как напомнил замглавы ведомства, Министерством создан специальный Координационный совет, объединяющий органы власти, общественные организации, экспертов. Совет отвечает за выработку направлений политики популяризации добровольчества и участия молодежи, студентов в реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Также оказывается нормативно-правовая и информационная поддержка регионам, создаются новые возможности развития территорий студентами и молодыми специалистами.

Справочно:

Акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает в режиме 24/7. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 200-34-11. Участники акции: ОНФ, Фонд Росконгресс, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», предприниматели, НКО и обычные граждане. Через «горячую линию» или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.

Минстрой России вызвал регионы на обратную связь по вопросам поддержки ЖКХ

Во вторник, 21 апреля, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев провел селекторное совещание с руководителями субъектов РФ, на котором рассмотрены оперативные вопросы деятельности жилищно-коммунального комплекса.

В настоящее время на всех уровнях государственной власти разрабатываются и принимаются решения, направленные на защиту граждан и поддержку экономики страны в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

На основе комментариев регионов и ресурсных организаций был сформирован перечень мер по поддержке сферы ЖКХ. В том числе в Правительство РФ планируется внести предложение по внесению данной сферы в перечень отраслей, наиболее пострадавших от ситуации с пандемией.

Владимир Якушев обратил особое внимание на необходимость своевременной подготовки к предстоящему отопительному периоду. «Все запланированные мероприятия по подготовке котельных, ТЭЦ, тепловых сетей и сферы водоснабжения, внутридомовой инфраструктуры к зиме должны быть выполнены в установленные сроки и в полном объеме. И озвученные инициативы от предприятий ЖКХ по возможному глобальному пересмотру ремонтных и инвестиционных программ должны в первую очередь рассматриваться с точки зрения максимального высокого обеспечения безаварийного прохождения предстоящего отопительного сезона», - подчеркнул министр.

Министр также остановился на необходимости усиления информационно-разъяснительной работы среди населения по своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. «Люди должны четко знать, куда обращаться при возникновении сбоев в работе ЖКХ, а главное – как это сделать безопасно для здоровья в сложившихся условиях, не выходя из дома, в том числе провести регулярные платежи, получив, если требуется, необходимые разъяснения. Следует активизировать работу всех онлайн-площадок отрасли, рассмотреть возможность оплаты ЖКУ на сайтах РКЦ, ресурсоснабжающих организаций. Информацию о существующих сервисах размещать на платежных документах, досках объявлений в подъездах, официальных сайтах органов власти и организаций жилищно-коммунального комплекса», - подчеркнул Владимир Якушев.

Минстрой России совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), разработал памятку, в которой разъясняются форматы дистанционной оплаты. Кроме того, напомним, на официальном сайте ведомства действует раздел, где представлены региональные онлайн-сервисы банков. Также для удобства россиян Минстроем России достигнуты договоренности с федеральными информационными площадками по реализации совместных проектов в части просветительской работы граждан по волнующей теме предоставления и оплаты услуг ЖКХ.

Издательский дом «Комсомольская правда» открыл специальный раздел на федеральном сайте, посвященный вопросам жилищно-коммунального комплекса «ЖКХ помогает». Mail.ru Group на платформе #лучшедома объединил в один раздел все возможности по оплате коммунальных платежей.

Минстроем России совместно с регионами, организациями коммунального комплекса, заинтересованными ведомствами и отраслевыми объединениями будет продолжена работа по разработке мер поддержки ЖКХ и обеспечению всех жителей России качественными, бесперебойными услугами.

Волонтеры акции #МыВместе сдали кровь в рамках Национального дня донора крови

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. На протяжении недели участники акции #МыВместе и неравнодушные жители из 12 регионов страны, где отмечается высокая потребность в донорах, сдавали кровь.

13 апреля состоялся запуск масштабной всероссийской донорской акции в рамках акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе. За это время на станциях переливания крови свыше 450 человек сделали донацию. С 20 по 26 апреля к акции присоединится еще 2 000 человек из более 20 регионов.

Председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе Павел Савчук отметил: «Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в России и введения ограничений на передвижение в отдельных субъектах количество доноров в учреждениях Службы крови снижается. Для обеспечения бесперебойных поставок крови в каждое медицинское учреждение мы запустили донорскую акцию #МыВместе».

Участниками стали активисты из Алтайского и Краснодарского краев, Республики Северная Осетия – Алания, Ивановской, Омской, Ростовской, Рязанской, Томской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областей, города Москвы.

В Удмуртской Республике волонтеры-медики помогают на станциях переливания крови: проводят бесконтактную термометрию, измеряют вес донора и помогают в заполнении необходимых бумаг на регистрации. Каждый день ведется дежурство на станции.

Также в условиях самоизоляции добраться в центр крови стало непросто, поэтому агрегаторы такси стали помогать донорам в Москве. А теперь при поддержке DonorSearch, «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» доноры могут приехать на сдачу крови бесплатно и безопасно в 20 городах по всей стране.

Остальные региональные волонтерские штабы и региональные отделения ВОД «Волонтеры-медики» сейчас работают со станциями переливания крови, уточняют потребность в донорах, проводят мероприятия по информированию населения и сбору на централизованные донации.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров совместно с Общероссийским народным фронтом 21 марта запустили Всероссийскую акцию #МыВместе и открыли горячую линию адресной поддержки пожилых людей (8-800-2003-411). По всей стране развернуты волонтерские штабы помощи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции, в состав которых входит более 84 000 волонтеров.

На сайте по адресу мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии.

К ВКС и беспилотникам: на ООПТ опробованы новые форматы профилактики и тушения лесных пожаров

В эти весенние дни, когда во многих регионах России наступила устойчивая теплая погода, вопросы пожарной безопасности выходят на первый план. Переведены в режим повышенной готовности и специализированные отделы ООПТ. В заповедниках и национальных парках всех федеральных округов страны проводится апробация новых форм работы по предотвращению и тушению лесных пожаров.

Часть новаций продиктована требованиями времени и направлена на обеспечение безопасности сотрудников заповедной системы в непростой эпидемиологический период, поэтому впервые проводится дистанционно. Другая - к примеру, применение беспилотных летательных аппаратов - является результатом системного сотрудничества ООПТ с ведущими научно-исследовательскими организациями и бизнес-структурами.

Так, в нацпарке «Земля леопарда» (Приморский край) для обнаружения огня были опробованы беспилотные летательные аппараты Zala концерна «Калашников». Использование беспилотников на ООПТ стало возможным благодаря содействию КГБУ «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов» и при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды». Современная техника с помощью камеры с возможностью 60-кратного увеличения изображения позволяет вести наблюдение на высоте до 3 км. Данные с аппарата передаются в мобильный штаб в режиме реального времени, что позволяет наземным группам госинспекторов оперативно реагировать на появление пламени у границ территории. Тепловизоры дают возможность вести наблюдения ночью и в условиях плохой видимости. В зависимости от обстановки, погодных условий и оперативных данных, беспилотники будут использованы для контролирования наиболее пожароопасных участков и выявления нарушителей. «Положительный опыт специалистов «Приморской авиабазы» в выявлении пожаров показал эффективность такого контроля пожароопасной обстановки. Пожары представляют реальную угрозу редким животным, которые беззащитны перед лицом огненной стихии», – подчеркнул директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Руководство заповедника «Хакасский» (Республика Хакасия) и нацпарка «Красноярские столбы» (Красноярский край) организовали для своих сотрудников семинар-совещание по вопросам лесопользования и тушения лесных пожаров. В условиях соблюдения мер по защите населения от распространения коронавирусной инфекции теоретическая часть мероприятия прошла в режиме oнлайн. Акцент был сделан на рассмотрении вопросов, связанных со структурой лесохозяйственного регламента и классификацией пожаров. В практической части государственные инспекторы отрабатывали различные тактики пожаротушения и навыки подготовки лесных деклараций. В ходе семинара у инспекторов кадрового резерва заповедника «Хакасский» также состоялся промежуточный этап аттестации. «В преддверие пожароопасного сезона важно отточить навыки и отработать четкий алгоритм действий при возникновении чрезвычайной ситуации. Каждому госинспектору необходимо не только уметь ликвидировать последствия стихии, но и ориентироваться в изменениях законодательства и нормативах, правильно составлять и предоставлять отчетную документацию», – пояснил директор заповедника Виктор Непомнящий.

В Шорском нацпарке (Кемеровская область) в рамках также прошли пожарно-тактические тренировочные учения. Задача была усложнена трудностью подъезда к очагам возгорания в горной местности и отсутствием устойчивой связи, но несмотря на это, условный пожар был быстро локализован и ликвидирован, а распространение огня на лесной массив успешно предотвращено. Также прошли проверку лесопожарная техника, инвентарь и оборудование.

Несмотря на то, что сухая теплая погода является благоприятствующим фактором для природных пожаров, в большинстве случаев их виновником оказывается человек. Сейчас, в самый разгар весны, ситуация с возникновением лесных пожаров становится все более напряжённой, поэтому специалисты подведомственных Минприроды России ООПТ работают в режиме повышенной готовности. Однако все предпринимаемые меры оказываются бессильны перед пресловутым человеческим фактором. Прямое тому подтверждение - пожар, возникший в эти выходные в охранной зоне заповедника «Курильский» (Сахалинская область). Несмотря на действующий в регионе режим самоизоляции, некоторые жители о.Кунашир поехали на природу. Следствием безответственного поведения стал крупнейший за последние годы природный пожар на территории Кунашира площадью около 5 кв.км. Пострадала тростниковая пойма р. Белозерская и р.Рикорда – место обитания многих редких животных и птиц, в том числе – японского журавля. В тушении огня, который возник днем 19 апреля и, раздутый ветром с океана, распространялся по низменной болотистой местности, выжигая сухую траву и бамбучник, приняли участие более 100 человек – сотрудники заповедника, Южно-Курильской лесопожарной станции и Южно-Курильского пожарного отряда, военнослужащие ближайшей военной части, местные жители. Благодаря слаженности действий и небольшой силе ветра огонь удалось остановить у границы села Головнино, вдоль дороги на полуостров Весловский. Окончательно пожар был ликвидирован только ночью. Природоохранный ущерб уточняется: если бы не слаженная оперативная работа сотрудников заповедника, которые круглосуточно осуществляют мониторинг по обеспечению пожарной безопасности территории, он мог бы быть значительно больше.

Минприроды России напоминает:

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.

Ответственность за предупреждение и тушение лесных пожаров возложена на субъекты Российской Федерации (Лесной кодекс Российской Федерации - ст. 83).

Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

В соответствии со статьей 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц – от 10 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц – от 50 до 200 тыс. рублей. При этом отдельно взыскивается ущерб, причиненный природным комплексам.

Идти на опережение

Михаил Мишустин указал на низкое освоение средств на борьбу с пандемией в ряде регионов

Текст: Владимир Кузьмин

Некоторые регионы не освоили и 10 процентов средств, которые они же запросили на оснащение больниц для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал исправить ситуацию и намерен в ближайшие дни провести с губернаторами совещание.

Кабинет министров рублем помогает субъектам Федерации, чтобы их системы здравоохранения были полностью готовы для оказания медицинской помощи гражданам, инфицированным коронавирусом. В конце марта на эти цели направлено более 33 миллиардов рублей, на прошлой неделе - еще 32 миллиарда. Министерство финансов оперативно довело деньги до распорядителей, но на местах возникают сложности с их эффективным использованием. "В ряде регионов не освоены ресурсы даже из первого транша, - заявил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями. - Во многих субъектах, по данным казначейства, кассовое исполнение ниже 10 процентов". Такая ситуация сложилась, в частности, в Тверской, Белгородской, Тюменской, Новгородской, Калужской областях, Камчатском крае, Республике Саха. "Необходимо принять все меры для исправления ситуации, - считает премьер. - Регионы должны быть максимально готовы, чтобы оказывать квалифицированную помощь заболевшим коронавирусом. Прошу до минимума сократить все формальности - заявки должны обрабатываться без промедления".

Примером слаженной и оперативной работы глава правительства считает взаимодействие с парламентом. На прошлой неделе законодатели рассмотрели поправки в Налоговый кодекс, которые освобождают от налога на доходы физических лиц дополнительные выплаты медикам, помогающим коронавирусным больным, и увеличивают с 15 до 25 миллионов рублей сумму выручки, до достижения которой налог на прибыль может уплачиваться не ежемесячно, а один раз в квартал. Изменения в Бюджетный кодекс позволят регионам кредитовать друг друга и распределять по своему усмотрению для решения важнейших социальных и экономических задач выделенные на борьбу с коронавирусом федеральные средства. "Прошу максимально оперативно завершить подготовку необходимой нормативной правовой базы, чтобы новые нормы заработали в интересах граждан и экономики как можно быстрее, усилили эффект от ранее принятых мер, - обратился Михаил Мишустин к министерствам и ведомствам. - Сейчас важно, чтобы наиболее пострадавшие предприятия, прежде всего небольшие компании, начали получать финансовую помощь от государства".

Правительству, например, предстоит разрешить выдачу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы для средних и крупных компаний из отраслей, попавших в перечень наиболее пострадавших. Пока программа распространяется только на малый бизнес и микропредприятия. "Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" уже предоставляет гарантии и поручительства по этим кредитам в объеме до 100 миллиардов рублей. Решения по дополнительным гарантиям будут приняты в ближайшее время", - пообещал премьер.

Граждане тоже начинают использовать упрощенный порядок получения положенной им со стороны государства поддержки. Так, с 15 апреля семьи могут получить сертификат на материнский капитал, даже не выходя из дома и не подавая никаких заявлений. "По данным минтруда, менее чем за неделю сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке предоставлены почти 5,5 тысячи семей", - заметил глава кабинета министров. Дистанционный формат применяется для оформления другой социальной помощи, в частности, удаленно принимаются заявления на получение выплаты 5 тысяч рублей на ребенка в возрасте до трех лет.

Правительство учло положение тех граждан, кто за рубежом получает российскую пенсию и положенные социальные пособия, должен был бы подтвердить выплаты на очередной год, но из-за всех ограничений, принятых по миру из-за коронавируса, не может предоставить необходимые документы. Им выплаты автоматически продлены до 1 июля.

Между тем

Кабинет министров уточнил рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Если раньше в списке значились санитарно-гигиенические маски и антисептики для рук, то в новой редакции их заменили на более широкое понимание средств защиты и дезинфекции. В перечень включены позиции "Средства индивидуальной защиты", "Средства дезинфицирующие", "Антисептические средства". На организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, не распространяется указ президента о нерабочих днях.

Исторический максимум: в РФ повысилась продолжительность жизни

Продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума

Ангелина Мильченко

В Минздраве рассказали, что в 2019 году продолжительность жизни в России составила 73,4 года, достигнув своего исторического максимума. Отмечается, что это связано с уменьшением смертности среди населения в трудоспособном возрасте. Так, у мужчин этот показатель стал на 3,5% меньше, а у женщин — на 2,1%.

В России средняя продолжительность в 2019 году достигла исторического максимума. Она составила 73,4 года, сообщили «Газете.Ru» в Минздраве.

В ведомстве отметили, что такой показатель в значительной мере связан со снижением смертности в трудоспособном возрасте. У мужчин она понизилась на 3,5%, а у женщин — на 2,1%.

«Таким образом, в 2019 году в России удалось дополнительно сохранить 13,6 тыс. жизней трудоспособных граждан», — добавили в Минздраве.

В марте этого года Росстат опубликовал свой прогноз относительно продолжительности жизни россиян. В соответствии со средним вариантом она составит 73,87 года. Если же ситуация начнет развиваться по оптимистическому сценарию, то продолжительность жизни вырастет до 74,34 года, по пессимистическому — останется неизменной по сравнению с 2019 годом. При этом мужчины, независимо от сценария, будут жить почти на 10 лет меньше женщин.

К 2035 году, считает Росстат, продолжительность жизни россиян увеличится до 79,1 года, согласно среднему сценарию. Если ситуация будет развиваться в позитивном ключе, то продолжительность жизни достигнет 81,66 года. По среднему сценарию разница между мужчинами и женщинами составит 7,5 года, то есть 75,18года у мужчин и 82,69 года у женщин, а по оптимистическому — сократится до 6,4 года (78,26 и 84,66 года у мужчин и женщин соответственно).

Ранее РИА «Новости» разместило инфографику, на которой было показано, как с 2017 года изменилась демографическая ситуация в стране. Например, в Ингушетии зафиксирован самый большой прирост населения. Естественный прирост составил 19,3 тыс. человек за 2017-2019 годы. Миграционный — 7 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2020 года, численность населения в Ингушетии составляет 507 тыс. человек.

Больше жителей стало в еще 23 регионах. Среди них Севастополь и Ленинградская область. Численность населения этих городов выросла за счет миграционных потоков. В город на Крымском полуострове переехали 24 тыс. россиян, в Санкт-Петербург и область — около 112,6 тыс. человек.

Высокие показатели естественного прироста зафиксированы в Чечне — 68,5 тыс. человек. При этом миграция достигла отрицательных значений. Регион покинули около 8 тыс. жителей. Высокие показатели по естественному и миграционному приростам наблюдаются в Тюменской области — 12,9 тыс. и 47 тыс. соответственно.

В то же время по показателям миграционного притока лидирует Подмосковье. Туда переехали 298 тыс. человек, в то время, как в Москве поселились 257,3 тыс. новых жителей. Однако в Подмосковье наблюдается естественная убыль в 30,2 тыс. человек. В то время, как в столице России естественный прирост составил 41,6 тыс. человек.

Минимальный прирост зафиксирован в Бурятии, Сахалинской области и Ненецком автономном округе.

Если рассматривать результаты по итогам 2017-2019 годов, то только в 26 регионах страны численность населения выросла. В оставшихся 59 российских субъектах наблюдается сокращение. В целом миграционных прирост составляет 622,6 тыс. человек, если смотреть по всем регионам за этот период.

Ранее российский президент Владимир Путин объяснил, почему происходит естественная убыль населения. Свое мнение он выразил в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Путину». По его словам, это связано с российским прошлым, когда в 1990-е годы в стране была низкая рождаемость. Теперь те, кто родился в те годы, выросли и сами становятся родителями, но образуется «демографическая яма».

В то же время он обратил внимание, что растет общая продолжительность жизни в стране. Если в 2000 году этот показатель был равен 65,3 года, то в прошлом году он достиг отметки в 73,4 года. Вместе с этим снижается и уровень смертности. Если сравнивать с показателем 20-летней давности, то он понизился на 3 смерти на тысячу человек и теперь составляет 12,3, а не 15,3, как это было раньше.

В начале года Минэкономразвития изменило прогноз численности населения в России на ближайшие три года. В 2020 году этот показатель составит 146,8 млн жителей, вместо намеченных ранее 147 млн. Соответствующие изменения были сделаны и на последующие года. Так в 2022 году ожидается, что количество россиян составит 147,2 млн человек.

«Одним повезло, другим — нет»: как власти помогли автодилерам

Половина автодилеров в России может остаться без «налоговых каникул»

Тимур Хасанов

Правительство включило дилерский бизнес (продажи автотранспорта) в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. Однако, как сообщили «Газете.Ru» дилеры, у половины из них не все перечисленные в перечне коды ОКВЭД есть в регистрационных документах, либо они указаны как дополнительные. Бизнесмены убеждены, что из-за этой ошибки помощь правительства будет распределена несправедливо — половина дилеров останутся без нее, что негативно отразится на их конкуренции.

Правительство расширило спектр компаний в постановлении «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». Помимо прочих, в него попали автодилеры, указавшие при регистрации в госреестре юрлиц определенные классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД). А именно продажу легковых и прочих автомобилей (кроме пассажирских), мотоциклов, авто- и мотозапчастей.

Автодилеры обратили внимание на то, что в постановлении отсутствует ОКВЭД «Торговля автотранспортными средствами».

«Этот ОКВЭД у половины дилеров основной, а указанные в постановлении используются как дополнительные. Таким образом, половина дилеров не попадает под действие постановления»,— выразил опасения исполнительный директор сети автосалонов Nissan, Renault и Infiniti компании «Автопродикс» Эдуард Маркман.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) признают наличие этой проблемы и надеются провести консультации с профильными чиновниками для устранения потенциальной ошибки.

«Коллеги, у многих возникли вопросы по ОКВЭД. Просьба не мучить меня сейчас. Мы разбираемся с этой ситуацией и дадим комментарии. Если потребуется, то будем обращаться в правительство РФ для внесения изменений в постановление. Также подготовим разъяснения, что дает включение в список пострадавших отраслей правительства и Центробанка», — пояснил на своей странице в Facebook президент РОАД Олег Мосеев.

В пресс-службе РОАД сообщили, что ассоциация «как раз решает» этот вопрос. Дилеры опасаются, что эта ошибка может повлечь нарушение конкурентоспособности на рынке.

«ОКВЭД — дело добровольное, каждый указывал его по своему разумению. Кто-то указывал сразу верхний уровень, так как он максимально отражает деятельность компании.

Кто-то указал более специализированный. Вторым повезло, первым — нет. Лотерея, не более. Таким образом дилеры ставятся в неравное положение», — считает Эдуард Маркман.

Неоднозначно трактуют документ и юристы. По мнению управляющего партнера юридической фирмы Solid Case Юлии Ткачевой, если у дилера в качестве основного вида деятельности указан ОКВЭД «Торговля автотранспортными средствами», а в дополнительных видах деятельности указаны те коды, которые попали в постановление правительства, то проблем не будет.

«Ведь законом не установлено условие, что в список пострадавших отраслей попадают только те, у кого код ОКВЭД из данного списка указан как основной вид деятельности. И потом это все условно, потому что дополнительный вид деятельности может приносить больше выручки, чем основной, например», — рассуждает Юлия Ткачева.

Документ оставляет поле для интерпретации, что в России обычно парализует или нивелирует работу того или иного закона, считает юрист Сергей Ифанов.

«Дело в том, что документ принимали в правительстве, а решать на местах что кому назначать и кого когда проверять будут конкретные фискалы, в том числе губернские. Практика показывает, что обычно в таких случаях налоговики не размышляя следуют не духу, а букве нормативного акта: сказано в постановлении такой-то ОКВЭД получает «налоговые каникулы» — его и освобождают, а у кого нет такого кода или он не основной — до свидания!» — поделился мнением Ифанов.

Минпромторг и Минэкономразвития не смогли оперативно разъяснить, как правильно трактовать документ.

Отрасли, внесенные в перечень правительства по защите от ущерба нанесенного коронавирусом, получают довольно существенный пакет административно-налоговой поддержки. Так, сроки представления налоговых деклараций и расчётов продлеваются на три месяца, документов, сведений и пояснений — на 20 рабочих дней, требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов — на полгода.

Все налоговые проверки смещены на 1 июня этого года. Порядок предоставления организациям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и страховых взносов упрощён на срок до одного года в зависимости от объема снижения доходов налогоплательщика и без расчета процентов на сумму долга. Для компаний, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, срок уплаты налогов, сборов и страховых взносов продлевается на 3-6 месяцев.

Путин поручил выделить средства на развитие Калининградской области

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову к 2022 году предусмотреть финансирование подпрограммы социально-экономического развития Калининградской области в полном объеме.

Такое поручение он дал во время видеоконференции с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, который попросил о финансировании нового этапа реализации программы по социально-экономическому развитию Калининградской области уже со следующего года, а не с 2022 года. Речь идет о подпрограмме, касающейся наиболее значимых объектов.

"С 2022 года планировалось финансирование подпрограммы развития Калининградской области. Он просит снести влево и начать финансирование с 2021 года. Насколько я понимаю, это маловероятно с учетом дополнительных расходов бюджета. Так? Или возможно это сделать?" - обратился Путин к Силуанову.

Министр в свою очередь попросил сохранить плановое задание по финансированию подпрограммы с 2022 года в связи с необходимостью оказания поддержки субъектам на выполнение социальных обязательств.

"Хорошо, Антон Германович, так и договоримся. Но к 2022 году вы, пожалуйста, предусмотрите это финансирование в полном объеме", - распорядился президент.

За первый месяц Международной акции «Сад памяти» участники высадили почти 8 миллионов деревьев и перешли в онлайн

Международная акция «Сад памяти» подводит итоги первого месяца. За это время её участники — а это уже 8 тысяч человек — посадили более 7,8 миллионов деревьев.

В связи с мерами по профилактике коронавирусной инфекции акция изменила свой формат, привлекая всё больше участников во флешмоб #СадПамятиДома. Участники сажают деревья на собственных участках – в сёлах, пригородах, дачах и добавляют точки на карту акции. После в соцсети выкладывают и фотографии с историей о том, кому было посвящено дерево и хештегом #СадПамятиДома.

«Безусловно, никто не ожидал, с чем мы столкнёмся во время проведения акции. Но наши участники сами подали нам такую идею – многие готовы высадить дерево на своем участке в память о своих родных. Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что акция «Сад памяти» стала народной. Мы видим это по тому отклику, который получаем каждый день», – говорит Ольга Амельченкова, руководитель Всероссийского движения «Волонтёры Победы».

Одними из первых участников в новом формате #СадПамятиДома стали жители Орла. В акции принял участие и уроженец Орловской области, главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Сёмин. Дерево, доставленное из героической Орловщины, он посадил у себя в Москве, посвятив его дяде, дошедшему до Берлина.

Свою точку на карту акции нанесла и Наталия Конева – один из организаторов акции, руководитель Фонда памяти полководцев Победы. Наталия Ивановна вместе со своим внуком Стёпой посадила у себя на участке сирень сорта «Маршал Конев», увековечив, таким образом, память о своём отце – легендарном полководце Иване Коневе.

Массово к новому формату акции стали подключаться школьники. Так, только в одном из городов Дагестана на инициативу #СадПамятиДома откликнулись более 200 человек. Видео, фото и рассказы о родных, приближавших Победу, публикуют наши соотечественники в других странах, в том числе в Абхазии, Сербии, Германии. Те, у кого нет своего участка, просто рисуют деревья и делают поделки вместе со своими детьми и также выкладывают результат совместного творчества в интернет, не забывая про истории о близких.

Напомним, акция «Сад памяти» стартовала 18 марта 2020 года в южных регионах Российской Федерации, после чего к ней стали присоединяться другие субъекты. Мероприятия проводились на территориях как муниципальных образований, так и лесничеств, к сегодняшнему дню охватив 36 разных регионов, включая Севастополь, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, 19 областей и 13 республик. Акция успела также пересечь государственные границы и получить поддержу жителей и властей ещё 13 стран, в том числе – бывших союзных республик, Великобритании, Непала, Греции, Кипра, Северной Македонии.

За первые недели «Сады памяти» успели появиться в лесничествах, в городских районах, на центральных площадях и мемориальных комплексах. Масштабные акции объединили ветеранов, волонтёров, местных жителей, трудовые коллективы, общественные организации. Участники посадили сосны, клёны, липы, акацию, дубы, ту самую «победную» сирень, на юге – плодовые деревья. Русские берёзы высадили в Непале, а в Краснодарском крае местная жительница Наталья Награш сделала подарок своей станице и передала организаторам акции сразу 46 берёз. Конечно, своя история, свои герои у каждого участника, города и лесничества. Так, 15 апреля акция прошла в одном из лесничеств Саратовской области. Лес сажали рядом с небольшим селом Черкасское, откуда десятки лет назад на фронт ушла прославленная Зинаида Маресева, получившая посмертно звание Героя Советского Союза.

Напомним, для размещения историй о героических родственниках, прошедших войну, на официальном сайте акции садпамяти2020.рф также был создан специальный раздел – «Герои Победы».

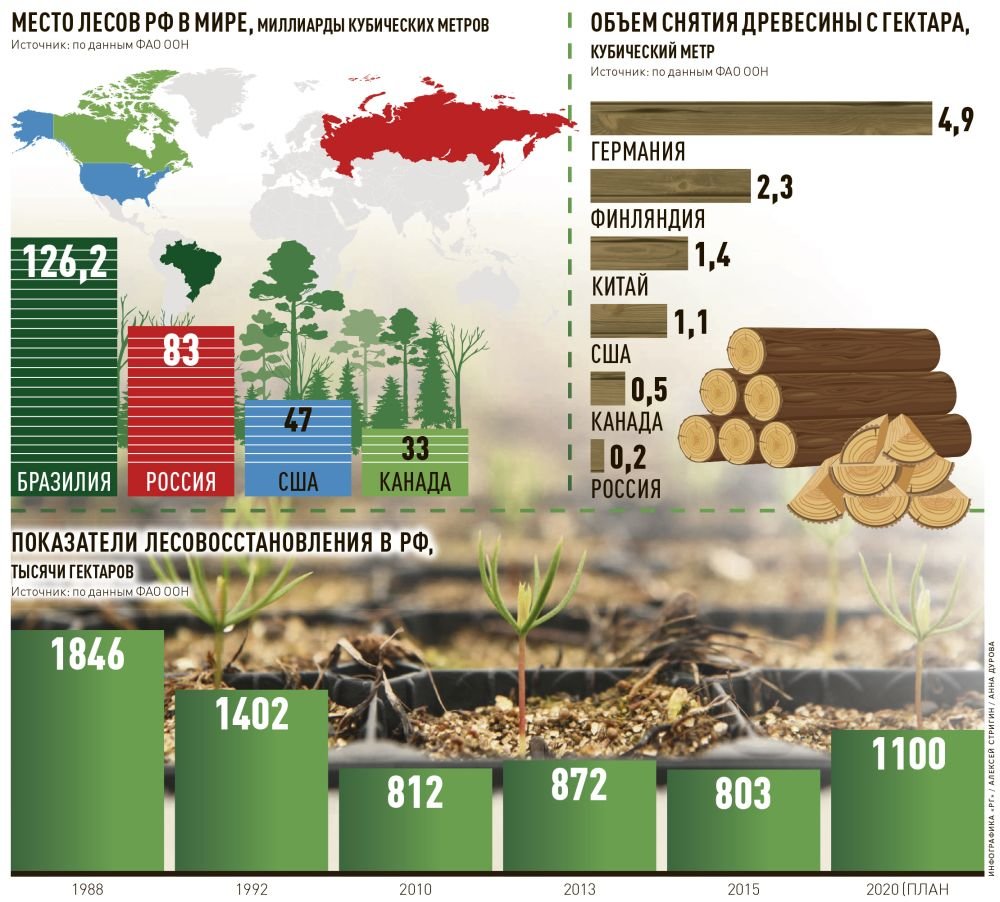

Минприроды России и Рослесхоз поддерживают проведение акции, цель которой созвучна главной задаче федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» – сохранить зеленый фонд страны, увеличить количество высаживаемых деревьев.

Лесники по всей стране активно включились в участие в памятных высадках. Поскольку благоприятное для весенних работ по высадке лесных культур время ограничено, в ряде регионов мероприятия в рамках программы лесовосстановления и акции «Сад памяти» продолжаются. Сотрудники лесничеств проводят работы с минимальным привлечением волонтёров и при соблюдении мер безопасности: участники надевают маски и перчатки, сохраняют дистанцию.

Организаторами акции «Сад памяти» выступают Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Высадки продлятся до 22 июня. Цель акции – посадить на территории России 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Рыболовы Зауралья и НАО получили право на сети

Внесены поправки в перечень регионов, где допускается использование жаберных сетей для любительского рыболовства. Список дополнен Курганской областью и Ненецким автономным округом.

Закон о любительском рыболовстве, вступивший в силу с начала года, разрешает использование жаберных сетей только в ограниченном числе регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Они перечислены в правительственном постановлении от 16 ноября 2019 г. № 1462.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения в перечень внесены постановлением правительства РФ от 15 апреля 2020 г. № 513. В список включили Курганскую область и Ненецкий автономный округ. Напомним, для рыбалки сетями потребуется постановка на учет и поштучная маркировка таких орудий лова.

Также поправки вносят изменения в правила учета сетных орудий вылова, утвержденные постановлением правительства РФ от 21 ноября 2019 г. № 1482. В новой редакции изложен пункт 2: учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в регионах из списка, утвержденного постановлением от 16 ноября 2019 г. № 1462. А также в прилегающих к этим субъектам внутренних морских водах и территориальном море.

Fishnews

Помочь по-соседски

Субъектам РФ дадут право кредитовать друг друга

Текст: Ольга Бухарова

Если до сих пор регионы могли брать в долг только у государства, либо в коммерческих банках и рынках с помощью облигаций, то теперь им разрешили кредитовать друг друга. Принят соответствующий закон обеими палатами Федерального Собрания. Что за этим стоит "Российской газете" рассказал директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Владимир Викторович, так называемые горизонтальные субсидии впервые будут использованы в бюджетной практике?

Владимир Климанов: Такие субсидии уже есть. Еще в августе 2019 года были приняты соответствующие поправки в Бюджетный кодекс, которые узаконили возможность безвозмездных передач из региона в регион. Самый, пожалуй, показательный пример - Москва, которая фактически дарит соседним субъектам РФ автобусы, троллейбусы, оборудование для учреждений социальной сферы. И это нужно оформлять законно.

На практике возникают другие обстоятельства, когда субъектам приходится договориться между собой, заключив соглашение. Есть случаи, когда за счет бюджета одного региона строятся водоочистные сооружения у соседнего региона, расположенного выше по реке.

Но бюджетные кредиты - это же не подарки, они предполагают возвратность средств?

Владимир Климанов: Да, сейчас это будет оформлено в виде предоставления кредитов. Это новый инструмент для отношений между регионами; пока он применяется только по вертикали - между Федерацией, ее субъектами и у последних с муниципалитетами. Региональные власти должны будут подписать соглашение и определить сроки возврата средств и процентную ставку. Сейчас, например, регионы получают бюджетный кредит по символической ставке - 0,01 процента.

А в чем смысл этих по сути бесплатных кредитов?

Владимир Климанов: У нас не хватает механизмов, чтобы регионы решали вопросы между собой, а не обращались всякий раз на федеральный уровень. Сейчас это будет еще и важно для оперативного решения вопросов, связанных с коронавирусом и кризисом. Когда, к примеру, понадобится передать из одного региона в другой медицинское оборудование - его же нельзя будет просто отдать в аренду.

Для регионов появляется возможность и других дополнительных двусторонних общений. Два субъекта-соседа смогут между собой попросту договориться о каких-то действиях, которые носят временный характер. Например, чтобы провести обучение каких-то узких специалистов, так как у них на эти цели средства в бюджете не заложены. "Потом отдадим", - обещают соседу.

Еще одна причина появления нового финансового механизма, на мой взгляд, в том, что Федерация не хочет наращивать объем своего кредитования по отношению к регионам.

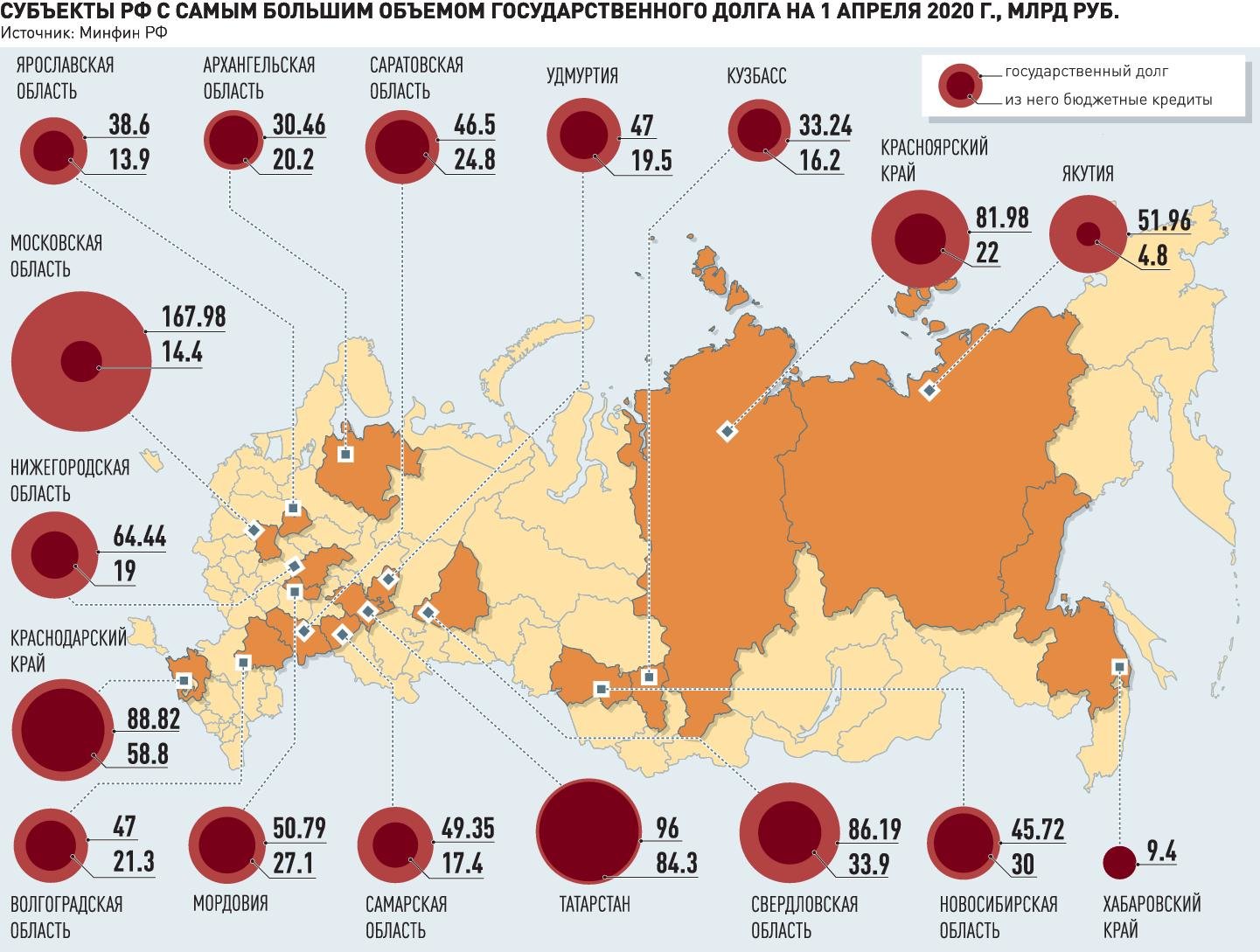

Да. Вот минфин в минувшую пятницу опубликовал отчетность по госдолгу регионов на 1 апреля этого года. Объем выданных федеральным центром кредитов регионам составляет почти 1 триллион рублей. Даже такие богатые субъекты Федерации, как Татарстан, Свердловская область, должны десятки миллиардов рублей. Не получится ли так, что с принятием нового закона субъекты будут ходить друг у друга в должниках, не только у государства, но и друг у друга?

Владимир Климанов: Для богатых регионов такие суммы долга не всегда страшны. Но вот в той же отчетности по бюджетным кредитам, например, не такая обеспеченная Мордовия задолжала 27 миллиардов рублей, Ставропольский край - 18, Саратовская область - почти 25, Новосибирская - 30, Волгоградская - 21,3, Архангельская - 20,2, Забайкальский край - 13.

В целом у минфина жесткая позиция: нельзя допустить дефолта, чтобы ни при каких условиях регион не обанкротился. В то же время, бюджетные кредиты все равно посильнее коммерческих, когда выплаты по процентам тоже становятся непосильными. И еще, так или иначе, но по бюджетным кредитам проще может быть принято решение об их пролонгации.

Оперативное совещание с вице-премьерами

В повестке: о дополнительных мерах по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции, о поддержке семей с детьми, об индивидуальных программах развития регионов на 2020–2024 годы.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, уважаемые коллеги!

На прошлой неделе Президент объявил о дополнительных антикризисных мерах – предоставлении прямой финансовой помощи гражданам и бизнесу, которая может помочь сохранить занятость и доходы людей. На базе президентских инициатив мы сформировали план дополнительных мероприятий и рассмотрели его на заседании Правительства.

Ряд законопроектов были внесены нами в Государственную Думу, оперативно рассмотрены и приняты парламентариями в прошлую пятницу. Речь идёт о поправках в Налоговый кодекс. Они освобождают от налога на доходы физических лиц дополнительные выплаты медикам, которые лечат больных коронавирусом, и увеличивают с 15 млн до 25 млн рублей сумму выручки, до достижения которой налог на прибыль может уплачиваться не ежемесячно, а один раз в квартал.

Также мы предложили изменения в Бюджетный кодекс. Они предоставят регионам возможность распределять федеральные средства, выделенные на борьбу с коронавирусом, на решение тех социальных и экономических вопросов, которые они считают наиболее важными именно сейчас. Кроме того, в следующем году регионы смогут брать займы друг у друга, используя горизонтальные бюджетные кредиты. Корректировки также коснулись 44-го федерального закона. Мы убрали излишние бюрократические требования при процедуре госзакупок.

Хочу поблагодарить Государственную Думу и Совет Федерации за совместную работу. Благодаря слаженному взаимодействию Правительства и парламента мы можем оперативно оказывать поддержку гражданам и экономике, помогать бизнесу сохранить сотрудников.

Коллеги, прошу максимально оперативно завершить подготовку необходимой нормативной правовой базы, чтобы новые нормы заработали в интересах граждан и экономики как можно быстрее, усилили эффект от ранее принятых мер. Сейчас важно, чтобы наиболее пострадавшие предприятия, прежде всего небольшие компании, начали получать финансовую помощь от государства.

Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату заработной платы для средних и крупных компаний из пострадавших отраслей. Сегодня такими кредитами могут пользоваться только малые и микропредприятия из соответствующих отраслей. Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» уже предоставляет гарантии и поручительства по этим кредитам в объёме до 100 млрд рублей. Решения по дополнительным гарантиям будут приняты в ближайшее время.

Мы продолжаем помогать регионам справляться с распространением коронавирусной инфекции.

В конце марта 77 субъектам Российской Федерации было выделено более 33 млрд рублей на перепрофилирование коечного фонда в медицинских организациях.

Мы расширили правила использования этих средств. Теперь регионы смогут потратить их и на установку специального оборудования, в том числе – мобильных кислородных станций, а также на средства индивидуальной защиты для медиков.

В пятницу мной подписаны распоряжения Правительства о выделении дополнительно более 32 млрд рублей регионам и около 3,5 млрд рублей федеральным органам исполнительной власти на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом.

Хотел бы также спросить Антона Германовича Силуанова, доведены ли эти средства до регионов?

А.Силуанов: Уважаемый Михаил Владимирович. В соответствии с Вашим поручением в пятницу все лимиты по финансированию модернизации коечного фонда субъектам Российской Федерации были доведены. Также были доведены необходимые ассигнования до федеральных министерств и ведомств, которым необходимо осуществить такую модернизацию.

М.Мишустин: Коллеги, обращаю ваше внимание, что мы выделяем регионам очень серьёзные средства. И делаем это на основании расчётов, которые дают сами же регионы. Эти средства должны использоваться максимально эффективно. . Об этом Президент уже неоднократно говорил.

Однако в ряде регионов не освоены ресурсы даже из первого транша. Во многих субъектах, по данным казначейства, кассовое исполнение ниже 10%. Такая ситуация складывается в Тверской, Белгородской, Тюменской, Новгородской, Калужской областях, Камчатском крае, Республике Саха и других субъектах. Необходимо принять все меры для исправления ситуации.

Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим коронавирусом. Прошу до минимума сократить все формальности. Заявки должны обрабатываться без промедлений. Кроме того, Министерству промышленности и торговли нужно активнее работать с регионами, в том числе по поставкам необходимого оборудования.. Этот вопрос у нас на особом контроле.

Коллеги, в ближайшие дни я планирую провести совещание с главами субъектов Российской Федерации, чтобы проверить, насколько региональные власти готовы к оказанию помощи людям в борьбе с коронавирусной инфекцией. А если где-то работа идёт медленно, понять причины и оперативно принять необходимые решения.

Теперь несколько слов о мерах поддержки семей с детьми. Об этом неоднократно говорил в своих выступлениях Президент. Мы делаем всё, чтобы семьи с детьми вовремя получали все положенные им выплаты. С 15 апреля родители могут получить сертификат на материнский капитал, не тратя время на подачу заявления и, что особенно важно, не выходя из дома. Пенсионный фонд сам получит данные из реестра актов гражданского состояния и о новорождённом, и о его родителях, проведёт проверку и направит уведомление об оформлении сертификата в личный кабинет на портале госуслуг и на привязанный к нему номер телефона. В то же время у граждан по-прежнему остаётся право получить сертификат, подав заявление лично в Пенсионном фонде или в многофункциональном центре предоставления государственных услуг.

По данным Минтруда, менее чем за неделю сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке предоставлены почти 5,5 тысячи семей. Дистанционный формат используется для оформления и других выплат семьям с детьми. Родители могут также удалённо подавать заявление на получение выплаты 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. Эта мера призвана поддержать семьи в сложившейся непростой ситуации.

Ещё одна важная тема – Правительство утвердило индивидуальные программы развития на 2020–2024 годы для 10 регионов с самой сложной социально-экономической ситуацией. Это Псковская и Курганская области, Алтайский край, Республики Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва и Чувашия. Их поддержка и развитие – приоритетная задача, к решению которой мы приступили в начале этого года. До 2024 года каждой из 10 территорий будет выделено по 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию индивидуальных программ развития. В сегодняшних непростых условиях эти регионы особенно уязвимы. Мы будем принимать все необходимые меры, чтобы поддержать местное население и обеспечить людям рабочие места. Крайне важно найти новые точки роста экономики таких территорий – это и есть главные цели программ.

Давайте перейдём к обсуждению.

ОАО «Российские железные дороги» заявило о готовности предоставить беспроцентную отсрочку по уплате арендной платы арендаторам недвижимого имущества компании из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Компания пошла на этот шаг, руководствуясь решениями Правительства РФ в части мер по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Решением правления ОАО «РЖД» отсрочка может быть предоставлена на период действия специальных административно-правовых режимов, введенных решениями органов власти субъектов Российской Федерации из-за неблагоприятных эпидемиологических условий, но не более 6 месяцев с даты введения соответствующего режима.

Получить отсрочку смогут арендаторы недвижимого имущества и земельных участков, расположенных, в том числе, и в границах вокзальных комплексов.

Новые условия затронут и те субъекты МСП, вид деятельности которых не подпадает под ограничения, вводимые решениями органов власти, но испытывающих негативное влияние из-за снижения покупательского спроса и пассажиропотока.

Отсрочка будет предоставляться по обращению арендаторов с условием погашения задолженности равными платежами в течение 1 года.

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») — российский железнодорожный перевозчик. Компания создана 1 октября 2003 года. Правительству РФ принадлежит 100% акций компании. В 2019 году доходы ОАО «РЖД» по РСБУ составили 1,8 трлн рублей, чистая прибыль - 53,5 млрд рублей.

По местам стоять

Как российский стройкомплекс реагирует на ограничительные «антивирусные меры»

С конца марта в стране заработал Ситуационный центр по поддержке строительной отрасли, созданный Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ).

Главные задачи отраслевой «горячей линии» — оперативный анализ состояния российского стройкомплекса, обмен информацией между застройщиками, саморегулируемыми организациями (СРО) и органами власти, а также формирование и продвижение предложений по поддержке строителей. Ситуационный центр оказался чрезвычайно востребован: за две первых недели через электронную форму обратной связи в него поступило более 100 писем и профильных обращений, связанных с работой в период пандемии и вынужденной самоизоляции. В свою очередь, Ситуационный центр ежедневно следит за меняющейся ситуацией, обобщает данные и регулярно делится ею на своей странице на сайте nostroy.ru. Здесь уже также собрано около 50 тематических разъяснений органов власти и иных организаций, включая рекомендации НОСТРОЙ.

Как рассказал «Стройгазете» президент НОСТРОЙ Антон Глушков, Ситуационный центр работает при поддержке и в тесном взаимодействии с Минстроем России, и все поступающие в него обращения и предложения проходят детальную отработку и максимально быстро передаются на рассмотрение в главное строительное ведомство страны. В свою очередь, исполнительный директор НОСТРОЙ Виктор Прядеин уточнил, что получаемая из регионов информация распределяется на долгосрочные меры поддержки стройотрасли, которые войдут в перечень мероприятий и предложений НОСТРОЙ, направленных на развитие стройотрасли, и будут продвигаться нацобъединением после окончания пандемии, и на оперативные меры, необходимые отрасли здесь и сейчас. Часть из них, к примеру, нацобъединение уже направило письмами в Минстрой России, а часть уже реализована правительством РФ в распоряжениях, поручениях и изменениях в нормативные правовые акты.

Другой формой подачи важных сигналов с мест стала серия бесплатных вебинаров, на которых планируется регулярно и оперативно информировать членов СРО о состоянии строительной отрасли в период ограничений в связи с COVID-19.

Два таких вебинара уже прошли 10 и 14 апреля. Только в последнем мероприятии участие приняли 417 представителей региональных органов власти и строительных СРО, застройщиков и подрядных организаций. Естественно, в центре «дистанционного внимания» собравшихся была работа строительных компаний в условиях применения ограничительных мер.

Не дать остановить стройку

О том, как изменяется ситуация в строительном комплексе под влиянием пандемии коронавируса, рассказала директор департамента реестра НОСТРОЙ Галина Бендрышева. Так, по состоянию на 13 апреля в 68 субъектах РФ постановлениями и иными нормативными актами региональных органов государственной власти строительство разрешено с соблюдением норм противоэпидемической безопасности. Еще в 15 субъектах функционирование строительных площадок, деятельность строительных компаний, предприятий строительной индустрии и производства строительных материалов не запрещено. Но в двух, одних из самых строительных регионов — Москве и Московской области — стройка ограничена (подробности в отдельном материале на этом развороте).

Вслед за столичным регионом, куда пандемия пришла раньше всех, ее последствия все больше ощущаются в регионах, при этом обстановка меняется ежедневно. Первоначально ситуация казалась плачевной, но благодаря принятым мерам обстановка на стройплощадках нормализовалась. Теперь, в связи с распространением коронавируса, вновь возобладала тенденция к ограничительным мерам. «Сейчас мы отмечаем в регионах тенденцию ужесточения режима пропуска на стройплощадки, в частности, 35 субъектов страны ввели поименный список предприятий, допущенных к работе, куда, конечно же, попали строительные организации, но не все. Большое количество субъектов закрыло либо ограничило перемещение внутри региона, что влияет на осуществление строительной деятельности в связи с тем, что затрудняется доставка материалов на предприятия и допуск на них работников», — отметила Галина Бендрышева В частности, проведенный с 31 марта по 3 апреля НОСТРОЙ совместно с НОЗА всероссийский опрос застройщиков о влиянии на их деятельность пандемии коронавируса выявил ряд проблем, в числе которых на первом месте стоит остановка строек. При этом почти в половине случаев работа на стройке запрещается в соответствии с местными нормативными актами.

Многое в политике региональных и местных властей зависит от активности саморегулируемых организаций. Там, где она высокая, и строительный бизнес чувствует себя уверенно. В этой связи вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз в своем выступлении обратил внимание на практику вологодских саморегулируемых организаций, которые оперативно выстроили системную работу как с мэриями крупных городов, так и с руководством региона. В результате такого взаимодействия губернатор Вологодской области Олег Кувшинников направил в правительство РФ письмо с просьбой поддержать строительную отрасль и включить ее в перечень наиболее пострадавших в период экономического кризиса и пандемии коронавируса отраслей. Кроме того, представители СРО обратились в мэрии городов Вологды и Череповца с обоснованной просьбой включить их в перечень предприятий, которым разрешено продолжить работу в период карантина с соблюдением условий противоэпидемиологической безопасности, и получили положительный ответ. По убеждению Антона Мороза, так же настойчиво надо действовать тем региональным СРО, у которых возникают сложности в общении с руководством регионов. Главный аргумент в диалоге с представителями органов государственной власти — это выполнение разработанных Минстроем России для организаций стройотрасли рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции и дополнившей их методике противодействия распространению COVID-19, которую разработал Экспертный совет НОСТРОЙ.

«Исполнение этих мер позволяет блокировать распространение коронавирусной инфекции на стройплощадках, что, в свою очередь, при грамотном информационном освещении способствует усилению позиций НОСТРОЙ и руководителей регионов, которые обращаются в правительство с просьбой не ограничивать деятельность строительных компаний, поскольку те имеют возможность обеспечить противоэпидемиологическую безопасность на стройке», — считает рассказавший о профилактике распространения коронавируса при проведении строительных работ директор департамента нормативного и методического обеспечения НОСТРОЙ Александр Мешалов. По его мнению, если удастся убедить чиновников, что благодаря принятым мерам стройки не являются рассадниками коронавируса, то и желающих чинить препятствия строителям поубавится. Но для того чтобы обеспечить, например, безопасное общественное питание, выполнить ряд других требований, работодателям надо будет раскошелиться.

Есть и организационные трудности при выполнении разработанных Минстроем рекомендаций. Так, в ряде субъектов страны, например, в Ивановской области, утвердили иные инструкции. «На наш взгляд, строителям, особенно межрегиональным, все же проще работать по одному, единому положению. Поэтому имеет смысл активнее внедрять ту систему, которая разработана Минстроем России и дополнена НОСТРОЙ. И в случае, если у саморегулируемых организаций в субъектах не получается своими силами провести эту процедуру, предлагаю, чтобы здесь им приходило на помощь национальное объединение», — считает Антон Мороз.

Что поют финансы

Пошатнулось и состояние самих строительных организаций, которое напрямую зависит от финансирования строек. По словам Галины Бендрышевой, 43,7% участников опроса не используют банковское финансирование. Однако 9,3% респондентов сообщили о случаях приостановки банковского финансирования, в том числе имевшего значительное влияние — 3,8%. Отмечено также два случая одностороннего повышения банком ставки по кредиту.

Финансирование строительных организаций в немалой степени зависит от процедур в строительстве. Так, основным каналом взаимодействия дольщиков с Росреестром по вопросу регистрации договоров долевого участия являются МФЦ. В то же время отмечаются массовые случаи приостановки их работы. Об остановке работы МФЦ сообщили 54,6% участников опроса, о работе с перебоями — 18,8%. Только 5,1% участников опроса заявили о непрерывной работе этой службы. Приостановка работы МФЦ в существенной мере перекрыла доступ застройщиков к деньгам дольщиков во многих регионах. В 29 субъектах они работают по ограниченному перечню услуг, а в 9 субъектах не работают вообще, в том числе в Белгородской, Владимирской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской и Саратовской областях, Ставропольском крае, Республике Мордовии и Санкт-Петербурге.

Застройщики отмечают также снижение активности обращений потенциальных покупателей новостроек. Покупатели отложили покупки новостроек из-за ограничений по перемещению граждан. Всего лишь за одну текущую неделю по сравнению с предыдущей снижение обращений покупателей более чем на 10% отметили 58,4% застройщиков. И хотя большинство застройщиков планирует продавать жилье без изменений, в то же время остановили продажи новостроек 11,9% опрошенных респондентов, и еще 10% планируют остановить продажи или рассматривают такой сценарий.

Финансовое положение строительных организаций может улучшить реализация разработанных НОСТРОЙ первоочередных антикризисных мер. Среди них пятидесятипроцентное субсидирование процентных ставок по кредитам подрядных организаций; предоставление рассрочки и реструктуризации по существующим кредитам на строительство, мораторий на выплату кредитов на 6 месяцев; предоставление строительным компаниям (подрядным организациям, застройщикам и техническим заказчикам) налоговых каникул по НДС и налогу на прибыль до конца 2021 года; снижение ставки по страховым взносам до нуля на время карантинных мероприятий; индексация стоимости строительных контрактов в связи с резким снижением курса национальной валюты и ростом стоимости строительных материалов; отмена требования о банковской гарантии для подрядных организаций по госконтрактам стоимостью менее 10 млн рублей. Должна быть также предоставлена возможность использования средств компенсационных фондов СРО для поддержки их членов.

Переоцененные стройматериалы

На основании данных, полученных в Самарской, Орловской, Липецкой, Ивановской областях и городе Севастополе, заместитель председателя комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе НОСТРОЙ Павел Малахов сообщил о значительном росте стоимости стройматериалов в марте. Так, цемент подорожал на 18%, отделочные лакокрасочные изделия — на 15%, арматура — на 14%, вентиляционное оборудование — на 12%, оцинкованная сталь — на 9%, электротехнические товары — на 8%. В то же время, сметчики не могут учесть это повышение цен, потому что вступившая в силу 31 марта новая федеральная сметная нормативная база (ФСНБ-2020), по словам Павла Малахова, имеет заниженные нормативы. Вышедшие 30 марта приказы Минстроя частично устраняют эти ошибки, но они вступят в действие только через три месяца с момента их принятия. И все это время сметчики будут вынуждены использовать сметные нормативы, не отвечающие реалиям сегодняшнего дня.

НОСТРОЙ предлагает до конца 2020 года осуществлять расчеты индексов изменения сметной стоимости строительства помесячно и предоставить возможность отказа от базисно-индексного метода при формировании сметной стоимости. Также предлагается приостановить введение в действие Федеральной сметно-нормативной базы 2020 и раскрыть ресурсно-технологические модели, на основании которых утверждены ее сметные нормативы. НОСТРОЙ предлагает запретить налоговым органам при осуществлении проверок строительных компаний по коммерческим объектам использовать для сравнения и экспертизы государственные нормативы. Кроме того, необходимо разработать методику ценообразования при проведении капитального и текущего ремонта МКД.

Нововведения в ценообразование не исключают и административных мер. Об этом свидетельствует тот факт, что существенный рост стоимости материалов произошел не во всех регионах. Их стоимость не выросла в Астраханской, Калужской, Кемеровской и Самарской областях, в Санкт-Петербурге и в Пермском крае. И не удивительно, что, комментируя доклад Павла Малахова, Антон Мороз по поводу увеличения стоимости материалов на 15% и более заявил, что такие цифры неприемлемы, не обоснованы и, скорее всего, являются спекулятивными. По его мнению, рост цен для производства материалов на внутреннем рынке не может сейчас превысить 5-10%. «Искусственное раздувание цен на строительные материалы, которые производятся на территории нашей страны и не зависят от поставок из-за рубежа, неприемлемо и может увеличивать стоимость строительства», — резюмировал Антон Мороз.

В качестве одной из мер, позволяющих сдержать рост цен на отечественные материалы, НОСТРОЙ предлагает ограничить экспорт изделий из металла через повышение экспортных пошлин. Понятно, что тогда металлургам придется продавать больше своей продукции на внутреннем рынке по приемлемым для строителей ценам. Что же касается импорта, то подавляющее большинство застройщиков ожидают прекращения поставок из-за рубежа. При этом максимальная зависимость от зарубежной продукции отмечена по лифтам, машинам и оборудованию, фасадным системам.

Подводя итоги вебинара, вице-президент Антон Мороз сообщил, что во время отдельных докладов количество подключений составило более 420 человек, подключились практически все регионы России. «Я вижу здесь не только представителей саморегулируемых организаций, но и строительных компаний, застройщиков, генподрядчиков, проектировщиков, потребителей», — отметил вице-президент НОСТРОЙ. В последующем руководство ассоциации планирует сделать вебинары тематическими и проводить их еженедельно.

Мнение

Елена Киселева, партнер Strategy partners, руководитель практики «Недвижимость и инфраструктура»:

«Если речь будет идти о приостановке строительных работ на период до одного месяца, то для большинства застройщиков это не приведет к каким-то значительным рискам. Если же говорить о каких-то более существенных периодах, связанных не только с карантином, а еще и с существенным снижением спроса, то чем на более ранних этапах находится проект, тем проще для застройщика будет приостановить стройку с минимальными потерями до восстановления рыночных условий. Например, в кризис 2009 года на стадии нулевого цикла было приостановлено 40-50% проектов в Московском регионе, тогда как на последних стадиях это коснулось только 5-15% объектов. При этом, если вспомнить про заявленные недавно цели национальных проектов, такие, как, например, достижение объемов строительства в 120 млн. кв. м в год, то они в таких условиях становятся все более недостижимыми, поскольку эффект от приостановленных строек отразится уже в ближайший год-два на существенном снижении объемов ввода в эксплуатацию. Плюс под удар попадут застройщики с невысоким «запасом прочности» в части денежного потока для обслуживания своих обязательств, что будет грозить новыми банкротствами в отрасли»

Столичный простой

С 13 по 19 апреля в Москве указом столичного мэра были приостановлены все строительные и ремонтные работы. Исключения — возведение медицинских и транспортно-инфраструктурных объектов. Все остальные стройки в столице заморозят, но их надо будет продолжать эксплуатировать и охранять — контролировать состояние временных сооружений, коммуникаций, противопожарных систем. При этом строителям продолжат выплачивать заработную плату на время остановки работ. На территории Москвы строители остаются в местах своей дислокации, за ними будет обеспечен медицинский контроль.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, большой неожиданностью такое решение для застройщиков не стало. «В городе на протяжении месяца вводились все новые и новые ограничения, призванные максимально сократить распространение короновируса, — поясняет чиновник. — У застройщиков было понимание, что в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничения коснутся и строек». «Практически нет таких работ, которые нельзя было бы не завершить в ближайшие день-два. Только на «нулевом» цикле, проще говоря, на стадии «котлована» есть процессы, которые нельзя прерывать. Например, водопонижение. Если же на объекте ведутся монолитные работы, потребуется немного времени, чтобы долить подготовленный объем бетона и укрыть выпуски, иначе они заржавеют. На более высокой стадии строительства, когда, скажем, закрыт тепловой контур, подготовиться к простою в связи с введенными ограничениями можно и за день. Каждый вечер стройки приостанавливаются, утром возобновляются. Поэтому, когда ограничения будут сняты, развернуть работы можно так же быстро», — прокомментировал «СГ» генеральный директор, акционер ГК «Пионер» Андрей Грудин.

Вслед за своим столичным коллегой об аналогичной недельной приостановке строительных работ объявил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

№15 17.04.2020

Авторы: Алексей ТОРБА, Сергей ВЕРШИНИН

Помогут всем

На какие общие меры федеральной поддержки бизнеса могут рассчитывать и строители

В связи с объявлением в стране по причине увеличения темпов распространения COVID-19 нерабочих дней вплоть до 30 апреля, федеральные органы исполнительной власти в режиме реального времени разрабатывают меры поддержки бизнеса. Департамент нормативного и методического обеспечения Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) подготовил для читателей «Стройгазеты» обзор принятых и планируемых к принятию нормативных актов, которые распространяются в том числе на участников строительного рынка.

Налоги

До 31 мая 2020 года полностью приостановлено проведение всех видов налоговых проверок, в том числе ранее назначенных. Также с 1 марта по 31 мая действует мораторий на применение санкций за правонарушения в сфере налогообложения.

Продлены на 3 месяца сроки предоставления налоговых деклараций, расчетов сумм налога на доходы физических лиц, расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, срок подачи которых приходится на март-май 2020 г. Продлен до 15 мая срок предоставлений налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам за I квартал 2020 г. Продлены сроки предоставления информации по страховым взносам.

Подробности антикризисных мер в сфере налогообложения можно изучить в законе №102-ФЗ, постановлении правительства РФ №409 и разъяснениях на официальном сайте ФНС России.

На сегодняшний день отсрочки и рассрочки по уплате налогов и взносов предусмотрены лишь для субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики. Однако 8 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил очередной перечень правительственных поручений, вводящих отсрочку по уплате страховых взносов на 6 месяцев для всех субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ). Ожидается, что рассрочка по уплате налогов и сборов для них будет введена на срок не менее 1 года.

Кредиты

Банк России утвердил первый комплекс антикризисных мер. Уже выделено 150 млрд рублей для передачи банкам по ставке 4% с целью предоставления займов малому бизнесу на выплату заработной платы сотрудникам по сниженным ставкам. В целях расширения перечня банков для включения в механизм поддержки кредитования МСБ регулятор снизил еще и требования к минимальному рейтингу банков.

В соответствии с перечнем поручений правительства РФ от 8 апреля 2020 года Банк России совместно с Минэкономразвития разрабатывают предложения по расширению мер поддержки в рамках кредитных каникул.

Аренда

Предприниматели, пользующиеся федеральным имуществом, могут получить отсрочку по уплате арендных платежей. Порядок предусмотрен распоряжением правительства РФ №670-р. Руководителям органов исполнительной власти субъектов рекомендовано распространить данное мероприятие на действующие договоры аренды недвижимого имущества, принадлежащего региону.

Госзаказ

Рядом нормативных актов внесены изменения в регулирование отношений в сфере государственного и муниципального заказа. Так, в период режима повышенной готовности упразднены требования о предварительном отборе и о запросе котировок, которые необходимы были для проведения закупок в связи с чрезвычайными ситуациями. В 2020 году допускается изменение срока и цены контракта, невозможность исполнения которого обусловлена распространением коронавируса.

До 31 декабря 2020 года заказчики вправе не требовать обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Установлен особый порядок списания начисленных штрафных санкций в 2020 году. В случае, если контрактом предусмотрены этапы его исполнения, сумма штрафных санкций будет исчисляться не от цены всего контракта, а от цены соответствующего отдельного этапа исполнения контракта.

Подробнее об изменениях в сфере контрактной системы можно ознакомиться в законе №98-ФЗ, постановлении правительства РФ №443, а также в разъяснениях на официальном сайте Минфина России.

Внимание! Повышены меры ответственности работодателей

В КоАП РФ введена новая статья 20.6.1 и внесены изменения в статью 6.3, предусматривающие более строгие меры административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания. Также дополнена статья 236 УК РФ, в соответствии с которой вводится уголовная ответственность за нарушение санитарноэпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо угрозу наступления таких последствий, по неосторожности смерть человека, по неосторожности смерть двух или более лиц.

№15 17.04.2020

Автор: Ольга КОПЫЛОВА

Синергия сотрудничества

Поддержка Фонда ЖКХ помогает обновлять коммунальную инфраструктуру в регионах

Коммунальная инфраструктура в большинстве субъектов РФ до сих пор характеризуется высокой степенью износа. Для решения проблемы созданы и активно реализуются специальные механизмы господдержки с участием Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В соответствии с правилами софинансирования инфраструктурных проектов (постановление Правительства РФ №1451 от 26.12.2015 г. (в редакции от 11.02.2019 г.), Фонд ЖКХ осуществляет финансовую поддержку в форме оплаты части расходов по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в госсобственности субъекта или в муниципальной собственности, а также возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и облигационным займам, привлеченным в целях реализации проекта модернизации. Фонд ЖКХ софинансирует до 60% капитальных затрат (но не более 300 млн рублей) на реализацию проектов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек. С 1 января 2020 года также вновь появилась возможность получить софинансирование на подготовку проекта. Как отмечает заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Ольга Сердюк, поддержка, которую предоставляет госкорпорация, помогает в малых и средних населенных пунктах, в которых невозможно привлечь финансирование, необходимое для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, на рыночных условиях, реализовывать проекты, имеющие важное социальное и экологическое значение, и улучшить качество коммунальных услуг без резкого роста тарифов.

Всего по состоянию на 1 апреля 2020 года в стадии реализации находится 36 проектов в сферах теплоснабжения и водоотведения на территории 15 субъектов РФ. Общий объем инвестиций в инфраструктуру составит почти 10 млрд рублей, больше половины от этой суммы предоставит Фонд ЖКХ. А к 2022 году будет построено и реконструировано 48 объектов и более 146 км сетей, благодаря чему на территории 34 населенных пунктов, в которых проживают 1,48 млн граждан, повысится качество предоставляемых населению услуг.

Один из наглядных примеров такого успешного взаимодействия — Псковская область. В этом субъекте средний уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 78%, и только для того чтобы привести ее в нормативное состояние, по оценке региона, требуется порядка 10 млрд рублей. Денег на эти цели в региональном бюджете не хватает, поэтому помощь Фонда ЖКХ как нельзя кстати. Сегодня на территории Псковской области при поддержке Фонда ЖКХ реализуется 6 проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры в городах Пскове, Великих Луках, Острове и Гдове общей стоимостью 1,040 млрд рублей, из которых 620,85 млн рублей — средства госкорпорации. В Пскове уже выполнена реконструкция участка канализационного коллектора, начата модернизация одной из самых важных канализационных насосных станций мощностью 60 тыс. куб. м/сутки, выполнена модернизация котельной, построена теплотрасса, что позволит переключить нагрузку от неэффективной котельной на котельную, реконструкция которой также будет осуществляться в рамках проекта в 2020-2021 годах. В результате реализации каждого из проектов будет повышена эффективность работы систем коммунальной инфраструктуры, снижена аварийность, сокращены эксплуатационные расходы, уменьшено негативное воздействие на окружающую среду.

«Благодаря поддержке Фонда ЖКХ Псковская область не на словах, а на деле получила реальную поддержку в решении многолетних проблем. То, что раньше казалось невозможным, сейчас стало реальностью. Важно, что такой помощью могут воспользоваться не только концессионеры, но и муниципальные предприятия», — считает председатель Комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.